複数辞典一括検索+![]()

![]()

あか‐あか【明明】🔗⭐🔉

あか‐あか【明明】

きわめて明るいさま。「―とした窓の灯ひ」

あかき‐こころ【明き心】🔗⭐🔉

あかき‐こころ【明き心】

(「赤心」の訓読からか)かくす所のない心。まごころ。万葉集20「隠さはぬ―を皇辺すめらべに極めつくして」

あか・し【明し】🔗⭐🔉

あか・し【明し】

〔形ク〕

(「赤し」と同源)

①光が十分にさしてかげりがない。あかるい。万葉集5「日月は―・しといへど」。源氏物語帚木「火―・くかかげなどして」。枕草子36「―・うなりて、人の声々し、日もさしいでぬべし」。日葡辞書「アカイウチニツク」

②心が清い。偽りがない。万葉集20「隠さはぬ―・き心を」→あかきこころ

あかし‐くら・す【明かし暮らす】🔗⭐🔉

あかし‐くら・す【明かし暮らす】

〔他五〕

夜をあかし、日をくらす。月日をおくる。竹取物語「ひとり―・し給ふ」

あか・す【明かす】🔗⭐🔉

あか・す【明かす】

〔他五〕

暗いところを明るくする意。

①明るくする。万葉集15「漁いざる火は―・してともせ大和島見む」

②(寝ないで)明るくなるまで時をすごす。万葉集5「夜はも息づき―・し」。「夜を―・す」「語り―・す」

③物事を明らかにする。特に、秘密を打ち明ける。源氏物語帚木「三史五経の道々しき方をあきらかにさとり―・さむこそ」。「胸のうちを―・す」

④(「証す」と書く)無実・潔白などを証拠だてる。「身の潔白を―・す」

あから・ぶ【明らぶ】🔗⭐🔉

あから・ぶ【明らぶ】

〔他下二〕

明らかにする。心をはらす。続日本紀31「誰とともにかも見そなはし―・べたまはむと」

あから・む【明らむ】🔗⭐🔉

あから・む【明らむ】

〔自五〕

夜が明けてきて、空が明るくなる。「東の空が―・む」

あかり【明かり】🔗⭐🔉

あかり【明かり】

①物を明らかにする光。光線。「一筋の―がさす」「ネオンの―」

②灯火。あかし。「―をつける」「―をともす」

③明るい所。おもてだったところ。あかるみ。〈日葡辞書〉

④疑いをはらす証拠。証あかし。浄瑠璃、新版歌祭文「久松様の―もたちまち、打ってかはった勘六殿」。「―を立てる」

⑤諒闇りょうあんなど暗い気分の期間が終わること。あけ。

⇒あかり‐さき【明り先】

⇒あかり‐しょいん【明書院】

⇒あかり‐しょうじ【明り障子】

⇒あかり‐そうじ【明り障子】

⇒あかり‐どこ【明り床】

⇒あかり‐とり【明り取り】

⇒あかり‐まど【明り窓】

⇒明かりが立つ

⇒明かりを走る

○明かりが立つあかりがたつ🔗⭐🔉

○明かりが立つあかりがたつ

無実が明白になる。後ろ暗い所のないことが証明される。歌舞伎、勧善懲悪覗機関「そこから調べていつたなら愚老があかりはたつだらう」

⇒あかり【明かり】

あがり‐かぶと【上り兜・揚り甲】

端午の節句に飾る紙製のかぶと。

⇒あがり【上がり・揚り】

あがり‐かまち【上がり框】

家のあがり口のかまち。

⇒あがり【上がり・揚り】

アガリクス【Agaricus ラテン】

ヒメマツタケの俗称。カワリハラタケとも。健康食品として煎じて飲まれるが、有効性は不明。

あがり‐くち【上がり口】

家や階段ののぼり口。

⇒あがり【上がり・揚り】

あがり‐こ・む【上がり込む】

〔自五〕

遠慮なく人の家の中に入ること。「座敷に―・む」

あがり‐さがり【上がり下がり】

上がったり下がったりすること。(値段などの)変動。

⇒あがり【上がり・揚り】

あかり‐さき【明り先】

光のさして来る方。

⇒あかり【明かり】

あがり‐ざしき【揚座敷】

江戸小伝馬町の牢屋の一部で、500石未満の旗本の未決囚を入れた独房。「―者」→揚屋。

⇒あがり【上がり・揚り】

あかり‐しょいん【明書院】‥ヰン

(→)付書院つけしょいんに同じ。

⇒あかり【明かり】

あかり‐しょうじ【明り障子】‥シヤウ‥

明りを取るために薄い紙を張った障子。現今の障子のこと。かみしょうじ。あかりそうじ。〈[季]冬〉

⇒あかり【明かり】

あがり‐ぜん【上がり膳】

食後にさげた膳。傾城禁短気「不断行儀づよく育つるゆゑに、仮にも―に気をうつさず」

⇒あがり【上がり・揚り】

あかり‐そうじ【明り障子】‥サウ‥

⇒あかりしょうじ。

⇒あかり【明かり】

あがり‐だか【上がり高】

収穫の量。また、商品の売上げ金額。

⇒あがり【上がり・揚り】

あがり‐たる‐よ【上がりたる世】

大昔。古い時代。源氏物語若菜下「―にはありけり」

あがり‐だん【上がり段】

高い所に登る階段。

⇒あがり【上がり・揚り】

あがり‐ち【上地・上知】

幕府や藩に没収された土地。→上地じょうち。

⇒あがり【上がり・揚り】

あがり‐つ・く【上がり付く】

〔他四〕

召し上がる習慣がつく。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「―・くまで、何時までも、御乳を替へて見ん」

あがり‐でんじ【上がり田地】‥ヂ

江戸時代、逃亡した百姓などの田地を没収して、その村に所持させておくもの。

⇒あがり【上がり・揚り】

あかり‐どこ【明り床】

(→)付書院つけしょいんに同じ。

⇒あかり【明かり】

あかり‐とり【明り取り】

室内に光をとり入れるための窓。尾崎紅葉、不言不語「此は御庭の眺望みはらしも曠明はれやかに、―宜しく」

⇒あかり【明かり】

あがり‐なまず【上がり鯰】‥ナマヅ

(死んだ鯰の意)

①何の用にも立たない者。

②遊蕩ゆうとうに金銭をつかい果たした者。

⇒あがり【上がり・揚り】

あがり‐の‐みや【殯宮】

(→)「あらきのみや」に同じ。

⇒あがり【殯】

あがり‐ば【上がり場】

①上陸する所。

②浴場で着物を脱いだり着たりする所。あがりま。

⇒あがり【上がり・揚り】

あがり‐はな【上がり端】

家にあがったばかりの所。

⇒あがり【上がり・揚り】

あがり‐ばな【上がり花】

(「花」は「端はな」の当て字。もと、遊里や料理屋での言葉)煎じたばかりの茶。でばな。あがり。また、一般に茶をもいう。

⇒あがり【上がり・揚り】

あがり‐ふじ【上り藤】‥フヂ

紋所の名。二房の藤の花を上向きにまるく抱き合わせた形の紋。↔下り藤。→藤(図)。

⇒あがり【上がり・揚り】

あがり‐ま【揚り間】

(→)「上がり場」2に同じ。

⇒あがり【上がり・揚り】

あがり‐まち【上がりまち】

いばること。犬筑波「我が空と―なる雲雀かな」

⇒あがり【上がり・揚り】

あかり‐まど【明り窓】

(→)「明り取り」に同じ。

⇒あかり【明かり】

あがり‐まゆ【揚り繭】

繰糸中に繭層が破壊したり、または解舒かいじょが悪かったりして繰糸できなくなるため、繰糸鍋から取り出された繭。

⇒あがり【上がり・揚り】

あがり‐め【上がり目】

①上の方へひきつった目。「―、下がり目、ぐるっとまわって猫の目」

②物価の上がりかけの時。また、上がる徴候。

⇒あがり【上がり・揚り】

あがり‐もの【上がり物】

①神仏への供物。日本永代蔵3「其跡の金銀御寺への―」

②官に没収されたもの。また、拘禁された人。浄瑠璃、長町女腹切「脇差は―、ほかに御せんぎは残るまい」。浄瑠璃、弘徽殿鵜羽産家「召人伊賀の介が家財闕所、女房は―、此方へ召し取りたり」

③田や畑の収穫物。転じて、収益・収入。

④目上の人の飲食物をいう語。召し上がりもの。

⇒あがり【上がり・揚り】

あがり‐もの【上がり者】

宮仕えする奴婢ぬひ。

⇒あがり【上がり・揚り】

あがり‐や【揚屋】

江戸小伝馬町の牢屋の一部。御家人ごけにん、大名や旗本の臣、僧侶・医師・山伏などの未決囚を入れた所。「―者」→揚座敷。

⇒あがり【上がり・揚り】

あがり‐やしき【上り屋敷】

江戸時代、幕府や藩に没収された屋敷。

⇒あがり【上がり・揚り】

あがり‐ゆ【上がり湯】

風呂からあがる時に使うきれいな湯。かかり湯。おか湯。好色一代男1「早や―のくれやう、散らしを飲ませ」

⇒あがり【上がり・揚り】

あがり‐ゆぐち【上がり湯口】

鋳造の際、溶融した金属(湯)が鋳型を満たした後、溢れ出て来る流路。

⇒あがり【上がり・揚り】

あかり‐さき【明り先】🔗⭐🔉

あかり‐さき【明り先】

光のさして来る方。

⇒あかり【明かり】

あかり‐しょうじ【明り障子】‥シヤウ‥🔗⭐🔉

あかり‐しょうじ【明り障子】‥シヤウ‥

明りを取るために薄い紙を張った障子。現今の障子のこと。かみしょうじ。あかりそうじ。〈[季]冬〉

⇒あかり【明かり】

あかり‐どこ【明り床】🔗⭐🔉

あかり‐どこ【明り床】

(→)付書院つけしょいんに同じ。

⇒あかり【明かり】

あかり‐とり【明り取り】🔗⭐🔉

あかり‐とり【明り取り】

室内に光をとり入れるための窓。尾崎紅葉、不言不語「此は御庭の眺望みはらしも曠明はれやかに、―宜しく」

⇒あかり【明かり】

あかり‐まど【明り窓】🔗⭐🔉

○明かりを走るあかりをはしる🔗⭐🔉

○明かりを走るあかりをはしる

物事が明白になる。また、物事を明白に知る。好色一代男8「亭主袴肩衣、女房は着る物あらため置綿して、台所に大蝋燭―」

⇒あかり【明かり】

あか・る【赤る】

〔自四〕

①赤くなる。赤らむ。応神紀「ふほごもり―・れる少女」

②(果実が)熟して赤くなる。万葉集19「島山に―・る橘」

③酒に酔って赤くなる。祝詞、大嘗祭「豊明とよのあかりに―・りまさむ」

あか・る【明る】

〔自四〕

明るくなる。枕草子1「山ぎはすこし―・りて」

あか・る【散る・分る】

〔自下二〕

(ひと所から)ちりぢりになる。分散する。源氏物語宿木「人々も皆所々に―・れ散りつつ」

あが・る【上がる・揚がる・挙がる・騰る】

〔自五〕

位置や段階や次元が高い方へ移る。

➊そのもの全体または部分の位置が高い方に向かう。また、上方に位置する。

①上方に向かう。万葉集20「朝なさな―・る雲雀」。竹取物語「土より五尺ばかり―・りたる程に立ちつらねたり」。「屋根に―・る」

②水上・水中または船などから陸上へ移る。平家物語灌頂「魚うおの陸くがに―・れるが如く」。「おかに―・る」

③風呂から出る。夜の寝覚1「ただ今御湯より―・らせ給ひて」

④地中から地上に生え出る。狂言、竹の子「当年はおびただしう筍が―・つてござるによつて」

⑤(地面から)座敷などにはいる。昨日は今日の物語「―・らうとしても、縁が高さに―・りかねて」。「―・って話しこむ」

⑥田舎から上方かみがたへ行く。

⑦上かみの方へさかのぼる。源氏物語若菜下「時ならぬ霜・雪を降らせ、雲いかづちを騒がしたるためし、―・りたる世にはありけり」

⑧京都で、北(内裏のある方角)へ行く。大阪で、大阪城の方へ近寄る。浮世草子、好色産毛「宿に帰るまでもなく、―・る町の門の戸陰に立ち寄りて」。浮世草子、好色万金丹「阿波座を上かみへ―・り新町を西へさがる」

⑨馬がはね上がって駆け出そうとする。枕草子3「馬の―・りさわぐなどもいとおそろしう見ゆれば」

⑩乗り移っていた神霊が離れて天へ帰る。平家物語1「山王―・らせ給ひけり」

⑪(血が頭に上る意から)気持がたかぶる。のぼせて落着きを失う。源氏物語賢木「御気―・りて、なほ悩ましうせさせ給ふ」。「―・っていたので何も覚えていない」

⑫《揚》(油を切って金網の上にあげられる意から)揚げ物が出来上がる。「てんぷらが―・った」

➋そのものの価値・資格・程度・勢力・品質などが高まる。

①価が高くなる。騰貴する。続日本紀32「天下の穀の価、騰あがり貴たかし」。「物価が―・る」「料金が―・る」

②地位が高くなる。源氏物語薄雲「大納言になりて、右大将かけ給へるを、いま一きは―・りなむに、何事もゆづりてむ」

③技能などが高度になる。上達する。狂言、薩摩守「最前ので乗り覚えたと見えて、乗りぶりが―・つた」。「腕が―・る」

④度が増す。また、勢いさかんになる。「気温が―・る」「血圧が―・る」「意気が―・る」「ピッチが―・る」「速度が―・る」

⑤仕上がり、出来映え、風采などが立派になる。玉塵抄15「人を染めて、色の―・つて行く事は、五色の絵の具…の色より過ぎたぞ」。「男ぶりが―・る」

⑥入学する。進級する。「学校に―・る」

➌そのものが極点にまで達する。完了する。

①仕上がる。出来上がる。日葡辞書「フシンガアガル」。浮世風呂2「まだ―・らぬか―・らぬかと、草稿を急ぐこと長湯の迎ひにさも似たり」。「仕事が―・る」「一題―・る」

②雨などがやむ。また、雨季が終わる。日葡辞書「ツユ、または、ナガシガアガル」。猿蓑「春雨の―・るや軒になく雀」

③双六すごろくなどで駒が最終の場所にはいる。また、トランプ・麻雀などで勝負がつく。鹿の巻筆「読よみのかるたは一枚のこり、―・られる事」

④経費がそれだけですむ。片がつく。滑稽本、続膝栗毛「下直げじきに―・ります」。「月千円で―・る」

⑤貴人の食事が終わる。日葡辞書「ゴゼンガアガル」

⑥お手上げになる。だめになる。浮世風呂2「五日も三日もなまけだすと細工は―・つたりさ」。「商売が―・ったりになる」

⑦(脈・乳など、続いていたものが)終わる。絶える。止まる。浄瑠璃、大経師昔暦「脈の―・つた死病も」。「バッテリーが―・る」

⑧魚などが死ぬ。また、草木が枯れる。色道大鏡「―・るといふ詞は魚の死してはたらかざるかたちをいふ」。「瓜の蔓が―・る」

➍そのものが高く人目につくようになる。

①高く揚げられる。「旗が―・る」

②名前が出る。名高くなる。有名になる。大鏡頼忠「かばかりの詩をつくりたらましかば、名の―・らむこともまさりなまし」。「候補者に―・る」

③声が発せられる。「大喚声が―・る」

④(事実・証拠などが)明るみに出る。歌舞伎、韓人漢文手管始「じたばたせまひ。たくみの手目は―・つてある」。「証拠が―・る」

⑤(効果・実績などが)はっきりあらわれる。よい結果が得られる。「学習効果が―・る」

➎そのものが高位のものに渡される。また、ことが高位のものに向かってなされる。

①神仏に供えられる。「灯明が―・る」

②貴人に献上される。日葡辞書「ウエサマエシンモッ(進物)ガアガッタ」

③(献上される意から、その物を貴人がとり入れる意に広がり、「飲食する」の尊敬語)めしあがる。狂言、饅頭食「上つ方のお菓子に―・りまらする饅頭は」。「お八つを―・る」

④年貢などが領主などの手に収められる。転じて、家賃・地代・収益などが、所有者・経営者などに収められる。「田畑から地代が―・る」

⑤領地・役目などを取り上げられる。日葡辞書「チギャウ、ヤク(役)アガッタ」

⑥犯人が召しとられる。検挙される。「犯人が―・る」

⑦屋敷などへ奉公に行く。浮世風呂2「この子が―・りましたお屋敷さまは」。「奉公に―・る」

⑧(「行く」「たずねる」の謙譲語)参上する。参る。浮世風呂2「藤間さんがお屋敷へお―・んなさいますから」。「早速店の者をお宅へ―・らせます」

➏(動詞の連用形に付いて)

①㋐その動作が済んだ意を示す。「刷り―・る」

㋑極点にまで達する意を示す。すっかり…する。「晴れ―・る」「震え―・る」

②その動作が激しくなる意を示す。落窪物語2「やがてただいひにいひ―・りて、車の床縛りをなん切りて侍りける」

③(本来は、なまいきに出過ぎて…するの意で、いやしめ、ののしる気持を添えるようになった。命令形で使うことが多い)…やがる。…くさる。浄瑠璃、女殺油地獄「ヤイかしましい。あたり隣もあるぞかし。よつぽどにほたへ―・れ」

◇広く一般には「上」。高くあがる意に「揚」、はっきり示される意で「挙」、値段があがる意には「騰」も使う。「花火が揚がる」「証拠が挙がる」「物価が騰る」

あかる・い【明るい】

〔形〕[文]あかる・し(ク)

①光が十分にさして物がよく見える状態である。明らかである。「月が―・い」「―・い部屋」

②色があざやかで美しい。澄んでいる。くすんでいない。「―・い色調」

③性格・表情・内実などに曇りがなく、晴れやかである。

㋐陽気である。明朗である。「―・い性格」「―・い家庭をつくる」

㋑やましいところがなく、公明である。「―・い政治」

④将来の見通しなどについて楽観できる。「―・い老後」

⑤(「…に―・い」の形で)その事についてよく知っている(通じている)。「法律に―・い」「事情に―・い」↔くらい

あかる‐さ【明るさ】

明るいこと。また、その度合。「外の―」「性格の―」→輝度→光度

あかる・し【明るし】

〔形ク〕

⇒あかるい

あかる‐たえ【明 ・明妙】‥タヘ

祭祀の幣物に用いる布帛ふはく。赤く染めて美しい光沢があるもの。祝詞、春日祭「御服みそは―、照妙てるたえ」

あかるひめ‐の‐かみ【阿加流比売神】

古事記説話で、天之日矛あめのひぼこの妻。新羅しらぎの女が日の光を受けて懐妊し、生んだ赤玉の成った女神。のち日本に来て難波の比売許曾ひめこそ神社に鎮座した。

あかる‐み【明るみ】

①明るい所。明るい方。

②(特定の人だけでなく)関係者のすべてや、また一般の人に見えるところ。「事実が―に出た」

あかる・む【明るむ】

〔自五〕

明るくなる。晴れかかる。「空が―・む」

あかれ【散れ・分れ】

①別々になること。分かれ散ること。源氏物語花宴「弘徽殿の御―ならむと見給へつる」

②別々になっている、あるひとつ。分ぶん。源氏物語若菜下「女御殿の五つ、明石の御―の三つ」

あか‐ワイン【赤ワイン】

(→)赤葡萄酒ぶどうしゅに同じ。

あかん【阿寒】

阿寒湖のある北海道東部の町。2005年に釧路市と合併。

⇒あかん‐こ【阿寒湖】

⇒あかん‐こくりつこうえん【阿寒国立公園】

あか‐ん

(「埒らち明かぬ」の略。多く関西で使う)うまくいかない。だめだ。不可である。

あかん‐こ【阿寒湖】

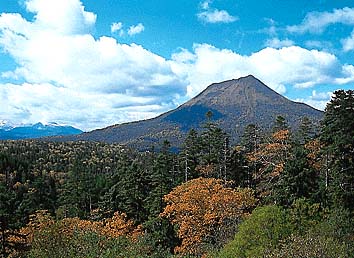

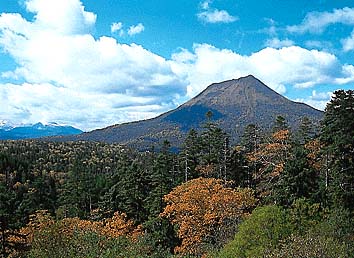

北海道東部、釧路地方北部、雌阿寒岳(1499メートル)と雄阿寒岳(1370メートル)の中間にある湖。湖面標高420メートル。最大深度45メートル。面積13平方キロメートル。ヒメマス・毬藻まりもの原産湖。

阿寒湖

撮影:新海良夫

・明妙】‥タヘ

祭祀の幣物に用いる布帛ふはく。赤く染めて美しい光沢があるもの。祝詞、春日祭「御服みそは―、照妙てるたえ」

あかるひめ‐の‐かみ【阿加流比売神】

古事記説話で、天之日矛あめのひぼこの妻。新羅しらぎの女が日の光を受けて懐妊し、生んだ赤玉の成った女神。のち日本に来て難波の比売許曾ひめこそ神社に鎮座した。

あかる‐み【明るみ】

①明るい所。明るい方。

②(特定の人だけでなく)関係者のすべてや、また一般の人に見えるところ。「事実が―に出た」

あかる・む【明るむ】

〔自五〕

明るくなる。晴れかかる。「空が―・む」

あかれ【散れ・分れ】

①別々になること。分かれ散ること。源氏物語花宴「弘徽殿の御―ならむと見給へつる」

②別々になっている、あるひとつ。分ぶん。源氏物語若菜下「女御殿の五つ、明石の御―の三つ」

あか‐ワイン【赤ワイン】

(→)赤葡萄酒ぶどうしゅに同じ。

あかん【阿寒】

阿寒湖のある北海道東部の町。2005年に釧路市と合併。

⇒あかん‐こ【阿寒湖】

⇒あかん‐こくりつこうえん【阿寒国立公園】

あか‐ん

(「埒らち明かぬ」の略。多く関西で使う)うまくいかない。だめだ。不可である。

あかん‐こ【阿寒湖】

北海道東部、釧路地方北部、雌阿寒岳(1499メートル)と雄阿寒岳(1370メートル)の中間にある湖。湖面標高420メートル。最大深度45メートル。面積13平方キロメートル。ヒメマス・毬藻まりもの原産湖。

阿寒湖

撮影:新海良夫

雄阿寒岳

撮影:新海良夫

雄阿寒岳

撮影:新海良夫

⇒あかん【阿寒】

あかん‐こくりつこうえん【阿寒国立公園】‥ヱン

阿寒湖・屈斜路湖くっしゃろこ・摩周湖を中心とする国立公園。亜寒帯林の原始的大自然を保存。

⇒あかん【阿寒】

アカンサス【Acanthus ラテン】

キツネノマゴ科の大形多年草。南欧原産。葉は楕円形で羽状深裂。夏、長花茎に白色、淡紫色の唇形花を横向きで穂状につける。古代ギリシア・ローマの建築では、この葉を柱頭文様とした。また、キツネノマゴ科ハアザミ属植物(その学名)。南欧、熱帯・亜熱帯のアジアに約50種が分布。ハアザミ。

アカンサスの文様

⇒あかん【阿寒】

あかん‐こくりつこうえん【阿寒国立公園】‥ヱン

阿寒湖・屈斜路湖くっしゃろこ・摩周湖を中心とする国立公園。亜寒帯林の原始的大自然を保存。

⇒あかん【阿寒】

アカンサス【Acanthus ラテン】

キツネノマゴ科の大形多年草。南欧原産。葉は楕円形で羽状深裂。夏、長花茎に白色、淡紫色の唇形花を横向きで穂状につける。古代ギリシア・ローマの建築では、この葉を柱頭文様とした。また、キツネノマゴ科ハアザミ属植物(その学名)。南欧、熱帯・亜熱帯のアジアに約50種が分布。ハアザミ。

アカンサスの文様

あ‐かんたい【亜寒帯】

気候帯の一つ。温帯と寒帯の中間の地帯。およそ緯度50度から70度の範囲。

⇒あかんたい‐きこう【亜寒帯気候】

あかんたい‐きこう【亜寒帯気候】

北半球の亜寒帯の大陸地域が示す気候。冬と夏との気温の差がきわめて大きい。南半球には対応する緯度帯に大陸がない。

⇒あ‐かんたい【亜寒帯】

あかん‐べ

(アカメ(赤目)の転)下まぶたを引き下げ、裏の赤い部分を相手に見せて、軽蔑や拒否の意を表すしぐさ。また、その時いう言葉。あかべ。あかんべい。

あかん‐ぼう【赤ん坊】‥バウ

生まれて間もない子供。体が赤みがかっているからいう。赤子。あかんぼ。比喩的に、幼稚・世間知らずの人にもいう。

あき【明き・空き】

①あいたところ。すきま。

②中に物のないこと。また、使っていないもの。から。浮世風呂前「徳利のお―はござりませんかな」。「―瓶」「―家」

③用のない時。ひま。「―時間」

④欠員。空席。「定員に―がある」

あき【秋】

(秋空がアキラカ(清明)であるところからか。一説に、収穫がア(飽)キ満チル意、また、草木の葉のアカ(紅)クなる意からとも)

①㋐一年四季の第3位。天文学では秋分から冬至まで、太陽暦では9月から11月まで、太陰暦では7月から9月までの3カ月の称。太陽は漸次南下し、昼は短く、夜は長くなる。〈[季]秋〉

㋑和歌などで、「飽あき」にかけていう。古今和歌集恋「わが袖にまだき時雨の降りぬるは君が心に―や来ぬらん」

②穀物の収穫の時期。好色一代男2「折しも麦も―のなかば」

⇒秋暑し

⇒秋惜しむ

⇒秋涼し

⇒秋澄む

⇒秋高く馬肥ゆ

⇒秋高し

⇒秋立つ

⇒秋近し

⇒秋の鹿は笛に寄る

⇒秋の日は釣瓶落し

⇒秋の夕焼け鎌を研げ

⇒秋深し

あき【飽き・厭き】

あきること。いやになること。「―が来る」

あき【安芸】

①旧国名。今の広島県の西部。芸州。

②高知県南東部、土佐湾に臨む市。中世安芸氏の居城。促成野菜園芸の盛んな安芸平野の中心地。人口2万。

あき【阿騎・安騎】

奈良県宇陀市大宇陀区の内、旧松山町を中心とした地区。古代の狩猟地。阿騎の野。(歌枕)万葉集1「み雪降る―の大野に」

あき【大辛螺】

アカニシの古名。〈倭名類聚鈔19〉

あぎ【顎・腮】

あご。あぎと。〈倭名類聚鈔6〉

あぎ【阿魏】

(中世イラン語angu; angwa)セリ科の大形多年草。イラン・アフガニスタン原産の薬用植物。高さ2メートルに達し、茎は太い。葉は巨大でニンジンに似て細裂。黄色の細小花を頂端に密生。根から得た樹脂状物質を固めたものが生薬の阿魏で、駆虫・去痰・通経剤などとする。

あ‐ぎ【吾君】

〔代〕

相手の人を親しんで呼ぶ語。あなた。わがきみ。神功紀「いざ―五十狭茅宿祢いさちすくね」

あき‐あかね【秋茜】

トンボ科の一種で、最も普通の赤トンボ。体長約4センチメートル。初夏、羽化した直後は橙黄色で、山地へ移動、秋に群をなして平地へ降り、池などで産卵。老熟した雄は、腹部を中心に赤く変わる。〈[季]秋〉

アキアカネ

提供:ネイチャー・プロダクション

あ‐かんたい【亜寒帯】

気候帯の一つ。温帯と寒帯の中間の地帯。およそ緯度50度から70度の範囲。

⇒あかんたい‐きこう【亜寒帯気候】

あかんたい‐きこう【亜寒帯気候】

北半球の亜寒帯の大陸地域が示す気候。冬と夏との気温の差がきわめて大きい。南半球には対応する緯度帯に大陸がない。

⇒あ‐かんたい【亜寒帯】

あかん‐べ

(アカメ(赤目)の転)下まぶたを引き下げ、裏の赤い部分を相手に見せて、軽蔑や拒否の意を表すしぐさ。また、その時いう言葉。あかべ。あかんべい。

あかん‐ぼう【赤ん坊】‥バウ

生まれて間もない子供。体が赤みがかっているからいう。赤子。あかんぼ。比喩的に、幼稚・世間知らずの人にもいう。

あき【明き・空き】

①あいたところ。すきま。

②中に物のないこと。また、使っていないもの。から。浮世風呂前「徳利のお―はござりませんかな」。「―瓶」「―家」

③用のない時。ひま。「―時間」

④欠員。空席。「定員に―がある」

あき【秋】

(秋空がアキラカ(清明)であるところからか。一説に、収穫がア(飽)キ満チル意、また、草木の葉のアカ(紅)クなる意からとも)

①㋐一年四季の第3位。天文学では秋分から冬至まで、太陽暦では9月から11月まで、太陰暦では7月から9月までの3カ月の称。太陽は漸次南下し、昼は短く、夜は長くなる。〈[季]秋〉

㋑和歌などで、「飽あき」にかけていう。古今和歌集恋「わが袖にまだき時雨の降りぬるは君が心に―や来ぬらん」

②穀物の収穫の時期。好色一代男2「折しも麦も―のなかば」

⇒秋暑し

⇒秋惜しむ

⇒秋涼し

⇒秋澄む

⇒秋高く馬肥ゆ

⇒秋高し

⇒秋立つ

⇒秋近し

⇒秋の鹿は笛に寄る

⇒秋の日は釣瓶落し

⇒秋の夕焼け鎌を研げ

⇒秋深し

あき【飽き・厭き】

あきること。いやになること。「―が来る」

あき【安芸】

①旧国名。今の広島県の西部。芸州。

②高知県南東部、土佐湾に臨む市。中世安芸氏の居城。促成野菜園芸の盛んな安芸平野の中心地。人口2万。

あき【阿騎・安騎】

奈良県宇陀市大宇陀区の内、旧松山町を中心とした地区。古代の狩猟地。阿騎の野。(歌枕)万葉集1「み雪降る―の大野に」

あき【大辛螺】

アカニシの古名。〈倭名類聚鈔19〉

あぎ【顎・腮】

あご。あぎと。〈倭名類聚鈔6〉

あぎ【阿魏】

(中世イラン語angu; angwa)セリ科の大形多年草。イラン・アフガニスタン原産の薬用植物。高さ2メートルに達し、茎は太い。葉は巨大でニンジンに似て細裂。黄色の細小花を頂端に密生。根から得た樹脂状物質を固めたものが生薬の阿魏で、駆虫・去痰・通経剤などとする。

あ‐ぎ【吾君】

〔代〕

相手の人を親しんで呼ぶ語。あなた。わがきみ。神功紀「いざ―五十狭茅宿祢いさちすくね」

あき‐あかね【秋茜】

トンボ科の一種で、最も普通の赤トンボ。体長約4センチメートル。初夏、羽化した直後は橙黄色で、山地へ移動、秋に群をなして平地へ降り、池などで産卵。老熟した雄は、腹部を中心に赤く変わる。〈[季]秋〉

アキアカネ

提供:ネイチャー・プロダクション

あき‐あがり【秋上がり】

稲刈・とり入れの終わること。

あき‐あき【飽き飽き・厭き厭き】

十分な状態に置かれて、また、同じ事の繰り返しで、すっかりいやになるさま。うんざり。「都会の生活に―した」

あき‐あげ【秋上げ】

稲作が不良のために秋になって米価の高くなること。秋高。↔秋落ち

あきあじ

(「秋味」と当てる)

①北海道・東北地方などで、鮭のこと。また、塩鮭をもいう。

②秋、産卵のため川を遡上する直前の沿岸で漁獲される鮭。

アギア‐ソフィア‐だいせいどう【アギアソフィア大聖堂】‥ダウ

(Hagia Sophia ギリシア)コンスタンチノープル(現イスタンブール)に建設された総主教座聖堂。現在の建築は537年ユスティニアヌス1世により完成。ビザンチン帝国滅亡後はイスラム教モスクとして利用され、現在は歴史的文化財として公開。アヤ‐ソフィア寺院。

あき‐あがり【秋上がり】

稲刈・とり入れの終わること。

あき‐あき【飽き飽き・厭き厭き】

十分な状態に置かれて、また、同じ事の繰り返しで、すっかりいやになるさま。うんざり。「都会の生活に―した」

あき‐あげ【秋上げ】

稲作が不良のために秋になって米価の高くなること。秋高。↔秋落ち

あきあじ

(「秋味」と当てる)

①北海道・東北地方などで、鮭のこと。また、塩鮭をもいう。

②秋、産卵のため川を遡上する直前の沿岸で漁獲される鮭。

アギア‐ソフィア‐だいせいどう【アギアソフィア大聖堂】‥ダウ

(Hagia Sophia ギリシア)コンスタンチノープル(現イスタンブール)に建設された総主教座聖堂。現在の建築は537年ユスティニアヌス1世により完成。ビザンチン帝国滅亡後はイスラム教モスクとして利用され、現在は歴史的文化財として公開。アヤ‐ソフィア寺院。

・明妙】‥タヘ

祭祀の幣物に用いる布帛ふはく。赤く染めて美しい光沢があるもの。祝詞、春日祭「御服みそは―、照妙てるたえ」

あかるひめ‐の‐かみ【阿加流比売神】

古事記説話で、天之日矛あめのひぼこの妻。新羅しらぎの女が日の光を受けて懐妊し、生んだ赤玉の成った女神。のち日本に来て難波の比売許曾ひめこそ神社に鎮座した。

あかる‐み【明るみ】

①明るい所。明るい方。

②(特定の人だけでなく)関係者のすべてや、また一般の人に見えるところ。「事実が―に出た」

あかる・む【明るむ】

〔自五〕

明るくなる。晴れかかる。「空が―・む」

あかれ【散れ・分れ】

①別々になること。分かれ散ること。源氏物語花宴「弘徽殿の御―ならむと見給へつる」

②別々になっている、あるひとつ。分ぶん。源氏物語若菜下「女御殿の五つ、明石の御―の三つ」

あか‐ワイン【赤ワイン】

(→)赤葡萄酒ぶどうしゅに同じ。

あかん【阿寒】

阿寒湖のある北海道東部の町。2005年に釧路市と合併。

⇒あかん‐こ【阿寒湖】

⇒あかん‐こくりつこうえん【阿寒国立公園】

あか‐ん

(「埒らち明かぬ」の略。多く関西で使う)うまくいかない。だめだ。不可である。

あかん‐こ【阿寒湖】

北海道東部、釧路地方北部、雌阿寒岳(1499メートル)と雄阿寒岳(1370メートル)の中間にある湖。湖面標高420メートル。最大深度45メートル。面積13平方キロメートル。ヒメマス・毬藻まりもの原産湖。

阿寒湖

撮影:新海良夫

・明妙】‥タヘ

祭祀の幣物に用いる布帛ふはく。赤く染めて美しい光沢があるもの。祝詞、春日祭「御服みそは―、照妙てるたえ」

あかるひめ‐の‐かみ【阿加流比売神】

古事記説話で、天之日矛あめのひぼこの妻。新羅しらぎの女が日の光を受けて懐妊し、生んだ赤玉の成った女神。のち日本に来て難波の比売許曾ひめこそ神社に鎮座した。

あかる‐み【明るみ】

①明るい所。明るい方。

②(特定の人だけでなく)関係者のすべてや、また一般の人に見えるところ。「事実が―に出た」

あかる・む【明るむ】

〔自五〕

明るくなる。晴れかかる。「空が―・む」

あかれ【散れ・分れ】

①別々になること。分かれ散ること。源氏物語花宴「弘徽殿の御―ならむと見給へつる」

②別々になっている、あるひとつ。分ぶん。源氏物語若菜下「女御殿の五つ、明石の御―の三つ」

あか‐ワイン【赤ワイン】

(→)赤葡萄酒ぶどうしゅに同じ。

あかん【阿寒】

阿寒湖のある北海道東部の町。2005年に釧路市と合併。

⇒あかん‐こ【阿寒湖】

⇒あかん‐こくりつこうえん【阿寒国立公園】

あか‐ん

(「埒らち明かぬ」の略。多く関西で使う)うまくいかない。だめだ。不可である。

あかん‐こ【阿寒湖】

北海道東部、釧路地方北部、雌阿寒岳(1499メートル)と雄阿寒岳(1370メートル)の中間にある湖。湖面標高420メートル。最大深度45メートル。面積13平方キロメートル。ヒメマス・毬藻まりもの原産湖。

阿寒湖

撮影:新海良夫

雄阿寒岳

撮影:新海良夫

雄阿寒岳

撮影:新海良夫

⇒あかん【阿寒】

あかん‐こくりつこうえん【阿寒国立公園】‥ヱン

阿寒湖・屈斜路湖くっしゃろこ・摩周湖を中心とする国立公園。亜寒帯林の原始的大自然を保存。

⇒あかん【阿寒】

アカンサス【Acanthus ラテン】

キツネノマゴ科の大形多年草。南欧原産。葉は楕円形で羽状深裂。夏、長花茎に白色、淡紫色の唇形花を横向きで穂状につける。古代ギリシア・ローマの建築では、この葉を柱頭文様とした。また、キツネノマゴ科ハアザミ属植物(その学名)。南欧、熱帯・亜熱帯のアジアに約50種が分布。ハアザミ。

アカンサスの文様

⇒あかん【阿寒】

あかん‐こくりつこうえん【阿寒国立公園】‥ヱン

阿寒湖・屈斜路湖くっしゃろこ・摩周湖を中心とする国立公園。亜寒帯林の原始的大自然を保存。

⇒あかん【阿寒】

アカンサス【Acanthus ラテン】

キツネノマゴ科の大形多年草。南欧原産。葉は楕円形で羽状深裂。夏、長花茎に白色、淡紫色の唇形花を横向きで穂状につける。古代ギリシア・ローマの建築では、この葉を柱頭文様とした。また、キツネノマゴ科ハアザミ属植物(その学名)。南欧、熱帯・亜熱帯のアジアに約50種が分布。ハアザミ。

アカンサスの文様

あ‐かんたい【亜寒帯】

気候帯の一つ。温帯と寒帯の中間の地帯。およそ緯度50度から70度の範囲。

⇒あかんたい‐きこう【亜寒帯気候】

あかんたい‐きこう【亜寒帯気候】

北半球の亜寒帯の大陸地域が示す気候。冬と夏との気温の差がきわめて大きい。南半球には対応する緯度帯に大陸がない。

⇒あ‐かんたい【亜寒帯】

あかん‐べ

(アカメ(赤目)の転)下まぶたを引き下げ、裏の赤い部分を相手に見せて、軽蔑や拒否の意を表すしぐさ。また、その時いう言葉。あかべ。あかんべい。

あかん‐ぼう【赤ん坊】‥バウ

生まれて間もない子供。体が赤みがかっているからいう。赤子。あかんぼ。比喩的に、幼稚・世間知らずの人にもいう。

あき【明き・空き】

①あいたところ。すきま。

②中に物のないこと。また、使っていないもの。から。浮世風呂前「徳利のお―はござりませんかな」。「―瓶」「―家」

③用のない時。ひま。「―時間」

④欠員。空席。「定員に―がある」

あき【秋】

(秋空がアキラカ(清明)であるところからか。一説に、収穫がア(飽)キ満チル意、また、草木の葉のアカ(紅)クなる意からとも)

①㋐一年四季の第3位。天文学では秋分から冬至まで、太陽暦では9月から11月まで、太陰暦では7月から9月までの3カ月の称。太陽は漸次南下し、昼は短く、夜は長くなる。〈[季]秋〉

㋑和歌などで、「飽あき」にかけていう。古今和歌集恋「わが袖にまだき時雨の降りぬるは君が心に―や来ぬらん」

②穀物の収穫の時期。好色一代男2「折しも麦も―のなかば」

⇒秋暑し

⇒秋惜しむ

⇒秋涼し

⇒秋澄む

⇒秋高く馬肥ゆ

⇒秋高し

⇒秋立つ

⇒秋近し

⇒秋の鹿は笛に寄る

⇒秋の日は釣瓶落し

⇒秋の夕焼け鎌を研げ

⇒秋深し

あき【飽き・厭き】

あきること。いやになること。「―が来る」

あき【安芸】

①旧国名。今の広島県の西部。芸州。

②高知県南東部、土佐湾に臨む市。中世安芸氏の居城。促成野菜園芸の盛んな安芸平野の中心地。人口2万。

あき【阿騎・安騎】

奈良県宇陀市大宇陀区の内、旧松山町を中心とした地区。古代の狩猟地。阿騎の野。(歌枕)万葉集1「み雪降る―の大野に」

あき【大辛螺】

アカニシの古名。〈倭名類聚鈔19〉

あぎ【顎・腮】

あご。あぎと。〈倭名類聚鈔6〉

あぎ【阿魏】

(中世イラン語angu; angwa)セリ科の大形多年草。イラン・アフガニスタン原産の薬用植物。高さ2メートルに達し、茎は太い。葉は巨大でニンジンに似て細裂。黄色の細小花を頂端に密生。根から得た樹脂状物質を固めたものが生薬の阿魏で、駆虫・去痰・通経剤などとする。

あ‐ぎ【吾君】

〔代〕

相手の人を親しんで呼ぶ語。あなた。わがきみ。神功紀「いざ―五十狭茅宿祢いさちすくね」

あき‐あかね【秋茜】

トンボ科の一種で、最も普通の赤トンボ。体長約4センチメートル。初夏、羽化した直後は橙黄色で、山地へ移動、秋に群をなして平地へ降り、池などで産卵。老熟した雄は、腹部を中心に赤く変わる。〈[季]秋〉

アキアカネ

提供:ネイチャー・プロダクション

あ‐かんたい【亜寒帯】

気候帯の一つ。温帯と寒帯の中間の地帯。およそ緯度50度から70度の範囲。

⇒あかんたい‐きこう【亜寒帯気候】

あかんたい‐きこう【亜寒帯気候】

北半球の亜寒帯の大陸地域が示す気候。冬と夏との気温の差がきわめて大きい。南半球には対応する緯度帯に大陸がない。

⇒あ‐かんたい【亜寒帯】

あかん‐べ

(アカメ(赤目)の転)下まぶたを引き下げ、裏の赤い部分を相手に見せて、軽蔑や拒否の意を表すしぐさ。また、その時いう言葉。あかべ。あかんべい。

あかん‐ぼう【赤ん坊】‥バウ

生まれて間もない子供。体が赤みがかっているからいう。赤子。あかんぼ。比喩的に、幼稚・世間知らずの人にもいう。

あき【明き・空き】

①あいたところ。すきま。

②中に物のないこと。また、使っていないもの。から。浮世風呂前「徳利のお―はござりませんかな」。「―瓶」「―家」

③用のない時。ひま。「―時間」

④欠員。空席。「定員に―がある」

あき【秋】

(秋空がアキラカ(清明)であるところからか。一説に、収穫がア(飽)キ満チル意、また、草木の葉のアカ(紅)クなる意からとも)

①㋐一年四季の第3位。天文学では秋分から冬至まで、太陽暦では9月から11月まで、太陰暦では7月から9月までの3カ月の称。太陽は漸次南下し、昼は短く、夜は長くなる。〈[季]秋〉

㋑和歌などで、「飽あき」にかけていう。古今和歌集恋「わが袖にまだき時雨の降りぬるは君が心に―や来ぬらん」

②穀物の収穫の時期。好色一代男2「折しも麦も―のなかば」

⇒秋暑し

⇒秋惜しむ

⇒秋涼し

⇒秋澄む

⇒秋高く馬肥ゆ

⇒秋高し

⇒秋立つ

⇒秋近し

⇒秋の鹿は笛に寄る

⇒秋の日は釣瓶落し

⇒秋の夕焼け鎌を研げ

⇒秋深し

あき【飽き・厭き】

あきること。いやになること。「―が来る」

あき【安芸】

①旧国名。今の広島県の西部。芸州。

②高知県南東部、土佐湾に臨む市。中世安芸氏の居城。促成野菜園芸の盛んな安芸平野の中心地。人口2万。

あき【阿騎・安騎】

奈良県宇陀市大宇陀区の内、旧松山町を中心とした地区。古代の狩猟地。阿騎の野。(歌枕)万葉集1「み雪降る―の大野に」

あき【大辛螺】

アカニシの古名。〈倭名類聚鈔19〉

あぎ【顎・腮】

あご。あぎと。〈倭名類聚鈔6〉

あぎ【阿魏】

(中世イラン語angu; angwa)セリ科の大形多年草。イラン・アフガニスタン原産の薬用植物。高さ2メートルに達し、茎は太い。葉は巨大でニンジンに似て細裂。黄色の細小花を頂端に密生。根から得た樹脂状物質を固めたものが生薬の阿魏で、駆虫・去痰・通経剤などとする。

あ‐ぎ【吾君】

〔代〕

相手の人を親しんで呼ぶ語。あなた。わがきみ。神功紀「いざ―五十狭茅宿祢いさちすくね」

あき‐あかね【秋茜】

トンボ科の一種で、最も普通の赤トンボ。体長約4センチメートル。初夏、羽化した直後は橙黄色で、山地へ移動、秋に群をなして平地へ降り、池などで産卵。老熟した雄は、腹部を中心に赤く変わる。〈[季]秋〉

アキアカネ

提供:ネイチャー・プロダクション

あき‐あがり【秋上がり】

稲刈・とり入れの終わること。

あき‐あき【飽き飽き・厭き厭き】

十分な状態に置かれて、また、同じ事の繰り返しで、すっかりいやになるさま。うんざり。「都会の生活に―した」

あき‐あげ【秋上げ】

稲作が不良のために秋になって米価の高くなること。秋高。↔秋落ち

あきあじ

(「秋味」と当てる)

①北海道・東北地方などで、鮭のこと。また、塩鮭をもいう。

②秋、産卵のため川を遡上する直前の沿岸で漁獲される鮭。

アギア‐ソフィア‐だいせいどう【アギアソフィア大聖堂】‥ダウ

(Hagia Sophia ギリシア)コンスタンチノープル(現イスタンブール)に建設された総主教座聖堂。現在の建築は537年ユスティニアヌス1世により完成。ビザンチン帝国滅亡後はイスラム教モスクとして利用され、現在は歴史的文化財として公開。アヤ‐ソフィア寺院。

あき‐あがり【秋上がり】

稲刈・とり入れの終わること。

あき‐あき【飽き飽き・厭き厭き】

十分な状態に置かれて、また、同じ事の繰り返しで、すっかりいやになるさま。うんざり。「都会の生活に―した」

あき‐あげ【秋上げ】

稲作が不良のために秋になって米価の高くなること。秋高。↔秋落ち

あきあじ

(「秋味」と当てる)

①北海道・東北地方などで、鮭のこと。また、塩鮭をもいう。

②秋、産卵のため川を遡上する直前の沿岸で漁獲される鮭。

アギア‐ソフィア‐だいせいどう【アギアソフィア大聖堂】‥ダウ

(Hagia Sophia ギリシア)コンスタンチノープル(現イスタンブール)に建設された総主教座聖堂。現在の建築は537年ユスティニアヌス1世により完成。ビザンチン帝国滅亡後はイスラム教モスクとして利用され、現在は歴史的文化財として公開。アヤ‐ソフィア寺院。

あか・る【明る】🔗⭐🔉

あか・る【明る】

〔自四〕

明るくなる。枕草子1「山ぎはすこし―・りて」

あかる・い【明るい】🔗⭐🔉

あかる・い【明るい】

〔形〕[文]あかる・し(ク)

①光が十分にさして物がよく見える状態である。明らかである。「月が―・い」「―・い部屋」

②色があざやかで美しい。澄んでいる。くすんでいない。「―・い色調」

③性格・表情・内実などに曇りがなく、晴れやかである。

㋐陽気である。明朗である。「―・い性格」「―・い家庭をつくる」

㋑やましいところがなく、公明である。「―・い政治」

④将来の見通しなどについて楽観できる。「―・い老後」

⑤(「…に―・い」の形で)その事についてよく知っている(通じている)。「法律に―・い」「事情に―・い」↔くらい

あかる‐さ【明るさ】🔗⭐🔉

あかる・し【明るし】🔗⭐🔉

あかる・し【明るし】

〔形ク〕

⇒あかるい

あかる‐み【明るみ】🔗⭐🔉

あかる‐み【明るみ】

①明るい所。明るい方。

②(特定の人だけでなく)関係者のすべてや、また一般の人に見えるところ。「事実が―に出た」

あかる・む【明るむ】🔗⭐🔉

あかる・む【明るむ】

〔自五〕

明るくなる。晴れかかる。「空が―・む」

あき【明き・空き】🔗⭐🔉

あき【明き・空き】

①あいたところ。すきま。

②中に物のないこと。また、使っていないもの。から。浮世風呂前「徳利のお―はござりませんかな」。「―瓶」「―家」

③用のない時。ひま。「―時間」

④欠員。空席。「定員に―がある」

あき‐かん【空き缶・明き缶】‥クワン🔗⭐🔉

あき‐かん【空き缶・明き缶】‥クワン

中身が空になった缶。

あき‐しろ【明き白・空き代】🔗⭐🔉

あき‐しろ【明き白・空き代】

文字などを書いた紙の左右・天地の空白。余白よはく。

あき‐す【空き巣・明き巣】🔗⭐🔉

あき‐す【空き巣・明き巣】

①鳥のいなくなった巣。

空き巣

撮影:関戸 勇

②人のいない家。

③「空巣狙い」の略。

⇒あきす‐ねらい【空巣狙い】

②人のいない家。

③「空巣狙い」の略。

⇒あきす‐ねらい【空巣狙い】

②人のいない家。

③「空巣狙い」の略。

⇒あきす‐ねらい【空巣狙い】

②人のいない家。

③「空巣狙い」の略。

⇒あきす‐ねらい【空巣狙い】

あき‐だな【空き店・明き店】🔗⭐🔉

あき‐だな【空き店・明き店】

①人の住んでいない家、または貸家。

②商品のない店。

⇒空き店の恵比須

○空き店の恵比須あきだなのえびす

相手もいないのにひとりで悦に入っていること。

⇒あき‐だな【空き店・明き店】

あき‐ち【空き地・明き地】🔗⭐🔉

あき‐ち【空き地・明き地】

使用していない、または建物の建っていない地所。

○秋近しあきちかし

夏の終り頃、秋も間もないという感じをいう語。〈[季]夏〉

⇒あき【秋】

あき‐て【明き手・空き手】🔗⭐🔉

あき‐て【明き手・空き手】

①(「あいている手」の意から)左手。

②手のあいている人。または特定の任務をおびず自由に働ける軍勢。遊軍。

あき‐の‐かた【明の方】🔗⭐🔉

あき‐の‐かた【明の方】

(→)恵方えほうに同じ。

あき‐の‐ほう【明の方】‥ハウ🔗⭐🔉

あき‐の‐ほう【明の方】‥ハウ

(→)恵方えほうに同じ。

あき‐び【明き日】🔗⭐🔉

あき‐び【明き日】

遊女が客との約束のない暇な日。好色一代男6「―を争ひ、此人忍ぶ事」

あき‐みせ【空き店・明き店】🔗⭐🔉

あき‐みせ【空き店・明き店】

①使用していない店。

②商品のない店。→あきだな

あき‐めくら【明き盲】🔗⭐🔉

あき‐めくら【明き盲】

①外見は異常がないようだが視力を失っている人。

②文字の読めない人。

あき‐や【空き家・明き家】🔗⭐🔉

あき‐や【空き家・明き家】

人の住んでいない家。居住者のいない貸家。

あきら‐か【明らか】🔗⭐🔉

あきら‐か【明らか】

➊曇り、かげりがなく、はっきりと明るいさま。神代紀上「其の清陽すみあきらかなるものは、薄靡たなびきて天となり」。源氏物語須磨「―なる月日のかげをだに見ず」

➋物事がはっきりしているさま。

①他と紛れないような、明白なさま。允恭紀「天皇分明あきらかに其の状を知らしめさむとして」

②事柄が明白で、疑いをはさむ余地がないさま。源氏物語若菜下「仏神も聞きいれ給ふべき言の葉―なり」。「―な事実」「―に君が悪い」

③道理に明るいさま。徒然草「―ならん人の、惑へる我等を見んこと」

➌正直。滑稽本、大わらい臍の西国「正直なを―なといふ」

あきら‐け・し【明らけし】🔗⭐🔉

あきら‐け・し【明らけし】

〔形ク〕

①明らかである。はっきりしている。万葉集16「―・くわが知ることを」

②曇り、けがれがなく、清い。万葉集20「―・き名におふ伴の緒」

③英明である。源氏物語若菜上「かく末の世の―・き君として」

あきら・める【明らめる】🔗⭐🔉

あきら・める【明らめる】

〔他下一〕

①明るくさせる。万葉集18「み心を―・め給ひ」

②事情などをはっきりさせる。源氏物語賢木「いぶせう侍る事をも―・め侍りにしがな」。「日本文化の神髄を―・める」

あ・く【明く・開く・空く】🔗⭐🔉

あ・く【明く・開く・空く】

[一]〔自五〕

①そこを塞いでいた物が除かれ、通り抜けができるようになる。竹取物語「立て籠めたる所の戸、即ちただ―・きに―・きぬ」。日葡辞書「ハレモノノクチガアイタ」。「門が―・く」「箱の蓋が―・く」

②そこにあったものが無くなり、空白部ができる。また、からになる。

㋐間にへだたりやすきまができる。竹取物語「―・ける隙もなく守らす」。日葡辞書「イエ、イレモノナドガアク」。「1着と2着との間が1メートル―・く」「―・いている部屋」「グラスが―・く」

㋑官職・地位に就いていた人がやめ、そこに人がいない状態になる。欠員ができる。大鏡師尹「小一条院式部卿にておはしまししが、東宮にたち給ひて―・くところに」。「社長の椅子が―・く」

㋒収入・支出にへだたりができ、欠損になる。懐硯ふところすずり「節季の帳まへたびごとに、…次第ましの不足、積れば大きに―・くところありて」

㋓(日常の行為・勤めなどに関して)禁制・束縛などが解かれる。解除になる。源氏物語松風「今日は六日の御物忌―・く日にて」。梅津政景日記「女房四人年季―・き候ひて」。「喪が―・く」

㋔する事がない状態になる。ひまになる。日葡辞書「ヒマガアク」。「手が―・く」

③(幕開きなどの意から)物事が始まる。また、営業が始まる。「芝居が―・く」「店は11時に―・く」

④(らちがあくの意)物事がうまくゆく。否定形でのみ用いる。好色二代男「八つの鐘がなれども―・かず」。「そりゃ―・かん」

[二]〔他四〕

あける。ロドリーゲス大文典「目を―・くも塞ぐもこちのままである」

[三]〔自下二〕

⇒あける(自下一)。

[四]〔他下二〕

⇒あける(他下一)

◇はっきりする意で「明」、ひらく意では「開」、からになる意には「空」を使うことが多い。

⇒あいた口が塞がらぬ

⇒あいた口へ餅

あくる【明くる】🔗⭐🔉

あくる【明くる】

〔連体〕

(下二段動詞アクの連体形から)明けての。次の。「―月」「―6日に出立」

⇒あくる‐あさ【明くる朝】

⇒あくる‐あした【明くる朝】

⇒あくる‐きょう【明くる今日】

⇒あくる‐つとめて【明くるつとめて】

⇒あくる‐とし【明くる年】

⇒あくる‐ひ【明くる日】

あくる‐あさ【明くる朝】🔗⭐🔉

あくる‐あさ【明くる朝】

次の日の朝。翌朝。

⇒あくる【明くる】

あくる‐あした【明くる朝】🔗⭐🔉

あくる‐あした【明くる朝】

①翌朝。あくるあさ。

②早朝。夜の明け白む頃。万葉集15「―逢はずまにして今そ悔しき」

⇒あくる【明くる】

あくる‐きょう【明くる今日】‥ケフ🔗⭐🔉

あくる‐きょう【明くる今日】‥ケフ

その日の次の日。明くる日。

⇒あくる【明くる】

あくる‐つとめて【明くるつとめて】🔗⭐🔉

あくる‐つとめて【明くるつとめて】

①次の日の朝。

②次の日の朝早く。宇津保物語菊宴「―中のおとどにわたらせ給ふ」

⇒あくる【明くる】

あくる‐とし【明くる年】🔗⭐🔉

あくる‐とし【明くる年】

その年の次の年。翌年。

⇒あくる【明くる】

あくる‐ひ【明くる日】🔗⭐🔉

あくる‐ひ【明くる日】

その日の次の日。翌日。

⇒あくる【明くる】

あけ【明け】🔗⭐🔉

あけ【明け】

あけること。

①期間が終わること。また、その直後。「連休―」「夜勤―」

②夜明け。「―の明星」

③韻塞いんふたぎで、かくした韻字をどの字と言いあてること。能因本枕草子したりがほなるもの「韻ふたぎの―疾うしたる」

あけ‐がた【明け方】🔗⭐🔉

あけ‐がた【明け方】

夜が明けようとする頃。夜明けがた。

あけ‐くら・す【明け暮す】🔗⭐🔉

あけ‐くら・す【明け暮す】

〔他四〕

明かし暮らす。月日を送る。後撰和歌集秋「―・し守るたのみを」

あけ‐くれ【明け暮れ】🔗⭐🔉

あけ‐くれ【明け暮れ】

①夜明けと夕暮。朝夕。日々。堤中納言物語「―は耳はさみをして、手のうらにそへふせてまぼり給ふ」

②(副詞的に用いて)明けても暮れても。毎日。源氏物語桐壺「このごろ―御覧ずる長恨歌の」。「―精を出す」

あけ‐ぐれ【明け暗れ】🔗⭐🔉

あけ‐ぐれ【明け暗れ】

夜が明けきる前の少し暗い感じの残る頃。また、その状態。未明。万葉集4「―の朝ぎり隠り鳴くたづの」

あけ‐く・れる【明け暮れる】🔗⭐🔉

あけ‐く・れる【明け暮れる】

〔自下一〕[文]あけく・る(下二)

①夜が明け日が暮れる。月日が過ぎて行く。蜻蛉日記下「類多くことさわがしくて―・るるも」

②(「…に―・れる」の形で)始終あることに没頭する。「読書に―・れる」

あけ‐さ・る【明けさる】🔗⭐🔉

あけ‐さ・る【明けさる】

〔自四〕

(「さる」は移動する意)夜が明けてゆく。万葉集3「―・れば潮を干しむる」

あけ‐そ・める【明け初める】🔗⭐🔉

あけ‐そ・める【明け初める】

〔自下一〕[文]あけそ・む(下二)

夜が明けはじめる。六帖詠草「―・むる峰のかすみの一なびき」

あけ‐た・つ【明け立つ】🔗⭐🔉

あけ‐た・つ【明け立つ】

〔自四〕

夜が明けて来はじめる。万葉集19「―・たば松のさ枝に」

あけっ‐ぱなし【明けっ放し・開けっ放し】🔗⭐🔉

あけっ‐ぱなし【明けっ放し・開けっ放し】

①(窓・戸・ふたなどを)開けたままにしておくこと。

②心に包み隠しのないさま。あけすけ。開放的。「―な性格」

あけっ‐ぴろげ【明けっ広げ】🔗⭐🔉

あけっ‐ぴろげ【明けっ広げ】

(→)「あけっぱなし」に同じ。

あけ‐て【明けて】🔗⭐🔉

あけ‐て【明けて】

新年になって。「―60歳」

○明けても暮れてもあけてもくれても🔗⭐🔉

○明けても暮れてもあけてもくれても

何日も同じ状態が続くさま。来る日も来る日も。明け暮れ。

⇒あ・ける【明ける】

あげ‐ど【揚戸】

上に押し上げて開ける戸。

あげ‐どうふ【揚げ豆腐】

①油で揚げた豆腐。厚く切った生揚げと薄く切った薄揚げとがある。

②揚出し豆腐。→揚出し

あげ‐どき【揚げ斎】

①最終年忌の法事。弔上といあげ。

②遺族が自宅に僧侶を招かず寺に出向いて経をあげてもらう簡単な法事。揚げ法事。

あげ‐どころ【上げ所】

手紙の先方の名宛なあての所。あてどころ。小大君集「ゐなかへやる文の―に」

あげ‐なべ【揚げ鍋】

揚げ物を作る時に用いる鍋。

あげ‐なや【揚納屋】

(三重県志摩半島で)倉庫のない家で、納屋の土間に床板を張って穀物を貯蔵する所。

あけ‐に【明荷】

①旅行用の竹つづら。外をござで覆い、角や縁に割竹をつけたもの。馬の左右につけるのに便利にしてある。

②力士が場所入りの時に持ちこむ、まわし・化粧まわしなどを入れた長方形の箱。開荷。

⇒あけに‐うま【明荷馬】

あげ‐に【揚げ煮】

野菜・魚肉などを油で揚げてから、出し汁と調味料を加えて煮ること。また、その料理。

あげ‐に【揚荷】

陸揚げする船荷。

あけに‐うま【明荷馬】

民間で嫁を乗せる馬。通例婿方で準備し、明荷を馬の両背に着けて、その上に布団を敷く。

⇒あけ‐に【明荷】

あけ‐の‐かね【明けの鐘】🔗⭐🔉

あけ‐の‐かね【明けの鐘】

①夜明け(明六つ)に寺で鳴らす鐘の音。梅暦「―ごんと突きや」

②長唄の入門曲。通称「宵は待ち」。めりやす物。恋人との別れを告げる明けの鐘を恨む女心を歌ったもの。

あけ‐のこ・る【明け残る】🔗⭐🔉

あけ‐のこ・る【明け残る】

〔自四〕

月や星などが、夜が明けたのにまだ残っている。風雅和歌集雑「―・る星の数ぞ消えゆく」

あけ‐の‐はる【明けの春】🔗⭐🔉

あけ‐の‐はる【明けの春】

初春。年のはじめ。〈[季]新年〉

あけ‐の‐ひ【明けの日】🔗⭐🔉

あけ‐の‐ひ【明けの日】

あくる日。その翌日。

あけ‐の‐みょうじょう【明けの明星】‥ミヤウジヤウ🔗⭐🔉

あけ‐の‐みょうじょう【明けの明星】‥ミヤウジヤウ

明け方、東の空に見える金星。

あけ‐はなし【明け放し・開け放し】🔗⭐🔉

あけ‐はなし【明け放し・開け放し】

(→)「あけっぱなし」に同じ。

あけ‐はな・す【明け放す・開け放す】🔗⭐🔉

あけ‐はな・す【明け放す・開け放す】

〔他五〕

窓・戸・障子などを残らずあける。いっぱいにあける。また、開けたままにしておく。「扉を―・す」

あけ‐はな・つ【明け放つ・開け放つ】🔗⭐🔉

あけ‐はな・つ【明け放つ・開け放つ】

〔他五〕

「あけはなす」に同じ。

あけ‐はな・れる【明け離れる】🔗⭐🔉

あけ‐はな・れる【明け離れる】

〔自下一〕[文]あけはな・る(下二)

夜がすっかり明ける。伊勢物語「―・れてしばしあるに」

あけ‐はら・う【明け払う・開け払う】‥ハラフ🔗⭐🔉

あけ‐はら・う【明け払う・開け払う】‥ハラフ

〔他五〕

①窓・戸・障子などを残らずあける。

②家や城を明け渡す。

あけ‐ばん【明け番】🔗⭐🔉

あけ‐ばん【明け番】

①当直などの番が終わること。また、その人。また、その翌日の休み。

②半夜交替の勤務で、明け方の番。

あけ‐ひろ・げる【明け広げる・開け広げる】🔗⭐🔉

あけ‐ひろ・げる【明け広げる・開け広げる】

〔他下一〕[文]あけひろ・ぐ(下二)

あけて広くする。広くあける。栄華物語初花「御具どもを片端より―・げて」

あけ‐やす・い【明け易い】🔗⭐🔉

あけ‐やす・い【明け易い】

〔形〕[文]あけやす・し(ク)

夜の明けるのが早い。夏至前後の短い夜にいう。〈[季]夏〉

○揚屋柄を握るあげやづかをにぎる

(「柄を握る」は、その道の達人となる意)長年揚屋通いをしていて揚屋での遊びに通じている。傾城禁短気「京の太夫にも相応にかはゆがられて、揚屋柄も握る者が」

⇒あげ‐や【揚屋】

あけ‐やらぬ【明け遣らぬ】🔗⭐🔉

あけ‐やらぬ【明け遣らぬ】

朝に近いが、まだ暗さがある。「まだ―空」

あ・ける【明ける】(自下一)🔗⭐🔉

あ・ける【明ける】

〔自下一〕[文]あ・く(下二)

(アカ(明・赤)と同源で、明るくなる意)

①明るくなる。夜が終わって朝になる。万葉集15「ぬばたまの夜見し君を―・くる朝会はずまにして今そ悔しき」。「夜の―・ける前に出発する」

②日や年があらたまる。宇津保物語俊蔭「―・くる午の時ばかりまで」「また、―・くる年もくれぬ」。「―・けましておめでとうございます」

③期限が満了する。終わる。平家物語5「親討たれぬれば孝養し、忌いみ―・けて寄せ」。「年季が―・ける」「梅雨つゆが―・ける」

⇒明けても暮れても

あ・ける【明ける・開ける・空ける】(他下一)🔗⭐🔉

あ・ける【明ける・開ける・空ける】

〔他下一〕[文]あ・く(下二)

(アカ(明・赤)と同源で、ものを明るみに出す意)

①境・仕切り・おおいなどで内・外の通いを閉ざしているものを除き、通れるようにする。開く。万葉集12「朝戸―・くれば見ゆる霧かも」。源氏物語蜻蛉「泣く泣くこの文を―・けたれば」。「窓を―・ける」「鍵を―・ける」「金庫を―・ける」

②場所をふさいでいるものをどけて、はいる場所をつくる。そこをからにする。そこに隙間をつくる。間を離す。源氏物語蜻蛉「心なし。道―・け侍りなんよ」。宇治拾遺物語10「刀のさきして、みそかに穴を―・けて」。「部屋を―・ける」「グラスを―・ける」「水を―・ける」

③器物の中の物をほかに移す。浮世風呂2「ハイハイトくみきたり、とめ桶へ―・ける」。「瓶の半分をコップに―・ける」

④留守にする。また、外泊する。「家を―・ける」

⑤仕事などの、禁制・束縛などを解き、何かに使える状態にする。暇な時間をつくる。日葡辞書「ヒマヲアクル」。「手を―・ける」

⑥(閉ざした扉をあける意で)営業などを開始する。「商売の口を―・ける」「店を―・ける前に客が押しかける」

⑦包み隠しをなくす。打ち明けて話す。

⑧(「らちを―・ける」の形で)事態解決の手順や方法を見つける。日葡辞書「ラチヲアクル」

◇あかるくなる意に「明」、ひらく意では「開」、からにする意には「空」をふつう使う。

⇒開けてびっくり玉手箱

あけ‐わたし【明け渡し】🔗⭐🔉

あけ‐わたし【明け渡し】

あけわたすこと。「城―」

あけ‐わた・す【明け渡す】🔗⭐🔉

あけ‐わた・す【明け渡す】

〔他五〕

建物・土地などを、立ちのいて他人に渡す。「土地を―・す」

あけ‐わた・る【明け渡る】🔗⭐🔉

あけ‐わた・る【明け渡る】

〔自五〕

夜がすっかりあける。風雅和歌集雑「―・る小島の松の木の間より」

○朱を奪う紫あけをうばうむらさき

[論語陽貨]間色である紫が正色である朱より人目をひき、もてはやされる。悪が善にまさることのある世の不合理をいう。紫の朱を奪う。

⇒あけ【朱・緋】

さや【明・清】🔗⭐🔉

さや【明・清】

(冴ユと同源)

①さやかなさま。はっきりしたさま。万葉集11「―にも見えず」

②清いさま。さっぱりしているさま。古事記中「菅畳すがたたみいや―敷きて」

さや‐か【明か・清か】🔗⭐🔉

さや‐か【明か・清か】

(「冴える」と同源)

①はっきりしているさま。あきらか。万葉集20「君が上は―に聞きつ思ひしごとく」。源氏物語竹河「夕暮の霞のまぎれは―ならねど」。「月影―な夜」

②音声のさえて聞こえるさま。狭衣物語4「細谷川の音―に流れて」。「鈴の音が―に聞こえる」

○鞘があるさやがある

本心を包み隠して、わざと違ったようにいう。へだて心がある。

⇒さや【鞘】

さや‐け・し【明けし・清けし】🔗⭐🔉

さや‐け・し【明けし・清けし】

〔形ク〕

①さやかである。はっきりしている。〈[季]秋〉。万葉集12「ぬば玉の夜わたる月の―・くは」

②清らかである。さっぱりしている。万葉集20「古ゆ―・く負ひて来にしその名そ」

③ひびきがさえている。日本紀竟宴歌「古き船うききを捨てねばぞ―・き響遠く聞ゆる」

さや‐に【明に・清に】🔗⭐🔉

さや‐に【明に・清に】

〔副〕

はっきりと。万葉集1「今夜こよいの月夜―照りこそ」→さや

し‐あさって【明明後日】🔗⭐🔉

し‐あさって【明明後日】

①(西日本や東京で)あさっての翌日。

②(東日本で)あさっての翌々日。

みょう‐みょうごにち【明明後日】ミヤウミヤウ‥🔗⭐🔉

みょう‐みょうごにち【明明後日】ミヤウミヤウ‥

明後日の次の日。やのあさって。しあさって。

みょう‐みょうごねん【明明後年】ミヤウミヤウ‥🔗⭐🔉

みょう‐みょうごねん【明明後年】ミヤウミヤウ‥

明後年の次の年。

みん【明】🔗⭐🔉

みん【明】

中国の王朝の一つ。朱元璋(太祖)が他の群雄を倒し、元を北に追い払って建国。成祖の時、国都を南京から北京に遷し、南海諸国を経略、その勢威はアフリカ東岸にまで及んだ。中期以後、宦官の権力増大、北虜南倭ほくりょなんわに悩まされ、農民反乱が続発し、李自成に北京を占領され、17世で滅亡。(1368〜1644)

明(歴代世系)

めい‐あん【明暗】🔗⭐🔉

めい‐あん【明暗】

①明るいことと暗いこと。

②絵画において、立体感をはっきりさせるために色彩の濃淡・強弱で明部と暗部を区別すること。明暗法。陰影法。キアロスクーロ。

⇒めいあん‐じゅんのう【明暗順応】

⇒めいあん‐とう【明暗灯】

⇒めいあん‐りゅう【明暗流】

⇒明暗を分ける

めいあん【明暗】(作品名)🔗⭐🔉

めいあん【明暗】

小説。夏目漱石作。1916年(大正5)朝日新聞に連載。作者死亡のため未完。会社員津田由雄とその妻お延を中心として、愛の可能性や人間関係における利己主義を問い直す。

→文献資料[明暗]

めいあん‐じゅんのう【明暗順応】‥オウ🔗⭐🔉

めいあん‐じゅんのう【明暗順応】‥オウ

〔生〕明順応と暗順応とを合わせた呼称。普通は明順応の方が暗順応に比べて速い。

⇒めい‐あん【明暗】

めいあん‐とう【明暗灯】🔗⭐🔉

めいあん‐とう【明暗灯】

航路標識の灯光で、一定の時間間隔で明滅するもの。

⇒めい‐あん【明暗】

○明暗を分けるめいあんをわける🔗⭐🔉

○明暗を分けるめいあんをわける

①勝ち負けや成否などをはっきり決める契機となる。「とっさの判断が―」

②二者が、良い方と悪い方とに対照的に分かれる。「製品の売行きは両社明暗を分けた」

⇒めい‐あん【明暗】

めい‐い【名医】

名高い医者。すぐれた医師。

めい‐い【名彙】‥ヰ

物の名称を集めたもの。また、それを解説した書。

めい‐い【明衣】

①神に奉仕し、または物忌ものいみする者が沐浴の後に着る白布の浄衣。

②宮中で御湯殿に奉仕する蔵人くろうどが着た白の生絹すずしの衣。

めいいたいほうろく【明夷待訪録】‥ハウ‥

(明夷は易の卦名で、明るいものがやぶれ傷つく意)思想書。明末清初の儒者黄宗羲こうそうぎの著。君主の専制的在り方を非難し、公論の尊重を主張。清末、革命思想家にとりあげられて広く流布。

めい‐う・つ【銘打つ】

〔自五〕

(「銘を打つ」から)人目をひく、立派な呼び名を付ける。「世界最大と―・ったスペクタクル」

めい‐うん【命運】

めぐりあわせ。運命。「―が尽きる」

メイエ【Antoine Meillet】

フランスの言語学者。一般言語学・印欧語学の業績が多く、言語事実の社会的性格を強調。著「印欧語比較研究入門」など。(1866〜1936)

めい‐えつ【名謁】

(→)名対面なだいめんに同じ。

メイエルホリド【Vsevolod Emil'evich Meierkhol'd】

ロシアの俳優・演出家。初めモスクワ芸術座の俳優。革命後、メイエルホリド劇場を創設、構成主義的な指導をしたが、1938年閉鎖。スターリンの命により逮捕、銃殺された。(1874〜1940)

めい‐えん【名園・名苑】‥ヱン

名高い庭園。すぐれた庭園。

めい‐えん【名演】

すばらしい演技・演奏。「しばし―に聞きほれる」

めい‐えん【茗園】‥ヱン

茶畑。茶園。

めい‐えん【茗醼】

茶の湯の会。

めい‐おう【名王】‥ワウ

名高い君主。すぐれた君主。

めい‐おう【明王】‥ワウ

賢明な君主。

めいおう【明応】

[文選・周易]戦国時代、後土御門・後柏原天皇朝の年号。延徳4年7月19日(1492年8月12日)改元、明応10年2月29日(1501年3月18日)文亀に改元。

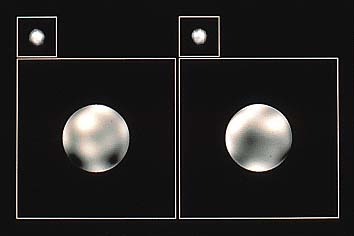

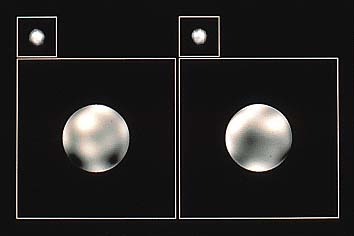

めいおう‐せい【冥王星】‥ワウ‥

(Pluto ラテン)太陽系の準惑星の一つ。1930年アメリカの天文学者トンボー(C. W. Tombaugh1906〜1997)が発見。太陽系の最も外側を回る惑星とされた。軌道の離心率が大きく、太陽からの距離は44億4000万キロメートルから73億9000万キロメートルまで変化し、海王星の軌道の内側に入ることもある。3個の衛星をもつ。質量は地球の500分の1。自転周期6日9時間。公転周期248年。

冥王星

撮影:NASA/STScI

めい‐か【名花】‥クワ

名高く美しい花。美女の形容。

⇒めいか‐じゅうにかく【名花十二客】

⇒めいか‐じゅうゆう【名花十友】

めい‐か【名家】

①名望のある家柄。名門。「地方の―」

②その道に秀でた人。名人。

③公卿くぎょうの家格の一つ。羽林家うりんけの下。文筆を主とし、大納言まで昇進できる家柄。日野・広橋・烏丸など。太平記13「或いは清華の家是を妬ねたみ、或いは―の輩是を猜そねんで」

④中国、春秋戦国時代の諸子百家の一つ。名(言葉)と実(実体)との関係を明らかにしようとする論理学派。公孫竜・恵施はその代表者。

めい‐か【名菓】‥クワ

名のある菓子。すぐれた菓子。

めい‐か【名歌】

名高い歌。すぐれた歌。「古今の―」

めい‐か【銘菓】‥クワ

特別な名をもつ有名な菓子。

めい‐が【名画】‥グワ

①名高い絵。すぐれた絵。「泰西―」

②有名な映画。すぐれた映画。「往年の―を上映する」

めい‐が【螟蛾】

メイガ科に属するガの総称。特に、髄虫ずいむしの羽化したガ。農林作物の害虫が多い。

ゴマダラノメイガ

撮影:海野和男

めい‐か【名花】‥クワ

名高く美しい花。美女の形容。

⇒めいか‐じゅうにかく【名花十二客】

⇒めいか‐じゅうゆう【名花十友】

めい‐か【名家】

①名望のある家柄。名門。「地方の―」

②その道に秀でた人。名人。

③公卿くぎょうの家格の一つ。羽林家うりんけの下。文筆を主とし、大納言まで昇進できる家柄。日野・広橋・烏丸など。太平記13「或いは清華の家是を妬ねたみ、或いは―の輩是を猜そねんで」

④中国、春秋戦国時代の諸子百家の一つ。名(言葉)と実(実体)との関係を明らかにしようとする論理学派。公孫竜・恵施はその代表者。

めい‐か【名菓】‥クワ

名のある菓子。すぐれた菓子。

めい‐か【名歌】

名高い歌。すぐれた歌。「古今の―」

めい‐か【銘菓】‥クワ

特別な名をもつ有名な菓子。

めい‐が【名画】‥グワ

①名高い絵。すぐれた絵。「泰西―」

②有名な映画。すぐれた映画。「往年の―を上映する」

めい‐が【螟蛾】

メイガ科に属するガの総称。特に、髄虫ずいむしの羽化したガ。農林作物の害虫が多い。

ゴマダラノメイガ

撮影:海野和男

マエベニノメイガ

撮影:海野和男

マエベニノメイガ

撮影:海野和男

モンキクロノメイガ

撮影:海野和男

モンキクロノメイガ

撮影:海野和男

めい‐かい【明快】‥クワイ

①さっぱりとして心持のよいこと。

②筋道が明らかですっきりしていること。「論理―」「単純―」「―な解説」

めい‐かい【明解】

はっきりと解釈すること。明白にわかること。

めい‐かい【迷界】

〔仏〕迷いの世界。有情うじょうが流転する境界。三界さんがい。衆生界しゅじょうかい。↔仏界

めい‐かい【冥界】

めいど。よみじ。あの世。「―をさまよう魂」→冥界みょうかい

めい‐かい【溟海】

あおうなばら。大海。

めい‐かく【明確】

明らかで確実なこと。はっきりしていること。「―な答弁」「責任が―でない」「境界を―にする」

めいか‐じゅうにかく【名花十二客】‥クワジフ‥

(画題)宋の張景修が十二種の名花を選んで客になぞらえたもの。牡丹を貴客、梅を清客、菊を寿客、瑞香じんちょうげを佳客、丁香ちょうじを素客、蘭を幽客、蓮を静客、荼蘼どび(ときんいばら)を雅客、桂かつらを仙客、薔薇を野客、茉莉まつりを遠客、芍薬しゃくやくを近客とする。

⇒めい‐か【名花】

めいか‐じゅうゆう【名花十友】‥クワジフイウ

(画題)宋の曾端伯が草木の花十種を選び、友になぞらえたもの。荼蘼どびを韻友、茉莉まつりを雅友、瑞香じんちょうげを殊友、荷花はすを浄友、桂かつらを仙友、海棠かいどうを名友、菊花を佳友、芍薬しゃくやくを艶友、梅を清友、梔子くちなしを禅友とする。茉莉・芍薬を省き、蘭(芳友)・蝋梅(奇友)を加える説もある。

⇒めい‐か【名花】

めい‐がら【銘柄】

①商品の名。商標。「一流の―」

②取引の対象となる商品・有価証券などの名称。

⇒めいがら‐ばいばい【銘柄売買】

⇒めいがら‐まい【銘柄米】

めいがら‐ばいばい【銘柄売買】

取引方法の一つ。現物または見本によらず、単にその銘柄だけを表示して売買取引をする方法。迅速で簡易なのが特徴。

⇒めい‐がら【銘柄】

めいがら‐まい【銘柄米】

県の奨励を受けるなど、特にすぐれた品質を持つとして、産地や品種を表示した米。新潟県産コシヒカリなど。

⇒めい‐がら【銘柄】

めい‐かん【名鑑】

人や物の名を集めて分類した名簿。人名録。

めい‐かん【明鑑】

①あきらかな鏡。明鏡。

②よく物事を見きわめること。明察。

めい‐かん【冥感】

神仏に信心の通ずること。みょうかん。

めい‐かん【銘肝】

心に刻みつけて忘れないこと。肝銘。銘記。

めい‐かん【鳴管】‥クワン

鳥類の発声器官。気管支の分岐点にあり、内部の薄膜が呼気により振動して音を発する。

めい‐き【名器】

名高い器物や楽器。すぐれた器物や楽器。「バイオリンの―」「茶道の―」

めい‐き【明記】

はっきりと書きしるすこと。「その旨―すること」「憲法に―された権利」

めい‐き【明器】

(神明の器の意)墳墓の中に埋めるために特別に作った非実用的な器物。死者の来世の生活のためのもので、人物・動物・家屋・生活用具などを表現。中国では、殷周時代にはじまり、漢代から唐代に盛行、明・清代に及ぶ。→俑よう

めい‐き【冥鬼】

冥界にいるという鬼。

めい‐き【銘記】

深く心にきざみつけて忘れないこと。銘肝。「師の教えを―する」

めい‐き【銘旗】

葬式の時に死者の氏名を記した旗。

めい‐ぎ【名妓】

有名な芸妓。すぐれた芸妓。

めい‐ぎ【名義】

①なまえ。名号。

②(→)名分めいぶんに同じ。

③表面上の名前。「―を借りる」「―上の所有者」「―書換え」

⇒めいぎ‐にん【名義人】

めいぎ‐にん【名義人】

公の書類などに正式に名前を表している人。名前人。

⇒めい‐ぎ【名義】

めい‐きゅう【命宮】

人相判断で、両眉の間。眉間みけん。その形状によって運命を判断し得るとする。

めい‐きゅう【迷宮】

簡単には出口がわからないように作った宮殿。

⇒めいきゅう‐いり【迷宮入り】

めい‐きゅう【盟休】‥キウ

同盟休校の略。学生が、共通の要求を通すために同盟して学校を休むこと。

めいきゅう‐いり【迷宮入り】

事件が解決せず、真相が分からないままになってしまうこと。お宮入り。

⇒めい‐きゅう【迷宮】

めい‐きょ【明渠】

おおいのない水路。↔暗渠

めい‐きょう【名教】‥ケウ

人として守るべき道を明らかにする教え。儒教。

めい‐きょう【明鏡】‥キヤウ

(メイケイとも)

①くもりのない鏡。

②明らかな証拠。

⇒めいきょう‐しすい【明鏡止水】

⇒明鏡も裏を照らさず

めい‐きょう【冥境】‥キヤウ

よみじ。めいど。冥界。

めいきょう‐しすい【明鏡止水】‥キヤウ‥

(くもりのない鏡と静かな水との意から)邪念がなく、静かに澄んだ心境。

⇒めい‐きょう【明鏡】

めい‐かい【明快】‥クワイ

①さっぱりとして心持のよいこと。

②筋道が明らかですっきりしていること。「論理―」「単純―」「―な解説」

めい‐かい【明解】

はっきりと解釈すること。明白にわかること。

めい‐かい【迷界】

〔仏〕迷いの世界。有情うじょうが流転する境界。三界さんがい。衆生界しゅじょうかい。↔仏界

めい‐かい【冥界】

めいど。よみじ。あの世。「―をさまよう魂」→冥界みょうかい

めい‐かい【溟海】

あおうなばら。大海。

めい‐かく【明確】

明らかで確実なこと。はっきりしていること。「―な答弁」「責任が―でない」「境界を―にする」

めいか‐じゅうにかく【名花十二客】‥クワジフ‥

(画題)宋の張景修が十二種の名花を選んで客になぞらえたもの。牡丹を貴客、梅を清客、菊を寿客、瑞香じんちょうげを佳客、丁香ちょうじを素客、蘭を幽客、蓮を静客、荼蘼どび(ときんいばら)を雅客、桂かつらを仙客、薔薇を野客、茉莉まつりを遠客、芍薬しゃくやくを近客とする。

⇒めい‐か【名花】

めいか‐じゅうゆう【名花十友】‥クワジフイウ

(画題)宋の曾端伯が草木の花十種を選び、友になぞらえたもの。荼蘼どびを韻友、茉莉まつりを雅友、瑞香じんちょうげを殊友、荷花はすを浄友、桂かつらを仙友、海棠かいどうを名友、菊花を佳友、芍薬しゃくやくを艶友、梅を清友、梔子くちなしを禅友とする。茉莉・芍薬を省き、蘭(芳友)・蝋梅(奇友)を加える説もある。

⇒めい‐か【名花】

めい‐がら【銘柄】

①商品の名。商標。「一流の―」

②取引の対象となる商品・有価証券などの名称。

⇒めいがら‐ばいばい【銘柄売買】

⇒めいがら‐まい【銘柄米】

めいがら‐ばいばい【銘柄売買】

取引方法の一つ。現物または見本によらず、単にその銘柄だけを表示して売買取引をする方法。迅速で簡易なのが特徴。

⇒めい‐がら【銘柄】

めいがら‐まい【銘柄米】

県の奨励を受けるなど、特にすぐれた品質を持つとして、産地や品種を表示した米。新潟県産コシヒカリなど。

⇒めい‐がら【銘柄】

めい‐かん【名鑑】

人や物の名を集めて分類した名簿。人名録。

めい‐かん【明鑑】

①あきらかな鏡。明鏡。

②よく物事を見きわめること。明察。

めい‐かん【冥感】

神仏に信心の通ずること。みょうかん。

めい‐かん【銘肝】

心に刻みつけて忘れないこと。肝銘。銘記。

めい‐かん【鳴管】‥クワン

鳥類の発声器官。気管支の分岐点にあり、内部の薄膜が呼気により振動して音を発する。

めい‐き【名器】

名高い器物や楽器。すぐれた器物や楽器。「バイオリンの―」「茶道の―」

めい‐き【明記】

はっきりと書きしるすこと。「その旨―すること」「憲法に―された権利」

めい‐き【明器】

(神明の器の意)墳墓の中に埋めるために特別に作った非実用的な器物。死者の来世の生活のためのもので、人物・動物・家屋・生活用具などを表現。中国では、殷周時代にはじまり、漢代から唐代に盛行、明・清代に及ぶ。→俑よう

めい‐き【冥鬼】

冥界にいるという鬼。

めい‐き【銘記】

深く心にきざみつけて忘れないこと。銘肝。「師の教えを―する」

めい‐き【銘旗】

葬式の時に死者の氏名を記した旗。

めい‐ぎ【名妓】

有名な芸妓。すぐれた芸妓。

めい‐ぎ【名義】

①なまえ。名号。

②(→)名分めいぶんに同じ。

③表面上の名前。「―を借りる」「―上の所有者」「―書換え」

⇒めいぎ‐にん【名義人】

めいぎ‐にん【名義人】

公の書類などに正式に名前を表している人。名前人。

⇒めい‐ぎ【名義】

めい‐きゅう【命宮】

人相判断で、両眉の間。眉間みけん。その形状によって運命を判断し得るとする。

めい‐きゅう【迷宮】

簡単には出口がわからないように作った宮殿。

⇒めいきゅう‐いり【迷宮入り】

めい‐きゅう【盟休】‥キウ

同盟休校の略。学生が、共通の要求を通すために同盟して学校を休むこと。

めいきゅう‐いり【迷宮入り】

事件が解決せず、真相が分からないままになってしまうこと。お宮入り。

⇒めい‐きゅう【迷宮】

めい‐きょ【明渠】

おおいのない水路。↔暗渠

めい‐きょう【名教】‥ケウ

人として守るべき道を明らかにする教え。儒教。

めい‐きょう【明鏡】‥キヤウ

(メイケイとも)

①くもりのない鏡。

②明らかな証拠。

⇒めいきょう‐しすい【明鏡止水】

⇒明鏡も裏を照らさず

めい‐きょう【冥境】‥キヤウ

よみじ。めいど。冥界。

めいきょう‐しすい【明鏡止水】‥キヤウ‥

(くもりのない鏡と静かな水との意から)邪念がなく、静かに澄んだ心境。

⇒めい‐きょう【明鏡】

めい‐か【名花】‥クワ

名高く美しい花。美女の形容。

⇒めいか‐じゅうにかく【名花十二客】

⇒めいか‐じゅうゆう【名花十友】

めい‐か【名家】

①名望のある家柄。名門。「地方の―」

②その道に秀でた人。名人。

③公卿くぎょうの家格の一つ。羽林家うりんけの下。文筆を主とし、大納言まで昇進できる家柄。日野・広橋・烏丸など。太平記13「或いは清華の家是を妬ねたみ、或いは―の輩是を猜そねんで」

④中国、春秋戦国時代の諸子百家の一つ。名(言葉)と実(実体)との関係を明らかにしようとする論理学派。公孫竜・恵施はその代表者。

めい‐か【名菓】‥クワ

名のある菓子。すぐれた菓子。

めい‐か【名歌】

名高い歌。すぐれた歌。「古今の―」

めい‐か【銘菓】‥クワ

特別な名をもつ有名な菓子。

めい‐が【名画】‥グワ

①名高い絵。すぐれた絵。「泰西―」

②有名な映画。すぐれた映画。「往年の―を上映する」

めい‐が【螟蛾】

メイガ科に属するガの総称。特に、髄虫ずいむしの羽化したガ。農林作物の害虫が多い。

ゴマダラノメイガ

撮影:海野和男

めい‐か【名花】‥クワ

名高く美しい花。美女の形容。

⇒めいか‐じゅうにかく【名花十二客】

⇒めいか‐じゅうゆう【名花十友】

めい‐か【名家】

①名望のある家柄。名門。「地方の―」

②その道に秀でた人。名人。

③公卿くぎょうの家格の一つ。羽林家うりんけの下。文筆を主とし、大納言まで昇進できる家柄。日野・広橋・烏丸など。太平記13「或いは清華の家是を妬ねたみ、或いは―の輩是を猜そねんで」

④中国、春秋戦国時代の諸子百家の一つ。名(言葉)と実(実体)との関係を明らかにしようとする論理学派。公孫竜・恵施はその代表者。

めい‐か【名菓】‥クワ

名のある菓子。すぐれた菓子。

めい‐か【名歌】

名高い歌。すぐれた歌。「古今の―」

めい‐か【銘菓】‥クワ

特別な名をもつ有名な菓子。

めい‐が【名画】‥グワ

①名高い絵。すぐれた絵。「泰西―」

②有名な映画。すぐれた映画。「往年の―を上映する」

めい‐が【螟蛾】

メイガ科に属するガの総称。特に、髄虫ずいむしの羽化したガ。農林作物の害虫が多い。

ゴマダラノメイガ

撮影:海野和男

マエベニノメイガ

撮影:海野和男

マエベニノメイガ

撮影:海野和男

モンキクロノメイガ

撮影:海野和男

モンキクロノメイガ

撮影:海野和男

めい‐かい【明快】‥クワイ

①さっぱりとして心持のよいこと。

②筋道が明らかですっきりしていること。「論理―」「単純―」「―な解説」

めい‐かい【明解】

はっきりと解釈すること。明白にわかること。

めい‐かい【迷界】

〔仏〕迷いの世界。有情うじょうが流転する境界。三界さんがい。衆生界しゅじょうかい。↔仏界

めい‐かい【冥界】

めいど。よみじ。あの世。「―をさまよう魂」→冥界みょうかい

めい‐かい【溟海】

あおうなばら。大海。

めい‐かく【明確】

明らかで確実なこと。はっきりしていること。「―な答弁」「責任が―でない」「境界を―にする」

めいか‐じゅうにかく【名花十二客】‥クワジフ‥

(画題)宋の張景修が十二種の名花を選んで客になぞらえたもの。牡丹を貴客、梅を清客、菊を寿客、瑞香じんちょうげを佳客、丁香ちょうじを素客、蘭を幽客、蓮を静客、荼蘼どび(ときんいばら)を雅客、桂かつらを仙客、薔薇を野客、茉莉まつりを遠客、芍薬しゃくやくを近客とする。

⇒めい‐か【名花】

めいか‐じゅうゆう【名花十友】‥クワジフイウ

(画題)宋の曾端伯が草木の花十種を選び、友になぞらえたもの。荼蘼どびを韻友、茉莉まつりを雅友、瑞香じんちょうげを殊友、荷花はすを浄友、桂かつらを仙友、海棠かいどうを名友、菊花を佳友、芍薬しゃくやくを艶友、梅を清友、梔子くちなしを禅友とする。茉莉・芍薬を省き、蘭(芳友)・蝋梅(奇友)を加える説もある。

⇒めい‐か【名花】

めい‐がら【銘柄】

①商品の名。商標。「一流の―」

②取引の対象となる商品・有価証券などの名称。

⇒めいがら‐ばいばい【銘柄売買】

⇒めいがら‐まい【銘柄米】

めいがら‐ばいばい【銘柄売買】

取引方法の一つ。現物または見本によらず、単にその銘柄だけを表示して売買取引をする方法。迅速で簡易なのが特徴。

⇒めい‐がら【銘柄】

めいがら‐まい【銘柄米】

県の奨励を受けるなど、特にすぐれた品質を持つとして、産地や品種を表示した米。新潟県産コシヒカリなど。

⇒めい‐がら【銘柄】

めい‐かん【名鑑】

人や物の名を集めて分類した名簿。人名録。

めい‐かん【明鑑】

①あきらかな鏡。明鏡。

②よく物事を見きわめること。明察。

めい‐かん【冥感】

神仏に信心の通ずること。みょうかん。

めい‐かん【銘肝】

心に刻みつけて忘れないこと。肝銘。銘記。

めい‐かん【鳴管】‥クワン

鳥類の発声器官。気管支の分岐点にあり、内部の薄膜が呼気により振動して音を発する。

めい‐き【名器】

名高い器物や楽器。すぐれた器物や楽器。「バイオリンの―」「茶道の―」

めい‐き【明記】

はっきりと書きしるすこと。「その旨―すること」「憲法に―された権利」

めい‐き【明器】

(神明の器の意)墳墓の中に埋めるために特別に作った非実用的な器物。死者の来世の生活のためのもので、人物・動物・家屋・生活用具などを表現。中国では、殷周時代にはじまり、漢代から唐代に盛行、明・清代に及ぶ。→俑よう

めい‐き【冥鬼】

冥界にいるという鬼。

めい‐き【銘記】

深く心にきざみつけて忘れないこと。銘肝。「師の教えを―する」

めい‐き【銘旗】

葬式の時に死者の氏名を記した旗。

めい‐ぎ【名妓】

有名な芸妓。すぐれた芸妓。

めい‐ぎ【名義】

①なまえ。名号。

②(→)名分めいぶんに同じ。

③表面上の名前。「―を借りる」「―上の所有者」「―書換え」

⇒めいぎ‐にん【名義人】

めいぎ‐にん【名義人】

公の書類などに正式に名前を表している人。名前人。

⇒めい‐ぎ【名義】

めい‐きゅう【命宮】

人相判断で、両眉の間。眉間みけん。その形状によって運命を判断し得るとする。

めい‐きゅう【迷宮】

簡単には出口がわからないように作った宮殿。

⇒めいきゅう‐いり【迷宮入り】

めい‐きゅう【盟休】‥キウ

同盟休校の略。学生が、共通の要求を通すために同盟して学校を休むこと。

めいきゅう‐いり【迷宮入り】

事件が解決せず、真相が分からないままになってしまうこと。お宮入り。

⇒めい‐きゅう【迷宮】

めい‐きょ【明渠】

おおいのない水路。↔暗渠

めい‐きょう【名教】‥ケウ

人として守るべき道を明らかにする教え。儒教。

めい‐きょう【明鏡】‥キヤウ

(メイケイとも)

①くもりのない鏡。

②明らかな証拠。

⇒めいきょう‐しすい【明鏡止水】

⇒明鏡も裏を照らさず

めい‐きょう【冥境】‥キヤウ

よみじ。めいど。冥界。

めいきょう‐しすい【明鏡止水】‥キヤウ‥

(くもりのない鏡と静かな水との意から)邪念がなく、静かに澄んだ心境。

⇒めい‐きょう【明鏡】

めい‐かい【明快】‥クワイ

①さっぱりとして心持のよいこと。

②筋道が明らかですっきりしていること。「論理―」「単純―」「―な解説」

めい‐かい【明解】

はっきりと解釈すること。明白にわかること。

めい‐かい【迷界】

〔仏〕迷いの世界。有情うじょうが流転する境界。三界さんがい。衆生界しゅじょうかい。↔仏界

めい‐かい【冥界】

めいど。よみじ。あの世。「―をさまよう魂」→冥界みょうかい

めい‐かい【溟海】

あおうなばら。大海。

めい‐かく【明確】

明らかで確実なこと。はっきりしていること。「―な答弁」「責任が―でない」「境界を―にする」

めいか‐じゅうにかく【名花十二客】‥クワジフ‥

(画題)宋の張景修が十二種の名花を選んで客になぞらえたもの。牡丹を貴客、梅を清客、菊を寿客、瑞香じんちょうげを佳客、丁香ちょうじを素客、蘭を幽客、蓮を静客、荼蘼どび(ときんいばら)を雅客、桂かつらを仙客、薔薇を野客、茉莉まつりを遠客、芍薬しゃくやくを近客とする。

⇒めい‐か【名花】

めいか‐じゅうゆう【名花十友】‥クワジフイウ

(画題)宋の曾端伯が草木の花十種を選び、友になぞらえたもの。荼蘼どびを韻友、茉莉まつりを雅友、瑞香じんちょうげを殊友、荷花はすを浄友、桂かつらを仙友、海棠かいどうを名友、菊花を佳友、芍薬しゃくやくを艶友、梅を清友、梔子くちなしを禅友とする。茉莉・芍薬を省き、蘭(芳友)・蝋梅(奇友)を加える説もある。

⇒めい‐か【名花】

めい‐がら【銘柄】

①商品の名。商標。「一流の―」

②取引の対象となる商品・有価証券などの名称。

⇒めいがら‐ばいばい【銘柄売買】

⇒めいがら‐まい【銘柄米】

めいがら‐ばいばい【銘柄売買】

取引方法の一つ。現物または見本によらず、単にその銘柄だけを表示して売買取引をする方法。迅速で簡易なのが特徴。

⇒めい‐がら【銘柄】

めいがら‐まい【銘柄米】

県の奨励を受けるなど、特にすぐれた品質を持つとして、産地や品種を表示した米。新潟県産コシヒカリなど。

⇒めい‐がら【銘柄】

めい‐かん【名鑑】

人や物の名を集めて分類した名簿。人名録。

めい‐かん【明鑑】

①あきらかな鏡。明鏡。

②よく物事を見きわめること。明察。

めい‐かん【冥感】

神仏に信心の通ずること。みょうかん。

めい‐かん【銘肝】

心に刻みつけて忘れないこと。肝銘。銘記。

めい‐かん【鳴管】‥クワン

鳥類の発声器官。気管支の分岐点にあり、内部の薄膜が呼気により振動して音を発する。

めい‐き【名器】

名高い器物や楽器。すぐれた器物や楽器。「バイオリンの―」「茶道の―」

めい‐き【明記】

はっきりと書きしるすこと。「その旨―すること」「憲法に―された権利」

めい‐き【明器】

(神明の器の意)墳墓の中に埋めるために特別に作った非実用的な器物。死者の来世の生活のためのもので、人物・動物・家屋・生活用具などを表現。中国では、殷周時代にはじまり、漢代から唐代に盛行、明・清代に及ぶ。→俑よう

めい‐き【冥鬼】

冥界にいるという鬼。

めい‐き【銘記】

深く心にきざみつけて忘れないこと。銘肝。「師の教えを―する」

めい‐き【銘旗】

葬式の時に死者の氏名を記した旗。

めい‐ぎ【名妓】

有名な芸妓。すぐれた芸妓。

めい‐ぎ【名義】

①なまえ。名号。

②(→)名分めいぶんに同じ。

③表面上の名前。「―を借りる」「―上の所有者」「―書換え」

⇒めいぎ‐にん【名義人】

めいぎ‐にん【名義人】

公の書類などに正式に名前を表している人。名前人。

⇒めい‐ぎ【名義】

めい‐きゅう【命宮】

人相判断で、両眉の間。眉間みけん。その形状によって運命を判断し得るとする。

めい‐きゅう【迷宮】

簡単には出口がわからないように作った宮殿。

⇒めいきゅう‐いり【迷宮入り】

めい‐きゅう【盟休】‥キウ

同盟休校の略。学生が、共通の要求を通すために同盟して学校を休むこと。

めいきゅう‐いり【迷宮入り】

事件が解決せず、真相が分からないままになってしまうこと。お宮入り。

⇒めい‐きゅう【迷宮】

めい‐きょ【明渠】

おおいのない水路。↔暗渠

めい‐きょう【名教】‥ケウ

人として守るべき道を明らかにする教え。儒教。

めい‐きょう【明鏡】‥キヤウ

(メイケイとも)

①くもりのない鏡。

②明らかな証拠。

⇒めいきょう‐しすい【明鏡止水】

⇒明鏡も裏を照らさず

めい‐きょう【冥境】‥キヤウ

よみじ。めいど。冥界。

めいきょう‐しすい【明鏡止水】‥キヤウ‥

(くもりのない鏡と静かな水との意から)邪念がなく、静かに澄んだ心境。

⇒めい‐きょう【明鏡】

めい‐めい【明明】🔗⭐🔉

めい‐めい【明明】

①非常に明るいさま。

②はっきりしていて疑わしいところのないさま。また、はればれとすること。沙石集2「心地も―として」

⇒めいめい‐はくはく【明明白白】

めいめい‐はくはく【明明白白】🔗⭐🔉

めいめい‐はくはく【明明白白】

非常に明白なさま。「―の事実」「―たる証拠」

⇒めい‐めい【明明】

[漢]明🔗⭐🔉

明 字形

筆順

筆順

〔日(曰)部4画/8画/教育/4432・4C40〕

〔音〕メイ(漢) ミョウ〈ミャウ〉(呉) ミン(唐)

〔訓〕あかり・あかるい・あかるむ・あからむ・あきらか・あける・あく・あくる・あかす (名)てる

[意味]

①光があたってあかるい。はっきり見える。あかるさ。あかり。(対)暗。「明色・明月・透明・鮮明・月明・灯明とうみょう・失明」

②はっきりしている。あきらか(にする)。あかす。「明白・明言・明瞭・説明・表明」

③頭脳がはっきりしていて、かしこい。物を見通す力(がある)。(対)暗。「先見の明」「明主・明君・賢明・聡明そうめい」

④夜があける。次の日・年になる。あくる。「明朝みょうちょう・明年みょうねん・黎明れいめい」

⑤〔仏〕智慧ちえ。学者の修めるべき科目。「明王みょうおう・声明しょうみょう・因明いんみょう」▶光明の意。

⑥神。祭られた死者。「神明・明器」

⑦ミン中国の王朝の名。一三六八〜一六四四年。「明代・明朝活字」

[解字]

会意。「日」+「月」。あかるい意。また一説に、「冏」(=あかりとりの窓)の変形+「月」で、窓から月光がさしこんで物がはっきり見える意。[

〔日(曰)部4画/8画/教育/4432・4C40〕

〔音〕メイ(漢) ミョウ〈ミャウ〉(呉) ミン(唐)

〔訓〕あかり・あかるい・あかるむ・あからむ・あきらか・あける・あく・あくる・あかす (名)てる

[意味]

①光があたってあかるい。はっきり見える。あかるさ。あかり。(対)暗。「明色・明月・透明・鮮明・月明・灯明とうみょう・失明」

②はっきりしている。あきらか(にする)。あかす。「明白・明言・明瞭・説明・表明」

③頭脳がはっきりしていて、かしこい。物を見通す力(がある)。(対)暗。「先見の明」「明主・明君・賢明・聡明そうめい」

④夜があける。次の日・年になる。あくる。「明朝みょうちょう・明年みょうねん・黎明れいめい」

⑤〔仏〕智慧ちえ。学者の修めるべき科目。「明王みょうおう・声明しょうみょう・因明いんみょう」▶光明の意。

⑥神。祭られた死者。「神明・明器」

⑦ミン中国の王朝の名。一三六八〜一六四四年。「明代・明朝活字」

[解字]

会意。「日」+「月」。あかるい意。また一説に、「冏」(=あかりとりの窓)の変形+「月」で、窓から月光がさしこんで物がはっきり見える意。[ ]は異体字。

[下ツキ

因明・英明・解明・開明・簡明・究明・糾明・啓明・厥明・月明・賢明・言明・光明・公明・克明・山紫水明・失明・自明・釈明・昭明・照明・証明・晨明・神明・声明・清明・説明・闡明・鮮明・聡明・疏明・澄明・著明・天明・灯明・透明・薄明・発明・判明・表明・不明・分明・文明・平明・弁明・未明・無明・幽明・溶明・柳暗花明・黎明

[難読]

明石あかし・明後日あさって・明日あす・あした・明明後日しあさって

]は異体字。

[下ツキ

因明・英明・解明・開明・簡明・究明・糾明・啓明・厥明・月明・賢明・言明・光明・公明・克明・山紫水明・失明・自明・釈明・昭明・照明・証明・晨明・神明・声明・清明・説明・闡明・鮮明・聡明・疏明・澄明・著明・天明・灯明・透明・薄明・発明・判明・表明・不明・分明・文明・平明・弁明・未明・無明・幽明・溶明・柳暗花明・黎明

[難読]

明石あかし・明後日あさって・明日あす・あした・明明後日しあさって

筆順

筆順

〔日(曰)部4画/8画/教育/4432・4C40〕

〔音〕メイ(漢) ミョウ〈ミャウ〉(呉) ミン(唐)

〔訓〕あかり・あかるい・あかるむ・あからむ・あきらか・あける・あく・あくる・あかす (名)てる

[意味]

①光があたってあかるい。はっきり見える。あかるさ。あかり。(対)暗。「明色・明月・透明・鮮明・月明・灯明とうみょう・失明」

②はっきりしている。あきらか(にする)。あかす。「明白・明言・明瞭・説明・表明」

③頭脳がはっきりしていて、かしこい。物を見通す力(がある)。(対)暗。「先見の明」「明主・明君・賢明・聡明そうめい」

④夜があける。次の日・年になる。あくる。「明朝みょうちょう・明年みょうねん・黎明れいめい」

⑤〔仏〕智慧ちえ。学者の修めるべき科目。「明王みょうおう・声明しょうみょう・因明いんみょう」▶光明の意。

⑥神。祭られた死者。「神明・明器」

⑦ミン中国の王朝の名。一三六八〜一六四四年。「明代・明朝活字」

[解字]

会意。「日」+「月」。あかるい意。また一説に、「冏」(=あかりとりの窓)の変形+「月」で、窓から月光がさしこんで物がはっきり見える意。[

〔日(曰)部4画/8画/教育/4432・4C40〕

〔音〕メイ(漢) ミョウ〈ミャウ〉(呉) ミン(唐)

〔訓〕あかり・あかるい・あかるむ・あからむ・あきらか・あける・あく・あくる・あかす (名)てる

[意味]

①光があたってあかるい。はっきり見える。あかるさ。あかり。(対)暗。「明色・明月・透明・鮮明・月明・灯明とうみょう・失明」

②はっきりしている。あきらか(にする)。あかす。「明白・明言・明瞭・説明・表明」

③頭脳がはっきりしていて、かしこい。物を見通す力(がある)。(対)暗。「先見の明」「明主・明君・賢明・聡明そうめい」

④夜があける。次の日・年になる。あくる。「明朝みょうちょう・明年みょうねん・黎明れいめい」

⑤〔仏〕智慧ちえ。学者の修めるべき科目。「明王みょうおう・声明しょうみょう・因明いんみょう」▶光明の意。

⑥神。祭られた死者。「神明・明器」

⑦ミン中国の王朝の名。一三六八〜一六四四年。「明代・明朝活字」

[解字]

会意。「日」+「月」。あかるい意。また一説に、「冏」(=あかりとりの窓)の変形+「月」で、窓から月光がさしこんで物がはっきり見える意。[ ]は異体字。

[下ツキ

因明・英明・解明・開明・簡明・究明・糾明・啓明・厥明・月明・賢明・言明・光明・公明・克明・山紫水明・失明・自明・釈明・昭明・照明・証明・晨明・神明・声明・清明・説明・闡明・鮮明・聡明・疏明・澄明・著明・天明・灯明・透明・薄明・発明・判明・表明・不明・分明・文明・平明・弁明・未明・無明・幽明・溶明・柳暗花明・黎明

[難読]

明石あかし・明後日あさって・明日あす・あした・明明後日しあさって

]は異体字。

[下ツキ

因明・英明・解明・開明・簡明・究明・糾明・啓明・厥明・月明・賢明・言明・光明・公明・克明・山紫水明・失明・自明・釈明・昭明・照明・証明・晨明・神明・声明・清明・説明・闡明・鮮明・聡明・疏明・澄明・著明・天明・灯明・透明・薄明・発明・判明・表明・不明・分明・文明・平明・弁明・未明・無明・幽明・溶明・柳暗花明・黎明

[難読]

明石あかし・明後日あさって・明日あす・あした・明明後日しあさって

広辞苑に「明」で始まるの検索結果 1-96。もっと読み込む