複数辞典一括検索+![]()

![]()

いぬ【犬・狗】🔗⭐🔉

いぬ【犬・狗】

①ネコ目(食肉類)イヌ科の哺乳類。よく人になれ、嗅覚と聴覚が発達し、狩猟用・番用・軍用・警察用・労役用・愛玩用として広く飼養される家畜。品種も日本在来の日本犬(秋田犬・柴犬など)のほか多数あり、大きさ・毛色・形もさまざまである。万葉集7「垣越ゆる―呼びこして鳥狩とがりする君青山のしげき山辺に馬休め君」。「―を飼う」

②ひそかに人の隠し事を嗅ぎつけて告げる者。まわしもの。間者。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「―になつて告げ知らせし某」

③犬追物いぬおうものの略。

④ある語に冠して、似て非なるもの、劣るものの意を表す語。また、卑しめ軽んじて、くだらないもの、むだなものの意を表す語。「―蓼」「―死」「―侍」

⇒犬が西向きゃ尾は東

⇒犬と猿

⇒犬に論語

⇒犬の川端歩き

⇒犬の遠吠え

⇒犬は三日飼えば三年恩を忘れぬ

⇒犬骨折って鷹の餌食になる

⇒犬も歩けば棒に当たる

⇒犬も食わぬ

⇒犬も朋輩鷹も朋輩

いぬ‐アカシア【犬アカシア】🔗⭐🔉

いぬ‐アカシア【犬アカシア】

ニセアカシアの別称。

いぬ‐あわせ【犬合せ】‥アハセ🔗⭐🔉

いぬ‐あわせ【犬合せ】‥アハセ

犬をかみあわせて勝負をさせる催し。闘犬。いぬくい。太平記5「月に十二度、―の日とて定められしかば」

いぬ‐い【犬居】‥ヰ🔗⭐🔉

いぬ‐い【犬居】‥ヰ

犬が前足を立ててすわっているような姿勢。尻餅をついた形。平家物語11「射貫かれて、―にたふれぬ」

いぬ‐おどし【犬脅し】🔗⭐🔉

いぬ‐おどし【犬脅し】

犬をおどすためのもの。特に見せかけだけの刀を馬鹿にしていう。歌舞伎、三人吉三廓初買「こりやあ大きな当て違ひ、―とも知らねえで大小差して居なさる故」

いぬ‐およぎ【犬泳ぎ】🔗⭐🔉

いぬ‐およぎ【犬泳ぎ】

(→)「いぬかき」に同じ。

いぬ‐かい【犬飼】‥カヒ🔗⭐🔉

いぬ‐かい【犬飼】‥カヒ

鷹飼に付属し、鷹狩の時に鳥を追わせる猟犬を飼いならす人。犬飼びと。犬遣り。犬引き。

⇒いぬかい‐ぼし【犬飼星】

いぬかい‐ぼし【犬飼星】‥カヒ‥🔗⭐🔉

いぬかい‐ぼし【犬飼星】‥カヒ‥

牽牛星の古名。〈倭名類聚鈔1〉

⇒いぬ‐かい【犬飼】

○犬が西向きゃ尾は東いぬがにしむきゃおはひがし🔗⭐🔉

○犬が西向きゃ尾は東いぬがにしむきゃおはひがし

当たり前であることを強調していう言葉。

⇒いぬ【犬・狗】

いぬかみ【犬上】

姓氏の一つ。

⇒いぬかみ‐の‐みたすき【犬上御田鍬】

いぬ‐がみ【犬神】

四国などに伝わる俗信で、人に害をなすという目に見えない憑つきもの。犬などの霊とされる。これに憑かれた家筋(犬神筋)は縁組などを嫌われた。

⇒いぬがみ‐つき【犬神憑】

いぬがみ【犬神】

歌舞伎舞踊。長唄。本名題「恋罠奇掛合こいのわなてくだのかけあい」。2世桜田治助作詞。2世杵屋正次郎作曲。1812年(文化9)初演。もと清元と掛合。犬神遣いと狐が名玉を奪い合う筋。

いぬがみ‐つき【犬神憑】

犬神がのりうつったという異常な精神状態。また、その人。

⇒いぬ‐がみ【犬神】

いぬかみ‐の‐みたすき【犬上御田鍬】

飛鳥時代の官人、最初の遣唐使。614年隋に使し、630年唐に赴き632年帰国。生没年未詳。

⇒いぬかみ【犬上】

いぬがみ‐りゅう【犬上流】‥リウ

(→)扱心流きゅうしんりゅうに同じ。

いぬ‐がや【犬榧】

イヌガヤ科の針葉樹。暖地に自生。大きなものは幹の高さ約6メートル。樹皮は暗褐色、葉はカヤよりも幅広い。雌雄異株。4月頃開花。種子の核から油を採って灯油・機械油とし、また材は堅く細工物に用いる。ヘボガヤ。

いぬ‐がらし【犬芥】

アブラナ科の多年草。水田や畦などに多い。高さ約30センチメートル。葉は長楕円形。春から夏にかけて、黄色4弁の小花を総状につける。アゼダイコン。ノガラシ。

いぬ‐がり【犬狩】

①平安以降、滝口たきぐちが宮中で野犬狩をする行事。

②狂犬や飼主のない犬を捕殺すること。

いぬ‐かわ【犬川】‥カハ

「犬の川端歩き」の略。→犬(成句)

いぬ‐がんそく【犬雁足】

各地の山地・林に生えるイワデンタ科の大形のシダ。葉は長さ1メートル余りの羽状で、束生して大株をなす。葉柄下部に褐色の鱗片がある。秋に株の中心から、片側に褐色・棒状の羽片が並んだ胞子葉を出し、これを花材に用いる。

いぬき【砌】

階下のいしだたみ。〈新撰字鏡5〉

い‐ぬき【居抜き】ヰ‥

住宅や店舗を、家具や商品・設備をつけたまま、売りまたは貸すこと。

いぬ‐ぎり【犬桐】

アブラギリの別称。

い‐ぬ・く【射貫く】

〔他五〕

射てつらぬく。射とおす。

いぬ‐くい【犬食い】‥クヒ

①闘犬。いぬあわせ。

②犬のようにうつむいてだまってがつがつ物を食べること。

いぬ‐くぎ【犬釘】

鉄道のレールを枕木に固定するために打つ釘で、その頭が犬の頭に似ているもの。

いぬ‐くぐ【磚子苗】

〔植〕(→)クグ1の別称。

いぬ‐くぐり【犬潜り】

垣根や塀などで、犬の出入りする穴。

いぬ‐ぐす【犬樟】

タブノキの別称。

いぬ‐くぼう【犬公方】‥バウ

徳川綱吉のあだ名。→生類しょうるい憐みの令

いぬ‐くよう【犬供養】‥ヤウ

(栃木県で)難産で死んだ犬の供養をすると人の出産が軽くすむといって、女が集まって行う供養。

いぬ‐げい【犬芸】

犬をならして演じさせる芸。

いぬ‐こりやなぎ【犬行李柳】

ヤナギ科の落葉低木。日本各地の原野や土手に普通。日本産のヤナギ類で唯一、葉を対生する。葉は無柄で長さ3〜5センチメートルの長楕円形。早春、葉に先立って短い花穂を出す。雌雄異株で雄花序は黄色の雄しべが密生、雌花序には黒色の苞が目立つ。

イヌコリヤナギ

撮影:関戸 勇

いぬ‐ころ【犬ころ】

(コロは接尾語)犬の子。小犬。いぬっころ。

いぬ‐ざくら【犬桜】

バラ科の落葉高木。山地に自生。高さ約10メートル。4月頃葉のつけ根に白色5弁の小花を多数総状につける。実は帯黄赤色、球形。サクラに類するがサクラらしくないのでこの名がある。

いぬ‐サフラン【犬サフラン】

ユリ科の多年草。ヨーロッパ原産。観賞用・薬用。10月、地下の球根から、淡紫色の花だけを開く。花は直径5センチメートル、漏斗状、6弁。春、細長い葉3〜5枚を出す。黒色球状の種子はアルカロイドの一種コルヒチンを含む。コルチカム。

イヌサフラン

提供:OPO

いぬ‐ころ【犬ころ】

(コロは接尾語)犬の子。小犬。いぬっころ。

いぬ‐ざくら【犬桜】

バラ科の落葉高木。山地に自生。高さ約10メートル。4月頃葉のつけ根に白色5弁の小花を多数総状につける。実は帯黄赤色、球形。サクラに類するがサクラらしくないのでこの名がある。

いぬ‐サフラン【犬サフラン】

ユリ科の多年草。ヨーロッパ原産。観賞用・薬用。10月、地下の球根から、淡紫色の花だけを開く。花は直径5センチメートル、漏斗状、6弁。春、細長い葉3〜5枚を出す。黒色球状の種子はアルカロイドの一種コルヒチンを含む。コルチカム。

イヌサフラン

提供:OPO

いぬ‐ざむらい【犬侍】‥ザムラヒ

武士道をわきまえないような侍をののしっていう語。

いぬ‐ざんしょう【犬山椒】‥セウ

ミカン科の落葉低木。枝に刺とげが多い。原野・川端に自生。高さ約2メートル。サンショウに似るが、葉はやや長く、香が異なる。夏、淡緑色の花をつける。蒴果さくかは煎じて咳どめ薬、乳房のはれものの湿布用とした。また、葉の粉末は打撲傷に外用。

いぬ‐じに【犬死に】

無益に死ぬこと。むだじに。狂言、文山立「かうして死ぬるは―ぢやによつて」。「―に終わる」

いぬ‐じにん【犬神人】

中世、京都祇園の八坂神社に所属し、洛中の死屍の始末や八坂神社の武力を担うとともに、平常は沓・弓弦などの製造を業とした人々。また祇園祭の神幸に道路を清掃する役目を負った。つるめそ。→神人じんにん

いぬ‐しばい【犬芝居】‥ヰ

犬を訓練して演じさせる芝居。

いぬ‐じもの【犬じもの】

①犬のようなさまをした奴。犬畜生。二葉亭四迷、浮雲「昇如き―に恥辱を取ツた」

②(副詞的に用いて)犬のように。万葉集5「―道に臥してや命過ぎなむ」→じもの

いぬ‐そとば【犬卒塔婆】

難産で死んだ犬の供養のために立てるY字型の棒。関東東部で、安産祈願のために立てる例が多い。→犬供養

いぬ‐ぞり【犬橇】

犬に引かせて雪上・氷上を走るそり。

いぬ‐たで【犬蓼】

タデ科の一年草。山野に普通で、高さ約30センチメートル。葉の基部の鞘状の托葉が茎を囲む。夏から秋、葉腋と茎頂に紫紅色の小花が穂をなす。アカマンマ。アカノマンマ。「犬蓼の花」は〈[季]秋〉。

いぬたで

いぬ‐ざむらい【犬侍】‥ザムラヒ

武士道をわきまえないような侍をののしっていう語。

いぬ‐ざんしょう【犬山椒】‥セウ

ミカン科の落葉低木。枝に刺とげが多い。原野・川端に自生。高さ約2メートル。サンショウに似るが、葉はやや長く、香が異なる。夏、淡緑色の花をつける。蒴果さくかは煎じて咳どめ薬、乳房のはれものの湿布用とした。また、葉の粉末は打撲傷に外用。

いぬ‐じに【犬死に】

無益に死ぬこと。むだじに。狂言、文山立「かうして死ぬるは―ぢやによつて」。「―に終わる」

いぬ‐じにん【犬神人】

中世、京都祇園の八坂神社に所属し、洛中の死屍の始末や八坂神社の武力を担うとともに、平常は沓・弓弦などの製造を業とした人々。また祇園祭の神幸に道路を清掃する役目を負った。つるめそ。→神人じんにん

いぬ‐しばい【犬芝居】‥ヰ

犬を訓練して演じさせる芝居。

いぬ‐じもの【犬じもの】

①犬のようなさまをした奴。犬畜生。二葉亭四迷、浮雲「昇如き―に恥辱を取ツた」

②(副詞的に用いて)犬のように。万葉集5「―道に臥してや命過ぎなむ」→じもの

いぬ‐そとば【犬卒塔婆】

難産で死んだ犬の供養のために立てるY字型の棒。関東東部で、安産祈願のために立てる例が多い。→犬供養

いぬ‐ぞり【犬橇】

犬に引かせて雪上・氷上を走るそり。

いぬ‐たで【犬蓼】

タデ科の一年草。山野に普通で、高さ約30センチメートル。葉の基部の鞘状の托葉が茎を囲む。夏から秋、葉腋と茎頂に紫紅色の小花が穂をなす。アカマンマ。アカノマンマ。「犬蓼の花」は〈[季]秋〉。

いぬたで

イヌタデ

撮影:関戸 勇

イヌタデ

撮影:関戸 勇

いぬ‐だまし【犬だまし】

(「たまし」は分け前の意)狩猟で、猟犬を連れて参加した勢子せこに分ける、犬の分としての配分。

いぬ‐ちくしょう【犬畜生】‥シヤウ

人を犬になぞらえてののしっていう語。「―にも劣る奴だ」

いぬつくば【犬筑波】

「新撰犬筑波集」の略称。

いぬ‐つくばい【犬蹲い】‥ツクバヒ

犬のうずくまるさま。また、そのように愛想をして機嫌をとるさまをいう語。浄瑠璃、神霊矢口渡「鎌倉武士に―」

いぬ‐つげ【犬黄楊】

モチノキ科の常緑低木。高さ2〜3メートル。葉は小形革質で、互生。雌雄異株。夏、帯白色の小花を開く。実は紫黒色。ツゲに似るが、全くの別種で葉が互生(ツゲは対生)、材はツゲに劣る。庭木・盆栽とし、細工物に用いる。〈書言字考節用集〉

いぬつげ

いぬ‐だまし【犬だまし】

(「たまし」は分け前の意)狩猟で、猟犬を連れて参加した勢子せこに分ける、犬の分としての配分。

いぬ‐ちくしょう【犬畜生】‥シヤウ

人を犬になぞらえてののしっていう語。「―にも劣る奴だ」

いぬつくば【犬筑波】

「新撰犬筑波集」の略称。

いぬ‐つくばい【犬蹲い】‥ツクバヒ

犬のうずくまるさま。また、そのように愛想をして機嫌をとるさまをいう語。浄瑠璃、神霊矢口渡「鎌倉武士に―」

いぬ‐つげ【犬黄楊】

モチノキ科の常緑低木。高さ2〜3メートル。葉は小形革質で、互生。雌雄異株。夏、帯白色の小花を開く。実は紫黒色。ツゲに似るが、全くの別種で葉が互生(ツゲは対生)、材はツゲに劣る。庭木・盆栽とし、細工物に用いる。〈書言字考節用集〉

いぬつげ

いぬ‐ころ【犬ころ】

(コロは接尾語)犬の子。小犬。いぬっころ。

いぬ‐ざくら【犬桜】

バラ科の落葉高木。山地に自生。高さ約10メートル。4月頃葉のつけ根に白色5弁の小花を多数総状につける。実は帯黄赤色、球形。サクラに類するがサクラらしくないのでこの名がある。

いぬ‐サフラン【犬サフラン】

ユリ科の多年草。ヨーロッパ原産。観賞用・薬用。10月、地下の球根から、淡紫色の花だけを開く。花は直径5センチメートル、漏斗状、6弁。春、細長い葉3〜5枚を出す。黒色球状の種子はアルカロイドの一種コルヒチンを含む。コルチカム。

イヌサフラン

提供:OPO

いぬ‐ころ【犬ころ】

(コロは接尾語)犬の子。小犬。いぬっころ。

いぬ‐ざくら【犬桜】

バラ科の落葉高木。山地に自生。高さ約10メートル。4月頃葉のつけ根に白色5弁の小花を多数総状につける。実は帯黄赤色、球形。サクラに類するがサクラらしくないのでこの名がある。

いぬ‐サフラン【犬サフラン】

ユリ科の多年草。ヨーロッパ原産。観賞用・薬用。10月、地下の球根から、淡紫色の花だけを開く。花は直径5センチメートル、漏斗状、6弁。春、細長い葉3〜5枚を出す。黒色球状の種子はアルカロイドの一種コルヒチンを含む。コルチカム。

イヌサフラン

提供:OPO

いぬ‐ざむらい【犬侍】‥ザムラヒ

武士道をわきまえないような侍をののしっていう語。

いぬ‐ざんしょう【犬山椒】‥セウ

ミカン科の落葉低木。枝に刺とげが多い。原野・川端に自生。高さ約2メートル。サンショウに似るが、葉はやや長く、香が異なる。夏、淡緑色の花をつける。蒴果さくかは煎じて咳どめ薬、乳房のはれものの湿布用とした。また、葉の粉末は打撲傷に外用。

いぬ‐じに【犬死に】

無益に死ぬこと。むだじに。狂言、文山立「かうして死ぬるは―ぢやによつて」。「―に終わる」

いぬ‐じにん【犬神人】

中世、京都祇園の八坂神社に所属し、洛中の死屍の始末や八坂神社の武力を担うとともに、平常は沓・弓弦などの製造を業とした人々。また祇園祭の神幸に道路を清掃する役目を負った。つるめそ。→神人じんにん

いぬ‐しばい【犬芝居】‥ヰ

犬を訓練して演じさせる芝居。

いぬ‐じもの【犬じもの】

①犬のようなさまをした奴。犬畜生。二葉亭四迷、浮雲「昇如き―に恥辱を取ツた」

②(副詞的に用いて)犬のように。万葉集5「―道に臥してや命過ぎなむ」→じもの

いぬ‐そとば【犬卒塔婆】

難産で死んだ犬の供養のために立てるY字型の棒。関東東部で、安産祈願のために立てる例が多い。→犬供養

いぬ‐ぞり【犬橇】

犬に引かせて雪上・氷上を走るそり。

いぬ‐たで【犬蓼】

タデ科の一年草。山野に普通で、高さ約30センチメートル。葉の基部の鞘状の托葉が茎を囲む。夏から秋、葉腋と茎頂に紫紅色の小花が穂をなす。アカマンマ。アカノマンマ。「犬蓼の花」は〈[季]秋〉。

いぬたで

いぬ‐ざむらい【犬侍】‥ザムラヒ

武士道をわきまえないような侍をののしっていう語。

いぬ‐ざんしょう【犬山椒】‥セウ

ミカン科の落葉低木。枝に刺とげが多い。原野・川端に自生。高さ約2メートル。サンショウに似るが、葉はやや長く、香が異なる。夏、淡緑色の花をつける。蒴果さくかは煎じて咳どめ薬、乳房のはれものの湿布用とした。また、葉の粉末は打撲傷に外用。

いぬ‐じに【犬死に】

無益に死ぬこと。むだじに。狂言、文山立「かうして死ぬるは―ぢやによつて」。「―に終わる」

いぬ‐じにん【犬神人】

中世、京都祇園の八坂神社に所属し、洛中の死屍の始末や八坂神社の武力を担うとともに、平常は沓・弓弦などの製造を業とした人々。また祇園祭の神幸に道路を清掃する役目を負った。つるめそ。→神人じんにん

いぬ‐しばい【犬芝居】‥ヰ

犬を訓練して演じさせる芝居。

いぬ‐じもの【犬じもの】

①犬のようなさまをした奴。犬畜生。二葉亭四迷、浮雲「昇如き―に恥辱を取ツた」

②(副詞的に用いて)犬のように。万葉集5「―道に臥してや命過ぎなむ」→じもの

いぬ‐そとば【犬卒塔婆】

難産で死んだ犬の供養のために立てるY字型の棒。関東東部で、安産祈願のために立てる例が多い。→犬供養

いぬ‐ぞり【犬橇】

犬に引かせて雪上・氷上を走るそり。

いぬ‐たで【犬蓼】

タデ科の一年草。山野に普通で、高さ約30センチメートル。葉の基部の鞘状の托葉が茎を囲む。夏から秋、葉腋と茎頂に紫紅色の小花が穂をなす。アカマンマ。アカノマンマ。「犬蓼の花」は〈[季]秋〉。

いぬたで

イヌタデ

撮影:関戸 勇

イヌタデ

撮影:関戸 勇

いぬ‐だまし【犬だまし】

(「たまし」は分け前の意)狩猟で、猟犬を連れて参加した勢子せこに分ける、犬の分としての配分。

いぬ‐ちくしょう【犬畜生】‥シヤウ

人を犬になぞらえてののしっていう語。「―にも劣る奴だ」

いぬつくば【犬筑波】

「新撰犬筑波集」の略称。

いぬ‐つくばい【犬蹲い】‥ツクバヒ

犬のうずくまるさま。また、そのように愛想をして機嫌をとるさまをいう語。浄瑠璃、神霊矢口渡「鎌倉武士に―」

いぬ‐つげ【犬黄楊】

モチノキ科の常緑低木。高さ2〜3メートル。葉は小形革質で、互生。雌雄異株。夏、帯白色の小花を開く。実は紫黒色。ツゲに似るが、全くの別種で葉が互生(ツゲは対生)、材はツゲに劣る。庭木・盆栽とし、細工物に用いる。〈書言字考節用集〉

いぬつげ

いぬ‐だまし【犬だまし】

(「たまし」は分け前の意)狩猟で、猟犬を連れて参加した勢子せこに分ける、犬の分としての配分。

いぬ‐ちくしょう【犬畜生】‥シヤウ

人を犬になぞらえてののしっていう語。「―にも劣る奴だ」

いぬつくば【犬筑波】

「新撰犬筑波集」の略称。

いぬ‐つくばい【犬蹲い】‥ツクバヒ

犬のうずくまるさま。また、そのように愛想をして機嫌をとるさまをいう語。浄瑠璃、神霊矢口渡「鎌倉武士に―」

いぬ‐つげ【犬黄楊】

モチノキ科の常緑低木。高さ2〜3メートル。葉は小形革質で、互生。雌雄異株。夏、帯白色の小花を開く。実は紫黒色。ツゲに似るが、全くの別種で葉が互生(ツゲは対生)、材はツゲに劣る。庭木・盆栽とし、細工物に用いる。〈書言字考節用集〉

いぬつげ

いぬかみ【犬上】🔗⭐🔉

いぬかみ【犬上】

姓氏の一つ。

⇒いぬかみ‐の‐みたすき【犬上御田鍬】

いぬ‐がみ【犬神】(宗教)🔗⭐🔉

いぬ‐がみ【犬神】

四国などに伝わる俗信で、人に害をなすという目に見えない憑つきもの。犬などの霊とされる。これに憑かれた家筋(犬神筋)は縁組などを嫌われた。

⇒いぬがみ‐つき【犬神憑】

いぬがみ【犬神】(作品名)🔗⭐🔉

いぬがみ【犬神】

歌舞伎舞踊。長唄。本名題「恋罠奇掛合こいのわなてくだのかけあい」。2世桜田治助作詞。2世杵屋正次郎作曲。1812年(文化9)初演。もと清元と掛合。犬神遣いと狐が名玉を奪い合う筋。

いぬがみ‐つき【犬神憑】🔗⭐🔉

いぬがみ‐つき【犬神憑】

犬神がのりうつったという異常な精神状態。また、その人。

⇒いぬ‐がみ【犬神】

いぬかみ‐の‐みたすき【犬上御田鍬】🔗⭐🔉

いぬかみ‐の‐みたすき【犬上御田鍬】

飛鳥時代の官人、最初の遣唐使。614年隋に使し、630年唐に赴き632年帰国。生没年未詳。

⇒いぬかみ【犬上】

いぬがみ‐りゅう【犬上流】‥リウ🔗⭐🔉

いぬがみ‐りゅう【犬上流】‥リウ

(→)扱心流きゅうしんりゅうに同じ。

いぬ‐がらし【犬芥】🔗⭐🔉

いぬ‐がらし【犬芥】

アブラナ科の多年草。水田や畦などに多い。高さ約30センチメートル。葉は長楕円形。春から夏にかけて、黄色4弁の小花を総状につける。アゼダイコン。ノガラシ。

いぬ‐がり【犬狩】🔗⭐🔉

いぬ‐がり【犬狩】

①平安以降、滝口たきぐちが宮中で野犬狩をする行事。

②狂犬や飼主のない犬を捕殺すること。

いぬ‐かわ【犬川】‥カハ🔗⭐🔉

いぬ‐かわ【犬川】‥カハ

「犬の川端歩き」の略。→犬(成句)

いぬ‐がんそく【犬雁足】🔗⭐🔉

いぬ‐がんそく【犬雁足】

各地の山地・林に生えるイワデンタ科の大形のシダ。葉は長さ1メートル余りの羽状で、束生して大株をなす。葉柄下部に褐色の鱗片がある。秋に株の中心から、片側に褐色・棒状の羽片が並んだ胞子葉を出し、これを花材に用いる。

いぬ‐ぎり【犬桐】🔗⭐🔉

いぬ‐ぎり【犬桐】

アブラギリの別称。

いぬ‐くい【犬食い】‥クヒ🔗⭐🔉

いぬ‐くい【犬食い】‥クヒ

①闘犬。いぬあわせ。

②犬のようにうつむいてだまってがつがつ物を食べること。

いぬ‐ぐす【犬樟】🔗⭐🔉

いぬ‐ぐす【犬樟】

タブノキの別称。

いぬ‐くぼう【犬公方】‥バウ🔗⭐🔉

いぬ‐くぼう【犬公方】‥バウ

徳川綱吉のあだ名。→生類しょうるい憐みの令

いぬ‐くよう【犬供養】‥ヤウ🔗⭐🔉

いぬ‐くよう【犬供養】‥ヤウ

(栃木県で)難産で死んだ犬の供養をすると人の出産が軽くすむといって、女が集まって行う供養。

いぬ‐げい【犬芸】🔗⭐🔉

いぬ‐げい【犬芸】

犬をならして演じさせる芸。

いぬ‐こりやなぎ【犬行李柳】🔗⭐🔉

いぬ‐こりやなぎ【犬行李柳】

ヤナギ科の落葉低木。日本各地の原野や土手に普通。日本産のヤナギ類で唯一、葉を対生する。葉は無柄で長さ3〜5センチメートルの長楕円形。早春、葉に先立って短い花穂を出す。雌雄異株で雄花序は黄色の雄しべが密生、雌花序には黒色の苞が目立つ。

イヌコリヤナギ

撮影:関戸 勇

いぬ‐ころ【犬ころ】🔗⭐🔉

いぬ‐ころ【犬ころ】

(コロは接尾語)犬の子。小犬。いぬっころ。

いぬ‐ざくら【犬桜】🔗⭐🔉

いぬ‐ざくら【犬桜】

バラ科の落葉高木。山地に自生。高さ約10メートル。4月頃葉のつけ根に白色5弁の小花を多数総状につける。実は帯黄赤色、球形。サクラに類するがサクラらしくないのでこの名がある。

いぬ‐サフラン【犬サフラン】🔗⭐🔉

いぬ‐サフラン【犬サフラン】

ユリ科の多年草。ヨーロッパ原産。観賞用・薬用。10月、地下の球根から、淡紫色の花だけを開く。花は直径5センチメートル、漏斗状、6弁。春、細長い葉3〜5枚を出す。黒色球状の種子はアルカロイドの一種コルヒチンを含む。コルチカム。

イヌサフラン

提供:OPO

いぬ‐ざむらい【犬侍】‥ザムラヒ🔗⭐🔉

いぬ‐ざむらい【犬侍】‥ザムラヒ

武士道をわきまえないような侍をののしっていう語。

いぬ‐ざんしょう【犬山椒】‥セウ🔗⭐🔉

いぬ‐ざんしょう【犬山椒】‥セウ

ミカン科の落葉低木。枝に刺とげが多い。原野・川端に自生。高さ約2メートル。サンショウに似るが、葉はやや長く、香が異なる。夏、淡緑色の花をつける。蒴果さくかは煎じて咳どめ薬、乳房のはれものの湿布用とした。また、葉の粉末は打撲傷に外用。

いぬ‐じに【犬死に】🔗⭐🔉

いぬ‐じに【犬死に】

無益に死ぬこと。むだじに。狂言、文山立「かうして死ぬるは―ぢやによつて」。「―に終わる」

いぬ‐じにん【犬神人】🔗⭐🔉

いぬ‐じにん【犬神人】

中世、京都祇園の八坂神社に所属し、洛中の死屍の始末や八坂神社の武力を担うとともに、平常は沓・弓弦などの製造を業とした人々。また祇園祭の神幸に道路を清掃する役目を負った。つるめそ。→神人じんにん

いぬ‐しばい【犬芝居】‥ヰ🔗⭐🔉

いぬ‐しばい【犬芝居】‥ヰ

犬を訓練して演じさせる芝居。

いぬ‐じもの【犬じもの】🔗⭐🔉

いぬ‐じもの【犬じもの】

①犬のようなさまをした奴。犬畜生。二葉亭四迷、浮雲「昇如き―に恥辱を取ツた」

②(副詞的に用いて)犬のように。万葉集5「―道に臥してや命過ぎなむ」→じもの

いぬ‐だまし【犬だまし】🔗⭐🔉

いぬ‐だまし【犬だまし】

(「たまし」は分け前の意)狩猟で、猟犬を連れて参加した勢子せこに分ける、犬の分としての配分。

いぬ‐つげ【犬黄楊】🔗⭐🔉

○犬に論語いぬにろんご🔗⭐🔉

○犬に論語いぬにろんご

道理を説き聞かせても益のないことのたとえ。牛に経文。

⇒いぬ【犬・狗】

いぬ‐の‐くそ【犬の糞】🔗⭐🔉

いぬ‐の‐くそ【犬の糞】

きたない物、ありふれた物のたとえ。

⇒犬の糞で敵を討つ

○犬の糞で敵を討ついぬのくそでかたきをうつ

卑劣な手段で復讐ふくしゅうすることのたとえ。

⇒いぬ‐の‐くそ【犬の糞】

○犬の遠吠えいぬのとおぼえ

臆病な者が陰で虚勢を張り、または他人を攻撃することのたとえ。

⇒いぬ【犬・狗】

○犬の糞で敵を討ついぬのくそでかたきをうつ🔗⭐🔉

○犬の糞で敵を討ついぬのくそでかたきをうつ

卑劣な手段で復讐ふくしゅうすることのたとえ。

⇒いぬ‐の‐くそ【犬の糞】

○犬の遠吠えいぬのとおぼえ🔗⭐🔉

○犬の遠吠えいぬのとおぼえ

臆病な者が陰で虚勢を張り、または他人を攻撃することのたとえ。

⇒いぬ【犬・狗】

いぬ‐の‐ひ【戌の日】

十二支の戌にあたる日。犬は安産とされたことから、妊娠5カ月目の妊婦がこの日に帯祝おびいわいをする風習がある。

いぬ‐の‐ふぐり【犬の陰嚢】

ゴマノハグサ科の二年草。高さ約15センチメートル。3〜4月頃、葉腋に小さな淡紅紫色の花を開く。実みは扁円で、縦に凹線があり、2個のように見える。名はこの実の形による。イヌフグリ。ヒョウタングサ。テンニンカラクサ。漢名、地錦。

いぬ‐の‐ほかけ【犬の穂掛】

麦の初穂を神に供える穂掛祭。刈初めを戌いぬの日に行うことから起こった名ともいう。稲の穂掛に対する。

いぬ‐のみ【犬蚤】

ヒトノミ科の一種。犬などに寄生、あまり跳ばない。全世界に分布。

いぬ‐ばこ【犬箱】

(→)御伽犬おとぎいぬに同じ。

いぬ‐ばしり【犬走り】

①小股にちょこちょこ走ること。浄瑠璃、新版歌祭文「一時三里―日暮までには戻つてくる」

②築地ついじの外壁と溝との間の狭長な空地。後世、城郭の牆かきにその形が残った。犬行いぬゆき。

いぬ‐の‐ふぐり【犬の陰嚢】🔗⭐🔉

いぬ‐の‐ふぐり【犬の陰嚢】

ゴマノハグサ科の二年草。高さ約15センチメートル。3〜4月頃、葉腋に小さな淡紅紫色の花を開く。実みは扁円で、縦に凹線があり、2個のように見える。名はこの実の形による。イヌフグリ。ヒョウタングサ。テンニンカラクサ。漢名、地錦。

いぬ‐の‐ほかけ【犬の穂掛】🔗⭐🔉

いぬ‐の‐ほかけ【犬の穂掛】

麦の初穂を神に供える穂掛祭。刈初めを戌いぬの日に行うことから起こった名ともいう。稲の穂掛に対する。

○犬は三日飼えば三年恩を忘れぬいぬはみっかかえばさんねんおんをわすれぬ🔗⭐🔉

○犬は三日飼えば三年恩を忘れぬいぬはみっかかえばさんねんおんをわすれぬ

犬でさえ飼われた恩を忘れない、人間はなおさら恩を忘れてはいけない。

⇒いぬ【犬・狗】

いぬ‐はりこ【犬張子】

犬の立ち姿の張子細工。宮参りの時の贈物とする。江戸後期より普及。子どもの魔除まよけとし、また縁起物や玩具とする。→御伽犬おとぎいぬ

犬張子

犬張子

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

犬張子

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

いぬはりこ【狗張子】

仮名草子。7巻7冊。浅井了意作。1692年(元禄5)刊。唐代の小説を題材とし、神仙談・因果談・稚子物語・天狗話など雑多の怪奇説話を集めた書。

いぬ‐びえ【犬稗】

イネ科の一年草。最も普通な雑草。高さ約80センチメートル。葉は細長く、夏、穂を出し、緑色か紫色の花を開く。実には芒のぎがある。〈書言字考節用集〉

イヌビエ

撮影:関戸 勇

いぬはりこ【狗張子】

仮名草子。7巻7冊。浅井了意作。1692年(元禄5)刊。唐代の小説を題材とし、神仙談・因果談・稚子物語・天狗話など雑多の怪奇説話を集めた書。

いぬ‐びえ【犬稗】

イネ科の一年草。最も普通な雑草。高さ約80センチメートル。葉は細長く、夏、穂を出し、緑色か紫色の花を開く。実には芒のぎがある。〈書言字考節用集〉

イヌビエ

撮影:関戸 勇

いぬ‐ひき【犬引・犬牽・犬曳】

(→)「犬飼い」に同じ。

いぬ‐ひと【犬人・狗人】

(古代、犬吠えをして宮門を守ったところから)隼人はやとの別称。神代紀下「汝いましみことの俳人わざひととならむ、一に云はく―といふ」→犬吠え

いぬ‐びゆ【犬莧】

ヒユ科の一年生帰化雑草。高さ約30センチメートル。葉は菱形状卵形で柄があり互生。葉腋や茎端に緑色の小花を多数穂状につける。同属のホナガイヌビユと共に、各地の道端などに見られる。

いぬ‐びわ【犬枇杷】‥ビハ

クワ科の落葉低木。暖地の海岸近くに多い。葉は狭倒卵形。イチジクに似た小果をつけ、秋に黒紫色に熟し、食べられる。

いぬ‐ふぐり【犬陰嚢】

(→)「犬の陰嚢ふぐり」に同じ。〈[季]春〉

いぬ‐ふせぎ【犬防ぎ】

建物の階前や門前などに立てた低い柵。いぬよけ。

いぬ‐ぶな【犬橅・仙毛欅】

ブナ科の落葉高木。ブナに似るが、葉は大きく裏に長い白毛があり、より低地に多い。実は柄が長く垂れ下がる。材は建築材・器具材・船舶材・土木用材・薪炭など使途が広い。クロブナ。

いぬぼう‐ガルタ【犬棒ガルタ】‥バウ‥

いろはカルタの一種。江戸後期、江戸で起こり、のち全国に広がる。「犬も歩けば棒に当たる」を「い」の札とするところからの名。

いぬぼう‐ざき【犬吠埼】

千葉県東端、銚子半島先端の岬。太平洋に突出し、先端に灯台がある。

犬吠埼

撮影:関戸 勇

いぬ‐ひき【犬引・犬牽・犬曳】

(→)「犬飼い」に同じ。

いぬ‐ひと【犬人・狗人】

(古代、犬吠えをして宮門を守ったところから)隼人はやとの別称。神代紀下「汝いましみことの俳人わざひととならむ、一に云はく―といふ」→犬吠え

いぬ‐びゆ【犬莧】

ヒユ科の一年生帰化雑草。高さ約30センチメートル。葉は菱形状卵形で柄があり互生。葉腋や茎端に緑色の小花を多数穂状につける。同属のホナガイヌビユと共に、各地の道端などに見られる。

いぬ‐びわ【犬枇杷】‥ビハ

クワ科の落葉低木。暖地の海岸近くに多い。葉は狭倒卵形。イチジクに似た小果をつけ、秋に黒紫色に熟し、食べられる。

いぬ‐ふぐり【犬陰嚢】

(→)「犬の陰嚢ふぐり」に同じ。〈[季]春〉

いぬ‐ふせぎ【犬防ぎ】

建物の階前や門前などに立てた低い柵。いぬよけ。

いぬ‐ぶな【犬橅・仙毛欅】

ブナ科の落葉高木。ブナに似るが、葉は大きく裏に長い白毛があり、より低地に多い。実は柄が長く垂れ下がる。材は建築材・器具材・船舶材・土木用材・薪炭など使途が広い。クロブナ。

いぬぼう‐ガルタ【犬棒ガルタ】‥バウ‥

いろはカルタの一種。江戸後期、江戸で起こり、のち全国に広がる。「犬も歩けば棒に当たる」を「い」の札とするところからの名。

いぬぼう‐ざき【犬吠埼】

千葉県東端、銚子半島先端の岬。太平洋に突出し、先端に灯台がある。

犬吠埼

撮影:関戸 勇

いぬ‐ぼえ【犬吠え・狗吠え】

古代、隼人はやとが宮門を守るために犬の遠吠をまねたこと。→犬人いぬひと

いぬ‐ほおずき【犬酸漿】‥ホホヅキ

ナス科の一年草。全世界の温帯・熱帯に広く分布。茎の高さ約50センチメートル。互生する葉は卵形。夏、約3センチメートルの花柄を出し、花冠の5裂した小白花を数個つける。球形の液果は熟すと黒色、ソラニンを含み有毒。茎葉の煎汁は頑癬たむしをなおし、解熱剤・利尿剤となる。牛ほおずき。漢名、竜葵。

いぬ‐ぼえ【犬吠え・狗吠え】

古代、隼人はやとが宮門を守るために犬の遠吠をまねたこと。→犬人いぬひと

いぬ‐ほおずき【犬酸漿】‥ホホヅキ

ナス科の一年草。全世界の温帯・熱帯に広く分布。茎の高さ約50センチメートル。互生する葉は卵形。夏、約3センチメートルの花柄を出し、花冠の5裂した小白花を数個つける。球形の液果は熟すと黒色、ソラニンを含み有毒。茎葉の煎汁は頑癬たむしをなおし、解熱剤・利尿剤となる。牛ほおずき。漢名、竜葵。

犬張子

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

犬張子

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

いぬはりこ【狗張子】

仮名草子。7巻7冊。浅井了意作。1692年(元禄5)刊。唐代の小説を題材とし、神仙談・因果談・稚子物語・天狗話など雑多の怪奇説話を集めた書。

いぬ‐びえ【犬稗】

イネ科の一年草。最も普通な雑草。高さ約80センチメートル。葉は細長く、夏、穂を出し、緑色か紫色の花を開く。実には芒のぎがある。〈書言字考節用集〉

イヌビエ

撮影:関戸 勇

いぬはりこ【狗張子】

仮名草子。7巻7冊。浅井了意作。1692年(元禄5)刊。唐代の小説を題材とし、神仙談・因果談・稚子物語・天狗話など雑多の怪奇説話を集めた書。

いぬ‐びえ【犬稗】

イネ科の一年草。最も普通な雑草。高さ約80センチメートル。葉は細長く、夏、穂を出し、緑色か紫色の花を開く。実には芒のぎがある。〈書言字考節用集〉

イヌビエ

撮影:関戸 勇

いぬ‐ひき【犬引・犬牽・犬曳】

(→)「犬飼い」に同じ。

いぬ‐ひと【犬人・狗人】

(古代、犬吠えをして宮門を守ったところから)隼人はやとの別称。神代紀下「汝いましみことの俳人わざひととならむ、一に云はく―といふ」→犬吠え

いぬ‐びゆ【犬莧】

ヒユ科の一年生帰化雑草。高さ約30センチメートル。葉は菱形状卵形で柄があり互生。葉腋や茎端に緑色の小花を多数穂状につける。同属のホナガイヌビユと共に、各地の道端などに見られる。

いぬ‐びわ【犬枇杷】‥ビハ

クワ科の落葉低木。暖地の海岸近くに多い。葉は狭倒卵形。イチジクに似た小果をつけ、秋に黒紫色に熟し、食べられる。

いぬ‐ふぐり【犬陰嚢】

(→)「犬の陰嚢ふぐり」に同じ。〈[季]春〉

いぬ‐ふせぎ【犬防ぎ】

建物の階前や門前などに立てた低い柵。いぬよけ。

いぬ‐ぶな【犬橅・仙毛欅】

ブナ科の落葉高木。ブナに似るが、葉は大きく裏に長い白毛があり、より低地に多い。実は柄が長く垂れ下がる。材は建築材・器具材・船舶材・土木用材・薪炭など使途が広い。クロブナ。

いぬぼう‐ガルタ【犬棒ガルタ】‥バウ‥

いろはカルタの一種。江戸後期、江戸で起こり、のち全国に広がる。「犬も歩けば棒に当たる」を「い」の札とするところからの名。

いぬぼう‐ざき【犬吠埼】

千葉県東端、銚子半島先端の岬。太平洋に突出し、先端に灯台がある。

犬吠埼

撮影:関戸 勇

いぬ‐ひき【犬引・犬牽・犬曳】

(→)「犬飼い」に同じ。

いぬ‐ひと【犬人・狗人】

(古代、犬吠えをして宮門を守ったところから)隼人はやとの別称。神代紀下「汝いましみことの俳人わざひととならむ、一に云はく―といふ」→犬吠え

いぬ‐びゆ【犬莧】

ヒユ科の一年生帰化雑草。高さ約30センチメートル。葉は菱形状卵形で柄があり互生。葉腋や茎端に緑色の小花を多数穂状につける。同属のホナガイヌビユと共に、各地の道端などに見られる。

いぬ‐びわ【犬枇杷】‥ビハ

クワ科の落葉低木。暖地の海岸近くに多い。葉は狭倒卵形。イチジクに似た小果をつけ、秋に黒紫色に熟し、食べられる。

いぬ‐ふぐり【犬陰嚢】

(→)「犬の陰嚢ふぐり」に同じ。〈[季]春〉

いぬ‐ふせぎ【犬防ぎ】

建物の階前や門前などに立てた低い柵。いぬよけ。

いぬ‐ぶな【犬橅・仙毛欅】

ブナ科の落葉高木。ブナに似るが、葉は大きく裏に長い白毛があり、より低地に多い。実は柄が長く垂れ下がる。材は建築材・器具材・船舶材・土木用材・薪炭など使途が広い。クロブナ。

いぬぼう‐ガルタ【犬棒ガルタ】‥バウ‥

いろはカルタの一種。江戸後期、江戸で起こり、のち全国に広がる。「犬も歩けば棒に当たる」を「い」の札とするところからの名。

いぬぼう‐ざき【犬吠埼】

千葉県東端、銚子半島先端の岬。太平洋に突出し、先端に灯台がある。

犬吠埼

撮影:関戸 勇

いぬ‐ぼえ【犬吠え・狗吠え】

古代、隼人はやとが宮門を守るために犬の遠吠をまねたこと。→犬人いぬひと

いぬ‐ほおずき【犬酸漿】‥ホホヅキ

ナス科の一年草。全世界の温帯・熱帯に広く分布。茎の高さ約50センチメートル。互生する葉は卵形。夏、約3センチメートルの花柄を出し、花冠の5裂した小白花を数個つける。球形の液果は熟すと黒色、ソラニンを含み有毒。茎葉の煎汁は頑癬たむしをなおし、解熱剤・利尿剤となる。牛ほおずき。漢名、竜葵。

いぬ‐ぼえ【犬吠え・狗吠え】

古代、隼人はやとが宮門を守るために犬の遠吠をまねたこと。→犬人いぬひと

いぬ‐ほおずき【犬酸漿】‥ホホヅキ

ナス科の一年草。全世界の温帯・熱帯に広く分布。茎の高さ約50センチメートル。互生する葉は卵形。夏、約3センチメートルの花柄を出し、花冠の5裂した小白花を数個つける。球形の液果は熟すと黒色、ソラニンを含み有毒。茎葉の煎汁は頑癬たむしをなおし、解熱剤・利尿剤となる。牛ほおずき。漢名、竜葵。

いぬ‐ひき【犬引・犬牽・犬曳】🔗⭐🔉

いぬ‐ひき【犬引・犬牽・犬曳】

(→)「犬飼い」に同じ。

いぬ‐ひと【犬人・狗人】🔗⭐🔉

いぬ‐ひと【犬人・狗人】

(古代、犬吠えをして宮門を守ったところから)隼人はやとの別称。神代紀下「汝いましみことの俳人わざひととならむ、一に云はく―といふ」→犬吠え

いぬ‐ふぐり【犬陰嚢】🔗⭐🔉

いぬ‐ふぐり【犬陰嚢】

(→)「犬の陰嚢ふぐり」に同じ。〈[季]春〉

いぬ‐ほおずき【犬酸漿】‥ホホヅキ🔗⭐🔉

いぬ‐ほおずき【犬酸漿】‥ホホヅキ

ナス科の一年草。全世界の温帯・熱帯に広く分布。茎の高さ約50センチメートル。互生する葉は卵形。夏、約3センチメートルの花柄を出し、花冠の5裂した小白花を数個つける。球形の液果は熟すと黒色、ソラニンを含み有毒。茎葉の煎汁は頑癬たむしをなおし、解熱剤・利尿剤となる。牛ほおずき。漢名、竜葵。

○犬骨折って鷹の餌食になるいぬほねおってたかのえじきになる

鷹狩で、犬が骨折って追い出した獲物を鷹に取られる。苦労して得た物を他人に奪われることをいう。

⇒いぬ【犬・狗】

○犬骨折って鷹の餌食になるいぬほねおってたかのえじきになる🔗⭐🔉

○犬骨折って鷹の餌食になるいぬほねおってたかのえじきになる

鷹狩で、犬が骨折って追い出した獲物を鷹に取られる。苦労して得た物を他人に奪われることをいう。

⇒いぬ【犬・狗】

いぬ‐まき【犬槙】

マキ科の常緑高木。いわゆるマキのこと。元来はスギをマキと言ったのに対して、この種をいやしんでの名。暖地に自生。高さ20メートルに達する。樹皮は灰褐色で縦にさけてはげる。葉は線形。5月に小花を開く。種子は緑色で、基部にある仮種皮が赤色。材は耐久・耐虫性にすぐれ、器具用、特に桶類に適する。クサマキ。漢名、羅漢松。

いぬ‐まねき【犬招き】

刀の鞘を保護するためにかぶせた上鞘うわざやの先端。〈日葡辞書〉

いぬ‐め【犬目】

涙の出ない目。泣くことを知らない非情の人のたとえ。十訓抄「俊明、何事にもすべて泣かざりければ、―の少将といはれけるぞ」

いぬ‐まねき【犬招き】🔗⭐🔉

いぬ‐まねき【犬招き】

刀の鞘を保護するためにかぶせた上鞘うわざやの先端。〈日葡辞書〉

○犬も歩けば棒に当たるいぬもあるけばぼうにあたる🔗⭐🔉

○犬も歩けば棒に当たるいぬもあるけばぼうにあたる

物事を行う者は、時に禍いにあう。また、やってみると思わぬ幸いにあうことのたとえ。

⇒いぬ【犬・狗】

○犬も食わぬいぬもくわぬ🔗⭐🔉

○犬も食わぬいぬもくわぬ

誰も好まず、相手にしないこと。「夫婦喧嘩は―」

⇒いぬ【犬・狗】

いぬ‐もどり【犬戻り】

犬も進むことができないほどの、けわしい山路。

○犬も朋輩鷹も朋輩いぬもほうばいたかもほうばい🔗⭐🔉

○犬も朋輩鷹も朋輩いぬもほうばいたかもほうばい

同じ主を持てば、身分に差別はあっても朋輩は朋輩であることのたとえ。

⇒いぬ【犬・狗】

いぬ‐やま【犬山】

犬を使って山野に狩すること。今昔物語集26「この人―と云ふ事をして」

いぬやま【犬山】

愛知県北西部の市。木曾川の南岸に位置し、犬山城・日本ライン・明治村などの観光地がある。人口7万4千。

⇒いぬやま‐じょう【犬山城】

⇒いぬやま‐やき【犬山焼】

いぬやま‐じょう【犬山城】‥ジヤウ

犬山市にある城。1537年(天文6)織田信康の築城と伝える。1617年(元和3)尾張藩付家老の成瀬隼人正正成が城主となり、明治に至る。白帝城。

⇒いぬやま【犬山】

いぬやま‐やき【犬山焼】

犬山市から産出する陶磁器。江戸中期におこり、天保(1830〜1844)年間から赤絵を焼く。特に、花紅葉はなもみじを描いた製品が人気を博した。

⇒いぬやま【犬山】

いぬ‐やり【犬遣り】

(→)「犬飼い」に同じ。狂言、政頼せいらい「其うへ―の、犬の、勢子のと申て」

いぬ‐やり【犬槍】

不意に出てきた敵、柵や溝を越えようとする敵を槍でつくこと。不覚働きと称して武士の避けるべきこととされた。

いぬ‐ゆき【犬行】

(→)「犬走り」2の古名。左右京職式「宮城南大路…―五尺」

いぬ‐よけ【犬除け】

①(→)「いぬふせぎ」に同じ。

②墓の土饅頭どまんじゅうの上に、竹を弓なりに曲げて両端を土に挿し込み、縦横十文字に張り渡しておくもの。狼おおかみ弾はじき。弾き竹。

イヌリン【Inulin ドイツ】

主に果糖から成る多糖類の一つ。ダリア・キクイモなどの根に貯蔵物質としてコロイド状で多量に含まれる。温水に溶け、アルコールを加えると球状の結晶となる。

いぬ‐わし【犬鷲・狗鷲】

(「いぬ」は大きいの意という)ワシの一種。高山にすみ、兎・雷鳥などを捕食。北半球に広く分布。日本では本州の急峻な山地で繁殖。天然記念物。ヨーロッパではゴールデン‐イーグルといい、紋章などに使用。クロワシ。〈日葡辞書〉

イヌワシ

撮影:小宮輝之

いぬ‐わらび【犬蕨】

イワデンタ科のシダ。山野に普通。高さ約60センチメートルに達する。根茎には淡褐色の鱗片がある。葉は卵状長楕円形で2回羽状に分裂、葉柄・羽軸は赤色を帯びる。

いね【稲】

イネ科の一年生作物。栽培種は2種。サチバ種は東南アジア起源、現在、世界各地の熱帯・温帯で栽培。グラベリマ種はアフリカ起源、現在はアフリカの一部でわずかに栽培。サチバ種には、籾もみの丸くて短い日本型(ジャポニカ)、細長いインド型(インディカ)、大粒のジャワ型の3亜種がある。日本への伝来経路は諸説あるが、縄文末期までに渡来したらしい。草丈は、改良種では1メートルを超えない。茎は中空で数個の節がある。葉は長線形で、葉身と葉鞘とから成り互生。夏から秋にかけて出穂する。秋に熟する果実を米といい、食用。日本の農業上、最も重要な作物で、水田に栽培する水稲すいとうと、畑地に栽培する陸稲りくとうとがある。成熟の遅速によって早稲わせ・中稲なかて・晩稲おくてに分け、澱粉の性質によって粳うるち・糯もちの2群とする。しね。〈[季]秋〉。万葉集14「―舂つけば皹かかる吾が手を」

稲

撮影:関戸 勇

いぬ‐わらび【犬蕨】

イワデンタ科のシダ。山野に普通。高さ約60センチメートルに達する。根茎には淡褐色の鱗片がある。葉は卵状長楕円形で2回羽状に分裂、葉柄・羽軸は赤色を帯びる。

いね【稲】

イネ科の一年生作物。栽培種は2種。サチバ種は東南アジア起源、現在、世界各地の熱帯・温帯で栽培。グラベリマ種はアフリカ起源、現在はアフリカの一部でわずかに栽培。サチバ種には、籾もみの丸くて短い日本型(ジャポニカ)、細長いインド型(インディカ)、大粒のジャワ型の3亜種がある。日本への伝来経路は諸説あるが、縄文末期までに渡来したらしい。草丈は、改良種では1メートルを超えない。茎は中空で数個の節がある。葉は長線形で、葉身と葉鞘とから成り互生。夏から秋にかけて出穂する。秋に熟する果実を米といい、食用。日本の農業上、最も重要な作物で、水田に栽培する水稲すいとうと、畑地に栽培する陸稲りくとうとがある。成熟の遅速によって早稲わせ・中稲なかて・晩稲おくてに分け、澱粉の性質によって粳うるち・糯もちの2群とする。しね。〈[季]秋〉。万葉集14「―舂つけば皹かかる吾が手を」

稲

撮影:関戸 勇

いね‐あ・ぐ【稲挙ぐ】

〔自下二〕

(古く正月に用いた忌詞。稲と寝いねとをかけて)寝床から起きる。↔稲積む

いねい【伊寧】

(Yining)中国新疆ウイグル自治区北西部、カザフスタン国境近くの都市。工業と物流の中心。多様な民族が居住。グルジャ。人口35万8千(2000)。

いね‐か【稲科】‥クワ

単子葉植物の一科。竹類を除けばすべて草本。イネ・ムギ・トウモロコシなど主要な穀物がすべてこの科に属し、農業上もっとも重要な群。また雑草として広く世界に分布。600属1万種以上、日本には約100属280種がある。葉は平行脈。花は小穂と呼ばれる独特の構成をもち、花弁・萼片なく、2枚の苞に包まれる。雄しべ3または6、茎は中空有節、葉の基部は鞘状、小舌がある。果実は穎果えいか。ほもの科。禾本かほん科。

いね‐かけ【稲掛け】

刈った稲穂を束ね、穂を下にしてかけておくもの。いなぎ。いなばた。いなかけ。はさ。

稲掛け

撮影:関戸 勇

いね‐あ・ぐ【稲挙ぐ】

〔自下二〕

(古く正月に用いた忌詞。稲と寝いねとをかけて)寝床から起きる。↔稲積む

いねい【伊寧】

(Yining)中国新疆ウイグル自治区北西部、カザフスタン国境近くの都市。工業と物流の中心。多様な民族が居住。グルジャ。人口35万8千(2000)。

いね‐か【稲科】‥クワ

単子葉植物の一科。竹類を除けばすべて草本。イネ・ムギ・トウモロコシなど主要な穀物がすべてこの科に属し、農業上もっとも重要な群。また雑草として広く世界に分布。600属1万種以上、日本には約100属280種がある。葉は平行脈。花は小穂と呼ばれる独特の構成をもち、花弁・萼片なく、2枚の苞に包まれる。雄しべ3または6、茎は中空有節、葉の基部は鞘状、小舌がある。果実は穎果えいか。ほもの科。禾本かほん科。

いね‐かけ【稲掛け】

刈った稲穂を束ね、穂を下にしてかけておくもの。いなぎ。いなばた。いなかけ。はさ。

稲掛け

撮影:関戸 勇

いね‐かて‐に【寝ねかてに】

寝ることができないで。寝られずに。万葉集11「夕されば君来まさむと待ちし夜のなごりそ今も―する」→かてに

いね‐かり【稲刈り】

秋に熟した稲を刈り取ること。刈り入れ。〈[季]秋〉

⇒いねかり‐うた【稲刈り唄】

いねかり‐うた【稲刈り唄】

稲を刈りながらうたう民謡。

⇒いね‐かり【稲刈り】

いね‐こき【稲扱き】

実った稲穂から籾もみをこき取ること。また、稲用の千歯扱き。いなこき。〈[季]秋〉。→千歯。

⇒いねこき‐うた【稲扱き唄】

いねこき‐うた【稲扱き唄】

稲の穂をこく時に唄う労作唄。

⇒いね‐こき【稲扱き】

いねこずみ

(「稲子積」か。大分・佐賀・宮崎県などで)刈り稲をまるく積み上げたもの。

いねこ‐ばし【稲扱箸】

(→)「こきばし」に同じ。

いね‐ざま【寝ね方】

寝ようとする時。ねしな。

いね‐ぞうむし【稲象虫】‥ザウ‥

ゾウムシ科の一種。体長約5ミリメートル。黒地に灰黄色の鱗毛があり、淡黄色に見える。長く突出した口吻の先端近くに折れ曲がった触角がある。稲の葉を食害。幼虫は蛆うじ状で土中にすむ。

いね‐つき【稲舂】

稲の実を臼の中に入れて杵でつき、精白すること。

⇒いねつき‐うた【稲舂歌】

⇒いねつき‐こまろ【稲舂子麿】

⇒いねつき‐むし【稲舂虫】

いねつき‐うた【稲舂歌】

大嘗会だいじょうえで神前に供える米をつきながら歌う歌。

⇒いね‐つき【稲舂】

いねつき‐こまろ【稲舂子麿】

キリギリスの異称。〈倭名類聚鈔19〉

⇒いね‐つき【稲舂】

いねつき‐むし【稲舂虫】

ショウリョウバッタの別称。

⇒いね‐つき【稲舂】

いねつと‐むし【稲苞虫】

イチモンジセセリの幼虫。稲の葉をつづり合わせて苞状の巣を作ることからいう。

いね‐つ・む【稲積む】

〔自四〕

(古く正月に用いた忌詞)寝る。↔稲挙ぐ

いねねくい‐はむし【稲根喰い葉虫】‥クヒ‥

ハムシ科の甲虫。体長約5ミリメートル。長楕円形で、触角は長い。体は黒色で、緑褐色の金属光沢を有する。幼虫は白色、体長約1センチメートル、水中で稲の根を食い、有害。

いね‐の‐ずいむし【稲の螟虫】

ニカメイガの別称。

いね‐の‐だい【稲の台】

三方さんぼうなどに、稲を挿した肴を盛ったもの。婚礼に用いる。

いね‐の‐まる【稲の丸】

紋所の名。稲の茎と穂とを円形にしたもの。

稲の丸

いね‐かて‐に【寝ねかてに】

寝ることができないで。寝られずに。万葉集11「夕されば君来まさむと待ちし夜のなごりそ今も―する」→かてに

いね‐かり【稲刈り】

秋に熟した稲を刈り取ること。刈り入れ。〈[季]秋〉

⇒いねかり‐うた【稲刈り唄】

いねかり‐うた【稲刈り唄】

稲を刈りながらうたう民謡。

⇒いね‐かり【稲刈り】

いね‐こき【稲扱き】

実った稲穂から籾もみをこき取ること。また、稲用の千歯扱き。いなこき。〈[季]秋〉。→千歯。

⇒いねこき‐うた【稲扱き唄】

いねこき‐うた【稲扱き唄】

稲の穂をこく時に唄う労作唄。

⇒いね‐こき【稲扱き】

いねこずみ

(「稲子積」か。大分・佐賀・宮崎県などで)刈り稲をまるく積み上げたもの。

いねこ‐ばし【稲扱箸】

(→)「こきばし」に同じ。

いね‐ざま【寝ね方】

寝ようとする時。ねしな。

いね‐ぞうむし【稲象虫】‥ザウ‥

ゾウムシ科の一種。体長約5ミリメートル。黒地に灰黄色の鱗毛があり、淡黄色に見える。長く突出した口吻の先端近くに折れ曲がった触角がある。稲の葉を食害。幼虫は蛆うじ状で土中にすむ。

いね‐つき【稲舂】

稲の実を臼の中に入れて杵でつき、精白すること。

⇒いねつき‐うた【稲舂歌】

⇒いねつき‐こまろ【稲舂子麿】

⇒いねつき‐むし【稲舂虫】

いねつき‐うた【稲舂歌】

大嘗会だいじょうえで神前に供える米をつきながら歌う歌。

⇒いね‐つき【稲舂】

いねつき‐こまろ【稲舂子麿】

キリギリスの異称。〈倭名類聚鈔19〉

⇒いね‐つき【稲舂】

いねつき‐むし【稲舂虫】

ショウリョウバッタの別称。

⇒いね‐つき【稲舂】

いねつと‐むし【稲苞虫】

イチモンジセセリの幼虫。稲の葉をつづり合わせて苞状の巣を作ることからいう。

いね‐つ・む【稲積む】

〔自四〕

(古く正月に用いた忌詞)寝る。↔稲挙ぐ

いねねくい‐はむし【稲根喰い葉虫】‥クヒ‥

ハムシ科の甲虫。体長約5ミリメートル。長楕円形で、触角は長い。体は黒色で、緑褐色の金属光沢を有する。幼虫は白色、体長約1センチメートル、水中で稲の根を食い、有害。

いね‐の‐ずいむし【稲の螟虫】

ニカメイガの別称。

いね‐の‐だい【稲の台】

三方さんぼうなどに、稲を挿した肴を盛ったもの。婚礼に用いる。

いね‐の‐まる【稲の丸】

紋所の名。稲の茎と穂とを円形にしたもの。

稲の丸

い‐ねぶり【居眠り】ヰ‥

(→)「いねむり」に同じ。〈類聚名義抄〉

いねみず‐ぞうむし【稲水象虫】‥ミヅザウ‥

ゾウムシ科の甲虫。体長約3ミリメートルで、灰褐色。背面中央部に暗褐色の斑紋がある。アメリカから侵入した稲の害虫。

イネミズゾウムシ

撮影:海野和男

い‐ねぶり【居眠り】ヰ‥

(→)「いねむり」に同じ。〈類聚名義抄〉

いねみず‐ぞうむし【稲水象虫】‥ミヅザウ‥

ゾウムシ科の甲虫。体長約3ミリメートルで、灰褐色。背面中央部に暗褐色の斑紋がある。アメリカから侵入した稲の害虫。

イネミズゾウムシ

撮影:海野和男

い‐ねむり【居眠り】ヰ‥

すわったり腰かけたりしたままねむること。「うっかり―する」「―運転」

い‐ねむ・る【居眠る】ヰ‥

〔自五〕

すわったり、腰かけたりしたままねむる。

いね‐わけ【稲分け】

(→)「束たば分け」に同じ。

い‐ねん【意念】

おもい。意識。

い‐ねんごう【異年号】‥ガウ

(→)私年号に同じ。

い‐の【維那】ヰ‥

〔仏〕

⇒いな

い‐の

〔助詞〕

(終助詞イとノとが複合した語)文末に付けて感嘆・呼びかけの意を表す。浄瑠璃、新版歌祭文「さあ、此間にちやつと―」

い‐の‐あし【織椱】ヰ‥

(両端の形が猪いのししの足に似ているからいう)機はたの付属具。織った布帛ふはくを巻くもの。いのつめ。きぬまき。

い‐の‐いちばん【いの一番】

(いろは順番付の1番の意から)まっさき。最初。「―に駆けつける」

いのう【稲生】イナフ

姓氏の一つ。

⇒いのう‐じゃくすい【稲生若水】

いのう【伊能】

姓氏の一つ。

⇒いのう‐ただたか【伊能忠敬】

い‐のう【衣嚢】‥ナウ

かくし。ポケット。

い‐のう【異能】

人にすぐれた才能。〈伊呂波字類抄〉

いのうえ【井上】ヰノウヘ

姓氏の一つ。

⇒いのうえ‐いんせき【井上因碩】

⇒いのうえ‐えんりょう【井上円了】

⇒いのうえ‐かおる【井上馨】

⇒いのうえ‐きよし【井上清】

⇒いのうえ‐きんが【井上金峨】

⇒いのうえ‐こわし【井上毅】

⇒いのうえ‐しげよし【井上成美】

⇒いのうえ‐じゅうきち【井上十吉】

⇒いのうえ‐じゅんのすけ【井上準之助】

⇒いのうえ‐しろう【井上士朗】

⇒いのうえ‐しんかい【井上真改】

⇒いのうえ‐つう【井上通】

⇒いのうえ‐つとむ【井上勤】

⇒いのうえ‐てつじろう【井上哲次郎】

⇒いのうえ‐でん【井上伝】

⇒いのうえ‐にっしょう【井上日召】

⇒いのうえ‐はりま‐の‐じょう【井上播磨掾】

⇒いのうえ‐ふみお【井上文雄】

⇒いのうえ‐まさお【井上正夫】

⇒いのうえ‐まさる【井上勝】

⇒いのうえ‐みちやす【井上通泰】

⇒いのうえ‐みつさだ【井上光貞】

⇒いのうえ‐みつはる【井上光晴】

⇒いのうえ‐やすし【井上靖】

⇒いのうえ‐よりくに【井上頼圀】

⇒いのうえ‐りゅう【井上流】

いのうえ‐いんせき【井上因碩】ヰノウヘ‥

江戸幕府碁所ごどころ四家の一つである井上家の世襲名。元祖中村道碩(1582〜1630)は本因坊算砂さんさの門弟。道碩の門弟である井上因碩(古因碩)の名跡を第2世以来代々襲名。

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐えんりょう【井上円了】ヰノウヘヱンレウ

哲学者。新潟県生れ。西洋哲学を背景として仏教の新解釈を試みた。哲学館(後の東洋大学)を創立。多くの仏教哲学の著書のほか「妖怪学講義」がある。(1858〜1919)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐かおる【井上馨】ヰノウヘカヲル

政治家。通称、聞多もんた。号は世外。長州藩士。討幕運動に参加。維新後、政府の中心人物の一人となり、要職を歴任。外相として条約改正を試みるが挫折。財政・経済にも力をふるう。伊藤博文の盟友。晩年元老。侯爵。(1835〜1915)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐きよし【井上清】ヰノウヘ‥

日本史学者。高知県生れ。東大卒。京大教授。マルクス主義の立場から、明治維新・天皇制・部落問題・女性史研究などに取り組み、近代史研究に大きな影響を及ぼす。著「日本の歴史」など。(1913〜2001)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐きんが【井上金峨】ヰノウヘ‥

江戸中期の儒学者。名は立元。江戸の人。諸学派を折衷した独自の学説を展開。門下に亀田鵬斎・吉田篁墩こうとん・山本北山ら。著「弁徴録」「経義折衷」など。(1732〜1784)→折衷学派。

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐こわし【井上毅】ヰノウヘコハシ

政治家。号は梧陰。熊本藩士。大久保利通・伊藤博文のブレーンとして活躍し、帝国憲法や教育勅語・軍人勅諭の起草に参画。枢密顧問官・文相。子爵。(1843〜1895)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐しげよし【井上成美】ヰノウヘ‥

海軍大将。宮城県生れ。日独伊三国同盟に反対、大艦巨砲主義を批判。海軍次官。(1889〜1975)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐じゅうきち【井上十吉】ヰノウヘジフ‥

英語学者。徳島生れ。英和・和英辞典の著がある。(1862〜1929)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐じゅんのすけ【井上準之助】ヰノウヘ‥

財政家。日田(大分県)生れ。東大卒。日本銀行総裁。民政党員。浜口内閣蔵相として緊縮財政と金解禁を断行。血盟団員により暗殺。(1869〜1932)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐しろう【井上士朗】ヰノウヘ‥ラウ

江戸後期の俳人。別号、枇杷園。名古屋の人。医を業とし、俳諧を加藤暁台に、国学を本居宣長に学んだ。著「枇杷園随筆」「枇杷園七部集」など。(1742〜1812)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐しんかい【井上真改】ヰノウヘ‥

江戸初期の刀工。日向に生まれ大坂に出た初代国貞(1590〜1652)の次男。2代和泉守国貞と名乗り、1672年(寛文12)井上真改と改称。新刀の名人。世に新刀正宗または大坂正宗と称した。(1631〜1682)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐つう【井上通】ヰノウヘ‥

江戸中期の歌人。丸亀藩士井上本固の女むすめ。三田宗寿の妻。和漢の学に通じ、詩歌書を能くし、堂上歌人と交わった。(1660〜1738)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐つとむ【井上勤】ヰノウヘ‥

翻訳家。徳島生れ。大蔵省・文部省等に翻訳掛として出仕。ヴェルヌ「月世界一周」、デフォー「魯敏孫ロビンソン漂流記」など明治初期西洋文学の移入に貢献。(1850〜1928)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐てつじろう【井上哲次郎】ヰノウヘ‥ラウ

哲学者。号は巽軒そんけん。筑前生れ。東大教授。欧米哲学の移入紹介につとめ、ケーベルを招いたが、後年は国家主義を唱えた。また、新体詩運動に先鞭をつけた。著「哲学字彙」「日本朱子学派之哲学」など。(1855〜1944)

井上哲次郎

提供:毎日新聞社

い‐ねむり【居眠り】ヰ‥

すわったり腰かけたりしたままねむること。「うっかり―する」「―運転」

い‐ねむ・る【居眠る】ヰ‥

〔自五〕

すわったり、腰かけたりしたままねむる。

いね‐わけ【稲分け】

(→)「束たば分け」に同じ。

い‐ねん【意念】

おもい。意識。

い‐ねんごう【異年号】‥ガウ

(→)私年号に同じ。

い‐の【維那】ヰ‥

〔仏〕

⇒いな

い‐の

〔助詞〕

(終助詞イとノとが複合した語)文末に付けて感嘆・呼びかけの意を表す。浄瑠璃、新版歌祭文「さあ、此間にちやつと―」

い‐の‐あし【織椱】ヰ‥

(両端の形が猪いのししの足に似ているからいう)機はたの付属具。織った布帛ふはくを巻くもの。いのつめ。きぬまき。

い‐の‐いちばん【いの一番】

(いろは順番付の1番の意から)まっさき。最初。「―に駆けつける」

いのう【稲生】イナフ

姓氏の一つ。

⇒いのう‐じゃくすい【稲生若水】

いのう【伊能】

姓氏の一つ。

⇒いのう‐ただたか【伊能忠敬】

い‐のう【衣嚢】‥ナウ

かくし。ポケット。

い‐のう【異能】

人にすぐれた才能。〈伊呂波字類抄〉

いのうえ【井上】ヰノウヘ

姓氏の一つ。

⇒いのうえ‐いんせき【井上因碩】

⇒いのうえ‐えんりょう【井上円了】

⇒いのうえ‐かおる【井上馨】

⇒いのうえ‐きよし【井上清】

⇒いのうえ‐きんが【井上金峨】

⇒いのうえ‐こわし【井上毅】

⇒いのうえ‐しげよし【井上成美】

⇒いのうえ‐じゅうきち【井上十吉】

⇒いのうえ‐じゅんのすけ【井上準之助】

⇒いのうえ‐しろう【井上士朗】

⇒いのうえ‐しんかい【井上真改】

⇒いのうえ‐つう【井上通】

⇒いのうえ‐つとむ【井上勤】

⇒いのうえ‐てつじろう【井上哲次郎】

⇒いのうえ‐でん【井上伝】

⇒いのうえ‐にっしょう【井上日召】

⇒いのうえ‐はりま‐の‐じょう【井上播磨掾】

⇒いのうえ‐ふみお【井上文雄】

⇒いのうえ‐まさお【井上正夫】

⇒いのうえ‐まさる【井上勝】

⇒いのうえ‐みちやす【井上通泰】

⇒いのうえ‐みつさだ【井上光貞】

⇒いのうえ‐みつはる【井上光晴】

⇒いのうえ‐やすし【井上靖】

⇒いのうえ‐よりくに【井上頼圀】

⇒いのうえ‐りゅう【井上流】

いのうえ‐いんせき【井上因碩】ヰノウヘ‥

江戸幕府碁所ごどころ四家の一つである井上家の世襲名。元祖中村道碩(1582〜1630)は本因坊算砂さんさの門弟。道碩の門弟である井上因碩(古因碩)の名跡を第2世以来代々襲名。

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐えんりょう【井上円了】ヰノウヘヱンレウ

哲学者。新潟県生れ。西洋哲学を背景として仏教の新解釈を試みた。哲学館(後の東洋大学)を創立。多くの仏教哲学の著書のほか「妖怪学講義」がある。(1858〜1919)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐かおる【井上馨】ヰノウヘカヲル

政治家。通称、聞多もんた。号は世外。長州藩士。討幕運動に参加。維新後、政府の中心人物の一人となり、要職を歴任。外相として条約改正を試みるが挫折。財政・経済にも力をふるう。伊藤博文の盟友。晩年元老。侯爵。(1835〜1915)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐きよし【井上清】ヰノウヘ‥

日本史学者。高知県生れ。東大卒。京大教授。マルクス主義の立場から、明治維新・天皇制・部落問題・女性史研究などに取り組み、近代史研究に大きな影響を及ぼす。著「日本の歴史」など。(1913〜2001)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐きんが【井上金峨】ヰノウヘ‥

江戸中期の儒学者。名は立元。江戸の人。諸学派を折衷した独自の学説を展開。門下に亀田鵬斎・吉田篁墩こうとん・山本北山ら。著「弁徴録」「経義折衷」など。(1732〜1784)→折衷学派。

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐こわし【井上毅】ヰノウヘコハシ

政治家。号は梧陰。熊本藩士。大久保利通・伊藤博文のブレーンとして活躍し、帝国憲法や教育勅語・軍人勅諭の起草に参画。枢密顧問官・文相。子爵。(1843〜1895)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐しげよし【井上成美】ヰノウヘ‥

海軍大将。宮城県生れ。日独伊三国同盟に反対、大艦巨砲主義を批判。海軍次官。(1889〜1975)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐じゅうきち【井上十吉】ヰノウヘジフ‥

英語学者。徳島生れ。英和・和英辞典の著がある。(1862〜1929)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐じゅんのすけ【井上準之助】ヰノウヘ‥

財政家。日田(大分県)生れ。東大卒。日本銀行総裁。民政党員。浜口内閣蔵相として緊縮財政と金解禁を断行。血盟団員により暗殺。(1869〜1932)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐しろう【井上士朗】ヰノウヘ‥ラウ

江戸後期の俳人。別号、枇杷園。名古屋の人。医を業とし、俳諧を加藤暁台に、国学を本居宣長に学んだ。著「枇杷園随筆」「枇杷園七部集」など。(1742〜1812)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐しんかい【井上真改】ヰノウヘ‥

江戸初期の刀工。日向に生まれ大坂に出た初代国貞(1590〜1652)の次男。2代和泉守国貞と名乗り、1672年(寛文12)井上真改と改称。新刀の名人。世に新刀正宗または大坂正宗と称した。(1631〜1682)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐つう【井上通】ヰノウヘ‥

江戸中期の歌人。丸亀藩士井上本固の女むすめ。三田宗寿の妻。和漢の学に通じ、詩歌書を能くし、堂上歌人と交わった。(1660〜1738)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐つとむ【井上勤】ヰノウヘ‥

翻訳家。徳島生れ。大蔵省・文部省等に翻訳掛として出仕。ヴェルヌ「月世界一周」、デフォー「魯敏孫ロビンソン漂流記」など明治初期西洋文学の移入に貢献。(1850〜1928)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐てつじろう【井上哲次郎】ヰノウヘ‥ラウ

哲学者。号は巽軒そんけん。筑前生れ。東大教授。欧米哲学の移入紹介につとめ、ケーベルを招いたが、後年は国家主義を唱えた。また、新体詩運動に先鞭をつけた。著「哲学字彙」「日本朱子学派之哲学」など。(1855〜1944)

井上哲次郎

提供:毎日新聞社

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐でん【井上伝】ヰノウヘ‥

江戸後期、久留米絣がすりの創始者。久留米の人。(1788〜1869)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐にっしょう【井上日召】ヰノウヘ‥セウ

国家主義者。名は昭。群馬県生れ。血盟団の首領。国家改造を企図し、右翼テロを計画・実行。(1886〜1967)→血盟団。

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐はりま‐の‐じょう【井上播磨掾】ヰノウヘ‥

江戸前期の浄瑠璃太夫。京都の人。虎屋源太夫に学んで播磨節を創始。大坂の古浄瑠璃界中期を代表。播磨太夫。(1632〜1685一説に 〜1674)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐ふみお【井上文雄】ヰノウヘ‥ヲ

江戸末期の国学者・歌人。江戸の人。岸本由豆流ゆずるに和歌を学び、のち独自の個性の表現を主張。著「伊勢の家づと」「調鶴集」など。(1800〜1871)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐まさお【井上正夫】ヰノウヘ‥ヲ

俳優。本名、小坂勇一。愛媛県生れ。1897年(明治30)伊井蓉峰一座に加わり、特異の芸風を認められ、1936年(昭和11)井上演劇道場を開設。新劇でも新派劇でもない中間演劇を創始し、新派・新劇・映画でも活躍。(1881〜1950)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐まさる【井上勝】ヰノウヘ‥

官僚。長州藩士。イギリスで鉱山・土木工学を学び、鉄道敷設の中心となる。鉄道局長・鉄道庁長官。(1843〜1910)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐みちやす【井上通泰】ヰノウヘ‥

国文学者・眼科医。宮中顧問官。姫路生れ。柳田国男・松岡映丘・同静雄の兄。和歌に堪能、また、万葉集・風土記などの地誌学的研究に貢献。著「万葉集新考」など。(1866〜1941)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐みつさだ【井上光貞】ヰノウヘ‥

日本史学者。東京都生れ。東大卒、同教授。古代史を専攻し、第二次大戦後の実証史学を代表。国家史・仏教史などに多彩な業績をあげた。著「日本古代国家の研究」など。(1917〜1983)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐みつはる【井上光晴】ヰノウヘ‥

小説家。中国、旅順生れ。高等小学校中退。帰国後九州各地を転々。被差別部落・朝鮮人・炭坑問題などを通じ、一貫して差別と権力に抵抗。作「虚構のクレーン」「地の群れ」など。個人雑誌「辺境」を主宰。(1926〜1992)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐やすし【井上靖】ヰノウヘ‥

作家。旭川生れ。京大卒。「闘牛」で芥川賞を受賞。清冽で物語性豊かな数多くの作品を残した。日中交流にも尽力。作「氷壁」「敦煌」「孔子」など。文化勲章。(1907〜1991)

井上靖

撮影:石井幸之助

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐でん【井上伝】ヰノウヘ‥

江戸後期、久留米絣がすりの創始者。久留米の人。(1788〜1869)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐にっしょう【井上日召】ヰノウヘ‥セウ

国家主義者。名は昭。群馬県生れ。血盟団の首領。国家改造を企図し、右翼テロを計画・実行。(1886〜1967)→血盟団。

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐はりま‐の‐じょう【井上播磨掾】ヰノウヘ‥

江戸前期の浄瑠璃太夫。京都の人。虎屋源太夫に学んで播磨節を創始。大坂の古浄瑠璃界中期を代表。播磨太夫。(1632〜1685一説に 〜1674)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐ふみお【井上文雄】ヰノウヘ‥ヲ

江戸末期の国学者・歌人。江戸の人。岸本由豆流ゆずるに和歌を学び、のち独自の個性の表現を主張。著「伊勢の家づと」「調鶴集」など。(1800〜1871)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐まさお【井上正夫】ヰノウヘ‥ヲ

俳優。本名、小坂勇一。愛媛県生れ。1897年(明治30)伊井蓉峰一座に加わり、特異の芸風を認められ、1936年(昭和11)井上演劇道場を開設。新劇でも新派劇でもない中間演劇を創始し、新派・新劇・映画でも活躍。(1881〜1950)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐まさる【井上勝】ヰノウヘ‥

官僚。長州藩士。イギリスで鉱山・土木工学を学び、鉄道敷設の中心となる。鉄道局長・鉄道庁長官。(1843〜1910)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐みちやす【井上通泰】ヰノウヘ‥

国文学者・眼科医。宮中顧問官。姫路生れ。柳田国男・松岡映丘・同静雄の兄。和歌に堪能、また、万葉集・風土記などの地誌学的研究に貢献。著「万葉集新考」など。(1866〜1941)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐みつさだ【井上光貞】ヰノウヘ‥

日本史学者。東京都生れ。東大卒、同教授。古代史を専攻し、第二次大戦後の実証史学を代表。国家史・仏教史などに多彩な業績をあげた。著「日本古代国家の研究」など。(1917〜1983)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐みつはる【井上光晴】ヰノウヘ‥

小説家。中国、旅順生れ。高等小学校中退。帰国後九州各地を転々。被差別部落・朝鮮人・炭坑問題などを通じ、一貫して差別と権力に抵抗。作「虚構のクレーン」「地の群れ」など。個人雑誌「辺境」を主宰。(1926〜1992)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐やすし【井上靖】ヰノウヘ‥

作家。旭川生れ。京大卒。「闘牛」で芥川賞を受賞。清冽で物語性豊かな数多くの作品を残した。日中交流にも尽力。作「氷壁」「敦煌」「孔子」など。文化勲章。(1907〜1991)

井上靖

撮影:石井幸之助

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐よりくに【井上頼圀】ヰノウヘ‥

国学者。江戸神田生れ。平田銕胤かねたねの門下。修史館出仕。皇典講究所・国学院の設立に当たる。「古事類苑」の編纂に参与。著「皇統略記」など。(1839〜1914)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐りゅう【井上流】ヰノウヘリウ

京舞の一流派。寛政(1789〜1801)頃、京都の初世井上八千代(1767〜1854)が創始。

⇒いのうえ【井上】

いのう‐じゃくすい【稲生若水】イナフ‥

江戸中期の本草学者・医師。名は宣義のぶよし。のち稲とう若水と改名。江戸生れ。京都で活躍。加賀藩主前田綱紀に仕える。著「庶物類纂」。(1655〜1715)

⇒いのう【稲生】

いのう‐ただたか【伊能忠敬】

江戸後期の地理学者・測量家。通称、勘解由。上総生れ。下総佐原の伊能氏に婿養子に入り、酒造業等に専念。隠居後、高橋至時よしときに天文暦学を学び、幕府に出願して蝦夷えぞをはじめ全国を測量し、日本最初の実測地図「大日本沿海輿地全図」(伊能図)を作製、「輿地実測録」とともに献上。(1745〜1818)

⇒いのう【伊能】

いのかしら‐こうえん【井之頭公園】ヰ‥ヱン

東京都武蔵野市と三鷹市にまたがる公園。吉祥寺駅の南の井之頭池を中心とした自然林。もと帝室御料林、1913年(大正2)東京市に下賜。井之頭恩賜公園。

井之頭公園

提供:東京都

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐よりくに【井上頼圀】ヰノウヘ‥

国学者。江戸神田生れ。平田銕胤かねたねの門下。修史館出仕。皇典講究所・国学院の設立に当たる。「古事類苑」の編纂に参与。著「皇統略記」など。(1839〜1914)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐りゅう【井上流】ヰノウヘリウ

京舞の一流派。寛政(1789〜1801)頃、京都の初世井上八千代(1767〜1854)が創始。

⇒いのうえ【井上】

いのう‐じゃくすい【稲生若水】イナフ‥

江戸中期の本草学者・医師。名は宣義のぶよし。のち稲とう若水と改名。江戸生れ。京都で活躍。加賀藩主前田綱紀に仕える。著「庶物類纂」。(1655〜1715)

⇒いのう【稲生】

いのう‐ただたか【伊能忠敬】

江戸後期の地理学者・測量家。通称、勘解由。上総生れ。下総佐原の伊能氏に婿養子に入り、酒造業等に専念。隠居後、高橋至時よしときに天文暦学を学び、幕府に出願して蝦夷えぞをはじめ全国を測量し、日本最初の実測地図「大日本沿海輿地全図」(伊能図)を作製、「輿地実測録」とともに献上。(1745〜1818)

⇒いのう【伊能】

いのかしら‐こうえん【井之頭公園】ヰ‥ヱン

東京都武蔵野市と三鷹市にまたがる公園。吉祥寺駅の南の井之頭池を中心とした自然林。もと帝室御料林、1913年(大正2)東京市に下賜。井之頭恩賜公園。

井之頭公園

提供:東京都

い‐の‐き【猪の牙】ヰ‥

①イノシシのきば。〈日葡辞書〉

②猪牙舟ちょきぶね。

い‐の・く【居退く】ヰ‥

〔自四〕

その場から離れる。たちのく。今昔物語集19「聖人―・かむとする時に」

い‐の・く【射退く】

〔他下二〕

矢を射かけて、敵を遠ざける。日葡辞書「イノクル」

い‐の‐くち【井の口】ヰ‥

用水などの取入れ口。

いのくま【猪熊】ヰ‥

姓氏の一つ。

⇒いのくま‐げんいちろう【猪熊弦一郎】

いのくま‐げんいちろう【猪熊弦一郎】ヰ‥ラウ

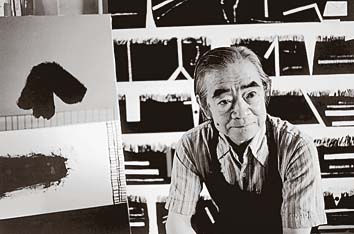

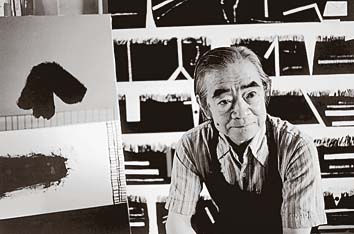

洋画家。本名、玄一郎。香川県生れ。藤島武二・マチスに師事。モダニズムの代表的画家。作風は抽象絵画、記号化された作品へと変転。(1902〜1993)

猪熊弦一郎

撮影:林 忠彦

い‐の‐き【猪の牙】ヰ‥

①イノシシのきば。〈日葡辞書〉

②猪牙舟ちょきぶね。

い‐の・く【居退く】ヰ‥

〔自四〕

その場から離れる。たちのく。今昔物語集19「聖人―・かむとする時に」

い‐の・く【射退く】

〔他下二〕

矢を射かけて、敵を遠ざける。日葡辞書「イノクル」

い‐の‐くち【井の口】ヰ‥

用水などの取入れ口。

いのくま【猪熊】ヰ‥

姓氏の一つ。

⇒いのくま‐げんいちろう【猪熊弦一郎】

いのくま‐げんいちろう【猪熊弦一郎】ヰ‥ラウ

洋画家。本名、玄一郎。香川県生れ。藤島武二・マチスに師事。モダニズムの代表的画家。作風は抽象絵画、記号化された作品へと変転。(1902〜1993)

猪熊弦一郎

撮影:林 忠彦

⇒いのくま【猪熊】

い‐の‐こ【亥の子】ヰ‥

①陰暦10月上の亥の日。江戸時代にはこの日から火燵こたつを開いた。〈[季]冬〉。→亥の子の祝。

②西日本で陰暦10月亥の日に行われる行事。収穫祭の類。田の神が去っていく日と信じられ、子どもらが石に縄を何本もつけ(あるいは縄を堅く固めた束で)、土を打って唱えごとをして回る。亥の子突き。亥の子槌づち。→十日夜とおかんや。

③「亥の子餅」の略。

⇒いのこ‐づき【亥の子突き】

⇒いのこ‐の‐いわい【亥の子の祝】

⇒いのこ‐もち【亥の子餅】

い‐の‐こ【猪子・豕】ヰ‥

①(→)イノシシに同じ。武烈紀「鮪しびの若子わくごを漁あさり出づな―」

②イノシシの子。〈日葡辞書〉

③ブタ。

⇒いのこ‐ぐも【猪子雲】

⇒いのこ‐さす【猪子扠首・豕扠首・猪子差】

⇒いのこ‐へん【豕偏】

いのご・う【期剋ふ】イノゴフ

〔自四〕

相手に迫って威勢を示す。古事記中「ええしやごしや、こは―・ふそ」

いのこ‐ぐも【猪子雲】ヰ‥

イノシシの形状を思わせる黒い雲。日葡辞書「イノコグモ。即ち、イノコノゴトクマダラナクモヲイウ」

⇒い‐の‐こ【猪子・豕】

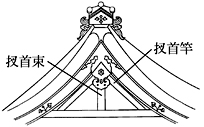

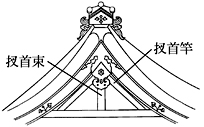

いのこ‐さす【猪子扠首・豕扠首・猪子差】ヰ‥

妻飾りの一種。扠首竿に扠首束を加えたもの。

猪子扠首

⇒いのくま【猪熊】

い‐の‐こ【亥の子】ヰ‥

①陰暦10月上の亥の日。江戸時代にはこの日から火燵こたつを開いた。〈[季]冬〉。→亥の子の祝。

②西日本で陰暦10月亥の日に行われる行事。収穫祭の類。田の神が去っていく日と信じられ、子どもらが石に縄を何本もつけ(あるいは縄を堅く固めた束で)、土を打って唱えごとをして回る。亥の子突き。亥の子槌づち。→十日夜とおかんや。

③「亥の子餅」の略。

⇒いのこ‐づき【亥の子突き】

⇒いのこ‐の‐いわい【亥の子の祝】

⇒いのこ‐もち【亥の子餅】

い‐の‐こ【猪子・豕】ヰ‥

①(→)イノシシに同じ。武烈紀「鮪しびの若子わくごを漁あさり出づな―」

②イノシシの子。〈日葡辞書〉

③ブタ。

⇒いのこ‐ぐも【猪子雲】

⇒いのこ‐さす【猪子扠首・豕扠首・猪子差】

⇒いのこ‐へん【豕偏】

いのご・う【期剋ふ】イノゴフ

〔自四〕

相手に迫って威勢を示す。古事記中「ええしやごしや、こは―・ふそ」

いのこ‐ぐも【猪子雲】ヰ‥

イノシシの形状を思わせる黒い雲。日葡辞書「イノコグモ。即ち、イノコノゴトクマダラナクモヲイウ」

⇒い‐の‐こ【猪子・豕】

いのこ‐さす【猪子扠首・豕扠首・猪子差】ヰ‥

妻飾りの一種。扠首竿に扠首束を加えたもの。

猪子扠首

⇒い‐の‐こ【猪子・豕】

い‐のこし【射遺し】

正月の射礼じゃらいの当日に射られなかった射手に翌日射させたこと。→射礼

いのこずち【牛膝】ヰノコヅチ

ヒユ科の多年草。各地で普通の雑草。茎は四角で、節が太い。高さ約80センチメートル。夏秋の候、緑色五弁花の花穂をつける。果実は苞ほうにとげがあり、衣服などに付着する。近縁種ヒナタイノコズチの根を乾燥したものを牛膝ごしつといい、漢方で利水・強精・通精・通経薬とし、俗間では堕胎薬にした。フシダカ。コマノヒザ。〈[季]秋〉

いのこずち

⇒い‐の‐こ【猪子・豕】

い‐のこし【射遺し】

正月の射礼じゃらいの当日に射られなかった射手に翌日射させたこと。→射礼

いのこずち【牛膝】ヰノコヅチ

ヒユ科の多年草。各地で普通の雑草。茎は四角で、節が太い。高さ約80センチメートル。夏秋の候、緑色五弁花の花穂をつける。果実は苞ほうにとげがあり、衣服などに付着する。近縁種ヒナタイノコズチの根を乾燥したものを牛膝ごしつといい、漢方で利水・強精・通精・通経薬とし、俗間では堕胎薬にした。フシダカ。コマノヒザ。〈[季]秋〉

いのこずち

イノコズチ

撮影:関戸 勇

イノコズチ

撮影:関戸 勇

いのこ‐づき【亥の子突き】ヰ‥

(→)「亥の子」2に同じ。

⇒い‐の‐こ【亥の子】

いのこ‐の‐いわい【亥の子の祝】ヰ‥イハヒ

陰暦10月上の亥の日の亥の刻に亥の子餅を食う行事。万病を除くまじないとも、また猪は多産であるから子孫繁栄を祝うためともいう。宮中には摂津能勢地方の村々から餅が献上された時代もある。いのこもちの祝。玄猪げんちょ。厳重げんちょう。厳祥げんじょう。

⇒い‐の‐こ【亥の子】

いのこ‐へん【豕偏】ヰ‥

漢字の偏の一つ。「豨」「豬」などの偏の「豕」の称。

⇒い‐の‐こ【猪子・豕】

いのこ‐もち【亥の子餅】ヰ‥

亥の子の祝に食う餅。いのこのもちひ。能勢餅のせもち。→御成切おなりきり

⇒い‐の‐こ【亥の子】

い‐のこり【居残り】ヰ‥

居残ること。残業。「会社で―をする」

いのこりさへいじ【居残り佐平次】ヰ‥

落語。品川の妓楼で仲間とさんざん遊んだ後、勘定が払えないので店に居残った佐平次が、主人を煙に巻いて着物と金をせしめる話。

い‐のこ・る【居残る】ヰ‥

〔自五〕

あとにのこる。定刻より後までとどまる。「現場に―・る」「―・って残業する」

いの‐ころ【犬ころ】

イヌコロの転。

いの‐しか‐ちょう【猪鹿蝶】ヰ‥テフ

花合せ2の出来役できやくの一つ。猪(萩の10点)・鹿(紅葉の10点)・蝶(牡丹の10点)の絵札が揃ったもの。

い‐の‐しし【猪】ヰ‥

①ウシ目(偶蹄類)イノシシ科(広くはペッカリー科を含む)の哺乳類の総称。また、その一種。体は太く、頸は短く、吻が突出している。日本産のものは頭胴長約1.2メートル、尾長20センチメートル。ヨーロッパ中南部からアジア東部の山野に生息する。背面に黒褐色の剛毛があり、背筋の毛は長い。犬歯は口外に突出。山中に生息、夜間、田野に出て食を求め、冬はかやを集めて眠る。仔は背面に淡色の縦線があるので瓜坊うりぼう・瓜子ともいう。豚の原種。しし。い。いのこ。野猪やちょ。〈[季]秋〉。崇峻紀「―を献ることあり」

ニホンイノシシ

提供:東京動物園協会

いのこ‐づき【亥の子突き】ヰ‥

(→)「亥の子」2に同じ。

⇒い‐の‐こ【亥の子】

いのこ‐の‐いわい【亥の子の祝】ヰ‥イハヒ

陰暦10月上の亥の日の亥の刻に亥の子餅を食う行事。万病を除くまじないとも、また猪は多産であるから子孫繁栄を祝うためともいう。宮中には摂津能勢地方の村々から餅が献上された時代もある。いのこもちの祝。玄猪げんちょ。厳重げんちょう。厳祥げんじょう。

⇒い‐の‐こ【亥の子】

いのこ‐へん【豕偏】ヰ‥

漢字の偏の一つ。「豨」「豬」などの偏の「豕」の称。

⇒い‐の‐こ【猪子・豕】

いのこ‐もち【亥の子餅】ヰ‥

亥の子の祝に食う餅。いのこのもちひ。能勢餅のせもち。→御成切おなりきり

⇒い‐の‐こ【亥の子】

い‐のこり【居残り】ヰ‥

居残ること。残業。「会社で―をする」

いのこりさへいじ【居残り佐平次】ヰ‥

落語。品川の妓楼で仲間とさんざん遊んだ後、勘定が払えないので店に居残った佐平次が、主人を煙に巻いて着物と金をせしめる話。

い‐のこ・る【居残る】ヰ‥

〔自五〕

あとにのこる。定刻より後までとどまる。「現場に―・る」「―・って残業する」

いの‐ころ【犬ころ】

イヌコロの転。

いの‐しか‐ちょう【猪鹿蝶】ヰ‥テフ

花合せ2の出来役できやくの一つ。猪(萩の10点)・鹿(紅葉の10点)・蝶(牡丹の10点)の絵札が揃ったもの。

い‐の‐しし【猪】ヰ‥

①ウシ目(偶蹄類)イノシシ科(広くはペッカリー科を含む)の哺乳類の総称。また、その一種。体は太く、頸は短く、吻が突出している。日本産のものは頭胴長約1.2メートル、尾長20センチメートル。ヨーロッパ中南部からアジア東部の山野に生息する。背面に黒褐色の剛毛があり、背筋の毛は長い。犬歯は口外に突出。山中に生息、夜間、田野に出て食を求め、冬はかやを集めて眠る。仔は背面に淡色の縦線があるので瓜坊うりぼう・瓜子ともいう。豚の原種。しし。い。いのこ。野猪やちょ。〈[季]秋〉。崇峻紀「―を献ることあり」

ニホンイノシシ

提供:東京動物園協会

②(裏面に猪の図があったところから)1899年から1917年にかけて発行された10円紙幣の俗称。

⇒いのしし‐むしゃ【猪武者】

いのしし‐むしゃ【猪武者】ヰ‥

前後の考えもなく、無鉄砲に敵に向かって突進する武者。太平記38「かたかは破りの―」

⇒い‐の‐しし【猪】

イノシトール【inositol】

シクロヘキサンの6価アルコールの総称。分子式C6H6(OH)6 細胞膜を構成する燐脂質の成分として重要で、ホルモンなどが細胞膜受容体と結合すると、酵素の働きでイノシトール三リン酸となる。

いのしり‐ぐさ【猪尻草】ヰ‥

〔植〕ヤブタバコの別称。

イノシン‐さん【イノシン酸】

(inosinic acid)ヌクレオチドの一種。イノシン酸ナトリウム(ナトリウム塩)は、鰹節に似た独特な味の、無色または白色の結晶で、調味料として製造もされる。

イノセラムス【Inoceramus ラテン】

白亜紀中頃を中心に世界的に栄えた海生二枚貝の一つ。殻は大きく、その形は変化に富む。殻の表面に同心円状の肋ろくが発達する。示準化石として重要で、日本にも多産。イノケラムス。

イノセント【innocent】

純粋なさま。無邪気なさま。「―な微笑」

イノセント【Innocent】

⇒インノケンティウス

いのち【命】

①生物の生きてゆく原動力。生命力。古事記中「―のまたけむ人は」。「―を失う」

②寿命。古今和歌集春「春ごとに花の盛りはありなめど相見むことは―なりけり」。「―が縮む思い」

③一生。生涯。伊勢物語「長からぬ―の程に忘るるは」。「はかない―」

④もっとも大切なもの。命ほどに大切に思うもの。真髄。重之集「風を―に思ふなるべし」。「刀は武士の―」

⇒いのち‐がえ【命換え】

⇒いのち‐かぎり【命限り】

⇒いのち‐がけ【命懸け】

⇒いのち‐かほう【命果報】

⇒いのち‐からがら【命辛辛】

⇒いのち‐がらり【命がらり】

⇒いのち‐がわり【命代り】

⇒いのち‐ぎり【命限】

⇒いのち‐くらべ【命較べ】

⇒いのち‐げ【命毛】

⇒いのち‐ごい【命乞い】

⇒いのち‐ざた【命沙汰】

⇒いのち‐しょうぶ【命勝負】

⇒いのち‐しらず【命知らず】

⇒いのち‐ずく【命尽】

⇒いのち‐だい【命代】

⇒いのち‐だま【命弾丸・命玉】

⇒いのち‐づな【命綱】

⇒いのち‐とり【命取り】

⇒いのち‐ぬすびと【命盗人】

⇒いのち‐の‐おや【命の親】

⇒いのち‐の‐かぎり【命の限り】

⇒いのち‐の‐きわ【命の際】

⇒いのち‐の‐さかい【命の境】

⇒いのち‐の‐せと【命の瀬戸】

⇒いのち‐の‐せんたく【命の洗濯】

⇒いのち‐の‐つな【命の綱】

⇒いのち‐の‐つゆ【命の露】

⇒いのち‐の‐でんわ【いのちの電話】

⇒いのち‐の‐みず【命の水】

⇒いのち‐びろい【命拾い】

⇒いのち‐みょうが【命冥加】

⇒いのち‐もらい【命貰い】

⇒命あっての物種

⇒命が縮まる

⇒命から二番目

⇒命長ければ辱多し

⇒命なりけり

⇒命に換える

⇒命の二つあるもの

⇒命は義に縁りて軽し

⇒命は鴻毛よりも軽し

⇒命は風前の灯の如し

⇒命待つ間

⇒命を預ける

⇒命を落とす

⇒命を懸ける

⇒命を削る

⇒命を捧げる

⇒命を捨てる

⇒命をつなぐ

⇒命をとる

⇒命を投げ出す

⇒命を拾う

⇒命を棒に振る

⇒命を的にかける

⇒命を譲る

②(裏面に猪の図があったところから)1899年から1917年にかけて発行された10円紙幣の俗称。

⇒いのしし‐むしゃ【猪武者】

いのしし‐むしゃ【猪武者】ヰ‥

前後の考えもなく、無鉄砲に敵に向かって突進する武者。太平記38「かたかは破りの―」

⇒い‐の‐しし【猪】

イノシトール【inositol】

シクロヘキサンの6価アルコールの総称。分子式C6H6(OH)6 細胞膜を構成する燐脂質の成分として重要で、ホルモンなどが細胞膜受容体と結合すると、酵素の働きでイノシトール三リン酸となる。

いのしり‐ぐさ【猪尻草】ヰ‥

〔植〕ヤブタバコの別称。

イノシン‐さん【イノシン酸】

(inosinic acid)ヌクレオチドの一種。イノシン酸ナトリウム(ナトリウム塩)は、鰹節に似た独特な味の、無色または白色の結晶で、調味料として製造もされる。

イノセラムス【Inoceramus ラテン】

白亜紀中頃を中心に世界的に栄えた海生二枚貝の一つ。殻は大きく、その形は変化に富む。殻の表面に同心円状の肋ろくが発達する。示準化石として重要で、日本にも多産。イノケラムス。

イノセント【innocent】

純粋なさま。無邪気なさま。「―な微笑」

イノセント【Innocent】

⇒インノケンティウス

いのち【命】

①生物の生きてゆく原動力。生命力。古事記中「―のまたけむ人は」。「―を失う」

②寿命。古今和歌集春「春ごとに花の盛りはありなめど相見むことは―なりけり」。「―が縮む思い」

③一生。生涯。伊勢物語「長からぬ―の程に忘るるは」。「はかない―」

④もっとも大切なもの。命ほどに大切に思うもの。真髄。重之集「風を―に思ふなるべし」。「刀は武士の―」

⇒いのち‐がえ【命換え】

⇒いのち‐かぎり【命限り】

⇒いのち‐がけ【命懸け】

⇒いのち‐かほう【命果報】

⇒いのち‐からがら【命辛辛】

⇒いのち‐がらり【命がらり】

⇒いのち‐がわり【命代り】

⇒いのち‐ぎり【命限】

⇒いのち‐くらべ【命較べ】

⇒いのち‐げ【命毛】

⇒いのち‐ごい【命乞い】

⇒いのち‐ざた【命沙汰】

⇒いのち‐しょうぶ【命勝負】

⇒いのち‐しらず【命知らず】

⇒いのち‐ずく【命尽】

⇒いのち‐だい【命代】

⇒いのち‐だま【命弾丸・命玉】

⇒いのち‐づな【命綱】

⇒いのち‐とり【命取り】

⇒いのち‐ぬすびと【命盗人】

⇒いのち‐の‐おや【命の親】

⇒いのち‐の‐かぎり【命の限り】

⇒いのち‐の‐きわ【命の際】

⇒いのち‐の‐さかい【命の境】

⇒いのち‐の‐せと【命の瀬戸】

⇒いのち‐の‐せんたく【命の洗濯】

⇒いのち‐の‐つな【命の綱】

⇒いのち‐の‐つゆ【命の露】

⇒いのち‐の‐でんわ【いのちの電話】

⇒いのち‐の‐みず【命の水】

⇒いのち‐びろい【命拾い】

⇒いのち‐みょうが【命冥加】

⇒いのち‐もらい【命貰い】

⇒命あっての物種

⇒命が縮まる

⇒命から二番目

⇒命長ければ辱多し

⇒命なりけり

⇒命に換える

⇒命の二つあるもの

⇒命は義に縁りて軽し

⇒命は鴻毛よりも軽し

⇒命は風前の灯の如し

⇒命待つ間

⇒命を預ける

⇒命を落とす

⇒命を懸ける

⇒命を削る

⇒命を捧げる

⇒命を捨てる

⇒命をつなぐ

⇒命をとる

⇒命を投げ出す

⇒命を拾う

⇒命を棒に振る

⇒命を的にかける

⇒命を譲る

いぬ‐わらび【犬蕨】

イワデンタ科のシダ。山野に普通。高さ約60センチメートルに達する。根茎には淡褐色の鱗片がある。葉は卵状長楕円形で2回羽状に分裂、葉柄・羽軸は赤色を帯びる。

いね【稲】

イネ科の一年生作物。栽培種は2種。サチバ種は東南アジア起源、現在、世界各地の熱帯・温帯で栽培。グラベリマ種はアフリカ起源、現在はアフリカの一部でわずかに栽培。サチバ種には、籾もみの丸くて短い日本型(ジャポニカ)、細長いインド型(インディカ)、大粒のジャワ型の3亜種がある。日本への伝来経路は諸説あるが、縄文末期までに渡来したらしい。草丈は、改良種では1メートルを超えない。茎は中空で数個の節がある。葉は長線形で、葉身と葉鞘とから成り互生。夏から秋にかけて出穂する。秋に熟する果実を米といい、食用。日本の農業上、最も重要な作物で、水田に栽培する水稲すいとうと、畑地に栽培する陸稲りくとうとがある。成熟の遅速によって早稲わせ・中稲なかて・晩稲おくてに分け、澱粉の性質によって粳うるち・糯もちの2群とする。しね。〈[季]秋〉。万葉集14「―舂つけば皹かかる吾が手を」

稲

撮影:関戸 勇

いぬ‐わらび【犬蕨】

イワデンタ科のシダ。山野に普通。高さ約60センチメートルに達する。根茎には淡褐色の鱗片がある。葉は卵状長楕円形で2回羽状に分裂、葉柄・羽軸は赤色を帯びる。

いね【稲】

イネ科の一年生作物。栽培種は2種。サチバ種は東南アジア起源、現在、世界各地の熱帯・温帯で栽培。グラベリマ種はアフリカ起源、現在はアフリカの一部でわずかに栽培。サチバ種には、籾もみの丸くて短い日本型(ジャポニカ)、細長いインド型(インディカ)、大粒のジャワ型の3亜種がある。日本への伝来経路は諸説あるが、縄文末期までに渡来したらしい。草丈は、改良種では1メートルを超えない。茎は中空で数個の節がある。葉は長線形で、葉身と葉鞘とから成り互生。夏から秋にかけて出穂する。秋に熟する果実を米といい、食用。日本の農業上、最も重要な作物で、水田に栽培する水稲すいとうと、畑地に栽培する陸稲りくとうとがある。成熟の遅速によって早稲わせ・中稲なかて・晩稲おくてに分け、澱粉の性質によって粳うるち・糯もちの2群とする。しね。〈[季]秋〉。万葉集14「―舂つけば皹かかる吾が手を」

稲

撮影:関戸 勇

いね‐あ・ぐ【稲挙ぐ】

〔自下二〕

(古く正月に用いた忌詞。稲と寝いねとをかけて)寝床から起きる。↔稲積む

いねい【伊寧】

(Yining)中国新疆ウイグル自治区北西部、カザフスタン国境近くの都市。工業と物流の中心。多様な民族が居住。グルジャ。人口35万8千(2000)。

いね‐か【稲科】‥クワ

単子葉植物の一科。竹類を除けばすべて草本。イネ・ムギ・トウモロコシなど主要な穀物がすべてこの科に属し、農業上もっとも重要な群。また雑草として広く世界に分布。600属1万種以上、日本には約100属280種がある。葉は平行脈。花は小穂と呼ばれる独特の構成をもち、花弁・萼片なく、2枚の苞に包まれる。雄しべ3または6、茎は中空有節、葉の基部は鞘状、小舌がある。果実は穎果えいか。ほもの科。禾本かほん科。

いね‐かけ【稲掛け】

刈った稲穂を束ね、穂を下にしてかけておくもの。いなぎ。いなばた。いなかけ。はさ。

稲掛け

撮影:関戸 勇

いね‐あ・ぐ【稲挙ぐ】

〔自下二〕

(古く正月に用いた忌詞。稲と寝いねとをかけて)寝床から起きる。↔稲積む

いねい【伊寧】

(Yining)中国新疆ウイグル自治区北西部、カザフスタン国境近くの都市。工業と物流の中心。多様な民族が居住。グルジャ。人口35万8千(2000)。

いね‐か【稲科】‥クワ

単子葉植物の一科。竹類を除けばすべて草本。イネ・ムギ・トウモロコシなど主要な穀物がすべてこの科に属し、農業上もっとも重要な群。また雑草として広く世界に分布。600属1万種以上、日本には約100属280種がある。葉は平行脈。花は小穂と呼ばれる独特の構成をもち、花弁・萼片なく、2枚の苞に包まれる。雄しべ3または6、茎は中空有節、葉の基部は鞘状、小舌がある。果実は穎果えいか。ほもの科。禾本かほん科。

いね‐かけ【稲掛け】

刈った稲穂を束ね、穂を下にしてかけておくもの。いなぎ。いなばた。いなかけ。はさ。

稲掛け

撮影:関戸 勇

いね‐かて‐に【寝ねかてに】

寝ることができないで。寝られずに。万葉集11「夕されば君来まさむと待ちし夜のなごりそ今も―する」→かてに

いね‐かり【稲刈り】

秋に熟した稲を刈り取ること。刈り入れ。〈[季]秋〉

⇒いねかり‐うた【稲刈り唄】

いねかり‐うた【稲刈り唄】

稲を刈りながらうたう民謡。

⇒いね‐かり【稲刈り】

いね‐こき【稲扱き】

実った稲穂から籾もみをこき取ること。また、稲用の千歯扱き。いなこき。〈[季]秋〉。→千歯。

⇒いねこき‐うた【稲扱き唄】

いねこき‐うた【稲扱き唄】

稲の穂をこく時に唄う労作唄。

⇒いね‐こき【稲扱き】

いねこずみ

(「稲子積」か。大分・佐賀・宮崎県などで)刈り稲をまるく積み上げたもの。

いねこ‐ばし【稲扱箸】

(→)「こきばし」に同じ。

いね‐ざま【寝ね方】

寝ようとする時。ねしな。

いね‐ぞうむし【稲象虫】‥ザウ‥

ゾウムシ科の一種。体長約5ミリメートル。黒地に灰黄色の鱗毛があり、淡黄色に見える。長く突出した口吻の先端近くに折れ曲がった触角がある。稲の葉を食害。幼虫は蛆うじ状で土中にすむ。

いね‐つき【稲舂】

稲の実を臼の中に入れて杵でつき、精白すること。

⇒いねつき‐うた【稲舂歌】

⇒いねつき‐こまろ【稲舂子麿】

⇒いねつき‐むし【稲舂虫】

いねつき‐うた【稲舂歌】

大嘗会だいじょうえで神前に供える米をつきながら歌う歌。

⇒いね‐つき【稲舂】

いねつき‐こまろ【稲舂子麿】

キリギリスの異称。〈倭名類聚鈔19〉

⇒いね‐つき【稲舂】

いねつき‐むし【稲舂虫】

ショウリョウバッタの別称。

⇒いね‐つき【稲舂】

いねつと‐むし【稲苞虫】

イチモンジセセリの幼虫。稲の葉をつづり合わせて苞状の巣を作ることからいう。

いね‐つ・む【稲積む】

〔自四〕

(古く正月に用いた忌詞)寝る。↔稲挙ぐ

いねねくい‐はむし【稲根喰い葉虫】‥クヒ‥

ハムシ科の甲虫。体長約5ミリメートル。長楕円形で、触角は長い。体は黒色で、緑褐色の金属光沢を有する。幼虫は白色、体長約1センチメートル、水中で稲の根を食い、有害。

いね‐の‐ずいむし【稲の螟虫】

ニカメイガの別称。

いね‐の‐だい【稲の台】

三方さんぼうなどに、稲を挿した肴を盛ったもの。婚礼に用いる。

いね‐の‐まる【稲の丸】

紋所の名。稲の茎と穂とを円形にしたもの。

稲の丸

いね‐かて‐に【寝ねかてに】

寝ることができないで。寝られずに。万葉集11「夕されば君来まさむと待ちし夜のなごりそ今も―する」→かてに

いね‐かり【稲刈り】

秋に熟した稲を刈り取ること。刈り入れ。〈[季]秋〉

⇒いねかり‐うた【稲刈り唄】

いねかり‐うた【稲刈り唄】

稲を刈りながらうたう民謡。

⇒いね‐かり【稲刈り】

いね‐こき【稲扱き】

実った稲穂から籾もみをこき取ること。また、稲用の千歯扱き。いなこき。〈[季]秋〉。→千歯。

⇒いねこき‐うた【稲扱き唄】

いねこき‐うた【稲扱き唄】

稲の穂をこく時に唄う労作唄。

⇒いね‐こき【稲扱き】

いねこずみ

(「稲子積」か。大分・佐賀・宮崎県などで)刈り稲をまるく積み上げたもの。

いねこ‐ばし【稲扱箸】

(→)「こきばし」に同じ。

いね‐ざま【寝ね方】

寝ようとする時。ねしな。

いね‐ぞうむし【稲象虫】‥ザウ‥

ゾウムシ科の一種。体長約5ミリメートル。黒地に灰黄色の鱗毛があり、淡黄色に見える。長く突出した口吻の先端近くに折れ曲がった触角がある。稲の葉を食害。幼虫は蛆うじ状で土中にすむ。

いね‐つき【稲舂】

稲の実を臼の中に入れて杵でつき、精白すること。

⇒いねつき‐うた【稲舂歌】

⇒いねつき‐こまろ【稲舂子麿】

⇒いねつき‐むし【稲舂虫】

いねつき‐うた【稲舂歌】

大嘗会だいじょうえで神前に供える米をつきながら歌う歌。

⇒いね‐つき【稲舂】

いねつき‐こまろ【稲舂子麿】

キリギリスの異称。〈倭名類聚鈔19〉

⇒いね‐つき【稲舂】

いねつき‐むし【稲舂虫】

ショウリョウバッタの別称。

⇒いね‐つき【稲舂】

いねつと‐むし【稲苞虫】

イチモンジセセリの幼虫。稲の葉をつづり合わせて苞状の巣を作ることからいう。

いね‐つ・む【稲積む】

〔自四〕

(古く正月に用いた忌詞)寝る。↔稲挙ぐ

いねねくい‐はむし【稲根喰い葉虫】‥クヒ‥

ハムシ科の甲虫。体長約5ミリメートル。長楕円形で、触角は長い。体は黒色で、緑褐色の金属光沢を有する。幼虫は白色、体長約1センチメートル、水中で稲の根を食い、有害。

いね‐の‐ずいむし【稲の螟虫】

ニカメイガの別称。

いね‐の‐だい【稲の台】

三方さんぼうなどに、稲を挿した肴を盛ったもの。婚礼に用いる。

いね‐の‐まる【稲の丸】

紋所の名。稲の茎と穂とを円形にしたもの。

稲の丸

い‐ねぶり【居眠り】ヰ‥

(→)「いねむり」に同じ。〈類聚名義抄〉

いねみず‐ぞうむし【稲水象虫】‥ミヅザウ‥

ゾウムシ科の甲虫。体長約3ミリメートルで、灰褐色。背面中央部に暗褐色の斑紋がある。アメリカから侵入した稲の害虫。

イネミズゾウムシ

撮影:海野和男

い‐ねぶり【居眠り】ヰ‥

(→)「いねむり」に同じ。〈類聚名義抄〉

いねみず‐ぞうむし【稲水象虫】‥ミヅザウ‥

ゾウムシ科の甲虫。体長約3ミリメートルで、灰褐色。背面中央部に暗褐色の斑紋がある。アメリカから侵入した稲の害虫。

イネミズゾウムシ

撮影:海野和男

い‐ねむり【居眠り】ヰ‥

すわったり腰かけたりしたままねむること。「うっかり―する」「―運転」

い‐ねむ・る【居眠る】ヰ‥

〔自五〕

すわったり、腰かけたりしたままねむる。

いね‐わけ【稲分け】

(→)「束たば分け」に同じ。

い‐ねん【意念】

おもい。意識。

い‐ねんごう【異年号】‥ガウ

(→)私年号に同じ。

い‐の【維那】ヰ‥

〔仏〕

⇒いな

い‐の

〔助詞〕

(終助詞イとノとが複合した語)文末に付けて感嘆・呼びかけの意を表す。浄瑠璃、新版歌祭文「さあ、此間にちやつと―」

い‐の‐あし【織椱】ヰ‥

(両端の形が猪いのししの足に似ているからいう)機はたの付属具。織った布帛ふはくを巻くもの。いのつめ。きぬまき。

い‐の‐いちばん【いの一番】

(いろは順番付の1番の意から)まっさき。最初。「―に駆けつける」

いのう【稲生】イナフ

姓氏の一つ。

⇒いのう‐じゃくすい【稲生若水】

いのう【伊能】

姓氏の一つ。

⇒いのう‐ただたか【伊能忠敬】

い‐のう【衣嚢】‥ナウ

かくし。ポケット。

い‐のう【異能】

人にすぐれた才能。〈伊呂波字類抄〉

いのうえ【井上】ヰノウヘ

姓氏の一つ。

⇒いのうえ‐いんせき【井上因碩】

⇒いのうえ‐えんりょう【井上円了】

⇒いのうえ‐かおる【井上馨】

⇒いのうえ‐きよし【井上清】

⇒いのうえ‐きんが【井上金峨】

⇒いのうえ‐こわし【井上毅】

⇒いのうえ‐しげよし【井上成美】

⇒いのうえ‐じゅうきち【井上十吉】

⇒いのうえ‐じゅんのすけ【井上準之助】

⇒いのうえ‐しろう【井上士朗】

⇒いのうえ‐しんかい【井上真改】

⇒いのうえ‐つう【井上通】

⇒いのうえ‐つとむ【井上勤】

⇒いのうえ‐てつじろう【井上哲次郎】

⇒いのうえ‐でん【井上伝】

⇒いのうえ‐にっしょう【井上日召】

⇒いのうえ‐はりま‐の‐じょう【井上播磨掾】

⇒いのうえ‐ふみお【井上文雄】

⇒いのうえ‐まさお【井上正夫】

⇒いのうえ‐まさる【井上勝】

⇒いのうえ‐みちやす【井上通泰】

⇒いのうえ‐みつさだ【井上光貞】

⇒いのうえ‐みつはる【井上光晴】

⇒いのうえ‐やすし【井上靖】

⇒いのうえ‐よりくに【井上頼圀】

⇒いのうえ‐りゅう【井上流】

いのうえ‐いんせき【井上因碩】ヰノウヘ‥

江戸幕府碁所ごどころ四家の一つである井上家の世襲名。元祖中村道碩(1582〜1630)は本因坊算砂さんさの門弟。道碩の門弟である井上因碩(古因碩)の名跡を第2世以来代々襲名。

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐えんりょう【井上円了】ヰノウヘヱンレウ

哲学者。新潟県生れ。西洋哲学を背景として仏教の新解釈を試みた。哲学館(後の東洋大学)を創立。多くの仏教哲学の著書のほか「妖怪学講義」がある。(1858〜1919)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐かおる【井上馨】ヰノウヘカヲル

政治家。通称、聞多もんた。号は世外。長州藩士。討幕運動に参加。維新後、政府の中心人物の一人となり、要職を歴任。外相として条約改正を試みるが挫折。財政・経済にも力をふるう。伊藤博文の盟友。晩年元老。侯爵。(1835〜1915)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐きよし【井上清】ヰノウヘ‥

日本史学者。高知県生れ。東大卒。京大教授。マルクス主義の立場から、明治維新・天皇制・部落問題・女性史研究などに取り組み、近代史研究に大きな影響を及ぼす。著「日本の歴史」など。(1913〜2001)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐きんが【井上金峨】ヰノウヘ‥

江戸中期の儒学者。名は立元。江戸の人。諸学派を折衷した独自の学説を展開。門下に亀田鵬斎・吉田篁墩こうとん・山本北山ら。著「弁徴録」「経義折衷」など。(1732〜1784)→折衷学派。

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐こわし【井上毅】ヰノウヘコハシ

政治家。号は梧陰。熊本藩士。大久保利通・伊藤博文のブレーンとして活躍し、帝国憲法や教育勅語・軍人勅諭の起草に参画。枢密顧問官・文相。子爵。(1843〜1895)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐しげよし【井上成美】ヰノウヘ‥

海軍大将。宮城県生れ。日独伊三国同盟に反対、大艦巨砲主義を批判。海軍次官。(1889〜1975)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐じゅうきち【井上十吉】ヰノウヘジフ‥

英語学者。徳島生れ。英和・和英辞典の著がある。(1862〜1929)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐じゅんのすけ【井上準之助】ヰノウヘ‥

財政家。日田(大分県)生れ。東大卒。日本銀行総裁。民政党員。浜口内閣蔵相として緊縮財政と金解禁を断行。血盟団員により暗殺。(1869〜1932)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐しろう【井上士朗】ヰノウヘ‥ラウ

江戸後期の俳人。別号、枇杷園。名古屋の人。医を業とし、俳諧を加藤暁台に、国学を本居宣長に学んだ。著「枇杷園随筆」「枇杷園七部集」など。(1742〜1812)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐しんかい【井上真改】ヰノウヘ‥

江戸初期の刀工。日向に生まれ大坂に出た初代国貞(1590〜1652)の次男。2代和泉守国貞と名乗り、1672年(寛文12)井上真改と改称。新刀の名人。世に新刀正宗または大坂正宗と称した。(1631〜1682)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐つう【井上通】ヰノウヘ‥

江戸中期の歌人。丸亀藩士井上本固の女むすめ。三田宗寿の妻。和漢の学に通じ、詩歌書を能くし、堂上歌人と交わった。(1660〜1738)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐つとむ【井上勤】ヰノウヘ‥

翻訳家。徳島生れ。大蔵省・文部省等に翻訳掛として出仕。ヴェルヌ「月世界一周」、デフォー「魯敏孫ロビンソン漂流記」など明治初期西洋文学の移入に貢献。(1850〜1928)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐てつじろう【井上哲次郎】ヰノウヘ‥ラウ

哲学者。号は巽軒そんけん。筑前生れ。東大教授。欧米哲学の移入紹介につとめ、ケーベルを招いたが、後年は国家主義を唱えた。また、新体詩運動に先鞭をつけた。著「哲学字彙」「日本朱子学派之哲学」など。(1855〜1944)

井上哲次郎

提供:毎日新聞社

い‐ねむり【居眠り】ヰ‥

すわったり腰かけたりしたままねむること。「うっかり―する」「―運転」

い‐ねむ・る【居眠る】ヰ‥

〔自五〕

すわったり、腰かけたりしたままねむる。

いね‐わけ【稲分け】

(→)「束たば分け」に同じ。

い‐ねん【意念】

おもい。意識。

い‐ねんごう【異年号】‥ガウ

(→)私年号に同じ。

い‐の【維那】ヰ‥

〔仏〕

⇒いな

い‐の

〔助詞〕

(終助詞イとノとが複合した語)文末に付けて感嘆・呼びかけの意を表す。浄瑠璃、新版歌祭文「さあ、此間にちやつと―」

い‐の‐あし【織椱】ヰ‥

(両端の形が猪いのししの足に似ているからいう)機はたの付属具。織った布帛ふはくを巻くもの。いのつめ。きぬまき。

い‐の‐いちばん【いの一番】

(いろは順番付の1番の意から)まっさき。最初。「―に駆けつける」

いのう【稲生】イナフ

姓氏の一つ。

⇒いのう‐じゃくすい【稲生若水】

いのう【伊能】

姓氏の一つ。

⇒いのう‐ただたか【伊能忠敬】

い‐のう【衣嚢】‥ナウ

かくし。ポケット。

い‐のう【異能】

人にすぐれた才能。〈伊呂波字類抄〉

いのうえ【井上】ヰノウヘ

姓氏の一つ。

⇒いのうえ‐いんせき【井上因碩】

⇒いのうえ‐えんりょう【井上円了】

⇒いのうえ‐かおる【井上馨】

⇒いのうえ‐きよし【井上清】

⇒いのうえ‐きんが【井上金峨】

⇒いのうえ‐こわし【井上毅】

⇒いのうえ‐しげよし【井上成美】

⇒いのうえ‐じゅうきち【井上十吉】

⇒いのうえ‐じゅんのすけ【井上準之助】

⇒いのうえ‐しろう【井上士朗】

⇒いのうえ‐しんかい【井上真改】

⇒いのうえ‐つう【井上通】

⇒いのうえ‐つとむ【井上勤】

⇒いのうえ‐てつじろう【井上哲次郎】

⇒いのうえ‐でん【井上伝】

⇒いのうえ‐にっしょう【井上日召】

⇒いのうえ‐はりま‐の‐じょう【井上播磨掾】

⇒いのうえ‐ふみお【井上文雄】

⇒いのうえ‐まさお【井上正夫】

⇒いのうえ‐まさる【井上勝】

⇒いのうえ‐みちやす【井上通泰】

⇒いのうえ‐みつさだ【井上光貞】

⇒いのうえ‐みつはる【井上光晴】

⇒いのうえ‐やすし【井上靖】

⇒いのうえ‐よりくに【井上頼圀】

⇒いのうえ‐りゅう【井上流】

いのうえ‐いんせき【井上因碩】ヰノウヘ‥

江戸幕府碁所ごどころ四家の一つである井上家の世襲名。元祖中村道碩(1582〜1630)は本因坊算砂さんさの門弟。道碩の門弟である井上因碩(古因碩)の名跡を第2世以来代々襲名。

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐えんりょう【井上円了】ヰノウヘヱンレウ

哲学者。新潟県生れ。西洋哲学を背景として仏教の新解釈を試みた。哲学館(後の東洋大学)を創立。多くの仏教哲学の著書のほか「妖怪学講義」がある。(1858〜1919)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐かおる【井上馨】ヰノウヘカヲル

政治家。通称、聞多もんた。号は世外。長州藩士。討幕運動に参加。維新後、政府の中心人物の一人となり、要職を歴任。外相として条約改正を試みるが挫折。財政・経済にも力をふるう。伊藤博文の盟友。晩年元老。侯爵。(1835〜1915)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐きよし【井上清】ヰノウヘ‥

日本史学者。高知県生れ。東大卒。京大教授。マルクス主義の立場から、明治維新・天皇制・部落問題・女性史研究などに取り組み、近代史研究に大きな影響を及ぼす。著「日本の歴史」など。(1913〜2001)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐きんが【井上金峨】ヰノウヘ‥

江戸中期の儒学者。名は立元。江戸の人。諸学派を折衷した独自の学説を展開。門下に亀田鵬斎・吉田篁墩こうとん・山本北山ら。著「弁徴録」「経義折衷」など。(1732〜1784)→折衷学派。

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐こわし【井上毅】ヰノウヘコハシ

政治家。号は梧陰。熊本藩士。大久保利通・伊藤博文のブレーンとして活躍し、帝国憲法や教育勅語・軍人勅諭の起草に参画。枢密顧問官・文相。子爵。(1843〜1895)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐しげよし【井上成美】ヰノウヘ‥

海軍大将。宮城県生れ。日独伊三国同盟に反対、大艦巨砲主義を批判。海軍次官。(1889〜1975)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐じゅうきち【井上十吉】ヰノウヘジフ‥

英語学者。徳島生れ。英和・和英辞典の著がある。(1862〜1929)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐じゅんのすけ【井上準之助】ヰノウヘ‥

財政家。日田(大分県)生れ。東大卒。日本銀行総裁。民政党員。浜口内閣蔵相として緊縮財政と金解禁を断行。血盟団員により暗殺。(1869〜1932)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐しろう【井上士朗】ヰノウヘ‥ラウ

江戸後期の俳人。別号、枇杷園。名古屋の人。医を業とし、俳諧を加藤暁台に、国学を本居宣長に学んだ。著「枇杷園随筆」「枇杷園七部集」など。(1742〜1812)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐しんかい【井上真改】ヰノウヘ‥

江戸初期の刀工。日向に生まれ大坂に出た初代国貞(1590〜1652)の次男。2代和泉守国貞と名乗り、1672年(寛文12)井上真改と改称。新刀の名人。世に新刀正宗または大坂正宗と称した。(1631〜1682)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐つう【井上通】ヰノウヘ‥

江戸中期の歌人。丸亀藩士井上本固の女むすめ。三田宗寿の妻。和漢の学に通じ、詩歌書を能くし、堂上歌人と交わった。(1660〜1738)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐つとむ【井上勤】ヰノウヘ‥

翻訳家。徳島生れ。大蔵省・文部省等に翻訳掛として出仕。ヴェルヌ「月世界一周」、デフォー「魯敏孫ロビンソン漂流記」など明治初期西洋文学の移入に貢献。(1850〜1928)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐てつじろう【井上哲次郎】ヰノウヘ‥ラウ

哲学者。号は巽軒そんけん。筑前生れ。東大教授。欧米哲学の移入紹介につとめ、ケーベルを招いたが、後年は国家主義を唱えた。また、新体詩運動に先鞭をつけた。著「哲学字彙」「日本朱子学派之哲学」など。(1855〜1944)

井上哲次郎

提供:毎日新聞社

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐でん【井上伝】ヰノウヘ‥

江戸後期、久留米絣がすりの創始者。久留米の人。(1788〜1869)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐にっしょう【井上日召】ヰノウヘ‥セウ

国家主義者。名は昭。群馬県生れ。血盟団の首領。国家改造を企図し、右翼テロを計画・実行。(1886〜1967)→血盟団。

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐はりま‐の‐じょう【井上播磨掾】ヰノウヘ‥

江戸前期の浄瑠璃太夫。京都の人。虎屋源太夫に学んで播磨節を創始。大坂の古浄瑠璃界中期を代表。播磨太夫。(1632〜1685一説に 〜1674)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐ふみお【井上文雄】ヰノウヘ‥ヲ

江戸末期の国学者・歌人。江戸の人。岸本由豆流ゆずるに和歌を学び、のち独自の個性の表現を主張。著「伊勢の家づと」「調鶴集」など。(1800〜1871)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐まさお【井上正夫】ヰノウヘ‥ヲ

俳優。本名、小坂勇一。愛媛県生れ。1897年(明治30)伊井蓉峰一座に加わり、特異の芸風を認められ、1936年(昭和11)井上演劇道場を開設。新劇でも新派劇でもない中間演劇を創始し、新派・新劇・映画でも活躍。(1881〜1950)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐まさる【井上勝】ヰノウヘ‥

官僚。長州藩士。イギリスで鉱山・土木工学を学び、鉄道敷設の中心となる。鉄道局長・鉄道庁長官。(1843〜1910)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐みちやす【井上通泰】ヰノウヘ‥

国文学者・眼科医。宮中顧問官。姫路生れ。柳田国男・松岡映丘・同静雄の兄。和歌に堪能、また、万葉集・風土記などの地誌学的研究に貢献。著「万葉集新考」など。(1866〜1941)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐みつさだ【井上光貞】ヰノウヘ‥

日本史学者。東京都生れ。東大卒、同教授。古代史を専攻し、第二次大戦後の実証史学を代表。国家史・仏教史などに多彩な業績をあげた。著「日本古代国家の研究」など。(1917〜1983)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐みつはる【井上光晴】ヰノウヘ‥

小説家。中国、旅順生れ。高等小学校中退。帰国後九州各地を転々。被差別部落・朝鮮人・炭坑問題などを通じ、一貫して差別と権力に抵抗。作「虚構のクレーン」「地の群れ」など。個人雑誌「辺境」を主宰。(1926〜1992)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐やすし【井上靖】ヰノウヘ‥

作家。旭川生れ。京大卒。「闘牛」で芥川賞を受賞。清冽で物語性豊かな数多くの作品を残した。日中交流にも尽力。作「氷壁」「敦煌」「孔子」など。文化勲章。(1907〜1991)

井上靖

撮影:石井幸之助

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐でん【井上伝】ヰノウヘ‥

江戸後期、久留米絣がすりの創始者。久留米の人。(1788〜1869)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐にっしょう【井上日召】ヰノウヘ‥セウ

国家主義者。名は昭。群馬県生れ。血盟団の首領。国家改造を企図し、右翼テロを計画・実行。(1886〜1967)→血盟団。

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐はりま‐の‐じょう【井上播磨掾】ヰノウヘ‥

江戸前期の浄瑠璃太夫。京都の人。虎屋源太夫に学んで播磨節を創始。大坂の古浄瑠璃界中期を代表。播磨太夫。(1632〜1685一説に 〜1674)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐ふみお【井上文雄】ヰノウヘ‥ヲ

江戸末期の国学者・歌人。江戸の人。岸本由豆流ゆずるに和歌を学び、のち独自の個性の表現を主張。著「伊勢の家づと」「調鶴集」など。(1800〜1871)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐まさお【井上正夫】ヰノウヘ‥ヲ

俳優。本名、小坂勇一。愛媛県生れ。1897年(明治30)伊井蓉峰一座に加わり、特異の芸風を認められ、1936年(昭和11)井上演劇道場を開設。新劇でも新派劇でもない中間演劇を創始し、新派・新劇・映画でも活躍。(1881〜1950)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐まさる【井上勝】ヰノウヘ‥

官僚。長州藩士。イギリスで鉱山・土木工学を学び、鉄道敷設の中心となる。鉄道局長・鉄道庁長官。(1843〜1910)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐みちやす【井上通泰】ヰノウヘ‥

国文学者・眼科医。宮中顧問官。姫路生れ。柳田国男・松岡映丘・同静雄の兄。和歌に堪能、また、万葉集・風土記などの地誌学的研究に貢献。著「万葉集新考」など。(1866〜1941)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐みつさだ【井上光貞】ヰノウヘ‥

日本史学者。東京都生れ。東大卒、同教授。古代史を専攻し、第二次大戦後の実証史学を代表。国家史・仏教史などに多彩な業績をあげた。著「日本古代国家の研究」など。(1917〜1983)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐みつはる【井上光晴】ヰノウヘ‥

小説家。中国、旅順生れ。高等小学校中退。帰国後九州各地を転々。被差別部落・朝鮮人・炭坑問題などを通じ、一貫して差別と権力に抵抗。作「虚構のクレーン」「地の群れ」など。個人雑誌「辺境」を主宰。(1926〜1992)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐やすし【井上靖】ヰノウヘ‥

作家。旭川生れ。京大卒。「闘牛」で芥川賞を受賞。清冽で物語性豊かな数多くの作品を残した。日中交流にも尽力。作「氷壁」「敦煌」「孔子」など。文化勲章。(1907〜1991)

井上靖

撮影:石井幸之助

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐よりくに【井上頼圀】ヰノウヘ‥

国学者。江戸神田生れ。平田銕胤かねたねの門下。修史館出仕。皇典講究所・国学院の設立に当たる。「古事類苑」の編纂に参与。著「皇統略記」など。(1839〜1914)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐りゅう【井上流】ヰノウヘリウ

京舞の一流派。寛政(1789〜1801)頃、京都の初世井上八千代(1767〜1854)が創始。

⇒いのうえ【井上】

いのう‐じゃくすい【稲生若水】イナフ‥

江戸中期の本草学者・医師。名は宣義のぶよし。のち稲とう若水と改名。江戸生れ。京都で活躍。加賀藩主前田綱紀に仕える。著「庶物類纂」。(1655〜1715)

⇒いのう【稲生】

いのう‐ただたか【伊能忠敬】

江戸後期の地理学者・測量家。通称、勘解由。上総生れ。下総佐原の伊能氏に婿養子に入り、酒造業等に専念。隠居後、高橋至時よしときに天文暦学を学び、幕府に出願して蝦夷えぞをはじめ全国を測量し、日本最初の実測地図「大日本沿海輿地全図」(伊能図)を作製、「輿地実測録」とともに献上。(1745〜1818)

⇒いのう【伊能】

いのかしら‐こうえん【井之頭公園】ヰ‥ヱン

東京都武蔵野市と三鷹市にまたがる公園。吉祥寺駅の南の井之頭池を中心とした自然林。もと帝室御料林、1913年(大正2)東京市に下賜。井之頭恩賜公園。

井之頭公園

提供:東京都

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐よりくに【井上頼圀】ヰノウヘ‥

国学者。江戸神田生れ。平田銕胤かねたねの門下。修史館出仕。皇典講究所・国学院の設立に当たる。「古事類苑」の編纂に参与。著「皇統略記」など。(1839〜1914)

⇒いのうえ【井上】

いのうえ‐りゅう【井上流】ヰノウヘリウ

京舞の一流派。寛政(1789〜1801)頃、京都の初世井上八千代(1767〜1854)が創始。

⇒いのうえ【井上】

いのう‐じゃくすい【稲生若水】イナフ‥

江戸中期の本草学者・医師。名は宣義のぶよし。のち稲とう若水と改名。江戸生れ。京都で活躍。加賀藩主前田綱紀に仕える。著「庶物類纂」。(1655〜1715)

⇒いのう【稲生】

いのう‐ただたか【伊能忠敬】

江戸後期の地理学者・測量家。通称、勘解由。上総生れ。下総佐原の伊能氏に婿養子に入り、酒造業等に専念。隠居後、高橋至時よしときに天文暦学を学び、幕府に出願して蝦夷えぞをはじめ全国を測量し、日本最初の実測地図「大日本沿海輿地全図」(伊能図)を作製、「輿地実測録」とともに献上。(1745〜1818)

⇒いのう【伊能】

いのかしら‐こうえん【井之頭公園】ヰ‥ヱン

東京都武蔵野市と三鷹市にまたがる公園。吉祥寺駅の南の井之頭池を中心とした自然林。もと帝室御料林、1913年(大正2)東京市に下賜。井之頭恩賜公園。

井之頭公園

提供:東京都

い‐の‐き【猪の牙】ヰ‥

①イノシシのきば。〈日葡辞書〉

②猪牙舟ちょきぶね。

い‐の・く【居退く】ヰ‥

〔自四〕

その場から離れる。たちのく。今昔物語集19「聖人―・かむとする時に」

い‐の・く【射退く】

〔他下二〕

矢を射かけて、敵を遠ざける。日葡辞書「イノクル」

い‐の‐くち【井の口】ヰ‥

用水などの取入れ口。

いのくま【猪熊】ヰ‥

姓氏の一つ。

⇒いのくま‐げんいちろう【猪熊弦一郎】

いのくま‐げんいちろう【猪熊弦一郎】ヰ‥ラウ

洋画家。本名、玄一郎。香川県生れ。藤島武二・マチスに師事。モダニズムの代表的画家。作風は抽象絵画、記号化された作品へと変転。(1902〜1993)

猪熊弦一郎

撮影:林 忠彦

い‐の‐き【猪の牙】ヰ‥

①イノシシのきば。〈日葡辞書〉

②猪牙舟ちょきぶね。

い‐の・く【居退く】ヰ‥

〔自四〕

その場から離れる。たちのく。今昔物語集19「聖人―・かむとする時に」

い‐の・く【射退く】

〔他下二〕

矢を射かけて、敵を遠ざける。日葡辞書「イノクル」

い‐の‐くち【井の口】ヰ‥

用水などの取入れ口。

いのくま【猪熊】ヰ‥

姓氏の一つ。

⇒いのくま‐げんいちろう【猪熊弦一郎】

いのくま‐げんいちろう【猪熊弦一郎】ヰ‥ラウ

洋画家。本名、玄一郎。香川県生れ。藤島武二・マチスに師事。モダニズムの代表的画家。作風は抽象絵画、記号化された作品へと変転。(1902〜1993)

猪熊弦一郎

撮影:林 忠彦

⇒いのくま【猪熊】

い‐の‐こ【亥の子】ヰ‥

①陰暦10月上の亥の日。江戸時代にはこの日から火燵こたつを開いた。〈[季]冬〉。→亥の子の祝。

②西日本で陰暦10月亥の日に行われる行事。収穫祭の類。田の神が去っていく日と信じられ、子どもらが石に縄を何本もつけ(あるいは縄を堅く固めた束で)、土を打って唱えごとをして回る。亥の子突き。亥の子槌づち。→十日夜とおかんや。

③「亥の子餅」の略。

⇒いのこ‐づき【亥の子突き】

⇒いのこ‐の‐いわい【亥の子の祝】

⇒いのこ‐もち【亥の子餅】

い‐の‐こ【猪子・豕】ヰ‥

①(→)イノシシに同じ。武烈紀「鮪しびの若子わくごを漁あさり出づな―」

②イノシシの子。〈日葡辞書〉

③ブタ。

⇒いのこ‐ぐも【猪子雲】

⇒いのこ‐さす【猪子扠首・豕扠首・猪子差】

⇒いのこ‐へん【豕偏】

いのご・う【期剋ふ】イノゴフ

〔自四〕

相手に迫って威勢を示す。古事記中「ええしやごしや、こは―・ふそ」

いのこ‐ぐも【猪子雲】ヰ‥

イノシシの形状を思わせる黒い雲。日葡辞書「イノコグモ。即ち、イノコノゴトクマダラナクモヲイウ」

⇒い‐の‐こ【猪子・豕】

いのこ‐さす【猪子扠首・豕扠首・猪子差】ヰ‥

妻飾りの一種。扠首竿に扠首束を加えたもの。

猪子扠首

⇒いのくま【猪熊】

い‐の‐こ【亥の子】ヰ‥

①陰暦10月上の亥の日。江戸時代にはこの日から火燵こたつを開いた。〈[季]冬〉。→亥の子の祝。

②西日本で陰暦10月亥の日に行われる行事。収穫祭の類。田の神が去っていく日と信じられ、子どもらが石に縄を何本もつけ(あるいは縄を堅く固めた束で)、土を打って唱えごとをして回る。亥の子突き。亥の子槌づち。→十日夜とおかんや。

③「亥の子餅」の略。

⇒いのこ‐づき【亥の子突き】

⇒いのこ‐の‐いわい【亥の子の祝】

⇒いのこ‐もち【亥の子餅】

い‐の‐こ【猪子・豕】ヰ‥

①(→)イノシシに同じ。武烈紀「鮪しびの若子わくごを漁あさり出づな―」

②イノシシの子。〈日葡辞書〉

③ブタ。

⇒いのこ‐ぐも【猪子雲】

⇒いのこ‐さす【猪子扠首・豕扠首・猪子差】

⇒いのこ‐へん【豕偏】

いのご・う【期剋ふ】イノゴフ

〔自四〕

相手に迫って威勢を示す。古事記中「ええしやごしや、こは―・ふそ」

いのこ‐ぐも【猪子雲】ヰ‥

イノシシの形状を思わせる黒い雲。日葡辞書「イノコグモ。即ち、イノコノゴトクマダラナクモヲイウ」

⇒い‐の‐こ【猪子・豕】

いのこ‐さす【猪子扠首・豕扠首・猪子差】ヰ‥

妻飾りの一種。扠首竿に扠首束を加えたもの。

猪子扠首

⇒い‐の‐こ【猪子・豕】

い‐のこし【射遺し】

正月の射礼じゃらいの当日に射られなかった射手に翌日射させたこと。→射礼

いのこずち【牛膝】ヰノコヅチ

ヒユ科の多年草。各地で普通の雑草。茎は四角で、節が太い。高さ約80センチメートル。夏秋の候、緑色五弁花の花穂をつける。果実は苞ほうにとげがあり、衣服などに付着する。近縁種ヒナタイノコズチの根を乾燥したものを牛膝ごしつといい、漢方で利水・強精・通精・通経薬とし、俗間では堕胎薬にした。フシダカ。コマノヒザ。〈[季]秋〉

いのこずち

⇒い‐の‐こ【猪子・豕】

い‐のこし【射遺し】

正月の射礼じゃらいの当日に射られなかった射手に翌日射させたこと。→射礼

いのこずち【牛膝】ヰノコヅチ

ヒユ科の多年草。各地で普通の雑草。茎は四角で、節が太い。高さ約80センチメートル。夏秋の候、緑色五弁花の花穂をつける。果実は苞ほうにとげがあり、衣服などに付着する。近縁種ヒナタイノコズチの根を乾燥したものを牛膝ごしつといい、漢方で利水・強精・通精・通経薬とし、俗間では堕胎薬にした。フシダカ。コマノヒザ。〈[季]秋〉

いのこずち

イノコズチ

撮影:関戸 勇

イノコズチ

撮影:関戸 勇

いのこ‐づき【亥の子突き】ヰ‥

(→)「亥の子」2に同じ。

⇒い‐の‐こ【亥の子】

いのこ‐の‐いわい【亥の子の祝】ヰ‥イハヒ

陰暦10月上の亥の日の亥の刻に亥の子餅を食う行事。万病を除くまじないとも、また猪は多産であるから子孫繁栄を祝うためともいう。宮中には摂津能勢地方の村々から餅が献上された時代もある。いのこもちの祝。玄猪げんちょ。厳重げんちょう。厳祥げんじょう。

⇒い‐の‐こ【亥の子】

いのこ‐へん【豕偏】ヰ‥

漢字の偏の一つ。「豨」「豬」などの偏の「豕」の称。

⇒い‐の‐こ【猪子・豕】

いのこ‐もち【亥の子餅】ヰ‥

亥の子の祝に食う餅。いのこのもちひ。能勢餅のせもち。→御成切おなりきり

⇒い‐の‐こ【亥の子】

い‐のこり【居残り】ヰ‥

居残ること。残業。「会社で―をする」

いのこりさへいじ【居残り佐平次】ヰ‥

落語。品川の妓楼で仲間とさんざん遊んだ後、勘定が払えないので店に居残った佐平次が、主人を煙に巻いて着物と金をせしめる話。

い‐のこ・る【居残る】ヰ‥

〔自五〕

あとにのこる。定刻より後までとどまる。「現場に―・る」「―・って残業する」

いの‐ころ【犬ころ】

イヌコロの転。

いの‐しか‐ちょう【猪鹿蝶】ヰ‥テフ

花合せ2の出来役できやくの一つ。猪(萩の10点)・鹿(紅葉の10点)・蝶(牡丹の10点)の絵札が揃ったもの。

い‐の‐しし【猪】ヰ‥

①ウシ目(偶蹄類)イノシシ科(広くはペッカリー科を含む)の哺乳類の総称。また、その一種。体は太く、頸は短く、吻が突出している。日本産のものは頭胴長約1.2メートル、尾長20センチメートル。ヨーロッパ中南部からアジア東部の山野に生息する。背面に黒褐色の剛毛があり、背筋の毛は長い。犬歯は口外に突出。山中に生息、夜間、田野に出て食を求め、冬はかやを集めて眠る。仔は背面に淡色の縦線があるので瓜坊うりぼう・瓜子ともいう。豚の原種。しし。い。いのこ。野猪やちょ。〈[季]秋〉。崇峻紀「―を献ることあり」

ニホンイノシシ

提供:東京動物園協会

いのこ‐づき【亥の子突き】ヰ‥

(→)「亥の子」2に同じ。

⇒い‐の‐こ【亥の子】

いのこ‐の‐いわい【亥の子の祝】ヰ‥イハヒ

陰暦10月上の亥の日の亥の刻に亥の子餅を食う行事。万病を除くまじないとも、また猪は多産であるから子孫繁栄を祝うためともいう。宮中には摂津能勢地方の村々から餅が献上された時代もある。いのこもちの祝。玄猪げんちょ。厳重げんちょう。厳祥げんじょう。

⇒い‐の‐こ【亥の子】

いのこ‐へん【豕偏】ヰ‥

漢字の偏の一つ。「豨」「豬」などの偏の「豕」の称。

⇒い‐の‐こ【猪子・豕】

いのこ‐もち【亥の子餅】ヰ‥

亥の子の祝に食う餅。いのこのもちひ。能勢餅のせもち。→御成切おなりきり

⇒い‐の‐こ【亥の子】

い‐のこり【居残り】ヰ‥

居残ること。残業。「会社で―をする」

いのこりさへいじ【居残り佐平次】ヰ‥

落語。品川の妓楼で仲間とさんざん遊んだ後、勘定が払えないので店に居残った佐平次が、主人を煙に巻いて着物と金をせしめる話。

い‐のこ・る【居残る】ヰ‥

〔自五〕

あとにのこる。定刻より後までとどまる。「現場に―・る」「―・って残業する」

いの‐ころ【犬ころ】

イヌコロの転。

いの‐しか‐ちょう【猪鹿蝶】ヰ‥テフ

花合せ2の出来役できやくの一つ。猪(萩の10点)・鹿(紅葉の10点)・蝶(牡丹の10点)の絵札が揃ったもの。

い‐の‐しし【猪】ヰ‥

①ウシ目(偶蹄類)イノシシ科(広くはペッカリー科を含む)の哺乳類の総称。また、その一種。体は太く、頸は短く、吻が突出している。日本産のものは頭胴長約1.2メートル、尾長20センチメートル。ヨーロッパ中南部からアジア東部の山野に生息する。背面に黒褐色の剛毛があり、背筋の毛は長い。犬歯は口外に突出。山中に生息、夜間、田野に出て食を求め、冬はかやを集めて眠る。仔は背面に淡色の縦線があるので瓜坊うりぼう・瓜子ともいう。豚の原種。しし。い。いのこ。野猪やちょ。〈[季]秋〉。崇峻紀「―を献ることあり」

ニホンイノシシ

提供:東京動物園協会

②(裏面に猪の図があったところから)1899年から1917年にかけて発行された10円紙幣の俗称。

⇒いのしし‐むしゃ【猪武者】

いのしし‐むしゃ【猪武者】ヰ‥

前後の考えもなく、無鉄砲に敵に向かって突進する武者。太平記38「かたかは破りの―」

⇒い‐の‐しし【猪】

イノシトール【inositol】

シクロヘキサンの6価アルコールの総称。分子式C6H6(OH)6 細胞膜を構成する燐脂質の成分として重要で、ホルモンなどが細胞膜受容体と結合すると、酵素の働きでイノシトール三リン酸となる。

いのしり‐ぐさ【猪尻草】ヰ‥

〔植〕ヤブタバコの別称。

イノシン‐さん【イノシン酸】

(inosinic acid)ヌクレオチドの一種。イノシン酸ナトリウム(ナトリウム塩)は、鰹節に似た独特な味の、無色または白色の結晶で、調味料として製造もされる。

イノセラムス【Inoceramus ラテン】

白亜紀中頃を中心に世界的に栄えた海生二枚貝の一つ。殻は大きく、その形は変化に富む。殻の表面に同心円状の肋ろくが発達する。示準化石として重要で、日本にも多産。イノケラムス。

イノセント【innocent】

純粋なさま。無邪気なさま。「―な微笑」

イノセント【Innocent】

⇒インノケンティウス

いのち【命】

①生物の生きてゆく原動力。生命力。古事記中「―のまたけむ人は」。「―を失う」

②寿命。古今和歌集春「春ごとに花の盛りはありなめど相見むことは―なりけり」。「―が縮む思い」

③一生。生涯。伊勢物語「長からぬ―の程に忘るるは」。「はかない―」

④もっとも大切なもの。命ほどに大切に思うもの。真髄。重之集「風を―に思ふなるべし」。「刀は武士の―」

⇒いのち‐がえ【命換え】

⇒いのち‐かぎり【命限り】

⇒いのち‐がけ【命懸け】

⇒いのち‐かほう【命果報】

⇒いのち‐からがら【命辛辛】

⇒いのち‐がらり【命がらり】

⇒いのち‐がわり【命代り】

⇒いのち‐ぎり【命限】

⇒いのち‐くらべ【命較べ】

⇒いのち‐げ【命毛】

⇒いのち‐ごい【命乞い】

⇒いのち‐ざた【命沙汰】

⇒いのち‐しょうぶ【命勝負】

⇒いのち‐しらず【命知らず】

⇒いのち‐ずく【命尽】

⇒いのち‐だい【命代】

⇒いのち‐だま【命弾丸・命玉】

⇒いのち‐づな【命綱】

⇒いのち‐とり【命取り】

⇒いのち‐ぬすびと【命盗人】

⇒いのち‐の‐おや【命の親】

⇒いのち‐の‐かぎり【命の限り】

⇒いのち‐の‐きわ【命の際】

⇒いのち‐の‐さかい【命の境】

⇒いのち‐の‐せと【命の瀬戸】

⇒いのち‐の‐せんたく【命の洗濯】

⇒いのち‐の‐つな【命の綱】

⇒いのち‐の‐つゆ【命の露】

⇒いのち‐の‐でんわ【いのちの電話】

⇒いのち‐の‐みず【命の水】

⇒いのち‐びろい【命拾い】

⇒いのち‐みょうが【命冥加】

⇒いのち‐もらい【命貰い】

⇒命あっての物種

⇒命が縮まる

⇒命から二番目

⇒命長ければ辱多し

⇒命なりけり

⇒命に換える

⇒命の二つあるもの

⇒命は義に縁りて軽し

⇒命は鴻毛よりも軽し

⇒命は風前の灯の如し

⇒命待つ間

⇒命を預ける

⇒命を落とす

⇒命を懸ける

⇒命を削る

⇒命を捧げる

⇒命を捨てる

⇒命をつなぐ

⇒命をとる

⇒命を投げ出す

⇒命を拾う

⇒命を棒に振る

⇒命を的にかける

⇒命を譲る

②(裏面に猪の図があったところから)1899年から1917年にかけて発行された10円紙幣の俗称。

⇒いのしし‐むしゃ【猪武者】

いのしし‐むしゃ【猪武者】ヰ‥

前後の考えもなく、無鉄砲に敵に向かって突進する武者。太平記38「かたかは破りの―」

⇒い‐の‐しし【猪】

イノシトール【inositol】

シクロヘキサンの6価アルコールの総称。分子式C6H6(OH)6 細胞膜を構成する燐脂質の成分として重要で、ホルモンなどが細胞膜受容体と結合すると、酵素の働きでイノシトール三リン酸となる。

いのしり‐ぐさ【猪尻草】ヰ‥

〔植〕ヤブタバコの別称。

イノシン‐さん【イノシン酸】

(inosinic acid)ヌクレオチドの一種。イノシン酸ナトリウム(ナトリウム塩)は、鰹節に似た独特な味の、無色または白色の結晶で、調味料として製造もされる。

イノセラムス【Inoceramus ラテン】

白亜紀中頃を中心に世界的に栄えた海生二枚貝の一つ。殻は大きく、その形は変化に富む。殻の表面に同心円状の肋ろくが発達する。示準化石として重要で、日本にも多産。イノケラムス。

イノセント【innocent】

純粋なさま。無邪気なさま。「―な微笑」

イノセント【Innocent】

⇒インノケンティウス

いのち【命】

①生物の生きてゆく原動力。生命力。古事記中「―のまたけむ人は」。「―を失う」

②寿命。古今和歌集春「春ごとに花の盛りはありなめど相見むことは―なりけり」。「―が縮む思い」

③一生。生涯。伊勢物語「長からぬ―の程に忘るるは」。「はかない―」

④もっとも大切なもの。命ほどに大切に思うもの。真髄。重之集「風を―に思ふなるべし」。「刀は武士の―」

⇒いのち‐がえ【命換え】

⇒いのち‐かぎり【命限り】

⇒いのち‐がけ【命懸け】

⇒いのち‐かほう【命果報】

⇒いのち‐からがら【命辛辛】

⇒いのち‐がらり【命がらり】

⇒いのち‐がわり【命代り】

⇒いのち‐ぎり【命限】

⇒いのち‐くらべ【命較べ】

⇒いのち‐げ【命毛】

⇒いのち‐ごい【命乞い】

⇒いのち‐ざた【命沙汰】

⇒いのち‐しょうぶ【命勝負】

⇒いのち‐しらず【命知らず】

⇒いのち‐ずく【命尽】

⇒いのち‐だい【命代】

⇒いのち‐だま【命弾丸・命玉】

⇒いのち‐づな【命綱】

⇒いのち‐とり【命取り】

⇒いのち‐ぬすびと【命盗人】

⇒いのち‐の‐おや【命の親】

⇒いのち‐の‐かぎり【命の限り】

⇒いのち‐の‐きわ【命の際】

⇒いのち‐の‐さかい【命の境】

⇒いのち‐の‐せと【命の瀬戸】

⇒いのち‐の‐せんたく【命の洗濯】

⇒いのち‐の‐つな【命の綱】

⇒いのち‐の‐つゆ【命の露】

⇒いのち‐の‐でんわ【いのちの電話】

⇒いのち‐の‐みず【命の水】

⇒いのち‐びろい【命拾い】

⇒いのち‐みょうが【命冥加】

⇒いのち‐もらい【命貰い】

⇒命あっての物種

⇒命が縮まる

⇒命から二番目

⇒命長ければ辱多し

⇒命なりけり

⇒命に換える

⇒命の二つあるもの

⇒命は義に縁りて軽し

⇒命は鴻毛よりも軽し

⇒命は風前の灯の如し

⇒命待つ間

⇒命を預ける

⇒命を落とす

⇒命を懸ける

⇒命を削る

⇒命を捧げる

⇒命を捨てる

⇒命をつなぐ

⇒命をとる

⇒命を投げ出す

⇒命を拾う

⇒命を棒に振る

⇒命を的にかける

⇒命を譲る

いぬ‐やま【犬山】🔗⭐🔉

いぬ‐やま【犬山】

犬を使って山野に狩すること。今昔物語集26「この人―と云ふ事をして」

いぬやま【犬山】(地名)🔗⭐🔉

いぬやま【犬山】

愛知県北西部の市。木曾川の南岸に位置し、犬山城・日本ライン・明治村などの観光地がある。人口7万4千。

⇒いぬやま‐じょう【犬山城】

⇒いぬやま‐やき【犬山焼】

いぬやま‐じょう【犬山城】‥ジヤウ🔗⭐🔉

いぬやま‐じょう【犬山城】‥ジヤウ

犬山市にある城。1537年(天文6)織田信康の築城と伝える。1617年(元和3)尾張藩付家老の成瀬隼人正正成が城主となり、明治に至る。白帝城。

⇒いぬやま【犬山】

いぬやま‐やき【犬山焼】🔗⭐🔉

いぬやま‐やき【犬山焼】

犬山市から産出する陶磁器。江戸中期におこり、天保(1830〜1844)年間から赤絵を焼く。特に、花紅葉はなもみじを描いた製品が人気を博した。

⇒いぬやま【犬山】

いぬ‐やり【犬遣り】🔗⭐🔉

いぬ‐やり【犬遣り】

(→)「犬飼い」に同じ。狂言、政頼せいらい「其うへ―の、犬の、勢子のと申て」

いぬ‐よけ【犬除け】🔗⭐🔉

いぬ‐よけ【犬除け】

①(→)「いぬふせぎ」に同じ。

②墓の土饅頭どまんじゅうの上に、竹を弓なりに曲げて両端を土に挿し込み、縦横十文字に張り渡しておくもの。狼おおかみ弾はじき。弾き竹。

いの‐ころ【犬ころ】🔗⭐🔉

いの‐ころ【犬ころ】

イヌコロの転。

いん‐の‐こ【犬の子】🔗⭐🔉

いん‐の‐こ【犬の子】

(イヌノコの音便)

①邪を払うために子供の額に「犬」の字を押すまじない。

②子供がおびえた時などに唱える呪文の詞。浄瑠璃、伊賀越道中双六「いんのこいんのこいんのこに友誘ふ犬の声々」

え‐の‐こ【犬子・犬児・狗】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐の‐こ【犬子・犬児・狗】ヱ‥

犬の子。子犬。平家物語12「白い―の走り出でたるをとらんとて」

えのこしゅう【犬子集】ヱ‥シフ🔗⭐🔉

えのこしゅう【犬子集】ヱ‥シフ

俳書。松江重頼編。5冊。1633年(寛永10)刊。守武千句・犬筑波集以後の発句・付句の秀逸なものを集める。貞門の第1俳書。

えのこ‐ろ【犬子・犬児・狗児】ヱ‥🔗⭐🔉

えのこ‐ろ【犬子・犬児・狗児】ヱ‥

犬の子。えのこ。狂言、腰祈「卿の殿は―が好きぢや」

⇒えのころ‐ぐさ【狗尾草】

⇒えのころ‐なげ【狗児投】

けん‐えん【犬猿】‥ヱン🔗⭐🔉

けん‐えん【犬猿】‥ヱン

犬と猿。互いに仲の悪いことをたとえていう。

⇒けんえん‐の‐なか【犬猿の仲】

⇒犬猿もただならず

けんえん‐の‐なか【犬猿の仲】‥ヱン‥🔗⭐🔉

けんえん‐の‐なか【犬猿の仲】‥ヱン‥

犬と猿のように、非常に仲が悪いことのたとえ。犬と猿。

⇒けん‐えん【犬猿】

○犬猿もただならずけんえんもただならず

非常に仲の悪いことにいう。犬猿の仲。

⇒けん‐えん【犬猿】

○犬猿もただならずけんえんもただならず🔗⭐🔉

○犬猿もただならずけんえんもただならず

非常に仲の悪いことにいう。犬猿の仲。

⇒けん‐えん【犬猿】

げんえん‐るい【原猿類】‥ヱン‥

サル目(霊長類)のうち、真猿類に対して原始的な猿類の総称。一般に小形で、顔面は被毛し、必ずどの指かに鉤爪があり、大脳の発達は低い。アイアイ・キツネザル・ロリス・インドリ・メガネザル科を含む。擬猴類。

けん‐お【嫌悪】‥ヲ

憎みきらうこと。不愉快に思うこと。「―の情を抱く」「―を催す」「自己―」

けん‐おう【遣欧】

欧州(ヨーロッパ)に派遣すること。「天正―使節」

けん‐おう【賢王】‥ワウ

賢明な君主。

げんおう【元応】

(ゲンノウとも)[唐書]鎌倉末期、後醍醐天皇朝の年号。文保3年4月28日(1319年5月18日)改元、元応3年2月23日(1321年3月22日)元亨に改元。

げん‐おう【玄奥】‥アウ

奥深くて、はかりしれないこと。

けんおう‐どう【圏央道】‥アウダウ

首都圏中央連絡自動車道。東京の都心から半径約40〜60キロメートルの位置を環状に結ぶ自動車専用道路。全線開通時の総延長約300キロメートル。

けん‐おん【検温】‥ヲン

体温を測ること。

⇒けんおん‐き【検温器】

げん‐おん【原音】

①原語での発音。

②録音・ラジオなどで、再生音に対して、もとの音。

けんおん‐き【検温器】‥ヲン‥

体温を測るのに用いる温度計。体温計。広津柳浪、女子参政蜃中楼「お節は操を仰けに臥させて、腋下わきのしたに験温器を挿入し」

⇒けん‐おん【検温】

けん‐か【県下】

県の管轄に属する地。

けん‐か【喧嘩・諠譁】‥クワ

①やかましいこと。騒がしいこと。菅家後集「郭中―を避くることを得ず」

②争い。いさかい。塵芥集「―口論により人を斬る事は」。「兄弟―」

⇒けんか‐うり【喧嘩売り】

⇒けんか‐かい【喧嘩買い】

⇒けんか‐ごし【喧嘩腰】

⇒けんか‐し【喧嘩師】

⇒けんか‐じかけ【喧嘩仕掛け】

⇒けんか‐ばや・い【喧嘩早い】

⇒けんか‐よつ【喧嘩四つ】

⇒けんか‐りょうせいばい【喧嘩両成敗】

⇒けんか‐わかれ【喧嘩別れ】

⇒喧嘩過ぎての棒乳切

⇒喧嘩に被る笠はなし

⇒喧嘩に花が咲く

⇒喧嘩は降り物

⇒喧嘩を売る

⇒喧嘩を買う

けん‐か【堅果】‥クワ

乾果かんかの一種。果皮は非常に堅く、種子と密着せず、中に1個の種子を含む。ドングリの類。

けん‐か【献花】‥クワ

霊前などに花を供えること。また、その花。

けん‐か【権家】

権勢のある家柄。権門。勢家。

けん‐か【懸果】‥クワ

〔生〕(→)双懸果に同じ。

けん‐か【懸架】

つりさげ、ささえること。特に、自動車の車体の取付けにいう。サスペンション。

けん‐か【鹸化】‥クワ

(saponification)エステルをアルカリの作用でアルコールと酸とに分解する反応。エステル化の逆反応。油脂(脂肪酸のグリセリン‐エステル)を分解してグリセリンと石鹸とを作る時の化学変化の類。

⇒けんか‐か【鹸化価】

けん‐が【犬牙】

①犬の牙。

②(犬の牙がいれちがっていることから)くいちがい。いれちがい。

⇒けんが‐そうせい【犬牙相制】

けん‐が【懸河】

つるし懸けたように水が奔流する川。急な早瀬の川。急流。「―の勢い」

⇒懸河の弁

げんか【元嘉】

中国南朝の宋の文帝の年号。南朝の安定期。(424〜453)

⇒げんか‐たい【元嘉体】

⇒げんか‐れき【元嘉暦】

げん‐か【言下】

言葉の終わるか終わらぬかの時。言い終わってすぐ。ごんか。「―に答える」

げん‐か【弦歌・絃歌】

琴や三味線をひき、歌をうたうこと。また、その歌。「―の巷ちまた」

げん‐か【原価・元価】

①(「原価」と書く)商品・製品・サービスの製造・販売のために費消された財貨・サービスの価値。商品単位当りなどに集計した金額をいうこともある。生産費。コスト。

②仕入値段。もとね。卸おろし値段。

⇒げんか‐かんり【原価管理】

⇒げんか‐きかく【原価企画】

⇒げんか‐けいさん【原価計算】

⇒げんか‐しゅぎ【原価主義】

げん‐か【現下】

ただいま。目下。現今。「―の情勢」

げん‐か【現価】

①現在のねだん。時の相場。時価。

②将来の一定の時期に受領または支払のなされる金額の現在における価値。受領または支払の名目金額を一定の利子率で割り引くことによって計算する。現在価値。割引現在価値。

げん‐か【現果】‥クワ

〔仏〕過去の業因ごういんによって現世に受ける果報。

げん‐か【減価】

①定価を割引きすること。また、そのねだん。

②価額を減少すること。また、その値。

③変動相場制を採用している国の通貨価値が下落すること。↔増価。

⇒げんか‐しょうきゃく【減価償却】

げん‐か【厳科】‥クワ

きびしい罰。

げん‐が【原画】‥グワ

(複製画に対して)もとの画。

けん‐かい【見解】

物事に対する見かたや考え方。意見。「―を異にする」「―の相違」

けん‐かい【県会】‥クワイ

県議会の旧称。

けん‐かい【狷介】

[国語晋語2「小心狷介、敢えて行かざるなり」](「狷」は頑固、「介」は堅いこと)固く自分の意志をまもって人と妥協しないこと。「―な老人」「―孤高」

▷現在は多く悪い意に使う。

⇒けんかい‐ころう【狷介固陋】

けん‐かい【硯海】

硯すずりの、墨汁の溜まっているところ。

けん‐かい【顕晦】‥クワイ

現れることとくらますこと。世に出て栄えることと世を逃れて跡をくらますこと。

けん‐がい【兼該】

(「該」は備わる意)かね備わること。

けん‐がい【険害】

①心が悪く人をそこなうこと。

②険阻で要害をなすこと。また、その所。

けん‐がい【圏外】‥グワイ

ある範囲の外。「大気―」「当選―」↔圏内

けん‐がい【遣外】‥グワイ

外国へ派遣すること。「幕府―使節」

けん‐がい【権外】‥グワイ

権限の外。↔権内

けん‐がい【懸崖】

①切り立ったようながけ。きりぎし。

②幹または茎が根よりも低く垂れ下がるように作った盆栽。懸崖づくり。「―の菊」

げん‐かい【幻怪】‥クワイ

ふしぎなこと。あやしいこと。

げんかい【言海】

国語辞書。大槻文彦編。1巻。文部省の命を受け1875年(明治8)起稿、86年成った後、整理を加えて89〜91年刊(4分冊)。標準的辞書として永く権威を維持。→大言海→語法指南

げん‐かい【限界】

物事の、これ以上はないというぎりぎりのさかい。かぎり。「我慢ももう―だ」「能力の―を超える」

⇒げんかい‐ゲージ【限界ゲージ】

⇒げんかい‐こうよう【限界効用】

⇒げんかい‐こうよう‐ていげん‐の‐ほうそく【限界効用逓減の法則】

⇒げんかい‐じょうきょう【限界状況】

⇒げんかい‐じょうたい【限界状態】

⇒げんかい‐しょうひせいこう【限界消費性向】

⇒げんかい‐せいさんひ【限界生産費】

⇒げんかいたいりょく‐けいさんほう【限界耐力計算法】

⇒げんかい‐ちょちくせいこう【限界貯蓄性向】

⇒げんかい‐ひよう【限界費用】

⇒げんかい‐りえき【限界利益】

げん‐かい【諺解】

口語でする解釈。通俗語による解釈。

げん‐かい【厳戒】

厳重に警戒すること。「―を要する」

げん‐かい【顕界】

この世。現世。↔幽界

げん‐がい【言外】‥グワイ

ことばに出さないところ。「―に匂わせる」「―の意味」

げん‐がい【限外】‥グワイ

限界の外。限度以上に出ること。

⇒げんがい‐えんしんき【限外遠心機】

⇒げんがい‐けんびきょう【限外顕微鏡】

⇒げんがい‐はっこう【限外発行】

⇒げんがい‐ろか【限外濾過】

げんがい‐えんしんき【限外遠心機】‥グワイヱン‥

(→)超遠心機に同じ。

⇒げん‐がい【限外】

げんかい‐ゲージ【限界ゲージ】

(limit gauge)多量生産の機械加工を行う場合、出来上り寸法を一定の範囲内で仕上げるために最大寸法と最小寸法の二つのゲージを組み合わせて用いる検査用ゲージ。狭範。→はさみゲージ。

⇒げん‐かい【限界】

げんがい‐けんびきょう【限外顕微鏡】‥グワイ‥キヤウ

ふつうの顕微鏡では見えないような微小な物体を、反射光線を利用して見る装置。物体は輝く点としてその存在と運動とがわかる。暗視野顕微鏡。

⇒げん‐がい【限外】

げんかい‐こうよう【限界効用】‥カウ‥

〔経〕ある財を1単位追加して消費した際に、その追加的消費によって得られる満足の増加分。

⇒げん‐かい【限界】

げんかい‐こうよう‐ていげん‐の‐ほうそく【限界効用逓減の法則】‥カウ‥ハフ‥

財の分量が増加するのに伴い、新たに追加される財1単位から得られる効用が次第に減少するという法則。

⇒げん‐かい【限界】

けんかい‐ころう【狷介固陋】

人に対して疑い深く、人の意見を聞かず、人と妥協しないこと。

⇒けん‐かい【狷介】

げんかい‐じょうきょう【限界状況】‥ジヤウキヤウ

(Grenzsituation ドイツ)人間の直面する、変えることも回避することもできない絶対的な状況。それを通して人は自己の実存に目覚める。ヤスパースの実存哲学では死・苦悩・争い・責めとしている。極限状況。

⇒げん‐かい【限界】

げんかい‐じょうたい【限界状態】‥ジヤウ‥

①物事が限界にまで達した状態。

②〔建〕構造物の機能が、設定した限界に達する状態。構造物が所定の使用性能を満足しなくなる使用限界状態と、崩壊・破断の状況で安全といえない終局限界状態とがある。

⇒げん‐かい【限界】

げんかい‐しょうひせいこう【限界消費性向】‥セウ‥カウ

「消費性向」参照。

⇒げん‐かい【限界】

げんかい‐せいさんひ【限界生産費】

(→)限界費用に同じ。

⇒げん‐かい【限界】

げんかいたいりょく‐けいさんほう【限界耐力計算法】‥ハフ

建築基準法に定める構造計算の方法の一つ。外力による構造物の変形の影響を考慮して耐力の限界を求めるもの。

⇒げん‐かい【限界】

げんかい‐ちょちくせいこう【限界貯蓄性向】‥カウ

「貯蓄性向」参照。

⇒げん‐かい【限界】

げんかい‐なだ【玄界灘】

福岡県の北西方の海。東は響灘ひびきなだ、西は対馬海峡・壱岐水道に連なり、冬季風波の激しさで名高く、洋中に沖ノ島・大島・小呂おろ島・烏帽子島・姫島・玄界島などがある。玄海灘。

げんがい‐はっこう【限外発行】‥グワイ‥カウ

(→)制限外発行に同じ。

⇒げん‐がい【限外】

げんかい‐ひよう【限界費用】

〔経〕生産量を1単位だけ増加させることに伴う総費用の増加分。限界生産費。

⇒げん‐かい【限界】

けんかい‐めん【圏界面】

対流圏とその上の成層圏との境界面。高さは赤道付近では17〜18キロメートル、極地方では6〜8キロメートル。トロポポーズ。止対流面。

げんかい‐りえき【限界利益】

総費用を固定費と変動費とに区分し、売上高から変動費を差し引いたもの。すなわち、固定費と営業利益との合計額。

⇒げん‐かい【限界】

げんがい‐ろか【限外濾過】‥グワイ‥クワ

普通の濾紙では分別できないコロイド粒子や比較的大きな分子を媒質から濾こして分ける方法。高分子化合物から成る半透膜を用い、原液に加圧するか透析液を減圧で引く。粒径が1〜103ナノメートルの場合を限外濾過、それ以下の場合を超濾過という。

⇒げん‐がい【限外】

けんかいろん【顕戒論】

最澄の著。3巻。820年(弘仁11)成る。大乗戒の理想を説き、南都仏教の論難に対して大乗戒壇の創立の根拠を示す。嵯峨天皇に奏上。

けんか‐うり【喧嘩売り】‥クワ‥

好んで喧嘩をしかけること。また、その人。

⇒けん‐か【喧嘩・諠譁】

けんか‐か【鹸化価】‥クワ‥

油脂の1グラムを完全に鹸化するのに要する水酸化カリウムの量をミリグラムで表した値。油脂の含む脂肪酸の性質を推定するのに役立つ。

⇒けん‐か【鹸化】

けんか‐かい【喧嘩買い】‥クワカヒ

①好んで喧嘩の相手になること。また、その人。江戸初期には、特に、強きを制し弱きを助けるために喧嘩を辞さないことを標榜したおとこだてを意味した。

②他人の喧嘩に関係してそれを引き受けること。

⇒けん‐か【喧嘩・諠譁】

げんか‐かんり【原価管理】‥クワン‥

原価情報に基づく経営活動の管理。通常は標準原価を用いて特定の作業能率を管理することを意味するが、工場全体の原価引下げの計画をいうこともある。

⇒げん‐か【原価・元価】

げんか‐きかく【原価企画】‥クワク

(target costing; cost planning)製品の企画・設計の段階で製造の目標原価を設定して行う戦略的原価管理。

⇒げん‐か【原価・元価】

けん‐かく【研覈】

(「覈」はしらべる意)事実をくわしく取り調べること。研究。

けん‐かく【剣客】

(ケンキャクとも)剣道を学ぶ人。また、剣道に巧みな人。剣術使い。剣士。

けん‐かく【堅革】

①堅いなめしがわ。

②堅い革で作った鎧よろい。

けん‐かく【堅確】

堅く確かなこと。堅くて動かないこと。

けん‐かく【検覈】

(「覈」はしらべる意)事実をきびしくしらべ考えること。検考。

けん‐かく【懸隔】

(古くはケンガクとも)

①かけ離れていること。落窪物語3「上の―におぼしかしづきしを」。「実力の―」

②程度のはなはだしいこと。狂言、鈍太郎「してもあのやうに、―な事をいはします」

けん‐がく【見学】

実地に見て知識を得ること。「工場を―する」

けん‐がく【建学】

①学校を創立すること。

②学問の一派をおこすこと。

けん‐がく【研学】

学問をすること。

けん‐がく【兼学】

二つ以上の学問・宗義などを併せ修めること。「八宗―」

けん‐がく【謇諤・蹇愕】

遠慮なく直言・論議すること。侃諤かんがく。

げん‐かく【幻覚】

〔心〕対象のない知覚。例えば、実際に物がないのにその物が見え、音がないのにそれが聞こえるというような現象。主にアルコール依存症や統合失調症などによって起こる。「―におびえる」「―剤」

げん‐かく【玄鶴】

黒色の鶴。老鶴をいう。くろつる。

げん‐かく【厳格】

きびしくただしいこと。ある規則をきびしく守り、いいかげんにしないこと。「―な家風」「―に審査する」

⇒げんかく‐しゅぎ【厳格主義】

げん‐がく【玄学】

①深遠な学問。

②老荘の学。

げん‐がく【弦楽・絃楽】

バイオリンなどの弦楽器で奏すること。またその音楽。

⇒げんがく‐ごじゅうそう【弦楽五重奏】

⇒げんがく‐しじゅうそう【弦楽四重奏】

げん‐がく【衒学】

学問のあることをひけらかし、自慢すること。

⇒げんがく‐てき【衒学的】

げん‐がく【減額】

数量・金額などを減らすこと。また、その数量・金額。「予算を―する」↔増額

げんがく‐ごじゅうそう【弦楽五重奏】‥ヂユウ‥

(string quintet)バイオリン2・ビオラ2・チェロ1による五重奏。バイオリン2と、ビオラ1・チェロ2、またはビオラ・チェロ・コントラバス各1のこともある。

⇒げん‐がく【弦楽・絃楽】

げんかく‐さいぼう【原核細胞】‥バウ

核膜がなく、有糸分裂を行わず、葉緑体・ミトコンドリアなどの細胞小器官をもたない細胞。→真核細胞

げんがく‐しじゅうそう【弦楽四重奏】‥ヂユウ‥

(string quartet)バイオリン2・ビオラ1・チェロ1による四重奏。

⇒げん‐がく【弦楽・絃楽】

げんかく‐しゅぎ【厳格主義】

〔哲〕(→)厳粛主義に同じ。

⇒げん‐かく【厳格】

げんかく‐せいぶつ【原核生物】

構造的に区別できる核を持たない細胞から成る生物。細菌・藍藻の類。前核生物。原生核生物。↔真核生物

げんがく‐てき【衒学的】

学問のあることをひけらかすさま。ペダンチック。

⇒げん‐がく【衒学】

げんかく‐りょくそう【原核緑藻】‥サウ

クロロフィルaとbを持ち、核のない緑色の藻類の一群。球形または単列糸状。藍藻類に近縁。

げんか‐けいさん【原価計算】

製品・サービスの生産・販売に要した財貨・サービスの経済価値を、物量および貨幣額をもって測定し、製品別・費目別などに分類・集計する一連の手続。

⇒げん‐か【原価・元価】

けんか‐ごし【喧嘩腰】‥クワ‥

喧嘩をしかけようとする居丈高いたけだかな態度。

⇒けん‐か【喧嘩・諠譁】

けんか‐し【喧嘩師】‥クワ‥

好んで喧嘩をする者。好色五人女3「―ひけとる分かくし」

⇒けん‐か【喧嘩・諠譁】

けんか‐じかけ【喧嘩仕掛け】‥クワ‥

思う所あって喧嘩をしかけること。

⇒けん‐か【喧嘩・諠譁】

げんか‐しゅぎ【原価主義】

期間損益計算と財産計算を、取得原価に基づいて有機的に行う会計上の原則。インフレなどで時価が著しく高騰していても、その影響を考慮しない。原価主義会計。取得原価主義会計。↔時価主義

⇒げん‐か【原価・元価】

げんか‐しょうきゃく【減価償却】‥シヤウ‥

使用や時の経過などに伴って生ずる固定資産の経済価値の減少分を見積もり、その見積り額を固定資産の耐用年数内の各会計期間に費用として配分する手続。代表的な方法として、定額法・定率法などがある。

⇒げん‐か【減価】

けんか‐しょくぶつ【顕花植物】‥クワ‥

種子を生じる植物。即ち被子植物と裸子植物の総称であるが、現在では被子植物のみをいうことが多い。↔隠花植物

けん‐がしら【間頭】

江戸時代の検地用具。田畑を測る時、四隅に立てた竿。細見竹さいみだけ。