複数辞典一括検索+![]()

![]()

主 つかさどる🔗⭐🔉

【主】

5画 丶部 [三年]

区点=2871 16進=3C67 シフトJIS=8EE5

《常用音訓》シュ/ス/おも/ぬし

《音読み》 シュ

5画 丶部 [三年]

区点=2871 16進=3C67 シフトJIS=8EE5

《常用音訓》シュ/ス/おも/ぬし

《音読み》 シュ /ス

/ス 〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 あるじ/ぬし/つかさどる/おもに/おも

《名付け》 かず・つかさ・ぬし・もり・ゆき

《意味》

〉

《訓読み》 あるじ/ぬし/つかさどる/おもに/おも

《名付け》 かず・つかさ・ぬし・もり・ゆき

《意味》

{名}あるじ。所をかえて転々と寄留する者を客というのに対して、ひと所にじっととどまって動かない者を主という。「家無二主=家ニ二主無シ」〔→礼記〕

{名}あるじ。所をかえて転々と寄留する者を客というのに対して、ひと所にじっととどまって動かない者を主という。「家無二主=家ニ二主無シ」〔→礼記〕

{名}霊魂が宿るしるしとして、じっとたてておくかたしろ。位牌イハイ。「尸主シシュ(かたしろ)」「木主ボクシュ(木の位牌)」

{名}霊魂が宿るしるしとして、じっとたてておくかたしろ。位牌イハイ。「尸主シシュ(かたしろ)」「木主ボクシュ(木の位牌)」

{名}君主の略。「人主」「主上」

{名}君主の略。「人主」「主上」

{名}ぬし。所有し管理する人。「田主」

{名}ぬし。所有し管理する人。「田主」

{名}あるじ。団体や組織の中心となるリーダー。かしら。「盟主」

{名}あるじ。団体や組織の中心となるリーダー。かしら。「盟主」

{名}キリスト教の神。「天主」

{名}キリスト教の神。「天主」

シュタリ{動}客となってやっかいになる。主賓のあつかいを受ける。「主司城貞子=司城ノ貞子ニ主タリ」〔→孟子〕

シュタリ{動}客となってやっかいになる。主賓のあつかいを受ける。「主司城貞子=司城ノ貞子ニ主タリ」〔→孟子〕

シュトス{動}その物事の中心として尊ぶ。「主忠信=忠信ヲ主トス」〔→論語〕

シュトス{動}その物事の中心として尊ぶ。「主忠信=忠信ヲ主トス」〔→論語〕

{動}つかさどる。中心となって処理する。「主其社稷=其ノ社稷ヲ主ル」〔→左伝〕

{動}つかさどる。中心となって処理する。「主其社稷=其ノ社稷ヲ主ル」〔→左伝〕

シュトシテ{副}おもに。「主由此=主トシテ此ニ由ル」

シュトシテ{副}おもに。「主由此=主トシテ此ニ由ル」

{形・副}おも。おもに。中心となって切り回したり、考えたりするさま。「主宰」「主張」

〔国〕

{形・副}おも。おもに。中心となって切り回したり、考えたりするさま。「主宰」「主張」

〔国〕 ぬし。湖・山・川などに宿る神霊。「山の主」

ぬし。湖・山・川などに宿る神霊。「山の主」 ぬし。もと、女性が親しい男性を呼ぶことば。また、転じて、広く相手を呼ぶことば。

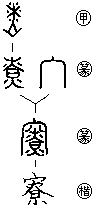

《解字》

ぬし。もと、女性が親しい男性を呼ぶことば。また、転じて、広く相手を呼ぶことば。

《解字》

象形。丶は、じっと燃えたつ灯火を描いた象形文字。主は、灯火が燭台の上でじっと燃えるさまを描いたもので、じっとひと所にとまるの意を含む。

《単語家族》

住(ひと所にじっとすむ)・駐(とまる)・柱(じっとたつはしら)・注(じっとひと所に水をそそぐ)などに音符として含まれ、同系。また逗留トウリュウの逗(とどまる)と縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

象形。丶は、じっと燃えたつ灯火を描いた象形文字。主は、灯火が燭台の上でじっと燃えるさまを描いたもので、じっとひと所にとまるの意を含む。

《単語家族》

住(ひと所にじっとすむ)・駐(とまる)・柱(じっとたつはしら)・注(じっとひと所に水をそそぐ)などに音符として含まれ、同系。また逗留トウリュウの逗(とどまる)と縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

5画 丶部 [三年]

区点=2871 16進=3C67 シフトJIS=8EE5

《常用音訓》シュ/ス/おも/ぬし

《音読み》 シュ

5画 丶部 [三年]

区点=2871 16進=3C67 シフトJIS=8EE5

《常用音訓》シュ/ス/おも/ぬし

《音読み》 シュ /ス

/ス 〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 あるじ/ぬし/つかさどる/おもに/おも

《名付け》 かず・つかさ・ぬし・もり・ゆき

《意味》

〉

《訓読み》 あるじ/ぬし/つかさどる/おもに/おも

《名付け》 かず・つかさ・ぬし・もり・ゆき

《意味》

{名}あるじ。所をかえて転々と寄留する者を客というのに対して、ひと所にじっととどまって動かない者を主という。「家無二主=家ニ二主無シ」〔→礼記〕

{名}あるじ。所をかえて転々と寄留する者を客というのに対して、ひと所にじっととどまって動かない者を主という。「家無二主=家ニ二主無シ」〔→礼記〕

{名}霊魂が宿るしるしとして、じっとたてておくかたしろ。位牌イハイ。「尸主シシュ(かたしろ)」「木主ボクシュ(木の位牌)」

{名}霊魂が宿るしるしとして、じっとたてておくかたしろ。位牌イハイ。「尸主シシュ(かたしろ)」「木主ボクシュ(木の位牌)」

{名}君主の略。「人主」「主上」

{名}君主の略。「人主」「主上」

{名}ぬし。所有し管理する人。「田主」

{名}ぬし。所有し管理する人。「田主」

{名}あるじ。団体や組織の中心となるリーダー。かしら。「盟主」

{名}あるじ。団体や組織の中心となるリーダー。かしら。「盟主」

{名}キリスト教の神。「天主」

{名}キリスト教の神。「天主」

シュタリ{動}客となってやっかいになる。主賓のあつかいを受ける。「主司城貞子=司城ノ貞子ニ主タリ」〔→孟子〕

シュタリ{動}客となってやっかいになる。主賓のあつかいを受ける。「主司城貞子=司城ノ貞子ニ主タリ」〔→孟子〕

シュトス{動}その物事の中心として尊ぶ。「主忠信=忠信ヲ主トス」〔→論語〕

シュトス{動}その物事の中心として尊ぶ。「主忠信=忠信ヲ主トス」〔→論語〕

{動}つかさどる。中心となって処理する。「主其社稷=其ノ社稷ヲ主ル」〔→左伝〕

{動}つかさどる。中心となって処理する。「主其社稷=其ノ社稷ヲ主ル」〔→左伝〕

シュトシテ{副}おもに。「主由此=主トシテ此ニ由ル」

シュトシテ{副}おもに。「主由此=主トシテ此ニ由ル」

{形・副}おも。おもに。中心となって切り回したり、考えたりするさま。「主宰」「主張」

〔国〕

{形・副}おも。おもに。中心となって切り回したり、考えたりするさま。「主宰」「主張」

〔国〕 ぬし。湖・山・川などに宿る神霊。「山の主」

ぬし。湖・山・川などに宿る神霊。「山の主」 ぬし。もと、女性が親しい男性を呼ぶことば。また、転じて、広く相手を呼ぶことば。

《解字》

ぬし。もと、女性が親しい男性を呼ぶことば。また、転じて、広く相手を呼ぶことば。

《解字》

象形。丶は、じっと燃えたつ灯火を描いた象形文字。主は、灯火が燭台の上でじっと燃えるさまを描いたもので、じっとひと所にとまるの意を含む。

《単語家族》

住(ひと所にじっとすむ)・駐(とまる)・柱(じっとたつはしら)・注(じっとひと所に水をそそぐ)などに音符として含まれ、同系。また逗留トウリュウの逗(とどまる)と縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

象形。丶は、じっと燃えたつ灯火を描いた象形文字。主は、灯火が燭台の上でじっと燃えるさまを描いたもので、じっとひと所にとまるの意を含む。

《単語家族》

住(ひと所にじっとすむ)・駐(とまる)・柱(じっとたつはしら)・注(じっとひと所に水をそそぐ)などに音符として含まれ、同系。また逗留トウリュウの逗(とどまる)と縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

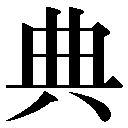

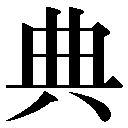

典 つかさどる🔗⭐🔉

【典】

8画 八部 [四年]

区点=3721 16進=4535 シフトJIS=9354

《常用音訓》テン

《音読み》 テン

8画 八部 [四年]

区点=3721 16進=4535 シフトJIS=9354

《常用音訓》テン

《音読み》 テン

〈di

〈di n〉

《訓読み》 のり/つね/つかさどる/さかん(さくわん)

《名付け》 おき・すけ・つかさ・つね・のり・ふみ・みち・もり・よし・より

《意味》

n〉

《訓読み》 のり/つね/つかさどる/さかん(さくわん)

《名付け》 おき・すけ・つかさ・つね・のり・ふみ・みち・もり・よし・より

《意味》

{名}ずっしりとした、貴重で基本となる書物。▽「書経」の文体を典・謨ボ・誓セイ・命という。「古典」「経典」「舜典(「書経」の篇名)」

{名}ずっしりとした、貴重で基本となる書物。▽「書経」の文体を典・謨ボ・誓セイ・命という。「古典」「経典」「舜典(「書経」の篇名)」

{名}のり。ずっしりとして基準となる教え。転じて、原則のこと。「典範テンパン」「典型」

{名}のり。ずっしりとして基準となる教え。転じて、原則のこと。「典範テンパン」「典型」

{形}つね。古典の教えの意から、ずっしりとしてかわらない基準の。「典常」「典例」。▽のり・つねなどの意は、すべて古典を生活の基準としたことからの派生義である。

{形}つね。古典の教えの意から、ずっしりとしてかわらない基準の。「典常」「典例」。▽のり・つねなどの意は、すべて古典を生活の基準としたことからの派生義である。

「典故」とは、故事。「出典(故事の出どころ)」

「典故」とは、故事。「出典(故事の出どころ)」

{動}つかさどる。職務として一定の仕事をあずかる。▽訓の「つかさどる」は、「司ツカサ+取る」から。「典衣(衣服係の役目)」

{動}つかさどる。職務として一定の仕事をあずかる。▽訓の「つかさどる」は、「司ツカサ+取る」から。「典衣(衣服係の役目)」

テンス{動}質に入れる。「典当」「朝回日日典春衣=朝ヨリ回リテ日日ニ春衣ヲ典ス」〔→杜甫〕

〔国〕さかん(サクワン)。四等官で、大宰府の第四位。

《解字》

テンス{動}質に入れる。「典当」「朝回日日典春衣=朝ヨリ回リテ日日ニ春衣ヲ典ス」〔→杜甫〕

〔国〕さかん(サクワン)。四等官で、大宰府の第四位。

《解字》

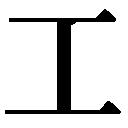

会意。上部は長短ある竹簡(竹礼に書いた書物)の形を描いたもので冊の字の原形。下部にそれを載せ並べる台の形を加えたもので、ずっしりした書物を平らに陳列することを意味する。

《単語家族》

展(並べる)

会意。上部は長短ある竹簡(竹礼に書いた書物)の形を描いたもので冊の字の原形。下部にそれを載せ並べる台の形を加えたもので、ずっしりした書物を平らに陳列することを意味する。

《単語家族》

展(並べる) 殿(ずっしりと重い)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

殿(ずっしりと重い)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

8画 八部 [四年]

区点=3721 16進=4535 シフトJIS=9354

《常用音訓》テン

《音読み》 テン

8画 八部 [四年]

区点=3721 16進=4535 シフトJIS=9354

《常用音訓》テン

《音読み》 テン

〈di

〈di n〉

《訓読み》 のり/つね/つかさどる/さかん(さくわん)

《名付け》 おき・すけ・つかさ・つね・のり・ふみ・みち・もり・よし・より

《意味》

n〉

《訓読み》 のり/つね/つかさどる/さかん(さくわん)

《名付け》 おき・すけ・つかさ・つね・のり・ふみ・みち・もり・よし・より

《意味》

{名}ずっしりとした、貴重で基本となる書物。▽「書経」の文体を典・謨ボ・誓セイ・命という。「古典」「経典」「舜典(「書経」の篇名)」

{名}ずっしりとした、貴重で基本となる書物。▽「書経」の文体を典・謨ボ・誓セイ・命という。「古典」「経典」「舜典(「書経」の篇名)」

{名}のり。ずっしりとして基準となる教え。転じて、原則のこと。「典範テンパン」「典型」

{名}のり。ずっしりとして基準となる教え。転じて、原則のこと。「典範テンパン」「典型」

{形}つね。古典の教えの意から、ずっしりとしてかわらない基準の。「典常」「典例」。▽のり・つねなどの意は、すべて古典を生活の基準としたことからの派生義である。

{形}つね。古典の教えの意から、ずっしりとしてかわらない基準の。「典常」「典例」。▽のり・つねなどの意は、すべて古典を生活の基準としたことからの派生義である。

「典故」とは、故事。「出典(故事の出どころ)」

「典故」とは、故事。「出典(故事の出どころ)」

{動}つかさどる。職務として一定の仕事をあずかる。▽訓の「つかさどる」は、「司ツカサ+取る」から。「典衣(衣服係の役目)」

{動}つかさどる。職務として一定の仕事をあずかる。▽訓の「つかさどる」は、「司ツカサ+取る」から。「典衣(衣服係の役目)」

テンス{動}質に入れる。「典当」「朝回日日典春衣=朝ヨリ回リテ日日ニ春衣ヲ典ス」〔→杜甫〕

〔国〕さかん(サクワン)。四等官で、大宰府の第四位。

《解字》

テンス{動}質に入れる。「典当」「朝回日日典春衣=朝ヨリ回リテ日日ニ春衣ヲ典ス」〔→杜甫〕

〔国〕さかん(サクワン)。四等官で、大宰府の第四位。

《解字》

会意。上部は長短ある竹簡(竹礼に書いた書物)の形を描いたもので冊の字の原形。下部にそれを載せ並べる台の形を加えたもので、ずっしりした書物を平らに陳列することを意味する。

《単語家族》

展(並べる)

会意。上部は長短ある竹簡(竹礼に書いた書物)の形を描いたもので冊の字の原形。下部にそれを載せ並べる台の形を加えたもので、ずっしりした書物を平らに陳列することを意味する。

《単語家族》

展(並べる) 殿(ずっしりと重い)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

殿(ずっしりと重い)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

司 つかさ🔗⭐🔉

【司】

5画 口部 [四年]

区点=2742 16進=3B4A シフトJIS=8E69

《常用音訓》シ

《音読み》 シ

5画 口部 [四年]

区点=2742 16進=3B4A シフトJIS=8E69

《常用音訓》シ

《音読み》 シ

/ス

/ス 〈s

〈s 〉

《訓読み》 つかさどる/つかさ

《名付け》 おさむ・かず・つかさ・つとむ・もと・もり

《意味》

〉

《訓読み》 つかさどる/つかさ

《名付け》 おさむ・かず・つかさ・つとむ・もと・もり

《意味》

{動}つかさどる。役目を担当する。一つの仕事に通じる。▽一事に通じてそれを担当する者を「有司(役人)」と称した。▽訓の「つかさどる」は、「つかさ+とる」から。「司法=法ヲ司ル」「司書」

{動}つかさどる。役目を担当する。一つの仕事に通じる。▽一事に通じてそれを担当する者を「有司(役人)」と称した。▽訓の「つかさどる」は、「つかさ+とる」から。「司法=法ヲ司ル」「司書」

{名}つかさ。役目を担当する人。役人。▽昔は担当官を「有司」「所司」といい、近代では「司事」「司務」という。〈類義語〉→官。〔→論語〕

{名}つかさ。役目を担当する人。役人。▽昔は担当官を「有司」「所司」といい、近代では「司事」「司務」という。〈類義語〉→官。〔→論語〕

{名}役目の名。▽周代の制では、司馬(兵馬を担当)・司徒(教育を担当)・司空(土地・人民のことを担当)などの役を置いた。のち、姓ともなる。「司馬遷」

{名}役目の名。▽周代の制では、司馬(兵馬を担当)・司徒(教育を担当)・司空(土地・人民のことを担当)などの役を置いた。のち、姓ともなる。「司馬遷」

{名}役所。▽清シン代には布政司(藩司ともいい、税務担当)や按察司アンサツシ(刑法担当)などの役所を置いた。

〔国〕

{名}役所。▽清シン代には布政司(藩司ともいい、税務担当)や按察司アンサツシ(刑法担当)などの役所を置いた。

〔国〕 つかさ。役目の名。▽奈良・平安時代には、国司コクシ・クニツカサを置いた。

つかさ。役目の名。▽奈良・平安時代には、国司コクシ・クニツカサを置いた。 「下司ゲス」とは、下役人の意から、転じて、卑しい者の意。

《解字》

「下司ゲス」とは、下役人の意から、転じて、卑しい者の意。

《解字》

会意。「人+口」。上部は、人の字の変形、下部の口は、穴のこと。小さい穴からのぞくことをあらわす。覗シ(のぞく)や伺(うかがう)・祠シ(神意をのぞきうかがう→まつる)の原字。転じて、司察の司(よく一事を見きわめる)の意となった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

会意。「人+口」。上部は、人の字の変形、下部の口は、穴のこと。小さい穴からのぞくことをあらわす。覗シ(のぞく)や伺(うかがう)・祠シ(神意をのぞきうかがう→まつる)の原字。転じて、司察の司(よく一事を見きわめる)の意となった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

5画 口部 [四年]

区点=2742 16進=3B4A シフトJIS=8E69

《常用音訓》シ

《音読み》 シ

5画 口部 [四年]

区点=2742 16進=3B4A シフトJIS=8E69

《常用音訓》シ

《音読み》 シ

/ス

/ス 〈s

〈s 〉

《訓読み》 つかさどる/つかさ

《名付け》 おさむ・かず・つかさ・つとむ・もと・もり

《意味》

〉

《訓読み》 つかさどる/つかさ

《名付け》 おさむ・かず・つかさ・つとむ・もと・もり

《意味》

{動}つかさどる。役目を担当する。一つの仕事に通じる。▽一事に通じてそれを担当する者を「有司(役人)」と称した。▽訓の「つかさどる」は、「つかさ+とる」から。「司法=法ヲ司ル」「司書」

{動}つかさどる。役目を担当する。一つの仕事に通じる。▽一事に通じてそれを担当する者を「有司(役人)」と称した。▽訓の「つかさどる」は、「つかさ+とる」から。「司法=法ヲ司ル」「司書」

{名}つかさ。役目を担当する人。役人。▽昔は担当官を「有司」「所司」といい、近代では「司事」「司務」という。〈類義語〉→官。〔→論語〕

{名}つかさ。役目を担当する人。役人。▽昔は担当官を「有司」「所司」といい、近代では「司事」「司務」という。〈類義語〉→官。〔→論語〕

{名}役目の名。▽周代の制では、司馬(兵馬を担当)・司徒(教育を担当)・司空(土地・人民のことを担当)などの役を置いた。のち、姓ともなる。「司馬遷」

{名}役目の名。▽周代の制では、司馬(兵馬を担当)・司徒(教育を担当)・司空(土地・人民のことを担当)などの役を置いた。のち、姓ともなる。「司馬遷」

{名}役所。▽清シン代には布政司(藩司ともいい、税務担当)や按察司アンサツシ(刑法担当)などの役所を置いた。

〔国〕

{名}役所。▽清シン代には布政司(藩司ともいい、税務担当)や按察司アンサツシ(刑法担当)などの役所を置いた。

〔国〕 つかさ。役目の名。▽奈良・平安時代には、国司コクシ・クニツカサを置いた。

つかさ。役目の名。▽奈良・平安時代には、国司コクシ・クニツカサを置いた。 「下司ゲス」とは、下役人の意から、転じて、卑しい者の意。

《解字》

「下司ゲス」とは、下役人の意から、転じて、卑しい者の意。

《解字》

会意。「人+口」。上部は、人の字の変形、下部の口は、穴のこと。小さい穴からのぞくことをあらわす。覗シ(のぞく)や伺(うかがう)・祠シ(神意をのぞきうかがう→まつる)の原字。転じて、司察の司(よく一事を見きわめる)の意となった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

会意。「人+口」。上部は、人の字の変形、下部の口は、穴のこと。小さい穴からのぞくことをあらわす。覗シ(のぞく)や伺(うかがう)・祠シ(神意をのぞきうかがう→まつる)の原字。転じて、司察の司(よく一事を見きわめる)の意となった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

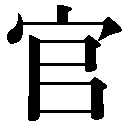

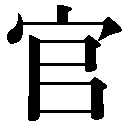

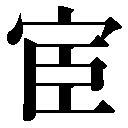

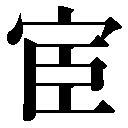

官 つかさ🔗⭐🔉

【官】

8画 宀部 [四年]

区点=2017 16進=3431 シフトJIS=8AAF

《常用音訓》カン

《音読み》 カン(ク

8画 宀部 [四年]

区点=2017 16進=3431 シフトJIS=8AAF

《常用音訓》カン

《音読み》 カン(ク ン)

ン)

〈gu

〈gu n〉

《訓読み》 つかさ/おおやけ(おほやけ)

《名付け》 おさ・きみ・これ・たか・のり・ひろ

《意味》

n〉

《訓読み》 つかさ/おおやけ(おほやけ)

《名付け》 おさ・きみ・これ・たか・のり・ひろ

《意味》

{名}つかさ。役目。また、役人。〈同義語〉→宦カン。「仕官」「官位」

{名}つかさ。役目。また、役人。〈同義語〉→宦カン。「仕官」「官位」

{名}おおやけ(オホヤケ)。政府。また、朝廷。〈対語〉→私。〈類義語〉→公。「官立」「官事不摂=官事ハ摂セズ」〔→論語〕

{名}おおやけ(オホヤケ)。政府。また、朝廷。〈対語〉→私。〈類義語〉→公。「官立」「官事不摂=官事ハ摂セズ」〔→論語〕

カンス{動}役人になる。また、役人として任用する。

カンス{動}役人になる。また、役人として任用する。

{名}人体のいろいろな役目をする部分。▽政府の官職になぞらえたことば。「器官」「五官(目・耳・鼻・口・心の五器官)」「官能」

《解字》

{名}人体のいろいろな役目をする部分。▽政府の官職になぞらえたことば。「器官」「五官(目・耳・鼻・口・心の五器官)」「官能」

《解字》

会意。阜の上部は、隊や堆タイと同系で、人や物の集団を示す。官はそれと宀(やね)を合わせた字で、家屋におおぜいの人の集まったさま。また、垣エンや院(へいで囲んだ庭)とも関係が深く、もと、かきねで囲んだ公的な家屋に集まった役人のこと。▽宦とも書いたが、のち、宦は「宦官カンガン」という特殊な役目をさすようになった。

《単語家族》

館(おおぜいの人の起居する家)と同系。

《類義》

公は、あけすけで、狭いわくを設けないこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。阜の上部は、隊や堆タイと同系で、人や物の集団を示す。官はそれと宀(やね)を合わせた字で、家屋におおぜいの人の集まったさま。また、垣エンや院(へいで囲んだ庭)とも関係が深く、もと、かきねで囲んだ公的な家屋に集まった役人のこと。▽宦とも書いたが、のち、宦は「宦官カンガン」という特殊な役目をさすようになった。

《単語家族》

館(おおぜいの人の起居する家)と同系。

《類義》

公は、あけすけで、狭いわくを設けないこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画 宀部 [四年]

区点=2017 16進=3431 シフトJIS=8AAF

《常用音訓》カン

《音読み》 カン(ク

8画 宀部 [四年]

区点=2017 16進=3431 シフトJIS=8AAF

《常用音訓》カン

《音読み》 カン(ク ン)

ン)

〈gu

〈gu n〉

《訓読み》 つかさ/おおやけ(おほやけ)

《名付け》 おさ・きみ・これ・たか・のり・ひろ

《意味》

n〉

《訓読み》 つかさ/おおやけ(おほやけ)

《名付け》 おさ・きみ・これ・たか・のり・ひろ

《意味》

{名}つかさ。役目。また、役人。〈同義語〉→宦カン。「仕官」「官位」

{名}つかさ。役目。また、役人。〈同義語〉→宦カン。「仕官」「官位」

{名}おおやけ(オホヤケ)。政府。また、朝廷。〈対語〉→私。〈類義語〉→公。「官立」「官事不摂=官事ハ摂セズ」〔→論語〕

{名}おおやけ(オホヤケ)。政府。また、朝廷。〈対語〉→私。〈類義語〉→公。「官立」「官事不摂=官事ハ摂セズ」〔→論語〕

カンス{動}役人になる。また、役人として任用する。

カンス{動}役人になる。また、役人として任用する。

{名}人体のいろいろな役目をする部分。▽政府の官職になぞらえたことば。「器官」「五官(目・耳・鼻・口・心の五器官)」「官能」

《解字》

{名}人体のいろいろな役目をする部分。▽政府の官職になぞらえたことば。「器官」「五官(目・耳・鼻・口・心の五器官)」「官能」

《解字》

会意。阜の上部は、隊や堆タイと同系で、人や物の集団を示す。官はそれと宀(やね)を合わせた字で、家屋におおぜいの人の集まったさま。また、垣エンや院(へいで囲んだ庭)とも関係が深く、もと、かきねで囲んだ公的な家屋に集まった役人のこと。▽宦とも書いたが、のち、宦は「宦官カンガン」という特殊な役目をさすようになった。

《単語家族》

館(おおぜいの人の起居する家)と同系。

《類義》

公は、あけすけで、狭いわくを設けないこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。阜の上部は、隊や堆タイと同系で、人や物の集団を示す。官はそれと宀(やね)を合わせた字で、家屋におおぜいの人の集まったさま。また、垣エンや院(へいで囲んだ庭)とも関係が深く、もと、かきねで囲んだ公的な家屋に集まった役人のこと。▽宦とも書いたが、のち、宦は「宦官カンガン」という特殊な役目をさすようになった。

《単語家族》

館(おおぜいの人の起居する家)と同系。

《類義》

公は、あけすけで、狭いわくを設けないこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

宦 つかさ🔗⭐🔉

【宦】

10画 宀部

区点=5365 16進=5561 シフトJIS=9B81

《音読み》 カン(ク

10画 宀部

区点=5365 16進=5561 シフトJIS=9B81

《音読み》 カン(ク ン)

ン) /ゲン

/ゲン 〈hu

〈hu n〉

《訓読み》 つかさ/つかえる(つかふ)

《意味》

n〉

《訓読み》 つかさ/つかえる(つかふ)

《意味》

{名}つかさ。官職。〈同義語〉→官。「仕宦シカン」

{名}つかさ。官職。〈同義語〉→官。「仕宦シカン」

カンス{動}つかえる(ツカフ)。宮廷につかえる。「宦女カンジョ(官女)」「兄宦王官=兄、王官ニ宦ス」〔→韓愈〕

カンス{動}つかえる(ツカフ)。宮廷につかえる。「宦女カンジョ(官女)」「兄宦王官=兄、王官ニ宦ス」〔→韓愈〕

「宦官カンガン」「宦者カンジャ」とは、去勢された男で、宮中の奥御殿につかえた者。▽春秋・戦国時代には「寺人」「奄人エンジン」、漢代以後には「宦官」、明ミン・清シン代には「太監」という。宮中の実権を握り、内紛のもとをつくることが多かった。

《解字》

会意。「宀(やね)+臣(家来、どれい)」で、宮中の家の中でつかえる近臣を示す。

《単語家族》

官と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

「宦官カンガン」「宦者カンジャ」とは、去勢された男で、宮中の奥御殿につかえた者。▽春秋・戦国時代には「寺人」「奄人エンジン」、漢代以後には「宦官」、明ミン・清シン代には「太監」という。宮中の実権を握り、内紛のもとをつくることが多かった。

《解字》

会意。「宀(やね)+臣(家来、どれい)」で、宮中の家の中でつかえる近臣を示す。

《単語家族》

官と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画 宀部

区点=5365 16進=5561 シフトJIS=9B81

《音読み》 カン(ク

10画 宀部

区点=5365 16進=5561 シフトJIS=9B81

《音読み》 カン(ク ン)

ン) /ゲン

/ゲン 〈hu

〈hu n〉

《訓読み》 つかさ/つかえる(つかふ)

《意味》

n〉

《訓読み》 つかさ/つかえる(つかふ)

《意味》

{名}つかさ。官職。〈同義語〉→官。「仕宦シカン」

{名}つかさ。官職。〈同義語〉→官。「仕宦シカン」

カンス{動}つかえる(ツカフ)。宮廷につかえる。「宦女カンジョ(官女)」「兄宦王官=兄、王官ニ宦ス」〔→韓愈〕

カンス{動}つかえる(ツカフ)。宮廷につかえる。「宦女カンジョ(官女)」「兄宦王官=兄、王官ニ宦ス」〔→韓愈〕

「宦官カンガン」「宦者カンジャ」とは、去勢された男で、宮中の奥御殿につかえた者。▽春秋・戦国時代には「寺人」「奄人エンジン」、漢代以後には「宦官」、明ミン・清シン代には「太監」という。宮中の実権を握り、内紛のもとをつくることが多かった。

《解字》

会意。「宀(やね)+臣(家来、どれい)」で、宮中の家の中でつかえる近臣を示す。

《単語家族》

官と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

「宦官カンガン」「宦者カンジャ」とは、去勢された男で、宮中の奥御殿につかえた者。▽春秋・戦国時代には「寺人」「奄人エンジン」、漢代以後には「宦官」、明ミン・清シン代には「太監」という。宮中の実権を握り、内紛のもとをつくることが多かった。

《解字》

会意。「宀(やね)+臣(家来、どれい)」で、宮中の家の中でつかえる近臣を示す。

《単語家族》

官と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

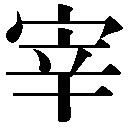

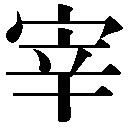

宰 つかさ🔗⭐🔉

【宰】

10画 宀部 [常用漢字]

区点=2643 16進=3A4B シフトJIS=8DC9

《常用音訓》サイ

《音読み》 サイ

10画 宀部 [常用漢字]

区点=2643 16進=3A4B シフトJIS=8DC9

《常用音訓》サイ

《音読み》 サイ

〈z

〈z i〉

《訓読み》 きる/さく/つかさ/つかさどる

《名付け》 おさむ・かみ・すず・ただ・つかさ

《意味》

i〉

《訓読み》 きる/さく/つかさ/つかさどる

《名付け》 おさむ・かみ・すず・ただ・つかさ

《意味》

サイス{動}きる。さく。肉などをきって料理する。「宰牲サイセイ(ぎせいの動物を料理する)」「烹羊宰牛且為楽=羊ヲ烹牛ヲ宰シテシバラク楽シミヲ為サン」〔→李白〕

サイス{動}きる。さく。肉などをきって料理する。「宰牲サイセイ(ぎせいの動物を料理する)」「烹羊宰牛且為楽=羊ヲ烹牛ヲ宰シテシバラク楽シミヲ為サン」〔→李白〕

サイス{動}きって料理する意から転じて、仕事を意のままに処理する。きり盛りする。「主宰」「宰制」

サイス{動}きって料理する意から転じて、仕事を意のままに処理する。きり盛りする。「主宰」「宰制」

「膳宰ゼンサイ」「庖宰ホウサイ」とは、料理役のかしら。

「膳宰ゼンサイ」「庖宰ホウサイ」とは、料理役のかしら。

{名}つかさ。仕事を処理する主任の役。また、領地の代官。「宰相サイショウ」「子游為武城宰=子游武城ノ宰タリ」〔→論語〕

{名}つかさ。仕事を処理する主任の役。また、領地の代官。「宰相サイショウ」「子游為武城宰=子游武城ノ宰タリ」〔→論語〕

{動}つかさどる。主任者として仕事をあずかる。

《解字》

会意。「宀(いえ)+辛(刃物)」で、刃物を持ち、家の中で肉を料理することを示す。広く、仕事を裁断する意に用いられる。

《単語家族》

栽(木をきる)

{動}つかさどる。主任者として仕事をあずかる。

《解字》

会意。「宀(いえ)+辛(刃物)」で、刃物を持ち、家の中で肉を料理することを示す。広く、仕事を裁断する意に用いられる。

《単語家族》

栽(木をきる) 裁(衣をきる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

裁(衣をきる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

10画 宀部 [常用漢字]

区点=2643 16進=3A4B シフトJIS=8DC9

《常用音訓》サイ

《音読み》 サイ

10画 宀部 [常用漢字]

区点=2643 16進=3A4B シフトJIS=8DC9

《常用音訓》サイ

《音読み》 サイ

〈z

〈z i〉

《訓読み》 きる/さく/つかさ/つかさどる

《名付け》 おさむ・かみ・すず・ただ・つかさ

《意味》

i〉

《訓読み》 きる/さく/つかさ/つかさどる

《名付け》 おさむ・かみ・すず・ただ・つかさ

《意味》

サイス{動}きる。さく。肉などをきって料理する。「宰牲サイセイ(ぎせいの動物を料理する)」「烹羊宰牛且為楽=羊ヲ烹牛ヲ宰シテシバラク楽シミヲ為サン」〔→李白〕

サイス{動}きる。さく。肉などをきって料理する。「宰牲サイセイ(ぎせいの動物を料理する)」「烹羊宰牛且為楽=羊ヲ烹牛ヲ宰シテシバラク楽シミヲ為サン」〔→李白〕

サイス{動}きって料理する意から転じて、仕事を意のままに処理する。きり盛りする。「主宰」「宰制」

サイス{動}きって料理する意から転じて、仕事を意のままに処理する。きり盛りする。「主宰」「宰制」

「膳宰ゼンサイ」「庖宰ホウサイ」とは、料理役のかしら。

「膳宰ゼンサイ」「庖宰ホウサイ」とは、料理役のかしら。

{名}つかさ。仕事を処理する主任の役。また、領地の代官。「宰相サイショウ」「子游為武城宰=子游武城ノ宰タリ」〔→論語〕

{名}つかさ。仕事を処理する主任の役。また、領地の代官。「宰相サイショウ」「子游為武城宰=子游武城ノ宰タリ」〔→論語〕

{動}つかさどる。主任者として仕事をあずかる。

《解字》

会意。「宀(いえ)+辛(刃物)」で、刃物を持ち、家の中で肉を料理することを示す。広く、仕事を裁断する意に用いられる。

《単語家族》

栽(木をきる)

{動}つかさどる。主任者として仕事をあずかる。

《解字》

会意。「宀(いえ)+辛(刃物)」で、刃物を持ち、家の中で肉を料理することを示す。広く、仕事を裁断する意に用いられる。

《単語家族》

栽(木をきる) 裁(衣をきる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

裁(衣をきる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

寮 つかさ🔗⭐🔉

【寮】

15画 宀部 [常用漢字]

区点=4632 16進=4E40 シフトJIS=97BE

《常用音訓》リョウ

《音読み》 リョウ(レウ)

15画 宀部 [常用漢字]

区点=4632 16進=4E40 シフトJIS=97BE

《常用音訓》リョウ

《音読み》 リョウ(レウ)

〈li

〈li o〉

《訓読み》 ともがら/つかさ

《名付け》 いえ・とも・まつ

《意味》

o〉

《訓読み》 ともがら/つかさ

《名付け》 いえ・とも・まつ

《意味》

{名}ともがら。いっしょに肩を並べて仕事をする仲間。〈同義語〉→僚。

{名}ともがら。いっしょに肩を並べて仕事をする仲間。〈同義語〉→僚。

{名}つかさ。役人たちが肩を並べて仕事する所。役所。「左馬寮」

{名}つかさ。役人たちが肩を並べて仕事する所。役所。「左馬寮」

{名}あかりとりの窓。

{名}あかりとりの窓。

{名}同僚や仲間の住む宿舎。「学寮」

〔国〕数寄屋造りの家。また、下屋敷。「茶寮」

《解字》

{名}同僚や仲間の住む宿舎。「学寮」

〔国〕数寄屋造りの家。また、下屋敷。「茶寮」

《解字》

会意兼形声。寮の下部は、かがり火を燃やして明るいさま。燎リョウ(かがり火)の原字。寮はそれを音符とし、宀(いえ)をそえた字で、もと明るく火をともした窓、またはあかりとりの窓の意。また、かがり火が連続して燃えることから、一連に連なる意をも生じ、僚(連なった仲間)にも当てて用いる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意兼形声。寮の下部は、かがり火を燃やして明るいさま。燎リョウ(かがり火)の原字。寮はそれを音符とし、宀(いえ)をそえた字で、もと明るく火をともした窓、またはあかりとりの窓の意。また、かがり火が連続して燃えることから、一連に連なる意をも生じ、僚(連なった仲間)にも当てて用いる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

15画 宀部 [常用漢字]

区点=4632 16進=4E40 シフトJIS=97BE

《常用音訓》リョウ

《音読み》 リョウ(レウ)

15画 宀部 [常用漢字]

区点=4632 16進=4E40 シフトJIS=97BE

《常用音訓》リョウ

《音読み》 リョウ(レウ)

〈li

〈li o〉

《訓読み》 ともがら/つかさ

《名付け》 いえ・とも・まつ

《意味》

o〉

《訓読み》 ともがら/つかさ

《名付け》 いえ・とも・まつ

《意味》

{名}ともがら。いっしょに肩を並べて仕事をする仲間。〈同義語〉→僚。

{名}ともがら。いっしょに肩を並べて仕事をする仲間。〈同義語〉→僚。

{名}つかさ。役人たちが肩を並べて仕事する所。役所。「左馬寮」

{名}つかさ。役人たちが肩を並べて仕事する所。役所。「左馬寮」

{名}あかりとりの窓。

{名}あかりとりの窓。

{名}同僚や仲間の住む宿舎。「学寮」

〔国〕数寄屋造りの家。また、下屋敷。「茶寮」

《解字》

{名}同僚や仲間の住む宿舎。「学寮」

〔国〕数寄屋造りの家。また、下屋敷。「茶寮」

《解字》

会意兼形声。寮の下部は、かがり火を燃やして明るいさま。燎リョウ(かがり火)の原字。寮はそれを音符とし、宀(いえ)をそえた字で、もと明るく火をともした窓、またはあかりとりの窓の意。また、かがり火が連続して燃えることから、一連に連なる意をも生じ、僚(連なった仲間)にも当てて用いる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意兼形声。寮の下部は、かがり火を燃やして明るいさま。燎リョウ(かがり火)の原字。寮はそれを音符とし、宀(いえ)をそえた字で、もと明るく火をともした窓、またはあかりとりの窓の意。また、かがり火が連続して燃えることから、一連に連なる意をも生じ、僚(連なった仲間)にも当てて用いる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

工 つかさ🔗⭐🔉

【工】

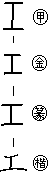

3画 工部 [二年]

区点=2509 16進=3929 シフトJIS=8D48

《常用音訓》ク/コウ

《音読み》 コウ

3画 工部 [二年]

区点=2509 16進=3929 シフトJIS=8D48

《常用音訓》ク/コウ

《音読み》 コウ /ク

/ク 〈g

〈g ng〉

《訓読み》 たくみ/わざ/つかさ

《名付け》 たくみ・ただ・つとむ・のり・よし

《意味》

ng〉

《訓読み》 たくみ/わざ/つかさ

《名付け》 たくみ・ただ・つとむ・のり・よし

《意味》

{名}たくみ。わざ。細工や技術。「技工」

{名}たくみ。わざ。細工や技術。「技工」

{名}たくみ。細工や技術を心得た職人。「工人」「工欲善其事=工ソノ事ヲ善クセント欲ス」〔→論語〕

{名}たくみ。細工や技術を心得た職人。「工人」「工欲善其事=工ソノ事ヲ善クセント欲ス」〔→論語〕

コウナリ{形}たくみ。細工やわざがじょうずであるさま。〈同義語〉→巧。〈対語〉→拙セツ。「工緻コウチ(細工が細かくじょうずである)」「工於草書=草書ニ工ナリ」

コウナリ{形}たくみ。細工やわざがじょうずであるさま。〈同義語〉→巧。〈対語〉→拙セツ。「工緻コウチ(細工が細かくじょうずである)」「工於草書=草書ニ工ナリ」

{名}つかさ。専門の技術で仕える役人。「百工致功=百工ハ功ヲ致ス」〔→史記〕

{名}つかさ。専門の技術で仕える役人。「百工致功=百工ハ功ヲ致ス」〔→史記〕

{名}工芸を職とする階層。「土農工商」

{名}工芸を職とする階層。「土農工商」

{名}〔俗〕労働者。「工人」「工会(労働組合)」

{名}〔俗〕労働者。「工人」「工会(労働組合)」

「工尺コウシャク」とは、東洋音楽の楽譜に用いる記号。

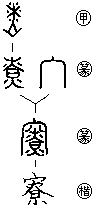

《解字》

「工尺コウシャク」とは、東洋音楽の楽譜に用いる記号。

《解字》

指事。上下二線の間に|線を描き、上下の面に穴を通すことを示す。また、かぎ型ものさしの象形ともいう。工は攻コウ(突き抜く)の原字で、孔コウ(突き抜けたあな)

指事。上下二線の間に|線を描き、上下の面に穴を通すことを示す。また、かぎ型ものさしの象形ともいう。工は攻コウ(突き抜く)の原字で、孔コウ(突き抜けたあな) 空(穴)ときわめて近いことば。穴をあけるのは、高度のわざであるので、細工することを意味するようになった。

《類義》

巧は、曲がりくねったむずかしい細工をすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

空(穴)ときわめて近いことば。穴をあけるのは、高度のわざであるので、細工することを意味するようになった。

《類義》

巧は、曲がりくねったむずかしい細工をすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

3画 工部 [二年]

区点=2509 16進=3929 シフトJIS=8D48

《常用音訓》ク/コウ

《音読み》 コウ

3画 工部 [二年]

区点=2509 16進=3929 シフトJIS=8D48

《常用音訓》ク/コウ

《音読み》 コウ /ク

/ク 〈g

〈g ng〉

《訓読み》 たくみ/わざ/つかさ

《名付け》 たくみ・ただ・つとむ・のり・よし

《意味》

ng〉

《訓読み》 たくみ/わざ/つかさ

《名付け》 たくみ・ただ・つとむ・のり・よし

《意味》

{名}たくみ。わざ。細工や技術。「技工」

{名}たくみ。わざ。細工や技術。「技工」

{名}たくみ。細工や技術を心得た職人。「工人」「工欲善其事=工ソノ事ヲ善クセント欲ス」〔→論語〕

{名}たくみ。細工や技術を心得た職人。「工人」「工欲善其事=工ソノ事ヲ善クセント欲ス」〔→論語〕

コウナリ{形}たくみ。細工やわざがじょうずであるさま。〈同義語〉→巧。〈対語〉→拙セツ。「工緻コウチ(細工が細かくじょうずである)」「工於草書=草書ニ工ナリ」

コウナリ{形}たくみ。細工やわざがじょうずであるさま。〈同義語〉→巧。〈対語〉→拙セツ。「工緻コウチ(細工が細かくじょうずである)」「工於草書=草書ニ工ナリ」

{名}つかさ。専門の技術で仕える役人。「百工致功=百工ハ功ヲ致ス」〔→史記〕

{名}つかさ。専門の技術で仕える役人。「百工致功=百工ハ功ヲ致ス」〔→史記〕

{名}工芸を職とする階層。「土農工商」

{名}工芸を職とする階層。「土農工商」

{名}〔俗〕労働者。「工人」「工会(労働組合)」

{名}〔俗〕労働者。「工人」「工会(労働組合)」

「工尺コウシャク」とは、東洋音楽の楽譜に用いる記号。

《解字》

「工尺コウシャク」とは、東洋音楽の楽譜に用いる記号。

《解字》

指事。上下二線の間に|線を描き、上下の面に穴を通すことを示す。また、かぎ型ものさしの象形ともいう。工は攻コウ(突き抜く)の原字で、孔コウ(突き抜けたあな)

指事。上下二線の間に|線を描き、上下の面に穴を通すことを示す。また、かぎ型ものさしの象形ともいう。工は攻コウ(突き抜く)の原字で、孔コウ(突き抜けたあな) 空(穴)ときわめて近いことば。穴をあけるのは、高度のわざであるので、細工することを意味するようになった。

《類義》

巧は、曲がりくねったむずかしい細工をすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

空(穴)ときわめて近いことば。穴をあけるのは、高度のわざであるので、細工することを意味するようになった。

《類義》

巧は、曲がりくねったむずかしい細工をすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

掌 つかさどる🔗⭐🔉

【掌】

12画 手部 [常用漢字]

区点=3024 16進=3E38 シフトJIS=8FB6

《常用音訓》ショウ

《音読み》 ショウ(シャウ)

12画 手部 [常用漢字]

区点=3024 16進=3E38 シフトJIS=8FB6

《常用音訓》ショウ

《音読み》 ショウ(シャウ)

〈zh

〈zh ng〉

《訓読み》 たなごころ/つかさどる

《名付け》 なか

《意味》

ng〉

《訓読み》 たなごころ/つかさどる

《名付け》 なか

《意味》

{名}たなごころ。手のひら。▽「たなごころ」という訓は、中国語の「手心(てのひら)」の意訳。「合掌(両手の手のひらをあわせて拝む)」「指掌=掌ヲ指サス」「天下可運於掌=天下ハ掌ニ運ラスベシ」〔→孟子〕

{名}たなごころ。手のひら。▽「たなごころ」という訓は、中国語の「手心(てのひら)」の意訳。「合掌(両手の手のひらをあわせて拝む)」「指掌=掌ヲ指サス」「天下可運於掌=天下ハ掌ニ運ラスベシ」〔→孟子〕

{動}つかさどる。手のひらにおさめて処置する。〈類義語〉→司。「掌管」「分掌(分担して受け持つ)」「舜使益掌火=舜、益ヲシテ火ヲ掌ラシム」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。尚は「向(まど)+八印(発散する)」からなり、空気抜きの窓から空気が上へ広がるさま。上(うえ、たかい)と同系。また、平らに広がる、の意をも含み、敝ショウ(ひろい)

{動}つかさどる。手のひらにおさめて処置する。〈類義語〉→司。「掌管」「分掌(分担して受け持つ)」「舜使益掌火=舜、益ヲシテ火ヲ掌ラシム」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。尚は「向(まど)+八印(発散する)」からなり、空気抜きの窓から空気が上へ広がるさま。上(うえ、たかい)と同系。また、平らに広がる、の意をも含み、敝ショウ(ひろい) 廠ショウ(広間)と同系のことば。掌は「手+音符尚」で、平らに広げた手のひら。

《類義》

→手

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

廠ショウ(広間)と同系のことば。掌は「手+音符尚」で、平らに広げた手のひら。

《類義》

→手

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

12画 手部 [常用漢字]

区点=3024 16進=3E38 シフトJIS=8FB6

《常用音訓》ショウ

《音読み》 ショウ(シャウ)

12画 手部 [常用漢字]

区点=3024 16進=3E38 シフトJIS=8FB6

《常用音訓》ショウ

《音読み》 ショウ(シャウ)

〈zh

〈zh ng〉

《訓読み》 たなごころ/つかさどる

《名付け》 なか

《意味》

ng〉

《訓読み》 たなごころ/つかさどる

《名付け》 なか

《意味》

{名}たなごころ。手のひら。▽「たなごころ」という訓は、中国語の「手心(てのひら)」の意訳。「合掌(両手の手のひらをあわせて拝む)」「指掌=掌ヲ指サス」「天下可運於掌=天下ハ掌ニ運ラスベシ」〔→孟子〕

{名}たなごころ。手のひら。▽「たなごころ」という訓は、中国語の「手心(てのひら)」の意訳。「合掌(両手の手のひらをあわせて拝む)」「指掌=掌ヲ指サス」「天下可運於掌=天下ハ掌ニ運ラスベシ」〔→孟子〕

{動}つかさどる。手のひらにおさめて処置する。〈類義語〉→司。「掌管」「分掌(分担して受け持つ)」「舜使益掌火=舜、益ヲシテ火ヲ掌ラシム」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。尚は「向(まど)+八印(発散する)」からなり、空気抜きの窓から空気が上へ広がるさま。上(うえ、たかい)と同系。また、平らに広がる、の意をも含み、敝ショウ(ひろい)

{動}つかさどる。手のひらにおさめて処置する。〈類義語〉→司。「掌管」「分掌(分担して受け持つ)」「舜使益掌火=舜、益ヲシテ火ヲ掌ラシム」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。尚は「向(まど)+八印(発散する)」からなり、空気抜きの窓から空気が上へ広がるさま。上(うえ、たかい)と同系。また、平らに広がる、の意をも含み、敝ショウ(ひろい) 廠ショウ(広間)と同系のことば。掌は「手+音符尚」で、平らに広げた手のひら。

《類義》

→手

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

廠ショウ(広間)と同系のことば。掌は「手+音符尚」で、平らに広げた手のひら。

《類義》

→手

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

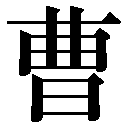

曹 つかさ🔗⭐🔉

【曹】

11画 曰部 [常用漢字]

区点=3366 16進=4162 シフトJIS=9182

《常用音訓》ソウ

《音読み》 ソウ(サウ)

11画 曰部 [常用漢字]

区点=3366 16進=4162 シフトJIS=9182

《常用音訓》ソウ

《音読み》 ソウ(サウ) /ゾウ(ザウ)

/ゾウ(ザウ) 〈c

〈c o〉

《訓読み》 つかさ/ともがら/やから/へや/つぼね

《名付け》 とも・のぶ

《意味》

o〉

《訓読み》 つかさ/ともがら/やから/へや/つぼね

《名付け》 とも・のぶ

《意味》

{名}つかさ。何人もいる下級の役人。属官。〈類義語〉→司(つかさ)。「獄曹ゴクソウ(法廷や牢獄ロウゴクの属吏)」「軍曹グンソウ(下士官の階級の一つ)」「部曹ブソウ(下級役人)」

{名}つかさ。何人もいる下級の役人。属官。〈類義語〉→司(つかさ)。「獄曹ゴクソウ(法廷や牢獄ロウゴクの属吏)」「軍曹グンソウ(下士官の階級の一つ)」「部曹ブソウ(下級役人)」

{名}ともがら。やから。多くの同輩。また、転じて、複数の仲間のこと。〈類義語〉→等。「我曹ワガソウ(われわれ仲間)」「汝曹ナンジガソウ(きみたち)」

{名}ともがら。やから。多くの同輩。また、転じて、複数の仲間のこと。〈類義語〉→等。「我曹ワガソウ(われわれ仲間)」「汝曹ナンジガソウ(きみたち)」

{名}へや。つぼね。属官の詰めている所。〈類義語〉→局。

{名}へや。つぼね。属官の詰めている所。〈類義語〉→局。

{名}周代の国名。周の武王の弟、叔振鐸シュクシンタクが封ぜられた国。今の山東省にあった。二十五代で前四八七年、宋ソウに滅ぼされた。

《解字》

{名}周代の国名。周の武王の弟、叔振鐸シュクシンタクが封ぜられた国。今の山東省にあった。二十五代で前四八七年、宋ソウに滅ぼされた。

《解字》

会意。「東(ひがしでなくて、袋の形)二つ+口、または日」で、袋を並べて、同じ物が並んだことを示す。口印は裁判の際、口で論議することをあらわす。法廷で取り調べをする、何人もの居並ぶ属官のこと。高級でない多くの仲間を意味する。

《単語家族》

草(下等な多くのくさ)

会意。「東(ひがしでなくて、袋の形)二つ+口、または日」で、袋を並べて、同じ物が並んだことを示す。口印は裁判の際、口で論議することをあらわす。法廷で取り調べをする、何人もの居並ぶ属官のこと。高級でない多くの仲間を意味する。

《単語家族》

草(下等な多くのくさ) 糟ソウ(ごたごたと多く寄せ集めた下等なかす)

糟ソウ(ごたごたと多く寄せ集めた下等なかす) 造(寄せ集める)

造(寄せ集める) 慥ソウ(いろいろな材料を取り集める)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

慥ソウ(いろいろな材料を取り集める)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

11画 曰部 [常用漢字]

区点=3366 16進=4162 シフトJIS=9182

《常用音訓》ソウ

《音読み》 ソウ(サウ)

11画 曰部 [常用漢字]

区点=3366 16進=4162 シフトJIS=9182

《常用音訓》ソウ

《音読み》 ソウ(サウ) /ゾウ(ザウ)

/ゾウ(ザウ) 〈c

〈c o〉

《訓読み》 つかさ/ともがら/やから/へや/つぼね

《名付け》 とも・のぶ

《意味》

o〉

《訓読み》 つかさ/ともがら/やから/へや/つぼね

《名付け》 とも・のぶ

《意味》

{名}つかさ。何人もいる下級の役人。属官。〈類義語〉→司(つかさ)。「獄曹ゴクソウ(法廷や牢獄ロウゴクの属吏)」「軍曹グンソウ(下士官の階級の一つ)」「部曹ブソウ(下級役人)」

{名}つかさ。何人もいる下級の役人。属官。〈類義語〉→司(つかさ)。「獄曹ゴクソウ(法廷や牢獄ロウゴクの属吏)」「軍曹グンソウ(下士官の階級の一つ)」「部曹ブソウ(下級役人)」

{名}ともがら。やから。多くの同輩。また、転じて、複数の仲間のこと。〈類義語〉→等。「我曹ワガソウ(われわれ仲間)」「汝曹ナンジガソウ(きみたち)」

{名}ともがら。やから。多くの同輩。また、転じて、複数の仲間のこと。〈類義語〉→等。「我曹ワガソウ(われわれ仲間)」「汝曹ナンジガソウ(きみたち)」

{名}へや。つぼね。属官の詰めている所。〈類義語〉→局。

{名}へや。つぼね。属官の詰めている所。〈類義語〉→局。

{名}周代の国名。周の武王の弟、叔振鐸シュクシンタクが封ぜられた国。今の山東省にあった。二十五代で前四八七年、宋ソウに滅ぼされた。

《解字》

{名}周代の国名。周の武王の弟、叔振鐸シュクシンタクが封ぜられた国。今の山東省にあった。二十五代で前四八七年、宋ソウに滅ぼされた。

《解字》

会意。「東(ひがしでなくて、袋の形)二つ+口、または日」で、袋を並べて、同じ物が並んだことを示す。口印は裁判の際、口で論議することをあらわす。法廷で取り調べをする、何人もの居並ぶ属官のこと。高級でない多くの仲間を意味する。

《単語家族》

草(下等な多くのくさ)

会意。「東(ひがしでなくて、袋の形)二つ+口、または日」で、袋を並べて、同じ物が並んだことを示す。口印は裁判の際、口で論議することをあらわす。法廷で取り調べをする、何人もの居並ぶ属官のこと。高級でない多くの仲間を意味する。

《単語家族》

草(下等な多くのくさ) 糟ソウ(ごたごたと多く寄せ集めた下等なかす)

糟ソウ(ごたごたと多く寄せ集めた下等なかす) 造(寄せ集める)

造(寄せ集める) 慥ソウ(いろいろな材料を取り集める)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

慥ソウ(いろいろな材料を取り集める)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

管 つかさどる🔗⭐🔉

【管】

14画 竹部 [四年]

区点=2041 16進=3449 シフトJIS=8AC7

《常用音訓》カン/くだ

《音読み》 カン(クワン)

14画 竹部 [四年]

区点=2041 16進=3449 シフトJIS=8AC7

《常用音訓》カン/くだ

《音読み》 カン(クワン)

〈gu

〈gu n〉

《訓読み》 くだ/つかさどる

《名付け》 うち・すげ

《意味》

n〉

《訓読み》 くだ/つかさどる

《名付け》 うち・すげ

《意味》

{名}管楽器の一つ。穴が六つあいている笛。また、笛の総称。「管絃カンゲン」

{名}管楽器の一つ。穴が六つあいている笛。また、笛の総称。「管絃カンゲン」

{名}くだ。中空でまるい棒状のもの。または、くだ状のもの。せまいわくのたとえ。「血管」

{名}くだ。中空でまるい棒状のもの。または、くだ状のもの。せまいわくのたとえ。「血管」

{名}筆のじく。

{名}筆のじく。

カンス{動}つかさどる。わくをはめた中のものをとりまとめる。一定の範囲を受け持って世話をやく。

カンス{動}つかさどる。わくをはめた中のものをとりまとめる。一定の範囲を受け持って世話をやく。

カンス{動・名}わくをはめてまとめる。管理される。また、中心となるもの。とり締まりの役。「主管」「聖人也者道之管也、天下之道管是矣=聖人ナルモノハ道ノ管ナリ、天下ノ道ココニ管ス」〔→荀子〕

カンス{動・名}わくをはめてまとめる。管理される。また、中心となるもの。とり締まりの役。「主管」「聖人也者道之管也、天下之道管是矣=聖人ナルモノハ道ノ管ナリ、天下ノ道ココニ管ス」〔→荀子〕

{名}まるいかぎ穴。「管鍵カンケン」

《解字》

会意兼形声。「竹+音符官(やねの下に囲ってある人)」。まるく全体にゆきわたるの意を含む。

《単語家族》

円

{名}まるいかぎ穴。「管鍵カンケン」

《解字》

会意兼形声。「竹+音符官(やねの下に囲ってある人)」。まるく全体にゆきわたるの意を含む。

《単語家族》

円 環

環 圏

圏 官(垣カキをめぐらした中に養われている人)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

官(垣カキをめぐらした中に養われている人)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

14画 竹部 [四年]

区点=2041 16進=3449 シフトJIS=8AC7

《常用音訓》カン/くだ

《音読み》 カン(クワン)

14画 竹部 [四年]

区点=2041 16進=3449 シフトJIS=8AC7

《常用音訓》カン/くだ

《音読み》 カン(クワン)

〈gu

〈gu n〉

《訓読み》 くだ/つかさどる

《名付け》 うち・すげ

《意味》

n〉

《訓読み》 くだ/つかさどる

《名付け》 うち・すげ

《意味》

{名}管楽器の一つ。穴が六つあいている笛。また、笛の総称。「管絃カンゲン」

{名}管楽器の一つ。穴が六つあいている笛。また、笛の総称。「管絃カンゲン」

{名}くだ。中空でまるい棒状のもの。または、くだ状のもの。せまいわくのたとえ。「血管」

{名}くだ。中空でまるい棒状のもの。または、くだ状のもの。せまいわくのたとえ。「血管」

{名}筆のじく。

{名}筆のじく。

カンス{動}つかさどる。わくをはめた中のものをとりまとめる。一定の範囲を受け持って世話をやく。

カンス{動}つかさどる。わくをはめた中のものをとりまとめる。一定の範囲を受け持って世話をやく。

カンス{動・名}わくをはめてまとめる。管理される。また、中心となるもの。とり締まりの役。「主管」「聖人也者道之管也、天下之道管是矣=聖人ナルモノハ道ノ管ナリ、天下ノ道ココニ管ス」〔→荀子〕

カンス{動・名}わくをはめてまとめる。管理される。また、中心となるもの。とり締まりの役。「主管」「聖人也者道之管也、天下之道管是矣=聖人ナルモノハ道ノ管ナリ、天下ノ道ココニ管ス」〔→荀子〕

{名}まるいかぎ穴。「管鍵カンケン」

《解字》

会意兼形声。「竹+音符官(やねの下に囲ってある人)」。まるく全体にゆきわたるの意を含む。

《単語家族》

円

{名}まるいかぎ穴。「管鍵カンケン」

《解字》

会意兼形声。「竹+音符官(やねの下に囲ってある人)」。まるく全体にゆきわたるの意を含む。

《単語家族》

円 環

環 圏

圏 官(垣カキをめぐらした中に養われている人)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

官(垣カキをめぐらした中に養われている人)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

職 つかさ🔗⭐🔉

【職】

18画 耳部 [五年]

区点=3106 16進=3F26 シフトJIS=9045

《常用音訓》ショク

《音読み》 ショク

18画 耳部 [五年]

区点=3106 16進=3F26 シフトJIS=9045

《常用音訓》ショク

《音読み》 ショク /シキ

/シキ 〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 つかさ/つかさどる/もとより

《名付け》 つね・もと・よし・より

《意味》

〉

《訓読み》 つかさ/つかさどる/もとより

《名付け》 つね・もと・よし・より

《意味》

{名}つかさ。よく心得ている一定の仕事や持ち場。〈類義語〉→業・→司。「曠職=職ヲ曠シクス」「述職(諸侯が天子に職務を報告する)」

{名}つかさ。よく心得ている一定の仕事や持ち場。〈類義語〉→業・→司。「曠職=職ヲ曠シクス」「述職(諸侯が天子に職務を報告する)」

{名}本分としてなすべき事がら。生活を支える仕事。「婦職(嫁としての務め)」

{名}本分としてなすべき事がら。生活を支える仕事。「婦職(嫁としての務め)」

{名}割り当て。みつぎもの。「四夷納職=四夷職ヲ納ル」〔→淮南子〕

{名}割り当て。みつぎもの。「四夷納職=四夷職ヲ納ル」〔→淮南子〕

{動}つかさどる。一定の仕事の責任を負う。〈類義語〉→司・→主。「職方氏(地方を管理する周代の官)」「非博士官所職=博士ノ官ノ職ル所ニアラズ」〔→史記〕

{動}つかさどる。一定の仕事の責任を負う。〈類義語〉→司・→主。「職方氏(地方を管理する周代の官)」「非博士官所職=博士ノ官ノ職ル所ニアラズ」〔→史記〕

ショクトシテ{副}もとより。本来そうあるべきものとして。おもに。もっぱら。〈類義語〉→主。「職是由此=職トシテコレニ由ル」

《解字》

会意兼形声。右側の字の原字は「弋(くい)+辛(切れめをつける刃物)」から成り、くいや切れめで目じるしをつけること。のち、「音(口には出さずだまっているさま)+弋(目じるし)」の会意文字となり、口でいうかわりにしるしをつけて、よく区別すること。識別の識の原字。職はそれを音符とし、耳を加えた字で、耳できいてよく識別することを示す。転じて、よく識別でき、わきまえている仕事の意となる。

《単語家族》

幟シ(識別する目じるしの旗)

ショクトシテ{副}もとより。本来そうあるべきものとして。おもに。もっぱら。〈類義語〉→主。「職是由此=職トシテコレニ由ル」

《解字》

会意兼形声。右側の字の原字は「弋(くい)+辛(切れめをつける刃物)」から成り、くいや切れめで目じるしをつけること。のち、「音(口には出さずだまっているさま)+弋(目じるし)」の会意文字となり、口でいうかわりにしるしをつけて、よく区別すること。識別の識の原字。職はそれを音符とし、耳を加えた字で、耳できいてよく識別することを示す。転じて、よく識別でき、わきまえている仕事の意となる。

《単語家族》

幟シ(識別する目じるしの旗) 識シキ(ことばでみわける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

識シキ(ことばでみわける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

18画 耳部 [五年]

区点=3106 16進=3F26 シフトJIS=9045

《常用音訓》ショク

《音読み》 ショク

18画 耳部 [五年]

区点=3106 16進=3F26 シフトJIS=9045

《常用音訓》ショク

《音読み》 ショク /シキ

/シキ 〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 つかさ/つかさどる/もとより

《名付け》 つね・もと・よし・より

《意味》

〉

《訓読み》 つかさ/つかさどる/もとより

《名付け》 つね・もと・よし・より

《意味》

{名}つかさ。よく心得ている一定の仕事や持ち場。〈類義語〉→業・→司。「曠職=職ヲ曠シクス」「述職(諸侯が天子に職務を報告する)」

{名}つかさ。よく心得ている一定の仕事や持ち場。〈類義語〉→業・→司。「曠職=職ヲ曠シクス」「述職(諸侯が天子に職務を報告する)」

{名}本分としてなすべき事がら。生活を支える仕事。「婦職(嫁としての務め)」

{名}本分としてなすべき事がら。生活を支える仕事。「婦職(嫁としての務め)」

{名}割り当て。みつぎもの。「四夷納職=四夷職ヲ納ル」〔→淮南子〕

{名}割り当て。みつぎもの。「四夷納職=四夷職ヲ納ル」〔→淮南子〕

{動}つかさどる。一定の仕事の責任を負う。〈類義語〉→司・→主。「職方氏(地方を管理する周代の官)」「非博士官所職=博士ノ官ノ職ル所ニアラズ」〔→史記〕

{動}つかさどる。一定の仕事の責任を負う。〈類義語〉→司・→主。「職方氏(地方を管理する周代の官)」「非博士官所職=博士ノ官ノ職ル所ニアラズ」〔→史記〕

ショクトシテ{副}もとより。本来そうあるべきものとして。おもに。もっぱら。〈類義語〉→主。「職是由此=職トシテコレニ由ル」

《解字》

会意兼形声。右側の字の原字は「弋(くい)+辛(切れめをつける刃物)」から成り、くいや切れめで目じるしをつけること。のち、「音(口には出さずだまっているさま)+弋(目じるし)」の会意文字となり、口でいうかわりにしるしをつけて、よく区別すること。識別の識の原字。職はそれを音符とし、耳を加えた字で、耳できいてよく識別することを示す。転じて、よく識別でき、わきまえている仕事の意となる。

《単語家族》

幟シ(識別する目じるしの旗)

ショクトシテ{副}もとより。本来そうあるべきものとして。おもに。もっぱら。〈類義語〉→主。「職是由此=職トシテコレニ由ル」

《解字》

会意兼形声。右側の字の原字は「弋(くい)+辛(切れめをつける刃物)」から成り、くいや切れめで目じるしをつけること。のち、「音(口には出さずだまっているさま)+弋(目じるし)」の会意文字となり、口でいうかわりにしるしをつけて、よく区別すること。識別の識の原字。職はそれを音符とし、耳を加えた字で、耳できいてよく識別することを示す。転じて、よく識別でき、わきまえている仕事の意となる。

《単語家族》

幟シ(識別する目じるしの旗) 識シキ(ことばでみわける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

識シキ(ことばでみわける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

衙 つかさ🔗⭐🔉

【衙】

13画 行部

区点=7443 16進=6A4B シフトJIS=E5C9

《音読み》

13画 行部

区点=7443 16進=6A4B シフトJIS=E5C9

《音読み》  ギョ

ギョ /ゴ

/ゴ /

/ ガ

ガ /ゲ

/ゲ 〈y

〈y 〉

《訓読み》 ふせぐ/つかさ

《意味》

〉

《訓読み》 ふせぐ/つかさ

《意味》

{動}ふせぐ。バリケードや垣根カキネを設けて、害を与える物を防ぐ。〈同義語〉→禦。

{動}ふせぐ。バリケードや垣根カキネを設けて、害を与える物を防ぐ。〈同義語〉→禦。

「衙衙ギョギョ」とは、障害物をはねのけながら進むさま。がくがくとつかえるさま。「通飛廉之衙衙=飛廉ノ衙衙タルヲ通カシメン」〔→楚辞〕

「衙衙ギョギョ」とは、障害物をはねのけながら進むさま。がくがくとつかえるさま。「通飛廉之衙衙=飛廉ノ衙衙タルヲ通カシメン」〔→楚辞〕

{名}護衛をおいた天子の前殿。また、天子の護衛兵。

{名}護衛をおいた天子の前殿。また、天子の護衛兵。

{名}つかさ。役所。官庁。「官衙カンガ」

{名}つかさ。役所。官庁。「官衙カンガ」

{動}朝廷に参内する。

{動}朝廷に参内する。

{動・形}参内のときのように列をつくって並ぶ。また、そのさま。「衙柳ガリュウ(柳のなみ木)」

《解字》

形声。「行+音符吾ゴ」で、外側との往来をふせいだ所。

《単語家族》

禦ギョ(障害物をおいて守る)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動・形}参内のときのように列をつくって並ぶ。また、そのさま。「衙柳ガリュウ(柳のなみ木)」

《解字》

形声。「行+音符吾ゴ」で、外側との往来をふせいだ所。

《単語家族》

禦ギョ(障害物をおいて守る)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画 行部

区点=7443 16進=6A4B シフトJIS=E5C9

《音読み》

13画 行部

区点=7443 16進=6A4B シフトJIS=E5C9

《音読み》  ギョ

ギョ /ゴ

/ゴ /

/ ガ

ガ /ゲ

/ゲ 〈y

〈y 〉

《訓読み》 ふせぐ/つかさ

《意味》

〉

《訓読み》 ふせぐ/つかさ

《意味》

{動}ふせぐ。バリケードや垣根カキネを設けて、害を与える物を防ぐ。〈同義語〉→禦。

{動}ふせぐ。バリケードや垣根カキネを設けて、害を与える物を防ぐ。〈同義語〉→禦。

「衙衙ギョギョ」とは、障害物をはねのけながら進むさま。がくがくとつかえるさま。「通飛廉之衙衙=飛廉ノ衙衙タルヲ通カシメン」〔→楚辞〕

「衙衙ギョギョ」とは、障害物をはねのけながら進むさま。がくがくとつかえるさま。「通飛廉之衙衙=飛廉ノ衙衙タルヲ通カシメン」〔→楚辞〕

{名}護衛をおいた天子の前殿。また、天子の護衛兵。

{名}護衛をおいた天子の前殿。また、天子の護衛兵。

{名}つかさ。役所。官庁。「官衙カンガ」

{名}つかさ。役所。官庁。「官衙カンガ」

{動}朝廷に参内する。

{動}朝廷に参内する。

{動・形}参内のときのように列をつくって並ぶ。また、そのさま。「衙柳ガリュウ(柳のなみ木)」

《解字》

形声。「行+音符吾ゴ」で、外側との往来をふせいだ所。

《単語家族》

禦ギョ(障害物をおいて守る)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動・形}参内のときのように列をつくって並ぶ。また、そのさま。「衙柳ガリュウ(柳のなみ木)」

《解字》

形声。「行+音符吾ゴ」で、外側との往来をふせいだ所。

《単語家族》

禦ギョ(障害物をおいて守る)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

漢字源に「つかさ」で始まるの検索結果 1-13。