複数辞典一括検索+![]()

![]()

侑飲 ユウイン🔗⭐🔉

【侑觴】

ユウショウ『侑飲ユウイン・侑酒ユウシュ』さかずきをすすめる。酒をすすめる。

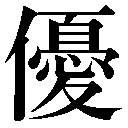

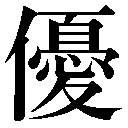

優 ゆう🔗⭐🔉

【優】

17画 人部 [六年]

区点=4505 16進=4D25 シフトJIS=9744

《常用音訓》ユウ/すぐ…れる/やさ…しい

《音読み》 ユウ(イウ)

17画 人部 [六年]

区点=4505 16進=4D25 シフトJIS=9744

《常用音訓》ユウ/すぐ…れる/やさ…しい

《音読み》 ユウ(イウ) /ウ

/ウ 〈y

〈y u〉

《訓読み》 やさしい(やさし)/すぐれる(すぐる)/ゆたか(ゆたかなり)/ゆうに(いうに)/ゆう(いう)

《名付け》 かつ・ひろ・まさ・まさる・ゆたか

《意味》

u〉

《訓読み》 やさしい(やさし)/すぐれる(すぐる)/ゆたか(ゆたかなり)/ゆうに(いうに)/ゆう(いう)

《名付け》 かつ・ひろ・まさ・まさる・ゆたか

《意味》

{名}しなやかなしぐさをする人。「俳優」

{名}しなやかなしぐさをする人。「俳優」

ユウナリ{形}やさしい(ヤサシ)。しなやかなさま。「優美」

ユウナリ{形}やさしい(ヤサシ)。しなやかなさま。「優美」

ユウナリ{形}すぐれる(スグル)。美しくひいでているさま。〈対語〉→劣。「優秀」

ユウナリ{形}すぐれる(スグル)。美しくひいでているさま。〈対語〉→劣。「優秀」

ユウナリ{形}ゆたか(ユタカナリ)。ゆったりとしていてがさつかないさま。「優裕」「好善優於天下=善ヲ好メバ天下ニ優ナリ」〔→孟子〕

〔国〕

ユウナリ{形}ゆたか(ユタカナリ)。ゆったりとしていてがさつかないさま。「優裕」「好善優於天下=善ヲ好メバ天下ニ優ナリ」〔→孟子〕

〔国〕 ゆうに(イウニ)。じゅうぶんであるさま。「優に十倍はある」

ゆうに(イウニ)。じゅうぶんであるさま。「優に十倍はある」 ゆう(イウ)。成績や程度の序列で、最もよいものをあらわすことば。▽優・良・可の順。

《解字》

会意兼形声。憂の原字は、人が静々としなやかなしぐさをするさまを描いた象形文字。憂は、それに心を添えた会意文字で、心が沈んだしなやかな姿を示す。優は「人+音符憂」で、しなやかにゆるゆるとふるまう俳優の姿。▽「説文解字」に「饒ユタかなり」とあるのはその派生義である。→憂

《単語家族》

幽(奥深い。かすか)

ゆう(イウ)。成績や程度の序列で、最もよいものをあらわすことば。▽優・良・可の順。

《解字》

会意兼形声。憂の原字は、人が静々としなやかなしぐさをするさまを描いた象形文字。憂は、それに心を添えた会意文字で、心が沈んだしなやかな姿を示す。優は「人+音符憂」で、しなやかにゆるゆるとふるまう俳優の姿。▽「説文解字」に「饒ユタかなり」とあるのはその派生義である。→憂

《単語家族》

幽(奥深い。かすか) 夭ヨウ(しなやか)

夭ヨウ(しなやか) 窈ヨウ(しなやか)と同系。

《類義》

→俳・→秀

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

窈ヨウ(しなやか)と同系。

《類義》

→俳・→秀

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

17画 人部 [六年]

区点=4505 16進=4D25 シフトJIS=9744

《常用音訓》ユウ/すぐ…れる/やさ…しい

《音読み》 ユウ(イウ)

17画 人部 [六年]

区点=4505 16進=4D25 シフトJIS=9744

《常用音訓》ユウ/すぐ…れる/やさ…しい

《音読み》 ユウ(イウ) /ウ

/ウ 〈y

〈y u〉

《訓読み》 やさしい(やさし)/すぐれる(すぐる)/ゆたか(ゆたかなり)/ゆうに(いうに)/ゆう(いう)

《名付け》 かつ・ひろ・まさ・まさる・ゆたか

《意味》

u〉

《訓読み》 やさしい(やさし)/すぐれる(すぐる)/ゆたか(ゆたかなり)/ゆうに(いうに)/ゆう(いう)

《名付け》 かつ・ひろ・まさ・まさる・ゆたか

《意味》

{名}しなやかなしぐさをする人。「俳優」

{名}しなやかなしぐさをする人。「俳優」

ユウナリ{形}やさしい(ヤサシ)。しなやかなさま。「優美」

ユウナリ{形}やさしい(ヤサシ)。しなやかなさま。「優美」

ユウナリ{形}すぐれる(スグル)。美しくひいでているさま。〈対語〉→劣。「優秀」

ユウナリ{形}すぐれる(スグル)。美しくひいでているさま。〈対語〉→劣。「優秀」

ユウナリ{形}ゆたか(ユタカナリ)。ゆったりとしていてがさつかないさま。「優裕」「好善優於天下=善ヲ好メバ天下ニ優ナリ」〔→孟子〕

〔国〕

ユウナリ{形}ゆたか(ユタカナリ)。ゆったりとしていてがさつかないさま。「優裕」「好善優於天下=善ヲ好メバ天下ニ優ナリ」〔→孟子〕

〔国〕 ゆうに(イウニ)。じゅうぶんであるさま。「優に十倍はある」

ゆうに(イウニ)。じゅうぶんであるさま。「優に十倍はある」 ゆう(イウ)。成績や程度の序列で、最もよいものをあらわすことば。▽優・良・可の順。

《解字》

会意兼形声。憂の原字は、人が静々としなやかなしぐさをするさまを描いた象形文字。憂は、それに心を添えた会意文字で、心が沈んだしなやかな姿を示す。優は「人+音符憂」で、しなやかにゆるゆるとふるまう俳優の姿。▽「説文解字」に「饒ユタかなり」とあるのはその派生義である。→憂

《単語家族》

幽(奥深い。かすか)

ゆう(イウ)。成績や程度の序列で、最もよいものをあらわすことば。▽優・良・可の順。

《解字》

会意兼形声。憂の原字は、人が静々としなやかなしぐさをするさまを描いた象形文字。憂は、それに心を添えた会意文字で、心が沈んだしなやかな姿を示す。優は「人+音符憂」で、しなやかにゆるゆるとふるまう俳優の姿。▽「説文解字」に「饒ユタかなり」とあるのはその派生義である。→憂

《単語家族》

幽(奥深い。かすか) 夭ヨウ(しなやか)

夭ヨウ(しなやか) 窈ヨウ(しなやか)と同系。

《類義》

→俳・→秀

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

窈ヨウ(しなやか)と同系。

《類義》

→俳・→秀

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

優異 ユウイ🔗⭐🔉

【優異】

ユウイ  すぐれていて他と異なる。

すぐれていて他と異なる。 もてなし方がとくに手厚い。『優殊ユウシュ』

もてなし方がとくに手厚い。『優殊ユウシュ』

すぐれていて他と異なる。

すぐれていて他と異なる。 もてなし方がとくに手厚い。『優殊ユウシュ』

もてなし方がとくに手厚い。『優殊ユウシュ』

兪蔭甫 ユインホ🔗⭐🔉

【兪蔭甫】

ユインホ・ユエツ〈人名〉[エツ]は本名。1821〜1906 清シン代の考証学者。浙江セッコウ省徳清県の人。蔭甫は字アザナ、号は曲園。著に『春在堂全書』がある。

友于 ユウウ🔗⭐🔉

【友于】

ユウウ〈故事〉 兄弟が仲よくすること。▽孔子が引用した「書経」のことば、「友于兄弟=兄弟ニ友ニ」(「論語」の為政篇に見える)の上二字をとって四字の意味をあらわしたもの。

兄弟が仲よくすること。▽孔子が引用した「書経」のことば、「友于兄弟=兄弟ニ友ニ」(「論語」の為政篇に見える)の上二字をとって四字の意味をあらわしたもの。 仲のよい兄弟。「再喜見友于=再ツニハ友ココニ見フヲ喜ブ」〔→陶潜〕

仲のよい兄弟。「再喜見友于=再ツニハ友ココニ見フヲ喜ブ」〔→陶潜〕

兄弟が仲よくすること。▽孔子が引用した「書経」のことば、「友于兄弟=兄弟ニ友ニ」(「論語」の為政篇に見える)の上二字をとって四字の意味をあらわしたもの。

兄弟が仲よくすること。▽孔子が引用した「書経」のことば、「友于兄弟=兄弟ニ友ニ」(「論語」の為政篇に見える)の上二字をとって四字の意味をあらわしたもの。 仲のよい兄弟。「再喜見友于=再ツニハ友ココニ見フヲ喜ブ」〔→陶潜〕

仲のよい兄弟。「再喜見友于=再ツニハ友ココニ見フヲ喜ブ」〔→陶潜〕

友愛 ユウアイ🔗⭐🔉

【友愛】

ユウアイ  兄弟の仲がよい。また、兄弟愛。

兄弟の仲がよい。また、兄弟愛。 友達どうし仲がよい。また、友達としての親愛の情。『友情ユウジョウ』

友達どうし仲がよい。また、友達としての親愛の情。『友情ユウジョウ』

兄弟の仲がよい。また、兄弟愛。

兄弟の仲がよい。また、兄弟愛。 友達どうし仲がよい。また、友達としての親愛の情。『友情ユウジョウ』

友達どうし仲がよい。また、友達としての親愛の情。『友情ユウジョウ』

惟一 ユイイチ🔗⭐🔉

【唯一】

ユイイツ・ユイイチ =惟一。ただ一つだけしかないこと。また、そのもの。

唯心論 ユイシンロン🔗⭐🔉

【唯心論】

ユイシンロン 哲学で、万物の本源は精神的なもので、心を離れては外界の物質・現象はないとする考え。

唯我独尊 ユイガドクソン🔗⭐🔉

【唯我独尊】

ユイガドクソン〈故事〉 〔仏〕宇宙の中で自分(自身)ほどとうといものはない。▽釈迦シャカがうまれたときいったことばといわれている。「天上天下唯我独尊」〔伝灯録〕

〔仏〕宇宙の中で自分(自身)ほどとうといものはない。▽釈迦シャカがうまれたときいったことばといわれている。「天上天下唯我独尊」〔伝灯録〕 自分だけ偉いとうぬぼれること。

自分だけ偉いとうぬぼれること。

〔仏〕宇宙の中で自分(自身)ほどとうといものはない。▽釈迦シャカがうまれたときいったことばといわれている。「天上天下唯我独尊」〔伝灯録〕

〔仏〕宇宙の中で自分(自身)ほどとうといものはない。▽釈迦シャカがうまれたときいったことばといわれている。「天上天下唯我独尊」〔伝灯録〕 自分だけ偉いとうぬぼれること。

自分だけ偉いとうぬぼれること。

唯物論 ユイブツロン🔗⭐🔉

【唯物論】

ユイブツロン 哲学で、精神に対して物質の根源性を主張し、外界のすべての現象は物質によって規定されるとする考え。

唯識 ユイシキ🔗⭐🔉

【唯識】

ユイシキ〔仏〕 この世で実在するのは心だけであり、すべての事物・現象は心の認識の働きで仮にあらわれたものであるとする法相ホッソウ宗の説。

この世で実在するのは心だけであり、すべての事物・現象は心の認識の働きで仮にあらわれたものであるとする法相ホッソウ宗の説。 「唯識宗」の略。法相宗のこと。

「唯識宗」の略。法相宗のこと。

この世で実在するのは心だけであり、すべての事物・現象は心の認識の働きで仮にあらわれたものであるとする法相ホッソウ宗の説。

この世で実在するのは心だけであり、すべての事物・現象は心の認識の働きで仮にあらわれたものであるとする法相ホッソウ宗の説。 「唯識宗」の略。法相宗のこと。

「唯識宗」の略。法相宗のこと。

喩意 ユイ🔗⭐🔉

【喩意】

ユイ ある意味をほかのものにたとえていう。

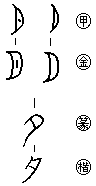

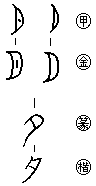

夕 ゆう🔗⭐🔉

【夕】

3画 夕部 [一年]

区点=4528 16進=4D3C シフトJIS=975B

《常用音訓》セキ/ゆう

《音読み》 セキ

3画 夕部 [一年]

区点=4528 16進=4D3C シフトJIS=975B

《常用音訓》セキ/ゆう

《音読み》 セキ /ジャク

/ジャク 〈x

〈x 〉

《訓読み》 ゆう(ゆふ)/ゆうべ(ゆふべ)

《名付け》 ゆ・ゆう

《意味》

〉

《訓読み》 ゆう(ゆふ)/ゆうべ(ゆふべ)

《名付け》 ゆ・ゆう

《意味》

{名}ゆう(ユフ)。ゆうべ(ユフベ)。日暮れがた。太陽が西にかたむくとき。〈対語〉→朝。「朝聞道夕死可矣=朝ニ道ヲ聞カバ、夕ベニ死ストモ可ナリ」〔→論語〕

{名}ゆう(ユフ)。ゆうべ(ユフベ)。日暮れがた。太陽が西にかたむくとき。〈対語〉→朝。「朝聞道夕死可矣=朝ニ道ヲ聞カバ、夕ベニ死ストモ可ナリ」〔→論語〕

{名}よる。〈類義語〉→夜。「経夕=夕ヲ経」「此夕我心、君知之乎=此ノ夕ノ我ガ心、君コレヲ知ルヤ」〔→白居易〕

{名}よる。〈類義語〉→夜。「経夕=夕ヲ経」「此夕我心、君知之乎=此ノ夕ノ我ガ心、君コレヲ知ルヤ」〔→白居易〕

{動・名}月をまつる。また、その祭礼。

《解字》

{動・名}月をまつる。また、その祭礼。

《解字》

象形。三日月の姿を描いたもの。夜ヤと同系で、月の出る夜のこと。▽もとの字体は月と同じだが、ことばとしては別。

《類義》

→暮

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

象形。三日月の姿を描いたもの。夜ヤと同系で、月の出る夜のこと。▽もとの字体は月と同じだが、ことばとしては別。

《類義》

→暮

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

3画 夕部 [一年]

区点=4528 16進=4D3C シフトJIS=975B

《常用音訓》セキ/ゆう

《音読み》 セキ

3画 夕部 [一年]

区点=4528 16進=4D3C シフトJIS=975B

《常用音訓》セキ/ゆう

《音読み》 セキ /ジャク

/ジャク 〈x

〈x 〉

《訓読み》 ゆう(ゆふ)/ゆうべ(ゆふべ)

《名付け》 ゆ・ゆう

《意味》

〉

《訓読み》 ゆう(ゆふ)/ゆうべ(ゆふべ)

《名付け》 ゆ・ゆう

《意味》

{名}ゆう(ユフ)。ゆうべ(ユフベ)。日暮れがた。太陽が西にかたむくとき。〈対語〉→朝。「朝聞道夕死可矣=朝ニ道ヲ聞カバ、夕ベニ死ストモ可ナリ」〔→論語〕

{名}ゆう(ユフ)。ゆうべ(ユフベ)。日暮れがた。太陽が西にかたむくとき。〈対語〉→朝。「朝聞道夕死可矣=朝ニ道ヲ聞カバ、夕ベニ死ストモ可ナリ」〔→論語〕

{名}よる。〈類義語〉→夜。「経夕=夕ヲ経」「此夕我心、君知之乎=此ノ夕ノ我ガ心、君コレヲ知ルヤ」〔→白居易〕

{名}よる。〈類義語〉→夜。「経夕=夕ヲ経」「此夕我心、君知之乎=此ノ夕ノ我ガ心、君コレヲ知ルヤ」〔→白居易〕

{動・名}月をまつる。また、その祭礼。

《解字》

{動・名}月をまつる。また、その祭礼。

《解字》

象形。三日月の姿を描いたもの。夜ヤと同系で、月の出る夜のこと。▽もとの字体は月と同じだが、ことばとしては別。

《類義》

→暮

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

象形。三日月の姿を描いたもの。夜ヤと同系で、月の出る夜のこと。▽もとの字体は月と同じだが、ことばとしては別。

《類義》

→暮

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

夕靄 ユウアラシ🔗⭐🔉

【夕嵐】

セキラン 夕方のもや。また、夕風。『夕靄セキアイ』

セキラン 夕方のもや。また、夕風。『夕靄セキアイ』 ユウアラシ〔国〕夕方に吹く強風。

ユウアラシ〔国〕夕方に吹く強風。

セキラン 夕方のもや。また、夕風。『夕靄セキアイ』

セキラン 夕方のもや。また、夕風。『夕靄セキアイ』 ユウアラシ〔国〕夕方に吹く強風。

ユウアラシ〔国〕夕方に吹く強風。

尤異 ユウイ🔗⭐🔉

【尤異】

ユウイ ほかよりひときわすぐれている。

幽隠 ユウイン🔗⭐🔉

幽意 ユウイ🔗⭐🔉

【幽思】

ユウシ 深く思いに沈む。また、その思い。『幽念ユウネン・幽意ユウイ』

幽隠 ユウイン🔗⭐🔉

【幽隠】

ユウイン  俗世間から離れて人の目につかない所に隠れ住む。

俗世間から離れて人の目につかない所に隠れ住む。 奥深く隠れた場所。

奥深く隠れた場所。 「幽人」と同じ。

「幽人」と同じ。

俗世間から離れて人の目につかない所に隠れ住む。

俗世間から離れて人の目につかない所に隠れ住む。 奥深く隠れた場所。

奥深く隠れた場所。 「幽人」と同じ。

「幽人」と同じ。

幽鬱 ユウウツ🔗⭐🔉

【幽鬱】

ユウウツ  草木が深くおい茂る。

草木が深くおい茂る。 うっとうしくて気が晴れない。憂鬱ユウウツ。

うっとうしくて気が晴れない。憂鬱ユウウツ。

草木が深くおい茂る。

草木が深くおい茂る。 うっとうしくて気が晴れない。憂鬱ユウウツ。

うっとうしくて気が晴れない。憂鬱ユウウツ。

憂畏 ユウイ🔗⭐🔉

【憂畏】

ユウイ 恐れ心配すること。また、心配ごと。『憂懼ユウク・憂惶ユウコウ・憂虞ユウグ・憂怖ユウフ』「豈能戚戚労於憂畏、汲汲役于人間=アニヨク戚戚トシテ憂畏ニ労シ、汲汲トシテ人間ニ役センヤ」〔→蕭統〕

悒鬱 ユウウツ🔗⭐🔉

【悒鬱】

ユウウツ 心配で心がふさぐ。〈同義語〉憂鬱。

惟適之安 ユイテキノアン🔗⭐🔉

【惟適之安】

ユイテキノアン・タダテキニコレヤスンズ〈故事〉ただ自分の気に入ることだけを安んじている。自分の気のむくままの生活に満足してそれ以上を求めない。〔→韓愈〕

愉逸 ユイツ🔗⭐🔉

【愉佚】

ユイツ なんのしこりもなくたのしくて、心安らかなこと。『愉逸ユイツ』

有為 ユウイ🔗⭐🔉

【有為】

ユウイ

ユウイ  事を行う才能があること。役にたつこと。有能。〔→孟子〕

事を行う才能があること。役にたつこと。有能。〔→孟子〕 職務がある。

職務がある。 ウイ〔仏〕いろいろな因縁が生ずる現象。この世のいっさいの現象・存在をいい、常にうつり変わり、はかないことをいう。「有為転変」〈対語〉無為。

ウイ〔仏〕いろいろな因縁が生ずる現象。この世のいっさいの現象・存在をいい、常にうつり変わり、はかないことをいう。「有為転変」〈対語〉無為。

ユウイ

ユウイ  事を行う才能があること。役にたつこと。有能。〔→孟子〕

事を行う才能があること。役にたつこと。有能。〔→孟子〕 職務がある。

職務がある。 ウイ〔仏〕いろいろな因縁が生ずる現象。この世のいっさいの現象・存在をいい、常にうつり変わり、はかないことをいう。「有為転変」〈対語〉無為。

ウイ〔仏〕いろいろな因縁が生ずる現象。この世のいっさいの現象・存在をいい、常にうつり変わり、はかないことをいう。「有為転変」〈対語〉無為。

木綿 ユウ🔗⭐🔉

【木綿】

モクメン

モクメン  パンヤ科の落葉高木。華南・東南アジアに産する。インドワタノキ。きわた。

パンヤ科の落葉高木。華南・東南アジアに産する。インドワタノキ。きわた。 きわたの実の中にある繊維。パンヤ。

きわたの実の中にある繊維。パンヤ。 モメン

モメン  もめんわた。

もめんわた。 もめんわたからつくった糸。また、それで織った織物。

もめんわたからつくった糸。また、それで織った織物。 ユウ〔国〕こうぞの皮の繊維を織ってつくった糸。▽これで織った布を栲タエという。

ユウ〔国〕こうぞの皮の繊維を織ってつくった糸。▽これで織った布を栲タエという。

モクメン

モクメン  パンヤ科の落葉高木。華南・東南アジアに産する。インドワタノキ。きわた。

パンヤ科の落葉高木。華南・東南アジアに産する。インドワタノキ。きわた。 きわたの実の中にある繊維。パンヤ。

きわたの実の中にある繊維。パンヤ。 モメン

モメン  もめんわた。

もめんわた。 もめんわたからつくった糸。また、それで織った織物。

もめんわたからつくった糸。また、それで織った織物。 ユウ〔国〕こうぞの皮の繊維を織ってつくった糸。▽これで織った布を栲タエという。

ユウ〔国〕こうぞの皮の繊維を織ってつくった糸。▽これで織った布を栲タエという。

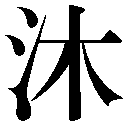

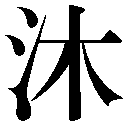

沐 ゆあみする🔗⭐🔉

【沐】

7画 水部

区点=6184 16進=5D74 シフトJIS=9F94

《音読み》 モク

7画 水部

区点=6184 16進=5D74 シフトJIS=9F94

《音読み》 モク /ボク

/ボク 〈m

〈m 〉

《訓読み》 ゆあみする(ゆあみす)/あらう(あらふ)/こうむる(かうむる)

《意味》

〉

《訓読み》 ゆあみする(ゆあみす)/あらう(あらふ)/こうむる(かうむる)

《意味》

モクス{動}ゆあみする(ユアミス)。あらう(アラフ)。頭から水や湯をかぶる。また、水を頭からかけて髪をあらう。〈類義語〉→浴。「沐浴モクヨク」「休沐キュウモク」「薄言帰沐=ココニワレ帰リテ沐セン」〔→詩経〕

モクス{動}ゆあみする(ユアミス)。あらう(アラフ)。頭から水や湯をかぶる。また、水を頭からかけて髪をあらう。〈類義語〉→浴。「沐浴モクヨク」「休沐キュウモク」「薄言帰沐=ココニワレ帰リテ沐セン」〔→詩経〕

モクス{動}こうむる(カウムル)。頭から水をかぶるように、恩や恵みを受ける。「沐恩=恩ニ沐ス」

《解字》

会意兼形声。木モク・ボクは、葉や小枝をかぶった木。上からすっぽりとかぶる意を含む。沐は「水+音符木」で、水を頭からかぶること。

《類義》

浴は、容(中に入れる)と同系で、からだを湯や水の中に入れること。沐と浴をあわせて、ゆあみするすべての動作を含むこととなる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

モクス{動}こうむる(カウムル)。頭から水をかぶるように、恩や恵みを受ける。「沐恩=恩ニ沐ス」

《解字》

会意兼形声。木モク・ボクは、葉や小枝をかぶった木。上からすっぽりとかぶる意を含む。沐は「水+音符木」で、水を頭からかぶること。

《類義》

浴は、容(中に入れる)と同系で、からだを湯や水の中に入れること。沐と浴をあわせて、ゆあみするすべての動作を含むこととなる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

7画 水部

区点=6184 16進=5D74 シフトJIS=9F94

《音読み》 モク

7画 水部

区点=6184 16進=5D74 シフトJIS=9F94

《音読み》 モク /ボク

/ボク 〈m

〈m 〉

《訓読み》 ゆあみする(ゆあみす)/あらう(あらふ)/こうむる(かうむる)

《意味》

〉

《訓読み》 ゆあみする(ゆあみす)/あらう(あらふ)/こうむる(かうむる)

《意味》

モクス{動}ゆあみする(ユアミス)。あらう(アラフ)。頭から水や湯をかぶる。また、水を頭からかけて髪をあらう。〈類義語〉→浴。「沐浴モクヨク」「休沐キュウモク」「薄言帰沐=ココニワレ帰リテ沐セン」〔→詩経〕

モクス{動}ゆあみする(ユアミス)。あらう(アラフ)。頭から水や湯をかぶる。また、水を頭からかけて髪をあらう。〈類義語〉→浴。「沐浴モクヨク」「休沐キュウモク」「薄言帰沐=ココニワレ帰リテ沐セン」〔→詩経〕

モクス{動}こうむる(カウムル)。頭から水をかぶるように、恩や恵みを受ける。「沐恩=恩ニ沐ス」

《解字》

会意兼形声。木モク・ボクは、葉や小枝をかぶった木。上からすっぽりとかぶる意を含む。沐は「水+音符木」で、水を頭からかぶること。

《類義》

浴は、容(中に入れる)と同系で、からだを湯や水の中に入れること。沐と浴をあわせて、ゆあみするすべての動作を含むこととなる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

モクス{動}こうむる(カウムル)。頭から水をかぶるように、恩や恵みを受ける。「沐恩=恩ニ沐ス」

《解字》

会意兼形声。木モク・ボクは、葉や小枝をかぶった木。上からすっぽりとかぶる意を含む。沐は「水+音符木」で、水を頭からかぶること。

《類義》

浴は、容(中に入れる)と同系で、からだを湯や水の中に入れること。沐と浴をあわせて、ゆあみするすべての動作を含むこととなる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

浴 ゆあみ🔗⭐🔉

【浴】

10画 水部 [四年]

区点=4565 16進=4D61 シフトJIS=9781

《常用音訓》ヨク/あ…びせる/あ…びる

《音読み》 ヨク

10画 水部 [四年]

区点=4565 16進=4D61 シフトJIS=9781

《常用音訓》ヨク/あ…びせる/あ…びる

《音読み》 ヨク

〈y

〈y 〉

《訓読み》 あびせる/ゆあみする(ゆあみす)/ゆあみ/あびる(あぶ)

《意味》

〉

《訓読み》 あびせる/ゆあみする(ゆあみす)/ゆあみ/あびる(あぶ)

《意味》

ヨクス{動}ゆあみする(ユアミス)。水や湯の中にからだをつける。また、水や湯でからだをあらう。〈類義語〉→沐モク。「水浴」「斎戒沐浴サイカイモクヨク(水をあびて心身を清める)」「新浴者必振衣=新タニ浴スル者ハ必ズ衣ヲ振ルフ」〔→楚辞〕

ヨクス{動}ゆあみする(ユアミス)。水や湯の中にからだをつける。また、水や湯でからだをあらう。〈類義語〉→沐モク。「水浴」「斎戒沐浴サイカイモクヨク(水をあびて心身を清める)」「新浴者必振衣=新タニ浴スル者ハ必ズ衣ヲ振ルフ」〔→楚辞〕

{名}ゆあみ。水あび。「入浴」「春寒賜浴華清池=春寒クシテ浴ヲ賜フ華清ノ池」〔→白居易〕

{名}ゆあみ。水あび。「入浴」「春寒賜浴華清池=春寒クシテ浴ヲ賜フ華清ノ池」〔→白居易〕

ヨクス{動}その中にひたる。こうむる。「浴徳=徳ニ浴ス」

〔国〕あびる(アブ)。(イ)頭から水や液体をかぶる。「水浴び」(ロ)まともに影響をこうむる。「戦火を浴びる」

《解字》

会意兼形声。谷は「水が八型にわかれるさま+口(あな)」の会意文字で、くぼんだ穴から泉の出る谷川をあらわす。くぼんだ穴の意を含む。浴は「水+音符谷」で、くぼんだ滝つぼや湯船の中に、からだを入れること。→谷

《単語家族》

欲(腹がくぼむ→中へ何かを入れたくなる)

ヨクス{動}その中にひたる。こうむる。「浴徳=徳ニ浴ス」

〔国〕あびる(アブ)。(イ)頭から水や液体をかぶる。「水浴び」(ロ)まともに影響をこうむる。「戦火を浴びる」

《解字》

会意兼形声。谷は「水が八型にわかれるさま+口(あな)」の会意文字で、くぼんだ穴から泉の出る谷川をあらわす。くぼんだ穴の意を含む。浴は「水+音符谷」で、くぼんだ滝つぼや湯船の中に、からだを入れること。→谷

《単語家族》

欲(腹がくぼむ→中へ何かを入れたくなる) 容(中へ入れる)と同系。

《類義》

沐モクは、水を頭からかぶることで、木(葉を頭からかぶるき)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

容(中へ入れる)と同系。

《類義》

沐モクは、水を頭からかぶることで、木(葉を頭からかぶるき)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画 水部 [四年]

区点=4565 16進=4D61 シフトJIS=9781

《常用音訓》ヨク/あ…びせる/あ…びる

《音読み》 ヨク

10画 水部 [四年]

区点=4565 16進=4D61 シフトJIS=9781

《常用音訓》ヨク/あ…びせる/あ…びる

《音読み》 ヨク

〈y

〈y 〉

《訓読み》 あびせる/ゆあみする(ゆあみす)/ゆあみ/あびる(あぶ)

《意味》

〉

《訓読み》 あびせる/ゆあみする(ゆあみす)/ゆあみ/あびる(あぶ)

《意味》

ヨクス{動}ゆあみする(ユアミス)。水や湯の中にからだをつける。また、水や湯でからだをあらう。〈類義語〉→沐モク。「水浴」「斎戒沐浴サイカイモクヨク(水をあびて心身を清める)」「新浴者必振衣=新タニ浴スル者ハ必ズ衣ヲ振ルフ」〔→楚辞〕

ヨクス{動}ゆあみする(ユアミス)。水や湯の中にからだをつける。また、水や湯でからだをあらう。〈類義語〉→沐モク。「水浴」「斎戒沐浴サイカイモクヨク(水をあびて心身を清める)」「新浴者必振衣=新タニ浴スル者ハ必ズ衣ヲ振ルフ」〔→楚辞〕

{名}ゆあみ。水あび。「入浴」「春寒賜浴華清池=春寒クシテ浴ヲ賜フ華清ノ池」〔→白居易〕

{名}ゆあみ。水あび。「入浴」「春寒賜浴華清池=春寒クシテ浴ヲ賜フ華清ノ池」〔→白居易〕

ヨクス{動}その中にひたる。こうむる。「浴徳=徳ニ浴ス」

〔国〕あびる(アブ)。(イ)頭から水や液体をかぶる。「水浴び」(ロ)まともに影響をこうむる。「戦火を浴びる」

《解字》

会意兼形声。谷は「水が八型にわかれるさま+口(あな)」の会意文字で、くぼんだ穴から泉の出る谷川をあらわす。くぼんだ穴の意を含む。浴は「水+音符谷」で、くぼんだ滝つぼや湯船の中に、からだを入れること。→谷

《単語家族》

欲(腹がくぼむ→中へ何かを入れたくなる)

ヨクス{動}その中にひたる。こうむる。「浴徳=徳ニ浴ス」

〔国〕あびる(アブ)。(イ)頭から水や液体をかぶる。「水浴び」(ロ)まともに影響をこうむる。「戦火を浴びる」

《解字》

会意兼形声。谷は「水が八型にわかれるさま+口(あな)」の会意文字で、くぼんだ穴から泉の出る谷川をあらわす。くぼんだ穴の意を含む。浴は「水+音符谷」で、くぼんだ滝つぼや湯船の中に、からだを入れること。→谷

《単語家族》

欲(腹がくぼむ→中へ何かを入れたくなる) 容(中へ入れる)と同系。

《類義》

沐モクは、水を頭からかぶることで、木(葉を頭からかぶるき)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

容(中へ入れる)と同系。

《類義》

沐モクは、水を頭からかぶることで、木(葉を頭からかぶるき)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

湯 ゆ🔗⭐🔉

【湯】

12画 水部 [三年]

区点=3782 16進=4572 シフトJIS=9392

《常用音訓》トウ/ゆ

《音読み》

12画 水部 [三年]

区点=3782 16進=4572 シフトJIS=9392

《常用音訓》トウ/ゆ

《音読み》  トウ(タウ)

トウ(タウ)

/タン

/タン 〈t

〈t ng〉/

ng〉/ ショウ(シャウ)

ショウ(シャウ)

〈sh

〈sh ng〉

《訓読み》 ゆ

《名付け》 のり・ゆ

《意味》

ng〉

《訓読み》 ゆ

《名付け》 のり・ゆ

《意味》

{名}ゆ。ゆげがたちあがるまでに熱した水。また、熱いスープ。「熱湯」「冬日則飲湯=冬日ニハ則チ湯ヲ飲ム」〔→孟子〕

{名}ゆ。ゆげがたちあがるまでに熱した水。また、熱いスープ。「熱湯」「冬日則飲湯=冬日ニハ則チ湯ヲ飲ム」〔→孟子〕

{名}殷インの初代の王、湯トウ王のこと。「禹湯文武(夏カの禹ウ、殷インの湯トウ王、周の文王・武王などの古代の聖王)」

{名}殷インの初代の王、湯トウ王のこと。「禹湯文武(夏カの禹ウ、殷インの湯トウ王、周の文王・武王などの古代の聖王)」

{動}おす。ゆり動かす。▽蕩トウに当てた用法。

{動}おす。ゆり動かす。▽蕩トウに当てた用法。

「湯婆タンポ」とは、妻君(婆)のかわりにだいてねるゆたんぽ。▽タンポは唐宋トウソウ音。

「湯婆タンポ」とは、妻君(婆)のかわりにだいてねるゆたんぽ。▽タンポは唐宋トウソウ音。

{名}〔俗〕スープ。「湯麺タンミェン」

{名}〔俗〕スープ。「湯麺タンミェン」

「湯湯ショウショウ」とは、わきたつような勢いで流れるさま。「江漢湯湯」〔→詩経〕

〔国〕ゆ。ふろ。温泉。「湯にはいる」

《解字》

会意兼形声。昜ヨウは「日+T印(上へとあがる)」の会意文字で、太陽が勢いよくあがること。陽や揚(あがる)の原字。湯は「水+音符昜」で、ゆが勢いよく蒸気をあげてわきたつことを示す。→昜

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

「湯湯ショウショウ」とは、わきたつような勢いで流れるさま。「江漢湯湯」〔→詩経〕

〔国〕ゆ。ふろ。温泉。「湯にはいる」

《解字》

会意兼形声。昜ヨウは「日+T印(上へとあがる)」の会意文字で、太陽が勢いよくあがること。陽や揚(あがる)の原字。湯は「水+音符昜」で、ゆが勢いよく蒸気をあげてわきたつことを示す。→昜

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

12画 水部 [三年]

区点=3782 16進=4572 シフトJIS=9392

《常用音訓》トウ/ゆ

《音読み》

12画 水部 [三年]

区点=3782 16進=4572 シフトJIS=9392

《常用音訓》トウ/ゆ

《音読み》  トウ(タウ)

トウ(タウ)

/タン

/タン 〈t

〈t ng〉/

ng〉/ ショウ(シャウ)

ショウ(シャウ)

〈sh

〈sh ng〉

《訓読み》 ゆ

《名付け》 のり・ゆ

《意味》

ng〉

《訓読み》 ゆ

《名付け》 のり・ゆ

《意味》

{名}ゆ。ゆげがたちあがるまでに熱した水。また、熱いスープ。「熱湯」「冬日則飲湯=冬日ニハ則チ湯ヲ飲ム」〔→孟子〕

{名}ゆ。ゆげがたちあがるまでに熱した水。また、熱いスープ。「熱湯」「冬日則飲湯=冬日ニハ則チ湯ヲ飲ム」〔→孟子〕

{名}殷インの初代の王、湯トウ王のこと。「禹湯文武(夏カの禹ウ、殷インの湯トウ王、周の文王・武王などの古代の聖王)」

{名}殷インの初代の王、湯トウ王のこと。「禹湯文武(夏カの禹ウ、殷インの湯トウ王、周の文王・武王などの古代の聖王)」

{動}おす。ゆり動かす。▽蕩トウに当てた用法。

{動}おす。ゆり動かす。▽蕩トウに当てた用法。

「湯婆タンポ」とは、妻君(婆)のかわりにだいてねるゆたんぽ。▽タンポは唐宋トウソウ音。

「湯婆タンポ」とは、妻君(婆)のかわりにだいてねるゆたんぽ。▽タンポは唐宋トウソウ音。

{名}〔俗〕スープ。「湯麺タンミェン」

{名}〔俗〕スープ。「湯麺タンミェン」

「湯湯ショウショウ」とは、わきたつような勢いで流れるさま。「江漢湯湯」〔→詩経〕

〔国〕ゆ。ふろ。温泉。「湯にはいる」

《解字》

会意兼形声。昜ヨウは「日+T印(上へとあがる)」の会意文字で、太陽が勢いよくあがること。陽や揚(あがる)の原字。湯は「水+音符昜」で、ゆが勢いよく蒸気をあげてわきたつことを示す。→昜

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

「湯湯ショウショウ」とは、わきたつような勢いで流れるさま。「江漢湯湯」〔→詩経〕

〔国〕ゆ。ふろ。温泉。「湯にはいる」

《解字》

会意兼形声。昜ヨウは「日+T印(上へとあがる)」の会意文字で、太陽が勢いよくあがること。陽や揚(あがる)の原字。湯は「水+音符昜」で、ゆが勢いよく蒸気をあげてわきたつことを示す。→昜

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

由緒 ユイショ🔗⭐🔉

【由緒】

ユイショ  物事のいわれ。由来。

物事のいわれ。由来。 〔国〕血すじや家がら。「由緒正しい」

〔国〕血すじや家がら。「由緒正しい」

物事のいわれ。由来。

物事のいわれ。由来。 〔国〕血すじや家がら。「由緒正しい」

〔国〕血すじや家がら。「由緒正しい」

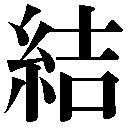

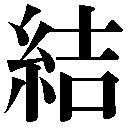

結 ゆう🔗⭐🔉

【結】

12画 糸部 [四年]

区点=2375 16進=376B シフトJIS=8C8B

《常用音訓》ケツ/むす…ぶ/ゆ…う/ゆ…わえる

《音読み》 ケツ

12画 糸部 [四年]

区点=2375 16進=376B シフトJIS=8C8B

《常用音訓》ケツ/むす…ぶ/ゆ…う/ゆ…わえる

《音読み》 ケツ /ケチ

/ケチ 〈ji

〈ji ・ji

・ji 〉

《訓読み》 ゆわえる/むすぶ/ゆう(ゆふ)/むすび

《名付け》 かた・ひとし・ゆい

《意味》

〉

《訓読み》 ゆわえる/むすぶ/ゆう(ゆふ)/むすび

《名付け》 かた・ひとし・ゆい

《意味》

{動}むすぶ。ゆう(ユフ)。糸やひもを、ぎゅっとしめてつなぐ。「結縄ケツジョウ」

{動}むすぶ。ゆう(ユフ)。糸やひもを、ぎゅっとしめてつなぐ。「結縄ケツジョウ」

{名}むすび。ひもをくくったむすびめ。「同心結ドウシンケツ(ひもをむすんでつくった女性の頭飾り)」

{名}むすび。ひもをくくったむすびめ。「同心結ドウシンケツ(ひもをむすんでつくった女性の頭飾り)」

{動}むすぶ。解けぬようにかためる。しまってかたまる。〈対語〉→解。〈類義語〉→凝。「凝結」「結交=交ハリヲ結ブ」「結恨=恨ミヲ結ブ」「結誓=誓ヒヲ結ブ」「結好=好ヲ結ブ」「与其賢豪長者相結=ソノ賢豪長者トアヒ結ブ」〔→史記〕

{動}むすぶ。解けぬようにかためる。しまってかたまる。〈対語〉→解。〈類義語〉→凝。「凝結」「結交=交ハリヲ結ブ」「結恨=恨ミヲ結ブ」「結誓=誓ヒヲ結ブ」「結好=好ヲ結ブ」「与其賢豪長者相結=ソノ賢豪長者トアヒ結ブ」〔→史記〕

{動}むすぶ。しっかりとむすびあわす。ゆわえつける。集めてくみたてる。「結合」「結廬=廬ヲ結ブ」「雲生結海楼=雲生ジテ海楼ヲ結ブ」〔→李白〕

{動}むすぶ。しっかりとむすびあわす。ゆわえつける。集めてくみたてる。「結合」「結廬=廬ヲ結ブ」「雲生結海楼=雲生ジテ海楼ヲ結ブ」〔→李白〕

{動・名}むすぶ。むすび。物事をまとめてしめくくる。また、物事の終わりのしめくくり。「結句」「終結」

{動・名}むすぶ。むすび。物事をまとめてしめくくる。また、物事の終わりのしめくくり。「結句」「終結」

{動}むすぶ。しめくくりとして植物が実をつける。「結実=実ヲ結ブ」「結果(実を結ぶ。また、転じて、物事の終わりに生じたもの)」

{動}むすぶ。しめくくりとして植物が実をつける。「結実=実ヲ結ブ」「結果(実を結ぶ。また、転じて、物事の終わりに生じたもの)」

{名}事件の結果を示す文書。「総結(しめくくりの文章)」「甘結(示談が成立したときの宣誓書)」

{名}事件の結果を示す文書。「総結(しめくくりの文章)」「甘結(示談が成立したときの宣誓書)」

{名}〔仏〕恨みや俗世の縁などの煩悩。

〔国〕

{名}〔仏〕恨みや俗世の縁などの煩悩。

〔国〕 むすび。握り飯。

むすび。握り飯。 むすび。句末・文末のことばを上にある係りのことばに対応させること。「係り結び」

《解字》

会意兼形声。吉キツは、いれ物の口にしっかりとふたをしたさまを描いた象形文字。結は「糸+音符吉」で、糸やひもで入り口をしっかりとくびること。中みが出ないようにしめくくる意を含む。→吉

《単語家族》

吉(中みがいっぱいつまる)

むすび。句末・文末のことばを上にある係りのことばに対応させること。「係り結び」

《解字》

会意兼形声。吉キツは、いれ物の口にしっかりとふたをしたさまを描いた象形文字。結は「糸+音符吉」で、糸やひもで入り口をしっかりとくびること。中みが出ないようにしめくくる意を含む。→吉

《単語家族》

吉(中みがいっぱいつまる) 詰(つめこむ)と同系。

《類義》

締は、まとめてくくること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

詰(つめこむ)と同系。

《類義》

締は、まとめてくくること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

12画 糸部 [四年]

区点=2375 16進=376B シフトJIS=8C8B

《常用音訓》ケツ/むす…ぶ/ゆ…う/ゆ…わえる

《音読み》 ケツ

12画 糸部 [四年]

区点=2375 16進=376B シフトJIS=8C8B

《常用音訓》ケツ/むす…ぶ/ゆ…う/ゆ…わえる

《音読み》 ケツ /ケチ

/ケチ 〈ji

〈ji ・ji

・ji 〉

《訓読み》 ゆわえる/むすぶ/ゆう(ゆふ)/むすび

《名付け》 かた・ひとし・ゆい

《意味》

〉

《訓読み》 ゆわえる/むすぶ/ゆう(ゆふ)/むすび

《名付け》 かた・ひとし・ゆい

《意味》

{動}むすぶ。ゆう(ユフ)。糸やひもを、ぎゅっとしめてつなぐ。「結縄ケツジョウ」

{動}むすぶ。ゆう(ユフ)。糸やひもを、ぎゅっとしめてつなぐ。「結縄ケツジョウ」

{名}むすび。ひもをくくったむすびめ。「同心結ドウシンケツ(ひもをむすんでつくった女性の頭飾り)」

{名}むすび。ひもをくくったむすびめ。「同心結ドウシンケツ(ひもをむすんでつくった女性の頭飾り)」

{動}むすぶ。解けぬようにかためる。しまってかたまる。〈対語〉→解。〈類義語〉→凝。「凝結」「結交=交ハリヲ結ブ」「結恨=恨ミヲ結ブ」「結誓=誓ヒヲ結ブ」「結好=好ヲ結ブ」「与其賢豪長者相結=ソノ賢豪長者トアヒ結ブ」〔→史記〕

{動}むすぶ。解けぬようにかためる。しまってかたまる。〈対語〉→解。〈類義語〉→凝。「凝結」「結交=交ハリヲ結ブ」「結恨=恨ミヲ結ブ」「結誓=誓ヒヲ結ブ」「結好=好ヲ結ブ」「与其賢豪長者相結=ソノ賢豪長者トアヒ結ブ」〔→史記〕

{動}むすぶ。しっかりとむすびあわす。ゆわえつける。集めてくみたてる。「結合」「結廬=廬ヲ結ブ」「雲生結海楼=雲生ジテ海楼ヲ結ブ」〔→李白〕

{動}むすぶ。しっかりとむすびあわす。ゆわえつける。集めてくみたてる。「結合」「結廬=廬ヲ結ブ」「雲生結海楼=雲生ジテ海楼ヲ結ブ」〔→李白〕

{動・名}むすぶ。むすび。物事をまとめてしめくくる。また、物事の終わりのしめくくり。「結句」「終結」

{動・名}むすぶ。むすび。物事をまとめてしめくくる。また、物事の終わりのしめくくり。「結句」「終結」

{動}むすぶ。しめくくりとして植物が実をつける。「結実=実ヲ結ブ」「結果(実を結ぶ。また、転じて、物事の終わりに生じたもの)」

{動}むすぶ。しめくくりとして植物が実をつける。「結実=実ヲ結ブ」「結果(実を結ぶ。また、転じて、物事の終わりに生じたもの)」

{名}事件の結果を示す文書。「総結(しめくくりの文章)」「甘結(示談が成立したときの宣誓書)」

{名}事件の結果を示す文書。「総結(しめくくりの文章)」「甘結(示談が成立したときの宣誓書)」

{名}〔仏〕恨みや俗世の縁などの煩悩。

〔国〕

{名}〔仏〕恨みや俗世の縁などの煩悩。

〔国〕 むすび。握り飯。

むすび。握り飯。 むすび。句末・文末のことばを上にある係りのことばに対応させること。「係り結び」

《解字》

会意兼形声。吉キツは、いれ物の口にしっかりとふたをしたさまを描いた象形文字。結は「糸+音符吉」で、糸やひもで入り口をしっかりとくびること。中みが出ないようにしめくくる意を含む。→吉

《単語家族》

吉(中みがいっぱいつまる)

むすび。句末・文末のことばを上にある係りのことばに対応させること。「係り結び」

《解字》

会意兼形声。吉キツは、いれ物の口にしっかりとふたをしたさまを描いた象形文字。結は「糸+音符吉」で、糸やひもで入り口をしっかりとくびること。中みが出ないようにしめくくる意を含む。→吉

《単語家族》

吉(中みがいっぱいつまる) 詰(つめこむ)と同系。

《類義》

締は、まとめてくくること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

詰(つめこむ)と同系。

《類義》

締は、まとめてくくること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

維摩 ユイマ🔗⭐🔉

【維摩】

ユイマ〈人名〉北インド、毘舎離ビサリ国の長者。釈迦シャカの教えをうけ、普通人として仏道を修行し、釈迦を助けたといわれる。維摩羅詰ユイマラキツ・維摩詰ユイマキツとも。▽梵語ボンゴの音訳。

誘因 ユウイン🔗⭐🔉

【誘因】

ユウイン ある物事をおこすきっかけ・原因となるもの。

諭意 ユイ🔗⭐🔉

【諭意】

ユイ =喩意。こころざしをつげる。心に思っていることを告げ知らせること。

遊逸 ユウイツ🔗⭐🔉

【遊逸】

ユウイツ =游逸。のんびりと遊び楽しむ。『遊佚ユウイツ』

遺言 ユイゴン🔗⭐🔉

【遺言】

イゲン 先人ののこしたすぐれたことば。「不聞先王之遺言、不知学問之大也=先王ノ遺言ヲ聞カザレバ、学問ノ大ナルコトヲ知ラザルナリ」〔→荀子〕

イゲン 先人ののこしたすぐれたことば。「不聞先王之遺言、不知学問之大也=先王ノ遺言ヲ聞カザレバ、学問ノ大ナルコトヲ知ラザルナリ」〔→荀子〕 ユイゴン・イゴン 臨終にいいのこすこと。また、そのことば。

ユイゴン・イゴン 臨終にいいのこすこと。また、そのことば。

イゲン 先人ののこしたすぐれたことば。「不聞先王之遺言、不知学問之大也=先王ノ遺言ヲ聞カザレバ、学問ノ大ナルコトヲ知ラザルナリ」〔→荀子〕

イゲン 先人ののこしたすぐれたことば。「不聞先王之遺言、不知学問之大也=先王ノ遺言ヲ聞カザレバ、学問ノ大ナルコトヲ知ラザルナリ」〔→荀子〕 ユイゴン・イゴン 臨終にいいのこすこと。また、そのことば。

ユイゴン・イゴン 臨終にいいのこすこと。また、そのことば。

黝堊 ユウアク🔗⭐🔉

【黝堊】

ユウアク  青黒く塗る。

青黒く塗る。 塗り土やしっくいを塗る。▽「堊」は、塗り土。

塗り土やしっくいを塗る。▽「堊」は、塗り土。

青黒く塗る。

青黒く塗る。 塗り土やしっくいを塗る。▽「堊」は、塗り土。

塗り土やしっくいを塗る。▽「堊」は、塗り土。

黝藹 ユウアイ🔗⭐🔉

【黝藹】

ユウアイ 樹木がこんもり茂るさま。

漢字源に「ゆ」で始まるの検索結果 1-43。もっと読み込む