複数辞典一括検索+![]()

![]()

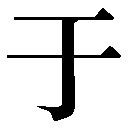

于 ああ🔗⭐🔉

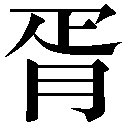

【于】

3画 二部

区点=4818 16進=5032 シフトJIS=98B0

《音読み》 ウ

3画 二部

区点=4818 16進=5032 シフトJIS=98B0

《音読み》 ウ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 ああ/ここに/に/より/ゆく

《意味》

〉

《訓読み》 ああ/ここに/に/より/ゆく

《意味》

{感}ああ。わあ、ああという嘆息の声をあらわすことば。〈同義語〉→吁。

{感}ああ。わあ、ああという嘆息の声をあらわすことば。〈同義語〉→吁。

{助}ここに。語気をあらわすことば。詩のリズムを整える間拍子マビョウシとして用いる。「燕燕于飛=燕燕ココニ飛ブ」〔→詩経〕

{助}ここに。語気をあらわすことば。詩のリズムを整える間拍子マビョウシとして用いる。「燕燕于飛=燕燕ココニ飛ブ」〔→詩経〕

{前}に。…において、…に対しての意をあらわすことば。▽於オや乎オと同じ。「友于兄弟=兄弟ニ友ナリ」〔→論語〕「乗桴浮于海=桴ニ乗リテ海ニ浮カバン」〔→論語〕

{前}に。…において、…に対しての意をあらわすことば。▽於オや乎オと同じ。「友于兄弟=兄弟ニ友ナリ」〔→論語〕「乗桴浮于海=桴ニ乗リテ海ニ浮カバン」〔→論語〕

{前}より。比較の対象をあらわすことば。▽於や乎と同じ。「多于我=我ヨリ多シ」

{前}より。比較の対象をあらわすことば。▽於や乎と同じ。「多于我=我ヨリ多シ」

{動}ゆく。いく。▽往(ゆく)と同じ。「之子于帰=コノ子ユキ帰グ」〔→詩経〕

《解字》

{動}ゆく。いく。▽往(ゆく)と同じ。「之子于帰=コノ子ユキ帰グ」〔→詩経〕

《解字》

指事。息がのどにつかえてわあ、ああと漏れ出るさまを示す。直進せずに曲がるの意を含む。また、於・乎に当てて用いる。

《単語家族》

迂ウ(遠回りする)

指事。息がのどにつかえてわあ、ああと漏れ出るさまを示す。直進せずに曲がるの意を含む。また、於・乎に当てて用いる。

《単語家族》

迂ウ(遠回りする) 宇(まるく曲がった屋根)

宇(まるく曲がった屋根) 汚オ(くぼんで曲がった水たまり)

汚オ(くぼんで曲がった水たまり) 盂ウ(まるくくぼんだ皿サラ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

盂ウ(まるくくぼんだ皿サラ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

3画 二部

区点=4818 16進=5032 シフトJIS=98B0

《音読み》 ウ

3画 二部

区点=4818 16進=5032 シフトJIS=98B0

《音読み》 ウ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 ああ/ここに/に/より/ゆく

《意味》

〉

《訓読み》 ああ/ここに/に/より/ゆく

《意味》

{感}ああ。わあ、ああという嘆息の声をあらわすことば。〈同義語〉→吁。

{感}ああ。わあ、ああという嘆息の声をあらわすことば。〈同義語〉→吁。

{助}ここに。語気をあらわすことば。詩のリズムを整える間拍子マビョウシとして用いる。「燕燕于飛=燕燕ココニ飛ブ」〔→詩経〕

{助}ここに。語気をあらわすことば。詩のリズムを整える間拍子マビョウシとして用いる。「燕燕于飛=燕燕ココニ飛ブ」〔→詩経〕

{前}に。…において、…に対しての意をあらわすことば。▽於オや乎オと同じ。「友于兄弟=兄弟ニ友ナリ」〔→論語〕「乗桴浮于海=桴ニ乗リテ海ニ浮カバン」〔→論語〕

{前}に。…において、…に対しての意をあらわすことば。▽於オや乎オと同じ。「友于兄弟=兄弟ニ友ナリ」〔→論語〕「乗桴浮于海=桴ニ乗リテ海ニ浮カバン」〔→論語〕

{前}より。比較の対象をあらわすことば。▽於や乎と同じ。「多于我=我ヨリ多シ」

{前}より。比較の対象をあらわすことば。▽於や乎と同じ。「多于我=我ヨリ多シ」

{動}ゆく。いく。▽往(ゆく)と同じ。「之子于帰=コノ子ユキ帰グ」〔→詩経〕

《解字》

{動}ゆく。いく。▽往(ゆく)と同じ。「之子于帰=コノ子ユキ帰グ」〔→詩経〕

《解字》

指事。息がのどにつかえてわあ、ああと漏れ出るさまを示す。直進せずに曲がるの意を含む。また、於・乎に当てて用いる。

《単語家族》

迂ウ(遠回りする)

指事。息がのどにつかえてわあ、ああと漏れ出るさまを示す。直進せずに曲がるの意を含む。また、於・乎に当てて用いる。

《単語家族》

迂ウ(遠回りする) 宇(まるく曲がった屋根)

宇(まるく曲がった屋根) 汚オ(くぼんで曲がった水たまり)

汚オ(くぼんで曲がった水たまり) 盂ウ(まるくくぼんだ皿サラ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

盂ウ(まるくくぼんだ皿サラ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

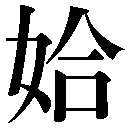

于嗟 アア🔗⭐🔉

【于嗟】

アア  嘆息したり感嘆したりしたときに発するわあという声。

嘆息したり感嘆したりしたときに発するわあという声。 声をあげて嘆くこと。

声をあげて嘆くこと。

嘆息したり感嘆したりしたときに発するわあという声。

嘆息したり感嘆したりしたときに発するわあという声。 声をあげて嘆くこと。

声をあげて嘆くこと。

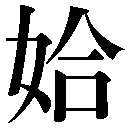

吁 ああ🔗⭐🔉

哀衣 アイイ🔗⭐🔉

【哀衣】

アイイ 喪中に着る着物。喪服。

咨 ああ🔗⭐🔉

嗚呼 アア🔗⭐🔉

【嗚呼】

アア →〈意味〉

アア →〈意味〉 オコ

オコ  愚かなこと。

愚かなこと。 呼び求める。

呼び求める。

アア →〈意味〉

アア →〈意味〉 オコ

オコ  愚かなこと。

愚かなこと。 呼び求める。

呼び求める。

嗟 ああ🔗⭐🔉

嗟乎 アア🔗⭐🔉

【嗟吁】

サウ・アア =嗟于。なげいて発する声。また、なげく。『嗟乎アア・嗟呼アア・嗟夫アア』

嗟哉 アア🔗⭐🔉

【嗟哉】

アア なげく声をあらわすことば。

噫 ああ🔗⭐🔉

埃靄 アイアイ🔗⭐🔉

【埃靄】

アイアイ  もやのようにたちこめるほこり。

もやのようにたちこめるほこり。 この世のけがれ。

この世のけがれ。

もやのようにたちこめるほこり。

もやのようにたちこめるほこり。 この世のけがれ。

この世のけがれ。

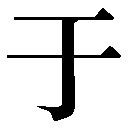

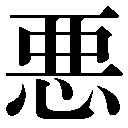

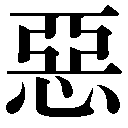

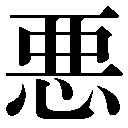

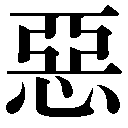

悪 ああ🔗⭐🔉

【悪】

11画 心部 [三年]

区点=1613 16進=302D シフトJIS=88AB

【惡】旧字人名に使える旧字

11画 心部 [三年]

区点=1613 16進=302D シフトJIS=88AB

【惡】旧字人名に使える旧字

12画 心部

区点=5608 16進=5828 シフトJIS=9CA6

《常用音訓》アク/オ/わる…い

《音読み》

12画 心部

区点=5608 16進=5828 シフトJIS=9CA6

《常用音訓》アク/オ/わる…い

《音読み》  アク

アク

〈

〈 ・

・ 〉/

〉/ オ(ヲ)

オ(ヲ) /ウ

/ウ 〈w

〈w ・w

・w 〉

《訓読み》 わるい(わるし)/にくむ/いずくにか(いづくにか)/いずくんぞ(いづくんぞ)/ああ/わる

《意味》

〉

《訓読み》 わるい(わるし)/にくむ/いずくにか(いづくにか)/いずくんぞ(いづくんぞ)/ああ/わる

《意味》

{形・名}わるい(ワルシ)。いやな。みにくい。ひどく苦しい。むかつく感じ。〈対語〉→善・→美。〈類義語〉→醜。「醜悪」「悪臭」「雖有悪人=悪人アリトイヘドモ」〔→孟子〕

{形・名}わるい(ワルシ)。いやな。みにくい。ひどく苦しい。むかつく感じ。〈対語〉→善・→美。〈類義語〉→醜。「醜悪」「悪臭」「雖有悪人=悪人アリトイヘドモ」〔→孟子〕

{形}わるい(ワルシ)。上等でない。そまつである。〈類義語〉→粗。「恥悪衣悪食=悪衣悪食ヲ恥ヅ」〔→論語〕

{形}わるい(ワルシ)。上等でない。そまつである。〈類義語〉→粗。「恥悪衣悪食=悪衣悪食ヲ恥ヅ」〔→論語〕

{名}悪いこと。いやな行い。むかつくような状態。〈対語〉→善。「賞善罰悪=善ヲ賞シ悪ヲ罰ス」〔→漢書〕

{名}悪いこと。いやな行い。むかつくような状態。〈対語〉→善。「賞善罰悪=善ヲ賞シ悪ヲ罰ス」〔→漢書〕

{動}にくむ。いやだと思う。むかむかする。〈対語〉→好。「好悪コウオ」「悪心オシン(はきけ)」「処衆人之所悪=衆人ノ悪ムトコロニ処ル」〔→老子〕

{動}にくむ。いやだと思う。むかむかする。〈対語〉→好。「好悪コウオ」「悪心オシン(はきけ)」「処衆人之所悪=衆人ノ悪ムトコロニ処ル」〔→老子〕

{副}いずくにか(イヅクニカ)。どこに。〈類義語〉→安・→焉。「居悪在=居イヅクニカ在ル」〔→孟子〕

{副}いずくにか(イヅクニカ)。どこに。〈類義語〉→安・→焉。「居悪在=居イヅクニカ在ル」〔→孟子〕

{副}いずくんぞ(イヅクンゾ)。どうして。反問する意をあらわすことば。「彼悪知之=彼イヅクンゾコレヲ知ランヤ」〔→孟子〕

{副}いずくんぞ(イヅクンゾ)。どうして。反問する意をあらわすことば。「彼悪知之=彼イヅクンゾコレヲ知ランヤ」〔→孟子〕

{感}ああ。感嘆することば。「悪、是何言也=アア、コレ何ノ言ゾヤ」〔→孟子〕

〔国〕わる。悪者。

《解字》

会意兼形声。亞ア(=亜)は、角型に掘り下げた土台を描いた象形。家の下積みとなるくぼみ。惡は「心+音符亞」で、下に押し下げられてくぼんだ気持ち。下積みでむかむかする感じや、欲求不満。→亜

《単語家族》

堊アク(下積みとなる土台)

{感}ああ。感嘆することば。「悪、是何言也=アア、コレ何ノ言ゾヤ」〔→孟子〕

〔国〕わる。悪者。

《解字》

会意兼形声。亞ア(=亜)は、角型に掘り下げた土台を描いた象形。家の下積みとなるくぼみ。惡は「心+音符亞」で、下に押し下げられてくぼんだ気持ち。下積みでむかむかする感じや、欲求不満。→亜

《単語家族》

堊アク(下積みとなる土台) 於オ(つかえる)

於オ(つかえる) 淤オ(つかえる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

淤オ(つかえる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

11画 心部 [三年]

区点=1613 16進=302D シフトJIS=88AB

【惡】旧字人名に使える旧字

11画 心部 [三年]

区点=1613 16進=302D シフトJIS=88AB

【惡】旧字人名に使える旧字

12画 心部

区点=5608 16進=5828 シフトJIS=9CA6

《常用音訓》アク/オ/わる…い

《音読み》

12画 心部

区点=5608 16進=5828 シフトJIS=9CA6

《常用音訓》アク/オ/わる…い

《音読み》  アク

アク

〈

〈 ・

・ 〉/

〉/ オ(ヲ)

オ(ヲ) /ウ

/ウ 〈w

〈w ・w

・w 〉

《訓読み》 わるい(わるし)/にくむ/いずくにか(いづくにか)/いずくんぞ(いづくんぞ)/ああ/わる

《意味》

〉

《訓読み》 わるい(わるし)/にくむ/いずくにか(いづくにか)/いずくんぞ(いづくんぞ)/ああ/わる

《意味》

{形・名}わるい(ワルシ)。いやな。みにくい。ひどく苦しい。むかつく感じ。〈対語〉→善・→美。〈類義語〉→醜。「醜悪」「悪臭」「雖有悪人=悪人アリトイヘドモ」〔→孟子〕

{形・名}わるい(ワルシ)。いやな。みにくい。ひどく苦しい。むかつく感じ。〈対語〉→善・→美。〈類義語〉→醜。「醜悪」「悪臭」「雖有悪人=悪人アリトイヘドモ」〔→孟子〕

{形}わるい(ワルシ)。上等でない。そまつである。〈類義語〉→粗。「恥悪衣悪食=悪衣悪食ヲ恥ヅ」〔→論語〕

{形}わるい(ワルシ)。上等でない。そまつである。〈類義語〉→粗。「恥悪衣悪食=悪衣悪食ヲ恥ヅ」〔→論語〕

{名}悪いこと。いやな行い。むかつくような状態。〈対語〉→善。「賞善罰悪=善ヲ賞シ悪ヲ罰ス」〔→漢書〕

{名}悪いこと。いやな行い。むかつくような状態。〈対語〉→善。「賞善罰悪=善ヲ賞シ悪ヲ罰ス」〔→漢書〕

{動}にくむ。いやだと思う。むかむかする。〈対語〉→好。「好悪コウオ」「悪心オシン(はきけ)」「処衆人之所悪=衆人ノ悪ムトコロニ処ル」〔→老子〕

{動}にくむ。いやだと思う。むかむかする。〈対語〉→好。「好悪コウオ」「悪心オシン(はきけ)」「処衆人之所悪=衆人ノ悪ムトコロニ処ル」〔→老子〕

{副}いずくにか(イヅクニカ)。どこに。〈類義語〉→安・→焉。「居悪在=居イヅクニカ在ル」〔→孟子〕

{副}いずくにか(イヅクニカ)。どこに。〈類義語〉→安・→焉。「居悪在=居イヅクニカ在ル」〔→孟子〕

{副}いずくんぞ(イヅクンゾ)。どうして。反問する意をあらわすことば。「彼悪知之=彼イヅクンゾコレヲ知ランヤ」〔→孟子〕

{副}いずくんぞ(イヅクンゾ)。どうして。反問する意をあらわすことば。「彼悪知之=彼イヅクンゾコレヲ知ランヤ」〔→孟子〕

{感}ああ。感嘆することば。「悪、是何言也=アア、コレ何ノ言ゾヤ」〔→孟子〕

〔国〕わる。悪者。

《解字》

会意兼形声。亞ア(=亜)は、角型に掘り下げた土台を描いた象形。家の下積みとなるくぼみ。惡は「心+音符亞」で、下に押し下げられてくぼんだ気持ち。下積みでむかむかする感じや、欲求不満。→亜

《単語家族》

堊アク(下積みとなる土台)

{感}ああ。感嘆することば。「悪、是何言也=アア、コレ何ノ言ゾヤ」〔→孟子〕

〔国〕わる。悪者。

《解字》

会意兼形声。亞ア(=亜)は、角型に掘り下げた土台を描いた象形。家の下積みとなるくぼみ。惡は「心+音符亞」で、下に押し下げられてくぼんだ気持ち。下積みでむかむかする感じや、欲求不満。→亜

《単語家族》

堊アク(下積みとなる土台) 於オ(つかえる)

於オ(つかえる) 淤オ(つかえる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

淤オ(つかえる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

愛育 アイイク🔗⭐🔉

【愛育】

アイイク かわいがってたいせつに育てる。『愛養アイヨウ』

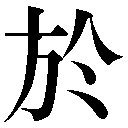

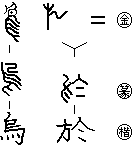

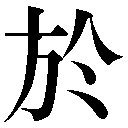

於 ああ🔗⭐🔉

【於】

8画 方部 [人名漢字]

区点=1787 16進=3177 シフトJIS=8997

《音読み》

8画 方部 [人名漢字]

区点=1787 16進=3177 シフトJIS=8997

《音読み》  オ

オ /ヨ

/ヨ 〈y

〈y ・y

・y 〉/

〉/ ウ

ウ /オ(ヲ)

/オ(ヲ) 〈w

〈w 〉

《訓読み》 おいてする(おいてす)/おる(をる)/おいて/おける/に/より/ああ

《意味》

〉

《訓読み》 おいてする(おいてす)/おる(をる)/おいて/おける/に/より/ああ

《意味》

{動}おいてする(オイテス)。おる(ヲル)。そこにいる。じっとそこに止まる。「相於ソウオ(いっしょにいる)」「造次必於是=造次ニモ、必ズココニ於イテス」〔→論語〕

{動}おいてする(オイテス)。おる(ヲル)。そこにいる。じっとそこに止まる。「相於ソウオ(いっしょにいる)」「造次必於是=造次ニモ、必ズココニ於イテス」〔→論語〕

{前}おいて。おける。…にとって。…において。「於我如浮雲=我ニ於イテハ、浮雲ノゴトシ」〔→論語〕

{前}おいて。おける。…にとって。…において。「於我如浮雲=我ニ於イテハ、浮雲ノゴトシ」〔→論語〕

{前}に。場所を示すことば。〈同義語〉→于。「舎於郊=郊ニ舎ル」〔→孟子〕

{前}に。場所を示すことば。〈同義語〉→于。「舎於郊=郊ニ舎ル」〔→孟子〕

{前}に。動作がどこから来るかを示す前置詞で、受身をあらわすのに用いることば。〈同義語〉→于。「労力者、治於人=力ヲ労スル者ハ、人ニ治メラル」〔→孟子〕

{前}に。動作がどこから来るかを示す前置詞で、受身をあらわすのに用いることば。〈同義語〉→于。「労力者、治於人=力ヲ労スル者ハ、人ニ治メラル」〔→孟子〕

{前}より。動作の起点・原因を示すことば。〈同義語〉→于。

{前}より。動作の起点・原因を示すことば。〈同義語〉→于。

{前}より。比較の対象を示すことば。〈同義語〉→于。「季氏富於周公=季氏ハ、周公ヨリ富メリ」〔→論語〕

{前}より。比較の対象を示すことば。〈同義語〉→于。「季氏富於周公=季氏ハ、周公ヨリ富メリ」〔→論語〕

{感}ああ。ああという感嘆の声をあらわすことば。▽擬声語から。「於戯アア」「於乎アア」「於、鯀哉=アア、鯀ナルカナ」〔→書経〕

{感}ああ。ああという感嘆の声をあらわすことば。▽擬声語から。「於戯アア」「於乎アア」「於、鯀哉=アア、鯀ナルカナ」〔→書経〕

{助}古い時代の地名につく接頭辞。「於越オエツ(越の国の古称)」

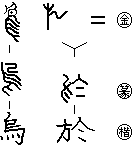

《解字》

{助}古い時代の地名につく接頭辞。「於越オエツ(越の国の古称)」

《解字》

会意。「はた+二印(重なって止まる)」で、じっとつかえて止まることを示す。ただし、ああと鳴くからすを烏というのと同じく、於もまたああという感嘆詞にあてる。「説文解字」では於の字はからすの形の変形だとする。

《単語家族》

淤オ(水の流れがとどこおる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。「はた+二印(重なって止まる)」で、じっとつかえて止まることを示す。ただし、ああと鳴くからすを烏というのと同じく、於もまたああという感嘆詞にあてる。「説文解字」では於の字はからすの形の変形だとする。

《単語家族》

淤オ(水の流れがとどこおる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画 方部 [人名漢字]

区点=1787 16進=3177 シフトJIS=8997

《音読み》

8画 方部 [人名漢字]

区点=1787 16進=3177 シフトJIS=8997

《音読み》  オ

オ /ヨ

/ヨ 〈y

〈y ・y

・y 〉/

〉/ ウ

ウ /オ(ヲ)

/オ(ヲ) 〈w

〈w 〉

《訓読み》 おいてする(おいてす)/おる(をる)/おいて/おける/に/より/ああ

《意味》

〉

《訓読み》 おいてする(おいてす)/おる(をる)/おいて/おける/に/より/ああ

《意味》

{動}おいてする(オイテス)。おる(ヲル)。そこにいる。じっとそこに止まる。「相於ソウオ(いっしょにいる)」「造次必於是=造次ニモ、必ズココニ於イテス」〔→論語〕

{動}おいてする(オイテス)。おる(ヲル)。そこにいる。じっとそこに止まる。「相於ソウオ(いっしょにいる)」「造次必於是=造次ニモ、必ズココニ於イテス」〔→論語〕

{前}おいて。おける。…にとって。…において。「於我如浮雲=我ニ於イテハ、浮雲ノゴトシ」〔→論語〕

{前}おいて。おける。…にとって。…において。「於我如浮雲=我ニ於イテハ、浮雲ノゴトシ」〔→論語〕

{前}に。場所を示すことば。〈同義語〉→于。「舎於郊=郊ニ舎ル」〔→孟子〕

{前}に。場所を示すことば。〈同義語〉→于。「舎於郊=郊ニ舎ル」〔→孟子〕

{前}に。動作がどこから来るかを示す前置詞で、受身をあらわすのに用いることば。〈同義語〉→于。「労力者、治於人=力ヲ労スル者ハ、人ニ治メラル」〔→孟子〕

{前}に。動作がどこから来るかを示す前置詞で、受身をあらわすのに用いることば。〈同義語〉→于。「労力者、治於人=力ヲ労スル者ハ、人ニ治メラル」〔→孟子〕

{前}より。動作の起点・原因を示すことば。〈同義語〉→于。

{前}より。動作の起点・原因を示すことば。〈同義語〉→于。

{前}より。比較の対象を示すことば。〈同義語〉→于。「季氏富於周公=季氏ハ、周公ヨリ富メリ」〔→論語〕

{前}より。比較の対象を示すことば。〈同義語〉→于。「季氏富於周公=季氏ハ、周公ヨリ富メリ」〔→論語〕

{感}ああ。ああという感嘆の声をあらわすことば。▽擬声語から。「於戯アア」「於乎アア」「於、鯀哉=アア、鯀ナルカナ」〔→書経〕

{感}ああ。ああという感嘆の声をあらわすことば。▽擬声語から。「於戯アア」「於乎アア」「於、鯀哉=アア、鯀ナルカナ」〔→書経〕

{助}古い時代の地名につく接頭辞。「於越オエツ(越の国の古称)」

《解字》

{助}古い時代の地名につく接頭辞。「於越オエツ(越の国の古称)」

《解字》

会意。「はた+二印(重なって止まる)」で、じっとつかえて止まることを示す。ただし、ああと鳴くからすを烏というのと同じく、於もまたああという感嘆詞にあてる。「説文解字」では於の字はからすの形の変形だとする。

《単語家族》

淤オ(水の流れがとどこおる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。「はた+二印(重なって止まる)」で、じっとつかえて止まることを示す。ただし、ああと鳴くからすを烏というのと同じく、於もまたああという感嘆詞にあてる。「説文解字」では於の字はからすの形の変形だとする。

《単語家族》

淤オ(水の流れがとどこおる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

於戯 アア🔗⭐🔉

【於乎】

オコ・アア =於呼。ああ、と感嘆したときの声をあらわすことば。『於戯オギ・アア』

於穆 アア🔗⭐🔉

【於穆】

オボク・アア 感嘆してほめるときのことば。

欸 ああ🔗⭐🔉

猗 あ🔗⭐🔉

【猗】

11画 犬部

区点=6440 16進=6048 シフトJIS=E0C6

《音読み》

11画 犬部

区点=6440 16進=6048 シフトJIS=E0C6

《音読み》  イ

イ

〈y

〈y 〉/

〉/ イ

イ

/

/ ア

ア

〈

〈 〉

《訓読み》 あ/ああ/うるわしい(うるはし)/しごく/よる

《意味》

〉

《訓読み》 あ/ああ/うるわしい(うるはし)/しごく/よる

《意味》

{感}あ。ああ。感心して発する声。

{感}あ。ああ。感心して発する声。

イナリ{動・形}うるわしい(ウルハシ)。なよなよとしなだれかかるさま。長く伸びているさま。

イナリ{動・形}うるわしい(ウルハシ)。なよなよとしなだれかかるさま。長く伸びているさま。

「猗猗イイ」とは、しだれて茂るさま。横にはびこるさま。「蘭之猗猗、揚揚其香=蘭ノ猗猗タル、揚揚タリソノ香」〔→韓愈〕

「猗猗イイ」とは、しだれて茂るさま。横にはびこるさま。「蘭之猗猗、揚揚其香=蘭ノ猗猗タル、揚揚タリソノ香」〔→韓愈〕

イス{動}しごく。しごいて取る。「猗彼女桑=彼ノ女桑ヲ猗ス」〔→詩経〕

イス{動}しごく。しごいて取る。「猗彼女桑=彼ノ女桑ヲ猗ス」〔→詩経〕

{動}よる。よりかかる。〈同義語〉→倚。「猗重較兮=重較ニ猗ル」〔→詩経〕

{動}よる。よりかかる。〈同義語〉→倚。「猗重較兮=重較ニ猗ル」〔→詩経〕

「猗儺アダ」とは、なよやかなさま。〈同義語〉婀娜。「猗儺其枝=猗儺タルソノ枝」〔→詩経〕

《解字》

形声。「犬+音符奇」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

「猗儺アダ」とは、なよやかなさま。〈同義語〉婀娜。「猗儺其枝=猗儺タルソノ枝」〔→詩経〕

《解字》

形声。「犬+音符奇」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

11画 犬部

区点=6440 16進=6048 シフトJIS=E0C6

《音読み》

11画 犬部

区点=6440 16進=6048 シフトJIS=E0C6

《音読み》  イ

イ

〈y

〈y 〉/

〉/ イ

イ

/

/ ア

ア

〈

〈 〉

《訓読み》 あ/ああ/うるわしい(うるはし)/しごく/よる

《意味》

〉

《訓読み》 あ/ああ/うるわしい(うるはし)/しごく/よる

《意味》

{感}あ。ああ。感心して発する声。

{感}あ。ああ。感心して発する声。

イナリ{動・形}うるわしい(ウルハシ)。なよなよとしなだれかかるさま。長く伸びているさま。

イナリ{動・形}うるわしい(ウルハシ)。なよなよとしなだれかかるさま。長く伸びているさま。

「猗猗イイ」とは、しだれて茂るさま。横にはびこるさま。「蘭之猗猗、揚揚其香=蘭ノ猗猗タル、揚揚タリソノ香」〔→韓愈〕

「猗猗イイ」とは、しだれて茂るさま。横にはびこるさま。「蘭之猗猗、揚揚其香=蘭ノ猗猗タル、揚揚タリソノ香」〔→韓愈〕

イス{動}しごく。しごいて取る。「猗彼女桑=彼ノ女桑ヲ猗ス」〔→詩経〕

イス{動}しごく。しごいて取る。「猗彼女桑=彼ノ女桑ヲ猗ス」〔→詩経〕

{動}よる。よりかかる。〈同義語〉→倚。「猗重較兮=重較ニ猗ル」〔→詩経〕

{動}よる。よりかかる。〈同義語〉→倚。「猗重較兮=重較ニ猗ル」〔→詩経〕

「猗儺アダ」とは、なよやかなさま。〈同義語〉婀娜。「猗儺其枝=猗儺タルソノ枝」〔→詩経〕

《解字》

形声。「犬+音符奇」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

「猗儺アダ」とは、なよやかなさま。〈同義語〉婀娜。「猗儺其枝=猗儺タルソノ枝」〔→詩経〕

《解字》

形声。「犬+音符奇」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

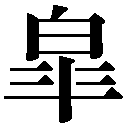

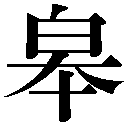

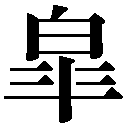

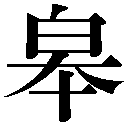

皐 ああ🔗⭐🔉

【皐】

11画 白部 [人名漢字]

区点=2709 16進=3B29 シフトJIS=8E48

【皋】異体字異体字

11画 白部 [人名漢字]

区点=2709 16進=3B29 シフトJIS=8E48

【皋】異体字異体字

10画 白部

区点=6608 16進=6228 シフトJIS=E1A6

《音読み》 コウ(カウ)

10画 白部

区点=6608 16進=6228 シフトJIS=E1A6

《音読み》 コウ(カウ)

〈g

〈g o〉

《訓読み》 さわ(さは)/きし/ああ/たかい(たかし)/さつき

《名付け》 すすむ・たか・たかし

《意味》

o〉

《訓読み》 さわ(さは)/きし/ああ/たかい(たかし)/さつき

《名付け》 すすむ・たか・たかし

《意味》

{名}さわ(サハ)。水辺の平らな地。〈類義語〉→沢。

{名}さわ(サハ)。水辺の平らな地。〈類義語〉→沢。

{名}きし。沼・さわのきし辺。「平皐ヘイコウ」

{名}きし。沼・さわのきし辺。「平皐ヘイコウ」

{動・感}ああ。声をゆるやかに長く引いて魂を呼ぶ。また、そのときの声。〈類義語〉→号。

{動・感}ああ。声をゆるやかに長く引いて魂を呼ぶ。また、そのときの声。〈類義語〉→号。

{形}声をのばして、大声で呼ぶさま。「皐然コウゼン」

{形}声をのばして、大声で呼ぶさま。「皐然コウゼン」

{形}たかい(タカシ)。「皐門コウモン」

{形}たかい(タカシ)。「皐門コウモン」

{名}さつき。明るくかわいた陰暦の五月。「皐月コウゲツ」

《解字》

会意。皋は「白+大+十(まとめる)」で、白い光のさす大きな台地をあらわす。明るい、たかい、広がるなどの意を含む。皐はその略体。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

{名}さつき。明るくかわいた陰暦の五月。「皐月コウゲツ」

《解字》

会意。皋は「白+大+十(まとめる)」で、白い光のさす大きな台地をあらわす。明るい、たかい、広がるなどの意を含む。皐はその略体。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

11画 白部 [人名漢字]

区点=2709 16進=3B29 シフトJIS=8E48

【皋】異体字異体字

11画 白部 [人名漢字]

区点=2709 16進=3B29 シフトJIS=8E48

【皋】異体字異体字

10画 白部

区点=6608 16進=6228 シフトJIS=E1A6

《音読み》 コウ(カウ)

10画 白部

区点=6608 16進=6228 シフトJIS=E1A6

《音読み》 コウ(カウ)

〈g

〈g o〉

《訓読み》 さわ(さは)/きし/ああ/たかい(たかし)/さつき

《名付け》 すすむ・たか・たかし

《意味》

o〉

《訓読み》 さわ(さは)/きし/ああ/たかい(たかし)/さつき

《名付け》 すすむ・たか・たかし

《意味》

{名}さわ(サハ)。水辺の平らな地。〈類義語〉→沢。

{名}さわ(サハ)。水辺の平らな地。〈類義語〉→沢。

{名}きし。沼・さわのきし辺。「平皐ヘイコウ」

{名}きし。沼・さわのきし辺。「平皐ヘイコウ」

{動・感}ああ。声をゆるやかに長く引いて魂を呼ぶ。また、そのときの声。〈類義語〉→号。

{動・感}ああ。声をゆるやかに長く引いて魂を呼ぶ。また、そのときの声。〈類義語〉→号。

{形}声をのばして、大声で呼ぶさま。「皐然コウゼン」

{形}声をのばして、大声で呼ぶさま。「皐然コウゼン」

{形}たかい(タカシ)。「皐門コウモン」

{形}たかい(タカシ)。「皐門コウモン」

{名}さつき。明るくかわいた陰暦の五月。「皐月コウゲツ」

《解字》

会意。皋は「白+大+十(まとめる)」で、白い光のさす大きな台地をあらわす。明るい、たかい、広がるなどの意を含む。皐はその略体。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

{名}さつき。明るくかわいた陰暦の五月。「皐月コウゲツ」

《解字》

会意。皋は「白+大+十(まとめる)」で、白い光のさす大きな台地をあらわす。明るい、たかい、広がるなどの意を含む。皐はその略体。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

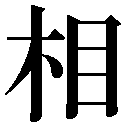

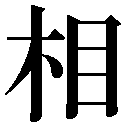

相 あい🔗⭐🔉

【相】

9画 目部 [三年]

区点=3374 16進=416A シフトJIS=918A

《常用音訓》ショウ/ソウ/あい

《音読み》 ソウ(サウ)

9画 目部 [三年]

区点=3374 16進=416A シフトJIS=918A

《常用音訓》ショウ/ソウ/あい

《音読み》 ソウ(サウ) /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈xi

〈xi ng・xi

ng・xi ng〉

《訓読み》 あい(あひ)/みる/たすける(たすく)

《名付け》 あい・あう・あきら・さ・すけ・たすく・とも・はる・まさ・み・みる

《意味》

ng〉

《訓読み》 あい(あひ)/みる/たすける(たすく)

《名付け》 あい・あう・あきら・さ・すけ・たすく・とも・はる・まさ・み・みる

《意味》

{副}あい(アヒ)。互いに(…しあう)。〈類義語〉→胥ショ。「相思」「相与」「相率而為偽者也=アヒ率

{副}あい(アヒ)。互いに(…しあう)。〈類義語〉→胥ショ。「相思」「相与」「相率而為偽者也=アヒ率 テ偽ヲ為ス者ナリ」〔→孟子〕

テ偽ヲ為ス者ナリ」〔→孟子〕

{副}AからBへ。AとBの間で。▽六朝時代からあと、二者の間に生じる動作につけることば。「相伝」「相去万余里=アヒ去ルコト万余里」

{副}AからBへ。AとBの間で。▽六朝時代からあと、二者の間に生じる動作につけることば。「相伝」「相去万余里=アヒ去ルコト万余里」

{動}みる。対象をよくみる。▽去声に読む。〈類義語〉→看。「相機行事=機ヲ相テ事ヲ行フ」

{動}みる。対象をよくみる。▽去声に読む。〈類義語〉→看。「相機行事=機ヲ相テ事ヲ行フ」

{動}たすける(タスク)。そばにつく。わきぞえとなる。▽去声に読む。「相成王為左右=成王ヲ相ケテ左右ト為ル」〔→書経〕

{動}たすける(タスク)。そばにつく。わきぞえとなる。▽去声に読む。「相成王為左右=成王ヲ相ケテ左右ト為ル」〔→書経〕

{名}かいぞえ役。▽去声に読む。「相者」「願為小相焉=願ハクハ小相トナラン」〔→論語〕

{名}かいぞえ役。▽去声に読む。「相者」「願為小相焉=願ハクハ小相トナラン」〔→論語〕

{名}君主をわきからたすける大臣。▽去声に読む。「丞相ジョウショウ(宰相)」「相国」

{名}君主をわきからたすける大臣。▽去声に読む。「丞相ジョウショウ(宰相)」「相国」

ショウタリ{動}宰相になる。「又相之=又之ニ相タリ」〔→論語〕

ショウタリ{動}宰相になる。「又相之=又之ニ相タリ」〔→論語〕

{名}すがたや形。▽去声に読む。〈類義語〉→像。「人相」「相術(人相をみる方法)」「骨相」

{名}すがたや形。▽去声に読む。〈類義語〉→像。「人相」「相術(人相をみる方法)」「骨相」

ソウス{動}人間を対象としてその人相をみる。▽去声に読む。

ソウス{動}人間を対象としてその人相をみる。▽去声に読む。

ソウス{動}娘のためよいむこをみて選ぶ。「相攸ソウユウ(むこえらび)」

〔国〕

ソウス{動}娘のためよいむこをみて選ぶ。「相攸ソウユウ(むこえらび)」

〔国〕 あい(アヒ)。語勢をそえる助辞。「相すまぬ」

あい(アヒ)。語勢をそえる助辞。「相すまぬ」 文法で、受身・可能・使役などの用法の分類。「能相」「使役相」

《解字》

文法で、受身・可能・使役などの用法の分類。「能相」「使役相」

《解字》

会意。「木+目」の会意文字で、木を対象において目でみること。AとBとがむきあう関係をあらわす。

《単語家族》

爽ソウ(離れて対する)

会意。「木+目」の会意文字で、木を対象において目でみること。AとBとがむきあう関係をあらわす。

《単語家族》

爽ソウ(離れて対する) 霜(離れてむきあうしも柱)と同系。胥ショは、その語尾が転じたことばで、相と同じ意。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

霜(離れてむきあうしも柱)と同系。胥ショは、その語尾が転じたことばで、相と同じ意。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

9画 目部 [三年]

区点=3374 16進=416A シフトJIS=918A

《常用音訓》ショウ/ソウ/あい

《音読み》 ソウ(サウ)

9画 目部 [三年]

区点=3374 16進=416A シフトJIS=918A

《常用音訓》ショウ/ソウ/あい

《音読み》 ソウ(サウ) /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈xi

〈xi ng・xi

ng・xi ng〉

《訓読み》 あい(あひ)/みる/たすける(たすく)

《名付け》 あい・あう・あきら・さ・すけ・たすく・とも・はる・まさ・み・みる

《意味》

ng〉

《訓読み》 あい(あひ)/みる/たすける(たすく)

《名付け》 あい・あう・あきら・さ・すけ・たすく・とも・はる・まさ・み・みる

《意味》

{副}あい(アヒ)。互いに(…しあう)。〈類義語〉→胥ショ。「相思」「相与」「相率而為偽者也=アヒ率

{副}あい(アヒ)。互いに(…しあう)。〈類義語〉→胥ショ。「相思」「相与」「相率而為偽者也=アヒ率 テ偽ヲ為ス者ナリ」〔→孟子〕

テ偽ヲ為ス者ナリ」〔→孟子〕

{副}AからBへ。AとBの間で。▽六朝時代からあと、二者の間に生じる動作につけることば。「相伝」「相去万余里=アヒ去ルコト万余里」

{副}AからBへ。AとBの間で。▽六朝時代からあと、二者の間に生じる動作につけることば。「相伝」「相去万余里=アヒ去ルコト万余里」

{動}みる。対象をよくみる。▽去声に読む。〈類義語〉→看。「相機行事=機ヲ相テ事ヲ行フ」

{動}みる。対象をよくみる。▽去声に読む。〈類義語〉→看。「相機行事=機ヲ相テ事ヲ行フ」

{動}たすける(タスク)。そばにつく。わきぞえとなる。▽去声に読む。「相成王為左右=成王ヲ相ケテ左右ト為ル」〔→書経〕

{動}たすける(タスク)。そばにつく。わきぞえとなる。▽去声に読む。「相成王為左右=成王ヲ相ケテ左右ト為ル」〔→書経〕

{名}かいぞえ役。▽去声に読む。「相者」「願為小相焉=願ハクハ小相トナラン」〔→論語〕

{名}かいぞえ役。▽去声に読む。「相者」「願為小相焉=願ハクハ小相トナラン」〔→論語〕

{名}君主をわきからたすける大臣。▽去声に読む。「丞相ジョウショウ(宰相)」「相国」

{名}君主をわきからたすける大臣。▽去声に読む。「丞相ジョウショウ(宰相)」「相国」

ショウタリ{動}宰相になる。「又相之=又之ニ相タリ」〔→論語〕

ショウタリ{動}宰相になる。「又相之=又之ニ相タリ」〔→論語〕

{名}すがたや形。▽去声に読む。〈類義語〉→像。「人相」「相術(人相をみる方法)」「骨相」

{名}すがたや形。▽去声に読む。〈類義語〉→像。「人相」「相術(人相をみる方法)」「骨相」

ソウス{動}人間を対象としてその人相をみる。▽去声に読む。

ソウス{動}人間を対象としてその人相をみる。▽去声に読む。

ソウス{動}娘のためよいむこをみて選ぶ。「相攸ソウユウ(むこえらび)」

〔国〕

ソウス{動}娘のためよいむこをみて選ぶ。「相攸ソウユウ(むこえらび)」

〔国〕 あい(アヒ)。語勢をそえる助辞。「相すまぬ」

あい(アヒ)。語勢をそえる助辞。「相すまぬ」 文法で、受身・可能・使役などの用法の分類。「能相」「使役相」

《解字》

文法で、受身・可能・使役などの用法の分類。「能相」「使役相」

《解字》

会意。「木+目」の会意文字で、木を対象において目でみること。AとBとがむきあう関係をあらわす。

《単語家族》

爽ソウ(離れて対する)

会意。「木+目」の会意文字で、木を対象において目でみること。AとBとがむきあう関係をあらわす。

《単語家族》

爽ソウ(離れて対する) 霜(離れてむきあうしも柱)と同系。胥ショは、その語尾が転じたことばで、相と同じ意。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

霜(離れてむきあうしも柱)と同系。胥ショは、その語尾が転じたことばで、相と同じ意。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

粤 ああ🔗⭐🔉

【粤】

12画 米部

区点=6869 16進=6465 シフトJIS=E2E3

《音読み》 エツ(

12画 米部

区点=6869 16進=6465 シフトJIS=E2E3

《音読み》 エツ( ツ)

ツ) /オチ(ヲチ)/エチ(

/オチ(ヲチ)/エチ( チ)

チ) 〈yu

〈yu 〉

《訓読み》 ここに/ああ

《意味》

〉

《訓読み》 ここに/ああ

《意味》

{助}ここに。さて。そこで。〈類義語〉→爰。

{助}ここに。さて。そこで。〈類義語〉→爰。

{感}ああ。ため息の声。

{感}ああ。ため息の声。

{名}中国南部にいた種族の名。〈同義語〉→越。

{名}中国南部にいた種族の名。〈同義語〉→越。

{名}広東カントン省・広西省のこと。また、特に広東省のこと。▽昔、粤人エツジン(越人)のいた地域。「粤語エツゴ(広東語)」「粤省エツショウ(広東省)」「粤西エツセイ(広西省)」「粤南エツナン(越南)」

《解字》

会意。「おしこめるさま+つかえてとまるしるし」で、狭く、おしつまった南方のじめじめした地をあらわす。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{名}広東カントン省・広西省のこと。また、特に広東省のこと。▽昔、粤人エツジン(越人)のいた地域。「粤語エツゴ(広東語)」「粤省エツショウ(広東省)」「粤西エツセイ(広西省)」「粤南エツナン(越南)」

《解字》

会意。「おしこめるさま+つかえてとまるしるし」で、狭く、おしつまった南方のじめじめした地をあらわす。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

12画 米部

区点=6869 16進=6465 シフトJIS=E2E3

《音読み》 エツ(

12画 米部

区点=6869 16進=6465 シフトJIS=E2E3

《音読み》 エツ( ツ)

ツ) /オチ(ヲチ)/エチ(

/オチ(ヲチ)/エチ( チ)

チ) 〈yu

〈yu 〉

《訓読み》 ここに/ああ

《意味》

〉

《訓読み》 ここに/ああ

《意味》

{助}ここに。さて。そこで。〈類義語〉→爰。

{助}ここに。さて。そこで。〈類義語〉→爰。

{感}ああ。ため息の声。

{感}ああ。ため息の声。

{名}中国南部にいた種族の名。〈同義語〉→越。

{名}中国南部にいた種族の名。〈同義語〉→越。

{名}広東カントン省・広西省のこと。また、特に広東省のこと。▽昔、粤人エツジン(越人)のいた地域。「粤語エツゴ(広東語)」「粤省エツショウ(広東省)」「粤西エツセイ(広西省)」「粤南エツナン(越南)」

《解字》

会意。「おしこめるさま+つかえてとまるしるし」で、狭く、おしつまった南方のじめじめした地をあらわす。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{名}広東カントン省・広西省のこと。また、特に広東省のこと。▽昔、粤人エツジン(越人)のいた地域。「粤語エツゴ(広東語)」「粤省エツショウ(広東省)」「粤西エツセイ(広西省)」「粤南エツナン(越南)」

《解字》

会意。「おしこめるさま+つかえてとまるしるし」で、狭く、おしつまった南方のじめじめした地をあらわす。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

羌 ああ🔗⭐🔉

胥 あい🔗⭐🔉

【胥】

9画 肉部

区点=7081 16進=6671 シフトJIS=E3EF

《音読み》 ショ

9画 肉部

区点=7081 16進=6671 シフトJIS=E3EF

《音読み》 ショ /ソ

/ソ 〈x

〈x 〉

《訓読み》 あい(あひ)/みな/みる/まつ

《意味》

〉

《訓読み》 あい(あひ)/みな/みる/まつ

《意味》

{名}同僚があい並んでたむろしている下級役人。▽読み書きができる土着の庶民が下級役人に採用され、直接人民に接して、雑務をさばいた。「胥吏ショリ」「里胥リショ」

{名}同僚があい並んでたむろしている下級役人。▽読み書きができる土着の庶民が下級役人に採用され、直接人民に接して、雑務をさばいた。「胥吏ショリ」「里胥リショ」

{副}あい(アヒ)。みな。互いに。あい並んで。〈類義語〉→相・→皆。「胥告=胥ヒ告グ」「胥役ショエキ」

{副}あい(アヒ)。みな。互いに。あい並んで。〈類義語〉→相・→皆。「胥告=胥ヒ告グ」「胥役ショエキ」

{動}みる。くらべてみて品定めをする。〈類義語〉→相。「于胥斯原=ココニコノ原ヲ胥ル」〔→詩経〕「帝将胥天下而遷之焉=帝将ニ天下ヲ胥テコレヲ遷サントス」〔→孟子〕

{動}みる。くらべてみて品定めをする。〈類義語〉→相。「于胥斯原=ココニコノ原ヲ胥ル」〔→詩経〕「帝将胥天下而遷之焉=帝将ニ天下ヲ胥テコレヲ遷サントス」〔→孟子〕

{動}まつ。まちのぞむ。〈類義語〉→須シュ。「胥命=命ヲ胥ツ」「少胥ショウショ(=少須。しばらくまつ、しばらくして)」

{動}まつ。まちのぞむ。〈類義語〉→須シュ。「胥命=命ヲ胥ツ」「少胥ショウショ(=少須。しばらくまつ、しばらくして)」

{助}語調を整えることば。「君子楽胥=君子ハ楽胥タリ」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。足と疋ショとは、ともにひざ小僧と足先とを描いた象形文字。ただし疋は、左右の足が離れてあい対する意を含む。胥は「肉+音符疋」で、もと、肉をほぐした塩づけ。肉の繊維が何本にもわかれて並ぶ意から、あい並ぶ、あい対するの意となる。

《単語家族》

疋と相とは語尾の転じたことばで、同系。また、疎ソ(わかれる)

{助}語調を整えることば。「君子楽胥=君子ハ楽胥タリ」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。足と疋ショとは、ともにひざ小僧と足先とを描いた象形文字。ただし疋は、左右の足が離れてあい対する意を含む。胥は「肉+音符疋」で、もと、肉をほぐした塩づけ。肉の繊維が何本にもわかれて並ぶ意から、あい並ぶ、あい対するの意となる。

《単語家族》

疋と相とは語尾の転じたことばで、同系。また、疎ソ(わかれる) 楚ソ(何本にもわかれた柴シバ)なども同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

楚ソ(何本にもわかれた柴シバ)なども同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

9画 肉部

区点=7081 16進=6671 シフトJIS=E3EF

《音読み》 ショ

9画 肉部

区点=7081 16進=6671 シフトJIS=E3EF

《音読み》 ショ /ソ

/ソ 〈x

〈x 〉

《訓読み》 あい(あひ)/みな/みる/まつ

《意味》

〉

《訓読み》 あい(あひ)/みな/みる/まつ

《意味》

{名}同僚があい並んでたむろしている下級役人。▽読み書きができる土着の庶民が下級役人に採用され、直接人民に接して、雑務をさばいた。「胥吏ショリ」「里胥リショ」

{名}同僚があい並んでたむろしている下級役人。▽読み書きができる土着の庶民が下級役人に採用され、直接人民に接して、雑務をさばいた。「胥吏ショリ」「里胥リショ」

{副}あい(アヒ)。みな。互いに。あい並んで。〈類義語〉→相・→皆。「胥告=胥ヒ告グ」「胥役ショエキ」

{副}あい(アヒ)。みな。互いに。あい並んで。〈類義語〉→相・→皆。「胥告=胥ヒ告グ」「胥役ショエキ」

{動}みる。くらべてみて品定めをする。〈類義語〉→相。「于胥斯原=ココニコノ原ヲ胥ル」〔→詩経〕「帝将胥天下而遷之焉=帝将ニ天下ヲ胥テコレヲ遷サントス」〔→孟子〕

{動}みる。くらべてみて品定めをする。〈類義語〉→相。「于胥斯原=ココニコノ原ヲ胥ル」〔→詩経〕「帝将胥天下而遷之焉=帝将ニ天下ヲ胥テコレヲ遷サントス」〔→孟子〕

{動}まつ。まちのぞむ。〈類義語〉→須シュ。「胥命=命ヲ胥ツ」「少胥ショウショ(=少須。しばらくまつ、しばらくして)」

{動}まつ。まちのぞむ。〈類義語〉→須シュ。「胥命=命ヲ胥ツ」「少胥ショウショ(=少須。しばらくまつ、しばらくして)」

{助}語調を整えることば。「君子楽胥=君子ハ楽胥タリ」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。足と疋ショとは、ともにひざ小僧と足先とを描いた象形文字。ただし疋は、左右の足が離れてあい対する意を含む。胥は「肉+音符疋」で、もと、肉をほぐした塩づけ。肉の繊維が何本にもわかれて並ぶ意から、あい並ぶ、あい対するの意となる。

《単語家族》

疋と相とは語尾の転じたことばで、同系。また、疎ソ(わかれる)

{助}語調を整えることば。「君子楽胥=君子ハ楽胥タリ」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。足と疋ショとは、ともにひざ小僧と足先とを描いた象形文字。ただし疋は、左右の足が離れてあい対する意を含む。胥は「肉+音符疋」で、もと、肉をほぐした塩づけ。肉の繊維が何本にもわかれて並ぶ意から、あい並ぶ、あい対するの意となる。

《単語家族》

疋と相とは語尾の転じたことばで、同系。また、疎ソ(わかれる) 楚ソ(何本にもわかれた柴シバ)なども同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

楚ソ(何本にもわかれた柴シバ)なども同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

藍 あい🔗⭐🔉

藹蔚 アイイ🔗⭐🔉

【藹蔚】

アイイ 樹木が茂るさま。

藹藹 アイアイ🔗⭐🔉

【藹藹】

アイアイ  元気いっぱいであるさま。

元気いっぱいであるさま。 草木がこんもりと茂るさま。「藹藹堂前林=藹藹タリ堂前ノ林」〔→陶潜〕

草木がこんもりと茂るさま。「藹藹堂前林=藹藹タリ堂前ノ林」〔→陶潜〕 いっぱいに満ちているさま。

いっぱいに満ちているさま。 =靄靄。月光が一面にたゆとうさま。

=靄靄。月光が一面にたゆとうさま。 =靄靄。雲がたなびくさま。(6)=靄靄。穏やかなさま。「和気藹藹」

=靄靄。雲がたなびくさま。(6)=靄靄。穏やかなさま。「和気藹藹」

元気いっぱいであるさま。

元気いっぱいであるさま。 草木がこんもりと茂るさま。「藹藹堂前林=藹藹タリ堂前ノ林」〔→陶潜〕

草木がこんもりと茂るさま。「藹藹堂前林=藹藹タリ堂前ノ林」〔→陶潜〕 いっぱいに満ちているさま。

いっぱいに満ちているさま。 =靄靄。月光が一面にたゆとうさま。

=靄靄。月光が一面にたゆとうさま。 =靄靄。雲がたなびくさま。(6)=靄靄。穏やかなさま。「和気藹藹」

=靄靄。雲がたなびくさま。(6)=靄靄。穏やかなさま。「和気藹藹」

越 ああ🔗⭐🔉

【越】

12画 走部 [常用漢字]

区点=1759 16進=315B シフトJIS=897A

《常用音訓》エツ/こ…える/こ…す

《音読み》 エツ(

12画 走部 [常用漢字]

区点=1759 16進=315B シフトJIS=897A

《常用音訓》エツ/こ…える/こ…す

《音読み》 エツ( ツ)

ツ) /オチ(ヲチ)/エチ(

/オチ(ヲチ)/エチ( チ)

チ) 〈yu

〈yu 〉

《訓読み》 こす/こえる(こゆ)/ここに/ああ/こし

《名付け》 お・こえ・こし

《意味》

〉

《訓読み》 こす/こえる(こゆ)/ここに/ああ/こし

《名付け》 お・こえ・こし

《意味》

{動}こえる(コユ)。ぐっとふんばって、のりこえる。わくをのりこえる。じゃま物や先だつものの前に進み出る。順序や程度をこえる。〈類義語〉→踰ユ。「超越」「僭越センエツ(身のほどをこえる)」「越千里之険=千里ノ険ヲ越ユ」〔→穀梁〕

{動}こえる(コユ)。ぐっとふんばって、のりこえる。わくをのりこえる。じゃま物や先だつものの前に進み出る。順序や程度をこえる。〈類義語〉→踰ユ。「超越」「僭越センエツ(身のほどをこえる)」「越千里之険=千里ノ険ヲ越ユ」〔→穀梁〕

{動・形}ぐっとはみ出てきわだつ。また、そのさま。「放越(自由かってにはみ出た)」「声音清越(声がきわだってすんでいる)」

{動・形}ぐっとはみ出てきわだつ。また、そのさま。「放越(自由かってにはみ出た)」「声音清越(声がきわだってすんでいる)」

エツナリ{形}遠くへだたっている。まわりくどい。「越哉、臧孫之為政也=越ナルカナ、臧孫ノ政ヲ為スヤ」〔→国語〕

エツナリ{形}遠くへだたっている。まわりくどい。「越哉、臧孫之為政也=越ナルカナ、臧孫ノ政ヲ為スヤ」〔→国語〕

{動}ぐっとつまずく。また、つまずいてのめる。「顛越テンエツ(のめって倒れる)」「隕越インエツ(つまずいておとす、おちる)」

{動}ぐっとつまずく。また、つまずいてのめる。「顛越テンエツ(のめって倒れる)」「隕越インエツ(つまずいておとす、おちる)」

{名}春秋時代の国名。江南の原住民の越族の一種族のたてた国。越王勾践コウセンのころに特に栄えた。今の浙江セッコウ省の紹興ショウコウ市あたりにあった。「於越オエツ」とも。

{名}春秋時代の国名。江南の原住民の越族の一種族のたてた国。越王勾践コウセンのころに特に栄えた。今の浙江セッコウ省の紹興ショウコウ市あたりにあった。「於越オエツ」とも。

{名}江南沿海地方にいた民族とその国の名。多くの種族があり、百越ともいわれた。そのうちの於越は春秋時代の越をたてた。秦シン・漢代から、一部は福建にはいり、江南の山間に残ったのは「山越」と呼ばれた。また、その一部である「南越」は、のちのベトナム(越南)人と関係がある。

{名}江南沿海地方にいた民族とその国の名。多くの種族があり、百越ともいわれた。そのうちの於越は春秋時代の越をたてた。秦シン・漢代から、一部は福建にはいり、江南の山間に残ったのは「山越」と呼ばれた。また、その一部である「南越」は、のちのベトナム(越南)人と関係がある。

{助}ここに。ああ。呼びかけの声をあらわすことば。▽古代に用いられた。〈類義語〉→曰エツ。「越我御事庶士=アア、我ガ御事、庶士ヨ」〔→書経〕

〔国〕こし。古志コシの国。越前(今の福井県)・越中(今の富山県)・越後(今の新潟県)の地方。

《解字》

会意兼形声。戉エツは、くびれた形をしたまさかりを描いた象形文字で、ぐっとひっかけるの意を含む。越は「走(あるく)+音符戉」で、からだをかがめてぐっと足をひっかけ、のりこえること。蹶ケツ(からだをかがめてぐっとたつ)と非常に縁が近い。→戉

《類義》

踰ユは、中間をとりのけることから転じて、間をこえること。

《異字同訓》

こえる/こす。 越える/越す「山を越える。峠を越す。年を越す。引っ越す」超える/超す「現代を超(越)える。人間の能力を超(越)える。百万円を超(越)える額。一千万人を超(越)す人口」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{助}ここに。ああ。呼びかけの声をあらわすことば。▽古代に用いられた。〈類義語〉→曰エツ。「越我御事庶士=アア、我ガ御事、庶士ヨ」〔→書経〕

〔国〕こし。古志コシの国。越前(今の福井県)・越中(今の富山県)・越後(今の新潟県)の地方。

《解字》

会意兼形声。戉エツは、くびれた形をしたまさかりを描いた象形文字で、ぐっとひっかけるの意を含む。越は「走(あるく)+音符戉」で、からだをかがめてぐっと足をひっかけ、のりこえること。蹶ケツ(からだをかがめてぐっとたつ)と非常に縁が近い。→戉

《類義》

踰ユは、中間をとりのけることから転じて、間をこえること。

《異字同訓》

こえる/こす。 越える/越す「山を越える。峠を越す。年を越す。引っ越す」超える/超す「現代を超(越)える。人間の能力を超(越)える。百万円を超(越)える額。一千万人を超(越)す人口」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

12画 走部 [常用漢字]

区点=1759 16進=315B シフトJIS=897A

《常用音訓》エツ/こ…える/こ…す

《音読み》 エツ(

12画 走部 [常用漢字]

区点=1759 16進=315B シフトJIS=897A

《常用音訓》エツ/こ…える/こ…す

《音読み》 エツ( ツ)

ツ) /オチ(ヲチ)/エチ(

/オチ(ヲチ)/エチ( チ)

チ) 〈yu

〈yu 〉

《訓読み》 こす/こえる(こゆ)/ここに/ああ/こし

《名付け》 お・こえ・こし

《意味》

〉

《訓読み》 こす/こえる(こゆ)/ここに/ああ/こし

《名付け》 お・こえ・こし

《意味》

{動}こえる(コユ)。ぐっとふんばって、のりこえる。わくをのりこえる。じゃま物や先だつものの前に進み出る。順序や程度をこえる。〈類義語〉→踰ユ。「超越」「僭越センエツ(身のほどをこえる)」「越千里之険=千里ノ険ヲ越ユ」〔→穀梁〕

{動}こえる(コユ)。ぐっとふんばって、のりこえる。わくをのりこえる。じゃま物や先だつものの前に進み出る。順序や程度をこえる。〈類義語〉→踰ユ。「超越」「僭越センエツ(身のほどをこえる)」「越千里之険=千里ノ険ヲ越ユ」〔→穀梁〕

{動・形}ぐっとはみ出てきわだつ。また、そのさま。「放越(自由かってにはみ出た)」「声音清越(声がきわだってすんでいる)」

{動・形}ぐっとはみ出てきわだつ。また、そのさま。「放越(自由かってにはみ出た)」「声音清越(声がきわだってすんでいる)」

エツナリ{形}遠くへだたっている。まわりくどい。「越哉、臧孫之為政也=越ナルカナ、臧孫ノ政ヲ為スヤ」〔→国語〕

エツナリ{形}遠くへだたっている。まわりくどい。「越哉、臧孫之為政也=越ナルカナ、臧孫ノ政ヲ為スヤ」〔→国語〕

{動}ぐっとつまずく。また、つまずいてのめる。「顛越テンエツ(のめって倒れる)」「隕越インエツ(つまずいておとす、おちる)」

{動}ぐっとつまずく。また、つまずいてのめる。「顛越テンエツ(のめって倒れる)」「隕越インエツ(つまずいておとす、おちる)」

{名}春秋時代の国名。江南の原住民の越族の一種族のたてた国。越王勾践コウセンのころに特に栄えた。今の浙江セッコウ省の紹興ショウコウ市あたりにあった。「於越オエツ」とも。

{名}春秋時代の国名。江南の原住民の越族の一種族のたてた国。越王勾践コウセンのころに特に栄えた。今の浙江セッコウ省の紹興ショウコウ市あたりにあった。「於越オエツ」とも。

{名}江南沿海地方にいた民族とその国の名。多くの種族があり、百越ともいわれた。そのうちの於越は春秋時代の越をたてた。秦シン・漢代から、一部は福建にはいり、江南の山間に残ったのは「山越」と呼ばれた。また、その一部である「南越」は、のちのベトナム(越南)人と関係がある。

{名}江南沿海地方にいた民族とその国の名。多くの種族があり、百越ともいわれた。そのうちの於越は春秋時代の越をたてた。秦シン・漢代から、一部は福建にはいり、江南の山間に残ったのは「山越」と呼ばれた。また、その一部である「南越」は、のちのベトナム(越南)人と関係がある。

{助}ここに。ああ。呼びかけの声をあらわすことば。▽古代に用いられた。〈類義語〉→曰エツ。「越我御事庶士=アア、我ガ御事、庶士ヨ」〔→書経〕

〔国〕こし。古志コシの国。越前(今の福井県)・越中(今の富山県)・越後(今の新潟県)の地方。

《解字》

会意兼形声。戉エツは、くびれた形をしたまさかりを描いた象形文字で、ぐっとひっかけるの意を含む。越は「走(あるく)+音符戉」で、からだをかがめてぐっと足をひっかけ、のりこえること。蹶ケツ(からだをかがめてぐっとたつ)と非常に縁が近い。→戉

《類義》

踰ユは、中間をとりのけることから転じて、間をこえること。

《異字同訓》

こえる/こす。 越える/越す「山を越える。峠を越す。年を越す。引っ越す」超える/超す「現代を超(越)える。人間の能力を超(越)える。百万円を超(越)える額。一千万人を超(越)す人口」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{助}ここに。ああ。呼びかけの声をあらわすことば。▽古代に用いられた。〈類義語〉→曰エツ。「越我御事庶士=アア、我ガ御事、庶士ヨ」〔→書経〕

〔国〕こし。古志コシの国。越前(今の福井県)・越中(今の富山県)・越後(今の新潟県)の地方。

《解字》

会意兼形声。戉エツは、くびれた形をしたまさかりを描いた象形文字で、ぐっとひっかけるの意を含む。越は「走(あるく)+音符戉」で、からだをかがめてぐっと足をひっかけ、のりこえること。蹶ケツ(からだをかがめてぐっとたつ)と非常に縁が近い。→戉

《類義》

踰ユは、中間をとりのけることから転じて、間をこえること。

《異字同訓》

こえる/こす。 越える/越す「山を越える。峠を越す。年を越す。引っ越す」超える/超す「現代を超(越)える。人間の能力を超(越)える。百万円を超(越)える額。一千万人を超(越)す人口」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

都 ああ🔗⭐🔉

【都】

人名に使える旧字

人名に使える旧字

11画 邑部 [三年]

区点=3752 16進=4554 シフトJIS=9373

《常用音訓》ツ/ト/みやこ

《音読み》 ト

11画 邑部 [三年]

区点=3752 16進=4554 シフトJIS=9373

《常用音訓》ツ/ト/みやこ

《音読み》 ト /ツ

/ツ 〈d

〈d ・d

・d u〉

《訓読み》 みやこ/みやこする(みやこす)/あつめる(あつむ)/あつまる/すべる(すぶ)/すべて/ああ/と

《名付け》 いち・くに・さと・ひろ・みやこ

《意味》

u〉

《訓読み》 みやこ/みやこする(みやこす)/あつめる(あつむ)/あつまる/すべる(すぶ)/すべて/ああ/と

《名付け》 いち・くに・さと・ひろ・みやこ

《意味》

{名}みやこ。人びとのあつまる大きな町。国の中心ときめた大きな町。〈類義語〉→市。「都市」「建都」「都城不過百雉=都城モ百雉ヲ過ギズ」〔→礼記〕

{名}みやこ。人びとのあつまる大きな町。国の中心ときめた大きな町。〈類義語〉→市。「都市」「建都」「都城不過百雉=都城モ百雉ヲ過ギズ」〔→礼記〕

{動}みやこする(ミヤコス)。みやこをきめて国の中心の町とする。「都洛陽=洛陽ニ都ス」

{動}みやこする(ミヤコス)。みやこをきめて国の中心の町とする。「都洛陽=洛陽ニ都ス」

トナリ{形}充実してりっぱなさま。「麗都(きれいでりっぱ)」「洵美且都=洵ニ美ニシテカツ都ナリ」〔→詩経〕

トナリ{形}充実してりっぱなさま。「麗都(きれいでりっぱ)」「洵美且都=洵ニ美ニシテカツ都ナリ」〔→詩経〕

{動・名}あつめる(アツム)。あつまる。すべる(スブ)。多くのものを一つにあつめる。また、多くのものを一つにあつめて統率する。また、その役目。「都統」「都会(人々があつまる→まち)」

{動・名}あつめる(アツム)。あつまる。すべる(スブ)。多くのものを一つにあつめる。また、多くのものを一つにあつめて統率する。また、その役目。「都統」「都会(人々があつまる→まち)」

{副}すべて。みんなという意をあらわすことば。▽あつまる意から。北京語ではd

{副}すべて。みんなという意をあらわすことば。▽あつまる意から。北京語ではd uと発音する。「都凡」「都受天下委輸=都テ天下ノ委輸ヲ受ク」〔→史記〕

uと発音する。「都凡」「都受天下委輸=都テ天下ノ委輸ヲ受ク」〔→史記〕

{感}ああ。感嘆をあらわすことば。「驩兜曰都=驩兜曰ク、アアト」〔→書経〕

〔国〕と。東京都のこと。「都立」

《解字》

会意兼形声。者シャはこんろの上で柴シバをもやすさまで、火力を集中すること。煮シャの原字。都は「邑(まち)+音符者」で、人々の集中する大きいまち。

《単語家族》

睹ト(視線をあつめる)

{感}ああ。感嘆をあらわすことば。「驩兜曰都=驩兜曰ク、アアト」〔→書経〕

〔国〕と。東京都のこと。「都立」

《解字》

会意兼形声。者シャはこんろの上で柴シバをもやすさまで、火力を集中すること。煮シャの原字。都は「邑(まち)+音符者」で、人々の集中する大きいまち。

《単語家族》

睹ト(視線をあつめる) 堵ト(土をあつめてふさいだへい)

堵ト(土をあつめてふさいだへい) 貯チョ(あつめる)などと同系。

《類義》

市は、いちばのあるまち。邑ユウは、地方の小さなまちで、もと、貴族の領地(采邑サイユウ)のこと。→皆

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は12画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

貯チョ(あつめる)などと同系。

《類義》

市は、いちばのあるまち。邑ユウは、地方の小さなまちで、もと、貴族の領地(采邑サイユウ)のこと。→皆

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は12画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

人名に使える旧字

人名に使える旧字

11画 邑部 [三年]

区点=3752 16進=4554 シフトJIS=9373

《常用音訓》ツ/ト/みやこ

《音読み》 ト

11画 邑部 [三年]

区点=3752 16進=4554 シフトJIS=9373

《常用音訓》ツ/ト/みやこ

《音読み》 ト /ツ

/ツ 〈d

〈d ・d

・d u〉

《訓読み》 みやこ/みやこする(みやこす)/あつめる(あつむ)/あつまる/すべる(すぶ)/すべて/ああ/と

《名付け》 いち・くに・さと・ひろ・みやこ

《意味》

u〉

《訓読み》 みやこ/みやこする(みやこす)/あつめる(あつむ)/あつまる/すべる(すぶ)/すべて/ああ/と

《名付け》 いち・くに・さと・ひろ・みやこ

《意味》

{名}みやこ。人びとのあつまる大きな町。国の中心ときめた大きな町。〈類義語〉→市。「都市」「建都」「都城不過百雉=都城モ百雉ヲ過ギズ」〔→礼記〕

{名}みやこ。人びとのあつまる大きな町。国の中心ときめた大きな町。〈類義語〉→市。「都市」「建都」「都城不過百雉=都城モ百雉ヲ過ギズ」〔→礼記〕

{動}みやこする(ミヤコス)。みやこをきめて国の中心の町とする。「都洛陽=洛陽ニ都ス」

{動}みやこする(ミヤコス)。みやこをきめて国の中心の町とする。「都洛陽=洛陽ニ都ス」

トナリ{形}充実してりっぱなさま。「麗都(きれいでりっぱ)」「洵美且都=洵ニ美ニシテカツ都ナリ」〔→詩経〕

トナリ{形}充実してりっぱなさま。「麗都(きれいでりっぱ)」「洵美且都=洵ニ美ニシテカツ都ナリ」〔→詩経〕

{動・名}あつめる(アツム)。あつまる。すべる(スブ)。多くのものを一つにあつめる。また、多くのものを一つにあつめて統率する。また、その役目。「都統」「都会(人々があつまる→まち)」

{動・名}あつめる(アツム)。あつまる。すべる(スブ)。多くのものを一つにあつめる。また、多くのものを一つにあつめて統率する。また、その役目。「都統」「都会(人々があつまる→まち)」

{副}すべて。みんなという意をあらわすことば。▽あつまる意から。北京語ではd

{副}すべて。みんなという意をあらわすことば。▽あつまる意から。北京語ではd uと発音する。「都凡」「都受天下委輸=都テ天下ノ委輸ヲ受ク」〔→史記〕

uと発音する。「都凡」「都受天下委輸=都テ天下ノ委輸ヲ受ク」〔→史記〕

{感}ああ。感嘆をあらわすことば。「驩兜曰都=驩兜曰ク、アアト」〔→書経〕

〔国〕と。東京都のこと。「都立」

《解字》

会意兼形声。者シャはこんろの上で柴シバをもやすさまで、火力を集中すること。煮シャの原字。都は「邑(まち)+音符者」で、人々の集中する大きいまち。

《単語家族》

睹ト(視線をあつめる)

{感}ああ。感嘆をあらわすことば。「驩兜曰都=驩兜曰ク、アアト」〔→書経〕

〔国〕と。東京都のこと。「都立」

《解字》

会意兼形声。者シャはこんろの上で柴シバをもやすさまで、火力を集中すること。煮シャの原字。都は「邑(まち)+音符者」で、人々の集中する大きいまち。

《単語家族》

睹ト(視線をあつめる) 堵ト(土をあつめてふさいだへい)

堵ト(土をあつめてふさいだへい) 貯チョ(あつめる)などと同系。

《類義》

市は、いちばのあるまち。邑ユウは、地方の小さなまちで、もと、貴族の領地(采邑サイユウ)のこと。→皆

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は12画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

貯チョ(あつめる)などと同系。

《類義》

市は、いちばのあるまち。邑ユウは、地方の小さなまちで、もと、貴族の領地(采邑サイユウ)のこと。→皆

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は12画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

間 あい🔗⭐🔉

【間】

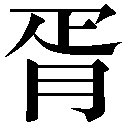

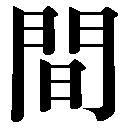

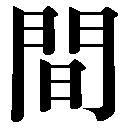

12画 門部 [二年]

区点=2054 16進=3456 シフトJIS=8AD4

《常用音訓》カン/ケン/あいだ/ま

《音読み》 カン

12画 門部 [二年]

区点=2054 16進=3456 シフトJIS=8AD4

《常用音訓》カン/ケン/あいだ/ま

《音読み》 カン /ケン

/ケン 〈ji

〈ji n・ji

n・ji n〉

《訓読み》 あいだ(あひだ)/あい(あひ)/ま/ころ/ころおい(ころほひ)/このごろ/しばし/しばらく/まま/へだてる(へだつ)/へだたる/うかがう(うかがふ)/かわる(かはる)/いえる(いゆ)

《名付け》 ちか・はし・ま

《意味》

n〉

《訓読み》 あいだ(あひだ)/あい(あひ)/ま/ころ/ころおい(ころほひ)/このごろ/しばし/しばらく/まま/へだてる(へだつ)/へだたる/うかがう(うかがふ)/かわる(かはる)/いえる(いゆ)

《名付け》 ちか・はし・ま

《意味》

{名}あいだ(アヒダ)。あい(アヒ)。ま。空間上、時間上の、二つのものにはさまれた範囲。あいま。▽抽象的なものにもいう。「天地之間テンチノカン」

{名}あいだ(アヒダ)。あい(アヒ)。ま。空間上、時間上の、二つのものにはさまれた範囲。あいま。▽抽象的なものにもいう。「天地之間テンチノカン」

{名}ころ。ころおい(コロホヒ)。ある時期の中。また、ある範囲の場所の中。「七八月之間(七、八月ごろ)」〔→孟子〕「田間」「世間」

{名}ころ。ころおい(コロホヒ)。ある時期の中。また、ある範囲の場所の中。「七八月之間(七、八月ごろ)」〔→孟子〕「田間」「世間」

{名}このごろ。近ごろ。「太后泣曰、帝間顔色痩黒=太后泣キテ曰ハク、帝間顔色痩セテ黒シ」〔→漢書〕

{名}このごろ。近ごろ。「太后泣曰、帝間顔色痩黒=太后泣キテ曰ハク、帝間顔色痩セテ黒シ」〔→漢書〕

{名}しばし。しばらく。しばらくのあいだ。「有間=間ク有リ」「立有間、不言而出=立ツコト間ク有リ、言ハズシテ出ヅ」〔→列子〕

{名}しばし。しばらく。しばらくのあいだ。「有間=間ク有リ」「立有間、不言而出=立ツコト間ク有リ、言ハズシテ出ヅ」〔→列子〕

{副}まま。時どき。▽「間或ママアルイハ」の形でも用いる。

{副}まま。時どき。▽「間或ママアルイハ」の形でも用いる。

{単位}家の柱と柱のあいだを単位にして、家やへやの大きさをあらわすことば。「草屋八九間」〔→陶潜〕

{単位}家の柱と柱のあいだを単位にして、家やへやの大きさをあらわすことば。「草屋八九間」〔→陶潜〕

{名・単位}へや。また、へや数や家の軒数を数えることば。

{名・単位}へや。また、へや数や家の軒数を数えることば。

{名}すきま。▽去声に読む。「間断」「間不容髪=間、髪ヲ容レズ」〔→枚乗〕

{名}すきま。▽去声に読む。「間断」「間不容髪=間、髪ヲ容レズ」〔→枚乗〕

{名}開き。区別。差異。▽去声に読む。「雖未及嬰孩之全、方於少壮間矣=イマダ嬰孩ノ全キニ及バズトイヘドモ、少壮ニ方ブレバ間アリ」〔→列子〕

{名}開き。区別。差異。▽去声に読む。「雖未及嬰孩之全、方於少壮間矣=イマダ嬰孩ノ全キニ及バズトイヘドモ、少壮ニ方ブレバ間アリ」〔→列子〕

{名・形}ひま。ひまでのんびりするさま。静かに落ち着いているさま。〈同義語〉→閑。

{名・形}ひま。ひまでのんびりするさま。静かに落ち着いているさま。〈同義語〉→閑。

{動}へだてる(ヘダツ)。へだたる。すきまをあける。また、すきまをぬってやる。▽去声に読む。「離間」「間歳」

{動}へだてる(ヘダツ)。へだたる。すきまをあける。また、すきまをぬってやる。▽去声に読む。「離間」「間歳」

{形}わきにそれた。人目につかない。▽去声に読む。「間道」「間行」

{形}わきにそれた。人目につかない。▽去声に読む。「間道」「間行」

{動・名}うかがう(ウカガフ)。すきをうかがう。スパイする。また、スパイ。▽去声に読む。「斉人間晋之禍=斉人晋ノ禍ヲ間フ」

{動・名}うかがう(ウカガフ)。すきをうかがう。スパイする。また、スパイ。▽去声に読む。「斉人間晋之禍=斉人晋ノ禍ヲ間フ」

カンス{動}かわる(カハル)。交替する。また入れかわる。▽去声に読む。「皇以間之=皇トシテモッテコレニ間ル」〔→詩経〕

カンス{動}かわる(カハル)。交替する。また入れかわる。▽去声に読む。「皇以間之=皇トシテモッテコレニ間ル」〔→詩経〕

カンス{動}疑いをはさむ。▽去声に読む。「人不間於其父母昆弟之言=人ソノ父母昆弟ノ言ニ間セズ」〔→論語〕

(16){動・形}間にまじる。まじった。「間色」

(17){動}いえる(イユ)。病気が少しよくなる。ひと息つく。小康を得る。▽去声に読む。「病間=病間エタリ」〔→論語〕

〔国〕長さの単位。一間は、六尺で、約一・八メートル。

《解字》

会意。間は俗字で、本来は「門+月」と書く。門のとびらのすきまから月の見えることをあらわすもので、二つにわけるの意を含む。▽間の本来の意味のほか、「閑」の意にも用いられる。

《単語家族》

簡(ひもでつづってすきまのできる竹の札)

カンス{動}疑いをはさむ。▽去声に読む。「人不間於其父母昆弟之言=人ソノ父母昆弟ノ言ニ間セズ」〔→論語〕

(16){動・形}間にまじる。まじった。「間色」

(17){動}いえる(イユ)。病気が少しよくなる。ひと息つく。小康を得る。▽去声に読む。「病間=病間エタリ」〔→論語〕

〔国〕長さの単位。一間は、六尺で、約一・八メートル。

《解字》

会意。間は俗字で、本来は「門+月」と書く。門のとびらのすきまから月の見えることをあらわすもので、二つにわけるの意を含む。▽間の本来の意味のほか、「閑」の意にも用いられる。

《単語家族》

簡(ひもでつづってすきまのできる竹の札) 柬(よりわける)

柬(よりわける) 界(区切り)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

界(区切り)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

12画 門部 [二年]

区点=2054 16進=3456 シフトJIS=8AD4

《常用音訓》カン/ケン/あいだ/ま

《音読み》 カン

12画 門部 [二年]

区点=2054 16進=3456 シフトJIS=8AD4

《常用音訓》カン/ケン/あいだ/ま

《音読み》 カン /ケン

/ケン 〈ji

〈ji n・ji

n・ji n〉

《訓読み》 あいだ(あひだ)/あい(あひ)/ま/ころ/ころおい(ころほひ)/このごろ/しばし/しばらく/まま/へだてる(へだつ)/へだたる/うかがう(うかがふ)/かわる(かはる)/いえる(いゆ)

《名付け》 ちか・はし・ま

《意味》

n〉

《訓読み》 あいだ(あひだ)/あい(あひ)/ま/ころ/ころおい(ころほひ)/このごろ/しばし/しばらく/まま/へだてる(へだつ)/へだたる/うかがう(うかがふ)/かわる(かはる)/いえる(いゆ)

《名付け》 ちか・はし・ま

《意味》

{名}あいだ(アヒダ)。あい(アヒ)。ま。空間上、時間上の、二つのものにはさまれた範囲。あいま。▽抽象的なものにもいう。「天地之間テンチノカン」

{名}あいだ(アヒダ)。あい(アヒ)。ま。空間上、時間上の、二つのものにはさまれた範囲。あいま。▽抽象的なものにもいう。「天地之間テンチノカン」

{名}ころ。ころおい(コロホヒ)。ある時期の中。また、ある範囲の場所の中。「七八月之間(七、八月ごろ)」〔→孟子〕「田間」「世間」

{名}ころ。ころおい(コロホヒ)。ある時期の中。また、ある範囲の場所の中。「七八月之間(七、八月ごろ)」〔→孟子〕「田間」「世間」

{名}このごろ。近ごろ。「太后泣曰、帝間顔色痩黒=太后泣キテ曰ハク、帝間顔色痩セテ黒シ」〔→漢書〕

{名}このごろ。近ごろ。「太后泣曰、帝間顔色痩黒=太后泣キテ曰ハク、帝間顔色痩セテ黒シ」〔→漢書〕

{名}しばし。しばらく。しばらくのあいだ。「有間=間ク有リ」「立有間、不言而出=立ツコト間ク有リ、言ハズシテ出ヅ」〔→列子〕

{名}しばし。しばらく。しばらくのあいだ。「有間=間ク有リ」「立有間、不言而出=立ツコト間ク有リ、言ハズシテ出ヅ」〔→列子〕

{副}まま。時どき。▽「間或ママアルイハ」の形でも用いる。

{副}まま。時どき。▽「間或ママアルイハ」の形でも用いる。

{単位}家の柱と柱のあいだを単位にして、家やへやの大きさをあらわすことば。「草屋八九間」〔→陶潜〕

{単位}家の柱と柱のあいだを単位にして、家やへやの大きさをあらわすことば。「草屋八九間」〔→陶潜〕

{名・単位}へや。また、へや数や家の軒数を数えることば。

{名・単位}へや。また、へや数や家の軒数を数えることば。

{名}すきま。▽去声に読む。「間断」「間不容髪=間、髪ヲ容レズ」〔→枚乗〕

{名}すきま。▽去声に読む。「間断」「間不容髪=間、髪ヲ容レズ」〔→枚乗〕

{名}開き。区別。差異。▽去声に読む。「雖未及嬰孩之全、方於少壮間矣=イマダ嬰孩ノ全キニ及バズトイヘドモ、少壮ニ方ブレバ間アリ」〔→列子〕

{名}開き。区別。差異。▽去声に読む。「雖未及嬰孩之全、方於少壮間矣=イマダ嬰孩ノ全キニ及バズトイヘドモ、少壮ニ方ブレバ間アリ」〔→列子〕

{名・形}ひま。ひまでのんびりするさま。静かに落ち着いているさま。〈同義語〉→閑。

{名・形}ひま。ひまでのんびりするさま。静かに落ち着いているさま。〈同義語〉→閑。

{動}へだてる(ヘダツ)。へだたる。すきまをあける。また、すきまをぬってやる。▽去声に読む。「離間」「間歳」

{動}へだてる(ヘダツ)。へだたる。すきまをあける。また、すきまをぬってやる。▽去声に読む。「離間」「間歳」

{形}わきにそれた。人目につかない。▽去声に読む。「間道」「間行」

{形}わきにそれた。人目につかない。▽去声に読む。「間道」「間行」

{動・名}うかがう(ウカガフ)。すきをうかがう。スパイする。また、スパイ。▽去声に読む。「斉人間晋之禍=斉人晋ノ禍ヲ間フ」

{動・名}うかがう(ウカガフ)。すきをうかがう。スパイする。また、スパイ。▽去声に読む。「斉人間晋之禍=斉人晋ノ禍ヲ間フ」

カンス{動}かわる(カハル)。交替する。また入れかわる。▽去声に読む。「皇以間之=皇トシテモッテコレニ間ル」〔→詩経〕

カンス{動}かわる(カハル)。交替する。また入れかわる。▽去声に読む。「皇以間之=皇トシテモッテコレニ間ル」〔→詩経〕

カンス{動}疑いをはさむ。▽去声に読む。「人不間於其父母昆弟之言=人ソノ父母昆弟ノ言ニ間セズ」〔→論語〕

(16){動・形}間にまじる。まじった。「間色」

(17){動}いえる(イユ)。病気が少しよくなる。ひと息つく。小康を得る。▽去声に読む。「病間=病間エタリ」〔→論語〕

〔国〕長さの単位。一間は、六尺で、約一・八メートル。

《解字》

会意。間は俗字で、本来は「門+月」と書く。門のとびらのすきまから月の見えることをあらわすもので、二つにわけるの意を含む。▽間の本来の意味のほか、「閑」の意にも用いられる。

《単語家族》

簡(ひもでつづってすきまのできる竹の札)

カンス{動}疑いをはさむ。▽去声に読む。「人不間於其父母昆弟之言=人ソノ父母昆弟ノ言ニ間セズ」〔→論語〕

(16){動・形}間にまじる。まじった。「間色」

(17){動}いえる(イユ)。病気が少しよくなる。ひと息つく。小康を得る。▽去声に読む。「病間=病間エタリ」〔→論語〕

〔国〕長さの単位。一間は、六尺で、約一・八メートル。

《解字》

会意。間は俗字で、本来は「門+月」と書く。門のとびらのすきまから月の見えることをあらわすもので、二つにわけるの意を含む。▽間の本来の意味のほか、「閑」の意にも用いられる。

《単語家族》

簡(ひもでつづってすきまのできる竹の札) 柬(よりわける)

柬(よりわける) 界(区切り)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

界(区切り)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

阿姨 アイ🔗⭐🔉

【阿姨】

アイ  おば(母の姉妹)を親しんでいうことば。「弟走従軍阿姨死=弟ハ走リテ軍ニ従ヒ阿姨ハ死ス」〔→白居易〕

おば(母の姉妹)を親しんでいうことば。「弟走従軍阿姨死=弟ハ走リテ軍ニ従ヒ阿姨ハ死ス」〔→白居易〕 庶母をいうことば。

庶母をいうことば。 妻の姉妹をいうことば。

妻の姉妹をいうことば。 姉のこと。

姉のこと。 尼のこと。(6)〔俗〕年輩の女性。おばさん。

尼のこと。(6)〔俗〕年輩の女性。おばさん。

おば(母の姉妹)を親しんでいうことば。「弟走従軍阿姨死=弟ハ走リテ軍ニ従ヒ阿姨ハ死ス」〔→白居易〕

おば(母の姉妹)を親しんでいうことば。「弟走従軍阿姨死=弟ハ走リテ軍ニ従ヒ阿姨ハ死ス」〔→白居易〕 庶母をいうことば。

庶母をいうことば。 妻の姉妹をいうことば。

妻の姉妹をいうことば。 姉のこと。

姉のこと。 尼のこと。(6)〔俗〕年輩の女性。おばさん。

尼のこと。(6)〔俗〕年輩の女性。おばさん。

鴉軋 アアツ🔗⭐🔉

【鴉軋】

アアツ 轆轤ロクロや舟の櫓ロ、門のとびらなどを開閉するときに出る音。ぎしぎし。

姶 あい🔗⭐🔉

【姶】

9画 女部

区点=1608 16進=3028 シフトJIS=88A6

《音読み》 オウ

9画 女部

区点=1608 16進=3028 シフトJIS=88A6

《音読み》 オウ

《訓読み》 あい

《意味》

《訓読み》 あい

《意味》

女の美しいようす。

女の美しいようす。 しずか。〔国〕あい。地名に使われる。

しずか。〔国〕あい。地名に使われる。

9画 女部

区点=1608 16進=3028 シフトJIS=88A6

《音読み》 オウ

9画 女部

区点=1608 16進=3028 シフトJIS=88A6

《音読み》 オウ

《訓読み》 あい

《意味》

《訓読み》 あい

《意味》

女の美しいようす。

女の美しいようす。 しずか。〔国〕あい。地名に使われる。

しずか。〔国〕あい。地名に使われる。

漢字源に「あ」で始まるの検索結果 1-41。もっと読み込む

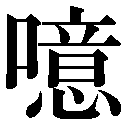

6画 口部

区点=5062 16進=525E シフトJIS=99DC

《音読み》 ウ

6画 口部

区点=5062 16進=525E シフトJIS=99DC

《音読み》 ウ 9画 口部

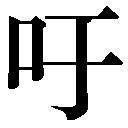

区点=5094 16進=527E シフトJIS=99FC

《音読み》 シ

9画 口部

区点=5094 16進=527E シフトJIS=99FC

《音読み》 シ 13画 口部

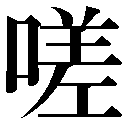

区点=5145 16進=534D シフトJIS=9A6C

《音読み》 サ

13画 口部

区点=5145 16進=534D シフトJIS=9A6C

《音読み》 サ 16画 口部

区点=5164 16進=5360 シフトJIS=9A80

《音読み》

16画 口部

区点=5164 16進=5360 シフトJIS=9A80

《音読み》  11画 欠部

区点=6123 16進=5D37 シフトJIS=9F56

《音読み》 アイ

11画 欠部

区点=6123 16進=5D37 シフトJIS=9F56

《音読み》 アイ i〉

《訓読み》 ああ/なげく

《意味》

i〉

《訓読み》 ああ/なげく

《意味》

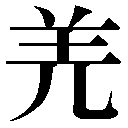

8画 羊部

区点=7021 16進=6635 シフトJIS=E3B3

《音読み》 キョウ(キャウ)

8画 羊部

区点=7021 16進=6635 シフトJIS=E3B3

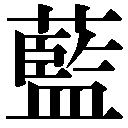

《音読み》 キョウ(キャウ) 18画 艸部 [人名漢字]

区点=4585 16進=4D75 シフトJIS=9795

《音読み》 ラン(ラム)

18画 艸部 [人名漢字]

区点=4585 16進=4D75 シフトJIS=9795

《音読み》 ラン(ラム) n〉

《訓読み》 あい(あゐ)

《名付け》 あい

《意味》

n〉

《訓読み》 あい(あゐ)

《名付け》 あい

《意味》

)。草の名。花から青色の染料をとる。あいぐさ。「青取之於藍、而青於藍=青ハコレヲ藍ヨリ取リテ、藍ヨリ青シ」〔

)。草の名。花から青色の染料をとる。あいぐさ。「青取之於藍、而青於藍=青ハコレヲ藍ヨリ取リテ、藍ヨリ青シ」〔