複数辞典一括検索+![]()

![]()

もの【物】🔗⭐🔉

もの【物】

[一]〔名〕

➊形のある物体をはじめとして、存在の感知できる対象。また、対象を特定の言葉で指し示さず漠然ととらえて表現するのにも用いる。

①物体。物品。万葉集2「みどり児の乞ひ泣くごとに取り与ふる―し無ければ」。「―がなくなる」「他人の―」「時代―」

②仏・神・鬼・魂など、霊妙な作用をもたらす存在。妖怪。邪神。物のけ。源氏物語帚木「―におそはるる心地して」。「―に憑つかれる」「―詣で」

③物事。源氏物語桐壺「―の心知り給ふ人」。源氏物語帚木「まことの―の上手」。源氏物語若紫「―のはじめ」。「―のついでに伝える」

④世間で知られている内容。世間一般の事柄。普通の物。源氏物語初音「御簾の内の追風、なまめかしく吹き匂はして、―より殊にけだかくおぼさる」。「―を知らない」

⑤取り立てて言うべきほどのこと。物の数。貫之集「桜よりまさる色なき春なればあだし草木を―とやは見る」。「―ともしない」「―になる」

⑥動作・作用・心情の対象となる事柄。

㋐言語。言葉。古事記下「山城のつつきの宮に―申すあが兄せの君は」。源氏物語桐壺「母君もとみにえ―ものたまはず」。「―をあまり言わない子」

㋑飲食物。おもの。源氏物語桐壺「―などもきこしめさず、朝がれひのけしきばかり触れさせ給ひて」

㋒着物。衣服。源氏物語若紫「―縫ひ営むけはひなど」

㋓楽器。源氏物語桐壺「心ことなる―の音をかき鳴らし」

⑦それと言いにくいことを漠然と示す語。源氏物語若紫「―よりおはすれば、まづ出でむかひて」

➋(形式名詞)

①そうあって当然のこと。徒然草「あまりに興あらんとする事は、必ずあいなき―なり」。「親には従う―だ」「悲しい時は泣く―」

②感嘆の意。万葉集15「ほととぎす物思ふ時に鳴くべき―か」。「ばかなことをした―だ」

③(終助詞的に)少し感情をこめて理由をのべる。「行きたいんだ―」

➌〔哲〕(thing イギリス・Ding ドイツ)

①広義には、思考の対象としての意識的存在であれ、現実に存在する事物であれ、何らかの存在・対象・判断の主語となる一切。

②狭義には、外界に在り、感覚によって知覚しうる事物。感性的性質の統一的担い手としての個物。時間・空間中に在る物体的・物質的なもの。

➍〔法〕民法上、有体物。私権の客体たりうるもの。

[二]〔接頭〕

状態を表す名詞・形容詞の語頭に添えて、何とはなしにそうである、の意を表す。「―静か」「―悲しい」

⇒物覚ゆ

⇒物が無い

⇒物がわかる

⇒物ともせず

⇒物ならず

⇒物に当たる

⇒物に掛かる

⇒物にする

⇒物になる

⇒物に似ず

⇒物には七十五度

⇒物にもあらず

⇒物の先を折る

⇒物の上手

⇒物は言いよう

⇒物は考えよう

⇒物は相談

⇒物は試し

⇒物は使いよう

⇒物も言いようで角が立つ

⇒物を言う

⇒物を言わす

もの【者】🔗⭐🔉

もの【者】

①(修飾語を伴って)…である人。西大寺本最勝王経平安初期点「人として飢饉する者モノ無けむ」。「参加を希望する―」

②(代名詞的に)あいつ。今昔物語集28「―は極いみじき臆病の者よ」

③(漢文訓読の文脈で)事。西大寺本最勝王経平安初期点「願求する所の者モノには果し遂げずといふこと無けむ」。「特に強調する所以の―は」

モノ【mono】🔗⭐🔉

モノ【mono】

(ギリシア語で「1」の意)「単一の」「単独の」の意。「―‐クローム」「―‐レール」

もの‐あい【物合】‥アヒ🔗⭐🔉

もの‐あい【物合】‥アヒ

物事の整っていること。ちょうどよい場合。明徳記「―をよく見つくろひて然るべき時分あらば」

もの‐あい【物間】‥アヒ🔗⭐🔉

もの‐あい【物間】‥アヒ

物と物との間。また、二つの物の距離。狂言、文蔵「―近くなりしかば二打ち三打ちうつとぞ見えしが」。「―からぬっと現れる」

もの‐あき【物厭き】🔗⭐🔉

もの‐あき【物厭き】

物事にあきること。浮世風呂前「おのしがやうな―をする者は万一に飽きツぽくて」

もの‐あきびと【物商人】🔗⭐🔉

もの‐あきびと【物商人】

物をあきなう人。商人。

ものあげ‐ば【物揚げ場】🔗⭐🔉

ものあげ‐ば【物揚げ場】

船荷を陸揚げする場所。

もの‐あたらし・い【物新しい】🔗⭐🔉

もの‐あたらし・い【物新しい】

〔形〕[文]ものあたら・し(シク)

何となく新しい。

もの‐あらがい【物争い】‥アラガヒ🔗⭐🔉

もの‐あらがい【物争い】‥アラガヒ

(→)「ものあらそい」に同じ。源氏物語椎本「御―こそなかなか心おかれ侍りぬべけれ」

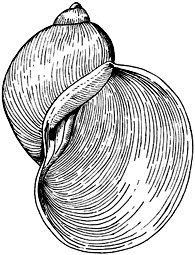

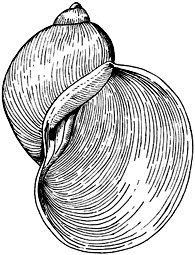

ものあら‐がい【物洗貝】‥ガヒ🔗⭐🔉

ものあら‐がい【物洗貝】‥ガヒ

モノアラガイ科の淡水の巻貝。カタツムリと同様、空気を呼吸する。殻高約2センチメートル。貝殻はやや卵形で飴色、薄くてもろい。日本各地の池や湖沼にすみ、表面張力により腹面を上にして水面から懸垂し、這うことができる。寒天質に包まれた卵塊を産む。肝蛭かんてつの中間宿主となる。

ものあらがい

もの‐あらそい【物争い】‥アラソヒ🔗⭐🔉

もの‐あらそい【物争い】‥アラソヒ

物事をあらそうこと。ものあらがい。

もの‐あわせ【物合】‥アハセ🔗⭐🔉

もの‐あわせ【物合】‥アハセ

人々が左右に分かれ、物を比べ合わせて優劣を競う遊戯の総称。多く歌合を伴い、平安貴族の間で流行した貝合・菊合・女郎花おみなえし合・前栽せんざい合・根合・扇合・絵合など多くの種類がある。合せ物。

もの‐あわれ【物哀れ】‥アハレ🔗⭐🔉

もの‐あわれ【物哀れ】‥アハレ

何となくあわれなこと。何となく感慨深いさま。源氏物語賢木「はるけき野辺を分け入り給ふよりいと―なり」

もの‐あんじ【物案じ】🔗⭐🔉

もの‐あんじ【物案じ】

心配すること。物思い。狂言、千鳥「幾瀬の―をする事ぢや」

もの‐い【物射】🔗⭐🔉

もの‐い【物射】

物を射ること。騎射。犬追物いぬおうもの・笠懸など。

⇒ものい‐うま【物射馬】

⇒ものい‐ぐつ【物射沓】

もの・い🔗⭐🔉

もの・い

〔形〕

(石川・福井県で)体調が悪い。

もの‐いい【物言い】‥イヒ🔗⭐🔉

もの‐いい【物言い】‥イヒ

①ものを言うこと。ことばづかい。「乱暴な―」

②うわさ。風評。源氏物語帚木「人の―さがなさよ」

③話の巧みなこと。また、その人。源氏物語帚木「隈なき―も定めかねていたくうち嘆く」

④言いあい。口論。西鶴織留2「後にはいか成男も退屈して、―する時」

⑤相撲で、行司の勝負判定に審判または控力士から異議を出すこと。「―がつく」

⇒ものいい‐とぎ【物言い伽】

ものいい‐とぎ【物言い伽】‥イヒ‥🔗⭐🔉

ものいい‐とぎ【物言い伽】‥イヒ‥

話し相手。浄瑠璃、博多小女郎波枕「この六人を請け出して、これに居らるる人々の―」

⇒もの‐いい【物言い】

もの‐い・う【物言う】‥イフ🔗⭐🔉

もの‐い・う【物言う】‥イフ

〔他五〕

何か物事を言う。口をきく。西大寺本最勝王経平安初期点「喉舌乾かれ燥きて口に言モノイフこと能はずして」

⇒物言う花

⇒物言えば唇寒し秋の風

⇒物言わぬ花

○物言う花ものいうはな

美人。解語かいごの花。

⇒もの‐い・う【物言う】

○物言う花ものいうはな🔗⭐🔉

○物言う花ものいうはな

美人。解語かいごの花。

⇒もの‐い・う【物言う】

ものい‐うま【物射馬】

騎射に馴らされた馬。下地したじ馬。

⇒もの‐い【物射】

ものい‐うま【物射馬】🔗⭐🔉

ものい‐うま【物射馬】

騎射に馴らされた馬。下地したじ馬。

⇒もの‐い【物射】

○物言えば唇寒し秋の風ものいえばくちびるさむしあきのかぜ

(芭蕉の句)人の短所を言ったあとには、淋しい気持がする。なまじ物を言えば禍を招くという意に転用する。

⇒もの‐い・う【物言う】

○物言えば唇寒し秋の風ものいえばくちびるさむしあきのかぜ🔗⭐🔉

○物言えば唇寒し秋の風ものいえばくちびるさむしあきのかぜ

(芭蕉の句)人の短所を言ったあとには、淋しい気持がする。なまじ物を言えば禍を招くという意に転用する。

⇒もの‐い・う【物言う】

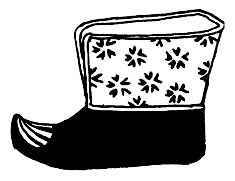

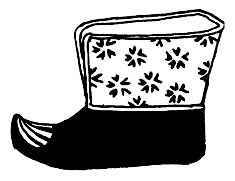

ものい‐ぐつ【物射沓】

騎射に用いる沓。なめし革で作り爪先に襞ひだを取って、黒漆塗りとしたもの。馬上沓ばじょうぐつ。

物射沓

⇒もの‐い【物射】

もの‐いで【物出で】

出で立ち。曾我物語1「弓矢取りの―の姿女見送る事詮なし」

もの‐いまい【物忌】‥イマヒ

①(→)「ものいみ」1に同じ。

②縁起をかついで、不吉な言葉などを忌んで別な語に言いかえること。→忌いみ詞2

もの‐いみ【物忌】

①ある期間、飲食・行為をつつしみ、身体を浄め、不浄を避けること。斎戒。神武紀「八十平瓮やそのひらかを造りて躬自みずから斎戒ものいみして諸神もろもろのかみを祭りたまふ」

②不吉として、ある物事を忌むこと。縁起をかつぐこと。保元物語「武将の身として夢見・―など余りにをめたり」

③天一神なかがみ・太白神ひとよめぐりなどの塞ふさがりを犯すのを忌んで、その日の過ぎるまで家に籠もってつつしむこと。源氏物語松風「今日は六日の御―明く日にて」

④3のしるしに、柳の木の札または忍草に「物忌」と書いて冠または簾すなどにかけたもの。物忌の札。枕草子33「烏帽子に―つけたるは」

⑤明治維新前、伊勢神宮や鹿島・香取・賀茂・春日などの諸大社で神事に奉仕した童女・童男。祝詞、六月月次「神主部・―等」

⇒ものいみ‐の‐たち【物忌の館・斎の館】

⇒ものいみ‐の‐ふだ【物忌の札】

ものいみ‐の‐たち【物忌の館・斎の館】

(→)神館かんだちに同じ。

⇒もの‐いみ【物忌】

ものいみ‐の‐ふだ【物忌の札】

(→)物忌4に同じ。

⇒もの‐いみ【物忌】

もの‐いり【物入り】

費用のかかること。出費。「今月は―だった」「―な年の瀬」

もの‐いれ【物入れ】

物を入れておくところ。雑物をいれる袋や箱。また、旧軍隊でポケットのこと。

もの‐いろい【物弄い】‥イロヒ

でしゃばること。口をさしはさむこと。一遍上人語録「なまざかしからで、―を停止ちょうじして、一向に念仏申す」

もの‐いわい【物祝い】‥イハヒ

物事のいわい。いわいごと。縁起をかつぐこと。また、その人。

⇒もの‐い【物射】

もの‐いで【物出で】

出で立ち。曾我物語1「弓矢取りの―の姿女見送る事詮なし」

もの‐いまい【物忌】‥イマヒ

①(→)「ものいみ」1に同じ。

②縁起をかついで、不吉な言葉などを忌んで別な語に言いかえること。→忌いみ詞2

もの‐いみ【物忌】

①ある期間、飲食・行為をつつしみ、身体を浄め、不浄を避けること。斎戒。神武紀「八十平瓮やそのひらかを造りて躬自みずから斎戒ものいみして諸神もろもろのかみを祭りたまふ」

②不吉として、ある物事を忌むこと。縁起をかつぐこと。保元物語「武将の身として夢見・―など余りにをめたり」

③天一神なかがみ・太白神ひとよめぐりなどの塞ふさがりを犯すのを忌んで、その日の過ぎるまで家に籠もってつつしむこと。源氏物語松風「今日は六日の御―明く日にて」

④3のしるしに、柳の木の札または忍草に「物忌」と書いて冠または簾すなどにかけたもの。物忌の札。枕草子33「烏帽子に―つけたるは」

⑤明治維新前、伊勢神宮や鹿島・香取・賀茂・春日などの諸大社で神事に奉仕した童女・童男。祝詞、六月月次「神主部・―等」

⇒ものいみ‐の‐たち【物忌の館・斎の館】

⇒ものいみ‐の‐ふだ【物忌の札】

ものいみ‐の‐たち【物忌の館・斎の館】

(→)神館かんだちに同じ。

⇒もの‐いみ【物忌】

ものいみ‐の‐ふだ【物忌の札】

(→)物忌4に同じ。

⇒もの‐いみ【物忌】

もの‐いり【物入り】

費用のかかること。出費。「今月は―だった」「―な年の瀬」

もの‐いれ【物入れ】

物を入れておくところ。雑物をいれる袋や箱。また、旧軍隊でポケットのこと。

もの‐いろい【物弄い】‥イロヒ

でしゃばること。口をさしはさむこと。一遍上人語録「なまざかしからで、―を停止ちょうじして、一向に念仏申す」

もの‐いわい【物祝い】‥イハヒ

物事のいわい。いわいごと。縁起をかつぐこと。また、その人。

⇒もの‐い【物射】

もの‐いで【物出で】

出で立ち。曾我物語1「弓矢取りの―の姿女見送る事詮なし」

もの‐いまい【物忌】‥イマヒ

①(→)「ものいみ」1に同じ。

②縁起をかついで、不吉な言葉などを忌んで別な語に言いかえること。→忌いみ詞2

もの‐いみ【物忌】

①ある期間、飲食・行為をつつしみ、身体を浄め、不浄を避けること。斎戒。神武紀「八十平瓮やそのひらかを造りて躬自みずから斎戒ものいみして諸神もろもろのかみを祭りたまふ」

②不吉として、ある物事を忌むこと。縁起をかつぐこと。保元物語「武将の身として夢見・―など余りにをめたり」

③天一神なかがみ・太白神ひとよめぐりなどの塞ふさがりを犯すのを忌んで、その日の過ぎるまで家に籠もってつつしむこと。源氏物語松風「今日は六日の御―明く日にて」

④3のしるしに、柳の木の札または忍草に「物忌」と書いて冠または簾すなどにかけたもの。物忌の札。枕草子33「烏帽子に―つけたるは」

⑤明治維新前、伊勢神宮や鹿島・香取・賀茂・春日などの諸大社で神事に奉仕した童女・童男。祝詞、六月月次「神主部・―等」

⇒ものいみ‐の‐たち【物忌の館・斎の館】

⇒ものいみ‐の‐ふだ【物忌の札】

ものいみ‐の‐たち【物忌の館・斎の館】

(→)神館かんだちに同じ。

⇒もの‐いみ【物忌】

ものいみ‐の‐ふだ【物忌の札】

(→)物忌4に同じ。

⇒もの‐いみ【物忌】

もの‐いり【物入り】

費用のかかること。出費。「今月は―だった」「―な年の瀬」

もの‐いれ【物入れ】

物を入れておくところ。雑物をいれる袋や箱。また、旧軍隊でポケットのこと。

もの‐いろい【物弄い】‥イロヒ

でしゃばること。口をさしはさむこと。一遍上人語録「なまざかしからで、―を停止ちょうじして、一向に念仏申す」

もの‐いわい【物祝い】‥イハヒ

物事のいわい。いわいごと。縁起をかつぐこと。また、その人。

⇒もの‐い【物射】

もの‐いで【物出で】

出で立ち。曾我物語1「弓矢取りの―の姿女見送る事詮なし」

もの‐いまい【物忌】‥イマヒ

①(→)「ものいみ」1に同じ。

②縁起をかついで、不吉な言葉などを忌んで別な語に言いかえること。→忌いみ詞2

もの‐いみ【物忌】

①ある期間、飲食・行為をつつしみ、身体を浄め、不浄を避けること。斎戒。神武紀「八十平瓮やそのひらかを造りて躬自みずから斎戒ものいみして諸神もろもろのかみを祭りたまふ」

②不吉として、ある物事を忌むこと。縁起をかつぐこと。保元物語「武将の身として夢見・―など余りにをめたり」

③天一神なかがみ・太白神ひとよめぐりなどの塞ふさがりを犯すのを忌んで、その日の過ぎるまで家に籠もってつつしむこと。源氏物語松風「今日は六日の御―明く日にて」

④3のしるしに、柳の木の札または忍草に「物忌」と書いて冠または簾すなどにかけたもの。物忌の札。枕草子33「烏帽子に―つけたるは」

⑤明治維新前、伊勢神宮や鹿島・香取・賀茂・春日などの諸大社で神事に奉仕した童女・童男。祝詞、六月月次「神主部・―等」

⇒ものいみ‐の‐たち【物忌の館・斎の館】

⇒ものいみ‐の‐ふだ【物忌の札】

ものいみ‐の‐たち【物忌の館・斎の館】

(→)神館かんだちに同じ。

⇒もの‐いみ【物忌】

ものいみ‐の‐ふだ【物忌の札】

(→)物忌4に同じ。

⇒もの‐いみ【物忌】

もの‐いり【物入り】

費用のかかること。出費。「今月は―だった」「―な年の瀬」

もの‐いれ【物入れ】

物を入れておくところ。雑物をいれる袋や箱。また、旧軍隊でポケットのこと。

もの‐いろい【物弄い】‥イロヒ

でしゃばること。口をさしはさむこと。一遍上人語録「なまざかしからで、―を停止ちょうじして、一向に念仏申す」

もの‐いわい【物祝い】‥イハヒ

物事のいわい。いわいごと。縁起をかつぐこと。また、その人。

ものい‐ぐつ【物射沓】🔗⭐🔉

ものい‐ぐつ【物射沓】

騎射に用いる沓。なめし革で作り爪先に襞ひだを取って、黒漆塗りとしたもの。馬上沓ばじょうぐつ。

物射沓

⇒もの‐い【物射】

⇒もの‐い【物射】

⇒もの‐い【物射】

⇒もの‐い【物射】

もの‐いで【物出で】🔗⭐🔉

もの‐いで【物出で】

出で立ち。曾我物語1「弓矢取りの―の姿女見送る事詮なし」

もの‐いまい【物忌】‥イマヒ🔗⭐🔉

もの‐いまい【物忌】‥イマヒ

①(→)「ものいみ」1に同じ。

②縁起をかついで、不吉な言葉などを忌んで別な語に言いかえること。→忌いみ詞2

もの‐いみ【物忌】🔗⭐🔉

もの‐いみ【物忌】

①ある期間、飲食・行為をつつしみ、身体を浄め、不浄を避けること。斎戒。神武紀「八十平瓮やそのひらかを造りて躬自みずから斎戒ものいみして諸神もろもろのかみを祭りたまふ」

②不吉として、ある物事を忌むこと。縁起をかつぐこと。保元物語「武将の身として夢見・―など余りにをめたり」

③天一神なかがみ・太白神ひとよめぐりなどの塞ふさがりを犯すのを忌んで、その日の過ぎるまで家に籠もってつつしむこと。源氏物語松風「今日は六日の御―明く日にて」

④3のしるしに、柳の木の札または忍草に「物忌」と書いて冠または簾すなどにかけたもの。物忌の札。枕草子33「烏帽子に―つけたるは」

⑤明治維新前、伊勢神宮や鹿島・香取・賀茂・春日などの諸大社で神事に奉仕した童女・童男。祝詞、六月月次「神主部・―等」

⇒ものいみ‐の‐たち【物忌の館・斎の館】

⇒ものいみ‐の‐ふだ【物忌の札】

ものいみ‐の‐たち【物忌の館・斎の館】🔗⭐🔉

ものいみ‐の‐たち【物忌の館・斎の館】

(→)神館かんだちに同じ。

⇒もの‐いみ【物忌】

ものいみ‐の‐ふだ【物忌の札】🔗⭐🔉

ものいみ‐の‐ふだ【物忌の札】

(→)物忌4に同じ。

⇒もの‐いみ【物忌】

もの‐いり【物入り】🔗⭐🔉

もの‐いり【物入り】

費用のかかること。出費。「今月は―だった」「―な年の瀬」

もの‐いれ【物入れ】🔗⭐🔉

もの‐いれ【物入れ】

物を入れておくところ。雑物をいれる袋や箱。また、旧軍隊でポケットのこと。

もの‐いろい【物弄い】‥イロヒ🔗⭐🔉

もの‐いろい【物弄い】‥イロヒ

でしゃばること。口をさしはさむこと。一遍上人語録「なまざかしからで、―を停止ちょうじして、一向に念仏申す」

もの‐いわい【物祝い】‥イハヒ🔗⭐🔉

もの‐いわい【物祝い】‥イハヒ

物事のいわい。いわいごと。縁起をかつぐこと。また、その人。

○物言わぬ花ものいわぬはな

「物言う花」に対し、自然の草木の花の称。重之集「鶯の声に呼ばれてうち来れば―も人招きけり」

⇒もの‐い・う【物言う】

○物言わぬ花ものいわぬはな🔗⭐🔉

○物言わぬ花ものいわぬはな

「物言う花」に対し、自然の草木の花の称。重之集「鶯の声に呼ばれてうち来れば―も人招きけり」

⇒もの‐い・う【物言う】

もの‐う【物憂】

(形容詞「ものうし」の語幹)物憂いこと。源氏物語宿木「―ながらすこしゐざり出でて対面し給へり」

もの‐う・い【物憂い・懶い】

〔形〕[文]ものう・し(ク)

①心がはれやかでない。何となく気がすすまない。源氏物語宿木「何事も浅くなりにたる世は―・しや」。「―・い雨の日曜」

②つらい。源氏物語槿「内裏うちより外のありきは―・きほどになりにけりや」

もの‐うじ【物倦じ】

物にあきること。はかなむこと。がっかりすること。ものうんじ。源氏物語玉鬘「哀れと思ひし人の―して、はかなき山里に隠れゐにけるを」

もの‐うち【物打】

太刀などで物を打ち切る時、その物に触れる所、すなわち切先きっさきから鎺本はばきもとへ向かって刀身が広がり始めるあたりの所。切先三寸の所。物切り所。打ち所。→刀(図)

もの‐うと・し【物疎し】

〔形ク〕

何となくいとわしい。源氏物語夕顔「けはひ―・くなりゆく」

ものう‐の‐き【桃生柵】モノフ‥

奈良時代、陸奥の蝦夷に備えて築かれた城柵。所在地は宮城県石巻市飯野とする説が有力。桃生城。

もの‐うらみ【物恨み】

物事をうらむこと。ものえんじ。源氏物語若菜上「あいなき―し給ふな」

もの‐うらめ・し【物恨めし】

〔形シク〕

何となくうらめしい。うらみに思う。源氏物語橋姫「―・しき心々にて」

もの‐うらやみ【物羨み】

物事をうらやむこと。ねたむこと。ものねたみ。枕草子28「―し身の上なげき」

もの‐うり【物売り】

①(大道や行商などで)物を売ること。また、その商人。宇治拾遺物語11「このことを―あやしう思へども」

②歌舞伎舞踊の一形式。外郎ういろう売・地紙売・団扇売など種々の物売の風俗姿態を舞踊化したもの。

もの‐うんじ【物倦じ】

(→)「ものうじ」に同じ。

もの‐えんじ【物怨じ】‥ヱンジ

物事をうらむこと。嫉妬。ものうらみ。枕草子125「人の妻のすずろなる―して」

モノー【Jacques Lucien Monod】

フランスの分子生物学者。蛋白質合成の制御機構を研究し、ジャコブと共にオペロン説を提唱。著「偶然と必然」。ノーベル賞。(1910〜1976)

モノー

提供:毎日新聞社

もの‐おき【物置】

薪炭や雑品・雑具などを入れて置く小屋・部屋。納屋なや。

もの‐おじ【物怖じ】‥オヂ

物事に怖じ恐れること。ものおそれ。臆病。源氏物語夕顔「―をなむわりなくせさせ給ふ御本性にて」。「―しないたち」

もの‐おしみ【物惜しみ】‥ヲシミ

物をおしむこと。けち。吝嗇。「―する人」

もの‐おそろし・い【物恐ろしい】

〔形〕[文]ものおそろ・し(シク)

何となくおそろしい。源氏物語帚木「人げ遠き心地して―・し」

もの‐おと【物音】

物のたてる音。何かの音。「不審な―」「―一つしない」

もの‐おどろき【物驚き】

物事におどろくこと。〈日葡辞書〉

もの‐おぼえ【物覚え】

物事をおぼえること。記憶。「―がいい人」

もの‐おき【物置】

薪炭や雑品・雑具などを入れて置く小屋・部屋。納屋なや。

もの‐おじ【物怖じ】‥オヂ

物事に怖じ恐れること。ものおそれ。臆病。源氏物語夕顔「―をなむわりなくせさせ給ふ御本性にて」。「―しないたち」

もの‐おしみ【物惜しみ】‥ヲシミ

物をおしむこと。けち。吝嗇。「―する人」

もの‐おそろし・い【物恐ろしい】

〔形〕[文]ものおそろ・し(シク)

何となくおそろしい。源氏物語帚木「人げ遠き心地して―・し」

もの‐おと【物音】

物のたてる音。何かの音。「不審な―」「―一つしない」

もの‐おどろき【物驚き】

物事におどろくこと。〈日葡辞書〉

もの‐おぼえ【物覚え】

物事をおぼえること。記憶。「―がいい人」

もの‐おき【物置】

薪炭や雑品・雑具などを入れて置く小屋・部屋。納屋なや。

もの‐おじ【物怖じ】‥オヂ

物事に怖じ恐れること。ものおそれ。臆病。源氏物語夕顔「―をなむわりなくせさせ給ふ御本性にて」。「―しないたち」

もの‐おしみ【物惜しみ】‥ヲシミ

物をおしむこと。けち。吝嗇。「―する人」

もの‐おそろし・い【物恐ろしい】

〔形〕[文]ものおそろ・し(シク)

何となくおそろしい。源氏物語帚木「人げ遠き心地して―・し」

もの‐おと【物音】

物のたてる音。何かの音。「不審な―」「―一つしない」

もの‐おどろき【物驚き】

物事におどろくこと。〈日葡辞書〉

もの‐おぼえ【物覚え】

物事をおぼえること。記憶。「―がいい人」

もの‐おき【物置】

薪炭や雑品・雑具などを入れて置く小屋・部屋。納屋なや。

もの‐おじ【物怖じ】‥オヂ

物事に怖じ恐れること。ものおそれ。臆病。源氏物語夕顔「―をなむわりなくせさせ給ふ御本性にて」。「―しないたち」

もの‐おしみ【物惜しみ】‥ヲシミ

物をおしむこと。けち。吝嗇。「―する人」

もの‐おそろし・い【物恐ろしい】

〔形〕[文]ものおそろ・し(シク)

何となくおそろしい。源氏物語帚木「人げ遠き心地して―・し」

もの‐おと【物音】

物のたてる音。何かの音。「不審な―」「―一つしない」

もの‐おどろき【物驚き】

物事におどろくこと。〈日葡辞書〉

もの‐おぼえ【物覚え】

物事をおぼえること。記憶。「―がいい人」

もの‐う【物憂】🔗⭐🔉

もの‐う【物憂】

(形容詞「ものうし」の語幹)物憂いこと。源氏物語宿木「―ながらすこしゐざり出でて対面し給へり」

もの‐う・い【物憂い・懶い】🔗⭐🔉

もの‐う・い【物憂い・懶い】

〔形〕[文]ものう・し(ク)

①心がはれやかでない。何となく気がすすまない。源氏物語宿木「何事も浅くなりにたる世は―・しや」。「―・い雨の日曜」

②つらい。源氏物語槿「内裏うちより外のありきは―・きほどになりにけりや」

もの‐うじ【物倦じ】🔗⭐🔉

もの‐うじ【物倦じ】

物にあきること。はかなむこと。がっかりすること。ものうんじ。源氏物語玉鬘「哀れと思ひし人の―して、はかなき山里に隠れゐにけるを」

もの‐うち【物打】🔗⭐🔉

もの‐うち【物打】

太刀などで物を打ち切る時、その物に触れる所、すなわち切先きっさきから鎺本はばきもとへ向かって刀身が広がり始めるあたりの所。切先三寸の所。物切り所。打ち所。→刀(図)

もの‐うと・し【物疎し】🔗⭐🔉

もの‐うと・し【物疎し】

〔形ク〕

何となくいとわしい。源氏物語夕顔「けはひ―・くなりゆく」

ものう‐の‐き【桃生柵】モノフ‥🔗⭐🔉

ものう‐の‐き【桃生柵】モノフ‥

奈良時代、陸奥の蝦夷に備えて築かれた城柵。所在地は宮城県石巻市飯野とする説が有力。桃生城。

もの‐うらみ【物恨み】🔗⭐🔉

もの‐うらみ【物恨み】

物事をうらむこと。ものえんじ。源氏物語若菜上「あいなき―し給ふな」

もの‐うらめ・し【物恨めし】🔗⭐🔉

もの‐うらめ・し【物恨めし】

〔形シク〕

何となくうらめしい。うらみに思う。源氏物語橋姫「―・しき心々にて」

もの‐うらやみ【物羨み】🔗⭐🔉

もの‐うらやみ【物羨み】

物事をうらやむこと。ねたむこと。ものねたみ。枕草子28「―し身の上なげき」

もの‐うり【物売り】🔗⭐🔉

もの‐うり【物売り】

①(大道や行商などで)物を売ること。また、その商人。宇治拾遺物語11「このことを―あやしう思へども」

②歌舞伎舞踊の一形式。外郎ういろう売・地紙売・団扇売など種々の物売の風俗姿態を舞踊化したもの。

もの‐うんじ【物倦じ】🔗⭐🔉

もの‐うんじ【物倦じ】

(→)「ものうじ」に同じ。

もの‐えんじ【物怨じ】‥ヱンジ🔗⭐🔉

もの‐えんじ【物怨じ】‥ヱンジ

物事をうらむこと。嫉妬。ものうらみ。枕草子125「人の妻のすずろなる―して」

モノー【Jacques Lucien Monod】🔗⭐🔉

モノー【Jacques Lucien Monod】

フランスの分子生物学者。蛋白質合成の制御機構を研究し、ジャコブと共にオペロン説を提唱。著「偶然と必然」。ノーベル賞。(1910〜1976)

モノー

提供:毎日新聞社

もの‐おき【物置】🔗⭐🔉

もの‐おき【物置】

薪炭や雑品・雑具などを入れて置く小屋・部屋。納屋なや。

もの‐おじ【物怖じ】‥オヂ🔗⭐🔉

もの‐おじ【物怖じ】‥オヂ

物事に怖じ恐れること。ものおそれ。臆病。源氏物語夕顔「―をなむわりなくせさせ給ふ御本性にて」。「―しないたち」

広辞苑に「もの」で始まるの検索結果 1-49。もっと読み込む