複数辞典一括検索+![]()

![]()

嬾 ものうい🔗⭐🔉

【嬾】

19画 女部

区点=5347 16進=554F シフトJIS=9B6E

《音読み》 ラン

19画 女部

区点=5347 16進=554F シフトJIS=9B6E

《音読み》 ラン

〈l

〈l n〉

《訓読み》 おこたる/ものうい(ものうし)

《意味》

n〉

《訓読み》 おこたる/ものうい(ものうし)

《意味》

{動}おこたる。なまける。〈同義語〉→懶ラン。〈類義語〉→怠。「嬾惰ランダ(なまける)」

{動}おこたる。なまける。〈同義語〉→懶ラン。〈類義語〉→怠。「嬾惰ランダ(なまける)」

{形}ものうい(モノウシ)。だらけておっくうである。

《解字》

会意兼形声。頼ライは、きっぱりと自分で処理せずにずるずると引き延ばすこと。また、他人にたよること。嬾は「女+音符頼」で、女性がだらだらと物事を延引するさま。きっぱりとしまりをつけないこと。

《単語家族》

連

{形}ものうい(モノウシ)。だらけておっくうである。

《解字》

会意兼形声。頼ライは、きっぱりと自分で処理せずにずるずると引き延ばすこと。また、他人にたよること。嬾は「女+音符頼」で、女性がだらだらと物事を延引するさま。きっぱりとしまりをつけないこと。

《単語家族》

連 聯レン(ずるずるつながる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

〈注〉熟語は→【懶】を見よ。

聯レン(ずるずるつながる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

〈注〉熟語は→【懶】を見よ。

19画 女部

区点=5347 16進=554F シフトJIS=9B6E

《音読み》 ラン

19画 女部

区点=5347 16進=554F シフトJIS=9B6E

《音読み》 ラン

〈l

〈l n〉

《訓読み》 おこたる/ものうい(ものうし)

《意味》

n〉

《訓読み》 おこたる/ものうい(ものうし)

《意味》

{動}おこたる。なまける。〈同義語〉→懶ラン。〈類義語〉→怠。「嬾惰ランダ(なまける)」

{動}おこたる。なまける。〈同義語〉→懶ラン。〈類義語〉→怠。「嬾惰ランダ(なまける)」

{形}ものうい(モノウシ)。だらけておっくうである。

《解字》

会意兼形声。頼ライは、きっぱりと自分で処理せずにずるずると引き延ばすこと。また、他人にたよること。嬾は「女+音符頼」で、女性がだらだらと物事を延引するさま。きっぱりとしまりをつけないこと。

《単語家族》

連

{形}ものうい(モノウシ)。だらけておっくうである。

《解字》

会意兼形声。頼ライは、きっぱりと自分で処理せずにずるずると引き延ばすこと。また、他人にたよること。嬾は「女+音符頼」で、女性がだらだらと物事を延引するさま。きっぱりとしまりをつけないこと。

《単語家族》

連 聯レン(ずるずるつながる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

〈注〉熟語は→【懶】を見よ。

聯レン(ずるずるつながる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

〈注〉熟語は→【懶】を見よ。

度 ものさし🔗⭐🔉

【度】

9画 广部 [三年]

区点=3757 16進=4559 シフトJIS=9378

《常用音訓》タク/ト/ド/たび

《音読み》

9画 广部 [三年]

区点=3757 16進=4559 シフトJIS=9378

《常用音訓》タク/ト/ド/たび

《音読み》  ド

ド /ト

/ト 〈d

〈d 〉/

〉/ タク

タク /ダク

/ダク 〈du

〈du 〉

《訓読み》 ものさし/めもり/のり/わたる/わたす/たび/はかる/たい(たし)

《名付け》 ただ・なが・のぶ・のり・みち・もろ・わたる

《意味》

〉

《訓読み》 ものさし/めもり/のり/わたる/わたす/たび/はかる/たい(たし)

《名付け》 ただ・なが・のぶ・のり・みち・もろ・わたる

《意味》

{名}ものさし。長さをはかる規準。尺度。また、ものさし。〈類義語〉→尺。「度量衡」「度然後知長短=度アリテ然ル後長短ヲ知ル」〔→孟子〕

{名}ものさし。長さをはかる規準。尺度。また、ものさし。〈類義語〉→尺。「度量衡」「度然後知長短=度アリテ然ル後長短ヲ知ル」〔→孟子〕

{名・単位}めもり。角の開きや、計算をはかる単位をあらわすことば。また、程度をあらわすめもりの数値。「三六〇度」

{名・単位}めもり。角の開きや、計算をはかる単位をあらわすことば。また、程度をあらわすめもりの数値。「三六〇度」

{名}ほどあい。「程度」

{名}ほどあい。「程度」

{名}のり。物事の標準。また、ちょうどよい程度。「中度=度ニ中タル」「一遊一予為諸侯度=一遊一予、諸侯ノ度トナル」〔→孟子〕

{名}のり。物事の標準。また、ちょうどよい程度。「中度=度ニ中タル」「一遊一予為諸侯度=一遊一予、諸侯ノ度トナル」〔→孟子〕

{名}心・人がら・身持ちのぐあい。「態度」「風度」「大度(大きい心)」

{名}心・人がら・身持ちのぐあい。「態度」「風度」「大度(大きい心)」

「失度=度ヲ失フ」とは、驚いて平素の落ち着きを失うこと。

「失度=度ヲ失フ」とは、驚いて平素の落ち着きを失うこと。

{動}わたる。一歩一歩進む。また、一日一日と過ごす。▽渡に当てた用法。「秋月春風等閑度=秋月春風、等閑ニ度ル」〔→白居易〕

{動}わたる。一歩一歩進む。また、一日一日と過ごす。▽渡に当てた用法。「秋月春風等閑度=秋月春風、等閑ニ度ル」〔→白居易〕

ドス{動}わたす。〔仏〕仏の教えによって彼岸にわたす。悟りを得させること。▽波羅蜜多(梵語の音訳)の意訳で到彼岸とも訳す。「済度サイド」「剃度テイド(頭をそって仏門にはいる)」「得度(仏門にはいる)」

ドス{動}わたす。〔仏〕仏の教えによって彼岸にわたす。悟りを得させること。▽波羅蜜多(梵語の音訳)の意訳で到彼岸とも訳す。「済度サイド」「剃度テイド(頭をそって仏門にはいる)」「得度(仏門にはいる)」

{単位}たび。回数をあらわすことば。「初度ショド」「崔九堂前幾度聞=崔九ノ堂前幾度カ聞ク」〔→杜甫〕

{単位}たび。回数をあらわすことば。「初度ショド」「崔九堂前幾度聞=崔九ノ堂前幾度カ聞ク」〔→杜甫〕

{動}はかる。長さをはかる。転じて、心の中で推しはかる。また、見当をつける。〈類義語〉→図ト。「忖度ソンタク(人の心を推しはかる)」「項王自度不得脱=項王ミヅカラ度ルニ脱スルヲ得ズ」〔→史記〕

〔国〕たい(タシ)。…したい。願望をあらわす助動詞。

《解字》

形声。「又(て)+音符庶の略体」。尺(手尺で長さをはかる)と同系で、尺とは、しゃくとり虫のように手尺で一つ二つとわたって長さをはかること。また、企図の図とは、最も近く、長さをはかる意から転じて、推しはかる意となる。

《単語家族》

渡(一歩一歩と水をわたる)と同系。

《類義》

→測・→計

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}はかる。長さをはかる。転じて、心の中で推しはかる。また、見当をつける。〈類義語〉→図ト。「忖度ソンタク(人の心を推しはかる)」「項王自度不得脱=項王ミヅカラ度ルニ脱スルヲ得ズ」〔→史記〕

〔国〕たい(タシ)。…したい。願望をあらわす助動詞。

《解字》

形声。「又(て)+音符庶の略体」。尺(手尺で長さをはかる)と同系で、尺とは、しゃくとり虫のように手尺で一つ二つとわたって長さをはかること。また、企図の図とは、最も近く、長さをはかる意から転じて、推しはかる意となる。

《単語家族》

渡(一歩一歩と水をわたる)と同系。

《類義》

→測・→計

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

9画 广部 [三年]

区点=3757 16進=4559 シフトJIS=9378

《常用音訓》タク/ト/ド/たび

《音読み》

9画 广部 [三年]

区点=3757 16進=4559 シフトJIS=9378

《常用音訓》タク/ト/ド/たび

《音読み》  ド

ド /ト

/ト 〈d

〈d 〉/

〉/ タク

タク /ダク

/ダク 〈du

〈du 〉

《訓読み》 ものさし/めもり/のり/わたる/わたす/たび/はかる/たい(たし)

《名付け》 ただ・なが・のぶ・のり・みち・もろ・わたる

《意味》

〉

《訓読み》 ものさし/めもり/のり/わたる/わたす/たび/はかる/たい(たし)

《名付け》 ただ・なが・のぶ・のり・みち・もろ・わたる

《意味》

{名}ものさし。長さをはかる規準。尺度。また、ものさし。〈類義語〉→尺。「度量衡」「度然後知長短=度アリテ然ル後長短ヲ知ル」〔→孟子〕

{名}ものさし。長さをはかる規準。尺度。また、ものさし。〈類義語〉→尺。「度量衡」「度然後知長短=度アリテ然ル後長短ヲ知ル」〔→孟子〕

{名・単位}めもり。角の開きや、計算をはかる単位をあらわすことば。また、程度をあらわすめもりの数値。「三六〇度」

{名・単位}めもり。角の開きや、計算をはかる単位をあらわすことば。また、程度をあらわすめもりの数値。「三六〇度」

{名}ほどあい。「程度」

{名}ほどあい。「程度」

{名}のり。物事の標準。また、ちょうどよい程度。「中度=度ニ中タル」「一遊一予為諸侯度=一遊一予、諸侯ノ度トナル」〔→孟子〕

{名}のり。物事の標準。また、ちょうどよい程度。「中度=度ニ中タル」「一遊一予為諸侯度=一遊一予、諸侯ノ度トナル」〔→孟子〕

{名}心・人がら・身持ちのぐあい。「態度」「風度」「大度(大きい心)」

{名}心・人がら・身持ちのぐあい。「態度」「風度」「大度(大きい心)」

「失度=度ヲ失フ」とは、驚いて平素の落ち着きを失うこと。

「失度=度ヲ失フ」とは、驚いて平素の落ち着きを失うこと。

{動}わたる。一歩一歩進む。また、一日一日と過ごす。▽渡に当てた用法。「秋月春風等閑度=秋月春風、等閑ニ度ル」〔→白居易〕

{動}わたる。一歩一歩進む。また、一日一日と過ごす。▽渡に当てた用法。「秋月春風等閑度=秋月春風、等閑ニ度ル」〔→白居易〕

ドス{動}わたす。〔仏〕仏の教えによって彼岸にわたす。悟りを得させること。▽波羅蜜多(梵語の音訳)の意訳で到彼岸とも訳す。「済度サイド」「剃度テイド(頭をそって仏門にはいる)」「得度(仏門にはいる)」

ドス{動}わたす。〔仏〕仏の教えによって彼岸にわたす。悟りを得させること。▽波羅蜜多(梵語の音訳)の意訳で到彼岸とも訳す。「済度サイド」「剃度テイド(頭をそって仏門にはいる)」「得度(仏門にはいる)」

{単位}たび。回数をあらわすことば。「初度ショド」「崔九堂前幾度聞=崔九ノ堂前幾度カ聞ク」〔→杜甫〕

{単位}たび。回数をあらわすことば。「初度ショド」「崔九堂前幾度聞=崔九ノ堂前幾度カ聞ク」〔→杜甫〕

{動}はかる。長さをはかる。転じて、心の中で推しはかる。また、見当をつける。〈類義語〉→図ト。「忖度ソンタク(人の心を推しはかる)」「項王自度不得脱=項王ミヅカラ度ルニ脱スルヲ得ズ」〔→史記〕

〔国〕たい(タシ)。…したい。願望をあらわす助動詞。

《解字》

形声。「又(て)+音符庶の略体」。尺(手尺で長さをはかる)と同系で、尺とは、しゃくとり虫のように手尺で一つ二つとわたって長さをはかること。また、企図の図とは、最も近く、長さをはかる意から転じて、推しはかる意となる。

《単語家族》

渡(一歩一歩と水をわたる)と同系。

《類義》

→測・→計

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}はかる。長さをはかる。転じて、心の中で推しはかる。また、見当をつける。〈類義語〉→図ト。「忖度ソンタク(人の心を推しはかる)」「項王自度不得脱=項王ミヅカラ度ルニ脱スルヲ得ズ」〔→史記〕

〔国〕たい(タシ)。…したい。願望をあらわす助動詞。

《解字》

形声。「又(て)+音符庶の略体」。尺(手尺で長さをはかる)と同系で、尺とは、しゃくとり虫のように手尺で一つ二つとわたって長さをはかること。また、企図の図とは、最も近く、長さをはかる意から転じて、推しはかる意となる。

《単語家族》

渡(一歩一歩と水をわたる)と同系。

《類義》

→測・→計

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

慵 ものうい🔗⭐🔉

物 もの🔗⭐🔉

【物】

8画 牛部 [三年]

区点=4210 16進=4A2A シフトJIS=95A8

《常用音訓》ブツ/モツ/もの

《音読み》 ブツ

8画 牛部 [三年]

区点=4210 16進=4A2A シフトJIS=95A8

《常用音訓》ブツ/モツ/もの

《音読み》 ブツ /モツ/モチ

/モツ/モチ 〈w

〈w 〉

《訓読み》 もの

《名付け》 たね・もの

《意味》

〉

《訓読み》 もの

《名付け》 たね・もの

《意味》

{名}もの。いろいろなもの。動物・植物・鉱物に三別し、また天然物・人造物に両分する、天地間に存在するもの。「万物」「人物」「物体」「物也者大共名也=物トハ大共名ナリ。」〔→荀子〕

{名}もの。いろいろなもの。動物・植物・鉱物に三別し、また天然物・人造物に両分する、天地間に存在するもの。「万物」「人物」「物体」「物也者大共名也=物トハ大共名ナリ。」〔→荀子〕

{名}もの。物事。ことがら。「事物」「物皆然=物ミナ然リ」〔→孟子〕

{名}もの。物事。ことがら。「事物」「物皆然=物ミナ然リ」〔→孟子〕

〔俗〕「物色ブツショク」とは、適当なものをみはからうこと。

〔国〕もの。体言や用言に冠する接頭語。なんとなく。「物さびしい」

《解字》

会意兼形声。勿ブツ・モチとは、いろいろな布でつくった吹き流しを描いた象形文字。また、水中に沈めて隠すさまともいう。はっきりと見わけられない意を含む。物は「牛+音符勿」で、色あいの定かでない牛。一定の特色がない意から、いろいろなものをあらわす意となる。牛は、ものの代表として選んだにすぎない。→勿

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

〔俗〕「物色ブツショク」とは、適当なものをみはからうこと。

〔国〕もの。体言や用言に冠する接頭語。なんとなく。「物さびしい」

《解字》

会意兼形声。勿ブツ・モチとは、いろいろな布でつくった吹き流しを描いた象形文字。また、水中に沈めて隠すさまともいう。はっきりと見わけられない意を含む。物は「牛+音符勿」で、色あいの定かでない牛。一定の特色がない意から、いろいろなものをあらわす意となる。牛は、ものの代表として選んだにすぎない。→勿

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

8画 牛部 [三年]

区点=4210 16進=4A2A シフトJIS=95A8

《常用音訓》ブツ/モツ/もの

《音読み》 ブツ

8画 牛部 [三年]

区点=4210 16進=4A2A シフトJIS=95A8

《常用音訓》ブツ/モツ/もの

《音読み》 ブツ /モツ/モチ

/モツ/モチ 〈w

〈w 〉

《訓読み》 もの

《名付け》 たね・もの

《意味》

〉

《訓読み》 もの

《名付け》 たね・もの

《意味》

{名}もの。いろいろなもの。動物・植物・鉱物に三別し、また天然物・人造物に両分する、天地間に存在するもの。「万物」「人物」「物体」「物也者大共名也=物トハ大共名ナリ。」〔→荀子〕

{名}もの。いろいろなもの。動物・植物・鉱物に三別し、また天然物・人造物に両分する、天地間に存在するもの。「万物」「人物」「物体」「物也者大共名也=物トハ大共名ナリ。」〔→荀子〕

{名}もの。物事。ことがら。「事物」「物皆然=物ミナ然リ」〔→孟子〕

{名}もの。物事。ことがら。「事物」「物皆然=物ミナ然リ」〔→孟子〕

〔俗〕「物色ブツショク」とは、適当なものをみはからうこと。

〔国〕もの。体言や用言に冠する接頭語。なんとなく。「物さびしい」

《解字》

会意兼形声。勿ブツ・モチとは、いろいろな布でつくった吹き流しを描いた象形文字。また、水中に沈めて隠すさまともいう。はっきりと見わけられない意を含む。物は「牛+音符勿」で、色あいの定かでない牛。一定の特色がない意から、いろいろなものをあらわす意となる。牛は、ものの代表として選んだにすぎない。→勿

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

〔俗〕「物色ブツショク」とは、適当なものをみはからうこと。

〔国〕もの。体言や用言に冠する接頭語。なんとなく。「物さびしい」

《解字》

会意兼形声。勿ブツ・モチとは、いろいろな布でつくった吹き流しを描いた象形文字。また、水中に沈めて隠すさまともいう。はっきりと見わけられない意を含む。物は「牛+音符勿」で、色あいの定かでない牛。一定の特色がない意から、いろいろなものをあらわす意となる。牛は、ものの代表として選んだにすぎない。→勿

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

物之不斉物之情也 モノノヒトシカラザルハモノノジョウナリ🔗⭐🔉

【物之不斉物之情也】

モノノヒトシカラザルハモノノジョウナリ 天地間にある万物は一つとして同じものはないということが、物の真相である。〔→孟子〕

物怪 モノノケ🔗⭐🔉

【物怪】

ブッカイ あやしいもの。怪物。変化ヘンゲ・妖怪など。もののけ。〔→史記〕

ブッカイ あやしいもの。怪物。変化ヘンゲ・妖怪など。もののけ。〔→史記〕 モノノケ〔国〕人にたたりをする生霊イキリョウ・死霊シリョウなど。

モノノケ〔国〕人にたたりをする生霊イキリョウ・死霊シリョウなど。 モッケ =勿怪。〔国〕思いがけないこと。「物怪の幸い」

モッケ =勿怪。〔国〕思いがけないこと。「物怪の幸い」

ブッカイ あやしいもの。怪物。変化ヘンゲ・妖怪など。もののけ。〔→史記〕

ブッカイ あやしいもの。怪物。変化ヘンゲ・妖怪など。もののけ。〔→史記〕 モノノケ〔国〕人にたたりをする生霊イキリョウ・死霊シリョウなど。

モノノケ〔国〕人にたたりをする生霊イキリョウ・死霊シリョウなど。 モッケ =勿怪。〔国〕思いがけないこと。「物怪の幸い」

モッケ =勿怪。〔国〕思いがけないこと。「物怪の幸い」

物不得其平則鳴 モノソノヘイヲエザレバスナワチナル🔗⭐🔉

【物不得其平則鳴】

モノソノヘイヲエザレバスナワチナル〈故事〉物は不均衡があると外に音を発する。人は不平があれば、これを言語にあらわすこと。〔→韓愈〕

物盛則衰 モノサカンナレバスナワチオトロウ🔗⭐🔉

【物盛則衰】

モノサカンナレバスナワチオトロウ〈故事〉すべての物は盛んになるとやがて衰える。〔→国策〕

物換星移 モノカワリホシウツル🔗⭐🔉

【物換星移】

モノカワリホシウツル〈故事〉物事は変わり、歳月は経過する。時代・世の中が移り変わること。〔→王勃〕

有物有則 モノアレバノリアリ🔗⭐🔉

【有物有則】

モノアレバノリアリ〈故事〉物事には一定の法則がある。たとえば父子の親、君臣の義、夫婦の別など。〔→詩経〕

玩物喪志 モノヲモテアソベバココロザシヲウシナウ🔗⭐🔉

【玩物喪志】

モノヲモテアソベバココロザシヲウシナウ・ガンブツソウシ〈故事〉目先の変わったおもしろい物をもてあそんでいると、本心を喪失してしまう。なぐさみにこって、本務をおろそかにすること。〔→書経〕

玩物喪志 モノヲモテアソンデココロザシヲウシナウ🔗⭐🔉

【玩物喪志】

ガンブツソウシ・モノヲモテアソンデココロザシヲウシナウ〈故事〉目先のおもしろさにとらわれて、大事な目的を忘れる。〔→書経〕

精 もののけ🔗⭐🔉

【精】

14画 米部 [五年]

区点=3226 16進=403A シフトJIS=90B8

《常用音訓》ショウ/セイ

《音読み》 セイ

14画 米部 [五年]

区点=3226 16進=403A シフトJIS=90B8

《常用音訓》ショウ/セイ

《音読み》 セイ /ショウ(シヤウ)

/ショウ(シヤウ) 〈j

〈j ng〉

《訓読み》 こころ/もののけ/くわしい(くはし)

《名付け》 あき・あきら・きよ・きよし・くわし・しげ・しら・すぐる・すみ・ただ・ただし・つとむ・ひとし・まこと・まさ・まさし・もり・よし

《意味》

ng〉

《訓読み》 こころ/もののけ/くわしい(くはし)

《名付け》 あき・あきら・きよ・きよし・くわし・しげ・しら・すぐる・すみ・ただ・ただし・つとむ・ひとし・まこと・まさ・まさし・もり・よし

《意味》

{名}きれいについて白くした米。▽粗・ソウ(玄米)に対する。「精米」「食不厭精=食ハ精ヲ厭カズ」〔→論語〕▽この用例は、「精を厭イトはず」と読み、「精白するほどよい」とする説もある。

{名}きれいについて白くした米。▽粗・ソウ(玄米)に対する。「精米」「食不厭精=食ハ精ヲ厭カズ」〔→論語〕▽この用例は、「精を厭イトはず」と読み、「精白するほどよい」とする説もある。

{名}よごれやまじりけをとり去って残ったエキス。「酒精(アルコール)」「精髄」

{名}よごれやまじりけをとり去って残ったエキス。「酒精(アルコール)」「精髄」

{名}こころ。人間のエキスであるこころ。「精気」「励精(心をはげます)」「精神」「精、交接以来往兮=精、交接シテモッテ来往ス」〔→宋玉〕

{名}こころ。人間のエキスであるこころ。「精気」「励精(心をはげます)」「精神」「精、交接以来往兮=精、交接シテモッテ来往ス」〔→宋玉〕

{名}もののけ。山川にひそむ神。「精霊」「山精水怪(山の精と、海のばけもの)」

{名}もののけ。山川にひそむ神。「精霊」「山精水怪(山の精と、海のばけもの)」

{名}男性のエキスである液。「精液」「遺精」「精子」「男女構精、万物化生=男女精ヲ構セテ、万物化生ス」〔→易経〕

{名}男性のエキスである液。「精液」「遺精」「精子」「男女構精、万物化生=男女精ヲ構セテ、万物化生ス」〔→易経〕

{形}よごれがなく澄みきっている。「精白」「精良」

{形}よごれがなく澄みきっている。「精白」「精良」

{形}くわしい(クハシ)。手がゆきとどいていてきれいなさま。また、巧みですぐれているさま。〈対語〉→粗(あらい)・→雑。「精巧」「精兵」「精明強幹(ゆきとどいて、やり手である)」「尤精書法=尤モ書法ニ精シ」「精義入神、以致用也=義ヲ精シウシテ神ニ入ルハ、モッテ用ヲ致スナリ」〔→易経〕

{形}くわしい(クハシ)。手がゆきとどいていてきれいなさま。また、巧みですぐれているさま。〈対語〉→粗(あらい)・→雑。「精巧」「精兵」「精明強幹(ゆきとどいて、やり手である)」「尤精書法=尤モ書法ニ精シ」「精義入神、以致用也=義ヲ精シウシテ神ニ入ルハ、モッテ用ヲ致スナリ」〔→易経〕

{形}雑念をまじえず、それひと筋であるさま。〈類義語〉→専。「専精」「精進ショウジン」「心意不精=心意精ナラズ」

{形}雑念をまじえず、それひと筋であるさま。〈類義語〉→専。「専精」「精進ショウジン」「心意不精=心意精ナラズ」

{形}〔俗〕きれいさっぱり。「精光」

{形}〔俗〕きれいさっぱり。「精光」

{名}すみきった光。▽晶に当てた用法。「五精(五つのすみきった星)」「水精(=水晶)」

{名}すみきった光。▽晶に当てた用法。「五精(五つのすみきった星)」「水精(=水晶)」

{名}澄んだひとみ。▽睛セイに当てた用法。「目精(ひとみ)」

《解字》

会意兼形声。青セイ(=青)は「生(はえたばかりの芽)+丼(井戸にたまった清い水)」の会意文字で、よごれなく澄んだ色をあらわす。精は「米+音符青」で、よごれなく精白した米。→青

《単語家族》

清(すみきった)

{名}澄んだひとみ。▽睛セイに当てた用法。「目精(ひとみ)」

《解字》

会意兼形声。青セイ(=青)は「生(はえたばかりの芽)+丼(井戸にたまった清い水)」の会意文字で、よごれなく澄んだ色をあらわす。精は「米+音符青」で、よごれなく精白した米。→青

《単語家族》

清(すみきった) 靜セイ(=静。しんとすみきった)

靜セイ(=静。しんとすみきった) 睛セイ(すんだひとみ)

睛セイ(すんだひとみ) 晴(すみきった空)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

晴(すみきった空)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

14画 米部 [五年]

区点=3226 16進=403A シフトJIS=90B8

《常用音訓》ショウ/セイ

《音読み》 セイ

14画 米部 [五年]

区点=3226 16進=403A シフトJIS=90B8

《常用音訓》ショウ/セイ

《音読み》 セイ /ショウ(シヤウ)

/ショウ(シヤウ) 〈j

〈j ng〉

《訓読み》 こころ/もののけ/くわしい(くはし)

《名付け》 あき・あきら・きよ・きよし・くわし・しげ・しら・すぐる・すみ・ただ・ただし・つとむ・ひとし・まこと・まさ・まさし・もり・よし

《意味》

ng〉

《訓読み》 こころ/もののけ/くわしい(くはし)

《名付け》 あき・あきら・きよ・きよし・くわし・しげ・しら・すぐる・すみ・ただ・ただし・つとむ・ひとし・まこと・まさ・まさし・もり・よし

《意味》

{名}きれいについて白くした米。▽粗・ソウ(玄米)に対する。「精米」「食不厭精=食ハ精ヲ厭カズ」〔→論語〕▽この用例は、「精を厭イトはず」と読み、「精白するほどよい」とする説もある。

{名}きれいについて白くした米。▽粗・ソウ(玄米)に対する。「精米」「食不厭精=食ハ精ヲ厭カズ」〔→論語〕▽この用例は、「精を厭イトはず」と読み、「精白するほどよい」とする説もある。

{名}よごれやまじりけをとり去って残ったエキス。「酒精(アルコール)」「精髄」

{名}よごれやまじりけをとり去って残ったエキス。「酒精(アルコール)」「精髄」

{名}こころ。人間のエキスであるこころ。「精気」「励精(心をはげます)」「精神」「精、交接以来往兮=精、交接シテモッテ来往ス」〔→宋玉〕

{名}こころ。人間のエキスであるこころ。「精気」「励精(心をはげます)」「精神」「精、交接以来往兮=精、交接シテモッテ来往ス」〔→宋玉〕

{名}もののけ。山川にひそむ神。「精霊」「山精水怪(山の精と、海のばけもの)」

{名}もののけ。山川にひそむ神。「精霊」「山精水怪(山の精と、海のばけもの)」

{名}男性のエキスである液。「精液」「遺精」「精子」「男女構精、万物化生=男女精ヲ構セテ、万物化生ス」〔→易経〕

{名}男性のエキスである液。「精液」「遺精」「精子」「男女構精、万物化生=男女精ヲ構セテ、万物化生ス」〔→易経〕

{形}よごれがなく澄みきっている。「精白」「精良」

{形}よごれがなく澄みきっている。「精白」「精良」

{形}くわしい(クハシ)。手がゆきとどいていてきれいなさま。また、巧みですぐれているさま。〈対語〉→粗(あらい)・→雑。「精巧」「精兵」「精明強幹(ゆきとどいて、やり手である)」「尤精書法=尤モ書法ニ精シ」「精義入神、以致用也=義ヲ精シウシテ神ニ入ルハ、モッテ用ヲ致スナリ」〔→易経〕

{形}くわしい(クハシ)。手がゆきとどいていてきれいなさま。また、巧みですぐれているさま。〈対語〉→粗(あらい)・→雑。「精巧」「精兵」「精明強幹(ゆきとどいて、やり手である)」「尤精書法=尤モ書法ニ精シ」「精義入神、以致用也=義ヲ精シウシテ神ニ入ルハ、モッテ用ヲ致スナリ」〔→易経〕

{形}雑念をまじえず、それひと筋であるさま。〈類義語〉→専。「専精」「精進ショウジン」「心意不精=心意精ナラズ」

{形}雑念をまじえず、それひと筋であるさま。〈類義語〉→専。「専精」「精進ショウジン」「心意不精=心意精ナラズ」

{形}〔俗〕きれいさっぱり。「精光」

{形}〔俗〕きれいさっぱり。「精光」

{名}すみきった光。▽晶に当てた用法。「五精(五つのすみきった星)」「水精(=水晶)」

{名}すみきった光。▽晶に当てた用法。「五精(五つのすみきった星)」「水精(=水晶)」

{名}澄んだひとみ。▽睛セイに当てた用法。「目精(ひとみ)」

《解字》

会意兼形声。青セイ(=青)は「生(はえたばかりの芽)+丼(井戸にたまった清い水)」の会意文字で、よごれなく澄んだ色をあらわす。精は「米+音符青」で、よごれなく精白した米。→青

《単語家族》

清(すみきった)

{名}澄んだひとみ。▽睛セイに当てた用法。「目精(ひとみ)」

《解字》

会意兼形声。青セイ(=青)は「生(はえたばかりの芽)+丼(井戸にたまった清い水)」の会意文字で、よごれなく澄んだ色をあらわす。精は「米+音符青」で、よごれなく精白した米。→青

《単語家族》

清(すみきった) 靜セイ(=静。しんとすみきった)

靜セイ(=静。しんとすみきった) 睛セイ(すんだひとみ)

睛セイ(すんだひとみ) 晴(すみきった空)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

晴(すみきった空)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

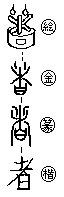

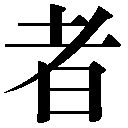

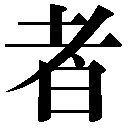

者 もの🔗⭐🔉

【者】

人名に使える旧字

人名に使える旧字

8画 老部 [三年]

区点=2852 16進=3C54 シフトJIS=8ED2

《常用音訓》シャ/もの

《音読み》 シャ

8画 老部 [三年]

区点=2852 16進=3C54 シフトJIS=8ED2

《常用音訓》シャ/もの

《音読み》 シャ

〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 もの/こと

《名付け》 ひさ・ひと

《意味》

〉

《訓読み》 もの/こと

《名付け》 ひさ・ひと

《意味》

{名}もの。こと。…するその人。…であるそのもの。…であるその人。…すること。「使者(使いする人)」「冠者五六人」〔→論語〕

{名}もの。こと。…するその人。…であるそのもの。…であるその人。…すること。「使者(使いする人)」「冠者五六人」〔→論語〕

{助}上の文句を「それは」と、特に提示することば。…は。…とは。▽「説文解字」では「者、別事詞也=者トハ、事ヲ別ツ詞ナリ」という。「仁者人也=仁トハ人ナリ」〔→中庸〕

{助}上の文句を「それは」と、特に提示することば。…は。…とは。▽「説文解字」では「者、別事詞也=者トハ、事ヲ別ツ詞ナリ」という。「仁者人也=仁トハ人ナリ」〔→中庸〕

{助}時間名詞や疑問詞を特に強調することば。「今者(今は)」「向者(さきには)」「何者(なんとならば)」

{助}時間名詞や疑問詞を特に強調することば。「今者(今は)」「向者(さきには)」「何者(なんとならば)」

「者箇シャコ」とは、「これ」という意。▽唐代末期から宋ソウ・元ゲン代にかけての口語で、今の北京語の「這箇(これ)」の原形。〈同義語〉遮箇・適箇。

「者箇シャコ」とは、「これ」という意。▽唐代末期から宋ソウ・元ゲン代にかけての口語で、今の北京語の「這箇(これ)」の原形。〈同義語〉遮箇・適箇。

{助}〔俗〕文末につけて命令の語気をあらわすことば。▽明ミン・清シン代のころの俗語。「快去者(はやくいけよ)」

《解字》

{助}〔俗〕文末につけて命令の語気をあらわすことば。▽明ミン・清シン代のころの俗語。「快去者(はやくいけよ)」

《解字》

象形。者は、柴シバがこんろの上で燃えているさまを描いたもので、煮(火力を集中してにる)の原字。ただし、古くから「これ」を意味する近称指示詞に当てて用いられ、諸(これ)と同系のことばをあらわす。ひいては直前の語や句を、「…するそれ」ともう一度指示して浮き出させる助詞となった。また、転じて「…するそのもの」の意となる。唐・宋ソウ代には「者箇(これ)」をまた「遮箇」「適箇」とも書き、近世には適の草書を誤って「這箇」と書くようになった。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は9画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

象形。者は、柴シバがこんろの上で燃えているさまを描いたもので、煮(火力を集中してにる)の原字。ただし、古くから「これ」を意味する近称指示詞に当てて用いられ、諸(これ)と同系のことばをあらわす。ひいては直前の語や句を、「…するそれ」ともう一度指示して浮き出させる助詞となった。また、転じて「…するそのもの」の意となる。唐・宋ソウ代には「者箇(これ)」をまた「遮箇」「適箇」とも書き、近世には適の草書を誤って「這箇」と書くようになった。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は9画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

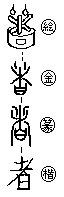

人名に使える旧字

人名に使える旧字

8画 老部 [三年]

区点=2852 16進=3C54 シフトJIS=8ED2

《常用音訓》シャ/もの

《音読み》 シャ

8画 老部 [三年]

区点=2852 16進=3C54 シフトJIS=8ED2

《常用音訓》シャ/もの

《音読み》 シャ

〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 もの/こと

《名付け》 ひさ・ひと

《意味》

〉

《訓読み》 もの/こと

《名付け》 ひさ・ひと

《意味》

{名}もの。こと。…するその人。…であるそのもの。…であるその人。…すること。「使者(使いする人)」「冠者五六人」〔→論語〕

{名}もの。こと。…するその人。…であるそのもの。…であるその人。…すること。「使者(使いする人)」「冠者五六人」〔→論語〕

{助}上の文句を「それは」と、特に提示することば。…は。…とは。▽「説文解字」では「者、別事詞也=者トハ、事ヲ別ツ詞ナリ」という。「仁者人也=仁トハ人ナリ」〔→中庸〕

{助}上の文句を「それは」と、特に提示することば。…は。…とは。▽「説文解字」では「者、別事詞也=者トハ、事ヲ別ツ詞ナリ」という。「仁者人也=仁トハ人ナリ」〔→中庸〕

{助}時間名詞や疑問詞を特に強調することば。「今者(今は)」「向者(さきには)」「何者(なんとならば)」

{助}時間名詞や疑問詞を特に強調することば。「今者(今は)」「向者(さきには)」「何者(なんとならば)」

「者箇シャコ」とは、「これ」という意。▽唐代末期から宋ソウ・元ゲン代にかけての口語で、今の北京語の「這箇(これ)」の原形。〈同義語〉遮箇・適箇。

「者箇シャコ」とは、「これ」という意。▽唐代末期から宋ソウ・元ゲン代にかけての口語で、今の北京語の「這箇(これ)」の原形。〈同義語〉遮箇・適箇。

{助}〔俗〕文末につけて命令の語気をあらわすことば。▽明ミン・清シン代のころの俗語。「快去者(はやくいけよ)」

《解字》

{助}〔俗〕文末につけて命令の語気をあらわすことば。▽明ミン・清シン代のころの俗語。「快去者(はやくいけよ)」

《解字》

象形。者は、柴シバがこんろの上で燃えているさまを描いたもので、煮(火力を集中してにる)の原字。ただし、古くから「これ」を意味する近称指示詞に当てて用いられ、諸(これ)と同系のことばをあらわす。ひいては直前の語や句を、「…するそれ」ともう一度指示して浮き出させる助詞となった。また、転じて「…するそのもの」の意となる。唐・宋ソウ代には「者箇(これ)」をまた「遮箇」「適箇」とも書き、近世には適の草書を誤って「這箇」と書くようになった。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は9画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

象形。者は、柴シバがこんろの上で燃えているさまを描いたもので、煮(火力を集中してにる)の原字。ただし、古くから「これ」を意味する近称指示詞に当てて用いられ、諸(これ)と同系のことばをあらわす。ひいては直前の語や句を、「…するそれ」ともう一度指示して浮き出させる助詞となった。また、転じて「…するそのもの」の意となる。唐・宋ソウ代には「者箇(これ)」をまた「遮箇」「適箇」とも書き、近世には適の草書を誤って「這箇」と書くようになった。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は9画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

鋳物 モノヲイル🔗⭐🔉

【鋳物】

チュウブツ・モノヲイル 金属をとかして器物を鋳る。

チュウブツ・モノヲイル 金属をとかして器物を鋳る。 イモノ〔国〕金属をとかして型に入れ、器物をつくること。また、そうしてつくった器物。

イモノ〔国〕金属をとかして型に入れ、器物をつくること。また、そうしてつくった器物。

チュウブツ・モノヲイル 金属をとかして器物を鋳る。

チュウブツ・モノヲイル 金属をとかして器物を鋳る。 イモノ〔国〕金属をとかして型に入れ、器物をつくること。また、そうしてつくった器物。

イモノ〔国〕金属をとかして型に入れ、器物をつくること。また、そうしてつくった器物。

開物成務 モノヲヒラキツトメヲナス🔗⭐🔉

【開物成務】

カイブツセイム・モノヲヒラキツトメヲナス 世の中の人知を開発し、それによって世の中の事業を成しとげる。『開成カイセイ・開務カイム』〔→易経〕

漢字源に「もの」で始まるの検索結果 1-17。

14画

14画  部

区点=5657 16進=5859 シフトJIS=9CD7

《音読み》 ヨウ

部

区点=5657 16進=5859 シフトJIS=9CD7

《音読み》 ヨウ /ジュ

/ジュ ng〉

《訓読み》 ものうい(ものうし)

《意味》

{形}ものうい(モノウシ)。ぐったりしてはりがない。「疏慵ソヨウ(だらける)」「日高睡足猶慵起=日高ク睡リ足リテ、ナホ起クルニ慵シ」〔

ng〉

《訓読み》 ものうい(ものうし)

《意味》

{形}ものうい(モノウシ)。ぐったりしてはりがない。「疏慵ソヨウ(だらける)」「日高睡足猶慵起=日高ク睡リ足リテ、ナホ起クルニ慵シ」〔 さむらい。また、勇士。『武人ブジン』「赳赳武夫、公侯干城=赳赳タル武夫ハ、公侯ノ干ト城」〔

さむらい。また、勇士。『武人ブジン』「赳赳武夫、公侯干城=赳赳タル武夫ハ、公侯ノ干ト城」〔 玉に似た美石。

玉に似た美石。