複数辞典一括検索+![]()

![]()

せ【兄・夫・背】🔗⭐🔉

せ【兄・夫・背】

①姉妹から見て、男のきょうだい。年上にも年下にもいう。仁賢紀「古は兄弟長幼を言はず女は男を以て―と称いふ」↔妹いも。

②女が男を親しんでいう語。主として夫や恋人にいう。万葉集14「信濃道は今の墾道はりみち刈株かりばねに足踏ましなむ履くつはけわが―」↔妹。

③男同士が親しんでいう語。万葉集17「愛はしきよしわ(大伴家持)が―の君(親友大伴池主)を」

せ【背・脊】🔗⭐🔉

せあか‐ごけぐも【背赤後家蜘蛛】🔗⭐🔉

せあか‐ごけぐも【背赤後家蜘蛛】

ヒメグモ科の毒グモ。体長約1センチメートル、全体が黒色で腹部の背面に赤い縦条がある。オーストラリア原産。日本にも人為移入され分布を拡げる。特定外来生物。

せい【背・脊】🔗⭐🔉

せい【背・脊】

(セ(背)の転)

①みのたけ。せたけ。身長。平家物語8「顔大きに、―低ひきかりけり」。「―が伸びる」

②〔建〕(「丈」「成」とも書く)桁けた・梁はり・石などの下端から上端までの垂直距離。

せい‐かっこう【背恰好】‥カウ🔗⭐🔉

せい‐かっこう【背恰好】‥カウ

せいの高さやからだつき。せかっこう。浄瑠璃、女殺油地獄「あいつが顔付―成人するに従ひ死なれた旦那に生写し」

せい‐くらべ【背比べ・背較べ・背競べ】🔗⭐🔉

せい‐くらべ【背比べ・背較べ・背競べ】

せたけをくらべること。たけくらべ。傾城禁短気「この太夫を金と―させて」

せい‐ぞろえ【背揃え】‥ゾロヘ🔗⭐🔉

せい‐ぞろえ【背揃え】‥ゾロヘ

身長の順にそろえること。

せい‐たか【背高】🔗⭐🔉

せい‐たか【背高】

身長が普通の人より高いこと。また、そういう人。誹風柳多留16「よいとこへ来たと―使われる」。「―のっぽ」

⇒せいたか‐あわだちそう【背高泡立草】

⇒せいたか‐しぎ【背高鷸】

せいたか‐あわだちそう【背高泡立草】‥サウ🔗⭐🔉

せいたか‐あわだちそう【背高泡立草】‥サウ

キク科の多年草。北アメリカ原産の帰化植物。荒地や植生の破壊された場所に侵入・繁殖、しばしば大群落を作る。高さ1.5〜2メートル。10月頃大きな円錐花序に黄色の小頭状花を密につける。類似の帰化植物にオオアワダチソウがあり、高さ1メートル余、花期は7〜8月。

セイタカアワダチソウ

撮影:関戸 勇

⇒せい‐たか【背高】

⇒せい‐たか【背高】

⇒せい‐たか【背高】

⇒せい‐たか【背高】

せいたか‐しぎ【背高鷸】🔗⭐🔉

せいたか‐しぎ【背高鷸】

チドリ目セイタカシギ科の鳥の総称。また、その一種。ハトより大きく脚が非常に長い。世界に7種ほどが分布。日本にはセイタカシギとソリハシセイタカシギが渡来。近年、東京湾などの埋立地で繁殖。

セイタカシギ

撮影:小宮輝之

ソリハシセイタカシギ

撮影:小宮輝之

ソリハシセイタカシギ

撮影:小宮輝之

⇒せい‐たか【背高】

⇒せい‐たか【背高】

ソリハシセイタカシギ

撮影:小宮輝之

ソリハシセイタカシギ

撮影:小宮輝之

⇒せい‐たか【背高】

⇒せい‐たか【背高】

せい‐たけ【背丈】🔗⭐🔉

せい‐たけ【背丈】

身長。みのたけ。せたけ。せい。

せ‐がわ【背革】‥ガハ🔗⭐🔉

せ‐がわ【背革】‥ガハ

洋装の書籍の背に貼る革。また、その革を用いた製本。

せきせい‐いんこ【背黄青鸚哥】🔗⭐🔉

せきせい‐いんこ【背黄青鸚哥】

オウム目の鳥。小形でスズメ大、尾が長い。オーストラリア原産。原種は、頭と雨覆あまおおいとは黄色、腰・胸・腹は緑色、尾の中央の2枚は藍色だが、多くの色の変種がある。愛玩用。

セキセイインコ

撮影:小宮輝之

せ‐ぎり【背切り】🔗⭐🔉

せ‐ぎり【背切り】

料理で、魚を輪切りにすること。また、そのもの。日本永代蔵6「鯛の焼物一両二歩にて―十一なれば」

せ‐ぐろ【背黒】🔗⭐🔉

せぐろ‐あじさし【背黒鰺刺】‥アヂ‥🔗⭐🔉

せぐろ‐あじさし【背黒鰺刺】‥アヂ‥

アジサシの一種。全長約40センチメートル。熱帯から亜熱帯に分布。外洋性で、陸地から遠く離れた海で採食する。成鳥は体上面が黒く下面は白いが、幼鳥は全身黒褐色で白い小斑がある。餌はイカ類の幼体や浮遊性甲殻類。

⇒せ‐ぐろ【背黒】

せぐろ‐いわし【背黒鰯】🔗⭐🔉

せぐろ‐いわし【背黒鰯】

カタクチイワシの異称。

⇒せ‐ぐろ【背黒】

せぐろ‐かもめ【背黒鴎】🔗⭐🔉

せぐろ‐かもめ【背黒鴎】

カモメの一種。体色はウミネコに似るが、はるかに大形で、背は灰色、尾羽は白色。冬、日本各地に普通。広く北半球北部で繁殖。

セグロカモメ

撮影:小宮輝之

⇒せ‐ぐろ【背黒】

⇒せ‐ぐろ【背黒】

⇒せ‐ぐろ【背黒】

⇒せ‐ぐろ【背黒】

せぐろ‐ごい【背黒五位】‥ヰ🔗⭐🔉

せぐろ‐ごい【背黒五位】‥ヰ

ゴイサギの成鳥の称。幼鳥と異なり、頭上および背面が緑黒色となる。

⇒せ‐ぐろ【背黒】

せぐろ‐せきれい【背黒鶺鴒】🔗⭐🔉

せぐろ‐せきれい【背黒鶺鴒】

セキレイの一種。大きさはスズメぐらい。おおむね体の上面は黒、下面は白。通年、河原に生息、日本特産。

セグロセキレイ

撮影:小宮輝之

⇒せ‐ぐろ【背黒】

⇒せ‐ぐろ【背黒】

⇒せ‐ぐろ【背黒】

⇒せ‐ぐろ【背黒】

せ‐こ【兄子・夫子・背子】🔗⭐🔉

せ‐こ【兄子・夫子・背子】

女が、兄弟・恋人・夫など男を親しんでいう称。のちには男から男を呼ぶことも例外的にある。允恭紀「わが―が来べきよひなり」

せごし‐なます【背越膾】🔗⭐🔉

せごし‐なます【背越膾】

アユ・フナ・ハヤなどの頭・内臓を取り、中骨ごと小口から薄切りにし、塩を振って酢に浸け蓼酢たでずなどで和えた料理。背越。

○瀬越しをかけるせごしをかける

困難な目にあわせる。責める。

⇒せ‐ごし【瀬越し】

せ‐ころあい【背頃合】‥アヒ🔗⭐🔉

せ‐ころあい【背頃合】‥アヒ

身たけの程度。狂言、六地蔵「身どもが―に作つてやらう」

○せこを入れるせこをいれる

①酒席で、席次などにこだわらずに盃をさす。

②転じて、隅々まで気を配る。精を出す。浄瑠璃、曾我会稽山「ずいぶん商ひにせこを入れ」

⇒せこ

せ‐すじ【背筋】‥スヂ🔗⭐🔉

○背筋が寒くなるせすじがさむくなる🔗⭐🔉

○背筋が寒くなるせすじがさむくなる

恐怖感などで、ぞっとする。

⇒せ‐すじ【背筋】

ゼズス【Jesus ポルトガル】

(キリシタン用語)イエス。イエズス。どちりなきりしたん「―とは御扶手と申す心也」

ゼスチャー【gesture】

⇒ジェスチャー

セスナ【Cessna】

アメリカのセスナ社製の軽飛行機。転じて、軽飛行機のこと。

せすり

麻などで作った帷子かたびら。〈日葡辞書〉

せせ【完骨】

耳の後方にある小高い骨。みみせせ。狂言、麻生「よいころな手木を小耳の―へ押しあてがふ」

せ‐ぜ【瀬瀬】

①かずかずの瀬。多くの瀬。万葉集13「あすか川―の玉藻のうちなびき」

②折々おりおり。源氏物語早蕨「身を投げむ涙の川に沈みても恋しき―に忘れしもせじ」

せ‐ぜ【世世】

多くの世。よよ。代々。「生々しょうじょう―」

ぜ‐ぜ【銭】

(幼児語)ぜに。浄瑠璃、傾城阿波鳴門「なんぼ一人旅でもたんと―さへやりや泊める」

ぜぜ【膳所】

滋賀県大津市の一地区。琵琶湖南端部の西岸に臨む、もと本多氏6万石の城下町。南は同市石山に続く。

ぜ‐せい【是正】

悪い点を改めただすこと。「格差の―」

⇒ぜせい‐の‐かんこく【是正の勧告】

⇒ぜせい‐の‐しじ【是正の指示】

⇒ぜせい‐の‐ようきゅう【是正の要求】

ぜせい‐の‐かんこく【是正の勧告】‥クワン‥

市町村の自治事務の処理に法令違反などがある場合に、都道府県知事等がその是正を勧告する制度。

⇒ぜ‐せい【是正】

ぜせい‐の‐しじ【是正の指示】

都道府県の法定受託事務の処理に法令違反などがある場合に、国の大臣がその是正を指示する制度。市町村の法定受託事務については都道府県知事等が行う。

⇒ぜ‐せい【是正】

ぜせい‐の‐ようきゅう【是正の要求】‥エウキウ

都道府県の自治事務の処理に法令違反などがある場合に、国務大臣がその是正を求める制度。

⇒ぜ‐せい【是正】

セゼール【Aimé Césaire】

マルティニクの詩人・政治家。ネグリチュード運動の旗手。フランス国民議会議員。詩「帰郷ノート」、戯曲「クリストフ王」、評論「トゥサン‐ルーヴェルチュール」。(1913〜)

ぜぜ‐がい【銭貝】‥ガヒ

キサゴの異称。

ぜぜ‐が‐こう【手手が甲】‥カフ

①手を組み合わせて顔にあて、その間からのぞき「ぜぜがこう」と唱え、子供をおどしたこと。古今和歌集夷曲集序「土佐の―、大和の元興寺がごうじに隠期かくれごなど」

②昔の小児遊戯の一つ。互いに手を合わせて、手の甲を打ちながら童謡をうたい、うたい終わった時に打たれた者が鬼となる。(嬉遊笑覧)

せせか・し

〔形シク〕

せかせかしている。こせこせとしている。胡琴教録上「孝博は―・しげに弾きて」

せせかまし・い

〔形〕

性急である。しみったれで、こまかである。せせこましい。〈日葡辞書〉

せせか・む

〔他四〕

①せせくるようにする。こせこせとつつきまわす。教訓抄「心得ず打物を―・めば」

②吸う。ふくむ。類聚名義抄「噏、セセカム」

せせ・く

〔他四〕

(→)「せせくる」に同じ。胡琴教録上「かかる御あそびなどに―・くやうにひく」

せせ‐くしゃ

皺しわだらけ。もみくしゃ。浄瑠璃、傾城酒呑童子「文引つさいて―の」

せせく・る

〔他五〕

①つつきいじる。せせる。浄瑠璃、栬狩剣本地「―・り寄りて問ひかくる」

②もてあそぶ。また、男女が戯れる。いちゃつく。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「勘平めと―・つてゐるところを」

ぜぜく・る

〔自四〕

聞きわけにくいような話し方をする。蒙求抄1「舌のさきにかけて、―・つて、どもる事を云ふぞ」

せせ‐こまし・い

〔形〕[文]せせこま・し(シク)

①狭くて余裕がない。せまくるしい。「―・い台所」

②性質がこせこせしている。度量がせまい。「考えが―・い」

せ‐せつ【世説】

①世上の風説。

②「世説新語」の旧称。

セセッション【secession】

〔美〕(→)ゼツェッションに同じ。

せせつしんご【世説新語】

後漢から東晋に至る貴族・学者・文人・僧侶・女性などの徳行・言語・文学などに関する逸話を36門に分類し収録した書。3巻。南朝宋の劉義慶編。5世紀前半に成る。

せせなぎ【粼・溝】

①(古くセセナキとも)(→)「せせらぎ」に同じ。〈類聚名義抄〉

②みぞ。どぶ。下水。〈日葡辞書〉

ぜぜ‐ひひ【是是非非】

[荀子脩身]良いことは良い、悪いことは悪いと、事に応じて判断すること。「―主義」

ぜぜ‐まん【瀬瀬幔】

台所などで用いる粗末な幔幕。

ぜぜ‐やき【膳所焼】

大津市膳所から産出する茶器などの陶器。寛永(1624〜1644)年間、膳所城主石川忠総が小堀遠州の指導のもとに窯を開いたとも、慶長(1596〜1615)の頃の創窯ともいう。遠州七窯の一つ。

せせら‐か・す

〔他四〕

せせるようにする。もてあそぶ。あやす。今昔物語集29「母が幼き子を―・すやうに」

せせらぎ

(セセラキとも)浅い瀬などを水が流れる音。また、その所。小川。小流。太平記8「羅城門の前なる水の―に、馬の足を冷やして」。「―の音」

せせら‐わらい【嘲笑い・冷笑い】‥ワラヒ

せせらわらうこと。あざけりわらうこと。

せせら‐わら・う【嘲笑う】‥ワラフ

〔他五〕

小ばかにして笑う。あざけり笑う。「鼻で―・う」

せせり【挵り】

せせること。

⇒せせり‐がき【挵り書き】

⇒せせり‐さくじ【挵り作事】

⇒せせり‐ちょう【挵蝶】

⇒せせり‐ばし【挵り箸】

せせり‐がき【挵り書き】

文字をあそび半分に書きちらすこと。また、その文字。

⇒せせり【挵り】

せせり‐さが・す【挵り探す】

〔他四〕

つつきちらす。あちこちほじり回す。狂言、釣狐「罠が―・してある」

せせり‐さくじ【挵り作事】

本格的にするのではなく、あちこちと手をつけていじくりまわす建築工事。

⇒せせり【挵り】

せせり‐たお・す【挵り倒す】‥タフス

〔他四〕

つついておし倒す。こづきたおす。源平盛衰記3「主従二人して手取り足取り―・して髻を切るとて」

せせり‐ちょう【挵蝶】‥テフ

セセリチョウ科のチョウの総称。小形で、翅はねは小さく、体は翅にくらべて肥大し、ガ(蛾)のように見える。イチモンジセセリなど種類が多く、多くは花の蜜を吸う。幼虫は葉を集めて中に生息。

イチモンジセセリ

提供:ネイチャー・プロダクション

チャバネセセリ

提供:ネイチャー・プロダクション

チャバネセセリ

提供:ネイチャー・プロダクション

ヒメキマダラセセリ

提供:ネイチャー・プロダクション

ヒメキマダラセセリ

提供:ネイチャー・プロダクション

ミヤマセセリ

提供:ネイチャー・プロダクション

ミヤマセセリ

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒せせり【挵り】

せせり‐ちら・す【挵り散らす】

〔他五〕

あちこちとせせる。つつきまわす。

せせり‐ばし【挵り箸】

箸で食物をつつきまわすこと。好色二代男「三つ葉のひたし物など―して」

⇒せせり【挵り】

せせ・る【挵る】

〔他五〕

①つつく。ほじくる。日葡辞書「クサキノネノツチヲセセル」。「歯を―・る」

②(小さな虫などが)くいつく。刺す。天草本伊曾保物語「蟻蠅がむらがつて―・るほどに」。「大黒柱を蟻が―・る」

③さぐりもとめる。あさる。日葡辞書「トリ(鳥)、ツチまたはイソ(磯)ヲセセル」

④もてあそぶ。からかう。今昔物語集27「ついまつの火を以て毛も無く―・る―・る焼きて」

ぜぜ・る

〔自四〕

どもる。舌がもつれる。好色一代男7「四郎右に―・る軽口いはせ」

せせ‐わら・う【せせ笑ふ】‥ワラフ

〔他四〕

(→)「せせらわらう」に同じ。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「蒔絵師の手代―・ひ」

せ‐そう【世相】‥サウ

世の中のありさま。「―を反映する」

せ‐そう【施僧】

僧に物を施すこと。

ぜ‐ぞう【軟障】‥ザウ

⇒ぜじょう。蜻蛉日記中「引きたる―なども放ちたぐり」

せ‐ぞく【世俗】

①世の中の風習。世の風俗。太平記20「鹿を狩り鷹を使ふことは、せめて―のわざなれば」

②世の中。世間。駿台雑話「ただなげかはしきは―のありさまなり」

③世間普通の人。俗人。また、世間に普通の考え方やならわし。〈日葡辞書〉。「―にこびる」「―を超越する」

④(secular)宗教や聖職とは関係がないこと。非宗教的。

⇒せぞく‐か【世俗化】

⇒せぞく‐しゅぎ【世俗主義】

⇒せぞく‐てき【世俗的】

せぞく‐か【世俗化】‥クワ

社会や文化において宗教や聖なるものの影響力が弱まること。また、宗教や聖なるものが俗世間的な傾向を帯びること。

⇒せ‐ぞく【世俗】

せぞく‐しゅぎ【世俗主義】

公共空間を宗教の影響から切り離して世俗的な規範のみに従わせようとする考え方。

⇒せ‐ぞく【世俗】

せぞく‐てき【世俗的】

世の中にありふれているさま。また、俗世間にかかわったこと。

⇒せ‐ぞく【世俗】

せ‐そん【世尊】

(梵語Bhagavat 福徳ある者、聖なる者の意)仏の尊称。特に、釈迦牟尼の尊称。仏十号の一つ。

セゾン【saison フランス】

季節。シーズン。

せそん‐じ【世尊寺】

京都市上京区笹屋町通桝屋町にあった寺。1001年(長保3)もと源保光の邸に藤原行成が創建。廃絶の年不明。

⇒せそんじ‐よう【世尊寺様】

⇒せそんじ‐りゅう【世尊寺流】

せそんじ‐よう【世尊寺様】‥ヤウ

(→)世尊寺流に同じ。

⇒せそん‐じ【世尊寺】

せそんじ‐りゅう【世尊寺流】‥リウ

藤原行成を祖とする和様書道の一派。小野道風を模し、和様の書法を大成。最も権威があったのは鎌倉時代まで。

⇒せそん‐じ【世尊寺】

せた【瀬田】

(古くは「勢田」「勢多」とも書く)滋賀県大津市の地名。瀬田川の左岸にあり、同市石山と対する。東海道・中山道から京都に至る要地で、古来しばしば戦場となった。元官幣大社建部神社がある。「瀬田の夕照」は近江八景の一つ。→瀬田の橋

セタール【setâr ペルシア】

(「3弦」の意)イランの弦楽器。ドローン弦を含めて4弦。棹に可動のフレットを付け、右手ではじいて演奏する。

せ‐たい【世代】

⇒せだい

せ‐たい【世帯】

①(→)所帯しょたい2に同じ。狂言、石神「―のことと申せば、夜を日に継いで油断なうかせぎまする」。日葡辞書「セタイヲスル」

②〔法〕住居および生計を共にする者の集団。

⇒せたい‐ぐすり【世帯薬】

⇒せたい‐にん【世帯人】

⇒せたい‐ぬし【世帯主】

⇒せたい‐もち【世帯持ち】

⇒せたい‐やぶり【世帯破り】

⇒せたい‐わり【世帯割】

⇒世帯仏法腹念仏

⇒世帯を破る

せ‐たい【世態】

[羅隠、謝江都鄭長官啓]世の中のありさま。世間の状態。

せ‐たい【世諦】

〔仏〕(→)俗諦に同じ。

せ‐だい【世代】

(もとセイダイ)(generation)

①㋐親・子・孫と続いてゆくおのおのの代。親の跡を継いで子に譲るまでのほぼ30年を1世代とする。よ。

㋑生年・成長時期がほぼ同じで、考え方や生活様式の共通した人々。また、その年代の区切り。ジェネレーション。「―の差」「戦後―」

②〔生〕ほぼ同時期に発生または出生した、普通は同種の個体の一群。また、親の出生から子の出生までの平均時間、すなわち世代時間の意味にも使われる。

⇒せだいかん‐りんり【世代間倫理】

⇒せだい‐こうたい【世代交代】

せだいかん‐りんり【世代間倫理】

環境倫理学の概念。現在の世代は、未来の世代が生存し、よい環境のもとで生きることに対する責任を負うとする考え。

⇒せ‐だい【世代】

せたい‐ぐすり【世帯薬】

世帯のためになること。万葉集の文反古「年の行きたるが―と存じ」

⇒せ‐たい【世帯】

せだい‐こうたい【世代交代】‥カウ‥

①世代1が変わること。

②〔生〕(heterogenesis ラテン)ある種の生物が、違った生殖形式、例えば有性生殖と無性生殖、両性生殖と単為生殖を交互に行うこと。植物ではスギゴケ、動物ではヒドロムシ・クラゲ・アリマキなどにその例が見られる。世代交番。

⇒せ‐だい【世代】

せたい‐にん【世帯人】

世帯をとりしきる人。主婦。日本永代蔵6「これにも―なくてはと、その所より女房よびし」

⇒せ‐たい【世帯】

せたい‐ぬし【世帯主】

世帯の中心となる者。

⇒せ‐たい【世帯】

⇒せせり【挵り】

せせり‐ちら・す【挵り散らす】

〔他五〕

あちこちとせせる。つつきまわす。

せせり‐ばし【挵り箸】

箸で食物をつつきまわすこと。好色二代男「三つ葉のひたし物など―して」

⇒せせり【挵り】

せせ・る【挵る】

〔他五〕

①つつく。ほじくる。日葡辞書「クサキノネノツチヲセセル」。「歯を―・る」

②(小さな虫などが)くいつく。刺す。天草本伊曾保物語「蟻蠅がむらがつて―・るほどに」。「大黒柱を蟻が―・る」

③さぐりもとめる。あさる。日葡辞書「トリ(鳥)、ツチまたはイソ(磯)ヲセセル」

④もてあそぶ。からかう。今昔物語集27「ついまつの火を以て毛も無く―・る―・る焼きて」

ぜぜ・る

〔自四〕

どもる。舌がもつれる。好色一代男7「四郎右に―・る軽口いはせ」

せせ‐わら・う【せせ笑ふ】‥ワラフ

〔他四〕

(→)「せせらわらう」に同じ。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「蒔絵師の手代―・ひ」

せ‐そう【世相】‥サウ

世の中のありさま。「―を反映する」

せ‐そう【施僧】

僧に物を施すこと。

ぜ‐ぞう【軟障】‥ザウ

⇒ぜじょう。蜻蛉日記中「引きたる―なども放ちたぐり」

せ‐ぞく【世俗】

①世の中の風習。世の風俗。太平記20「鹿を狩り鷹を使ふことは、せめて―のわざなれば」

②世の中。世間。駿台雑話「ただなげかはしきは―のありさまなり」

③世間普通の人。俗人。また、世間に普通の考え方やならわし。〈日葡辞書〉。「―にこびる」「―を超越する」

④(secular)宗教や聖職とは関係がないこと。非宗教的。

⇒せぞく‐か【世俗化】

⇒せぞく‐しゅぎ【世俗主義】

⇒せぞく‐てき【世俗的】

せぞく‐か【世俗化】‥クワ

社会や文化において宗教や聖なるものの影響力が弱まること。また、宗教や聖なるものが俗世間的な傾向を帯びること。

⇒せ‐ぞく【世俗】

せぞく‐しゅぎ【世俗主義】

公共空間を宗教の影響から切り離して世俗的な規範のみに従わせようとする考え方。

⇒せ‐ぞく【世俗】

せぞく‐てき【世俗的】

世の中にありふれているさま。また、俗世間にかかわったこと。

⇒せ‐ぞく【世俗】

せ‐そん【世尊】

(梵語Bhagavat 福徳ある者、聖なる者の意)仏の尊称。特に、釈迦牟尼の尊称。仏十号の一つ。

セゾン【saison フランス】

季節。シーズン。

せそん‐じ【世尊寺】

京都市上京区笹屋町通桝屋町にあった寺。1001年(長保3)もと源保光の邸に藤原行成が創建。廃絶の年不明。

⇒せそんじ‐よう【世尊寺様】

⇒せそんじ‐りゅう【世尊寺流】

せそんじ‐よう【世尊寺様】‥ヤウ

(→)世尊寺流に同じ。

⇒せそん‐じ【世尊寺】

せそんじ‐りゅう【世尊寺流】‥リウ

藤原行成を祖とする和様書道の一派。小野道風を模し、和様の書法を大成。最も権威があったのは鎌倉時代まで。

⇒せそん‐じ【世尊寺】

せた【瀬田】

(古くは「勢田」「勢多」とも書く)滋賀県大津市の地名。瀬田川の左岸にあり、同市石山と対する。東海道・中山道から京都に至る要地で、古来しばしば戦場となった。元官幣大社建部神社がある。「瀬田の夕照」は近江八景の一つ。→瀬田の橋

セタール【setâr ペルシア】

(「3弦」の意)イランの弦楽器。ドローン弦を含めて4弦。棹に可動のフレットを付け、右手ではじいて演奏する。

せ‐たい【世代】

⇒せだい

せ‐たい【世帯】

①(→)所帯しょたい2に同じ。狂言、石神「―のことと申せば、夜を日に継いで油断なうかせぎまする」。日葡辞書「セタイヲスル」

②〔法〕住居および生計を共にする者の集団。

⇒せたい‐ぐすり【世帯薬】

⇒せたい‐にん【世帯人】

⇒せたい‐ぬし【世帯主】

⇒せたい‐もち【世帯持ち】

⇒せたい‐やぶり【世帯破り】

⇒せたい‐わり【世帯割】

⇒世帯仏法腹念仏

⇒世帯を破る

せ‐たい【世態】

[羅隠、謝江都鄭長官啓]世の中のありさま。世間の状態。

せ‐たい【世諦】

〔仏〕(→)俗諦に同じ。

せ‐だい【世代】

(もとセイダイ)(generation)

①㋐親・子・孫と続いてゆくおのおのの代。親の跡を継いで子に譲るまでのほぼ30年を1世代とする。よ。

㋑生年・成長時期がほぼ同じで、考え方や生活様式の共通した人々。また、その年代の区切り。ジェネレーション。「―の差」「戦後―」

②〔生〕ほぼ同時期に発生または出生した、普通は同種の個体の一群。また、親の出生から子の出生までの平均時間、すなわち世代時間の意味にも使われる。

⇒せだいかん‐りんり【世代間倫理】

⇒せだい‐こうたい【世代交代】

せだいかん‐りんり【世代間倫理】

環境倫理学の概念。現在の世代は、未来の世代が生存し、よい環境のもとで生きることに対する責任を負うとする考え。

⇒せ‐だい【世代】

せたい‐ぐすり【世帯薬】

世帯のためになること。万葉集の文反古「年の行きたるが―と存じ」

⇒せ‐たい【世帯】

せだい‐こうたい【世代交代】‥カウ‥

①世代1が変わること。

②〔生〕(heterogenesis ラテン)ある種の生物が、違った生殖形式、例えば有性生殖と無性生殖、両性生殖と単為生殖を交互に行うこと。植物ではスギゴケ、動物ではヒドロムシ・クラゲ・アリマキなどにその例が見られる。世代交番。

⇒せ‐だい【世代】

せたい‐にん【世帯人】

世帯をとりしきる人。主婦。日本永代蔵6「これにも―なくてはと、その所より女房よびし」

⇒せ‐たい【世帯】

せたい‐ぬし【世帯主】

世帯の中心となる者。

⇒せ‐たい【世帯】

チャバネセセリ

提供:ネイチャー・プロダクション

チャバネセセリ

提供:ネイチャー・プロダクション

ヒメキマダラセセリ

提供:ネイチャー・プロダクション

ヒメキマダラセセリ

提供:ネイチャー・プロダクション

ミヤマセセリ

提供:ネイチャー・プロダクション

ミヤマセセリ

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒せせり【挵り】

せせり‐ちら・す【挵り散らす】

〔他五〕

あちこちとせせる。つつきまわす。

せせり‐ばし【挵り箸】

箸で食物をつつきまわすこと。好色二代男「三つ葉のひたし物など―して」

⇒せせり【挵り】

せせ・る【挵る】

〔他五〕

①つつく。ほじくる。日葡辞書「クサキノネノツチヲセセル」。「歯を―・る」

②(小さな虫などが)くいつく。刺す。天草本伊曾保物語「蟻蠅がむらがつて―・るほどに」。「大黒柱を蟻が―・る」

③さぐりもとめる。あさる。日葡辞書「トリ(鳥)、ツチまたはイソ(磯)ヲセセル」

④もてあそぶ。からかう。今昔物語集27「ついまつの火を以て毛も無く―・る―・る焼きて」

ぜぜ・る

〔自四〕

どもる。舌がもつれる。好色一代男7「四郎右に―・る軽口いはせ」

せせ‐わら・う【せせ笑ふ】‥ワラフ

〔他四〕

(→)「せせらわらう」に同じ。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「蒔絵師の手代―・ひ」

せ‐そう【世相】‥サウ

世の中のありさま。「―を反映する」

せ‐そう【施僧】

僧に物を施すこと。

ぜ‐ぞう【軟障】‥ザウ

⇒ぜじょう。蜻蛉日記中「引きたる―なども放ちたぐり」

せ‐ぞく【世俗】

①世の中の風習。世の風俗。太平記20「鹿を狩り鷹を使ふことは、せめて―のわざなれば」

②世の中。世間。駿台雑話「ただなげかはしきは―のありさまなり」

③世間普通の人。俗人。また、世間に普通の考え方やならわし。〈日葡辞書〉。「―にこびる」「―を超越する」

④(secular)宗教や聖職とは関係がないこと。非宗教的。

⇒せぞく‐か【世俗化】

⇒せぞく‐しゅぎ【世俗主義】

⇒せぞく‐てき【世俗的】

せぞく‐か【世俗化】‥クワ

社会や文化において宗教や聖なるものの影響力が弱まること。また、宗教や聖なるものが俗世間的な傾向を帯びること。

⇒せ‐ぞく【世俗】

せぞく‐しゅぎ【世俗主義】

公共空間を宗教の影響から切り離して世俗的な規範のみに従わせようとする考え方。

⇒せ‐ぞく【世俗】

せぞく‐てき【世俗的】

世の中にありふれているさま。また、俗世間にかかわったこと。

⇒せ‐ぞく【世俗】

せ‐そん【世尊】

(梵語Bhagavat 福徳ある者、聖なる者の意)仏の尊称。特に、釈迦牟尼の尊称。仏十号の一つ。

セゾン【saison フランス】

季節。シーズン。

せそん‐じ【世尊寺】

京都市上京区笹屋町通桝屋町にあった寺。1001年(長保3)もと源保光の邸に藤原行成が創建。廃絶の年不明。

⇒せそんじ‐よう【世尊寺様】

⇒せそんじ‐りゅう【世尊寺流】

せそんじ‐よう【世尊寺様】‥ヤウ

(→)世尊寺流に同じ。

⇒せそん‐じ【世尊寺】

せそんじ‐りゅう【世尊寺流】‥リウ

藤原行成を祖とする和様書道の一派。小野道風を模し、和様の書法を大成。最も権威があったのは鎌倉時代まで。

⇒せそん‐じ【世尊寺】

せた【瀬田】

(古くは「勢田」「勢多」とも書く)滋賀県大津市の地名。瀬田川の左岸にあり、同市石山と対する。東海道・中山道から京都に至る要地で、古来しばしば戦場となった。元官幣大社建部神社がある。「瀬田の夕照」は近江八景の一つ。→瀬田の橋

セタール【setâr ペルシア】

(「3弦」の意)イランの弦楽器。ドローン弦を含めて4弦。棹に可動のフレットを付け、右手ではじいて演奏する。

せ‐たい【世代】

⇒せだい

せ‐たい【世帯】

①(→)所帯しょたい2に同じ。狂言、石神「―のことと申せば、夜を日に継いで油断なうかせぎまする」。日葡辞書「セタイヲスル」

②〔法〕住居および生計を共にする者の集団。

⇒せたい‐ぐすり【世帯薬】

⇒せたい‐にん【世帯人】

⇒せたい‐ぬし【世帯主】

⇒せたい‐もち【世帯持ち】

⇒せたい‐やぶり【世帯破り】

⇒せたい‐わり【世帯割】

⇒世帯仏法腹念仏

⇒世帯を破る

せ‐たい【世態】

[羅隠、謝江都鄭長官啓]世の中のありさま。世間の状態。

せ‐たい【世諦】

〔仏〕(→)俗諦に同じ。

せ‐だい【世代】

(もとセイダイ)(generation)

①㋐親・子・孫と続いてゆくおのおのの代。親の跡を継いで子に譲るまでのほぼ30年を1世代とする。よ。

㋑生年・成長時期がほぼ同じで、考え方や生活様式の共通した人々。また、その年代の区切り。ジェネレーション。「―の差」「戦後―」

②〔生〕ほぼ同時期に発生または出生した、普通は同種の個体の一群。また、親の出生から子の出生までの平均時間、すなわち世代時間の意味にも使われる。

⇒せだいかん‐りんり【世代間倫理】

⇒せだい‐こうたい【世代交代】

せだいかん‐りんり【世代間倫理】

環境倫理学の概念。現在の世代は、未来の世代が生存し、よい環境のもとで生きることに対する責任を負うとする考え。

⇒せ‐だい【世代】

せたい‐ぐすり【世帯薬】

世帯のためになること。万葉集の文反古「年の行きたるが―と存じ」

⇒せ‐たい【世帯】

せだい‐こうたい【世代交代】‥カウ‥

①世代1が変わること。

②〔生〕(heterogenesis ラテン)ある種の生物が、違った生殖形式、例えば有性生殖と無性生殖、両性生殖と単為生殖を交互に行うこと。植物ではスギゴケ、動物ではヒドロムシ・クラゲ・アリマキなどにその例が見られる。世代交番。

⇒せ‐だい【世代】

せたい‐にん【世帯人】

世帯をとりしきる人。主婦。日本永代蔵6「これにも―なくてはと、その所より女房よびし」

⇒せ‐たい【世帯】

せたい‐ぬし【世帯主】

世帯の中心となる者。

⇒せ‐たい【世帯】

⇒せせり【挵り】

せせり‐ちら・す【挵り散らす】

〔他五〕

あちこちとせせる。つつきまわす。

せせり‐ばし【挵り箸】

箸で食物をつつきまわすこと。好色二代男「三つ葉のひたし物など―して」

⇒せせり【挵り】

せせ・る【挵る】

〔他五〕

①つつく。ほじくる。日葡辞書「クサキノネノツチヲセセル」。「歯を―・る」

②(小さな虫などが)くいつく。刺す。天草本伊曾保物語「蟻蠅がむらがつて―・るほどに」。「大黒柱を蟻が―・る」

③さぐりもとめる。あさる。日葡辞書「トリ(鳥)、ツチまたはイソ(磯)ヲセセル」

④もてあそぶ。からかう。今昔物語集27「ついまつの火を以て毛も無く―・る―・る焼きて」

ぜぜ・る

〔自四〕

どもる。舌がもつれる。好色一代男7「四郎右に―・る軽口いはせ」

せせ‐わら・う【せせ笑ふ】‥ワラフ

〔他四〕

(→)「せせらわらう」に同じ。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「蒔絵師の手代―・ひ」

せ‐そう【世相】‥サウ

世の中のありさま。「―を反映する」

せ‐そう【施僧】

僧に物を施すこと。

ぜ‐ぞう【軟障】‥ザウ

⇒ぜじょう。蜻蛉日記中「引きたる―なども放ちたぐり」

せ‐ぞく【世俗】

①世の中の風習。世の風俗。太平記20「鹿を狩り鷹を使ふことは、せめて―のわざなれば」

②世の中。世間。駿台雑話「ただなげかはしきは―のありさまなり」

③世間普通の人。俗人。また、世間に普通の考え方やならわし。〈日葡辞書〉。「―にこびる」「―を超越する」

④(secular)宗教や聖職とは関係がないこと。非宗教的。

⇒せぞく‐か【世俗化】

⇒せぞく‐しゅぎ【世俗主義】

⇒せぞく‐てき【世俗的】

せぞく‐か【世俗化】‥クワ

社会や文化において宗教や聖なるものの影響力が弱まること。また、宗教や聖なるものが俗世間的な傾向を帯びること。

⇒せ‐ぞく【世俗】

せぞく‐しゅぎ【世俗主義】

公共空間を宗教の影響から切り離して世俗的な規範のみに従わせようとする考え方。

⇒せ‐ぞく【世俗】

せぞく‐てき【世俗的】

世の中にありふれているさま。また、俗世間にかかわったこと。

⇒せ‐ぞく【世俗】

せ‐そん【世尊】

(梵語Bhagavat 福徳ある者、聖なる者の意)仏の尊称。特に、釈迦牟尼の尊称。仏十号の一つ。

セゾン【saison フランス】

季節。シーズン。

せそん‐じ【世尊寺】

京都市上京区笹屋町通桝屋町にあった寺。1001年(長保3)もと源保光の邸に藤原行成が創建。廃絶の年不明。

⇒せそんじ‐よう【世尊寺様】

⇒せそんじ‐りゅう【世尊寺流】

せそんじ‐よう【世尊寺様】‥ヤウ

(→)世尊寺流に同じ。

⇒せそん‐じ【世尊寺】

せそんじ‐りゅう【世尊寺流】‥リウ

藤原行成を祖とする和様書道の一派。小野道風を模し、和様の書法を大成。最も権威があったのは鎌倉時代まで。

⇒せそん‐じ【世尊寺】

せた【瀬田】

(古くは「勢田」「勢多」とも書く)滋賀県大津市の地名。瀬田川の左岸にあり、同市石山と対する。東海道・中山道から京都に至る要地で、古来しばしば戦場となった。元官幣大社建部神社がある。「瀬田の夕照」は近江八景の一つ。→瀬田の橋

セタール【setâr ペルシア】

(「3弦」の意)イランの弦楽器。ドローン弦を含めて4弦。棹に可動のフレットを付け、右手ではじいて演奏する。

せ‐たい【世代】

⇒せだい

せ‐たい【世帯】

①(→)所帯しょたい2に同じ。狂言、石神「―のことと申せば、夜を日に継いで油断なうかせぎまする」。日葡辞書「セタイヲスル」

②〔法〕住居および生計を共にする者の集団。

⇒せたい‐ぐすり【世帯薬】

⇒せたい‐にん【世帯人】

⇒せたい‐ぬし【世帯主】

⇒せたい‐もち【世帯持ち】

⇒せたい‐やぶり【世帯破り】

⇒せたい‐わり【世帯割】

⇒世帯仏法腹念仏

⇒世帯を破る

せ‐たい【世態】

[羅隠、謝江都鄭長官啓]世の中のありさま。世間の状態。

せ‐たい【世諦】

〔仏〕(→)俗諦に同じ。

せ‐だい【世代】

(もとセイダイ)(generation)

①㋐親・子・孫と続いてゆくおのおのの代。親の跡を継いで子に譲るまでのほぼ30年を1世代とする。よ。

㋑生年・成長時期がほぼ同じで、考え方や生活様式の共通した人々。また、その年代の区切り。ジェネレーション。「―の差」「戦後―」

②〔生〕ほぼ同時期に発生または出生した、普通は同種の個体の一群。また、親の出生から子の出生までの平均時間、すなわち世代時間の意味にも使われる。

⇒せだいかん‐りんり【世代間倫理】

⇒せだい‐こうたい【世代交代】

せだいかん‐りんり【世代間倫理】

環境倫理学の概念。現在の世代は、未来の世代が生存し、よい環境のもとで生きることに対する責任を負うとする考え。

⇒せ‐だい【世代】

せたい‐ぐすり【世帯薬】

世帯のためになること。万葉集の文反古「年の行きたるが―と存じ」

⇒せ‐たい【世帯】

せだい‐こうたい【世代交代】‥カウ‥

①世代1が変わること。

②〔生〕(heterogenesis ラテン)ある種の生物が、違った生殖形式、例えば有性生殖と無性生殖、両性生殖と単為生殖を交互に行うこと。植物ではスギゴケ、動物ではヒドロムシ・クラゲ・アリマキなどにその例が見られる。世代交番。

⇒せ‐だい【世代】

せたい‐にん【世帯人】

世帯をとりしきる人。主婦。日本永代蔵6「これにも―なくてはと、その所より女房よびし」

⇒せ‐たい【世帯】

せたい‐ぬし【世帯主】

世帯の中心となる者。

⇒せ‐たい【世帯】

せ‐たけ【背丈・脊丈】🔗⭐🔉

せ‐たけ【背丈・脊丈】

①身のたけ。せい。「―がのびる」

②㋐着物の身頃の出来上り寸法。

㋑洋裁で、後ろ首の付け根からウェストまでの長さ。

せ‐だて【背だて】🔗⭐🔉

せ‐だて【背だて】

(→)「背守せまもり」に同じ。

せど‐ぐち【背戸口】🔗⭐🔉

せど‐ぐち【背戸口】

(→)背戸1に同じ。〈日葡辞書〉

せど‐みち【背戸道】🔗⭐🔉

せど‐みち【背戸道】

家の裏にある道。〈日葡辞書〉

せど‐や【背戸家】🔗⭐🔉

せど‐や【背戸家】

他の家の裏に建ててある家。浄瑠璃、生玉心中「裏屋・―・慳貪けんどん屋、三界かけ取りに歩くやうな」

せ‐な【背】🔗⭐🔉

せ‐な【背】

せ。せなか。浄瑠璃、凱陣八島「それがしが―をほとほとと叩かるれば」

せ‐なか【背中】🔗⭐🔉

せ‐なか【背中】

①背の中央。また、背せ。

②背面。うしろ。法華経玄賛淳祐点「背セナカ、胎はらを楂つかみ掣ひきて」。「本の―」

⇒せなか‐あわせ【背中合せ】

⇒せなか‐どし【背中同士】

⇒背中を押す

⇒背中を向ける

○背中を押すせなかをおす🔗⭐🔉

○背中を押すせなかをおす

前に進むのをためらっている人に、励ましや助言を与えて踏み出させる。

⇒せ‐なか【背中】

○背中を向けるせなかをむける🔗⭐🔉

○背中を向けるせなかをむける

後ろを向く。転じて、ある物事に無関心な態度をとる。背を向ける。夏目漱石、こゝろ「世間に脊中せなかを向けた人の苦味くみを帯びてゐなかつた丈に」

⇒せ‐なか【背中】

せな‐じょ【せな女】‥ヂヨ

(関東地方で、「せな」が兄であるところから)

①姉。

②田舎の若い女。長唄、晒女「さては―が袖袂」

せな‐な【夫なな】

「せな」に親愛の意の接尾語「な」の付いたもの。万葉集14「―と二人さ寝てくやしも」

せな‐ぶとん【背蒲団】

紐をつけて防寒のために背中に負う小さいふとん。

セナンクール【Etienne Pivert de Sénancour】

フランス初期ロマン派の作家。主著「オーベルマン」。(1770〜1846)

せ‐に【狭に】

せまいほどに。一杯になるくらいに。万葉集8「山も―咲ける馬酔木あしびの」

ぜに【銭】

(字音センのンをニと表記したもの)

①金属製の円形で中央に孔のある貨幣。日本では和同開珎が最初。銭貨。鳥目ちょうもく。

②江戸時代、銅・鉄でつくられた貨幣のこと。金(大判・小判)、銀(丁銀・豆板など)に対する。

③貨幣の俗称。おかね。「―をくれ」

④紋所の名。銭の形を模したもの。永楽銭・六連銭など。銭紋。

⇒銭になる

⇒銭を買う

⇒銭をつく

ぜに‐あおい【銭葵】‥アフヒ

アオイ科の一年草。ヨーロッパ原産。古く日本に渡来、観賞用に栽培。高さ約1メートル。葉は円形で5〜7浅裂、基部は心臓形。5〜6月頃紅紫色の花を開く。小葵こあおい。〈[季]夏〉

ゼニアオイ

撮影:関戸 勇

ぜに‐いし【銭石】

貨幣石かへいせきの別称。

ぜに‐いれ【銭入れ】

銭を入れるいれもの。財布・がまぐち・巾着きんちゃくの類。

ぜに‐うち【銭打ち】

子供の遊戯の一つ。地面に線を引き、その線内に数個の銭を投げ入れておき、適当な距離から相手の指定する銭に他の銭を打ちあてたのを勝ちとする。「あないち」の類。倭名類聚鈔4「意銭、世間云、世邇宇知」

ぜに‐うら【銭占・銭卜】

銭を投げて吉凶を判断する占い。表を陽、裏を陰とし、八卦はっけ説に準じて行う。3個投げて、2個表が出れば吉という。

ぜに‐うり【銭売り】

金銀貨を銭に両替して手数料をとること。また、その人。武家義理物語「去年の十二月廿三日に―御門は入しが、其その後出ざれば」

ぜに‐かい【銭買い】‥カヒ

手数料を払って金銀貨を銭に両替すること。また、その人。→銭を買う(「銭」成句)

ぜに‐がい【銭貝】‥ガヒ

キサゴの異称。

ぜに‐がさ【銭嵩】

銭の額。ぜにだか。かねだか。

ぜに‐がさ【銭瘡】

「たむし」の古名。銭癬ぜにたむし。倭名類聚鈔3「癬、俗云、銭加佐」

ぜに‐がた【銭形】

①銭のかたち。

②銭の形に切った紙。神前に供する。ぜにきり。〈倭名類聚鈔13〉

⇒ぜにがた‐あざらし【銭形海豹】

ぜにがた‐あざらし【銭形海豹】

アザラシ科の哺乳類。体長1.5メートルほど。体の地色は黒っぽく、腹側はやや白い。はじめ、ゴマフアザラシの亜種とされたが、斑点の周囲が白く、銭形に見えることなどから独立の種とされる。陸上で出産、日本で繁殖する唯一のアザラシ。

⇒ぜに‐がた【銭形】

ぜに‐かね【銭金】

ぜにとかね。金銭。狂言、八句連歌「私が参つたとて―にはなりますまい」

ぜに‐がみ【銭神】

(足がなくても走る意で、銭にたとえていう)蛇の異称。

ぜに‐がめ【銭亀】

イシガメやクサガメの幼期のもの。甲羅が円く、銭に似る。〈[季]夏〉

ぜに‐かんじょう【銭勘定】‥ヂヤウ

金銭の出入りを計算すること。かねかんじょう。

ぜに‐きり【銭切】

(→)「ぜにがた」2に同じ。

ぜに‐ぐち【銭口】

銭貨の銭緡ぜにさしを通す孔。日葡辞書「ゼニグチニツナグ」

ぜに‐ぐつわ【銭轡】

金銭を与えて、自分の意に従わせること。信長記「―はめられたるか」

ぜに‐くび【銭首】

(→)銭持首ぜにもちくびに同じ。

ぜに‐ぐら【銭蔵】

銭を貯えておく蔵。

ぜに‐ぐるま【銭車】

①近世、寺社・湯屋などへ銭を買い入れに行く両替屋の車。

②(→)「ぜにごま」に同じ。

ぜに‐こ【銭こ】

(「こ」は接尾語)銭のこと。

ぜに‐ごけ【銭苔】

苔たい類ゼニゴケ科の一種。葉状体は二又分枝し、表面には鱗状の模様がある。葉状体は長さ3〜10センチメートル、幅約1センチメートル。背面中央の所々に杯状体を生じ、その中に円盤状の無性芽をつくる。腹面には赤色の腹鱗片と褐色の仮根が密生。雌雄異株。雄株は円盤状の雄器托をもち、雌株は深裂した傘形の雌器托をもつ。苔類の例として教科書などに引用される。人家の庭・公園・畑などの地上に生える。地銭ちせん。

ぜにごけ(雌株)

ぜに‐いし【銭石】

貨幣石かへいせきの別称。

ぜに‐いれ【銭入れ】

銭を入れるいれもの。財布・がまぐち・巾着きんちゃくの類。

ぜに‐うち【銭打ち】

子供の遊戯の一つ。地面に線を引き、その線内に数個の銭を投げ入れておき、適当な距離から相手の指定する銭に他の銭を打ちあてたのを勝ちとする。「あないち」の類。倭名類聚鈔4「意銭、世間云、世邇宇知」

ぜに‐うら【銭占・銭卜】

銭を投げて吉凶を判断する占い。表を陽、裏を陰とし、八卦はっけ説に準じて行う。3個投げて、2個表が出れば吉という。

ぜに‐うり【銭売り】

金銀貨を銭に両替して手数料をとること。また、その人。武家義理物語「去年の十二月廿三日に―御門は入しが、其その後出ざれば」

ぜに‐かい【銭買い】‥カヒ

手数料を払って金銀貨を銭に両替すること。また、その人。→銭を買う(「銭」成句)

ぜに‐がい【銭貝】‥ガヒ

キサゴの異称。

ぜに‐がさ【銭嵩】

銭の額。ぜにだか。かねだか。

ぜに‐がさ【銭瘡】

「たむし」の古名。銭癬ぜにたむし。倭名類聚鈔3「癬、俗云、銭加佐」

ぜに‐がた【銭形】

①銭のかたち。

②銭の形に切った紙。神前に供する。ぜにきり。〈倭名類聚鈔13〉

⇒ぜにがた‐あざらし【銭形海豹】

ぜにがた‐あざらし【銭形海豹】

アザラシ科の哺乳類。体長1.5メートルほど。体の地色は黒っぽく、腹側はやや白い。はじめ、ゴマフアザラシの亜種とされたが、斑点の周囲が白く、銭形に見えることなどから独立の種とされる。陸上で出産、日本で繁殖する唯一のアザラシ。

⇒ぜに‐がた【銭形】

ぜに‐かね【銭金】

ぜにとかね。金銭。狂言、八句連歌「私が参つたとて―にはなりますまい」

ぜに‐がみ【銭神】

(足がなくても走る意で、銭にたとえていう)蛇の異称。

ぜに‐がめ【銭亀】

イシガメやクサガメの幼期のもの。甲羅が円く、銭に似る。〈[季]夏〉

ぜに‐かんじょう【銭勘定】‥ヂヤウ

金銭の出入りを計算すること。かねかんじょう。

ぜに‐きり【銭切】

(→)「ぜにがた」2に同じ。

ぜに‐ぐち【銭口】

銭貨の銭緡ぜにさしを通す孔。日葡辞書「ゼニグチニツナグ」

ぜに‐ぐつわ【銭轡】

金銭を与えて、自分の意に従わせること。信長記「―はめられたるか」

ぜに‐くび【銭首】

(→)銭持首ぜにもちくびに同じ。

ぜに‐ぐら【銭蔵】

銭を貯えておく蔵。

ぜに‐ぐるま【銭車】

①近世、寺社・湯屋などへ銭を買い入れに行く両替屋の車。

②(→)「ぜにごま」に同じ。

ぜに‐こ【銭こ】

(「こ」は接尾語)銭のこと。

ぜに‐ごけ【銭苔】

苔たい類ゼニゴケ科の一種。葉状体は二又分枝し、表面には鱗状の模様がある。葉状体は長さ3〜10センチメートル、幅約1センチメートル。背面中央の所々に杯状体を生じ、その中に円盤状の無性芽をつくる。腹面には赤色の腹鱗片と褐色の仮根が密生。雌雄異株。雄株は円盤状の雄器托をもち、雌株は深裂した傘形の雌器托をもつ。苔類の例として教科書などに引用される。人家の庭・公園・畑などの地上に生える。地銭ちせん。

ぜにごけ(雌株)

ぜに‐ごま【銭独楽】

銭の孔に軸をさして心しんとし、糸を巻いて独楽のようにまわすもの。ぜにぐるま。江戸時代に流行。

ぜに‐ざ【銭座】

江戸時代、銭貨の鋳造・発行所。1636年(寛永13)幕府が江戸芝と近江坂本とに設置したのに始まり、のち民間の鋳銭請負を許可し、各地に設置された。鋳銭座。→金座→銀座

ぜに‐さし【銭差・銭緡・鏹】

銭の孔にさし通して一束とする細い縄。さし。銭貫ぜにつら。銭縄。

銭緡

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

ぜに‐ごま【銭独楽】

銭の孔に軸をさして心しんとし、糸を巻いて独楽のようにまわすもの。ぜにぐるま。江戸時代に流行。

ぜに‐ざ【銭座】

江戸時代、銭貨の鋳造・発行所。1636年(寛永13)幕府が江戸芝と近江坂本とに設置したのに始まり、のち民間の鋳銭請負を許可し、各地に設置された。鋳銭座。→金座→銀座

ぜに‐さし【銭差・銭緡・鏹】

銭の孔にさし通して一束とする細い縄。さし。銭貫ぜにつら。銭縄。

銭緡

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

ぜに‐さつ【銭札】

江戸時代、藩札の一種。紙幣の表面に銭高を表示したもの。

ぜに‐ずく【銭尽】‥ヅク

(→)「かねずく」に同じ。

ぜに‐さつ【銭札】

江戸時代、藩札の一種。紙幣の表面に銭高を表示したもの。

ぜに‐ずく【銭尽】‥ヅク

(→)「かねずく」に同じ。

ぜに‐いし【銭石】

貨幣石かへいせきの別称。

ぜに‐いれ【銭入れ】

銭を入れるいれもの。財布・がまぐち・巾着きんちゃくの類。

ぜに‐うち【銭打ち】

子供の遊戯の一つ。地面に線を引き、その線内に数個の銭を投げ入れておき、適当な距離から相手の指定する銭に他の銭を打ちあてたのを勝ちとする。「あないち」の類。倭名類聚鈔4「意銭、世間云、世邇宇知」

ぜに‐うら【銭占・銭卜】

銭を投げて吉凶を判断する占い。表を陽、裏を陰とし、八卦はっけ説に準じて行う。3個投げて、2個表が出れば吉という。

ぜに‐うり【銭売り】

金銀貨を銭に両替して手数料をとること。また、その人。武家義理物語「去年の十二月廿三日に―御門は入しが、其その後出ざれば」

ぜに‐かい【銭買い】‥カヒ

手数料を払って金銀貨を銭に両替すること。また、その人。→銭を買う(「銭」成句)

ぜに‐がい【銭貝】‥ガヒ

キサゴの異称。

ぜに‐がさ【銭嵩】

銭の額。ぜにだか。かねだか。

ぜに‐がさ【銭瘡】

「たむし」の古名。銭癬ぜにたむし。倭名類聚鈔3「癬、俗云、銭加佐」

ぜに‐がた【銭形】

①銭のかたち。

②銭の形に切った紙。神前に供する。ぜにきり。〈倭名類聚鈔13〉

⇒ぜにがた‐あざらし【銭形海豹】

ぜにがた‐あざらし【銭形海豹】

アザラシ科の哺乳類。体長1.5メートルほど。体の地色は黒っぽく、腹側はやや白い。はじめ、ゴマフアザラシの亜種とされたが、斑点の周囲が白く、銭形に見えることなどから独立の種とされる。陸上で出産、日本で繁殖する唯一のアザラシ。

⇒ぜに‐がた【銭形】

ぜに‐かね【銭金】

ぜにとかね。金銭。狂言、八句連歌「私が参つたとて―にはなりますまい」

ぜに‐がみ【銭神】

(足がなくても走る意で、銭にたとえていう)蛇の異称。

ぜに‐がめ【銭亀】

イシガメやクサガメの幼期のもの。甲羅が円く、銭に似る。〈[季]夏〉

ぜに‐かんじょう【銭勘定】‥ヂヤウ

金銭の出入りを計算すること。かねかんじょう。

ぜに‐きり【銭切】

(→)「ぜにがた」2に同じ。

ぜに‐ぐち【銭口】

銭貨の銭緡ぜにさしを通す孔。日葡辞書「ゼニグチニツナグ」

ぜに‐ぐつわ【銭轡】

金銭を与えて、自分の意に従わせること。信長記「―はめられたるか」

ぜに‐くび【銭首】

(→)銭持首ぜにもちくびに同じ。

ぜに‐ぐら【銭蔵】

銭を貯えておく蔵。

ぜに‐ぐるま【銭車】

①近世、寺社・湯屋などへ銭を買い入れに行く両替屋の車。

②(→)「ぜにごま」に同じ。

ぜに‐こ【銭こ】

(「こ」は接尾語)銭のこと。

ぜに‐ごけ【銭苔】

苔たい類ゼニゴケ科の一種。葉状体は二又分枝し、表面には鱗状の模様がある。葉状体は長さ3〜10センチメートル、幅約1センチメートル。背面中央の所々に杯状体を生じ、その中に円盤状の無性芽をつくる。腹面には赤色の腹鱗片と褐色の仮根が密生。雌雄異株。雄株は円盤状の雄器托をもち、雌株は深裂した傘形の雌器托をもつ。苔類の例として教科書などに引用される。人家の庭・公園・畑などの地上に生える。地銭ちせん。

ぜにごけ(雌株)

ぜに‐いし【銭石】

貨幣石かへいせきの別称。

ぜに‐いれ【銭入れ】

銭を入れるいれもの。財布・がまぐち・巾着きんちゃくの類。

ぜに‐うち【銭打ち】

子供の遊戯の一つ。地面に線を引き、その線内に数個の銭を投げ入れておき、適当な距離から相手の指定する銭に他の銭を打ちあてたのを勝ちとする。「あないち」の類。倭名類聚鈔4「意銭、世間云、世邇宇知」

ぜに‐うら【銭占・銭卜】

銭を投げて吉凶を判断する占い。表を陽、裏を陰とし、八卦はっけ説に準じて行う。3個投げて、2個表が出れば吉という。

ぜに‐うり【銭売り】

金銀貨を銭に両替して手数料をとること。また、その人。武家義理物語「去年の十二月廿三日に―御門は入しが、其その後出ざれば」

ぜに‐かい【銭買い】‥カヒ

手数料を払って金銀貨を銭に両替すること。また、その人。→銭を買う(「銭」成句)

ぜに‐がい【銭貝】‥ガヒ

キサゴの異称。

ぜに‐がさ【銭嵩】

銭の額。ぜにだか。かねだか。

ぜに‐がさ【銭瘡】

「たむし」の古名。銭癬ぜにたむし。倭名類聚鈔3「癬、俗云、銭加佐」

ぜに‐がた【銭形】

①銭のかたち。

②銭の形に切った紙。神前に供する。ぜにきり。〈倭名類聚鈔13〉

⇒ぜにがた‐あざらし【銭形海豹】

ぜにがた‐あざらし【銭形海豹】

アザラシ科の哺乳類。体長1.5メートルほど。体の地色は黒っぽく、腹側はやや白い。はじめ、ゴマフアザラシの亜種とされたが、斑点の周囲が白く、銭形に見えることなどから独立の種とされる。陸上で出産、日本で繁殖する唯一のアザラシ。

⇒ぜに‐がた【銭形】

ぜに‐かね【銭金】

ぜにとかね。金銭。狂言、八句連歌「私が参つたとて―にはなりますまい」

ぜに‐がみ【銭神】

(足がなくても走る意で、銭にたとえていう)蛇の異称。

ぜに‐がめ【銭亀】

イシガメやクサガメの幼期のもの。甲羅が円く、銭に似る。〈[季]夏〉

ぜに‐かんじょう【銭勘定】‥ヂヤウ

金銭の出入りを計算すること。かねかんじょう。

ぜに‐きり【銭切】

(→)「ぜにがた」2に同じ。

ぜに‐ぐち【銭口】

銭貨の銭緡ぜにさしを通す孔。日葡辞書「ゼニグチニツナグ」

ぜに‐ぐつわ【銭轡】

金銭を与えて、自分の意に従わせること。信長記「―はめられたるか」

ぜに‐くび【銭首】

(→)銭持首ぜにもちくびに同じ。

ぜに‐ぐら【銭蔵】

銭を貯えておく蔵。

ぜに‐ぐるま【銭車】

①近世、寺社・湯屋などへ銭を買い入れに行く両替屋の車。

②(→)「ぜにごま」に同じ。

ぜに‐こ【銭こ】

(「こ」は接尾語)銭のこと。

ぜに‐ごけ【銭苔】

苔たい類ゼニゴケ科の一種。葉状体は二又分枝し、表面には鱗状の模様がある。葉状体は長さ3〜10センチメートル、幅約1センチメートル。背面中央の所々に杯状体を生じ、その中に円盤状の無性芽をつくる。腹面には赤色の腹鱗片と褐色の仮根が密生。雌雄異株。雄株は円盤状の雄器托をもち、雌株は深裂した傘形の雌器托をもつ。苔類の例として教科書などに引用される。人家の庭・公園・畑などの地上に生える。地銭ちせん。

ぜにごけ(雌株)

ぜに‐ごま【銭独楽】

銭の孔に軸をさして心しんとし、糸を巻いて独楽のようにまわすもの。ぜにぐるま。江戸時代に流行。

ぜに‐ざ【銭座】

江戸時代、銭貨の鋳造・発行所。1636年(寛永13)幕府が江戸芝と近江坂本とに設置したのに始まり、のち民間の鋳銭請負を許可し、各地に設置された。鋳銭座。→金座→銀座

ぜに‐さし【銭差・銭緡・鏹】

銭の孔にさし通して一束とする細い縄。さし。銭貫ぜにつら。銭縄。

銭緡

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

ぜに‐ごま【銭独楽】

銭の孔に軸をさして心しんとし、糸を巻いて独楽のようにまわすもの。ぜにぐるま。江戸時代に流行。

ぜに‐ざ【銭座】

江戸時代、銭貨の鋳造・発行所。1636年(寛永13)幕府が江戸芝と近江坂本とに設置したのに始まり、のち民間の鋳銭請負を許可し、各地に設置された。鋳銭座。→金座→銀座

ぜに‐さし【銭差・銭緡・鏹】

銭の孔にさし通して一束とする細い縄。さし。銭貫ぜにつら。銭縄。

銭緡

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

ぜに‐さつ【銭札】

江戸時代、藩札の一種。紙幣の表面に銭高を表示したもの。

ぜに‐ずく【銭尽】‥ヅク

(→)「かねずく」に同じ。

ぜに‐さつ【銭札】

江戸時代、藩札の一種。紙幣の表面に銭高を表示したもの。

ぜに‐ずく【銭尽】‥ヅク

(→)「かねずく」に同じ。

せな‐ぶとん【背蒲団】🔗⭐🔉

せな‐ぶとん【背蒲団】

紐をつけて防寒のために背中に負う小さいふとん。

○背にするせにする🔗⭐🔉

○背にするせにする

あるものに背中を向ける。後ろにする。「太陽を背にして立つ」

⇒せ【背・脊】

ぜに‐そうば【銭相場】‥サウ‥

金銀貨と銭との比価。

ぜに‐だいこ【銭太鼓】

日本の民俗芸能に用いる楽器。穴あき銭を小太鼓の周縁にタンバリン風に付けたものや、曲物の内側に十字に張った針金に通したものや竹筒の中に入れたものなどがある。これを打ち合わせたり振ったりして鳴らす銭太鼓踊が各地にある。

ぜに‐たなご【銭鱮】

コイ科の淡水産の硬骨魚。全長約7センチメートル。体は金属光沢に輝き、産卵期の雄には紫紅色の婚姻色が現れる。カラスガイなどの二枚貝の体内に産卵する。関東地方以北の平野部の池沼に分布。

ぜに‐たむし【銭癬】

(→)「ぜにがさ(銭瘡)」に同じ。

ぜに‐ついえ【銭費え】‥ツヒエ

金銭をむだにつかうこと。浮世床初「てめへまた―な事をするな」

ぜに‐づかい【銭遣い】‥ヅカヒ

(→)「かねづかい」に同じ。

ぜに‐づつ【銭筒】

銭を入れておく竹筒。

ぜに‐つら【銭貫】

(→)「ぜにさし」に同じ。〈倭名類聚鈔11〉

ぜに‐とり【銭取り】

①(→)「かけとり」に同じ。

②小遣銭などを稼ぐこと。また、その仕事。

ぜに‐なし【銭無し】

金銭を持たないこと。また、その人。ぜにもたず。

ぜに‐なわ【銭縄】‥ナハ

(→)「ぜにさし」に同じ。

○背に腹はかえられぬせにはらはかえられぬ🔗⭐🔉

○背に腹はかえられぬせにはらはかえられぬ

さしせまったことのためには他を顧みるゆとりがない。狂言、武悪「背に腹はかへられず討手に向うた」

⇒せ【背・脊】

ぜに‐また【銭股】

(かご舁かきの隠語)銭200文をいう。

ぜに‐みせ【銭店・銭見世】

両替屋。日本永代蔵1「今橋の片陰に―出しけるに」

ぜに‐むし【銭虫】

①(円形の斑を生ずるから)「たむし」の異称。

②ヤスデの異称。

ぜに‐め【銭目】

金銭に換算したときのねうち。かねめ。

ぜに‐もうけ【銭儲け】‥マウケ

金銭を儲けること。かね儲け。

ぜに‐もち【銭持】

かねもち。金満家。

⇒ぜにもち‐くび【銭持首】

ぜにもち‐くび【銭持首】

着物の襟を前に引き詰めて着たさま。銭を多く懐中すれば、重みで着物の襟が前に引けるからいう。ぜにくび。

⇒ぜに‐もち【銭持】

ぜに‐や【銭屋】

両替屋。ぜにみせ。銭両替。

ぜにや‐ごへえ【銭屋五兵衛】‥ヱ

江戸後期の豪商。加賀宮越の人。北前船主として活躍、回米・米相場で巨富を築く。晩年、河北潟かほくがた埋立工事を行なって漁民の怨みを買い、罪を得て獄中で病死。(1773〜1852)

ぜに‐やす【銭安】

ねだんの安いこと。浄瑠璃、卯月潤色「かさ高なばかりで―の物なれども」

せ‐にゅう【施入】‥ニフ

寺院などに財物を喜捨すること。また、その財物。源氏物語若菜上「御堂に―し給ひ」

⇒せにゅう‐じょう【施入状】

せにゅう‐じょう【施入状】‥ニフジヤウ

寺社に施入する財物、施入の次第を記した文書。

⇒せ‐にゅう【施入】

セニョーラ【señora スペイン】

①既婚女性の名に冠する敬称。

②奥様。夫人。また、その人に対する呼びかけの語。

セニョール【señor スペイン】

①男性の名に冠する敬称。

②男の人。紳士。また、男子に対する呼びかけの語。

セニョリータ【señorita スペイン】

①未婚女性の名に冠する敬称。

②お嬢さん。娘さん。また、その人に対する呼びかけの語。

せ‐のび【背伸び】🔗⭐🔉

せ‐のび【背伸び】

①爪先で立ち、背をのばして、身のたけを高くすること。

②比喩的に、実力以上のことをしようとすること。「―して大人の会話に加わる」

せ‐ばた【背旗】🔗⭐🔉

せ‐ばた【背旗】

戦場で武士が鎧よろいの背にさした旗。はたさしもの。

せび‐くじら【背乾鯨】‥クヂラ🔗⭐🔉

せび‐くじら【背乾鯨】‥クヂラ

セミクジラの異称。

せ‐びらき【背開き】🔗⭐🔉

せ‐びらき【背開き】

魚を背筋に沿って切り、腹の皮を残して開くこと。せわり。

セビロ【背広】🔗⭐🔉

セビロ【背広】

(civil clothesの略訛か。また、ロンドンの洋服商の街サヴィル‐ロー(Savile Row)からとも)

①テーラード‐カラーで腰丈までの男性用上着。前打合せにはシングルとダブルとがある。サックコート。

②1の上着とズボン、または上着・ズボン・チョッキから成るスーツ。

せ‐ぶし【背節】🔗⭐🔉

せ‐ぶし【背節】

鰹かつおの背の身で製した鰹節。おぶし。鰹・鮪まぐろなどの生の背の身をもいう。

せ‐ぶるい【背振い】‥ブルヒ🔗⭐🔉

せ‐ぶるい【背振い】‥ブルヒ

獣類などが背をふるわすこと。

せ‐ぼね【背骨・脊骨】🔗⭐🔉

せ‐ぼね【背骨・脊骨】

(→)脊柱せきちゅうに同じ。

せ‐まぶり【背守り】🔗⭐🔉

せ‐まぶり【背守り】

(→)「せまもり」に同じ。

せ‐まもり【背守り】🔗⭐🔉

せ‐まもり【背守り】

幼児の一つ身の着物の背の中央にお守りとして縫いつけた紋。襟肩下に色糸で飾り縫いをする。背だて。せまぶり。せもり。

せ‐やま【背山・兄山】🔗⭐🔉

せ‐やま【背山・兄山】

相対する二つの山を男女に見たてた場合、男性・夫に見たてた山。↔妹いも山。→妹背山

せ‐わり【背割】🔗⭐🔉

せ‐わり【背割】

①魚の背を切り裂くこと。

②衣服の背を割る仕立て方。また、背割羽織の略。

③柱などの干ひ割れを防ぐため、目につかない側にあらかじめ割れ目を入れておくこと。

⇒せわり‐ぐそく【背割具足】

⇒せわり‐ばおり【背割羽織】

せわり‐ぐそく【背割具足】🔗⭐🔉

せわり‐ぐそく【背割具足】

鎧よろいの一種。胴の引合せを背面中央にとったもの。

⇒せ‐わり【背割】

せわり‐ばおり【背割羽織】🔗⭐🔉

せわり‐ばおり【背割羽織】

(→)打裂羽織ぶっさきばおりに同じ。

⇒せ‐わり【背割】

○背を向けるせをむける🔗⭐🔉

○背を向けるせをむける

相手にしない。無関心な態度をとる。「世論に―」

⇒せ【背・脊】

○背を縒るせをよる🔗⭐🔉

○背を縒るせをよる

労苦・苦痛に苦しむ。〈日葡辞書〉

⇒せ【背・脊】

せん【千・阡】

数の名。百の10倍。また、数の多いこと。「阡」は大字。

⇒千も万もいらぬ

せん【千】

姓氏の一つ。

⇒せん‐しょうあん【千少庵】

⇒せん‐そうえき【千宗易】

⇒せん‐そうさ【千宗左】

⇒せん‐そうしつ【千宗室】

⇒せん‐そうたん【千宗旦】

⇒せん‐どうあん【千道安】

⇒せん‐の‐りきゅう【千利休】

せん【仙・僊】

(→)仙人に同じ。

せん【先】

①さき。

㋐空間的に前の方。

㋑時間的に早いとき。以前。誹風柳多留20「―の亭主に御無用とうんのつき」。傾城禁短気「―橘の六郎右衛門が後家へ後連れに肝煎」。「―から知っている」

②過去になったもの。一つ前のもの。「―号の記事」

③他よりさきんじて事を行うこと。さきがけ。狂言、宗論「何がさて御坊が―ぢや」

④囲碁・将棋で、相手より先に打ち始める方。先手。

⇒先を越す

せん【疝】

(→)疝気せんきに同じ。

せん【宣】

①天子や神の言葉。みことのり。

②官衙・将軍などの命令。愚管抄5「諸国七道へ宮の―とて」。「太政官の―」

せん【専】

①第一のもの。必要欠くべからざること。宇治拾遺物語12「其の年の祭には、これを―にてぞありける」

②専門学校の略。

せん【泉】

①温泉の略。

②(銭の流通は泉のようであるからいう)貨幣。ぜに。

③和泉国いずみのくにの略。

せん【栓】

①物の穴に差し込んで、その物が動かないようにする物。

②管や容器などの口をふさぎ、中のものが漏れ出ないようにするもの。「―を抜く」

せん【戦】

たたかうこと。また、試合・競争。「リーグ―」「三―全勝」

せん【腺】

(宇田川榛斎(1769〜1834)が創った国字。「医範提綱」で初めて用いた)動物の上皮から分化し、それぞれに特有の物質を分泌する器官。導管を具えて体外あるいは消化管内に分泌物を出す外分泌腺と、導管が無く血液内に分泌物を出す内分泌腺とがある。

せん【詮】

①せんじつめること。結局。平家物語2「申しつくる所の―は、ただ重盛が首を召され候へ」

②くわしく調べること。源平盛衰記1「かやうの実の―に逢ひ奉らむ者は」

③なすべき方法。すべ。古今著聞集1「―尽きて眠りゐたりけるほどに」

④かい。しるし。ききめ。狂言、二人大名「参つた―もない事でござる」

せん【箋】

①目印やメモのための紙。ふだ。手紙。文書。「―を付ける」

②注釈を書きつけること。

③巻子本かんすぼんの軸や帙簀ちすの紐に結びつけ、または冊子に挿入し、検出の用に供する札。竹・木・象牙などで作り、書名や年号などを記し、その上部に孔をあけ、紐を通したもの。籤せん。

箋

せん【銭】

①⇒ぜに。

②日本の貨幣の単位。

㋐円の100分の1。

㋑古代から近世まで、貫の1000分の1。文もん。

③匁もんめの唐名。

せん【撰】

①詩文をつくること。

②詩歌・文章の編集。去来抄「猿蓑の―の時」

せん【線】

①糸のように細く長いもの。すじ。「クレヨンで―を引く」「―が切れる」「LANの―を張る」

②〔数〕幾何学で取り扱う対象の一つ。線1を抽象したもの。点の移動や面の交叉によって生じ、位置および長さをもつが、幅および厚さをもたない。直線・曲線・折線など。

③道筋。特に、交通機関の経路。「別の―に乗り換える」

④物の輪郭。「身体の―」

⑤そこから先へ越えてはならない所。境目。区切り。「公人の―を踏みはずす」「ぎりぎりの―まで譲る」

⑥物事を進めるうえでのだいたいの方針・方向。「国策の―に沿う」

⑦ある一定の基準・水準。「いい―に達した」

⑧人物や作品を支える精神的力の強弱。「―の細い人」

⑨物事をする際の人的なつながり。「委員長の―で事が動く」

せん【賤】

身分が低いこと。いやしい身分。「五色ごしきの―」

せん【選】

えらぶこと。よりぬくこと。「―に洩れる」「―を殊にする」

せん【暹】

暹羅シャムの略。

せん【磚・塼・甎】

中国で煉瓦のこと。土を焼いて方形または長方形の平板とし、敷瓦・壁体化粧材・天井構材などに使用。周代に始まり、漢代に発達。日本では飛鳥・奈良時代に造られ、時に鳳凰・唐草文様などを浮彫してある。

せん【薦】

すすめること。推挙すること。

せん【氈】

毛織の敷物。日葡辞書「センヲシク」

せん【繊】

1の1000万分の1。

せん【餞】

はなむけ。後撰和歌集別「遠くまかりける人に―し侍りけるところにて」

せん【鏟・鑯】

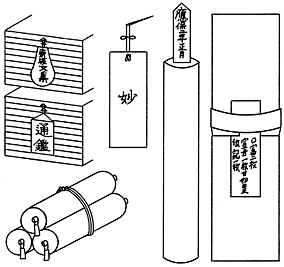

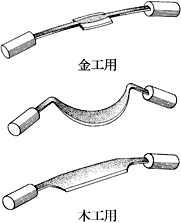

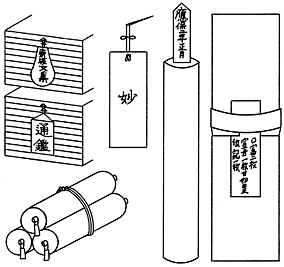

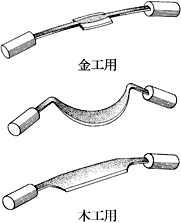

両手で使う削り工具。金工用と木工用とがあり、金工用は鋸のこぎり・鎌・鉈なたなどの地金を削るのに用い、木工用は桶・曲物製作に用いる。

鏟

せん【銭】

①⇒ぜに。

②日本の貨幣の単位。

㋐円の100分の1。

㋑古代から近世まで、貫の1000分の1。文もん。

③匁もんめの唐名。

せん【撰】

①詩文をつくること。

②詩歌・文章の編集。去来抄「猿蓑の―の時」

せん【線】

①糸のように細く長いもの。すじ。「クレヨンで―を引く」「―が切れる」「LANの―を張る」

②〔数〕幾何学で取り扱う対象の一つ。線1を抽象したもの。点の移動や面の交叉によって生じ、位置および長さをもつが、幅および厚さをもたない。直線・曲線・折線など。

③道筋。特に、交通機関の経路。「別の―に乗り換える」

④物の輪郭。「身体の―」

⑤そこから先へ越えてはならない所。境目。区切り。「公人の―を踏みはずす」「ぎりぎりの―まで譲る」

⑥物事を進めるうえでのだいたいの方針・方向。「国策の―に沿う」

⑦ある一定の基準・水準。「いい―に達した」

⑧人物や作品を支える精神的力の強弱。「―の細い人」

⑨物事をする際の人的なつながり。「委員長の―で事が動く」

せん【賤】

身分が低いこと。いやしい身分。「五色ごしきの―」

せん【選】

えらぶこと。よりぬくこと。「―に洩れる」「―を殊にする」

せん【暹】

暹羅シャムの略。

せん【磚・塼・甎】

中国で煉瓦のこと。土を焼いて方形または長方形の平板とし、敷瓦・壁体化粧材・天井構材などに使用。周代に始まり、漢代に発達。日本では飛鳥・奈良時代に造られ、時に鳳凰・唐草文様などを浮彫してある。

せん【薦】

すすめること。推挙すること。

せん【氈】

毛織の敷物。日葡辞書「センヲシク」

せん【繊】

1の1000万分の1。

せん【餞】

はなむけ。後撰和歌集別「遠くまかりける人に―し侍りけるところにて」

せん【鏟・鑯】

両手で使う削り工具。金工用と木工用とがあり、金工用は鋸のこぎり・鎌・鉈なたなどの地金を削るのに用い、木工用は桶・曲物製作に用いる。

鏟

せん【饌】

神にそなえる食物。膳立てのととのった食物。膳部。

せん【籤】

(→)箋せん3に同じ。

セン【Amartya Kumar Sen】

イギリスの経済学者。インドのベンガル生れ。オックスフォード大教授などを歴任。厚生経済学と開発途上国問題の研究に寄与。著「集合的選択と社会的厚生」「不平等の経済学」など。ノーベル賞。(1933〜)

ぜん【全】

①欠けたところがないこと。

②ある物事のすべて。みな。まるまる。「―日程を消化する」

ぜん【前】

(呉音。漢音はセン)

①時間的に、また順序として、さき。「―近代」「―代議士」

②㋐机・脇息・懸盤かけばんなどを数える語。今昔物語集11「一―の閼伽あかを備えて」

㋑神または社祠を数える語。東海道中膝栗毛8「摂社・末社すべて三十余―」

ぜん【善】

正しいこと。道徳にかなったこと。よいこと。↔悪

⇒善に従うこと流るるが如し

⇒善に強い者は悪にも強い

⇒善の裏は悪

⇒善は急げ

⇒善を責むるは朋友の道なり

ぜん【然】

(呉音はネン)状態を表す語をつくる助字。「紳士―」

ぜん【禅】

①天子が位をゆずること。譲位。「―を受く」

②〔仏〕(梵語dhyānaの音写。禅那とも)心を安定・統一させることによって宗教的叡知に達しようとする修行法。禅定ぜんじょう。六波羅蜜の第5。

③禅宗の略。

ぜん【漸】

徐々に進むこと。度どが次第に加わり進むこと。

⇒漸を追って

ぜん【膳】

①よく料理された食物。出来上がって並べられた料理。「一の―」

②食物をのせる台。日葡辞書「ゼンヲス(据)ユル」。「お―立て」

③椀に盛った食物(特に飯)を数える語。「一―飯」

④箸2本を一対として数える語。「塗箸一―」

せん‐あい【専愛】

多くのものの中で、特にあるものだけを愛すること。偏愛。

せん‐あいせん【先相先】‥アヒ‥

囲碁で、三番のうち1回先(黒)で打ち、あと2回は互先たがいせんで打つ手合割てあいわり。→互先→定先じょうせん

せんあえん‐こう【閃亜鉛鉱】‥クワウ

硫化亜鉛を主成分とする鉱物。多少の鉄などを含む。等軸晶系、四面体の結晶をなし、粒状・塊状。樹脂光沢ないし金剛光沢を有し、通常、黄・褐・黒など。純粋のものは無色。亜鉛の原料鉱石。

閃亜鉛鉱

撮影:松原 聰

せん【饌】

神にそなえる食物。膳立てのととのった食物。膳部。

せん【籤】

(→)箋せん3に同じ。

セン【Amartya Kumar Sen】

イギリスの経済学者。インドのベンガル生れ。オックスフォード大教授などを歴任。厚生経済学と開発途上国問題の研究に寄与。著「集合的選択と社会的厚生」「不平等の経済学」など。ノーベル賞。(1933〜)

ぜん【全】

①欠けたところがないこと。

②ある物事のすべて。みな。まるまる。「―日程を消化する」

ぜん【前】

(呉音。漢音はセン)

①時間的に、また順序として、さき。「―近代」「―代議士」

②㋐机・脇息・懸盤かけばんなどを数える語。今昔物語集11「一―の閼伽あかを備えて」

㋑神または社祠を数える語。東海道中膝栗毛8「摂社・末社すべて三十余―」

ぜん【善】

正しいこと。道徳にかなったこと。よいこと。↔悪

⇒善に従うこと流るるが如し

⇒善に強い者は悪にも強い

⇒善の裏は悪

⇒善は急げ

⇒善を責むるは朋友の道なり

ぜん【然】

(呉音はネン)状態を表す語をつくる助字。「紳士―」

ぜん【禅】

①天子が位をゆずること。譲位。「―を受く」

②〔仏〕(梵語dhyānaの音写。禅那とも)心を安定・統一させることによって宗教的叡知に達しようとする修行法。禅定ぜんじょう。六波羅蜜の第5。

③禅宗の略。

ぜん【漸】

徐々に進むこと。度どが次第に加わり進むこと。

⇒漸を追って

ぜん【膳】

①よく料理された食物。出来上がって並べられた料理。「一の―」

②食物をのせる台。日葡辞書「ゼンヲス(据)ユル」。「お―立て」

③椀に盛った食物(特に飯)を数える語。「一―飯」

④箸2本を一対として数える語。「塗箸一―」

せん‐あい【専愛】

多くのものの中で、特にあるものだけを愛すること。偏愛。

せん‐あいせん【先相先】‥アヒ‥

囲碁で、三番のうち1回先(黒)で打ち、あと2回は互先たがいせんで打つ手合割てあいわり。→互先→定先じょうせん

せんあえん‐こう【閃亜鉛鉱】‥クワウ

硫化亜鉛を主成分とする鉱物。多少の鉄などを含む。等軸晶系、四面体の結晶をなし、粒状・塊状。樹脂光沢ないし金剛光沢を有し、通常、黄・褐・黒など。純粋のものは無色。亜鉛の原料鉱石。

閃亜鉛鉱

撮影:松原 聰

ぜん‐あく【前悪】

以前に行なった悪事。前世の罪業。

ぜん‐あく【善悪】

(古くはゼンナク・ゼンマクとも)

[一]〔名〕

善と悪。善人と悪人。「―をはっきりさせる」

[二]〔副〕

よいにせよわるいにせよ。是非とも。狂言、猿座頭「―おとも申すぞ」

⇒ぜんあく‐ふに【善悪不二】

⇒ぜんあく‐むき【善悪無記】

⇒善悪の生を引く

⇒善悪の報は影の形に随うが如し

ぜん‐あく【前悪】

以前に行なった悪事。前世の罪業。

ぜん‐あく【善悪】

(古くはゼンナク・ゼンマクとも)

[一]〔名〕

善と悪。善人と悪人。「―をはっきりさせる」

[二]〔副〕

よいにせよわるいにせよ。是非とも。狂言、猿座頭「―おとも申すぞ」

⇒ぜんあく‐ふに【善悪不二】

⇒ぜんあく‐むき【善悪無記】

⇒善悪の生を引く

⇒善悪の報は影の形に随うが如し

せん【銭】

①⇒ぜに。

②日本の貨幣の単位。

㋐円の100分の1。

㋑古代から近世まで、貫の1000分の1。文もん。

③匁もんめの唐名。

せん【撰】

①詩文をつくること。

②詩歌・文章の編集。去来抄「猿蓑の―の時」

せん【線】

①糸のように細く長いもの。すじ。「クレヨンで―を引く」「―が切れる」「LANの―を張る」

②〔数〕幾何学で取り扱う対象の一つ。線1を抽象したもの。点の移動や面の交叉によって生じ、位置および長さをもつが、幅および厚さをもたない。直線・曲線・折線など。

③道筋。特に、交通機関の経路。「別の―に乗り換える」

④物の輪郭。「身体の―」

⑤そこから先へ越えてはならない所。境目。区切り。「公人の―を踏みはずす」「ぎりぎりの―まで譲る」

⑥物事を進めるうえでのだいたいの方針・方向。「国策の―に沿う」

⑦ある一定の基準・水準。「いい―に達した」

⑧人物や作品を支える精神的力の強弱。「―の細い人」

⑨物事をする際の人的なつながり。「委員長の―で事が動く」

せん【賤】

身分が低いこと。いやしい身分。「五色ごしきの―」

せん【選】

えらぶこと。よりぬくこと。「―に洩れる」「―を殊にする」

せん【暹】

暹羅シャムの略。

せん【磚・塼・甎】

中国で煉瓦のこと。土を焼いて方形または長方形の平板とし、敷瓦・壁体化粧材・天井構材などに使用。周代に始まり、漢代に発達。日本では飛鳥・奈良時代に造られ、時に鳳凰・唐草文様などを浮彫してある。

せん【薦】

すすめること。推挙すること。

せん【氈】

毛織の敷物。日葡辞書「センヲシク」

せん【繊】

1の1000万分の1。

せん【餞】

はなむけ。後撰和歌集別「遠くまかりける人に―し侍りけるところにて」

せん【鏟・鑯】

両手で使う削り工具。金工用と木工用とがあり、金工用は鋸のこぎり・鎌・鉈なたなどの地金を削るのに用い、木工用は桶・曲物製作に用いる。

鏟

せん【銭】

①⇒ぜに。

②日本の貨幣の単位。

㋐円の100分の1。

㋑古代から近世まで、貫の1000分の1。文もん。

③匁もんめの唐名。

せん【撰】

①詩文をつくること。

②詩歌・文章の編集。去来抄「猿蓑の―の時」

せん【線】

①糸のように細く長いもの。すじ。「クレヨンで―を引く」「―が切れる」「LANの―を張る」

②〔数〕幾何学で取り扱う対象の一つ。線1を抽象したもの。点の移動や面の交叉によって生じ、位置および長さをもつが、幅および厚さをもたない。直線・曲線・折線など。

③道筋。特に、交通機関の経路。「別の―に乗り換える」

④物の輪郭。「身体の―」

⑤そこから先へ越えてはならない所。境目。区切り。「公人の―を踏みはずす」「ぎりぎりの―まで譲る」

⑥物事を進めるうえでのだいたいの方針・方向。「国策の―に沿う」

⑦ある一定の基準・水準。「いい―に達した」

⑧人物や作品を支える精神的力の強弱。「―の細い人」

⑨物事をする際の人的なつながり。「委員長の―で事が動く」

せん【賤】

身分が低いこと。いやしい身分。「五色ごしきの―」

せん【選】

えらぶこと。よりぬくこと。「―に洩れる」「―を殊にする」

せん【暹】

暹羅シャムの略。

せん【磚・塼・甎】

中国で煉瓦のこと。土を焼いて方形または長方形の平板とし、敷瓦・壁体化粧材・天井構材などに使用。周代に始まり、漢代に発達。日本では飛鳥・奈良時代に造られ、時に鳳凰・唐草文様などを浮彫してある。

せん【薦】

すすめること。推挙すること。

せん【氈】

毛織の敷物。日葡辞書「センヲシク」

せん【繊】

1の1000万分の1。

せん【餞】

はなむけ。後撰和歌集別「遠くまかりける人に―し侍りけるところにて」

せん【鏟・鑯】

両手で使う削り工具。金工用と木工用とがあり、金工用は鋸のこぎり・鎌・鉈なたなどの地金を削るのに用い、木工用は桶・曲物製作に用いる。

鏟

せん【饌】

神にそなえる食物。膳立てのととのった食物。膳部。

せん【籤】

(→)箋せん3に同じ。

セン【Amartya Kumar Sen】

イギリスの経済学者。インドのベンガル生れ。オックスフォード大教授などを歴任。厚生経済学と開発途上国問題の研究に寄与。著「集合的選択と社会的厚生」「不平等の経済学」など。ノーベル賞。(1933〜)

ぜん【全】

①欠けたところがないこと。

②ある物事のすべて。みな。まるまる。「―日程を消化する」

ぜん【前】

(呉音。漢音はセン)

①時間的に、また順序として、さき。「―近代」「―代議士」

②㋐机・脇息・懸盤かけばんなどを数える語。今昔物語集11「一―の閼伽あかを備えて」

㋑神または社祠を数える語。東海道中膝栗毛8「摂社・末社すべて三十余―」

ぜん【善】

正しいこと。道徳にかなったこと。よいこと。↔悪

⇒善に従うこと流るるが如し

⇒善に強い者は悪にも強い

⇒善の裏は悪

⇒善は急げ

⇒善を責むるは朋友の道なり

ぜん【然】

(呉音はネン)状態を表す語をつくる助字。「紳士―」

ぜん【禅】

①天子が位をゆずること。譲位。「―を受く」

②〔仏〕(梵語dhyānaの音写。禅那とも)心を安定・統一させることによって宗教的叡知に達しようとする修行法。禅定ぜんじょう。六波羅蜜の第5。

③禅宗の略。

ぜん【漸】

徐々に進むこと。度どが次第に加わり進むこと。

⇒漸を追って

ぜん【膳】

①よく料理された食物。出来上がって並べられた料理。「一の―」

②食物をのせる台。日葡辞書「ゼンヲス(据)ユル」。「お―立て」

③椀に盛った食物(特に飯)を数える語。「一―飯」

④箸2本を一対として数える語。「塗箸一―」

せん‐あい【専愛】

多くのものの中で、特にあるものだけを愛すること。偏愛。

せん‐あいせん【先相先】‥アヒ‥

囲碁で、三番のうち1回先(黒)で打ち、あと2回は互先たがいせんで打つ手合割てあいわり。→互先→定先じょうせん

せんあえん‐こう【閃亜鉛鉱】‥クワウ

硫化亜鉛を主成分とする鉱物。多少の鉄などを含む。等軸晶系、四面体の結晶をなし、粒状・塊状。樹脂光沢ないし金剛光沢を有し、通常、黄・褐・黒など。純粋のものは無色。亜鉛の原料鉱石。

閃亜鉛鉱

撮影:松原 聰

せん【饌】

神にそなえる食物。膳立てのととのった食物。膳部。

せん【籤】

(→)箋せん3に同じ。

セン【Amartya Kumar Sen】

イギリスの経済学者。インドのベンガル生れ。オックスフォード大教授などを歴任。厚生経済学と開発途上国問題の研究に寄与。著「集合的選択と社会的厚生」「不平等の経済学」など。ノーベル賞。(1933〜)

ぜん【全】

①欠けたところがないこと。

②ある物事のすべて。みな。まるまる。「―日程を消化する」

ぜん【前】

(呉音。漢音はセン)

①時間的に、また順序として、さき。「―近代」「―代議士」

②㋐机・脇息・懸盤かけばんなどを数える語。今昔物語集11「一―の閼伽あかを備えて」

㋑神または社祠を数える語。東海道中膝栗毛8「摂社・末社すべて三十余―」

ぜん【善】

正しいこと。道徳にかなったこと。よいこと。↔悪

⇒善に従うこと流るるが如し

⇒善に強い者は悪にも強い

⇒善の裏は悪

⇒善は急げ

⇒善を責むるは朋友の道なり

ぜん【然】

(呉音はネン)状態を表す語をつくる助字。「紳士―」

ぜん【禅】

①天子が位をゆずること。譲位。「―を受く」

②〔仏〕(梵語dhyānaの音写。禅那とも)心を安定・統一させることによって宗教的叡知に達しようとする修行法。禅定ぜんじょう。六波羅蜜の第5。

③禅宗の略。

ぜん【漸】

徐々に進むこと。度どが次第に加わり進むこと。

⇒漸を追って

ぜん【膳】

①よく料理された食物。出来上がって並べられた料理。「一の―」

②食物をのせる台。日葡辞書「ゼンヲス(据)ユル」。「お―立て」

③椀に盛った食物(特に飯)を数える語。「一―飯」

④箸2本を一対として数える語。「塗箸一―」

せん‐あい【専愛】

多くのものの中で、特にあるものだけを愛すること。偏愛。

せん‐あいせん【先相先】‥アヒ‥

囲碁で、三番のうち1回先(黒)で打ち、あと2回は互先たがいせんで打つ手合割てあいわり。→互先→定先じょうせん

せんあえん‐こう【閃亜鉛鉱】‥クワウ

硫化亜鉛を主成分とする鉱物。多少の鉄などを含む。等軸晶系、四面体の結晶をなし、粒状・塊状。樹脂光沢ないし金剛光沢を有し、通常、黄・褐・黒など。純粋のものは無色。亜鉛の原料鉱石。

閃亜鉛鉱

撮影:松原 聰

ぜん‐あく【前悪】

以前に行なった悪事。前世の罪業。

ぜん‐あく【善悪】

(古くはゼンナク・ゼンマクとも)

[一]〔名〕

善と悪。善人と悪人。「―をはっきりさせる」

[二]〔副〕

よいにせよわるいにせよ。是非とも。狂言、猿座頭「―おとも申すぞ」

⇒ぜんあく‐ふに【善悪不二】

⇒ぜんあく‐むき【善悪無記】

⇒善悪の生を引く

⇒善悪の報は影の形に随うが如し

ぜん‐あく【前悪】

以前に行なった悪事。前世の罪業。

ぜん‐あく【善悪】

(古くはゼンナク・ゼンマクとも)

[一]〔名〕

善と悪。善人と悪人。「―をはっきりさせる」

[二]〔副〕

よいにせよわるいにせよ。是非とも。狂言、猿座頭「―おとも申すぞ」

⇒ぜんあく‐ふに【善悪不二】

⇒ぜんあく‐むき【善悪無記】

⇒善悪の生を引く

⇒善悪の報は影の形に随うが如し

そ【背】🔗⭐🔉

そ【背】

(セの古形)せ。せなか。うしろ。古事記上「黒き御衣みけしを…―に脱き棄うて」。万葉集14「筑波嶺ねに―向がいに見ゆる」

そ‐がい【背向】‥ガヒ🔗⭐🔉

そ‐がい【背向】‥ガヒ

①背中合せ。万葉集7「―に寝しく今し悔しも」

②うしろの方。後方。背面。万葉集14「筑波嶺つくはねに―に見ゆる葦穂山」

そ‐びら【背】🔗⭐🔉

そ‐びら【背】

(背平せびらの意)せなか。せ。古事記中「その―をとりて、剣を尻より刺し通し給ひき」

そむき【背き】🔗⭐🔉

そむき【背き】

①そむくこと。さからうこと。

②うしろの方。後方。背面。夫木和歌抄23「―に霞む淡の島山」

⇒そむき‐ざま【背き状・背き様】

⇒そむき‐そむき‐に【背き背きに】

そむき‐ざま【背き状・背き様】🔗⭐🔉

そむき‐ざま【背き状・背き様】

①後ろ向きのさま。

②うらおもてであるさま。反対のさま。あべこべ。枕草子95「ゆだけの片の身を縫ひつるが、―なるを見つけで」

⇒そむき【背き】

そむき‐そむき‐に【背き背きに】🔗⭐🔉

そむき‐そむき‐に【背き背きに】

〔副〕

べつべつに。離れ離れに。源氏物語夕霧「―なげきあかして」

⇒そむき【背き】

そむ・く【背く・叛く】🔗⭐🔉

そむ・く【背く・叛く】

[一]〔自五〕

(背そ向く意)

①後ろ向きになる。背中を向ける。竹取物語「帰るさのみゆき物憂く思ほえて―・きてとまるかぐや姫ゆゑ」。源氏物語賢木「涙の落つれば、恥かしとおぼしてさすがに―・き給へる」

②さからって従わない。違反する。万葉集5「鳰鳥におどりの二人並びゐ語らひし心―・きて家離りいます」。平家物語1「入道殿の仰せをば―・くまじき事にてあるぞとよ」。「教えに―・く」「学則に―・く」

③謀叛むほんする。手むかいする。景行紀「熊襲亦―・きて辺境を侵すこと止まず」。天草本平家物語「所々方々の者が平家を―・いて、源氏に心を通ずるによつて」。「主君に―・く」

④期待・予想に反した結果となる。「親の期待に―・く」「横綱の名に―・く」

⑤別れる。離れる。去る。源氏物語賢木「ましておしなべてのつらには思ひ給はざりし御中のかくて―・き給ひなむとするを口惜しうもいとほしうもおぼし悩むべし」。「恋人に―・かれる」

⑥(多く「世を―・く」の形で)隠遁する。出家する。世を捨てる。源氏物語賢木「はての日は、わが御事を結願にて世を―・き給ふよし仏に申させ給ふに」

[二]〔他下二〕

⇒そむける(下一)

そむ・ける【背ける】🔗⭐🔉

そむ・ける【背ける】

〔他下一〕[文]そむ・く(下二)

(背そ向ける意)

①うしろの方へ向かせる。背を向かせる。脇の方へ向かせる。源氏物語夕顔「火とり―・けて」。「顔を―・ける」「目を―・ける」

②心を離す。離反する。増鏡「人にも―・けられ行くに」

はい‐あつ【背圧】🔗⭐🔉

はい‐あつ【背圧】

(back-pressure)蒸気機関・内燃機関またはタービンで、仕事をした後に吐き出される蒸気またはガスの圧力。

⇒はいあつ‐タービン【背圧タービン】

はいあつ‐タービン【背圧タービン】🔗⭐🔉

はいあつ‐タービン【背圧タービン】

蒸気を大気圧以上の圧力で排出するタービン。動力を得ると共に、この蒸気を工場内の作業に利用する。

⇒はい‐あつ【背圧】

はい‐えい【背泳】🔗⭐🔉

はい‐えい【背泳】

泳法の一つ。あおむけになり両手を交互に頭上に出して水を掻き、足はばた脚を用いる。せおよぎ。バック‐ストローク。

はい‐かん【背汗】🔗⭐🔉

はい‐かん【背汗】

背に冷汗をかくこと。恥じ入るさまにいう。

はい‐きょう【背教】‥ケウ🔗⭐🔉

はい‐きょう【背教】‥ケウ

①教えにそむくこと。

②〔宗〕(apostasia ギリシア・ ラテン)キリスト教で、その信仰を捨てて異教に改宗し、または無宗教となること。

はい‐きん【背筋】🔗⭐🔉

はい‐きん【背筋】

背中の筋肉の総称。広背筋など。

はい‐けい【背景】🔗⭐🔉

はい‐けい【背景】

①絵画・写真などで、その主要題材の背後の光景。後景。「校舎を―にして写す」

②舞台正面に描かれた景色。書割かきわり。

③人や事件などの背後にあるもの。また、背後から支えるもの。「事件の―を調べる」「武力を―に交渉する」

はい‐ご【背後】🔗⭐🔉

はい‐ご【背後】

①うしろ。背せの方。後方。後背。「敵の―にまわる」

②転じて、表面に現れない、物事の裏面。「―を洗う」

⇒はいご‐かんけい【背後関係】

はい‐こう【背甲】‥カフ🔗⭐🔉

はい‐こう【背甲】‥カフ

カメ類の背部をなす骨質部。甲。

はい‐こう【背向】‥カウ🔗⭐🔉

はい‐こう【背向】‥カウ

①そむくこととむかうこと。離れることと従うこと。向背。

②背の方を向けること。

はいこう‐せい【背光性】‥クワウ‥🔗⭐🔉

はいこう‐せい【背光性】‥クワウ‥

負の屈光性または走光性。↔向光性

はいこ‐かいぼん【背弧海盆】🔗⭐🔉

はいこ‐かいぼん【背弧海盆】

弧状列島とその背面に広がる大陸との間の海盆。↔前弧海盆

はいご‐かんけい【背後関係】‥クワン‥🔗⭐🔉

はいご‐かんけい【背後関係】‥クワン‥

物事の裏に隠れている、人と人とのつながり。また、表面からは見えない事情。「事件の―を明らかにする」

⇒はい‐ご【背後】

はい‐し【背子】🔗⭐🔉

はい‐し【背子】

唐衣からぎぬの別称。

はい‐しゃ【背斜】🔗⭐🔉

はい‐しゃ【背斜】

〔地〕(anticline)褶曲しゅうきょくした地層の山に当たる部分。傾斜した地層が互いに背を向け合っている構造。↔向斜。→褶曲(図)。

⇒はいしゃ‐こく【背斜谷】

⇒はいしゃ‐さんりょう【背斜山稜】

はいしゃ‐こく【背斜谷】🔗⭐🔉

はいしゃ‐こく【背斜谷】

地層の背斜部に沿い浸食してできた谷。

⇒はい‐しゃ【背斜】

はいしゃ‐さんりょう【背斜山稜】🔗⭐🔉

はいしゃ‐さんりょう【背斜山稜】

褶曲の背斜部分が尾根になっている山のつらなり。

⇒はい‐しゃ【背斜】

はい‐しん【背信】🔗⭐🔉

はい‐しん【背信】

信義にそむくこと。信頼をうらぎること。

⇒はいしん‐こうい【背信行為】

はい‐しん【背進】🔗⭐🔉

はい‐しん【背進】

前を向いたまま後ろの方へさがること。また、退くこと。後退。

はいしん‐こうい【背信行為】‥カウヰ🔗⭐🔉

はいしん‐こうい【背信行為】‥カウヰ

①信義にそむく行為。

②〔法〕戦争の際、明示または黙示の戦闘上の信頼を裏切る行為。軍使旗・赤十字旗を不当に使用することなど。戦時国際法上、違法とされる。

⇒はい‐しん【背信】

はい‐すい【背水】🔗⭐🔉

はい‐すい【背水】

①水を背にすること。

②「背水の陣」の略。太平記19「韓信が嚢砂―の謀とは申せ」

③(→)バック‐ウォーターに同じ。

⇒はいすい‐の‐じん【背水の陣】

はいすい‐の‐じん【背水の陣】‥ヂン🔗⭐🔉

はいすい‐の‐じん【背水の陣】‥ヂン

[史記淮陰侯伝](漢の韓信が趙を攻めた時、わざと川を背にして陣どり、味方に決死の覚悟をさせ、大いに敵を破った故事から)一歩も退くことのできない絶体絶命の立場。失敗すれば再起はできないことを覚悟して全力を尽くして事に当たること。「―を敷く」

⇒はい‐すい【背水】

はい‐そう【背走】🔗⭐🔉

はい‐そう【背走】

背を向けて走ること。また、前を向いたまま後ろに走ること。

はい‐ち【背馳】🔗⭐🔉

はい‐ち【背馳】

①ゆきちがうこと。反対になること。「言葉と行動とが―する」

②反対すること。そむくこと。「方針に―する」

はいち‐せい【背地性】🔗⭐🔉

はいち‐せい【背地性】

植物体がその生長に伴い、地球の中心と正反対の方に向かって屈曲する性質。普通の地上茎はこの性質をもつ。→屈地性

[漢]背🔗⭐🔉

背 字形

筆順

筆順

〔月(月・月)部5画/9画/教育/3956・4758〕

〔音〕ハイ(漢)

〔訓〕せ・せい・そむく・そむける

[意味]

①せなか。せ。物のうしろ側。「背面・背泳・腹背・後背・紙背・光背」

②せを向ける。そむく。「背反・背信・背日性・向背・違背」

[解字]

もと、肉部。形声。「月」(=肉)+音符「北」(=せを向ける)。

〔月(月・月)部5画/9画/教育/3956・4758〕

〔音〕ハイ(漢)

〔訓〕せ・せい・そむく・そむける

[意味]

①せなか。せ。物のうしろ側。「背面・背泳・腹背・後背・紙背・光背」

②せを向ける。そむく。「背反・背信・背日性・向背・違背」

[解字]

もと、肉部。形声。「月」(=肉)+音符「北」(=せを向ける)。

筆順

筆順

〔月(月・月)部5画/9画/教育/3956・4758〕

〔音〕ハイ(漢)

〔訓〕せ・せい・そむく・そむける

[意味]

①せなか。せ。物のうしろ側。「背面・背泳・腹背・後背・紙背・光背」

②せを向ける。そむく。「背反・背信・背日性・向背・違背」

[解字]

もと、肉部。形声。「月」(=肉)+音符「北」(=せを向ける)。

〔月(月・月)部5画/9画/教育/3956・4758〕

〔音〕ハイ(漢)

〔訓〕せ・せい・そむく・そむける

[意味]

①せなか。せ。物のうしろ側。「背面・背泳・腹背・後背・紙背・光背」

②せを向ける。そむく。「背反・背信・背日性・向背・違背」

[解字]

もと、肉部。形声。「月」(=肉)+音符「北」(=せを向ける)。

広辞苑に「背」で始まるの検索結果 1-91。もっと読み込む