複数辞典一括検索+![]()

![]()

あま‐あい【雨間】‥アヒ🔗⭐🔉

あま‐あい【雨間】‥アヒ

雨の降りやんでいるあいだ。

あま‐あし【雨脚・雨足】🔗⭐🔉

あま‐あし【雨脚・雨足】

(「雨脚うきゃく」の訓読)

①長くすじをひいて地に落ちる雨。「―が激しい」

②雨が降りながら通りすぎていくさま。また、その速さ。「―が早い」

あま‐えん【雨縁】🔗⭐🔉

あま‐えん【雨縁】

(雨にぬれるからいう)戸の外にある縁。濡縁ぬれえん。

あま‐おさえ【雨押え】‥オサヘ🔗⭐🔉

あま‐おさえ【雨押え】‥オサヘ

雨の流入を防ぐため煙突と屋根、下見板と土台との間などをおおう板。

あま‐おと【雨音】🔗⭐🔉

あま‐おと【雨音】

雨が物に当たる音。

あま‐がいとう【雨外套】‥グワイタウ🔗⭐🔉

あま‐がいとう【雨外套】‥グワイタウ

雨天の時に着る外套。レインコート。

あま‐がえる【雨蛙】‥ガヘル🔗⭐🔉

あま‐がえる【雨蛙】‥ガヘル

①アマガエル科の一種。四肢の各指端に吸盤をもち樹上に登る。体は緑色または灰色、鼻から目・耳にかけてと体側とに黒色斑紋がある。周囲の状態により体色が変化。日本各地にすむ。また、広くはアマガエル科・ミナミアマガエル科のカエルの総称で、多くは熱帯産。大形で美しいものもある。ニホンアマガエル。あまごいむし。雨蛤。〈[季]夏〉。〈新撰字鏡8〉

ニホンアマガエル

提供:東京動物園協会

②(板屋根があって雨をいとわなかったからいう)江戸中期まで京都四条にあった糸操り芝居の異称。

⇒あまがえる‐の‐いえ【雨蛙の家】

②(板屋根があって雨をいとわなかったからいう)江戸中期まで京都四条にあった糸操り芝居の異称。

⇒あまがえる‐の‐いえ【雨蛙の家】

②(板屋根があって雨をいとわなかったからいう)江戸中期まで京都四条にあった糸操り芝居の異称。

⇒あまがえる‐の‐いえ【雨蛙の家】

②(板屋根があって雨をいとわなかったからいう)江戸中期まで京都四条にあった糸操り芝居の異称。

⇒あまがえる‐の‐いえ【雨蛙の家】

あまがえる‐の‐いえ【雨蛙の家】‥ガヘル‥イヘ🔗⭐🔉

あまがえる‐の‐いえ【雨蛙の家】‥ガヘル‥イヘ

子供が、その中に蛙を入れて遊ぶ、麦わらでつくった小さい家。転じて、小さい家。好色一代男2「里の童部わらんべねぢ籠―などして」

⇒あま‐がえる【雨蛙】

あま‐がくれ【雨隠れ】🔗⭐🔉

あま‐がくれ【雨隠れ】

雨を避けること。雨やどり。今昔物語集11「木蔭に―したるやうに」

あま‐がけ【雨掛け】🔗⭐🔉

あま‐がけ【雨掛け】

雨の降る時、着物などの上にかけておおうもの。

あま‐がさ【雨笠・雨傘】🔗⭐🔉

あま‐がさ【雨笠・雨傘】

雨天に用いるかさ。

◇かぶりがさには「笠」、さしがさには「傘」と書く。

⇒あまがさ‐へび【雨傘蛇】

あま‐かんむり【雨冠】🔗⭐🔉

あま‐かんむり【雨冠】

⇒あめかんむり

あま‐ぎぬ【雨衣】🔗⭐🔉

あま‐ぎぬ【雨衣】

装束の上に着て雨雪を防ぐ衣。表に油をひいた白絹で作る。あまごろも。〈倭名類聚鈔14〉

あま‐ぐ【雨具】🔗⭐🔉

あま‐ぐ【雨具】

雨降りの時に用いるレインコート・傘・雨靴・高下駄の類。

あま‐ぐつ【雨靴】🔗⭐🔉

あま‐ぐつ【雨靴】

雨降りの日に履く、ゴムやビニール製の靴。レイン‐シューズ。

あま‐ぐも【雨雲】🔗⭐🔉

あま‐ぐも【雨雲】

①雨の降る際に現れる雲。雨気あまけを含んだ雲。

雨雲

撮影:高橋健司

②俗に乱層雲のこと。

②俗に乱層雲のこと。

②俗に乱層雲のこと。

②俗に乱層雲のこと。

あまぐり‐ひがき【雨栗日柿】🔗⭐🔉

あまぐり‐ひがき【雨栗日柿】

雨の多い年は栗の出来が良く、日照りの多い年は柿の出来が良いということ。

あま‐け【雨気】🔗⭐🔉

あま‐け【雨気】

雨が降りそうな空模様。雨もよい。日葡辞書「アマケニゴザル」

⇒あまけ‐づ・く【雨気付く】

あま‐げしき【雨景色】🔗⭐🔉

あま‐げしき【雨景色】

①雨中の景色。

②雨の降りそうな空の様子。

あまけ‐づ・く【雨気付く】🔗⭐🔉

あまけ‐づ・く【雨気付く】

〔自四〕

雨が降りそうになる。

⇒あま‐け【雨気】

あま‐ごい【雨乞い】‥ゴヒ🔗⭐🔉

あま‐ごい【雨乞い】‥ゴヒ

ひでりの時、降雨を神仏に祈ること。祈雨きう。請雨しょうう。〈[季]夏〉。天武紀下「是の月に、旱ひでりす。…―す」

⇒あまごい‐うた【雨乞い唄】

⇒あまごい‐おどり【雨乞い踊】

⇒あまごい‐こまち【雨乞小町】

⇒あまごい‐の‐つかい【祈雨使】

⇒あまごい‐むし【雨乞虫】

あまごい‐うた【雨乞い唄】‥ゴヒ‥🔗⭐🔉

あまごい‐うた【雨乞い唄】‥ゴヒ‥

ひでりの時、降雨を神仏に祈る唄。民謡として諸国に伝わる。北条念仏・宗方万行など。

⇒あま‐ごい【雨乞い】

あまごい‐おどり【雨乞い踊】‥ゴヒヲドリ🔗⭐🔉

あまごい‐おどり【雨乞い踊】‥ゴヒヲドリ

雨乞いの祭に神仏に捧げる舞踊。多くは太鼓を打ち、蓑・笠をつけて踊る。

⇒あま‐ごい【雨乞い】

あまごい‐こまち【雨乞小町】‥ゴヒ‥🔗⭐🔉

あまごい‐こまち【雨乞小町】‥ゴヒ‥

雨乞いに小野小町が歌をよみ功を奏した伝説に基づく歌曲や戯曲。

⇒あま‐ごい【雨乞い】

あまごい‐むし【雨乞虫】‥ゴヒ‥🔗⭐🔉

あまごい‐むし【雨乞虫】‥ゴヒ‥

(→)アマガエル1の別称。

⇒あま‐ごい【雨乞い】

あま‐コート【雨コート】🔗⭐🔉

あま‐コート【雨コート】

雨降りの日に着る、女性用の和装コート。

あま‐ごもり【雨隠り】🔗⭐🔉

あま‐ごもり【雨隠り】

〔枕〕

「笠」にかかる。万葉集6「―三笠の山を高みかも」

あま‐ごも・る【雨隠る】🔗⭐🔉

あま‐ごも・る【雨隠る】

〔自四〕

雨に降りこめられる。万葉集15「―・りもの思もふ時に」

あま‐ごろも【雨衣】🔗⭐🔉

あま‐ごろも【雨衣】

[一]〔名〕

「あまぎぬ」に同じ。

[二]〔枕〕

「みの」「たみの(田蓑)」にかかる。古今和歌集雑「―たみのの島にたづ鳴きわたる」

あま‐ぞら【雨空】🔗⭐🔉

あま‐ぞら【雨空】

雨が降りそうな空。また、雨が降っている空。

あま‐つばめ【雨燕】🔗⭐🔉

あま‐つばめ【雨燕】

アマツバメ目アマツバメ科の鳥。小形で、ヒヨドリぐらい。喉・腰が白色のほか、全体黒褐色で、青色の光沢がある。夏季、高山や島の断崖に群棲。また、広くはアマツバメ科の鳥の総称で、世界に約90種。すべて飛びながら昆虫を捕食。脚の4趾はみな前方に向かっているので、岩壁に懸垂できるが、樹枝には留まることができない。ツバメとは類縁が遠い。日本には、アマツバメ・ヒメアマツバメ・ハリオアマツバメが見られる。アマドリ。アマクロツバメ。〈[季]夏〉

あまつばめ

ハリオアマツバメ

撮影:小宮輝之

ハリオアマツバメ

撮影:小宮輝之

ハリオアマツバメ

撮影:小宮輝之

ハリオアマツバメ

撮影:小宮輝之

あまっぷり‐かざっぷき【雨っ降り風っ吹き】🔗⭐🔉

あまっぷり‐かざっぷき【雨っ降り風っ吹き】

雨が降り風が吹くことを勢いをつけていった奴詞やっこことば。

あま‐ど【雨戸】🔗⭐🔉

あま‐ど【雨戸】

家の外まわりの戸で、主に風雨を防ぎ、また夜の用心のためのもの。

あま‐ばおり【雨羽織】🔗⭐🔉

あま‐ばおり【雨羽織】

雨の時に着る、ラシャ・木綿などの羽織。天胴服あまどうふく。武道伝来記「時雨のしたれば―着ながら頭巾ふかくかぶり」

あま‐ばかま【雨袴】🔗⭐🔉

あま‐ばかま【雨袴】

雨の時に着る、油を引いた絹または紙製の袴。

あま‐ぶた【雨蓋】🔗⭐🔉

あま‐ぶた【雨蓋】

①雨を防ぐためのおおい。

②ポケットの口の上につけたおおい。フラップ。

あまぶた‐がわら【雨蓋瓦】‥ガハラ🔗⭐🔉

あまぶた‐がわら【雨蓋瓦】‥ガハラ

隅棟すみむねの端の方の瓦の接合部をおおう半球形の化粧瓦。留蓋瓦とめぶたがわら。

あま‐ま【雨間】🔗⭐🔉

あま‐ま【雨間】

雨がやんでいるあいだ。雨の晴れ間。あまあい。万葉集10「―開けて国見もせむを」

あま‐もよ【雨もよ】🔗⭐🔉

あま‐もよ【雨もよ】

(→)「あめもよ」に同じ。

あま‐よろこび【雨喜び】🔗⭐🔉

あま‐よろこび【雨喜び】

旱天時に降雨を得た場合、仕事を休んでする祝い。雨遊び。雨休み。雨降り正月。

あめ【雨】🔗⭐🔉

あめ【雨】

①大気中の水蒸気が高所で凝結し、水滴となって地上に落ちるもの。「―が降る」「―が上がる」

②雨天うてん。「あしたは―だ」

③絶え間なく降りそそぐもののたとえ。「涙の―」「げんこつの―」

⇒雨が降ろうが槍が降ろうが

⇒雨車軸の如し

⇒雨塊を破らず

⇒雨に沐い風に櫛る

⇒雨に濡れて露恐ろしからず

⇒雨の降る日は天気が悪い

⇒雨晴れて笠を忘る

⇒雨降って地固まる

あめ‐あし【雨脚・雨足】🔗⭐🔉

あめ‐あし【雨脚・雨足】

⇒あまあし

○雨が降ろうが槍が降ろうがあめがふろうがやりがふろうが🔗⭐🔉

○雨が降ろうが槍が降ろうがあめがふろうがやりがふろうが

どんなことがあっても。どんな困難に出会ってもやりとげるという決意をこめた語。

⇒あめ【雨】

あめ‐かんむり【雨冠】

漢字の冠の一つ。「雪」「雲」などの冠の「 」の称。あまかんむり。

あめ‐きんごく【雨禁獄】

白河法皇が、雨のために法勝寺行幸が妨げられたのを怒り、雨を器に盛って獄に下したこと。

あめ・く【叫く】

〔自四〕

大声でさけぶ。わめく。宇治拾遺物語5「大衆異口同音に―・きて」

あめ‐ざいく【飴細工】

①白飴で、人・鳥・獣・草花などの形を作ったもの。

②転じて、外観ばかり美しくて内容がつまらないものをののしっていう語。浄瑠璃、女殺油地獄「よい女房にいかい疵、見かけばかりでうまみのない―の鳥ぢや」

あめ‐しずく【雨雫】‥シヅク

雨のしたたり。また、女がさめざめと泣くさまのたとえ。古今著聞集5「小大進は―と泣きて候ひけり」

アメジスト【amethyst】

(アメシストとも)紫むらさき水晶。2月の誕生石。

アメシスト

撮影:関戸 勇

」の称。あまかんむり。

あめ‐きんごく【雨禁獄】

白河法皇が、雨のために法勝寺行幸が妨げられたのを怒り、雨を器に盛って獄に下したこと。

あめ・く【叫く】

〔自四〕

大声でさけぶ。わめく。宇治拾遺物語5「大衆異口同音に―・きて」

あめ‐ざいく【飴細工】

①白飴で、人・鳥・獣・草花などの形を作ったもの。

②転じて、外観ばかり美しくて内容がつまらないものをののしっていう語。浄瑠璃、女殺油地獄「よい女房にいかい疵、見かけばかりでうまみのない―の鳥ぢや」

あめ‐しずく【雨雫】‥シヅク

雨のしたたり。また、女がさめざめと泣くさまのたとえ。古今著聞集5「小大進は―と泣きて候ひけり」

アメジスト【amethyst】

(アメシストとも)紫むらさき水晶。2月の誕生石。

アメシスト

撮影:関戸 勇

」の称。あまかんむり。

あめ‐きんごく【雨禁獄】

白河法皇が、雨のために法勝寺行幸が妨げられたのを怒り、雨を器に盛って獄に下したこと。

あめ・く【叫く】

〔自四〕

大声でさけぶ。わめく。宇治拾遺物語5「大衆異口同音に―・きて」

あめ‐ざいく【飴細工】

①白飴で、人・鳥・獣・草花などの形を作ったもの。

②転じて、外観ばかり美しくて内容がつまらないものをののしっていう語。浄瑠璃、女殺油地獄「よい女房にいかい疵、見かけばかりでうまみのない―の鳥ぢや」

あめ‐しずく【雨雫】‥シヅク

雨のしたたり。また、女がさめざめと泣くさまのたとえ。古今著聞集5「小大進は―と泣きて候ひけり」

アメジスト【amethyst】

(アメシストとも)紫むらさき水晶。2月の誕生石。

アメシスト

撮影:関戸 勇

」の称。あまかんむり。

あめ‐きんごく【雨禁獄】

白河法皇が、雨のために法勝寺行幸が妨げられたのを怒り、雨を器に盛って獄に下したこと。

あめ・く【叫く】

〔自四〕

大声でさけぶ。わめく。宇治拾遺物語5「大衆異口同音に―・きて」

あめ‐ざいく【飴細工】

①白飴で、人・鳥・獣・草花などの形を作ったもの。

②転じて、外観ばかり美しくて内容がつまらないものをののしっていう語。浄瑠璃、女殺油地獄「よい女房にいかい疵、見かけばかりでうまみのない―の鳥ぢや」

あめ‐しずく【雨雫】‥シヅク

雨のしたたり。また、女がさめざめと泣くさまのたとえ。古今著聞集5「小大進は―と泣きて候ひけり」

アメジスト【amethyst】

(アメシストとも)紫むらさき水晶。2月の誕生石。

アメシスト

撮影:関戸 勇

あめ‐かんむり【雨冠】🔗⭐🔉

あめ‐かんむり【雨冠】

漢字の冠の一つ。「雪」「雲」などの冠の「 」の称。あまかんむり。

」の称。あまかんむり。

」の称。あまかんむり。

」の称。あまかんむり。

あめ‐きんごく【雨禁獄】🔗⭐🔉

あめ‐きんごく【雨禁獄】

白河法皇が、雨のために法勝寺行幸が妨げられたのを怒り、雨を器に盛って獄に下したこと。

○雨塊を破らずあめつちくれをやぶらず🔗⭐🔉

○雨塊を破らずあめつちくれをやぶらず

[塩鉄論水旱]太平の世には、雨も静かに降って土をこわさず、草木を培養することをいう。

⇒あめ【雨】

あめつち‐の‐うた【天地の歌】

(→)「天地の詞ことば」に同じ。

⇒あめ‐つち【天地】

あめつち‐の‐ことば【天地の詞】

平安初期の手習歌。「たゐにの歌」「いろは歌」に先行。「あめ(天)つち(地)ほし(星)そら(空)やま(山)かは(川)みね(峰)たに(谷)くも(雲)きり(霧)むろ(室)こけ(苔)ひと(人)いぬ(犬)うへ(上)すゑ(末)ゆわ(硫黄)さる(猿)おふせよ(生ふせよ)えの を(榎の枝を)なれゐて(馴れ居て)」のように、かな48字を重複しないように綴ったもの。ア行のえとヤ行の

を(榎の枝を)なれゐて(馴れ居て)」のように、かな48字を重複しないように綴ったもの。ア行のえとヤ行の との区別を残し平安初期の音節数を示す。源順集にある「あめつちの歌四十八首」は、歌の首尾にこの仮名1字ずつを詠み込んである。

⇒あめ‐つち【天地】

あめつち‐の‐ふくろ【天地の袋】

女子が新春の祝いとして作る袋。幸福を多く取り入れて逃さぬように、上下をともに縫い合わせ、また、「天地を袋に縫ひて」と唱えて新春を祝った。一条大納言家歌合「―の数し多かれば」

⇒あめ‐つち【天地】

あめつち‐の‐みち【天地の道】

天地自然の大道。

⇒あめ‐つち【天地】

あめ‐つゆ【雨露】

暮しの中で身を濡らす雨と露。うろ。「―をしのぐ」

あめ‐と‐むち【飴と鞭】

ビスマルクが社会主義者に対してとった政策で、弾圧(鞭)と譲歩(飴)を併用したこと。転じて、一般に、支配者の硬軟両様の政策。元来は「甘パンと鞭」という慣用語。

あめ‐なる【天在る】

「天にある」の意。「ひ(日)」などにかかる枕詞ともいい、アメニアルともよむ。万葉集7「―姫菅原の草な刈りそね」

あめ‐に【飴煮】

煮汁に水飴などを加えて甘辛く煮ること。または飴のようなつやと粘りがでるまで煮ること。また、その料理。あめだき。

との区別を残し平安初期の音節数を示す。源順集にある「あめつちの歌四十八首」は、歌の首尾にこの仮名1字ずつを詠み込んである。

⇒あめ‐つち【天地】

あめつち‐の‐ふくろ【天地の袋】

女子が新春の祝いとして作る袋。幸福を多く取り入れて逃さぬように、上下をともに縫い合わせ、また、「天地を袋に縫ひて」と唱えて新春を祝った。一条大納言家歌合「―の数し多かれば」

⇒あめ‐つち【天地】

あめつち‐の‐みち【天地の道】

天地自然の大道。

⇒あめ‐つち【天地】

あめ‐つゆ【雨露】

暮しの中で身を濡らす雨と露。うろ。「―をしのぐ」

あめ‐と‐むち【飴と鞭】

ビスマルクが社会主義者に対してとった政策で、弾圧(鞭)と譲歩(飴)を併用したこと。転じて、一般に、支配者の硬軟両様の政策。元来は「甘パンと鞭」という慣用語。

あめ‐なる【天在る】

「天にある」の意。「ひ(日)」などにかかる枕詞ともいい、アメニアルともよむ。万葉集7「―姫菅原の草な刈りそね」

あめ‐に【飴煮】

煮汁に水飴などを加えて甘辛く煮ること。または飴のようなつやと粘りがでるまで煮ること。また、その料理。あめだき。

を(榎の枝を)なれゐて(馴れ居て)」のように、かな48字を重複しないように綴ったもの。ア行のえとヤ行の

を(榎の枝を)なれゐて(馴れ居て)」のように、かな48字を重複しないように綴ったもの。ア行のえとヤ行の との区別を残し平安初期の音節数を示す。源順集にある「あめつちの歌四十八首」は、歌の首尾にこの仮名1字ずつを詠み込んである。

⇒あめ‐つち【天地】

あめつち‐の‐ふくろ【天地の袋】

女子が新春の祝いとして作る袋。幸福を多く取り入れて逃さぬように、上下をともに縫い合わせ、また、「天地を袋に縫ひて」と唱えて新春を祝った。一条大納言家歌合「―の数し多かれば」

⇒あめ‐つち【天地】

あめつち‐の‐みち【天地の道】

天地自然の大道。

⇒あめ‐つち【天地】

あめ‐つゆ【雨露】

暮しの中で身を濡らす雨と露。うろ。「―をしのぐ」

あめ‐と‐むち【飴と鞭】

ビスマルクが社会主義者に対してとった政策で、弾圧(鞭)と譲歩(飴)を併用したこと。転じて、一般に、支配者の硬軟両様の政策。元来は「甘パンと鞭」という慣用語。

あめ‐なる【天在る】

「天にある」の意。「ひ(日)」などにかかる枕詞ともいい、アメニアルともよむ。万葉集7「―姫菅原の草な刈りそね」

あめ‐に【飴煮】

煮汁に水飴などを加えて甘辛く煮ること。または飴のようなつやと粘りがでるまで煮ること。また、その料理。あめだき。

との区別を残し平安初期の音節数を示す。源順集にある「あめつちの歌四十八首」は、歌の首尾にこの仮名1字ずつを詠み込んである。

⇒あめ‐つち【天地】

あめつち‐の‐ふくろ【天地の袋】

女子が新春の祝いとして作る袋。幸福を多く取り入れて逃さぬように、上下をともに縫い合わせ、また、「天地を袋に縫ひて」と唱えて新春を祝った。一条大納言家歌合「―の数し多かれば」

⇒あめ‐つち【天地】

あめつち‐の‐みち【天地の道】

天地自然の大道。

⇒あめ‐つち【天地】

あめ‐つゆ【雨露】

暮しの中で身を濡らす雨と露。うろ。「―をしのぐ」

あめ‐と‐むち【飴と鞭】

ビスマルクが社会主義者に対してとった政策で、弾圧(鞭)と譲歩(飴)を併用したこと。転じて、一般に、支配者の硬軟両様の政策。元来は「甘パンと鞭」という慣用語。

あめ‐なる【天在る】

「天にある」の意。「ひ(日)」などにかかる枕詞ともいい、アメニアルともよむ。万葉集7「―姫菅原の草な刈りそね」

あめ‐に【飴煮】

煮汁に水飴などを加えて甘辛く煮ること。または飴のようなつやと粘りがでるまで煮ること。また、その料理。あめだき。

○雨に沐い風に櫛るあめにかみあらいかぜにくしけずる🔗⭐🔉

○雨に沐い風に櫛るあめにかみあらいかぜにくしけずる

[荘子天下]雨で髪を洗い、風を櫛として髪をとく。雨や風にさらされて苦労を重ねるたとえ。櫛風沐雨しっぷうもくう。

⇒あめ【雨】

アメニティー【amenity】

都市計画などで求める、建物・場所・景観・気候など生活環境の快適さ。

⇒アメニティー‐グッズ

アメニティー‐グッズ

(和製語amenity goods)ホテルなどの部屋にそろえてある、石鹸・シャンプー・歯ブラシ・櫛くしなどの入浴・洗顔用品。

⇒アメニティー【amenity】

○雨に濡れて露恐ろしからずあめにぬれてつゆおそろしからず🔗⭐🔉

○雨に濡れて露恐ろしからずあめにぬれてつゆおそろしからず

大難に逢った者は、小さなわざわいを恐れないことのたとえ。〈日葡辞書〉

⇒あめ【雨】

あめ‐の【天の】

「天てんにある」「天の」の意。(複合語のうちアマノとよみならわしている語はその項に掲げた)

⇒あめの‐うみ【天の海】

⇒あめの‐おきて【天の掟】

⇒あめの‐おしで【天の印】

⇒あめの‐した【天の下】

⇒あめの‐みかど【天の御門】

⇒あめの‐みまご【天の御孫】

あめ‐の‐あし【雨の脚】

(→)「あまあし」に同じ。

あめ‐の‐うお【鯇魚・江鮭・雨魚】‥ウヲ

ビワマス、またアマゴの別称。〈[季]秋〉。「瀬田降つて志賀の夕日や―」(蕪村)

あめの‐うみ【天の海】

広い大空を海にたとえていう語。万葉集7「―に雲の波立ち」

⇒あめ‐の【天の】

あめの‐おきて【天の掟】

天つ神の定めたきまり。宿命。また、天上の法則。宇津保物語俊蔭「―あらば国母・女御ともなれ」

⇒あめ‐の【天の】

あめの‐おしで【天の印】

(大空に押した印の意)

①月のこと。清輔集「ひさかたの―やこれならむ」

②天の川のこと。散木奇歌集「たなばたは―の八重霧に道踏み迷へまたや帰ると」

③天皇の印。御璽。

⇒あめ‐の【天の】

あめの‐した【天の下】

①この国土。天下。全世界。

②日本国中。万葉集2「わが大君の―申し給へば」

③(「―の」の形で)天下に秀でている、天下に知れ渡っているの意。伊勢物語「―の色好みの歌にては」

④国家。推古紀(岩崎本)平安中期点「国家アメノシタ永久とこめずらにして社稷くに危からず」

⇒あめ‐の【天の】

あめのたながお‐じんじゃ【天手長男神社】‥ヲ‥

長崎県壱岐市郷ノ浦町にある元村社。祭神は天忍穂耳命あまのおしほみみのみこと・天手力男命あまのたぢからおのみことほか。壱岐国一の宮。

あめ‐の‐てかず【雨の手数】

(雨の「脚」に対して「手」といい、繁く降るのを「手数」という)雨のひどく降ること。為忠集「降りそむる―にあふ花の」

あめのひぼこ【天日槍・天之日矛】

記紀説話中に新羅しらぎの王子で、垂仁朝に日本に渡来し、兵庫県の出石いずしにとどまったという人。風土記説話では、国占拠の争いをする神。

あめ‐の‐あし【雨の脚】🔗⭐🔉

あめ‐の‐あし【雨の脚】

(→)「あまあし」に同じ。

あめ‐の‐うお【鯇魚・江鮭・雨魚】‥ウヲ🔗⭐🔉

あめ‐の‐うお【鯇魚・江鮭・雨魚】‥ウヲ

ビワマス、またアマゴの別称。〈[季]秋〉。「瀬田降つて志賀の夕日や―」(蕪村)

あめ‐の‐てかず【雨の手数】🔗⭐🔉

あめ‐の‐てかず【雨の手数】

(雨の「脚」に対して「手」といい、繁く降るのを「手数」という)雨のひどく降ること。為忠集「降りそむる―にあふ花の」

○雨の降る日は天気が悪いあめのふるひはてんきがわるい🔗⭐🔉

○雨の降る日は天気が悪いあめのふるひはてんきがわるい

当り前であること。「犬が西向きゃ尾は東」の類。

⇒あめ【雨】

あめの‐みかど【天の御門】

朝廷、また天皇を尊んでいう語。万葉集20「かしこきや―を」

⇒あめ‐の【天の】

あめの‐みまご【天の御孫】

天照大神あまてらすおおみかみの子孫。天皇。続千載和歌集神祇「―の国ぞ我が国」

⇒あめ‐の【天の】

あめのみや‐かぜのみや【雨の宮風の宮】

①伊勢神宮の百二十末社の中のものというが、雨の宮は実在せず、風の宮は末社でなく別宮の一つ。狂言、祢宜山伏「合せて百二十末社の御神、中にも荒神と斎いわわれさせ給ふ―」

②転じて、取巻き連中。滑稽本、続膝栗毛「―どもを大勢腰にひつつけて」

③あれこれかこつけること。なんのかの。あれやこれや。浮世草子、茶屋調方記「―のと云ふて、親の取り銀僅かならでは無し」

あめ‐の‐もち【飴の餅】

遠江とおとうみの小夜さよの中山で売った、水飴でくるんだ餅。東海道中膝栗毛3「ここは名に負ふ―の名物にて」

あめのもり【雨森】

姓氏の一つ。

⇒あめのもり‐ほうしゅう【雨森芳洲】

あめのもり‐ほうしゅう【雨森芳洲】‥ハウシウ

江戸中期の儒学者。名は俊良。別号、橘窓。近江伊香郡雨森の人。木下順庵門人。中国語・朝鮮語に通じ、対馬藩に仕えて朝鮮使節と応接。著「橘窓茶話」「朝鮮践好沿革志」「橘窓文集」など。(1668〜1755)

⇒あめのもり【雨森】

あめはた【雨畑】

山梨県の南西部、南巨摩郡硯島村(現在、早川町に編入)の字名。硯石を産する。→雨畑石あまばたいし

あめのみや‐かぜのみや【雨の宮風の宮】🔗⭐🔉

あめのみや‐かぜのみや【雨の宮風の宮】

①伊勢神宮の百二十末社の中のものというが、雨の宮は実在せず、風の宮は末社でなく別宮の一つ。狂言、祢宜山伏「合せて百二十末社の御神、中にも荒神と斎いわわれさせ給ふ―」

②転じて、取巻き連中。滑稽本、続膝栗毛「―どもを大勢腰にひつつけて」

③あれこれかこつけること。なんのかの。あれやこれや。浮世草子、茶屋調方記「―のと云ふて、親の取り銀僅かならでは無し」

○雨降って地固まるあめふってじかたまる🔗⭐🔉

○雨降って地固まるあめふってじかたまる

変事があってかえって前よりよく基礎が固まることのたとえ。

⇒あめ【雨】

アメ‐フト

アメリカン‐フットボールの略。

あめ‐ふらし【雨降らし】

アメフラシ科の腹足類。巻貝の仲間で、退化した薄い貝殻が体内にある。体長20〜30センチメートル。暗紫色の地に鮮やかな細かい多数の白色斑紋がある。春、磯で見られ、強く触れると濃紫色の汁を出す。海藻を食うが、特に緑藻を好む。黄色い卵塊を海索麺うみぞうめんという。雌雄同体で、数尾が連鎖交尾を行う。うみしか。うみうさぎ。雨虎。海虎。

あめふらし

アメフラシ

提供:東京動物園協会

アメフラシ

提供:東京動物園協会

あめ‐ふり【雨降り】

①雨が降ること。雨が降っている天候。雨の降っている間。

②「あめふりぼし」の略。丹後風土記逸文「その八たりの竪子わらわは―なり」

⇒あめふり‐しょうがつ【雨降り正月】

⇒あめふり‐ばな【雨降花】

⇒あめふり‐ぼし【雨降星・畢宿】

あめふり‐しょうがつ【雨降り正月】‥シヤウグワツ

(→)「あまよろこび」に同じ。

⇒あめ‐ふり【雨降り】

あめふり‐ばな【雨降花】

摘みとると雨が降って来ると伝える草花。地方により、ホタルブクロ・ツリガネソウなどをいう。

⇒あめ‐ふり【雨降り】

あめふり‐ぼし【雨降星・畢宿】

二十八宿の一つ。牡牛座おうしざの首星アルデバランを含む中央部。また、ヒアデス星団のこと。畢ひつ。

⇒あめ‐ふり【雨降り】

あめ‐ほうびき【飴宝引】

江戸時代、子供相手に飴を景品にして行なった福引。〈[季]新年〉

あめ‐ます【雨鱒】

サケ科の硬骨魚。全長70センチメートルになる。陸封型(エゾイワナ)と降海型(アメマス)がある。背部や体側に明瞭な白色斑がある。河川の上流部にすむ。東北地方、北海道、朝鮮半島から沿海州、北太平洋北部に分布。→イワナ

あめ‐まだら【飴斑】

牛の毛色が飴色で斑のあるもの。

あめ‐もよ【雨もよ】

雨降り。和泉式部集「―にいそぐべしやは」

あめ‐もよい【雨催い】‥モヨヒ

⇒あまもよい

あめ‐もよう【雨模様】‥ヤウ

⇒あまもよう

あめ‐や‐さめ【雨やさめ】

(「さめ」も雨で、二つ重ねて意を強め、雨の甚だしいことから)ひどく涙を流して泣くことを形容する語。浄瑠璃、桂川連理柵「見る目も明れぬ―、長右衛門も此世の別れと」

あめ‐やま【天山】

天や山のようにはかり知れないほど大きいこと。多大なこと。副詞的に用いて、大いに、甚だ、の意。平家物語4「平家の御恩を―と蒙りたれば」。天草本伊曾保物語「仰せは―忝いといへども」

あめや‐やき【阿米也焼】

楽焼らくやきの初代長次郎の父で、中国(一説、朝鮮)からの渡来人といわれる阿米也(飴也・阿米夜)の作った陶器。

あめや‐よこちょう【アメヤ横丁】‥チヤウ

東京都台東区、JR御徒町おかちまち駅・上野駅間の高架線下西側にある商店街。第二次大戦直後の闇市から発展。食料品店・雑貨店などが集中。通称、アメ横。

あめ‐ゆ【飴湯】

水飴を湯に溶かし少量の肉桂を加えたもの。腹薬や暑気払いの夏の飲み物とされる。〈[季]夏〉

あめ‐よこ【アメ横】

(→)「アメヤ横丁」の通称。

アメラガ

(アメリカの訛か)マッチのこと。アメラガ付け木。

アメ‐ラグ

(ラグはラグビーの略)アメリカン‐フットボールのこと。

アメラジアン【Amerasian】

(AmericanとAsianとの合成語)アメリカ人とアジア人との間に生まれた人。特に、アメリカ軍人の男性とアジア人女性との間の子。

あ‐めり

(アンメリのンを表記しない形)あるようである。竹取物語「かばかり心ざしおろかならぬ人々にこそあめれ」

アメリカ【America・亜米利加】

①北アメリカと南アメリカの総称。コロンブスより少し遅れて渡航したイタリアの航海者アメリゴ=ヴェスプッチの名に因んだ呼称。

②アメリカ合衆国の略。

⇒アメリカ‐インディアン【American Indian】

⇒アメリカ‐がっしゅうこく【アメリカ合衆国】

⇒アメリカ‐ざい【アメリカ材】

⇒アメリカ‐ざりがに【アメリカ蝲蛄】

⇒アメリカ‐しろひとり【アメリカ白灯蛾】

⇒アメリカ‐すずかけのき【アメリカ篠懸の木】

⇒アメリカ‐せんじゅうみん‐しょご【アメリカ先住民諸語】

⇒アメリカ‐そう【アメリカ草】

⇒アメリカ‐だちょう【アメリカ駝鳥】

⇒アメリカ‐でいご【アメリカ梯沽】

⇒アメリカ‐どくりつ‐せんそう【アメリカ独立戦争】

⇒アメリカ‐ねり

⇒アメリカ‐ふう【アメリカ楓】

⇒アメリカ‐ぼうふう【アメリカ防風】

⇒アメリカ‐まつ【アメリカ松】

⇒アメリカ‐メキシコ‐せんそう【アメリカメキシコ戦争】

⇒アメリカ‐ろうどうそうどうめい‐さんぎょうべつくみあいかいぎ【アメリカ労働総同盟産業別組合会議】

⇒アメリカ‐わに【アメリカ鰐】

アメリカ‐インディアン【American Indian】

(ヨーロッパ人が、インド人だと考えたことから)南北アメリカ大陸先住民の総称。言語・文化には地方的な差が大きいが、すべて最終氷期に当時陸続きだったベーリング海峡を経てアジア大陸から渡来した人びとの子孫。現在はネイティブ‐アメリカンと呼ばれる。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

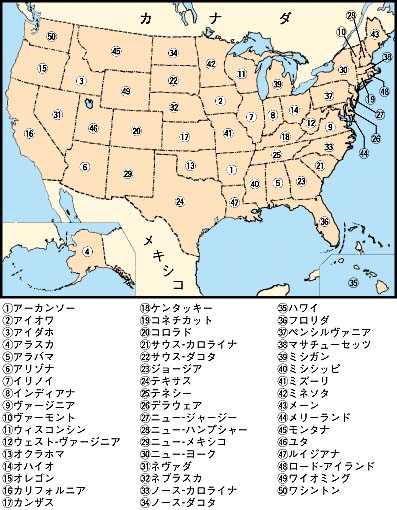

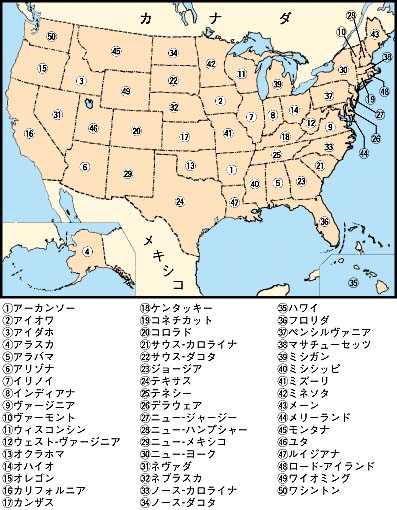

アメリカ‐がっしゅうこく【アメリカ合衆国】

(The United States of America)北アメリカ大陸中央部を占める連邦共和国。本土にアラスカ・ハワイの2州を加えた50の州と一つの特別区(コロンビア特別区)とから成る。面積936万4000平方キロメートル。人口2億9362万(2004)。首都ワシントン。住民はアングロ‐サクソンをはじめヨーロッパ系を主とするが、アフリカ系(黒人)が人口の12.8パーセント、ヒスパニック系が14.1パーセント(2004)を占め、先住民は僅少。かつてイギリスの植民地で、1776年独立宣言によって東部13州が成立、83年各国が承認、以後領土を拡大すると共に急速な経済発展を遂げた。1861年南北戦争の発生を見たが、戦後は中央集権を強化、20世紀両度の世界大戦を通じて、政治・経済上世界最大の国家となった。米国。

アメリカ合衆国の行政区分

あめ‐ふり【雨降り】

①雨が降ること。雨が降っている天候。雨の降っている間。

②「あめふりぼし」の略。丹後風土記逸文「その八たりの竪子わらわは―なり」

⇒あめふり‐しょうがつ【雨降り正月】

⇒あめふり‐ばな【雨降花】

⇒あめふり‐ぼし【雨降星・畢宿】

あめふり‐しょうがつ【雨降り正月】‥シヤウグワツ

(→)「あまよろこび」に同じ。

⇒あめ‐ふり【雨降り】

あめふり‐ばな【雨降花】

摘みとると雨が降って来ると伝える草花。地方により、ホタルブクロ・ツリガネソウなどをいう。

⇒あめ‐ふり【雨降り】

あめふり‐ぼし【雨降星・畢宿】

二十八宿の一つ。牡牛座おうしざの首星アルデバランを含む中央部。また、ヒアデス星団のこと。畢ひつ。

⇒あめ‐ふり【雨降り】

あめ‐ほうびき【飴宝引】

江戸時代、子供相手に飴を景品にして行なった福引。〈[季]新年〉

あめ‐ます【雨鱒】

サケ科の硬骨魚。全長70センチメートルになる。陸封型(エゾイワナ)と降海型(アメマス)がある。背部や体側に明瞭な白色斑がある。河川の上流部にすむ。東北地方、北海道、朝鮮半島から沿海州、北太平洋北部に分布。→イワナ

あめ‐まだら【飴斑】

牛の毛色が飴色で斑のあるもの。

あめ‐もよ【雨もよ】

雨降り。和泉式部集「―にいそぐべしやは」

あめ‐もよい【雨催い】‥モヨヒ

⇒あまもよい

あめ‐もよう【雨模様】‥ヤウ

⇒あまもよう

あめ‐や‐さめ【雨やさめ】

(「さめ」も雨で、二つ重ねて意を強め、雨の甚だしいことから)ひどく涙を流して泣くことを形容する語。浄瑠璃、桂川連理柵「見る目も明れぬ―、長右衛門も此世の別れと」

あめ‐やま【天山】

天や山のようにはかり知れないほど大きいこと。多大なこと。副詞的に用いて、大いに、甚だ、の意。平家物語4「平家の御恩を―と蒙りたれば」。天草本伊曾保物語「仰せは―忝いといへども」

あめや‐やき【阿米也焼】

楽焼らくやきの初代長次郎の父で、中国(一説、朝鮮)からの渡来人といわれる阿米也(飴也・阿米夜)の作った陶器。

あめや‐よこちょう【アメヤ横丁】‥チヤウ

東京都台東区、JR御徒町おかちまち駅・上野駅間の高架線下西側にある商店街。第二次大戦直後の闇市から発展。食料品店・雑貨店などが集中。通称、アメ横。

あめ‐ゆ【飴湯】

水飴を湯に溶かし少量の肉桂を加えたもの。腹薬や暑気払いの夏の飲み物とされる。〈[季]夏〉

あめ‐よこ【アメ横】

(→)「アメヤ横丁」の通称。

アメラガ

(アメリカの訛か)マッチのこと。アメラガ付け木。

アメ‐ラグ

(ラグはラグビーの略)アメリカン‐フットボールのこと。

アメラジアン【Amerasian】

(AmericanとAsianとの合成語)アメリカ人とアジア人との間に生まれた人。特に、アメリカ軍人の男性とアジア人女性との間の子。

あ‐めり

(アンメリのンを表記しない形)あるようである。竹取物語「かばかり心ざしおろかならぬ人々にこそあめれ」

アメリカ【America・亜米利加】

①北アメリカと南アメリカの総称。コロンブスより少し遅れて渡航したイタリアの航海者アメリゴ=ヴェスプッチの名に因んだ呼称。

②アメリカ合衆国の略。

⇒アメリカ‐インディアン【American Indian】

⇒アメリカ‐がっしゅうこく【アメリカ合衆国】

⇒アメリカ‐ざい【アメリカ材】

⇒アメリカ‐ざりがに【アメリカ蝲蛄】

⇒アメリカ‐しろひとり【アメリカ白灯蛾】

⇒アメリカ‐すずかけのき【アメリカ篠懸の木】

⇒アメリカ‐せんじゅうみん‐しょご【アメリカ先住民諸語】

⇒アメリカ‐そう【アメリカ草】

⇒アメリカ‐だちょう【アメリカ駝鳥】

⇒アメリカ‐でいご【アメリカ梯沽】

⇒アメリカ‐どくりつ‐せんそう【アメリカ独立戦争】

⇒アメリカ‐ねり

⇒アメリカ‐ふう【アメリカ楓】

⇒アメリカ‐ぼうふう【アメリカ防風】

⇒アメリカ‐まつ【アメリカ松】

⇒アメリカ‐メキシコ‐せんそう【アメリカメキシコ戦争】

⇒アメリカ‐ろうどうそうどうめい‐さんぎょうべつくみあいかいぎ【アメリカ労働総同盟産業別組合会議】

⇒アメリカ‐わに【アメリカ鰐】

アメリカ‐インディアン【American Indian】

(ヨーロッパ人が、インド人だと考えたことから)南北アメリカ大陸先住民の総称。言語・文化には地方的な差が大きいが、すべて最終氷期に当時陸続きだったベーリング海峡を経てアジア大陸から渡来した人びとの子孫。現在はネイティブ‐アメリカンと呼ばれる。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐がっしゅうこく【アメリカ合衆国】

(The United States of America)北アメリカ大陸中央部を占める連邦共和国。本土にアラスカ・ハワイの2州を加えた50の州と一つの特別区(コロンビア特別区)とから成る。面積936万4000平方キロメートル。人口2億9362万(2004)。首都ワシントン。住民はアングロ‐サクソンをはじめヨーロッパ系を主とするが、アフリカ系(黒人)が人口の12.8パーセント、ヒスパニック系が14.1パーセント(2004)を占め、先住民は僅少。かつてイギリスの植民地で、1776年独立宣言によって東部13州が成立、83年各国が承認、以後領土を拡大すると共に急速な経済発展を遂げた。1861年南北戦争の発生を見たが、戦後は中央集権を強化、20世紀両度の世界大戦を通じて、政治・経済上世界最大の国家となった。米国。

アメリカ合衆国の行政区分

→資料:独立宣言

→資料:アメリカ合衆国憲法

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐ざい【アメリカ材】

アメリカ・カナダの太平洋岸から輸入されるアメリカ松(べいまつ)・アメリカ杉(べいすぎ)・アメリカ桧(べいひ)などの木材。米材。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐ざりがに【アメリカ蝲蛄】

アメリカザリガニ科のエビ。体色は赤褐色で、殻は堅く、頭胸甲や鋏脚に多くの刺とげがある。体長10センチメートル。大きな鋏脚に続いて2対の小さな鋏脚がある。川・池・湖などに生息。田の畦などに穴を掘り、水田の害となることがある。1930年にアメリカから移入され、本州・四国・九州の全域に拡がった。単にザリガニとも、また、エビガニとも呼ばれる。→ざりがに。

アメリカザリガニ

提供:東京動物園協会

→資料:独立宣言

→資料:アメリカ合衆国憲法

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐ざい【アメリカ材】

アメリカ・カナダの太平洋岸から輸入されるアメリカ松(べいまつ)・アメリカ杉(べいすぎ)・アメリカ桧(べいひ)などの木材。米材。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐ざりがに【アメリカ蝲蛄】

アメリカザリガニ科のエビ。体色は赤褐色で、殻は堅く、頭胸甲や鋏脚に多くの刺とげがある。体長10センチメートル。大きな鋏脚に続いて2対の小さな鋏脚がある。川・池・湖などに生息。田の畦などに穴を掘り、水田の害となることがある。1930年にアメリカから移入され、本州・四国・九州の全域に拡がった。単にザリガニとも、また、エビガニとも呼ばれる。→ざりがに。

アメリカザリガニ

提供:東京動物園協会

⇒アメリカ【America・亜米利加】

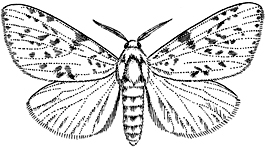

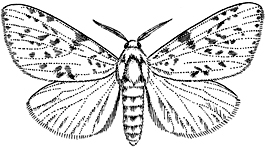

アメリカ‐しろひとり【アメリカ白灯蛾】

ヒトリガ科のガ。白色に褐色斑があり、小形。北アメリカの原産。1946年頃日本に侵入。幼虫は黒く、長い白毛があり、体長約3センチメートル。サクラ・クワ・スズカケノキなど多くの木の葉を食害。成虫は年に2回発生し、6〜8月に現れる。

アメリカしろひとり

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐しろひとり【アメリカ白灯蛾】

ヒトリガ科のガ。白色に褐色斑があり、小形。北アメリカの原産。1946年頃日本に侵入。幼虫は黒く、長い白毛があり、体長約3センチメートル。サクラ・クワ・スズカケノキなど多くの木の葉を食害。成虫は年に2回発生し、6〜8月に現れる。

アメリカしろひとり

アメリカシロヒトリ

撮影:海野和男

アメリカシロヒトリ

撮影:海野和男

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカズ‐カップ【America's Cup race】

クラブ対抗の国際的外洋航海ヨットレース。1851年イギリス南部のワイト島一周レースを起源とする。70年第1回対抗戦。ほぼ3〜4年に1回開催される。

アメリカ‐すずかけのき【アメリカ篠懸の木】

スズカケノキ科の落葉高木。北米の原産。巨木で高さ約50メートル。葉は大形で柄が長く、通常浅く3〜5裂し、托葉も大きい。スズカケノキにくらべて葉の切れこみが浅く、樹皮がはげない。ボタンノキ。→プラタナス。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐せんじゅうみん‐しょご【アメリカ先住民諸語】

アメリカ大陸先住民の言語。元来は約2000の言語があったが、徐々に死語がふえている。北米のナヴァホ語、中米のマヤ語、南米のケチュア語などは今も多くの話し手を持つ。北米では、1960年のスミソニアン協会の調査では213種。その多くは使用者数が1万人以下。ネイティブ‐アメリカ語。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐そう【アメリカ草】‥サウ

マツバボタンの別称。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐だちょう【アメリカ駝鳥】‥テウ

レアの別称。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐でいご【アメリカ梯沽】

「デイゴ」参照。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐どくりつ‐せんそう【アメリカ独立戦争】‥サウ

イギリスの植民地であったアメリカが独立を勝ちとった戦争。1765年にイギリスがアメリカ植民地に印紙法を制定したことなどを契機とし、75年アメリカ植民地はジョージ=ワシントンを植民地軍の総司令官に推し、翌年独立を宣言、イギリス軍に抗戦、フランスの援助により勝利を得た。83年、パリ条約によりアメリカ合衆国の独立が承認された。共和制に基づく新秩序の形成という側面を持つことから、アメリカ独立革命とも呼ばれる。

→文献資料[独立宣言]

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカナイズ【Americanize】

アメリカ風にすること。「―された食生活」

アメリカニズム【Americanism】

①アメリカ風。

②アメリカ人気質。

③アメリカ英語。アメリカ語法。

アメリカ‐ねり

〔植〕オクラの別称。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐ふう【アメリカ楓】

モミジバフウの別称。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐ぼうふう【アメリカ防風】‥バウ‥

セリ科の多年草。ヨーロッパ原産。形状はニンジンに似、葉は細かい羽状複葉。夏、散形花序の黄色の花をつける。香料植物。根は食用または飼料。パースニップ。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐まつ【アメリカ松】

北米北西部産のマツ科の針葉樹。北米でセコイアに次ぐ巨木。90メートルに達する。トガサワラと同属。材は赤黄色または赤色で、よごれやすく樹脂を滲出し、割れやすい。ダグラスもみ。オレゴンパイン。米松べいまつ。アメリカトガサワラ。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐メキシコ‐せんそう【アメリカメキシコ戦争】‥サウ

1846〜48年のアメリカとメキシコ間の戦争。テキサス州がメキシコから脱してアメリカに合併したことに端を発した。アメリカはニュー‐メキシコ・カリフォルニアの広大な地方を獲得。メキシコ戦争。米墨戦争。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐ろうどうそうどうめい‐さんぎょうべつくみあいかいぎ【アメリカ労働総同盟産業別組合会議】‥ラウ‥ゲフ‥アヒクワイ‥

⇒エー‐エフ‐エル‐シー‐アイ‐オー(AFL‐CIO)。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐わに【アメリカ鰐】

クロコダイル科のワニ。全長3.5〜7メートル。フロリダ半島南部や中央アメリカ・南アメリカ北部に分布。→クロコダイル

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカン【American】

①(接頭語的に)アメリカ風の。

②アメリカン‐コーヒーの略。豆の炒り方を浅くし、薄くいれたコーヒー。

⇒アメリカン‐ドリーム【American Dream】

⇒アメリカン‐フットボール【American football】

⇒アメリカン‐リーグ【American League】

⇒アメリカン‐ルネサンス【American Renaissance】

アメリカン‐ドリーム【American Dream】

誰にも平等な機会が保証されているアメリカ社会では、人は才能と努力次第で成功し、社会的・経済的に限りなく上昇できるとする考え方。

⇒アメリカン【American】

アメリカン‐フットボール【American football】

アメリカで考案されたフットボールの一種。11人ずつの二組が攻撃と守備に分かれ、攻撃側が楕円形のボールを相手のエンド‐ゾーンに持ち込むことなどにより、得点を争う。ラグビーと異なり、防具をつけ、ボールをもたない相手をブロックでき、また前方へのパスも可能。米式蹴球。アメ‐フト。アメ‐ラグ。鎧球がいきゅう。

⇒アメリカン【American】

アメリカン‐リーグ【American League】

アメリカのプロ野球二大リーグの一つ。1900年に結成。略称ア‐リーグ。→ナショナル‐リーグ。

⇒アメリカン【American】

アメリカン‐ルネサンス【American Renaissance】

アメリカ文学史上、エマーソン・メルヴィル・ポーらが活躍した19世紀中葉の時代。彼らを研究したマシーセン(F.O.Matthiessen1902〜1950)の著書名に由来。

⇒アメリカン【American】

アメリシウム【americium】

(アメリカに因む)超ウラン元素の一種。元素記号Am 原子番号95。いくつかの同位体が知られていて、いずれも放射能をもつ。1944年、核反応により人工的につくられた。

あ・める

〔自下一〕

(東北地方北部で)食べ物が腐る。

あめわかひこ【天稚彦・天若日子】

日本神話で、天津国玉神あまつくにたまのかみの子。天孫降臨に先だって出雲国に降ったが復命せず、問責の使者雉きぎしの鳴女なきめを射殺、高皇産霊神たかみむすびのかみにその矢を射返されて死んだという。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカズ‐カップ【America's Cup race】

クラブ対抗の国際的外洋航海ヨットレース。1851年イギリス南部のワイト島一周レースを起源とする。70年第1回対抗戦。ほぼ3〜4年に1回開催される。

アメリカ‐すずかけのき【アメリカ篠懸の木】

スズカケノキ科の落葉高木。北米の原産。巨木で高さ約50メートル。葉は大形で柄が長く、通常浅く3〜5裂し、托葉も大きい。スズカケノキにくらべて葉の切れこみが浅く、樹皮がはげない。ボタンノキ。→プラタナス。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐せんじゅうみん‐しょご【アメリカ先住民諸語】

アメリカ大陸先住民の言語。元来は約2000の言語があったが、徐々に死語がふえている。北米のナヴァホ語、中米のマヤ語、南米のケチュア語などは今も多くの話し手を持つ。北米では、1960年のスミソニアン協会の調査では213種。その多くは使用者数が1万人以下。ネイティブ‐アメリカ語。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐そう【アメリカ草】‥サウ

マツバボタンの別称。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐だちょう【アメリカ駝鳥】‥テウ

レアの別称。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐でいご【アメリカ梯沽】

「デイゴ」参照。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐どくりつ‐せんそう【アメリカ独立戦争】‥サウ

イギリスの植民地であったアメリカが独立を勝ちとった戦争。1765年にイギリスがアメリカ植民地に印紙法を制定したことなどを契機とし、75年アメリカ植民地はジョージ=ワシントンを植民地軍の総司令官に推し、翌年独立を宣言、イギリス軍に抗戦、フランスの援助により勝利を得た。83年、パリ条約によりアメリカ合衆国の独立が承認された。共和制に基づく新秩序の形成という側面を持つことから、アメリカ独立革命とも呼ばれる。

→文献資料[独立宣言]

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカナイズ【Americanize】

アメリカ風にすること。「―された食生活」

アメリカニズム【Americanism】

①アメリカ風。

②アメリカ人気質。

③アメリカ英語。アメリカ語法。

アメリカ‐ねり

〔植〕オクラの別称。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐ふう【アメリカ楓】

モミジバフウの別称。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐ぼうふう【アメリカ防風】‥バウ‥

セリ科の多年草。ヨーロッパ原産。形状はニンジンに似、葉は細かい羽状複葉。夏、散形花序の黄色の花をつける。香料植物。根は食用または飼料。パースニップ。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐まつ【アメリカ松】

北米北西部産のマツ科の針葉樹。北米でセコイアに次ぐ巨木。90メートルに達する。トガサワラと同属。材は赤黄色または赤色で、よごれやすく樹脂を滲出し、割れやすい。ダグラスもみ。オレゴンパイン。米松べいまつ。アメリカトガサワラ。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐メキシコ‐せんそう【アメリカメキシコ戦争】‥サウ

1846〜48年のアメリカとメキシコ間の戦争。テキサス州がメキシコから脱してアメリカに合併したことに端を発した。アメリカはニュー‐メキシコ・カリフォルニアの広大な地方を獲得。メキシコ戦争。米墨戦争。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐ろうどうそうどうめい‐さんぎょうべつくみあいかいぎ【アメリカ労働総同盟産業別組合会議】‥ラウ‥ゲフ‥アヒクワイ‥

⇒エー‐エフ‐エル‐シー‐アイ‐オー(AFL‐CIO)。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐わに【アメリカ鰐】

クロコダイル科のワニ。全長3.5〜7メートル。フロリダ半島南部や中央アメリカ・南アメリカ北部に分布。→クロコダイル

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカン【American】

①(接頭語的に)アメリカ風の。

②アメリカン‐コーヒーの略。豆の炒り方を浅くし、薄くいれたコーヒー。

⇒アメリカン‐ドリーム【American Dream】

⇒アメリカン‐フットボール【American football】

⇒アメリカン‐リーグ【American League】

⇒アメリカン‐ルネサンス【American Renaissance】

アメリカン‐ドリーム【American Dream】

誰にも平等な機会が保証されているアメリカ社会では、人は才能と努力次第で成功し、社会的・経済的に限りなく上昇できるとする考え方。

⇒アメリカン【American】

アメリカン‐フットボール【American football】

アメリカで考案されたフットボールの一種。11人ずつの二組が攻撃と守備に分かれ、攻撃側が楕円形のボールを相手のエンド‐ゾーンに持ち込むことなどにより、得点を争う。ラグビーと異なり、防具をつけ、ボールをもたない相手をブロックでき、また前方へのパスも可能。米式蹴球。アメ‐フト。アメ‐ラグ。鎧球がいきゅう。

⇒アメリカン【American】

アメリカン‐リーグ【American League】

アメリカのプロ野球二大リーグの一つ。1900年に結成。略称ア‐リーグ。→ナショナル‐リーグ。

⇒アメリカン【American】

アメリカン‐ルネサンス【American Renaissance】

アメリカ文学史上、エマーソン・メルヴィル・ポーらが活躍した19世紀中葉の時代。彼らを研究したマシーセン(F.O.Matthiessen1902〜1950)の著書名に由来。

⇒アメリカン【American】

アメリシウム【americium】

(アメリカに因む)超ウラン元素の一種。元素記号Am 原子番号95。いくつかの同位体が知られていて、いずれも放射能をもつ。1944年、核反応により人工的につくられた。

あ・める

〔自下一〕

(東北地方北部で)食べ物が腐る。

あめわかひこ【天稚彦・天若日子】

日本神話で、天津国玉神あまつくにたまのかみの子。天孫降臨に先だって出雲国に降ったが復命せず、問責の使者雉きぎしの鳴女なきめを射殺、高皇産霊神たかみむすびのかみにその矢を射返されて死んだという。

アメフラシ

提供:東京動物園協会

アメフラシ

提供:東京動物園協会

あめ‐ふり【雨降り】

①雨が降ること。雨が降っている天候。雨の降っている間。

②「あめふりぼし」の略。丹後風土記逸文「その八たりの竪子わらわは―なり」

⇒あめふり‐しょうがつ【雨降り正月】

⇒あめふり‐ばな【雨降花】

⇒あめふり‐ぼし【雨降星・畢宿】

あめふり‐しょうがつ【雨降り正月】‥シヤウグワツ

(→)「あまよろこび」に同じ。

⇒あめ‐ふり【雨降り】

あめふり‐ばな【雨降花】

摘みとると雨が降って来ると伝える草花。地方により、ホタルブクロ・ツリガネソウなどをいう。

⇒あめ‐ふり【雨降り】

あめふり‐ぼし【雨降星・畢宿】

二十八宿の一つ。牡牛座おうしざの首星アルデバランを含む中央部。また、ヒアデス星団のこと。畢ひつ。

⇒あめ‐ふり【雨降り】

あめ‐ほうびき【飴宝引】

江戸時代、子供相手に飴を景品にして行なった福引。〈[季]新年〉

あめ‐ます【雨鱒】

サケ科の硬骨魚。全長70センチメートルになる。陸封型(エゾイワナ)と降海型(アメマス)がある。背部や体側に明瞭な白色斑がある。河川の上流部にすむ。東北地方、北海道、朝鮮半島から沿海州、北太平洋北部に分布。→イワナ

あめ‐まだら【飴斑】

牛の毛色が飴色で斑のあるもの。

あめ‐もよ【雨もよ】

雨降り。和泉式部集「―にいそぐべしやは」

あめ‐もよい【雨催い】‥モヨヒ

⇒あまもよい

あめ‐もよう【雨模様】‥ヤウ

⇒あまもよう

あめ‐や‐さめ【雨やさめ】

(「さめ」も雨で、二つ重ねて意を強め、雨の甚だしいことから)ひどく涙を流して泣くことを形容する語。浄瑠璃、桂川連理柵「見る目も明れぬ―、長右衛門も此世の別れと」

あめ‐やま【天山】

天や山のようにはかり知れないほど大きいこと。多大なこと。副詞的に用いて、大いに、甚だ、の意。平家物語4「平家の御恩を―と蒙りたれば」。天草本伊曾保物語「仰せは―忝いといへども」

あめや‐やき【阿米也焼】

楽焼らくやきの初代長次郎の父で、中国(一説、朝鮮)からの渡来人といわれる阿米也(飴也・阿米夜)の作った陶器。

あめや‐よこちょう【アメヤ横丁】‥チヤウ

東京都台東区、JR御徒町おかちまち駅・上野駅間の高架線下西側にある商店街。第二次大戦直後の闇市から発展。食料品店・雑貨店などが集中。通称、アメ横。

あめ‐ゆ【飴湯】

水飴を湯に溶かし少量の肉桂を加えたもの。腹薬や暑気払いの夏の飲み物とされる。〈[季]夏〉

あめ‐よこ【アメ横】

(→)「アメヤ横丁」の通称。

アメラガ

(アメリカの訛か)マッチのこと。アメラガ付け木。

アメ‐ラグ

(ラグはラグビーの略)アメリカン‐フットボールのこと。

アメラジアン【Amerasian】

(AmericanとAsianとの合成語)アメリカ人とアジア人との間に生まれた人。特に、アメリカ軍人の男性とアジア人女性との間の子。

あ‐めり

(アンメリのンを表記しない形)あるようである。竹取物語「かばかり心ざしおろかならぬ人々にこそあめれ」

アメリカ【America・亜米利加】

①北アメリカと南アメリカの総称。コロンブスより少し遅れて渡航したイタリアの航海者アメリゴ=ヴェスプッチの名に因んだ呼称。

②アメリカ合衆国の略。

⇒アメリカ‐インディアン【American Indian】

⇒アメリカ‐がっしゅうこく【アメリカ合衆国】

⇒アメリカ‐ざい【アメリカ材】

⇒アメリカ‐ざりがに【アメリカ蝲蛄】

⇒アメリカ‐しろひとり【アメリカ白灯蛾】

⇒アメリカ‐すずかけのき【アメリカ篠懸の木】

⇒アメリカ‐せんじゅうみん‐しょご【アメリカ先住民諸語】

⇒アメリカ‐そう【アメリカ草】

⇒アメリカ‐だちょう【アメリカ駝鳥】

⇒アメリカ‐でいご【アメリカ梯沽】

⇒アメリカ‐どくりつ‐せんそう【アメリカ独立戦争】

⇒アメリカ‐ねり

⇒アメリカ‐ふう【アメリカ楓】

⇒アメリカ‐ぼうふう【アメリカ防風】

⇒アメリカ‐まつ【アメリカ松】

⇒アメリカ‐メキシコ‐せんそう【アメリカメキシコ戦争】

⇒アメリカ‐ろうどうそうどうめい‐さんぎょうべつくみあいかいぎ【アメリカ労働総同盟産業別組合会議】

⇒アメリカ‐わに【アメリカ鰐】

アメリカ‐インディアン【American Indian】

(ヨーロッパ人が、インド人だと考えたことから)南北アメリカ大陸先住民の総称。言語・文化には地方的な差が大きいが、すべて最終氷期に当時陸続きだったベーリング海峡を経てアジア大陸から渡来した人びとの子孫。現在はネイティブ‐アメリカンと呼ばれる。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐がっしゅうこく【アメリカ合衆国】

(The United States of America)北アメリカ大陸中央部を占める連邦共和国。本土にアラスカ・ハワイの2州を加えた50の州と一つの特別区(コロンビア特別区)とから成る。面積936万4000平方キロメートル。人口2億9362万(2004)。首都ワシントン。住民はアングロ‐サクソンをはじめヨーロッパ系を主とするが、アフリカ系(黒人)が人口の12.8パーセント、ヒスパニック系が14.1パーセント(2004)を占め、先住民は僅少。かつてイギリスの植民地で、1776年独立宣言によって東部13州が成立、83年各国が承認、以後領土を拡大すると共に急速な経済発展を遂げた。1861年南北戦争の発生を見たが、戦後は中央集権を強化、20世紀両度の世界大戦を通じて、政治・経済上世界最大の国家となった。米国。

アメリカ合衆国の行政区分

あめ‐ふり【雨降り】

①雨が降ること。雨が降っている天候。雨の降っている間。

②「あめふりぼし」の略。丹後風土記逸文「その八たりの竪子わらわは―なり」

⇒あめふり‐しょうがつ【雨降り正月】

⇒あめふり‐ばな【雨降花】

⇒あめふり‐ぼし【雨降星・畢宿】

あめふり‐しょうがつ【雨降り正月】‥シヤウグワツ

(→)「あまよろこび」に同じ。

⇒あめ‐ふり【雨降り】

あめふり‐ばな【雨降花】

摘みとると雨が降って来ると伝える草花。地方により、ホタルブクロ・ツリガネソウなどをいう。

⇒あめ‐ふり【雨降り】

あめふり‐ぼし【雨降星・畢宿】

二十八宿の一つ。牡牛座おうしざの首星アルデバランを含む中央部。また、ヒアデス星団のこと。畢ひつ。

⇒あめ‐ふり【雨降り】

あめ‐ほうびき【飴宝引】

江戸時代、子供相手に飴を景品にして行なった福引。〈[季]新年〉

あめ‐ます【雨鱒】

サケ科の硬骨魚。全長70センチメートルになる。陸封型(エゾイワナ)と降海型(アメマス)がある。背部や体側に明瞭な白色斑がある。河川の上流部にすむ。東北地方、北海道、朝鮮半島から沿海州、北太平洋北部に分布。→イワナ

あめ‐まだら【飴斑】

牛の毛色が飴色で斑のあるもの。

あめ‐もよ【雨もよ】

雨降り。和泉式部集「―にいそぐべしやは」

あめ‐もよい【雨催い】‥モヨヒ

⇒あまもよい

あめ‐もよう【雨模様】‥ヤウ

⇒あまもよう

あめ‐や‐さめ【雨やさめ】

(「さめ」も雨で、二つ重ねて意を強め、雨の甚だしいことから)ひどく涙を流して泣くことを形容する語。浄瑠璃、桂川連理柵「見る目も明れぬ―、長右衛門も此世の別れと」

あめ‐やま【天山】

天や山のようにはかり知れないほど大きいこと。多大なこと。副詞的に用いて、大いに、甚だ、の意。平家物語4「平家の御恩を―と蒙りたれば」。天草本伊曾保物語「仰せは―忝いといへども」

あめや‐やき【阿米也焼】

楽焼らくやきの初代長次郎の父で、中国(一説、朝鮮)からの渡来人といわれる阿米也(飴也・阿米夜)の作った陶器。

あめや‐よこちょう【アメヤ横丁】‥チヤウ

東京都台東区、JR御徒町おかちまち駅・上野駅間の高架線下西側にある商店街。第二次大戦直後の闇市から発展。食料品店・雑貨店などが集中。通称、アメ横。

あめ‐ゆ【飴湯】

水飴を湯に溶かし少量の肉桂を加えたもの。腹薬や暑気払いの夏の飲み物とされる。〈[季]夏〉

あめ‐よこ【アメ横】

(→)「アメヤ横丁」の通称。

アメラガ

(アメリカの訛か)マッチのこと。アメラガ付け木。

アメ‐ラグ

(ラグはラグビーの略)アメリカン‐フットボールのこと。

アメラジアン【Amerasian】

(AmericanとAsianとの合成語)アメリカ人とアジア人との間に生まれた人。特に、アメリカ軍人の男性とアジア人女性との間の子。

あ‐めり

(アンメリのンを表記しない形)あるようである。竹取物語「かばかり心ざしおろかならぬ人々にこそあめれ」

アメリカ【America・亜米利加】

①北アメリカと南アメリカの総称。コロンブスより少し遅れて渡航したイタリアの航海者アメリゴ=ヴェスプッチの名に因んだ呼称。

②アメリカ合衆国の略。

⇒アメリカ‐インディアン【American Indian】

⇒アメリカ‐がっしゅうこく【アメリカ合衆国】

⇒アメリカ‐ざい【アメリカ材】

⇒アメリカ‐ざりがに【アメリカ蝲蛄】

⇒アメリカ‐しろひとり【アメリカ白灯蛾】

⇒アメリカ‐すずかけのき【アメリカ篠懸の木】

⇒アメリカ‐せんじゅうみん‐しょご【アメリカ先住民諸語】

⇒アメリカ‐そう【アメリカ草】

⇒アメリカ‐だちょう【アメリカ駝鳥】

⇒アメリカ‐でいご【アメリカ梯沽】

⇒アメリカ‐どくりつ‐せんそう【アメリカ独立戦争】

⇒アメリカ‐ねり

⇒アメリカ‐ふう【アメリカ楓】

⇒アメリカ‐ぼうふう【アメリカ防風】

⇒アメリカ‐まつ【アメリカ松】

⇒アメリカ‐メキシコ‐せんそう【アメリカメキシコ戦争】

⇒アメリカ‐ろうどうそうどうめい‐さんぎょうべつくみあいかいぎ【アメリカ労働総同盟産業別組合会議】

⇒アメリカ‐わに【アメリカ鰐】

アメリカ‐インディアン【American Indian】

(ヨーロッパ人が、インド人だと考えたことから)南北アメリカ大陸先住民の総称。言語・文化には地方的な差が大きいが、すべて最終氷期に当時陸続きだったベーリング海峡を経てアジア大陸から渡来した人びとの子孫。現在はネイティブ‐アメリカンと呼ばれる。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐がっしゅうこく【アメリカ合衆国】

(The United States of America)北アメリカ大陸中央部を占める連邦共和国。本土にアラスカ・ハワイの2州を加えた50の州と一つの特別区(コロンビア特別区)とから成る。面積936万4000平方キロメートル。人口2億9362万(2004)。首都ワシントン。住民はアングロ‐サクソンをはじめヨーロッパ系を主とするが、アフリカ系(黒人)が人口の12.8パーセント、ヒスパニック系が14.1パーセント(2004)を占め、先住民は僅少。かつてイギリスの植民地で、1776年独立宣言によって東部13州が成立、83年各国が承認、以後領土を拡大すると共に急速な経済発展を遂げた。1861年南北戦争の発生を見たが、戦後は中央集権を強化、20世紀両度の世界大戦を通じて、政治・経済上世界最大の国家となった。米国。

アメリカ合衆国の行政区分

→資料:独立宣言

→資料:アメリカ合衆国憲法

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐ざい【アメリカ材】

アメリカ・カナダの太平洋岸から輸入されるアメリカ松(べいまつ)・アメリカ杉(べいすぎ)・アメリカ桧(べいひ)などの木材。米材。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐ざりがに【アメリカ蝲蛄】

アメリカザリガニ科のエビ。体色は赤褐色で、殻は堅く、頭胸甲や鋏脚に多くの刺とげがある。体長10センチメートル。大きな鋏脚に続いて2対の小さな鋏脚がある。川・池・湖などに生息。田の畦などに穴を掘り、水田の害となることがある。1930年にアメリカから移入され、本州・四国・九州の全域に拡がった。単にザリガニとも、また、エビガニとも呼ばれる。→ざりがに。

アメリカザリガニ

提供:東京動物園協会

→資料:独立宣言

→資料:アメリカ合衆国憲法

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐ざい【アメリカ材】

アメリカ・カナダの太平洋岸から輸入されるアメリカ松(べいまつ)・アメリカ杉(べいすぎ)・アメリカ桧(べいひ)などの木材。米材。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐ざりがに【アメリカ蝲蛄】

アメリカザリガニ科のエビ。体色は赤褐色で、殻は堅く、頭胸甲や鋏脚に多くの刺とげがある。体長10センチメートル。大きな鋏脚に続いて2対の小さな鋏脚がある。川・池・湖などに生息。田の畦などに穴を掘り、水田の害となることがある。1930年にアメリカから移入され、本州・四国・九州の全域に拡がった。単にザリガニとも、また、エビガニとも呼ばれる。→ざりがに。

アメリカザリガニ

提供:東京動物園協会

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐しろひとり【アメリカ白灯蛾】

ヒトリガ科のガ。白色に褐色斑があり、小形。北アメリカの原産。1946年頃日本に侵入。幼虫は黒く、長い白毛があり、体長約3センチメートル。サクラ・クワ・スズカケノキなど多くの木の葉を食害。成虫は年に2回発生し、6〜8月に現れる。

アメリカしろひとり

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐しろひとり【アメリカ白灯蛾】

ヒトリガ科のガ。白色に褐色斑があり、小形。北アメリカの原産。1946年頃日本に侵入。幼虫は黒く、長い白毛があり、体長約3センチメートル。サクラ・クワ・スズカケノキなど多くの木の葉を食害。成虫は年に2回発生し、6〜8月に現れる。

アメリカしろひとり

アメリカシロヒトリ

撮影:海野和男

アメリカシロヒトリ

撮影:海野和男

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカズ‐カップ【America's Cup race】

クラブ対抗の国際的外洋航海ヨットレース。1851年イギリス南部のワイト島一周レースを起源とする。70年第1回対抗戦。ほぼ3〜4年に1回開催される。

アメリカ‐すずかけのき【アメリカ篠懸の木】

スズカケノキ科の落葉高木。北米の原産。巨木で高さ約50メートル。葉は大形で柄が長く、通常浅く3〜5裂し、托葉も大きい。スズカケノキにくらべて葉の切れこみが浅く、樹皮がはげない。ボタンノキ。→プラタナス。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐せんじゅうみん‐しょご【アメリカ先住民諸語】

アメリカ大陸先住民の言語。元来は約2000の言語があったが、徐々に死語がふえている。北米のナヴァホ語、中米のマヤ語、南米のケチュア語などは今も多くの話し手を持つ。北米では、1960年のスミソニアン協会の調査では213種。その多くは使用者数が1万人以下。ネイティブ‐アメリカ語。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐そう【アメリカ草】‥サウ

マツバボタンの別称。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐だちょう【アメリカ駝鳥】‥テウ

レアの別称。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐でいご【アメリカ梯沽】

「デイゴ」参照。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐どくりつ‐せんそう【アメリカ独立戦争】‥サウ

イギリスの植民地であったアメリカが独立を勝ちとった戦争。1765年にイギリスがアメリカ植民地に印紙法を制定したことなどを契機とし、75年アメリカ植民地はジョージ=ワシントンを植民地軍の総司令官に推し、翌年独立を宣言、イギリス軍に抗戦、フランスの援助により勝利を得た。83年、パリ条約によりアメリカ合衆国の独立が承認された。共和制に基づく新秩序の形成という側面を持つことから、アメリカ独立革命とも呼ばれる。

→文献資料[独立宣言]

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカナイズ【Americanize】

アメリカ風にすること。「―された食生活」

アメリカニズム【Americanism】

①アメリカ風。

②アメリカ人気質。

③アメリカ英語。アメリカ語法。

アメリカ‐ねり

〔植〕オクラの別称。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐ふう【アメリカ楓】

モミジバフウの別称。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐ぼうふう【アメリカ防風】‥バウ‥

セリ科の多年草。ヨーロッパ原産。形状はニンジンに似、葉は細かい羽状複葉。夏、散形花序の黄色の花をつける。香料植物。根は食用または飼料。パースニップ。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐まつ【アメリカ松】

北米北西部産のマツ科の針葉樹。北米でセコイアに次ぐ巨木。90メートルに達する。トガサワラと同属。材は赤黄色または赤色で、よごれやすく樹脂を滲出し、割れやすい。ダグラスもみ。オレゴンパイン。米松べいまつ。アメリカトガサワラ。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐メキシコ‐せんそう【アメリカメキシコ戦争】‥サウ

1846〜48年のアメリカとメキシコ間の戦争。テキサス州がメキシコから脱してアメリカに合併したことに端を発した。アメリカはニュー‐メキシコ・カリフォルニアの広大な地方を獲得。メキシコ戦争。米墨戦争。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐ろうどうそうどうめい‐さんぎょうべつくみあいかいぎ【アメリカ労働総同盟産業別組合会議】‥ラウ‥ゲフ‥アヒクワイ‥

⇒エー‐エフ‐エル‐シー‐アイ‐オー(AFL‐CIO)。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐わに【アメリカ鰐】

クロコダイル科のワニ。全長3.5〜7メートル。フロリダ半島南部や中央アメリカ・南アメリカ北部に分布。→クロコダイル

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカン【American】

①(接頭語的に)アメリカ風の。

②アメリカン‐コーヒーの略。豆の炒り方を浅くし、薄くいれたコーヒー。

⇒アメリカン‐ドリーム【American Dream】

⇒アメリカン‐フットボール【American football】

⇒アメリカン‐リーグ【American League】

⇒アメリカン‐ルネサンス【American Renaissance】

アメリカン‐ドリーム【American Dream】

誰にも平等な機会が保証されているアメリカ社会では、人は才能と努力次第で成功し、社会的・経済的に限りなく上昇できるとする考え方。

⇒アメリカン【American】

アメリカン‐フットボール【American football】

アメリカで考案されたフットボールの一種。11人ずつの二組が攻撃と守備に分かれ、攻撃側が楕円形のボールを相手のエンド‐ゾーンに持ち込むことなどにより、得点を争う。ラグビーと異なり、防具をつけ、ボールをもたない相手をブロックでき、また前方へのパスも可能。米式蹴球。アメ‐フト。アメ‐ラグ。鎧球がいきゅう。

⇒アメリカン【American】

アメリカン‐リーグ【American League】

アメリカのプロ野球二大リーグの一つ。1900年に結成。略称ア‐リーグ。→ナショナル‐リーグ。

⇒アメリカン【American】

アメリカン‐ルネサンス【American Renaissance】

アメリカ文学史上、エマーソン・メルヴィル・ポーらが活躍した19世紀中葉の時代。彼らを研究したマシーセン(F.O.Matthiessen1902〜1950)の著書名に由来。

⇒アメリカン【American】

アメリシウム【americium】

(アメリカに因む)超ウラン元素の一種。元素記号Am 原子番号95。いくつかの同位体が知られていて、いずれも放射能をもつ。1944年、核反応により人工的につくられた。

あ・める

〔自下一〕

(東北地方北部で)食べ物が腐る。

あめわかひこ【天稚彦・天若日子】

日本神話で、天津国玉神あまつくにたまのかみの子。天孫降臨に先だって出雲国に降ったが復命せず、問責の使者雉きぎしの鳴女なきめを射殺、高皇産霊神たかみむすびのかみにその矢を射返されて死んだという。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカズ‐カップ【America's Cup race】

クラブ対抗の国際的外洋航海ヨットレース。1851年イギリス南部のワイト島一周レースを起源とする。70年第1回対抗戦。ほぼ3〜4年に1回開催される。

アメリカ‐すずかけのき【アメリカ篠懸の木】

スズカケノキ科の落葉高木。北米の原産。巨木で高さ約50メートル。葉は大形で柄が長く、通常浅く3〜5裂し、托葉も大きい。スズカケノキにくらべて葉の切れこみが浅く、樹皮がはげない。ボタンノキ。→プラタナス。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐せんじゅうみん‐しょご【アメリカ先住民諸語】

アメリカ大陸先住民の言語。元来は約2000の言語があったが、徐々に死語がふえている。北米のナヴァホ語、中米のマヤ語、南米のケチュア語などは今も多くの話し手を持つ。北米では、1960年のスミソニアン協会の調査では213種。その多くは使用者数が1万人以下。ネイティブ‐アメリカ語。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐そう【アメリカ草】‥サウ

マツバボタンの別称。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐だちょう【アメリカ駝鳥】‥テウ

レアの別称。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐でいご【アメリカ梯沽】

「デイゴ」参照。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐どくりつ‐せんそう【アメリカ独立戦争】‥サウ

イギリスの植民地であったアメリカが独立を勝ちとった戦争。1765年にイギリスがアメリカ植民地に印紙法を制定したことなどを契機とし、75年アメリカ植民地はジョージ=ワシントンを植民地軍の総司令官に推し、翌年独立を宣言、イギリス軍に抗戦、フランスの援助により勝利を得た。83年、パリ条約によりアメリカ合衆国の独立が承認された。共和制に基づく新秩序の形成という側面を持つことから、アメリカ独立革命とも呼ばれる。

→文献資料[独立宣言]

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカナイズ【Americanize】

アメリカ風にすること。「―された食生活」

アメリカニズム【Americanism】

①アメリカ風。

②アメリカ人気質。

③アメリカ英語。アメリカ語法。

アメリカ‐ねり

〔植〕オクラの別称。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐ふう【アメリカ楓】

モミジバフウの別称。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐ぼうふう【アメリカ防風】‥バウ‥

セリ科の多年草。ヨーロッパ原産。形状はニンジンに似、葉は細かい羽状複葉。夏、散形花序の黄色の花をつける。香料植物。根は食用または飼料。パースニップ。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐まつ【アメリカ松】

北米北西部産のマツ科の針葉樹。北米でセコイアに次ぐ巨木。90メートルに達する。トガサワラと同属。材は赤黄色または赤色で、よごれやすく樹脂を滲出し、割れやすい。ダグラスもみ。オレゴンパイン。米松べいまつ。アメリカトガサワラ。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐メキシコ‐せんそう【アメリカメキシコ戦争】‥サウ

1846〜48年のアメリカとメキシコ間の戦争。テキサス州がメキシコから脱してアメリカに合併したことに端を発した。アメリカはニュー‐メキシコ・カリフォルニアの広大な地方を獲得。メキシコ戦争。米墨戦争。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐ろうどうそうどうめい‐さんぎょうべつくみあいかいぎ【アメリカ労働総同盟産業別組合会議】‥ラウ‥ゲフ‥アヒクワイ‥

⇒エー‐エフ‐エル‐シー‐アイ‐オー(AFL‐CIO)。

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカ‐わに【アメリカ鰐】

クロコダイル科のワニ。全長3.5〜7メートル。フロリダ半島南部や中央アメリカ・南アメリカ北部に分布。→クロコダイル

⇒アメリカ【America・亜米利加】

アメリカン【American】

①(接頭語的に)アメリカ風の。

②アメリカン‐コーヒーの略。豆の炒り方を浅くし、薄くいれたコーヒー。

⇒アメリカン‐ドリーム【American Dream】

⇒アメリカン‐フットボール【American football】

⇒アメリカン‐リーグ【American League】

⇒アメリカン‐ルネサンス【American Renaissance】

アメリカン‐ドリーム【American Dream】

誰にも平等な機会が保証されているアメリカ社会では、人は才能と努力次第で成功し、社会的・経済的に限りなく上昇できるとする考え方。

⇒アメリカン【American】

アメリカン‐フットボール【American football】

アメリカで考案されたフットボールの一種。11人ずつの二組が攻撃と守備に分かれ、攻撃側が楕円形のボールを相手のエンド‐ゾーンに持ち込むことなどにより、得点を争う。ラグビーと異なり、防具をつけ、ボールをもたない相手をブロックでき、また前方へのパスも可能。米式蹴球。アメ‐フト。アメ‐ラグ。鎧球がいきゅう。

⇒アメリカン【American】

アメリカン‐リーグ【American League】

アメリカのプロ野球二大リーグの一つ。1900年に結成。略称ア‐リーグ。→ナショナル‐リーグ。

⇒アメリカン【American】

アメリカン‐ルネサンス【American Renaissance】

アメリカ文学史上、エマーソン・メルヴィル・ポーらが活躍した19世紀中葉の時代。彼らを研究したマシーセン(F.O.Matthiessen1902〜1950)の著書名に由来。

⇒アメリカン【American】

アメリシウム【americium】

(アメリカに因む)超ウラン元素の一種。元素記号Am 原子番号95。いくつかの同位体が知られていて、いずれも放射能をもつ。1944年、核反応により人工的につくられた。

あ・める

〔自下一〕

(東北地方北部で)食べ物が腐る。

あめわかひこ【天稚彦・天若日子】

日本神話で、天津国玉神あまつくにたまのかみの子。天孫降臨に先だって出雲国に降ったが復命せず、問責の使者雉きぎしの鳴女なきめを射殺、高皇産霊神たかみむすびのかみにその矢を射返されて死んだという。

あめ‐ふらし【雨降らし】🔗⭐🔉

あめ‐ふらし【雨降らし】

アメフラシ科の腹足類。巻貝の仲間で、退化した薄い貝殻が体内にある。体長20〜30センチメートル。暗紫色の地に鮮やかな細かい多数の白色斑紋がある。春、磯で見られ、強く触れると濃紫色の汁を出す。海藻を食うが、特に緑藻を好む。黄色い卵塊を海索麺うみぞうめんという。雌雄同体で、数尾が連鎖交尾を行う。うみしか。うみうさぎ。雨虎。海虎。

あめふらし

アメフラシ

提供:東京動物園協会

アメフラシ

提供:東京動物園協会

アメフラシ

提供:東京動物園協会

アメフラシ

提供:東京動物園協会

あめ‐ふり【雨降り】🔗⭐🔉

あめ‐ふり【雨降り】

①雨が降ること。雨が降っている天候。雨の降っている間。

②「あめふりぼし」の略。丹後風土記逸文「その八たりの竪子わらわは―なり」

⇒あめふり‐しょうがつ【雨降り正月】

⇒あめふり‐ばな【雨降花】

⇒あめふり‐ぼし【雨降星・畢宿】

あめふり‐しょうがつ【雨降り正月】‥シヤウグワツ🔗⭐🔉

あめふり‐しょうがつ【雨降り正月】‥シヤウグワツ

(→)「あまよろこび」に同じ。

⇒あめ‐ふり【雨降り】

あめ‐もよ【雨もよ】🔗⭐🔉

あめ‐もよ【雨もよ】

雨降り。和泉式部集「―にいそぐべしやは」

あめ‐や‐さめ【雨やさめ】🔗⭐🔉

あめ‐や‐さめ【雨やさめ】

(「さめ」も雨で、二つ重ねて意を強め、雨の甚だしいことから)ひどく涙を流して泣くことを形容する語。浄瑠璃、桂川連理柵「見る目も明れぬ―、長右衛門も此世の別れと」

う‐あんご【雨安居】🔗⭐🔉

う‐あんご【雨安居】

〔仏〕(インドで雨期を安居の時期としたことからいう)(→)安居あんごに同じ。〈[季]夏〉

う‐い【雨意】🔗⭐🔉

う‐い【雨意】

雨が降り出しそうな気配。あまもよい。雨気。

う‐いき【雨域】‥ヰキ🔗⭐🔉

う‐いき【雨域】‥ヰキ

雨の降っている地域。

う‐か【雨下】🔗⭐🔉

う‐か【雨下】

①雨が降ること。また、雨中。

②雨のように盛んに降りそそぐこと。「弾丸―」

う‐き【雨気】🔗⭐🔉

う‐き【雨気】

雨の降りそうなけはい。あまもよい。

う‐き【雨季・雨期】🔗⭐🔉

う‐き【雨季・雨期】

一年の中で雨(降水)の多い季節。熱帯では年間の気温変化が比較的小さく、雨の年変化の方が季節の推移をよく表し、通常、雨季・乾季に分ける。日本では梅雨・秋霖しゅうりんの時季が代表的であるが、日本海側では冬の降雪季もこれに当たる。

う‐ぎ【雨儀】🔗⭐🔉

う‐ぎ【雨儀】

雨天の時、宮中の儀式を一部省略すること。転じて、略式の儀式。

うき‐せいこう【雨奇晴好】‥カウ🔗⭐🔉

うき‐せいこう【雨奇晴好】‥カウ

晴雨ともに景色のよいこと。

う‐きゃく【雨脚】🔗⭐🔉

う‐きゃく【雨脚】

雨が線状に地に落ちるのを足にたとえた語。あまあし。

う‐げつ【雨月】🔗⭐🔉

う‐げつ【雨月】

①雨夜の月。また、名月が雨のために全く見られないのをいう。雨の月。〈[季]秋〉

②陰暦5月の異称。

うげつ【雨月】(作品名)🔗⭐🔉

うげつ【雨月】

能。金春禅竹作。西行が借りた宿の老夫婦が、姥は月を愛し、老翁は雨音を好んで互いに言い争う。後に住吉明神の奇瑞をみる。

うげつものがたり【雨月物語】🔗⭐🔉

うげつものがたり【雨月物語】

読本よみほん。上田秋成作。5巻5冊。1768年(明和5)成稿、76年(安永5)刊。「白峰」以下日本・中国の古典から脱化した怪異小説9編から成る。

→文献資料[雨月物語]

○雨後の筍うごのたけのこ🔗⭐🔉

○雨後の筍うごのたけのこ

物事が次々に出てくることのたとえ。

⇒う‐ご【雨後】

う‐ごま【胡麻】

ゴマの古名。宇津保物語藤原君「―は油にしぼりて売るに」

うごめか・す【蠢かす】

〔他五〕

うごめくようにする。「鼻を―・す」

うごめ・く【蠢く】

〔自五〕

はっきりとでなく、全体がわずかに絶えず動く。もぐもぐ動く。うごうごする。おごめく。海道記「小蟹どもおのが穴々より出でて―・き遊ぶ」。「闇の中に―・く人影」

うごも・つ【墳つ】

〔自四〕

土が高くもりあがる。うぐもつ。うごもる。うぐろもつ。大唐西域記長寛点「土地は沃壌ウコモチて花果茂盛なり」

うごも・る【墳る】

〔自四〕

(→)「うごもつ」に同じ。〈類聚名義抄〉

うごろもち【鼴鼠】

モグラの異称。〈倭名類聚鈔18〉

う‐こん【右近】

右近衛府うこんえふの略。↔左近。

⇒うこん‐にんぎょう【右近人形】

⇒うこん‐の‐じょう【右近将監】

⇒うこん‐の‐じん【右近の陣】

⇒うこん‐の‐ぞう【右近将監】

⇒うこん‐の‐たいふ【右近大夫】

⇒うこん‐の‐たちばな【右近の橘】

⇒うこん‐の‐つかさ【右近司】

⇒うこん‐の‐ばば【右近の馬場】

う‐こん【鬱金】

①ショウガ科の多年草。アジア熱帯原産、沖縄でも栽培。根茎は肥大して黄色。葉は葉柄とともに長さ約1メートル。夏・秋に花穂を生じ、卵形白色の苞を多くつけ、各苞に3〜4個ずつの淡黄色唇形花を開く。根茎を止血薬・香料やカレー粉・沢庵漬の黄色染料とする。キゾメグサ。「鬱金の花」は〈[季]秋〉。〈易林本節用集〉

うこん

ウコン

提供:OPO

ウコン

提供:OPO

②鬱金色の略。

⇒うこん‐いろ【鬱金色】

⇒うこん‐うつぎ【鬱金空木】

⇒うこん‐こ【鬱金粉】

⇒うこん‐こう【鬱金香】

⇒うこん‐ぞめ【鬱金染】

⇒うこん‐ばな【鬱金花】

⇒うこん‐もめん【鬱金木綿】

うこん‐いろ【鬱金色】

ウコンの根茎で染めた濃い鮮黄色。

Munsell color system: 2Y7.5/12

⇒う‐こん【鬱金】

うこん‐うつぎ【鬱金空木】

スイカズラ科タニウツギ属の落葉低木。北国の高山に自生。高さ約1.5メートル。茎の表皮は剥離する。葉は卵円形。夏、花柄を出し、長さ3〜4センチメートルの黄緑色漏斗状の花を開く。近縁種にキバナウツギがある。

⇒う‐こん【鬱金】

う‐こんえ【右近衛】‥ヱ

①右近衛府の略。

②右近衛府の兵士。

⇒うこんえ‐の‐しょうげん【右近衛将監】

⇒うこんえ‐の‐しょうしょう【右近衛少将】

⇒うこんえ‐の‐しょうそう【右近衛将曹】

⇒うこんえ‐の‐だいしょう【右近衛大将】

⇒うこんえ‐の‐ちゅうじょう【右近衛中将】

⇒うこんえ‐ふ【右近衛府】

うこんえ‐の‐しょうげん【右近衛将監】‥ヱ‥シヤウ‥

右近衛府の判官。

⇒う‐こんえ【右近衛】

うこんえ‐の‐しょうしょう【右近衛少将】‥ヱ‥セウシヤウ

右近衛府の次官。

⇒う‐こんえ【右近衛】

うこんえ‐の‐しょうそう【右近衛将曹】‥ヱ‥シヤウサウ

右近衛府の主典。

⇒う‐こんえ【右近衛】

うこんえ‐の‐だいしょう【右近衛大将】‥ヱ‥シヤウ

右近衛府の長官。

⇒う‐こんえ【右近衛】

うこんえ‐の‐ちゅうじょう【右近衛中将】‥ヱ‥ジヤウ

右近衛府の次官。

⇒う‐こんえ【右近衛】

うこんえ‐ふ【右近衛府】‥ヱ‥

近衛府このえふの一つ。

⇒う‐こんえ【右近衛】

うこん‐こ【鬱金粉】

ウコンの根を粉末にしたもの。染料とする。

⇒う‐こん【鬱金】

うこん‐こう【鬱金香】‥カウ

チューリップ。うっこんこう。北原白秋、邪宗門「また、高窓の―。かげに斃たおるる白牛の眉間のいたみ、憤怒いきどおり」

⇒う‐こん【鬱金】

うこん‐ぞめ【鬱金染】

うこん色に染めたもの。

⇒う‐こん【鬱金】

うこん‐にんぎょう【右近人形】‥ギヤウ

木・紙などで作り、黄色の袱紗ふくさをかぶった人形。江戸時代、女形右近源左衛門を模したもの。

⇒う‐こん【右近】

うこん‐の‐じょう【右近将監】

右近衛府の判官。うこんえのしょうげん。

⇒う‐こん【右近】

うこん‐の‐じん【右近の陣】‥ヂン

月華門内にあった右近衛府の詰所。右仗。

⇒う‐こん【右近】

うこん‐の‐ぞう【右近将監】

(→)「うこんのじょう」に同じ。

⇒う‐こん【右近】

うこん‐の‐たいふ【右近大夫】

右近将監の五位に進んだもの。

⇒う‐こん【右近】

うこん‐の‐たちばな【右近の橘】

平安時代以降、紫宸殿の南階下の西方に植えた橘。儀式のとき右近衛府の官人がその側に列したからいう。↔左近の桜。→紫宸殿(図)。

⇒う‐こん【右近】

うこん‐の‐つかさ【右近司】

右近衛府。また、右近衛府の官人。

⇒う‐こん【右近】

うこん‐の‐ばば【右近の馬場】

右近衛府に属した馬場。一条北大宮通にあり、競馬くらべうまなどが行われた。古今著聞集10「―にて競馬十番を御覧じけり」

⇒う‐こん【右近】

うこん‐ばな【鬱金花】

(→)檀香梅だんこうばい1の別称。

⇒う‐こん【鬱金】

うこん‐もめん【鬱金木綿】

うこん染または人造染料による黄色の木綿。着物や赤ん坊の下着あるいは器物を包む布などに使用。

⇒う‐こん【鬱金】

うさ【宇佐】

(もと

②鬱金色の略。

⇒うこん‐いろ【鬱金色】

⇒うこん‐うつぎ【鬱金空木】

⇒うこん‐こ【鬱金粉】

⇒うこん‐こう【鬱金香】

⇒うこん‐ぞめ【鬱金染】

⇒うこん‐ばな【鬱金花】

⇒うこん‐もめん【鬱金木綿】

うこん‐いろ【鬱金色】

ウコンの根茎で染めた濃い鮮黄色。

Munsell color system: 2Y7.5/12

⇒う‐こん【鬱金】

うこん‐うつぎ【鬱金空木】

スイカズラ科タニウツギ属の落葉低木。北国の高山に自生。高さ約1.5メートル。茎の表皮は剥離する。葉は卵円形。夏、花柄を出し、長さ3〜4センチメートルの黄緑色漏斗状の花を開く。近縁種にキバナウツギがある。

⇒う‐こん【鬱金】

う‐こんえ【右近衛】‥ヱ

①右近衛府の略。

②右近衛府の兵士。

⇒うこんえ‐の‐しょうげん【右近衛将監】

⇒うこんえ‐の‐しょうしょう【右近衛少将】

⇒うこんえ‐の‐しょうそう【右近衛将曹】

⇒うこんえ‐の‐だいしょう【右近衛大将】

⇒うこんえ‐の‐ちゅうじょう【右近衛中将】

⇒うこんえ‐ふ【右近衛府】

うこんえ‐の‐しょうげん【右近衛将監】‥ヱ‥シヤウ‥

右近衛府の判官。

⇒う‐こんえ【右近衛】

うこんえ‐の‐しょうしょう【右近衛少将】‥ヱ‥セウシヤウ

右近衛府の次官。

⇒う‐こんえ【右近衛】

うこんえ‐の‐しょうそう【右近衛将曹】‥ヱ‥シヤウサウ

右近衛府の主典。

⇒う‐こんえ【右近衛】

うこんえ‐の‐だいしょう【右近衛大将】‥ヱ‥シヤウ

右近衛府の長官。

⇒う‐こんえ【右近衛】

うこんえ‐の‐ちゅうじょう【右近衛中将】‥ヱ‥ジヤウ

右近衛府の次官。

⇒う‐こんえ【右近衛】

うこんえ‐ふ【右近衛府】‥ヱ‥

近衛府このえふの一つ。

⇒う‐こんえ【右近衛】

うこん‐こ【鬱金粉】

ウコンの根を粉末にしたもの。染料とする。

⇒う‐こん【鬱金】

うこん‐こう【鬱金香】‥カウ

チューリップ。うっこんこう。北原白秋、邪宗門「また、高窓の―。かげに斃たおるる白牛の眉間のいたみ、憤怒いきどおり」

⇒う‐こん【鬱金】

うこん‐ぞめ【鬱金染】

うこん色に染めたもの。

⇒う‐こん【鬱金】

うこん‐にんぎょう【右近人形】‥ギヤウ

木・紙などで作り、黄色の袱紗ふくさをかぶった人形。江戸時代、女形右近源左衛門を模したもの。

⇒う‐こん【右近】

うこん‐の‐じょう【右近将監】

右近衛府の判官。うこんえのしょうげん。

⇒う‐こん【右近】

うこん‐の‐じん【右近の陣】‥ヂン

月華門内にあった右近衛府の詰所。右仗。

⇒う‐こん【右近】

うこん‐の‐ぞう【右近将監】

(→)「うこんのじょう」に同じ。

⇒う‐こん【右近】

うこん‐の‐たいふ【右近大夫】

右近将監の五位に進んだもの。

⇒う‐こん【右近】

うこん‐の‐たちばな【右近の橘】

平安時代以降、紫宸殿の南階下の西方に植えた橘。儀式のとき右近衛府の官人がその側に列したからいう。↔左近の桜。→紫宸殿(図)。

⇒う‐こん【右近】

うこん‐の‐つかさ【右近司】

右近衛府。また、右近衛府の官人。

⇒う‐こん【右近】

うこん‐の‐ばば【右近の馬場】

右近衛府に属した馬場。一条北大宮通にあり、競馬くらべうまなどが行われた。古今著聞集10「―にて競馬十番を御覧じけり」

⇒う‐こん【右近】

うこん‐ばな【鬱金花】

(→)檀香梅だんこうばい1の別称。

⇒う‐こん【鬱金】

うこん‐もめん【鬱金木綿】

うこん染または人造染料による黄色の木綿。着物や赤ん坊の下着あるいは器物を包む布などに使用。

⇒う‐こん【鬱金】

うさ【宇佐】

(もと 狭・宇沙とも書いた)大分県北部の市。周防灘に面する。中心地区宇佐は、宇佐神宮の鳥居前町。人口6万1千。

う‐さ【憂さ】

ういこと。つらいこと。古今和歌集雑「世にふれば―こそまされ」。「―を晴らす」

う‐さ【有作】

〔仏〕作られたもの。自然ならぬこと。有相。有為。栄華物語玉台「―無作の諸法の相を見ざる所」↔無作

う‐ざい【有才】

才能がある人。ものしり。

う‐ざい【有罪】

罪科があること。ゆうざい。日葡辞書「ウザイムザイヲエラバズ」

うざ・い

〔形〕

(「うざったい」を略した俗語)わずらわしい。うっとうしい。気持が悪い。

うざい‐がき【有財餓鬼】

①〔仏〕餓鬼の一種。祭祀などの時に捨てられた食物を食う得棄鬼、巷ちまたに遺失された食物を食う得失鬼、夜叉・羅刹らせつなどという勢力鬼の総称。↔無財餓鬼。

②金銭を多く持ちながら欲の深い人。守銭奴。また、人をののしっていう語。浮世草子、好色敗毒散「其の心は貧僧より遥かに浅ましき―といふものなり」

う‐さいかく【烏犀角】

黒色の犀角。粉末は烏犀円といい、漢方で解熱剤として用いる。

うさい‐たい【烏犀帯】

石帯の一種。銙かに烏犀角を用いて飾りにしたもの。六位以下および検非違使など、また、重服・諒闇の時に用いる。

うざ‐うざ

小さいものが多数集まってうごめくさま。うじゃうじゃ。狂言、蟹山伏「小足八足とはうしろに―した足が八本あるわ」

う‐ざお【鵜竿】‥ザヲ

竿の先に樹皮または鳥の羽毛などをつけたもので、魚をおどし、網に追い入れる道具。

うさぎ【兎】

(「う」は兎のこと、「さぎ」は兎の意の梵語「舎舎迦ささか」の転とする説、朝鮮語起源とする説、鷺さぎとする説とがある)ウサギ目の哺乳類の総称。耳の長いウサギ科と耳が小さく、小形のナキウサギ科とに大別。ウサギ科はオーストラリア・ニュー‐ジーランドなどを除く全世界に分布するが、以前いなかった地域にも移入されて野生化している。日本には北海道にユキウサギ、それ以外の地域にノウサギがいる。また、家畜としてカイウサギを飼育。耳長く、前脚は短く後脚は長い。行動は敏捷・活発で、繁殖力はすこぶる大。肉は食用、毛は筆につくる。おさぎ。〈[季]冬〉。〈本草和名〉→なきうさぎ。

カイウサギ

提供:東京動物園協会

狭・宇沙とも書いた)大分県北部の市。周防灘に面する。中心地区宇佐は、宇佐神宮の鳥居前町。人口6万1千。

う‐さ【憂さ】

ういこと。つらいこと。古今和歌集雑「世にふれば―こそまされ」。「―を晴らす」

う‐さ【有作】

〔仏〕作られたもの。自然ならぬこと。有相。有為。栄華物語玉台「―無作の諸法の相を見ざる所」↔無作

う‐ざい【有才】

才能がある人。ものしり。

う‐ざい【有罪】

罪科があること。ゆうざい。日葡辞書「ウザイムザイヲエラバズ」

うざ・い

〔形〕

(「うざったい」を略した俗語)わずらわしい。うっとうしい。気持が悪い。

うざい‐がき【有財餓鬼】

①〔仏〕餓鬼の一種。祭祀などの時に捨てられた食物を食う得棄鬼、巷ちまたに遺失された食物を食う得失鬼、夜叉・羅刹らせつなどという勢力鬼の総称。↔無財餓鬼。

②金銭を多く持ちながら欲の深い人。守銭奴。また、人をののしっていう語。浮世草子、好色敗毒散「其の心は貧僧より遥かに浅ましき―といふものなり」

う‐さいかく【烏犀角】

黒色の犀角。粉末は烏犀円といい、漢方で解熱剤として用いる。

うさい‐たい【烏犀帯】

石帯の一種。銙かに烏犀角を用いて飾りにしたもの。六位以下および検非違使など、また、重服・諒闇の時に用いる。

うざ‐うざ

小さいものが多数集まってうごめくさま。うじゃうじゃ。狂言、蟹山伏「小足八足とはうしろに―した足が八本あるわ」

う‐ざお【鵜竿】‥ザヲ

竿の先に樹皮または鳥の羽毛などをつけたもので、魚をおどし、網に追い入れる道具。

うさぎ【兎】

(「う」は兎のこと、「さぎ」は兎の意の梵語「舎舎迦ささか」の転とする説、朝鮮語起源とする説、鷺さぎとする説とがある)ウサギ目の哺乳類の総称。耳の長いウサギ科と耳が小さく、小形のナキウサギ科とに大別。ウサギ科はオーストラリア・ニュー‐ジーランドなどを除く全世界に分布するが、以前いなかった地域にも移入されて野生化している。日本には北海道にユキウサギ、それ以外の地域にノウサギがいる。また、家畜としてカイウサギを飼育。耳長く、前脚は短く後脚は長い。行動は敏捷・活発で、繁殖力はすこぶる大。肉は食用、毛は筆につくる。おさぎ。〈[季]冬〉。〈本草和名〉→なきうさぎ。

カイウサギ

提供:東京動物園協会

エゾユキウサギ

提供:東京動物園協会

エゾユキウサギ

提供:東京動物園協会

ノウサギ(白毛)

撮影:小宮輝之

ノウサギ(白毛)

撮影:小宮輝之

⇒うさぎ‐あみ【兎網】

⇒うさぎ‐うま【兎馬・驢】

⇒うさぎ‐がり【兎狩り】

⇒うさぎ‐ぎく【兎菊】

⇒うさぎ‐ごや【兎小屋】

⇒うさぎ‐ざ【兎座】

⇒うさぎ‐とび【兎跳び・兎飛び】

⇒うさぎ‐の‐ふん【兎の糞】

⇒うさぎ‐ばね【兎跳ね】

⇒うさぎ‐びょうほう【兎兵法】

⇒うさぎ‐ぶえ【兎笛】

⇒うさぎ‐みみ【兎耳】

⇒うさぎ‐むすび【兎結び】

⇒兎死すれば狐これを悲しむ

⇒兎波を走る

⇒兎に祭文

⇒兎の登り坂

⇒兎を見て犬を放つ

うさぎ‐あみ【兎網】

兎を捕らえるのに用いる網。

⇒うさぎ【兎】

うさぎ‐うま【兎馬・驢】

驢馬ろばの異称。〈類聚名義抄〉

⇒うさぎ【兎】

うさぎ‐がり【兎狩り】

大勢で兎を追い立てて、逃げ道に張った網にかけて捕らえること。〈[季]冬〉

⇒うさぎ【兎】

うさぎ‐ぎく【兎菊】

キク科の多年草。アジア東部の寒冷地に分布。日本では本州中部と北海道の高山草原に生え、代表的な高山植物。根茎は長く這い、葉は互生して匙さじ形。茎・葉ともに軟質で毛が多い。茎は高さ10〜30センチメートル、直立し茎頂に鮮黄色で径4〜5センチメートルの頭状花を1個つける。

⇒うさぎ【兎】

うさぎ‐ごや【兎小屋】

①うさぎを飼う小屋。

②(rabbit hutch)1979年、ECの非公式報告書の中で、日本人の狭い住居を形容した語。

⇒うさぎ【兎】

うさぎ‐ざ【兎座】

(Lepus ラテン)オリオン座の南にある星座。2月の夕方に南天に現れる。

⇒うさぎ【兎】

⇒うさぎ‐あみ【兎網】

⇒うさぎ‐うま【兎馬・驢】

⇒うさぎ‐がり【兎狩り】

⇒うさぎ‐ぎく【兎菊】

⇒うさぎ‐ごや【兎小屋】

⇒うさぎ‐ざ【兎座】

⇒うさぎ‐とび【兎跳び・兎飛び】

⇒うさぎ‐の‐ふん【兎の糞】

⇒うさぎ‐ばね【兎跳ね】

⇒うさぎ‐びょうほう【兎兵法】

⇒うさぎ‐ぶえ【兎笛】

⇒うさぎ‐みみ【兎耳】

⇒うさぎ‐むすび【兎結び】

⇒兎死すれば狐これを悲しむ

⇒兎波を走る

⇒兎に祭文

⇒兎の登り坂

⇒兎を見て犬を放つ

うさぎ‐あみ【兎網】

兎を捕らえるのに用いる網。

⇒うさぎ【兎】

うさぎ‐うま【兎馬・驢】

驢馬ろばの異称。〈類聚名義抄〉

⇒うさぎ【兎】

うさぎ‐がり【兎狩り】

大勢で兎を追い立てて、逃げ道に張った網にかけて捕らえること。〈[季]冬〉

⇒うさぎ【兎】

うさぎ‐ぎく【兎菊】

キク科の多年草。アジア東部の寒冷地に分布。日本では本州中部と北海道の高山草原に生え、代表的な高山植物。根茎は長く這い、葉は互生して匙さじ形。茎・葉ともに軟質で毛が多い。茎は高さ10〜30センチメートル、直立し茎頂に鮮黄色で径4〜5センチメートルの頭状花を1個つける。

⇒うさぎ【兎】

うさぎ‐ごや【兎小屋】

①うさぎを飼う小屋。

②(rabbit hutch)1979年、ECの非公式報告書の中で、日本人の狭い住居を形容した語。

⇒うさぎ【兎】

うさぎ‐ざ【兎座】

(Lepus ラテン)オリオン座の南にある星座。2月の夕方に南天に現れる。

⇒うさぎ【兎】

ウコン

提供:OPO

ウコン

提供:OPO

②鬱金色の略。

⇒うこん‐いろ【鬱金色】

⇒うこん‐うつぎ【鬱金空木】

⇒うこん‐こ【鬱金粉】

⇒うこん‐こう【鬱金香】

⇒うこん‐ぞめ【鬱金染】

⇒うこん‐ばな【鬱金花】

⇒うこん‐もめん【鬱金木綿】

うこん‐いろ【鬱金色】

ウコンの根茎で染めた濃い鮮黄色。

Munsell color system: 2Y7.5/12

⇒う‐こん【鬱金】

うこん‐うつぎ【鬱金空木】

スイカズラ科タニウツギ属の落葉低木。北国の高山に自生。高さ約1.5メートル。茎の表皮は剥離する。葉は卵円形。夏、花柄を出し、長さ3〜4センチメートルの黄緑色漏斗状の花を開く。近縁種にキバナウツギがある。

⇒う‐こん【鬱金】

う‐こんえ【右近衛】‥ヱ

①右近衛府の略。

②右近衛府の兵士。

⇒うこんえ‐の‐しょうげん【右近衛将監】

⇒うこんえ‐の‐しょうしょう【右近衛少将】

⇒うこんえ‐の‐しょうそう【右近衛将曹】

⇒うこんえ‐の‐だいしょう【右近衛大将】

⇒うこんえ‐の‐ちゅうじょう【右近衛中将】

⇒うこんえ‐ふ【右近衛府】

うこんえ‐の‐しょうげん【右近衛将監】‥ヱ‥シヤウ‥

右近衛府の判官。

⇒う‐こんえ【右近衛】

うこんえ‐の‐しょうしょう【右近衛少将】‥ヱ‥セウシヤウ

右近衛府の次官。

⇒う‐こんえ【右近衛】

うこんえ‐の‐しょうそう【右近衛将曹】‥ヱ‥シヤウサウ

右近衛府の主典。

⇒う‐こんえ【右近衛】

うこんえ‐の‐だいしょう【右近衛大将】‥ヱ‥シヤウ

右近衛府の長官。

⇒う‐こんえ【右近衛】

うこんえ‐の‐ちゅうじょう【右近衛中将】‥ヱ‥ジヤウ

右近衛府の次官。

⇒う‐こんえ【右近衛】

うこんえ‐ふ【右近衛府】‥ヱ‥

近衛府このえふの一つ。

⇒う‐こんえ【右近衛】

うこん‐こ【鬱金粉】

ウコンの根を粉末にしたもの。染料とする。

⇒う‐こん【鬱金】

うこん‐こう【鬱金香】‥カウ

チューリップ。うっこんこう。北原白秋、邪宗門「また、高窓の―。かげに斃たおるる白牛の眉間のいたみ、憤怒いきどおり」

⇒う‐こん【鬱金】

うこん‐ぞめ【鬱金染】

うこん色に染めたもの。

⇒う‐こん【鬱金】

うこん‐にんぎょう【右近人形】‥ギヤウ

木・紙などで作り、黄色の袱紗ふくさをかぶった人形。江戸時代、女形右近源左衛門を模したもの。

⇒う‐こん【右近】

うこん‐の‐じょう【右近将監】

右近衛府の判官。うこんえのしょうげん。

⇒う‐こん【右近】

うこん‐の‐じん【右近の陣】‥ヂン

月華門内にあった右近衛府の詰所。右仗。

⇒う‐こん【右近】

うこん‐の‐ぞう【右近将監】

(→)「うこんのじょう」に同じ。

⇒う‐こん【右近】

うこん‐の‐たいふ【右近大夫】

右近将監の五位に進んだもの。

⇒う‐こん【右近】

うこん‐の‐たちばな【右近の橘】

平安時代以降、紫宸殿の南階下の西方に植えた橘。儀式のとき右近衛府の官人がその側に列したからいう。↔左近の桜。→紫宸殿(図)。

⇒う‐こん【右近】

うこん‐の‐つかさ【右近司】

右近衛府。また、右近衛府の官人。

⇒う‐こん【右近】

うこん‐の‐ばば【右近の馬場】

右近衛府に属した馬場。一条北大宮通にあり、競馬くらべうまなどが行われた。古今著聞集10「―にて競馬十番を御覧じけり」

⇒う‐こん【右近】

うこん‐ばな【鬱金花】

(→)檀香梅だんこうばい1の別称。

⇒う‐こん【鬱金】

うこん‐もめん【鬱金木綿】

うこん染または人造染料による黄色の木綿。着物や赤ん坊の下着あるいは器物を包む布などに使用。

⇒う‐こん【鬱金】

うさ【宇佐】

(もと

②鬱金色の略。

⇒うこん‐いろ【鬱金色】

⇒うこん‐うつぎ【鬱金空木】

⇒うこん‐こ【鬱金粉】

⇒うこん‐こう【鬱金香】

⇒うこん‐ぞめ【鬱金染】

⇒うこん‐ばな【鬱金花】

⇒うこん‐もめん【鬱金木綿】

うこん‐いろ【鬱金色】

ウコンの根茎で染めた濃い鮮黄色。

Munsell color system: 2Y7.5/12

⇒う‐こん【鬱金】

うこん‐うつぎ【鬱金空木】

スイカズラ科タニウツギ属の落葉低木。北国の高山に自生。高さ約1.5メートル。茎の表皮は剥離する。葉は卵円形。夏、花柄を出し、長さ3〜4センチメートルの黄緑色漏斗状の花を開く。近縁種にキバナウツギがある。

⇒う‐こん【鬱金】

う‐こんえ【右近衛】‥ヱ

①右近衛府の略。

②右近衛府の兵士。

⇒うこんえ‐の‐しょうげん【右近衛将監】

⇒うこんえ‐の‐しょうしょう【右近衛少将】

⇒うこんえ‐の‐しょうそう【右近衛将曹】

⇒うこんえ‐の‐だいしょう【右近衛大将】

⇒うこんえ‐の‐ちゅうじょう【右近衛中将】

⇒うこんえ‐ふ【右近衛府】

うこんえ‐の‐しょうげん【右近衛将監】‥ヱ‥シヤウ‥

右近衛府の判官。

⇒う‐こんえ【右近衛】

うこんえ‐の‐しょうしょう【右近衛少将】‥ヱ‥セウシヤウ

右近衛府の次官。

⇒う‐こんえ【右近衛】

うこんえ‐の‐しょうそう【右近衛将曹】‥ヱ‥シヤウサウ

右近衛府の主典。

⇒う‐こんえ【右近衛】

うこんえ‐の‐だいしょう【右近衛大将】‥ヱ‥シヤウ

右近衛府の長官。

⇒う‐こんえ【右近衛】

うこんえ‐の‐ちゅうじょう【右近衛中将】‥ヱ‥ジヤウ

右近衛府の次官。

⇒う‐こんえ【右近衛】

うこんえ‐ふ【右近衛府】‥ヱ‥

近衛府このえふの一つ。

⇒う‐こんえ【右近衛】

うこん‐こ【鬱金粉】

ウコンの根を粉末にしたもの。染料とする。

⇒う‐こん【鬱金】

うこん‐こう【鬱金香】‥カウ

チューリップ。うっこんこう。北原白秋、邪宗門「また、高窓の―。かげに斃たおるる白牛の眉間のいたみ、憤怒いきどおり」

⇒う‐こん【鬱金】

うこん‐ぞめ【鬱金染】

うこん色に染めたもの。

⇒う‐こん【鬱金】

うこん‐にんぎょう【右近人形】‥ギヤウ

木・紙などで作り、黄色の袱紗ふくさをかぶった人形。江戸時代、女形右近源左衛門を模したもの。

⇒う‐こん【右近】

うこん‐の‐じょう【右近将監】

右近衛府の判官。うこんえのしょうげん。

⇒う‐こん【右近】

うこん‐の‐じん【右近の陣】‥ヂン

月華門内にあった右近衛府の詰所。右仗。

⇒う‐こん【右近】

うこん‐の‐ぞう【右近将監】

(→)「うこんのじょう」に同じ。

⇒う‐こん【右近】

うこん‐の‐たいふ【右近大夫】

右近将監の五位に進んだもの。

⇒う‐こん【右近】

うこん‐の‐たちばな【右近の橘】

平安時代以降、紫宸殿の南階下の西方に植えた橘。儀式のとき右近衛府の官人がその側に列したからいう。↔左近の桜。→紫宸殿(図)。

⇒う‐こん【右近】

うこん‐の‐つかさ【右近司】

右近衛府。また、右近衛府の官人。

⇒う‐こん【右近】

うこん‐の‐ばば【右近の馬場】

右近衛府に属した馬場。一条北大宮通にあり、競馬くらべうまなどが行われた。古今著聞集10「―にて競馬十番を御覧じけり」

⇒う‐こん【右近】

うこん‐ばな【鬱金花】

(→)檀香梅だんこうばい1の別称。

⇒う‐こん【鬱金】

うこん‐もめん【鬱金木綿】

うこん染または人造染料による黄色の木綿。着物や赤ん坊の下着あるいは器物を包む布などに使用。

⇒う‐こん【鬱金】

うさ【宇佐】

(もと 狭・宇沙とも書いた)大分県北部の市。周防灘に面する。中心地区宇佐は、宇佐神宮の鳥居前町。人口6万1千。

う‐さ【憂さ】

ういこと。つらいこと。古今和歌集雑「世にふれば―こそまされ」。「―を晴らす」

う‐さ【有作】

〔仏〕作られたもの。自然ならぬこと。有相。有為。栄華物語玉台「―無作の諸法の相を見ざる所」↔無作

う‐ざい【有才】

才能がある人。ものしり。

う‐ざい【有罪】

罪科があること。ゆうざい。日葡辞書「ウザイムザイヲエラバズ」

うざ・い

〔形〕

(「うざったい」を略した俗語)わずらわしい。うっとうしい。気持が悪い。

うざい‐がき【有財餓鬼】

①〔仏〕餓鬼の一種。祭祀などの時に捨てられた食物を食う得棄鬼、巷ちまたに遺失された食物を食う得失鬼、夜叉・羅刹らせつなどという勢力鬼の総称。↔無財餓鬼。

②金銭を多く持ちながら欲の深い人。守銭奴。また、人をののしっていう語。浮世草子、好色敗毒散「其の心は貧僧より遥かに浅ましき―といふものなり」

う‐さいかく【烏犀角】

黒色の犀角。粉末は烏犀円といい、漢方で解熱剤として用いる。

うさい‐たい【烏犀帯】

石帯の一種。銙かに烏犀角を用いて飾りにしたもの。六位以下および検非違使など、また、重服・諒闇の時に用いる。

うざ‐うざ

小さいものが多数集まってうごめくさま。うじゃうじゃ。狂言、蟹山伏「小足八足とはうしろに―した足が八本あるわ」

う‐ざお【鵜竿】‥ザヲ

竿の先に樹皮または鳥の羽毛などをつけたもので、魚をおどし、網に追い入れる道具。

うさぎ【兎】

(「う」は兎のこと、「さぎ」は兎の意の梵語「舎舎迦ささか」の転とする説、朝鮮語起源とする説、鷺さぎとする説とがある)ウサギ目の哺乳類の総称。耳の長いウサギ科と耳が小さく、小形のナキウサギ科とに大別。ウサギ科はオーストラリア・ニュー‐ジーランドなどを除く全世界に分布するが、以前いなかった地域にも移入されて野生化している。日本には北海道にユキウサギ、それ以外の地域にノウサギがいる。また、家畜としてカイウサギを飼育。耳長く、前脚は短く後脚は長い。行動は敏捷・活発で、繁殖力はすこぶる大。肉は食用、毛は筆につくる。おさぎ。〈[季]冬〉。〈本草和名〉→なきうさぎ。

カイウサギ

提供:東京動物園協会

狭・宇沙とも書いた)大分県北部の市。周防灘に面する。中心地区宇佐は、宇佐神宮の鳥居前町。人口6万1千。

う‐さ【憂さ】

ういこと。つらいこと。古今和歌集雑「世にふれば―こそまされ」。「―を晴らす」

う‐さ【有作】

〔仏〕作られたもの。自然ならぬこと。有相。有為。栄華物語玉台「―無作の諸法の相を見ざる所」↔無作

う‐ざい【有才】

才能がある人。ものしり。

う‐ざい【有罪】

罪科があること。ゆうざい。日葡辞書「ウザイムザイヲエラバズ」

うざ・い

〔形〕

(「うざったい」を略した俗語)わずらわしい。うっとうしい。気持が悪い。

うざい‐がき【有財餓鬼】

①〔仏〕餓鬼の一種。祭祀などの時に捨てられた食物を食う得棄鬼、巷ちまたに遺失された食物を食う得失鬼、夜叉・羅刹らせつなどという勢力鬼の総称。↔無財餓鬼。

②金銭を多く持ちながら欲の深い人。守銭奴。また、人をののしっていう語。浮世草子、好色敗毒散「其の心は貧僧より遥かに浅ましき―といふものなり」

う‐さいかく【烏犀角】

黒色の犀角。粉末は烏犀円といい、漢方で解熱剤として用いる。

うさい‐たい【烏犀帯】

石帯の一種。銙かに烏犀角を用いて飾りにしたもの。六位以下および検非違使など、また、重服・諒闇の時に用いる。

うざ‐うざ

小さいものが多数集まってうごめくさま。うじゃうじゃ。狂言、蟹山伏「小足八足とはうしろに―した足が八本あるわ」

う‐ざお【鵜竿】‥ザヲ

竿の先に樹皮または鳥の羽毛などをつけたもので、魚をおどし、網に追い入れる道具。

うさぎ【兎】

(「う」は兎のこと、「さぎ」は兎の意の梵語「舎舎迦ささか」の転とする説、朝鮮語起源とする説、鷺さぎとする説とがある)ウサギ目の哺乳類の総称。耳の長いウサギ科と耳が小さく、小形のナキウサギ科とに大別。ウサギ科はオーストラリア・ニュー‐ジーランドなどを除く全世界に分布するが、以前いなかった地域にも移入されて野生化している。日本には北海道にユキウサギ、それ以外の地域にノウサギがいる。また、家畜としてカイウサギを飼育。耳長く、前脚は短く後脚は長い。行動は敏捷・活発で、繁殖力はすこぶる大。肉は食用、毛は筆につくる。おさぎ。〈[季]冬〉。〈本草和名〉→なきうさぎ。

カイウサギ

提供:東京動物園協会

エゾユキウサギ

提供:東京動物園協会

エゾユキウサギ

提供:東京動物園協会

ノウサギ(白毛)

撮影:小宮輝之

ノウサギ(白毛)

撮影:小宮輝之

⇒うさぎ‐あみ【兎網】

⇒うさぎ‐うま【兎馬・驢】

⇒うさぎ‐がり【兎狩り】

⇒うさぎ‐ぎく【兎菊】

⇒うさぎ‐ごや【兎小屋】

⇒うさぎ‐ざ【兎座】

⇒うさぎ‐とび【兎跳び・兎飛び】

⇒うさぎ‐の‐ふん【兎の糞】

⇒うさぎ‐ばね【兎跳ね】

⇒うさぎ‐びょうほう【兎兵法】

⇒うさぎ‐ぶえ【兎笛】

⇒うさぎ‐みみ【兎耳】

⇒うさぎ‐むすび【兎結び】

⇒兎死すれば狐これを悲しむ

⇒兎波を走る

⇒兎に祭文

⇒兎の登り坂

⇒兎を見て犬を放つ

うさぎ‐あみ【兎網】

兎を捕らえるのに用いる網。

⇒うさぎ【兎】

うさぎ‐うま【兎馬・驢】

驢馬ろばの異称。〈類聚名義抄〉

⇒うさぎ【兎】

うさぎ‐がり【兎狩り】

大勢で兎を追い立てて、逃げ道に張った網にかけて捕らえること。〈[季]冬〉

⇒うさぎ【兎】

うさぎ‐ぎく【兎菊】

キク科の多年草。アジア東部の寒冷地に分布。日本では本州中部と北海道の高山草原に生え、代表的な高山植物。根茎は長く這い、葉は互生して匙さじ形。茎・葉ともに軟質で毛が多い。茎は高さ10〜30センチメートル、直立し茎頂に鮮黄色で径4〜5センチメートルの頭状花を1個つける。

⇒うさぎ【兎】

うさぎ‐ごや【兎小屋】

①うさぎを飼う小屋。

②(rabbit hutch)1979年、ECの非公式報告書の中で、日本人の狭い住居を形容した語。

⇒うさぎ【兎】

うさぎ‐ざ【兎座】

(Lepus ラテン)オリオン座の南にある星座。2月の夕方に南天に現れる。

⇒うさぎ【兎】

⇒うさぎ‐あみ【兎網】

⇒うさぎ‐うま【兎馬・驢】

⇒うさぎ‐がり【兎狩り】

⇒うさぎ‐ぎく【兎菊】

⇒うさぎ‐ごや【兎小屋】

⇒うさぎ‐ざ【兎座】

⇒うさぎ‐とび【兎跳び・兎飛び】

⇒うさぎ‐の‐ふん【兎の糞】

⇒うさぎ‐ばね【兎跳ね】

⇒うさぎ‐びょうほう【兎兵法】

⇒うさぎ‐ぶえ【兎笛】

⇒うさぎ‐みみ【兎耳】

⇒うさぎ‐むすび【兎結び】

⇒兎死すれば狐これを悲しむ

⇒兎波を走る

⇒兎に祭文

⇒兎の登り坂

⇒兎を見て犬を放つ

うさぎ‐あみ【兎網】

兎を捕らえるのに用いる網。

⇒うさぎ【兎】

うさぎ‐うま【兎馬・驢】

驢馬ろばの異称。〈類聚名義抄〉

⇒うさぎ【兎】

うさぎ‐がり【兎狩り】

大勢で兎を追い立てて、逃げ道に張った網にかけて捕らえること。〈[季]冬〉

⇒うさぎ【兎】

うさぎ‐ぎく【兎菊】

キク科の多年草。アジア東部の寒冷地に分布。日本では本州中部と北海道の高山草原に生え、代表的な高山植物。根茎は長く這い、葉は互生して匙さじ形。茎・葉ともに軟質で毛が多い。茎は高さ10〜30センチメートル、直立し茎頂に鮮黄色で径4〜5センチメートルの頭状花を1個つける。

⇒うさぎ【兎】

うさぎ‐ごや【兎小屋】

①うさぎを飼う小屋。

②(rabbit hutch)1979年、ECの非公式報告書の中で、日本人の狭い住居を形容した語。

⇒うさぎ【兎】

うさぎ‐ざ【兎座】

(Lepus ラテン)オリオン座の南にある星座。2月の夕方に南天に現れる。

⇒うさぎ【兎】

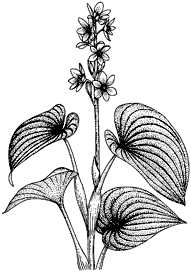

みず‐あおい【水葵・雨久花】ミヅアフヒ🔗⭐🔉

みず‐あおい【水葵・雨久花】ミヅアフヒ

ミズアオイ科の一年草。溜水中に生え、軟質で茎は短い。夏から秋に紫色の六弁花を開く。庭園に栽培し、昔は葉を食用。古名、なぎ。漢名、浮薔。〈[季]夏〉

みずあおい

ミズアオイ

提供:OPO

ミズアオイ

提供:OPO

ミズアオイ

提供:OPO

ミズアオイ

提供:OPO

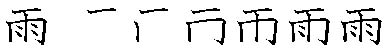

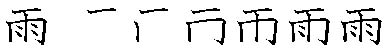

[漢]雨🔗⭐🔉

雨 字形

筆順

筆順

〔雨部0画/8画/教育/1711・312B〕

〔音〕ウ(呉)(漢)

〔訓〕あめ・あま=

[意味]

あめ。あめふり。「雨天・雨量・降雨・豪雨・晴雨・風雨・梅雨・櫛風沐雨しっぷうもくう」

[解字]

解字

〔雨部0画/8画/教育/1711・312B〕

〔音〕ウ(呉)(漢)

〔訓〕あめ・あま=

[意味]

あめ。あめふり。「雨天・雨量・降雨・豪雨・晴雨・風雨・梅雨・櫛風沐雨しっぷうもくう」

[解字]

解字 象形。地表を覆っている天から水滴の落ちる形。

[下ツキ

陰雨・淫雨・雲雨・煙雨・祈雨・峡雨・恵雨・降雨・豪雨・穀雨・五風十雨・細雨・山雨・慈雨・櫛風沐雨・驟雨・宿雨・春雨・瘴雨・翠雨・晴雨・屑雨・多雨・弾雨・梅雨・白雨・麦雨・微雨・風雨・暮雨・雷雨・涼雨・緑雨・淋雨・霖雨・冷雨・零雨・時雨しぐれ

象形。地表を覆っている天から水滴の落ちる形。

[下ツキ

陰雨・淫雨・雲雨・煙雨・祈雨・峡雨・恵雨・降雨・豪雨・穀雨・五風十雨・細雨・山雨・慈雨・櫛風沐雨・驟雨・宿雨・春雨・瘴雨・翠雨・晴雨・屑雨・多雨・弾雨・梅雨・白雨・麦雨・微雨・風雨・暮雨・雷雨・涼雨・緑雨・淋雨・霖雨・冷雨・零雨・時雨しぐれ

筆順

筆順

〔雨部0画/8画/教育/1711・312B〕

〔音〕ウ(呉)(漢)

〔訓〕あめ・あま=

[意味]

あめ。あめふり。「雨天・雨量・降雨・豪雨・晴雨・風雨・梅雨・櫛風沐雨しっぷうもくう」

[解字]

解字

〔雨部0画/8画/教育/1711・312B〕

〔音〕ウ(呉)(漢)

〔訓〕あめ・あま=

[意味]

あめ。あめふり。「雨天・雨量・降雨・豪雨・晴雨・風雨・梅雨・櫛風沐雨しっぷうもくう」

[解字]

解字 象形。地表を覆っている天から水滴の落ちる形。

[下ツキ

陰雨・淫雨・雲雨・煙雨・祈雨・峡雨・恵雨・降雨・豪雨・穀雨・五風十雨・細雨・山雨・慈雨・櫛風沐雨・驟雨・宿雨・春雨・瘴雨・翠雨・晴雨・屑雨・多雨・弾雨・梅雨・白雨・麦雨・微雨・風雨・暮雨・雷雨・涼雨・緑雨・淋雨・霖雨・冷雨・零雨・時雨しぐれ

象形。地表を覆っている天から水滴の落ちる形。

[下ツキ

陰雨・淫雨・雲雨・煙雨・祈雨・峡雨・恵雨・降雨・豪雨・穀雨・五風十雨・細雨・山雨・慈雨・櫛風沐雨・驟雨・宿雨・春雨・瘴雨・翠雨・晴雨・屑雨・多雨・弾雨・梅雨・白雨・麦雨・微雨・風雨・暮雨・雷雨・涼雨・緑雨・淋雨・霖雨・冷雨・零雨・時雨しぐれ

広辞苑に「雨」で始まるの検索結果 1-75。もっと読み込む