複数辞典一括検索+![]()

![]()

たのうだ‐ひと【頼うだ人】🔗⭐🔉

たのうだ‐ひと【頼うだ人】

我が主人と頼んだ人。主人。頼うだ御方。頼うだ者。狂言、末広がり「こちの―のやうに」

たのみ【頼み】🔗⭐🔉

たのみ【頼み】

①たのむこと。また、そのもの。たより。源氏物語桐壺「かたじけなき御心ばへのたぐひなきを―にてまじらひ給ふ」。「―を聞き入れる」

②期待。竹取物語「さりともつひに男あはせざらむやはと思ひて、―をかけたり」。「我が子の成長を―に生きる」

③(舅とたのみ、妻とたのみ、婿とたのみ、夫とたのむ祝儀の意という)結婚の結納ゆいのう。日本永代蔵6「此家より―を奢の初めとして」

④売買の手付金。〈日葡辞書〉

⑤(→)「たのみ(田の実・憑)」3に同じ。

⇒たのみ‐おさめ【頼み納め】

⇒たのみ‐きり【頼みきり】

⇒たのみ‐だる【頼み樽】

⇒たのみ‐て【頼み手】

⇒たのみ‐でら【頼み寺】

⇒たのみ‐どころ【頼み所】

⇒たのみ‐の‐つな【頼みの綱】

たのみ‐あ・げる【頼み上げる】🔗⭐🔉

たのみ‐あ・げる【頼み上げる】

〔他下一〕[文]たのみあ・ぐ(下二)

「たのむ」の謙譲語。お頼み申す。

たのみ‐い・る【頼み入る】🔗⭐🔉

たのみ‐い・る【頼み入る】

〔他四〕

切に頼む。深く頼む。

たのみ‐おさめ【頼み納め】‥ヲサメ🔗⭐🔉

たのみ‐おさめ【頼み納め】‥ヲサメ

江戸時代、質入主が年貢諸役を負担し、質取主は全収穫を取る土地質入形式。幕府は厳禁。頼納らいのう。

⇒たのみ【頼み】

たのみ‐きり【頼みきり】🔗⭐🔉

たのみ‐きり【頼みきり】

全面的に頼みきっていること。また、そのもの。日葡辞書「コレワガヒトリゴナレバ、ミガタノミキリデゴザル」

⇒たのみ【頼み】

たのみ‐こ・む【頼み込む】🔗⭐🔉

たのみ‐こ・む【頼み込む】

〔他五〕

ひとに持ち込んで頼む。「借金を―・む」

たのみ‐すくな・し【頼み少なし】🔗⭐🔉

たのみ‐すくな・し【頼み少なし】

〔形ク〕

頼りとする所が少なくて心細い。おぼつかない。また、生きられそうもない。源氏物語行幸「年の積りの悩みと思う給へつつ…―・きやうにおぼえ侍れば」

たのみ‐だる【頼み樽】🔗⭐🔉

たのみ‐だる【頼み樽】

結納として贈る角樽つのだる。好色一代女5「媒なかだちを入れて―をしかけて送られける」

⇒たのみ【頼み】

たのみ‐て【頼み手】🔗⭐🔉

たのみ‐て【頼み手】

頼んだ方の人。依頼者。

⇒たのみ【頼み】

たのみ‐でら【頼み寺】🔗⭐🔉

たのみ‐でら【頼み寺】

菩提寺ぼだいじ。浄瑠璃、伽羅先代萩「―へ人でもやり…念仏でも唱へて」

⇒たのみ【頼み】

たのみ‐どころ【頼み所】🔗⭐🔉

たのみ‐どころ【頼み所】

たのみとする所。よるべとするところ。たよりどころ。源氏物語帚木「物まめやかに静かなる心の趣ならん寄るべをぞ、つひの―には思ひおくべかりける」

⇒たのみ【頼み】

たのみ‐の‐つな【頼みの綱】🔗⭐🔉

たのみ‐の‐つな【頼みの綱】

苦境の中で頼りにしてよりすがっている人や物。「―が切れる」

⇒たのみ【頼み】

たのみ‐ふく・る【頼み脹る】🔗⭐🔉

たのみ‐ふく・る【頼み脹る】

〔自下二〕

頼みにしてはりきる。源氏物語行幸「この女御殿などおのづから伝へ聞えさせ給ひてむなど、―・れてなむさぶらひつるを」

たのみ‐わた・る【頼み渡る】🔗⭐🔉

たのみ‐わた・る【頼み渡る】

〔他四〕

末長く頼みに思う。頼みつづける。源氏物語少女「さりとも人となさせ給ひてんと―・り侍りつるに」

たの・む【頼む・恃む・憑む】🔗⭐🔉

たの・む【頼む・恃む・憑む】

[一]〔他五〕

手を合わせて祈る意からか。自分を相手にゆだねて願う意。

①力を貸してもらえるよう、相手にすがる。万葉集14「いましを―・み母に違ひぬ」。源氏物語明石「住吉の神を―・みはじめ奉りて、この十八年になり侍りぬ」

②あてにする。それを力とする。万葉集11「吾妹子が袖を―・みて真野の浦の小菅の笠を着ずて来にけり」。源氏物語賢木「なき人に行きあふ程をいつと―・まむ」。「衆を―・んで横車を押す」「師と―・む人」

③信用する。万葉集4「百千たび恋ふといふとも諸茅らが練の言葉は吾は―・まじ」

④他にゆだねる。委託する。依頼する。天草本伊曾保物語「親類を―・うで、再び帰りあはれいと妻を頼まるれど」。「仕事を―・む」「出前を―・む」

⑤その人を主人として一身を託する。平家物語12「頼朝を―・まば助けて使はんは、いかに」。狂言、吾妻大名「身共が―・うだ人はお大名でござるが」

⑥武士などが、他家を訪れて案内を請う言葉。たのもう。歌舞伎、勧善懲悪覗機関「しかし―・まう―・まうは本職だ」

⑦懇願する。歌舞伎、助六所縁江戸桜「白玉さん、―・みやんすにえ」。「―・むから許してやってくれ」

[二]〔他下二〕

たのみに思わせる。あてにさせる。万葉集14「あれを―・めてあさましものを」。源氏物語夕顔「この世のみならぬ契りなどまで―・め給ふに」

⇒頼む木の下に雨漏る

○頼む木の下に雨漏るたのむこのもとにあめもる🔗⭐🔉

○頼む木の下に雨漏るたのむこのもとにあめもる

折角頼みにしたのにその甲斐のないことにいう。

⇒たの・む【頼む・恃む・憑む】

たのむ‐の‐かり【田の面の雁】

田の面におりる雁。伊勢物語「みよし野の―もひたぶるに君が方にぞ寄ると鳴くなる」

⇒た‐の‐む【田の面】

たのむ‐の‐せつ【田の実の節】

(→)「田の実み」2に同じ。日工にっく集「蓋俗所謂恃怙之節たのむのせつ也」

⇒た‐の‐む【田の実】

たのむ‐の‐ひ【田の実の日】

(→)「田の実み」2に同じ。異本洞房語園「―、爰なる遊女ども、白襲しらがさねの小袖」

⇒た‐の‐む【田の実】

たのむら【田能村】

姓氏の一つ。

⇒たのむら‐ちくでん【田能村竹田】

たのむら‐ちくでん【田能村竹田】

江戸後期の文人画家。名は孝憲たかのり、字は君彝くんい。豊後竹田の人。幕末文人画壇を代表する画家の一人。頼山陽・青木木米・雲華上人らと交わりながら、中国文人画の正統を学ぶことに努める。経学・詩文にも長じ、「山中人饒舌」など画論にもすぐれた。作「亦復一楽帖またまたいちらくじょう」など。(1777〜1835)

⇒たのむら【田能村】

たのめ【頼め】

たのみに思わせること。あてにさせること。源氏物語宿木「この御行く先の―はいでやと思ひながらも」

⇒たのめ‐ごと【頼め事】

たのめ‐ごと【頼め事】

(→)「たのめ」に同じ。浜松中納言物語2「ひとへになほざりの―など」

⇒たのめ【頼め】

た‐の‐も【田の面】

田のおも。田のおもて。田。万葉集14「坂越えて安倍あべの―にゐる鶴たずの」

たのもう【頼もう】タノマウ

〔感〕

(頼マムの音便)他家を訪問して案内を請う時の語。

たのもし【頼母子・憑子】

(「たのむ(田の実)」から出た語か)頼母子講のこと。

⇒たのもし‐こう【頼母子講】

たのもし【頼もし】

(形容詞の語幹)

⇒たのもし‐げ‐な・し【頼もしげなし】

⇒たのもし‐ずく【頼もし尽】

⇒たのもし‐だて【頼もし立て】

⇒たのもし‐どころ【頼もし所】

⇒たのもし‐びと【頼もし人】

たのもし・い【頼もしい】

〔形〕[文]たのも・し(シク)

(動詞タノムの形容詞形)

①絶対たのみにできるように思われる。まかせておいて安心である。心強い。源氏物語夕顔「法師などをこそは、かかる方の―・しきものには思すべけれど」。「誠実で―・い人柄」

②期待のもてる状態である。楽しい夢をえがくことができる。源氏物語賢木「御かたちもいと清らにねびまさらせ給へるを嬉しく―・しく見奉らせ給ふ」。更級日記「うれしく―・しくて、いよいよ念じ奉りて」。「利発な子で将来が―・い」

③裕福だ。宇治拾遺物語6「世に―・しき長者ありける」

たのもし‐げ‐な・し【頼もしげなし】

〔形ク〕

たよりにならない。心細い。竹取物語「船に乗りては、楫取の申す事をこそ高き山と頼め。などかく―・く申すぞ」

⇒たのもし【頼もし】

たのもし‐こう【頼母子講】‥カウ

互助的な金融組合。組合員が一定の掛金を出し、一定の期日に抽籤または入札によって所定の金額を順次に組合員に融通する組織。鎌倉時代から行われた。無尽むじん。無尽講。

⇒たのもし【頼母子・憑子】

たのもし‐ずく【頼もし尽】‥ヅク

ひたすら頼もしく思わせること。また、互いに信じ頼み合うこと。日本永代蔵1「今時の仲人、―にはあらず」

⇒たのもし【頼もし】

たのもし‐だて【頼もし立て】

頼もしく思わせるようにふるまうこと。

⇒たのもし【頼もし】

たのもし‐どころ【頼もし所】

頼もしく思うところ。源氏物語若紫「―にこもりて物し侍るなりと聞え給ふ」

⇒たのもし【頼もし】

たのもし‐びと【頼もし人】

頼もしく思う人。たよりに思う人。蜻蛉日記中「これを―にてあるに、いみじうもいふかなと思へども」

⇒たのもし【頼もし】

たのも‐せっく【頼母節供】

(→)「田の実み」2に同じ。

たのも‐にんぎょう【頼も人形】‥ギヤウ

「たのみ」すなわち8月朔日に作る団子製の人形。→ししこま(獅子駒)

た‐の‐もの【田の物】

鷹狩で雁・鴨・鶴などの類。

たば

山中の平地で奥まった所。だば。

たば【把・束】

一まとめにたばねたもの。また、たばねたものを数える語。そく。「ねぎ一―」

⇒把になって掛かる

だ‐は【打破】

うちやぶること。「因習を―する」

だ‐ば【駄馬】

①荷をつけて運ばせる馬。にうま。

②下等の馬。だうま。

だ‐ば【駝馬】

駱駝らくだの異称。

た‐ばい【多売】

多く売ること。「薄利―」

だ‐はい【駝背】

①駱駝の背。

②せむし。

たば・う【庇ふ・貯ふ・惜ふ】タバフ

〔他四〕

①惜しむ。大切に守る。〈類聚名義抄〉。源平盛衰記20「与一殿討れ給ひぬと聞きて後は、誰ゆゑ身をば―・ふべき」

②大切にしまっておく。たくわえる。風姿花伝「手を―・ひて少な少なと能をすれば」。〈文明本節用集〉

たば‐かぜ【束風】

(主として日本海岸で)乾いぬいすなわち北西方から吹く暴風。

た‐はかり【手量】

舞を舞う時の手のひろげ方。神武紀「―の大きさ小ささ」

た‐ばかり【謀り】

(タは接頭語)

①思いめぐらすこと。思案。計画。工夫。源氏物語玉鬘「数まへられ給ふべき―おぼし構へよ」

②はかりあざむくこと。謀計。宇津保物語国譲下「それこそいと恐ろしき―なれ」

⇒たばかり‐ごと【謀り事】

⇒たばかり‐じょう【謀り状】

⇒たばかり‐ぜい【謀り勢】

たばかり‐ごと【謀り事】

はかりごと。計略。謀計。宇津保物語忠乞「一日の―かうかうの事ありとは」

⇒た‐ばかり【謀り】

たばかり‐じょう【謀り状】‥ジヤウ

他をいつわりたばかるために記した書状。浄瑠璃、国性爺後日合戦「―を認したため、矢文に付けて射させたり」

⇒た‐ばかり【謀り】

たばかり‐ぜい【謀り勢】

敵を欺いておびき出すための軍勢。

⇒た‐ばかり【謀り】

た‐ばか・る【謀る】

〔他五〕

(タは接頭語)

①思案する。思いをめぐらす。竹取物語「子安貝とらむと思し召さば、―・り申さむ」

②相談する。伊勢物語「かの大将出でて―・り給ふやう」

③謀り欺く。だます。源氏物語夕顔「おのれくまなきすき心地にていみじく―・りて出でぬ」。「同僚を―・る」

たばき

犬・猫などの吐き出した物。〈日葡辞書〉

タバコ【tabaco ポルトガル・煙草・莨】

(アメリカ先住民の土語からか。一説に西インド諸島ハイチの土語)

①ナス科の大形一年草。全草に毛があり、花は管状で赤または白色。全草有毒。タバコ属の野生種は約60種あるが、栽培種は数種。南アメリカ原産。スペイン人によりヨーロッパに伝えられ、始めは観賞用・薬用に栽培されたという。アメリカ・中国・インドその他に広く栽培される。葉はニコチンを含み、加工して喫煙用とする。日本には16世紀に九州へ渡来。関東北部・九州南部などが主産地。

タバコ

タバコ

撮影:関戸 勇

タバコ

撮影:関戸 勇

タバコ(花)

撮影:関戸 勇

タバコ(花)

撮影:関戸 勇

②タバコを加工した嗜好品。葉を乾して発酵させ、葉巻・巻煙草・刻み煙草・嗅煙草・噛煙草などとしたもの。〈毛吹草4〉。「三遍まわって―にしょ」

⇒タバコ‐いれ【煙草入】

⇒タバコ‐きり【煙草切】

⇒タバコ‐ぜい【たばこ税】

⇒タバコ‐せん【煙草銭】

⇒タバコ‐ボイコット‐うんどう【タバコボイコット運動】

⇒タバコ‐ぼうちょう【煙草庖丁】

⇒タバコ‐ぼん【煙草盆】

⇒タバコ‐モザイク‐びょう【煙草モザイク病】

タバコ‐いれ【煙草入】

刻み煙草や巻煙草を入れて持ち歩くための容れもの。

⇒タバコ【tabaco ポルトガル・煙草・莨】

タバコ‐きり【煙草切】

煙草を切り刻むこと。また、それを業とする人。好色五人女3「誓願寺通の末なる―の女といへり」

⇒タバコ【tabaco ポルトガル・煙草・莨】

タバコ‐ぜい【たばこ税】

製造たばこに課す従量税の国税。1989年、消費税の導入に伴って、旧制のたばこ消費税を改めたもので、その前身は専売納付金。たばこには、ほかに道府県・市町村たばこ税が課される。

⇒タバコ【tabaco ポルトガル・煙草・莨】

タバコ‐せん【煙草銭】

煙草を買うための金銭。また、煙草が買えるくらいのわずかな金銭。「―にも不自由する」

⇒タバコ【tabaco ポルトガル・煙草・莨】

タバコ‐ボイコット‐うんどう【タバコボイコット運動】

1891〜92年、イランでイギリスへのタバコ専売利権の譲渡に反対して起きた抗議運動。全国に反対運動が広がり、利権は破棄された。

⇒タバコ【tabaco ポルトガル・煙草・莨】

タバコ‐ぼうちょう【煙草庖丁】‥バウチヤウ

煙草の葉を刻むのに用いる庖丁。身厚く幅は広い。

⇒タバコ【tabaco ポルトガル・煙草・莨】

タバコ‐ぼん【煙草盆】

①喫煙用の火入れ・灰吹きなどを載せる小さいはこ。

②少女の髪の結い方。おたばこぼん。

⇒タバコ【tabaco ポルトガル・煙草・莨】

タバコ‐モザイク‐びょう【煙草モザイク病】‥ビヤウ

タバコやトマトに生じる植物の病害。葉に緑色濃淡の斑紋がモザイク状に現れ、奇形となり、全体の生長が悪くなる。病原体はウイルスで、W.M.スタンリーが1935年に結晶体として精製。

⇒タバコ【tabaco ポルトガル・煙草・莨】

た‐ばさみ【手挟み】

神社建築などで、向拝柱ごはいばしらの斗栱ときょうと垂木との間の三角形の空間に取り付けた持ち送り状の材。刳形くりかたなどの装飾を施す。

た‐ばさ・む【手挟む】

〔他五〕

手に挟みもつ。わきに挟みもつ。万葉集16「梓弓八つ―・み」

た‐ばし・る【た走る】

〔自四〕

(タは接頭語)勢い激しく走り飛ぶ。ほとばしる。万葉集20「霜の上に霰―・り」

たば・す【賜ばす】

〔他下二〕

お与えになる。くださる。たまわす。平家物語11「あの扇の真中射させて―・せ給へ」

タバスコ【Tabasco】

唐辛子とうがらしを発酵・熟成させ、酢を加えて作った赤くて辛いソース。商標名。

た‐はた【田畑・田畠】

田とはた。でんぱた。

⇒たはた‐えいたいばいばい‐きんしれい【田畑永代売買禁止令】

たばた【田畑】

姓氏の一つ。

⇒たばた‐しげじろう【田畑茂二郎】

たはた‐えいたいばいばい‐きんしれい【田畑永代売買禁止令】

⇒でんぱたえいたいばいばいきんしれい

⇒た‐はた【田畑・田畠】

た‐はたけ【田畑】

田とはたけ。たはた。

たばた‐しげじろう【田畑茂二郎】‥ラウ

国際法学者。京都府生れ。京都帝大卒、同教授、京都府立大学長等をつとめる。(1911〜2001)

⇒たばた【田畑】

た‐はつ【多発】

①多く発生すること。「交通事故が―する」

②発動機を複数装備していること。↔単発。

⇒たはつ‐しき【多発式】

⇒たはつせい‐こうかしょう【多発性硬化症】

たはつ‐しき【多発式】

2個以上の発動機を有する飛行機の様式。↔単発式。

⇒た‐はつ【多発】

たはつせい‐こうかしょう【多発性硬化症】‥カウクワシヤウ

脱髄疾患の一つ。脳および脊髄の白質に脱髄病巣が多発し、運動麻痺・知覚異常・眼症状・構音障害などをおこす。20〜50歳台に好発。自己免疫疾患で、難病に指定されているが、寛解することが多い。

⇒た‐はつ【多発】

た‐ばなし【手放し】

飼い馴らした鷹を初めて放つこと。

た‐ばなれ【手離れ】

手をはなれること。別れること。てばなれ。万葉集14「防人さきもりに立ちし朝明あさけの金門出かなとでに―惜しみ泣きし児らはも」

②タバコを加工した嗜好品。葉を乾して発酵させ、葉巻・巻煙草・刻み煙草・嗅煙草・噛煙草などとしたもの。〈毛吹草4〉。「三遍まわって―にしょ」

⇒タバコ‐いれ【煙草入】

⇒タバコ‐きり【煙草切】

⇒タバコ‐ぜい【たばこ税】

⇒タバコ‐せん【煙草銭】

⇒タバコ‐ボイコット‐うんどう【タバコボイコット運動】

⇒タバコ‐ぼうちょう【煙草庖丁】

⇒タバコ‐ぼん【煙草盆】

⇒タバコ‐モザイク‐びょう【煙草モザイク病】

タバコ‐いれ【煙草入】

刻み煙草や巻煙草を入れて持ち歩くための容れもの。

⇒タバコ【tabaco ポルトガル・煙草・莨】

タバコ‐きり【煙草切】

煙草を切り刻むこと。また、それを業とする人。好色五人女3「誓願寺通の末なる―の女といへり」

⇒タバコ【tabaco ポルトガル・煙草・莨】

タバコ‐ぜい【たばこ税】

製造たばこに課す従量税の国税。1989年、消費税の導入に伴って、旧制のたばこ消費税を改めたもので、その前身は専売納付金。たばこには、ほかに道府県・市町村たばこ税が課される。

⇒タバコ【tabaco ポルトガル・煙草・莨】

タバコ‐せん【煙草銭】

煙草を買うための金銭。また、煙草が買えるくらいのわずかな金銭。「―にも不自由する」

⇒タバコ【tabaco ポルトガル・煙草・莨】

タバコ‐ボイコット‐うんどう【タバコボイコット運動】

1891〜92年、イランでイギリスへのタバコ専売利権の譲渡に反対して起きた抗議運動。全国に反対運動が広がり、利権は破棄された。

⇒タバコ【tabaco ポルトガル・煙草・莨】

タバコ‐ぼうちょう【煙草庖丁】‥バウチヤウ

煙草の葉を刻むのに用いる庖丁。身厚く幅は広い。

⇒タバコ【tabaco ポルトガル・煙草・莨】

タバコ‐ぼん【煙草盆】

①喫煙用の火入れ・灰吹きなどを載せる小さいはこ。

②少女の髪の結い方。おたばこぼん。

⇒タバコ【tabaco ポルトガル・煙草・莨】

タバコ‐モザイク‐びょう【煙草モザイク病】‥ビヤウ

タバコやトマトに生じる植物の病害。葉に緑色濃淡の斑紋がモザイク状に現れ、奇形となり、全体の生長が悪くなる。病原体はウイルスで、W.M.スタンリーが1935年に結晶体として精製。

⇒タバコ【tabaco ポルトガル・煙草・莨】

た‐ばさみ【手挟み】

神社建築などで、向拝柱ごはいばしらの斗栱ときょうと垂木との間の三角形の空間に取り付けた持ち送り状の材。刳形くりかたなどの装飾を施す。

た‐ばさ・む【手挟む】

〔他五〕

手に挟みもつ。わきに挟みもつ。万葉集16「梓弓八つ―・み」

た‐ばし・る【た走る】

〔自四〕

(タは接頭語)勢い激しく走り飛ぶ。ほとばしる。万葉集20「霜の上に霰―・り」

たば・す【賜ばす】

〔他下二〕

お与えになる。くださる。たまわす。平家物語11「あの扇の真中射させて―・せ給へ」

タバスコ【Tabasco】

唐辛子とうがらしを発酵・熟成させ、酢を加えて作った赤くて辛いソース。商標名。

た‐はた【田畑・田畠】

田とはた。でんぱた。

⇒たはた‐えいたいばいばい‐きんしれい【田畑永代売買禁止令】

たばた【田畑】

姓氏の一つ。

⇒たばた‐しげじろう【田畑茂二郎】

たはた‐えいたいばいばい‐きんしれい【田畑永代売買禁止令】

⇒でんぱたえいたいばいばいきんしれい

⇒た‐はた【田畑・田畠】

た‐はたけ【田畑】

田とはたけ。たはた。

たばた‐しげじろう【田畑茂二郎】‥ラウ

国際法学者。京都府生れ。京都帝大卒、同教授、京都府立大学長等をつとめる。(1911〜2001)

⇒たばた【田畑】

た‐はつ【多発】

①多く発生すること。「交通事故が―する」

②発動機を複数装備していること。↔単発。

⇒たはつ‐しき【多発式】

⇒たはつせい‐こうかしょう【多発性硬化症】

たはつ‐しき【多発式】

2個以上の発動機を有する飛行機の様式。↔単発式。

⇒た‐はつ【多発】

たはつせい‐こうかしょう【多発性硬化症】‥カウクワシヤウ

脱髄疾患の一つ。脳および脊髄の白質に脱髄病巣が多発し、運動麻痺・知覚異常・眼症状・構音障害などをおこす。20〜50歳台に好発。自己免疫疾患で、難病に指定されているが、寛解することが多い。

⇒た‐はつ【多発】

た‐ばなし【手放し】

飼い馴らした鷹を初めて放つこと。

た‐ばなれ【手離れ】

手をはなれること。別れること。てばなれ。万葉集14「防人さきもりに立ちし朝明あさけの金門出かなとでに―惜しみ泣きし児らはも」

タバコ

撮影:関戸 勇

タバコ

撮影:関戸 勇

タバコ(花)

撮影:関戸 勇

タバコ(花)

撮影:関戸 勇

②タバコを加工した嗜好品。葉を乾して発酵させ、葉巻・巻煙草・刻み煙草・嗅煙草・噛煙草などとしたもの。〈毛吹草4〉。「三遍まわって―にしょ」

⇒タバコ‐いれ【煙草入】

⇒タバコ‐きり【煙草切】

⇒タバコ‐ぜい【たばこ税】

⇒タバコ‐せん【煙草銭】

⇒タバコ‐ボイコット‐うんどう【タバコボイコット運動】

⇒タバコ‐ぼうちょう【煙草庖丁】

⇒タバコ‐ぼん【煙草盆】

⇒タバコ‐モザイク‐びょう【煙草モザイク病】

タバコ‐いれ【煙草入】

刻み煙草や巻煙草を入れて持ち歩くための容れもの。

⇒タバコ【tabaco ポルトガル・煙草・莨】

タバコ‐きり【煙草切】

煙草を切り刻むこと。また、それを業とする人。好色五人女3「誓願寺通の末なる―の女といへり」

⇒タバコ【tabaco ポルトガル・煙草・莨】

タバコ‐ぜい【たばこ税】

製造たばこに課す従量税の国税。1989年、消費税の導入に伴って、旧制のたばこ消費税を改めたもので、その前身は専売納付金。たばこには、ほかに道府県・市町村たばこ税が課される。

⇒タバコ【tabaco ポルトガル・煙草・莨】

タバコ‐せん【煙草銭】

煙草を買うための金銭。また、煙草が買えるくらいのわずかな金銭。「―にも不自由する」

⇒タバコ【tabaco ポルトガル・煙草・莨】

タバコ‐ボイコット‐うんどう【タバコボイコット運動】

1891〜92年、イランでイギリスへのタバコ専売利権の譲渡に反対して起きた抗議運動。全国に反対運動が広がり、利権は破棄された。

⇒タバコ【tabaco ポルトガル・煙草・莨】

タバコ‐ぼうちょう【煙草庖丁】‥バウチヤウ

煙草の葉を刻むのに用いる庖丁。身厚く幅は広い。

⇒タバコ【tabaco ポルトガル・煙草・莨】

タバコ‐ぼん【煙草盆】

①喫煙用の火入れ・灰吹きなどを載せる小さいはこ。

②少女の髪の結い方。おたばこぼん。

⇒タバコ【tabaco ポルトガル・煙草・莨】

タバコ‐モザイク‐びょう【煙草モザイク病】‥ビヤウ

タバコやトマトに生じる植物の病害。葉に緑色濃淡の斑紋がモザイク状に現れ、奇形となり、全体の生長が悪くなる。病原体はウイルスで、W.M.スタンリーが1935年に結晶体として精製。

⇒タバコ【tabaco ポルトガル・煙草・莨】

た‐ばさみ【手挟み】

神社建築などで、向拝柱ごはいばしらの斗栱ときょうと垂木との間の三角形の空間に取り付けた持ち送り状の材。刳形くりかたなどの装飾を施す。

た‐ばさ・む【手挟む】

〔他五〕

手に挟みもつ。わきに挟みもつ。万葉集16「梓弓八つ―・み」

た‐ばし・る【た走る】

〔自四〕

(タは接頭語)勢い激しく走り飛ぶ。ほとばしる。万葉集20「霜の上に霰―・り」

たば・す【賜ばす】

〔他下二〕

お与えになる。くださる。たまわす。平家物語11「あの扇の真中射させて―・せ給へ」

タバスコ【Tabasco】

唐辛子とうがらしを発酵・熟成させ、酢を加えて作った赤くて辛いソース。商標名。

た‐はた【田畑・田畠】

田とはた。でんぱた。

⇒たはた‐えいたいばいばい‐きんしれい【田畑永代売買禁止令】

たばた【田畑】

姓氏の一つ。

⇒たばた‐しげじろう【田畑茂二郎】

たはた‐えいたいばいばい‐きんしれい【田畑永代売買禁止令】

⇒でんぱたえいたいばいばいきんしれい

⇒た‐はた【田畑・田畠】

た‐はたけ【田畑】

田とはたけ。たはた。

たばた‐しげじろう【田畑茂二郎】‥ラウ

国際法学者。京都府生れ。京都帝大卒、同教授、京都府立大学長等をつとめる。(1911〜2001)

⇒たばた【田畑】

た‐はつ【多発】

①多く発生すること。「交通事故が―する」

②発動機を複数装備していること。↔単発。

⇒たはつ‐しき【多発式】

⇒たはつせい‐こうかしょう【多発性硬化症】

たはつ‐しき【多発式】

2個以上の発動機を有する飛行機の様式。↔単発式。

⇒た‐はつ【多発】

たはつせい‐こうかしょう【多発性硬化症】‥カウクワシヤウ

脱髄疾患の一つ。脳および脊髄の白質に脱髄病巣が多発し、運動麻痺・知覚異常・眼症状・構音障害などをおこす。20〜50歳台に好発。自己免疫疾患で、難病に指定されているが、寛解することが多い。

⇒た‐はつ【多発】

た‐ばなし【手放し】

飼い馴らした鷹を初めて放つこと。

た‐ばなれ【手離れ】

手をはなれること。別れること。てばなれ。万葉集14「防人さきもりに立ちし朝明あさけの金門出かなとでに―惜しみ泣きし児らはも」

②タバコを加工した嗜好品。葉を乾して発酵させ、葉巻・巻煙草・刻み煙草・嗅煙草・噛煙草などとしたもの。〈毛吹草4〉。「三遍まわって―にしょ」

⇒タバコ‐いれ【煙草入】

⇒タバコ‐きり【煙草切】

⇒タバコ‐ぜい【たばこ税】

⇒タバコ‐せん【煙草銭】

⇒タバコ‐ボイコット‐うんどう【タバコボイコット運動】

⇒タバコ‐ぼうちょう【煙草庖丁】

⇒タバコ‐ぼん【煙草盆】

⇒タバコ‐モザイク‐びょう【煙草モザイク病】

タバコ‐いれ【煙草入】

刻み煙草や巻煙草を入れて持ち歩くための容れもの。

⇒タバコ【tabaco ポルトガル・煙草・莨】

タバコ‐きり【煙草切】

煙草を切り刻むこと。また、それを業とする人。好色五人女3「誓願寺通の末なる―の女といへり」

⇒タバコ【tabaco ポルトガル・煙草・莨】

タバコ‐ぜい【たばこ税】

製造たばこに課す従量税の国税。1989年、消費税の導入に伴って、旧制のたばこ消費税を改めたもので、その前身は専売納付金。たばこには、ほかに道府県・市町村たばこ税が課される。

⇒タバコ【tabaco ポルトガル・煙草・莨】

タバコ‐せん【煙草銭】

煙草を買うための金銭。また、煙草が買えるくらいのわずかな金銭。「―にも不自由する」

⇒タバコ【tabaco ポルトガル・煙草・莨】

タバコ‐ボイコット‐うんどう【タバコボイコット運動】

1891〜92年、イランでイギリスへのタバコ専売利権の譲渡に反対して起きた抗議運動。全国に反対運動が広がり、利権は破棄された。

⇒タバコ【tabaco ポルトガル・煙草・莨】

タバコ‐ぼうちょう【煙草庖丁】‥バウチヤウ

煙草の葉を刻むのに用いる庖丁。身厚く幅は広い。

⇒タバコ【tabaco ポルトガル・煙草・莨】

タバコ‐ぼん【煙草盆】

①喫煙用の火入れ・灰吹きなどを載せる小さいはこ。

②少女の髪の結い方。おたばこぼん。

⇒タバコ【tabaco ポルトガル・煙草・莨】

タバコ‐モザイク‐びょう【煙草モザイク病】‥ビヤウ

タバコやトマトに生じる植物の病害。葉に緑色濃淡の斑紋がモザイク状に現れ、奇形となり、全体の生長が悪くなる。病原体はウイルスで、W.M.スタンリーが1935年に結晶体として精製。

⇒タバコ【tabaco ポルトガル・煙草・莨】

た‐ばさみ【手挟み】

神社建築などで、向拝柱ごはいばしらの斗栱ときょうと垂木との間の三角形の空間に取り付けた持ち送り状の材。刳形くりかたなどの装飾を施す。

た‐ばさ・む【手挟む】

〔他五〕

手に挟みもつ。わきに挟みもつ。万葉集16「梓弓八つ―・み」

た‐ばし・る【た走る】

〔自四〕

(タは接頭語)勢い激しく走り飛ぶ。ほとばしる。万葉集20「霜の上に霰―・り」

たば・す【賜ばす】

〔他下二〕

お与えになる。くださる。たまわす。平家物語11「あの扇の真中射させて―・せ給へ」

タバスコ【Tabasco】

唐辛子とうがらしを発酵・熟成させ、酢を加えて作った赤くて辛いソース。商標名。

た‐はた【田畑・田畠】

田とはた。でんぱた。

⇒たはた‐えいたいばいばい‐きんしれい【田畑永代売買禁止令】

たばた【田畑】

姓氏の一つ。

⇒たばた‐しげじろう【田畑茂二郎】

たはた‐えいたいばいばい‐きんしれい【田畑永代売買禁止令】

⇒でんぱたえいたいばいばいきんしれい

⇒た‐はた【田畑・田畠】

た‐はたけ【田畑】

田とはたけ。たはた。

たばた‐しげじろう【田畑茂二郎】‥ラウ

国際法学者。京都府生れ。京都帝大卒、同教授、京都府立大学長等をつとめる。(1911〜2001)

⇒たばた【田畑】

た‐はつ【多発】

①多く発生すること。「交通事故が―する」

②発動機を複数装備していること。↔単発。

⇒たはつ‐しき【多発式】

⇒たはつせい‐こうかしょう【多発性硬化症】

たはつ‐しき【多発式】

2個以上の発動機を有する飛行機の様式。↔単発式。

⇒た‐はつ【多発】

たはつせい‐こうかしょう【多発性硬化症】‥カウクワシヤウ

脱髄疾患の一つ。脳および脊髄の白質に脱髄病巣が多発し、運動麻痺・知覚異常・眼症状・構音障害などをおこす。20〜50歳台に好発。自己免疫疾患で、難病に指定されているが、寛解することが多い。

⇒た‐はつ【多発】

た‐ばなし【手放し】

飼い馴らした鷹を初めて放つこと。

た‐ばなれ【手離れ】

手をはなれること。別れること。てばなれ。万葉集14「防人さきもりに立ちし朝明あさけの金門出かなとでに―惜しみ泣きし児らはも」

たのめ【頼め】🔗⭐🔉

たのめ【頼め】

たのみに思わせること。あてにさせること。源氏物語宿木「この御行く先の―はいでやと思ひながらも」

⇒たのめ‐ごと【頼め事】

たのめ‐ごと【頼め事】🔗⭐🔉

たのもう【頼もう】タノマウ🔗⭐🔉

たのもう【頼もう】タノマウ

〔感〕

(頼マムの音便)他家を訪問して案内を請う時の語。

たのもし【頼母子・憑子】🔗⭐🔉

たのもし【頼母子・憑子】

(「たのむ(田の実)」から出た語か)頼母子講のこと。

⇒たのもし‐こう【頼母子講】

たのもし【頼もし】🔗⭐🔉

たのもし【頼もし】

(形容詞の語幹)

⇒たのもし‐げ‐な・し【頼もしげなし】

⇒たのもし‐ずく【頼もし尽】

⇒たのもし‐だて【頼もし立て】

⇒たのもし‐どころ【頼もし所】

⇒たのもし‐びと【頼もし人】

たのもし・い【頼もしい】🔗⭐🔉

たのもし・い【頼もしい】

〔形〕[文]たのも・し(シク)

(動詞タノムの形容詞形)

①絶対たのみにできるように思われる。まかせておいて安心である。心強い。源氏物語夕顔「法師などをこそは、かかる方の―・しきものには思すべけれど」。「誠実で―・い人柄」

②期待のもてる状態である。楽しい夢をえがくことができる。源氏物語賢木「御かたちもいと清らにねびまさらせ給へるを嬉しく―・しく見奉らせ給ふ」。更級日記「うれしく―・しくて、いよいよ念じ奉りて」。「利発な子で将来が―・い」

③裕福だ。宇治拾遺物語6「世に―・しき長者ありける」

たのもし‐げ‐な・し【頼もしげなし】🔗⭐🔉

たのもし‐げ‐な・し【頼もしげなし】

〔形ク〕

たよりにならない。心細い。竹取物語「船に乗りては、楫取の申す事をこそ高き山と頼め。などかく―・く申すぞ」

⇒たのもし【頼もし】

たのもし‐こう【頼母子講】‥カウ🔗⭐🔉

たのもし‐こう【頼母子講】‥カウ

互助的な金融組合。組合員が一定の掛金を出し、一定の期日に抽籤または入札によって所定の金額を順次に組合員に融通する組織。鎌倉時代から行われた。無尽むじん。無尽講。

⇒たのもし【頼母子・憑子】

たのもし‐ずく【頼もし尽】‥ヅク🔗⭐🔉

たのもし‐ずく【頼もし尽】‥ヅク

ひたすら頼もしく思わせること。また、互いに信じ頼み合うこと。日本永代蔵1「今時の仲人、―にはあらず」

⇒たのもし【頼もし】

たのもし‐だて【頼もし立て】🔗⭐🔉

たのもし‐だて【頼もし立て】

頼もしく思わせるようにふるまうこと。

⇒たのもし【頼もし】

たのもし‐どころ【頼もし所】🔗⭐🔉

たのもし‐どころ【頼もし所】

頼もしく思うところ。源氏物語若紫「―にこもりて物し侍るなりと聞え給ふ」

⇒たのもし【頼もし】

たのもし‐びと【頼もし人】🔗⭐🔉

たのもし‐びと【頼もし人】

頼もしく思う人。たよりに思う人。蜻蛉日記中「これを―にてあるに、いみじうもいふかなと思へども」

⇒たのもし【頼もし】

たのも‐せっく【頼母節供】🔗⭐🔉

たのも‐せっく【頼母節供】

(→)「田の実み」2に同じ。

たのも‐にんぎょう【頼も人形】‥ギヤウ🔗⭐🔉

たのも‐にんぎょう【頼も人形】‥ギヤウ

「たのみ」すなわち8月朔日に作る団子製の人形。→ししこま(獅子駒)

たより【便り・頼り】🔗⭐🔉

たより【便り・頼り】

①たよること。たのみとする人や物。特に、資力。経済力。伊勢物語「年ごろふるほどに、女、親なく、―なくなるままに」。今昔物語集16「願はくは観音、大悲の利益りやくを以て、我にいささかの―を給へ」。「―にならない」

②よい機会。ついで。伊勢物語「言ひいでむ―なさに」

③ゆかり。えん。手づる。新古今和歌集恋「身を知る雨の―なりけり」

④手段。方便。源氏物語総角「げに古言ふることぞ人の心をのぶる―なりける」

⑤具合。配合。とりあわせ。徒然草「簀子すのこ・透垣すいがいの―をかしく」

⑥おとずれ。音信。手紙。使者。古今和歌集春「花の香を風の―にたぐへてぞ」。「ふるさとの―」

◇手紙・知らせの意では「便り」と書く。

⇒たより‐がい【頼り甲斐】

⇒たより‐づけ【便り付け】

⇒たより‐どころ【便り所・頼り所】

⇒たより‐なし【便り無し・頼り無し】

⇒たより‐や【便屋】

⇒便りのないのは良い便り

たより‐がい【頼り甲斐】‥ガヒ🔗⭐🔉

たより‐がい【頼り甲斐】‥ガヒ

頼りにするだけの価値。頼るに足るだけの実質。「―のない人」

⇒たより【便り・頼り】

たより‐どころ【便り所・頼り所】🔗⭐🔉

たより‐どころ【便り所・頼り所】

たよりとするところ。たのみどころ。

⇒たより【便り・頼り】

たより‐な・い【便り無い・頼り無い】🔗⭐🔉

たより‐な・い【便り無い・頼り無い】

〔形〕[文]たよりな・し(ク)

①頼りにできる人や物がない。「―・い身の上」

②頼みにならない。あてにならない。「―・い人」「―・い話」

③手ごたえがない。「―・いたたき方」

たより‐なし【便り無し・頼り無し】🔗⭐🔉

たより‐なし【便り無し・頼り無し】

貧乏人。貧困者。大鏡伊尹「徳人、―の家のうちの作法など書かせ給へりしが」

⇒たより【便り・頼り】

○便りのないのは良い便りたよりのないのはよいたより

(No news is good news.の訳)連絡がないのは相手が無事な証拠だということ。

⇒たより【便り・頼り】

たよ・る【便る・頼る】🔗⭐🔉

たよ・る【便る・頼る】

〔自五〕

①縁を求める。

②よりすがる。たのみとする。「杖に―・って歩く」「人を―・ってはいけない」

③てづるとする。「先輩を―・って上京する」

④心がひかれる。つられる。赤染衛門集「笛の音に神の心や―・るらん森のこ風も吹きまさるなり」

⑤言い寄る。本朝二十不孝「人の嫁など―・るを」

よりまさ【頼政】🔗⭐🔉

よりまさ【頼政】

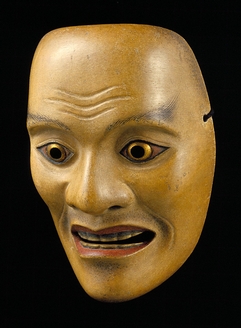

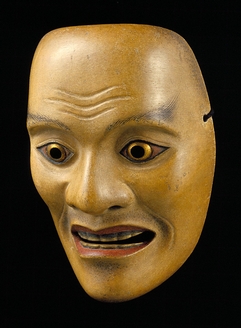

能。世阿弥作の修羅物。源三位げんざんみ頼政の最期、扇の芝の由来などを脚色する。

頼政

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

よ・る【寄る・凭る・頼る】🔗⭐🔉

よ・る【寄る・凭る・頼る】

〔自五〕

事物や現象が一方向や一点にいちじるしく近づき、また集まってあらわれる意。

➊空間的に、ある地点に引きつけられる。

①その方向ばかりに接近する。近づく。允恭紀「とこしへに君も会へやもいさな取り海の浜藻の―・る時々を」。竹取物語「かぐや姫のかたはらに―・るべくだにあらざりけり」。「そばへ―・る」

②道の途中で訪れる。立ち寄る。万葉集19「さし―・らむ磯のさきざき漕ぎはてむとまりとまりに」。「帰りに―・る」

③もたれかかる。古事記下「やすみしし我が大君の朝戸にはい―・り立たし夕戸にはい―・り立たす」。「壁に―・る」

④相撲などで、土俵際まで押して行く。今昔物語集23「成村いかりて起つままに、ただ―・りに―・りて取り合ひぬ」

⑤片方にずれる。片隅の方へ行く。仁徳紀「末うら桑の木―・るましじき川の隈々くまぐま」。「額が右に―・っている」

⑥集まる。万葉集18「波立てば奈呉の浦みに―・る貝の間なき恋にそ年はへにける」。「三人―・れば文殊の知恵」

⑦積もり重なる。重なりふえる。平家物語4「入道も年こそ―・つて候へども子どもひき具してまゐり候べし」。「皺しわが―・る」

⑧神霊・物の怪けなどが乗り移る。今昔物語集31「幾ばくもなくて病付きて日頃を経て遂に失せにけり。その女、―・りたるにやとぞ」

⑨寄進される。寄付される。宇治拾遺物語8「かかる所に庄など―・りぬれば、別当なにくれなど出で来て、なかなかむつかしく」

➋心理的に対象に引きつけられる。

①気持がかたむく。万葉集4「打ち靡き心は君に―・りにしものを」

②より添う。服従する。万葉集14「武蔵野の草はもろ向きかもかくも君がまにまに我あは―・りにしを」

③たよる。たよりにしてそこに定着する。古今和歌集雑体「沖つ波…伊勢の蜑も船流したるここちして―・らむ方なく悲しきに」。「―・るべき人もない」

④考えが及ぶ。思いつく。金葉和歌集恋「逢ふまでは思ひも―・らず夏引のいとほしとだにいふと聞かばや」

⇒寄ってたかって

⇒寄らば大樹の蔭

⇒寄ると触ると

⇒寄る年波には勝てぬ

らい【頼】(姓氏)🔗⭐🔉

らいきゅう‐じ【頼久寺】‥キウ‥🔗⭐🔉

らいきゅう‐じ【頼久寺】‥キウ‥

岡山県高梁たかはし市にある臨済宗の寺。1339年(暦応2)足利尊氏の諸国安国寺建立の命により天忠寺を復興。開山は寂室元光(1290〜1367)。1505年(永正2)領主上野頼久が中興して現名に改称。

頼久寺

撮影:新海良夫

らい‐きょうへい【頼杏坪】‥キヤウ‥🔗⭐🔉

らい‐きょうへい【頼杏坪】‥キヤウ‥

江戸後期の儒学者・漢詩人。名は惟柔ただなご。春水の弟。山陽の叔父。広島藩儒。のち納戸奉行に転じ官吏としても有能。古詩に長じた。著「春草堂詩鈔」など。(1756〜1834)

⇒らい【頼】

らいこう【頼光】‥クワウ🔗⭐🔉

らいこう【頼光】‥クワウ

⇒みなもとのよりみつ(源頼光)

らいごう【頼豪】‥ガウ🔗⭐🔉

らいごう【頼豪】‥ガウ

平安中期の天台宗園城寺おんじょうじの僧。伊賀守藤原有家の子。白河天皇の皇子降誕を祈祷し、恩賞として園城寺に戒壇造立の勅許を請うたが、延暦寺の反対で許されず怨死。怪鼠となって延暦寺の経巻を食い破ったという伝説が「源平盛衰記」「平家物語」に見え、馬琴にも読本よみほん「頼豪阿闍梨恠鼠伝かいそでん」がある。(1002〜1084)

らい‐さんよう【頼山陽】‥ヤウ🔗⭐🔉

らい‐さんよう【頼山陽】‥ヤウ

江戸後期の儒学者。名は襄のぼる。通称、久太郎。別号、三十六峰外史。大坂生れ。父春水と広島に移る。江戸に出て尾藤二洲に学ぶ。京都に書斎「山紫水明処」を営み、文人と交わる。史学に関心が深く、「日本外史」「日本政記」などの史書を執筆、幕末の尊攘運動に大きな影響を与えた。詩文にすぐれ、書もよくした。著は他に「日本楽府がふ」「山陽詩鈔」など。(1780〜1832)

→著作:『日本政記』

→著作:『日本外史』

⇒らい【頼】

らい‐しゅんすい【頼春水】🔗⭐🔉

らい‐しゅんすい【頼春水】

江戸後期の儒学者。広島藩儒。名は惟寛ただひろ。通称、弥太郎。山陽の父。妻は静子(号、梅颸ばいし)。安芸竹原生れ。大坂に出て片山北海に学び、詩をよくし、朱子学を奉じる。著「春水遺稿」など。(1746〜1816)

⇒らい【頼】

らいしん‐し【頼信紙】🔗⭐🔉

らいしん‐し【頼信紙】

電報を依頼する時、電文を書く所定の用紙。電報発信紙の旧称。電報頼信紙。

らい‐みきさぶろう【頼三樹三郎】‥ラウ🔗⭐🔉

らい‐みきさぶろう【頼三樹三郎】‥ラウ

幕末の志士・儒学者。名は醇。号は鴨厓。山陽の第3子。京都生れ。詩文をよくし、梅田雲浜うんぴんらと交わり、尊王攘夷を唱える。安政の大獄で捕らえられ、江戸で刑死。(1825〜1859)

⇒らい【頼】

らいゆ【頼瑜】🔗⭐🔉

らいゆ【頼瑜】

鎌倉時代の真言宗の僧。紀伊の人。1280年(弘安3)中性院ちゅうしょういん流を開く。また、大伝法院を復興して教学を振興。大伝法院・密厳院を根来ねごろに移して新義真言宗を確立。著「秘鈔問答」「大日経疏愚草」「大日経疏指心鈔」など。(1226〜1304)

らい‐わ【頼和】🔗⭐🔉

らい‐わ【頼和】

(Lai He)台湾の作家・医師。本名、頼河。彰化生れ。抗日運動・新文学運動を指導。思想犯として獄中で得た病のため死亡。作「豊作」。(1894〜1943)

[漢]頼🔗⭐🔉

頼 字形

筆順

筆順

〔頁部7画/16画/常用/4574・4D6A〕

[

〔頁部7画/16画/常用/4574・4D6A〕

[ ] 字形

] 字形

〔貝部9画/16画〕

〔音〕ライ(呉)(漢)

〔訓〕たのむ・たのもしい・たよる (名)より

[意味]

たのみにする。あてにする。たよる。たのむ。「依頼・信頼・頼信紙・無頼ぶらい漢」

[解字]

形声。「刀」(=人)+「貝」(=財貨)+音符「束」(=剌。つかねる)。財貨の処理の責任を人にたばね負わせる意。

[難読]

頼母子講たのもしこう

〔貝部9画/16画〕

〔音〕ライ(呉)(漢)

〔訓〕たのむ・たのもしい・たよる (名)より

[意味]

たのみにする。あてにする。たよる。たのむ。「依頼・信頼・頼信紙・無頼ぶらい漢」

[解字]

形声。「刀」(=人)+「貝」(=財貨)+音符「束」(=剌。つかねる)。財貨の処理の責任を人にたばね負わせる意。

[難読]

頼母子講たのもしこう

筆順

筆順

〔頁部7画/16画/常用/4574・4D6A〕

[

〔頁部7画/16画/常用/4574・4D6A〕

[ ] 字形

] 字形

〔貝部9画/16画〕

〔音〕ライ(呉)(漢)

〔訓〕たのむ・たのもしい・たよる (名)より

[意味]

たのみにする。あてにする。たよる。たのむ。「依頼・信頼・頼信紙・無頼ぶらい漢」

[解字]

形声。「刀」(=人)+「貝」(=財貨)+音符「束」(=剌。つかねる)。財貨の処理の責任を人にたばね負わせる意。

[難読]

頼母子講たのもしこう

〔貝部9画/16画〕

〔音〕ライ(呉)(漢)

〔訓〕たのむ・たのもしい・たよる (名)より

[意味]

たのみにする。あてにする。たよる。たのむ。「依頼・信頼・頼信紙・無頼ぶらい漢」

[解字]

形声。「刀」(=人)+「貝」(=財貨)+音符「束」(=剌。つかねる)。財貨の処理の責任を人にたばね負わせる意。

[難読]

頼母子講たのもしこう

広辞苑に「頼」で始まるの検索結果 1-51。