複数辞典一括検索+![]()

![]()

ちょう‐うん【鳥雲】テウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐うん【鳥雲】テウ‥

①小鳥が群れ飛んで、遠くから見ると雲のように見えるもの。〈[季]秋〉

②鳥や雲の集散するように、展開・密集が自在で変化のある陣立て。士卒を分散させておき、機に臨んで分合するようにするもの。鳥雲の陣。太平記26「三軍五所に分れ、―の陣をなして」

ちょうかい【鳥海】テウ‥🔗⭐🔉

ちょうかい【鳥海】テウ‥

姓氏の一つ。

⇒ちょうかい‐せいじ【鳥海青児】

ちょうかい‐かざんたい【鳥海火山帯】テウ‥クワ‥🔗⭐🔉

ちょうかい‐かざんたい【鳥海火山帯】テウ‥クワ‥

北海道南西海上の大島を北端とし、岩木山(青森県)・鳥海山(秋田・山形県)を経て新潟県北東部の守門山・浅草岳に至る火山帯をいった語。南端は不明確で那須火山帯と接合。

ちょうかい‐さん【鳥海山】テウ‥🔗⭐🔉

ちょうかい‐さん【鳥海山】テウ‥

秋田・山形県境に位置する二重式成層火山。山頂は旧火山の笙ガ岳(1635メートル)などと新火山の新山(2236メートル)とから成る。中央火口丘は鈍円錐形で、火口には鳥海湖を形成。出羽富士。

鳥海山

撮影:新海良夫

ちょうかい‐せいじ【鳥海青児】テウ‥🔗⭐🔉

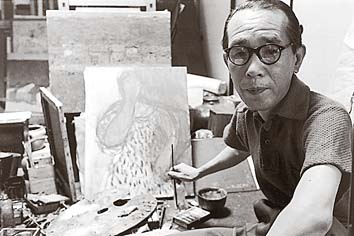

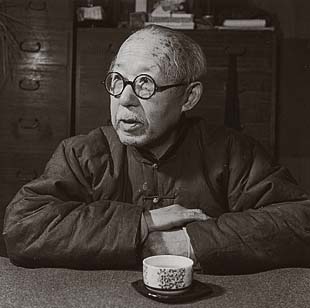

ちょうかい‐せいじ【鳥海青児】テウ‥

洋画家。名は正夫。神奈川県生れ。春陽会から独立美術協会に属し、単純化した構成と重厚な絵肌の画風を築く。(1902〜1972)

鳥海青児

撮影:田沼武能

⇒ちょうかい【鳥海】

⇒ちょうかい【鳥海】

⇒ちょうかい【鳥海】

⇒ちょうかい【鳥海】

ちょうきゃく‐るい【鳥脚類】テウ‥🔗⭐🔉

ちょうきゃく‐るい【鳥脚類】テウ‥

(ornithopods)鳥盤類に含まれる恐竜の一群。主に二足歩行で植物食。イグアノドンなど。

ちょう‐けい【鳥径・鳥逕】テウ‥🔗⭐🔉

ちょう‐けい【鳥径・鳥逕】テウ‥

わずかに鳥の通うほどの山中の細道。

と【鳥】🔗⭐🔉

と【鳥】

名詞の上に付いて、鳥の意を表す。万葉集14「―狩すらしも」。「―さか」

と‐くき【鳥茎】🔗⭐🔉

と‐くき【鳥茎】

①鳥の羽の茎。

②「鳥茎の矢」の略。

⇒とくき‐の‐や【鳥茎の矢】

とくき‐の‐や【鳥茎の矢】🔗⭐🔉

とくき‐の‐や【鳥茎の矢】

鳥茎に附子ぶしを塗った毒矢。蝦夷の用いたものという。とくき。顕輔集「あさましや千島のえぞが作るなる―こそ隙はもるなれ」

⇒と‐くき【鳥茎】

と‐さけび【鳥叫】🔗⭐🔉

と‐さけび【鳥叫】

①鷹師がそれた鷹を呼ぶこと。

②狩人が大声で鳥を追いたてること。

とっと‐の‐め【鳥の目】🔗⭐🔉

とっと‐の‐め【鳥の目】

(幼児語)右の人差指で、左の手のひらの中央を突きながらいう語。また、その遊戯。「かいぐり、かいぐり、―」

とっ‐ぱ【鳥羽】🔗⭐🔉

とっ‐ぱ【鳥羽】

魚釣用の擬餌ぎじ。羽毛を用いるからいう。ばけ。ぼろ。

とば【鳥羽】🔗⭐🔉

とば【鳥羽】

①三重県東部、志摩半島にある市。同名の湾に臨む観光地。もと稲垣氏3万石の城下町。人口2万3千。

鳥羽(三重)

撮影:的場 啓

②京都市南部の一地区。上鳥羽と下鳥羽に分かれ、それぞれ南区と伏見区に属する。

②京都市南部の一地区。上鳥羽と下鳥羽に分かれ、それぞれ南区と伏見区に属する。

②京都市南部の一地区。上鳥羽と下鳥羽に分かれ、それぞれ南区と伏見区に属する。

②京都市南部の一地区。上鳥羽と下鳥羽に分かれ、それぞれ南区と伏見区に属する。

とば‐え【鳥羽絵】‥ヱ🔗⭐🔉

とば‐え【鳥羽絵】‥ヱ

①(平安後期の画僧、鳥羽僧正覚猷かくゆうが戯画に長じていたと伝えられるのでいう)江戸時代に流行した滑稽な戯画。多く略筆で軽妙なもの。人物の手足を長く誇張して描く特徴を持つ。

②歌舞伎舞踊。清元。九変化の「御名残押絵交張おんなごりおしえのまぜばり」の一部。2世桜田治助作詞。清沢万吉作曲。1819年(文政2)初演。1の画趣を舞踊化。寝巻姿の下男と追われる鼠とが踊る。

③長唄曲。三升屋二三治作詞。10代目杵屋六左衛門作曲。1841年(天保12)初演。

とば‐そうじょう【鳥羽僧正】‥ジヤウ🔗⭐🔉

とば‐そうじょう【鳥羽僧正】‥ジヤウ

覚猷かくゆうの別称。

とば‐てんのう【鳥羽天皇】‥ワウ🔗⭐🔉

とば‐てんのう【鳥羽天皇】‥ワウ

平安後期の天皇。堀河天皇の第1皇子。名は宗仁むねひと。崇徳天皇に譲位、1129年(大治4)白河法皇の後を受けて3代28年にわたり院政。崇徳上皇らを排斥。(在位1107〜1123)(1103〜1156)→天皇(表)

とば‐どの【鳥羽殿】🔗⭐🔉

とば‐どの【鳥羽殿】

京都市伏見区下鳥羽の辺にあった白河・鳥羽上皇の離宮。規模宏大で林泉の美を極めた。1123年(保安4)一部を寺とし安楽寿院という。鳥羽離宮。城南離宮。平家物語2「法皇をば―へ押しこめ参らせうど候が」

とばのこいづか【鳥羽の恋塚】‥コヒ‥🔗⭐🔉

とばのこいづか【鳥羽の恋塚】‥コヒ‥

長唄。1903年(明治36)初演。半井なからい桃水作詞。4世吉住小三郎作曲。文覚上人の出家譚を作品化。

とば‐ふしみ‐の‐たたかい【鳥羽伏見の戦】‥タタカヒ🔗⭐🔉

とば‐ふしみ‐の‐たたかい【鳥羽伏見の戦】‥タタカヒ

戊辰戦争の開始を告げるとともにその帰趨を決した戦い。慶応4年1月3日(1868年1月27日)、薩藩討伐を名目に大坂より京都に攻め上ろうとした旧幕府軍と薩長を中心とする新政府軍とが鳥羽・伏見で衝突、翌日前者が敗走した。

とば‐りきゅう【鳥羽離宮】🔗⭐🔉

とば‐りきゅう【鳥羽離宮】

鳥羽殿とばどのの別称。

とみ【登美・鳥見・迹見】🔗⭐🔉

とみ【登美・鳥見・迹見】

(→)鳥見山とみやまに同じ。

とみ‐の‐やま【鳥見の山】🔗⭐🔉

とみ‐の‐やま【鳥見の山】

⇒とみやま(鳥見山)

と‐や【鳥屋】🔗⭐🔉

と‐や【鳥屋】

①鳥を飼っておく小屋。鳥小屋。肥前風土記「―をこの郷に造り、くさぐさの鳥を取り集めて養かひなつけて」

②(その間、鳥屋籠りするからいう)鷹の羽毛が夏の末に抜けかわること。

③(鷹の羽毛が抜け落ちるのにたとえて)遊女が梅毒にかかり、毛が抜けて薄くなること。また、遊女の患う梅毒にいう。傾城禁短気「―をせざる中は、本色の遊女とせず」

④歌舞伎劇場で、役者が花道から舞台へ出る前に小憩する部屋。揚幕の後ろにある。

⑤旅回りの役者や芸人などが、客入りが悪くて宿屋に閉じこもっていること。

⇒鳥屋に就く

とや‐いり【鳥屋入り】🔗⭐🔉

とや‐いり【鳥屋入り】

(→)「とやごもり」に同じ。

とや‐がえ・る【鳥屋返る】‥ガヘル🔗⭐🔉

とや‐がえ・る【鳥屋返る】‥ガヘル

〔自四〕

鳥屋にいる鷹の羽毛が抜けかわる。とかえる。後拾遺和歌集冬「―・る白斑の鷹のこゐをなみ」

とや‐がけ【鳥屋掛け】🔗⭐🔉

とや‐がけ【鳥屋掛け】

鳥屋を掛けつくること。また、その鳥屋。

とや‐ごもり【鳥屋籠り】🔗⭐🔉

とや‐ごもり【鳥屋籠り】

鷹が夏の末に羽毛の抜けかわる間、鳥屋にこもっていること。とやいり。とやぶみ。

とや‐だか【鳥屋鷹】🔗⭐🔉

とや‐だか【鳥屋鷹】

鳥屋籠りをする鷹。

とや‐だし【鳥屋出し】🔗⭐🔉

とや‐だし【鳥屋出し】

鳥屋籠りした鷹を鳥屋から出すこと。夫木和歌抄18「暮れぬともはつ―のはし鷹をひとよりいかが合はせざるべき」

とや‐で【鳥屋出】🔗⭐🔉

とや‐で【鳥屋出】

鷹が羽毛の抜けかわった後、鳥屋から出ること。夫木和歌抄27「いかにせむ―の鷹のあふこともまれなる恋にかかりそめては」

○鳥屋に就くとやにつく🔗⭐🔉

○鳥屋に就くとやにつく

①鶏などが産卵のために巣にこもる。

②遊女が梅毒の治療で床につく。

⇒と‐や【鳥屋】

とや‐ぶみ【鳥屋踏み】

(→)「とやごもり」に同じ。

と‐やま【外山】

端の山。人里に近い山。古今和歌集神遊歌「深山には霰あられ降るらし―なるまさきのかづら色づきにけり」↔深山みやま

とやま【外山】

姓氏の一つ。

⇒とやま‐かめたろう【外山亀太郎】

⇒とやま‐まさかず【外山正一】

とやま【富山】

①中部地方日本海側の県。越中国を管轄。面積4247平方キロメートル。人口111万2千。全10市。

→越中おわら

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②富山県中央部の市。県庁所在地。もと前田氏10万石の城下町。神通川の流域に位置し、臨海部は重化学工業が盛ん。人口42万1千。

⇒とやま‐いかやっか‐だいがく【富山医科薬科大学】

⇒とやま‐だいがく【富山大学】

とやま‐いかやっか‐だいがく【富山医科薬科大学】‥クワヤククワ‥

もと国立大学の一つ。富山大学薬学部を移管、医学部を増設して、1975年に設立。2005年、富山大学に統合。

⇒とやま【富山】

とやま‐が‐はら【戸山ヶ原】

東京都新宿区中央部を占める地区。もと原野で練兵場など陸軍の施設があった。

とやま‐かめたろう【外山亀太郎】‥ラウ

動物学者。神奈川県生れ。東大教授。蚕の一代雑種を研究、日本の養蚕業に改革をもたらす。(1867〜1918)

⇒とやま【外山】

とや‐まさり【鳥屋勝り】

鷹が鳥屋籠りした後、前よりも姿がすぐれてくること。定家鷹三百首「去年よりは―する片かへり」

とやま‐だいがく【富山大学】

国立大学法人の一つ。富山高校・富山師範・同青年師範・富山薬専と高岡工専・高岡高商が合併し、1949年新制大学となる。2004年法人化。05年富山医科薬科大学・高岡短期大学を再編・統合。本部は富山市。

⇒とやま【富山】

とやまつみ‐の‐かみ【戸山津見神】

外山とやまをつかさどる神。伊弉諾尊いざなぎのみことが迦具土かぐつち神を斬った時、その死体の右足から生まれたという。

とやま‐まさかず【外山正一】

教育家・詩人。ゝ山ちゅざんと号す。江戸の生れ。幕臣の子。米英に留学して哲学を修め、東大教授・同総長。文相。漢字廃止・ローマ字採用論を主張。共著「新体詩抄」。(1848〜1900)

⇒とやま【外山】

とゆ【樋】

⇒とい(樋)。〈和英語林集成初版〉

と‐ゆう【都邑】‥イフ

①みやことむら。

②繁華なまち。

とゆうけ‐の‐かみ【豊受神】

(→)豊受大神とようけのおおかみに同じ。

とゆけぐうぎしきちょう【止由気宮儀式帳】‥チヤウ

豊受とようけ大神宮の儀式・行事9カ条を記した書。1巻。804年(延暦23)同神宮の祢宜ねぎが朝廷に注進したもので、「皇太神宮儀式帳」と一対をなす。

とゆけ‐の‐みや【豊受宮】

(→)豊受とようけ大神宮のこと。

とゆら‐でら【豊浦寺】

(→)向原寺むくはらでらの異称。とよらでら。

とゆら‐の‐みや【豊浦宮】

推古天皇の初めの皇居。遺称地は奈良県高市郡明日香村豊浦とようら。

とよ【豊】

①十分に足りととのうこと。ゆたか。古事記上「―みきたてまつらせ」

②五穀のみのりのよいこと。→豊の年

とよ【樋】

⇒とい(樋)

とよ【臺與】

「いよ(壱与)」参照。

と‐よ

(トは格助詞、ヨは間投助詞。「と思ふよ」「といふよ」などを略して言ったもの)

①(「か―」の形で)はっきりしない事実、またはそれを確かめようとする気持を表す。…だろうか。…だったろうか。源氏物語紅葉賀「まことは、うつし心か―」

②詠嘆を表す。…だよ。枕草子137「例ならずいふは誰ぞ―」

③伝聞を表す。…といっているよ。…だそうだ。浮世風呂4「あれは鶴賀新内の元祖の家元だ―」。「また休みだ―」

ど‐よ【杜預】

(トヨとも)晋の政治家・学者。字は元凱。三国の魏に仕えて尚書郎、後に晋の武帝に仕えて鎮南大将軍となり、呉を降した。博学多識で、律令の「注解」や「左伝集解」「春秋釈例」の著がある。杜征南。(222〜284)

とよ‐あきつしま【豊秋津洲】

(古くはトヨアキヅシマ)日本国の美称。神代紀上「大日本―」

とよあけ【豊明】

愛知県中部、境川に沿う市。古来交通の要地。桶狭間おけはざま古戦場伝説地がある。名古屋の衛星都市。人口6万8千。

とよ‐あしはら【豊葦原】

日本国の美称。

⇒とよあしはら‐の‐なかつくに【豊葦原の中つ国】

⇒とよあしはら‐の‐みずほのくに【豊葦原の瑞穂の国】

とよあしはら‐の‐なかつくに【豊葦原の中つ国】

日本国の美称。神代紀上「当まさに―は必ず長夜とこやみゆくらむ」

⇒とよ‐あしはら【豊葦原】

とよあしはら‐の‐みずほのくに【豊葦原の瑞穂の国】‥ミヅ‥

(古くはミツホノクニ)日本国の美称。神武紀「此の―を挙げて」

⇒とよ‐あしはら【豊葦原】

と‐よう【渡洋】‥ヤウ

海洋を渡ってゆくこと。「―爆撃」

ど‐よう【土用】

暦法で、立夏の前18日を春の土用、立秋の前18日を夏の土用、立冬の前18日を秋の土用、立春の前18日を冬の土用といい、その初めの日を土用の入りという。普通には夏の土用を指していう。〈[季]夏〉。「―の丑うしの日」

⇒どよう‐うなぎ【土用鰻】

⇒どよう‐さぶろう【土用三郎】

⇒どよう‐でん【土用殿】

⇒どよう‐なみ【土用波】

⇒どよう‐ふじ【土用藤】

⇒どよう‐ぼし【土用干し】

⇒どよう‐め【土用芽】

⇒どよう‐もち【土用餅】

⇒どよう‐やすみ【土用休み】

⇒土用布子に寒帷子

ど‐よう【土曜】‥エウ

日曜から始まる1週の第7日、すなわち最終の日。土曜日。

どよう‐うなぎ【土用鰻】

夏の土用の丑の日に食べる鰻。夏負けしないという。〈[季]夏〉

⇒ど‐よう【土用】

とようけ‐だいじんぐう【豊受大神宮】

伊勢市山田原にある神宮。祭神は豊受大神。もと丹波国真井原まないはらにあったのを雄略天皇の代にこの地に遷したと伝える。豊受宮とゆけのみや・度会宮わたらいのみや・外宮げくうともいい、皇大神宮とともに総称して伊勢神宮という。

とようけ‐の‐おおかみ【豊受大神】‥オホ‥

伊弉諾尊いざなぎのみことの孫、和久産巣日神わくむすびのかみの子。食物をつかさどる神。伊勢神宮の外宮げくうの祭神。豊宇気毘売とようけびめ神。とゆうけのかみ。

とようけ‐びめ【豊宇気毘売・豊受姫】

(→)豊受大神とようけのおおかみに同じ。

どよう‐さぶろう【土用三郎】‥ラウ

夏の土用に入った日から3日目。この日快晴ならば豊年、降雨ならば凶年とする。

⇒ど‐よう【土用】

とよ‐うじびと【豊氏人】‥ウヂ‥

氏人の美称。夫木和歌抄29「神風やみつの柏の秋の色に―の袖さへぞ照る」

どよう‐でん【土用殿】

熱田神宮の御殿の一つ。もと草薙剣くさなぎのつるぎを奉安した。

⇒ど‐よう【土用】

どよう‐なみ【土用波】

大きな台風が南方洋上にある時に寄せてくる波のうねり。特に夏の土用の頃に見られるので、この名がある。〈[季]夏〉。→うねり。

⇒ど‐よう【土用】

とや‐ぶみ【鳥屋踏み】🔗⭐🔉

とや‐ぶみ【鳥屋踏み】

(→)「とやごもり」に同じ。

とや‐まさり【鳥屋勝り】🔗⭐🔉

とや‐まさり【鳥屋勝り】

鷹が鳥屋籠りした後、前よりも姿がすぐれてくること。定家鷹三百首「去年よりは―する片かへり」

とり【鳥・禽】🔗⭐🔉

とり‐い【鳥居】‥ヰ🔗⭐🔉

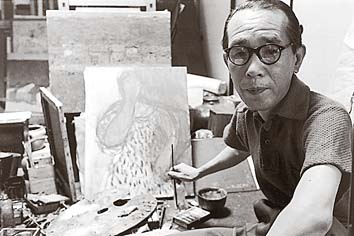

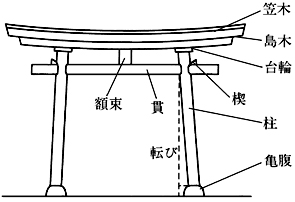

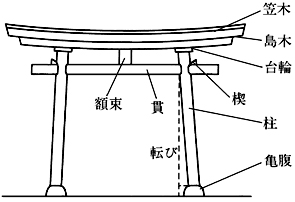

とり‐い【鳥居】‥ヰ

神社の参道入口に立てて神域を示す一種の門。左右2本の柱の上に笠木をわたし、その下に柱を連結する貫ぬきを入れたもの。伊勢神宮や鹿島神宮の神明鳥居を基本として、明神鳥居・山王鳥居・三輪鳥居・両部鳥居などがある。華表。

鳥居

鳥居

撮影:関戸 勇

鳥居

撮影:関戸 勇

⇒とりい‐しょうじ【鳥居障子】

⇒とりい‐ぞり【鳥居反】

⇒とりい‐だち【鳥居立ち】

⇒とりい‐だて【鳥居建て】

⇒とりい‐だな【鳥居棚】

⇒とりい‐つむじ【鳥居旋毛】

⇒とりいまえ‐まち【鳥居前町】

⇒とりい‐わく【鳥居枠】

⇒鳥居を越す

⇒とりい‐しょうじ【鳥居障子】

⇒とりい‐ぞり【鳥居反】

⇒とりい‐だち【鳥居立ち】

⇒とりい‐だて【鳥居建て】

⇒とりい‐だな【鳥居棚】

⇒とりい‐つむじ【鳥居旋毛】

⇒とりいまえ‐まち【鳥居前町】

⇒とりい‐わく【鳥居枠】

⇒鳥居を越す

鳥居

撮影:関戸 勇

鳥居

撮影:関戸 勇

⇒とりい‐しょうじ【鳥居障子】

⇒とりい‐ぞり【鳥居反】

⇒とりい‐だち【鳥居立ち】

⇒とりい‐だて【鳥居建て】

⇒とりい‐だな【鳥居棚】

⇒とりい‐つむじ【鳥居旋毛】

⇒とりいまえ‐まち【鳥居前町】

⇒とりい‐わく【鳥居枠】

⇒鳥居を越す

⇒とりい‐しょうじ【鳥居障子】

⇒とりい‐ぞり【鳥居反】

⇒とりい‐だち【鳥居立ち】

⇒とりい‐だて【鳥居建て】

⇒とりい‐だな【鳥居棚】

⇒とりい‐つむじ【鳥居旋毛】

⇒とりいまえ‐まち【鳥居前町】

⇒とりい‐わく【鳥居枠】

⇒鳥居を越す

とりい‐きよなが【鳥居清長】‥ヰ‥🔗⭐🔉

とりい‐きよなが【鳥居清長】‥ヰ‥

江戸後期の浮世絵師。俗称、白子屋市兵衛。江戸の人。鳥居清満の門に学び、初めは鳥居風の役者絵を描いたが、次第に美人画に移り、大判のいわゆる清長風の美人画を完成。流麗な描線と明快な色調で天明の浮世絵界を風靡。(1752〜1815)

⇒とりい【鳥居】

とりい‐きよのぶ【鳥居清信】‥ヰ‥🔗⭐🔉

とりい‐きよのぶ【鳥居清信】‥ヰ‥

江戸中期の浮世絵師。鳥居家初代。俗称は庄兵衛。大坂の人。父清元と共に江戸に移り、菱川師宣もろのぶの画風に独自の工夫を加えて一派をたてた。芝居の看板絵・番付絵を専門の職とし、また墨摺絵や丹絵の版画による役者絵・美人画にもすぐれた。(1664〜1729)

⇒とりい【鳥居】

とりい‐きよます【鳥居清倍】‥ヰ‥🔗⭐🔉

とりい‐きよます【鳥居清倍】‥ヰ‥

江戸中期の浮世絵師。鳥居家の2代目に擬せられるが伝記未詳。墨摺絵や丹絵に役者絵や美人画の傑作を残す。生没年未詳。2世清倍(1706〜1763)は清信の女婿という。

⇒とりい【鳥居】

とりい‐きよみつ【鳥居清満】‥ヰ‥🔗⭐🔉

とりい‐きよみつ【鳥居清満】‥ヰ‥

江戸中期の浮世絵師。鳥居家3代目。役者絵を本領としたが、美人画にも佳作が多く、鈴木春信に影響を与えた。紅摺絵に一進展を見せた。(1735〜1785)

⇒とりい【鳥居】

とりい‐しょうじ【鳥居障子】‥ヰシヤウ‥🔗⭐🔉

とりい‐しょうじ【鳥居障子】‥ヰシヤウ‥

清涼殿の台盤所から鬼の間まで立てわたした襖障子。上部が鳥居の形をしているからいう。

⇒とり‐い【鳥居】

とりい‐すねえもん【鳥居強右衛門】‥ヰ‥ヱ‥🔗⭐🔉

とりい‐すねえもん【鳥居強右衛門】‥ヰ‥ヱ‥

戦国時代の武士。名は勝商かつあき。奥平信昌の家臣。三河の長篠城が武田勝頼に包囲された時、夜陰に乗じて城を抜け出、徳川家康に謁して援軍を請い主命を果たしたが、帰途、敵に捕らえられて磔殺。( 〜1575)

⇒とりい【鳥居】

とりい‐そせん【鳥居素川】‥ヰ‥🔗⭐🔉

とりい‐そせん【鳥居素川】‥ヰ‥

ジャーナリスト。本名、赫雄。熊本生れ。新聞「日本」より大阪朝日新聞に入社、第一次大戦下、編集局長として民本主義の論陣を張る。白虹事件で退社し、大正日日新聞を起こす。(1867〜1928)

⇒とりい【鳥居】

とりい‐ぞり【鳥居反】‥ヰ‥🔗⭐🔉

とりい‐ぞり【鳥居反】‥ヰ‥

刀の反そりの中心点が、古様の腰反こしぞりに対して、刀身の中程にあって、明神鳥居の笠木のような形をなすもの。京反きょうぞり。笠木反り。

⇒とり‐い【鳥居】

とりい‐だち【鳥居立ち】‥ヰ‥🔗⭐🔉

とりい‐だち【鳥居立ち】‥ヰ‥

鳥居のように足を踏みひろげて立つこと。浄瑠璃、傾城反魂香「―にぞ跨つたる」

⇒とり‐い【鳥居】

とりい‐だて【鳥居建て】‥ヰ‥🔗⭐🔉

とりい‐だて【鳥居建て】‥ヰ‥

2本の垂直材の上に1本の水平材を載せたもの。かまどの焚口の石組みなど。

⇒とり‐い【鳥居】

とりい‐だな【鳥居棚】‥ヰ‥🔗⭐🔉

とりい‐だな【鳥居棚】‥ヰ‥

床脇の棚の一形式。上に袋戸棚があり、下に左右低く、中央に高く3枚の棚を架けたもの。

⇒とり‐い【鳥居】

とりい‐つむじ【鳥居旋毛】‥ヰ‥🔗⭐🔉

とりい‐つむじ【鳥居旋毛】‥ヰ‥

二つ並んでいるつむじ。こういう人は俗に意地悪だとも利口だともいう。

⇒とり‐い【鳥居】

とりい‐とうげ【鳥居峠】‥ヰタウゲ🔗⭐🔉

とりい‐とうげ【鳥居峠】‥ヰタウゲ

①長野県西部の木曾谷と松本盆地とを結ぶ峠。標高1197メートル。旧中山道屈指の難所。

②群馬県西部の吾妻川流域と長野県上田地方とを結ぶ峠。標高1362メートル。帰去来ききょらい峠。

とりい‐は【鳥居派】‥ヰ‥🔗⭐🔉

とりい‐は【鳥居派】‥ヰ‥

鳥居清元に始まり清信によって大成した浮世絵の一流派。元禄時代から芝居の看板絵や番付絵を描くことを世襲して現代に至る。鳥居流。

⇒とりい【鳥居】

とりいまえ‐まち【鳥居前町】‥ヰマヘ‥🔗⭐🔉

とりいまえ‐まち【鳥居前町】‥ヰマヘ‥

神社の鳥居の前に発達した町。すなわち神社を中心とする都市。伊勢市の類。

⇒とり‐い【鳥居】

とりい‐もとただ【鳥居元忠】‥ヰ‥🔗⭐🔉

とりい‐もとただ【鳥居元忠】‥ヰ‥

安土桃山時代の武将。通称、彦右衛門。徳川家康に仕え、姉川・三方ヶ原・長篠などの戦に功があった。家康の上杉景勝征討に当たり、伏見城に留守し、石田方と戦い自刃。(1539〜1600)

⇒とりい【鳥居】

とりい‐ようぞう【鳥居耀蔵】‥ヰエウザウ🔗⭐🔉

とりい‐ようぞう【鳥居耀蔵】‥ヰエウザウ

江戸後期の幕臣。名は忠耀ただてる。甲斐守。大学頭だいがくのかみ林述斎の3男。1837年(天保8)目付、41年江戸町奉行。蛮社の獄で洋学者を弾圧。また江戸市中を厳しく取り締まり、妖怪(耀甲斐)と恐れられた。44年(弘化1)罷免、讃岐丸亀に流され明治維新まで在住。(1796〜1873)

⇒とりい【鳥居】

とりい‐りゅうぞう【鳥居竜蔵】‥ヰ‥ザウ🔗⭐🔉

とりい‐りゅうぞう【鳥居竜蔵】‥ヰ‥ザウ

人類学者・考古学者。徳島の人。東大助教授・上智大教授などを歴任。中国・シベリア・サハリンから南アメリカでも調査を行い、人類・考古・民族学の研究を進めた。晩年は燕京えんけい大学教授として遼文化を研究。著「有史以前の日本」「考古学上より見たる遼之文化」。(1870〜1953)

鳥居竜蔵

撮影:田村 茂

⇒とりい【鳥居】

⇒とりい【鳥居】

⇒とりい【鳥居】

⇒とりい【鳥居】

○鳥居を越すとりいをこす🔗⭐🔉

○鳥居を越すとりいをこす

(狐が鳥居を何度も飛び越せば、やがて稲荷大明神になるという俗信から)経験を積んで老獪ろうかいになる。鳥居数かずが重なる。

⇒とり‐い【鳥居】

とり‐インフルエンザ【鳥インフルエンザ】

インフルエンザ‐ウイルスのうち、鶏に感染するH5N1型による疾患。本来鳥の疾患であるが、人への感染例がある。

とり‐うしな・う【取り失ふ】‥ウシナフ

〔他四〕

なくす。うしなう。好色一代男4「屡しばしが程は気を―・ひ」

とり‐うち【鳥打ち】

①弓の、末弭うらはずに近く反そりのついた部分。

②鴨に網をうちかぶせようと狩人の待ち伏せている所。〈日葡辞書〉

③鳥を射撃すること。

④鳥打帽の略。

⇒とりうち‐ぼう【鳥打帽】

とりうち‐ぼう【鳥打帽】

(狩猟などに用いたからいう)前びさしのついた平たい帽子。鳥打帽子。ハンチング。夏目漱石、それから「代助は風を恐て―を被つて居た」

⇒とり‐うち【鳥打ち】

トリウム【thorium】

(スカンディナヴィア神話の雷神Thorから)放射性元素の一種。元素記号Th 原子番号90。原子量232.0。灰色の重い金属で、空気中で強熱すれば燃焼して酸化物となり、また、高温において塩素・硫黄・窒素などと化合する。

⇒トリウム‐けいれつ【トリウム系列】

トリウム‐けいれつ【トリウム系列】

トリウム232から始まり鉛208で終わる放射性核種の崩壊系列。この系列の核種の質量はすべて4n(nは整数)となるので、4n系列ともいう。

⇒トリウム【thorium】

とり‐うら【鳥占】

年占としうらの一種。年の始めに山に入って小鳥の腹を裂き、穀物があれば吉、なければ凶とし、その年の豊凶を占ったという。また、鳥の止まる樹の枝の南北や飛ぶ方向、鳴き方によっても吉凶を占った。

とり‐うら【鶏占】

鶏の鳴き声や闘鶏(平家物語の湛増たんぞうの故事)などによって吉凶を占うこと。

とり‐うり【取売】

売買の仲介をすること。また、その人。江戸時代には古道具屋をいった。日葡辞書「トリウリヲスル」。浄瑠璃、長町女腹切「上方の―が此の脇指を売りに来て」

とり‐え【取得・取柄】

①取るべきところ。用うべき点。長所。庭訓往来四月「―ある族やからを招きすゑ」。「何の―もない」「かたいところが彼の―だ」

②きっかけ。口実。〈日葡辞書〉

とり‐え【鳥餌】‥ヱ

鳥のえ。鳥のえさ。

とり‐えい【取永】

年貢を永楽銭で割り付けたもの。→取米とりまい

トリエステ【Trieste】

イタリア北東部、アドリア海最奥部に位置する港湾都市。古代より中部ヨーロッパへの門戸として繁栄。第二次大戦後、イタリアとユーゴスラヴィアが領有権を主張、結局、イタリア領となった。造船・精油などの工業も発達。人口20万8千(2004)。英語名トリエスト。

とり‐えだ【取枝】

(→)取木とりきに同じ。

トリエント‐こうかいぎ【トリエント公会議】‥クワイ‥

(the Trent Council)1545〜63年に現イタリアのトレント(ドイツ語名トリエント)で開催された第19回公会議。プロテスタント宗教改革への対策を探り、またカトリック教会の内部刷新の核心をキリストによる救いに置き、教会の責務を信徒への奉仕と定めた。

トリエンナーレ【triennale イタリア】

(「3年ごとの」の意)3年に一度開催される美術展覧会。→ビエンナーレ

とり‐お【取緒】‥ヲ

秤竿はかりざおの紐。

とりお【鳥尾】‥ヲ

姓氏の一つ。

⇒とりお‐こやた【鳥尾小弥太】

トリオ【trio イタリア】

①〔音〕

㋐三重奏。三重唱。また、その楽曲。

㋑メヌエットやスケルツォなど3部形式で書かれた楽章の中間部。

②三人組。

⇒トリオ‐ソナタ【trio sonata】

とり‐おい【鳥追い】‥オヒ

①(作物を荒らす)鳥を追い払うこと。また、鳥おどし。

②農村行事の一つ。正月14日の晩と15日の朝との2回、害鳥を追い払う歌をうたい、若者らが、ささら・槌・杓子・棒などを打って家々を回る。醒睡笑「千町万町の―が参つた」

③(→)「たたき」3の別称。

④江戸時代、女芸人が新年に衣服を新しくし、菅笠に代えて編笠をかぶり、女太夫おんなだゆうと称して三味線を弾き、鳥追歌を唄いながら門付けしたもの。〈[季]新年〉

鳥追い

⑤能。(→)「鳥追舟」に同じ。

⇒とりおい‐うた【鳥追歌】

⇒とりおい‐ぶね【鳥追舟】

⇒とりおい‐ぼう【鳥追棒】

とりおい‐うた【鳥追歌】‥オヒ‥

江戸時代に行われた門付歌。農家の鳥追いの歌から出て、初春に田畑の豊年を祈る祝詞となり、一般的な祝歌となったもの。

⇒とり‐おい【鳥追い】

とりおい‐ぶね【鳥追舟】‥オヒ‥

水田の害鳥を追うための船。笛・太鼓の囃子物はやしものを仕立てて追う。

⇒とり‐おい【鳥追い】

とりおいぶね【鳥追舟】‥オヒ‥

能。薩摩の日暮某の妻子が、夫の上洛の留守中、家来の左近尉に強いられて舟で田の鳥を追う。鳥追。

とりおい‐ぼう【鳥追棒】‥オヒバウ

鳥追いの行事のときに手に持つ棒。宵鳥棒よんどりぼう。

⇒とり‐おい【鳥追い】

とり‐お・う【取り負ふ】‥オフ

〔他四〕

背に負いもつ。万葉集20「ますらをの靫―・ひて出でていけば」

トリオース【triose】

炭素原子3個をもつ単糖。分子式は一般にC3H6O3 解糖の過程で生体内に生じる。三炭糖。

とり‐おき【取置き】

①とりおくこと。また、そのもの。

②かたづけ、しまっておくこと。取っておいて不時の用に備えること。とっておき。建春門院中納言日記「しばし御覧じて、また―などせられしそぞろごとまでも」

③処置。処分。特に、死体の処置。埋葬。好色五人女4「身の―までして最期の程を待ちゐしに」。浮世草子、御前義経記「法師が死骸は宿屋が―」

④ふるまい。暮し方。好色一代男1「孔子くさき身の―も」

とり‐お・く【取り置く】

〔他五〕

①手に取って(そこに)置く。万葉集13「手向草、糸―・きて」

②とりのけておく。しまっておく。残しておく。源氏物語浮舟「さかしらにこれを―・きけるよなど漏り聞き給はん」

③処置する。始末する。特に、死体を葬る。埋葬する。日本永代蔵3「往生いたされしを、各々嘆きを止めて―・きける」

とり‐おこ・す【取り興す】

〔他四〕

再興する。再開する。日葡辞書「スタレタカタギヲトリヲコス」「ユミヤヲトリヲコス」

とり‐おこな・う【執り行う】‥オコナフ

〔他五〕

式・祭などを、おこなう。執行する。

とりお‐こやた【鳥尾小弥太】‥ヲ‥

軍人・政治家。陸軍中将。長州藩士。戊辰戦争に従軍。のち近衛都督。また、保守中正派なる政党を組織。貴族院議員・枢密顧問官。子爵。(1847〜1905)

⇒とりお【鳥尾】

とり‐おさ・える【取り抑える】‥オサヘル

〔他下一〕[文]とりおさ・ふ(下二)

①おさえとどめる。「暴れ馬を―・える」

②捕らえる。からめとる。「強盗を―・える」

とり‐おさ・める【取り納める・取り収める】‥ヲサメル

〔他下一〕[文]とりをさ・む(下二)

①ある場所にしまう。収納する。

②きちんと処置する。かたづける。色道大鏡「ただこのままの作業なりとのみ―・めて、僉儀のさたに及ばざれば」

トリオ‐ソナタ【trio sonata】

3声部によるソナタ。バロック時代の代表的な室内楽形式の一つ。一般に、ほぼ同じ音域の上2声と最下声の通奏低音とから成る。通奏低音声部は和音楽器(チェンバロやオルガンなど)と低音旋律楽器(チェロやビオラ‐ダ‐ガンバなど)とで奏され、ふつう4人で演奏。

⇒トリオ【trio イタリア】

とり‐おどし【鳥威し】

田畑を荒らす鳥をおどして追いはらうために作ったもの。鳴子なるこ・案山子かかしの類。〈[季]秋〉

とり‐おと・す【取り落とす】

〔他五〕

①手からおとす。「茶わんを―・す」

②持物などを、うっかりなくす。「一命を―・す」

③入れるべきものを、うっかりもらす。知らずにぬかす。忘れる。平家物語7「あまりにあわて騒いで―・す物ぞおほかりける」。「名簿から―・す」

とり‐おび【取帯】

(→)帯取革に同じ。狂言、長光「太刀の―をおのれがこしにゆいつけて」

とり‐おや【取親】

①養父母。やしないおや。

②仮の親子関係を結ぶ時、その親になる人。かりおや。好色一代女1「賤しき者の娘には―とて、小家持ちし町人を頼み」

とり‐おろ・す【取り下ろす】

〔他五〕

①手に取って下に置く。

②貴人の前から、物をひきさげる。枕草子23「御硯―・して…と責めさせ給ふに」

③頭髪を垂らす。さげる。蜻蛉日記中「わがかしらを―・して額を分く」

とり‐か【取箇】

(「箇」は数をあらわし、領主の取り分の意)江戸時代、田畑に課した年貢。また、年貢高。成箇なりか。物成ものなり。

⇒とりか‐がた【取箇方】

⇒とりか‐ごうちょう【取箇郷帳】

⇒とりか‐ちょう【取箇帳】

とり‐かい【鳥飼】‥カヒ

鳥を飼い養うこと。また、その人。

⇒とりかい‐べ【鳥飼部】

とり‐がい【鳥貝】‥ガヒ

ザルガイ科の二枚貝。名の由来は、足の形が鳥の頭部に似るから、また、身が鳥肉に似るからという。殻高・殻長とも約9センチメートル。貝殻はほぼ球形でよくふくれ、40〜50本の放射肋の上に短毛を生ずる。本州以南の内湾に多く産し、食用として賞味。江戸時代に殻は漆を入れる器として用いたので、漆貝ともいう。

とりかい‐の‐まんじゅう【鳥飼の饅頭】‥カヒ‥ヂユウ

江戸日本橋本町三丁目鳥飼和泉掾で売っていた饅頭。

とりかい‐べ【鳥飼部】‥カヒ‥

(→)鳥取部ととりべに同じ。

⇒とり‐かい【鳥飼】

とりかい‐りゅう【鳥飼流】‥カヒリウ

和様書道の一派。御家流の分派で、室町末期の書家鳥飼宗慶を祖とする。

とり‐か・う【取り飼ふ】‥カフ

〔他四〕

手ずから飼料を与える。飼い養う。かう。神楽歌、其駒「草は―・はむや水は―・はむや」

とり‐かえ【取替え】‥カヘ

①他の物にとりかえること。交換。「―期限」「―のきかない品」

②新しい物にかえること。また、そのもの。かわり。ひかえ。「電池の―を用意する」

⇒とりかえ‐ぎん【取替銀】

⇒とりかえ‐げんか【取替原価】

⇒とりかえ‐っこ【取替えっこ】

とりかえ‐ぎん【取替銀】‥カヘ‥

抱主・雇主などが、給金の中から一時立て替えて渡す金。前金。好色一代女4「―も値切らず」

⇒とり‐かえ【取替え】

とりかえ‐げんか【取替原価】‥カヘ‥

企業会計上の時価の一種で、同等な資産を現在時点で再調達する場合に要すると考えられる見積価額。

⇒とり‐かえ【取替え】

とり‐かえし【取返し】‥カヘシ

[一]〔名〕

とりかえすこと。もとどおりにすること。「―がつかない」

[二]〔副〕

もとにもどして。あらためて。源氏物語桐壺「昔のこと―悲しくおぼさる」

とり‐かえ・す【取り返す】‥カヘス

〔他五〕

①与えたもの、または取られたものを再びわがものとする。とりもどす。「取られた点を―・す」

②再び以前のようにする。元へ戻す。源氏物語空蝉「ありしながらの我が身ならばと、―・すものならねど忍びがたければ」。「遅れを―・す」

③あべこべにする。反対にする。新撰万葉集下「大空を―・すとも聞かなくに」

とりかえ‐っこ【取替えっこ】‥カヘ‥

互いにとりかえること。とりかえこ。

⇒とり‐かえ【取替え】

とりかえばやものがたり【とりかへばや物語】‥カヘ‥

物語。3巻または4巻。作者未詳。現存本は平安末期の作を改作したものという。ある貴族に男女の子があり、容貌・性質が男は女のよう、女は男のようであったので、父は「とりかえばや」と、男を女に、女を男にして育て、二人とも成長ののち仕官したが、種々の不都合が生じて、姉弟その本性の姿に戻って栄えたという筋。

⑤能。(→)「鳥追舟」に同じ。

⇒とりおい‐うた【鳥追歌】

⇒とりおい‐ぶね【鳥追舟】

⇒とりおい‐ぼう【鳥追棒】

とりおい‐うた【鳥追歌】‥オヒ‥

江戸時代に行われた門付歌。農家の鳥追いの歌から出て、初春に田畑の豊年を祈る祝詞となり、一般的な祝歌となったもの。

⇒とり‐おい【鳥追い】

とりおい‐ぶね【鳥追舟】‥オヒ‥

水田の害鳥を追うための船。笛・太鼓の囃子物はやしものを仕立てて追う。

⇒とり‐おい【鳥追い】

とりおいぶね【鳥追舟】‥オヒ‥

能。薩摩の日暮某の妻子が、夫の上洛の留守中、家来の左近尉に強いられて舟で田の鳥を追う。鳥追。

とりおい‐ぼう【鳥追棒】‥オヒバウ

鳥追いの行事のときに手に持つ棒。宵鳥棒よんどりぼう。

⇒とり‐おい【鳥追い】

とり‐お・う【取り負ふ】‥オフ

〔他四〕

背に負いもつ。万葉集20「ますらをの靫―・ひて出でていけば」

トリオース【triose】

炭素原子3個をもつ単糖。分子式は一般にC3H6O3 解糖の過程で生体内に生じる。三炭糖。

とり‐おき【取置き】

①とりおくこと。また、そのもの。

②かたづけ、しまっておくこと。取っておいて不時の用に備えること。とっておき。建春門院中納言日記「しばし御覧じて、また―などせられしそぞろごとまでも」

③処置。処分。特に、死体の処置。埋葬。好色五人女4「身の―までして最期の程を待ちゐしに」。浮世草子、御前義経記「法師が死骸は宿屋が―」

④ふるまい。暮し方。好色一代男1「孔子くさき身の―も」

とり‐お・く【取り置く】

〔他五〕

①手に取って(そこに)置く。万葉集13「手向草、糸―・きて」

②とりのけておく。しまっておく。残しておく。源氏物語浮舟「さかしらにこれを―・きけるよなど漏り聞き給はん」

③処置する。始末する。特に、死体を葬る。埋葬する。日本永代蔵3「往生いたされしを、各々嘆きを止めて―・きける」

とり‐おこ・す【取り興す】

〔他四〕

再興する。再開する。日葡辞書「スタレタカタギヲトリヲコス」「ユミヤヲトリヲコス」

とり‐おこな・う【執り行う】‥オコナフ

〔他五〕

式・祭などを、おこなう。執行する。

とりお‐こやた【鳥尾小弥太】‥ヲ‥

軍人・政治家。陸軍中将。長州藩士。戊辰戦争に従軍。のち近衛都督。また、保守中正派なる政党を組織。貴族院議員・枢密顧問官。子爵。(1847〜1905)

⇒とりお【鳥尾】

とり‐おさ・える【取り抑える】‥オサヘル

〔他下一〕[文]とりおさ・ふ(下二)

①おさえとどめる。「暴れ馬を―・える」

②捕らえる。からめとる。「強盗を―・える」

とり‐おさ・める【取り納める・取り収める】‥ヲサメル

〔他下一〕[文]とりをさ・む(下二)

①ある場所にしまう。収納する。

②きちんと処置する。かたづける。色道大鏡「ただこのままの作業なりとのみ―・めて、僉儀のさたに及ばざれば」

トリオ‐ソナタ【trio sonata】

3声部によるソナタ。バロック時代の代表的な室内楽形式の一つ。一般に、ほぼ同じ音域の上2声と最下声の通奏低音とから成る。通奏低音声部は和音楽器(チェンバロやオルガンなど)と低音旋律楽器(チェロやビオラ‐ダ‐ガンバなど)とで奏され、ふつう4人で演奏。

⇒トリオ【trio イタリア】

とり‐おどし【鳥威し】

田畑を荒らす鳥をおどして追いはらうために作ったもの。鳴子なるこ・案山子かかしの類。〈[季]秋〉

とり‐おと・す【取り落とす】

〔他五〕

①手からおとす。「茶わんを―・す」

②持物などを、うっかりなくす。「一命を―・す」

③入れるべきものを、うっかりもらす。知らずにぬかす。忘れる。平家物語7「あまりにあわて騒いで―・す物ぞおほかりける」。「名簿から―・す」

とり‐おび【取帯】

(→)帯取革に同じ。狂言、長光「太刀の―をおのれがこしにゆいつけて」

とり‐おや【取親】

①養父母。やしないおや。

②仮の親子関係を結ぶ時、その親になる人。かりおや。好色一代女1「賤しき者の娘には―とて、小家持ちし町人を頼み」

とり‐おろ・す【取り下ろす】

〔他五〕

①手に取って下に置く。

②貴人の前から、物をひきさげる。枕草子23「御硯―・して…と責めさせ給ふに」

③頭髪を垂らす。さげる。蜻蛉日記中「わがかしらを―・して額を分く」

とり‐か【取箇】

(「箇」は数をあらわし、領主の取り分の意)江戸時代、田畑に課した年貢。また、年貢高。成箇なりか。物成ものなり。

⇒とりか‐がた【取箇方】

⇒とりか‐ごうちょう【取箇郷帳】

⇒とりか‐ちょう【取箇帳】

とり‐かい【鳥飼】‥カヒ

鳥を飼い養うこと。また、その人。

⇒とりかい‐べ【鳥飼部】

とり‐がい【鳥貝】‥ガヒ

ザルガイ科の二枚貝。名の由来は、足の形が鳥の頭部に似るから、また、身が鳥肉に似るからという。殻高・殻長とも約9センチメートル。貝殻はほぼ球形でよくふくれ、40〜50本の放射肋の上に短毛を生ずる。本州以南の内湾に多く産し、食用として賞味。江戸時代に殻は漆を入れる器として用いたので、漆貝ともいう。

とりかい‐の‐まんじゅう【鳥飼の饅頭】‥カヒ‥ヂユウ

江戸日本橋本町三丁目鳥飼和泉掾で売っていた饅頭。

とりかい‐べ【鳥飼部】‥カヒ‥

(→)鳥取部ととりべに同じ。

⇒とり‐かい【鳥飼】

とりかい‐りゅう【鳥飼流】‥カヒリウ

和様書道の一派。御家流の分派で、室町末期の書家鳥飼宗慶を祖とする。

とり‐か・う【取り飼ふ】‥カフ

〔他四〕

手ずから飼料を与える。飼い養う。かう。神楽歌、其駒「草は―・はむや水は―・はむや」

とり‐かえ【取替え】‥カヘ

①他の物にとりかえること。交換。「―期限」「―のきかない品」

②新しい物にかえること。また、そのもの。かわり。ひかえ。「電池の―を用意する」

⇒とりかえ‐ぎん【取替銀】

⇒とりかえ‐げんか【取替原価】

⇒とりかえ‐っこ【取替えっこ】

とりかえ‐ぎん【取替銀】‥カヘ‥

抱主・雇主などが、給金の中から一時立て替えて渡す金。前金。好色一代女4「―も値切らず」

⇒とり‐かえ【取替え】

とりかえ‐げんか【取替原価】‥カヘ‥

企業会計上の時価の一種で、同等な資産を現在時点で再調達する場合に要すると考えられる見積価額。

⇒とり‐かえ【取替え】

とり‐かえし【取返し】‥カヘシ

[一]〔名〕

とりかえすこと。もとどおりにすること。「―がつかない」

[二]〔副〕

もとにもどして。あらためて。源氏物語桐壺「昔のこと―悲しくおぼさる」

とり‐かえ・す【取り返す】‥カヘス

〔他五〕

①与えたもの、または取られたものを再びわがものとする。とりもどす。「取られた点を―・す」

②再び以前のようにする。元へ戻す。源氏物語空蝉「ありしながらの我が身ならばと、―・すものならねど忍びがたければ」。「遅れを―・す」

③あべこべにする。反対にする。新撰万葉集下「大空を―・すとも聞かなくに」

とりかえ‐っこ【取替えっこ】‥カヘ‥

互いにとりかえること。とりかえこ。

⇒とり‐かえ【取替え】

とりかえばやものがたり【とりかへばや物語】‥カヘ‥

物語。3巻または4巻。作者未詳。現存本は平安末期の作を改作したものという。ある貴族に男女の子があり、容貌・性質が男は女のよう、女は男のようであったので、父は「とりかえばや」と、男を女に、女を男にして育て、二人とも成長ののち仕官したが、種々の不都合が生じて、姉弟その本性の姿に戻って栄えたという筋。

⑤能。(→)「鳥追舟」に同じ。

⇒とりおい‐うた【鳥追歌】

⇒とりおい‐ぶね【鳥追舟】

⇒とりおい‐ぼう【鳥追棒】

とりおい‐うた【鳥追歌】‥オヒ‥

江戸時代に行われた門付歌。農家の鳥追いの歌から出て、初春に田畑の豊年を祈る祝詞となり、一般的な祝歌となったもの。

⇒とり‐おい【鳥追い】

とりおい‐ぶね【鳥追舟】‥オヒ‥

水田の害鳥を追うための船。笛・太鼓の囃子物はやしものを仕立てて追う。

⇒とり‐おい【鳥追い】

とりおいぶね【鳥追舟】‥オヒ‥

能。薩摩の日暮某の妻子が、夫の上洛の留守中、家来の左近尉に強いられて舟で田の鳥を追う。鳥追。

とりおい‐ぼう【鳥追棒】‥オヒバウ

鳥追いの行事のときに手に持つ棒。宵鳥棒よんどりぼう。

⇒とり‐おい【鳥追い】

とり‐お・う【取り負ふ】‥オフ

〔他四〕

背に負いもつ。万葉集20「ますらをの靫―・ひて出でていけば」

トリオース【triose】

炭素原子3個をもつ単糖。分子式は一般にC3H6O3 解糖の過程で生体内に生じる。三炭糖。

とり‐おき【取置き】

①とりおくこと。また、そのもの。

②かたづけ、しまっておくこと。取っておいて不時の用に備えること。とっておき。建春門院中納言日記「しばし御覧じて、また―などせられしそぞろごとまでも」

③処置。処分。特に、死体の処置。埋葬。好色五人女4「身の―までして最期の程を待ちゐしに」。浮世草子、御前義経記「法師が死骸は宿屋が―」

④ふるまい。暮し方。好色一代男1「孔子くさき身の―も」

とり‐お・く【取り置く】

〔他五〕

①手に取って(そこに)置く。万葉集13「手向草、糸―・きて」

②とりのけておく。しまっておく。残しておく。源氏物語浮舟「さかしらにこれを―・きけるよなど漏り聞き給はん」

③処置する。始末する。特に、死体を葬る。埋葬する。日本永代蔵3「往生いたされしを、各々嘆きを止めて―・きける」

とり‐おこ・す【取り興す】

〔他四〕

再興する。再開する。日葡辞書「スタレタカタギヲトリヲコス」「ユミヤヲトリヲコス」

とり‐おこな・う【執り行う】‥オコナフ

〔他五〕

式・祭などを、おこなう。執行する。

とりお‐こやた【鳥尾小弥太】‥ヲ‥

軍人・政治家。陸軍中将。長州藩士。戊辰戦争に従軍。のち近衛都督。また、保守中正派なる政党を組織。貴族院議員・枢密顧問官。子爵。(1847〜1905)

⇒とりお【鳥尾】

とり‐おさ・える【取り抑える】‥オサヘル

〔他下一〕[文]とりおさ・ふ(下二)

①おさえとどめる。「暴れ馬を―・える」

②捕らえる。からめとる。「強盗を―・える」

とり‐おさ・める【取り納める・取り収める】‥ヲサメル

〔他下一〕[文]とりをさ・む(下二)

①ある場所にしまう。収納する。

②きちんと処置する。かたづける。色道大鏡「ただこのままの作業なりとのみ―・めて、僉儀のさたに及ばざれば」

トリオ‐ソナタ【trio sonata】

3声部によるソナタ。バロック時代の代表的な室内楽形式の一つ。一般に、ほぼ同じ音域の上2声と最下声の通奏低音とから成る。通奏低音声部は和音楽器(チェンバロやオルガンなど)と低音旋律楽器(チェロやビオラ‐ダ‐ガンバなど)とで奏され、ふつう4人で演奏。

⇒トリオ【trio イタリア】

とり‐おどし【鳥威し】

田畑を荒らす鳥をおどして追いはらうために作ったもの。鳴子なるこ・案山子かかしの類。〈[季]秋〉

とり‐おと・す【取り落とす】

〔他五〕

①手からおとす。「茶わんを―・す」

②持物などを、うっかりなくす。「一命を―・す」

③入れるべきものを、うっかりもらす。知らずにぬかす。忘れる。平家物語7「あまりにあわて騒いで―・す物ぞおほかりける」。「名簿から―・す」

とり‐おび【取帯】

(→)帯取革に同じ。狂言、長光「太刀の―をおのれがこしにゆいつけて」

とり‐おや【取親】

①養父母。やしないおや。

②仮の親子関係を結ぶ時、その親になる人。かりおや。好色一代女1「賤しき者の娘には―とて、小家持ちし町人を頼み」

とり‐おろ・す【取り下ろす】

〔他五〕

①手に取って下に置く。

②貴人の前から、物をひきさげる。枕草子23「御硯―・して…と責めさせ給ふに」

③頭髪を垂らす。さげる。蜻蛉日記中「わがかしらを―・して額を分く」

とり‐か【取箇】

(「箇」は数をあらわし、領主の取り分の意)江戸時代、田畑に課した年貢。また、年貢高。成箇なりか。物成ものなり。

⇒とりか‐がた【取箇方】

⇒とりか‐ごうちょう【取箇郷帳】

⇒とりか‐ちょう【取箇帳】

とり‐かい【鳥飼】‥カヒ

鳥を飼い養うこと。また、その人。

⇒とりかい‐べ【鳥飼部】

とり‐がい【鳥貝】‥ガヒ

ザルガイ科の二枚貝。名の由来は、足の形が鳥の頭部に似るから、また、身が鳥肉に似るからという。殻高・殻長とも約9センチメートル。貝殻はほぼ球形でよくふくれ、40〜50本の放射肋の上に短毛を生ずる。本州以南の内湾に多く産し、食用として賞味。江戸時代に殻は漆を入れる器として用いたので、漆貝ともいう。

とりかい‐の‐まんじゅう【鳥飼の饅頭】‥カヒ‥ヂユウ

江戸日本橋本町三丁目鳥飼和泉掾で売っていた饅頭。

とりかい‐べ【鳥飼部】‥カヒ‥

(→)鳥取部ととりべに同じ。

⇒とり‐かい【鳥飼】

とりかい‐りゅう【鳥飼流】‥カヒリウ

和様書道の一派。御家流の分派で、室町末期の書家鳥飼宗慶を祖とする。

とり‐か・う【取り飼ふ】‥カフ

〔他四〕

手ずから飼料を与える。飼い養う。かう。神楽歌、其駒「草は―・はむや水は―・はむや」

とり‐かえ【取替え】‥カヘ

①他の物にとりかえること。交換。「―期限」「―のきかない品」

②新しい物にかえること。また、そのもの。かわり。ひかえ。「電池の―を用意する」

⇒とりかえ‐ぎん【取替銀】

⇒とりかえ‐げんか【取替原価】

⇒とりかえ‐っこ【取替えっこ】

とりかえ‐ぎん【取替銀】‥カヘ‥

抱主・雇主などが、給金の中から一時立て替えて渡す金。前金。好色一代女4「―も値切らず」

⇒とり‐かえ【取替え】

とりかえ‐げんか【取替原価】‥カヘ‥

企業会計上の時価の一種で、同等な資産を現在時点で再調達する場合に要すると考えられる見積価額。

⇒とり‐かえ【取替え】

とり‐かえし【取返し】‥カヘシ

[一]〔名〕

とりかえすこと。もとどおりにすること。「―がつかない」

[二]〔副〕

もとにもどして。あらためて。源氏物語桐壺「昔のこと―悲しくおぼさる」

とり‐かえ・す【取り返す】‥カヘス

〔他五〕

①与えたもの、または取られたものを再びわがものとする。とりもどす。「取られた点を―・す」

②再び以前のようにする。元へ戻す。源氏物語空蝉「ありしながらの我が身ならばと、―・すものならねど忍びがたければ」。「遅れを―・す」

③あべこべにする。反対にする。新撰万葉集下「大空を―・すとも聞かなくに」

とりかえ‐っこ【取替えっこ】‥カヘ‥

互いにとりかえること。とりかえこ。

⇒とり‐かえ【取替え】

とりかえばやものがたり【とりかへばや物語】‥カヘ‥

物語。3巻または4巻。作者未詳。現存本は平安末期の作を改作したものという。ある貴族に男女の子があり、容貌・性質が男は女のよう、女は男のようであったので、父は「とりかえばや」と、男を女に、女を男にして育て、二人とも成長ののち仕官したが、種々の不都合が生じて、姉弟その本性の姿に戻って栄えたという筋。

⑤能。(→)「鳥追舟」に同じ。

⇒とりおい‐うた【鳥追歌】

⇒とりおい‐ぶね【鳥追舟】

⇒とりおい‐ぼう【鳥追棒】

とりおい‐うた【鳥追歌】‥オヒ‥

江戸時代に行われた門付歌。農家の鳥追いの歌から出て、初春に田畑の豊年を祈る祝詞となり、一般的な祝歌となったもの。

⇒とり‐おい【鳥追い】

とりおい‐ぶね【鳥追舟】‥オヒ‥

水田の害鳥を追うための船。笛・太鼓の囃子物はやしものを仕立てて追う。

⇒とり‐おい【鳥追い】

とりおいぶね【鳥追舟】‥オヒ‥

能。薩摩の日暮某の妻子が、夫の上洛の留守中、家来の左近尉に強いられて舟で田の鳥を追う。鳥追。

とりおい‐ぼう【鳥追棒】‥オヒバウ

鳥追いの行事のときに手に持つ棒。宵鳥棒よんどりぼう。

⇒とり‐おい【鳥追い】

とり‐お・う【取り負ふ】‥オフ

〔他四〕

背に負いもつ。万葉集20「ますらをの靫―・ひて出でていけば」

トリオース【triose】

炭素原子3個をもつ単糖。分子式は一般にC3H6O3 解糖の過程で生体内に生じる。三炭糖。

とり‐おき【取置き】

①とりおくこと。また、そのもの。

②かたづけ、しまっておくこと。取っておいて不時の用に備えること。とっておき。建春門院中納言日記「しばし御覧じて、また―などせられしそぞろごとまでも」

③処置。処分。特に、死体の処置。埋葬。好色五人女4「身の―までして最期の程を待ちゐしに」。浮世草子、御前義経記「法師が死骸は宿屋が―」

④ふるまい。暮し方。好色一代男1「孔子くさき身の―も」

とり‐お・く【取り置く】

〔他五〕

①手に取って(そこに)置く。万葉集13「手向草、糸―・きて」

②とりのけておく。しまっておく。残しておく。源氏物語浮舟「さかしらにこれを―・きけるよなど漏り聞き給はん」

③処置する。始末する。特に、死体を葬る。埋葬する。日本永代蔵3「往生いたされしを、各々嘆きを止めて―・きける」

とり‐おこ・す【取り興す】

〔他四〕

再興する。再開する。日葡辞書「スタレタカタギヲトリヲコス」「ユミヤヲトリヲコス」

とり‐おこな・う【執り行う】‥オコナフ

〔他五〕

式・祭などを、おこなう。執行する。

とりお‐こやた【鳥尾小弥太】‥ヲ‥

軍人・政治家。陸軍中将。長州藩士。戊辰戦争に従軍。のち近衛都督。また、保守中正派なる政党を組織。貴族院議員・枢密顧問官。子爵。(1847〜1905)

⇒とりお【鳥尾】

とり‐おさ・える【取り抑える】‥オサヘル

〔他下一〕[文]とりおさ・ふ(下二)

①おさえとどめる。「暴れ馬を―・える」

②捕らえる。からめとる。「強盗を―・える」

とり‐おさ・める【取り納める・取り収める】‥ヲサメル

〔他下一〕[文]とりをさ・む(下二)

①ある場所にしまう。収納する。

②きちんと処置する。かたづける。色道大鏡「ただこのままの作業なりとのみ―・めて、僉儀のさたに及ばざれば」

トリオ‐ソナタ【trio sonata】

3声部によるソナタ。バロック時代の代表的な室内楽形式の一つ。一般に、ほぼ同じ音域の上2声と最下声の通奏低音とから成る。通奏低音声部は和音楽器(チェンバロやオルガンなど)と低音旋律楽器(チェロやビオラ‐ダ‐ガンバなど)とで奏され、ふつう4人で演奏。

⇒トリオ【trio イタリア】

とり‐おどし【鳥威し】

田畑を荒らす鳥をおどして追いはらうために作ったもの。鳴子なるこ・案山子かかしの類。〈[季]秋〉

とり‐おと・す【取り落とす】

〔他五〕

①手からおとす。「茶わんを―・す」

②持物などを、うっかりなくす。「一命を―・す」

③入れるべきものを、うっかりもらす。知らずにぬかす。忘れる。平家物語7「あまりにあわて騒いで―・す物ぞおほかりける」。「名簿から―・す」

とり‐おび【取帯】

(→)帯取革に同じ。狂言、長光「太刀の―をおのれがこしにゆいつけて」

とり‐おや【取親】

①養父母。やしないおや。

②仮の親子関係を結ぶ時、その親になる人。かりおや。好色一代女1「賤しき者の娘には―とて、小家持ちし町人を頼み」

とり‐おろ・す【取り下ろす】

〔他五〕

①手に取って下に置く。

②貴人の前から、物をひきさげる。枕草子23「御硯―・して…と責めさせ給ふに」

③頭髪を垂らす。さげる。蜻蛉日記中「わがかしらを―・して額を分く」

とり‐か【取箇】

(「箇」は数をあらわし、領主の取り分の意)江戸時代、田畑に課した年貢。また、年貢高。成箇なりか。物成ものなり。

⇒とりか‐がた【取箇方】

⇒とりか‐ごうちょう【取箇郷帳】

⇒とりか‐ちょう【取箇帳】

とり‐かい【鳥飼】‥カヒ

鳥を飼い養うこと。また、その人。

⇒とりかい‐べ【鳥飼部】

とり‐がい【鳥貝】‥ガヒ

ザルガイ科の二枚貝。名の由来は、足の形が鳥の頭部に似るから、また、身が鳥肉に似るからという。殻高・殻長とも約9センチメートル。貝殻はほぼ球形でよくふくれ、40〜50本の放射肋の上に短毛を生ずる。本州以南の内湾に多く産し、食用として賞味。江戸時代に殻は漆を入れる器として用いたので、漆貝ともいう。

とりかい‐の‐まんじゅう【鳥飼の饅頭】‥カヒ‥ヂユウ

江戸日本橋本町三丁目鳥飼和泉掾で売っていた饅頭。

とりかい‐べ【鳥飼部】‥カヒ‥

(→)鳥取部ととりべに同じ。

⇒とり‐かい【鳥飼】

とりかい‐りゅう【鳥飼流】‥カヒリウ

和様書道の一派。御家流の分派で、室町末期の書家鳥飼宗慶を祖とする。

とり‐か・う【取り飼ふ】‥カフ

〔他四〕

手ずから飼料を与える。飼い養う。かう。神楽歌、其駒「草は―・はむや水は―・はむや」

とり‐かえ【取替え】‥カヘ

①他の物にとりかえること。交換。「―期限」「―のきかない品」

②新しい物にかえること。また、そのもの。かわり。ひかえ。「電池の―を用意する」

⇒とりかえ‐ぎん【取替銀】

⇒とりかえ‐げんか【取替原価】

⇒とりかえ‐っこ【取替えっこ】

とりかえ‐ぎん【取替銀】‥カヘ‥

抱主・雇主などが、給金の中から一時立て替えて渡す金。前金。好色一代女4「―も値切らず」

⇒とり‐かえ【取替え】

とりかえ‐げんか【取替原価】‥カヘ‥

企業会計上の時価の一種で、同等な資産を現在時点で再調達する場合に要すると考えられる見積価額。

⇒とり‐かえ【取替え】

とり‐かえし【取返し】‥カヘシ

[一]〔名〕

とりかえすこと。もとどおりにすること。「―がつかない」

[二]〔副〕

もとにもどして。あらためて。源氏物語桐壺「昔のこと―悲しくおぼさる」

とり‐かえ・す【取り返す】‥カヘス

〔他五〕

①与えたもの、または取られたものを再びわがものとする。とりもどす。「取られた点を―・す」

②再び以前のようにする。元へ戻す。源氏物語空蝉「ありしながらの我が身ならばと、―・すものならねど忍びがたければ」。「遅れを―・す」

③あべこべにする。反対にする。新撰万葉集下「大空を―・すとも聞かなくに」

とりかえ‐っこ【取替えっこ】‥カヘ‥

互いにとりかえること。とりかえこ。

⇒とり‐かえ【取替え】

とりかえばやものがたり【とりかへばや物語】‥カヘ‥

物語。3巻または4巻。作者未詳。現存本は平安末期の作を改作したものという。ある貴族に男女の子があり、容貌・性質が男は女のよう、女は男のようであったので、父は「とりかえばや」と、男を女に、女を男にして育て、二人とも成長ののち仕官したが、種々の不都合が生じて、姉弟その本性の姿に戻って栄えたという筋。

とり‐インフルエンザ【鳥インフルエンザ】🔗⭐🔉

とり‐インフルエンザ【鳥インフルエンザ】

インフルエンザ‐ウイルスのうち、鶏に感染するH5N1型による疾患。本来鳥の疾患であるが、人への感染例がある。

とり‐え【鳥餌】‥ヱ🔗⭐🔉

とり‐え【鳥餌】‥ヱ

鳥のえ。鳥のえさ。

とり‐おどし【鳥威し】🔗⭐🔉

とり‐おどし【鳥威し】

田畑を荒らす鳥をおどして追いはらうために作ったもの。鳴子なるこ・案山子かかしの類。〈[季]秋〉

とり‐がい【鳥貝】‥ガヒ🔗⭐🔉

とり‐がい【鳥貝】‥ガヒ

ザルガイ科の二枚貝。名の由来は、足の形が鳥の頭部に似るから、また、身が鳥肉に似るからという。殻高・殻長とも約9センチメートル。貝殻はほぼ球形でよくふくれ、40〜50本の放射肋の上に短毛を生ずる。本州以南の内湾に多く産し、食用として賞味。江戸時代に殻は漆を入れる器として用いたので、漆貝ともいう。

○鳥帰るとりかえる🔗⭐🔉

○鳥帰るとりかえる

日本で越冬した渡り鳥が、春になって北へ去る。〈[季]春〉

⇒とり【鳥・禽】

とり‐か・える【取り替える】‥カヘル

〔他下一〕[文]とりか・ふ(下二)

①他の物にかえる。「部品を―・える」

②互いにかえる。交換する。「友達と時計を―・える」

とりか‐がた【取箇方】

江戸時代、幕府勘定所で取箇徴収の事務にあたった役人。

⇒とり‐か【取箇】

とり‐かかり【取掛り】

最初。手はじめ。とっかかり。

とり‐かか・る【取り掛かる】

〔自五〕

①しはじめる。着手する。日葡辞書「ガクモンニトリカカル」。「仕事に―・る」

②気にかかる。かかずらう。源氏物語蜻蛉「思ひあまりては、また宮の上に―・りて恋しうもつらくも」

③すがる。よりかかる。大鏡師尹「人々のうへのきぬの片袂落ちぬばかり―・らせたまふに」

④うってかかる。今昔物語集25「笛を吹きながら見返りたる気色、―・るべくもおぼえざりければ」

とり‐か・く【取り掛く】

〔他下二〕

①取って掛ける。取ってつける。古事記下「鶉鳥ひれ―・けて」

②代物(代金)として与える。土佐日記「楫取の昨日釣りたりし鯛に、銭なければ、米よねを―・けて」

③攻めよせる。攻めはじめる。天草本伊曾保物語「もし鷲などのやうなわやく人我らに―・け、一大事に及ばせうずる時」

とり‐かく・す【取り隠す】

〔他四〕

取って隠す。かくす。

とり‐かげ【鳥影】

鳥の飛ぶ影。鳥の姿。

とり‐かご【鳥籠】

鳥を飼っておく籠。竹・針金などで作る。とりこ。

とりか‐ごうちょう【取箇郷帳】‥ガウチヤウ

江戸時代、幕領で毎年村ごとに作成した、年貢や上納物を書き上げた帳簿。地方じかた三帳の一つ。成箇郷帳なりかごうちょう。郷帳。

⇒とり‐か【取箇】

とり‐かこ・む【取り囲む】

〔他五〕

まわりをかこむ。「恩師を―・む」

とり‐かさ・ぬ【取り重ぬ】

〔他下二〕

あるが上に加える。かさねる。源氏物語帚木「―・ねてぞねも泣かれける」

とり‐かじ【取舵】‥カヂ

①船首を左に向ける時の舵の使い方。↔面舵おもかじ。

②転じて、左舷さげん。

とり‐がしら【鳥頭】

「鳥頭の太刀」の略。

⇒とりがしら‐の‐たち【鳥頭の太刀】

とりがしら‐の‐たち【鳥頭の太刀】

柄頭つかがしらの兜金かぶとがねを鳥の頭の形に作った太刀。平安時代以来、鷹飼が佩用し、時に武家や奉納の飾り太刀に用いた。とりくびのたち。

⇒とり‐がしら【鳥頭】

とり‐かた【捕方】

①罪人を捕らえる方法。

②罪人を捕らえる役目の人。とりて。捕吏。

とりがた【鳥潟】

姓氏の一つ。

⇒とりがた‐ういち【鳥潟右一】

とりがた‐ういち【鳥潟右一】

電気学者。秋田県生れ。逓信技師として無線電信・無線電話を研究。鉱石検波器を発明。電気試験所長。(1883〜1923)

⇒とりがた【鳥潟】

とり‐かたづ・ける【取り片付ける】

〔他下一〕[文]とりかたづ・く(下二)

散乱したものなどを整理する。

とり‐かた・める【取り固める】

〔他下一〕[文]とりかた・む(下二)

しっかり守る。かためる。「警固陣で―・める」

とりか‐ちょう【取箇帳】‥チヤウ

江戸時代、代官が収穫を検見けみして取箇を記し、勘定所へ進達した帳簿。勘定所では、これを基礎に年貢割付を作製した。

⇒とり‐か【取箇】

とり‐が‐なく【鶏が鳴く】

〔枕〕

「あづま」にかかる。万葉集2「―吾妻の国の御軍士みいくさを」

とり‐かぶと【鳥兜】

①舞楽の楽人(伶人)が常装束に用いる冠。錦・金襴などで鳳凰の頭にかたどったもの。舞曲の種類によって形式・装飾・色彩が異なる。鳥甲。

鳥兜

②キンポウゲ科の多年草。高さ約1メートル。秋、梢上に美しい紫碧色で1に似た花を多数開く。塊根を乾したものは烏頭うずまたは附子ぶしといい猛毒であるが、漢方で生薬とする。鎮痛・鎮痙・新陳代謝賦活薬。ヤマトリカブトなど同属近似の種が多く、それらを総称することが多い。種によって薬効・毒性は異なる。カブトギク。カブトバナ。書言字考節用集「草烏頭、トリカブト」

とりかぶと

②キンポウゲ科の多年草。高さ約1メートル。秋、梢上に美しい紫碧色で1に似た花を多数開く。塊根を乾したものは烏頭うずまたは附子ぶしといい猛毒であるが、漢方で生薬とする。鎮痛・鎮痙・新陳代謝賦活薬。ヤマトリカブトなど同属近似の種が多く、それらを総称することが多い。種によって薬効・毒性は異なる。カブトギク。カブトバナ。書言字考節用集「草烏頭、トリカブト」

とりかぶと

トリカブト

提供:OPO

トリカブト

提供:OPO

とり‐かみ【取髪】

馬の背に近いたてがみ。須弥しゅみの髪。

とり‐かよう【鳥通ふ】‥カヨフ

〔枕〕

「は(羽)」にかかる。履中紀「―羽田の汝妹なにも」

とり‐からみ【鳥搦み】

鷹の中指の爪。狂言、政頼せいらい「打爪、かへるこ、影の爪、―に至るまで」

トリカルボンさん‐かいろ【トリカルボン酸回路】‥クワイ‥

(tricarboxylic acid cycle)(→)クエン酸回路に同じ。

とり‐かわ・す【取り交わす】‥カハス

〔他五〕

互いにやりとりする。「覚書を―・す」「杯を―・す」

とり‐き【取木】

植物の無性生殖法の一つ。樹木の枝を親木に付けたままおしつけて土中に入れたり、1センチメートル幅位に剥皮して水苔・土などで覆ったりして、根を生えさせたのち、親木から切り放す。クワ・ブドウなどで行う。圧枝。圧条。取枝。〈[季]春〉

とり‐きめ【取決め・取極め】

とりきめること。また、とりきめた事柄。決定。約束。契約。「―を破る」

とり‐き・める【取り決める・取り極める】

〔他下一〕[文]とりき・む(下二)

相談して決定する。約束する。契約する。「日時を―・める」

とり‐きら‐め・く【取り煌く】

〔他四〕

豪華に飾り立てる。とりきらむ。〈日葡辞書〉

とり‐き・る【取り切る】

〔他五〕

①取りつくす。ことごとく取る。浮世物語「年毎の年貢に未進なく、免を許さず皆―・る分別」

②たちきる。遮断する。日葡辞書「ミチ(道)ヲトリキル」

と‐りく【屠戮】

ほふりころすこと。屠殺。

とりくい‐ぐも【鳥食蜘蛛】‥クヒ‥

オオツチグモ科トリクイグモ属の極めて大形のクモの総称。アメリカ大陸に分布。地上や樹皮などの天然の孔または隙を利用してすむ。体長5センチメートル前後、最大9.5センチメートル。歩脚は強大で長毛が多く、背甲は短卵形で低平、体色は褐色で黒ずむ。網を張ることなく、夜行性。昆虫を主な餌とするが、まれには鳥などの小動物も捕らえる。トリトリグモ。トリグモ。

とり‐ぐ・す【取り具す】

〔他サ変〕

とりそろえる。ことごとくそろえる。源氏物語帚木「さまざまのよき限りを―・し」

とり‐くず・す【取り崩す】‥クヅス

〔他五〕

とりこわす。ためたものを、次第に取ってなくす。また、解約する。「預金を―・す」

とり‐くち【取口】

相撲をとる手口。相撲の技巧。「―を変える」

とり‐ぐち【鳥口】

①文杖ふづえなどの先端の、鳥の嘴くちばしのように作ってあるところ。ここに文書を挟んで上位の人に差し出した。

②丁字形をした鉄床かなとこの称。

とり‐くび【耒轅】

犂からすきの名所などころ。車の轅ながえのように前にさし出ている部分。ねり。犂轅。

とり‐くび【鳥頸】

「鳥頸の太刀」の略。

⇒とりくび‐の‐たち【鳥頸の太刀】

とりくび‐の‐たち【鳥頸の太刀】

(→)「鳥頭とりがしらの太刀」に同じ。

⇒とり‐くび【鳥頸】

とり‐くみ【取組】

①とりくむこと。相手となること。物事にあたること。

②相撲の組合せ。「好―」

③縁組。浄瑠璃、傾城反魂香「―は御屋形の御意でござる」

④売手と買手との組合せ。売買の約定。「―高」

とり‐く・む【取り組む】

〔自五〕

①相撲などで、組みつきあう。たがいに組み合う。相手となって争う。

②手を組み合う。〈日葡辞書〉

③真剣に事をする。「難題に―・む」

④売りと買いとが組み合う。

とり‐かみ【取髪】

馬の背に近いたてがみ。須弥しゅみの髪。

とり‐かよう【鳥通ふ】‥カヨフ

〔枕〕

「は(羽)」にかかる。履中紀「―羽田の汝妹なにも」

とり‐からみ【鳥搦み】

鷹の中指の爪。狂言、政頼せいらい「打爪、かへるこ、影の爪、―に至るまで」

トリカルボンさん‐かいろ【トリカルボン酸回路】‥クワイ‥

(tricarboxylic acid cycle)(→)クエン酸回路に同じ。

とり‐かわ・す【取り交わす】‥カハス

〔他五〕

互いにやりとりする。「覚書を―・す」「杯を―・す」

とり‐き【取木】

植物の無性生殖法の一つ。樹木の枝を親木に付けたままおしつけて土中に入れたり、1センチメートル幅位に剥皮して水苔・土などで覆ったりして、根を生えさせたのち、親木から切り放す。クワ・ブドウなどで行う。圧枝。圧条。取枝。〈[季]春〉

とり‐きめ【取決め・取極め】

とりきめること。また、とりきめた事柄。決定。約束。契約。「―を破る」

とり‐き・める【取り決める・取り極める】

〔他下一〕[文]とりき・む(下二)

相談して決定する。約束する。契約する。「日時を―・める」

とり‐きら‐め・く【取り煌く】

〔他四〕

豪華に飾り立てる。とりきらむ。〈日葡辞書〉

とり‐き・る【取り切る】

〔他五〕

①取りつくす。ことごとく取る。浮世物語「年毎の年貢に未進なく、免を許さず皆―・る分別」

②たちきる。遮断する。日葡辞書「ミチ(道)ヲトリキル」

と‐りく【屠戮】

ほふりころすこと。屠殺。

とりくい‐ぐも【鳥食蜘蛛】‥クヒ‥

オオツチグモ科トリクイグモ属の極めて大形のクモの総称。アメリカ大陸に分布。地上や樹皮などの天然の孔または隙を利用してすむ。体長5センチメートル前後、最大9.5センチメートル。歩脚は強大で長毛が多く、背甲は短卵形で低平、体色は褐色で黒ずむ。網を張ることなく、夜行性。昆虫を主な餌とするが、まれには鳥などの小動物も捕らえる。トリトリグモ。トリグモ。

とり‐ぐ・す【取り具す】

〔他サ変〕

とりそろえる。ことごとくそろえる。源氏物語帚木「さまざまのよき限りを―・し」

とり‐くず・す【取り崩す】‥クヅス

〔他五〕

とりこわす。ためたものを、次第に取ってなくす。また、解約する。「預金を―・す」

とり‐くち【取口】

相撲をとる手口。相撲の技巧。「―を変える」

とり‐ぐち【鳥口】

①文杖ふづえなどの先端の、鳥の嘴くちばしのように作ってあるところ。ここに文書を挟んで上位の人に差し出した。

②丁字形をした鉄床かなとこの称。

とり‐くび【耒轅】

犂からすきの名所などころ。車の轅ながえのように前にさし出ている部分。ねり。犂轅。

とり‐くび【鳥頸】

「鳥頸の太刀」の略。

⇒とりくび‐の‐たち【鳥頸の太刀】

とりくび‐の‐たち【鳥頸の太刀】

(→)「鳥頭とりがしらの太刀」に同じ。

⇒とり‐くび【鳥頸】

とり‐くみ【取組】

①とりくむこと。相手となること。物事にあたること。

②相撲の組合せ。「好―」

③縁組。浄瑠璃、傾城反魂香「―は御屋形の御意でござる」

④売手と買手との組合せ。売買の約定。「―高」

とり‐く・む【取り組む】

〔自五〕

①相撲などで、組みつきあう。たがいに組み合う。相手となって争う。

②手を組み合う。〈日葡辞書〉

③真剣に事をする。「難題に―・む」

④売りと買いとが組み合う。

②キンポウゲ科の多年草。高さ約1メートル。秋、梢上に美しい紫碧色で1に似た花を多数開く。塊根を乾したものは烏頭うずまたは附子ぶしといい猛毒であるが、漢方で生薬とする。鎮痛・鎮痙・新陳代謝賦活薬。ヤマトリカブトなど同属近似の種が多く、それらを総称することが多い。種によって薬効・毒性は異なる。カブトギク。カブトバナ。書言字考節用集「草烏頭、トリカブト」

とりかぶと

②キンポウゲ科の多年草。高さ約1メートル。秋、梢上に美しい紫碧色で1に似た花を多数開く。塊根を乾したものは烏頭うずまたは附子ぶしといい猛毒であるが、漢方で生薬とする。鎮痛・鎮痙・新陳代謝賦活薬。ヤマトリカブトなど同属近似の種が多く、それらを総称することが多い。種によって薬効・毒性は異なる。カブトギク。カブトバナ。書言字考節用集「草烏頭、トリカブト」

とりかぶと

トリカブト

提供:OPO

トリカブト

提供:OPO

とり‐かみ【取髪】

馬の背に近いたてがみ。須弥しゅみの髪。

とり‐かよう【鳥通ふ】‥カヨフ

〔枕〕

「は(羽)」にかかる。履中紀「―羽田の汝妹なにも」

とり‐からみ【鳥搦み】

鷹の中指の爪。狂言、政頼せいらい「打爪、かへるこ、影の爪、―に至るまで」

トリカルボンさん‐かいろ【トリカルボン酸回路】‥クワイ‥

(tricarboxylic acid cycle)(→)クエン酸回路に同じ。

とり‐かわ・す【取り交わす】‥カハス

〔他五〕

互いにやりとりする。「覚書を―・す」「杯を―・す」

とり‐き【取木】

植物の無性生殖法の一つ。樹木の枝を親木に付けたままおしつけて土中に入れたり、1センチメートル幅位に剥皮して水苔・土などで覆ったりして、根を生えさせたのち、親木から切り放す。クワ・ブドウなどで行う。圧枝。圧条。取枝。〈[季]春〉

とり‐きめ【取決め・取極め】

とりきめること。また、とりきめた事柄。決定。約束。契約。「―を破る」

とり‐き・める【取り決める・取り極める】

〔他下一〕[文]とりき・む(下二)

相談して決定する。約束する。契約する。「日時を―・める」

とり‐きら‐め・く【取り煌く】

〔他四〕

豪華に飾り立てる。とりきらむ。〈日葡辞書〉

とり‐き・る【取り切る】

〔他五〕

①取りつくす。ことごとく取る。浮世物語「年毎の年貢に未進なく、免を許さず皆―・る分別」

②たちきる。遮断する。日葡辞書「ミチ(道)ヲトリキル」

と‐りく【屠戮】

ほふりころすこと。屠殺。

とりくい‐ぐも【鳥食蜘蛛】‥クヒ‥

オオツチグモ科トリクイグモ属の極めて大形のクモの総称。アメリカ大陸に分布。地上や樹皮などの天然の孔または隙を利用してすむ。体長5センチメートル前後、最大9.5センチメートル。歩脚は強大で長毛が多く、背甲は短卵形で低平、体色は褐色で黒ずむ。網を張ることなく、夜行性。昆虫を主な餌とするが、まれには鳥などの小動物も捕らえる。トリトリグモ。トリグモ。

とり‐ぐ・す【取り具す】

〔他サ変〕

とりそろえる。ことごとくそろえる。源氏物語帚木「さまざまのよき限りを―・し」

とり‐くず・す【取り崩す】‥クヅス

〔他五〕

とりこわす。ためたものを、次第に取ってなくす。また、解約する。「預金を―・す」

とり‐くち【取口】

相撲をとる手口。相撲の技巧。「―を変える」

とり‐ぐち【鳥口】

①文杖ふづえなどの先端の、鳥の嘴くちばしのように作ってあるところ。ここに文書を挟んで上位の人に差し出した。

②丁字形をした鉄床かなとこの称。

とり‐くび【耒轅】

犂からすきの名所などころ。車の轅ながえのように前にさし出ている部分。ねり。犂轅。

とり‐くび【鳥頸】

「鳥頸の太刀」の略。

⇒とりくび‐の‐たち【鳥頸の太刀】

とりくび‐の‐たち【鳥頸の太刀】

(→)「鳥頭とりがしらの太刀」に同じ。

⇒とり‐くび【鳥頸】

とり‐くみ【取組】

①とりくむこと。相手となること。物事にあたること。

②相撲の組合せ。「好―」

③縁組。浄瑠璃、傾城反魂香「―は御屋形の御意でござる」

④売手と買手との組合せ。売買の約定。「―高」

とり‐く・む【取り組む】

〔自五〕

①相撲などで、組みつきあう。たがいに組み合う。相手となって争う。

②手を組み合う。〈日葡辞書〉

③真剣に事をする。「難題に―・む」

④売りと買いとが組み合う。

とり‐かみ【取髪】

馬の背に近いたてがみ。須弥しゅみの髪。

とり‐かよう【鳥通ふ】‥カヨフ

〔枕〕

「は(羽)」にかかる。履中紀「―羽田の汝妹なにも」

とり‐からみ【鳥搦み】

鷹の中指の爪。狂言、政頼せいらい「打爪、かへるこ、影の爪、―に至るまで」

トリカルボンさん‐かいろ【トリカルボン酸回路】‥クワイ‥

(tricarboxylic acid cycle)(→)クエン酸回路に同じ。

とり‐かわ・す【取り交わす】‥カハス

〔他五〕

互いにやりとりする。「覚書を―・す」「杯を―・す」

とり‐き【取木】

植物の無性生殖法の一つ。樹木の枝を親木に付けたままおしつけて土中に入れたり、1センチメートル幅位に剥皮して水苔・土などで覆ったりして、根を生えさせたのち、親木から切り放す。クワ・ブドウなどで行う。圧枝。圧条。取枝。〈[季]春〉

とり‐きめ【取決め・取極め】

とりきめること。また、とりきめた事柄。決定。約束。契約。「―を破る」

とり‐き・める【取り決める・取り極める】

〔他下一〕[文]とりき・む(下二)

相談して決定する。約束する。契約する。「日時を―・める」

とり‐きら‐め・く【取り煌く】

〔他四〕

豪華に飾り立てる。とりきらむ。〈日葡辞書〉

とり‐き・る【取り切る】

〔他五〕

①取りつくす。ことごとく取る。浮世物語「年毎の年貢に未進なく、免を許さず皆―・る分別」

②たちきる。遮断する。日葡辞書「ミチ(道)ヲトリキル」

と‐りく【屠戮】

ほふりころすこと。屠殺。

とりくい‐ぐも【鳥食蜘蛛】‥クヒ‥

オオツチグモ科トリクイグモ属の極めて大形のクモの総称。アメリカ大陸に分布。地上や樹皮などの天然の孔または隙を利用してすむ。体長5センチメートル前後、最大9.5センチメートル。歩脚は強大で長毛が多く、背甲は短卵形で低平、体色は褐色で黒ずむ。網を張ることなく、夜行性。昆虫を主な餌とするが、まれには鳥などの小動物も捕らえる。トリトリグモ。トリグモ。

とり‐ぐ・す【取り具す】

〔他サ変〕

とりそろえる。ことごとくそろえる。源氏物語帚木「さまざまのよき限りを―・し」

とり‐くず・す【取り崩す】‥クヅス

〔他五〕

とりこわす。ためたものを、次第に取ってなくす。また、解約する。「預金を―・す」

とり‐くち【取口】

相撲をとる手口。相撲の技巧。「―を変える」

とり‐ぐち【鳥口】

①文杖ふづえなどの先端の、鳥の嘴くちばしのように作ってあるところ。ここに文書を挟んで上位の人に差し出した。

②丁字形をした鉄床かなとこの称。

とり‐くび【耒轅】

犂からすきの名所などころ。車の轅ながえのように前にさし出ている部分。ねり。犂轅。

とり‐くび【鳥頸】

「鳥頸の太刀」の略。

⇒とりくび‐の‐たち【鳥頸の太刀】

とりくび‐の‐たち【鳥頸の太刀】

(→)「鳥頭とりがしらの太刀」に同じ。

⇒とり‐くび【鳥頸】

とり‐くみ【取組】

①とりくむこと。相手となること。物事にあたること。

②相撲の組合せ。「好―」

③縁組。浄瑠璃、傾城反魂香「―は御屋形の御意でござる」

④売手と買手との組合せ。売買の約定。「―高」

とり‐く・む【取り組む】

〔自五〕

①相撲などで、組みつきあう。たがいに組み合う。相手となって争う。

②手を組み合う。〈日葡辞書〉

③真剣に事をする。「難題に―・む」

④売りと買いとが組み合う。

とり‐かげ【鳥影】🔗⭐🔉

とり‐かげ【鳥影】

鳥の飛ぶ影。鳥の姿。

とりがた【鳥潟】🔗⭐🔉

とりがた【鳥潟】

姓氏の一つ。

⇒とりがた‐ういち【鳥潟右一】

とりがた‐ういち【鳥潟右一】🔗⭐🔉

とりがた‐ういち【鳥潟右一】

電気学者。秋田県生れ。逓信技師として無線電信・無線電話を研究。鉱石検波器を発明。電気試験所長。(1883〜1923)

⇒とりがた【鳥潟】

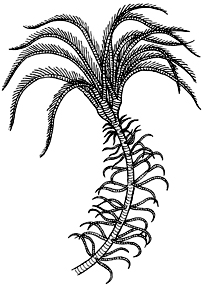

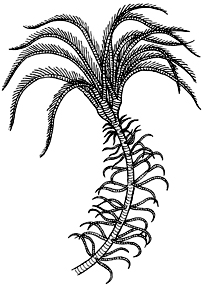

とり‐かぶと【鳥兜】🔗⭐🔉

とり‐かぶと【鳥兜】

①舞楽の楽人(伶人)が常装束に用いる冠。錦・金襴などで鳳凰の頭にかたどったもの。舞曲の種類によって形式・装飾・色彩が異なる。鳥甲。

鳥兜

②キンポウゲ科の多年草。高さ約1メートル。秋、梢上に美しい紫碧色で1に似た花を多数開く。塊根を乾したものは烏頭うずまたは附子ぶしといい猛毒であるが、漢方で生薬とする。鎮痛・鎮痙・新陳代謝賦活薬。ヤマトリカブトなど同属近似の種が多く、それらを総称することが多い。種によって薬効・毒性は異なる。カブトギク。カブトバナ。書言字考節用集「草烏頭、トリカブト」

とりかぶと

②キンポウゲ科の多年草。高さ約1メートル。秋、梢上に美しい紫碧色で1に似た花を多数開く。塊根を乾したものは烏頭うずまたは附子ぶしといい猛毒であるが、漢方で生薬とする。鎮痛・鎮痙・新陳代謝賦活薬。ヤマトリカブトなど同属近似の種が多く、それらを総称することが多い。種によって薬効・毒性は異なる。カブトギク。カブトバナ。書言字考節用集「草烏頭、トリカブト」

とりかぶと

トリカブト

提供:OPO

トリカブト

提供:OPO

②キンポウゲ科の多年草。高さ約1メートル。秋、梢上に美しい紫碧色で1に似た花を多数開く。塊根を乾したものは烏頭うずまたは附子ぶしといい猛毒であるが、漢方で生薬とする。鎮痛・鎮痙・新陳代謝賦活薬。ヤマトリカブトなど同属近似の種が多く、それらを総称することが多い。種によって薬効・毒性は異なる。カブトギク。カブトバナ。書言字考節用集「草烏頭、トリカブト」

とりかぶと

②キンポウゲ科の多年草。高さ約1メートル。秋、梢上に美しい紫碧色で1に似た花を多数開く。塊根を乾したものは烏頭うずまたは附子ぶしといい猛毒であるが、漢方で生薬とする。鎮痛・鎮痙・新陳代謝賦活薬。ヤマトリカブトなど同属近似の種が多く、それらを総称することが多い。種によって薬効・毒性は異なる。カブトギク。カブトバナ。書言字考節用集「草烏頭、トリカブト」

とりかぶと

トリカブト

提供:OPO

トリカブト

提供:OPO

とり‐くび【鳥頸】🔗⭐🔉

とり‐くび【鳥頸】

「鳥頸の太刀」の略。

⇒とりくび‐の‐たち【鳥頸の太刀】

とりくび‐の‐たち【鳥頸の太刀】🔗⭐🔉

とりくび‐の‐たち【鳥頸の太刀】

(→)「鳥頭とりがしらの太刀」に同じ。

⇒とり‐くび【鳥頸】

○鳥雲に入るとりくもにいる🔗⭐🔉

○鳥雲に入るとりくもにいる

春になって北に去る渡り鳥が、雲に入るように見える。〈[季]春〉

⇒とり【鳥・禽】

とり‐ぐもり【鳥曇り】

日本で越冬した渡り鳥が北へ去るころの曇り空。〈[季]春〉

トリクロロ‐エチレン【trichloroethylene】

クロロホルムに似た臭気をもつ無色の液体。分子式CHCl=CCl2 不燃性で有毒。溶剤・脱脂剤・消火剤・ドライ‐クリーニング溶剤などに用いる。有害物質に指定。トリクレン。

とり‐げ【鳥毛】

①鳥の羽毛。

②指物さしものの竿の先や、長槍の鞘さやなどを鳥の羽毛で飾ったもの。

③鳥毛鞘の略。

⇒とりげ‐うち【鳥毛打】

⇒とりげ‐ざや【鳥毛鞘】

⇒とりげ‐だんご【鳥毛団子】

⇒とりげ‐の‐やり【鳥毛の槍】

⇒とりげ‐ぼう【鳥毛棒】

⇒とりげ‐まる【鳥毛丸】

⇒とりげ‐も【鳥毛藻】

⇒とりげりゅうじょ‐の‐びょうぶ【鳥毛立女の屏風】

とりげ‐うち【鳥毛打】

飛騨の郷土舞踊。大野郡宮村(現、高山市)の水無みなし神社などの祭礼に行われ、菅の一文字笠(もと鶏の毛を飾ったという)をかぶり、白地に鳳凰などの模様の衣裳を着た者が、太鼓・鉦の音に合わせて踊る。

⇒とり‐げ【鳥毛】

とりげ‐ざや【鳥毛鞘】

鳥毛を飾りとして表面に植えつけた槍の鞘。

⇒とり‐げ【鳥毛】

とり‐けし【取消し】

①書いたり述べたりしたことや、いったん決まったことを打ち消して、無かったことにすること。「前言―」

②〔法〕いったん効力を生じた意思表示または法律行為を当事者の一方的な意思表示によって無効なものとすること。

⇒とりけし‐けん【取消権】

とりけし‐けん【取消権】

〔法〕いったん効力を生じた意思表示または法律行為を当初から無効なものとなしうる権利。

⇒とり‐けし【取消し】

とり‐け・す【取り消す】

〔他五〕

①すっかり滅ぼす。日葡辞書「シロ(城)ヲトリケス」

②いったん記しまたは述べたことを打ち消す。「予約を―・す」

とりげ‐だんご【鳥毛団子】

指物さしものの一種。棒の先に鳥の毛で円形に作ったものを串団子のように重ねたもの。

⇒とり‐げ【鳥毛】

とりげ‐の‐やり【鳥毛の槍】

鳥毛鞘の槍。

⇒とり‐げ【鳥毛】

とりげ‐ぼう【鳥毛棒】‥バウ

指物さしものの一種。棒の先を鳥の毛で長円形に包んだもの。

⇒とり‐げ【鳥毛】

とりげ‐まる【鳥毛丸】

指物さしものの一種。棒の先を鳥の毛で円形に包んだもの。

⇒とり‐げ【鳥毛】

とりげ‐も【鳥毛藻】

イバラモ科の沈水性一年草。長さ約20センチメートル。沼沢に自生し、茎は細く二叉に分岐、葉は線形で鳥毛のように巻き、縁に鋸歯を疎生する。夏、葉腋に淡緑色の単性花をつける。

⇒とり‐げ【鳥毛】

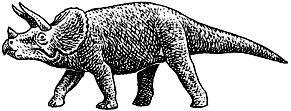

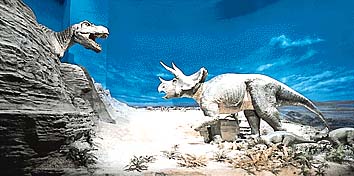

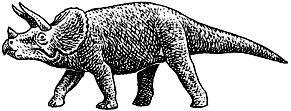

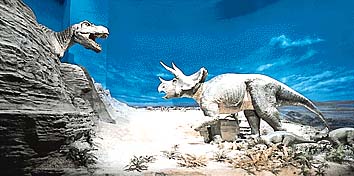

トリケラトプス【Triceratops ラテン】

(「3本の角つのの顔」の意)恐竜の角つの竜の一つ。白亜紀後期の北アメリカに生息。体長約7〜9メートル。植物食性。頭骨後部が襟飾りのように大きく広がり、前部に3本の角をもつ。

トリケラトプス

トリケラトプス(右)とティラノサウルス(左)の復元模型

提供:国立科学博物館

トリケラトプス(右)とティラノサウルス(左)の復元模型

提供:国立科学博物館

とりげりゅうじょ‐の‐びょうぶ【鳥毛立女の屏風】‥リフヂヨ‥ビヤウ‥

正倉院宝物の一つ。6扇の紙本屏風で、756年(天平勝宝8)の献物帳に記載。各扇に唐装の樹下美人図を描く。顔や手、袖口裏のみを彩色し、頭髪・衣服・樹葉などには美しいヤマドリなどの羽毛を貼ってあった。現在、鳥毛は剥落し、墨線のみが残る。

⇒とり‐げ【鳥毛】

とり‐こ【擒・虜】

いけどりにした敵。捕虜。また比喩的に、あることに心を奪われた人。三蔵法師伝永久点「4十万衆を俘トリコにし馘みみきれり」。「恋の―」

とり‐こ【取子】

(トリゴとも)

①もらいご。養子。枕草子79「―の顔にくげなる」

②(東北地方で)生児を社寺の門前などに捨てるまねをし、神官・僧侶等に拾ってもらい、それをもらい返して育てること。

⇒とりこ‐とりよめ【取子取嫁】

⇒とりこ‐なまえ【取子名前】

とり‐こ【取り粉】

つきあげた餅が手や物にねばりつかないようにまぶす米の粉。

とり‐こ【鳥籠】

とりかご。〈倭名類聚鈔15〉

トリコ【tricot フランス】

⇒トリコット

とり‐こし【取越し】

①期日を繰り上げて行事を行うこと。→おとりこし。

②「取越し苦労」の略。

⇒とりこし‐ぐろう【取越し苦労】

⇒とりこし‐まい【取越米】

とりこし‐ぐろう【取越し苦労】‥ラウ

将来のことをあれやこれやと考えて、つまらない心配をすること。杞憂きゆう。「―で白髪がふえる」

⇒とり‐こし【取越し】

とりこし‐まい【取越米】

江戸時代、特別の事情により支給期(春・夏・冬)前に支給された切米きりまい。

⇒とり‐こし【取越し】

とり‐こ・す【取り越す】

〔他五〕

①一定の期日よりも早めて行う。繰り上げる。世間胸算用5「十日の帳とぢを二日に―・し」

②先の事を今あれこれ考える。

トリコット

(tricot フランスから)

①編物。編物の服。

②手編をまねた機械編の織物。経たてメリヤスで代表される一種の畝織物。柔軟で伸縮性に富む。第二次大戦後はナイロンその他の化学繊維も使用。トリコ。

とりこ‐とりよめ【取子取嫁】

共に他から迎えた息子と嫁。夫婦養子。

⇒とり‐こ【取子】

とり‐こなし

たちいふるまい。こなし。「身の―」

とり‐こな・す

〔他五〕

うまくとりはからう。

とりこ‐なまえ【取子名前】‥マヘ

本名のほかに、神官や僧侶に頼んでつけてもらう名。

⇒とり‐こ【取子】

トリコニー【tricouni フランス】

靴鋲の一種。主に登山靴に使用。

とり‐こぼ・す【取り零す】

〔自五〕

負けるはずもない相手との試合に負ける。「大事な星を―・す」

トリコマイシン【trichomycin】

抗生物質の一つ。放線菌の一種ストレプトミセス‐ハチジョウエンシスから発見。原虫・真菌・酵母類・スピロヘータなどに有効。特にトリコモナス膣炎・膣カンジダ症に外用。

とり‐こみ【取込み】

①とりこむこと。収入。収穫。

②だまして金品を奪うこと。

③用事がたてこむこと。急なできごとなどで、ごたごたすること。「―事」「今、―中なので後にして下さい」

⇒とりこみ‐さぎ【取込み詐欺】

とりこみ‐さぎ【取込み詐欺】

初めから代金を支払う意思なしに物品を取り寄せ、転売などしてしまう詐欺。

⇒とり‐こみ【取込み】

とり‐こ・む【取り込む】

[一]〔他五〕

①取って内へ入れる。源氏物語帚木「をかしき古事をも、はじめより―・みつつ」。「洗濯物を―・む」

②取って自分のものとする。大鏡道長「いかでかさる有識をば、ものげなきわか人にては―・められしよ」

③手のうちにまるめこむ。籠絡する。好色一代男4「『ちと御立寄』と―・む事もあり」

[二]〔自五〕

用事が一時に集まって多忙である。また、出来事などでごたごたしている。好色一代男7「手前―・み早々申し残し候」。「決算で―・んでいる」

[三]〔他下二〕

(「取り籠む」と書く)

①内にとめておく。おしこめる。宇津保物語国譲下「おとどをあるやむごとなき所に―・めらるべしとや」

②物の怪などが、とりついて離さない。大鏡時平「こはき物の気に―・められ給へる人に」

③取り囲む。平家物語9「大勢のなかに―・めて、責め給へば」

④手のうちにまるめこむ。籠絡する。落窪物語1「おとども北の方に―・められて、よもし給はじ」

トリコモナス【trichomonas ラテン】

動物性鞭毛虫類の一群。体は紡錘形、前端に4本の前鞭毛があり、波動膜に連なって更に1本の波曲した後鞭毛が後方に向かう。体長0.01〜0.03ミリメートル。200種以上の動物から発見されているが、病原性の種はヒトの膣に寄生し、炎症を起こす。チツホネマクムシが有名。

とり‐こも・る【取り籠る】

〔自四〕

とじこもる。こもる。好色五人女5「小座敷に―・り」

とり‐ごや【鳥小屋】

①鳥、特に鶏を飼う小屋。

②(→)正月小屋に同じ。

トリコロール【tricolore フランス】

三色旗。特に、フランス国旗。

とり‐ころ・す【取り殺す】

〔他五〕

亡霊・生霊などが、とりついて殺す。たたって殺す。宇津保物語蔵開上「多くの人―・しつる庫なり」

とり‐こわし【取壊し・取毀し】‥コハシ

とりこわすこと。「―家屋」

とり‐こわ・す【取り壊す・取り毀す】‥コハス

〔他五〕

(建物などを)こわす。とりくずす。

とり‐さ・う【取り支ふ】‥サフ

〔他下二〕

仲裁する。中に入ってしずめなだめる。狂言、鬮罪人「―・へて下されい」

とり‐ざお【鳥竿】‥ザヲ

鳥刺とりさしに用いる竿。鳥刺竿。

とり‐さか【鶏冠】

⇒とさか

とり‐ざかな【取り肴】

①各自が分けて取るように折敷おしきなどに盛って出す酒の肴。好色一代男5「折へぎに切熨斗の―を持ちて」

②本膳料理で、三の膳の次に酒と共に出す肴。珍品などをとりまぜて折敷に盛る。最後の料理なので、その後は茶菓になる。

とりげりゅうじょ‐の‐びょうぶ【鳥毛立女の屏風】‥リフヂヨ‥ビヤウ‥

正倉院宝物の一つ。6扇の紙本屏風で、756年(天平勝宝8)の献物帳に記載。各扇に唐装の樹下美人図を描く。顔や手、袖口裏のみを彩色し、頭髪・衣服・樹葉などには美しいヤマドリなどの羽毛を貼ってあった。現在、鳥毛は剥落し、墨線のみが残る。

⇒とり‐げ【鳥毛】

とり‐こ【擒・虜】

いけどりにした敵。捕虜。また比喩的に、あることに心を奪われた人。三蔵法師伝永久点「4十万衆を俘トリコにし馘みみきれり」。「恋の―」

とり‐こ【取子】

(トリゴとも)

①もらいご。養子。枕草子79「―の顔にくげなる」

②(東北地方で)生児を社寺の門前などに捨てるまねをし、神官・僧侶等に拾ってもらい、それをもらい返して育てること。

⇒とりこ‐とりよめ【取子取嫁】

⇒とりこ‐なまえ【取子名前】

とり‐こ【取り粉】

つきあげた餅が手や物にねばりつかないようにまぶす米の粉。

とり‐こ【鳥籠】

とりかご。〈倭名類聚鈔15〉

トリコ【tricot フランス】

⇒トリコット

とり‐こし【取越し】

①期日を繰り上げて行事を行うこと。→おとりこし。

②「取越し苦労」の略。

⇒とりこし‐ぐろう【取越し苦労】

⇒とりこし‐まい【取越米】

とりこし‐ぐろう【取越し苦労】‥ラウ

将来のことをあれやこれやと考えて、つまらない心配をすること。杞憂きゆう。「―で白髪がふえる」

⇒とり‐こし【取越し】

とりこし‐まい【取越米】

江戸時代、特別の事情により支給期(春・夏・冬)前に支給された切米きりまい。

⇒とり‐こし【取越し】

とり‐こ・す【取り越す】

〔他五〕

①一定の期日よりも早めて行う。繰り上げる。世間胸算用5「十日の帳とぢを二日に―・し」

②先の事を今あれこれ考える。

トリコット

(tricot フランスから)

①編物。編物の服。

②手編をまねた機械編の織物。経たてメリヤスで代表される一種の畝織物。柔軟で伸縮性に富む。第二次大戦後はナイロンその他の化学繊維も使用。トリコ。

とりこ‐とりよめ【取子取嫁】

共に他から迎えた息子と嫁。夫婦養子。

⇒とり‐こ【取子】

とり‐こなし

たちいふるまい。こなし。「身の―」

とり‐こな・す

〔他五〕

うまくとりはからう。

とりこ‐なまえ【取子名前】‥マヘ

本名のほかに、神官や僧侶に頼んでつけてもらう名。

⇒とり‐こ【取子】

トリコニー【tricouni フランス】

靴鋲の一種。主に登山靴に使用。

とり‐こぼ・す【取り零す】

〔自五〕

負けるはずもない相手との試合に負ける。「大事な星を―・す」

トリコマイシン【trichomycin】

抗生物質の一つ。放線菌の一種ストレプトミセス‐ハチジョウエンシスから発見。原虫・真菌・酵母類・スピロヘータなどに有効。特にトリコモナス膣炎・膣カンジダ症に外用。

とり‐こみ【取込み】

①とりこむこと。収入。収穫。

②だまして金品を奪うこと。

③用事がたてこむこと。急なできごとなどで、ごたごたすること。「―事」「今、―中なので後にして下さい」

⇒とりこみ‐さぎ【取込み詐欺】

とりこみ‐さぎ【取込み詐欺】

初めから代金を支払う意思なしに物品を取り寄せ、転売などしてしまう詐欺。

⇒とり‐こみ【取込み】

とり‐こ・む【取り込む】

[一]〔他五〕

①取って内へ入れる。源氏物語帚木「をかしき古事をも、はじめより―・みつつ」。「洗濯物を―・む」

②取って自分のものとする。大鏡道長「いかでかさる有識をば、ものげなきわか人にては―・められしよ」

③手のうちにまるめこむ。籠絡する。好色一代男4「『ちと御立寄』と―・む事もあり」

[二]〔自五〕

用事が一時に集まって多忙である。また、出来事などでごたごたしている。好色一代男7「手前―・み早々申し残し候」。「決算で―・んでいる」

[三]〔他下二〕

(「取り籠む」と書く)

①内にとめておく。おしこめる。宇津保物語国譲下「おとどをあるやむごとなき所に―・めらるべしとや」

②物の怪などが、とりついて離さない。大鏡時平「こはき物の気に―・められ給へる人に」

③取り囲む。平家物語9「大勢のなかに―・めて、責め給へば」

④手のうちにまるめこむ。籠絡する。落窪物語1「おとども北の方に―・められて、よもし給はじ」

トリコモナス【trichomonas ラテン】

動物性鞭毛虫類の一群。体は紡錘形、前端に4本の前鞭毛があり、波動膜に連なって更に1本の波曲した後鞭毛が後方に向かう。体長0.01〜0.03ミリメートル。200種以上の動物から発見されているが、病原性の種はヒトの膣に寄生し、炎症を起こす。チツホネマクムシが有名。

とり‐こも・る【取り籠る】

〔自四〕

とじこもる。こもる。好色五人女5「小座敷に―・り」

とり‐ごや【鳥小屋】

①鳥、特に鶏を飼う小屋。

②(→)正月小屋に同じ。

トリコロール【tricolore フランス】

三色旗。特に、フランス国旗。

とり‐ころ・す【取り殺す】

〔他五〕

亡霊・生霊などが、とりついて殺す。たたって殺す。宇津保物語蔵開上「多くの人―・しつる庫なり」

とり‐こわし【取壊し・取毀し】‥コハシ

とりこわすこと。「―家屋」

とり‐こわ・す【取り壊す・取り毀す】‥コハス

〔他五〕

(建物などを)こわす。とりくずす。

とり‐さ・う【取り支ふ】‥サフ

〔他下二〕

仲裁する。中に入ってしずめなだめる。狂言、鬮罪人「―・へて下されい」

とり‐ざお【鳥竿】‥ザヲ

鳥刺とりさしに用いる竿。鳥刺竿。

とり‐さか【鶏冠】

⇒とさか

とり‐ざかな【取り肴】

①各自が分けて取るように折敷おしきなどに盛って出す酒の肴。好色一代男5「折へぎに切熨斗の―を持ちて」

②本膳料理で、三の膳の次に酒と共に出す肴。珍品などをとりまぜて折敷に盛る。最後の料理なので、その後は茶菓になる。

トリケラトプス(右)とティラノサウルス(左)の復元模型

提供:国立科学博物館

トリケラトプス(右)とティラノサウルス(左)の復元模型

提供:国立科学博物館

とりげりゅうじょ‐の‐びょうぶ【鳥毛立女の屏風】‥リフヂヨ‥ビヤウ‥

正倉院宝物の一つ。6扇の紙本屏風で、756年(天平勝宝8)の献物帳に記載。各扇に唐装の樹下美人図を描く。顔や手、袖口裏のみを彩色し、頭髪・衣服・樹葉などには美しいヤマドリなどの羽毛を貼ってあった。現在、鳥毛は剥落し、墨線のみが残る。

⇒とり‐げ【鳥毛】

とり‐こ【擒・虜】

いけどりにした敵。捕虜。また比喩的に、あることに心を奪われた人。三蔵法師伝永久点「4十万衆を俘トリコにし馘みみきれり」。「恋の―」

とり‐こ【取子】

(トリゴとも)

①もらいご。養子。枕草子79「―の顔にくげなる」

②(東北地方で)生児を社寺の門前などに捨てるまねをし、神官・僧侶等に拾ってもらい、それをもらい返して育てること。

⇒とりこ‐とりよめ【取子取嫁】

⇒とりこ‐なまえ【取子名前】

とり‐こ【取り粉】

つきあげた餅が手や物にねばりつかないようにまぶす米の粉。

とり‐こ【鳥籠】

とりかご。〈倭名類聚鈔15〉

トリコ【tricot フランス】

⇒トリコット

とり‐こし【取越し】

①期日を繰り上げて行事を行うこと。→おとりこし。

②「取越し苦労」の略。

⇒とりこし‐ぐろう【取越し苦労】

⇒とりこし‐まい【取越米】

とりこし‐ぐろう【取越し苦労】‥ラウ

将来のことをあれやこれやと考えて、つまらない心配をすること。杞憂きゆう。「―で白髪がふえる」

⇒とり‐こし【取越し】

とりこし‐まい【取越米】

江戸時代、特別の事情により支給期(春・夏・冬)前に支給された切米きりまい。

⇒とり‐こし【取越し】

とり‐こ・す【取り越す】

〔他五〕

①一定の期日よりも早めて行う。繰り上げる。世間胸算用5「十日の帳とぢを二日に―・し」

②先の事を今あれこれ考える。

トリコット

(tricot フランスから)

①編物。編物の服。

②手編をまねた機械編の織物。経たてメリヤスで代表される一種の畝織物。柔軟で伸縮性に富む。第二次大戦後はナイロンその他の化学繊維も使用。トリコ。

とりこ‐とりよめ【取子取嫁】

共に他から迎えた息子と嫁。夫婦養子。

⇒とり‐こ【取子】

とり‐こなし

たちいふるまい。こなし。「身の―」

とり‐こな・す

〔他五〕

うまくとりはからう。

とりこ‐なまえ【取子名前】‥マヘ

本名のほかに、神官や僧侶に頼んでつけてもらう名。

⇒とり‐こ【取子】

トリコニー【tricouni フランス】

靴鋲の一種。主に登山靴に使用。

とり‐こぼ・す【取り零す】

〔自五〕

負けるはずもない相手との試合に負ける。「大事な星を―・す」

トリコマイシン【trichomycin】

抗生物質の一つ。放線菌の一種ストレプトミセス‐ハチジョウエンシスから発見。原虫・真菌・酵母類・スピロヘータなどに有効。特にトリコモナス膣炎・膣カンジダ症に外用。

とり‐こみ【取込み】

①とりこむこと。収入。収穫。

②だまして金品を奪うこと。

③用事がたてこむこと。急なできごとなどで、ごたごたすること。「―事」「今、―中なので後にして下さい」

⇒とりこみ‐さぎ【取込み詐欺】

とりこみ‐さぎ【取込み詐欺】

初めから代金を支払う意思なしに物品を取り寄せ、転売などしてしまう詐欺。

⇒とり‐こみ【取込み】

とり‐こ・む【取り込む】

[一]〔他五〕

①取って内へ入れる。源氏物語帚木「をかしき古事をも、はじめより―・みつつ」。「洗濯物を―・む」

②取って自分のものとする。大鏡道長「いかでかさる有識をば、ものげなきわか人にては―・められしよ」

③手のうちにまるめこむ。籠絡する。好色一代男4「『ちと御立寄』と―・む事もあり」

[二]〔自五〕

用事が一時に集まって多忙である。また、出来事などでごたごたしている。好色一代男7「手前―・み早々申し残し候」。「決算で―・んでいる」

[三]〔他下二〕

(「取り籠む」と書く)

①内にとめておく。おしこめる。宇津保物語国譲下「おとどをあるやむごとなき所に―・めらるべしとや」

②物の怪などが、とりついて離さない。大鏡時平「こはき物の気に―・められ給へる人に」

③取り囲む。平家物語9「大勢のなかに―・めて、責め給へば」

④手のうちにまるめこむ。籠絡する。落窪物語1「おとども北の方に―・められて、よもし給はじ」

トリコモナス【trichomonas ラテン】

動物性鞭毛虫類の一群。体は紡錘形、前端に4本の前鞭毛があり、波動膜に連なって更に1本の波曲した後鞭毛が後方に向かう。体長0.01〜0.03ミリメートル。200種以上の動物から発見されているが、病原性の種はヒトの膣に寄生し、炎症を起こす。チツホネマクムシが有名。

とり‐こも・る【取り籠る】

〔自四〕

とじこもる。こもる。好色五人女5「小座敷に―・り」

とり‐ごや【鳥小屋】

①鳥、特に鶏を飼う小屋。

②(→)正月小屋に同じ。

トリコロール【tricolore フランス】

三色旗。特に、フランス国旗。

とり‐ころ・す【取り殺す】

〔他五〕

亡霊・生霊などが、とりついて殺す。たたって殺す。宇津保物語蔵開上「多くの人―・しつる庫なり」

とり‐こわし【取壊し・取毀し】‥コハシ

とりこわすこと。「―家屋」

とり‐こわ・す【取り壊す・取り毀す】‥コハス

〔他五〕

(建物などを)こわす。とりくずす。

とり‐さ・う【取り支ふ】‥サフ

〔他下二〕

仲裁する。中に入ってしずめなだめる。狂言、鬮罪人「―・へて下されい」

とり‐ざお【鳥竿】‥ザヲ

鳥刺とりさしに用いる竿。鳥刺竿。

とり‐さか【鶏冠】

⇒とさか

とり‐ざかな【取り肴】

①各自が分けて取るように折敷おしきなどに盛って出す酒の肴。好色一代男5「折へぎに切熨斗の―を持ちて」

②本膳料理で、三の膳の次に酒と共に出す肴。珍品などをとりまぜて折敷に盛る。最後の料理なので、その後は茶菓になる。

とりげりゅうじょ‐の‐びょうぶ【鳥毛立女の屏風】‥リフヂヨ‥ビヤウ‥

正倉院宝物の一つ。6扇の紙本屏風で、756年(天平勝宝8)の献物帳に記載。各扇に唐装の樹下美人図を描く。顔や手、袖口裏のみを彩色し、頭髪・衣服・樹葉などには美しいヤマドリなどの羽毛を貼ってあった。現在、鳥毛は剥落し、墨線のみが残る。

⇒とり‐げ【鳥毛】

とり‐こ【擒・虜】

いけどりにした敵。捕虜。また比喩的に、あることに心を奪われた人。三蔵法師伝永久点「4十万衆を俘トリコにし馘みみきれり」。「恋の―」

とり‐こ【取子】

(トリゴとも)

①もらいご。養子。枕草子79「―の顔にくげなる」

②(東北地方で)生児を社寺の門前などに捨てるまねをし、神官・僧侶等に拾ってもらい、それをもらい返して育てること。

⇒とりこ‐とりよめ【取子取嫁】

⇒とりこ‐なまえ【取子名前】

とり‐こ【取り粉】

つきあげた餅が手や物にねばりつかないようにまぶす米の粉。

とり‐こ【鳥籠】

とりかご。〈倭名類聚鈔15〉

トリコ【tricot フランス】

⇒トリコット

とり‐こし【取越し】

①期日を繰り上げて行事を行うこと。→おとりこし。

②「取越し苦労」の略。

⇒とりこし‐ぐろう【取越し苦労】

⇒とりこし‐まい【取越米】

とりこし‐ぐろう【取越し苦労】‥ラウ

将来のことをあれやこれやと考えて、つまらない心配をすること。杞憂きゆう。「―で白髪がふえる」

⇒とり‐こし【取越し】

とりこし‐まい【取越米】

江戸時代、特別の事情により支給期(春・夏・冬)前に支給された切米きりまい。

⇒とり‐こし【取越し】

とり‐こ・す【取り越す】

〔他五〕

①一定の期日よりも早めて行う。繰り上げる。世間胸算用5「十日の帳とぢを二日に―・し」

②先の事を今あれこれ考える。

トリコット

(tricot フランスから)

①編物。編物の服。

②手編をまねた機械編の織物。経たてメリヤスで代表される一種の畝織物。柔軟で伸縮性に富む。第二次大戦後はナイロンその他の化学繊維も使用。トリコ。

とりこ‐とりよめ【取子取嫁】

共に他から迎えた息子と嫁。夫婦養子。

⇒とり‐こ【取子】

とり‐こなし

たちいふるまい。こなし。「身の―」

とり‐こな・す

〔他五〕

うまくとりはからう。

とりこ‐なまえ【取子名前】‥マヘ

本名のほかに、神官や僧侶に頼んでつけてもらう名。

⇒とり‐こ【取子】

トリコニー【tricouni フランス】

靴鋲の一種。主に登山靴に使用。

とり‐こぼ・す【取り零す】

〔自五〕

負けるはずもない相手との試合に負ける。「大事な星を―・す」

トリコマイシン【trichomycin】

抗生物質の一つ。放線菌の一種ストレプトミセス‐ハチジョウエンシスから発見。原虫・真菌・酵母類・スピロヘータなどに有効。特にトリコモナス膣炎・膣カンジダ症に外用。

とり‐こみ【取込み】

①とりこむこと。収入。収穫。

②だまして金品を奪うこと。

③用事がたてこむこと。急なできごとなどで、ごたごたすること。「―事」「今、―中なので後にして下さい」

⇒とりこみ‐さぎ【取込み詐欺】

とりこみ‐さぎ【取込み詐欺】

初めから代金を支払う意思なしに物品を取り寄せ、転売などしてしまう詐欺。

⇒とり‐こみ【取込み】

とり‐こ・む【取り込む】

[一]〔他五〕

①取って内へ入れる。源氏物語帚木「をかしき古事をも、はじめより―・みつつ」。「洗濯物を―・む」

②取って自分のものとする。大鏡道長「いかでかさる有識をば、ものげなきわか人にては―・められしよ」

③手のうちにまるめこむ。籠絡する。好色一代男4「『ちと御立寄』と―・む事もあり」

[二]〔自五〕

用事が一時に集まって多忙である。また、出来事などでごたごたしている。好色一代男7「手前―・み早々申し残し候」。「決算で―・んでいる」

[三]〔他下二〕

(「取り籠む」と書く)

①内にとめておく。おしこめる。宇津保物語国譲下「おとどをあるやむごとなき所に―・めらるべしとや」

②物の怪などが、とりついて離さない。大鏡時平「こはき物の気に―・められ給へる人に」

③取り囲む。平家物語9「大勢のなかに―・めて、責め給へば」

④手のうちにまるめこむ。籠絡する。落窪物語1「おとども北の方に―・められて、よもし給はじ」

トリコモナス【trichomonas ラテン】

動物性鞭毛虫類の一群。体は紡錘形、前端に4本の前鞭毛があり、波動膜に連なって更に1本の波曲した後鞭毛が後方に向かう。体長0.01〜0.03ミリメートル。200種以上の動物から発見されているが、病原性の種はヒトの膣に寄生し、炎症を起こす。チツホネマクムシが有名。

とり‐こも・る【取り籠る】

〔自四〕

とじこもる。こもる。好色五人女5「小座敷に―・り」

とり‐ごや【鳥小屋】

①鳥、特に鶏を飼う小屋。

②(→)正月小屋に同じ。

トリコロール【tricolore フランス】

三色旗。特に、フランス国旗。

とり‐ころ・す【取り殺す】

〔他五〕

亡霊・生霊などが、とりついて殺す。たたって殺す。宇津保物語蔵開上「多くの人―・しつる庫なり」

とり‐こわし【取壊し・取毀し】‥コハシ

とりこわすこと。「―家屋」

とり‐こわ・す【取り壊す・取り毀す】‥コハス

〔他五〕

(建物などを)こわす。とりくずす。

とり‐さ・う【取り支ふ】‥サフ

〔他下二〕

仲裁する。中に入ってしずめなだめる。狂言、鬮罪人「―・へて下されい」

とり‐ざお【鳥竿】‥ザヲ

鳥刺とりさしに用いる竿。鳥刺竿。

とり‐さか【鶏冠】

⇒とさか

とり‐ざかな【取り肴】

①各自が分けて取るように折敷おしきなどに盛って出す酒の肴。好色一代男5「折へぎに切熨斗の―を持ちて」

②本膳料理で、三の膳の次に酒と共に出す肴。珍品などをとりまぜて折敷に盛る。最後の料理なので、その後は茶菓になる。

とり‐ざお【鳥竿】‥ザヲ🔗⭐🔉

とり‐ざお【鳥竿】‥ザヲ

鳥刺とりさしに用いる竿。鳥刺竿。

とり‐じもの【鳥じもの】🔗⭐🔉

とり‐じもの【鳥じもの】

鳥のように。鳥が飛び立ち、あるいは水に浮かぶことから、「立つ」「浮く」「なづさふ」などの序詞とする。万葉集2「―朝立ちいまして」

とり‐の‐あし【鳥の脚】🔗⭐🔉

とり‐の‐あし【鳥の脚】

①ウミユリ目ウミユリ亜目の棘皮きょくひ動物の現生種。長さ約50センチメートル。全体淡黄色で、赤みを帯び、その姿が鶏の脚を思わせる。深海に産し、茎状の柄部とその下端にある根状部とで海底に立つ。→海百合。

とりのあし

トリノアシ

提供:東京動物園協会

トリノアシ

提供:東京動物園協会

②〔植〕ユイキリの異称。

②〔植〕ユイキリの異称。

トリノアシ

提供:東京動物園協会

トリノアシ

提供:東京動物園協会

②〔植〕ユイキリの異称。

②〔植〕ユイキリの異称。

とり‐の‐あそび【鳥の遊び】🔗⭐🔉

とり‐の‐あそび【鳥の遊び】

鳥を狩して遊ぶこと。神代紀下「―するを楽わざとす」

とり‐の‐あと【鳥の跡】🔗⭐🔉

とり‐の‐あと【鳥の跡】

[説文解字、序](黄帝の時、蒼頡そうけつという者が鳥の足跡を見てはじめて文字を作ったという故事から)

①文字。筆跡。古今和歌集序「―久しくとどまれらば」

②手紙。ふみ。新古今和歌集恋「水の上に浮きたる―もなくおぼつかなさを思ふころかな」

③つづけずに、1字ずつ離して書いたつたない文字の形容。枕草子158「心にくき所へつかはす仰せ書などを、誰もいと―にしもなどかはあらむ」

とり‐の‐がく【鳥の楽】🔗⭐🔉

とり‐の‐がく【鳥の楽】

(→)迦陵頻かりょうびんに同じ。源氏物語胡蝶「鶯のうららかなる音に―はなやかに聞きわたされて」

とり‐の‐くち【鳥の口】🔗⭐🔉

とり‐の‐くち【鳥の口】

苗代に播き残した種米で作った炒米いりごめ。田の神に供え、人も食べる習俗がある。

とり‐の‐こ【鳥の子】🔗⭐🔉

とり‐の‐こ【鳥の子】

①卵。鶏卵。神代紀上「渾沌まろかれたること―の如くして」

②ひな。

③「鳥の子色」「鳥の子紙」「鳥の子餅」の略。

⇒とりのこ‐いろ【鳥の子色】

⇒とりのこ‐がさね【鳥の子襲】

⇒とりのこ‐がみ【鳥の子紙】

⇒とりのこ‐もち【鳥の子餅】

とりのこ‐いろ【鳥の子色】🔗⭐🔉

とりのこ‐いろ【鳥の子色】

鶏卵の殻のような色。淡黄色。

Munsell color system: 5Y9/1.5

⇒とり‐の‐こ【鳥の子】

とりのこ‐がさね【鳥の子襲】🔗⭐🔉

とりのこ‐がさね【鳥の子襲】

襲の色目。表は白の瑩みがき、裏は蘇芳すおう。または、表は白、裏は黄。

⇒とり‐の‐こ【鳥の子】

とりのこ‐がみ【鳥の子紙】🔗⭐🔉

とりのこ‐がみ【鳥の子紙】

(「鳥の子色の紙」の意)和紙の一種。雁皮がんぴを主原料として漉すいた優良紙。平滑・緻密で光沢がある。中古から用いられ、福井県越前市および兵庫県西宮市名塩産出のものが有名。

⇒とり‐の‐こ【鳥の子】

とりのこ‐もち【鳥の子餅】🔗⭐🔉

とりのこ‐もち【鳥の子餅】

祝儀用の、卵形をした紅白の餅。鶴の子餅。

⇒とり‐の‐こ【鳥の子】

とり‐の‐した【鳥の舌】🔗⭐🔉

とり‐の‐した【鳥の舌】

鏃やじりの一種。その形が鳥の舌に似ているからいう。

とり‐の‐す【鳥の巣】🔗⭐🔉

とり‐の‐す【鳥の巣】

鳥が春の産卵期を前に作る巣。〈[季]春〉

とり‐の‐つかさ【鳥の司】🔗⭐🔉

とり‐の‐つかさ【鳥の司】

平安時代、禁中で時刻を奏した人。鶏人けいじん。新続古今和歌集雑「このごろは―も告げたえて」

とり‐の‐まい【鳥の舞】‥マヒ🔗⭐🔉

とり‐の‐まい【鳥の舞】‥マヒ

雅楽「迦陵頻かりょうびん」の別称。単に「鳥」ともいう。

とりのみ‐の‐き【鳥海柵】🔗⭐🔉

とりのみ‐の‐き【鳥海柵】

前九年の役の安倍宗任の城柵。現在の岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根鳥の海が遺跡という。弥三郎館。

とり‐ひき【鳥引】🔗⭐🔉

とり‐ひき【鳥引】

(四国で)鵜飼うかいのこと。鵜引。

とり‐み【鳥見】🔗⭐🔉

とり‐み【鳥見】

江戸幕府の職名。若年寄配下の鳥見組頭に属し、将軍の御鷹場を管理し、密猟の禁制などにあたった。

とり‐や【鳥屋】🔗⭐🔉

とり‐や【鳥屋】

①飼鳥を商う家。また、その人。

②食用の鳥肉を商い、または料理して食べさせる家。また、その人。

とり‐よせ【鳥寄せ】🔗⭐🔉

とり‐よせ【鳥寄せ】

餌・おとり・鳥笛などを使って、野鳥を呼び寄せること。

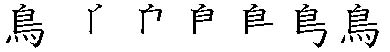

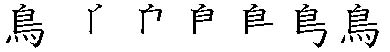

[漢]鳥🔗⭐🔉

鳥 字形

筆順

筆順

〔鳥部0画/11画/教育/3627・443B〕

〔音〕チョウ〈テウ〉(呉)(漢)

〔訓〕とり

[意味]

とり。「鳥獣・野鳥・鳥瞰ちょうかん・一石二鳥」

[解字]

解字

〔鳥部0画/11画/教育/3627・443B〕

〔音〕チョウ〈テウ〉(呉)(漢)

〔訓〕とり

[意味]

とり。「鳥獣・野鳥・鳥瞰ちょうかん・一石二鳥」

[解字]

解字 尾の垂れ下がったとりを描いた象形文字。これに対し、「隹」は、尾の短い小鳥を表す。

[下ツキ

愛鳥・益鳥・海鳥・害鳥・花鳥・鵞鳥・九官鳥・窮鳥・禁鳥・候鳥・黄鳥・国鳥・金翅鳥・始祖鳥・七面鳥・慈悲心鳥・水鳥・成鳥・走鳥類・駝鳥・啼鳥・白鳥・飛鳥・不死鳥・文鳥・放鳥・猛鳥・野鳥・雷鳥・留鳥・霊鳥・籠鳥

[難読]

鳥渡ちょっと・鳥屋とや

尾の垂れ下がったとりを描いた象形文字。これに対し、「隹」は、尾の短い小鳥を表す。

[下ツキ

愛鳥・益鳥・海鳥・害鳥・花鳥・鵞鳥・九官鳥・窮鳥・禁鳥・候鳥・黄鳥・国鳥・金翅鳥・始祖鳥・七面鳥・慈悲心鳥・水鳥・成鳥・走鳥類・駝鳥・啼鳥・白鳥・飛鳥・不死鳥・文鳥・放鳥・猛鳥・野鳥・雷鳥・留鳥・霊鳥・籠鳥

[難読]

鳥渡ちょっと・鳥屋とや

筆順

筆順

〔鳥部0画/11画/教育/3627・443B〕

〔音〕チョウ〈テウ〉(呉)(漢)

〔訓〕とり

[意味]

とり。「鳥獣・野鳥・鳥瞰ちょうかん・一石二鳥」

[解字]

解字

〔鳥部0画/11画/教育/3627・443B〕

〔音〕チョウ〈テウ〉(呉)(漢)

〔訓〕とり

[意味]

とり。「鳥獣・野鳥・鳥瞰ちょうかん・一石二鳥」

[解字]

解字 尾の垂れ下がったとりを描いた象形文字。これに対し、「隹」は、尾の短い小鳥を表す。

[下ツキ

愛鳥・益鳥・海鳥・害鳥・花鳥・鵞鳥・九官鳥・窮鳥・禁鳥・候鳥・黄鳥・国鳥・金翅鳥・始祖鳥・七面鳥・慈悲心鳥・水鳥・成鳥・走鳥類・駝鳥・啼鳥・白鳥・飛鳥・不死鳥・文鳥・放鳥・猛鳥・野鳥・雷鳥・留鳥・霊鳥・籠鳥

[難読]

鳥渡ちょっと・鳥屋とや

尾の垂れ下がったとりを描いた象形文字。これに対し、「隹」は、尾の短い小鳥を表す。

[下ツキ

愛鳥・益鳥・海鳥・害鳥・花鳥・鵞鳥・九官鳥・窮鳥・禁鳥・候鳥・黄鳥・国鳥・金翅鳥・始祖鳥・七面鳥・慈悲心鳥・水鳥・成鳥・走鳥類・駝鳥・啼鳥・白鳥・飛鳥・不死鳥・文鳥・放鳥・猛鳥・野鳥・雷鳥・留鳥・霊鳥・籠鳥

[難読]

鳥渡ちょっと・鳥屋とや

広辞苑に「鳥」で始まるの検索結果 1-91。もっと読み込む