複数辞典一括検索+![]()

![]()

咢 おどろく🔗⭐🔉

【咢】

9画 口部

区点=5088 16進=5278 シフトJIS=99F6

《音読み》 ガク

9画 口部

区点=5088 16進=5278 シフトJIS=99F6

《音読み》 ガク

〈

〈 〉

《訓読み》 おどろく

《意味》

〉

《訓読み》 おどろく

《意味》

{動}おどろく。ぎょっとおどろく。〈同義語〉→愕。「咢然ガクゼン」

{動}おどろく。ぎょっとおどろく。〈同義語〉→愕。「咢然ガクゼン」

ガクス{動}鼓をどんどんと打つ。「或歌或咢=或イハ歌ヒ或イハ咢ス」〔→詩経〕

ガクス{動}鼓をどんどんと打つ。「或歌或咢=或イハ歌ヒ或イハ咢ス」〔→詩経〕

「咢咢ガクガク」とは、高く堂々とたちふさがるさま。また、「諤諤ガクガク」に当て、遠慮せずに、ありのままの意見を押し出すさま。「侃侃咢咢カンカンガクガク」

《解字》

「咢咢ガクガク」とは、高く堂々とたちふさがるさま。また、「諤諤ガクガク」に当て、遠慮せずに、ありのままの意見を押し出すさま。「侃侃咢咢カンカンガクガク」

《解字》

会意。「口ふたつ+人がからだを曲げて、さかさになった姿(交差して逆方向に立ち向かう意を示す)」。口二つはやかましく話すことを示す。

《単語家族》

逆ギャク

会意。「口ふたつ+人がからだを曲げて、さかさになった姿(交差して逆方向に立ち向かう意を示す)」。口二つはやかましく話すことを示す。

《単語家族》

逆ギャク 牙ガ(交差してかみあう)と同系。

《類義》

予期に逆らっておこった事にぎょっとおどろくのを愕ガクといい、他人に逆らって正論を押し出すのを諤という。→驚

《熟語》

→下付・中付語

牙ガ(交差してかみあう)と同系。

《類義》

予期に逆らっておこった事にぎょっとおどろくのを愕ガクといい、他人に逆らって正論を押し出すのを諤という。→驚

《熟語》

→下付・中付語

9画 口部

区点=5088 16進=5278 シフトJIS=99F6

《音読み》 ガク

9画 口部

区点=5088 16進=5278 シフトJIS=99F6

《音読み》 ガク

〈

〈 〉

《訓読み》 おどろく

《意味》

〉

《訓読み》 おどろく

《意味》

{動}おどろく。ぎょっとおどろく。〈同義語〉→愕。「咢然ガクゼン」

{動}おどろく。ぎょっとおどろく。〈同義語〉→愕。「咢然ガクゼン」

ガクス{動}鼓をどんどんと打つ。「或歌或咢=或イハ歌ヒ或イハ咢ス」〔→詩経〕

ガクス{動}鼓をどんどんと打つ。「或歌或咢=或イハ歌ヒ或イハ咢ス」〔→詩経〕

「咢咢ガクガク」とは、高く堂々とたちふさがるさま。また、「諤諤ガクガク」に当て、遠慮せずに、ありのままの意見を押し出すさま。「侃侃咢咢カンカンガクガク」

《解字》

「咢咢ガクガク」とは、高く堂々とたちふさがるさま。また、「諤諤ガクガク」に当て、遠慮せずに、ありのままの意見を押し出すさま。「侃侃咢咢カンカンガクガク」

《解字》

会意。「口ふたつ+人がからだを曲げて、さかさになった姿(交差して逆方向に立ち向かう意を示す)」。口二つはやかましく話すことを示す。

《単語家族》

逆ギャク

会意。「口ふたつ+人がからだを曲げて、さかさになった姿(交差して逆方向に立ち向かう意を示す)」。口二つはやかましく話すことを示す。

《単語家族》

逆ギャク 牙ガ(交差してかみあう)と同系。

《類義》

予期に逆らっておこった事にぎょっとおどろくのを愕ガクといい、他人に逆らって正論を押し出すのを諤という。→驚

《熟語》

→下付・中付語

牙ガ(交差してかみあう)と同系。

《類義》

予期に逆らっておこった事にぎょっとおどろくのを愕ガクといい、他人に逆らって正論を押し出すのを諤という。→驚

《熟語》

→下付・中付語

嚇 おどす🔗⭐🔉

【嚇】

17画 口部 [常用漢字]

区点=1937 16進=3345 シフトJIS=8A64

《常用音訓》カク

《音読み》 カク

17画 口部 [常用漢字]

区点=1937 16進=3345 シフトJIS=8A64

《常用音訓》カク

《音読み》 カク /キャク

/キャク 〈xi

〈xi 〉〈h

〉〈h 〉

《訓読み》 いかる/おどす

《意味》

〉

《訓読み》 いかる/おどす

《意味》

{動}いかる。かっとおこる。まっかになっておこる。「嚇怒カクド(激しくいかる)」

{動}いかる。かっとおこる。まっかになっておこる。「嚇怒カクド(激しくいかる)」

{動}おどす。はっと急に気合いをかけて相手をおどす。〈類義語〉→喝カツ。「威嚇イカク」

{動}おどす。はっと急に気合いをかけて相手をおどす。〈類義語〉→喝カツ。「威嚇イカク」

「嚇嚇カクカク」とは、はっはと大笑いするさま。

《解字》

会意兼形声。赫カクは、まっかな意を含む。嚇は「口+音符赫」で、赤くなって激怒することを示す。はっと相手にどなる声をあらわす擬声語とも考えられる。その場合は形声。

《類義》

→怒

《熟語》

→下付・中付語

「嚇嚇カクカク」とは、はっはと大笑いするさま。

《解字》

会意兼形声。赫カクは、まっかな意を含む。嚇は「口+音符赫」で、赤くなって激怒することを示す。はっと相手にどなる声をあらわす擬声語とも考えられる。その場合は形声。

《類義》

→怒

《熟語》

→下付・中付語

17画 口部 [常用漢字]

区点=1937 16進=3345 シフトJIS=8A64

《常用音訓》カク

《音読み》 カク

17画 口部 [常用漢字]

区点=1937 16進=3345 シフトJIS=8A64

《常用音訓》カク

《音読み》 カク /キャク

/キャク 〈xi

〈xi 〉〈h

〉〈h 〉

《訓読み》 いかる/おどす

《意味》

〉

《訓読み》 いかる/おどす

《意味》

{動}いかる。かっとおこる。まっかになっておこる。「嚇怒カクド(激しくいかる)」

{動}いかる。かっとおこる。まっかになっておこる。「嚇怒カクド(激しくいかる)」

{動}おどす。はっと急に気合いをかけて相手をおどす。〈類義語〉→喝カツ。「威嚇イカク」

{動}おどす。はっと急に気合いをかけて相手をおどす。〈類義語〉→喝カツ。「威嚇イカク」

「嚇嚇カクカク」とは、はっはと大笑いするさま。

《解字》

会意兼形声。赫カクは、まっかな意を含む。嚇は「口+音符赫」で、赤くなって激怒することを示す。はっと相手にどなる声をあらわす擬声語とも考えられる。その場合は形声。

《類義》

→怒

《熟語》

→下付・中付語

「嚇嚇カクカク」とは、はっはと大笑いするさま。

《解字》

会意兼形声。赫カクは、まっかな意を含む。嚇は「口+音符赫」で、赤くなって激怒することを示す。はっと相手にどなる声をあらわす擬声語とも考えられる。その場合は形声。

《類義》

→怒

《熟語》

→下付・中付語

威 おどし🔗⭐🔉

【威】

9画 女部 [常用漢字]

区点=1650 16進=3052 シフトJIS=88D0

《常用音訓》イ

《音読み》 イ(

9画 女部 [常用漢字]

区点=1650 16進=3052 シフトJIS=88D0

《常用音訓》イ

《音読み》 イ( )

)

〈w

〈w i〉

《訓読み》 おどし/おどす/たけし

《名付け》 あきら・おどし・たか・たけ・たけし・たける・つよ・つよし・とし・なり・のり

《意味》

i〉

《訓読み》 おどし/おどす/たけし

《名付け》 あきら・おどし・たか・たけ・たけし・たける・つよ・つよし・とし・なり・のり

《意味》

{名}おどし。人をおどかす力やおごそかさ。「作威=威ヲ作ス」「畏天之威=天ノ威ヲ畏ル」〔→孟子〕

{名}おどし。人をおどかす力やおごそかさ。「作威=威ヲ作ス」「畏天之威=天ノ威ヲ畏ル」〔→孟子〕

イス{動}おどす。力ずくで、相手をへこませる。おそれさす。「威圧」「威天下不以兵革之利=天下ヲ威スルニ兵革ノ利ヲモッテセズ」〔→孟子〕

イス{動}おどす。力ずくで、相手をへこませる。おそれさす。「威圧」「威天下不以兵革之利=天下ヲ威スルニ兵革ノ利ヲモッテセズ」〔→孟子〕

イアリ{形}たけし。相手を屈伏させる力や品格があるさま。いたけだか。「君子不重則不威=君子ハ重カラザレバスナハチ威アラズ」〔→論語〕

イアリ{形}たけし。相手を屈伏させる力や品格があるさま。いたけだか。「君子不重則不威=君子ハ重カラザレバスナハチ威アラズ」〔→論語〕

「威遅イチ」とは、うねうねと続くさま。

《解字》

会意。「女+戊(ほこ)」で、か弱い女性を武器でおどすさまを示す。力で上から押さえる意を含む。

《単語家族》

畏イ(こわさに押されおののく)

「威遅イチ」とは、うねうねと続くさま。

《解字》

会意。「女+戊(ほこ)」で、か弱い女性を武器でおどすさまを示す。力で上から押さえる意を含む。

《単語家族》

畏イ(こわさに押されおののく) 熨イ(ひのしで押しつける)

熨イ(ひのしで押しつける) 鬱ウツ(押さえこめる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

鬱ウツ(押さえこめる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

9画 女部 [常用漢字]

区点=1650 16進=3052 シフトJIS=88D0

《常用音訓》イ

《音読み》 イ(

9画 女部 [常用漢字]

区点=1650 16進=3052 シフトJIS=88D0

《常用音訓》イ

《音読み》 イ( )

)

〈w

〈w i〉

《訓読み》 おどし/おどす/たけし

《名付け》 あきら・おどし・たか・たけ・たけし・たける・つよ・つよし・とし・なり・のり

《意味》

i〉

《訓読み》 おどし/おどす/たけし

《名付け》 あきら・おどし・たか・たけ・たけし・たける・つよ・つよし・とし・なり・のり

《意味》

{名}おどし。人をおどかす力やおごそかさ。「作威=威ヲ作ス」「畏天之威=天ノ威ヲ畏ル」〔→孟子〕

{名}おどし。人をおどかす力やおごそかさ。「作威=威ヲ作ス」「畏天之威=天ノ威ヲ畏ル」〔→孟子〕

イス{動}おどす。力ずくで、相手をへこませる。おそれさす。「威圧」「威天下不以兵革之利=天下ヲ威スルニ兵革ノ利ヲモッテセズ」〔→孟子〕

イス{動}おどす。力ずくで、相手をへこませる。おそれさす。「威圧」「威天下不以兵革之利=天下ヲ威スルニ兵革ノ利ヲモッテセズ」〔→孟子〕

イアリ{形}たけし。相手を屈伏させる力や品格があるさま。いたけだか。「君子不重則不威=君子ハ重カラザレバスナハチ威アラズ」〔→論語〕

イアリ{形}たけし。相手を屈伏させる力や品格があるさま。いたけだか。「君子不重則不威=君子ハ重カラザレバスナハチ威アラズ」〔→論語〕

「威遅イチ」とは、うねうねと続くさま。

《解字》

会意。「女+戊(ほこ)」で、か弱い女性を武器でおどすさまを示す。力で上から押さえる意を含む。

《単語家族》

畏イ(こわさに押されおののく)

「威遅イチ」とは、うねうねと続くさま。

《解字》

会意。「女+戊(ほこ)」で、か弱い女性を武器でおどすさまを示す。力で上から押さえる意を含む。

《単語家族》

畏イ(こわさに押されおののく) 熨イ(ひのしで押しつける)

熨イ(ひのしで押しつける) 鬱ウツ(押さえこめる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

鬱ウツ(押さえこめる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

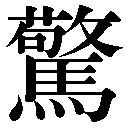

怛 おどろく🔗⭐🔉

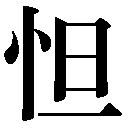

恫 おどす🔗⭐🔉

愕 おどろく🔗⭐🔉

【愕】

12画

12画  部

区点=5619 16進=5833 シフトJIS=9CB1

《音読み》 ガク

部

区点=5619 16進=5833 シフトJIS=9CB1

《音読み》 ガク

《訓読み》 おどろく

《意味》

《訓読み》 おどろく

《意味》

{動}おどろく。がくんとおどろいて、あわてる。「驚愕キョウガク」「群臣皆愕=群臣ミナ愕ク」〔→史記〕

{動}おどろく。がくんとおどろいて、あわてる。「驚愕キョウガク」「群臣皆愕=群臣ミナ愕ク」〔→史記〕

{動}がみがみいう。

《解字》

会意兼形声。咢ガクは、四つの口が交差したさま。また「口二つ+人がからだを曲げてさかさになった姿」。いずれにせよ、何かが逆につかえて口々に騒ぐさまを示す。愕は「心+音符咢」で、予期しない逆の事態にがくんとおどろく気持ちを示す。→咢

《単語家族》

逆(さからう)

{動}がみがみいう。

《解字》

会意兼形声。咢ガクは、四つの口が交差したさま。また「口二つ+人がからだを曲げてさかさになった姿」。いずれにせよ、何かが逆につかえて口々に騒ぐさまを示す。愕は「心+音符咢」で、予期しない逆の事態にがくんとおどろく気持ちを示す。→咢

《単語家族》

逆(さからう) 忤ゴ(さからう)

忤ゴ(さからう) 顎ガク(上下逆の方向にかみ合うあご)などと同系。

《類義》

→驚

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

顎ガク(上下逆の方向にかみ合うあご)などと同系。

《類義》

→驚

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画

12画  部

区点=5619 16進=5833 シフトJIS=9CB1

《音読み》 ガク

部

区点=5619 16進=5833 シフトJIS=9CB1

《音読み》 ガク

《訓読み》 おどろく

《意味》

《訓読み》 おどろく

《意味》

{動}おどろく。がくんとおどろいて、あわてる。「驚愕キョウガク」「群臣皆愕=群臣ミナ愕ク」〔→史記〕

{動}おどろく。がくんとおどろいて、あわてる。「驚愕キョウガク」「群臣皆愕=群臣ミナ愕ク」〔→史記〕

{動}がみがみいう。

《解字》

会意兼形声。咢ガクは、四つの口が交差したさま。また「口二つ+人がからだを曲げてさかさになった姿」。いずれにせよ、何かが逆につかえて口々に騒ぐさまを示す。愕は「心+音符咢」で、予期しない逆の事態にがくんとおどろく気持ちを示す。→咢

《単語家族》

逆(さからう)

{動}がみがみいう。

《解字》

会意兼形声。咢ガクは、四つの口が交差したさま。また「口二つ+人がからだを曲げてさかさになった姿」。いずれにせよ、何かが逆につかえて口々に騒ぐさまを示す。愕は「心+音符咢」で、予期しない逆の事態にがくんとおどろく気持ちを示す。→咢

《単語家族》

逆(さからう) 忤ゴ(さからう)

忤ゴ(さからう) 顎ガク(上下逆の方向にかみ合うあご)などと同系。

《類義》

→驚

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

顎ガク(上下逆の方向にかみ合うあご)などと同系。

《類義》

→驚

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

縅 おどし🔗⭐🔉

【縅】

15画 糸部 〔国〕

区点=6947 16進=654F シフトJIS=E36E

《訓読み》 おどす(をどす)/おどし(をどし)

《意味》

15画 糸部 〔国〕

区点=6947 16進=654F シフトJIS=E36E

《訓読み》 おどす(をどす)/おどし(をどし)

《意味》

おどす(ヲドス)。よろいのさねを糸・細皮でつづりあわせる。

おどす(ヲドス)。よろいのさねを糸・細皮でつづりあわせる。 おどし(ヲドシ)。よろいのさねを糸・細皮でつづりあわせること。また、そのつづりあわせたもの。

《解字》

会意。「糸+威」。をどしは、もと「緒通し」の意。音がおどし(威)に近く、また武具の部品であるので、「緒通し」を「威し」と考えてつくった字。威の訓を音符とした日本製の漢字。

《熟語》

→下付・中付語

おどし(ヲドシ)。よろいのさねを糸・細皮でつづりあわせること。また、そのつづりあわせたもの。

《解字》

会意。「糸+威」。をどしは、もと「緒通し」の意。音がおどし(威)に近く、また武具の部品であるので、「緒通し」を「威し」と考えてつくった字。威の訓を音符とした日本製の漢字。

《熟語》

→下付・中付語

15画 糸部 〔国〕

区点=6947 16進=654F シフトJIS=E36E

《訓読み》 おどす(をどす)/おどし(をどし)

《意味》

15画 糸部 〔国〕

区点=6947 16進=654F シフトJIS=E36E

《訓読み》 おどす(をどす)/おどし(をどし)

《意味》

おどす(ヲドス)。よろいのさねを糸・細皮でつづりあわせる。

おどす(ヲドス)。よろいのさねを糸・細皮でつづりあわせる。 おどし(ヲドシ)。よろいのさねを糸・細皮でつづりあわせること。また、そのつづりあわせたもの。

《解字》

会意。「糸+威」。をどしは、もと「緒通し」の意。音がおどし(威)に近く、また武具の部品であるので、「緒通し」を「威し」と考えてつくった字。威の訓を音符とした日本製の漢字。

《熟語》

→下付・中付語

おどし(ヲドシ)。よろいのさねを糸・細皮でつづりあわせること。また、そのつづりあわせたもの。

《解字》

会意。「糸+威」。をどしは、もと「緒通し」の意。音がおどし(威)に近く、また武具の部品であるので、「緒通し」を「威し」と考えてつくった字。威の訓を音符とした日本製の漢字。

《熟語》

→下付・中付語

脅 おどかす🔗⭐🔉

【脅】

10画 肉部 [常用漢字]

区点=2228 16進=363C シフトJIS=8BBA

《常用音訓》キョウ/おど…かす/おど…す/おびや…かす

《音読み》 キョウ(ケフ)

10画 肉部 [常用漢字]

区点=2228 16進=363C シフトJIS=8BBA

《常用音訓》キョウ/おど…かす/おど…す/おびや…かす

《音読み》 キョウ(ケフ) /コウ(コフ)

/コウ(コフ) 〈xi

〈xi 〉

《訓読み》 おどす/おどかす/おびやかす/おびえる(おびゆ)/そびやかす/わき

《意味》

〉

《訓読み》 おどす/おどかす/おびやかす/おびえる(おびゆ)/そびやかす/わき

《意味》

{動}おびやかす。おびえる(オビユ)。両わきからはさんでおどす。逃げられないようにおしこめて、人にせまる。おどされてこわがる。〈類義語〉→劫キョウ。「脅迫」「裹脅カキョウ(つつみこんでおどす)」

{動}おびやかす。おびえる(オビユ)。両わきからはさんでおどす。逃げられないようにおしこめて、人にせまる。おどされてこわがる。〈類義語〉→劫キョウ。「脅迫」「裹脅カキョウ(つつみこんでおどす)」

{動}そびやかす。両側を高くして間にはさむ。「脅肩=肩ヲ脅ス」

{動}そびやかす。両側を高くして間にはさむ。「脅肩=肩ヲ脅ス」

{名}わき。わきばら。わき骨。〈同義語〉→脇キョウ。

《解字》

{名}わき。わきばら。わき骨。〈同義語〉→脇キョウ。

《解字》

会意兼形声。上部の字(音キョウ)は、りきんだ手(力)を両わきから力ではさむさま。脅はそれを音符とし、肉を加えた字で、もと両わきからからだをはさむわき(脇)のこと。▽のち、日本でははさむ動作を脅と書き、わきという名詞を脇と書く。

《単語家族》

協(はさんで力をあわす)

会意兼形声。上部の字(音キョウ)は、りきんだ手(力)を両わきから力ではさむさま。脅はそれを音符とし、肉を加えた字で、もと両わきからからだをはさむわき(脇)のこと。▽のち、日本でははさむ動作を脅と書き、わきという名詞を脇と書く。

《単語家族》

協(はさんで力をあわす) 挾キョウ(=挟。はさむ)

挾キョウ(=挟。はさむ) 鋏キョウ(はさみ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

鋏キョウ(はさみ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画 肉部 [常用漢字]

区点=2228 16進=363C シフトJIS=8BBA

《常用音訓》キョウ/おど…かす/おど…す/おびや…かす

《音読み》 キョウ(ケフ)

10画 肉部 [常用漢字]

区点=2228 16進=363C シフトJIS=8BBA

《常用音訓》キョウ/おど…かす/おど…す/おびや…かす

《音読み》 キョウ(ケフ) /コウ(コフ)

/コウ(コフ) 〈xi

〈xi 〉

《訓読み》 おどす/おどかす/おびやかす/おびえる(おびゆ)/そびやかす/わき

《意味》

〉

《訓読み》 おどす/おどかす/おびやかす/おびえる(おびゆ)/そびやかす/わき

《意味》

{動}おびやかす。おびえる(オビユ)。両わきからはさんでおどす。逃げられないようにおしこめて、人にせまる。おどされてこわがる。〈類義語〉→劫キョウ。「脅迫」「裹脅カキョウ(つつみこんでおどす)」

{動}おびやかす。おびえる(オビユ)。両わきからはさんでおどす。逃げられないようにおしこめて、人にせまる。おどされてこわがる。〈類義語〉→劫キョウ。「脅迫」「裹脅カキョウ(つつみこんでおどす)」

{動}そびやかす。両側を高くして間にはさむ。「脅肩=肩ヲ脅ス」

{動}そびやかす。両側を高くして間にはさむ。「脅肩=肩ヲ脅ス」

{名}わき。わきばら。わき骨。〈同義語〉→脇キョウ。

《解字》

{名}わき。わきばら。わき骨。〈同義語〉→脇キョウ。

《解字》

会意兼形声。上部の字(音キョウ)は、りきんだ手(力)を両わきから力ではさむさま。脅はそれを音符とし、肉を加えた字で、もと両わきからからだをはさむわき(脇)のこと。▽のち、日本でははさむ動作を脅と書き、わきという名詞を脇と書く。

《単語家族》

協(はさんで力をあわす)

会意兼形声。上部の字(音キョウ)は、りきんだ手(力)を両わきから力ではさむさま。脅はそれを音符とし、肉を加えた字で、もと両わきからからだをはさむわき(脇)のこと。▽のち、日本でははさむ動作を脅と書き、わきという名詞を脇と書く。

《単語家族》

協(はさんで力をあわす) 挾キョウ(=挟。はさむ)

挾キョウ(=挟。はさむ) 鋏キョウ(はさみ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

鋏キョウ(はさみ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

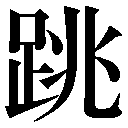

跳 おどる🔗⭐🔉

【跳】

13画 足部 [常用漢字]

区点=3623 16進=4437 シフトJIS=92B5

《常用音訓》チョウ/と…ぶ/は…ねる

《音読み》 チョウ(テウ)

13画 足部 [常用漢字]

区点=3623 16進=4437 シフトJIS=92B5

《常用音訓》チョウ/と…ぶ/は…ねる

《音読み》 チョウ(テウ) /ジョウ(デウ)

/ジョウ(デウ) 〈ti

〈ti o〉

《訓読み》 とぶ/はねる(はぬ)/おどる(をどる)

《意味》

o〉

《訓読み》 とぶ/はねる(はぬ)/おどる(をどる)

《意味》

{動}はねる(ハヌ)。ぱっととびはねて、足が地からはなれる。「跳躍」

{動}はねる(ハヌ)。ぱっととびはねて、足が地からはなれる。「跳躍」

{動}おどる(ヲドル)。はねあがっておどる。〈類義語〉→踏。「跳舞」

{動}おどる(ヲドル)。はねあがっておどる。〈類義語〉→踏。「跳舞」

{動}はねとばす。「跳丸」

《解字》

会意兼形声。兆は、亀カメの甲を焼いて占うときに生ずるひびを描いた象形文字。左右二つにわかれる、ぱっと離れるの意味をふくむ。跳は「足+音符兆」で、足ではねて体が地面からはなれること。

《単語家族》

桃(割れるもも)

{動}はねとばす。「跳丸」

《解字》

会意兼形声。兆は、亀カメの甲を焼いて占うときに生ずるひびを描いた象形文字。左右二つにわかれる、ぱっと離れるの意味をふくむ。跳は「足+音符兆」で、足ではねて体が地面からはなれること。

《単語家族》

桃(割れるもも) 挑(ひっかけてはなす)

挑(ひっかけてはなす) 眺(視線を左右にひらく)

眺(視線を左右にひらく) 逃(ぱっと離れてさる)と同系。

《類義》

→踊

《異字同訓》

とぶ。 →飛

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

逃(ぱっと離れてさる)と同系。

《類義》

→踊

《異字同訓》

とぶ。 →飛

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画 足部 [常用漢字]

区点=3623 16進=4437 シフトJIS=92B5

《常用音訓》チョウ/と…ぶ/は…ねる

《音読み》 チョウ(テウ)

13画 足部 [常用漢字]

区点=3623 16進=4437 シフトJIS=92B5

《常用音訓》チョウ/と…ぶ/は…ねる

《音読み》 チョウ(テウ) /ジョウ(デウ)

/ジョウ(デウ) 〈ti

〈ti o〉

《訓読み》 とぶ/はねる(はぬ)/おどる(をどる)

《意味》

o〉

《訓読み》 とぶ/はねる(はぬ)/おどる(をどる)

《意味》

{動}はねる(ハヌ)。ぱっととびはねて、足が地からはなれる。「跳躍」

{動}はねる(ハヌ)。ぱっととびはねて、足が地からはなれる。「跳躍」

{動}おどる(ヲドル)。はねあがっておどる。〈類義語〉→踏。「跳舞」

{動}おどる(ヲドル)。はねあがっておどる。〈類義語〉→踏。「跳舞」

{動}はねとばす。「跳丸」

《解字》

会意兼形声。兆は、亀カメの甲を焼いて占うときに生ずるひびを描いた象形文字。左右二つにわかれる、ぱっと離れるの意味をふくむ。跳は「足+音符兆」で、足ではねて体が地面からはなれること。

《単語家族》

桃(割れるもも)

{動}はねとばす。「跳丸」

《解字》

会意兼形声。兆は、亀カメの甲を焼いて占うときに生ずるひびを描いた象形文字。左右二つにわかれる、ぱっと離れるの意味をふくむ。跳は「足+音符兆」で、足ではねて体が地面からはなれること。

《単語家族》

桃(割れるもも) 挑(ひっかけてはなす)

挑(ひっかけてはなす) 眺(視線を左右にひらく)

眺(視線を左右にひらく) 逃(ぱっと離れてさる)と同系。

《類義》

→踊

《異字同訓》

とぶ。 →飛

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

逃(ぱっと離れてさる)と同系。

《類義》

→踊

《異字同訓》

とぶ。 →飛

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

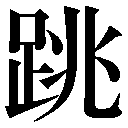

踊 おどり🔗⭐🔉

【踊】

14画 足部 [常用漢字]

区点=4557 16進=4D59 シフトJIS=9778

【踴】異体字異体字

14画 足部 [常用漢字]

区点=4557 16進=4D59 シフトJIS=9778

【踴】異体字異体字

16画 足部

区点=7693 16進=6C7D シフトJIS=E6FB

《常用音訓》ヨウ/おど…り/おど…る

《音読み》 ヨウ

16画 足部

区点=7693 16進=6C7D シフトJIS=E6FB

《常用音訓》ヨウ/おど…り/おど…る

《音読み》 ヨウ /ユ/ユウ

/ユ/ユウ 〈y

〈y ng〉

《訓読み》 おどる(をどる)/あがる/おどり(をどり)

《名付け》 おどり

《意味》

ng〉

《訓読み》 おどる(をどる)/あがる/おどり(をどり)

《名付け》 おどり

《意味》

{動}おどる(ヲドル)。とんとふんばって上にとびあがる。転じて、勇みたつ。「踊躍(=勇躍・踴躍)」

{動}おどる(ヲドル)。とんとふんばって上にとびあがる。転じて、勇みたつ。「踊躍(=勇躍・踴躍)」

ヨウス{動}中国で、喪式のとき、悲しみをあらわすために、足ぶみしておどりあがるようすをする。「三踊於幕庭=幕庭ニテ三タビ踊ス」〔→左伝〕

ヨウス{動}中国で、喪式のとき、悲しみをあらわすために、足ぶみしておどりあがるようすをする。「三踊於幕庭=幕庭ニテ三タビ踊ス」〔→左伝〕

{動}あがる。物の値段がずんと高くなる。「踊騰(物価がはねあがる)」「踊貴」

{動}あがる。物の値段がずんと高くなる。「踊騰(物価がはねあがる)」「踊貴」

{名}はきものの、すねをおおう部分。長ぐつの筒の部分。〈類義語〉筒。「靴踊カヨウ」

〔国〕おどる(ヲドル)。おどり(ヲドリ)。歌や曲にあわせて、感情や場面をあらわすために一定のしぐさをする。また、その一定のしぐさ。▽神楽カグラ・念仏踊り、民間の行事、歌舞伎カブキなどに由来し、近年はバレエをも含む。

《解字》

会意兼形声。用は、つきぬけるの意を含む。踊は「足をふんばる人+音符用」で、人がとんと地面をつきぬくようにふんばり、その反動でとびあがること。

《単語家族》

涌ヨウ(水がとびあがる→わく)

{名}はきものの、すねをおおう部分。長ぐつの筒の部分。〈類義語〉筒。「靴踊カヨウ」

〔国〕おどる(ヲドル)。おどり(ヲドリ)。歌や曲にあわせて、感情や場面をあらわすために一定のしぐさをする。また、その一定のしぐさ。▽神楽カグラ・念仏踊り、民間の行事、歌舞伎カブキなどに由来し、近年はバレエをも含む。

《解字》

会意兼形声。用は、つきぬけるの意を含む。踊は「足をふんばる人+音符用」で、人がとんと地面をつきぬくようにふんばり、その反動でとびあがること。

《単語家族》

涌ヨウ(水がとびあがる→わく) 勇(とびあがっていさみたつ)と同系。また、動ドウ(上下にうごく)とも縁が近い。

《類義》

跳チョウは、はねてからだが地面を離れること。躍ヤクは、高くとびあがること。

《異字同訓》

おどる。 踊る「リズムに乗って踊る。踊らされて動く。盆踊り。踊り子」躍る「馬が躍り上がる。小躍りして喜ぶ。胸が躍る」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

勇(とびあがっていさみたつ)と同系。また、動ドウ(上下にうごく)とも縁が近い。

《類義》

跳チョウは、はねてからだが地面を離れること。躍ヤクは、高くとびあがること。

《異字同訓》

おどる。 踊る「リズムに乗って踊る。踊らされて動く。盆踊り。踊り子」躍る「馬が躍り上がる。小躍りして喜ぶ。胸が躍る」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

14画 足部 [常用漢字]

区点=4557 16進=4D59 シフトJIS=9778

【踴】異体字異体字

14画 足部 [常用漢字]

区点=4557 16進=4D59 シフトJIS=9778

【踴】異体字異体字

16画 足部

区点=7693 16進=6C7D シフトJIS=E6FB

《常用音訓》ヨウ/おど…り/おど…る

《音読み》 ヨウ

16画 足部

区点=7693 16進=6C7D シフトJIS=E6FB

《常用音訓》ヨウ/おど…り/おど…る

《音読み》 ヨウ /ユ/ユウ

/ユ/ユウ 〈y

〈y ng〉

《訓読み》 おどる(をどる)/あがる/おどり(をどり)

《名付け》 おどり

《意味》

ng〉

《訓読み》 おどる(をどる)/あがる/おどり(をどり)

《名付け》 おどり

《意味》

{動}おどる(ヲドル)。とんとふんばって上にとびあがる。転じて、勇みたつ。「踊躍(=勇躍・踴躍)」

{動}おどる(ヲドル)。とんとふんばって上にとびあがる。転じて、勇みたつ。「踊躍(=勇躍・踴躍)」

ヨウス{動}中国で、喪式のとき、悲しみをあらわすために、足ぶみしておどりあがるようすをする。「三踊於幕庭=幕庭ニテ三タビ踊ス」〔→左伝〕

ヨウス{動}中国で、喪式のとき、悲しみをあらわすために、足ぶみしておどりあがるようすをする。「三踊於幕庭=幕庭ニテ三タビ踊ス」〔→左伝〕

{動}あがる。物の値段がずんと高くなる。「踊騰(物価がはねあがる)」「踊貴」

{動}あがる。物の値段がずんと高くなる。「踊騰(物価がはねあがる)」「踊貴」

{名}はきものの、すねをおおう部分。長ぐつの筒の部分。〈類義語〉筒。「靴踊カヨウ」

〔国〕おどる(ヲドル)。おどり(ヲドリ)。歌や曲にあわせて、感情や場面をあらわすために一定のしぐさをする。また、その一定のしぐさ。▽神楽カグラ・念仏踊り、民間の行事、歌舞伎カブキなどに由来し、近年はバレエをも含む。

《解字》

会意兼形声。用は、つきぬけるの意を含む。踊は「足をふんばる人+音符用」で、人がとんと地面をつきぬくようにふんばり、その反動でとびあがること。

《単語家族》

涌ヨウ(水がとびあがる→わく)

{名}はきものの、すねをおおう部分。長ぐつの筒の部分。〈類義語〉筒。「靴踊カヨウ」

〔国〕おどる(ヲドル)。おどり(ヲドリ)。歌や曲にあわせて、感情や場面をあらわすために一定のしぐさをする。また、その一定のしぐさ。▽神楽カグラ・念仏踊り、民間の行事、歌舞伎カブキなどに由来し、近年はバレエをも含む。

《解字》

会意兼形声。用は、つきぬけるの意を含む。踊は「足をふんばる人+音符用」で、人がとんと地面をつきぬくようにふんばり、その反動でとびあがること。

《単語家族》

涌ヨウ(水がとびあがる→わく) 勇(とびあがっていさみたつ)と同系。また、動ドウ(上下にうごく)とも縁が近い。

《類義》

跳チョウは、はねてからだが地面を離れること。躍ヤクは、高くとびあがること。

《異字同訓》

おどる。 踊る「リズムに乗って踊る。踊らされて動く。盆踊り。踊り子」躍る「馬が躍り上がる。小躍りして喜ぶ。胸が躍る」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

勇(とびあがっていさみたつ)と同系。また、動ドウ(上下にうごく)とも縁が近い。

《類義》

跳チョウは、はねてからだが地面を離れること。躍ヤクは、高くとびあがること。

《異字同訓》

おどる。 踊る「リズムに乗って踊る。踊らされて動く。盆踊り。踊り子」躍る「馬が躍り上がる。小躍りして喜ぶ。胸が躍る」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

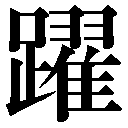

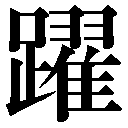

躍 おどらす🔗⭐🔉

【躍】

21画 足部 [常用漢字]

区点=4486 16進=4C76 シフトJIS=96F4

《常用音訓》ヤク/おど…る

《音読み》 ヤク

21画 足部 [常用漢字]

区点=4486 16進=4C76 シフトJIS=96F4

《常用音訓》ヤク/おど…る

《音読み》 ヤク

〈yu

〈yu 〉

《訓読み》 おどる(をどる)/おどらす(をどらす)

《意味》

〉

《訓読み》 おどる(をどる)/おどらす(をどらす)

《意味》

{動}おどる(ヲドル)。高くとびあがる。〈類義語〉→跳チョウ。「勇躍」「欣喜雀躍キンキジャクヤク(喜んでこおどりする)」「或躍在淵=或イハ躍リテ淵ニ在リ」〔→易経〕

{動}おどる(ヲドル)。高くとびあがる。〈類義語〉→跳チョウ。「勇躍」「欣喜雀躍キンキジャクヤク(喜んでこおどりする)」「或躍在淵=或イハ躍リテ淵ニ在リ」〔→易経〕

{動}おどらす(ヲドラス)。高くはねあげる。ふりあげる。「躍馬=馬ヲ躍ラス」「躍戈衝野陣=戈ヲ躍ラセテ野陣ヲ衝ク」〔→高啓〕

{動}おどらす(ヲドラス)。高くはねあげる。ふりあげる。「躍馬=馬ヲ躍ラス」「躍戈衝野陣=戈ヲ躍ラセテ野陣ヲ衝ク」〔→高啓〕

{形}ひときわ高く目だつさま。はっきりと目にとまるさま。「躍如ヤクジョ」

{形}ひときわ高く目だつさま。はっきりと目にとまるさま。「躍如ヤクジョ」

{動}とびあがって走る。

{動}とびあがって走る。

「躍躍ヤクヤク」とは、はりきってこおどりするさま。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音テキ)は「羽+隹(とり)」から成り、きじなどが尾羽を高くかかげること。躍はそれを音符とし、足を加えた字で、足で高くとびあがること。

《単語家族》

擢テキ(高く抜きあげる)と同系。

《類義》

→踊

《異字同訓》

おどる。 →踊

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

「躍躍ヤクヤク」とは、はりきってこおどりするさま。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音テキ)は「羽+隹(とり)」から成り、きじなどが尾羽を高くかかげること。躍はそれを音符とし、足を加えた字で、足で高くとびあがること。

《単語家族》

擢テキ(高く抜きあげる)と同系。

《類義》

→踊

《異字同訓》

おどる。 →踊

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

21画 足部 [常用漢字]

区点=4486 16進=4C76 シフトJIS=96F4

《常用音訓》ヤク/おど…る

《音読み》 ヤク

21画 足部 [常用漢字]

区点=4486 16進=4C76 シフトJIS=96F4

《常用音訓》ヤク/おど…る

《音読み》 ヤク

〈yu

〈yu 〉

《訓読み》 おどる(をどる)/おどらす(をどらす)

《意味》

〉

《訓読み》 おどる(をどる)/おどらす(をどらす)

《意味》

{動}おどる(ヲドル)。高くとびあがる。〈類義語〉→跳チョウ。「勇躍」「欣喜雀躍キンキジャクヤク(喜んでこおどりする)」「或躍在淵=或イハ躍リテ淵ニ在リ」〔→易経〕

{動}おどる(ヲドル)。高くとびあがる。〈類義語〉→跳チョウ。「勇躍」「欣喜雀躍キンキジャクヤク(喜んでこおどりする)」「或躍在淵=或イハ躍リテ淵ニ在リ」〔→易経〕

{動}おどらす(ヲドラス)。高くはねあげる。ふりあげる。「躍馬=馬ヲ躍ラス」「躍戈衝野陣=戈ヲ躍ラセテ野陣ヲ衝ク」〔→高啓〕

{動}おどらす(ヲドラス)。高くはねあげる。ふりあげる。「躍馬=馬ヲ躍ラス」「躍戈衝野陣=戈ヲ躍ラセテ野陣ヲ衝ク」〔→高啓〕

{形}ひときわ高く目だつさま。はっきりと目にとまるさま。「躍如ヤクジョ」

{形}ひときわ高く目だつさま。はっきりと目にとまるさま。「躍如ヤクジョ」

{動}とびあがって走る。

{動}とびあがって走る。

「躍躍ヤクヤク」とは、はりきってこおどりするさま。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音テキ)は「羽+隹(とり)」から成り、きじなどが尾羽を高くかかげること。躍はそれを音符とし、足を加えた字で、足で高くとびあがること。

《単語家族》

擢テキ(高く抜きあげる)と同系。

《類義》

→踊

《異字同訓》

おどる。 →踊

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

「躍躍ヤクヤク」とは、はりきってこおどりするさま。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音テキ)は「羽+隹(とり)」から成り、きじなどが尾羽を高くかかげること。躍はそれを音符とし、足を加えた字で、足で高くとびあがること。

《単語家族》

擢テキ(高く抜きあげる)と同系。

《類義》

→踊

《異字同訓》

おどる。 →踊

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

駭 おどろかす🔗⭐🔉

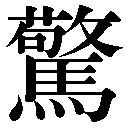

驚 おどろかす🔗⭐🔉

【驚】

22画 馬部 [常用漢字]

区点=2235 16進=3643 シフトJIS=8BC1

《常用音訓》キョウ/おどろ…かす/おどろ…く

《音読み》 キョウ(キャウ)

22画 馬部 [常用漢字]

区点=2235 16進=3643 シフトJIS=8BC1

《常用音訓》キョウ/おどろ…かす/おどろ…く

《音読み》 キョウ(キャウ) /ケイ

/ケイ 〈j

〈j ng〉

《訓読み》 おどろく/おどろかす/おどろき/はせる(はす)

《名付け》 とし

《意味》

ng〉

《訓読み》 おどろく/おどろかす/おどろき/はせる(はす)

《名付け》 とし

《意味》

{動}おどろく。おどろかす。はっとして全身を緊張させる。はっとさせる。さっと動き出す。〈類義語〉→駭ガイ・→愕ガク。「驚起(はっとしてたちあがる)」「驚而走出=驚キテ走リ出ヅ」〔→左伝〕

{動}おどろく。おどろかす。はっとして全身を緊張させる。はっとさせる。さっと動き出す。〈類義語〉→駭ガイ・→愕ガク。「驚起(はっとしてたちあがる)」「驚而走出=驚キテ走リ出ヅ」〔→左伝〕

{名}おどろき。はっとして全身を緊張させる感じ。「吃驚キッケイ(=喫驚。はっとさせる衝撃をくらう、びっくりする)」

{名}おどろき。はっとして全身を緊張させる感じ。「吃驚キッケイ(=喫驚。はっとさせる衝撃をくらう、びっくりする)」

{動・形}はせる(ハス)。人を、はっとさせるほどはやく動く。激しくはやいさま。「驚波」「倏如流電驚=倏カナルコト流電ノ驚スルガゴトシ」〔→陶潜〕

{動・形}はせる(ハス)。人を、はっとさせるほどはやく動く。激しくはやいさま。「驚波」「倏如流電驚=倏カナルコト流電ノ驚スルガゴトシ」〔→陶潜〕

{名}子どものひきつけ。▽「驚風」の略。

《解字》

会意兼形声。敬の原字は「羊のつの+かがんだ人」からなり、羊のつのに触れないように、はっとして人がからだをかがめたさま。苟キョク(緊張する)は、本来は苟コウとは別字。敬は、それに動詞記号攴を加えた字で、はっと緊張してつつしむこと。驚は「馬+音符敬」で、敏感な馬が、はっと緊張することをあらわす。→敬

《単語家族》

敬

{名}子どものひきつけ。▽「驚風」の略。

《解字》

会意兼形声。敬の原字は「羊のつの+かがんだ人」からなり、羊のつのに触れないように、はっとして人がからだをかがめたさま。苟キョク(緊張する)は、本来は苟コウとは別字。敬は、それに動詞記号攴を加えた字で、はっと緊張してつつしむこと。驚は「馬+音符敬」で、敏感な馬が、はっと緊張することをあらわす。→敬

《単語家族》

敬 警(はっと用心する)

警(はっと用心する) 檠ケイ(弓をはさんでしめあげるゆだめ、緊張させる)などと同系。

《類義》

駭ガイは、全身をがくっとさせておどろくこと。咢・愕ガクは、予期に逆らっておこった事にぎょっとおどろくこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

檠ケイ(弓をはさんでしめあげるゆだめ、緊張させる)などと同系。

《類義》

駭ガイは、全身をがくっとさせておどろくこと。咢・愕ガクは、予期に逆らっておこった事にぎょっとおどろくこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

22画 馬部 [常用漢字]

区点=2235 16進=3643 シフトJIS=8BC1

《常用音訓》キョウ/おどろ…かす/おどろ…く

《音読み》 キョウ(キャウ)

22画 馬部 [常用漢字]

区点=2235 16進=3643 シフトJIS=8BC1

《常用音訓》キョウ/おどろ…かす/おどろ…く

《音読み》 キョウ(キャウ) /ケイ

/ケイ 〈j

〈j ng〉

《訓読み》 おどろく/おどろかす/おどろき/はせる(はす)

《名付け》 とし

《意味》

ng〉

《訓読み》 おどろく/おどろかす/おどろき/はせる(はす)

《名付け》 とし

《意味》

{動}おどろく。おどろかす。はっとして全身を緊張させる。はっとさせる。さっと動き出す。〈類義語〉→駭ガイ・→愕ガク。「驚起(はっとしてたちあがる)」「驚而走出=驚キテ走リ出ヅ」〔→左伝〕

{動}おどろく。おどろかす。はっとして全身を緊張させる。はっとさせる。さっと動き出す。〈類義語〉→駭ガイ・→愕ガク。「驚起(はっとしてたちあがる)」「驚而走出=驚キテ走リ出ヅ」〔→左伝〕

{名}おどろき。はっとして全身を緊張させる感じ。「吃驚キッケイ(=喫驚。はっとさせる衝撃をくらう、びっくりする)」

{名}おどろき。はっとして全身を緊張させる感じ。「吃驚キッケイ(=喫驚。はっとさせる衝撃をくらう、びっくりする)」

{動・形}はせる(ハス)。人を、はっとさせるほどはやく動く。激しくはやいさま。「驚波」「倏如流電驚=倏カナルコト流電ノ驚スルガゴトシ」〔→陶潜〕

{動・形}はせる(ハス)。人を、はっとさせるほどはやく動く。激しくはやいさま。「驚波」「倏如流電驚=倏カナルコト流電ノ驚スルガゴトシ」〔→陶潜〕

{名}子どものひきつけ。▽「驚風」の略。

《解字》

会意兼形声。敬の原字は「羊のつの+かがんだ人」からなり、羊のつのに触れないように、はっとして人がからだをかがめたさま。苟キョク(緊張する)は、本来は苟コウとは別字。敬は、それに動詞記号攴を加えた字で、はっと緊張してつつしむこと。驚は「馬+音符敬」で、敏感な馬が、はっと緊張することをあらわす。→敬

《単語家族》

敬

{名}子どものひきつけ。▽「驚風」の略。

《解字》

会意兼形声。敬の原字は「羊のつの+かがんだ人」からなり、羊のつのに触れないように、はっとして人がからだをかがめたさま。苟キョク(緊張する)は、本来は苟コウとは別字。敬は、それに動詞記号攴を加えた字で、はっと緊張してつつしむこと。驚は「馬+音符敬」で、敏感な馬が、はっと緊張することをあらわす。→敬

《単語家族》

敬 警(はっと用心する)

警(はっと用心する) 檠ケイ(弓をはさんでしめあげるゆだめ、緊張させる)などと同系。

《類義》

駭ガイは、全身をがくっとさせておどろくこと。咢・愕ガクは、予期に逆らっておこった事にぎょっとおどろくこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

檠ケイ(弓をはさんでしめあげるゆだめ、緊張させる)などと同系。

《類義》

駭ガイは、全身をがくっとさせておどろくこと。咢・愕ガクは、予期に逆らっておこった事にぎょっとおどろくこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

漢字源に「おど」で始まるの検索結果 1-13。

8画

8画  /タツ

/タツ 〉

《訓読み》 いたむ/おどろく

《意味》

{動}いたむ。おどろく。強いショックを受けてはらはらする。「惻怛ソクダツ(同情してはらはらする)」

《解字》

形声。「心+音符旦タン」。

《単語家族》

憚タン(はばかる)と同系で、タンの語尾がtに転じた入声ニッショウ(つまり音)のことば。戦栗センリツの戦(ふるえる)とも縁が近い。

《熟語》

〉

《訓読み》 いたむ/おどろく

《意味》

{動}いたむ。おどろく。強いショックを受けてはらはらする。「惻怛ソクダツ(同情してはらはらする)」

《解字》

形声。「心+音符旦タン」。

《単語家族》

憚タン(はばかる)と同系で、タンの語尾がtに転じた入声ニッショウ(つまり音)のことば。戦栗センリツの戦(ふるえる)とも縁が近い。

《熟語》

9画

9画  ドウ

ドウ ng〉/

ng〉/ トウ

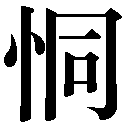

トウ 16画 馬部

区点=8147 16進=714F シフトJIS=E96E

《音読み》 ガイ

16画 馬部

区点=8147 16進=714F シフトJIS=E96E

《音読み》 ガイ