複数辞典一括検索+![]()

![]()

かた・い【堅い・固い・硬い・難い】🔗⭐🔉

かた・い【堅い・固い・硬い・難い】

[一]〔形〕[文]かた・し(ク)

➊《堅・固・硬》事物が変化動揺をうけにくい状態である。

①物の質が強くしっかりしている。丈夫である。こわれにくい。源氏物語行幸「―・きいはほもあは雪になし給ふつべき御けしきなれば」。「―・いからをかぶる」

②物と物とがしっかり結合して離れにくい。ゆるみなく、すきまがない。落窪物語1「中隔なかへだての障子そうじを明け給ふに―・ければ」。「結び目が―・い」「脇を―・くしめる」

③変わることなく、たしかである。確実である。雄略紀「大君に―・くつかへまつらむと」。「意志が―・い」「―・い約束」「―・い商売」「勝利は―・い」

④きびしい。強い。源氏物語明石「世の人もいかがいひつたへ侍らむなど后―・ういさめ給ふに」

⑤操行が正しい。信用がおける。日葡辞書「カタイヒト」。「身持ちが―・い」

⑥かたくるしい。幸若舞曲、大織冠「唐人の行列ではない。あの人の訴状さうな。字が―・うて読みにくい」。「―・い話ばかりで面白味がない」

⑦頑固である。融通がきかない。「頭が―・い」

⑧緊張して動きになめらかさがない。ぎこちない。「―・い表情」「顔つきが―・くなる」

⑨(取引用語)相場が容易に下落する模様がない。

➋《難》それをするのが容易でない。むずかしい。古今和歌集秋「秋ならであふ事―・き女郎花天の川原におひぬものゆゑ」。「想像に―・くない」

[二]〔接尾〕

(形容詞型活用。「がたい」と濁音化する)《難》動詞の連用形に付いて、その動作をすること、その状態にあることが困難である意を表す。万葉集8「天の河いと川波は立たねどもさもらひ―・し近きこの瀬を」。日葡辞書「シガタイコト」。「信じ―・い」

◇「固い」は「ゆるい」の対語といった趣で広く一般に使う。「堅い」は「もろい」の対語といった趣で人や物の性質に、「硬い」は「軟らかい」の対語として物の状態や人の態度に使うことが多い。

⇒堅き氷は霜を履むより至る

⇒堅くなる

かたき【難き】🔗⭐🔉

かたき【難き】

(カタシの連体形)むずかしいこと。たやすくないこと。「―を先にして獲うるを後にす」↔易やすき

かた・し【堅し・固し・硬し・難し】🔗⭐🔉

かた・し【堅し・固し・硬し・難し】

〔形ク〕

⇒かたい

かた‐み・す【難みす】🔗⭐🔉

かた‐み・す【難みす】

〔他サ変〕

むずかしいと思う。難かたんず。万葉集12「白妙の袖の別れを―・して」

○肩身窄るかたみすぼる

(→)「肩身が狭い」に同じ。西鶴織留2「友はかはらずさそへど、何とやら肩身すぼりて」

⇒かた‐み【肩身】

かたん・ず【難んず】🔗⭐🔉

かたん・ず【難んず】

〔他サ変〕

(カタミスの音便)難しとする。むずかしいと思う。

がて‐に【難に】🔗⭐🔉

がて‐に【難に】

(カテニの濁音化。のちにガテは難シの語幹と混同され、ニは格助詞のように意識された)動詞に付いて「…しがたく」の意を表す。古今和歌集夏「わが宿に咲ける藤波立ち返り過ぎ―のみ人の見るらむ」

○勝てば官軍負ければ賊軍かてばかんぐんまければぞくぐん

戦いは、道理に合わなくても勝てば正義で、道理に合っていても負ければ不正なものとされること。略して「勝てば官軍」とも。

⇒か・つ【勝つ・贏つ・克つ】

○勝てば負けるかてばまける

勝つと心がおごって、後に負けることが多い。

⇒か・つ【勝つ・贏つ・克つ】

なにわ【難波・浪速・浪花】ナニハ🔗⭐🔉

なにわ【難波・浪速・浪花】ナニハ

(一説に「魚な庭にわ」の意という)大阪市およびその付近の古称。

⇒なにわ‐え【難波江】

⇒なにわ‐おどり【浪花踊】

⇒なにわ‐がた【難波潟】

⇒なにわ‐ぐさ【難波草】

⇒なにわ‐じょうるり【難波浄瑠璃】

⇒なにわ‐すががさ【難波菅笠】

⇒なにわ‐づ【難波津】

⇒なにわ‐でら【難波寺】

⇒なにわ‐と【難波門】

⇒なにわ‐の‐ながらのとよさき‐の‐みや【難波長柄豊碕宮】

⇒なにわ‐の‐ほりえ【難波の堀江】

⇒なにわ‐の‐みや【難波宮】

⇒なにわ‐ばし【難波橋】

⇒なにわ‐ぶし【浪花節】

⇒なにわぶし‐しばい【浪花節芝居】

⇒なにわぶし‐てき【浪花節的】

⇒なにわ‐やき【難波焼】

⇒難波の葦は伊勢の浜荻

なにわ‐え【難波江】ナニハ‥🔗⭐🔉

なにわ‐え【難波江】ナニハ‥

大阪市付近の海面の古称。難波潟。

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なにわ‐がた【難波潟】ナニハ‥🔗⭐🔉

なにわ‐がた【難波潟】ナニハ‥

(→)難波江に同じ。万葉集2「―潮干ありそね」

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なにわ‐ぐさ【難波草】ナニハ‥🔗⭐🔉

なにわ‐ぐさ【難波草】ナニハ‥

(「難波の葦あしは伊勢の浜荻」のたとえから)葦の異称。日葡辞書「ナニワグサ…即ち、アシ」

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なにわ‐じょうるり【難波浄瑠璃】ナニハジヤウ‥🔗⭐🔉

なにわ‐じょうるり【難波浄瑠璃】ナニハジヤウ‥

大坂地方に起こって流行した浄瑠璃節。井上播磨掾はりまのじょうの起こした播磨節をはじめ、文弥節などがあり、竹本義太夫の始めた義太夫節に至って最も盛んに行われた。→江戸浄瑠璃→京浄瑠璃。

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なにわ‐すががさ【難波菅笠】ナニハ‥🔗⭐🔉

なにわ‐すががさ【難波菅笠】ナニハ‥

難波産のスゲで作った笠。

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なにわ‐づ【難波津】ナニハ‥🔗⭐🔉

なにわ‐づ【難波津】ナニハ‥

①難波江の要津。古代には、今の大阪城付近まで海が入りこんでいたので、各所に船瀬ふなせを造り、瀬戸内海へ出る港としていた。

②古今集仮名序に手習の初めに学ぶとある歌。すなわち「難波津に咲くやこの花冬ごもり今は春べと咲くやこの花」をいう。王仁わにの作という伝説があり、奈良時代にすでに手習に用いられていた。

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なにわ‐でら【難波寺】ナニハ‥🔗⭐🔉

なにわ‐でら【難波寺】ナニハ‥

大阪の四天王寺の別称。

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

○難波の葦は伊勢の浜荻なにわのあしはいせのはまおぎ🔗⭐🔉

○難波の葦は伊勢の浜荻なにわのあしはいせのはまおぎ

同じ物でも、所によって呼び名が違うことのたとえ。 玖波集「草の名も所によりて変るなり―」

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なにわ‐の‐ながらのとよさき‐の‐みや【難波長柄豊碕宮】ナニハ‥

孝徳天皇の造営した難波宮の正称。第二次大戦後の発掘で、大極殿跡その他を発見。

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なにわ‐の‐ほりえ【難波の堀江】ナニハ‥

仁徳天皇が水害を防ぐために、高津たかつ宮の北に掘ったという運河。

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なにわ‐の‐みや【難波宮】ナニハ‥

古代、大阪市中央区法円坂の一帯にあった皇居の総称。

①孝徳天皇の645年(大化1)より造営。天武天皇の陪都としても使用。686年(朱鳥1)焼失。→難波長柄豊碕宮。

②聖武天皇の皇居の一つ。

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なにわ‐ばし【難波橋】ナニハ‥

大阪市の土佐堀川・中之島・堂島川に架かる橋。中央区北浜二丁目と北区西天満一丁目とを結ぶ。

難波橋

撮影:的場 啓

玖波集「草の名も所によりて変るなり―」

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なにわ‐の‐ながらのとよさき‐の‐みや【難波長柄豊碕宮】ナニハ‥

孝徳天皇の造営した難波宮の正称。第二次大戦後の発掘で、大極殿跡その他を発見。

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なにわ‐の‐ほりえ【難波の堀江】ナニハ‥

仁徳天皇が水害を防ぐために、高津たかつ宮の北に掘ったという運河。

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なにわ‐の‐みや【難波宮】ナニハ‥

古代、大阪市中央区法円坂の一帯にあった皇居の総称。

①孝徳天皇の645年(大化1)より造営。天武天皇の陪都としても使用。686年(朱鳥1)焼失。→難波長柄豊碕宮。

②聖武天皇の皇居の一つ。

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なにわ‐ばし【難波橋】ナニハ‥

大阪市の土佐堀川・中之島・堂島川に架かる橋。中央区北浜二丁目と北区西天満一丁目とを結ぶ。

難波橋

撮影:的場 啓

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なにわ‐ぶし【浪花節】ナニハ‥

多く軍書・講釈・物語・演劇・文芸作品を材料とし、三味線の伴奏で独演する語り物。もと説経祭文せっきょうさいもんから転化したもので、初めは、うかれ節・ちょぼくれ・ちょんがれ節などと呼ばれた。江戸末期に大坂から始まり、浪花伊助を祖と伝えるが、盛んになったのは明治以後で、桃中軒雲右衛門の功が大きい。浪曲。幸田露伴、いさなとり「田舎に住むで聞く者は下手な―ばかり」

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なにわぶし‐しばい【浪花節芝居】ナニハ‥ヰ

浪花節の節に合わせて演ずる演劇。1897年(明治30)市川小円次が高松で始めたという。大正年間、全国で流行。節劇ふしげき。身振り浪花節。

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なにわぶし‐てき【浪花節的】ナニハ‥

言動や考え方が義理人情に重きを置き、古風で通俗的なさま。「―な行動」

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なにわみやげ【難波土産】ナニハ‥

浄瑠璃の注釈書。三木貞成著。5巻。1738年(元文3)刊。発端に穂積以貫の聞書によるとされる近松門左衛門の芸論(「虚実皮膜論」)があり貴重。

→文献資料[難波土産]

なにわ‐やき【難波焼】ナニハ‥

江戸前期、承応(1652〜1655)の頃から大阪市中央区高津こうづの近辺で焼かれた陶器。高津焼。

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なに‐を【何を】

〔感〕

相手に腹を立てて問い返したり反発したりして言う語。「―、ふざけるな」

なに‐を‐か【何をか】

(多く下を「…んや」で結んで反語・疑問の意を表す)何を…か。「―言わんや」

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なにわ‐ぶし【浪花節】ナニハ‥

多く軍書・講釈・物語・演劇・文芸作品を材料とし、三味線の伴奏で独演する語り物。もと説経祭文せっきょうさいもんから転化したもので、初めは、うかれ節・ちょぼくれ・ちょんがれ節などと呼ばれた。江戸末期に大坂から始まり、浪花伊助を祖と伝えるが、盛んになったのは明治以後で、桃中軒雲右衛門の功が大きい。浪曲。幸田露伴、いさなとり「田舎に住むで聞く者は下手な―ばかり」

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なにわぶし‐しばい【浪花節芝居】ナニハ‥ヰ

浪花節の節に合わせて演ずる演劇。1897年(明治30)市川小円次が高松で始めたという。大正年間、全国で流行。節劇ふしげき。身振り浪花節。

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なにわぶし‐てき【浪花節的】ナニハ‥

言動や考え方が義理人情に重きを置き、古風で通俗的なさま。「―な行動」

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なにわみやげ【難波土産】ナニハ‥

浄瑠璃の注釈書。三木貞成著。5巻。1738年(元文3)刊。発端に穂積以貫の聞書によるとされる近松門左衛門の芸論(「虚実皮膜論」)があり貴重。

→文献資料[難波土産]

なにわ‐やき【難波焼】ナニハ‥

江戸前期、承応(1652〜1655)の頃から大阪市中央区高津こうづの近辺で焼かれた陶器。高津焼。

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なに‐を【何を】

〔感〕

相手に腹を立てて問い返したり反発したりして言う語。「―、ふざけるな」

なに‐を‐か【何をか】

(多く下を「…んや」で結んで反語・疑問の意を表す)何を…か。「―言わんや」

玖波集「草の名も所によりて変るなり―」

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なにわ‐の‐ながらのとよさき‐の‐みや【難波長柄豊碕宮】ナニハ‥

孝徳天皇の造営した難波宮の正称。第二次大戦後の発掘で、大極殿跡その他を発見。

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なにわ‐の‐ほりえ【難波の堀江】ナニハ‥

仁徳天皇が水害を防ぐために、高津たかつ宮の北に掘ったという運河。

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なにわ‐の‐みや【難波宮】ナニハ‥

古代、大阪市中央区法円坂の一帯にあった皇居の総称。

①孝徳天皇の645年(大化1)より造営。天武天皇の陪都としても使用。686年(朱鳥1)焼失。→難波長柄豊碕宮。

②聖武天皇の皇居の一つ。

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なにわ‐ばし【難波橋】ナニハ‥

大阪市の土佐堀川・中之島・堂島川に架かる橋。中央区北浜二丁目と北区西天満一丁目とを結ぶ。

難波橋

撮影:的場 啓

玖波集「草の名も所によりて変るなり―」

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なにわ‐の‐ながらのとよさき‐の‐みや【難波長柄豊碕宮】ナニハ‥

孝徳天皇の造営した難波宮の正称。第二次大戦後の発掘で、大極殿跡その他を発見。

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なにわ‐の‐ほりえ【難波の堀江】ナニハ‥

仁徳天皇が水害を防ぐために、高津たかつ宮の北に掘ったという運河。

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なにわ‐の‐みや【難波宮】ナニハ‥

古代、大阪市中央区法円坂の一帯にあった皇居の総称。

①孝徳天皇の645年(大化1)より造営。天武天皇の陪都としても使用。686年(朱鳥1)焼失。→難波長柄豊碕宮。

②聖武天皇の皇居の一つ。

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なにわ‐ばし【難波橋】ナニハ‥

大阪市の土佐堀川・中之島・堂島川に架かる橋。中央区北浜二丁目と北区西天満一丁目とを結ぶ。

難波橋

撮影:的場 啓

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なにわ‐ぶし【浪花節】ナニハ‥

多く軍書・講釈・物語・演劇・文芸作品を材料とし、三味線の伴奏で独演する語り物。もと説経祭文せっきょうさいもんから転化したもので、初めは、うかれ節・ちょぼくれ・ちょんがれ節などと呼ばれた。江戸末期に大坂から始まり、浪花伊助を祖と伝えるが、盛んになったのは明治以後で、桃中軒雲右衛門の功が大きい。浪曲。幸田露伴、いさなとり「田舎に住むで聞く者は下手な―ばかり」

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なにわぶし‐しばい【浪花節芝居】ナニハ‥ヰ

浪花節の節に合わせて演ずる演劇。1897年(明治30)市川小円次が高松で始めたという。大正年間、全国で流行。節劇ふしげき。身振り浪花節。

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なにわぶし‐てき【浪花節的】ナニハ‥

言動や考え方が義理人情に重きを置き、古風で通俗的なさま。「―な行動」

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なにわみやげ【難波土産】ナニハ‥

浄瑠璃の注釈書。三木貞成著。5巻。1738年(元文3)刊。発端に穂積以貫の聞書によるとされる近松門左衛門の芸論(「虚実皮膜論」)があり貴重。

→文献資料[難波土産]

なにわ‐やき【難波焼】ナニハ‥

江戸前期、承応(1652〜1655)の頃から大阪市中央区高津こうづの近辺で焼かれた陶器。高津焼。

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なに‐を【何を】

〔感〕

相手に腹を立てて問い返したり反発したりして言う語。「―、ふざけるな」

なに‐を‐か【何をか】

(多く下を「…んや」で結んで反語・疑問の意を表す)何を…か。「―言わんや」

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なにわ‐ぶし【浪花節】ナニハ‥

多く軍書・講釈・物語・演劇・文芸作品を材料とし、三味線の伴奏で独演する語り物。もと説経祭文せっきょうさいもんから転化したもので、初めは、うかれ節・ちょぼくれ・ちょんがれ節などと呼ばれた。江戸末期に大坂から始まり、浪花伊助を祖と伝えるが、盛んになったのは明治以後で、桃中軒雲右衛門の功が大きい。浪曲。幸田露伴、いさなとり「田舎に住むで聞く者は下手な―ばかり」

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なにわぶし‐しばい【浪花節芝居】ナニハ‥ヰ

浪花節の節に合わせて演ずる演劇。1897年(明治30)市川小円次が高松で始めたという。大正年間、全国で流行。節劇ふしげき。身振り浪花節。

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なにわぶし‐てき【浪花節的】ナニハ‥

言動や考え方が義理人情に重きを置き、古風で通俗的なさま。「―な行動」

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なにわみやげ【難波土産】ナニハ‥

浄瑠璃の注釈書。三木貞成著。5巻。1738年(元文3)刊。発端に穂積以貫の聞書によるとされる近松門左衛門の芸論(「虚実皮膜論」)があり貴重。

→文献資料[難波土産]

なにわ‐やき【難波焼】ナニハ‥

江戸前期、承応(1652〜1655)の頃から大阪市中央区高津こうづの近辺で焼かれた陶器。高津焼。

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なに‐を【何を】

〔感〕

相手に腹を立てて問い返したり反発したりして言う語。「―、ふざけるな」

なに‐を‐か【何をか】

(多く下を「…んや」で結んで反語・疑問の意を表す)何を…か。「―言わんや」

なにわ‐の‐ながらのとよさき‐の‐みや【難波長柄豊碕宮】ナニハ‥🔗⭐🔉

なにわ‐の‐ながらのとよさき‐の‐みや【難波長柄豊碕宮】ナニハ‥

孝徳天皇の造営した難波宮の正称。第二次大戦後の発掘で、大極殿跡その他を発見。

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なにわ‐の‐ほりえ【難波の堀江】ナニハ‥🔗⭐🔉

なにわ‐の‐ほりえ【難波の堀江】ナニハ‥

仁徳天皇が水害を防ぐために、高津たかつ宮の北に掘ったという運河。

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なにわ‐の‐みや【難波宮】ナニハ‥🔗⭐🔉

なにわ‐の‐みや【難波宮】ナニハ‥

古代、大阪市中央区法円坂の一帯にあった皇居の総称。

①孝徳天皇の645年(大化1)より造営。天武天皇の陪都としても使用。686年(朱鳥1)焼失。→難波長柄豊碕宮。

②聖武天皇の皇居の一つ。

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なにわ‐ばし【難波橋】ナニハ‥🔗⭐🔉

なにわ‐ばし【難波橋】ナニハ‥

大阪市の土佐堀川・中之島・堂島川に架かる橋。中央区北浜二丁目と北区西天満一丁目とを結ぶ。

難波橋

撮影:的場 啓

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なにわ‐やき【難波焼】ナニハ‥🔗⭐🔉

なにわ‐やき【難波焼】ナニハ‥

江戸前期、承応(1652〜1655)の頃から大阪市中央区高津こうづの近辺で焼かれた陶器。高津焼。

⇒なにわ【難波・浪速・浪花】

なん【難】🔗⭐🔉

なん【難】

①むずかしいこと。「―に当たる」↔易。

②わざわい。「―をまぬかれる」「水火の―」

③責めるべきところ。きず。欠点。源氏物語帚木「これをはじめの―とすべし」。「―をつける」

④なじること。日葡辞書「ナンヲイウ」

⇒難に臨んで遽かに兵を鋳る

⇒難を構える

なん‐い【難易】🔗⭐🔉

なん‐い【難易】

むずかしいこととやさしいこと。

⇒なんい‐ど【難易度】

なんい‐ど【難易度】🔗⭐🔉

なんい‐ど【難易度】

むずかしさの度合。「―が高い」「―に差がある」

⇒なん‐い【難易】

なん‐かい【難解】🔗⭐🔉

なん‐かい【難解】

解釈しにくいこと。分かりにくいこと。「―な文章」

なん‐かん【難関】‥クワン🔗⭐🔉

なん‐かん【難関】‥クワン

①通過しにくい関所または門。人改めのきびしい関所。

②切り抜けるのにむずかしい場面・事態。「入試の―を突破する」

なん‐ぎ【難義】🔗⭐🔉

なん‐ぎ【難義】

分かりにくい意義。また、その語。

なん‐ぎ【難儀】🔗⭐🔉

なん‐ぎ【難儀】

①むずかしいこと。容易ならないこと。太平記5「宮はこのこといづれも―なりと思し召して」

②くるしむこと。なやむこと。「倒産して―している」

③わずらわしいこと。面倒な事柄。困難。「―にあう」「―をかける」

④貧窮。貧乏。

なん‐きつ【難詰】🔗⭐🔉

なん‐きつ【難詰】

欠点を挙げ非難して問い詰めること。「責任者を―する」

なん‐きょう【難境】‥キヤウ🔗⭐🔉

なん‐きょう【難境】‥キヤウ

困難な境遇。

なん‐ぎょう【難行】‥ギヤウ🔗⭐🔉

なん‐ぎょう【難行】‥ギヤウ

極めて苦しい修行。特に浄土教で、他宗の行う自力の修行をいう。↔易行いぎょう。

⇒なんぎょう‐くぎょう【難行苦行】

⇒なんぎょう‐どう【難行道】

なん‐ぎょう【難業】‥ゲフ🔗⭐🔉

なん‐ぎょう【難業】‥ゲフ

困難な事業。

なんぎょう‐くぎょう【難行苦行】‥ギヤウ‥ギヤウ🔗⭐🔉

なんぎょう‐くぎょう【難行苦行】‥ギヤウ‥ギヤウ

種々の苦難に堪えてする修行。比喩的に、大いに苦労すること。

⇒なん‐ぎょう【難行】

なんぎょう‐どう【難行道】‥ギヤウダウ🔗⭐🔉

なんぎょう‐どう【難行道】‥ギヤウダウ

他力によらず、自力による修行を以て悟りに達する方法。聖道しょうどう門。↔易行いぎょう道

⇒なん‐ぎょう【難行】

なん‐きょく【難曲】🔗⭐🔉

なん‐きょく【難曲】

演奏するのに高度の技術を要する楽曲。

なん‐きょく【難局】🔗⭐🔉

なん‐きょく【難局】

処理のむずかしい場面。困難な局面。「―に処する」「―を乗り切る」

なん‐く【難句】🔗⭐🔉

なん‐く【難句】

①むずかしい句。わかりにくい文句。

②連歌・連句で、付けにくい句。古今著聞集5「ゆゆしき―にて人々案じわづらひたりけるに小侍従続けける」

なん‐くん【難訓】🔗⭐🔉

なん‐くん【難訓】

よみ方がむずかしいこと。特に、漢字で、訓のよみ方がむずかしいこと。また、その漢字。

なん‐け【難化】🔗⭐🔉

なん‐け【難化】

〔仏〕教化しにくいこと。また、その人。

なん‐けん【難件】🔗⭐🔉

なん‐けん【難件】

処理のむずかしい事件。

なん‐けん【難険】🔗⭐🔉

なん‐けん【難険】

①けわしくて通りにくいこと。また、その難所。険難。

②はなはだむずかしいこと。至難。

なん‐ご【難語】🔗⭐🔉

なん‐ご【難語】

意味の分かりにくい、むずかしいことば。

なん‐こう【難航】‥カウ🔗⭐🔉

なん‐こう【難航】‥カウ

①暴風雨などのために、航海が困難なこと。また、その航海。

②障害が多くて物事がはかどらないこと。「交渉が―する」

なんこう‐ふらく【難攻不落】🔗⭐🔉

なんこう‐ふらく【難攻不落】

攻めにくく容易に陥落しないこと。また比喩的に、いくら働きかけてもなかなかこちらの思い通りにならないこと。「―の城」「有名選手を引き抜こうとしたが―だった」

なん‐ざん【難山】🔗⭐🔉

なん‐ざん【難山】

けわしい山。越すのに困難な山。

なん‐ざん【難産】🔗⭐🔉

なん‐ざん【難産】

①出産が平常でなく困難なこと。「長男は―だった」↔安産。

②比喩的に、物事がたやすく成立しないこと。「―の末に成立した法律」

⇒難産色に懲りず

○難産色に懲りずなんざんいろにこりず

難産で苦しんだはずの女が、その苦難に懲りずに、またその苦しみのもとである色事を行う意。苦しかったはずなのに、懲りずにまた同じような事を繰り返すことのたとえ。

⇒なん‐ざん【難産】

○難産色に懲りずなんざんいろにこりず🔗⭐🔉

○難産色に懲りずなんざんいろにこりず

難産で苦しんだはずの女が、その苦難に懲りずに、またその苦しみのもとである色事を行う意。苦しかったはずなのに、懲りずにまた同じような事を繰り返すことのたとえ。

⇒なん‐ざん【難産】

なんざん‐だいし【南山大師】

(高野山を開いたのでいう)弘法大師(空海)の異称。

⇒なん‐ざん【南山】

なんざん‐の‐じゅ【南山の寿】

[詩経小雅、天保]終南山が永久に崩れないのと同様に、その人の事業が永久であること。転じて、人の長寿を祝うことば。

⇒なん‐ざん【南山】

なんざん‐ふらく【南山不落】

終南山の堅固なことを、城の要害の堅固なことに比していう語。

⇒なん‐ざん【南山】

なん‐し【男子】

おとこ。だんし。

なんし【南史】

二十四史の一つ。宋・南斉・梁・陳の4史を要約し、南朝4代170年間の事跡を記した史書。唐の李延寿撰。本紀10巻、列伝70巻。→北史

なん‐し【南至】

(秋分の日から太陽が南方に回り、冬至の日にその極に達することから)(→)冬至とうじに同じ。

なん‐し【南枝】

南の方にのびた草木の枝。南柯なんか。

⇒なんし‐しゅんしん【南枝春信】

なん‐じ【難字】

むずかしい文字。難解な漢字。

なん‐じ【難事】

解決・処理がむずかしい事柄・事件。

なん‐じ【難治】‥ヂ

①おさめにくいこと。

②病のなおりにくいこと。

③むずかしいこと。困難。難儀。平家物語11「京都の経回―の間、身を在々所々にかくし」

なんじ【汝・爾】ナンヂ

〔代〕

(ナムチの転)同等以下の相手を指す語。お前。そち。竹取物語「―が助けにとて片時の程とて下ししを」

⇒汝の敵を愛せよ

⇒汝自らを知れ

なん‐しき【軟式】

軟らかい材料を使う方式。特に、野球・テニスなどで軟球を使う方式。↔硬式。

⇒なんしき‐ひこうせん【軟式飛行船】

⇒なんしき‐やきゅう【軟式野球】

なんしき‐ひこうせん【軟式飛行船】‥カウ‥

骨格がなく気嚢きのうのほとんど全部を折畳みにできる飛行船。

⇒なん‐しき【軟式】

なんしき‐やきゅう【軟式野球】‥キウ

軟球で行う野球。日本独自のもので、大正末〜昭和初期に始まる。↔硬式野球

⇒なん‐しき【軟式】

なんし‐しゅんしん【南枝春信】

(画題)梅を描いたもの。南画・文人画に多い。

⇒なん‐し【南枝】

なん‐しつ【軟質】

質がやわらかいこと。やわらかい性質。

⇒なんしつ‐ガラス【軟質硝子】

⇒なんしつ‐こむぎ【軟質小麦】

なんしつ‐ガラス【軟質硝子】

硬質ガラスに対して、普通のガラスの称。窓ガラス・食器用ガラス・瓶ガラスなど。

⇒なん‐しつ【軟質】

なんしつ‐こむぎ【軟質小麦】

穀粒の軟らかい小麦。一般にグルテン含量が少なく、主に薄力粉に加工される。

⇒なん‐しつ【軟質】

なん‐じ【難字】🔗⭐🔉

なん‐じ【難字】

むずかしい文字。難解な漢字。

なん‐じ【難事】🔗⭐🔉

なん‐じ【難事】

解決・処理がむずかしい事柄・事件。

なん‐じ【難治】‥ヂ🔗⭐🔉

なん‐じ【難治】‥ヂ

①おさめにくいこと。

②病のなおりにくいこと。

③むずかしいこと。困難。難儀。平家物語11「京都の経回―の間、身を在々所々にかくし」

なん‐じゃ【難者】🔗⭐🔉

なん‐じゃ【難者】

非難する人。

なん‐じゅう【難渋】‥ジフ🔗⭐🔉

なん‐じゅう【難渋】‥ジフ

①すらすらと事が進まないこと。「山道に―する」「―をきわめる」

②なやむこと。難儀。また、貧乏。「暮しに―する」

③ぐずぐずすること。惜しみ渋ること。日葡辞書「ゼンギャウ(善行)ニナンジュウスルコトナカレ」

なん‐しょ【難所】🔗⭐🔉

なん‐しょ【難所】

(ナンジョとも)けわしくて往来に困難な所。切所。「―を乗り切る」

なん‐しょう【難症】‥シヤウ🔗⭐🔉

なん‐しょう【難症】‥シヤウ

なおりにくい病気。難病。

なん‐しょく【難色】🔗⭐🔉

なん‐しょく【難色】

むずかしいとする顔つき。不承知または非難を示すようす。「―を示す」

なん・じる【難じる】🔗⭐🔉

なん・じる【難じる】

〔他上一〕

(→)「難ずる」に同じ。

なん・ずる【難ずる】🔗⭐🔉

なん・ずる【難ずる】

〔他サ変〕[文]難ず(サ変)

非難する。難癖をつける。そしる。源氏物語帚木「―・ずべきくさはひまぜぬ人は、いづくにかはあらん」。「何人も―・ずることはできない」

なん‐せん【難船】🔗⭐🔉

なん‐せん【難船】

船が海上で風波のために難破すること。また、その船。

なん‐せん【難戦】🔗⭐🔉

なん‐せん【難戦】

困難をおかして戦うこと。苦戦。

なんだ【難陀】🔗⭐🔉

なんだ【難陀】

(梵語Nanda)

①釈尊の異母弟。釈尊に従って出家し、妻を慕って法服を捨てようとしたが、奇瑞に遇って阿羅漢果を得た。孫陀羅すんだら難陀。

②釈尊の弟子の一人。もと牧牛者であったので、1と区別して、牧牛難陀という。

③6世紀頃のインドの仏教僧で、唯識十大論師の一人。

④(梵語Nandā)波斯匿はしのく王が仏に万灯を供養したとき、ただ一灯を捧げた貧女の名。→貧者の一灯。

⑤八大竜王の一つ。跋ばつ難陀と兄弟。

なん‐だい【難題】🔗⭐🔉

なん‐だい【難題】

①詩歌・文章のむずかしい題。

②解答するのがむずかしい問題。難問。「―を出す」「―に挑む」

③解決がむずかしい事柄。処理しにくい事柄。無理な言いがかり。日葡辞書「ナンダイヲイ(言)イカクル」。「―を吹っかける」「無理―」

⇒なんだい‐むこ【難題聟】

なんたいへいき【難太平記】🔗⭐🔉

なんたいへいき【難太平記】

史書。今川了俊著。1巻。1402年(応永9)成る。今川家の祖先以来のことを系図的に記述し、「太平記」の記述を論難・訂正した。

→文献資料[難太平記]

なんだい‐むこ【難題聟】🔗⭐🔉

なんだい‐むこ【難題聟】

説話類型の一つ。若者が次々と難題を解決することにより、幸福な結婚にいたる話。大国主命の神話など。

⇒なん‐だい【難題】

なんち【南地・難地】🔗⭐🔉

なんち【南地・難地】

難波なんば新地の略称。大坂の遊里の一つ。

なん‐ちょう【難聴】‥チヤウ🔗⭐🔉

なん‐ちょう【難聴】‥チヤウ

聴覚が低下し、音や声がよく聞こえないこと。伝音系難聴と感音系難聴とがある。

なん‐ちん【難陳】🔗⭐🔉

なん‐ちん【難陳】

①互いに論難・陳弁しあうこと。

②改元の時、学者が年号の字を選ぶに当たって、その年号の吉凶・典拠などを論難・陳弁したこと。

③難陳歌合の略。

⇒なんちん‐うたあわせ【難陳歌合】

なんちん‐うたあわせ【難陳歌合】‥アハセ🔗⭐🔉

なんちん‐うたあわせ【難陳歌合】‥アハセ

歌合で、判者が勝負を決する前に、左右互いに論難・陳弁するもの。

⇒なん‐ちん【難陳】

なん‐てき【難敵】🔗⭐🔉

なん‐てき【難敵】

勝つのが容易でない相手。

なん‐てん【難点】🔗⭐🔉

なん‐てん【難点】

①非難すべきところ。悪いところ。欠点。「性能上の―」

②むずかしいところ。処理しにくい箇所。

なん‐ど【難度】🔗⭐🔉

なん‐ど【難度】

①むずかしさの程度。

②体操競技・フィギュア‐スケートなどの採点競技で、技のむずかしさの度合。「F―」

なん‐どく【難読】🔗⭐🔉

なん‐どく【難読】

文字の読みにくいこと。漢字の読みがむずかしいこと。「―文字」

○難に臨んで遽かに兵を鋳るなんにのぞんでにわかにへいをいる🔗⭐🔉

○難に臨んで遽かに兵を鋳るなんにのぞんでにわかにへいをいる

[晏子春秋](「兵」は武器の意)危急に迫られてあわてて準備をすることのたとえ。

⇒なん【難】

なん‐にも【何にも】

(打消の語を伴う)何事も。少しも。「我が宿は―ないぞ巣立鳥」(一茶)。「―知らない」「―ならない」

なん‐にょ【男女】

男と女。だんじょ。「老若ろうにゃく―」

なんねい【南寧】

(Nanning)中国、広西チワン族自治区南部にある区都。農産物の集散地で軽工業が盛ん。人口176万7千(2000)。

なん‐ねん【難燃】

燃えにくいこと。

⇒なんねん‐かこう【難燃加工】

なんねん‐かこう【難燃加工】

繊維製品・建築材料などの可燃性物質を着火または延焼しにくくする加工。

⇒なん‐ねん【難燃】

なん‐の【何の】

①どういう。高山寺本古往来院政期点「何ナンノ幸か之に如しかむ」。「―話かわからぬ」

②何程の。どれほどの。「―遠慮がいるものか」「―変哲もない」

③どうということもない意を表す。「―これしきの事」

④なにやかや。あれこれ。なんのかの。「飲ませろの―と」

⑤(感動詞として)相手の懸念などを打ち消す語。どうして。いや。「―、こちらこそ失礼しました」

⇒なんの‐か‐の【何の彼の】

⇒なんの‐そ‐の【何の其の】

⇒何の事はない

なんの‐か‐の【何の彼の】

なにやかや。とやかく。いろいろ。「―と文句を言う」

⇒なん‐の【何の】

なん‐ねん【難燃】🔗⭐🔉

なん‐ねん【難燃】

燃えにくいこと。

⇒なんねん‐かこう【難燃加工】

なんねん‐かこう【難燃加工】🔗⭐🔉

なんねん‐かこう【難燃加工】

繊維製品・建築材料などの可燃性物質を着火または延焼しにくくする加工。

⇒なん‐ねん【難燃】

なんば【難波】🔗⭐🔉

なんば【難波】

大阪市中央区道頓堀以南、浪速区の北部にわたる一帯の汎称。私鉄・地下鉄の難波駅がある。

難波

撮影:的場 啓

⇒なんば‐に【難波煮】

⇒なんば‐に【難波煮】

⇒なんば‐に【難波煮】

⇒なんば‐に【難波煮】

なん‐ば【難場】🔗⭐🔉

なん‐ば【難場】

難儀する場所または場合。難所。

なんば‐に【難波煮】🔗⭐🔉

なんば‐に【難波煮】

魚・野菜などをぶつ切りのネギとともに、出し汁・酒・醤油・味醂みりんなどで煮た料理。

⇒なんば【難波】

○難を構えるなんをかまえる🔗⭐🔉

○難を構えるなんをかまえる

事をむずかしくする。互いに非難する。

⇒なん【難】

に

①舌尖を前硬口蓋に触れて発する鼻子音〔n〕と母音〔i〕との結合した音節。〔ni〕

②平仮名「に」は「仁」の草体。片仮名「ニ」は漢字の「二」の全画。

に【土・丹】

(地・土の意を表す「な」の転)

①つち。古事記中「丸邇坂わにさの邇にを」

②赤色の土。あかつち。あかに。〈倭名類聚鈔13〉

③赤土で染めた、赤色。万葉集9「さ―塗りの大橋の上ゆ」

Munsell color system: 10R5.5/12

に【荷】

①たずさえ、にない、また、運送するようにした品物。にもつ。万葉集2「東人あずまどの荷向のさきの箱の―の緒にも」。「―を積む」

②負担。責任。任務。続日本紀21「―重く力弱くして負ひ荷もちあへず」

③手数のかかるもの。厄介なもの。「家事が―になる」

⇒荷が重い

⇒荷が下りる

⇒荷が勝つ

⇒荷を下ろす

に【煮】

煮ること。煮たこと。「―が足りない」

に【瓊】

(ヌとも)玉。赤色の玉。神代紀上「八坂―」

に【二】

①数の名。ふた。ふたつ。

②ふたつめ。つぎ。「―の矢」

③「二の糸」の略。「―上がり三下がり」

に【尼】

(呉音)

①(比丘尼びくにの略)女が出家して戒を受けたもの。あま。

②出家した女子の名の下につける語。「阿仏―」

に【弐】

①「二」の大字。

②大宰府の次官。大弐と少弐とある。

に

〔助動〕

奈良時代に否定の意味で使われた。連用形の用法がある。…ないで。…ずに。否定の助動詞「ず」に「ぬ(連体形)」「ね(已然形)」の形があり、同じナ行であることからこの「に」と同源とする考えもある。平安時代には助詞「に」と混同された。万葉集2「嘆けどもせむすべ知ら―恋ふれどもあふよしをなみ」。万葉集3「稲日野も行きすぎかて―思へれば心恋しき加古の島見ゆ」

に

〔助詞〕

➊(格助詞)時間的・空間的・心理的なある点を指定するのが原義で、多くは動作・作用・存在を表す語に続いて使われる。後の時代には、所を指示する意味では下に来る語が存在など静的な意味の場合に用い、動作・作用など動的な意味の場合には「で」を用いるように分かれる。

①動作・作用のある時を指定する。允恭紀「常しへ―君も逢へやも」。万葉集7「古いにしえ―有りけむ人」。源氏物語桐壺「いづれの御時―か」。「朝六時―起きる」

②動作・作用のある所・方角を指定する。万葉集1「河上のゆつ岩群―草むさず」。拾遺和歌集恋「今宵君いかなる里の月を見て都―誰を思ひ出づらむ」。源氏物語帚木「南の高欄―しばしうちながめ給ふ」。徒然草「鎌倉―鰹といふ魚」。「家―いる」「北―いる」「夢―現れる」

③動作・作用のある状況・背景を示す。…の内に。万葉集4「月読みの光―来ませ足引の山来隔きへなりて遠からなくに」

④動作・作用の及ぶ所・方角を指示する。古事記下「大和へ―行くは誰が妻」。古今和歌集別「越の国―まかりて、年経て」。「駅―着く」「北―進む」

⑤動作の及ぶ時点を示す。万葉集6「天地の寄り会ひの限り万代―栄え行かむと」。平家物語6「やや深更―及んで」

⑥変化の結果を示す。…と。万葉集2「君がぬれけむあしひきの山のしづく―ならましものを」。万葉集5「青柳はかづら―すべくなりにけらずや」。「夜更けて雨―なる」「豆を粉―ひく」「青―染める」

⑦動作・作用の目的を指定する。古事記上「婚よばひ―在り通はせ」。万葉集4「明日香の河に潔身みそぎし―去く」。古今和歌集旅「狩―まかりけるに」。源氏物語葵「祭見―出で給ふ」。史記抄「何事―来た」。「釣り―出かける」

⑧対象を指定する。万葉集11「なかなかに君―恋ひずは比良の浦の白水郎あまならましを」。源氏物語葵「なほ我―つれなき人の御心を尽きせずのみおぼしなげく」。史記抄「長者―見参する時」。「赤いの―決めた」

⑨動作・作用のあり方を示す。…となって。万葉集四「吾妹子が面へりしくし面影―見ゆ」。古今和歌集春「花ぞ昔の香―匂ひける」

⑩受身・使役の相手を示す。万葉集4「青山を横切る雲の著いちしろく吾と笑まして人―知らゆな」。源氏物語空蝉「我はかく人―憎まれてもならはぬを」。平家物語10「もとどり切つて泣く泣く滝口入道―そらせけり」。「風―吹かれる」「波―足を洗わせる」

⑪原因・機縁などを示す。…のために。…によって。…で。万葉集20「水鳥の立ちのいそき―父母に物言はず来て今ぞ悔しき」。源氏物語若紫「わらはやみ―煩ひ給ひて」。源氏物語花散里「大きなる桂の木の追風―、祭の頃おぼし出でられて」。史記抄「後日のためをする心―言たぞ」。「暑さ―まいる」「あまりのこと―驚き呆れた」

⑫材料・手段を示す。…によって。…で。万葉集2「吾立ちぬれぬ山のしづく―」。竹取物語「この皮衣は火―焼かむに」

⑬㋐貴人・目上を直接主語として立てることを避け、場所として表現して敬意を示す。源氏物語賢木「内裏―も、おぼし嘆きて、行幸あり」

㋑動作の主体を、「その人が」と指し示すのをはばかって示す。「先生―はおかわりございませんか」「陛下―は御臨席あらせられる」

⑭(同じ動詞を重ねる間に用いて)動詞の意味を強める。源氏物語少女「ただ泣き―のみ泣き給ふ」。徒然草「怒りてひた斬り―斬り落としつ」。「待ち―待った日」

⑮比較・対照・組合せ・割合などの基準を示す。万葉集4「浜の砂まさごも吾が恋―豈まさらじか沖つ島守」。源氏物語末摘花「思へどもなほ飽かざりし夕顔の露―おくれし程の心地を」。天草本平家物語「熊野の権現のゐらるる那智の山―似たによつて」。「言わぬは言う―まさる」「東男―京女」「万―一つ」

⑯本質・内容・資格・状態を示す。指定の助動詞「なり」の連用形「に」、いわゆる形容動詞の連用形の「に」も、これに相当する。…で。…として。古事記上「萎ぬえ草の女め―しあれば」。万葉集7「泊瀬川白木綿花しらゆうはな―落ちたぎつ」。万葉集14「筑波嶺の岩もとどろ―落つる水」。万葉集15「天飛ぶや雁を使―得てしかも」。源氏物語桐壺「わが女御子達と同じ列―思ひ聞えむ」。史記抄「淳朴―かへらしむるぞ」。浮世風呂3「歳暮―足袋一足、年玉―孔方おあしを二百呉れたがの」。「ほうび―本を貰う」

⑰累増・添加を示す。並立助詞とする説もある。徒然草「夜を日―ついで」。「おせん―キャラメル」

➋(接続助詞)活用語の連体形を受ける。格助詞の時や所を指定する意味が条件を示す意に転じ、逆接・順接・仮定・予想・当然・添加の意を表す。

①…につけても。万葉集3「入日なす隠りにしかばそこ思ふ―胸こそ痛め」。源氏物語桐壺「らうたげなりしを思し出づる―、花鳥の色にも音にもよそふべき方ぞなし」

②予想・予期に反する意を示す。…のに。万葉集2「嘆きも未だ過ぎぬ―思ひも未だ尽きねば」。史記抄「皆見る―宿瘤一人見ぬは何としたことぞ」

③仮定を示す。…ならば。源氏物語東屋「人の後見と頼み聞えむ―、たへ給ふべき御覚えをえらび申して」。蒙求抄20「顧みる―羊よつてあるほどに」

④理由を示す。…から。…ので。源氏物語浮舟「大事と思したる―かたじけなければ、さらばと聞えけり」。平家物語2「院宣・宣旨のなりたる―しばしもやすらふべからず」

⑤添加の意を示す。その上さらに。蜻蛉日記上「旅の空を思ひやるだにいとあはれなる―、人の心もいと頼もしげには見えず」。徒然草「ものふりたる森のけしきもただならぬ―、玉垣し渡して」

➌(終助詞)(助詞「ね」の転か)動詞の未然形に付き、他に対する願望を表す。万葉集5「ひさかたの天路は遠しなほなほに家に帰りて業なりをしまさ―」

に‐あい【似合い】‥アヒ

似合うこと。よくつりあっていること。「―の夫婦」

⇒にあい‐ごろ【似合い頃】

に‐あい【煮合】‥アヒ

種々の材料をまぜあわせて煮ること。また、そのもの。

にあい‐ごろ【似合い頃】‥アヒ‥

似合いの年頃。

⇒に‐あい【似合い】

に‐あ・う【似合う】‥アフ

〔自五〕

よくあう。つりあう。ふさわしい。配合がよい。「和服が―・う人」「年に―・わずしっかりしている」

ニアウォーター‐いんりょう【ニアウォーター飲料】‥レウ

(near waterは和製語)水に栄養成分・果汁などを加えた、透明で低カロリーの清涼飲料。ニア‐ウォーター。

に‐あがり【二上り】

三味線の調弦法。本調子ほんちょうしに比べて二の糸が2律(長2度)高い。→本調子。

⇒にあがり‐しんない【二上り新内】

にあがり‐しんない【二上り新内】

江戸後期の流行唄はやりうた。新内の節まわしに通じる哀切味を帯びる。

⇒に‐あがり【二上り】

に‐あげ【荷揚げ】

船の積荷を陸に揚げること。「―港」

⇒にあげ‐にんそく【荷揚人足】

にあげ‐にんそく【荷揚人足】

荷揚げに従事する人夫。

⇒に‐あげ【荷揚げ】

に‐あし【荷足】

船の重量を適度に増し安定させるために船底に積む重い物。底荷そこに。

にあつかい‐にん【荷扱人】‥アツカヒ‥

陸揚げ港または目的地において、荷送人のため運送品の受取・保管をする者。

ニア‐ピン

(和製語near pin)ゴルフで、あるホールの1打目の打球をピンに最も近づけること。「―賞」

⇒ニアピン‐コンテスト

ニアピン‐コンテスト

(和製語near pin contest)ゴルフで、打った球のピンへの近さを競う競争。

⇒ニア‐ピン

ニア‐ミス【near miss】

航空機どうしが異常に接近して衝突しそうになること。異常接近。

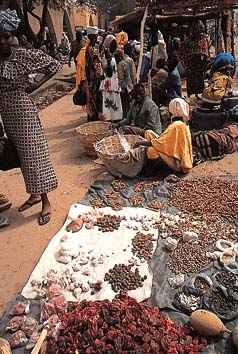

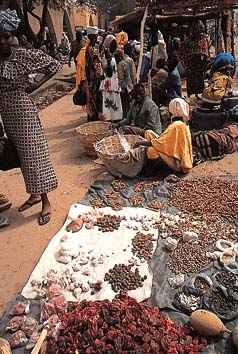

ニアメ【Niamey】

アフリカ北部、ニジェール共和国の首都。同国の南西部、ニジェール川中流に位置し、水運の要地。人口70万8千(2001)。

ニアメの市場

撮影:小松義夫

に‐あわし・い【似合わしい】‥アハシイ

〔形〕[文]にあは・し(シク)

似合って見える。につかわしい。狂言、伊文字「某いまだ―・い妻が御座らぬ」

にい【新】ニヒ

〔接頭〕

体言に冠して、新しい、出来たて、始まったばかり、の意を添える語。「―枕」「―妻」「―墾はり」

にい‐いと【新糸】ニヒ‥

作りたての新しい糸。夫木和歌抄10「棚機たなばたにまをの―ひきかけて」

にいがた【新潟】ニヒ‥

①中部地方北東部、日本海側の県。越後・佐渡2国を管轄。面積1万2583平方キロメートル。人口243万1千。全20市。

→佐渡おけさ

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②新潟県中部の市。県庁所在地。政令指定都市の一つ。信濃川河口に位する港湾都市で、寛文(1661〜1673)年間に河村瑞軒により西廻り航路の寄港地と定められて以来発展、1858年(安政5)の日米修好通商条約により日本海沿岸唯一の開港場となった。天然ガスを産し、化学・機械工業が盛ん。人口81万4千。

⇒にいがたけん‐ちゅうえつ‐じしん【新潟県中越地震】

⇒にいがた‐じしん【新潟地震】

⇒にいがた‐だいがく【新潟大学】

⇒にいがた‐ぶぎょう【新潟奉行】

⇒にいがた‐へいや【新潟平野】

にいがたけん‐ちゅうえつ‐じしん【新潟県中越地震】ニヒ‥ヱツヂ‥

2004年10月23日に新潟県中越地方で発生したマグニチュード6.8の地震。活発な余震活動が継続し、死者数十名、負傷者数千人、避難者は10万人をこえる大災害となった。

⇒にいがた【新潟】

にいがた‐じしん【新潟地震】ニヒ‥ヂ‥

1964年6月16日の新潟県北部沖を震源とする地震。マグニチュード7.5。新潟県などで死者26人、家屋の被害2万戸以上。

信濃川上空から昭和石油タンクの炎上をのぞむ 1964年6月

提供:毎日新聞社

に‐あわし・い【似合わしい】‥アハシイ

〔形〕[文]にあは・し(シク)

似合って見える。につかわしい。狂言、伊文字「某いまだ―・い妻が御座らぬ」

にい【新】ニヒ

〔接頭〕

体言に冠して、新しい、出来たて、始まったばかり、の意を添える語。「―枕」「―妻」「―墾はり」

にい‐いと【新糸】ニヒ‥

作りたての新しい糸。夫木和歌抄10「棚機たなばたにまをの―ひきかけて」

にいがた【新潟】ニヒ‥

①中部地方北東部、日本海側の県。越後・佐渡2国を管轄。面積1万2583平方キロメートル。人口243万1千。全20市。

→佐渡おけさ

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②新潟県中部の市。県庁所在地。政令指定都市の一つ。信濃川河口に位する港湾都市で、寛文(1661〜1673)年間に河村瑞軒により西廻り航路の寄港地と定められて以来発展、1858年(安政5)の日米修好通商条約により日本海沿岸唯一の開港場となった。天然ガスを産し、化学・機械工業が盛ん。人口81万4千。

⇒にいがたけん‐ちゅうえつ‐じしん【新潟県中越地震】

⇒にいがた‐じしん【新潟地震】

⇒にいがた‐だいがく【新潟大学】

⇒にいがた‐ぶぎょう【新潟奉行】

⇒にいがた‐へいや【新潟平野】

にいがたけん‐ちゅうえつ‐じしん【新潟県中越地震】ニヒ‥ヱツヂ‥

2004年10月23日に新潟県中越地方で発生したマグニチュード6.8の地震。活発な余震活動が継続し、死者数十名、負傷者数千人、避難者は10万人をこえる大災害となった。

⇒にいがた【新潟】

にいがた‐じしん【新潟地震】ニヒ‥ヂ‥

1964年6月16日の新潟県北部沖を震源とする地震。マグニチュード7.5。新潟県などで死者26人、家屋の被害2万戸以上。

信濃川上空から昭和石油タンクの炎上をのぞむ 1964年6月

提供:毎日新聞社

⇒にいがた【新潟】

にいがた‐だいがく【新潟大学】ニヒ‥

国立大学法人の一つ。1922年(大正11)設立の新潟医大、旧制の新潟高等学校・長岡工専・県立農専・新潟第一および第二師範・新潟青年師範を母体として49年設置。2004年法人化。本部は新潟市。

⇒にいがた【新潟】

にいがた‐ぶぎょう【新潟奉行】ニヒ‥ギヤウ

江戸幕府の職名。遠国おんごく奉行の一つ。1843年(天保14)新潟を港町として重視し、初代奉行に川村修就ながたかを派遣、行政・司法を統括させた。

⇒にいがた【新潟】

にいがた‐へいや【新潟平野】ニヒ‥

新潟県中部、信濃川・阿賀野川下流に広がる沖積平野。水田耕作のほか、天然ガスの採掘も行われる。越後平野。蒲原平野。

新潟平野 水田とあぜのハンノキ

撮影:山梨勝弘

⇒にいがた【新潟】

にいがた‐だいがく【新潟大学】ニヒ‥

国立大学法人の一つ。1922年(大正11)設立の新潟医大、旧制の新潟高等学校・長岡工専・県立農専・新潟第一および第二師範・新潟青年師範を母体として49年設置。2004年法人化。本部は新潟市。

⇒にいがた【新潟】

にいがた‐ぶぎょう【新潟奉行】ニヒ‥ギヤウ

江戸幕府の職名。遠国おんごく奉行の一つ。1843年(天保14)新潟を港町として重視し、初代奉行に川村修就ながたかを派遣、行政・司法を統括させた。

⇒にいがた【新潟】

にいがた‐へいや【新潟平野】ニヒ‥

新潟県中部、信濃川・阿賀野川下流に広がる沖積平野。水田耕作のほか、天然ガスの採掘も行われる。越後平野。蒲原平野。

新潟平野 水田とあぜのハンノキ

撮影:山梨勝弘

⇒にいがた【新潟】

にい‐がん【根神】

⇒ねがみ

にい‐くさ【新草】ニヒ‥

春先に生えてまだ間まのない草。わかくさ。〈[季]春〉。万葉集14「古草に―まじり生ひは生ふるがに」↔ふる草

にい‐くわ【新桑】ニヒクハ

出てまだ間まのない桑の葉。

⇒にいくわ‐まゆ【新桑繭】

⇒にいくわ‐まよ【新桑繭】

にいくわ‐まゆ【新桑繭】ニヒクハ‥

今年の蚕の繭。貫之集「今年おひの―の唐衣」

⇒にい‐くわ【新桑】

にいくわ‐まよ【新桑繭】ニヒクハ‥

(→)「にいくわまゆ」に同じ。万葉集14「筑波嶺の―のきぬはあれど」

⇒にい‐くわ【新桑】

にい‐ごろも【新衣】ニヒ‥

仕立てたばかりの着物。夫木和歌抄33「紫の初しほ染の―」

にいざ【新座】ニヒ‥

埼玉県南東部の市。江戸時代に野火止新田として開発。近年住宅地化が進行したが、野菜・花卉かきなど近郊農業も盛ん。人口15万3千。

にい‐さきもり【新防人】ニヒ‥

新しく派遣された防人。万葉集20「今替る―が船出する」

にい‐さと【新里】ニヒ‥

新しく住むことになった里。まだ住みなれない里。

にい‐さん【兄さん】

(アニサマの転)

①「あに」の軽い尊敬語。また、親しんで呼びかける語。

②若者・少年を呼ぶ称。

に‐いし【丹石】

①代赭石たいしゃせき。

②黄土。

にい・し【新し】ニヒシ

〔形シク〕

始まったばかりである。新鮮だ。あたらしい。推古紀(岩崎本)平安中期点「新ニヒシキ館むろつみを難波高麗の館の上ほとりに造る」

にい‐しね【新稲】ニヒ‥

今年作ったばかりの稲。

にい‐しぼり【新搾り】ニヒ‥

醸造したての酒。新酒。

にい‐じま【新島】ニヒ‥

伊豆七島の一つ。東京都に属する。

新島

提供:東京都

⇒にいがた【新潟】

にい‐がん【根神】

⇒ねがみ

にい‐くさ【新草】ニヒ‥

春先に生えてまだ間まのない草。わかくさ。〈[季]春〉。万葉集14「古草に―まじり生ひは生ふるがに」↔ふる草

にい‐くわ【新桑】ニヒクハ

出てまだ間まのない桑の葉。

⇒にいくわ‐まゆ【新桑繭】

⇒にいくわ‐まよ【新桑繭】

にいくわ‐まゆ【新桑繭】ニヒクハ‥

今年の蚕の繭。貫之集「今年おひの―の唐衣」

⇒にい‐くわ【新桑】

にいくわ‐まよ【新桑繭】ニヒクハ‥

(→)「にいくわまゆ」に同じ。万葉集14「筑波嶺の―のきぬはあれど」

⇒にい‐くわ【新桑】

にい‐ごろも【新衣】ニヒ‥

仕立てたばかりの着物。夫木和歌抄33「紫の初しほ染の―」

にいざ【新座】ニヒ‥

埼玉県南東部の市。江戸時代に野火止新田として開発。近年住宅地化が進行したが、野菜・花卉かきなど近郊農業も盛ん。人口15万3千。

にい‐さきもり【新防人】ニヒ‥

新しく派遣された防人。万葉集20「今替る―が船出する」

にい‐さと【新里】ニヒ‥

新しく住むことになった里。まだ住みなれない里。

にい‐さん【兄さん】

(アニサマの転)

①「あに」の軽い尊敬語。また、親しんで呼びかける語。

②若者・少年を呼ぶ称。

に‐いし【丹石】

①代赭石たいしゃせき。

②黄土。

にい・し【新し】ニヒシ

〔形シク〕

始まったばかりである。新鮮だ。あたらしい。推古紀(岩崎本)平安中期点「新ニヒシキ館むろつみを難波高麗の館の上ほとりに造る」

にい‐しね【新稲】ニヒ‥

今年作ったばかりの稲。

にい‐しぼり【新搾り】ニヒ‥

醸造したての酒。新酒。

にい‐じま【新島】ニヒ‥

伊豆七島の一つ。東京都に属する。

新島

提供:東京都

にいじま【新島】ニヒ‥

姓氏の一つ。

⇒にいじま‐じょう【新島襄】

にいじま‐じょう【新島襄】ニヒ‥ジヤウ

教育家。江戸生れ。21歳のとき渡米してアーモスト大学を卒業。1872年(明治5)より岩倉全権大使に随行してヨーロッパを視察。75年京都に同志社英学校を創設、キリスト教主義の教育を創始。(1843〜1890)→同志社大学

新島襄

提供:毎日新聞社

にいじま【新島】ニヒ‥

姓氏の一つ。

⇒にいじま‐じょう【新島襄】

にいじま‐じょう【新島襄】ニヒ‥ジヤウ

教育家。江戸生れ。21歳のとき渡米してアーモスト大学を卒業。1872年(明治5)より岩倉全権大使に随行してヨーロッパを視察。75年京都に同志社英学校を創設、キリスト教主義の教育を創始。(1843〜1890)→同志社大学

新島襄

提供:毎日新聞社

⇒にいじま【新島】

にい‐しまもり【新島守】ニヒ‥

新しく任についた島守。万葉集7「今年行く―が麻衣」

にい‐じょうりょう【新精霊】ニヒジヤウリヤウ

新盆にむかえる精霊しょうりょう。前の年の盆のあとで死んだ人の霊。

ニー‐ショット【knee shot】

撮影の構図で、人物の主に膝から上を撮影するもの。人が両手を広げて画面いっぱいになるような大きさで写すこと。

にい‐す【新栖・新巣】ニヒ‥

造りたてのすみか。古事記上「天の―の凝烟すすの八拳やつか垂るまで焼たき挙げ」

ニース【Nice】

フランス南東部、地中海沿岸のコート‐ダジュールにある観光・保養都市。風光明媚。人口34万3千(1999)。

ニーズ【needs】

必要。要求。需要。「住民の―にこたえる」

ニーズ【NIEs】

(Newly Industrializing Economies)新興工業経済地域。1970年代以降、工業化の進展が著しい韓国・台湾・香港・シンガポール・メキシコ・ブラジル・スペイン・ポルトガル・ギリシア・ユーゴスラヴィアの10の発展途上国・地域を、79年OECDがニックス(Newly Industrializing Countries;NICs)すなわち新興工業諸国と総称。このうち80年代以降も高成長を続けたアジアの四つの国・地域を、88年にニーズと改称。アジア‐ニーズ。

にーせー‐おどり【二才踊】‥ヲドリ

琉球舞踊の男踊り。紋服姿の若者が七五調の歌につれて軽快に踊る。

にいだ【仁井田】‥ヰ‥

姓氏の一つ。

⇒にいだ‐のぼる【仁井田陞】

ニーダーザクセン【Niedersachsen】

ドイツ北部の州。州都ハノーファー。

にいたか‐やま【新高山】ニヒ‥

台湾第一の高山である玉山ぎょくざんの日本統治時代の呼称。

にいだ‐のぼる【仁井田陞】‥ヰ‥

中国法制史家。東京生れ。東大東洋文化研究所教授。中田薫の指導のもとに「唐令拾遺」「唐宋法律文書の研究」「支那身分法史」などを著す。(1904〜1966)

⇒にいだ【仁井田】

にい‐たまくら【新手枕】ニヒ‥

男女が初めて交わしあう手枕。男女の初めてのちぎり。にいまくら。万葉集11「若草の―をまきそめて」

にい‐たまずさ【新玉章】ニヒ‥ヅサ

初めて送ってやる手紙。最初の便り。夫木和歌抄12「此の秋の―のことづても」

ニーダム【Joseph Needham】

イギリスの化学技術史家・生化学者。日中戦争中、重慶のイギリス大使館科学顧問。戦後ユネスコ設立に尽力。ケンブリッジ大学ニーダム研究所長。英国・中国の文化交流に貢献。主著「中国の科学と文明」。(1900〜1995)

ニーチェ【Friedrich Wilhelm Nietzsche】

ドイツの哲学者。キリスト教倫理思想を弱者の奴隷道徳とし、強者の主人道徳を説き、この道徳の人を「超人」と称し、これを生の根源にある力への意志の権化と見た。またプラトン的形而上学を幻の背後世界を語るものとして否定し、神の死を宣告してニヒリズムの到来を告げた。その影響は実存主義やポスト構造主義にも及ぶ。著「悲劇の誕生」「ツァラトゥストラはかく語りき」「善悪の彼岸」など。(1844〜1900)→永遠回帰→君主道徳

に‐いち‐ゼネスト【二‐一ゼネスト】

1947年2月1日を予定日として、全国の官公庁労組を中心に数百万の労働者が参加して計画された大規模なストライキ。前日のマッカーサー連合国軍最高司令官の禁止命令によって中止。二‐一スト。

にいち‐てんさく‐の‐ご【二一天作五】

①旧式珠算の割算九九くくの一つ。1を2で割る時、この割り声を唱えて、1をはらって桁の上の5を置く。転じて、珠算による計算。中国では「二一添作五」と書く。

②物を半分ずつに分けること。

③計算。勘定。

にいつ【新津】ニヒ‥

新潟市の地名。信濃・阿賀野川に囲まれ、農産物の集散地。油田がある。

⇒にいつ‐ゆでん【新津油田】

にい‐づま【新妻】ニヒ‥

結婚してまもない妻。新婚の妻。

にいつ‐ゆでん【新津油田】ニヒ‥

新津付近にある油田。慶長(1596〜1615)年間に発見。近年は産油量が減少。越後七不思議の一つ「臭水くそうず」の所在地。

⇒にいつ【新津】

ニート【NEET】

(not in employment, education or training)職業に就かず、教育・職業訓練も受けていない若者。無業者。イギリスで生まれた語で、2004年ころから日本でも問題化。

ニードル【needle】

①針。

②(→)エギーユに同じ。

にい‐な【新字】ニヒ‥

未詳。一説に、漢字体で新しく作られた国字。また、新しく漢字の訓釈を一定した字典ともいう。天武紀下「丙午に境部連石積いわつみ等に命みことのりして更に肇めて―一部四十四巻を造らしむ」

にい‐なえ【新嘗】ニヒナヘ

(ニヒ(新)ノ(助詞)アヘ(饗)の約)新穀を神に捧げて祭る行事。古事記下「―屋に生ひだてる」

にい‐なめ【新嘗】ニヒ‥

「新嘗しんじょう」の訓読。ニヒナヘ(新饗)の転か。〈類聚名義抄〉

⇒にいなめ‐さい【新嘗祭】

にいなめ‐さい【新嘗祭】ニヒ‥

天皇が新穀を天神地祇にすすめ、また、親しくこれを食する祭儀。古くは陰暦11月の中の卯の日に行われた。近時は11月23日に行われ、祭日の一つとされたが、現制ではこの日を「勤労感謝の日」として国民の祝日に加えた。天皇の即位後に初めて行うものを大嘗祭だいじょうさいという。にいなめまつり。しんじょうさい。〈[季]冬〉

⇒にい‐なめ【新嘗】

にいにい‐ぜみ【にいにい蝉・蟪蛄】

セミ科の一種。体長20〜25ミリメートル。中胸背面は黒く、中央のW紋は暗緑色。前翅には黒褐色の雲形模様があり、後翅は黒褐色で外縁は透明。低く「じいー」と長く単調に鳴く。〈[季]夏〉

ニイニイゼミ

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒にいじま【新島】

にい‐しまもり【新島守】ニヒ‥

新しく任についた島守。万葉集7「今年行く―が麻衣」

にい‐じょうりょう【新精霊】ニヒジヤウリヤウ

新盆にむかえる精霊しょうりょう。前の年の盆のあとで死んだ人の霊。

ニー‐ショット【knee shot】

撮影の構図で、人物の主に膝から上を撮影するもの。人が両手を広げて画面いっぱいになるような大きさで写すこと。

にい‐す【新栖・新巣】ニヒ‥

造りたてのすみか。古事記上「天の―の凝烟すすの八拳やつか垂るまで焼たき挙げ」

ニース【Nice】

フランス南東部、地中海沿岸のコート‐ダジュールにある観光・保養都市。風光明媚。人口34万3千(1999)。

ニーズ【needs】

必要。要求。需要。「住民の―にこたえる」

ニーズ【NIEs】

(Newly Industrializing Economies)新興工業経済地域。1970年代以降、工業化の進展が著しい韓国・台湾・香港・シンガポール・メキシコ・ブラジル・スペイン・ポルトガル・ギリシア・ユーゴスラヴィアの10の発展途上国・地域を、79年OECDがニックス(Newly Industrializing Countries;NICs)すなわち新興工業諸国と総称。このうち80年代以降も高成長を続けたアジアの四つの国・地域を、88年にニーズと改称。アジア‐ニーズ。

にーせー‐おどり【二才踊】‥ヲドリ

琉球舞踊の男踊り。紋服姿の若者が七五調の歌につれて軽快に踊る。

にいだ【仁井田】‥ヰ‥

姓氏の一つ。

⇒にいだ‐のぼる【仁井田陞】

ニーダーザクセン【Niedersachsen】

ドイツ北部の州。州都ハノーファー。

にいたか‐やま【新高山】ニヒ‥

台湾第一の高山である玉山ぎょくざんの日本統治時代の呼称。

にいだ‐のぼる【仁井田陞】‥ヰ‥

中国法制史家。東京生れ。東大東洋文化研究所教授。中田薫の指導のもとに「唐令拾遺」「唐宋法律文書の研究」「支那身分法史」などを著す。(1904〜1966)

⇒にいだ【仁井田】

にい‐たまくら【新手枕】ニヒ‥

男女が初めて交わしあう手枕。男女の初めてのちぎり。にいまくら。万葉集11「若草の―をまきそめて」

にい‐たまずさ【新玉章】ニヒ‥ヅサ

初めて送ってやる手紙。最初の便り。夫木和歌抄12「此の秋の―のことづても」

ニーダム【Joseph Needham】

イギリスの化学技術史家・生化学者。日中戦争中、重慶のイギリス大使館科学顧問。戦後ユネスコ設立に尽力。ケンブリッジ大学ニーダム研究所長。英国・中国の文化交流に貢献。主著「中国の科学と文明」。(1900〜1995)

ニーチェ【Friedrich Wilhelm Nietzsche】

ドイツの哲学者。キリスト教倫理思想を弱者の奴隷道徳とし、強者の主人道徳を説き、この道徳の人を「超人」と称し、これを生の根源にある力への意志の権化と見た。またプラトン的形而上学を幻の背後世界を語るものとして否定し、神の死を宣告してニヒリズムの到来を告げた。その影響は実存主義やポスト構造主義にも及ぶ。著「悲劇の誕生」「ツァラトゥストラはかく語りき」「善悪の彼岸」など。(1844〜1900)→永遠回帰→君主道徳

に‐いち‐ゼネスト【二‐一ゼネスト】

1947年2月1日を予定日として、全国の官公庁労組を中心に数百万の労働者が参加して計画された大規模なストライキ。前日のマッカーサー連合国軍最高司令官の禁止命令によって中止。二‐一スト。

にいち‐てんさく‐の‐ご【二一天作五】

①旧式珠算の割算九九くくの一つ。1を2で割る時、この割り声を唱えて、1をはらって桁の上の5を置く。転じて、珠算による計算。中国では「二一添作五」と書く。

②物を半分ずつに分けること。

③計算。勘定。

にいつ【新津】ニヒ‥

新潟市の地名。信濃・阿賀野川に囲まれ、農産物の集散地。油田がある。

⇒にいつ‐ゆでん【新津油田】

にい‐づま【新妻】ニヒ‥

結婚してまもない妻。新婚の妻。

にいつ‐ゆでん【新津油田】ニヒ‥

新津付近にある油田。慶長(1596〜1615)年間に発見。近年は産油量が減少。越後七不思議の一つ「臭水くそうず」の所在地。

⇒にいつ【新津】

ニート【NEET】

(not in employment, education or training)職業に就かず、教育・職業訓練も受けていない若者。無業者。イギリスで生まれた語で、2004年ころから日本でも問題化。

ニードル【needle】

①針。

②(→)エギーユに同じ。

にい‐な【新字】ニヒ‥

未詳。一説に、漢字体で新しく作られた国字。また、新しく漢字の訓釈を一定した字典ともいう。天武紀下「丙午に境部連石積いわつみ等に命みことのりして更に肇めて―一部四十四巻を造らしむ」

にい‐なえ【新嘗】ニヒナヘ

(ニヒ(新)ノ(助詞)アヘ(饗)の約)新穀を神に捧げて祭る行事。古事記下「―屋に生ひだてる」

にい‐なめ【新嘗】ニヒ‥

「新嘗しんじょう」の訓読。ニヒナヘ(新饗)の転か。〈類聚名義抄〉

⇒にいなめ‐さい【新嘗祭】

にいなめ‐さい【新嘗祭】ニヒ‥

天皇が新穀を天神地祇にすすめ、また、親しくこれを食する祭儀。古くは陰暦11月の中の卯の日に行われた。近時は11月23日に行われ、祭日の一つとされたが、現制ではこの日を「勤労感謝の日」として国民の祝日に加えた。天皇の即位後に初めて行うものを大嘗祭だいじょうさいという。にいなめまつり。しんじょうさい。〈[季]冬〉

⇒にい‐なめ【新嘗】

にいにい‐ぜみ【にいにい蝉・蟪蛄】

セミ科の一種。体長20〜25ミリメートル。中胸背面は黒く、中央のW紋は暗緑色。前翅には黒褐色の雲形模様があり、後翅は黒褐色で外縁は透明。低く「じいー」と長く単調に鳴く。〈[季]夏〉

ニイニイゼミ

提供:ネイチャー・プロダクション

にい‐の‐あま【二位尼】‥ヰ‥

平清盛の妻。平時忠の姉。名は時子。壇ノ浦の戦に安徳天皇を抱いて海に身を投じた。(1126〜1185)

にい‐は【新葉】ニヒ‥

わかば。夫木和歌抄2「あしの―の浅緑なる」

ニーバー【Reinhold Niebuhr】

アメリカの神学者。ニューヨークのユニオン神学校教授。罪深い人間が神の善意に依存していることを強調。社会の現状を批判し、自由主義者として政治に参加。著「道徳的人間と非道徳的社会」「キリスト教人間観」など。(1892〜1971)

にい‐ばえ【新生え】ニヒ‥

生えたばかりであること。また、その草木。清輔集「―まさるこひ草の」

ニーハオ【你好】

(中国語)こんにちは。

にいばし‐の‐いわい【新箸の祝】ニヒ‥イハヒ

千葉県で、6月27日の行事。新小麦で団子・うどんをつくって神に供え、ススキ・カヤなどの茎でつくった箸で食べる。

にい‐はだ【新肌】ニヒ‥

まだ誰も手を触れていない肌。万葉集14「―ふれし子ろし愛かなしも」

にいはま【新居浜】ニヰ‥

愛媛県北東部、燧灘ひうちなだに面する市。別子鉱山の銅の精錬・積出しで発達、現在は金属・機械・石油化学コンビナートを形成。人口12万4千。

にい‐ばり【新治・新墾】ニヒ‥

開墾したてであること。また、その田地。新田。万葉集12「―の今作る路」

⇒にいばり‐みち【新治道】

にいばり‐みち【新治道】ニヒ‥

新しくひらいた道。新道。

⇒にい‐ばり【新治・新墾】

ニーブール【Barthold Georg Niebuhr】

ドイツの歴史家。ローマ史をおおう神話・伝説を批判し、近代の実証的な歴史学の基礎を確立。主著「ローマ史」。(1776〜1831)

ニーベルンゲンのうた【ニーベルンゲンの歌】

(Das Nibelungenlied ドイツ)ドイツ中世の英雄叙事詩。民族大移動時代の伝説を素材にして1200年ごろ成立したと推定される。英雄ジークフリートの冒険と死、その妻クリームヒルトの復讐、ブルグント族の滅亡を描く。古代ゲルマン人の悲劇的宿命観が基調。ヘッベルの戯曲やR.ワグナーの楽劇に脚色された。

にい‐ぼん【新盆】ニヒ‥

その人が死んでから初めてむかえる盆会。あらぼん。若精霊わかしょうりょう。〈[季]秋〉

にい‐まいり【新参り】ニヒマヰリ

参内して仕えたばかりのもの。いままいり。いまき。しんざん。後撰和歌集春「ある人のもとに―の女の侍りけるが」

にい‐まくら【新枕】ニヒ‥

男女が初めて枕を交わすこと。男女の初めてのちぎり。伊勢物語「ただこよひこそ―すれ」

にい‐まなび【新学び】ニヒ‥

初めて学ぶこと。ういまなび。

にいまなび【新学】ニヒ‥

歌論書。賀茂真淵著。1冊。1765年(明和2)成り、1800年(寛政12)刊。歌は調しらべをもっぱらとすべきこと、万葉集を重んずべきことなどを説く。

⇒にいまなび‐いけん【新学異見】

にいまなび‐いけん【新学異見】ニヒ‥

歌論書。香川景樹著。1冊。賀茂真淵の「新学」の説を反駁して現代主義を主張。1814年(文化11)刊。

⇒にいまなび【新学】

にいみ【新見】ニヒ‥

岡山県北西部、高梁川上流の中国山地にある新見盆地の中心都市。もと陣屋町・河港。人口3万6千。

にいみ【新美】ニヒ‥

姓氏の一つ。

⇒にいみ‐なんきち【新美南吉】

にいみ‐なんきち【新美南吉】ニヒ‥

童話作家。本名、正八。愛知県生れ。東京外語卒。「ごん狐」「おぢいさんのランプ」「花のき村と盗人たち」など豊かな空想に土俗性が漂う。(1913〜1943)

⇒にいみ【新美】

にい‐みや【新宮】ニヒ‥

新しく造られたばかりの宮。神武紀「権かりに―を作りて」

にい‐むぎ【新麦】ニヒ‥

今年とれた麦。しんむぎ。

にい‐むらさき【新紫】ニヒ‥

染めたばかりの紫。夫木和歌抄6「―に見え渡るかな」

にい‐むろ【新室】ニヒ‥

新築の室や家。若室。万葉集11「―の壁草刈りに坐したまはね」

⇒にいむろ‐いわい【新室祝】

⇒にいむろ‐うたげ【新室宴】

にいむろ‐いわい【新室祝】ニヒ‥イハヒ

新室落成の祝い。

⇒にい‐むろ【新室】

にいむろ‐うたげ【新室宴】ニヒ‥

新室落成の祝宴。古事記中「ここに―せむと言ひとよみて」

⇒にい‐むろ【新室】

ニーメラー【Martin Niemöller】

ドイツの牧師。告白教会に属し、ヒトラーの教会弾圧に抗し、ドイツ教会闘争を指導。(1892〜1984)

にい‐も【新喪】ニヒ‥

服しはじめたばかりの喪。あらたに服する喪。万葉集9「―のごともね泣きつるかも」

にい‐もの【新物】ニヒ‥

できたてのもの。夫木和歌抄12「昨日こそ神田の早苗急ぎしか今朝―の御戸開くなり」

にい‐や【新屋・新家】ニヒ‥

①(関東地方で)新築の家。しんや。しんけ。

②(関東・東海地方で)分家ぶんけ。新宅しんたく。

にい‐やい【新饗】ニヒヤヒ

(ニイアエの訛)初漁の鰹かつおを10尾ほど別にして置き、舟宿に帰ってから、来合わせた者全部に切って分配すること。駿豆地方の漁村で行う。ねのよ。→にえ(贄)

にい‐やけ【新焼け】ニヒ‥

草などを焼いて間もないこと。また、そのところ。頼政集「冬枯の野辺の―」

にい‐よね【新米】ニヒ‥

今年とれた米。しんまい。

にいる‐ぴと【にいる人】

(「にらいかない」からの来訪者の意)沖縄の八重山地方の豊年祭に来訪する赤また・黒またをいう。→赤また黒また

ニーレンバーグ【Marshall Warren Nirenberg】

アメリカの生化学者。試験管内での蛋白質合成に成功。のちコラナ(H. G. Khorana1922〜)と共にポリヌクレオチドを合成、アミノ酸に対するコドンを決定。ノーベル賞。(1927〜)

に‐いろ【丹色】

丹の色。赤色。

に‐いん【二院】‥ヰン

二院制における上院と下院。日本では衆議院と参議院。

⇒にいん‐せい【二院制】

にいん‐せい【二院制】‥ヰン‥

議会が二つの独立した合議機関から成り、両者が個々に議決した意思が一致した時にそれを議会の意思とする制度。日本の国会は衆議院・参議院の二院から成る。

⇒に‐いん【二院】

に‐う【二羽】

合掌する時の左右の手。「―合掌」

ニウエ【Niue】

南太平洋、トンガ諸島の東に位置する隆起珊瑚礁の島。1974年以降、ニュー‐ジーランドとの自由連合による自治領。住民はニウエ人。面積260平方キロメートル。人口2千(2002)。首都アロフィ。

にうかわかみ‐じんじゃ【丹生川上神社】ニフカハ‥

奈良県吉野郡にある元官幣大社。3社に分かれ、上社は川上村、祭神は高龗たかおかみ神。中社は東吉野村、罔象女みずはのめ神。下社は下市町、闇龗くらおかみ神。水神・雨乞いの神として信仰された。二十二社の一つ。雨師あめし明神。

丹生川上神社 上社

撮影:的場 啓

にい‐の‐あま【二位尼】‥ヰ‥

平清盛の妻。平時忠の姉。名は時子。壇ノ浦の戦に安徳天皇を抱いて海に身を投じた。(1126〜1185)

にい‐は【新葉】ニヒ‥

わかば。夫木和歌抄2「あしの―の浅緑なる」

ニーバー【Reinhold Niebuhr】

アメリカの神学者。ニューヨークのユニオン神学校教授。罪深い人間が神の善意に依存していることを強調。社会の現状を批判し、自由主義者として政治に参加。著「道徳的人間と非道徳的社会」「キリスト教人間観」など。(1892〜1971)

にい‐ばえ【新生え】ニヒ‥

生えたばかりであること。また、その草木。清輔集「―まさるこひ草の」

ニーハオ【你好】

(中国語)こんにちは。

にいばし‐の‐いわい【新箸の祝】ニヒ‥イハヒ

千葉県で、6月27日の行事。新小麦で団子・うどんをつくって神に供え、ススキ・カヤなどの茎でつくった箸で食べる。

にい‐はだ【新肌】ニヒ‥

まだ誰も手を触れていない肌。万葉集14「―ふれし子ろし愛かなしも」

にいはま【新居浜】ニヰ‥

愛媛県北東部、燧灘ひうちなだに面する市。別子鉱山の銅の精錬・積出しで発達、現在は金属・機械・石油化学コンビナートを形成。人口12万4千。

にい‐ばり【新治・新墾】ニヒ‥

開墾したてであること。また、その田地。新田。万葉集12「―の今作る路」

⇒にいばり‐みち【新治道】

にいばり‐みち【新治道】ニヒ‥

新しくひらいた道。新道。

⇒にい‐ばり【新治・新墾】

ニーブール【Barthold Georg Niebuhr】

ドイツの歴史家。ローマ史をおおう神話・伝説を批判し、近代の実証的な歴史学の基礎を確立。主著「ローマ史」。(1776〜1831)

ニーベルンゲンのうた【ニーベルンゲンの歌】

(Das Nibelungenlied ドイツ)ドイツ中世の英雄叙事詩。民族大移動時代の伝説を素材にして1200年ごろ成立したと推定される。英雄ジークフリートの冒険と死、その妻クリームヒルトの復讐、ブルグント族の滅亡を描く。古代ゲルマン人の悲劇的宿命観が基調。ヘッベルの戯曲やR.ワグナーの楽劇に脚色された。

にい‐ぼん【新盆】ニヒ‥

その人が死んでから初めてむかえる盆会。あらぼん。若精霊わかしょうりょう。〈[季]秋〉

にい‐まいり【新参り】ニヒマヰリ

参内して仕えたばかりのもの。いままいり。いまき。しんざん。後撰和歌集春「ある人のもとに―の女の侍りけるが」

にい‐まくら【新枕】ニヒ‥

男女が初めて枕を交わすこと。男女の初めてのちぎり。伊勢物語「ただこよひこそ―すれ」

にい‐まなび【新学び】ニヒ‥

初めて学ぶこと。ういまなび。

にいまなび【新学】ニヒ‥

歌論書。賀茂真淵著。1冊。1765年(明和2)成り、1800年(寛政12)刊。歌は調しらべをもっぱらとすべきこと、万葉集を重んずべきことなどを説く。

⇒にいまなび‐いけん【新学異見】

にいまなび‐いけん【新学異見】ニヒ‥

歌論書。香川景樹著。1冊。賀茂真淵の「新学」の説を反駁して現代主義を主張。1814年(文化11)刊。

⇒にいまなび【新学】

にいみ【新見】ニヒ‥

岡山県北西部、高梁川上流の中国山地にある新見盆地の中心都市。もと陣屋町・河港。人口3万6千。

にいみ【新美】ニヒ‥

姓氏の一つ。

⇒にいみ‐なんきち【新美南吉】

にいみ‐なんきち【新美南吉】ニヒ‥

童話作家。本名、正八。愛知県生れ。東京外語卒。「ごん狐」「おぢいさんのランプ」「花のき村と盗人たち」など豊かな空想に土俗性が漂う。(1913〜1943)

⇒にいみ【新美】

にい‐みや【新宮】ニヒ‥

新しく造られたばかりの宮。神武紀「権かりに―を作りて」

にい‐むぎ【新麦】ニヒ‥

今年とれた麦。しんむぎ。

にい‐むらさき【新紫】ニヒ‥

染めたばかりの紫。夫木和歌抄6「―に見え渡るかな」

にい‐むろ【新室】ニヒ‥

新築の室や家。若室。万葉集11「―の壁草刈りに坐したまはね」

⇒にいむろ‐いわい【新室祝】

⇒にいむろ‐うたげ【新室宴】

にいむろ‐いわい【新室祝】ニヒ‥イハヒ

新室落成の祝い。

⇒にい‐むろ【新室】

にいむろ‐うたげ【新室宴】ニヒ‥

新室落成の祝宴。古事記中「ここに―せむと言ひとよみて」

⇒にい‐むろ【新室】

ニーメラー【Martin Niemöller】

ドイツの牧師。告白教会に属し、ヒトラーの教会弾圧に抗し、ドイツ教会闘争を指導。(1892〜1984)

にい‐も【新喪】ニヒ‥

服しはじめたばかりの喪。あらたに服する喪。万葉集9「―のごともね泣きつるかも」

にい‐もの【新物】ニヒ‥

できたてのもの。夫木和歌抄12「昨日こそ神田の早苗急ぎしか今朝―の御戸開くなり」

にい‐や【新屋・新家】ニヒ‥

①(関東地方で)新築の家。しんや。しんけ。

②(関東・東海地方で)分家ぶんけ。新宅しんたく。

にい‐やい【新饗】ニヒヤヒ

(ニイアエの訛)初漁の鰹かつおを10尾ほど別にして置き、舟宿に帰ってから、来合わせた者全部に切って分配すること。駿豆地方の漁村で行う。ねのよ。→にえ(贄)

にい‐やけ【新焼け】ニヒ‥

草などを焼いて間もないこと。また、そのところ。頼政集「冬枯の野辺の―」

にい‐よね【新米】ニヒ‥

今年とれた米。しんまい。

にいる‐ぴと【にいる人】

(「にらいかない」からの来訪者の意)沖縄の八重山地方の豊年祭に来訪する赤また・黒またをいう。→赤また黒また

ニーレンバーグ【Marshall Warren Nirenberg】

アメリカの生化学者。試験管内での蛋白質合成に成功。のちコラナ(H. G. Khorana1922〜)と共にポリヌクレオチドを合成、アミノ酸に対するコドンを決定。ノーベル賞。(1927〜)

に‐いろ【丹色】

丹の色。赤色。

に‐いん【二院】‥ヰン

二院制における上院と下院。日本では衆議院と参議院。

⇒にいん‐せい【二院制】

にいん‐せい【二院制】‥ヰン‥

議会が二つの独立した合議機関から成り、両者が個々に議決した意思が一致した時にそれを議会の意思とする制度。日本の国会は衆議院・参議院の二院から成る。

⇒に‐いん【二院】

に‐う【二羽】

合掌する時の左右の手。「―合掌」

ニウエ【Niue】

南太平洋、トンガ諸島の東に位置する隆起珊瑚礁の島。1974年以降、ニュー‐ジーランドとの自由連合による自治領。住民はニウエ人。面積260平方キロメートル。人口2千(2002)。首都アロフィ。

にうかわかみ‐じんじゃ【丹生川上神社】ニフカハ‥

奈良県吉野郡にある元官幣大社。3社に分かれ、上社は川上村、祭神は高龗たかおかみ神。中社は東吉野村、罔象女みずはのめ神。下社は下市町、闇龗くらおかみ神。水神・雨乞いの神として信仰された。二十二社の一つ。雨師あめし明神。

丹生川上神社 上社

撮影:的場 啓

丹生川上神社 中社

撮影:的場 啓

丹生川上神社 中社

撮影:的場 啓

丹生川上神社 下社

撮影:的場 啓

丹生川上神社 下社

撮影:的場 啓

に‐うけ【荷受】

送って来た荷を受け取ること。

⇒にうけ‐にん【荷受人】

にうけ‐にん【荷受人】

運送契約で、運送品が目的地に到着した場合、自分の名で運送品の引渡しを受けるべき者。

⇒に‐うけ【荷受】

に‐うごき【荷動き】

取引による船・鉄道の荷物の動き。

に‐うち【荷打】

(→)打荷うちにに同じ。

にうつひめ‐じんじゃ【丹生都比売神社】ニフツ‥

和歌山県伊都郡かつらぎ町にある元官幣大社。祭神は丹生都比売神。

にう‐の‐かわかみ【丹生川上】ニフ‥カハ‥

奈良県吉野郡川上村から東吉野村にかけての地域の古称。神武天皇が即位前3年、天下平定のため天神地祇を祀ったという所。丹生川上神社(上・中・下社)がある。

ニヴヒ【Nivkhi】

アムール川(黒竜江)流域とサハリン(樺太)北部に住むロシアの少数民族。言語は古アジア諸語の一つで、周辺のツングース系諸語やアイヌ語の影響を受ける。漁労・海獣猟に従事。ニヴフ。旧称、ギリヤーク。

に‐うま【荷馬】

荷物を負って運搬する馬。荷をつけた馬。駄馬。においうま。

に‐うめ【煮梅】

①梅の実の砂糖蜜煮。〈[季]夏〉

②黄熟した梅の実を煮てすりつぶし、塩を加えた中に青梅を漬けたもの。

に‐うり【煮売】

飯および魚・野菜・豆などを煮て売ること。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「芋と鯨の―が八十五杯」。「―屋」

⇒にうり‐ざかや【煮売酒屋】

⇒にうり‐だいや【煮売台屋】

⇒にうり‐ぢゃや【煮売茶屋】

にうり‐ざかや【煮売酒屋】

煮売りを兼業する居酒屋。

⇒に‐うり【煮売】

にうり‐だいや【煮売台屋】

煮売りを兼業する仕出し屋。

⇒に‐うり【煮売】

にうり‐ぢゃや【煮売茶屋】

宿場などで、煮売りを兼業する茶屋。

⇒に‐うり【煮売】

にえ【沸・錵】

日本刀の、刃と地肌との境目に銀砂をふりかけたように輝いているもの。匂においについで重要な見所で、細微のものが揃っているのがよいとされる。

にえ【煮え】

にえること。にえた程度。「―が足りない」

にえ【贄・牲】ニヘ

①古く、早稲わせを刈って神に供え、感謝の意を表して食べる行事。万葉集14「鳰鳥におどりの葛飾早稲を―すとも」

②朝廷または神に奉る土地の産物、特に食用に供する魚・鳥など。貢物。供物。夫木和歌抄33「たむくべき神の―ぞと事よせて」

③会見の時の礼物。贈物。進物。宇津保物語吹上上「あみすきなどひつぎの―たてまつれり」

→大贄

に‐え【二会】‥ヱ

〔仏〕京都の円宗寺で行われた法華会と最勝会。天台三会の二種。

にえ‐あが・る【煮え上がる】

〔自五〕

①煮えてわきあがる。沸騰する。

②十分に煮える。完全に煮えおわる。

にえ‐い・る

〔自四〕

めりこんで没する。にえこむ。平家物語(延慶本)「余りに多く込み乗りたりければ、大船二艘―・りたり」

にえうみ‐の‐しんじ【贄海神事】ニヘ‥

伊勢神宮で6月・12月の月次祭つきなみのまつり当月の15日、志摩国阿原木神崎(今の三重県伊勢市)で牡蠣かき・海松みるなどの贄をとった神事。今は廃絶。

ニエーヴォ【Ippolito Nievo】

イタリアの作家。ガリバルディ率いる千人隊に加わり、船の難破で落命。没後刊行の「あるイタリア人の告白」は、国家統一に重ねて青年の自己形成を物語る。(1831〜1861)

ニエオ【NIEO】

(New International Economic Order)(→)新国際経済秩序。

にえ‐かえ・る【煮え返る】‥カヘル

〔自五〕

①煮えてわきかえる。沸騰する。

②非常に腹がたつ。浄瑠璃、傾城酒呑童子「―・つたる顔して」

③大騒ぎをする。ごった返す。浄瑠璃、冥途飛脚「節季師走に此の在所は、傾城ごとで―・る」

にえ‐がり【贄狩】ニヘ‥

贄にする鳥などをとる鷹狩。慈鎮鷹百首「―のひなみの今日は来にけりと」

にえきら‐ない【煮え切らない】

態度がどっちつかずで、はっきりしない。「―返答」

にえ‐くり‐かえ・る【煮え繰り返る】‥カヘル

〔自五〕

「にえかえる」を強めていう語。「腸はらわたが―・る」

にえ‐こじ・ける【煮え拗ける】

〔自下一〕

十分に煮えない。煮えそこねる。転じて、こじれる。浄瑠璃、薩摩歌「吸うても見せず心から、にえこじけの若後家」

にえ‐こ・む

〔自四〕

めりこむ。はまりこむ。にえいる。浄瑠璃、出世景清「首は胴にぞ―・みける」

にえさ【多・甚】ニヘサ

(ニヘサハ(贄多)の約という)多いさま。たくさん。神功紀「吾が国に―に是の珍宝たからもの有り」。肥後風土記逸文「俗くにひと、多さわなる物を見て即ち―にと云ふ」

にえ‐たぎ・る【煮え滾る】

〔自五〕

煮えてわき立つ。にえあがる。「湯が―・る」

にえ‐た・つ【煮え立つ】

〔自五〕

煮えてわきあがる。十分に煮える。にえあがる。

にえ‐づかい【贄使】ニヘヅカヒ

贄を奉進する使者。躬恒集「日次ひつぎの―として」

にえ‐どの【贄殿】ニヘ‥

①大嘗会だいじょうえの時、悠紀ゆき・主基すきの内院の中にあって神供を納める殿舎。

②宮中の内膳司の中にあって、諸国から貢進する贄を納める所。

③貴人の家で、魚鳥などを納め貯える所。また、食物を調理する所。宇津保物語国譲中「―、す・酒つくり、つけ物・炭・木・油など置きたり」

にえ‐の‐はつかり【贄の初刈】ニヘ‥

朝廷または神に奉る新穀を初めて刈りとること。散木奇歌集「こりはてぬ―あさりする」

にえ‐ばな【煮え花】

(→)「にばな(煮端)」に同じ。浄瑠璃、長町女腹切「ごぶりごぶりと―の茶瓶頭をふりたてて」

にえ‐びと【贄人】ニヘ‥

贄にする魚鳥などを捕らえる人。にえがりをする人。神楽歌、薦枕「こも枕たかせの淀に誰が―ぞ鴫つきのぼる」

ニエプス【Joseph Nicéphore Niépce】

フランスの発明家。アスファルトの感光性を利用して写真の撮影に成功。ダゲールの銀板写真完成に協力。(1765〜1833)

にえ‐ゆ【煮え湯】

煮え立った熱い湯。熱湯。

⇒煮え湯を飲まされる

に‐うけ【荷受】

送って来た荷を受け取ること。

⇒にうけ‐にん【荷受人】

にうけ‐にん【荷受人】

運送契約で、運送品が目的地に到着した場合、自分の名で運送品の引渡しを受けるべき者。

⇒に‐うけ【荷受】

に‐うごき【荷動き】

取引による船・鉄道の荷物の動き。

に‐うち【荷打】

(→)打荷うちにに同じ。

にうつひめ‐じんじゃ【丹生都比売神社】ニフツ‥

和歌山県伊都郡かつらぎ町にある元官幣大社。祭神は丹生都比売神。

にう‐の‐かわかみ【丹生川上】ニフ‥カハ‥

奈良県吉野郡川上村から東吉野村にかけての地域の古称。神武天皇が即位前3年、天下平定のため天神地祇を祀ったという所。丹生川上神社(上・中・下社)がある。

ニヴヒ【Nivkhi】

アムール川(黒竜江)流域とサハリン(樺太)北部に住むロシアの少数民族。言語は古アジア諸語の一つで、周辺のツングース系諸語やアイヌ語の影響を受ける。漁労・海獣猟に従事。ニヴフ。旧称、ギリヤーク。

に‐うま【荷馬】

荷物を負って運搬する馬。荷をつけた馬。駄馬。においうま。

に‐うめ【煮梅】

①梅の実の砂糖蜜煮。〈[季]夏〉

②黄熟した梅の実を煮てすりつぶし、塩を加えた中に青梅を漬けたもの。

に‐うり【煮売】

飯および魚・野菜・豆などを煮て売ること。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「芋と鯨の―が八十五杯」。「―屋」

⇒にうり‐ざかや【煮売酒屋】

⇒にうり‐だいや【煮売台屋】

⇒にうり‐ぢゃや【煮売茶屋】

にうり‐ざかや【煮売酒屋】

煮売りを兼業する居酒屋。

⇒に‐うり【煮売】

にうり‐だいや【煮売台屋】

煮売りを兼業する仕出し屋。

⇒に‐うり【煮売】

にうり‐ぢゃや【煮売茶屋】

宿場などで、煮売りを兼業する茶屋。

⇒に‐うり【煮売】

にえ【沸・錵】

日本刀の、刃と地肌との境目に銀砂をふりかけたように輝いているもの。匂においについで重要な見所で、細微のものが揃っているのがよいとされる。

にえ【煮え】

にえること。にえた程度。「―が足りない」

にえ【贄・牲】ニヘ

①古く、早稲わせを刈って神に供え、感謝の意を表して食べる行事。万葉集14「鳰鳥におどりの葛飾早稲を―すとも」

②朝廷または神に奉る土地の産物、特に食用に供する魚・鳥など。貢物。供物。夫木和歌抄33「たむくべき神の―ぞと事よせて」

③会見の時の礼物。贈物。進物。宇津保物語吹上上「あみすきなどひつぎの―たてまつれり」

→大贄

に‐え【二会】‥ヱ

〔仏〕京都の円宗寺で行われた法華会と最勝会。天台三会の二種。

にえ‐あが・る【煮え上がる】

〔自五〕

①煮えてわきあがる。沸騰する。

②十分に煮える。完全に煮えおわる。

にえ‐い・る

〔自四〕

めりこんで没する。にえこむ。平家物語(延慶本)「余りに多く込み乗りたりければ、大船二艘―・りたり」

にえうみ‐の‐しんじ【贄海神事】ニヘ‥

伊勢神宮で6月・12月の月次祭つきなみのまつり当月の15日、志摩国阿原木神崎(今の三重県伊勢市)で牡蠣かき・海松みるなどの贄をとった神事。今は廃絶。

ニエーヴォ【Ippolito Nievo】

イタリアの作家。ガリバルディ率いる千人隊に加わり、船の難破で落命。没後刊行の「あるイタリア人の告白」は、国家統一に重ねて青年の自己形成を物語る。(1831〜1861)

ニエオ【NIEO】

(New International Economic Order)(→)新国際経済秩序。

にえ‐かえ・る【煮え返る】‥カヘル

〔自五〕

①煮えてわきかえる。沸騰する。

②非常に腹がたつ。浄瑠璃、傾城酒呑童子「―・つたる顔して」

③大騒ぎをする。ごった返す。浄瑠璃、冥途飛脚「節季師走に此の在所は、傾城ごとで―・る」

にえ‐がり【贄狩】ニヘ‥

贄にする鳥などをとる鷹狩。慈鎮鷹百首「―のひなみの今日は来にけりと」

にえきら‐ない【煮え切らない】

態度がどっちつかずで、はっきりしない。「―返答」

にえ‐くり‐かえ・る【煮え繰り返る】‥カヘル

〔自五〕

「にえかえる」を強めていう語。「腸はらわたが―・る」

にえ‐こじ・ける【煮え拗ける】

〔自下一〕

十分に煮えない。煮えそこねる。転じて、こじれる。浄瑠璃、薩摩歌「吸うても見せず心から、にえこじけの若後家」

にえ‐こ・む

〔自四〕

めりこむ。はまりこむ。にえいる。浄瑠璃、出世景清「首は胴にぞ―・みける」

にえさ【多・甚】ニヘサ

(ニヘサハ(贄多)の約という)多いさま。たくさん。神功紀「吾が国に―に是の珍宝たからもの有り」。肥後風土記逸文「俗くにひと、多さわなる物を見て即ち―にと云ふ」

にえ‐たぎ・る【煮え滾る】

〔自五〕

煮えてわき立つ。にえあがる。「湯が―・る」

にえ‐た・つ【煮え立つ】

〔自五〕

煮えてわきあがる。十分に煮える。にえあがる。

にえ‐づかい【贄使】ニヘヅカヒ

贄を奉進する使者。躬恒集「日次ひつぎの―として」

にえ‐どの【贄殿】ニヘ‥

①大嘗会だいじょうえの時、悠紀ゆき・主基すきの内院の中にあって神供を納める殿舎。

②宮中の内膳司の中にあって、諸国から貢進する贄を納める所。

③貴人の家で、魚鳥などを納め貯える所。また、食物を調理する所。宇津保物語国譲中「―、す・酒つくり、つけ物・炭・木・油など置きたり」

にえ‐の‐はつかり【贄の初刈】ニヘ‥

朝廷または神に奉る新穀を初めて刈りとること。散木奇歌集「こりはてぬ―あさりする」

にえ‐ばな【煮え花】

(→)「にばな(煮端)」に同じ。浄瑠璃、長町女腹切「ごぶりごぶりと―の茶瓶頭をふりたてて」

にえ‐びと【贄人】ニヘ‥

贄にする魚鳥などを捕らえる人。にえがりをする人。神楽歌、薦枕「こも枕たかせの淀に誰が―ぞ鴫つきのぼる」

ニエプス【Joseph Nicéphore Niépce】

フランスの発明家。アスファルトの感光性を利用して写真の撮影に成功。ダゲールの銀板写真完成に協力。(1765〜1833)

にえ‐ゆ【煮え湯】

煮え立った熱い湯。熱湯。

⇒煮え湯を飲まされる

に‐あわし・い【似合わしい】‥アハシイ

〔形〕[文]にあは・し(シク)

似合って見える。につかわしい。狂言、伊文字「某いまだ―・い妻が御座らぬ」

にい【新】ニヒ

〔接頭〕

体言に冠して、新しい、出来たて、始まったばかり、の意を添える語。「―枕」「―妻」「―墾はり」

にい‐いと【新糸】ニヒ‥

作りたての新しい糸。夫木和歌抄10「棚機たなばたにまをの―ひきかけて」

にいがた【新潟】ニヒ‥

①中部地方北東部、日本海側の県。越後・佐渡2国を管轄。面積1万2583平方キロメートル。人口243万1千。全20市。

→佐渡おけさ

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②新潟県中部の市。県庁所在地。政令指定都市の一つ。信濃川河口に位する港湾都市で、寛文(1661〜1673)年間に河村瑞軒により西廻り航路の寄港地と定められて以来発展、1858年(安政5)の日米修好通商条約により日本海沿岸唯一の開港場となった。天然ガスを産し、化学・機械工業が盛ん。人口81万4千。

⇒にいがたけん‐ちゅうえつ‐じしん【新潟県中越地震】

⇒にいがた‐じしん【新潟地震】

⇒にいがた‐だいがく【新潟大学】

⇒にいがた‐ぶぎょう【新潟奉行】

⇒にいがた‐へいや【新潟平野】

にいがたけん‐ちゅうえつ‐じしん【新潟県中越地震】ニヒ‥ヱツヂ‥

2004年10月23日に新潟県中越地方で発生したマグニチュード6.8の地震。活発な余震活動が継続し、死者数十名、負傷者数千人、避難者は10万人をこえる大災害となった。

⇒にいがた【新潟】

にいがた‐じしん【新潟地震】ニヒ‥ヂ‥

1964年6月16日の新潟県北部沖を震源とする地震。マグニチュード7.5。新潟県などで死者26人、家屋の被害2万戸以上。

信濃川上空から昭和石油タンクの炎上をのぞむ 1964年6月

提供:毎日新聞社

に‐あわし・い【似合わしい】‥アハシイ

〔形〕[文]にあは・し(シク)

似合って見える。につかわしい。狂言、伊文字「某いまだ―・い妻が御座らぬ」

にい【新】ニヒ

〔接頭〕

体言に冠して、新しい、出来たて、始まったばかり、の意を添える語。「―枕」「―妻」「―墾はり」

にい‐いと【新糸】ニヒ‥

作りたての新しい糸。夫木和歌抄10「棚機たなばたにまをの―ひきかけて」

にいがた【新潟】ニヒ‥

①中部地方北東部、日本海側の県。越後・佐渡2国を管轄。面積1万2583平方キロメートル。人口243万1千。全20市。

→佐渡おけさ

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②新潟県中部の市。県庁所在地。政令指定都市の一つ。信濃川河口に位する港湾都市で、寛文(1661〜1673)年間に河村瑞軒により西廻り航路の寄港地と定められて以来発展、1858年(安政5)の日米修好通商条約により日本海沿岸唯一の開港場となった。天然ガスを産し、化学・機械工業が盛ん。人口81万4千。

⇒にいがたけん‐ちゅうえつ‐じしん【新潟県中越地震】

⇒にいがた‐じしん【新潟地震】

⇒にいがた‐だいがく【新潟大学】

⇒にいがた‐ぶぎょう【新潟奉行】

⇒にいがた‐へいや【新潟平野】

にいがたけん‐ちゅうえつ‐じしん【新潟県中越地震】ニヒ‥ヱツヂ‥

2004年10月23日に新潟県中越地方で発生したマグニチュード6.8の地震。活発な余震活動が継続し、死者数十名、負傷者数千人、避難者は10万人をこえる大災害となった。

⇒にいがた【新潟】

にいがた‐じしん【新潟地震】ニヒ‥ヂ‥

1964年6月16日の新潟県北部沖を震源とする地震。マグニチュード7.5。新潟県などで死者26人、家屋の被害2万戸以上。

信濃川上空から昭和石油タンクの炎上をのぞむ 1964年6月

提供:毎日新聞社

⇒にいがた【新潟】

にいがた‐だいがく【新潟大学】ニヒ‥

国立大学法人の一つ。1922年(大正11)設立の新潟医大、旧制の新潟高等学校・長岡工専・県立農専・新潟第一および第二師範・新潟青年師範を母体として49年設置。2004年法人化。本部は新潟市。

⇒にいがた【新潟】

にいがた‐ぶぎょう【新潟奉行】ニヒ‥ギヤウ

江戸幕府の職名。遠国おんごく奉行の一つ。1843年(天保14)新潟を港町として重視し、初代奉行に川村修就ながたかを派遣、行政・司法を統括させた。

⇒にいがた【新潟】

にいがた‐へいや【新潟平野】ニヒ‥

新潟県中部、信濃川・阿賀野川下流に広がる沖積平野。水田耕作のほか、天然ガスの採掘も行われる。越後平野。蒲原平野。

新潟平野 水田とあぜのハンノキ

撮影:山梨勝弘

⇒にいがた【新潟】

にいがた‐だいがく【新潟大学】ニヒ‥

国立大学法人の一つ。1922年(大正11)設立の新潟医大、旧制の新潟高等学校・長岡工専・県立農専・新潟第一および第二師範・新潟青年師範を母体として49年設置。2004年法人化。本部は新潟市。

⇒にいがた【新潟】

にいがた‐ぶぎょう【新潟奉行】ニヒ‥ギヤウ

江戸幕府の職名。遠国おんごく奉行の一つ。1843年(天保14)新潟を港町として重視し、初代奉行に川村修就ながたかを派遣、行政・司法を統括させた。

⇒にいがた【新潟】

にいがた‐へいや【新潟平野】ニヒ‥

新潟県中部、信濃川・阿賀野川下流に広がる沖積平野。水田耕作のほか、天然ガスの採掘も行われる。越後平野。蒲原平野。

新潟平野 水田とあぜのハンノキ

撮影:山梨勝弘

⇒にいがた【新潟】

にい‐がん【根神】

⇒ねがみ

にい‐くさ【新草】ニヒ‥

春先に生えてまだ間まのない草。わかくさ。〈[季]春〉。万葉集14「古草に―まじり生ひは生ふるがに」↔ふる草

にい‐くわ【新桑】ニヒクハ

出てまだ間まのない桑の葉。

⇒にいくわ‐まゆ【新桑繭】

⇒にいくわ‐まよ【新桑繭】

にいくわ‐まゆ【新桑繭】ニヒクハ‥

今年の蚕の繭。貫之集「今年おひの―の唐衣」

⇒にい‐くわ【新桑】

にいくわ‐まよ【新桑繭】ニヒクハ‥

(→)「にいくわまゆ」に同じ。万葉集14「筑波嶺の―のきぬはあれど」

⇒にい‐くわ【新桑】

にい‐ごろも【新衣】ニヒ‥

仕立てたばかりの着物。夫木和歌抄33「紫の初しほ染の―」

にいざ【新座】ニヒ‥

埼玉県南東部の市。江戸時代に野火止新田として開発。近年住宅地化が進行したが、野菜・花卉かきなど近郊農業も盛ん。人口15万3千。

にい‐さきもり【新防人】ニヒ‥

新しく派遣された防人。万葉集20「今替る―が船出する」

にい‐さと【新里】ニヒ‥

新しく住むことになった里。まだ住みなれない里。

にい‐さん【兄さん】

(アニサマの転)

①「あに」の軽い尊敬語。また、親しんで呼びかける語。

②若者・少年を呼ぶ称。

に‐いし【丹石】

①代赭石たいしゃせき。

②黄土。

にい・し【新し】ニヒシ

〔形シク〕

始まったばかりである。新鮮だ。あたらしい。推古紀(岩崎本)平安中期点「新ニヒシキ館むろつみを難波高麗の館の上ほとりに造る」

にい‐しね【新稲】ニヒ‥

今年作ったばかりの稲。

にい‐しぼり【新搾り】ニヒ‥

醸造したての酒。新酒。

にい‐じま【新島】ニヒ‥

伊豆七島の一つ。東京都に属する。

新島

提供:東京都

⇒にいがた【新潟】

にい‐がん【根神】

⇒ねがみ

にい‐くさ【新草】ニヒ‥

春先に生えてまだ間まのない草。わかくさ。〈[季]春〉。万葉集14「古草に―まじり生ひは生ふるがに」↔ふる草

にい‐くわ【新桑】ニヒクハ

出てまだ間まのない桑の葉。

⇒にいくわ‐まゆ【新桑繭】

⇒にいくわ‐まよ【新桑繭】

にいくわ‐まゆ【新桑繭】ニヒクハ‥

今年の蚕の繭。貫之集「今年おひの―の唐衣」

⇒にい‐くわ【新桑】

にいくわ‐まよ【新桑繭】ニヒクハ‥

(→)「にいくわまゆ」に同じ。万葉集14「筑波嶺の―のきぬはあれど」

⇒にい‐くわ【新桑】

にい‐ごろも【新衣】ニヒ‥

仕立てたばかりの着物。夫木和歌抄33「紫の初しほ染の―」

にいざ【新座】ニヒ‥

埼玉県南東部の市。江戸時代に野火止新田として開発。近年住宅地化が進行したが、野菜・花卉かきなど近郊農業も盛ん。人口15万3千。

にい‐さきもり【新防人】ニヒ‥

新しく派遣された防人。万葉集20「今替る―が船出する」

にい‐さと【新里】ニヒ‥

新しく住むことになった里。まだ住みなれない里。

にい‐さん【兄さん】

(アニサマの転)

①「あに」の軽い尊敬語。また、親しんで呼びかける語。

②若者・少年を呼ぶ称。

に‐いし【丹石】

①代赭石たいしゃせき。

②黄土。

にい・し【新し】ニヒシ

〔形シク〕

始まったばかりである。新鮮だ。あたらしい。推古紀(岩崎本)平安中期点「新ニヒシキ館むろつみを難波高麗の館の上ほとりに造る」

にい‐しね【新稲】ニヒ‥

今年作ったばかりの稲。

にい‐しぼり【新搾り】ニヒ‥

醸造したての酒。新酒。

にい‐じま【新島】ニヒ‥

伊豆七島の一つ。東京都に属する。

新島

提供:東京都

にいじま【新島】ニヒ‥

姓氏の一つ。

⇒にいじま‐じょう【新島襄】

にいじま‐じょう【新島襄】ニヒ‥ジヤウ

教育家。江戸生れ。21歳のとき渡米してアーモスト大学を卒業。1872年(明治5)より岩倉全権大使に随行してヨーロッパを視察。75年京都に同志社英学校を創設、キリスト教主義の教育を創始。(1843〜1890)→同志社大学

新島襄

提供:毎日新聞社

にいじま【新島】ニヒ‥

姓氏の一つ。

⇒にいじま‐じょう【新島襄】

にいじま‐じょう【新島襄】ニヒ‥ジヤウ

教育家。江戸生れ。21歳のとき渡米してアーモスト大学を卒業。1872年(明治5)より岩倉全権大使に随行してヨーロッパを視察。75年京都に同志社英学校を創設、キリスト教主義の教育を創始。(1843〜1890)→同志社大学

新島襄

提供:毎日新聞社

⇒にいじま【新島】

にい‐しまもり【新島守】ニヒ‥

新しく任についた島守。万葉集7「今年行く―が麻衣」

にい‐じょうりょう【新精霊】ニヒジヤウリヤウ

新盆にむかえる精霊しょうりょう。前の年の盆のあとで死んだ人の霊。

ニー‐ショット【knee shot】

撮影の構図で、人物の主に膝から上を撮影するもの。人が両手を広げて画面いっぱいになるような大きさで写すこと。

にい‐す【新栖・新巣】ニヒ‥

造りたてのすみか。古事記上「天の―の凝烟すすの八拳やつか垂るまで焼たき挙げ」

ニース【Nice】

フランス南東部、地中海沿岸のコート‐ダジュールにある観光・保養都市。風光明媚。人口34万3千(1999)。

ニーズ【needs】

必要。要求。需要。「住民の―にこたえる」

ニーズ【NIEs】

(Newly Industrializing Economies)新興工業経済地域。1970年代以降、工業化の進展が著しい韓国・台湾・香港・シンガポール・メキシコ・ブラジル・スペイン・ポルトガル・ギリシア・ユーゴスラヴィアの10の発展途上国・地域を、79年OECDがニックス(Newly Industrializing Countries;NICs)すなわち新興工業諸国と総称。このうち80年代以降も高成長を続けたアジアの四つの国・地域を、88年にニーズと改称。アジア‐ニーズ。

にーせー‐おどり【二才踊】‥ヲドリ

琉球舞踊の男踊り。紋服姿の若者が七五調の歌につれて軽快に踊る。

にいだ【仁井田】‥ヰ‥

姓氏の一つ。

⇒にいだ‐のぼる【仁井田陞】

ニーダーザクセン【Niedersachsen】

ドイツ北部の州。州都ハノーファー。

にいたか‐やま【新高山】ニヒ‥

台湾第一の高山である玉山ぎょくざんの日本統治時代の呼称。

にいだ‐のぼる【仁井田陞】‥ヰ‥

中国法制史家。東京生れ。東大東洋文化研究所教授。中田薫の指導のもとに「唐令拾遺」「唐宋法律文書の研究」「支那身分法史」などを著す。(1904〜1966)

⇒にいだ【仁井田】

にい‐たまくら【新手枕】ニヒ‥

男女が初めて交わしあう手枕。男女の初めてのちぎり。にいまくら。万葉集11「若草の―をまきそめて」

にい‐たまずさ【新玉章】ニヒ‥ヅサ

初めて送ってやる手紙。最初の便り。夫木和歌抄12「此の秋の―のことづても」

ニーダム【Joseph Needham】

イギリスの化学技術史家・生化学者。日中戦争中、重慶のイギリス大使館科学顧問。戦後ユネスコ設立に尽力。ケンブリッジ大学ニーダム研究所長。英国・中国の文化交流に貢献。主著「中国の科学と文明」。(1900〜1995)

ニーチェ【Friedrich Wilhelm Nietzsche】

ドイツの哲学者。キリスト教倫理思想を弱者の奴隷道徳とし、強者の主人道徳を説き、この道徳の人を「超人」と称し、これを生の根源にある力への意志の権化と見た。またプラトン的形而上学を幻の背後世界を語るものとして否定し、神の死を宣告してニヒリズムの到来を告げた。その影響は実存主義やポスト構造主義にも及ぶ。著「悲劇の誕生」「ツァラトゥストラはかく語りき」「善悪の彼岸」など。(1844〜1900)→永遠回帰→君主道徳

に‐いち‐ゼネスト【二‐一ゼネスト】

1947年2月1日を予定日として、全国の官公庁労組を中心に数百万の労働者が参加して計画された大規模なストライキ。前日のマッカーサー連合国軍最高司令官の禁止命令によって中止。二‐一スト。

にいち‐てんさく‐の‐ご【二一天作五】

①旧式珠算の割算九九くくの一つ。1を2で割る時、この割り声を唱えて、1をはらって桁の上の5を置く。転じて、珠算による計算。中国では「二一添作五」と書く。

②物を半分ずつに分けること。

③計算。勘定。

にいつ【新津】ニヒ‥

新潟市の地名。信濃・阿賀野川に囲まれ、農産物の集散地。油田がある。

⇒にいつ‐ゆでん【新津油田】

にい‐づま【新妻】ニヒ‥

結婚してまもない妻。新婚の妻。

にいつ‐ゆでん【新津油田】ニヒ‥

新津付近にある油田。慶長(1596〜1615)年間に発見。近年は産油量が減少。越後七不思議の一つ「臭水くそうず」の所在地。

⇒にいつ【新津】

ニート【NEET】

(not in employment, education or training)職業に就かず、教育・職業訓練も受けていない若者。無業者。イギリスで生まれた語で、2004年ころから日本でも問題化。

ニードル【needle】

①針。

②(→)エギーユに同じ。

にい‐な【新字】ニヒ‥

未詳。一説に、漢字体で新しく作られた国字。また、新しく漢字の訓釈を一定した字典ともいう。天武紀下「丙午に境部連石積いわつみ等に命みことのりして更に肇めて―一部四十四巻を造らしむ」

にい‐なえ【新嘗】ニヒナヘ

(ニヒ(新)ノ(助詞)アヘ(饗)の約)新穀を神に捧げて祭る行事。古事記下「―屋に生ひだてる」

にい‐なめ【新嘗】ニヒ‥

「新嘗しんじょう」の訓読。ニヒナヘ(新饗)の転か。〈類聚名義抄〉

⇒にいなめ‐さい【新嘗祭】

にいなめ‐さい【新嘗祭】ニヒ‥

天皇が新穀を天神地祇にすすめ、また、親しくこれを食する祭儀。古くは陰暦11月の中の卯の日に行われた。近時は11月23日に行われ、祭日の一つとされたが、現制ではこの日を「勤労感謝の日」として国民の祝日に加えた。天皇の即位後に初めて行うものを大嘗祭だいじょうさいという。にいなめまつり。しんじょうさい。〈[季]冬〉

⇒にい‐なめ【新嘗】

にいにい‐ぜみ【にいにい蝉・蟪蛄】

セミ科の一種。体長20〜25ミリメートル。中胸背面は黒く、中央のW紋は暗緑色。前翅には黒褐色の雲形模様があり、後翅は黒褐色で外縁は透明。低く「じいー」と長く単調に鳴く。〈[季]夏〉

ニイニイゼミ

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒にいじま【新島】

にい‐しまもり【新島守】ニヒ‥

新しく任についた島守。万葉集7「今年行く―が麻衣」

にい‐じょうりょう【新精霊】ニヒジヤウリヤウ

新盆にむかえる精霊しょうりょう。前の年の盆のあとで死んだ人の霊。

ニー‐ショット【knee shot】

撮影の構図で、人物の主に膝から上を撮影するもの。人が両手を広げて画面いっぱいになるような大きさで写すこと。

にい‐す【新栖・新巣】ニヒ‥

造りたてのすみか。古事記上「天の―の凝烟すすの八拳やつか垂るまで焼たき挙げ」

ニース【Nice】

フランス南東部、地中海沿岸のコート‐ダジュールにある観光・保養都市。風光明媚。人口34万3千(1999)。

ニーズ【needs】

必要。要求。需要。「住民の―にこたえる」

ニーズ【NIEs】

(Newly Industrializing Economies)新興工業経済地域。1970年代以降、工業化の進展が著しい韓国・台湾・香港・シンガポール・メキシコ・ブラジル・スペイン・ポルトガル・ギリシア・ユーゴスラヴィアの10の発展途上国・地域を、79年OECDがニックス(Newly Industrializing Countries;NICs)すなわち新興工業諸国と総称。このうち80年代以降も高成長を続けたアジアの四つの国・地域を、88年にニーズと改称。アジア‐ニーズ。

にーせー‐おどり【二才踊】‥ヲドリ

琉球舞踊の男踊り。紋服姿の若者が七五調の歌につれて軽快に踊る。

にいだ【仁井田】‥ヰ‥

姓氏の一つ。

⇒にいだ‐のぼる【仁井田陞】

ニーダーザクセン【Niedersachsen】

ドイツ北部の州。州都ハノーファー。

にいたか‐やま【新高山】ニヒ‥

台湾第一の高山である玉山ぎょくざんの日本統治時代の呼称。

にいだ‐のぼる【仁井田陞】‥ヰ‥

中国法制史家。東京生れ。東大東洋文化研究所教授。中田薫の指導のもとに「唐令拾遺」「唐宋法律文書の研究」「支那身分法史」などを著す。(1904〜1966)

⇒にいだ【仁井田】

にい‐たまくら【新手枕】ニヒ‥

男女が初めて交わしあう手枕。男女の初めてのちぎり。にいまくら。万葉集11「若草の―をまきそめて」

にい‐たまずさ【新玉章】ニヒ‥ヅサ

初めて送ってやる手紙。最初の便り。夫木和歌抄12「此の秋の―のことづても」

ニーダム【Joseph Needham】

イギリスの化学技術史家・生化学者。日中戦争中、重慶のイギリス大使館科学顧問。戦後ユネスコ設立に尽力。ケンブリッジ大学ニーダム研究所長。英国・中国の文化交流に貢献。主著「中国の科学と文明」。(1900〜1995)

ニーチェ【Friedrich Wilhelm Nietzsche】

ドイツの哲学者。キリスト教倫理思想を弱者の奴隷道徳とし、強者の主人道徳を説き、この道徳の人を「超人」と称し、これを生の根源にある力への意志の権化と見た。またプラトン的形而上学を幻の背後世界を語るものとして否定し、神の死を宣告してニヒリズムの到来を告げた。その影響は実存主義やポスト構造主義にも及ぶ。著「悲劇の誕生」「ツァラトゥストラはかく語りき」「善悪の彼岸」など。(1844〜1900)→永遠回帰→君主道徳

に‐いち‐ゼネスト【二‐一ゼネスト】

1947年2月1日を予定日として、全国の官公庁労組を中心に数百万の労働者が参加して計画された大規模なストライキ。前日のマッカーサー連合国軍最高司令官の禁止命令によって中止。二‐一スト。

にいち‐てんさく‐の‐ご【二一天作五】

①旧式珠算の割算九九くくの一つ。1を2で割る時、この割り声を唱えて、1をはらって桁の上の5を置く。転じて、珠算による計算。中国では「二一添作五」と書く。

②物を半分ずつに分けること。

③計算。勘定。

にいつ【新津】ニヒ‥

新潟市の地名。信濃・阿賀野川に囲まれ、農産物の集散地。油田がある。

⇒にいつ‐ゆでん【新津油田】

にい‐づま【新妻】ニヒ‥

結婚してまもない妻。新婚の妻。

にいつ‐ゆでん【新津油田】ニヒ‥

新津付近にある油田。慶長(1596〜1615)年間に発見。近年は産油量が減少。越後七不思議の一つ「臭水くそうず」の所在地。

⇒にいつ【新津】

ニート【NEET】

(not in employment, education or training)職業に就かず、教育・職業訓練も受けていない若者。無業者。イギリスで生まれた語で、2004年ころから日本でも問題化。

ニードル【needle】

①針。

②(→)エギーユに同じ。

にい‐な【新字】ニヒ‥

未詳。一説に、漢字体で新しく作られた国字。また、新しく漢字の訓釈を一定した字典ともいう。天武紀下「丙午に境部連石積いわつみ等に命みことのりして更に肇めて―一部四十四巻を造らしむ」

にい‐なえ【新嘗】ニヒナヘ

(ニヒ(新)ノ(助詞)アヘ(饗)の約)新穀を神に捧げて祭る行事。古事記下「―屋に生ひだてる」

にい‐なめ【新嘗】ニヒ‥

「新嘗しんじょう」の訓読。ニヒナヘ(新饗)の転か。〈類聚名義抄〉

⇒にいなめ‐さい【新嘗祭】

にいなめ‐さい【新嘗祭】ニヒ‥

天皇が新穀を天神地祇にすすめ、また、親しくこれを食する祭儀。古くは陰暦11月の中の卯の日に行われた。近時は11月23日に行われ、祭日の一つとされたが、現制ではこの日を「勤労感謝の日」として国民の祝日に加えた。天皇の即位後に初めて行うものを大嘗祭だいじょうさいという。にいなめまつり。しんじょうさい。〈[季]冬〉

⇒にい‐なめ【新嘗】

にいにい‐ぜみ【にいにい蝉・蟪蛄】

セミ科の一種。体長20〜25ミリメートル。中胸背面は黒く、中央のW紋は暗緑色。前翅には黒褐色の雲形模様があり、後翅は黒褐色で外縁は透明。低く「じいー」と長く単調に鳴く。〈[季]夏〉

ニイニイゼミ

提供:ネイチャー・プロダクション

にい‐の‐あま【二位尼】‥ヰ‥

平清盛の妻。平時忠の姉。名は時子。壇ノ浦の戦に安徳天皇を抱いて海に身を投じた。(1126〜1185)

にい‐は【新葉】ニヒ‥

わかば。夫木和歌抄2「あしの―の浅緑なる」

ニーバー【Reinhold Niebuhr】

アメリカの神学者。ニューヨークのユニオン神学校教授。罪深い人間が神の善意に依存していることを強調。社会の現状を批判し、自由主義者として政治に参加。著「道徳的人間と非道徳的社会」「キリスト教人間観」など。(1892〜1971)

にい‐ばえ【新生え】ニヒ‥

生えたばかりであること。また、その草木。清輔集「―まさるこひ草の」

ニーハオ【你好】

(中国語)こんにちは。

にいばし‐の‐いわい【新箸の祝】ニヒ‥イハヒ

千葉県で、6月27日の行事。新小麦で団子・うどんをつくって神に供え、ススキ・カヤなどの茎でつくった箸で食べる。

にい‐はだ【新肌】ニヒ‥

まだ誰も手を触れていない肌。万葉集14「―ふれし子ろし愛かなしも」

にいはま【新居浜】ニヰ‥

愛媛県北東部、燧灘ひうちなだに面する市。別子鉱山の銅の精錬・積出しで発達、現在は金属・機械・石油化学コンビナートを形成。人口12万4千。

にい‐ばり【新治・新墾】ニヒ‥

開墾したてであること。また、その田地。新田。万葉集12「―の今作る路」

⇒にいばり‐みち【新治道】

にいばり‐みち【新治道】ニヒ‥

新しくひらいた道。新道。

⇒にい‐ばり【新治・新墾】

ニーブール【Barthold Georg Niebuhr】

ドイツの歴史家。ローマ史をおおう神話・伝説を批判し、近代の実証的な歴史学の基礎を確立。主著「ローマ史」。(1776〜1831)

ニーベルンゲンのうた【ニーベルンゲンの歌】

(Das Nibelungenlied ドイツ)ドイツ中世の英雄叙事詩。民族大移動時代の伝説を素材にして1200年ごろ成立したと推定される。英雄ジークフリートの冒険と死、その妻クリームヒルトの復讐、ブルグント族の滅亡を描く。古代ゲルマン人の悲劇的宿命観が基調。ヘッベルの戯曲やR.ワグナーの楽劇に脚色された。

にい‐ぼん【新盆】ニヒ‥

その人が死んでから初めてむかえる盆会。あらぼん。若精霊わかしょうりょう。〈[季]秋〉

にい‐まいり【新参り】ニヒマヰリ

参内して仕えたばかりのもの。いままいり。いまき。しんざん。後撰和歌集春「ある人のもとに―の女の侍りけるが」

にい‐まくら【新枕】ニヒ‥

男女が初めて枕を交わすこと。男女の初めてのちぎり。伊勢物語「ただこよひこそ―すれ」

にい‐まなび【新学び】ニヒ‥

初めて学ぶこと。ういまなび。

にいまなび【新学】ニヒ‥

歌論書。賀茂真淵著。1冊。1765年(明和2)成り、1800年(寛政12)刊。歌は調しらべをもっぱらとすべきこと、万葉集を重んずべきことなどを説く。

⇒にいまなび‐いけん【新学異見】

にいまなび‐いけん【新学異見】ニヒ‥

歌論書。香川景樹著。1冊。賀茂真淵の「新学」の説を反駁して現代主義を主張。1814年(文化11)刊。

⇒にいまなび【新学】

にいみ【新見】ニヒ‥

岡山県北西部、高梁川上流の中国山地にある新見盆地の中心都市。もと陣屋町・河港。人口3万6千。

にいみ【新美】ニヒ‥

姓氏の一つ。

⇒にいみ‐なんきち【新美南吉】

にいみ‐なんきち【新美南吉】ニヒ‥

童話作家。本名、正八。愛知県生れ。東京外語卒。「ごん狐」「おぢいさんのランプ」「花のき村と盗人たち」など豊かな空想に土俗性が漂う。(1913〜1943)

⇒にいみ【新美】

にい‐みや【新宮】ニヒ‥

新しく造られたばかりの宮。神武紀「権かりに―を作りて」

にい‐むぎ【新麦】ニヒ‥

今年とれた麦。しんむぎ。

にい‐むらさき【新紫】ニヒ‥

染めたばかりの紫。夫木和歌抄6「―に見え渡るかな」

にい‐むろ【新室】ニヒ‥

新築の室や家。若室。万葉集11「―の壁草刈りに坐したまはね」

⇒にいむろ‐いわい【新室祝】

⇒にいむろ‐うたげ【新室宴】

にいむろ‐いわい【新室祝】ニヒ‥イハヒ

新室落成の祝い。

⇒にい‐むろ【新室】

にいむろ‐うたげ【新室宴】ニヒ‥

新室落成の祝宴。古事記中「ここに―せむと言ひとよみて」

⇒にい‐むろ【新室】

ニーメラー【Martin Niemöller】

ドイツの牧師。告白教会に属し、ヒトラーの教会弾圧に抗し、ドイツ教会闘争を指導。(1892〜1984)

にい‐も【新喪】ニヒ‥

服しはじめたばかりの喪。あらたに服する喪。万葉集9「―のごともね泣きつるかも」

にい‐もの【新物】ニヒ‥

できたてのもの。夫木和歌抄12「昨日こそ神田の早苗急ぎしか今朝―の御戸開くなり」

にい‐や【新屋・新家】ニヒ‥

①(関東地方で)新築の家。しんや。しんけ。

②(関東・東海地方で)分家ぶんけ。新宅しんたく。

にい‐やい【新饗】ニヒヤヒ

(ニイアエの訛)初漁の鰹かつおを10尾ほど別にして置き、舟宿に帰ってから、来合わせた者全部に切って分配すること。駿豆地方の漁村で行う。ねのよ。→にえ(贄)

にい‐やけ【新焼け】ニヒ‥

草などを焼いて間もないこと。また、そのところ。頼政集「冬枯の野辺の―」

にい‐よね【新米】ニヒ‥

今年とれた米。しんまい。

にいる‐ぴと【にいる人】

(「にらいかない」からの来訪者の意)沖縄の八重山地方の豊年祭に来訪する赤また・黒またをいう。→赤また黒また

ニーレンバーグ【Marshall Warren Nirenberg】

アメリカの生化学者。試験管内での蛋白質合成に成功。のちコラナ(H. G. Khorana1922〜)と共にポリヌクレオチドを合成、アミノ酸に対するコドンを決定。ノーベル賞。(1927〜)

に‐いろ【丹色】

丹の色。赤色。

に‐いん【二院】‥ヰン

二院制における上院と下院。日本では衆議院と参議院。

⇒にいん‐せい【二院制】

にいん‐せい【二院制】‥ヰン‥

議会が二つの独立した合議機関から成り、両者が個々に議決した意思が一致した時にそれを議会の意思とする制度。日本の国会は衆議院・参議院の二院から成る。

⇒に‐いん【二院】

に‐う【二羽】

合掌する時の左右の手。「―合掌」

ニウエ【Niue】

南太平洋、トンガ諸島の東に位置する隆起珊瑚礁の島。1974年以降、ニュー‐ジーランドとの自由連合による自治領。住民はニウエ人。面積260平方キロメートル。人口2千(2002)。首都アロフィ。

にうかわかみ‐じんじゃ【丹生川上神社】ニフカハ‥

奈良県吉野郡にある元官幣大社。3社に分かれ、上社は川上村、祭神は高龗たかおかみ神。中社は東吉野村、罔象女みずはのめ神。下社は下市町、闇龗くらおかみ神。水神・雨乞いの神として信仰された。二十二社の一つ。雨師あめし明神。

丹生川上神社 上社

撮影:的場 啓

にい‐の‐あま【二位尼】‥ヰ‥

平清盛の妻。平時忠の姉。名は時子。壇ノ浦の戦に安徳天皇を抱いて海に身を投じた。(1126〜1185)

にい‐は【新葉】ニヒ‥

わかば。夫木和歌抄2「あしの―の浅緑なる」

ニーバー【Reinhold Niebuhr】

アメリカの神学者。ニューヨークのユニオン神学校教授。罪深い人間が神の善意に依存していることを強調。社会の現状を批判し、自由主義者として政治に参加。著「道徳的人間と非道徳的社会」「キリスト教人間観」など。(1892〜1971)

にい‐ばえ【新生え】ニヒ‥

生えたばかりであること。また、その草木。清輔集「―まさるこひ草の」

ニーハオ【你好】

(中国語)こんにちは。

にいばし‐の‐いわい【新箸の祝】ニヒ‥イハヒ

千葉県で、6月27日の行事。新小麦で団子・うどんをつくって神に供え、ススキ・カヤなどの茎でつくった箸で食べる。

にい‐はだ【新肌】ニヒ‥

まだ誰も手を触れていない肌。万葉集14「―ふれし子ろし愛かなしも」

にいはま【新居浜】ニヰ‥

愛媛県北東部、燧灘ひうちなだに面する市。別子鉱山の銅の精錬・積出しで発達、現在は金属・機械・石油化学コンビナートを形成。人口12万4千。

にい‐ばり【新治・新墾】ニヒ‥

開墾したてであること。また、その田地。新田。万葉集12「―の今作る路」

⇒にいばり‐みち【新治道】

にいばり‐みち【新治道】ニヒ‥

新しくひらいた道。新道。

⇒にい‐ばり【新治・新墾】

ニーブール【Barthold Georg Niebuhr】

ドイツの歴史家。ローマ史をおおう神話・伝説を批判し、近代の実証的な歴史学の基礎を確立。主著「ローマ史」。(1776〜1831)

ニーベルンゲンのうた【ニーベルンゲンの歌】

(Das Nibelungenlied ドイツ)ドイツ中世の英雄叙事詩。民族大移動時代の伝説を素材にして1200年ごろ成立したと推定される。英雄ジークフリートの冒険と死、その妻クリームヒルトの復讐、ブルグント族の滅亡を描く。古代ゲルマン人の悲劇的宿命観が基調。ヘッベルの戯曲やR.ワグナーの楽劇に脚色された。

にい‐ぼん【新盆】ニヒ‥

その人が死んでから初めてむかえる盆会。あらぼん。若精霊わかしょうりょう。〈[季]秋〉

にい‐まいり【新参り】ニヒマヰリ

参内して仕えたばかりのもの。いままいり。いまき。しんざん。後撰和歌集春「ある人のもとに―の女の侍りけるが」

にい‐まくら【新枕】ニヒ‥

男女が初めて枕を交わすこと。男女の初めてのちぎり。伊勢物語「ただこよひこそ―すれ」

にい‐まなび【新学び】ニヒ‥

初めて学ぶこと。ういまなび。

にいまなび【新学】ニヒ‥

歌論書。賀茂真淵著。1冊。1765年(明和2)成り、1800年(寛政12)刊。歌は調しらべをもっぱらとすべきこと、万葉集を重んずべきことなどを説く。

⇒にいまなび‐いけん【新学異見】

にいまなび‐いけん【新学異見】ニヒ‥

歌論書。香川景樹著。1冊。賀茂真淵の「新学」の説を反駁して現代主義を主張。1814年(文化11)刊。

⇒にいまなび【新学】

にいみ【新見】ニヒ‥

岡山県北西部、高梁川上流の中国山地にある新見盆地の中心都市。もと陣屋町・河港。人口3万6千。

にいみ【新美】ニヒ‥

姓氏の一つ。

⇒にいみ‐なんきち【新美南吉】

にいみ‐なんきち【新美南吉】ニヒ‥

童話作家。本名、正八。愛知県生れ。東京外語卒。「ごん狐」「おぢいさんのランプ」「花のき村と盗人たち」など豊かな空想に土俗性が漂う。(1913〜1943)

⇒にいみ【新美】

にい‐みや【新宮】ニヒ‥

新しく造られたばかりの宮。神武紀「権かりに―を作りて」

にい‐むぎ【新麦】ニヒ‥

今年とれた麦。しんむぎ。

にい‐むらさき【新紫】ニヒ‥

染めたばかりの紫。夫木和歌抄6「―に見え渡るかな」

にい‐むろ【新室】ニヒ‥

新築の室や家。若室。万葉集11「―の壁草刈りに坐したまはね」

⇒にいむろ‐いわい【新室祝】

⇒にいむろ‐うたげ【新室宴】

にいむろ‐いわい【新室祝】ニヒ‥イハヒ

新室落成の祝い。

⇒にい‐むろ【新室】

にいむろ‐うたげ【新室宴】ニヒ‥

新室落成の祝宴。古事記中「ここに―せむと言ひとよみて」

⇒にい‐むろ【新室】

ニーメラー【Martin Niemöller】

ドイツの牧師。告白教会に属し、ヒトラーの教会弾圧に抗し、ドイツ教会闘争を指導。(1892〜1984)

にい‐も【新喪】ニヒ‥

服しはじめたばかりの喪。あらたに服する喪。万葉集9「―のごともね泣きつるかも」

にい‐もの【新物】ニヒ‥

できたてのもの。夫木和歌抄12「昨日こそ神田の早苗急ぎしか今朝―の御戸開くなり」

にい‐や【新屋・新家】ニヒ‥

①(関東地方で)新築の家。しんや。しんけ。

②(関東・東海地方で)分家ぶんけ。新宅しんたく。

にい‐やい【新饗】ニヒヤヒ

(ニイアエの訛)初漁の鰹かつおを10尾ほど別にして置き、舟宿に帰ってから、来合わせた者全部に切って分配すること。駿豆地方の漁村で行う。ねのよ。→にえ(贄)

にい‐やけ【新焼け】ニヒ‥

草などを焼いて間もないこと。また、そのところ。頼政集「冬枯の野辺の―」

にい‐よね【新米】ニヒ‥

今年とれた米。しんまい。

にいる‐ぴと【にいる人】

(「にらいかない」からの来訪者の意)沖縄の八重山地方の豊年祭に来訪する赤また・黒またをいう。→赤また黒また

ニーレンバーグ【Marshall Warren Nirenberg】

アメリカの生化学者。試験管内での蛋白質合成に成功。のちコラナ(H. G. Khorana1922〜)と共にポリヌクレオチドを合成、アミノ酸に対するコドンを決定。ノーベル賞。(1927〜)

に‐いろ【丹色】

丹の色。赤色。

に‐いん【二院】‥ヰン

二院制における上院と下院。日本では衆議院と参議院。

⇒にいん‐せい【二院制】

にいん‐せい【二院制】‥ヰン‥

議会が二つの独立した合議機関から成り、両者が個々に議決した意思が一致した時にそれを議会の意思とする制度。日本の国会は衆議院・参議院の二院から成る。

⇒に‐いん【二院】

に‐う【二羽】

合掌する時の左右の手。「―合掌」

ニウエ【Niue】

南太平洋、トンガ諸島の東に位置する隆起珊瑚礁の島。1974年以降、ニュー‐ジーランドとの自由連合による自治領。住民はニウエ人。面積260平方キロメートル。人口2千(2002)。首都アロフィ。

にうかわかみ‐じんじゃ【丹生川上神社】ニフカハ‥

奈良県吉野郡にある元官幣大社。3社に分かれ、上社は川上村、祭神は高龗たかおかみ神。中社は東吉野村、罔象女みずはのめ神。下社は下市町、闇龗くらおかみ神。水神・雨乞いの神として信仰された。二十二社の一つ。雨師あめし明神。

丹生川上神社 上社

撮影:的場 啓

丹生川上神社 中社

撮影:的場 啓

丹生川上神社 中社

撮影:的場 啓

丹生川上神社 下社

撮影:的場 啓

丹生川上神社 下社

撮影:的場 啓

に‐うけ【荷受】

送って来た荷を受け取ること。

⇒にうけ‐にん【荷受人】

にうけ‐にん【荷受人】

運送契約で、運送品が目的地に到着した場合、自分の名で運送品の引渡しを受けるべき者。

⇒に‐うけ【荷受】

に‐うごき【荷動き】

取引による船・鉄道の荷物の動き。

に‐うち【荷打】

(→)打荷うちにに同じ。

にうつひめ‐じんじゃ【丹生都比売神社】ニフツ‥

和歌山県伊都郡かつらぎ町にある元官幣大社。祭神は丹生都比売神。

にう‐の‐かわかみ【丹生川上】ニフ‥カハ‥

奈良県吉野郡川上村から東吉野村にかけての地域の古称。神武天皇が即位前3年、天下平定のため天神地祇を祀ったという所。丹生川上神社(上・中・下社)がある。

ニヴヒ【Nivkhi】

アムール川(黒竜江)流域とサハリン(樺太)北部に住むロシアの少数民族。言語は古アジア諸語の一つで、周辺のツングース系諸語やアイヌ語の影響を受ける。漁労・海獣猟に従事。ニヴフ。旧称、ギリヤーク。

に‐うま【荷馬】

荷物を負って運搬する馬。荷をつけた馬。駄馬。においうま。

に‐うめ【煮梅】

①梅の実の砂糖蜜煮。〈[季]夏〉

②黄熟した梅の実を煮てすりつぶし、塩を加えた中に青梅を漬けたもの。

に‐うり【煮売】

飯および魚・野菜・豆などを煮て売ること。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「芋と鯨の―が八十五杯」。「―屋」

⇒にうり‐ざかや【煮売酒屋】

⇒にうり‐だいや【煮売台屋】

⇒にうり‐ぢゃや【煮売茶屋】

にうり‐ざかや【煮売酒屋】

煮売りを兼業する居酒屋。

⇒に‐うり【煮売】

にうり‐だいや【煮売台屋】

煮売りを兼業する仕出し屋。

⇒に‐うり【煮売】

にうり‐ぢゃや【煮売茶屋】

宿場などで、煮売りを兼業する茶屋。

⇒に‐うり【煮売】

にえ【沸・錵】

日本刀の、刃と地肌との境目に銀砂をふりかけたように輝いているもの。匂においについで重要な見所で、細微のものが揃っているのがよいとされる。

にえ【煮え】

にえること。にえた程度。「―が足りない」

にえ【贄・牲】ニヘ

①古く、早稲わせを刈って神に供え、感謝の意を表して食べる行事。万葉集14「鳰鳥におどりの葛飾早稲を―すとも」

②朝廷または神に奉る土地の産物、特に食用に供する魚・鳥など。貢物。供物。夫木和歌抄33「たむくべき神の―ぞと事よせて」

③会見の時の礼物。贈物。進物。宇津保物語吹上上「あみすきなどひつぎの―たてまつれり」

→大贄

に‐え【二会】‥ヱ

〔仏〕京都の円宗寺で行われた法華会と最勝会。天台三会の二種。

にえ‐あが・る【煮え上がる】

〔自五〕

①煮えてわきあがる。沸騰する。

②十分に煮える。完全に煮えおわる。

にえ‐い・る

〔自四〕

めりこんで没する。にえこむ。平家物語(延慶本)「余りに多く込み乗りたりければ、大船二艘―・りたり」

にえうみ‐の‐しんじ【贄海神事】ニヘ‥

伊勢神宮で6月・12月の月次祭つきなみのまつり当月の15日、志摩国阿原木神崎(今の三重県伊勢市)で牡蠣かき・海松みるなどの贄をとった神事。今は廃絶。

ニエーヴォ【Ippolito Nievo】

イタリアの作家。ガリバルディ率いる千人隊に加わり、船の難破で落命。没後刊行の「あるイタリア人の告白」は、国家統一に重ねて青年の自己形成を物語る。(1831〜1861)

ニエオ【NIEO】

(New International Economic Order)(→)新国際経済秩序。

にえ‐かえ・る【煮え返る】‥カヘル

〔自五〕

①煮えてわきかえる。沸騰する。

②非常に腹がたつ。浄瑠璃、傾城酒呑童子「―・つたる顔して」

③大騒ぎをする。ごった返す。浄瑠璃、冥途飛脚「節季師走に此の在所は、傾城ごとで―・る」

にえ‐がり【贄狩】ニヘ‥

贄にする鳥などをとる鷹狩。慈鎮鷹百首「―のひなみの今日は来にけりと」

にえきら‐ない【煮え切らない】

態度がどっちつかずで、はっきりしない。「―返答」

にえ‐くり‐かえ・る【煮え繰り返る】‥カヘル

〔自五〕

「にえかえる」を強めていう語。「腸はらわたが―・る」

にえ‐こじ・ける【煮え拗ける】

〔自下一〕

十分に煮えない。煮えそこねる。転じて、こじれる。浄瑠璃、薩摩歌「吸うても見せず心から、にえこじけの若後家」

にえ‐こ・む

〔自四〕

めりこむ。はまりこむ。にえいる。浄瑠璃、出世景清「首は胴にぞ―・みける」

にえさ【多・甚】ニヘサ

(ニヘサハ(贄多)の約という)多いさま。たくさん。神功紀「吾が国に―に是の珍宝たからもの有り」。肥後風土記逸文「俗くにひと、多さわなる物を見て即ち―にと云ふ」

にえ‐たぎ・る【煮え滾る】

〔自五〕

煮えてわき立つ。にえあがる。「湯が―・る」

にえ‐た・つ【煮え立つ】

〔自五〕

煮えてわきあがる。十分に煮える。にえあがる。

にえ‐づかい【贄使】ニヘヅカヒ

贄を奉進する使者。躬恒集「日次ひつぎの―として」

にえ‐どの【贄殿】ニヘ‥

①大嘗会だいじょうえの時、悠紀ゆき・主基すきの内院の中にあって神供を納める殿舎。

②宮中の内膳司の中にあって、諸国から貢進する贄を納める所。

③貴人の家で、魚鳥などを納め貯える所。また、食物を調理する所。宇津保物語国譲中「―、す・酒つくり、つけ物・炭・木・油など置きたり」

にえ‐の‐はつかり【贄の初刈】ニヘ‥

朝廷または神に奉る新穀を初めて刈りとること。散木奇歌集「こりはてぬ―あさりする」

にえ‐ばな【煮え花】

(→)「にばな(煮端)」に同じ。浄瑠璃、長町女腹切「ごぶりごぶりと―の茶瓶頭をふりたてて」

にえ‐びと【贄人】ニヘ‥

贄にする魚鳥などを捕らえる人。にえがりをする人。神楽歌、薦枕「こも枕たかせの淀に誰が―ぞ鴫つきのぼる」

ニエプス【Joseph Nicéphore Niépce】

フランスの発明家。アスファルトの感光性を利用して写真の撮影に成功。ダゲールの銀板写真完成に協力。(1765〜1833)

にえ‐ゆ【煮え湯】

煮え立った熱い湯。熱湯。

⇒煮え湯を飲まされる

に‐うけ【荷受】

送って来た荷を受け取ること。

⇒にうけ‐にん【荷受人】

にうけ‐にん【荷受人】

運送契約で、運送品が目的地に到着した場合、自分の名で運送品の引渡しを受けるべき者。

⇒に‐うけ【荷受】

に‐うごき【荷動き】

取引による船・鉄道の荷物の動き。

に‐うち【荷打】

(→)打荷うちにに同じ。

にうつひめ‐じんじゃ【丹生都比売神社】ニフツ‥

和歌山県伊都郡かつらぎ町にある元官幣大社。祭神は丹生都比売神。

にう‐の‐かわかみ【丹生川上】ニフ‥カハ‥

奈良県吉野郡川上村から東吉野村にかけての地域の古称。神武天皇が即位前3年、天下平定のため天神地祇を祀ったという所。丹生川上神社(上・中・下社)がある。

ニヴヒ【Nivkhi】

アムール川(黒竜江)流域とサハリン(樺太)北部に住むロシアの少数民族。言語は古アジア諸語の一つで、周辺のツングース系諸語やアイヌ語の影響を受ける。漁労・海獣猟に従事。ニヴフ。旧称、ギリヤーク。

に‐うま【荷馬】

荷物を負って運搬する馬。荷をつけた馬。駄馬。においうま。

に‐うめ【煮梅】

①梅の実の砂糖蜜煮。〈[季]夏〉

②黄熟した梅の実を煮てすりつぶし、塩を加えた中に青梅を漬けたもの。

に‐うり【煮売】

飯および魚・野菜・豆などを煮て売ること。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「芋と鯨の―が八十五杯」。「―屋」

⇒にうり‐ざかや【煮売酒屋】

⇒にうり‐だいや【煮売台屋】

⇒にうり‐ぢゃや【煮売茶屋】

にうり‐ざかや【煮売酒屋】

煮売りを兼業する居酒屋。

⇒に‐うり【煮売】

にうり‐だいや【煮売台屋】

煮売りを兼業する仕出し屋。

⇒に‐うり【煮売】

にうり‐ぢゃや【煮売茶屋】

宿場などで、煮売りを兼業する茶屋。

⇒に‐うり【煮売】

にえ【沸・錵】

日本刀の、刃と地肌との境目に銀砂をふりかけたように輝いているもの。匂においについで重要な見所で、細微のものが揃っているのがよいとされる。

にえ【煮え】

にえること。にえた程度。「―が足りない」

にえ【贄・牲】ニヘ

①古く、早稲わせを刈って神に供え、感謝の意を表して食べる行事。万葉集14「鳰鳥におどりの葛飾早稲を―すとも」

②朝廷または神に奉る土地の産物、特に食用に供する魚・鳥など。貢物。供物。夫木和歌抄33「たむくべき神の―ぞと事よせて」

③会見の時の礼物。贈物。進物。宇津保物語吹上上「あみすきなどひつぎの―たてまつれり」

→大贄

に‐え【二会】‥ヱ

〔仏〕京都の円宗寺で行われた法華会と最勝会。天台三会の二種。

にえ‐あが・る【煮え上がる】

〔自五〕

①煮えてわきあがる。沸騰する。

②十分に煮える。完全に煮えおわる。

にえ‐い・る

〔自四〕

めりこんで没する。にえこむ。平家物語(延慶本)「余りに多く込み乗りたりければ、大船二艘―・りたり」

にえうみ‐の‐しんじ【贄海神事】ニヘ‥

伊勢神宮で6月・12月の月次祭つきなみのまつり当月の15日、志摩国阿原木神崎(今の三重県伊勢市)で牡蠣かき・海松みるなどの贄をとった神事。今は廃絶。

ニエーヴォ【Ippolito Nievo】

イタリアの作家。ガリバルディ率いる千人隊に加わり、船の難破で落命。没後刊行の「あるイタリア人の告白」は、国家統一に重ねて青年の自己形成を物語る。(1831〜1861)

ニエオ【NIEO】

(New International Economic Order)(→)新国際経済秩序。

にえ‐かえ・る【煮え返る】‥カヘル

〔自五〕

①煮えてわきかえる。沸騰する。

②非常に腹がたつ。浄瑠璃、傾城酒呑童子「―・つたる顔して」

③大騒ぎをする。ごった返す。浄瑠璃、冥途飛脚「節季師走に此の在所は、傾城ごとで―・る」

にえ‐がり【贄狩】ニヘ‥

贄にする鳥などをとる鷹狩。慈鎮鷹百首「―のひなみの今日は来にけりと」

にえきら‐ない【煮え切らない】

態度がどっちつかずで、はっきりしない。「―返答」

にえ‐くり‐かえ・る【煮え繰り返る】‥カヘル

〔自五〕

「にえかえる」を強めていう語。「腸はらわたが―・る」

にえ‐こじ・ける【煮え拗ける】

〔自下一〕

十分に煮えない。煮えそこねる。転じて、こじれる。浄瑠璃、薩摩歌「吸うても見せず心から、にえこじけの若後家」

にえ‐こ・む

〔自四〕

めりこむ。はまりこむ。にえいる。浄瑠璃、出世景清「首は胴にぞ―・みける」

にえさ【多・甚】ニヘサ

(ニヘサハ(贄多)の約という)多いさま。たくさん。神功紀「吾が国に―に是の珍宝たからもの有り」。肥後風土記逸文「俗くにひと、多さわなる物を見て即ち―にと云ふ」

にえ‐たぎ・る【煮え滾る】

〔自五〕

煮えてわき立つ。にえあがる。「湯が―・る」

にえ‐た・つ【煮え立つ】

〔自五〕

煮えてわきあがる。十分に煮える。にえあがる。

にえ‐づかい【贄使】ニヘヅカヒ

贄を奉進する使者。躬恒集「日次ひつぎの―として」

にえ‐どの【贄殿】ニヘ‥

①大嘗会だいじょうえの時、悠紀ゆき・主基すきの内院の中にあって神供を納める殿舎。

②宮中の内膳司の中にあって、諸国から貢進する贄を納める所。

③貴人の家で、魚鳥などを納め貯える所。また、食物を調理する所。宇津保物語国譲中「―、す・酒つくり、つけ物・炭・木・油など置きたり」

にえ‐の‐はつかり【贄の初刈】ニヘ‥

朝廷または神に奉る新穀を初めて刈りとること。散木奇歌集「こりはてぬ―あさりする」

にえ‐ばな【煮え花】

(→)「にばな(煮端)」に同じ。浄瑠璃、長町女腹切「ごぶりごぶりと―の茶瓶頭をふりたてて」

にえ‐びと【贄人】ニヘ‥

贄にする魚鳥などを捕らえる人。にえがりをする人。神楽歌、薦枕「こも枕たかせの淀に誰が―ぞ鴫つきのぼる」

ニエプス【Joseph Nicéphore Niépce】

フランスの発明家。アスファルトの感光性を利用して写真の撮影に成功。ダゲールの銀板写真完成に協力。(1765〜1833)

にえ‐ゆ【煮え湯】

煮え立った熱い湯。熱湯。

⇒煮え湯を飲まされる

にく・い【難い】🔗⭐🔉

にく・い【難い】

〔接尾〕

(形容詞型活用)[文]にく・し(ク活用型活用)

動詞の連用形に付いて、「むずかしい」「たやすくない」の意を表す。源氏物語桐壺「草叢の虫の声々催しがほなるもいと立ち離れ―・き草のもとなり」。天草本伊曾保物語「古い癖は改め―・いことぢや」。「飲み―・い薬」「破れ―・い紙」

はば・む【阻む・沮む・難む】🔗⭐🔉

はば・む【阻む・沮む・難む】

(古くは下二段に活用)

[一]〔他五〕

①他のものの動きを押さえて邪魔をする。阻止する。こばむ。「行く手を―・むもの」

②なじる。責める。詰責する。新撰字鏡3「詰、責也、詩典也、問也、奈是留、又波々女問」

[二]〔自四〕

(気が)くじける。沮喪する。

むずかし・い【難しい】ムヅカシイ🔗⭐🔉

むずかし・い【難しい】ムヅカシイ

〔形〕[文]むづか・し(シク)

(ムツカシイとも)

①簡単には解決できない。

㋐理解し難い。「―・い文章」

㋑成就し難い。困難である。「成功は―・い」

㋒わずらわしい。めんどうである。うるさい。源氏物語手習「おほやけごとのいと繁く―・しくのみ侍るにかかづらひてなむ」。「―・い手続」「事態を―・くする」

㋓病気が重い。明月記建久3年3月14日条「法皇夜前より又―・しくおはします」

②機嫌が悪い。心が晴ればれしない。不機嫌で近づきにくい。源氏物語少女「ただ大方いと―・しき御気色にて」。源氏物語若菜下「女君は暑く―・しとて、御ぐしすまして少しさはやかにもてなし給へり」。「常になく―・い顔」

③気むずかしい。苦情が多い。「食事に―・い」「―・い人」

④気味がわるい。おそろしい。源氏物語夕顔「ただ、あな―・しと思ひける心ち、皆さめて」

⑤風情がなく、むさくるしい。見苦しい。枕草子67「竜胆りんどうは枝ざしなども―・しけれど」

むずかし‐や【難し屋】ムヅカシ‥🔗⭐🔉

むずかし‐や【難し屋】ムヅカシ‥

(ムツカシヤとも)気むずかしい人。あれこれと苦情を言い、機嫌をとりにくい人。

むつかし・い【難しい】🔗⭐🔉

むつかし・い【難しい】

〔形〕[文]むつか・し(シク)

(→)「むずかしい」に同じ。

むつかし‐や【難し屋】🔗⭐🔉

むつかし‐や【難し屋】

⇒むずかしや

[漢]難🔗⭐🔉

難 字形

筆順

筆順

〔隹部10画/18画/教育/3881・4671〕

[

〔隹部10画/18画/教育/3881・4671〕

[ ] 字形

] 字形

〔隹部11画/19画〕

〔音〕ナン(呉)

〔訓〕かたい・むずかしい・=にくい

[意味]

①容易でない。むずかしい。かたい。(対)易。「難に当たる」「難解・難局・難関・至難」

②うまくいかないでなやむ。苦しい目。「難をまぬかれる」「難渋・難民・遭難・盗難・苦難・艱難かんなん」

③せめなじる。欠点をそしる。欠点。「相手の非礼を難ずる」「難を言えば」「色の白いは七難隠す」「難詰・非難・論難」

[解字]

会意。「

〔隹部11画/19画〕

〔音〕ナン(呉)

〔訓〕かたい・むずかしい・=にくい

[意味]

①容易でない。むずかしい。かたい。(対)易。「難に当たる」「難解・難局・難関・至難」

②うまくいかないでなやむ。苦しい目。「難をまぬかれる」「難渋・難民・遭難・盗難・苦難・艱難かんなん」

③せめなじる。欠点をそしる。欠点。「相手の非礼を難ずる」「難を言えば」「色の白いは七難隠す」「難詰・非難・論難」

[解字]

会意。「 」(=肉を火であぶってかたくする)+「隹」(=とり)。鳥を火であぶる意から転じて、火あぶりのつらさの意。

[下ツキ

一難・海難・火難・艱難・危難・急難・救難・苦難・剣難・険難・後難・国難・御難・困難・災難・至難・受難・殉難・小難・女難・水難・遭難・大難・多難・盗難・万難・避難・批難・非難・無難・弁難・法難・厄難・論難

[難読]

難波なにわ・なんば

」(=肉を火であぶってかたくする)+「隹」(=とり)。鳥を火であぶる意から転じて、火あぶりのつらさの意。

[下ツキ

一難・海難・火難・艱難・危難・急難・救難・苦難・剣難・険難・後難・国難・御難・困難・災難・至難・受難・殉難・小難・女難・水難・遭難・大難・多難・盗難・万難・避難・批難・非難・無難・弁難・法難・厄難・論難

[難読]

難波なにわ・なんば

筆順

筆順

〔隹部10画/18画/教育/3881・4671〕

[

〔隹部10画/18画/教育/3881・4671〕

[ ] 字形

] 字形

〔隹部11画/19画〕

〔音〕ナン(呉)

〔訓〕かたい・むずかしい・=にくい

[意味]

①容易でない。むずかしい。かたい。(対)易。「難に当たる」「難解・難局・難関・至難」

②うまくいかないでなやむ。苦しい目。「難をまぬかれる」「難渋・難民・遭難・盗難・苦難・艱難かんなん」

③せめなじる。欠点をそしる。欠点。「相手の非礼を難ずる」「難を言えば」「色の白いは七難隠す」「難詰・非難・論難」

[解字]

会意。「

〔隹部11画/19画〕

〔音〕ナン(呉)

〔訓〕かたい・むずかしい・=にくい

[意味]

①容易でない。むずかしい。かたい。(対)易。「難に当たる」「難解・難局・難関・至難」

②うまくいかないでなやむ。苦しい目。「難をまぬかれる」「難渋・難民・遭難・盗難・苦難・艱難かんなん」

③せめなじる。欠点をそしる。欠点。「相手の非礼を難ずる」「難を言えば」「色の白いは七難隠す」「難詰・非難・論難」

[解字]

会意。「 」(=肉を火であぶってかたくする)+「隹」(=とり)。鳥を火であぶる意から転じて、火あぶりのつらさの意。

[下ツキ

一難・海難・火難・艱難・危難・急難・救難・苦難・剣難・険難・後難・国難・御難・困難・災難・至難・受難・殉難・小難・女難・水難・遭難・大難・多難・盗難・万難・避難・批難・非難・無難・弁難・法難・厄難・論難

[難読]

難波なにわ・なんば

」(=肉を火であぶってかたくする)+「隹」(=とり)。鳥を火であぶる意から転じて、火あぶりのつらさの意。

[下ツキ

一難・海難・火難・艱難・危難・急難・救難・苦難・剣難・険難・後難・国難・御難・困難・災難・至難・受難・殉難・小難・女難・水難・遭難・大難・多難・盗難・万難・避難・批難・非難・無難・弁難・法難・厄難・論難

[難読]

難波なにわ・なんば

広辞苑に「難」で始まるの検索結果 1-86。もっと読み込む