複数辞典一括検索+![]()

![]()

あけ【朱・緋】🔗⭐🔉

○朱に染まるあけにそまる🔗⭐🔉

○朱に染まるあけにそまる

血で赤く染まる。血まみれになる。

⇒あけ【朱・緋】

あけ‐の‐かね【明けの鐘】

①夜明け(明六つ)に寺で鳴らす鐘の音。梅暦「―ごんと突きや」

②長唄の入門曲。通称「宵は待ち」。めりやす物。恋人との別れを告げる明けの鐘を恨む女心を歌ったもの。

あけ‐のこ・る【明け残る】

〔自四〕

月や星などが、夜が明けたのにまだ残っている。風雅和歌集雑「―・る星の数ぞ消えゆく」

あけ‐の‐ころも【明衣】

⇒あかは

あけ‐の‐ころも【緋衣】

⇒あけごろも(緋袍)

あけ‐の‐そほぶね【赤のそほ船】

(「そほ」は塗料の赤土)赤く塗った船。万葉集3「山下の―沖へ漕ぐ見ゆ」

あけ‐の‐はる【明けの春】

初春。年のはじめ。〈[季]新年〉

あけ‐の‐ひ【明けの日】

あくる日。その翌日。

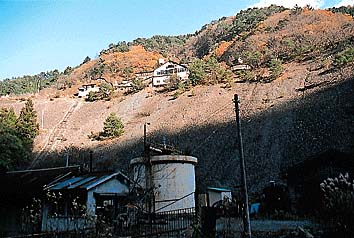

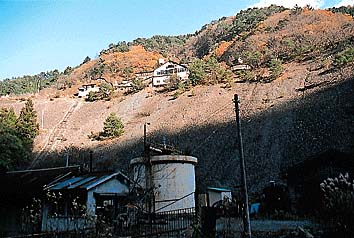

あけのべ‐こうざん【明延鉱山】‥クワウ‥

兵庫県養父やぶ市の鉱山。大同(806〜810)年間の発見。古くは銅山。錫すずの産出量は日本最大であった。1987年閉山。

明延鉱山

撮影:的場 啓

あけ‐の‐みょうじょう【明けの明星】‥ミヤウジヤウ

明け方、東の空に見える金星。

あげ‐は【上端・上羽】

謡曲のクセの中程にあって、1〜2句だけうたう役謡やくうたい。そこから旋律が上音中心となる。

あげ‐は【揚羽】

アゲハチョウのこと。

⇒あげは‐ちょう【揚羽蝶・鳳蝶】

⇒あげは‐の‐ちょう【揚羽蝶】

⇒あげは‐もどき【擬鳳蝶・揚羽擬】

あげ‐ば【揚げ場】

船荷を陸揚げする場所。

あげは‐ちょう【揚羽蝶・鳳蝶】‥テフ

①アゲハチョウ科のチョウの総称。また、特に同科のナミアゲハの通称。翅は黄白色に黒条・黒斑があり、開張8〜10センチメートル。幼虫は柑橘類の害虫。

アオスジアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

あけ‐の‐みょうじょう【明けの明星】‥ミヤウジヤウ

明け方、東の空に見える金星。

あげ‐は【上端・上羽】

謡曲のクセの中程にあって、1〜2句だけうたう役謡やくうたい。そこから旋律が上音中心となる。

あげ‐は【揚羽】

アゲハチョウのこと。

⇒あげは‐ちょう【揚羽蝶・鳳蝶】

⇒あげは‐の‐ちょう【揚羽蝶】

⇒あげは‐もどき【擬鳳蝶・揚羽擬】

あげ‐ば【揚げ場】

船荷を陸揚げする場所。

あげは‐ちょう【揚羽蝶・鳳蝶】‥テフ

①アゲハチョウ科のチョウの総称。また、特に同科のナミアゲハの通称。翅は黄白色に黒条・黒斑があり、開張8〜10センチメートル。幼虫は柑橘類の害虫。

アオスジアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

オナガアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

オナガアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

カラスアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

カラスアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

キアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

キアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

クロアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

クロアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

ジャコウアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

ジャコウアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

ナガサキアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

ナガサキアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

ナミアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

ナミアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

ミカドアゲハ(羽化)

提供:ネイチャー・プロダクション

ミカドアゲハ(羽化)

提供:ネイチャー・プロダクション

ミヤマカラスアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

ミヤマカラスアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

モンキアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

モンキアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

②(→)「あげはのちょう」1に同じ。

⇒あげ‐は【揚羽】

あけ‐はなし【明け放し・開け放し】

(→)「あけっぱなし」に同じ。

あけ‐はな・す【明け放す・開け放す】

〔他五〕

窓・戸・障子などを残らずあける。いっぱいにあける。また、開けたままにしておく。「扉を―・す」

あけ‐はな・つ【明け放つ・開け放つ】

〔他五〕

「あけはなす」に同じ。

あけ‐はな・れる【明け離れる】

〔自下一〕[文]あけはな・る(下二)

夜がすっかり明ける。伊勢物語「―・れてしばしあるに」

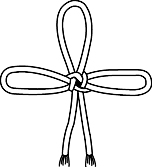

あげは‐の‐ちょう【揚羽蝶】‥テフ

①紋所の名。物にとまった揚羽蝶を側面から描いた紋。あげはちょう。

揚羽蝶

②(→)「あげはのちょう」1に同じ。

⇒あげ‐は【揚羽】

あけ‐はなし【明け放し・開け放し】

(→)「あけっぱなし」に同じ。

あけ‐はな・す【明け放す・開け放す】

〔他五〕

窓・戸・障子などを残らずあける。いっぱいにあける。また、開けたままにしておく。「扉を―・す」

あけ‐はな・つ【明け放つ・開け放つ】

〔他五〕

「あけはなす」に同じ。

あけ‐はな・れる【明け離れる】

〔自下一〕[文]あけはな・る(下二)

夜がすっかり明ける。伊勢物語「―・れてしばしあるに」

あげは‐の‐ちょう【揚羽蝶】‥テフ

①紋所の名。物にとまった揚羽蝶を側面から描いた紋。あげはちょう。

揚羽蝶

②揚羽蝶にかたどった紐の結び方。

⇒あげ‐は【揚羽】

あげ‐はま【揚浜】

①塩田の一種。満潮面より高い海浜の砂上に海水をまいて天日により水分を蒸発させ塩をとる。↔入浜いりはま。

②囲碁で、上げ石。

あげは‐もどき【擬鳳蝶・揚羽擬】

アゲハモドキ科のガ。体も翅も暗色、後翅に尾状突起があり、開張約6センチメートル。昼間飛翔し、一見クロアゲハに似るが、触角は先端が細まり、雄では櫛歯状。

アゲハモドキ

撮影:海野和男

②揚羽蝶にかたどった紐の結び方。

⇒あげ‐は【揚羽】

あげ‐はま【揚浜】

①塩田の一種。満潮面より高い海浜の砂上に海水をまいて天日により水分を蒸発させ塩をとる。↔入浜いりはま。

②囲碁で、上げ石。

あげは‐もどき【擬鳳蝶・揚羽擬】

アゲハモドキ科のガ。体も翅も暗色、後翅に尾状突起があり、開張約6センチメートル。昼間飛翔し、一見クロアゲハに似るが、触角は先端が細まり、雄では櫛歯状。

アゲハモドキ

撮影:海野和男

⇒あげ‐は【揚羽】

あけ‐はら・う【明け払う・開け払う】‥ハラフ

〔他五〕

①窓・戸・障子などを残らずあける。

②家や城を明け渡す。

あげ‐ばり【幄】

(→)幄屋あくのやに同じ。古事記中「―を立てて」↔ひらばり

あけ‐ばん【明け番】

①当直などの番が終わること。また、その人。また、その翌日の休み。

②半夜交替の勤務で、明け方の番。

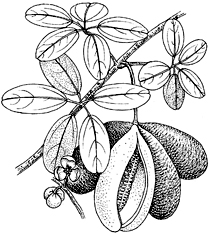

あけび【木通・通草】

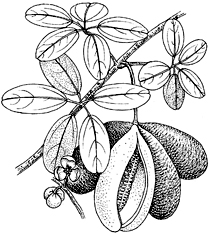

(「開け実」の意)アケビ科の蔓性落葉低木。山地に生え、葉は5小葉の複葉。4月頃淡紅紫色の花をつける。果実は淡紫色で長さ約10センチメートル、秋、熟して縦に割れる。果肉は厚く白色半透明で多数の黒色の種子を含み甘く美味。つるで椅子・かごなどを作り、茎の木部は漢方生薬の木通もくつうで、利尿剤・消炎剤などとする。これに似て3小葉から成る葉を持つミツバアケビがある。アケビカズラ。ヤマヒメ。〈[季]秋〉。〈新撰字鏡7〉

あけび

⇒あげ‐は【揚羽】

あけ‐はら・う【明け払う・開け払う】‥ハラフ

〔他五〕

①窓・戸・障子などを残らずあける。

②家や城を明け渡す。

あげ‐ばり【幄】

(→)幄屋あくのやに同じ。古事記中「―を立てて」↔ひらばり

あけ‐ばん【明け番】

①当直などの番が終わること。また、その人。また、その翌日の休み。

②半夜交替の勤務で、明け方の番。

あけび【木通・通草】

(「開け実」の意)アケビ科の蔓性落葉低木。山地に生え、葉は5小葉の複葉。4月頃淡紅紫色の花をつける。果実は淡紫色で長さ約10センチメートル、秋、熟して縦に割れる。果肉は厚く白色半透明で多数の黒色の種子を含み甘く美味。つるで椅子・かごなどを作り、茎の木部は漢方生薬の木通もくつうで、利尿剤・消炎剤などとする。これに似て3小葉から成る葉を持つミツバアケビがある。アケビカズラ。ヤマヒメ。〈[季]秋〉。〈新撰字鏡7〉

あけび

アケビ(花)

撮影:関戸 勇

アケビ(花)

撮影:関戸 勇

⇒あけび‐このは【通草木葉】

⇒あけび‐づる【通草】

あけび‐このは【通草木葉】

ヤガ科のガ。開張約10センチメートル。前翅は濃褐色、後翅は橙黄色で黒色の巴ともえ紋がある。静止すると枯葉によく似る。桃などの果実の液を吸って被害を与える。

アケビコノハ

撮影:海野和男

⇒あけび‐このは【通草木葉】

⇒あけび‐づる【通草】

あけび‐このは【通草木葉】

ヤガ科のガ。開張約10センチメートル。前翅は濃褐色、後翅は橙黄色で黒色の巴ともえ紋がある。静止すると枯葉によく似る。桃などの果実の液を吸って被害を与える。

アケビコノハ

撮影:海野和男

⇒あけび【木通・通草】

あげ‐びさし【上げ庇】

(→)「突上げ戸」に同じ。

あけび‐づる【通草】

アケビの別称。

⇒あけび【木通・通草】

あげ‐ひばり【揚げ雲雀】

ヒバリが空高く舞いあがること。また、そのヒバリ。〈[季]春〉

あげ‐びょうし【揚拍子】‥ビヤウ‥

上代歌謡の舞踊を伴う曲の中で、拍節的なリズム。またそのようなリズムによる曲。

あけ‐ひろ・げる【明け広げる・開け広げる】

〔他下一〕[文]あけひろ・ぐ(下二)

あけて広くする。広くあける。栄華物語初花「御具どもを片端より―・げて」

あげ‐ふ【揚げ麩】

生麩を油で揚げたもの。精進料理。好色一代男5「―の音、精進腹では酒も飲まれず」

あげ‐ぶそく【揚不足】

運送人が揚地で運送品の引き渡しをする際、積荷の数量が足りないこと。

あげ‐ぶた【上げ蓋】

(→)「上げ板」1に同じ。

あげ‐ぶたい【揚舞台】

二重舞台。床を一段高く揚げてあるから、上方ではそう呼んだ。

あげ‐ほうじ【揚げ法事】‥ホフ‥

(→)「揚げ斎どき」2に同じ。

あげ‐ぼうし【揚帽子】

婚礼の時、花嫁の用いる白絹の帽子。裏は紅絹もみ。今のつのかくし。

あげ‐ほだし【上羈絆・上械】

罪人の手や足を上の方につり上げたまま動かせないようにする枷かせ。浄瑠璃、出世景清「山だし七十五人して曳いたる楠の木にて―を打たせ」

あけ‐ぼの【曙】

夜明けの空が明るんできた時。夜がほのぼのと明け始める頃。あさぼらけ。枕草子1「春は―」

⇒あけぼの‐いろ【曙色】

⇒あけぼの‐すぎ【曙杉】

⇒あけぼの‐そう【曙草】

⇒あけぼの‐ぞめ【曙染】

あけぼの‐いろ【曙色】

淡紅に黄みを帯びた色。

Munsell color system: 10R7.5/9

⇒あけ‐ぼの【曙】

あけぼの‐すぎ【曙杉】

メタセコイアの和名。特に同属中の現生の一種。

⇒あけ‐ぼの【曙】

あけぼの‐そう【曙草】‥サウ

リンドウ科センブリ属の二年草。西日本山地に生える。高さ0.3〜1メートル、葉は長卵形で先がとがり、3本の主脈をもつ。夏から秋にかけ白色の星形の花を開く。花冠の各裂片に緑色の2点と紫黒色の細点とがある。この紋様を明け方の星に見立てての名。漢名、獐牙菜。

アケボノソウ

提供:OPO

⇒あけび【木通・通草】

あげ‐びさし【上げ庇】

(→)「突上げ戸」に同じ。

あけび‐づる【通草】

アケビの別称。

⇒あけび【木通・通草】

あげ‐ひばり【揚げ雲雀】

ヒバリが空高く舞いあがること。また、そのヒバリ。〈[季]春〉

あげ‐びょうし【揚拍子】‥ビヤウ‥

上代歌謡の舞踊を伴う曲の中で、拍節的なリズム。またそのようなリズムによる曲。

あけ‐ひろ・げる【明け広げる・開け広げる】

〔他下一〕[文]あけひろ・ぐ(下二)

あけて広くする。広くあける。栄華物語初花「御具どもを片端より―・げて」

あげ‐ふ【揚げ麩】

生麩を油で揚げたもの。精進料理。好色一代男5「―の音、精進腹では酒も飲まれず」

あげ‐ぶそく【揚不足】

運送人が揚地で運送品の引き渡しをする際、積荷の数量が足りないこと。

あげ‐ぶた【上げ蓋】

(→)「上げ板」1に同じ。

あげ‐ぶたい【揚舞台】

二重舞台。床を一段高く揚げてあるから、上方ではそう呼んだ。

あげ‐ほうじ【揚げ法事】‥ホフ‥

(→)「揚げ斎どき」2に同じ。

あげ‐ぼうし【揚帽子】

婚礼の時、花嫁の用いる白絹の帽子。裏は紅絹もみ。今のつのかくし。

あげ‐ほだし【上羈絆・上械】

罪人の手や足を上の方につり上げたまま動かせないようにする枷かせ。浄瑠璃、出世景清「山だし七十五人して曳いたる楠の木にて―を打たせ」

あけ‐ぼの【曙】

夜明けの空が明るんできた時。夜がほのぼのと明け始める頃。あさぼらけ。枕草子1「春は―」

⇒あけぼの‐いろ【曙色】

⇒あけぼの‐すぎ【曙杉】

⇒あけぼの‐そう【曙草】

⇒あけぼの‐ぞめ【曙染】

あけぼの‐いろ【曙色】

淡紅に黄みを帯びた色。

Munsell color system: 10R7.5/9

⇒あけ‐ぼの【曙】

あけぼの‐すぎ【曙杉】

メタセコイアの和名。特に同属中の現生の一種。

⇒あけ‐ぼの【曙】

あけぼの‐そう【曙草】‥サウ

リンドウ科センブリ属の二年草。西日本山地に生える。高さ0.3〜1メートル、葉は長卵形で先がとがり、3本の主脈をもつ。夏から秋にかけ白色の星形の花を開く。花冠の各裂片に緑色の2点と紫黒色の細点とがある。この紋様を明け方の星に見立てての名。漢名、獐牙菜。

アケボノソウ

提供:OPO

⇒あけ‐ぼの【曙】

あけぼの‐ぞめ【曙染】

曙の空のように、上を紅または紫などにし、裾すそを白にぼかした染色。

⇒あけ‐ぼの【曙】

あげ‐ほん【上本】

芝居の上演前に、興行願書とともに警察へ差し出した正副2通の台本。第二次大戦後廃止。伺い本。

あげ‐まい【上米】

享保の改革で将軍徳川吉宗が幕府の財政窮乏を救うため、1722年(享保7)諸大名に命じて、1万石につき100石の割で上納させた米。31年廃止。→享保の改革

→文献資料[上米令]

あげまき【揚巻】

①浄瑠璃・歌舞伎の「助六」で、助六の愛人の遊女の名。京都島原丹波屋の遊女がモデル。→助六。

②歌舞伎舞踊。長唄。3世桜田治助作詞。10代杵屋六左衛門作曲。1857年(安政4)初演。歌舞伎「助六」の登場人物の5人を踊り分ける五変化の「助六姿裏梅すけろくすがたのうらうめ」の一部。

あげ‐まき【揚播き】

水に浸した籾もみを、むしろの上にひろげ、その乾くのを待ってすぐまくこと。↔芽出し播き

あげ‐まき【総角・揚巻】

①古代の少年の髪の結い方。頭髪を左右に分けて頭上に巻きあげ、角状に両輪をつくったもの。また、この髪を結った17、8歳の少年。角髪つのがみ。神楽歌、総角「―を早稲田わさだにやりて」

②明治時代の女の髪の結い方。束髪の一種で、髪の根をそろえ3〜4度右へねじって頭上に髷まげをつくりピンでとめたもの。

③揚巻結びの略。

④鎧よろいの逆板さかいたにつける揚巻結びのふさ。→大鎧おおよろい(図)。

⑤歌舞伎で、女形の鬘かつら。

⑥アゲマキガイの略。

⑦神楽歌の曲名。

⇒あげまき‐がい【揚巻貝】

⇒あげまきつけ‐の‐いた【総角付の板】

⇒あげまき‐むすび【揚巻結び】

あげまき【総角】

源氏物語の巻名。宇治十帖のうちの1巻で、この巻で大君おおいぎみが死ぬ。

あげまき‐がい【揚巻貝】‥ガヒ

ナタマメガイ科の二枚貝。2裂した水管を出し、その形が総角に似る。貝殻は円筒形で、マテガイに似る。長さ約10センチメートル、殻の外面は汚黄色の殻皮で被われ、内面は白色。有明海など塩分の低い泥の中にすむ。アゲマキ。

⇒あげ‐まき【総角・揚巻】

あげまきつけ‐の‐いた【総角付の板】

(→)逆板さかいたに同じ。→大鎧おおよろい(図)。

⇒あげ‐まき【総角・揚巻】

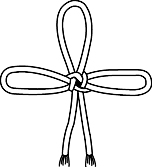

あげまき‐むすび【揚巻結び】

紐の結び方。輪を左右に出し、中を石畳に組んで結ぶもの。簾すだれ・泔坏ゆするつき・大鎧おおよろい・文箱ふばこなどの飾りに広く用いられた。あげまき。

揚巻結び

⇒あけ‐ぼの【曙】

あけぼの‐ぞめ【曙染】

曙の空のように、上を紅または紫などにし、裾すそを白にぼかした染色。

⇒あけ‐ぼの【曙】

あげ‐ほん【上本】

芝居の上演前に、興行願書とともに警察へ差し出した正副2通の台本。第二次大戦後廃止。伺い本。

あげ‐まい【上米】

享保の改革で将軍徳川吉宗が幕府の財政窮乏を救うため、1722年(享保7)諸大名に命じて、1万石につき100石の割で上納させた米。31年廃止。→享保の改革

→文献資料[上米令]

あげまき【揚巻】

①浄瑠璃・歌舞伎の「助六」で、助六の愛人の遊女の名。京都島原丹波屋の遊女がモデル。→助六。

②歌舞伎舞踊。長唄。3世桜田治助作詞。10代杵屋六左衛門作曲。1857年(安政4)初演。歌舞伎「助六」の登場人物の5人を踊り分ける五変化の「助六姿裏梅すけろくすがたのうらうめ」の一部。

あげ‐まき【揚播き】

水に浸した籾もみを、むしろの上にひろげ、その乾くのを待ってすぐまくこと。↔芽出し播き

あげ‐まき【総角・揚巻】

①古代の少年の髪の結い方。頭髪を左右に分けて頭上に巻きあげ、角状に両輪をつくったもの。また、この髪を結った17、8歳の少年。角髪つのがみ。神楽歌、総角「―を早稲田わさだにやりて」

②明治時代の女の髪の結い方。束髪の一種で、髪の根をそろえ3〜4度右へねじって頭上に髷まげをつくりピンでとめたもの。

③揚巻結びの略。

④鎧よろいの逆板さかいたにつける揚巻結びのふさ。→大鎧おおよろい(図)。

⑤歌舞伎で、女形の鬘かつら。

⑥アゲマキガイの略。

⑦神楽歌の曲名。

⇒あげまき‐がい【揚巻貝】

⇒あげまきつけ‐の‐いた【総角付の板】

⇒あげまき‐むすび【揚巻結び】

あげまき【総角】

源氏物語の巻名。宇治十帖のうちの1巻で、この巻で大君おおいぎみが死ぬ。

あげまき‐がい【揚巻貝】‥ガヒ

ナタマメガイ科の二枚貝。2裂した水管を出し、その形が総角に似る。貝殻は円筒形で、マテガイに似る。長さ約10センチメートル、殻の外面は汚黄色の殻皮で被われ、内面は白色。有明海など塩分の低い泥の中にすむ。アゲマキ。

⇒あげ‐まき【総角・揚巻】

あげまきつけ‐の‐いた【総角付の板】

(→)逆板さかいたに同じ。→大鎧おおよろい(図)。

⇒あげ‐まき【総角・揚巻】

あげまき‐むすび【揚巻結び】

紐の結び方。輪を左右に出し、中を石畳に組んで結ぶもの。簾すだれ・泔坏ゆするつき・大鎧おおよろい・文箱ふばこなどの飾りに広く用いられた。あげまき。

揚巻結び

⇒あげ‐まき【総角・揚巻】

あげ‐まく【揚幕】

能舞台の橋掛りや歌舞伎劇場の花道の出入口の垂幕。切幕きりまく。

あげ‐まさり【上げ優り】

元服して髪あげをした姿が童子の時の姿よりもよく見えること。狭衣物語4「一の宮の御―のゆゆしさは」↔上げ劣り

あげ‐また【挙股】

(のんびりと、あるいは無遠慮に)あお向けに寝て、膝を立てること。浄瑠璃、伊賀越道中双六「お家にべつたり―打ち」

あげまつ【上松】

長野県木曾郡の町。中山道の宿駅で、木材の集散地。木曾桟道、寝覚の床の奇勝がある。

あげ‐まつ【揚松】

盆の行事。柱の頂上に籠をつけ、これに藁や鉋屑かんなくずなどを入れ、下から小松明を投げ上げて火を点じる。柱松。火上げ。投げたいまつ。

あげ‐まど【揚窓】

つきあげると、戸が廂ひさしのようになる窓。つきあげまど。

あげ‐まり【上鞠】

蹴鞠けまりで、懸りの木の下枝を烏帽子の高さ以上とし、上位者が鞠を下枝より高めに蹴上げること。この後、交互に本格的に蹴る。

あげ‐み【上刃】

刀心こみの先を切り取って、刀剣を短くすること。摺上すりあげ。

あげ‐みず【揚水】‥ミヅ

高所へ引きあげた水。太平記6「この―を止められて後、城中に水乏しうして」

あけ‐むつ【明六つ】

明け方の六つ時、すなわち卯の刻。今の午前6時頃。季節によって異なる。また、その時鳴らす鐘。↔暮六つ

アケメネス‐ちょう【アケメネス朝】‥テウ

(Achaemenes)キュロスの開いた古代西アジアのペルシア系王朝。最盛期はダレイオス1世時代で、パンジャブからトラキア(バルカン半島東南部)に至る地域を領有。前330年アレクサンドロス大王により征服された。(前550〜前330)

あげ‐もち【揚げ餅】

油で揚げた餅。

あげ‐もの【揚げ物】

野菜・魚肉類などを油で揚げたもの。てんぷら・フライ・からあげなど。

あげ‐や【揚屋】

遊里で、遊女屋(置屋)から遊女を呼んで遊ぶ家。

⇒あげや‐いり【揚屋入り】

⇒あげや‐かしゃ【揚屋花車】

⇒あげや‐がみ【揚屋紙】

⇒あげや‐ざけ【揚屋酒】

⇒あげや‐さしがみ【揚屋差紙】

⇒あげや‐まち【揚屋町】

⇒揚屋柄を握る

あげや‐いり【揚屋入り】

遊女が遊女屋から揚屋に行くこと。また、その儀式。前帯・裲襠うちかけの盛装に高下駄をはき、八文字をふみ、若衆・新造・禿かむろなどを従え、華美な行列をして練り歩いた。

⇒あげ‐や【揚屋】

あげや‐かしゃ【揚屋花車】‥クワ‥

揚屋の女主人。また、やりて婆ばばの頭立かしらだった者。

⇒あげ‐や【揚屋】

あげや‐がみ【揚屋紙】

揚屋で遊女へ手紙用に与える半紙。

⇒あげ‐や【揚屋】

あげや‐ざけ【揚屋酒】

揚屋で飲む酒。幸田露伴、風流仏「―一猪口ひとちょくが弗ドル箱より重く」

⇒あげ‐や【揚屋】

あげや‐さしがみ【揚屋差紙】

揚屋から遊女屋へ、客の名指した遊女の名を記して呼びにやる券。

⇒あげ‐や【揚屋】

あけ‐やす・い【明け易い】

〔形〕[文]あけやす・し(ク)

夜の明けるのが早い。夏至前後の短い夜にいう。〈[季]夏〉

⇒あげ‐まき【総角・揚巻】

あげ‐まく【揚幕】

能舞台の橋掛りや歌舞伎劇場の花道の出入口の垂幕。切幕きりまく。

あげ‐まさり【上げ優り】

元服して髪あげをした姿が童子の時の姿よりもよく見えること。狭衣物語4「一の宮の御―のゆゆしさは」↔上げ劣り

あげ‐また【挙股】

(のんびりと、あるいは無遠慮に)あお向けに寝て、膝を立てること。浄瑠璃、伊賀越道中双六「お家にべつたり―打ち」

あげまつ【上松】

長野県木曾郡の町。中山道の宿駅で、木材の集散地。木曾桟道、寝覚の床の奇勝がある。

あげ‐まつ【揚松】

盆の行事。柱の頂上に籠をつけ、これに藁や鉋屑かんなくずなどを入れ、下から小松明を投げ上げて火を点じる。柱松。火上げ。投げたいまつ。

あげ‐まど【揚窓】

つきあげると、戸が廂ひさしのようになる窓。つきあげまど。

あげ‐まり【上鞠】

蹴鞠けまりで、懸りの木の下枝を烏帽子の高さ以上とし、上位者が鞠を下枝より高めに蹴上げること。この後、交互に本格的に蹴る。

あげ‐み【上刃】

刀心こみの先を切り取って、刀剣を短くすること。摺上すりあげ。

あげ‐みず【揚水】‥ミヅ

高所へ引きあげた水。太平記6「この―を止められて後、城中に水乏しうして」

あけ‐むつ【明六つ】

明け方の六つ時、すなわち卯の刻。今の午前6時頃。季節によって異なる。また、その時鳴らす鐘。↔暮六つ

アケメネス‐ちょう【アケメネス朝】‥テウ

(Achaemenes)キュロスの開いた古代西アジアのペルシア系王朝。最盛期はダレイオス1世時代で、パンジャブからトラキア(バルカン半島東南部)に至る地域を領有。前330年アレクサンドロス大王により征服された。(前550〜前330)

あげ‐もち【揚げ餅】

油で揚げた餅。

あげ‐もの【揚げ物】

野菜・魚肉類などを油で揚げたもの。てんぷら・フライ・からあげなど。

あげ‐や【揚屋】

遊里で、遊女屋(置屋)から遊女を呼んで遊ぶ家。

⇒あげや‐いり【揚屋入り】

⇒あげや‐かしゃ【揚屋花車】

⇒あげや‐がみ【揚屋紙】

⇒あげや‐ざけ【揚屋酒】

⇒あげや‐さしがみ【揚屋差紙】

⇒あげや‐まち【揚屋町】

⇒揚屋柄を握る

あげや‐いり【揚屋入り】

遊女が遊女屋から揚屋に行くこと。また、その儀式。前帯・裲襠うちかけの盛装に高下駄をはき、八文字をふみ、若衆・新造・禿かむろなどを従え、華美な行列をして練り歩いた。

⇒あげ‐や【揚屋】

あげや‐かしゃ【揚屋花車】‥クワ‥

揚屋の女主人。また、やりて婆ばばの頭立かしらだった者。

⇒あげ‐や【揚屋】

あげや‐がみ【揚屋紙】

揚屋で遊女へ手紙用に与える半紙。

⇒あげ‐や【揚屋】

あげや‐ざけ【揚屋酒】

揚屋で飲む酒。幸田露伴、風流仏「―一猪口ひとちょくが弗ドル箱より重く」

⇒あげ‐や【揚屋】

あげや‐さしがみ【揚屋差紙】

揚屋から遊女屋へ、客の名指した遊女の名を記して呼びにやる券。

⇒あげ‐や【揚屋】

あけ‐やす・い【明け易い】

〔形〕[文]あけやす・し(ク)

夜の明けるのが早い。夏至前後の短い夜にいう。〈[季]夏〉

あけ‐の‐みょうじょう【明けの明星】‥ミヤウジヤウ

明け方、東の空に見える金星。

あげ‐は【上端・上羽】

謡曲のクセの中程にあって、1〜2句だけうたう役謡やくうたい。そこから旋律が上音中心となる。

あげ‐は【揚羽】

アゲハチョウのこと。

⇒あげは‐ちょう【揚羽蝶・鳳蝶】

⇒あげは‐の‐ちょう【揚羽蝶】

⇒あげは‐もどき【擬鳳蝶・揚羽擬】

あげ‐ば【揚げ場】

船荷を陸揚げする場所。

あげは‐ちょう【揚羽蝶・鳳蝶】‥テフ

①アゲハチョウ科のチョウの総称。また、特に同科のナミアゲハの通称。翅は黄白色に黒条・黒斑があり、開張8〜10センチメートル。幼虫は柑橘類の害虫。

アオスジアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

あけ‐の‐みょうじょう【明けの明星】‥ミヤウジヤウ

明け方、東の空に見える金星。

あげ‐は【上端・上羽】

謡曲のクセの中程にあって、1〜2句だけうたう役謡やくうたい。そこから旋律が上音中心となる。

あげ‐は【揚羽】

アゲハチョウのこと。

⇒あげは‐ちょう【揚羽蝶・鳳蝶】

⇒あげは‐の‐ちょう【揚羽蝶】

⇒あげは‐もどき【擬鳳蝶・揚羽擬】

あげ‐ば【揚げ場】

船荷を陸揚げする場所。

あげは‐ちょう【揚羽蝶・鳳蝶】‥テフ

①アゲハチョウ科のチョウの総称。また、特に同科のナミアゲハの通称。翅は黄白色に黒条・黒斑があり、開張8〜10センチメートル。幼虫は柑橘類の害虫。

アオスジアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

オナガアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

オナガアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

カラスアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

カラスアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

キアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

キアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

クロアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

クロアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

ジャコウアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

ジャコウアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

ナガサキアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

ナガサキアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

ナミアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

ナミアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

ミカドアゲハ(羽化)

提供:ネイチャー・プロダクション

ミカドアゲハ(羽化)

提供:ネイチャー・プロダクション

ミヤマカラスアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

ミヤマカラスアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

モンキアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

モンキアゲハ

提供:ネイチャー・プロダクション

②(→)「あげはのちょう」1に同じ。

⇒あげ‐は【揚羽】

あけ‐はなし【明け放し・開け放し】

(→)「あけっぱなし」に同じ。

あけ‐はな・す【明け放す・開け放す】

〔他五〕

窓・戸・障子などを残らずあける。いっぱいにあける。また、開けたままにしておく。「扉を―・す」

あけ‐はな・つ【明け放つ・開け放つ】

〔他五〕

「あけはなす」に同じ。

あけ‐はな・れる【明け離れる】

〔自下一〕[文]あけはな・る(下二)

夜がすっかり明ける。伊勢物語「―・れてしばしあるに」

あげは‐の‐ちょう【揚羽蝶】‥テフ

①紋所の名。物にとまった揚羽蝶を側面から描いた紋。あげはちょう。

揚羽蝶

②(→)「あげはのちょう」1に同じ。

⇒あげ‐は【揚羽】

あけ‐はなし【明け放し・開け放し】

(→)「あけっぱなし」に同じ。

あけ‐はな・す【明け放す・開け放す】

〔他五〕

窓・戸・障子などを残らずあける。いっぱいにあける。また、開けたままにしておく。「扉を―・す」

あけ‐はな・つ【明け放つ・開け放つ】

〔他五〕

「あけはなす」に同じ。

あけ‐はな・れる【明け離れる】

〔自下一〕[文]あけはな・る(下二)

夜がすっかり明ける。伊勢物語「―・れてしばしあるに」

あげは‐の‐ちょう【揚羽蝶】‥テフ

①紋所の名。物にとまった揚羽蝶を側面から描いた紋。あげはちょう。

揚羽蝶

②揚羽蝶にかたどった紐の結び方。

⇒あげ‐は【揚羽】

あげ‐はま【揚浜】

①塩田の一種。満潮面より高い海浜の砂上に海水をまいて天日により水分を蒸発させ塩をとる。↔入浜いりはま。

②囲碁で、上げ石。

あげは‐もどき【擬鳳蝶・揚羽擬】

アゲハモドキ科のガ。体も翅も暗色、後翅に尾状突起があり、開張約6センチメートル。昼間飛翔し、一見クロアゲハに似るが、触角は先端が細まり、雄では櫛歯状。

アゲハモドキ

撮影:海野和男

②揚羽蝶にかたどった紐の結び方。

⇒あげ‐は【揚羽】

あげ‐はま【揚浜】

①塩田の一種。満潮面より高い海浜の砂上に海水をまいて天日により水分を蒸発させ塩をとる。↔入浜いりはま。

②囲碁で、上げ石。

あげは‐もどき【擬鳳蝶・揚羽擬】

アゲハモドキ科のガ。体も翅も暗色、後翅に尾状突起があり、開張約6センチメートル。昼間飛翔し、一見クロアゲハに似るが、触角は先端が細まり、雄では櫛歯状。

アゲハモドキ

撮影:海野和男

⇒あげ‐は【揚羽】

あけ‐はら・う【明け払う・開け払う】‥ハラフ

〔他五〕

①窓・戸・障子などを残らずあける。

②家や城を明け渡す。

あげ‐ばり【幄】

(→)幄屋あくのやに同じ。古事記中「―を立てて」↔ひらばり

あけ‐ばん【明け番】

①当直などの番が終わること。また、その人。また、その翌日の休み。

②半夜交替の勤務で、明け方の番。

あけび【木通・通草】

(「開け実」の意)アケビ科の蔓性落葉低木。山地に生え、葉は5小葉の複葉。4月頃淡紅紫色の花をつける。果実は淡紫色で長さ約10センチメートル、秋、熟して縦に割れる。果肉は厚く白色半透明で多数の黒色の種子を含み甘く美味。つるで椅子・かごなどを作り、茎の木部は漢方生薬の木通もくつうで、利尿剤・消炎剤などとする。これに似て3小葉から成る葉を持つミツバアケビがある。アケビカズラ。ヤマヒメ。〈[季]秋〉。〈新撰字鏡7〉

あけび

⇒あげ‐は【揚羽】

あけ‐はら・う【明け払う・開け払う】‥ハラフ

〔他五〕

①窓・戸・障子などを残らずあける。

②家や城を明け渡す。

あげ‐ばり【幄】

(→)幄屋あくのやに同じ。古事記中「―を立てて」↔ひらばり

あけ‐ばん【明け番】

①当直などの番が終わること。また、その人。また、その翌日の休み。

②半夜交替の勤務で、明け方の番。

あけび【木通・通草】

(「開け実」の意)アケビ科の蔓性落葉低木。山地に生え、葉は5小葉の複葉。4月頃淡紅紫色の花をつける。果実は淡紫色で長さ約10センチメートル、秋、熟して縦に割れる。果肉は厚く白色半透明で多数の黒色の種子を含み甘く美味。つるで椅子・かごなどを作り、茎の木部は漢方生薬の木通もくつうで、利尿剤・消炎剤などとする。これに似て3小葉から成る葉を持つミツバアケビがある。アケビカズラ。ヤマヒメ。〈[季]秋〉。〈新撰字鏡7〉

あけび

アケビ(花)

撮影:関戸 勇

アケビ(花)

撮影:関戸 勇

⇒あけび‐このは【通草木葉】

⇒あけび‐づる【通草】

あけび‐このは【通草木葉】

ヤガ科のガ。開張約10センチメートル。前翅は濃褐色、後翅は橙黄色で黒色の巴ともえ紋がある。静止すると枯葉によく似る。桃などの果実の液を吸って被害を与える。

アケビコノハ

撮影:海野和男

⇒あけび‐このは【通草木葉】

⇒あけび‐づる【通草】

あけび‐このは【通草木葉】

ヤガ科のガ。開張約10センチメートル。前翅は濃褐色、後翅は橙黄色で黒色の巴ともえ紋がある。静止すると枯葉によく似る。桃などの果実の液を吸って被害を与える。

アケビコノハ

撮影:海野和男

⇒あけび【木通・通草】

あげ‐びさし【上げ庇】

(→)「突上げ戸」に同じ。

あけび‐づる【通草】

アケビの別称。

⇒あけび【木通・通草】

あげ‐ひばり【揚げ雲雀】

ヒバリが空高く舞いあがること。また、そのヒバリ。〈[季]春〉

あげ‐びょうし【揚拍子】‥ビヤウ‥

上代歌謡の舞踊を伴う曲の中で、拍節的なリズム。またそのようなリズムによる曲。

あけ‐ひろ・げる【明け広げる・開け広げる】

〔他下一〕[文]あけひろ・ぐ(下二)

あけて広くする。広くあける。栄華物語初花「御具どもを片端より―・げて」

あげ‐ふ【揚げ麩】

生麩を油で揚げたもの。精進料理。好色一代男5「―の音、精進腹では酒も飲まれず」

あげ‐ぶそく【揚不足】

運送人が揚地で運送品の引き渡しをする際、積荷の数量が足りないこと。

あげ‐ぶた【上げ蓋】

(→)「上げ板」1に同じ。

あげ‐ぶたい【揚舞台】

二重舞台。床を一段高く揚げてあるから、上方ではそう呼んだ。

あげ‐ほうじ【揚げ法事】‥ホフ‥

(→)「揚げ斎どき」2に同じ。

あげ‐ぼうし【揚帽子】

婚礼の時、花嫁の用いる白絹の帽子。裏は紅絹もみ。今のつのかくし。

あげ‐ほだし【上羈絆・上械】

罪人の手や足を上の方につり上げたまま動かせないようにする枷かせ。浄瑠璃、出世景清「山だし七十五人して曳いたる楠の木にて―を打たせ」

あけ‐ぼの【曙】

夜明けの空が明るんできた時。夜がほのぼのと明け始める頃。あさぼらけ。枕草子1「春は―」

⇒あけぼの‐いろ【曙色】

⇒あけぼの‐すぎ【曙杉】

⇒あけぼの‐そう【曙草】

⇒あけぼの‐ぞめ【曙染】

あけぼの‐いろ【曙色】

淡紅に黄みを帯びた色。

Munsell color system: 10R7.5/9

⇒あけ‐ぼの【曙】

あけぼの‐すぎ【曙杉】

メタセコイアの和名。特に同属中の現生の一種。

⇒あけ‐ぼの【曙】

あけぼの‐そう【曙草】‥サウ

リンドウ科センブリ属の二年草。西日本山地に生える。高さ0.3〜1メートル、葉は長卵形で先がとがり、3本の主脈をもつ。夏から秋にかけ白色の星形の花を開く。花冠の各裂片に緑色の2点と紫黒色の細点とがある。この紋様を明け方の星に見立てての名。漢名、獐牙菜。

アケボノソウ

提供:OPO

⇒あけび【木通・通草】

あげ‐びさし【上げ庇】

(→)「突上げ戸」に同じ。

あけび‐づる【通草】

アケビの別称。

⇒あけび【木通・通草】

あげ‐ひばり【揚げ雲雀】

ヒバリが空高く舞いあがること。また、そのヒバリ。〈[季]春〉

あげ‐びょうし【揚拍子】‥ビヤウ‥

上代歌謡の舞踊を伴う曲の中で、拍節的なリズム。またそのようなリズムによる曲。

あけ‐ひろ・げる【明け広げる・開け広げる】

〔他下一〕[文]あけひろ・ぐ(下二)

あけて広くする。広くあける。栄華物語初花「御具どもを片端より―・げて」

あげ‐ふ【揚げ麩】

生麩を油で揚げたもの。精進料理。好色一代男5「―の音、精進腹では酒も飲まれず」

あげ‐ぶそく【揚不足】

運送人が揚地で運送品の引き渡しをする際、積荷の数量が足りないこと。

あげ‐ぶた【上げ蓋】

(→)「上げ板」1に同じ。

あげ‐ぶたい【揚舞台】

二重舞台。床を一段高く揚げてあるから、上方ではそう呼んだ。

あげ‐ほうじ【揚げ法事】‥ホフ‥

(→)「揚げ斎どき」2に同じ。

あげ‐ぼうし【揚帽子】

婚礼の時、花嫁の用いる白絹の帽子。裏は紅絹もみ。今のつのかくし。

あげ‐ほだし【上羈絆・上械】

罪人の手や足を上の方につり上げたまま動かせないようにする枷かせ。浄瑠璃、出世景清「山だし七十五人して曳いたる楠の木にて―を打たせ」

あけ‐ぼの【曙】

夜明けの空が明るんできた時。夜がほのぼのと明け始める頃。あさぼらけ。枕草子1「春は―」

⇒あけぼの‐いろ【曙色】

⇒あけぼの‐すぎ【曙杉】

⇒あけぼの‐そう【曙草】

⇒あけぼの‐ぞめ【曙染】

あけぼの‐いろ【曙色】

淡紅に黄みを帯びた色。

Munsell color system: 10R7.5/9

⇒あけ‐ぼの【曙】

あけぼの‐すぎ【曙杉】

メタセコイアの和名。特に同属中の現生の一種。

⇒あけ‐ぼの【曙】

あけぼの‐そう【曙草】‥サウ

リンドウ科センブリ属の二年草。西日本山地に生える。高さ0.3〜1メートル、葉は長卵形で先がとがり、3本の主脈をもつ。夏から秋にかけ白色の星形の花を開く。花冠の各裂片に緑色の2点と紫黒色の細点とがある。この紋様を明け方の星に見立てての名。漢名、獐牙菜。

アケボノソウ

提供:OPO

⇒あけ‐ぼの【曙】

あけぼの‐ぞめ【曙染】

曙の空のように、上を紅または紫などにし、裾すそを白にぼかした染色。

⇒あけ‐ぼの【曙】

あげ‐ほん【上本】

芝居の上演前に、興行願書とともに警察へ差し出した正副2通の台本。第二次大戦後廃止。伺い本。

あげ‐まい【上米】

享保の改革で将軍徳川吉宗が幕府の財政窮乏を救うため、1722年(享保7)諸大名に命じて、1万石につき100石の割で上納させた米。31年廃止。→享保の改革

→文献資料[上米令]

あげまき【揚巻】

①浄瑠璃・歌舞伎の「助六」で、助六の愛人の遊女の名。京都島原丹波屋の遊女がモデル。→助六。

②歌舞伎舞踊。長唄。3世桜田治助作詞。10代杵屋六左衛門作曲。1857年(安政4)初演。歌舞伎「助六」の登場人物の5人を踊り分ける五変化の「助六姿裏梅すけろくすがたのうらうめ」の一部。

あげ‐まき【揚播き】

水に浸した籾もみを、むしろの上にひろげ、その乾くのを待ってすぐまくこと。↔芽出し播き

あげ‐まき【総角・揚巻】

①古代の少年の髪の結い方。頭髪を左右に分けて頭上に巻きあげ、角状に両輪をつくったもの。また、この髪を結った17、8歳の少年。角髪つのがみ。神楽歌、総角「―を早稲田わさだにやりて」

②明治時代の女の髪の結い方。束髪の一種で、髪の根をそろえ3〜4度右へねじって頭上に髷まげをつくりピンでとめたもの。

③揚巻結びの略。

④鎧よろいの逆板さかいたにつける揚巻結びのふさ。→大鎧おおよろい(図)。

⑤歌舞伎で、女形の鬘かつら。

⑥アゲマキガイの略。

⑦神楽歌の曲名。

⇒あげまき‐がい【揚巻貝】

⇒あげまきつけ‐の‐いた【総角付の板】

⇒あげまき‐むすび【揚巻結び】

あげまき【総角】

源氏物語の巻名。宇治十帖のうちの1巻で、この巻で大君おおいぎみが死ぬ。

あげまき‐がい【揚巻貝】‥ガヒ

ナタマメガイ科の二枚貝。2裂した水管を出し、その形が総角に似る。貝殻は円筒形で、マテガイに似る。長さ約10センチメートル、殻の外面は汚黄色の殻皮で被われ、内面は白色。有明海など塩分の低い泥の中にすむ。アゲマキ。

⇒あげ‐まき【総角・揚巻】

あげまきつけ‐の‐いた【総角付の板】

(→)逆板さかいたに同じ。→大鎧おおよろい(図)。

⇒あげ‐まき【総角・揚巻】

あげまき‐むすび【揚巻結び】

紐の結び方。輪を左右に出し、中を石畳に組んで結ぶもの。簾すだれ・泔坏ゆするつき・大鎧おおよろい・文箱ふばこなどの飾りに広く用いられた。あげまき。

揚巻結び

⇒あけ‐ぼの【曙】

あけぼの‐ぞめ【曙染】

曙の空のように、上を紅または紫などにし、裾すそを白にぼかした染色。

⇒あけ‐ぼの【曙】

あげ‐ほん【上本】

芝居の上演前に、興行願書とともに警察へ差し出した正副2通の台本。第二次大戦後廃止。伺い本。

あげ‐まい【上米】

享保の改革で将軍徳川吉宗が幕府の財政窮乏を救うため、1722年(享保7)諸大名に命じて、1万石につき100石の割で上納させた米。31年廃止。→享保の改革

→文献資料[上米令]

あげまき【揚巻】

①浄瑠璃・歌舞伎の「助六」で、助六の愛人の遊女の名。京都島原丹波屋の遊女がモデル。→助六。

②歌舞伎舞踊。長唄。3世桜田治助作詞。10代杵屋六左衛門作曲。1857年(安政4)初演。歌舞伎「助六」の登場人物の5人を踊り分ける五変化の「助六姿裏梅すけろくすがたのうらうめ」の一部。

あげ‐まき【揚播き】

水に浸した籾もみを、むしろの上にひろげ、その乾くのを待ってすぐまくこと。↔芽出し播き

あげ‐まき【総角・揚巻】

①古代の少年の髪の結い方。頭髪を左右に分けて頭上に巻きあげ、角状に両輪をつくったもの。また、この髪を結った17、8歳の少年。角髪つのがみ。神楽歌、総角「―を早稲田わさだにやりて」

②明治時代の女の髪の結い方。束髪の一種で、髪の根をそろえ3〜4度右へねじって頭上に髷まげをつくりピンでとめたもの。

③揚巻結びの略。

④鎧よろいの逆板さかいたにつける揚巻結びのふさ。→大鎧おおよろい(図)。

⑤歌舞伎で、女形の鬘かつら。

⑥アゲマキガイの略。

⑦神楽歌の曲名。

⇒あげまき‐がい【揚巻貝】

⇒あげまきつけ‐の‐いた【総角付の板】

⇒あげまき‐むすび【揚巻結び】

あげまき【総角】

源氏物語の巻名。宇治十帖のうちの1巻で、この巻で大君おおいぎみが死ぬ。

あげまき‐がい【揚巻貝】‥ガヒ

ナタマメガイ科の二枚貝。2裂した水管を出し、その形が総角に似る。貝殻は円筒形で、マテガイに似る。長さ約10センチメートル、殻の外面は汚黄色の殻皮で被われ、内面は白色。有明海など塩分の低い泥の中にすむ。アゲマキ。

⇒あげ‐まき【総角・揚巻】

あげまきつけ‐の‐いた【総角付の板】

(→)逆板さかいたに同じ。→大鎧おおよろい(図)。

⇒あげ‐まき【総角・揚巻】

あげまき‐むすび【揚巻結び】

紐の結び方。輪を左右に出し、中を石畳に組んで結ぶもの。簾すだれ・泔坏ゆするつき・大鎧おおよろい・文箱ふばこなどの飾りに広く用いられた。あげまき。

揚巻結び

⇒あげ‐まき【総角・揚巻】

あげ‐まく【揚幕】

能舞台の橋掛りや歌舞伎劇場の花道の出入口の垂幕。切幕きりまく。

あげ‐まさり【上げ優り】

元服して髪あげをした姿が童子の時の姿よりもよく見えること。狭衣物語4「一の宮の御―のゆゆしさは」↔上げ劣り

あげ‐また【挙股】

(のんびりと、あるいは無遠慮に)あお向けに寝て、膝を立てること。浄瑠璃、伊賀越道中双六「お家にべつたり―打ち」

あげまつ【上松】

長野県木曾郡の町。中山道の宿駅で、木材の集散地。木曾桟道、寝覚の床の奇勝がある。

あげ‐まつ【揚松】

盆の行事。柱の頂上に籠をつけ、これに藁や鉋屑かんなくずなどを入れ、下から小松明を投げ上げて火を点じる。柱松。火上げ。投げたいまつ。

あげ‐まど【揚窓】

つきあげると、戸が廂ひさしのようになる窓。つきあげまど。

あげ‐まり【上鞠】

蹴鞠けまりで、懸りの木の下枝を烏帽子の高さ以上とし、上位者が鞠を下枝より高めに蹴上げること。この後、交互に本格的に蹴る。

あげ‐み【上刃】

刀心こみの先を切り取って、刀剣を短くすること。摺上すりあげ。

あげ‐みず【揚水】‥ミヅ

高所へ引きあげた水。太平記6「この―を止められて後、城中に水乏しうして」

あけ‐むつ【明六つ】

明け方の六つ時、すなわち卯の刻。今の午前6時頃。季節によって異なる。また、その時鳴らす鐘。↔暮六つ

アケメネス‐ちょう【アケメネス朝】‥テウ

(Achaemenes)キュロスの開いた古代西アジアのペルシア系王朝。最盛期はダレイオス1世時代で、パンジャブからトラキア(バルカン半島東南部)に至る地域を領有。前330年アレクサンドロス大王により征服された。(前550〜前330)

あげ‐もち【揚げ餅】

油で揚げた餅。

あげ‐もの【揚げ物】

野菜・魚肉類などを油で揚げたもの。てんぷら・フライ・からあげなど。

あげ‐や【揚屋】

遊里で、遊女屋(置屋)から遊女を呼んで遊ぶ家。

⇒あげや‐いり【揚屋入り】

⇒あげや‐かしゃ【揚屋花車】

⇒あげや‐がみ【揚屋紙】

⇒あげや‐ざけ【揚屋酒】

⇒あげや‐さしがみ【揚屋差紙】

⇒あげや‐まち【揚屋町】

⇒揚屋柄を握る

あげや‐いり【揚屋入り】

遊女が遊女屋から揚屋に行くこと。また、その儀式。前帯・裲襠うちかけの盛装に高下駄をはき、八文字をふみ、若衆・新造・禿かむろなどを従え、華美な行列をして練り歩いた。

⇒あげ‐や【揚屋】

あげや‐かしゃ【揚屋花車】‥クワ‥

揚屋の女主人。また、やりて婆ばばの頭立かしらだった者。

⇒あげ‐や【揚屋】

あげや‐がみ【揚屋紙】

揚屋で遊女へ手紙用に与える半紙。

⇒あげ‐や【揚屋】

あげや‐ざけ【揚屋酒】

揚屋で飲む酒。幸田露伴、風流仏「―一猪口ひとちょくが弗ドル箱より重く」

⇒あげ‐や【揚屋】

あげや‐さしがみ【揚屋差紙】

揚屋から遊女屋へ、客の名指した遊女の名を記して呼びにやる券。

⇒あげ‐や【揚屋】

あけ‐やす・い【明け易い】

〔形〕[文]あけやす・し(ク)

夜の明けるのが早い。夏至前後の短い夜にいう。〈[季]夏〉

⇒あげ‐まき【総角・揚巻】

あげ‐まく【揚幕】

能舞台の橋掛りや歌舞伎劇場の花道の出入口の垂幕。切幕きりまく。

あげ‐まさり【上げ優り】

元服して髪あげをした姿が童子の時の姿よりもよく見えること。狭衣物語4「一の宮の御―のゆゆしさは」↔上げ劣り

あげ‐また【挙股】

(のんびりと、あるいは無遠慮に)あお向けに寝て、膝を立てること。浄瑠璃、伊賀越道中双六「お家にべつたり―打ち」

あげまつ【上松】

長野県木曾郡の町。中山道の宿駅で、木材の集散地。木曾桟道、寝覚の床の奇勝がある。

あげ‐まつ【揚松】

盆の行事。柱の頂上に籠をつけ、これに藁や鉋屑かんなくずなどを入れ、下から小松明を投げ上げて火を点じる。柱松。火上げ。投げたいまつ。

あげ‐まど【揚窓】

つきあげると、戸が廂ひさしのようになる窓。つきあげまど。

あげ‐まり【上鞠】

蹴鞠けまりで、懸りの木の下枝を烏帽子の高さ以上とし、上位者が鞠を下枝より高めに蹴上げること。この後、交互に本格的に蹴る。

あげ‐み【上刃】

刀心こみの先を切り取って、刀剣を短くすること。摺上すりあげ。

あげ‐みず【揚水】‥ミヅ

高所へ引きあげた水。太平記6「この―を止められて後、城中に水乏しうして」

あけ‐むつ【明六つ】

明け方の六つ時、すなわち卯の刻。今の午前6時頃。季節によって異なる。また、その時鳴らす鐘。↔暮六つ

アケメネス‐ちょう【アケメネス朝】‥テウ

(Achaemenes)キュロスの開いた古代西アジアのペルシア系王朝。最盛期はダレイオス1世時代で、パンジャブからトラキア(バルカン半島東南部)に至る地域を領有。前330年アレクサンドロス大王により征服された。(前550〜前330)

あげ‐もち【揚げ餅】

油で揚げた餅。

あげ‐もの【揚げ物】

野菜・魚肉類などを油で揚げたもの。てんぷら・フライ・からあげなど。

あげ‐や【揚屋】

遊里で、遊女屋(置屋)から遊女を呼んで遊ぶ家。

⇒あげや‐いり【揚屋入り】

⇒あげや‐かしゃ【揚屋花車】

⇒あげや‐がみ【揚屋紙】

⇒あげや‐ざけ【揚屋酒】

⇒あげや‐さしがみ【揚屋差紙】

⇒あげや‐まち【揚屋町】

⇒揚屋柄を握る

あげや‐いり【揚屋入り】

遊女が遊女屋から揚屋に行くこと。また、その儀式。前帯・裲襠うちかけの盛装に高下駄をはき、八文字をふみ、若衆・新造・禿かむろなどを従え、華美な行列をして練り歩いた。

⇒あげ‐や【揚屋】

あげや‐かしゃ【揚屋花車】‥クワ‥

揚屋の女主人。また、やりて婆ばばの頭立かしらだった者。

⇒あげ‐や【揚屋】

あげや‐がみ【揚屋紙】

揚屋で遊女へ手紙用に与える半紙。

⇒あげ‐や【揚屋】

あげや‐ざけ【揚屋酒】

揚屋で飲む酒。幸田露伴、風流仏「―一猪口ひとちょくが弗ドル箱より重く」

⇒あげ‐や【揚屋】

あげや‐さしがみ【揚屋差紙】

揚屋から遊女屋へ、客の名指した遊女の名を記して呼びにやる券。

⇒あげ‐や【揚屋】

あけ‐やす・い【明け易い】

〔形〕[文]あけやす・し(ク)

夜の明けるのが早い。夏至前後の短い夜にいう。〈[季]夏〉

あけら‐かんこう【朱楽菅江】‥クワンカウ🔗⭐🔉

あけら‐かんこう【朱楽菅江】‥クワンカウ

江戸後期の狂歌師・戯作者。幕臣。本名、山崎景貫。淮南堂・芬陀利華庵と号。著「大抵御覧」「故混馬鹿集ここんばかしゅう」など。(1738〜1798)

○朱を奪う紫あけをうばうむらさき🔗⭐🔉

○朱を奪う紫あけをうばうむらさき

[論語陽貨]間色である紫が正色である朱より人目をひき、もてはやされる。悪が善にまさることのある世の不合理をいう。紫の朱を奪う。

⇒あけ【朱・緋】

アゲンスト【against】

(「…に反対の」「…に逆らった」の意)向い風。逆風。ゴルフなどでいう。↔フォロー

あ‐こ【下火・下炬】

(唐音)たいまつで火をつけること。禅宗で葬式の時、導師が遺骸に点火する意を表す儀式。秉炬ひんこ。太平記30「葬礼を取り営みて―の仏事をし給ひけるに」

あ‐こ【吾子】

(古くはアゴ)

①わが子。多くは直接呼びかけていう。万葉集13「如何なるや人の子ゆゑそ通はすも―」

②目下めしたの近親者、あるいは童男・童女などを親しみをもって指し、また呼びかけていう語。万葉集19「この―を韓国からくにへ遣る」。源氏物語帚木「さりとも―はわが子にてあれよ」

③中世以後、小児の自称。醒睡笑「―にさのみ科とがはないぞや、ただとろろを睨め」

あ‐こ【彼処】

〔代〕

(指示)あそこ。かしこ。関西方面で多く用いる。

あご【距】

鶏や雉などの蹴爪けづめ。日葡辞書「アゴヲサス」

あご【顎・頤】

(古くはアギ)

①人や動物の口の上下にあって、発声や咀嚼そしゃくを営む器官。あぎ。あぎと。

②下あごの外面。したあご。おとがい。

③(まくしたてたり、へらず口をたたいたりなど)口をきくこと。ものいい。東海道中膝栗毛5「『たはごとぬかすとひつぱたくぞ』『えらい―ぢやな』」

④食事。まかない。誹風柳多留10「―のない寄合不参だらけなり」

⑤(→)鐖あぐに同じ。

⇒顎が落ちる

⇒顎が食いちがう

⇒顎が干上がる

⇒顎で使う

⇒顎で蠅を追う

⇒顎振り三年

⇒顎を出す

⇒顎を撫でる

⇒顎を外す

あご【飛魚】

トビウオの別称。

あ‐ご【網子】

地引網を引く者。あみこ。万葉集3「―ととのふる海夫あまの呼び声」

あごあし‐つき【顎足付き】

(もと、旅公演をする芸人が使った語)賃金とともに、食費・交通費も支払われること。

あこう【赤秀】アカホ

クワ科の亜熱帯高木。高さ約20メートル、幹の周囲から気根を出す。葉は楕円形で厚く、平滑、長柄がある。春、枝や幹にごく短い柄の淡紅色でイチジク様の果実を生ずる。西南日本の暖地海辺に自生。愛媛県伊方町三崎と佐賀県唐津市肥前町のアコウ樹林は北限分布地として天然記念物に指定。用材・薪材とする。アコギ。アコノキ。漢名、雀榕。

あこう【赤魚】アカヲ

(→)「あこうだい」のこと。

あこう【赤穂】アカホ

兵庫県南西部の市。旧称、仮屋または加里屋。赤穂城は1615年(元和1)池田政綱の築城。のち、浅野長直入城、孫長矩ながのりのとき除封。かつては瀬戸内海沿岸最大の製塩地。人口5万2千。

赤穂城跡

撮影:的場 啓

⇒あこう‐ぎし【赤穂義士】

⇒あこう‐ぎじんろく【赤穂義人録】

⇒あこう‐じけん【赤穂事件】

⇒あこう‐ろうし【赤穂浪士】

あ‐こう【亜綱】‥カウ

生物分類上の一階級。綱と目との間。→階級3

あ‐こう【阿衡】‥カウ

[書経太甲](「阿」は頼る、「衡」ははかりの意。天下の民がそれによって公平を得る意)殷の大臣伊尹いいんの称。転じて、宰相の意。日本で摂政・関白の称。→伊尹。

⇒あこう‐の‐ふんぎ【阿衡の紛議】

あ‐ごう【阿号】‥ガウ

阿弥陀あみだ号の略。

あこう‐ぎし【赤穂義士】アカホ‥

元禄15年12月14日(1703年1月30日)夜、江戸本所松坂町の吉良義央きらよしなか邸を襲って、主君浅野長矩の仇を報いた47人の武士。すなわち、大石良雄・吉田忠左衛門・原惣右衛門・間瀬久太夫・小野寺十内・間喜兵衛・磯貝十郎左衛門・堀部弥兵衛・富森助右衛門・潮田又之丞・早水藤左衛門・赤埴源蔵・奥田孫太夫・矢田五郎右衛門・大石瀬左衛門・片岡源五右衛門・近松勘六・大石主税・堀部安兵衛・中村勘助・菅谷半之丞・木村岡右衛門・千馬三郎兵衛・岡野金右衛門・貝賀弥左衛門・大高源吾・不破数右衛門・岡島八十右衛門・吉田沢右衛門・武林唯七・倉橋伝助・村松喜兵衛・杉野十平次・勝田新左衛門・前原伊助・小野寺幸右衛門・間新六・間重次郎・奥田貞右衛門・矢頭右衛門七・村松三太夫・間瀬孫九郎・茅野和助・横川勘平・神崎与五郎・三村次郎左衛門・寺坂吉右衛門。彼らの行動を義にかなうとする立場からの呼称。赤穂浪士。四十七士。→忠臣蔵。

⇒あこう【赤穂】

あこう‐ぎじんろく【赤穂義人録】アカホ‥

赤穂義士を称揚する立場から事件の経過と小伝を漢文で記した書。室鳩巣むろきゅうそう著。2巻。元禄16年(1703)序。1709年(宝永6)定稿成る。

→文献資料[赤穂義人録]

⇒あこう【赤穂】

あ‐こうざんたい【亜高山帯】‥カウ‥

植物の垂直分布帯の一つ。山地帯と高山帯の間に位置する。標高は場所により異なるが、本州中部ではほぼ1600〜2400メートルの範囲。シラビソ・コメツガなどの常緑針葉樹が発達する。→植生帯(表)

あこう‐じけん【赤穂事件】アカホ‥

元禄14年(1701)3月14日、勅使馳走役の赤穂藩主浅野長矩が、江戸城松之廊下で指南役の吉良義央きらよしなかを斬りつけ、即日切腹・改易を命じられた事件と、翌年12月14日、47人の赤穂義士が吉良義央邸を襲撃して義央の首級をあげた事件との併称。演劇や文学作品に脚色。→赤穂義士→忠臣蔵。

⇒あこう【赤穂】

あこう‐だい【阿候鯛・赤魚鯛】‥ダヒ

フサカサゴ科の海産の硬骨魚。全長約70センチメートル。鮮紅色で背側方に一大黒斑があることが多い。胎生。三陸沖から四国沖の、200〜300メートル層に分布。冬季漁獲される。味噌漬などに加工。うまぬすびと。あこう。

あこう‐の‐ふんぎ【阿衡の紛議】‥カウ‥

887年(仁和3)宇多天皇即位の初め、藤原基経を関白としたときの勅書に「宜しく阿衡の任を以て卿の任と為すべし」とあったので、基経は、阿衡は地位だけで職務はないと言いがかりをつけて政務をみず、廷臣の間に阿衡の語義をめぐって議論があった後、天皇が遂に勅書を改作させられた事件。

⇒あ‐こう【阿衡】

あこう‐ろうし【赤穂浪士】アカホラウ‥

(→)赤穂義士に同じ。

⇒あこう【赤穂】

あ‐ごえ【距】

鶏などの蹴爪けづめ。雄略紀「大雄鶏…金の―を着けて」

アコースティック‐ギター【acoustic guitar】

(エレキギターに対して)音を電気的に増幅しない普通のギター。

アコーディオン【accordion】

蛇腹を両手で伸縮させてリードに風を送り、右手で鍵盤またはボタンを押してメロディーと和音を、左手でもっぱら和音を奏する楽器。手風琴てふうきん。

⇒アコーディオン‐ドア【accordion door】

⇒アコーディオン‐プリーツ【accordion pleat】

アコーディオン‐ドア【accordion door】

アコーディオンの胴のように折り畳んで開閉する吊下げ式の間仕切り。アコーディオン‐カーテン。

⇒アコーディオン【accordion】

アコーディオン‐プリーツ【accordion pleat】

アコーディオンの蛇腹のように細かく浮き上がらせたひだ。主にスカートに使われる。

⇒アコーディオン【accordion】

⇒あこう‐ぎし【赤穂義士】

⇒あこう‐ぎじんろく【赤穂義人録】

⇒あこう‐じけん【赤穂事件】

⇒あこう‐ろうし【赤穂浪士】

あ‐こう【亜綱】‥カウ

生物分類上の一階級。綱と目との間。→階級3

あ‐こう【阿衡】‥カウ

[書経太甲](「阿」は頼る、「衡」ははかりの意。天下の民がそれによって公平を得る意)殷の大臣伊尹いいんの称。転じて、宰相の意。日本で摂政・関白の称。→伊尹。

⇒あこう‐の‐ふんぎ【阿衡の紛議】

あ‐ごう【阿号】‥ガウ

阿弥陀あみだ号の略。

あこう‐ぎし【赤穂義士】アカホ‥

元禄15年12月14日(1703年1月30日)夜、江戸本所松坂町の吉良義央きらよしなか邸を襲って、主君浅野長矩の仇を報いた47人の武士。すなわち、大石良雄・吉田忠左衛門・原惣右衛門・間瀬久太夫・小野寺十内・間喜兵衛・磯貝十郎左衛門・堀部弥兵衛・富森助右衛門・潮田又之丞・早水藤左衛門・赤埴源蔵・奥田孫太夫・矢田五郎右衛門・大石瀬左衛門・片岡源五右衛門・近松勘六・大石主税・堀部安兵衛・中村勘助・菅谷半之丞・木村岡右衛門・千馬三郎兵衛・岡野金右衛門・貝賀弥左衛門・大高源吾・不破数右衛門・岡島八十右衛門・吉田沢右衛門・武林唯七・倉橋伝助・村松喜兵衛・杉野十平次・勝田新左衛門・前原伊助・小野寺幸右衛門・間新六・間重次郎・奥田貞右衛門・矢頭右衛門七・村松三太夫・間瀬孫九郎・茅野和助・横川勘平・神崎与五郎・三村次郎左衛門・寺坂吉右衛門。彼らの行動を義にかなうとする立場からの呼称。赤穂浪士。四十七士。→忠臣蔵。

⇒あこう【赤穂】

あこう‐ぎじんろく【赤穂義人録】アカホ‥

赤穂義士を称揚する立場から事件の経過と小伝を漢文で記した書。室鳩巣むろきゅうそう著。2巻。元禄16年(1703)序。1709年(宝永6)定稿成る。

→文献資料[赤穂義人録]

⇒あこう【赤穂】

あ‐こうざんたい【亜高山帯】‥カウ‥

植物の垂直分布帯の一つ。山地帯と高山帯の間に位置する。標高は場所により異なるが、本州中部ではほぼ1600〜2400メートルの範囲。シラビソ・コメツガなどの常緑針葉樹が発達する。→植生帯(表)

あこう‐じけん【赤穂事件】アカホ‥

元禄14年(1701)3月14日、勅使馳走役の赤穂藩主浅野長矩が、江戸城松之廊下で指南役の吉良義央きらよしなかを斬りつけ、即日切腹・改易を命じられた事件と、翌年12月14日、47人の赤穂義士が吉良義央邸を襲撃して義央の首級をあげた事件との併称。演劇や文学作品に脚色。→赤穂義士→忠臣蔵。

⇒あこう【赤穂】

あこう‐だい【阿候鯛・赤魚鯛】‥ダヒ

フサカサゴ科の海産の硬骨魚。全長約70センチメートル。鮮紅色で背側方に一大黒斑があることが多い。胎生。三陸沖から四国沖の、200〜300メートル層に分布。冬季漁獲される。味噌漬などに加工。うまぬすびと。あこう。

あこう‐の‐ふんぎ【阿衡の紛議】‥カウ‥

887年(仁和3)宇多天皇即位の初め、藤原基経を関白としたときの勅書に「宜しく阿衡の任を以て卿の任と為すべし」とあったので、基経は、阿衡は地位だけで職務はないと言いがかりをつけて政務をみず、廷臣の間に阿衡の語義をめぐって議論があった後、天皇が遂に勅書を改作させられた事件。

⇒あ‐こう【阿衡】

あこう‐ろうし【赤穂浪士】アカホラウ‥

(→)赤穂義士に同じ。

⇒あこう【赤穂】

あ‐ごえ【距】

鶏などの蹴爪けづめ。雄略紀「大雄鶏…金の―を着けて」

アコースティック‐ギター【acoustic guitar】

(エレキギターに対して)音を電気的に増幅しない普通のギター。

アコーディオン【accordion】

蛇腹を両手で伸縮させてリードに風を送り、右手で鍵盤またはボタンを押してメロディーと和音を、左手でもっぱら和音を奏する楽器。手風琴てふうきん。

⇒アコーディオン‐ドア【accordion door】

⇒アコーディオン‐プリーツ【accordion pleat】

アコーディオン‐ドア【accordion door】

アコーディオンの胴のように折り畳んで開閉する吊下げ式の間仕切り。アコーディオン‐カーテン。

⇒アコーディオン【accordion】

アコーディオン‐プリーツ【accordion pleat】

アコーディオンの蛇腹のように細かく浮き上がらせたひだ。主にスカートに使われる。

⇒アコーディオン【accordion】

⇒あこう‐ぎし【赤穂義士】

⇒あこう‐ぎじんろく【赤穂義人録】

⇒あこう‐じけん【赤穂事件】

⇒あこう‐ろうし【赤穂浪士】

あ‐こう【亜綱】‥カウ

生物分類上の一階級。綱と目との間。→階級3

あ‐こう【阿衡】‥カウ

[書経太甲](「阿」は頼る、「衡」ははかりの意。天下の民がそれによって公平を得る意)殷の大臣伊尹いいんの称。転じて、宰相の意。日本で摂政・関白の称。→伊尹。

⇒あこう‐の‐ふんぎ【阿衡の紛議】

あ‐ごう【阿号】‥ガウ

阿弥陀あみだ号の略。

あこう‐ぎし【赤穂義士】アカホ‥

元禄15年12月14日(1703年1月30日)夜、江戸本所松坂町の吉良義央きらよしなか邸を襲って、主君浅野長矩の仇を報いた47人の武士。すなわち、大石良雄・吉田忠左衛門・原惣右衛門・間瀬久太夫・小野寺十内・間喜兵衛・磯貝十郎左衛門・堀部弥兵衛・富森助右衛門・潮田又之丞・早水藤左衛門・赤埴源蔵・奥田孫太夫・矢田五郎右衛門・大石瀬左衛門・片岡源五右衛門・近松勘六・大石主税・堀部安兵衛・中村勘助・菅谷半之丞・木村岡右衛門・千馬三郎兵衛・岡野金右衛門・貝賀弥左衛門・大高源吾・不破数右衛門・岡島八十右衛門・吉田沢右衛門・武林唯七・倉橋伝助・村松喜兵衛・杉野十平次・勝田新左衛門・前原伊助・小野寺幸右衛門・間新六・間重次郎・奥田貞右衛門・矢頭右衛門七・村松三太夫・間瀬孫九郎・茅野和助・横川勘平・神崎与五郎・三村次郎左衛門・寺坂吉右衛門。彼らの行動を義にかなうとする立場からの呼称。赤穂浪士。四十七士。→忠臣蔵。

⇒あこう【赤穂】

あこう‐ぎじんろく【赤穂義人録】アカホ‥

赤穂義士を称揚する立場から事件の経過と小伝を漢文で記した書。室鳩巣むろきゅうそう著。2巻。元禄16年(1703)序。1709年(宝永6)定稿成る。

→文献資料[赤穂義人録]

⇒あこう【赤穂】

あ‐こうざんたい【亜高山帯】‥カウ‥

植物の垂直分布帯の一つ。山地帯と高山帯の間に位置する。標高は場所により異なるが、本州中部ではほぼ1600〜2400メートルの範囲。シラビソ・コメツガなどの常緑針葉樹が発達する。→植生帯(表)

あこう‐じけん【赤穂事件】アカホ‥

元禄14年(1701)3月14日、勅使馳走役の赤穂藩主浅野長矩が、江戸城松之廊下で指南役の吉良義央きらよしなかを斬りつけ、即日切腹・改易を命じられた事件と、翌年12月14日、47人の赤穂義士が吉良義央邸を襲撃して義央の首級をあげた事件との併称。演劇や文学作品に脚色。→赤穂義士→忠臣蔵。

⇒あこう【赤穂】

あこう‐だい【阿候鯛・赤魚鯛】‥ダヒ

フサカサゴ科の海産の硬骨魚。全長約70センチメートル。鮮紅色で背側方に一大黒斑があることが多い。胎生。三陸沖から四国沖の、200〜300メートル層に分布。冬季漁獲される。味噌漬などに加工。うまぬすびと。あこう。

あこう‐の‐ふんぎ【阿衡の紛議】‥カウ‥

887年(仁和3)宇多天皇即位の初め、藤原基経を関白としたときの勅書に「宜しく阿衡の任を以て卿の任と為すべし」とあったので、基経は、阿衡は地位だけで職務はないと言いがかりをつけて政務をみず、廷臣の間に阿衡の語義をめぐって議論があった後、天皇が遂に勅書を改作させられた事件。

⇒あ‐こう【阿衡】

あこう‐ろうし【赤穂浪士】アカホラウ‥

(→)赤穂義士に同じ。

⇒あこう【赤穂】

あ‐ごえ【距】

鶏などの蹴爪けづめ。雄略紀「大雄鶏…金の―を着けて」

アコースティック‐ギター【acoustic guitar】

(エレキギターに対して)音を電気的に増幅しない普通のギター。

アコーディオン【accordion】

蛇腹を両手で伸縮させてリードに風を送り、右手で鍵盤またはボタンを押してメロディーと和音を、左手でもっぱら和音を奏する楽器。手風琴てふうきん。

⇒アコーディオン‐ドア【accordion door】

⇒アコーディオン‐プリーツ【accordion pleat】

アコーディオン‐ドア【accordion door】

アコーディオンの胴のように折り畳んで開閉する吊下げ式の間仕切り。アコーディオン‐カーテン。

⇒アコーディオン【accordion】

アコーディオン‐プリーツ【accordion pleat】

アコーディオンの蛇腹のように細かく浮き上がらせたひだ。主にスカートに使われる。

⇒アコーディオン【accordion】

⇒あこう‐ぎし【赤穂義士】

⇒あこう‐ぎじんろく【赤穂義人録】

⇒あこう‐じけん【赤穂事件】

⇒あこう‐ろうし【赤穂浪士】

あ‐こう【亜綱】‥カウ

生物分類上の一階級。綱と目との間。→階級3

あ‐こう【阿衡】‥カウ

[書経太甲](「阿」は頼る、「衡」ははかりの意。天下の民がそれによって公平を得る意)殷の大臣伊尹いいんの称。転じて、宰相の意。日本で摂政・関白の称。→伊尹。

⇒あこう‐の‐ふんぎ【阿衡の紛議】

あ‐ごう【阿号】‥ガウ

阿弥陀あみだ号の略。

あこう‐ぎし【赤穂義士】アカホ‥

元禄15年12月14日(1703年1月30日)夜、江戸本所松坂町の吉良義央きらよしなか邸を襲って、主君浅野長矩の仇を報いた47人の武士。すなわち、大石良雄・吉田忠左衛門・原惣右衛門・間瀬久太夫・小野寺十内・間喜兵衛・磯貝十郎左衛門・堀部弥兵衛・富森助右衛門・潮田又之丞・早水藤左衛門・赤埴源蔵・奥田孫太夫・矢田五郎右衛門・大石瀬左衛門・片岡源五右衛門・近松勘六・大石主税・堀部安兵衛・中村勘助・菅谷半之丞・木村岡右衛門・千馬三郎兵衛・岡野金右衛門・貝賀弥左衛門・大高源吾・不破数右衛門・岡島八十右衛門・吉田沢右衛門・武林唯七・倉橋伝助・村松喜兵衛・杉野十平次・勝田新左衛門・前原伊助・小野寺幸右衛門・間新六・間重次郎・奥田貞右衛門・矢頭右衛門七・村松三太夫・間瀬孫九郎・茅野和助・横川勘平・神崎与五郎・三村次郎左衛門・寺坂吉右衛門。彼らの行動を義にかなうとする立場からの呼称。赤穂浪士。四十七士。→忠臣蔵。

⇒あこう【赤穂】

あこう‐ぎじんろく【赤穂義人録】アカホ‥

赤穂義士を称揚する立場から事件の経過と小伝を漢文で記した書。室鳩巣むろきゅうそう著。2巻。元禄16年(1703)序。1709年(宝永6)定稿成る。

→文献資料[赤穂義人録]

⇒あこう【赤穂】

あ‐こうざんたい【亜高山帯】‥カウ‥

植物の垂直分布帯の一つ。山地帯と高山帯の間に位置する。標高は場所により異なるが、本州中部ではほぼ1600〜2400メートルの範囲。シラビソ・コメツガなどの常緑針葉樹が発達する。→植生帯(表)

あこう‐じけん【赤穂事件】アカホ‥

元禄14年(1701)3月14日、勅使馳走役の赤穂藩主浅野長矩が、江戸城松之廊下で指南役の吉良義央きらよしなかを斬りつけ、即日切腹・改易を命じられた事件と、翌年12月14日、47人の赤穂義士が吉良義央邸を襲撃して義央の首級をあげた事件との併称。演劇や文学作品に脚色。→赤穂義士→忠臣蔵。

⇒あこう【赤穂】

あこう‐だい【阿候鯛・赤魚鯛】‥ダヒ

フサカサゴ科の海産の硬骨魚。全長約70センチメートル。鮮紅色で背側方に一大黒斑があることが多い。胎生。三陸沖から四国沖の、200〜300メートル層に分布。冬季漁獲される。味噌漬などに加工。うまぬすびと。あこう。

あこう‐の‐ふんぎ【阿衡の紛議】‥カウ‥

887年(仁和3)宇多天皇即位の初め、藤原基経を関白としたときの勅書に「宜しく阿衡の任を以て卿の任と為すべし」とあったので、基経は、阿衡は地位だけで職務はないと言いがかりをつけて政務をみず、廷臣の間に阿衡の語義をめぐって議論があった後、天皇が遂に勅書を改作させられた事件。

⇒あ‐こう【阿衡】

あこう‐ろうし【赤穂浪士】アカホラウ‥

(→)赤穂義士に同じ。

⇒あこう【赤穂】

あ‐ごえ【距】

鶏などの蹴爪けづめ。雄略紀「大雄鶏…金の―を着けて」

アコースティック‐ギター【acoustic guitar】

(エレキギターに対して)音を電気的に増幅しない普通のギター。

アコーディオン【accordion】

蛇腹を両手で伸縮させてリードに風を送り、右手で鍵盤またはボタンを押してメロディーと和音を、左手でもっぱら和音を奏する楽器。手風琴てふうきん。

⇒アコーディオン‐ドア【accordion door】

⇒アコーディオン‐プリーツ【accordion pleat】

アコーディオン‐ドア【accordion door】

アコーディオンの胴のように折り畳んで開閉する吊下げ式の間仕切り。アコーディオン‐カーテン。

⇒アコーディオン【accordion】

アコーディオン‐プリーツ【accordion pleat】

アコーディオンの蛇腹のように細かく浮き上がらせたひだ。主にスカートに使われる。

⇒アコーディオン【accordion】

しゅ【朱】(色他)🔗⭐🔉

しゅ【朱】

①黄味を帯びた赤色。

Munsell color system: 6R5.5/14

②赤色の顔料。成分は硫化水銀(Ⅱ)。天然には辰砂しんしゃとして産する。水銀と硫黄とを混じ、これを加熱昇華させて製する。銀朱。

③朱墨しゅずみの略。

④朱で歌や俳句に点をつけること。また、朱で詩文を訂正すること。「―を入れる」

⑤⇒しゅ(銖)2。

⑥(稽古本などに朱で記入したことから)義太夫節の三味線の記譜法で、太夫の記譜法の黒譜に対していう。

⑦朱熹しゅきのこと。

⇒朱に交われば赤くなる

⇒朱を入れる

⇒朱を濺ぐ

しゅ【銖・朱】(単位)🔗⭐🔉

しゅ【銖・朱】

①重量の単位。きび100粒の重さを1銖とし、24銖で1両。

②江戸時代の貨幣の価値表示。1両の16分の1。1分ぶの4分の1。銀目の約3匁もんめ7分5厘。

③利率の名目。1割の10分の1。分。歩。また、分・歩の10分の1をいうこともある。

しゅ‐い【朱衣】🔗⭐🔉

しゅ‐い【朱衣】

(→)「あけごろも」に同じ。

しゅ‐いろ【朱色】🔗⭐🔉

しゅ‐いろ【朱色】

朱の色。しゅしょく。

Munsell color system: 6R5.5/14

しゅ‐いん【朱印】🔗⭐🔉

しゅ‐いん【朱印】

①朱肉で押した印。

②室町〜江戸時代に、武将が公文書に用いた朱肉の印。また、その公文書。百姓・町人は使用が許されなかった。→黒印。

⇒しゅいん‐じょう【朱印状】

⇒しゅいん‐せん【朱印船】

⇒しゅいん‐だか【朱印高】

⇒しゅいん‐ち【朱印地】

⇒しゅいん‐ぶね【朱印船】

しゅいん‐じょう【朱印状】‥ジヤウ🔗⭐🔉

しゅいん‐じょう【朱印状】‥ジヤウ

花押かおうの代りに朱印を押した公文書。御朱印。→黒印状。

⇒しゅ‐いん【朱印】

しゅいん‐せん【朱印船】🔗⭐🔉

しゅいん‐せん【朱印船】

近世初期、朱印状によって海外渡航の許可を得た船。徳川家康のころ、安南・呂宋ルソンなど東南アジア諸国との貿易に活躍。角倉船すみのくらぶね・末次船・末吉船など。御朱印船。→奉書船。

朱印船

⇒しゅ‐いん【朱印】

⇒しゅ‐いん【朱印】

⇒しゅ‐いん【朱印】

⇒しゅ‐いん【朱印】

しゅいん‐だか【朱印高】🔗⭐🔉

しゅいん‐だか【朱印高】

江戸幕府の朱印状によってその領有を確認された、土地の朱印状に記された石高。御朱印高。

⇒しゅ‐いん【朱印】

しゅいん‐ち【朱印地】🔗⭐🔉

しゅいん‐ち【朱印地】

江戸幕府が寺社に対して朱印状を下付してその所領を確認した土地。御朱印地。証文地。

⇒しゅ‐いん【朱印】

しゅいん‐ぶね【朱印船】🔗⭐🔉

しゅいん‐ぶね【朱印船】

⇒しゅいんせん

⇒しゅ‐いん【朱印】

しゅ‐うるし【朱漆】🔗⭐🔉

しゅ‐うるし【朱漆】

朱色の漆。正法眼蔵随聞記6「富貴にして財多く、―を塗り」

しゅ‐か【朱夏】🔗⭐🔉

しゅ‐か【朱夏】

(五行で赤を夏に配するところから)夏の異称。

しゅ‐がき【朱書】🔗⭐🔉

しゅ‐がき【朱書】

①朱で書くこと。しゅしょ。

②楊弓で、百手ももてすなわち200矢のうち、50ないし100矢が的まとにあたること。また、その射手。その名を塗板に朱書したのでいう。好色一代男3「おりふし楊弓はじまりて、おのおのやうやう―くらいにあらそはれしに」

しゅ‐がく【朱学】🔗⭐🔉

しゅ‐がく【朱学】

朱子学の略。

しゅ‐がさ【朱傘】🔗⭐🔉

しゅ‐がさ【朱傘】

地紙を朱色に染め、8尺の長柄をつけ、骨の末端の約1寸を下方に曲げた傘。法会中、庭儀式の際、導師などに仕丁が後からかざすもの。また、室町時代、即位・朝賀の大儀に女孺にょじゅがかざして奉仕し、貴人の用ともした。しゅがらかさ。

朱傘

しゅ‐がらかさ【朱傘】🔗⭐🔉

しゅ‐がらかさ【朱傘】

(→)「しゅがさ」に同じ。〈日葡辞書〉

しゅ‐がん【朱顔】🔗⭐🔉

しゅ‐がん【朱顔】

①あかい顔。あからがお。

②年若く血色のいい顔。紅顔。

しゅ‐き【朱器】🔗⭐🔉

しゅ‐き【朱器】

①朱塗りの器具。

②藤原氏の重宝。藤原冬嗣の時から鎌倉時代末ごろまで、大臣あるいは摂関となった氏の長者が伝領した朱塗りの酒器・食器と台盤。朱器台盤。

しゅ‐ぐろ【朱黒】🔗⭐🔉

しゅ‐ぐろ【朱黒】

蝋色炭の粉末に朱粉をまぜたもの。色蒔絵の材料。

しゅ‐けん【朱圏】🔗⭐🔉

しゅ‐けん【朱圏】

朱墨でつけた圏点。

しゅ‐けん【朱硯】🔗⭐🔉

しゅ‐けん【朱硯】

朱墨をする硯すずり。しゅすずり。

しゅ‐げんしょう【朱元璋】‥シヤウ🔗⭐🔉

しゅ‐げんしょう【朱元璋】‥シヤウ

明の初代皇帝。太祖。洪武帝。字は国瑞。安徽濠州の人。貧農の家に生まれ、元末の混乱に紅巾軍の一兵卒から身を起こし、長江一帯を平定、南京で帝位につき、国号を明と定め、洪武と建元、官制を改革、内治外征に多くの治績をあげた。高皇帝と諡おくりな。(在位1368〜1398)(1328〜1398)

しゅ‐ざ【朱座】🔗⭐🔉

しゅ‐ざ【朱座】

江戸時代、朱・朱墨の製造・販売を独占した特権商人。江戸・京都・大坂・堺で認可。

しゅ‐ざね【朱札】🔗⭐🔉

しゅ‐ざね【朱札】

朱塗りの鎧よろいの札さね。

しゅ‐ざや【朱鞘】🔗⭐🔉

しゅ‐ざや【朱鞘】

朱塗りの刀の鞘さや。好色一代男1「―の一腰を離さず」

しゅ‐さん【朱三】🔗⭐🔉

しゅ‐さん【朱三】

双六すごろくで、重三じゅうさんの別称。

しゅし【朱子】🔗⭐🔉

しゅし【朱子】

朱熹しゅきの敬称。

⇒しゅし‐がく【朱子学】

⇒しゅし‐ごるい【朱子語類】

しゅ‐し【朱四】🔗⭐🔉

しゅ‐し【朱四】

双六すごろくで、重四じゅうしの別称。

しゅ‐じ【朱字】🔗⭐🔉

しゅ‐じ【朱字】

①朱で書いた文字。

②印を朱肉でおす時、文字が朱色に出るように凸形に彫ったもの。↔白字はくじ

しゅし‐がく【朱子学】🔗⭐🔉

しゅし‐がく【朱子学】

南宋の朱熹しゅきが、北宋以来の潮流に基づいて大成した儒学の体系。世界を構成する気にはそこに必ず存在根拠・法則としての理があるととらえ、理気世界観(理気論)をうち立てた。人間においては前者が気質の性、後者が本然の性であり、本然の性は理にほかならないとして程頤ていいによる性即理の命題を奉じて、不純な気質を変化させることによるこの理の自己実現を課題とした。方法として、格物致知・居敬窮理・主一無適など。こうして自己修養を遂げた人物が為政者となる(修己治人)ことで、天下泰平が実現すると説き、社会の礼教化を推進した。理としての規範や名分を重視するところから、以後、元代・明代・清代を通じて現行秩序を支える体制教学とされ、朝鮮王朝・ベトナムや江戸時代の日本にも導入された。日本では藤原惺窩・林羅山・木下順庵・室鳩巣・山崎闇斎・古賀精里・柴野栗山・尾藤二洲らが朱子学派と呼ばれる。→宋学。

⇒しゅし【朱子】

しゅし‐ごるい【朱子語類】🔗⭐🔉

しゅし‐ごるい【朱子語類】

1270年、南宋の黎靖徳れいせいとくが朱熹しゅきとその門人らとの問答を集大成し、部門別に分類した書。140巻。鎌倉末期に日本に伝来。

⇒しゅし【朱子】

しゅ‐じせい【朱自清】🔗⭐🔉

しゅ‐じせい【朱自清】

(Zhu Ziqing)中国の詩人・散文作家。清華大学教授。本名、朱自華。江蘇の人。清新な詩風で知識人の苦悩と決意をうたう。詩集「踪跡」など。(1898〜1948)

しゅじゃか‐の【朱雀野】🔗⭐🔉

しゅじゃか‐の【朱雀野】

(シュシャカノとも)京都の西の京が衰えて、朱雀大路すざくおおじ以西の野になった辺。今、下京区に朱雀の名をとどめる。

しゅ‐じゃく【朱雀】🔗⭐🔉

しゅじゃく‐き【朱雀旗】🔗⭐🔉

しゅじゃく‐き【朱雀旗】

四神旗しじんきの一つ。→四神旗(図)。

⇒しゅ‐じゃく【朱雀】

しゅじゃく‐の【朱雀野】🔗⭐🔉

しゅじゃく‐の【朱雀野】

⇒しゅじゃかの

⇒しゅ‐じゃく【朱雀】

しゅ‐じゅ【侏儒・朱儒】🔗⭐🔉

しゅ‐じゅ【侏儒・朱儒】

①こびと。一寸法師。

②(昔、中国でこびとを俳優に用いたのでいう)俳優。

③見識のない人をあざけっていう語。

④梁はりの上に立てる短い柱。うだち。侏儒柱。

⇒しゅじゅ‐しょう【侏儒症】

しゅ‐しゅんすい【朱舜水】🔗⭐🔉

しゅ‐しゅんすい【朱舜水】

明末の儒学者。名は之瑜しゆ、字は魯璵ろよ、舜水は号。浙江省余姚の人。実学を重んじ、礼法や建築にも精通。明の再興を企てて成らず、1659年(万治2)日本に亡命・帰化し、徳川光圀に招かれ江戸に来住した。諡おくりなして文恭先生。著「舜水先生文集」など。(1600〜1682)

しゅ‐しょ【朱書】🔗⭐🔉

しゅ‐しょ【朱書】

朱で書くこと。また、朱で書いたもの。

しゅ‐じょう【朱錠】‥ヂヤウ🔗⭐🔉

しゅ‐じょう【朱錠】‥ヂヤウ

(→)朱墨しゅずみに同じ。

しゅ‐しょく【朱色】🔗⭐🔉

しゅ‐しょく【朱色】

朱のいろ。しゅいろ。

しゅ‐しん【朱唇・朱脣】🔗⭐🔉

しゅ‐しん【朱唇・朱脣】

(主に、女性の、口紅をぬった)あかいくちびる。好色一代女5「―万客ばんかくになめさせ」

⇒しゅしん‐こうし【朱唇皓歯】

しゅしん‐こうし【朱唇皓歯】‥カウ‥🔗⭐🔉

しゅしん‐こうし【朱唇皓歯】‥カウ‥

赤い唇と白い歯。美人の形容。

⇒しゅ‐しん【朱唇・朱脣】

しゅ‐すずり【朱硯】🔗⭐🔉

しゅ‐すずり【朱硯】

朱墨をする硯。

しゅ‐ずみ【朱墨】🔗⭐🔉

しゅ‐ずみ【朱墨】

朱粉を膠にかわで煉り、型に入れて固めた墨。朱書きに用いる。赤墨。朱錠。

しゅ‐せいけつ【朱世傑】🔗⭐🔉

しゅ‐せいけつ【朱世傑】

1300年頃の中国の数学者。天元術(代数)の入門書「算学啓蒙」、二項係数表(300年後のパスカルの三角形)を含む「四元玉鑑」を著し、和算に大きな影響を与えた。

しゅ‐ぜんちゅう【朱全忠】🔗⭐🔉

しゅ‐ぜんちゅう【朱全忠】

五代、後梁の太祖。名は温。全忠は唐の僖宗より賜った名。安徽碭山とうざんの人。初め黄巣の部下、唐に降り節度使。哀帝に迫って位を譲らせ、東都開封府に都して国号を梁と称。次子の朱友珪ゆうけいに殺された。(在位907〜912)(852〜912)

しゅちょう【朱鳥】‥テウ🔗⭐🔉

しゅちょう【朱鳥】‥テウ

(スチョウ・アカミドリとも)天武天皇朝の最後の年に立てた年号。天武天皇15年7月20日(686年8月14日)に始まるが、いつまで続いたか不明。

シュチン【繻珍・朱珍】🔗⭐🔉

シュチン【繻珍・朱珍】

(setim ポルトガル・satijn オランダ 一説に唐音「七糸緞しちんたん」の転)繻子しゅすの地合に数種の絵緯えぬき糸を用い、浮織や斜文織として文様を織り出したもの。主として女の帯・羽織裏・袋物に用いる。シッチン。シチン。

しゅ‐でい【朱泥】🔗⭐🔉

しゅ‐てん【朱点】🔗⭐🔉

しゅ‐てん【朱点】

①朱色の点。あかいしるし。

②朱で施された訓点。

しゅ‐どう【朱銅】🔗⭐🔉

しゅ‐どう【朱銅】

銅器の面に現れた鮮明な朱色の斑文。松炭で銅器を赤熱し、真土・朴炭で研磨し、胆礬酢に投じ、鉄漿で塗抹して生じさせる技法は佐渡の鋳工初代本間琢斎(1809〜1891)の創始。

しゅ‐とく【朱徳】🔗⭐🔉

しゅ‐とく【朱徳】

(Zhu De)中国の軍人。四川儀隴の人。1927年南昌に蜂起、のち毛沢東と共に井岡山せいこうざんで紅軍を組織。抗日戦では八路軍総司令。55年元帥。人民共和国国家副主席・全国人民代表大会常務委員長。(1886〜1976)

しゅ‐にく【朱肉】🔗⭐🔉

しゅ‐にく【朱肉】

朱色の印肉。朱と油とを練り合わせ、繊維質のものにまぜて作る。

○朱に交われば赤くなるしゅにまじわればあかくなる🔗⭐🔉

○朱に交われば赤くなるしゅにまじわればあかくなる

[傅玄、太子少傅箴「朱に近づく者は赤く、墨に近づく者は黒し」]人は交わる友によって善悪いずれにも感化される。

▷近年は多く悪い感化力についていう。

⇒しゅ【朱】

しゅ‐にゅう【輸入】‥ニフ

⇒ゆにゅう

じゅ‐にゅう【授乳】

乳児に乳をのませること。

⇒じゅにゅう‐き【授乳期】

じゅにゅう‐き【授乳期】

分娩後、乳児に授乳する期間。生後約1年間。

⇒じゅ‐にゅう【授乳】

しゅ‐にん【主任】

その任務を主として担当すること。また、その人。「教務―」「現場―」「―教授」

⇒しゅにん‐べんごにん【主任弁護人】

じゅ‐にん【受任】

①任命・任務を受けること。

②委任契約により委任事務を処理する義務を負うこと。「―者」

⇒じゅにん‐こく【受任国】

じゅ‐にん【受忍】

迷惑をこうむっても我慢すること。

⇒じゅにん‐げんど【受忍限度】

じゅにん‐げんど【受忍限度】

共同生活上、社会的に忍容すべきとされる、騒音・煙・振動などの迷惑の範囲。これを超えると、不法行為による損害賠償請求や差止め請求が認められる。

⇒じゅ‐にん【受忍】

じゅにん‐こく【受任国】

国際連盟の委任を受けて委任統治地域の統治を行う国。国際連合の施政権者(信託統治国)に当たる。

⇒じゅ‐にん【受任】

しゅにん‐べんごにん【主任弁護人】

被告人に二人以上の弁護人があるとき、主任となる弁護人。活動の統一を図るために一定の権限が与えられる。

⇒しゅ‐にん【主任】

しゅ‐ぬり【朱塗】

朱色に塗ること。また、塗ったもの。「―の盆」

ジュネ【Jean Genet】

フランスの作家。幼い頃から悪の世界に身を委ね、醜悪なものを聖性に変える独特のスタイルを打ち出す。詩「死刑囚」、戯曲「黒人たち」「屏風」、小説「泥棒日記」など。(1910〜1986)

ジュネーヴ【Genève フランス】

スイス南西端、レマン湖畔の都市。赤十字国際委員会を始め、多くの国際機関がある。また、国際連盟本部があった(現在、国連欧州本部)。時計などの精密工業で著名。人口17万5千(2001)。寿府。英語名ジェニーヴァ。ゼネヴァ。ドイツ語名ゲンフ。

⇒ジュネーヴ‐かいぎ【ジュネーヴ会議】

⇒ジュネーヴ‐こ【ジュネーヴ湖】

⇒ジュネーヴ‐じょうやく【ジュネーヴ条約】

⇒ジュネーヴ‐だいがく【ジュネーヴ大学】

ジュネーヴ‐かいぎ【ジュネーヴ会議】‥クワイ‥

①赤十字社創設者アンリ=デュナンが提案し、スイス政府の主唱で1864年ジュネーヴで開かれた国際会議。12カ国間に「戦地軍隊における傷者及び病者の状態改善に関する条約」(赤十字条約)が締結された。→ジュネーヴ条約。

②第一次大戦後、1927年、32〜33年にジュネーヴで開かれた軍縮会議。

③1954年4月から7月までジュネーヴで開かれた国際会議。イギリス・アメリカ・フランス・ソ連・中国・ベトナム(南・北)・ラオス・カンボジアなど18カ国が参加し、インドシナ戦争休戦に関する協定(ジュネーヴ協定)が成立。

⇒ジュネーヴ【Genève フランス】

ジュネーヴ‐こ【ジュネーヴ湖】

レマン湖の別称。

⇒ジュネーヴ【Genève フランス】

ジュネーヴ‐じょうやく【ジュネーヴ条約】‥デウ‥

1949年にジュネーヴで調印された戦争犠牲者の保護に関する四つの条約の総称。国際人道法の根幹をなす。保護の対象は、条約ごとに、戦地の傷病兵、海上の傷病者、捕虜、文民。77年には文民保護のために二つの追加議定書が作成された。

⇒ジュネーヴ【Genève フランス】

ジュネーヴ‐だいがく【ジュネーヴ大学】

ジュネーヴにあるスイスの代表的な公立大学。カルヴァンが1559年に設立したジュネーヴ学院が起源。

⇒ジュネーヴ【Genève フランス】

しゅ‐の‐いのり【主の祈り】

(Lord's Prayer)イエスがその弟子たちに模範として教えた祈祷。新約聖書マタイ福音書第6章9〜13節、ルカ福音書第11章2〜4節に記す。「天にましますわれらの父よ」で始まる。主祷文。

しゅ‐のう【主能】

おもな能力。おもな働き。

しゅ‐のう【主脳】‥ナウ

主要な部分。主眼。

しゅ‐のう【収納】‥ナフ

⇒しゅうのう

しゅ‐のう【首脳】‥ナウ

①集団や組織の中心。また、その中心に立つ人。「―会談」「政府―」

②(→)主脳に同じ。夏目漱石、吾輩は猫である「実は此式が演説の―なんですが」

⇒しゅのう‐ぶ【首脳部】

じゅ‐のう【受納】‥ナフ

受けおさめること。受けいれること。「授業料を―する」「些少ですが御―下さい」

しゅのう‐はんたい【酒嚢飯袋】‥ナウ‥

酒ぶくろと飯めしぶくろ。転じて、いたずらに飲み食うばかりで無為に月日を送る人をののしっていう語。

しゅのう‐ぶ【首脳部】‥ナウ‥

集団などの中心となる人たち。幹部。

⇒しゅ‐のう【首脳】

ジュノー【Juno】

ローマ神話のジュピター(ユピテル)の妻。最高の女神。女性と結婚生活の保護者。ギリシア神話のヘラと同一視された。ユノ。→ヘラ

シュノーケル【Schnorchel ドイツ】

(スノーケルとも)

①第二次大戦中、ドイツが実用化した潜水艦の吸排気装置。

②スキン‐ダイビングに使うJ字形の呼吸管。

③排煙装置を備えた消防自動車。

しゅのきげん【種の起原】

(On the Origin of Species by Means of Natural Selection)ダーウィンが、自然淘汰を主たる要因として生物進化論を唱えた書。1859年初版。→進化論

しゅ‐の‐ばんさん【主の晩餐】

(Lord's Supper)(→)「最後の晩餐」に同じ。

しゅ‐の‐ひ【主の日】

(Lord's day)

①旧約・新約聖書で、神の現れる決定的な日。

②キリストの復活した日すなわち日曜日。

じゆ‐の‐ぼさつ【地涌の菩薩】ヂ‥

〔仏〕[法華経従地涌出品]釈尊がはるか昔(五百塵点劫)に成仏して以来ずっとその教化を受けてきた菩薩衆。釈尊が法華経本門を説こうとした時、大地より涌出したのでいう。本化ほんげの菩薩。→上行じょうぎょう菩薩

しゅ‐は【手杷】

農具の一種。さらい。レーキ。

しゅ‐ば【種馬】

種つけ用の牡馬。たねうま。

じゅ‐は【入破】

「破1」参照。

しゅ‐はい【手背】

手の甲こう。

しゅ‐はい【酒杯・酒盃】

さかずき。

しゅ‐はい【酒旆】

酒屋の看板としてたてた旗。酒旗。

じゅ‐はい【受配】

配給・配当などを受けること。

しゅ‐ばいしん【朱買臣】

前漢の政治家。家貧しく、薪を売って生活し、歩きながら書を誦したので、妻は恥じて去った。のち会稽の太守として故郷を過ぎた時、前妻がこれを見て恥じて縊死いししたという。( 〜前115)

シュバイツァー【A.Schweitzer】

⇒シュヴァイツァー

しゅ‐ばく【手搏】

柔術などで、相手と素手でうち合って勝負を決すること。

じゅ‐ばく【呪縛】

まじないをかけて動けないようにすること。転じて、心理的に人の心の自由を失わせること。「―が解ける」

しゅ‐はく‐じょう【酒博娘】‥ヂヤウ

酒と博奕ばくちと女。〈日葡辞書〉

しゅ‐ぬり【朱塗】🔗⭐🔉

しゅ‐ぬり【朱塗】

朱色に塗ること。また、塗ったもの。「―の盆」

しゅ‐ばいしん【朱買臣】🔗⭐🔉

しゅ‐ばいしん【朱買臣】

前漢の政治家。家貧しく、薪を売って生活し、歩きながら書を誦したので、妻は恥じて去った。のち会稽の太守として故郷を過ぎた時、前妻がこれを見て恥じて縊死いししたという。( 〜前115)

しゅ‐ばん【朱判】🔗⭐🔉

しゅ‐ばん【朱判】

朱印しゅいん。〈日葡辞書〉

○朱筆を入れるしゅひつをいれる🔗⭐🔉

○朱筆を入れるしゅひつをいれる

朱で加筆・訂正などをする。朱筆を加える。

⇒しゅ‐ひつ【朱筆】

しゅび‐の‐まつ【首尾の松】

江戸浅草の幕府の米蔵内、隅田川のほとりにあった松の大木。吉原へ船で往来する者の目じるしとなった。

⇒しゅ‐び【首尾】

しゅ‐ひょう【衆評】‥ヒヤウ

多くの人々による評議・相談。〈日葡辞書〉

しゅ‐びょう【衆病】‥ビヤウ

もろもろの病気。平家物語3「たとひ五経の説を詳らかにして―をいやすといふとも」

しゅ‐びょう【種苗】‥ベウ

①植物の種と苗。

②養殖用の稚魚や卵のこと。

⇒しゅびょう‐さんぎょう【種苗産業】

⇒しゅびょう‐ほう【種苗法】

じゅ‐ひょう【樹氷】

霧氷の一種。過冷却水滴から成る霧が風に送られて樹枝その他の寒冷な地物に衝突し、そこに凍りついて氷層をなしたもの。気泡を多く含んでいるため白色に見える。〈[季]冬〉

樹氷

撮影:高橋健司

しゅびょう‐さんぎょう【種苗産業】‥ベウ‥ゲフ

新品種の育成、種苗の生産・販売などを業とする産業。種子産業。

⇒しゅ‐びょう【種苗】

しゅびょう‐ほう【種苗法】‥ベウハフ

植物の新品種について、その権利保護のための品種登録などを規定した法律。1947年制定、98年全面改正。

⇒しゅ‐びょう【種苗】

しゅ‐ひん【主賓】

①来客中の主だった人。正客しょうきゃく。

②主人と賓客。

しゅ‐びん【溲瓶】

(唐音)寝所の近くなどに置いて小便をするのに用いる器。しびん。→大壺

じゅ‐ひん【需品】

必要があって買い入れる品物。需要品。

しゅ‐ふ【主夫】

(従来は主婦が行うことの多かった)家事に、中心となって従事する夫。

しゅ‐ふ【主父】

一家の主人。亭主。

しゅ‐ふ【主婦】

①一家の主人の妻。

②一家をきりもりしている婦人。女あるじ。

⇒しゅふ‐けん【主婦権】

⇒しゅふ‐れんごうかい【主婦連合会】

しゅ‐ふ【首府】

(capital)その国の中央政府がおかれている都市。首都。

しゅ‐ぶ【主部】

①主要な部分。

②文の構成部で主語とその修飾語とから成る部分。→述部

しゅ‐ぶ【首部】

はじめの部分。頭部。

じゅふ【寿府】

ジュネーヴの異称。

じゅ‐ふ【呪符】

災厄を避ける呪力があるとして身につけるもの。まじないのふだ。護符。

じゅ‐ふ【授付】

さずけわたすこと。付与。

シュプール【Spur ドイツ】

スキーの滑った跡。「白銀に―を描く」

しゅ‐ふく【首服】

①元服げんぷく。

②〔法〕親告罪の犯人が告訴権者に対して、自己の犯罪事実を自ら申告し、その告訴に委ねること。自首と同じ効力がある。

しゅ‐ふく【修復】

(シュウフクとも)つくろいなおすこと。修繕。

しゅ‐ふく【修福】

①死後の冥福をいのって仏事を修めること。日本霊異記上「尼等歓びて放生し―し」

②福徳を修めること。源平盛衰記48「過去の戒善―の功によつて」

じゅ‐ふく【寿福】

長寿と幸福。長生きでしあわせなこと。福寿。

じゅ‐ふく【儒服】

儒者の着る衣服。

じゅふく‐じ【寿福寺】

神奈川県鎌倉市扇ガ谷おうぎがやつにある臨済宗の寺。山号は亀谷山。1200年(正治2)源頼朝の妻北条政子の発願で創建、栄西を開山とする。栄西はこの寺で寂。鎌倉五山の第三。

寿福寺

撮影:関戸 勇

しゅびょう‐さんぎょう【種苗産業】‥ベウ‥ゲフ

新品種の育成、種苗の生産・販売などを業とする産業。種子産業。

⇒しゅ‐びょう【種苗】

しゅびょう‐ほう【種苗法】‥ベウハフ

植物の新品種について、その権利保護のための品種登録などを規定した法律。1947年制定、98年全面改正。

⇒しゅ‐びょう【種苗】

しゅ‐ひん【主賓】

①来客中の主だった人。正客しょうきゃく。

②主人と賓客。

しゅ‐びん【溲瓶】

(唐音)寝所の近くなどに置いて小便をするのに用いる器。しびん。→大壺

じゅ‐ひん【需品】

必要があって買い入れる品物。需要品。

しゅ‐ふ【主夫】

(従来は主婦が行うことの多かった)家事に、中心となって従事する夫。

しゅ‐ふ【主父】

一家の主人。亭主。

しゅ‐ふ【主婦】

①一家の主人の妻。

②一家をきりもりしている婦人。女あるじ。

⇒しゅふ‐けん【主婦権】

⇒しゅふ‐れんごうかい【主婦連合会】

しゅ‐ふ【首府】

(capital)その国の中央政府がおかれている都市。首都。

しゅ‐ぶ【主部】

①主要な部分。

②文の構成部で主語とその修飾語とから成る部分。→述部

しゅ‐ぶ【首部】

はじめの部分。頭部。

じゅふ【寿府】

ジュネーヴの異称。

じゅ‐ふ【呪符】

災厄を避ける呪力があるとして身につけるもの。まじないのふだ。護符。

じゅ‐ふ【授付】

さずけわたすこと。付与。

シュプール【Spur ドイツ】

スキーの滑った跡。「白銀に―を描く」

しゅ‐ふく【首服】

①元服げんぷく。

②〔法〕親告罪の犯人が告訴権者に対して、自己の犯罪事実を自ら申告し、その告訴に委ねること。自首と同じ効力がある。

しゅ‐ふく【修復】

(シュウフクとも)つくろいなおすこと。修繕。

しゅ‐ふく【修福】

①死後の冥福をいのって仏事を修めること。日本霊異記上「尼等歓びて放生し―し」

②福徳を修めること。源平盛衰記48「過去の戒善―の功によつて」

じゅ‐ふく【寿福】

長寿と幸福。長生きでしあわせなこと。福寿。

じゅ‐ふく【儒服】

儒者の着る衣服。

じゅふく‐じ【寿福寺】

神奈川県鎌倉市扇ガ谷おうぎがやつにある臨済宗の寺。山号は亀谷山。1200年(正治2)源頼朝の妻北条政子の発願で創建、栄西を開山とする。栄西はこの寺で寂。鎌倉五山の第三。

寿福寺

撮影:関戸 勇

しゅふ‐けん【主婦権】

主婦がにぎっている家政管理権。かなり強い伝統的な権利で、民俗では「しゃもじ」に象徴される。→しゃくし渡し。

⇒しゅ‐ふ【主婦】

じゅぶ‐せん【鷲峰山】

①〔仏〕霊鷲山りょうじゅせん。

②京都府南東部、綴喜つづき郡と相楽そうらく郡の境にある山。標高682メートル。天武天皇の時、役小角えんのおづのが開き、インドの霊鷲山に擬して鷲峰といったと伝える。山上に金胎寺がある。

鷲峰山(京都)

撮影:的場 啓

しゅふ‐けん【主婦権】

主婦がにぎっている家政管理権。かなり強い伝統的な権利で、民俗では「しゃもじ」に象徴される。→しゃくし渡し。

⇒しゅ‐ふ【主婦】

じゅぶ‐せん【鷲峰山】

①〔仏〕霊鷲山りょうじゅせん。

②京都府南東部、綴喜つづき郡と相楽そうらく郡の境にある山。標高682メートル。天武天皇の時、役小角えんのおづのが開き、インドの霊鷲山に擬して鷲峰といったと伝える。山上に金胎寺がある。

鷲峰山(京都)

撮影:的場 啓

しゅ‐ぶつ【主物】

〔法〕独立して効用をなし、従物が付属しているもの。畳・建具に対する家屋の類。

じゅ‐ぶつ【呪物】

(fetish)超自然的な力をもつとされる物。呪具・呪符・護符などの類。

⇒じゅぶつ‐すうはい【呪物崇拝】

じゅ‐ぶつ【儒仏】

儒教と仏教。

じゅぶつ‐すうはい【呪物崇拝】

(fetishism)呪物の崇拝とその儀礼。世界各地で見られる。かつては宗教の原初形態の一つと考えられた。物神崇拝。

⇒じゅ‐ぶつ【呪物】

しゅ‐ふで【朱筆】

朱墨をつけて書く筆。しゅひつ。

ジュブラーン‐ハリール‐ジュブラーン【Jubrān Khalīl Jubrān】

アラブの詩人・作家。レバノン出身で、アメリカに移住。詩集「嵐」「折れた翼」、英語の作品に「預言者」「漂泊者」など。(1883〜1931)

シュプランガー【Eduard Spranger】

ドイツの哲学者・教育学者。ディルタイの流れを汲み、精神科学的心理学によって文化哲学に学問的基礎を与えようと努めた。著「生の諸形式」など。(1882〜1963)

シュプレヒコール【Sprechchor ドイツ】

①古代ギリシア劇の合唱に模して行う科白せりふの朗唱・合唱。シェーンベルクの作品などに用いられる。

②集団のデモンストレーションなどで、一斉にスローガンを唱和すること。また、その唱和。

シュプレマティズム【suprematizm ロシア】

〔美〕マレーヴィチが提唱した抽象芸術の一種。あらゆる再現的・連想的要素を排除し、単純な幾何学的形態による絶対的な自立性をめざす。絶対主義。至高主義。

しゅふ‐れんごうかい【主婦連合会】‥ガフクワイ

消費者の地位の向上をめざして1948年に結成された女性団体。主婦連。

⇒しゅ‐ふ【主婦】

しゅ‐ぶん【主文】

①一文章中の主要な部分。

②〔法〕判決の結論を示す部分。判決主文。

しゅ‐ぶん【守文】

[漢書外戚伝上、序]武力によって創業した人の継承者が、武を用いず、文を以て国を治め民を安んずること。

じゅ‐ふん【受粉】

雌しべの柱頭に雄しべの花粉が付着すること。自家受粉と他家受粉とがある。

じゅ‐ふん【授粉】

雄しべの花粉を雌しべの柱頭に付けてやること。「人工―」

しゅ‐へい【手兵】

手ずから率いる部下の兵。手勢てぜい。

しゅ‐へい【守兵】

守備の兵士。守護の兵。

じゅ‐へい【戍兵】

辺境を守る兵。

しゅへい‐しょ【主兵署】

律令制で、春宮とうぐう坊に属し、春宮の兵器・儀仗をつかさどった役所。807年(大同2)主蔵監しゅぞうげんに併合。つわもののつかさ。

ジュベイル【Al-Jubayl】

ペルシア湾に面するサウジ‐アラビアの都市。かつては真珠採取地、アラビア半島内陸部への荷揚げ港として栄え、現在では工業都市として発展。古名アイナイン。

シュペーマン【Hans Spemann】

ドイツの動物学者。両生類の発生を精密な実験で研究し、形成体の作用を発見、実験発生学の発展に貢献。ノーベル賞。(1869〜1941)

しゅ‐へき【酒癖】

酒に酔った時に出る癖。さけくせ。

しゅ‐べつ【種別】

種類による区別。しなわけ。類別。「―にまとめる」

シュペリオリティー‐コンプレックス【superiority complex】

〔心〕優越感。特に、自己の劣等感を補償しようとして、過度に他者より優れていると考える傾向。↔インフェリオリティー‐コンプレックス

シュペルヴィエル【Jules Supervielle】

フランスの作家。神話的な宇宙感を表現。詩集「オロロン=サント=マリー」、小説「ノアの方舟はこぶね」など。(1884〜1960)

シュペングラー【Oswald Spengler】

ドイツの歴史家。1918年刊の主著「西洋の没落」で、世界の諸文化を有機体として形態学的に観察し、文化は誕生・成長・没落のコースをたどるという文化周期の見地から現在の西欧文化はすでに没落の段階に達していると主張。(1880〜1936)

しゅ‐ほ【酒保】

①酒屋の雇い人。酒を造る人、酒を売る人。

②軍隊の営内にあった、日用品・飲食物の売店。

しゅ‐ほ【酒舗】

酒を売る店。さかみせ。さかや。酒店。酒肆。酒坊。

しゅ‐ぼ【手簿】

てびかえの帳面。手帳。

しゅ‐ぼ【主母】

一家の主婦。

しゅ‐ぼ【主簿】

①帳簿をつかさどる人。

②中国の官名。帳簿をつかさどり、庶務を統轄する官。中央・地方官庁(唐以降、県のみ)の属官。

③諸国の目さかんの唐名。

しゅ‐ぼ【珠母】

〔動〕アコヤガイの異称。

しゅ‐ぼ【酒母】

日本酒の醸造に必要な酵母を培養したもの。麹こうじ・蒸米むしまい・水に酵母を加えて作る。酛もと。

しゅ‐ほう【手法】‥ハフ

物を作ったり事を行なったりする際のやり方。特に、芸術作品の表現技法。「浮世絵の―をとり入れる」

しゅ‐ほう【主峰】

一つの山群の中で最も主だった山。

しゅ‐ほう【主砲】‥ハウ

①軍艦に装備した大砲のうち、最大の威力をもつ砲。

②野球で、チーム内の中心強打者。

しゅ‐ほう【修法】‥ホフ

(スホウ・ズホウとも)密教で、加持祈祷などの法。壇を設け、本尊を請じ、真言を唱え、手に印を結び、心に本尊を観じて行う。祈願の目的によって修行の形式を異にし、息災・増益・降伏ごうぶく・敬愛などに分類され、本尊も異なる。密法。秘法。

しゅ‐ぼう【守防】‥バウ

守り防ぐこと。防御。

しゅ‐ぼう【首謀・主謀】

中心になって悪事・陰謀を企てること。また、その人。「―者」

しゅ‐ぼう【酒坊・酒房】‥バウ

さかや。酒店。

じゅ‐ほう【受法】‥ホフ

〔仏〕弟子が師から仏法を相承そうじょうすること。

じゅ‐ほう【呪法】‥ホフ

①呪文を唱える法式。

②(→)呪術に同じ。

しゅほう‐づけ【種方付け】‥ハウ‥

薬の調合の仕方を書くこと。また、その書いたもの。処方箋。武道伝来記「彼に―いたさせ、いづれも吟味の上、御薬調合さすべし」

シュポール‐シュルファス【Support-Surface フランス】

(支持体‐表面の意)1970年代にフランスで活動した美術家の集団。絵画・彫刻の基本的な要素を問うた作品制作・理論構築を展開した。

しゅ‐ぼく【主木】

庭の景色の中心となる木。

しゅ‐ぼく【主僕】

主人と召使。主従。

じゅ‐ぼく【儒墨】

儒教と墨子の教え。

じゅぼくしょう【入木抄】‥セウ

書論書。尊円入道親王著。1巻。実践論を具体的に示す。

しゅぼく‐てん【朱墨点】

漢文訓読に際し、朱でヲコト点を、墨で仮名点を施したこと。

じゅぼく‐どう【入木道】‥ダウ

(王羲之おうぎしの書は筆力があって、墨痕が木に三分染みこんだという故事から)書道をいう。

しゅぼだい【須菩提】

(スボダイとも)(梵語Subhūti)釈尊十大弟子の一人。舎衛しゃえ城の長者の子で須達しゅだつの甥。空くうをよく解し、解空げくう第一と称せられた。

しゅ‐ぼば【種牡馬】

種馬。特に、サラブレッドにいう。スタリオン。

しゅ‐まつ【朱抹】

朱筆で文字を抹消すること。

シュマルカルデン‐どうめい【シュマルカルデン同盟】

1530年、ドイツ中部のシュマルカルデン(Schmalkalden)でプロテスタントの諸侯・帝国都市が神聖ローマ皇帝カール5世の弾圧に抵抗するために結成した同盟。46〜47年のシュマルカルデン戦争で敗れて破砕された。

しゅみ【須弥】

〔仏〕須弥山しゅみせんの略。

⇒しゅみ‐ざ【須弥座】

⇒しゅみ‐せん【須弥山】

⇒しゅみせん‐じる【須弥山汁】

⇒しゅみ‐だん【須弥壇】

⇒しゅみ‐の‐かみ【須弥の髪】

しゅ‐み【趣味】

①感興をさそう状態。おもむき。あじわい。

②ものごとのあじわいを感じとる力。美的な感覚のもち方。このみ。「―がよい」

③専門としてでなく、楽しみとしてする事柄。「―にピアノを弾く」

④〔哲〕カントの用語。対象を美しいと判定する美的判断力の一つ。→共通感覚。

⇒しゅみ‐はんだん【趣味判断】

シュミーズ【chemise フランス】

女性用下着の一種。直接肌につけ、胸から腿までを覆うもの。シミーズ。

しゅみ‐ざ【須弥座】

①(→)須弥壇に同じ。

②兜の頂辺てへんの孔、八幡座はちまんざの別称。

⇒しゅみ【須弥】

しゅみ‐せん【須弥山】

(スミセンとも)(梵語Sumeruの音写。蘇迷盧とも。妙高山・妙光山と訳す)仏教の世界説で、世界の中心にそびえ立つという高山。高さは八万由旬ゆじゅん。頂上は帝釈天たいしゃくてんが住む忉利天とうりてんで、中腹には四天王が住む。同心円をなす九山八海くせんはっかいの中心にあり、これを囲む海中には閻浮提えんぶだい(南贍部洲)などの四洲がある。日月星辰は須弥山の周囲を回転している。

須弥山図

しゅ‐ぶつ【主物】

〔法〕独立して効用をなし、従物が付属しているもの。畳・建具に対する家屋の類。

じゅ‐ぶつ【呪物】

(fetish)超自然的な力をもつとされる物。呪具・呪符・護符などの類。

⇒じゅぶつ‐すうはい【呪物崇拝】

じゅ‐ぶつ【儒仏】

儒教と仏教。

じゅぶつ‐すうはい【呪物崇拝】

(fetishism)呪物の崇拝とその儀礼。世界各地で見られる。かつては宗教の原初形態の一つと考えられた。物神崇拝。

⇒じゅ‐ぶつ【呪物】

しゅ‐ふで【朱筆】

朱墨をつけて書く筆。しゅひつ。

ジュブラーン‐ハリール‐ジュブラーン【Jubrān Khalīl Jubrān】

アラブの詩人・作家。レバノン出身で、アメリカに移住。詩集「嵐」「折れた翼」、英語の作品に「預言者」「漂泊者」など。(1883〜1931)

シュプランガー【Eduard Spranger】

ドイツの哲学者・教育学者。ディルタイの流れを汲み、精神科学的心理学によって文化哲学に学問的基礎を与えようと努めた。著「生の諸形式」など。(1882〜1963)

シュプレヒコール【Sprechchor ドイツ】

①古代ギリシア劇の合唱に模して行う科白せりふの朗唱・合唱。シェーンベルクの作品などに用いられる。

②集団のデモンストレーションなどで、一斉にスローガンを唱和すること。また、その唱和。

シュプレマティズム【suprematizm ロシア】

〔美〕マレーヴィチが提唱した抽象芸術の一種。あらゆる再現的・連想的要素を排除し、単純な幾何学的形態による絶対的な自立性をめざす。絶対主義。至高主義。

しゅふ‐れんごうかい【主婦連合会】‥ガフクワイ

消費者の地位の向上をめざして1948年に結成された女性団体。主婦連。

⇒しゅ‐ふ【主婦】

しゅ‐ぶん【主文】

①一文章中の主要な部分。

②〔法〕判決の結論を示す部分。判決主文。

しゅ‐ぶん【守文】

[漢書外戚伝上、序]武力によって創業した人の継承者が、武を用いず、文を以て国を治め民を安んずること。

じゅ‐ふん【受粉】

雌しべの柱頭に雄しべの花粉が付着すること。自家受粉と他家受粉とがある。

じゅ‐ふん【授粉】

雄しべの花粉を雌しべの柱頭に付けてやること。「人工―」

しゅ‐へい【手兵】

手ずから率いる部下の兵。手勢てぜい。

しゅ‐へい【守兵】

守備の兵士。守護の兵。

じゅ‐へい【戍兵】

辺境を守る兵。

しゅへい‐しょ【主兵署】

律令制で、春宮とうぐう坊に属し、春宮の兵器・儀仗をつかさどった役所。807年(大同2)主蔵監しゅぞうげんに併合。つわもののつかさ。

ジュベイル【Al-Jubayl】

ペルシア湾に面するサウジ‐アラビアの都市。かつては真珠採取地、アラビア半島内陸部への荷揚げ港として栄え、現在では工業都市として発展。古名アイナイン。

シュペーマン【Hans Spemann】

ドイツの動物学者。両生類の発生を精密な実験で研究し、形成体の作用を発見、実験発生学の発展に貢献。ノーベル賞。(1869〜1941)

しゅ‐へき【酒癖】

酒に酔った時に出る癖。さけくせ。

しゅ‐べつ【種別】

種類による区別。しなわけ。類別。「―にまとめる」

シュペリオリティー‐コンプレックス【superiority complex】

〔心〕優越感。特に、自己の劣等感を補償しようとして、過度に他者より優れていると考える傾向。↔インフェリオリティー‐コンプレックス

シュペルヴィエル【Jules Supervielle】

フランスの作家。神話的な宇宙感を表現。詩集「オロロン=サント=マリー」、小説「ノアの方舟はこぶね」など。(1884〜1960)

シュペングラー【Oswald Spengler】

ドイツの歴史家。1918年刊の主著「西洋の没落」で、世界の諸文化を有機体として形態学的に観察し、文化は誕生・成長・没落のコースをたどるという文化周期の見地から現在の西欧文化はすでに没落の段階に達していると主張。(1880〜1936)

しゅ‐ほ【酒保】

①酒屋の雇い人。酒を造る人、酒を売る人。

②軍隊の営内にあった、日用品・飲食物の売店。

しゅ‐ほ【酒舗】

酒を売る店。さかみせ。さかや。酒店。酒肆。酒坊。

しゅ‐ぼ【手簿】

てびかえの帳面。手帳。

しゅ‐ぼ【主母】

一家の主婦。

しゅ‐ぼ【主簿】

①帳簿をつかさどる人。

②中国の官名。帳簿をつかさどり、庶務を統轄する官。中央・地方官庁(唐以降、県のみ)の属官。

③諸国の目さかんの唐名。

しゅ‐ぼ【珠母】

〔動〕アコヤガイの異称。

しゅ‐ぼ【酒母】

日本酒の醸造に必要な酵母を培養したもの。麹こうじ・蒸米むしまい・水に酵母を加えて作る。酛もと。

しゅ‐ほう【手法】‥ハフ

物を作ったり事を行なったりする際のやり方。特に、芸術作品の表現技法。「浮世絵の―をとり入れる」

しゅ‐ほう【主峰】

一つの山群の中で最も主だった山。

しゅ‐ほう【主砲】‥ハウ

①軍艦に装備した大砲のうち、最大の威力をもつ砲。

②野球で、チーム内の中心強打者。

しゅ‐ほう【修法】‥ホフ

(スホウ・ズホウとも)密教で、加持祈祷などの法。壇を設け、本尊を請じ、真言を唱え、手に印を結び、心に本尊を観じて行う。祈願の目的によって修行の形式を異にし、息災・増益・降伏ごうぶく・敬愛などに分類され、本尊も異なる。密法。秘法。

しゅ‐ぼう【守防】‥バウ

守り防ぐこと。防御。

しゅ‐ぼう【首謀・主謀】

中心になって悪事・陰謀を企てること。また、その人。「―者」

しゅ‐ぼう【酒坊・酒房】‥バウ

さかや。酒店。

じゅ‐ほう【受法】‥ホフ

〔仏〕弟子が師から仏法を相承そうじょうすること。

じゅ‐ほう【呪法】‥ホフ

①呪文を唱える法式。

②(→)呪術に同じ。

しゅほう‐づけ【種方付け】‥ハウ‥

薬の調合の仕方を書くこと。また、その書いたもの。処方箋。武道伝来記「彼に―いたさせ、いづれも吟味の上、御薬調合さすべし」

シュポール‐シュルファス【Support-Surface フランス】

(支持体‐表面の意)1970年代にフランスで活動した美術家の集団。絵画・彫刻の基本的な要素を問うた作品制作・理論構築を展開した。

しゅ‐ぼく【主木】

庭の景色の中心となる木。

しゅ‐ぼく【主僕】

主人と召使。主従。

じゅ‐ぼく【儒墨】

儒教と墨子の教え。

じゅぼくしょう【入木抄】‥セウ

書論書。尊円入道親王著。1巻。実践論を具体的に示す。

しゅぼく‐てん【朱墨点】

漢文訓読に際し、朱でヲコト点を、墨で仮名点を施したこと。

じゅぼく‐どう【入木道】‥ダウ

(王羲之おうぎしの書は筆力があって、墨痕が木に三分染みこんだという故事から)書道をいう。

しゅぼだい【須菩提】

(スボダイとも)(梵語Subhūti)釈尊十大弟子の一人。舎衛しゃえ城の長者の子で須達しゅだつの甥。空くうをよく解し、解空げくう第一と称せられた。

しゅ‐ぼば【種牡馬】

種馬。特に、サラブレッドにいう。スタリオン。

しゅ‐まつ【朱抹】

朱筆で文字を抹消すること。

シュマルカルデン‐どうめい【シュマルカルデン同盟】

1530年、ドイツ中部のシュマルカルデン(Schmalkalden)でプロテスタントの諸侯・帝国都市が神聖ローマ皇帝カール5世の弾圧に抵抗するために結成した同盟。46〜47年のシュマルカルデン戦争で敗れて破砕された。

しゅみ【須弥】

〔仏〕須弥山しゅみせんの略。

⇒しゅみ‐ざ【須弥座】

⇒しゅみ‐せん【須弥山】

⇒しゅみせん‐じる【須弥山汁】

⇒しゅみ‐だん【須弥壇】

⇒しゅみ‐の‐かみ【須弥の髪】

しゅ‐み【趣味】

①感興をさそう状態。おもむき。あじわい。

②ものごとのあじわいを感じとる力。美的な感覚のもち方。このみ。「―がよい」

③専門としてでなく、楽しみとしてする事柄。「―にピアノを弾く」

④〔哲〕カントの用語。対象を美しいと判定する美的判断力の一つ。→共通感覚。

⇒しゅみ‐はんだん【趣味判断】

シュミーズ【chemise フランス】

女性用下着の一種。直接肌につけ、胸から腿までを覆うもの。シミーズ。

しゅみ‐ざ【須弥座】

①(→)須弥壇に同じ。

②兜の頂辺てへんの孔、八幡座はちまんざの別称。

⇒しゅみ【須弥】

しゅみ‐せん【須弥山】

(スミセンとも)(梵語Sumeruの音写。蘇迷盧とも。妙高山・妙光山と訳す)仏教の世界説で、世界の中心にそびえ立つという高山。高さは八万由旬ゆじゅん。頂上は帝釈天たいしゃくてんが住む忉利天とうりてんで、中腹には四天王が住む。同心円をなす九山八海くせんはっかいの中心にあり、これを囲む海中には閻浮提えんぶだい(南贍部洲)などの四洲がある。日月星辰は須弥山の周囲を回転している。

須弥山図

⇒しゅみ【須弥】

しゅみせん‐じる【須弥山汁】

豆腐と青菜を細かく切って入れた味噌汁。

⇒しゅみ【須弥】

しゅみ‐だん【須弥壇】

(スミダンとも)仏像を安置する壇。須弥山にかたどったことから。四角・八角・円形などがあり、木・土・石などでつくる。須弥座。仏座ほとけのざ。

須弥壇

⇒しゅみ【須弥】

しゅみせん‐じる【須弥山汁】

豆腐と青菜を細かく切って入れた味噌汁。

⇒しゅみ【須弥】

しゅみ‐だん【須弥壇】

(スミダンとも)仏像を安置する壇。須弥山にかたどったことから。四角・八角・円形などがあり、木・土・石などでつくる。須弥座。仏座ほとけのざ。

須弥壇

須弥壇

撮影:関戸 勇

須弥壇

撮影:関戸 勇

⇒しゅみ【須弥】

シュミット【Bernhard Schmidt】

ドイツの天文学者。ハンブルク天文台に勤務。シュミット‐カメラを考案。(1879〜1935)

⇒シュミット‐カメラ【Schmidt camera】

シュミット【Helmut Schmidt】

ドイツの政治家。社会民主党(SPD)副党首。1974〜82年首相。(1918〜)

シュミット【Carl Schmitt】

ドイツの政治学者・公法学者。全体主義的国家論によってナチスに理論的根拠を与えた。友敵理論は今日でも重要な示唆を含む。著「政治的なるものの概念」「政治神学」など。(1888〜1985)

シュミット‐カメラ【Schmidt camera】

B.シュミットが1930年に考案した天体写真撮影用の反射望遠鏡。球面鏡と補正板とから成る。画角が広く明るい。

⇒シュミット【Bernhard Schmidt】

シュミネ【cheminée フランス】

(登山用語)(→)チムニー2に同じ。

しゅみ‐の‐かみ【須弥の髪】

馬の取髪とりかみのこと。しめのかみ。太平記13「―膝を過ぎ」

⇒しゅみ【須弥】

しゅみ‐はんだん【趣味判断】

ある対象を美しいと判断すること。カントはこれを主観的判断でありながら普遍妥当性と必然性をもつ判断とした。

⇒しゅ‐み【趣味】

しゅ‐みゃく【主脈】

①山脈・鉱脈などの中心となるすじ。

②〔生〕葉脈のうち、もっとも太いもの。ふつう葉身の中央を貫くが、2本の主脈をもつものもある。中肋。→葉(図)

じゅ‐みょう【寿命】‥ミヤウ

①命のある間の長さ。命数。齢よわい。生命。「―が尽きる」

②転じて、物が使用され得る期間。「電球の―」

③〔理〕素粒子・放射性元素・分子などが、ある特定の状態に存在する時間。

しゅ‐む【主務】

主としてその事務にあたること。また、その人。

⇒しゅむ‐かんちょう【主務官庁】

⇒しゅむ‐だいじん【主務大臣】

しゅ・む

〔自四〕

(シム(染)の転。多く「―・んだ」の形をとる)

①染まる。

②強く刺激されて痛いように感ずる。しみる。浄瑠璃、伊賀越道中双六「きつう此目がヲヲ痛む筈、―・むか―・むで有ろがの」

③盛んになる。佳境に入る。浄瑠璃、心中二つ腹帯「酒も―・んだら夜が更けう」

④地味だ。けちけちしている。みすぼらしい。東海道中膝栗毛8「そないに―・んだなりして、縮緬じやの羽二重じやのといふてじやさかい」

しゅむ‐かんちょう【主務官庁】‥クワンチヤウ

当該行政事務を主管する行政官庁。教育事務の主務官庁が文部科学省である類。

⇒しゅ‐む【主務】

しゅむしゅ‐とう【占守島】‥タウ

千島列島北東端を占める島。面積230平方キロメートル。

しゅむ‐だいじん【主務大臣】

当該事務を主管する各省大臣。財政の主務大臣が財務大臣である類。

⇒しゅ‐む【主務】

しゅ‐め【主馬】

主馬署の略。また、主馬署の役人。

⇒しゅめ‐しょ【主馬署】

⇒しゅめ‐りょう【主馬寮】

しゅ‐めい【主命】

主君・主人の命令。しゅうめい。「―を奉ずる」

しゅ‐めい【朱銘】

本阿弥家で、無銘の刀を鑑定して作者名を刀心に朱で書くこと。また、その銘。

じゅ‐めい【受命】

①命令を受けること。

②[史記周本紀]天命を受けて天子となること。

⇒じゅめい‐さいばんかん【受命裁判官】

⇒じゅめい‐の‐きみ【受命の君】

じゅめい‐さいばんかん【受命裁判官】‥クワン

証拠調べ・弁論準備手続など一定の事項について、裁判長から処理することを命ぜられた、合議体の構成員である裁判官。

⇒じゅ‐めい【受命】

じゅめい‐の‐きみ【受命の君】

天命を受け王朝を開き、国民・国土を統治する主君。

⇒じゅ‐めい【受命】

しゅめい‐もん【修明門】

(スメイモンとも)平安京内裏の外郭門の一つ。南面の西端にあって、東端の春花門に相対する。右馬の陣。右廂僻仗門。→内裏(図)

しゅめい‐もんいん【修明門院】‥ヰン

(スメイモンインとも)後鳥羽天皇の妃。順徳天皇の母。藤原範季の女むすめ。初め範子、後に重子という。1207年(承元1)院号宣下。承久の乱後、後鳥羽上皇が剃髪すると、自らも落飾。法名、法性覚。二条君。(1182〜1264)

シュメール【Sumer】

前4000年紀にメソポタミア南部に侵入した民族。前3000年紀に多くの都市国家を建設し、楔形くさびがた文字を初めて使用するなど高度な文明を築いた。また、その支配した地方のこと。スメル。

⇒シュメール‐ご【シュメール語】

シュメール‐ご【シュメール語】

シュメール人が用いた言語。系統は不明。象形文字から楔形くさびがた文字を工夫し、後世のアッカド・ヒッタイト・古代ペルシアなど楔形文字文化圏の基礎をつくった。

⇒シュメール【Sumer】

しゅめ‐しょ【主馬署】

律令制で、春宮とうぐう坊に属し、春宮の乗馬・鞍具のことをつかさどる役所。長官を主馬首しゅめのかみといい、検非違使尉じょうを兼ねたものを主馬判官ほうがんという。しゅめのつかさ。うまのつかさ。

⇒しゅ‐め【主馬】

しゅめ‐りょう【主馬寮】‥レウ

旧制の宮内省の一部局。馬車・車馬装具の管守、馬匹の飼養調習、牧場および輸送に関する事務をつかさどった。

⇒しゅ‐め【主馬】

しゅ‐もう【朱蒙】

高句麗国の始祖。別名、鄒牟すうむ・鄒蒙。諡おくりなは、東明聖王。三国史記に前37年即位という。(前58〜前19)

しゅ‐もく【種目】

種類の名目。種類別の項目。「競技―」

しゅ‐もく【撞木】

①仏具の一種。鐘・鉦たたきがね・磬けいなどを打ち鳴らす棒。多くは丁字形をなす。しもく。かねたたき。太平記15「その儀ならば鳴るやうに撞けとて、―を大きにこしらへて」

撞木

⇒しゅみ【須弥】

シュミット【Bernhard Schmidt】

ドイツの天文学者。ハンブルク天文台に勤務。シュミット‐カメラを考案。(1879〜1935)

⇒シュミット‐カメラ【Schmidt camera】

シュミット【Helmut Schmidt】

ドイツの政治家。社会民主党(SPD)副党首。1974〜82年首相。(1918〜)

シュミット【Carl Schmitt】

ドイツの政治学者・公法学者。全体主義的国家論によってナチスに理論的根拠を与えた。友敵理論は今日でも重要な示唆を含む。著「政治的なるものの概念」「政治神学」など。(1888〜1985)

シュミット‐カメラ【Schmidt camera】

B.シュミットが1930年に考案した天体写真撮影用の反射望遠鏡。球面鏡と補正板とから成る。画角が広く明るい。

⇒シュミット【Bernhard Schmidt】

シュミネ【cheminée フランス】

(登山用語)(→)チムニー2に同じ。

しゅみ‐の‐かみ【須弥の髪】

馬の取髪とりかみのこと。しめのかみ。太平記13「―膝を過ぎ」

⇒しゅみ【須弥】

しゅみ‐はんだん【趣味判断】

ある対象を美しいと判断すること。カントはこれを主観的判断でありながら普遍妥当性と必然性をもつ判断とした。

⇒しゅ‐み【趣味】

しゅ‐みゃく【主脈】

①山脈・鉱脈などの中心となるすじ。

②〔生〕葉脈のうち、もっとも太いもの。ふつう葉身の中央を貫くが、2本の主脈をもつものもある。中肋。→葉(図)

じゅ‐みょう【寿命】‥ミヤウ

①命のある間の長さ。命数。齢よわい。生命。「―が尽きる」

②転じて、物が使用され得る期間。「電球の―」

③〔理〕素粒子・放射性元素・分子などが、ある特定の状態に存在する時間。

しゅ‐む【主務】

主としてその事務にあたること。また、その人。

⇒しゅむ‐かんちょう【主務官庁】

⇒しゅむ‐だいじん【主務大臣】

しゅ・む

〔自四〕

(シム(染)の転。多く「―・んだ」の形をとる)

①染まる。

②強く刺激されて痛いように感ずる。しみる。浄瑠璃、伊賀越道中双六「きつう此目がヲヲ痛む筈、―・むか―・むで有ろがの」

③盛んになる。佳境に入る。浄瑠璃、心中二つ腹帯「酒も―・んだら夜が更けう」

④地味だ。けちけちしている。みすぼらしい。東海道中膝栗毛8「そないに―・んだなりして、縮緬じやの羽二重じやのといふてじやさかい」

しゅむ‐かんちょう【主務官庁】‥クワンチヤウ

当該行政事務を主管する行政官庁。教育事務の主務官庁が文部科学省である類。

⇒しゅ‐む【主務】

しゅむしゅ‐とう【占守島】‥タウ

千島列島北東端を占める島。面積230平方キロメートル。

しゅむ‐だいじん【主務大臣】

当該事務を主管する各省大臣。財政の主務大臣が財務大臣である類。

⇒しゅ‐む【主務】

しゅ‐め【主馬】

主馬署の略。また、主馬署の役人。

⇒しゅめ‐しょ【主馬署】

⇒しゅめ‐りょう【主馬寮】

しゅ‐めい【主命】

主君・主人の命令。しゅうめい。「―を奉ずる」

しゅ‐めい【朱銘】

本阿弥家で、無銘の刀を鑑定して作者名を刀心に朱で書くこと。また、その銘。

じゅ‐めい【受命】

①命令を受けること。

②[史記周本紀]天命を受けて天子となること。

⇒じゅめい‐さいばんかん【受命裁判官】

⇒じゅめい‐の‐きみ【受命の君】

じゅめい‐さいばんかん【受命裁判官】‥クワン

証拠調べ・弁論準備手続など一定の事項について、裁判長から処理することを命ぜられた、合議体の構成員である裁判官。

⇒じゅ‐めい【受命】

じゅめい‐の‐きみ【受命の君】

天命を受け王朝を開き、国民・国土を統治する主君。

⇒じゅ‐めい【受命】

しゅめい‐もん【修明門】

(スメイモンとも)平安京内裏の外郭門の一つ。南面の西端にあって、東端の春花門に相対する。右馬の陣。右廂僻仗門。→内裏(図)

しゅめい‐もんいん【修明門院】‥ヰン

(スメイモンインとも)後鳥羽天皇の妃。順徳天皇の母。藤原範季の女むすめ。初め範子、後に重子という。1207年(承元1)院号宣下。承久の乱後、後鳥羽上皇が剃髪すると、自らも落飾。法名、法性覚。二条君。(1182〜1264)

シュメール【Sumer】

前4000年紀にメソポタミア南部に侵入した民族。前3000年紀に多くの都市国家を建設し、楔形くさびがた文字を初めて使用するなど高度な文明を築いた。また、その支配した地方のこと。スメル。

⇒シュメール‐ご【シュメール語】

シュメール‐ご【シュメール語】

シュメール人が用いた言語。系統は不明。象形文字から楔形くさびがた文字を工夫し、後世のアッカド・ヒッタイト・古代ペルシアなど楔形文字文化圏の基礎をつくった。

⇒シュメール【Sumer】

しゅめ‐しょ【主馬署】

律令制で、春宮とうぐう坊に属し、春宮の乗馬・鞍具のことをつかさどる役所。長官を主馬首しゅめのかみといい、検非違使尉じょうを兼ねたものを主馬判官ほうがんという。しゅめのつかさ。うまのつかさ。

⇒しゅ‐め【主馬】

しゅめ‐りょう【主馬寮】‥レウ

旧制の宮内省の一部局。馬車・車馬装具の管守、馬匹の飼養調習、牧場および輸送に関する事務をつかさどった。

⇒しゅ‐め【主馬】

しゅ‐もう【朱蒙】

高句麗国の始祖。別名、鄒牟すうむ・鄒蒙。諡おくりなは、東明聖王。三国史記に前37年即位という。(前58〜前19)

しゅ‐もく【種目】

種類の名目。種類別の項目。「競技―」

しゅ‐もく【撞木】

①仏具の一種。鐘・鉦たたきがね・磬けいなどを打ち鳴らす棒。多くは丁字形をなす。しもく。かねたたき。太平記15「その儀ならば鳴るやうに撞けとて、―を大きにこしらへて」

撞木

撞木

撮影:関戸 勇

撞木

撮影:関戸 勇

②突棒つくぼうの異称。

⇒しゅもく‐がた【撞木形】

⇒しゅもく‐ざめ【撞木鮫】

⇒しゅもく‐ざや【撞木鞘】

⇒しゅもく‐づえ【撞木杖】

⇒しゅもく‐まち【撞木町】

じゅ‐もく【樹木】

立木たちき。木。「―が生い茂る」

⇒じゅもく‐い【樹木医】

⇒じゅもく‐げんかい【樹木限界】

⇒じゅもく‐すうはい【樹木崇拝】

じゅもく‐い【樹木医】

名木・古木など樹木の保全のため診断・治療にあたる専門技術者。民間が認定する資格がある。樹医。

⇒じゅ‐もく【樹木】

しゅもく‐がた【撞木形】

撞木の形。丁字形。

⇒しゅ‐もく【撞木】

じゅもく‐げんかい【樹木限界】

寒冷や乾燥のため、高木が生育できなくなる限界線。高山や高緯度地方に見られる。高木限界。喬木きょうぼく限界。

⇒じゅ‐もく【樹木】

しゅもく‐ざめ【撞木鮫】

シュモクザメ科の軟骨魚の総称。頭骨が横に張り出して、眼は側方にあり、撞木形をなす。太平洋・大西洋の温帯および熱帯部に産し、獰猛。胎生。かまぼこの材料。カセブカ。

しゅもくざめ

②突棒つくぼうの異称。

⇒しゅもく‐がた【撞木形】

⇒しゅもく‐ざめ【撞木鮫】

⇒しゅもく‐ざや【撞木鞘】

⇒しゅもく‐づえ【撞木杖】

⇒しゅもく‐まち【撞木町】

じゅ‐もく【樹木】

立木たちき。木。「―が生い茂る」

⇒じゅもく‐い【樹木医】

⇒じゅもく‐げんかい【樹木限界】

⇒じゅもく‐すうはい【樹木崇拝】

じゅもく‐い【樹木医】

名木・古木など樹木の保全のため診断・治療にあたる専門技術者。民間が認定する資格がある。樹医。

⇒じゅ‐もく【樹木】

しゅもく‐がた【撞木形】

撞木の形。丁字形。

⇒しゅ‐もく【撞木】

じゅもく‐げんかい【樹木限界】

寒冷や乾燥のため、高木が生育できなくなる限界線。高山や高緯度地方に見られる。高木限界。喬木きょうぼく限界。

⇒じゅ‐もく【樹木】

しゅもく‐ざめ【撞木鮫】

シュモクザメ科の軟骨魚の総称。頭骨が横に張り出して、眼は側方にあり、撞木形をなす。太平洋・大西洋の温帯および熱帯部に産し、獰猛。胎生。かまぼこの材料。カセブカ。

しゅもくざめ

アカシュモクザメ

提供:東京動物園協会

アカシュモクザメ

提供:東京動物園協会

⇒しゅ‐もく【撞木】

しゅもく‐ざや【撞木鞘】

撞木形につくった槍のさや。

⇒しゅ‐もく【撞木】

じゅもく‐すうはい【樹木崇拝】

樹木そのものを神聖なものとして、あるいは神霊が宿るとして崇拝の対象とすること。

⇒じゅ‐もく【樹木】

しゅもく‐づえ【撞木杖】‥ヅヱ

頭部が撞木形の杖。かせづえ。

⇒しゅ‐もく【撞木】

しゅもく‐まち【撞木町】

江戸時代、京都伏見の遊郭のあった町。本名は夷町であるが、町並が撞木形をしていたのでこの名で呼ばれた。歌舞伎、けいせい仏の原「伏見の―へ預け置きました所に」

⇒しゅ‐もく【撞木】

しゅ‐もつ【腫物】

腫瘍しゅよう・癰よう・疔ちょうなど、皮膚の炎症。できもの。はれもの。

シュモラー【Gustav von Schmoller】

ドイツの経済学者。新歴史学派の代表者。社会政策学会を創立、「シュモラー年報」を創刊、また「国家学社会科学研究」を編集。著「法および国民経済の根本問題」など。(1838〜1917)→歴史学派

しゅ‐もん【手紋】

手のひらのすじ。てすじ。手理。

しゅ‐もん【守門】

門を守ること。また、門番。

しゅ‐もん【朱門】

①朱塗りの門。赤門。

②富貴の人の家。

じゅ‐もん【呪文】

①密教・修験道・陰陽道などで唱える神秘的な文句。→呪。

②(spell)呪術の最要部を成す唱文。一定の手続の下で唱えると、自然力あるいは神や人間の行動を積極的に統御し得ると考えられる文節・語句または無意味な綴字の連続など。

じゅ‐もん【頌文】

〔仏〕偈げの文。

じゅ‐もん【誦文】

まじないの文句を唱えること。ずもん。浮世草子、好色万金丹「敬崇つつしみうやまつて捧げ奉る―一通」

じゅ‐もん【儒門】

①儒者の家柄。

②儒者のなかま。

しゅ‐やく【主役】

①主要な役目。また、その役割の人。

②演劇・映画などの主要人物。また、その役を演ずる役者。「―をつとめる」

しゅ‐やく【主薬】

処方薬や製剤の中で、主な効力をもつ主要な薬物。主剤。

しゅ‐やく【主鑰】

律令制で、中務なかつかさ省内蔵寮くらりょうおよび大蔵省に置かれた職員。物品の出納をつかさどった。

しゅ‐やく【酒薬】

中国酒の醸造に用いる麹こうじ。主として米粉・米糠に薬材を加え、酵母類を繁殖させて造る。

じゅ‐やく【呪薬】

(medicine)呪医が用いる、自然や人間を統御する呪力をもつと考えられている薬物。

しゅ‐ゆ【茱萸】

〔植〕呉茱萸ごしゅゆの略。

⇒しゅゆ‐せつ【茱萸節】

⇒しゅゆ‐のう【茱萸嚢】

しゅ‐ゆ【須臾】

しばらく。わずかの間。暫時。徳冨蘆花、不如帰「其決心を試むる機会は―にして来りぬ」。「―も忘れぬ」

しゅ‐ゆう【首邑】‥イフ

その地方で中心となっている村。

しゅ‐ゆう【酒友】‥イウ

酒飲み友だち。

じゅゆう‐しん【受用身】

〔仏〕三身さんじんの一つ。自ら得た法を独り楽しみ、また、他にその法を施し楽しませる仏身。前者を自受用身、後者を他受用身という。報身に相当。

しゅゆ‐せつ【茱萸節】

(昔中国で、この日、人々の髪に茱萸を挿んで邪気を払ったところから)9月9日の重陽ちょうようの節句。

⇒しゅ‐ゆ【茱萸】

しゅゆ‐のう【茱萸嚢】‥ナウ

昔、陰暦9月9日の重陽ちょうようの節句に邪気を払うために腕や柱などに懸けた、呉茱萸ごしゅゆの実を入れた赤い袋。ぐみぶくろ。

⇒しゅ‐ゆ【茱萸】

しゅ‐よ【手輿】

⇒たごし

じゅ‐よ【入輿】

貴人の嫁入り。こしいれ。にゅうよ。

じゅ‐よ【授与】

さずけ与えること。「勲章を―する」「卒業証書―」

しゅ‐よう【主用】

①主君・主人の用事。しゅうよう。

②主要な用事。

しゅ‐よう【主要】‥エウ

おもだっていて重要なこと。肝要。「―な人物」

⇒しゅよう‐てん【主要点】

⇒しゅよう‐どう【主要動】

⇒しゅよう‐ぼ【主要簿】

しゅ‐よう【須要】‥エウ

なくてはならないこと。必須ひっす。「―な条件」

しゅ‐よう【腫瘍】‥ヤウ

体細胞が過剰に増殖する病変。多くは臓器や組織中に腫物はれもの・瘤こぶとして限局性の結節をつくる。発生母細胞により上皮性と非上皮性、また増殖の性質から良性(腺腫・脂肪腫・線維腫・骨腫など)と悪性(肉腫・癌腫など)に分ける。→悪性腫瘍

じゅ‐よう【寿夭】‥エウ

長寿と夭折ようせつ。長生きと若死に。

じゅ‐よう【受用】

受けいれて用いること。

じゅ‐よう【受容】

①受けいれて取りこむこと。「ヨーロッパ文明を―する」

②(芸術などの)鑑賞・享受。

⇒じゅよう‐き【受容器】

⇒じゅよう‐たい【受容体】

⇒じゅよう‐びがく【受容美学】

⇒じゅよう‐りろん【受容理論】

じゅ‐よう【需用】

いりよう。入用。

じゅ‐よう【需要】‥エウ

①もとめ。いりよう。

②商品に対する購買力の裏づけのある欲望。または、その社会的総量。↔供給。

⇒じゅよう‐インフレ【需要インフレ】

⇒じゅよう‐カルテル【需要カルテル】

⇒じゅよう‐きょうきゅう‐の‐ほうそく【需要供給の法則】

⇒じゅよう‐きょくせん【需要曲線】

じゅ‐よう【樹葉】‥エフ

樹木の葉。

⇒じゅよう‐てん‐しき【樹葉点式】

じゅよう‐インフレ【需要インフレ】‥エウ‥

需要が供給を上回ったために引き起こされるインフレーション。

⇒じゅ‐よう【需要】

じゅよう‐カルテル【需要カルテル】‥エウ‥

企業経営に必要な諸財貨(機械・原料・補助材料など)の共同購入や労働力確保のための企業間のカルテル。

⇒じゅ‐よう【需要】

しゅ‐ようかん【朱耀翰】‥エウ‥

⇒チュ=ヨハン

しゅ‐ようき【朱鎔基】

(Zhu Rongji)中国の政治家。湖南省長沙生れ。清華大学卒。上海市長などを経て、1998〜2003年国務院総理。国有企業改革や金融改革に手腕を発揮。(1928〜)

じゅよう‐き【受容器】

〔生〕(receptor)動物体が外界からの刺激を受容する器官や細胞。狭義には、従来の生理学用語の感覚器とほぼ同じで、「自覚」の含意を排した語。摂受器。→効果器→調整器。

⇒じゅ‐よう【受容】

じゅよう‐きょうきゅう‐の‐ほうそく【需要供給の法則】‥エウ‥キフ‥ハフ‥

ある商品の価格が、市場におけるその商品の需要と供給との関係によって決まること。

⇒じゅ‐よう【需要】

じゅよう‐きょくせん【需要曲線】‥エウ‥

需要者がその価格で購入してもよいと考える、需要量と価格との関係を示す関数をグラフで表した曲線。

⇒じゅ‐よう【需要】

しゅよう‐ざん【首陽山】‥ヤウ‥

古代中国の周初、伯夷はくい・叔斉しゅくせいの兄弟が隠れ住んで餓死したと伝える山。その所在地については諸説がある。→伯夷叔斉

しゅよう‐し【主鷹司】

律令制で、兵部省に属し、猟の鷹や犬の調教をつかさどる役所。たかのつかさ。

じゅよう‐たい【受容体】

(receptor)

①細胞表面や内部に存在し、細胞外の特定の物質(ホルモン・神経伝達物質・ウイルスなど)と特異的に結合することにより細胞の機能に影響を与える物質の総称。レセプター。「ウイルス―」「ホルモン―」

②受容器細胞をいう。

⇒じゅ‐よう【受容】

しゅよう‐てん【主要点】‥エウ‥

①おもな点。大事なところ。

②〔理〕(cardinal point)光学系で、主点・節点・焦点の総称。

⇒しゅ‐よう【主要】

じゅよう‐てん‐しき【樹葉点式】‥エフ‥

水墨山水画で、樹葉・竹・水草などを描く方式。清初の「芥子園画伝かいしえんがでん」には介字点・胡椒点・松葉点・梅花点など36種の点法をあげている。点苔てんたいもその一種。

⇒じゅ‐よう【樹葉】

しゅよう‐どう【主要動】‥エウ‥

地震動で、初期微動に続いて起こる振幅の大きな振動。S波による振動と考えられる。

⇒しゅ‐よう【主要】

じゅよう‐びがく【受容美学】

(Rezeptionsästhetik ドイツ)ヤウス・イーザー(Wolfgang Iser1926〜2007)によって展開された20世紀の文学理論。作品を、それを受容する読者との相互作用によって作り出されるものと捉える。

⇒じゅ‐よう【受容】

しゅよう‐ぼ【主要簿】‥エウ‥

複式簿記で、決算に必要な基礎資料を提供する不可欠の帳簿。勘定組織に基づき経営活動の全過程を記録する。仕訳帳と総勘定元帳をいう。主要帳簿。↔補助簿

⇒しゅ‐よう【主要】

じゅよう‐りろん【受容理論】

(Theorie der Rezeption ドイツ)ヤウスとイーザー(Wolfgang Iser1926〜2007)を中心とするドイツのコンスタンツ学派の批評理論。読者の役割を重視しつつ、テキストの意味を探る。→受容美学

⇒じゅ‐よう【受容】

しゅ‐よく【主翼】

飛行機の全重量を支える揚力を生じさせる翼。

しゅら【修羅】

(スラとも)

①〔仏〕

㋐阿修羅あしゅらの略。今昔物語集4「餓鬼道に堕ぬと見れば―に成りぬ」

㋑修羅道の略。

②あらそい。闘争。曾我物語6「もとより闘諍―をこのむものなりければ」

③(梵語surā)インドの酒の一種。

④(修羅が帝釈(大石)を動かす意からという)

㋐滑道かつどうの一種。丸太を溝状または枕木状に並べるなどして、その上を大石・船などが滑るようにしたもの。

㋑大石や木材などをのせて運ぶ、そり状の道具。「―船」「―車」

⇒しゅら‐おうぎ【修羅扇】

⇒しゅら‐かい【修羅界】

⇒しゅら‐くつ【修羅窟】

⇒しゅら‐じょう【修羅場】

⇒しゅら‐でたち【修羅出立】

⇒しゅら‐どう【修羅道】

⇒しゅら‐の‐ちまた【修羅の巷】

⇒しゅら‐の‐もうしゅう【修羅の妄執】

⇒しゅら‐ば【修羅場】

⇒しゅら‐ばやし【修羅囃子】

⇒しゅら‐もの【修羅物】

⇒修羅を燃やす

ジュラ【Jura フランス】

フランスとスイスにまたがる山脈。褶曲構造がよく地形に現れている。延長300キロメートル。ドイツ語名ユラ。侏羅。

⇒ジュラ‐き【ジュラ紀】

⇒ジュラ‐けい【ジュラ系】

シュラーヴァスティー【Śrāvastī 梵】

舎衛城しゃえじょうの梵語名。

シュラーフザック【Schlafsack ドイツ】

登山用具の一つ。羽毛・化学繊維などを詰め、袋形に作った携帯寝具。寝袋。スリーピング‐バッグ。シュラフ。

しゅらい【周礼】

三礼さんらいの一書。周代の官制を記したもの。古くは「周官」、唐以後「周礼」と称。周公旦の撰と伝えるが、戦国時代に編纂されたもの。秦の焚書の後、漢の武帝の時、李氏が「周官」を得て河間の献王に献上、さらに朝廷にたてまつられたという。天官・地官・春官・夏官・秋官・冬官の6編より成る。冬官1編を欠いていたので「考工記」を以てこれを補ったとされる。

しゅ‐らい【修礼】

儀式などの下稽古。浄瑠璃、妹背山婦女庭訓「此の月は内侍所の御神楽、かねて―もあるべし」

しゅ‐らい【集礼】

諸勘定。諸入費。支払うべき代金。好色一代男3「―は五匁の外」

⇒しゅらい‐せん【集礼銭】

じゅ‐らい【入来】

①入り来ること。

②他人の来訪の尊敬語。おいでになること。光来。にゅうらい。

シュライエルマッハー【Friedrich E. Daniel Schleiermacher】

ドイツの神学者・哲学者。合理主義から神学を解放し、近代プロテスタント神学の祖と見なされる。宗教の本質は無限者への絶対依存の感情にあると説く。また独自の倫理学・弁証論・教育思想を展開。著「宗教論」「独白録」「弁証法」「倫理学」など。(1768〜1834)

しゅらい‐せん【集礼銭】

支払いの代金。

⇒しゅ‐らい【集礼】

シュライデン【Matthias Jakob Schleiden】

ドイツの植物学者。植物の発生過程を研究し、シュワンと共に生体の細胞説を主唱。(1804〜1881)

しゅら‐おうぎ【修羅扇】‥アフギ

①(阿修羅王が、手で日輪を覆ったという故事)波に日輪と月輪とを描いた黒骨の軍扇。武者扇。

②能で修羅物のシテや鬼の役に用いる中啓。大きく日輪を描き黒骨。

⇒しゅら【修羅】

しゅら‐かい【修羅界】

(→)阿修羅道に同じ。十界の第4。

⇒しゅら【修羅】

ジュラ‐き【ジュラ紀】

(この時代の地層がジュラ山脈で研究されたからいう)中生代の真中の地質年代。約2億年前から1億4000万年前まで。シダ類やソテツ・イチョウの類が繁茂し、アンモナイトが全盛。陸上では爬虫類が全盛を極め、始祖鳥が現れた。→地質年代(表)。

⇒ジュラ【Jura フランス】

じゅ‐らく【入洛】

京都に入ること。もと貴人の入京について言った。にゅうらく。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「某がむこ源の頼光…―仕つて候へども」

じゅ‐らく【聚洛】

人の集まった都。すなわち、京都。

じゅ‐らく【聚落】

人の集まり住む村落。しゅうらく。

じゅらく【聚楽】

(長生不老の楽しみをあつめる意)聚楽第の略。

⇒じゅらく‐だい【聚楽第】

⇒じゅらく‐つち【聚楽土】

⇒じゅらく‐やき【聚楽焼】

じゅらく‐だい【聚楽第】

(ジュラクテイとも)豊臣秀吉が京都に営んだ華麗壮大な邸宅。1587年(天正15)完成し、翌年後陽成天皇を招き、諸大名に秀吉への忠誠を誓わせた。のち、秀次に譲り、その死後破却。大徳寺唐門・西本願寺飛雲閣などはその遺構と伝える。

⇒じゅらく【聚楽】

しゅら‐くつ【修羅窟】

阿修羅王の住む石窟。太平記24「清弁菩薩は青山の岩をつんざき、―に入り給ひにけり」

⇒しゅら【修羅】

じゅらく‐つち【聚楽土】

聚楽第跡付近で産する日本壁の上塗用壁土。色は栗色系。

⇒じゅらく【聚楽】

じゅらく‐やき【聚楽焼】

楽焼らくやきの初期の称。初代長次郎が聚楽第で茶碗を焼いたことに因んだものとも、聚楽第付近の土で作陶したことからの名ともいう。

⇒じゅらく【聚楽】

ジュラ‐けい【ジュラ系】

ジュラ紀の地層。ジュラ山脈では上部は白ジュラ、中部は褐ジュラ、下部は黒ジュラと三分される。

⇒ジュラ【Jura フランス】

しゅら‐じょう【修羅場】‥ヂヤウ

阿修羅王が帝釈天たいしゃくてんと戦う場所。転じて、血なまぐさい戦乱または勝ち負けを争うはげしい闘争の行われる場所。しゅらば。

⇒しゅら【修羅】

シュラスコ【churrasco ポルトガル】

ブラジル料理。牛や羊の肉の塊を串に刺して焼き、食べる分をその都度削るように切り取って供する。

しゅら‐でたち【修羅出立】

死んで修羅道へ行こうとする身仕度。死装束。浄瑠璃、傾城反魂香「私がための―」

⇒しゅら【修羅】

しゅら‐どう【修羅道】‥ダウ

阿修羅道の略。太平記31「或は―の奴と死なざる前に成りぬらんと」

⇒しゅら【修羅】

しゅら‐の‐ちまた【修羅の巷】

激戦の場所。激しい争いの場所。

⇒しゅら【修羅】

しゅら‐の‐もうしゅう【修羅の妄執】‥マウシフ

争闘上のねたみが深く心から離れないこと。

⇒しゅら【修羅】

しゅら‐ば【修羅場】

①⇒しゅらじょう。太平記20「干戈に貫かれて、―の下に死し給ひき」。「―を踏む」「―と化す」

②人形浄瑠璃・歌舞伎または講談で、はげしい戦闘の場面。特に講談では「しらば」「ひらば」ともいう。

⇒しゅら【修羅】

しゅら‐ばやし【修羅囃子】

歌舞伎囃子の一つ。大小の鼓を早めに打ち、立回りや、武家屋敷の幕開きに下僕・女中などの水を打つ場面に用いる。しらばやし。

⇒しゅら【修羅】

シュラフ

シュラーフザックの略。

しゅら‐もの【修羅物】

武人の霊を主人公とし、戦いを題材とした能。多くは死後に修羅道に落ちて苦しんでいることを述べる。正式の5番立ての能演で2番目に演ぜられるので2番目物ともいう。

⇒しゅら【修羅】

ジュラルミン【duralumin】

ドイツの冶金学者ウィルム(A. Wilm1869〜1937)の発明した軽合金。アルミニウムを主成分とし、銅4パーセント、マンガン0.5パーセント、マグネシウム0.5パーセントを標準組成とする。強度・加工性などの機械的性質が優秀で、飛行機の骨組その他の構造用材料に広く使用。超ジュラルミン・超々ジュラルミンなどもある。

⇒しゅ‐もく【撞木】

しゅもく‐ざや【撞木鞘】

撞木形につくった槍のさや。

⇒しゅ‐もく【撞木】

じゅもく‐すうはい【樹木崇拝】

樹木そのものを神聖なものとして、あるいは神霊が宿るとして崇拝の対象とすること。

⇒じゅ‐もく【樹木】

しゅもく‐づえ【撞木杖】‥ヅヱ

頭部が撞木形の杖。かせづえ。

⇒しゅ‐もく【撞木】

しゅもく‐まち【撞木町】

江戸時代、京都伏見の遊郭のあった町。本名は夷町であるが、町並が撞木形をしていたのでこの名で呼ばれた。歌舞伎、けいせい仏の原「伏見の―へ預け置きました所に」

⇒しゅ‐もく【撞木】

しゅ‐もつ【腫物】

腫瘍しゅよう・癰よう・疔ちょうなど、皮膚の炎症。できもの。はれもの。

シュモラー【Gustav von Schmoller】

ドイツの経済学者。新歴史学派の代表者。社会政策学会を創立、「シュモラー年報」を創刊、また「国家学社会科学研究」を編集。著「法および国民経済の根本問題」など。(1838〜1917)→歴史学派

しゅ‐もん【手紋】

手のひらのすじ。てすじ。手理。

しゅ‐もん【守門】

門を守ること。また、門番。

しゅ‐もん【朱門】

①朱塗りの門。赤門。

②富貴の人の家。

じゅ‐もん【呪文】

①密教・修験道・陰陽道などで唱える神秘的な文句。→呪。

②(spell)呪術の最要部を成す唱文。一定の手続の下で唱えると、自然力あるいは神や人間の行動を積極的に統御し得ると考えられる文節・語句または無意味な綴字の連続など。

じゅ‐もん【頌文】

〔仏〕偈げの文。

じゅ‐もん【誦文】

まじないの文句を唱えること。ずもん。浮世草子、好色万金丹「敬崇つつしみうやまつて捧げ奉る―一通」

じゅ‐もん【儒門】

①儒者の家柄。

②儒者のなかま。

しゅ‐やく【主役】

①主要な役目。また、その役割の人。

②演劇・映画などの主要人物。また、その役を演ずる役者。「―をつとめる」

しゅ‐やく【主薬】

処方薬や製剤の中で、主な効力をもつ主要な薬物。主剤。

しゅ‐やく【主鑰】

律令制で、中務なかつかさ省内蔵寮くらりょうおよび大蔵省に置かれた職員。物品の出納をつかさどった。

しゅ‐やく【酒薬】

中国酒の醸造に用いる麹こうじ。主として米粉・米糠に薬材を加え、酵母類を繁殖させて造る。

じゅ‐やく【呪薬】

(medicine)呪医が用いる、自然や人間を統御する呪力をもつと考えられている薬物。

しゅ‐ゆ【茱萸】

〔植〕呉茱萸ごしゅゆの略。

⇒しゅゆ‐せつ【茱萸節】

⇒しゅゆ‐のう【茱萸嚢】

しゅ‐ゆ【須臾】

しばらく。わずかの間。暫時。徳冨蘆花、不如帰「其決心を試むる機会は―にして来りぬ」。「―も忘れぬ」

しゅ‐ゆう【首邑】‥イフ

その地方で中心となっている村。

しゅ‐ゆう【酒友】‥イウ

酒飲み友だち。

じゅゆう‐しん【受用身】

〔仏〕三身さんじんの一つ。自ら得た法を独り楽しみ、また、他にその法を施し楽しませる仏身。前者を自受用身、後者を他受用身という。報身に相当。

しゅゆ‐せつ【茱萸節】

(昔中国で、この日、人々の髪に茱萸を挿んで邪気を払ったところから)9月9日の重陽ちょうようの節句。

⇒しゅ‐ゆ【茱萸】

しゅゆ‐のう【茱萸嚢】‥ナウ

昔、陰暦9月9日の重陽ちょうようの節句に邪気を払うために腕や柱などに懸けた、呉茱萸ごしゅゆの実を入れた赤い袋。ぐみぶくろ。

⇒しゅ‐ゆ【茱萸】

しゅ‐よ【手輿】

⇒たごし

じゅ‐よ【入輿】

貴人の嫁入り。こしいれ。にゅうよ。

じゅ‐よ【授与】

さずけ与えること。「勲章を―する」「卒業証書―」

しゅ‐よう【主用】

①主君・主人の用事。しゅうよう。

②主要な用事。

しゅ‐よう【主要】‥エウ

おもだっていて重要なこと。肝要。「―な人物」

⇒しゅよう‐てん【主要点】

⇒しゅよう‐どう【主要動】

⇒しゅよう‐ぼ【主要簿】

しゅ‐よう【須要】‥エウ

なくてはならないこと。必須ひっす。「―な条件」

しゅ‐よう【腫瘍】‥ヤウ

体細胞が過剰に増殖する病変。多くは臓器や組織中に腫物はれもの・瘤こぶとして限局性の結節をつくる。発生母細胞により上皮性と非上皮性、また増殖の性質から良性(腺腫・脂肪腫・線維腫・骨腫など)と悪性(肉腫・癌腫など)に分ける。→悪性腫瘍

じゅ‐よう【寿夭】‥エウ

長寿と夭折ようせつ。長生きと若死に。

じゅ‐よう【受用】

受けいれて用いること。

じゅ‐よう【受容】

①受けいれて取りこむこと。「ヨーロッパ文明を―する」

②(芸術などの)鑑賞・享受。

⇒じゅよう‐き【受容器】

⇒じゅよう‐たい【受容体】

⇒じゅよう‐びがく【受容美学】

⇒じゅよう‐りろん【受容理論】

じゅ‐よう【需用】

いりよう。入用。

じゅ‐よう【需要】‥エウ

①もとめ。いりよう。

②商品に対する購買力の裏づけのある欲望。または、その社会的総量。↔供給。

⇒じゅよう‐インフレ【需要インフレ】

⇒じゅよう‐カルテル【需要カルテル】

⇒じゅよう‐きょうきゅう‐の‐ほうそく【需要供給の法則】

⇒じゅよう‐きょくせん【需要曲線】

じゅ‐よう【樹葉】‥エフ

樹木の葉。

⇒じゅよう‐てん‐しき【樹葉点式】

じゅよう‐インフレ【需要インフレ】‥エウ‥

需要が供給を上回ったために引き起こされるインフレーション。

⇒じゅ‐よう【需要】

じゅよう‐カルテル【需要カルテル】‥エウ‥

企業経営に必要な諸財貨(機械・原料・補助材料など)の共同購入や労働力確保のための企業間のカルテル。

⇒じゅ‐よう【需要】

しゅ‐ようかん【朱耀翰】‥エウ‥

⇒チュ=ヨハン

しゅ‐ようき【朱鎔基】

(Zhu Rongji)中国の政治家。湖南省長沙生れ。清華大学卒。上海市長などを経て、1998〜2003年国務院総理。国有企業改革や金融改革に手腕を発揮。(1928〜)

じゅよう‐き【受容器】

〔生〕(receptor)動物体が外界からの刺激を受容する器官や細胞。狭義には、従来の生理学用語の感覚器とほぼ同じで、「自覚」の含意を排した語。摂受器。→効果器→調整器。

⇒じゅ‐よう【受容】

じゅよう‐きょうきゅう‐の‐ほうそく【需要供給の法則】‥エウ‥キフ‥ハフ‥

ある商品の価格が、市場におけるその商品の需要と供給との関係によって決まること。

⇒じゅ‐よう【需要】

じゅよう‐きょくせん【需要曲線】‥エウ‥

需要者がその価格で購入してもよいと考える、需要量と価格との関係を示す関数をグラフで表した曲線。

⇒じゅ‐よう【需要】

しゅよう‐ざん【首陽山】‥ヤウ‥

古代中国の周初、伯夷はくい・叔斉しゅくせいの兄弟が隠れ住んで餓死したと伝える山。その所在地については諸説がある。→伯夷叔斉

しゅよう‐し【主鷹司】

律令制で、兵部省に属し、猟の鷹や犬の調教をつかさどる役所。たかのつかさ。

じゅよう‐たい【受容体】

(receptor)

①細胞表面や内部に存在し、細胞外の特定の物質(ホルモン・神経伝達物質・ウイルスなど)と特異的に結合することにより細胞の機能に影響を与える物質の総称。レセプター。「ウイルス―」「ホルモン―」

②受容器細胞をいう。

⇒じゅ‐よう【受容】

しゅよう‐てん【主要点】‥エウ‥

①おもな点。大事なところ。

②〔理〕(cardinal point)光学系で、主点・節点・焦点の総称。

⇒しゅ‐よう【主要】

じゅよう‐てん‐しき【樹葉点式】‥エフ‥

水墨山水画で、樹葉・竹・水草などを描く方式。清初の「芥子園画伝かいしえんがでん」には介字点・胡椒点・松葉点・梅花点など36種の点法をあげている。点苔てんたいもその一種。

⇒じゅ‐よう【樹葉】

しゅよう‐どう【主要動】‥エウ‥

地震動で、初期微動に続いて起こる振幅の大きな振動。S波による振動と考えられる。

⇒しゅ‐よう【主要】

じゅよう‐びがく【受容美学】

(Rezeptionsästhetik ドイツ)ヤウス・イーザー(Wolfgang Iser1926〜2007)によって展開された20世紀の文学理論。作品を、それを受容する読者との相互作用によって作り出されるものと捉える。

⇒じゅ‐よう【受容】

しゅよう‐ぼ【主要簿】‥エウ‥

複式簿記で、決算に必要な基礎資料を提供する不可欠の帳簿。勘定組織に基づき経営活動の全過程を記録する。仕訳帳と総勘定元帳をいう。主要帳簿。↔補助簿

⇒しゅ‐よう【主要】

じゅよう‐りろん【受容理論】

(Theorie der Rezeption ドイツ)ヤウスとイーザー(Wolfgang Iser1926〜2007)を中心とするドイツのコンスタンツ学派の批評理論。読者の役割を重視しつつ、テキストの意味を探る。→受容美学

⇒じゅ‐よう【受容】

しゅ‐よく【主翼】

飛行機の全重量を支える揚力を生じさせる翼。

しゅら【修羅】

(スラとも)

①〔仏〕

㋐阿修羅あしゅらの略。今昔物語集4「餓鬼道に堕ぬと見れば―に成りぬ」

㋑修羅道の略。

②あらそい。闘争。曾我物語6「もとより闘諍―をこのむものなりければ」

③(梵語surā)インドの酒の一種。

④(修羅が帝釈(大石)を動かす意からという)

㋐滑道かつどうの一種。丸太を溝状または枕木状に並べるなどして、その上を大石・船などが滑るようにしたもの。

㋑大石や木材などをのせて運ぶ、そり状の道具。「―船」「―車」

⇒しゅら‐おうぎ【修羅扇】

⇒しゅら‐かい【修羅界】

⇒しゅら‐くつ【修羅窟】

⇒しゅら‐じょう【修羅場】

⇒しゅら‐でたち【修羅出立】

⇒しゅら‐どう【修羅道】

⇒しゅら‐の‐ちまた【修羅の巷】

⇒しゅら‐の‐もうしゅう【修羅の妄執】

⇒しゅら‐ば【修羅場】

⇒しゅら‐ばやし【修羅囃子】

⇒しゅら‐もの【修羅物】

⇒修羅を燃やす

ジュラ【Jura フランス】

フランスとスイスにまたがる山脈。褶曲構造がよく地形に現れている。延長300キロメートル。ドイツ語名ユラ。侏羅。

⇒ジュラ‐き【ジュラ紀】

⇒ジュラ‐けい【ジュラ系】

シュラーヴァスティー【Śrāvastī 梵】

舎衛城しゃえじょうの梵語名。

シュラーフザック【Schlafsack ドイツ】