複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (35)

さ‐より【細魚・針魚・鱵】🔗⭐🔉

さ‐より【細魚・針魚・鱵】

サヨリ科の海産の硬骨魚。全長約40センチメートル。体は青緑色で、細長く側扁し、下顎はいちじるしく延びて嘴くちばし状をなす。南日本近海に多い。肉は白く味は淡泊。広義にはサヨリ科魚類の総称。〈[季]春〉

さより

しん‐きゅう【鍼灸・針灸】‥キウ🔗⭐🔉

しん‐きゅう【鍼灸・針灸】‥キウ

鍼はりと灸きゅう。「―術」

しん‐ぎんこう【針銀鉱】‥クワウ🔗⭐🔉

しん‐ぎんこう【針銀鉱】‥クワウ

常温で安定な単斜晶系の硫化銀からなる鉱物。針状の結晶形をなすことから命名。セ氏177度以上でできた等軸晶系の硫化銀も常温では針銀鉱に転移。→輝銀鉱

はり【針】🔗⭐🔉

はり【針】

①縫い、刺し、引っ掛け、液を注ぎなどするのに用いる、細長くとがった道具の総称。縫針・待針・留針・注射針・釣針・レコード針など、用途に応じてきわめて種類が多い。(釣針の場合、「鉤」とも書く)万葉集12「―はあれど妹し無ければ」。「―に糸を通す」「三―縫う」

②(「鍼」と書く)

㋐鍼術しんじゅつに用いる医療用具。形は留針に似て金・銀・鉄・石などで造る。古くは針状のもの以外にメス状・へら状のものも使われた。「―を打つ」

㋑鍼術の別称。

③細く先のとがった、針に似たもの。

㋐とげ。いら。

㋑蜂などの尾部にあって外敵を刺すもの。

㋒時計・計器などの目盛や数字を指し示すもの。「―が止まる」

④(比喩的に)害意を持つ心。人の心を傷つけようとする心。「―のある言葉」

⑤裁縫のこと。「お―を習う」

⇒針刺すばかり

⇒針の先で突いたほど

⇒針ほどの事を棒ほどに言う

⇒針を蔵に積みても溜まらぬ

⇒針を以て地を刺す

はり‐いか【針烏賊】🔗⭐🔉

はり‐いか【針烏賊】

①(→)コウイカの別称。

②コウイカ科のイカ。胴長約8センチメートル、胴は楕円形で後端から貝殻(甲)の先端が針状に突出。西日本に分布し、食用。コウイカモドキ。

はり‐うなぎ【針鰻】🔗⭐🔉

はり‐うなぎ【針鰻】

大洋から河口に到着したウナギの幼魚。ほぼ変態を終え、体は細い。捕らえて養殖する。

はり‐お【針魚】‥ヲ🔗⭐🔉

はり‐お【針魚】‥ヲ

(→)サヨリの古名。〈倭名類聚鈔19〉

はり‐がね【針金】🔗⭐🔉

はりがね‐かずら【針金蔓】‥カヅラ🔗⭐🔉

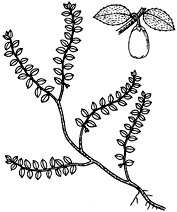

はりがね‐かずら【針金蔓】‥カヅラ

ツツジ科の常緑小低木。中部以北の高山の針葉樹林に生ずる。茎は細長く針金のようで、地上を這う。葉は倒卵形。夏、白色の小鐘形花を開き、白色の果実を結ぶ。

はりがねかずら

⇒はり‐がね【針金】

⇒はり‐がね【針金】

⇒はり‐がね【針金】

⇒はり‐がね【針金】

はりがね‐ゲージ【針金ゲージ】🔗⭐🔉

はりがね‐ゲージ【針金ゲージ】

鋼製円板の周囲に順次に太さおよび厚さの異なる穴溝を作り、針金の太さおよび薄板の厚さを測定するゲージ。ワイヤ‐ゲージ。

⇒はり‐がね【針金】

はりがね‐むし【針金虫】🔗⭐🔉

はりがね‐むし【針金虫】

①類線形動物門ハリガネムシ目の総称。その一種のハリガネムシは、体は針金状で長さ数センチメートル〜90センチメートル、淡黒色。幼虫は水生昆虫に寄生し、のち他の昆虫(カマキリなど)の体内で成虫となり、脱出して淡水中で自由生活を営む。寄生された昆虫は生殖能力を失う。かつては袋形たいけい動物門の一綱とされた。

②コメツキムシ科の昆虫の幼虫。→コメツキムシ

⇒はり‐がね【針金】

はり‐ぎり【針桐】🔗⭐🔉

はり‐ぎり【針桐】

ウコギ科の落葉高木。山地に普通。高さ20メートル内外。枝は太く、鋭いとげが多い。葉は掌状に7〜9裂し、葉柄が非常に長い。8月頃、梢に淡緑色の小花を散形花序につける。液果は小球形で、熟せば碧紫色。材は下駄・船具・器具用。根皮は去痰きょたん薬。センノキ。漢名、刺楸。

はり‐ぐち【針口】🔗⭐🔉

はり‐ぐち【針口】

天秤てんびんの中央にあって、針の平均を示す所。ここを小さい槌つちでたたいて、針の動きを調節した。また、平均を示す針のついた天秤。

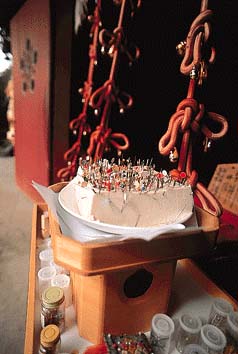

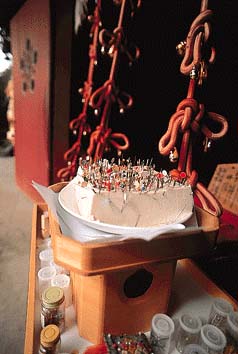

はり‐くよう【針供養】‥ヤウ🔗⭐🔉

はり‐くよう【針供養】‥ヤウ

2月8日または12月8日に、針仕事を休み、折れた針を集めて豆腐やこんにゃくに刺して供養すること。淡島神社に納めるなどする。〈[季]春〉〈[季]冬〉→淡島3

針供養

撮影:関戸 勇

はり‐ぐわ【針桑・柘】‥グハ🔗⭐🔉

はり‐ぐわ【針桑・柘】‥グハ

クワ科の落葉低木。中国原産。高さ3メートル。枝は角ばって鋭いとげがあり、葉は卵形、雌雄異株。花は頭状花序に配列。花後、球形の集合果を結ぶ。葉は桑の代用として蚕の飼料とする。

はり‐した【針下】🔗⭐🔉

はり‐した【針下】

(針は馬の血を取る道具)獣医の担当区域。

はりすい‐いし【針吸石】‥スヒ‥🔗⭐🔉

はりすい‐いし【針吸石】‥スヒ‥

磁石の異称。〈書言字考節用集〉

はり‐すじ【針筋】‥スヂ🔗⭐🔉

はり‐すじ【針筋】‥スヂ

①針で縫う筋目。

②磁石の針の指す方。

はり‐の‐あな【針の孔・針の穴】🔗⭐🔉

はり‐の‐あな【針の孔・針の穴】

縫針の頭部にある糸を通す孔。めど。針の耳。

⇒針の孔から天のぞく

○針の孔から天のぞくはりのあなからてんのぞく

狭い見識を以て大きい物事に臨むたとえ。葦よしの髄ずいから天井のぞく。

⇒はり‐の‐あな【針の孔・針の穴】

○針の孔から天のぞくはりのあなからてんのぞく🔗⭐🔉

○針の孔から天のぞくはりのあなからてんのぞく

狭い見識を以て大きい物事に臨むたとえ。葦よしの髄ずいから天井のぞく。

⇒はり‐の‐あな【針の孔・針の穴】

はり‐の‐かがみ【玻璃の鏡】

(→)「浄玻璃じょうはりの鏡」の略。

はり‐の‐き【榛木】

(→)ハンノキの異称。物類称呼「はりのき。東国にて、はんのきと云」

⇒はりのき‐ぞめ【榛木染】

はりのき‐ぞめ【榛木染】

(→)榛摺はりすりに同じ。狂言、吃り「―に柿染」

⇒はり‐の‐き【榛木】

はりのき‐とうげ【針ノ木峠】‥タウゲ

長野・富山県境の蓮華岳(2799メートル)と針ノ木岳(2821メートル)との鞍部で、北アルプス中最高の峠。標高2541メートル。直下の籠川谷の雪渓は有名。古く越中と信州を結んだ。

はりのき‐とうげ【針ノ木峠】‥タウゲ🔗⭐🔉

はりのき‐とうげ【針ノ木峠】‥タウゲ

長野・富山県境の蓮華岳(2799メートル)と針ノ木岳(2821メートル)との鞍部で、北アルプス中最高の峠。標高2541メートル。直下の籠川谷の雪渓は有名。古く越中と信州を結んだ。

○針の先で突いたほどはりのさきでついたほど

ほんのわずかな程度であるさま。

⇒はり【針】

○針の先で突いたほどはりのさきでついたほど🔗⭐🔉

○針の先で突いたほどはりのさきでついたほど

ほんのわずかな程度であるさま。

⇒はり【針】

はり‐の‐みみ【針の耳】

針のあな。

はり‐の‐むしろ【針の筵】

(針を植えた筵の意から)極めて安らかでない場席のたとえ。苦痛きわまりない所。「―にすわる思い」

はり‐の‐めど【針のめど】

針のあな。

はり‐の‐やま【針の山】

地獄にあるという、針をいっぱいに立て並べた山。

はり‐ばかま【張袴】

堅く織って生地を張らせた袴。後世形式化して、糊を厚くつけた板引いたびきの袴をいう。

はり‐ばこ【針箱】

裁縫用具を入れておく箱。

はり‐はら【榛原】

榛の木の生い茂った原。万葉集14「伊香保ろのそひの―」

はり‐はり

(噛む音からという)

①切干し大根を酢と醤油とで漬けたもの。はりはり漬。

②(女房詞)切干し大根のこと。

⇒はりはり‐づけ【はりはり漬】

ばり‐ばり

①薄くて固いものが砕けたり、裂けたり、はがれたりする連続音。「せんべいを―食べる」「池の氷を―と割る」

②布などの糊づけが強かったり、凍ったりしてこわばっているさま。「―したシーツ」

③勢力的に仕事に取り組むさま。「―と仕事をこなす」

ぱり‐ぱり

①歯切れよくものをかむ音。「たくあんを―と食べる」

②衣服などが、まあたらしいさま。「―の背広」

③威勢のよいさま。「江戸っ子の―」

はりはり‐づけ【はりはり漬】

(→)「はりはり」1に同じ。

⇒はり‐はり

はり‐ばん【張り番】

見張って番をすること。また、その人。見張り番。〈日葡辞書〉。「―に立つ」

はり‐ばん【張盤】

(→)拍子盤ひょうしばんに同じ。

はり‐ばん【玻璃版】

(玻璃、すなわちガラス板を用いるからいう)コロタイプの旧称。珂羅版。

はり‐ひじ【張臂】‥ヒヂ

(奴詞やっこことばから出た語)ふところ手をして左右にひじを張ること。得意げなさまにいう。貝おほひ「―にて自慢せらるるもことわりなるべし」

はり‐ひとえ【張単】‥ヒトヘ

板引いたびきにしてこわく張ったひとえ物。

はり‐ひねり【鍼捻り】

鍼師。鍼をうつ人。〈日葡辞書〉

ハリファックス【Halifax】

カナダ東部ノヴァ‐スコシア州の州都。18世紀半ばにイギリス軍が要塞を建設。不凍港として重要。人口37万8千(2003)。

はり‐ぶき【針蕗】

ウコギ科の落葉小低木。深山や亜高山帯に自生、特有の香りがある。全株に長いとげを密生。夏、梢上に花柄を出し緑白色の小花を穂状につけ、花後、赤色球形の実を結ぶ。クマダラ。

はりぶき

はり‐ふぐ【針河豚】

(→)ハリセンボン1の別称。

はり‐ぶくろ【針袋】

針を入れておく袋。万葉集18「―とりあげ前に置き」

はり‐ふだ【貼り札・張り札】

知らせるべき事を記して衆人の目につく所に貼りだす札。「壁に―をする」

はり‐ぶみ【貼り文・張り文】

禁止・注意・命令などをしるして壁などに貼りかかげるもの。はりがみ。

はり‐ぶんこ【貼文庫・張文庫】

紙ではった手文庫。

はり‐ぼうじょう【針ぼうじゃう】‥ボウジヤウ

つぎはぎした着物。洗い張りしたつぎ布で作った着物。はりぼうじょ。浄瑠璃、今川本領猫魔館「昔のゆかり紫も所まだらに色さめし、―の肌着には」

はり‐ぼて【張りぼて】

張子で作った物。特に、張子で作った芝居の小道具。「―の人形」

はり‐ふぐ【針河豚】

(→)ハリセンボン1の別称。

はり‐ぶくろ【針袋】

針を入れておく袋。万葉集18「―とりあげ前に置き」

はり‐ふだ【貼り札・張り札】

知らせるべき事を記して衆人の目につく所に貼りだす札。「壁に―をする」

はり‐ぶみ【貼り文・張り文】

禁止・注意・命令などをしるして壁などに貼りかかげるもの。はりがみ。

はり‐ぶんこ【貼文庫・張文庫】

紙ではった手文庫。

はり‐ぼうじょう【針ぼうじゃう】‥ボウジヤウ

つぎはぎした着物。洗い張りしたつぎ布で作った着物。はりぼうじょ。浄瑠璃、今川本領猫魔館「昔のゆかり紫も所まだらに色さめし、―の肌着には」

はり‐ぼて【張りぼて】

張子で作った物。特に、張子で作った芝居の小道具。「―の人形」

はり‐ふぐ【針河豚】

(→)ハリセンボン1の別称。

はり‐ぶくろ【針袋】

針を入れておく袋。万葉集18「―とりあげ前に置き」

はり‐ふだ【貼り札・張り札】

知らせるべき事を記して衆人の目につく所に貼りだす札。「壁に―をする」

はり‐ぶみ【貼り文・張り文】

禁止・注意・命令などをしるして壁などに貼りかかげるもの。はりがみ。

はり‐ぶんこ【貼文庫・張文庫】

紙ではった手文庫。

はり‐ぼうじょう【針ぼうじゃう】‥ボウジヤウ

つぎはぎした着物。洗い張りしたつぎ布で作った着物。はりぼうじょ。浄瑠璃、今川本領猫魔館「昔のゆかり紫も所まだらに色さめし、―の肌着には」

はり‐ぼて【張りぼて】

張子で作った物。特に、張子で作った芝居の小道具。「―の人形」

はり‐ふぐ【針河豚】

(→)ハリセンボン1の別称。

はり‐ぶくろ【針袋】

針を入れておく袋。万葉集18「―とりあげ前に置き」

はり‐ふだ【貼り札・張り札】

知らせるべき事を記して衆人の目につく所に貼りだす札。「壁に―をする」

はり‐ぶみ【貼り文・張り文】

禁止・注意・命令などをしるして壁などに貼りかかげるもの。はりがみ。

はり‐ぶんこ【貼文庫・張文庫】

紙ではった手文庫。

はり‐ぼうじょう【針ぼうじゃう】‥ボウジヤウ

つぎはぎした着物。洗い張りしたつぎ布で作った着物。はりぼうじょ。浄瑠璃、今川本領猫魔館「昔のゆかり紫も所まだらに色さめし、―の肌着には」

はり‐ぼて【張りぼて】

張子で作った物。特に、張子で作った芝居の小道具。「―の人形」

はり‐の‐みみ【針の耳】🔗⭐🔉

はり‐の‐みみ【針の耳】

針のあな。

はり‐の‐むしろ【針の筵】🔗⭐🔉

はり‐の‐むしろ【針の筵】

(針を植えた筵の意から)極めて安らかでない場席のたとえ。苦痛きわまりない所。「―にすわる思い」

はり‐の‐めど【針のめど】🔗⭐🔉

はり‐の‐めど【針のめど】

針のあな。

はり‐の‐やま【針の山】🔗⭐🔉

はり‐の‐やま【針の山】

地獄にあるという、針をいっぱいに立て並べた山。

はり‐ふぐ【針河豚】🔗⭐🔉

はり‐ふぐ【針河豚】

(→)ハリセンボン1の別称。

はり‐ぼうじょう【針ぼうじゃう】‥ボウジヤウ🔗⭐🔉

はり‐ぼうじょう【針ぼうじゃう】‥ボウジヤウ

つぎはぎした着物。洗い張りしたつぎ布で作った着物。はりぼうじょ。浄瑠璃、今川本領猫魔館「昔のゆかり紫も所まだらに色さめし、―の肌着には」

○針ほどの事を棒ほどに言うはりほどのことをぼうほどにいう🔗⭐🔉

○針ほどの事を棒ほどに言うはりほどのことをぼうほどにいう

小さな物事をおおげさに言う。針小棒大。

⇒はり【針】

はりま【播磨】

旧国名。今の兵庫県の南西部。播州ばんしゅう。

⇒はりま‐あさぎ【播磨浅葱】

⇒はりま‐がみ【播磨紙】

⇒はりま‐なだ【播磨灘】

⇒はりま‐なべ【播磨鍋】

⇒はりま‐ぶし【播磨節】

⇒はりま‐ふどき【播磨風土記】

⇒はりま‐へいや【播磨平野】

⇒はりま‐もの【播磨物】

はり‐ま【梁間】

①梁の、柱と柱との長さ、すなわち間ま。→梁行はりゆき。

②(→)スパン1に同じ。

はりま‐あさぎ【播磨浅葱】

播磨国から染め出した浅葱色の布。

⇒はりま【播磨】

はりま‐がみ【播磨紙】

(→)杉原紙の異称。狂言、かくすい聟「―いかなる人のかくすいて、筆ははしりて文字はとまれり」

⇒はりま【播磨】

はり‐まくら【張枕】

張子の枕。

はり‐ますい【鍼麻酔】

鍼を適当な経穴けいけつに刺し、手で軽い機械的刺激を与えるか、または弱電流を通じて、身体の一定部位に無痛効果を生じさせる処置。中国で開発され、特に頭部・頸部・胸部の手術に利用。

はり‐まぜ【貼り交ぜ・貼り雑ぜ】

種々の書画を適宜にまぜてはること。また、そのようにはったもの。「―の屏風」

はりま‐なだ【播磨灘】

瀬戸内海東部の海域。東は淡路島、西は小豆島で限られる。

⇒はりま【播磨】

はりま‐なべ【播磨鍋】

①播磨産の銅製の鍋の称。早く熱せられるという。

②浮気女。また、私娼の称。

⇒はりま【播磨】

はりま‐ぶし【播磨節】

古浄瑠璃の一派。明暦(1655〜1658)の初め頃、井上播磨掾はりまのじょうが大坂で語り始め、剛健な語り口で人気を博した。後に門流から義太夫節が派生。

⇒はりま【播磨】

はりま‐ふどき【播磨風土記】

古風土記の一つ。1巻。713年(和銅6)の詔に基づいて播磨から撰進された地誌。文体は常陸風土記などよりも素朴。播磨国風土記。

⇒はりま【播磨】

はりま‐へいや【播磨平野】

兵庫県南西部の加古川・市川・揖保いぼ川・千種ちくさ川などの下流に広がる平野。姫路・明石などの市があり、播州米の産地。播州平野。姫路平野。

⇒はりま【播磨】

はりま‐もの【播磨物】

播磨の国の刀工、安頼一門が製作した刀の総称。

⇒はりま【播磨】

はりま‐や【播磨屋】

歌舞伎俳優の屋号。中村歌六の系統(中村吉右衛門、3代中村時蔵ら)が用いる。

はり‐まわ・す【張り回す】‥マハス

〔他五〕

①まわり一面に張る。はりめぐらす。

②所かまわずなぐる。

はり‐みせ【張店・張見世】

遊郭で、娼妓が店先に居並んで客を待つこと。↔陰店かげみせ

はり‐みせ【梁見せ】

天井を張らないで、屋根裏の巨大な梁を下から見せるように造った民家の構造。九州北部地方でいう。

はり‐みち【針道】

縫物の針の運び方。

はり‐みち【墾道】

新たに開通した道。新道。万葉集14「信濃路は今の―」

はり‐むしろ【張筵】

①雨を防ぐために牛車ぎっしゃの箱を覆い包んだ筵。枕草子122「わびしげに見ゆるもの。…雨降らぬ日、―したる車」

②内と外を遮断したり、塵などを防ぐために張りめぐらした筵。

はり‐め【針女】

裁縫を業とする女。針妙しんみょう。はりこ。

はり‐め【針目】

針で縫った所。縫目。万葉集4「わが背子が着けせる衣の―落ちず」

⇒はりめ‐ぎぬ【針目衣】

⇒はりめ‐ごろも【針目衣】

はり‐め【貼り目・張り目】

はり合わせたつぎ目。

はりめ‐ぎぬ【針目衣】

縫目の多い衣。つぎはぎの衣。つづれ。

⇒はり‐め【針目】

はり‐めぐら・す【張り巡らす】

〔他五〕

取り囲むようにまわりに張る。「周囲に鉄条網を―・す」

はりめ‐ごろも【針目衣】

(→)「はりめぎぬ」に同じ。

⇒はり‐め【針目】

はり‐もぐら【針土竜】

カモノハシ目ハリモグラ科の哺乳類の総称。ハリモグラ・ミユビハリモグラ(ナガハシハリモグラ)の2属2種。前者は頭胴長約40センチメートル、尾長8センチメートルほどで、頭は小さく、吻ふんは尖る。四肢は短い。毛色は黒褐色で、背には針状の硬い毛をもつ。ニューギニアとオーストラリアに分布。日中は岩陰などで眠り、夜出てきてアリやシロアリを長い舌でなめとる。卵は直径1.5センチメートルほどの球形、雌の孵卵嚢のなかで孵化。後者は頭胴長60センチメートルと大きく、ニューギニア特産。

ハリモグラ

提供:東京動物園協会

はり‐もの【張物】

①洗濯した布に糊を付け、板張りまたは伸子しんし張りにすること。また、その布。

②歌舞伎の大道具。木で枠を作り、紙または布を張ったもの。背景や壁などに用いる。

③外見だけで、中身がないもの。日本永代蔵5「人の内証は―」

はり‐もみ【針樅】

マツ科の常緑高木。本州中部に自生し、富士山麓の純林は天然記念物。高さ20〜30メートル。樹皮は灰色で細かい小鱗があり、葉は堅くて太く、曲がった針状。雌雄同株。6〜7月頃開花し、楕円形緑褐色の大きな球果を結ぶ。材は建築材・器具材など用途が多い。バラモミ。朝鮮樅。

はり‐もん【貼紋】

(→)切付紋きりつけもんに同じ。

はり‐やま【針山】

(→)針刺はりさしに同じ。

はり‐や・る【張り破る】

〔他四〕

強く張ってやぶる。伊勢物語「上のきぬの肩を―・りてけり」

は‐りゅう【破笠】‥リフ

破れた笠。

バリュー【value】

①ねうち。価値。「ネーム‐―」「ニュース‐―」

②音符が示す音の長さ。音価。

③絵画の明暗の効果。

はり‐ゆき【梁行】

家の梁に平行な方向。また、その長さ。↔桁行けたゆき

はり‐ゆみ【張弓】

①弦をかけて張った弓。また、その形をしたもの。枕草子143「天に―」

②弓状に竹を張って仕掛けるわな。好色一代男4「鳴子―取出し近の山かげに狸のかぎりもなくあれける、これを捕えて」

ば‐りょう【馬料】‥レウ

馬の飼料。

ば‐りょう【馬糧】‥リヤウ

馬の食糧。

ば‐りょう【馬鬣】‥レフ

馬のたてがみ。

は‐りょく【波力】

波浪の圧力。

⇒はりょく‐はつでん【波力発電】

はりょく‐はつでん【波力発電】

波の上下運動を利用する発電。航路標識ブイの電源として利用される。

⇒は‐りょく【波力】

バリローチェ【Bariloche】

アルゼンチン南西部、アンデス山脈の麓の保養地。国立公園。正式名サン‐カルロス‐デ‐バリローチェ。

はり‐わく【張枠】

画布や刺繍ししゅう用布を張りわたす枠。

はり‐わた・す【張り渡す】

〔他五〕

二つのものの間に渡して張る。

はり‐わら【榛原】‥ハラ

⇒はりはら

はり‐もの【張物】

①洗濯した布に糊を付け、板張りまたは伸子しんし張りにすること。また、その布。

②歌舞伎の大道具。木で枠を作り、紙または布を張ったもの。背景や壁などに用いる。

③外見だけで、中身がないもの。日本永代蔵5「人の内証は―」

はり‐もみ【針樅】

マツ科の常緑高木。本州中部に自生し、富士山麓の純林は天然記念物。高さ20〜30メートル。樹皮は灰色で細かい小鱗があり、葉は堅くて太く、曲がった針状。雌雄同株。6〜7月頃開花し、楕円形緑褐色の大きな球果を結ぶ。材は建築材・器具材など用途が多い。バラモミ。朝鮮樅。

はり‐もん【貼紋】

(→)切付紋きりつけもんに同じ。

はり‐やま【針山】

(→)針刺はりさしに同じ。

はり‐や・る【張り破る】

〔他四〕

強く張ってやぶる。伊勢物語「上のきぬの肩を―・りてけり」

は‐りゅう【破笠】‥リフ

破れた笠。

バリュー【value】

①ねうち。価値。「ネーム‐―」「ニュース‐―」

②音符が示す音の長さ。音価。

③絵画の明暗の効果。

はり‐ゆき【梁行】

家の梁に平行な方向。また、その長さ。↔桁行けたゆき

はり‐ゆみ【張弓】

①弦をかけて張った弓。また、その形をしたもの。枕草子143「天に―」

②弓状に竹を張って仕掛けるわな。好色一代男4「鳴子―取出し近の山かげに狸のかぎりもなくあれける、これを捕えて」

ば‐りょう【馬料】‥レウ

馬の飼料。

ば‐りょう【馬糧】‥リヤウ

馬の食糧。

ば‐りょう【馬鬣】‥レフ

馬のたてがみ。

は‐りょく【波力】

波浪の圧力。

⇒はりょく‐はつでん【波力発電】

はりょく‐はつでん【波力発電】

波の上下運動を利用する発電。航路標識ブイの電源として利用される。

⇒は‐りょく【波力】

バリローチェ【Bariloche】

アルゼンチン南西部、アンデス山脈の麓の保養地。国立公園。正式名サン‐カルロス‐デ‐バリローチェ。

はり‐わく【張枠】

画布や刺繍ししゅう用布を張りわたす枠。

はり‐わた・す【張り渡す】

〔他五〕

二つのものの間に渡して張る。

はり‐わら【榛原】‥ハラ

⇒はりはら

はり‐もの【張物】

①洗濯した布に糊を付け、板張りまたは伸子しんし張りにすること。また、その布。

②歌舞伎の大道具。木で枠を作り、紙または布を張ったもの。背景や壁などに用いる。

③外見だけで、中身がないもの。日本永代蔵5「人の内証は―」

はり‐もみ【針樅】

マツ科の常緑高木。本州中部に自生し、富士山麓の純林は天然記念物。高さ20〜30メートル。樹皮は灰色で細かい小鱗があり、葉は堅くて太く、曲がった針状。雌雄同株。6〜7月頃開花し、楕円形緑褐色の大きな球果を結ぶ。材は建築材・器具材など用途が多い。バラモミ。朝鮮樅。

はり‐もん【貼紋】

(→)切付紋きりつけもんに同じ。

はり‐やま【針山】

(→)針刺はりさしに同じ。

はり‐や・る【張り破る】

〔他四〕

強く張ってやぶる。伊勢物語「上のきぬの肩を―・りてけり」

は‐りゅう【破笠】‥リフ

破れた笠。

バリュー【value】

①ねうち。価値。「ネーム‐―」「ニュース‐―」

②音符が示す音の長さ。音価。

③絵画の明暗の効果。

はり‐ゆき【梁行】

家の梁に平行な方向。また、その長さ。↔桁行けたゆき

はり‐ゆみ【張弓】

①弦をかけて張った弓。また、その形をしたもの。枕草子143「天に―」

②弓状に竹を張って仕掛けるわな。好色一代男4「鳴子―取出し近の山かげに狸のかぎりもなくあれける、これを捕えて」

ば‐りょう【馬料】‥レウ

馬の飼料。

ば‐りょう【馬糧】‥リヤウ

馬の食糧。

ば‐りょう【馬鬣】‥レフ

馬のたてがみ。

は‐りょく【波力】

波浪の圧力。

⇒はりょく‐はつでん【波力発電】

はりょく‐はつでん【波力発電】

波の上下運動を利用する発電。航路標識ブイの電源として利用される。

⇒は‐りょく【波力】

バリローチェ【Bariloche】

アルゼンチン南西部、アンデス山脈の麓の保養地。国立公園。正式名サン‐カルロス‐デ‐バリローチェ。

はり‐わく【張枠】

画布や刺繍ししゅう用布を張りわたす枠。

はり‐わた・す【張り渡す】

〔他五〕

二つのものの間に渡して張る。

はり‐わら【榛原】‥ハラ

⇒はりはら

はり‐もの【張物】

①洗濯した布に糊を付け、板張りまたは伸子しんし張りにすること。また、その布。

②歌舞伎の大道具。木で枠を作り、紙または布を張ったもの。背景や壁などに用いる。

③外見だけで、中身がないもの。日本永代蔵5「人の内証は―」

はり‐もみ【針樅】

マツ科の常緑高木。本州中部に自生し、富士山麓の純林は天然記念物。高さ20〜30メートル。樹皮は灰色で細かい小鱗があり、葉は堅くて太く、曲がった針状。雌雄同株。6〜7月頃開花し、楕円形緑褐色の大きな球果を結ぶ。材は建築材・器具材など用途が多い。バラモミ。朝鮮樅。

はり‐もん【貼紋】

(→)切付紋きりつけもんに同じ。

はり‐やま【針山】

(→)針刺はりさしに同じ。

はり‐や・る【張り破る】

〔他四〕

強く張ってやぶる。伊勢物語「上のきぬの肩を―・りてけり」

は‐りゅう【破笠】‥リフ

破れた笠。

バリュー【value】

①ねうち。価値。「ネーム‐―」「ニュース‐―」

②音符が示す音の長さ。音価。

③絵画の明暗の効果。

はり‐ゆき【梁行】

家の梁に平行な方向。また、その長さ。↔桁行けたゆき

はり‐ゆみ【張弓】

①弦をかけて張った弓。また、その形をしたもの。枕草子143「天に―」

②弓状に竹を張って仕掛けるわな。好色一代男4「鳴子―取出し近の山かげに狸のかぎりもなくあれける、これを捕えて」

ば‐りょう【馬料】‥レウ

馬の飼料。

ば‐りょう【馬糧】‥リヤウ

馬の食糧。

ば‐りょう【馬鬣】‥レフ

馬のたてがみ。

は‐りょく【波力】

波浪の圧力。

⇒はりょく‐はつでん【波力発電】

はりょく‐はつでん【波力発電】

波の上下運動を利用する発電。航路標識ブイの電源として利用される。

⇒は‐りょく【波力】

バリローチェ【Bariloche】

アルゼンチン南西部、アンデス山脈の麓の保養地。国立公園。正式名サン‐カルロス‐デ‐バリローチェ。

はり‐わく【張枠】

画布や刺繍ししゅう用布を張りわたす枠。

はり‐わた・す【張り渡す】

〔他五〕

二つのものの間に渡して張る。

はり‐わら【榛原】‥ハラ

⇒はりはら

○針を蔵に積みても溜まらぬはりをくらにつみてもたまらぬ🔗⭐🔉

○針を蔵に積みても溜まらぬはりをくらにつみてもたまらぬ

いくら細かく倹約して金を貯めても、一方で浪費していては蓄積できないことのたとえ。日本永代蔵3「尻も結ばぬ糸のごとく、―内証」

⇒はり【針】

○針を以て地を刺すはりをもってちをさす🔗⭐🔉

○針を以て地を刺すはりをもってちをさす

[説苑弁物]小さな知恵で大きな物事に解釈を加える。また、到底できないことを企てることのたとえ。

⇒はり【針】

は‐りん【破倫】

人のまもるべき道にそむくこと。不倫。福田英子、妾の半生涯「直に―非道の罪悪と速断しけるも」

ば‐りん【馬藺】

ネジアヤメの別称。また、その根で作った小さな刷毛で、茶の湯の釜をこすり洗うのに使うもの。〈日葡辞書〉

バリン【valine】

必須アミノ酸の一つ。蛋白質に多く含まれ、クエン酸回路に関与する。

パリング【parrying】

ボクシングで、相手のパンチを腕やグローブで払いのける防御法。パリイ。

はる【春】

(草木の芽が「張る」意、また田畑を「墾はる」意、気候の「晴る」意からとも)

①四季の最初の季節。日本・中国では立春から立夏の前日まで、陰暦では1月・2月・3月、気象学的には太陽暦の3月・4月・5月、天文学的には春分から夏至の前日までに当たる。〈[季]春〉。万葉集17「み冬つぎ―は来れど」。「―が訪れる」

②正月。新春。

③勢いの盛んな時。得意の時。「わが世の―」

④青年期。思春期。

⑤色情。春情。「―をひさぐ」「―を売る」

⇒春浅し

⇒春惜しむ

⇒春闌く

⇒春立つ

⇒春近し

⇒春に三日の晴れなし

⇒春深し

⇒春待つ

はる【遥】

はるかなさま。遠く展望の開けたさま。伊勢物語「目も―に野なる草木ぞわかれざりける」

ハル【Cordell Hull】

アメリカの政治家。1933〜44年F.ルーズヴェルト大統領時代の国務長官。国連の設立に貢献。ノーベル賞。(1871〜1955)→ハル‐ノート

は・る【張る】

[一]〔自五〕

いっぱいに押しひろがる意。

①芽がふくらむ。芽が出る。万葉集14「うらもなく吾が行く路に青柳の―・りて立てればものもひ出つも」

②ふくれる。はちきれそうになる。また、伸び広がる。今昔物語集19「わが―・らぬ乳をよもすがら吸はすれば」。日葡辞書「ハラガハル」。「根が―・る」

③一面に満ちふさがる。「氷が―・る」

④一端から他端へたるみなく延べわたされる。「ぴんと―・った糸」

⑤(頬骨・肩などが)つき出る。泉鏡花、売色鴨南蛮「頬骨の―・つた菱形の面つらに」

⑥筋肉がこわばる。「肩が―・る」

⑦せまくて窮屈に感じる。「洋服の袖が―・る」

⑧緊張する。「気が―・る」

⑨強く盛んになる。浮世風呂2「さりながら着類は綺羅が―・りましてネ」。「欲が―・る」

⑩度を越して多くなる。「値が―・る」「経費が―・る」「荷が―・る」

[二]〔他五〕

➊事物を力いっぱい押しひろげる。

①布・網などをぴんとのべひろげる。一面にたるみなくのべわたす。万葉集17「あしひきの彼面此面に鳥網―・り守部をすゑて」。万葉集7「海人小船帆かも―・れると見るまでに鞆の浦廻みに浪立てり見ゆ」。「幕を―・る」

②糸・紐・綱などを一端から他端へたるみなく延ばしわたす。万葉集3「天の原ふりさけ見れば白真弓―・りてかけたり夜路は吉けむ」。源氏物語若菜上「琴の緒もいとゆるに―・りて、いたうくだして調べ」。日葡辞書「ユミヲハル」。「電線を―・りめぐらす」

③(「貼る」とも書く)ひらたくのばして、糊・釘などで他の物につける。宇津保物語楼上上「楼の天井には鏡形・雲の形を織りたる高麗錦を―・りたり」。大鏡序「黄なる紙―・りたる扇をさしかくして」。「切手を―・る」「羽目を―・る」

④大きく開く。日葡辞書「メヲミハル」「メヲハッテヲドス」

⑤液体を一面にみたす。「浴槽に水を―・る」

⑥いっぱいにのばす。ひろげる。天草本伊曾保物語「志を下さず肘を―・つてゐたを何かは堪こらへう」。「胸を―・る」

⑦ぴしゃりと打つ。なぐる。平家物語4「仲綱め乗れ仲綱め打て―・れ」。日葡辞書「アタマヲハル」。「横っ面つらを―・る」

⑧将棋で、手持ちの駒を盤面におく。「王の頭に金を―・る」

➋精一杯つっぱった態度・様子を示す。

①頑張る。心を奮いおこす。源氏物語真木柱「いとさがなげに睨みて―・りゐたれば」。太平記17「機を―・り、心を専らにして攻め戦ふこと片時もたゆまず」

②強引に意地を押し通す。日葡辞書「ジャウ(情)ヲハル」。「我がを―・る」

③威勢を示す。強く盛んにする。世間胸算用1「世間を―・つて棟のたかき内には、それほどの風があたつて」。「みえを―・る」「欲を―・る」「声を―・りあげる」

④緊張させる。世間胸算用3「旦那お出でといはるるまでの外聞に無用の気を―・りける」

⑤対抗する。「人の向こうを―・る」

⑥謡曲などで、節を上音にうたい上げる。申楽談儀「『君をいはひて』、『はひて』と―・るべからず」

⑦(「気を―・る」の形で)気前よく金を与える。はずむ。浮世草子、新色五巻書「大鼓の又三郎にもちとお気を―・られよ」

➌構え設ける。

①物を広げるようにして設ける。設備する。配置する。古事記中「宇陀のたかきに鴫わな―・る」。平家物語8「平家は陣を五つに―・る」。「キャンプを―・る」「祝宴を―・る」

②遊女たちが客をひくために店先に並ぶ。誹風柳多留9「がらがらと鳴らせば狆ちんも見世を―・り」

③勝負事に賭物をする。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「瀬多の久三が筒の時、百切―・つて見たれば、勝つ程に勝つ程に、一いきに七百」。「相場を―・る」

④得ようとしてつけねらう。浮世床2「娘を―・りに往つて他家の帳合までしてやつたり」。「犯人を―・る」

⑤占有した地位をゆるがぬものとする。「横綱を―・る」

⑥はりぬきにつくる。中空の器を作る。「張子を―・る」

➍(取引用語)市場で思惑売買を試みる。

➎(隠語)

①盗んだ着物を着る。

②強情で容易に白状しない。

は・る【晴る・霽る】

〔自下二〕

⇒はれる(下一)

は・る【腫る・脹る】

〔自下二〕

⇒はれる(下一)

は・る【墾る】

〔他四〕

新たに土地を切りひらく。開墾する。万葉集14「草蔭のあのな行かむと―・りし道」

ば・る

〔接尾〕

(体言に付いて五段活用の動詞をつくる)そのものの性質のようにふるまう。「四角―・る」「格式―・る」「しゃちほこ―・る」

パル【PAL】

①(perimeter annual load)年間熱負荷係数。ペリメーターの年間の熱負荷を床面積で除したもの。省エネ法に定められたエネルギー使用に関する指標の一つ。

②(phase alternation by line)アナログ方式のテレビジョンの規格の一つ。水平方向の走査線数が625本で、毎秒25フレームのインターレース方式。

はる‐あき【春秋】

①春と秋。しゅんじゅう。

②年月。歳月。

③年齢。

みず【針孔・針眼】ミヅ🔗⭐🔉

みず【針孔・針眼】ミヅ

針の糸を通す孔。めど。みぞ。

みぞ【針孔】🔗⭐🔉

みぞ【針孔】

裁縫用の針の、糸を通すあな。みみ。めど。

め‐ど【針孔】🔗⭐🔉

め‐ど【針孔】

針の糸を通す孔。はりのみみ。みず。みみ。

[漢]針🔗⭐🔉

針 字形

筆順

筆順

〔金部2画/10画/教育/3143・3F4B〕

〔音〕シン(呉)(漢)

〔訓〕はり

[意味]

①はり。(同)鍼。

㋐ぬいばり。「運針・針小棒大」

㋑医療用のはり。「針灸しんきゅう・針術」

㋒方向などを指す計器のはり。「針路・秒針・指針・方針」

②はりのように細長く先のとがったもの。「針葉樹・避雷針」

[解字]

形声。「金」+音符「十」(=はり)。

[下ツキ

按針・運針・検針・指針・時針・磁針・短針・長針・秒針・避雷針・分針・変針・方針・羅針盤

[難読]

針魚さより・針孔めど

〔金部2画/10画/教育/3143・3F4B〕

〔音〕シン(呉)(漢)

〔訓〕はり

[意味]

①はり。(同)鍼。

㋐ぬいばり。「運針・針小棒大」

㋑医療用のはり。「針灸しんきゅう・針術」

㋒方向などを指す計器のはり。「針路・秒針・指針・方針」

②はりのように細長く先のとがったもの。「針葉樹・避雷針」

[解字]

形声。「金」+音符「十」(=はり)。

[下ツキ

按針・運針・検針・指針・時針・磁針・短針・長針・秒針・避雷針・分針・変針・方針・羅針盤

[難読]

針魚さより・針孔めど

筆順

筆順

〔金部2画/10画/教育/3143・3F4B〕

〔音〕シン(呉)(漢)

〔訓〕はり

[意味]

①はり。(同)鍼。

㋐ぬいばり。「運針・針小棒大」

㋑医療用のはり。「針灸しんきゅう・針術」

㋒方向などを指す計器のはり。「針路・秒針・指針・方針」

②はりのように細長く先のとがったもの。「針葉樹・避雷針」

[解字]

形声。「金」+音符「十」(=はり)。

[下ツキ

按針・運針・検針・指針・時針・磁針・短針・長針・秒針・避雷針・分針・変針・方針・羅針盤

[難読]

針魚さより・針孔めど

〔金部2画/10画/教育/3143・3F4B〕

〔音〕シン(呉)(漢)

〔訓〕はり

[意味]

①はり。(同)鍼。

㋐ぬいばり。「運針・針小棒大」

㋑医療用のはり。「針灸しんきゅう・針術」

㋒方向などを指す計器のはり。「針路・秒針・指針・方針」

②はりのように細長く先のとがったもの。「針葉樹・避雷針」

[解字]

形声。「金」+音符「十」(=はり)。

[下ツキ

按針・運針・検針・指針・時針・磁針・短針・長針・秒針・避雷針・分針・変針・方針・羅針盤

[難読]

針魚さより・針孔めど

大辞林の検索結果 (48)

しん-けい【針形】🔗⭐🔉

しん-けい [0] 【針形】

針のように細長く,先のとがった形。植物の花弁や葉の形を言い表すときに用いる語。

しん-じゅつ【鍼術・針術】🔗⭐🔉

しん-じゅつ [1] 【鍼術・針術】

東洋医学の治療術の一。つぼに針を刺して治療を行う方法。はり。

しん-じょう【針状】🔗⭐🔉

しん-じょう ―ジヤウ [0] 【針状】

針のように細くて,先がとがっている形。はりじょう。「―の突起物」

しんしょう-ぼうだい【針小棒大】🔗⭐🔉

しんしょう-ぼうだい シンセウバウダイ [0] 【針小棒大】

〔針ほどのものも棒ほどに大きく言う意から〕

物事を大げさに誇張して言うこと。

はり【針】🔗⭐🔉

はり [1] 【針】

(1)布などを縫うのに用いる道具。ごく細い鋼製の短い棒で,一端をとがらせる。他端に糸を通す穴がある縫い針・刺繍(シシユウ)針・革針・毛糸針などや,穴のない待ち針,他にミシン針など多種ある。

(2)細く鋭く先端のとがった,{(1)}に似た形のもの。(ア)ハチ・サソリなどの尾部にある,他の動物を刺して毒を注入する器官。(イ)時計・磁石などの計器の目盛りをさし示すもの。「―が正午をさす」「―が真北をさす」(ウ)注射針。(エ)レコード針。(オ)ホチキスに用いる留め金。

(3)裁縫。縫い物。おはり。「―の師匠の家/土(節)」

(4)言動の中にある,人の心を傷つける気持ち。害意。「―のある言葉」

(5)助数詞的に用いて,針で縫った目数を数えるのに用いる。「三―縫う」

→鍼(ハリ)

→鉤(ハリ)

はり=の先で突いた程🔗⭐🔉

――の先で突いた程

ごくわずかなことのたとえ。

はり=ほどのことを棒(ボウ)ほどに言う🔗⭐🔉

――ほどのことを棒(ボウ)ほどに言う

小さな物事を大げさに言う。針小棒大。

はり=を蔵(クラ)に積みても溜(タマ)らぬ🔗⭐🔉

――を蔵(クラ)に積みても溜(タマ)らぬ

いくら小金をせっせとためても,蓄えは増えないことのたとえにいう。「尻も結ばぬ糸のごとく,―内証/浮世草子・永代蔵 3」

はり=を立つる土地無し🔗⭐🔉

――を立つる土地無し

少しの余地もないことのたとえ。立錐(リツスイ)の余地もない。

はり=を含・む🔗⭐🔉

――を含・む

言葉に人の心を傷つけるような悪意がこめられている。「―・んだもの言い」

はり=を以(モツ)て地(チ)を刺す🔗⭐🔉

――を以(モツ)て地(チ)を刺す

狭い見識で広大な物事を推測する。また,到底達成できないことを企てる。

はりあな-しゃしんき【針穴写真機】🔗⭐🔉

はりあな-しゃしんき [6] 【針穴写真機】

⇒ピンホール-カメラ

はり-い【鍼医・針医】🔗⭐🔉

はり-い [2] 【鍼医・針医】

鍼術(シンジユツ)を行う医者。鍼医者。

はり-いか【針烏賊】🔗⭐🔉

はり-いか [2] 【針烏賊】

コウイカの異名。

はり-うお【針魚】🔗⭐🔉

はり-うお ―ウヲ [2] 【針魚】

(1)ハリヨの別名。

(2)イトヨの異名。

はり-うなぎ【針鰻】🔗⭐🔉

はり-うなぎ [3] 【針鰻】

ウナギの稚魚。

→白子(シラス)(2)

はり-がき【針書き・針描き】🔗⭐🔉

はり-がき [0] 【針書き・針描き】

蒔絵(マキエ)で,文様の境界線などを描く場合に針状のものでひっかいて表すこと。ひっかき。針彫り。

はり-がね【針金】🔗⭐🔉

はり-がね [0] 【針金】

(1)金属を細長く糸のように伸ばしたもの。太さは番号によって示され,番号の大きいものほど細い。

(2)明治時代,電線のこと。

はりがね-かずら【針金蔓】🔗⭐🔉

はりがね-かずら ―カヅラ [5] 【針金蔓】

ツツジ科の常緑小低木。深山の林中に自生。茎は針金状に伸びて分枝し,地をはう。葉は卵形。初夏,葉腋(ヨウエキ)に壺形の白色の小花をつける。果実は楕円形で,熟すと白色となる。

はりがね-ゲージ【針金―】🔗⭐🔉

はりがね-ゲージ [5] 【針金―】

⇒ワイヤ-ゲージ

はりがね-とじ【針金綴じ】🔗⭐🔉

はりがね-とじ ―トヂ [0] 【針金綴じ】

仮製本の綴じ方の一。書物の中身を針金を用いて綴じること。中綴じと平綴じとがある。

はりがね-むし【針金虫】🔗⭐🔉

はりがね-むし [4] 【針金虫】

(1)線形虫綱ハリガネムシ目に属する袋形動物の総称。体は針金のように著しく細長く,体長数センチメートル〜1メートル。水中で孵化した幼虫は水生昆虫に寄生し,宿主がカマキリなどに食われるとその体内に寄生して成虫となる。成虫はやがて宿主から脱出して水中に入り,交尾・産卵する。日本では一〇種あまりが知られる。

(2)コメツキムシ科の甲虫の幼虫の総称。体長は3センチメートルくらい。細長い円筒形で淡褐色。地中や木の幹などで生活する。農作物の根を食害するものがある。

はり-ぎり【針桐】🔗⭐🔉

はり-ぎり [2] 【針桐】

ウコギ科の落葉高木。山地に自生。樹皮は暗褐色で,枝は太くとげがある。葉は掌状に七〜九裂し,長い柄があって枝先付近に集まってつく。七,八月,枝先に多数の花軸が出,黄緑色の小花を球状につける。材は下駄や器具にする。センノキ。

はり-くよう【針供養】🔗⭐🔉

はり-くよう ―クヤウ [3] 【針供養】

二月八日(地方によっては一二月八日),平素裁縫などに使って折れた針を,豆腐やこんにゃくに刺したり淡島神社に納めたりして供養をすること。その日一日は裁縫を休む。[季]春。《片づけて子と遊びけり―/今井つる女》

→事八日(コトヨウカ)

はり-ぐわ【針桑】🔗⭐🔉

はり-ぐわ ―グハ [2] 【針桑】

クワ科の落葉小高木。中国原産。まれに栽培される。小枝はとげとなる。葉は卵形で全縁または三浅裂する。雌雄異株。六月,淡黄色の小花が球状に集まる。果実は赤く熟す。葉を蚕の飼料とする。

はり-さし【針刺(し)】🔗⭐🔉

はり-さし [3][2] 【針刺(し)】

裁縫用の針を刺しておくための道具。さびないように,髪の毛・ぬかなどを布で包んで作る。針立て。針山。針坊主。

はり-し【針師】🔗⭐🔉

はり-し [2] 【針師】

針の製造を職業とする人。

はり-しごと【針仕事】🔗⭐🔉

はり-しごと [3] 【針仕事】 (名)スル

裁縫。縫い物。

はり-の-あな【針の穴】🔗⭐🔉

はり-の-あな [1][1]-[2] 【針の穴】

縫い針の頭部にある糸を通す穴。針の耳。

はりのあな=から天のぞく🔗⭐🔉

――から天のぞく

狭い見識で広大な事物を判断しようとするたとえ。

はり-の-みみ【針の耳】🔗⭐🔉

はり-の-みみ 【針の耳】

「針の穴」に同じ。「―ヲ通ス/日葡」

はり-の-むしろ【針の筵】🔗⭐🔉

はり-の-むしろ [1] 【針の筵】

〔針を植えた筵の意〕

周囲の非難・冷遇,また自責の念などで一瞬も心が安まらないことのたとえ。「―に座らされた思い」

はり-の-やま【針の山】🔗⭐🔉

はり-の-やま [1][1]-[2] 【針の山】

地獄にあるという,一面に針の生い出ている山。

はり-ふぐ【針河豚】🔗⭐🔉

はり-ふぐ [0] 【針河豚】

ハリセンボンの異名。

はり-めど【針孔】🔗⭐🔉

はり-めど [0] 【針孔】

糸を通すための針の孔(アナ)。めど。

はり-やま【針山】🔗⭐🔉

はり-やま [0] 【針山】

「針刺し」に同じ。

はりよ【針魚】🔗⭐🔉

はりよ [0] 【針魚】

トゲウオ目の淡水魚。全長約5センチメートル。体側の前方に二〜七個の板状の鱗(ウロコ)があり,背びれに三本のとげがある。雄は川底にすり鉢状の産卵巣を作る。岐阜・滋賀・三重各県の湧水域や細流に分布。ハリウオ。

みず【針孔・針眼】🔗⭐🔉

みず ミヅ 【針孔・針眼】

針の端の糸を通すあな。めど。みぞ。みみ。「こはりは―が大事に候/七十一番職人歌合」

みぞ【針孔】🔗⭐🔉

みぞ [0] 【針孔】

糸を通す針のあな。めど。

め-ど【針孔】🔗⭐🔉

め-ど [1] 【針孔】

針の糸を通す孔(アナ)。はりのみみ。

しんきゅう【針[鍼]灸術(師)】(和英)🔗⭐🔉

しんきゅう【針[鍼]灸術(師)】

(a practitioner in) acupuncture and moxibustion.

はり【針】(和英)🔗⭐🔉

はりい【針医】(和英)🔗⭐🔉

はりい【針医】

an acupuncturist.

はりがね【針金】(和英)🔗⭐🔉

はりがね【針金】

(a) wire.→英和

はりざし【針刺し】(和英)🔗⭐🔉

はりざし【針刺し】

a pincushion.→英和

はりしごと【針仕事】(和英)🔗⭐🔉

はりしごと【針仕事】

needlework.→英和

広辞苑+大辞林に「針」で始まるの検索結果。もっと読み込む