複数辞典一括検索+![]()

![]()

おもい【思い・念い・想い】オモヒ🔗⭐🔉

おもい【思い・念い・想い】オモヒ

➊思う心の働き・内容・状態。

①その対象について、これこれだ、こうだ、こうなるだろう、または、こうだったと、心を働かせること。竹取物語「―のごとくものたまふかな」。「―をめぐらす」

②あれこれ心に掛けてわずらい、または嘆くこと。心配。源氏物語若菜上「よろづの事なのめにめやすくなれば、いとなむ―なくうれしき」。「―に沈む」

③何物・何事かに働き掛ける気持。

㋐慕う、特に異性に心を寄せる気持。万葉集3「―そあがするあはぬ子ゆゑに」。「―を遂げる」

㋑こうしたい、ありたいとの願い。奥の細道「片雲の風に誘はれて漂泊の―やまず」。「―がかなう」

㋒執心。執念。うらみ。「人の―は恐ろしい」

➋物事から自然に感じられる心の状態。更級日記「花もみぢの―もみな忘れて」。「わびしい―がする」「―を新たにする」

➌(悲しい嘆きで)喪に服すること。喪の期間。古今和歌集哀傷「女の親の―にて山寺に侍りけるを」

⇒思い内にあれば色外にあらわる

⇒思いがつのる

⇒思い半ばに過ぐ

⇒思いも寄らない

⇒思い邪なし

⇒思いを致す

⇒思いを懸ける

⇒思いを馳せる

⇒思いを晴らす

⇒思いを寄せる

おもい‐の‐たま【念ひの珠】オモヒ‥🔗⭐🔉

おもい‐の‐たま【念ひの珠】オモヒ‥

(「念珠ねんず」の訓読)数珠じゅず。新拾遺和歌集恋「人知れぬ―の緒絶えなば」

おも・う【思う・想う・憶う・念う】オモフ🔗⭐🔉

おも・う【思う・想う・憶う・念う】オモフ

〔他五〕

(「重い」の語幹オモと同源か。一説に、「面おも」を活用させた語という)

①…の顔つきをする。…という顔をする。表情をする。万葉集4「物悲しらに―・へりし吾子の刀自を」。大鏡師尹「興ありげに―・ひたれば」。平家物語12「よに心苦しげに―・ひ、涙押しのごひ」

②物事の条理・内容を分別するために心を働かす。判断する。思慮する。心に感ずる。万葉集19「うらうらに照れる春日に雲雀あがり心悲しも独りし―・へば」。竹取物語「翁ことわりに―・ふに」。日葡辞書「タノモシュウヲモウ」。「―・っていることを口に出す」「論旨は正しいと―・う」

③もくろむ。ねがう。期待する。土佐日記「疾く都へもがなと―・ふ心あれば」。源氏物語紅葉賀「らうらうしうをかしき御心ばへを―・ひしことかなふと思す」。「世の中すべて―・うようにはいかぬ」「―・う目が出る」

④おしはかる。予想する。想像する。予期する。万葉集5「―・はぬに横風よこしまかぜのにふぶかに覆ひ来れば」。源氏物語帚木「いかではたかかりけむと―・ふよりたがへることなむあやしく心とまるわざなるべき」。「―・ったほどおもしろくなかった」「将来を―・う」

⑤心に定める。決心する。万葉集3「万世よろずよに絶えじと―・ひて通ひけむ君をば」。「―・うことありげに席を立った」

⑥心にかける。憂える。心配する。万葉集4「今更に何をか―・はむうち靡き心は君に縁りにしものを」。竹取物語「人の聞き笑はむことを日に添へて―・ひ給ひければ」。「我が子の上を―・う」「君のことを―・って言うのだ」

⑦愛する。慕う。いつくしむ。大切にする。万葉集17「吾あが―・ふ君をなつかしみせよ」。伊勢物語「まめに―・はむといふ人につきて人の国へいにけり」。「子を―・う親の心」

⑧過去の事を思いおこす。思い出す。回想する。徒然草「逢はでやみにしうさを―・ひ」。「亡き母を―・う」

⇒思うこと言わぬは腹膨る

⇒思う仲の小いさかい

⇒思うに任せない

⇒思うに別れ思わぬに添う

⇒思う念力岩をも通す

にょう・ず【念ず】ネウ‥🔗⭐🔉

にょう・ず【念ず】ネウ‥

〔他サ変〕

(ネウズのウはンを表記したもの)(→)「念ずる」に同じ。伊勢物語「女も―・じわたるを」

ねず‐が‐せき【念珠ヶ関・鼠ヶ関】🔗⭐🔉

ねず‐が‐せき【念珠ヶ関・鼠ヶ関】

古代の奥羽三関の一つ。遺称地は山形県鶴岡市鼠ヶ関。越後と出羽との境、日本海に面する。

ねび‐かんのん【念彼観音】‥クワンオン🔗⭐🔉

ねび‐かんのん【念彼観音】‥クワンオン

法華経中の偈げ、念彼観音力刀尋段段壊ねんぴかんのんりきとうじんだんだんねの略。御伽草子、蛤の草子「―と唱へさせん事、疑なし」

ね‐ぶち【念仏】🔗⭐🔉

ね‐ぶち【念仏】

(→)「ねぶつ」に同じ。蜻蛉日記上「夜は―の声に」

⇒ねぶち‐そう【念仏僧】

ねぶち‐そう【念仏僧】🔗⭐🔉

ねぶち‐そう【念仏僧】

送葬の時、南無阿弥陀仏を唱えて行く僧。念仏の僧。

⇒ね‐ぶち【念仏】

ねん【念】🔗⭐🔉

ねん‐いり【念入り】🔗⭐🔉

ねん‐いり【念入り】

念の入ること。注意深くていねいであること。「―に仕上げる」「―な御礼状」

ねん‐えん【念縁】🔗⭐🔉

ねん‐えん【念縁】

男色関係の友としての縁。男色大鑑「この―を同じ家中に結び給へり」

ねん‐おし【念押し】🔗⭐🔉

ねん‐おし【念押し】

念を押すこと。前に述べた内容が相手に正しく伝わったかを確かめること。「―の電話をかける」

○念が入るねんがいる🔗⭐🔉

○念が入るねんがいる

注意が行き届く。用意周到である。「念の入った方法」

⇒ねん【念】

ねん‐がく【年額】

収支・生産などの1年間の額。

ねん‐かくさ【年較差】

気温など気象要素の、1年間における最大値と最小値の差。ねんこうさ。

ねん‐がけ【年掛け】

掛金を1年に1度ずつかけること。→日掛け→月掛け

ねんが‐じょう【年賀状】‥ジヤウ

年賀1のために出す書状。年始状。〈[季]新年〉

⇒ねん‐が【年賀】

ねん‐かつ【粘滑】‥クワツ

ねばってなめらかなこと。

ねん‐がっ‐ぴ【年月日】‥グワツ‥

ある事が行われる年と月と日。「生―」「発行―」

ねんが‐とくべつゆうびん【年賀特別郵便】‥イウ‥

郵便物特殊取扱の一種。年賀状を年末の一定期間に郵便局で引き受け、翌年1月1日のスタンプを押して(料金別納・後納のものおよび官製年賀はがきを除く)元日から配達するもの。

⇒ねん‐が【年賀】

ねん‐が‐ねんじゅう【年が年中】‥ヂユウ

つねに。いつも。絶えず。年がら年中。

ねん‐が‐ねんびゃく【年が年百】

「年が年中」を誇張していう語。年がら年百。浮世風呂2「―くさくさして居るだ」

○念が残るねんがのこる🔗⭐🔉

○念が晴れるねんがはれる🔗⭐🔉

○念が晴れるねんがはれる

思い残す所がなくなる。

⇒ねん【念】

ねん‐がら‐ねんじゅう【年がら年中】‥ヂユウ

いつも。絶えず。年が年中。「―小言を言う」

ねん‐がら‐ねんびゃく【年がら年百】

「年がら年中」を誇張していう語。

ねん‐かん【年刊】

雑誌などを、1年に1回刊行すること。また、そのもの。

ねん‐かん【年官】‥クワン

平安時代以降、天皇・上皇・三宮・皇太子・女院・親王・女御・尚侍・典侍・公卿などの所得とするために、毎年の除目じもくに、下級の国司や京官を一定数推薦させ、その任料を収入とさせた制度。年給の一種。→年爵

ねん‐かん【年間】

①きめられた時から1年間。「―計画」

②年号などの下に付けて、その間であることを示す。「寛永―」

ねん‐かん【年関】‥クワン

(歳末は債務をのばせないので、これを関所にたとえていう)年の暮。12月。

ねん‐かん【年鑑】

(year-book)ある分野の1年間の出来事・各種統計などを記録・解説した、年1回の定期刊行物。

ねん‐がん【念願】‥グワン

おもいねがうこと。心にかけてねがうこと。謡曲、盛久「清水の方へ輿を立ててたまはり候へ、おん暇の―を申し候はん」。「―を果たす」「無事安泰を―する」

⇒ねんがん‐りき【念願力】

ねんがん‐りき【念願力】‥グワン‥

念願する一心の力。

⇒ねん‐がん【念願】

ねん‐き【年忌】

〔仏〕毎年の命日。また、命日に行う死者の冥福を祈る仏事。死後1年目(一周忌)、2年目(三回忌)、6年目(七回忌)などが重視される。回忌。「―を営む」「七―」

ねん‐き【年季】

①奉公人などをやとう約束の年限。1年を1季とする。日葡辞書「ネンキヲサダムル」。「―が明ける」

②年季奉公の略。浄瑠璃、傾城酒呑童子「十七になる―の織手」

⇒ねんき‐あけ【年季明け】

⇒ねんき‐こさく【年季小作】

⇒ねんき‐しょうもん【年季証文】

⇒ねんき‐づとめ【年季勤め】

⇒ねんき‐ぼうこう【年季奉公】

⇒ねんき‐もの【年季者】

⇒年季が入る

⇒年季を入れる

ねん‐き【年紀】

①年齢。

②年。年代。保元物語「帝皇廿六代、―三百四十七年」

③平安末期から中世へかけて、今の不動産物権の取得時効に当たる語。知行ちぎょうの事実が一定期間存続すると、その所領に対する権利を取得させる制が生じ、鎌倉幕府は御成敗式目で、この期間すなわち年紀を20年と定めた。この制度を年序法という。

ねん‐き【年期】

①1年を単位として定めた期間。

②(→)年季に同じ。

ねんき‐あけ【年季明け】

(→)年季1が満了すること。ねんあけ。

⇒ねん‐き【年季】

ねん‐がん【念願】‥グワン🔗⭐🔉

ねん‐がん【念願】‥グワン

おもいねがうこと。心にかけてねがうこと。謡曲、盛久「清水の方へ輿を立ててたまはり候へ、おん暇の―を申し候はん」。「―を果たす」「無事安泰を―する」

⇒ねんがん‐りき【念願力】

ねんがん‐りき【念願力】‥グワン‥🔗⭐🔉

ねんがん‐りき【念願力】‥グワン‥

念願する一心の力。

⇒ねん‐がん【念願】

ねん‐けい【念契】🔗⭐🔉

ねん‐けい【念契】

念者ねんじゃとしてのちぎり。男色上の約束。男色大鑑「―のこのかた、あかぬ曙の別れに」

ねん‐こう【念校】‥カウ🔗⭐🔉

ねん‐こう【念校】‥カウ

(印刷用語)校了にすべき段階においても、訂正が多く、校了にすることが不安な場合、念のためさらに校正すること。また、その校正刷。

ねん‐こん【念根】🔗⭐🔉

ねん‐こん【念根】

〔仏〕五根の一つ。正法を記憶して常に忘れないこと。

ねん‐し【念死】🔗⭐🔉

ねん‐し【念死】

〔仏〕人の死は避けられないものであることを念じ忘れないこと。十念の一つ。

ねん‐し【念紙】🔗⭐🔉

ねん‐し【念紙】

下絵を本紙へ写しとる際に用いる、木炭の粉やベンガラ・代赭たいしゃなどの顔料を全面に塗った和紙。土壁や板などに描く場合に、下絵との間に挟み、下絵の線をなぞって転写する。これを念紙取という。

ねん‐じ【念持】‥ヂ🔗⭐🔉

ねん‐じ【念持】‥ヂ

〔仏〕憶念し受持すること。

⇒ねんじ‐ぶつ【念持仏】

ねんじ‐あま・る【念じ余る】🔗⭐🔉

ねんじ‐あま・る【念じ余る】

〔自四〕

こらえきれない。自分の心一つにとどめておけない。源氏物語真木柱「この御局のあたり思ひやられ給へば、―・りてきこえ給へり」

ねんじ‐い・る【念じ入る】🔗⭐🔉

ねんじ‐い・る【念じ入る】

〔自五〕

心に深く念じる。源氏物語玉鬘「ひたひに手を当てて、―・りてをり」

ねんじ‐かえ・す【念じ返す】‥カヘス🔗⭐🔉

ねんじ‐かえ・す【念じ返す】‥カヘス

〔他四〕

気を取り直してこらえる。源氏物語桐壺「御息所の見ましかばとおぼしいづるに、堪へがたきを心づよく―・させ給ふ」

ねんじ‐すぐ・す【念じ過す】🔗⭐🔉

ねんじ‐すぐ・す【念じ過す】

〔他四〕

心中の堪えがたさをこらえて時をすごす。源氏物語須磨「かの御すまひには、久しくなるままに、え―・すまじうおぼえ給へど」

ねんじ‐は・つ【念じ果つ】🔗⭐🔉

ねんじ‐は・つ【念じ果つ】

〔自下二〕

心中の堪えがたさをこらえ、最後までがまんし通す。源氏物語蓬生「われらもえこそ―・つまじけれ」

ねんじ‐ぶつ【念持仏】‥ヂ‥🔗⭐🔉

ねんじ‐ぶつ【念持仏】‥ヂ‥

日常念持し礼拝する仏像。持仏。「橘夫人―」

⇒ねん‐じ【念持】

ねん‐しゃ【念写】🔗⭐🔉

ねん‐しゃ【念写】

〔心〕心に思念した内容を写真のフィルムに感光させること。心霊現象の一種。

ねん‐じゃ【念者】🔗⭐🔉

ねん‐じゃ【念者】

男色関係で兄分にあたる若者。念人。念友。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「一代若衆にならずに生えぬきの―ぢや」↔若衆。

⇒ねんじゃ‐ほうし【念者法師】

ねん‐じゃく【念若】🔗⭐🔉

ねん‐じゃく【念若】

念者ねんじゃと若衆との関係。男色関係。武道伝来記「いつとなく執心かけ、その後は―の誓約堅く」

○念者の不念ねんじゃのぶねん

常に念を入れる人も時にはうかつなことをする、の意。

⇒ねん‐しゃ【念者】

○念者の不念ねんじゃのぶねん🔗⭐🔉

○念者の不念ねんじゃのぶねん

常に念を入れる人も時にはうかつなことをする、の意。

⇒ねん‐しゃ【念者】

ねんじゃ‐ほうし【念者法師】‥ホフ‥

稚児ちごを愛する僧。曠野「―は秋のあきかぜ」(越人)

⇒ねん‐じゃ【念者】

ねん‐しゅ【年首】

としのはじめ。年頭。

ねん‐しゅ【年酒】

新年の酒。また、年始回りの客にすすめる酒。〈[季]新年〉

ねん‐じゅ【年寿】

人の寿命。人のいのち。

ねん‐じゅ【念珠】

(珠たまを一つまさぐるごとに仏を念ずるところからいう)数珠じゅず。ねんず。日葡辞書「ネンジュヲツマグル」

⇒ねんじゅ‐ひき【念珠引】

⇒ねんじゅ‐も【念珠藻】

ねん‐じゅ【念誦】

〔仏〕心に念じ口に仏の名号みょうごうまたは経文を唱えること。念仏誦経ずきょう。ねんず。栄華物語鶴林「御―の間にぞ、御しつらひしておはします」

ねん‐しゅう【年収】‥シウ

1年間の収入。

ねん‐じゅう【年中】‥ヂユウ

①1年の間。日葡辞書「ネンヂュウヤ(病)ミクラ(暮)イタ」。「―無休」

②(副詞的に)あけくれ。絶えず。始終。「―仕事に追われている」

⇒ねんじゅう‐ぎょうじ【年中行事】

⇒ねんじゅうぎょうじ‐えまき【年中行事絵巻】

⇒ねんじゅうぎょうじ‐の‐そうじ【年中行事障子】

ねんじ‐ゆうきゅうきゅうか【年次有給休暇】‥イウキフキウ‥

年度ごとに定められた有給休暇。労働基準法は、使用者は労働者に対して1年間に10〜20日の休暇を与えるように定める。年休。

⇒ねん‐じ【年次】

ねんじゅう‐ぎょうじ【年中行事】‥ヂユウギヤウ‥

宮中で、1年の中に一定の時期に慣例として行われる公事くじ。民間の行事・祭事にもいう。ねんちゅうぎょうじ。

⇒ねん‐じゅう【年中】

ねんじゅうぎょうじ‐えまき【年中行事絵巻】‥ヂユウギヤウ‥ヱ‥

平安時代の宮廷や公家の年中行事を描いた絵巻。もと六十余巻あったとされるが散逸・焼失。二十余巻の江戸時代の模本が残る。原本は保元(1156〜1159)〜治承(1177〜1181)の頃、後白河法皇の命により常盤光長らの制作と伝えられる。

⇒ねん‐じゅう【年中】

ねんじゅうぎょうじ‐の‐そうじ【年中行事障子】‥ヂユウギヤウ‥サウ‥

清涼殿の弘廂ひろびさしにあり、上戸かみのとに向けて立てられた衝立ついたて障子。年中行事を注記してある。→清涼殿(図)

⇒ねん‐じゅう【年中】

ねんしゅう‐しさ【年周視差】‥シウ‥

地球と太陽とから見た天体の方向の差。通常はその最大値、すなわち地球の軌道の直径の両端からある天体を見る秒で表した角度の半分。年周視差を観測して天体の距離を決定する。日心視差。

ねん‐しゅつ【捻出・拈出】

①ひねり出すこと。苦労して考え出すこと。「代案を―する」

②費用などを、無理にやりくりしてこしらえること。「経費を―する」

ねんじゅ‐ひき【念珠引】

数珠の玉を細工する職人。古今著聞集12「その使、―が妻なりけり」

⇒ねん‐じゅ【念珠】

ねんじゅ‐も【念珠藻】

淡水産の藍藻、ノストック属の総称。球状の細胞が数珠のように1列に並び、絡み合い、共通の寒天質で包まれる。乾燥して吸物・刺身のつまなどにする。かもがわのり(京都加茂川)・きぶねのり(京都貴船)・あしつきのり(富山県庄川)・姉川くらげ(滋賀)などの地方名がある。中華料理の食材である髪菜はっさいも本属の一種。

⇒ねん‐じゅ【念珠】

ねん‐しょ【年初】

年のはじめ。年始。年頭。〈[季]新年〉

ねん‐しょ【年所】

(「所」は助字)とし。年月。歳月。年数。

ねん‐しょ【念書】

①書物を読むこと。読書。

②後日の証拠として念のため書いて相手に渡しておく書面。

⇒ねんしょ‐じん【念書人】

ねん‐じょ【年序】

経過した年代。年数。日葡辞書「ネンジョヲフ(経)ル」

⇒ねんじょ‐ほう【年序法】

ねん‐しょう【年少】‥セウ

①年のわかいこと。また、その人。「―者」

②保育園や幼稚園で、幼児を年齢別に分けたときの一番下。

⇒ねんしょう‐ろうどう【年少労働】

ねん‐しょう【年商】‥シヤウ

1年間の商取引の全金額。

ねん‐しょう【燃焼】‥セウ

①もえること。比喩的に、力のかぎりを尽くすこと。「生命の―」

②物質が熱と光を発して酸素と化合する現象。広義には、熱や光を伴わない酸化現象についてもいう。

⇒ねんしょう‐しつ【燃焼室】

⇒ねんしょう‐ねつ【燃焼熱】

⇒ねんしょう‐りつ【燃焼率】

ねんしょう‐しつ【燃焼室】‥セウ‥

①ボイラー・熱処理炉・加熱炉などで燃料を燃焼させる室。

②内燃機関で燃料を燃焼させる空隙。

⇒ねん‐しょう【燃焼】

ねんしょう‐ねつ【燃焼熱】‥セウ‥

物質が完全に燃焼する際に発生する熱量。普通、物質1グラムまたは1モルについての熱量で示す。

⇒ねん‐しょう【燃焼】

ねんしょう‐りつ【燃焼率】‥セウ‥

ボイラーで、火格子1平方メートル当りの1時間の石炭燃焼量。

⇒ねん‐しょう【燃焼】

ねんしょう‐ろうどう【年少労働】‥セウラウ‥

年少者の労働。1802年イギリスでその保護法を制定。→児童労働

⇒ねん‐しょう【年少】

ねんしょ‐じん【念書人】

(中国で)学者。

⇒ねん‐しょ【念書】

ねんじょ‐ほう【年序法】‥ハフ

「年紀3」参照。

⇒ねん‐じょ【年序】

ねん・じる【念じる】

〔他上一〕

「念ずる」に同じ。

ねん‐じん【人参】

ニンジンの訛。

ねん‐じん【念人】

①⇒ねんにん。

②(→)念者ねんじゃに同じ。

ねん‐ず【念珠】

⇒ねんじゅ

ねん‐ず【念誦】

⇒ねんじゅ。

⇒ねんず‐ごえ【念誦声】

⇒ねんず‐どう【念誦堂】

ねん・ず【拈ず】

〔他サ変〕

ひねる。つまむ。太平記24「一枝の花を―・じ給ひしに」

ねん‐すう【年数】

としのかず。「―がたつ」「勤続―」

⇒ねんすう‐もの【年数物】

ねんすう‐もの【年数物】

多くの年数を経た物。古物。

⇒ねん‐すう【年数】

ねんず‐ごえ【念誦声】‥ゴヱ

念誦ねんじゅをする声。蜻蛉日記中「―に加持したるを」

⇒ねん‐ず【念誦】

ねんず‐どう【念誦堂】‥ダウ

念誦をするために建てた堂。宇津保物語楼上上「―建てたり」

⇒ねん‐ず【念誦】

ねん・ずる【念ずる】

〔他サ変〕[文]念ず(サ変)

①心中に祈る。祈願する。源氏物語夕顔「清水の観音を―・じ奉りても、すべなく思ひ惑ふ」。「ひたすら心に―・ずる」

②心中に堪え忍ぶ。こらえる。伊勢物語「―・じわびてにやありけん」

③常に心にとめて思う。「かねて―・ずるところがある」

ねん‐せい【粘性】

①ねばる性質。

②〔理〕(viscosity)流体内部で流れの速度が一様でないとき、速度を一様にしようとする力が生ずるような流体の性質。実在の流体には必ず多少の粘性がある。

⇒ねんせい‐りつ【粘性率】

ねん‐せい【稔性】

生物が有性生殖可能であること。主に植物についていう。→妊性

ねん‐ぜい【年税】

年々納める租税。

ねん‐ぜい【年筮】

その年の卜形うらかた。その年の占い。

ねんせい‐りつ【粘性率】

粘性の大小を表す量。流体中で流れの速度が異なるところがあると境界面で剪断せんだん応力が働き、その大きさは境界面の面積と面に垂直方向の速度勾配とに比例し、その間の比例係数として粘性率が定義される。一般に温度により著しく変化する。単位はパスカル秒またはポアズ。粘性係数。粘度。

⇒ねん‐せい【粘性】

ねん‐そ【年租】

毎年納める租税。年貢。

ねん‐そ【燃素】

〔化〕(→)フロギストンの訳語。

ねん‐そう【年壮】‥サウ

年若く元気さかんなこと。壮年。また、特に30歳をいうこともある。

ねん‐ぞう【年星・年三】‥ザウ

⇒ねぞう

ねん‐たい【粘体】

固体と液体との中間の性質をもつ物体。飴・糊などの類。

ねん‐だい【年代】

①紀元からその時点に至る経過した年数。また、紀年の中のある区切り。「―順」「―が古い」

②経過した年月。

⇒ねんだい‐がく【年代学】

⇒ねんだい‐き【年代記】

⇒ねんだいき‐もの【年代記物】

⇒ねんだい‐そくてい【年代測定】

⇒ねんだい‐もの【年代物】

ねんだい‐がく【年代学】

(chronology)天文学・暦学などを利用し、歴史上の事実について、その正確な時日、相互間の時間的関係を定める学問。

⇒ねん‐だい【年代】

ねんだい‐き【年代記】

年代順に著名な史実を記した記録。クロニクル。「アングロ‐サクソン―」

⇒ねん‐だい【年代】

ねんだいき‐もの【年代記物】

①年代記に載せるほどの重大な、もしくは珍しい事件。

②平素に似合わない行為のあったとき、これをあざけっていう語。

⇒ねん‐だい【年代】

ねんだい‐そくてい【年代測定】

ある事柄が現在から遡って何年前に起こったかを測ること。放射年代を測定する。

⇒ねん‐だい【年代】

ねんだい‐もの【年代物】

長い年月を経過して高い価値を持つ物。時代物。「―のワイン」

⇒ねん‐だい【年代】

ねんだん‐せい【粘弾性】

固体・液体の力学的性質の一つ。外力を加えて生じる変形が、時間に無関係な弾性的変形と時間に影響される粘性的流動の重なりとして現れる現象。高分子物質などで特に著しい。→レオロジー→クリープ

ねん‐ちつ【年秩】

1年間の俸禄。

ねん‐ちゃく【粘着】

ねばりつくこと。「―テープ」

⇒ねんちゃく‐ざい【粘着剤】

⇒ねんちゃく‐しつ【粘着質】

⇒ねんちゃく‐せい【粘着性】

⇒ねんちゃく‐テープ【粘着テープ】

⇒ねんちゃく‐りょく【粘着力】

ねんちゃく‐ざい【粘着剤】

接着剤の一種。一時的な接着に用い、後で剥がすことができる。合成樹脂系・合成ゴム系などがある。

⇒ねん‐ちゃく【粘着】

ねんちゃく‐しつ【粘着質】

①(→)粘液質に同じ。

②(→)粘着性に同じ。

③しつこい性格であること。

⇒ねん‐ちゃく【粘着】

ねんちゃく‐せい【粘着性】

①ねばりつく性質。

②〔心〕感情の動きが少なく、知的な働きが緩慢で、ときに爆発的に感情放出を行う気質。

⇒ねん‐ちゃく【粘着】

ねんちゃく‐テープ【粘着テープ】

伸ばしてそのまま貼れるように糊を塗布したテープ。セロファン‐テープ・ビニール‐テープ・ガム‐テープなど。

⇒ねん‐ちゃく【粘着】

ねんちゃく‐りょく【粘着力】

ねばりつく力。

⇒ねん‐ちゃく【粘着】

ねん‐ちゅう【年中】

①⇒ねんじゅう。

②保育園や幼稚園で、幼児を年齢別に三つに分けたとき年少と年長の間。

⇒ねんちゅう‐ぎょうじ【年中行事】

ねん‐ちゅう【粘稠・黏稠】‥チウ

ねばりけがあって密度の濃いこと。

⇒ねんちゅう‐ざい【粘稠剤・黏稠剤】

ねんちゅう‐ぎょうじ【年中行事】‥ギヤウ‥

⇒ねんじゅうぎょうじ

⇒ねん‐ちゅう【年中】

ねんちゅう‐ざい【粘稠剤・黏稠剤】‥チウ‥

液体に粘性を与えるため混ぜる物質。

⇒ねん‐ちゅう【粘稠・黏稠】

ねん‐ちょう【年長】‥チヤウ

①年齢の長じていること。としうえ。「―者」

②保育園や幼稚園で、幼児を年齢別に分けたときの一番上。

ねん‐つう【念通】

念者ねんじゃとしてのよしみを通じること。

ねん‐てん【捻転】

ねじれて方向がかわること。「腸―」

ねん‐ど【年度】

暦年とは別個に、事務または会計決算などの便宜によって区分した1年間の期間。「米穀―」「会計―」「初―」

⇒ねんど‐がわり【年度替り】

ねん‐ど【粘土】

土壌学的には通常0.002ミリメートル以下の粒子をいう。造岩鉱物の化学的風化過程で生成する結晶質、非晶質の各種の粘土鉱物、酸化物鉱物から成る。広くは水を含めば粘性をもつ土の総称。れんが・瓦・セメント・陶磁器の製造原料となり、また児童の工作材料とする。ねばつち。「―細工」

⇒ねんど‐かく【粘土槨】

⇒ねんど‐がん【粘土岩】

⇒ねんど‐こうしょう【粘土鉱床】

⇒ねんど‐こうぶつ【粘土鉱物】

⇒ねんど‐しつ【粘土質】

ねん‐ど【粘度】

流体の粘性のこと。または、その大きさを示す量、すなわち粘性率のこと。

⇒ねんど‐けい【粘度計】

ねん‐とう【年頭】

年の始め。年始。〈[季]新年〉。日葡辞書「ネントウノギョケイ(御慶)」。「―の所感」

⇒ねんとう‐きょうしょ【年頭教書】

⇒ねんとう‐じょう【年頭状】

ねん‐とう【念頭】

こころ。胸のうち。心頭。「―に無い」「不安が―を去らない」

⇒念頭に置く

ねん‐とう【捻頭】

米をいり、蜜で固めた中国の菓子。日本の「おこし」に似たもの。

ねん‐とう【粘投】

野球で、投手が再三のピンチをしのぎながら投球すること。

ねん‐とう【燃灯・然灯】

〔仏〕供養のために、数多くの灯燭をともすこと。また、その灯。「―会え」

⇒ねんとう‐ぶつ【燃灯仏】

ねん‐どう【念動】

〔心〕距離を隔てて物理的媒介なしに物を動かすこと。心霊現象の一種。

ねんとう‐きょうしょ【年頭教書】‥ケウ‥

(→)一般教書に同じ。

⇒ねん‐とう【年頭】

ねんとう‐じょう【年頭状】‥ジヤウ

(→)年賀状に同じ。

⇒ねん‐とう【年頭】

ねんじゃ‐ほうし【念者法師】‥ホフ‥🔗⭐🔉

ねんじゃ‐ほうし【念者法師】‥ホフ‥

稚児ちごを愛する僧。曠野「―は秋のあきかぜ」(越人)

⇒ねん‐じゃ【念者】

ねん‐じゅ【念珠】🔗⭐🔉

ねん‐じゅ【念珠】

(珠たまを一つまさぐるごとに仏を念ずるところからいう)数珠じゅず。ねんず。日葡辞書「ネンジュヲツマグル」

⇒ねんじゅ‐ひき【念珠引】

⇒ねんじゅ‐も【念珠藻】

ねんじゅ‐ひき【念珠引】🔗⭐🔉

ねんじゅ‐ひき【念珠引】

数珠の玉を細工する職人。古今著聞集12「その使、―が妻なりけり」

⇒ねん‐じゅ【念珠】

ねんじゅ‐も【念珠藻】🔗⭐🔉

ねんじゅ‐も【念珠藻】

淡水産の藍藻、ノストック属の総称。球状の細胞が数珠のように1列に並び、絡み合い、共通の寒天質で包まれる。乾燥して吸物・刺身のつまなどにする。かもがわのり(京都加茂川)・きぶねのり(京都貴船)・あしつきのり(富山県庄川)・姉川くらげ(滋賀)などの地方名がある。中華料理の食材である髪菜はっさいも本属の一種。

⇒ねん‐じゅ【念珠】

ねん‐しょ【念書】🔗⭐🔉

ねん‐しょ【念書】

①書物を読むこと。読書。

②後日の証拠として念のため書いて相手に渡しておく書面。

⇒ねんしょ‐じん【念書人】

ねんしょ‐じん【念書人】🔗⭐🔉

ねんしょ‐じん【念書人】

(中国で)学者。

⇒ねん‐しょ【念書】

ねん・じる【念じる】🔗⭐🔉

ねん・じる【念じる】

〔他上一〕

「念ずる」に同じ。

ねん・ずる【念ずる】🔗⭐🔉

ねん・ずる【念ずる】

〔他サ変〕[文]念ず(サ変)

①心中に祈る。祈願する。源氏物語夕顔「清水の観音を―・じ奉りても、すべなく思ひ惑ふ」。「ひたすら心に―・ずる」

②心中に堪え忍ぶ。こらえる。伊勢物語「―・じわびてにやありけん」

③常に心にとめて思う。「かねて―・ずるところがある」

ねん‐つう【念通】🔗⭐🔉

ねん‐つう【念通】

念者ねんじゃとしてのよしみを通じること。

ねん‐どう【念動】🔗⭐🔉

ねん‐どう【念動】

〔心〕距離を隔てて物理的媒介なしに物を動かすこと。心霊現象の一種。

○念頭に置くねんとうにおく🔗⭐🔉

○念頭に置くねんとうにおく

おぼえていて心にかける。

⇒ねん‐とう【念頭】

ねんとう‐ぶつ【燃灯仏】

(梵語Dīpaṃkara)過去世に出て、菩薩として修行中の釈尊に未来成仏するという予言(記別)を授けたという仏。釈尊はこの仏に蓮華を献じ、自らの髪を解いて泥道に敷いて渡したという。錠光じょうこう仏。

⇒ねん‐とう【燃灯・然灯】

ねんど‐かく【粘土槨】‥クワク

古墳の埋葬施設の一種。木棺の周囲を粘土で被覆したもの。

⇒ねん‐ど【粘土】

ねんど‐がわり【年度替り】‥ガハリ

年度が改まること。また、その時期。

⇒ねん‐ど【年度】

ねんど‐がん【粘土岩】

堆積岩の一種。粘土粒子(直径256分の1ミリメートル以下)の集積した岩石。粘板岩・頁岩けつがんなどのうち細粒のものの総称。

⇒ねん‐ど【粘土】

ねんど‐けい【粘度計】

流体の粘度を測定する器具。毛細管式・落球式・回転式・振動式などがある。

⇒ねん‐ど【粘度】

ねんど‐こうしょう【粘土鉱床】‥クワウシヤウ

有用な粘土鉱物を主成分とする鉱床。カオリン鉱床・酸性白土鉱床・蝋石ろうせき鉱床などの類。

⇒ねん‐ど【粘土】

ねんど‐こうぶつ【粘土鉱物】‥クワウ‥

粘土の主体を構成する鉱物。カオリナイト・アロフェン・モンモリロン石・緑泥石・絹雲母などの類。

⇒ねん‐ど【粘土】

ねんど‐しつ【粘土質】

粘土を多く含有する性質。

⇒ねん‐ど【粘土】

ねん‐ない【年内】

その年の内。〈[季]冬〉。「―に終わらせる」

⇒ねんない‐りっしゅん【年内立春】

ねんない‐りっしゅん【年内立春】

陰暦で、新年になる前に立春が来ること。〈[季]冬〉

⇒ねん‐ない【年内】

ねん‐なし【年無し】

スズキ・クロダイなどの釣魚で、年数の明らかでない大物。

ねん‐な・し【念無し】

〔形ク〕

①残念である。くやしい。古今著聞集5「都にありながらこの歌を出さんこと―・しと思ひて」

②思いがけない。意外である。狂言、烏帽子折「―・う早かつた」

③たやすい。容易である。太平記7「夜昼三日が間に―・く掘り崩してけり」

ネンニ【Pietro Nenni】

イタリアの政治家。左派社会民主主義者。社会党機関紙「アヴァンティ」の主筆としてファシズムと闘う。1945年デ=ガスペリ内閣副首相、翌年外相。(1891〜1980)

○念には念を入れよねんにはねんをいれよ🔗⭐🔉

○念には念を入れよねんにはねんをいれよ

注意の上にも注意せよ。

⇒ねん【念】

ねん‐にょ【年預】

⇒ねんよ

ねん‐にん【念人】

①平安時代以降、弓場始ゆばはじめ・賭弓のりゆみ・歌合・詩合・小弓合・闘鶏などの勝負事の時、競技者に対し応援または世話をした者。

②(→)念者ねんじゃに同じ。

ねんね

①(幼児語)寝ること。ねね。「さあ、―しましょう」

②赤ん坊、または人形。特に、年頃になっても子供っぽくて世間知らずの娘にいう。「いつまでも―で困る」

ねんねこ

①(幼児語)猫。懐子ふところご「胡蝶もや―眠る花の影」

②寝ること。「―さっしゃりませ」

③「ねんねこばんてん」の略。〈[季]冬〉

⇒ねんねこ‐ばんてん【ねんねこ半纏】

ねんねこ‐ばんてん【ねんねこ半纏】

子供を背負うときに着る、綿入れのはんてん。ねんねこ。

⇒ねんねこ

ねん‐ねん【年年】

まいねん。としごと。「―増加する」「―悪化する」

⇒ねんねん‐こさく【年年小作】

⇒ねんねん‐さいさい【年年歳歳】

⇒ねんねん‐びき【年年引】

ねん‐ねん【念念】

①〔仏〕きわめて短い時間。刹那刹那せつなせつな。一瞬一瞬。徒然草「その来る事速かにして、―の間に止まらず」

②一刹那一刹那におこる思い。一念一念。徒然草「われらが心に―の欲しきままに来りうかぶも」

⇒ねんねん‐しょうみょう【念念称名】

⇒ねんねん‐しょうめつ【念念生滅】

⇒ねんねん‐そうぞく【念念相続】

ねんねん‐こさく【年年小作】

1年ごとに契約を更新して継続する小作。

⇒ねん‐ねん【年年】

ねんねん‐さいさい【年年歳歳】

毎年。来る年も来る年も。「―花相似あいにたり」

⇒ねん‐ねん【年年】

ねんねん‐しょうみょう【念念称名】‥ミヤウ

〔仏〕一瞬一瞬、休むことなく阿弥陀仏の名号を唱えること。光陰讃「念々無常と知りぬれば、―おこたらず」

⇒ねん‐ねん【念念】

ねんねん‐しょうめつ【念念生滅】‥シヤウ‥

〔仏〕万物は時々刻々に或いは生じ或いは滅して止むことのないこと。

⇒ねん‐ねん【念念】

ねんねん‐そうぞく【念念相続】‥サウ‥

〔仏〕間断なく常に念仏の行を修すること。謡曲、実盛「―する人は、念々ごとに往生す」

⇒ねん‐ねん【念念】

ねんねん‐びき【年年引】

江戸時代の免租法の一種。陣屋敷・郷蔵敷ごうくらしき・堤敷・溝代みぞだい・道代など、必要があって地目が変更されもとに戻る見込みがない場合に、永く潰地つぶれちとして免租したこと。↔連連引れんれんびき

⇒ねん‐ねん【年年】

ねん‐にん【念人】🔗⭐🔉

ねん‐にん【念人】

①平安時代以降、弓場始ゆばはじめ・賭弓のりゆみ・歌合・詩合・小弓合・闘鶏などの勝負事の時、競技者に対し応援または世話をした者。

②(→)念者ねんじゃに同じ。

ねん‐ねん【念念】🔗⭐🔉

ねん‐ねん【念念】

①〔仏〕きわめて短い時間。刹那刹那せつなせつな。一瞬一瞬。徒然草「その来る事速かにして、―の間に止まらず」

②一刹那一刹那におこる思い。一念一念。徒然草「われらが心に―の欲しきままに来りうかぶも」

⇒ねんねん‐しょうみょう【念念称名】

⇒ねんねん‐しょうめつ【念念生滅】

⇒ねんねん‐そうぞく【念念相続】

ねんねん‐しょうみょう【念念称名】‥ミヤウ🔗⭐🔉

ねんねん‐しょうみょう【念念称名】‥ミヤウ

〔仏〕一瞬一瞬、休むことなく阿弥陀仏の名号を唱えること。光陰讃「念々無常と知りぬれば、―おこたらず」

⇒ねん‐ねん【念念】

ねんねん‐しょうめつ【念念生滅】‥シヤウ‥🔗⭐🔉

ねんねん‐しょうめつ【念念生滅】‥シヤウ‥

〔仏〕万物は時々刻々に或いは生じ或いは滅して止むことのないこと。

⇒ねん‐ねん【念念】

ねんねん‐そうぞく【念念相続】‥サウ‥🔗⭐🔉

ねんねん‐そうぞく【念念相続】‥サウ‥

〔仏〕間断なく常に念仏の行を修すること。謡曲、実盛「―する人は、念々ごとに往生す」

⇒ねん‐ねん【念念】

○念の過ぐるは無念ねんのすぐるはぶねん🔗⭐🔉

○念の過ぐるは無念ねんのすぐるはぶねん

念を入れ過ぎると、かえって注意の行き届かないのと同じことになる。

⇒ねん【念】

ねん‐の‐ため【念の為】

いっそう注意をうながし、たしかめるため。「―に繰り返します」

ねん‐ぱい【年輩・年配】

①見たところの年齢。としごろ。「同―」

②世間のことによく通じた相当の年ごろ。中年。「―の紳士」「―者」

ねん‐ばつ【年伐】

年々の伐採。→輪伐

ねん‐ばらい【年払い】‥バラヒ

年額を定めて支払うこと。年賦。

⇒ねんばらい‐ほけん【年払保険】

ねんばらい‐ほけん【年払保険】‥バラヒ‥

保険期間中、年ごとに保険料を支払う保険。

⇒ねん‐ばらい【年払い】

ねん‐ばらし【念晴し】

執念または疑念をはらすこと。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「いつそ言はぬが―」

ねん‐ばん【年番】

1年ごとに交代して執務すること。また、その番に当たっている人。

ねんばん‐がん【粘板岩】

堆積岩の一種。泥(特に粘土)が固結して生じた暗灰ないし黒色緻密の岩石が弱変成したもので、薄く剥げやすい。スレート・石盤・硯石などに用いる。

ねん‐び【年尾】

1年の終り。年末。

ねん‐び【燃眉】

(→)焦眉しょうびに同じ。

ねん‐ぴ【燃費】

①1リットルの燃料で車が何キロメートル走れるかを示す燃料消費率。「―のいい自動車」

②燃料費。「―を節約する」

ねんぴかんのんりき‐とうじんだんだんね【念彼観音力刀尋段段壊】‥クワンオン‥タウ‥ヱ

〔仏〕法華経普門品中の偈げ。かの観音の力を念ずる時は、怨敵に刀の害を加えられても、その身は害せられず、かえって敵の刀が寸断に折れこわれるという意。刀尋段段壊。

ねんびゃく‐ねんじゅう【年百年中】‥ヂユウ

(→)「年が年中」に同じ。

ねん‐ぴょう【年表】‥ペウ

歴史上の出来事を年月日順に記載した表。「世界史―」

ねん‐ぷ【年賦】

納付または返済すべき金額を年額いくらと割り当てて払うこと。年払い。「―金」

ねん‐ぷ【年譜】

個人一代の履歴を年代順に記した記録。「漱石の―」

ねん‐ぶつ【念仏】

心に仏の姿や功徳くどくを観じ、口に仏名を唱えること。善導や法然の浄土教では、特に阿弥陀仏の名号を称えることをいい、それにより、極楽浄土に往生できるという。↔諸行しょぎょう2。

⇒ねんぶつ‐おうじょう【念仏往生】

⇒ねんぶつ‐おどり【念仏踊】

⇒ねんぶつ‐こう【念仏講】

⇒ねんぶつ‐ざんまい【念仏三昧】

⇒ねんぶつ‐じゃく【念仏尺】

⇒ねんぶつ‐しゅう【念仏宗】

⇒ねんぶつ‐せん【念仏銭】

⇒ねんぶつ‐ぢから【念仏力】

⇒ねんぶつ‐とう【念仏刀】

⇒ねんぶつ‐どう【念仏堂】

⇒ねんぶつ‐の‐くちあけ【念仏の口明け】

⇒ねんぶつ‐の‐くちどめ【念仏の口止め】

⇒ねんぶつ‐もん【念仏門】

ねんぶつ‐おうじょう【念仏往生】‥ワウジヤウ

阿弥陀仏をたのみ、その名号を称えて極楽往生を遂げること。↔諸行往生。

⇒ねん‐ぶつ【念仏】

ねんぶつ‐おどり【念仏踊】‥ヲドリ

(→)踊念仏に同じ。またその芸能化したもの。→盆踊→阿国おくに歌舞伎。

⇒ねん‐ぶつ【念仏】

ねんぶつ‐こう【念仏講】‥カウ

①念仏宗信者の会合、すなわち念仏の講中。毎月当番の家に集まって念仏を勤め、掛金を積み立てて会食・葬儀の費用に当てた。世間胸算用4「―中間の布に利をとるなどは」

②(隠語)婦女子を輪姦すること。梅暦「お娘を正座に取り巻いて―をはじめるつもり」

⇒ねん‐ぶつ【念仏】

ねんぶつ‐ざんまい【念仏三昧】

一心に仏身を観念し、または、一心に仏名を唱えること。念仏をして日を過ごすこと。

⇒ねん‐ぶつ【念仏】

ねんぶつ‐じゃく【念仏尺】

(伊吹山で発掘した念仏塔婆に刻された尺度に模したからいう)工匠の用いた竹尺の一種。京都で作られ、曲尺かねじゃくの1尺2厘に当たる。ねんぶつざし。

⇒ねん‐ぶつ【念仏】

ねんぶつ‐しゅう【念仏宗】

阿弥陀仏の救いを信じ、その仏名を称えて、浄土に往生することを願う仏教宗派。融通念仏宗・浄土宗・浄土真宗・時宗など。念仏門。

⇒ねん‐ぶつ【念仏】

ねんぶつ‐せん【念仏銭】

南無阿弥陀仏の名号を鋳出した絵銭えせん。

⇒ねん‐ぶつ【念仏】

ねんぶつ‐ぢから【念仏力】

念仏を力と頼むこと。また、その力。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「心静かに看経かんきんせうと、―の後ろ姿」

⇒ねん‐ぶつ【念仏】

ねんぶつ‐とう【念仏刀】‥タウ

浅井長政の家臣、百々内蔵介どどくらのすけが所持した刀の異名。罪人を斬った時、斬り口が吸い付いて離れず、念仏を唱えてから二つに分かれたのでいう。

⇒ねん‐ぶつ【念仏】

ねんぶつ‐どう【念仏堂】‥ダウ

念仏を修行するため寺院内に設けた堂。

⇒ねん‐ぶつ【念仏】

ねんぶつ‐の‐くちあけ【念仏の口明け】

正月になって初めて仏を祭って念仏する日。関西地方でいう。

⇒ねん‐ぶつ【念仏】

ねんぶつ‐の‐くちどめ【念仏の口止め】

12月のある日に仏の祭納めをすること。この日以後、正月の念仏の口明けの日までは念仏を唱えない。

⇒ねん‐ぶつ【念仏】

ねんぶつ‐もん【念仏門】

①念仏して浄土に往生する法門。浄土門。

②(→)念仏宗に同じ。

⇒ねん‐ぶつ【念仏】

ねん‐ぶん【年分】

①1カ年に相当する分。1年分。

②年分度者の略。三宝絵詞「延暦の年に―を申し置き」

⇒ねんぶん‐どしゃ【年分度者】

ねんぶん‐どしゃ【年分度者】

平安初期、仏教各宗の諸大寺で、毎年人数を定めて学業を試験して得度とくど者を許し、その後、沙弥行を修し、授戒後12〜16年間、所定の経・論を学ばせたもの。年料度者。年分学生がくしょう。年分者。年分。

⇒ねん‐ぶん【年分】

ねん‐べつ【年別】

年によって区別すること。

⇒ねんべつ‐よさん【年別予算】

ねんべつ‐よさん【年別予算】

毎年1カ年を期間として制定する予算。

⇒ねん‐べつ【年別】

ねん‐ぽ【年甫】

年のはじめ。年始。日葡辞書「ネンポノギョケイ(御慶)メデタクソロ」

ねん‐ぽう【年俸】

年ごとに定めた俸給。また、1年分の俸給。「―制」

ねん‐ぽう【年報】

事業・研究などに関して年1回定期的に出す報告書。

ねん‐まえ【年前】‥マヘ

年季の明けるまえ。好色一代男6「名残惜しきは今少しの―」

ねん‐まく【粘膜】

消化管・気道・泌尿生殖道などの管や腔所の内面をおおう柔らかい湿った上皮。常に表面に粘液を分泌している。

⇒ねんまく‐がん【粘膜癌】

ねんまく‐がん【粘膜癌】

粘膜上皮に発生した癌が粘膜にひろがり、粘膜内にとどまっているもの。粘膜内癌。

⇒ねん‐まく【粘膜】

ねん‐まつ【年末】

としのすえ。としのくれ。歳末。〈[季]冬〉。「―年始」

⇒ねんまつ‐しょうよ【年末賞与】

⇒ねんまつ‐ちょうせい【年末調整】

ねんまつ‐しょうよ【年末賞与】‥シヤウ‥

官庁・会社などで、毎月の給料とは別に、年末に支給する特別な給与。

⇒ねん‐まつ【年末】

ねんまつ‐ちょうせい【年末調整】‥テウ‥

給与所得の支払者が、年末に1年間の給与総額に対する所得税額を算出し、源泉徴収済みの税額の合計と比較して納税額の過不足を精算すること。

⇒ねん‐まつ【年末】

ねん‐もう【念望】‥マウ

ねがい。のぞみ。日葡辞書「ネンマウヲトグル」

ねん‐もう【粘毛】

植物の若葉・萼がくなどにあって、粘液を分泌する毛。→腺毛

ねん‐の‐ため【念の為】🔗⭐🔉

ねん‐の‐ため【念の為】

いっそう注意をうながし、たしかめるため。「―に繰り返します」

ねん‐ばらし【念晴し】🔗⭐🔉

ねん‐ばらし【念晴し】

執念または疑念をはらすこと。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「いつそ言はぬが―」

ねんぴかんのんりき‐とうじんだんだんね【念彼観音力刀尋段段壊】‥クワンオン‥タウ‥ヱ🔗⭐🔉

ねんぴかんのんりき‐とうじんだんだんね【念彼観音力刀尋段段壊】‥クワンオン‥タウ‥ヱ

〔仏〕法華経普門品中の偈げ。かの観音の力を念ずる時は、怨敵に刀の害を加えられても、その身は害せられず、かえって敵の刀が寸断に折れこわれるという意。刀尋段段壊。

ねん‐ぶつ【念仏】🔗⭐🔉

ねん‐ぶつ【念仏】

心に仏の姿や功徳くどくを観じ、口に仏名を唱えること。善導や法然の浄土教では、特に阿弥陀仏の名号を称えることをいい、それにより、極楽浄土に往生できるという。↔諸行しょぎょう2。

⇒ねんぶつ‐おうじょう【念仏往生】

⇒ねんぶつ‐おどり【念仏踊】

⇒ねんぶつ‐こう【念仏講】

⇒ねんぶつ‐ざんまい【念仏三昧】

⇒ねんぶつ‐じゃく【念仏尺】

⇒ねんぶつ‐しゅう【念仏宗】

⇒ねんぶつ‐せん【念仏銭】

⇒ねんぶつ‐ぢから【念仏力】

⇒ねんぶつ‐とう【念仏刀】

⇒ねんぶつ‐どう【念仏堂】

⇒ねんぶつ‐の‐くちあけ【念仏の口明け】

⇒ねんぶつ‐の‐くちどめ【念仏の口止め】

⇒ねんぶつ‐もん【念仏門】

ねんぶつ‐おうじょう【念仏往生】‥ワウジヤウ🔗⭐🔉

ねんぶつ‐おうじょう【念仏往生】‥ワウジヤウ

阿弥陀仏をたのみ、その名号を称えて極楽往生を遂げること。↔諸行往生。

⇒ねん‐ぶつ【念仏】

ねんぶつ‐こう【念仏講】‥カウ🔗⭐🔉

ねんぶつ‐こう【念仏講】‥カウ

①念仏宗信者の会合、すなわち念仏の講中。毎月当番の家に集まって念仏を勤め、掛金を積み立てて会食・葬儀の費用に当てた。世間胸算用4「―中間の布に利をとるなどは」

②(隠語)婦女子を輪姦すること。梅暦「お娘を正座に取り巻いて―をはじめるつもり」

⇒ねん‐ぶつ【念仏】

ねんぶつ‐ざんまい【念仏三昧】🔗⭐🔉

ねんぶつ‐ざんまい【念仏三昧】

一心に仏身を観念し、または、一心に仏名を唱えること。念仏をして日を過ごすこと。

⇒ねん‐ぶつ【念仏】

ねんぶつ‐じゃく【念仏尺】🔗⭐🔉

ねんぶつ‐じゃく【念仏尺】

(伊吹山で発掘した念仏塔婆に刻された尺度に模したからいう)工匠の用いた竹尺の一種。京都で作られ、曲尺かねじゃくの1尺2厘に当たる。ねんぶつざし。

⇒ねん‐ぶつ【念仏】

ねんぶつ‐しゅう【念仏宗】🔗⭐🔉

ねんぶつ‐しゅう【念仏宗】

阿弥陀仏の救いを信じ、その仏名を称えて、浄土に往生することを願う仏教宗派。融通念仏宗・浄土宗・浄土真宗・時宗など。念仏門。

⇒ねん‐ぶつ【念仏】

ねんぶつ‐せん【念仏銭】🔗⭐🔉

ねんぶつ‐せん【念仏銭】

南無阿弥陀仏の名号を鋳出した絵銭えせん。

⇒ねん‐ぶつ【念仏】

ねんぶつ‐ぢから【念仏力】🔗⭐🔉

ねんぶつ‐ぢから【念仏力】

念仏を力と頼むこと。また、その力。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「心静かに看経かんきんせうと、―の後ろ姿」

⇒ねん‐ぶつ【念仏】

ねんぶつ‐とう【念仏刀】‥タウ🔗⭐🔉

ねんぶつ‐とう【念仏刀】‥タウ

浅井長政の家臣、百々内蔵介どどくらのすけが所持した刀の異名。罪人を斬った時、斬り口が吸い付いて離れず、念仏を唱えてから二つに分かれたのでいう。

⇒ねん‐ぶつ【念仏】

ねんぶつ‐どう【念仏堂】‥ダウ🔗⭐🔉

ねんぶつ‐どう【念仏堂】‥ダウ

念仏を修行するため寺院内に設けた堂。

⇒ねん‐ぶつ【念仏】

ねんぶつ‐の‐くちあけ【念仏の口明け】🔗⭐🔉

ねんぶつ‐の‐くちあけ【念仏の口明け】

正月になって初めて仏を祭って念仏する日。関西地方でいう。

⇒ねん‐ぶつ【念仏】

ねんぶつ‐の‐くちどめ【念仏の口止め】🔗⭐🔉

ねんぶつ‐の‐くちどめ【念仏の口止め】

12月のある日に仏の祭納めをすること。この日以後、正月の念仏の口明けの日までは念仏を唱えない。

⇒ねん‐ぶつ【念仏】

ねんぶつ‐もん【念仏門】🔗⭐🔉

ねんぶつ‐もん【念仏門】

①念仏して浄土に往生する法門。浄土門。

②(→)念仏宗に同じ。

⇒ねん‐ぶつ【念仏】

○念も無いねんもない🔗⭐🔉

○念も無いねんもない

①思慮がない。狂言、馬口労ばくろう「ねんもなう行くまいぞ」

②思いがけない。とんでもない。狂言、樽聟「―事、やる事はならぬ」

③面白みがない。心をひかれることがない。男色大鑑「―絵などは見劣りて昔にあらぬ思ひとなれり」

⇒ねん【念】

ねん‐やく【念約】

念者ねんじゃとして約束すること。男色関係をむすぶ約束。

ねん‐ゆう【念友】‥イウ

(→)念者ねんじゃに同じ。また、念者としての交友。男色大鑑「蘭丸立ちとどまり、我に―の数ありとや、ここは是非の聞所と申せば」

ねん‐よ【年余】

1年余り。「―にわたる努力」

ねん‐よ【年預】

(ネンニョとも)

①(もと、臨時に1年を限って他の役所の職員が事務を担当したからいう)院庁の執事の下にあって実務を行なった職。他の役所や斎院・親王・摂関家の家司けいし、社寺・荘園にも置かれた。今昔物語集27「斎院の―にてなむ有りけるに」→預り。

②祭の当番。

ねん‐よう【年窯】‥エウ

中国清の雍正(1723〜1735)年間、年希尭ねんきぎょうが景徳鎮官窯かんようを監督していた期間の窯とその製品。灰鼠色の優れた青磁で名高い。

ねん‐らい【年来】

数年以来。としごろ。ながねん。「―の友」「―あたためてきた計画」

ねん‐り【年利】

1年いくらと定めた利率。

ねん‐りき【念力】

精神をこめた力。一念をこめた力。謡曲、河水「―の剣を真向にさしかざし」。「思う―岩をも通す」

⇒念力岩をも通す

○念を入れるねんをいれる🔗⭐🔉

○念を入れるねんをいれる

落度がないように深く注意する。入念にする。日葡辞書「ネンヲイルル、また、ツカウ」

⇒ねん【念】

○念を押すねんをおす🔗⭐🔉

○念を押すねんをおす

間違いがないよう、相手に十分にたしかめる。「口外しないよう―」

⇒ねん【念】

の

①舌尖を前硬口蓋に接して発する鼻子音〔n〕と母音〔o〕との結合した音節。〔no〕 上代特殊仮名遣では奈良時代に甲〔no〕乙〔nö〕2類の別があった。

②平仮名「の」は「乃」の草体。片仮名「ノ」は「乃」の最初の1画。

の【荷】

荷にの古形。複合語に用いる。万葉集2「―前さきの篋はこの」

の【野】

①自然の広い平地。多く、山すその傾斜地。のら。万葉集3「春日―に登りて」→原。

②ある語に冠して「野生の」「自然のままの」「田舎の」「正式でない」の意を添える。「―うさぎ」「―髪」「―だいこ(野幇間)」

③建築で、外側から見えない部分。「―桁」↔化粧

⇒野くれ山くれ

⇒野となれ山となれ

⇒野に伏し山に伏す

の【幅】

①布の幅はばを数える語。一幅は普通鯨尺8寸ないし1尺(約30センチメートルないし38センチメートル)。「三み―ぶとん」

②一幅分の布。はぎ合わせたものの部分についていう。

の【箆】

①ヤダケの古名。〈倭名類聚鈔20〉

②矢柄やがら。平家物語9「馬の額を―深に射させて」

の

〔助詞〕

➊(格助詞)

①連体格を示す。前の語句の内容を後の体言に付け加え、その体言の内容を限定する。現代語では「の」の前後の内容に場面の差がない時に使われ、その差がある時は「…からの」「…までの」のように、その差を示す語を補って使うが、古代語では場面から理解できれば「…の」だけで使えた。後に付く体言が省略され、体言に準じて使われることもある。

㋐場所を示す。…にある。…にいる。…における。皇極紀「彼方おちかた―浅野―雉きぎし」。万葉集7「巻向―桧原の山を」。土佐日記「県あがた―四年五年果てて」。古今和歌集序「大空―月」。平家物語9「宇治川―先陣」。「東京―おじさん」

㋑時を示す。…における。万葉集2「秋―月夜は」。万葉集12「夕よい―物思ひ」。「昨日―出来事」

㋒位置・方角を示す。…に対する。万葉集2「御井―上より」。万葉集4「餓鬼―後しりえにぬかづくがごと」。「都―西北」

㋓向かって行く時・所を示す。…までの。…への。万葉集15「会はむ日―形見にせよと」。伊勢物語「都―つとにいざといはましを」。源氏物語若紫「朱雀院―行幸あるべし」

㋔対象を示す。…への。…との。…についての。源氏物語手習「山ごもり―御羨み」。源氏物語玉鬘「故少弐―仲悪しかりける国人」。「自動車―運転」「夫―操縦法」

㋕所有者を示す。「が」に比べ敬意をこめて使われると捉えられることもある。…のものである。…が持っている。古事記中「をとめ―床の辺」。万葉集1「采女―袖」。源氏物語葵「若君―御乳母」。史記抄「晋文公―夫人は繆公―女ぢや」。「私―本」「あなた―家」

㋖所属を示す。…に属している。万葉集1「珠裳たまも―裾に」。万葉集5「玉桙の道―隈廻くまみに」。万葉集5「天の下申し給ひし家―子と選び給ひて」。竹取物語「駿河の国にあなる山―頂き」。平家物語1「神祇官―官人」。「本校―生徒」「腕―付け根」「子供―手を引く」「5月―5日」「東京―世田谷」

㋗同格の関係であることを示す。…である。…で。…であり、かつ…である。万葉集9「見てしかといぶせむ時―垣ほなす人の問ふ時」。今昔物語集31「若き女―年二十余ばかりにていと清げなる出で来たり」。蒙求抄10「歩兵の官の人―厨に営む人あつて」。「弟―三郎」

㋘原料・材料を示す。…でできた。古事記上「玉―みすまる」。古今和歌集春「白 しろたえ―袖ふりはへて」。「毛糸―セーター」

㋙資格や置かれた状態・状況を示す。…である。…という。万葉集3「わが背―君」。源氏物語桐壺「帝王―上なき位」。徒然草「希有―狼藉」。「博士―称号」「入ったばかり―新人」「交戦中―国」

㋚固有名詞による限定。…という(名の)。古事記上「八千矛―神」。万葉集1「大和―国」。堤中納言物語「中将―乳母めのと」

㋛思い浮かぶもとを示す。「天神様―北野」「津―伊勢」

㋜体言・形容詞語幹・副詞・句などの属性を持つことを示す。万葉集2「おそ―みやび男」。万葉集18「あはれ―鳥と」。竹取物語「猛―者」。源氏物語夕顔「わざと―声」。新古今和歌集恋「忘れじ―行く末まではかたければ」。平家物語9「あなむざん―盛長や」。「急―話」

㋝形式名詞に先立ってその実質・内容を示す。万葉集2「朝露―如ごと、夕霧―如」「波―共むたか寄りかく寄る」。万葉集20「大君の任まけ―まにまに」。竹取物語「御心ざし―程は見ゆべし」。源氏物語桐壺「右大弁の子―やうに思はせて」

㋞比喩を示す。…のような。「花―都パリ」

→が。

②後の体言が省略されたもの。(古くは体言のみを受けたが室町時代以後は活用語の連体形をも受ける。口語では頻用され、準体助詞として別扱いする説もある)

㋐先行する名詞を省略。仏足石歌「仏は常―もあれど」。土佐日記「とかく言ひて前の守かみも今―ももろともにおりて」。四河入海「世間にある兎は皆雌也。月中―は雄兎ぞ」。「この万年筆はどなた―ですか」

㋑体言の代用をする。…のもの。…のこと。…の人。狂言、絹粥ひめのり「それがしが好いて読む―は源氏平家の物語」。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「これ申し、お隣り―」。「できた―をもらう」

③体言を受け、連用修飾語を示す。

㋐(多く、和歌の序詞の技法)上の語句の内容を比喩・例示とするもの。…のように。万葉集2「樹この下隠りゆく水―吾こそ増さめ御念ひよりは」。万葉集5「鳴きゆく鳥―音ねのみし鳴かゆ」。源氏物語夕顔「例―急ぎ給うて」

㋑(「もの―」の形で)1㋗の同格の用法から転じて、矛盾した状態の共存を示し、逆接の接続助詞的用法となる。源氏物語夕顔「つれなくねたきもの―忘れがたきにおぼす」。源氏物語明石「をかしきもの―さすがにあはれと聞き給ふふしふしもあり」

④もたらした主体を示す。

㋐従属文での述語の表す内容をもたらした主体を示す。…が。…のする。主文で「が」を使うのに対し従属文では「の」を使うとする考えもあったが、現代語では、従属文でも「が」で表すことが多い。現代語では「の」を受けた文末は詠嘆止めとなる。古事記中「命―全けむ人は」。万葉集10「にほふ黄葉もみち―散らまく惜しも」。伊勢物語「栗原のあねはの松―人ならば」。古今和歌集序「春のあしたに花―散るを見」。蒙求抄3「氷―はる時分」。毛詩抄「成王―もつてきて、近比辛労ぢやと云て」。天草本平家物語「宰相殿―さてござれば」。「あなた―読んだ本」「こぼれた後にまた露―置く」

㋑疑問・反語・詠嘆の文で、もたらした主体を示す。万葉集1「心なく雲―かくさふべしや」。万葉集7「巻向山は継ぎ―よろしも」。古今和歌集恋「思ひつつ寝ぬればや人―見えつらむ」

㋒言い切り文の主体を示す。中古の詠嘆文に始まり、室町・江戸期に多くあるが、そのほとんどが感動・強調などの表現。古今和歌集哀傷「見れば涙―たぎまさりけり」。曾我物語3「梶原殿―来きたれり」。東海道中膝栗毛3「外聞げえぶん―わるい」

㋓対象を示す。述語は体言と同等になるために連体格と同等にも考えられる。万葉集3「手弱き女おみなにしあればすべ―知らなく」。万葉集5「妹らを見らむ人―羨ともしさ」。万葉集11「妹が目―見まく欲しけく」。蒙求抄10「酒―飲みたき時ゆく也」。浮世風呂前「とつさまが曲つた事―嫌きれえな人だのに」

⑤撥音ンで終わる体言に助詞「を」が付き、連声れんじょうによってノとなったもの。目的格を示す。狂言、烏帽子折「油断―させまいといふ事ぢや」。浄瑠璃、凱陣八島「哀憐―垂れ、通さんこそ本意ならめ」。東海道中膝栗毛2「しからば六十二文―つかはそうか」

➋(並立助詞)(室町時代以後の用法)

①事物を並べあげて問題にする。同類を集めたり、反対のものを比較したりする。史記抄「日本には、裳―、ひの袴―なんどと云て」。浄瑠璃、大経師昔暦「宿賃―、米―、味噌―と算用したら」。「貸した―借りない―と言いあっていた」「行く―行かない―、迷って決められない」

②ある活用語とその否定形とを重ねて上の語の意味を強める。「いやもう、面白い―面白くない―って」「走った―走らない―、ものすごい勢いだった」

➌(終助詞)

①会話の中で、語調をやわらげつつ、聞き手を意識しての感動を示す。狂言、釣狐「其狐を釣る物をちと見たい―」。狂言、吟じ聟「鈍な奴―」。浄瑠璃、女殺油地獄「ア、ざはざはと何ぢや―」。浮世風呂2「ヲヤおばさん、お早かつた―」。「わたしはこれが好きな―」「私、何とも思っていません―」

②疑問文の末尾の「か」を略したもの。「何を話している―」「京都へはいつ行く―」「もう御飯は食べた―」

➍(間投助詞)文節の切れ目に付いて聞き手に軽く念を押しながら話を進める。江戸語に多く、遠慮のいらない聞き手に対して用いる。…ね。浮世風呂2「いま―、お前の所へ寄つたら―」。仮名文章娘節用「アノ、内に居る様におこると―、をばさんが泊めて下さらないヨ」

ノア【NOAA】

(National Oceanic and Atmospheric Administration)アメリカ国立海洋大気庁。

ノア【Noah】

旧約聖書創世記6章以下の洪水伝説中の主人公。人類の堕落がもとで起きた大洪水に、方舟はこぶねに乗って難を免れるよう神に命ぜられ、新しい契約を授かって、アダムにつぐ人類の第2の祖先になったという。→方舟

の‐あい【野合・野相】‥アヒ

戦いで、両軍が平地で出会うこと。新撰信長記「―の合戦なりとも」

の‐あえ【野饗】‥アヘ

野原での饗応。多くは猟の獲物えものをその場で料理する。雄略紀「群臣と鮮なます割つくりて―せむとして」

の‐あざみ【野薊】

アザミ(キク科)の一種で、最も普通。北海道を除く各地の原野に自生。高さ約90センチメートル。5〜6月頃、紅紫色の頭状花をつけ、総苞の外面は粘質を帯びる。観賞用の改良品種は、ドイツアザミとよく誤称される。

のあざみ

しろたえ―袖ふりはへて」。「毛糸―セーター」

㋙資格や置かれた状態・状況を示す。…である。…という。万葉集3「わが背―君」。源氏物語桐壺「帝王―上なき位」。徒然草「希有―狼藉」。「博士―称号」「入ったばかり―新人」「交戦中―国」

㋚固有名詞による限定。…という(名の)。古事記上「八千矛―神」。万葉集1「大和―国」。堤中納言物語「中将―乳母めのと」

㋛思い浮かぶもとを示す。「天神様―北野」「津―伊勢」

㋜体言・形容詞語幹・副詞・句などの属性を持つことを示す。万葉集2「おそ―みやび男」。万葉集18「あはれ―鳥と」。竹取物語「猛―者」。源氏物語夕顔「わざと―声」。新古今和歌集恋「忘れじ―行く末まではかたければ」。平家物語9「あなむざん―盛長や」。「急―話」

㋝形式名詞に先立ってその実質・内容を示す。万葉集2「朝露―如ごと、夕霧―如」「波―共むたか寄りかく寄る」。万葉集20「大君の任まけ―まにまに」。竹取物語「御心ざし―程は見ゆべし」。源氏物語桐壺「右大弁の子―やうに思はせて」

㋞比喩を示す。…のような。「花―都パリ」

→が。

②後の体言が省略されたもの。(古くは体言のみを受けたが室町時代以後は活用語の連体形をも受ける。口語では頻用され、準体助詞として別扱いする説もある)

㋐先行する名詞を省略。仏足石歌「仏は常―もあれど」。土佐日記「とかく言ひて前の守かみも今―ももろともにおりて」。四河入海「世間にある兎は皆雌也。月中―は雄兎ぞ」。「この万年筆はどなた―ですか」

㋑体言の代用をする。…のもの。…のこと。…の人。狂言、絹粥ひめのり「それがしが好いて読む―は源氏平家の物語」。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「これ申し、お隣り―」。「できた―をもらう」

③体言を受け、連用修飾語を示す。

㋐(多く、和歌の序詞の技法)上の語句の内容を比喩・例示とするもの。…のように。万葉集2「樹この下隠りゆく水―吾こそ増さめ御念ひよりは」。万葉集5「鳴きゆく鳥―音ねのみし鳴かゆ」。源氏物語夕顔「例―急ぎ給うて」

㋑(「もの―」の形で)1㋗の同格の用法から転じて、矛盾した状態の共存を示し、逆接の接続助詞的用法となる。源氏物語夕顔「つれなくねたきもの―忘れがたきにおぼす」。源氏物語明石「をかしきもの―さすがにあはれと聞き給ふふしふしもあり」

④もたらした主体を示す。

㋐従属文での述語の表す内容をもたらした主体を示す。…が。…のする。主文で「が」を使うのに対し従属文では「の」を使うとする考えもあったが、現代語では、従属文でも「が」で表すことが多い。現代語では「の」を受けた文末は詠嘆止めとなる。古事記中「命―全けむ人は」。万葉集10「にほふ黄葉もみち―散らまく惜しも」。伊勢物語「栗原のあねはの松―人ならば」。古今和歌集序「春のあしたに花―散るを見」。蒙求抄3「氷―はる時分」。毛詩抄「成王―もつてきて、近比辛労ぢやと云て」。天草本平家物語「宰相殿―さてござれば」。「あなた―読んだ本」「こぼれた後にまた露―置く」

㋑疑問・反語・詠嘆の文で、もたらした主体を示す。万葉集1「心なく雲―かくさふべしや」。万葉集7「巻向山は継ぎ―よろしも」。古今和歌集恋「思ひつつ寝ぬればや人―見えつらむ」

㋒言い切り文の主体を示す。中古の詠嘆文に始まり、室町・江戸期に多くあるが、そのほとんどが感動・強調などの表現。古今和歌集哀傷「見れば涙―たぎまさりけり」。曾我物語3「梶原殿―来きたれり」。東海道中膝栗毛3「外聞げえぶん―わるい」

㋓対象を示す。述語は体言と同等になるために連体格と同等にも考えられる。万葉集3「手弱き女おみなにしあればすべ―知らなく」。万葉集5「妹らを見らむ人―羨ともしさ」。万葉集11「妹が目―見まく欲しけく」。蒙求抄10「酒―飲みたき時ゆく也」。浮世風呂前「とつさまが曲つた事―嫌きれえな人だのに」

⑤撥音ンで終わる体言に助詞「を」が付き、連声れんじょうによってノとなったもの。目的格を示す。狂言、烏帽子折「油断―させまいといふ事ぢや」。浄瑠璃、凱陣八島「哀憐―垂れ、通さんこそ本意ならめ」。東海道中膝栗毛2「しからば六十二文―つかはそうか」

➋(並立助詞)(室町時代以後の用法)

①事物を並べあげて問題にする。同類を集めたり、反対のものを比較したりする。史記抄「日本には、裳―、ひの袴―なんどと云て」。浄瑠璃、大経師昔暦「宿賃―、米―、味噌―と算用したら」。「貸した―借りない―と言いあっていた」「行く―行かない―、迷って決められない」

②ある活用語とその否定形とを重ねて上の語の意味を強める。「いやもう、面白い―面白くない―って」「走った―走らない―、ものすごい勢いだった」

➌(終助詞)

①会話の中で、語調をやわらげつつ、聞き手を意識しての感動を示す。狂言、釣狐「其狐を釣る物をちと見たい―」。狂言、吟じ聟「鈍な奴―」。浄瑠璃、女殺油地獄「ア、ざはざはと何ぢや―」。浮世風呂2「ヲヤおばさん、お早かつた―」。「わたしはこれが好きな―」「私、何とも思っていません―」

②疑問文の末尾の「か」を略したもの。「何を話している―」「京都へはいつ行く―」「もう御飯は食べた―」

➍(間投助詞)文節の切れ目に付いて聞き手に軽く念を押しながら話を進める。江戸語に多く、遠慮のいらない聞き手に対して用いる。…ね。浮世風呂2「いま―、お前の所へ寄つたら―」。仮名文章娘節用「アノ、内に居る様におこると―、をばさんが泊めて下さらないヨ」

ノア【NOAA】

(National Oceanic and Atmospheric Administration)アメリカ国立海洋大気庁。

ノア【Noah】

旧約聖書創世記6章以下の洪水伝説中の主人公。人類の堕落がもとで起きた大洪水に、方舟はこぶねに乗って難を免れるよう神に命ぜられ、新しい契約を授かって、アダムにつぐ人類の第2の祖先になったという。→方舟

の‐あい【野合・野相】‥アヒ

戦いで、両軍が平地で出会うこと。新撰信長記「―の合戦なりとも」

の‐あえ【野饗】‥アヘ

野原での饗応。多くは猟の獲物えものをその場で料理する。雄略紀「群臣と鮮なます割つくりて―せむとして」

の‐あざみ【野薊】

アザミ(キク科)の一種で、最も普通。北海道を除く各地の原野に自生。高さ約90センチメートル。5〜6月頃、紅紫色の頭状花をつけ、総苞の外面は粘質を帯びる。観賞用の改良品種は、ドイツアザミとよく誤称される。

のあざみ

の‐あずき【野小豆】‥アヅキ

マメ科の多年草。山地に生え、蔓性。葉は3小葉で、クズの葉に似るが小形。夏、黄色の蝶形花を開く。ヒメクズ。

の‐あそび【野遊び】

①野に出て草をつみなどして遊ぶこと。〈[季]春〉。日葡辞書「ノアソビニヅ(出)ル」

②野で猟をすること。雄略紀「遊郊野のあそびせむと勧めて」

の‐あらし【野荒らし】

田畑の作物などを荒らすこと。また、そういう人や獣など。

のあわせ‐いくさ【野合せ軍】‥アハセ‥

平地での合戦。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「―の一番鑓」

ノイエ‐ザハリヒカイト【Neue Sachlichkeit ドイツ】

(→)新即物主義。

の‐いくさ【野戦】

平野でする戦い。やせん。

ノイジネス【noisiness】

騒音の不快感を評価する指標の一つ。音そのものに付随した聴覚上の不快感。大きさだけでなく、音色や発生頻度などと関連する。航空機騒音の評価などに用いられる。→アノイアンス

ノイズ【noise】

①騒音。雑音。

②電気信号の乱れ。

⇒ノイズ‐スケルチ‐かいろ【ノイズスケルチ回路】

⇒ノイズ‐フィルター【noise filter】

ノイズ‐スケルチ‐かいろ【ノイズスケルチ回路】‥クワイ‥

(noise squelch)無線の受信機で、到来電波がない時の雑音を消すための回路。

⇒ノイズ【noise】

ノイズ‐フィルター【noise filter】

電子機器・ケーブルなどに外部から侵入する雑音を軽減・除去する機器。

⇒ノイズ【noise】

のい‐ずみ【芒墨・肉刺】

(ノギズミの音便)はきものの固い部分にこすれて足にできる炎症。肉刺まめ。倭名類聚鈔3「肉刺、和名乃以須美」

の‐いた【野板】

挽ひき割ったままで鉋かんなをかけてない板。粗板あらいた。

の‐いちご【野苺】

野生のイチゴの総称。通常は草本の種類を指し、キイチゴ類は含まない。

の‐いぬ【野犬】

飼主のない犬。のらいぬ。やけん。浮世草子、傾城武道桜「―つきまとひてなきさけぶ」

の‐いね【野稲】

陸稲おかぼのこと。

の‐いばら【野薔薇・野茨】

バラ科の落葉半蔓性低木。山野にごく普通。高さ約2メートル。茎にとげを散生。初夏、芳香のある白色花を多数開く。秋、赤色球形の小果実を結び、これを生薬の営実として利尿・瀉下しゃかに用いる。バラの台木に用いる。ノバラ。〈[季]夏〉

のいばら

の‐あずき【野小豆】‥アヅキ

マメ科の多年草。山地に生え、蔓性。葉は3小葉で、クズの葉に似るが小形。夏、黄色の蝶形花を開く。ヒメクズ。

の‐あそび【野遊び】

①野に出て草をつみなどして遊ぶこと。〈[季]春〉。日葡辞書「ノアソビニヅ(出)ル」

②野で猟をすること。雄略紀「遊郊野のあそびせむと勧めて」

の‐あらし【野荒らし】

田畑の作物などを荒らすこと。また、そういう人や獣など。

のあわせ‐いくさ【野合せ軍】‥アハセ‥

平地での合戦。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「―の一番鑓」

ノイエ‐ザハリヒカイト【Neue Sachlichkeit ドイツ】

(→)新即物主義。

の‐いくさ【野戦】

平野でする戦い。やせん。

ノイジネス【noisiness】

騒音の不快感を評価する指標の一つ。音そのものに付随した聴覚上の不快感。大きさだけでなく、音色や発生頻度などと関連する。航空機騒音の評価などに用いられる。→アノイアンス

ノイズ【noise】

①騒音。雑音。

②電気信号の乱れ。

⇒ノイズ‐スケルチ‐かいろ【ノイズスケルチ回路】

⇒ノイズ‐フィルター【noise filter】

ノイズ‐スケルチ‐かいろ【ノイズスケルチ回路】‥クワイ‥

(noise squelch)無線の受信機で、到来電波がない時の雑音を消すための回路。

⇒ノイズ【noise】

ノイズ‐フィルター【noise filter】

電子機器・ケーブルなどに外部から侵入する雑音を軽減・除去する機器。

⇒ノイズ【noise】

のい‐ずみ【芒墨・肉刺】

(ノギズミの音便)はきものの固い部分にこすれて足にできる炎症。肉刺まめ。倭名類聚鈔3「肉刺、和名乃以須美」

の‐いた【野板】

挽ひき割ったままで鉋かんなをかけてない板。粗板あらいた。

の‐いちご【野苺】

野生のイチゴの総称。通常は草本の種類を指し、キイチゴ類は含まない。

の‐いぬ【野犬】

飼主のない犬。のらいぬ。やけん。浮世草子、傾城武道桜「―つきまとひてなきさけぶ」

の‐いね【野稲】

陸稲おかぼのこと。

の‐いばら【野薔薇・野茨】

バラ科の落葉半蔓性低木。山野にごく普通。高さ約2メートル。茎にとげを散生。初夏、芳香のある白色花を多数開く。秋、赤色球形の小果実を結び、これを生薬の営実として利尿・瀉下しゃかに用いる。バラの台木に用いる。ノバラ。〈[季]夏〉

のいばら

ノイバラ

提供:OPO

ノイバラ

提供:OPO

のい‐ふ・す【偃す】

〔自四〕

(ノ(仰)キフスの音便)仰臥する。倒れ伏す。大鏡道長「やすらかに―・したれば」

ノイマン【John von Neumann】

⇒フォン=ノイマン。

⇒ノイマンがた‐コンピューター【ノイマン型コンピューター】

ノイマンがた‐コンピューター【ノイマン型コンピューター】

フォン=ノイマンの提案した原理に基づくコンピューター。ソフトウェアをメモリーに格納するプログラム内蔵方式と、プログラムから命令を順次読み出して実行する逐次制御方式とが特徴。

⇒ノイマン【John von Neumann】

ノイラート【Otto Neurath】

オーストリアの社会学者・哲学者。ウィーン学団の創設に中心的役割を果たした。(1882〜1945)

ノイローゼ【Neurose ドイツ】

(→)神経症に同じ。

ノイロン【Neuron ドイツ】

(→)神経細胞に同じ。

のう【衲】ナフ

(補綴の意)

①衲衣のうえ。枕草子123「暑げなるもの。…―の袈裟」

②僧の自称。「拙―」

のう【悩】ナウ

⇒御悩ごのう

のう【能】

①物事をなし得る力。知恵や技術。はたらき。

②作用。効果。ききめ。「―書き」

③できること。よくすること。得意とする所。古今著聞集5「―は歌よみ」

④日本芸能の一つで、歌舞劇。ふつう猿楽能をさすが、田楽の能もあった。風姿花伝「田楽の―にも漏れぬ所なり」→能楽のうがく。

⑤能登国のとのくにの略。

⇒能ある鷹は爪隠す

⇒能がない

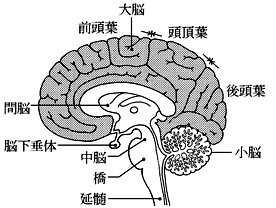

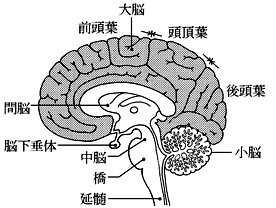

のう【脳】ナウ

(brain)中枢神経系の主要部。脊髄の上端に連なり、脳膜に包まれて頭蓋腔内にある。かすかに紅い灰白色。大脳(終脳)・間脳・中脳・小脳および橋きょう・延髄に分けられ、特に大脳は人の意識活動の中心で、一般に脳といえば大脳を指すことが多い。人の脳の全重量は平均約1300グラム。脳髄のうずい。徒然草「鼻より入りて―を食むといへり」

脳

のい‐ふ・す【偃す】

〔自四〕

(ノ(仰)キフスの音便)仰臥する。倒れ伏す。大鏡道長「やすらかに―・したれば」

ノイマン【John von Neumann】

⇒フォン=ノイマン。

⇒ノイマンがた‐コンピューター【ノイマン型コンピューター】

ノイマンがた‐コンピューター【ノイマン型コンピューター】

フォン=ノイマンの提案した原理に基づくコンピューター。ソフトウェアをメモリーに格納するプログラム内蔵方式と、プログラムから命令を順次読み出して実行する逐次制御方式とが特徴。

⇒ノイマン【John von Neumann】

ノイラート【Otto Neurath】

オーストリアの社会学者・哲学者。ウィーン学団の創設に中心的役割を果たした。(1882〜1945)

ノイローゼ【Neurose ドイツ】

(→)神経症に同じ。

ノイロン【Neuron ドイツ】

(→)神経細胞に同じ。

のう【衲】ナフ

(補綴の意)

①衲衣のうえ。枕草子123「暑げなるもの。…―の袈裟」

②僧の自称。「拙―」

のう【悩】ナウ

⇒御悩ごのう

のう【能】

①物事をなし得る力。知恵や技術。はたらき。

②作用。効果。ききめ。「―書き」

③できること。よくすること。得意とする所。古今著聞集5「―は歌よみ」

④日本芸能の一つで、歌舞劇。ふつう猿楽能をさすが、田楽の能もあった。風姿花伝「田楽の―にも漏れぬ所なり」→能楽のうがく。

⑤能登国のとのくにの略。

⇒能ある鷹は爪隠す

⇒能がない

のう【脳】ナウ

(brain)中枢神経系の主要部。脊髄の上端に連なり、脳膜に包まれて頭蓋腔内にある。かすかに紅い灰白色。大脳(終脳)・間脳・中脳・小脳および橋きょう・延髄に分けられ、特に大脳は人の意識活動の中心で、一般に脳といえば大脳を指すことが多い。人の脳の全重量は平均約1300グラム。脳髄のうずい。徒然草「鼻より入りて―を食むといへり」

脳

大脳

前頭葉

間脳

脳下垂体

中脳

橋

延髄

小脳

後頭葉

のう【農】

田畑を耕して作物をつくること。また、その業に従事する人。「―は国の本もと」

のう【濃】

美濃国みののくにの略。

のうナウ

[一]〔感〕

(「喃」とも書く)人に呼びかけ、または同意を求める時に用いる。謡曲、隅田川「―舟人、あれに白き鳥の見えたるは」

[二]〔助詞〕

(「な」の転か)主として文末にあって感動の意を表す。閑吟集「たれも―、たれになりとも添うてみよ」。浄瑠璃、薩摩歌「ようもだまつてゐられた―」

のうあ【能阿】

能阿弥の略。

ノヴァーリス【Novalis】

(本名Friedrich von Hardenberg)ドイツの詩人・作家。前期ロマン派の代表的小説「ハインリヒ=フォン=オフターディンゲン(青い花)」のほか、抒情詩文集「夜の讃歌」など。(1772〜1801)→青い花

ノヴァ‐スコシア【Nova Scotia】

カナダ南東端の州。住民の大半はイギリス系で、特にスコットランド系が多い。製紙・木工・水産業が盛ん。旧称アカディア。州都ハリファックス。

のう‐あつ【脳圧】ナウ‥

(→)脳内圧に同じ。

のうあみ【能阿弥】

室町中期の連歌師・画家。阿弥派の祖。真能とも称す。もと越前朝倉氏の被官で、水墨画をよくしたほか、鑑定・茶道・香道などにも通じた。足利義政の同朋衆。著に将軍家所蔵の中国画を列記した「御物御画目録」がある。その子に芸阿弥、孫に相阿弥があり、あわせて三阿弥という。(1397〜1471)

大脳

前頭葉

間脳

脳下垂体

中脳

橋

延髄

小脳

後頭葉

のう【農】

田畑を耕して作物をつくること。また、その業に従事する人。「―は国の本もと」

のう【濃】

美濃国みののくにの略。

のうナウ

[一]〔感〕

(「喃」とも書く)人に呼びかけ、または同意を求める時に用いる。謡曲、隅田川「―舟人、あれに白き鳥の見えたるは」

[二]〔助詞〕

(「な」の転か)主として文末にあって感動の意を表す。閑吟集「たれも―、たれになりとも添うてみよ」。浄瑠璃、薩摩歌「ようもだまつてゐられた―」

のうあ【能阿】

能阿弥の略。

ノヴァーリス【Novalis】

(本名Friedrich von Hardenberg)ドイツの詩人・作家。前期ロマン派の代表的小説「ハインリヒ=フォン=オフターディンゲン(青い花)」のほか、抒情詩文集「夜の讃歌」など。(1772〜1801)→青い花

ノヴァ‐スコシア【Nova Scotia】

カナダ南東端の州。住民の大半はイギリス系で、特にスコットランド系が多い。製紙・木工・水産業が盛ん。旧称アカディア。州都ハリファックス。

のう‐あつ【脳圧】ナウ‥

(→)脳内圧に同じ。

のうあみ【能阿弥】

室町中期の連歌師・画家。阿弥派の祖。真能とも称す。もと越前朝倉氏の被官で、水墨画をよくしたほか、鑑定・茶道・香道などにも通じた。足利義政の同朋衆。著に将軍家所蔵の中国画を列記した「御物御画目録」がある。その子に芸阿弥、孫に相阿弥があり、あわせて三阿弥という。(1397〜1471)

しろたえ―袖ふりはへて」。「毛糸―セーター」

㋙資格や置かれた状態・状況を示す。…である。…という。万葉集3「わが背―君」。源氏物語桐壺「帝王―上なき位」。徒然草「希有―狼藉」。「博士―称号」「入ったばかり―新人」「交戦中―国」

㋚固有名詞による限定。…という(名の)。古事記上「八千矛―神」。万葉集1「大和―国」。堤中納言物語「中将―乳母めのと」

㋛思い浮かぶもとを示す。「天神様―北野」「津―伊勢」

㋜体言・形容詞語幹・副詞・句などの属性を持つことを示す。万葉集2「おそ―みやび男」。万葉集18「あはれ―鳥と」。竹取物語「猛―者」。源氏物語夕顔「わざと―声」。新古今和歌集恋「忘れじ―行く末まではかたければ」。平家物語9「あなむざん―盛長や」。「急―話」

㋝形式名詞に先立ってその実質・内容を示す。万葉集2「朝露―如ごと、夕霧―如」「波―共むたか寄りかく寄る」。万葉集20「大君の任まけ―まにまに」。竹取物語「御心ざし―程は見ゆべし」。源氏物語桐壺「右大弁の子―やうに思はせて」

㋞比喩を示す。…のような。「花―都パリ」

→が。

②後の体言が省略されたもの。(古くは体言のみを受けたが室町時代以後は活用語の連体形をも受ける。口語では頻用され、準体助詞として別扱いする説もある)

㋐先行する名詞を省略。仏足石歌「仏は常―もあれど」。土佐日記「とかく言ひて前の守かみも今―ももろともにおりて」。四河入海「世間にある兎は皆雌也。月中―は雄兎ぞ」。「この万年筆はどなた―ですか」

㋑体言の代用をする。…のもの。…のこと。…の人。狂言、絹粥ひめのり「それがしが好いて読む―は源氏平家の物語」。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「これ申し、お隣り―」。「できた―をもらう」

③体言を受け、連用修飾語を示す。

㋐(多く、和歌の序詞の技法)上の語句の内容を比喩・例示とするもの。…のように。万葉集2「樹この下隠りゆく水―吾こそ増さめ御念ひよりは」。万葉集5「鳴きゆく鳥―音ねのみし鳴かゆ」。源氏物語夕顔「例―急ぎ給うて」

㋑(「もの―」の形で)1㋗の同格の用法から転じて、矛盾した状態の共存を示し、逆接の接続助詞的用法となる。源氏物語夕顔「つれなくねたきもの―忘れがたきにおぼす」。源氏物語明石「をかしきもの―さすがにあはれと聞き給ふふしふしもあり」

④もたらした主体を示す。

㋐従属文での述語の表す内容をもたらした主体を示す。…が。…のする。主文で「が」を使うのに対し従属文では「の」を使うとする考えもあったが、現代語では、従属文でも「が」で表すことが多い。現代語では「の」を受けた文末は詠嘆止めとなる。古事記中「命―全けむ人は」。万葉集10「にほふ黄葉もみち―散らまく惜しも」。伊勢物語「栗原のあねはの松―人ならば」。古今和歌集序「春のあしたに花―散るを見」。蒙求抄3「氷―はる時分」。毛詩抄「成王―もつてきて、近比辛労ぢやと云て」。天草本平家物語「宰相殿―さてござれば」。「あなた―読んだ本」「こぼれた後にまた露―置く」

㋑疑問・反語・詠嘆の文で、もたらした主体を示す。万葉集1「心なく雲―かくさふべしや」。万葉集7「巻向山は継ぎ―よろしも」。古今和歌集恋「思ひつつ寝ぬればや人―見えつらむ」

㋒言い切り文の主体を示す。中古の詠嘆文に始まり、室町・江戸期に多くあるが、そのほとんどが感動・強調などの表現。古今和歌集哀傷「見れば涙―たぎまさりけり」。曾我物語3「梶原殿―来きたれり」。東海道中膝栗毛3「外聞げえぶん―わるい」

㋓対象を示す。述語は体言と同等になるために連体格と同等にも考えられる。万葉集3「手弱き女おみなにしあればすべ―知らなく」。万葉集5「妹らを見らむ人―羨ともしさ」。万葉集11「妹が目―見まく欲しけく」。蒙求抄10「酒―飲みたき時ゆく也」。浮世風呂前「とつさまが曲つた事―嫌きれえな人だのに」

⑤撥音ンで終わる体言に助詞「を」が付き、連声れんじょうによってノとなったもの。目的格を示す。狂言、烏帽子折「油断―させまいといふ事ぢや」。浄瑠璃、凱陣八島「哀憐―垂れ、通さんこそ本意ならめ」。東海道中膝栗毛2「しからば六十二文―つかはそうか」

➋(並立助詞)(室町時代以後の用法)

①事物を並べあげて問題にする。同類を集めたり、反対のものを比較したりする。史記抄「日本には、裳―、ひの袴―なんどと云て」。浄瑠璃、大経師昔暦「宿賃―、米―、味噌―と算用したら」。「貸した―借りない―と言いあっていた」「行く―行かない―、迷って決められない」

②ある活用語とその否定形とを重ねて上の語の意味を強める。「いやもう、面白い―面白くない―って」「走った―走らない―、ものすごい勢いだった」

➌(終助詞)

①会話の中で、語調をやわらげつつ、聞き手を意識しての感動を示す。狂言、釣狐「其狐を釣る物をちと見たい―」。狂言、吟じ聟「鈍な奴―」。浄瑠璃、女殺油地獄「ア、ざはざはと何ぢや―」。浮世風呂2「ヲヤおばさん、お早かつた―」。「わたしはこれが好きな―」「私、何とも思っていません―」

②疑問文の末尾の「か」を略したもの。「何を話している―」「京都へはいつ行く―」「もう御飯は食べた―」

➍(間投助詞)文節の切れ目に付いて聞き手に軽く念を押しながら話を進める。江戸語に多く、遠慮のいらない聞き手に対して用いる。…ね。浮世風呂2「いま―、お前の所へ寄つたら―」。仮名文章娘節用「アノ、内に居る様におこると―、をばさんが泊めて下さらないヨ」

ノア【NOAA】

(National Oceanic and Atmospheric Administration)アメリカ国立海洋大気庁。

ノア【Noah】

旧約聖書創世記6章以下の洪水伝説中の主人公。人類の堕落がもとで起きた大洪水に、方舟はこぶねに乗って難を免れるよう神に命ぜられ、新しい契約を授かって、アダムにつぐ人類の第2の祖先になったという。→方舟

の‐あい【野合・野相】‥アヒ

戦いで、両軍が平地で出会うこと。新撰信長記「―の合戦なりとも」

の‐あえ【野饗】‥アヘ

野原での饗応。多くは猟の獲物えものをその場で料理する。雄略紀「群臣と鮮なます割つくりて―せむとして」

の‐あざみ【野薊】

アザミ(キク科)の一種で、最も普通。北海道を除く各地の原野に自生。高さ約90センチメートル。5〜6月頃、紅紫色の頭状花をつけ、総苞の外面は粘質を帯びる。観賞用の改良品種は、ドイツアザミとよく誤称される。

のあざみ

しろたえ―袖ふりはへて」。「毛糸―セーター」

㋙資格や置かれた状態・状況を示す。…である。…という。万葉集3「わが背―君」。源氏物語桐壺「帝王―上なき位」。徒然草「希有―狼藉」。「博士―称号」「入ったばかり―新人」「交戦中―国」

㋚固有名詞による限定。…という(名の)。古事記上「八千矛―神」。万葉集1「大和―国」。堤中納言物語「中将―乳母めのと」

㋛思い浮かぶもとを示す。「天神様―北野」「津―伊勢」

㋜体言・形容詞語幹・副詞・句などの属性を持つことを示す。万葉集2「おそ―みやび男」。万葉集18「あはれ―鳥と」。竹取物語「猛―者」。源氏物語夕顔「わざと―声」。新古今和歌集恋「忘れじ―行く末まではかたければ」。平家物語9「あなむざん―盛長や」。「急―話」

㋝形式名詞に先立ってその実質・内容を示す。万葉集2「朝露―如ごと、夕霧―如」「波―共むたか寄りかく寄る」。万葉集20「大君の任まけ―まにまに」。竹取物語「御心ざし―程は見ゆべし」。源氏物語桐壺「右大弁の子―やうに思はせて」

㋞比喩を示す。…のような。「花―都パリ」

→が。

②後の体言が省略されたもの。(古くは体言のみを受けたが室町時代以後は活用語の連体形をも受ける。口語では頻用され、準体助詞として別扱いする説もある)

㋐先行する名詞を省略。仏足石歌「仏は常―もあれど」。土佐日記「とかく言ひて前の守かみも今―ももろともにおりて」。四河入海「世間にある兎は皆雌也。月中―は雄兎ぞ」。「この万年筆はどなた―ですか」

㋑体言の代用をする。…のもの。…のこと。…の人。狂言、絹粥ひめのり「それがしが好いて読む―は源氏平家の物語」。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「これ申し、お隣り―」。「できた―をもらう」

③体言を受け、連用修飾語を示す。

㋐(多く、和歌の序詞の技法)上の語句の内容を比喩・例示とするもの。…のように。万葉集2「樹この下隠りゆく水―吾こそ増さめ御念ひよりは」。万葉集5「鳴きゆく鳥―音ねのみし鳴かゆ」。源氏物語夕顔「例―急ぎ給うて」

㋑(「もの―」の形で)1㋗の同格の用法から転じて、矛盾した状態の共存を示し、逆接の接続助詞的用法となる。源氏物語夕顔「つれなくねたきもの―忘れがたきにおぼす」。源氏物語明石「をかしきもの―さすがにあはれと聞き給ふふしふしもあり」

④もたらした主体を示す。

㋐従属文での述語の表す内容をもたらした主体を示す。…が。…のする。主文で「が」を使うのに対し従属文では「の」を使うとする考えもあったが、現代語では、従属文でも「が」で表すことが多い。現代語では「の」を受けた文末は詠嘆止めとなる。古事記中「命―全けむ人は」。万葉集10「にほふ黄葉もみち―散らまく惜しも」。伊勢物語「栗原のあねはの松―人ならば」。古今和歌集序「春のあしたに花―散るを見」。蒙求抄3「氷―はる時分」。毛詩抄「成王―もつてきて、近比辛労ぢやと云て」。天草本平家物語「宰相殿―さてござれば」。「あなた―読んだ本」「こぼれた後にまた露―置く」

㋑疑問・反語・詠嘆の文で、もたらした主体を示す。万葉集1「心なく雲―かくさふべしや」。万葉集7「巻向山は継ぎ―よろしも」。古今和歌集恋「思ひつつ寝ぬればや人―見えつらむ」

㋒言い切り文の主体を示す。中古の詠嘆文に始まり、室町・江戸期に多くあるが、そのほとんどが感動・強調などの表現。古今和歌集哀傷「見れば涙―たぎまさりけり」。曾我物語3「梶原殿―来きたれり」。東海道中膝栗毛3「外聞げえぶん―わるい」

㋓対象を示す。述語は体言と同等になるために連体格と同等にも考えられる。万葉集3「手弱き女おみなにしあればすべ―知らなく」。万葉集5「妹らを見らむ人―羨ともしさ」。万葉集11「妹が目―見まく欲しけく」。蒙求抄10「酒―飲みたき時ゆく也」。浮世風呂前「とつさまが曲つた事―嫌きれえな人だのに」

⑤撥音ンで終わる体言に助詞「を」が付き、連声れんじょうによってノとなったもの。目的格を示す。狂言、烏帽子折「油断―させまいといふ事ぢや」。浄瑠璃、凱陣八島「哀憐―垂れ、通さんこそ本意ならめ」。東海道中膝栗毛2「しからば六十二文―つかはそうか」

➋(並立助詞)(室町時代以後の用法)

①事物を並べあげて問題にする。同類を集めたり、反対のものを比較したりする。史記抄「日本には、裳―、ひの袴―なんどと云て」。浄瑠璃、大経師昔暦「宿賃―、米―、味噌―と算用したら」。「貸した―借りない―と言いあっていた」「行く―行かない―、迷って決められない」

②ある活用語とその否定形とを重ねて上の語の意味を強める。「いやもう、面白い―面白くない―って」「走った―走らない―、ものすごい勢いだった」

➌(終助詞)

①会話の中で、語調をやわらげつつ、聞き手を意識しての感動を示す。狂言、釣狐「其狐を釣る物をちと見たい―」。狂言、吟じ聟「鈍な奴―」。浄瑠璃、女殺油地獄「ア、ざはざはと何ぢや―」。浮世風呂2「ヲヤおばさん、お早かつた―」。「わたしはこれが好きな―」「私、何とも思っていません―」

②疑問文の末尾の「か」を略したもの。「何を話している―」「京都へはいつ行く―」「もう御飯は食べた―」

➍(間投助詞)文節の切れ目に付いて聞き手に軽く念を押しながら話を進める。江戸語に多く、遠慮のいらない聞き手に対して用いる。…ね。浮世風呂2「いま―、お前の所へ寄つたら―」。仮名文章娘節用「アノ、内に居る様におこると―、をばさんが泊めて下さらないヨ」

ノア【NOAA】

(National Oceanic and Atmospheric Administration)アメリカ国立海洋大気庁。

ノア【Noah】

旧約聖書創世記6章以下の洪水伝説中の主人公。人類の堕落がもとで起きた大洪水に、方舟はこぶねに乗って難を免れるよう神に命ぜられ、新しい契約を授かって、アダムにつぐ人類の第2の祖先になったという。→方舟

の‐あい【野合・野相】‥アヒ

戦いで、両軍が平地で出会うこと。新撰信長記「―の合戦なりとも」

の‐あえ【野饗】‥アヘ

野原での饗応。多くは猟の獲物えものをその場で料理する。雄略紀「群臣と鮮なます割つくりて―せむとして」

の‐あざみ【野薊】

アザミ(キク科)の一種で、最も普通。北海道を除く各地の原野に自生。高さ約90センチメートル。5〜6月頃、紅紫色の頭状花をつけ、総苞の外面は粘質を帯びる。観賞用の改良品種は、ドイツアザミとよく誤称される。

のあざみ

の‐あずき【野小豆】‥アヅキ

マメ科の多年草。山地に生え、蔓性。葉は3小葉で、クズの葉に似るが小形。夏、黄色の蝶形花を開く。ヒメクズ。

の‐あそび【野遊び】

①野に出て草をつみなどして遊ぶこと。〈[季]春〉。日葡辞書「ノアソビニヅ(出)ル」

②野で猟をすること。雄略紀「遊郊野のあそびせむと勧めて」

の‐あらし【野荒らし】

田畑の作物などを荒らすこと。また、そういう人や獣など。

のあわせ‐いくさ【野合せ軍】‥アハセ‥

平地での合戦。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「―の一番鑓」

ノイエ‐ザハリヒカイト【Neue Sachlichkeit ドイツ】

(→)新即物主義。

の‐いくさ【野戦】

平野でする戦い。やせん。

ノイジネス【noisiness】

騒音の不快感を評価する指標の一つ。音そのものに付随した聴覚上の不快感。大きさだけでなく、音色や発生頻度などと関連する。航空機騒音の評価などに用いられる。→アノイアンス

ノイズ【noise】

①騒音。雑音。

②電気信号の乱れ。

⇒ノイズ‐スケルチ‐かいろ【ノイズスケルチ回路】

⇒ノイズ‐フィルター【noise filter】

ノイズ‐スケルチ‐かいろ【ノイズスケルチ回路】‥クワイ‥

(noise squelch)無線の受信機で、到来電波がない時の雑音を消すための回路。

⇒ノイズ【noise】

ノイズ‐フィルター【noise filter】

電子機器・ケーブルなどに外部から侵入する雑音を軽減・除去する機器。

⇒ノイズ【noise】

のい‐ずみ【芒墨・肉刺】

(ノギズミの音便)はきものの固い部分にこすれて足にできる炎症。肉刺まめ。倭名類聚鈔3「肉刺、和名乃以須美」

の‐いた【野板】

挽ひき割ったままで鉋かんなをかけてない板。粗板あらいた。

の‐いちご【野苺】

野生のイチゴの総称。通常は草本の種類を指し、キイチゴ類は含まない。

の‐いぬ【野犬】

飼主のない犬。のらいぬ。やけん。浮世草子、傾城武道桜「―つきまとひてなきさけぶ」

の‐いね【野稲】

陸稲おかぼのこと。

の‐いばら【野薔薇・野茨】

バラ科の落葉半蔓性低木。山野にごく普通。高さ約2メートル。茎にとげを散生。初夏、芳香のある白色花を多数開く。秋、赤色球形の小果実を結び、これを生薬の営実として利尿・瀉下しゃかに用いる。バラの台木に用いる。ノバラ。〈[季]夏〉

のいばら

の‐あずき【野小豆】‥アヅキ

マメ科の多年草。山地に生え、蔓性。葉は3小葉で、クズの葉に似るが小形。夏、黄色の蝶形花を開く。ヒメクズ。

の‐あそび【野遊び】

①野に出て草をつみなどして遊ぶこと。〈[季]春〉。日葡辞書「ノアソビニヅ(出)ル」

②野で猟をすること。雄略紀「遊郊野のあそびせむと勧めて」

の‐あらし【野荒らし】

田畑の作物などを荒らすこと。また、そういう人や獣など。

のあわせ‐いくさ【野合せ軍】‥アハセ‥

平地での合戦。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「―の一番鑓」

ノイエ‐ザハリヒカイト【Neue Sachlichkeit ドイツ】

(→)新即物主義。

の‐いくさ【野戦】

平野でする戦い。やせん。

ノイジネス【noisiness】

騒音の不快感を評価する指標の一つ。音そのものに付随した聴覚上の不快感。大きさだけでなく、音色や発生頻度などと関連する。航空機騒音の評価などに用いられる。→アノイアンス

ノイズ【noise】

①騒音。雑音。

②電気信号の乱れ。

⇒ノイズ‐スケルチ‐かいろ【ノイズスケルチ回路】

⇒ノイズ‐フィルター【noise filter】

ノイズ‐スケルチ‐かいろ【ノイズスケルチ回路】‥クワイ‥

(noise squelch)無線の受信機で、到来電波がない時の雑音を消すための回路。

⇒ノイズ【noise】

ノイズ‐フィルター【noise filter】

電子機器・ケーブルなどに外部から侵入する雑音を軽減・除去する機器。

⇒ノイズ【noise】

のい‐ずみ【芒墨・肉刺】

(ノギズミの音便)はきものの固い部分にこすれて足にできる炎症。肉刺まめ。倭名類聚鈔3「肉刺、和名乃以須美」

の‐いた【野板】

挽ひき割ったままで鉋かんなをかけてない板。粗板あらいた。

の‐いちご【野苺】

野生のイチゴの総称。通常は草本の種類を指し、キイチゴ類は含まない。

の‐いぬ【野犬】

飼主のない犬。のらいぬ。やけん。浮世草子、傾城武道桜「―つきまとひてなきさけぶ」

の‐いね【野稲】

陸稲おかぼのこと。

の‐いばら【野薔薇・野茨】

バラ科の落葉半蔓性低木。山野にごく普通。高さ約2メートル。茎にとげを散生。初夏、芳香のある白色花を多数開く。秋、赤色球形の小果実を結び、これを生薬の営実として利尿・瀉下しゃかに用いる。バラの台木に用いる。ノバラ。〈[季]夏〉

のいばら

ノイバラ

提供:OPO

ノイバラ

提供:OPO

のい‐ふ・す【偃す】

〔自四〕

(ノ(仰)キフスの音便)仰臥する。倒れ伏す。大鏡道長「やすらかに―・したれば」

ノイマン【John von Neumann】

⇒フォン=ノイマン。

⇒ノイマンがた‐コンピューター【ノイマン型コンピューター】

ノイマンがた‐コンピューター【ノイマン型コンピューター】

フォン=ノイマンの提案した原理に基づくコンピューター。ソフトウェアをメモリーに格納するプログラム内蔵方式と、プログラムから命令を順次読み出して実行する逐次制御方式とが特徴。

⇒ノイマン【John von Neumann】

ノイラート【Otto Neurath】

オーストリアの社会学者・哲学者。ウィーン学団の創設に中心的役割を果たした。(1882〜1945)

ノイローゼ【Neurose ドイツ】

(→)神経症に同じ。

ノイロン【Neuron ドイツ】

(→)神経細胞に同じ。

のう【衲】ナフ

(補綴の意)

①衲衣のうえ。枕草子123「暑げなるもの。…―の袈裟」

②僧の自称。「拙―」

のう【悩】ナウ

⇒御悩ごのう

のう【能】

①物事をなし得る力。知恵や技術。はたらき。

②作用。効果。ききめ。「―書き」

③できること。よくすること。得意とする所。古今著聞集5「―は歌よみ」

④日本芸能の一つで、歌舞劇。ふつう猿楽能をさすが、田楽の能もあった。風姿花伝「田楽の―にも漏れぬ所なり」→能楽のうがく。

⑤能登国のとのくにの略。

⇒能ある鷹は爪隠す

⇒能がない

のう【脳】ナウ

(brain)中枢神経系の主要部。脊髄の上端に連なり、脳膜に包まれて頭蓋腔内にある。かすかに紅い灰白色。大脳(終脳)・間脳・中脳・小脳および橋きょう・延髄に分けられ、特に大脳は人の意識活動の中心で、一般に脳といえば大脳を指すことが多い。人の脳の全重量は平均約1300グラム。脳髄のうずい。徒然草「鼻より入りて―を食むといへり」

脳

のい‐ふ・す【偃す】

〔自四〕

(ノ(仰)キフスの音便)仰臥する。倒れ伏す。大鏡道長「やすらかに―・したれば」

ノイマン【John von Neumann】

⇒フォン=ノイマン。

⇒ノイマンがた‐コンピューター【ノイマン型コンピューター】

ノイマンがた‐コンピューター【ノイマン型コンピューター】

フォン=ノイマンの提案した原理に基づくコンピューター。ソフトウェアをメモリーに格納するプログラム内蔵方式と、プログラムから命令を順次読み出して実行する逐次制御方式とが特徴。

⇒ノイマン【John von Neumann】

ノイラート【Otto Neurath】

オーストリアの社会学者・哲学者。ウィーン学団の創設に中心的役割を果たした。(1882〜1945)

ノイローゼ【Neurose ドイツ】

(→)神経症に同じ。

ノイロン【Neuron ドイツ】

(→)神経細胞に同じ。

のう【衲】ナフ

(補綴の意)

①衲衣のうえ。枕草子123「暑げなるもの。…―の袈裟」

②僧の自称。「拙―」

のう【悩】ナウ

⇒御悩ごのう

のう【能】

①物事をなし得る力。知恵や技術。はたらき。

②作用。効果。ききめ。「―書き」

③できること。よくすること。得意とする所。古今著聞集5「―は歌よみ」

④日本芸能の一つで、歌舞劇。ふつう猿楽能をさすが、田楽の能もあった。風姿花伝「田楽の―にも漏れぬ所なり」→能楽のうがく。

⑤能登国のとのくにの略。

⇒能ある鷹は爪隠す

⇒能がない

のう【脳】ナウ

(brain)中枢神経系の主要部。脊髄の上端に連なり、脳膜に包まれて頭蓋腔内にある。かすかに紅い灰白色。大脳(終脳)・間脳・中脳・小脳および橋きょう・延髄に分けられ、特に大脳は人の意識活動の中心で、一般に脳といえば大脳を指すことが多い。人の脳の全重量は平均約1300グラム。脳髄のうずい。徒然草「鼻より入りて―を食むといへり」

脳

大脳

前頭葉

間脳

脳下垂体

中脳

橋

延髄

小脳

後頭葉

のう【農】

田畑を耕して作物をつくること。また、その業に従事する人。「―は国の本もと」

のう【濃】

美濃国みののくにの略。

のうナウ

[一]〔感〕

(「喃」とも書く)人に呼びかけ、または同意を求める時に用いる。謡曲、隅田川「―舟人、あれに白き鳥の見えたるは」

[二]〔助詞〕

(「な」の転か)主として文末にあって感動の意を表す。閑吟集「たれも―、たれになりとも添うてみよ」。浄瑠璃、薩摩歌「ようもだまつてゐられた―」

のうあ【能阿】

能阿弥の略。

ノヴァーリス【Novalis】

(本名Friedrich von Hardenberg)ドイツの詩人・作家。前期ロマン派の代表的小説「ハインリヒ=フォン=オフターディンゲン(青い花)」のほか、抒情詩文集「夜の讃歌」など。(1772〜1801)→青い花

ノヴァ‐スコシア【Nova Scotia】

カナダ南東端の州。住民の大半はイギリス系で、特にスコットランド系が多い。製紙・木工・水産業が盛ん。旧称アカディア。州都ハリファックス。

のう‐あつ【脳圧】ナウ‥

(→)脳内圧に同じ。

のうあみ【能阿弥】

室町中期の連歌師・画家。阿弥派の祖。真能とも称す。もと越前朝倉氏の被官で、水墨画をよくしたほか、鑑定・茶道・香道などにも通じた。足利義政の同朋衆。著に将軍家所蔵の中国画を列記した「御物御画目録」がある。その子に芸阿弥、孫に相阿弥があり、あわせて三阿弥という。(1397〜1471)

大脳

前頭葉

間脳

脳下垂体

中脳

橋

延髄

小脳

後頭葉

のう【農】

田畑を耕して作物をつくること。また、その業に従事する人。「―は国の本もと」

のう【濃】

美濃国みののくにの略。

のうナウ

[一]〔感〕

(「喃」とも書く)人に呼びかけ、または同意を求める時に用いる。謡曲、隅田川「―舟人、あれに白き鳥の見えたるは」

[二]〔助詞〕

(「な」の転か)主として文末にあって感動の意を表す。閑吟集「たれも―、たれになりとも添うてみよ」。浄瑠璃、薩摩歌「ようもだまつてゐられた―」

のうあ【能阿】

能阿弥の略。

ノヴァーリス【Novalis】

(本名Friedrich von Hardenberg)ドイツの詩人・作家。前期ロマン派の代表的小説「ハインリヒ=フォン=オフターディンゲン(青い花)」のほか、抒情詩文集「夜の讃歌」など。(1772〜1801)→青い花

ノヴァ‐スコシア【Nova Scotia】

カナダ南東端の州。住民の大半はイギリス系で、特にスコットランド系が多い。製紙・木工・水産業が盛ん。旧称アカディア。州都ハリファックス。

のう‐あつ【脳圧】ナウ‥

(→)脳内圧に同じ。

のうあみ【能阿弥】

室町中期の連歌師・画家。阿弥派の祖。真能とも称す。もと越前朝倉氏の被官で、水墨画をよくしたほか、鑑定・茶道・香道などにも通じた。足利義政の同朋衆。著に将軍家所蔵の中国画を列記した「御物御画目録」がある。その子に芸阿弥、孫に相阿弥があり、あわせて三阿弥という。(1397〜1471)

も・う【思ふ・念ふ】モフ🔗⭐🔉

も・う【思ふ・念ふ】モフ

〔他四〕

「おもふ」の略。古事記中「心は―・へど」

[漢]念🔗⭐🔉

念 字形

筆順

筆順

〔心(忄・

〔心(忄・ )部4画/8画/教育/3916・4730〕

〔音〕ネン(呉)

〔訓〕おもう

[意味]

①心中深くとどめて(祈るような気持ちで)思う。常に心の中にあって離れないおもい。「旅の無事を念ずる」「悔恨の念」「念願・念力・記念・信念・雑念」。十分な思慮。「念には念を入れよ」「念を押す」「入念・念書」

②口にとなえる。口を大きく動かさずに低い声で口ずさむ。(同)唸。「念経」

③〔仏〕きわめて短い時間。刹那せつな。「ただ今の一念むなしく過ぐることを惜しむべし」〔徒然草〕「念念」

④「廿」(=二十)の代用字。「念八日」▶字音が近似するところから。

[解字]

形声。「心」+音符「今」(=中にとめおく)。常に思う意。

[下ツキ

悪念・一念・憶念・怨念・概念・観念・祈念・紀念・記念・疑念・懸念・御念・雑念・残念・失念・思念・邪念・執念・十念・正念・情念・信念・軫念・専念・想念・俗念・存念・他念・丹念・断念・通念・道念・入念・不念・放念・無念・妄念・欲念・余念・理念

)部4画/8画/教育/3916・4730〕

〔音〕ネン(呉)

〔訓〕おもう

[意味]

①心中深くとどめて(祈るような気持ちで)思う。常に心の中にあって離れないおもい。「旅の無事を念ずる」「悔恨の念」「念願・念力・記念・信念・雑念」。十分な思慮。「念には念を入れよ」「念を押す」「入念・念書」

②口にとなえる。口を大きく動かさずに低い声で口ずさむ。(同)唸。「念経」

③〔仏〕きわめて短い時間。刹那せつな。「ただ今の一念むなしく過ぐることを惜しむべし」〔徒然草〕「念念」

④「廿」(=二十)の代用字。「念八日」▶字音が近似するところから。

[解字]

形声。「心」+音符「今」(=中にとめおく)。常に思う意。

[下ツキ

悪念・一念・憶念・怨念・概念・観念・祈念・紀念・記念・疑念・懸念・御念・雑念・残念・失念・思念・邪念・執念・十念・正念・情念・信念・軫念・専念・想念・俗念・存念・他念・丹念・断念・通念・道念・入念・不念・放念・無念・妄念・欲念・余念・理念

筆順

筆順

〔心(忄・

〔心(忄・ )部4画/8画/教育/3916・4730〕

〔音〕ネン(呉)

〔訓〕おもう

[意味]

①心中深くとどめて(祈るような気持ちで)思う。常に心の中にあって離れないおもい。「旅の無事を念ずる」「悔恨の念」「念願・念力・記念・信念・雑念」。十分な思慮。「念には念を入れよ」「念を押す」「入念・念書」

②口にとなえる。口を大きく動かさずに低い声で口ずさむ。(同)唸。「念経」

③〔仏〕きわめて短い時間。刹那せつな。「ただ今の一念むなしく過ぐることを惜しむべし」〔徒然草〕「念念」

④「廿」(=二十)の代用字。「念八日」▶字音が近似するところから。

[解字]

形声。「心」+音符「今」(=中にとめおく)。常に思う意。

[下ツキ

悪念・一念・憶念・怨念・概念・観念・祈念・紀念・記念・疑念・懸念・御念・雑念・残念・失念・思念・邪念・執念・十念・正念・情念・信念・軫念・専念・想念・俗念・存念・他念・丹念・断念・通念・道念・入念・不念・放念・無念・妄念・欲念・余念・理念

)部4画/8画/教育/3916・4730〕

〔音〕ネン(呉)

〔訓〕おもう

[意味]

①心中深くとどめて(祈るような気持ちで)思う。常に心の中にあって離れないおもい。「旅の無事を念ずる」「悔恨の念」「念願・念力・記念・信念・雑念」。十分な思慮。「念には念を入れよ」「念を押す」「入念・念書」

②口にとなえる。口を大きく動かさずに低い声で口ずさむ。(同)唸。「念経」

③〔仏〕きわめて短い時間。刹那せつな。「ただ今の一念むなしく過ぐることを惜しむべし」〔徒然草〕「念念」

④「廿」(=二十)の代用字。「念八日」▶字音が近似するところから。

[解字]

形声。「心」+音符「今」(=中にとめおく)。常に思う意。

[下ツキ

悪念・一念・憶念・怨念・概念・観念・祈念・紀念・記念・疑念・懸念・御念・雑念・残念・失念・思念・邪念・執念・十念・正念・情念・信念・軫念・専念・想念・俗念・存念・他念・丹念・断念・通念・道念・入念・不念・放念・無念・妄念・欲念・余念・理念

広辞苑に「念」で始まるの検索結果 1-78。もっと読み込む