複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (38)

せい【世】🔗⭐🔉

せい【世】

(呉音はセ)

①比較的長い時間の単位。30年あるいは100年を1世とした。

②〔地〕(epoch)「紀」を細分する地質年代の単位。「中新―」

③人の一生。人の一代。父子また家や位の続きを数える語。保元物語(金刀比羅本)「天照太神四十六―せの御末」。「四―鶴屋南北」

せい‐せい【世世】🔗⭐🔉

せい‐せい【世世】

だいだい。よよ。累世。

せ‐ぜ【世世】🔗⭐🔉

せ‐ぜ【世世】

多くの世。よよ。代々。「生々しょうじょう―」

よ【世・代】🔗⭐🔉

よ【世・代】

(語源的には「節よ」と同じで、限られた時間の流れを意味する)

①ある統治者が主権を維持して国を治める期間、または一家の家長が家督を相続して、その家を治める期間。代だい。万葉集1「橿原かしはらの日知ひじりの御―ゆ」。「明治の―」「先代の―」

②同一の氏族・系統・政体などが、引き続いて国家の主権を持つ期間。時代。「源氏の―」「武家の―」

③転じて、国。国家。また、その政治。時には政治的機関・朝廷・天皇の意にも用いる。栄華物語月宴「―始まりて後、この国のみかど六十余代にならせ給ひにけれど」。源氏物語薄雲「おとどの、かくただ人にて―に仕へ給ふも」

④(特定の)期間。時期。時節。とき。おり。大和物語「二条の后の宮まだ帝にもつかうまつり給はで、ただ人におはしましける―に」。源氏物語御法「露けさは今昔ともおもほえず大方秋の―こそつらけれ」

⑤人の生きてきた、また、生きていく年月。個人の一生。生涯。年齢。よわい。いのち。紫式部日記「としくれてわが―ふけゆく」

⑥〔仏〕過去・現在・未来の三世。そのおのおのをいう。万葉集4「この―には人言しげしこむ―にも逢はむわが背子今ならずとも」。「あの―」

⑦人間が生活していく場としての、さまざまな人間関係・社会関係を総括していう。また、その一般的な趨勢や時流をいう。世の中。社会。世間。世情。時勢。万葉集18「父母を見れば尊く、妻子めこ見れば愛かなしくめぐし、うつせみの―の理ことわりと」。「―のため人のため」「―の移りかわり」「民主主義の―」

⑧特に、俗界としての世の中。俗世。浮世。古今和歌集雑「―を捨てて山に入る人山にてもなほ憂き時はいづちゆくらん」。「―を厭う」

⑨世の中で生計を立てること。なりわい。家業。「―の営み」

⑩世間の人々。また、世間の評判。拾遺和歌集雑恋「しのびていひちぎりて侍りけることの―に聞え侍りければ」

⑪男女のなからい。異性との愛情関係。源氏物語花宴「まだ―に馴れぬは、五六の君ならむかし」

⑫身の上。境遇。運命。源氏物語蓬生「たぐひあらじとのみ、めづらかなる―をこそは見奉り過ごし侍れ」

⑬(「―の」「―に(も)」の形で、強調を表す)この上ない。あまりにも。まったく(の)。源氏物語帚木「―のすきものにて、ものよく言ひ通れるを」。「―にも美しい女性」

⑭(「…世(も)なし」の形で、否定を強めて)まったく…することがない。蜻蛉日記上「心のとくる―なく嘆かるるに」

⇒世が世ならば

⇒世と共

⇒世に合う

⇒世に在り

⇒世に入れられる

⇒世に聞こえる

⇒世に従う

⇒世に処する

⇒世に知らず

⇒世に立つ

⇒世に連れる

⇒世に出る

⇒世に問う

⇒世に無し

⇒世に旧る

⇒世は張物

⇒世は回り持ち

⇒世も末

⇒世を挙げて

⇒世を出づ

⇒世を籠む

⇒世を去る

⇒世を忍ぶ

⇒世を知る

⇒世を捨てる

⇒世を背く

⇒世を保つ

⇒世を尽くす

⇒世を遁れる

⇒世を離れる

⇒世を憚る

⇒世を張る

⇒世を響かす

⇒世を済す

⇒世を渡る

○世が世ならばよがよならば🔗⭐🔉

○世が世ならばよがよならば

こんな時世でなく、もっとよい時世であれば。自分が栄えていた時世であるなら。

⇒よ【世・代】

よ‐がら【世柄】

世の有様。世間の状態。時勢。

よ‐がらす【夜烏】

①夜鳴く烏。万葉集7「暁と―鳴けど」

②ゴイサギの異称。

よから‐ぬ【良からぬ】

良くない。好ましくない。「―うわさ」

よ‐かり【夜狩】

夜間に狩や川猟をすること。また、その狩猟。

よ‐が・る【善がる】

〔自五〕

①善いと思う。満足に思う。

②うれしがる。愉快に思う。得意になる。

③快感をあらわす。

よ‐が・る【夜離る】

〔自下二〕

夜の通いが絶える。夫が妻のところへ通ってこなくなる。後拾遺和歌集恋「―・れむ床の形見ともせよ」

よ‐かれ【善かれ】

(ヨクアレの約)よくあってくれ。うまくいってくれ。浄瑠璃、心中天の網島「一門中が世話かくも皆治兵衛為―。兄弟の孫どもかはいさ」。「―と思ってしたことが裏目に出る」

⇒よかれ‐あしかれ【善かれ悪しかれ】

⇒よかれ‐かし【善かれかし】

よ‐がれ【夜離れ】

男が女のところへ通ってこなくなること。源氏物語明石「その頃は―なくかたらひ給ふ」

よかれ‐あしかれ【善かれ悪しかれ】

よかろうとわるかろうと。善悪にかかわらず。どうあろうとも。「―決着はついた」

⇒よ‐かれ【善かれ】

よかれ‐かし【善かれかし】

(カシは助詞)「よかれ」を強めた言い方。狂言、昆布布施「そなた達も―と思うての事ぢや」

⇒よ‐かれ【善かれ】

よか‐れん【予科練】‥クワ‥

海軍飛行予科練習生の略称。1930年(昭和5)創設の飛行搭乗員養成制度で、旧制中学4年1学期修了者(甲種)、高等小学校卒業者(乙種)による志願制。茨城県土浦の霞ヶ浦航空隊が特に有名。

よ‐かわ【夜川】‥カハ

①夜中の川。鵜飼・漁猟などにいう。

②夜行われる狸狩。〈日葡辞書〉

⇒よかわ‐ぶね【夜川船】

よかわ【横川】ヨカハ

比叡山の三塔の一つ。根本中堂の北で、中堂を首楞厳院しゅりょうごんいんといい、円仁が建立。のち、良源が住み興隆した。四季講堂(元三堂)・慧心堂・瑠璃堂がある。→三塔。

⇒よかわ‐ほうご【横川法語】

よかわ‐ぶね【夜川船】‥カハ‥

①夜の川船。

②夜、川狩をする船。

⇒よ‐かわ【夜川】

よかわ‐ほうご【横川法語】ヨカハホフ‥

源信の著。「往生要集」の趣旨を1枚の文書に要約したもの。念仏をすすめ、往生を疑うべきでない意を強調する。念仏法語。

→文献資料[横川法語]

⇒よかわ【横川】

よ‐がわり【世変り】‥ガハリ

時代や世の中が変わること。

よ‐かん【予感】

事をあらかじめ暗示的に感ずること。虫のしらせ。「―が当たる」「不吉な―」「春の―」

よ‐かん【余寒】

立春後の寒気。寒があけてもまだ残る寒さ。残寒。〈[季]春〉。「―がなお厳しい」

よがん‐いん【与願印】‥グワン‥

〔仏〕右手または左手の五指を伸ばし、手のひらを外に向けて下に垂らす印。仏が衆生の願いを実現してくれることを象徴する。施願印。施与印。→印

与願印

よかんべい【与勘平】

①浄瑠璃「蘆屋道満大内鑑あしやどうまんおおうちかがみ」に出てくる保名やすなの奴やっこの名。

②与勘平1に由来する文楽人形のかしら。

与勘平

よかんべい【与勘平】

①浄瑠璃「蘆屋道満大内鑑あしやどうまんおおうちかがみ」に出てくる保名やすなの奴やっこの名。

②与勘平1に由来する文楽人形のかしら。

与勘平

③安永(1772〜1781)ごろ、泉州信田しのだの森の与勘平と称する奴姿の二人が、挟箱を持ち、「疝気寸白すばこに張ったらよかんべい」などと言って、江戸で膏薬を売り歩いたもの。また、その膏薬。

④奴凧やっこだこのこと。

よき【斧】

斧おのの別称。倭名類聚鈔15「斧、与岐」

よき【雪】

(上代東国方言)ゆき。万葉集14「上毛野かみつけの伊香保の嶺ねろに降ろ―の」

よ‐き【予期】

あらかじめ待ち設けること。前もって推測・期待・覚悟すること。「―に反する」「―せぬ敗北」

よ‐ぎ【夜着】

①夜寝る時にかけるふとんなど。よるのもの。「―にくるまる」

②普通の着物のような形で大形のものに厚く綿を入れた夜具。かいまき。〈[季]冬〉

よ‐ぎ【予議】

①あずかりはかること。相談すること。

②あらかじめ協議すること。

よ‐ぎ【余技】

専門以外の技芸。「―に絵を描く」「ほんの―にすぎない」

よ‐ぎ【余儀】

他の事。他の方法。→余儀無い

③安永(1772〜1781)ごろ、泉州信田しのだの森の与勘平と称する奴姿の二人が、挟箱を持ち、「疝気寸白すばこに張ったらよかんべい」などと言って、江戸で膏薬を売り歩いたもの。また、その膏薬。

④奴凧やっこだこのこと。

よき【斧】

斧おのの別称。倭名類聚鈔15「斧、与岐」

よき【雪】

(上代東国方言)ゆき。万葉集14「上毛野かみつけの伊香保の嶺ねろに降ろ―の」

よ‐き【予期】

あらかじめ待ち設けること。前もって推測・期待・覚悟すること。「―に反する」「―せぬ敗北」

よ‐ぎ【夜着】

①夜寝る時にかけるふとんなど。よるのもの。「―にくるまる」

②普通の着物のような形で大形のものに厚く綿を入れた夜具。かいまき。〈[季]冬〉

よ‐ぎ【予議】

①あずかりはかること。相談すること。

②あらかじめ協議すること。

よ‐ぎ【余技】

専門以外の技芸。「―に絵を描く」「ほんの―にすぎない」

よ‐ぎ【余儀】

他の事。他の方法。→余儀無い

よかんべい【与勘平】

①浄瑠璃「蘆屋道満大内鑑あしやどうまんおおうちかがみ」に出てくる保名やすなの奴やっこの名。

②与勘平1に由来する文楽人形のかしら。

与勘平

よかんべい【与勘平】

①浄瑠璃「蘆屋道満大内鑑あしやどうまんおおうちかがみ」に出てくる保名やすなの奴やっこの名。

②与勘平1に由来する文楽人形のかしら。

与勘平

③安永(1772〜1781)ごろ、泉州信田しのだの森の与勘平と称する奴姿の二人が、挟箱を持ち、「疝気寸白すばこに張ったらよかんべい」などと言って、江戸で膏薬を売り歩いたもの。また、その膏薬。

④奴凧やっこだこのこと。

よき【斧】

斧おのの別称。倭名類聚鈔15「斧、与岐」

よき【雪】

(上代東国方言)ゆき。万葉集14「上毛野かみつけの伊香保の嶺ねろに降ろ―の」

よ‐き【予期】

あらかじめ待ち設けること。前もって推測・期待・覚悟すること。「―に反する」「―せぬ敗北」

よ‐ぎ【夜着】

①夜寝る時にかけるふとんなど。よるのもの。「―にくるまる」

②普通の着物のような形で大形のものに厚く綿を入れた夜具。かいまき。〈[季]冬〉

よ‐ぎ【予議】

①あずかりはかること。相談すること。

②あらかじめ協議すること。

よ‐ぎ【余技】

専門以外の技芸。「―に絵を描く」「ほんの―にすぎない」

よ‐ぎ【余儀】

他の事。他の方法。→余儀無い

③安永(1772〜1781)ごろ、泉州信田しのだの森の与勘平と称する奴姿の二人が、挟箱を持ち、「疝気寸白すばこに張ったらよかんべい」などと言って、江戸で膏薬を売り歩いたもの。また、その膏薬。

④奴凧やっこだこのこと。

よき【斧】

斧おのの別称。倭名類聚鈔15「斧、与岐」

よき【雪】

(上代東国方言)ゆき。万葉集14「上毛野かみつけの伊香保の嶺ねろに降ろ―の」

よ‐き【予期】

あらかじめ待ち設けること。前もって推測・期待・覚悟すること。「―に反する」「―せぬ敗北」

よ‐ぎ【夜着】

①夜寝る時にかけるふとんなど。よるのもの。「―にくるまる」

②普通の着物のような形で大形のものに厚く綿を入れた夜具。かいまき。〈[季]冬〉

よ‐ぎ【予議】

①あずかりはかること。相談すること。

②あらかじめ協議すること。

よ‐ぎ【余技】

専門以外の技芸。「―に絵を描く」「ほんの―にすぎない」

よ‐ぎ【余儀】

他の事。他の方法。→余儀無い

○世と共よととも🔗⭐🔉

○世と共よととも

つね日ごろ。つねづね。源氏物語匂宮「かたはらいたき筋なれば―の心にかけて」

⇒よ【世・代】

よど‐ぬい【淀縫】‥ヌヒ

(山城の淀で作り出したからいう)革の裁ち余りの小片に模様などの縫取りをしたもの。タバコ入れ・巾着きんちゃくなどに用いる。

よ‐どの【夜殿】

夜、寝る殿舎。寝所。寝室。ねや。後撰和歌集恋「君が―に夜離がれせましや」

よどのかわせ【淀の川瀬】‥カハ‥

端唄・うた沢。伏見と大坂とを結ぶ三十石船と沿岸の水車をうたう。上方舞の地じにも用いる。

よど‐の‐くもん【四度の公文】

⇒しどのくもん

よど‐の‐つかい【四度使】‥ツカヒ

⇒しどのつかい

よど‐の‐へい【四度幣】

⇒しどのかんぺい(四度官幣)

よどばし【淀橋】

①もと東京都新宿区の一地区。東は新宿の繁華街に接し、青梅街道が東西に貫通。浄水場の跡地に都庁が移転。この地区を中心に新宿新都心と俗に呼ばれる超高層ビル群を形成。

淀橋浄水場(1952年撮影)

提供:東京都

②もと東京市35区の一つ。

よど‐ぶね【淀舟】

淀川を通う舟。

よ‐どまり【夜泊り】

夜、外泊すること。〈日葡辞書〉

よどみ【淀・澱】

①水が流れないでたまっていること。また、その所。源氏物語若紫「滝の―もまさりて、音高う聞ゆ」。方丈記「―に浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて」

②事がすらすらと進まないこと。浄瑠璃、源氏烏帽子折「弁舌に―なくそれぞれに答へしは潔くこそ聞えけれ」

③液体の下方に沈んでたまったもの。

よど・む【淀む・澱む】

〔自五〕

①流れる水がとどこおってとまる。万葉集7「絶えず行く明日香の川の―・めらば故しもあるごと人の見まくに」

②事がすらすらと進まない。万葉集11「玉藻刈る井堤いでの柵しがらみ薄みかも恋の―・める吾が心かも」。「言葉が―・む」

③ためらう。万葉集5「松浦川七瀬の淀はよどむとも我は―・まず君をし待たむ」

④水底に沈んでたまる。沈殿する。「水あかが―・む」

⑤とまって動かない。「空気が―・んでいる」

よどや【淀屋】

江戸時代の大坂の豪商。本姓、岡本。初め材木商、のちに糸割符いとわっぷの権利を獲得し、諸大名の蔵元となる。

⇒よどや‐がわ【淀屋革】

⇒よどや‐たつごろう【淀屋辰五郎】

よどや‐がわ【淀屋革】‥ガハ

(淀屋2代言当个庵こあん(1576〜1643)が舶来の品を珍蔵したからいう)苔のように青漆で紋を摺った革。極印で模様を打ち出し、黒漆で括染くくりぞめにしたもの。

⇒よどや【淀屋】

よどや‐たつごろう【淀屋辰五郎】‥ラウ

江戸中期の大坂の豪商。淀屋5代広当。通称、三郎右衛門。豪奢を極め、茨木屋の遊女玉菊(一説に吾妻)のために家産を傾け、1705年(宝永2)闕所けっしょ(財産没収・追放)の処分を受けたという。小説・浄瑠璃・歌舞伎などの素材となる。( 〜1717)

⇒よどや【淀屋】

よ‐とり【世取】

あととり。よつぎ。相続人。後嗣。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「千三百石の―」

よど・る

〔自四〕

(ヨジル(攀)の転)とりついて上ろうとする。謡曲、歌占「剣の樹を―・れば」

よど・る

〔他四〕

あやす。なぐさめる。為忠百首「わぎもこが心あら鷹―・りつつかへりさすまでなつけてしがな」

よ‐ど・る【夜取る】

〔自四〕

騒音を立てて、人の眠りをさまたげる。日葡辞書「ヒトカラヨドラレテエネ(寝)ヌ」

よな

火山灰のこと。

よな【米】

「よね」の古形。「―ぐら」

ヨナ【Jonah】

旧約聖書ヨナ書の主人公。巨大な魚に呑まれ三日三晩魚の腹の中で過ごす。死と復活の象徴。

よ‐な

〔助詞〕

(感嘆の意を表す助詞ヨとナとを連ねた語)感嘆の意または念を入れて確かめる意を表す。…だなあ。…だね。よの。やな。栄華物語耀く藤壺「かくのたまふ―」。徒然草「四部の弟子は―、比丘よりは比丘尼は劣り」

よない【米内】

姓氏の一つ。

⇒よない‐みつまさ【米内光政】

よ‐ない【余内・余荷】

江戸時代、俳優などが特に請求した給料の割増。

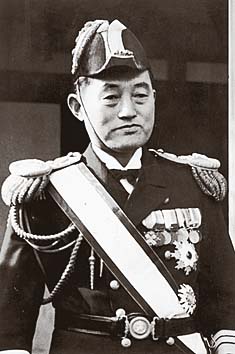

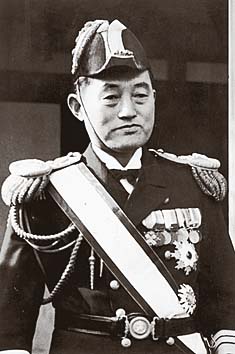

よない‐みつまさ【米内光政】

軍人・政治家。岩手県生れ。海軍大将。たびたび海相となる。1940年首相、半年で辞職。東条内閣の倒閣、太平洋戦争の終結に努力。(1880〜1948)

米内光政

提供:毎日新聞社

②もと東京市35区の一つ。

よど‐ぶね【淀舟】

淀川を通う舟。

よ‐どまり【夜泊り】

夜、外泊すること。〈日葡辞書〉

よどみ【淀・澱】

①水が流れないでたまっていること。また、その所。源氏物語若紫「滝の―もまさりて、音高う聞ゆ」。方丈記「―に浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて」

②事がすらすらと進まないこと。浄瑠璃、源氏烏帽子折「弁舌に―なくそれぞれに答へしは潔くこそ聞えけれ」

③液体の下方に沈んでたまったもの。

よど・む【淀む・澱む】

〔自五〕

①流れる水がとどこおってとまる。万葉集7「絶えず行く明日香の川の―・めらば故しもあるごと人の見まくに」

②事がすらすらと進まない。万葉集11「玉藻刈る井堤いでの柵しがらみ薄みかも恋の―・める吾が心かも」。「言葉が―・む」

③ためらう。万葉集5「松浦川七瀬の淀はよどむとも我は―・まず君をし待たむ」

④水底に沈んでたまる。沈殿する。「水あかが―・む」

⑤とまって動かない。「空気が―・んでいる」

よどや【淀屋】

江戸時代の大坂の豪商。本姓、岡本。初め材木商、のちに糸割符いとわっぷの権利を獲得し、諸大名の蔵元となる。

⇒よどや‐がわ【淀屋革】

⇒よどや‐たつごろう【淀屋辰五郎】

よどや‐がわ【淀屋革】‥ガハ

(淀屋2代言当个庵こあん(1576〜1643)が舶来の品を珍蔵したからいう)苔のように青漆で紋を摺った革。極印で模様を打ち出し、黒漆で括染くくりぞめにしたもの。

⇒よどや【淀屋】

よどや‐たつごろう【淀屋辰五郎】‥ラウ

江戸中期の大坂の豪商。淀屋5代広当。通称、三郎右衛門。豪奢を極め、茨木屋の遊女玉菊(一説に吾妻)のために家産を傾け、1705年(宝永2)闕所けっしょ(財産没収・追放)の処分を受けたという。小説・浄瑠璃・歌舞伎などの素材となる。( 〜1717)

⇒よどや【淀屋】

よ‐とり【世取】

あととり。よつぎ。相続人。後嗣。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「千三百石の―」

よど・る

〔自四〕

(ヨジル(攀)の転)とりついて上ろうとする。謡曲、歌占「剣の樹を―・れば」

よど・る

〔他四〕

あやす。なぐさめる。為忠百首「わぎもこが心あら鷹―・りつつかへりさすまでなつけてしがな」

よ‐ど・る【夜取る】

〔自四〕

騒音を立てて、人の眠りをさまたげる。日葡辞書「ヒトカラヨドラレテエネ(寝)ヌ」

よな

火山灰のこと。

よな【米】

「よね」の古形。「―ぐら」

ヨナ【Jonah】

旧約聖書ヨナ書の主人公。巨大な魚に呑まれ三日三晩魚の腹の中で過ごす。死と復活の象徴。

よ‐な

〔助詞〕

(感嘆の意を表す助詞ヨとナとを連ねた語)感嘆の意または念を入れて確かめる意を表す。…だなあ。…だね。よの。やな。栄華物語耀く藤壺「かくのたまふ―」。徒然草「四部の弟子は―、比丘よりは比丘尼は劣り」

よない【米内】

姓氏の一つ。

⇒よない‐みつまさ【米内光政】

よ‐ない【余内・余荷】

江戸時代、俳優などが特に請求した給料の割増。

よない‐みつまさ【米内光政】

軍人・政治家。岩手県生れ。海軍大将。たびたび海相となる。1940年首相、半年で辞職。東条内閣の倒閣、太平洋戦争の終結に努力。(1880〜1948)

米内光政

提供:毎日新聞社

⇒よない【米内】

よ‐なおし【世直し】‥ナホシ

①縁起なおし。色道大鏡「逢ひ初めし揚屋を客の嫌ふとも―言ひて宿を替ゆるな」

②地震や雷鳴の時に唱える呪文。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「めりめりぴしやりと鳴る音に、そりや地震よ雷よ、―くはばらくはばらと」

③社会の改革。江戸中期以降に表れた、現状を改変し、新たなよりよき世界を迎えたいとする観念・風潮。豪農・豪商に対する打ちこわしや世直し一揆に発展。

⇒よなおし‐いっき【世直し一揆】

よなおし‐いっき【世直し一揆】‥ナホシ‥

幕末から明治初めにかけて発生した貧農・貧民による一揆や打ちこわし。小作地の返還や年貢の減免を要求。→ええじゃないか

⇒よ‐なおし【世直し】

よ‐なか【夜中】

夜のなかば。宵の後で、暁にならないころ。夜半。

よ‐なが【夜長】

①夜の長いこと。また、その頃。多く秋の夜にいう。長夜。〈[季]秋〉。栄華物語玉飾「―になりまさりて」

②(女房詞)大床子だいしょうじの御膳おもののおろしを夜食に食べること。夜食。

よ‐ながり【夜ながり】

夜に仕事をする人の夜食。よながれ。日葡辞書「ヨナガリヲクウ」

よ‐なき【夜泣き】

乳幼児などが夜眠らずに泣くこと。→夜驚症やきょうしょう。

⇒よなき‐いし【夜泣石】

よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】

鳥などが夜鳴くこと。

⇒よなき‐うぐいす【夜鳴き鶯】

⇒よなき‐うどん【夜鳴饂飩】

⇒よなき‐そば【夜鳴蕎麦】

よ‐なぎ【夜凪】

夜、風がやんで波が穏やかになること。

よなき‐いし【夜泣石】

夜になると泣き声が聞こえるという類の伝説をもつ石。静岡県掛川市東端、旧東海道沿いにある小夜さよの中山の夜泣石は古くから有名。

⇒よ‐なき【夜泣き】

よなき‐うぐいす【夜鳴き鶯】‥ウグヒス

ナイチンゲールの異称。

⇒よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】

よなき‐うどん【夜鳴饂飩】

夜間、深更まで路上で蕎麦そば・饂飩を売り歩く人。また、その饂飩。夜鳴蕎麦ともいう。〈[季]冬〉

⇒よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】

よなき‐そば【夜鳴蕎麦】

(→)夜鳴饂飩に同じ。夜鷹蕎麦。〈[季]冬〉

⇒よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】

よな・ぐ【淘ぐ】

〔他下二〕

⇒よなげる(下一)

よなぐに‐さん【与那国蚕】

チョウ目ヤママユガ科のガ(蛾)。開張は20センチメートルを超え、日本最大。翅は赤褐色で、黒褐・黄色などの文様がある。前翅の先端部は伸びて側方へ曲がる。幼虫も大形で、アカギなどを食う。南アジア・中国南部にかけ広く分布、日本では石垣島・西表いりおもて島・与那国島に局産。天然記念物。

よなぐにさん

⇒よない【米内】

よ‐なおし【世直し】‥ナホシ

①縁起なおし。色道大鏡「逢ひ初めし揚屋を客の嫌ふとも―言ひて宿を替ゆるな」

②地震や雷鳴の時に唱える呪文。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「めりめりぴしやりと鳴る音に、そりや地震よ雷よ、―くはばらくはばらと」

③社会の改革。江戸中期以降に表れた、現状を改変し、新たなよりよき世界を迎えたいとする観念・風潮。豪農・豪商に対する打ちこわしや世直し一揆に発展。

⇒よなおし‐いっき【世直し一揆】

よなおし‐いっき【世直し一揆】‥ナホシ‥

幕末から明治初めにかけて発生した貧農・貧民による一揆や打ちこわし。小作地の返還や年貢の減免を要求。→ええじゃないか

⇒よ‐なおし【世直し】

よ‐なか【夜中】

夜のなかば。宵の後で、暁にならないころ。夜半。

よ‐なが【夜長】

①夜の長いこと。また、その頃。多く秋の夜にいう。長夜。〈[季]秋〉。栄華物語玉飾「―になりまさりて」

②(女房詞)大床子だいしょうじの御膳おもののおろしを夜食に食べること。夜食。

よ‐ながり【夜ながり】

夜に仕事をする人の夜食。よながれ。日葡辞書「ヨナガリヲクウ」

よ‐なき【夜泣き】

乳幼児などが夜眠らずに泣くこと。→夜驚症やきょうしょう。

⇒よなき‐いし【夜泣石】

よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】

鳥などが夜鳴くこと。

⇒よなき‐うぐいす【夜鳴き鶯】

⇒よなき‐うどん【夜鳴饂飩】

⇒よなき‐そば【夜鳴蕎麦】

よ‐なぎ【夜凪】

夜、風がやんで波が穏やかになること。

よなき‐いし【夜泣石】

夜になると泣き声が聞こえるという類の伝説をもつ石。静岡県掛川市東端、旧東海道沿いにある小夜さよの中山の夜泣石は古くから有名。

⇒よ‐なき【夜泣き】

よなき‐うぐいす【夜鳴き鶯】‥ウグヒス

ナイチンゲールの異称。

⇒よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】

よなき‐うどん【夜鳴饂飩】

夜間、深更まで路上で蕎麦そば・饂飩を売り歩く人。また、その饂飩。夜鳴蕎麦ともいう。〈[季]冬〉

⇒よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】

よなき‐そば【夜鳴蕎麦】

(→)夜鳴饂飩に同じ。夜鷹蕎麦。〈[季]冬〉

⇒よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】

よな・ぐ【淘ぐ】

〔他下二〕

⇒よなげる(下一)

よなぐに‐さん【与那国蚕】

チョウ目ヤママユガ科のガ(蛾)。開張は20センチメートルを超え、日本最大。翅は赤褐色で、黒褐・黄色などの文様がある。前翅の先端部は伸びて側方へ曲がる。幼虫も大形で、アカギなどを食う。南アジア・中国南部にかけ広く分布、日本では石垣島・西表いりおもて島・与那国島に局産。天然記念物。

よなぐにさん

ヨナグニサン

撮影:湊 和雄

ヨナグニサン

撮影:湊 和雄

よなぐに‐じま【与那国島】

沖縄県の島。日本の最西端。台湾への距離110キロメートル、那覇へ530キロメートル。サトウキビを産する。俗称、女護島にょごのしま。面積28.8平方キロメートル。

よな‐ぐら【米蔵】

(→)「こめぐら」に同じ。〈倭名類聚鈔10〉

よなげ‐や【淘屋】

川底やごみ捨て場の土砂をふるって金属などを回収する者。

よな・げる【淘げる】

〔他下一〕[文]よな・ぐ(下二)

①米を水に入れ、淘ゆり磨とぐ。

②細かい物などを水に入れて淘り分ける。

③選り分けて悪いものを捨てる。淘汰する。

よなご【米子】

鳥取県西部の市。もと鳥取池田藩の城下町。美保湾に臨む弓ヶ浜が東西に延び、南西部は中海なかうみに面する。商工業都市。人口15万。

よなどり

(岡山県で)搗つく時に砕けた米。あらもと。

よ‐なべ【夜鍋】

(夜、鍋をかけ夜食をとりながら仕事をすることによるという)夜に仕事をすること。また、その仕事。よしごと。よなべしごと。夜業。〈[季]秋〉。〈日葡辞書〉。「―してセーターを編む」

よ‐なみ【世並】

①世間なみであること。世の風潮。世間の通り相場。本朝二十不孝「この内借次かりつぎの長崎屋―にて百両取てしめ」。誹風柳多留4「はたご屋で―を聞くが子持なり」

②(病気などの)性質たち。経過。浄瑠璃、博多小女郎波枕「―の悪い疱瘡に」

よな‐むし【米虫】

コクゾウムシの別称。〈倭名類聚鈔19〉

よな‐よな【夜な夜な】

〔副〕

夜々。夜ごと。宵々。宵ごと。夜の寝覚1「寝覚めの―、よるよる、あかつきのまぎれなどに、対にいとわりなくまぎれおはして」

よ‐ならい【世習い】‥ナラヒ

世のならい。世上の慣習。為家集「時につけとかく苦しむ―を」

よ‐ならべ‐て【夜並べて】

毎夜毎夜。連夜。万葉集11「―君を来ませとちはやぶる神の社を祈のまぬ日はなし」

よ‐な・れる【世慣れる・世馴れる】

〔自下一〕[文]よな・る(下二)

①いろいろな経験をして世間の慣習や実情に通ずる。世故せこにたける。徒然草「心知らぬ人に心得ず思はする事、―・れず、よからぬ人の必ずある事なり」。「―・れた人」

②男女間の情に通ずる。世心よごころがつく。源氏物語蛍「姫君の御前にて、この―・れたる物語など、な読みきかせ給ひそ」

よ‐なん【余難】

そのほかの災難。また、後に残る難儀。

よ‐に【世に】

〔副〕

①非常に。まったく。ほんとうに。源氏物語真木柱「―怪しううちあはぬさまにのみむつかり給ふを」

②(打消の語を伴って)決して。さらさら。後拾遺和歌集雑「―逢坂の関はゆるさじ」→世よ13

よなぐに‐じま【与那国島】

沖縄県の島。日本の最西端。台湾への距離110キロメートル、那覇へ530キロメートル。サトウキビを産する。俗称、女護島にょごのしま。面積28.8平方キロメートル。

よな‐ぐら【米蔵】

(→)「こめぐら」に同じ。〈倭名類聚鈔10〉

よなげ‐や【淘屋】

川底やごみ捨て場の土砂をふるって金属などを回収する者。

よな・げる【淘げる】

〔他下一〕[文]よな・ぐ(下二)

①米を水に入れ、淘ゆり磨とぐ。

②細かい物などを水に入れて淘り分ける。

③選り分けて悪いものを捨てる。淘汰する。

よなご【米子】

鳥取県西部の市。もと鳥取池田藩の城下町。美保湾に臨む弓ヶ浜が東西に延び、南西部は中海なかうみに面する。商工業都市。人口15万。

よなどり

(岡山県で)搗つく時に砕けた米。あらもと。

よ‐なべ【夜鍋】

(夜、鍋をかけ夜食をとりながら仕事をすることによるという)夜に仕事をすること。また、その仕事。よしごと。よなべしごと。夜業。〈[季]秋〉。〈日葡辞書〉。「―してセーターを編む」

よ‐なみ【世並】

①世間なみであること。世の風潮。世間の通り相場。本朝二十不孝「この内借次かりつぎの長崎屋―にて百両取てしめ」。誹風柳多留4「はたご屋で―を聞くが子持なり」

②(病気などの)性質たち。経過。浄瑠璃、博多小女郎波枕「―の悪い疱瘡に」

よな‐むし【米虫】

コクゾウムシの別称。〈倭名類聚鈔19〉

よな‐よな【夜な夜な】

〔副〕

夜々。夜ごと。宵々。宵ごと。夜の寝覚1「寝覚めの―、よるよる、あかつきのまぎれなどに、対にいとわりなくまぎれおはして」

よ‐ならい【世習い】‥ナラヒ

世のならい。世上の慣習。為家集「時につけとかく苦しむ―を」

よ‐ならべ‐て【夜並べて】

毎夜毎夜。連夜。万葉集11「―君を来ませとちはやぶる神の社を祈のまぬ日はなし」

よ‐な・れる【世慣れる・世馴れる】

〔自下一〕[文]よな・る(下二)

①いろいろな経験をして世間の慣習や実情に通ずる。世故せこにたける。徒然草「心知らぬ人に心得ず思はする事、―・れず、よからぬ人の必ずある事なり」。「―・れた人」

②男女間の情に通ずる。世心よごころがつく。源氏物語蛍「姫君の御前にて、この―・れたる物語など、な読みきかせ給ひそ」

よ‐なん【余難】

そのほかの災難。また、後に残る難儀。

よ‐に【世に】

〔副〕

①非常に。まったく。ほんとうに。源氏物語真木柱「―怪しううちあはぬさまにのみむつかり給ふを」

②(打消の語を伴って)決して。さらさら。後拾遺和歌集雑「―逢坂の関はゆるさじ」→世よ13

②もと東京市35区の一つ。

よど‐ぶね【淀舟】

淀川を通う舟。

よ‐どまり【夜泊り】

夜、外泊すること。〈日葡辞書〉

よどみ【淀・澱】

①水が流れないでたまっていること。また、その所。源氏物語若紫「滝の―もまさりて、音高う聞ゆ」。方丈記「―に浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて」

②事がすらすらと進まないこと。浄瑠璃、源氏烏帽子折「弁舌に―なくそれぞれに答へしは潔くこそ聞えけれ」

③液体の下方に沈んでたまったもの。

よど・む【淀む・澱む】

〔自五〕

①流れる水がとどこおってとまる。万葉集7「絶えず行く明日香の川の―・めらば故しもあるごと人の見まくに」

②事がすらすらと進まない。万葉集11「玉藻刈る井堤いでの柵しがらみ薄みかも恋の―・める吾が心かも」。「言葉が―・む」

③ためらう。万葉集5「松浦川七瀬の淀はよどむとも我は―・まず君をし待たむ」

④水底に沈んでたまる。沈殿する。「水あかが―・む」

⑤とまって動かない。「空気が―・んでいる」

よどや【淀屋】

江戸時代の大坂の豪商。本姓、岡本。初め材木商、のちに糸割符いとわっぷの権利を獲得し、諸大名の蔵元となる。

⇒よどや‐がわ【淀屋革】

⇒よどや‐たつごろう【淀屋辰五郎】

よどや‐がわ【淀屋革】‥ガハ

(淀屋2代言当个庵こあん(1576〜1643)が舶来の品を珍蔵したからいう)苔のように青漆で紋を摺った革。極印で模様を打ち出し、黒漆で括染くくりぞめにしたもの。

⇒よどや【淀屋】

よどや‐たつごろう【淀屋辰五郎】‥ラウ

江戸中期の大坂の豪商。淀屋5代広当。通称、三郎右衛門。豪奢を極め、茨木屋の遊女玉菊(一説に吾妻)のために家産を傾け、1705年(宝永2)闕所けっしょ(財産没収・追放)の処分を受けたという。小説・浄瑠璃・歌舞伎などの素材となる。( 〜1717)

⇒よどや【淀屋】

よ‐とり【世取】

あととり。よつぎ。相続人。後嗣。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「千三百石の―」

よど・る

〔自四〕

(ヨジル(攀)の転)とりついて上ろうとする。謡曲、歌占「剣の樹を―・れば」

よど・る

〔他四〕

あやす。なぐさめる。為忠百首「わぎもこが心あら鷹―・りつつかへりさすまでなつけてしがな」

よ‐ど・る【夜取る】

〔自四〕

騒音を立てて、人の眠りをさまたげる。日葡辞書「ヒトカラヨドラレテエネ(寝)ヌ」

よな

火山灰のこと。

よな【米】

「よね」の古形。「―ぐら」

ヨナ【Jonah】

旧約聖書ヨナ書の主人公。巨大な魚に呑まれ三日三晩魚の腹の中で過ごす。死と復活の象徴。

よ‐な

〔助詞〕

(感嘆の意を表す助詞ヨとナとを連ねた語)感嘆の意または念を入れて確かめる意を表す。…だなあ。…だね。よの。やな。栄華物語耀く藤壺「かくのたまふ―」。徒然草「四部の弟子は―、比丘よりは比丘尼は劣り」

よない【米内】

姓氏の一つ。

⇒よない‐みつまさ【米内光政】

よ‐ない【余内・余荷】

江戸時代、俳優などが特に請求した給料の割増。

よない‐みつまさ【米内光政】

軍人・政治家。岩手県生れ。海軍大将。たびたび海相となる。1940年首相、半年で辞職。東条内閣の倒閣、太平洋戦争の終結に努力。(1880〜1948)

米内光政

提供:毎日新聞社

②もと東京市35区の一つ。

よど‐ぶね【淀舟】

淀川を通う舟。

よ‐どまり【夜泊り】

夜、外泊すること。〈日葡辞書〉

よどみ【淀・澱】

①水が流れないでたまっていること。また、その所。源氏物語若紫「滝の―もまさりて、音高う聞ゆ」。方丈記「―に浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて」

②事がすらすらと進まないこと。浄瑠璃、源氏烏帽子折「弁舌に―なくそれぞれに答へしは潔くこそ聞えけれ」

③液体の下方に沈んでたまったもの。

よど・む【淀む・澱む】

〔自五〕

①流れる水がとどこおってとまる。万葉集7「絶えず行く明日香の川の―・めらば故しもあるごと人の見まくに」

②事がすらすらと進まない。万葉集11「玉藻刈る井堤いでの柵しがらみ薄みかも恋の―・める吾が心かも」。「言葉が―・む」

③ためらう。万葉集5「松浦川七瀬の淀はよどむとも我は―・まず君をし待たむ」

④水底に沈んでたまる。沈殿する。「水あかが―・む」

⑤とまって動かない。「空気が―・んでいる」

よどや【淀屋】

江戸時代の大坂の豪商。本姓、岡本。初め材木商、のちに糸割符いとわっぷの権利を獲得し、諸大名の蔵元となる。

⇒よどや‐がわ【淀屋革】

⇒よどや‐たつごろう【淀屋辰五郎】

よどや‐がわ【淀屋革】‥ガハ

(淀屋2代言当个庵こあん(1576〜1643)が舶来の品を珍蔵したからいう)苔のように青漆で紋を摺った革。極印で模様を打ち出し、黒漆で括染くくりぞめにしたもの。

⇒よどや【淀屋】

よどや‐たつごろう【淀屋辰五郎】‥ラウ

江戸中期の大坂の豪商。淀屋5代広当。通称、三郎右衛門。豪奢を極め、茨木屋の遊女玉菊(一説に吾妻)のために家産を傾け、1705年(宝永2)闕所けっしょ(財産没収・追放)の処分を受けたという。小説・浄瑠璃・歌舞伎などの素材となる。( 〜1717)

⇒よどや【淀屋】

よ‐とり【世取】

あととり。よつぎ。相続人。後嗣。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「千三百石の―」

よど・る

〔自四〕

(ヨジル(攀)の転)とりついて上ろうとする。謡曲、歌占「剣の樹を―・れば」

よど・る

〔他四〕

あやす。なぐさめる。為忠百首「わぎもこが心あら鷹―・りつつかへりさすまでなつけてしがな」

よ‐ど・る【夜取る】

〔自四〕

騒音を立てて、人の眠りをさまたげる。日葡辞書「ヒトカラヨドラレテエネ(寝)ヌ」

よな

火山灰のこと。

よな【米】

「よね」の古形。「―ぐら」

ヨナ【Jonah】

旧約聖書ヨナ書の主人公。巨大な魚に呑まれ三日三晩魚の腹の中で過ごす。死と復活の象徴。

よ‐な

〔助詞〕

(感嘆の意を表す助詞ヨとナとを連ねた語)感嘆の意または念を入れて確かめる意を表す。…だなあ。…だね。よの。やな。栄華物語耀く藤壺「かくのたまふ―」。徒然草「四部の弟子は―、比丘よりは比丘尼は劣り」

よない【米内】

姓氏の一つ。

⇒よない‐みつまさ【米内光政】

よ‐ない【余内・余荷】

江戸時代、俳優などが特に請求した給料の割増。

よない‐みつまさ【米内光政】

軍人・政治家。岩手県生れ。海軍大将。たびたび海相となる。1940年首相、半年で辞職。東条内閣の倒閣、太平洋戦争の終結に努力。(1880〜1948)

米内光政

提供:毎日新聞社

⇒よない【米内】

よ‐なおし【世直し】‥ナホシ

①縁起なおし。色道大鏡「逢ひ初めし揚屋を客の嫌ふとも―言ひて宿を替ゆるな」

②地震や雷鳴の時に唱える呪文。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「めりめりぴしやりと鳴る音に、そりや地震よ雷よ、―くはばらくはばらと」

③社会の改革。江戸中期以降に表れた、現状を改変し、新たなよりよき世界を迎えたいとする観念・風潮。豪農・豪商に対する打ちこわしや世直し一揆に発展。

⇒よなおし‐いっき【世直し一揆】

よなおし‐いっき【世直し一揆】‥ナホシ‥

幕末から明治初めにかけて発生した貧農・貧民による一揆や打ちこわし。小作地の返還や年貢の減免を要求。→ええじゃないか

⇒よ‐なおし【世直し】

よ‐なか【夜中】

夜のなかば。宵の後で、暁にならないころ。夜半。

よ‐なが【夜長】

①夜の長いこと。また、その頃。多く秋の夜にいう。長夜。〈[季]秋〉。栄華物語玉飾「―になりまさりて」

②(女房詞)大床子だいしょうじの御膳おもののおろしを夜食に食べること。夜食。

よ‐ながり【夜ながり】

夜に仕事をする人の夜食。よながれ。日葡辞書「ヨナガリヲクウ」

よ‐なき【夜泣き】

乳幼児などが夜眠らずに泣くこと。→夜驚症やきょうしょう。

⇒よなき‐いし【夜泣石】

よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】

鳥などが夜鳴くこと。

⇒よなき‐うぐいす【夜鳴き鶯】

⇒よなき‐うどん【夜鳴饂飩】

⇒よなき‐そば【夜鳴蕎麦】

よ‐なぎ【夜凪】

夜、風がやんで波が穏やかになること。

よなき‐いし【夜泣石】

夜になると泣き声が聞こえるという類の伝説をもつ石。静岡県掛川市東端、旧東海道沿いにある小夜さよの中山の夜泣石は古くから有名。

⇒よ‐なき【夜泣き】

よなき‐うぐいす【夜鳴き鶯】‥ウグヒス

ナイチンゲールの異称。

⇒よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】

よなき‐うどん【夜鳴饂飩】

夜間、深更まで路上で蕎麦そば・饂飩を売り歩く人。また、その饂飩。夜鳴蕎麦ともいう。〈[季]冬〉

⇒よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】

よなき‐そば【夜鳴蕎麦】

(→)夜鳴饂飩に同じ。夜鷹蕎麦。〈[季]冬〉

⇒よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】

よな・ぐ【淘ぐ】

〔他下二〕

⇒よなげる(下一)

よなぐに‐さん【与那国蚕】

チョウ目ヤママユガ科のガ(蛾)。開張は20センチメートルを超え、日本最大。翅は赤褐色で、黒褐・黄色などの文様がある。前翅の先端部は伸びて側方へ曲がる。幼虫も大形で、アカギなどを食う。南アジア・中国南部にかけ広く分布、日本では石垣島・西表いりおもて島・与那国島に局産。天然記念物。

よなぐにさん

⇒よない【米内】

よ‐なおし【世直し】‥ナホシ

①縁起なおし。色道大鏡「逢ひ初めし揚屋を客の嫌ふとも―言ひて宿を替ゆるな」

②地震や雷鳴の時に唱える呪文。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「めりめりぴしやりと鳴る音に、そりや地震よ雷よ、―くはばらくはばらと」

③社会の改革。江戸中期以降に表れた、現状を改変し、新たなよりよき世界を迎えたいとする観念・風潮。豪農・豪商に対する打ちこわしや世直し一揆に発展。

⇒よなおし‐いっき【世直し一揆】

よなおし‐いっき【世直し一揆】‥ナホシ‥

幕末から明治初めにかけて発生した貧農・貧民による一揆や打ちこわし。小作地の返還や年貢の減免を要求。→ええじゃないか

⇒よ‐なおし【世直し】

よ‐なか【夜中】

夜のなかば。宵の後で、暁にならないころ。夜半。

よ‐なが【夜長】

①夜の長いこと。また、その頃。多く秋の夜にいう。長夜。〈[季]秋〉。栄華物語玉飾「―になりまさりて」

②(女房詞)大床子だいしょうじの御膳おもののおろしを夜食に食べること。夜食。

よ‐ながり【夜ながり】

夜に仕事をする人の夜食。よながれ。日葡辞書「ヨナガリヲクウ」

よ‐なき【夜泣き】

乳幼児などが夜眠らずに泣くこと。→夜驚症やきょうしょう。

⇒よなき‐いし【夜泣石】

よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】

鳥などが夜鳴くこと。

⇒よなき‐うぐいす【夜鳴き鶯】

⇒よなき‐うどん【夜鳴饂飩】

⇒よなき‐そば【夜鳴蕎麦】

よ‐なぎ【夜凪】

夜、風がやんで波が穏やかになること。

よなき‐いし【夜泣石】

夜になると泣き声が聞こえるという類の伝説をもつ石。静岡県掛川市東端、旧東海道沿いにある小夜さよの中山の夜泣石は古くから有名。

⇒よ‐なき【夜泣き】

よなき‐うぐいす【夜鳴き鶯】‥ウグヒス

ナイチンゲールの異称。

⇒よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】

よなき‐うどん【夜鳴饂飩】

夜間、深更まで路上で蕎麦そば・饂飩を売り歩く人。また、その饂飩。夜鳴蕎麦ともいう。〈[季]冬〉

⇒よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】

よなき‐そば【夜鳴蕎麦】

(→)夜鳴饂飩に同じ。夜鷹蕎麦。〈[季]冬〉

⇒よ‐なき【夜鳴き・夜啼き】

よな・ぐ【淘ぐ】

〔他下二〕

⇒よなげる(下一)

よなぐに‐さん【与那国蚕】

チョウ目ヤママユガ科のガ(蛾)。開張は20センチメートルを超え、日本最大。翅は赤褐色で、黒褐・黄色などの文様がある。前翅の先端部は伸びて側方へ曲がる。幼虫も大形で、アカギなどを食う。南アジア・中国南部にかけ広く分布、日本では石垣島・西表いりおもて島・与那国島に局産。天然記念物。

よなぐにさん

ヨナグニサン

撮影:湊 和雄

ヨナグニサン

撮影:湊 和雄

よなぐに‐じま【与那国島】

沖縄県の島。日本の最西端。台湾への距離110キロメートル、那覇へ530キロメートル。サトウキビを産する。俗称、女護島にょごのしま。面積28.8平方キロメートル。

よな‐ぐら【米蔵】

(→)「こめぐら」に同じ。〈倭名類聚鈔10〉

よなげ‐や【淘屋】

川底やごみ捨て場の土砂をふるって金属などを回収する者。

よな・げる【淘げる】

〔他下一〕[文]よな・ぐ(下二)

①米を水に入れ、淘ゆり磨とぐ。

②細かい物などを水に入れて淘り分ける。

③選り分けて悪いものを捨てる。淘汰する。

よなご【米子】

鳥取県西部の市。もと鳥取池田藩の城下町。美保湾に臨む弓ヶ浜が東西に延び、南西部は中海なかうみに面する。商工業都市。人口15万。

よなどり

(岡山県で)搗つく時に砕けた米。あらもと。

よ‐なべ【夜鍋】

(夜、鍋をかけ夜食をとりながら仕事をすることによるという)夜に仕事をすること。また、その仕事。よしごと。よなべしごと。夜業。〈[季]秋〉。〈日葡辞書〉。「―してセーターを編む」

よ‐なみ【世並】

①世間なみであること。世の風潮。世間の通り相場。本朝二十不孝「この内借次かりつぎの長崎屋―にて百両取てしめ」。誹風柳多留4「はたご屋で―を聞くが子持なり」

②(病気などの)性質たち。経過。浄瑠璃、博多小女郎波枕「―の悪い疱瘡に」

よな‐むし【米虫】

コクゾウムシの別称。〈倭名類聚鈔19〉

よな‐よな【夜な夜な】

〔副〕

夜々。夜ごと。宵々。宵ごと。夜の寝覚1「寝覚めの―、よるよる、あかつきのまぎれなどに、対にいとわりなくまぎれおはして」

よ‐ならい【世習い】‥ナラヒ

世のならい。世上の慣習。為家集「時につけとかく苦しむ―を」

よ‐ならべ‐て【夜並べて】

毎夜毎夜。連夜。万葉集11「―君を来ませとちはやぶる神の社を祈のまぬ日はなし」

よ‐な・れる【世慣れる・世馴れる】

〔自下一〕[文]よな・る(下二)

①いろいろな経験をして世間の慣習や実情に通ずる。世故せこにたける。徒然草「心知らぬ人に心得ず思はする事、―・れず、よからぬ人の必ずある事なり」。「―・れた人」

②男女間の情に通ずる。世心よごころがつく。源氏物語蛍「姫君の御前にて、この―・れたる物語など、な読みきかせ給ひそ」

よ‐なん【余難】

そのほかの災難。また、後に残る難儀。

よ‐に【世に】

〔副〕

①非常に。まったく。ほんとうに。源氏物語真木柱「―怪しううちあはぬさまにのみむつかり給ふを」

②(打消の語を伴って)決して。さらさら。後拾遺和歌集雑「―逢坂の関はゆるさじ」→世よ13

よなぐに‐じま【与那国島】

沖縄県の島。日本の最西端。台湾への距離110キロメートル、那覇へ530キロメートル。サトウキビを産する。俗称、女護島にょごのしま。面積28.8平方キロメートル。

よな‐ぐら【米蔵】

(→)「こめぐら」に同じ。〈倭名類聚鈔10〉

よなげ‐や【淘屋】

川底やごみ捨て場の土砂をふるって金属などを回収する者。

よな・げる【淘げる】

〔他下一〕[文]よな・ぐ(下二)

①米を水に入れ、淘ゆり磨とぐ。

②細かい物などを水に入れて淘り分ける。

③選り分けて悪いものを捨てる。淘汰する。

よなご【米子】

鳥取県西部の市。もと鳥取池田藩の城下町。美保湾に臨む弓ヶ浜が東西に延び、南西部は中海なかうみに面する。商工業都市。人口15万。

よなどり

(岡山県で)搗つく時に砕けた米。あらもと。

よ‐なべ【夜鍋】

(夜、鍋をかけ夜食をとりながら仕事をすることによるという)夜に仕事をすること。また、その仕事。よしごと。よなべしごと。夜業。〈[季]秋〉。〈日葡辞書〉。「―してセーターを編む」

よ‐なみ【世並】

①世間なみであること。世の風潮。世間の通り相場。本朝二十不孝「この内借次かりつぎの長崎屋―にて百両取てしめ」。誹風柳多留4「はたご屋で―を聞くが子持なり」

②(病気などの)性質たち。経過。浄瑠璃、博多小女郎波枕「―の悪い疱瘡に」

よな‐むし【米虫】

コクゾウムシの別称。〈倭名類聚鈔19〉

よな‐よな【夜な夜な】

〔副〕

夜々。夜ごと。宵々。宵ごと。夜の寝覚1「寝覚めの―、よるよる、あかつきのまぎれなどに、対にいとわりなくまぎれおはして」

よ‐ならい【世習い】‥ナラヒ

世のならい。世上の慣習。為家集「時につけとかく苦しむ―を」

よ‐ならべ‐て【夜並べて】

毎夜毎夜。連夜。万葉集11「―君を来ませとちはやぶる神の社を祈のまぬ日はなし」

よ‐な・れる【世慣れる・世馴れる】

〔自下一〕[文]よな・る(下二)

①いろいろな経験をして世間の慣習や実情に通ずる。世故せこにたける。徒然草「心知らぬ人に心得ず思はする事、―・れず、よからぬ人の必ずある事なり」。「―・れた人」

②男女間の情に通ずる。世心よごころがつく。源氏物語蛍「姫君の御前にて、この―・れたる物語など、な読みきかせ給ひそ」

よ‐なん【余難】

そのほかの災難。また、後に残る難儀。

よ‐に【世に】

〔副〕

①非常に。まったく。ほんとうに。源氏物語真木柱「―怪しううちあはぬさまにのみむつかり給ふを」

②(打消の語を伴って)決して。さらさら。後拾遺和歌集雑「―逢坂の関はゆるさじ」→世よ13

よ‐に【世に】🔗⭐🔉

よ‐に【世に】

〔副〕

①非常に。まったく。ほんとうに。源氏物語真木柱「―怪しううちあはぬさまにのみむつかり給ふを」

②(打消の語を伴って)決して。さらさら。後拾遺和歌集雑「―逢坂の関はゆるさじ」→世よ13

○世に合うよにあう

時勢にめぐまれる。世に用いられる。時めく。源氏物語賢木「世にあひ花やかなる若人にて」

⇒よ【世・代】

○世に在りよにあり

①この世に生きている。この世に存在している。

②世間で勢力があり、栄えている。時めいている。後拾遺和歌集秋「世に在る人はゆかしけれ」

⇒よ【世・代】

○世に入れられるよにいれられる

世間で認められる。

⇒よ【世・代】

○世に聞こえるよにきこえる

世間に知れわたる。評判になる。

⇒よ【世・代】

○世に入れられるよにいれられる🔗⭐🔉

○世に入れられるよにいれられる

世間で認められる。

⇒よ【世・代】

○世に聞こえるよにきこえる🔗⭐🔉

○世に聞こえるよにきこえる

世間に知れわたる。評判になる。

⇒よ【世・代】

よ‐にげ【夜逃げ】

夜の間にこっそり逃げ去ること。事情があってそこに住んでいられず、夜の間にこっそり引き払って他に移ること。「家賃を払えず―する」

○世に従うよにしたがう🔗⭐🔉

○世に従うよにしたがう

社会の動きや習慣にさからわず生きる。徒然草「世に従はむ人、先づ機嫌を知るべし」

⇒よ【世・代】

○世に処するよにしょする🔗⭐🔉

○世に処するよにしょする

世間で生きてゆく。社会人として相応の態度・行動をとる。

⇒よ【世・代】

○世に知らずよにしらず🔗⭐🔉

○世に知らずよにしらず

世間にたぐいがない。またとない。枕草子9「ふるひなき出でたりしこそ―をかしくあはれなりしか」

⇒よ【世・代】

○世に連れるよにつれる🔗⭐🔉

○世に連れるよにつれる

世の中の変化とともに変わる。「歌は世につれ、世は歌につれ」

⇒よ【世・代】

○世に無しよになし🔗⭐🔉

○世に無しよになし

①世の中にない。この世にない。

②世の中にくらべるものがない。この上なくすばらしい。源氏物語桐壺「世になく清らなる玉のをのこ御子」

③世に用いられない。世間から無視されている。源氏物語蓬生「よになきふるめき人にて」

⇒よ【世・代】

よになし‐げんじ【世に無し源氏】

平氏のさかんな時、世人に顧みられなかった源氏の人々。義経記2「今出河の辺より―参るや」

よになし‐もの【世に無し者】

日陰者。没落者。御伽草子、横笛草子「―にあひなれ、身をいたづらになす事こそ口惜しけれ」

よになし‐げんじ【世に無し源氏】🔗⭐🔉

よになし‐げんじ【世に無し源氏】

平氏のさかんな時、世人に顧みられなかった源氏の人々。義経記2「今出河の辺より―参るや」

よになし‐もの【世に無し者】🔗⭐🔉

よになし‐もの【世に無し者】

日陰者。没落者。御伽草子、横笛草子「―にあひなれ、身をいたづらになす事こそ口惜しけれ」

○世に旧るよにふる

①世間に珍しくなくなる。源氏物語槿「中宮の御前に雪の山作られたりし、世にふりたる事なれど、なほめづらしくもはかなき事をしなし給へりしかな」

②結婚歴がある。源氏物語蜻蛉「ただ人、はた、怪しき女、世にふりたるなどを持ち居るたぐひ多かり」

⇒よ【世・代】

○世に旧るよにふる🔗⭐🔉

○世に旧るよにふる

①世間に珍しくなくなる。源氏物語槿「中宮の御前に雪の山作られたりし、世にふりたる事なれど、なほめづらしくもはかなき事をしなし給へりしかな」

②結婚歴がある。源氏物語蜻蛉「ただ人、はた、怪しき女、世にふりたるなどを持ち居るたぐひ多かり」

⇒よ【世・代】

よに‐も【世にも】

〔副〕

(「世に」を強めていう語)

①とりわけ。いかにも。源氏物語竹河「―故あり心にくき覚えにて」。「―不思議な話」

②(打消の語を伴って)決して。後撰和歌集恋「―そこには思ひこがれじ」

よに‐よに【世に世に】

〔副〕

きわめて。この上なく。宇治拾遺物語9「―ねんごろにもてなして」

よ‐にん【余人】

ほかの人。他人。よじん。

よにん‐がかり【四人懸り】

①(→)四枚肩よまいがたに同じ。好色一代男7「しのび駕籠―に乗りさまに」

②四人の力を合わせてする必要のあること。

よにん‐ぐみ【四人組】

中国で、1966〜76年の文化大革命の時期に権力を振るった江青・王洪文・張春橋・姚文元の称。76年毛沢東の死後逮捕され、裁判で死刑・無期懲役などの判決を受ける。

よにん‐ばり【四人張】

四人がかりで弦つるを張るほどの強弓。義経記4「養由を欺く程の上手なり。―に十四束をぞ射ける」

よ‐ぬけ【夜脱け】

夜に乗じてこっそり脱け出ること。夜逃げ。好色一代男6「唐の咸陽宮に四万貫目持たせても終には雁門を―に近し」

よね【米】

(ヨナの転)

①こめ。土佐日記「銭なければ―をとりかけて」

②(「米」の字の形から)八十八歳の称。米寿べいじゅ。「―の祝い」

よ‐ね【娼】

遊女。女郎。うかれめ。好色一代男2「おそらく―の風俗都にはぢぬ撥音ばちおと」

よねいち【米市】

狂言。もらった女小袖を米俵にかけて背負い、「米市御寮人のお里帰り」だとしゃれるのを、若者たちが本気にして杯を強要する。

よねかわ‐りゅう【米川流】‥カハリウ

香道の流派。寛文(1661〜1673)の頃、京都の米川三右衛門常伯にはじまる。大名家を中心に盛行し、幕末には大量の伝書を残したが、明治以後衰亡。

よね‐ぐら【米蔵】

⇒こめぐら

よね‐ぐるい【娼狂い】‥グルヒ

(→)「遊女狂い」に同じ。

よねざわ【米沢】‥ザハ

山形県南部の市。米沢盆地の南端に位置し、もと上杉氏15万石の城下町。古来、機業で知られる。人口9万3千。

⇒よねざわ‐おり【米沢織】

⇒よねざわ‐つむぎ【米沢紬】

⇒よねざわ‐りゅうきゅうつむぎ【米沢琉球紬】

よねざわ【米沢】‥ザハ

姓氏の一つ。

⇒よねざわ‐ひこはち【米沢彦八】

よねざわ‐おり【米沢織】‥ザハ‥

米沢市付近から産出する絹織物の総称。1776年(安永5)藩主上杉鷹山ようざんが越後の小千谷おぢやから織工を招いたのに始まる。糸織・綾織・節糸織・紋織・袴はかま地・帯地などがある。

⇒よねざわ【米沢】

よねざわ‐つむぎ【米沢紬】‥ザハ‥

米沢市付近から産出する米沢織の紬。長井紬。置賜おきたま紬。米沢琉球紬。

⇒よねざわ【米沢】

よねざわ‐ひこはち【米沢彦八】‥ザハ‥

落語家。初代は江戸前期に活動した、大坂落語の祖。身振りを交えた軽口かるくちで名を高めた。作「軽口御前男」「軽口大矢数」など。( 〜1714)

⇒よねざわ【米沢】

よねざわ‐りゅうきゅうつむぎ【米沢琉球紬】‥ザハリウキウ‥

(琉球紬に似ているからいう)米沢紬の異称。米琉よねりゅう。

⇒よねざわ【米沢】

よねしろ‐がわ【米代川】‥ガハ

秋田県北部の川。奥羽山脈の四角岳に発源、能代市で日本海に注ぐ。流域は秋田杉の宝庫。長さ136キロメートル。

米代川

撮影:新海良夫

よね‐ず【米酢】

こめを主原料とした醸造酢。日本特有の食酢で、鮨や日本料理に広く用いる。こめず。

よねだ【米田】

姓氏の一つ。

⇒よねだ‐しょうたろう【米田庄太郎】

よねだ‐しょうたろう【米田庄太郎】‥シヤウ‥ラウ

社会学者・社会心理学者。奈良県生れ。京大社会学講座の初代主宰者。社会心理・社会思想の研究領域を開拓。著「現代人心理と現代文明」「輓近社会思想の研究」など。(1873〜1945)

⇒よねだ【米田】

よ‐ねつ【予熱】

エンジンなどを速やかに、またなめらかに始動させるためにあらかじめ温めておくこと。

よ‐ねつ【余熱】

①熱気がさめきらないこと。また、その残りの熱気。ほとぼり。〈日葡辞書〉。「―を利用する」

②残暑。東関紀行「―いまだ尽きざる程なれば往還の旅人多く立ち寄りて涼みあへり」

よね‐の‐いわい【米の祝】‥イハヒ

八十八歳の賀の祝い。べいじゅのいわい。→よね(米)2

よね‐の‐まもり【米の守り】

米寿の祝いの時に、「米」という字を書いて人に贈る丸い餅。浮世風呂2「中の隠居が八十八の―を出しますネ」

よ‐ねぶつ【夜念仏】

夜、仏を念ずること。夜、唱える念仏。よねんぶつ。謡曲、春栄しゅんねい「来迎の―声清光に弥陀の国の涼しき道ならば」

よね‐へん【米偏】

⇒こめへん

よね‐まんじゅう【米饅頭】‥ヂユウ

江戸浅草金竜山の麓で売っていた饅頭。鶴屋・麓屋が有名。およねという女が始めたからとも、米の粉で作るからとも、野郎餅に対して女郎よね饅頭の意ともいう。好色五人女4「―五つと、世に是より欲しき物はなひ」

よね‐やま【米山】

新潟県中部、柏崎市と上越市柿崎区との境にある山。標高993メートル。民謡「三階節」に歌われる。

⇒よねやま‐じんく【米山甚句】

よねやま‐じんく【米山甚句】

米山地方の民謡。明治中期から広く流行し、御座敷唄の代表曲の一つ。

⇒よね‐やま【米山】

よ‐ねらい【夜狙い】‥ネラヒ

鉄砲の引金に糸を結びつけ、その糸先を獣の通る路に張って射殺する方法。はこ鉄砲。置鉄砲。留守鉄砲。仕掛鉄砲。獣路鉄砲。

よね‐りゅう【米琉】‥リウ

米沢琉球紬の略。

よ‐ねん【余年】

これから先、死ぬまでに残っている年月。余生。余命。

よ‐ねん【余念】

ほかの考え。他念。

⇒余念が無い

よね‐ず【米酢】

こめを主原料とした醸造酢。日本特有の食酢で、鮨や日本料理に広く用いる。こめず。

よねだ【米田】

姓氏の一つ。

⇒よねだ‐しょうたろう【米田庄太郎】

よねだ‐しょうたろう【米田庄太郎】‥シヤウ‥ラウ

社会学者・社会心理学者。奈良県生れ。京大社会学講座の初代主宰者。社会心理・社会思想の研究領域を開拓。著「現代人心理と現代文明」「輓近社会思想の研究」など。(1873〜1945)

⇒よねだ【米田】

よ‐ねつ【予熱】

エンジンなどを速やかに、またなめらかに始動させるためにあらかじめ温めておくこと。

よ‐ねつ【余熱】

①熱気がさめきらないこと。また、その残りの熱気。ほとぼり。〈日葡辞書〉。「―を利用する」

②残暑。東関紀行「―いまだ尽きざる程なれば往還の旅人多く立ち寄りて涼みあへり」

よね‐の‐いわい【米の祝】‥イハヒ

八十八歳の賀の祝い。べいじゅのいわい。→よね(米)2

よね‐の‐まもり【米の守り】

米寿の祝いの時に、「米」という字を書いて人に贈る丸い餅。浮世風呂2「中の隠居が八十八の―を出しますネ」

よ‐ねぶつ【夜念仏】

夜、仏を念ずること。夜、唱える念仏。よねんぶつ。謡曲、春栄しゅんねい「来迎の―声清光に弥陀の国の涼しき道ならば」

よね‐へん【米偏】

⇒こめへん

よね‐まんじゅう【米饅頭】‥ヂユウ

江戸浅草金竜山の麓で売っていた饅頭。鶴屋・麓屋が有名。およねという女が始めたからとも、米の粉で作るからとも、野郎餅に対して女郎よね饅頭の意ともいう。好色五人女4「―五つと、世に是より欲しき物はなひ」

よね‐やま【米山】

新潟県中部、柏崎市と上越市柿崎区との境にある山。標高993メートル。民謡「三階節」に歌われる。

⇒よねやま‐じんく【米山甚句】

よねやま‐じんく【米山甚句】

米山地方の民謡。明治中期から広く流行し、御座敷唄の代表曲の一つ。

⇒よね‐やま【米山】

よ‐ねらい【夜狙い】‥ネラヒ

鉄砲の引金に糸を結びつけ、その糸先を獣の通る路に張って射殺する方法。はこ鉄砲。置鉄砲。留守鉄砲。仕掛鉄砲。獣路鉄砲。

よね‐りゅう【米琉】‥リウ

米沢琉球紬の略。

よ‐ねん【余年】

これから先、死ぬまでに残っている年月。余生。余命。

よ‐ねん【余念】

ほかの考え。他念。

⇒余念が無い

よね‐ず【米酢】

こめを主原料とした醸造酢。日本特有の食酢で、鮨や日本料理に広く用いる。こめず。

よねだ【米田】

姓氏の一つ。

⇒よねだ‐しょうたろう【米田庄太郎】

よねだ‐しょうたろう【米田庄太郎】‥シヤウ‥ラウ

社会学者・社会心理学者。奈良県生れ。京大社会学講座の初代主宰者。社会心理・社会思想の研究領域を開拓。著「現代人心理と現代文明」「輓近社会思想の研究」など。(1873〜1945)

⇒よねだ【米田】

よ‐ねつ【予熱】

エンジンなどを速やかに、またなめらかに始動させるためにあらかじめ温めておくこと。

よ‐ねつ【余熱】

①熱気がさめきらないこと。また、その残りの熱気。ほとぼり。〈日葡辞書〉。「―を利用する」

②残暑。東関紀行「―いまだ尽きざる程なれば往還の旅人多く立ち寄りて涼みあへり」

よね‐の‐いわい【米の祝】‥イハヒ

八十八歳の賀の祝い。べいじゅのいわい。→よね(米)2

よね‐の‐まもり【米の守り】

米寿の祝いの時に、「米」という字を書いて人に贈る丸い餅。浮世風呂2「中の隠居が八十八の―を出しますネ」

よ‐ねぶつ【夜念仏】

夜、仏を念ずること。夜、唱える念仏。よねんぶつ。謡曲、春栄しゅんねい「来迎の―声清光に弥陀の国の涼しき道ならば」

よね‐へん【米偏】

⇒こめへん

よね‐まんじゅう【米饅頭】‥ヂユウ

江戸浅草金竜山の麓で売っていた饅頭。鶴屋・麓屋が有名。およねという女が始めたからとも、米の粉で作るからとも、野郎餅に対して女郎よね饅頭の意ともいう。好色五人女4「―五つと、世に是より欲しき物はなひ」

よね‐やま【米山】

新潟県中部、柏崎市と上越市柿崎区との境にある山。標高993メートル。民謡「三階節」に歌われる。

⇒よねやま‐じんく【米山甚句】

よねやま‐じんく【米山甚句】

米山地方の民謡。明治中期から広く流行し、御座敷唄の代表曲の一つ。

⇒よね‐やま【米山】

よ‐ねらい【夜狙い】‥ネラヒ

鉄砲の引金に糸を結びつけ、その糸先を獣の通る路に張って射殺する方法。はこ鉄砲。置鉄砲。留守鉄砲。仕掛鉄砲。獣路鉄砲。

よね‐りゅう【米琉】‥リウ

米沢琉球紬の略。

よ‐ねん【余年】

これから先、死ぬまでに残っている年月。余生。余命。

よ‐ねん【余念】

ほかの考え。他念。

⇒余念が無い

よね‐ず【米酢】

こめを主原料とした醸造酢。日本特有の食酢で、鮨や日本料理に広く用いる。こめず。

よねだ【米田】

姓氏の一つ。

⇒よねだ‐しょうたろう【米田庄太郎】

よねだ‐しょうたろう【米田庄太郎】‥シヤウ‥ラウ

社会学者・社会心理学者。奈良県生れ。京大社会学講座の初代主宰者。社会心理・社会思想の研究領域を開拓。著「現代人心理と現代文明」「輓近社会思想の研究」など。(1873〜1945)

⇒よねだ【米田】

よ‐ねつ【予熱】

エンジンなどを速やかに、またなめらかに始動させるためにあらかじめ温めておくこと。

よ‐ねつ【余熱】

①熱気がさめきらないこと。また、その残りの熱気。ほとぼり。〈日葡辞書〉。「―を利用する」

②残暑。東関紀行「―いまだ尽きざる程なれば往還の旅人多く立ち寄りて涼みあへり」

よね‐の‐いわい【米の祝】‥イハヒ

八十八歳の賀の祝い。べいじゅのいわい。→よね(米)2

よね‐の‐まもり【米の守り】

米寿の祝いの時に、「米」という字を書いて人に贈る丸い餅。浮世風呂2「中の隠居が八十八の―を出しますネ」

よ‐ねぶつ【夜念仏】

夜、仏を念ずること。夜、唱える念仏。よねんぶつ。謡曲、春栄しゅんねい「来迎の―声清光に弥陀の国の涼しき道ならば」

よね‐へん【米偏】

⇒こめへん

よね‐まんじゅう【米饅頭】‥ヂユウ

江戸浅草金竜山の麓で売っていた饅頭。鶴屋・麓屋が有名。およねという女が始めたからとも、米の粉で作るからとも、野郎餅に対して女郎よね饅頭の意ともいう。好色五人女4「―五つと、世に是より欲しき物はなひ」

よね‐やま【米山】

新潟県中部、柏崎市と上越市柿崎区との境にある山。標高993メートル。民謡「三階節」に歌われる。

⇒よねやま‐じんく【米山甚句】

よねやま‐じんく【米山甚句】

米山地方の民謡。明治中期から広く流行し、御座敷唄の代表曲の一つ。

⇒よね‐やま【米山】

よ‐ねらい【夜狙い】‥ネラヒ

鉄砲の引金に糸を結びつけ、その糸先を獣の通る路に張って射殺する方法。はこ鉄砲。置鉄砲。留守鉄砲。仕掛鉄砲。獣路鉄砲。

よね‐りゅう【米琉】‥リウ

米沢琉球紬の略。

よ‐ねん【余年】

これから先、死ぬまでに残っている年月。余生。余命。

よ‐ねん【余念】

ほかの考え。他念。

⇒余念が無い

よに‐も【世にも】🔗⭐🔉

よに‐も【世にも】

〔副〕

(「世に」を強めていう語)

①とりわけ。いかにも。源氏物語竹河「―故あり心にくき覚えにて」。「―不思議な話」

②(打消の語を伴って)決して。後撰和歌集恋「―そこには思ひこがれじ」

よに‐よに【世に世に】🔗⭐🔉

よに‐よに【世に世に】

〔副〕

きわめて。この上なく。宇治拾遺物語9「―ねんごろにもてなして」

よ‐の‐おもし【世の重し】🔗⭐🔉

よ‐の‐おもし【世の重し】

(→)「世の固め」に同じ。

よ‐の‐かぎり【世の限り】🔗⭐🔉

よ‐の‐かぎり【世の限り】

①命のあるかぎり。万葉集20「立ちしなふ君が姿を忘れずは―にや恋ひ渡りなむ」

②臨終。男色大鑑「―と知らせて」

よ‐の‐かため【世の固め】🔗⭐🔉

よ‐の‐かため【世の固め】

世の中を治め固めること。また、そのための枢要な地位。源氏物語帚木「朝廷おおやけに仕うまつりはかばかしき―となるべきも」

よ‐の‐すえ【世の末】‥スヱ🔗⭐🔉

よ‐の‐すえ【世の末】‥スヱ

①後世。末の世。

②盛りが過ぎた後の時期。

よ‐の‐ためし【世の例】🔗⭐🔉

よ‐の‐ためし【世の例】

(→)「世のならい」に同じ。

よ‐の‐つね【世の常】🔗⭐🔉

よ‐の‐つね【世の常】

①世の中に常にあること。世間なみ。普通。万葉集8「―に聞くは苦しき呼子鳥声なつかしき時にはなりぬ」

②(そのように言ったのでは、普通の形容になってしまって、とてもそんなことでは言い尽くせない、という意)…どころではない。源氏物語葵「ただそれなる御有様に、あさましとは―なり」

よのつね・ぶ【世の常ぶ】🔗⭐🔉

よのつね・ぶ【世の常ぶ】

〔自上二〕

世間普通のようである。浜松中納言物語3「さばかりにては―・びうたてければ」

よ‐の‐なか【世の中】🔗⭐🔉

よ‐の‐なか【世の中】

①世間。社会。また、世間の情勢。世間の人情。世間の傾向。世情。源氏物語賢木「年かへりぬれど、―今めかしきことなく静かなり」。日本永代蔵1「それ―に借銀の利息程おそろしき物はなし」。「―へ出る」「―を知らない」「物騒な―」

②この世。現世。万葉集5「―は空しきものと知る時し」

③国家の政治。治世。源氏物語桐壺「―をしり給ふべき右のおとど」

④世間普通。ありきたり。万葉集4「―の女おみなにしあらば」

⑤男女のなからい。男女間の愛情。源氏物語空蝉「―をまだ思ひ知らぬ程よりは」

⑥(社会的・自然的、またはそれらを総括した)周囲の世界。環境。あたり。蜻蛉日記下「あな寒といふ声、ここかしこに聞ゆ。風さへはやし。―いとあはれなり」。源氏物語少女「高き家の子として…―盛りに驕りならひぬれば」

⑦(「―の」「―に」の形で、格別であることを強調していう)稀に見る。この上ない。宇津保物語嵯峨院「―の色好みになんありける」

⑧農作物のできぐあい。狂言、水論聟「今年は―がようて」

⇒よのなか‐ごこち【世の中心地】

⇒世の中は相持

⇒世の中は三日見ぬ間に桜かな

よのなか‐ごこち【世の中心地】🔗⭐🔉

よのなか‐ごこち【世の中心地】

世の中の人の多くかかる病気。流行病。疫病。栄華物語見果てぬ夢「―に煩ひて」

⇒よ‐の‐なか【世の中】

○世の中は相持よのなかはあいもち

世の中は、相助け合うことによって円満にゆくものである。

⇒よ‐の‐なか【世の中】

○世の中は三日見ぬ間に桜かなよのなかはみっかみぬまにさくらかな

(大島蓼太の俳句)ほんの3日間見ていなかっただけなのに、気がついたら桜が咲いていた、と季節の動きをよんだもの。のちに「見ぬ間の」と助詞を変えて、世の中は実に転変の激しいものである、の意で流布。

⇒よ‐の‐なか【世の中】

○世の中は相持よのなかはあいもち🔗⭐🔉

○世の中は相持よのなかはあいもち

世の中は、相助け合うことによって円満にゆくものである。

⇒よ‐の‐なか【世の中】

○世の中は三日見ぬ間に桜かなよのなかはみっかみぬまにさくらかな🔗⭐🔉

○世の中は三日見ぬ間に桜かなよのなかはみっかみぬまにさくらかな

(大島蓼太の俳句)ほんの3日間見ていなかっただけなのに、気がついたら桜が咲いていた、と季節の動きをよんだもの。のちに「見ぬ間の」と助詞を変えて、世の中は実に転変の激しいものである、の意で流布。

⇒よ‐の‐なか【世の中】

よ‐の‐ならい【世の習い】‥ナラヒ

世間一般の慣習。普通に行われていること。世の例ためし。

よの‐ばかま【四幅袴】

袴の一種。細めで長さは膝あたりまでで、裾をすぼめるようにした袴。前後おのおの二幅で仕立てる。

四幅袴

よの‐ぶとん【四幅蒲団】

表裏ともおのおの四幅(四布)の布で作ったふとん。よの。

よ‐の‐ほどろ【夜のほどろ】

夜がほのぼのと明けるころ。ほどろ。万葉集4「―吾が出でて来れば」

よ‐の‐め【夜の目】

よるの目。夜眠る目。

⇒夜の目も寝ない

よの‐ぶとん【四幅蒲団】

表裏ともおのおの四幅(四布)の布で作ったふとん。よの。

よ‐の‐ほどろ【夜のほどろ】

夜がほのぼのと明けるころ。ほどろ。万葉集4「―吾が出でて来れば」

よ‐の‐め【夜の目】

よるの目。夜眠る目。

⇒夜の目も寝ない

よの‐ぶとん【四幅蒲団】

表裏ともおのおの四幅(四布)の布で作ったふとん。よの。

よ‐の‐ほどろ【夜のほどろ】

夜がほのぼのと明けるころ。ほどろ。万葉集4「―吾が出でて来れば」

よ‐の‐め【夜の目】

よるの目。夜眠る目。

⇒夜の目も寝ない

よの‐ぶとん【四幅蒲団】

表裏ともおのおの四幅(四布)の布で作ったふとん。よの。

よ‐の‐ほどろ【夜のほどろ】

夜がほのぼのと明けるころ。ほどろ。万葉集4「―吾が出でて来れば」

よ‐の‐め【夜の目】

よるの目。夜眠る目。

⇒夜の目も寝ない

よ‐の‐ならい【世の習い】‥ナラヒ🔗⭐🔉

よ‐の‐ならい【世の習い】‥ナラヒ

世間一般の慣習。普通に行われていること。世の例ためし。

よ‐よ【代代・世世】🔗⭐🔉

よ‐よ【代代・世世】

①代を重ねること。だいだい。

②それぞれの世。また、それぞれに結婚の相手を得て別々になること。源氏物語胡蝶「ませのうちに根深く植ゑし竹の子のおのが―にや生ひわかるべき」

③〔仏〕過去・現在・未来。生々世々しょうじょうせぜ。

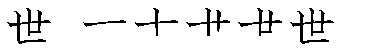

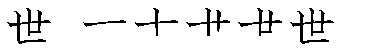

[漢]世🔗⭐🔉

世 字形

筆順

筆順

〔一部4画/5画/教育/3204・4024〕

〔音〕セイ(漢) セ(呉)

〔訓〕よ

[意味]

①人間が生活を営んでいる社会。よのなか。よ。「世間せけん・世論せいろん・せろん・出世しゅっせ・渡世・厭世えんせい」

②時間的な区分。

㋐人の一生。特に、親から家督を継いで自分の子に伝えるまでの(約三十年の)期間。一代。「世代せだい・世子・初世・早世」

㋑一王朝の続く期間。「万世・易世」

㋒時の流れの大まかな区分。「中世・近世・洪積世・世紀」▶仏教では過去・現在・未来の三世さんぜに分ける。「前世ぜんせ・来世らいせ・世界」

③代々(継ぐ)。よよ。「世襲せしゅう・世業」

[解字]

解字

〔一部4画/5画/教育/3204・4024〕

〔音〕セイ(漢) セ(呉)

〔訓〕よ

[意味]

①人間が生活を営んでいる社会。よのなか。よ。「世間せけん・世論せいろん・せろん・出世しゅっせ・渡世・厭世えんせい」

②時間的な区分。

㋐人の一生。特に、親から家督を継いで自分の子に伝えるまでの(約三十年の)期間。一代。「世代せだい・世子・初世・早世」

㋑一王朝の続く期間。「万世・易世」

㋒時の流れの大まかな区分。「中世・近世・洪積世・世紀」▶仏教では過去・現在・未来の三世さんぜに分ける。「前世ぜんせ・来世らいせ・世界」

③代々(継ぐ)。よよ。「世襲せしゅう・世業」

[解字]

解字 「十」の字を三つ合わせた形で、三十を示す指事文字。転じて、三十年、一代、よのなか、を意味するようになる。[丗][

「十」の字を三つ合わせた形で、三十を示す指事文字。転じて、三十年、一代、よのなか、を意味するようになる。[丗][ ]は異体字。

[下ツキ

悪世・阿世・一世・永世・奕世・厭世・慨世・隔世・希世・救世・挙世・近世・経世・警世・現世・曠世・後世・洪積世・済世・在世・三世・時世・辞世・終世・宿世・出世・上世・濁世・処世・人世・絶世・前世・創世・早世・俗世・治世・中世・沖積世・伝世・当世・渡世・遁世・二世・抜山蓋世・万世・浮世・末世・来世・乱世・歴世・列世

]は異体字。

[下ツキ

悪世・阿世・一世・永世・奕世・厭世・慨世・隔世・希世・救世・挙世・近世・経世・警世・現世・曠世・後世・洪積世・済世・在世・三世・時世・辞世・終世・宿世・出世・上世・濁世・処世・人世・絶世・前世・創世・早世・俗世・治世・中世・沖積世・伝世・当世・渡世・遁世・二世・抜山蓋世・万世・浮世・末世・来世・乱世・歴世・列世

筆順

筆順

〔一部4画/5画/教育/3204・4024〕

〔音〕セイ(漢) セ(呉)

〔訓〕よ

[意味]

①人間が生活を営んでいる社会。よのなか。よ。「世間せけん・世論せいろん・せろん・出世しゅっせ・渡世・厭世えんせい」

②時間的な区分。

㋐人の一生。特に、親から家督を継いで自分の子に伝えるまでの(約三十年の)期間。一代。「世代せだい・世子・初世・早世」

㋑一王朝の続く期間。「万世・易世」

㋒時の流れの大まかな区分。「中世・近世・洪積世・世紀」▶仏教では過去・現在・未来の三世さんぜに分ける。「前世ぜんせ・来世らいせ・世界」

③代々(継ぐ)。よよ。「世襲せしゅう・世業」

[解字]

解字

〔一部4画/5画/教育/3204・4024〕

〔音〕セイ(漢) セ(呉)

〔訓〕よ

[意味]

①人間が生活を営んでいる社会。よのなか。よ。「世間せけん・世論せいろん・せろん・出世しゅっせ・渡世・厭世えんせい」

②時間的な区分。

㋐人の一生。特に、親から家督を継いで自分の子に伝えるまでの(約三十年の)期間。一代。「世代せだい・世子・初世・早世」

㋑一王朝の続く期間。「万世・易世」

㋒時の流れの大まかな区分。「中世・近世・洪積世・世紀」▶仏教では過去・現在・未来の三世さんぜに分ける。「前世ぜんせ・来世らいせ・世界」

③代々(継ぐ)。よよ。「世襲せしゅう・世業」

[解字]

解字 「十」の字を三つ合わせた形で、三十を示す指事文字。転じて、三十年、一代、よのなか、を意味するようになる。[丗][

「十」の字を三つ合わせた形で、三十を示す指事文字。転じて、三十年、一代、よのなか、を意味するようになる。[丗][ ]は異体字。

[下ツキ

悪世・阿世・一世・永世・奕世・厭世・慨世・隔世・希世・救世・挙世・近世・経世・警世・現世・曠世・後世・洪積世・済世・在世・三世・時世・辞世・終世・宿世・出世・上世・濁世・処世・人世・絶世・前世・創世・早世・俗世・治世・中世・沖積世・伝世・当世・渡世・遁世・二世・抜山蓋世・万世・浮世・末世・来世・乱世・歴世・列世

]は異体字。

[下ツキ

悪世・阿世・一世・永世・奕世・厭世・慨世・隔世・希世・救世・挙世・近世・経世・警世・現世・曠世・後世・洪積世・済世・在世・三世・時世・辞世・終世・宿世・出世・上世・濁世・処世・人世・絶世・前世・創世・早世・俗世・治世・中世・沖積世・伝世・当世・渡世・遁世・二世・抜山蓋世・万世・浮世・末世・来世・乱世・歴世・列世

大辞林の検索結果 (48)

せい【世】🔗⭐🔉

せい 【世】 (接尾)

助数詞。受け継いだ世代・地位・称号などの代数や順序を表す。「日系三―」「チャールズ二―」

よ【世・代】🔗⭐🔉

よ [1][0] 【世・代】

〔「よ(節)」と同源。区切られた期間の意〕

(1)人間が集まり生活の場としている所。世間。また,そこに生活している人々。《世》「―の荒波にもまれる」「―に出る」「―をはかなむ」

(2)俗世間。凡俗の住む,わずらわしい現実社会。《世》「―をいとう」

(3)ある支配者が治めている期間。また,同一系統の者が政体を維持している期間。時代。「公家の―」「徳川の―」

(4)人が生まれてから死ぬまでの期間。一生。「わが―の春」

(5)仏教で説く,過去(前世)・現在(現世)・未来(来世)など,ある人の生きている世界。《世》「あの―に行く」

(6)寿命。生きていられる年齢。「君が―も我が―も知るや岩代の岡の草根をいざ結びてな/万葉 10」

(7)時節。時期。折。「をとこ,思ひかけたる女の,え得まじうなりての―に/伊勢 55」

(8)男女の仲。「わがごとく我を思はむ人もがなさてもや憂きと―を試みむ/古今(恋五)」

(9)ある人が家長として統率している期間。「竹筍斎も隠居して,―を岩次郎にゆづりけり/黄表紙・敵討義女英」

〔「―に」などの場合,アクセントは [1]〕

→世に

よ=が世なら🔗⭐🔉

――が世なら

その人にとって都合のよい世の中なら。「―こんな苦労をかけないものを」

よ=と共(トモ)🔗⭐🔉

――と共(トモ)

日ごろ絶えず。常日ごろ。「故権大納言の君の―に物を思ひつつ,やまひづき/源氏(橋姫)」

よ=に合・う🔗⭐🔉

――に合・う

時世に乗って時めく。時を得て栄える。「―・ひ花やかなる若人にて/源氏(賢木)」

よ=に在(ア)・り🔗⭐🔉

――に在(ア)・り

(1)この世に実在する。また,生存する。

(2)世間で重んじられる。世の人に認められる。栄える。「それぞ―・る人の手はみな見知りて侍らむ/枕草子 184」

よ=に入れ られる🔗⭐🔉

られる🔗⭐🔉

――に入れ られる

世間に認められる。

られる

世間に認められる。

られる

世間に認められる。

られる

世間に認められる。

よ=に行わ・れる🔗⭐🔉

――に行わ・れる

広く世間で用いられている。世の中に浸透している。「広く―・れていること」

よ=に聞こ・える🔗⭐🔉

――に聞こ・える

世間に知れわたる。「―・えた学者」

よ=に越・ゆ🔗⭐🔉

――に越・ゆ

普通よりすぐれている。「矢束をひくこと―・えたり/保元(上・古活字本)」

よ=に従・う🔗⭐🔉

――に従・う

世間の大勢・ならわしに従う。「―・へば,身くるし/方丈記」

よ=に知ら ず🔗⭐🔉

ず🔗⭐🔉

――に知ら ず

この世に例がない。「ただ―

ず

この世に例がない。「ただ― ぬ心ざしの程を見はて給へとのたまふ/源氏(若紫)」

ぬ心ざしの程を見はて給へとのたまふ/源氏(若紫)」

ず

この世に例がない。「ただ―

ず

この世に例がない。「ただ― ぬ心ざしの程を見はて給へとのたまふ/源氏(若紫)」

ぬ心ざしの程を見はて給へとのたまふ/源氏(若紫)」

よ=に知ら れる🔗⭐🔉

れる🔗⭐🔉

――に知ら れる

有名になる。

れる

有名になる。

れる

有名になる。

れる

有名になる。

よ=に仕(ツカ)・う🔗⭐🔉

――に仕(ツカ)・う

朝廷に仕える。宮仕えする。「このおとどの君の,世に二つなき御有様ながら,―・へたまふは/源氏(薄雲)」

よ=に連・れる🔗⭐🔉

――に連・れる

世の流れ・動きに従う。「歌は―・れ,世は歌に―・れ」

よ=に 出る🔗⭐🔉

出る🔗⭐🔉

――に 出る

(1)世の中に現れる。「秘蔵品が―

出る

(1)世の中に現れる。「秘蔵品が― 出る」

(2)世間に名を知られる。出世する。「若くして―

出る」

(2)世間に名を知られる。出世する。「若くして― 出る」

出る」

出る

(1)世の中に現れる。「秘蔵品が―

出る

(1)世の中に現れる。「秘蔵品が― 出る」

(2)世間に名を知られる。出世する。「若くして―

出る」

(2)世間に名を知られる。出世する。「若くして― 出る」

出る」

よ=に問・う🔗⭐🔉

――に問・う

世間にその価値をたずねる。

よ=に無・し🔗⭐🔉

――に無・し

(1)この世に存在しない。

(2)世に類がない。類例がない。「この児のかたちのけうらなること―・く/竹取」

(3)世に用いられない。零落している。「―・き義経がもとに来り/義経記 8」

よ=に似 ず🔗⭐🔉

ず🔗⭐🔉

――に似 ず

この世にまたとない。無比である。「かたちの―

ず

この世にまたとない。無比である。「かたちの― ずめでたきことを/竹取」

ずめでたきことを/竹取」

ず

この世にまたとない。無比である。「かたちの―

ず

この世にまたとない。無比である。「かたちの― ずめでたきことを/竹取」

ずめでたきことを/竹取」

よ=に 経(フ)🔗⭐🔉

経(フ)🔗⭐🔉

――に 経(フ)

(1)この世にながらえる。世をすごす。「わが身―

経(フ)

(1)この世にながらえる。世をすごす。「わが身― ふるながめせしまに/古今(春下)」

(2)世ごころがつく。男女間の情愛を理解する。「ねになけば人笑へなり呉竹の―

ふるながめせしまに/古今(春下)」

(2)世ごころがつく。男女間の情愛を理解する。「ねになけば人笑へなり呉竹の― へぬをだにかちぬと思はむ/後撰(恋五)」

へぬをだにかちぬと思はむ/後撰(恋五)」

経(フ)

(1)この世にながらえる。世をすごす。「わが身―

経(フ)

(1)この世にながらえる。世をすごす。「わが身― ふるながめせしまに/古今(春下)」

(2)世ごころがつく。男女間の情愛を理解する。「ねになけば人笑へなり呉竹の―

ふるながめせしまに/古今(春下)」

(2)世ごころがつく。男女間の情愛を理解する。「ねになけば人笑へなり呉竹の― へぬをだにかちぬと思はむ/後撰(恋五)」

へぬをだにかちぬと思はむ/後撰(恋五)」

よ=に旧(フ)・る🔗⭐🔉

――に旧(フ)・る

(1)世間に長くいて珍しくなくなる。「春雨の―・りにたる心にもなほ新しく花をこそ思へ/後撰(春中)」

(2)結婚したことがある。「ただ人,はた,怪しき女,―・りにたるなどを,持ち居るたぐひ多かり/源氏(蜻蛉)」

よ=の🔗⭐🔉

――の

〔「天下周知の」の意から,程度のはなはだしいさまを表す〕

世にもまれな。めったにない。またとない。「―しれ者かな/徒然 41」

よ=は張り物🔗⭐🔉

――は張り物

世の中は見栄を張るのが普通である。「―なれば/浮世草子・永代蔵 7」

よ=は回り持ち🔗⭐🔉

――は回り持ち

「天下(テンカ)は回り持ち」に同じ。

よ=も末(スエ)🔗⭐🔉

――も末(スエ)

〔末法思想からの語〕

この世もおしまいであること。救いがたい世であること。

よ=を挙げて🔗⭐🔉

――を挙げて

世の中の人残らず。世間こぞって。

よ=を稼(カセ)・ぐ🔗⭐🔉

――を稼(カセ)・ぐ

家業に精を出す。「日夜に―・ぎ一たび元のごとくにと思ひこみし所存/浮世草子・永代蔵 3」

よ=を去・る🔗⭐🔉

――を去・る

(1)この世を去る。死ぬ。

(2)出家する。

よ=を響(ヒビ)か・す🔗⭐🔉

――を響(ヒビ)か・す

世の中に名をとどろかす。「楽の声,鼓の音―・す/源氏(紅葉賀)」

よ-に【世に】🔗⭐🔉

よ-に 【世に】 (副)

(1)世間にくらべるものがないほど,程度がはなはだしいさま。非常に。「―恥づかしき方もあれど/徒然 79」

→世にも

(2)(下に打ち消しを伴う)決して。「夜をこめて鳥の空音ははかるとも―逢坂の関はゆるさじ/枕草子 136」

よになし-もの【世に無し者】🔗⭐🔉

よになし-もの 【世に無し者】

落ちぶれて世間に存在を認められない人。日陰者。「有かなきかに―,誰やの人かあはれむべき/曾我 7」

よに-も【世にも】🔗⭐🔉

よに-も [1] 【世にも】 (副)

〔「も」は助詞。「世に」を強めた言い方〕

(1)非常に。「―不思議な物語」

(2)(下に打ち消しの語を伴う)決して。「―忘れじ妹(イモ)が姿は/万葉 3084」

よに-よに【世に世に】🔗⭐🔉

よに-よに 【世に世に】 (副)

きわめて。非常に。「―あさましげにて,この男いで来たれば/宇治拾遺 9」

よ-の-おぼえ【世の覚え】🔗⭐🔉

よ-の-おぼえ 【世の覚え】

世間の評判。世の聞こえ。

よ-の-かぎり【世の限り】🔗⭐🔉

よ-の-かぎり 【世の限り】

(1)命のある限り。一生涯。「―にや恋ひ渡りなむ/万葉 4441」

(2)この世の終わり。臨終。

よ-の-きこえ【世の聞(こ)え】🔗⭐🔉

よ-の-きこえ 【世の聞(こ)え】 (連語)

世間の評判。世間のうわさ。「―が悪い」

よ-の-すえ【世の末】🔗⭐🔉

よ-の-すえ ―ス 【世の末】 (連語)

(1)後々の時代。下った時代。末の世。

(2)若さ・容色・権力などの盛りの時が過ぎた後。「―に,さだ過ぎつきなき程にて,一声も,いとまばゆからむ/源氏(朝顔)」

【世の末】 (連語)

(1)後々の時代。下った時代。末の世。

(2)若さ・容色・権力などの盛りの時が過ぎた後。「―に,さだ過ぎつきなき程にて,一声も,いとまばゆからむ/源氏(朝顔)」

【世の末】 (連語)

(1)後々の時代。下った時代。末の世。

(2)若さ・容色・権力などの盛りの時が過ぎた後。「―に,さだ過ぎつきなき程にて,一声も,いとまばゆからむ/源氏(朝顔)」

【世の末】 (連語)

(1)後々の時代。下った時代。末の世。

(2)若さ・容色・権力などの盛りの時が過ぎた後。「―に,さだ過ぎつきなき程にて,一声も,いとまばゆからむ/源氏(朝顔)」

よ-の-ためし【世の例】🔗⭐🔉

よ-の-ためし 【世の例】 (連語)

「世の習い」に同じ。

よ-の-つね【世の常】🔗⭐🔉

よ-の-つね 【世の常】 (連語)

(1)世間でよくあること。世のならい。「浮き沈みは―だ」

(2)並の言葉では十分に表現できないこと。言うもおろか。「許すべき気色にもあらぬに,せむ方なくいみじとも,―なり/源氏(宿木)」

よ-の-なか【世の中】🔗⭐🔉

よ-の-なか [2] 【世の中】

(1)人々が集まり生活の場としているこの世。世間。社会。「物騒な―になる」「―に出て出世する」

(2)世間の事情やならわし。世情。「―を知らない人」

(3)その当時の世。当世。「―に名高き逸物(イチモチ)の者ども/宇津保(春日詣)」

(4)ある人の治世。「―譲り聞こえ給ふべき事など/源氏(澪標)」

(5)世間の人気。「―衰へなどして/大鏡(兼通)」

(6)男女の仲。異性間の関係。「―をまだ思ひ知らぬ程よりは/源氏(空蝉)」

(7)外界。気候。「秋待ちつけて,―すこし涼しくなりては/源氏(御法)」

(8)寿命。生きていられる年齢。「―の今日か明日かに覚え侍りしを/源氏(柏木)」

よのなか=は相(アイ)持ち🔗⭐🔉

――は相(アイ)持ち

世の中は互いに助けたり助けられたりしているものである。持ちつ持たれつ。

よのなか=は広いようで狭い🔗⭐🔉

――は広いようで狭い

「世間は広いようで狭い」に同じ。

よのなか=は三日(ミツカ)見ぬ間(マ)に桜かな🔗⭐🔉

――は三日(ミツカ)見ぬ間(マ)に桜かな

〔大島蓼太の句〕

世の中の移り変わりの激しいことを,桜の花の散りやすいのにたとえる。

よのなか=は盲(メクラ)千人目明(メア)き千人🔗⭐🔉

――は盲(メクラ)千人目明(メア)き千人

世の中には物のわかる人もいればわからない人もいる。盲千人目明き千人。

よのなか-ごこち【世の中心地】🔗⭐🔉

よのなか-ごこち 【世の中心地】

多くの人に伝染する病気。流行病。疫病。えやみ。「―を病むと見えたり/今昔 12」

よ-の-ならい【世の習い】🔗⭐🔉

よ-の-ならい ―ナラヒ 【世の習い】 (連語)

世間ではありがちなこと。世の常。世の例(タメシ)。「弱肉強食は―」

よ【世】(和英)🔗⭐🔉

よのなか【世の中】(和英)🔗⭐🔉

よのなか【世の中】

⇒世.

広辞苑+大辞林に「世」で始まるの検索結果。もっと読み込む