複数辞典一括検索+![]()

![]()

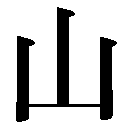

出山 ヤマヲイズ🔗⭐🔉

【出山】

シュッサン・ヤマヲイズ  山を出る。隠者が、俗世間に出て、官に仕えること。▽「山」は、俗世間から離れた地。

山を出る。隠者が、俗世間に出て、官に仕えること。▽「山」は、俗世間から離れた地。 〔仏〕山寺を出る。山にこもって悟りを得た僧が、世間に出てくること。

〔仏〕山寺を出る。山にこもって悟りを得た僧が、世間に出てくること。

山を出る。隠者が、俗世間に出て、官に仕えること。▽「山」は、俗世間から離れた地。

山を出る。隠者が、俗世間に出て、官に仕えること。▽「山」は、俗世間から離れた地。 〔仏〕山寺を出る。山にこもって悟りを得た僧が、世間に出てくること。

〔仏〕山寺を出る。山にこもって悟りを得た僧が、世間に出てくること。

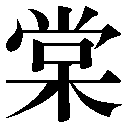

太和 ヤマト🔗⭐🔉

【大和】

タイワ =太和。すべてが和らぎあい、調和を保っていること。〔→易経〕

タイワ =太和。すべてが和らぎあい、調和を保っていること。〔→易経〕 ヤマト〔国〕

ヤマト〔国〕 旧国名の一つ。畿内キナイの一国。今の奈良県。和州。

旧国名の一つ。畿内キナイの一国。今の奈良県。和州。 日本国の古称。▽古くは、中国では、日本のことを「倭ワ(せの低い人の意)」と書いたが、日本では「倭ワ」と通ずる「和」の字を当て、それに「大」の字をつけて「大和」とした。

日本国の古称。▽古くは、中国では、日本のことを「倭ワ(せの低い人の意)」と書いたが、日本では「倭ワ」と通ずる「和」の字を当て、それに「大」の字をつけて「大和」とした。

タイワ =太和。すべてが和らぎあい、調和を保っていること。〔→易経〕

タイワ =太和。すべてが和らぎあい、調和を保っていること。〔→易経〕 ヤマト〔国〕

ヤマト〔国〕 旧国名の一つ。畿内キナイの一国。今の奈良県。和州。

旧国名の一つ。畿内キナイの一国。今の奈良県。和州。 日本国の古称。▽古くは、中国では、日本のことを「倭ワ(せの低い人の意)」と書いたが、日本では「倭ワ」と通ずる「和」の字を当て、それに「大」の字をつけて「大和」とした。

日本国の古称。▽古くは、中国では、日本のことを「倭ワ(せの低い人の意)」と書いたが、日本では「倭ワ」と通ずる「和」の字を当て、それに「大」の字をつけて「大和」とした。

嬰疾 ヤマイニカカル🔗⭐🔉

【嬰疾】

エイシツ・ヤマイニカカル 病気にかかる。病気にとりつかれる。『嬰病エイビョウ』

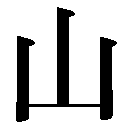

山 やま🔗⭐🔉

【山】

3画 山部 [一年]

区点=2719 16進=3B33 シフトJIS=8E52

《常用音訓》サン/やま

《音読み》 サン

3画 山部 [一年]

区点=2719 16進=3B33 シフトJIS=8E52

《常用音訓》サン/やま

《音読み》 サン /セン

/セン 〈sh

〈sh n〉

《訓読み》 やま

《名付け》 たか・たかし・のぶ・やま

《意味》

n〉

《訓読み》 やま

《名付け》 たか・たかし・のぶ・やま

《意味》

{名}やま。△型のやま。〈類義語〉→峰・→嶺レイ。「山川」「仁者楽山=仁者ハ山ヲ楽シム」〔→論語〕

{名}やま。△型のやま。〈類義語〉→峰・→嶺レイ。「山川」「仁者楽山=仁者ハ山ヲ楽シム」〔→論語〕

{名}やま。僧が深いやまを開いてたてた寺。また、寺の名につけることば。「開山」

{名}やま。僧が深いやまを開いてたてた寺。また、寺の名につけることば。「開山」

{名}土盛りをした墓。〈類義語〉→墳。「山向サンコウ(占って定めた墓の方角)」

{名}土盛りをした墓。〈類義語〉→墳。「山向サンコウ(占って定めた墓の方角)」

{名}〔俗〕蚕の幼虫がむらがってやま状をなしたもの。蚕の簇マブシ。「上山(蚕の上簇ジョウゾク)」

〔国〕

{名}〔俗〕蚕の幼虫がむらがってやま状をなしたもの。蚕の簇マブシ。「上山(蚕の上簇ジョウゾク)」

〔国〕 やま。物事の頂点。「試合の山」「文章の山」

やま。物事の頂点。「試合の山」「文章の山」 やま。不確実な予想をもとにしてねらった幸運。「山が当たる」

やま。不確実な予想をもとにしてねらった幸運。「山が当たる」 やま。比叡ヒエイ山延暦エンリャク寺のこと。

《解字》

やま。比叡ヒエイ山延暦エンリャク寺のこと。

《解字》

象形。△型のやまを描いたもので、△型をなした分水嶺のこと。

《単語家族》

傘サン(△型のかさ)

象形。△型のやまを描いたもので、△型をなした分水嶺のこと。

《単語家族》

傘サン(△型のかさ) 散(△型の両側にちり落ちる)と同系。

《類義》

峰は、△型に先のとがったやま。嶺レイは、高く切りたったやま。丘は、盆地をかこむ外輪のやま。岡は、やまの背のかたく平らな台地。陵は、筋ばったやまの背の線。巓テンは、やまの頂上。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

散(△型の両側にちり落ちる)と同系。

《類義》

峰は、△型に先のとがったやま。嶺レイは、高く切りたったやま。丘は、盆地をかこむ外輪のやま。岡は、やまの背のかたく平らな台地。陵は、筋ばったやまの背の線。巓テンは、やまの頂上。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

3画 山部 [一年]

区点=2719 16進=3B33 シフトJIS=8E52

《常用音訓》サン/やま

《音読み》 サン

3画 山部 [一年]

区点=2719 16進=3B33 シフトJIS=8E52

《常用音訓》サン/やま

《音読み》 サン /セン

/セン 〈sh

〈sh n〉

《訓読み》 やま

《名付け》 たか・たかし・のぶ・やま

《意味》

n〉

《訓読み》 やま

《名付け》 たか・たかし・のぶ・やま

《意味》

{名}やま。△型のやま。〈類義語〉→峰・→嶺レイ。「山川」「仁者楽山=仁者ハ山ヲ楽シム」〔→論語〕

{名}やま。△型のやま。〈類義語〉→峰・→嶺レイ。「山川」「仁者楽山=仁者ハ山ヲ楽シム」〔→論語〕

{名}やま。僧が深いやまを開いてたてた寺。また、寺の名につけることば。「開山」

{名}やま。僧が深いやまを開いてたてた寺。また、寺の名につけることば。「開山」

{名}土盛りをした墓。〈類義語〉→墳。「山向サンコウ(占って定めた墓の方角)」

{名}土盛りをした墓。〈類義語〉→墳。「山向サンコウ(占って定めた墓の方角)」

{名}〔俗〕蚕の幼虫がむらがってやま状をなしたもの。蚕の簇マブシ。「上山(蚕の上簇ジョウゾク)」

〔国〕

{名}〔俗〕蚕の幼虫がむらがってやま状をなしたもの。蚕の簇マブシ。「上山(蚕の上簇ジョウゾク)」

〔国〕 やま。物事の頂点。「試合の山」「文章の山」

やま。物事の頂点。「試合の山」「文章の山」 やま。不確実な予想をもとにしてねらった幸運。「山が当たる」

やま。不確実な予想をもとにしてねらった幸運。「山が当たる」 やま。比叡ヒエイ山延暦エンリャク寺のこと。

《解字》

やま。比叡ヒエイ山延暦エンリャク寺のこと。

《解字》

象形。△型のやまを描いたもので、△型をなした分水嶺のこと。

《単語家族》

傘サン(△型のかさ)

象形。△型のやまを描いたもので、△型をなした分水嶺のこと。

《単語家族》

傘サン(△型のかさ) 散(△型の両側にちり落ちる)と同系。

《類義》

峰は、△型に先のとがったやま。嶺レイは、高く切りたったやま。丘は、盆地をかこむ外輪のやま。岡は、やまの背のかたく平らな台地。陵は、筋ばったやまの背の線。巓テンは、やまの頂上。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

散(△型の両側にちり落ちる)と同系。

《類義》

峰は、△型に先のとがったやま。嶺レイは、高く切りたったやま。丘は、盆地をかこむ外輪のやま。岡は、やまの背のかたく平らな台地。陵は、筋ばったやまの背の線。巓テンは、やまの頂上。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

山不辞土故能成其高 ヤマハツチヲジセズユエニヨクソノタカキヲナス🔗⭐🔉

【山不辞土故能成其高】

ヤマハツチヲジセズユエニヨクソノタカキヲナス〈故事〉山はどんな土でも受け入れるから高くなる。度量を広くし多く物を受け入れると、大人物になるということのたとえ。〔→管子〕

山祇 ヤマツミ🔗⭐🔉

【山祇】

サンギ 山の神。

サンギ 山の神。 ヤマツミ〔国〕山の神。大山祇オオヤマツミ。

ヤマツミ〔国〕山の神。大山祇オオヤマツミ。

サンギ 山の神。

サンギ 山の神。 ヤマツミ〔国〕山の神。大山祇オオヤマツミ。

ヤマツミ〔国〕山の神。大山祇オオヤマツミ。

山高水長 ヤマタカクミズナガシ🔗⭐🔉

【山高水長】

ヤマタカクミズナガシ 人格が高く清らかなことのたとえ。〔→范仲淹〕

山以陵遅故能高 ヤマハリョウチヲモッテノユエニヨクタカシ🔗⭐🔉

【山以陵遅故能高】

ヤマハリョウチヲモッテノユエニヨクタカシ〈故事〉山はすそのほうがしだいに低く広がっている(=陵遅)ので、結局は高くなる。学問・人格もしだいにおさめれば高くりっぱになることのたとえ。〔→説苑〕

山賤 ヤマガツ🔗⭐🔉

【山賤】

ヤマガツ〔国〕山の中に生活している身分の低い人。

抜山蓋世 ヤマヲヌキヨヲオオウ🔗⭐🔉

【抜山蓋世】

ヤマヲヌキヨヲオオウ〈故事〉力は山を引き抜くくらいで、気持ちは世の中をおおいつくすほどである。力が強く、意気盛んなさま。〔→史記〕

不躓於山躓於垤 ヤマニツマズカズテツニツマズク🔗⭐🔉

【不躓於山躓於垤】

ヤマニツマズカズテツニツマズク〈故事〉大きな山には注意するのでつまずかないが、小さな蟻塚アリヅカ(=垤)にはつまずいてしまう。小さなことを軽視すると失敗するというたとえ。〔→呂覧〕

山鹿素行 ヤマガソコウ🔗⭐🔉

【山鹿素行】

ヤマガソコウ〔日〕〈人名〉1622〜85 江戸時代前期の漢学者・兵学者。会津アイヅ(福島県)の人。名は高祐タカスケ、字アザナは子敬、素行は号。朱子学を林羅山ハヤシラザンに、兵学を北条氏長に学んだ。のち、朱子学を疑ったため、赤穂に追放された。『聖教要録』『中朝事実』などがある。

山崎闇斎 ヤマザキアンサイ🔗⭐🔉

【山崎闇斎】

ヤマザキアンサイ〔日〕〈人名〉1618〜82 江戸時代前期の漢学者。京都の人。名は嘉、字アザナは敬義、闇斎は号。垂加とも号した。はじめ禅僧となったが、谷時中タニジチュウに朱子学を学んだ。また、吉川惟足キッカワコレタリに神道を学び、垂加神道スイカシントウをとなえた。

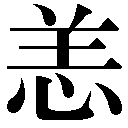

恙 やまい🔗⭐🔉

【恙】

10画 心部

区点=5589 16進=5779 シフトJIS=9C99

《音読み》 ヨウ(ヤウ)

10画 心部

区点=5589 16進=5779 シフトJIS=9C99

《音読み》 ヨウ(ヤウ)

〈y

〈y ng〉

《訓読み》 つつが/やまい(やまひ)

《意味》

ng〉

《訓読み》 つつが/やまい(やまひ)

《意味》

{名}つつが。田野で人をさし、発病させる寄生虫。つつが虫。

{名}つつが。田野で人をさし、発病させる寄生虫。つつが虫。

「無恙ブヨウ・ツツガナシ」とは、つつが虫にやられないの意から、無事で日を過ごすこと。▽「楚辞」からはじまって、漢・六朝から、相手の安否を尋ねる手紙の常用語となった。

「無恙ブヨウ・ツツガナシ」とは、つつが虫にやられないの意から、無事で日を過ごすこと。▽「楚辞」からはじまって、漢・六朝から、相手の安否を尋ねる手紙の常用語となった。

{名}やまい(ヤマヒ)。病気や心配ごと。「恙病ヨウビョウ(病気)」「清恙セイヨウ(ご病気)」

《解字》

形声。「心+音符羊」。

《単語家族》

癢ヨウ(かゆい)と同系。

《熟語》

→下付・中付語

{名}やまい(ヤマヒ)。病気や心配ごと。「恙病ヨウビョウ(病気)」「清恙セイヨウ(ご病気)」

《解字》

形声。「心+音符羊」。

《単語家族》

癢ヨウ(かゆい)と同系。

《熟語》

→下付・中付語

10画 心部

区点=5589 16進=5779 シフトJIS=9C99

《音読み》 ヨウ(ヤウ)

10画 心部

区点=5589 16進=5779 シフトJIS=9C99

《音読み》 ヨウ(ヤウ)

〈y

〈y ng〉

《訓読み》 つつが/やまい(やまひ)

《意味》

ng〉

《訓読み》 つつが/やまい(やまひ)

《意味》

{名}つつが。田野で人をさし、発病させる寄生虫。つつが虫。

{名}つつが。田野で人をさし、発病させる寄生虫。つつが虫。

「無恙ブヨウ・ツツガナシ」とは、つつが虫にやられないの意から、無事で日を過ごすこと。▽「楚辞」からはじまって、漢・六朝から、相手の安否を尋ねる手紙の常用語となった。

「無恙ブヨウ・ツツガナシ」とは、つつが虫にやられないの意から、無事で日を過ごすこと。▽「楚辞」からはじまって、漢・六朝から、相手の安否を尋ねる手紙の常用語となった。

{名}やまい(ヤマヒ)。病気や心配ごと。「恙病ヨウビョウ(病気)」「清恙セイヨウ(ご病気)」

《解字》

形声。「心+音符羊」。

《単語家族》

癢ヨウ(かゆい)と同系。

《熟語》

→下付・中付語

{名}やまい(ヤマヒ)。病気や心配ごと。「恙病ヨウビョウ(病気)」「清恙セイヨウ(ご病気)」

《解字》

形声。「心+音符羊」。

《単語家族》

癢ヨウ(かゆい)と同系。

《熟語》

→下付・中付語

抜山蓋世 ヤマヲヌキヨヲオオウ🔗⭐🔉

【抜山蓋世】

バツザンガイセイ・ヤマヲヌキヨヲオオウ〈故事〉力は山を引き抜くくらいで、気持ちは世の中をおおいつくすほどである。力が強く、意気盛んなさま。〔→史記〕

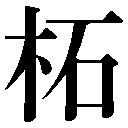

杜 やまなし🔗⭐🔉

【杜】

7画 木部 [人名漢字]

区点=3746 16進=454E シフトJIS=936D

《音読み》 ト

7画 木部 [人名漢字]

区点=3746 16進=454E シフトJIS=936D

《音読み》 ト /ズ(ヅ)

/ズ(ヅ) 〈d

〈d 〉

《訓読み》 やまなし/とざす/とじる(とづ)/もり

《名付け》 もり・あかなし

《意味》

〉

《訓読み》 やまなし/とざす/とじる(とづ)/もり

《名付け》 もり・あかなし

《意味》

{名}やまなし。果樹の名。また、その実。山野に自生するばら科の落葉高木。実は、かたくしまっている。かたなし。

{名}やまなし。果樹の名。また、その実。山野に自生するばら科の落葉高木。実は、かたくしまっている。かたなし。

{動}とざす。とじる(トヅ)。出入り口をしめて中にこもる。また、そのようにする。〈同義語〉→堵。「是静非杜門=コレ静ナレドモ門ヲ杜セルニアラズ」〔→袁宏道〕

{動}とざす。とじる(トヅ)。出入り口をしめて中にこもる。また、そのようにする。〈同義語〉→堵。「是静非杜門=コレ静ナレドモ門ヲ杜セルニアラズ」〔→袁宏道〕

{名}周代の国名。また、姓の一つ。

〔国〕もり。神社のもり。

《解字》

会意兼形声。「木+音符土(ぎっちりつまる)」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

{名}周代の国名。また、姓の一つ。

〔国〕もり。神社のもり。

《解字》

会意兼形声。「木+音符土(ぎっちりつまる)」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

7画 木部 [人名漢字]

区点=3746 16進=454E シフトJIS=936D

《音読み》 ト

7画 木部 [人名漢字]

区点=3746 16進=454E シフトJIS=936D

《音読み》 ト /ズ(ヅ)

/ズ(ヅ) 〈d

〈d 〉

《訓読み》 やまなし/とざす/とじる(とづ)/もり

《名付け》 もり・あかなし

《意味》

〉

《訓読み》 やまなし/とざす/とじる(とづ)/もり

《名付け》 もり・あかなし

《意味》

{名}やまなし。果樹の名。また、その実。山野に自生するばら科の落葉高木。実は、かたくしまっている。かたなし。

{名}やまなし。果樹の名。また、その実。山野に自生するばら科の落葉高木。実は、かたくしまっている。かたなし。

{動}とざす。とじる(トヅ)。出入り口をしめて中にこもる。また、そのようにする。〈同義語〉→堵。「是静非杜門=コレ静ナレドモ門ヲ杜セルニアラズ」〔→袁宏道〕

{動}とざす。とじる(トヅ)。出入り口をしめて中にこもる。また、そのようにする。〈同義語〉→堵。「是静非杜門=コレ静ナレドモ門ヲ杜セルニアラズ」〔→袁宏道〕

{名}周代の国名。また、姓の一つ。

〔国〕もり。神社のもり。

《解字》

会意兼形声。「木+音符土(ぎっちりつまる)」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

{名}周代の国名。また、姓の一つ。

〔国〕もり。神社のもり。

《解字》

会意兼形声。「木+音符土(ぎっちりつまる)」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

柘 やまぐわ🔗⭐🔉

棠 やまなし🔗⭐🔉

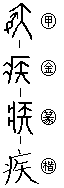

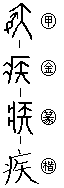

疚 やましい🔗⭐🔉

【疚】

8画

8画  部

区点=6544 16進=614C シフトJIS=E16B

《音読み》 キュウ(キウ)

部

区点=6544 16進=614C シフトJIS=E16B

《音読み》 キュウ(キウ) /ク

/ク 〈ji

〈ji 〉

《訓読み》 なやむ/やむ/やましい(やまし)

《意味》

〉

《訓読み》 なやむ/やむ/やましい(やまし)

《意味》

{動・名}なやむ。やむ。老衰や病気のため、亀カメのように背がかがんだ形になる。また、長わずらいや、老衰。

{動・名}なやむ。やむ。老衰や病気のため、亀カメのように背がかがんだ形になる。また、長わずらいや、老衰。

{動・形}やむ。やましい(ヤマシ)。気がとがめる。なやます。また、そのさま。「疚心=心ヲ疚マス」「内省不疚、夫何憂何懼=内ニ省ミテ疚シカラザレバ、ソレナニヲカ憂ヘナニヲカ懼レン」〔→論語〕

{動・形}やむ。やましい(ヤマシ)。気がとがめる。なやます。また、そのさま。「疚心=心ヲ疚マス」「内省不疚、夫何憂何懼=内ニ省ミテ疚シカラザレバ、ソレナニヲカ憂ヘナニヲカ懼レン」〔→論語〕

「在疚ザイキュウ」とは、喪に服していること。〈同義語〉在柩。

《解字》

会意兼形声。久は「人が背をかがめた姿+ヽ印」の会意文字で、背のかがんだ老人のことである。ヽ印は老人が背をかがめて亀カメのようになった、その背部をさし示す指事記号であろう。故旧の旧と同系。疚は「

「在疚ザイキュウ」とは、喪に服していること。〈同義語〉在柩。

《解字》

会意兼形声。久は「人が背をかがめた姿+ヽ印」の会意文字で、背のかがんだ老人のことである。ヽ印は老人が背をかがめて亀カメのようになった、その背部をさし示す指事記号であろう。故旧の旧と同系。疚は「 +音符久」で、久が、久しいという意に専用されたため、疚が原義をあらわすようになった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

+音符久」で、久が、久しいという意に専用されたため、疚が原義をあらわすようになった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画

8画  部

区点=6544 16進=614C シフトJIS=E16B

《音読み》 キュウ(キウ)

部

区点=6544 16進=614C シフトJIS=E16B

《音読み》 キュウ(キウ) /ク

/ク 〈ji

〈ji 〉

《訓読み》 なやむ/やむ/やましい(やまし)

《意味》

〉

《訓読み》 なやむ/やむ/やましい(やまし)

《意味》

{動・名}なやむ。やむ。老衰や病気のため、亀カメのように背がかがんだ形になる。また、長わずらいや、老衰。

{動・名}なやむ。やむ。老衰や病気のため、亀カメのように背がかがんだ形になる。また、長わずらいや、老衰。

{動・形}やむ。やましい(ヤマシ)。気がとがめる。なやます。また、そのさま。「疚心=心ヲ疚マス」「内省不疚、夫何憂何懼=内ニ省ミテ疚シカラザレバ、ソレナニヲカ憂ヘナニヲカ懼レン」〔→論語〕

{動・形}やむ。やましい(ヤマシ)。気がとがめる。なやます。また、そのさま。「疚心=心ヲ疚マス」「内省不疚、夫何憂何懼=内ニ省ミテ疚シカラザレバ、ソレナニヲカ憂ヘナニヲカ懼レン」〔→論語〕

「在疚ザイキュウ」とは、喪に服していること。〈同義語〉在柩。

《解字》

会意兼形声。久は「人が背をかがめた姿+ヽ印」の会意文字で、背のかがんだ老人のことである。ヽ印は老人が背をかがめて亀カメのようになった、その背部をさし示す指事記号であろう。故旧の旧と同系。疚は「

「在疚ザイキュウ」とは、喪に服していること。〈同義語〉在柩。

《解字》

会意兼形声。久は「人が背をかがめた姿+ヽ印」の会意文字で、背のかがんだ老人のことである。ヽ印は老人が背をかがめて亀カメのようになった、その背部をさし示す指事記号であろう。故旧の旧と同系。疚は「 +音符久」で、久が、久しいという意に専用されたため、疚が原義をあらわすようになった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

+音符久」で、久が、久しいという意に専用されたため、疚が原義をあらわすようになった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

疾 やまい🔗⭐🔉

【疾】

10画

10画  部 [常用漢字]

区点=2832 16進=3C40 シフトJIS=8EBE

《常用音訓》シツ

《音読み》 シツ

部 [常用漢字]

区点=2832 16進=3C40 シフトJIS=8EBE

《常用音訓》シツ

《音読み》 シツ /ジチ

/ジチ 〈j

〈j 〉

《訓読み》 はやい(はやし)/やまい(やまひ)/やむ/くるしむ/にくむ

《名付け》 とし・はやし

《意味》

〉

《訓読み》 はやい(はやし)/やまい(やまひ)/やむ/くるしむ/にくむ

《名付け》 とし・はやし

《意味》

{形}はやい(ハヤシ)。スピードがはやい。あっというまに進むほどはやい。〈類義語〉→速。「疾走」「疾風迅雷シップウジンライ(急激な風や雷)」

{形}はやい(ハヤシ)。スピードがはやい。あっというまに進むほどはやい。〈類義語〉→速。「疾走」「疾風迅雷シップウジンライ(急激な風や雷)」

{名}やまい(ヤマヒ)。急にひどくなる病気。急性で悪性の病気。転じて、広くやまいのこと。〈類義語〉→病。「疾病」「父母唯其疾之憂=父母ハ唯ダ其ノ疾ヲ之憂フ」〔→論語〕

{名}やまい(ヤマヒ)。急にひどくなる病気。急性で悪性の病気。転じて、広くやまいのこと。〈類義語〉→病。「疾病」「父母唯其疾之憂=父母ハ唯ダ其ノ疾ヲ之憂フ」〔→論語〕

{名}つらいこと。くるしみ。悩み。悪いくせ。「民疾(人民にとってつらい悩み)」

{名}つらいこと。くるしみ。悩み。悪いくせ。「民疾(人民にとってつらい悩み)」

{動}やむ。くるしむ。病気になる。また、つらいと思う。悩む。

{動}やむ。くるしむ。病気になる。また、つらいと思う。悩む。

{動}にくむ。いやなことだとしてにくみきらう。〈同義語〉→嫉。「疾之已甚=コレヲ疾ムコト已甚シ」〔→論語〕

{動}にくむ。いやなことだとしてにくみきらう。〈同義語〉→嫉。「疾之已甚=コレヲ疾ムコト已甚シ」〔→論語〕

{形}にくらしそうに。いやがって。〈同義語〉→嫉。「疾視(にくにくしげにみる)」

《解字》

{形}にくらしそうに。いやがって。〈同義語〉→嫉。「疾視(にくにくしげにみる)」

《解字》

会意。「

会意。「 +矢」で、矢のようにはやく進む、また、急に進行する病気などを意味する。

《単語家族》

迅シン・ジンは、疾の語尾が転じた語で、疾にきわめて近い。

《類義》

→早

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

+矢」で、矢のようにはやく進む、また、急に進行する病気などを意味する。

《単語家族》

迅シン・ジンは、疾の語尾が転じた語で、疾にきわめて近い。

《類義》

→早

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

10画

10画  部 [常用漢字]

区点=2832 16進=3C40 シフトJIS=8EBE

《常用音訓》シツ

《音読み》 シツ

部 [常用漢字]

区点=2832 16進=3C40 シフトJIS=8EBE

《常用音訓》シツ

《音読み》 シツ /ジチ

/ジチ 〈j

〈j 〉

《訓読み》 はやい(はやし)/やまい(やまひ)/やむ/くるしむ/にくむ

《名付け》 とし・はやし

《意味》

〉

《訓読み》 はやい(はやし)/やまい(やまひ)/やむ/くるしむ/にくむ

《名付け》 とし・はやし

《意味》

{形}はやい(ハヤシ)。スピードがはやい。あっというまに進むほどはやい。〈類義語〉→速。「疾走」「疾風迅雷シップウジンライ(急激な風や雷)」

{形}はやい(ハヤシ)。スピードがはやい。あっというまに進むほどはやい。〈類義語〉→速。「疾走」「疾風迅雷シップウジンライ(急激な風や雷)」

{名}やまい(ヤマヒ)。急にひどくなる病気。急性で悪性の病気。転じて、広くやまいのこと。〈類義語〉→病。「疾病」「父母唯其疾之憂=父母ハ唯ダ其ノ疾ヲ之憂フ」〔→論語〕

{名}やまい(ヤマヒ)。急にひどくなる病気。急性で悪性の病気。転じて、広くやまいのこと。〈類義語〉→病。「疾病」「父母唯其疾之憂=父母ハ唯ダ其ノ疾ヲ之憂フ」〔→論語〕

{名}つらいこと。くるしみ。悩み。悪いくせ。「民疾(人民にとってつらい悩み)」

{名}つらいこと。くるしみ。悩み。悪いくせ。「民疾(人民にとってつらい悩み)」

{動}やむ。くるしむ。病気になる。また、つらいと思う。悩む。

{動}やむ。くるしむ。病気になる。また、つらいと思う。悩む。

{動}にくむ。いやなことだとしてにくみきらう。〈同義語〉→嫉。「疾之已甚=コレヲ疾ムコト已甚シ」〔→論語〕

{動}にくむ。いやなことだとしてにくみきらう。〈同義語〉→嫉。「疾之已甚=コレヲ疾ムコト已甚シ」〔→論語〕

{形}にくらしそうに。いやがって。〈同義語〉→嫉。「疾視(にくにくしげにみる)」

《解字》

{形}にくらしそうに。いやがって。〈同義語〉→嫉。「疾視(にくにくしげにみる)」

《解字》

会意。「

会意。「 +矢」で、矢のようにはやく進む、また、急に進行する病気などを意味する。

《単語家族》

迅シン・ジンは、疾の語尾が転じた語で、疾にきわめて近い。

《類義》

→早

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

+矢」で、矢のようにはやく進む、また、急に進行する病気などを意味する。

《単語家族》

迅シン・ジンは、疾の語尾が転じた語で、疾にきわめて近い。

《類義》

→早

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

疾病 ヤマイヘイナリ🔗⭐🔉

疹 やまい🔗⭐🔉

【疹】

10画

10画  部

区点=3130 16進=3F3E シフトJIS=905D

《音読み》 シン/チン

部

区点=3130 16進=3F3E シフトJIS=905D

《音読み》 シン/チン

〈zh

〈zh n〉

《訓読み》 はしか/やむ/やまい(やまひ)

《意味》

n〉

《訓読み》 はしか/やむ/やまい(やまひ)

《意味》

{名}はしか。病気の名。急性伝染病の一種。幼児に多く、発熱して皮膚にびっしりと赤い粟粒大の吹き出物ができる。

{名}はしか。病気の名。急性伝染病の一種。幼児に多く、発熱して皮膚にびっしりと赤い粟粒大の吹き出物ができる。

{名}皮膚にできる小さな吹き出物。「湿疹シッシン」

{名}皮膚にできる小さな吹き出物。「湿疹シッシン」

{動・名}やむ。やまい(ヤマヒ)。持病のため発熱する。また、その持病。また、熱病。

《解字》

会意兼形声。中の部分は、びっしりといきわたる意を含む。疹はそれを音符とし、

{動・名}やむ。やまい(ヤマヒ)。持病のため発熱する。また、その持病。また、熱病。

《解字》

会意兼形声。中の部分は、びっしりといきわたる意を含む。疹はそれを音符とし、 を加えた字で、全身にびっしりと発疹する病気。

《熟語》

→下付・中付語

を加えた字で、全身にびっしりと発疹する病気。

《熟語》

→下付・中付語

10画

10画  部

区点=3130 16進=3F3E シフトJIS=905D

《音読み》 シン/チン

部

区点=3130 16進=3F3E シフトJIS=905D

《音読み》 シン/チン

〈zh

〈zh n〉

《訓読み》 はしか/やむ/やまい(やまひ)

《意味》

n〉

《訓読み》 はしか/やむ/やまい(やまひ)

《意味》

{名}はしか。病気の名。急性伝染病の一種。幼児に多く、発熱して皮膚にびっしりと赤い粟粒大の吹き出物ができる。

{名}はしか。病気の名。急性伝染病の一種。幼児に多く、発熱して皮膚にびっしりと赤い粟粒大の吹き出物ができる。

{名}皮膚にできる小さな吹き出物。「湿疹シッシン」

{名}皮膚にできる小さな吹き出物。「湿疹シッシン」

{動・名}やむ。やまい(ヤマヒ)。持病のため発熱する。また、その持病。また、熱病。

《解字》

会意兼形声。中の部分は、びっしりといきわたる意を含む。疹はそれを音符とし、

{動・名}やむ。やまい(ヤマヒ)。持病のため発熱する。また、その持病。また、熱病。

《解字》

会意兼形声。中の部分は、びっしりといきわたる意を含む。疹はそれを音符とし、 を加えた字で、全身にびっしりと発疹する病気。

《熟語》

→下付・中付語

を加えた字で、全身にびっしりと発疹する病気。

《熟語》

→下付・中付語

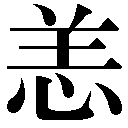

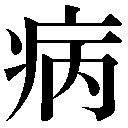

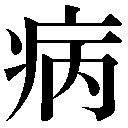

病 やまい🔗⭐🔉

【病】

10画

10画  部 [三年]

区点=4134 16進=4942 シフトJIS=9561

《常用音訓》ビョウ/ヘイ/やまい/や…む

《音読み》 ビョウ(ビャウ)

部 [三年]

区点=4134 16進=4942 シフトJIS=9561

《常用音訓》ビョウ/ヘイ/やまい/や…む

《音読み》 ビョウ(ビャウ) /ヘイ

/ヘイ 〈b

〈b ng〉

《訓読み》 やむ/やまい(やまひ)/うれい(うれひ)/くるしむ/やましめる(やましむ)/やませる(やます)/くるしめる(くるしむ)

《意味》

ng〉

《訓読み》 やむ/やまい(やまひ)/うれい(うれひ)/くるしむ/やましめる(やましむ)/やませる(やます)/くるしめる(くるしむ)

《意味》

{動・名}やむ。やまい(ヤマヒ)。からだが弾力を失って動けぬようになる。転じて広く、病気になる。また、病気のこと。〈類義語〉→疾。「疾病」「病間」

{動・名}やむ。やまい(ヤマヒ)。からだが弾力を失って動けぬようになる。転じて広く、病気になる。また、病気のこと。〈類義語〉→疾。「疾病」「病間」

ヘイナリ{形}からだが硬直して動けないさま。「子疾病=子ノ疾病ナリ」〔→論語〕

ヘイナリ{形}からだが硬直して動けないさま。「子疾病=子ノ疾病ナリ」〔→論語〕

{名}うれい(ウレヒ)。つらいこと。くるしみ。心配。また、欠点。「語病」

{名}うれい(ウレヒ)。つらいこと。くるしみ。心配。また、欠点。「語病」

{動}やむ。くるしむ。つらく思う。困って悩む。「

{動}やむ。くるしむ。つらく思う。困って悩む。「 舜其猶病諸=

舜其猶病諸= 舜モソレナホコレヲ病メリ」〔→論語〕

舜モソレナホコレヲ病メリ」〔→論語〕

{動}やましめる(ヤマシム)。やませる(ヤマス)。くるしめる(クルシム)。害を与える。困らせる。「苛擾病民=苛擾民ヲ病マシム」

《解字》

会意兼形声。

{動}やましめる(ヤマシム)。やませる(ヤマス)。くるしめる(クルシム)。害を与える。困らせる。「苛擾病民=苛擾民ヲ病マシム」

《解字》

会意兼形声。 は人が牀ショウ(寝台)の上にねているさまを示す。丙ヘイは、両またをぴんと開いたさま。「

は人が牀ショウ(寝台)の上にねているさまを示す。丙ヘイは、両またをぴんと開いたさま。「 +音符丙」で、病気になってからだが弾力を失い、ぴんとはって動けなくなること。→丙

《単語家族》

柄(張ったえ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

+音符丙」で、病気になってからだが弾力を失い、ぴんとはって動けなくなること。→丙

《単語家族》

柄(張ったえ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

10画

10画  部 [三年]

区点=4134 16進=4942 シフトJIS=9561

《常用音訓》ビョウ/ヘイ/やまい/や…む

《音読み》 ビョウ(ビャウ)

部 [三年]

区点=4134 16進=4942 シフトJIS=9561

《常用音訓》ビョウ/ヘイ/やまい/や…む

《音読み》 ビョウ(ビャウ) /ヘイ

/ヘイ 〈b

〈b ng〉

《訓読み》 やむ/やまい(やまひ)/うれい(うれひ)/くるしむ/やましめる(やましむ)/やませる(やます)/くるしめる(くるしむ)

《意味》

ng〉

《訓読み》 やむ/やまい(やまひ)/うれい(うれひ)/くるしむ/やましめる(やましむ)/やませる(やます)/くるしめる(くるしむ)

《意味》

{動・名}やむ。やまい(ヤマヒ)。からだが弾力を失って動けぬようになる。転じて広く、病気になる。また、病気のこと。〈類義語〉→疾。「疾病」「病間」

{動・名}やむ。やまい(ヤマヒ)。からだが弾力を失って動けぬようになる。転じて広く、病気になる。また、病気のこと。〈類義語〉→疾。「疾病」「病間」

ヘイナリ{形}からだが硬直して動けないさま。「子疾病=子ノ疾病ナリ」〔→論語〕

ヘイナリ{形}からだが硬直して動けないさま。「子疾病=子ノ疾病ナリ」〔→論語〕

{名}うれい(ウレヒ)。つらいこと。くるしみ。心配。また、欠点。「語病」

{名}うれい(ウレヒ)。つらいこと。くるしみ。心配。また、欠点。「語病」

{動}やむ。くるしむ。つらく思う。困って悩む。「

{動}やむ。くるしむ。つらく思う。困って悩む。「 舜其猶病諸=

舜其猶病諸= 舜モソレナホコレヲ病メリ」〔→論語〕

舜モソレナホコレヲ病メリ」〔→論語〕

{動}やましめる(ヤマシム)。やませる(ヤマス)。くるしめる(クルシム)。害を与える。困らせる。「苛擾病民=苛擾民ヲ病マシム」

《解字》

会意兼形声。

{動}やましめる(ヤマシム)。やませる(ヤマス)。くるしめる(クルシム)。害を与える。困らせる。「苛擾病民=苛擾民ヲ病マシム」

《解字》

会意兼形声。 は人が牀ショウ(寝台)の上にねているさまを示す。丙ヘイは、両またをぴんと開いたさま。「

は人が牀ショウ(寝台)の上にねているさまを示す。丙ヘイは、両またをぴんと開いたさま。「 +音符丙」で、病気になってからだが弾力を失い、ぴんとはって動けなくなること。→丙

《単語家族》

柄(張ったえ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

+音符丙」で、病気になってからだが弾力を失い、ぴんとはって動けなくなること。→丙

《単語家族》

柄(張ったえ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

病従口入 ヤマイハクチヨリイル🔗⭐🔉

【病従口入】

ヤマイハクチヨリイル〈故事〉病気は飲食を慎まないところからおこる。「病従口入、禍従口出=病ハ口従リ入リ、禍ハ口従リ出ヅ」〔→傅玄〕

病入膏肓 ヤマイコウコウニイル🔗⭐🔉

【病入膏肓】

ヤマイコウコウニイル〈故事〉病気が重くて治療のできないこと。また、悪い癖などが深くしみこんでなおしようがないこと。▽晋シンの景公が、病魔が名医も治療できない膏コウの下で、肓コウの上(横隔膜の間)に逃げかくれたという夢を見た故事から。〔→左伝〕

移病 ヤマイヲウツス🔗⭐🔉

【移病】

ヤマイヲウツス 病気を口実にして朝廷にうかがわないこと。▽一説に、病気と称して居所を移すこと。また、病気にかこつけること。〔→漢書〕

謝病 ヤマイヲシャス🔗⭐🔉

【謝病】

ヤマイヲシャス 病気といって用命を断る。〔→史記〕

痒 やまい🔗⭐🔉

痾 やまい🔗⭐🔉

【痾】

13画

13画  部

区点=6562 16進=615E シフトJIS=E17D

《音読み》 ア

部

区点=6562 16進=615E シフトJIS=E17D

《音読み》 ア

〈

〈 ・k

・k 〉

《訓読み》 やまい(やまひ)

《意味》

{名}やまい(ヤマヒ)。せまいすみにはいりこんだ病気。こじれてなおりにくい病気。「宿痾シュクア(ずっと前からの病気、持病)」「懐痾=痾ヲ懐ク」

《解字》

会意兼形声。「

〉

《訓読み》 やまい(やまひ)

《意味》

{名}やまい(ヤマヒ)。せまいすみにはいりこんだ病気。こじれてなおりにくい病気。「宿痾シュクア(ずっと前からの病気、持病)」「懐痾=痾ヲ懐ク」

《解字》

会意兼形声。「 +音符阿(せまいすみ)」。

《熟語》

→下付・中付語

+音符阿(せまいすみ)」。

《熟語》

→下付・中付語

13画

13画  部

区点=6562 16進=615E シフトJIS=E17D

《音読み》 ア

部

区点=6562 16進=615E シフトJIS=E17D

《音読み》 ア

〈

〈 ・k

・k 〉

《訓読み》 やまい(やまひ)

《意味》

{名}やまい(ヤマヒ)。せまいすみにはいりこんだ病気。こじれてなおりにくい病気。「宿痾シュクア(ずっと前からの病気、持病)」「懐痾=痾ヲ懐ク」

《解字》

会意兼形声。「

〉

《訓読み》 やまい(やまひ)

《意味》

{名}やまい(ヤマヒ)。せまいすみにはいりこんだ病気。こじれてなおりにくい病気。「宿痾シュクア(ずっと前からの病気、持病)」「懐痾=痾ヲ懐ク」

《解字》

会意兼形声。「 +音符阿(せまいすみ)」。

《熟語》

→下付・中付語

+音符阿(せまいすみ)」。

《熟語》

→下付・中付語

発病 ヤマイヲハッス🔗⭐🔉

【発病】

ハツビョウ・ヤマイヲハッス 病気になること。

臥病 ヤマイニフス🔗⭐🔉

【臥病】

ガビョウ・ヤマイニフス 病気になって寝床につく。

謝病 ヤマイヲシャス🔗⭐🔉

【謝病】

シャビョウ・ヤマイヲシャス 病気を理由に、ことわったり辞職したりする。〔→史記〕

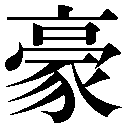

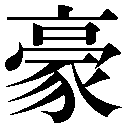

豪 やまあらし🔗⭐🔉

【豪】

14画 豕部 [常用漢字]

区点=2575 16進=396B シフトJIS=8D8B

《常用音訓》ゴウ

《音読み》 ゴウ(ガウ)

14画 豕部 [常用漢字]

区点=2575 16進=396B シフトJIS=8D8B

《常用音訓》ゴウ

《音読み》 ゴウ(ガウ) /コウ(カウ)

/コウ(カウ) 〈h

〈h o〉

《訓読み》 つよい(つよし)/すぐれる(すぐる)/おさ(をさ)/かしら/やまあらし

《名付け》 かた・かつ・すぐる・たけ・たけし・つよ・つよし・とし・ひで

《意味》

o〉

《訓読み》 つよい(つよし)/すぐれる(すぐる)/おさ(をさ)/かしら/やまあらし

《名付け》 かた・かつ・すぐる・たけ・たけし・つよ・つよし・とし・ひで

《意味》

{形・名}つよい(ツヨシ)。荒々しくて勇ましい。また、そのような人。「豪快」「豪勇」

{形・名}つよい(ツヨシ)。荒々しくて勇ましい。また、そのような人。「豪快」「豪勇」

{形・名}すぐれる(スグル)。能力や才知などが人よりまさっている。また、そのような人。「豪友」「豪英」

{形・名}すぐれる(スグル)。能力や才知などが人よりまさっている。また、そのような人。「豪友」「豪英」

{名}おさ(ヲサ)。かしら。率いる人。長。その道の達人。「土豪」「酒豪」

{名}おさ(ヲサ)。かしら。率いる人。長。その道の達人。「土豪」「酒豪」

{名}財産や勢力のある人。「富豪」

{名}財産や勢力のある人。「富豪」

{形・名}ぜいたくではでやかな。また、そのような生活や気性。「豪奢ゴウシャ」

{形・名}ぜいたくではでやかな。また、そのような生活や気性。「豪奢ゴウシャ」

{名}やまあらし。獣の名。背に荒くて長い毛がある。「豪豬ゴウチョ」

{名}やまあらし。獣の名。背に荒くて長い毛がある。「豪豬ゴウチョ」

{名}長くて荒い毛。〈同義語〉→毫。

{名}長くて荒い毛。〈同義語〉→毫。

{形}一本の毛ほど。わずか。〈同義語〉→毫。「寸豪(=寸毫)」

〔国〕オーストラリアのこと。〈同義語〉→濠。「豪州」

《解字》

会意兼形声。「豕+音符高(たかく目だつ)の略体」。やまあらしの背の高く目だったこわい毛。転じて、すぐれる、強いなどの意となる。

《単語家族》

毫ゴウ(長く荒い毛)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{形}一本の毛ほど。わずか。〈同義語〉→毫。「寸豪(=寸毫)」

〔国〕オーストラリアのこと。〈同義語〉→濠。「豪州」

《解字》

会意兼形声。「豕+音符高(たかく目だつ)の略体」。やまあらしの背の高く目だったこわい毛。転じて、すぐれる、強いなどの意となる。

《単語家族》

毫ゴウ(長く荒い毛)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

14画 豕部 [常用漢字]

区点=2575 16進=396B シフトJIS=8D8B

《常用音訓》ゴウ

《音読み》 ゴウ(ガウ)

14画 豕部 [常用漢字]

区点=2575 16進=396B シフトJIS=8D8B

《常用音訓》ゴウ

《音読み》 ゴウ(ガウ) /コウ(カウ)

/コウ(カウ) 〈h

〈h o〉

《訓読み》 つよい(つよし)/すぐれる(すぐる)/おさ(をさ)/かしら/やまあらし

《名付け》 かた・かつ・すぐる・たけ・たけし・つよ・つよし・とし・ひで

《意味》

o〉

《訓読み》 つよい(つよし)/すぐれる(すぐる)/おさ(をさ)/かしら/やまあらし

《名付け》 かた・かつ・すぐる・たけ・たけし・つよ・つよし・とし・ひで

《意味》

{形・名}つよい(ツヨシ)。荒々しくて勇ましい。また、そのような人。「豪快」「豪勇」

{形・名}つよい(ツヨシ)。荒々しくて勇ましい。また、そのような人。「豪快」「豪勇」

{形・名}すぐれる(スグル)。能力や才知などが人よりまさっている。また、そのような人。「豪友」「豪英」

{形・名}すぐれる(スグル)。能力や才知などが人よりまさっている。また、そのような人。「豪友」「豪英」

{名}おさ(ヲサ)。かしら。率いる人。長。その道の達人。「土豪」「酒豪」

{名}おさ(ヲサ)。かしら。率いる人。長。その道の達人。「土豪」「酒豪」

{名}財産や勢力のある人。「富豪」

{名}財産や勢力のある人。「富豪」

{形・名}ぜいたくではでやかな。また、そのような生活や気性。「豪奢ゴウシャ」

{形・名}ぜいたくではでやかな。また、そのような生活や気性。「豪奢ゴウシャ」

{名}やまあらし。獣の名。背に荒くて長い毛がある。「豪豬ゴウチョ」

{名}やまあらし。獣の名。背に荒くて長い毛がある。「豪豬ゴウチョ」

{名}長くて荒い毛。〈同義語〉→毫。

{名}長くて荒い毛。〈同義語〉→毫。

{形}一本の毛ほど。わずか。〈同義語〉→毫。「寸豪(=寸毫)」

〔国〕オーストラリアのこと。〈同義語〉→濠。「豪州」

《解字》

会意兼形声。「豕+音符高(たかく目だつ)の略体」。やまあらしの背の高く目だったこわい毛。転じて、すぐれる、強いなどの意となる。

《単語家族》

毫ゴウ(長く荒い毛)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{形}一本の毛ほど。わずか。〈同義語〉→毫。「寸豪(=寸毫)」

〔国〕オーストラリアのこと。〈同義語〉→濠。「豪州」

《解字》

会意兼形声。「豕+音符高(たかく目だつ)の略体」。やまあらしの背の高く目だったこわい毛。転じて、すぐれる、強いなどの意となる。

《単語家族》

毫ゴウ(長く荒い毛)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

豺 やまいぬ🔗⭐🔉

遊山 ヤマニアソブ🔗⭐🔉

【遊山】

ユウザン・ヤマニアソブ =游山。山に遊びにいく。山遊びをする。

ユウザン・ヤマニアソブ =游山。山に遊びにいく。山遊びをする。 ユサン〔国〕=游山。

ユサン〔国〕=游山。 遊びに出かけること。行楽。「物見遊山」

遊びに出かけること。行楽。「物見遊山」 気ばらし。なぐさみ。

気ばらし。なぐさみ。

ユウザン・ヤマニアソブ =游山。山に遊びにいく。山遊びをする。

ユウザン・ヤマニアソブ =游山。山に遊びにいく。山遊びをする。 ユサン〔国〕=游山。

ユサン〔国〕=游山。 遊びに出かけること。行楽。「物見遊山」

遊びに出かけること。行楽。「物見遊山」 気ばらし。なぐさみ。

気ばらし。なぐさみ。

邪馬台国 ヤマタイコク🔗⭐🔉

【邪馬台国】

ヤマタイコク「三国志」の魏志東夷伝倭人の条(通称、魏志倭人伝)に記載されている、三世紀ごろ日本にあった国名。女王卑弥呼ヒミコが支配していたという。所在地は未詳。▽「三国志」は「邪馬壱(壹)」、「後漢書」東夷伝ほかは、「邪馬台(臺)」と表記する。

鋳山煮海 ヤマヲイウミヲニル🔗⭐🔉

【鋳山煮海】

チュウザンシャカイ・ヤマヲイウミヲニル〈故事〉山の銅から銭を鋳造し、海の水を煮て塩をつくる。領内にたくさんの産物を所有していること。▽「史記」から。

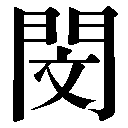

閔 やまい🔗⭐🔉

【閔】

12画 門部

区点=7960 16進=6F5C シフトJIS=E87B

《音読み》 ビン

12画 門部

区点=7960 16進=6F5C シフトJIS=E87B

《音読み》 ビン /ミン

/ミン 〈m

〈m n〉

《訓読み》 いたむ/あわれむ(あはれむ)/なやむ/なやみ/やむ/やまい(やまひ)

《意味》

n〉

《訓読み》 いたむ/あわれむ(あはれむ)/なやむ/なやみ/やむ/やまい(やまひ)

《意味》

{動}いたむ。こまやかに情をかけてとむらう。

{動}いたむ。こまやかに情をかけてとむらう。

{動}あわれむ(アハレム)。こまやかに情をかけていたわる。〈同義語〉→憫ビン・→愍。「我行閔其憊=我行キテソノ憊レシヲ閔ム」〔→高啓〕

{動}あわれむ(アハレム)。こまやかに情をかけていたわる。〈同義語〉→憫ビン・→愍。「我行閔其憊=我行キテソノ憊レシヲ閔ム」〔→高啓〕

{動・形・名}なやむ。なやみ。こまかにきづかう。こまごまと心配するさま。心のいたみ。「閔惜ビンセキ」「閔閔然ビンビンゼン」

{動・形・名}なやむ。なやみ。こまかにきづかう。こまごまと心配するさま。心のいたみ。「閔惜ビンセキ」「閔閔然ビンビンゼン」

{動・名}やむ。やまい(ヤマヒ)。病気になる。また、病気。つらいこと。「覯閔既多=閔ニ覯フコトスデニ多シ」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。門の系列の語は、すきまを閉じて、中が見えないようにするという基本義を含むとともに、そのわからないものをむりにききだす、つまり「問」「聞」という基本義もあわせ含む。閔は「門+音符文(こまやか)」で、不幸な者に対してこまやかに弔問するのが原義。あわれむという意は、その派生義である。

《単語家族》

問モン(わからないことを口でたずねる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

{動・名}やむ。やまい(ヤマヒ)。病気になる。また、病気。つらいこと。「覯閔既多=閔ニ覯フコトスデニ多シ」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。門の系列の語は、すきまを閉じて、中が見えないようにするという基本義を含むとともに、そのわからないものをむりにききだす、つまり「問」「聞」という基本義もあわせ含む。閔は「門+音符文(こまやか)」で、不幸な者に対してこまやかに弔問するのが原義。あわれむという意は、その派生義である。

《単語家族》

問モン(わからないことを口でたずねる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

12画 門部

区点=7960 16進=6F5C シフトJIS=E87B

《音読み》 ビン

12画 門部

区点=7960 16進=6F5C シフトJIS=E87B

《音読み》 ビン /ミン

/ミン 〈m

〈m n〉

《訓読み》 いたむ/あわれむ(あはれむ)/なやむ/なやみ/やむ/やまい(やまひ)

《意味》

n〉

《訓読み》 いたむ/あわれむ(あはれむ)/なやむ/なやみ/やむ/やまい(やまひ)

《意味》

{動}いたむ。こまやかに情をかけてとむらう。

{動}いたむ。こまやかに情をかけてとむらう。

{動}あわれむ(アハレム)。こまやかに情をかけていたわる。〈同義語〉→憫ビン・→愍。「我行閔其憊=我行キテソノ憊レシヲ閔ム」〔→高啓〕

{動}あわれむ(アハレム)。こまやかに情をかけていたわる。〈同義語〉→憫ビン・→愍。「我行閔其憊=我行キテソノ憊レシヲ閔ム」〔→高啓〕

{動・形・名}なやむ。なやみ。こまかにきづかう。こまごまと心配するさま。心のいたみ。「閔惜ビンセキ」「閔閔然ビンビンゼン」

{動・形・名}なやむ。なやみ。こまかにきづかう。こまごまと心配するさま。心のいたみ。「閔惜ビンセキ」「閔閔然ビンビンゼン」

{動・名}やむ。やまい(ヤマヒ)。病気になる。また、病気。つらいこと。「覯閔既多=閔ニ覯フコトスデニ多シ」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。門の系列の語は、すきまを閉じて、中が見えないようにするという基本義を含むとともに、そのわからないものをむりにききだす、つまり「問」「聞」という基本義もあわせ含む。閔は「門+音符文(こまやか)」で、不幸な者に対してこまやかに弔問するのが原義。あわれむという意は、その派生義である。

《単語家族》

問モン(わからないことを口でたずねる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

{動・名}やむ。やまい(ヤマヒ)。病気になる。また、病気。つらいこと。「覯閔既多=閔ニ覯フコトスデニ多シ」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。門の系列の語は、すきまを閉じて、中が見えないようにするという基本義を含むとともに、そのわからないものをむりにききだす、つまり「問」「聞」という基本義もあわせ含む。閔は「門+音符文(こまやか)」で、不幸な者に対してこまやかに弔問するのが原義。あわれむという意は、その派生義である。

《単語家族》

問モン(わからないことを口でたずねる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

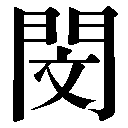

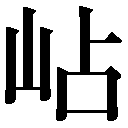

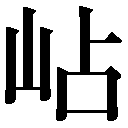

岾 やま🔗⭐🔉

【岾】

8画 山部 〔国〕

区点=5419 16進=5633 シフトJIS=9BB1

《訓読み》 やま

《意味》

やま。

8画 山部 〔国〕

区点=5419 16進=5633 シフトJIS=9BB1

《訓読み》 やま

《意味》

やま。

8画 山部 〔国〕

区点=5419 16進=5633 シフトJIS=9BB1

《訓読み》 やま

《意味》

やま。

8画 山部 〔国〕

区点=5419 16進=5633 シフトJIS=9BB1

《訓読み》 やま

《意味》

やま。

漢字源に「やま」で始まるの検索結果 1-41。

ヤマガワ〔国〕山の中を流れている川。

ヤマガワ〔国〕山の中を流れている川。

9画 木部

区点=3651 16進=4453 シフトJIS=92D1

《音読み》 シャ

9画 木部

区点=3651 16進=4453 シフトJIS=92D1

《音読み》 シャ 〉

《訓読み》 やまぐわ(やまぐは)

《意味》

〉

《訓読み》 やまぐわ(やまぐは)

《意味》

12画 木部

区点=6011 16進=5C2B シフトJIS=9EA9

《音読み》 トウ(タウ)

12画 木部

区点=6011 16進=5C2B シフトJIS=9EA9

《音読み》 トウ(タウ) 11画

11画  ng〉

《訓読み》 かゆい(かゆし)/やむ/やまい(やまひ)

《意味》

ng〉

《訓読み》 かゆい(かゆし)/やむ/やまい(やまひ)

《意味》

10画 豸部

区点=7625 16進=6C39 シフトJIS=E6B7

【犲】異体字異体字

10画 豸部

区点=7625 16進=6C39 シフトJIS=E6B7

【犲】異体字異体字

6画 犬部

区点=6428 16進=603C シフトJIS=E0BA

《音読み》 サイ

6画 犬部

区点=6428 16進=603C シフトJIS=E0BA

《音読み》 サイ