複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (92)

あ・う【和ふ・韲ふ】アフ🔗⭐🔉

あ・う【和ふ・韲ふ】アフ

〔他下二〕

⇒あえる(下一)

あえ【和え・韲え】アヘ🔗⭐🔉

あえ【和え・韲え】アヘ

あえること。あえもの。「ごま―」

あえ‐づくり【和え作り・韲え作り】アヘ‥🔗⭐🔉

あえ‐づくり【和え作り・韲え作り】アヘ‥

魚の小さい切り身のあえもの。まぐろのぬたあえの類。

あえ‐まぜ【和え交ぜ】アヘ‥🔗⭐🔉

あえ‐まぜ【和え交ぜ】アヘ‥

魚肉などに鰹節をまぜ酒や酢にひたした料理。

あえ‐もの【和え物・韲え物】アヘ‥🔗⭐🔉

あえ‐もの【和え物・韲え物】アヘ‥

野菜・魚介類などを味噌・胡麻ごま・酢・辛子からしなどであえて調理したもの。

あ・える【和える・韲える】アヘル🔗⭐🔉

あ・える【和える・韲える】アヘル

〔他下一〕[文]あ・ふ(下二)

野菜・魚介類などに味噌・胡麻・酢・辛子などをまぜ合わせて調理する。今昔物語集31「そのつきかけたる物を鮨鮎にこそ―・へたりけれ」

あま‐な・う【和ふ・甘なふ】アマナフ🔗⭐🔉

あま‐な・う【和ふ・甘なふ】アマナフ

〔自四〕

①意見がまとまる。同意する。舒明紀「群臣まえつきみたちの―・はずして」

②和解する。仲よくする。継体紀「竟ついに―・ふこと無くして」

③(他動詞的に)甘んじて受ける。好む。雨月物語1「清貧を―・ひて、…調度のわづらはしきを厭ふ」

お・う【和ふ・韲ふ】アフ🔗⭐🔉

お・う【和ふ・韲ふ】アフ

〔他下二〕

⇒あう

か‐おん【和音】クワ‥🔗⭐🔉

か‐おん【和音】クワ‥

⇒わおん

か‐き【和気】クワ‥🔗⭐🔉

か‐き【和気】クワ‥

⇒わき

か・す【和す】クワ‥🔗⭐🔉

か・す【和す】クワ‥

〔他サ変〕

(カは漢音)

⇒わする

か‐らく【和楽】クワ‥🔗⭐🔉

か‐らく【和楽】クワ‥

やわらぎ楽しむこと。うちとけ楽しむこと。わらく。

なぎ【和ぎ・凪】🔗⭐🔉

なぎ【和ぎ・凪】

なぐこと。風がやんで波がおだやかになること。「朝―」↔しけ

な・ぐ【和ぐ・凪ぐ】🔗⭐🔉

な・ぐ【和ぐ・凪ぐ】

〔自五・上二〕

おだやかになる。風・波が静まる。万葉集9「海つ路の―・ぎなむときも渡らなむ」。万葉集18「酒宴さかみずき遊び―・ぐれど」。実方集「ひびきのなだの―・ぐをこそ待て」。日葡辞書「カゼガナイダ」

なぐ・し【和し】🔗⭐🔉

なぐ・し【和し】

〔形シク〕

平静でおだやかである。丹後風土記逸文「我が心―・しく成りぬ」

なご・し【和し】🔗⭐🔉

なご・し【和し】

〔形ク〕

①ないでいる。なごやかである。おだやかである。枕草子306「さばかり―・かりつる海ともみえずかし」。更級日記「猫のいと―・う鳴いたるを」

②やわらかである。源氏物語梅枝「高麗こまの紙のはだこまかに―・うなつかしきが」

なご・す【和す】🔗⭐🔉

なご・す【和す】

〔他四〕

なごやかにする。おだやかにする。春雨物語「あらえびす等をよく―・し給ふ」

なご・む【和む】🔗⭐🔉

なご・む【和む】

[一]〔自五〕

なごやかになる。おだやかになる。やわらぐ。なぐ。源氏物語夕霧「おのづから―・みつつ物し給ふを」。「心が―・む」

[二]〔他下二〕

なごやかにする。なだめる。やわらげる。雨月物語4「―・めつおどしつかはるがはる物うちいへど」

なご‐や【和や】🔗⭐🔉

なご‐や【和や】

(ヤは接尾語)やわらかなこと。また、やわらかなさま。万葉集4「むしぶすま―が下に臥せれども」

なご‐やか【和やか】🔗⭐🔉

なご‐やか【和やか】

気分がやわらいでいるさま。おだやか。のどやか。ものやわらか。源氏物語賢木「なつかしう―にぞおはします」。「―な雰囲気」「―に話し合う」

なごわ・し【和はし】ナゴハシ🔗⭐🔉

なごわ・し【和はし】ナゴハシ

〔形シク〕

なごやかである。やわらかである。謡曲、梅「蘆の若葉のなごはしみ」

にき【和・熟】🔗⭐🔉

にき【和・熟】

〔接頭〕

(ニコと同根。奈良・平安時代には清音。後世はニギとも)「おだやかな」「やわらかな」「こまかい」「精熟した」などの意を表す。「―膚はだ」「―みたま(和魂)」↔あら(荒)

にき‐しね【和稲】🔗⭐🔉

にき‐しね【和稲】

籾もみをすり去った稲の実。米。にこしね。祝詞、広瀬大忌祭「―、荒稲」↔荒稲あらしね

にき・ぶ【和ぶ】🔗⭐🔉

にき・ぶ【和ぶ】

〔自上二〕

柔和なさまになる。平和なさまになる。親しみ馴れる。にきむ。万葉集1「―・びにし家をおき」↔荒あらぶ

にこ【和・柔】🔗⭐🔉

にこ【和・柔】

①体言に冠して「やわらかい」「こまかい」の意を表す。にき。「―草」「―毛」「―炭」↔荒あら。

②おだやかに笑うさま。にっこり。蒙求抄3「そのやうな者も、この兄殿が行けば―と笑はるるぞ」

にこ・し【和し・柔し】🔗⭐🔉

にこ・し【和し・柔し】

〔形ク〕

あらあらしくない。やわらかである。なごやかである。祝詞、広瀬大忌祭「毛の―・き者」

にこ・む【和む】🔗⭐🔉

にこ・む【和む】

〔他四〕

なごむ。崇神紀「天神地祇共に―・みて」

にこ‐や【和や・柔や】🔗⭐🔉

にこ‐や【和や・柔や】

やわらかいさま。やわらかいもの。「なごや」とも。古事記上「蚕衾むしぶすま―が下に」

にこ‐やか【和やか・柔やか】🔗⭐🔉

にこ‐やか【和やか・柔やか】

①ものやわらかなさま。しとやか。おだやか。源氏物語梅枝「―なる方のなつかしさはことなるものを」

②心から嬉しそうなさま。にこにこしているさま。「―に話しかける」

にこ‐よか【和よか・柔よか】🔗⭐🔉

にこ‐よか【和よか・柔よか】

(→)「にこやか」に同じ。万葉集11「―に我と笑まして」。万葉集20「―にしもおもほゆるかも」

のど【閑・和】🔗⭐🔉

のど【閑・和】

①のどか。万葉集2「流るる水も―にかあらまし」

②無事。平安。続日本紀17「―には死せず」

のど‐ま・る【和まる】🔗⭐🔉

のど‐ま・る【和まる】

〔自四〕

のどかになる。しずまる。おちつく。源氏物語蜻蛉「心も―・らず、目も暗き心地して」

のど・む【和む】🔗⭐🔉

のど・む【和む】

〔他下二〕

①のどかにする。気持をおちつかせる。源氏物語夕顔「思ひ―・めて」

②ゆるめる。控えめにする。源氏物語帚木「そのたなばたの裁ち縫ふ方を―・めて」

③時間をのばす。猶予する。源氏物語若菜下「今しばし―・め給へ」

やまと‐ごえ【倭音・和音】‥ゴヱ🔗⭐🔉

やまと‐ごえ【倭音・和音】‥ゴヱ

(→)呉音ごおんに同じ。漢音を「からごえ」というのに対していう。わおん。

⇒やまと【大和・倭】

やわ【和・柔】ヤハ🔗⭐🔉

やわ【和・柔】ヤハ

やわらかなさま。弱いさま。こわれやすいさま。「―な地面」「―な立て付け」「人間の出来が―だ」

やわ・す【和す】ヤハス🔗⭐🔉

やわ・す【和す】ヤハス

〔他四〕

①やわらかにする。

②やわらげる。平穏にする。万葉集20「まつろへぬ人をも―・し」

やわら・ぐ【和らぐ】ヤハラグ🔗⭐🔉

やわら・ぐ【和らぐ】ヤハラグ

[一]〔自五〕

①やわらかになる。柔軟になる。

②(風景・気候・感情・気質などが)おだやかになる。柔和になる。きびしさがなくなる。源氏物語匂宮「すこしなよび―・ぎ過ぎて、好いたる方に引かれ給へり」。「寒さが―・ぐ」「気持が―・ぐ」「緊張が―・ぐ」

③親しむようになる。睦まじくなる。

[二]〔他下二〕

⇒やわらげる(下一)

やわらげ【和らげ】ヤハラゲ🔗⭐🔉

やわらげ【和らげ】ヤハラゲ

難解な語の解説。天草本平家物語「分別しにくき言葉の―」

やわら・げる【和らげる】ヤハラゲル🔗⭐🔉

やわら・げる【和らげる】ヤハラゲル

〔他下一〕[文]やはら・ぐ(下二)

①やわらぐようにする。三蔵法師伝永久点「邦国を弼たすけ諧ヤハラク」。平家物語4「入道相国の謀反の心をも―・げ給へとの御祈念のため」。「怒りを―・げる」

②(言葉・文章などを)わかりやすいようにする。平易にする。くだく。十訓抄「万葉集を―・げられけるも」。「表現を―・げる」

わ【和】🔗⭐🔉

わ【和】

(呉音。唐音はオ)

①仲よくすること。「―を結ぶ」

②〔数〕二つ以上の数・式などを加えて得た値。「―を求める」

③(大和国の意)

㋐日本。倭。

㋑日本製・日本風・日本語などの意を表す。

㋒大和国の略。「―州」

→わ(我)[二]

⇒和を講ずる

⇒和を以て貴しと為す

わ【我・吾】🔗⭐🔉

わ【我・吾】

[一]〔代〕

①(一人称)わたし。われ。あ。おのれ。古事記上「―が立たせれば」

②(二人称)お前。親愛または軽侮の意をこめて呼ぶ語。仮名草子、伊曾保「―が第一と思はう珍物を買ひ求めて来い」

[二]〔接頭〕

(「和」とも書く)親愛または軽侮の意を表す。今昔物語集28「―御許はうるさき兵の妻とこそ思ひつるに」。古今著聞集10「―法師めが人あなづりして」

わいない【和井内】‥ヰ‥🔗⭐🔉

わいない【和井内】‥ヰ‥

姓氏の一つ。

⇒わいない‐さだゆき【和井内貞行】

わいない‐さだゆき【和井内貞行】‥ヰ‥🔗⭐🔉

わいない‐さだゆき【和井内貞行】‥ヰ‥

十和田湖養魚の開発者。陸奥毛馬内(秋田県鹿角市)生れ。魚は棲息しないと信じられていた十和田湖にカパチェッポ(姫鱒)の養殖を志し、これに生涯をささげて成功。(1858〜1922)

和井内貞行

提供:毎日新聞社

⇒わいない【和井内】

⇒わいない【和井内】

⇒わいない【和井内】

⇒わいない【和井内】

わ‐いん【和院】‥ヰン🔗⭐🔉

わ‐いん【和院】‥ヰン

僧を親しんで呼ぶ語。和御房。今昔物語集29「其の程は―は息やすみて居たれと云へば」

わ‐いん【和韻】‥ヰン🔗⭐🔉

わ‐いん【和韻】‥ヰン

中国で詩を唱和する際に、原作と同じ韻を用いて作ること。次韻・用韻・依韻の3種がある。次韻は原作と同じ韻字を同じ順に用い、用韻は同じ韻字を順を定めずに用い、依韻は必ずしも同字でなくても同じ韻目の文字を用いるもの。和歌で同様にすることにもいう。

わ‐えい【和英】🔗⭐🔉

わ‐えい【和英】

①日本語と英語。

②和英辞典の略。

⇒わえい‐じてん【和英辞典】

わえいごりんしゅうせい【和英語林集成】‥シフ‥🔗⭐🔉

わえいごりんしゅうせい【和英語林集成】‥シフ‥

ヘボンの編纂した日本で最初の和英辞典。巻末に英和辞典を付す。1867年(慶応3)刊。収録語数は初版和英2万772語、英和1万30語、2版(72年)和英2万2949語、英和1万4266語、3版(86年)和英3万5618語、英和1万5697語。ヘボン式ローマ字綴りは3版に使用。

わえい‐じてん【和英辞典】🔗⭐🔉

わえい‐じてん【和英辞典】

日本語からそれに相当する英語を引く辞書。

⇒わ‐えい【和英】

わ‐おん【和音】🔗⭐🔉

わ‐おん【和音】

①漢字の字音で、漢音・呉音などに対して、日本的に変化した慣用音。平安時代には、正音(漢音)に対して、呉音の称。

②〔音〕

㋐(chord)同時に演奏される、高さの異なる複数の音によって構成される響き。協和音と不協和音とがある。和弦。かおん。コード。

㋑(→)加音かおんに同じ。

わ‐か【和歌・倭歌】🔗⭐🔉

わ‐か【和歌・倭歌】

①漢詩に対して、上代から日本に行われた定型の歌。長歌・短歌・旋頭歌せどうか・片歌などの総称。狭義には31音を定型とする短歌。奈良時代には「倭歌」と書き、また「倭詩」といった。うた。やまとうた。みそひともじ。源氏物語玉鬘「―の髄脳いと所せく」

②和する歌。かえしうた。奈良時代に「和歌」と書くのはすべてこの意。万葉集20「それ諸王卿等おおきみまえつきみたち―を賦よみて奏すべしとのりたまひて」

③詞章が1と同形式の31音を原則とする、舞の際の謡い物の総称。また、謡曲で舞の前後にかけて謡われる謡の一節。延年の「若」と関係づける説もあるが、未詳。謡曲、船弁慶「旅の舟路の門出の―、ただ一さしと勧むれば」

わ‐かい【和解】🔗⭐🔉

わ‐かい【和解】

①相互の意思がやわらいで、とけあうこと。なかなおり。

②〔法〕争いをしている当事者が互いに譲歩しあって、その間の争いを止めることを約する契約。示談。→裁判上の和解。

③⇒わげ。

⇒わかい‐の‐ささげもの【和解の献げ物】

わかい‐の‐ささげもの【和解の献げ物】🔗⭐🔉

わかい‐の‐ささげもの【和解の献げ物】

ユダヤ教で、酬恩祭にささげる供物。

⇒わ‐かい【和解】

わ‐がく【和学・倭学】🔗⭐🔉

わ‐がく【和学・倭学】

①日本の文学・歴史・有職・制度などの学問。江戸時代に起こった。国学。皇学。

②日本に関する学問。日本学。

⇒わがく‐こうだんしょ【和学講談所】

⇒わがく‐しゃ【和学者】

⇒わがく‐しょ【和学所】

わ‐がく【和楽】🔗⭐🔉

わ‐がく【和楽】

日本古来の音楽。邦楽ほうがく。

わがく‐こうだんしょ【和学講談所】‥カウ‥🔗⭐🔉

わがく‐こうだんしょ【和学講談所】‥カウ‥

1793年(寛政5)塙保己一はなわほきいちが幕府の公許を得て江戸麹町に創設した学舎。「群書類従」「武家名目抄」などを編纂。その子忠宝ただとみがついで校主となり、江戸幕府の給費を受けて事業を経営。1868年(明治1)廃止。和学所。

⇒わ‐がく【和学・倭学】

わがく‐しゃ【和学者】🔗⭐🔉

わがく‐しゃ【和学者】

和学を修める人。和学に通じた人。

⇒わ‐がく【和学・倭学】

わがく‐しょ【和学所】🔗⭐🔉

わがく‐しょ【和学所】

和学講談所の略称。

⇒わ‐がく【和学・倭学】

わか‐さんしん【和歌三神】🔗⭐🔉

わか‐さんしん【和歌三神】

歌道を守護する三柱の神。流派により異なるが、柿本人麻呂・山部赤人・衣通姫そとおりひめや、住吉神・玉津島神・人麻呂など。

わ‐がし【和菓子】‥グワ‥🔗⭐🔉

わ‐がし【和菓子】‥グワ‥

日本固有の菓子の通称。日本風の菓子。↔洋菓子

わかしき【和歌式】🔗⭐🔉

わかしき【和歌式】

(→)孫姫ひこひめ式に同じ。

わか‐ししき【和歌四式】🔗⭐🔉

わか‐ししき【和歌四式】

歌経標式・喜撰式・孫姫ひこひめ式・石見女いわみのじょ式の4種の歌学書の総称。四家式。

わか‐してんのう【和歌四天王】‥ワウ🔗⭐🔉

わか‐してんのう【和歌四天王】‥ワウ

和歌の上手4人。

㋐南北朝時代の、頓阿・慶運・浄弁・兼好。

㋑江戸時代に京都に住んだ、澄月・慈延・小沢蘆庵・伴蒿蹊。

わ‐がっき【和楽器】‥ガク‥🔗⭐🔉

わ‐がっき【和楽器】‥ガク‥

日本古来の伝統的な楽器。邦楽器。

わかどうもうしょう【和歌童蒙抄】‥セウ🔗⭐🔉

わかどうもうしょう【和歌童蒙抄】‥セウ

歌学書。藤原範兼著。10巻。万葉以下諸歌集の歌を類聚して語釈・出典を記し、また、雑体・歌病かへい・歌合の判を説明。1118年(元永1)から27年(大治2)頃までに成るか。

わか‐どころ【和歌所】🔗⭐🔉

わか‐どころ【和歌所】

勅撰和歌集の撰定をつかさどった役所。951年(天暦5)に初めて置かれ、別当・開闔かいこう・寄人よりうどなどの職員があった。→御歌所おうたどころ

わか‐の‐うら【和歌の浦】🔗⭐🔉

わか‐の‐うら【和歌の浦】

和歌山市南部にある湾岸一帯の地。湾の北西隅に妹背山、東に名草山がそびえ、古来の景勝地。玉津島神社がある。若の浦。明光浦あかのうら。(歌枕)

わか‐ばやし【若囃子・和歌囃子】🔗⭐🔉

わか‐ばやし【若囃子・和歌囃子】

馬鹿囃子の初名。享保(1716〜1736)の頃、武蔵国葛西かさい(今の東京都葛飾区)の香取明神の神主能勢環が村内の若者を集めて教え、祭礼に出したからいう。葛西囃子。

わかやえがき【和歌八重垣】‥ヤヘ‥🔗⭐🔉

わかやえがき【和歌八重垣】‥ヤヘ‥

和歌入門書。有賀長伯著。7巻7冊。1700年(元禄13)刊。和歌に関する啓蒙的な作法書、後半は歌語辞典。

わかやま【和歌山】🔗⭐🔉

わかやま【和歌山】

①近畿地方南部の県。紀伊国の大部分を管轄。面積4726平方キロメートル。人口103万6千。全9市。

→串本節

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②和歌山県北西部の市。県庁所在地。紀ノ川河口左岸、紀伊水道に面し、河口付近は金属・化学工場地帯。もと徳川氏55万石の城下町。竹垣城址には城門・城塁・城濠を遺す。紀三井寺・和歌の浦の名所がある。人口37万6千。

⇒わかやま‐だいがく【和歌山大学】

わかやま‐だいがく【和歌山大学】🔗⭐🔉

わかやま‐だいがく【和歌山大学】

国立大学法人の一つ。1922年(大正11)創立の和歌山高等商業学校(のち和歌山経専)と和歌山師範・同青年師範を母体として49年設置。2004年法人化。本部は和歌山市。

⇒わかやま【和歌山】

わ‐かん【和姦】🔗⭐🔉

わ‐かん【和姦】

男女の合意の上での姦通。↔強姦

わ‐かん【和漢】🔗⭐🔉

わ‐かん【和漢】

①日本と中国。

②和学と漢学。

③和文と漢文。

④和漢聯句の略。

⇒わかんこんこう‐ぶん【和漢混淆文】

⇒わかん‐しょ【和漢書】

⇒わかん‐しんりょう【和漢診療】

⇒わかん‐やく【和漢薬】

⇒わ‐かん‐よう【和漢洋】

⇒わかん‐れんく【和漢聯句】

わ‐かん【倭館・和館】‥クワン🔗⭐🔉

わ‐かん【倭館・和館】‥クワン

室町初期、朝鮮王朝が日本人の接待・貿易・居留のために設けた客館。三浦さんぽと漢城(ソウル)とに置かれた。日本と朝鮮との通交貿易はここでもっぱら行われ、江戸時代には対馬藩がその独占権を握った。→三浦の乱

わかんこんこう‐ぶん【和漢混淆文】‥カウ‥🔗⭐🔉

わかんこんこう‐ぶん【和漢混淆文】‥カウ‥

国語文体の一種。和文・漢文系統の文語を混用し、その時代の口語をもまじえた文語体。平安後期におこり、中世以後ひろまった。

⇒わ‐かん【和漢】

わかんさんさいずえ【和漢三才図会】‥ヅヱ🔗⭐🔉

わかんさんさいずえ【和漢三才図会】‥ヅヱ

江戸時代の図入り百科事典。寺島良安著。105巻81冊。明の王圻おうきの「三才図会」にならって、和漢古今にわたる事物を天文・人倫・土地・山水・本草など天・人・地の3部に分け、図・漢名・和名などを挙げて漢文で解説。正徳2年(1712)自序、同3年林鳳岡ほか序。和漢三才図会略。

→文献資料[和漢三才図会]

わかん‐しょ【和漢書】🔗⭐🔉

わかん‐しょ【和漢書】

和書と漢籍とを併せていう語。

⇒わ‐かん【和漢】

わかん‐しんりょう【和漢診療】‥レウ🔗⭐🔉

わかん‐しんりょう【和漢診療】‥レウ

和漢の医方に現代西洋医学の視点を組み合わせた診療。

⇒わ‐かん【和漢】

わかん‐やく【和漢薬】🔗⭐🔉

わかん‐やく【和漢薬】

西洋医方に対し和漢の医方(漢方)で用いられる薬物。また、日本および東アジア地域に産出する生薬。

⇒わ‐かん【和漢】

わ‐かん‐よう【和漢洋】‥ヤウ🔗⭐🔉

わ‐かん‐よう【和漢洋】‥ヤウ

日本と中国と西洋。

⇒わ‐かん【和漢】

わかん‐れんく【和漢聯句】🔗⭐🔉

わかん‐れんく【和漢聯句】

聯句の一体。五・七・五の17音または七・七の14音の和句と五言の漢句とを連句のようにつらねるもの。狭義には、そのうち発句が和句で始まるもの。五山文学とともに盛行。和漢連歌。↔漢和かんな聯句

⇒わ‐かん【和漢】

わかんろうえいしゅう【和漢朗詠集・倭漢朗詠集】‥ラウ‥シフ🔗⭐🔉

わかんろうえいしゅう【和漢朗詠集・倭漢朗詠集】‥ラウ‥シフ

詩歌集。藤原公任撰。2巻。1012年(寛弘9)頃の成立。白楽天・菅原文時らの漢詩文の佳句を588首(多くは七言二句)とり、紀貫之・柿本人麻呂らの和歌216首を添える。春・夏・秋・冬・雑に分類し、朗詠の用に供した。佳句麗藻の集として広く愛読された。

→文献資料[和漢朗詠集]

わ‐ぐら【倭鞍・和鞍】🔗⭐🔉

わ‐ぐら【倭鞍・和鞍】

(→)「やまとぐら」に同じ。

わ‐げ【和解】🔗⭐🔉

わ‐げ【和解】

外国語を日本語で解釈すること。また、その解釈したもの。蘭学事始「阿蘭陀の書をも―なしたらば」

○和して同ぜずわしてどうぜず🔗⭐🔉

○和して同ぜずわしてどうぜず

[論語子路「君子は和して同ぜず、小人は同じて和せず」]意見が同じならば他人と協調するが、おもねって妥協することはしない。

⇒わ・する【和する】

わし‐の‐みね【鷲の峰】

霊鷲山りょうじゅせんのこと。

わしば‐だけ【鷲羽岳】

富山・長野県境、飛騨山脈の一峰。黒部川の源流。標高2924メートル。

鷲羽岳

提供:オフィス史朗

わし‐ばな【鷲鼻】

鷲の嘴くちばしのように、とがって曲がった鼻。かぎばな。わしっぱな。

わじま【輪島】

石川県北部の市。能登半島の北岸にあり、海運・漁業の要地。漆器の製造が盛ん。人口3万3千。

輪島 窓岩

撮影:山梨勝弘

わし‐ばな【鷲鼻】

鷲の嘴くちばしのように、とがって曲がった鼻。かぎばな。わしっぱな。

わじま【輪島】

石川県北部の市。能登半島の北岸にあり、海運・漁業の要地。漆器の製造が盛ん。人口3万3千。

輪島 窓岩

撮影:山梨勝弘

輪島 千枚田

撮影:山梨勝弘

輪島 千枚田

撮影:山梨勝弘

⇒わじま‐ぬり【輪島塗】

わじま‐ぬり【輪島塗】

輪島市に産する漆器。寛文(1661〜1673)年間、特産の地の粉(珪藻土)の発見により堅牢な下地作りに成功し、その名を高めた。塗物のほか沈金ちんきんや蒔絵まきえにも特色がある。

⇒わじま【輪島】

わ‐じめ【輪注連・輪標】

(→)「輪飾り」に同じ。〈[季]新年〉

わ‐しゃ【話者】

話をする人。話し手。

わ‐しゅう【和州・倭州】‥シウ

大和やまと国の別称。

わ‐しゅう【和臭】‥シウ

日本のものらしい特殊な傾向。日本人の作った漢詩・漢文に認められる、中国の作品のようになりきれない日本人くささ。和習。

わ‐しゅう【和習】‥シフ

①日本のならわし。

②(→)和臭に同じ。

わ‐しゅう【和酬】‥シウ

他人の詩歌に和して、自作の詩歌をおくること。

わ‐じゅう【輪中】‥ヂユウ

水災を防ぐため1個もしくは数個の村落を堤防で囲み、水防協同体を形成したもの。岐阜県南部の木曾・長良・揖斐いび3川の下流平野に形成されたものは有名。

輪中(長島)

撮影:的場 啓

⇒わじま‐ぬり【輪島塗】

わじま‐ぬり【輪島塗】

輪島市に産する漆器。寛文(1661〜1673)年間、特産の地の粉(珪藻土)の発見により堅牢な下地作りに成功し、その名を高めた。塗物のほか沈金ちんきんや蒔絵まきえにも特色がある。

⇒わじま【輪島】

わ‐じめ【輪注連・輪標】

(→)「輪飾り」に同じ。〈[季]新年〉

わ‐しゃ【話者】

話をする人。話し手。

わ‐しゅう【和州・倭州】‥シウ

大和やまと国の別称。

わ‐しゅう【和臭】‥シウ

日本のものらしい特殊な傾向。日本人の作った漢詩・漢文に認められる、中国の作品のようになりきれない日本人くささ。和習。

わ‐しゅう【和習】‥シフ

①日本のならわし。

②(→)和臭に同じ。

わ‐しゅう【和酬】‥シウ

他人の詩歌に和して、自作の詩歌をおくること。

わ‐じゅう【輪中】‥ヂユウ

水災を防ぐため1個もしくは数個の村落を堤防で囲み、水防協同体を形成したもの。岐阜県南部の木曾・長良・揖斐いび3川の下流平野に形成されたものは有名。

輪中(長島)

撮影:的場 啓

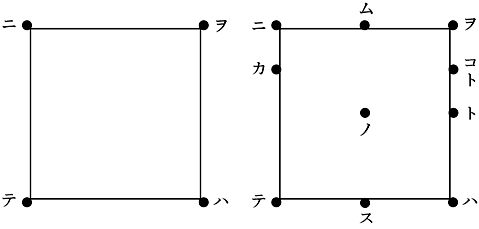

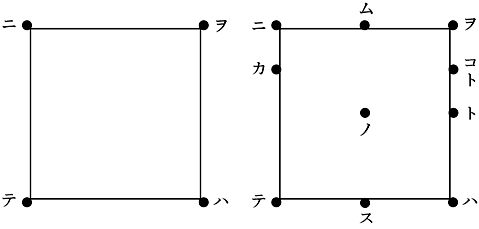

わ‐しゅうごう【和集合】‥シフガフ

〔数〕いくつかの集合が与えられたとき、そのどれかに属する要素の集合。記号∪で書き表す。合併集合。集合の結び。ジョイン。カップ。

和集合

わ‐しゅうごう【和集合】‥シフガフ

〔数〕いくつかの集合が与えられたとき、そのどれかに属する要素の集合。記号∪で書き表す。合併集合。集合の結び。ジョイン。カップ。

和集合

わしゅう‐ざん【鷲羽山】ワシウ‥

岡山県南部、児島半島南端の山。瀬戸内海を望む景勝地。頂上は鍾秀峰(標高133メートル)。近くに瀬戸大橋の起点がある。

わ‐じゅく【和熟】

①やわらぎ睦むこと。仲のよいこと。

②よく実ること。

わ‐じゅつ【話術】

話の仕方。話の技巧。「巧みな―」

わ‐じゅん【和順】

①気候が順調で適度なこと。

②やわらぎ従うこと。

わ‐しょ【和書】

和文の書籍。また、和綴じの本。

わ‐じょ【我女・和女】‥ヂヨ

〔代〕

(二人称)女を親しんで呼ぶ語。あなた。我女郎わじょろう。「―に名残りは惜しけれど」(狂言歌謡)

わしょう【和勝】

私年号の一つ。→私年号(表)

わ‐じょう【和尚・和上】‥ジヤウ

⇒おしょう

わ‐じょう【我丈・和丈】‥ヂヤウ

〔代〕

(二人称)相手を親しんで呼ぶ語。元禄大平記「げにも―の不審の通り」

わ‐じょうろう【我上臈・和上臈】‥ジヤウラフ

貴族の子女を親しんで呼ぶ語。謡曲、鞍馬天狗「さすがに―は常磐腹に三男」

わ‐しょく【和食】

日本風の食物。日本料理。↔洋食

わ‐しょっき【和食器】‥シヨク‥

和食に使う器具・容器。

わ‐じょろう【我女郎・和女郎】‥ヂヨラウ

〔代〕

(→)「わじょ」に同じ。狂言、吃り「―の能には、朝寝ひるね夕まどひ」

わしらか・す【走らかす】

〔他四〕

はしらせる。〈日葡辞書〉

わしり‐で【走り出】

家から走り出たすぐのところ。かどぐち。雄略紀「初瀬の山は出で立ちのよろしき山―のよろしき山」

わし・る【走る】

〔自四〕

①はしる。徒然草「蟻の如くに集まりて、東西に急ぎ、南北に―・る」

②功をあせる。あくせくする。方丈記「身を知り世を知れれば願はず―・らず」

③金利をかせぐ。浮世草子、好色敗毒散「大銀を―・るとて大仰なること取組み」

わ‐じるし【わ印】

「笑い絵」「笑い本」の隠語。春画・春本のこと。歌舞伎、小袖曾我薊色縫「もしや―の新板ではないか」

わじ‐わじワヂワヂ

寒さや怖れのためにふるえるさま。わなわな。わだわだ。西鶴織留5「―と身ぶるひして」

わしん【和珅】

清、乾隆朝の権臣。満州正紅旗の人。乾隆帝の寵愛をたてに、収賄などで政治を壟断ろうだん。1799年の乾隆上皇の没後、自殺を命ぜられ家産を没収。( 〜1799)

わ‐しん【和親】

①やわらぎ親しむこと。親睦。和睦。

②国際間の親睦。「―条約」

わ‐じん【倭人・和人】

中国人が日本人を呼んだ古称。

わじんでん【倭人伝】

魏志倭人伝ぎしわじんでんのこと。

ワシントン【Booker Taliaferro Washington】

アメリカの教育家。先住民・黒人などの教育に尽力。黒人自立のための自助努力を強調。自伝がある。(1856〜1915)

ワシントン【George Washington】

アメリカ合衆国初代大統領(1789〜1797)。1775年以来独立戦争を指揮し、83年独立を成就、アメリカ建国の父と呼ばれる。孤立主義外交を強調した訣別の辞を公表して引退。(1732〜1799)

ワシントン【Washington・華盛頓】

①(Washington, D. C.)アメリカ合衆国の首都。初代大統領に因む名。ポトマック川左岸に臨む都市。行政上はコロンビア特別区で、連邦議会の直轄地。国会議事堂・ホワイト‐ハウスなどがある。人口57万2千(2000)。略称、華府。

②アメリカ合衆国北西部、太平洋岸地方の州。農林水産業のほか、航空機産業が盛ん。州都オリンピア。→アメリカ合衆国(図)。

⇒ワシントン‐かいぎ【ワシントン会議】

⇒ワシントン‐じょうやく【ワシントン条約】

⇒ワシントン‐ナショナル‐ギャラリー

⇒ワシントン‐ポスト【Washington Post】

ワシントン‐かいぎ【ワシントン会議】‥クワイ‥

第一次大戦後の1921年11月〜22年2月、ワシントン1で開かれた海軍軍備制限問題および極東・太平洋問題に関する国際会議。イギリス・アメリカ・フランス・イタリア・日本の海軍主力艦の制限が約され、九カ国条約・四カ国条約が成立、日英同盟は廃止。

会議場の各国全権団 1921年11月21日

提供:毎日新聞社

わしゅう‐ざん【鷲羽山】ワシウ‥

岡山県南部、児島半島南端の山。瀬戸内海を望む景勝地。頂上は鍾秀峰(標高133メートル)。近くに瀬戸大橋の起点がある。

わ‐じゅく【和熟】

①やわらぎ睦むこと。仲のよいこと。

②よく実ること。

わ‐じゅつ【話術】

話の仕方。話の技巧。「巧みな―」

わ‐じゅん【和順】

①気候が順調で適度なこと。

②やわらぎ従うこと。

わ‐しょ【和書】

和文の書籍。また、和綴じの本。

わ‐じょ【我女・和女】‥ヂヨ

〔代〕

(二人称)女を親しんで呼ぶ語。あなた。我女郎わじょろう。「―に名残りは惜しけれど」(狂言歌謡)

わしょう【和勝】

私年号の一つ。→私年号(表)

わ‐じょう【和尚・和上】‥ジヤウ

⇒おしょう

わ‐じょう【我丈・和丈】‥ヂヤウ

〔代〕

(二人称)相手を親しんで呼ぶ語。元禄大平記「げにも―の不審の通り」

わ‐じょうろう【我上臈・和上臈】‥ジヤウラフ

貴族の子女を親しんで呼ぶ語。謡曲、鞍馬天狗「さすがに―は常磐腹に三男」

わ‐しょく【和食】

日本風の食物。日本料理。↔洋食

わ‐しょっき【和食器】‥シヨク‥

和食に使う器具・容器。

わ‐じょろう【我女郎・和女郎】‥ヂヨラウ

〔代〕

(→)「わじょ」に同じ。狂言、吃り「―の能には、朝寝ひるね夕まどひ」

わしらか・す【走らかす】

〔他四〕

はしらせる。〈日葡辞書〉

わしり‐で【走り出】

家から走り出たすぐのところ。かどぐち。雄略紀「初瀬の山は出で立ちのよろしき山―のよろしき山」

わし・る【走る】

〔自四〕

①はしる。徒然草「蟻の如くに集まりて、東西に急ぎ、南北に―・る」

②功をあせる。あくせくする。方丈記「身を知り世を知れれば願はず―・らず」

③金利をかせぐ。浮世草子、好色敗毒散「大銀を―・るとて大仰なること取組み」

わ‐じるし【わ印】

「笑い絵」「笑い本」の隠語。春画・春本のこと。歌舞伎、小袖曾我薊色縫「もしや―の新板ではないか」

わじ‐わじワヂワヂ

寒さや怖れのためにふるえるさま。わなわな。わだわだ。西鶴織留5「―と身ぶるひして」

わしん【和珅】

清、乾隆朝の権臣。満州正紅旗の人。乾隆帝の寵愛をたてに、収賄などで政治を壟断ろうだん。1799年の乾隆上皇の没後、自殺を命ぜられ家産を没収。( 〜1799)

わ‐しん【和親】

①やわらぎ親しむこと。親睦。和睦。

②国際間の親睦。「―条約」

わ‐じん【倭人・和人】

中国人が日本人を呼んだ古称。

わじんでん【倭人伝】

魏志倭人伝ぎしわじんでんのこと。

ワシントン【Booker Taliaferro Washington】

アメリカの教育家。先住民・黒人などの教育に尽力。黒人自立のための自助努力を強調。自伝がある。(1856〜1915)

ワシントン【George Washington】

アメリカ合衆国初代大統領(1789〜1797)。1775年以来独立戦争を指揮し、83年独立を成就、アメリカ建国の父と呼ばれる。孤立主義外交を強調した訣別の辞を公表して引退。(1732〜1799)

ワシントン【Washington・華盛頓】

①(Washington, D. C.)アメリカ合衆国の首都。初代大統領に因む名。ポトマック川左岸に臨む都市。行政上はコロンビア特別区で、連邦議会の直轄地。国会議事堂・ホワイト‐ハウスなどがある。人口57万2千(2000)。略称、華府。

②アメリカ合衆国北西部、太平洋岸地方の州。農林水産業のほか、航空機産業が盛ん。州都オリンピア。→アメリカ合衆国(図)。

⇒ワシントン‐かいぎ【ワシントン会議】

⇒ワシントン‐じょうやく【ワシントン条約】

⇒ワシントン‐ナショナル‐ギャラリー

⇒ワシントン‐ポスト【Washington Post】

ワシントン‐かいぎ【ワシントン会議】‥クワイ‥

第一次大戦後の1921年11月〜22年2月、ワシントン1で開かれた海軍軍備制限問題および極東・太平洋問題に関する国際会議。イギリス・アメリカ・フランス・イタリア・日本の海軍主力艦の制限が約され、九カ国条約・四カ国条約が成立、日英同盟は廃止。

会議場の各国全権団 1921年11月21日

提供:毎日新聞社

⇒ワシントン【Washington・華盛頓】

ワシントン‐じょうやく【ワシントン条約】‥デウ‥

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」の通称。1973年にワシントン1で採択され、付属書で規制対象の種を詳細に指定。

⇒ワシントン【Washington・華盛頓】

ワシントン‐ナショナル‐ギャラリー

(National Gallery of Art)ワシントン1にある美術館。1941年開館。中世から現代に至る西洋絵画を幅広く収蔵する。

⇒ワシントン【Washington・華盛頓】

ワシントン‐ポスト【Washington Post】

アメリカの高級日刊新聞。ワシントン1で1877年創刊。国際的に信頼性が高い。

⇒ワシントン【Washington・華盛頓】

わ・す【座す】

〔自四・下二〕

(オハスの約)おいでになる。おじゃる。狂言、粟田口「藤右馬の允は―・するか」

わ‐すうじ【和数字】

(→)漢数字に同じ。

わずか【僅か・纔か】ワヅカ

〔名・副〕

(ハツカの転か)

①数量・程度・価値・時間などが非常に少ないさま。ほんの少し。源氏物語須磨「―なる木蔭のいとしろき庭に」。「―な金」「―三つしか残っていない」

②やっと。辛うじて。かつがつ。源氏物語帚木「すべなく待たせ―なる声聞くばかり言ひ寄れど」

③身代のごく少ないこと。みすぼらしいこと。好色五人女5「―なる板びさしをかりてしのび住ひ」

わずきワヅキ

未詳。区別の意か。手段の意とも。万葉集1「長き春日の暮れにける―も知らず」

ワスプ【WASP】

白人(White)でアングロ‐サクソン系(Anglo-Saxon)で、かつ新教徒(Protestant)であるアメリカ人。かつてはアメリカ人の典型と考えられた。

わずらい【煩い】ワヅラヒ

①思いなやむこと。なやみ。心配。苦労。迷惑。源氏物語若菜下「世の―あるまじくと省かせ給へど」。「何の―もない」

②(「患い」とも書く)病気。やまい。「長―」

わずらい‐つ・く【煩い付く・患い付く】ワヅラヒ‥

〔自五〕

病気になる。やみつく。

わずら・う【患う】ワヅラフ

〔自五〕

⇒わずらう(煩う)3

わずら・う【煩う】ワヅラフ

〔自五〕

①あれこれにひっかかって思い苦しむ。なやむ。万葉集5「かにかくに思ひ―・ひ音ねのみし泣かゆ」

②うまく事が行えずに苦しむ。難渋する。源氏物語氏橋姫「川のこなたなれば、舟なども―・はで、御馬にてなりけり」

③(「患う」とも書く)病気になる。病む。栄華物語きるはわびしとなげく女房「その年疱瘡もがさ夏よりいでて人々―・ひけるに」。「長く―・う」

④(動詞の連用形に付いて)さしさわりがあって、すらすらと進まない。…しかねる。金葉和歌集春「山ざくらこずゑの風の寒ければ花の盛りになりぞ―・ふ」。平家物語2「過ぎ行く月日も明かしかね、暮し―・ふさまなりけり」。「言い―・う」

わずらわし・い【煩わしい】ワヅラハシイ

〔形〕[文]わづらは・し(シク)

①うるさい。面倒である。源氏物語末摘花「しのびて物せむ、まかでよとのたまへば―・しと思へど」。「近所づきあいが―・い」

②いりくんでいる。煩雑である。宇津保物語貴宮「あやしく―・しきわざせらるる中将たちかな」。「―・い手続をすませる」

③気づかわしい。源氏物語若紫「つつませ給ふべきことなむ侍るといふに、―・しく覚えて」

④病が重い。徒然草「さまざまにつくろひけれど―・しくなりて」

わずらわ・す【煩わす】ワヅラハス

[一]〔他五〕

①わずらわしくする。苦しめなやませる。源氏物語葵「物の怪…などいふもの…殊におどろおどろしう―・し聞ゆる事もなけれど」

②面倒をかける。手数をかける。ほねをおらせる。「お手を―・してすみません」

[二]〔他下二〕

⇒わずらわせる(下一)

わずらわ・せる【煩わせる】ワヅラハセル

〔他下一〕[文]わづらは・す(下二)

「わずらわす」(五段)に同じ。源氏物語桐壺「はしたなめ―・せ給ふ時も多かり」

わす・る【忘る】

[一]〔他四〕

(四段活用は奈良時代に行われた。平安時代になると主に下二段に変わったが、なお四段も併用された)意識的に記憶から消そうとする。思い出さないようにする。斉明紀「おもしろき今城いまきの内は―・らゆましじ」。万葉集20「―・らむて野行き山行きわれ来れど」

[二]〔他下二〕

⇒わすれる(下一)

わ・する【和する】

[文]和す(サ変)

[一]〔自サ変〕

①天候などがおだやかになる。また、気持がやわらぐ。したしむ。源氏物語胡蝶「ここちよげなる空を見出し給ひて―・してまた清しと誦じ給うて」。「君臣相―・す」

②うらみを解いて、よしみを結ぶ。和睦する。また、仲よくする。親しむ。

③調子が合う。また、調子を合わせる。

④応ずる。同ずる。特に、他人の詩歌に答えて詩歌を作る。また、他人の詩の韻によって詩を作る。

[二]〔他サ変〕

①やわらぐようにする。やわらげる。したしませる。

②まぜあわせる。加える。今昔物語集3「ひそかに麨むぎこを蘇蜜に―・して其の御身に塗り」

③訓で読む。正徹物語「秋暮残菊をば二字をば―・して読む」

⇒和して同ぜず

わするな‐ぐさ【忘るな草】

(→)「わすれなぐさ」に同じ。

わするる‐くさ【忘るる草】

ヤブカンゾウの別称。伊勢物語「―の種をだに人の心にまかせずもがな」

わすれ【忘れ】

わすれること。万葉集20「我が父母は―せぬかも」

⇒わすれ‐い【忘れ井】

⇒わすれ‐お【忘れ緒】

⇒わすれ‐おうぎ【忘れ扇】

⇒わすれ‐がい【忘れ貝】

⇒わすれ‐がたみ【忘れ形見】

⇒わすれ‐がち【忘れ勝ち】

⇒わすれ‐ぐさ【忘れ草・萱草】

⇒わすれ‐ぐさ【忘れ種】

⇒わすれ‐ざき【忘れ咲き】

⇒わすれ‐じお【忘れ潮】

⇒わすれ‐じも【忘れ霜】

⇒わすれ‐ね【忘れ音】

⇒わすれ‐ばな【忘れ花】

⇒わすれ‐みず【忘れ水】

⇒わすれ‐もの【忘れ物】

⇒わすれ‐ゆき【忘れ雪】

⇒わすれ‐ん‐ぼう【忘れん坊】

わすれ‐い【忘れ井】‥ヰ

人に忘れられた井・泉。千載和歌集旅「いざむすび見む―の水」

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐お【忘れ緒】‥ヲ

半臂はんぴの腰につける飾りの紐。幅3寸3分、長さ1丈2尺の羅うすものを用い、三重に折りたたみ、小紐の左腰に通して垂らす。半臂の緒。

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐おうぎ【忘れ扇】‥アフギ

秋になって使われなくなり、忘れ去られた扇。秋扇。捨て扇。〈[季]秋〉

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐がい【忘れ貝】‥ガヒ

①二枚貝の離れ離れの1片。他の1片を忘れるという意の名称といい、またこれを拾うと恋を忘れるという。万葉集12「若の浦に袖さへ濡れて―拾へど妹は忘らえなくに」

②マルスダレガイ科の二枚貝。殻は平たくて厚く、円形に近く、殻長6〜7センチメートル。外面は淡紫色。本州・四国・九州沿岸の浅海砂底に産。食用。ささらがい。

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐がたみ【忘れ形見】

①忘れないために遺しておく記念の品。忘れがたい記念のもの。

②父の死んだ時、母の胎内にいた子。また、親の死後に遺された子。遺児。源氏物語手習「など―をだにとどめ給はずなりにけん」

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐がち【忘れ勝ち】

忘れることが多いさま。忘れやすいこと。「鍵をかけるのを―だ」

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐ぐさ【忘れ草・萱草】

①ヤブカンゾウの別称。身につけると物思いを忘れるという。〈[季]夏〉。万葉集4「―吾が下紐につけたれど」

②(→)「忘れ種ぐさ」に同じ。

③煙草の異称。吸えば憂いを忘れるからいう。

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐ぐさ【忘れ種】

心配を忘れるたね。忘れ草。

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐ざき【忘れ咲き】

その時でないのに咲くこと。また、その花。かえりざき。

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐さ・る【忘れ去る】

〔他五〕

すっかり忘れる。全く思い出さない。「何もかも―・る」

わすれ‐じお【忘れ潮】‥ジホ

海水が満ちた時に岩のくぼみなどにたまったものが干潮になってもそのまま残っていること。

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐じも【忘れ霜】

八十八夜頃の霜。別れ霜。名残の霜。〈[季]春〉

⇒わすれ【忘れ】

わすれっ‐ぽ・い【忘れっぽい】

〔形〕

よく忘れがちである。忘れやすい性質である。

わすれな‐ぐさ【勿忘草】

(英語名forget-me-notから)ムラサキ科の多年草。一年草として観賞用に栽培。原産地のヨーロッパでは水湿地に群生。高さ約10〜30センチメートル。春夏に、巻尾状の花穂に藍色の小花を多数つける。〈[季]春〉

ワスレナグサ

撮影:関戸 勇

⇒ワシントン【Washington・華盛頓】

ワシントン‐じょうやく【ワシントン条約】‥デウ‥

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」の通称。1973年にワシントン1で採択され、付属書で規制対象の種を詳細に指定。

⇒ワシントン【Washington・華盛頓】

ワシントン‐ナショナル‐ギャラリー

(National Gallery of Art)ワシントン1にある美術館。1941年開館。中世から現代に至る西洋絵画を幅広く収蔵する。

⇒ワシントン【Washington・華盛頓】

ワシントン‐ポスト【Washington Post】

アメリカの高級日刊新聞。ワシントン1で1877年創刊。国際的に信頼性が高い。

⇒ワシントン【Washington・華盛頓】

わ・す【座す】

〔自四・下二〕

(オハスの約)おいでになる。おじゃる。狂言、粟田口「藤右馬の允は―・するか」

わ‐すうじ【和数字】

(→)漢数字に同じ。

わずか【僅か・纔か】ワヅカ

〔名・副〕

(ハツカの転か)

①数量・程度・価値・時間などが非常に少ないさま。ほんの少し。源氏物語須磨「―なる木蔭のいとしろき庭に」。「―な金」「―三つしか残っていない」

②やっと。辛うじて。かつがつ。源氏物語帚木「すべなく待たせ―なる声聞くばかり言ひ寄れど」

③身代のごく少ないこと。みすぼらしいこと。好色五人女5「―なる板びさしをかりてしのび住ひ」

わずきワヅキ

未詳。区別の意か。手段の意とも。万葉集1「長き春日の暮れにける―も知らず」

ワスプ【WASP】

白人(White)でアングロ‐サクソン系(Anglo-Saxon)で、かつ新教徒(Protestant)であるアメリカ人。かつてはアメリカ人の典型と考えられた。

わずらい【煩い】ワヅラヒ

①思いなやむこと。なやみ。心配。苦労。迷惑。源氏物語若菜下「世の―あるまじくと省かせ給へど」。「何の―もない」

②(「患い」とも書く)病気。やまい。「長―」

わずらい‐つ・く【煩い付く・患い付く】ワヅラヒ‥

〔自五〕

病気になる。やみつく。

わずら・う【患う】ワヅラフ

〔自五〕

⇒わずらう(煩う)3

わずら・う【煩う】ワヅラフ

〔自五〕

①あれこれにひっかかって思い苦しむ。なやむ。万葉集5「かにかくに思ひ―・ひ音ねのみし泣かゆ」

②うまく事が行えずに苦しむ。難渋する。源氏物語氏橋姫「川のこなたなれば、舟なども―・はで、御馬にてなりけり」

③(「患う」とも書く)病気になる。病む。栄華物語きるはわびしとなげく女房「その年疱瘡もがさ夏よりいでて人々―・ひけるに」。「長く―・う」

④(動詞の連用形に付いて)さしさわりがあって、すらすらと進まない。…しかねる。金葉和歌集春「山ざくらこずゑの風の寒ければ花の盛りになりぞ―・ふ」。平家物語2「過ぎ行く月日も明かしかね、暮し―・ふさまなりけり」。「言い―・う」

わずらわし・い【煩わしい】ワヅラハシイ

〔形〕[文]わづらは・し(シク)

①うるさい。面倒である。源氏物語末摘花「しのびて物せむ、まかでよとのたまへば―・しと思へど」。「近所づきあいが―・い」

②いりくんでいる。煩雑である。宇津保物語貴宮「あやしく―・しきわざせらるる中将たちかな」。「―・い手続をすませる」

③気づかわしい。源氏物語若紫「つつませ給ふべきことなむ侍るといふに、―・しく覚えて」

④病が重い。徒然草「さまざまにつくろひけれど―・しくなりて」

わずらわ・す【煩わす】ワヅラハス

[一]〔他五〕

①わずらわしくする。苦しめなやませる。源氏物語葵「物の怪…などいふもの…殊におどろおどろしう―・し聞ゆる事もなけれど」

②面倒をかける。手数をかける。ほねをおらせる。「お手を―・してすみません」

[二]〔他下二〕

⇒わずらわせる(下一)

わずらわ・せる【煩わせる】ワヅラハセル

〔他下一〕[文]わづらは・す(下二)

「わずらわす」(五段)に同じ。源氏物語桐壺「はしたなめ―・せ給ふ時も多かり」

わす・る【忘る】

[一]〔他四〕

(四段活用は奈良時代に行われた。平安時代になると主に下二段に変わったが、なお四段も併用された)意識的に記憶から消そうとする。思い出さないようにする。斉明紀「おもしろき今城いまきの内は―・らゆましじ」。万葉集20「―・らむて野行き山行きわれ来れど」

[二]〔他下二〕

⇒わすれる(下一)

わ・する【和する】

[文]和す(サ変)

[一]〔自サ変〕

①天候などがおだやかになる。また、気持がやわらぐ。したしむ。源氏物語胡蝶「ここちよげなる空を見出し給ひて―・してまた清しと誦じ給うて」。「君臣相―・す」

②うらみを解いて、よしみを結ぶ。和睦する。また、仲よくする。親しむ。

③調子が合う。また、調子を合わせる。

④応ずる。同ずる。特に、他人の詩歌に答えて詩歌を作る。また、他人の詩の韻によって詩を作る。

[二]〔他サ変〕

①やわらぐようにする。やわらげる。したしませる。

②まぜあわせる。加える。今昔物語集3「ひそかに麨むぎこを蘇蜜に―・して其の御身に塗り」

③訓で読む。正徹物語「秋暮残菊をば二字をば―・して読む」

⇒和して同ぜず

わするな‐ぐさ【忘るな草】

(→)「わすれなぐさ」に同じ。

わするる‐くさ【忘るる草】

ヤブカンゾウの別称。伊勢物語「―の種をだに人の心にまかせずもがな」

わすれ【忘れ】

わすれること。万葉集20「我が父母は―せぬかも」

⇒わすれ‐い【忘れ井】

⇒わすれ‐お【忘れ緒】

⇒わすれ‐おうぎ【忘れ扇】

⇒わすれ‐がい【忘れ貝】

⇒わすれ‐がたみ【忘れ形見】

⇒わすれ‐がち【忘れ勝ち】

⇒わすれ‐ぐさ【忘れ草・萱草】

⇒わすれ‐ぐさ【忘れ種】

⇒わすれ‐ざき【忘れ咲き】

⇒わすれ‐じお【忘れ潮】

⇒わすれ‐じも【忘れ霜】

⇒わすれ‐ね【忘れ音】

⇒わすれ‐ばな【忘れ花】

⇒わすれ‐みず【忘れ水】

⇒わすれ‐もの【忘れ物】

⇒わすれ‐ゆき【忘れ雪】

⇒わすれ‐ん‐ぼう【忘れん坊】

わすれ‐い【忘れ井】‥ヰ

人に忘れられた井・泉。千載和歌集旅「いざむすび見む―の水」

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐お【忘れ緒】‥ヲ

半臂はんぴの腰につける飾りの紐。幅3寸3分、長さ1丈2尺の羅うすものを用い、三重に折りたたみ、小紐の左腰に通して垂らす。半臂の緒。

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐おうぎ【忘れ扇】‥アフギ

秋になって使われなくなり、忘れ去られた扇。秋扇。捨て扇。〈[季]秋〉

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐がい【忘れ貝】‥ガヒ

①二枚貝の離れ離れの1片。他の1片を忘れるという意の名称といい、またこれを拾うと恋を忘れるという。万葉集12「若の浦に袖さへ濡れて―拾へど妹は忘らえなくに」

②マルスダレガイ科の二枚貝。殻は平たくて厚く、円形に近く、殻長6〜7センチメートル。外面は淡紫色。本州・四国・九州沿岸の浅海砂底に産。食用。ささらがい。

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐がたみ【忘れ形見】

①忘れないために遺しておく記念の品。忘れがたい記念のもの。

②父の死んだ時、母の胎内にいた子。また、親の死後に遺された子。遺児。源氏物語手習「など―をだにとどめ給はずなりにけん」

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐がち【忘れ勝ち】

忘れることが多いさま。忘れやすいこと。「鍵をかけるのを―だ」

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐ぐさ【忘れ草・萱草】

①ヤブカンゾウの別称。身につけると物思いを忘れるという。〈[季]夏〉。万葉集4「―吾が下紐につけたれど」

②(→)「忘れ種ぐさ」に同じ。

③煙草の異称。吸えば憂いを忘れるからいう。

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐ぐさ【忘れ種】

心配を忘れるたね。忘れ草。

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐ざき【忘れ咲き】

その時でないのに咲くこと。また、その花。かえりざき。

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐さ・る【忘れ去る】

〔他五〕

すっかり忘れる。全く思い出さない。「何もかも―・る」

わすれ‐じお【忘れ潮】‥ジホ

海水が満ちた時に岩のくぼみなどにたまったものが干潮になってもそのまま残っていること。

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐じも【忘れ霜】

八十八夜頃の霜。別れ霜。名残の霜。〈[季]春〉

⇒わすれ【忘れ】

わすれっ‐ぽ・い【忘れっぽい】

〔形〕

よく忘れがちである。忘れやすい性質である。

わすれな‐ぐさ【勿忘草】

(英語名forget-me-notから)ムラサキ科の多年草。一年草として観賞用に栽培。原産地のヨーロッパでは水湿地に群生。高さ約10〜30センチメートル。春夏に、巻尾状の花穂に藍色の小花を多数つける。〈[季]春〉

ワスレナグサ

撮影:関戸 勇

わすれ‐ね【忘れ音】

季節を過ぎて虫などの鳴く音。「きりぎりす―に啼く火燵こたつかな」(芭蕉)

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐ばな【忘れ花】

忘れ咲きの花。時節がすぎてから咲く花、また返り咲きの花。〈[季]冬〉

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐みず【忘れ水】‥ミヅ

野中などに絶え絶えに流れて、人に知られない水。後拾遺和歌集恋「はるばると野中に見ゆる―」

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐もの【忘れ物】

置き忘れた物。持ってくるのを忘れた品物。「―をしないように」

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐ゆき【忘れ雪】

その冬の最後に降る雪。雪の果て。〈[季]春〉

⇒わすれ【忘れ】

わす・れる【忘れる】

〔他下一〕[文]わす・る(下二)

(奈良時代には四段活用も行われた)

①おのずと記憶がなくなる。古事記上「沖つ鳥鴨どく島にわがゐ寝し妹は―・れじ世のことごとに」。伊勢物語「時世へて久しくなりにければその人の名―・れにけり」。「住所を―・れる」

②思い出さないでいる。心にのぼせないでいる。万葉集11「いかにして―・れむものそ吾妹子に恋ひはまされど忘らえなくに」。土佐日記「この羽根といふ所問ふ童のついでにぞ又昔つ人を思ひ出でていづれの時にか―・るる」。徒然草「この用意を―・れざるを馬乗りとは申すなり」

③うっかりして物を置いたままにする。平家物語1「女房の局つぼねに、妻に月出したる扇を―・れて出でられたりければ」。「電車の棚に鞄を―・れる」

④うっかりしてすべきことをしないままにする。宇治拾遺物語3「あはれ、やり戸を開けながら、―・れてきにける」。「宿題を―・れる」

⑤他に心が移り、それが意識されなくなる。「時のたつのも―・れる」「痛みを―・れる」

→忘る

わすれ‐ん‐ぼう【忘れん坊】‥バウ

物事を忘れやすい人。忘れっぽい人。わすれんぼ。

⇒わすれ【忘れ】

わせ【早稲・早生】

(ワサの転)

①稲の品種の中で、早く開花・結実・成熟するもの。早生稲。〈[季]秋〉。万葉集10「行逢ひの―を刈る時に成りにけらしも」

②作物や果物の、早く開花・結実・成熟するもの。「―いちご」

③早熟なこと。また、その人。「―の娘」

↔奥手おくて

わ‐せい【和声】

(harmony)ある和音や調から次の和音や調へ移行するやり方や相互関係。リズム・旋律と並んで音楽の基本要素の一つ。かせい。

⇒わせいてき‐たんおんかい【和声的短音階】

⇒わせい‐ほう【和声法】

わ‐せい【和製】

日本で作られたこと。また、そのもの。日本製。

⇒わせい‐えいご【和製英語】

⇒わせい‐かんご【和製漢語】

⇒わせい‐ご【和製語】

わせい‐えいご【和製英語】

日本で、英語の単語を組み合わせるなどして作った、英語らしく聞こえる語。「オフィス‐レディー」「ナイター」の類。

⇒わ‐せい【和製】

わせい‐かんご【和製漢語】

中国から日本語に入った漢語に対し、日本で作った漢語。「物騒ぶっそう」「大根だいこん」など。

⇒わ‐せい【和製】

わせい‐ご【和製語】

日本で外国語の単語をもとにして作った語。

⇒わ‐せい【和製】

わせいてき‐たんおんかい【和声的短音階】

「短音階」参照。

⇒わ‐せい【和声】

わせい‐ほう【和声法】‥ハフ

和声の観点から楽曲を組織する方法。↔対位法

⇒わ‐せい【和声】

わせ‐だ【早稲田】

早稲をつくる田。わさだ。〈[季]秋〉

わせだ【早稲田】

①東京都新宿区北部の地名。

②早稲田大学の略称。

⇒わせだ‐ぐんけん‐じけん【早稲田軍研事件】

⇒わせだ‐しょうげきじょう【早稲田小劇場】

⇒わせだ‐だいがく【早稲田大学】

⇒わせだ‐ぶんがく【早稲田文学】

わせだ‐ぐんけん‐じけん【早稲田軍研事件】

1923年(大正12)、早稲田大学で起きた軍事教育反対運動。陸軍の後援をうけて結成された学生サークル軍事研究団に早大文化同盟の学生や教授陣が反対し、両団体ともに解散することで決着。早稲田軍教事件。

⇒わせだ【早稲田】

わせだ‐しょうげきじょう【早稲田小劇場】‥セウ‥ヂヤウ

劇団名。鈴木忠志・別役実らが1961年新劇団自由舞台の名で結成。76年富山県利賀とが村に拠点を移し、84年SCOTと改名。

⇒わせだ【早稲田】

わせだ‐だいがく【早稲田大学】

私立大学の一つ。前身は1882年(明治15)大隈重信が創設した東京専門学校。1902年現校名に改称。20年大学令による大学となり、49年新制大学。本部は東京都新宿区。

⇒わせだ【早稲田】

わせだ‐ぶんがく【早稲田文学】

文学雑誌。1891年(明治24)早稲田大学の前身、東京専門学校文学科の機関誌として創刊。坪内逍遥が主宰。98年休刊。1906年島村抱月が再刊、27年廃刊。その後も断続的に刊行、第二次大戦後も再刊。自然主義を特色とする。

⇒わせだ【早稲田】

わ‐せつ【話説】

話し説くこと。説話。

ワセリン【Vaseline】

固体炭化水素を主成分とする白色軟膏なんこう状物質。天然産原油に含まれ、重油中から分離するか、または石油蒸留の釜の残油を精製して得る。減摩剤・防錆剤または頭髪用ポマード・軟膏などを製するのに用いる。商標名。

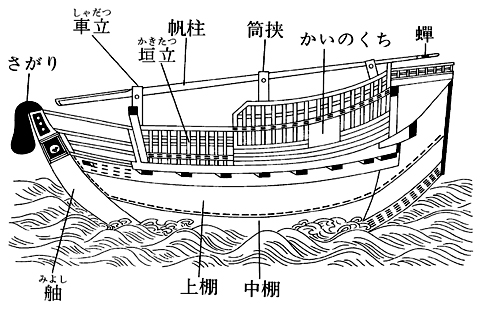

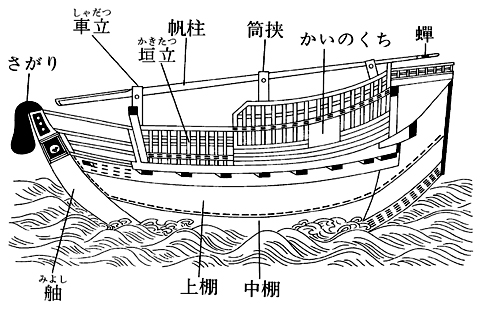

わ‐せん【和船】

日本在来の形式の木造船。

和船

わすれ‐ね【忘れ音】

季節を過ぎて虫などの鳴く音。「きりぎりす―に啼く火燵こたつかな」(芭蕉)

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐ばな【忘れ花】

忘れ咲きの花。時節がすぎてから咲く花、また返り咲きの花。〈[季]冬〉

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐みず【忘れ水】‥ミヅ

野中などに絶え絶えに流れて、人に知られない水。後拾遺和歌集恋「はるばると野中に見ゆる―」

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐もの【忘れ物】

置き忘れた物。持ってくるのを忘れた品物。「―をしないように」

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐ゆき【忘れ雪】

その冬の最後に降る雪。雪の果て。〈[季]春〉

⇒わすれ【忘れ】

わす・れる【忘れる】

〔他下一〕[文]わす・る(下二)

(奈良時代には四段活用も行われた)

①おのずと記憶がなくなる。古事記上「沖つ鳥鴨どく島にわがゐ寝し妹は―・れじ世のことごとに」。伊勢物語「時世へて久しくなりにければその人の名―・れにけり」。「住所を―・れる」

②思い出さないでいる。心にのぼせないでいる。万葉集11「いかにして―・れむものそ吾妹子に恋ひはまされど忘らえなくに」。土佐日記「この羽根といふ所問ふ童のついでにぞ又昔つ人を思ひ出でていづれの時にか―・るる」。徒然草「この用意を―・れざるを馬乗りとは申すなり」

③うっかりして物を置いたままにする。平家物語1「女房の局つぼねに、妻に月出したる扇を―・れて出でられたりければ」。「電車の棚に鞄を―・れる」

④うっかりしてすべきことをしないままにする。宇治拾遺物語3「あはれ、やり戸を開けながら、―・れてきにける」。「宿題を―・れる」

⑤他に心が移り、それが意識されなくなる。「時のたつのも―・れる」「痛みを―・れる」

→忘る

わすれ‐ん‐ぼう【忘れん坊】‥バウ

物事を忘れやすい人。忘れっぽい人。わすれんぼ。

⇒わすれ【忘れ】

わせ【早稲・早生】

(ワサの転)

①稲の品種の中で、早く開花・結実・成熟するもの。早生稲。〈[季]秋〉。万葉集10「行逢ひの―を刈る時に成りにけらしも」

②作物や果物の、早く開花・結実・成熟するもの。「―いちご」

③早熟なこと。また、その人。「―の娘」

↔奥手おくて

わ‐せい【和声】

(harmony)ある和音や調から次の和音や調へ移行するやり方や相互関係。リズム・旋律と並んで音楽の基本要素の一つ。かせい。

⇒わせいてき‐たんおんかい【和声的短音階】

⇒わせい‐ほう【和声法】

わ‐せい【和製】

日本で作られたこと。また、そのもの。日本製。

⇒わせい‐えいご【和製英語】

⇒わせい‐かんご【和製漢語】

⇒わせい‐ご【和製語】

わせい‐えいご【和製英語】

日本で、英語の単語を組み合わせるなどして作った、英語らしく聞こえる語。「オフィス‐レディー」「ナイター」の類。

⇒わ‐せい【和製】

わせい‐かんご【和製漢語】

中国から日本語に入った漢語に対し、日本で作った漢語。「物騒ぶっそう」「大根だいこん」など。

⇒わ‐せい【和製】

わせい‐ご【和製語】

日本で外国語の単語をもとにして作った語。

⇒わ‐せい【和製】

わせいてき‐たんおんかい【和声的短音階】

「短音階」参照。

⇒わ‐せい【和声】

わせい‐ほう【和声法】‥ハフ

和声の観点から楽曲を組織する方法。↔対位法

⇒わ‐せい【和声】

わせ‐だ【早稲田】

早稲をつくる田。わさだ。〈[季]秋〉

わせだ【早稲田】

①東京都新宿区北部の地名。

②早稲田大学の略称。

⇒わせだ‐ぐんけん‐じけん【早稲田軍研事件】

⇒わせだ‐しょうげきじょう【早稲田小劇場】

⇒わせだ‐だいがく【早稲田大学】

⇒わせだ‐ぶんがく【早稲田文学】

わせだ‐ぐんけん‐じけん【早稲田軍研事件】

1923年(大正12)、早稲田大学で起きた軍事教育反対運動。陸軍の後援をうけて結成された学生サークル軍事研究団に早大文化同盟の学生や教授陣が反対し、両団体ともに解散することで決着。早稲田軍教事件。

⇒わせだ【早稲田】

わせだ‐しょうげきじょう【早稲田小劇場】‥セウ‥ヂヤウ

劇団名。鈴木忠志・別役実らが1961年新劇団自由舞台の名で結成。76年富山県利賀とが村に拠点を移し、84年SCOTと改名。

⇒わせだ【早稲田】

わせだ‐だいがく【早稲田大学】

私立大学の一つ。前身は1882年(明治15)大隈重信が創設した東京専門学校。1902年現校名に改称。20年大学令による大学となり、49年新制大学。本部は東京都新宿区。

⇒わせだ【早稲田】

わせだ‐ぶんがく【早稲田文学】

文学雑誌。1891年(明治24)早稲田大学の前身、東京専門学校文学科の機関誌として創刊。坪内逍遥が主宰。98年休刊。1906年島村抱月が再刊、27年廃刊。その後も断続的に刊行、第二次大戦後も再刊。自然主義を特色とする。

⇒わせだ【早稲田】

わ‐せつ【話説】

話し説くこと。説話。

ワセリン【Vaseline】

固体炭化水素を主成分とする白色軟膏なんこう状物質。天然産原油に含まれ、重油中から分離するか、または石油蒸留の釜の残油を精製して得る。減摩剤・防錆剤または頭髪用ポマード・軟膏などを製するのに用いる。商標名。

わ‐せん【和船】

日本在来の形式の木造船。

和船

わ‐せん【和戦】

①和することと戦うこと。平和と戦争。「―両様のかまえ」

②戦いをやめて和睦すること。「―条約」

わ‐せんじょう【我先生・和先生】‥ジヤウ

〔代〕

(二人称)相手を親しみ、または軽んじて呼ぶ語。おまえ。宇治拾遺物語1「―はいかで此の鮭をぬすむぞ」

わ‐そう【我僧・和僧】

僧を親しみ、または軽んじて呼ぶ語。宇治拾遺物語10「―の頭やかひなに」

わ‐そう【和装】‥サウ

①日本風の服装または装飾。

②和装本の略。

↔洋装。

⇒わそう‐コート【和装コート】

⇒わそう‐ぼん【和装本】

わそう‐コート【和装コート】‥サウ‥

女性の和服用外套がいとうの総称。被風ひふ・道行みちゆき7・東あずまコートなど。

⇒わ‐そう【和装】

わそうびょうえ【和荘兵衛】‥サウビヤウヱ

談義本。遊谷子作。4巻4冊。1774年(安永3)刊。長崎の商人荘兵衛が漂流して奇異な諸国巡歴をする話を綴り、教訓を寓する。後続作に、79年刊の沢井某作「和荘兵衛後編」、1854年(嘉永7)刊の胡蝶散人作「和荘兵衛続編」などがある。

わそう‐ぼん【和装本】‥サウ‥

中国から伝来し、日本で古くから行われている装丁方法による本。巻子本かんすぼん・折本・冊子本(明朝綴じ・大和綴じなど)がある。和綴じ本。

⇒わ‐そう【和装】

わ‐ぞく【和俗】

日本の風俗。

わ‐ぞく【我俗・和俗】

俗人に対して、親しみ、または軽んじて呼ぶ語。源平盛衰記36「抑そもそも―は平家伺候の家人か」

わた【海】

(ワダとも。朝鮮語pata(海)と同源。一説に、ヲチ(遠)の転)うみ。万葉集7「―の底しづく白玉」

わた【腸】

動物の内臓。はらわた。万葉集5「蜷みなの―か黒き髪に」

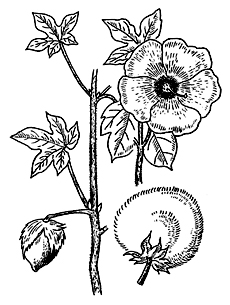

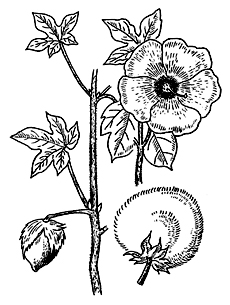

わた【綿・棉・草綿】

①アオイ科の一年草または木本。数種の栽培種と多数の品種があり、古来最も広く栽培される重要な繊維作物。栽培の大部分を占める陸地綿は中米、長繊維のペルー綿・エジプト綿・海島綿は南米、短繊維のアジア綿はアジアのそれぞれ原産。日本には16世紀からアジア綿の栽培が起こったが、今は作付けがない。葉は、多くは浅く3〜5裂し、互生。花はアオイに似た底部が濃い黄色大輪。果実は熟すと開裂し、白毛に包まれた種子塊(綿花)を露出。種子から綿実油めんじつゆをとる。〈[季]秋〉

わた

わ‐せん【和戦】

①和することと戦うこと。平和と戦争。「―両様のかまえ」

②戦いをやめて和睦すること。「―条約」

わ‐せんじょう【我先生・和先生】‥ジヤウ

〔代〕

(二人称)相手を親しみ、または軽んじて呼ぶ語。おまえ。宇治拾遺物語1「―はいかで此の鮭をぬすむぞ」

わ‐そう【我僧・和僧】

僧を親しみ、または軽んじて呼ぶ語。宇治拾遺物語10「―の頭やかひなに」

わ‐そう【和装】‥サウ

①日本風の服装または装飾。

②和装本の略。

↔洋装。

⇒わそう‐コート【和装コート】

⇒わそう‐ぼん【和装本】

わそう‐コート【和装コート】‥サウ‥

女性の和服用外套がいとうの総称。被風ひふ・道行みちゆき7・東あずまコートなど。

⇒わ‐そう【和装】

わそうびょうえ【和荘兵衛】‥サウビヤウヱ

談義本。遊谷子作。4巻4冊。1774年(安永3)刊。長崎の商人荘兵衛が漂流して奇異な諸国巡歴をする話を綴り、教訓を寓する。後続作に、79年刊の沢井某作「和荘兵衛後編」、1854年(嘉永7)刊の胡蝶散人作「和荘兵衛続編」などがある。

わそう‐ぼん【和装本】‥サウ‥

中国から伝来し、日本で古くから行われている装丁方法による本。巻子本かんすぼん・折本・冊子本(明朝綴じ・大和綴じなど)がある。和綴じ本。

⇒わ‐そう【和装】

わ‐ぞく【和俗】

日本の風俗。

わ‐ぞく【我俗・和俗】

俗人に対して、親しみ、または軽んじて呼ぶ語。源平盛衰記36「抑そもそも―は平家伺候の家人か」

わた【海】

(ワダとも。朝鮮語pata(海)と同源。一説に、ヲチ(遠)の転)うみ。万葉集7「―の底しづく白玉」

わた【腸】

動物の内臓。はらわた。万葉集5「蜷みなの―か黒き髪に」

わた【綿・棉・草綿】

①アオイ科の一年草または木本。数種の栽培種と多数の品種があり、古来最も広く栽培される重要な繊維作物。栽培の大部分を占める陸地綿は中米、長繊維のペルー綿・エジプト綿・海島綿は南米、短繊維のアジア綿はアジアのそれぞれ原産。日本には16世紀からアジア綿の栽培が起こったが、今は作付けがない。葉は、多くは浅く3〜5裂し、互生。花はアオイに似た底部が濃い黄色大輪。果実は熟すと開裂し、白毛に包まれた種子塊(綿花)を露出。種子から綿実油めんじつゆをとる。〈[季]秋〉

わた

ワタ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

ワタ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

ワタ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

ワタ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

②もめんわた・木棉きわた・絹綿の総称。防寒用衣類・布団に用いる。奈良時代のワタは絹綿。木棉は799年(延暦18)に伝来したことが「日本後紀」に見える。〈[季]冬〉。万葉集3「筑紫の―は」

⇒綿のように疲れる

わだ【曲】

(ワタとも)地形が入りまがっていること。また、そのところ。万葉集1「志賀のおほ―淀むとも」

わだ【和田】

姓氏の一つ。三浦氏の一族。義盛が本拠とした三浦半島の和田の地名をとって姓とする。

⇒わだ‐えいさく【和田英作】

⇒わだ‐さんぞう【和田三造】

⇒わだ‐せい【和田清】

⇒わだ‐つなしろう【和田維四郎】

⇒わだ‐ひでまつ【和田英松】

⇒わだ‐まんきち【和田万吉】

⇒わだ‐よしもり【和田義盛】

わた‐あき【綿秋】

秋、綿の実の熟する頃。綿時。

わた‐あぶら【綿油】

綿の種子からしぼり取った油。綿実油めんじつゆ。

わた‐あめ【綿飴】

(→)綿菓子に同じ。

わたい【私】

〔代〕

(一人称)ワタシの転。主として東京下町の女性などが、心やすい人との対話などで用いる。

わた‐い【渡い】

(ワタルの命令形ワタレの転)お出でなさい。狂言、箕被みかずき「いとしい人こちへ―」

わ‐だい【話題】

談話の題材。話の種。「―を選ぶ」「―にのぼる」「―作」

わ‐だいおう【和大黄】‥ワウ

①〔植〕ギシギシの別称。

②唐大黄からだいおうの根茎の外皮を除き、乾燥したもの。健胃剤・緩下剤。→大黄1

わ‐だいこ【和太鼓】

洋楽器の太鼓に対し、和楽器の太鼓。能楽用、社寺の儀式用、民俗芸能用の太鼓など。→太鼓1

わた‐いた【綿板】

(→)「いれこいた」に同じ。

わた‐いり【腸熬り・腸煎り】

鯉の腸をたれ味噌でからりと煮た料理。

わた‐いれ【綿入れ】

①ふとんなどに綿を入れること。

②裏をつけて中に綿を入れた防寒用の衣服。わたぎぬ。〈[季]冬〉。「―羽織」

わた‐うち【綿打ち】

①綿打ち弓などで綿を打ってやわらかくすること。また、その職人。

②「綿打ち弓」の略。

⇒わたうち‐ゆみ【綿打ち弓】

わたうち‐ゆみ【綿打ち弓】

繰綿くりわたをはじき打って不純物を除き、やわらかくする具。弓形で、弦は牛の筋または鯨のひげを用いる。わたゆみ。わたうち。唐弓。弾弓。

⇒わた‐うち【綿打ち】

わだ‐えいさく【和田英作】

洋画家。鹿児島県生れ。東京美術学校卒。渡欧しコランに師事。帰国して母校教授、校長。作「渡頭の夕暮」など。文化勲章。(1874〜1959)

⇒わだ【和田】

わた‐か【腸香・黄鯝魚】

〔動〕コイ科の淡水産の硬骨魚。琵琶湖・淀川水系の特産。全長約30センチメートル。頭部は小さい。背部は隆起し青褐色、腹部は銀白色。食用。ウマウオ。〈[季]春〉。〈日葡辞書〉

わた‐がし【綿菓子】‥グワ‥

ざらめ糖の溶液を遠心力を利用して糸状にふき出させ綿状にした菓子。柔らかい感触と甘味を楽しむ。わたあめ。電気飴。

わだかまり【蟠り】

①わだかまること。かがみ伏すこと。

②心がねじけていること。悪意や偽りの気持があること。〈日葡辞書〉

③心の中でつかえている不満・不信などの感情。「何の―もない」「―がとける」

わだかま・る【蟠る】

[一]〔自五〕

①輪状にかがまりまがる。渦状にまがる。蛇などがとぐろをまく。宇治拾遺物語4「此の蛇ものぼりてかたはらに―・り伏したれど」

②複雑にまがりくねる。蛇行している。枕草子244「七曲ななわたに―・りたる玉の」

③心がねじ曲がる。悪意を持つ。日葡辞書「ココロノワダカマッタモノ」

④不満・不信などの感情が心の中にたまって、さっぱりとしない。尾崎紅葉、不言不語「その憂き事は出でて行かず、我在らむ限は心の底に―・りて」

⑤人などが、かがまり伏す。うずくまる。

[二]〔他四〕

たぶらかして自分の物にする。着服する。横領する。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「主人の金子を―・り」

わた‐がみ【肩上・綿上・綿噛】

①鎧よろいの、胴を吊るために両肩に当てる幅の細い所。→大鎧おおよろい(図)。

②後頭部。うしろ髪。

わた‐がみ【海神】

海をつかさどる神。わたつみ。

わた‐がら【綿殻】

綿の果実から綿花をとった後の殻。

わた‐ぎぬ【綿衣】

(→)「わたいれ」2に同じ。枕草子198「夏とほしたる―のかかりたるを」

わたくし【私】

[一]〔名〕

①公に対し、自分一身に関する事柄。うちうちの事柄。源氏物語桐壺「―にも心のどかにまかで給へ」。金槐集「旅を行きしあとの宿守おのおのに―あれや今朝はいまだ来ぬ」

②表ざたにしない事。ひそか。内密。秘密。「―に医業を為す罪」

③自分だけの利益や都合を考えること。ほしいままなこと。自分勝手。楽訓(貝原益軒)「わが身に―して人に情なく」。「天下を―する」「どの人にも―なく接する」

④「私商い」「私仕事」の略。洒落本、浪花今八卦「綿初穂の―、新麦のぬけものが銭と化けして」。すい言葉廓流行「鍛冶屋の―で、たたき出してぢや」

[二]〔代〕

話し手自身を指す語。現代語としては、目上の人に対して、また改まった物言いをするのに使う。狂言、鹿狩「―のためには一の旦那でござる」。「―が山田です」「その件は―から申し上げます」

⇒わたくし‐あきない【私商い】

⇒わたくし‐あめ【私雨】

⇒わたくし‐ありき【私歩き】

⇒わたくし‐いくさ【私軍・私闘】

⇒わたくし‐がね【私金】

⇒わたくし‐ぎ【私儀】

⇒わたくし‐ごころ【私心】

⇒わたくし‐ごと【私事】

⇒わたくし‐ざま【私様】

⇒わたくし‐しごと【私仕事】

⇒わたくし‐しょうせつ【私小説】

⇒わたくし‐だ【私田】

⇒わたくし‐だい【私大】

⇒わたくし‐たたかい【私戦い】

⇒わたくし‐たわぶれ【私戯れ】

⇒わたくし‐づれ【私連れ】

⇒わたくし‐どりあい【私取合】

⇒わたくし‐もの【私物】

⇒わたくし‐りつ【私立】

わたくし‐あきない【私商い】‥アキナヒ

商家の番頭・手代などが、主家の仕事の傍ら、内密で自分の利益のためにする商売。自分商い。西鶴織留6「―にてもうけたればとて」

⇒わたくし【私】

わたくし‐あめ【私雨】

不意に降る村雨。かぎられた小地域に降るにわか雨。麓は晴れて山上にだけ降る雨。有馬・鈴鹿・箱根などの山地でいう。

⇒わたくし【私】

わたくし‐ありき【私歩き】

①私用で出歩くこと。曾我物語5「今度は思ひとまりて―をねらひ給へ」

②他人に隠れて歩くこと。忍び歩き。

⇒わたくし【私】

わたくし‐いくさ【私軍・私闘】

個人的な恨みでするいくさ。私戦い。私闘しとう。義経記6「某と御辺とは―にてこそあれ」

⇒わたくし【私】

わたくし‐がね【私金】

内密に貯えておく金銭。へそくりがね。世間胸算用2「われらが―三百五十両」

⇒わたくし【私】

わたくし‐ぎ【私儀】

(主にあらたまった文章中で)私のことについて言えば。「―、一身上の都合により、退職いたしたく」→儀3。

⇒わたくし【私】

わたくし‐ごころ【私心】

個人的な感情。源氏物語東屋「むつかしき―添ひたるも苦しかりけり」

⇒わたくし【私】

わたくし‐ごと【私事】

①自分一身に関した事柄。公でないこと。しじ。源氏物語野分「―もしのびやかに語らひ給ふ」。「―で恐縮ですが」

②ないしょごと。密事。

⇒わたくし【私】

わたくし‐ざま【私様】

私事の方面。うちうち。ないない。源氏物語帚木「―の世にすまふべき心掟を」

⇒わたくし【私】

わたくし‐しごと【私仕事】

奉公人などが勤めのほかにする仕事。内職。好色二代男「手の中の荒るるをもいとはず、―をこしらへ」

⇒わたくし【私】

わたくし‐しょうせつ【私小説】‥セウ‥

①小説の一体で、作者自身が自己の生活体験を叙しながら、その間の心境を披瀝してゆく作品。大正期に全盛。心境小説ともいわれ、多分に日本的な要素をもつ。方丈記・徒然草系統の日本文学の伝統が末期自然主義文学の中にめざめたものとも考えられる。私し小説。

②イッヒ‐ロマンの訳語。

⇒わたくし【私】

わたくし・する【私する】

〔他サ変〕[文]わたくし・す(サ変)

公のものを自分のもののように勝手にする。「公金を―・する」

わたくし‐だ【私田】

上代、私有を許された田。しでん。万葉集7「妹がみ為と―刈る」

⇒わたくし【私】

わたくし‐だい【私大】

旧暦で12月が小の月のとき、年末を1日遅らせて大の月とし、年取りを暦の1月2日にずらすこと。東北地方の南部領で広く行われていたので、南部の私大という。

⇒わたくし【私】

わたくし‐たたかい【私戦い】‥タタカヒ

(→)「わたくしいくさ」に同じ。

⇒わたくし【私】

わたくし‐たわぶれ【私戯れ】‥タハブレ

私事のたわむれ。宇津保物語国譲上「聊いささかなる―をこそし給はざりしか」

⇒わたくし【私】

わたくし‐づれ【私連れ】

自分のことを卑下していう語。わたくし風情ふぜいの者。狂言、二人大名「―に御用はござりますまいが」

⇒わたくし【私】

わたくし‐どりあい【私取合】‥アヒ

私怨による争い。私闘。天草本伊曾保物語「同じ国ところの人、喧嘩闘諍をし―におよべば」

⇒わたくし【私】

わたくし‐もの【私物】

①自分の所有物。私有物。転じて、大切に思うもの。源氏物語桐壺「この君をば―におぼほしかしづき給ふこと限りなし」

②男根。陰茎。

⇒わたくし【私】

わたくし‐りつ【私立】

(同音の「市立」と区別するためにいう)

⇒しりつ(私立)

⇒わたくし【私】

わた‐くず【綿屑】‥クヅ

綿の屑。くずわた。

わた‐ぐつわ【綿轡】

綿でつくった猿轡さるぐつわ。

わた‐ぐも【綿雲】

綿のような感じで浮かぶ雲。多く積雲をいう。

綿雲

撮影:高橋健司

②もめんわた・木棉きわた・絹綿の総称。防寒用衣類・布団に用いる。奈良時代のワタは絹綿。木棉は799年(延暦18)に伝来したことが「日本後紀」に見える。〈[季]冬〉。万葉集3「筑紫の―は」

⇒綿のように疲れる

わだ【曲】

(ワタとも)地形が入りまがっていること。また、そのところ。万葉集1「志賀のおほ―淀むとも」

わだ【和田】

姓氏の一つ。三浦氏の一族。義盛が本拠とした三浦半島の和田の地名をとって姓とする。

⇒わだ‐えいさく【和田英作】

⇒わだ‐さんぞう【和田三造】

⇒わだ‐せい【和田清】

⇒わだ‐つなしろう【和田維四郎】

⇒わだ‐ひでまつ【和田英松】

⇒わだ‐まんきち【和田万吉】

⇒わだ‐よしもり【和田義盛】

わた‐あき【綿秋】

秋、綿の実の熟する頃。綿時。

わた‐あぶら【綿油】

綿の種子からしぼり取った油。綿実油めんじつゆ。

わた‐あめ【綿飴】

(→)綿菓子に同じ。

わたい【私】

〔代〕

(一人称)ワタシの転。主として東京下町の女性などが、心やすい人との対話などで用いる。

わた‐い【渡い】

(ワタルの命令形ワタレの転)お出でなさい。狂言、箕被みかずき「いとしい人こちへ―」

わ‐だい【話題】

談話の題材。話の種。「―を選ぶ」「―にのぼる」「―作」

わ‐だいおう【和大黄】‥ワウ

①〔植〕ギシギシの別称。

②唐大黄からだいおうの根茎の外皮を除き、乾燥したもの。健胃剤・緩下剤。→大黄1

わ‐だいこ【和太鼓】

洋楽器の太鼓に対し、和楽器の太鼓。能楽用、社寺の儀式用、民俗芸能用の太鼓など。→太鼓1

わた‐いた【綿板】

(→)「いれこいた」に同じ。

わた‐いり【腸熬り・腸煎り】

鯉の腸をたれ味噌でからりと煮た料理。

わた‐いれ【綿入れ】

①ふとんなどに綿を入れること。

②裏をつけて中に綿を入れた防寒用の衣服。わたぎぬ。〈[季]冬〉。「―羽織」

わた‐うち【綿打ち】

①綿打ち弓などで綿を打ってやわらかくすること。また、その職人。

②「綿打ち弓」の略。

⇒わたうち‐ゆみ【綿打ち弓】

わたうち‐ゆみ【綿打ち弓】

繰綿くりわたをはじき打って不純物を除き、やわらかくする具。弓形で、弦は牛の筋または鯨のひげを用いる。わたゆみ。わたうち。唐弓。弾弓。

⇒わた‐うち【綿打ち】

わだ‐えいさく【和田英作】

洋画家。鹿児島県生れ。東京美術学校卒。渡欧しコランに師事。帰国して母校教授、校長。作「渡頭の夕暮」など。文化勲章。(1874〜1959)

⇒わだ【和田】

わた‐か【腸香・黄鯝魚】

〔動〕コイ科の淡水産の硬骨魚。琵琶湖・淀川水系の特産。全長約30センチメートル。頭部は小さい。背部は隆起し青褐色、腹部は銀白色。食用。ウマウオ。〈[季]春〉。〈日葡辞書〉

わた‐がし【綿菓子】‥グワ‥

ざらめ糖の溶液を遠心力を利用して糸状にふき出させ綿状にした菓子。柔らかい感触と甘味を楽しむ。わたあめ。電気飴。

わだかまり【蟠り】

①わだかまること。かがみ伏すこと。

②心がねじけていること。悪意や偽りの気持があること。〈日葡辞書〉

③心の中でつかえている不満・不信などの感情。「何の―もない」「―がとける」

わだかま・る【蟠る】

[一]〔自五〕

①輪状にかがまりまがる。渦状にまがる。蛇などがとぐろをまく。宇治拾遺物語4「此の蛇ものぼりてかたはらに―・り伏したれど」

②複雑にまがりくねる。蛇行している。枕草子244「七曲ななわたに―・りたる玉の」

③心がねじ曲がる。悪意を持つ。日葡辞書「ココロノワダカマッタモノ」

④不満・不信などの感情が心の中にたまって、さっぱりとしない。尾崎紅葉、不言不語「その憂き事は出でて行かず、我在らむ限は心の底に―・りて」

⑤人などが、かがまり伏す。うずくまる。

[二]〔他四〕

たぶらかして自分の物にする。着服する。横領する。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「主人の金子を―・り」

わた‐がみ【肩上・綿上・綿噛】

①鎧よろいの、胴を吊るために両肩に当てる幅の細い所。→大鎧おおよろい(図)。

②後頭部。うしろ髪。

わた‐がみ【海神】

海をつかさどる神。わたつみ。

わた‐がら【綿殻】

綿の果実から綿花をとった後の殻。

わた‐ぎぬ【綿衣】

(→)「わたいれ」2に同じ。枕草子198「夏とほしたる―のかかりたるを」

わたくし【私】

[一]〔名〕

①公に対し、自分一身に関する事柄。うちうちの事柄。源氏物語桐壺「―にも心のどかにまかで給へ」。金槐集「旅を行きしあとの宿守おのおのに―あれや今朝はいまだ来ぬ」

②表ざたにしない事。ひそか。内密。秘密。「―に医業を為す罪」

③自分だけの利益や都合を考えること。ほしいままなこと。自分勝手。楽訓(貝原益軒)「わが身に―して人に情なく」。「天下を―する」「どの人にも―なく接する」

④「私商い」「私仕事」の略。洒落本、浪花今八卦「綿初穂の―、新麦のぬけものが銭と化けして」。すい言葉廓流行「鍛冶屋の―で、たたき出してぢや」

[二]〔代〕

話し手自身を指す語。現代語としては、目上の人に対して、また改まった物言いをするのに使う。狂言、鹿狩「―のためには一の旦那でござる」。「―が山田です」「その件は―から申し上げます」

⇒わたくし‐あきない【私商い】

⇒わたくし‐あめ【私雨】

⇒わたくし‐ありき【私歩き】

⇒わたくし‐いくさ【私軍・私闘】

⇒わたくし‐がね【私金】

⇒わたくし‐ぎ【私儀】

⇒わたくし‐ごころ【私心】

⇒わたくし‐ごと【私事】

⇒わたくし‐ざま【私様】

⇒わたくし‐しごと【私仕事】

⇒わたくし‐しょうせつ【私小説】

⇒わたくし‐だ【私田】

⇒わたくし‐だい【私大】

⇒わたくし‐たたかい【私戦い】

⇒わたくし‐たわぶれ【私戯れ】

⇒わたくし‐づれ【私連れ】

⇒わたくし‐どりあい【私取合】

⇒わたくし‐もの【私物】

⇒わたくし‐りつ【私立】

わたくし‐あきない【私商い】‥アキナヒ

商家の番頭・手代などが、主家の仕事の傍ら、内密で自分の利益のためにする商売。自分商い。西鶴織留6「―にてもうけたればとて」

⇒わたくし【私】

わたくし‐あめ【私雨】

不意に降る村雨。かぎられた小地域に降るにわか雨。麓は晴れて山上にだけ降る雨。有馬・鈴鹿・箱根などの山地でいう。

⇒わたくし【私】

わたくし‐ありき【私歩き】

①私用で出歩くこと。曾我物語5「今度は思ひとまりて―をねらひ給へ」

②他人に隠れて歩くこと。忍び歩き。

⇒わたくし【私】

わたくし‐いくさ【私軍・私闘】

個人的な恨みでするいくさ。私戦い。私闘しとう。義経記6「某と御辺とは―にてこそあれ」

⇒わたくし【私】

わたくし‐がね【私金】

内密に貯えておく金銭。へそくりがね。世間胸算用2「われらが―三百五十両」

⇒わたくし【私】

わたくし‐ぎ【私儀】

(主にあらたまった文章中で)私のことについて言えば。「―、一身上の都合により、退職いたしたく」→儀3。

⇒わたくし【私】

わたくし‐ごころ【私心】

個人的な感情。源氏物語東屋「むつかしき―添ひたるも苦しかりけり」

⇒わたくし【私】

わたくし‐ごと【私事】

①自分一身に関した事柄。公でないこと。しじ。源氏物語野分「―もしのびやかに語らひ給ふ」。「―で恐縮ですが」

②ないしょごと。密事。

⇒わたくし【私】

わたくし‐ざま【私様】

私事の方面。うちうち。ないない。源氏物語帚木「―の世にすまふべき心掟を」

⇒わたくし【私】

わたくし‐しごと【私仕事】

奉公人などが勤めのほかにする仕事。内職。好色二代男「手の中の荒るるをもいとはず、―をこしらへ」

⇒わたくし【私】

わたくし‐しょうせつ【私小説】‥セウ‥

①小説の一体で、作者自身が自己の生活体験を叙しながら、その間の心境を披瀝してゆく作品。大正期に全盛。心境小説ともいわれ、多分に日本的な要素をもつ。方丈記・徒然草系統の日本文学の伝統が末期自然主義文学の中にめざめたものとも考えられる。私し小説。

②イッヒ‐ロマンの訳語。

⇒わたくし【私】

わたくし・する【私する】

〔他サ変〕[文]わたくし・す(サ変)

公のものを自分のもののように勝手にする。「公金を―・する」

わたくし‐だ【私田】

上代、私有を許された田。しでん。万葉集7「妹がみ為と―刈る」

⇒わたくし【私】

わたくし‐だい【私大】

旧暦で12月が小の月のとき、年末を1日遅らせて大の月とし、年取りを暦の1月2日にずらすこと。東北地方の南部領で広く行われていたので、南部の私大という。

⇒わたくし【私】

わたくし‐たたかい【私戦い】‥タタカヒ

(→)「わたくしいくさ」に同じ。

⇒わたくし【私】

わたくし‐たわぶれ【私戯れ】‥タハブレ

私事のたわむれ。宇津保物語国譲上「聊いささかなる―をこそし給はざりしか」

⇒わたくし【私】

わたくし‐づれ【私連れ】

自分のことを卑下していう語。わたくし風情ふぜいの者。狂言、二人大名「―に御用はござりますまいが」

⇒わたくし【私】

わたくし‐どりあい【私取合】‥アヒ

私怨による争い。私闘。天草本伊曾保物語「同じ国ところの人、喧嘩闘諍をし―におよべば」

⇒わたくし【私】

わたくし‐もの【私物】

①自分の所有物。私有物。転じて、大切に思うもの。源氏物語桐壺「この君をば―におぼほしかしづき給ふこと限りなし」

②男根。陰茎。

⇒わたくし【私】

わたくし‐りつ【私立】

(同音の「市立」と区別するためにいう)

⇒しりつ(私立)

⇒わたくし【私】

わた‐くず【綿屑】‥クヅ

綿の屑。くずわた。

わた‐ぐつわ【綿轡】

綿でつくった猿轡さるぐつわ。

わた‐ぐも【綿雲】

綿のような感じで浮かぶ雲。多く積雲をいう。

綿雲

撮影:高橋健司

わた‐くり【腸繰】

(腸はらわたをえぐる意)尖矢とがりやの鏃やじりの一種。尖根の鏃元の両側に逆さに刃をつけたもの。

わた‐くり【綿繰り】

①綿花を繰って種子を取り去ること。

②綿繰車の略。

⇒わたくり‐うた【綿繰り唄】

⇒わたくり‐き【綿繰機】

⇒わたくり‐ぐるま【綿繰車】

わたくり‐うた【綿繰り唄】

民謡で、綿を紡ぎながら歌う労作歌。綿引唄。

⇒わた‐くり【綿繰り】

わたくり‐き【綿繰機】

綿花の種子と繊維とを分離する機械。一対のローラーの間に綿花を送り込み、繊維だけをその隙間からはみ出させるもの。

⇒わた‐くり【綿繰り】

わたくり‐ぐるま【綿繰車】

綿繰りに用いる車。簡易な綿繰機。わたぐるま。わたくり。

⇒わた‐くり【綿繰り】

わた‐ぐるま【綿車】

(→)「わたくりぐるま」に同じ。

わた‐げ【綿毛】

綿のようにやわらかな毛。にこげ。うぶげ。

わ‐だけ【輪竹】

竹製のたが。

わた‐こ【綿子】

①胴着用または小児用の袖のない綿入れ。ちゃんちゃんこ。

②真綿まわたで作った衣服。また、真綿。〈[季]冬〉

わた‐ごみ【腸籠】

魚・鳥の肉を保存するため、そのはらわたを除いたあとに詰める、塩をつけた藁の束。〈日葡辞書〉

わだ‐さんぞう【和田三造】‥ザウ

洋画家。兵庫県生れ。東京美術学校卒。フランス留学の後、文展・帝展に出品。作「南風」など。(1883〜1967)

和田三造

撮影:田沼武能

わた‐くり【腸繰】

(腸はらわたをえぐる意)尖矢とがりやの鏃やじりの一種。尖根の鏃元の両側に逆さに刃をつけたもの。

わた‐くり【綿繰り】

①綿花を繰って種子を取り去ること。

②綿繰車の略。

⇒わたくり‐うた【綿繰り唄】

⇒わたくり‐き【綿繰機】

⇒わたくり‐ぐるま【綿繰車】

わたくり‐うた【綿繰り唄】

民謡で、綿を紡ぎながら歌う労作歌。綿引唄。

⇒わた‐くり【綿繰り】

わたくり‐き【綿繰機】

綿花の種子と繊維とを分離する機械。一対のローラーの間に綿花を送り込み、繊維だけをその隙間からはみ出させるもの。

⇒わた‐くり【綿繰り】

わたくり‐ぐるま【綿繰車】

綿繰りに用いる車。簡易な綿繰機。わたぐるま。わたくり。

⇒わた‐くり【綿繰り】

わた‐ぐるま【綿車】

(→)「わたくりぐるま」に同じ。

わた‐げ【綿毛】

綿のようにやわらかな毛。にこげ。うぶげ。

わ‐だけ【輪竹】

竹製のたが。

わた‐こ【綿子】

①胴着用または小児用の袖のない綿入れ。ちゃんちゃんこ。

②真綿まわたで作った衣服。また、真綿。〈[季]冬〉

わた‐ごみ【腸籠】

魚・鳥の肉を保存するため、そのはらわたを除いたあとに詰める、塩をつけた藁の束。〈日葡辞書〉

わだ‐さんぞう【和田三造】‥ザウ

洋画家。兵庫県生れ。東京美術学校卒。フランス留学の後、文展・帝展に出品。作「南風」など。(1883〜1967)

和田三造

撮影:田沼武能

⇒わだ【和田】

わたし【渡し】

①物を人にわたすこと。

②船で人などを対岸に渡すこと。また、その所。ふなわたし。わたしば。金葉和歌集秋「大井河ゐせきの音のなかりせば紅葉をしける―とやみむ」

③船から他に移り渡るための板。あゆみいた。

④(→)「渡し金」1の略。〈日葡辞書〉

⑤直径。径わたり。さしわたし。

⇒わたし‐おんな【渡し女】

⇒わたし‐がね【渡し金】

⇒わたし‐こみ【渡し込み】

⇒わたし‐せん【渡し銭】

⇒わたし‐ちん【渡し賃】

⇒わたし‐ば【渡し場】

⇒わたし‐ばし【渡し箸】

⇒わたし‐ぶね【渡し舟・渡し船】

⇒わたし‐ぶみ【渡し文】

⇒わたし‐もの【渡し物】

⇒わたし‐もり【渡し守】

わた‐し【綿師】

真綿の製造を業とする人。

わたし【私】

〔代〕

(ワタクシの約)話し手自身を指す語。「わたくし」よりくだけた言い方。

わたし‐あ・う【渡し合ふ】‥アフ

〔自四〕

相手になって斬り合う。渡り合う。武家義理物語「刀抜き合はせて―・ひぬ」

わたし‐おんな【渡し女】‥ヲンナ

主人の食膳を下女から取り次ぐ役の女召使。好色一代女3「―にいたるまで憚りなく」

⇒わたし【渡し】

わたし‐がね【渡し金】

①耳盥みみだらいの上に渡しかけてお歯黒の用具を載せる銅製・真鍮製の板。わたし。〈日葡辞書〉

②魚肉などを焼くのに用いる鉄製の棒や網。鉄灸てっきゅう。

渡し金

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒わだ【和田】

わたし【渡し】

①物を人にわたすこと。

②船で人などを対岸に渡すこと。また、その所。ふなわたし。わたしば。金葉和歌集秋「大井河ゐせきの音のなかりせば紅葉をしける―とやみむ」

③船から他に移り渡るための板。あゆみいた。

④(→)「渡し金」1の略。〈日葡辞書〉

⑤直径。径わたり。さしわたし。

⇒わたし‐おんな【渡し女】

⇒わたし‐がね【渡し金】

⇒わたし‐こみ【渡し込み】

⇒わたし‐せん【渡し銭】

⇒わたし‐ちん【渡し賃】

⇒わたし‐ば【渡し場】

⇒わたし‐ばし【渡し箸】

⇒わたし‐ぶね【渡し舟・渡し船】

⇒わたし‐ぶみ【渡し文】

⇒わたし‐もの【渡し物】

⇒わたし‐もり【渡し守】

わた‐し【綿師】

真綿の製造を業とする人。

わたし【私】

〔代〕

(ワタクシの約)話し手自身を指す語。「わたくし」よりくだけた言い方。

わたし‐あ・う【渡し合ふ】‥アフ

〔自四〕

相手になって斬り合う。渡り合う。武家義理物語「刀抜き合はせて―・ひぬ」

わたし‐おんな【渡し女】‥ヲンナ

主人の食膳を下女から取り次ぐ役の女召使。好色一代女3「―にいたるまで憚りなく」

⇒わたし【渡し】

わたし‐がね【渡し金】

①耳盥みみだらいの上に渡しかけてお歯黒の用具を載せる銅製・真鍮製の板。わたし。〈日葡辞書〉

②魚肉などを焼くのに用いる鉄製の棒や網。鉄灸てっきゅう。

渡し金

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

③枡ますの上に斜めに渡した鉄線。

⇒わたし【渡し】

わたし‐こみ【渡し込み】

相撲の手の一つ。相手の片足(大腿部)を外側から抱えこむようにし、一方の手で相手の上体を押して倒すもの。

わたしこみ

⇒わたし【渡し】

わたし‐せん【渡し銭】

①船渡しの賃銭。渡し賃。

②有料の橋を渡る時に払う賃銭。

⇒わたし【渡し】

わたし‐ちん【渡し賃】

(→)「わたしせん」に同じ。

⇒わたし【渡し】

わたし‐ば【渡し場】

船で人などを対岸に渡す所。渡船場。わたりば。渡津としん。渡口とこう。田山花袋、わすれ水「渡頭わたしばの小屋、繋げる船、いづれも昔のさまに異らねど、船頭は老いて」

⇒わたし【渡し】

わたし‐ばし【渡し箸】

食事中に箸を食器の上にわたして置くこと。不作法とされる。

⇒わたし【渡し】

わたし‐ぶね【渡し舟・渡し船】

渡し場で、人馬・貨物などを渡す船。わたりぶね。

⇒わたし【渡し】

わたし‐ぶみ【渡し文】

物を譲渡するという証文。今昔物語集16「たしかに己おのれ渡す由の―」

⇒わたし【渡し】

わたし‐もの【渡し物】

雅楽の外来楽舞で、本来の調から別の調に移して奏される同名曲。

⇒わたし【渡し】

わたし‐もり【渡し守】

渡し船の船頭。わたりもり。川守。伊勢物語「―、はや船に乗れ…といふに」

⇒わたし【渡し】

わた・す【渡す・済す】

〔他五〕

①船・馬などを使って対岸に行きつかせる。万葉集10「渡守舟はや―・せ」。万葉集4「千鳥なく佐保の川との清き瀬を馬うち―・しいつかかよはむ」

②橋・梁はりなどを一端から他端へかける。架す。万葉集18「橋だにも―・してあらばその上ゆもいゆき渡らし」。万葉集1「下つ瀬にさでさし―・し」。「板を―・す」

③一方から他方へ送り移す。また、引き取る。源氏物語宿木「忍びて―・させ給ひてむやと」。源氏物語若紫「明け暮れながめ侍る所に―・し奉らむ」

④手

③枡ますの上に斜めに渡した鉄線。

⇒わたし【渡し】

わたし‐こみ【渡し込み】

相撲の手の一つ。相手の片足(大腿部)を外側から抱えこむようにし、一方の手で相手の上体を押して倒すもの。

わたしこみ

⇒わたし【渡し】

わたし‐せん【渡し銭】

①船渡しの賃銭。渡し賃。

②有料の橋を渡る時に払う賃銭。

⇒わたし【渡し】

わたし‐ちん【渡し賃】

(→)「わたしせん」に同じ。

⇒わたし【渡し】

わたし‐ば【渡し場】

船で人などを対岸に渡す所。渡船場。わたりば。渡津としん。渡口とこう。田山花袋、わすれ水「渡頭わたしばの小屋、繋げる船、いづれも昔のさまに異らねど、船頭は老いて」

⇒わたし【渡し】

わたし‐ばし【渡し箸】

食事中に箸を食器の上にわたして置くこと。不作法とされる。

⇒わたし【渡し】

わたし‐ぶね【渡し舟・渡し船】

渡し場で、人馬・貨物などを渡す船。わたりぶね。

⇒わたし【渡し】

わたし‐ぶみ【渡し文】

物を譲渡するという証文。今昔物語集16「たしかに己おのれ渡す由の―」

⇒わたし【渡し】

わたし‐もの【渡し物】

雅楽の外来楽舞で、本来の調から別の調に移して奏される同名曲。

⇒わたし【渡し】

わたし‐もり【渡し守】

渡し船の船頭。わたりもり。川守。伊勢物語「―、はや船に乗れ…といふに」

⇒わたし【渡し】

わた・す【渡す・済す】

〔他五〕

①船・馬などを使って対岸に行きつかせる。万葉集10「渡守舟はや―・せ」。万葉集4「千鳥なく佐保の川との清き瀬を馬うち―・しいつかかよはむ」

②橋・梁はりなどを一端から他端へかける。架す。万葉集18「橋だにも―・してあらばその上ゆもいゆき渡らし」。万葉集1「下つ瀬にさでさし―・し」。「板を―・す」

③一方から他方へ送り移す。また、引き取る。源氏物語宿木「忍びて―・させ給ひてむやと」。源氏物語若紫「明け暮れながめ侍る所に―・し奉らむ」

④手

わし‐ばな【鷲鼻】

鷲の嘴くちばしのように、とがって曲がった鼻。かぎばな。わしっぱな。

わじま【輪島】

石川県北部の市。能登半島の北岸にあり、海運・漁業の要地。漆器の製造が盛ん。人口3万3千。

輪島 窓岩

撮影:山梨勝弘

わし‐ばな【鷲鼻】

鷲の嘴くちばしのように、とがって曲がった鼻。かぎばな。わしっぱな。

わじま【輪島】

石川県北部の市。能登半島の北岸にあり、海運・漁業の要地。漆器の製造が盛ん。人口3万3千。

輪島 窓岩

撮影:山梨勝弘

輪島 千枚田

撮影:山梨勝弘

輪島 千枚田

撮影:山梨勝弘

⇒わじま‐ぬり【輪島塗】

わじま‐ぬり【輪島塗】

輪島市に産する漆器。寛文(1661〜1673)年間、特産の地の粉(珪藻土)の発見により堅牢な下地作りに成功し、その名を高めた。塗物のほか沈金ちんきんや蒔絵まきえにも特色がある。

⇒わじま【輪島】

わ‐じめ【輪注連・輪標】

(→)「輪飾り」に同じ。〈[季]新年〉

わ‐しゃ【話者】

話をする人。話し手。

わ‐しゅう【和州・倭州】‥シウ

大和やまと国の別称。

わ‐しゅう【和臭】‥シウ

日本のものらしい特殊な傾向。日本人の作った漢詩・漢文に認められる、中国の作品のようになりきれない日本人くささ。和習。

わ‐しゅう【和習】‥シフ

①日本のならわし。

②(→)和臭に同じ。

わ‐しゅう【和酬】‥シウ

他人の詩歌に和して、自作の詩歌をおくること。

わ‐じゅう【輪中】‥ヂユウ

水災を防ぐため1個もしくは数個の村落を堤防で囲み、水防協同体を形成したもの。岐阜県南部の木曾・長良・揖斐いび3川の下流平野に形成されたものは有名。

輪中(長島)

撮影:的場 啓

⇒わじま‐ぬり【輪島塗】

わじま‐ぬり【輪島塗】

輪島市に産する漆器。寛文(1661〜1673)年間、特産の地の粉(珪藻土)の発見により堅牢な下地作りに成功し、その名を高めた。塗物のほか沈金ちんきんや蒔絵まきえにも特色がある。

⇒わじま【輪島】

わ‐じめ【輪注連・輪標】

(→)「輪飾り」に同じ。〈[季]新年〉

わ‐しゃ【話者】

話をする人。話し手。

わ‐しゅう【和州・倭州】‥シウ

大和やまと国の別称。

わ‐しゅう【和臭】‥シウ

日本のものらしい特殊な傾向。日本人の作った漢詩・漢文に認められる、中国の作品のようになりきれない日本人くささ。和習。

わ‐しゅう【和習】‥シフ

①日本のならわし。

②(→)和臭に同じ。

わ‐しゅう【和酬】‥シウ

他人の詩歌に和して、自作の詩歌をおくること。

わ‐じゅう【輪中】‥ヂユウ

水災を防ぐため1個もしくは数個の村落を堤防で囲み、水防協同体を形成したもの。岐阜県南部の木曾・長良・揖斐いび3川の下流平野に形成されたものは有名。

輪中(長島)

撮影:的場 啓

わ‐しゅうごう【和集合】‥シフガフ

〔数〕いくつかの集合が与えられたとき、そのどれかに属する要素の集合。記号∪で書き表す。合併集合。集合の結び。ジョイン。カップ。

和集合

わ‐しゅうごう【和集合】‥シフガフ

〔数〕いくつかの集合が与えられたとき、そのどれかに属する要素の集合。記号∪で書き表す。合併集合。集合の結び。ジョイン。カップ。

和集合

わしゅう‐ざん【鷲羽山】ワシウ‥

岡山県南部、児島半島南端の山。瀬戸内海を望む景勝地。頂上は鍾秀峰(標高133メートル)。近くに瀬戸大橋の起点がある。

わ‐じゅく【和熟】

①やわらぎ睦むこと。仲のよいこと。

②よく実ること。

わ‐じゅつ【話術】

話の仕方。話の技巧。「巧みな―」

わ‐じゅん【和順】

①気候が順調で適度なこと。

②やわらぎ従うこと。

わ‐しょ【和書】

和文の書籍。また、和綴じの本。

わ‐じょ【我女・和女】‥ヂヨ

〔代〕

(二人称)女を親しんで呼ぶ語。あなた。我女郎わじょろう。「―に名残りは惜しけれど」(狂言歌謡)

わしょう【和勝】

私年号の一つ。→私年号(表)

わ‐じょう【和尚・和上】‥ジヤウ

⇒おしょう

わ‐じょう【我丈・和丈】‥ヂヤウ

〔代〕

(二人称)相手を親しんで呼ぶ語。元禄大平記「げにも―の不審の通り」

わ‐じょうろう【我上臈・和上臈】‥ジヤウラフ

貴族の子女を親しんで呼ぶ語。謡曲、鞍馬天狗「さすがに―は常磐腹に三男」

わ‐しょく【和食】

日本風の食物。日本料理。↔洋食

わ‐しょっき【和食器】‥シヨク‥

和食に使う器具・容器。

わ‐じょろう【我女郎・和女郎】‥ヂヨラウ

〔代〕

(→)「わじょ」に同じ。狂言、吃り「―の能には、朝寝ひるね夕まどひ」

わしらか・す【走らかす】

〔他四〕

はしらせる。〈日葡辞書〉

わしり‐で【走り出】

家から走り出たすぐのところ。かどぐち。雄略紀「初瀬の山は出で立ちのよろしき山―のよろしき山」

わし・る【走る】

〔自四〕

①はしる。徒然草「蟻の如くに集まりて、東西に急ぎ、南北に―・る」

②功をあせる。あくせくする。方丈記「身を知り世を知れれば願はず―・らず」

③金利をかせぐ。浮世草子、好色敗毒散「大銀を―・るとて大仰なること取組み」

わ‐じるし【わ印】

「笑い絵」「笑い本」の隠語。春画・春本のこと。歌舞伎、小袖曾我薊色縫「もしや―の新板ではないか」

わじ‐わじワヂワヂ

寒さや怖れのためにふるえるさま。わなわな。わだわだ。西鶴織留5「―と身ぶるひして」

わしん【和珅】

清、乾隆朝の権臣。満州正紅旗の人。乾隆帝の寵愛をたてに、収賄などで政治を壟断ろうだん。1799年の乾隆上皇の没後、自殺を命ぜられ家産を没収。( 〜1799)

わ‐しん【和親】

①やわらぎ親しむこと。親睦。和睦。

②国際間の親睦。「―条約」

わ‐じん【倭人・和人】

中国人が日本人を呼んだ古称。

わじんでん【倭人伝】

魏志倭人伝ぎしわじんでんのこと。

ワシントン【Booker Taliaferro Washington】

アメリカの教育家。先住民・黒人などの教育に尽力。黒人自立のための自助努力を強調。自伝がある。(1856〜1915)

ワシントン【George Washington】

アメリカ合衆国初代大統領(1789〜1797)。1775年以来独立戦争を指揮し、83年独立を成就、アメリカ建国の父と呼ばれる。孤立主義外交を強調した訣別の辞を公表して引退。(1732〜1799)

ワシントン【Washington・華盛頓】

①(Washington, D. C.)アメリカ合衆国の首都。初代大統領に因む名。ポトマック川左岸に臨む都市。行政上はコロンビア特別区で、連邦議会の直轄地。国会議事堂・ホワイト‐ハウスなどがある。人口57万2千(2000)。略称、華府。

②アメリカ合衆国北西部、太平洋岸地方の州。農林水産業のほか、航空機産業が盛ん。州都オリンピア。→アメリカ合衆国(図)。

⇒ワシントン‐かいぎ【ワシントン会議】

⇒ワシントン‐じょうやく【ワシントン条約】

⇒ワシントン‐ナショナル‐ギャラリー

⇒ワシントン‐ポスト【Washington Post】

ワシントン‐かいぎ【ワシントン会議】‥クワイ‥

第一次大戦後の1921年11月〜22年2月、ワシントン1で開かれた海軍軍備制限問題および極東・太平洋問題に関する国際会議。イギリス・アメリカ・フランス・イタリア・日本の海軍主力艦の制限が約され、九カ国条約・四カ国条約が成立、日英同盟は廃止。

会議場の各国全権団 1921年11月21日

提供:毎日新聞社

わしゅう‐ざん【鷲羽山】ワシウ‥

岡山県南部、児島半島南端の山。瀬戸内海を望む景勝地。頂上は鍾秀峰(標高133メートル)。近くに瀬戸大橋の起点がある。

わ‐じゅく【和熟】

①やわらぎ睦むこと。仲のよいこと。

②よく実ること。

わ‐じゅつ【話術】

話の仕方。話の技巧。「巧みな―」

わ‐じゅん【和順】

①気候が順調で適度なこと。

②やわらぎ従うこと。

わ‐しょ【和書】

和文の書籍。また、和綴じの本。

わ‐じょ【我女・和女】‥ヂヨ

〔代〕

(二人称)女を親しんで呼ぶ語。あなた。我女郎わじょろう。「―に名残りは惜しけれど」(狂言歌謡)

わしょう【和勝】

私年号の一つ。→私年号(表)

わ‐じょう【和尚・和上】‥ジヤウ

⇒おしょう

わ‐じょう【我丈・和丈】‥ヂヤウ

〔代〕

(二人称)相手を親しんで呼ぶ語。元禄大平記「げにも―の不審の通り」

わ‐じょうろう【我上臈・和上臈】‥ジヤウラフ

貴族の子女を親しんで呼ぶ語。謡曲、鞍馬天狗「さすがに―は常磐腹に三男」

わ‐しょく【和食】

日本風の食物。日本料理。↔洋食

わ‐しょっき【和食器】‥シヨク‥

和食に使う器具・容器。

わ‐じょろう【我女郎・和女郎】‥ヂヨラウ

〔代〕

(→)「わじょ」に同じ。狂言、吃り「―の能には、朝寝ひるね夕まどひ」

わしらか・す【走らかす】

〔他四〕

はしらせる。〈日葡辞書〉

わしり‐で【走り出】

家から走り出たすぐのところ。かどぐち。雄略紀「初瀬の山は出で立ちのよろしき山―のよろしき山」

わし・る【走る】

〔自四〕

①はしる。徒然草「蟻の如くに集まりて、東西に急ぎ、南北に―・る」

②功をあせる。あくせくする。方丈記「身を知り世を知れれば願はず―・らず」

③金利をかせぐ。浮世草子、好色敗毒散「大銀を―・るとて大仰なること取組み」

わ‐じるし【わ印】

「笑い絵」「笑い本」の隠語。春画・春本のこと。歌舞伎、小袖曾我薊色縫「もしや―の新板ではないか」

わじ‐わじワヂワヂ

寒さや怖れのためにふるえるさま。わなわな。わだわだ。西鶴織留5「―と身ぶるひして」

わしん【和珅】

清、乾隆朝の権臣。満州正紅旗の人。乾隆帝の寵愛をたてに、収賄などで政治を壟断ろうだん。1799年の乾隆上皇の没後、自殺を命ぜられ家産を没収。( 〜1799)

わ‐しん【和親】

①やわらぎ親しむこと。親睦。和睦。

②国際間の親睦。「―条約」

わ‐じん【倭人・和人】

中国人が日本人を呼んだ古称。

わじんでん【倭人伝】

魏志倭人伝ぎしわじんでんのこと。

ワシントン【Booker Taliaferro Washington】

アメリカの教育家。先住民・黒人などの教育に尽力。黒人自立のための自助努力を強調。自伝がある。(1856〜1915)

ワシントン【George Washington】

アメリカ合衆国初代大統領(1789〜1797)。1775年以来独立戦争を指揮し、83年独立を成就、アメリカ建国の父と呼ばれる。孤立主義外交を強調した訣別の辞を公表して引退。(1732〜1799)

ワシントン【Washington・華盛頓】

①(Washington, D. C.)アメリカ合衆国の首都。初代大統領に因む名。ポトマック川左岸に臨む都市。行政上はコロンビア特別区で、連邦議会の直轄地。国会議事堂・ホワイト‐ハウスなどがある。人口57万2千(2000)。略称、華府。

②アメリカ合衆国北西部、太平洋岸地方の州。農林水産業のほか、航空機産業が盛ん。州都オリンピア。→アメリカ合衆国(図)。

⇒ワシントン‐かいぎ【ワシントン会議】

⇒ワシントン‐じょうやく【ワシントン条約】

⇒ワシントン‐ナショナル‐ギャラリー

⇒ワシントン‐ポスト【Washington Post】

ワシントン‐かいぎ【ワシントン会議】‥クワイ‥

第一次大戦後の1921年11月〜22年2月、ワシントン1で開かれた海軍軍備制限問題および極東・太平洋問題に関する国際会議。イギリス・アメリカ・フランス・イタリア・日本の海軍主力艦の制限が約され、九カ国条約・四カ国条約が成立、日英同盟は廃止。

会議場の各国全権団 1921年11月21日

提供:毎日新聞社

⇒ワシントン【Washington・華盛頓】

ワシントン‐じょうやく【ワシントン条約】‥デウ‥

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」の通称。1973年にワシントン1で採択され、付属書で規制対象の種を詳細に指定。

⇒ワシントン【Washington・華盛頓】

ワシントン‐ナショナル‐ギャラリー

(National Gallery of Art)ワシントン1にある美術館。1941年開館。中世から現代に至る西洋絵画を幅広く収蔵する。

⇒ワシントン【Washington・華盛頓】

ワシントン‐ポスト【Washington Post】

アメリカの高級日刊新聞。ワシントン1で1877年創刊。国際的に信頼性が高い。

⇒ワシントン【Washington・華盛頓】

わ・す【座す】

〔自四・下二〕

(オハスの約)おいでになる。おじゃる。狂言、粟田口「藤右馬の允は―・するか」

わ‐すうじ【和数字】

(→)漢数字に同じ。

わずか【僅か・纔か】ワヅカ

〔名・副〕

(ハツカの転か)

①数量・程度・価値・時間などが非常に少ないさま。ほんの少し。源氏物語須磨「―なる木蔭のいとしろき庭に」。「―な金」「―三つしか残っていない」

②やっと。辛うじて。かつがつ。源氏物語帚木「すべなく待たせ―なる声聞くばかり言ひ寄れど」

③身代のごく少ないこと。みすぼらしいこと。好色五人女5「―なる板びさしをかりてしのび住ひ」

わずきワヅキ

未詳。区別の意か。手段の意とも。万葉集1「長き春日の暮れにける―も知らず」

ワスプ【WASP】

白人(White)でアングロ‐サクソン系(Anglo-Saxon)で、かつ新教徒(Protestant)であるアメリカ人。かつてはアメリカ人の典型と考えられた。

わずらい【煩い】ワヅラヒ

①思いなやむこと。なやみ。心配。苦労。迷惑。源氏物語若菜下「世の―あるまじくと省かせ給へど」。「何の―もない」

②(「患い」とも書く)病気。やまい。「長―」

わずらい‐つ・く【煩い付く・患い付く】ワヅラヒ‥

〔自五〕

病気になる。やみつく。

わずら・う【患う】ワヅラフ

〔自五〕

⇒わずらう(煩う)3

わずら・う【煩う】ワヅラフ

〔自五〕

①あれこれにひっかかって思い苦しむ。なやむ。万葉集5「かにかくに思ひ―・ひ音ねのみし泣かゆ」

②うまく事が行えずに苦しむ。難渋する。源氏物語氏橋姫「川のこなたなれば、舟なども―・はで、御馬にてなりけり」

③(「患う」とも書く)病気になる。病む。栄華物語きるはわびしとなげく女房「その年疱瘡もがさ夏よりいでて人々―・ひけるに」。「長く―・う」

④(動詞の連用形に付いて)さしさわりがあって、すらすらと進まない。…しかねる。金葉和歌集春「山ざくらこずゑの風の寒ければ花の盛りになりぞ―・ふ」。平家物語2「過ぎ行く月日も明かしかね、暮し―・ふさまなりけり」。「言い―・う」

わずらわし・い【煩わしい】ワヅラハシイ

〔形〕[文]わづらは・し(シク)

①うるさい。面倒である。源氏物語末摘花「しのびて物せむ、まかでよとのたまへば―・しと思へど」。「近所づきあいが―・い」

②いりくんでいる。煩雑である。宇津保物語貴宮「あやしく―・しきわざせらるる中将たちかな」。「―・い手続をすませる」

③気づかわしい。源氏物語若紫「つつませ給ふべきことなむ侍るといふに、―・しく覚えて」

④病が重い。徒然草「さまざまにつくろひけれど―・しくなりて」

わずらわ・す【煩わす】ワヅラハス

[一]〔他五〕

①わずらわしくする。苦しめなやませる。源氏物語葵「物の怪…などいふもの…殊におどろおどろしう―・し聞ゆる事もなけれど」

②面倒をかける。手数をかける。ほねをおらせる。「お手を―・してすみません」

[二]〔他下二〕

⇒わずらわせる(下一)

わずらわ・せる【煩わせる】ワヅラハセル

〔他下一〕[文]わづらは・す(下二)

「わずらわす」(五段)に同じ。源氏物語桐壺「はしたなめ―・せ給ふ時も多かり」

わす・る【忘る】

[一]〔他四〕

(四段活用は奈良時代に行われた。平安時代になると主に下二段に変わったが、なお四段も併用された)意識的に記憶から消そうとする。思い出さないようにする。斉明紀「おもしろき今城いまきの内は―・らゆましじ」。万葉集20「―・らむて野行き山行きわれ来れど」

[二]〔他下二〕

⇒わすれる(下一)

わ・する【和する】

[文]和す(サ変)

[一]〔自サ変〕

①天候などがおだやかになる。また、気持がやわらぐ。したしむ。源氏物語胡蝶「ここちよげなる空を見出し給ひて―・してまた清しと誦じ給うて」。「君臣相―・す」

②うらみを解いて、よしみを結ぶ。和睦する。また、仲よくする。親しむ。

③調子が合う。また、調子を合わせる。

④応ずる。同ずる。特に、他人の詩歌に答えて詩歌を作る。また、他人の詩の韻によって詩を作る。

[二]〔他サ変〕

①やわらぐようにする。やわらげる。したしませる。

②まぜあわせる。加える。今昔物語集3「ひそかに麨むぎこを蘇蜜に―・して其の御身に塗り」

③訓で読む。正徹物語「秋暮残菊をば二字をば―・して読む」

⇒和して同ぜず

わするな‐ぐさ【忘るな草】

(→)「わすれなぐさ」に同じ。

わするる‐くさ【忘るる草】

ヤブカンゾウの別称。伊勢物語「―の種をだに人の心にまかせずもがな」

わすれ【忘れ】

わすれること。万葉集20「我が父母は―せぬかも」

⇒わすれ‐い【忘れ井】

⇒わすれ‐お【忘れ緒】

⇒わすれ‐おうぎ【忘れ扇】

⇒わすれ‐がい【忘れ貝】

⇒わすれ‐がたみ【忘れ形見】

⇒わすれ‐がち【忘れ勝ち】

⇒わすれ‐ぐさ【忘れ草・萱草】

⇒わすれ‐ぐさ【忘れ種】

⇒わすれ‐ざき【忘れ咲き】

⇒わすれ‐じお【忘れ潮】

⇒わすれ‐じも【忘れ霜】

⇒わすれ‐ね【忘れ音】

⇒わすれ‐ばな【忘れ花】

⇒わすれ‐みず【忘れ水】

⇒わすれ‐もの【忘れ物】

⇒わすれ‐ゆき【忘れ雪】

⇒わすれ‐ん‐ぼう【忘れん坊】

わすれ‐い【忘れ井】‥ヰ

人に忘れられた井・泉。千載和歌集旅「いざむすび見む―の水」

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐お【忘れ緒】‥ヲ

半臂はんぴの腰につける飾りの紐。幅3寸3分、長さ1丈2尺の羅うすものを用い、三重に折りたたみ、小紐の左腰に通して垂らす。半臂の緒。

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐おうぎ【忘れ扇】‥アフギ

秋になって使われなくなり、忘れ去られた扇。秋扇。捨て扇。〈[季]秋〉

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐がい【忘れ貝】‥ガヒ

①二枚貝の離れ離れの1片。他の1片を忘れるという意の名称といい、またこれを拾うと恋を忘れるという。万葉集12「若の浦に袖さへ濡れて―拾へど妹は忘らえなくに」

②マルスダレガイ科の二枚貝。殻は平たくて厚く、円形に近く、殻長6〜7センチメートル。外面は淡紫色。本州・四国・九州沿岸の浅海砂底に産。食用。ささらがい。

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐がたみ【忘れ形見】

①忘れないために遺しておく記念の品。忘れがたい記念のもの。

②父の死んだ時、母の胎内にいた子。また、親の死後に遺された子。遺児。源氏物語手習「など―をだにとどめ給はずなりにけん」

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐がち【忘れ勝ち】

忘れることが多いさま。忘れやすいこと。「鍵をかけるのを―だ」

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐ぐさ【忘れ草・萱草】

①ヤブカンゾウの別称。身につけると物思いを忘れるという。〈[季]夏〉。万葉集4「―吾が下紐につけたれど」

②(→)「忘れ種ぐさ」に同じ。

③煙草の異称。吸えば憂いを忘れるからいう。

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐ぐさ【忘れ種】

心配を忘れるたね。忘れ草。

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐ざき【忘れ咲き】

その時でないのに咲くこと。また、その花。かえりざき。

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐さ・る【忘れ去る】

〔他五〕

すっかり忘れる。全く思い出さない。「何もかも―・る」

わすれ‐じお【忘れ潮】‥ジホ

海水が満ちた時に岩のくぼみなどにたまったものが干潮になってもそのまま残っていること。

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐じも【忘れ霜】

八十八夜頃の霜。別れ霜。名残の霜。〈[季]春〉

⇒わすれ【忘れ】

わすれっ‐ぽ・い【忘れっぽい】

〔形〕

よく忘れがちである。忘れやすい性質である。

わすれな‐ぐさ【勿忘草】

(英語名forget-me-notから)ムラサキ科の多年草。一年草として観賞用に栽培。原産地のヨーロッパでは水湿地に群生。高さ約10〜30センチメートル。春夏に、巻尾状の花穂に藍色の小花を多数つける。〈[季]春〉

ワスレナグサ

撮影:関戸 勇

⇒ワシントン【Washington・華盛頓】

ワシントン‐じょうやく【ワシントン条約】‥デウ‥

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」の通称。1973年にワシントン1で採択され、付属書で規制対象の種を詳細に指定。

⇒ワシントン【Washington・華盛頓】

ワシントン‐ナショナル‐ギャラリー

(National Gallery of Art)ワシントン1にある美術館。1941年開館。中世から現代に至る西洋絵画を幅広く収蔵する。

⇒ワシントン【Washington・華盛頓】

ワシントン‐ポスト【Washington Post】

アメリカの高級日刊新聞。ワシントン1で1877年創刊。国際的に信頼性が高い。

⇒ワシントン【Washington・華盛頓】

わ・す【座す】

〔自四・下二〕

(オハスの約)おいでになる。おじゃる。狂言、粟田口「藤右馬の允は―・するか」

わ‐すうじ【和数字】

(→)漢数字に同じ。

わずか【僅か・纔か】ワヅカ

〔名・副〕

(ハツカの転か)

①数量・程度・価値・時間などが非常に少ないさま。ほんの少し。源氏物語須磨「―なる木蔭のいとしろき庭に」。「―な金」「―三つしか残っていない」

②やっと。辛うじて。かつがつ。源氏物語帚木「すべなく待たせ―なる声聞くばかり言ひ寄れど」

③身代のごく少ないこと。みすぼらしいこと。好色五人女5「―なる板びさしをかりてしのび住ひ」

わずきワヅキ

未詳。区別の意か。手段の意とも。万葉集1「長き春日の暮れにける―も知らず」

ワスプ【WASP】

白人(White)でアングロ‐サクソン系(Anglo-Saxon)で、かつ新教徒(Protestant)であるアメリカ人。かつてはアメリカ人の典型と考えられた。

わずらい【煩い】ワヅラヒ

①思いなやむこと。なやみ。心配。苦労。迷惑。源氏物語若菜下「世の―あるまじくと省かせ給へど」。「何の―もない」

②(「患い」とも書く)病気。やまい。「長―」

わずらい‐つ・く【煩い付く・患い付く】ワヅラヒ‥

〔自五〕

病気になる。やみつく。

わずら・う【患う】ワヅラフ

〔自五〕

⇒わずらう(煩う)3

わずら・う【煩う】ワヅラフ

〔自五〕

①あれこれにひっかかって思い苦しむ。なやむ。万葉集5「かにかくに思ひ―・ひ音ねのみし泣かゆ」

②うまく事が行えずに苦しむ。難渋する。源氏物語氏橋姫「川のこなたなれば、舟なども―・はで、御馬にてなりけり」

③(「患う」とも書く)病気になる。病む。栄華物語きるはわびしとなげく女房「その年疱瘡もがさ夏よりいでて人々―・ひけるに」。「長く―・う」

④(動詞の連用形に付いて)さしさわりがあって、すらすらと進まない。…しかねる。金葉和歌集春「山ざくらこずゑの風の寒ければ花の盛りになりぞ―・ふ」。平家物語2「過ぎ行く月日も明かしかね、暮し―・ふさまなりけり」。「言い―・う」

わずらわし・い【煩わしい】ワヅラハシイ

〔形〕[文]わづらは・し(シク)

①うるさい。面倒である。源氏物語末摘花「しのびて物せむ、まかでよとのたまへば―・しと思へど」。「近所づきあいが―・い」

②いりくんでいる。煩雑である。宇津保物語貴宮「あやしく―・しきわざせらるる中将たちかな」。「―・い手続をすませる」

③気づかわしい。源氏物語若紫「つつませ給ふべきことなむ侍るといふに、―・しく覚えて」

④病が重い。徒然草「さまざまにつくろひけれど―・しくなりて」

わずらわ・す【煩わす】ワヅラハス

[一]〔他五〕

①わずらわしくする。苦しめなやませる。源氏物語葵「物の怪…などいふもの…殊におどろおどろしう―・し聞ゆる事もなけれど」

②面倒をかける。手数をかける。ほねをおらせる。「お手を―・してすみません」

[二]〔他下二〕

⇒わずらわせる(下一)

わずらわ・せる【煩わせる】ワヅラハセル

〔他下一〕[文]わづらは・す(下二)

「わずらわす」(五段)に同じ。源氏物語桐壺「はしたなめ―・せ給ふ時も多かり」

わす・る【忘る】

[一]〔他四〕

(四段活用は奈良時代に行われた。平安時代になると主に下二段に変わったが、なお四段も併用された)意識的に記憶から消そうとする。思い出さないようにする。斉明紀「おもしろき今城いまきの内は―・らゆましじ」。万葉集20「―・らむて野行き山行きわれ来れど」

[二]〔他下二〕

⇒わすれる(下一)

わ・する【和する】

[文]和す(サ変)

[一]〔自サ変〕

①天候などがおだやかになる。また、気持がやわらぐ。したしむ。源氏物語胡蝶「ここちよげなる空を見出し給ひて―・してまた清しと誦じ給うて」。「君臣相―・す」

②うらみを解いて、よしみを結ぶ。和睦する。また、仲よくする。親しむ。

③調子が合う。また、調子を合わせる。

④応ずる。同ずる。特に、他人の詩歌に答えて詩歌を作る。また、他人の詩の韻によって詩を作る。

[二]〔他サ変〕

①やわらぐようにする。やわらげる。したしませる。

②まぜあわせる。加える。今昔物語集3「ひそかに麨むぎこを蘇蜜に―・して其の御身に塗り」

③訓で読む。正徹物語「秋暮残菊をば二字をば―・して読む」

⇒和して同ぜず

わするな‐ぐさ【忘るな草】

(→)「わすれなぐさ」に同じ。

わするる‐くさ【忘るる草】

ヤブカンゾウの別称。伊勢物語「―の種をだに人の心にまかせずもがな」

わすれ【忘れ】

わすれること。万葉集20「我が父母は―せぬかも」

⇒わすれ‐い【忘れ井】

⇒わすれ‐お【忘れ緒】

⇒わすれ‐おうぎ【忘れ扇】

⇒わすれ‐がい【忘れ貝】

⇒わすれ‐がたみ【忘れ形見】

⇒わすれ‐がち【忘れ勝ち】

⇒わすれ‐ぐさ【忘れ草・萱草】

⇒わすれ‐ぐさ【忘れ種】

⇒わすれ‐ざき【忘れ咲き】

⇒わすれ‐じお【忘れ潮】

⇒わすれ‐じも【忘れ霜】

⇒わすれ‐ね【忘れ音】

⇒わすれ‐ばな【忘れ花】

⇒わすれ‐みず【忘れ水】

⇒わすれ‐もの【忘れ物】

⇒わすれ‐ゆき【忘れ雪】

⇒わすれ‐ん‐ぼう【忘れん坊】

わすれ‐い【忘れ井】‥ヰ

人に忘れられた井・泉。千載和歌集旅「いざむすび見む―の水」

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐お【忘れ緒】‥ヲ

半臂はんぴの腰につける飾りの紐。幅3寸3分、長さ1丈2尺の羅うすものを用い、三重に折りたたみ、小紐の左腰に通して垂らす。半臂の緒。

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐おうぎ【忘れ扇】‥アフギ

秋になって使われなくなり、忘れ去られた扇。秋扇。捨て扇。〈[季]秋〉

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐がい【忘れ貝】‥ガヒ

①二枚貝の離れ離れの1片。他の1片を忘れるという意の名称といい、またこれを拾うと恋を忘れるという。万葉集12「若の浦に袖さへ濡れて―拾へど妹は忘らえなくに」

②マルスダレガイ科の二枚貝。殻は平たくて厚く、円形に近く、殻長6〜7センチメートル。外面は淡紫色。本州・四国・九州沿岸の浅海砂底に産。食用。ささらがい。

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐がたみ【忘れ形見】

①忘れないために遺しておく記念の品。忘れがたい記念のもの。

②父の死んだ時、母の胎内にいた子。また、親の死後に遺された子。遺児。源氏物語手習「など―をだにとどめ給はずなりにけん」

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐がち【忘れ勝ち】

忘れることが多いさま。忘れやすいこと。「鍵をかけるのを―だ」

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐ぐさ【忘れ草・萱草】

①ヤブカンゾウの別称。身につけると物思いを忘れるという。〈[季]夏〉。万葉集4「―吾が下紐につけたれど」

②(→)「忘れ種ぐさ」に同じ。

③煙草の異称。吸えば憂いを忘れるからいう。

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐ぐさ【忘れ種】

心配を忘れるたね。忘れ草。

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐ざき【忘れ咲き】

その時でないのに咲くこと。また、その花。かえりざき。

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐さ・る【忘れ去る】

〔他五〕

すっかり忘れる。全く思い出さない。「何もかも―・る」

わすれ‐じお【忘れ潮】‥ジホ

海水が満ちた時に岩のくぼみなどにたまったものが干潮になってもそのまま残っていること。

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐じも【忘れ霜】

八十八夜頃の霜。別れ霜。名残の霜。〈[季]春〉

⇒わすれ【忘れ】

わすれっ‐ぽ・い【忘れっぽい】

〔形〕

よく忘れがちである。忘れやすい性質である。

わすれな‐ぐさ【勿忘草】

(英語名forget-me-notから)ムラサキ科の多年草。一年草として観賞用に栽培。原産地のヨーロッパでは水湿地に群生。高さ約10〜30センチメートル。春夏に、巻尾状の花穂に藍色の小花を多数つける。〈[季]春〉

ワスレナグサ

撮影:関戸 勇

わすれ‐ね【忘れ音】

季節を過ぎて虫などの鳴く音。「きりぎりす―に啼く火燵こたつかな」(芭蕉)

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐ばな【忘れ花】

忘れ咲きの花。時節がすぎてから咲く花、また返り咲きの花。〈[季]冬〉

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐みず【忘れ水】‥ミヅ

野中などに絶え絶えに流れて、人に知られない水。後拾遺和歌集恋「はるばると野中に見ゆる―」

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐もの【忘れ物】

置き忘れた物。持ってくるのを忘れた品物。「―をしないように」

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐ゆき【忘れ雪】

その冬の最後に降る雪。雪の果て。〈[季]春〉

⇒わすれ【忘れ】

わす・れる【忘れる】

〔他下一〕[文]わす・る(下二)

(奈良時代には四段活用も行われた)

①おのずと記憶がなくなる。古事記上「沖つ鳥鴨どく島にわがゐ寝し妹は―・れじ世のことごとに」。伊勢物語「時世へて久しくなりにければその人の名―・れにけり」。「住所を―・れる」

②思い出さないでいる。心にのぼせないでいる。万葉集11「いかにして―・れむものそ吾妹子に恋ひはまされど忘らえなくに」。土佐日記「この羽根といふ所問ふ童のついでにぞ又昔つ人を思ひ出でていづれの時にか―・るる」。徒然草「この用意を―・れざるを馬乗りとは申すなり」

③うっかりして物を置いたままにする。平家物語1「女房の局つぼねに、妻に月出したる扇を―・れて出でられたりければ」。「電車の棚に鞄を―・れる」

④うっかりしてすべきことをしないままにする。宇治拾遺物語3「あはれ、やり戸を開けながら、―・れてきにける」。「宿題を―・れる」

⑤他に心が移り、それが意識されなくなる。「時のたつのも―・れる」「痛みを―・れる」

→忘る

わすれ‐ん‐ぼう【忘れん坊】‥バウ

物事を忘れやすい人。忘れっぽい人。わすれんぼ。

⇒わすれ【忘れ】

わせ【早稲・早生】

(ワサの転)

①稲の品種の中で、早く開花・結実・成熟するもの。早生稲。〈[季]秋〉。万葉集10「行逢ひの―を刈る時に成りにけらしも」

②作物や果物の、早く開花・結実・成熟するもの。「―いちご」

③早熟なこと。また、その人。「―の娘」

↔奥手おくて

わ‐せい【和声】

(harmony)ある和音や調から次の和音や調へ移行するやり方や相互関係。リズム・旋律と並んで音楽の基本要素の一つ。かせい。

⇒わせいてき‐たんおんかい【和声的短音階】

⇒わせい‐ほう【和声法】

わ‐せい【和製】

日本で作られたこと。また、そのもの。日本製。

⇒わせい‐えいご【和製英語】

⇒わせい‐かんご【和製漢語】

⇒わせい‐ご【和製語】

わせい‐えいご【和製英語】

日本で、英語の単語を組み合わせるなどして作った、英語らしく聞こえる語。「オフィス‐レディー」「ナイター」の類。

⇒わ‐せい【和製】

わせい‐かんご【和製漢語】

中国から日本語に入った漢語に対し、日本で作った漢語。「物騒ぶっそう」「大根だいこん」など。

⇒わ‐せい【和製】

わせい‐ご【和製語】

日本で外国語の単語をもとにして作った語。

⇒わ‐せい【和製】

わせいてき‐たんおんかい【和声的短音階】

「短音階」参照。

⇒わ‐せい【和声】

わせい‐ほう【和声法】‥ハフ

和声の観点から楽曲を組織する方法。↔対位法

⇒わ‐せい【和声】

わせ‐だ【早稲田】

早稲をつくる田。わさだ。〈[季]秋〉

わせだ【早稲田】

①東京都新宿区北部の地名。

②早稲田大学の略称。

⇒わせだ‐ぐんけん‐じけん【早稲田軍研事件】

⇒わせだ‐しょうげきじょう【早稲田小劇場】

⇒わせだ‐だいがく【早稲田大学】

⇒わせだ‐ぶんがく【早稲田文学】

わせだ‐ぐんけん‐じけん【早稲田軍研事件】

1923年(大正12)、早稲田大学で起きた軍事教育反対運動。陸軍の後援をうけて結成された学生サークル軍事研究団に早大文化同盟の学生や教授陣が反対し、両団体ともに解散することで決着。早稲田軍教事件。

⇒わせだ【早稲田】

わせだ‐しょうげきじょう【早稲田小劇場】‥セウ‥ヂヤウ

劇団名。鈴木忠志・別役実らが1961年新劇団自由舞台の名で結成。76年富山県利賀とが村に拠点を移し、84年SCOTと改名。

⇒わせだ【早稲田】

わせだ‐だいがく【早稲田大学】

私立大学の一つ。前身は1882年(明治15)大隈重信が創設した東京専門学校。1902年現校名に改称。20年大学令による大学となり、49年新制大学。本部は東京都新宿区。

⇒わせだ【早稲田】

わせだ‐ぶんがく【早稲田文学】

文学雑誌。1891年(明治24)早稲田大学の前身、東京専門学校文学科の機関誌として創刊。坪内逍遥が主宰。98年休刊。1906年島村抱月が再刊、27年廃刊。その後も断続的に刊行、第二次大戦後も再刊。自然主義を特色とする。

⇒わせだ【早稲田】

わ‐せつ【話説】

話し説くこと。説話。

ワセリン【Vaseline】

固体炭化水素を主成分とする白色軟膏なんこう状物質。天然産原油に含まれ、重油中から分離するか、または石油蒸留の釜の残油を精製して得る。減摩剤・防錆剤または頭髪用ポマード・軟膏などを製するのに用いる。商標名。

わ‐せん【和船】

日本在来の形式の木造船。

和船

わすれ‐ね【忘れ音】

季節を過ぎて虫などの鳴く音。「きりぎりす―に啼く火燵こたつかな」(芭蕉)

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐ばな【忘れ花】

忘れ咲きの花。時節がすぎてから咲く花、また返り咲きの花。〈[季]冬〉

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐みず【忘れ水】‥ミヅ

野中などに絶え絶えに流れて、人に知られない水。後拾遺和歌集恋「はるばると野中に見ゆる―」

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐もの【忘れ物】

置き忘れた物。持ってくるのを忘れた品物。「―をしないように」

⇒わすれ【忘れ】

わすれ‐ゆき【忘れ雪】

その冬の最後に降る雪。雪の果て。〈[季]春〉

⇒わすれ【忘れ】

わす・れる【忘れる】

〔他下一〕[文]わす・る(下二)

(奈良時代には四段活用も行われた)

①おのずと記憶がなくなる。古事記上「沖つ鳥鴨どく島にわがゐ寝し妹は―・れじ世のことごとに」。伊勢物語「時世へて久しくなりにければその人の名―・れにけり」。「住所を―・れる」

②思い出さないでいる。心にのぼせないでいる。万葉集11「いかにして―・れむものそ吾妹子に恋ひはまされど忘らえなくに」。土佐日記「この羽根といふ所問ふ童のついでにぞ又昔つ人を思ひ出でていづれの時にか―・るる」。徒然草「この用意を―・れざるを馬乗りとは申すなり」

③うっかりして物を置いたままにする。平家物語1「女房の局つぼねに、妻に月出したる扇を―・れて出でられたりければ」。「電車の棚に鞄を―・れる」

④うっかりしてすべきことをしないままにする。宇治拾遺物語3「あはれ、やり戸を開けながら、―・れてきにける」。「宿題を―・れる」

⑤他に心が移り、それが意識されなくなる。「時のたつのも―・れる」「痛みを―・れる」

→忘る

わすれ‐ん‐ぼう【忘れん坊】‥バウ

物事を忘れやすい人。忘れっぽい人。わすれんぼ。

⇒わすれ【忘れ】

わせ【早稲・早生】

(ワサの転)

①稲の品種の中で、早く開花・結実・成熟するもの。早生稲。〈[季]秋〉。万葉集10「行逢ひの―を刈る時に成りにけらしも」

②作物や果物の、早く開花・結実・成熟するもの。「―いちご」

③早熟なこと。また、その人。「―の娘」

↔奥手おくて

わ‐せい【和声】

(harmony)ある和音や調から次の和音や調へ移行するやり方や相互関係。リズム・旋律と並んで音楽の基本要素の一つ。かせい。

⇒わせいてき‐たんおんかい【和声的短音階】

⇒わせい‐ほう【和声法】

わ‐せい【和製】

日本で作られたこと。また、そのもの。日本製。

⇒わせい‐えいご【和製英語】

⇒わせい‐かんご【和製漢語】

⇒わせい‐ご【和製語】

わせい‐えいご【和製英語】

日本で、英語の単語を組み合わせるなどして作った、英語らしく聞こえる語。「オフィス‐レディー」「ナイター」の類。

⇒わ‐せい【和製】

わせい‐かんご【和製漢語】

中国から日本語に入った漢語に対し、日本で作った漢語。「物騒ぶっそう」「大根だいこん」など。

⇒わ‐せい【和製】

わせい‐ご【和製語】

日本で外国語の単語をもとにして作った語。

⇒わ‐せい【和製】

わせいてき‐たんおんかい【和声的短音階】

「短音階」参照。

⇒わ‐せい【和声】

わせい‐ほう【和声法】‥ハフ

和声の観点から楽曲を組織する方法。↔対位法

⇒わ‐せい【和声】

わせ‐だ【早稲田】

早稲をつくる田。わさだ。〈[季]秋〉

わせだ【早稲田】

①東京都新宿区北部の地名。

②早稲田大学の略称。

⇒わせだ‐ぐんけん‐じけん【早稲田軍研事件】

⇒わせだ‐しょうげきじょう【早稲田小劇場】

⇒わせだ‐だいがく【早稲田大学】

⇒わせだ‐ぶんがく【早稲田文学】

わせだ‐ぐんけん‐じけん【早稲田軍研事件】

1923年(大正12)、早稲田大学で起きた軍事教育反対運動。陸軍の後援をうけて結成された学生サークル軍事研究団に早大文化同盟の学生や教授陣が反対し、両団体ともに解散することで決着。早稲田軍教事件。

⇒わせだ【早稲田】

わせだ‐しょうげきじょう【早稲田小劇場】‥セウ‥ヂヤウ

劇団名。鈴木忠志・別役実らが1961年新劇団自由舞台の名で結成。76年富山県利賀とが村に拠点を移し、84年SCOTと改名。

⇒わせだ【早稲田】

わせだ‐だいがく【早稲田大学】

私立大学の一つ。前身は1882年(明治15)大隈重信が創設した東京専門学校。1902年現校名に改称。20年大学令による大学となり、49年新制大学。本部は東京都新宿区。

⇒わせだ【早稲田】

わせだ‐ぶんがく【早稲田文学】

文学雑誌。1891年(明治24)早稲田大学の前身、東京専門学校文学科の機関誌として創刊。坪内逍遥が主宰。98年休刊。1906年島村抱月が再刊、27年廃刊。その後も断続的に刊行、第二次大戦後も再刊。自然主義を特色とする。

⇒わせだ【早稲田】

わ‐せつ【話説】

話し説くこと。説話。

ワセリン【Vaseline】

固体炭化水素を主成分とする白色軟膏なんこう状物質。天然産原油に含まれ、重油中から分離するか、または石油蒸留の釜の残油を精製して得る。減摩剤・防錆剤または頭髪用ポマード・軟膏などを製するのに用いる。商標名。

わ‐せん【和船】

日本在来の形式の木造船。

和船

わ‐せん【和戦】

①和することと戦うこと。平和と戦争。「―両様のかまえ」

②戦いをやめて和睦すること。「―条約」

わ‐せんじょう【我先生・和先生】‥ジヤウ

〔代〕

(二人称)相手を親しみ、または軽んじて呼ぶ語。おまえ。宇治拾遺物語1「―はいかで此の鮭をぬすむぞ」

わ‐そう【我僧・和僧】

僧を親しみ、または軽んじて呼ぶ語。宇治拾遺物語10「―の頭やかひなに」

わ‐そう【和装】‥サウ

①日本風の服装または装飾。

②和装本の略。

↔洋装。

⇒わそう‐コート【和装コート】

⇒わそう‐ぼん【和装本】

わそう‐コート【和装コート】‥サウ‥

女性の和服用外套がいとうの総称。被風ひふ・道行みちゆき7・東あずまコートなど。

⇒わ‐そう【和装】

わそうびょうえ【和荘兵衛】‥サウビヤウヱ

談義本。遊谷子作。4巻4冊。1774年(安永3)刊。長崎の商人荘兵衛が漂流して奇異な諸国巡歴をする話を綴り、教訓を寓する。後続作に、79年刊の沢井某作「和荘兵衛後編」、1854年(嘉永7)刊の胡蝶散人作「和荘兵衛続編」などがある。

わそう‐ぼん【和装本】‥サウ‥

中国から伝来し、日本で古くから行われている装丁方法による本。巻子本かんすぼん・折本・冊子本(明朝綴じ・大和綴じなど)がある。和綴じ本。

⇒わ‐そう【和装】

わ‐ぞく【和俗】

日本の風俗。

わ‐ぞく【我俗・和俗】

俗人に対して、親しみ、または軽んじて呼ぶ語。源平盛衰記36「抑そもそも―は平家伺候の家人か」

わた【海】

(ワダとも。朝鮮語pata(海)と同源。一説に、ヲチ(遠)の転)うみ。万葉集7「―の底しづく白玉」

わた【腸】

動物の内臓。はらわた。万葉集5「蜷みなの―か黒き髪に」

わた【綿・棉・草綿】

①アオイ科の一年草または木本。数種の栽培種と多数の品種があり、古来最も広く栽培される重要な繊維作物。栽培の大部分を占める陸地綿は中米、長繊維のペルー綿・エジプト綿・海島綿は南米、短繊維のアジア綿はアジアのそれぞれ原産。日本には16世紀からアジア綿の栽培が起こったが、今は作付けがない。葉は、多くは浅く3〜5裂し、互生。花はアオイに似た底部が濃い黄色大輪。果実は熟すと開裂し、白毛に包まれた種子塊(綿花)を露出。種子から綿実油めんじつゆをとる。〈[季]秋〉

わた

わ‐せん【和戦】

①和することと戦うこと。平和と戦争。「―両様のかまえ」

②戦いをやめて和睦すること。「―条約」

わ‐せんじょう【我先生・和先生】‥ジヤウ

〔代〕

(二人称)相手を親しみ、または軽んじて呼ぶ語。おまえ。宇治拾遺物語1「―はいかで此の鮭をぬすむぞ」

わ‐そう【我僧・和僧】

僧を親しみ、または軽んじて呼ぶ語。宇治拾遺物語10「―の頭やかひなに」

わ‐そう【和装】‥サウ

①日本風の服装または装飾。

②和装本の略。

↔洋装。

⇒わそう‐コート【和装コート】

⇒わそう‐ぼん【和装本】

わそう‐コート【和装コート】‥サウ‥

女性の和服用外套がいとうの総称。被風ひふ・道行みちゆき7・東あずまコートなど。

⇒わ‐そう【和装】

わそうびょうえ【和荘兵衛】‥サウビヤウヱ

談義本。遊谷子作。4巻4冊。1774年(安永3)刊。長崎の商人荘兵衛が漂流して奇異な諸国巡歴をする話を綴り、教訓を寓する。後続作に、79年刊の沢井某作「和荘兵衛後編」、1854年(嘉永7)刊の胡蝶散人作「和荘兵衛続編」などがある。

わそう‐ぼん【和装本】‥サウ‥

中国から伝来し、日本で古くから行われている装丁方法による本。巻子本かんすぼん・折本・冊子本(明朝綴じ・大和綴じなど)がある。和綴じ本。

⇒わ‐そう【和装】

わ‐ぞく【和俗】

日本の風俗。

わ‐ぞく【我俗・和俗】

俗人に対して、親しみ、または軽んじて呼ぶ語。源平盛衰記36「抑そもそも―は平家伺候の家人か」

わた【海】

(ワダとも。朝鮮語pata(海)と同源。一説に、ヲチ(遠)の転)うみ。万葉集7「―の底しづく白玉」

わた【腸】

動物の内臓。はらわた。万葉集5「蜷みなの―か黒き髪に」

わた【綿・棉・草綿】

①アオイ科の一年草または木本。数種の栽培種と多数の品種があり、古来最も広く栽培される重要な繊維作物。栽培の大部分を占める陸地綿は中米、長繊維のペルー綿・エジプト綿・海島綿は南米、短繊維のアジア綿はアジアのそれぞれ原産。日本には16世紀からアジア綿の栽培が起こったが、今は作付けがない。葉は、多くは浅く3〜5裂し、互生。花はアオイに似た底部が濃い黄色大輪。果実は熟すと開裂し、白毛に包まれた種子塊(綿花)を露出。種子から綿実油めんじつゆをとる。〈[季]秋〉

わた

ワタ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

ワタ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

ワタ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

ワタ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

②もめんわた・木棉きわた・絹綿の総称。防寒用衣類・布団に用いる。奈良時代のワタは絹綿。木棉は799年(延暦18)に伝来したことが「日本後紀」に見える。〈[季]冬〉。万葉集3「筑紫の―は」

⇒綿のように疲れる

わだ【曲】

(ワタとも)地形が入りまがっていること。また、そのところ。万葉集1「志賀のおほ―淀むとも」

わだ【和田】

姓氏の一つ。三浦氏の一族。義盛が本拠とした三浦半島の和田の地名をとって姓とする。

⇒わだ‐えいさく【和田英作】

⇒わだ‐さんぞう【和田三造】

⇒わだ‐せい【和田清】

⇒わだ‐つなしろう【和田維四郎】

⇒わだ‐ひでまつ【和田英松】

⇒わだ‐まんきち【和田万吉】

⇒わだ‐よしもり【和田義盛】

わた‐あき【綿秋】

秋、綿の実の熟する頃。綿時。

わた‐あぶら【綿油】

綿の種子からしぼり取った油。綿実油めんじつゆ。

わた‐あめ【綿飴】

(→)綿菓子に同じ。

わたい【私】

〔代〕

(一人称)ワタシの転。主として東京下町の女性などが、心やすい人との対話などで用いる。

わた‐い【渡い】

(ワタルの命令形ワタレの転)お出でなさい。狂言、箕被みかずき「いとしい人こちへ―」

わ‐だい【話題】

談話の題材。話の種。「―を選ぶ」「―にのぼる」「―作」

わ‐だいおう【和大黄】‥ワウ

①〔植〕ギシギシの別称。

②唐大黄からだいおうの根茎の外皮を除き、乾燥したもの。健胃剤・緩下剤。→大黄1

わ‐だいこ【和太鼓】

洋楽器の太鼓に対し、和楽器の太鼓。能楽用、社寺の儀式用、民俗芸能用の太鼓など。→太鼓1

わた‐いた【綿板】

(→)「いれこいた」に同じ。

わた‐いり【腸熬り・腸煎り】

鯉の腸をたれ味噌でからりと煮た料理。

わた‐いれ【綿入れ】

①ふとんなどに綿を入れること。

②裏をつけて中に綿を入れた防寒用の衣服。わたぎぬ。〈[季]冬〉。「―羽織」

わた‐うち【綿打ち】

①綿打ち弓などで綿を打ってやわらかくすること。また、その職人。

②「綿打ち弓」の略。

⇒わたうち‐ゆみ【綿打ち弓】

わたうち‐ゆみ【綿打ち弓】

繰綿くりわたをはじき打って不純物を除き、やわらかくする具。弓形で、弦は牛の筋または鯨のひげを用いる。わたゆみ。わたうち。唐弓。弾弓。

⇒わた‐うち【綿打ち】

わだ‐えいさく【和田英作】

洋画家。鹿児島県生れ。東京美術学校卒。渡欧しコランに師事。帰国して母校教授、校長。作「渡頭の夕暮」など。文化勲章。(1874〜1959)

⇒わだ【和田】

わた‐か【腸香・黄鯝魚】

〔動〕コイ科の淡水産の硬骨魚。琵琶湖・淀川水系の特産。全長約30センチメートル。頭部は小さい。背部は隆起し青褐色、腹部は銀白色。食用。ウマウオ。〈[季]春〉。〈日葡辞書〉

わた‐がし【綿菓子】‥グワ‥

ざらめ糖の溶液を遠心力を利用して糸状にふき出させ綿状にした菓子。柔らかい感触と甘味を楽しむ。わたあめ。電気飴。

わだかまり【蟠り】

①わだかまること。かがみ伏すこと。

②心がねじけていること。悪意や偽りの気持があること。〈日葡辞書〉

③心の中でつかえている不満・不信などの感情。「何の―もない」「―がとける」

わだかま・る【蟠る】

[一]〔自五〕

①輪状にかがまりまがる。渦状にまがる。蛇などがとぐろをまく。宇治拾遺物語4「此の蛇ものぼりてかたはらに―・り伏したれど」

②複雑にまがりくねる。蛇行している。枕草子244「七曲ななわたに―・りたる玉の」

③心がねじ曲がる。悪意を持つ。日葡辞書「ココロノワダカマッタモノ」

④不満・不信などの感情が心の中にたまって、さっぱりとしない。尾崎紅葉、不言不語「その憂き事は出でて行かず、我在らむ限は心の底に―・りて」

⑤人などが、かがまり伏す。うずくまる。

[二]〔他四〕

たぶらかして自分の物にする。着服する。横領する。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「主人の金子を―・り」

わた‐がみ【肩上・綿上・綿噛】

①鎧よろいの、胴を吊るために両肩に当てる幅の細い所。→大鎧おおよろい(図)。

②後頭部。うしろ髪。

わた‐がみ【海神】

海をつかさどる神。わたつみ。

わた‐がら【綿殻】

綿の果実から綿花をとった後の殻。

わた‐ぎぬ【綿衣】

(→)「わたいれ」2に同じ。枕草子198「夏とほしたる―のかかりたるを」

わたくし【私】

[一]〔名〕

①公に対し、自分一身に関する事柄。うちうちの事柄。源氏物語桐壺「―にも心のどかにまかで給へ」。金槐集「旅を行きしあとの宿守おのおのに―あれや今朝はいまだ来ぬ」

②表ざたにしない事。ひそか。内密。秘密。「―に医業を為す罪」

③自分だけの利益や都合を考えること。ほしいままなこと。自分勝手。楽訓(貝原益軒)「わが身に―して人に情なく」。「天下を―する」「どの人にも―なく接する」

④「私商い」「私仕事」の略。洒落本、浪花今八卦「綿初穂の―、新麦のぬけものが銭と化けして」。すい言葉廓流行「鍛冶屋の―で、たたき出してぢや」

[二]〔代〕

話し手自身を指す語。現代語としては、目上の人に対して、また改まった物言いをするのに使う。狂言、鹿狩「―のためには一の旦那でござる」。「―が山田です」「その件は―から申し上げます」

⇒わたくし‐あきない【私商い】

⇒わたくし‐あめ【私雨】

⇒わたくし‐ありき【私歩き】

⇒わたくし‐いくさ【私軍・私闘】

⇒わたくし‐がね【私金】

⇒わたくし‐ぎ【私儀】

⇒わたくし‐ごころ【私心】

⇒わたくし‐ごと【私事】

⇒わたくし‐ざま【私様】

⇒わたくし‐しごと【私仕事】

⇒わたくし‐しょうせつ【私小説】

⇒わたくし‐だ【私田】

⇒わたくし‐だい【私大】

⇒わたくし‐たたかい【私戦い】

⇒わたくし‐たわぶれ【私戯れ】

⇒わたくし‐づれ【私連れ】

⇒わたくし‐どりあい【私取合】

⇒わたくし‐もの【私物】

⇒わたくし‐りつ【私立】

わたくし‐あきない【私商い】‥アキナヒ

商家の番頭・手代などが、主家の仕事の傍ら、内密で自分の利益のためにする商売。自分商い。西鶴織留6「―にてもうけたればとて」

⇒わたくし【私】

わたくし‐あめ【私雨】

不意に降る村雨。かぎられた小地域に降るにわか雨。麓は晴れて山上にだけ降る雨。有馬・鈴鹿・箱根などの山地でいう。

⇒わたくし【私】

わたくし‐ありき【私歩き】

①私用で出歩くこと。曾我物語5「今度は思ひとまりて―をねらひ給へ」

②他人に隠れて歩くこと。忍び歩き。

⇒わたくし【私】

わたくし‐いくさ【私軍・私闘】

個人的な恨みでするいくさ。私戦い。私闘しとう。義経記6「某と御辺とは―にてこそあれ」

⇒わたくし【私】

わたくし‐がね【私金】

内密に貯えておく金銭。へそくりがね。世間胸算用2「われらが―三百五十両」

⇒わたくし【私】

わたくし‐ぎ【私儀】

(主にあらたまった文章中で)私のことについて言えば。「―、一身上の都合により、退職いたしたく」→儀3。

⇒わたくし【私】

わたくし‐ごころ【私心】

個人的な感情。源氏物語東屋「むつかしき―添ひたるも苦しかりけり」

⇒わたくし【私】

わたくし‐ごと【私事】

①自分一身に関した事柄。公でないこと。しじ。源氏物語野分「―もしのびやかに語らひ給ふ」。「―で恐縮ですが」

②ないしょごと。密事。

⇒わたくし【私】

わたくし‐ざま【私様】

私事の方面。うちうち。ないない。源氏物語帚木「―の世にすまふべき心掟を」

⇒わたくし【私】

わたくし‐しごと【私仕事】

奉公人などが勤めのほかにする仕事。内職。好色二代男「手の中の荒るるをもいとはず、―をこしらへ」

⇒わたくし【私】

わたくし‐しょうせつ【私小説】‥セウ‥

①小説の一体で、作者自身が自己の生活体験を叙しながら、その間の心境を披瀝してゆく作品。大正期に全盛。心境小説ともいわれ、多分に日本的な要素をもつ。方丈記・徒然草系統の日本文学の伝統が末期自然主義文学の中にめざめたものとも考えられる。私し小説。

②イッヒ‐ロマンの訳語。

⇒わたくし【私】

わたくし・する【私する】

〔他サ変〕[文]わたくし・す(サ変)

公のものを自分のもののように勝手にする。「公金を―・する」

わたくし‐だ【私田】

上代、私有を許された田。しでん。万葉集7「妹がみ為と―刈る」

⇒わたくし【私】

わたくし‐だい【私大】

旧暦で12月が小の月のとき、年末を1日遅らせて大の月とし、年取りを暦の1月2日にずらすこと。東北地方の南部領で広く行われていたので、南部の私大という。

⇒わたくし【私】

わたくし‐たたかい【私戦い】‥タタカヒ

(→)「わたくしいくさ」に同じ。

⇒わたくし【私】

わたくし‐たわぶれ【私戯れ】‥タハブレ

私事のたわむれ。宇津保物語国譲上「聊いささかなる―をこそし給はざりしか」

⇒わたくし【私】

わたくし‐づれ【私連れ】

自分のことを卑下していう語。わたくし風情ふぜいの者。狂言、二人大名「―に御用はござりますまいが」

⇒わたくし【私】

わたくし‐どりあい【私取合】‥アヒ

私怨による争い。私闘。天草本伊曾保物語「同じ国ところの人、喧嘩闘諍をし―におよべば」

⇒わたくし【私】

わたくし‐もの【私物】

①自分の所有物。私有物。転じて、大切に思うもの。源氏物語桐壺「この君をば―におぼほしかしづき給ふこと限りなし」

②男根。陰茎。

⇒わたくし【私】

わたくし‐りつ【私立】

(同音の「市立」と区別するためにいう)

⇒しりつ(私立)

⇒わたくし【私】

わた‐くず【綿屑】‥クヅ

綿の屑。くずわた。

わた‐ぐつわ【綿轡】

綿でつくった猿轡さるぐつわ。

わた‐ぐも【綿雲】

綿のような感じで浮かぶ雲。多く積雲をいう。

綿雲

撮影:高橋健司

②もめんわた・木棉きわた・絹綿の総称。防寒用衣類・布団に用いる。奈良時代のワタは絹綿。木棉は799年(延暦18)に伝来したことが「日本後紀」に見える。〈[季]冬〉。万葉集3「筑紫の―は」

⇒綿のように疲れる

わだ【曲】

(ワタとも)地形が入りまがっていること。また、そのところ。万葉集1「志賀のおほ―淀むとも」

わだ【和田】

姓氏の一つ。三浦氏の一族。義盛が本拠とした三浦半島の和田の地名をとって姓とする。

⇒わだ‐えいさく【和田英作】

⇒わだ‐さんぞう【和田三造】

⇒わだ‐せい【和田清】

⇒わだ‐つなしろう【和田維四郎】

⇒わだ‐ひでまつ【和田英松】

⇒わだ‐まんきち【和田万吉】

⇒わだ‐よしもり【和田義盛】

わた‐あき【綿秋】

秋、綿の実の熟する頃。綿時。

わた‐あぶら【綿油】

綿の種子からしぼり取った油。綿実油めんじつゆ。

わた‐あめ【綿飴】

(→)綿菓子に同じ。

わたい【私】

〔代〕

(一人称)ワタシの転。主として東京下町の女性などが、心やすい人との対話などで用いる。

わた‐い【渡い】

(ワタルの命令形ワタレの転)お出でなさい。狂言、箕被みかずき「いとしい人こちへ―」

わ‐だい【話題】

談話の題材。話の種。「―を選ぶ」「―にのぼる」「―作」

わ‐だいおう【和大黄】‥ワウ

①〔植〕ギシギシの別称。

②唐大黄からだいおうの根茎の外皮を除き、乾燥したもの。健胃剤・緩下剤。→大黄1

わ‐だいこ【和太鼓】

洋楽器の太鼓に対し、和楽器の太鼓。能楽用、社寺の儀式用、民俗芸能用の太鼓など。→太鼓1

わた‐いた【綿板】

(→)「いれこいた」に同じ。

わた‐いり【腸熬り・腸煎り】

鯉の腸をたれ味噌でからりと煮た料理。

わた‐いれ【綿入れ】

①ふとんなどに綿を入れること。

②裏をつけて中に綿を入れた防寒用の衣服。わたぎぬ。〈[季]冬〉。「―羽織」

わた‐うち【綿打ち】

①綿打ち弓などで綿を打ってやわらかくすること。また、その職人。

②「綿打ち弓」の略。

⇒わたうち‐ゆみ【綿打ち弓】

わたうち‐ゆみ【綿打ち弓】

繰綿くりわたをはじき打って不純物を除き、やわらかくする具。弓形で、弦は牛の筋または鯨のひげを用いる。わたゆみ。わたうち。唐弓。弾弓。

⇒わた‐うち【綿打ち】

わだ‐えいさく【和田英作】

洋画家。鹿児島県生れ。東京美術学校卒。渡欧しコランに師事。帰国して母校教授、校長。作「渡頭の夕暮」など。文化勲章。(1874〜1959)

⇒わだ【和田】

わた‐か【腸香・黄鯝魚】

〔動〕コイ科の淡水産の硬骨魚。琵琶湖・淀川水系の特産。全長約30センチメートル。頭部は小さい。背部は隆起し青褐色、腹部は銀白色。食用。ウマウオ。〈[季]春〉。〈日葡辞書〉

わた‐がし【綿菓子】‥グワ‥

ざらめ糖の溶液を遠心力を利用して糸状にふき出させ綿状にした菓子。柔らかい感触と甘味を楽しむ。わたあめ。電気飴。

わだかまり【蟠り】

①わだかまること。かがみ伏すこと。

②心がねじけていること。悪意や偽りの気持があること。〈日葡辞書〉

③心の中でつかえている不満・不信などの感情。「何の―もない」「―がとける」

わだかま・る【蟠る】

[一]〔自五〕

①輪状にかがまりまがる。渦状にまがる。蛇などがとぐろをまく。宇治拾遺物語4「此の蛇ものぼりてかたはらに―・り伏したれど」

②複雑にまがりくねる。蛇行している。枕草子244「七曲ななわたに―・りたる玉の」

③心がねじ曲がる。悪意を持つ。日葡辞書「ココロノワダカマッタモノ」

④不満・不信などの感情が心の中にたまって、さっぱりとしない。尾崎紅葉、不言不語「その憂き事は出でて行かず、我在らむ限は心の底に―・りて」

⑤人などが、かがまり伏す。うずくまる。

[二]〔他四〕

たぶらかして自分の物にする。着服する。横領する。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「主人の金子を―・り」

わた‐がみ【肩上・綿上・綿噛】

①鎧よろいの、胴を吊るために両肩に当てる幅の細い所。→大鎧おおよろい(図)。

②後頭部。うしろ髪。

わた‐がみ【海神】

海をつかさどる神。わたつみ。

わた‐がら【綿殻】

綿の果実から綿花をとった後の殻。

わた‐ぎぬ【綿衣】

(→)「わたいれ」2に同じ。枕草子198「夏とほしたる―のかかりたるを」

わたくし【私】

[一]〔名〕

①公に対し、自分一身に関する事柄。うちうちの事柄。源氏物語桐壺「―にも心のどかにまかで給へ」。金槐集「旅を行きしあとの宿守おのおのに―あれや今朝はいまだ来ぬ」

②表ざたにしない事。ひそか。内密。秘密。「―に医業を為す罪」

③自分だけの利益や都合を考えること。ほしいままなこと。自分勝手。楽訓(貝原益軒)「わが身に―して人に情なく」。「天下を―する」「どの人にも―なく接する」