複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (79)

い【意】🔗⭐🔉

い‐がい【意外】‥グワイ🔗⭐🔉

い‐がい【意外】‥グワイ

思いのほか。案外。「―な出来事」「―にかさばる」「―と難しい」

い‐き【意気】🔗⭐🔉

い‐ぎ【意義】🔗⭐🔉

い‐ぎ【意義】

①意味。わけ。言語学では、特に「意味」と区別して「一つの語が文脈を離れてもさし得る内容」の意に使うこともある。

②物事が他との連関において持つ価値・重要さ。「参加することに―がある」

○意気相投ずるいきあいとうずる🔗⭐🔉

○意気相投ずるいきあいとうずる

心持が互いによくあう。意気投合。

⇒い‐き【意気】

いきあい‐の‐くすり【息合の薬】‥アヒ‥

合戦などの時、息をととのえるのに用いた薬で、米の粉と氷砂糖の粉末とを梅干の肉で練ったもの。いきあいぐすり。

⇒いき‐あい【息合】

いき‐あ・う【生き合ふ・生き逢ふ】‥アフ

〔自四〕

互いに生きながらえる。生きながらえて出あう。大鏡道長「かかる命ながの―・はず侍らましかば」

いき‐あ・う【行き合う・行き逢う】‥アフ

〔自五〕

(→)「ゆきあう」に同じ。伊勢物語「狩りしありきけるに―・ひて」

いき‐あか・る【行き別る】

〔自下二〕

「ゆきわかる」に同じ。蜻蛉日記上「その日過ぎぬれば、皆おのがじし―・れぬ」

いき‐あが・る【生き上がる】

〔自四〕

息を吹きかえす。生きかえる。古今著聞集10「一時ばかりありて―・りにけり」

いき‐あたり【行き当り】

(→)「ゆきあたり」に同じ。

いき‐あた・る【行き当たる】

〔自五〕

(→)「ゆきあたる」に同じ。

いき‐いき【生き生き】

①活気の満ちているさま。勢いよいさま。浄瑠璃、唐船噺今国性爺「はあはあ有難やと、―勇み入る方知らぬ梓弓」。「―した顔」

②まるで生きているかのようなさま。「―と描き出す」

いき‐い・ず【生き出づ】‥イヅ

〔自下二〕

いきかえる。蘇生する。竹取物語「からうじて―・で給へるに」

いき‐いそ・ぐ【生き急ぐ】

〔自五〕

(「死に急ぐ」をもじった造語)一生が短いものであるかのように、休みなく活動して生きる。

いき‐うお【生き魚・活き魚】‥ウヲ

①(→)「いきざかな」に同じ。

②(→)「いけうお」に同じ。

いき‐うし【生き牛】

生きている牛。

⇒生き牛の目を抉る

いき‐う・し【行き憂し】

〔形ク〕

行きづらい。行くのがいやである。古今和歌集別「人やりの道ならなくにおほかたは―・しといひて」

○意気が揚がるいきがあがる🔗⭐🔉

○意気が揚がるいきがあがる

いきごみ・気概が盛んになる。

⇒い‐き【意気】

いき‐がい【生き甲斐】‥ガヒ

生きるはりあい。生きていてよかったと思えるようなこと。「―を感ずる」

いき‐がい【域外】ヰキグワイ

区域・領域の外。境外。また、外国。異域。

いき‐かえ・す【生き返す】‥カヘス

〔他四〕

生き返らせる。蘇生させる。

いき‐かえり【行き帰り・往き還り】‥カヘリ

(→)「ゆきかえり」に同じ。

いき‐かえ・る【生き返る】‥カヘル

〔自五〕

一度死んだものが息を吹きかえす。よみがえる。活力をとりもどす。再び元気になる。「雨で草木が―・る」

いき‐がお【生き顔】‥ガホ

生きている時の顔。浄瑠璃、吉野都女楠「―と死顔しにがおとは相好の変るもの」

いき‐かた【行き方】🔗⭐🔉

いき‐かた【行き方】

①やりかた。しかた。ゆきかた。→生き方。

②こころいき。気まえ。(「意気方」の字をも当てる)浄瑠璃、女殺油地獄「ハテここな人は―の悪い」

いき‐ぐみ【意気組】🔗⭐🔉

いき‐ぐみ【意気組】

イキゴミ(意気込)の転。

いき‐けんこう【意気軒昂】‥カウ🔗⭐🔉

いき‐けんこう【意気軒昂】‥カウ

意気込みが盛んであるさま。「―たる若者」

いき‐ごみ【意気込み】🔗⭐🔉

いき‐ごみ【意気込み】

いきごむこと。あることをしようとする、はりきった気持。いきぐみ。「始めから―が違う」

いき‐ご・む【意気込む】🔗⭐🔉

いき‐ご・む【意気込む】

〔自五〕

勢いをこめる。あることをしようと、はりきる。「今度こそはと―・む」

いき‐じ【意気地】‥ヂ🔗⭐🔉

いき‐じ【意気地】‥ヂ

事を貫徹しようとする気力。他にはりあって、自分の思うことを立て通そうとする気性。いじ。いくじ。いきはり。

⇒意気地が悪い

○意気地が悪いいきじがわるい🔗⭐🔉

○意気地が悪いいきじがわるい

心柄・人柄が悪い。

⇒いき‐じ【意気地】

いき‐じごく【生き地獄】‥ヂ‥

生きているこの世で、まるで地獄のような責苦せめくにあうこと。非常にひどい苦しみにあうこと。「事故現場はまさに―だった」

いき‐しな【行きしな】

(→)「ゆきしな」に同じ。

いき‐しに【生き死に】

生きることと死ぬこと。せいし。しょうじ。源氏物語竹河「―を君にまかする我が身とならば」。「―の境」

いき‐じびき【生き字引】

経験を積み、よく物事を知っている人。先例や規則に精通していて、その人に聞けばすぐわかるというような人。ウォーキング‐ディクショナリー。「社内の―」

いき‐しょうちん【意気消沈・意気銷沈】‥セウ‥

元気をなくして、沈み込むこと。「落選を重ね―する」

いき‐しょうてん【意気衝天】

意気込みが天を衝つくほどに激しいこと。

いき‐しょうにん【生き証人】

過去の事件や一時期を生きながらえて、直接の体験を語ることができる人。「歴史の―」

いき‐じょうもん【生き証文】

(生きている証文の意)証人。

いき‐しょうちん【意気消沈・意気銷沈】‥セウ‥🔗⭐🔉

いき‐しょうちん【意気消沈・意気銷沈】‥セウ‥

元気をなくして、沈み込むこと。「落選を重ね―する」

いき‐しょうてん【意気衝天】🔗⭐🔉

いき‐しょうてん【意気衝天】

意気込みが天を衝つくほどに激しいこと。

いき‐ずく【意気尽】‥ヅク🔗⭐🔉

いき‐ずく【意気尽】‥ヅク

(ズクは接尾語)意地を張り通すこと。意地ずく。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「げんこ取るより小さい首、―なら取つていけ」

いぎ‐そ【意義素】🔗⭐🔉

いぎ‐そ【意義素】

〔言〕

①(sememe)形態素がもつ意味。もとブルームフィールドの用語。形態意味素ともいう。

②(sémantème フランス)ポティエ(B. Pottier1924〜)によれば、形態素の意味を構成する意味的特徴の集合。

いき‐そそう【意気沮喪・意気阻喪】‥サウ🔗⭐🔉

いき‐そそう【意気沮喪・意気阻喪】‥サウ

物事に取り組む気力を失ってしまうこと。「失敗の連続で―する」

いき‐ちょん【意気ちょん】🔗⭐🔉

いき‐ちょん【意気ちょん】

①いきなこと。粋すい。(しゃれて、また、からかい気味にいう)黄表紙、高漫斉行脚日記「―の魔道」

②情事・色事など、男女間の機微にふれること。

③明和・安永頃にはやった男の結髪の一風。洒落本、辰巳之園「出ず入らずの―と結ひ」

○生き血をしぼるいきちをしぼる

情け容赦なく搾取する。生き血をすする。生き血を吸う。

⇒いき‐ち【生き血】

○生き血をすするいきちをすする

「生き血をしぼる」に同じ。→生き血(成句)

⇒いき‐ち【生き血】

○意気天を衝くいきてんをつく🔗⭐🔉

○意気天を衝くいきてんをつく

いきごみの盛んなことにいう。「意気衝天しょうてん」とも。

⇒い‐き【意気】

いき‐どう【生き胴】

①新刀試あらみだめしにする生きた人間(の胴)。

②江戸時代の死刑の一種。罪人を土を盛った土壇場どたんばに横たえ、斬手二人で首と胴とを同時に斬ること。

いき‐とうごう【意気投合】‥ガフ

気持が合って仲良くなること。「初対面で二人は―した」

いき‐どお・し【息どほし】‥ドホシ

〔形シク〕

(息ダハシの転)息がせわしい。息が苦しい。〈日葡辞書〉

いきどおら・し【憤らし】イキドホラシ

〔形シク〕

心がはれない。嘆かわしい。腹立たしい。いきどおろしい。

いきどおり【憤り】イキドホリ

いきどおること。怒り。腹立ち。三蔵法師伝延久点「遂に憤イキトホリを発し」。「―をおぼえる」

いきどお・る【憤る】イキドホル

〔自五〕

①思いが胸につかえる。思い結ぼれて心が晴れない。不平をいだく。万葉集19「―・る心のうちを思ひのべ」。大唐西域記長寛点「事の成らざるを悲しび憤イキトホリ恚ふつくみて死ぬ」

②恨み怒る。憤慨する。また、奮起する。平家物語3「今汝が所望達せば、山門―・つて世上静かなるべからず」。「暴挙に―・る」「不正を―・る」

いきどおろし・い【憤ろしい】イキドホロシイ

〔形〕[文]いきどほろ・し(シク)

心がはれない。嘆かわしい。腹立たしい。神功紀「目にし見えねば―・しも」。「―・い思いに駆られた」

いき‐どころ【行き所】

(→)「ゆきどころ」に同じ。

いき‐ど・し【息どし】

〔形シク〕

(息ダハシの転。近世使われた)呼吸が早い。息苦しい。

いき‐と‐し‐いける‐もの【生きとし生ける物】

(ト・シともに強めの助詞)世に生きているほどのすべてのもの。あらゆる生物。

イキトス【Iquitos】

ペルー北東部、アマゾン川の支流のマラニョン川に面する都市。ペルー‐アマゾン最大の人口を擁し、河港から大型船が発着する。人口32万4千(2003)。

いき‐とど・く【行き届く】

〔自五〕

(→)「ゆきとどく」に同じ。

いき‐どまり【行止り】

(→)「ゆきどまり」に同じ。

いき‐とま・る【生き止る】

〔自四〕

生きてこの世にとどまる。生きながらえる。源氏物語夕顔「―・るまじきここちすれ」

いき‐どま・る【行き止まる】

〔自五〕

(→)「ゆきどまる」に同じ。

いき‐ない【域内】ヰキ‥

一定の区域の内。

いき‐ながら・える【生き長らえる・生き存える】‥ナガラヘル

〔自下一〕[文]いきながら・ふ(下二)

生きつづける。生きて永くこの世にいる。「戦乱を―・える」

いき‐ながれ【生き流れ】

胎児が月足らずで流産すること。また、その胎児。

いき‐なし【息無し】

〔副〕

息もつかずに。一息に。東海道中膝栗毛5「この雑煮を―五ぜんたべました」

いき‐なり【行き成り】

[一]〔名〕

事がらのなりゆき。また、なりゆきにまかせること。十分考えないですること。いきなりさんぼう。いきなりほうだい。洒落本、傾城買指南所「先づおれも、たうとう勘当をくらつた。是からは―といふ世界だ」

[二]〔副〕

(近世は多く「に」を伴って)だしぬけに。突然。または、直接。じかに。浮世床初「―に胸ぐらよ」。「横道から―とびだす」「下書きもせず―清書する」

⇒いきなり‐さんぼう【行き成り三宝】

⇒いきなり‐だご【生き成り団子】

⇒いきなり‐ほうだい【行き成り放題】

いきなり‐さんぼう【行き成り三宝】

(→)「いきなりほうだい」に同じ。ゆきなりさんぼう。誹風柳多留10「―男の雨やどり」

⇒いき‐なり【行き成り】

いきなり‐だご【生き成り団子】

さつまいもを生のまま小麦粉の皮で包み、ゆでたり蒸したりした菓子。汁に入れる場合や、粒あん入りもある。熊本県・福岡県で作る。いきなりだんご。

⇒いき‐なり【行き成り】

いきなり‐ほうだい【行き成り放題】‥ハウ‥

なるにまかせてかまわないこと。ゆきあたりばったり。

⇒いき‐なり【行き成り】

いき‐とうごう【意気投合】‥ガフ🔗⭐🔉

いき‐とうごう【意気投合】‥ガフ

気持が合って仲良くなること。「初対面で二人は―した」

○意気に燃えるいきにもえる🔗⭐🔉

○意気に燃えるいきにもえる

ある事をしようという積極的な気持が盛んになる。

⇒い‐き【意気】

いき‐にょらい【生き如来】

(→)「いきぼとけ」に同じ。

いき‐にんぎょう【生き人形】‥ギヤウ

①生きた人の姿に似せて造った張子人形。また、その見世物。

②人形のように美しい女。

いき‐ぬき【息抜き】

①しばらく休むこと。気分をかえるための休息。「時には―も必要だ」「喫茶店で―する」

②換気用の窓または孔。

いき‐ぬ・く【生き抜く】

〔自五〕

苦しみに耐えて、どこまでも生き通す。大唐西域記長寛点「何を用てか生為イキヌクらむ」

いき‐ぬけ【行抜け】

(→)「ゆきぬけ」に同じ。

いき‐ぬすびと【生盗人】

(イキは接頭語)盗人あるいは他人を卑しめののしっていう語。

いき‐ね【息根】

①(→)「いきのね」に同じ。

②声。「―をたてる」

いき‐の‐お【生の緒・息の緒】‥ヲ

(息の長く続くことを緒にたとえた語)

①いのち。たまのお。(「―に」の形で「命にかけて」の意に用いる)万葉集18「―になげかす子ら」

②息いき。三十二番職人歌合「―の苦しき時は鉦鼓こそ南無阿弥陀仏の声たすけなれ」

いぎ‐の‐おもの【威儀の御膳】ヰ‥

元日その他の節会せちえなどの時の、儀式にかなった、天皇の食膳。宇津保物語吹上上「様々にいろどりて―参る」

いきのこうぞう【「いき」の構造】‥ザウ

九鬼周造の主著。1930年(昭和5)刊。江戸の遊里に発した「いき」の美意識が、媚態・意気地・諦めの三つの契機の結合によって成り立っていることを明らかにし、日本人の美意識や価値観の解明に貢献した。

いぎ‐の‐ごぜん【威儀の御膳】ヰ‥

(→)「いぎのおもの」に同じ。

いき‐のこり【生き残り】

生き残ること。また、その人。「戦場―の古強者」

いき‐のこ・る【生き残る】

〔自五〕

死なないで生存して残る。特に、危険な経験などで、もう少しで死んでしまうところを死なずにすむ。「戦争に―・る」

いき‐の‐した【息の下】

重病や臨終の際など、虫の息の状態。息も絶え絶えにものを言うさまにいう。源氏物語帚木「―に引き入れ言こと少ななるが」

いぎ‐の‐じん【威儀の陣】ヰ‥ヂン

大礼の時、儀容をととのえるために、衛府えふが武装して立ち並ぶこと。

いぎ‐の‐にょうぼう【威儀の女房】ヰ‥バウ

(→)「威儀の命婦みょうぶ」に同じ。

いき‐の‐ね【息の根】

呼吸。いのち。いきね。

⇒息の根を止める

いき‐はり【意気張】🔗⭐🔉

いき‐はり【意気張】

意気地をはること。

⇒いきはり‐ずく【意気張尽】

いきはり‐ずく【意気張尽】‥ヅク🔗⭐🔉

いきはり‐ずく【意気張尽】‥ヅク

意地を張って競い、負けまいとすること。

⇒いき‐はり【意気張】

いぎ‐ぶか・い【意義深い】🔗⭐🔉

いぎ‐ぶか・い【意義深い】

〔形〕

重要な意味をもつ。価値がある。

い‐ぎょう【意楽】‥ゲウ🔗⭐🔉

い‐ぎょう【意楽】‥ゲウ

(「楽」は願う意)何かをしようとする意志。心がまえ。望み。

いき‐ようよう【意気揚揚】‥ヤウヤウ🔗⭐🔉

いき‐ようよう【意気揚揚】‥ヤウヤウ

[史記管晏伝]得意で誇りに満ちた様子。「―と引き揚げる」

いく‐じ【意気地】‥ヂ🔗⭐🔉

いく‐じ【意気地】‥ヂ

(イキジの転)物事をやりぬこうとする気力。心の張り。「―がない」

⇒いくじ‐なし【意気地無し】

いくじ‐なし【意気地無し】‥ヂ‥🔗⭐🔉

いくじ‐なし【意気地無し】‥ヂ‥

意気地がないこと。また、そういう人。

⇒いく‐じ【意気地】

い‐けん【意見】🔗⭐🔉

い‐けん【意見】

①思う所。考え。「各人が―を述べる」

②(「異見」とも書く)思う所を述べて人を諫めること。忠告。「おやじに―される」

⇒いけん‐こうこく【意見広告】

⇒いけん‐じゃ【意見者】

⇒いけん‐ちんじゅつ‐てつづき【意見陳述手続】

⇒いけん‐ふうじ【意見封事】

⇒意見と餅はつくほど練れる

⇒意見に付く

いけん‐こうこく【意見広告】‥クワウ‥🔗⭐🔉

いけん‐こうこく【意見広告】‥クワウ‥

団体あるいは個人が主義・主張を社会に訴える広告。

⇒い‐けん【意見】

いけん‐じゃ【意見者】🔗⭐🔉

いけん‐じゃ【意見者】

意見2をする人。〈日葡辞書〉

⇒い‐けん【意見】

○意見と餅はつくほど練れるいけんともちはつくほどねれる🔗⭐🔉

○意見と餅はつくほど練れるいけんともちはつくほどねれる

議論を重ねるほど、良い考えになってゆくものだ。

⇒い‐けん【意見】

○意見に付くいけんにつく🔗⭐🔉

○意見に付くいけんにつく

忠告に従う。天草本金句集「賢人はあれども、そのいけんにつかぬによつて遂に亡ぶ」

⇒い‐けん【意見】

いげん‐びょう【医原病】‥ビヤウ

医師の診断治療行為によって患者にあらたにひきおこされる疾病および疾病状態。本来は医師の不適切な言動、または患者の誤解、自己暗示などによる心因的異常を指すが、広義には医療にもとづく種々の副作用・後遺症をも含む。医因性疾患。医原性疾患。

いけん‐ふうじ【意見封事】

奈良・平安時代、国家に事ある時、勅旨をもって意見を求めたのに対して、諸臣が意見をしるし密封して提出した書。平安初期の三善清行・菅原文時のものが有名。

→資料:『三善清行意見封事』[三善清行意見封事(抜粋・原漢文)]

⇒い‐けん【意見】

いけん‐りっぽう‐しんさけん【違憲立法審査権】ヰ‥パフ‥

一切の法律・命令・規則または処分が憲法に適合するかしないかを決定する裁判所の権限。最高裁判所はその終審裁判所である。法令審査権。司法審査。

⇒い‐けん【違憲】

い‐こ【遺孤】ヰ‥

(→)遺子いしに同じ。

い‐ご【以後】

①その時点から後。「夜9時―は外出禁止」↔以前。

②これから後。今後。「―気を付けます」

い‐ご【囲碁】ヰ‥

碁をうつこと。また、碁。

い‐ご【咿唔・伊吾】

書をよむ声。唔咿。

いこい【憩い】イコヒ

いこうこと。休息。

い‐こう【一向】‥カウ

(イッコウのツの表記されない形)ひたすら。源氏物語玉鬘「―に仕うまつるべくなむ志を励まして」

い‐こう【已講】‥カウ

〔仏〕

①三会さんえ已講師の略。奈良(南京)または天台(北京)の三会の講師を勤め終えた者の称。探題。→擬講。

②天台宗・浄土宗などの学階の一種。

い‐こう【以降・已降】‥カウ

ある時から後。以後。「明治―」

い‐こう【衣香】‥カウ

衣服にたきしめた香。

い‐こう【衣桁】‥カウ

着物などをかけて置く家具。形は鳥居に似る。衝立ついたて式のものと、真中から蝶番ちょうつがいで畳むしかけのもの(衣桁屏風)とがある。衣架いか。みそかけ。かけさお。えもんかけ。

いこう【威公】ヰ‥

徳川頼房の諡号しごう。

い‐こう【威光】ヰクワウ

人に畏敬されるような、犯し難い威厳。威勢。「―を放つ」

い‐こう【胃腔】ヰカウ

後生動物の胃の内腔。海綿動物では体の中央の内腔。いくう。

い‐こう【韋后】ヰ‥

唐の第4代皇帝中宗の皇后。則天武后の退位後、権力を左右し、中宗を毒殺するも李隆基(のちの玄宗)らの叛乱で殺された。武后の事件とともに「武韋の禍」と称される。( 〜710)

い‐こう【移行】‥カウ

(制度などが)うつりゆくこと。「新体制に―する」「―措置」

⇒いこう‐たい【移行帯】

い‐こう【移項】‥カウ

〔数〕等式・不等式で、左辺または右辺にある項を符号をかえて他の辺に移すこと。

い‐こう【偉功】ヰ‥

すぐれて大きなてがら。すぐれて立派な業績。「―をたたえる」

い‐こう【偉効】ヰカウ

すぐれたききめ。えらい効能。卓効。「―を発揮する」

い‐こう【異香】‥カウ

⇒いきょう

い‐こう【異寇】

攻めて来ること。また、その賊。

い‐こう【意向・意嚮】‥カウ

心の向かう所。おもわく。(どうするかの)かんがえ。志向。「先方の―を汲む」「―に添う」

い‐こう【維綱】ヰカウ

おおづな。おおもと。のり。おきて。

い‐こう【遺功】ヰ‥

死後に残された功績。

い‐こう【遺香】ヰカウ

残っているかおり。遺薫。余香。

い‐こう【遺構】ヰ‥

①残存する古い建築物。

②土地に残った過去の人間活動の痕跡で、固定していて動かすことのできないもの。→遺物→遺跡

い‐こう【遺稿】ヰカウ

発表されないまま死後に遺された原稿。

いこ・う【憩う・息う】イコフ

[一]〔自五〕

息をつぐ。やすむ。のんびり休息する。万葉集1「寒き夜を―・ふことなく通ひつつ」。「木陰に―・う」

[二]〔他下二〕

いこわせる。やすませる。今昔物語集28「国の政まつりごとをも―・へ、物をもよく納めさせ給ひて」

いこう【厳う】イカウ

(イカシの連用形イカクの音便)

⇒いかし3

い‐ごう【移郷】‥ガウ

奈良・平安時代、殺人犯で死刑を免ぜられた者が強制的に他郷に移住させられること。

い‐ごう【意業】‥ゴフ

〔仏〕三業さんごうの一つ。心のはたらき、一切の思念をいう。→身業しんごう→口業くごう

いこう‐たい【移行帯】‥カウ‥

①連続した系を区分したとき、相互に共通な要素の多く見られる隣接した帯域。

②〔生〕

㋐二つの植物群落・植生帯、または植物相、また動物群集の間にある地帯。多くは両者の要素をあわせ持つ。

㋑生物地理学で、動物区系や植物区系の間にある移行的な地域。

⇒い‐こう【移行】

イコール【equal】

①「…に等しい」「…に同じである」の意。

②〔数〕等号。記号「=」。→同値

いごか・す【動かす】

〔他四〕

ウゴカスの訛。狂言、因幡堂「―・す事でもない」

い‐こく【夷国】

えびすの国。野蛮な国。

い‐こく【異国】

外国。とつくに。「―の地に果てる」

⇒いこく‐けいご‐ばんやく【異国警固番役】

⇒いこく‐しゅみ【異国趣味】

⇒いこく‐じょうしょ【異国情緒】

⇒いこく‐じょうちょう【異国情調】

⇒いこく‐じん【異国人】

⇒いこくせん‐うちはらい‐れい【異国船打払令】

⇒いこく‐ばり【異国張】

い‐こ・ぐ【い漕ぐ】

〔他四〕

(イは接頭語)漕ぐ。万葉集8「朝なぎにい掻き渡り夕潮に―・ぎ渡り」

いご・く【動く】

〔自四〕

ウゴクの訛。

いこく‐けいご‐ばんやく【異国警固番役】

蒙古の襲来にそなえて、鎌倉幕府が九州の御家人に課した警備の軍役。

⇒い‐こく【異国】

いこく‐しゅみ【異国趣味】

①外国の風物をあこがれ好む趣向。

②外国の人物事象を描いて芸術的効果を高めようとする手法。エキゾチシズム。

⇒い‐こく【異国】

いこく‐じょうしょ【異国情緒】‥ジヤウ‥

(イコクジョウチョとも)外国らしい風物などに接しておこる気分。異国情調。エキゾチシズム。

⇒い‐こく【異国】

いこく‐じょうちょう【異国情調】‥ジヤウテウ

(→)異国情緒に同じ。

⇒い‐こく【異国】

いこく‐じん【異国人】

外国人。異邦人。異人。

⇒い‐こく【異国】

いこくせん‐うちはらい‐れい【異国船打払令】‥ハラヒ‥

1825年(文政8)に発布された江戸幕府の外国船追放令。18世紀末から日本近海に来航する欧米の船舶が増し、1808年(文化5)のフェートン号事件につづき、24年イギリス捕鯨船員が上陸して紛争を起こしたことから、翌年幕府が、外国船の追放、上陸外国人の逮捕・射殺を命じた。42年(天保13)廃止。無二念打払令。→薪水給与令。

→文献資料[異国船打払令]

⇒い‐こく【異国】

いこく‐ばり【異国張】

西洋の洗濯法に日本の張り方を加味した洗い張りの方法。安政(1854〜1860)の頃、長崎から広まった。

⇒い‐こく【異国】

い‐ごこち【居心地】ヰ‥

そこにいるときのこころもち。すみごこち。「―がよい」

い‐ごころ【居心】ヰ‥

(→)「いごこち」に同じ。(主として江戸後期から明治期にかけて用いた語)

い‐ごころ【医心】

医術の心得。歌舞伎、毛抜「拙者ちと―がござりまするてや」

いこ‐じ【意固地・依怙地】‥ヂ

かたくなに意地を張ること。えこじ。「年を取って―になる」「―な態度」

い‐こ・ず【い掘ず】

〔他上二〕

(イは接頭語。連用形の用例のみで、上二段とするのは推定)根付きのまま掘りとる。こず。万葉集8「去年こぞの春―・じて植ゑし」

い‐こつ【医骨】

医術の秘訣。医道の心得。沙石集2「此の僧、―もなかりければ」

い‐こつ【遺骨】ヰ‥

①火葬などにして、あとにのこった骨。こつ。

②戦没者や物故者の、死後に残された骨。「―の収拾」

いごっそう

(高知県で)気骨があること。信念を曲げない、頑固者。高知県人の気性を表す語。

い‐ごて【射籠手】

(→)「ゆごて」に同じ。

いご‐ねり【いご練り】

エゴノリを天日と水に晒さらし煮溶かして固めた食品。皿の中で凝固させたものを「鏡いご」といい、盆祭の供物とする。新潟・長野・東北地方の郷土料理。いごさらし。

いこの・う【憩ふ】イコノフ

〔他下二〕

いこう。休む。平家物語(延慶本)「心少し落居して、人人身を―・へ」

いごの・うイゴノフ

「いのごう(期剋ふ)」を誤ったもの。

イコノクラスム【iconoclasme フランス】

聖画像(イコン)を偶像とみなして排斥・破壊する思想・運動。特に8〜9世紀のビザンチン帝国で激化。

イコノグラフィー【Ikonographie ドイツ・iconographie フランス】

①古代学では肖像学・肖像研究。

②美術史学では図像学。宗教的図像の個別的表現を、教義上の規定や意味から解釈する研究。転じて、広く芸術作品の象徴・寓意・隠喩などの意味をさぐる研究。

イコノスタシス【eikonostasis ギリシア】

キリスト教東方正教会の教会堂で、信徒から内陣を隠すための、イコンを掛け並べた衝立ついたて。

イコノロジー【iconology】

図像解釈学。美術作品の意味内容を世界観にまで掘り下げて解釈する研究。イコノグラフィーの画期的発展としてヴァールブルク・パノフスキーらが提唱。

い‐こぼ・れる【居溢れる】ヰ‥

〔自下一〕[文]ゐこぼ・る(下二)

人が多くすわって、席からはみ出る。いあまる。平家物語2「縁に―・れ、庭にもひしと並みゐたり」

いこま【生駒】

奈良県北西部の市。生駒山地東麓に位置し、大阪のベッドタウンとして人口が増大。人口11万4千。

⇒いこま‐やま【生駒山】

いこま‐やま【生駒山】

奈良県と大阪府との境にある山。生駒山地の主峰。標高642メートル。草香山くさかやま。

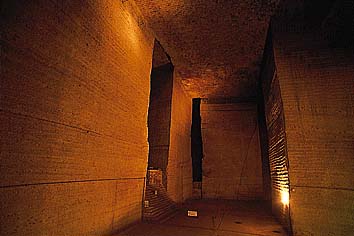

生駒山

撮影:的場 啓

⇒いこま【生駒】

い‐こみ【鋳込】

鋳型へ溶融金属を流し込むこと。また、そうして鋳物を製作する方法。

い‐こ・む【居籠む・居込む】ヰ‥

〔他下二〕

身を中にわりこませる。つめてすわる。(一説、「率込む」で、中に連れ込む意)大鏡道長「―・めたりつる人もみなくづれいづるほどに」

い‐こ・む【射込む】

〔他五〕

矢を射て中に入れる。保元物語「左の小耳の根へ箆中のなかばかり―・まれたれば」

い‐こ・む【鋳込む】

〔他五〕

金属をとかして鋳型に流し込む。「鉄を型に―・む」

い‐ごもり【忌籠り】

神祭りの日もしくは前日に仕事を休み、斎忌を守り、家の外に出ないこと。転じて、仕事休み・農休みの意。

い‐こも・る【斎籠る・忌籠る】

〔自四〕

けがれに触れないように身体を浄めて家にこもる。山家集「時鳥卯月のいみに―・るを」

いこ‐よか【岐嶷】

きびしく立派なさま。仁徳紀「大王きみは風姿みやびすがた―にまします」

イコライザー【equalizer】

(「平等・同等にするもの」の意)オーディオ装置の一種。再生または録音時に、音の信号の周波数特性を補正・変更する装置。

い‐こん【遺恨】ヰ‥

いつまでもうらみを残すこと。また、そのうらみ。忘れがたいうらみ。「―を晴らす」「―試合」

イコン【Ikon ドイツ】

(ギリシア語のイメージの意のeikonから)

①ギリシア正教会でまつるキリスト・聖母・聖徒・殉教者などの画像。ビザンチン美術の一表現で、6世紀に始まる。ロシアで独特の発達をみ、ロシア‐イコンと称される。図像。

②パースによる記号の3区分の一つ。形式が、その示す対象の内容と何らかの類似性を持つ記号。図像。たとえば表意文字。写像。アイコン。→インデックス→シンボル

い‐ごん【遺言】ヰ‥

①死にぎわにのこすことば。いげん。ゆいごん。

②〔法〕自己の死亡後の財産や身分に関する一定の方式に従った単独の意思表示で、死亡によって効力を生ずるもの。

⇒いごん‐しっこう‐しゃ【遺言執行者】

⇒いごん‐しょうしょ【遺言証書】

⇒いごん‐のうりょく【遺言能力】

いごん‐しっこう‐しゃ【遺言執行者】ヰ‥カウ‥

〔法〕遺言の内容を実現するのに必要な行為をする職務および権限を有する者。

⇒い‐ごん【遺言】

いごん‐しょうしょ【遺言証書】ヰ‥

〔法〕法定の方式により遺言を記載した書面。普通は、自筆証書・公正証書・秘密証書のいずれかの方式による。

⇒い‐ごん【遺言】

いごん‐のうりょく【遺言能力】ヰ‥

〔法〕みずから有効に遺言をなしうる能力。未成年者でも、満15歳に達すれば法定代理人の同意なしに遺言をすることができる。成年被後見人も、本心に復した時に、医師の立会いをもって遺言をすることができる。

⇒い‐ごん【遺言】

いさ【鯨】

クジラの古称。いさな。壱岐風土記逸文「俗くにひと、鯨を云ひて伊佐とす」

いさ

[一]〔感〕

相手の質問に対する答がわからないとき、あるいは相手の言うことに否定的な気持で軽く受け流そうとするときの、応答の語。さあ。いやなに。万葉集11「―とを聞こせわが名告のらすな」

[二]〔副〕

(普通「知らず」を伴って)さあ、どうだろうか。古今和歌集春「人は―心も知らず」

⇒いさとよ

いざ

〔感〕

(人を誘い、または思い立って事をし始めようとする時にいう語)さあ。どれ。いで。

⇒いざ鎌倉

⇒いざさせ給え

⇒いざさば

⇒いざさらば

⇒いざ知らず

⇒いざ給え

⇒いざと言う時

い‐さい【委細】ヰ‥

こまかくくわしいこと。また、くわしい事情。「―面談」「―、文ふみ」「―承知した」

⇒委細構わず

い‐さい【偉才】ヰ‥

すぐれた才能。また、それをもつ人。「―を発揮する」

い‐さい【異才】

人並みすぐれた才能。また、それをもつ人。

い‐さい【異彩】

異なった色どり。転じて、他とひどく異なった趣。きわだってすぐれた様子。「―を放つ」

い‐ざい【偉材】ヰ‥

すぐれた人材・人物。

い‐ざい【異材】

人並すぐれた人材・人物。

い‐ざい【遺財】ヰ‥

死者の遺した財産。

イザイ【Eugène Ysaÿe】

ベルギーのバイオリン奏者・作曲家。独特の音色で放胆豪快に演奏。イザエ。イザイェ。(1858〜1931)

⇒いこま【生駒】

い‐こみ【鋳込】

鋳型へ溶融金属を流し込むこと。また、そうして鋳物を製作する方法。

い‐こ・む【居籠む・居込む】ヰ‥

〔他下二〕

身を中にわりこませる。つめてすわる。(一説、「率込む」で、中に連れ込む意)大鏡道長「―・めたりつる人もみなくづれいづるほどに」

い‐こ・む【射込む】

〔他五〕

矢を射て中に入れる。保元物語「左の小耳の根へ箆中のなかばかり―・まれたれば」

い‐こ・む【鋳込む】

〔他五〕

金属をとかして鋳型に流し込む。「鉄を型に―・む」

い‐ごもり【忌籠り】

神祭りの日もしくは前日に仕事を休み、斎忌を守り、家の外に出ないこと。転じて、仕事休み・農休みの意。

い‐こも・る【斎籠る・忌籠る】

〔自四〕

けがれに触れないように身体を浄めて家にこもる。山家集「時鳥卯月のいみに―・るを」

いこ‐よか【岐嶷】

きびしく立派なさま。仁徳紀「大王きみは風姿みやびすがた―にまします」

イコライザー【equalizer】

(「平等・同等にするもの」の意)オーディオ装置の一種。再生または録音時に、音の信号の周波数特性を補正・変更する装置。

い‐こん【遺恨】ヰ‥

いつまでもうらみを残すこと。また、そのうらみ。忘れがたいうらみ。「―を晴らす」「―試合」

イコン【Ikon ドイツ】

(ギリシア語のイメージの意のeikonから)

①ギリシア正教会でまつるキリスト・聖母・聖徒・殉教者などの画像。ビザンチン美術の一表現で、6世紀に始まる。ロシアで独特の発達をみ、ロシア‐イコンと称される。図像。

②パースによる記号の3区分の一つ。形式が、その示す対象の内容と何らかの類似性を持つ記号。図像。たとえば表意文字。写像。アイコン。→インデックス→シンボル

い‐ごん【遺言】ヰ‥

①死にぎわにのこすことば。いげん。ゆいごん。

②〔法〕自己の死亡後の財産や身分に関する一定の方式に従った単独の意思表示で、死亡によって効力を生ずるもの。

⇒いごん‐しっこう‐しゃ【遺言執行者】

⇒いごん‐しょうしょ【遺言証書】

⇒いごん‐のうりょく【遺言能力】

いごん‐しっこう‐しゃ【遺言執行者】ヰ‥カウ‥

〔法〕遺言の内容を実現するのに必要な行為をする職務および権限を有する者。

⇒い‐ごん【遺言】

いごん‐しょうしょ【遺言証書】ヰ‥

〔法〕法定の方式により遺言を記載した書面。普通は、自筆証書・公正証書・秘密証書のいずれかの方式による。

⇒い‐ごん【遺言】

いごん‐のうりょく【遺言能力】ヰ‥

〔法〕みずから有効に遺言をなしうる能力。未成年者でも、満15歳に達すれば法定代理人の同意なしに遺言をすることができる。成年被後見人も、本心に復した時に、医師の立会いをもって遺言をすることができる。

⇒い‐ごん【遺言】

いさ【鯨】

クジラの古称。いさな。壱岐風土記逸文「俗くにひと、鯨を云ひて伊佐とす」

いさ

[一]〔感〕

相手の質問に対する答がわからないとき、あるいは相手の言うことに否定的な気持で軽く受け流そうとするときの、応答の語。さあ。いやなに。万葉集11「―とを聞こせわが名告のらすな」

[二]〔副〕

(普通「知らず」を伴って)さあ、どうだろうか。古今和歌集春「人は―心も知らず」

⇒いさとよ

いざ

〔感〕

(人を誘い、または思い立って事をし始めようとする時にいう語)さあ。どれ。いで。

⇒いざ鎌倉

⇒いざさせ給え

⇒いざさば

⇒いざさらば

⇒いざ知らず

⇒いざ給え

⇒いざと言う時

い‐さい【委細】ヰ‥

こまかくくわしいこと。また、くわしい事情。「―面談」「―、文ふみ」「―承知した」

⇒委細構わず

い‐さい【偉才】ヰ‥

すぐれた才能。また、それをもつ人。「―を発揮する」

い‐さい【異才】

人並みすぐれた才能。また、それをもつ人。

い‐さい【異彩】

異なった色どり。転じて、他とひどく異なった趣。きわだってすぐれた様子。「―を放つ」

い‐ざい【偉材】ヰ‥

すぐれた人材・人物。

い‐ざい【異材】

人並すぐれた人材・人物。

い‐ざい【遺財】ヰ‥

死者の遺した財産。

イザイ【Eugène Ysaÿe】

ベルギーのバイオリン奏者・作曲家。独特の音色で放胆豪快に演奏。イザエ。イザイェ。(1858〜1931)

⇒いこま【生駒】

い‐こみ【鋳込】

鋳型へ溶融金属を流し込むこと。また、そうして鋳物を製作する方法。

い‐こ・む【居籠む・居込む】ヰ‥

〔他下二〕

身を中にわりこませる。つめてすわる。(一説、「率込む」で、中に連れ込む意)大鏡道長「―・めたりつる人もみなくづれいづるほどに」

い‐こ・む【射込む】

〔他五〕

矢を射て中に入れる。保元物語「左の小耳の根へ箆中のなかばかり―・まれたれば」

い‐こ・む【鋳込む】

〔他五〕

金属をとかして鋳型に流し込む。「鉄を型に―・む」

い‐ごもり【忌籠り】

神祭りの日もしくは前日に仕事を休み、斎忌を守り、家の外に出ないこと。転じて、仕事休み・農休みの意。

い‐こも・る【斎籠る・忌籠る】

〔自四〕

けがれに触れないように身体を浄めて家にこもる。山家集「時鳥卯月のいみに―・るを」

いこ‐よか【岐嶷】

きびしく立派なさま。仁徳紀「大王きみは風姿みやびすがた―にまします」

イコライザー【equalizer】

(「平等・同等にするもの」の意)オーディオ装置の一種。再生または録音時に、音の信号の周波数特性を補正・変更する装置。

い‐こん【遺恨】ヰ‥

いつまでもうらみを残すこと。また、そのうらみ。忘れがたいうらみ。「―を晴らす」「―試合」

イコン【Ikon ドイツ】

(ギリシア語のイメージの意のeikonから)

①ギリシア正教会でまつるキリスト・聖母・聖徒・殉教者などの画像。ビザンチン美術の一表現で、6世紀に始まる。ロシアで独特の発達をみ、ロシア‐イコンと称される。図像。

②パースによる記号の3区分の一つ。形式が、その示す対象の内容と何らかの類似性を持つ記号。図像。たとえば表意文字。写像。アイコン。→インデックス→シンボル

い‐ごん【遺言】ヰ‥

①死にぎわにのこすことば。いげん。ゆいごん。

②〔法〕自己の死亡後の財産や身分に関する一定の方式に従った単独の意思表示で、死亡によって効力を生ずるもの。

⇒いごん‐しっこう‐しゃ【遺言執行者】

⇒いごん‐しょうしょ【遺言証書】

⇒いごん‐のうりょく【遺言能力】

いごん‐しっこう‐しゃ【遺言執行者】ヰ‥カウ‥

〔法〕遺言の内容を実現するのに必要な行為をする職務および権限を有する者。

⇒い‐ごん【遺言】

いごん‐しょうしょ【遺言証書】ヰ‥

〔法〕法定の方式により遺言を記載した書面。普通は、自筆証書・公正証書・秘密証書のいずれかの方式による。

⇒い‐ごん【遺言】

いごん‐のうりょく【遺言能力】ヰ‥

〔法〕みずから有効に遺言をなしうる能力。未成年者でも、満15歳に達すれば法定代理人の同意なしに遺言をすることができる。成年被後見人も、本心に復した時に、医師の立会いをもって遺言をすることができる。

⇒い‐ごん【遺言】

いさ【鯨】

クジラの古称。いさな。壱岐風土記逸文「俗くにひと、鯨を云ひて伊佐とす」

いさ

[一]〔感〕

相手の質問に対する答がわからないとき、あるいは相手の言うことに否定的な気持で軽く受け流そうとするときの、応答の語。さあ。いやなに。万葉集11「―とを聞こせわが名告のらすな」

[二]〔副〕

(普通「知らず」を伴って)さあ、どうだろうか。古今和歌集春「人は―心も知らず」

⇒いさとよ

いざ

〔感〕

(人を誘い、または思い立って事をし始めようとする時にいう語)さあ。どれ。いで。

⇒いざ鎌倉

⇒いざさせ給え

⇒いざさば

⇒いざさらば

⇒いざ知らず

⇒いざ給え

⇒いざと言う時

い‐さい【委細】ヰ‥

こまかくくわしいこと。また、くわしい事情。「―面談」「―、文ふみ」「―承知した」

⇒委細構わず

い‐さい【偉才】ヰ‥

すぐれた才能。また、それをもつ人。「―を発揮する」

い‐さい【異才】

人並みすぐれた才能。また、それをもつ人。

い‐さい【異彩】

異なった色どり。転じて、他とひどく異なった趣。きわだってすぐれた様子。「―を放つ」

い‐ざい【偉材】ヰ‥

すぐれた人材・人物。

い‐ざい【異材】

人並すぐれた人材・人物。

い‐ざい【遺財】ヰ‥

死者の遺した財産。

イザイ【Eugène Ysaÿe】

ベルギーのバイオリン奏者・作曲家。独特の音色で放胆豪快に演奏。イザエ。イザイェ。(1858〜1931)

⇒いこま【生駒】

い‐こみ【鋳込】

鋳型へ溶融金属を流し込むこと。また、そうして鋳物を製作する方法。

い‐こ・む【居籠む・居込む】ヰ‥

〔他下二〕

身を中にわりこませる。つめてすわる。(一説、「率込む」で、中に連れ込む意)大鏡道長「―・めたりつる人もみなくづれいづるほどに」

い‐こ・む【射込む】

〔他五〕

矢を射て中に入れる。保元物語「左の小耳の根へ箆中のなかばかり―・まれたれば」

い‐こ・む【鋳込む】

〔他五〕

金属をとかして鋳型に流し込む。「鉄を型に―・む」

い‐ごもり【忌籠り】

神祭りの日もしくは前日に仕事を休み、斎忌を守り、家の外に出ないこと。転じて、仕事休み・農休みの意。

い‐こも・る【斎籠る・忌籠る】

〔自四〕

けがれに触れないように身体を浄めて家にこもる。山家集「時鳥卯月のいみに―・るを」

いこ‐よか【岐嶷】

きびしく立派なさま。仁徳紀「大王きみは風姿みやびすがた―にまします」

イコライザー【equalizer】

(「平等・同等にするもの」の意)オーディオ装置の一種。再生または録音時に、音の信号の周波数特性を補正・変更する装置。

い‐こん【遺恨】ヰ‥

いつまでもうらみを残すこと。また、そのうらみ。忘れがたいうらみ。「―を晴らす」「―試合」

イコン【Ikon ドイツ】

(ギリシア語のイメージの意のeikonから)

①ギリシア正教会でまつるキリスト・聖母・聖徒・殉教者などの画像。ビザンチン美術の一表現で、6世紀に始まる。ロシアで独特の発達をみ、ロシア‐イコンと称される。図像。

②パースによる記号の3区分の一つ。形式が、その示す対象の内容と何らかの類似性を持つ記号。図像。たとえば表意文字。写像。アイコン。→インデックス→シンボル

い‐ごん【遺言】ヰ‥

①死にぎわにのこすことば。いげん。ゆいごん。

②〔法〕自己の死亡後の財産や身分に関する一定の方式に従った単独の意思表示で、死亡によって効力を生ずるもの。

⇒いごん‐しっこう‐しゃ【遺言執行者】

⇒いごん‐しょうしょ【遺言証書】

⇒いごん‐のうりょく【遺言能力】

いごん‐しっこう‐しゃ【遺言執行者】ヰ‥カウ‥

〔法〕遺言の内容を実現するのに必要な行為をする職務および権限を有する者。

⇒い‐ごん【遺言】

いごん‐しょうしょ【遺言証書】ヰ‥

〔法〕法定の方式により遺言を記載した書面。普通は、自筆証書・公正証書・秘密証書のいずれかの方式による。

⇒い‐ごん【遺言】

いごん‐のうりょく【遺言能力】ヰ‥

〔法〕みずから有効に遺言をなしうる能力。未成年者でも、満15歳に達すれば法定代理人の同意なしに遺言をすることができる。成年被後見人も、本心に復した時に、医師の立会いをもって遺言をすることができる。

⇒い‐ごん【遺言】

いさ【鯨】

クジラの古称。いさな。壱岐風土記逸文「俗くにひと、鯨を云ひて伊佐とす」

いさ

[一]〔感〕

相手の質問に対する答がわからないとき、あるいは相手の言うことに否定的な気持で軽く受け流そうとするときの、応答の語。さあ。いやなに。万葉集11「―とを聞こせわが名告のらすな」

[二]〔副〕

(普通「知らず」を伴って)さあ、どうだろうか。古今和歌集春「人は―心も知らず」

⇒いさとよ

いざ

〔感〕

(人を誘い、または思い立って事をし始めようとする時にいう語)さあ。どれ。いで。

⇒いざ鎌倉

⇒いざさせ給え

⇒いざさば

⇒いざさらば

⇒いざ知らず

⇒いざ給え

⇒いざと言う時

い‐さい【委細】ヰ‥

こまかくくわしいこと。また、くわしい事情。「―面談」「―、文ふみ」「―承知した」

⇒委細構わず

い‐さい【偉才】ヰ‥

すぐれた才能。また、それをもつ人。「―を発揮する」

い‐さい【異才】

人並みすぐれた才能。また、それをもつ人。

い‐さい【異彩】

異なった色どり。転じて、他とひどく異なった趣。きわだってすぐれた様子。「―を放つ」

い‐ざい【偉材】ヰ‥

すぐれた人材・人物。

い‐ざい【異材】

人並すぐれた人材・人物。

い‐ざい【遺財】ヰ‥

死者の遺した財産。

イザイ【Eugène Ysaÿe】

ベルギーのバイオリン奏者・作曲家。独特の音色で放胆豪快に演奏。イザエ。イザイェ。(1858〜1931)

いけん‐ふうじ【意見封事】🔗⭐🔉

いけん‐ふうじ【意見封事】

奈良・平安時代、国家に事ある時、勅旨をもって意見を求めたのに対して、諸臣が意見をしるし密封して提出した書。平安初期の三善清行・菅原文時のものが有名。

→資料:『三善清行意見封事』[三善清行意見封事(抜粋・原漢文)]

⇒い‐けん【意見】

い‐こう【意向・意嚮】‥カウ🔗⭐🔉

い‐こう【意向・意嚮】‥カウ

心の向かう所。おもわく。(どうするかの)かんがえ。志向。「先方の―を汲む」「―に添う」

い‐ごう【意業】‥ゴフ🔗⭐🔉

いこ‐じ【意固地・依怙地】‥ヂ🔗⭐🔉

いこ‐じ【意固地・依怙地】‥ヂ

かたくなに意地を張ること。えこじ。「年を取って―になる」「―な態度」

い‐し【意志】🔗⭐🔉

い‐し【意志】

①(will)

㋐〔哲〕道徳的価値評価を担う主体。理性による思慮・選択を決心して実行する能力。知識・感情と対立するものとされ、併せて知・情・意という。

㋑〔心〕ある行動をとることを決め、かつそれを生起させ、持続させる心的機能。

②物事をなしとげようとする、積極的な心の状態。「―薄弱」「―の強い人」

▷法律用語としては、ふつう「意思」を使う。

い‐じ【意字】🔗⭐🔉

い‐じ【意字】

表意文字。↔音字

い‐しき【意識】🔗⭐🔉

い‐しき【意識】

①〔仏〕(梵語mano-vijñāna)認識し、思考する心の働き。感覚的知覚に対して、純粋に内面的な精神活動。第六識。→識。

②(consciousness)今していることが自分で分かっている状態。知識・感情・意志などあらゆる働きを含み、それらの根底にあるもの。デカルト・カント・フッサールなどの超越論的哲学においては、「考えるわれ」「超越論的統覚」「超越論的主観性」などと呼ばれる意識の働きが、われわれの認識のみならず、世界の構成原理の根底をもなす、と考える。これに対し、唯物論哲学では、意識の生理的基礎は脳髄の活動で、個人の意識は環境の主観的反映として時間的・空間的に限定されている、と考える。「―を失う」「美的―」

③特に、社会意識または自己意識(自覚)。「―の高い労働者」

④対象をそれとして気にかけること。感知すること。「周囲の目を―する」

→無意識→下意識→前意識。

⇒いしき‐いっぱん【意識一般】

⇒いしき‐しょうがい【意識障害】

⇒いしき‐てき【意識的】

⇒いしき‐の‐ながれ【意識の流れ】

⇒いしき‐ふめい【意識不明】

⇒意識に上る

いし‐きかん【意思機関】‥クワン🔗⭐🔉

いし‐きかん【意思機関】‥クワン

法人においてその意思を決定する機関。議決機関の別称。↔執行機関

いしき‐しょうがい【意識障害】‥シヤウ‥🔗⭐🔉

いしき‐しょうがい【意識障害】‥シヤウ‥

意識2の損なわれた状態。昏睡・昏迷・昏蒙・傾眠など覚醒の障害、譫妄せんもう・朦朧もうろう状態など意識内容の変化の諸段階を含む。

⇒い‐しき【意識】

いしき‐てき【意識的】🔗⭐🔉

○意識に上るいしきにのぼる🔗⭐🔉

○意識に上るいしきにのぼる

それまで気づいていなかった事柄がはっきりと認識される。

⇒い‐しき【意識】

いしき‐の‐ながれ【意識の流れ】

(stream of consciousness)文学で、常に変化する意識を動的な流れとして描写する手法。ジョイス・V.ウルフなどに見られる。

⇒い‐しき【意識】

いしき‐ふめい【意識不明】

意識を失った状態。失神。

⇒い‐しき【意識】

いし‐きり【石切り】

石材を山から切り出すこと。または石に種々の細工をすること。また、その人。

⇒いしきり‐のみ【石切鑿】

⇒いしきり‐ば【石切場】

いし‐きり【石錐】

錐として使用する打製石器。日本では旧石器時代から弥生時代に見られる。せきすい。

いしきりかじわら【石切梶原】‥カヂハラ

浄瑠璃「三浦大助紅梅靮みうらのおおすけこうばいたづな」の3段目の切きりの通称。梶原景時が名刀で石を切り、青貝師六郎太夫を救う筋。

いしきり‐のみ【石切鑿】

石を切りまたは彫るのに用いる鋼鉄製の鑿。いしのみ。

⇒いし‐きり【石切り】

いしきり‐ば【石切場】

石材を切り出す場所。

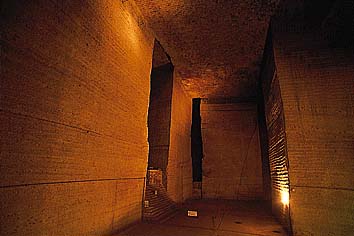

石切場(大谷石)

撮影:関戸 勇

⇒いし‐きり【石切り】

いし‐く【石工】

石を切り出し、または石を細工する職人。石屋。石大工いしだいく。せっこう。

い‐し・く【い及く】

〔自四〕

(イは接頭語)追いつく。古事記下「吾あが愛妻はしづまに―・き会はむかも」

い‐し・く【居敷く】ヰ‥

〔自四〕

座る。狂言、抜殻「暫く―・いてをりましたに依て、しびりが切れました」

いじ‐くさり【意地腐】‥ヂ‥

精神の腐敗していること。節操のないこと。また、そういう人。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「そなたの様な―に」

いし‐くしろ【石釧】

石製の腕輪。古墳時代に用いられ、多く碧玉製。

いじくね‐わる・い【意地くね悪い】‥ヂ‥

〔形〕

心がねじけていて意地悪い。浄瑠璃、新版歌祭文「―・う鬼門の肝先」

いし‐くばり【石配り】

庭園などの石の配置。

いし‐ぐみ【石組み】

庭園に数個の庭石を組み合わせて配置すること。また、その配置具合。いわぐみ。

いしく‐も【美しくも】

(イシの連用形に助詞モが付いたもの)よくも。けなげにも。謡曲、張良「―早く来たるものかな」

いし‐ぐら【石倉】

石を積み重ねて造った倉。

いじくり‐まわ・す【弄くり回す】イヂクリマハス

〔他五〕

①むやみに手でいじる。

②制度などを、確かな方針なしにあれこれと変える。「機構を―・しても解決しない」

いじく・る【弄くる】イヂクル

〔他五〕

指先でもてあそぶ。手なぐさみをする。いじる。

いし‐ぐるま【石車】

大石を運ぶため、重量に堪えるよう車体を低くした4輪の車。修羅しゅら。

⇒石車に乗る

⇒いし‐きり【石切り】

いし‐く【石工】

石を切り出し、または石を細工する職人。石屋。石大工いしだいく。せっこう。

い‐し・く【い及く】

〔自四〕

(イは接頭語)追いつく。古事記下「吾あが愛妻はしづまに―・き会はむかも」

い‐し・く【居敷く】ヰ‥

〔自四〕

座る。狂言、抜殻「暫く―・いてをりましたに依て、しびりが切れました」

いじ‐くさり【意地腐】‥ヂ‥

精神の腐敗していること。節操のないこと。また、そういう人。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「そなたの様な―に」

いし‐くしろ【石釧】

石製の腕輪。古墳時代に用いられ、多く碧玉製。

いじくね‐わる・い【意地くね悪い】‥ヂ‥

〔形〕

心がねじけていて意地悪い。浄瑠璃、新版歌祭文「―・う鬼門の肝先」

いし‐くばり【石配り】

庭園などの石の配置。

いし‐ぐみ【石組み】

庭園に数個の庭石を組み合わせて配置すること。また、その配置具合。いわぐみ。

いしく‐も【美しくも】

(イシの連用形に助詞モが付いたもの)よくも。けなげにも。謡曲、張良「―早く来たるものかな」

いし‐ぐら【石倉】

石を積み重ねて造った倉。

いじくり‐まわ・す【弄くり回す】イヂクリマハス

〔他五〕

①むやみに手でいじる。

②制度などを、確かな方針なしにあれこれと変える。「機構を―・しても解決しない」

いじく・る【弄くる】イヂクル

〔他五〕

指先でもてあそぶ。手なぐさみをする。いじる。

いし‐ぐるま【石車】

大石を運ぶため、重量に堪えるよう車体を低くした4輪の車。修羅しゅら。

⇒石車に乗る

⇒いし‐きり【石切り】

いし‐く【石工】

石を切り出し、または石を細工する職人。石屋。石大工いしだいく。せっこう。

い‐し・く【い及く】

〔自四〕

(イは接頭語)追いつく。古事記下「吾あが愛妻はしづまに―・き会はむかも」

い‐し・く【居敷く】ヰ‥

〔自四〕

座る。狂言、抜殻「暫く―・いてをりましたに依て、しびりが切れました」

いじ‐くさり【意地腐】‥ヂ‥

精神の腐敗していること。節操のないこと。また、そういう人。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「そなたの様な―に」

いし‐くしろ【石釧】

石製の腕輪。古墳時代に用いられ、多く碧玉製。

いじくね‐わる・い【意地くね悪い】‥ヂ‥

〔形〕

心がねじけていて意地悪い。浄瑠璃、新版歌祭文「―・う鬼門の肝先」

いし‐くばり【石配り】

庭園などの石の配置。

いし‐ぐみ【石組み】

庭園に数個の庭石を組み合わせて配置すること。また、その配置具合。いわぐみ。

いしく‐も【美しくも】

(イシの連用形に助詞モが付いたもの)よくも。けなげにも。謡曲、張良「―早く来たるものかな」

いし‐ぐら【石倉】

石を積み重ねて造った倉。

いじくり‐まわ・す【弄くり回す】イヂクリマハス

〔他五〕

①むやみに手でいじる。

②制度などを、確かな方針なしにあれこれと変える。「機構を―・しても解決しない」

いじく・る【弄くる】イヂクル

〔他五〕

指先でもてあそぶ。手なぐさみをする。いじる。

いし‐ぐるま【石車】

大石を運ぶため、重量に堪えるよう車体を低くした4輪の車。修羅しゅら。

⇒石車に乗る

⇒いし‐きり【石切り】

いし‐く【石工】

石を切り出し、または石を細工する職人。石屋。石大工いしだいく。せっこう。

い‐し・く【い及く】

〔自四〕

(イは接頭語)追いつく。古事記下「吾あが愛妻はしづまに―・き会はむかも」

い‐し・く【居敷く】ヰ‥

〔自四〕

座る。狂言、抜殻「暫く―・いてをりましたに依て、しびりが切れました」

いじ‐くさり【意地腐】‥ヂ‥

精神の腐敗していること。節操のないこと。また、そういう人。浄瑠璃、山崎与次兵衛寿の門松「そなたの様な―に」

いし‐くしろ【石釧】

石製の腕輪。古墳時代に用いられ、多く碧玉製。

いじくね‐わる・い【意地くね悪い】‥ヂ‥

〔形〕

心がねじけていて意地悪い。浄瑠璃、新版歌祭文「―・う鬼門の肝先」

いし‐くばり【石配り】

庭園などの石の配置。

いし‐ぐみ【石組み】

庭園に数個の庭石を組み合わせて配置すること。また、その配置具合。いわぐみ。

いしく‐も【美しくも】

(イシの連用形に助詞モが付いたもの)よくも。けなげにも。謡曲、張良「―早く来たるものかな」

いし‐ぐら【石倉】

石を積み重ねて造った倉。

いじくり‐まわ・す【弄くり回す】イヂクリマハス

〔他五〕

①むやみに手でいじる。

②制度などを、確かな方針なしにあれこれと変える。「機構を―・しても解決しない」

いじく・る【弄くる】イヂクル

〔他五〕

指先でもてあそぶ。手なぐさみをする。いじる。

いし‐ぐるま【石車】

大石を運ぶため、重量に堪えるよう車体を低くした4輪の車。修羅しゅら。

⇒石車に乗る

いしき‐の‐ながれ【意識の流れ】🔗⭐🔉

いしき‐の‐ながれ【意識の流れ】

(stream of consciousness)文学で、常に変化する意識を動的な流れとして描写する手法。ジョイス・V.ウルフなどに見られる。

⇒い‐しき【意識】

いしき‐ふめい【意識不明】🔗⭐🔉

いしき‐ふめい【意識不明】

意識を失った状態。失神。

⇒い‐しき【意識】

いし‐じつげん【意思実現】🔗⭐🔉

いし‐じつげん【意思実現】

〔法〕契約の申込に対し、特に承諾の意思表示をしなくても承諾の意思があると推測されるような行為。例えば、売る目的で送ってきた品物を消費したりする行為。

いし‐しゅぎ【意思主義】🔗⭐🔉

いし‐しゅぎ【意思主義】

〔法〕

①外部に現れた表示行為よりも表示者の内心の意思を重視して法律行為の効力を決める立場。これによれば、100万円のつもりで100万ドルと表示してしまった契約は無効となる。↔表示主義。

②当事者の意思表示のみで所有権の移転といった物権変動の効力が生ずるとする立法上の考え方。日本の民法はこの立場をとる。↔形式主義

いし‐つうち【意思通知】🔗⭐🔉

いし‐つうち【意思通知】

〔法〕相手に一定の対応を求める意思を通知すること。例えば履行の請求(催告)の類。

いしとひょうしょうとしてのせかい【意志と表象としての世界】‥ヘウシヤウ‥🔗⭐🔉

いしとひょうしょうとしてのせかい【意志と表象としての世界】‥ヘウシヤウ‥

ショーペンハウアーの主著。1819年刊。現象と物自体を、表象と意志の対立ととらえるカント解釈に基づき、世界の根源にはやみくもで非合理的な、生への意志があるとした。

いし‐のうりょく【意思能力】🔗⭐🔉

いし‐のうりょく【意思能力】

〔法〕自分の行為の結果を認識・判断しうる精神的能力。幼児・精神障害者・泥酔者などは意思無能力者であり、意思能力のない者が法律行為をしても無効とされる。

いし‐の‐じゆう【意志の自由】‥イウ🔗⭐🔉

いし‐の‐じゆう【意志の自由】‥イウ

〔哲〕自分の行為を自由に決定できる自発性があること。哲学史上、これを肯定する非決定論と否定する決定論との間で論争がある。カントは物質的現象世界では決定論を認めたが、行為の世界においては道徳成立の根拠として意志の自由の存立を認め、この対立を調停しようとした。

いし‐はくじゃく【意志薄弱】🔗⭐🔉

いし‐はくじゃく【意志薄弱】

意志の力が弱く、忍耐に欠け、自分の判断で物事をおこなえないこと。

いし‐ひょうじ【意思表示】‥ヘウ‥🔗⭐🔉

いし‐ひょうじ【意思表示】‥ヘウ‥

①自分の考えを他人に示すこと。

②〔法〕権利・義務の得喪や変更を欲する者がその旨の意思を表明すること。

いし‐むのうりょくしゃ【意思無能力者】🔗⭐🔉

いし‐むのうりょくしゃ【意思無能力者】

〔法〕幼児や泥酔者のように、自己の行為の結果を認識し、これに基づいて意思表示をなし得る精神的能力のない者。その行為は法律上無効。

い‐しゅ【意趣】🔗⭐🔉

い‐しゅ【意趣】

①心の向かうところ。考え。意向。平家物語2「衆徒の―に至るまで」

②意地。無理を通そうとすること。古今著聞集9「従者一人うしなひてんずることは損なれども、―なればとて」

③理由。わけ。保元物語「その難をのがれんためにいづるなり。全く別の―にあらず」

④(イシとも)恨みを含むこと。うらみ。平家物語7「全く義仲においては、御辺に―思ひ奉らず」。「―を晴らす」

⑤「意趣返し」の略。浄瑠璃、神霊矢口渡「昨日の―に一番参ろか」

⇒いしゅ‐うち【意趣討】

⇒いしゅ‐がえし【意趣返し】

⇒いしゅ‐ぎり【意趣斬】

⇒いしゅ‐ばらし【意趣晴らし】

⇒いしゅ‐ふし【意趣節】

い‐しゅう【意執】‥シフ🔗⭐🔉

い‐しゅう【意執】‥シフ

〔仏〕あることに固執する迷いの心。源平盛衰記19「―我執を存せんこと三途の苦悩遁れ難し」

○意とするいとする🔗⭐🔉

○意とするいとする

(多く打消を伴う)心にかける。気にとめる。「多少の困難は意とせずに進む」

⇒い【意】

いど‐せん【緯度線】ヰ‥

(→)緯線に同じ。

いと‐せんそう【伊土戦争】‥サウ

1911年、イタリア・オスマン帝国間に起こった戦争。翌年、ローザンヌ条約でイタリアはリビアのトリポリ・キレナイカを獲得。

いと‐ぞうがん【糸象嵌】‥ザウ‥

地金じがねに文様を彫り、糸状の金属をはめこんで、文様を表す技法。

いと‐ぞこ【糸底】

(→)「いときり」2のこと。また一般に、陶磁器の底部。いとじり。

いと‐たけ【糸竹】

(「糸竹しちく」の訓読)

①(糸は琴・三味線など弦楽器、竹は笛・笙しょうなど管楽器をいう)楽器の総称。管弦。謡曲、小督こごう「―の声澄み渡る月夜かな」

②音楽。音曲。

⇒いとたけ‐の‐みち【糸竹の道】

いとたけ‐の‐みち【糸竹の道】

音楽の道。

⇒いと‐たけ【糸竹】

いと‐だて【糸経】

たてを麻糸で、よこを藁わらで織ったむしろ。旅行などに、日除ひよけ・雨覆あまおおいとして着用。東海道中膝栗毛4「ふろしきづつみと―をせおひし男」

いど‐ちゃわん【井戸茶碗】ヰ‥

朝鮮産の抹茶茶碗の一種。古来茶人に珍重され、最高のものとされる。名称の起源は地名説、将来者名説などがある。いど。

いと‐づくり【糸作り】

刺身の切り方。魚の身などを細く切ること。また、そのようにして作った刺身など。細作り。

いと‐づつみ【糸裹み】

木と竹とを合わせた弓全体を糸で巻きつめて漆塗りとした作りの弓。

いと‐づめ【糸爪】

(→)「いとみち」2に同じ。

いと‐てき【意図的】

目的や思惑を持って行動するさま。

いと‐でんわ【糸電話】

玩具の一つ。2本の筒の片面を薄い紙でふさぎ、その面どうしをつないだ糸で音声の振動を伝えて通話するもの。また、その遊び。

いとど

昆虫カマドウマの異称。〈[季]秋〉。猿蓑「あまのやは小海老にまじる―かな」(芭蕉)

いとど

〔副〕

(イトイトの転)

①いよいよ。ますます。さらにいっそう。古今和歌集雑「―深草野とやなりなむ」

②(いっそう甚だしい別の事態が加わることを示す)その上さらに。さもなくても…なのに、なお。蜻蛉日記中「胸さけてこそなげくらめ、ましてや秋の風吹けば…―目さへやあはざらば」。狂言、鈍根草「―鈍な奴めが茗荷を食ひ、いよいよ鈍になつて」

い‐とど・く【居届く】ヰ‥

〔自四〕

ある所に根強く居つづける。居通す。〈日葡辞書〉

いと‐どこ【糸床】

(→)「いときり」2に同じ。

いと‐どころ【糸所】

律令制で、縫殿寮ぬいどののつかさの別所。采女町の北にあった。正月の卯槌うづちや端午の節句の薬玉くすだまなどもこしらえた。

いと‐とじ【糸綴じ】‥トヂ

製本で、ページ順に揃えた折丁を糸で綴じ合わせること。糸かがり。

いとど・し

〔形シク〕

いよいよ甚だしい。伊勢物語「―・しく過ぎ行く方の恋しきに」

いと‐とり【糸取り】

①(→)「いとくり」1に同じ。

②遊戯の名。あやとり。

いと‐とんぼ【糸蜻蛉・豆娘】

イトトンボ亜目のトンボの総称。普通のトンボより小形で、体は細く、静止時は翅を背上に合わせる。池沼の草むらに多い。トウスミトンボ。トウセミ。灯心蜻蛉。〈[季]夏〉

ベニイトトンボ

提供:ネイチャー・プロダクション

ルリイトトンボ

提供:ネイチャー・プロダクション

ルリイトトンボ

提供:ネイチャー・プロダクション

キイトトンボ

提供:ネイチャー・プロダクション

キイトトンボ

提供:ネイチャー・プロダクション

いど‐ながし【井戸流し】ヰ‥

井戸ばたに設けたながし。

いと‐な・し【暇無し】

〔形ク〕

休むひまがない。いそがしい。後拾遺和歌集春「―・く今日は花をこそ見れ」

いとな・ぶ【営ぶ】

〔他四〕

「いとなむ」に同じ。十訓抄「汝が父また懇ねんごろにこれを―・びて久しくなりぬ」

いと‐なます【糸膾】

大根・人参を繊切せんぎりにし、細長く切った魚の身を混ぜて、三杯酢などであえた料理。

いとなみ【営み】

①いとなむこと。つとめ。しごと。性交を意味することもある。源氏物語薄雲「おほやけ、わたくしの―」。「夫婦の―」

②世渡りの仕事。生業。狂言、苞山伏「まことに、我等ていの―と申すものは」。「日々の―」

③仏道のつとめ。源氏物語賢木「このかたの―は」。平家物語9「供仏施僧くぶつせそうの―もあるべかりしかども」

⇒いとなみ‐の‐ひ【営みの火】

いとなみ‐の‐ひ【営みの火】

炊事や仕事をするために焚く火。平家物語5「―のみえけるを」

⇒いとなみ【営み】

いとな・む【営む】

〔他五〕

(イトナ(暇無)シの語幹に動詞を作る語尾ムの付いたもの)

①忙しく仕事をする。せっせと務める。源氏物語蛍「あけくれ、書きよみ、―・みおはす」。「社会生活を―・む」

②生活のために仕事をする。職業としてする。経営する。日本霊異記下「産業なりわいを―・み造る」。「美容院を―・む」

③(行事・食事などの)準備をする。調製する。平家物語11「―・む様にて舟に物の具いれ」。宇治拾遺物語15「食物、下人どもに―・ませず」

④神事・仏事をおこなう。日葡辞書「ブツジヲイトナム」。「法要を―・む」

いと‐にしき【糸錦】

経たて三枚綾地に、数種の色糸による緯よこ六枚綾や浮織によって文様を表す織物。京都・桐生を主産地とし、主に女帯地に用いる。

いど‐の‐かみ【井戸の神】ヰ‥

井戸の守護神。生井いくい・栄井さくい・綱長井つながいの類。

いと‐のき‐て

〔副〕

(「のき」は除くの意)さらに加えて。とりわけ。万葉集5「―短き物を端截きるといへるが如く」

いと‐の‐くつ【糸鞋】

⇒しがい。〈倭名類聚鈔12〉

いと‐の‐くに【伊都国】

弥生時代の北九州、今の福岡市西方の半島にあった小国。後世怡土いと郡となり、また志摩郡と合併して糸島郡となる。

いと‐のこ【糸鋸】

挽ひき抜いたり曲線に切ったりするのに用いる薄刃の細い鋸。→弓鋸ゆみのこ

いと‐はぎ【糸萩】

枝の細い萩。

いど‐ばた【井戸端】ヰ‥

井戸のほとり。

⇒いどばた‐かいぎ【井戸端会議】

いどばた‐かいぎ【井戸端会議】ヰ‥クワイ‥

共同井戸のあたりで、水汲みや洗濯などをしながら、女たちが人のうわさや世間話をすること。

⇒いど‐ばた【井戸端】

いと‐ばな【糸花】

練絹ねりぎぬの糸で結んでつくった花。挿頭花かざしのはな・桧扇ひおうぎの飾り・薬玉くすだまなどに用いた。はなむすび。むすびばな。

いと‐はん

(主に京阪で)お嬢さん。→いとさん

いと‐ひおどし【糸緋縅】‥ヲドシ

緋色の組糸によるおどし。

いと‐ひき【糸引き】

①(→)「いとくり」1に同じ。

②阿弥陀を拝む時、仏の指先から糸のようなものが現れるという信仰。「―如来」→五色の糸。

③(月経時は戸外労働せず、専ら屋内で糸を紡いだことからいう)月経の忌詞。

④粘って糸を張ったような状態になること。「―納豆」

⇒いとひき‐あじ【糸引鰺】

⇒いとひき‐うた【糸引き唄】

⇒いとひき‐やど【糸引き宿】

いとひき‐あじ【糸引鰺】‥アヂ

アジ科の海産の硬骨魚。体は菱形で側扁し、背部は淡青色、下面は白色。幼期には背びれ・臀びれの軟条は糸状に長く延びている。南日本沿岸の産。

いとひきあじ

いど‐ながし【井戸流し】ヰ‥

井戸ばたに設けたながし。

いと‐な・し【暇無し】

〔形ク〕

休むひまがない。いそがしい。後拾遺和歌集春「―・く今日は花をこそ見れ」

いとな・ぶ【営ぶ】

〔他四〕

「いとなむ」に同じ。十訓抄「汝が父また懇ねんごろにこれを―・びて久しくなりぬ」

いと‐なます【糸膾】

大根・人参を繊切せんぎりにし、細長く切った魚の身を混ぜて、三杯酢などであえた料理。

いとなみ【営み】

①いとなむこと。つとめ。しごと。性交を意味することもある。源氏物語薄雲「おほやけ、わたくしの―」。「夫婦の―」

②世渡りの仕事。生業。狂言、苞山伏「まことに、我等ていの―と申すものは」。「日々の―」

③仏道のつとめ。源氏物語賢木「このかたの―は」。平家物語9「供仏施僧くぶつせそうの―もあるべかりしかども」

⇒いとなみ‐の‐ひ【営みの火】

いとなみ‐の‐ひ【営みの火】

炊事や仕事をするために焚く火。平家物語5「―のみえけるを」

⇒いとなみ【営み】

いとな・む【営む】

〔他五〕

(イトナ(暇無)シの語幹に動詞を作る語尾ムの付いたもの)

①忙しく仕事をする。せっせと務める。源氏物語蛍「あけくれ、書きよみ、―・みおはす」。「社会生活を―・む」

②生活のために仕事をする。職業としてする。経営する。日本霊異記下「産業なりわいを―・み造る」。「美容院を―・む」

③(行事・食事などの)準備をする。調製する。平家物語11「―・む様にて舟に物の具いれ」。宇治拾遺物語15「食物、下人どもに―・ませず」

④神事・仏事をおこなう。日葡辞書「ブツジヲイトナム」。「法要を―・む」

いと‐にしき【糸錦】

経たて三枚綾地に、数種の色糸による緯よこ六枚綾や浮織によって文様を表す織物。京都・桐生を主産地とし、主に女帯地に用いる。

いど‐の‐かみ【井戸の神】ヰ‥

井戸の守護神。生井いくい・栄井さくい・綱長井つながいの類。

いと‐のき‐て

〔副〕

(「のき」は除くの意)さらに加えて。とりわけ。万葉集5「―短き物を端截きるといへるが如く」

いと‐の‐くつ【糸鞋】

⇒しがい。〈倭名類聚鈔12〉

いと‐の‐くに【伊都国】

弥生時代の北九州、今の福岡市西方の半島にあった小国。後世怡土いと郡となり、また志摩郡と合併して糸島郡となる。

いと‐のこ【糸鋸】

挽ひき抜いたり曲線に切ったりするのに用いる薄刃の細い鋸。→弓鋸ゆみのこ

いと‐はぎ【糸萩】

枝の細い萩。

いど‐ばた【井戸端】ヰ‥

井戸のほとり。

⇒いどばた‐かいぎ【井戸端会議】

いどばた‐かいぎ【井戸端会議】ヰ‥クワイ‥

共同井戸のあたりで、水汲みや洗濯などをしながら、女たちが人のうわさや世間話をすること。

⇒いど‐ばた【井戸端】

いと‐ばな【糸花】

練絹ねりぎぬの糸で結んでつくった花。挿頭花かざしのはな・桧扇ひおうぎの飾り・薬玉くすだまなどに用いた。はなむすび。むすびばな。

いと‐はん

(主に京阪で)お嬢さん。→いとさん

いと‐ひおどし【糸緋縅】‥ヲドシ

緋色の組糸によるおどし。

いと‐ひき【糸引き】

①(→)「いとくり」1に同じ。

②阿弥陀を拝む時、仏の指先から糸のようなものが現れるという信仰。「―如来」→五色の糸。

③(月経時は戸外労働せず、専ら屋内で糸を紡いだことからいう)月経の忌詞。

④粘って糸を張ったような状態になること。「―納豆」

⇒いとひき‐あじ【糸引鰺】

⇒いとひき‐うた【糸引き唄】

⇒いとひき‐やど【糸引き宿】

いとひき‐あじ【糸引鰺】‥アヂ

アジ科の海産の硬骨魚。体は菱形で側扁し、背部は淡青色、下面は白色。幼期には背びれ・臀びれの軟条は糸状に長く延びている。南日本沿岸の産。

いとひきあじ

イトヒキアジ

提供:東京動物園協会

イトヒキアジ

提供:東京動物園協会

⇒いと‐ひき【糸引き】

いとひき‐うた【糸引き唄】

(→)糸繰いとくり唄に同じ。

⇒いと‐ひき【糸引き】

いとひき‐やど【糸引き宿】

(→)糸宿に同じ。

⇒いと‐ひき【糸引き】

いと‐びな【糸雛】

紙雛の変型。麻糸を束ねて作った頭髪を後に垂らし、紙の着物を着せ、着物の前面に高砂たかさごの尉じょうと姥うば、竜宮の乙姫と浦島などを描いたもの。→薩摩さつま糸雛

薩摩糸雛

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒いと‐ひき【糸引き】

いとひき‐うた【糸引き唄】

(→)糸繰いとくり唄に同じ。

⇒いと‐ひき【糸引き】

いとひき‐やど【糸引き宿】

(→)糸宿に同じ。

⇒いと‐ひき【糸引き】

いと‐びな【糸雛】

紙雛の変型。麻糸を束ねて作った頭髪を後に垂らし、紙の着物を着せ、着物の前面に高砂たかさごの尉じょうと姥うば、竜宮の乙姫と浦島などを描いたもの。→薩摩さつま糸雛

薩摩糸雛

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

いと‐ひば【糸桧葉】

サワラの一変種。枝は細く、長く垂れ下がり、葉は小形、鱗片状でとがり、まばらにつく。庭木・生垣用。比翼桧葉ひよくひば。

いと‐ひめ【糸姫】

製糸・織物工場の女工の称。

いと‐ひめぎみ【幼姫君】

おさない姫君。栄華物語初花「―、二つ三つばかりにておはしませば」

いと‐びん【糸鬢】

江戸初期、元和・寛永頃より流行した男子の髪の結い方。頂を広く剃り下げ、両鬢を細く狭く糸のように残したもの。中間ちゅうげん・小者・侠客・俳優などの間に行われた。好色一代男2「世の風俗も―にしてくりさげ」

糸鬢

いと‐ひば【糸桧葉】

サワラの一変種。枝は細く、長く垂れ下がり、葉は小形、鱗片状でとがり、まばらにつく。庭木・生垣用。比翼桧葉ひよくひば。

いと‐ひめ【糸姫】

製糸・織物工場の女工の称。

いと‐ひめぎみ【幼姫君】

おさない姫君。栄華物語初花「―、二つ三つばかりにておはしませば」

いと‐びん【糸鬢】

江戸初期、元和・寛永頃より流行した男子の髪の結い方。頂を広く剃り下げ、両鬢を細く狭く糸のように残したもの。中間ちゅうげん・小者・侠客・俳優などの間に行われた。好色一代男2「世の風俗も―にしてくりさげ」

糸鬢

⇒いとびん‐やっこ【糸鬢奴】

いとびん‐やっこ【糸鬢奴】

糸鬢に結った奴。

⇒いと‐びん【糸鬢】

いと‐ぶ【糸歩】

生糸歩合きいとぶあいの略。生繭1貫目(3.75キログラム)から生産される生糸の歩合。普通、170匁位で、これを糸歩17パーセントと呼ぶ。糸目。

いど‐べい【井戸塀】ヰ‥

政界に乗り出して私財を失い、井戸と塀しか残らないということ。

いと‐へん【糸偏】

①漢字の偏の一つ。「紙」「細」などの偏の「糸」の称。

②紡績・人絹・生糸・毛織などの繊維工業。また、その株。「―景気」→かねへん(金偏)

いど‐へんか【緯度変化】ヰ‥クワ

地球の自転軸が時間とともに少しずつ変動するため、地球上の緯度に周期的変化を来すこと。

いど‐ほり【井戸掘り】ヰ‥

井戸を掘ること。また、それを業とする人。いどや。

いとま【暇・遑】

①休む間。用事のない時。ひま。万葉集6「―を無みと里にゆかずあらむ」

②それをするのに必要な時間のゆとり。源氏物語梅枝「これは、―いりぬべきものかな」。「応接に―がない」「枚挙に―がない」

③休暇。源氏物語桐壺「まかでなむとし給ふを、―さらに許させ給はず」。「―を願う」

④辞職。致仕。「―を取る」

⑤喪にひきこもること。宇津保物語国譲上「おとども御―になり給ひぬれば」

⑥別れ去ること。離別。また、そのあいさつ。源氏物語松風「―聞えしほど過ぎつれば」。「お―します」「―を告げる」

⑦奉公を免じて去らせること。解雇。「―が出る」

⑧離婚。離縁。「―を出す」

⑨隙間すきま。隙ひま。夫木和歌抄3「玉柳枝の―も見えぬ春かな」

⇒いとま‐あき【暇明き】

⇒いとま‐ごい【暇乞い】

⇒いとま‐じょう【暇状】

⇒いとま‐の‐ひま【暇の隙】

⇒いとま‐の‐ふくろ【暇の袋】

⇒いとま‐ぶみ【暇文】

⇒いとま‐もうし【暇申し】

⇒暇を乞う

⇒暇をやる

いとま‐あき【暇明き】

ひまになること。

⇒いとま【暇・遑】

いと‐まき【糸巻】

①糸を巻くこと。また、糸を巻いて置く具。

②三味線やバイオリンなどの弦楽器の、糸を巻きつけ音高を調節するねじ。転手てんじゅ。→三味線(図)。

③女の髪の結い方。(→)「遣手やりて結び」に同じ。

④紋所の名。1にかたどったもの。

⑤「糸巻の太刀」の略。

⇒いとまき‐えい【糸巻鱝】

⇒いとまき‐の‐たち【糸巻の太刀】

⇒いとまき‐ひとで【糸巻海星】

⇒いとまき‐ゆば【糸巻湯葉】

いとまき‐えい【糸巻鱝】‥エヒ

イトマキエイ科の海産の軟骨魚。全長約2.5メートル。体は青灰色、頭びれがよく発達して耳のように見える。南日本産。→マンタ。

⇒いと‐まき【糸巻】

いとまき‐の‐たち【糸巻の太刀】

柄つかおよび鞘口さやぐちから帯取おびとりの二の足あたりまでを平組ひらぐみの糸で巻いた太刀。いとまき。→太刀(図)。

⇒いと‐まき【糸巻】

いとまき‐ひとで【糸巻海星】

トゲヒトデ目のヒトデ。体は扁平な五角形で青緑色と赤のまだら。口から出した胃で、主として貝類を包み込んで消化・吸収する。日本各地の沿岸の浅海に普通。糸巻海盤車。

イトマキヒトデ

提供:東京動物園協会

⇒いとびん‐やっこ【糸鬢奴】

いとびん‐やっこ【糸鬢奴】

糸鬢に結った奴。

⇒いと‐びん【糸鬢】

いと‐ぶ【糸歩】

生糸歩合きいとぶあいの略。生繭1貫目(3.75キログラム)から生産される生糸の歩合。普通、170匁位で、これを糸歩17パーセントと呼ぶ。糸目。

いど‐べい【井戸塀】ヰ‥

政界に乗り出して私財を失い、井戸と塀しか残らないということ。

いと‐へん【糸偏】

①漢字の偏の一つ。「紙」「細」などの偏の「糸」の称。

②紡績・人絹・生糸・毛織などの繊維工業。また、その株。「―景気」→かねへん(金偏)

いど‐へんか【緯度変化】ヰ‥クワ

地球の自転軸が時間とともに少しずつ変動するため、地球上の緯度に周期的変化を来すこと。

いど‐ほり【井戸掘り】ヰ‥

井戸を掘ること。また、それを業とする人。いどや。

いとま【暇・遑】

①休む間。用事のない時。ひま。万葉集6「―を無みと里にゆかずあらむ」

②それをするのに必要な時間のゆとり。源氏物語梅枝「これは、―いりぬべきものかな」。「応接に―がない」「枚挙に―がない」

③休暇。源氏物語桐壺「まかでなむとし給ふを、―さらに許させ給はず」。「―を願う」

④辞職。致仕。「―を取る」

⑤喪にひきこもること。宇津保物語国譲上「おとども御―になり給ひぬれば」

⑥別れ去ること。離別。また、そのあいさつ。源氏物語松風「―聞えしほど過ぎつれば」。「お―します」「―を告げる」

⑦奉公を免じて去らせること。解雇。「―が出る」

⑧離婚。離縁。「―を出す」

⑨隙間すきま。隙ひま。夫木和歌抄3「玉柳枝の―も見えぬ春かな」

⇒いとま‐あき【暇明き】

⇒いとま‐ごい【暇乞い】

⇒いとま‐じょう【暇状】

⇒いとま‐の‐ひま【暇の隙】

⇒いとま‐の‐ふくろ【暇の袋】

⇒いとま‐ぶみ【暇文】

⇒いとま‐もうし【暇申し】

⇒暇を乞う

⇒暇をやる

いとま‐あき【暇明き】

ひまになること。

⇒いとま【暇・遑】

いと‐まき【糸巻】

①糸を巻くこと。また、糸を巻いて置く具。

②三味線やバイオリンなどの弦楽器の、糸を巻きつけ音高を調節するねじ。転手てんじゅ。→三味線(図)。

③女の髪の結い方。(→)「遣手やりて結び」に同じ。

④紋所の名。1にかたどったもの。

⑤「糸巻の太刀」の略。

⇒いとまき‐えい【糸巻鱝】

⇒いとまき‐の‐たち【糸巻の太刀】

⇒いとまき‐ひとで【糸巻海星】

⇒いとまき‐ゆば【糸巻湯葉】

いとまき‐えい【糸巻鱝】‥エヒ

イトマキエイ科の海産の軟骨魚。全長約2.5メートル。体は青灰色、頭びれがよく発達して耳のように見える。南日本産。→マンタ。

⇒いと‐まき【糸巻】

いとまき‐の‐たち【糸巻の太刀】

柄つかおよび鞘口さやぐちから帯取おびとりの二の足あたりまでを平組ひらぐみの糸で巻いた太刀。いとまき。→太刀(図)。

⇒いと‐まき【糸巻】

いとまき‐ひとで【糸巻海星】

トゲヒトデ目のヒトデ。体は扁平な五角形で青緑色と赤のまだら。口から出した胃で、主として貝類を包み込んで消化・吸収する。日本各地の沿岸の浅海に普通。糸巻海盤車。

イトマキヒトデ

提供:東京動物園協会

⇒いと‐まき【糸巻】

いとまき‐ゆば【糸巻湯葉】

方形に切ったゆば。

⇒いと‐まき【糸巻】

いとま‐ごい【暇乞い】‥ゴヒ

①別れを告げること。告別。

②休暇を願い出ること。

⇒いとま【暇・遑】

いと‐まさ【糸柾】

糸柾目の略。

いと‐まさめ【糸柾目】

木材の柾目が糸のように細いもの。糸柾。↔粗あら柾目

いどま・し【挑まし】

〔形シク〕

きそいあらそうさまである。源氏物語行幸「―・しき御心も添ふべかめれ」

いとま‐じょう【暇状】‥ジヤウ

①職を免ずる辞令。

②(→)離縁状に同じ。

⇒いとま【暇・遑】

いと‐まち【糸襠】

股引ももひきなどの、糸のように細い襠まち。

いとま‐の‐ひま【暇の隙】

ひまな時。今昔物語集15「―、法花経を読誦し」

⇒いとま【暇・遑】

いとま‐の‐ふくろ【暇の袋】

狂言。(→)「引括ひっくくり」に同じ。

⇒いとま【暇・遑】

いとま‐ぶみ【暇文】

①病気などのため休職・退職を請う願書。賜暇願。宇津保物語嵯峨院「日ごろ―奉りて、参らず侍る」

②(→)離縁状に同じ。

⇒いとま【暇・遑】

いとま‐もうし【暇申し】‥マウシ

①暇を請うこと。

②別れを告げること。

⇒いとま【暇・遑】

いと‐まゆ【糸眉】

糸のように細くした眉。鶯眉うぐいすまゆ。

いと‐まゆ【糸繭】

製糸の原料となる繭。↔種繭

いとまる‐がわら【糸丸瓦】‥ガハラ

直径7センチメートルばかりの小さい丸瓦。糸丸。

⇒いと‐まき【糸巻】

いとまき‐ゆば【糸巻湯葉】

方形に切ったゆば。

⇒いと‐まき【糸巻】

いとま‐ごい【暇乞い】‥ゴヒ

①別れを告げること。告別。

②休暇を願い出ること。

⇒いとま【暇・遑】

いと‐まさ【糸柾】

糸柾目の略。

いと‐まさめ【糸柾目】

木材の柾目が糸のように細いもの。糸柾。↔粗あら柾目

いどま・し【挑まし】

〔形シク〕

きそいあらそうさまである。源氏物語行幸「―・しき御心も添ふべかめれ」

いとま‐じょう【暇状】‥ジヤウ

①職を免ずる辞令。

②(→)離縁状に同じ。

⇒いとま【暇・遑】

いと‐まち【糸襠】

股引ももひきなどの、糸のように細い襠まち。

いとま‐の‐ひま【暇の隙】

ひまな時。今昔物語集15「―、法花経を読誦し」

⇒いとま【暇・遑】

いとま‐の‐ふくろ【暇の袋】

狂言。(→)「引括ひっくくり」に同じ。

⇒いとま【暇・遑】

いとま‐ぶみ【暇文】

①病気などのため休職・退職を請う願書。賜暇願。宇津保物語嵯峨院「日ごろ―奉りて、参らず侍る」

②(→)離縁状に同じ。

⇒いとま【暇・遑】

いとま‐もうし【暇申し】‥マウシ

①暇を請うこと。

②別れを告げること。

⇒いとま【暇・遑】

いと‐まゆ【糸眉】

糸のように細くした眉。鶯眉うぐいすまゆ。

いと‐まゆ【糸繭】

製糸の原料となる繭。↔種繭

いとまる‐がわら【糸丸瓦】‥ガハラ

直径7センチメートルばかりの小さい丸瓦。糸丸。

ルリイトトンボ

提供:ネイチャー・プロダクション

ルリイトトンボ

提供:ネイチャー・プロダクション

キイトトンボ

提供:ネイチャー・プロダクション

キイトトンボ

提供:ネイチャー・プロダクション

いど‐ながし【井戸流し】ヰ‥

井戸ばたに設けたながし。

いと‐な・し【暇無し】

〔形ク〕

休むひまがない。いそがしい。後拾遺和歌集春「―・く今日は花をこそ見れ」

いとな・ぶ【営ぶ】

〔他四〕

「いとなむ」に同じ。十訓抄「汝が父また懇ねんごろにこれを―・びて久しくなりぬ」

いと‐なます【糸膾】

大根・人参を繊切せんぎりにし、細長く切った魚の身を混ぜて、三杯酢などであえた料理。

いとなみ【営み】

①いとなむこと。つとめ。しごと。性交を意味することもある。源氏物語薄雲「おほやけ、わたくしの―」。「夫婦の―」

②世渡りの仕事。生業。狂言、苞山伏「まことに、我等ていの―と申すものは」。「日々の―」

③仏道のつとめ。源氏物語賢木「このかたの―は」。平家物語9「供仏施僧くぶつせそうの―もあるべかりしかども」

⇒いとなみ‐の‐ひ【営みの火】

いとなみ‐の‐ひ【営みの火】

炊事や仕事をするために焚く火。平家物語5「―のみえけるを」

⇒いとなみ【営み】

いとな・む【営む】

〔他五〕

(イトナ(暇無)シの語幹に動詞を作る語尾ムの付いたもの)

①忙しく仕事をする。せっせと務める。源氏物語蛍「あけくれ、書きよみ、―・みおはす」。「社会生活を―・む」

②生活のために仕事をする。職業としてする。経営する。日本霊異記下「産業なりわいを―・み造る」。「美容院を―・む」

③(行事・食事などの)準備をする。調製する。平家物語11「―・む様にて舟に物の具いれ」。宇治拾遺物語15「食物、下人どもに―・ませず」

④神事・仏事をおこなう。日葡辞書「ブツジヲイトナム」。「法要を―・む」

いと‐にしき【糸錦】

経たて三枚綾地に、数種の色糸による緯よこ六枚綾や浮織によって文様を表す織物。京都・桐生を主産地とし、主に女帯地に用いる。

いど‐の‐かみ【井戸の神】ヰ‥

井戸の守護神。生井いくい・栄井さくい・綱長井つながいの類。

いと‐のき‐て

〔副〕

(「のき」は除くの意)さらに加えて。とりわけ。万葉集5「―短き物を端截きるといへるが如く」

いと‐の‐くつ【糸鞋】

⇒しがい。〈倭名類聚鈔12〉

いと‐の‐くに【伊都国】

弥生時代の北九州、今の福岡市西方の半島にあった小国。後世怡土いと郡となり、また志摩郡と合併して糸島郡となる。

いと‐のこ【糸鋸】

挽ひき抜いたり曲線に切ったりするのに用いる薄刃の細い鋸。→弓鋸ゆみのこ

いと‐はぎ【糸萩】

枝の細い萩。

いど‐ばた【井戸端】ヰ‥

井戸のほとり。

⇒いどばた‐かいぎ【井戸端会議】

いどばた‐かいぎ【井戸端会議】ヰ‥クワイ‥

共同井戸のあたりで、水汲みや洗濯などをしながら、女たちが人のうわさや世間話をすること。

⇒いど‐ばた【井戸端】

いと‐ばな【糸花】

練絹ねりぎぬの糸で結んでつくった花。挿頭花かざしのはな・桧扇ひおうぎの飾り・薬玉くすだまなどに用いた。はなむすび。むすびばな。

いと‐はん

(主に京阪で)お嬢さん。→いとさん

いと‐ひおどし【糸緋縅】‥ヲドシ

緋色の組糸によるおどし。

いと‐ひき【糸引き】

①(→)「いとくり」1に同じ。

②阿弥陀を拝む時、仏の指先から糸のようなものが現れるという信仰。「―如来」→五色の糸。

③(月経時は戸外労働せず、専ら屋内で糸を紡いだことからいう)月経の忌詞。

④粘って糸を張ったような状態になること。「―納豆」

⇒いとひき‐あじ【糸引鰺】

⇒いとひき‐うた【糸引き唄】

⇒いとひき‐やど【糸引き宿】

いとひき‐あじ【糸引鰺】‥アヂ

アジ科の海産の硬骨魚。体は菱形で側扁し、背部は淡青色、下面は白色。幼期には背びれ・臀びれの軟条は糸状に長く延びている。南日本沿岸の産。

いとひきあじ

いど‐ながし【井戸流し】ヰ‥

井戸ばたに設けたながし。

いと‐な・し【暇無し】

〔形ク〕

休むひまがない。いそがしい。後拾遺和歌集春「―・く今日は花をこそ見れ」

いとな・ぶ【営ぶ】

〔他四〕

「いとなむ」に同じ。十訓抄「汝が父また懇ねんごろにこれを―・びて久しくなりぬ」

いと‐なます【糸膾】

大根・人参を繊切せんぎりにし、細長く切った魚の身を混ぜて、三杯酢などであえた料理。

いとなみ【営み】

①いとなむこと。つとめ。しごと。性交を意味することもある。源氏物語薄雲「おほやけ、わたくしの―」。「夫婦の―」

②世渡りの仕事。生業。狂言、苞山伏「まことに、我等ていの―と申すものは」。「日々の―」

③仏道のつとめ。源氏物語賢木「このかたの―は」。平家物語9「供仏施僧くぶつせそうの―もあるべかりしかども」

⇒いとなみ‐の‐ひ【営みの火】

いとなみ‐の‐ひ【営みの火】

炊事や仕事をするために焚く火。平家物語5「―のみえけるを」

⇒いとなみ【営み】

いとな・む【営む】

〔他五〕

(イトナ(暇無)シの語幹に動詞を作る語尾ムの付いたもの)

①忙しく仕事をする。せっせと務める。源氏物語蛍「あけくれ、書きよみ、―・みおはす」。「社会生活を―・む」

②生活のために仕事をする。職業としてする。経営する。日本霊異記下「産業なりわいを―・み造る」。「美容院を―・む」

③(行事・食事などの)準備をする。調製する。平家物語11「―・む様にて舟に物の具いれ」。宇治拾遺物語15「食物、下人どもに―・ませず」

④神事・仏事をおこなう。日葡辞書「ブツジヲイトナム」。「法要を―・む」

いと‐にしき【糸錦】

経たて三枚綾地に、数種の色糸による緯よこ六枚綾や浮織によって文様を表す織物。京都・桐生を主産地とし、主に女帯地に用いる。

いど‐の‐かみ【井戸の神】ヰ‥

井戸の守護神。生井いくい・栄井さくい・綱長井つながいの類。

いと‐のき‐て

〔副〕

(「のき」は除くの意)さらに加えて。とりわけ。万葉集5「―短き物を端截きるといへるが如く」

いと‐の‐くつ【糸鞋】

⇒しがい。〈倭名類聚鈔12〉

いと‐の‐くに【伊都国】

弥生時代の北九州、今の福岡市西方の半島にあった小国。後世怡土いと郡となり、また志摩郡と合併して糸島郡となる。

いと‐のこ【糸鋸】

挽ひき抜いたり曲線に切ったりするのに用いる薄刃の細い鋸。→弓鋸ゆみのこ

いと‐はぎ【糸萩】

枝の細い萩。

いど‐ばた【井戸端】ヰ‥

井戸のほとり。

⇒いどばた‐かいぎ【井戸端会議】

いどばた‐かいぎ【井戸端会議】ヰ‥クワイ‥

共同井戸のあたりで、水汲みや洗濯などをしながら、女たちが人のうわさや世間話をすること。

⇒いど‐ばた【井戸端】

いと‐ばな【糸花】

練絹ねりぎぬの糸で結んでつくった花。挿頭花かざしのはな・桧扇ひおうぎの飾り・薬玉くすだまなどに用いた。はなむすび。むすびばな。

いと‐はん

(主に京阪で)お嬢さん。→いとさん

いと‐ひおどし【糸緋縅】‥ヲドシ

緋色の組糸によるおどし。

いと‐ひき【糸引き】

①(→)「いとくり」1に同じ。

②阿弥陀を拝む時、仏の指先から糸のようなものが現れるという信仰。「―如来」→五色の糸。

③(月経時は戸外労働せず、専ら屋内で糸を紡いだことからいう)月経の忌詞。

④粘って糸を張ったような状態になること。「―納豆」

⇒いとひき‐あじ【糸引鰺】

⇒いとひき‐うた【糸引き唄】

⇒いとひき‐やど【糸引き宿】

いとひき‐あじ【糸引鰺】‥アヂ

アジ科の海産の硬骨魚。体は菱形で側扁し、背部は淡青色、下面は白色。幼期には背びれ・臀びれの軟条は糸状に長く延びている。南日本沿岸の産。

いとひきあじ

イトヒキアジ

提供:東京動物園協会

イトヒキアジ

提供:東京動物園協会

⇒いと‐ひき【糸引き】

いとひき‐うた【糸引き唄】

(→)糸繰いとくり唄に同じ。

⇒いと‐ひき【糸引き】

いとひき‐やど【糸引き宿】

(→)糸宿に同じ。

⇒いと‐ひき【糸引き】

いと‐びな【糸雛】

紙雛の変型。麻糸を束ねて作った頭髪を後に垂らし、紙の着物を着せ、着物の前面に高砂たかさごの尉じょうと姥うば、竜宮の乙姫と浦島などを描いたもの。→薩摩さつま糸雛

薩摩糸雛

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒いと‐ひき【糸引き】

いとひき‐うた【糸引き唄】

(→)糸繰いとくり唄に同じ。

⇒いと‐ひき【糸引き】

いとひき‐やど【糸引き宿】

(→)糸宿に同じ。

⇒いと‐ひき【糸引き】

いと‐びな【糸雛】

紙雛の変型。麻糸を束ねて作った頭髪を後に垂らし、紙の着物を着せ、着物の前面に高砂たかさごの尉じょうと姥うば、竜宮の乙姫と浦島などを描いたもの。→薩摩さつま糸雛

薩摩糸雛

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

いと‐ひば【糸桧葉】

サワラの一変種。枝は細く、長く垂れ下がり、葉は小形、鱗片状でとがり、まばらにつく。庭木・生垣用。比翼桧葉ひよくひば。

いと‐ひめ【糸姫】

製糸・織物工場の女工の称。

いと‐ひめぎみ【幼姫君】

おさない姫君。栄華物語初花「―、二つ三つばかりにておはしませば」

いと‐びん【糸鬢】

江戸初期、元和・寛永頃より流行した男子の髪の結い方。頂を広く剃り下げ、両鬢を細く狭く糸のように残したもの。中間ちゅうげん・小者・侠客・俳優などの間に行われた。好色一代男2「世の風俗も―にしてくりさげ」

糸鬢

いと‐ひば【糸桧葉】

サワラの一変種。枝は細く、長く垂れ下がり、葉は小形、鱗片状でとがり、まばらにつく。庭木・生垣用。比翼桧葉ひよくひば。

いと‐ひめ【糸姫】

製糸・織物工場の女工の称。

いと‐ひめぎみ【幼姫君】

おさない姫君。栄華物語初花「―、二つ三つばかりにておはしませば」

いと‐びん【糸鬢】

江戸初期、元和・寛永頃より流行した男子の髪の結い方。頂を広く剃り下げ、両鬢を細く狭く糸のように残したもの。中間ちゅうげん・小者・侠客・俳優などの間に行われた。好色一代男2「世の風俗も―にしてくりさげ」

糸鬢

⇒いとびん‐やっこ【糸鬢奴】

いとびん‐やっこ【糸鬢奴】

糸鬢に結った奴。

⇒いと‐びん【糸鬢】

いと‐ぶ【糸歩】

生糸歩合きいとぶあいの略。生繭1貫目(3.75キログラム)から生産される生糸の歩合。普通、170匁位で、これを糸歩17パーセントと呼ぶ。糸目。

いど‐べい【井戸塀】ヰ‥

政界に乗り出して私財を失い、井戸と塀しか残らないということ。

いと‐へん【糸偏】

①漢字の偏の一つ。「紙」「細」などの偏の「糸」の称。

②紡績・人絹・生糸・毛織などの繊維工業。また、その株。「―景気」→かねへん(金偏)

いど‐へんか【緯度変化】ヰ‥クワ

地球の自転軸が時間とともに少しずつ変動するため、地球上の緯度に周期的変化を来すこと。

いど‐ほり【井戸掘り】ヰ‥

井戸を掘ること。また、それを業とする人。いどや。

いとま【暇・遑】

①休む間。用事のない時。ひま。万葉集6「―を無みと里にゆかずあらむ」

②それをするのに必要な時間のゆとり。源氏物語梅枝「これは、―いりぬべきものかな」。「応接に―がない」「枚挙に―がない」

③休暇。源氏物語桐壺「まかでなむとし給ふを、―さらに許させ給はず」。「―を願う」

④辞職。致仕。「―を取る」

⑤喪にひきこもること。宇津保物語国譲上「おとども御―になり給ひぬれば」

⑥別れ去ること。離別。また、そのあいさつ。源氏物語松風「―聞えしほど過ぎつれば」。「お―します」「―を告げる」

⑦奉公を免じて去らせること。解雇。「―が出る」

⑧離婚。離縁。「―を出す」

⑨隙間すきま。隙ひま。夫木和歌抄3「玉柳枝の―も見えぬ春かな」

⇒いとま‐あき【暇明き】

⇒いとま‐ごい【暇乞い】

⇒いとま‐じょう【暇状】

⇒いとま‐の‐ひま【暇の隙】

⇒いとま‐の‐ふくろ【暇の袋】

⇒いとま‐ぶみ【暇文】

⇒いとま‐もうし【暇申し】

⇒暇を乞う

⇒暇をやる

いとま‐あき【暇明き】

ひまになること。

⇒いとま【暇・遑】

いと‐まき【糸巻】

①糸を巻くこと。また、糸を巻いて置く具。

②三味線やバイオリンなどの弦楽器の、糸を巻きつけ音高を調節するねじ。転手てんじゅ。→三味線(図)。

③女の髪の結い方。(→)「遣手やりて結び」に同じ。

④紋所の名。1にかたどったもの。

⑤「糸巻の太刀」の略。

⇒いとまき‐えい【糸巻鱝】

⇒いとまき‐の‐たち【糸巻の太刀】

⇒いとまき‐ひとで【糸巻海星】

⇒いとまき‐ゆば【糸巻湯葉】

いとまき‐えい【糸巻鱝】‥エヒ

イトマキエイ科の海産の軟骨魚。全長約2.5メートル。体は青灰色、頭びれがよく発達して耳のように見える。南日本産。→マンタ。

⇒いと‐まき【糸巻】

いとまき‐の‐たち【糸巻の太刀】

柄つかおよび鞘口さやぐちから帯取おびとりの二の足あたりまでを平組ひらぐみの糸で巻いた太刀。いとまき。→太刀(図)。

⇒いと‐まき【糸巻】

いとまき‐ひとで【糸巻海星】

トゲヒトデ目のヒトデ。体は扁平な五角形で青緑色と赤のまだら。口から出した胃で、主として貝類を包み込んで消化・吸収する。日本各地の沿岸の浅海に普通。糸巻海盤車。

イトマキヒトデ

提供:東京動物園協会

⇒いとびん‐やっこ【糸鬢奴】

いとびん‐やっこ【糸鬢奴】

糸鬢に結った奴。

⇒いと‐びん【糸鬢】

いと‐ぶ【糸歩】

生糸歩合きいとぶあいの略。生繭1貫目(3.75キログラム)から生産される生糸の歩合。普通、170匁位で、これを糸歩17パーセントと呼ぶ。糸目。

いど‐べい【井戸塀】ヰ‥

政界に乗り出して私財を失い、井戸と塀しか残らないということ。

いと‐へん【糸偏】

①漢字の偏の一つ。「紙」「細」などの偏の「糸」の称。

②紡績・人絹・生糸・毛織などの繊維工業。また、その株。「―景気」→かねへん(金偏)

いど‐へんか【緯度変化】ヰ‥クワ

地球の自転軸が時間とともに少しずつ変動するため、地球上の緯度に周期的変化を来すこと。

いど‐ほり【井戸掘り】ヰ‥

井戸を掘ること。また、それを業とする人。いどや。

いとま【暇・遑】

①休む間。用事のない時。ひま。万葉集6「―を無みと里にゆかずあらむ」

②それをするのに必要な時間のゆとり。源氏物語梅枝「これは、―いりぬべきものかな」。「応接に―がない」「枚挙に―がない」

③休暇。源氏物語桐壺「まかでなむとし給ふを、―さらに許させ給はず」。「―を願う」

④辞職。致仕。「―を取る」

⑤喪にひきこもること。宇津保物語国譲上「おとども御―になり給ひぬれば」

⑥別れ去ること。離別。また、そのあいさつ。源氏物語松風「―聞えしほど過ぎつれば」。「お―します」「―を告げる」

⑦奉公を免じて去らせること。解雇。「―が出る」

⑧離婚。離縁。「―を出す」

⑨隙間すきま。隙ひま。夫木和歌抄3「玉柳枝の―も見えぬ春かな」

⇒いとま‐あき【暇明き】

⇒いとま‐ごい【暇乞い】

⇒いとま‐じょう【暇状】

⇒いとま‐の‐ひま【暇の隙】

⇒いとま‐の‐ふくろ【暇の袋】

⇒いとま‐ぶみ【暇文】

⇒いとま‐もうし【暇申し】

⇒暇を乞う

⇒暇をやる

いとま‐あき【暇明き】

ひまになること。

⇒いとま【暇・遑】

いと‐まき【糸巻】

①糸を巻くこと。また、糸を巻いて置く具。

②三味線やバイオリンなどの弦楽器の、糸を巻きつけ音高を調節するねじ。転手てんじゅ。→三味線(図)。

③女の髪の結い方。(→)「遣手やりて結び」に同じ。

④紋所の名。1にかたどったもの。

⑤「糸巻の太刀」の略。

⇒いとまき‐えい【糸巻鱝】

⇒いとまき‐の‐たち【糸巻の太刀】

⇒いとまき‐ひとで【糸巻海星】

⇒いとまき‐ゆば【糸巻湯葉】

いとまき‐えい【糸巻鱝】‥エヒ

イトマキエイ科の海産の軟骨魚。全長約2.5メートル。体は青灰色、頭びれがよく発達して耳のように見える。南日本産。→マンタ。

⇒いと‐まき【糸巻】

いとまき‐の‐たち【糸巻の太刀】

柄つかおよび鞘口さやぐちから帯取おびとりの二の足あたりまでを平組ひらぐみの糸で巻いた太刀。いとまき。→太刀(図)。

⇒いと‐まき【糸巻】

いとまき‐ひとで【糸巻海星】

トゲヒトデ目のヒトデ。体は扁平な五角形で青緑色と赤のまだら。口から出した胃で、主として貝類を包み込んで消化・吸収する。日本各地の沿岸の浅海に普通。糸巻海盤車。

イトマキヒトデ

提供:東京動物園協会

⇒いと‐まき【糸巻】

いとまき‐ゆば【糸巻湯葉】

方形に切ったゆば。

⇒いと‐まき【糸巻】

いとま‐ごい【暇乞い】‥ゴヒ

①別れを告げること。告別。

②休暇を願い出ること。

⇒いとま【暇・遑】

いと‐まさ【糸柾】

糸柾目の略。

いと‐まさめ【糸柾目】

木材の柾目が糸のように細いもの。糸柾。↔粗あら柾目

いどま・し【挑まし】

〔形シク〕

きそいあらそうさまである。源氏物語行幸「―・しき御心も添ふべかめれ」

いとま‐じょう【暇状】‥ジヤウ

①職を免ずる辞令。

②(→)離縁状に同じ。

⇒いとま【暇・遑】

いと‐まち【糸襠】

股引ももひきなどの、糸のように細い襠まち。

いとま‐の‐ひま【暇の隙】

ひまな時。今昔物語集15「―、法花経を読誦し」

⇒いとま【暇・遑】

いとま‐の‐ふくろ【暇の袋】

狂言。(→)「引括ひっくくり」に同じ。

⇒いとま【暇・遑】

いとま‐ぶみ【暇文】

①病気などのため休職・退職を請う願書。賜暇願。宇津保物語嵯峨院「日ごろ―奉りて、参らず侍る」

②(→)離縁状に同じ。

⇒いとま【暇・遑】

いとま‐もうし【暇申し】‥マウシ

①暇を請うこと。

②別れを告げること。

⇒いとま【暇・遑】

いと‐まゆ【糸眉】

糸のように細くした眉。鶯眉うぐいすまゆ。

いと‐まゆ【糸繭】

製糸の原料となる繭。↔種繭

いとまる‐がわら【糸丸瓦】‥ガハラ

直径7センチメートルばかりの小さい丸瓦。糸丸。

⇒いと‐まき【糸巻】

いとまき‐ゆば【糸巻湯葉】

方形に切ったゆば。

⇒いと‐まき【糸巻】

いとま‐ごい【暇乞い】‥ゴヒ

①別れを告げること。告別。

②休暇を願い出ること。

⇒いとま【暇・遑】

いと‐まさ【糸柾】

糸柾目の略。

いと‐まさめ【糸柾目】

木材の柾目が糸のように細いもの。糸柾。↔粗あら柾目

いどま・し【挑まし】

〔形シク〕

きそいあらそうさまである。源氏物語行幸「―・しき御心も添ふべかめれ」

いとま‐じょう【暇状】‥ジヤウ

①職を免ずる辞令。

②(→)離縁状に同じ。

⇒いとま【暇・遑】

いと‐まち【糸襠】

股引ももひきなどの、糸のように細い襠まち。

いとま‐の‐ひま【暇の隙】

ひまな時。今昔物語集15「―、法花経を読誦し」

⇒いとま【暇・遑】

いとま‐の‐ふくろ【暇の袋】

狂言。(→)「引括ひっくくり」に同じ。

⇒いとま【暇・遑】

いとま‐ぶみ【暇文】

①病気などのため休職・退職を請う願書。賜暇願。宇津保物語嵯峨院「日ごろ―奉りて、参らず侍る」

②(→)離縁状に同じ。

⇒いとま【暇・遑】

いとま‐もうし【暇申し】‥マウシ

①暇を請うこと。

②別れを告げること。

⇒いとま【暇・遑】

いと‐まゆ【糸眉】

糸のように細くした眉。鶯眉うぐいすまゆ。

いと‐まゆ【糸繭】

製糸の原料となる繭。↔種繭

いとまる‐がわら【糸丸瓦】‥ガハラ

直径7センチメートルばかりの小さい丸瓦。糸丸。

○意に中るいにあたる🔗⭐🔉

○意に中るいにあたる

思っていた通りになる。意にかなう。

⇒い【意】

いに‐あと【往に跡】

①去ったあと。

②先妻の去ったあと。

⇒往に跡へ行くとも死に跡へ行くな

○意に適ういにかなう🔗⭐🔉

○意に適ういにかなう

気に入る。満足する。意に添う。「意にかなった就職先」

⇒い【意】

いに‐ざま【往に様】

立ち去る様子。立ち去ろうとする時。

いに‐し【往にし】

〔連体〕

過ぎ去った。昔の。いんじ。「―日」「―年」

イニシアチブ【initiative】

(イニシャティブとも)

①率先して行動し、物事をある方向へ導く力。主導権。「―を取る」

②直接民主制の一形式。一定数の国民が立法に関する提案を行う制度。国民発案。直接発案。

いに‐し‐え【古】イニシヘ

(「往いにし方へ」の意で、時間的に遥かに隔ったあたりをいう語)

①遠く過ぎ去った時代。古代。万葉集16「―の賢さかしき人も」

②過ぎ去ったころ。過ぎし日。源氏物語末摘花「―のこと語り出でて」

⇒いにしえ‐がたり【古語り】

⇒いにしえ‐こうる‐とり【古恋ふる鳥】

⇒いにしえ‐びと【古人】

⇒いにしえ‐ぶり【古風】

⇒いにしえ‐まなび【古学び】

イニシエーション【initiation】

新しい社会集団への加入に伴って、社会的な認知のために行われる通過儀礼。年齢集団・秘密結社・宗教集団などへの加入や成人式などの儀礼に代表され、試練や死と再生の象徴などが特徴。入社式。入団式。

いにしえ‐がたり【古語り】イニシヘ‥

古い物語。昔物語。昔話。源氏物語横笛「そこはかとなき―にのみまぎらはさせ給ひて」

⇒いに‐し‐え【古】

いにしえ‐こうる‐とり【古恋ふる鳥】イニシヘコフル‥

(「藻塩草」の説)ホトトギスの異称。万葉集2「いにしへに恋ふる鳥かも」

⇒いに‐し‐え【古】

いにしえ‐びと【古人】イニシヘ‥

①昔の世の人。

②昔から親しくした人。ふるなじみ。万葉集11「―をあひ見つるかも」

③昔風の人。

⇒いに‐し‐え【古】

いにしえ‐ぶり【古風】イニシヘ‥

古代の風習。昔のさま。古風こふう。

⇒いに‐し‐え【古】

いにしえ‐まなび【古学び】イニシヘ‥

古代の事跡や古道を研究する学問。→古学こがく

⇒いに‐し‐え【古】

イニシャライズ【initialize】

初期化。

イニシャル【initial】

①欧文で、姓名または語の最初の字。頭かしら文字。

②章節の冒頭に用いる装飾的字体。イニシアル。

⇒イニシャル‐コスト【initial cost】

イニシャル‐コスト【initial cost】

初期費用。初期投資。機械・設備の購入費、製品の技術開発費、プロジェクトの設計料・工事費など。↔ランニング‐コスト

⇒イニシャル【initial】

○意に染まないいにそまない🔗⭐🔉

○意に染まないいにそまない

自分の考えや思いと合致せず、気に入らない。

⇒い【意】

○意に満たないいにみたない🔗⭐🔉

○意に満たないいにみたない

不満足である。気に入らない。

⇒い【意】

い‐にゅう【移入】‥ニフ

①移しいれること。特に輸入と区別して、一国内で或る地域へ他の地域から貨物を入れること。「感情―」「―品」↔移出。

②〔生〕(immigration)人の集団または生物群が或る地域に移り暮らすこと。

い‐にょう【囲繞】ヰネウ

⇒いじょう。

⇒いにょう‐ち【囲繞地】

い‐にょう【遺尿】ヰネウ

睡眠中などに無意識に尿を漏らすこと。

いにょう‐ち【囲繞地】ヰネウ‥

〔法〕公路に通じていない土地(袋地)をとり囲んでいる土地。袋地の所有者は囲繞地通行権をもつ。2004年の民法改正以前の用語。

⇒い‐にょう【囲繞】

い‐にん【委任】ヰ‥

①ゆだねまかせること。事務の処理を他人に委託すること。神皇正統記「天下の政しかしながら―せられけり」。「全権を―する」

②〔法〕民法上、当事者の一方が法律行為をなすことを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約。

⇒いにん‐うらがき【委任裏書】

⇒いにん‐ぎょうせい【委任行政】

⇒いにん‐じょう【委任状】

⇒いにん‐だいり【委任代理】

⇒いにん‐とうち【委任統治】

⇒いにん‐めいれい【委任命令】

⇒いにん‐りっぽう【委任立法】

いにん‐うらがき【委任裏書】ヰ‥

(→)取立委任裏書に同じ。

⇒い‐にん【委任】

いにん‐ぎょうせい【委任行政】ヰ‥ギヤウ‥

国または公共団体が、他の公共団体やその機関または私人など本来自己の機関でない者に委任して行わせる行政。

⇒い‐にん【委任】

イニング【inning】

野球で、両チームが攻撃と守備とを交互に行う試合の一区分。回。インニング。

いにん‐じょう【委任状】ヰ‥ジヤウ

①ある人に一定の事項を委任した旨を記した書状。

②領事を派遣するため、元首または外務大臣から相手国に対し発する文書。

⇒い‐にん【委任】

いにん‐だいり【委任代理】ヰ‥

〔法〕(→)任意代理に同じ。

⇒い‐にん【委任】

いにん‐とうち【委任統治】ヰ‥

国際連盟の委任に基づいて、その監督下に、特定の国家によって行われた統治形式。国際連合の信託統治の前身。第一次大戦の敗戦国ドイツ・トルコの旧植民地に適用され、戦勝国が直接に統治し、または保護国とした。太平洋諸島中、赤道以北は日本が受任国であった。

⇒い‐にん【委任】

いにん‐めいれい【委任命令】ヰ‥

法律または上級の命令の委任に基づいて制定される政令・省令など。↔職権命令。

⇒い‐にん【委任】

いにん‐りっぽう【委任立法】ヰ‥パフ

法律の委任に基づいて議会以外の機関、特に行政機関が命令などの法規を制定すること。また、その法規。

⇒い‐にん【委任】

いぬ【犬・狗】

①ネコ目(食肉類)イヌ科の哺乳類。よく人になれ、嗅覚と聴覚が発達し、狩猟用・番用・軍用・警察用・労役用・愛玩用として広く飼養される家畜。品種も日本在来の日本犬(秋田犬・柴犬など)のほか多数あり、大きさ・毛色・形もさまざまである。万葉集7「垣越ゆる―呼びこして鳥狩とがりする君青山のしげき山辺に馬休め君」。「―を飼う」

②ひそかに人の隠し事を嗅ぎつけて告げる者。まわしもの。間者。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「―になつて告げ知らせし某」

③犬追物いぬおうものの略。

④ある語に冠して、似て非なるもの、劣るものの意を表す語。また、卑しめ軽んじて、くだらないもの、むだなものの意を表す語。「―蓼」「―死」「―侍」

⇒犬が西向きゃ尾は東

⇒犬と猿

⇒犬に論語

⇒犬の川端歩き

⇒犬の遠吠え

⇒犬は三日飼えば三年恩を忘れぬ

⇒犬骨折って鷹の餌食になる

⇒犬も歩けば棒に当たる

⇒犬も食わぬ

⇒犬も朋輩鷹も朋輩

いぬ【戌】

①十二支の第11番目に位するもの。動物では犬に当てる。

②西から北へ30度の方角。→方位(図)。

③昔の時刻の名。今の午後8時ごろ。また、およそ午後7時から9時のあいだの時刻。→時とき

い・ぬ【往ぬ・去ぬ】

〔自ナ変〕

(近世後期、上方では四段に活用。関西方言に残る)

①行く。行ってしまう。去る。万葉集5「うぐひすそ鳴きて―・ぬなる」

②㋐過ぎ去る。時が経過する。万葉集11「相見ては千歳や―・ぬる」

㋑来る。大鏡道長「暮れの―・ぬるにやとおぼえて」

③死ぬ。〈字鏡集〉

④帰る。狂言、釣狐「愚僧が言ふ事をきかれて満足した。もはや―・なう」

⑤腐る。悪くなる。ことわざ臍の宿替「うどんもだしも―・んである」

い・ぬ【寝ぬ】

〔自下二〕

ねる。ねむる。万葉集20「旅ごろも八重着重ねて―・ぬれども」

いぬ‐アカシア【犬アカシア】

ニセアカシアの別称。

いぬ‐あわせ【犬合せ】‥アハセ

犬をかみあわせて勝負をさせる催し。闘犬。いぬくい。太平記5「月に十二度、―の日とて定められしかば」

いぬ‐い【犬居】‥ヰ

犬が前足を立ててすわっているような姿勢。尻餅をついた形。平家物語11「射貫かれて、―にたふれぬ」

いぬ‐い【戌亥・乾】‥ヰ

十二支で表した方位で、戌と亥の間。北西の方角。→方位(図)。

⇒いぬい‐もん【乾門】

イヌイット【Inuit】

「エスキモー」参照。

いぬい‐とみこ‥ヰ‥

児童文学者。本名、乾富子。東京生れ。ファンタジーなど、児童文学に新分野を築く。作「ながいながいペンギンの話」「木かげの家の小人たち」など。(1924〜2002)

いぬい‐もん【乾門】‥ヰ‥

皇居諸門の一つ。皇居の北西にあるところからこの名がある。京都御苑にも同名の門がある。

⇒いぬ‐い【戌亥・乾】

いぬ‐うど【犬独活】

シシウドの別称。(物類称呼)

いぬ‐えんじゅ【犬槐】‥ヱンジユ

マメ科の落葉高木。本州と北海道の山地に自生。3〜5対の小葉からなる大きな羽状複葉を互生、葉の裏に密毛がある。夏に枝先に長い花穂を出し、黄白色の蝶形花が密につく。莢さやにはくびれがなく、3〜6個の豆(種子)が入る。

いぬ‐おうもの【犬追物】‥オフ‥

犬を追物射おいものいにする騎射の練習。21尋(約38.2メートル)の縄を輪にした円形の馬場で、円周に36騎の射手が3手に分かれ、そのうちの4騎ずつで、円の中央から放す犬を追いかけて蟇目ひきめの矢で射る。中世武士の間で盛んに行われたが、応仁の乱後衰え、近世、島津家が再興したが明治に入って廃絶。〈[季]夏〉

いぬ‐おどし【犬脅し】

犬をおどすためのもの。特に見せかけだけの刀を馬鹿にしていう。歌舞伎、三人吉三廓初買「こりやあ大きな当て違ひ、―とも知らねえで大小差して居なさる故」

いぬ‐およぎ【犬泳ぎ】

(→)「いぬかき」に同じ。

いぬ‐かい【犬飼】‥カヒ

鷹飼に付属し、鷹狩の時に鳥を追わせる猟犬を飼いならす人。犬飼びと。犬遣り。犬引き。

⇒いぬかい‐ぼし【犬飼星】

いぬかい【犬養】‥カヒ

姓氏の一つ。

⇒いぬかい‐たける【犬養健】

⇒いぬかい‐つよし【犬養毅】

いぬかい‐たける【犬養健】‥カヒ‥

政治家。東京生れ。東大中退。毅つよしの次男で、犬養内閣の首相秘書官。第二次大戦後、民主党総裁。のち日本自由党に転じ、吉田内閣の法相時代に造船疑獄事件で指揮権を発動。(1896〜1960)

犬養健

撮影:田村 茂

⇒いぬかい【犬養】

いぬかい‐つよし【犬養毅】‥カヒ‥

政治家。備中庭瀬藩士の子。号は木堂。慶応義塾に学ぶ。立憲改進党結成に参加。第1議会以来、代議士。第1次護憲運動で活躍、国民党・革新倶楽部の党首を経て、1929年(昭和4)政友会総裁、31年首相。五‐一五事件で殺害された。(1855〜1932)

犬養毅

提供:毎日新聞社

⇒いぬかい【犬養】

いぬかい‐つよし【犬養毅】‥カヒ‥

政治家。備中庭瀬藩士の子。号は木堂。慶応義塾に学ぶ。立憲改進党結成に参加。第1議会以来、代議士。第1次護憲運動で活躍、国民党・革新倶楽部の党首を経て、1929年(昭和4)政友会総裁、31年首相。五‐一五事件で殺害された。(1855〜1932)

犬養毅

提供:毎日新聞社

⇒いぬかい【犬養】

いぬかい‐ぼし【犬飼星】‥カヒ‥

牽牛星の古名。〈倭名類聚鈔1〉

⇒いぬ‐かい【犬飼】

いぬ‐がえし【犬返し】‥ガヘシ

河海の岸の、断崖となって通行の遮断された場所の称。

いぬ‐かき【犬掻き】

犬のように、頭をあげて両手で水を掻き、両足で水を蹴る泳ぎ方。犬泳ぎ。

⇒いぬかい【犬養】

いぬかい‐ぼし【犬飼星】‥カヒ‥

牽牛星の古名。〈倭名類聚鈔1〉

⇒いぬ‐かい【犬飼】

いぬ‐がえし【犬返し】‥ガヘシ

河海の岸の、断崖となって通行の遮断された場所の称。

いぬ‐かき【犬掻き】

犬のように、頭をあげて両手で水を掻き、両足で水を蹴る泳ぎ方。犬泳ぎ。

⇒いぬかい【犬養】

いぬかい‐つよし【犬養毅】‥カヒ‥

政治家。備中庭瀬藩士の子。号は木堂。慶応義塾に学ぶ。立憲改進党結成に参加。第1議会以来、代議士。第1次護憲運動で活躍、国民党・革新倶楽部の党首を経て、1929年(昭和4)政友会総裁、31年首相。五‐一五事件で殺害された。(1855〜1932)

犬養毅

提供:毎日新聞社

⇒いぬかい【犬養】

いぬかい‐つよし【犬養毅】‥カヒ‥

政治家。備中庭瀬藩士の子。号は木堂。慶応義塾に学ぶ。立憲改進党結成に参加。第1議会以来、代議士。第1次護憲運動で活躍、国民党・革新倶楽部の党首を経て、1929年(昭和4)政友会総裁、31年首相。五‐一五事件で殺害された。(1855〜1932)

犬養毅

提供:毎日新聞社

⇒いぬかい【犬養】

いぬかい‐ぼし【犬飼星】‥カヒ‥

牽牛星の古名。〈倭名類聚鈔1〉

⇒いぬ‐かい【犬飼】

いぬ‐がえし【犬返し】‥ガヘシ

河海の岸の、断崖となって通行の遮断された場所の称。

いぬ‐かき【犬掻き】

犬のように、頭をあげて両手で水を掻き、両足で水を蹴る泳ぎ方。犬泳ぎ。

⇒いぬかい【犬養】

いぬかい‐ぼし【犬飼星】‥カヒ‥

牽牛星の古名。〈倭名類聚鈔1〉

⇒いぬ‐かい【犬飼】

いぬ‐がえし【犬返し】‥ガヘシ

河海の岸の、断崖となって通行の遮断された場所の称。

いぬ‐かき【犬掻き】

犬のように、頭をあげて両手で水を掻き、両足で水を蹴る泳ぎ方。犬泳ぎ。

い‐の‐まま【意の儘】🔗⭐🔉

い‐の‐まま【意の儘】

思い通り。「部下を―に操る」

○意を致すいをいたす🔗⭐🔉

○意を致すいをいたす

①熱心に心を入れこむ。

②意志を告げ知らせる。

⇒い【意】

○意を受けるいをうける🔗⭐🔉

○意を受けるいをうける

人の意向を聞いて、それに添うように行動する。「全員の意を受けて交渉に出る」

⇒い【意】

○意を体するいをたいする🔗⭐🔉

○意を体するいをたいする

他人の思い・考えを理解しそれに沿った行動をする。「主人の意を体した使者」

⇒い【意】

○意を通ずるいをつうずる🔗⭐🔉

○意を通ずるいをつうずる

自分の考えや思いを、ひそかに相手に伝える。

⇒い【意】

○意を尽くすいをつくす🔗⭐🔉

○意を尽くすいをつくす

思っていることを十分に表現する。

⇒い【意】

○意を強くするいをつよくする🔗⭐🔉

○意を強くするいをつよくする

支持・賛成してくれる人がいるのを知って心づよく思う。

⇒い【意】

○意を迎えるいをむかえる🔗⭐🔉

○意を迎えるいをむかえる

相手の意向に従って振る舞う。迎合する。

⇒い【意】

○意を用いるいをもちいる🔗⭐🔉

○意を用いるいをもちいる

心を配る。気を遣って力を尽くす。意を注ぐ。森鴎外、渋江抽斎「生得しょうとく酒を嗜たしまず、常に養性ようじょうに意を用ゐてゐた」

⇒い【意】

[漢]意🔗⭐🔉

意 字形

筆順

筆順

〔心(忄・

〔心(忄・ )部9画/13画/教育/1653・3055〕

〔音〕イ(呉)(漢)

〔訓〕こころ・おもう (名)おき

[意味]

①あれこれ思いはかる。心の動き。こころばせ。かんがえ。気持ち。「意に介しない」「意を尽くす」「意に沿わない」「意気・意外・意匠・注意・任意・敵意・不如意」

②物事にこめられている内容。わけ。「意義・大意・文意・寓意ぐうい」

③感嘆する声。ああ。(同)噫。

[解字]

会意。「音」(=口に含む)+「心」。心中に含んで外に出さない思いの意。

[下ツキ

悪意・一意・鋭意・下意・歌意・画意・我意・賀意・雅意・介意・会意・害意・隔意・含意・願意・貴意・御意・寓意・敬意・決意・原意・故意・語意・厚意・好意・合意・極意・懇意・作意・殺意・賛意・恣意・私意・詩意・辞意・失意・実意・謝意・主意・趣意・宿意・祝意・上意・情意・心意・深意・真意・神意・随意・誠意・戦意・善意・疎意・素意・創意・総意・存意・他意・大意・題意・諾意・達意・着意・注意・弔意・敵意・天意・当意・同意・当意即妙・得意・内意・如意・尿意・任意・熱意・配意・発意・反意・犯意・微意・筆意・表意文字・不意・諷意・不如意・文意・便意・法意・本意・翻意・民意・有意・用意・来意・留意

)部9画/13画/教育/1653・3055〕

〔音〕イ(呉)(漢)

〔訓〕こころ・おもう (名)おき

[意味]

①あれこれ思いはかる。心の動き。こころばせ。かんがえ。気持ち。「意に介しない」「意を尽くす」「意に沿わない」「意気・意外・意匠・注意・任意・敵意・不如意」

②物事にこめられている内容。わけ。「意義・大意・文意・寓意ぐうい」

③感嘆する声。ああ。(同)噫。

[解字]

会意。「音」(=口に含む)+「心」。心中に含んで外に出さない思いの意。

[下ツキ

悪意・一意・鋭意・下意・歌意・画意・我意・賀意・雅意・介意・会意・害意・隔意・含意・願意・貴意・御意・寓意・敬意・決意・原意・故意・語意・厚意・好意・合意・極意・懇意・作意・殺意・賛意・恣意・私意・詩意・辞意・失意・実意・謝意・主意・趣意・宿意・祝意・上意・情意・心意・深意・真意・神意・随意・誠意・戦意・善意・疎意・素意・創意・総意・存意・他意・大意・題意・諾意・達意・着意・注意・弔意・敵意・天意・当意・同意・当意即妙・得意・内意・如意・尿意・任意・熱意・配意・発意・反意・犯意・微意・筆意・表意文字・不意・諷意・不如意・文意・便意・法意・本意・翻意・民意・有意・用意・来意・留意

筆順

筆順

〔心(忄・

〔心(忄・ )部9画/13画/教育/1653・3055〕

〔音〕イ(呉)(漢)

〔訓〕こころ・おもう (名)おき

[意味]

①あれこれ思いはかる。心の動き。こころばせ。かんがえ。気持ち。「意に介しない」「意を尽くす」「意に沿わない」「意気・意外・意匠・注意・任意・敵意・不如意」

②物事にこめられている内容。わけ。「意義・大意・文意・寓意ぐうい」

③感嘆する声。ああ。(同)噫。

[解字]

会意。「音」(=口に含む)+「心」。心中に含んで外に出さない思いの意。

[下ツキ

悪意・一意・鋭意・下意・歌意・画意・我意・賀意・雅意・介意・会意・害意・隔意・含意・願意・貴意・御意・寓意・敬意・決意・原意・故意・語意・厚意・好意・合意・極意・懇意・作意・殺意・賛意・恣意・私意・詩意・辞意・失意・実意・謝意・主意・趣意・宿意・祝意・上意・情意・心意・深意・真意・神意・随意・誠意・戦意・善意・疎意・素意・創意・総意・存意・他意・大意・題意・諾意・達意・着意・注意・弔意・敵意・天意・当意・同意・当意即妙・得意・内意・如意・尿意・任意・熱意・配意・発意・反意・犯意・微意・筆意・表意文字・不意・諷意・不如意・文意・便意・法意・本意・翻意・民意・有意・用意・来意・留意

)部9画/13画/教育/1653・3055〕

〔音〕イ(呉)(漢)

〔訓〕こころ・おもう (名)おき

[意味]

①あれこれ思いはかる。心の動き。こころばせ。かんがえ。気持ち。「意に介しない」「意を尽くす」「意に沿わない」「意気・意外・意匠・注意・任意・敵意・不如意」

②物事にこめられている内容。わけ。「意義・大意・文意・寓意ぐうい」

③感嘆する声。ああ。(同)噫。

[解字]

会意。「音」(=口に含む)+「心」。心中に含んで外に出さない思いの意。

[下ツキ

悪意・一意・鋭意・下意・歌意・画意・我意・賀意・雅意・介意・会意・害意・隔意・含意・願意・貴意・御意・寓意・敬意・決意・原意・故意・語意・厚意・好意・合意・極意・懇意・作意・殺意・賛意・恣意・私意・詩意・辞意・失意・実意・謝意・主意・趣意・宿意・祝意・上意・情意・心意・深意・真意・神意・随意・誠意・戦意・善意・疎意・素意・創意・総意・存意・他意・大意・題意・諾意・達意・着意・注意・弔意・敵意・天意・当意・同意・当意即妙・得意・内意・如意・尿意・任意・熱意・配意・発意・反意・犯意・微意・筆意・表意文字・不意・諷意・不如意・文意・便意・法意・本意・翻意・民意・有意・用意・来意・留意

大辞林の検索結果 (98)

い【意】🔗⭐🔉

い [1] 【意】

(1)心の働き。思っていること。気持ち。考え。「―のままに振る舞う」「―に反する」「―を新たにする」

(2)意味。わけ。「打ち消しの―を表す助動詞」

(3)〔仏〕 感覚を除いた,思考などの心の働き。

い=至りて筆随(シタガ)う🔗⭐🔉

――至りて筆随(シタガ)う

〔春渚紀聞(東坡事実)〕

感興のわくままに筆がすらすらと動いて,優れた文章・詩歌ができる。

い=と する🔗⭐🔉

する🔗⭐🔉

――と する

気にとめる。意に介する。多く打ち消しの語を伴って用いる。「多少の犠牲は―

する

気にとめる。意に介する。多く打ち消しの語を伴って用いる。「多少の犠牲は― せず」

せず」

する

気にとめる。意に介する。多く打ち消しの語を伴って用いる。「多少の犠牲は―

する

気にとめる。意に介する。多く打ち消しの語を伴って用いる。「多少の犠牲は― せず」

せず」

い=に中(アタ)・る🔗⭐🔉

――に中(アタ)・る

気に入る。希望がかなう。「思を寄せ争つて其―・らん事を求むる者多し/花柳春話(純一郎)」

い=に介・する🔗⭐🔉

――に介・する

気にかける。気にする。多く打ち消しの語を伴って用いる。「悪口などは―・さない」

い=に適(カナ)・う🔗⭐🔉

――に適(カナ)・う

考えに合う。気に入る。意に添う。

い=に染(ソ)ま ない🔗⭐🔉

ない🔗⭐🔉

――に染(ソ)ま ない

その気にならない。気がすすまない。

ない

その気にならない。気がすすまない。

ない

その気にならない。気がすすまない。

ない

その気にならない。気がすすまない。

い=に満た ない🔗⭐🔉

ない🔗⭐🔉

――に満た ない

気に入らない。不満足である。「―

ない

気に入らない。不満足である。「― ない作品」

ない作品」

ない

気に入らない。不満足である。「―

ない

気に入らない。不満足である。「― ない作品」

ない作品」

い=のある所(トコロ)🔗⭐🔉

――のある所(トコロ)

(言わんとする)本当の気持ち。真意。「―をお汲(ク)み取り下さい」

い=を受・ける🔗⭐🔉

――を受・ける

人の意志・意向を承知して,それに従うようにする。「首相の―・けて訪米する」

い=を 得る🔗⭐🔉

得る🔗⭐🔉

――を 得る

(1)理解する。わけがわかる。

(2)思っていた通りになる。満足する。「我が―

得る

(1)理解する。わけがわかる。

(2)思っていた通りになる。満足する。「我が― 得たり」

得たり」

得る

(1)理解する。わけがわかる。

(2)思っていた通りになる。満足する。「我が―

得る

(1)理解する。わけがわかる。

(2)思っていた通りになる。満足する。「我が― 得たり」

得たり」

い=を酌(ク)・む🔗⭐🔉

――を酌(ク)・む

他人の考え・意見を肯定的に推察する。

い=を決・する🔗⭐🔉

――を決・する

決心する。覚悟を決める。

い=を注(ソソ)・ぐ🔗⭐🔉

――を注(ソソ)・ぐ

もっぱら努力を集中する。力を入れる。「後進の育成に―・ぐ」

い=を体(タイ)・する🔗⭐🔉

――を体(タイ)・する

他人の意志・意向を自分のものとしてそれに従う。「社長の―・して交渉に臨む」

い=を尽く・す🔗⭐🔉

――を尽く・す

意見・考えを十分に言い表す。

い=を強く する🔗⭐🔉

する🔗⭐🔉

――を強く する

心強く思う。自信をもつ。「あなたの支持が得られて―

する

心強く思う。自信をもつ。「あなたの支持が得られて― しました」

しました」

する

心強く思う。自信をもつ。「あなたの支持が得られて―

する

心強く思う。自信をもつ。「あなたの支持が得られて― しました」

しました」

い=を迎・える🔗⭐🔉

――を迎・える

他人の意見・意向に従って,気に入られようとする。迎合する。「大衆の―・える番組」

い=を用・いる🔗⭐🔉

――を用・いる

心を配る。気を使う。注意する。「社会福祉の向上に―・いる」

い-がい【意外】🔗⭐🔉

い-がい ―グワイ [0][1] 【意外】 (名・形動)[文]ナリ

思いがけない・こと(さま)。前もって考えていたこととちがう・こと(さま)。予想外。「―な人に会った」「病気は―に重い」

[派生] ――さ(名)

いがい-せんばん【意外千万】🔗⭐🔉

いがい-せんばん ―グワイ― [4] 【意外千万】

全く予想もしていなかったこと。主によくないことにいう。「―のことに」

いがい-と【意外と】🔗⭐🔉

いがい-と ―グワイ― [0] 【意外と】 (副)

予想外に。意外に。「被害は―大きい」

い-き【意気】🔗⭐🔉

い-き [1] 【意気】

(1)何か事をしようという積極的な心持ち。気構え。元気。「―に燃える」「人生―に感ず」

(2)気持ちの張りの強いこと。根性。いくじ。「―さへよければ歴々の地女(ジオンナ)よりは情ふかく/浮世草子・禁短気」

(3)気だて。心ばえ。気風(キツプ)。「梅川をだましたという男の―は違ふた/浄瑠璃・冥途の飛脚(上)」

いき=相投・ずる🔗⭐🔉

――相投・ずる

互いに気がよく合う。意気投合する。

いき=が揚(ア)が・る🔗⭐🔉

――が揚(ア)が・る

物事をしようとする意気込みが盛んになる。「先取点をものにして―・る」

いき=天を衝(ツ)く🔗⭐🔉

――天を衝(ツ)く

意気込みが非常に盛んなことをいう。意気衝天(シヨウテン)。

い-ぎ【意義】🔗⭐🔉

い-ぎ [1] 【意義】

(1)ある言葉によって表される内容。特に,その言葉に固有の内容・概念。「言葉の形態と―」

(2)物事が他との関連においてもつ価値や重要性。「―のある仕事」

いき-が・る【意気がる・粋がる】🔗⭐🔉

いき-が・る [3] 【意気がる・粋がる】 (動ラ五[四])

いかにもいきであるかのように振る舞う。いきぶる。「―・ったことを言う」

いき-ぐみ【意気組み】🔗⭐🔉

いき-ぐみ [4][0] 【意気組み】

「いきごみ(意気込)」の転。「影をも守らむ―であつた/婦系図(鏡花)」

いき-けんこう【意気軒昂】🔗⭐🔉

いき-けんこう ―ケンカウ [1] 【意気軒昂】 (ト|タル)[文]形動タリ

意気込みの盛んなようす。「老いてますます―」

いき-ごみ【意気込み】🔗⭐🔉

いき-ごみ [0][3] 【意気込み】

積極的に何かしようとする気持ち。いきぐみ。「大変な―で取り組む」

いき-ご・む【意気込む】🔗⭐🔉

いき-ご・む [3] 【意気込む】 (動マ五[四])

何かをしようとして張り切る。力をいれる。勢いこむ。「今度こそ成功させようと―・む」「―・んで答える」

いき-じ【意気地】🔗⭐🔉

いき-じ ―ヂ [1][0] 【意気地】

他人と張り合ってでも,自分の思う事をやりとげようという気構え。気力。意地。いくじ。「男の―」

いきじ=が悪・い🔗⭐🔉

――が悪・い

よくない意地をはる。意地が悪い。

いき-しょうちん【意気消沈・意気銷沈】🔗⭐🔉

いき-しょうちん ―セウチン [1]-[0] 【意気消沈・意気銷沈】 (名)スル

元気をなくし,沈みこむこと。意気阻喪(ソソウ)。「失敗して―する」

いき-しょうてん【意気衝天】🔗⭐🔉

いき-しょうてん [1]-[0] 【意気衝天】

〔意気が天を衝くほど盛んであるの意〕

大いに意気のあがる状態。「―の勢い」

いぎ-そ【意義素】🔗⭐🔉

いき-そそう【意気阻喪・意気沮喪】🔗⭐🔉

いき-そそう ―ソサウ [1] 【意気阻喪・意気沮喪】 (名)スル

意気込みがくじけること。意気消沈。「失敗して―する」

いき-ちょん【意気ちょん・粋ちょん】🔗⭐🔉

いき-ちょん 【意気ちょん・粋ちょん】

〔近世後期,通人(ツウジン)の流行語〕

(1)粋なこと。また,気取っていること。「―の魔道に引入れんとおもへども/黄表紙・高慢斎行脚日記」

(2)男女間の機微にふれる事柄。「―なる話/黄表紙・四天王大通仕達」

(3)明和・安永頃(1764-1781)に流行した男の髪形。

いき-とうごう【意気投合】🔗⭐🔉

いき-とうごう ―トウガフ [1][1]-[0] 【意気投合】 (名)スル

互いの気持ちと気持ちとがぴったり合うこと。「会ったばかりでたちまち―する」

いき-はり【意気張り】🔗⭐🔉

いき-はり 【意気張り】

遊女が意気地を張り通すこと。「いつしか客も粋に成て,立ひき―/滑稽本・志道軒伝」

いきはり-ずく【意気張り尽く】🔗⭐🔉

いきはり-ずく ―ヅク 【意気張り尽く】

意気を張って負けまいとすること。「ひよつと―で,もしものことがあつた時には/歌舞伎・助六」

いぎ-ふ【意義符】🔗⭐🔉

いぎ-ふ [2] 【意義符】

漢字の構成要素のうち意義を示す部分。「銅」の「金」,「江」の「 」の部分など。意符。

」の部分など。意符。

」の部分など。意符。

」の部分など。意符。

いぎ-ぶか・い【意義深い】🔗⭐🔉

いぎ-ぶか・い [4] 【意義深い】 (形)

大きな価値がある。重要である。「国際平和にとって―・い出来事」

い-きょう【意況】🔗⭐🔉

い-きょう ―キヤウ 【意況】

(1)心の状態。[色葉字類抄]

(2)意味。「―の解(サト)り易きは,更に注せず/古事記(序訓)」

いき-ようよう【意気揚揚】🔗⭐🔉

いき-ようよう ―ヤウヤウ [1] 【意気揚揚】 (ト|タル)[文]形動タリ

得意で元気のあふれているさま。「―と引きあげる」

いく-じ【意気地】🔗⭐🔉

いく-じ ―ヂ [1][0] 【意気地】

〔「いきじ」の転〕

物事をやりとおす気力。他に負けまいとする意地。

いくじ=が無・い🔗⭐🔉

――が無・い

(1)困難や苦しみに耐えてがんばり抜くだけの元気・気力がない。

(2)だらしがない。「またこぼしたか。いくぢのない/滑稽本・膝栗毛 3」

いくじ-なし【意気地無し】🔗⭐🔉

いくじ-なし ―ヂ― [3] 【意気地無し】

困難・苦しみに耐える元気・気力のないこと。また,そういう人。弱虫。

い-げ【意解】🔗⭐🔉

い-げ [1] 【意解】

〔仏〕 心の解脱(ゲダツ)。

い-けん【意見】🔗⭐🔉

い-けん [1] 【意見】 (名)スル

(1)ある事についてもっている考え。「―を述べる」「―を聞く」「―書」

(2)道理や利害を説いて他人を戒めること。説教。「どら息子に―する」

(3)室町幕府の訴訟において,右筆方が衆議して将軍に提出する答申。

いけん=に付・く🔗⭐🔉

――に付・く

意見に従う。「賢人ワアレドモ,ソノ―・カヌニヨッテ遂ニ亡ブ/天草本金句集」

いけん-こうこく【意見広告】🔗⭐🔉

いけん-こうこく ―クワウ― [4] 【意見広告】

組織または個人が,特定の事柄についての自らの意見を主張するために行う広告。

いけん-じょう【意見状】🔗⭐🔉

いけん-じょう ―ジヤウ [0] 【意見状】

室町幕府の右筆方が,将軍の諮問に答える形で出した上申文書。

いけん-ふうじ【意見封事】🔗⭐🔉

いけん-ふうじ [4] 【意見封事】

古代,律令官僚が天皇の命により,密封して提出した政治上の意見書。封事。三善清行の「意見封事十二箇条」や,菅原文時の「意見封事三箇条」が有名。

い-こう【意向・意嚮】🔗⭐🔉

い-こう ―カウ [0] 【意向・意嚮】

どうしたいか,どうするつもりかという考え。「相手の―をくみとる」「―をうける」

い-ごう【意業】🔗⭐🔉

い-ごう ―ゴフ [1] 【意業】

〔仏〕 三業の一。思考・判断・意志などの心の働き。

いこ-じ【意固地・依怙地】🔗⭐🔉

いこ-じ ―ヂ [0] 【意固地・依怙地】 (名・形動)

〔「意気地」の転という〕

つまらないことに意地を張り通す・こと(さま)。えこじ。「―な男」「―になる」

[派生] ――さ(名)

い-し【意志】🔗⭐🔉

い-し [1] 【意志】

(1)考え。意向。「―を固める」

(2)物事をなすにあたっての積極的なこころざし。「―の強い人」「―の力でやりとげる」

(3)〔哲・倫〕

〔will〕

ある目的を実現するために自発的で意識的な行動を生起させる内的意欲。道徳的価値評価の原因ともなる。

(4)〔心〕 生活体が示す目的的行動を生起させ,それを統制する心的過程。反射的・本能的な行動とは区別される。

(5)文法で,話し手のある事を実現させようとする意向を表す言い方。口語では助動詞「う・よう」,文語では助動詞「む(ん)」「むず(んず)」を付けて言い表す。

い-し【意思】🔗⭐🔉

い-し [1] 【意思】

(1)心の中に思い浮かべる,何かをしようという考え。思い。「撤回する―はない」

(2)〔法〕(ア)民法上,欲求ないし承認。表示行為の直接の原因としての心理作用。(イ)刑法上,自分の為(ナ)そうとする行為についての認識。

い-しき【意識】🔗⭐🔉

い-しき [1] 【意識】 (名)スル

(1)(ア)物事に気づくこと。また,その心。感知。知覚。「―を集中する」「人の目を―する」(イ)(混濁・無意識などに対して)はっきりした自律的な心の働きがあること。自覚。覚醒。見当識。「―を失う」「―が残っている」

(2)状況・問題のありようなどを自らはっきり知っていること。「―が高い」「罪の―」

(3)〔哲・心〕

〔(ドイツ) Bewu tsein; 英 consciousness〕

(ア)思考・感覚・感情・意志などを含む広く精神的・心的なものの総体。特に対象を認識する心の働き。主観。物質・存在・世界・自然など,客観的なものに対する。現象学では世界を構成する超越論的自我の働き,また唯物論では存在に拘束される観念一般を意識と呼ぶ。(イ)単なる直接的な情意作用や知覚ではなく,自他の在り方自身を察知する明瞭で反省的な心の状態。また,その作用・内容など。自己自身を対象化する対自的・反省的働き,人格あるいは自我による統一・自律,一定水準の明晰(メイセキ)さなどによって規定される。自己意識。

(4)〔仏〕

〔梵 mano-vij

tsein; 英 consciousness〕

(ア)思考・感覚・感情・意志などを含む広く精神的・心的なものの総体。特に対象を認識する心の働き。主観。物質・存在・世界・自然など,客観的なものに対する。現象学では世界を構成する超越論的自我の働き,また唯物論では存在に拘束される観念一般を意識と呼ぶ。(イ)単なる直接的な情意作用や知覚ではなく,自他の在り方自身を察知する明瞭で反省的な心の状態。また,その作用・内容など。自己自身を対象化する対自的・反省的働き,人格あるいは自我による統一・自律,一定水準の明晰(メイセキ)さなどによって規定される。自己意識。

(4)〔仏〕

〔梵 mano-vij

na〕

六識の一。感覚器官による眼・耳・鼻・舌・身の五識に対し,心の働き,精神の働きのこと。第六識。

na〕

六識の一。感覚器官による眼・耳・鼻・舌・身の五識に対し,心の働き,精神の働きのこと。第六識。

tsein; 英 consciousness〕

(ア)思考・感覚・感情・意志などを含む広く精神的・心的なものの総体。特に対象を認識する心の働き。主観。物質・存在・世界・自然など,客観的なものに対する。現象学では世界を構成する超越論的自我の働き,また唯物論では存在に拘束される観念一般を意識と呼ぶ。(イ)単なる直接的な情意作用や知覚ではなく,自他の在り方自身を察知する明瞭で反省的な心の状態。また,その作用・内容など。自己自身を対象化する対自的・反省的働き,人格あるいは自我による統一・自律,一定水準の明晰(メイセキ)さなどによって規定される。自己意識。

(4)〔仏〕

〔梵 mano-vij

tsein; 英 consciousness〕

(ア)思考・感覚・感情・意志などを含む広く精神的・心的なものの総体。特に対象を認識する心の働き。主観。物質・存在・世界・自然など,客観的なものに対する。現象学では世界を構成する超越論的自我の働き,また唯物論では存在に拘束される観念一般を意識と呼ぶ。(イ)単なる直接的な情意作用や知覚ではなく,自他の在り方自身を察知する明瞭で反省的な心の状態。また,その作用・内容など。自己自身を対象化する対自的・反省的働き,人格あるいは自我による統一・自律,一定水準の明晰(メイセキ)さなどによって規定される。自己意識。

(4)〔仏〕

〔梵 mano-vij

na〕

六識の一。感覚器官による眼・耳・鼻・舌・身の五識に対し,心の働き,精神の働きのこと。第六識。

na〕

六識の一。感覚器官による眼・耳・鼻・舌・身の五識に対し,心の働き,精神の働きのこと。第六識。

いしき-いっぱん【意識一般】🔗⭐🔉

いしき-いっぱん [1] 【意識一般】

〔(ドイツ) Bewu tsein

tsein  berhaupt〕

〔哲〕 カントの用語。単なる意識ではなく,多様な直観を統一する根拠としての自己意識。純粋意識。統覚。

berhaupt〕

〔哲〕 カントの用語。単なる意識ではなく,多様な直観を統一する根拠としての自己意識。純粋意識。統覚。

tsein

tsein  berhaupt〕

〔哲〕 カントの用語。単なる意識ではなく,多様な直観を統一する根拠としての自己意識。純粋意識。統覚。

berhaupt〕

〔哲〕 カントの用語。単なる意識ではなく,多様な直観を統一する根拠としての自己意識。純粋意識。統覚。

いしき-しょうがい【意識障害】🔗⭐🔉

いしき-しょうがい ―シヤウ― [4] 【意識障害】

意識の明るさ(覚醒(カクセイ)度)が低下したり,思考・判断・記憶などの能力が損なわれた状態。昏睡・傾眠・譫妄(センモウ)・錯乱・朦朧(モウロウ)状態などさまざまな段階に区分される。

いしき-てき【意識的】🔗⭐🔉

いしき-てき [0] 【意識的】 (形動)

自分でもそうと知りながらしているさま。故意。意図的。

⇔無意識的

「あれは彼の―な発言だ」

いしき-の-ながれ【意識の流れ】🔗⭐🔉

いしき-の-ながれ [1] 【意識の流れ】

〔stream of consciousness〕

ウィリアム=ジェームズの心理学の用語。常に生成・変化する意識を統一的な流れとして総合的に把握すべきだとする説。文学上では,J =ジョイス,V =ウルフ,W =フォークナーなどにみられる内面描写の手法。

いしき-ふめい【意識不明】🔗⭐🔉

いしき-ふめい [1][1]-[0] 【意識不明】

意識がなくなった状態。

いし-きかん【意思機関】🔗⭐🔉

いし-きかん ―キクワン [4][3] 【意思機関】

⇒議決機関(ギケツキカン)

いし-けってい【意思決定】🔗⭐🔉

いし-けってい [1] 【意思決定】

ある目標を達成するために,複数の選択可能な代替的手段の中から最適なものを選ぶこと。デシジョン-メイキング。

いしけってい-ろん【意思決定論】🔗⭐🔉

いしけってい-ろん [5] 【意思決定論】

個人や組織の行動を特定の合理的条件の下で,選択,探索行動,決定の観点から研究する理論。

いし-じつげん【意思実現】🔗⭐🔉

いし-じつげん [1] 【意思実現】

主として私法上,法律効果の発生を欲する意思を外部から推測するに足りる客観的行為。売却する旨の申し込みとともに送られてきた物を消費する行為など。

いし-しゅぎ【意思主義】🔗⭐🔉

いし-しゅぎ [3] 【意思主義】

〔法〕 外に表れた表示行為が,まちがいなどで真意と一致しない場合に,真意の方を重んじて意思表示の効力を決める主義。

⇔表示主義

いし-つうち【意思通知】🔗⭐🔉

いし-つうち [3] 【意思通知】

自己の意思を他人に通知する行為で,それにより法律効果を生じるもの。催告など。

いし-てき【意志的】🔗⭐🔉

いし-てき [0] 【意志的】 (形動)

意志の感じられるさま。「―な生き方」

いし-のうりょく【意思能力】🔗⭐🔉

いし-のうりょく [3] 【意思能力】

〔法〕 自分の行為の性質や結果を判断することのできる精神的能力。幼児・精神病者・泥酔者などは意思能力がないものとされ,その者のなした法律行為は無効であり,不法行為の責任も負わない。

いし-はくじゃく【意志薄弱】🔗⭐🔉

いし-はくじゃく [1] 【意志薄弱】 (名・形動)[文]ナリ

意志が弱くて,忍耐・努力・決行などができない・こと(さま)。

いし-ひょうじ【意思表示】🔗⭐🔉

いし-ひょうじ ―ヘウジ [3] 【意思表示】 (名)スル

(1)考えを表し示すこと。「はっきりと―する」

(2)〔法〕 一定の法律上の効果の発生を望み,その意思を外部に表示する行為。

いし-むのうりょくしゃ【意思無能力者】🔗⭐🔉

いし-むのうりょくしゃ [6][1]-[4] 【意思無能力者】

自己のなした行為につき十分に認識できず,その結果を判断・予測できない者。意思能力を欠く者。

い-しゅ【意趣】🔗⭐🔉

い-しゅ [1] 【意趣】

(1)他人の仕打ちに対する恨み。「―を晴らす」「―を含む」

(2)心の向かう所。考え。意向。趣向。「格調高雅,―卓逸/山月記(敦)」「全く別の―にあらず/保元(上・古活字本)」

(3)意地。いきがかり。「―なればと思ひて/著聞 9」

(4)わけ。理由。「神妙に―をのべ物の見事に討たんずる/浄瑠璃・堀川波鼓(下)」

(5)「意趣返し」に同じ。「昨日の―に一番参ろか/浄瑠璃・神霊矢口渡」

い-しゅう【意執】🔗⭐🔉

い-しゅう ―シフ [0] 【意執】

〔仏〕 ある考えに固執する心。

い-の-まま【意のまま】🔗⭐🔉

い-の-まま [1] 【意のまま】 (連語)

物事が,思うようになるさま。「日本の政治を―に動かす」

い【意に介する(さない)】(和英)🔗⭐🔉

い【意に介する(さない)】

(do not) mind[care].→英和

〜のごとく as one pleases.〜を強くする It is encouraging.

いがい【意外な】(和英)🔗⭐🔉

いき【意気】(和英)🔗⭐🔉

いぎ【意義】(和英)🔗⭐🔉

いきごむ【意気込む】(和英)🔗⭐🔉

いきごむ【意気込む】

be eager[determined];be keen[intent].大いに意気込んで with great enthusiasm[ardor].

いけん【意見】(和英)🔗⭐🔉

いこう【意向】(和英)🔗⭐🔉

いこう【意向】

an intention[a mind].→英和

〜を探る sound a person's views.

いし【意志】(和英)🔗⭐🔉

いし【意思】(和英)🔗⭐🔉

いしき【意識】(和英)🔗⭐🔉

けんこう【意気軒昂としている】(和英)🔗⭐🔉

けんこう【意気軒昂としている】

be in high spirits.

そそう【意気阻喪する】(和英)🔗⭐🔉

そそう【意気阻喪する】

lose heart;be dejected;be depressed;be in low spirits.

そつう【意志が疎通する】(和英)🔗⭐🔉

そつう【意志が疎通する】

understand each other.意志の疎通を図る promote a better understanding.

とうごう【意気投合する】(和英)🔗⭐🔉

とうごう【意気投合する】

agree;→英和

fall in;get on[along]well.

広辞苑+大辞林に「意」で始まるの検索結果。もっと読み込む

mant

mant me; 英 semanteme〕

実質的意味を表す単語または単語の形の一部分。意義部。

me; 英 semanteme〕

実質的意味を表す単語または単語の形の一部分。意義部。