複数辞典一括検索+![]()

![]()

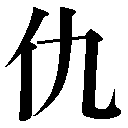

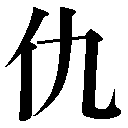

仇 かたき🔗⭐🔉

【仇】

4画 人部

区点=2156 16進=3558 シフトJIS=8B77

《音読み》 キュウ(キウ)

4画 人部

区点=2156 16進=3558 シフトJIS=8B77

《音読み》 キュウ(キウ) /グ

/グ 〈qi

〈qi 〉〈ch

〉〈ch u〉

《訓読み》 あだ/かたき/あだする(あだす)/うばう(うばふ)

《意味》

u〉

《訓読み》 あだ/かたき/あだする(あだす)/うばう(うばふ)

《意味》

{名}相手。また、仲間。〈同義語〉→逑。「好仇コウキュウ(よい相手)」

{名}相手。また、仲間。〈同義語〉→逑。「好仇コウキュウ(よい相手)」

{名}あだ。かたき。相手のうち、特に憎い相手の意に限定された派生義。〈類義語〉→讎シュウ。「仇讎之人キュウシュウノヒト」〔→穀梁〕

{名}あだ。かたき。相手のうち、特に憎い相手の意に限定された派生義。〈類義語〉→讎シュウ。「仇讎之人キュウシュウノヒト」〔→穀梁〕

{名}あだ。相手のしうちに対する憎しみ・うらみ。「報仇=仇ヲ報ズ」

{名}あだ。相手のしうちに対する憎しみ・うらみ。「報仇=仇ヲ報ズ」

{動}あだする(アダス)。憎む。うらむ。

{動}あだする(アダス)。憎む。うらむ。

{動}うばう(ウバフ)。うばいとる。「葛伯仇餉=葛伯餉ヲ仇フ」〔→書経〕

《解字》

形声。仇は「人+音符九」で、いっしょに集まっている仲間、同類の相手の意。かたきの意を生じたのは、好敵手の敵(相手)が、敵味方の敵の意を派生したのと同様である。

《単語家族》

糾合の糾

{動}うばう(ウバフ)。うばいとる。「葛伯仇餉=葛伯餉ヲ仇フ」〔→書経〕

《解字》

形声。仇は「人+音符九」で、いっしょに集まっている仲間、同類の相手の意。かたきの意を生じたのは、好敵手の敵(相手)が、敵味方の敵の意を派生したのと同様である。

《単語家族》

糾合の糾 鳩合キュウゴウ(ひと所に引きしめ集める)の鳩と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

鳩合キュウゴウ(ひと所に引きしめ集める)の鳩と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

4画 人部

区点=2156 16進=3558 シフトJIS=8B77

《音読み》 キュウ(キウ)

4画 人部

区点=2156 16進=3558 シフトJIS=8B77

《音読み》 キュウ(キウ) /グ

/グ 〈qi

〈qi 〉〈ch

〉〈ch u〉

《訓読み》 あだ/かたき/あだする(あだす)/うばう(うばふ)

《意味》

u〉

《訓読み》 あだ/かたき/あだする(あだす)/うばう(うばふ)

《意味》

{名}相手。また、仲間。〈同義語〉→逑。「好仇コウキュウ(よい相手)」

{名}相手。また、仲間。〈同義語〉→逑。「好仇コウキュウ(よい相手)」

{名}あだ。かたき。相手のうち、特に憎い相手の意に限定された派生義。〈類義語〉→讎シュウ。「仇讎之人キュウシュウノヒト」〔→穀梁〕

{名}あだ。かたき。相手のうち、特に憎い相手の意に限定された派生義。〈類義語〉→讎シュウ。「仇讎之人キュウシュウノヒト」〔→穀梁〕

{名}あだ。相手のしうちに対する憎しみ・うらみ。「報仇=仇ヲ報ズ」

{名}あだ。相手のしうちに対する憎しみ・うらみ。「報仇=仇ヲ報ズ」

{動}あだする(アダス)。憎む。うらむ。

{動}あだする(アダス)。憎む。うらむ。

{動}うばう(ウバフ)。うばいとる。「葛伯仇餉=葛伯餉ヲ仇フ」〔→書経〕

《解字》

形声。仇は「人+音符九」で、いっしょに集まっている仲間、同類の相手の意。かたきの意を生じたのは、好敵手の敵(相手)が、敵味方の敵の意を派生したのと同様である。

《単語家族》

糾合の糾

{動}うばう(ウバフ)。うばいとる。「葛伯仇餉=葛伯餉ヲ仇フ」〔→書経〕

《解字》

形声。仇は「人+音符九」で、いっしょに集まっている仲間、同類の相手の意。かたきの意を生じたのは、好敵手の敵(相手)が、敵味方の敵の意を派生したのと同様である。

《単語家族》

糾合の糾 鳩合キュウゴウ(ひと所に引きしめ集める)の鳩と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

鳩合キュウゴウ(ひと所に引きしめ集める)の鳩と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

仮托 カタク🔗⭐🔉

【仮託】

カタク =仮托。他の物事にかこつける。こと寄せる。

仮貸 カタイ🔗⭐🔉

【仮貸】

カタイ  金などを借りる。

金などを借りる。 金などを貸す。

金などを貸す。 罪などを、ひとまずかんべんしておく。

罪などを、ひとまずかんべんしておく。

金などを借りる。

金などを借りる。 金などを貸す。

金などを貸す。 罪などを、ひとまずかんべんしておく。

罪などを、ひとまずかんべんしておく。

像 かた🔗⭐🔉

【像】

14画 人部 [五年]

区点=3392 16進=417C シフトJIS=919C

《常用音訓》ゾウ

《音読み》 ゾウ(ザウ)

14画 人部 [五年]

区点=3392 16進=417C シフトJIS=919C

《常用音訓》ゾウ

《音読み》 ゾウ(ザウ) /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈xi

〈xi ng〉

《訓読み》 かた/にる

《名付け》 かた・すえ・のり・み

《意味》

ng〉

《訓読み》 かた/にる

《名付け》 かた・すえ・のり・み

《意味》

{名}かた。姿やかたち。「映像」「想像」

{名}かた。姿やかたち。「映像」「想像」

{名}本物の人物や、事物になぞらえてつくった彫刻や鋳物。「仏像」「銅像」

{名}本物の人物や、事物になぞらえてつくった彫刻や鋳物。「仏像」「銅像」

{動}にる。形がにている。〈類義語〉→似。「像人(人ににている)」

《解字》

会意兼形声。象は、動物のぞうの形を描いた象形文字。像は「人+音符象」で、ぞうは大きく目だつ姿を呈することから、ひろく、姿や形の意に転じた。

《単語家族》

様式の様ヨウと同系。

《類義》

→形

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}にる。形がにている。〈類義語〉→似。「像人(人ににている)」

《解字》

会意兼形声。象は、動物のぞうの形を描いた象形文字。像は「人+音符象」で、ぞうは大きく目だつ姿を呈することから、ひろく、姿や形の意に転じた。

《単語家族》

様式の様ヨウと同系。

《類義》

→形

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

14画 人部 [五年]

区点=3392 16進=417C シフトJIS=919C

《常用音訓》ゾウ

《音読み》 ゾウ(ザウ)

14画 人部 [五年]

区点=3392 16進=417C シフトJIS=919C

《常用音訓》ゾウ

《音読み》 ゾウ(ザウ) /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈xi

〈xi ng〉

《訓読み》 かた/にる

《名付け》 かた・すえ・のり・み

《意味》

ng〉

《訓読み》 かた/にる

《名付け》 かた・すえ・のり・み

《意味》

{名}かた。姿やかたち。「映像」「想像」

{名}かた。姿やかたち。「映像」「想像」

{名}本物の人物や、事物になぞらえてつくった彫刻や鋳物。「仏像」「銅像」

{名}本物の人物や、事物になぞらえてつくった彫刻や鋳物。「仏像」「銅像」

{動}にる。形がにている。〈類義語〉→似。「像人(人ににている)」

《解字》

会意兼形声。象は、動物のぞうの形を描いた象形文字。像は「人+音符象」で、ぞうは大きく目だつ姿を呈することから、ひろく、姿や形の意に転じた。

《単語家族》

様式の様ヨウと同系。

《類義》

→形

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}にる。形がにている。〈類義語〉→似。「像人(人ににている)」

《解字》

会意兼形声。象は、動物のぞうの形を描いた象形文字。像は「人+音符象」で、ぞうは大きく目だつ姿を呈することから、ひろく、姿や形の意に転じた。

《単語家族》

様式の様ヨウと同系。

《類義》

→形

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

剛 かたい🔗⭐🔉

【剛】

10画 リ部 [常用漢字]

区点=2568 16進=3964 シフトJIS=8D84

《常用音訓》ゴウ

《音読み》 ゴウ(ガウ)

10画 リ部 [常用漢字]

区点=2568 16進=3964 シフトJIS=8D84

《常用音訓》ゴウ

《音読み》 ゴウ(ガウ) /コウ(カウ)

/コウ(カウ)

〈g

〈g ng〉

《訓読み》 かたい(かたし)/つよい(つよし)/つよさ

《名付け》 かた・かたし・こわし・たか・たかし・たけ・たけし・つよ・つよし・ひさ・まさ・よし

《意味》

ng〉

《訓読み》 かたい(かたし)/つよい(つよし)/つよさ

《名付け》 かた・かたし・こわし・たか・たかし・たけ・たけし・つよ・つよし・ひさ・まさ・よし

《意味》

{形}かたい(カタシ)。かたくてじょうぶなさま。〈対語〉→柔。「剛強」「弱之勝強、柔之勝剛=弱ノ強ニ勝チ、柔ノ剛ニ勝ツ」〔→老子〕

{形}かたい(カタシ)。かたくてじょうぶなさま。〈対語〉→柔。「剛強」「弱之勝強、柔之勝剛=弱ノ強ニ勝チ、柔ノ剛ニ勝ツ」〔→老子〕

{形}つよい(ツヨシ)。かたくてつよいさま。「血気方剛=血気方ニ剛シ」〔→論語〕

{形}つよい(ツヨシ)。かたくてつよいさま。「血気方剛=血気方ニ剛シ」〔→論語〕

{名}つよさ。かたくてつよいこと。こわおもて。「是匹夫之剛也=コレ匹夫ノ剛ナリ」〔→蘇軾〕

{名}つよさ。かたくてつよいこと。こわおもて。「是匹夫之剛也=コレ匹夫ノ剛ナリ」〔→蘇軾〕

{副}〔俗〕ちょうど、いましがたの意の副詞。「剛過(いましがた過ぎたばかり)」

〔国〕武芸や腕っぷしのつよいこと。「大力無双の剛の者」

《解字》

会意兼形声。岡コウは綱コウ(つよい太づな)の原字。また、崗コウ(上部のかたい台地→おか)の原字。かたくじょうぶな意を含む。剛は「刀+音符岡コウ」で、刀の材料にする鋼(かたい鉄)のこと。のち、広く、かたい、つよいの意に用いる。▽慣用音ゴウ(ガウ)は、強ゴウ(ガウ)との混用か。→岡

《単語家族》

強

{副}〔俗〕ちょうど、いましがたの意の副詞。「剛過(いましがた過ぎたばかり)」

〔国〕武芸や腕っぷしのつよいこと。「大力無双の剛の者」

《解字》

会意兼形声。岡コウは綱コウ(つよい太づな)の原字。また、崗コウ(上部のかたい台地→おか)の原字。かたくじょうぶな意を含む。剛は「刀+音符岡コウ」で、刀の材料にする鋼(かたい鉄)のこと。のち、広く、かたい、つよいの意に用いる。▽慣用音ゴウ(ガウ)は、強ゴウ(ガウ)との混用か。→岡

《単語家族》

強 彊キョウと同系。

《類義》

→堅

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

彊キョウと同系。

《類義》

→堅

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

10画 リ部 [常用漢字]

区点=2568 16進=3964 シフトJIS=8D84

《常用音訓》ゴウ

《音読み》 ゴウ(ガウ)

10画 リ部 [常用漢字]

区点=2568 16進=3964 シフトJIS=8D84

《常用音訓》ゴウ

《音読み》 ゴウ(ガウ) /コウ(カウ)

/コウ(カウ)

〈g

〈g ng〉

《訓読み》 かたい(かたし)/つよい(つよし)/つよさ

《名付け》 かた・かたし・こわし・たか・たかし・たけ・たけし・つよ・つよし・ひさ・まさ・よし

《意味》

ng〉

《訓読み》 かたい(かたし)/つよい(つよし)/つよさ

《名付け》 かた・かたし・こわし・たか・たかし・たけ・たけし・つよ・つよし・ひさ・まさ・よし

《意味》

{形}かたい(カタシ)。かたくてじょうぶなさま。〈対語〉→柔。「剛強」「弱之勝強、柔之勝剛=弱ノ強ニ勝チ、柔ノ剛ニ勝ツ」〔→老子〕

{形}かたい(カタシ)。かたくてじょうぶなさま。〈対語〉→柔。「剛強」「弱之勝強、柔之勝剛=弱ノ強ニ勝チ、柔ノ剛ニ勝ツ」〔→老子〕

{形}つよい(ツヨシ)。かたくてつよいさま。「血気方剛=血気方ニ剛シ」〔→論語〕

{形}つよい(ツヨシ)。かたくてつよいさま。「血気方剛=血気方ニ剛シ」〔→論語〕

{名}つよさ。かたくてつよいこと。こわおもて。「是匹夫之剛也=コレ匹夫ノ剛ナリ」〔→蘇軾〕

{名}つよさ。かたくてつよいこと。こわおもて。「是匹夫之剛也=コレ匹夫ノ剛ナリ」〔→蘇軾〕

{副}〔俗〕ちょうど、いましがたの意の副詞。「剛過(いましがた過ぎたばかり)」

〔国〕武芸や腕っぷしのつよいこと。「大力無双の剛の者」

《解字》

会意兼形声。岡コウは綱コウ(つよい太づな)の原字。また、崗コウ(上部のかたい台地→おか)の原字。かたくじょうぶな意を含む。剛は「刀+音符岡コウ」で、刀の材料にする鋼(かたい鉄)のこと。のち、広く、かたい、つよいの意に用いる。▽慣用音ゴウ(ガウ)は、強ゴウ(ガウ)との混用か。→岡

《単語家族》

強

{副}〔俗〕ちょうど、いましがたの意の副詞。「剛過(いましがた過ぎたばかり)」

〔国〕武芸や腕っぷしのつよいこと。「大力無双の剛の者」

《解字》

会意兼形声。岡コウは綱コウ(つよい太づな)の原字。また、崗コウ(上部のかたい台地→おか)の原字。かたくじょうぶな意を含む。剛は「刀+音符岡コウ」で、刀の材料にする鋼(かたい鉄)のこと。のち、広く、かたい、つよいの意に用いる。▽慣用音ゴウ(ガウ)は、強ゴウ(ガウ)との混用か。→岡

《単語家族》

強 彊キョウと同系。

《類義》

→堅

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

彊キョウと同系。

《類義》

→堅

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

嘉沢 カタク🔗⭐🔉

【嘉沢】

カタク  よい恵み。

よい恵み。 ほどよい時に降る雨。『嘉雨カウ』

ほどよい時に降る雨。『嘉雨カウ』

よい恵み。

よい恵み。 ほどよい時に降る雨。『嘉雨カウ』

ほどよい時に降る雨。『嘉雨カウ』

固 かたい🔗⭐🔉

【固】

8画 囗部 [四年]

区点=2439 16進=3847 シフトJIS=8CC5

《常用音訓》コ/かた…い/かた…まる/かた…める

《音読み》 コ

8画 囗部 [四年]

区点=2439 16進=3847 シフトJIS=8CC5

《常用音訓》コ/かた…い/かた…まる/かた…める

《音読み》 コ /ク

/ク 〈g

〈g 〉

《訓読み》 かたまる/かたい(かたし)/かたく/かためる(かたむ)/もとより

《名付け》 かた・かたし・かたむ・たか・み・もと

《意味》

〉

《訓読み》 かたまる/かたい(かたし)/かたく/かためる(かたむ)/もとより

《名付け》 かた・かたし・かたむ・たか・み・もと

《意味》

{形}かたい(カタシ)。しっかりと安定していて、動きもかわりもしないさま。「堅固」「法莫如一而固=法ハ一ニシテ固キニシクハナシ」〔→韓非〕

{形}かたい(カタシ)。しっかりと安定していて、動きもかわりもしないさま。「堅固」「法莫如一而固=法ハ一ニシテ固キニシクハナシ」〔→韓非〕

{副}かたく。かたくなに。あくまでも。「固辞」「択善而固執之者也=善ヲ択ンデ固クコレヲ執ル者ナリ」〔→中庸〕

{副}かたく。かたくなに。あくまでも。「固辞」「択善而固執之者也=善ヲ択ンデ固クコレヲ執ル者ナリ」〔→中庸〕

コナリ{形}かたくな。凝りかたまって融通がきかないさま。「頑固ガンコ」「固陋コロウ」「学則不固=学ベバスナハチ固ナラズ」〔→論語〕

コナリ{形}かたくな。凝りかたまって融通がきかないさま。「頑固ガンコ」「固陋コロウ」「学則不固=学ベバスナハチ固ナラズ」〔→論語〕

{動}かためる(カタム)。しっかりと安定したものにする。「固国不以山谿之険=国ヲ固ムルニ山谿ノ険ヲモツテセズ」〔→孟子〕

{動}かためる(カタム)。しっかりと安定したものにする。「固国不以山谿之険=国ヲ固ムルニ山谿ノ険ヲモツテセズ」〔→孟子〕

{副}もとより。もちろん。固定して決まっている意を示すことば。「君子固窮=君子ハ固ヨリ窮ス」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。古は、かたくひからびた頭蓋骨ズガイコツを描いた象形文字。固は「囗(かこい)+音符古」で、周囲からかっちりと囲まれて動きのとれないこと。

《単語家族》

枯(かたく乾いた木)

{副}もとより。もちろん。固定して決まっている意を示すことば。「君子固窮=君子ハ固ヨリ窮ス」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。古は、かたくひからびた頭蓋骨ズガイコツを描いた象形文字。固は「囗(かこい)+音符古」で、周囲からかっちりと囲まれて動きのとれないこと。

《単語家族》

枯(かたく乾いた木) 各(かたくつかえる石)

各(かたくつかえる石) 個(かたい物)などと同系。

《類義》

→堅

《異字同訓》

かたい。 →堅

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

個(かたい物)などと同系。

《類義》

→堅

《異字同訓》

かたい。 →堅

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画 囗部 [四年]

区点=2439 16進=3847 シフトJIS=8CC5

《常用音訓》コ/かた…い/かた…まる/かた…める

《音読み》 コ

8画 囗部 [四年]

区点=2439 16進=3847 シフトJIS=8CC5

《常用音訓》コ/かた…い/かた…まる/かた…める

《音読み》 コ /ク

/ク 〈g

〈g 〉

《訓読み》 かたまる/かたい(かたし)/かたく/かためる(かたむ)/もとより

《名付け》 かた・かたし・かたむ・たか・み・もと

《意味》

〉

《訓読み》 かたまる/かたい(かたし)/かたく/かためる(かたむ)/もとより

《名付け》 かた・かたし・かたむ・たか・み・もと

《意味》

{形}かたい(カタシ)。しっかりと安定していて、動きもかわりもしないさま。「堅固」「法莫如一而固=法ハ一ニシテ固キニシクハナシ」〔→韓非〕

{形}かたい(カタシ)。しっかりと安定していて、動きもかわりもしないさま。「堅固」「法莫如一而固=法ハ一ニシテ固キニシクハナシ」〔→韓非〕

{副}かたく。かたくなに。あくまでも。「固辞」「択善而固執之者也=善ヲ択ンデ固クコレヲ執ル者ナリ」〔→中庸〕

{副}かたく。かたくなに。あくまでも。「固辞」「択善而固執之者也=善ヲ択ンデ固クコレヲ執ル者ナリ」〔→中庸〕

コナリ{形}かたくな。凝りかたまって融通がきかないさま。「頑固ガンコ」「固陋コロウ」「学則不固=学ベバスナハチ固ナラズ」〔→論語〕

コナリ{形}かたくな。凝りかたまって融通がきかないさま。「頑固ガンコ」「固陋コロウ」「学則不固=学ベバスナハチ固ナラズ」〔→論語〕

{動}かためる(カタム)。しっかりと安定したものにする。「固国不以山谿之険=国ヲ固ムルニ山谿ノ険ヲモツテセズ」〔→孟子〕

{動}かためる(カタム)。しっかりと安定したものにする。「固国不以山谿之険=国ヲ固ムルニ山谿ノ険ヲモツテセズ」〔→孟子〕

{副}もとより。もちろん。固定して決まっている意を示すことば。「君子固窮=君子ハ固ヨリ窮ス」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。古は、かたくひからびた頭蓋骨ズガイコツを描いた象形文字。固は「囗(かこい)+音符古」で、周囲からかっちりと囲まれて動きのとれないこと。

《単語家族》

枯(かたく乾いた木)

{副}もとより。もちろん。固定して決まっている意を示すことば。「君子固窮=君子ハ固ヨリ窮ス」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。古は、かたくひからびた頭蓋骨ズガイコツを描いた象形文字。固は「囗(かこい)+音符古」で、周囲からかっちりと囲まれて動きのとれないこと。

《単語家族》

枯(かたく乾いた木) 各(かたくつかえる石)

各(かたくつかえる石) 個(かたい物)などと同系。

《類義》

→堅

《異字同訓》

かたい。 →堅

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

個(かたい物)などと同系。

《類義》

→堅

《異字同訓》

かたい。 →堅

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

型 かた🔗⭐🔉

【型】

9画 土部 [四年]

区点=2331 16進=373F シフトJIS=8C5E

《常用音訓》ケイ/かた

《音読み》 ケイ

9画 土部 [四年]

区点=2331 16進=373F シフトJIS=8C5E

《常用音訓》ケイ/かた

《音読み》 ケイ /ギョウ(ギャウ)

/ギョウ(ギャウ) 〈x

〈x ng〉

《訓読み》 かた/のり

《意味》

ng〉

《訓読み》 かた/のり

《意味》

{名}かた。鋳物をつくるときに使う、粘土製の鋳型。転じて広く、基準となる一定のわく。〈類義語〉→模(木のわく)。「模型」「類型」

{名}かた。鋳物をつくるときに使う、粘土製の鋳型。転じて広く、基準となる一定のわく。〈類義語〉→模(木のわく)。「模型」「類型」

{名}かた。のり。基準となる形や模様。また、模範。「型式(=形式)」「典型」

〔国〕

{名}かた。のり。基準となる形や模様。また、模範。「型式(=形式)」「典型」

〔国〕 かた。武術や演芸で基準となるしぐさや歌い方。「舞の型」

かた。武術や演芸で基準となるしぐさや歌い方。「舞の型」 かた。形やサイズの種別。「中型」

《解字》

会意兼形声。刑は「刀+音符井ケイ(四角いわく)」の会意兼形声文字で、小刀でわくの形をきざむ意を含む。刑の左側は井の変形で、耕(畑にわくの筋目を入れる→たがやす)の右の部分と同じ。型は「土+音符刑」で、砂や粘土でつくった鋳型のこと。▽丼セイは四角い井戸わくの中に、丶印を加えて、井戸の中に水がたまったことを示す字だが、のち、丶印を失い、井セイ(井戸)と井ケイ(わく)とが混同した。→刑

《単語家族》

形と同系。

《類義》

→模

《異字同訓》

かた。 →形

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

かた。形やサイズの種別。「中型」

《解字》

会意兼形声。刑は「刀+音符井ケイ(四角いわく)」の会意兼形声文字で、小刀でわくの形をきざむ意を含む。刑の左側は井の変形で、耕(畑にわくの筋目を入れる→たがやす)の右の部分と同じ。型は「土+音符刑」で、砂や粘土でつくった鋳型のこと。▽丼セイは四角い井戸わくの中に、丶印を加えて、井戸の中に水がたまったことを示す字だが、のち、丶印を失い、井セイ(井戸)と井ケイ(わく)とが混同した。→刑

《単語家族》

形と同系。

《類義》

→模

《異字同訓》

かた。 →形

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

9画 土部 [四年]

区点=2331 16進=373F シフトJIS=8C5E

《常用音訓》ケイ/かた

《音読み》 ケイ

9画 土部 [四年]

区点=2331 16進=373F シフトJIS=8C5E

《常用音訓》ケイ/かた

《音読み》 ケイ /ギョウ(ギャウ)

/ギョウ(ギャウ) 〈x

〈x ng〉

《訓読み》 かた/のり

《意味》

ng〉

《訓読み》 かた/のり

《意味》

{名}かた。鋳物をつくるときに使う、粘土製の鋳型。転じて広く、基準となる一定のわく。〈類義語〉→模(木のわく)。「模型」「類型」

{名}かた。鋳物をつくるときに使う、粘土製の鋳型。転じて広く、基準となる一定のわく。〈類義語〉→模(木のわく)。「模型」「類型」

{名}かた。のり。基準となる形や模様。また、模範。「型式(=形式)」「典型」

〔国〕

{名}かた。のり。基準となる形や模様。また、模範。「型式(=形式)」「典型」

〔国〕 かた。武術や演芸で基準となるしぐさや歌い方。「舞の型」

かた。武術や演芸で基準となるしぐさや歌い方。「舞の型」 かた。形やサイズの種別。「中型」

《解字》

会意兼形声。刑は「刀+音符井ケイ(四角いわく)」の会意兼形声文字で、小刀でわくの形をきざむ意を含む。刑の左側は井の変形で、耕(畑にわくの筋目を入れる→たがやす)の右の部分と同じ。型は「土+音符刑」で、砂や粘土でつくった鋳型のこと。▽丼セイは四角い井戸わくの中に、丶印を加えて、井戸の中に水がたまったことを示す字だが、のち、丶印を失い、井セイ(井戸)と井ケイ(わく)とが混同した。→刑

《単語家族》

形と同系。

《類義》

→模

《異字同訓》

かた。 →形

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

かた。形やサイズの種別。「中型」

《解字》

会意兼形声。刑は「刀+音符井ケイ(四角いわく)」の会意兼形声文字で、小刀でわくの形をきざむ意を含む。刑の左側は井の変形で、耕(畑にわくの筋目を入れる→たがやす)の右の部分と同じ。型は「土+音符刑」で、砂や粘土でつくった鋳型のこと。▽丼セイは四角い井戸わくの中に、丶印を加えて、井戸の中に水がたまったことを示す字だが、のち、丶印を失い、井セイ(井戸)と井ケイ(わく)とが混同した。→刑

《単語家族》

形と同系。

《類義》

→模

《異字同訓》

かた。 →形

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

堅 かたい🔗⭐🔉

【堅】

12画 土部 [常用漢字]

区点=2388 16進=3778 シフトJIS=8C98

《常用音訓》ケン/かた…い

《音読み》 ケン

12画 土部 [常用漢字]

区点=2388 16進=3778 シフトJIS=8C98

《常用音訓》ケン/かた…い

《音読み》 ケン

〈ij

〈ij n〉

《訓読み》 かたい(かたし)

《名付け》 かき・かた・かたし・すえ・たか・つよし・み・よし

《意味》

n〉

《訓読み》 かたい(かたし)

《名付け》 かき・かた・かたし・すえ・たか・つよし・み・よし

《意味》

{形}かたい(カタシ)。しまってかたい。〈対語〉→軟・→弱。「堅固」「吾楯之堅莫能陥也=吾ガ楯ノ堅キコトヨク陥ムルモノナキナリ」〔→韓非〕

{形}かたい(カタシ)。しまってかたい。〈対語〉→軟・→弱。「堅固」「吾楯之堅莫能陥也=吾ガ楯ノ堅キコトヨク陥ムルモノナキナリ」〔→韓非〕

{形}かたい(カタシ)。こちこちに充実するさま。「以盛水漿、其堅不能自挙也=モツテ水漿ヲ盛レバ、ソノ堅キコトミヅカラ挙グルアタハザルナリ」〔→荘子〕

{形}かたい(カタシ)。こちこちに充実するさま。「以盛水漿、其堅不能自挙也=モツテ水漿ヲ盛レバ、ソノ堅キコトミヅカラ挙グルアタハザルナリ」〔→荘子〕

{名}「堅甲ケンコウ」の略。かたいよろい。「被堅執鋭=堅ヲ被リ鋭ヲ執ル」〔→漢書〕

《解字》

{名}「堅甲ケンコウ」の略。かたいよろい。「被堅執鋭=堅ヲ被リ鋭ヲ執ル」〔→漢書〕

《解字》

会意兼形声。堅の上部は、臣下のように、からだを緊張させてこわばる動作を示す。堅はそれを音符とし、土を加えた字で、かたく締まって、こわしたり、形をかえたりできないこと。

《単語家族》

緊(引き締める)と同系。

《類義》

剛は、直線状にぴんとしてかたい。固は、枯れて一定の形にかたまっていること。牢ロウは、こわばって動きがとれないこと。強は、こわばってかたいこと。硬は、石のようにしんがかたいこと。

《異字同訓》

かたい。 堅い「堅い材木。堅炭。手堅い商売」固い「団結が固い。固練り。頭が固い。固く信じる」硬い「硬い石。硬い表現」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意兼形声。堅の上部は、臣下のように、からだを緊張させてこわばる動作を示す。堅はそれを音符とし、土を加えた字で、かたく締まって、こわしたり、形をかえたりできないこと。

《単語家族》

緊(引き締める)と同系。

《類義》

剛は、直線状にぴんとしてかたい。固は、枯れて一定の形にかたまっていること。牢ロウは、こわばって動きがとれないこと。強は、こわばってかたいこと。硬は、石のようにしんがかたいこと。

《異字同訓》

かたい。 堅い「堅い材木。堅炭。手堅い商売」固い「団結が固い。固練り。頭が固い。固く信じる」硬い「硬い石。硬い表現」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

12画 土部 [常用漢字]

区点=2388 16進=3778 シフトJIS=8C98

《常用音訓》ケン/かた…い

《音読み》 ケン

12画 土部 [常用漢字]

区点=2388 16進=3778 シフトJIS=8C98

《常用音訓》ケン/かた…い

《音読み》 ケン

〈ij

〈ij n〉

《訓読み》 かたい(かたし)

《名付け》 かき・かた・かたし・すえ・たか・つよし・み・よし

《意味》

n〉

《訓読み》 かたい(かたし)

《名付け》 かき・かた・かたし・すえ・たか・つよし・み・よし

《意味》

{形}かたい(カタシ)。しまってかたい。〈対語〉→軟・→弱。「堅固」「吾楯之堅莫能陥也=吾ガ楯ノ堅キコトヨク陥ムルモノナキナリ」〔→韓非〕

{形}かたい(カタシ)。しまってかたい。〈対語〉→軟・→弱。「堅固」「吾楯之堅莫能陥也=吾ガ楯ノ堅キコトヨク陥ムルモノナキナリ」〔→韓非〕

{形}かたい(カタシ)。こちこちに充実するさま。「以盛水漿、其堅不能自挙也=モツテ水漿ヲ盛レバ、ソノ堅キコトミヅカラ挙グルアタハザルナリ」〔→荘子〕

{形}かたい(カタシ)。こちこちに充実するさま。「以盛水漿、其堅不能自挙也=モツテ水漿ヲ盛レバ、ソノ堅キコトミヅカラ挙グルアタハザルナリ」〔→荘子〕

{名}「堅甲ケンコウ」の略。かたいよろい。「被堅執鋭=堅ヲ被リ鋭ヲ執ル」〔→漢書〕

《解字》

{名}「堅甲ケンコウ」の略。かたいよろい。「被堅執鋭=堅ヲ被リ鋭ヲ執ル」〔→漢書〕

《解字》

会意兼形声。堅の上部は、臣下のように、からだを緊張させてこわばる動作を示す。堅はそれを音符とし、土を加えた字で、かたく締まって、こわしたり、形をかえたりできないこと。

《単語家族》

緊(引き締める)と同系。

《類義》

剛は、直線状にぴんとしてかたい。固は、枯れて一定の形にかたまっていること。牢ロウは、こわばって動きがとれないこと。強は、こわばってかたいこと。硬は、石のようにしんがかたいこと。

《異字同訓》

かたい。 堅い「堅い材木。堅炭。手堅い商売」固い「団結が固い。固練り。頭が固い。固く信じる」硬い「硬い石。硬い表現」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意兼形声。堅の上部は、臣下のように、からだを緊張させてこわばる動作を示す。堅はそれを音符とし、土を加えた字で、かたく締まって、こわしたり、形をかえたりできないこと。

《単語家族》

緊(引き締める)と同系。

《類義》

剛は、直線状にぴんとしてかたい。固は、枯れて一定の形にかたまっていること。牢ロウは、こわばって動きがとれないこと。強は、こわばってかたいこと。硬は、石のようにしんがかたいこと。

《異字同訓》

かたい。 堅い「堅い材木。堅炭。手堅い商売」固い「団結が固い。固練り。頭が固い。固く信じる」硬い「硬い石。硬い表現」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

塙 かたい🔗⭐🔉

【塙】

13画 土部

区点=4025 16進=4839 シフトJIS=94B7

《音読み》 カク

13画 土部

区点=4025 16進=4839 シフトJIS=94B7

《音読み》 カク

〈qu

〈qu 〉

《訓読み》 かたい(かたし)/はなわ(はなは)

《意味》

〉

《訓読み》 かたい(かたし)/はなわ(はなは)

《意味》

{形}かたい(カタシ)。土がかわいてかたい。

{形}かたい(カタシ)。土がかわいてかたい。

{名}石が多いやせた土地。

〔国〕はなわ(ハナハ)。山の小高く突き出た部分。▽訓の「はなは」は、「はな(鼻)+は(端)」の意。

《解字》

会意兼形声。高は、高い台上の建物を描いた象形文字。塙は「土+音符高」で、かわいた意と高い意をあわせ含む。

《単語家族》

槁コウ(かわいた枯れ木)

{名}石が多いやせた土地。

〔国〕はなわ(ハナハ)。山の小高く突き出た部分。▽訓の「はなは」は、「はな(鼻)+は(端)」の意。

《解字》

会意兼形声。高は、高い台上の建物を描いた象形文字。塙は「土+音符高」で、かわいた意と高い意をあわせ含む。

《単語家族》

槁コウ(かわいた枯れ木) 稿(高くかわいた茎のわら)などと同系。

稿(高くかわいた茎のわら)などと同系。

13画 土部

区点=4025 16進=4839 シフトJIS=94B7

《音読み》 カク

13画 土部

区点=4025 16進=4839 シフトJIS=94B7

《音読み》 カク

〈qu

〈qu 〉

《訓読み》 かたい(かたし)/はなわ(はなは)

《意味》

〉

《訓読み》 かたい(かたし)/はなわ(はなは)

《意味》

{形}かたい(カタシ)。土がかわいてかたい。

{形}かたい(カタシ)。土がかわいてかたい。

{名}石が多いやせた土地。

〔国〕はなわ(ハナハ)。山の小高く突き出た部分。▽訓の「はなは」は、「はな(鼻)+は(端)」の意。

《解字》

会意兼形声。高は、高い台上の建物を描いた象形文字。塙は「土+音符高」で、かわいた意と高い意をあわせ含む。

《単語家族》

槁コウ(かわいた枯れ木)

{名}石が多いやせた土地。

〔国〕はなわ(ハナハ)。山の小高く突き出た部分。▽訓の「はなは」は、「はな(鼻)+は(端)」の意。

《解字》

会意兼形声。高は、高い台上の建物を描いた象形文字。塙は「土+音符高」で、かわいた意と高い意をあわせ含む。

《単語家族》

槁コウ(かわいた枯れ木) 稿(高くかわいた茎のわら)などと同系。

稿(高くかわいた茎のわら)などと同系。

夥多 カタ🔗⭐🔉

【夥多】

カタ 非常に多い。

庚 かたい🔗⭐🔉

【庚】

8画 广部

区点=2514 16進=392E シフトJIS=8D4D

《音読み》 コウ(カウ)

8画 广部

区点=2514 16進=392E シフトJIS=8D4D

《音読み》 コウ(カウ) /キョウ(キャウ)

/キョウ(キャウ) 〈g

〈g ng〉

《訓読み》 かのえ/よわい(よはひ)/かたい(かたし)/つよい(つよし)

《意味》

ng〉

《訓読み》 かのえ/よわい(よはひ)/かたい(かたし)/つよい(つよし)

《意味》

{名}かのえ。十干ジッカンの七番め。▽五行では辛シンとともに金に当てる。日本の兄弟エトの「かのえ」は「金の兄エ」の意。順位の第七位も示す。「庚申コウシン」

{名}かのえ。十干ジッカンの七番め。▽五行では辛シンとともに金に当てる。日本の兄弟エトの「かのえ」は「金の兄エ」の意。順位の第七位も示す。「庚申コウシン」

{名}よわい(ヨハヒ)。年齢。「同庚ドウコウ(同じ年齢の人)」

{名}よわい(ヨハヒ)。年齢。「同庚ドウコウ(同じ年齢の人)」

{形}かたい(カタシ)。つよい(ツヨシ)。かたくしんの通ったさま。

{形}かたい(カタシ)。つよい(ツヨシ)。かたくしんの通ったさま。

{名}糸巻きの心棒や、太いすじ。また、大通り。〈同義語〉→梗。

《解字》

{名}糸巻きの心棒や、太いすじ。また、大通り。〈同義語〉→梗。

《解字》

象形。Y型にたてた強い心棒を描いたもの。

《単語家族》

康コウ(がっちりとじょうぶ)

象形。Y型にたてた強い心棒を描いたもの。

《単語家族》

康コウ(がっちりとじょうぶ) 糠コウ(かたい米のから)

糠コウ(かたい米のから) 硬コウ(かたい)

硬コウ(かたい) 梗コウ(かたい心棒)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

梗コウ(かたい心棒)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画 广部

区点=2514 16進=392E シフトJIS=8D4D

《音読み》 コウ(カウ)

8画 广部

区点=2514 16進=392E シフトJIS=8D4D

《音読み》 コウ(カウ) /キョウ(キャウ)

/キョウ(キャウ) 〈g

〈g ng〉

《訓読み》 かのえ/よわい(よはひ)/かたい(かたし)/つよい(つよし)

《意味》

ng〉

《訓読み》 かのえ/よわい(よはひ)/かたい(かたし)/つよい(つよし)

《意味》

{名}かのえ。十干ジッカンの七番め。▽五行では辛シンとともに金に当てる。日本の兄弟エトの「かのえ」は「金の兄エ」の意。順位の第七位も示す。「庚申コウシン」

{名}かのえ。十干ジッカンの七番め。▽五行では辛シンとともに金に当てる。日本の兄弟エトの「かのえ」は「金の兄エ」の意。順位の第七位も示す。「庚申コウシン」

{名}よわい(ヨハヒ)。年齢。「同庚ドウコウ(同じ年齢の人)」

{名}よわい(ヨハヒ)。年齢。「同庚ドウコウ(同じ年齢の人)」

{形}かたい(カタシ)。つよい(ツヨシ)。かたくしんの通ったさま。

{形}かたい(カタシ)。つよい(ツヨシ)。かたくしんの通ったさま。

{名}糸巻きの心棒や、太いすじ。また、大通り。〈同義語〉→梗。

《解字》

{名}糸巻きの心棒や、太いすじ。また、大通り。〈同義語〉→梗。

《解字》

象形。Y型にたてた強い心棒を描いたもの。

《単語家族》

康コウ(がっちりとじょうぶ)

象形。Y型にたてた強い心棒を描いたもの。

《単語家族》

康コウ(がっちりとじょうぶ) 糠コウ(かたい米のから)

糠コウ(かたい米のから) 硬コウ(かたい)

硬コウ(かたい) 梗コウ(かたい心棒)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

梗コウ(かたい心棒)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

形 かた🔗⭐🔉

【形】

7画 彡部 [二年]

区点=2333 16進=3741 シフトJIS=8C60

《常用音訓》ギョウ/ケイ/かた/かたち

《音読み》 ケイ

7画 彡部 [二年]

区点=2333 16進=3741 シフトJIS=8C60

《常用音訓》ギョウ/ケイ/かた/かたち

《音読み》 ケイ /ギョウ(ギャウ)

/ギョウ(ギャウ) 〈x

〈x ng〉

《訓読み》 かたち/かた/かたどる/あらわれる(あらはる)

《名付け》 あれ・かた・すえ・なり・み・より

《意味》

ng〉

《訓読み》 かたち/かた/かたどる/あらわれる(あらはる)

《名付け》 あれ・かた・すえ・なり・み・より

《意味》

{名}かたち。外にあらわれた姿。「使画工図形=画工ヲシテ形ヲ図カシム」〔→西京雑記〕

{名}かたち。外にあらわれた姿。「使画工図形=画工ヲシテ形ヲ図カシム」〔→西京雑記〕

{名}かた。物の外わく。また、物の外わくをきめるもとになるもの。〈同義語〉→型。

{名}かた。物の外わく。また、物の外わくをきめるもとになるもの。〈同義語〉→型。

{名}かたち。実物。また、実際の外形。〈対語〉→影・→名。「生而影不与吾形相依=生キテ影ハ吾ガ形トアヒ依ラズ」〔→韓愈〕

{名}かたち。実物。また、実際の外形。〈対語〉→影・→名。「生而影不与吾形相依=生キテ影ハ吾ガ形トアヒ依ラズ」〔→韓愈〕

{名}かたち。人間のからだ。〈対語〉→心。「以心為形役=心ヲモッテ形ノ役トナス」〔→陶潜〕

{名}かたち。人間のからだ。〈対語〉→心。「以心為形役=心ヲモッテ形ノ役トナス」〔→陶潜〕

{名}かたち。ようす。また、外観。「不為者与不能者之形何以異=為サザル者トアタハザル者トノ形ハ何ヲモッテ異ナルヤ」〔→孟子〕

{名}かたち。ようす。また、外観。「不為者与不能者之形何以異=為サザル者トアタハザル者トノ形ハ何ヲモッテ異ナルヤ」〔→孟子〕

{名}地勢。また、物事の情勢。「形勢」「以示天下之形=モッテ天下ノ形ヲ示ス」〔→蘇轍〕

{名}地勢。また、物事の情勢。「形勢」「以示天下之形=モッテ天下ノ形ヲ示ス」〔→蘇轍〕

{動}かたどる。物のかたちを写しとる。〈類義語〉→象。

{動}かたどる。物のかたちを写しとる。〈類義語〉→象。

{動}あらわれる(アラハル)。外にあらわれる。「誠於中形於外=中ニ誠アラバ、外ニ形ル」〔→大学〕

《解字》

会意兼形声。左側は、もと井ケイで、四角いかたを示す象形文字。形は「彡(模様)+音符井」で、いろいろな模様をなす、わくどりやかたのこと。

《単語家族》

刑(手かせや首かせなどのわくをはめる)

{動}あらわれる(アラハル)。外にあらわれる。「誠於中形於外=中ニ誠アラバ、外ニ形ル」〔→大学〕

《解字》

会意兼形声。左側は、もと井ケイで、四角いかたを示す象形文字。形は「彡(模様)+音符井」で、いろいろな模様をなす、わくどりやかたのこと。

《単語家族》

刑(手かせや首かせなどのわくをはめる) 型(土の鋳がた)と同系。

《類義》

象は、大きなかたちをしたぞう、転じて、目だったかたち。像は、様と同系で、すがたかたちのこと。

《異字同訓》

かた。 形「自由形。跡形もなく」型「型にはまる。一九七〇年型。血液型。鋳型」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

型(土の鋳がた)と同系。

《類義》

象は、大きなかたちをしたぞう、転じて、目だったかたち。像は、様と同系で、すがたかたちのこと。

《異字同訓》

かた。 形「自由形。跡形もなく」型「型にはまる。一九七〇年型。血液型。鋳型」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

7画 彡部 [二年]

区点=2333 16進=3741 シフトJIS=8C60

《常用音訓》ギョウ/ケイ/かた/かたち

《音読み》 ケイ

7画 彡部 [二年]

区点=2333 16進=3741 シフトJIS=8C60

《常用音訓》ギョウ/ケイ/かた/かたち

《音読み》 ケイ /ギョウ(ギャウ)

/ギョウ(ギャウ) 〈x

〈x ng〉

《訓読み》 かたち/かた/かたどる/あらわれる(あらはる)

《名付け》 あれ・かた・すえ・なり・み・より

《意味》

ng〉

《訓読み》 かたち/かた/かたどる/あらわれる(あらはる)

《名付け》 あれ・かた・すえ・なり・み・より

《意味》

{名}かたち。外にあらわれた姿。「使画工図形=画工ヲシテ形ヲ図カシム」〔→西京雑記〕

{名}かたち。外にあらわれた姿。「使画工図形=画工ヲシテ形ヲ図カシム」〔→西京雑記〕

{名}かた。物の外わく。また、物の外わくをきめるもとになるもの。〈同義語〉→型。

{名}かた。物の外わく。また、物の外わくをきめるもとになるもの。〈同義語〉→型。

{名}かたち。実物。また、実際の外形。〈対語〉→影・→名。「生而影不与吾形相依=生キテ影ハ吾ガ形トアヒ依ラズ」〔→韓愈〕

{名}かたち。実物。また、実際の外形。〈対語〉→影・→名。「生而影不与吾形相依=生キテ影ハ吾ガ形トアヒ依ラズ」〔→韓愈〕

{名}かたち。人間のからだ。〈対語〉→心。「以心為形役=心ヲモッテ形ノ役トナス」〔→陶潜〕

{名}かたち。人間のからだ。〈対語〉→心。「以心為形役=心ヲモッテ形ノ役トナス」〔→陶潜〕

{名}かたち。ようす。また、外観。「不為者与不能者之形何以異=為サザル者トアタハザル者トノ形ハ何ヲモッテ異ナルヤ」〔→孟子〕

{名}かたち。ようす。また、外観。「不為者与不能者之形何以異=為サザル者トアタハザル者トノ形ハ何ヲモッテ異ナルヤ」〔→孟子〕

{名}地勢。また、物事の情勢。「形勢」「以示天下之形=モッテ天下ノ形ヲ示ス」〔→蘇轍〕

{名}地勢。また、物事の情勢。「形勢」「以示天下之形=モッテ天下ノ形ヲ示ス」〔→蘇轍〕

{動}かたどる。物のかたちを写しとる。〈類義語〉→象。

{動}かたどる。物のかたちを写しとる。〈類義語〉→象。

{動}あらわれる(アラハル)。外にあらわれる。「誠於中形於外=中ニ誠アラバ、外ニ形ル」〔→大学〕

《解字》

会意兼形声。左側は、もと井ケイで、四角いかたを示す象形文字。形は「彡(模様)+音符井」で、いろいろな模様をなす、わくどりやかたのこと。

《単語家族》

刑(手かせや首かせなどのわくをはめる)

{動}あらわれる(アラハル)。外にあらわれる。「誠於中形於外=中ニ誠アラバ、外ニ形ル」〔→大学〕

《解字》

会意兼形声。左側は、もと井ケイで、四角いかたを示す象形文字。形は「彡(模様)+音符井」で、いろいろな模様をなす、わくどりやかたのこと。

《単語家族》

刑(手かせや首かせなどのわくをはめる) 型(土の鋳がた)と同系。

《類義》

象は、大きなかたちをしたぞう、転じて、目だったかたち。像は、様と同系で、すがたかたちのこと。

《異字同訓》

かた。 形「自由形。跡形もなく」型「型にはまる。一九七〇年型。血液型。鋳型」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

型(土の鋳がた)と同系。

《類義》

象は、大きなかたちをしたぞう、転じて、目だったかたち。像は、様と同系で、すがたかたちのこと。

《異字同訓》

かた。 形「自由形。跡形もなく」型「型にはまる。一九七〇年型。血液型。鋳型」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

忝 かたじけない🔗⭐🔉

【忝】

8画 心部

区点=5559 16進=575B シフトJIS=9C7A

《音読み》 テン(テム)

8画 心部

区点=5559 16進=575B シフトJIS=9C7A

《音読み》 テン(テム)

〈ti

〈ti n〉

《訓読み》 かたじけない(かたじけなし)/かたじけなくする(かたじけなくす)/はずかしめる(はづかしむ)

《意味》

n〉

《訓読み》 かたじけない(かたじけなし)/かたじけなくする(かたじけなくす)/はずかしめる(はづかしむ)

《意味》

{形}かたじけない(カタジケナシ)。分に過ぎていて、気がひけるという謙そんの意をあらわすことば。もったいない。〈類義語〉→辱。

{形}かたじけない(カタジケナシ)。分に過ぎていて、気がひけるという謙そんの意をあらわすことば。もったいない。〈類義語〉→辱。

{動}かたじけなくする(カタジケナクス)。分に過ぎて、気がひけることをする。「否徳忝帝位=否徳ニシテ帝位ヲ忝クス」〔→書経〕

{動}かたじけなくする(カタジケナクス)。分に過ぎて、気がひけることをする。「否徳忝帝位=否徳ニシテ帝位ヲ忝クス」〔→書経〕

{動}はずかしめる(ハヅカシム)。よけいなレッテルをはる。表面をけがす。「無忝爾所生=ナンヂノ所生ヲ忝ムルナカレ」〔→詩経〕

《解字》

{動}はずかしめる(ハヅカシム)。よけいなレッテルをはる。表面をけがす。「無忝爾所生=ナンヂノ所生ヲ忝ムルナカレ」〔→詩経〕

《解字》

形声。「心+音符天」で、心にべたついて気になること。音符天(テン)は正確な音をあらわしてはいない。

形声。「心+音符天」で、心にべたついて気になること。音符天(テン)は正確な音をあらわしてはいない。

8画 心部

区点=5559 16進=575B シフトJIS=9C7A

《音読み》 テン(テム)

8画 心部

区点=5559 16進=575B シフトJIS=9C7A

《音読み》 テン(テム)

〈ti

〈ti n〉

《訓読み》 かたじけない(かたじけなし)/かたじけなくする(かたじけなくす)/はずかしめる(はづかしむ)

《意味》

n〉

《訓読み》 かたじけない(かたじけなし)/かたじけなくする(かたじけなくす)/はずかしめる(はづかしむ)

《意味》

{形}かたじけない(カタジケナシ)。分に過ぎていて、気がひけるという謙そんの意をあらわすことば。もったいない。〈類義語〉→辱。

{形}かたじけない(カタジケナシ)。分に過ぎていて、気がひけるという謙そんの意をあらわすことば。もったいない。〈類義語〉→辱。

{動}かたじけなくする(カタジケナクス)。分に過ぎて、気がひけることをする。「否徳忝帝位=否徳ニシテ帝位ヲ忝クス」〔→書経〕

{動}かたじけなくする(カタジケナクス)。分に過ぎて、気がひけることをする。「否徳忝帝位=否徳ニシテ帝位ヲ忝クス」〔→書経〕

{動}はずかしめる(ハヅカシム)。よけいなレッテルをはる。表面をけがす。「無忝爾所生=ナンヂノ所生ヲ忝ムルナカレ」〔→詩経〕

《解字》

{動}はずかしめる(ハヅカシム)。よけいなレッテルをはる。表面をけがす。「無忝爾所生=ナンヂノ所生ヲ忝ムルナカレ」〔→詩経〕

《解字》

形声。「心+音符天」で、心にべたついて気になること。音符天(テン)は正確な音をあらわしてはいない。

形声。「心+音符天」で、心にべたついて気になること。音符天(テン)は正確な音をあらわしてはいない。

敵 かたき🔗⭐🔉

【敵】

15画 攴部 [五年]

区点=3708 16進=4528 シフトJIS=9347

《常用音訓》テキ/かたき

《音読み》 テキ

15画 攴部 [五年]

区点=3708 16進=4528 シフトJIS=9347

《常用音訓》テキ/かたき

《音読み》 テキ /ジャク(ヂャク)

/ジャク(ヂャク) 〈d

〈d 〉

《訓読み》 かたき

《名付け》 とし

《意味》

〉

《訓読み》 かたき

《名付け》 とし

《意味》

{名}かたき。自分に手向かう相手。「敵陣」「所当無敵=当タル所敵無シ」「量敵而後進=敵ヲ量リテノチ進ム」〔→孟子〕

{名}かたき。自分に手向かう相手。「敵陣」「所当無敵=当タル所敵無シ」「量敵而後進=敵ヲ量リテノチ進ム」〔→孟子〕

{名・形}戦いや競争・試合の相手。まともに相対する者。まともに向かいあった。「匹敵(実力などが同じくらいであい対する)」「敵体」

{名・形}戦いや競争・試合の相手。まともに相対する者。まともに向かいあった。「匹敵(実力などが同じくらいであい対する)」「敵体」

テキス{動}まともにあい対する。刃向かう。「夫誰与王敵=ソレ誰カ王ト敵センヤ」〔→孟子〕

《解字》

形声。啻シ・テイは「口+音符帝(まとめる)」の会意兼形声文字で、ただ一つにまとめること。只シ(ただ)と同じ。敵はもと「攴(動詞の記号)+音符啻」で、啻の意味と直接の関係はない。敵は、まっすぐの意を含み、まともに向かい合うこと。→啻

《単語家族》

嫡テキ・チャク(まっすぐの、直系の子孫)

テキス{動}まともにあい対する。刃向かう。「夫誰与王敵=ソレ誰カ王ト敵センヤ」〔→孟子〕

《解字》

形声。啻シ・テイは「口+音符帝(まとめる)」の会意兼形声文字で、ただ一つにまとめること。只シ(ただ)と同じ。敵はもと「攴(動詞の記号)+音符啻」で、啻の意味と直接の関係はない。敵は、まっすぐの意を含み、まともに向かい合うこと。→啻

《単語家族》

嫡テキ・チャク(まっすぐの、直系の子孫) 適(まっすぐ行く、まともにあたる)

適(まっすぐ行く、まともにあたる) 挺テイ(まっすぐ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

挺テイ(まっすぐ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

15画 攴部 [五年]

区点=3708 16進=4528 シフトJIS=9347

《常用音訓》テキ/かたき

《音読み》 テキ

15画 攴部 [五年]

区点=3708 16進=4528 シフトJIS=9347

《常用音訓》テキ/かたき

《音読み》 テキ /ジャク(ヂャク)

/ジャク(ヂャク) 〈d

〈d 〉

《訓読み》 かたき

《名付け》 とし

《意味》

〉

《訓読み》 かたき

《名付け》 とし

《意味》

{名}かたき。自分に手向かう相手。「敵陣」「所当無敵=当タル所敵無シ」「量敵而後進=敵ヲ量リテノチ進ム」〔→孟子〕

{名}かたき。自分に手向かう相手。「敵陣」「所当無敵=当タル所敵無シ」「量敵而後進=敵ヲ量リテノチ進ム」〔→孟子〕

{名・形}戦いや競争・試合の相手。まともに相対する者。まともに向かいあった。「匹敵(実力などが同じくらいであい対する)」「敵体」

{名・形}戦いや競争・試合の相手。まともに相対する者。まともに向かいあった。「匹敵(実力などが同じくらいであい対する)」「敵体」

テキス{動}まともにあい対する。刃向かう。「夫誰与王敵=ソレ誰カ王ト敵センヤ」〔→孟子〕

《解字》

形声。啻シ・テイは「口+音符帝(まとめる)」の会意兼形声文字で、ただ一つにまとめること。只シ(ただ)と同じ。敵はもと「攴(動詞の記号)+音符啻」で、啻の意味と直接の関係はない。敵は、まっすぐの意を含み、まともに向かい合うこと。→啻

《単語家族》

嫡テキ・チャク(まっすぐの、直系の子孫)

テキス{動}まともにあい対する。刃向かう。「夫誰与王敵=ソレ誰カ王ト敵センヤ」〔→孟子〕

《解字》

形声。啻シ・テイは「口+音符帝(まとめる)」の会意兼形声文字で、ただ一つにまとめること。只シ(ただ)と同じ。敵はもと「攴(動詞の記号)+音符啻」で、啻の意味と直接の関係はない。敵は、まっすぐの意を含み、まともに向かい合うこと。→啻

《単語家族》

嫡テキ・チャク(まっすぐの、直系の子孫) 適(まっすぐ行く、まともにあたる)

適(まっすぐ行く、まともにあたる) 挺テイ(まっすぐ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

挺テイ(まっすぐ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

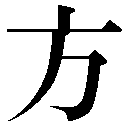

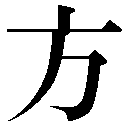

方 かた🔗⭐🔉

【方】

4画 方部 [二年]

区点=4293 16進=4A7D シフトJIS=95FB

《常用音訓》ホウ/かた

《音読み》 ホウ(ハウ)

4画 方部 [二年]

区点=4293 16進=4A7D シフトJIS=95FB

《常用音訓》ホウ/かた

《音読み》 ホウ(ハウ)

〈f

〈f ng〉

《訓読み》 かた/ならべる(ならぶ)/くらべる(くらぶ)/いかだ/やぶる/あたる/まさに/はじめて

《名付け》 あたる・お・かた・しげ・すけ・たか・ただし・たもつ・つね・なみ・のり・ふさ・まさ・まさし・み・みち・やす・より

《意味》

ng〉

《訓読み》 かた/ならべる(ならぶ)/くらべる(くらぶ)/いかだ/やぶる/あたる/まさに/はじめて

《名付け》 あたる・お・かた・しげ・すけ・たか・ただし・たもつ・つね・なみ・のり・ふさ・まさ・まさし・み・みち・やす・より

《意味》

{名}かた。起点の両側から←→のように伸びた直線のむき。「四方」「方角」「何方=何レノ方」

{名}かた。起点の両側から←→のように伸びた直線のむき。「四方」「方角」「何方=何レノ方」

{名}行くさき。「遊必有方=遊ブニハ必ズ方有リ」〔→論語〕

{名}行くさき。「遊必有方=遊ブニハ必ズ方有リ」〔→論語〕

{名}領域としてのくに。国土。〈類義語〉→邦ホウ。「鬼方(=鬼邦)」「方国(くに)」

{名}領域としてのくに。国土。〈類義語〉→邦ホウ。「鬼方(=鬼邦)」「方国(くに)」

{動}ならべる(ナラブ)。左右両側にならべる。また、ならべておく。〈類義語〉→並。「方舟而済於河=舟ヲ方ベテ河ヲ済ル」〔→荘子〕

{動}ならべる(ナラブ)。左右両側にならべる。また、ならべておく。〈類義語〉→並。「方舟而済於河=舟ヲ方ベテ河ヲ済ル」〔→荘子〕

{動}くらべる(クラブ)。ならべてくらべる。「比方」「子貢方人=子貢、人ヲ方ブ」〔→論語〕

{動}くらべる(クラブ)。ならべてくらべる。「比方」「子貢方人=子貢、人ヲ方ブ」〔→論語〕

ホウス{名・動}いかだ。木や竹をならべてしばってつくったいかだ。また、小舟を左右にならべてつないだ二そう舟。いかだや舟で川を渡る。▽舫ホウ(二そう舟)に当てた用法。〈類義語〉→筏ハツ(いかだ)。「方筏ホウバツ(いかだ)」「江之永矣、不可方思=江ノ永キハ、方スベカラズ」〔→詩経〕

ホウス{名・動}いかだ。木や竹をならべてしばってつくったいかだ。また、小舟を左右にならべてつないだ二そう舟。いかだや舟で川を渡る。▽舫ホウ(二そう舟)に当てた用法。〈類義語〉→筏ハツ(いかだ)。「方筏ホウバツ(いかだ)」「江之永矣、不可方思=江ノ永キハ、方スベカラズ」〔→詩経〕

{動}やぶる。きまりをやぶってかって気ままに行う。▽放に当てた用法。「方命虐民=命ヲ方リ民ヲ虐グ」〔→孟子〕

{動}やぶる。きまりをやぶってかって気ままに行う。▽放に当てた用法。「方命虐民=命ヲ方リ民ヲ虐グ」〔→孟子〕

{名}しかた。やりかた。「方法」「可謂仁之方也已=仁ノ方ト謂フベキノミ」〔→論語〕

{名}しかた。やりかた。「方法」「可謂仁之方也已=仁ノ方ト謂フベキノミ」〔→論語〕

{名}薬の調合のしかた。「処方」「薬方」「禁方(めったに使ってはならない処方)」

{名}薬の調合のしかた。「処方」「薬方」「禁方(めったに使ってはならない処方)」

{名}技術やわざ。「技方」

{名}技術やわざ。「技方」

{名}不老長生の術。▽秦シンの始皇帝や漢の武帝が重用した。「方術」「方士」

{名}不老長生の術。▽秦シンの始皇帝や漢の武帝が重用した。「方術」「方士」

{形}←→のように直線的に張り出ている。まっすぐなさま。また、きちんとしていて正しい。「方正(まっすぐで正しい)」

{形}←→のように直線的に張り出ている。まっすぐなさま。また、きちんとしていて正しい。「方正(まっすぐで正しい)」

{名・形}四角。四角い。四角い板。▽また、天は円形、地は方形(四角)だと考えられたので、大地を方という。〈対語〉→円。「方形」「規矩方員之至也=規矩ハ、方員ノ至リナリ」〔→孟子〕

{名・形}四角。四角い。四角い板。▽また、天は円形、地は方形(四角)だと考えられたので、大地を方という。〈対語〉→円。「方形」「規矩方員之至也=規矩ハ、方員ノ至リナリ」〔→孟子〕

{名}人として行うべきまっすぐな道。道徳。「義方(道徳律)」

{名}人として行うべきまっすぐな道。道徳。「義方(道徳律)」

{名}数学で、二乗した積のこと。「平方」

(16){動}あたる。ちょうどその時にあたる。〈類義語〉→当。「日方南、金居其北=日、南ニ方リ、金ハソノ北ニ居ル」〔→史記〕

(17){副}まさに。ちょうど、今。「民今方殆=民イママサニ殆シ」〔→詩経〕

(18){副}はじめて。そのときになってようやく。「方可=ハジメテ可ナリ」

(19){動・形}あてもなく出歩く。どこまでも広がる。あまねく。▽放や彷徨ホウコウの彷に当てた用法。「方羊(さまよう)」

〔国〕

{名}数学で、二乗した積のこと。「平方」

(16){動}あたる。ちょうどその時にあたる。〈類義語〉→当。「日方南、金居其北=日、南ニ方リ、金ハソノ北ニ居ル」〔→史記〕

(17){副}まさに。ちょうど、今。「民今方殆=民イママサニ殆シ」〔→詩経〕

(18){副}はじめて。そのときになってようやく。「方可=ハジメテ可ナリ」

(19){動・形}あてもなく出歩く。どこまでも広がる。あまねく。▽放や彷徨ホウコウの彷に当てた用法。「方羊(さまよう)」

〔国〕 かた。(イ)人を直接にさすことをさけ、その人のいる方角でその人をさす敬語。「あの方」(ロ)それをする人。係。「道具方」(ハ)他の人の家に住んでいるとき、その家の主人の名前の下につけることば。「田中一郎方」

かた。(イ)人を直接にさすことをさけ、その人のいる方角でその人をさす敬語。「あの方」(ロ)それをする人。係。「道具方」(ハ)他の人の家に住んでいるとき、その家の主人の名前の下につけることば。「田中一郎方」 ころ。「夕方」

《解字》

ころ。「夕方」

《解字》

象形。左右に柄の張り出たすきを描いたもので、←→のように左右に直線状に伸びる意を含み、東←→西、南←→北のような方向の意となる。また、方向や筋道のことから、方法の意を生じた。

《単語家族》

傍(両わき)

象形。左右に柄の張り出たすきを描いたもので、←→のように左右に直線状に伸びる意を含み、東←→西、南←→北のような方向の意となる。また、方向や筋道のことから、方法の意を生じた。

《単語家族》

傍(両わき) 妨(左右に手を張り出してじゃまする)

妨(左右に手を張り出してじゃまする) 防(左右に張り出た堤防)

防(左右に張り出た堤防) 房(左右に張り出たわき屋)などと同系。並ヘイ(左右にならぶ)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

房(左右に張り出たわき屋)などと同系。並ヘイ(左右にならぶ)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

4画 方部 [二年]

区点=4293 16進=4A7D シフトJIS=95FB

《常用音訓》ホウ/かた

《音読み》 ホウ(ハウ)

4画 方部 [二年]

区点=4293 16進=4A7D シフトJIS=95FB

《常用音訓》ホウ/かた

《音読み》 ホウ(ハウ)

〈f

〈f ng〉

《訓読み》 かた/ならべる(ならぶ)/くらべる(くらぶ)/いかだ/やぶる/あたる/まさに/はじめて

《名付け》 あたる・お・かた・しげ・すけ・たか・ただし・たもつ・つね・なみ・のり・ふさ・まさ・まさし・み・みち・やす・より

《意味》

ng〉

《訓読み》 かた/ならべる(ならぶ)/くらべる(くらぶ)/いかだ/やぶる/あたる/まさに/はじめて

《名付け》 あたる・お・かた・しげ・すけ・たか・ただし・たもつ・つね・なみ・のり・ふさ・まさ・まさし・み・みち・やす・より

《意味》

{名}かた。起点の両側から←→のように伸びた直線のむき。「四方」「方角」「何方=何レノ方」

{名}かた。起点の両側から←→のように伸びた直線のむき。「四方」「方角」「何方=何レノ方」

{名}行くさき。「遊必有方=遊ブニハ必ズ方有リ」〔→論語〕

{名}行くさき。「遊必有方=遊ブニハ必ズ方有リ」〔→論語〕

{名}領域としてのくに。国土。〈類義語〉→邦ホウ。「鬼方(=鬼邦)」「方国(くに)」

{名}領域としてのくに。国土。〈類義語〉→邦ホウ。「鬼方(=鬼邦)」「方国(くに)」

{動}ならべる(ナラブ)。左右両側にならべる。また、ならべておく。〈類義語〉→並。「方舟而済於河=舟ヲ方ベテ河ヲ済ル」〔→荘子〕

{動}ならべる(ナラブ)。左右両側にならべる。また、ならべておく。〈類義語〉→並。「方舟而済於河=舟ヲ方ベテ河ヲ済ル」〔→荘子〕

{動}くらべる(クラブ)。ならべてくらべる。「比方」「子貢方人=子貢、人ヲ方ブ」〔→論語〕

{動}くらべる(クラブ)。ならべてくらべる。「比方」「子貢方人=子貢、人ヲ方ブ」〔→論語〕

ホウス{名・動}いかだ。木や竹をならべてしばってつくったいかだ。また、小舟を左右にならべてつないだ二そう舟。いかだや舟で川を渡る。▽舫ホウ(二そう舟)に当てた用法。〈類義語〉→筏ハツ(いかだ)。「方筏ホウバツ(いかだ)」「江之永矣、不可方思=江ノ永キハ、方スベカラズ」〔→詩経〕

ホウス{名・動}いかだ。木や竹をならべてしばってつくったいかだ。また、小舟を左右にならべてつないだ二そう舟。いかだや舟で川を渡る。▽舫ホウ(二そう舟)に当てた用法。〈類義語〉→筏ハツ(いかだ)。「方筏ホウバツ(いかだ)」「江之永矣、不可方思=江ノ永キハ、方スベカラズ」〔→詩経〕

{動}やぶる。きまりをやぶってかって気ままに行う。▽放に当てた用法。「方命虐民=命ヲ方リ民ヲ虐グ」〔→孟子〕

{動}やぶる。きまりをやぶってかって気ままに行う。▽放に当てた用法。「方命虐民=命ヲ方リ民ヲ虐グ」〔→孟子〕

{名}しかた。やりかた。「方法」「可謂仁之方也已=仁ノ方ト謂フベキノミ」〔→論語〕

{名}しかた。やりかた。「方法」「可謂仁之方也已=仁ノ方ト謂フベキノミ」〔→論語〕

{名}薬の調合のしかた。「処方」「薬方」「禁方(めったに使ってはならない処方)」

{名}薬の調合のしかた。「処方」「薬方」「禁方(めったに使ってはならない処方)」

{名}技術やわざ。「技方」

{名}技術やわざ。「技方」

{名}不老長生の術。▽秦シンの始皇帝や漢の武帝が重用した。「方術」「方士」

{名}不老長生の術。▽秦シンの始皇帝や漢の武帝が重用した。「方術」「方士」

{形}←→のように直線的に張り出ている。まっすぐなさま。また、きちんとしていて正しい。「方正(まっすぐで正しい)」

{形}←→のように直線的に張り出ている。まっすぐなさま。また、きちんとしていて正しい。「方正(まっすぐで正しい)」

{名・形}四角。四角い。四角い板。▽また、天は円形、地は方形(四角)だと考えられたので、大地を方という。〈対語〉→円。「方形」「規矩方員之至也=規矩ハ、方員ノ至リナリ」〔→孟子〕

{名・形}四角。四角い。四角い板。▽また、天は円形、地は方形(四角)だと考えられたので、大地を方という。〈対語〉→円。「方形」「規矩方員之至也=規矩ハ、方員ノ至リナリ」〔→孟子〕

{名}人として行うべきまっすぐな道。道徳。「義方(道徳律)」

{名}人として行うべきまっすぐな道。道徳。「義方(道徳律)」

{名}数学で、二乗した積のこと。「平方」

(16){動}あたる。ちょうどその時にあたる。〈類義語〉→当。「日方南、金居其北=日、南ニ方リ、金ハソノ北ニ居ル」〔→史記〕

(17){副}まさに。ちょうど、今。「民今方殆=民イママサニ殆シ」〔→詩経〕

(18){副}はじめて。そのときになってようやく。「方可=ハジメテ可ナリ」

(19){動・形}あてもなく出歩く。どこまでも広がる。あまねく。▽放や彷徨ホウコウの彷に当てた用法。「方羊(さまよう)」

〔国〕

{名}数学で、二乗した積のこと。「平方」

(16){動}あたる。ちょうどその時にあたる。〈類義語〉→当。「日方南、金居其北=日、南ニ方リ、金ハソノ北ニ居ル」〔→史記〕

(17){副}まさに。ちょうど、今。「民今方殆=民イママサニ殆シ」〔→詩経〕

(18){副}はじめて。そのときになってようやく。「方可=ハジメテ可ナリ」

(19){動・形}あてもなく出歩く。どこまでも広がる。あまねく。▽放や彷徨ホウコウの彷に当てた用法。「方羊(さまよう)」

〔国〕 かた。(イ)人を直接にさすことをさけ、その人のいる方角でその人をさす敬語。「あの方」(ロ)それをする人。係。「道具方」(ハ)他の人の家に住んでいるとき、その家の主人の名前の下につけることば。「田中一郎方」

かた。(イ)人を直接にさすことをさけ、その人のいる方角でその人をさす敬語。「あの方」(ロ)それをする人。係。「道具方」(ハ)他の人の家に住んでいるとき、その家の主人の名前の下につけることば。「田中一郎方」 ころ。「夕方」

《解字》

ころ。「夕方」

《解字》

象形。左右に柄の張り出たすきを描いたもので、←→のように左右に直線状に伸びる意を含み、東←→西、南←→北のような方向の意となる。また、方向や筋道のことから、方法の意を生じた。

《単語家族》

傍(両わき)

象形。左右に柄の張り出たすきを描いたもので、←→のように左右に直線状に伸びる意を含み、東←→西、南←→北のような方向の意となる。また、方向や筋道のことから、方法の意を生じた。

《単語家族》

傍(両わき) 妨(左右に手を張り出してじゃまする)

妨(左右に手を張り出してじゃまする) 防(左右に張り出た堤防)

防(左右に張り出た堤防) 房(左右に張り出たわき屋)などと同系。並ヘイ(左右にならぶ)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

房(左右に張り出たわき屋)などと同系。並ヘイ(左右にならぶ)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

模 かた🔗⭐🔉

【模】

14画 木部 [六年]

区点=4447 16進=4C4F シフトJIS=96CD

【糢】異体字異体字

14画 木部 [六年]

区点=4447 16進=4C4F シフトJIS=96CD

【糢】異体字異体字

16画 米部

区点=6887 16進=6477 シフトJIS=E2F5

《常用音訓》ボ/モ

《音読み》 モ

16画 米部

区点=6887 16進=6477 シフトJIS=E2F5

《常用音訓》ボ/モ

《音読み》 モ /ボ

/ボ 〈m

〈m ・m

・m 〉

《訓読み》 かた/のっとる

《名付け》 かた・とお・のり・ひろ

《意味》

〉

《訓読み》 かた/のっとる

《名付け》 かた・とお・のり・ひろ

《意味》

{名}かた。粘土をおしかぶせて、鋳型をつくるための木の型。また、転じて形を示すひながた。手本。「模型」「模範」

{名}かた。粘土をおしかぶせて、鋳型をつくるための木の型。また、転じて形を示すひながた。手本。「模型」「模範」

{名}全体の形や大きさ。「規模」

{名}全体の形や大きさ。「規模」

モス{動}のっとる。型になぞらえる。原型をまねる。なする。〈同義語〉→摸。「模写(=摸写)」「模放(=摸倣)」

モス{動}のっとる。型になぞらえる。原型をまねる。なする。〈同義語〉→摸。「模写(=摸写)」「模放(=摸倣)」

{動}手さぐりでさがす。〈同義語〉→摸。「暗中模索(=摸索)」

{動}手さぐりでさがす。〈同義語〉→摸。「暗中模索(=摸索)」

{形}ぼんやりしてよく見えない。〈同義語〉→糢。「模糊モコ(=糢糊)」

《解字》

会意兼形声。莫マクは、日が草の中に沈んで見えなくなるさま。上からかぶせて隠す意を含む。模は「木+音符莫」で、木でつくった型の上に粘土をかぶせ、押しつけてつくる鋳型。→莫

《単語家族》

幕マク(上からかぶせて隠すまく)と同系。また、漠マク・バクと同系で、見えないこと。またさらに、その見えないものをさぐり求める(摸)の意を生じた。

《類義》

範は、竹のたがや、わく。型は、粘土の四角い鋳型。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{形}ぼんやりしてよく見えない。〈同義語〉→糢。「模糊モコ(=糢糊)」

《解字》

会意兼形声。莫マクは、日が草の中に沈んで見えなくなるさま。上からかぶせて隠す意を含む。模は「木+音符莫」で、木でつくった型の上に粘土をかぶせ、押しつけてつくる鋳型。→莫

《単語家族》

幕マク(上からかぶせて隠すまく)と同系。また、漠マク・バクと同系で、見えないこと。またさらに、その見えないものをさぐり求める(摸)の意を生じた。

《類義》

範は、竹のたがや、わく。型は、粘土の四角い鋳型。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

14画 木部 [六年]

区点=4447 16進=4C4F シフトJIS=96CD

【糢】異体字異体字

14画 木部 [六年]

区点=4447 16進=4C4F シフトJIS=96CD

【糢】異体字異体字

16画 米部

区点=6887 16進=6477 シフトJIS=E2F5

《常用音訓》ボ/モ

《音読み》 モ

16画 米部

区点=6887 16進=6477 シフトJIS=E2F5

《常用音訓》ボ/モ

《音読み》 モ /ボ

/ボ 〈m

〈m ・m

・m 〉

《訓読み》 かた/のっとる

《名付け》 かた・とお・のり・ひろ

《意味》

〉

《訓読み》 かた/のっとる

《名付け》 かた・とお・のり・ひろ

《意味》

{名}かた。粘土をおしかぶせて、鋳型をつくるための木の型。また、転じて形を示すひながた。手本。「模型」「模範」

{名}かた。粘土をおしかぶせて、鋳型をつくるための木の型。また、転じて形を示すひながた。手本。「模型」「模範」

{名}全体の形や大きさ。「規模」

{名}全体の形や大きさ。「規模」

モス{動}のっとる。型になぞらえる。原型をまねる。なする。〈同義語〉→摸。「模写(=摸写)」「模放(=摸倣)」

モス{動}のっとる。型になぞらえる。原型をまねる。なする。〈同義語〉→摸。「模写(=摸写)」「模放(=摸倣)」

{動}手さぐりでさがす。〈同義語〉→摸。「暗中模索(=摸索)」

{動}手さぐりでさがす。〈同義語〉→摸。「暗中模索(=摸索)」

{形}ぼんやりしてよく見えない。〈同義語〉→糢。「模糊モコ(=糢糊)」

《解字》

会意兼形声。莫マクは、日が草の中に沈んで見えなくなるさま。上からかぶせて隠す意を含む。模は「木+音符莫」で、木でつくった型の上に粘土をかぶせ、押しつけてつくる鋳型。→莫

《単語家族》

幕マク(上からかぶせて隠すまく)と同系。また、漠マク・バクと同系で、見えないこと。またさらに、その見えないものをさぐり求める(摸)の意を生じた。

《類義》

範は、竹のたがや、わく。型は、粘土の四角い鋳型。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{形}ぼんやりしてよく見えない。〈同義語〉→糢。「模糊モコ(=糢糊)」

《解字》

会意兼形声。莫マクは、日が草の中に沈んで見えなくなるさま。上からかぶせて隠す意を含む。模は「木+音符莫」で、木でつくった型の上に粘土をかぶせ、押しつけてつくる鋳型。→莫

《単語家族》

幕マク(上からかぶせて隠すまく)と同系。また、漠マク・バクと同系で、見えないこと。またさらに、その見えないものをさぐり求める(摸)の意を生じた。

《類義》

範は、竹のたがや、わく。型は、粘土の四角い鋳型。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

気質 カタギ🔗⭐🔉

【気質】

キシツ

キシツ  気だて。きまえ。気性。

気だて。きまえ。気性。 宋ソウ学では、天理に対して、生きている、また、存在している現象のこと。

宋ソウ学では、天理に対して、生きている、また、存在している現象のこと。 遺伝や身体の特質によって限定された心的組織のはっきりした状態。多血質・胆汁質・粘液質などにわけられる。

遺伝や身体の特質によって限定された心的組織のはっきりした状態。多血質・胆汁質・粘液質などにわけられる。 カタギ〔国〕身分・職業・年齢などに応じた独特の気風。「職人気質」

カタギ〔国〕身分・職業・年齢などに応じた独特の気風。「職人気質」

キシツ

キシツ  気だて。きまえ。気性。

気だて。きまえ。気性。 宋ソウ学では、天理に対して、生きている、また、存在している現象のこと。

宋ソウ学では、天理に対して、生きている、また、存在している現象のこと。 遺伝や身体の特質によって限定された心的組織のはっきりした状態。多血質・胆汁質・粘液質などにわけられる。

遺伝や身体の特質によって限定された心的組織のはっきりした状態。多血質・胆汁質・粘液質などにわけられる。 カタギ〔国〕身分・職業・年齢などに応じた独特の気風。「職人気質」

カタギ〔国〕身分・職業・年齢などに応じた独特の気風。「職人気質」

潟 かた🔗⭐🔉

【潟】

15画 水部 [常用漢字]

区点=1967 16進=3363 シフトJIS=8A83

《常用音訓》かた

《音読み》 セキ

15画 水部 [常用漢字]

区点=1967 16進=3363 シフトJIS=8A83

《常用音訓》かた

《音読み》 セキ /シャク

/シャク 〈x

〈x 〉

《訓読み》 かた

《名付け》 かた

《意味》

{名}かた。海水がさしたり引いたりするひがた。

〔国〕かた。遠浅の海岸で、潮の干満によって見えかくれするところ。

《解字》

形声。右側の字が音をあらわす。

《単語家族》

瀉シャ(水が出入りする)と同系。

《類義》

→沢

〉

《訓読み》 かた

《名付け》 かた

《意味》

{名}かた。海水がさしたり引いたりするひがた。

〔国〕かた。遠浅の海岸で、潮の干満によって見えかくれするところ。

《解字》

形声。右側の字が音をあらわす。

《単語家族》

瀉シャ(水が出入りする)と同系。

《類義》

→沢

15画 水部 [常用漢字]

区点=1967 16進=3363 シフトJIS=8A83

《常用音訓》かた

《音読み》 セキ

15画 水部 [常用漢字]

区点=1967 16進=3363 シフトJIS=8A83

《常用音訓》かた

《音読み》 セキ /シャク

/シャク 〈x

〈x 〉

《訓読み》 かた

《名付け》 かた

《意味》

{名}かた。海水がさしたり引いたりするひがた。

〔国〕かた。遠浅の海岸で、潮の干満によって見えかくれするところ。

《解字》

形声。右側の字が音をあらわす。

《単語家族》

瀉シャ(水が出入りする)と同系。

《類義》

→沢

〉

《訓読み》 かた

《名付け》 かた

《意味》

{名}かた。海水がさしたり引いたりするひがた。

〔国〕かた。遠浅の海岸で、潮の干満によって見えかくれするところ。

《解字》

形声。右側の字が音をあらわす。

《単語家族》

瀉シャ(水が出入りする)と同系。

《類義》

→沢

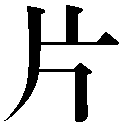

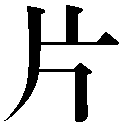

片 かた🔗⭐🔉

【片】

4画 片部 [六年]

区点=4250 16進=4A52 シフトJIS=95D0

《常用音訓》ヘン/かた

《音読み》 ヘン

4画 片部 [六年]

区点=4250 16進=4A52 シフトJIS=95D0

《常用音訓》ヘン/かた

《音読み》 ヘン

〈pi

〈pi n・pi

n・pi n〉

《訓読み》 きれ/ひら/かけ/かた/ペンス

《名付け》 かた

《意味》

n〉

《訓読み》 きれ/ひら/かけ/かた/ペンス

《名付け》 かた

《意味》

{名}きれ。薄く平らなきれはし。「木片」「断片」

{名}きれ。薄く平らなきれはし。「木片」「断片」

{形}少しであるさま。わずかなさま。また、一面に広がったさま。「片時」「片雨」「一片沙イッペンノスナ」

{形}少しであるさま。わずかなさま。また、一面に広がったさま。「片時」「片雨」「一片沙イッペンノスナ」

{単位}ひら。かけ。きれ。薄く平らなきれはしを数えるときのことば。「長安一片月=長安一片ノ月」〔→李白〕

〔国〕

{単位}ひら。かけ。きれ。薄く平らなきれはしを数えるときのことば。「長安一片月=長安一片ノ月」〔→李白〕

〔国〕 かた。二つで一組になるもののうちの一つの意をあらわすことば。「片親」

かた。二つで一組になるもののうちの一つの意をあらわすことば。「片親」 かた。中心の部分から離れていて遠いの意をあらわすことば。「片田舎カタイナカ」

かた。中心の部分から離れていて遠いの意をあらわすことば。「片田舎カタイナカ」 かた。不完全であるの意をあらわすことば。「片手間」

かた。不完全であるの意をあらわすことば。「片手間」 ペンス。イギリスの貨幣の単位。▽penceの音訳。

《解字》

ペンス。イギリスの貨幣の単位。▽penceの音訳。

《解字》

象形。片は、爿ショウ(寝台の長細い板)の逆の形であるともいい、また木の字を半分に切ったその右側の部分であるともいう。いずれにせよ木のきれはしを描いたもの。薄く平らなきれはしのこと。

《単語家族》

判(二つに切る)

象形。片は、爿ショウ(寝台の長細い板)の逆の形であるともいい、また木の字を半分に切ったその右側の部分であるともいう。いずれにせよ木のきれはしを描いたもの。薄く平らなきれはしのこと。

《単語家族》

判(二つに切る) 半

半 篇ヘン(薄く平らな竹ふだ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

篇ヘン(薄く平らな竹ふだ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

4画 片部 [六年]

区点=4250 16進=4A52 シフトJIS=95D0

《常用音訓》ヘン/かた

《音読み》 ヘン

4画 片部 [六年]

区点=4250 16進=4A52 シフトJIS=95D0

《常用音訓》ヘン/かた

《音読み》 ヘン

〈pi

〈pi n・pi

n・pi n〉

《訓読み》 きれ/ひら/かけ/かた/ペンス

《名付け》 かた

《意味》

n〉

《訓読み》 きれ/ひら/かけ/かた/ペンス

《名付け》 かた

《意味》

{名}きれ。薄く平らなきれはし。「木片」「断片」

{名}きれ。薄く平らなきれはし。「木片」「断片」

{形}少しであるさま。わずかなさま。また、一面に広がったさま。「片時」「片雨」「一片沙イッペンノスナ」

{形}少しであるさま。わずかなさま。また、一面に広がったさま。「片時」「片雨」「一片沙イッペンノスナ」

{単位}ひら。かけ。きれ。薄く平らなきれはしを数えるときのことば。「長安一片月=長安一片ノ月」〔→李白〕

〔国〕

{単位}ひら。かけ。きれ。薄く平らなきれはしを数えるときのことば。「長安一片月=長安一片ノ月」〔→李白〕

〔国〕 かた。二つで一組になるもののうちの一つの意をあらわすことば。「片親」

かた。二つで一組になるもののうちの一つの意をあらわすことば。「片親」 かた。中心の部分から離れていて遠いの意をあらわすことば。「片田舎カタイナカ」

かた。中心の部分から離れていて遠いの意をあらわすことば。「片田舎カタイナカ」 かた。不完全であるの意をあらわすことば。「片手間」

かた。不完全であるの意をあらわすことば。「片手間」 ペンス。イギリスの貨幣の単位。▽penceの音訳。

《解字》

ペンス。イギリスの貨幣の単位。▽penceの音訳。

《解字》

象形。片は、爿ショウ(寝台の長細い板)の逆の形であるともいい、また木の字を半分に切ったその右側の部分であるともいう。いずれにせよ木のきれはしを描いたもの。薄く平らなきれはしのこと。

《単語家族》

判(二つに切る)

象形。片は、爿ショウ(寝台の長細い板)の逆の形であるともいい、また木の字を半分に切ったその右側の部分であるともいう。いずれにせよ木のきれはしを描いたもの。薄く平らなきれはしのこと。

《単語家族》

判(二つに切る) 半

半 篇ヘン(薄く平らな竹ふだ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

篇ヘン(薄く平らな竹ふだ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

牢 かたい🔗⭐🔉

【牢】

7画 牛部

区点=4720 16進=4F34 シフトJIS=9853

《音読み》 ロウ(ラウ)

7画 牛部

区点=4720 16進=4F34 シフトJIS=9853

《音読み》 ロウ(ラウ)

〈l

〈l o〉

《訓読み》 ひとや/かたい(かたし)

《意味》

o〉

《訓読み》 ひとや/かたい(かたし)

《意味》

{名}家畜をとじこめてかこう小屋。「執豕于牢=豕ヲ牢ニ執ラフ」〔→詩経〕

{名}家畜をとじこめてかこう小屋。「執豕于牢=豕ヲ牢ニ執ラフ」〔→詩経〕

{名}ひとや。罪人をかたくとじこめるろうや。「牢獄ロウゴク」「秦築長城比鉄牢=秦ハ長城ヲ築イテ鉄牢ニ比ス」〔→汪遵〕

{名}ひとや。罪人をかたくとじこめるろうや。「牢獄ロウゴク」「秦築長城比鉄牢=秦ハ長城ヲ築イテ鉄牢ニ比ス」〔→汪遵〕

{名}とじこめて飼った家畜を、祭礼の犠牲ギセイとして供えたもの。いけにえ。「太牢タイロウ(牛・羊・豕シを犠牲にしたもので、一級品の供えもの)」「少牢ショウロウ(羊と豕を犠牲にしたもので、二級品の供えもの)」

{名}とじこめて飼った家畜を、祭礼の犠牲ギセイとして供えたもの。いけにえ。「太牢タイロウ(牛・羊・豕シを犠牲にしたもので、一級品の供えもの)」「少牢ショウロウ(羊と豕を犠牲にしたもので、二級品の供えもの)」

ロウタリ{形}かたい(カタシ)。がっちりとかたくて、動きがとれないさま。「牢固ロウコ」「牢不可破=牢トシテ破ルベカラズ」〔→韓愈〕

ロウタリ{形}かたい(カタシ)。がっちりとかたくて、動きがとれないさま。「牢固ロウコ」「牢不可破=牢トシテ破ルベカラズ」〔→韓愈〕

{形}とじこめられたさま。「発牢騒=牢騒ヲ発ス」

《解字》

{形}とじこめられたさま。「発牢騒=牢騒ヲ発ス」

《解字》

会意。「宀(やね)+牛」で、牛などの家畜を、しっかり小屋の中にとじこめることを示す。

《単語家族》

老(骨組みがかたくなって、動きがとれない)

会意。「宀(やね)+牛」で、牛などの家畜を、しっかり小屋の中にとじこめることを示す。

《単語家族》

老(骨組みがかたくなって、動きがとれない) 留(しこり固まって動かない)などと同系。

《類義》

獄は、がみがみといがみ合う裁判のことから、転じて監獄の意となったことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

留(しこり固まって動かない)などと同系。

《類義》

獄は、がみがみといがみ合う裁判のことから、転じて監獄の意となったことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

7画 牛部

区点=4720 16進=4F34 シフトJIS=9853

《音読み》 ロウ(ラウ)

7画 牛部

区点=4720 16進=4F34 シフトJIS=9853

《音読み》 ロウ(ラウ)

〈l

〈l o〉

《訓読み》 ひとや/かたい(かたし)

《意味》

o〉

《訓読み》 ひとや/かたい(かたし)

《意味》

{名}家畜をとじこめてかこう小屋。「執豕于牢=豕ヲ牢ニ執ラフ」〔→詩経〕

{名}家畜をとじこめてかこう小屋。「執豕于牢=豕ヲ牢ニ執ラフ」〔→詩経〕

{名}ひとや。罪人をかたくとじこめるろうや。「牢獄ロウゴク」「秦築長城比鉄牢=秦ハ長城ヲ築イテ鉄牢ニ比ス」〔→汪遵〕

{名}ひとや。罪人をかたくとじこめるろうや。「牢獄ロウゴク」「秦築長城比鉄牢=秦ハ長城ヲ築イテ鉄牢ニ比ス」〔→汪遵〕

{名}とじこめて飼った家畜を、祭礼の犠牲ギセイとして供えたもの。いけにえ。「太牢タイロウ(牛・羊・豕シを犠牲にしたもので、一級品の供えもの)」「少牢ショウロウ(羊と豕を犠牲にしたもので、二級品の供えもの)」

{名}とじこめて飼った家畜を、祭礼の犠牲ギセイとして供えたもの。いけにえ。「太牢タイロウ(牛・羊・豕シを犠牲にしたもので、一級品の供えもの)」「少牢ショウロウ(羊と豕を犠牲にしたもので、二級品の供えもの)」

ロウタリ{形}かたい(カタシ)。がっちりとかたくて、動きがとれないさま。「牢固ロウコ」「牢不可破=牢トシテ破ルベカラズ」〔→韓愈〕

ロウタリ{形}かたい(カタシ)。がっちりとかたくて、動きがとれないさま。「牢固ロウコ」「牢不可破=牢トシテ破ルベカラズ」〔→韓愈〕

{形}とじこめられたさま。「発牢騒=牢騒ヲ発ス」

《解字》

{形}とじこめられたさま。「発牢騒=牢騒ヲ発ス」

《解字》

会意。「宀(やね)+牛」で、牛などの家畜を、しっかり小屋の中にとじこめることを示す。

《単語家族》

老(骨組みがかたくなって、動きがとれない)

会意。「宀(やね)+牛」で、牛などの家畜を、しっかり小屋の中にとじこめることを示す。

《単語家族》

老(骨組みがかたくなって、動きがとれない) 留(しこり固まって動かない)などと同系。

《類義》

獄は、がみがみといがみ合う裁判のことから、転じて監獄の意となったことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

留(しこり固まって動かない)などと同系。

《類義》

獄は、がみがみといがみ合う裁判のことから、転じて監獄の意となったことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

矼 かたい🔗⭐🔉

硬 かたい🔗⭐🔉

【硬】

12画 石部 [常用漢字]

区点=2537 16進=3945 シフトJIS=8D64

《常用音訓》コウ/かた…い

《音読み》 コウ(カウ)

12画 石部 [常用漢字]

区点=2537 16進=3945 シフトJIS=8D64

《常用音訓》コウ/かた…い

《音読み》 コウ(カウ) /ゴウ(ガウ)

/ゴウ(ガウ) /ギョウ(ギャウ)

/ギョウ(ギャウ) 〈y

〈y ng〉

《訓読み》 かたい(かたし)

《名付け》 かた・かたし

《意味》

{形}かたい(カタシ)。しんがかたい。しんが張りすぎて動きがとれないさま。〈対語〉→軟。「生硬(なまでかたい)」「強硬」「硬直」

《解字》

会意兼形声。更コウは「丙(ピンとはる)+攴(動詞記号)」から成り、かたくぴんとはること。硬は「石+音符更」で、石のようにかたく張りつめること。→更

《単語家族》

康(かたい)

ng〉

《訓読み》 かたい(かたし)

《名付け》 かた・かたし

《意味》

{形}かたい(カタシ)。しんがかたい。しんが張りすぎて動きがとれないさま。〈対語〉→軟。「生硬(なまでかたい)」「強硬」「硬直」

《解字》

会意兼形声。更コウは「丙(ピンとはる)+攴(動詞記号)」から成り、かたくぴんとはること。硬は「石+音符更」で、石のようにかたく張りつめること。→更

《単語家族》

康(かたい) 哽コウ(かたくてつかえる)と同系。

《類義》

→堅

《異字同訓》

かたい。 →堅

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

哽コウ(かたくてつかえる)と同系。

《類義》

→堅

《異字同訓》

かたい。 →堅

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 石部 [常用漢字]

区点=2537 16進=3945 シフトJIS=8D64

《常用音訓》コウ/かた…い

《音読み》 コウ(カウ)

12画 石部 [常用漢字]

区点=2537 16進=3945 シフトJIS=8D64

《常用音訓》コウ/かた…い

《音読み》 コウ(カウ) /ゴウ(ガウ)

/ゴウ(ガウ) /ギョウ(ギャウ)

/ギョウ(ギャウ) 〈y

〈y ng〉

《訓読み》 かたい(かたし)

《名付け》 かた・かたし

《意味》

{形}かたい(カタシ)。しんがかたい。しんが張りすぎて動きがとれないさま。〈対語〉→軟。「生硬(なまでかたい)」「強硬」「硬直」

《解字》

会意兼形声。更コウは「丙(ピンとはる)+攴(動詞記号)」から成り、かたくぴんとはること。硬は「石+音符更」で、石のようにかたく張りつめること。→更

《単語家族》

康(かたい)

ng〉

《訓読み》 かたい(かたし)

《名付け》 かた・かたし

《意味》

{形}かたい(カタシ)。しんがかたい。しんが張りすぎて動きがとれないさま。〈対語〉→軟。「生硬(なまでかたい)」「強硬」「硬直」

《解字》

会意兼形声。更コウは「丙(ピンとはる)+攴(動詞記号)」から成り、かたくぴんとはること。硬は「石+音符更」で、石のようにかたく張りつめること。→更

《単語家族》

康(かたい) 哽コウ(かたくてつかえる)と同系。

《類義》

→堅

《異字同訓》

かたい。 →堅

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

哽コウ(かたくてつかえる)と同系。

《類義》

→堅

《異字同訓》

かたい。 →堅

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

確 かたい🔗⭐🔉

【確】

15画 石部 [五年]

区点=1946 16進=334E シフトJIS=8A6D

《常用音訓》カク/たし…か/たし…かめる

《音読み》 カク

15画 石部 [五年]

区点=1946 16進=334E シフトJIS=8A6D

《常用音訓》カク/たし…か/たし…かめる

《音読み》 カク

〈qu

〈qu 〉

《訓読み》 たしかめる/たしか(たしかなり)/かたい(かたし)

《名付け》 あきら・かた・かたし・たい・たしか

《意味》

〉

《訓読み》 たしかめる/たしか(たしかなり)/かたい(かたし)

《名付け》 あきら・かた・かたし・たい・たしか

《意味》

カクタリ{形}たしか(タシカナリ)。かたくきまって動かない。「確実」「正確」

カクタリ{形}たしか(タシカナリ)。かたくきまって動かない。「確実」「正確」

{形}かたい(カタシ)。しっかりとかたまっているさま。きまって動かないさま。〈類義語〉→固。「確固」「確立」

《解字》

形声。右側の字(音カク)は、高くとぶ白い鳥をあらわす。ここでは単に音を示すだけである。確は、もとかたくて白い石英。石のようにかたくて、しかも明白な、の意を含む。

《単語家族》

覈カク(かたい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{形}かたい(カタシ)。しっかりとかたまっているさま。きまって動かないさま。〈類義語〉→固。「確固」「確立」

《解字》

形声。右側の字(音カク)は、高くとぶ白い鳥をあらわす。ここでは単に音を示すだけである。確は、もとかたくて白い石英。石のようにかたくて、しかも明白な、の意を含む。

《単語家族》

覈カク(かたい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

15画 石部 [五年]

区点=1946 16進=334E シフトJIS=8A6D

《常用音訓》カク/たし…か/たし…かめる

《音読み》 カク

15画 石部 [五年]

区点=1946 16進=334E シフトJIS=8A6D

《常用音訓》カク/たし…か/たし…かめる

《音読み》 カク

〈qu

〈qu 〉

《訓読み》 たしかめる/たしか(たしかなり)/かたい(かたし)

《名付け》 あきら・かた・かたし・たい・たしか

《意味》

〉

《訓読み》 たしかめる/たしか(たしかなり)/かたい(かたし)

《名付け》 あきら・かた・かたし・たい・たしか

《意味》

カクタリ{形}たしか(タシカナリ)。かたくきまって動かない。「確実」「正確」

カクタリ{形}たしか(タシカナリ)。かたくきまって動かない。「確実」「正確」

{形}かたい(カタシ)。しっかりとかたまっているさま。きまって動かないさま。〈類義語〉→固。「確固」「確立」

《解字》

形声。右側の字(音カク)は、高くとぶ白い鳥をあらわす。ここでは単に音を示すだけである。確は、もとかたくて白い石英。石のようにかたくて、しかも明白な、の意を含む。

《単語家族》

覈カク(かたい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{形}かたい(カタシ)。しっかりとかたまっているさま。きまって動かないさま。〈類義語〉→固。「確固」「確立」

《解字》

形声。右側の字(音カク)は、高くとぶ白い鳥をあらわす。ここでは単に音を示すだけである。確は、もとかたくて白い石英。石のようにかたくて、しかも明白な、の意を含む。

《単語家族》

覈カク(かたい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

禍胎 カタイ🔗⭐🔉

【禍胎】

カタイ わざわいを引きおこすもと。▽「漢書」枚乗伝の「福生有基、禍生有胎=福生ズルニ基有リ、禍生ズルニ胎有リ」から。

範 かた🔗⭐🔉

【範】

15画 竹部 [常用漢字]

区点=4047 16進=484F シフトJIS=94CD

《常用音訓》ハン

《音読み》 ハン(ハム)

15画 竹部 [常用漢字]

区点=4047 16進=484F シフトJIS=94CD

《常用音訓》ハン

《音読み》 ハン(ハム) /ボン(ボム)

/ボン(ボム) 〈f

〈f n〉

《訓読み》 わく/かた/のり

《名付け》 すすむ・のり

《意味》

n〉

《訓読み》 わく/かた/のり

《名付け》 すすむ・のり

《意味》

{名}わく。かた。竹でこしらえたわく。また陶器の粘土をつめこむかた。〈類義語〉→模(木のかた)。「模範(かた、手本となるかた)」「範囲」

{名}わく。かた。竹でこしらえたわく。また陶器の粘土をつめこむかた。〈類義語〉→模(木のかた)。「模範(かた、手本となるかた)」「範囲」

{名}のり。はみ出てはいけないわく。物事の手本となるかた。「規範」「典範(基準となる手本)」

《解字》

会意兼形声。氾ハンは、水が、おさえてあるわくをこえて出ようとすること。笵ハンは「竹+音符氾」からなり、はみ出ないようにおさえる竹のわく。範は「車+音符笵の略体」で、車輪をしめる外わく。たが。

《単語家族》

氾

{名}のり。はみ出てはいけないわく。物事の手本となるかた。「規範」「典範(基準となる手本)」

《解字》

会意兼形声。氾ハンは、水が、おさえてあるわくをこえて出ようとすること。笵ハンは「竹+音符氾」からなり、はみ出ないようにおさえる竹のわく。範は「車+音符笵の略体」で、車輪をしめる外わく。たが。

《単語家族》

氾 笵などは、すべて同系。法は、語尾が入声(つまり音)に転じたことばで、範と縁が近い。

《類義》

→憲・→模

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

笵などは、すべて同系。法は、語尾が入声(つまり音)に転じたことばで、範と縁が近い。

《類義》

→憲・→模

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

15画 竹部 [常用漢字]

区点=4047 16進=484F シフトJIS=94CD

《常用音訓》ハン

《音読み》 ハン(ハム)

15画 竹部 [常用漢字]

区点=4047 16進=484F シフトJIS=94CD

《常用音訓》ハン

《音読み》 ハン(ハム) /ボン(ボム)

/ボン(ボム) 〈f

〈f n〉

《訓読み》 わく/かた/のり

《名付け》 すすむ・のり

《意味》

n〉

《訓読み》 わく/かた/のり

《名付け》 すすむ・のり

《意味》

{名}わく。かた。竹でこしらえたわく。また陶器の粘土をつめこむかた。〈類義語〉→模(木のかた)。「模範(かた、手本となるかた)」「範囲」

{名}わく。かた。竹でこしらえたわく。また陶器の粘土をつめこむかた。〈類義語〉→模(木のかた)。「模範(かた、手本となるかた)」「範囲」

{名}のり。はみ出てはいけないわく。物事の手本となるかた。「規範」「典範(基準となる手本)」

《解字》

会意兼形声。氾ハンは、水が、おさえてあるわくをこえて出ようとすること。笵ハンは「竹+音符氾」からなり、はみ出ないようにおさえる竹のわく。範は「車+音符笵の略体」で、車輪をしめる外わく。たが。

《単語家族》

氾

{名}のり。はみ出てはいけないわく。物事の手本となるかた。「規範」「典範(基準となる手本)」

《解字》

会意兼形声。氾ハンは、水が、おさえてあるわくをこえて出ようとすること。笵ハンは「竹+音符氾」からなり、はみ出ないようにおさえる竹のわく。範は「車+音符笵の略体」で、車輪をしめる外わく。たが。

《単語家族》

氾 笵などは、すべて同系。法は、語尾が入声(つまり音)に転じたことばで、範と縁が近い。

《類義》

→憲・→模

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

笵などは、すべて同系。法は、語尾が入声(つまり音)に転じたことばで、範と縁が近い。

《類義》

→憲・→模

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

緊 かたい🔗⭐🔉

【緊】

15画 糸部 [常用漢字]

区点=2259 16進=365B シフトJIS=8BD9

《常用音訓》キン

《音読み》 キン

15画 糸部 [常用漢字]

区点=2259 16進=365B シフトJIS=8BD9

《常用音訓》キン

《音読み》 キン

〈j

〈j n〉

《訓読み》 かたい(かたし)/きつい(きつし)/しめる(しむ)/しまる

《意味》

n〉

《訓読み》 かたい(かたし)/きつい(きつし)/しめる(しむ)/しまる

《意味》

{形}かたい(カタシ)。きつい(キツシ)。しっかりとひきしめたさま。また、しっかりとひきしまったさま。〈対語〉→緩(ゆるい)。

{形}かたい(カタシ)。きつい(キツシ)。しっかりとひきしめたさま。また、しっかりとひきしまったさま。〈対語〉→緩(ゆるい)。

{形}すきまやゆとりがない。物事がさしせまったさま。〈対語〉→緩。「緊要」「緊迫」

{形}すきまやゆとりがない。物事がさしせまったさま。〈対語〉→緩。「緊要」「緊迫」

{動}しめる(シム)。しまる。きつくひきしめる。きつくひきしまる。「緊縮」「緊縛」

《解字》

会意兼形声。上部は「臣(伏し目)+又(動詞の記号)」の会意文字で、伏し目をしてかしこまるどれいのように、からだをかたく緊張させること。緊はそれを音符とし、糸を加えた字で、糸をかたくひきしめること。

《単語家族》

堅(こちこちにかたい)

{動}しめる(シム)。しまる。きつくひきしめる。きつくひきしまる。「緊縮」「緊縛」

《解字》

会意兼形声。上部は「臣(伏し目)+又(動詞の記号)」の会意文字で、伏し目をしてかしこまるどれいのように、からだをかたく緊張させること。緊はそれを音符とし、糸を加えた字で、糸をかたくひきしめること。

《単語家族》

堅(こちこちにかたい) 賢(ひきしまってぬけめがない→かしこい)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

賢(ひきしまってぬけめがない→かしこい)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

15画 糸部 [常用漢字]

区点=2259 16進=365B シフトJIS=8BD9

《常用音訓》キン

《音読み》 キン

15画 糸部 [常用漢字]

区点=2259 16進=365B シフトJIS=8BD9

《常用音訓》キン

《音読み》 キン

〈j

〈j n〉

《訓読み》 かたい(かたし)/きつい(きつし)/しめる(しむ)/しまる

《意味》

n〉

《訓読み》 かたい(かたし)/きつい(きつし)/しめる(しむ)/しまる

《意味》

{形}かたい(カタシ)。きつい(キツシ)。しっかりとひきしめたさま。また、しっかりとひきしまったさま。〈対語〉→緩(ゆるい)。

{形}かたい(カタシ)。きつい(キツシ)。しっかりとひきしめたさま。また、しっかりとひきしまったさま。〈対語〉→緩(ゆるい)。

{形}すきまやゆとりがない。物事がさしせまったさま。〈対語〉→緩。「緊要」「緊迫」

{形}すきまやゆとりがない。物事がさしせまったさま。〈対語〉→緩。「緊要」「緊迫」

{動}しめる(シム)。しまる。きつくひきしめる。きつくひきしまる。「緊縮」「緊縛」

《解字》

会意兼形声。上部は「臣(伏し目)+又(動詞の記号)」の会意文字で、伏し目をしてかしこまるどれいのように、からだをかたく緊張させること。緊はそれを音符とし、糸を加えた字で、糸をかたくひきしめること。

《単語家族》

堅(こちこちにかたい)

{動}しめる(シム)。しまる。きつくひきしめる。きつくひきしまる。「緊縮」「緊縛」

《解字》

会意兼形声。上部は「臣(伏し目)+又(動詞の記号)」の会意文字で、伏し目をしてかしこまるどれいのように、からだをかたく緊張させること。緊はそれを音符とし、糸を加えた字で、糸をかたくひきしめること。

《単語家族》

堅(こちこちにかたい) 賢(ひきしまってぬけめがない→かしこい)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

賢(ひきしまってぬけめがない→かしこい)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

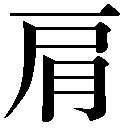

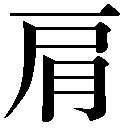

肩 かた🔗⭐🔉

【肩】

8画 肉部 [常用漢字]

区点=2410 16進=382A シフトJIS=8CA8

《常用音訓》ケン/かた

《音読み》 ケン

8画 肉部 [常用漢字]

区点=2410 16進=382A シフトJIS=8CA8

《常用音訓》ケン/かた

《音読み》 ケン

〈ji

〈ji n〉

《訓読み》 かた

《意味》

n〉

《訓読み》 かた

《意味》

{名}かた。かっちりとして平らなかた。「比肩=肩ヲ比ブ」「拍肩執袂=肩ヲ拍チ袂ヲ執ル」「脅肩諂笑=脅肩シテ諂ヒ笑フ」〔→孟子〕

{名}かた。かっちりとして平らなかた。「比肩=肩ヲ比ブ」「拍肩執袂=肩ヲ拍チ袂ヲ執ル」「脅肩諂笑=脅肩シテ諂ヒ笑フ」〔→孟子〕

{名}かた。獣では、前足の上部。また、鳥では、翼のつけねの部分。また、器物の、人間でいえばかたにあたる部分。

{名}かた。獣では、前足の上部。また、鳥では、翼のつけねの部分。また、器物の、人間でいえばかたにあたる部分。

{動}かたで重さをこらえる。

{動}かたで重さをこらえる。

{名}三歳、または四歳の家畜。

{名}三歳、または四歳の家畜。

「肩肩ケンケン」とは、かっちりとかたくて、まっすぐなさま。

《解字》

「肩肩ケンケン」とは、かっちりとかたくて、まっすぐなさま。

《解字》

会意。「かたから手の垂れたさま+肉」で、かたくて平らなかたのこと。上部は戸ではない。

《単語家族》

堅ケン(かっちり)

会意。「かたから手の垂れたさま+肉」で、かたくて平らなかたのこと。上部は戸ではない。

《単語家族》

堅ケン(かっちり) 幵ケン(かたくて平ら)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

幵ケン(かたくて平ら)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

8画 肉部 [常用漢字]

区点=2410 16進=382A シフトJIS=8CA8

《常用音訓》ケン/かた

《音読み》 ケン

8画 肉部 [常用漢字]

区点=2410 16進=382A シフトJIS=8CA8

《常用音訓》ケン/かた

《音読み》 ケン

〈ji

〈ji n〉

《訓読み》 かた

《意味》

n〉

《訓読み》 かた

《意味》

{名}かた。かっちりとして平らなかた。「比肩=肩ヲ比ブ」「拍肩執袂=肩ヲ拍チ袂ヲ執ル」「脅肩諂笑=脅肩シテ諂ヒ笑フ」〔→孟子〕

{名}かた。かっちりとして平らなかた。「比肩=肩ヲ比ブ」「拍肩執袂=肩ヲ拍チ袂ヲ執ル」「脅肩諂笑=脅肩シテ諂ヒ笑フ」〔→孟子〕

{名}かた。獣では、前足の上部。また、鳥では、翼のつけねの部分。また、器物の、人間でいえばかたにあたる部分。

{名}かた。獣では、前足の上部。また、鳥では、翼のつけねの部分。また、器物の、人間でいえばかたにあたる部分。

{動}かたで重さをこらえる。

{動}かたで重さをこらえる。

{名}三歳、または四歳の家畜。

{名}三歳、または四歳の家畜。

「肩肩ケンケン」とは、かっちりとかたくて、まっすぐなさま。

《解字》

「肩肩ケンケン」とは、かっちりとかたくて、まっすぐなさま。

《解字》

会意。「かたから手の垂れたさま+肉」で、かたくて平らなかたのこと。上部は戸ではない。

《単語家族》

堅ケン(かっちり)

会意。「かたから手の垂れたさま+肉」で、かたくて平らなかたのこと。上部は戸ではない。

《単語家族》

堅ケン(かっちり) 幵ケン(かたくて平ら)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

幵ケン(かたくて平ら)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

艱 かたい🔗⭐🔉

【艱】

17画 艮部

区点=7169 16進=6765 シフトJIS=E485

《音読み》 カン

17画 艮部

区点=7169 16進=6765 シフトJIS=E485

《音読み》 カン /ケン

/ケン 〈ji

〈ji n〉

《訓読み》 かたい(かたし)

《意味》

n〉

《訓読み》 かたい(かたし)

《意味》

{形}かたい(カタシ)。ひからびて動きがとれない。困難でつらい。〈類義語〉→難。「艱難カンナン」

{形}かたい(カタシ)。ひからびて動きがとれない。困難でつらい。〈類義語〉→難。「艱難カンナン」

{名}やりにくい状態。つらさ。なんぎ。〈類義語〉→憂。「莫知我艱=我ガ艱ヲ知ルナシ」〔→詩経〕「憂艱ユウカン」「丁艱テイカン(父母の喪にあうこと)」

《解字》

会意兼形声。左側の字は動物の皮を火でからからに乾かすさま。ひでりや乾燥を示す。艮コンは動きがとれないの意。艱は「ひでり+音符艮コン」。乾いて動きのとれないつらい状態のこと。

《単語家族》

根コン(動かないね)

{名}やりにくい状態。つらさ。なんぎ。〈類義語〉→憂。「莫知我艱=我ガ艱ヲ知ルナシ」〔→詩経〕「憂艱ユウカン」「丁艱テイカン(父母の喪にあうこと)」

《解字》

会意兼形声。左側の字は動物の皮を火でからからに乾かすさま。ひでりや乾燥を示す。艮コンは動きがとれないの意。艱は「ひでり+音符艮コン」。乾いて動きのとれないつらい状態のこと。

《単語家族》

根コン(動かないね) 限ゲン(動かない境界)などと同系。

《類義》

難ナンは、ゆきなやむこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

限ゲン(動かない境界)などと同系。

《類義》

難ナンは、ゆきなやむこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

17画 艮部

区点=7169 16進=6765 シフトJIS=E485

《音読み》 カン

17画 艮部

区点=7169 16進=6765 シフトJIS=E485

《音読み》 カン /ケン

/ケン 〈ji

〈ji n〉

《訓読み》 かたい(かたし)

《意味》

n〉

《訓読み》 かたい(かたし)

《意味》

{形}かたい(カタシ)。ひからびて動きがとれない。困難でつらい。〈類義語〉→難。「艱難カンナン」

{形}かたい(カタシ)。ひからびて動きがとれない。困難でつらい。〈類義語〉→難。「艱難カンナン」

{名}やりにくい状態。つらさ。なんぎ。〈類義語〉→憂。「莫知我艱=我ガ艱ヲ知ルナシ」〔→詩経〕「憂艱ユウカン」「丁艱テイカン(父母の喪にあうこと)」

《解字》

会意兼形声。左側の字は動物の皮を火でからからに乾かすさま。ひでりや乾燥を示す。艮コンは動きがとれないの意。艱は「ひでり+音符艮コン」。乾いて動きのとれないつらい状態のこと。

《単語家族》

根コン(動かないね)

{名}やりにくい状態。つらさ。なんぎ。〈類義語〉→憂。「莫知我艱=我ガ艱ヲ知ルナシ」〔→詩経〕「憂艱ユウカン」「丁艱テイカン(父母の喪にあうこと)」

《解字》

会意兼形声。左側の字は動物の皮を火でからからに乾かすさま。ひでりや乾燥を示す。艮コンは動きがとれないの意。艱は「ひでり+音符艮コン」。乾いて動きのとれないつらい状態のこと。

《単語家族》

根コン(動かないね) 限ゲン(動かない境界)などと同系。

《類義》

難ナンは、ゆきなやむこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

限ゲン(動かない境界)などと同系。

《類義》

難ナンは、ゆきなやむこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

荷戴 カタイ🔗⭐🔉

【荷戴】

カタイ 君主の恩恵をつつしんでうける。

虔 かたい🔗⭐🔉

【虔】

10画 虍部

区点=7342 16進=694A シフトJIS=E569

《音読み》 ケン

10画 虍部

区点=7342 16進=694A シフトJIS=E569

《音読み》 ケン /ゲン

/ゲン 〈qi

〈qi n〉

《訓読み》 かたい(かたし)/つつしむ/しいる(しふ)

《意味》

n〉

《訓読み》 かたい(かたし)/つつしむ/しいる(しふ)

《意味》

{動・形}かたい(カタシ)。ひきしまっている。ゆるみがない。かっちりとしめる。「奪攘矯虔ダツジョウキョウケン(あるものをうばって、がっちり守る)」〔→書経〕

{動・形}かたい(カタシ)。ひきしまっている。ゆるみがない。かっちりとしめる。「奪攘矯虔ダツジョウキョウケン(あるものをうばって、がっちり守る)」〔→書経〕

{動・形・名}つつしむ。緊張してつつしみ深くする。かたくるしい。くそまじめな心や態度。「敬虔ケイケン」「虔卜於先君也=ツツシンデ先君ニ卜スルナリ」〔→左伝〕

{動・形・名}つつしむ。緊張してつつしみ深くする。かたくるしい。くそまじめな心や態度。「敬虔ケイケン」「虔卜於先君也=ツツシンデ先君ニ卜スルナリ」〔→左伝〕

{動・名}しいる(シフ)。むりじいする。むりにとる。転じて、強盗をいう。「虔劉ケンリュウ」

《解字》

会意。「虍+文」。とらの模様のように、きちんとしていることをあらわす。

《類義》

→慎

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動・名}しいる(シフ)。むりじいする。むりにとる。転じて、強盗をいう。「虔劉ケンリュウ」

《解字》

会意。「虍+文」。とらの模様のように、きちんとしていることをあらわす。

《類義》

→慎

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画 虍部

区点=7342 16進=694A シフトJIS=E569

《音読み》 ケン

10画 虍部

区点=7342 16進=694A シフトJIS=E569

《音読み》 ケン /ゲン

/ゲン 〈qi

〈qi n〉

《訓読み》 かたい(かたし)/つつしむ/しいる(しふ)

《意味》

n〉

《訓読み》 かたい(かたし)/つつしむ/しいる(しふ)

《意味》

{動・形}かたい(カタシ)。ひきしまっている。ゆるみがない。かっちりとしめる。「奪攘矯虔ダツジョウキョウケン(あるものをうばって、がっちり守る)」〔→書経〕

{動・形}かたい(カタシ)。ひきしまっている。ゆるみがない。かっちりとしめる。「奪攘矯虔ダツジョウキョウケン(あるものをうばって、がっちり守る)」〔→書経〕

{動・形・名}つつしむ。緊張してつつしみ深くする。かたくるしい。くそまじめな心や態度。「敬虔ケイケン」「虔卜於先君也=ツツシンデ先君ニ卜スルナリ」〔→左伝〕

{動・形・名}つつしむ。緊張してつつしみ深くする。かたくるしい。くそまじめな心や態度。「敬虔ケイケン」「虔卜於先君也=ツツシンデ先君ニ卜スルナリ」〔→左伝〕

{動・名}しいる(シフ)。むりじいする。むりにとる。転じて、強盗をいう。「虔劉ケンリュウ」

《解字》

会意。「虍+文」。とらの模様のように、きちんとしていることをあらわす。

《類義》

→慎

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動・名}しいる(シフ)。むりじいする。むりにとる。転じて、強盗をいう。「虔劉ケンリュウ」

《解字》

会意。「虍+文」。とらの模様のように、きちんとしていることをあらわす。

《類義》

→慎

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

辱 かたじけない🔗⭐🔉

【辱】

10画 辰部 [常用漢字]

区点=3111 16進=3F2B シフトJIS=904A

《常用音訓》ジョク/はずかし…める

《音読み》 ジョク

10画 辰部 [常用漢字]

区点=3111 16進=3F2B シフトJIS=904A

《常用音訓》ジョク/はずかし…める

《音読み》 ジョク /ノク/ニク

/ノク/ニク 〈r

〈r 〉

《訓読み》 はじる(はづ)/はずかしめる(はづかしむ)/はじ(はぢ)/はずかしめ(はづかしめ)/かたじけない(かたじけなし)/かたじけなくする(かたじけなくす)

《意味》

〉

《訓読み》 はじる(はづ)/はずかしめる(はづかしむ)/はじ(はぢ)/はずかしめ(はづかしめ)/かたじけない(かたじけなし)/かたじけなくする(かたじけなくす)

《意味》

ジョクス{動・名}はじる(ハヅ)。はずかしめる(ハヅカシム)。はじ(ハヂ)。はずかしめ(ハヅカシメ)。くじけてがっくりする。自信や体面をくじく。また、くじけた気持ち。だいなしにされたつらさ。〈類義語〉→恥チ。「恥辱」「辱在泥塗=辱シテ泥塗ニ在リ」〔→左伝〕

ジョクス{動・名}はじる(ハヅ)。はずかしめる(ハヅカシム)。はじ(ハヂ)。はずかしめ(ハヅカシメ)。くじけてがっくりする。自信や体面をくじく。また、くじけた気持ち。だいなしにされたつらさ。〈類義語〉→恥チ。「恥辱」「辱在泥塗=辱シテ泥塗ニ在リ」〔→左伝〕

{形・動}かたじけない(カタジケナシ)。かたじけなくする(カタジケナクス)。相手が体面をけがしてまで、おやりくださったという意をそえる語。ありがたい。申しわけない。「辱臨」「辱知」

《解字》

会意。「辰(やわらかい貝の肉)+寸(手。動詞の記号)」で、強さをくじいて、ぐったりと柔らかくさせること。

《単語家族》

褥ジョク(柔らかい下じき)

{形・動}かたじけない(カタジケナシ)。かたじけなくする(カタジケナクス)。相手が体面をけがしてまで、おやりくださったという意をそえる語。ありがたい。申しわけない。「辱臨」「辱知」

《解字》

会意。「辰(やわらかい貝の肉)+寸(手。動詞の記号)」で、強さをくじいて、ぐったりと柔らかくさせること。

《単語家族》

褥ジョク(柔らかい下じき) 蓐ジョク(柔らかい敷物)と同系。

《類義》

→恥

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

蓐ジョク(柔らかい敷物)と同系。

《類義》

→恥

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画 辰部 [常用漢字]

区点=3111 16進=3F2B シフトJIS=904A

《常用音訓》ジョク/はずかし…める

《音読み》 ジョク

10画 辰部 [常用漢字]

区点=3111 16進=3F2B シフトJIS=904A

《常用音訓》ジョク/はずかし…める

《音読み》 ジョク /ノク/ニク

/ノク/ニク 〈r

〈r 〉

《訓読み》 はじる(はづ)/はずかしめる(はづかしむ)/はじ(はぢ)/はずかしめ(はづかしめ)/かたじけない(かたじけなし)/かたじけなくする(かたじけなくす)

《意味》

〉

《訓読み》 はじる(はづ)/はずかしめる(はづかしむ)/はじ(はぢ)/はずかしめ(はづかしめ)/かたじけない(かたじけなし)/かたじけなくする(かたじけなくす)

《意味》

ジョクス{動・名}はじる(ハヅ)。はずかしめる(ハヅカシム)。はじ(ハヂ)。はずかしめ(ハヅカシメ)。くじけてがっくりする。自信や体面をくじく。また、くじけた気持ち。だいなしにされたつらさ。〈類義語〉→恥チ。「恥辱」「辱在泥塗=辱シテ泥塗ニ在リ」〔→左伝〕

ジョクス{動・名}はじる(ハヅ)。はずかしめる(ハヅカシム)。はじ(ハヂ)。はずかしめ(ハヅカシメ)。くじけてがっくりする。自信や体面をくじく。また、くじけた気持ち。だいなしにされたつらさ。〈類義語〉→恥チ。「恥辱」「辱在泥塗=辱シテ泥塗ニ在リ」〔→左伝〕

{形・動}かたじけない(カタジケナシ)。かたじけなくする(カタジケナクス)。相手が体面をけがしてまで、おやりくださったという意をそえる語。ありがたい。申しわけない。「辱臨」「辱知」

《解字》

会意。「辰(やわらかい貝の肉)+寸(手。動詞の記号)」で、強さをくじいて、ぐったりと柔らかくさせること。

《単語家族》

褥ジョク(柔らかい下じき)

{形・動}かたじけない(カタジケナシ)。かたじけなくする(カタジケナクス)。相手が体面をけがしてまで、おやりくださったという意をそえる語。ありがたい。申しわけない。「辱臨」「辱知」

《解字》

会意。「辰(やわらかい貝の肉)+寸(手。動詞の記号)」で、強さをくじいて、ぐったりと柔らかくさせること。

《単語家族》

褥ジョク(柔らかい下じき) 蓐ジョク(柔らかい敷物)と同系。

《類義》

→恥

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

蓐ジョク(柔らかい敷物)と同系。

《類義》

→恥

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

過多 カタ🔗⭐🔉

【過多】

カタ 過少に対して、多すぎること。

遒 かたい🔗⭐🔉

【遒】

13画

13画  部

区点=7804 16進=6E24 シフトJIS=E7A2

【逎】異体字異体字

部

区点=7804 16進=6E24 シフトJIS=E7A2

【逎】異体字異体字

11画

11画  部

区点=7805 16進=6E25 シフトJIS=E7A3

《音読み》 シュウ(シウ)

部

区点=7805 16進=6E25 シフトJIS=E7A3

《音読み》 シュウ(シウ) /ジュ

/ジュ 〈qi

〈qi 〉

《訓読み》 せまる/つきる(つく)/はやい(はやし)/あつまる/あつめる(あつむ)/かたまる/かたい(かたし)/つよい(つよし)

《意味》

〉

《訓読み》 せまる/つきる(つく)/はやい(はやし)/あつまる/あつめる(あつむ)/かたまる/かたい(かたし)/つよい(つよし)

《意味》

{動}せまる。つきる(ツク)。近づいていく。また、近づいて来る。終末に近づく。また、つきる。「路遒=路遒ク」「盛時不可再、百年忽我遒=盛時再ビスベカラズ、百年忽チ我ニ遒ル」〔→曹植〕

{動}せまる。つきる(ツク)。近づいていく。また、近づいて来る。終末に近づく。また、つきる。「路遒=路遒ク」「盛時不可再、百年忽我遒=盛時再ビスベカラズ、百年忽チ我ニ遒ル」〔→曹植〕

{形}はやい(ハヤシ)。せきたてるようにせまるさま。追いたてるようにはやい。せわしい。「蜀桟秦関歳月遒=蜀桟秦関歳月遒シ」〔→陸游〕

{形}はやい(ハヤシ)。せきたてるようにせまるさま。追いたてるようにはやい。せわしい。「蜀桟秦関歳月遒=蜀桟秦関歳月遒シ」〔→陸游〕

{動}あつまる。あつめる(アツム)。ひきしぼるようにあつまる。また、あつめる。〈同義語〉→聚。「百禄是遒=百禄コレ遒ル」〔→詩経〕

{動}あつまる。あつめる(アツム)。ひきしぼるようにあつまる。また、あつめる。〈同義語〉→聚。「百禄是遒=百禄コレ遒ル」〔→詩経〕

{動・形}かたまる。かたい(カタシ)。ぐっと引きしまる。しまってかたい。「周公東征、四国是遒=周公東征シテ、四国コレ遒ル」〔→詩経〕▽この例を「あつまる」とする注もある。

{動・形}かたまる。かたい(カタシ)。ぐっと引きしまる。しまってかたい。「周公東征、四国是遒=周公東征シテ、四国コレ遒ル」〔→詩経〕▽この例を「あつまる」とする注もある。

{形}つよい(ツヨシ)。ぴんと張ってつよい。ひきしまった。〈類義語〉→勁。「遒勁シュウケイ」

《解字》

会意兼形声。「

{形}つよい(ツヨシ)。ぴんと張ってつよい。ひきしまった。〈類義語〉→勁。「遒勁シュウケイ」

《解字》

会意兼形声。「 +音符酋(しぼる)」で、ぐっとひきしぼる意を含む。

《単語家族》

酋(酒をしぼる)

+音符酋(しぼる)」で、ぐっとひきしぼる意を含む。

《単語家族》

酋(酒をしぼる) 鞦シュウ(馬のしりがい)と同系。

《熟語》

→熟語

鞦シュウ(馬のしりがい)と同系。

《熟語》

→熟語

13画

13画  部

区点=7804 16進=6E24 シフトJIS=E7A2

【逎】異体字異体字

部

区点=7804 16進=6E24 シフトJIS=E7A2

【逎】異体字異体字

11画

11画  部

区点=7805 16進=6E25 シフトJIS=E7A3

《音読み》 シュウ(シウ)

部

区点=7805 16進=6E25 シフトJIS=E7A3

《音読み》 シュウ(シウ) /ジュ

/ジュ 〈qi

〈qi 〉

《訓読み》 せまる/つきる(つく)/はやい(はやし)/あつまる/あつめる(あつむ)/かたまる/かたい(かたし)/つよい(つよし)

《意味》

〉

《訓読み》 せまる/つきる(つく)/はやい(はやし)/あつまる/あつめる(あつむ)/かたまる/かたい(かたし)/つよい(つよし)

《意味》

{動}せまる。つきる(ツク)。近づいていく。また、近づいて来る。終末に近づく。また、つきる。「路遒=路遒ク」「盛時不可再、百年忽我遒=盛時再ビスベカラズ、百年忽チ我ニ遒ル」〔→曹植〕

{動}せまる。つきる(ツク)。近づいていく。また、近づいて来る。終末に近づく。また、つきる。「路遒=路遒ク」「盛時不可再、百年忽我遒=盛時再ビスベカラズ、百年忽チ我ニ遒ル」〔→曹植〕

{形}はやい(ハヤシ)。せきたてるようにせまるさま。追いたてるようにはやい。せわしい。「蜀桟秦関歳月遒=蜀桟秦関歳月遒シ」〔→陸游〕

{形}はやい(ハヤシ)。せきたてるようにせまるさま。追いたてるようにはやい。せわしい。「蜀桟秦関歳月遒=蜀桟秦関歳月遒シ」〔→陸游〕

{動}あつまる。あつめる(アツム)。ひきしぼるようにあつまる。また、あつめる。〈同義語〉→聚。「百禄是遒=百禄コレ遒ル」〔→詩経〕

{動}あつまる。あつめる(アツム)。ひきしぼるようにあつまる。また、あつめる。〈同義語〉→聚。「百禄是遒=百禄コレ遒ル」〔→詩経〕

{動・形}かたまる。かたい(カタシ)。ぐっと引きしまる。しまってかたい。「周公東征、四国是遒=周公東征シテ、四国コレ遒ル」〔→詩経〕▽この例を「あつまる」とする注もある。

{動・形}かたまる。かたい(カタシ)。ぐっと引きしまる。しまってかたい。「周公東征、四国是遒=周公東征シテ、四国コレ遒ル」〔→詩経〕▽この例を「あつまる」とする注もある。

{形}つよい(ツヨシ)。ぴんと張ってつよい。ひきしまった。〈類義語〉→勁。「遒勁シュウケイ」

《解字》

会意兼形声。「

{形}つよい(ツヨシ)。ぴんと張ってつよい。ひきしまった。〈類義語〉→勁。「遒勁シュウケイ」

《解字》

会意兼形声。「 +音符酋(しぼる)」で、ぐっとひきしぼる意を含む。

《単語家族》

酋(酒をしぼる)

+音符酋(しぼる)」で、ぐっとひきしぼる意を含む。

《単語家族》

酋(酒をしぼる) 鞦シュウ(馬のしりがい)と同系。

《熟語》

→熟語

鞦シュウ(馬のしりがい)と同系。

《熟語》

→熟語

錮 かたい🔗⭐🔉

鑽堅 カタキヲウガツ🔗⭐🔉

【鑽堅】

サンケン・カタキヲウガツ かたいものにあなをあけて見る。深く研究すること。

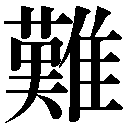

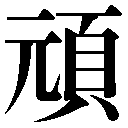

難 かたい🔗⭐🔉

【難】

人名に使える旧字

人名に使える旧字

18画 隹部 [六年]

区点=3881 16進=4671 シフトJIS=93EF

《常用音訓》ナン/かた…い/むずか…しい

《音読み》

18画 隹部 [六年]

区点=3881 16進=4671 シフトJIS=93EF

《常用音訓》ナン/かた…い/むずか…しい

《音読み》  ナン

ナン /ダン

/ダン 〈n

〈n n・n

n・n n〉/

n〉/ ナ

ナ /ダ

/ダ 〈nu

〈nu 〉

《訓読み》 むずかしい/わざわい(わざはひ)/うれい(うれひ)/なじる/かたい(かたし)/かたき/かたしとする(かたしとす)/かたんず/なん

《意味》

〉

《訓読み》 むずかしい/わざわい(わざはひ)/うれい(うれひ)/なじる/かたい(かたし)/かたき/かたしとする(かたしとす)/かたんず/なん

《意味》

{名}わざわい(ワザハヒ)。うれい(ウレヒ)。日照り・水ぜめ・火あぶりなどのつらいめ。うまく進まない事態。〈類義語〉→艱カン。「艱難カンナン」「遭難」「忿思難=忿ニハ難ヲ思フ」〔→論語〕

{名}わざわい(ワザハヒ)。うれい(ウレヒ)。日照り・水ぜめ・火あぶりなどのつらいめ。うまく進まない事態。〈類義語〉→艱カン。「艱難カンナン」「遭難」「忿思難=忿ニハ難ヲ思フ」〔→論語〕

{名}つらい戦争。「請作難=難ヲ作サンコトヲ請フ」〔→公羊〕

{名}つらい戦争。「請作難=難ヲ作サンコトヲ請フ」〔→公羊〕

ナンズ{動}なじる。人の非を責める。そしる。「非難」「難詰」「於禽獣又何難焉=禽獣ニオイテマタ何ヲカ難ラン」〔→孟子〕

ナンズ{動}なじる。人の非を責める。そしる。「非難」「難詰」「於禽獣又何難焉=禽獣ニオイテマタ何ヲカ難ラン」〔→孟子〕

{形}かたい(カタシ)。むずかしい。やりづらいさま。手におえない。うまく物事が進まない。▽平声に読む。〈対語〉→易。「困難」「難問」「為君難=君タルコト難シ」〔→論語〕

{形}かたい(カタシ)。むずかしい。やりづらいさま。手におえない。うまく物事が進まない。▽平声に読む。〈対語〉→易。「困難」「難問」「為君難=君タルコト難シ」〔→論語〕

{名}かたき。簡単に処理できない事がら。むずかしい事がら。▽平声に読む。「責難於君謂之恭=難キヲ君ニ責ムルコレヲ恭ト謂フ」〔→孟子〕

{名}かたき。簡単に処理できない事がら。むずかしい事がら。▽平声に読む。「責難於君謂之恭=難キヲ君ニ責ムルコレヲ恭ト謂フ」〔→孟子〕

{動}かたしとする(カタシトス)。かたんず。むずかしいと考える。▽平声に読む。「惟帝其難之=コレ帝モソレコレヲ難ンズ」〔→書経〕

{動}かたしとする(カタシトス)。かたんず。むずかしいと考える。▽平声に読む。「惟帝其難之=コレ帝モソレコレヲ難ンズ」〔→書経〕

ダタリ{形}数多く柔らかいさま。〈同義語〉→那・→娜。「其葉有難=ソノ葉難タル有リ」〔→詩経〕

ダタリ{形}数多く柔らかいさま。〈同義語〉→那・→娜。「其葉有難=ソノ葉難タル有リ」〔→詩経〕

{名}疫病神を追いはらう儀式。おにやらい。〈同義語〉→儺。

〔国〕

{名}疫病神を追いはらう儀式。おにやらい。〈同義語〉→儺。

〔国〕 なん。欠点。「難点」「無難」「難のない人」

なん。欠点。「難点」「無難」「難のない人」 やっかいなめぐりあわせ。「女難」「剣難」

《解字》

会意。「動物を火でやき、かわかしてこちこちにするさま+隹(とり)」。鳥を火であぶることをあらわし、もと燃ネン(もやす)と同系のことば。やけただれる火あぶりのようにつらいことの意から転じて、つらい災害ややりづらい事などをあらわす。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は19画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

やっかいなめぐりあわせ。「女難」「剣難」

《解字》

会意。「動物を火でやき、かわかしてこちこちにするさま+隹(とり)」。鳥を火であぶることをあらわし、もと燃ネン(もやす)と同系のことば。やけただれる火あぶりのようにつらいことの意から転じて、つらい災害ややりづらい事などをあらわす。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は19画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

人名に使える旧字

人名に使える旧字

18画 隹部 [六年]

区点=3881 16進=4671 シフトJIS=93EF

《常用音訓》ナン/かた…い/むずか…しい

《音読み》

18画 隹部 [六年]

区点=3881 16進=4671 シフトJIS=93EF

《常用音訓》ナン/かた…い/むずか…しい

《音読み》  ナン

ナン /ダン

/ダン 〈n

〈n n・n

n・n n〉/

n〉/ ナ

ナ /ダ

/ダ 〈nu

〈nu 〉

《訓読み》 むずかしい/わざわい(わざはひ)/うれい(うれひ)/なじる/かたい(かたし)/かたき/かたしとする(かたしとす)/かたんず/なん

《意味》

〉

《訓読み》 むずかしい/わざわい(わざはひ)/うれい(うれひ)/なじる/かたい(かたし)/かたき/かたしとする(かたしとす)/かたんず/なん

《意味》

{名}わざわい(ワザハヒ)。うれい(ウレヒ)。日照り・水ぜめ・火あぶりなどのつらいめ。うまく進まない事態。〈類義語〉→艱カン。「艱難カンナン」「遭難」「忿思難=忿ニハ難ヲ思フ」〔→論語〕

{名}わざわい(ワザハヒ)。うれい(ウレヒ)。日照り・水ぜめ・火あぶりなどのつらいめ。うまく進まない事態。〈類義語〉→艱カン。「艱難カンナン」「遭難」「忿思難=忿ニハ難ヲ思フ」〔→論語〕

{名}つらい戦争。「請作難=難ヲ作サンコトヲ請フ」〔→公羊〕

{名}つらい戦争。「請作難=難ヲ作サンコトヲ請フ」〔→公羊〕

ナンズ{動}なじる。人の非を責める。そしる。「非難」「難詰」「於禽獣又何難焉=禽獣ニオイテマタ何ヲカ難ラン」〔→孟子〕

ナンズ{動}なじる。人の非を責める。そしる。「非難」「難詰」「於禽獣又何難焉=禽獣ニオイテマタ何ヲカ難ラン」〔→孟子〕

{形}かたい(カタシ)。むずかしい。やりづらいさま。手におえない。うまく物事が進まない。▽平声に読む。〈対語〉→易。「困難」「難問」「為君難=君タルコト難シ」〔→論語〕

{形}かたい(カタシ)。むずかしい。やりづらいさま。手におえない。うまく物事が進まない。▽平声に読む。〈対語〉→易。「困難」「難問」「為君難=君タルコト難シ」〔→論語〕

{名}かたき。簡単に処理できない事がら。むずかしい事がら。▽平声に読む。「責難於君謂之恭=難キヲ君ニ責ムルコレヲ恭ト謂フ」〔→孟子〕

{名}かたき。簡単に処理できない事がら。むずかしい事がら。▽平声に読む。「責難於君謂之恭=難キヲ君ニ責ムルコレヲ恭ト謂フ」〔→孟子〕

{動}かたしとする(カタシトス)。かたんず。むずかしいと考える。▽平声に読む。「惟帝其難之=コレ帝モソレコレヲ難ンズ」〔→書経〕

{動}かたしとする(カタシトス)。かたんず。むずかしいと考える。▽平声に読む。「惟帝其難之=コレ帝モソレコレヲ難ンズ」〔→書経〕

ダタリ{形}数多く柔らかいさま。〈同義語〉→那・→娜。「其葉有難=ソノ葉難タル有リ」〔→詩経〕

ダタリ{形}数多く柔らかいさま。〈同義語〉→那・→娜。「其葉有難=ソノ葉難タル有リ」〔→詩経〕

{名}疫病神を追いはらう儀式。おにやらい。〈同義語〉→儺。

〔国〕

{名}疫病神を追いはらう儀式。おにやらい。〈同義語〉→儺。

〔国〕 なん。欠点。「難点」「無難」「難のない人」

なん。欠点。「難点」「無難」「難のない人」 やっかいなめぐりあわせ。「女難」「剣難」

《解字》

会意。「動物を火でやき、かわかしてこちこちにするさま+隹(とり)」。鳥を火であぶることをあらわし、もと燃ネン(もやす)と同系のことば。やけただれる火あぶりのようにつらいことの意から転じて、つらい災害ややりづらい事などをあらわす。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は19画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

やっかいなめぐりあわせ。「女難」「剣難」

《解字》

会意。「動物を火でやき、かわかしてこちこちにするさま+隹(とり)」。鳥を火であぶることをあらわし、もと燃ネン(もやす)と同系のことば。やけただれる火あぶりのようにつらいことの意から転じて、つらい災害ややりづらい事などをあらわす。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は19画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

鞏 かたい🔗⭐🔉

【鞏】

15画 革部

区点=8063 16進=705F シフトJIS=E8DD

《音読み》 キョウ

15画 革部

区点=8063 16進=705F シフトJIS=E8DD

《音読み》 キョウ /ク/クウ

/ク/クウ 〈g

〈g ng〉

《訓読み》 かためる(かたむ)/かたい(かたし)/おそれる(おそる)

《意味》

ng〉

《訓読み》 かためる(かたむ)/かたい(かたし)/おそれる(おそる)

《意味》

キョウス{動}かためる(カタム)。しばって、崩れないようにする。「鞏用黄牛之革=鞏ムルニ黄牛ノ革ヲモッテス」〔→易経〕

キョウス{動}かためる(カタム)。しばって、崩れないようにする。「鞏用黄牛之革=鞏ムルニ黄牛ノ革ヲモッテス」〔→易経〕

{形}かたい(カタシ)。きつくしまっていて、堅固である。丈夫でこわれない。「鞏固キョウコ」

{形}かたい(カタシ)。きつくしまっていて、堅固である。丈夫でこわれない。「鞏固キョウコ」

キョウス{動}おそれる(オソル)。うつろな気持ちにおそわれてこわがる。▽恐に当てた用法。「敬而不鞏=敬シテ鞏セズ」〔→荀子〕

《解字》

会意兼形声。上部は「両手をさし出す+音符工(穴をとおす)」の会意兼形声文字で、穴をあけて通すこと。鞏はそれを音符とし、革(かわ)をそえた字。斧オノなどに穴をあけてひもを通し、しっかりしばること。

《単語家族》

孔(あな)

キョウス{動}おそれる(オソル)。うつろな気持ちにおそわれてこわがる。▽恐に当てた用法。「敬而不鞏=敬シテ鞏セズ」〔→荀子〕

《解字》

会意兼形声。上部は「両手をさし出す+音符工(穴をとおす)」の会意兼形声文字で、穴をあけて通すこと。鞏はそれを音符とし、革(かわ)をそえた字。斧オノなどに穴をあけてひもを通し、しっかりしばること。

《単語家族》

孔(あな) 恐キョウ(穴のあいたようにうつろな感じ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

恐キョウ(穴のあいたようにうつろな感じ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

15画 革部

区点=8063 16進=705F シフトJIS=E8DD

《音読み》 キョウ

15画 革部

区点=8063 16進=705F シフトJIS=E8DD

《音読み》 キョウ /ク/クウ

/ク/クウ 〈g

〈g ng〉

《訓読み》 かためる(かたむ)/かたい(かたし)/おそれる(おそる)

《意味》

ng〉

《訓読み》 かためる(かたむ)/かたい(かたし)/おそれる(おそる)

《意味》

キョウス{動}かためる(カタム)。しばって、崩れないようにする。「鞏用黄牛之革=鞏ムルニ黄牛ノ革ヲモッテス」〔→易経〕

キョウス{動}かためる(カタム)。しばって、崩れないようにする。「鞏用黄牛之革=鞏ムルニ黄牛ノ革ヲモッテス」〔→易経〕

{形}かたい(カタシ)。きつくしまっていて、堅固である。丈夫でこわれない。「鞏固キョウコ」

{形}かたい(カタシ)。きつくしまっていて、堅固である。丈夫でこわれない。「鞏固キョウコ」

キョウス{動}おそれる(オソル)。うつろな気持ちにおそわれてこわがる。▽恐に当てた用法。「敬而不鞏=敬シテ鞏セズ」〔→荀子〕

《解字》

会意兼形声。上部は「両手をさし出す+音符工(穴をとおす)」の会意兼形声文字で、穴をあけて通すこと。鞏はそれを音符とし、革(かわ)をそえた字。斧オノなどに穴をあけてひもを通し、しっかりしばること。

《単語家族》

孔(あな)

キョウス{動}おそれる(オソル)。うつろな気持ちにおそわれてこわがる。▽恐に当てた用法。「敬而不鞏=敬シテ鞏セズ」〔→荀子〕

《解字》

会意兼形声。上部は「両手をさし出す+音符工(穴をとおす)」の会意兼形声文字で、穴をあけて通すこと。鞏はそれを音符とし、革(かわ)をそえた字。斧オノなどに穴をあけてひもを通し、しっかりしばること。

《単語家族》

孔(あな) 恐キョウ(穴のあいたようにうつろな感じ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

恐キョウ(穴のあいたようにうつろな感じ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

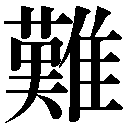

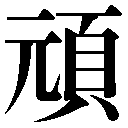

頑 かたくな🔗⭐🔉

【頑】

13画 頁部 [常用漢字]

区点=2072 16進=3468 シフトJIS=8AE6

《常用音訓》ガン

《音読み》 ガン(グ

13画 頁部 [常用漢字]

区点=2072 16進=3468 シフトJIS=8AE6

《常用音訓》ガン

《音読み》 ガン(グ ン)

ン) /ゲン

/ゲン 〈w

〈w n〉

《訓読み》 かたくな/もてあそぶ

《意味》

n〉

《訓読み》 かたくな/もてあそぶ

《意味》

ガンナリ{形}かたくな。頭が古くさく、融通がきかない。がんこでおしが強い。にぶい。「父頑=父、頑ナリ」〔→書経〕

ガンナリ{形}かたくな。頭が古くさく、融通がきかない。がんこでおしが強い。にぶい。「父頑=父、頑ナリ」〔→書経〕

ガンナリ{形}がんじょうな。がっしりしている。「頑健ガンケン」「安得此身如爾頑=イヅクンゾ此ノ身ノナンヂノゴトク頑ナルヲ得ン」〔→陸游〕

ガンナリ{形}がんじょうな。がっしりしている。「頑健ガンケン」「安得此身如爾頑=イヅクンゾ此ノ身ノナンヂノゴトク頑ナルヲ得ン」〔→陸游〕

{動}もてあそぶ。たわむれる。▽玩ガン・翫ガンに当てた用法。

《解字》

会意兼形声。元は、人の形の頭のところにしるしをつけた形を描いた象形文字で、まるい頭のこと。元は「はじめ」の意味に用いられるようになったので、元の原義はこれに頁(あたま)をそえた頑の字であらわす。頑は「頁(あたま)+音符元」。まるい頭の意から、転じて融通のきかない、古くさい頭の意となった。

《単語家族》

丸(まるい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}もてあそぶ。たわむれる。▽玩ガン・翫ガンに当てた用法。

《解字》

会意兼形声。元は、人の形の頭のところにしるしをつけた形を描いた象形文字で、まるい頭のこと。元は「はじめ」の意味に用いられるようになったので、元の原義はこれに頁(あたま)をそえた頑の字であらわす。頑は「頁(あたま)+音符元」。まるい頭の意から、転じて融通のきかない、古くさい頭の意となった。

《単語家族》

丸(まるい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画 頁部 [常用漢字]

区点=2072 16進=3468 シフトJIS=8AE6

《常用音訓》ガン

《音読み》 ガン(グ

13画 頁部 [常用漢字]

区点=2072 16進=3468 シフトJIS=8AE6

《常用音訓》ガン

《音読み》 ガン(グ ン)

ン) /ゲン

/ゲン 〈w

〈w n〉

《訓読み》 かたくな/もてあそぶ

《意味》

n〉

《訓読み》 かたくな/もてあそぶ

《意味》

ガンナリ{形}かたくな。頭が古くさく、融通がきかない。がんこでおしが強い。にぶい。「父頑=父、頑ナリ」〔→書経〕

ガンナリ{形}かたくな。頭が古くさく、融通がきかない。がんこでおしが強い。にぶい。「父頑=父、頑ナリ」〔→書経〕

ガンナリ{形}がんじょうな。がっしりしている。「頑健ガンケン」「安得此身如爾頑=イヅクンゾ此ノ身ノナンヂノゴトク頑ナルヲ得ン」〔→陸游〕

ガンナリ{形}がんじょうな。がっしりしている。「頑健ガンケン」「安得此身如爾頑=イヅクンゾ此ノ身ノナンヂノゴトク頑ナルヲ得ン」〔→陸游〕

{動}もてあそぶ。たわむれる。▽玩ガン・翫ガンに当てた用法。

《解字》

会意兼形声。元は、人の形の頭のところにしるしをつけた形を描いた象形文字で、まるい頭のこと。元は「はじめ」の意味に用いられるようになったので、元の原義はこれに頁(あたま)をそえた頑の字であらわす。頑は「頁(あたま)+音符元」。まるい頭の意から、転じて融通のきかない、古くさい頭の意となった。

《単語家族》

丸(まるい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}もてあそぶ。たわむれる。▽玩ガン・翫ガンに当てた用法。

《解字》

会意兼形声。元は、人の形の頭のところにしるしをつけた形を描いた象形文字で、まるい頭のこと。元は「はじめ」の意味に用いられるようになったので、元の原義はこれに頁(あたま)をそえた頑の字であらわす。頑は「頁(あたま)+音符元」。まるい頭の意から、転じて融通のきかない、古くさい頭の意となった。

《単語家族》

丸(まるい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

漢字源に「かた」で始まるの検索結果 1-42。もっと読み込む

自分の態度・考えをむりにかえる。

自分の態度・考えをむりにかえる。

8画 石部

区点=6669 16進=6265 シフトJIS=E1E3

《音読み》 コウ(カウ)

8画 石部

区点=6669 16進=6265 シフトJIS=E1E3

《音読み》 コウ(カウ) 16画 金部

区点=7894 16進=6E7E シフトJIS=E7FC

《音読み》 コ

16画 金部

区点=7894 16進=6E7E シフトJIS=E7FC

《音読み》 コ