複数辞典一括検索+![]()

![]()

代 かえる🔗⭐🔉

【代】

5画 人部 [三年]

区点=3469 16進=4265 シフトJIS=91E3

《常用音訓》タイ/ダイ/か…える/か…わる/しろ/よ

《音読み》 ダイ

5画 人部 [三年]

区点=3469 16進=4265 シフトJIS=91E3

《常用音訓》タイ/ダイ/か…える/か…わる/しろ/よ

《音読み》 ダイ /タイ

/タイ 〈d

〈d i〉

《訓読み》 しろ/かわる(かはる)/かえる(かふ)/よ/よよ/かわるがわる(かはるがはる)

《名付け》 しろ・とし・のり・よ・より

《意味》

i〉

《訓読み》 しろ/かわる(かはる)/かえる(かふ)/よ/よよ/かわるがわる(かはるがはる)

《名付け》 しろ・とし・のり・よ・より

《意味》

{動}かわる(カハル)。かえる(カフ)。一定のポストに人や物が入れかわる。またかわりばんこに入れかわる。「代理」「交代」「代御執轡=御ニ代ハリテ轡ヲ執ル」〔→左伝〕

{動}かわる(カハル)。かえる(カフ)。一定のポストに人や物が入れかわる。またかわりばんこに入れかわる。「代理」「交代」「代御執轡=御ニ代ハリテ轡ヲ執ル」〔→左伝〕

{名}よ。世代が入れかわること。転じて、人間の一生の間。「世代」

{名}よ。世代が入れかわること。転じて、人間の一生の間。「世代」

{名}ある王朝の統治する期間。「唐代」

{名}ある王朝の統治する期間。「唐代」

{単位}世代や王朝の代を数えることば。

{単位}世代や王朝の代を数えることば。

{副}よよ。何代も続いているさま。「代代」の略。

{副}よよ。何代も続いているさま。「代代」の略。

{副}かわるがわる(カハルガハル)。かわりばんこに入れかわって。

《解字》

{副}かわるがわる(カハルガハル)。かわりばんこに入れかわって。

《解字》

形声。弋ヨクは、くいの形を描いた象形文字で、杙ヨク(棒ぐい)の原字。代は、「人+音符弋ヨク」で、同じポストにはいるべき者が互い違いに入れかわること。

《単語家族》

貸タイ(持ち主が入れかわる)

形声。弋ヨクは、くいの形を描いた象形文字で、杙ヨク(棒ぐい)の原字。代は、「人+音符弋ヨク」で、同じポストにはいるべき者が互い違いに入れかわること。

《単語家族》

貸タイ(持ち主が入れかわる) 袋タイ(中にはいる物が入れかわる)と同系。

《類義》

化は、姿をかえること。変は、常の反対で、常態と違った状態になること。改と更は、たるんだものを引き締めて、面目を一新すること。換は、中みや外わくをとりかえること。替は、次々とかわること。

《異字同訓》

かえる/かわる。→変

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

袋タイ(中にはいる物が入れかわる)と同系。

《類義》

化は、姿をかえること。変は、常の反対で、常態と違った状態になること。改と更は、たるんだものを引き締めて、面目を一新すること。換は、中みや外わくをとりかえること。替は、次々とかわること。

《異字同訓》

かえる/かわる。→変

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

5画 人部 [三年]

区点=3469 16進=4265 シフトJIS=91E3

《常用音訓》タイ/ダイ/か…える/か…わる/しろ/よ

《音読み》 ダイ

5画 人部 [三年]

区点=3469 16進=4265 シフトJIS=91E3

《常用音訓》タイ/ダイ/か…える/か…わる/しろ/よ

《音読み》 ダイ /タイ

/タイ 〈d

〈d i〉

《訓読み》 しろ/かわる(かはる)/かえる(かふ)/よ/よよ/かわるがわる(かはるがはる)

《名付け》 しろ・とし・のり・よ・より

《意味》

i〉

《訓読み》 しろ/かわる(かはる)/かえる(かふ)/よ/よよ/かわるがわる(かはるがはる)

《名付け》 しろ・とし・のり・よ・より

《意味》

{動}かわる(カハル)。かえる(カフ)。一定のポストに人や物が入れかわる。またかわりばんこに入れかわる。「代理」「交代」「代御執轡=御ニ代ハリテ轡ヲ執ル」〔→左伝〕

{動}かわる(カハル)。かえる(カフ)。一定のポストに人や物が入れかわる。またかわりばんこに入れかわる。「代理」「交代」「代御執轡=御ニ代ハリテ轡ヲ執ル」〔→左伝〕

{名}よ。世代が入れかわること。転じて、人間の一生の間。「世代」

{名}よ。世代が入れかわること。転じて、人間の一生の間。「世代」

{名}ある王朝の統治する期間。「唐代」

{名}ある王朝の統治する期間。「唐代」

{単位}世代や王朝の代を数えることば。

{単位}世代や王朝の代を数えることば。

{副}よよ。何代も続いているさま。「代代」の略。

{副}よよ。何代も続いているさま。「代代」の略。

{副}かわるがわる(カハルガハル)。かわりばんこに入れかわって。

《解字》

{副}かわるがわる(カハルガハル)。かわりばんこに入れかわって。

《解字》

形声。弋ヨクは、くいの形を描いた象形文字で、杙ヨク(棒ぐい)の原字。代は、「人+音符弋ヨク」で、同じポストにはいるべき者が互い違いに入れかわること。

《単語家族》

貸タイ(持ち主が入れかわる)

形声。弋ヨクは、くいの形を描いた象形文字で、杙ヨク(棒ぐい)の原字。代は、「人+音符弋ヨク」で、同じポストにはいるべき者が互い違いに入れかわること。

《単語家族》

貸タイ(持ち主が入れかわる) 袋タイ(中にはいる物が入れかわる)と同系。

《類義》

化は、姿をかえること。変は、常の反対で、常態と違った状態になること。改と更は、たるんだものを引き締めて、面目を一新すること。換は、中みや外わくをとりかえること。替は、次々とかわること。

《異字同訓》

かえる/かわる。→変

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

袋タイ(中にはいる物が入れかわる)と同系。

《類義》

化は、姿をかえること。変は、常の反対で、常態と違った状態になること。改と更は、たるんだものを引き締めて、面目を一新すること。換は、中みや外わくをとりかえること。替は、次々とかわること。

《異字同訓》

かえる/かわる。→変

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

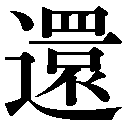

帰 かえす🔗⭐🔉

【帰】

10画 リ部 [二年]

区点=2102 16進=3522 シフトJIS=8B41

【歸】旧字旧字

10画 リ部 [二年]

区点=2102 16進=3522 シフトJIS=8B41

【歸】旧字旧字

18画 止部

区点=6137 16進=5D45 シフトJIS=9F64

【皈】異体字異体字

18画 止部

区点=6137 16進=5D45 シフトJIS=9F64

【皈】異体字異体字

9画 白部

区点=6607 16進=6227 シフトJIS=E1A5

《常用音訓》キ/かえ…す/かえ…る

《音読み》 キ(ク

9画 白部

区点=6607 16進=6227 シフトJIS=E1A5

《常用音訓》キ/かえ…す/かえ…る

《音読み》 キ(ク )

) /ケ

/ケ 〈gu

〈gu 〉

《訓読み》 かえす/かえる(かへる)/とつぐ/おくる

《名付け》 もと・ゆき・より

《意味》

〉

《訓読み》 かえす/かえる(かへる)/とつぐ/おくる

《名付け》 もと・ゆき・より

《意味》

{動}かえる(カヘル)。回ってもどる。もとの所へもどってくる。〈類義語〉→回・→還。「帰還」「帰郷」「回帰線」

{動}かえる(カヘル)。回ってもどる。もとの所へもどってくる。〈類義語〉→回・→還。「帰還」「帰郷」「回帰線」

キス{動}あるべき所に落ち着く。回ったあげくに適当な所におさまる。「帰服」「天下帰仁焉=天下仁ニ帰ス」〔→論語〕

キス{動}あるべき所に落ち着く。回ったあげくに適当な所におさまる。「帰服」「天下帰仁焉=天下仁ニ帰ス」〔→論語〕

キス{動}罪や責任を、しかるべき人に当てはめる。「帰罪=罪ヲ帰ス」

キス{動}罪や責任を、しかるべき人に当てはめる。「帰罪=罪ヲ帰ス」

{動}しぬ。「帰宿」

{動}しぬ。「帰宿」

{動}とつぐ。嫁にいく。▽女性は夫を捜して身を落ち着けるということから。「之子于帰=コノ子ユキ帰グ」〔→詩経〕

{動}とつぐ。嫁にいく。▽女性は夫を捜して身を落ち着けるということから。「之子于帰=コノ子ユキ帰グ」〔→詩経〕

{動}おくる。食物や用品をおくること。▽饋キに当てた用法。「帰孔子豚=孔子ニ豚ヲ帰ル」〔→論語〕

{動}おくる。食物や用品をおくること。▽饋キに当てた用法。「帰孔子豚=孔子ニ豚ヲ帰ル」〔→論語〕

「九帰法」とは、中国の算術の除法(割り算)のこと。

《解字》

形声。阜の上部は土盛りの堆積したさまで、堆・塊と同じことばをあらわす音符。歸はもと帚(ほうき)にそれを音符としてそえた形声文字。回と同系のことば。女性がとついで箒(ほうき)を持ち家事に従事するのは、あるべきポストに落ち着いたことなので、「キ(ク

「九帰法」とは、中国の算術の除法(割り算)のこと。

《解字》

形声。阜の上部は土盛りの堆積したさまで、堆・塊と同じことばをあらわす音符。歸はもと帚(ほうき)にそれを音符としてそえた形声文字。回と同系のことば。女性がとついで箒(ほうき)を持ち家事に従事するのは、あるべきポストに落ち着いたことなので、「キ(ク )」といい、のちさらに止(あし)を加えて歩いてもどることを示した。あちこち回ったすえ、定位置にもどって落ち着くのを広く「キ」という。

《単語家族》

回

)」といい、のちさらに止(あし)を加えて歩いてもどることを示した。あちこち回ったすえ、定位置にもどって落ち着くのを広く「キ」という。

《単語家族》

回 韋イ(回る)

韋イ(回る) 囲(回る)

囲(回る) 揆キ(ひと回り)などと同系。

《類義》

→反

《異字同訓》

かえす/かえる。→返

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

揆キ(ひと回り)などと同系。

《類義》

→反

《異字同訓》

かえす/かえる。→返

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

10画 リ部 [二年]

区点=2102 16進=3522 シフトJIS=8B41

【歸】旧字旧字

10画 リ部 [二年]

区点=2102 16進=3522 シフトJIS=8B41

【歸】旧字旧字

18画 止部

区点=6137 16進=5D45 シフトJIS=9F64

【皈】異体字異体字

18画 止部

区点=6137 16進=5D45 シフトJIS=9F64

【皈】異体字異体字

9画 白部

区点=6607 16進=6227 シフトJIS=E1A5

《常用音訓》キ/かえ…す/かえ…る

《音読み》 キ(ク

9画 白部

区点=6607 16進=6227 シフトJIS=E1A5

《常用音訓》キ/かえ…す/かえ…る

《音読み》 キ(ク )

) /ケ

/ケ 〈gu

〈gu 〉

《訓読み》 かえす/かえる(かへる)/とつぐ/おくる

《名付け》 もと・ゆき・より

《意味》

〉

《訓読み》 かえす/かえる(かへる)/とつぐ/おくる

《名付け》 もと・ゆき・より

《意味》

{動}かえる(カヘル)。回ってもどる。もとの所へもどってくる。〈類義語〉→回・→還。「帰還」「帰郷」「回帰線」

{動}かえる(カヘル)。回ってもどる。もとの所へもどってくる。〈類義語〉→回・→還。「帰還」「帰郷」「回帰線」

キス{動}あるべき所に落ち着く。回ったあげくに適当な所におさまる。「帰服」「天下帰仁焉=天下仁ニ帰ス」〔→論語〕

キス{動}あるべき所に落ち着く。回ったあげくに適当な所におさまる。「帰服」「天下帰仁焉=天下仁ニ帰ス」〔→論語〕

キス{動}罪や責任を、しかるべき人に当てはめる。「帰罪=罪ヲ帰ス」

キス{動}罪や責任を、しかるべき人に当てはめる。「帰罪=罪ヲ帰ス」

{動}しぬ。「帰宿」

{動}しぬ。「帰宿」

{動}とつぐ。嫁にいく。▽女性は夫を捜して身を落ち着けるということから。「之子于帰=コノ子ユキ帰グ」〔→詩経〕

{動}とつぐ。嫁にいく。▽女性は夫を捜して身を落ち着けるということから。「之子于帰=コノ子ユキ帰グ」〔→詩経〕

{動}おくる。食物や用品をおくること。▽饋キに当てた用法。「帰孔子豚=孔子ニ豚ヲ帰ル」〔→論語〕

{動}おくる。食物や用品をおくること。▽饋キに当てた用法。「帰孔子豚=孔子ニ豚ヲ帰ル」〔→論語〕

「九帰法」とは、中国の算術の除法(割り算)のこと。

《解字》

形声。阜の上部は土盛りの堆積したさまで、堆・塊と同じことばをあらわす音符。歸はもと帚(ほうき)にそれを音符としてそえた形声文字。回と同系のことば。女性がとついで箒(ほうき)を持ち家事に従事するのは、あるべきポストに落ち着いたことなので、「キ(ク

「九帰法」とは、中国の算術の除法(割り算)のこと。

《解字》

形声。阜の上部は土盛りの堆積したさまで、堆・塊と同じことばをあらわす音符。歸はもと帚(ほうき)にそれを音符としてそえた形声文字。回と同系のことば。女性がとついで箒(ほうき)を持ち家事に従事するのは、あるべきポストに落ち着いたことなので、「キ(ク )」といい、のちさらに止(あし)を加えて歩いてもどることを示した。あちこち回ったすえ、定位置にもどって落ち着くのを広く「キ」という。

《単語家族》

回

)」といい、のちさらに止(あし)を加えて歩いてもどることを示した。あちこち回ったすえ、定位置にもどって落ち着くのを広く「キ」という。

《単語家族》

回 韋イ(回る)

韋イ(回る) 囲(回る)

囲(回る) 揆キ(ひと回り)などと同系。

《類義》

→反

《異字同訓》

かえす/かえる。→返

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

揆キ(ひと回り)などと同系。

《類義》

→反

《異字同訓》

かえす/かえる。→返

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

帰去来 カエリナンイザ🔗⭐🔉

【帰去来】

キキョライ・カエリナンイザ 故郷に帰ろう。「帰去来兮、田園将蕪=帰リナンイザ、田園将ニ蕪レナントス」〔→陶潜〕

却 かえす🔗⭐🔉

【却】

7画 卩部 [常用漢字]

区点=2149 16進=3551 シフトJIS=8B70

【卻】異体字異体字

7画 卩部 [常用漢字]

区点=2149 16進=3551 シフトJIS=8B70

【卻】異体字異体字

9画 卩部

区点=5042 16進=524A シフトJIS=99C8

《常用音訓》キャク

《音読み》 キャク

9画 卩部

区点=5042 16進=524A シフトJIS=99C8

《常用音訓》キャク

《音読み》 キャク /カク

/カク 〈qu

〈qu 〉

《訓読み》 しりぞく/しりぞける(しりぞく)/かえる(かへる)/かえす(かへす)/かえって(かへって)

《意味》

〉

《訓読み》 しりぞく/しりぞける(しりぞく)/かえる(かへる)/かえす(かへす)/かえって(かへって)

《意味》

{動}しりぞく。後ろに引っこむ。後ろにもどる。引き下がる。「退却」「卻(=却)立倚柱=却イテ立チ柱ニ倚ル」〔→史記〕

{動}しりぞく。後ろに引っこむ。後ろにもどる。引き下がる。「退却」「卻(=却)立倚柱=却イテ立チ柱ニ倚ル」〔→史記〕

{動}しりぞける(シリゾク)。差し出したものを押しもどす。引っこめさせる。「却下」「卻(=却)之為不恭何哉=コレヲ却クルヲ不恭ト為スハ何ゾヤ」〔→孟子〕

{動}しりぞける(シリゾク)。差し出したものを押しもどす。引っこめさせる。「却下」「卻(=却)之為不恭何哉=コレヲ却クルヲ不恭ト為スハ何ゾヤ」〔→孟子〕

{動}目前にあるものを取り除く。「滅却」

{動}目前にあるものを取り除く。「滅却」

{動}かえる(カヘル)。かえす(カヘス)。もとへもどる。ふりかえる。もとへもどす。「却望(ふりかえってながめる)」「返却」

{動}かえる(カヘル)。かえす(カヘス)。もとへもどる。ふりかえる。もとへもどす。「却望(ふりかえってながめる)」「返却」

{副}かえって(カヘッテ)。予期に反しての意を含む副詞。ところが。「月行却与人相随=月行キテ却ツテ人トアヒ随フ」〔→李白〕

{副}かえって(カヘッテ)。予期に反しての意を含む副詞。ところが。「月行却与人相随=月行キテ却ツテ人トアヒ随フ」〔→李白〕

「却説」とは、今までの話題を引っこめ、「さて、こちらでは」と切り出すときの中世の俗語の接続詞。

「却説」とは、今までの話題を引っこめ、「さて、こちらでは」と切り出すときの中世の俗語の接続詞。

「却穴キャクケツ」とは、漢方医学で、病気を退却させる治療点。

《解字》

会意兼形声。去は、ふたつきのくぼんだ容器を描いた象形文字で、くぼむ意を含む。却は「卩(ひざまずく)+音符去」で、人がひざをまげてあとずさりするさまを示し、現場から引っこむ→しりぞく意を含む。卻の字の左は、谷ではなく、鼻の下、口の上のくぼみを描いた象形文字。去と同じく、くぼむ意を含み、却と卻は全く同義。

《単語家族》

退去の去と同系。

《類義》

→反

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

「却穴キャクケツ」とは、漢方医学で、病気を退却させる治療点。

《解字》

会意兼形声。去は、ふたつきのくぼんだ容器を描いた象形文字で、くぼむ意を含む。却は「卩(ひざまずく)+音符去」で、人がひざをまげてあとずさりするさまを示し、現場から引っこむ→しりぞく意を含む。卻の字の左は、谷ではなく、鼻の下、口の上のくぼみを描いた象形文字。去と同じく、くぼむ意を含み、却と卻は全く同義。

《単語家族》

退去の去と同系。

《類義》

→反

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

7画 卩部 [常用漢字]

区点=2149 16進=3551 シフトJIS=8B70

【卻】異体字異体字

7画 卩部 [常用漢字]

区点=2149 16進=3551 シフトJIS=8B70

【卻】異体字異体字

9画 卩部

区点=5042 16進=524A シフトJIS=99C8

《常用音訓》キャク

《音読み》 キャク

9画 卩部

区点=5042 16進=524A シフトJIS=99C8

《常用音訓》キャク

《音読み》 キャク /カク

/カク 〈qu

〈qu 〉

《訓読み》 しりぞく/しりぞける(しりぞく)/かえる(かへる)/かえす(かへす)/かえって(かへって)

《意味》

〉

《訓読み》 しりぞく/しりぞける(しりぞく)/かえる(かへる)/かえす(かへす)/かえって(かへって)

《意味》

{動}しりぞく。後ろに引っこむ。後ろにもどる。引き下がる。「退却」「卻(=却)立倚柱=却イテ立チ柱ニ倚ル」〔→史記〕

{動}しりぞく。後ろに引っこむ。後ろにもどる。引き下がる。「退却」「卻(=却)立倚柱=却イテ立チ柱ニ倚ル」〔→史記〕

{動}しりぞける(シリゾク)。差し出したものを押しもどす。引っこめさせる。「却下」「卻(=却)之為不恭何哉=コレヲ却クルヲ不恭ト為スハ何ゾヤ」〔→孟子〕

{動}しりぞける(シリゾク)。差し出したものを押しもどす。引っこめさせる。「却下」「卻(=却)之為不恭何哉=コレヲ却クルヲ不恭ト為スハ何ゾヤ」〔→孟子〕

{動}目前にあるものを取り除く。「滅却」

{動}目前にあるものを取り除く。「滅却」

{動}かえる(カヘル)。かえす(カヘス)。もとへもどる。ふりかえる。もとへもどす。「却望(ふりかえってながめる)」「返却」

{動}かえる(カヘル)。かえす(カヘス)。もとへもどる。ふりかえる。もとへもどす。「却望(ふりかえってながめる)」「返却」

{副}かえって(カヘッテ)。予期に反しての意を含む副詞。ところが。「月行却与人相随=月行キテ却ツテ人トアヒ随フ」〔→李白〕

{副}かえって(カヘッテ)。予期に反しての意を含む副詞。ところが。「月行却与人相随=月行キテ却ツテ人トアヒ随フ」〔→李白〕

「却説」とは、今までの話題を引っこめ、「さて、こちらでは」と切り出すときの中世の俗語の接続詞。

「却説」とは、今までの話題を引っこめ、「さて、こちらでは」と切り出すときの中世の俗語の接続詞。

「却穴キャクケツ」とは、漢方医学で、病気を退却させる治療点。

《解字》

会意兼形声。去は、ふたつきのくぼんだ容器を描いた象形文字で、くぼむ意を含む。却は「卩(ひざまずく)+音符去」で、人がひざをまげてあとずさりするさまを示し、現場から引っこむ→しりぞく意を含む。卻の字の左は、谷ではなく、鼻の下、口の上のくぼみを描いた象形文字。去と同じく、くぼむ意を含み、却と卻は全く同義。

《単語家族》

退去の去と同系。

《類義》

→反

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

「却穴キャクケツ」とは、漢方医学で、病気を退却させる治療点。

《解字》

会意兼形声。去は、ふたつきのくぼんだ容器を描いた象形文字で、くぼむ意を含む。却は「卩(ひざまずく)+音符去」で、人がひざをまげてあとずさりするさまを示し、現場から引っこむ→しりぞく意を含む。卻の字の左は、谷ではなく、鼻の下、口の上のくぼみを描いた象形文字。去と同じく、くぼむ意を含み、却と卻は全く同義。

《単語家族》

退去の去と同系。

《類義》

→反

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

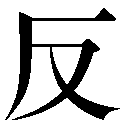

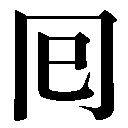

反 かえす🔗⭐🔉

【反】

4画 又部 [三年]

区点=4031 16進=483F シフトJIS=94BD

《常用音訓》タン/ハン/ホン/そ…らす/そ…る

《音読み》 ハン

4画 又部 [三年]

区点=4031 16進=483F シフトJIS=94BD

《常用音訓》タン/ハン/ホン/そ…らす/そ…る

《音読み》 ハン /ホン

/ホン /タン

/タン 〈f

〈f n〉

《訓読み》 そる/そらす/かえる(かへる)/かえす(かへす)/ひるがえる(ひるがへる)/ひるがえす(ひるがへす)/かえりみる(かへりみる)/かえって(かへつて)/たん

《名付け》 そり・そる

《意味》

n〉

《訓読み》 そる/そらす/かえる(かへる)/かえす(かへす)/ひるがえる(ひるがへる)/ひるがえす(ひるがへす)/かえりみる(かへりみる)/かえって(かへつて)/たん

《名付け》 そり・そる

《意味》

{動}かえる(カヘル)。かえす(カヘス)。もとへもどる。もとへもどす。〈同義語〉→返。「吾自衛反魯=吾レ衛ヨリ魯ニ反ル」〔→論語〕

{動}かえる(カヘル)。かえす(カヘス)。もとへもどる。もとへもどす。〈同義語〉→返。「吾自衛反魯=吾レ衛ヨリ魯ニ反ル」〔→論語〕

{動}かえる(カヘル)。かえす(カヘス)。裏がえし、または、逆になる。裏がえす。くつがえる。「由反手也=ナホ手ヲ反スガゴトシ」〔→孟子〕

{動}かえる(カヘル)。かえす(カヘス)。裏がえし、または、逆になる。裏がえす。くつがえる。「由反手也=ナホ手ヲ反スガゴトシ」〔→孟子〕

{動}ひるがえる(ヒルガヘル)。ひるがえす(ヒルガヘス)。ひらひらする。ひらひらさせる。〈同義語〉→翻。「唐棣之華、偏其反而=唐棣ノ華、偏トシテソレ反ル」〔→論語〕

{動}ひるがえる(ヒルガヘル)。ひるがえす(ヒルガヘス)。ひらひらする。ひらひらさせる。〈同義語〉→翻。「唐棣之華、偏其反而=唐棣ノ華、偏トシテソレ反ル」〔→論語〕

{動}かえりみる(カヘリミル)。我が身をふりかえって考える。「反省」「反而求之=反ミテコレヲ求ム」〔→孟子〕

{動}かえりみる(カヘリミル)。我が身をふりかえって考える。「反省」「反而求之=反ミテコレヲ求ム」〔→孟子〕

ハンス{動}むほんをおこす。〈同義語〉→叛。「豈敢反乎=アニ敢ヘテ反センヤ」〔→史記〕

ハンス{動}むほんをおこす。〈同義語〉→叛。「豈敢反乎=アニ敢ヘテ反センヤ」〔→史記〕

ハンス{動}そむく。さからう。〈同義語〉→叛。「反対」

ハンス{動}そむく。さからう。〈同義語〉→叛。「反対」

{副}かえって(カヘツテ)。反対に。逆に。「反相賊害=反ツテアヒ賊害ス」〔→欧陽脩〕

{副}かえって(カヘツテ)。反対に。逆に。「反相賊害=反ツテアヒ賊害ス」〔→欧陽脩〕

{名}中国に古くからある漢字音の表記法の一つ。ある漢字の字音を、他の漢字二字の組み合わせで示す。→反切

〔国〕たん

{名}中国に古くからある漢字音の表記法の一つ。ある漢字の字音を、他の漢字二字の組み合わせで示す。→反切

〔国〕たん 田畑の面積の単位。一反イッタンは、十畝(約九九一・七平方メートル)。十反は、一町歩。▽段に当てた用法。

田畑の面積の単位。一反イッタンは、十畝(約九九一・七平方メートル)。十反は、一町歩。▽段に当てた用法。 和服地の長さの単位。一反イッタンは、鯨尺クジラジャクで、幅九寸(約三四センチ)の布地で、長さ二丈八尺(約一〇メートル)。▽端に当てた用法。

《解字》

和服地の長さの単位。一反イッタンは、鯨尺クジラジャクで、幅九寸(約三四センチ)の布地で、長さ二丈八尺(約一〇メートル)。▽端に当てた用法。

《解字》

会意。「厂+又(て)」で、布または薄い板を手で押して、そらせた姿。そったものはもとにかえり、また、薄い布や板はひらひらとひるがえるところから、かえる・ひるがえるの意となる。

《単語家族》

板(薄い板)

会意。「厂+又(て)」で、布または薄い板を手で押して、そらせた姿。そったものはもとにかえり、また、薄い布や板はひらひらとひるがえるところから、かえる・ひるがえるの意となる。

《単語家族》

板(薄い板) 返(かえる)

返(かえる) 翻(ひらひらひるがえる)などと同系。

《類義》

返は、はねかえってもどる。回・還は、ぐるりと回ってもとの位置にもどる。帰は、回ったあげくに落ち着く所にもどる。復は、同じコースをもとへもどる。却は、うしろへ引きさがる意。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

翻(ひらひらひるがえる)などと同系。

《類義》

返は、はねかえってもどる。回・還は、ぐるりと回ってもとの位置にもどる。帰は、回ったあげくに落ち着く所にもどる。復は、同じコースをもとへもどる。却は、うしろへ引きさがる意。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

4画 又部 [三年]

区点=4031 16進=483F シフトJIS=94BD

《常用音訓》タン/ハン/ホン/そ…らす/そ…る

《音読み》 ハン

4画 又部 [三年]

区点=4031 16進=483F シフトJIS=94BD

《常用音訓》タン/ハン/ホン/そ…らす/そ…る

《音読み》 ハン /ホン

/ホン /タン

/タン 〈f

〈f n〉

《訓読み》 そる/そらす/かえる(かへる)/かえす(かへす)/ひるがえる(ひるがへる)/ひるがえす(ひるがへす)/かえりみる(かへりみる)/かえって(かへつて)/たん

《名付け》 そり・そる

《意味》

n〉

《訓読み》 そる/そらす/かえる(かへる)/かえす(かへす)/ひるがえる(ひるがへる)/ひるがえす(ひるがへす)/かえりみる(かへりみる)/かえって(かへつて)/たん

《名付け》 そり・そる

《意味》

{動}かえる(カヘル)。かえす(カヘス)。もとへもどる。もとへもどす。〈同義語〉→返。「吾自衛反魯=吾レ衛ヨリ魯ニ反ル」〔→論語〕

{動}かえる(カヘル)。かえす(カヘス)。もとへもどる。もとへもどす。〈同義語〉→返。「吾自衛反魯=吾レ衛ヨリ魯ニ反ル」〔→論語〕

{動}かえる(カヘル)。かえす(カヘス)。裏がえし、または、逆になる。裏がえす。くつがえる。「由反手也=ナホ手ヲ反スガゴトシ」〔→孟子〕

{動}かえる(カヘル)。かえす(カヘス)。裏がえし、または、逆になる。裏がえす。くつがえる。「由反手也=ナホ手ヲ反スガゴトシ」〔→孟子〕

{動}ひるがえる(ヒルガヘル)。ひるがえす(ヒルガヘス)。ひらひらする。ひらひらさせる。〈同義語〉→翻。「唐棣之華、偏其反而=唐棣ノ華、偏トシテソレ反ル」〔→論語〕

{動}ひるがえる(ヒルガヘル)。ひるがえす(ヒルガヘス)。ひらひらする。ひらひらさせる。〈同義語〉→翻。「唐棣之華、偏其反而=唐棣ノ華、偏トシテソレ反ル」〔→論語〕

{動}かえりみる(カヘリミル)。我が身をふりかえって考える。「反省」「反而求之=反ミテコレヲ求ム」〔→孟子〕

{動}かえりみる(カヘリミル)。我が身をふりかえって考える。「反省」「反而求之=反ミテコレヲ求ム」〔→孟子〕

ハンス{動}むほんをおこす。〈同義語〉→叛。「豈敢反乎=アニ敢ヘテ反センヤ」〔→史記〕

ハンス{動}むほんをおこす。〈同義語〉→叛。「豈敢反乎=アニ敢ヘテ反センヤ」〔→史記〕

ハンス{動}そむく。さからう。〈同義語〉→叛。「反対」

ハンス{動}そむく。さからう。〈同義語〉→叛。「反対」

{副}かえって(カヘツテ)。反対に。逆に。「反相賊害=反ツテアヒ賊害ス」〔→欧陽脩〕

{副}かえって(カヘツテ)。反対に。逆に。「反相賊害=反ツテアヒ賊害ス」〔→欧陽脩〕

{名}中国に古くからある漢字音の表記法の一つ。ある漢字の字音を、他の漢字二字の組み合わせで示す。→反切

〔国〕たん

{名}中国に古くからある漢字音の表記法の一つ。ある漢字の字音を、他の漢字二字の組み合わせで示す。→反切

〔国〕たん 田畑の面積の単位。一反イッタンは、十畝(約九九一・七平方メートル)。十反は、一町歩。▽段に当てた用法。

田畑の面積の単位。一反イッタンは、十畝(約九九一・七平方メートル)。十反は、一町歩。▽段に当てた用法。 和服地の長さの単位。一反イッタンは、鯨尺クジラジャクで、幅九寸(約三四センチ)の布地で、長さ二丈八尺(約一〇メートル)。▽端に当てた用法。

《解字》

和服地の長さの単位。一反イッタンは、鯨尺クジラジャクで、幅九寸(約三四センチ)の布地で、長さ二丈八尺(約一〇メートル)。▽端に当てた用法。

《解字》

会意。「厂+又(て)」で、布または薄い板を手で押して、そらせた姿。そったものはもとにかえり、また、薄い布や板はひらひらとひるがえるところから、かえる・ひるがえるの意となる。

《単語家族》

板(薄い板)

会意。「厂+又(て)」で、布または薄い板を手で押して、そらせた姿。そったものはもとにかえり、また、薄い布や板はひらひらとひるがえるところから、かえる・ひるがえるの意となる。

《単語家族》

板(薄い板) 返(かえる)

返(かえる) 翻(ひらひらひるがえる)などと同系。

《類義》

返は、はねかえってもどる。回・還は、ぐるりと回ってもとの位置にもどる。帰は、回ったあげくに落ち着く所にもどる。復は、同じコースをもとへもどる。却は、うしろへ引きさがる意。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

翻(ひらひらひるがえる)などと同系。

《類義》

返は、はねかえってもどる。回・還は、ぐるりと回ってもとの位置にもどる。帰は、回ったあげくに落ち着く所にもどる。復は、同じコースをもとへもどる。却は、うしろへ引きさがる意。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

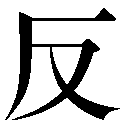

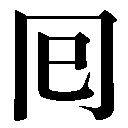

回 かえす🔗⭐🔉

【回】

6画 囗部 [二年]

区点=1883 16進=3273 シフトJIS=89F1

【囘】異体字異体字

6画 囗部 [二年]

区点=1883 16進=3273 シフトJIS=89F1

【囘】異体字異体字

5画 冂部

区点=4937 16進=5145 シフトJIS=9964

《常用音訓》エ/カイ/まわ…す/まわ…る

《音読み》 カイ(ク

5画 冂部

区点=4937 16進=5145 シフトJIS=9964

《常用音訓》エ/カイ/まわ…す/まわ…る

《音読み》 カイ(ク イ)

イ) /エ(

/エ( )

) 〈hu

〈hu 〉

《訓読み》 まわる(まはる)/まわす(まはす)/めぐる/めぐらす/かえる(かへる)/かえす(かへす)/たがう(たがふ)/たび

《意味》

〉

《訓読み》 まわる(まはる)/まわす(まはす)/めぐる/めぐらす/かえる(かへる)/かえす(かへす)/たがう(たがふ)/たび

《意味》

{動}まわる(マハル)。まわす(マハス)。ぐるりとまわる。ぐるりとまわす。〈同義語〉→廻。「回転」

{動}まわる(マハル)。まわす(マハス)。ぐるりとまわる。ぐるりとまわす。〈同義語〉→廻。「回転」

{動}めぐる。めぐらす。まわりをかこむ。〈同義語〉→廻。

{動}めぐる。めぐらす。まわりをかこむ。〈同義語〉→廻。

{動}めぐらす。頭を後ろへ向ける。「回首=首ヲ回ラス」

{動}めぐらす。頭を後ろへ向ける。「回首=首ヲ回ラス」

{動}かえる(カヘル)。かえす(カヘス)。もとにもどる。もとにもどす。「回帰」「古来征戦幾人回=古来征戦、幾人カ回ル」〔→王翰〕

{動}かえる(カヘル)。かえす(カヘス)。もとにもどる。もとにもどす。「回帰」「古来征戦幾人回=古来征戦、幾人カ回ル」〔→王翰〕

{動・形}たがう(タガフ)。逆もどりする。曲線をえがいて曲がる。わきへそれたさま。「経徳不回=経徳ハ回ハズ」〔→孟子〕

{動・形}たがう(タガフ)。逆もどりする。曲線をえがいて曲がる。わきへそれたさま。「経徳不回=経徳ハ回ハズ」〔→孟子〕

{単位}たび回数を示すことば。「人間能得幾回聞=人間ヨク幾回カ聞クコトヲ得ン」〔→杜甫〕

{単位}たび回数を示すことば。「人間能得幾回聞=人間ヨク幾回カ聞クコトヲ得ン」〔→杜甫〕

{名}イスラム教に関係のあることをあらわすことば。▽唐末から宋ソウ代にかけて、イスラム教が回鶻カイコツ(ウイグルの音訳語)人を経て中国に伝わったので、回というようになった。「回教」

《解字》

{名}イスラム教に関係のあることをあらわすことば。▽唐末から宋ソウ代にかけて、イスラム教が回鶻カイコツ(ウイグルの音訳語)人を経て中国に伝わったので、回というようになった。「回教」

《解字》

象形。回転するさま。または、小さい囲いの外に大きい囲いをめぐらしたさまを描いたもの。

《単語家族》

囲(まわりをかこむ)

象形。回転するさま。または、小さい囲いの外に大きい囲いをめぐらしたさまを描いたもの。

《単語家族》

囲(まわりをかこむ) 塊カイ(まるいかたまり)と同系。

《類義》

→環・→番

《異字同訓》

まわり。 回り「身の回り。胴回り」周り「池の周り。周りの人」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

塊カイ(まるいかたまり)と同系。

《類義》

→環・→番

《異字同訓》

まわり。 回り「身の回り。胴回り」周り「池の周り。周りの人」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

6画 囗部 [二年]

区点=1883 16進=3273 シフトJIS=89F1

【囘】異体字異体字

6画 囗部 [二年]

区点=1883 16進=3273 シフトJIS=89F1

【囘】異体字異体字

5画 冂部

区点=4937 16進=5145 シフトJIS=9964

《常用音訓》エ/カイ/まわ…す/まわ…る

《音読み》 カイ(ク

5画 冂部

区点=4937 16進=5145 シフトJIS=9964

《常用音訓》エ/カイ/まわ…す/まわ…る

《音読み》 カイ(ク イ)

イ) /エ(

/エ( )

) 〈hu

〈hu 〉

《訓読み》 まわる(まはる)/まわす(まはす)/めぐる/めぐらす/かえる(かへる)/かえす(かへす)/たがう(たがふ)/たび

《意味》

〉

《訓読み》 まわる(まはる)/まわす(まはす)/めぐる/めぐらす/かえる(かへる)/かえす(かへす)/たがう(たがふ)/たび

《意味》

{動}まわる(マハル)。まわす(マハス)。ぐるりとまわる。ぐるりとまわす。〈同義語〉→廻。「回転」

{動}まわる(マハル)。まわす(マハス)。ぐるりとまわる。ぐるりとまわす。〈同義語〉→廻。「回転」

{動}めぐる。めぐらす。まわりをかこむ。〈同義語〉→廻。

{動}めぐる。めぐらす。まわりをかこむ。〈同義語〉→廻。

{動}めぐらす。頭を後ろへ向ける。「回首=首ヲ回ラス」

{動}めぐらす。頭を後ろへ向ける。「回首=首ヲ回ラス」

{動}かえる(カヘル)。かえす(カヘス)。もとにもどる。もとにもどす。「回帰」「古来征戦幾人回=古来征戦、幾人カ回ル」〔→王翰〕

{動}かえる(カヘル)。かえす(カヘス)。もとにもどる。もとにもどす。「回帰」「古来征戦幾人回=古来征戦、幾人カ回ル」〔→王翰〕

{動・形}たがう(タガフ)。逆もどりする。曲線をえがいて曲がる。わきへそれたさま。「経徳不回=経徳ハ回ハズ」〔→孟子〕

{動・形}たがう(タガフ)。逆もどりする。曲線をえがいて曲がる。わきへそれたさま。「経徳不回=経徳ハ回ハズ」〔→孟子〕

{単位}たび回数を示すことば。「人間能得幾回聞=人間ヨク幾回カ聞クコトヲ得ン」〔→杜甫〕

{単位}たび回数を示すことば。「人間能得幾回聞=人間ヨク幾回カ聞クコトヲ得ン」〔→杜甫〕

{名}イスラム教に関係のあることをあらわすことば。▽唐末から宋ソウ代にかけて、イスラム教が回鶻カイコツ(ウイグルの音訳語)人を経て中国に伝わったので、回というようになった。「回教」

《解字》

{名}イスラム教に関係のあることをあらわすことば。▽唐末から宋ソウ代にかけて、イスラム教が回鶻カイコツ(ウイグルの音訳語)人を経て中国に伝わったので、回というようになった。「回教」

《解字》

象形。回転するさま。または、小さい囲いの外に大きい囲いをめぐらしたさまを描いたもの。

《単語家族》

囲(まわりをかこむ)

象形。回転するさま。または、小さい囲いの外に大きい囲いをめぐらしたさまを描いたもの。

《単語家族》

囲(まわりをかこむ) 塊カイ(まるいかたまり)と同系。

《類義》

→環・→番

《異字同訓》

まわり。 回り「身の回り。胴回り」周り「池の周り。周りの人」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

塊カイ(まるいかたまり)と同系。

《類義》

→環・→番

《異字同訓》

まわり。 回り「身の回り。胴回り」周り「池の周り。周りの人」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

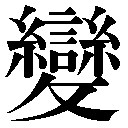

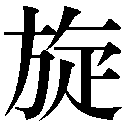

変 かえる🔗⭐🔉

【変】

9画 夂部 [四年]

区点=4249 16進=4A51 シフトJIS=95CF

【變】旧字旧字

9画 夂部 [四年]

区点=4249 16進=4A51 シフトJIS=95CF

【變】旧字旧字

23画 言部

区点=5846 16進=5A4E シフトJIS=9DCC

《常用音訓》ヘン/か…える/か…わる

《音読み》 ヘン

23画 言部

区点=5846 16進=5A4E シフトJIS=9DCC

《常用音訓》ヘン/か…える/か…わる

《音読み》 ヘン

〈bi

〈bi n〉

《訓読み》 かわる(かはる)/かえる(かふ)

《意味》

n〉

《訓読み》 かわる(かはる)/かえる(かふ)

《意味》

ヘンズ{動}かわる(カハル)。かえる(カフ)。不安定で姿や性質が今までと違った状態になる。また、その状態にする。〈対語〉→常・→恒。〈類義語〉→化。「急変」「変則化=変ズレバスナハチ化ス」〔→中庸〕

ヘンズ{動}かわる(カハル)。かえる(カフ)。不安定で姿や性質が今までと違った状態になる。また、その状態にする。〈対語〉→常・→恒。〈類義語〉→化。「急変」「変則化=変ズレバスナハチ化ス」〔→中庸〕

{名}ふしぎな異常な出来事。〈対語〉→常。「変事」「天変地異(自然界の異常な出来事)」

{名}ふしぎな異常な出来事。〈対語〉→常。「変事」「天変地異(自然界の異常な出来事)」

{名}政治上の事件や内乱・戦争。「変乱」「事変」

{名}政治上の事件や内乱・戦争。「変乱」「事変」

{形・名}平常とは異なったさま。異常なときの特例。「変則」「権変(臨時の規則)」

{形・名}平常とは異なったさま。異常なときの特例。「変則」「権変(臨時の規則)」

{名}「変文」、または「変相」の別称。

〔国〕音楽で、音階を半音だけ低くすること。

《解字》

{名}「変文」、または「変相」の別称。

〔国〕音楽で、音階を半音だけ低くすること。

《解字》

会意。變の上部は「絲+言」の会意文字で、乱れた糸を解こうとしても解けないさま。変にもつれた意を含み、乱と同系のことば。變ヘンは、それに攴(動詞の記号)をそえた字で、不安定にもつれてかわりやすいこと。

《類義》

→代

《異字同訓》

かえる/かわる。 変える/変わる「形を変える。観点を変える。位置が変わる。心変わりする。声変わり。変わり種」換える/換わる「物を金に換える。名義を書き換える。車を乗り換える。金に換わる」替える/替わる「振り替える。替え地。替え歌。二の替わり。入れ替わる。社長が替わる」代える/代わる「書面をもってあいさつに代える。父に代わって言う。身代わりになる」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。變の上部は「絲+言」の会意文字で、乱れた糸を解こうとしても解けないさま。変にもつれた意を含み、乱と同系のことば。變ヘンは、それに攴(動詞の記号)をそえた字で、不安定にもつれてかわりやすいこと。

《類義》

→代

《異字同訓》

かえる/かわる。 変える/変わる「形を変える。観点を変える。位置が変わる。心変わりする。声変わり。変わり種」換える/換わる「物を金に換える。名義を書き換える。車を乗り換える。金に換わる」替える/替わる「振り替える。替え地。替え歌。二の替わり。入れ替わる。社長が替わる」代える/代わる「書面をもってあいさつに代える。父に代わって言う。身代わりになる」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

9画 夂部 [四年]

区点=4249 16進=4A51 シフトJIS=95CF

【變】旧字旧字

9画 夂部 [四年]

区点=4249 16進=4A51 シフトJIS=95CF

【變】旧字旧字

23画 言部

区点=5846 16進=5A4E シフトJIS=9DCC

《常用音訓》ヘン/か…える/か…わる

《音読み》 ヘン

23画 言部

区点=5846 16進=5A4E シフトJIS=9DCC

《常用音訓》ヘン/か…える/か…わる

《音読み》 ヘン

〈bi

〈bi n〉

《訓読み》 かわる(かはる)/かえる(かふ)

《意味》

n〉

《訓読み》 かわる(かはる)/かえる(かふ)

《意味》

ヘンズ{動}かわる(カハル)。かえる(カフ)。不安定で姿や性質が今までと違った状態になる。また、その状態にする。〈対語〉→常・→恒。〈類義語〉→化。「急変」「変則化=変ズレバスナハチ化ス」〔→中庸〕

ヘンズ{動}かわる(カハル)。かえる(カフ)。不安定で姿や性質が今までと違った状態になる。また、その状態にする。〈対語〉→常・→恒。〈類義語〉→化。「急変」「変則化=変ズレバスナハチ化ス」〔→中庸〕

{名}ふしぎな異常な出来事。〈対語〉→常。「変事」「天変地異(自然界の異常な出来事)」

{名}ふしぎな異常な出来事。〈対語〉→常。「変事」「天変地異(自然界の異常な出来事)」

{名}政治上の事件や内乱・戦争。「変乱」「事変」

{名}政治上の事件や内乱・戦争。「変乱」「事変」

{形・名}平常とは異なったさま。異常なときの特例。「変則」「権変(臨時の規則)」

{形・名}平常とは異なったさま。異常なときの特例。「変則」「権変(臨時の規則)」

{名}「変文」、または「変相」の別称。

〔国〕音楽で、音階を半音だけ低くすること。

《解字》

{名}「変文」、または「変相」の別称。

〔国〕音楽で、音階を半音だけ低くすること。

《解字》

会意。變の上部は「絲+言」の会意文字で、乱れた糸を解こうとしても解けないさま。変にもつれた意を含み、乱と同系のことば。變ヘンは、それに攴(動詞の記号)をそえた字で、不安定にもつれてかわりやすいこと。

《類義》

→代

《異字同訓》

かえる/かわる。 変える/変わる「形を変える。観点を変える。位置が変わる。心変わりする。声変わり。変わり種」換える/換わる「物を金に換える。名義を書き換える。車を乗り換える。金に換わる」替える/替わる「振り替える。替え地。替え歌。二の替わり。入れ替わる。社長が替わる」代える/代わる「書面をもってあいさつに代える。父に代わって言う。身代わりになる」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。變の上部は「絲+言」の会意文字で、乱れた糸を解こうとしても解けないさま。変にもつれた意を含み、乱と同系のことば。變ヘンは、それに攴(動詞の記号)をそえた字で、不安定にもつれてかわりやすいこと。

《類義》

→代

《異字同訓》

かえる/かわる。 変える/変わる「形を変える。観点を変える。位置が変わる。心変わりする。声変わり。変わり種」換える/換わる「物を金に換える。名義を書き換える。車を乗り換える。金に換わる」替える/替わる「振り替える。替え地。替え歌。二の替わり。入れ替わる。社長が替わる」代える/代わる「書面をもってあいさつに代える。父に代わって言う。身代わりになる」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

夏景 カエイ🔗⭐🔉

【夏景】

カエイ 夏の日ざし。

カエイ 夏の日ざし。 カケイ 夏げしき。

カケイ 夏げしき。

カエイ 夏の日ざし。

カエイ 夏の日ざし。 カケイ 夏げしき。

カケイ 夏げしき。

奐 かえる🔗⭐🔉

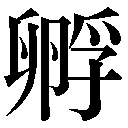

孵 かえす🔗⭐🔉

廻 かえす🔗⭐🔉

【廻】

9画 廴部

区点=1886 16進=3276 シフトJIS=89F4

《音読み》 カイ(ク

9画 廴部

区点=1886 16進=3276 シフトJIS=89F4

《音読み》 カイ(ク イ)

イ) /エ(

/エ( )

) 〈hu

〈hu 〉

《訓読み》 めぐる/めぐらす/かえる(かへる)/かえす(かへす)

《意味》

〉

《訓読み》 めぐる/めぐらす/かえる(かへる)/かえす(かへす)

《意味》

{動}めぐる。めぐらす。ぐるりとまわる。ぐるりとまわす。〈同義語〉→回。「廻転」

{動}めぐる。めぐらす。ぐるりとまわる。ぐるりとまわす。〈同義語〉→回。「廻転」

{動}かえる(カヘル)。かえす(カヘス)。もとへ戻る。もとへ戻す。「不復廻=マタ廻ラズ」

{動}かえる(カヘル)。かえす(カヘス)。もとへ戻る。もとへ戻す。「不復廻=マタ廻ラズ」

「廻避カイヒ」とは、遠回りして避けること。〈同義語〉回避。

「廻避カイヒ」とは、遠回りして避けること。〈同義語〉回避。

{形}ぐるりととりまいたさま。▽去声に読む。

《解字》

会意兼形声。回は、まるく回転するさまを示す。廴印は進み歩くことを示す。廻は「廴+音符回」で、ぐるぐるとまわって進むこと。

《単語家族》

回

{形}ぐるりととりまいたさま。▽去声に読む。

《解字》

会意兼形声。回は、まるく回転するさまを示す。廴印は進み歩くことを示す。廻は「廴+音符回」で、ぐるぐるとまわって進むこと。

《単語家族》

回 帰(もとへ戻る)と同系。また、運(めぐる)・還(まわる、もどる)とも縁が近い。

《類義》

→環

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

〈注〉熟語は→【回】を見よ。

帰(もとへ戻る)と同系。また、運(めぐる)・還(まわる、もどる)とも縁が近い。

《類義》

→環

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

〈注〉熟語は→【回】を見よ。

9画 廴部

区点=1886 16進=3276 シフトJIS=89F4

《音読み》 カイ(ク

9画 廴部

区点=1886 16進=3276 シフトJIS=89F4

《音読み》 カイ(ク イ)

イ) /エ(

/エ( )

) 〈hu

〈hu 〉

《訓読み》 めぐる/めぐらす/かえる(かへる)/かえす(かへす)

《意味》

〉

《訓読み》 めぐる/めぐらす/かえる(かへる)/かえす(かへす)

《意味》

{動}めぐる。めぐらす。ぐるりとまわる。ぐるりとまわす。〈同義語〉→回。「廻転」

{動}めぐる。めぐらす。ぐるりとまわる。ぐるりとまわす。〈同義語〉→回。「廻転」

{動}かえる(カヘル)。かえす(カヘス)。もとへ戻る。もとへ戻す。「不復廻=マタ廻ラズ」

{動}かえる(カヘル)。かえす(カヘス)。もとへ戻る。もとへ戻す。「不復廻=マタ廻ラズ」

「廻避カイヒ」とは、遠回りして避けること。〈同義語〉回避。

「廻避カイヒ」とは、遠回りして避けること。〈同義語〉回避。

{形}ぐるりととりまいたさま。▽去声に読む。

《解字》

会意兼形声。回は、まるく回転するさまを示す。廴印は進み歩くことを示す。廻は「廴+音符回」で、ぐるぐるとまわって進むこと。

《単語家族》

回

{形}ぐるりととりまいたさま。▽去声に読む。

《解字》

会意兼形声。回は、まるく回転するさまを示す。廴印は進み歩くことを示す。廻は「廴+音符回」で、ぐるぐるとまわって進むこと。

《単語家族》

回 帰(もとへ戻る)と同系。また、運(めぐる)・還(まわる、もどる)とも縁が近い。

《類義》

→環

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

〈注〉熟語は→【回】を見よ。

帰(もとへ戻る)と同系。また、運(めぐる)・還(まわる、もどる)とも縁が近い。

《類義》

→環

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

〈注〉熟語は→【回】を見よ。

復 かえる🔗⭐🔉

【復】

12画 彳部 [五年]

区点=4192 16進=497C シフトJIS=959C

《常用音訓》フク

《音読み》

12画 彳部 [五年]

区点=4192 16進=497C シフトJIS=959C

《常用音訓》フク

《音読み》  フク

フク /ブク

/ブク 〈f

〈f 〉/

〉/ ブ

ブ /フウ

/フウ /フク

/フク 〈f

〈f 〉

《訓読み》 かえる(かへる)/また/ふたたびする(ふたたびす)

《名付け》 あきら・あつし・さかえ・しげる・なお・ふ・また・もち

《意味》

〉

《訓読み》 かえる(かへる)/また/ふたたびする(ふたたびす)

《名付け》 あきら・あつし・さかえ・しげる・なお・ふ・また・もち

《意味》

{動}かえる(カヘル)。同じ道を引きかえす。〈対語〉→往。〈類義語〉→帰。「復原(もとにもどす)」「復帰」

{動}かえる(カヘル)。同じ道を引きかえす。〈対語〉→往。〈類義語〉→帰。「復原(もとにもどす)」「復帰」

フクス{動}もとの状態にもどる。もとの状態にもどす。また、仕返しをする。〈類義語〉→報。「回復」「復仇=仇ヲ復ス」「復其位=ソノ位ヲ復ス」〔→論語〕

フクス{動}もとの状態にもどる。もとの状態にもどす。また、仕返しをする。〈類義語〉→報。「回復」「復仇=仇ヲ復ス」「復其位=ソノ位ヲ復ス」〔→論語〕

フクス{動}結果を報告する。こたえる。〈類義語〉→報。「有復於王者=王ニ復スル者アリ」〔→孟子〕

フクス{動}結果を報告する。こたえる。〈類義語〉→報。「有復於王者=王ニ復スル者アリ」〔→孟子〕

{副}また。もういちど。「復引兵而東=マタ兵ヲ引キテ東ス」〔→史記〕

{副}また。もういちど。「復引兵而東=マタ兵ヲ引キテ東ス」〔→史記〕

{副}また。「いったい」という語気を示す副詞。「汝復為誰=ナンヂハマタ誰ゾヤ」〔→捜神記〕

{副}また。「いったい」という語気を示す副詞。「汝復為誰=ナンヂハマタ誰ゾヤ」〔→捜神記〕

「不復…マタ…セズ」とは、もう二度とは…しない意。「壮士一去兮不復還=壮士一タビ去ツテマタ還ラズ」〔→史記〕

「不復…マタ…セズ」とは、もう二度とは…しない意。「壮士一去兮不復還=壮士一タビ去ツテマタ還ラズ」〔→史記〕

「復不…」とは、こんどもまた…しない意。「復不能捨之=マタマタコレヲ捨ツルアタハズ」〔三夢記〕

「復不…」とは、こんどもまた…しない意。「復不能捨之=マタマタコレヲ捨ツルアタハズ」〔三夢記〕

{名}周易の六十四卦カの一つ。震下坤上シンカコンショウの形で、陰が去りわずかに陽がもどって来たさまを示す。

{名}周易の六十四卦カの一つ。震下坤上シンカコンショウの形で、陰が去りわずかに陽がもどって来たさまを示す。

{動}ふたたびする(フタタビス)。もう一度くり返す。▽俗にはフクと読む。「不可復=復ビスベカラズ」

《解字》

{動}ふたたびする(フタタビス)。もう一度くり返す。▽俗にはフクと読む。「不可復=復ビスベカラズ」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音フク)は、報道の報(仕返す)と同系のことばで、↓の方向に来たものを↑の方向にもどすこと。復は、さらに彳(いく)を加えたもので、同じコースを往復すること。

《類義》

→二・→反

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意兼形声。右側の字(音フク)は、報道の報(仕返す)と同系のことばで、↓の方向に来たものを↑の方向にもどすこと。復は、さらに彳(いく)を加えたもので、同じコースを往復すること。

《類義》

→二・→反

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 彳部 [五年]

区点=4192 16進=497C シフトJIS=959C

《常用音訓》フク

《音読み》

12画 彳部 [五年]

区点=4192 16進=497C シフトJIS=959C

《常用音訓》フク

《音読み》  フク

フク /ブク

/ブク 〈f

〈f 〉/

〉/ ブ

ブ /フウ

/フウ /フク

/フク 〈f

〈f 〉

《訓読み》 かえる(かへる)/また/ふたたびする(ふたたびす)

《名付け》 あきら・あつし・さかえ・しげる・なお・ふ・また・もち

《意味》

〉

《訓読み》 かえる(かへる)/また/ふたたびする(ふたたびす)

《名付け》 あきら・あつし・さかえ・しげる・なお・ふ・また・もち

《意味》

{動}かえる(カヘル)。同じ道を引きかえす。〈対語〉→往。〈類義語〉→帰。「復原(もとにもどす)」「復帰」

{動}かえる(カヘル)。同じ道を引きかえす。〈対語〉→往。〈類義語〉→帰。「復原(もとにもどす)」「復帰」

フクス{動}もとの状態にもどる。もとの状態にもどす。また、仕返しをする。〈類義語〉→報。「回復」「復仇=仇ヲ復ス」「復其位=ソノ位ヲ復ス」〔→論語〕

フクス{動}もとの状態にもどる。もとの状態にもどす。また、仕返しをする。〈類義語〉→報。「回復」「復仇=仇ヲ復ス」「復其位=ソノ位ヲ復ス」〔→論語〕

フクス{動}結果を報告する。こたえる。〈類義語〉→報。「有復於王者=王ニ復スル者アリ」〔→孟子〕

フクス{動}結果を報告する。こたえる。〈類義語〉→報。「有復於王者=王ニ復スル者アリ」〔→孟子〕

{副}また。もういちど。「復引兵而東=マタ兵ヲ引キテ東ス」〔→史記〕

{副}また。もういちど。「復引兵而東=マタ兵ヲ引キテ東ス」〔→史記〕

{副}また。「いったい」という語気を示す副詞。「汝復為誰=ナンヂハマタ誰ゾヤ」〔→捜神記〕

{副}また。「いったい」という語気を示す副詞。「汝復為誰=ナンヂハマタ誰ゾヤ」〔→捜神記〕

「不復…マタ…セズ」とは、もう二度とは…しない意。「壮士一去兮不復還=壮士一タビ去ツテマタ還ラズ」〔→史記〕

「不復…マタ…セズ」とは、もう二度とは…しない意。「壮士一去兮不復還=壮士一タビ去ツテマタ還ラズ」〔→史記〕

「復不…」とは、こんどもまた…しない意。「復不能捨之=マタマタコレヲ捨ツルアタハズ」〔三夢記〕

「復不…」とは、こんどもまた…しない意。「復不能捨之=マタマタコレヲ捨ツルアタハズ」〔三夢記〕

{名}周易の六十四卦カの一つ。震下坤上シンカコンショウの形で、陰が去りわずかに陽がもどって来たさまを示す。

{名}周易の六十四卦カの一つ。震下坤上シンカコンショウの形で、陰が去りわずかに陽がもどって来たさまを示す。

{動}ふたたびする(フタタビス)。もう一度くり返す。▽俗にはフクと読む。「不可復=復ビスベカラズ」

《解字》

{動}ふたたびする(フタタビス)。もう一度くり返す。▽俗にはフクと読む。「不可復=復ビスベカラズ」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音フク)は、報道の報(仕返す)と同系のことばで、↓の方向に来たものを↑の方向にもどすこと。復は、さらに彳(いく)を加えたもので、同じコースを往復すること。

《類義》

→二・→反

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意兼形声。右側の字(音フク)は、報道の報(仕返す)と同系のことばで、↓の方向に来たものを↑の方向にもどすこと。復は、さらに彳(いく)を加えたもので、同じコースを往復すること。

《類義》

→二・→反

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

換 かえる🔗⭐🔉

【換】

12画

12画  部 [常用漢字]

区点=2025 16進=3439 シフトJIS=8AB7

《常用音訓》カン/か…える/か…わる

《音読み》 カン(ク

部 [常用漢字]

区点=2025 16進=3439 シフトJIS=8AB7

《常用音訓》カン/か…える/か…わる

《音読み》 カン(ク ン)

ン) /ガン(グ

/ガン(グ ン)

ン) 〈hu

〈hu n〉

《訓読み》 かえる(かふ)/かわる(かはる)

《名付け》 やす

《意味》

{動}かえる(カフ)。かわる(カハル)。中身をすっかり入れかえる。とりかえる。また、入れかわる。「交換」「換骨奪胎カンコツダッタイ」「呼児将出換美酒=児ヲ呼ビ将リ出ダシテ、美酒ニ換ヘン」〔→李白〕

《解字》

会意兼形声。奐カンは「女性のしゃがんださま+両手」からなる会意文字で、女性の胎内から胎児をとり出すさま。中身をすっかりとり出してかえること。換は「手+音符奐」で、奐の原義を示す。→奐

《類義》

→代

《異字同訓》

かえる/かわる。 →変

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

n〉

《訓読み》 かえる(かふ)/かわる(かはる)

《名付け》 やす

《意味》

{動}かえる(カフ)。かわる(カハル)。中身をすっかり入れかえる。とりかえる。また、入れかわる。「交換」「換骨奪胎カンコツダッタイ」「呼児将出換美酒=児ヲ呼ビ将リ出ダシテ、美酒ニ換ヘン」〔→李白〕

《解字》

会意兼形声。奐カンは「女性のしゃがんださま+両手」からなる会意文字で、女性の胎内から胎児をとり出すさま。中身をすっかりとり出してかえること。換は「手+音符奐」で、奐の原義を示す。→奐

《類義》

→代

《異字同訓》

かえる/かわる。 →変

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

12画

12画  部 [常用漢字]

区点=2025 16進=3439 シフトJIS=8AB7

《常用音訓》カン/か…える/か…わる

《音読み》 カン(ク

部 [常用漢字]

区点=2025 16進=3439 シフトJIS=8AB7

《常用音訓》カン/か…える/か…わる

《音読み》 カン(ク ン)

ン) /ガン(グ

/ガン(グ ン)

ン) 〈hu

〈hu n〉

《訓読み》 かえる(かふ)/かわる(かはる)

《名付け》 やす

《意味》

{動}かえる(カフ)。かわる(カハル)。中身をすっかり入れかえる。とりかえる。また、入れかわる。「交換」「換骨奪胎カンコツダッタイ」「呼児将出換美酒=児ヲ呼ビ将リ出ダシテ、美酒ニ換ヘン」〔→李白〕

《解字》

会意兼形声。奐カンは「女性のしゃがんださま+両手」からなる会意文字で、女性の胎内から胎児をとり出すさま。中身をすっかりとり出してかえること。換は「手+音符奐」で、奐の原義を示す。→奐

《類義》

→代

《異字同訓》

かえる/かわる。 →変

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

n〉

《訓読み》 かえる(かふ)/かわる(かはる)

《名付け》 やす

《意味》

{動}かえる(カフ)。かわる(カハル)。中身をすっかり入れかえる。とりかえる。また、入れかわる。「交換」「換骨奪胎カンコツダッタイ」「呼児将出換美酒=児ヲ呼ビ将リ出ダシテ、美酒ニ換ヘン」〔→李白〕

《解字》

会意兼形声。奐カンは「女性のしゃがんださま+両手」からなる会意文字で、女性の胎内から胎児をとり出すさま。中身をすっかりとり出してかえること。換は「手+音符奐」で、奐の原義を示す。→奐

《類義》

→代

《異字同訓》

かえる/かわる。 →変

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

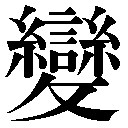

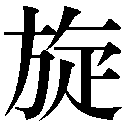

旋 かえる🔗⭐🔉

【旋】

11画 方部 [常用漢字]

区点=3291 16進=407B シフトJIS=90F9

《常用音訓》セン

《音読み》 セン

11画 方部 [常用漢字]

区点=3291 16進=407B シフトJIS=90F9

《常用音訓》セン

《音読み》 セン /ゼン

/ゼン 〈xu

〈xu n・xu

n・xu n〉

《訓読み》 めぐる/かえる(かへる)/めぐらす/ついで/いばり

《意味》

n〉

《訓読み》 めぐる/かえる(かへる)/めぐらす/ついで/いばり

《意味》

{動}めぐる。ぐるぐるとまわる。〈類義語〉→転。「旋転」「旋渦センカ(うずまき)」「天旋地移=天旋リ地移ル」

{動}めぐる。ぐるぐるとまわる。〈類義語〉→転。「旋転」「旋渦センカ(うずまき)」「天旋地移=天旋リ地移ル」

{動}めぐる。間に立って仲をとりもってまわる。「斡旋アッセン」

{動}めぐる。間に立って仲をとりもってまわる。「斡旋アッセン」

{動}かえる(カヘル)。もどってくる。「凱旋ガイセン(戦争に勝って喜んでもどること)」

{動}かえる(カヘル)。もどってくる。「凱旋ガイセン(戦争に勝って喜んでもどること)」

{動}めぐらす。「不旋踵=踵ヲ旋サズ」〔→史記〕

{動}めぐらす。「不旋踵=踵ヲ旋サズ」〔→史記〕

{副}ついで。まもなくようすが変わって。一転して。「旋癒センユ(まもなく病気が治る)」「病旋已=病旋デ已ム」〔→史記〕

{副}ついで。まもなくようすが変わって。一転して。「旋癒センユ(まもなく病気が治る)」「病旋已=病旋デ已ム」〔→史記〕

センス{動・名}いばり。小便をする。小便。▽もと、ほんのしばらく中座することで、小便をあらわしたいみことば。「夷射姑旋焉=夷射姑、ココニ旋ス」〔→左伝〕

《解字》

センス{動・名}いばり。小便をする。小便。▽もと、ほんのしばらく中座することで、小便をあらわしたいみことば。「夷射姑旋焉=夷射姑、ココニ旋ス」〔→左伝〕

《解字》

会意。「はた+足」で、旗がひらりとひとまわりするように、足で歩いてまわることを示す。

《類義》

→環

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。「はた+足」で、旗がひらりとひとまわりするように、足で歩いてまわることを示す。

《類義》

→環

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

11画 方部 [常用漢字]

区点=3291 16進=407B シフトJIS=90F9

《常用音訓》セン

《音読み》 セン

11画 方部 [常用漢字]

区点=3291 16進=407B シフトJIS=90F9

《常用音訓》セン

《音読み》 セン /ゼン

/ゼン 〈xu

〈xu n・xu

n・xu n〉

《訓読み》 めぐる/かえる(かへる)/めぐらす/ついで/いばり

《意味》

n〉

《訓読み》 めぐる/かえる(かへる)/めぐらす/ついで/いばり

《意味》

{動}めぐる。ぐるぐるとまわる。〈類義語〉→転。「旋転」「旋渦センカ(うずまき)」「天旋地移=天旋リ地移ル」

{動}めぐる。ぐるぐるとまわる。〈類義語〉→転。「旋転」「旋渦センカ(うずまき)」「天旋地移=天旋リ地移ル」

{動}めぐる。間に立って仲をとりもってまわる。「斡旋アッセン」

{動}めぐる。間に立って仲をとりもってまわる。「斡旋アッセン」

{動}かえる(カヘル)。もどってくる。「凱旋ガイセン(戦争に勝って喜んでもどること)」

{動}かえる(カヘル)。もどってくる。「凱旋ガイセン(戦争に勝って喜んでもどること)」

{動}めぐらす。「不旋踵=踵ヲ旋サズ」〔→史記〕

{動}めぐらす。「不旋踵=踵ヲ旋サズ」〔→史記〕

{副}ついで。まもなくようすが変わって。一転して。「旋癒センユ(まもなく病気が治る)」「病旋已=病旋デ已ム」〔→史記〕

{副}ついで。まもなくようすが変わって。一転して。「旋癒センユ(まもなく病気が治る)」「病旋已=病旋デ已ム」〔→史記〕

センス{動・名}いばり。小便をする。小便。▽もと、ほんのしばらく中座することで、小便をあらわしたいみことば。「夷射姑旋焉=夷射姑、ココニ旋ス」〔→左伝〕

《解字》

センス{動・名}いばり。小便をする。小便。▽もと、ほんのしばらく中座することで、小便をあらわしたいみことば。「夷射姑旋焉=夷射姑、ココニ旋ス」〔→左伝〕

《解字》

会意。「はた+足」で、旗がひらりとひとまわりするように、足で歩いてまわることを示す。

《類義》

→環

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。「はた+足」で、旗がひらりとひとまわりするように、足で歩いてまわることを示す。

《類義》

→環

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

易 かえる🔗⭐🔉

【易】

8画 日部 [五年]

区点=1655 16進=3057 シフトJIS=88D5

《常用音訓》イ/エキ/やさ…しい

《音読み》

8画 日部 [五年]

区点=1655 16進=3057 シフトJIS=88D5

《常用音訓》イ/エキ/やさ…しい

《音読み》  エキ

エキ /ヤク

/ヤク 〈y

〈y 〉/

〉/ イ

イ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 やさしい/かえる(かふ)/かわる(かはる)/やすい(やすし)/やすらか(やすらかなり)/たいら(たひら)/やすしとする(やすしとす)/かろんずる(かろんず)/あなどる/おさめる(をさむ)

《名付け》 おさ・おさむ・かぬ・かね・やす・やすし

《意味》

〉

《訓読み》 やさしい/かえる(かふ)/かわる(かはる)/やすい(やすし)/やすらか(やすらかなり)/たいら(たひら)/やすしとする(やすしとす)/かろんずる(かろんず)/あなどる/おさめる(をさむ)

《名付け》 おさ・おさむ・かぬ・かね・やす・やすし

《意味》

{動}かえる(カフ)。かわる(カハル)。とりかえる。次々に入れかわる。〈類義語〉→逓テイ・→変・→改。「改易」「交易」「以羊易之=羊ヲモッテコレニ易フ」〔→孟子〕

{動}かえる(カフ)。かわる(カハル)。とりかえる。次々に入れかわる。〈類義語〉→逓テイ・→変・→改。「改易」「交易」「以羊易之=羊ヲモッテコレニ易フ」〔→孟子〕

{名}とかげ。やもり。〈同義語〉→蜴エキ。「蜥易(=蜥蜴セキエキ)」

{名}とかげ。やもり。〈同義語〉→蜴エキ。「蜥易(=蜥蜴セキエキ)」

{名}昔の占いの書。「連山」「帰蔵」「周易」の三種があったと伝えるが、今では「周易」が残っているだけである。陰と陽との組み合わせでできた六十四卦カが次々にかわる相をあらわすので易という。「易経」

{名}昔の占いの書。「連山」「帰蔵」「周易」の三種があったと伝えるが、今では「周易」が残っているだけである。陰と陽との組み合わせでできた六十四卦カが次々にかわる相をあらわすので易という。「易経」

「辟易ヘキエキ」とは、横に避けからだを低めて、退却すること。のち、閉口して退く意に用いる。「辟易数里=辟易スルコト数里」〔→史記〕

「辟易ヘキエキ」とは、横に避けからだを低めて、退却すること。のち、閉口して退く意に用いる。「辟易数里=辟易スルコト数里」〔→史記〕

{形}やすい(ヤスシ)。たやすい。抵抗がない。▽動詞の上につき、「易行オコナイヤスシ」のように用いる。〈対語〉→難ナン/カタシ。「容易」「少年易老学難成=少年老イ易ク学成リ難シ」〔→朱熹〕

{形}やすい(ヤスシ)。たやすい。抵抗がない。▽動詞の上につき、「易行オコナイヤスシ」のように用いる。〈対語〉→難ナン/カタシ。「容易」「少年易老学難成=少年老イ易ク学成リ難シ」〔→朱熹〕

{形・名}やすらか(ヤスラカナリ)。たいら(タヒラ)。でこぼこや抵抗がない。手軽な。平穏な境地。〈類義語〉→安・→平。「安易」「平易」「君子居易以俟命=君子易キニ居リテ以テ命ヲ俟ツ」〔→中庸〕

{形・名}やすらか(ヤスラカナリ)。たいら(タヒラ)。でこぼこや抵抗がない。手軽な。平穏な境地。〈類義語〉→安・→平。「安易」「平易」「君子居易以俟命=君子易キニ居リテ以テ命ヲ俟ツ」〔→中庸〕

{動}やすしとする(ヤスシトス)。かろんずる(カロンズ)。あなどる。なんでもないと思う。平気でいる。「仲尼賞而魯民易降北=仲尼賞シテ、魯民降北ヲ易ンズ」〔→韓非〕

{動}やすしとする(ヤスシトス)。かろんずる(カロンズ)。あなどる。なんでもないと思う。平気でいる。「仲尼賞而魯民易降北=仲尼賞シテ、魯民降北ヲ易ンズ」〔→韓非〕

{動}おさめる(ヲサム)。平らにおさめる。でこぼこをなくす。物事を順調にはこぶ。「易耨イジョク(田畑の土をかえしてならす)」「喪与其易也寧戚=喪ハソノ易メンヨリハムシロ戚メ」〔→論語〕

《解字》

{動}おさめる(ヲサム)。平らにおさめる。でこぼこをなくす。物事を順調にはこぶ。「易耨イジョク(田畑の土をかえしてならす)」「喪与其易也寧戚=喪ハソノ易メンヨリハムシロ戚メ」〔→論語〕

《解字》

会意。「やもり+彡印(もよう)」で、蜥蜴セキエキの蜴の原字。もと、たいらにへばりつくやもりの特色に名づけたことば。また、伝逓の逓(次々に、横に伝わる)にあて、AからBにと、横に、次々とかわっていくのを易という。

《単語家族》

地(たいらな土地)

会意。「やもり+彡印(もよう)」で、蜥蜴セキエキの蜴の原字。もと、たいらにへばりつくやもりの特色に名づけたことば。また、伝逓の逓(次々に、横に伝わる)にあて、AからBにと、横に、次々とかわっていくのを易という。

《単語家族》

地(たいらな土地) 紙(たいらなかみ)

紙(たいらなかみ) 錫セキ(たいらに伸ばす、すず)

錫セキ(たいらに伸ばす、すず) 也ヤ(たいらなさそり)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

也ヤ(たいらなさそり)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

8画 日部 [五年]

区点=1655 16進=3057 シフトJIS=88D5

《常用音訓》イ/エキ/やさ…しい

《音読み》

8画 日部 [五年]

区点=1655 16進=3057 シフトJIS=88D5

《常用音訓》イ/エキ/やさ…しい

《音読み》  エキ

エキ /ヤク

/ヤク 〈y

〈y 〉/

〉/ イ

イ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 やさしい/かえる(かふ)/かわる(かはる)/やすい(やすし)/やすらか(やすらかなり)/たいら(たひら)/やすしとする(やすしとす)/かろんずる(かろんず)/あなどる/おさめる(をさむ)

《名付け》 おさ・おさむ・かぬ・かね・やす・やすし

《意味》

〉

《訓読み》 やさしい/かえる(かふ)/かわる(かはる)/やすい(やすし)/やすらか(やすらかなり)/たいら(たひら)/やすしとする(やすしとす)/かろんずる(かろんず)/あなどる/おさめる(をさむ)

《名付け》 おさ・おさむ・かぬ・かね・やす・やすし

《意味》

{動}かえる(カフ)。かわる(カハル)。とりかえる。次々に入れかわる。〈類義語〉→逓テイ・→変・→改。「改易」「交易」「以羊易之=羊ヲモッテコレニ易フ」〔→孟子〕

{動}かえる(カフ)。かわる(カハル)。とりかえる。次々に入れかわる。〈類義語〉→逓テイ・→変・→改。「改易」「交易」「以羊易之=羊ヲモッテコレニ易フ」〔→孟子〕

{名}とかげ。やもり。〈同義語〉→蜴エキ。「蜥易(=蜥蜴セキエキ)」

{名}とかげ。やもり。〈同義語〉→蜴エキ。「蜥易(=蜥蜴セキエキ)」

{名}昔の占いの書。「連山」「帰蔵」「周易」の三種があったと伝えるが、今では「周易」が残っているだけである。陰と陽との組み合わせでできた六十四卦カが次々にかわる相をあらわすので易という。「易経」

{名}昔の占いの書。「連山」「帰蔵」「周易」の三種があったと伝えるが、今では「周易」が残っているだけである。陰と陽との組み合わせでできた六十四卦カが次々にかわる相をあらわすので易という。「易経」

「辟易ヘキエキ」とは、横に避けからだを低めて、退却すること。のち、閉口して退く意に用いる。「辟易数里=辟易スルコト数里」〔→史記〕

「辟易ヘキエキ」とは、横に避けからだを低めて、退却すること。のち、閉口して退く意に用いる。「辟易数里=辟易スルコト数里」〔→史記〕

{形}やすい(ヤスシ)。たやすい。抵抗がない。▽動詞の上につき、「易行オコナイヤスシ」のように用いる。〈対語〉→難ナン/カタシ。「容易」「少年易老学難成=少年老イ易ク学成リ難シ」〔→朱熹〕

{形}やすい(ヤスシ)。たやすい。抵抗がない。▽動詞の上につき、「易行オコナイヤスシ」のように用いる。〈対語〉→難ナン/カタシ。「容易」「少年易老学難成=少年老イ易ク学成リ難シ」〔→朱熹〕

{形・名}やすらか(ヤスラカナリ)。たいら(タヒラ)。でこぼこや抵抗がない。手軽な。平穏な境地。〈類義語〉→安・→平。「安易」「平易」「君子居易以俟命=君子易キニ居リテ以テ命ヲ俟ツ」〔→中庸〕

{形・名}やすらか(ヤスラカナリ)。たいら(タヒラ)。でこぼこや抵抗がない。手軽な。平穏な境地。〈類義語〉→安・→平。「安易」「平易」「君子居易以俟命=君子易キニ居リテ以テ命ヲ俟ツ」〔→中庸〕

{動}やすしとする(ヤスシトス)。かろんずる(カロンズ)。あなどる。なんでもないと思う。平気でいる。「仲尼賞而魯民易降北=仲尼賞シテ、魯民降北ヲ易ンズ」〔→韓非〕

{動}やすしとする(ヤスシトス)。かろんずる(カロンズ)。あなどる。なんでもないと思う。平気でいる。「仲尼賞而魯民易降北=仲尼賞シテ、魯民降北ヲ易ンズ」〔→韓非〕

{動}おさめる(ヲサム)。平らにおさめる。でこぼこをなくす。物事を順調にはこぶ。「易耨イジョク(田畑の土をかえしてならす)」「喪与其易也寧戚=喪ハソノ易メンヨリハムシロ戚メ」〔→論語〕

《解字》

{動}おさめる(ヲサム)。平らにおさめる。でこぼこをなくす。物事を順調にはこぶ。「易耨イジョク(田畑の土をかえしてならす)」「喪与其易也寧戚=喪ハソノ易メンヨリハムシロ戚メ」〔→論語〕

《解字》

会意。「やもり+彡印(もよう)」で、蜥蜴セキエキの蜴の原字。もと、たいらにへばりつくやもりの特色に名づけたことば。また、伝逓の逓(次々に、横に伝わる)にあて、AからBにと、横に、次々とかわっていくのを易という。

《単語家族》

地(たいらな土地)

会意。「やもり+彡印(もよう)」で、蜥蜴セキエキの蜴の原字。もと、たいらにへばりつくやもりの特色に名づけたことば。また、伝逓の逓(次々に、横に伝わる)にあて、AからBにと、横に、次々とかわっていくのを易という。

《単語家族》

地(たいらな土地) 紙(たいらなかみ)

紙(たいらなかみ) 錫セキ(たいらに伸ばす、すず)

錫セキ(たいらに伸ばす、すず) 也ヤ(たいらなさそり)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

也ヤ(たいらなさそり)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

更 かえる🔗⭐🔉

【更】

7画 曰部 [常用漢字]

区点=2525 16進=3939 シフトJIS=8D58

《常用音訓》コウ/さら/ふ…かす/ふ…ける

《音読み》 コウ(カウ)

7画 曰部 [常用漢字]

区点=2525 16進=3939 シフトJIS=8D58

《常用音訓》コウ/さら/ふ…かす/ふ…ける

《音読み》 コウ(カウ) /キョウ(キャウ)

/キョウ(キャウ) 〈g

〈g ng・g

ng・g ng〉

《訓読み》 さら/ふかす/あらためる(あらたむ)/かえる(かふ)/かわる(かはる)/つぐ/さらに/こもごも/へる(ふ)/ふける(ふく)

《名付け》 かわる・さら・つぐ・とお・とく・のぶ

《意味》

ng〉

《訓読み》 さら/ふかす/あらためる(あらたむ)/かえる(かふ)/かわる(かはる)/つぐ/さらに/こもごも/へる(ふ)/ふける(ふく)

《名付け》 かわる・さら・つぐ・とお・とく・のぶ

《意味》

{動}あらためる(アラタム)。たるんでいるものを引き締める。引き締めてしゃんとさせる。また、今までのものを新しくよいものにかえる。「更改」「更張」「更也人皆仰之=更ムルヤ人ミナコレヲ仰グ」〔→論語〕

{動}あらためる(アラタム)。たるんでいるものを引き締める。引き締めてしゃんとさせる。また、今までのものを新しくよいものにかえる。「更改」「更張」「更也人皆仰之=更ムルヤ人ミナコレヲ仰グ」〔→論語〕

{動}かえる(カフ)。かわる(カハル)。物事の順序やあり方をかえる。また、入れかわる。「変更」「更代(=交代)」

{動}かえる(カフ)。かわる(カハル)。物事の順序やあり方をかえる。また、入れかわる。「変更」「更代(=交代)」

{動}つぐ。前者に入れかわってあとを受けつぐ。「更続」

{動}つぐ。前者に入れかわってあとを受けつぐ。「更続」

{副}さらに。一段と。いっそう。▽去声に読む。「更善=更ニ善シ」

{副}さらに。一段と。いっそう。▽去声に読む。「更善=更ニ善シ」

{副}さらに。そのほかに。〈類義語〉→別。「更無他裘=更ニ他ノ裘無シ」〔→史記〕

{副}さらに。そのほかに。〈類義語〉→別。「更無他裘=更ニ他ノ裘無シ」〔→史記〕

{副}こもごも。かわるがわる。入れかわって。〈類義語〉→交コモゴモ。

{副}こもごも。かわるがわる。入れかわって。〈類義語〉→交コモゴモ。

{動}へる(フ)。一つ一つ経験する。物事を次々にする。「少不更事=少クシテ事ヲ更ズ」

{動}へる(フ)。一つ一つ経験する。物事を次々にする。「少不更事=少クシテ事ヲ更ズ」

{名}年功や経験をへた老人。「三老五更(長老たち)」〔→礼記〕

{名}年功や経験をへた老人。「三老五更(長老たち)」〔→礼記〕

{名}夜二時間ごとに時を知らせる夜回りの拍子木。▽北京語ではj

{名}夜二時間ごとに時を知らせる夜回りの拍子木。▽北京語ではj ngと読む。

ngと読む。

{名}日没から夜明けまでの一夜を五等分したそれぞれの時刻の呼び名。初更・二更・三更・四更・五更。

〔国〕

{名}日没から夜明けまでの一夜を五等分したそれぞれの時刻の呼び名。初更・二更・三更・四更・五更。

〔国〕 さらに。けっして。いっこうに。▽下に打ち消しのことばを伴う。「更にその事なし」

さらに。けっして。いっこうに。▽下に打ち消しのことばを伴う。「更にその事なし」 いうまでもない。もちろん。「言うも更なり」

いうまでもない。もちろん。「言うも更なり」 ふける(フク)。夜がおそくなる。

《解字》

ふける(フク)。夜がおそくなる。

《解字》

会意。丙は股モモが両側に張り出たさま。更はもと「丙+攴(動詞の記号)」で、たるんだものを強く両側に張って、引き締めることを示す。

《類義》

→代

《異字同訓》

ふける。更ける「夜が更ける。秋が更ける」老ける「老けて見える。老け込む」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

会意。丙は股モモが両側に張り出たさま。更はもと「丙+攴(動詞の記号)」で、たるんだものを強く両側に張って、引き締めることを示す。

《類義》

→代

《異字同訓》

ふける。更ける「夜が更ける。秋が更ける」老ける「老けて見える。老け込む」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

7画 曰部 [常用漢字]

区点=2525 16進=3939 シフトJIS=8D58

《常用音訓》コウ/さら/ふ…かす/ふ…ける

《音読み》 コウ(カウ)

7画 曰部 [常用漢字]

区点=2525 16進=3939 シフトJIS=8D58

《常用音訓》コウ/さら/ふ…かす/ふ…ける

《音読み》 コウ(カウ) /キョウ(キャウ)

/キョウ(キャウ) 〈g

〈g ng・g

ng・g ng〉

《訓読み》 さら/ふかす/あらためる(あらたむ)/かえる(かふ)/かわる(かはる)/つぐ/さらに/こもごも/へる(ふ)/ふける(ふく)

《名付け》 かわる・さら・つぐ・とお・とく・のぶ

《意味》

ng〉

《訓読み》 さら/ふかす/あらためる(あらたむ)/かえる(かふ)/かわる(かはる)/つぐ/さらに/こもごも/へる(ふ)/ふける(ふく)

《名付け》 かわる・さら・つぐ・とお・とく・のぶ

《意味》

{動}あらためる(アラタム)。たるんでいるものを引き締める。引き締めてしゃんとさせる。また、今までのものを新しくよいものにかえる。「更改」「更張」「更也人皆仰之=更ムルヤ人ミナコレヲ仰グ」〔→論語〕

{動}あらためる(アラタム)。たるんでいるものを引き締める。引き締めてしゃんとさせる。また、今までのものを新しくよいものにかえる。「更改」「更張」「更也人皆仰之=更ムルヤ人ミナコレヲ仰グ」〔→論語〕

{動}かえる(カフ)。かわる(カハル)。物事の順序やあり方をかえる。また、入れかわる。「変更」「更代(=交代)」

{動}かえる(カフ)。かわる(カハル)。物事の順序やあり方をかえる。また、入れかわる。「変更」「更代(=交代)」

{動}つぐ。前者に入れかわってあとを受けつぐ。「更続」

{動}つぐ。前者に入れかわってあとを受けつぐ。「更続」

{副}さらに。一段と。いっそう。▽去声に読む。「更善=更ニ善シ」

{副}さらに。一段と。いっそう。▽去声に読む。「更善=更ニ善シ」

{副}さらに。そのほかに。〈類義語〉→別。「更無他裘=更ニ他ノ裘無シ」〔→史記〕

{副}さらに。そのほかに。〈類義語〉→別。「更無他裘=更ニ他ノ裘無シ」〔→史記〕

{副}こもごも。かわるがわる。入れかわって。〈類義語〉→交コモゴモ。

{副}こもごも。かわるがわる。入れかわって。〈類義語〉→交コモゴモ。

{動}へる(フ)。一つ一つ経験する。物事を次々にする。「少不更事=少クシテ事ヲ更ズ」

{動}へる(フ)。一つ一つ経験する。物事を次々にする。「少不更事=少クシテ事ヲ更ズ」

{名}年功や経験をへた老人。「三老五更(長老たち)」〔→礼記〕

{名}年功や経験をへた老人。「三老五更(長老たち)」〔→礼記〕

{名}夜二時間ごとに時を知らせる夜回りの拍子木。▽北京語ではj

{名}夜二時間ごとに時を知らせる夜回りの拍子木。▽北京語ではj ngと読む。

ngと読む。

{名}日没から夜明けまでの一夜を五等分したそれぞれの時刻の呼び名。初更・二更・三更・四更・五更。

〔国〕

{名}日没から夜明けまでの一夜を五等分したそれぞれの時刻の呼び名。初更・二更・三更・四更・五更。

〔国〕 さらに。けっして。いっこうに。▽下に打ち消しのことばを伴う。「更にその事なし」

さらに。けっして。いっこうに。▽下に打ち消しのことばを伴う。「更にその事なし」 いうまでもない。もちろん。「言うも更なり」

いうまでもない。もちろん。「言うも更なり」 ふける(フク)。夜がおそくなる。

《解字》

ふける(フク)。夜がおそくなる。

《解字》

会意。丙は股モモが両側に張り出たさま。更はもと「丙+攴(動詞の記号)」で、たるんだものを強く両側に張って、引き締めることを示す。

《類義》

→代

《異字同訓》

ふける。更ける「夜が更ける。秋が更ける」老ける「老けて見える。老け込む」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

会意。丙は股モモが両側に張り出たさま。更はもと「丙+攴(動詞の記号)」で、たるんだものを強く両側に張って、引き締めることを示す。

《類義》

→代

《異字同訓》

ふける。更ける「夜が更ける。秋が更ける」老ける「老けて見える。老け込む」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

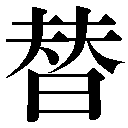

替 かえ🔗⭐🔉

【替】

12画 曰部 [常用漢字]

区点=3456 16進=4258 シフトJIS=91D6

《常用音訓》タイ/か…える/か…わる

《音読み》 タイ

12画 曰部 [常用漢字]

区点=3456 16進=4258 シフトJIS=91D6

《常用音訓》タイ/か…える/か…わる

《音読み》 タイ /テイ

/テイ 〈t

〈t 〉

《訓読み》 かえる/かわる(かはる)/かわって(かはりて)/おとろえる(おとろふ)/すたれる(すたる)/かえ(かへ)

《意味》

〉

《訓読み》 かえる/かわる(かはる)/かわって(かはりて)/おとろえる(おとろふ)/すたれる(すたる)/かえ(かへ)

《意味》

{動}かわる(カハル)。次のものと入れかわる。〈類義語〉→代。「交替(=交代)」

{動}かわる(カハル)。次のものと入れかわる。〈類義語〉→代。「交替(=交代)」

{動}かわって(カハリテ)。身がわりとなって。のち、だれだれのためにの意となる。「従此替爺征=コレヨリ爺ニ替ハリテ征ク」〔古楽府〕

{動}かわって(カハリテ)。身がわりとなって。のち、だれだれのためにの意となる。「従此替爺征=コレヨリ爺ニ替ハリテ征ク」〔古楽府〕

{動}おとろえる(オトロフ)。すたれる(スタル)。次々と下るにしたがい、しだいに力がへってだめになる。「陵替(しだいに衰える)」

〔国〕かえ(カヘ)。身がわり。また、代用品。「替え玉」「替えがない」

《解字》

{動}おとろえる(オトロフ)。すたれる(スタル)。次々と下るにしたがい、しだいに力がへってだめになる。「陵替(しだいに衰える)」

〔国〕かえ(カヘ)。身がわり。また、代用品。「替え玉」「替えがない」

《解字》

会意。「夫(おとこ)ふたり+曰(動詞の記号)」で、Aの人からBの人へと入れかわる動作を示す。

《類義》

→代

《異字同訓》

かえる/かわる。 →変

《熟語》

→下付・中付語

会意。「夫(おとこ)ふたり+曰(動詞の記号)」で、Aの人からBの人へと入れかわる動作を示す。

《類義》

→代

《異字同訓》

かえる/かわる。 →変

《熟語》

→下付・中付語

12画 曰部 [常用漢字]

区点=3456 16進=4258 シフトJIS=91D6

《常用音訓》タイ/か…える/か…わる

《音読み》 タイ

12画 曰部 [常用漢字]

区点=3456 16進=4258 シフトJIS=91D6

《常用音訓》タイ/か…える/か…わる

《音読み》 タイ /テイ

/テイ 〈t

〈t 〉

《訓読み》 かえる/かわる(かはる)/かわって(かはりて)/おとろえる(おとろふ)/すたれる(すたる)/かえ(かへ)

《意味》

〉

《訓読み》 かえる/かわる(かはる)/かわって(かはりて)/おとろえる(おとろふ)/すたれる(すたる)/かえ(かへ)

《意味》

{動}かわる(カハル)。次のものと入れかわる。〈類義語〉→代。「交替(=交代)」

{動}かわる(カハル)。次のものと入れかわる。〈類義語〉→代。「交替(=交代)」

{動}かわって(カハリテ)。身がわりとなって。のち、だれだれのためにの意となる。「従此替爺征=コレヨリ爺ニ替ハリテ征ク」〔古楽府〕

{動}かわって(カハリテ)。身がわりとなって。のち、だれだれのためにの意となる。「従此替爺征=コレヨリ爺ニ替ハリテ征ク」〔古楽府〕

{動}おとろえる(オトロフ)。すたれる(スタル)。次々と下るにしたがい、しだいに力がへってだめになる。「陵替(しだいに衰える)」

〔国〕かえ(カヘ)。身がわり。また、代用品。「替え玉」「替えがない」

《解字》

{動}おとろえる(オトロフ)。すたれる(スタル)。次々と下るにしたがい、しだいに力がへってだめになる。「陵替(しだいに衰える)」

〔国〕かえ(カヘ)。身がわり。また、代用品。「替え玉」「替えがない」

《解字》

会意。「夫(おとこ)ふたり+曰(動詞の記号)」で、Aの人からBの人へと入れかわる動作を示す。

《類義》

→代

《異字同訓》

かえる/かわる。 →変

《熟語》

→下付・中付語

会意。「夫(おとこ)ふたり+曰(動詞の記号)」で、Aの人からBの人へと入れかわる動作を示す。

《類義》

→代

《異字同訓》

かえる/かわる。 →変

《熟語》

→下付・中付語

果鋭 カエイ🔗⭐🔉

【果鋭】

カエイ きっぱりとして決断力があり、働きが鋭い。

楓 かえで🔗⭐🔉

歌詠 カエイ🔗⭐🔉

【歌詠】

カエイ  歌。

歌。 声を長く引き、節をつけてうたうこと。

声を長く引き、節をつけてうたうこと。

歌。

歌。 声を長く引き、節をつけてうたうこと。

声を長く引き、節をつけてうたうこと。

渝 かえる🔗⭐🔉

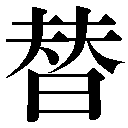

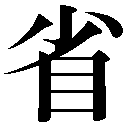

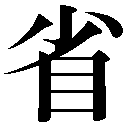

省 かえりみる🔗⭐🔉

【省】

9画 目部 [四年]

区点=3042 16進=3E4A シフトJIS=8FC8

《常用音訓》ショウ/セイ/かえり…みる/はぶ…く

《音読み》

9画 目部 [四年]

区点=3042 16進=3E4A シフトJIS=8FC8

《常用音訓》ショウ/セイ/かえり…みる/はぶ…く

《音読み》  セイ

セイ /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈x

〈x ng〉/

ng〉/ ショウ(シャウ)

ショウ(シャウ) /セイ

/セイ 〈sh

〈sh ng〉

《訓読み》 みる/かえりみる(かへりみる)/はぶく

《名付け》 あきら・かみ・はぶく・み・みる・よし

《意味》

ng〉

《訓読み》 みる/かえりみる(かへりみる)/はぶく

《名付け》 あきら・かみ・はぶく・み・みる・よし

《意味》

セイス{動}みる。目を細くして注意してみる。細かに分析して調べてみる。「省察」「退而省其私=退イテソノ私ヲ省ス」〔→論語〕

セイス{動}みる。目を細くして注意してみる。細かに分析して調べてみる。「省察」「退而省其私=退イテソノ私ヲ省ス」〔→論語〕

{動}かえりみる(カヘリミル)。自分の心を細かにふりかえってみる。「反省」「吾日三省吾身=吾日ニ三タビ吾ガ身ヲ省ミル」〔→論語〕

{動}かえりみる(カヘリミル)。自分の心を細かにふりかえってみる。「反省」「吾日三省吾身=吾日ニ三タビ吾ガ身ヲ省ミル」〔→論語〕

{動}人の安否をねんごろにたずねる。親の安否をよくみてたしかめる。▽親のきげんを朝にうかがうのを定、夕方にたずねるのを省という。「省問」「帰省」

{動}人の安否をねんごろにたずねる。親の安否をよくみてたしかめる。▽親のきげんを朝にうかがうのを定、夕方にたずねるのを省という。「省問」「帰省」

{動}はぶく。よけいな部分をとりさる。へらす。〈類義語〉→略。「省略」「省刑罰=刑罰ヲ省ク」〔→孟子〕

{動}はぶく。よけいな部分をとりさる。へらす。〈類義語〉→略。「省略」「省刑罰=刑罰ヲ省ク」〔→孟子〕

{名}中国の行政区画の一つ。行政区画の単位として最も大きい。「省政府」

{名}中国の行政区画の一つ。行政区画の単位として最も大きい。「省政府」

{名}役所。また、役所のランクをあらわすことば。「中書省」

《解字》

会意。「目+少(小さくする)」で、目を細めてこまごまとみること。析(細かくわける)はその語尾が入声(つまり音)に転じたことば。

《異字同訓》

かえりみる。 →顧

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}役所。また、役所のランクをあらわすことば。「中書省」

《解字》

会意。「目+少(小さくする)」で、目を細めてこまごまとみること。析(細かくわける)はその語尾が入声(つまり音)に転じたことば。

《異字同訓》

かえりみる。 →顧

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

9画 目部 [四年]

区点=3042 16進=3E4A シフトJIS=8FC8

《常用音訓》ショウ/セイ/かえり…みる/はぶ…く

《音読み》

9画 目部 [四年]

区点=3042 16進=3E4A シフトJIS=8FC8

《常用音訓》ショウ/セイ/かえり…みる/はぶ…く

《音読み》  セイ

セイ /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈x

〈x ng〉/

ng〉/ ショウ(シャウ)

ショウ(シャウ) /セイ

/セイ 〈sh

〈sh ng〉

《訓読み》 みる/かえりみる(かへりみる)/はぶく

《名付け》 あきら・かみ・はぶく・み・みる・よし

《意味》

ng〉

《訓読み》 みる/かえりみる(かへりみる)/はぶく

《名付け》 あきら・かみ・はぶく・み・みる・よし

《意味》

セイス{動}みる。目を細くして注意してみる。細かに分析して調べてみる。「省察」「退而省其私=退イテソノ私ヲ省ス」〔→論語〕

セイス{動}みる。目を細くして注意してみる。細かに分析して調べてみる。「省察」「退而省其私=退イテソノ私ヲ省ス」〔→論語〕

{動}かえりみる(カヘリミル)。自分の心を細かにふりかえってみる。「反省」「吾日三省吾身=吾日ニ三タビ吾ガ身ヲ省ミル」〔→論語〕

{動}かえりみる(カヘリミル)。自分の心を細かにふりかえってみる。「反省」「吾日三省吾身=吾日ニ三タビ吾ガ身ヲ省ミル」〔→論語〕

{動}人の安否をねんごろにたずねる。親の安否をよくみてたしかめる。▽親のきげんを朝にうかがうのを定、夕方にたずねるのを省という。「省問」「帰省」

{動}人の安否をねんごろにたずねる。親の安否をよくみてたしかめる。▽親のきげんを朝にうかがうのを定、夕方にたずねるのを省という。「省問」「帰省」

{動}はぶく。よけいな部分をとりさる。へらす。〈類義語〉→略。「省略」「省刑罰=刑罰ヲ省ク」〔→孟子〕

{動}はぶく。よけいな部分をとりさる。へらす。〈類義語〉→略。「省略」「省刑罰=刑罰ヲ省ク」〔→孟子〕

{名}中国の行政区画の一つ。行政区画の単位として最も大きい。「省政府」

{名}中国の行政区画の一つ。行政区画の単位として最も大きい。「省政府」

{名}役所。また、役所のランクをあらわすことば。「中書省」

《解字》

会意。「目+少(小さくする)」で、目を細めてこまごまとみること。析(細かくわける)はその語尾が入声(つまり音)に転じたことば。

《異字同訓》

かえりみる。 →顧

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}役所。また、役所のランクをあらわすことば。「中書省」

《解字》

会意。「目+少(小さくする)」で、目を細めてこまごまとみること。析(細かくわける)はその語尾が入声(つまり音)に転じたことば。

《異字同訓》

かえりみる。 →顧

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

眷 かえりみる🔗⭐🔉

【眷】

11画 目部

区点=6639 16進=6247 シフトJIS=E1C5

《音読み》 ケン

11画 目部

区点=6639 16進=6247 シフトJIS=E1C5

《音読み》 ケン

〈ju

〈ju n〉

《訓読み》 かえりみる(かへりみる)

《意味》

n〉

《訓読み》 かえりみる(かへりみる)

《意味》

ケンス{動}かえりみる(カヘリミル)。首をまわしてふりかえる。また、世話をして引きたてる。目をかける。〈類義語〉→顧。「眷顧ケンコ」「宸眷シンケン(天子に目をかけられる)」

ケンス{動}かえりみる(カヘリミル)。首をまわしてふりかえる。また、世話をして引きたてる。目をかける。〈類義語〉→顧。「眷顧ケンコ」「宸眷シンケン(天子に目をかけられる)」

{名}目をかけること。なさけ。「厚眷コウケン」

{名}目をかけること。なさけ。「厚眷コウケン」

{名}目をかけている親族・家族・身内。「眷族ケンゾク」

{名}目をかけている親族・家族・身内。「眷族ケンゾク」

{名}なかま。

《解字》

会意兼形声。「目+音符卷の略体」で、目をぐるりとまわしてみること。

《単語家族》

卷(=巻。まるくまく)

{名}なかま。

《解字》

会意兼形声。「目+音符卷の略体」で、目をぐるりとまわしてみること。

《単語家族》

卷(=巻。まるくまく) 拳(まるくにぎったこぶし)

拳(まるくにぎったこぶし) 圈(=圏。まるくとりかこんだかこい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

圈(=圏。まるくとりかこんだかこい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

11画 目部

区点=6639 16進=6247 シフトJIS=E1C5

《音読み》 ケン

11画 目部

区点=6639 16進=6247 シフトJIS=E1C5

《音読み》 ケン

〈ju

〈ju n〉

《訓読み》 かえりみる(かへりみる)

《意味》

n〉

《訓読み》 かえりみる(かへりみる)

《意味》

ケンス{動}かえりみる(カヘリミル)。首をまわしてふりかえる。また、世話をして引きたてる。目をかける。〈類義語〉→顧。「眷顧ケンコ」「宸眷シンケン(天子に目をかけられる)」

ケンス{動}かえりみる(カヘリミル)。首をまわしてふりかえる。また、世話をして引きたてる。目をかける。〈類義語〉→顧。「眷顧ケンコ」「宸眷シンケン(天子に目をかけられる)」

{名}目をかけること。なさけ。「厚眷コウケン」

{名}目をかけること。なさけ。「厚眷コウケン」

{名}目をかけている親族・家族・身内。「眷族ケンゾク」

{名}目をかけている親族・家族・身内。「眷族ケンゾク」

{名}なかま。

《解字》

会意兼形声。「目+音符卷の略体」で、目をぐるりとまわしてみること。

《単語家族》

卷(=巻。まるくまく)

{名}なかま。

《解字》

会意兼形声。「目+音符卷の略体」で、目をぐるりとまわしてみること。

《単語家族》

卷(=巻。まるくまく) 拳(まるくにぎったこぶし)

拳(まるくにぎったこぶし) 圈(=圏。まるくとりかこんだかこい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

圈(=圏。まるくとりかこんだかこい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

禾穎 カエイ🔗⭐🔉

【禾穂】

カスイ いねの穂。『禾穎カエイ』

科役 カエキ🔗⭐🔉

【科役】

カエキ 租税と夫役。『科徭カヨウ』〈同義語〉課役。

般 かえす🔗⭐🔉

【般】

10画 舟部 [常用漢字]

区点=4044 16進=484C シフトJIS=94CA

《常用音訓》ハン

《音読み》

10画 舟部 [常用漢字]

区点=4044 16進=484C シフトJIS=94CA

《常用音訓》ハン

《音読み》  ハン

ハン /バン

/バン 〈p

〈p n〉/

n〉/ ハン

ハン /ヘン

/ヘン 〈b

〈b n〉

《訓読み》 めぐる/めぐらす/はこぶ/かえす(かへす)/かえる(かへる)

《名付け》 かず・つら

《意味》

n〉

《訓読み》 めぐる/めぐらす/はこぶ/かえす(かへす)/かえる(かへる)

《名付け》 かず・つら

《意味》

{動・形}めぐる。めぐらす。中心からまるく平らに広がる。円をえがいてまわる。また、そのさま。「般桓バンカン」「般楽飲酒」〔→孟子〕

{動・形}めぐる。めぐらす。中心からまるく平らに広がる。円をえがいてまわる。また、そのさま。「般桓バンカン」「般楽飲酒」〔→孟子〕

{動}はこぶ。中心に集めた物を円形に広げることから、物を移しはこぶ。〈同義語〉→搬。「運般」

{動}はこぶ。中心に集めた物を円形に広げることから、物を移しはこぶ。〈同義語〉→搬。「運般」

{動}かえす(カヘス)。かえる(カヘル)。もとへもどす。また、もどる。〈類義語〉→返。「般師(=班師、返師。軍隊をもとへもどす)」

{動}かえす(カヘス)。かえる(カヘル)。もとへもどす。また、もどる。〈類義語〉→返。「般師(=班師、返師。軍隊をもとへもどす)」

{名}円のひとまわり。転じて、局面の全体のようす。「全般(円の全面→ある面全体をおしなべて)」「万般(多くの面を含めて→さまざまな局面)」

{名}円のひとまわり。転じて、局面の全体のようす。「全般(円の全面→ある面全体をおしなべて)」「万般(多くの面を含めて→さまざまな局面)」

{名}〔俗〕ようす。種類。「…一般(…と同じようだ)」「這般シヤハン(このような)」「若般(そのような)」

《解字》

{名}〔俗〕ようす。種類。「…一般(…と同じようだ)」「這般シヤハン(このような)」「若般(そのような)」

《解字》

会意。左側は、舟の形ではない。「殳(動詞の記号)+板の形」で、板ハン(平らないた)のように、平らに広げることをあらわす。のち、「舟+殳」の形に書くようになった。

《単語家族》

番ハン(まるく平らに広げる)

会意。左側は、舟の形ではない。「殳(動詞の記号)+板の形」で、板ハン(平らないた)のように、平らに広げることをあらわす。のち、「舟+殳」の形に書くようになった。

《単語家族》

番ハン(まるく平らに広げる) 播ハ(まるく平らに広げる)

播ハ(まるく平らに広げる) 盤バン(まるく平らに広がったさら)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

盤バン(まるく平らに広がったさら)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画 舟部 [常用漢字]

区点=4044 16進=484C シフトJIS=94CA

《常用音訓》ハン

《音読み》

10画 舟部 [常用漢字]

区点=4044 16進=484C シフトJIS=94CA

《常用音訓》ハン

《音読み》  ハン

ハン /バン

/バン 〈p

〈p n〉/

n〉/ ハン

ハン /ヘン

/ヘン 〈b

〈b n〉

《訓読み》 めぐる/めぐらす/はこぶ/かえす(かへす)/かえる(かへる)

《名付け》 かず・つら

《意味》

n〉

《訓読み》 めぐる/めぐらす/はこぶ/かえす(かへす)/かえる(かへる)

《名付け》 かず・つら

《意味》

{動・形}めぐる。めぐらす。中心からまるく平らに広がる。円をえがいてまわる。また、そのさま。「般桓バンカン」「般楽飲酒」〔→孟子〕

{動・形}めぐる。めぐらす。中心からまるく平らに広がる。円をえがいてまわる。また、そのさま。「般桓バンカン」「般楽飲酒」〔→孟子〕

{動}はこぶ。中心に集めた物を円形に広げることから、物を移しはこぶ。〈同義語〉→搬。「運般」

{動}はこぶ。中心に集めた物を円形に広げることから、物を移しはこぶ。〈同義語〉→搬。「運般」

{動}かえす(カヘス)。かえる(カヘル)。もとへもどす。また、もどる。〈類義語〉→返。「般師(=班師、返師。軍隊をもとへもどす)」

{動}かえす(カヘス)。かえる(カヘル)。もとへもどす。また、もどる。〈類義語〉→返。「般師(=班師、返師。軍隊をもとへもどす)」

{名}円のひとまわり。転じて、局面の全体のようす。「全般(円の全面→ある面全体をおしなべて)」「万般(多くの面を含めて→さまざまな局面)」

{名}円のひとまわり。転じて、局面の全体のようす。「全般(円の全面→ある面全体をおしなべて)」「万般(多くの面を含めて→さまざまな局面)」

{名}〔俗〕ようす。種類。「…一般(…と同じようだ)」「這般シヤハン(このような)」「若般(そのような)」

《解字》

{名}〔俗〕ようす。種類。「…一般(…と同じようだ)」「這般シヤハン(このような)」「若般(そのような)」

《解字》

会意。左側は、舟の形ではない。「殳(動詞の記号)+板の形」で、板ハン(平らないた)のように、平らに広げることをあらわす。のち、「舟+殳」の形に書くようになった。

《単語家族》

番ハン(まるく平らに広げる)

会意。左側は、舟の形ではない。「殳(動詞の記号)+板の形」で、板ハン(平らないた)のように、平らに広げることをあらわす。のち、「舟+殳」の形に書くようになった。

《単語家族》

番ハン(まるく平らに広げる) 播ハ(まるく平らに広げる)

播ハ(まるく平らに広げる) 盤バン(まるく平らに広がったさら)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

盤バン(まるく平らに広がったさら)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

花英 カエイ🔗⭐🔉

【花英】

カエイ はなぶさ。〈同義語〉華英。

花影 カエイ🔗⭐🔉

【花影】

カエイ 太陽や月光に照らされ、地上・水面にうつる花の影。

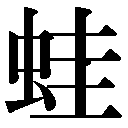

蛙 かえる🔗⭐🔉

覆 かえす🔗⭐🔉

【覆】

18画 襾部 [常用漢字]

区点=4204 16進=4A24 シフトJIS=95A2

《常用音訓》フク/おお…う/くつがえ…す/くつがえ…る

《音読み》

18画 襾部 [常用漢字]

区点=4204 16進=4A24 シフトJIS=95A2

《常用音訓》フク/おお…う/くつがえ…す/くつがえ…る

《音読み》  フク

フク

〈f

〈f 〉/

〉/ フウ

フウ /フ

/フ /フク

/フク 〈f

〈f 〉/

〉/ ブ

ブ /フウ

/フウ /フク

/フク 〈f

〈f 〉

《訓読み》 くつがえる(くつがへる)/くつがえす(くつがへす)/かえる(かへる)/かえす(かへす)/おおう(おほふ)

《意味》

〉

《訓読み》 くつがえる(くつがへる)/くつがえす(くつがへす)/かえる(かへる)/かえす(かへす)/おおう(おほふ)

《意味》

{動}くつがえる(クツガヘル)。くつがえす(クツガヘス)。うらがえしになる。また、うらがえしにする。〈類義語〉→伏。「顛覆テンプク(=転覆。ひっくりかえる)」「覆轍フクテツ」「覆手=手ヲ覆ス」

{動}くつがえる(クツガヘル)。くつがえす(クツガヘス)。うらがえしになる。また、うらがえしにする。〈類義語〉→伏。「顛覆テンプク(=転覆。ひっくりかえる)」「覆轍フクテツ」「覆手=手ヲ覆ス」

{動}かえる(カヘル)。かえす(カヘス)。もとにもどってやりなおす。〈同義語〉→復。「反覆(=反復)」「覆試(再試験)」

{動}かえる(カヘル)。かえす(カヘス)。もとにもどってやりなおす。〈同義語〉→復。「反覆(=反復)」「覆試(再試験)」

{動}くつがえる(クツガヘル)。くつがえす(クツガヘス)。ひっくりかえって、だめになる。転じて、滅びる。滅ぼす。「全軍覆滅(全軍が完敗する)」

{動}くつがえる(クツガヘル)。くつがえす(クツガヘス)。ひっくりかえって、だめになる。転じて、滅びる。滅ぼす。「全軍覆滅(全軍が完敗する)」

{動}おおう(オホフ)。うつぶせにしてかぶせる。〈類義語〉→伏。「覆蔵(かぶせて隠す)」「仁覆天下矣=仁ハ天下ヲ覆ヘリ」〔→孟子〕

{動}おおう(オホフ)。うつぶせにしてかぶせる。〈類義語〉→伏。「覆蔵(かぶせて隠す)」「仁覆天下矣=仁ハ天下ヲ覆ヘリ」〔→孟子〕

{名}ふせて隠した兵隊。伏兵。「君為三覆以待之=君、三覆ヲナシテモッテコレヲ待テ」〔→左伝〕

《解字》

会意兼形声。復の右側は、包みかぶさって二重になるようなぐあいに歩く、つまり復(もとにもどる、うらがえし)のこと。のち彳を加えた。覆は「襾(かぶせる)+音符復」で、かぶさってふせる、おおうの意。

《単語家族》

腹フク(はらわたを包んだはら)

{名}ふせて隠した兵隊。伏兵。「君為三覆以待之=君、三覆ヲナシテモッテコレヲ待テ」〔→左伝〕

《解字》

会意兼形声。復の右側は、包みかぶさって二重になるようなぐあいに歩く、つまり復(もとにもどる、うらがえし)のこと。のち彳を加えた。覆は「襾(かぶせる)+音符復」で、かぶさってふせる、おおうの意。

《単語家族》

腹フク(はらわたを包んだはら) 孚フ(おおいかぶさる)

孚フ(おおいかぶさる) 伏(かぶさってふせる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

伏(かぶさってふせる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

18画 襾部 [常用漢字]

区点=4204 16進=4A24 シフトJIS=95A2

《常用音訓》フク/おお…う/くつがえ…す/くつがえ…る

《音読み》

18画 襾部 [常用漢字]

区点=4204 16進=4A24 シフトJIS=95A2

《常用音訓》フク/おお…う/くつがえ…す/くつがえ…る

《音読み》  フク

フク

〈f

〈f 〉/

〉/ フウ

フウ /フ

/フ /フク

/フク 〈f

〈f 〉/

〉/ ブ

ブ /フウ

/フウ /フク

/フク 〈f

〈f 〉

《訓読み》 くつがえる(くつがへる)/くつがえす(くつがへす)/かえる(かへる)/かえす(かへす)/おおう(おほふ)

《意味》

〉

《訓読み》 くつがえる(くつがへる)/くつがえす(くつがへす)/かえる(かへる)/かえす(かへす)/おおう(おほふ)

《意味》

{動}くつがえる(クツガヘル)。くつがえす(クツガヘス)。うらがえしになる。また、うらがえしにする。〈類義語〉→伏。「顛覆テンプク(=転覆。ひっくりかえる)」「覆轍フクテツ」「覆手=手ヲ覆ス」

{動}くつがえる(クツガヘル)。くつがえす(クツガヘス)。うらがえしになる。また、うらがえしにする。〈類義語〉→伏。「顛覆テンプク(=転覆。ひっくりかえる)」「覆轍フクテツ」「覆手=手ヲ覆ス」

{動}かえる(カヘル)。かえす(カヘス)。もとにもどってやりなおす。〈同義語〉→復。「反覆(=反復)」「覆試(再試験)」

{動}かえる(カヘル)。かえす(カヘス)。もとにもどってやりなおす。〈同義語〉→復。「反覆(=反復)」「覆試(再試験)」

{動}くつがえる(クツガヘル)。くつがえす(クツガヘス)。ひっくりかえって、だめになる。転じて、滅びる。滅ぼす。「全軍覆滅(全軍が完敗する)」

{動}くつがえる(クツガヘル)。くつがえす(クツガヘス)。ひっくりかえって、だめになる。転じて、滅びる。滅ぼす。「全軍覆滅(全軍が完敗する)」

{動}おおう(オホフ)。うつぶせにしてかぶせる。〈類義語〉→伏。「覆蔵(かぶせて隠す)」「仁覆天下矣=仁ハ天下ヲ覆ヘリ」〔→孟子〕

{動}おおう(オホフ)。うつぶせにしてかぶせる。〈類義語〉→伏。「覆蔵(かぶせて隠す)」「仁覆天下矣=仁ハ天下ヲ覆ヘリ」〔→孟子〕

{名}ふせて隠した兵隊。伏兵。「君為三覆以待之=君、三覆ヲナシテモッテコレヲ待テ」〔→左伝〕

《解字》

会意兼形声。復の右側は、包みかぶさって二重になるようなぐあいに歩く、つまり復(もとにもどる、うらがえし)のこと。のち彳を加えた。覆は「襾(かぶせる)+音符復」で、かぶさってふせる、おおうの意。

《単語家族》

腹フク(はらわたを包んだはら)

{名}ふせて隠した兵隊。伏兵。「君為三覆以待之=君、三覆ヲナシテモッテコレヲ待テ」〔→左伝〕

《解字》

会意兼形声。復の右側は、包みかぶさって二重になるようなぐあいに歩く、つまり復(もとにもどる、うらがえし)のこと。のち彳を加えた。覆は「襾(かぶせる)+音符復」で、かぶさってふせる、おおうの意。

《単語家族》

腹フク(はらわたを包んだはら) 孚フ(おおいかぶさる)

孚フ(おおいかぶさる) 伏(かぶさってふせる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

伏(かぶさってふせる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

課役 カエキ🔗⭐🔉

【課役】

カエキ  仕事を割り当てて人を使う。

仕事を割り当てて人を使う。 割り当ての仕事。

割り当ての仕事。 人民に割り当てる、租税と労役。

人民に割り当てる、租税と労役。

仕事を割り当てて人を使う。

仕事を割り当てて人を使う。 割り当ての仕事。

割り当ての仕事。 人民に割り当てる、租税と労役。

人民に割り当てる、租税と労役。

返 かえす🔗⭐🔉

【返】

7画

7画  部 [三年]

区点=4254 16進=4A56 シフトJIS=95D4

《常用音訓》ヘン/かえ…す/かえ…る

《音読み》 ヘン

部 [三年]

区点=4254 16進=4A56 シフトJIS=95D4

《常用音訓》ヘン/かえ…す/かえ…る

《音読み》 ヘン /ホン

/ホン /ハン

/ハン 〈f

〈f n〉

《訓読み》 かえる(かへる)/かえす(かへす)

《名付け》 のぶ

《意味》

n〉

《訓読み》 かえる(かへる)/かえす(かへす)

《名付け》 のぶ

《意味》

{動}かえる(カヘル)。もと来たほうへかえる。とってかえす。〈同義語〉→反。「返国」「帰返」

{動}かえる(カヘル)。もと来たほうへかえる。とってかえす。〈同義語〉→反。「返国」「帰返」

{動}かえす(カヘス)。もとへもどす。来たほうへかえす。〈同義語〉→反。「返金」「返還」

〔国〕かえる(カヘル)。向きが反対になる。ひっくりかえる。「とんぼ返り」

《解字》

会意兼形声。「

{動}かえす(カヘス)。もとへもどす。来たほうへかえす。〈同義語〉→反。「返金」「返還」

〔国〕かえる(カヘル)。向きが反対になる。ひっくりかえる。「とんぼ返り」

《解字》

会意兼形声。「 +音符反(もとへもどる、はねかえる)」。

《類義》

→反

《異字同訓》

かえす/かえる。 返す/返る「もとの持ち主に返す。借金を返す。恩返し。貸した金が返る。正気に返る。返り咲き」帰す/帰る「親もとへ帰す。故郷へ帰る。帰らぬ人となる。帰り道」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

+音符反(もとへもどる、はねかえる)」。

《類義》

→反

《異字同訓》

かえす/かえる。 返す/返る「もとの持ち主に返す。借金を返す。恩返し。貸した金が返る。正気に返る。返り咲き」帰す/帰る「親もとへ帰す。故郷へ帰る。帰らぬ人となる。帰り道」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

7画

7画  部 [三年]

区点=4254 16進=4A56 シフトJIS=95D4

《常用音訓》ヘン/かえ…す/かえ…る

《音読み》 ヘン

部 [三年]

区点=4254 16進=4A56 シフトJIS=95D4

《常用音訓》ヘン/かえ…す/かえ…る

《音読み》 ヘン /ホン

/ホン /ハン

/ハン 〈f

〈f n〉

《訓読み》 かえる(かへる)/かえす(かへす)

《名付け》 のぶ

《意味》

n〉

《訓読み》 かえる(かへる)/かえす(かへす)

《名付け》 のぶ

《意味》

{動}かえる(カヘル)。もと来たほうへかえる。とってかえす。〈同義語〉→反。「返国」「帰返」

{動}かえる(カヘル)。もと来たほうへかえる。とってかえす。〈同義語〉→反。「返国」「帰返」

{動}かえす(カヘス)。もとへもどす。来たほうへかえす。〈同義語〉→反。「返金」「返還」

〔国〕かえる(カヘル)。向きが反対になる。ひっくりかえる。「とんぼ返り」

《解字》

会意兼形声。「

{動}かえす(カヘス)。もとへもどす。来たほうへかえす。〈同義語〉→反。「返金」「返還」

〔国〕かえる(カヘル)。向きが反対になる。ひっくりかえる。「とんぼ返り」

《解字》

会意兼形声。「 +音符反(もとへもどる、はねかえる)」。

《類義》

→反

《異字同訓》

かえす/かえる。 返す/返る「もとの持ち主に返す。借金を返す。恩返し。貸した金が返る。正気に返る。返り咲き」帰す/帰る「親もとへ帰す。故郷へ帰る。帰らぬ人となる。帰り道」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

+音符反(もとへもどる、はねかえる)」。

《類義》

→反

《異字同訓》

かえす/かえる。 返す/返る「もとの持ち主に返す。借金を返す。恩返し。貸した金が返る。正気に返る。返り咲き」帰す/帰る「親もとへ帰す。故郷へ帰る。帰らぬ人となる。帰り道」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

返点 カエリテン🔗⭐🔉

【返点】

カエリテン〔国〕漢文を訓読するときに、下の字から上の字へ返って読むことを示す符号。漢字の左下につける。「レ」「一・二・三」「上・中・下」「甲・乙・丙」など。

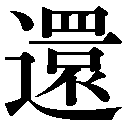

還 かえす🔗⭐🔉

【還】

16画

16画  部 [常用漢字]

区点=2052 16進=3454 シフトJIS=8AD2

《常用音訓》カン

《音読み》

部 [常用漢字]

区点=2052 16進=3454 シフトJIS=8AD2

《常用音訓》カン

《音読み》  カン(ク

カン(ク ン)

ン) /ゲン

/ゲン 〈hu

〈hu n・h

n・h i〉/

i〉/ セン

セン /ゼン

/ゼン /カン(ク

/カン(ク ン)

ン) 《訓読み》 かえる(かへる)/かえす(かへす)/めぐらす/めぐる

《意味》

《訓読み》 かえる(かへる)/かえす(かへす)/めぐらす/めぐる

《意味》

{動}かえる(カヘル)。円をえがいてもとへもどる。いったのがもとの場所へもどる。〈類義語〉→返・→復・→旋。「帰還」「還自鄭=鄭ヨリ還ル」〔→左伝〕

{動}かえる(カヘル)。円をえがいてもとへもどる。いったのがもとの場所へもどる。〈類義語〉→返・→復・→旋。「帰還」「還自鄭=鄭ヨリ還ル」〔→左伝〕

カンス{動}ふりかえる。「還視(かえりみる)」「羽還叱之=羽還シテコレヲ叱ス」〔→漢書〕

カンス{動}ふりかえる。「還視(かえりみる)」「羽還叱之=羽還シテコレヲ叱ス」〔→漢書〕

{動}かえす(カヘス)。もとの所・所有者へもどす。やりかえす。相手の希望にこたえる。「返還」「還願」

{動}かえす(カヘス)。もとの所・所有者へもどす。やりかえす。相手の希望にこたえる。「返還」「還願」

{副}〔俗〕また、まだ、なおの意をあらわす中世以後のことば。〈類義語〉→尚。「還有(まだある)」

{副}〔俗〕また、まだ、なおの意をあらわす中世以後のことば。〈類義語〉→尚。「還有(まだある)」

カンス{動}めぐらす。わくを設けて周りをとりまく。私利を守る。「内則大夫自還而不尽忠=内ハスナハチ大夫ミヅカラ還シテ忠ヲ尽クサズ」〔→管子〕

カンス{動}めぐらす。わくを設けて周りをとりまく。私利を守る。「内則大夫自還而不尽忠=内ハスナハチ大夫ミヅカラ還シテ忠ヲ尽クサズ」〔→管子〕

{動}めぐる。ぐるぐるとまわる。▽旋セン(めぐる)に当てた用法。「周還シュウセン(=周旋。ぐるぐるとまわる)」

{動}めぐる。ぐるぐるとまわる。▽旋セン(めぐる)に当てた用法。「周還シュウセン(=周旋。ぐるぐるとまわる)」

{形}くるくるめぐるさま。身のこなしがはやい。〈同義語〉→旋。

《解字》

会意兼形声。袁エンは「〇+衣」から成り、まるくゆとりをあけた衣服。還の右側は「目+音符袁エン」から成り、目をめぐらすこと。まるくまわるの意を含む。還はそれを音符とし、

{形}くるくるめぐるさま。身のこなしがはやい。〈同義語〉→旋。

《解字》

会意兼形声。袁エンは「〇+衣」から成り、まるくゆとりをあけた衣服。還の右側は「目+音符袁エン」から成り、目をめぐらすこと。まるくまわるの意を含む。還はそれを音符とし、 (足の動作)を加えた字で、円をえがいてもどること。

《単語家族》

環カン(まるいわ)

(足の動作)を加えた字で、円をえがいてもどること。

《単語家族》

環カン(まるいわ) 園エン(まるい庭)と同系。帰(あるべきところにもどる)と特に近い。

《類義》

→反

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

園エン(まるい庭)と同系。帰(あるべきところにもどる)と特に近い。

《類義》

→反

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

16画

16画  部 [常用漢字]

区点=2052 16進=3454 シフトJIS=8AD2

《常用音訓》カン

《音読み》

部 [常用漢字]

区点=2052 16進=3454 シフトJIS=8AD2

《常用音訓》カン

《音読み》  カン(ク

カン(ク ン)

ン) /ゲン

/ゲン 〈hu

〈hu n・h

n・h i〉/

i〉/ セン

セン /ゼン

/ゼン /カン(ク

/カン(ク ン)

ン) 《訓読み》 かえる(かへる)/かえす(かへす)/めぐらす/めぐる

《意味》

《訓読み》 かえる(かへる)/かえす(かへす)/めぐらす/めぐる

《意味》

{動}かえる(カヘル)。円をえがいてもとへもどる。いったのがもとの場所へもどる。〈類義語〉→返・→復・→旋。「帰還」「還自鄭=鄭ヨリ還ル」〔→左伝〕

{動}かえる(カヘル)。円をえがいてもとへもどる。いったのがもとの場所へもどる。〈類義語〉→返・→復・→旋。「帰還」「還自鄭=鄭ヨリ還ル」〔→左伝〕

カンス{動}ふりかえる。「還視(かえりみる)」「羽還叱之=羽還シテコレヲ叱ス」〔→漢書〕

カンス{動}ふりかえる。「還視(かえりみる)」「羽還叱之=羽還シテコレヲ叱ス」〔→漢書〕

{動}かえす(カヘス)。もとの所・所有者へもどす。やりかえす。相手の希望にこたえる。「返還」「還願」

{動}かえす(カヘス)。もとの所・所有者へもどす。やりかえす。相手の希望にこたえる。「返還」「還願」

{副}〔俗〕また、まだ、なおの意をあらわす中世以後のことば。〈類義語〉→尚。「還有(まだある)」

{副}〔俗〕また、まだ、なおの意をあらわす中世以後のことば。〈類義語〉→尚。「還有(まだある)」

カンス{動}めぐらす。わくを設けて周りをとりまく。私利を守る。「内則大夫自還而不尽忠=内ハスナハチ大夫ミヅカラ還シテ忠ヲ尽クサズ」〔→管子〕

カンス{動}めぐらす。わくを設けて周りをとりまく。私利を守る。「内則大夫自還而不尽忠=内ハスナハチ大夫ミヅカラ還シテ忠ヲ尽クサズ」〔→管子〕

{動}めぐる。ぐるぐるとまわる。▽旋セン(めぐる)に当てた用法。「周還シュウセン(=周旋。ぐるぐるとまわる)」

{動}めぐる。ぐるぐるとまわる。▽旋セン(めぐる)に当てた用法。「周還シュウセン(=周旋。ぐるぐるとまわる)」

{形}くるくるめぐるさま。身のこなしがはやい。〈同義語〉→旋。

《解字》

会意兼形声。袁エンは「〇+衣」から成り、まるくゆとりをあけた衣服。還の右側は「目+音符袁エン」から成り、目をめぐらすこと。まるくまわるの意を含む。還はそれを音符とし、

{形}くるくるめぐるさま。身のこなしがはやい。〈同義語〉→旋。

《解字》

会意兼形声。袁エンは「〇+衣」から成り、まるくゆとりをあけた衣服。還の右側は「目+音符袁エン」から成り、目をめぐらすこと。まるくまわるの意を含む。還はそれを音符とし、 (足の動作)を加えた字で、円をえがいてもどること。

《単語家族》

環カン(まるいわ)

(足の動作)を加えた字で、円をえがいてもどること。

《単語家族》

環カン(まるいわ) 園エン(まるい庭)と同系。帰(あるべきところにもどる)と特に近い。

《類義》

→反

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

園エン(まるい庭)と同系。帰(あるべきところにもどる)と特に近い。

《類義》

→反

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

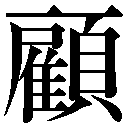

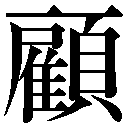

顧 かえって🔗⭐🔉

【顧】

21画 頁部 [常用漢字]

区点=2460 16進=385C シフトJIS=8CDA

《常用音訓》コ/かえり…みる

《音読み》 コ

21画 頁部 [常用漢字]

区点=2460 16進=385C シフトJIS=8CDA

《常用音訓》コ/かえり…みる

《音読み》 コ /ク

/ク 〈g

〈g 〉

《訓読み》 かえりみる(かへりみる)/かえって(かへつて)/ただ

《名付け》 み

《意味》

〉

《訓読み》 かえりみる(かへりみる)/かえって(かへつて)/ただ

《名付け》 み

《意味》

{動}かえりみる(カヘリミル)。外をみわたさず、内側だけをみまわす。身辺や後ろをふりかえる。▽訓の「かへりみる」は「かへり(反)+みる(見)」から。「反顧」「右顧左眄ウコサベン(左右をかえりみてうろうろする)」「王、顧左右而言他=王、左右ヲ顧ミテ他ヲ言フ」〔→孟子〕

{動}かえりみる(カヘリミル)。外をみわたさず、内側だけをみまわす。身辺や後ろをふりかえる。▽訓の「かへりみる」は「かへり(反)+みる(見)」から。「反顧」「右顧左眄ウコサベン(左右をかえりみてうろうろする)」「王、顧左右而言他=王、左右ヲ顧ミテ他ヲ言フ」〔→孟子〕

{動}かえりみる(カヘリミル)。わが身や過去をふりかえる。「回顧」「自顧非金石=ミヅカラ顧ミルニ金石ニアラズ」〔→曹植〕

{動}かえりみる(カヘリミル)。わが身や過去をふりかえる。「回顧」「自顧非金石=ミヅカラ顧ミルニ金石ニアラズ」〔→曹植〕

{動}かえりみる(カヘリミル)。気にしてかばう。目をかけてたいせつにする。心を配る。「愛顧」「不顧(気にしない)」「三顧之礼」

{動}かえりみる(カヘリミル)。気にしてかばう。目をかけてたいせつにする。心を配る。「愛顧」「不顧(気にしない)」「三顧之礼」

{動}かえりみる(カヘリミル)。周囲に気を配る。「顧全大局=大局ヲ顧全ス」

{動}かえりみる(カヘリミル)。周囲に気を配る。「顧全大局=大局ヲ顧全ス」

{動}客の来訪をていねいにいうことば。▽来て目をかけてくださる意から。「顧客」「恵顧(おいでくださる)」

{動}客の来訪をていねいにいうことば。▽来て目をかけてくださる意から。「顧客」「恵顧(おいでくださる)」

{接続}かえって(カヘツテ)。ただ。それとは反対に、の意をあらわすことば。〈類義語〉→但。「卿非刺客、顧説客耳=卿ハ刺客ニアラズ、顧テ説客ナルノミ」〔→後漢書〕

《解字》

会意兼形声。雇コは、わくをかまえて、その中に鳥や動物をかかえこむこと。顧は「頁(あたま)+音符雇」で、せまいわくをかぎって、その中で頭をめぐらすこと。

《異字同訓》

かえりみる。 顧みる「過去を顧みる。顧みて他を言う」省みる「自らを省みる。省みて恥じるところがない」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

{接続}かえって(カヘツテ)。ただ。それとは反対に、の意をあらわすことば。〈類義語〉→但。「卿非刺客、顧説客耳=卿ハ刺客ニアラズ、顧テ説客ナルノミ」〔→後漢書〕

《解字》

会意兼形声。雇コは、わくをかまえて、その中に鳥や動物をかかえこむこと。顧は「頁(あたま)+音符雇」で、せまいわくをかぎって、その中で頭をめぐらすこと。

《異字同訓》

かえりみる。 顧みる「過去を顧みる。顧みて他を言う」省みる「自らを省みる。省みて恥じるところがない」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

21画 頁部 [常用漢字]

区点=2460 16進=385C シフトJIS=8CDA

《常用音訓》コ/かえり…みる

《音読み》 コ

21画 頁部 [常用漢字]

区点=2460 16進=385C シフトJIS=8CDA

《常用音訓》コ/かえり…みる

《音読み》 コ /ク

/ク 〈g

〈g 〉

《訓読み》 かえりみる(かへりみる)/かえって(かへつて)/ただ

《名付け》 み

《意味》

〉

《訓読み》 かえりみる(かへりみる)/かえって(かへつて)/ただ

《名付け》 み

《意味》

{動}かえりみる(カヘリミル)。外をみわたさず、内側だけをみまわす。身辺や後ろをふりかえる。▽訓の「かへりみる」は「かへり(反)+みる(見)」から。「反顧」「右顧左眄ウコサベン(左右をかえりみてうろうろする)」「王、顧左右而言他=王、左右ヲ顧ミテ他ヲ言フ」〔→孟子〕

{動}かえりみる(カヘリミル)。外をみわたさず、内側だけをみまわす。身辺や後ろをふりかえる。▽訓の「かへりみる」は「かへり(反)+みる(見)」から。「反顧」「右顧左眄ウコサベン(左右をかえりみてうろうろする)」「王、顧左右而言他=王、左右ヲ顧ミテ他ヲ言フ」〔→孟子〕

{動}かえりみる(カヘリミル)。わが身や過去をふりかえる。「回顧」「自顧非金石=ミヅカラ顧ミルニ金石ニアラズ」〔→曹植〕

{動}かえりみる(カヘリミル)。わが身や過去をふりかえる。「回顧」「自顧非金石=ミヅカラ顧ミルニ金石ニアラズ」〔→曹植〕

{動}かえりみる(カヘリミル)。気にしてかばう。目をかけてたいせつにする。心を配る。「愛顧」「不顧(気にしない)」「三顧之礼」

{動}かえりみる(カヘリミル)。気にしてかばう。目をかけてたいせつにする。心を配る。「愛顧」「不顧(気にしない)」「三顧之礼」

{動}かえりみる(カヘリミル)。周囲に気を配る。「顧全大局=大局ヲ顧全ス」

{動}かえりみる(カヘリミル)。周囲に気を配る。「顧全大局=大局ヲ顧全ス」

{動}客の来訪をていねいにいうことば。▽来て目をかけてくださる意から。「顧客」「恵顧(おいでくださる)」

{動}客の来訪をていねいにいうことば。▽来て目をかけてくださる意から。「顧客」「恵顧(おいでくださる)」

{接続}かえって(カヘツテ)。ただ。それとは反対に、の意をあらわすことば。〈類義語〉→但。「卿非刺客、顧説客耳=卿ハ刺客ニアラズ、顧テ説客ナルノミ」〔→後漢書〕

《解字》

会意兼形声。雇コは、わくをかまえて、その中に鳥や動物をかかえこむこと。顧は「頁(あたま)+音符雇」で、せまいわくをかぎって、その中で頭をめぐらすこと。

《異字同訓》

かえりみる。 顧みる「過去を顧みる。顧みて他を言う」省みる「自らを省みる。省みて恥じるところがない」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

{接続}かえって(カヘツテ)。ただ。それとは反対に、の意をあらわすことば。〈類義語〉→但。「卿非刺客、顧説客耳=卿ハ刺客ニアラズ、顧テ説客ナルノミ」〔→後漢書〕

《解字》

会意兼形声。雇コは、わくをかまえて、その中に鳥や動物をかかえこむこと。顧は「頁(あたま)+音符雇」で、せまいわくをかぎって、その中で頭をめぐらすこと。

《異字同訓》

かえりみる。 顧みる「過去を顧みる。顧みて他を言う」省みる「自らを省みる。省みて恥じるところがない」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

顧而言他 カエリミテタヲイウ🔗⭐🔉

【顧而言他】

カエリミテタヲイウ〈故事〉相手のことばにまともに答えず、ほかのことをいう。問題点をずらしてごまかす。▽「孟子」梁恵王篇下の「王、顧左右而言他=王、左右ヲ顧ミテ他ヲ言フ」から。

漢字源に「カエ」で始まるの検索結果 1-39。もっと読み込む

9画 大部

区点=5286 16進=5476 シフトJIS=9AF4

《音読み》 カン(クワン)

9画 大部

区点=5286 16進=5476 シフトJIS=9AF4

《音読み》 カン(クワン) 会意。「女性が両またを開いたさま+両手」で、腹の中から胎児をとり出すさまを示す。ゆとりをもって、まるく抜きとるの意を含む。換の原字。

《熟語》

会意。「女性が両またを開いたさま+両手」で、腹の中から胎児をとり出すさまを示す。ゆとりをもって、まるく抜きとるの意を含む。換の原字。

《熟語》

14画 子部

区点=5359 16進=555B シフトJIS=9B7A

《音読み》 フ

14画 子部

区点=5359 16進=555B シフトJIS=9B7A

《音読み》 フ 〉

《訓読み》 かえる(かへる)/かえす(かへす)

《意味》

{動}かえる(カヘル)。かえす(カヘス)。卵を抱いて暖める。〈同義語〉

〉

《訓読み》 かえる(かへる)/かえす(かへす)

《意味》

{動}かえる(カヘル)。かえす(カヘス)。卵を抱いて暖める。〈同義語〉 13画 木部 [人名漢字]

区点=4186 16進=4976 シフトJIS=9596

《音読み》 フウ

13画 木部 [人名漢字]

区点=4186 16進=4976 シフトJIS=9596

《音読み》 フウ 12画 水部

区点=6265 16進=5E61 シフトJIS=9FDF

《音読み》 ユ

12画 水部

区点=6265 16進=5E61 シフトJIS=9FDF

《音読み》 ユ 〉

《訓読み》 かわる(かはる)/かえる(かふ)

《意味》

〉

《訓読み》 かわる(かはる)/かえる(かふ)

《意味》

12画 虫部

区点=1931 16進=333F シフトJIS=8A5E

《音読み》 ア

12画 虫部

区点=1931 16進=333F シフトJIS=8A5E

《音読み》 ア