複数辞典一括検索+![]()

![]()

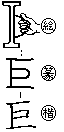

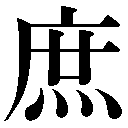

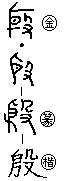

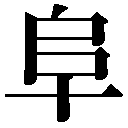

丕 おおきい🔗⭐🔉

【丕】

5画 一部

区点=4803 16進=5023 シフトJIS=98A1

《音読み》 ヒ

5画 一部

区点=4803 16進=5023 シフトJIS=98A1

《音読み》 ヒ

〈p

〈p 〉

《訓読み》 おおきい(おほいなり)

《意味》

〉

《訓読み》 おおきい(おほいなり)

《意味》

{形}おおきい(オホイナリ)。ふっくらとおおきい。

{形}おおきい(オホイナリ)。ふっくらとおおきい。

{形}おおきい(オホイナリ)。豊かにふくれたさま。「丕業ヒギョウ」「丕顕ヒケン」

《解字》

{形}おおきい(オホイナリ)。豊かにふくれたさま。「丕業ヒギョウ」「丕顕ヒケン」

《解字》

会意。不はふっくらとふくれた花のがくを描いた象形文字。丕は、不に一印を加えたもの。不が否定詞に転用されたため、丕が不の原義(ふくれる)をあらわした。古典では、丕顕ヒケンを不顕とも書く。

《単語家族》

胚ハイ(ふくれた胚芽ハイガ)

会意。不はふっくらとふくれた花のがくを描いた象形文字。丕は、不に一印を加えたもの。不が否定詞に転用されたため、丕が不の原義(ふくれる)をあらわした。古典では、丕顕ヒケンを不顕とも書く。

《単語家族》

胚ハイ(ふくれた胚芽ハイガ) 杯ハイ(まるくふくれたさかずき)

杯ハイ(まるくふくれたさかずき) 盃ハイ(まるくふくれたさかずき)などと同系。

《熟語》

→熟語

盃ハイ(まるくふくれたさかずき)などと同系。

《熟語》

→熟語

5画 一部

区点=4803 16進=5023 シフトJIS=98A1

《音読み》 ヒ

5画 一部

区点=4803 16進=5023 シフトJIS=98A1

《音読み》 ヒ

〈p

〈p 〉

《訓読み》 おおきい(おほいなり)

《意味》

〉

《訓読み》 おおきい(おほいなり)

《意味》

{形}おおきい(オホイナリ)。ふっくらとおおきい。

{形}おおきい(オホイナリ)。ふっくらとおおきい。

{形}おおきい(オホイナリ)。豊かにふくれたさま。「丕業ヒギョウ」「丕顕ヒケン」

《解字》

{形}おおきい(オホイナリ)。豊かにふくれたさま。「丕業ヒギョウ」「丕顕ヒケン」

《解字》

会意。不はふっくらとふくれた花のがくを描いた象形文字。丕は、不に一印を加えたもの。不が否定詞に転用されたため、丕が不の原義(ふくれる)をあらわした。古典では、丕顕ヒケンを不顕とも書く。

《単語家族》

胚ハイ(ふくれた胚芽ハイガ)

会意。不はふっくらとふくれた花のがくを描いた象形文字。丕は、不に一印を加えたもの。不が否定詞に転用されたため、丕が不の原義(ふくれる)をあらわした。古典では、丕顕ヒケンを不顕とも書く。

《単語家族》

胚ハイ(ふくれた胚芽ハイガ) 杯ハイ(まるくふくれたさかずき)

杯ハイ(まるくふくれたさかずき) 盃ハイ(まるくふくれたさかずき)などと同系。

《熟語》

→熟語

盃ハイ(まるくふくれたさかずき)などと同系。

《熟語》

→熟語

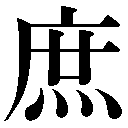

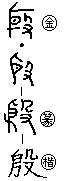

巨 おおい🔗⭐🔉

【巨】

5画 二部 [常用漢字]

区点=2180 16進=3570 シフトJIS=8B90

《常用音訓》キョ

《音読み》 キョ

5画 二部 [常用漢字]

区点=2180 16進=3570 シフトJIS=8B90

《常用音訓》キョ

《音読み》 キョ /ゴ

/ゴ /コ

/コ 〈j

〈j 〉

《訓読み》 おおきい(おほいなり)/おおい(おほし)/のり/あに/なんぞ

《名付け》 お・おお・なお・まさ・み

《意味》

〉

《訓読み》 おおきい(おほいなり)/おおい(おほし)/のり/あに/なんぞ

《名付け》 お・おお・なお・まさ・み

《意味》

{形}おおきい(オホイナリ)。端から端までがへだたっているさま。幅が広く開いているさま。〈類義語〉→大。「巨大」「為巨室=巨室ヲ為ル」〔→孟子〕

{形}おおきい(オホイナリ)。端から端までがへだたっているさま。幅が広く開いているさま。〈類義語〉→大。「巨大」「為巨室=巨室ヲ為ル」〔→孟子〕

{形}おおい(オホシ)。数量がおおい。〈同義語〉→鉅キョ。「巨万」

{形}おおい(オホシ)。数量がおおい。〈同義語〉→鉅キョ。「巨万」

{名}のり。I型のさしがね。じょうぎ。〈同義語〉→矩ク。

{名}のり。I型のさしがね。じょうぎ。〈同義語〉→矩ク。

{助}あに。なんぞ。多く、豈の下につけて、「豈巨アニ」の形で用いて、反語の語気を強めることば。▽豈其アニソレの其と同じ。「公巨能入乎=公ナンゾ能ク入ラン」〔→漢書〕

《解字》

{助}あに。なんぞ。多く、豈の下につけて、「豈巨アニ」の形で用いて、反語の語気を強めることば。▽豈其アニソレの其と同じ。「公巨能入乎=公ナンゾ能ク入ラン」〔→漢書〕

《解字》

象形。I型の角定規に、手で持つための取っ手のついた姿を描いたもの。規矩キクの矩(角定規)の原字。のち、両端がへだたったの意味から、巨大の意に転用された。

《単語家族》

距キョ(へだたる)

象形。I型の角定規に、手で持つための取っ手のついた姿を描いたもの。規矩キクの矩(角定規)の原字。のち、両端がへだたったの意味から、巨大の意に転用された。

《単語家族》

距キョ(へだたる) 渠キョ(両側をへだてたみぞ)

渠キョ(両側をへだてたみぞ) 拒(押しへだてる)と同系。

《熟語》

→熟語

拒(押しへだてる)と同系。

《熟語》

→熟語

5画 二部 [常用漢字]

区点=2180 16進=3570 シフトJIS=8B90

《常用音訓》キョ

《音読み》 キョ

5画 二部 [常用漢字]

区点=2180 16進=3570 シフトJIS=8B90

《常用音訓》キョ

《音読み》 キョ /ゴ

/ゴ /コ

/コ 〈j

〈j 〉

《訓読み》 おおきい(おほいなり)/おおい(おほし)/のり/あに/なんぞ

《名付け》 お・おお・なお・まさ・み

《意味》

〉

《訓読み》 おおきい(おほいなり)/おおい(おほし)/のり/あに/なんぞ

《名付け》 お・おお・なお・まさ・み

《意味》

{形}おおきい(オホイナリ)。端から端までがへだたっているさま。幅が広く開いているさま。〈類義語〉→大。「巨大」「為巨室=巨室ヲ為ル」〔→孟子〕

{形}おおきい(オホイナリ)。端から端までがへだたっているさま。幅が広く開いているさま。〈類義語〉→大。「巨大」「為巨室=巨室ヲ為ル」〔→孟子〕

{形}おおい(オホシ)。数量がおおい。〈同義語〉→鉅キョ。「巨万」

{形}おおい(オホシ)。数量がおおい。〈同義語〉→鉅キョ。「巨万」

{名}のり。I型のさしがね。じょうぎ。〈同義語〉→矩ク。

{名}のり。I型のさしがね。じょうぎ。〈同義語〉→矩ク。

{助}あに。なんぞ。多く、豈の下につけて、「豈巨アニ」の形で用いて、反語の語気を強めることば。▽豈其アニソレの其と同じ。「公巨能入乎=公ナンゾ能ク入ラン」〔→漢書〕

《解字》

{助}あに。なんぞ。多く、豈の下につけて、「豈巨アニ」の形で用いて、反語の語気を強めることば。▽豈其アニソレの其と同じ。「公巨能入乎=公ナンゾ能ク入ラン」〔→漢書〕

《解字》

象形。I型の角定規に、手で持つための取っ手のついた姿を描いたもの。規矩キクの矩(角定規)の原字。のち、両端がへだたったの意味から、巨大の意に転用された。

《単語家族》

距キョ(へだたる)

象形。I型の角定規に、手で持つための取っ手のついた姿を描いたもの。規矩キクの矩(角定規)の原字。のち、両端がへだたったの意味から、巨大の意に転用された。

《単語家族》

距キョ(へだたる) 渠キョ(両側をへだてたみぞ)

渠キョ(両側をへだてたみぞ) 拒(押しへだてる)と同系。

《熟語》

→熟語

拒(押しへだてる)と同系。

《熟語》

→熟語

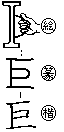

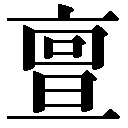

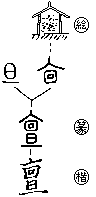

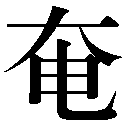

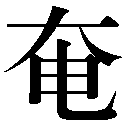

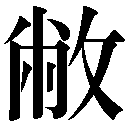

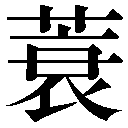

亶 おおい🔗⭐🔉

【亶】

13画 亠部

区点=4825 16進=5039 シフトJIS=98B7

《音読み》

13画 亠部

区点=4825 16進=5039 シフトJIS=98B7

《音読み》  タン

タン

〈d

〈d n〉/

n〉/ セン

セン /ゼン

/ゼン 〈sh

〈sh n〉

《訓読み》 あつい(あつし)/おおい(おほし)/まことに/ほしいままに

《意味》

n〉

《訓読み》 あつい(あつし)/おおい(おほし)/まことに/ほしいままに

《意味》

{形}あつい(アツシ)。おおい(オホシ)。ぶあつい。物がおおく集積されていてたくさんあるさま。

{形}あつい(アツシ)。おおい(オホシ)。ぶあつい。物がおおく集積されていてたくさんあるさま。

{接続}ただ。ただし。〈同義語〉→但。

{接続}ただ。ただし。〈同義語〉→但。

{副}まことに。裏がないさま。▽単純の単に当てた用法。「亶其然乎=亶ニ其レ然ルカ」〔→詩経〕

{副}まことに。裏がないさま。▽単純の単に当てた用法。「亶其然乎=亶ニ其レ然ルカ」〔→詩経〕

{形・副}ほしいままに。かってにひとりぎめにするさま。もっぱら。▽擅センや専断の専に当てた用法。

《解字》

{形・副}ほしいままに。かってにひとりぎめにするさま。もっぱら。▽擅センや専断の専に当てた用法。

《解字》

形声。上部は稟リン(米倉)の上部と同じで、穀物を囲いの中、屋根の下に集めた姿。下部に音符旦タンを加えて、物をおおく集めるの意を含む。

《熟語》

→主要人名

形声。上部は稟リン(米倉)の上部と同じで、穀物を囲いの中、屋根の下に集めた姿。下部に音符旦タンを加えて、物をおおく集めるの意を含む。

《熟語》

→主要人名

13画 亠部

区点=4825 16進=5039 シフトJIS=98B7

《音読み》

13画 亠部

区点=4825 16進=5039 シフトJIS=98B7

《音読み》  タン

タン

〈d

〈d n〉/

n〉/ セン

セン /ゼン

/ゼン 〈sh

〈sh n〉

《訓読み》 あつい(あつし)/おおい(おほし)/まことに/ほしいままに

《意味》

n〉

《訓読み》 あつい(あつし)/おおい(おほし)/まことに/ほしいままに

《意味》

{形}あつい(アツシ)。おおい(オホシ)。ぶあつい。物がおおく集積されていてたくさんあるさま。

{形}あつい(アツシ)。おおい(オホシ)。ぶあつい。物がおおく集積されていてたくさんあるさま。

{接続}ただ。ただし。〈同義語〉→但。

{接続}ただ。ただし。〈同義語〉→但。

{副}まことに。裏がないさま。▽単純の単に当てた用法。「亶其然乎=亶ニ其レ然ルカ」〔→詩経〕

{副}まことに。裏がないさま。▽単純の単に当てた用法。「亶其然乎=亶ニ其レ然ルカ」〔→詩経〕

{形・副}ほしいままに。かってにひとりぎめにするさま。もっぱら。▽擅センや専断の専に当てた用法。

《解字》

{形・副}ほしいままに。かってにひとりぎめにするさま。もっぱら。▽擅センや専断の専に当てた用法。

《解字》

形声。上部は稟リン(米倉)の上部と同じで、穀物を囲いの中、屋根の下に集めた姿。下部に音符旦タンを加えて、物をおおく集めるの意を含む。

《熟語》

→主要人名

形声。上部は稟リン(米倉)の上部と同じで、穀物を囲いの中、屋根の下に集めた姿。下部に音符旦タンを加えて、物をおおく集めるの意を含む。

《熟語》

→主要人名

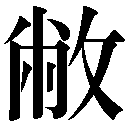

介 おおきい🔗⭐🔉

【介】

4画 人部 [常用漢字]

区点=1880 16進=3270 シフトJIS=89EE

《常用音訓》カイ

《音読み》 カイ

4画 人部 [常用漢字]

区点=1880 16進=3270 シフトJIS=89EE

《常用音訓》カイ

《音読み》 カイ /ケ

/ケ 〈ji

〈ji 〉

《訓読み》 はさむ/はさまる/たすける(たすく)/ひとり/おおきい(おほいなり)/すけ/かい(かひ)

《名付け》 あき・かたし・すけ・たすく・ゆき・よし

《意味》

〉

《訓読み》 はさむ/はさまる/たすける(たすく)/ひとり/おおきい(おほいなり)/すけ/かい(かひ)

《名付け》 あき・かたし・すけ・たすく・ゆき・よし

《意味》

カイス{動}はさむ。はさまる。間にはさむ。また、はさまる。「介意(心の中にはさまる→気にかける)」「以介於大国=以テ大国ニ介マル」〔→左伝〕

カイス{動}はさむ。はさまる。間にはさむ。また、はさまる。「介意(心の中にはさまる→気にかける)」「以介於大国=以テ大国ニ介マル」〔→左伝〕

カイス{動・名}間にはいってなかだちをする。また、なかだちをする人。「介者不拝=介者ハ拝セズ」〔→礼記〕

カイス{動・名}間にはいってなかだちをする。また、なかだちをする人。「介者不拝=介者ハ拝セズ」〔→礼記〕

{動}たすける(タスク)。両側から中のものをたすけ守る。「介助」「以介眉寿=以テ眉寿ヲ介ク」〔→詩経〕

{動}たすける(タスク)。両側から中のものをたすけ守る。「介助」「以介眉寿=以テ眉寿ヲ介ク」〔→詩経〕

{名}両側からはさんで身を守るよろい。また、殻。また、貝がら。「介冑カイチュウ」「介虫」

{名}両側からはさんで身を守るよろい。また、殻。また、貝がら。「介冑カイチュウ」「介虫」

{形}よろいや殻のようにかたい。「耿介コウカイ(節操がかたい)」

{形}よろいや殻のようにかたい。「耿介コウカイ(節操がかたい)」

{形}ひとり。おおきい(オホイナリ)。両わきのものとけじめをつけて孤立するさま。転じて、目だっておおきい。〈類義語〉→特。「介立」「介鳥(鶴ツルのこと)」

{形}ひとり。おおきい(オホイナリ)。両わきのものとけじめをつけて孤立するさま。転じて、目だっておおきい。〈類義語〉→特。「介立」「介鳥(鶴ツルのこと)」

{名・単位}ひとり。一つ。また、とるに足りないものを数えるときのことば。「一介イッカイ」とは、「一个イッカ・イッコ(一個)」と同じで、もと个と字形が似ていたため誤用したものである。「一介之士イッカイノシ」

〔国〕すけ。

{名・単位}ひとり。一つ。また、とるに足りないものを数えるときのことば。「一介イッカイ」とは、「一个イッカ・イッコ(一個)」と同じで、もと个と字形が似ていたため誤用したものである。「一介之士イッカイノシ」

〔国〕すけ。 四等官で、国司の第二位。

四等官で、国司の第二位。 かい(カヒ)。貝の当て字。

《解字》

かい(カヒ)。貝の当て字。

《解字》

会意。「人+八印(両わきにわかれる)」で、両側に二つにわかれること。両側にわかれることは、両側から中のものを守ることでもあり、中に介在して両側をとりもつことでもある。

《単語家族》

界

会意。「人+八印(両わきにわかれる)」で、両側に二つにわかれること。両側にわかれることは、両側から中のものを守ることでもあり、中に介在して両側をとりもつことでもある。

《単語家族》

界 堺(わけめをつける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

堺(わけめをつける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

4画 人部 [常用漢字]

区点=1880 16進=3270 シフトJIS=89EE

《常用音訓》カイ

《音読み》 カイ

4画 人部 [常用漢字]

区点=1880 16進=3270 シフトJIS=89EE

《常用音訓》カイ

《音読み》 カイ /ケ

/ケ 〈ji

〈ji 〉

《訓読み》 はさむ/はさまる/たすける(たすく)/ひとり/おおきい(おほいなり)/すけ/かい(かひ)

《名付け》 あき・かたし・すけ・たすく・ゆき・よし

《意味》

〉

《訓読み》 はさむ/はさまる/たすける(たすく)/ひとり/おおきい(おほいなり)/すけ/かい(かひ)

《名付け》 あき・かたし・すけ・たすく・ゆき・よし

《意味》

カイス{動}はさむ。はさまる。間にはさむ。また、はさまる。「介意(心の中にはさまる→気にかける)」「以介於大国=以テ大国ニ介マル」〔→左伝〕

カイス{動}はさむ。はさまる。間にはさむ。また、はさまる。「介意(心の中にはさまる→気にかける)」「以介於大国=以テ大国ニ介マル」〔→左伝〕

カイス{動・名}間にはいってなかだちをする。また、なかだちをする人。「介者不拝=介者ハ拝セズ」〔→礼記〕

カイス{動・名}間にはいってなかだちをする。また、なかだちをする人。「介者不拝=介者ハ拝セズ」〔→礼記〕

{動}たすける(タスク)。両側から中のものをたすけ守る。「介助」「以介眉寿=以テ眉寿ヲ介ク」〔→詩経〕

{動}たすける(タスク)。両側から中のものをたすけ守る。「介助」「以介眉寿=以テ眉寿ヲ介ク」〔→詩経〕

{名}両側からはさんで身を守るよろい。また、殻。また、貝がら。「介冑カイチュウ」「介虫」

{名}両側からはさんで身を守るよろい。また、殻。また、貝がら。「介冑カイチュウ」「介虫」

{形}よろいや殻のようにかたい。「耿介コウカイ(節操がかたい)」

{形}よろいや殻のようにかたい。「耿介コウカイ(節操がかたい)」

{形}ひとり。おおきい(オホイナリ)。両わきのものとけじめをつけて孤立するさま。転じて、目だっておおきい。〈類義語〉→特。「介立」「介鳥(鶴ツルのこと)」

{形}ひとり。おおきい(オホイナリ)。両わきのものとけじめをつけて孤立するさま。転じて、目だっておおきい。〈類義語〉→特。「介立」「介鳥(鶴ツルのこと)」

{名・単位}ひとり。一つ。また、とるに足りないものを数えるときのことば。「一介イッカイ」とは、「一个イッカ・イッコ(一個)」と同じで、もと个と字形が似ていたため誤用したものである。「一介之士イッカイノシ」

〔国〕すけ。

{名・単位}ひとり。一つ。また、とるに足りないものを数えるときのことば。「一介イッカイ」とは、「一个イッカ・イッコ(一個)」と同じで、もと个と字形が似ていたため誤用したものである。「一介之士イッカイノシ」

〔国〕すけ。 四等官で、国司の第二位。

四等官で、国司の第二位。 かい(カヒ)。貝の当て字。

《解字》

かい(カヒ)。貝の当て字。

《解字》

会意。「人+八印(両わきにわかれる)」で、両側に二つにわかれること。両側にわかれることは、両側から中のものを守ることでもあり、中に介在して両側をとりもつことでもある。

《単語家族》

界

会意。「人+八印(両わきにわかれる)」で、両側に二つにわかれること。両側にわかれることは、両側から中のものを守ることでもあり、中に介在して両側をとりもつことでもある。

《単語家族》

界 堺(わけめをつける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

堺(わけめをつける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

价 おおきい🔗⭐🔉

冖 おおう🔗⭐🔉

【冖】

2画 冖部

区点=4944 16進=514C シフトJIS=996B

《音読み》 ベキ

2画 冖部

区点=4944 16進=514C シフトJIS=996B

《音読み》 ベキ /ミャク

/ミャク 〈m

〈m 〉

《訓読み》 おおう(おほふ)

《意味》

{動}おおう(オホフ)。上からかぶせる。

《解字》

〉

《訓読み》 おおう(おほふ)

《意味》

{動}おおう(オホフ)。上からかぶせる。

《解字》

指事。かぶせる、おおい隠すさまを示す。冪ベキ・幎ベキ(おおい隠す布)などの原字。冥メイ(おおわれて暗い)の字にも、音符として含まれる。

指事。かぶせる、おおい隠すさまを示す。冪ベキ・幎ベキ(おおい隠す布)などの原字。冥メイ(おおわれて暗い)の字にも、音符として含まれる。

2画 冖部

区点=4944 16進=514C シフトJIS=996B

《音読み》 ベキ

2画 冖部

区点=4944 16進=514C シフトJIS=996B

《音読み》 ベキ /ミャク

/ミャク 〈m

〈m 〉

《訓読み》 おおう(おほふ)

《意味》

{動}おおう(オホフ)。上からかぶせる。

《解字》

〉

《訓読み》 おおう(おほふ)

《意味》

{動}おおう(オホフ)。上からかぶせる。

《解字》

指事。かぶせる、おおい隠すさまを示す。冪ベキ・幎ベキ(おおい隠す布)などの原字。冥メイ(おおわれて暗い)の字にも、音符として含まれる。

指事。かぶせる、おおい隠すさまを示す。冪ベキ・幎ベキ(おおい隠す布)などの原字。冥メイ(おおわれて暗い)の字にも、音符として含まれる。

多 おおい🔗⭐🔉

【多】

6画 夕部 [二年]

区点=3431 16進=423F シフトJIS=91BD

【夛】異体字異体字

6画 夕部 [二年]

区点=3431 16進=423F シフトJIS=91BD

【夛】異体字異体字

6画 夕部

区点=5276 16進=546C シフトJIS=9AEA

《常用音訓》タ/おお…い

《音読み》 タ

6画 夕部

区点=5276 16進=546C シフトJIS=9AEA

《常用音訓》タ/おお…い

《音読み》 タ

〈du

〈du 〉

《訓読み》 おおい(おほし)/ただ/まさに

《名付け》 おお・おおし・おおの・かず・とみ・な・なお・まさ・まさる

《意味》

〉

《訓読み》 おおい(おほし)/ただ/まさに

《名付け》 おお・おおし・おおの・かず・とみ・な・なお・まさ・まさる

《意味》

{形}おおい(オホシ)。数や量がたくさんある。〈対語〉→少・→寡。「多寡」「歓楽極兮哀情多=歓楽極マリテ哀情多シ」〔漢武帝〕▽漢文では、「有」「無」と同じように、「多」の下に「何が」そうであるかを示す名詞が来ることが多い。「多怨=怨ミ多シ」「得道者多助=道ヲ得ル者ハ助ケ多シ」〔→孟子〕

{形}おおい(オホシ)。数や量がたくさんある。〈対語〉→少・→寡。「多寡」「歓楽極兮哀情多=歓楽極マリテ哀情多シ」〔漢武帝〕▽漢文では、「有」「無」と同じように、「多」の下に「何が」そうであるかを示す名詞が来ることが多い。「多怨=怨ミ多シ」「得道者多助=道ヲ得ル者ハ助ケ多シ」〔→孟子〕

タトス{動}ありがたいと思う。また、たいしたものだとほめる。「伝天下而不足多也=天下ヲ伝フルモ、多トスルニ足ラズ」〔→韓非〕

タトス{動}ありがたいと思う。また、たいしたものだとほめる。「伝天下而不足多也=天下ヲ伝フルモ、多トスルニ足ラズ」〔→韓非〕

{副}ただ。まさに。ほかでもなく。▽祇シ・但タンに当て、ただの意の副詞に用いる。「多見其不知量也=マサニソノ量ヲ知ラザルヲ見ルナリ」〔→論語〕

《解字》

会意。夕、または肉を重ねて、たっぷりと存在することを示す。

《単語家族》

亶タン(おおい)

{副}ただ。まさに。ほかでもなく。▽祇シ・但タンに当て、ただの意の副詞に用いる。「多見其不知量也=マサニソノ量ヲ知ラザルヲ見ルナリ」〔→論語〕

《解字》

会意。夕、または肉を重ねて、たっぷりと存在することを示す。

《単語家族》

亶タン(おおい) 侈シ(たっぷり→ぜいたく)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

侈シ(たっぷり→ぜいたく)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

6画 夕部 [二年]

区点=3431 16進=423F シフトJIS=91BD

【夛】異体字異体字

6画 夕部 [二年]

区点=3431 16進=423F シフトJIS=91BD

【夛】異体字異体字

6画 夕部

区点=5276 16進=546C シフトJIS=9AEA

《常用音訓》タ/おお…い

《音読み》 タ

6画 夕部

区点=5276 16進=546C シフトJIS=9AEA

《常用音訓》タ/おお…い

《音読み》 タ

〈du

〈du 〉

《訓読み》 おおい(おほし)/ただ/まさに

《名付け》 おお・おおし・おおの・かず・とみ・な・なお・まさ・まさる

《意味》

〉

《訓読み》 おおい(おほし)/ただ/まさに

《名付け》 おお・おおし・おおの・かず・とみ・な・なお・まさ・まさる

《意味》

{形}おおい(オホシ)。数や量がたくさんある。〈対語〉→少・→寡。「多寡」「歓楽極兮哀情多=歓楽極マリテ哀情多シ」〔漢武帝〕▽漢文では、「有」「無」と同じように、「多」の下に「何が」そうであるかを示す名詞が来ることが多い。「多怨=怨ミ多シ」「得道者多助=道ヲ得ル者ハ助ケ多シ」〔→孟子〕

{形}おおい(オホシ)。数や量がたくさんある。〈対語〉→少・→寡。「多寡」「歓楽極兮哀情多=歓楽極マリテ哀情多シ」〔漢武帝〕▽漢文では、「有」「無」と同じように、「多」の下に「何が」そうであるかを示す名詞が来ることが多い。「多怨=怨ミ多シ」「得道者多助=道ヲ得ル者ハ助ケ多シ」〔→孟子〕

タトス{動}ありがたいと思う。また、たいしたものだとほめる。「伝天下而不足多也=天下ヲ伝フルモ、多トスルニ足ラズ」〔→韓非〕

タトス{動}ありがたいと思う。また、たいしたものだとほめる。「伝天下而不足多也=天下ヲ伝フルモ、多トスルニ足ラズ」〔→韓非〕

{副}ただ。まさに。ほかでもなく。▽祇シ・但タンに当て、ただの意の副詞に用いる。「多見其不知量也=マサニソノ量ヲ知ラザルヲ見ルナリ」〔→論語〕

《解字》

会意。夕、または肉を重ねて、たっぷりと存在することを示す。

《単語家族》

亶タン(おおい)

{副}ただ。まさに。ほかでもなく。▽祇シ・但タンに当て、ただの意の副詞に用いる。「多見其不知量也=マサニソノ量ヲ知ラザルヲ見ルナリ」〔→論語〕

《解字》

会意。夕、または肉を重ねて、たっぷりと存在することを示す。

《単語家族》

亶タン(おおい) 侈シ(たっぷり→ぜいたく)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

侈シ(たっぷり→ぜいたく)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

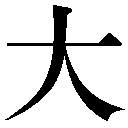

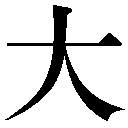

大 おお🔗⭐🔉

【大】

3画 大部 [一年]

区点=3471 16進=4267 シフトJIS=91E5

《常用音訓》タイ/ダイ/おお/おお…いに/おお…きい

《音読み》 ダイ

3画 大部 [一年]

区点=3471 16進=4267 シフトJIS=91E5

《常用音訓》タイ/ダイ/おお/おお…いに/おお…きい

《音読み》 ダイ /タイ

/タイ /タ

/タ /ダ

/ダ 〈d

〈d i〉〈d

i〉〈d 〉

《訓読み》 おお/おおきい(おほいなり)/おおいに(おほいに)/はなはだ

《名付け》 お・おい・おお・おおい・おおき・き・たかし・たけし・とも・なが・はじめ・はる・ひろ・ひろし・ふと・ふとし・まさ・まさる・もと・ゆたか

《意味》

〉

《訓読み》 おお/おおきい(おほいなり)/おおいに(おほいに)/はなはだ

《名付け》 お・おい・おお・おおい・おおき・き・たかし・たけし・とも・なが・はじめ・はる・ひろ・ひろし・ふと・ふとし・まさ・まさる・もと・ゆたか

《意味》

ダイナリ{形}おおきい(オホイナリ)。形がおおきい。りっぱなさま。〈対語〉→小。「其言大而功小者則罰=ソノ言大ニシテ功小ナル者ハスナハチ罰ス」〔→韓非〕

ダイナリ{形}おおきい(オホイナリ)。形がおおきい。りっぱなさま。〈対語〉→小。「其言大而功小者則罰=ソノ言大ニシテ功小ナル者ハスナハチ罰ス」〔→韓非〕

{副}おおいに(オホイニ)。たいへんに。非常に。「秦王聞之大喜=秦王コレヲ聞キテ大イニ喜ブ」〔→史記〕

{副}おおいに(オホイニ)。たいへんに。非常に。「秦王聞之大喜=秦王コレヲ聞キテ大イニ喜ブ」〔→史記〕

{副}はなはだ。あまりにも…でありすぎる。〈同義語〉→太。「無乃大簡=スナハチ大ダ簡ナル無カランヤ」〔→論語〕

{副}はなはだ。あまりにも…でありすぎる。〈同義語〉→太。「無乃大簡=スナハチ大ダ簡ナル無カランヤ」〔→論語〕

{形}相手のものをほめていうことば。「大著」「大作」

{形}相手のものをほめていうことば。「大著」「大作」

ダイナリトス・ダイトス{動}偉大だと認める。

ダイナリトス・ダイトス{動}偉大だと認める。

{形}おおよその。「大意」「大略」「大凡」

{形}おおよその。「大意」「大略」「大凡」

{数}親類じゅうの同世代の者や兄弟の中で、いちばん上の者をあらわすことば。たとえば「董大トウダイ」は、董氏兄弟のいちばん上の者のこと。▽二番め以下は二、三…をつけて呼ぶ。

《解字》

{数}親類じゅうの同世代の者や兄弟の中で、いちばん上の者をあらわすことば。たとえば「董大トウダイ」は、董氏兄弟のいちばん上の者のこと。▽二番め以下は二、三…をつけて呼ぶ。

《解字》

象形。人間が手足を広げて、大の字にたった姿を描いたもので、おおきく、たっぷりとゆとりがある意。達タツ(ゆとりがある)はその入声ニッショウ(つまり音)に当たる。

《単語家族》

泰タイ・太と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

象形。人間が手足を広げて、大の字にたった姿を描いたもので、おおきく、たっぷりとゆとりがある意。達タツ(ゆとりがある)はその入声ニッショウ(つまり音)に当たる。

《単語家族》

泰タイ・太と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

3画 大部 [一年]

区点=3471 16進=4267 シフトJIS=91E5

《常用音訓》タイ/ダイ/おお/おお…いに/おお…きい

《音読み》 ダイ

3画 大部 [一年]

区点=3471 16進=4267 シフトJIS=91E5

《常用音訓》タイ/ダイ/おお/おお…いに/おお…きい

《音読み》 ダイ /タイ

/タイ /タ

/タ /ダ

/ダ 〈d

〈d i〉〈d

i〉〈d 〉

《訓読み》 おお/おおきい(おほいなり)/おおいに(おほいに)/はなはだ

《名付け》 お・おい・おお・おおい・おおき・き・たかし・たけし・とも・なが・はじめ・はる・ひろ・ひろし・ふと・ふとし・まさ・まさる・もと・ゆたか

《意味》

〉

《訓読み》 おお/おおきい(おほいなり)/おおいに(おほいに)/はなはだ

《名付け》 お・おい・おお・おおい・おおき・き・たかし・たけし・とも・なが・はじめ・はる・ひろ・ひろし・ふと・ふとし・まさ・まさる・もと・ゆたか

《意味》

ダイナリ{形}おおきい(オホイナリ)。形がおおきい。りっぱなさま。〈対語〉→小。「其言大而功小者則罰=ソノ言大ニシテ功小ナル者ハスナハチ罰ス」〔→韓非〕

ダイナリ{形}おおきい(オホイナリ)。形がおおきい。りっぱなさま。〈対語〉→小。「其言大而功小者則罰=ソノ言大ニシテ功小ナル者ハスナハチ罰ス」〔→韓非〕

{副}おおいに(オホイニ)。たいへんに。非常に。「秦王聞之大喜=秦王コレヲ聞キテ大イニ喜ブ」〔→史記〕

{副}おおいに(オホイニ)。たいへんに。非常に。「秦王聞之大喜=秦王コレヲ聞キテ大イニ喜ブ」〔→史記〕

{副}はなはだ。あまりにも…でありすぎる。〈同義語〉→太。「無乃大簡=スナハチ大ダ簡ナル無カランヤ」〔→論語〕

{副}はなはだ。あまりにも…でありすぎる。〈同義語〉→太。「無乃大簡=スナハチ大ダ簡ナル無カランヤ」〔→論語〕

{形}相手のものをほめていうことば。「大著」「大作」

{形}相手のものをほめていうことば。「大著」「大作」

ダイナリトス・ダイトス{動}偉大だと認める。

ダイナリトス・ダイトス{動}偉大だと認める。

{形}おおよその。「大意」「大略」「大凡」

{形}おおよその。「大意」「大略」「大凡」

{数}親類じゅうの同世代の者や兄弟の中で、いちばん上の者をあらわすことば。たとえば「董大トウダイ」は、董氏兄弟のいちばん上の者のこと。▽二番め以下は二、三…をつけて呼ぶ。

《解字》

{数}親類じゅうの同世代の者や兄弟の中で、いちばん上の者をあらわすことば。たとえば「董大トウダイ」は、董氏兄弟のいちばん上の者のこと。▽二番め以下は二、三…をつけて呼ぶ。

《解字》

象形。人間が手足を広げて、大の字にたった姿を描いたもので、おおきく、たっぷりとゆとりがある意。達タツ(ゆとりがある)はその入声ニッショウ(つまり音)に当たる。

《単語家族》

泰タイ・太と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

象形。人間が手足を広げて、大の字にたった姿を描いたもので、おおきく、たっぷりとゆとりがある意。達タツ(ゆとりがある)はその入声ニッショウ(つまり音)に当たる。

《単語家族》

泰タイ・太と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

大内 オオウチ🔗⭐🔉

【大内】

ダイダイ・ダイナイ

ダイダイ・ダイナイ  天子の倉。

天子の倉。 天子の倉の警備などをつかさどる役人。天子のいる所。

天子の倉の警備などをつかさどる役人。天子のいる所。 オオウチ〔国〕天皇のいる所。御所。『大内裏ダイダイリ』

オオウチ〔国〕天皇のいる所。御所。『大内裏ダイダイリ』

ダイダイ・ダイナイ

ダイダイ・ダイナイ  天子の倉。

天子の倉。 天子の倉の警備などをつかさどる役人。天子のいる所。

天子の倉の警備などをつかさどる役人。天子のいる所。 オオウチ〔国〕天皇のいる所。御所。『大内裏ダイダイリ』

オオウチ〔国〕天皇のいる所。御所。『大内裏ダイダイリ』

大法 オオカタ🔗⭐🔉

大江朝綱 オオエノアサツナ🔗⭐🔉

【大江朝綱】

オオエノアサツナ〔日〕〈人名〉886?〜957 平安時代中期の漢学者・書家。村上天皇の命により『新国史』『坤元録コンゲンロク』を撰した。

大江匡房 オオエノマサフサ🔗⭐🔉

【大江匡房】

オオエノマサフサ〔日〕〈人名〉1041〜1111 平安時代の貴族・学者。後三条・白河・堀河の三天皇の侍読。著に『本朝神仙伝』『江家ゴウケ次第』など、また、彼の談話を藤原実兼フジワラサネカネが筆録した『江談抄』がある。

奄 おおう🔗⭐🔉

【奄】

8画 大部

区点=1766 16進=3162 シフトJIS=8982

《音読み》 エン(エム)

8画 大部

区点=1766 16進=3162 シフトJIS=8982

《音読み》 エン(エム)

〈y

〈y n〉

《訓読み》 おおう(おほふ)/ふさぐ/ふさがる

《意味》

n〉

《訓読み》 おおう(おほふ)/ふさぐ/ふさがる

《意味》

{動}おおう(オホフ)。上から大きくかぶさる。おおい隠す。〈同義語〉→掩。「奄忽エンコツ(かくれて気づかないうちに。ふとにわかに)」「奄有四方=四方ヲ奄有ス」〔→詩経〕

{動}おおう(オホフ)。上から大きくかぶさる。おおい隠す。〈同義語〉→掩。「奄忽エンコツ(かくれて気づかないうちに。ふとにわかに)」「奄有四方=四方ヲ奄有ス」〔→詩経〕

{動}ふさぐ。ふさがる。おおいかぶせて通じなくする。また、通じなくなる。「気息奄奄エンエン(息がふさがりかけるさま)」「奄人エンジン」

{動}ふさぐ。ふさがる。おおいかぶせて通じなくする。また、通じなくなる。「気息奄奄エンエン(息がふさがりかけるさま)」「奄人エンジン」

{名}国名。殷インの一族の国で、今の山東省曲阜キョクフ県付近にあった。周に滅ぼされ、そのあたりが魯ロの地となった。

《解字》

{名}国名。殷インの一族の国で、今の山東省曲阜キョクフ県付近にあった。周に滅ぼされ、そのあたりが魯ロの地となった。

《解字》

会意。「大+申(伸びる)」。伸びたものを、上から大きくおおうことを示す。

《単語家族》

掩エン(おおう)

会意。「大+申(伸びる)」。伸びたものを、上から大きくおおうことを示す。

《単語家族》

掩エン(おおう) 淹エン(水につけておおう)

淹エン(水につけておおう) 庵アン(屋根でおおったいおり)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

庵アン(屋根でおおったいおり)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画 大部

区点=1766 16進=3162 シフトJIS=8982

《音読み》 エン(エム)

8画 大部

区点=1766 16進=3162 シフトJIS=8982

《音読み》 エン(エム)

〈y

〈y n〉

《訓読み》 おおう(おほふ)/ふさぐ/ふさがる

《意味》

n〉

《訓読み》 おおう(おほふ)/ふさぐ/ふさがる

《意味》

{動}おおう(オホフ)。上から大きくかぶさる。おおい隠す。〈同義語〉→掩。「奄忽エンコツ(かくれて気づかないうちに。ふとにわかに)」「奄有四方=四方ヲ奄有ス」〔→詩経〕

{動}おおう(オホフ)。上から大きくかぶさる。おおい隠す。〈同義語〉→掩。「奄忽エンコツ(かくれて気づかないうちに。ふとにわかに)」「奄有四方=四方ヲ奄有ス」〔→詩経〕

{動}ふさぐ。ふさがる。おおいかぶせて通じなくする。また、通じなくなる。「気息奄奄エンエン(息がふさがりかけるさま)」「奄人エンジン」

{動}ふさぐ。ふさがる。おおいかぶせて通じなくする。また、通じなくなる。「気息奄奄エンエン(息がふさがりかけるさま)」「奄人エンジン」

{名}国名。殷インの一族の国で、今の山東省曲阜キョクフ県付近にあった。周に滅ぼされ、そのあたりが魯ロの地となった。

《解字》

{名}国名。殷インの一族の国で、今の山東省曲阜キョクフ県付近にあった。周に滅ぼされ、そのあたりが魯ロの地となった。

《解字》

会意。「大+申(伸びる)」。伸びたものを、上から大きくおおうことを示す。

《単語家族》

掩エン(おおう)

会意。「大+申(伸びる)」。伸びたものを、上から大きくおおうことを示す。

《単語家族》

掩エン(おおう) 淹エン(水につけておおう)

淹エン(水につけておおう) 庵アン(屋根でおおったいおり)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

庵アン(屋根でおおったいおり)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

尾大不掉 オオオキクシテフレズ🔗⭐🔉

【尾大不掉】

ビダイナレバフレズ・オオオキクシテフレズ〈故事〉しっぽが大きすぎると自分の力では動かせない。臣下の力が大きすぎて君主の自由にならないことのたとえ。〔→左伝〕

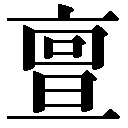

屋 おおい🔗⭐🔉

【屋】

9画 尸部 [三年]

区点=1816 16進=3230 シフトJIS=89AE

《常用音訓》オク/や

《音読み》 オク(ヲク)

9画 尸部 [三年]

区点=1816 16進=3230 シフトJIS=89AE

《常用音訓》オク/や

《音読み》 オク(ヲク)

〈w

〈w 〉

《訓読み》 や/おおい(おほひ)

《名付け》 いえ・や

《意味》

〉

《訓読み》 や/おおい(おほひ)

《名付け》 いえ・や

《意味》

{名}家にかぶさるやね。「屋上」「亟其乗屋=亟ニソレ屋ニ乗レ」〔→詩経〕

{名}家にかぶさるやね。「屋上」「亟其乗屋=亟ニソレ屋ニ乗レ」〔→詩経〕

{名}や。家。「家屋」「富潤屋、徳潤身=富ハ屋ヲ潤シ、徳ハ身ヲ潤ス」〔→大学〕

{名}や。家。「家屋」「富潤屋、徳潤身=富ハ屋ヲ潤シ、徳ハ身ヲ潤ス」〔→大学〕

{名}おおい(オホヒ)。物におおいかぶせるもの。「黄屋(黄色いほろでおおわれた天子の乗る車)」

〔国〕や。その職業の家をあらわすことば。また、商店の名につけることば。「炭屋」「屋号」「質屋」

《解字》

{名}おおい(オホヒ)。物におおいかぶせるもの。「黄屋(黄色いほろでおおわれた天子の乗る車)」

〔国〕や。その職業の家をあらわすことば。また、商店の名につけることば。「炭屋」「屋号」「質屋」

《解字》

会意。「おおってたれた布+至(いきづまり)」で、上からおおい隠して、出入りをとめた意をあらわす。至は室(いきづまりのへや)・窒(ふさぐ)と同類の意味を含む。この尸印は尸シではない。おおい隠す屋根、屋根でおおった家のこと。→至

《単語家族》

握(手でにぎっておおい隠す)と同系。また擁ヨウ(抱いておおう)・壅ヨウ(ふさいで出入りを止める)とも縁が深い。

《類義》

→家

《異字同訓》

や。屋「屋根。酒屋。屋敷」家「二階家。家主。家賃」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意。「おおってたれた布+至(いきづまり)」で、上からおおい隠して、出入りをとめた意をあらわす。至は室(いきづまりのへや)・窒(ふさぐ)と同類の意味を含む。この尸印は尸シではない。おおい隠す屋根、屋根でおおった家のこと。→至

《単語家族》

握(手でにぎっておおい隠す)と同系。また擁ヨウ(抱いておおう)・壅ヨウ(ふさいで出入りを止める)とも縁が深い。

《類義》

→家

《異字同訓》

や。屋「屋根。酒屋。屋敷」家「二階家。家主。家賃」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

9画 尸部 [三年]

区点=1816 16進=3230 シフトJIS=89AE

《常用音訓》オク/や

《音読み》 オク(ヲク)

9画 尸部 [三年]

区点=1816 16進=3230 シフトJIS=89AE

《常用音訓》オク/や

《音読み》 オク(ヲク)

〈w

〈w 〉

《訓読み》 や/おおい(おほひ)

《名付け》 いえ・や

《意味》

〉

《訓読み》 や/おおい(おほひ)

《名付け》 いえ・や

《意味》

{名}家にかぶさるやね。「屋上」「亟其乗屋=亟ニソレ屋ニ乗レ」〔→詩経〕

{名}家にかぶさるやね。「屋上」「亟其乗屋=亟ニソレ屋ニ乗レ」〔→詩経〕

{名}や。家。「家屋」「富潤屋、徳潤身=富ハ屋ヲ潤シ、徳ハ身ヲ潤ス」〔→大学〕

{名}や。家。「家屋」「富潤屋、徳潤身=富ハ屋ヲ潤シ、徳ハ身ヲ潤ス」〔→大学〕

{名}おおい(オホヒ)。物におおいかぶせるもの。「黄屋(黄色いほろでおおわれた天子の乗る車)」

〔国〕や。その職業の家をあらわすことば。また、商店の名につけることば。「炭屋」「屋号」「質屋」

《解字》

{名}おおい(オホヒ)。物におおいかぶせるもの。「黄屋(黄色いほろでおおわれた天子の乗る車)」

〔国〕や。その職業の家をあらわすことば。また、商店の名につけることば。「炭屋」「屋号」「質屋」

《解字》

会意。「おおってたれた布+至(いきづまり)」で、上からおおい隠して、出入りをとめた意をあらわす。至は室(いきづまりのへや)・窒(ふさぐ)と同類の意味を含む。この尸印は尸シではない。おおい隠す屋根、屋根でおおった家のこと。→至

《単語家族》

握(手でにぎっておおい隠す)と同系。また擁ヨウ(抱いておおう)・壅ヨウ(ふさいで出入りを止める)とも縁が深い。

《類義》

→家

《異字同訓》

や。屋「屋根。酒屋。屋敷」家「二階家。家主。家賃」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意。「おおってたれた布+至(いきづまり)」で、上からおおい隠して、出入りをとめた意をあらわす。至は室(いきづまりのへや)・窒(ふさぐ)と同類の意味を含む。この尸印は尸シではない。おおい隠す屋根、屋根でおおった家のこと。→至

《単語家族》

握(手でにぎっておおい隠す)と同系。また擁ヨウ(抱いておおう)・壅ヨウ(ふさいで出入りを止める)とも縁が深い。

《類義》

→家

《異字同訓》

や。屋「屋根。酒屋。屋敷」家「二階家。家主。家賃」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

庶 おおい🔗⭐🔉

【庶】

11画 广部 [常用漢字]

区点=2978 16進=3D6E シフトJIS=8F8E

《常用音訓》ショ

《音読み》 ショ

11画 广部 [常用漢字]

区点=2978 16進=3D6E シフトJIS=8F8E

《常用音訓》ショ

《音読み》 ショ

〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 もろもろ/もろびと/おおい(おほし)/ちかい(ちかし)/こいねがう(こひねがふ)/こいねがわくは(こひねがはくは)

《名付け》 ちか・もり・もろ

《意味》

〉

《訓読み》 もろもろ/もろびと/おおい(おほし)/ちかい(ちかし)/こいねがう(こひねがふ)/こいねがわくは(こひねがはくは)

《名付け》 ちか・もり・もろ

《意味》

{名・形}もろもろ。多くの物。数多くの。〈類義語〉→諸ショ。「庶物(多くの物)」「臣庶(多くの家来)」

{名・形}もろもろ。多くの物。数多くの。〈類義語〉→諸ショ。「庶物(多くの物)」「臣庶(多くの家来)」

{名}もろびと。大衆。「庶無罪悔=庶ニ罪悔ナシ」〔→詩経〕

{名}もろびと。大衆。「庶無罪悔=庶ニ罪悔ナシ」〔→詩経〕

{形}おおい(オホシ)。物が豊かで多い。「富庶フウショ」「庶矣哉=庶キカナ」〔→論語〕

{形}おおい(オホシ)。物が豊かで多い。「富庶フウショ」「庶矣哉=庶キカナ」〔→論語〕

「庶子ショシ」とは、嫡子チャクシ・適子テキシに対して、めかけの子のこと。▽正妻の子は限られているが、めかけの子は多いことから。

「庶子ショシ」とは、嫡子チャクシ・適子テキシに対して、めかけの子のこと。▽正妻の子は限られているが、めかけの子は多いことから。

{形}ちかい(チカシ)。もう少しで望ましい状態になるさま。やがて…だ。「回也其庶乎=回ヤソレ庶キカ」〔→論語〕

{形}ちかい(チカシ)。もう少しで望ましい状態になるさま。やがて…だ。「回也其庶乎=回ヤソレ庶キカ」〔→論語〕

{動}こいねがう(コヒネガフ)。ぜひこれだけはと、望む。「庶幾コイネガウ」

{動}こいねがう(コヒネガフ)。ぜひこれだけはと、望む。「庶幾コイネガウ」

{副}こいねがわくは(コヒネガハクハ)。動詞の前につき、「なんとかして、これだけはしたいものだ」との意をあらわすことば。▽「庶機」と連語で用いることが多い。

《解字》

{副}こいねがわくは(コヒネガハクハ)。動詞の前につき、「なんとかして、これだけはしたいものだ」との意をあらわすことば。▽「庶機」と連語で用いることが多い。

《解字》

会意。この字の下部は動物の頭(廿印)のあぶらを燃やすさまで、光の字の古文。庶はそれに广(いえ)を添えたもので、家の中で火を集め燃やすこと。さらにまた、諸(これ)と同様に、近称の指示詞にあて「これこそは」と強く指示して、「ぜひこれだけは」の意をあらわす副詞に転用された。

《単語家族》

煮(にる)

会意。この字の下部は動物の頭(廿印)のあぶらを燃やすさまで、光の字の古文。庶はそれに广(いえ)を添えたもので、家の中で火を集め燃やすこと。さらにまた、諸(これ)と同様に、近称の指示詞にあて「これこそは」と強く指示して、「ぜひこれだけは」の意をあらわす副詞に転用された。

《単語家族》

煮(にる) 暑(あつい)と同系のことば。また、集める意を含み、諸(もろもろ)とともに、多くの物が集まった意に用いられる。この場合、貯チョ(多く集めてたくわえる)と同系。

《類義》

→民

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

暑(あつい)と同系のことば。また、集める意を含み、諸(もろもろ)とともに、多くの物が集まった意に用いられる。この場合、貯チョ(多く集めてたくわえる)と同系。

《類義》

→民

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

11画 广部 [常用漢字]

区点=2978 16進=3D6E シフトJIS=8F8E

《常用音訓》ショ

《音読み》 ショ

11画 广部 [常用漢字]

区点=2978 16進=3D6E シフトJIS=8F8E

《常用音訓》ショ

《音読み》 ショ

〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 もろもろ/もろびと/おおい(おほし)/ちかい(ちかし)/こいねがう(こひねがふ)/こいねがわくは(こひねがはくは)

《名付け》 ちか・もり・もろ

《意味》

〉

《訓読み》 もろもろ/もろびと/おおい(おほし)/ちかい(ちかし)/こいねがう(こひねがふ)/こいねがわくは(こひねがはくは)

《名付け》 ちか・もり・もろ

《意味》

{名・形}もろもろ。多くの物。数多くの。〈類義語〉→諸ショ。「庶物(多くの物)」「臣庶(多くの家来)」

{名・形}もろもろ。多くの物。数多くの。〈類義語〉→諸ショ。「庶物(多くの物)」「臣庶(多くの家来)」

{名}もろびと。大衆。「庶無罪悔=庶ニ罪悔ナシ」〔→詩経〕

{名}もろびと。大衆。「庶無罪悔=庶ニ罪悔ナシ」〔→詩経〕

{形}おおい(オホシ)。物が豊かで多い。「富庶フウショ」「庶矣哉=庶キカナ」〔→論語〕

{形}おおい(オホシ)。物が豊かで多い。「富庶フウショ」「庶矣哉=庶キカナ」〔→論語〕

「庶子ショシ」とは、嫡子チャクシ・適子テキシに対して、めかけの子のこと。▽正妻の子は限られているが、めかけの子は多いことから。

「庶子ショシ」とは、嫡子チャクシ・適子テキシに対して、めかけの子のこと。▽正妻の子は限られているが、めかけの子は多いことから。

{形}ちかい(チカシ)。もう少しで望ましい状態になるさま。やがて…だ。「回也其庶乎=回ヤソレ庶キカ」〔→論語〕

{形}ちかい(チカシ)。もう少しで望ましい状態になるさま。やがて…だ。「回也其庶乎=回ヤソレ庶キカ」〔→論語〕

{動}こいねがう(コヒネガフ)。ぜひこれだけはと、望む。「庶幾コイネガウ」

{動}こいねがう(コヒネガフ)。ぜひこれだけはと、望む。「庶幾コイネガウ」

{副}こいねがわくは(コヒネガハクハ)。動詞の前につき、「なんとかして、これだけはしたいものだ」との意をあらわすことば。▽「庶機」と連語で用いることが多い。

《解字》

{副}こいねがわくは(コヒネガハクハ)。動詞の前につき、「なんとかして、これだけはしたいものだ」との意をあらわすことば。▽「庶機」と連語で用いることが多い。

《解字》

会意。この字の下部は動物の頭(廿印)のあぶらを燃やすさまで、光の字の古文。庶はそれに广(いえ)を添えたもので、家の中で火を集め燃やすこと。さらにまた、諸(これ)と同様に、近称の指示詞にあて「これこそは」と強く指示して、「ぜひこれだけは」の意をあらわす副詞に転用された。

《単語家族》

煮(にる)

会意。この字の下部は動物の頭(廿印)のあぶらを燃やすさまで、光の字の古文。庶はそれに广(いえ)を添えたもので、家の中で火を集め燃やすこと。さらにまた、諸(これ)と同様に、近称の指示詞にあて「これこそは」と強く指示して、「ぜひこれだけは」の意をあらわす副詞に転用された。

《単語家族》

煮(にる) 暑(あつい)と同系のことば。また、集める意を含み、諸(もろもろ)とともに、多くの物が集まった意に用いられる。この場合、貯チョ(多く集めてたくわえる)と同系。

《類義》

→民

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

暑(あつい)と同系のことば。また、集める意を含み、諸(もろもろ)とともに、多くの物が集まった意に用いられる。この場合、貯チョ(多く集めてたくわえる)と同系。

《類義》

→民

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

掩 おおう🔗⭐🔉

【掩】

11画

11画  部

区点=1770 16進=3166 シフトJIS=8986

《音読み》 エン(エム)

部

区点=1770 16進=3166 シフトJIS=8986

《音読み》 エン(エム)

〈y

〈y n〉

《訓読み》 おおう(おほふ)/かくす

《意味》

n〉

《訓読み》 おおう(おほふ)/かくす

《意味》

{動}おおう(オホフ)。上からおおい隠す。おさえる。「掩耳=耳ヲ掩フ」「掩泣エンキュウ(しのび泣く)」「君王掩面救不得=君王、面ヲ掩ヒテ救ヒエズ」〔→白居易〕

{動}おおう(オホフ)。上からおおい隠す。おさえる。「掩耳=耳ヲ掩フ」「掩泣エンキュウ(しのび泣く)」「君王掩面救不得=君王、面ヲ掩ヒテ救ヒエズ」〔→白居易〕

{動}おおう(オホフ)。ふさぎ閉じる。「掩門=門ヲ掩フ」

{動}おおう(オホフ)。ふさぎ閉じる。「掩門=門ヲ掩フ」

{動}かくす。目だたないようにかくす。「掩蔽エンペイ」「掩襲エンシュウ(姿をかくして奇襲する)」

《解字》

会意兼形声。奄エンは「大(おおいかぶさる)+申(のびる)」からなり、伸びようとする物におおいをかぶせたさま。掩は「手+音符奄」で、おおいかくすこと。→奄

《単語家族》

淹エン(水がおおう)

{動}かくす。目だたないようにかくす。「掩蔽エンペイ」「掩襲エンシュウ(姿をかくして奇襲する)」

《解字》

会意兼形声。奄エンは「大(おおいかぶさる)+申(のびる)」からなり、伸びようとする物におおいをかぶせたさま。掩は「手+音符奄」で、おおいかくすこと。→奄

《単語家族》

淹エン(水がおおう) 庵アン(屋根をかぶせた小屋)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

庵アン(屋根をかぶせた小屋)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

11画

11画  部

区点=1770 16進=3166 シフトJIS=8986

《音読み》 エン(エム)

部

区点=1770 16進=3166 シフトJIS=8986

《音読み》 エン(エム)

〈y

〈y n〉

《訓読み》 おおう(おほふ)/かくす

《意味》

n〉

《訓読み》 おおう(おほふ)/かくす

《意味》

{動}おおう(オホフ)。上からおおい隠す。おさえる。「掩耳=耳ヲ掩フ」「掩泣エンキュウ(しのび泣く)」「君王掩面救不得=君王、面ヲ掩ヒテ救ヒエズ」〔→白居易〕

{動}おおう(オホフ)。上からおおい隠す。おさえる。「掩耳=耳ヲ掩フ」「掩泣エンキュウ(しのび泣く)」「君王掩面救不得=君王、面ヲ掩ヒテ救ヒエズ」〔→白居易〕

{動}おおう(オホフ)。ふさぎ閉じる。「掩門=門ヲ掩フ」

{動}おおう(オホフ)。ふさぎ閉じる。「掩門=門ヲ掩フ」

{動}かくす。目だたないようにかくす。「掩蔽エンペイ」「掩襲エンシュウ(姿をかくして奇襲する)」

《解字》

会意兼形声。奄エンは「大(おおいかぶさる)+申(のびる)」からなり、伸びようとする物におおいをかぶせたさま。掩は「手+音符奄」で、おおいかくすこと。→奄

《単語家族》

淹エン(水がおおう)

{動}かくす。目だたないようにかくす。「掩蔽エンペイ」「掩襲エンシュウ(姿をかくして奇襲する)」

《解字》

会意兼形声。奄エンは「大(おおいかぶさる)+申(のびる)」からなり、伸びようとする物におおいをかぶせたさま。掩は「手+音符奄」で、おおいかくすこと。→奄

《単語家族》

淹エン(水がおおう) 庵アン(屋根をかぶせた小屋)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

庵アン(屋根をかぶせた小屋)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

敝 おおう🔗⭐🔉

【敝】

12画 攴部

区点=5841 16進=5A49 シフトJIS=9DC7

《音読み》 ヘイ

12画 攴部

区点=5841 16進=5A49 シフトJIS=9DC7

《音読み》 ヘイ /ベ

/ベ 〈b

〈b 〉

《訓読み》 やぶれる(やぶる)/つかれる(つかる)/おおう(おほふ)

《意味》

〉

《訓読み》 やぶれる(やぶる)/つかれる(つかる)/おおう(おほふ)

《意味》

{動・形}やぶれる(ヤブル)。左右に裂ける。ぐったりと横に開く。げんなりしたさま。〈同義語〉→弊。「敝履ヘイリ(やぶれ草履ゾウリ)」「敝衣破帽ヘイイハボウ」「敝之而無憾=コレヲ敝リテ、憾ミ無カラン」〔→論語〕

{動・形}やぶれる(ヤブル)。左右に裂ける。ぐったりと横に開く。げんなりしたさま。〈同義語〉→弊。「敝履ヘイリ(やぶれ草履ゾウリ)」「敝衣破帽ヘイイハボウ」「敝之而無憾=コレヲ敝リテ、憾ミ無カラン」〔→論語〕

{動}つかれる(ツカル)。弱ってげんなりする。弱らせる。〈同義語〉→弊。「疲敞ヒヘイ」「晋不敝、斉不重=晋敝レズンバ、斉重カラズ」〔→韓非〕

{動}つかれる(ツカル)。弱ってげんなりする。弱らせる。〈同義語〉→弊。「疲敞ヒヘイ」「晋不敝、斉不重=晋敝レズンバ、斉重カラズ」〔→韓非〕

{形}自分に関係のあるものをへりくだっていうことば。〈同義語〉→弊。「敝国ヘイコク(わが国)」「敝邑ヘイユウ(私の所領、私の町)」

{形}自分に関係のあるものをへりくだっていうことば。〈同義語〉→弊。「敝国ヘイコク(わが国)」「敝邑ヘイユウ(私の所領、私の町)」

{動}おおう(オホフ)。▽蔽に当てた用法。

《解字》

{動}おおう(オホフ)。▽蔽に当てた用法。

《解字》

会意。敝の字の左側の部分は「巾(ぬの)+八印(左右に引き離す)二つ」からなるもので、布を左右に裂くことを示す。敝は、それに攴(動詞の記号)を加えた字。

《単語家族》

八(分ける)

会意。敝の字の左側の部分は「巾(ぬの)+八印(左右に引き離す)二つ」からなるもので、布を左右に裂くことを示す。敝は、それに攴(動詞の記号)を加えた字。

《単語家族》

八(分ける) 別(分ける)

別(分ける) 貝バイ(二つに割れるかい)

貝バイ(二つに割れるかい) 敗(割れてだめになる)

敗(割れてだめになる) 廃(割れてだめになる)などと同系。特に弊ヘイとはほとんど同じ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

廃(割れてだめになる)などと同系。特に弊ヘイとはほとんど同じ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 攴部

区点=5841 16進=5A49 シフトJIS=9DC7

《音読み》 ヘイ

12画 攴部

区点=5841 16進=5A49 シフトJIS=9DC7

《音読み》 ヘイ /ベ

/ベ 〈b

〈b 〉

《訓読み》 やぶれる(やぶる)/つかれる(つかる)/おおう(おほふ)

《意味》

〉

《訓読み》 やぶれる(やぶる)/つかれる(つかる)/おおう(おほふ)

《意味》

{動・形}やぶれる(ヤブル)。左右に裂ける。ぐったりと横に開く。げんなりしたさま。〈同義語〉→弊。「敝履ヘイリ(やぶれ草履ゾウリ)」「敝衣破帽ヘイイハボウ」「敝之而無憾=コレヲ敝リテ、憾ミ無カラン」〔→論語〕

{動・形}やぶれる(ヤブル)。左右に裂ける。ぐったりと横に開く。げんなりしたさま。〈同義語〉→弊。「敝履ヘイリ(やぶれ草履ゾウリ)」「敝衣破帽ヘイイハボウ」「敝之而無憾=コレヲ敝リテ、憾ミ無カラン」〔→論語〕

{動}つかれる(ツカル)。弱ってげんなりする。弱らせる。〈同義語〉→弊。「疲敞ヒヘイ」「晋不敝、斉不重=晋敝レズンバ、斉重カラズ」〔→韓非〕

{動}つかれる(ツカル)。弱ってげんなりする。弱らせる。〈同義語〉→弊。「疲敞ヒヘイ」「晋不敝、斉不重=晋敝レズンバ、斉重カラズ」〔→韓非〕

{形}自分に関係のあるものをへりくだっていうことば。〈同義語〉→弊。「敝国ヘイコク(わが国)」「敝邑ヘイユウ(私の所領、私の町)」

{形}自分に関係のあるものをへりくだっていうことば。〈同義語〉→弊。「敝国ヘイコク(わが国)」「敝邑ヘイユウ(私の所領、私の町)」

{動}おおう(オホフ)。▽蔽に当てた用法。

《解字》

{動}おおう(オホフ)。▽蔽に当てた用法。

《解字》

会意。敝の字の左側の部分は「巾(ぬの)+八印(左右に引き離す)二つ」からなるもので、布を左右に裂くことを示す。敝は、それに攴(動詞の記号)を加えた字。

《単語家族》

八(分ける)

会意。敝の字の左側の部分は「巾(ぬの)+八印(左右に引き離す)二つ」からなるもので、布を左右に裂くことを示す。敝は、それに攴(動詞の記号)を加えた字。

《単語家族》

八(分ける) 別(分ける)

別(分ける) 貝バイ(二つに割れるかい)

貝バイ(二つに割れるかい) 敗(割れてだめになる)

敗(割れてだめになる) 廃(割れてだめになる)などと同系。特に弊ヘイとはほとんど同じ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

廃(割れてだめになる)などと同系。特に弊ヘイとはほとんど同じ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

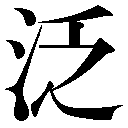

殷 おおい🔗⭐🔉

【殷】

10画 殳部

区点=6154 16進=5D56 シフトJIS=9F75

《音読み》

10画 殳部

区点=6154 16進=5D56 シフトJIS=9F75

《音読み》  イン

イン /オン

/オン 〈y

〈y n〉/

n〉/ アン

アン /エン

/エン 〈y

〈y n〉/

n〉/ イン

イン /オン

/オン 《訓読み》 おおい(おほし)/あかい(あかし)

《意味》

《訓読み》 おおい(おほし)/あかい(あかし)

《意味》

{形}充実して盛んなさま。

{形}充実して盛んなさま。

{形}おおい(オホシ)。中身がつまっておおい。ゆたかなさま。「殷阜インプ」「士与女、殷其盈矣=士ト女ト、殷クシテソレ盈テリ」〔→詩経〕

{形}おおい(オホシ)。中身がつまっておおい。ゆたかなさま。「殷阜インプ」「士与女、殷其盈矣=士ト女ト、殷クシテソレ盈テリ」〔→詩経〕

「殷殷インイン」とは、悲しみがいっぱいになるさま。「出自北門、憂心殷殷=北門ヨリ出ヅレバ、憂心殷殷タリ」〔→詩経〕

「殷殷インイン」とは、悲しみがいっぱいになるさま。「出自北門、憂心殷殷=北門ヨリ出ヅレバ、憂心殷殷タリ」〔→詩経〕

{名}中国古代の王朝名。湯トウ王が夏カの桀ケツ王を滅ぼしてたて、はじめ黄河デルタの済水のほとりを中心として、亳ハクに都を置いた。のち盤庚バンコウが、都を今の河南省安陽市小屯(この遺跡が殷墟インキョ)に移してから、国を殷と改めた。紂チュウ王のとき(前一〇三〇年ごろ)、周の武王に滅ぼされた。▽殷の人自身は、商といった。→商

{名}中国古代の王朝名。湯トウ王が夏カの桀ケツ王を滅ぼしてたて、はじめ黄河デルタの済水のほとりを中心として、亳ハクに都を置いた。のち盤庚バンコウが、都を今の河南省安陽市小屯(この遺跡が殷墟インキョ)に移してから、国を殷と改めた。紂チュウ王のとき(前一〇三〇年ごろ)、周の武王に滅ぼされた。▽殷の人自身は、商といった。→商

{形}穏やかでねんごろなさま。〈同義語〉→慇。

{形}穏やかでねんごろなさま。〈同義語〉→慇。

{名・形}あかい(アカシ)。黒みがかった赤色のこと。また、その色をおびているさま。「殷紅アンコウ」

{名・形}あかい(アカシ)。黒みがかった赤色のこと。また、その色をおびているさま。「殷紅アンコウ」

インタリ{形}雷や、大砲の重々しい音。また、その形容。「殷其雷、在南山之陽=殷トシテソレ雷ハ、南山ノ陽ニ在リ」〔→詩経〕

《解字》

インタリ{形}雷や、大砲の重々しい音。また、その形容。「殷其雷、在南山之陽=殷トシテソレ雷ハ、南山ノ陽ニ在リ」〔→詩経〕

《解字》

会意。殷の字の左の部分は、身の字の逆形。身は、身ごもって腹の大きい姿を描いた象形文字。身の逆形も身ごもって腹の大きいことを示す。殷は「身の逆形+殳(動詞の記号)」で、腹中に胎児をかくす動作を示す。転じて、中にものがいっぱいつまっている、充実しているの意をあらわす。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意。殷の字の左の部分は、身の字の逆形。身は、身ごもって腹の大きい姿を描いた象形文字。身の逆形も身ごもって腹の大きいことを示す。殷は「身の逆形+殳(動詞の記号)」で、腹中に胎児をかくす動作を示す。転じて、中にものがいっぱいつまっている、充実しているの意をあらわす。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

10画 殳部

区点=6154 16進=5D56 シフトJIS=9F75

《音読み》

10画 殳部

区点=6154 16進=5D56 シフトJIS=9F75

《音読み》  イン

イン /オン

/オン 〈y

〈y n〉/

n〉/ アン

アン /エン

/エン 〈y

〈y n〉/

n〉/ イン

イン /オン

/オン 《訓読み》 おおい(おほし)/あかい(あかし)

《意味》

《訓読み》 おおい(おほし)/あかい(あかし)

《意味》

{形}充実して盛んなさま。

{形}充実して盛んなさま。

{形}おおい(オホシ)。中身がつまっておおい。ゆたかなさま。「殷阜インプ」「士与女、殷其盈矣=士ト女ト、殷クシテソレ盈テリ」〔→詩経〕

{形}おおい(オホシ)。中身がつまっておおい。ゆたかなさま。「殷阜インプ」「士与女、殷其盈矣=士ト女ト、殷クシテソレ盈テリ」〔→詩経〕

「殷殷インイン」とは、悲しみがいっぱいになるさま。「出自北門、憂心殷殷=北門ヨリ出ヅレバ、憂心殷殷タリ」〔→詩経〕

「殷殷インイン」とは、悲しみがいっぱいになるさま。「出自北門、憂心殷殷=北門ヨリ出ヅレバ、憂心殷殷タリ」〔→詩経〕

{名}中国古代の王朝名。湯トウ王が夏カの桀ケツ王を滅ぼしてたて、はじめ黄河デルタの済水のほとりを中心として、亳ハクに都を置いた。のち盤庚バンコウが、都を今の河南省安陽市小屯(この遺跡が殷墟インキョ)に移してから、国を殷と改めた。紂チュウ王のとき(前一〇三〇年ごろ)、周の武王に滅ぼされた。▽殷の人自身は、商といった。→商

{名}中国古代の王朝名。湯トウ王が夏カの桀ケツ王を滅ぼしてたて、はじめ黄河デルタの済水のほとりを中心として、亳ハクに都を置いた。のち盤庚バンコウが、都を今の河南省安陽市小屯(この遺跡が殷墟インキョ)に移してから、国を殷と改めた。紂チュウ王のとき(前一〇三〇年ごろ)、周の武王に滅ぼされた。▽殷の人自身は、商といった。→商

{形}穏やかでねんごろなさま。〈同義語〉→慇。

{形}穏やかでねんごろなさま。〈同義語〉→慇。

{名・形}あかい(アカシ)。黒みがかった赤色のこと。また、その色をおびているさま。「殷紅アンコウ」

{名・形}あかい(アカシ)。黒みがかった赤色のこと。また、その色をおびているさま。「殷紅アンコウ」

インタリ{形}雷や、大砲の重々しい音。また、その形容。「殷其雷、在南山之陽=殷トシテソレ雷ハ、南山ノ陽ニ在リ」〔→詩経〕

《解字》

インタリ{形}雷や、大砲の重々しい音。また、その形容。「殷其雷、在南山之陽=殷トシテソレ雷ハ、南山ノ陽ニ在リ」〔→詩経〕

《解字》

会意。殷の字の左の部分は、身の字の逆形。身は、身ごもって腹の大きい姿を描いた象形文字。身の逆形も身ごもって腹の大きいことを示す。殷は「身の逆形+殳(動詞の記号)」で、腹中に胎児をかくす動作を示す。転じて、中にものがいっぱいつまっている、充実しているの意をあらわす。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意。殷の字の左の部分は、身の字の逆形。身は、身ごもって腹の大きい姿を描いた象形文字。身の逆形も身ごもって腹の大きいことを示す。殷は「身の逆形+殳(動詞の記号)」で、腹中に胎児をかくす動作を示す。転じて、中にものがいっぱいつまっている、充実しているの意をあらわす。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

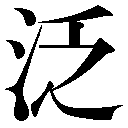

泛 おおう🔗⭐🔉

【泛】

7画 水部

区点=6202 16進=5E22 シフトJIS=9FA0

《音読み》

7画 水部

区点=6202 16進=5E22 シフトJIS=9FA0

《音読み》  ハン(ハム)

ハン(ハム) /ボン(ボム)

/ボン(ボム) 〈f

〈f n〉/

n〉/ ホウ

ホウ /フウ

/フウ 《訓読み》 うかぶ/うかべる(うかぶ)/おおう(おほふ)/あまねし

《意味》

《訓読み》 うかぶ/うかべる(うかぶ)/おおう(おほふ)/あまねし

《意味》

{動}うかぶ。うかべる(ウカブ)。水面の上にかぶさるようにしてうく。〈類義語〉→汎ハン。「与客泛舟=客ト舟ヲ泛ブ」〔→蘇軾〕

{動}うかぶ。うかべる(ウカブ)。水面の上にかぶさるようにしてうく。〈類義語〉→汎ハン。「与客泛舟=客ト舟ヲ泛ブ」〔→蘇軾〕

{動・形}おおう(オホフ)。あまねし。おおいかぶせる。広く全面をおおうさま。〈類義語〉→汎ハン。「泛論ハンロン(=汎論。全体をおおう議論)」

{動・形}おおう(オホフ)。あまねし。おおいかぶせる。広く全面をおおうさま。〈類義語〉→汎ハン。「泛論ハンロン(=汎論。全体をおおう議論)」

{動}くつがえす。〈類義語〉→覆。

《解字》

会意兼形声。乏は「止(あし)+/印」からなり、足の進行を/印でとめたさま。わくをかぶせられて進めないこと。泛は「水+音符乏ホウ」で、かぶさるように水面に浮くこと。

《単語家族》

貶ヘン(わくをかぶせて押さえる)

{動}くつがえす。〈類義語〉→覆。

《解字》

会意兼形声。乏は「止(あし)+/印」からなり、足の進行を/印でとめたさま。わくをかぶせられて進めないこと。泛は「水+音符乏ホウ」で、かぶさるように水面に浮くこと。

《単語家族》

貶ヘン(わくをかぶせて押さえる) 汎ハン(広くかぶさる)などと同系。また凡ハン・ボン(広くおおう)と非常に縁が近い。

《類義》

浮フは、水面をかかえるようにしてうつ伏せにうくこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

汎ハン(広くかぶさる)などと同系。また凡ハン・ボン(広くおおう)と非常に縁が近い。

《類義》

浮フは、水面をかかえるようにしてうつ伏せにうくこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

7画 水部

区点=6202 16進=5E22 シフトJIS=9FA0

《音読み》

7画 水部

区点=6202 16進=5E22 シフトJIS=9FA0

《音読み》  ハン(ハム)

ハン(ハム) /ボン(ボム)

/ボン(ボム) 〈f

〈f n〉/

n〉/ ホウ

ホウ /フウ

/フウ 《訓読み》 うかぶ/うかべる(うかぶ)/おおう(おほふ)/あまねし

《意味》

《訓読み》 うかぶ/うかべる(うかぶ)/おおう(おほふ)/あまねし

《意味》

{動}うかぶ。うかべる(ウカブ)。水面の上にかぶさるようにしてうく。〈類義語〉→汎ハン。「与客泛舟=客ト舟ヲ泛ブ」〔→蘇軾〕

{動}うかぶ。うかべる(ウカブ)。水面の上にかぶさるようにしてうく。〈類義語〉→汎ハン。「与客泛舟=客ト舟ヲ泛ブ」〔→蘇軾〕

{動・形}おおう(オホフ)。あまねし。おおいかぶせる。広く全面をおおうさま。〈類義語〉→汎ハン。「泛論ハンロン(=汎論。全体をおおう議論)」

{動・形}おおう(オホフ)。あまねし。おおいかぶせる。広く全面をおおうさま。〈類義語〉→汎ハン。「泛論ハンロン(=汎論。全体をおおう議論)」

{動}くつがえす。〈類義語〉→覆。

《解字》

会意兼形声。乏は「止(あし)+/印」からなり、足の進行を/印でとめたさま。わくをかぶせられて進めないこと。泛は「水+音符乏ホウ」で、かぶさるように水面に浮くこと。

《単語家族》

貶ヘン(わくをかぶせて押さえる)

{動}くつがえす。〈類義語〉→覆。

《解字》

会意兼形声。乏は「止(あし)+/印」からなり、足の進行を/印でとめたさま。わくをかぶせられて進めないこと。泛は「水+音符乏ホウ」で、かぶさるように水面に浮くこと。

《単語家族》

貶ヘン(わくをかぶせて押さえる) 汎ハン(広くかぶさる)などと同系。また凡ハン・ボン(広くおおう)と非常に縁が近い。

《類義》

浮フは、水面をかかえるようにしてうつ伏せにうくこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

汎ハン(広くかぶさる)などと同系。また凡ハン・ボン(広くおおう)と非常に縁が近い。

《類義》

浮フは、水面をかかえるようにしてうつ伏せにうくこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

洪 おおい🔗⭐🔉

【洪】

9画 水部 [常用漢字]

区点=2531 16進=393F シフトJIS=8D5E

《常用音訓》コウ

《音読み》 コウ

9画 水部 [常用漢字]

区点=2531 16進=393F シフトJIS=8D5E

《常用音訓》コウ

《音読み》 コウ /グ

/グ 〈h

〈h ng〉

《訓読み》 おおい(おほし)/おおきい(おほいなり)

《名付け》 おお・ひろ・ひろし

《意味》

ng〉

《訓読み》 おおい(おほし)/おおきい(おほいなり)

《名付け》 おお・ひろ・ひろし

《意味》

{名}大量でぶあつい大水。「洪水横流=洪水横流ス」〔→孟子〕

{名}大量でぶあつい大水。「洪水横流=洪水横流ス」〔→孟子〕

{形}おおい(オホシ)。おおきい(オホイナリ)。ぶあつくおおい。ぶあつくおおきい。〈類義語〉→厚・→鴻。「洪量」「洪福」

《解字》

会意兼形声。共は、両手をいっしょに動かして物をささげるさま。洪は「水+音符共(いっしょになる)」で、各所からいっせいに集まった大量の水のこと。→共

《単語家族》

哄コウ(太くおおきい声を出す)と同系。厚(ぶあつい)は、その語尾の転じたことば。

《熟語》

→熟語

→主要人名

{形}おおい(オホシ)。おおきい(オホイナリ)。ぶあつくおおい。ぶあつくおおきい。〈類義語〉→厚・→鴻。「洪量」「洪福」

《解字》

会意兼形声。共は、両手をいっしょに動かして物をささげるさま。洪は「水+音符共(いっしょになる)」で、各所からいっせいに集まった大量の水のこと。→共

《単語家族》

哄コウ(太くおおきい声を出す)と同系。厚(ぶあつい)は、その語尾の転じたことば。

《熟語》

→熟語

→主要人名

9画 水部 [常用漢字]

区点=2531 16進=393F シフトJIS=8D5E

《常用音訓》コウ

《音読み》 コウ

9画 水部 [常用漢字]

区点=2531 16進=393F シフトJIS=8D5E

《常用音訓》コウ

《音読み》 コウ /グ

/グ 〈h

〈h ng〉

《訓読み》 おおい(おほし)/おおきい(おほいなり)

《名付け》 おお・ひろ・ひろし

《意味》

ng〉

《訓読み》 おおい(おほし)/おおきい(おほいなり)

《名付け》 おお・ひろ・ひろし

《意味》

{名}大量でぶあつい大水。「洪水横流=洪水横流ス」〔→孟子〕

{名}大量でぶあつい大水。「洪水横流=洪水横流ス」〔→孟子〕

{形}おおい(オホシ)。おおきい(オホイナリ)。ぶあつくおおい。ぶあつくおおきい。〈類義語〉→厚・→鴻。「洪量」「洪福」

《解字》

会意兼形声。共は、両手をいっしょに動かして物をささげるさま。洪は「水+音符共(いっしょになる)」で、各所からいっせいに集まった大量の水のこと。→共

《単語家族》

哄コウ(太くおおきい声を出す)と同系。厚(ぶあつい)は、その語尾の転じたことば。

《熟語》

→熟語

→主要人名

{形}おおい(オホシ)。おおきい(オホイナリ)。ぶあつくおおい。ぶあつくおおきい。〈類義語〉→厚・→鴻。「洪量」「洪福」

《解字》

会意兼形声。共は、両手をいっしょに動かして物をささげるさま。洪は「水+音符共(いっしょになる)」で、各所からいっせいに集まった大量の水のこと。→共

《単語家族》

哄コウ(太くおおきい声を出す)と同系。厚(ぶあつい)は、その語尾の転じたことば。

《熟語》

→熟語

→主要人名

浩 おおい🔗⭐🔉

【浩】

10画 水部 [人名漢字]

区点=2532 16進=3940 シフトJIS=8D5F

《音読み》 コウ(カウ)

10画 水部 [人名漢字]

区点=2532 16進=3940 シフトJIS=8D5F

《音読み》 コウ(カウ) /ゴウ(ガウ)

/ゴウ(ガウ) 〈h

〈h o〉

《訓読み》 ひろい(ひろし)/おおきい(おほいなり)/おおい(おほし)

《名付け》 いさむ・おおい・きよし・はる・ひろ・ひろし・ゆたか・よう

《意味》

o〉

《訓読み》 ひろい(ひろし)/おおきい(おほいなり)/おおい(おほし)

《名付け》 いさむ・おおい・きよし・はる・ひろ・ひろし・ゆたか・よう

《意味》

{形}水が豊かで、ひろびろとしているさま。

{形}水が豊かで、ひろびろとしているさま。

{形}ひろい(ヒロシ)。広大なさま。「浩博コウハク」

{形}ひろい(ヒロシ)。広大なさま。「浩博コウハク」

{形}おおきい(オホイナリ)。堂々としていておおきい。〈類義語〉→豪。「浩然コウゼン」

{形}おおきい(オホイナリ)。堂々としていておおきい。〈類義語〉→豪。「浩然コウゼン」

{形}おおい(オホシ)。数量がおおく盛んなさま。ゆたか。〈類義語〉→厚。

《解字》

形声。「水+音符告」。告の原義とは関係がない。

《単語家族》

豪(おおきい)

{形}おおい(オホシ)。数量がおおく盛んなさま。ゆたか。〈類義語〉→厚。

《解字》

形声。「水+音符告」。告の原義とは関係がない。

《単語家族》

豪(おおきい) 厚(ぶあつい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

厚(ぶあつい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

10画 水部 [人名漢字]

区点=2532 16進=3940 シフトJIS=8D5F

《音読み》 コウ(カウ)

10画 水部 [人名漢字]

区点=2532 16進=3940 シフトJIS=8D5F

《音読み》 コウ(カウ) /ゴウ(ガウ)

/ゴウ(ガウ) 〈h

〈h o〉

《訓読み》 ひろい(ひろし)/おおきい(おほいなり)/おおい(おほし)

《名付け》 いさむ・おおい・きよし・はる・ひろ・ひろし・ゆたか・よう

《意味》

o〉

《訓読み》 ひろい(ひろし)/おおきい(おほいなり)/おおい(おほし)

《名付け》 いさむ・おおい・きよし・はる・ひろ・ひろし・ゆたか・よう

《意味》

{形}水が豊かで、ひろびろとしているさま。

{形}水が豊かで、ひろびろとしているさま。

{形}ひろい(ヒロシ)。広大なさま。「浩博コウハク」

{形}ひろい(ヒロシ)。広大なさま。「浩博コウハク」

{形}おおきい(オホイナリ)。堂々としていておおきい。〈類義語〉→豪。「浩然コウゼン」

{形}おおきい(オホイナリ)。堂々としていておおきい。〈類義語〉→豪。「浩然コウゼン」

{形}おおい(オホシ)。数量がおおく盛んなさま。ゆたか。〈類義語〉→厚。

《解字》

形声。「水+音符告」。告の原義とは関係がない。

《単語家族》

豪(おおきい)

{形}おおい(オホシ)。数量がおおく盛んなさま。ゆたか。〈類義語〉→厚。

《解字》

形声。「水+音符告」。告の原義とは関係がない。

《単語家族》

豪(おおきい) 厚(ぶあつい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

厚(ぶあつい)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

淹 おおう🔗⭐🔉

【淹】

11画 水部

区点=6227 16進=5E3B シフトJIS=9FB9

《音読み》 エン(エム)

11画 水部

区点=6227 16進=5E3B シフトJIS=9FB9

《音読み》 エン(エム)

/オン(オム)

/オン(オム) 〈y

〈y n〉

《訓読み》 おおう(おほふ)/ひたす

《意味》

n〉

《訓読み》 おおう(おほふ)/ひたす

《意味》

{動}おおう(オホフ)。ひたす。上に水をはる。水をいっぱいにはって、下の物をおおう。〈類義語〉→掩エン(おおう)。「淹没エンボツ」

{動}おおう(オホフ)。ひたす。上に水をはる。水をいっぱいにはって、下の物をおおう。〈類義語〉→掩エン(おおう)。「淹没エンボツ」

{動・形}はった水が引かないように、いつまでもとどまる。ぐずぐずしているさま。「淹留エンリュウ」

{動・形}はった水が引かないように、いつまでもとどまる。ぐずぐずしているさま。「淹留エンリュウ」

{形}広く行き渡るさま。「淹通エンツウ」

《解字》

会意兼形声。奄は「申(のびる)+大(ふたの形)」の会意文字で、伸長しようとする物にふたをかぶせておおったさまを示す。淹は「水+音符奄」で、一面に張った水面の下に物をおおい隠すこと。→奄

《単語家族》

掩エン(おおい隠す)

{形}広く行き渡るさま。「淹通エンツウ」

《解字》

会意兼形声。奄は「申(のびる)+大(ふたの形)」の会意文字で、伸長しようとする物にふたをかぶせておおったさまを示す。淹は「水+音符奄」で、一面に張った水面の下に物をおおい隠すこと。→奄

《単語家族》

掩エン(おおい隠す) 厭エン(上から封じこめる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

厭エン(上から封じこめる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

11画 水部

区点=6227 16進=5E3B シフトJIS=9FB9

《音読み》 エン(エム)

11画 水部

区点=6227 16進=5E3B シフトJIS=9FB9

《音読み》 エン(エム)

/オン(オム)

/オン(オム) 〈y

〈y n〉

《訓読み》 おおう(おほふ)/ひたす

《意味》

n〉

《訓読み》 おおう(おほふ)/ひたす

《意味》

{動}おおう(オホフ)。ひたす。上に水をはる。水をいっぱいにはって、下の物をおおう。〈類義語〉→掩エン(おおう)。「淹没エンボツ」

{動}おおう(オホフ)。ひたす。上に水をはる。水をいっぱいにはって、下の物をおおう。〈類義語〉→掩エン(おおう)。「淹没エンボツ」

{動・形}はった水が引かないように、いつまでもとどまる。ぐずぐずしているさま。「淹留エンリュウ」

{動・形}はった水が引かないように、いつまでもとどまる。ぐずぐずしているさま。「淹留エンリュウ」

{形}広く行き渡るさま。「淹通エンツウ」

《解字》

会意兼形声。奄は「申(のびる)+大(ふたの形)」の会意文字で、伸長しようとする物にふたをかぶせておおったさまを示す。淹は「水+音符奄」で、一面に張った水面の下に物をおおい隠すこと。→奄

《単語家族》

掩エン(おおい隠す)

{形}広く行き渡るさま。「淹通エンツウ」

《解字》

会意兼形声。奄は「申(のびる)+大(ふたの形)」の会意文字で、伸長しようとする物にふたをかぶせておおったさまを示す。淹は「水+音符奄」で、一面に張った水面の下に物をおおい隠すこと。→奄

《単語家族》

掩エン(おおい隠す) 厭エン(上から封じこめる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

厭エン(上から封じこめる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

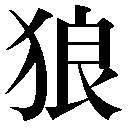

狼 おおかみ🔗⭐🔉

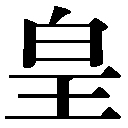

皇 おおい🔗⭐🔉

【皇】

9画 白部 [六年]

区点=2536 16進=3944 シフトJIS=8D63

《常用音訓》オウ/コウ

《音読み》 コウ(ク

9画 白部 [六年]

区点=2536 16進=3944 シフトJIS=8D63

《常用音訓》オウ/コウ

《音読み》 コウ(ク ウ)

ウ) /オウ(ワウ)

/オウ(ワウ) 〈hu

〈hu ng〉

《訓読み》 きみ/かみ/おおきい(おほいなり)/おおい(おほし)/すめらぎ/すべらぎ/すめら

《名付け》 すべ・すめら

《意味》

ng〉

《訓読み》 きみ/かみ/おおきい(おほいなり)/おおい(おほし)/すめらぎ/すべらぎ/すめら

《名付け》 すべ・すめら

《意味》

{名}きみ。開祖の偉大な王の意。▽秦シンの始皇帝がみずから皇帝と称したのにはじまる。〈類義語〉→王。「皇帝」「漢皇(漢の皇帝)」「皇心震悼=皇心震ヘ悼ム」〔陳鴻〕

{名}きみ。開祖の偉大な王の意。▽秦シンの始皇帝がみずから皇帝と称したのにはじまる。〈類義語〉→王。「皇帝」「漢皇(漢の皇帝)」「皇心震悼=皇心震ヘ悼ム」〔陳鴻〕

{名}かみ。天上の偉大な王。宇宙をとり締まるかみのこと。上帝。「皇天(天のかみ)」

{名}かみ。天上の偉大な王。宇宙をとり締まるかみのこと。上帝。「皇天(天のかみ)」

{形}おおきい(オホイナリ)。おおい(オホシ)。偉大なさま。また、おおきくて、はでなさま。「皇皇者華=皇皇タル者華」〔→詩経〕

{形}おおきい(オホイナリ)。おおい(オホシ)。偉大なさま。また、おおきくて、はでなさま。「皇皇者華=皇皇タル者華」〔→詩経〕

{形}皇帝や上帝に関する事がらにつけることば。「皇室」「皇恩(皇帝のご恩)」

{形}皇帝や上帝に関する事がらにつけることば。「皇室」「皇恩(皇帝のご恩)」

{形}祖先を尊んでつけることば。「皇考(父ぎみ)」

{形}祖先を尊んでつけることば。「皇考(父ぎみ)」

{形}四方に大きく広がるさま。「堂皇(広く障壁のない大べや。転じて、公明正大なこと)」

{形}四方に大きく広がるさま。「堂皇(広く障壁のない大べや。転じて、公明正大なこと)」

{形}あてもなくさまようさま。また、あてもないさま。▽徨コウ(あてもなく四方に歩きまわる)・惶コウ(心がうつろであてもない)に当てた用法。「皇皇(=惶惶コウコウ。あてもないさま)」「孔子、三月無君、則皇皇如也=孔子、三月君無ケレバ、スナハチ皇皇如タリ」〔→孟子〕

〔国〕

{形}あてもなくさまようさま。また、あてもないさま。▽徨コウ(あてもなく四方に歩きまわる)・惶コウ(心がうつろであてもない)に当てた用法。「皇皇(=惶惶コウコウ。あてもないさま)」「孔子、三月無君、則皇皇如也=孔子、三月君無ケレバ、スナハチ皇皇如タリ」〔→孟子〕

〔国〕 すめらぎ。すべらぎ。天皇の古語。

すめらぎ。すべらぎ。天皇の古語。 すめら。神・天皇に関することば。「皇紀」

《解字》

すめら。神・天皇に関することば。「皇紀」

《解字》

会意兼形声。王とは偉大な者のこと。皇は「自(はな→はじめ)+音符王」で、鼻祖(いちばんはじめの王)のこと。人類開祖の王者というのがその原義。上部の白印は白ではなく自(鼻の原字)である。

《単語家族》

広コウ(大きくひろがる)

会意兼形声。王とは偉大な者のこと。皇は「自(はな→はじめ)+音符王」で、鼻祖(いちばんはじめの王)のこと。人類開祖の王者というのがその原義。上部の白印は白ではなく自(鼻の原字)である。

《単語家族》

広コウ(大きくひろがる) 光(四方に広がるひかり)などと同系。

《類義》

→王

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

光(四方に広がるひかり)などと同系。

《類義》

→王

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

9画 白部 [六年]

区点=2536 16進=3944 シフトJIS=8D63

《常用音訓》オウ/コウ

《音読み》 コウ(ク

9画 白部 [六年]

区点=2536 16進=3944 シフトJIS=8D63

《常用音訓》オウ/コウ

《音読み》 コウ(ク ウ)

ウ) /オウ(ワウ)

/オウ(ワウ) 〈hu

〈hu ng〉

《訓読み》 きみ/かみ/おおきい(おほいなり)/おおい(おほし)/すめらぎ/すべらぎ/すめら

《名付け》 すべ・すめら

《意味》

ng〉

《訓読み》 きみ/かみ/おおきい(おほいなり)/おおい(おほし)/すめらぎ/すべらぎ/すめら

《名付け》 すべ・すめら

《意味》

{名}きみ。開祖の偉大な王の意。▽秦シンの始皇帝がみずから皇帝と称したのにはじまる。〈類義語〉→王。「皇帝」「漢皇(漢の皇帝)」「皇心震悼=皇心震ヘ悼ム」〔陳鴻〕

{名}きみ。開祖の偉大な王の意。▽秦シンの始皇帝がみずから皇帝と称したのにはじまる。〈類義語〉→王。「皇帝」「漢皇(漢の皇帝)」「皇心震悼=皇心震ヘ悼ム」〔陳鴻〕

{名}かみ。天上の偉大な王。宇宙をとり締まるかみのこと。上帝。「皇天(天のかみ)」

{名}かみ。天上の偉大な王。宇宙をとり締まるかみのこと。上帝。「皇天(天のかみ)」

{形}おおきい(オホイナリ)。おおい(オホシ)。偉大なさま。また、おおきくて、はでなさま。「皇皇者華=皇皇タル者華」〔→詩経〕

{形}おおきい(オホイナリ)。おおい(オホシ)。偉大なさま。また、おおきくて、はでなさま。「皇皇者華=皇皇タル者華」〔→詩経〕

{形}皇帝や上帝に関する事がらにつけることば。「皇室」「皇恩(皇帝のご恩)」

{形}皇帝や上帝に関する事がらにつけることば。「皇室」「皇恩(皇帝のご恩)」

{形}祖先を尊んでつけることば。「皇考(父ぎみ)」

{形}祖先を尊んでつけることば。「皇考(父ぎみ)」

{形}四方に大きく広がるさま。「堂皇(広く障壁のない大べや。転じて、公明正大なこと)」

{形}四方に大きく広がるさま。「堂皇(広く障壁のない大べや。転じて、公明正大なこと)」

{形}あてもなくさまようさま。また、あてもないさま。▽徨コウ(あてもなく四方に歩きまわる)・惶コウ(心がうつろであてもない)に当てた用法。「皇皇(=惶惶コウコウ。あてもないさま)」「孔子、三月無君、則皇皇如也=孔子、三月君無ケレバ、スナハチ皇皇如タリ」〔→孟子〕

〔国〕

{形}あてもなくさまようさま。また、あてもないさま。▽徨コウ(あてもなく四方に歩きまわる)・惶コウ(心がうつろであてもない)に当てた用法。「皇皇(=惶惶コウコウ。あてもないさま)」「孔子、三月無君、則皇皇如也=孔子、三月君無ケレバ、スナハチ皇皇如タリ」〔→孟子〕

〔国〕 すめらぎ。すべらぎ。天皇の古語。

すめらぎ。すべらぎ。天皇の古語。 すめら。神・天皇に関することば。「皇紀」

《解字》

すめら。神・天皇に関することば。「皇紀」

《解字》

会意兼形声。王とは偉大な者のこと。皇は「自(はな→はじめ)+音符王」で、鼻祖(いちばんはじめの王)のこと。人類開祖の王者というのがその原義。上部の白印は白ではなく自(鼻の原字)である。

《単語家族》

広コウ(大きくひろがる)

会意兼形声。王とは偉大な者のこと。皇は「自(はな→はじめ)+音符王」で、鼻祖(いちばんはじめの王)のこと。人類開祖の王者というのがその原義。上部の白印は白ではなく自(鼻の原字)である。

《単語家族》

広コウ(大きくひろがる) 光(四方に広がるひかり)などと同系。

《類義》

→王

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

光(四方に広がるひかり)などと同系。

《類義》

→王

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

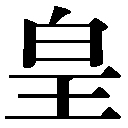

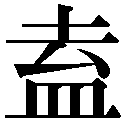

盍 おおう🔗⭐🔉

【盍】

10画 皿部

区点=6620 16進=6234 シフトJIS=E1B2

《音読み》 コウ(カフ)

10画 皿部

区点=6620 16進=6234 シフトJIS=E1B2

《音読み》 コウ(カフ) /ゴウ(ゴフ)

/ゴウ(ゴフ) 〈h

〈h 〉

《訓読み》 おおう(おほふ)/ふた/なんぞ…ざる/なんぞ

《意味》

〉

《訓読み》 おおう(おほふ)/ふた/なんぞ…ざる/なんぞ

《意味》

{動・名}おおう(オホフ)。ふた。器の上にふたをかぶせる。よせあわせてとじる。また、かぶせぶた。〈類義語〉→蓋ガイ(おおう、ふた)。

{動・名}おおう(オホフ)。ふた。器の上にふたをかぶせる。よせあわせてとじる。また、かぶせぶた。〈類義語〉→蓋ガイ(おおう、ふた)。

{疑}なんぞ…ざる。どうして…しないのか。疑問の意をあらわすことば。▽何不の二字を盍の一字で代用した用法。「盍各言爾志=盍ゾ各爾ノ志ヲ言ハザル」〔→論語〕

{疑}なんぞ…ざる。どうして…しないのか。疑問の意をあらわすことば。▽何不の二字を盍の一字で代用した用法。「盍各言爾志=盍ゾ各爾ノ志ヲ言ハザル」〔→論語〕

{疑}なんぞ。どうして、なぜなどの疑問・反問の意をあらわすことば。▽何や、曷に代用した字。「盍不出従乎=盍ゾ出従セザル乎」〔→管子〕

《解字》

会意。去はふたつきのくぼんだ容器を描いた象形文字。盍は「去(ふた)+皿」で、皿にがぷりとふたをかぶせたさまを示す。▽疑問(反問)の語としては、何カ・曷カツ・害ガイなどを当て、盍はむしろ「何不」にあてることが多い。

《単語家族》

蓋は、盍ときわめて近い。また合ゴウ

{疑}なんぞ。どうして、なぜなどの疑問・反問の意をあらわすことば。▽何や、曷に代用した字。「盍不出従乎=盍ゾ出従セザル乎」〔→管子〕

《解字》

会意。去はふたつきのくぼんだ容器を描いた象形文字。盍は「去(ふた)+皿」で、皿にがぷりとふたをかぶせたさまを示す。▽疑問(反問)の語としては、何カ・曷カツ・害ガイなどを当て、盍はむしろ「何不」にあてることが多い。

《単語家族》

蓋は、盍ときわめて近い。また合ゴウ 盒ゴウはこれと酷似したことばで、いずれもふたをしてとじること。

《熟語》

→熟語

盒ゴウはこれと酷似したことばで、いずれもふたをしてとじること。

《熟語》

→熟語

10画 皿部

区点=6620 16進=6234 シフトJIS=E1B2

《音読み》 コウ(カフ)

10画 皿部

区点=6620 16進=6234 シフトJIS=E1B2

《音読み》 コウ(カフ) /ゴウ(ゴフ)

/ゴウ(ゴフ) 〈h

〈h 〉

《訓読み》 おおう(おほふ)/ふた/なんぞ…ざる/なんぞ

《意味》

〉

《訓読み》 おおう(おほふ)/ふた/なんぞ…ざる/なんぞ

《意味》

{動・名}おおう(オホフ)。ふた。器の上にふたをかぶせる。よせあわせてとじる。また、かぶせぶた。〈類義語〉→蓋ガイ(おおう、ふた)。

{動・名}おおう(オホフ)。ふた。器の上にふたをかぶせる。よせあわせてとじる。また、かぶせぶた。〈類義語〉→蓋ガイ(おおう、ふた)。

{疑}なんぞ…ざる。どうして…しないのか。疑問の意をあらわすことば。▽何不の二字を盍の一字で代用した用法。「盍各言爾志=盍ゾ各爾ノ志ヲ言ハザル」〔→論語〕

{疑}なんぞ…ざる。どうして…しないのか。疑問の意をあらわすことば。▽何不の二字を盍の一字で代用した用法。「盍各言爾志=盍ゾ各爾ノ志ヲ言ハザル」〔→論語〕

{疑}なんぞ。どうして、なぜなどの疑問・反問の意をあらわすことば。▽何や、曷に代用した字。「盍不出従乎=盍ゾ出従セザル乎」〔→管子〕

《解字》

会意。去はふたつきのくぼんだ容器を描いた象形文字。盍は「去(ふた)+皿」で、皿にがぷりとふたをかぶせたさまを示す。▽疑問(反問)の語としては、何カ・曷カツ・害ガイなどを当て、盍はむしろ「何不」にあてることが多い。

《単語家族》

蓋は、盍ときわめて近い。また合ゴウ

{疑}なんぞ。どうして、なぜなどの疑問・反問の意をあらわすことば。▽何や、曷に代用した字。「盍不出従乎=盍ゾ出従セザル乎」〔→管子〕

《解字》

会意。去はふたつきのくぼんだ容器を描いた象形文字。盍は「去(ふた)+皿」で、皿にがぷりとふたをかぶせたさまを示す。▽疑問(反問)の語としては、何カ・曷カツ・害ガイなどを当て、盍はむしろ「何不」にあてることが多い。

《単語家族》

蓋は、盍ときわめて近い。また合ゴウ 盒ゴウはこれと酷似したことばで、いずれもふたをしてとじること。

《熟語》

→熟語

盒ゴウはこれと酷似したことばで、いずれもふたをしてとじること。

《熟語》

→熟語

冒 おおう🔗⭐🔉

【冒】

9画 目部 [常用漢字]

区点=4333 16進=4B41 シフトJIS=9660

【冐】異体字異体字

9画 目部 [常用漢字]

区点=4333 16進=4B41 シフトJIS=9660

【冐】異体字異体字

8画 肉部

区点=7078 16進=666E シフトJIS=E3EC

《常用音訓》ボウ/おか…す

《音読み》 ボウ

8画 肉部

区点=7078 16進=666E シフトJIS=E3EC

《常用音訓》ボウ/おか…す

《音読み》 ボウ /モウ

/モウ 〈m

〈m o〉

《訓読み》 おおう(おほふ)/おかす(をかす)

《意味》

o〉

《訓読み》 おおう(おほふ)/おかす(をかす)

《意味》

{動}おおう(オホフ)。上にかぶせておおい隠す。また、上にかぶる。▽漢文訓読では「おかす」と読むことがある。「冒昧モウマイ(目がかぶさって見えない)」「冒名=名ヲ冒ス」「冒天下之道=天下ヲ冒フノ道ナリ」〔→易経〕

{動}おおう(オホフ)。上にかぶせておおい隠す。また、上にかぶる。▽漢文訓読では「おかす」と読むことがある。「冒昧モウマイ(目がかぶさって見えない)」「冒名=名ヲ冒ス」「冒天下之道=天下ヲ冒フノ道ナリ」〔→易経〕

{名}おおいかくすもの。〈同義語〉→帽。

{名}おおいかくすもの。〈同義語〉→帽。

{動}おかす(ヲカス)。おおいかぶさったものを、押しのける。むりにわけ出る。「冒雪出=雪ヲ冒シテ出ヅ」〔李娃伝〕「冒夜而来=夜ヲ冒シテ来ル」〔→先哲叢談〕

{動}おかす(ヲカス)。おおいかぶさったものを、押しのける。むりにわけ出る。「冒雪出=雪ヲ冒シテ出ヅ」〔李娃伝〕「冒夜而来=夜ヲ冒シテ来ル」〔→先哲叢談〕

{動}おかす(ヲカス)。むりをしてじゃまな物事を乗り切る。「冒険」

《解字》

{動}おかす(ヲカス)。むりをしてじゃまな物事を乗り切る。「冒険」

《解字》

会意兼形声。上部は、=印(物)の上に冂型のおおいをかぶせたことを示す。冒はそれを音符とし、目を加えた字で、目をおおい隠すことを示す。

《単語家族》

帽(かぶる布→ぼうし)と同系。また蒙モウ(かぶる、おおう)とも近い。

《類義》

→犯

《異字同訓》

おかす。 →犯

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

会意兼形声。上部は、=印(物)の上に冂型のおおいをかぶせたことを示す。冒はそれを音符とし、目を加えた字で、目をおおい隠すことを示す。

《単語家族》

帽(かぶる布→ぼうし)と同系。また蒙モウ(かぶる、おおう)とも近い。

《類義》

→犯

《異字同訓》

おかす。 →犯

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

9画 目部 [常用漢字]

区点=4333 16進=4B41 シフトJIS=9660

【冐】異体字異体字

9画 目部 [常用漢字]

区点=4333 16進=4B41 シフトJIS=9660

【冐】異体字異体字

8画 肉部

区点=7078 16進=666E シフトJIS=E3EC

《常用音訓》ボウ/おか…す

《音読み》 ボウ

8画 肉部

区点=7078 16進=666E シフトJIS=E3EC

《常用音訓》ボウ/おか…す

《音読み》 ボウ /モウ

/モウ 〈m

〈m o〉

《訓読み》 おおう(おほふ)/おかす(をかす)

《意味》

o〉

《訓読み》 おおう(おほふ)/おかす(をかす)

《意味》

{動}おおう(オホフ)。上にかぶせておおい隠す。また、上にかぶる。▽漢文訓読では「おかす」と読むことがある。「冒昧モウマイ(目がかぶさって見えない)」「冒名=名ヲ冒ス」「冒天下之道=天下ヲ冒フノ道ナリ」〔→易経〕

{動}おおう(オホフ)。上にかぶせておおい隠す。また、上にかぶる。▽漢文訓読では「おかす」と読むことがある。「冒昧モウマイ(目がかぶさって見えない)」「冒名=名ヲ冒ス」「冒天下之道=天下ヲ冒フノ道ナリ」〔→易経〕

{名}おおいかくすもの。〈同義語〉→帽。

{名}おおいかくすもの。〈同義語〉→帽。

{動}おかす(ヲカス)。おおいかぶさったものを、押しのける。むりにわけ出る。「冒雪出=雪ヲ冒シテ出ヅ」〔李娃伝〕「冒夜而来=夜ヲ冒シテ来ル」〔→先哲叢談〕

{動}おかす(ヲカス)。おおいかぶさったものを、押しのける。むりにわけ出る。「冒雪出=雪ヲ冒シテ出ヅ」〔李娃伝〕「冒夜而来=夜ヲ冒シテ来ル」〔→先哲叢談〕

{動}おかす(ヲカス)。むりをしてじゃまな物事を乗り切る。「冒険」

《解字》

{動}おかす(ヲカス)。むりをしてじゃまな物事を乗り切る。「冒険」

《解字》

会意兼形声。上部は、=印(物)の上に冂型のおおいをかぶせたことを示す。冒はそれを音符とし、目を加えた字で、目をおおい隠すことを示す。

《単語家族》

帽(かぶる布→ぼうし)と同系。また蒙モウ(かぶる、おおう)とも近い。

《類義》

→犯

《異字同訓》

おかす。 →犯

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

会意兼形声。上部は、=印(物)の上に冂型のおおいをかぶせたことを示す。冒はそれを音符とし、目を加えた字で、目をおおい隠すことを示す。

《単語家族》

帽(かぶる布→ぼうし)と同系。また蒙モウ(かぶる、おおう)とも近い。

《類義》

→犯

《異字同訓》

おかす。 →犯

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

稠 おおい🔗⭐🔉

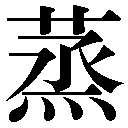

蒸 おおい🔗⭐🔉

【蒸】

13画 艸部 [六年]

区点=3088 16進=3E78 シフトJIS=8FF6

《常用音訓》ジョウ/む…す/む…らす/む…れる

《音読み》 ジョウ

13画 艸部 [六年]

区点=3088 16進=3E78 シフトJIS=8FF6

《常用音訓》ジョウ/む…す/む…らす/む…れる

《音読み》 ジョウ /ショウ

/ショウ

〈zh

〈zh ng〉

《訓読み》 むれる/むらす/むす/おおい(おほし)

《名付け》 つぐ・つまき

《意味》

ng〉

《訓読み》 むれる/むらす/むす/おおい(おほし)

《名付け》 つぐ・つまき

《意味》

{動}むす。熱気がたちのぼる。〈同義語〉→烝。「炎蒸」「蒸暑」

{動}むす。熱気がたちのぼる。〈同義語〉→烝。「炎蒸」「蒸暑」

{動}むす。物に蒸気をあててふかす。〈同義語〉→烝。「烝栗ジョウリツ(むしたくり)」

{動}むす。物に蒸気をあててふかす。〈同義語〉→烝。「烝栗ジョウリツ(むしたくり)」

{名}収穫した物をささげる冬の祭り。〈同義語〉→烝。「蒸嘗ジョウショウ」

{名}収穫した物をささげる冬の祭り。〈同義語〉→烝。「蒸嘗ジョウショウ」

ジョウス{動}目上の人と私通する。〈同義語〉→烝。

ジョウス{動}目上の人と私通する。〈同義語〉→烝。

{形}おおい(オホシ)。たくさんあるさま。盛んな。「蒸民」「蒸蒸」「天生蒸民有物有則=天ノ蒸クノ民ヲ生ズルヤ、物有レバ則有ラシム」〔→孟子〕

{形}おおい(オホシ)。たくさんあるさま。盛んな。「蒸民」「蒸蒸」「天生蒸民有物有則=天ノ蒸クノ民ヲ生ズルヤ、物有レバ則有ラシム」〔→孟子〕

{名}火をつけて燃やすもの。▽昔は皮をむいたあさがらを燃料に用いた。「放乎旦而蒸尽=旦ニ放ツテ蒸尽ク」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。「艸+音符烝ジョウ(上へ熱気がたちのぼる)」。もと、草が上へ上へと盛んにのびることを意味するが、普通は、烝(むす)の意に用いる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}火をつけて燃やすもの。▽昔は皮をむいたあさがらを燃料に用いた。「放乎旦而蒸尽=旦ニ放ツテ蒸尽ク」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。「艸+音符烝ジョウ(上へ熱気がたちのぼる)」。もと、草が上へ上へと盛んにのびることを意味するが、普通は、烝(むす)の意に用いる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画 艸部 [六年]

区点=3088 16進=3E78 シフトJIS=8FF6

《常用音訓》ジョウ/む…す/む…らす/む…れる

《音読み》 ジョウ

13画 艸部 [六年]

区点=3088 16進=3E78 シフトJIS=8FF6

《常用音訓》ジョウ/む…す/む…らす/む…れる

《音読み》 ジョウ /ショウ

/ショウ

〈zh

〈zh ng〉

《訓読み》 むれる/むらす/むす/おおい(おほし)

《名付け》 つぐ・つまき

《意味》

ng〉

《訓読み》 むれる/むらす/むす/おおい(おほし)

《名付け》 つぐ・つまき

《意味》

{動}むす。熱気がたちのぼる。〈同義語〉→烝。「炎蒸」「蒸暑」

{動}むす。熱気がたちのぼる。〈同義語〉→烝。「炎蒸」「蒸暑」

{動}むす。物に蒸気をあててふかす。〈同義語〉→烝。「烝栗ジョウリツ(むしたくり)」

{動}むす。物に蒸気をあててふかす。〈同義語〉→烝。「烝栗ジョウリツ(むしたくり)」

{名}収穫した物をささげる冬の祭り。〈同義語〉→烝。「蒸嘗ジョウショウ」

{名}収穫した物をささげる冬の祭り。〈同義語〉→烝。「蒸嘗ジョウショウ」

ジョウス{動}目上の人と私通する。〈同義語〉→烝。

ジョウス{動}目上の人と私通する。〈同義語〉→烝。

{形}おおい(オホシ)。たくさんあるさま。盛んな。「蒸民」「蒸蒸」「天生蒸民有物有則=天ノ蒸クノ民ヲ生ズルヤ、物有レバ則有ラシム」〔→孟子〕

{形}おおい(オホシ)。たくさんあるさま。盛んな。「蒸民」「蒸蒸」「天生蒸民有物有則=天ノ蒸クノ民ヲ生ズルヤ、物有レバ則有ラシム」〔→孟子〕

{名}火をつけて燃やすもの。▽昔は皮をむいたあさがらを燃料に用いた。「放乎旦而蒸尽=旦ニ放ツテ蒸尽ク」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。「艸+音符烝ジョウ(上へ熱気がたちのぼる)」。もと、草が上へ上へと盛んにのびることを意味するが、普通は、烝(むす)の意に用いる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}火をつけて燃やすもの。▽昔は皮をむいたあさがらを燃料に用いた。「放乎旦而蒸尽=旦ニ放ツテ蒸尽ク」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。「艸+音符烝ジョウ(上へ熱気がたちのぼる)」。もと、草が上へ上へと盛んにのびることを意味するが、普通は、烝(むす)の意に用いる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

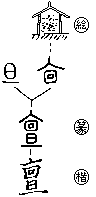

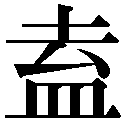

蓋 おおう🔗⭐🔉

【蓋】

13画 艸部

区点=1924 16進=3338 シフトJIS=8A57

【葢】異体字(A)異体字(A)

13画 艸部

区点=1924 16進=3338 シフトJIS=8A57

【葢】異体字(A)異体字(A)

12画 艸部

区点=7268 16進=6864 シフトJIS=E4E2

【盖】異体字(B)異体字(B)

12画 艸部

区点=7268 16進=6864 シフトJIS=E4E2

【盖】異体字(B)異体字(B)

11画 皿部

区点=6621 16進=6235 シフトJIS=E1B3

《音読み》

11画 皿部

区点=6621 16進=6235 シフトJIS=E1B3

《音読み》  ガイ

ガイ /カイ

/カイ

〈g

〈g i〉/

i〉/ コウ(カフ)

コウ(カフ) /ゴウ(ガフ)

/ゴウ(ガフ) 〈h

〈h ・g

・g 〉

《訓読み》 おおう(おほふ)/ふた/かさ/けだし/なんぞ…せざる

《意味》

〉

《訓読み》 おおう(おほふ)/ふた/かさ/けだし/なんぞ…せざる

《意味》

{動}おおう(オホフ)。かぶせて上からふたをする。また、かぶせて隠す。〈類義語〉→覆・→掩エン。「覆蓋フクガイ」「遮蓋シャガイ(見えないようにさえぎっておおう)」

{動}おおう(オホフ)。かぶせて上からふたをする。また、かぶせて隠す。〈類義語〉→覆・→掩エン。「覆蓋フクガイ」「遮蓋シャガイ(見えないようにさえぎっておおう)」

{名}ふた。かさ。上からかぶせてさえぎるおおい・ふた。また、草ぶきの屋根。「天蓋テンガイ」「車蓋シャガイ」

{名}ふた。かさ。上からかぶせてさえぎるおおい・ふた。また、草ぶきの屋根。「天蓋テンガイ」「車蓋シャガイ」

{単位}傘カサなどを数えることば。

{単位}傘カサなどを数えることば。

{動}〔俗〕家をたてる。▽屋根をかぶせるの意から。

{動}〔俗〕家をたてる。▽屋根をかぶせるの意から。

{動}〔俗〕はんこを押す。「蓋印ガイイン」

{動}〔俗〕はんこを押す。「蓋印ガイイン」

{副}けだし。文の初めにつき「おもうに」の意をあらわすことば。全体をおおって大まかに考えてみると。「蓋十世希不失矣=ケダシ十世失ハザルコト希ナリ」〔→論語〕

{副}けだし。文の初めにつき「おもうに」の意をあらわすことば。全体をおおって大まかに考えてみると。「蓋十世希不失矣=ケダシ十世失ハザルコト希ナリ」〔→論語〕

{名}草ぶきの屋根。とま。

{名}草ぶきの屋根。とま。

{疑}なんぞ…せざる。反問をあらわすことば。どうして…しないのか。何不…(なんぞ…せざる)をちぢめたことば。▽盍コウに当てた用法。

《解字》

会意兼形声。盍コウは「去+皿(さら)」の会意文字で、皿にふたをかぶせたさま、かぶせること。蓋は「艸+音符盍」で、むしろや草ぶきの屋根をかぶせること。

《単語家族》

甲(かぶせる)

{疑}なんぞ…せざる。反問をあらわすことば。どうして…しないのか。何不…(なんぞ…せざる)をちぢめたことば。▽盍コウに当てた用法。

《解字》

会意兼形声。盍コウは「去+皿(さら)」の会意文字で、皿にふたをかぶせたさま、かぶせること。蓋は「艸+音符盍」で、むしろや草ぶきの屋根をかぶせること。

《単語家族》

甲(かぶせる) 闔コウ(ふさぐ)などと同系。掩エン(かぶせておおう)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

闔コウ(ふさぐ)などと同系。掩エン(かぶせておおう)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画 艸部

区点=1924 16進=3338 シフトJIS=8A57

【葢】異体字(A)異体字(A)

13画 艸部

区点=1924 16進=3338 シフトJIS=8A57

【葢】異体字(A)異体字(A)

12画 艸部

区点=7268 16進=6864 シフトJIS=E4E2

【盖】異体字(B)異体字(B)

12画 艸部

区点=7268 16進=6864 シフトJIS=E4E2

【盖】異体字(B)異体字(B)

11画 皿部

区点=6621 16進=6235 シフトJIS=E1B3

《音読み》

11画 皿部

区点=6621 16進=6235 シフトJIS=E1B3

《音読み》  ガイ

ガイ /カイ

/カイ

〈g

〈g i〉/

i〉/ コウ(カフ)

コウ(カフ) /ゴウ(ガフ)

/ゴウ(ガフ) 〈h

〈h ・g

・g 〉

《訓読み》 おおう(おほふ)/ふた/かさ/けだし/なんぞ…せざる

《意味》

〉

《訓読み》 おおう(おほふ)/ふた/かさ/けだし/なんぞ…せざる

《意味》

{動}おおう(オホフ)。かぶせて上からふたをする。また、かぶせて隠す。〈類義語〉→覆・→掩エン。「覆蓋フクガイ」「遮蓋シャガイ(見えないようにさえぎっておおう)」

{動}おおう(オホフ)。かぶせて上からふたをする。また、かぶせて隠す。〈類義語〉→覆・→掩エン。「覆蓋フクガイ」「遮蓋シャガイ(見えないようにさえぎっておおう)」

{名}ふた。かさ。上からかぶせてさえぎるおおい・ふた。また、草ぶきの屋根。「天蓋テンガイ」「車蓋シャガイ」

{名}ふた。かさ。上からかぶせてさえぎるおおい・ふた。また、草ぶきの屋根。「天蓋テンガイ」「車蓋シャガイ」

{単位}傘カサなどを数えることば。

{単位}傘カサなどを数えることば。

{動}〔俗〕家をたてる。▽屋根をかぶせるの意から。

{動}〔俗〕家をたてる。▽屋根をかぶせるの意から。

{動}〔俗〕はんこを押す。「蓋印ガイイン」

{動}〔俗〕はんこを押す。「蓋印ガイイン」

{副}けだし。文の初めにつき「おもうに」の意をあらわすことば。全体をおおって大まかに考えてみると。「蓋十世希不失矣=ケダシ十世失ハザルコト希ナリ」〔→論語〕

{副}けだし。文の初めにつき「おもうに」の意をあらわすことば。全体をおおって大まかに考えてみると。「蓋十世希不失矣=ケダシ十世失ハザルコト希ナリ」〔→論語〕

{名}草ぶきの屋根。とま。

{名}草ぶきの屋根。とま。

{疑}なんぞ…せざる。反問をあらわすことば。どうして…しないのか。何不…(なんぞ…せざる)をちぢめたことば。▽盍コウに当てた用法。

《解字》

会意兼形声。盍コウは「去+皿(さら)」の会意文字で、皿にふたをかぶせたさま、かぶせること。蓋は「艸+音符盍」で、むしろや草ぶきの屋根をかぶせること。

《単語家族》

甲(かぶせる)

{疑}なんぞ…せざる。反問をあらわすことば。どうして…しないのか。何不…(なんぞ…せざる)をちぢめたことば。▽盍コウに当てた用法。

《解字》

会意兼形声。盍コウは「去+皿(さら)」の会意文字で、皿にふたをかぶせたさま、かぶせること。蓋は「艸+音符盍」で、むしろや草ぶきの屋根をかぶせること。

《単語家族》

甲(かぶせる) 闔コウ(ふさぐ)などと同系。掩エン(かぶせておおう)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

闔コウ(ふさぐ)などと同系。掩エン(かぶせておおう)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

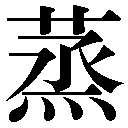

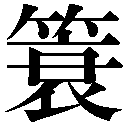

蓑 おおう🔗⭐🔉

【蓑】

13画 艸部

区点=4412 16進=4C2C シフトJIS=96AA

【簑】異体字(A)異体字(A)

13画 艸部

区点=4412 16進=4C2C シフトJIS=96AA

【簑】異体字(A)異体字(A)

16画 竹部

区点=6834 16進=6442 シフトJIS=E2C0

【簔】異体字(B)異体字(B)

16画 竹部

区点=6834 16進=6442 シフトJIS=E2C0

【簔】異体字(B)異体字(B)

17画 竹部

区点=6835 16進=6443 シフトJIS=E2C1

《音読み》 サイ

17画 竹部

区点=6835 16進=6443 シフトJIS=E2C1

《音読み》 サイ

/サ

/サ

〈su

〈su 〉

《訓読み》 みの/おおう(おほふ)

《意味》

〉

《訓読み》 みの/おおう(おほふ)

《意味》

{名}みの。かや・すげなどを編んでつくった外衣。雨や雪を防ぐためのもの。

{名}みの。かや・すげなどを編んでつくった外衣。雨や雪を防ぐためのもの。

{動}おおう(オホフ)。草でおおう。

{動}おおう(オホフ)。草でおおう。

「蓑蓑サイサイ・ササ」とは、花のたれ下がるさま。「敷華蘂之蓑蓑=華蘂ノ蓑蓑タルヲ敷ク」〔→張衡〕

《解字》

会意兼形声。衰は、端をばらばらにきった粗末な衣。蓑は「艸+音符衰」で、端をそろえてない草の衣。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

「蓑蓑サイサイ・ササ」とは、花のたれ下がるさま。「敷華蘂之蓑蓑=華蘂ノ蓑蓑タルヲ敷ク」〔→張衡〕

《解字》

会意兼形声。衰は、端をばらばらにきった粗末な衣。蓑は「艸+音符衰」で、端をそろえてない草の衣。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画 艸部

区点=4412 16進=4C2C シフトJIS=96AA

【簑】異体字(A)異体字(A)

13画 艸部

区点=4412 16進=4C2C シフトJIS=96AA

【簑】異体字(A)異体字(A)

16画 竹部

区点=6834 16進=6442 シフトJIS=E2C0

【簔】異体字(B)異体字(B)

16画 竹部

区点=6834 16進=6442 シフトJIS=E2C0

【簔】異体字(B)異体字(B)

17画 竹部

区点=6835 16進=6443 シフトJIS=E2C1

《音読み》 サイ

17画 竹部

区点=6835 16進=6443 シフトJIS=E2C1

《音読み》 サイ

/サ

/サ

〈su

〈su 〉

《訓読み》 みの/おおう(おほふ)

《意味》

〉

《訓読み》 みの/おおう(おほふ)

《意味》

{名}みの。かや・すげなどを編んでつくった外衣。雨や雪を防ぐためのもの。

{名}みの。かや・すげなどを編んでつくった外衣。雨や雪を防ぐためのもの。

{動}おおう(オホフ)。草でおおう。

{動}おおう(オホフ)。草でおおう。

「蓑蓑サイサイ・ササ」とは、花のたれ下がるさま。「敷華蘂之蓑蓑=華蘂ノ蓑蓑タルヲ敷ク」〔→張衡〕

《解字》

会意兼形声。衰は、端をばらばらにきった粗末な衣。蓑は「艸+音符衰」で、端をそろえてない草の衣。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

「蓑蓑サイサイ・ササ」とは、花のたれ下がるさま。「敷華蘂之蓑蓑=華蘂ノ蓑蓑タルヲ敷ク」〔→張衡〕

《解字》

会意兼形声。衰は、端をばらばらにきった粗末な衣。蓑は「艸+音符衰」で、端をそろえてない草の衣。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

蒙 おおう🔗⭐🔉

【蒙】

13画 艸部

区点=4456 16進=4C58 シフトJIS=96D6

《音読み》 モウ

13画 艸部

区点=4456 16進=4C58 シフトJIS=96D6

《音読み》 モウ /ム

/ム /ボウ

/ボウ 〈m

〈m ng・m

ng・m ng・m

ng・m ng〉

《訓読み》 くらい(くらし)/おおう(おほふ)/おかす(をかす)/こうむる(かうむる)

《意味》

ng〉

《訓読み》 くらい(くらし)/おおう(おほふ)/おかす(をかす)/こうむる(かうむる)

《意味》

{形}くらい(クラシ)。上からおおわれてくらい。光がくらい。もやもやしてみわけがつかないさま。〈同義語〉→曚・→矇。「大蒙タイモウ(日の入る所)」

{形}くらい(クラシ)。上からおおわれてくらい。光がくらい。もやもやしてみわけがつかないさま。〈同義語〉→曚・→矇。「大蒙タイモウ(日の入る所)」

{形・名}くらい(クラシ)。道理にくらい。おろかである。また、幼くて物事の道理がわからない。また、もの知らずの子ども。〈同義語〉→曚・→矇。「蒙昧モウマイ」「愚蒙グモウ(おろか者)」「啓蒙=蒙ヲ啓ク」

{形・名}くらい(クラシ)。道理にくらい。おろかである。また、幼くて物事の道理がわからない。また、もの知らずの子ども。〈同義語〉→曚・→矇。「蒙昧モウマイ」「愚蒙グモウ(おろか者)」「啓蒙=蒙ヲ啓ク」

{動}おおう(オホフ)。おかす(ヲカス)。上からかぶせる。おおいかくす。また、かぶさったものを自ら進んでおしのける。「蒙葺モウシュウ(屋根をかぶせてふく)」「蒙死=死ヲ蒙ス」「上下相蒙=上下アヒ蒙フ」〔→左伝〕

{動}おおう(オホフ)。おかす(ヲカス)。上からかぶせる。おおいかくす。また、かぶさったものを自ら進んでおしのける。「蒙葺モウシュウ(屋根をかぶせてふく)」「蒙死=死ヲ蒙ス」「上下相蒙=上下アヒ蒙フ」〔→左伝〕

{動}こうむる(カウムル)。ある事を身にうける。また、かぶる。「蒙難=難ヲ蒙ル」「蒙恩=恩ヲ蒙ル」

{動}こうむる(カウムル)。ある事を身にうける。また、かぶる。「蒙難=難ヲ蒙ル」「蒙恩=恩ヲ蒙ル」

{名}周易の六十四卦カの一つ。坎下艮上カンカゴンショウの形で、おおわれてくらい状態をあらわす。

{名}周易の六十四卦カの一つ。坎下艮上カンカゴンショウの形で、おおわれてくらい状態をあらわす。

{名}蒙古モウコ(モンゴル)の略。「漢蒙(漢人とモンゴル人)」

《解字》

{名}蒙古モウコ(モンゴル)の略。「漢蒙(漢人とモンゴル人)」

《解字》

会意兼形声。下部の字(音モウ)は、ぶたの上におおいをかぶせたことを示す。蒙はそれを音符とし、艸を加えた字で、草がおおいかぶさるの意。

《単語家族》

冒モウ・ボウ(かぶせる、おかす)

会意兼形声。下部の字(音モウ)は、ぶたの上におおいをかぶせたことを示す。蒙はそれを音符とし、艸を加えた字で、草がおおいかぶさるの意。

《単語家族》

冒モウ・ボウ(かぶせる、おかす) 濛モウ(水気がおおう)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

濛モウ(水気がおおう)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

13画 艸部

区点=4456 16進=4C58 シフトJIS=96D6

《音読み》 モウ

13画 艸部

区点=4456 16進=4C58 シフトJIS=96D6

《音読み》 モウ /ム

/ム /ボウ

/ボウ 〈m

〈m ng・m

ng・m ng・m

ng・m ng〉

《訓読み》 くらい(くらし)/おおう(おほふ)/おかす(をかす)/こうむる(かうむる)

《意味》

ng〉

《訓読み》 くらい(くらし)/おおう(おほふ)/おかす(をかす)/こうむる(かうむる)

《意味》

{形}くらい(クラシ)。上からおおわれてくらい。光がくらい。もやもやしてみわけがつかないさま。〈同義語〉→曚・→矇。「大蒙タイモウ(日の入る所)」

{形}くらい(クラシ)。上からおおわれてくらい。光がくらい。もやもやしてみわけがつかないさま。〈同義語〉→曚・→矇。「大蒙タイモウ(日の入る所)」

{形・名}くらい(クラシ)。道理にくらい。おろかである。また、幼くて物事の道理がわからない。また、もの知らずの子ども。〈同義語〉→曚・→矇。「蒙昧モウマイ」「愚蒙グモウ(おろか者)」「啓蒙=蒙ヲ啓ク」

{形・名}くらい(クラシ)。道理にくらい。おろかである。また、幼くて物事の道理がわからない。また、もの知らずの子ども。〈同義語〉→曚・→矇。「蒙昧モウマイ」「愚蒙グモウ(おろか者)」「啓蒙=蒙ヲ啓ク」

{動}おおう(オホフ)。おかす(ヲカス)。上からかぶせる。おおいかくす。また、かぶさったものを自ら進んでおしのける。「蒙葺モウシュウ(屋根をかぶせてふく)」「蒙死=死ヲ蒙ス」「上下相蒙=上下アヒ蒙フ」〔→左伝〕

{動}おおう(オホフ)。おかす(ヲカス)。上からかぶせる。おおいかくす。また、かぶさったものを自ら進んでおしのける。「蒙葺モウシュウ(屋根をかぶせてふく)」「蒙死=死ヲ蒙ス」「上下相蒙=上下アヒ蒙フ」〔→左伝〕

{動}こうむる(カウムル)。ある事を身にうける。また、かぶる。「蒙難=難ヲ蒙ル」「蒙恩=恩ヲ蒙ル」

{動}こうむる(カウムル)。ある事を身にうける。また、かぶる。「蒙難=難ヲ蒙ル」「蒙恩=恩ヲ蒙ル」

{名}周易の六十四卦カの一つ。坎下艮上カンカゴンショウの形で、おおわれてくらい状態をあらわす。

{名}周易の六十四卦カの一つ。坎下艮上カンカゴンショウの形で、おおわれてくらい状態をあらわす。

{名}蒙古モウコ(モンゴル)の略。「漢蒙(漢人とモンゴル人)」

《解字》

{名}蒙古モウコ(モンゴル)の略。「漢蒙(漢人とモンゴル人)」

《解字》

会意兼形声。下部の字(音モウ)は、ぶたの上におおいをかぶせたことを示す。蒙はそれを音符とし、艸を加えた字で、草がおおいかぶさるの意。

《単語家族》

冒モウ・ボウ(かぶせる、おかす)

会意兼形声。下部の字(音モウ)は、ぶたの上におおいをかぶせたことを示す。蒙はそれを音符とし、艸を加えた字で、草がおおいかぶさるの意。

《単語家族》

冒モウ・ボウ(かぶせる、おかす) 濛モウ(水気がおおう)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

濛モウ(水気がおおう)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

蔭 おおう🔗⭐🔉

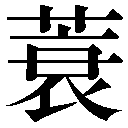

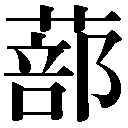

蔀 おおい🔗⭐🔉

蔽 おおう🔗⭐🔉

【蔽】

15画 艸部

区点=4235 16進=4A43 シフトJIS=95C1

《音読み》 ヘイ

15画 艸部

区点=4235 16進=4A43 シフトJIS=95C1

《音読み》 ヘイ /ヘ

/ヘ 〈b

〈b 〉

《訓読み》 かくす/おおう(おほふ)/おおわれる(おほはる)

《意味》

〉

《訓読み》 かくす/おおう(おほふ)/おおわれる(おほはる)

《意味》

{動}かくす。横にひろがってかくす。

{動}かくす。横にひろがってかくす。

ヘイス{動}おおう(オホフ)。全部を一つにあわせる。まとめる。「詩三百、一言以敝之、曰、思無邪=詩三百、一言モッテコレヲ敝ヘバ、曰ハク、思ヒ邪無シ」〔→論語〕

ヘイス{動}おおう(オホフ)。全部を一つにあわせる。まとめる。「詩三百、一言以敝之、曰、思無邪=詩三百、一言モッテコレヲ敝ヘバ、曰ハク、思ヒ邪無シ」〔→論語〕

ヘイス{動}おおう(オホフ)。横にひらいてじゃまをする。さえぎる。へだてとなる。「常以身翼蔽沛公=常ニ身ヲモッテ沛公ヲ翼蔽ス」〔→史記〕

ヘイス{動}おおう(オホフ)。横にひらいてじゃまをする。さえぎる。へだてとなる。「常以身翼蔽沛公=常ニ身ヲモッテ沛公ヲ翼蔽ス」〔→史記〕

ヘイセラル{動・形}おおわれる(オホハル)。じゃまされて見えなくなる。道理にくらい。「蒙蔽モウヘイ」

ヘイセラル{動・形}おおわれる(オホハル)。じゃまされて見えなくなる。道理にくらい。「蒙蔽モウヘイ」

{動}全体を一つにあわせて罰をきめる。「蔽罪ヘイザイ」

《解字》

会意兼形声。「艸+音符敝ヘイ(左右にさく、横にひろがる)」で、草が横にひろがって物をかくすこと。

《単語家族》

幣(横にひろがる布)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}全体を一つにあわせて罰をきめる。「蔽罪ヘイザイ」

《解字》

会意兼形声。「艸+音符敝ヘイ(左右にさく、横にひろがる)」で、草が横にひろがって物をかくすこと。

《単語家族》

幣(横にひろがる布)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

15画 艸部

区点=4235 16進=4A43 シフトJIS=95C1

《音読み》 ヘイ

15画 艸部

区点=4235 16進=4A43 シフトJIS=95C1

《音読み》 ヘイ /ヘ

/ヘ 〈b

〈b 〉

《訓読み》 かくす/おおう(おほふ)/おおわれる(おほはる)

《意味》

〉

《訓読み》 かくす/おおう(おほふ)/おおわれる(おほはる)

《意味》

{動}かくす。横にひろがってかくす。

{動}かくす。横にひろがってかくす。

ヘイス{動}おおう(オホフ)。全部を一つにあわせる。まとめる。「詩三百、一言以敝之、曰、思無邪=詩三百、一言モッテコレヲ敝ヘバ、曰ハク、思ヒ邪無シ」〔→論語〕

ヘイス{動}おおう(オホフ)。全部を一つにあわせる。まとめる。「詩三百、一言以敝之、曰、思無邪=詩三百、一言モッテコレヲ敝ヘバ、曰ハク、思ヒ邪無シ」〔→論語〕

ヘイス{動}おおう(オホフ)。横にひらいてじゃまをする。さえぎる。へだてとなる。「常以身翼蔽沛公=常ニ身ヲモッテ沛公ヲ翼蔽ス」〔→史記〕

ヘイス{動}おおう(オホフ)。横にひらいてじゃまをする。さえぎる。へだてとなる。「常以身翼蔽沛公=常ニ身ヲモッテ沛公ヲ翼蔽ス」〔→史記〕

ヘイセラル{動・形}おおわれる(オホハル)。じゃまされて見えなくなる。道理にくらい。「蒙蔽モウヘイ」

ヘイセラル{動・形}おおわれる(オホハル)。じゃまされて見えなくなる。道理にくらい。「蒙蔽モウヘイ」

{動}全体を一つにあわせて罰をきめる。「蔽罪ヘイザイ」

《解字》

会意兼形声。「艸+音符敝ヘイ(左右にさく、横にひろがる)」で、草が横にひろがって物をかくすこと。

《単語家族》

幣(横にひろがる布)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}全体を一つにあわせて罰をきめる。「蔽罪ヘイザイ」

《解字》

会意兼形声。「艸+音符敝ヘイ(左右にさく、横にひろがる)」で、草が横にひろがって物をかくすこと。

《単語家族》

幣(横にひろがる布)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

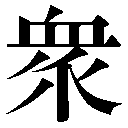

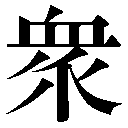

衆 おおい🔗⭐🔉

【衆】

12画 血部 [六年]

区点=2916 16進=3D30 シフトJIS=8F4F

《常用音訓》シュ/シュウ

《音読み》 シュウ

12画 血部 [六年]

区点=2916 16進=3D30 シフトJIS=8F4F

《常用音訓》シュ/シュウ

《音読み》 シュウ /シュ/ス

/シュ/ス 〈zh

〈zh ng〉

《訓読み》 おおい(おほし)

《名付け》 とも・ひろ・もり・もろ

《意味》

ng〉

《訓読み》 おおい(おほし)

《名付け》 とも・ひろ・もり・もろ

《意味》

{名}おおぜいの人。▽もと、おおくの臣下、または庶民をさしたが、今では大衆の意に用いる。衆は、集団をなした人間にしか用いない。〈類義語〉→庶。「衆庶」「群衆」「衆悪之、必察焉=衆コレヲ悪ムモ、必ズ察セヨ」〔→論語〕

{名}おおぜいの人。▽もと、おおくの臣下、または庶民をさしたが、今では大衆の意に用いる。衆は、集団をなした人間にしか用いない。〈類義語〉→庶。「衆庶」「群衆」「衆悪之、必察焉=衆コレヲ悪ムモ、必ズ察セヨ」〔→論語〕

{形}おおい(オホシ)。おおくの。また、数がおおい。転じて、ふつうの人の。人並みの。「衆工(多くの専門職)」「衆賓シュウヒン(おおくの客)」「衆子(長男をのぞく、おおくの子どもたち)」「衆口」

{形}おおい(オホシ)。おおくの。また、数がおおい。転じて、ふつうの人の。人並みの。「衆工(多くの専門職)」「衆賓シュウヒン(おおくの客)」「衆子(長男をのぞく、おおくの子どもたち)」「衆口」

{名}一般の僧たち。「衆徒(僧たち)」

《解字》

{名}一般の僧たち。「衆徒(僧たち)」

《解字》

会意。「日(太陽)+人が三人(おおくの人)」で、太陽のもとでおおくの人が集団労働をしているさま。上部は、のち誤って血と書かれた。

《単語家族》

充シュウ・ジュウ(いっぱいつまる)

会意。「日(太陽)+人が三人(おおくの人)」で、太陽のもとでおおくの人が集団労働をしているさま。上部は、のち誤って血と書かれた。

《単語家族》

充シュウ・ジュウ(いっぱいつまる) 蓄(たくさんたまる)などと同系。

《類義》

→民

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

蓄(たくさんたまる)などと同系。

《類義》

→民

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

12画 血部 [六年]

区点=2916 16進=3D30 シフトJIS=8F4F

《常用音訓》シュ/シュウ

《音読み》 シュウ

12画 血部 [六年]

区点=2916 16進=3D30 シフトJIS=8F4F

《常用音訓》シュ/シュウ

《音読み》 シュウ /シュ/ス

/シュ/ス 〈zh

〈zh ng〉

《訓読み》 おおい(おほし)

《名付け》 とも・ひろ・もり・もろ

《意味》

ng〉

《訓読み》 おおい(おほし)

《名付け》 とも・ひろ・もり・もろ

《意味》

{名}おおぜいの人。▽もと、おおくの臣下、または庶民をさしたが、今では大衆の意に用いる。衆は、集団をなした人間にしか用いない。〈類義語〉→庶。「衆庶」「群衆」「衆悪之、必察焉=衆コレヲ悪ムモ、必ズ察セヨ」〔→論語〕

{名}おおぜいの人。▽もと、おおくの臣下、または庶民をさしたが、今では大衆の意に用いる。衆は、集団をなした人間にしか用いない。〈類義語〉→庶。「衆庶」「群衆」「衆悪之、必察焉=衆コレヲ悪ムモ、必ズ察セヨ」〔→論語〕

{形}おおい(オホシ)。おおくの。また、数がおおい。転じて、ふつうの人の。人並みの。「衆工(多くの専門職)」「衆賓シュウヒン(おおくの客)」「衆子(長男をのぞく、おおくの子どもたち)」「衆口」

{形}おおい(オホシ)。おおくの。また、数がおおい。転じて、ふつうの人の。人並みの。「衆工(多くの専門職)」「衆賓シュウヒン(おおくの客)」「衆子(長男をのぞく、おおくの子どもたち)」「衆口」

{名}一般の僧たち。「衆徒(僧たち)」

《解字》

{名}一般の僧たち。「衆徒(僧たち)」

《解字》

会意。「日(太陽)+人が三人(おおくの人)」で、太陽のもとでおおくの人が集団労働をしているさま。上部は、のち誤って血と書かれた。

《単語家族》

充シュウ・ジュウ(いっぱいつまる)

会意。「日(太陽)+人が三人(おおくの人)」で、太陽のもとでおおくの人が集団労働をしているさま。上部は、のち誤って血と書かれた。

《単語家族》

充シュウ・ジュウ(いっぱいつまる) 蓄(たくさんたまる)などと同系。

《類義》

→民

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

蓄(たくさんたまる)などと同系。

《類義》

→民

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

覆 おおう🔗⭐🔉

【覆】

18画 襾部 [常用漢字]

区点=4204 16進=4A24 シフトJIS=95A2

《常用音訓》フク/おお…う/くつがえ…す/くつがえ…る

《音読み》

18画 襾部 [常用漢字]

区点=4204 16進=4A24 シフトJIS=95A2

《常用音訓》フク/おお…う/くつがえ…す/くつがえ…る

《音読み》  フク

フク

〈f

〈f 〉/

〉/ フウ

フウ /フ

/フ /フク

/フク 〈f

〈f 〉/

〉/ ブ

ブ /フウ

/フウ /フク

/フク 〈f

〈f 〉

《訓読み》 くつがえる(くつがへる)/くつがえす(くつがへす)/かえる(かへる)/かえす(かへす)/おおう(おほふ)

《意味》

〉

《訓読み》 くつがえる(くつがへる)/くつがえす(くつがへす)/かえる(かへる)/かえす(かへす)/おおう(おほふ)

《意味》

{動}くつがえる(クツガヘル)。くつがえす(クツガヘス)。うらがえしになる。また、うらがえしにする。〈類義語〉→伏。「顛覆テンプク(=転覆。ひっくりかえる)」「覆轍フクテツ」「覆手=手ヲ覆ス」

{動}くつがえる(クツガヘル)。くつがえす(クツガヘス)。うらがえしになる。また、うらがえしにする。〈類義語〉→伏。「顛覆テンプク(=転覆。ひっくりかえる)」「覆轍フクテツ」「覆手=手ヲ覆ス」

{動}かえる(カヘル)。かえす(カヘス)。もとにもどってやりなおす。〈同義語〉→復。「反覆(=反復)」「覆試(再試験)」

{動}かえる(カヘル)。かえす(カヘス)。もとにもどってやりなおす。〈同義語〉→復。「反覆(=反復)」「覆試(再試験)」

{動}くつがえる(クツガヘル)。くつがえす(クツガヘス)。ひっくりかえって、だめになる。転じて、滅びる。滅ぼす。「全軍覆滅(全軍が完敗する)」

{動}くつがえる(クツガヘル)。くつがえす(クツガヘス)。ひっくりかえって、だめになる。転じて、滅びる。滅ぼす。「全軍覆滅(全軍が完敗する)」

{動}おおう(オホフ)。うつぶせにしてかぶせる。〈類義語〉→伏。「覆蔵(かぶせて隠す)」「仁覆天下矣=仁ハ天下ヲ覆ヘリ」〔→孟子〕

{動}おおう(オホフ)。うつぶせにしてかぶせる。〈類義語〉→伏。「覆蔵(かぶせて隠す)」「仁覆天下矣=仁ハ天下ヲ覆ヘリ」〔→孟子〕

{名}ふせて隠した兵隊。伏兵。「君為三覆以待之=君、三覆ヲナシテモッテコレヲ待テ」〔→左伝〕

《解字》

会意兼形声。復の右側は、包みかぶさって二重になるようなぐあいに歩く、つまり復(もとにもどる、うらがえし)のこと。のち彳を加えた。覆は「襾(かぶせる)+音符復」で、かぶさってふせる、おおうの意。

《単語家族》

腹フク(はらわたを包んだはら)

{名}ふせて隠した兵隊。伏兵。「君為三覆以待之=君、三覆ヲナシテモッテコレヲ待テ」〔→左伝〕

《解字》

会意兼形声。復の右側は、包みかぶさって二重になるようなぐあいに歩く、つまり復(もとにもどる、うらがえし)のこと。のち彳を加えた。覆は「襾(かぶせる)+音符復」で、かぶさってふせる、おおうの意。

《単語家族》

腹フク(はらわたを包んだはら) 孚フ(おおいかぶさる)

孚フ(おおいかぶさる) 伏(かぶさってふせる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

伏(かぶさってふせる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

18画 襾部 [常用漢字]

区点=4204 16進=4A24 シフトJIS=95A2

《常用音訓》フク/おお…う/くつがえ…す/くつがえ…る

《音読み》

18画 襾部 [常用漢字]

区点=4204 16進=4A24 シフトJIS=95A2

《常用音訓》フク/おお…う/くつがえ…す/くつがえ…る

《音読み》  フク

フク

〈f

〈f 〉/

〉/ フウ

フウ /フ

/フ /フク

/フク 〈f

〈f 〉/

〉/ ブ

ブ /フウ

/フウ /フク

/フク 〈f

〈f 〉

《訓読み》 くつがえる(くつがへる)/くつがえす(くつがへす)/かえる(かへる)/かえす(かへす)/おおう(おほふ)

《意味》

〉

《訓読み》 くつがえる(くつがへる)/くつがえす(くつがへす)/かえる(かへる)/かえす(かへす)/おおう(おほふ)

《意味》

{動}くつがえる(クツガヘル)。くつがえす(クツガヘス)。うらがえしになる。また、うらがえしにする。〈類義語〉→伏。「顛覆テンプク(=転覆。ひっくりかえる)」「覆轍フクテツ」「覆手=手ヲ覆ス」

{動}くつがえる(クツガヘル)。くつがえす(クツガヘス)。うらがえしになる。また、うらがえしにする。〈類義語〉→伏。「顛覆テンプク(=転覆。ひっくりかえる)」「覆轍フクテツ」「覆手=手ヲ覆ス」

{動}かえる(カヘル)。かえす(カヘス)。もとにもどってやりなおす。〈同義語〉→復。「反覆(=反復)」「覆試(再試験)」

{動}かえる(カヘル)。かえす(カヘス)。もとにもどってやりなおす。〈同義語〉→復。「反覆(=反復)」「覆試(再試験)」

{動}くつがえる(クツガヘル)。くつがえす(クツガヘス)。ひっくりかえって、だめになる。転じて、滅びる。滅ぼす。「全軍覆滅(全軍が完敗する)」

{動}くつがえる(クツガヘル)。くつがえす(クツガヘス)。ひっくりかえって、だめになる。転じて、滅びる。滅ぼす。「全軍覆滅(全軍が完敗する)」

{動}おおう(オホフ)。うつぶせにしてかぶせる。〈類義語〉→伏。「覆蔵(かぶせて隠す)」「仁覆天下矣=仁ハ天下ヲ覆ヘリ」〔→孟子〕

{動}おおう(オホフ)。うつぶせにしてかぶせる。〈類義語〉→伏。「覆蔵(かぶせて隠す)」「仁覆天下矣=仁ハ天下ヲ覆ヘリ」〔→孟子〕

{名}ふせて隠した兵隊。伏兵。「君為三覆以待之=君、三覆ヲナシテモッテコレヲ待テ」〔→左伝〕

《解字》

会意兼形声。復の右側は、包みかぶさって二重になるようなぐあいに歩く、つまり復(もとにもどる、うらがえし)のこと。のち彳を加えた。覆は「襾(かぶせる)+音符復」で、かぶさってふせる、おおうの意。

《単語家族》

腹フク(はらわたを包んだはら)

{名}ふせて隠した兵隊。伏兵。「君為三覆以待之=君、三覆ヲナシテモッテコレヲ待テ」〔→左伝〕

《解字》

会意兼形声。復の右側は、包みかぶさって二重になるようなぐあいに歩く、つまり復(もとにもどる、うらがえし)のこと。のち彳を加えた。覆は「襾(かぶせる)+音符復」で、かぶさってふせる、おおうの意。

《単語家族》

腹フク(はらわたを包んだはら) 孚フ(おおいかぶさる)

孚フ(おおいかぶさる) 伏(かぶさってふせる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

伏(かぶさってふせる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

那 おおい🔗⭐🔉

【那】

7画 邑部 [人名漢字]

区点=3865 16進=4661 シフトJIS=93DF

《音読み》 ナ

7画 邑部 [人名漢字]

区点=3865 16進=4661 シフトJIS=93DF

《音読み》 ナ /ダ

/ダ 〈n

〈n ・n

・n ・n

・n ・n

・n i〉

《訓読み》 おおい(おほし)/おいて/いかん/いかんぞ/いかでか/なんぞ/どれ/どの/あれ/あの

《名付け》 とも・ふゆ・やす

《意味》

i〉

《訓読み》 おおい(おほし)/おいて/いかん/いかんぞ/いかでか/なんぞ/どれ/どの/あれ/あの

《名付け》 とも・ふゆ・やす

《意味》

{形}おおい(オホシ)。たっぷりだぶついている。たくさんある。「受福不那=福ヲ受クルコト那カラズ」〔→詩経〕

{形}おおい(オホシ)。たっぷりだぶついている。たくさんある。「受福不那=福ヲ受クルコト那カラズ」〔→詩経〕

ダタリ{形}ゆったりとしている。「有那其居=那タル有リソノ居」〔→詩経〕

ダタリ{形}ゆったりとしている。「有那其居=那タル有リソノ居」〔→詩経〕

{前}おいて。…とって。〈類義語〉→於。「呉人之那不穀=呉人ノ不穀ニ那ケルヤ」〔→国語〕

{前}おいて。…とって。〈類義語〉→於。「呉人之那不穀=呉人ノ不穀ニ那ケルヤ」〔→国語〕

{疑}いかん。いかんぞ。いかでか。どうか。どのようか。どうして。〈同義語〉→奈。「棄甲則那=甲ヲ棄ツレバスナハチ那ン」〔→左伝〕

{疑}いかん。いかんぞ。いかでか。どうか。どのようか。どうして。〈同義語〉→奈。「棄甲則那=甲ヲ棄ツレバスナハチ那ン」〔→左伝〕

{助}なんぞ。反語をつくることば。どうして(…であろうか)。「那得自任専=那ゾミヅカラ任ジテ専ラニスルヲ得ンヤ」〔古楽府〕

{助}なんぞ。反語をつくることば。どうして(…であろうか)。「那得自任専=那ゾミヅカラ任ジテ専ラニスルヲ得ンヤ」〔古楽府〕

{疑}〔俗〕どれ。どの。疑問または不定の指示詞。「那辺(どこ)」▽

{疑}〔俗〕どれ。どの。疑問または不定の指示詞。「那辺(どこ)」▽ 〜

〜 は、ふつうは上声。平声にも読む。

は、ふつうは上声。平声にも読む。

{指}〔俗〕あれ。あの。遠くにある事物を示す。▽去声に読む。「那箇ナアコ(=那个)」

{指}〔俗〕あれ。あの。遠くにある事物を示す。▽去声に読む。「那箇ナアコ(=那个)」

「阿那アダ」とは、しなやかなさま。細長く続くさま。〈同義語〉婀娜・委蛇。

《解字》

会意。「邑+だぶついた耳たぶのかたち」。だぶついた耳たぶのようにゆたかなことを示す。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

「阿那アダ」とは、しなやかなさま。細長く続くさま。〈同義語〉婀娜・委蛇。

《解字》

会意。「邑+だぶついた耳たぶのかたち」。だぶついた耳たぶのようにゆたかなことを示す。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

7画 邑部 [人名漢字]

区点=3865 16進=4661 シフトJIS=93DF

《音読み》 ナ

7画 邑部 [人名漢字]

区点=3865 16進=4661 シフトJIS=93DF

《音読み》 ナ /ダ

/ダ 〈n

〈n ・n

・n ・n

・n ・n

・n i〉

《訓読み》 おおい(おほし)/おいて/いかん/いかんぞ/いかでか/なんぞ/どれ/どの/あれ/あの

《名付け》 とも・ふゆ・やす

《意味》

i〉

《訓読み》 おおい(おほし)/おいて/いかん/いかんぞ/いかでか/なんぞ/どれ/どの/あれ/あの

《名付け》 とも・ふゆ・やす

《意味》

{形}おおい(オホシ)。たっぷりだぶついている。たくさんある。「受福不那=福ヲ受クルコト那カラズ」〔→詩経〕

{形}おおい(オホシ)。たっぷりだぶついている。たくさんある。「受福不那=福ヲ受クルコト那カラズ」〔→詩経〕

ダタリ{形}ゆったりとしている。「有那其居=那タル有リソノ居」〔→詩経〕

ダタリ{形}ゆったりとしている。「有那其居=那タル有リソノ居」〔→詩経〕

{前}おいて。…とって。〈類義語〉→於。「呉人之那不穀=呉人ノ不穀ニ那ケルヤ」〔→国語〕

{前}おいて。…とって。〈類義語〉→於。「呉人之那不穀=呉人ノ不穀ニ那ケルヤ」〔→国語〕

{疑}いかん。いかんぞ。いかでか。どうか。どのようか。どうして。〈同義語〉→奈。「棄甲則那=甲ヲ棄ツレバスナハチ那ン」〔→左伝〕

{疑}いかん。いかんぞ。いかでか。どうか。どのようか。どうして。〈同義語〉→奈。「棄甲則那=甲ヲ棄ツレバスナハチ那ン」〔→左伝〕

{助}なんぞ。反語をつくることば。どうして(…であろうか)。「那得自任専=那ゾミヅカラ任ジテ専ラニスルヲ得ンヤ」〔古楽府〕

{助}なんぞ。反語をつくることば。どうして(…であろうか)。「那得自任専=那ゾミヅカラ任ジテ専ラニスルヲ得ンヤ」〔古楽府〕

{疑}〔俗〕どれ。どの。疑問または不定の指示詞。「那辺(どこ)」▽

{疑}〔俗〕どれ。どの。疑問または不定の指示詞。「那辺(どこ)」▽ 〜

〜 は、ふつうは上声。平声にも読む。

は、ふつうは上声。平声にも読む。

{指}〔俗〕あれ。あの。遠くにある事物を示す。▽去声に読む。「那箇ナアコ(=那个)」

{指}〔俗〕あれ。あの。遠くにある事物を示す。▽去声に読む。「那箇ナアコ(=那个)」

「阿那アダ」とは、しなやかなさま。細長く続くさま。〈同義語〉婀娜・委蛇。

《解字》

会意。「邑+だぶついた耳たぶのかたち」。だぶついた耳たぶのようにゆたかなことを示す。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

「阿那アダ」とは、しなやかなさま。細長く続くさま。〈同義語〉婀娜・委蛇。

《解字》

会意。「邑+だぶついた耳たぶのかたち」。だぶついた耳たぶのようにゆたかなことを示す。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

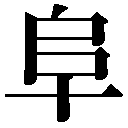

阜 おおい🔗⭐🔉

【阜】

8画 阜部

区点=4176 16進=496C シフトJIS=958C

《音読み》 フ

8画 阜部

区点=4176 16進=496C シフトJIS=958C

《音読み》 フ /ブ

/ブ /フウ

/フウ 〈f

〈f 〉

《訓読み》 おか(をか)/おおきい(おほいなり)/おおい(おほし)

《意味》

〉

《訓読み》 おか(をか)/おおきい(おほいなり)/おおい(おほし)

《意味》

{名}おか(ヲカ)。おおきくふくれた土盛り。ずんぐりとふくれたおか。

{名}おか(ヲカ)。おおきくふくれた土盛り。ずんぐりとふくれたおか。

{形}おおきい(オホイナリ)。おおきくて太っている。

{形}おおきい(オホイナリ)。おおきくて太っている。

{形}おおい(オホシ)。さかんである。ゆたかである。「火烈具阜=火ノ烈ノ具ニ阜シ」〔→詩経〕

《解字》

{形}おおい(オホシ)。さかんである。ゆたかである。「火烈具阜=火ノ烈ノ具ニ阜シ」〔→詩経〕

《解字》

会意。もと上の部分だけで、ずんぐりと土を積み重ねたさまを描いた象形文字。阜はそれと十(あつめる)を合わせた字で、まるくふくれるの意を含む。

《単語家族》

腹(ふくれたはら)

会意。もと上の部分だけで、ずんぐりと土を積み重ねたさまを描いた象形文字。阜はそれと十(あつめる)を合わせた字で、まるくふくれるの意を含む。

《単語家族》

腹(ふくれたはら) 包(まるくつつむ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

包(まるくつつむ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画 阜部

区点=4176 16進=496C シフトJIS=958C

《音読み》 フ

8画 阜部

区点=4176 16進=496C シフトJIS=958C

《音読み》 フ /ブ

/ブ /フウ

/フウ 〈f

〈f 〉

《訓読み》 おか(をか)/おおきい(おほいなり)/おおい(おほし)

《意味》

〉

《訓読み》 おか(をか)/おおきい(おほいなり)/おおい(おほし)

《意味》

{名}おか(ヲカ)。おおきくふくれた土盛り。ずんぐりとふくれたおか。

{名}おか(ヲカ)。おおきくふくれた土盛り。ずんぐりとふくれたおか。

{形}おおきい(オホイナリ)。おおきくて太っている。

{形}おおきい(オホイナリ)。おおきくて太っている。

{形}おおい(オホシ)。さかんである。ゆたかである。「火烈具阜=火ノ烈ノ具ニ阜シ」〔→詩経〕

《解字》

{形}おおい(オホシ)。さかんである。ゆたかである。「火烈具阜=火ノ烈ノ具ニ阜シ」〔→詩経〕

《解字》

会意。もと上の部分だけで、ずんぐりと土を積み重ねたさまを描いた象形文字。阜はそれと十(あつめる)を合わせた字で、まるくふくれるの意を含む。

《単語家族》

腹(ふくれたはら)

会意。もと上の部分だけで、ずんぐりと土を積み重ねたさまを描いた象形文字。阜はそれと十(あつめる)を合わせた字で、まるくふくれるの意を含む。

《単語家族》

腹(ふくれたはら) 包(まるくつつむ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

包(まるくつつむ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

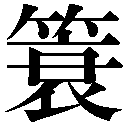

饒 おおい🔗⭐🔉

【饒】

21画 食部

区点=8133 16進=7141 シフトJIS=E960

《音読み》 ジョウ(ゼウ)

21画 食部

区点=8133 16進=7141 シフトJIS=E960

《音読み》 ジョウ(ゼウ) /ニョウ(ネウ)

/ニョウ(ネウ) 〈r

〈r o〉

《訓読み》 ゆたか(ゆたかなり)/にぎわう(にぎはふ)/おおい(おほし)/ゆるす

《意味》

o〉

《訓読み》 ゆたか(ゆたかなり)/にぎわう(にぎはふ)/おおい(おほし)/ゆるす

《意味》

{形・動}ゆたか(ユタカナリ)。にぎわう(ニギハフ)。おおい(オホシ)。さし迫らず、ゆとりがある。たっぷりある。あり余るほどおおい。「饒舌ジョウゼツ」「富饒フジョウ」「山中饒霜露=山中ニハ霜ト露ノ饒シ」〔→陶潜〕

{形・動}ゆたか(ユタカナリ)。にぎわう(ニギハフ)。おおい(オホシ)。さし迫らず、ゆとりがある。たっぷりある。あり余るほどおおい。「饒舌ジョウゼツ」「富饒フジョウ」「山中饒霜露=山中ニハ霜ト露ノ饒シ」〔→陶潜〕

{動}ゆるす。ゆとりのある態度で人を大目にみる。「寛饒カンジョウ」

{動}ゆるす。ゆとりのある態度で人を大目にみる。「寛饒カンジョウ」

{接続}〔俗〕そこまでゆとりをみても。どれほど…であろうとも。

《解字》

会意兼形声。「食+音符

{接続}〔俗〕そこまでゆとりをみても。どれほど…であろうとも。

《解字》

会意兼形声。「食+音符 (大きくたわむ)」。食糧の事情がさし迫らず、遠まわしでゆとりのあること。

《単語家族》

弱(やわらかく曲がる)

(大きくたわむ)」。食糧の事情がさし迫らず、遠まわしでゆとりのあること。

《単語家族》

弱(やわらかく曲がる) 搦ニャク・ダク(まげる)

搦ニャク・ダク(まげる) 撓ニョウ・ドウ(しんなり曲げる)

撓ニョウ・ドウ(しんなり曲げる) 遶ニョウ・ジョウ(遠まわしにからめる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

遶ニョウ・ジョウ(遠まわしにからめる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

21画 食部

区点=8133 16進=7141 シフトJIS=E960

《音読み》 ジョウ(ゼウ)

21画 食部

区点=8133 16進=7141 シフトJIS=E960

《音読み》 ジョウ(ゼウ) /ニョウ(ネウ)

/ニョウ(ネウ) 〈r

〈r o〉

《訓読み》 ゆたか(ゆたかなり)/にぎわう(にぎはふ)/おおい(おほし)/ゆるす

《意味》

o〉

《訓読み》 ゆたか(ゆたかなり)/にぎわう(にぎはふ)/おおい(おほし)/ゆるす

《意味》

{形・動}ゆたか(ユタカナリ)。にぎわう(ニギハフ)。おおい(オホシ)。さし迫らず、ゆとりがある。たっぷりある。あり余るほどおおい。「饒舌ジョウゼツ」「富饒フジョウ」「山中饒霜露=山中ニハ霜ト露ノ饒シ」〔→陶潜〕

{形・動}ゆたか(ユタカナリ)。にぎわう(ニギハフ)。おおい(オホシ)。さし迫らず、ゆとりがある。たっぷりある。あり余るほどおおい。「饒舌ジョウゼツ」「富饒フジョウ」「山中饒霜露=山中ニハ霜ト露ノ饒シ」〔→陶潜〕

{動}ゆるす。ゆとりのある態度で人を大目にみる。「寛饒カンジョウ」

{動}ゆるす。ゆとりのある態度で人を大目にみる。「寛饒カンジョウ」

{接続}〔俗〕そこまでゆとりをみても。どれほど…であろうとも。

《解字》

会意兼形声。「食+音符

{接続}〔俗〕そこまでゆとりをみても。どれほど…であろうとも。

《解字》

会意兼形声。「食+音符 (大きくたわむ)」。食糧の事情がさし迫らず、遠まわしでゆとりのあること。

《単語家族》

弱(やわらかく曲がる)

(大きくたわむ)」。食糧の事情がさし迫らず、遠まわしでゆとりのあること。

《単語家族》

弱(やわらかく曲がる) 搦ニャク・ダク(まげる)

搦ニャク・ダク(まげる) 撓ニョウ・ドウ(しんなり曲げる)

撓ニョウ・ドウ(しんなり曲げる) 遶ニョウ・ジョウ(遠まわしにからめる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

遶ニョウ・ジョウ(遠まわしにからめる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

鴻 おおがも🔗⭐🔉

【鴻】

17画 鳥部 [人名漢字]

区点=2567 16進=3963 シフトJIS=8D83

《音読み》 コウ

17画 鳥部 [人名漢字]

区点=2567 16進=3963 シフトJIS=8D83

《音読み》 コウ /グ

/グ 〈h

〈h ng〉

《訓読み》 ひしくい(ひしくひ)/おおとり(おほとり)/おおがも(おほがも)/おおきい(おほいなり)

《名付け》 とき・ひろ・ひろし

《意味》

ng〉

《訓読み》 ひしくい(ひしくひ)/おおとり(おほとり)/おおがも(おほがも)/おおきい(おほいなり)

《名付け》 とき・ひろ・ひろし

《意味》

{名}ひしくい(ヒシクヒ)。鳥の名。雁ガンの中で最も大きい。頭からくびにかけて、褐色カッショクで、羽は黒褐色。

{名}ひしくい(ヒシクヒ)。鳥の名。雁ガンの中で最も大きい。頭からくびにかけて、褐色カッショクで、羽は黒褐色。

{名}おおとり(オホトリ)。おおがも(オホガモ)。鳥の名。黄鵠(はくちょう)のこと。

{名}おおとり(オホトリ)。おおがも(オホガモ)。鳥の名。黄鵠(はくちょう)のこと。

{形}おおきい(オホイナリ)。広い。さかん。〈類義語〉→洪。「鴻業コウギョウ」「鴻徳コウトク」「鴻水コウスイ」

《解字》

形声。「鳥+音符江」で、大きい水鳥のこと。

《単語家族》

洪(大水)