複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (68)

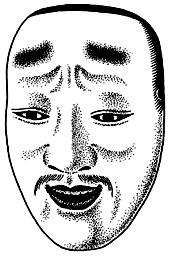

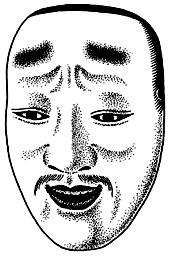

ただのり【忠度】🔗⭐🔉

ただのり【忠度】

能。世阿弥作の修羅物。平忠度の歌が「読人知らず」として千載集に入ったこと、一谷の戦の討死の模様などを脚色。類曲に「俊成忠度」がある。

『忠度』

撮影:神田佳明(シテ:山井綱雄)

ただよし【忠吉】🔗⭐🔉

ただよし【忠吉】

江戸初期の肥前の刀工。鍋島家の抱え鍛冶。本名、橋本新左衛門。京都の埋忠明寿うめただみょうじゅの門に学び、1624年(元和10)武蔵大掾を受領して忠広と改名。初代以後代々名跡を継承。(1572〜1632)

○只より高い物はないただよりたかいものはない

ただで物を貰ったり何かしてもらったりすると、返礼に金がかかったり義理ができたりして、かえって高いものにつく。

⇒ただ【徒・常・只・唯】

ちゅう‐あい【忠愛】🔗⭐🔉

ちゅう‐あい【忠愛】

①忠実と仁愛。

②まごころを尽くして愛すること。

ちゅう‐かん【忠肝】🔗⭐🔉

ちゅう‐かん【忠肝】

忠義をつくす心。「―義胆」

ちゅう‐かん【忠姦・忠奸】🔗⭐🔉

ちゅう‐かん【忠姦・忠奸】

忠誠と姦悪。忠臣と奸臣。

ちゅう‐かん【忠諫】🔗⭐🔉

ちゅう‐かん【忠諫】

忠義からの諫言。まごころからのいさめ。

ちゅう‐ぎ【忠義】🔗⭐🔉

ちゅう‐ぎ【忠義】

主君や国家にまごころを尽くして仕えること。忠節。忠誠。「―な家来」「―を尽くす」

⇒ちゅうぎ‐がお【忠義顔】

⇒ちゅうぎ‐だて【忠義立て】

ちゅうぎ‐がお【忠義顔】‥ガホ🔗⭐🔉

ちゅうぎ‐がお【忠義顔】‥ガホ

忠義らしい顔つきをすること。徳冨蘆花、謀叛論「―する者は夥おびただしいが」

⇒ちゅう‐ぎ【忠義】

ちゅうぎ‐だて【忠義立て】🔗⭐🔉

ちゅうぎ‐だて【忠義立て】

①まごころを立て通すこと。

②忠義らしいふるまいをすること。

⇒ちゅう‐ぎ【忠義】

ちゅう‐きん【忠勤】🔗⭐🔉

ちゅう‐きん【忠勤】

忠義を尽くして勤めること。忠実につとめること。「―を励む」

ちゅう‐くん【忠君】🔗⭐🔉

ちゅう‐くん【忠君】

君主に忠義をつくすこと。君主のために身命を惜しまないこと。「―愛国」

ちゅう‐けん【忠犬】🔗⭐🔉

ちゅう‐けん【忠犬】

飼い主に忠義を尽くした犬。

ちゅう‐けん【忠賢】🔗⭐🔉

ちゅう‐けん【忠賢】

忠義の心があって賢いこと。

ちゅう‐げん【忠言】🔗⭐🔉

ちゅう‐げん【忠言】

真心からいさめる言。忠告のことば。

⇒忠言耳に逆らう

○忠言耳に逆らうちゅうげんみみにさからう🔗⭐🔉

○忠言耳に逆らうちゅうげんみみにさからう

[孔子家語六本]忠告は、とかく気に障り、すなおには聞き入れにくいものだ。

⇒ちゅう‐げん【忠言】

ちゅうげん‐ろうぜき【中間狼藉】‥ラウ‥

中世、係争中でまだ解決しないうちに、不当に干渉すること。〈日葡辞書〉

⇒ちゅう‐げん【中間】

ちゅう‐こ【中戸】

①律令制の四等戸の第3。1戸内に4〜5人の成年男子のいる戸。→大戸たいこ→上戸じょうこ→下戸げこ。

②中流の資産ある家。

③中くらいの酒のみ。醒睡笑「推した推した―といふらん」

ちゅう‐こ【中古】

①なかむかし。中世。

②日本史、特に文学史の時代区分で、平安時代を中心にした時期をいう。上古に次ぐ。

③やや古くなったもの。ちゅうぶる。「―品」「―車」

⇒ちゅうこ‐ぶん【中古文】

⇒ちゅうこ‐ぶんがく【中古文学】

ちゅう‐こう【中行】‥カウ

ほどよい行い。中庸の行い。

ちゅう‐こう【中耕】‥カウ

作物の生育の途中で、根ぎわの表土を浅く耕すこと。陽光熱・空気の疎通をよくし、根の吸収・呼吸作用を促進し、作物の発育伸長を助長する。除草を兼ねるので中耕除草とも。

ちゅう‐こう【中高】‥カウ

中学校と高等学校。「―一貫教育」

⇒ちゅうこう‐いっかんこう【中高一貫校】

ちゅう‐こう【中興】

いったん衰えたことを再び盛んにすること。また、その人。「建武―」「祖国―の祖」

ちゅう‐こう【忠功】

忠義をつくして立てた功労。保元物語(金刀比羅本)「―をぬきんでば、日ごろの昇殿を不日に許さるべきなり」

ちゅう‐こう【忠孝】‥カウ

忠義と孝行。

⇒ちゅうこう‐いっぽん【忠孝一本】

⇒ちゅうこう‐そうぜん【忠孝双全】

ちゅう‐こう【忠厚】

忠実で人情にあついこと。

ちゅう‐こう【注口】

瓶かめなどの、内部の液体を注ぎ出すための口。つぎぐち。

⇒ちゅうこう‐どき【注口土器】

ちゅう‐こう【昼光】チウクワウ

太陽の光。自然光。

⇒ちゅうこう‐しょうめい【昼光照明】

⇒ちゅうこう‐しょく【昼光色】

⇒ちゅうこう‐りつ【昼光率】

ちゅう‐こう【鋳鋼】チウカウ

(→)鋼鋳物はがねいものに同じ。

ちゅうこう‐いっかんこう【中高一貫校】‥カウ‥クワンカウ

中学校と高等学校の教育を一貫して行う学校。中等教育学校や、中学校からほぼ無試験で併設の高等学校に進学できるものなど。

⇒ちゅう‐こう【中高】

ちゅうこう‐いっぽん【忠孝一本】‥カウ‥

日本民族はすべて天祖の末裔で、皇室はその直系ゆえ、天皇は日本民族の家長であり、従って忠と孝とは本来一本であるとする説。水戸学派に始まる。

⇒ちゅう‐こう【忠孝】

ちゅうこう‐おん【中高音】‥カウ‥

(→)中音ちゅうおん2に同じ。

ちゅうこう‐しょうめい【昼光照明】チウクワウセウ‥

昼間の自然光を窓などから室内に採り入れる照明方法。

⇒ちゅう‐こう【昼光】

ちゅうこう‐しょく【昼光色】チウクワウ‥

太陽光線に似せた人工的な光の色。蛍光灯などで得られる。

⇒ちゅう‐こう【昼光】

ちゅうこう‐そうぜん【忠孝双全】‥カウサウ‥

①忠孝ともに完全であること。忠孝両全。

②(謎語画題)忠を象徴する葵あおいと孝を象徴する萱草かんぞうとを描くもの。

⇒ちゅう‐こう【忠孝】

ちゅうこう‐どき【注口土器】

注口をもつ土瓶どびん形の土器。特に縄文時代のものをいい、後期・晩期の東日本に多い。

注口土器

⇒ちゅう‐こう【注口】

ちゅう‐こう‐ねん【中高年】‥カウ‥

中年と高年。青年期を過ぎて老年期に至る間の年ごろ。「―層」

ちゅうこう‐りつ【昼光率】チウクワウ‥

室内の昼光照度と、遮蔽物のない戸外の照度との比。

⇒ちゅう‐こう【昼光】

ちゅう‐こく【中刻】

一刻を三分した中間の時刻。→上刻→下刻げこく→時とき2

ちゅう‐こく【忠告】

まごころをもって他人の過失・欠点を指摘して戒めさとすこと。こころぞえ。「―に従う」

ちゅう‐こく【柱刻】

(→)「はしら(柱)」4㋐に同じ。

ちゅう‐ごく【中国】

①国の中央の部分。天子の都のある地方。

②世界の中央に位置する国。自分の国を誇っていう語。

③もと、山陽道の特称。後世は山陽・山陰両道の総称。

④律令制で、

㋐京畿からの距離が近国と遠国おんごくとの中間にある国々の称。

㋑(チュウコクとも)面積・人口などによって国を大・上・中・下の4等級に分けたものの一つ。安房・若狭・薩摩など。

⑤中国地方の略。

⇒ちゅうごく‐かいどう【中国街道】

⇒ちゅうごく‐さんち【中国山地】

⇒ちゅうごく‐じどうしゃどう【中国自動車道】

⇒ちゅうごく‐しんぶん【中国新聞】

⇒ちゅうごく‐ぜめ【中国攻め】

⇒ちゅうごく‐たんだい【中国探題】

⇒ちゅうごく‐ちほう【中国地方】

ちゅうごく【中国】

東アジアの国。きわめて古い時代に黄河中流域に定住した漢民族の開いた国で、伝説的な夏王朝に次いで、前16世紀頃から殷王朝が興り、他民族と対立・統合を繰り返しつつ、周から清までの諸王朝を経て、1912年共和政体の中華民国が成立、49年中華人民共和国が成立。→中華。

中国(歴代王朝)

⇒ちゅう‐こう【注口】

ちゅう‐こう‐ねん【中高年】‥カウ‥

中年と高年。青年期を過ぎて老年期に至る間の年ごろ。「―層」

ちゅうこう‐りつ【昼光率】チウクワウ‥

室内の昼光照度と、遮蔽物のない戸外の照度との比。

⇒ちゅう‐こう【昼光】

ちゅう‐こく【中刻】

一刻を三分した中間の時刻。→上刻→下刻げこく→時とき2

ちゅう‐こく【忠告】

まごころをもって他人の過失・欠点を指摘して戒めさとすこと。こころぞえ。「―に従う」

ちゅう‐こく【柱刻】

(→)「はしら(柱)」4㋐に同じ。

ちゅう‐ごく【中国】

①国の中央の部分。天子の都のある地方。

②世界の中央に位置する国。自分の国を誇っていう語。

③もと、山陽道の特称。後世は山陽・山陰両道の総称。

④律令制で、

㋐京畿からの距離が近国と遠国おんごくとの中間にある国々の称。

㋑(チュウコクとも)面積・人口などによって国を大・上・中・下の4等級に分けたものの一つ。安房・若狭・薩摩など。

⑤中国地方の略。

⇒ちゅうごく‐かいどう【中国街道】

⇒ちゅうごく‐さんち【中国山地】

⇒ちゅうごく‐じどうしゃどう【中国自動車道】

⇒ちゅうごく‐しんぶん【中国新聞】

⇒ちゅうごく‐ぜめ【中国攻め】

⇒ちゅうごく‐たんだい【中国探題】

⇒ちゅうごく‐ちほう【中国地方】

ちゅうごく【中国】

東アジアの国。きわめて古い時代に黄河中流域に定住した漢民族の開いた国で、伝説的な夏王朝に次いで、前16世紀頃から殷王朝が興り、他民族と対立・統合を繰り返しつつ、周から清までの諸王朝を経て、1912年共和政体の中華民国が成立、49年中華人民共和国が成立。→中華。

中国(歴代王朝)

夏

殷

周

春秋時代

戦国時代

秦

前漢

新

後漢

三国時代

魏

呉

蜀

晋

五胡十六国

南北朝時代

隋

唐

五代十国

宋

遼

金

元

明

清

⇒ちゅうごく‐いがく【中国医学】

⇒ちゅうごく‐かくめい‐どうめいかい【中国革命同盟会】

⇒ちゅうごく‐きょうさんしゅぎ‐せいねんだん【中国共産主義青年団】

⇒ちゅうごく‐きょうさんとう【中国共産党】

⇒ちゅうごく‐ぎんこう【中国銀行】

⇒ちゅうごく‐ご【中国語】

⇒ちゅうごく‐こくみんとう【中国国民党】

⇒ちゅうごく‐ざんりゅうこじ【中国残留孤児】

⇒ちゅうごく‐しゅ【中国酒】

⇒ちゅうごく‐しょうぎ【中国象棋】

⇒ちゅうごく‐じんみん‐ぎんこう【中国人民銀行】

⇒ちゅうごく‐じんみん‐せいじきょうしょう‐かいぎ【中国人民政治協商会議】

⇒ちゅうごく‐ちゃ【中国茶】

⇒ちゅうごく‐てつがく【中国哲学】

⇒ちゅうごく‐どうめいかい【中国同盟会】

⇒ちゅうごく‐ふく【中国服】

⇒ちゅうごく‐ぶんがく【中国文学】

⇒ちゅうごく‐もずくがに【中国水雲蟹】

⇒ちゅうごく‐やさい【中国野菜】

⇒ちゅうごく‐りょうり【中国料理】

ちゅうごく‐いがく【中国医学】

中国で発生し発達した医学。体系化されたのは漢の時代で、以後六朝りくちょう時代に臨床医学の分野での改良が進み、金・元の時代には治療理論の確立が試みられ、明・清時代には伝染病についての新たな展開を加えた。陰陽五行説を基幹とし、本草ほんぞう・鍼灸しんきゅう等を用いる多分に思弁的・経験的医学だが、西洋医学に欠けた長所をも備え、西洋医学との融合が試みられている。古くから日本の医学に大きな影響を及ぼした。漢方医学。中医。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐かいどう【中国街道】‥ダウ

大坂・下関間の街道。→山陽道。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐かくめい‐どうめいかい【中国革命同盟会】‥クワイ

(→)中国同盟会に同じ。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐きょうさんしゅぎ‐せいねんだん【中国共産主義青年団】

中国共産党指導下の青年組織。1920年中国社会主義青年団として設立、57年より現称。一般団員の加入年齢は、満14歳以上満28歳以下。略称、共青団。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐きょうさんとう【中国共産党】‥タウ

1921年7月、李大釗りたいしょう・陳独秀らを中心に創立した中国の政党。27年国共合作の分裂後、31年江西省瑞金にソビエトを建設、毛沢東らの指導のもとに根拠地を陝西省延安に移し、37年再び国民党と合作して抗日民族統一戦線を結成。第二次大戦後、国民党を本土から駆逐して、49年10月中華人民共和国を成立させ、以後その統治勢力。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐ぎんこう【中国銀行】‥カウ

清末、1905年、中国の中央銀行として設立された戸部銀行の後身。国民党政府時代には、宋子文一家の財閥としての基礎となる。中華人民共和国成立後は、中国人民銀行の指導下、主に国際決済業務を行う。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐ご【中国語】

(Chinese)漢民族の言語。シナ‐チベット語族のシナ語派に属する。形態は孤立語。北方(北京語など)・呉(上海語など)・閩びん(廈門語など)・粤えつ(広東語など)・客家ハッカ・湘しょう(湖南語など)・贛かん(南昌の方言など)の7大方言があり、北京語の発音と北方方言の文法・語彙を基礎とする共通語(普通話)が広く用いられる。シナ語。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐こくみんとう【中国国民党】‥タウ

孫文を指導者として1919年10月に成立した中国の政党。前身は中華革命党。蒋介石の北伐成功後、28年、一党独裁の国民政府を南京に樹立。第二次大戦後、共産党に敗退し、以後台湾を統治。国民党。(中国同盟会を12年改組して成立した国民党とは別)

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐さんち【中国山地】

中国地方の主体をなす山地。中国脊梁せきりょう山地とその南北にある吉備高原・石見高原などに分けられる。脊梁部の高さは、1200〜1300メートルに達するが、大部分は1000メートル以下で高原状の隆起準平原。多くの盆地を抱く。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐ざんりゅうこじ【中国残留孤児】‥リウ‥

太平洋戦争敗戦当時概ね13歳未満で、主に中国東北地方(旧満州)で肉親から取り残され、中国人に養育された満蒙開拓団員らの子女。当時13歳以上の女性は残留婦人と呼ぶ。1981年以降、一部が帰国。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐じどうしゃどう【中国自動車道】‥ダウ

大阪府吹田市より神戸・津山・三次・山口を経て山口県下関市に至り山陽自動車道に接続する高速道路。全長540.3キロメートル。吹田市からは名神高速道路・近畿自動車道に接続。法定路線名、中国縦貫自動車道。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐しゅ【中国酒】

中国特有の酒。醸造酒では紹興酒シャオシンチュウ、蒸留酒では茅台酒マオタイチュウ・高粱酒カオリャンチュウなどが代表的。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐しょうぎ【中国象棋】‥シヤウ‥

(xiangqi)中国の二人用のゲーム。日本の将棋の原形とされる。駒は円形で赤と黒それぞれ16個用い、盤の線上を移動させる。シャンチー。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐しんぶん【中国新聞】

広島県を中心とする日刊紙。1892年(明治25)「中国」として創刊。1908年より現紙名。ブロック紙の一つ。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐じんみん‐ぎんこう【中国人民銀行】‥カウ

中国の中央銀行。1948年設立。唯一の発券銀行。計画経済期には、中央銀行と市中銀行の機能を合わせもったが、改革・開放期に前者に特化し、通貨管理と金融政策を担う。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐じんみん‐せいじきょうしょう‐かいぎ【中国人民政治協商会議】‥ヂケフシヤウクワイ‥

中国の諸党派・諸団体から成る統一戦線組織。1949年成立。毎年大会を開き、全国人民代表大会や国務院に議案や意見を提出する。略称、政協。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐ぜめ【中国攻め】

織田信長が羽柴秀吉を派遣して中国地方の宇喜多・毛利氏を征服しようとした戦い。1577年(天正5)に始まる。秀吉は宇喜多氏を79年に降伏させ、毛利氏とは本能寺の変の際に講和。中国征伐。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐たんだい【中国探題】

長門ながと探題の後世の称。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐ちほう【中国地方】‥ハウ

日本の本州西部の地方。行政上、岡山・広島・山口・島根・鳥取の5県に分ける。

中国地方の主な山

夏

殷

周

春秋時代

戦国時代

秦

前漢

新

後漢

三国時代

魏

呉

蜀

晋

五胡十六国

南北朝時代

隋

唐

五代十国

宋

遼

金

元

明

清

⇒ちゅうごく‐いがく【中国医学】

⇒ちゅうごく‐かくめい‐どうめいかい【中国革命同盟会】

⇒ちゅうごく‐きょうさんしゅぎ‐せいねんだん【中国共産主義青年団】

⇒ちゅうごく‐きょうさんとう【中国共産党】

⇒ちゅうごく‐ぎんこう【中国銀行】

⇒ちゅうごく‐ご【中国語】

⇒ちゅうごく‐こくみんとう【中国国民党】

⇒ちゅうごく‐ざんりゅうこじ【中国残留孤児】

⇒ちゅうごく‐しゅ【中国酒】

⇒ちゅうごく‐しょうぎ【中国象棋】

⇒ちゅうごく‐じんみん‐ぎんこう【中国人民銀行】

⇒ちゅうごく‐じんみん‐せいじきょうしょう‐かいぎ【中国人民政治協商会議】

⇒ちゅうごく‐ちゃ【中国茶】

⇒ちゅうごく‐てつがく【中国哲学】

⇒ちゅうごく‐どうめいかい【中国同盟会】

⇒ちゅうごく‐ふく【中国服】

⇒ちゅうごく‐ぶんがく【中国文学】

⇒ちゅうごく‐もずくがに【中国水雲蟹】

⇒ちゅうごく‐やさい【中国野菜】

⇒ちゅうごく‐りょうり【中国料理】

ちゅうごく‐いがく【中国医学】

中国で発生し発達した医学。体系化されたのは漢の時代で、以後六朝りくちょう時代に臨床医学の分野での改良が進み、金・元の時代には治療理論の確立が試みられ、明・清時代には伝染病についての新たな展開を加えた。陰陽五行説を基幹とし、本草ほんぞう・鍼灸しんきゅう等を用いる多分に思弁的・経験的医学だが、西洋医学に欠けた長所をも備え、西洋医学との融合が試みられている。古くから日本の医学に大きな影響を及ぼした。漢方医学。中医。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐かいどう【中国街道】‥ダウ

大坂・下関間の街道。→山陽道。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐かくめい‐どうめいかい【中国革命同盟会】‥クワイ

(→)中国同盟会に同じ。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐きょうさんしゅぎ‐せいねんだん【中国共産主義青年団】

中国共産党指導下の青年組織。1920年中国社会主義青年団として設立、57年より現称。一般団員の加入年齢は、満14歳以上満28歳以下。略称、共青団。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐きょうさんとう【中国共産党】‥タウ

1921年7月、李大釗りたいしょう・陳独秀らを中心に創立した中国の政党。27年国共合作の分裂後、31年江西省瑞金にソビエトを建設、毛沢東らの指導のもとに根拠地を陝西省延安に移し、37年再び国民党と合作して抗日民族統一戦線を結成。第二次大戦後、国民党を本土から駆逐して、49年10月中華人民共和国を成立させ、以後その統治勢力。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐ぎんこう【中国銀行】‥カウ

清末、1905年、中国の中央銀行として設立された戸部銀行の後身。国民党政府時代には、宋子文一家の財閥としての基礎となる。中華人民共和国成立後は、中国人民銀行の指導下、主に国際決済業務を行う。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐ご【中国語】

(Chinese)漢民族の言語。シナ‐チベット語族のシナ語派に属する。形態は孤立語。北方(北京語など)・呉(上海語など)・閩びん(廈門語など)・粤えつ(広東語など)・客家ハッカ・湘しょう(湖南語など)・贛かん(南昌の方言など)の7大方言があり、北京語の発音と北方方言の文法・語彙を基礎とする共通語(普通話)が広く用いられる。シナ語。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐こくみんとう【中国国民党】‥タウ

孫文を指導者として1919年10月に成立した中国の政党。前身は中華革命党。蒋介石の北伐成功後、28年、一党独裁の国民政府を南京に樹立。第二次大戦後、共産党に敗退し、以後台湾を統治。国民党。(中国同盟会を12年改組して成立した国民党とは別)

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐さんち【中国山地】

中国地方の主体をなす山地。中国脊梁せきりょう山地とその南北にある吉備高原・石見高原などに分けられる。脊梁部の高さは、1200〜1300メートルに達するが、大部分は1000メートル以下で高原状の隆起準平原。多くの盆地を抱く。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐ざんりゅうこじ【中国残留孤児】‥リウ‥

太平洋戦争敗戦当時概ね13歳未満で、主に中国東北地方(旧満州)で肉親から取り残され、中国人に養育された満蒙開拓団員らの子女。当時13歳以上の女性は残留婦人と呼ぶ。1981年以降、一部が帰国。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐じどうしゃどう【中国自動車道】‥ダウ

大阪府吹田市より神戸・津山・三次・山口を経て山口県下関市に至り山陽自動車道に接続する高速道路。全長540.3キロメートル。吹田市からは名神高速道路・近畿自動車道に接続。法定路線名、中国縦貫自動車道。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐しゅ【中国酒】

中国特有の酒。醸造酒では紹興酒シャオシンチュウ、蒸留酒では茅台酒マオタイチュウ・高粱酒カオリャンチュウなどが代表的。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐しょうぎ【中国象棋】‥シヤウ‥

(xiangqi)中国の二人用のゲーム。日本の将棋の原形とされる。駒は円形で赤と黒それぞれ16個用い、盤の線上を移動させる。シャンチー。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐しんぶん【中国新聞】

広島県を中心とする日刊紙。1892年(明治25)「中国」として創刊。1908年より現紙名。ブロック紙の一つ。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐じんみん‐ぎんこう【中国人民銀行】‥カウ

中国の中央銀行。1948年設立。唯一の発券銀行。計画経済期には、中央銀行と市中銀行の機能を合わせもったが、改革・開放期に前者に特化し、通貨管理と金融政策を担う。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐じんみん‐せいじきょうしょう‐かいぎ【中国人民政治協商会議】‥ヂケフシヤウクワイ‥

中国の諸党派・諸団体から成る統一戦線組織。1949年成立。毎年大会を開き、全国人民代表大会や国務院に議案や意見を提出する。略称、政協。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐ぜめ【中国攻め】

織田信長が羽柴秀吉を派遣して中国地方の宇喜多・毛利氏を征服しようとした戦い。1577年(天正5)に始まる。秀吉は宇喜多氏を79年に降伏させ、毛利氏とは本能寺の変の際に講和。中国征伐。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐たんだい【中国探題】

長門ながと探題の後世の称。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐ちほう【中国地方】‥ハウ

日本の本州西部の地方。行政上、岡山・広島・山口・島根・鳥取の5県に分ける。

中国地方の主な山

中国地方の主な川・湖

中国地方の主な川・湖

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐ちゃ【中国茶】

中国で生産される茶。不発酵の緑茶、茶葉の持つ酵素で発酵させた白茶・青茶・紅茶、緑茶を糸状菌により発酵させた黄茶・黒茶、緑茶や青茶にジャスミンやクチナシ等の香りを吸収させた花茶など。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐てつがく【中国哲学】

中国に発達した哲学。戦国時代に現れた諸子百家のうち、やや体系を有し、かつ後世に継承されたのが儒教と道教。なお、外来の仏教も唐代には中国化し、中国哲学のもう一つの柱となる。近代になると西洋哲学の影響やそれとの対決のなかで新儒家などが誕生。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐どうめいかい【中国同盟会】‥クワイ

清末の革命団体。1905年、孫文と黄興とが提携、従来の興中会・華興会・光復会などの革命団体を大同団結して東京で結成。綱領に三民主義を採用、機関誌「民報」を発刊、革命運動を推進した。12年国民党に改組(13年解散)。中国革命同盟会。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐ふく【中国服】

中国人の伝統的な衣服。衣襟イーチン、上海地方では衣衫イーシャンという。近年の婦人服などでは立襟・斜めの前打合せ・筒袖・裾スリットなどが特徴。足首までの長衣のものと、上衣と下衣とに分かれたものとがある。前者は晴れ着・外出着、後者はふだん着・労働着とする。用布は中幅織物で、緞子・繻子・繭紬・木綿・麻など。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐ぶんがく【中国文学】

中国に発達した文学。韻文・散文の両方面で古典的作品に富み、特に日本の文化に与えた影響は大きい。詩経・楚辞・漢賦・楽府がふ・六朝民歌・唐詩・宋詞・元曲、また三国志・水滸伝・西遊記・金瓶梅・紅楼夢などの長編小説、近代に入り魯迅・茅盾・老舎・巴金らの作家を生み、中国文学の概念が固まった。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐もずくがに【中国水雲蟹】‥モヅク‥

上海蟹シャンハイがにの標準和名。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐やさい【中国野菜】

中国に在来の、または中国で改良された野菜。特に日本に導入・栽培されるものをいう。パクチョイ・チンゲンサイ・香菜シャンツァイ・豆苗とうみょうなど。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐りょうり【中国料理】‥レウ‥

中国で発達した料理。材料・調味料・調理法の種類が多い。大きくは北京料理・上海料理・四川料理・広東料理の4大料理系統に分かれる。日本の卓袱しっぽく料理・普茶料理は、その日本化したもの。中華料理。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅう‐ごし【中腰】

腰を半ばあげて立ちかかった姿勢。「―になる」

ちゅう‐ごしょう【中小姓・中小性】‥シヤウ

江戸時代の諸藩の職名。小姓組と徒士かち衆との中間の身分で、外出する主君に随行し、また配膳役に従事。小十人。

ちゅうこ‐ぶん【中古文】

平安時代の仮名文。

⇒ちゅう‐こ【中古】

ちゅうこ‐ぶんがく【中古文学】

(→)平安時代文学に同じ。

⇒ちゅう‐こ【中古】

ちゅう‐こん【中根】

〔仏〕機根が中位のこと。中程度の素質・能力。中機。→上根→下根げこん

ちゅう‐こん【忠魂】

①まごころ。忠節の心。「―義魄ぎはく」

②忠義を尽くして死んだ人のたましい。「―碑」

ちゅう‐こん【柱根】

①建物の柱の根の部分。

②(→)支柱根に同じ。

ちゅう‐さ【中佐】

陸海軍将校の階級の一つ。大佐の下、少佐の上の位。

ちゅう‐ざ【中座】

①談話・用事・集会などの中途で座を去ること。「所用で―する」

②江戸時代の京都の町役人の一つ。鉄棒曳かなぼうひき、囚人の縄取などを勤めたもの。

ちゅう‐さい【中祭】

旧祭祀令により伊勢神宮およびその他の神社で行なった重要な祭祀で、大祭に次ぐもの。歳旦祭・元始祭・紀元節祭・天長節祭・明治節祭など。

ちゅう‐さい【仲裁】

争いの間に入り、双方を和解させること。仲直りの取持ち。法的には、当事者を直ちに拘束する点が、当事者の承諾をまって拘束する調停と異なる。「―に入る」→仲裁裁定→調停2。

⇒ちゅうさい‐けいやく【仲裁契約】

⇒ちゅうさい‐さいてい【仲裁裁定】

⇒ちゅうさい‐さいばん【仲裁裁判】

⇒ちゅうさい‐はんだん【仲裁判断】

ちゅう‐さい【厨宰】

料理をつかさどる人。厨人。

ちゅう‐ざい【肘材】チウ‥

(形が肘ひじに似ているからいう)ある角度で交わる2個の材料を堅牢に固定するための構材。

ちゅう‐ざい【駐在】

①一定の場所にとどまっていること。

②官吏・商社員などが派遣されて、職務のためにその地にとどまること。「―員」

③駐在所の略。また、駐在所にいる巡査。「―さん」

⇒ちゅうざい‐こく【駐在国】

⇒ちゅうざい‐しょ【駐在所】

ちゅうさい‐けいやく【仲裁契約】

1名または数名の仲裁人を選定して私法上の法律関係についての現在または将来の争いの仲裁をさせ、これに服することを目的とする当事者間の契約。また、国際紛争を国際裁判に付託すべきことを約する国家間の合意。

⇒ちゅう‐さい【仲裁】

ちゅうざい‐こく【駐在国】

大使・公使などが命ぜられて駐在している国。

⇒ちゅう‐ざい【駐在】

ちゅうさい‐さいてい【仲裁裁定】

労働関係調整法および特定独立行政法人等労働関係法により労働委員会が労働争議に関して、その解決のための裁断を与えること。労働協約と同じ効力がある。

⇒ちゅう‐さい【仲裁】

ちゅうさい‐さいばん【仲裁裁判】

国際紛争を、紛争当事国が合意により選任した第三者の判断に従って解決する制度。第三者を当事国が選ぶ点で国際司法裁判と異なり、その判断が法的拘束力をもつ点で国際調停と異なる。

⇒ちゅう‐さい【仲裁】

ちゅう‐さいしき【中彩色】

極彩色と淡彩色との中間の彩色。

ちゅうざい‐しょ【駐在所】

駐在する所。特に、巡査が受持の区域内に駐在して警察事務を取り扱う所。→派出所

⇒ちゅう‐ざい【駐在】

ちゅうさい‐はんだん【仲裁判断】

仲裁契約に基づき、当事者の合意または裁判所の選定による仲裁人が、その民事上の争いについて下す判断。当事者間に確定判決と同じ効力を生ずる。

⇒ちゅう‐さい【仲裁】

ちゅう‐さぎ【中鷺】

サギの一種。全身純白色でダイサギ・コサギとともに「しらさぎ」と呼ばれる。夏には蓑毛みのげを生ずる。嘴くちばしは夏は黒色、冬は黄色。水田に多く、日本各地をはじめ、アフリカ・南アジア・オーストラリアに分布し、冬は暖地に移動。シマメグリ。

チュウサギ

撮影:小宮輝之

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐ちゃ【中国茶】

中国で生産される茶。不発酵の緑茶、茶葉の持つ酵素で発酵させた白茶・青茶・紅茶、緑茶を糸状菌により発酵させた黄茶・黒茶、緑茶や青茶にジャスミンやクチナシ等の香りを吸収させた花茶など。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐てつがく【中国哲学】

中国に発達した哲学。戦国時代に現れた諸子百家のうち、やや体系を有し、かつ後世に継承されたのが儒教と道教。なお、外来の仏教も唐代には中国化し、中国哲学のもう一つの柱となる。近代になると西洋哲学の影響やそれとの対決のなかで新儒家などが誕生。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐どうめいかい【中国同盟会】‥クワイ

清末の革命団体。1905年、孫文と黄興とが提携、従来の興中会・華興会・光復会などの革命団体を大同団結して東京で結成。綱領に三民主義を採用、機関誌「民報」を発刊、革命運動を推進した。12年国民党に改組(13年解散)。中国革命同盟会。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐ふく【中国服】

中国人の伝統的な衣服。衣襟イーチン、上海地方では衣衫イーシャンという。近年の婦人服などでは立襟・斜めの前打合せ・筒袖・裾スリットなどが特徴。足首までの長衣のものと、上衣と下衣とに分かれたものとがある。前者は晴れ着・外出着、後者はふだん着・労働着とする。用布は中幅織物で、緞子・繻子・繭紬・木綿・麻など。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐ぶんがく【中国文学】

中国に発達した文学。韻文・散文の両方面で古典的作品に富み、特に日本の文化に与えた影響は大きい。詩経・楚辞・漢賦・楽府がふ・六朝民歌・唐詩・宋詞・元曲、また三国志・水滸伝・西遊記・金瓶梅・紅楼夢などの長編小説、近代に入り魯迅・茅盾・老舎・巴金らの作家を生み、中国文学の概念が固まった。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐もずくがに【中国水雲蟹】‥モヅク‥

上海蟹シャンハイがにの標準和名。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐やさい【中国野菜】

中国に在来の、または中国で改良された野菜。特に日本に導入・栽培されるものをいう。パクチョイ・チンゲンサイ・香菜シャンツァイ・豆苗とうみょうなど。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐りょうり【中国料理】‥レウ‥

中国で発達した料理。材料・調味料・調理法の種類が多い。大きくは北京料理・上海料理・四川料理・広東料理の4大料理系統に分かれる。日本の卓袱しっぽく料理・普茶料理は、その日本化したもの。中華料理。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅう‐ごし【中腰】

腰を半ばあげて立ちかかった姿勢。「―になる」

ちゅう‐ごしょう【中小姓・中小性】‥シヤウ

江戸時代の諸藩の職名。小姓組と徒士かち衆との中間の身分で、外出する主君に随行し、また配膳役に従事。小十人。

ちゅうこ‐ぶん【中古文】

平安時代の仮名文。

⇒ちゅう‐こ【中古】

ちゅうこ‐ぶんがく【中古文学】

(→)平安時代文学に同じ。

⇒ちゅう‐こ【中古】

ちゅう‐こん【中根】

〔仏〕機根が中位のこと。中程度の素質・能力。中機。→上根→下根げこん

ちゅう‐こん【忠魂】

①まごころ。忠節の心。「―義魄ぎはく」

②忠義を尽くして死んだ人のたましい。「―碑」

ちゅう‐こん【柱根】

①建物の柱の根の部分。

②(→)支柱根に同じ。

ちゅう‐さ【中佐】

陸海軍将校の階級の一つ。大佐の下、少佐の上の位。

ちゅう‐ざ【中座】

①談話・用事・集会などの中途で座を去ること。「所用で―する」

②江戸時代の京都の町役人の一つ。鉄棒曳かなぼうひき、囚人の縄取などを勤めたもの。

ちゅう‐さい【中祭】

旧祭祀令により伊勢神宮およびその他の神社で行なった重要な祭祀で、大祭に次ぐもの。歳旦祭・元始祭・紀元節祭・天長節祭・明治節祭など。

ちゅう‐さい【仲裁】

争いの間に入り、双方を和解させること。仲直りの取持ち。法的には、当事者を直ちに拘束する点が、当事者の承諾をまって拘束する調停と異なる。「―に入る」→仲裁裁定→調停2。

⇒ちゅうさい‐けいやく【仲裁契約】

⇒ちゅうさい‐さいてい【仲裁裁定】

⇒ちゅうさい‐さいばん【仲裁裁判】

⇒ちゅうさい‐はんだん【仲裁判断】

ちゅう‐さい【厨宰】

料理をつかさどる人。厨人。

ちゅう‐ざい【肘材】チウ‥

(形が肘ひじに似ているからいう)ある角度で交わる2個の材料を堅牢に固定するための構材。

ちゅう‐ざい【駐在】

①一定の場所にとどまっていること。

②官吏・商社員などが派遣されて、職務のためにその地にとどまること。「―員」

③駐在所の略。また、駐在所にいる巡査。「―さん」

⇒ちゅうざい‐こく【駐在国】

⇒ちゅうざい‐しょ【駐在所】

ちゅうさい‐けいやく【仲裁契約】

1名または数名の仲裁人を選定して私法上の法律関係についての現在または将来の争いの仲裁をさせ、これに服することを目的とする当事者間の契約。また、国際紛争を国際裁判に付託すべきことを約する国家間の合意。

⇒ちゅう‐さい【仲裁】

ちゅうざい‐こく【駐在国】

大使・公使などが命ぜられて駐在している国。

⇒ちゅう‐ざい【駐在】

ちゅうさい‐さいてい【仲裁裁定】

労働関係調整法および特定独立行政法人等労働関係法により労働委員会が労働争議に関して、その解決のための裁断を与えること。労働協約と同じ効力がある。

⇒ちゅう‐さい【仲裁】

ちゅうさい‐さいばん【仲裁裁判】

国際紛争を、紛争当事国が合意により選任した第三者の判断に従って解決する制度。第三者を当事国が選ぶ点で国際司法裁判と異なり、その判断が法的拘束力をもつ点で国際調停と異なる。

⇒ちゅう‐さい【仲裁】

ちゅう‐さいしき【中彩色】

極彩色と淡彩色との中間の彩色。

ちゅうざい‐しょ【駐在所】

駐在する所。特に、巡査が受持の区域内に駐在して警察事務を取り扱う所。→派出所

⇒ちゅう‐ざい【駐在】

ちゅうさい‐はんだん【仲裁判断】

仲裁契約に基づき、当事者の合意または裁判所の選定による仲裁人が、その民事上の争いについて下す判断。当事者間に確定判決と同じ効力を生ずる。

⇒ちゅう‐さい【仲裁】

ちゅう‐さぎ【中鷺】

サギの一種。全身純白色でダイサギ・コサギとともに「しらさぎ」と呼ばれる。夏には蓑毛みのげを生ずる。嘴くちばしは夏は黒色、冬は黄色。水田に多く、日本各地をはじめ、アフリカ・南アジア・オーストラリアに分布し、冬は暖地に移動。シマメグリ。

チュウサギ

撮影:小宮輝之

ちゅう‐さく【籌策】チウ‥

(「籌」は、はかる意)

①はかりごと。計略。

②仲介。仲裁。三人法師「糟谷こそ二条殿の女房たちを恋ひ申し、将軍の御―にてありけるが」

ちゅう‐さつ【誅殺】

罪ある者を殺すこと。

ちゅう‐さつ【駐箚】

官吏などが職務上、その地に滞在すること。駐在。「フランス―大使」

ちゅう‐ざら【中皿】

中位の大きさの皿。

ちゅう‐さん【中産】

中位の大きさの財産。また、その所有者。

⇒ちゅうさん‐かいきゅう【中産階級】

ちゅう‐さん【昼三】チウ‥

(昼夜で揚代が3分さんぶであったからいう。「中三」とも書く)江戸吉原で、太夫・格子女郎のなくなった宝暦(1751〜1764)以後、最高位の女郎の称。古くは散茶女と呼んだ。

ちゅう‐さん【昼餐】チウ‥

ひるめし。昼食。午餐。

ちゅう‐さん【籌算】チウ‥

①数をかぞえること。そろばん。かずとり。

②はかること。見積り。また、はかりごと。

ちゅうざん【中山】

①中国、春秋末・戦国時代の国名。白狄はくてき族が今の河北省に建てた小侯国で、初め鮮虞せんぐ国という。前408年魏に滅ぼされ、再興後、前296年趙に滅ぼされた。

②前漢代の封国名。→中山靖王。

③琉球の別称。→尚氏。

⇒ちゅうざん‐せいおう【中山靖王】

⇒ちゅうざん‐せいかん【中山世鑑】

⇒ちゅうざん‐でんしんろく【中山伝信録】

ちゅうさん‐かいきゅう【中産階級】‥キフ

(→)中間階級2に同じ。

⇒ちゅう‐さん【中産】

ちゅう‐さんかん‐ちいき【中山間地域】‥ヰキ

農林統計の地域区分の一つ。平野の周辺から山地に至る、平坦な耕地が少ない地域。日本の耕地全体の約40パーセントを占める。

ちゅうざん‐せいおう【中山靖王】‥ワウ

前漢の景帝の子。劉勝。前154年、中山王に封。( 〜前113)→満城漢墓。

⇒ちゅうざん【中山】

ちゅうざん‐せいかん【中山世鑑】

琉球王国の最初の正史。国王の命で向象賢しょうしょうけんが編纂。首巻とあわせて全6巻。1650年(慶安3)の成立。和文体。これを漢訳・校訂したものを「中山世譜」という。

⇒ちゅうざん【中山】

ちゅうさん‐たいふ【中散大夫】

正五位上の唐名。

ちゅうざん‐でんしんろく【中山伝信録】

清の徐葆光の撰。6巻。康

ちゅう‐さく【籌策】チウ‥

(「籌」は、はかる意)

①はかりごと。計略。

②仲介。仲裁。三人法師「糟谷こそ二条殿の女房たちを恋ひ申し、将軍の御―にてありけるが」

ちゅう‐さつ【誅殺】

罪ある者を殺すこと。

ちゅう‐さつ【駐箚】

官吏などが職務上、その地に滞在すること。駐在。「フランス―大使」

ちゅう‐ざら【中皿】

中位の大きさの皿。

ちゅう‐さん【中産】

中位の大きさの財産。また、その所有者。

⇒ちゅうさん‐かいきゅう【中産階級】

ちゅう‐さん【昼三】チウ‥

(昼夜で揚代が3分さんぶであったからいう。「中三」とも書く)江戸吉原で、太夫・格子女郎のなくなった宝暦(1751〜1764)以後、最高位の女郎の称。古くは散茶女と呼んだ。

ちゅう‐さん【昼餐】チウ‥

ひるめし。昼食。午餐。

ちゅう‐さん【籌算】チウ‥

①数をかぞえること。そろばん。かずとり。

②はかること。見積り。また、はかりごと。

ちゅうざん【中山】

①中国、春秋末・戦国時代の国名。白狄はくてき族が今の河北省に建てた小侯国で、初め鮮虞せんぐ国という。前408年魏に滅ぼされ、再興後、前296年趙に滅ぼされた。

②前漢代の封国名。→中山靖王。

③琉球の別称。→尚氏。

⇒ちゅうざん‐せいおう【中山靖王】

⇒ちゅうざん‐せいかん【中山世鑑】

⇒ちゅうざん‐でんしんろく【中山伝信録】

ちゅうさん‐かいきゅう【中産階級】‥キフ

(→)中間階級2に同じ。

⇒ちゅう‐さん【中産】

ちゅう‐さんかん‐ちいき【中山間地域】‥ヰキ

農林統計の地域区分の一つ。平野の周辺から山地に至る、平坦な耕地が少ない地域。日本の耕地全体の約40パーセントを占める。

ちゅうざん‐せいおう【中山靖王】‥ワウ

前漢の景帝の子。劉勝。前154年、中山王に封。( 〜前113)→満城漢墓。

⇒ちゅうざん【中山】

ちゅうざん‐せいかん【中山世鑑】

琉球王国の最初の正史。国王の命で向象賢しょうしょうけんが編纂。首巻とあわせて全6巻。1650年(慶安3)の成立。和文体。これを漢訳・校訂したものを「中山世譜」という。

⇒ちゅうざん【中山】

ちゅうさん‐たいふ【中散大夫】

正五位上の唐名。

ちゅうざん‐でんしんろく【中山伝信録】

清の徐葆光の撰。6巻。康 帝の時、冊封さくほう副使として琉球に渡った際の復命報告書。1721年成る。

⇒ちゅうざん【中山】

ちゅうざん‐ぽ【仲山甫】

周代、魯の献公の子。樊侯はんこう。宣王の卿士となって周室を補佐した。

ちゅうざん‐りょう【中山陵】

(「中山」は孫文の号)中国南京の東郊、紫金山の中腹にある孫文の墓地。

ちゅう‐し【中子】

2番目の子。第2子。史記抄「長子伯夷少子叔斉と譲やうて逃るほどに―が即位したぞ」

ちゅう‐し【中止】

途中でやめること。いったん計画しながらやめること。「雨天のため―する」

⇒ちゅうし‐はん【中止犯】

⇒ちゅうし‐ほう【中止法】

⇒ちゅうし‐みすい【中止未遂】

ちゅう‐し【中使】

(禁中の使者の意)勅使。

ちゅう‐し【中祀】

律令制で、3日間潔斎して行う祭祀。延喜式では祈年としごい祭・月次つきなみ祭・神嘗かんなめ祭・新嘗にいなめ祭・賀茂祭など。→大祀→小祀

ちゅう‐し【中指】

なかゆび。〈日葡辞書〉

ちゅう‐し【忠士】

①誠実な人。

②忠義を尽くす武士。

ちゅう‐し【忠死】

忠義のために死ぬこと。

ちゅう‐し【注視】

視力を集中して見つめること。注目。中村正直、西国立志編「久しくその画を―せる後」。「手元を―する」

ちゅう‐し【胄子】チウ‥

①天子より卿大夫に至るまでの、あとつぎの子。総領。

②転じて、卿大夫の子弟・学生。

ちゅう‐し【鈕子】チウ‥

(→)鈕ちゅうに同じ。

ちゅう‐じ【中耳】

聴覚器官の一部。内耳とともに側頭骨の岩様部内にあって、鼓室と耳管とから成る。外側は鼓膜を隔てて外耳道に、内前方は耳管によって咽頭に開き、一方内耳に接する。内部に3個の耳小骨が連なり、鼓膜の振動を内耳に伝達する。→耳(図)。

⇒ちゅうじ‐えん【中耳炎】

ちゅう‐じ【中使】

(→)小猿鉤こざるかぎに同じ。

ちゅうじ【仲尼】‥ヂ

孔子の字あざな。

ちゅうじ‐えん【中耳炎】

中耳に発生する炎症。多くは感冒などの鼻咽腔疾患が耳管より波及することにより、また、鼓膜外傷などの場合に発症する。高熱・劇痛を感じ、耳鳴りを生じる。単純性・化膿性・慢性などの型がある。

⇒ちゅう‐じ【中耳】

ちゅう‐じき【中食】

①1日2食の時、朝食と夕食の間にとる軽い食事。転じて、ひるめし。昼食。昨日は今日の物語「御ちご様の―を膳棚に上げおき」

②茶会で出す食事。

ちゅう‐じき【昼食】チウ‥

ひるめし。中食。午餐。〈運歩色葉集〉

ちゅう‐じく【中軸】‥ヂク

物の中央を貫く軸。転じて、物事の中心となるもの。「チームの―選手」

ちゅう‐しこ【中仕子・中鉋】

(→)中鉋なかがんなに同じ。

ちゅう‐しつ【中執】

中央執行委員(会)の略。

ちゅう‐じつ【忠実】

①まごころを尽くしてよくつとめること。「―な部下」

②実際の通りに正確に行うこと。「町並を―に再現する」

⇒ちゅうじつ‐ど【忠実度】

ちゅうしつ‐し【中質紙】

上質紙とざら紙との中間の品質の紙。化学パルプと砕木パルプとを主原料とし、印刷・事務・広告などに用いる。

ちゅうじつ‐ど【忠実度】

再生される音や表示される色の、元のもの通りに再現される度合。

⇒ちゅう‐じつ【忠実】

ちゅうし‐はん【中止犯】

(→)中止未遂に同じ。

⇒ちゅう‐し【中止】

ちゅうし‐ほう【中止法】‥ハフ

述語である用言の連用形を用いて、文を言いさしにする表現法。詩歌ではこの形のまま完結することもある。「山は高く、流れは早い」の「高く」、「雷をまねて腹掛やっとさせ」の「させ」の類。

⇒ちゅう‐し【中止】

ちゅうし‐みすい【中止未遂】

未遂の一種。未遂が自己の自発的な意思に基づく場合をいう。刑が減軽または免除される。中止犯。↔障害未遂

⇒ちゅう‐し【中止】

ちゅう‐しゃ【中社】

①古く、社格を3等に分けた第2位の神社。賀茂社・住吉社の類。

②官国幣社の第2位。官幣中社・国幣中社の類。

③中間にある社殿。→上宮

ちゅう‐しゃ【注射】

①水をそそぎかけること。転じて、ある物事に視線や注意を向けること。

②薬液を注射器で、生物体の組織または血液内に注入すること。「痛み止めを―する」「予防―」

⇒ちゅうしゃ‐き【注射器】

ちゅう‐しゃ【駐車】

自動車などを継続的にとめておくこと。道路交通法では、荷物の積み下ろしを除き5分以上車両をとめる場合をいうなど、「停車」と区別する。「―場」

ちゅう‐じゃ【忠邪】

忠であることとよこしまであること。忠義と邪悪。

ちゅうしゃ‐き【注射器】

体内に薬液を注入する器具。注射針とこれに連続して薬液を入れる容器とピストン(注射筒)とから成る。

⇒ちゅう‐しゃ【注射】

ちゅう‐しゃく【注釈・註釈】

注を入れて本文の意義をときあかすこと。注解。「語句を―する」「―書」

ちゅう‐しゃく【駐錫】

〔仏〕(錫杖を駐とどめる意)一寺一山に僧侶が止住すること。

ちゅう‐じゃく【鍮石】

①ペルシアに産出するという天然産の真鍮しんちゅう。

②真鍮の別名。

③芥子からし粉。色が2に似るところから。

ちゅう‐しゃくしぎ【中杓鷸】

シギの一種。長く、下方に湾曲した嘴くちばしを持つ。形・色はダイシャクシギに似るが、小形。北半球北部で繁殖。渡りの途中、日本各地を通過する。

ちゅうじゃく‐もん【中雀門】

①(「中雀」は「鍮石」の当て字)扉に真鍮の金具を打ちつけた門。

②江戸城内の門の一つ。

ちゅう‐しゅ【中酒】

①食事の時に飲む酒。また、茶の湯の会席に出される酒。狂言、福の神「さて―には古酒をいやといふほど盛るならば」

②酒宴の中ほど。

③酒にあてられること。二日酔い。

ちゅう‐じゅ【中寿】

80歳(または100歳)の賀。→上寿じょうじゅ

ちゅう‐じゅ【中綬】

勲章の綬の中位のもの。旭日中綬章・瑞宝中綬章を佩おびるのに用いる。

ちゅう‐しゅう【中州】‥シウ

①中国河南省の称。古代、九州の中央に位置したからいう。

②(中央に位置する国の意)中国。中華。

③日本国の中央の地。

ちゅう‐しゅう【中秋】‥シウ

(チュウジュウとも)陰暦8月15日の称。〈[季]秋〉

⇒ちゅうしゅう‐の‐めいげつ【中秋の名月】

⇒ちゅうしゅう‐むげつ【中秋無月】

ちゅう‐しゅう【仲秋】‥シウ

(秋の3カ月の真ん中の意。チュウジュウとも)陰暦8月の異称。〈[季]秋〉

ちゅうしゅう‐の‐めいげつ【中秋の名月】‥シウ‥

陰暦八月十五夜の月。団子・衣被きぬかつぎ・薄すすきなどを供えて月見をする。仲秋の名月。芋名月。

⇒ちゅう‐しゅう【中秋】

ちゅうしゅう‐むげつ【中秋無月】‥シウ‥

天気が悪くて、中秋の名月が見られないこと。

⇒ちゅう‐しゅう【中秋】

ちゅうしゅ‐こつ【中手骨】

手のひらを形作る5本の骨。手骨の一部をなし、手根骨と指骨の間にある。掌骨。

ちゅう‐しゅつ【抽出】チウ‥

①ぬき出すこと。ひき出すこと。特に、推測統計で母集団から標本をぬき出すこと。サンプリング。「無作為―」

②(extraction)固体・液体からある物質を、液体で溶解してとり出すこと。エーテルまたは四塩化炭素を溶媒として大豆から油をとり出す類。

ちゅう‐しゅん【仲春】

(春の3カ月の真ん中の意)陰暦2月の異称。〈[季]春〉

ちゅう‐じゅん【中旬】

月の、中の10日。11日から20日までの10日間。中浣ちゅうかん。→上旬→下旬

ちゅう‐じゅん【忠純】

一途いちずに忠義なこと。

ちゅう‐じゅん【忠順】

まごころをもって、上の者の言いつけに従うこと。忠実で従順であること。

ちゅう‐しょ【中書】

漢代の官名。正しくは中書謁者といい、宮廷の文書・詔勅などをつかさどった。

⇒ちゅうしょ‐おう【中書王】

⇒ちゅうしょ‐かく【中書格】

⇒ちゅうしょ‐しょう【中書省】

⇒ちゅうしょ‐れい【中書令】

ちゅう‐しょ【中暑】

(「中」は当たる意)暑気にあたって病気となること。あつさあたり。暑気あたり。

ちゅう‐しょ【籀書】チウ‥

(→)大篆だいてんに同じ。

ちゅう‐じょ【忠恕】

まごころとおもいやりとがあること。忠実で同情心が厚いこと。

ちゅう‐じょ【誅鋤】

①草などをすき除いて根絶やしにすること。

②悪人を殺し絶やすこと。

ちゅう‐しょう【中小】‥セウ

規模が中くらい以下であること。「―のメーカー」

⇒ちゅうしょう‐きぎょう【中小企業】

⇒ちゅうしょうきぎょう‐きほんほう【中小企業基本法】

⇒ちゅうしょうきぎょう‐きんゆうこうこ【中小企業金融公庫】

⇒ちゅうしょうきぎょう‐しんだんし【中小企業診断士】

⇒ちゅうしょうきぎょう‐ちょう【中小企業庁】

⇒ちゅうしょうきぎょうとう‐きょうどうくみあい【中小企業等協同組合】

⇒ちゅうしょう‐してつ【中小私鉄】

ちゅう‐しょう【中生】‥シヤウ

〔仏〕極楽浄土に往生するものの階位、上品じょうぼん・中品・下品のおのおのの中位。→上生→下生

ちゅう‐しょう【中宵】‥セウ

よなか。夜半。

ちゅう‐しょう【中称】

空間的・心理的に聞き手の圏内にある事物・場所・方向を指示するのに用いる代名詞の称。「そ」「それ」「そこ」「そなた」の類。→近称→遠称

ちゅう‐しょう【中傷】‥シヤウ

無実のことを言って他人の名誉を傷つけること。「ライバルを―する」「誹謗―」

ちゅう‐しょう【中霄】‥セウ

なかぞら。中天。

ちゅう‐しょう【仲商】‥シヤウ

陰暦8月の異称。仲秋。

ちゅう‐しょう【忠賞】‥シヤウ

忠功に対して賞を与えること。

ちゅう‐しょう【抽象】チウシヤウ

(abstraction)事物または表象の或る側面・性質を抽ぬき離して把握する心的作用。その際おのずから他の側面・性質を排除する作用を伴うが、これを捨象という。一般概念は多数の事物・表象間の共通の側面・性質を抽象して構成される。〈哲学字彙〉↔具象↔具体。→限定。

⇒ちゅうしょう‐が【抽象画】

⇒ちゅうしょう‐がいねん【抽象概念】

⇒ちゅうしょう‐げいじゅつ【抽象芸術】

⇒ちゅうしょう‐だいすうがく【抽象代数学】

⇒ちゅうしょう‐てき【抽象的】

⇒ちゅうしょうひょうげん‐しゅぎ【抽象表現主義】

⇒ちゅうしょう‐めいし【抽象名詞】

⇒ちゅうしょう‐ろん【抽象論】

ちゅう‐しょう【抽賞】チウシヤウ

多くのものの中からひきぬいて賞すること。

ちゅう‐しょう【昼餉】チウシヤウ

ひるめし。昼食。ひるげ。

ちゅう‐じょう【中丞】

①中国の官名。監察の官たる御史中丞で、御史台の副長官。漢代から明初に至る。

②中弁の唐名。

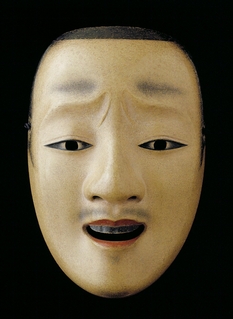

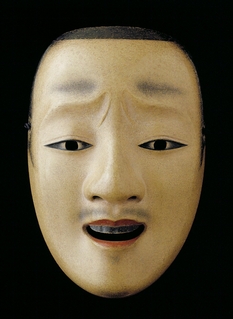

ちゅう‐じょう【中将】‥ジヤウ

①古代、左右近衛府の次官のうち、少将より上位のもの。大将の下に位し、少将と併称して次将または介ともいう。また、天平以後授刀衛の次官、外衛府の次官。

②陸海軍将校の階級の一つ。大将の下、少将の上。

③能面。眉根を寄せた色白の男面。貴公子の霊に用いる。

中将

帝の時、冊封さくほう副使として琉球に渡った際の復命報告書。1721年成る。

⇒ちゅうざん【中山】

ちゅうざん‐ぽ【仲山甫】

周代、魯の献公の子。樊侯はんこう。宣王の卿士となって周室を補佐した。

ちゅうざん‐りょう【中山陵】

(「中山」は孫文の号)中国南京の東郊、紫金山の中腹にある孫文の墓地。

ちゅう‐し【中子】

2番目の子。第2子。史記抄「長子伯夷少子叔斉と譲やうて逃るほどに―が即位したぞ」

ちゅう‐し【中止】

途中でやめること。いったん計画しながらやめること。「雨天のため―する」

⇒ちゅうし‐はん【中止犯】

⇒ちゅうし‐ほう【中止法】

⇒ちゅうし‐みすい【中止未遂】

ちゅう‐し【中使】

(禁中の使者の意)勅使。

ちゅう‐し【中祀】

律令制で、3日間潔斎して行う祭祀。延喜式では祈年としごい祭・月次つきなみ祭・神嘗かんなめ祭・新嘗にいなめ祭・賀茂祭など。→大祀→小祀

ちゅう‐し【中指】

なかゆび。〈日葡辞書〉

ちゅう‐し【忠士】

①誠実な人。

②忠義を尽くす武士。

ちゅう‐し【忠死】

忠義のために死ぬこと。

ちゅう‐し【注視】

視力を集中して見つめること。注目。中村正直、西国立志編「久しくその画を―せる後」。「手元を―する」

ちゅう‐し【胄子】チウ‥

①天子より卿大夫に至るまでの、あとつぎの子。総領。

②転じて、卿大夫の子弟・学生。

ちゅう‐し【鈕子】チウ‥

(→)鈕ちゅうに同じ。

ちゅう‐じ【中耳】

聴覚器官の一部。内耳とともに側頭骨の岩様部内にあって、鼓室と耳管とから成る。外側は鼓膜を隔てて外耳道に、内前方は耳管によって咽頭に開き、一方内耳に接する。内部に3個の耳小骨が連なり、鼓膜の振動を内耳に伝達する。→耳(図)。

⇒ちゅうじ‐えん【中耳炎】

ちゅう‐じ【中使】

(→)小猿鉤こざるかぎに同じ。

ちゅうじ【仲尼】‥ヂ

孔子の字あざな。

ちゅうじ‐えん【中耳炎】

中耳に発生する炎症。多くは感冒などの鼻咽腔疾患が耳管より波及することにより、また、鼓膜外傷などの場合に発症する。高熱・劇痛を感じ、耳鳴りを生じる。単純性・化膿性・慢性などの型がある。

⇒ちゅう‐じ【中耳】

ちゅう‐じき【中食】

①1日2食の時、朝食と夕食の間にとる軽い食事。転じて、ひるめし。昼食。昨日は今日の物語「御ちご様の―を膳棚に上げおき」

②茶会で出す食事。

ちゅう‐じき【昼食】チウ‥

ひるめし。中食。午餐。〈運歩色葉集〉

ちゅう‐じく【中軸】‥ヂク

物の中央を貫く軸。転じて、物事の中心となるもの。「チームの―選手」

ちゅう‐しこ【中仕子・中鉋】

(→)中鉋なかがんなに同じ。

ちゅう‐しつ【中執】

中央執行委員(会)の略。

ちゅう‐じつ【忠実】

①まごころを尽くしてよくつとめること。「―な部下」

②実際の通りに正確に行うこと。「町並を―に再現する」

⇒ちゅうじつ‐ど【忠実度】

ちゅうしつ‐し【中質紙】

上質紙とざら紙との中間の品質の紙。化学パルプと砕木パルプとを主原料とし、印刷・事務・広告などに用いる。

ちゅうじつ‐ど【忠実度】

再生される音や表示される色の、元のもの通りに再現される度合。

⇒ちゅう‐じつ【忠実】

ちゅうし‐はん【中止犯】

(→)中止未遂に同じ。

⇒ちゅう‐し【中止】

ちゅうし‐ほう【中止法】‥ハフ

述語である用言の連用形を用いて、文を言いさしにする表現法。詩歌ではこの形のまま完結することもある。「山は高く、流れは早い」の「高く」、「雷をまねて腹掛やっとさせ」の「させ」の類。

⇒ちゅう‐し【中止】

ちゅうし‐みすい【中止未遂】

未遂の一種。未遂が自己の自発的な意思に基づく場合をいう。刑が減軽または免除される。中止犯。↔障害未遂

⇒ちゅう‐し【中止】

ちゅう‐しゃ【中社】

①古く、社格を3等に分けた第2位の神社。賀茂社・住吉社の類。

②官国幣社の第2位。官幣中社・国幣中社の類。

③中間にある社殿。→上宮

ちゅう‐しゃ【注射】

①水をそそぎかけること。転じて、ある物事に視線や注意を向けること。

②薬液を注射器で、生物体の組織または血液内に注入すること。「痛み止めを―する」「予防―」

⇒ちゅうしゃ‐き【注射器】

ちゅう‐しゃ【駐車】

自動車などを継続的にとめておくこと。道路交通法では、荷物の積み下ろしを除き5分以上車両をとめる場合をいうなど、「停車」と区別する。「―場」

ちゅう‐じゃ【忠邪】

忠であることとよこしまであること。忠義と邪悪。

ちゅうしゃ‐き【注射器】

体内に薬液を注入する器具。注射針とこれに連続して薬液を入れる容器とピストン(注射筒)とから成る。

⇒ちゅう‐しゃ【注射】

ちゅう‐しゃく【注釈・註釈】

注を入れて本文の意義をときあかすこと。注解。「語句を―する」「―書」

ちゅう‐しゃく【駐錫】

〔仏〕(錫杖を駐とどめる意)一寺一山に僧侶が止住すること。

ちゅう‐じゃく【鍮石】

①ペルシアに産出するという天然産の真鍮しんちゅう。

②真鍮の別名。

③芥子からし粉。色が2に似るところから。

ちゅう‐しゃくしぎ【中杓鷸】

シギの一種。長く、下方に湾曲した嘴くちばしを持つ。形・色はダイシャクシギに似るが、小形。北半球北部で繁殖。渡りの途中、日本各地を通過する。

ちゅうじゃく‐もん【中雀門】

①(「中雀」は「鍮石」の当て字)扉に真鍮の金具を打ちつけた門。

②江戸城内の門の一つ。

ちゅう‐しゅ【中酒】

①食事の時に飲む酒。また、茶の湯の会席に出される酒。狂言、福の神「さて―には古酒をいやといふほど盛るならば」

②酒宴の中ほど。

③酒にあてられること。二日酔い。

ちゅう‐じゅ【中寿】

80歳(または100歳)の賀。→上寿じょうじゅ

ちゅう‐じゅ【中綬】

勲章の綬の中位のもの。旭日中綬章・瑞宝中綬章を佩おびるのに用いる。

ちゅう‐しゅう【中州】‥シウ

①中国河南省の称。古代、九州の中央に位置したからいう。

②(中央に位置する国の意)中国。中華。

③日本国の中央の地。

ちゅう‐しゅう【中秋】‥シウ

(チュウジュウとも)陰暦8月15日の称。〈[季]秋〉

⇒ちゅうしゅう‐の‐めいげつ【中秋の名月】

⇒ちゅうしゅう‐むげつ【中秋無月】

ちゅう‐しゅう【仲秋】‥シウ

(秋の3カ月の真ん中の意。チュウジュウとも)陰暦8月の異称。〈[季]秋〉

ちゅうしゅう‐の‐めいげつ【中秋の名月】‥シウ‥

陰暦八月十五夜の月。団子・衣被きぬかつぎ・薄すすきなどを供えて月見をする。仲秋の名月。芋名月。

⇒ちゅう‐しゅう【中秋】

ちゅうしゅう‐むげつ【中秋無月】‥シウ‥

天気が悪くて、中秋の名月が見られないこと。

⇒ちゅう‐しゅう【中秋】

ちゅうしゅ‐こつ【中手骨】

手のひらを形作る5本の骨。手骨の一部をなし、手根骨と指骨の間にある。掌骨。

ちゅう‐しゅつ【抽出】チウ‥

①ぬき出すこと。ひき出すこと。特に、推測統計で母集団から標本をぬき出すこと。サンプリング。「無作為―」

②(extraction)固体・液体からある物質を、液体で溶解してとり出すこと。エーテルまたは四塩化炭素を溶媒として大豆から油をとり出す類。

ちゅう‐しゅん【仲春】

(春の3カ月の真ん中の意)陰暦2月の異称。〈[季]春〉

ちゅう‐じゅん【中旬】

月の、中の10日。11日から20日までの10日間。中浣ちゅうかん。→上旬→下旬

ちゅう‐じゅん【忠純】

一途いちずに忠義なこと。

ちゅう‐じゅん【忠順】

まごころをもって、上の者の言いつけに従うこと。忠実で従順であること。

ちゅう‐しょ【中書】

漢代の官名。正しくは中書謁者といい、宮廷の文書・詔勅などをつかさどった。

⇒ちゅうしょ‐おう【中書王】

⇒ちゅうしょ‐かく【中書格】

⇒ちゅうしょ‐しょう【中書省】

⇒ちゅうしょ‐れい【中書令】

ちゅう‐しょ【中暑】

(「中」は当たる意)暑気にあたって病気となること。あつさあたり。暑気あたり。

ちゅう‐しょ【籀書】チウ‥

(→)大篆だいてんに同じ。

ちゅう‐じょ【忠恕】

まごころとおもいやりとがあること。忠実で同情心が厚いこと。

ちゅう‐じょ【誅鋤】

①草などをすき除いて根絶やしにすること。

②悪人を殺し絶やすこと。

ちゅう‐しょう【中小】‥セウ

規模が中くらい以下であること。「―のメーカー」

⇒ちゅうしょう‐きぎょう【中小企業】

⇒ちゅうしょうきぎょう‐きほんほう【中小企業基本法】

⇒ちゅうしょうきぎょう‐きんゆうこうこ【中小企業金融公庫】

⇒ちゅうしょうきぎょう‐しんだんし【中小企業診断士】

⇒ちゅうしょうきぎょう‐ちょう【中小企業庁】

⇒ちゅうしょうきぎょうとう‐きょうどうくみあい【中小企業等協同組合】

⇒ちゅうしょう‐してつ【中小私鉄】

ちゅう‐しょう【中生】‥シヤウ

〔仏〕極楽浄土に往生するものの階位、上品じょうぼん・中品・下品のおのおのの中位。→上生→下生

ちゅう‐しょう【中宵】‥セウ

よなか。夜半。

ちゅう‐しょう【中称】

空間的・心理的に聞き手の圏内にある事物・場所・方向を指示するのに用いる代名詞の称。「そ」「それ」「そこ」「そなた」の類。→近称→遠称

ちゅう‐しょう【中傷】‥シヤウ

無実のことを言って他人の名誉を傷つけること。「ライバルを―する」「誹謗―」

ちゅう‐しょう【中霄】‥セウ

なかぞら。中天。

ちゅう‐しょう【仲商】‥シヤウ

陰暦8月の異称。仲秋。

ちゅう‐しょう【忠賞】‥シヤウ

忠功に対して賞を与えること。

ちゅう‐しょう【抽象】チウシヤウ

(abstraction)事物または表象の或る側面・性質を抽ぬき離して把握する心的作用。その際おのずから他の側面・性質を排除する作用を伴うが、これを捨象という。一般概念は多数の事物・表象間の共通の側面・性質を抽象して構成される。〈哲学字彙〉↔具象↔具体。→限定。

⇒ちゅうしょう‐が【抽象画】

⇒ちゅうしょう‐がいねん【抽象概念】

⇒ちゅうしょう‐げいじゅつ【抽象芸術】

⇒ちゅうしょう‐だいすうがく【抽象代数学】

⇒ちゅうしょう‐てき【抽象的】

⇒ちゅうしょうひょうげん‐しゅぎ【抽象表現主義】

⇒ちゅうしょう‐めいし【抽象名詞】

⇒ちゅうしょう‐ろん【抽象論】

ちゅう‐しょう【抽賞】チウシヤウ

多くのものの中からひきぬいて賞すること。

ちゅう‐しょう【昼餉】チウシヤウ

ひるめし。昼食。ひるげ。

ちゅう‐じょう【中丞】

①中国の官名。監察の官たる御史中丞で、御史台の副長官。漢代から明初に至る。

②中弁の唐名。

ちゅう‐じょう【中将】‥ジヤウ

①古代、左右近衛府の次官のうち、少将より上位のもの。大将の下に位し、少将と併称して次将または介ともいう。また、天平以後授刀衛の次官、外衛府の次官。

②陸海軍将校の階級の一つ。大将の下、少将の上。

③能面。眉根を寄せた色白の男面。貴公子の霊に用いる。

中将

中将

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

中将

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

ちゅう‐じょう【中情】‥ジヤウ

心のうち。心中。内心。

ちゅう‐じょう【拄杖】‥ヂヤウ

(チュウは慣用音)

⇒しゅじょう

ちゅう‐じょう【柱状】‥ジヤウ

柱に似た形。

⇒ちゅうじょう‐グラフ【柱状グラフ】

⇒ちゅうじょう‐せつり【柱状節理】

ちゅう‐じょう【衷情】‥ジヤウ

まごころ。まこと。誠心。「―を訴える」

ちゅうしょう‐が【抽象画】チウシヤウグワ

対象の再現ではなく、幾何学的・有機的形態を用い、形と色を自律的に扱って、自然界とは別個の効果を表そうとする絵画。1910年代初めにカンディンスキー・モンドリアン・マレーヴィチらが創始。

⇒ちゅう‐しょう【抽象】

ちゅうしょう‐がいねん【抽象概念】チウシヤウ‥

(abstract concept)具体的な個物ではなく、その個物に属しはするが、それから分離して考えられうる性質や関係を指す概念。

①ある属性を対象から分離してとらえた概念(例えば人間性)。

②直接に知覚できないものの概念(例えば正義)。

③全体から切り離して一面的にとらえた物や性質の概念(例えば青)。

④意識が構成した概念(例えば義務・ペガサス)。↔具体概念。

⇒ちゅう‐しょう【抽象】

ちゅう‐しょうぎ【中将棋】‥シヤウ‥

将棋の一種。盤は縦横12枡で、駒の数は92。駒をとりすてにし、再使用はできない。室町時代から江戸時代にかけて行われた。

ちゅうしょう‐きぎょう【中小企業】‥セウ‥ゲフ

経営規模が中以下の企業。中小企業基本法によれば、製造業・建設業・運輸業などでは資本金3億円以下ならびに従業員数が300人以下、卸売業では資本金1億円以下ならびに従業員数が100人以下、サービス業では資本金5000万円以下ならびに従業員数が100人以下、小売業では資本金5000万円以下ならびに従業員数が50人以下のもの。→小規模企業。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうしょうきぎょう‐きほんほう【中小企業基本法】‥セウ‥ゲフ‥ハフ

大企業と中小企業との格差を是正し、中小企業の成長発展を図り、それに従事する者の経済的・社会的地位の向上を目的とする法律。1963年制定。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうしょうきぎょう‐きんゆうこうこ【中小企業金融公庫】‥セウ‥ゲフ‥

中小企業に対する設備資金や長期運転資金の融資を専門的に行う、政府全額出資の金融機関。1953年設立。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうしょうきぎょう‐しんだんし【中小企業診断士】‥セウ‥ゲフ‥

中小企業経営の合理化を図る目的で相談・助言・指導を行う者。1963年の中小企業指導法により登録制度が行われている。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうしょうきぎょう‐ちょう【中小企業庁】‥セウ‥ゲフチヤウ

経済産業省の外局の一つ。中小企業振興対策などを扱う。1948年に設置。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうしょうきぎょうとう‐きょうどうくみあい【中小企業等協同組合】‥セウ‥ゲフ‥ケフ‥アヒ

中小企業等協同組合法(1949年)に基づき中小規模の商工業その他の事業を行う者、勤労者などが組織する協同組合。事業協同組合・事業協同小組合・火災共済協同組合・信用協同組合・協同組合連合会・企業組合の6種。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうじょう‐グラフ【柱状グラフ】‥ジヤウ‥

(→)ヒストグラムに同じ。

⇒ちゅう‐じょう【柱状】

ちゅうしょう‐げいじゅつ【抽象芸術】チウシヤウ‥

自然や現実の再現を離れ、線・形・色などの造形要素によって制作される芸術の総称。原始以来の芸術の基本傾向の一つで、今日まで多様な展開を見せる。

⇒ちゅう‐しょう【抽象】

ちゅうしょう‐してつ【中小私鉄】‥セウ‥

JR・東京メトロ・公営を除いた民営の鉄道のうち大手15社より規模の小さいもの。このうちでも営業収益の大きい新京成・山陽などは準大手私鉄と呼ばれる。↔大手私鉄

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうじょう‐せつり【柱状節理】‥ジヤウ‥

マグマが冷却固結する時に生じる柱状の割れ目。多く岩脈・岩床・溶岩などに生じる。兵庫県玄武洞・福井県東尋坊などは火山岩に生じた柱状節理のためにできた奇勝。

⇒ちゅう‐じょう【柱状】

ちゅうしょう‐だいすうがく【抽象代数学】チウシヤウ‥

公理主義の上にたつ代数学。群・環・体などを公理主義的に研究する。

⇒ちゅう‐しょう【抽象】

ちゅうしょう‐てき【抽象的】チウシヤウ‥

①抽象して事物の一般性をとらえるさま。

②現実から離れて具体性を欠いているさま。「―な議論」↔具体的。

⇒ちゅう‐しょう【抽象】

ちゅうじょう‐ひめ【中将姫】‥ジヤウ‥

伝説上の人物。横佩よこはき大臣藤原豊成の女むすめ。大和当麻たいま寺に入って法如と号。蓮茎の糸で観無量寿経の内容を表した曼荼羅まんだらを織る。一説に継母のため大和の雲雀山に捨てられ、無常を観じて当麻寺に籠もったともいう。能・浄瑠璃などに作られる。[reference]→当麻曼荼羅

ちゅう‐じょう【中情】‥ジヤウ

心のうち。心中。内心。

ちゅう‐じょう【拄杖】‥ヂヤウ

(チュウは慣用音)

⇒しゅじょう

ちゅう‐じょう【柱状】‥ジヤウ

柱に似た形。

⇒ちゅうじょう‐グラフ【柱状グラフ】

⇒ちゅうじょう‐せつり【柱状節理】

ちゅう‐じょう【衷情】‥ジヤウ

まごころ。まこと。誠心。「―を訴える」

ちゅうしょう‐が【抽象画】チウシヤウグワ

対象の再現ではなく、幾何学的・有機的形態を用い、形と色を自律的に扱って、自然界とは別個の効果を表そうとする絵画。1910年代初めにカンディンスキー・モンドリアン・マレーヴィチらが創始。

⇒ちゅう‐しょう【抽象】

ちゅうしょう‐がいねん【抽象概念】チウシヤウ‥

(abstract concept)具体的な個物ではなく、その個物に属しはするが、それから分離して考えられうる性質や関係を指す概念。

①ある属性を対象から分離してとらえた概念(例えば人間性)。

②直接に知覚できないものの概念(例えば正義)。

③全体から切り離して一面的にとらえた物や性質の概念(例えば青)。

④意識が構成した概念(例えば義務・ペガサス)。↔具体概念。

⇒ちゅう‐しょう【抽象】

ちゅう‐しょうぎ【中将棋】‥シヤウ‥

将棋の一種。盤は縦横12枡で、駒の数は92。駒をとりすてにし、再使用はできない。室町時代から江戸時代にかけて行われた。

ちゅうしょう‐きぎょう【中小企業】‥セウ‥ゲフ

経営規模が中以下の企業。中小企業基本法によれば、製造業・建設業・運輸業などでは資本金3億円以下ならびに従業員数が300人以下、卸売業では資本金1億円以下ならびに従業員数が100人以下、サービス業では資本金5000万円以下ならびに従業員数が100人以下、小売業では資本金5000万円以下ならびに従業員数が50人以下のもの。→小規模企業。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうしょうきぎょう‐きほんほう【中小企業基本法】‥セウ‥ゲフ‥ハフ

大企業と中小企業との格差を是正し、中小企業の成長発展を図り、それに従事する者の経済的・社会的地位の向上を目的とする法律。1963年制定。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうしょうきぎょう‐きんゆうこうこ【中小企業金融公庫】‥セウ‥ゲフ‥

中小企業に対する設備資金や長期運転資金の融資を専門的に行う、政府全額出資の金融機関。1953年設立。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうしょうきぎょう‐しんだんし【中小企業診断士】‥セウ‥ゲフ‥

中小企業経営の合理化を図る目的で相談・助言・指導を行う者。1963年の中小企業指導法により登録制度が行われている。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうしょうきぎょう‐ちょう【中小企業庁】‥セウ‥ゲフチヤウ

経済産業省の外局の一つ。中小企業振興対策などを扱う。1948年に設置。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうしょうきぎょうとう‐きょうどうくみあい【中小企業等協同組合】‥セウ‥ゲフ‥ケフ‥アヒ

中小企業等協同組合法(1949年)に基づき中小規模の商工業その他の事業を行う者、勤労者などが組織する協同組合。事業協同組合・事業協同小組合・火災共済協同組合・信用協同組合・協同組合連合会・企業組合の6種。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうじょう‐グラフ【柱状グラフ】‥ジヤウ‥

(→)ヒストグラムに同じ。

⇒ちゅう‐じょう【柱状】

ちゅうしょう‐げいじゅつ【抽象芸術】チウシヤウ‥

自然や現実の再現を離れ、線・形・色などの造形要素によって制作される芸術の総称。原始以来の芸術の基本傾向の一つで、今日まで多様な展開を見せる。

⇒ちゅう‐しょう【抽象】

ちゅうしょう‐してつ【中小私鉄】‥セウ‥

JR・東京メトロ・公営を除いた民営の鉄道のうち大手15社より規模の小さいもの。このうちでも営業収益の大きい新京成・山陽などは準大手私鉄と呼ばれる。↔大手私鉄

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうじょう‐せつり【柱状節理】‥ジヤウ‥

マグマが冷却固結する時に生じる柱状の割れ目。多く岩脈・岩床・溶岩などに生じる。兵庫県玄武洞・福井県東尋坊などは火山岩に生じた柱状節理のためにできた奇勝。

⇒ちゅう‐じょう【柱状】

ちゅうしょう‐だいすうがく【抽象代数学】チウシヤウ‥

公理主義の上にたつ代数学。群・環・体などを公理主義的に研究する。

⇒ちゅう‐しょう【抽象】

ちゅうしょう‐てき【抽象的】チウシヤウ‥

①抽象して事物の一般性をとらえるさま。

②現実から離れて具体性を欠いているさま。「―な議論」↔具体的。

⇒ちゅう‐しょう【抽象】

ちゅうじょう‐ひめ【中将姫】‥ジヤウ‥

伝説上の人物。横佩よこはき大臣藤原豊成の女むすめ。大和当麻たいま寺に入って法如と号。蓮茎の糸で観無量寿経の内容を表した曼荼羅まんだらを織る。一説に継母のため大和の雲雀山に捨てられ、無常を観じて当麻寺に籠もったともいう。能・浄瑠璃などに作られる。[reference]→当麻曼荼羅

⇒ちゅう‐こう【注口】

ちゅう‐こう‐ねん【中高年】‥カウ‥

中年と高年。青年期を過ぎて老年期に至る間の年ごろ。「―層」

ちゅうこう‐りつ【昼光率】チウクワウ‥

室内の昼光照度と、遮蔽物のない戸外の照度との比。

⇒ちゅう‐こう【昼光】

ちゅう‐こく【中刻】

一刻を三分した中間の時刻。→上刻→下刻げこく→時とき2

ちゅう‐こく【忠告】

まごころをもって他人の過失・欠点を指摘して戒めさとすこと。こころぞえ。「―に従う」

ちゅう‐こく【柱刻】

(→)「はしら(柱)」4㋐に同じ。

ちゅう‐ごく【中国】

①国の中央の部分。天子の都のある地方。

②世界の中央に位置する国。自分の国を誇っていう語。

③もと、山陽道の特称。後世は山陽・山陰両道の総称。

④律令制で、

㋐京畿からの距離が近国と遠国おんごくとの中間にある国々の称。

㋑(チュウコクとも)面積・人口などによって国を大・上・中・下の4等級に分けたものの一つ。安房・若狭・薩摩など。

⑤中国地方の略。

⇒ちゅうごく‐かいどう【中国街道】

⇒ちゅうごく‐さんち【中国山地】

⇒ちゅうごく‐じどうしゃどう【中国自動車道】

⇒ちゅうごく‐しんぶん【中国新聞】

⇒ちゅうごく‐ぜめ【中国攻め】

⇒ちゅうごく‐たんだい【中国探題】

⇒ちゅうごく‐ちほう【中国地方】

ちゅうごく【中国】

東アジアの国。きわめて古い時代に黄河中流域に定住した漢民族の開いた国で、伝説的な夏王朝に次いで、前16世紀頃から殷王朝が興り、他民族と対立・統合を繰り返しつつ、周から清までの諸王朝を経て、1912年共和政体の中華民国が成立、49年中華人民共和国が成立。→中華。

中国(歴代王朝)

⇒ちゅう‐こう【注口】

ちゅう‐こう‐ねん【中高年】‥カウ‥

中年と高年。青年期を過ぎて老年期に至る間の年ごろ。「―層」

ちゅうこう‐りつ【昼光率】チウクワウ‥

室内の昼光照度と、遮蔽物のない戸外の照度との比。

⇒ちゅう‐こう【昼光】

ちゅう‐こく【中刻】

一刻を三分した中間の時刻。→上刻→下刻げこく→時とき2

ちゅう‐こく【忠告】

まごころをもって他人の過失・欠点を指摘して戒めさとすこと。こころぞえ。「―に従う」

ちゅう‐こく【柱刻】

(→)「はしら(柱)」4㋐に同じ。

ちゅう‐ごく【中国】

①国の中央の部分。天子の都のある地方。

②世界の中央に位置する国。自分の国を誇っていう語。

③もと、山陽道の特称。後世は山陽・山陰両道の総称。

④律令制で、

㋐京畿からの距離が近国と遠国おんごくとの中間にある国々の称。

㋑(チュウコクとも)面積・人口などによって国を大・上・中・下の4等級に分けたものの一つ。安房・若狭・薩摩など。

⑤中国地方の略。

⇒ちゅうごく‐かいどう【中国街道】

⇒ちゅうごく‐さんち【中国山地】

⇒ちゅうごく‐じどうしゃどう【中国自動車道】

⇒ちゅうごく‐しんぶん【中国新聞】

⇒ちゅうごく‐ぜめ【中国攻め】

⇒ちゅうごく‐たんだい【中国探題】

⇒ちゅうごく‐ちほう【中国地方】

ちゅうごく【中国】

東アジアの国。きわめて古い時代に黄河中流域に定住した漢民族の開いた国で、伝説的な夏王朝に次いで、前16世紀頃から殷王朝が興り、他民族と対立・統合を繰り返しつつ、周から清までの諸王朝を経て、1912年共和政体の中華民国が成立、49年中華人民共和国が成立。→中華。

中国(歴代王朝)

夏

殷

周

春秋時代

戦国時代

秦

前漢

新

後漢

三国時代

魏

呉

蜀

晋

五胡十六国

南北朝時代

隋

唐

五代十国

宋

遼

金

元

明

清

⇒ちゅうごく‐いがく【中国医学】

⇒ちゅうごく‐かくめい‐どうめいかい【中国革命同盟会】

⇒ちゅうごく‐きょうさんしゅぎ‐せいねんだん【中国共産主義青年団】

⇒ちゅうごく‐きょうさんとう【中国共産党】

⇒ちゅうごく‐ぎんこう【中国銀行】

⇒ちゅうごく‐ご【中国語】

⇒ちゅうごく‐こくみんとう【中国国民党】

⇒ちゅうごく‐ざんりゅうこじ【中国残留孤児】

⇒ちゅうごく‐しゅ【中国酒】

⇒ちゅうごく‐しょうぎ【中国象棋】

⇒ちゅうごく‐じんみん‐ぎんこう【中国人民銀行】

⇒ちゅうごく‐じんみん‐せいじきょうしょう‐かいぎ【中国人民政治協商会議】

⇒ちゅうごく‐ちゃ【中国茶】

⇒ちゅうごく‐てつがく【中国哲学】

⇒ちゅうごく‐どうめいかい【中国同盟会】

⇒ちゅうごく‐ふく【中国服】

⇒ちゅうごく‐ぶんがく【中国文学】

⇒ちゅうごく‐もずくがに【中国水雲蟹】

⇒ちゅうごく‐やさい【中国野菜】

⇒ちゅうごく‐りょうり【中国料理】

ちゅうごく‐いがく【中国医学】

中国で発生し発達した医学。体系化されたのは漢の時代で、以後六朝りくちょう時代に臨床医学の分野での改良が進み、金・元の時代には治療理論の確立が試みられ、明・清時代には伝染病についての新たな展開を加えた。陰陽五行説を基幹とし、本草ほんぞう・鍼灸しんきゅう等を用いる多分に思弁的・経験的医学だが、西洋医学に欠けた長所をも備え、西洋医学との融合が試みられている。古くから日本の医学に大きな影響を及ぼした。漢方医学。中医。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐かいどう【中国街道】‥ダウ

大坂・下関間の街道。→山陽道。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐かくめい‐どうめいかい【中国革命同盟会】‥クワイ

(→)中国同盟会に同じ。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐きょうさんしゅぎ‐せいねんだん【中国共産主義青年団】

中国共産党指導下の青年組織。1920年中国社会主義青年団として設立、57年より現称。一般団員の加入年齢は、満14歳以上満28歳以下。略称、共青団。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐きょうさんとう【中国共産党】‥タウ

1921年7月、李大釗りたいしょう・陳独秀らを中心に創立した中国の政党。27年国共合作の分裂後、31年江西省瑞金にソビエトを建設、毛沢東らの指導のもとに根拠地を陝西省延安に移し、37年再び国民党と合作して抗日民族統一戦線を結成。第二次大戦後、国民党を本土から駆逐して、49年10月中華人民共和国を成立させ、以後その統治勢力。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐ぎんこう【中国銀行】‥カウ

清末、1905年、中国の中央銀行として設立された戸部銀行の後身。国民党政府時代には、宋子文一家の財閥としての基礎となる。中華人民共和国成立後は、中国人民銀行の指導下、主に国際決済業務を行う。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐ご【中国語】

(Chinese)漢民族の言語。シナ‐チベット語族のシナ語派に属する。形態は孤立語。北方(北京語など)・呉(上海語など)・閩びん(廈門語など)・粤えつ(広東語など)・客家ハッカ・湘しょう(湖南語など)・贛かん(南昌の方言など)の7大方言があり、北京語の発音と北方方言の文法・語彙を基礎とする共通語(普通話)が広く用いられる。シナ語。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐こくみんとう【中国国民党】‥タウ

孫文を指導者として1919年10月に成立した中国の政党。前身は中華革命党。蒋介石の北伐成功後、28年、一党独裁の国民政府を南京に樹立。第二次大戦後、共産党に敗退し、以後台湾を統治。国民党。(中国同盟会を12年改組して成立した国民党とは別)

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐さんち【中国山地】

中国地方の主体をなす山地。中国脊梁せきりょう山地とその南北にある吉備高原・石見高原などに分けられる。脊梁部の高さは、1200〜1300メートルに達するが、大部分は1000メートル以下で高原状の隆起準平原。多くの盆地を抱く。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐ざんりゅうこじ【中国残留孤児】‥リウ‥

太平洋戦争敗戦当時概ね13歳未満で、主に中国東北地方(旧満州)で肉親から取り残され、中国人に養育された満蒙開拓団員らの子女。当時13歳以上の女性は残留婦人と呼ぶ。1981年以降、一部が帰国。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐じどうしゃどう【中国自動車道】‥ダウ

大阪府吹田市より神戸・津山・三次・山口を経て山口県下関市に至り山陽自動車道に接続する高速道路。全長540.3キロメートル。吹田市からは名神高速道路・近畿自動車道に接続。法定路線名、中国縦貫自動車道。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐しゅ【中国酒】

中国特有の酒。醸造酒では紹興酒シャオシンチュウ、蒸留酒では茅台酒マオタイチュウ・高粱酒カオリャンチュウなどが代表的。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐しょうぎ【中国象棋】‥シヤウ‥

(xiangqi)中国の二人用のゲーム。日本の将棋の原形とされる。駒は円形で赤と黒それぞれ16個用い、盤の線上を移動させる。シャンチー。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐しんぶん【中国新聞】

広島県を中心とする日刊紙。1892年(明治25)「中国」として創刊。1908年より現紙名。ブロック紙の一つ。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐じんみん‐ぎんこう【中国人民銀行】‥カウ

中国の中央銀行。1948年設立。唯一の発券銀行。計画経済期には、中央銀行と市中銀行の機能を合わせもったが、改革・開放期に前者に特化し、通貨管理と金融政策を担う。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐じんみん‐せいじきょうしょう‐かいぎ【中国人民政治協商会議】‥ヂケフシヤウクワイ‥

中国の諸党派・諸団体から成る統一戦線組織。1949年成立。毎年大会を開き、全国人民代表大会や国務院に議案や意見を提出する。略称、政協。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐ぜめ【中国攻め】

織田信長が羽柴秀吉を派遣して中国地方の宇喜多・毛利氏を征服しようとした戦い。1577年(天正5)に始まる。秀吉は宇喜多氏を79年に降伏させ、毛利氏とは本能寺の変の際に講和。中国征伐。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐たんだい【中国探題】

長門ながと探題の後世の称。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐ちほう【中国地方】‥ハウ

日本の本州西部の地方。行政上、岡山・広島・山口・島根・鳥取の5県に分ける。

中国地方の主な山

夏

殷

周

春秋時代

戦国時代

秦

前漢

新

後漢

三国時代

魏

呉

蜀

晋

五胡十六国

南北朝時代

隋

唐

五代十国

宋

遼

金

元

明

清

⇒ちゅうごく‐いがく【中国医学】

⇒ちゅうごく‐かくめい‐どうめいかい【中国革命同盟会】

⇒ちゅうごく‐きょうさんしゅぎ‐せいねんだん【中国共産主義青年団】

⇒ちゅうごく‐きょうさんとう【中国共産党】

⇒ちゅうごく‐ぎんこう【中国銀行】

⇒ちゅうごく‐ご【中国語】

⇒ちゅうごく‐こくみんとう【中国国民党】

⇒ちゅうごく‐ざんりゅうこじ【中国残留孤児】

⇒ちゅうごく‐しゅ【中国酒】

⇒ちゅうごく‐しょうぎ【中国象棋】

⇒ちゅうごく‐じんみん‐ぎんこう【中国人民銀行】

⇒ちゅうごく‐じんみん‐せいじきょうしょう‐かいぎ【中国人民政治協商会議】

⇒ちゅうごく‐ちゃ【中国茶】

⇒ちゅうごく‐てつがく【中国哲学】

⇒ちゅうごく‐どうめいかい【中国同盟会】

⇒ちゅうごく‐ふく【中国服】

⇒ちゅうごく‐ぶんがく【中国文学】

⇒ちゅうごく‐もずくがに【中国水雲蟹】

⇒ちゅうごく‐やさい【中国野菜】

⇒ちゅうごく‐りょうり【中国料理】

ちゅうごく‐いがく【中国医学】

中国で発生し発達した医学。体系化されたのは漢の時代で、以後六朝りくちょう時代に臨床医学の分野での改良が進み、金・元の時代には治療理論の確立が試みられ、明・清時代には伝染病についての新たな展開を加えた。陰陽五行説を基幹とし、本草ほんぞう・鍼灸しんきゅう等を用いる多分に思弁的・経験的医学だが、西洋医学に欠けた長所をも備え、西洋医学との融合が試みられている。古くから日本の医学に大きな影響を及ぼした。漢方医学。中医。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐かいどう【中国街道】‥ダウ

大坂・下関間の街道。→山陽道。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐かくめい‐どうめいかい【中国革命同盟会】‥クワイ

(→)中国同盟会に同じ。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐きょうさんしゅぎ‐せいねんだん【中国共産主義青年団】

中国共産党指導下の青年組織。1920年中国社会主義青年団として設立、57年より現称。一般団員の加入年齢は、満14歳以上満28歳以下。略称、共青団。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐きょうさんとう【中国共産党】‥タウ

1921年7月、李大釗りたいしょう・陳独秀らを中心に創立した中国の政党。27年国共合作の分裂後、31年江西省瑞金にソビエトを建設、毛沢東らの指導のもとに根拠地を陝西省延安に移し、37年再び国民党と合作して抗日民族統一戦線を結成。第二次大戦後、国民党を本土から駆逐して、49年10月中華人民共和国を成立させ、以後その統治勢力。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐ぎんこう【中国銀行】‥カウ

清末、1905年、中国の中央銀行として設立された戸部銀行の後身。国民党政府時代には、宋子文一家の財閥としての基礎となる。中華人民共和国成立後は、中国人民銀行の指導下、主に国際決済業務を行う。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐ご【中国語】

(Chinese)漢民族の言語。シナ‐チベット語族のシナ語派に属する。形態は孤立語。北方(北京語など)・呉(上海語など)・閩びん(廈門語など)・粤えつ(広東語など)・客家ハッカ・湘しょう(湖南語など)・贛かん(南昌の方言など)の7大方言があり、北京語の発音と北方方言の文法・語彙を基礎とする共通語(普通話)が広く用いられる。シナ語。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐こくみんとう【中国国民党】‥タウ

孫文を指導者として1919年10月に成立した中国の政党。前身は中華革命党。蒋介石の北伐成功後、28年、一党独裁の国民政府を南京に樹立。第二次大戦後、共産党に敗退し、以後台湾を統治。国民党。(中国同盟会を12年改組して成立した国民党とは別)

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐さんち【中国山地】

中国地方の主体をなす山地。中国脊梁せきりょう山地とその南北にある吉備高原・石見高原などに分けられる。脊梁部の高さは、1200〜1300メートルに達するが、大部分は1000メートル以下で高原状の隆起準平原。多くの盆地を抱く。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐ざんりゅうこじ【中国残留孤児】‥リウ‥

太平洋戦争敗戦当時概ね13歳未満で、主に中国東北地方(旧満州)で肉親から取り残され、中国人に養育された満蒙開拓団員らの子女。当時13歳以上の女性は残留婦人と呼ぶ。1981年以降、一部が帰国。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐じどうしゃどう【中国自動車道】‥ダウ

大阪府吹田市より神戸・津山・三次・山口を経て山口県下関市に至り山陽自動車道に接続する高速道路。全長540.3キロメートル。吹田市からは名神高速道路・近畿自動車道に接続。法定路線名、中国縦貫自動車道。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐しゅ【中国酒】

中国特有の酒。醸造酒では紹興酒シャオシンチュウ、蒸留酒では茅台酒マオタイチュウ・高粱酒カオリャンチュウなどが代表的。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐しょうぎ【中国象棋】‥シヤウ‥

(xiangqi)中国の二人用のゲーム。日本の将棋の原形とされる。駒は円形で赤と黒それぞれ16個用い、盤の線上を移動させる。シャンチー。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐しんぶん【中国新聞】

広島県を中心とする日刊紙。1892年(明治25)「中国」として創刊。1908年より現紙名。ブロック紙の一つ。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐じんみん‐ぎんこう【中国人民銀行】‥カウ

中国の中央銀行。1948年設立。唯一の発券銀行。計画経済期には、中央銀行と市中銀行の機能を合わせもったが、改革・開放期に前者に特化し、通貨管理と金融政策を担う。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐じんみん‐せいじきょうしょう‐かいぎ【中国人民政治協商会議】‥ヂケフシヤウクワイ‥

中国の諸党派・諸団体から成る統一戦線組織。1949年成立。毎年大会を開き、全国人民代表大会や国務院に議案や意見を提出する。略称、政協。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐ぜめ【中国攻め】

織田信長が羽柴秀吉を派遣して中国地方の宇喜多・毛利氏を征服しようとした戦い。1577年(天正5)に始まる。秀吉は宇喜多氏を79年に降伏させ、毛利氏とは本能寺の変の際に講和。中国征伐。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐たんだい【中国探題】

長門ながと探題の後世の称。

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐ちほう【中国地方】‥ハウ

日本の本州西部の地方。行政上、岡山・広島・山口・島根・鳥取の5県に分ける。

中国地方の主な山

中国地方の主な川・湖

中国地方の主な川・湖

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐ちゃ【中国茶】

中国で生産される茶。不発酵の緑茶、茶葉の持つ酵素で発酵させた白茶・青茶・紅茶、緑茶を糸状菌により発酵させた黄茶・黒茶、緑茶や青茶にジャスミンやクチナシ等の香りを吸収させた花茶など。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐てつがく【中国哲学】

中国に発達した哲学。戦国時代に現れた諸子百家のうち、やや体系を有し、かつ後世に継承されたのが儒教と道教。なお、外来の仏教も唐代には中国化し、中国哲学のもう一つの柱となる。近代になると西洋哲学の影響やそれとの対決のなかで新儒家などが誕生。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐どうめいかい【中国同盟会】‥クワイ

清末の革命団体。1905年、孫文と黄興とが提携、従来の興中会・華興会・光復会などの革命団体を大同団結して東京で結成。綱領に三民主義を採用、機関誌「民報」を発刊、革命運動を推進した。12年国民党に改組(13年解散)。中国革命同盟会。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐ふく【中国服】

中国人の伝統的な衣服。衣襟イーチン、上海地方では衣衫イーシャンという。近年の婦人服などでは立襟・斜めの前打合せ・筒袖・裾スリットなどが特徴。足首までの長衣のものと、上衣と下衣とに分かれたものとがある。前者は晴れ着・外出着、後者はふだん着・労働着とする。用布は中幅織物で、緞子・繻子・繭紬・木綿・麻など。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐ぶんがく【中国文学】

中国に発達した文学。韻文・散文の両方面で古典的作品に富み、特に日本の文化に与えた影響は大きい。詩経・楚辞・漢賦・楽府がふ・六朝民歌・唐詩・宋詞・元曲、また三国志・水滸伝・西遊記・金瓶梅・紅楼夢などの長編小説、近代に入り魯迅・茅盾・老舎・巴金らの作家を生み、中国文学の概念が固まった。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐もずくがに【中国水雲蟹】‥モヅク‥

上海蟹シャンハイがにの標準和名。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐やさい【中国野菜】

中国に在来の、または中国で改良された野菜。特に日本に導入・栽培されるものをいう。パクチョイ・チンゲンサイ・香菜シャンツァイ・豆苗とうみょうなど。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐りょうり【中国料理】‥レウ‥

中国で発達した料理。材料・調味料・調理法の種類が多い。大きくは北京料理・上海料理・四川料理・広東料理の4大料理系統に分かれる。日本の卓袱しっぽく料理・普茶料理は、その日本化したもの。中華料理。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅう‐ごし【中腰】

腰を半ばあげて立ちかかった姿勢。「―になる」

ちゅう‐ごしょう【中小姓・中小性】‥シヤウ

江戸時代の諸藩の職名。小姓組と徒士かち衆との中間の身分で、外出する主君に随行し、また配膳役に従事。小十人。

ちゅうこ‐ぶん【中古文】

平安時代の仮名文。

⇒ちゅう‐こ【中古】

ちゅうこ‐ぶんがく【中古文学】

(→)平安時代文学に同じ。

⇒ちゅう‐こ【中古】

ちゅう‐こん【中根】

〔仏〕機根が中位のこと。中程度の素質・能力。中機。→上根→下根げこん

ちゅう‐こん【忠魂】

①まごころ。忠節の心。「―義魄ぎはく」

②忠義を尽くして死んだ人のたましい。「―碑」

ちゅう‐こん【柱根】

①建物の柱の根の部分。

②(→)支柱根に同じ。

ちゅう‐さ【中佐】

陸海軍将校の階級の一つ。大佐の下、少佐の上の位。

ちゅう‐ざ【中座】

①談話・用事・集会などの中途で座を去ること。「所用で―する」

②江戸時代の京都の町役人の一つ。鉄棒曳かなぼうひき、囚人の縄取などを勤めたもの。

ちゅう‐さい【中祭】

旧祭祀令により伊勢神宮およびその他の神社で行なった重要な祭祀で、大祭に次ぐもの。歳旦祭・元始祭・紀元節祭・天長節祭・明治節祭など。

ちゅう‐さい【仲裁】

争いの間に入り、双方を和解させること。仲直りの取持ち。法的には、当事者を直ちに拘束する点が、当事者の承諾をまって拘束する調停と異なる。「―に入る」→仲裁裁定→調停2。

⇒ちゅうさい‐けいやく【仲裁契約】

⇒ちゅうさい‐さいてい【仲裁裁定】

⇒ちゅうさい‐さいばん【仲裁裁判】

⇒ちゅうさい‐はんだん【仲裁判断】

ちゅう‐さい【厨宰】

料理をつかさどる人。厨人。

ちゅう‐ざい【肘材】チウ‥

(形が肘ひじに似ているからいう)ある角度で交わる2個の材料を堅牢に固定するための構材。

ちゅう‐ざい【駐在】

①一定の場所にとどまっていること。

②官吏・商社員などが派遣されて、職務のためにその地にとどまること。「―員」

③駐在所の略。また、駐在所にいる巡査。「―さん」

⇒ちゅうざい‐こく【駐在国】

⇒ちゅうざい‐しょ【駐在所】

ちゅうさい‐けいやく【仲裁契約】

1名または数名の仲裁人を選定して私法上の法律関係についての現在または将来の争いの仲裁をさせ、これに服することを目的とする当事者間の契約。また、国際紛争を国際裁判に付託すべきことを約する国家間の合意。

⇒ちゅう‐さい【仲裁】

ちゅうざい‐こく【駐在国】

大使・公使などが命ぜられて駐在している国。

⇒ちゅう‐ざい【駐在】

ちゅうさい‐さいてい【仲裁裁定】

労働関係調整法および特定独立行政法人等労働関係法により労働委員会が労働争議に関して、その解決のための裁断を与えること。労働協約と同じ効力がある。

⇒ちゅう‐さい【仲裁】

ちゅうさい‐さいばん【仲裁裁判】

国際紛争を、紛争当事国が合意により選任した第三者の判断に従って解決する制度。第三者を当事国が選ぶ点で国際司法裁判と異なり、その判断が法的拘束力をもつ点で国際調停と異なる。

⇒ちゅう‐さい【仲裁】

ちゅう‐さいしき【中彩色】

極彩色と淡彩色との中間の彩色。

ちゅうざい‐しょ【駐在所】

駐在する所。特に、巡査が受持の区域内に駐在して警察事務を取り扱う所。→派出所

⇒ちゅう‐ざい【駐在】

ちゅうさい‐はんだん【仲裁判断】

仲裁契約に基づき、当事者の合意または裁判所の選定による仲裁人が、その民事上の争いについて下す判断。当事者間に確定判決と同じ効力を生ずる。

⇒ちゅう‐さい【仲裁】

ちゅう‐さぎ【中鷺】

サギの一種。全身純白色でダイサギ・コサギとともに「しらさぎ」と呼ばれる。夏には蓑毛みのげを生ずる。嘴くちばしは夏は黒色、冬は黄色。水田に多く、日本各地をはじめ、アフリカ・南アジア・オーストラリアに分布し、冬は暖地に移動。シマメグリ。

チュウサギ

撮影:小宮輝之

⇒ちゅう‐ごく【中国】

ちゅうごく‐ちゃ【中国茶】

中国で生産される茶。不発酵の緑茶、茶葉の持つ酵素で発酵させた白茶・青茶・紅茶、緑茶を糸状菌により発酵させた黄茶・黒茶、緑茶や青茶にジャスミンやクチナシ等の香りを吸収させた花茶など。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐てつがく【中国哲学】

中国に発達した哲学。戦国時代に現れた諸子百家のうち、やや体系を有し、かつ後世に継承されたのが儒教と道教。なお、外来の仏教も唐代には中国化し、中国哲学のもう一つの柱となる。近代になると西洋哲学の影響やそれとの対決のなかで新儒家などが誕生。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐どうめいかい【中国同盟会】‥クワイ

清末の革命団体。1905年、孫文と黄興とが提携、従来の興中会・華興会・光復会などの革命団体を大同団結して東京で結成。綱領に三民主義を採用、機関誌「民報」を発刊、革命運動を推進した。12年国民党に改組(13年解散)。中国革命同盟会。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐ふく【中国服】

中国人の伝統的な衣服。衣襟イーチン、上海地方では衣衫イーシャンという。近年の婦人服などでは立襟・斜めの前打合せ・筒袖・裾スリットなどが特徴。足首までの長衣のものと、上衣と下衣とに分かれたものとがある。前者は晴れ着・外出着、後者はふだん着・労働着とする。用布は中幅織物で、緞子・繻子・繭紬・木綿・麻など。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐ぶんがく【中国文学】

中国に発達した文学。韻文・散文の両方面で古典的作品に富み、特に日本の文化に与えた影響は大きい。詩経・楚辞・漢賦・楽府がふ・六朝民歌・唐詩・宋詞・元曲、また三国志・水滸伝・西遊記・金瓶梅・紅楼夢などの長編小説、近代に入り魯迅・茅盾・老舎・巴金らの作家を生み、中国文学の概念が固まった。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐もずくがに【中国水雲蟹】‥モヅク‥

上海蟹シャンハイがにの標準和名。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐やさい【中国野菜】

中国に在来の、または中国で改良された野菜。特に日本に導入・栽培されるものをいう。パクチョイ・チンゲンサイ・香菜シャンツァイ・豆苗とうみょうなど。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅうごく‐りょうり【中国料理】‥レウ‥

中国で発達した料理。材料・調味料・調理法の種類が多い。大きくは北京料理・上海料理・四川料理・広東料理の4大料理系統に分かれる。日本の卓袱しっぽく料理・普茶料理は、その日本化したもの。中華料理。

⇒ちゅうごく【中国】

ちゅう‐ごし【中腰】

腰を半ばあげて立ちかかった姿勢。「―になる」

ちゅう‐ごしょう【中小姓・中小性】‥シヤウ

江戸時代の諸藩の職名。小姓組と徒士かち衆との中間の身分で、外出する主君に随行し、また配膳役に従事。小十人。

ちゅうこ‐ぶん【中古文】

平安時代の仮名文。

⇒ちゅう‐こ【中古】

ちゅうこ‐ぶんがく【中古文学】

(→)平安時代文学に同じ。

⇒ちゅう‐こ【中古】

ちゅう‐こん【中根】

〔仏〕機根が中位のこと。中程度の素質・能力。中機。→上根→下根げこん

ちゅう‐こん【忠魂】

①まごころ。忠節の心。「―義魄ぎはく」

②忠義を尽くして死んだ人のたましい。「―碑」

ちゅう‐こん【柱根】

①建物の柱の根の部分。

②(→)支柱根に同じ。

ちゅう‐さ【中佐】

陸海軍将校の階級の一つ。大佐の下、少佐の上の位。

ちゅう‐ざ【中座】

①談話・用事・集会などの中途で座を去ること。「所用で―する」

②江戸時代の京都の町役人の一つ。鉄棒曳かなぼうひき、囚人の縄取などを勤めたもの。

ちゅう‐さい【中祭】

旧祭祀令により伊勢神宮およびその他の神社で行なった重要な祭祀で、大祭に次ぐもの。歳旦祭・元始祭・紀元節祭・天長節祭・明治節祭など。

ちゅう‐さい【仲裁】

争いの間に入り、双方を和解させること。仲直りの取持ち。法的には、当事者を直ちに拘束する点が、当事者の承諾をまって拘束する調停と異なる。「―に入る」→仲裁裁定→調停2。

⇒ちゅうさい‐けいやく【仲裁契約】

⇒ちゅうさい‐さいてい【仲裁裁定】

⇒ちゅうさい‐さいばん【仲裁裁判】

⇒ちゅうさい‐はんだん【仲裁判断】

ちゅう‐さい【厨宰】

料理をつかさどる人。厨人。

ちゅう‐ざい【肘材】チウ‥

(形が肘ひじに似ているからいう)ある角度で交わる2個の材料を堅牢に固定するための構材。

ちゅう‐ざい【駐在】

①一定の場所にとどまっていること。

②官吏・商社員などが派遣されて、職務のためにその地にとどまること。「―員」

③駐在所の略。また、駐在所にいる巡査。「―さん」

⇒ちゅうざい‐こく【駐在国】

⇒ちゅうざい‐しょ【駐在所】

ちゅうさい‐けいやく【仲裁契約】

1名または数名の仲裁人を選定して私法上の法律関係についての現在または将来の争いの仲裁をさせ、これに服することを目的とする当事者間の契約。また、国際紛争を国際裁判に付託すべきことを約する国家間の合意。

⇒ちゅう‐さい【仲裁】

ちゅうざい‐こく【駐在国】

大使・公使などが命ぜられて駐在している国。

⇒ちゅう‐ざい【駐在】

ちゅうさい‐さいてい【仲裁裁定】

労働関係調整法および特定独立行政法人等労働関係法により労働委員会が労働争議に関して、その解決のための裁断を与えること。労働協約と同じ効力がある。

⇒ちゅう‐さい【仲裁】

ちゅうさい‐さいばん【仲裁裁判】

国際紛争を、紛争当事国が合意により選任した第三者の判断に従って解決する制度。第三者を当事国が選ぶ点で国際司法裁判と異なり、その判断が法的拘束力をもつ点で国際調停と異なる。

⇒ちゅう‐さい【仲裁】

ちゅう‐さいしき【中彩色】

極彩色と淡彩色との中間の彩色。

ちゅうざい‐しょ【駐在所】

駐在する所。特に、巡査が受持の区域内に駐在して警察事務を取り扱う所。→派出所

⇒ちゅう‐ざい【駐在】

ちゅうさい‐はんだん【仲裁判断】

仲裁契約に基づき、当事者の合意または裁判所の選定による仲裁人が、その民事上の争いについて下す判断。当事者間に確定判決と同じ効力を生ずる。

⇒ちゅう‐さい【仲裁】

ちゅう‐さぎ【中鷺】

サギの一種。全身純白色でダイサギ・コサギとともに「しらさぎ」と呼ばれる。夏には蓑毛みのげを生ずる。嘴くちばしは夏は黒色、冬は黄色。水田に多く、日本各地をはじめ、アフリカ・南アジア・オーストラリアに分布し、冬は暖地に移動。シマメグリ。

チュウサギ

撮影:小宮輝之

ちゅう‐さく【籌策】チウ‥

(「籌」は、はかる意)

①はかりごと。計略。

②仲介。仲裁。三人法師「糟谷こそ二条殿の女房たちを恋ひ申し、将軍の御―にてありけるが」

ちゅう‐さつ【誅殺】

罪ある者を殺すこと。

ちゅう‐さつ【駐箚】

官吏などが職務上、その地に滞在すること。駐在。「フランス―大使」

ちゅう‐ざら【中皿】

中位の大きさの皿。

ちゅう‐さん【中産】

中位の大きさの財産。また、その所有者。

⇒ちゅうさん‐かいきゅう【中産階級】

ちゅう‐さん【昼三】チウ‥

(昼夜で揚代が3分さんぶであったからいう。「中三」とも書く)江戸吉原で、太夫・格子女郎のなくなった宝暦(1751〜1764)以後、最高位の女郎の称。古くは散茶女と呼んだ。

ちゅう‐さん【昼餐】チウ‥

ひるめし。昼食。午餐。

ちゅう‐さん【籌算】チウ‥

①数をかぞえること。そろばん。かずとり。

②はかること。見積り。また、はかりごと。

ちゅうざん【中山】

①中国、春秋末・戦国時代の国名。白狄はくてき族が今の河北省に建てた小侯国で、初め鮮虞せんぐ国という。前408年魏に滅ぼされ、再興後、前296年趙に滅ぼされた。

②前漢代の封国名。→中山靖王。

③琉球の別称。→尚氏。

⇒ちゅうざん‐せいおう【中山靖王】

⇒ちゅうざん‐せいかん【中山世鑑】

⇒ちゅうざん‐でんしんろく【中山伝信録】

ちゅうさん‐かいきゅう【中産階級】‥キフ

(→)中間階級2に同じ。

⇒ちゅう‐さん【中産】

ちゅう‐さんかん‐ちいき【中山間地域】‥ヰキ

農林統計の地域区分の一つ。平野の周辺から山地に至る、平坦な耕地が少ない地域。日本の耕地全体の約40パーセントを占める。

ちゅうざん‐せいおう【中山靖王】‥ワウ

前漢の景帝の子。劉勝。前154年、中山王に封。( 〜前113)→満城漢墓。

⇒ちゅうざん【中山】

ちゅうざん‐せいかん【中山世鑑】

琉球王国の最初の正史。国王の命で向象賢しょうしょうけんが編纂。首巻とあわせて全6巻。1650年(慶安3)の成立。和文体。これを漢訳・校訂したものを「中山世譜」という。

⇒ちゅうざん【中山】

ちゅうさん‐たいふ【中散大夫】

正五位上の唐名。

ちゅうざん‐でんしんろく【中山伝信録】

清の徐葆光の撰。6巻。康

ちゅう‐さく【籌策】チウ‥

(「籌」は、はかる意)

①はかりごと。計略。

②仲介。仲裁。三人法師「糟谷こそ二条殿の女房たちを恋ひ申し、将軍の御―にてありけるが」

ちゅう‐さつ【誅殺】

罪ある者を殺すこと。

ちゅう‐さつ【駐箚】

官吏などが職務上、その地に滞在すること。駐在。「フランス―大使」

ちゅう‐ざら【中皿】

中位の大きさの皿。

ちゅう‐さん【中産】

中位の大きさの財産。また、その所有者。

⇒ちゅうさん‐かいきゅう【中産階級】

ちゅう‐さん【昼三】チウ‥

(昼夜で揚代が3分さんぶであったからいう。「中三」とも書く)江戸吉原で、太夫・格子女郎のなくなった宝暦(1751〜1764)以後、最高位の女郎の称。古くは散茶女と呼んだ。

ちゅう‐さん【昼餐】チウ‥

ひるめし。昼食。午餐。

ちゅう‐さん【籌算】チウ‥

①数をかぞえること。そろばん。かずとり。

②はかること。見積り。また、はかりごと。

ちゅうざん【中山】

①中国、春秋末・戦国時代の国名。白狄はくてき族が今の河北省に建てた小侯国で、初め鮮虞せんぐ国という。前408年魏に滅ぼされ、再興後、前296年趙に滅ぼされた。

②前漢代の封国名。→中山靖王。

③琉球の別称。→尚氏。

⇒ちゅうざん‐せいおう【中山靖王】

⇒ちゅうざん‐せいかん【中山世鑑】

⇒ちゅうざん‐でんしんろく【中山伝信録】

ちゅうさん‐かいきゅう【中産階級】‥キフ

(→)中間階級2に同じ。

⇒ちゅう‐さん【中産】

ちゅう‐さんかん‐ちいき【中山間地域】‥ヰキ

農林統計の地域区分の一つ。平野の周辺から山地に至る、平坦な耕地が少ない地域。日本の耕地全体の約40パーセントを占める。

ちゅうざん‐せいおう【中山靖王】‥ワウ

前漢の景帝の子。劉勝。前154年、中山王に封。( 〜前113)→満城漢墓。

⇒ちゅうざん【中山】

ちゅうざん‐せいかん【中山世鑑】

琉球王国の最初の正史。国王の命で向象賢しょうしょうけんが編纂。首巻とあわせて全6巻。1650年(慶安3)の成立。和文体。これを漢訳・校訂したものを「中山世譜」という。

⇒ちゅうざん【中山】

ちゅうさん‐たいふ【中散大夫】

正五位上の唐名。

ちゅうざん‐でんしんろく【中山伝信録】

清の徐葆光の撰。6巻。康 帝の時、冊封さくほう副使として琉球に渡った際の復命報告書。1721年成る。

⇒ちゅうざん【中山】

ちゅうざん‐ぽ【仲山甫】

周代、魯の献公の子。樊侯はんこう。宣王の卿士となって周室を補佐した。

ちゅうざん‐りょう【中山陵】

(「中山」は孫文の号)中国南京の東郊、紫金山の中腹にある孫文の墓地。

ちゅう‐し【中子】

2番目の子。第2子。史記抄「長子伯夷少子叔斉と譲やうて逃るほどに―が即位したぞ」

ちゅう‐し【中止】

途中でやめること。いったん計画しながらやめること。「雨天のため―する」

⇒ちゅうし‐はん【中止犯】

⇒ちゅうし‐ほう【中止法】

⇒ちゅうし‐みすい【中止未遂】

ちゅう‐し【中使】

(禁中の使者の意)勅使。

ちゅう‐し【中祀】

律令制で、3日間潔斎して行う祭祀。延喜式では祈年としごい祭・月次つきなみ祭・神嘗かんなめ祭・新嘗にいなめ祭・賀茂祭など。→大祀→小祀

ちゅう‐し【中指】

なかゆび。〈日葡辞書〉

ちゅう‐し【忠士】

①誠実な人。

②忠義を尽くす武士。

ちゅう‐し【忠死】

忠義のために死ぬこと。

ちゅう‐し【注視】

視力を集中して見つめること。注目。中村正直、西国立志編「久しくその画を―せる後」。「手元を―する」

ちゅう‐し【胄子】チウ‥

①天子より卿大夫に至るまでの、あとつぎの子。総領。

②転じて、卿大夫の子弟・学生。

ちゅう‐し【鈕子】チウ‥

(→)鈕ちゅうに同じ。

ちゅう‐じ【中耳】

聴覚器官の一部。内耳とともに側頭骨の岩様部内にあって、鼓室と耳管とから成る。外側は鼓膜を隔てて外耳道に、内前方は耳管によって咽頭に開き、一方内耳に接する。内部に3個の耳小骨が連なり、鼓膜の振動を内耳に伝達する。→耳(図)。

⇒ちゅうじ‐えん【中耳炎】

ちゅう‐じ【中使】

(→)小猿鉤こざるかぎに同じ。

ちゅうじ【仲尼】‥ヂ

孔子の字あざな。

ちゅうじ‐えん【中耳炎】

中耳に発生する炎症。多くは感冒などの鼻咽腔疾患が耳管より波及することにより、また、鼓膜外傷などの場合に発症する。高熱・劇痛を感じ、耳鳴りを生じる。単純性・化膿性・慢性などの型がある。

⇒ちゅう‐じ【中耳】

ちゅう‐じき【中食】

①1日2食の時、朝食と夕食の間にとる軽い食事。転じて、ひるめし。昼食。昨日は今日の物語「御ちご様の―を膳棚に上げおき」

②茶会で出す食事。

ちゅう‐じき【昼食】チウ‥

ひるめし。中食。午餐。〈運歩色葉集〉

ちゅう‐じく【中軸】‥ヂク

物の中央を貫く軸。転じて、物事の中心となるもの。「チームの―選手」

ちゅう‐しこ【中仕子・中鉋】

(→)中鉋なかがんなに同じ。

ちゅう‐しつ【中執】

中央執行委員(会)の略。

ちゅう‐じつ【忠実】

①まごころを尽くしてよくつとめること。「―な部下」

②実際の通りに正確に行うこと。「町並を―に再現する」

⇒ちゅうじつ‐ど【忠実度】

ちゅうしつ‐し【中質紙】

上質紙とざら紙との中間の品質の紙。化学パルプと砕木パルプとを主原料とし、印刷・事務・広告などに用いる。

ちゅうじつ‐ど【忠実度】

再生される音や表示される色の、元のもの通りに再現される度合。

⇒ちゅう‐じつ【忠実】

ちゅうし‐はん【中止犯】

(→)中止未遂に同じ。

⇒ちゅう‐し【中止】

ちゅうし‐ほう【中止法】‥ハフ

述語である用言の連用形を用いて、文を言いさしにする表現法。詩歌ではこの形のまま完結することもある。「山は高く、流れは早い」の「高く」、「雷をまねて腹掛やっとさせ」の「させ」の類。

⇒ちゅう‐し【中止】

ちゅうし‐みすい【中止未遂】

未遂の一種。未遂が自己の自発的な意思に基づく場合をいう。刑が減軽または免除される。中止犯。↔障害未遂

⇒ちゅう‐し【中止】

ちゅう‐しゃ【中社】

①古く、社格を3等に分けた第2位の神社。賀茂社・住吉社の類。

②官国幣社の第2位。官幣中社・国幣中社の類。

③中間にある社殿。→上宮

ちゅう‐しゃ【注射】

①水をそそぎかけること。転じて、ある物事に視線や注意を向けること。

②薬液を注射器で、生物体の組織または血液内に注入すること。「痛み止めを―する」「予防―」

⇒ちゅうしゃ‐き【注射器】

ちゅう‐しゃ【駐車】

自動車などを継続的にとめておくこと。道路交通法では、荷物の積み下ろしを除き5分以上車両をとめる場合をいうなど、「停車」と区別する。「―場」

ちゅう‐じゃ【忠邪】

忠であることとよこしまであること。忠義と邪悪。

ちゅうしゃ‐き【注射器】

体内に薬液を注入する器具。注射針とこれに連続して薬液を入れる容器とピストン(注射筒)とから成る。

⇒ちゅう‐しゃ【注射】

ちゅう‐しゃく【注釈・註釈】

注を入れて本文の意義をときあかすこと。注解。「語句を―する」「―書」

ちゅう‐しゃく【駐錫】

〔仏〕(錫杖を駐とどめる意)一寺一山に僧侶が止住すること。

ちゅう‐じゃく【鍮石】

①ペルシアに産出するという天然産の真鍮しんちゅう。

②真鍮の別名。

③芥子からし粉。色が2に似るところから。

ちゅう‐しゃくしぎ【中杓鷸】

シギの一種。長く、下方に湾曲した嘴くちばしを持つ。形・色はダイシャクシギに似るが、小形。北半球北部で繁殖。渡りの途中、日本各地を通過する。

ちゅうじゃく‐もん【中雀門】

①(「中雀」は「鍮石」の当て字)扉に真鍮の金具を打ちつけた門。

②江戸城内の門の一つ。

ちゅう‐しゅ【中酒】

①食事の時に飲む酒。また、茶の湯の会席に出される酒。狂言、福の神「さて―には古酒をいやといふほど盛るならば」

②酒宴の中ほど。

③酒にあてられること。二日酔い。

ちゅう‐じゅ【中寿】

80歳(または100歳)の賀。→上寿じょうじゅ

ちゅう‐じゅ【中綬】

勲章の綬の中位のもの。旭日中綬章・瑞宝中綬章を佩おびるのに用いる。

ちゅう‐しゅう【中州】‥シウ

①中国河南省の称。古代、九州の中央に位置したからいう。

②(中央に位置する国の意)中国。中華。

③日本国の中央の地。

ちゅう‐しゅう【中秋】‥シウ

(チュウジュウとも)陰暦8月15日の称。〈[季]秋〉

⇒ちゅうしゅう‐の‐めいげつ【中秋の名月】

⇒ちゅうしゅう‐むげつ【中秋無月】

ちゅう‐しゅう【仲秋】‥シウ

(秋の3カ月の真ん中の意。チュウジュウとも)陰暦8月の異称。〈[季]秋〉

ちゅうしゅう‐の‐めいげつ【中秋の名月】‥シウ‥

陰暦八月十五夜の月。団子・衣被きぬかつぎ・薄すすきなどを供えて月見をする。仲秋の名月。芋名月。

⇒ちゅう‐しゅう【中秋】

ちゅうしゅう‐むげつ【中秋無月】‥シウ‥

天気が悪くて、中秋の名月が見られないこと。

⇒ちゅう‐しゅう【中秋】

ちゅうしゅ‐こつ【中手骨】

手のひらを形作る5本の骨。手骨の一部をなし、手根骨と指骨の間にある。掌骨。

ちゅう‐しゅつ【抽出】チウ‥

①ぬき出すこと。ひき出すこと。特に、推測統計で母集団から標本をぬき出すこと。サンプリング。「無作為―」

②(extraction)固体・液体からある物質を、液体で溶解してとり出すこと。エーテルまたは四塩化炭素を溶媒として大豆から油をとり出す類。

ちゅう‐しゅん【仲春】

(春の3カ月の真ん中の意)陰暦2月の異称。〈[季]春〉

ちゅう‐じゅん【中旬】

月の、中の10日。11日から20日までの10日間。中浣ちゅうかん。→上旬→下旬

ちゅう‐じゅん【忠純】

一途いちずに忠義なこと。

ちゅう‐じゅん【忠順】

まごころをもって、上の者の言いつけに従うこと。忠実で従順であること。

ちゅう‐しょ【中書】

漢代の官名。正しくは中書謁者といい、宮廷の文書・詔勅などをつかさどった。

⇒ちゅうしょ‐おう【中書王】

⇒ちゅうしょ‐かく【中書格】

⇒ちゅうしょ‐しょう【中書省】

⇒ちゅうしょ‐れい【中書令】

ちゅう‐しょ【中暑】

(「中」は当たる意)暑気にあたって病気となること。あつさあたり。暑気あたり。

ちゅう‐しょ【籀書】チウ‥

(→)大篆だいてんに同じ。

ちゅう‐じょ【忠恕】

まごころとおもいやりとがあること。忠実で同情心が厚いこと。

ちゅう‐じょ【誅鋤】

①草などをすき除いて根絶やしにすること。

②悪人を殺し絶やすこと。

ちゅう‐しょう【中小】‥セウ

規模が中くらい以下であること。「―のメーカー」

⇒ちゅうしょう‐きぎょう【中小企業】

⇒ちゅうしょうきぎょう‐きほんほう【中小企業基本法】

⇒ちゅうしょうきぎょう‐きんゆうこうこ【中小企業金融公庫】

⇒ちゅうしょうきぎょう‐しんだんし【中小企業診断士】

⇒ちゅうしょうきぎょう‐ちょう【中小企業庁】

⇒ちゅうしょうきぎょうとう‐きょうどうくみあい【中小企業等協同組合】

⇒ちゅうしょう‐してつ【中小私鉄】

ちゅう‐しょう【中生】‥シヤウ

〔仏〕極楽浄土に往生するものの階位、上品じょうぼん・中品・下品のおのおのの中位。→上生→下生

ちゅう‐しょう【中宵】‥セウ

よなか。夜半。

ちゅう‐しょう【中称】

空間的・心理的に聞き手の圏内にある事物・場所・方向を指示するのに用いる代名詞の称。「そ」「それ」「そこ」「そなた」の類。→近称→遠称

ちゅう‐しょう【中傷】‥シヤウ

無実のことを言って他人の名誉を傷つけること。「ライバルを―する」「誹謗―」

ちゅう‐しょう【中霄】‥セウ

なかぞら。中天。

ちゅう‐しょう【仲商】‥シヤウ

陰暦8月の異称。仲秋。

ちゅう‐しょう【忠賞】‥シヤウ

忠功に対して賞を与えること。

ちゅう‐しょう【抽象】チウシヤウ

(abstraction)事物または表象の或る側面・性質を抽ぬき離して把握する心的作用。その際おのずから他の側面・性質を排除する作用を伴うが、これを捨象という。一般概念は多数の事物・表象間の共通の側面・性質を抽象して構成される。〈哲学字彙〉↔具象↔具体。→限定。

⇒ちゅうしょう‐が【抽象画】

⇒ちゅうしょう‐がいねん【抽象概念】

⇒ちゅうしょう‐げいじゅつ【抽象芸術】

⇒ちゅうしょう‐だいすうがく【抽象代数学】

⇒ちゅうしょう‐てき【抽象的】

⇒ちゅうしょうひょうげん‐しゅぎ【抽象表現主義】

⇒ちゅうしょう‐めいし【抽象名詞】

⇒ちゅうしょう‐ろん【抽象論】

ちゅう‐しょう【抽賞】チウシヤウ

多くのものの中からひきぬいて賞すること。

ちゅう‐しょう【昼餉】チウシヤウ

ひるめし。昼食。ひるげ。

ちゅう‐じょう【中丞】

①中国の官名。監察の官たる御史中丞で、御史台の副長官。漢代から明初に至る。

②中弁の唐名。

ちゅう‐じょう【中将】‥ジヤウ

①古代、左右近衛府の次官のうち、少将より上位のもの。大将の下に位し、少将と併称して次将または介ともいう。また、天平以後授刀衛の次官、外衛府の次官。

②陸海軍将校の階級の一つ。大将の下、少将の上。

③能面。眉根を寄せた色白の男面。貴公子の霊に用いる。

中将

帝の時、冊封さくほう副使として琉球に渡った際の復命報告書。1721年成る。

⇒ちゅうざん【中山】

ちゅうざん‐ぽ【仲山甫】

周代、魯の献公の子。樊侯はんこう。宣王の卿士となって周室を補佐した。

ちゅうざん‐りょう【中山陵】

(「中山」は孫文の号)中国南京の東郊、紫金山の中腹にある孫文の墓地。

ちゅう‐し【中子】

2番目の子。第2子。史記抄「長子伯夷少子叔斉と譲やうて逃るほどに―が即位したぞ」

ちゅう‐し【中止】

途中でやめること。いったん計画しながらやめること。「雨天のため―する」

⇒ちゅうし‐はん【中止犯】

⇒ちゅうし‐ほう【中止法】

⇒ちゅうし‐みすい【中止未遂】

ちゅう‐し【中使】

(禁中の使者の意)勅使。

ちゅう‐し【中祀】

律令制で、3日間潔斎して行う祭祀。延喜式では祈年としごい祭・月次つきなみ祭・神嘗かんなめ祭・新嘗にいなめ祭・賀茂祭など。→大祀→小祀

ちゅう‐し【中指】

なかゆび。〈日葡辞書〉

ちゅう‐し【忠士】

①誠実な人。

②忠義を尽くす武士。

ちゅう‐し【忠死】

忠義のために死ぬこと。

ちゅう‐し【注視】

視力を集中して見つめること。注目。中村正直、西国立志編「久しくその画を―せる後」。「手元を―する」

ちゅう‐し【胄子】チウ‥

①天子より卿大夫に至るまでの、あとつぎの子。総領。

②転じて、卿大夫の子弟・学生。

ちゅう‐し【鈕子】チウ‥

(→)鈕ちゅうに同じ。

ちゅう‐じ【中耳】

聴覚器官の一部。内耳とともに側頭骨の岩様部内にあって、鼓室と耳管とから成る。外側は鼓膜を隔てて外耳道に、内前方は耳管によって咽頭に開き、一方内耳に接する。内部に3個の耳小骨が連なり、鼓膜の振動を内耳に伝達する。→耳(図)。

⇒ちゅうじ‐えん【中耳炎】

ちゅう‐じ【中使】

(→)小猿鉤こざるかぎに同じ。

ちゅうじ【仲尼】‥ヂ

孔子の字あざな。

ちゅうじ‐えん【中耳炎】

中耳に発生する炎症。多くは感冒などの鼻咽腔疾患が耳管より波及することにより、また、鼓膜外傷などの場合に発症する。高熱・劇痛を感じ、耳鳴りを生じる。単純性・化膿性・慢性などの型がある。

⇒ちゅう‐じ【中耳】

ちゅう‐じき【中食】

①1日2食の時、朝食と夕食の間にとる軽い食事。転じて、ひるめし。昼食。昨日は今日の物語「御ちご様の―を膳棚に上げおき」

②茶会で出す食事。

ちゅう‐じき【昼食】チウ‥

ひるめし。中食。午餐。〈運歩色葉集〉

ちゅう‐じく【中軸】‥ヂク

物の中央を貫く軸。転じて、物事の中心となるもの。「チームの―選手」

ちゅう‐しこ【中仕子・中鉋】

(→)中鉋なかがんなに同じ。

ちゅう‐しつ【中執】

中央執行委員(会)の略。

ちゅう‐じつ【忠実】

①まごころを尽くしてよくつとめること。「―な部下」

②実際の通りに正確に行うこと。「町並を―に再現する」

⇒ちゅうじつ‐ど【忠実度】

ちゅうしつ‐し【中質紙】

上質紙とざら紙との中間の品質の紙。化学パルプと砕木パルプとを主原料とし、印刷・事務・広告などに用いる。

ちゅうじつ‐ど【忠実度】

再生される音や表示される色の、元のもの通りに再現される度合。

⇒ちゅう‐じつ【忠実】

ちゅうし‐はん【中止犯】

(→)中止未遂に同じ。

⇒ちゅう‐し【中止】

ちゅうし‐ほう【中止法】‥ハフ

述語である用言の連用形を用いて、文を言いさしにする表現法。詩歌ではこの形のまま完結することもある。「山は高く、流れは早い」の「高く」、「雷をまねて腹掛やっとさせ」の「させ」の類。

⇒ちゅう‐し【中止】

ちゅうし‐みすい【中止未遂】

未遂の一種。未遂が自己の自発的な意思に基づく場合をいう。刑が減軽または免除される。中止犯。↔障害未遂

⇒ちゅう‐し【中止】

ちゅう‐しゃ【中社】

①古く、社格を3等に分けた第2位の神社。賀茂社・住吉社の類。

②官国幣社の第2位。官幣中社・国幣中社の類。

③中間にある社殿。→上宮

ちゅう‐しゃ【注射】

①水をそそぎかけること。転じて、ある物事に視線や注意を向けること。

②薬液を注射器で、生物体の組織または血液内に注入すること。「痛み止めを―する」「予防―」

⇒ちゅうしゃ‐き【注射器】

ちゅう‐しゃ【駐車】

自動車などを継続的にとめておくこと。道路交通法では、荷物の積み下ろしを除き5分以上車両をとめる場合をいうなど、「停車」と区別する。「―場」

ちゅう‐じゃ【忠邪】

忠であることとよこしまであること。忠義と邪悪。

ちゅうしゃ‐き【注射器】

体内に薬液を注入する器具。注射針とこれに連続して薬液を入れる容器とピストン(注射筒)とから成る。

⇒ちゅう‐しゃ【注射】

ちゅう‐しゃく【注釈・註釈】

注を入れて本文の意義をときあかすこと。注解。「語句を―する」「―書」

ちゅう‐しゃく【駐錫】

〔仏〕(錫杖を駐とどめる意)一寺一山に僧侶が止住すること。

ちゅう‐じゃく【鍮石】

①ペルシアに産出するという天然産の真鍮しんちゅう。

②真鍮の別名。

③芥子からし粉。色が2に似るところから。

ちゅう‐しゃくしぎ【中杓鷸】

シギの一種。長く、下方に湾曲した嘴くちばしを持つ。形・色はダイシャクシギに似るが、小形。北半球北部で繁殖。渡りの途中、日本各地を通過する。

ちゅうじゃく‐もん【中雀門】

①(「中雀」は「鍮石」の当て字)扉に真鍮の金具を打ちつけた門。

②江戸城内の門の一つ。

ちゅう‐しゅ【中酒】

①食事の時に飲む酒。また、茶の湯の会席に出される酒。狂言、福の神「さて―には古酒をいやといふほど盛るならば」

②酒宴の中ほど。

③酒にあてられること。二日酔い。

ちゅう‐じゅ【中寿】

80歳(または100歳)の賀。→上寿じょうじゅ

ちゅう‐じゅ【中綬】

勲章の綬の中位のもの。旭日中綬章・瑞宝中綬章を佩おびるのに用いる。

ちゅう‐しゅう【中州】‥シウ

①中国河南省の称。古代、九州の中央に位置したからいう。

②(中央に位置する国の意)中国。中華。

③日本国の中央の地。

ちゅう‐しゅう【中秋】‥シウ

(チュウジュウとも)陰暦8月15日の称。〈[季]秋〉

⇒ちゅうしゅう‐の‐めいげつ【中秋の名月】

⇒ちゅうしゅう‐むげつ【中秋無月】

ちゅう‐しゅう【仲秋】‥シウ

(秋の3カ月の真ん中の意。チュウジュウとも)陰暦8月の異称。〈[季]秋〉

ちゅうしゅう‐の‐めいげつ【中秋の名月】‥シウ‥

陰暦八月十五夜の月。団子・衣被きぬかつぎ・薄すすきなどを供えて月見をする。仲秋の名月。芋名月。

⇒ちゅう‐しゅう【中秋】

ちゅうしゅう‐むげつ【中秋無月】‥シウ‥

天気が悪くて、中秋の名月が見られないこと。

⇒ちゅう‐しゅう【中秋】

ちゅうしゅ‐こつ【中手骨】

手のひらを形作る5本の骨。手骨の一部をなし、手根骨と指骨の間にある。掌骨。

ちゅう‐しゅつ【抽出】チウ‥

①ぬき出すこと。ひき出すこと。特に、推測統計で母集団から標本をぬき出すこと。サンプリング。「無作為―」

②(extraction)固体・液体からある物質を、液体で溶解してとり出すこと。エーテルまたは四塩化炭素を溶媒として大豆から油をとり出す類。

ちゅう‐しゅん【仲春】

(春の3カ月の真ん中の意)陰暦2月の異称。〈[季]春〉

ちゅう‐じゅん【中旬】

月の、中の10日。11日から20日までの10日間。中浣ちゅうかん。→上旬→下旬

ちゅう‐じゅん【忠純】

一途いちずに忠義なこと。

ちゅう‐じゅん【忠順】

まごころをもって、上の者の言いつけに従うこと。忠実で従順であること。

ちゅう‐しょ【中書】

漢代の官名。正しくは中書謁者といい、宮廷の文書・詔勅などをつかさどった。

⇒ちゅうしょ‐おう【中書王】

⇒ちゅうしょ‐かく【中書格】

⇒ちゅうしょ‐しょう【中書省】

⇒ちゅうしょ‐れい【中書令】

ちゅう‐しょ【中暑】

(「中」は当たる意)暑気にあたって病気となること。あつさあたり。暑気あたり。

ちゅう‐しょ【籀書】チウ‥

(→)大篆だいてんに同じ。

ちゅう‐じょ【忠恕】

まごころとおもいやりとがあること。忠実で同情心が厚いこと。

ちゅう‐じょ【誅鋤】

①草などをすき除いて根絶やしにすること。

②悪人を殺し絶やすこと。

ちゅう‐しょう【中小】‥セウ

規模が中くらい以下であること。「―のメーカー」

⇒ちゅうしょう‐きぎょう【中小企業】

⇒ちゅうしょうきぎょう‐きほんほう【中小企業基本法】

⇒ちゅうしょうきぎょう‐きんゆうこうこ【中小企業金融公庫】

⇒ちゅうしょうきぎょう‐しんだんし【中小企業診断士】

⇒ちゅうしょうきぎょう‐ちょう【中小企業庁】

⇒ちゅうしょうきぎょうとう‐きょうどうくみあい【中小企業等協同組合】

⇒ちゅうしょう‐してつ【中小私鉄】

ちゅう‐しょう【中生】‥シヤウ

〔仏〕極楽浄土に往生するものの階位、上品じょうぼん・中品・下品のおのおのの中位。→上生→下生

ちゅう‐しょう【中宵】‥セウ

よなか。夜半。

ちゅう‐しょう【中称】

空間的・心理的に聞き手の圏内にある事物・場所・方向を指示するのに用いる代名詞の称。「そ」「それ」「そこ」「そなた」の類。→近称→遠称

ちゅう‐しょう【中傷】‥シヤウ

無実のことを言って他人の名誉を傷つけること。「ライバルを―する」「誹謗―」

ちゅう‐しょう【中霄】‥セウ

なかぞら。中天。

ちゅう‐しょう【仲商】‥シヤウ

陰暦8月の異称。仲秋。

ちゅう‐しょう【忠賞】‥シヤウ

忠功に対して賞を与えること。

ちゅう‐しょう【抽象】チウシヤウ

(abstraction)事物または表象の或る側面・性質を抽ぬき離して把握する心的作用。その際おのずから他の側面・性質を排除する作用を伴うが、これを捨象という。一般概念は多数の事物・表象間の共通の側面・性質を抽象して構成される。〈哲学字彙〉↔具象↔具体。→限定。

⇒ちゅうしょう‐が【抽象画】

⇒ちゅうしょう‐がいねん【抽象概念】

⇒ちゅうしょう‐げいじゅつ【抽象芸術】

⇒ちゅうしょう‐だいすうがく【抽象代数学】

⇒ちゅうしょう‐てき【抽象的】

⇒ちゅうしょうひょうげん‐しゅぎ【抽象表現主義】

⇒ちゅうしょう‐めいし【抽象名詞】

⇒ちゅうしょう‐ろん【抽象論】

ちゅう‐しょう【抽賞】チウシヤウ

多くのものの中からひきぬいて賞すること。

ちゅう‐しょう【昼餉】チウシヤウ

ひるめし。昼食。ひるげ。

ちゅう‐じょう【中丞】

①中国の官名。監察の官たる御史中丞で、御史台の副長官。漢代から明初に至る。

②中弁の唐名。

ちゅう‐じょう【中将】‥ジヤウ

①古代、左右近衛府の次官のうち、少将より上位のもの。大将の下に位し、少将と併称して次将または介ともいう。また、天平以後授刀衛の次官、外衛府の次官。

②陸海軍将校の階級の一つ。大将の下、少将の上。

③能面。眉根を寄せた色白の男面。貴公子の霊に用いる。

中将

中将

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

中将

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

ちゅう‐じょう【中情】‥ジヤウ

心のうち。心中。内心。

ちゅう‐じょう【拄杖】‥ヂヤウ

(チュウは慣用音)

⇒しゅじょう

ちゅう‐じょう【柱状】‥ジヤウ

柱に似た形。

⇒ちゅうじょう‐グラフ【柱状グラフ】

⇒ちゅうじょう‐せつり【柱状節理】

ちゅう‐じょう【衷情】‥ジヤウ

まごころ。まこと。誠心。「―を訴える」

ちゅうしょう‐が【抽象画】チウシヤウグワ

対象の再現ではなく、幾何学的・有機的形態を用い、形と色を自律的に扱って、自然界とは別個の効果を表そうとする絵画。1910年代初めにカンディンスキー・モンドリアン・マレーヴィチらが創始。

⇒ちゅう‐しょう【抽象】

ちゅうしょう‐がいねん【抽象概念】チウシヤウ‥

(abstract concept)具体的な個物ではなく、その個物に属しはするが、それから分離して考えられうる性質や関係を指す概念。

①ある属性を対象から分離してとらえた概念(例えば人間性)。

②直接に知覚できないものの概念(例えば正義)。

③全体から切り離して一面的にとらえた物や性質の概念(例えば青)。

④意識が構成した概念(例えば義務・ペガサス)。↔具体概念。

⇒ちゅう‐しょう【抽象】

ちゅう‐しょうぎ【中将棋】‥シヤウ‥

将棋の一種。盤は縦横12枡で、駒の数は92。駒をとりすてにし、再使用はできない。室町時代から江戸時代にかけて行われた。

ちゅうしょう‐きぎょう【中小企業】‥セウ‥ゲフ

経営規模が中以下の企業。中小企業基本法によれば、製造業・建設業・運輸業などでは資本金3億円以下ならびに従業員数が300人以下、卸売業では資本金1億円以下ならびに従業員数が100人以下、サービス業では資本金5000万円以下ならびに従業員数が100人以下、小売業では資本金5000万円以下ならびに従業員数が50人以下のもの。→小規模企業。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうしょうきぎょう‐きほんほう【中小企業基本法】‥セウ‥ゲフ‥ハフ

大企業と中小企業との格差を是正し、中小企業の成長発展を図り、それに従事する者の経済的・社会的地位の向上を目的とする法律。1963年制定。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうしょうきぎょう‐きんゆうこうこ【中小企業金融公庫】‥セウ‥ゲフ‥

中小企業に対する設備資金や長期運転資金の融資を専門的に行う、政府全額出資の金融機関。1953年設立。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうしょうきぎょう‐しんだんし【中小企業診断士】‥セウ‥ゲフ‥

中小企業経営の合理化を図る目的で相談・助言・指導を行う者。1963年の中小企業指導法により登録制度が行われている。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうしょうきぎょう‐ちょう【中小企業庁】‥セウ‥ゲフチヤウ

経済産業省の外局の一つ。中小企業振興対策などを扱う。1948年に設置。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうしょうきぎょうとう‐きょうどうくみあい【中小企業等協同組合】‥セウ‥ゲフ‥ケフ‥アヒ

中小企業等協同組合法(1949年)に基づき中小規模の商工業その他の事業を行う者、勤労者などが組織する協同組合。事業協同組合・事業協同小組合・火災共済協同組合・信用協同組合・協同組合連合会・企業組合の6種。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうじょう‐グラフ【柱状グラフ】‥ジヤウ‥

(→)ヒストグラムに同じ。

⇒ちゅう‐じょう【柱状】

ちゅうしょう‐げいじゅつ【抽象芸術】チウシヤウ‥

自然や現実の再現を離れ、線・形・色などの造形要素によって制作される芸術の総称。原始以来の芸術の基本傾向の一つで、今日まで多様な展開を見せる。

⇒ちゅう‐しょう【抽象】

ちゅうしょう‐してつ【中小私鉄】‥セウ‥

JR・東京メトロ・公営を除いた民営の鉄道のうち大手15社より規模の小さいもの。このうちでも営業収益の大きい新京成・山陽などは準大手私鉄と呼ばれる。↔大手私鉄

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうじょう‐せつり【柱状節理】‥ジヤウ‥

マグマが冷却固結する時に生じる柱状の割れ目。多く岩脈・岩床・溶岩などに生じる。兵庫県玄武洞・福井県東尋坊などは火山岩に生じた柱状節理のためにできた奇勝。

⇒ちゅう‐じょう【柱状】

ちゅうしょう‐だいすうがく【抽象代数学】チウシヤウ‥

公理主義の上にたつ代数学。群・環・体などを公理主義的に研究する。

⇒ちゅう‐しょう【抽象】

ちゅうしょう‐てき【抽象的】チウシヤウ‥

①抽象して事物の一般性をとらえるさま。

②現実から離れて具体性を欠いているさま。「―な議論」↔具体的。

⇒ちゅう‐しょう【抽象】

ちゅうじょう‐ひめ【中将姫】‥ジヤウ‥

伝説上の人物。横佩よこはき大臣藤原豊成の女むすめ。大和当麻たいま寺に入って法如と号。蓮茎の糸で観無量寿経の内容を表した曼荼羅まんだらを織る。一説に継母のため大和の雲雀山に捨てられ、無常を観じて当麻寺に籠もったともいう。能・浄瑠璃などに作られる。[reference]→当麻曼荼羅

ちゅう‐じょう【中情】‥ジヤウ

心のうち。心中。内心。

ちゅう‐じょう【拄杖】‥ヂヤウ

(チュウは慣用音)

⇒しゅじょう

ちゅう‐じょう【柱状】‥ジヤウ

柱に似た形。

⇒ちゅうじょう‐グラフ【柱状グラフ】

⇒ちゅうじょう‐せつり【柱状節理】

ちゅう‐じょう【衷情】‥ジヤウ

まごころ。まこと。誠心。「―を訴える」

ちゅうしょう‐が【抽象画】チウシヤウグワ

対象の再現ではなく、幾何学的・有機的形態を用い、形と色を自律的に扱って、自然界とは別個の効果を表そうとする絵画。1910年代初めにカンディンスキー・モンドリアン・マレーヴィチらが創始。

⇒ちゅう‐しょう【抽象】

ちゅうしょう‐がいねん【抽象概念】チウシヤウ‥

(abstract concept)具体的な個物ではなく、その個物に属しはするが、それから分離して考えられうる性質や関係を指す概念。

①ある属性を対象から分離してとらえた概念(例えば人間性)。

②直接に知覚できないものの概念(例えば正義)。

③全体から切り離して一面的にとらえた物や性質の概念(例えば青)。

④意識が構成した概念(例えば義務・ペガサス)。↔具体概念。

⇒ちゅう‐しょう【抽象】

ちゅう‐しょうぎ【中将棋】‥シヤウ‥

将棋の一種。盤は縦横12枡で、駒の数は92。駒をとりすてにし、再使用はできない。室町時代から江戸時代にかけて行われた。

ちゅうしょう‐きぎょう【中小企業】‥セウ‥ゲフ

経営規模が中以下の企業。中小企業基本法によれば、製造業・建設業・運輸業などでは資本金3億円以下ならびに従業員数が300人以下、卸売業では資本金1億円以下ならびに従業員数が100人以下、サービス業では資本金5000万円以下ならびに従業員数が100人以下、小売業では資本金5000万円以下ならびに従業員数が50人以下のもの。→小規模企業。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうしょうきぎょう‐きほんほう【中小企業基本法】‥セウ‥ゲフ‥ハフ

大企業と中小企業との格差を是正し、中小企業の成長発展を図り、それに従事する者の経済的・社会的地位の向上を目的とする法律。1963年制定。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうしょうきぎょう‐きんゆうこうこ【中小企業金融公庫】‥セウ‥ゲフ‥

中小企業に対する設備資金や長期運転資金の融資を専門的に行う、政府全額出資の金融機関。1953年設立。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうしょうきぎょう‐しんだんし【中小企業診断士】‥セウ‥ゲフ‥

中小企業経営の合理化を図る目的で相談・助言・指導を行う者。1963年の中小企業指導法により登録制度が行われている。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうしょうきぎょう‐ちょう【中小企業庁】‥セウ‥ゲフチヤウ

経済産業省の外局の一つ。中小企業振興対策などを扱う。1948年に設置。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうしょうきぎょうとう‐きょうどうくみあい【中小企業等協同組合】‥セウ‥ゲフ‥ケフ‥アヒ

中小企業等協同組合法(1949年)に基づき中小規模の商工業その他の事業を行う者、勤労者などが組織する協同組合。事業協同組合・事業協同小組合・火災共済協同組合・信用協同組合・協同組合連合会・企業組合の6種。

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうじょう‐グラフ【柱状グラフ】‥ジヤウ‥

(→)ヒストグラムに同じ。

⇒ちゅう‐じょう【柱状】

ちゅうしょう‐げいじゅつ【抽象芸術】チウシヤウ‥

自然や現実の再現を離れ、線・形・色などの造形要素によって制作される芸術の総称。原始以来の芸術の基本傾向の一つで、今日まで多様な展開を見せる。

⇒ちゅう‐しょう【抽象】

ちゅうしょう‐してつ【中小私鉄】‥セウ‥

JR・東京メトロ・公営を除いた民営の鉄道のうち大手15社より規模の小さいもの。このうちでも営業収益の大きい新京成・山陽などは準大手私鉄と呼ばれる。↔大手私鉄

⇒ちゅう‐しょう【中小】

ちゅうじょう‐せつり【柱状節理】‥ジヤウ‥

マグマが冷却固結する時に生じる柱状の割れ目。多く岩脈・岩床・溶岩などに生じる。兵庫県玄武洞・福井県東尋坊などは火山岩に生じた柱状節理のためにできた奇勝。

⇒ちゅう‐じょう【柱状】

ちゅうしょう‐だいすうがく【抽象代数学】チウシヤウ‥

公理主義の上にたつ代数学。群・環・体などを公理主義的に研究する。

⇒ちゅう‐しょう【抽象】

ちゅうしょう‐てき【抽象的】チウシヤウ‥

①抽象して事物の一般性をとらえるさま。

②現実から離れて具体性を欠いているさま。「―な議論」↔具体的。

⇒ちゅう‐しょう【抽象】

ちゅうじょう‐ひめ【中将姫】‥ジヤウ‥

伝説上の人物。横佩よこはき大臣藤原豊成の女むすめ。大和当麻たいま寺に入って法如と号。蓮茎の糸で観無量寿経の内容を表した曼荼羅まんだらを織る。一説に継母のため大和の雲雀山に捨てられ、無常を観じて当麻寺に籠もったともいう。能・浄瑠璃などに作られる。[reference]→当麻曼荼羅ちゅう‐こう【忠功】🔗⭐🔉

ちゅう‐こう【忠功】

忠義をつくして立てた功労。保元物語(金刀比羅本)「―をぬきんでば、日ごろの昇殿を不日に許さるべきなり」

ちゅう‐こう【忠孝】‥カウ🔗⭐🔉

ちゅう‐こう【忠孝】‥カウ

忠義と孝行。

⇒ちゅうこう‐いっぽん【忠孝一本】

⇒ちゅうこう‐そうぜん【忠孝双全】

ちゅう‐こう【忠厚】🔗⭐🔉

ちゅう‐こう【忠厚】

忠実で人情にあついこと。

ちゅうこう‐いっぽん【忠孝一本】‥カウ‥🔗⭐🔉

ちゅうこう‐いっぽん【忠孝一本】‥カウ‥

日本民族はすべて天祖の末裔で、皇室はその直系ゆえ、天皇は日本民族の家長であり、従って忠と孝とは本来一本であるとする説。水戸学派に始まる。

⇒ちゅう‐こう【忠孝】

ちゅうこう‐そうぜん【忠孝双全】‥カウサウ‥🔗⭐🔉

ちゅうこう‐そうぜん【忠孝双全】‥カウサウ‥

①忠孝ともに完全であること。忠孝両全。

②(謎語画題)忠を象徴する葵あおいと孝を象徴する萱草かんぞうとを描くもの。

⇒ちゅう‐こう【忠孝】

ちゅう‐こく【忠告】🔗⭐🔉

ちゅう‐こく【忠告】

まごころをもって他人の過失・欠点を指摘して戒めさとすこと。こころぞえ。「―に従う」

ちゅう‐こん【忠魂】🔗⭐🔉

ちゅう‐こん【忠魂】

①まごころ。忠節の心。「―義魄ぎはく」

②忠義を尽くして死んだ人のたましい。「―碑」

ちゅう‐し【忠士】🔗⭐🔉

ちゅう‐し【忠士】

①誠実な人。

②忠義を尽くす武士。

ちゅう‐し【忠死】🔗⭐🔉

ちゅう‐し【忠死】

忠義のために死ぬこと。

ちゅう‐じつ【忠実】🔗⭐🔉

ちゅう‐じつ【忠実】

①まごころを尽くしてよくつとめること。「―な部下」

②実際の通りに正確に行うこと。「町並を―に再現する」

⇒ちゅうじつ‐ど【忠実度】

ちゅうじつ‐ど【忠実度】🔗⭐🔉

ちゅうじつ‐ど【忠実度】

再生される音や表示される色の、元のもの通りに再現される度合。

⇒ちゅう‐じつ【忠実】

ちゅう‐じゃ【忠邪】🔗⭐🔉

ちゅう‐じゃ【忠邪】

忠であることとよこしまであること。忠義と邪悪。

ちゅう‐じゅん【忠純】🔗⭐🔉

ちゅう‐じゅん【忠純】

一途いちずに忠義なこと。

ちゅう‐じゅん【忠順】🔗⭐🔉

ちゅう‐じゅん【忠順】

まごころをもって、上の者の言いつけに従うこと。忠実で従順であること。

ちゅう‐じょ【忠恕】🔗⭐🔉

ちゅう‐じょ【忠恕】

まごころとおもいやりとがあること。忠実で同情心が厚いこと。

ちゅう‐しょう【忠賞】‥シヤウ🔗⭐🔉

ちゅう‐しょう【忠賞】‥シヤウ

忠功に対して賞を与えること。

ちゅう‐しん【忠心】🔗⭐🔉

ちゅう‐しん【忠心】

忠実な心。忠義の心。

ちゅう‐しん【忠臣】🔗⭐🔉

ちゅう‐しん【忠臣】

①忠義の臣。「―の諫言かんげん」

②准大臣の称。

⇒忠臣は二君に事えず

⇒忠臣を孝子の門に求む

ちゅう‐しん【忠信】🔗⭐🔉

ちゅう‐しん【忠信】

忠義と信実。誠実で正直なこと。

ちゅうしんぐら【忠臣蔵】🔗⭐🔉

ちゅうしんぐら【忠臣蔵】

①赤穂四十七士の敵討を主題とする浄瑠璃・歌舞伎狂言の総称。

②「仮名手本忠臣蔵」の略称。

→文献資料[仮名手本忠臣蔵(六段目)]

○忠臣は二君に事えずちゅうしんはにくんにつかえず🔗⭐🔉

○忠臣は二君に事えずちゅうしんはにくんにつかえず

[史記田単伝]忠臣はいったん主君を定めて仕えた以上、他の人には仕えない。史記は「貞女は二夫を更かえず」と続く。

⇒ちゅう‐しん【忠臣】

ちゅう‐しんぶん【中新聞】

明治中・後期、主として市井の出来事を扱った小こ新聞を基盤に、政論中心の大おお新聞の特色を合わせて発展した新聞の一形態。その後の主な一般新聞の原型になった。

ちゅうしん‐ふんか【中心噴火】‥クワ

火山の中央にある火口から噴火し、その周りに噴出物を堆積するような噴火。噴火口が円に近いもの。→割れ目噴火。

⇒ちゅう‐しん【中心】

ちゅうじん‐ゆかん【中腎輸管】‥クワン

中腎からの排泄管。脊椎動物の発生過程で、前腎が退化し中腎ができると、前腎輸管が縦裂二分し、その内側の一方が中腎と連絡して中腎輸管(ウォルフ管ともライディヒ管ともいう)に、他方がミュラー管になる。中腎管。

⇒ちゅう‐じん【中腎】

ちゅうしんりょく‐ば【中心力場】

力の作用線がすべて1定点を通るような力の場。力の大きさが1定点からの距離だけにより、方向によらないという条件を加えることが多い。

⇒ちゅう‐しん【中心】

○忠臣を孝子の門に求むちゅうしんをこうしのもんにもとむ🔗⭐🔉

○忠臣を孝子の門に求むちゅうしんをこうしのもんにもとむ

[後漢書韋彪伝]親に孝なるものは君にも忠だから、忠臣を求めようと思えば、孝子の家から求めよの意。

⇒ちゅう‐しん【忠臣】

ちゅう・す【中す】

〔自サ変〕

①まんなかに至る。

②まっさかりになる。

③片寄っていないさまになる。

ちゅう‐すい【虫垂】

盲腸の後内側壁から突出する指状部。人では長さ6〜8センチメートル、径6〜10ミリメートル。中空で曲がり、小孔で盲腸に通じる。粘膜はリンパ組織に富む。しばしば虫垂炎を起こす。虫様突起。

⇒ちゅうすい‐えん【虫垂炎】

ちゅう‐すい【宙水】チウ‥

⇒ちゅうみず

ちゅう‐すい【注水】

水をそそぐこと。また、その水。

ちゅうすい‐えん【虫垂炎】

虫垂に発生する炎症。大腸菌・連鎖球菌・葡萄球菌などによって起こる。上腹部および右下腹部の激痛、発熱があり、放置し進行すると穿孔せんこうして腹膜炎を併発する。俗にいう盲腸炎の大部分に当たる。虫様突起炎。

⇒ちゅう‐すい【虫垂】

ちゅうすい‐しょくぶつ【抽水植物】チウ‥

浅水に生活し、根は水底に存在し、茎・葉を高く水上にのばす植物。ハス・ガマ・マコモ・アシ・イの類。挺水ていすい植物。→水生植物

ちゅうすい‐どう【中水道】‥ダウ

一般の水道(上水道)に対して、飲用には不適だが洗滌などには使用できる水(中水)の水道。処理済の下水などを用いる。雑用水道・工業用水道など。

ちゅう‐すう【中枢】

(「枢」は戸のくるるで、開閉するのに重要な部分)

①主要な部分。事物を制動する根本。中心。「国家の―を占める」「―部」

②〔生〕(→)神経中枢に同じ。

⇒ちゅうすう‐いん【中枢院】

⇒ちゅうすう‐しんけいけい【中枢神経系】

ちゅうすう‐いん【中枢院】‥ヰン

①朝鮮王朝初期の官庁。出納・宿衛・軍機などをつかさどった。高麗の旧制を襲用。

②日本支配下の朝鮮で、朝鮮総督の諮問に応じた意見具申機関。旧慣調査・典籍刊行なども行なった。

⇒ちゅう‐すう【中枢】

ちゅうすう‐しんけいけい【中枢神経系】

集中化した神経系の中心部。受容器からの刺激を受け、それを筋肉などの効果器へ連絡する働きをする部分。無脊椎動物の神経節・腹髄、脊椎動物の脳・脊髄の類。→末梢神経→調整器

⇒ちゅう‐すう【中枢】

ちゅう・する【沖する・冲する】

〔自サ変〕[文]沖す(サ変)

高くのぼる。「天に―・する黒煙」

ちゅう・する【注する・註する】

〔他サ変〕[文]注す(サ変)

①しるす。書き記す。太平記8「着到を付けけるに十万六千余騎と―・せり」

②説きあかす。注をつける。

ちゅう・する【誅する】

〔他サ変〕[文]誅す(サ変)

①罪ある者を殺す。成敗する。「逆賊を―・する」

②攻め討つ。

ちゅう‐ずん【中旬】

⇒ちゅうじゅん。宇津保物語国譲上「かかる程に―になりぬ」

ちゅう‐せい【中生】

⇒ちゅうせい‐かい【中生界】

⇒ちゅうせい‐そう【中生層】

⇒ちゅうせい‐だい【中生代】

⇒ちゅうせい‐どうぶつ【中生動物】

ちゅう‐せい【中世】

①中ごろの世。なかつよ。

②歴史の時代区分の一つ。古代と近世(近代)との間、主として封建制を土台とする社会。西洋史では、ほぼ4世紀末ゲルマン民族の移動から15世紀半ば百年戦争の終結に至る時期を指す。日本史では、一般に12世紀末鎌倉幕府の成立から16世紀末室町幕府の滅亡までをいう。

⇒ちゅうせい‐ぶんがく【中世文学】

ちゅう‐せい【中正】

立場が偏らず正しいこと。「―の立場」「―な決定」

⇒ちゅうせい‐かん【中正官】

ちゅう‐せい【中性】

(neuter)

①中間の性質。

②〔化〕酸性と塩基性との中間にある状態。

③〔言〕「性せい4」参照。

④(→)間性かんせいに同じ。

⑤性ホルモンの不足などで男性または女性の特徴が顕著でない状態。

⑥陽または陰の電荷を帯びていない性質。

⇒ちゅうせい‐いちげん‐ろん【中性一元論】

⇒ちゅうせい‐か【中性花】

⇒ちゅうせい‐がん【中性岩】

⇒ちゅうせい‐し【中性子】

⇒ちゅうせい‐し【中性紙】

⇒ちゅうせいし‐せい【中性子星】

⇒ちゅうせいし‐ばくだん【中性子爆弾】

⇒ちゅうせい‐しぼう【中性脂肪】

⇒ちゅうせい‐しょくぶつ【中性植物】

⇒ちゅうせい‐せんざい【中性洗剤】

⇒ちゅうせい‐びし【中性微子】

ちゅう‐せい【中勢】

①1カ月以上半年以内の相場の動き。

②相場の大勢・小勢(目先)に対し、その中間的な情勢。

ちゅう‐せい【忠誠】

まごころ。まことを尽くす心。「―を誓う」

ちゅう‐ぜい【中背】

身長が高くもなく低くもないこと。普通の身長。「中肉―」

ちゅうせい‐いちげん‐ろん【中性一元論】

究極の実在は物的なものでも心的なものでもなく、中性的なものであるとする哲学的立場。マッハを先駆とし、W.ジェームズやラッセルによって主張される。新実在論。

⇒ちゅう‐せい【中性】

ちゅうせい‐か【中性花】‥クワ

雄しべも雌しべも退化して生殖機能を失った花。アジサイの装飾花やヒマワリの周辺の舌状花がその例。不実花。不登花。

⇒ちゅう‐せい【中性】

ちゅうせい‐かい【中生界】

中生代に形成された堆積岩と火成岩。変成岩に関しては、原岩が中生代に作られたもの。

⇒ちゅう‐せい【中生】

ちゅうせい‐かん【中正官】‥クワン

中国の魏晋南北朝時代の官名。九品中正の制度下で人物評定を職務とした。

⇒ちゅう‐せい【中正】

ちゅうせい‐がん【中性岩】

ケイ酸の含有量が酸性岩と塩基性岩との中間(52〜66パーセント)にある火成岩。安山岩の類。

⇒ちゅう‐せい【中性】

ちゅうせい‐し【中性子】

〔理〕(neutron)素粒子の一つ。陽子よりわずかに大きい質量を有し、電荷をもたず、物質中の透過性が強い。陽子とともに原子核を構成する。1932年、チャドウィックがアルファ粒子をベリリウムにぶつけたとき発見。ニュートロン。→陽子。

⇒ちゅう‐せい【中性】

ちゅうせい‐し【中性紙】

酸性の填料てんりょうや塗布剤(サイズ)を使用しない紙。長期間保存しても紙の劣化が少ない。→酸性紙。

⇒ちゅう‐せい【中性】

ちゅうせいし‐せい【中性子星】

主として中性子から成る極めて高密度の恒星。大質量星が進化の最後に自らの重力を支えきれずに崩壊し超新星爆発を起こす際に作られる。半径は約10キロメートル、密度は1立方センチメートルあたり10億トンにもなる。→パルサー。

⇒ちゅう‐せい【中性】

ちゅうせいし‐ばくだん【中性子爆弾】

核爆発の際、中性子の放出割合を大きくした核兵器。主に人間を殺傷する。

⇒ちゅう‐せい【中性】

ちゅうせい‐しぼう【中性脂肪】‥バウ

グリセリンと脂肪酸とが結合した単純脂質。植物では種子に多く、主として不飽和脂肪酸から成り、動物では皮下・腹壁などに多く、主として飽和脂肪酸から成る。油脂。中性脂質。

⇒ちゅう‐せい【中性】

ちゅうせい‐しょくぶつ【中性植物】

日照時間と関係なく花をつける植物。トマト・キュウリ・インゲンマメなど。→短日植物→長日植物。

⇒ちゅう‐せい【中性】

ちゅうせい‐せんざい【中性洗剤】

合成洗剤の一種。主として高級アルコールまたはアルキル‐ベンゼンを原料として作る。高級アルコール硫酸塩・アルキル‐ベンゼン‐スルホン酸塩の類。水に溶けて中性を示すので繊維を傷めず、また硬水や酸の中でも洗浄力がある。

⇒ちゅう‐せい【中性】

ちゅうせい‐そう【中生層】

中生代に形成された地層。

⇒ちゅう‐せい【中生】

ちゅうせい‐だい【中生代】

(Mesozoic Era)地質年代の一つ。古生代の後、新生代の前の時代で、約2億5000万年前から6500万年前まで。三畳紀・ジュラ紀・白亜紀に分ける。激烈な地殻変動がなく、陸上ではソテツ類・松柏類・シダ類が発展し、巨大な爬虫類が栄え、鳥類・哺乳類が現れた。海中ではアンモナイト・二枚貝類の発展が著しい。→地質年代(表)。

⇒ちゅう‐せい【中生】

ちゅうせい‐どうぶつ【中生動物】

無脊椎動物の一門。原生動物と後生動物との中間的な体制を持つと考えられる細胞数が少ない多細胞動物の一群。多くは寄生虫。分類学的には類縁性に疑義があり、退化した他の動物とも考えられ、便宜的な門とされる。代表種はイカやタコの腎嚢じんのう中に寄生する二胚虫類。

⇒ちゅう‐せい【中生】

ちゅうせい‐なんどう【忠清南道】‥ダウ

⇒チュンチョン‐ナムド

ちゅうせい‐びし【中性微子】

〔理〕(→)ニュートリノに同じ。

⇒ちゅう‐せい【中性】

ちゅうせい‐ぶんがく【中世文学】

中世に作られた文学。日本では普通、鎌倉・南北朝・室町時代の文学を指し、新たに軍記・連歌・謡曲・狂言・小歌などを生み、幽玄・有心うしん・無心などの文芸理論を構築。→鎌倉時代文学→室町時代文学

⇒ちゅう‐せい【中世】

ちゅうせい‐ほくどう【忠清北道】‥ダウ

⇒チュンチョン‐プクト

ちゅう‐せき【中夕】

よなか。夜半。

ちゅう‐せき【沖積】

流水のために土砂などが積み重なること。

⇒ちゅうせき‐すい【沖積錐】

⇒ちゅうせき‐せい【沖積世】

⇒ちゅうせき‐せんじょうち【沖積扇状地】

⇒ちゅうせき‐そう【沖積層】

⇒ちゅうせき‐ど【沖積土】

⇒ちゅうせき‐とう【沖積統】

⇒ちゅうせき‐へいや【沖積平野】

ちゅう‐せき【柱石】

①柱といしずえ。

②柱やいしずえのように頼みになる大切な人。「国家の―」

③〔地〕(→)スカポライトに同じ。

ちゅう‐せき【誅責】

罪をとがめ、せめただすこと。

ちゅう‐せき【疇昔】チウ‥

(「疇」は、さきにの意)

①きのう。昨日。

②先日。先ごろ。また、昔。

ちゅうせき‐すい【沖積錐】

沖積扇状地の傾斜のやや急なもの。

⇒ちゅう‐せき【沖積】

ちゅうせき‐せい【沖積世】

(Alluvial Epoch)(→)完新世に同じ。多くの沖積平野が形成された時代であるところからの名。

⇒ちゅう‐せき【沖積】

ちゅうせき‐せんじょうち【沖積扇状地】‥ジヤウ‥

(→)扇状地に同じ。

⇒ちゅう‐せき【沖積】

ちゅうせき‐そう【沖積層】

①沖積世(完新世)に生成した地層、すなわち地質学上最新の地層。沖積統。

②最後の氷期の最低温期(約2万年前)以後に、台地を刻む谷を埋めて堆積した、やわらかで水を含んだ粘土・泥炭など。

⇒ちゅう‐せき【沖積】

ちゅうせき‐ど【沖積土】

河水が運搬して漸次沈積して生じた土壌。↔風積土。

⇒ちゅう‐せき【沖積】

ちゅうせき‐とう【沖積統】

(→)沖積層1に同じ。

⇒ちゅう‐せき【沖積】

ちゅうせき‐へいや【沖積平野】

流水の堆積作用によって川筋に生じた平野。

⇒ちゅう‐せき【沖積】

ちゅうせつ【中説】

隋の王通が論語に擬して著したという師弟対話録。10巻。中の道を以て王道の実現を論じ、儒仏道三教の一致を主張。王通の子福郊・福畤らがその遺言に附会して作ったものという。文中子。

ちゅう‐せつ【忠節】

忠義を尽くすこと。君につくす節義。「―を尽くす」

ちゅう‐せつ【注説・註説】

書きしるして説くこと。説明を加えること。

ちゅう‐ぜつ【中絶】

①中途で絶えること。また、途中でやめること。中断。「研究が―する」

②人との関係が不仲になること。〈日葡辞書〉。醒睡笑「久しくまじはつて―す」

③人工妊娠中絶の略。

ちゅう‐せっきじだい【中石器時代】‥セキ‥

(新旧両石器時代の中間の時代の意)完新世の初め頃、細石器が盛んに用いられた時代。まだ農耕牧畜が行われず、旧石器時代的な狩猟採集経済段階にあった。