複数辞典一括検索+![]()

![]()

とし【年・歳】🔗⭐🔉

とし【年・歳】

①(同じ季節のめぐるまでの間。年に一度の収穫を基準にしたとも)時を測るのに用いる単位。通常は1月1日から12月31日まで。一年。暦年。ねん。「―の始め」「―の暮」

㋐太陽暦では、地球が太陽の周囲を一周する時間で、365日5時間48分46秒。

㋑太陰暦では、月が地球の周囲を12周する時間。

②惑星がその軌道を一周する時間。

③生きてきた年数。年齢。よわい。「―の割に若い」

④穀物、特に稲。また、そのみのり。万葉集18「わが欲りし雨は降り来ぬかくしあらば言挙げせずとも―は栄えむ」

⑤季節。時候。宇津保物語梅花笠「今年はあやしく―急ぎて、遅き花とく咲き」

⇒年有り

⇒年惜しむ

⇒年遅し

⇒年が明ける

⇒年が改まる

⇒年返る

⇒年が替わる

⇒年が薬

⇒年が行く

⇒年暮る

⇒年越ゆ

⇒年寒くして松柏の凋むに後るるを知る

⇒年高し

⇒年立つ

⇒年足る

⇒年問わんより世を問え

⇒年に

⇒年に不足はない

⇒年は争えない

⇒年深し

⇒年を祈る

⇒年を食う

⇒年を越す

⇒年を取る

⇒年を拾う

⇒年を跨ぐ

⇒年を守る

⇒年を渡る

とし‐おけ【年桶】‥ヲケ🔗⭐🔉

とし‐おろし【年卸し】🔗⭐🔉

とし‐おろし【年卸し】

(中国地方で)正月、年神の祭の終わる日。5日または11日。

○年が明けるとしがあける🔗⭐🔉

○年が明けるとしがあける

新しい年が始まる。年が改まる。

⇒とし【年・歳】

○年が替わるとしがかわる🔗⭐🔉

○年が替わるとしがかわる

①新年となる。万葉集2「み立たしの島をも家と住む鳥も荒びな行きそ年かはるまで」

②年号が改まる。改元となる。栄華物語花山「年もかはりぬ。貞元元年丙子といふ」

⇒とし【年・歳】

○年が薬としがくすり🔗⭐🔉

○年が薬としがくすり

年齢が積もるにつれて自然に思慮分別が加わることをいう。年は薬。

⇒とし【年・歳】

とし‐かさ【年嵩】

①年齢が他より多いこと。また、その人。年上。「二つ―の兄」

②高齢。老年。

とし‐がさね【年重ね】

「年重ねの祝」の略。

⇒としがさね‐の‐いわい【年重ねの祝】

としがさね‐の‐いわい【年重ねの祝】‥イハヒ

(東北地方で)厄年の男女が、2月1日に再び正月祝いをして、年を一つ余分にとったこととする風習。

⇒とし‐がさね【年重ね】

とし‐がしら【年頭】

①なかまの中で年齢が最も長じていること。また、その人。

②一年の初め。ねんとう。

とし‐ガス【都市ガス】

燃料用に都市で地下管によって供給されるガス。天然ガスやLPGなど。プロパン‐ガスなどと区別してもいう。

どし‐がた・い【度し難い】

〔形〕[文]どしがた・し(ク)

(「度す」は済度する意)

①救いがたい。「縁無き衆生は―・し」

②納得させようもない。どうやっても解らせようがない。「―・い若者」

とし‐かっこう【年恰好】‥カウ

外見から推し量った年齢。年齢の程あい。浄瑠璃、百合若大臣野守鏡「この人の―、心だてはと問ひければ」

とじ‐がね【綴じ金】トヂ‥

物を綴じるのに用いる金具。

とし‐がまえ【年構え】‥ガマヘ

相当に年をとっていること。相当な年配。好色一代女3「艫に―なる親仁、居ながら楫とりて」

とし‐がみ【年神・歳神】

①五穀を守るという神。また、五穀の豊年を祈る神。

②歳徳神としとくじんのこと。世間胸算用3「京、江戸、大坂三ヶの津への―は」

とし‐かっこう【年恰好】‥カウ🔗⭐🔉

とし‐かっこう【年恰好】‥カウ

外見から推し量った年齢。年齢の程あい。浄瑠璃、百合若大臣野守鏡「この人の―、心だてはと問ひければ」

○年が行くとしがゆく🔗⭐🔉

○年が行くとしがゆく

①高齢である。「だいぶ年がいっているから無理ができない」

②一年が暮れようとする。

⇒とし【年・歳】

とし‐ぎ【年木・歳木】

①元旦の祝祭に飾る木。年神を祭るためという。

②新春の用意に、年末に切り出しておくたきぎ。節木せちぎ。〈[季]新年〉。弘長百首「いそぐ―をつみやそむらむ」

⇒としぎ‐きり【年木伐り】

⇒としぎ‐こり【年木樵】

と‐じき【戸閾】

(→)「とじきみ」に同じ。

と‐じき【頓食・屯食】

トンジキのンを表記しない形。宇津保物語蔵開上「―十具ばかり」

としぎ‐きり【年木伐り】

年木をきること。また、その人。節木伐り。としぎこり。

⇒とし‐ぎ【年木・歳木】

とし‐きこう【都市気候】

都市に固有の気候。郊外に比べ気温が高く、風が弱く、霧日数が多くなるなどの特徴がある。→ヒート‐アイランド

としぎ‐こり【年木樵】

(→)「としぎきり」に同じ。〈[季]冬〉

⇒とし‐ぎ【年木・歳木】

と‐じきみ【戸閾】

①しきみ。しきい。〈倭名類聚鈔10〉

②車、特に牛車ぎっしゃの軾しょく。枕草子313「指貫の片つかたは―のもとに踏み出したるなど」

とし‐ぎり【年切り】

①年によって樹木が果実を結ばないこと。多く、人の不運なことにたとえていう。後撰和歌集雑「今までになどかは花の咲かずして四十年よそとせあまり―はする」

②年季。また、年季の切れること。

③何か物事をする期間として、一定の年数を限ること。〈日葡辞書〉

とし‐ぎれ【年切れ】

(→)「としぎり」1に同じ。世間胸算用1「この前も橙の―してひとつを四五分づつの売買なれば」

とし‐ぎんこう【都市銀行】‥カウ

大都市に本店を有し、全国に支店網をもつ普通銀行。都銀。

とし‐こし【年越し】🔗⭐🔉

とし‐こし【年越し】

旧年を越して新年を迎えること。大晦日おおみそかの夜、また、節分の夜をいう。〈[季]冬〉。好色一代男3「二日は―にて」。「海外で―する」

⇒としこし‐そば【年越し蕎麦】

⇒としこし‐もうで【年越し詣で】

としこし‐そば【年越し蕎麦】🔗⭐🔉

としこし‐そば【年越し蕎麦】

大晦日または節分の夜に食べる蕎麦。〈[季]冬〉。→みそかそば。

⇒とし‐こし【年越し】

としこし‐もうで【年越し詣で】‥マウデ🔗⭐🔉

としこし‐もうで【年越し詣で】‥マウデ

節分の夜、翌年の歳徳としとくの方角に当たる社寺に参詣すること。〈[季]冬〉

⇒とし‐こし【年越し】

○年越ゆとしこゆ🔗⭐🔉

○年越ゆとしこゆ

その年が去って翌年になる。竹取物語「年越ゆるまで音もせず」

⇒とし【年・歳】

とじ‐ごよみ【綴暦】トヂ‥

綴じて本にしたこよみ。

とし‐ごろ【年頃】

(古くは清音)

①数年来。年来。多年。万葉集2「朝日照る佐太の岡辺に鳴く鳥の夜泣きかへらふこの―を」

②相当の年輩。また、その者。鹿の巻筆「―なる男きたりて若き者に」

③年のころ。年齢のほどあい。大体の年齢。浮世風呂3「二十三四の―にてよめと見ゆる女」。「同じ―の子」「―をおしはかる」「遊びたい―」

④一人前の年齢。特に、結婚適齢期に達していることにいう。「―の女性」

とし‐ころばい【年頃配】

年齢のほどあい。年恰好。浄瑠璃、栬狩剣本地「絹上下のなでつけ男、―も三十一字」

とし‐さいせい【都市再生】

土地利用の再編、生活・交流・経済の拠点の形成、防災性の向上などにより、都市の機能を再構築し高度化すること。

⇒としさいせい‐きこう【都市再生機構】

としさいせい‐きこう【都市再生機構】

市街地の整備改善および賃貸住宅の供給支援・管理等を事業内容とする独立行政法人。都市基盤整備公団と地域振興整備公団の地方都市開発整備部門とを統合して2004年に設立。

⇒とし‐さいせい【都市再生】

とし‐ざかり【年盛り】

①血気さかりの年頃。若盛り。

②働きざかりの年頃。壮年。風姿花伝「―に向ふ芸能の生ずる所なり」

とし‐ざし【年差し】

何か物事をする時として、ある年を指定すること。〈日葡辞書〉

○年寒くして松柏の凋むに後るるを知るとしさむくしてしょうはくのしぼむにおくるるをしる🔗⭐🔉

○年寒くして松柏の凋むに後るるを知るとしさむくしてしょうはくのしぼむにおくるるをしる

[論語子罕]人の真の価値は艱難に逢って後、初めて知られること、また、君子は治世においては衆人とは違わないが、いったん事変にあえばその真価があらわれることのたとえ。また、艱難に耐えて、固く節操を守ることのたとえ。歳寒の松柏。後凋こうちょう。

⇒とし【年・歳】

とし‐し【 糸子】

①〔植〕マメダオシの漢名。

②マメダオシ・ネナシカズラの種子。強壮薬。

とし‐した【年下】

年齢が他より少ないこと。また、その人。年少。

とし‐しゃかいがく【都市社会学】‥クワイ‥

都市における社会現象や都市化にともなう地域社会の変容を主な研究対象とする社会学。シカゴ学派に始まる。

とししゅんでん【杜子春伝】

唐代の小説。鄭還古の作と伝えるが誤りで、李復元「続玄怪録」の一編。杜子春が華山で仙術の修行をするが、愛の試練に耐えられず仙人となるのに失敗する話。芥川竜之介の小説「杜子春」はこの翻案。

とじ‐しろ【綴じ代】トヂ‥

①綴じ合わせるためにあけておく、紙などの端の部分。

②綴賃。とじだい。

とし‐じんるいがく【都市人類学】

人類学の一分野。都市社会の特質を住民の社会関係・文化・適応過程等の面から明らかにしようとする学問。

とし‐すいがい【都市水害】

都市化に伴う水害。都市内の中小河川の氾濫や排水の不良による。

とし‐せん【年銭】

厄年の人が四辻などに自分の年の数だけ金銭を投げ捨てて厄落しをする習俗。また、その金銭。

とし‐せんさく【年詮索】

年齢を詮索すること。老若を詮議すること。世間胸算用2「気のつまる―やめて」

とし‐だか【年高】

としうえ。としかさ。

⇒としだか‐びと【年高人】

としたがい‐まめ【年違い豆】‥タガヒ‥

(甲斐地方で)同じ年齢の人が死んだとき、炒いって食う豆。

糸子】

①〔植〕マメダオシの漢名。

②マメダオシ・ネナシカズラの種子。強壮薬。

とし‐した【年下】

年齢が他より少ないこと。また、その人。年少。

とし‐しゃかいがく【都市社会学】‥クワイ‥

都市における社会現象や都市化にともなう地域社会の変容を主な研究対象とする社会学。シカゴ学派に始まる。

とししゅんでん【杜子春伝】

唐代の小説。鄭還古の作と伝えるが誤りで、李復元「続玄怪録」の一編。杜子春が華山で仙術の修行をするが、愛の試練に耐えられず仙人となるのに失敗する話。芥川竜之介の小説「杜子春」はこの翻案。

とじ‐しろ【綴じ代】トヂ‥

①綴じ合わせるためにあけておく、紙などの端の部分。

②綴賃。とじだい。

とし‐じんるいがく【都市人類学】

人類学の一分野。都市社会の特質を住民の社会関係・文化・適応過程等の面から明らかにしようとする学問。

とし‐すいがい【都市水害】

都市化に伴う水害。都市内の中小河川の氾濫や排水の不良による。

とし‐せん【年銭】

厄年の人が四辻などに自分の年の数だけ金銭を投げ捨てて厄落しをする習俗。また、その金銭。

とし‐せんさく【年詮索】

年齢を詮索すること。老若を詮議すること。世間胸算用2「気のつまる―やめて」

とし‐だか【年高】

としうえ。としかさ。

⇒としだか‐びと【年高人】

としたがい‐まめ【年違い豆】‥タガヒ‥

(甲斐地方で)同じ年齢の人が死んだとき、炒いって食う豆。

糸子】

①〔植〕マメダオシの漢名。

②マメダオシ・ネナシカズラの種子。強壮薬。

とし‐した【年下】

年齢が他より少ないこと。また、その人。年少。

とし‐しゃかいがく【都市社会学】‥クワイ‥

都市における社会現象や都市化にともなう地域社会の変容を主な研究対象とする社会学。シカゴ学派に始まる。

とししゅんでん【杜子春伝】

唐代の小説。鄭還古の作と伝えるが誤りで、李復元「続玄怪録」の一編。杜子春が華山で仙術の修行をするが、愛の試練に耐えられず仙人となるのに失敗する話。芥川竜之介の小説「杜子春」はこの翻案。

とじ‐しろ【綴じ代】トヂ‥

①綴じ合わせるためにあけておく、紙などの端の部分。

②綴賃。とじだい。

とし‐じんるいがく【都市人類学】

人類学の一分野。都市社会の特質を住民の社会関係・文化・適応過程等の面から明らかにしようとする学問。

とし‐すいがい【都市水害】

都市化に伴う水害。都市内の中小河川の氾濫や排水の不良による。

とし‐せん【年銭】

厄年の人が四辻などに自分の年の数だけ金銭を投げ捨てて厄落しをする習俗。また、その金銭。

とし‐せんさく【年詮索】

年齢を詮索すること。老若を詮議すること。世間胸算用2「気のつまる―やめて」

とし‐だか【年高】

としうえ。としかさ。

⇒としだか‐びと【年高人】

としたがい‐まめ【年違い豆】‥タガヒ‥

(甲斐地方で)同じ年齢の人が死んだとき、炒いって食う豆。

糸子】

①〔植〕マメダオシの漢名。

②マメダオシ・ネナシカズラの種子。強壮薬。

とし‐した【年下】

年齢が他より少ないこと。また、その人。年少。

とし‐しゃかいがく【都市社会学】‥クワイ‥

都市における社会現象や都市化にともなう地域社会の変容を主な研究対象とする社会学。シカゴ学派に始まる。

とししゅんでん【杜子春伝】

唐代の小説。鄭還古の作と伝えるが誤りで、李復元「続玄怪録」の一編。杜子春が華山で仙術の修行をするが、愛の試練に耐えられず仙人となるのに失敗する話。芥川竜之介の小説「杜子春」はこの翻案。

とじ‐しろ【綴じ代】トヂ‥

①綴じ合わせるためにあけておく、紙などの端の部分。

②綴賃。とじだい。

とし‐じんるいがく【都市人類学】

人類学の一分野。都市社会の特質を住民の社会関係・文化・適応過程等の面から明らかにしようとする学問。

とし‐すいがい【都市水害】

都市化に伴う水害。都市内の中小河川の氾濫や排水の不良による。

とし‐せん【年銭】

厄年の人が四辻などに自分の年の数だけ金銭を投げ捨てて厄落しをする習俗。また、その金銭。

とし‐せんさく【年詮索】

年齢を詮索すること。老若を詮議すること。世間胸算用2「気のつまる―やめて」

とし‐だか【年高】

としうえ。としかさ。

⇒としだか‐びと【年高人】

としたがい‐まめ【年違い豆】‥タガヒ‥

(甲斐地方で)同じ年齢の人が死んだとき、炒いって食う豆。

とし‐した【年下】🔗⭐🔉

とし‐した【年下】

年齢が他より少ないこと。また、その人。年少。

としたがい‐まめ【年違い豆】‥タガヒ‥🔗⭐🔉

としたがい‐まめ【年違い豆】‥タガヒ‥

(甲斐地方で)同じ年齢の人が死んだとき、炒いって食う豆。

○年高しとしたかし

年老いている。高齢である。大鏡陽成「仏の御年よりは御―といふこころの」

⇒とし【年・歳】

とし‐だくな【年だくな】🔗⭐🔉

とし‐だくな【年だくな】

(「だくな」は無益の意を示す接尾語)年がいのないこと。年取りだくな。浮世草子、新武道伝来記「西条石川が―、百に成ても瓦石のやうな男」

とし‐とぎ【年伽】🔗⭐🔉

とし‐とぎ【年伽】

除夜から元旦にかけて炉の火を絶やさないように燃やす大きな榾ほた。

とし‐どし【年年】🔗⭐🔉

とし‐どし【年年】

としごと。毎年。「―の花」

○年にとしに🔗⭐🔉

○年にとしに

①一年中。一年もの長い間。万葉集10「天の河遠き渡りは無けれども君が舟出は―こそ待て」

②一年に一度。万葉集10「―ありて今か纏まくらむぬばたまの夜霧隠りに遠妻の手を」

③年ごとに。毎年。万葉集19「外よそのみに見てはありしを今日見ては―忘れず思ほえむかも」

⇒とし【年・歳】

○年に不足はないとしにふそくはない🔗⭐🔉

○年に不足はないとしにふそくはない

①十分な高齢で、その点で心残りはない。

②年齢に関しては条件にかなっている。

⇒とし【年・歳】

とし‐の‐あした【年の朝】

(「歳旦さいたん」の訓読)元旦。元朝。

とし‐の‐あまり【年の余り】

1カ年の月数が12カ月を越えること、すなわち閏月のあること。後撰和歌集冬「この月の―にたたざらば鶯ははや鳴きぞしなまし」

とし‐の‐いち【年の市・歳市】

新年の飾り物その他の必要品を売る市。12月半ばから月末にかけて立つ。〈[季]冬〉。続虚栗「―線香買に出でばやな」(芭蕉)

とし‐の‐うち【年の内】

①一年の間。年中。拾遺和歌集春「―は皆春ながら暮れななむ」

②この年の内。年内。〈[季]冬〉。古今和歌集春「―に春は来にけり」

とし‐の‐お【年の緒】‥ヲ

年が永く続くことを緒にたとえていう語。万葉集4「あらたまの―ながく我も思はむ」

とし‐の‐お【歳の尾】‥ヲ

(「歳尾さいび」の訓読)年の末。

とし‐の‐かみ【年の神】

五穀を守護する神、すなわち大年神おおとしのかみ・御年神みとしのかみなど。

とし‐の‐くれ【年の暮】

年末。歳暮。歳晩。〈[季]冬〉

とし‐の‐こい【年の恋】‥コヒ

1年間にわたる恋。万葉集10「―今夜尽して明日よりは常の如くやわが恋ひ居らむ」

とし‐の‐こう【年の功】

年をとり経験を多くつむこと。また、その経験の力。「亀の甲より―」

とし‐の‐こなた【年の此方】

この年のうち。年内。後撰和歌集冬「いつしかと山の桜もわが如く―に春を待つらむ」

とし‐の‐このごろ【年の此の頃】

この年ごろ。数年来。万葉集14「いさよひに物をそ思ふ―」

とし‐の‐ころ【年の頃】

おおよその年齢。年のほど。

とし‐の‐せ【年の瀬】

年の暮。〈[季]冬〉

とし‐の‐せい【年の所為】‥ヰ

高年齢の理由で。年を取ったため。「―か最近疲れやすい」

とし‐の‐つもり【年の積り】

多くの年を経たこと。増鏡「―にやいと遥けき心地し侍る」

とし‐の‐な【年の名】

年号。

とし‐の‐は【年の端】

①毎年。としごと。万葉集5「―に春の来たらば」

②年齢。よわい。としは。夫木和歌抄1「いや―を摘む若菜かな」

③年の初め。

とし‐の‐ほし【年の星・歳の星】

(→)年星ねぞうのこと。

とし‐の‐まめ【年の豆】

節分の夜にまく豆。としまめ。〈[季]冬〉

とし‐の‐み【歳の実・年の実】

①人から物を贈られた時、その器物に入れて返すもの。おうつり。

②(→)「年の餅」に同じ。

とし‐の‐みどきょう【年の御読経】‥キヤウ

(→)「季きの御読経」に同じ。

とし‐の‐みなと【年の湊】

(「年のゆきはてるところ」の意)年の暮。

とし‐の‐もうけ【年の設け】‥マウケ

年越しの用意。新年を迎える準備。〈[季]冬〉

とし‐の‐もち【年の餅】

(九州地方で)正月、家人一人一人に分配する小餅。〈[季]新年〉

とし‐の‐や【年の矢】

年の速く過ぎ行くのを、射る矢の速やかなことにたとえていう語。

とし‐の‐ゆき【年の雪】

年ごとに増える白髪を雪に見立てていう語。拾遺和歌集冬「あたらしき春さへ近くなり行けば降りのみ増る―かな」

とし‐の‐よ【年の夜】

大晦日おおみそかの夜。除夜。年夜としや。〈[季]冬〉。狂言、福の神「はや―になつてござる」

とし‐の‐わたり【年の渡り】

①一年が経過すること。

②(牽牛・織女が)一年に一度天の川を渡ること。万葉集10「さ寝らくは―にただ一夜のみ」

とし‐は【年歯・年端】

(年歯ねんしの訓読から)年齢のほど。年ばえ。難波土産「―も行かぬ娘をば」

▷多く年齢の幼い場合にいう。

⇒としは‐づき【年端月】

と‐しば【鳥柴】

鷹狩で獲た鳥を人に贈る時、結び付けて添えた木。春は梅・桃・桜、夏は常磐木ときわぎ、秋は紅葉・萩・薄・櫟くぬぎ・柴、冬は松などを用いた。鳥付柴とりつけしば。

とし‐の‐あした【年の朝】🔗⭐🔉

とし‐の‐あした【年の朝】

(「歳旦さいたん」の訓読)元旦。元朝。

とし‐の‐あまり【年の余り】🔗⭐🔉

とし‐の‐あまり【年の余り】

1カ年の月数が12カ月を越えること、すなわち閏月のあること。後撰和歌集冬「この月の―にたたざらば鶯ははや鳴きぞしなまし」

とし‐の‐いち【年の市・歳市】🔗⭐🔉

とし‐の‐いち【年の市・歳市】

新年の飾り物その他の必要品を売る市。12月半ばから月末にかけて立つ。〈[季]冬〉。続虚栗「―線香買に出でばやな」(芭蕉)

とし‐の‐うち【年の内】🔗⭐🔉

とし‐の‐うち【年の内】

①一年の間。年中。拾遺和歌集春「―は皆春ながら暮れななむ」

②この年の内。年内。〈[季]冬〉。古今和歌集春「―に春は来にけり」

とし‐の‐お【年の緒】‥ヲ🔗⭐🔉

とし‐の‐お【年の緒】‥ヲ

年が永く続くことを緒にたとえていう語。万葉集4「あらたまの―ながく我も思はむ」

とし‐の‐かみ【年の神】🔗⭐🔉

とし‐の‐かみ【年の神】

五穀を守護する神、すなわち大年神おおとしのかみ・御年神みとしのかみなど。

とし‐の‐くれ【年の暮】🔗⭐🔉

とし‐の‐くれ【年の暮】

年末。歳暮。歳晩。〈[季]冬〉

とし‐の‐こい【年の恋】‥コヒ🔗⭐🔉

とし‐の‐こい【年の恋】‥コヒ

1年間にわたる恋。万葉集10「―今夜尽して明日よりは常の如くやわが恋ひ居らむ」

とし‐の‐こう【年の功】🔗⭐🔉

とし‐の‐こう【年の功】

年をとり経験を多くつむこと。また、その経験の力。「亀の甲より―」

とし‐の‐こなた【年の此方】🔗⭐🔉

とし‐の‐こなた【年の此方】

この年のうち。年内。後撰和歌集冬「いつしかと山の桜もわが如く―に春を待つらむ」

とし‐の‐このごろ【年の此の頃】🔗⭐🔉

とし‐の‐このごろ【年の此の頃】

この年ごろ。数年来。万葉集14「いさよひに物をそ思ふ―」

とし‐の‐ころ【年の頃】🔗⭐🔉

とし‐の‐ころ【年の頃】

おおよその年齢。年のほど。

とし‐の‐せ【年の瀬】🔗⭐🔉

とし‐の‐せ【年の瀬】

年の暮。〈[季]冬〉

とし‐の‐せい【年の所為】‥ヰ🔗⭐🔉

とし‐の‐せい【年の所為】‥ヰ

高年齢の理由で。年を取ったため。「―か最近疲れやすい」

とし‐の‐つもり【年の積り】🔗⭐🔉

とし‐の‐つもり【年の積り】

多くの年を経たこと。増鏡「―にやいと遥けき心地し侍る」

とし‐の‐な【年の名】🔗⭐🔉

とし‐の‐な【年の名】

年号。

とし‐の‐は【年の端】🔗⭐🔉

とし‐の‐は【年の端】

①毎年。としごと。万葉集5「―に春の来たらば」

②年齢。よわい。としは。夫木和歌抄1「いや―を摘む若菜かな」

③年の初め。

とし‐の‐ほし【年の星・歳の星】🔗⭐🔉

とし‐の‐ほし【年の星・歳の星】

(→)年星ねぞうのこと。

とし‐の‐まめ【年の豆】🔗⭐🔉

とし‐の‐まめ【年の豆】

節分の夜にまく豆。としまめ。〈[季]冬〉

とし‐の‐み【歳の実・年の実】🔗⭐🔉

とし‐の‐み【歳の実・年の実】

①人から物を贈られた時、その器物に入れて返すもの。おうつり。

②(→)「年の餅」に同じ。

とし‐の‐みどきょう【年の御読経】‥キヤウ🔗⭐🔉

とし‐の‐みどきょう【年の御読経】‥キヤウ

(→)「季きの御読経」に同じ。

とし‐の‐みなと【年の湊】🔗⭐🔉

とし‐の‐みなと【年の湊】

(「年のゆきはてるところ」の意)年の暮。

とし‐の‐もうけ【年の設け】‥マウケ🔗⭐🔉

とし‐の‐もうけ【年の設け】‥マウケ

年越しの用意。新年を迎える準備。〈[季]冬〉

とし‐の‐もち【年の餅】🔗⭐🔉

とし‐の‐もち【年の餅】

(九州地方で)正月、家人一人一人に分配する小餅。〈[季]新年〉

とし‐の‐や【年の矢】🔗⭐🔉

とし‐の‐や【年の矢】

年の速く過ぎ行くのを、射る矢の速やかなことにたとえていう語。

とし‐の‐ゆき【年の雪】🔗⭐🔉

とし‐の‐ゆき【年の雪】

年ごとに増える白髪を雪に見立てていう語。拾遺和歌集冬「あたらしき春さへ近くなり行けば降りのみ増る―かな」

とし‐の‐よ【年の夜】🔗⭐🔉

とし‐の‐よ【年の夜】

大晦日おおみそかの夜。除夜。年夜としや。〈[季]冬〉。狂言、福の神「はや―になつてござる」

とし‐の‐わたり【年の渡り】🔗⭐🔉

とし‐の‐わたり【年の渡り】

①一年が経過すること。

②(牽牛・織女が)一年に一度天の川を渡ること。万葉集10「さ寝らくは―にただ一夜のみ」

○年は争えないとしはあらそえない🔗⭐🔉

○年は争えないとしはあらそえない

まだまだ若いという気力はあっても、肉体的な衰えは、誰が何と言おうとも明らかである。「年には勝てない」とも。「―もので脚力が衰えた」

⇒とし【年・歳】

とし‐ばい【年延い】

トシバエの転。日葡辞書「トシバイガワカイヒト」。周易抄「―夫婦」

とし‐ばえ【年延え】‥バヘ

①年齢のほど。としごろ。年配。傾城禁短気「同じ―の子共近所に多けれども」

②年をとっていること。また、そのさま。

としは‐づき【年端月】

陰暦正月の異称。

⇒とし‐は【年歯・年端】

とし‐はっけ【年八卦】

人の年齢・干支えとによってその1年間の吉凶を占ったもの。印刷して、正月市中に高声で売り歩いた。好色一代男4「―の合ふ事必ず疑ひ給ふな」

とし‐び【年日】

自分の生年の干支えとと同じ干支の日。当日は灸を忌むとも、また、正月松の内にその日が当たるときは祝うともいう。

とし‐ひさ‐に【年久に】

〔副〕

年久しく。長い年頃。久しぶりに。夫木和歌抄33「―ゆはたの帯をとりしでて」

としひと‐しんのう【智仁親王】‥ワウ

後陽成天皇の皇弟。桂宮家の祖。八条宮。桂離宮を造営。細川幽斎から古今伝授を受け、また万葉集にも通じた。(1579〜1629)

とし‐ばい【年延い】🔗⭐🔉

とし‐ばい【年延い】

トシバエの転。日葡辞書「トシバイガワカイヒト」。周易抄「―夫婦」

とし‐ばえ【年延え】‥バヘ🔗⭐🔉

とし‐ばえ【年延え】‥バヘ

①年齢のほど。としごろ。年配。傾城禁短気「同じ―の子共近所に多けれども」

②年をとっていること。また、そのさま。

とし‐まも・る【年守る】🔗⭐🔉

とし‐まも・る【年守る】

〔自四〕

(「年もる」とも)大晦日おおみそかの夜、一家中が集まって年が明けるのを待つ。守歳。〈[季]冬〉

とし‐まわり【年回り】‥マハリ🔗⭐🔉

とし‐まわり【年回り】‥マハリ

①まわりくる年齢によって吉凶があるということ。男の42歳、女の33歳は最も凶という類。「―が悪い」

②年齢。年の頃ころ。

とし‐わり【年割】🔗⭐🔉

とし‐わり【年割】

年々に割り当てること。

○年を祈るとしをいのる

豊年を祈る。

⇒とし【年・歳】

○年を食うとしをくう

年を取る。老齢になる。「無駄に―」

⇒とし【年・歳】

○年を越すとしをこす

旧年を送って新年を迎える。

⇒とし【年・歳】

○年を取るとしをとる

①年月が加わる。

②年齢が増す。また、老齢になる。

③新年を迎える。日本永代蔵2「草津の人宿にて年を取り」

⇒とし【年・歳】

○年を拾うとしをひろう

年をとる。

⇒とし【年・歳】

○どじを踏むどじをふむ

へまをする。間の抜けた失敗をする。どじを働く。

⇒どじ

○年を跨ぐとしをまたぐ

2年にわたる。2年ごしになる。

⇒とし【年・歳】

○年を守るとしをまもる

大晦日おおみそかの夜、一家のものが集まって年が明けるのを待つ。

⇒とし【年・歳】

○年を渡るとしをわたる

旧年より新年に及ぶ。翌年にまたがる。後撰和歌集冬「あらたまの年を渡りてあるが上に」

⇒とし【年・歳】

○年を祈るとしをいのる🔗⭐🔉

○年を祈るとしをいのる

豊年を祈る。

⇒とし【年・歳】

○年を食うとしをくう🔗⭐🔉

○年を食うとしをくう

年を取る。老齢になる。「無駄に―」

⇒とし【年・歳】

○年を越すとしをこす🔗⭐🔉

○年を越すとしをこす

旧年を送って新年を迎える。

⇒とし【年・歳】

○年を取るとしをとる🔗⭐🔉

○年を取るとしをとる

①年月が加わる。

②年齢が増す。また、老齢になる。

③新年を迎える。日本永代蔵2「草津の人宿にて年を取り」

⇒とし【年・歳】

○年を拾うとしをひろう🔗⭐🔉

○年を拾うとしをひろう

年をとる。

⇒とし【年・歳】

○年を跨ぐとしをまたぐ🔗⭐🔉

○年を跨ぐとしをまたぐ

2年にわたる。2年ごしになる。

⇒とし【年・歳】

○年を守るとしをまもる🔗⭐🔉

○年を守るとしをまもる

大晦日おおみそかの夜、一家のものが集まって年が明けるのを待つ。

⇒とし【年・歳】

○年を渡るとしをわたる🔗⭐🔉

○年を渡るとしをわたる

旧年より新年に及ぶ。翌年にまたがる。後撰和歌集冬「あらたまの年を渡りてあるが上に」

⇒とし【年・歳】

と‐しん【兎唇】

上唇が縦に裂け、兎の唇の形をなすもの。胎生期における鼻突起と左右一対の上顎および下顎突起相互の癒合が不完全なために起こる。みつくち。いぐち。口唇裂。欠唇けっしん。

と‐しん【図讖】

(「図」は河図かとのこと)未来の吉凶を予言した書。未来記。図籙とろく。

と‐しん【妬心】

ねたむ心。嫉妬心。

と‐しん【都心】

大都市の中心部。特に、東京都の中心。「―まで1時間の距離」「副―」

と‐しん【渡津】

渡し場。また、渡し場を渡ること。

と‐じん【都人】

みやこの人。好色五人女3「石山寺の開帳とて、―袖をつらね」

と‐じん【都塵】‥ヂン

都会のごみ。また、都会の雑踏。

と‐じん【屠人】

①(→)屠者に同じ。

②料理人。太平記17「―是を調へて、その胙ひもろぎを東宮に奉る」

どしん

重い物がおちたりぶつかったりする音。どしり。「―としりもちをつく」

ど‐じん【土人】

①その土地に生まれ住む人。土着の人。土民。

②未開の土着人。軽侮の意を含んで使われた。

③土でつくった人形。土人形。泥人形。

ど‐じん【土神】

(→)土公神どくじんのこと。

と‐じんし【都人士】

みやこの人。みやこびと。

とす【鳥栖】

佐賀県東部の市。鹿児島本線・長崎本線の分岐点。古くから交通の要地。昔この地に鳥屋をつくり、鳥を朝廷に献上するのを例としたので、鳥樔郷と称したという(肥前風土記)。人口6万5千。

トス【toss】

(「軽く投げ上げる」の意)

①硬貨などを投げて、落ちた時の面の表裏によって物事を決めること。

②バレーボールで、攻撃の際、打ち込みやすいように味方にボールを上げ送ること。

③野球・バスケット‐ボールなどで、近くの味方へボールを軽く下から投げ送ること。

④テニスで、サービスの時にボールを投げ上げること。

と・す【吐す】

〔他サ変〕

はく。もどす。あげる。浮世風呂前「物を食して―・すものを」

と・ず【閉づ】トヅ

〔自他上二〕

⇒とじる(上一)

と・ず【綴づ】トヅ

〔他上二〕

⇒とじる(上一)

どす

(「おどす」からか)

①短刀・匕首あいくちなど懐中にかくして持つ短い刀。

②すごみ。「―を利きかす」

⇒どすの利いた声

⇒どすを呑む

ドス【DOS】

(disc operating system)ディスク・ファイルの制御を主体としたパソコン用の小規模なオペレーティング‐システム。マイクロソフト社のMS‐DOSの略称として多く使われた。

どす

〔助動〕

(京都・滋賀地方でいう)「です」の転。

どす

〔接頭〕

濁って不透明なさまにいう語。「―黒い」

と‐すい【都水】

秦・漢などで、主として治水の事をつかさどった官。今昔物語集2「―の使者に」

ど‐すい【土錘】

粘土を焼いて作った漁網用のおもり。縄文時代から作られる。

と‐すう【抖擻】

⇒とそう。日葡辞書「トスウノギャウニン(行人)」

ど‐すう【度数】

①回数。

②〔数〕(frequency)標本のとる値をいくつかの区間に分けたときの、各区間に属する標本の個数。頻度。

③角度・温度などを表す数値。→度。

⇒どすう‐せい【度数制】

⇒どすう‐ぶんぷ【度数分布】

どすう‐せい【度数制】

電話の料金を通話時間に関係なく使用の度数のみによって計算する制度。

⇒ど‐すう【度数】

どすう‐ぶんぷ【度数分布】

〔数〕度数を用いて表される標本の分布。→ヒストグラム

⇒ど‐すう【度数】

トスカ【La Tosca】

①フランスのサルドゥー(V. Sardou1831〜1908)作の5幕物の悲劇。1887年初演。歌姫トスカと画家カヴァラドッシとの恋を描く。

②プッチーニ作曲の歌劇。3幕。1に取材。1900年ローマで初演。

プッチーニ

提供:ullstein bild/APL

→歌劇「トスカ」 テーデウム

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

トスカーナ【Toscana】

イタリア中部、エトルリアの地。フィレンツェのほか、アレッツォ・ルッカ・ピサ・シエナなどの都市を含み、政治上および文化上枢要な地位を占め、殊にルネサンス文化開花の中心。

トスカニーニ【Arturo Toscanini】

イタリアの指揮者。スカラ座・ニューヨーク‐フィルハーモニー管弦楽団・NBC交響楽団などの指揮者を歴任。1954年引退。(1867〜1957)

トスカネリ【Paolo Toscanelli】

イタリアの天文学者・地理学者。コロンブスのアメリカ大陸到達の手引となった地図を作成。(1397〜1482)

ドスキン【doeskin】

(「牝鹿の皮」の意)鹿革に似せた光沢のある厚地の毛織物。繻子羅紗しゅすラシャともいわれる。主に礼服地として使用。

とず・く【届く】トヅク

[一]〔自四〕

とどく。平家物語11「海は艫櫂の―・かん程せめゆくべし」

[二]〔他下二〕

とどける。謡曲、柏崎「形見を―・くる音づれは」

どす‐ぐろ・い【どす黒い】

〔形〕

にごったように黒ずんでいる。「―・い血痕」

どすこい

相撲甚句の囃子詞はやしことば。

どす‐ごえ【どす声】‥ゴヱ

にごった声。低く太いすごみを利きかせた声。浮世床初「どえらい―できめをつたによつて、わしもしゆつと消えてしもた」

とすじえもん【十筋右衛門】‥スヂヱ‥

頭髪のごく少ない人をひやかしていう語。六筋右衛門。好色一代女3「地髪は―」

ドストエフスキー【Fedor M. Dostoevskii】

ロシアの小説家。「貧しい人たち」「分身」で文壇に登場。体制批判の結社に加わって逮捕・流刑を体験。秘密結社内部の同志殺害・父殺しなどの題材によって社会と人間の深部を照らし出し、20世紀文学に強い影響を与えた。代表作「死の家の記録」「罪と罰」「白痴」「悪霊」「カラマーゾフの兄弟」「作家の日記」など。(1821〜1881)

→歌劇「トスカ」 テーデウム

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

トスカーナ【Toscana】

イタリア中部、エトルリアの地。フィレンツェのほか、アレッツォ・ルッカ・ピサ・シエナなどの都市を含み、政治上および文化上枢要な地位を占め、殊にルネサンス文化開花の中心。

トスカニーニ【Arturo Toscanini】

イタリアの指揮者。スカラ座・ニューヨーク‐フィルハーモニー管弦楽団・NBC交響楽団などの指揮者を歴任。1954年引退。(1867〜1957)

トスカネリ【Paolo Toscanelli】

イタリアの天文学者・地理学者。コロンブスのアメリカ大陸到達の手引となった地図を作成。(1397〜1482)

ドスキン【doeskin】

(「牝鹿の皮」の意)鹿革に似せた光沢のある厚地の毛織物。繻子羅紗しゅすラシャともいわれる。主に礼服地として使用。

とず・く【届く】トヅク

[一]〔自四〕

とどく。平家物語11「海は艫櫂の―・かん程せめゆくべし」

[二]〔他下二〕

とどける。謡曲、柏崎「形見を―・くる音づれは」

どす‐ぐろ・い【どす黒い】

〔形〕

にごったように黒ずんでいる。「―・い血痕」

どすこい

相撲甚句の囃子詞はやしことば。

どす‐ごえ【どす声】‥ゴヱ

にごった声。低く太いすごみを利きかせた声。浮世床初「どえらい―できめをつたによつて、わしもしゆつと消えてしもた」

とすじえもん【十筋右衛門】‥スヂヱ‥

頭髪のごく少ない人をひやかしていう語。六筋右衛門。好色一代女3「地髪は―」

ドストエフスキー【Fedor M. Dostoevskii】

ロシアの小説家。「貧しい人たち」「分身」で文壇に登場。体制批判の結社に加わって逮捕・流刑を体験。秘密結社内部の同志殺害・父殺しなどの題材によって社会と人間の深部を照らし出し、20世紀文学に強い影響を与えた。代表作「死の家の記録」「罪と罰」「白痴」「悪霊」「カラマーゾフの兄弟」「作家の日記」など。(1821〜1881)

→歌劇「トスカ」 テーデウム

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

トスカーナ【Toscana】

イタリア中部、エトルリアの地。フィレンツェのほか、アレッツォ・ルッカ・ピサ・シエナなどの都市を含み、政治上および文化上枢要な地位を占め、殊にルネサンス文化開花の中心。

トスカニーニ【Arturo Toscanini】

イタリアの指揮者。スカラ座・ニューヨーク‐フィルハーモニー管弦楽団・NBC交響楽団などの指揮者を歴任。1954年引退。(1867〜1957)

トスカネリ【Paolo Toscanelli】

イタリアの天文学者・地理学者。コロンブスのアメリカ大陸到達の手引となった地図を作成。(1397〜1482)

ドスキン【doeskin】

(「牝鹿の皮」の意)鹿革に似せた光沢のある厚地の毛織物。繻子羅紗しゅすラシャともいわれる。主に礼服地として使用。

とず・く【届く】トヅク

[一]〔自四〕

とどく。平家物語11「海は艫櫂の―・かん程せめゆくべし」

[二]〔他下二〕

とどける。謡曲、柏崎「形見を―・くる音づれは」

どす‐ぐろ・い【どす黒い】

〔形〕

にごったように黒ずんでいる。「―・い血痕」

どすこい

相撲甚句の囃子詞はやしことば。

どす‐ごえ【どす声】‥ゴヱ

にごった声。低く太いすごみを利きかせた声。浮世床初「どえらい―できめをつたによつて、わしもしゆつと消えてしもた」

とすじえもん【十筋右衛門】‥スヂヱ‥

頭髪のごく少ない人をひやかしていう語。六筋右衛門。好色一代女3「地髪は―」

ドストエフスキー【Fedor M. Dostoevskii】

ロシアの小説家。「貧しい人たち」「分身」で文壇に登場。体制批判の結社に加わって逮捕・流刑を体験。秘密結社内部の同志殺害・父殺しなどの題材によって社会と人間の深部を照らし出し、20世紀文学に強い影響を与えた。代表作「死の家の記録」「罪と罰」「白痴」「悪霊」「カラマーゾフの兄弟」「作家の日記」など。(1821〜1881)

→歌劇「トスカ」 テーデウム

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

トスカーナ【Toscana】

イタリア中部、エトルリアの地。フィレンツェのほか、アレッツォ・ルッカ・ピサ・シエナなどの都市を含み、政治上および文化上枢要な地位を占め、殊にルネサンス文化開花の中心。

トスカニーニ【Arturo Toscanini】

イタリアの指揮者。スカラ座・ニューヨーク‐フィルハーモニー管弦楽団・NBC交響楽団などの指揮者を歴任。1954年引退。(1867〜1957)

トスカネリ【Paolo Toscanelli】

イタリアの天文学者・地理学者。コロンブスのアメリカ大陸到達の手引となった地図を作成。(1397〜1482)

ドスキン【doeskin】

(「牝鹿の皮」の意)鹿革に似せた光沢のある厚地の毛織物。繻子羅紗しゅすラシャともいわれる。主に礼服地として使用。

とず・く【届く】トヅク

[一]〔自四〕

とどく。平家物語11「海は艫櫂の―・かん程せめゆくべし」

[二]〔他下二〕

とどける。謡曲、柏崎「形見を―・くる音づれは」

どす‐ぐろ・い【どす黒い】

〔形〕

にごったように黒ずんでいる。「―・い血痕」

どすこい

相撲甚句の囃子詞はやしことば。

どす‐ごえ【どす声】‥ゴヱ

にごった声。低く太いすごみを利きかせた声。浮世床初「どえらい―できめをつたによつて、わしもしゆつと消えてしもた」

とすじえもん【十筋右衛門】‥スヂヱ‥

頭髪のごく少ない人をひやかしていう語。六筋右衛門。好色一代女3「地髪は―」

ドストエフスキー【Fedor M. Dostoevskii】

ロシアの小説家。「貧しい人たち」「分身」で文壇に登場。体制批判の結社に加わって逮捕・流刑を体験。秘密結社内部の同志殺害・父殺しなどの題材によって社会と人間の深部を照らし出し、20世紀文学に強い影響を与えた。代表作「死の家の記録」「罪と罰」「白痴」「悪霊」「カラマーゾフの兄弟」「作家の日記」など。(1821〜1881)

とせ【年・歳】🔗⭐🔉

とせ【年・歳】

年を数えるのにいう語。歳月・年齢ともにいう。万葉集5「あまざかるひなに五―住ひつつ」。「幾―」

ねん【年】🔗⭐🔉

ねん【年】

①とし。四季の一めぐり。12カ月。「―に一度の祭り」

②年季の略。浄瑠璃、新版歌祭文「まだ―も有るけれど、親方様へ暇の願ひ」。「―が明ける」

ねん‐おう【年央】‥アウ🔗⭐🔉

ねん‐おう【年央】‥アウ

1年の中頃。

ねん‐か【年華】‥クワ🔗⭐🔉

ねん‐か【年華】‥クワ

としつき。歳月。

ねん‐が【年画】‥グワ🔗⭐🔉

ねん‐が【年画】‥グワ

中国で正月に門や室内に飾る絵画。吉祥の図柄を木版刷りの輪郭に筆または色刷りで彩色。明清代より流行。蘇州の桃花塢とうかお年画や天津の楊柳青年画が有名。

ねん‐が【年賀】🔗⭐🔉

ねん‐かい【年会】‥クワイ🔗⭐🔉

ねん‐かい【年会】‥クワイ

1年に1度開かれる会合。

ねん‐かい【年回】‥クワイ🔗⭐🔉

ねん‐かい【年回】‥クワイ

年忌。回忌。

ねん‐かい【年戒】🔗⭐🔉

ねん‐かい【年戒】

〔仏〕受戒して僧となってからの年数。戒臈かいろう。年臘。

ねん‐がく【年額】🔗⭐🔉

ねん‐がく【年額】

収支・生産などの1年間の額。

ねん‐かくさ【年較差】🔗⭐🔉

ねん‐かくさ【年較差】

気温など気象要素の、1年間における最大値と最小値の差。ねんこうさ。

ねん‐がけ【年掛け】🔗⭐🔉

ねんが‐じょう【年賀状】‥ジヤウ🔗⭐🔉

ねんが‐じょう【年賀状】‥ジヤウ

年賀1のために出す書状。年始状。〈[季]新年〉

⇒ねん‐が【年賀】

ねんが‐とくべつゆうびん【年賀特別郵便】‥イウ‥🔗⭐🔉

ねんが‐とくべつゆうびん【年賀特別郵便】‥イウ‥

郵便物特殊取扱の一種。年賀状を年末の一定期間に郵便局で引き受け、翌年1月1日のスタンプを押して(料金別納・後納のものおよび官製年賀はがきを除く)元日から配達するもの。

⇒ねん‐が【年賀】

ねん‐が‐ねんじゅう【年が年中】‥ヂユウ🔗⭐🔉

ねん‐が‐ねんじゅう【年が年中】‥ヂユウ

つねに。いつも。絶えず。年がら年中。

ねん‐が‐ねんびゃく【年が年百】🔗⭐🔉

ねん‐が‐ねんびゃく【年が年百】

「年が年中」を誇張していう語。年がら年百。浮世風呂2「―くさくさして居るだ」

○念が残るねんがのこる

思い切ることができない。

⇒ねん【念】

ねん‐がら‐ねんじゅう【年がら年中】‥ヂユウ🔗⭐🔉

ねん‐がら‐ねんじゅう【年がら年中】‥ヂユウ

いつも。絶えず。年が年中。「―小言を言う」

ねん‐がら‐ねんびゃく【年がら年百】🔗⭐🔉

ねん‐がら‐ねんびゃく【年がら年百】

「年がら年中」を誇張していう語。

ねん‐かん【年刊】🔗⭐🔉

ねん‐かん【年刊】

雑誌などを、1年に1回刊行すること。また、そのもの。

ねん‐かん【年官】‥クワン🔗⭐🔉

ねん‐かん【年官】‥クワン

平安時代以降、天皇・上皇・三宮・皇太子・女院・親王・女御・尚侍・典侍・公卿などの所得とするために、毎年の除目じもくに、下級の国司や京官を一定数推薦させ、その任料を収入とさせた制度。年給の一種。→年爵

ねん‐ねん【年年】🔗⭐🔉

ねんねん‐こさく【年年小作】🔗⭐🔉

ねんねん‐こさく【年年小作】

1年ごとに契約を更新して継続する小作。

⇒ねん‐ねん【年年】

ねんねん‐さいさい【年年歳歳】🔗⭐🔉

ねんねん‐さいさい【年年歳歳】

毎年。来る年も来る年も。「―花相似あいにたり」

⇒ねん‐ねん【年年】

ねんねん‐びき【年年引】🔗⭐🔉

ねんねん‐びき【年年引】

江戸時代の免租法の一種。陣屋敷・郷蔵敷ごうくらしき・堤敷・溝代みぞだい・道代など、必要があって地目が変更されもとに戻る見込みがない場合に、永く潰地つぶれちとして免租したこと。↔連連引れんれんびき

⇒ねん‐ねん【年年】

○念の過ぐるは無念ねんのすぐるはぶねん

念を入れ過ぎると、かえって注意の行き届かないのと同じことになる。

⇒ねん【念】

[漢]年🔗⭐🔉

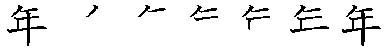

年 字形

筆順

筆順

〔

〔 部4画/6画/教育/3915・472F〕

〔音〕ネン(呉)

〔訓〕とし・=とせ

[意味]

①とし。

㋐地球が太陽を一巡する期間。十二か月。「年に一度は帰省する」「年ねんが明ける」(奉公の期間が終わる)「年始・年月・年季・一周年・平年・生年・来年」

㋑としごと。「年が年中」「年鑑・年金・年表・編年体」

㋒よわい。生まれてからの、とし。「年齢・年功・少年・晩年・停年・行年」

②みのり。穀物が熟する。「祈年祭」

[解字]

もと、干部3画。[

部4画/6画/教育/3915・472F〕

〔音〕ネン(呉)

〔訓〕とし・=とせ

[意味]

①とし。

㋐地球が太陽を一巡する期間。十二か月。「年に一度は帰省する」「年ねんが明ける」(奉公の期間が終わる)「年始・年月・年季・一周年・平年・生年・来年」

㋑としごと。「年が年中」「年鑑・年金・年表・編年体」

㋒よわい。生まれてからの、とし。「年齢・年功・少年・晩年・停年・行年」

②みのり。穀物が熟する。「祈年祭」

[解字]

もと、干部3画。[ ]が本字。形声。「禾」(=いね)+音符「人」。

[下ツキ

一昨年・永年・越年・延年・往年・艾年・客年・隔年・学年・刊年・元年・期年・紀年・祈年祭・旧年・享年・凶年・行年・去年・近年・

]が本字。形声。「禾」(=いね)+音符「人」。

[下ツキ

一昨年・永年・越年・延年・往年・艾年・客年・隔年・学年・刊年・元年・期年・紀年・祈年祭・旧年・享年・凶年・行年・去年・近年・ 年・後年・光年・高年・更年期・今年・昨年・残年・式年・弱年・若年・周年・十年一日・熟年・閏年・少年・初年・新年・成年・盛年・青年・生年・昔年・積年・先年・壮年・早年・他年・多年・逐年・中年・通年・丁年・停年・定年・当年・同年・晩年・比年・平年・編年・豊年・忘年・没年・毎年・末年・万年・幼年・来年・留年・累年・例年・暦年・歴年・連年・老年

[難読]

年魚あゆ・年三ねぞう・年星ねぞう

年・後年・光年・高年・更年期・今年・昨年・残年・式年・弱年・若年・周年・十年一日・熟年・閏年・少年・初年・新年・成年・盛年・青年・生年・昔年・積年・先年・壮年・早年・他年・多年・逐年・中年・通年・丁年・停年・定年・当年・同年・晩年・比年・平年・編年・豊年・忘年・没年・毎年・末年・万年・幼年・来年・留年・累年・例年・暦年・歴年・連年・老年

[難読]

年魚あゆ・年三ねぞう・年星ねぞう

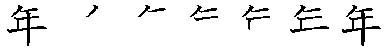

筆順

筆順

〔

〔 部4画/6画/教育/3915・472F〕

〔音〕ネン(呉)

〔訓〕とし・=とせ

[意味]

①とし。

㋐地球が太陽を一巡する期間。十二か月。「年に一度は帰省する」「年ねんが明ける」(奉公の期間が終わる)「年始・年月・年季・一周年・平年・生年・来年」

㋑としごと。「年が年中」「年鑑・年金・年表・編年体」

㋒よわい。生まれてからの、とし。「年齢・年功・少年・晩年・停年・行年」

②みのり。穀物が熟する。「祈年祭」

[解字]

もと、干部3画。[

部4画/6画/教育/3915・472F〕

〔音〕ネン(呉)

〔訓〕とし・=とせ

[意味]

①とし。

㋐地球が太陽を一巡する期間。十二か月。「年に一度は帰省する」「年ねんが明ける」(奉公の期間が終わる)「年始・年月・年季・一周年・平年・生年・来年」

㋑としごと。「年が年中」「年鑑・年金・年表・編年体」

㋒よわい。生まれてからの、とし。「年齢・年功・少年・晩年・停年・行年」

②みのり。穀物が熟する。「祈年祭」

[解字]

もと、干部3画。[ ]が本字。形声。「禾」(=いね)+音符「人」。

[下ツキ

一昨年・永年・越年・延年・往年・艾年・客年・隔年・学年・刊年・元年・期年・紀年・祈年祭・旧年・享年・凶年・行年・去年・近年・

]が本字。形声。「禾」(=いね)+音符「人」。

[下ツキ

一昨年・永年・越年・延年・往年・艾年・客年・隔年・学年・刊年・元年・期年・紀年・祈年祭・旧年・享年・凶年・行年・去年・近年・ 年・後年・光年・高年・更年期・今年・昨年・残年・式年・弱年・若年・周年・十年一日・熟年・閏年・少年・初年・新年・成年・盛年・青年・生年・昔年・積年・先年・壮年・早年・他年・多年・逐年・中年・通年・丁年・停年・定年・当年・同年・晩年・比年・平年・編年・豊年・忘年・没年・毎年・末年・万年・幼年・来年・留年・累年・例年・暦年・歴年・連年・老年

[難読]

年魚あゆ・年三ねぞう・年星ねぞう

年・後年・光年・高年・更年期・今年・昨年・残年・式年・弱年・若年・周年・十年一日・熟年・閏年・少年・初年・新年・成年・盛年・青年・生年・昔年・積年・先年・壮年・早年・他年・多年・逐年・中年・通年・丁年・停年・定年・当年・同年・晩年・比年・平年・編年・豊年・忘年・没年・毎年・末年・万年・幼年・来年・留年・累年・例年・暦年・歴年・連年・老年

[難読]

年魚あゆ・年三ねぞう・年星ねぞう

広辞苑に「年」で始まるの検索結果 1-90。もっと読み込む