複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (32)

たり【人】🔗⭐🔉

たり【人】

〔接尾〕

人を数えるのに用いる語。「み―」「いく―」

と【人】🔗⭐🔉

と【人】

他の語について、人の意を表す。類聚名義抄「辺鄙、アヅマト」

にん‐ない【人ない】🔗⭐🔉

にん‐ない【人ない】

ひとがら。人品。人体にんてい。至花道「―の幽玄は皮にてありとも」

ひと【人】🔗⭐🔉

ひと【人】

①サル目(霊長類)ヒト科の動物。現存種はホモ‐サピエンスただ1種。人類。また、その一員としての個々人。万葉集5「わくらばに―とはあるを」→人類。

②〔法〕

㋐権利義務の主体たる人格。自然人と法人とに分けられる。

㋑出生から死亡に至るまでの自然人。

③世の中の人。世人。万葉集4「汝なをと吾あを―そ離さくなる」

④(「他人」とも書く)ほかの人。他人。「―の目」「―の事は気にするな」

⑤(代名詞的に)お前。あなた。平家物語7「まことに―は十三我は十五より見そめ奉り」

⑥おとな。成人。万葉集5「いつしかも―となり出でて」

⑦然るべき人。立派な人。人材。万葉集5「我あれをおきて―はあらじと」。「―を得る」

⑧臣下。家来。従者。古今和歌集序「君も―も身を合はせたり」。狂言、二人大名「此方は―を連れさつしやれぬが」

⑨特別の関係にある人。夫または妻。蜻蛉日記中「―はこなたざまに心寄せて」。「うちの―」

⑩心だて。人がら。ひととなり。性質。「―が悪い」「―がかわる」

⑪人のけはい。ひとけ。「―離れ」

⇒人悪しかれ

⇒人有る中にも人無し

⇒人至って賢ければ友なし

⇒人衆ければ天に勝つ

⇒人が好い

⇒人が変わる

⇒人必ず自ら侮りて然る後に人これを侮る

⇒人が悪い

⇒人と入れ物はあり次第

⇒人と成る

⇒人と屏風は直には立たず

⇒人には添うて見よ、馬には乗って見よ

⇒人の頭の蠅を追う

⇒人の一生は重荷を負うて遠き道を行くが如し

⇒人の噂も七十五日

⇒人の口に戸は立てられず

⇒他人の疝気を頭痛に病む

⇒人の宝を数える

⇒人のふり見て我がふり直せ

⇒人の褌で相撲を取る

⇒人の将に死なんとするや、その言や善し

⇒人の悪口は鴨の味

⇒人は石垣、人は城

⇒人は一代、名は末代

⇒人は落ち目が大事

⇒人は善悪の友による

⇒人は互い

⇒人は情

⇒人はパンのみにて生くる者に非ず

⇒人は人、我は我

⇒人は見かけによらぬもの

⇒人は見目よりただ心

⇒人木石にあらず

⇒人増せば水増す

⇒人もあろうに

⇒人も無げ

⇒人我に辛ければ我また人に辛し

⇒人を射んとせば先ず馬を射よ

⇒人を怨むより身を怨め

⇒人を思うは身を思う

⇒人を食う

⇒人を立てる

⇒人を使うは苦を使う

⇒人をつけにする

⇒人を呪わば穴二つ

⇒人を人とも思わぬ

⇒人を見たら泥棒と思え

⇒人を見て法を説く

⇒人を以て言を廃せず

ひと‐あしらい【人あしらい】‥アシラヒ🔗⭐🔉

ひと‐あしらい【人あしらい】‥アシラヒ

人をあしらうこと。人をもてなすこと。また、その仕方。応対。接待。「―がうまい」

ひと‐いきれ【人いきれ】🔗⭐🔉

ひと‐いきれ【人いきれ】

人が多く集まっていて、体の熱気やにおいが立ちこめること。

○人が好いひとがいい🔗⭐🔉

○人が好いひとがいい

①人柄が良い。気立てが良い。

②お人よしである。森鴎外、雁「お前が人が好いもんだから、人に焚き附けられたのだ」

⇒ひと【人】

ひとかい‐ぶね【人買い船】‥カヒ‥

人買いが人を運ぶのに用いた船。閑吟集「―は沖をこぐ」

⇒ひと‐かい【人買い】

ひと‐がえし【人返し】‥ガヘシ

①領主や主人が他領・他所へ逃亡した領民や家来を現在の領主や主人に交渉して召し返したこと。

②江戸時代、江戸・京・大坂など都市へ集中した農民を帰郷させたこと。旧里帰農。「―令」

ひと‐かえり【一返り】‥カヘリ

動作の手順を一通りふむこと。一回。一度。源氏物語若菜下「ただ―舞ひて入りぬるは」

ひと‐かかえ【一抱え】‥カカヘ

両手をひろげて一杯にかかえるほどの大きさ、また、太さ。

○人が変わるひとがかわる🔗⭐🔉

○人が変わるひとがかわる

別人のようになる。性格や生活態度が変わる。「酒を飲むと―」

⇒ひと【人】

ひと‐がき【人垣】

①多くの人が垣のように立ちならぶこと。「―を作る」

②古代の説話で、貴人の陵墓に多くの人を垣のように並べて生き埋めにすること。古事記中「始めて陵に―を立てき」

ひと‐かげ【人影】

人の姿。人のかげ。源氏物語賢木「年暮れて岩井の水も氷りとぢ見し―のあせも行くかな」。「―のない街」

ひと‐かさ【一嵩】

物事の程度の一段階。一段。ひときわ。太平記17「先の男に―倍まして、仁王を作り損じたる如くなる武者の」

ひと‐がしら【人頭・髑髏】

(→)「されこうべ」に同じ。今昔物語集12「その屍骸しにかばねを取らむとするに、―あり」

ひと‐かず【人数】

①人のかず。にんず。あたまかず。人員。垂仁紀「後宮の―に盈つかひたまへ」。「―が多い」

②一人前の人間として数えられること。人なみ。紫式部日記「世にあるべき―とは思はずながら」。「―に入る」

ひと‐かすみ【一霞】

①一条のかすみ。基佐集「―野中の庵をたなびきて」

②程度がひとしお深くなること。増鏡「今―心細うあはれにて」

③見渡す限り。一面。浄瑠璃、日本振袖始「あの樋の口から向うの松まで―譲りし上田」

ひと‐かせ【一かせ】

刀で一度切りつけること。一刀ひとかたな。一太刀ひとたち。歌舞伎、韓人漢文手管始「皐月さつきを―切る」

ひと‐かせぎ【一稼ぎ】

短期間にある程度まとまってかせぐこと。一働き。ひともうけ。一骨折り。

ひと‐かた【一方】

①一つの方向。いっぽう。夫木和歌抄11「―そよぐ風の下荻」

②二人または大勢ある中の一人。蜻蛉日記上「このいま―の出で入りするを」

③ひととおり。源氏物語須磨「―にやはものは悲しき」

④「一人」の尊敬語。「お―様」

⇒ひとかた‐ならず【一方ならず】

⇒ひとかた‐ひとかた【一方一方】

ひと‐かた【一肩】

①駕籠などの一方を担ぐこと。

②負担の一部分を受け持つこと。「―入れる」

ひと‐がた【人形】

(古くは清音)

①人の形をしたもの。にんぎょう。紙・木などで作り、多く祓はらえの時の形代かたしろとする。源氏物語須磨「舟にことごとしき―乗せて流すを」

②転じて、身代りの人。代理。源氏物語東屋「かの―の願ひものたまはで」

③人相。人相書。歌舞伎、傾情吾嬬鑑「権八が―を返せ戻せとおつしやるは」

ひと‐かたい【人乞丐】‥カタヰ

仁義や恥を知らない者。

ひと‐がたき【人敵】

他人から敵とされること。かたき。栄華物語花山「―はとらぬこそよけれ」

ひと‐かたけ【一片食】

一度の食事。享和句帖「今日―さへたらへざりしさへ悲しくて」

ひと‐かたげ【一担げ】

ちょっと担ぐこと。ひとかつぎ。狂言、三人片輪「いざ―宛、してのかうではあるまいか」

ひと‐かたな【一刀】

一打ちで切り、または刺し通すこと。一打ち。

ひとかた‐ならず【一方ならず】

ひととおりでなく。なみなみならず。非常に。源氏物語夕顔「―心あわただしくて」。「―世話になる」

⇒ひと‐かた【一方】

ひとかた‐ひとかた【一方一方】

その人それぞれ。一人一人。源氏物語浮舟「―につけて」

⇒ひと‐かた【一方】

ひと‐かたまり【一塊】

一つにかたまっていること。また、そのかたまり。いっかい。

ひと‐がち【人勝ち】

人がたくさんいるさま。狭衣物語2「いと思はずに―にむつかしとおぼせど」

ひと‐かど【一角・一廉】

①ある一つのことがら。

②ひときわすぐれたこと。ひときわ目立つこと。いっかど。醒睡笑「―の鉢なければ座敷の興少なし」。「―の人物」

③一人前であること。相応であること。副詞的にも用いる。「―の口をきく」「―先輩ぶってたしなめる」

ひと‐かどい【人勾引】‥カドヒ

子供や女などをかどわかすこと。また、それを行う者。かどわかし。ひとさらい。〈日葡辞書〉

ひと‐がまし・い【人がましい】🔗⭐🔉

ひと‐がまし・い【人がましい】

〔形〕[文]ひとがま・し(シク)

①一人前らしい。源平盛衰記20「あたら詞を主に言はせで―・しき」

②人に知られるほどである。相当の人物らしい。栄華物語耀く藤壺「―・しき名僧」

○人が悪いひとがわるい🔗⭐🔉

○人が悪いひとがわるい

わざと人が困るようなことをする。人が困るのをおもしろがる性質である。泉鏡花、春昼後刻「言とがめをなすつてさ、真個ほんとにお人が悪いよ」

⇒ひと【人】

ひ‐とき【日時】

日と時。時日。

ひと‐き【棺・人城】

ひつぎ。仁徳紀「―に伏して薨かむさりましぬ」

ひと‐き【一季】

⇒いっき。

⇒ひとき‐ぼうこう【一季奉公】

ひと‐ぎき【人聞き】

人に聞かれること。他人が聞いたときにいだく感じ。外聞。竹取物語「―はづかしく覚え給ふなりけり」。「―が悪い」

ひと‐きざみ【一刻み】

①一段。一階級。源氏物語桐壺「いま―の位をだにと贈らせ給ふ」

②第一の列。第一流。源氏物語若菜下「―にえらばるる人々」

ひとき‐ぼうこう【一季奉公】

一季(1年)と期限を定めてする奉公。また、その者。

⇒ひと‐き【一季】

ひと‐きょう【一京】‥キヤウ

都じゅう。京全体。蜻蛉日記上「―ひびきつづきて」

ひと‐ぎらい【人嫌い】‥ギラヒ

人と交わることを嫌うこと。人間嫌い。「―で有名な作家」

ひと‐きり【一切り】

①ひとつの区切り。一段落。

②ひところ。一時。

⇒ひときり‐あそび【一切り遊び】

ひと‐きり【人斬り・人切り】

①人を斬ること。

②罪人を斬ることを職とする人。くびきり。

⇒ひときり‐ぼうちょう【人斬り庖丁】

ひときり‐あそび【一切り遊び】

江戸の私娼街で、昼夜を四つまたは五つに切って、その一切りを遊ぶこと。ちょんのま遊び。

⇒ひと‐きり【一切り】

ひときり‐ぼうちょう【人斬り庖丁】‥バウチヤウ

武士の刀をあざけっていう語。

⇒ひと‐きり【人斬り・人切り】

ひと‐きりょう【一器量】‥リヤウ

ひとかどの器量。

ひと‐きれ【一切れ】

一つの切れはし。一片。

ひと‐ぎれ【人切れ】

人らしいもののはしくれ。ひとげ。日葡辞書「コノイエ(家)ニヒトギレガナイ」

ひと‐きわ【一際】‥キハ

[一]〔名〕

身分・地位などの一つの段階。また、一つの傾向・次元・時機など。源氏物語薄雲「大納言になりて右大将かけ給へるを、いま―あがりなむに」。源氏物語若菜下「世の中はいと常なきものを、―に思ひ定めて」

[二]〔副〕

いちだんと。きわだって。ひとしお。源氏物語帚木「―目驚かして」。「―目立つ」

ひと‐く【人来】

鶯うぐいすの鳴き声の擬声語。人の来るにかけていう。古今和歌集雑体「梅の花見にこそ来つれ鶯の――といとひしもをる」

⇒ひとく‐どり【人来鳥】

ひ‐とく【秘匿】

秘密に隠しておくこと。「情報源を―する」

ひ‐とく【菲徳】

うすい徳。寡徳。不徳。

ひ‐どく【披読】

ひらいてよむこと。

び‐とく【美徳】

美しい徳。ほめるべき立派な徳。↔悪徳

ひと‐くい【人食い・人喰い】‥クヒ

①人間の肉を食うこと。食人。カニバリズム。

②人に食いつくこと。また、そのような獣など。「―鮫ざめ」

③人に咬みつく犬。狂言、犬山伏「まして―ならば中々いのる事はなりまらすまい」

⇒ひとくい‐うま【人食い馬】

⇒ひとくい‐じんしゅ【人食い人種】

⇒ひとくい‐バクテリア【人食いバクテリア】

ひとくい‐うま【人食い馬】‥クヒ‥

人に咬みつく癖のある馬。滑稽本、六あみだ詣「―にも合口(どんな者にも気の合った仲間はあるの意)、器量ふうぞくにはよらねへもの」

⇒ひと‐くい【人食い・人喰い】

ひとくい‐じんしゅ【人食い人種】‥クヒ‥

(→)食人種しょくじんしゅの俗称。

⇒ひと‐くい【人食い・人喰い】

ひとくい‐バクテリア【人食いバクテリア】‥クヒ‥

A群溶血性連鎖球菌のうち劇症型感染症を起こす特定の菌の俗称。突然の発熱、血圧低下、軟部組織の壊死、筋炎を起こし、致死率は極めて高い。

⇒ひと‐くい【人食い・人喰い】

ひと‐くぎり【一区切り】

一回区切ること。続いてきたものが、いったん終わること。一段落。「―つく」

ひと‐くくり【一括り】

まとめて一つにくくること。また、そのもの。いっかつ。

ひと‐くさ【一種】

ひといろ。一種類。源氏物語梅枝「ただ荷葉を―合はせ給へり」

⇒ひとくさ‐もの【一種物】

ひと‐くさ【人草】

もろもろの人。人民。あおひとくさ。古事記上「汝いましの国の―」

ひと‐くさ・い【人臭い】

〔形〕[文]ひとくさ・し(ク)

①人間の臭いがする。人のいる気配がする。

②人間らしい。

ひとくさ‐もの【一種物】

(→)「いっすもの」に同じ。輔親集「蔵人所の人々―して参れといへるに」

⇒ひと‐くさ【一種】

ひと‐くさり【一齣・一闋】

謡い物・語り物などの、まとまった一部分。一段落。ひとこま。転じて、ある話題についてひとしきり話すこと。「―論ずる」

ひと‐くず【人屑】‥クヅ

人間のかす。取るに足りない人間。夏目漱石、虞美人草「電車は―を一杯詰めて威張つて往来を歩いてるぢやないか」

ひと‐くずれ【人崩れ】‥クヅレ

多人数が動揺して雑踏すること。多人数が退散しようとして混雑すること。

ひと‐くせ【一癖】

どこか普通の人と異なっていると感じさせる特異な点。扱いにくく油断できない性質・特徴など。徳田秋声、黴「顎が括れて―ありさうな顔も」。「―も二癖もある人」

ひと‐くぜつ【一口説】

一通り口説を言うこと。

ひと‐くだり【一下り・一領】

装束などのひとそろい。源氏物語橋姫「綿・絹、袈裟・衣など、すべて―のほどづつ」

ひと‐くだり【一行】

①いちぎょう。

②文章の、ある一部分。

③きまりきった口上。また、その一部分。浄瑠璃、近江源氏先陣館「とくと御合点なされしかと、出家形気の―」

ひと‐くち【一口】

①一度に全部を口に入れること。一度に食べること。「ぺろりと―で食べる」

②一回、口に入れること。その分量。また、少しばかり飲食すること。「―食べてみる」

③手短にいうこと。「―に言う」

④少し物を言うこと。一言。「―も言わぬ」

⑤あるひとまとめ。1単位。「―寄付する」

⑥分け前。割当て。

⇒ひとくち‐あきない【一口商い】

⇒ひとくち‐だい【一口大】

⇒ひとくち‐ばなし【一口話・一口噺・一口咄】

⇒ひとくち‐もの【一口物】

⇒一口乗る

⇒一口物に頬を焼く

ひと‐ぐち【人口】

他人の言葉。人のうわさ。評判。じんこう。宇治拾遺物語1「めでたき歌とて、世の―にのりて申すめるは」

ひとくち‐あきない【一口商い】‥アキナヒ

①一言で売買が決定する商取引。

②転じて、一言で諾否を決定させること。浄瑠璃、国性爺合戦「頼まれうか頼まれぬか―」

⇒ひと‐くち【一口】

ひとくち‐だい【一口大】

軽く一口で食べられる大きさ。「肉を―に切る」

⇒ひと‐くち【一口】

ひとっ‐こ【人っ子】🔗⭐🔉

ひとっ‐こ【人っ子】

「ひと」を強めていう語。「―一人いない」

ひと‐で‐なし【人で無し】🔗⭐🔉

ひと‐で‐なし【人で無し】

人でありながら人らしくない行いをする者。恩義・人情を解しない者。人非人にんぴにん。福田英子、妾の半生涯「家を思はぬ―と罵ののしられ」

○人手に掛かるひとでにかかる

他人の手で殺される。

⇒ひと‐で【人手】

○人と入れ物はあり次第ひとといれものはありしだい🔗⭐🔉

○人と入れ物はあり次第ひとといれものはありしだい

人と道具とは、多くても余ることはなく、少なくても用が足りる。「人と入れ物は有り合わせ」とも。

⇒ひと【人】

ひと‐どお・い【人遠い】‥ドホイ

〔形〕[文]ひとどほ・し(ク)

(ヒトトオイとも)

①人気ひとけが遠い。近くに人がいない。徒然草「―・く、水草清き所」

②人に馴れていない。狂言、靱猿「あの猿は―・いか人近いか」

ひと‐とおり【一通り】‥トホリ

①一度通り過ぎること。謡曲、柏崎「―降る村時雨むらしぐれ」

②世間なみであること。尋常。普通。島崎藤村、夜明け前「平田門人等の苦心も―ではなかつた」。「―の教育を施す」

③あらまし。一往。ひとわたり。「―の事情を話す」「―目を通す」

④一つの方法。「やり方は―しかない」

ひと‐どおり【人通り】‥ドホリ

人の通行すること。人のゆきき。往来。「―の少ない裏道」

ひと‐とき【一時】

①しばらく。いちじ。いっとき。暫時。古今和歌集雑体「あなかしがまし花も―」。「―のやすらぎを得る」

②ある時。かつて。ひところ。「―評判だった本」

③昔の時間区分で、今の約2時間。いっとき。平家物語12「寄り合ひ寄りのき―ばかりぞ戦うたる」

ひと‐ところ【一所・一処】

①ある場所。

②同じ所。同じ場所。「―に留まる」

③(高貴な人について)おひとり。おひとかた。竹取物語「たゞ、―、深き山へ入り給ひぬ」

ひと‐とせ【一年】

①いちねん。1年間。万葉集10「―に七夕なぬかのよのみあふ人の」

②ある年。先年。源氏物語桐壺「―の東宮の御元服」

ひととちょうじん【人と超人】‥テウ‥

(Man and Superman)バーナード=ショーの代表的な戯曲。1903年刊。「哲学的喜劇」の副題があり、「生命力」の哲学を主張。

ひと‐と‐なり【人となり・為人】

①うまれつきの人柄。もちまえ。天性。性。南海寄帰内法伝平安後期点「性ヒトトナリ三宝を愛し、五衆を護持して」。「柔和な―」

②からだつき。背丈。宇治拾遺物語11「―少し細高にて」

ひととちょうじん【人と超人】‥テウ‥🔗⭐🔉

ひととちょうじん【人と超人】‥テウ‥

(Man and Superman)バーナード=ショーの代表的な戯曲。1903年刊。「哲学的喜劇」の副題があり、「生命力」の哲学を主張。

ひと‐と‐なり【人となり・為人】🔗⭐🔉

ひと‐と‐なり【人となり・為人】

①うまれつきの人柄。もちまえ。天性。性。南海寄帰内法伝平安後期点「性ヒトトナリ三宝を愛し、五衆を護持して」。「柔和な―」

②からだつき。背丈。宇治拾遺物語11「―少し細高にて」

○人と成るひととなる

①成人する。万葉集5「いつしかも人と成り出でて」

②人心地がつく。正気にかえる。源氏物語夢浮橋「やうやう生き出でて人となり給へりけれど」

⇒ひと【人】

○人と成るひととなる🔗⭐🔉

○人と成るひととなる

①成人する。万葉集5「いつしかも人と成り出でて」

②人心地がつく。正気にかえる。源氏物語夢浮橋「やうやう生き出でて人となり給へりけれど」

⇒ひと【人】

ひととなるみち【人となる道】

慈雲の仮名法語。1巻。1781年(天明1)に成る短編。「十善法語」の内容を簡略化したもの。

ひと‐とび【一飛び】

①1回飛ぶこと。また、1回飛ぶくらいの短い距離や時間。ひとっとび。「東京、大阪なら飛行機で―だ」

②途中の段階を飛ばして進むさま。いっぺんに。「そう―に結論は出せない」

ひととなるみち【人となる道】🔗⭐🔉

ひととなるみち【人となる道】

慈雲の仮名法語。1巻。1781年(天明1)に成る短編。「十善法語」の内容を簡略化したもの。

○人と屏風は直には立たずひととびょうぶはすぐにはたたず🔗⭐🔉

○人と屏風は直には立たずひととびょうぶはすぐにはたたず

屏風は曲げなければ立たないように、正しい道理ばかりでは世間を渡って行けない。

⇒ひと【人】

ひと‐どめ【人留め】

人の通行を禁止すること。

ひととめ‐どころ【人留め所】

旅人を引き留めて宿泊させる所。

ひと‐とり【人捕り】

①人を捕らえて食うという、またとり殺すという怪しいもの。

②二組に分かれて敵方の人を捕らえ合う小児の遊戯。

ひと‐なか【人中】

①衆人のいる中。衆中。武烈紀「歌場うたがきの―に立たして」。「―で恥をかかされる」

②世間。「―へ出られない身」

ひと‐なかせ【人泣かせ】

人を困らせること。人に迷惑をかける行為。

ひと‐ながれ【一流れ】

①ひとすじの流れ。一つの川。

②同じ流派。

③1本の旗・幟のぼり、一組の布団など。

ひと‐なだれ【人頽れ・人雪崩】

群集している人が、押されてくずれること。

ひと‐なつかし・い【人懐かしい】

〔形〕

何となく誰かに会いたい気持である。人恋しい。「日暮れになると―・い」

ひと‐なつこ・い【人懐こい】

〔形〕

すぐに人となれ親しみやすい。ひとなつっこい。「―・い子」

ひと‐なぬか【一七日】

人が死んでから7日目の忌日。初七日。ひとなのか。いちしちにち。

ひと‐なびき【一靡き】

ひとすじになびくこと。夫木和歌抄18「里遠き煙の末の―」

ひと‐なぶり【人嬲・人弄り】

①人をなぶること。万葉集15「―のみ好みたるらむ」

②(→)アホウドリの異称。

ひと‐なみ【人波】

群集の押し合ってどよめくさまを波にたとえていう語。

ひと‐なみ【人並】

一般の人と同様の程度・状態であること。世間なみ。尋常。万葉集5「―に吾あれもなれるを」。「―の暮し」「―すぐれた能力」「―外れた大男」

⇒ひとなみ‐なみ【人並並】

ひとなみ‐なみ【人並並】

(→)「ひとなみ」に同じ。枕草子40「―なるべきさまにもあらねども」

⇒ひと‐なみ【人並】

ひと‐ならわし【人習わし】‥ナラハシ

人を教え、あるいは馴れさせること。教化。感化。源氏物語宿木「いとほしの―や」

ひと‐な・る【人成る】

〔自四〕

成人する。成長する。四河入海「まつすぐに正直に―・つて」

ひと‐な・れる【人馴れる】

〔自下一〕[文]ひとな・る(下二)

①人中の交わりになれる。交際になれる。源氏物語花宴「男の御教へなれば、すこし―・れたることやまじらむと」

②動物が人に馴れ親しむ。更級日記「いとをかしげなる猫なり。…いみじう―・れつつ」

ひと‐にぎり【一握り】

①片手でにぎるほどの量。転じて、わずかの量。ひとつかみ。

②敵などを容易にやっつけること。

ひと‐にく・し【人憎し】

〔形ク〕

人が見て憎らしいと思うようなさまである。憎々しい。かわいげがない。源氏物語東屋「―・くはしたなくもな宣はせそ」

ひとに‐ざる【人似猿】

(→)類人猿に同じ。

ひと‐にたち【一煮立ち】

一度煮えてわきたつこと。

○人には添うて見よ、馬には乗って見よひとにはそうてみようまにはのってみよ🔗⭐🔉

○人には添うて見よ、馬には乗って見よひとにはそうてみようまにはのってみよ

親しく交わってみなければ、その人の性行の善悪はよくわかるものではない。馬には乗って見よ、人には添うて見よ。

⇒ひと【人】

ひと‐にわ【一庭】‥ニハ

庭全体。にわじゅう。

ひと‐ぬし【人主】

①主人。君主。

②江戸時代、請人うけにんと並んで奉公人の身元を保証した者。普通、奉公人の父兄・親類がなる。鯛の味噌津「早々請人―を呼びて」

ひと‐ねいり【一寝入り】

(→)「ひとねむり」に同じ。

ひと‐ねむり【一眠り・一睡】

しばらくの間ねむること。ひとねいり。いっすい。

ひ‐どの【樋殿・楲殿】

かわや。便所。

○人の一生は重荷を負うて遠き道を行くが如しひとのいっしょうはおもにをおうてとおきみちをゆくがごとし🔗⭐🔉

○人の一生は重荷を負うて遠き道を行くが如しひとのいっしょうはおもにをおうてとおきみちをゆくがごとし

(徳川家康の訓言)人生は不断の努力と忍耐とを以てしなければこれを立派に歩み通すことができないというたとえ。

⇒ひと【人】

ひと‐の‐うえ【人の上】‥ウヘ

①他人の身の上。枕草子28「―言ひ」

②人間の身の上。浄瑠璃、百合若大臣野守鏡「―の善悪」

○人のふり見て我がふり直せひとのふりみてわがふりなおせ🔗⭐🔉

○人のふり見て我がふり直せひとのふりみてわがふりなおせ

他人の性行の善悪を見て、自分の性行を改めよ。

⇒ひと【人】

○人の悪口は鴨の味ひとのわるくちはかものあじ🔗⭐🔉

○人の悪口は鴨の味ひとのわるくちはかものあじ

他人の悪口を言うことの快感を、美味な鴨の味にたとえていう。

⇒ひと【人】

ひと‐は【一羽】

一度はばたいて飛ぶこと。休まずにいっきに飛ぶこと。

ひと‐は【一葉】

①一つの葉。いちよう。

②(形が似るところから)小舟の1艘いっそう。

⇒ひとは‐ぐさ【一葉草】

⇒ひとは‐ぶね【一葉舟】

ひと‐びと【人人】🔗⭐🔉

ひと‐びと【人人】

多くの人。また、おのおのの人。各人。源氏物語帚木「鳥も鳴きぬ。―起き出でて、…御車引き出でよ、などいふなり」

⇒ひとびと‐おんちゅう【人人御中】

ひとびと‐おんちゅう【人人御中】🔗⭐🔉

ひとびと‐おんちゅう【人人御中】

手紙の宛名の脇付わきづけ。→御中

⇒ひと‐びと【人人】

ひと‐ひと・し【人人し】🔗⭐🔉

ひと‐ひと・し【人人し】

〔形シク〕

一かどの人らしい。人間らしい。宇津保物語楼上下「―・しければこそめでたうかひあれ」

○人を人とも思わぬひとをひとともおもわぬ🔗⭐🔉

○人を人とも思わぬひとをひとともおもわぬ

えらぶり思い上がって、他人をかえりみない。

⇒ひと【人】

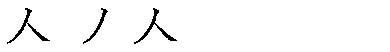

[漢]人🔗⭐🔉

人 字形

筆順

筆順

〔人(亻・

〔人(亻・ )部0画/2画/教育/3145・3F4D〕

〔音〕ジン(漢) ニン(呉)

〔訓〕ひと (名)と・んど

[意味]

①ひと。

㋐万物の霊長である動物。「人類・人骨・人魚にんぎょ・原人・類人猿」

㋑社会的行為の主体。「人間にんげん・人物・人夫にんぷ・才人・悪人あくにん・法人・苦労人くろうにん・社会人・関西人・経済人」

②自分以外のひと。他。(対)我。「人我一体」

③ニンひとがら。「人にんを見て法を説け」「人相・人体にんてい」

④ニンひとを数える語。「三人・一万人」

[解字]

解字

)部0画/2画/教育/3145・3F4D〕

〔音〕ジン(漢) ニン(呉)

〔訓〕ひと (名)と・んど

[意味]

①ひと。

㋐万物の霊長である動物。「人類・人骨・人魚にんぎょ・原人・類人猿」

㋑社会的行為の主体。「人間にんげん・人物・人夫にんぷ・才人・悪人あくにん・法人・苦労人くろうにん・社会人・関西人・経済人」

②自分以外のひと。他。(対)我。「人我一体」

③ニンひとがら。「人にんを見て法を説け」「人相・人体にんてい」

④ニンひとを数える語。「三人・一万人」

[解字]

解字 ひとの立っている姿を横から見た象形文字。もと、身近な親族・隣人・なかまを意味する。

[下ツキ

愛人・悪人・偉人・異人・厭人・奄人・猿人・恩人・怪人・外人・艾人・学人・楽人・佳人・寡人・歌人・家人・活人画・閑人・官人・願人・奇人・貴人・擬人・義人・客人・旧人・宮人・求人・狂人・巨人・偶人・愚人・軍人・芸人・下手人・月下氷人・下人・賢人・原人・眩人・公人・工人・後人・行人・国人・黒人・個人・古人・故人・胡人・吾人・今人・才人・宰人・罪人・殺人・山人・散人・士人・梓人・私人・至人・詩人・寺人・時人・死人・社人・囚人・衆人・住人・主人・孺人・宵人・常人・情人・小人・商人・証人・上人・職人・新人・真人・神人・燧人・粋人・成人・聖人・世人・先人・全人・前人・仙人・善人・騒人・雑人・俗人・属人・塑人・訴人・対人・大人・代人・達人・他人・痴人・知人・茶人・厨人・仲人・超人・釣人・鳥人・町人・通人・哲人・鉄人・天人・党人・唐人・盗人・同人・道人・当人・土人・女人・人非人・佞人・俳人・廃人・売人・白人・蕃人・蛮人・犯人・番人・万人・美人・非人・百人一首・病人・風人・夫人・婦人・武人・文人・別人・偏人・変人・傍若無人・邦人・法人・傍人・牧人・凡人・本人・未亡人・無人・名人・盲人・門人・役人・野人・友人・要人・傭人・用人・余人・里人・猟人・良人・旅人・隣人・類人猿・流人・伶人・麗人・老人・牢人・浪人・論人・倭人・和人・蔵人くろうど・防人さきもり・舎人とねり・乳人めのと

ひとの立っている姿を横から見た象形文字。もと、身近な親族・隣人・なかまを意味する。

[下ツキ

愛人・悪人・偉人・異人・厭人・奄人・猿人・恩人・怪人・外人・艾人・学人・楽人・佳人・寡人・歌人・家人・活人画・閑人・官人・願人・奇人・貴人・擬人・義人・客人・旧人・宮人・求人・狂人・巨人・偶人・愚人・軍人・芸人・下手人・月下氷人・下人・賢人・原人・眩人・公人・工人・後人・行人・国人・黒人・個人・古人・故人・胡人・吾人・今人・才人・宰人・罪人・殺人・山人・散人・士人・梓人・私人・至人・詩人・寺人・時人・死人・社人・囚人・衆人・住人・主人・孺人・宵人・常人・情人・小人・商人・証人・上人・職人・新人・真人・神人・燧人・粋人・成人・聖人・世人・先人・全人・前人・仙人・善人・騒人・雑人・俗人・属人・塑人・訴人・対人・大人・代人・達人・他人・痴人・知人・茶人・厨人・仲人・超人・釣人・鳥人・町人・通人・哲人・鉄人・天人・党人・唐人・盗人・同人・道人・当人・土人・女人・人非人・佞人・俳人・廃人・売人・白人・蕃人・蛮人・犯人・番人・万人・美人・非人・百人一首・病人・風人・夫人・婦人・武人・文人・別人・偏人・変人・傍若無人・邦人・法人・傍人・牧人・凡人・本人・未亡人・無人・名人・盲人・門人・役人・野人・友人・要人・傭人・用人・余人・里人・猟人・良人・旅人・隣人・類人猿・流人・伶人・麗人・老人・牢人・浪人・論人・倭人・和人・蔵人くろうど・防人さきもり・舎人とねり・乳人めのと

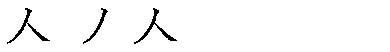

筆順

筆順

〔人(亻・

〔人(亻・ )部0画/2画/教育/3145・3F4D〕

〔音〕ジン(漢) ニン(呉)

〔訓〕ひと (名)と・んど

[意味]

①ひと。

㋐万物の霊長である動物。「人類・人骨・人魚にんぎょ・原人・類人猿」

㋑社会的行為の主体。「人間にんげん・人物・人夫にんぷ・才人・悪人あくにん・法人・苦労人くろうにん・社会人・関西人・経済人」

②自分以外のひと。他。(対)我。「人我一体」

③ニンひとがら。「人にんを見て法を説け」「人相・人体にんてい」

④ニンひとを数える語。「三人・一万人」

[解字]

解字

)部0画/2画/教育/3145・3F4D〕

〔音〕ジン(漢) ニン(呉)

〔訓〕ひと (名)と・んど

[意味]

①ひと。

㋐万物の霊長である動物。「人類・人骨・人魚にんぎょ・原人・類人猿」

㋑社会的行為の主体。「人間にんげん・人物・人夫にんぷ・才人・悪人あくにん・法人・苦労人くろうにん・社会人・関西人・経済人」

②自分以外のひと。他。(対)我。「人我一体」

③ニンひとがら。「人にんを見て法を説け」「人相・人体にんてい」

④ニンひとを数える語。「三人・一万人」

[解字]

解字 ひとの立っている姿を横から見た象形文字。もと、身近な親族・隣人・なかまを意味する。

[下ツキ

愛人・悪人・偉人・異人・厭人・奄人・猿人・恩人・怪人・外人・艾人・学人・楽人・佳人・寡人・歌人・家人・活人画・閑人・官人・願人・奇人・貴人・擬人・義人・客人・旧人・宮人・求人・狂人・巨人・偶人・愚人・軍人・芸人・下手人・月下氷人・下人・賢人・原人・眩人・公人・工人・後人・行人・国人・黒人・個人・古人・故人・胡人・吾人・今人・才人・宰人・罪人・殺人・山人・散人・士人・梓人・私人・至人・詩人・寺人・時人・死人・社人・囚人・衆人・住人・主人・孺人・宵人・常人・情人・小人・商人・証人・上人・職人・新人・真人・神人・燧人・粋人・成人・聖人・世人・先人・全人・前人・仙人・善人・騒人・雑人・俗人・属人・塑人・訴人・対人・大人・代人・達人・他人・痴人・知人・茶人・厨人・仲人・超人・釣人・鳥人・町人・通人・哲人・鉄人・天人・党人・唐人・盗人・同人・道人・当人・土人・女人・人非人・佞人・俳人・廃人・売人・白人・蕃人・蛮人・犯人・番人・万人・美人・非人・百人一首・病人・風人・夫人・婦人・武人・文人・別人・偏人・変人・傍若無人・邦人・法人・傍人・牧人・凡人・本人・未亡人・無人・名人・盲人・門人・役人・野人・友人・要人・傭人・用人・余人・里人・猟人・良人・旅人・隣人・類人猿・流人・伶人・麗人・老人・牢人・浪人・論人・倭人・和人・蔵人くろうど・防人さきもり・舎人とねり・乳人めのと

ひとの立っている姿を横から見た象形文字。もと、身近な親族・隣人・なかまを意味する。

[下ツキ

愛人・悪人・偉人・異人・厭人・奄人・猿人・恩人・怪人・外人・艾人・学人・楽人・佳人・寡人・歌人・家人・活人画・閑人・官人・願人・奇人・貴人・擬人・義人・客人・旧人・宮人・求人・狂人・巨人・偶人・愚人・軍人・芸人・下手人・月下氷人・下人・賢人・原人・眩人・公人・工人・後人・行人・国人・黒人・個人・古人・故人・胡人・吾人・今人・才人・宰人・罪人・殺人・山人・散人・士人・梓人・私人・至人・詩人・寺人・時人・死人・社人・囚人・衆人・住人・主人・孺人・宵人・常人・情人・小人・商人・証人・上人・職人・新人・真人・神人・燧人・粋人・成人・聖人・世人・先人・全人・前人・仙人・善人・騒人・雑人・俗人・属人・塑人・訴人・対人・大人・代人・達人・他人・痴人・知人・茶人・厨人・仲人・超人・釣人・鳥人・町人・通人・哲人・鉄人・天人・党人・唐人・盗人・同人・道人・当人・土人・女人・人非人・佞人・俳人・廃人・売人・白人・蕃人・蛮人・犯人・番人・万人・美人・非人・百人一首・病人・風人・夫人・婦人・武人・文人・別人・偏人・変人・傍若無人・邦人・法人・傍人・牧人・凡人・本人・未亡人・無人・名人・盲人・門人・役人・野人・友人・要人・傭人・用人・余人・里人・猟人・良人・旅人・隣人・類人猿・流人・伶人・麗人・老人・牢人・浪人・論人・倭人・和人・蔵人くろうど・防人さきもり・舎人とねり・乳人めのと

大辞林の検索結果 (49)

じん【人】🔗⭐🔉

じん [1] 【人】

天・地・人と三段階に分けたときの三番目のもの。ひと。

たり【人】🔗⭐🔉

たり 【人】 (接尾)

助数詞。「二(フ)・三(ミ)・四(ヨ)…」など,和語の数詞に付いて,人を数えるのに用いる。「ふ―の世界」「よっ―帰る」

と【人】🔗⭐🔉

と 【人】

「ひと」の省略形。「おとと(弟)」「はやと(隼人)」「ぬすっと(盗人)」「すけっと(助人)」などの「と」がこれにあたる。

にん【人】🔗⭐🔉

にん 【人】

■一■ [1] (名)

ひと。じん。人柄。「五郎殿ぞ器量の―にて/沙石 10」

■二■ (接尾)

助数詞。人数を数えるのに用いる。「親子三―」「何―いるか」

ひと【人】🔗⭐🔉

ひと [0] 【人】

(1)霊長目ヒト科の哺乳類。直立して二足歩行し,動物中最も脳が発達する。言語をもち,手を巧みに使うことによってすぐれた文化を生み出した。現生種は一種で,学名はホモ-サピエンス。人間。人類。

(2)ある特定の一人の人間。個人。「―好き好き」「党より―で選ぶ」「―と―とのつながり」

(3)一定の条件に合った個人を漠然とさしていう。「―をさがす」「―が足りない」

(4)能力などのすぐれた特定の個人。立派な人物。人材。「英文学界にその―ありと知られる」「政界に―なし」「―を得る」

(5)性質から見た人間。人柄。人格。「根はいい―だ」

(6)自分以外の者。他人。「―の物に手をつける」「―に言えない苦しみ」

(7)当事者以外の世間一般の人々。世人。「―のうわさ」「―に知られた仲」「―に笑われる」

(8)自分と相手以外の第三者。「―に会う約束があるので失礼します」「今―が来ていますので少々お待ち下さい」

(9)話し手が自分を第三者のように見立てていう。「―を甘くみるな」「―の気も知らないで」

〔相手や第三者に怒ったり不平を言ったりするときに用いる〕

(10)動作・状態・資格などを表す語のあとに付いて,それらの主体であることを表す。者。方(カタ)。「こっちへ来る―がいる」「熱心な―」「男の―」

(11)特定の関係にある人間。夫・妻・恋人など。「うちの―」「意中の―」

(12)〔法〕 権利義務の主体たる法律上の地位。自然人と法人があり,狭義では,自然人のみを指す。法的人格。

(13)成人。おとな。「いつしかも―となり出でて/万葉 904」

(14)漠然と,だれか。「大鳥の羽易(ハガイ)の山に我(ア)が恋ふる妹(イモ)はいますと―の言へば/万葉 210」

〔「…の人」などの場合,アクセントは [0]〕

→人(1)[表]

ひと=ある中に人なし🔗⭐🔉

――ある中に人なし

人は多くいるが真に優れた人物はなかなか少ないものである。

ひと=が好(イ)・い🔗⭐🔉

――が好(イ)・い

(1)人柄が良い。気立てが良い。

(2)お人よしだ。

ひと=が変わ・る🔗⭐🔉

――が変わ・る

その人の性格や人格が変わる。

ひと=が悪・い🔗⭐🔉

――が悪・い

人を困惑させるようなことをする。

ひと=と入れ物は有り次第🔗⭐🔉

――と入れ物は有り次第

人と道具は,いくらあっても多すぎず,また少なくても使い方次第で用が足りる。

ひと=と成・る🔗⭐🔉

――と成・る

(1)成人する。一人前に成長する。

(2)意識が回復する。気がつく。「やうやう生き出でて―・り給へりけれど/源氏(夢浮橋)」

ひと=と屏風(ビヨウブ)は直(スグ)には立たず🔗⭐🔉

――と屏風(ビヨウブ)は直(スグ)には立たず

屏風は曲げなければ立たないように,人も正論ばかりでは世間を渡ってゆけない。

ひと=には添(ソ)うて見よ馬には乗って見よ🔗⭐🔉

――には添(ソ)うて見よ馬には乗って見よ

親しく交際してみなければ,その人間の善悪を判断することはできない。先入観だけで判断せず実際にためしてみよ。

ひと=の一生は重荷を負うて遠き道を行くが如(ゴト)し🔗⭐🔉

――の一生は重荷を負うて遠き道を行くが如(ゴト)し

〔徳川家康の遺訓〕

人生は,不断の努力と忍耐をもって一歩一歩をおろそかにせず進み続けることが大切である。

ひと=の噂(ウワサ)も七十五日(シチジユウゴニチ)🔗⭐🔉

――の噂(ウワサ)も七十五日(シチジユウゴニチ)

世間の噂も一時のことで,しばらくすれば忘れられてしまう。

ひと=の皮を被(カブ)・る🔗⭐🔉

――の皮を被(カブ)・る

姿は人間だが,人間らしい心を持っていない。人非人をののしっていう語。「―・った畜生め」

ひと=の口には戸が立てられない🔗⭐🔉

――の口には戸が立てられない

⇒「人の口」の句項目

ひと=の善悪は=針(=錐(キリ))を袋に入れたるが如(ゴト)し🔗⭐🔉

――の善悪は=針(=錐(キリ))を袋に入れたるが如(ゴト)し

人が善人であるか悪人であるかは,表面をどのようにつくろっても表れるものである。

ひと=の疝気(センキ)を頭痛に病(ヤ)む🔗⭐🔉

――の疝気(センキ)を頭痛に病(ヤ)む

自分に無関係なことによけいな心配をすることのたとえ。

ひと=のふり見て我がふり直せ🔗⭐🔉

――のふり見て我がふり直せ

他人の性格や行動を見て,自分を反省し欠点を改めよ。

ひと=の褌(フンドシ)で相撲を取る🔗⭐🔉

――の褌(フンドシ)で相撲を取る

他人のものを利用して自分の利益になるようなことをする。人の牛蒡(ゴボウ)で法事をする。

ひと=の将(マサ)に死なんとする其の言(ゲン)や善(ヨ)し🔗⭐🔉

――の将(マサ)に死なんとする其の言(ゲン)や善(ヨ)し

〔論語(泰伯)〕

人の死ぬ間際の言葉は,偽りも飾りもなく純粋である。

ひと=は一代名は末代🔗⭐🔉

――は一代名は末代

人の肉体は一代限りで滅びるが,善行や悪行によるその名は長く後世にまで残る。

ひと=はパンのみにて生くるものに非(アラ)ず🔗⭐🔉

――はパンのみにて生くるものに非(アラ)ず

〔マタイ福音書四章〕

人は物質的な満足だけを目的として生きるものではなく,精神的なよりどころが必要である。

ひと=はみめよりただ心🔗⭐🔉

――はみめよりただ心

人は容貌よりも心だてが大切だ。人はみめより心ばえ。

ひと-あしらい【人あしらい】🔗⭐🔉

ひと-あしらい ―アシラヒ [3] 【人あしらい】

他人のもてなし方。応対。「―がうまい」

ひと-いきれ【人いきれ】🔗⭐🔉

ひと-いきれ [0][3] 【人いきれ】

人が多く集まった場合,体から出る熱気やにおいなどによってむんむんすること。「会場は―でむんむんしていた」

ひと-がま・し【人がまし】🔗⭐🔉

ひと-がま・し 【人がまし】 (形シク)

(1)一人前の人間らしい。人並みらしい。「さのみ包むもなかなかに―・しくやおぼしめされん/謡曲・胡蝶」

(2)相当な人物らしい。「世の中に少し人に知られ,―・しき名僧などは/栄花(輝く藤壺)」

ひとっ-こ【人っ子】🔗⭐🔉

ひとっ-こ [0] 【人っ子】

「人」を強めていう語。

ひとっこ-ひとり【人っ子一人】🔗⭐🔉

ひとっこ-ひとり [6] 【人っ子一人】

だれひとり。下に打ち消しの語を伴って用いる。「―通らない」「―いない」

ひと-で-なし【人で無し】🔗⭐🔉

ひと-で-なし [0][5] 【人で無し】

人としての道に反するおこないをする者。人情や恩義をわきまえない者。人非人(ニンピニン)。

ひととちょうじん【人と超人】🔗⭐🔉

ひととちょうじん ―テウジン 【人と超人】

〔原題 Man and Superman〕

ショーの戯曲。四幕喜劇。1903年作。母性本能にかられて男を追い求める女主人公アンの姿を通して,独特の「生命力」の哲学が展開される。

ひと-と-なり【人となり・為人】🔗⭐🔉

ひと-と-なり [0] 【人となり・為人】

(1)生まれつきの性質。天性。本性。「温和な―」

(2)からだつき。背恰好。「―,少し細高にて/宇治拾遺 11」

ひととなるみち【人となる道】🔗⭐🔉

ひととなるみち 【人となる道】

仮名法語。慈雲著。1781年成る。自著「十善法語」の再校本。

ひと-の-うえ【人の上】🔗⭐🔉

ひと-の-うえ ―ウヘ 【人の上】

(1)人間の身の上。運命。「―のよしあしは人相・相生・生れ性/浄瑠璃・百合若大臣」

(2)他人の身の上。人事(ヒトゴト)。「よろづの物語しつつ,―言ふなどもあり/堤中納言(はなだの)」

ひと-の-おや【人の親】🔗⭐🔉

ひと-の-おや 【人の親】

(1)親たる者。親。

⇔人の子

「―としての自覚」

(2)祖先。「―の立つる言立て/万葉 4094」

ひと-の-くち【人の口】🔗⭐🔉

ひと-の-くち [0] 【人の口】

世間のうわさ。「―がうるさい」

ひとのくち=には戸が立てられない🔗⭐🔉

――には戸が立てられない

世間のうわさや評判は防ぎようがない。

ひと-の-こ【人の子】🔗⭐🔉

ひと-の-こ [0] 【人の子】

(1)人間として生まれた者。人間。人。「あいつも―,子供はかわいいとみえる」

(2)子たる者。子供。

⇔人の親

(3)他人の子。

(4)子孫。「―は祖(オヤ)の名絶たず/万葉 4094」

(5)他人の愛している人。特に,人妻などをいう。「―故に恋ひ渡るかも/万葉 3017」

(6)主として福音書でイエスが自称したとされている称号。

ひと-の-ひ【人の日】🔗⭐🔉

ひと-の-ひ 【人の日】

⇒じんじつ(人日)

ひと-の-みち【人の道】🔗⭐🔉

ひと-の-みち [0] 【人の道】

人間としてふみ行うべき道すじ。

ひと-の-よ【人の代・人の世】🔗⭐🔉

ひと-の-よ [4][0] 【人の代・人の世】

(1)人間の世の中。人間の世界。「栄枯盛衰は―の常」

(2)神代に対して,人皇(ニンノウ)の時代。神武天皇以後の天皇の時代。「神武天皇よりぞ―とはなりにける/著聞 1」

(3)男女の仲。「―の憂きをあはれと見しかども/源氏(夕霧)」

り【人】🔗⭐🔉

り 【人】 (接尾)

助数詞。和語の数詞に付いて,人を数えるのに用いる。「ひと―」「ふた―」

〔三人以上は「みたり」「よたり」などのように,「たり」を用いる。なお,「ふたり」も,「ふ」に「たり」の付いたものとする説もある〕

ひと【人】(和英)🔗⭐🔉

ひといきれ【人いきれがする】(和英)🔗⭐🔉

ひといきれ【人いきれがする】

be stuffy.

ひとだかり【人だかりがする】(和英)🔗⭐🔉

ひとだかり【人だかりがする】

a crowd.→英和

ひとでなし【人でなし】(和英)🔗⭐🔉

ひとでなし【人でなし】

a brute.→英和

ひとびと【人々】(和英)🔗⭐🔉

広辞苑+大辞林に「人」で始まるの検索結果。もっと読み込む