複数辞典一括検索+![]()

![]()

且 まさにせんとす🔗⭐🔉

【且】

5画 一部 [常用漢字]

区点=1978 16進=336E シフトJIS=8A8E

《常用音訓》か…つ

《音読み》

5画 一部 [常用漢字]

区点=1978 16進=336E シフトJIS=8A8E

《常用音訓》か…つ

《音読み》  シャ

シャ

〈qi

〈qi 〉/

〉/ ショ

ショ /ソ

/ソ 〈j

〈j 〉

《訓読み》 かつ/かつは/…すらかつ/しばらく/まさに…せんとす

《名付け》 かつ

《意味》

〉

《訓読み》 かつ/かつは/…すらかつ/しばらく/まさに…せんとす

《名付け》 かつ

《意味》

{接続}かつ。加え重ねる意を示すことば。そのうえに。「且爾言過矣=且ツナンヂノ言ハ過テリ」〔→論語〕

{接続}かつ。加え重ねる意を示すことば。そのうえに。「且爾言過矣=且ツナンヂノ言ハ過テリ」〔→論語〕

{助}かつは。一方で…し、また他方で…する。「且怒且喜=且ツハ怒リ且ツハ喜ブ」〔→史記〕

{助}かつは。一方で…し、また他方で…する。「且怒且喜=且ツハ怒リ且ツハ喜ブ」〔→史記〕

{助}…すらかつ。強調を示すことば。…でさえも。「臣、死且不避=臣、死スラ且ツ避ケズ」〔→史記〕

{助}…すらかつ。強調を示すことば。…でさえも。「臣、死且不避=臣、死スラ且ツ避ケズ」〔→史記〕

{副}しばらく。まあまあという気持ちを示すことば。とりあえず。「姑且コショ(しばらく)」「且待之=且クコレヲ待テ」〔→史記〕

{副}しばらく。まあまあという気持ちを示すことば。とりあえず。「姑且コショ(しばらく)」「且待之=且クコレヲ待テ」〔→史記〕

{形}かりそめであること。「苟且コウショ・コウシャ」

{形}かりそめであること。「苟且コウショ・コウシャ」

{助動}まさに…せんとす。…しようとする。やがて…するだろうの意。「且為所虜=且ニ虜ニセラレントス」〔→史記〕

{助動}まさに…せんとす。…しようとする。やがて…するだろうの意。「且為所虜=且ニ虜ニセラレントス」〔→史記〕

{助}詩句で、語調を整える助辞。「其楽只且=其レ楽シマンカナ」〔→詩経〕

《解字》

{助}詩句で、語調を整える助辞。「其楽只且=其レ楽シマンカナ」〔→詩経〕

《解字》

象形。物を積み重ねたかたちを描いたもので、物を積み重ねること。転じて、かさねての意の接続詞となる。また、物の上に仮にちょっとのせたものの意から、とりあえず、まにあわせの意にも転じた。

《単語家族》

俎ソ(肉を重ねて置いたまないた)

象形。物を積み重ねたかたちを描いたもので、物を積み重ねること。転じて、かさねての意の接続詞となる。また、物の上に仮にちょっとのせたものの意から、とりあえず、まにあわせの意にも転じた。

《単語家族》

俎ソ(肉を重ねて置いたまないた) 祖ソ(世代の重なり)

祖ソ(世代の重なり) 阻ソ(石を重ねて行く手をはばむ)

阻ソ(石を重ねて行く手をはばむ) 組ソ(糸をくみ重ねる)

組ソ(糸をくみ重ねる) 助ジョ(力を重ねてそえる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

助ジョ(力を重ねてそえる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

5画 一部 [常用漢字]

区点=1978 16進=336E シフトJIS=8A8E

《常用音訓》か…つ

《音読み》

5画 一部 [常用漢字]

区点=1978 16進=336E シフトJIS=8A8E

《常用音訓》か…つ

《音読み》  シャ

シャ

〈qi

〈qi 〉/

〉/ ショ

ショ /ソ

/ソ 〈j

〈j 〉

《訓読み》 かつ/かつは/…すらかつ/しばらく/まさに…せんとす

《名付け》 かつ

《意味》

〉

《訓読み》 かつ/かつは/…すらかつ/しばらく/まさに…せんとす

《名付け》 かつ

《意味》

{接続}かつ。加え重ねる意を示すことば。そのうえに。「且爾言過矣=且ツナンヂノ言ハ過テリ」〔→論語〕

{接続}かつ。加え重ねる意を示すことば。そのうえに。「且爾言過矣=且ツナンヂノ言ハ過テリ」〔→論語〕

{助}かつは。一方で…し、また他方で…する。「且怒且喜=且ツハ怒リ且ツハ喜ブ」〔→史記〕

{助}かつは。一方で…し、また他方で…する。「且怒且喜=且ツハ怒リ且ツハ喜ブ」〔→史記〕

{助}…すらかつ。強調を示すことば。…でさえも。「臣、死且不避=臣、死スラ且ツ避ケズ」〔→史記〕

{助}…すらかつ。強調を示すことば。…でさえも。「臣、死且不避=臣、死スラ且ツ避ケズ」〔→史記〕

{副}しばらく。まあまあという気持ちを示すことば。とりあえず。「姑且コショ(しばらく)」「且待之=且クコレヲ待テ」〔→史記〕

{副}しばらく。まあまあという気持ちを示すことば。とりあえず。「姑且コショ(しばらく)」「且待之=且クコレヲ待テ」〔→史記〕

{形}かりそめであること。「苟且コウショ・コウシャ」

{形}かりそめであること。「苟且コウショ・コウシャ」

{助動}まさに…せんとす。…しようとする。やがて…するだろうの意。「且為所虜=且ニ虜ニセラレントス」〔→史記〕

{助動}まさに…せんとす。…しようとする。やがて…するだろうの意。「且為所虜=且ニ虜ニセラレントス」〔→史記〕

{助}詩句で、語調を整える助辞。「其楽只且=其レ楽シマンカナ」〔→詩経〕

《解字》

{助}詩句で、語調を整える助辞。「其楽只且=其レ楽シマンカナ」〔→詩経〕

《解字》

象形。物を積み重ねたかたちを描いたもので、物を積み重ねること。転じて、かさねての意の接続詞となる。また、物の上に仮にちょっとのせたものの意から、とりあえず、まにあわせの意にも転じた。

《単語家族》

俎ソ(肉を重ねて置いたまないた)

象形。物を積み重ねたかたちを描いたもので、物を積み重ねること。転じて、かさねての意の接続詞となる。また、物の上に仮にちょっとのせたものの意から、とりあえず、まにあわせの意にも転じた。

《単語家族》

俎ソ(肉を重ねて置いたまないた) 祖ソ(世代の重なり)

祖ソ(世代の重なり) 阻ソ(石を重ねて行く手をはばむ)

阻ソ(石を重ねて行く手をはばむ) 組ソ(糸をくみ重ねる)

組ソ(糸をくみ重ねる) 助ジョ(力を重ねてそえる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

助ジョ(力を重ねてそえる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

勝 まさる🔗⭐🔉

【勝】

12画 力部 [三年]

区点=3001 16進=3E21 シフトJIS=8F9F

《常用音訓》ショウ/か…つ/まさ…る

《音読み》 ショウ

12画 力部 [三年]

区点=3001 16進=3E21 シフトJIS=8F9F

《常用音訓》ショウ/か…つ/まさ…る

《音読み》 ショウ

〈sh

〈sh ng・sh

ng・sh ng〉

《訓読み》 かつ/かち/たえる(たふ)/まさる/すぐれる(すぐる)

《名付け》 かち・かつ・すぐる・すぐれ・すぐろ・とう・のり・まさ・まさる・ます・よし

《意味》

ng〉

《訓読み》 かつ/かち/たえる(たふ)/まさる/すぐれる(すぐる)

《名付け》 かち・かつ・すぐる・すぐれ・すぐろ・とう・のり・まさ・まさる・ます・よし

《意味》

{動}かつ。力比べにたえ抜いて、相手の上に出る。〈対語〉→負・→敗。〈類義語〉→克コク「戦必勝=戦ヘバ必ズ勝ツ」〔→史記〕

{動}かつ。力比べにたえ抜いて、相手の上に出る。〈対語〉→負・→敗。〈類義語〉→克コク「戦必勝=戦ヘバ必ズ勝ツ」〔→史記〕

{名}かち。相手を倒して上に出ること。〈対語〉→負・→敗。「勝利」「決勝於千里之外=勝チヲ千里ノ外ニ決ス」〔→史記〕

{名}かち。相手を倒して上に出ること。〈対語〉→負・→敗。「勝利」「決勝於千里之外=勝チヲ千里ノ外ニ決ス」〔→史記〕

{動}たえる(タフ)。がんばる。持ちこたえる。▽平声に読む。「渾欲不勝簪=渾テ簪ニ勝ヘザラント欲ス」〔→杜甫〕▽「不勝=勝ヘズ」とは、こらえきれない、やり尽くせないの意。また、「不可勝数」は、「数ふるに勝タふべからず」「勝アげて数ふべからず」の二通りの訓読法がある。「勝げて」とは「挙げて(こぞって)」の意を示す訓読。「穀不可勝食也=穀食ラフニ勝フ可カラズ(穀勝ゲテ食ラフ可カラズ)」〔→孟子〕

{動}たえる(タフ)。がんばる。持ちこたえる。▽平声に読む。「渾欲不勝簪=渾テ簪ニ勝ヘザラント欲ス」〔→杜甫〕▽「不勝=勝ヘズ」とは、こらえきれない、やり尽くせないの意。また、「不可勝数」は、「数ふるに勝タふべからず」「勝アげて数ふべからず」の二通りの訓読法がある。「勝げて」とは「挙げて(こぞって)」の意を示す訓読。「穀不可勝食也=穀食ラフニ勝フ可カラズ(穀勝ゲテ食ラフ可カラズ)」〔→孟子〕

{動・形}まさる。すぐれる(スグル)。他のものの上に出る。上に出ている。「紅顔勝人多薄命=紅顔人ニ勝ルハ薄命多シ」〔→欧陽脩〕

{動・形}まさる。すぐれる(スグル)。他のものの上に出る。上に出ている。「紅顔勝人多薄命=紅顔人ニ勝ルハ薄命多シ」〔→欧陽脩〕

{名}すぐれたけしき。「形勝」

《解字》

会意。朕チンは「舟+両手で持ち上げる姿」の会意文字で、舟を水上に持ちあげる浮力。上にあげる意を含む。勝は「力+朕(持ちあげる)」で、力を入れて重さにたえ、物を持ちあげること。「たえる」意と「上に出る」意とを含む。たえ抜いて他のものの上に出るのが勝つことである。→朕

《単語家族》

上に出る点では、昇(のぼる)

{名}すぐれたけしき。「形勝」

《解字》

会意。朕チンは「舟+両手で持ち上げる姿」の会意文字で、舟を水上に持ちあげる浮力。上にあげる意を含む。勝は「力+朕(持ちあげる)」で、力を入れて重さにたえ、物を持ちあげること。「たえる」意と「上に出る」意とを含む。たえ抜いて他のものの上に出るのが勝つことである。→朕

《単語家族》

上に出る点では、昇(のぼる) 乗(上にのる)と同系。

《類義》

→耐・→捷

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

乗(上にのる)と同系。

《類義》

→耐・→捷

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

12画 力部 [三年]

区点=3001 16進=3E21 シフトJIS=8F9F

《常用音訓》ショウ/か…つ/まさ…る

《音読み》 ショウ

12画 力部 [三年]

区点=3001 16進=3E21 シフトJIS=8F9F

《常用音訓》ショウ/か…つ/まさ…る

《音読み》 ショウ

〈sh

〈sh ng・sh

ng・sh ng〉

《訓読み》 かつ/かち/たえる(たふ)/まさる/すぐれる(すぐる)

《名付け》 かち・かつ・すぐる・すぐれ・すぐろ・とう・のり・まさ・まさる・ます・よし

《意味》

ng〉

《訓読み》 かつ/かち/たえる(たふ)/まさる/すぐれる(すぐる)

《名付け》 かち・かつ・すぐる・すぐれ・すぐろ・とう・のり・まさ・まさる・ます・よし

《意味》

{動}かつ。力比べにたえ抜いて、相手の上に出る。〈対語〉→負・→敗。〈類義語〉→克コク「戦必勝=戦ヘバ必ズ勝ツ」〔→史記〕

{動}かつ。力比べにたえ抜いて、相手の上に出る。〈対語〉→負・→敗。〈類義語〉→克コク「戦必勝=戦ヘバ必ズ勝ツ」〔→史記〕

{名}かち。相手を倒して上に出ること。〈対語〉→負・→敗。「勝利」「決勝於千里之外=勝チヲ千里ノ外ニ決ス」〔→史記〕

{名}かち。相手を倒して上に出ること。〈対語〉→負・→敗。「勝利」「決勝於千里之外=勝チヲ千里ノ外ニ決ス」〔→史記〕

{動}たえる(タフ)。がんばる。持ちこたえる。▽平声に読む。「渾欲不勝簪=渾テ簪ニ勝ヘザラント欲ス」〔→杜甫〕▽「不勝=勝ヘズ」とは、こらえきれない、やり尽くせないの意。また、「不可勝数」は、「数ふるに勝タふべからず」「勝アげて数ふべからず」の二通りの訓読法がある。「勝げて」とは「挙げて(こぞって)」の意を示す訓読。「穀不可勝食也=穀食ラフニ勝フ可カラズ(穀勝ゲテ食ラフ可カラズ)」〔→孟子〕

{動}たえる(タフ)。がんばる。持ちこたえる。▽平声に読む。「渾欲不勝簪=渾テ簪ニ勝ヘザラント欲ス」〔→杜甫〕▽「不勝=勝ヘズ」とは、こらえきれない、やり尽くせないの意。また、「不可勝数」は、「数ふるに勝タふべからず」「勝アげて数ふべからず」の二通りの訓読法がある。「勝げて」とは「挙げて(こぞって)」の意を示す訓読。「穀不可勝食也=穀食ラフニ勝フ可カラズ(穀勝ゲテ食ラフ可カラズ)」〔→孟子〕

{動・形}まさる。すぐれる(スグル)。他のものの上に出る。上に出ている。「紅顔勝人多薄命=紅顔人ニ勝ルハ薄命多シ」〔→欧陽脩〕

{動・形}まさる。すぐれる(スグル)。他のものの上に出る。上に出ている。「紅顔勝人多薄命=紅顔人ニ勝ルハ薄命多シ」〔→欧陽脩〕

{名}すぐれたけしき。「形勝」

《解字》

会意。朕チンは「舟+両手で持ち上げる姿」の会意文字で、舟を水上に持ちあげる浮力。上にあげる意を含む。勝は「力+朕(持ちあげる)」で、力を入れて重さにたえ、物を持ちあげること。「たえる」意と「上に出る」意とを含む。たえ抜いて他のものの上に出るのが勝つことである。→朕

《単語家族》

上に出る点では、昇(のぼる)

{名}すぐれたけしき。「形勝」

《解字》

会意。朕チンは「舟+両手で持ち上げる姿」の会意文字で、舟を水上に持ちあげる浮力。上にあげる意を含む。勝は「力+朕(持ちあげる)」で、力を入れて重さにたえ、物を持ちあげること。「たえる」意と「上に出る」意とを含む。たえ抜いて他のものの上に出るのが勝つことである。→朕

《単語家族》

上に出る点では、昇(のぼる) 乗(上にのる)と同系。

《類義》

→耐・→捷

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

乗(上にのる)と同系。

《類義》

→耐・→捷

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

合 まさにすべし🔗⭐🔉

【合】

6画 口部 [二年]

区点=2571 16進=3967 シフトJIS=8D87

《常用音訓》カッ/ガッ/ゴウ/あ…う/あ…わす/あ…わせる

《音読み》 ゴウ(ガフ)/ガッ/カッ

6画 口部 [二年]

区点=2571 16進=3967 シフトJIS=8D87

《常用音訓》カッ/ガッ/ゴウ/あ…う/あ…わす/あ…わせる

《音読み》 ゴウ(ガフ)/ガッ/カッ /ゴウ(ゴフ)

/ゴウ(ゴフ) /コウ(カフ)

/コウ(カフ) 〈h

〈h ・g

・g 〉

《訓読み》 あわす/あう(あふ)/あわせる(あはす)/あつまる/あつめる(あつむ)/まさに…すべし

《名付け》 あい・あう・かい・はる・よし

《意味》

〉

《訓読み》 あわす/あう(あふ)/あわせる(あはす)/あつまる/あつめる(あつむ)/まさに…すべし

《名付け》 あい・あう・かい・はる・よし

《意味》

{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。ぴたりとあわさる。ぴたりとあわせる。また、ふたをする。〈対語〉→開。「蚌合而箝其喙=蚌合ハセテ其ノ喙ヲ箝ス」〔→国策〕

{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。ぴたりとあわさる。ぴたりとあわせる。また、ふたをする。〈対語〉→開。「蚌合而箝其喙=蚌合ハセテ其ノ喙ヲ箝ス」〔→国策〕

{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。ぴたりとあてはまる。あてはめる。「符合」「此心之所以合於王者何也=此ノ心ノ王ニ合フユ

{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。ぴたりとあてはまる。あてはめる。「符合」「此心之所以合於王者何也=此ノ心ノ王ニ合フユ ンノ者ハ何ゾヤ」〔→孟子〕

ンノ者ハ何ゾヤ」〔→孟子〕

{動}あわせる(アハス)。一つにあわせる。あわせて一つにする。「九合諸侯=諸侯ヲ九合ス」〔→左伝〕

{動}あわせる(アハス)。一つにあわせる。あわせて一つにする。「九合諸侯=諸侯ヲ九合ス」〔→左伝〕

{動}あう(アフ)。意見や気持ちが同じになる。「意気投合」「不合所如者=如クトコロノ者ト合ハズ」

{動}あう(アフ)。意見や気持ちが同じになる。「意気投合」「不合所如者=如クトコロノ者ト合ハズ」

{動}あつまる。あつめる(アツム)。あつまっていっしょになる。〈対語〉→離。「離合集散」

{動}あつまる。あつめる(アツム)。あつまっていっしょになる。〈対語〉→離。「離合集散」

{名・形}全体。全体の。「合族」「合郷(郷里全部)」

{名・形}全体。全体の。「合族」「合郷(郷里全部)」

「合券」とは、約束手形のこと。▽甲乙が分けて所持する割り符をつきあわすことから。

「合券」とは、約束手形のこと。▽甲乙が分けて所持する割り符をつきあわすことから。

{単位}試合や合戦の度数を示す単位。「楚挑戦三合=楚挑戦スルコト三合」〔→史記〕

{単位}試合や合戦の度数を示す単位。「楚挑戦三合=楚挑戦スルコト三合」〔→史記〕

{単位}容量の単位。一合は、一升の十分の一で、周代で約〇・〇一九リットル。近代の日本では約〇・一八リットル。▽このときは閤と同音。

{単位}容量の単位。一合は、一升の十分の一で、周代で約〇・〇一九リットル。近代の日本では約〇・一八リットル。▽このときは閤と同音。

{助動}まさに…すべし。道理にあっている意から転じて、当然をあらわすことば。当然そうであるはずである。〈類義語〉→当・→応。「今合醒矣=今マサニ醒ムベシ」〔→捜神記〕

{助動}まさに…すべし。道理にあっている意から転じて、当然をあらわすことば。当然そうであるはずである。〈類義語〉→当・→応。「今合醒矣=今マサニ醒ムベシ」〔→捜神記〕

{助動}〔俗〕公文書でこうしなければならないとの意をあらわすことば。「合行知照(心得て施行されよ)」

{助動}〔俗〕公文書でこうしなければならないとの意をあらわすことば。「合行知照(心得て施行されよ)」

{名}ふたをぴたりとあわせる小箱。▽盒ゴウに当てた用法。「釵留一股合一扇=釵ハ一股ヲ留メ合ハ一扇」〔→白居易〕

〔国〕山のふもとから頂上までを十分したその一つ。「八合目」

《解字》

{名}ふたをぴたりとあわせる小箱。▽盒ゴウに当てた用法。「釵留一股合一扇=釵ハ一股ヲ留メ合ハ一扇」〔→白居易〕

〔国〕山のふもとから頂上までを十分したその一つ。「八合目」

《解字》

会意。「かぶせるしるし+口(あな)」で、穴にふたをかぶせてぴたりとあわせることを示す。▽促音語尾のpがtに転じた場合は、カッ・ガッと読む。

《単語家族》

盒ゴウ(ふたをする箱)

会意。「かぶせるしるし+口(あな)」で、穴にふたをかぶせてぴたりとあわせることを示す。▽促音語尾のpがtに転じた場合は、カッ・ガッと読む。

《単語家族》

盒ゴウ(ふたをする箱) 盍コウ(ふたをする)

盍コウ(ふたをする) 含(ふくむ)と同系。

《類義》

→会

《異字同訓》

あう。 合う「計算が合う。目が合う。服が体に合う。好みに合う。割に合わない仕事。駅で落ち合う」会う「客と会う時刻。人に会いに行く」遭う「災難に遭う。にわか雨に遭う」 あわせる 合わせる「手を合わせて拝む。時計を合わせる。調子を合わせる。力を合わせる」併せる「二つの会社を併せる。両者を併せて考える。併せて健康を祈る」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

含(ふくむ)と同系。

《類義》

→会

《異字同訓》

あう。 合う「計算が合う。目が合う。服が体に合う。好みに合う。割に合わない仕事。駅で落ち合う」会う「客と会う時刻。人に会いに行く」遭う「災難に遭う。にわか雨に遭う」 あわせる 合わせる「手を合わせて拝む。時計を合わせる。調子を合わせる。力を合わせる」併せる「二つの会社を併せる。両者を併せて考える。併せて健康を祈る」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

6画 口部 [二年]

区点=2571 16進=3967 シフトJIS=8D87

《常用音訓》カッ/ガッ/ゴウ/あ…う/あ…わす/あ…わせる

《音読み》 ゴウ(ガフ)/ガッ/カッ

6画 口部 [二年]

区点=2571 16進=3967 シフトJIS=8D87

《常用音訓》カッ/ガッ/ゴウ/あ…う/あ…わす/あ…わせる

《音読み》 ゴウ(ガフ)/ガッ/カッ /ゴウ(ゴフ)

/ゴウ(ゴフ) /コウ(カフ)

/コウ(カフ) 〈h

〈h ・g

・g 〉

《訓読み》 あわす/あう(あふ)/あわせる(あはす)/あつまる/あつめる(あつむ)/まさに…すべし

《名付け》 あい・あう・かい・はる・よし

《意味》

〉

《訓読み》 あわす/あう(あふ)/あわせる(あはす)/あつまる/あつめる(あつむ)/まさに…すべし

《名付け》 あい・あう・かい・はる・よし

《意味》

{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。ぴたりとあわさる。ぴたりとあわせる。また、ふたをする。〈対語〉→開。「蚌合而箝其喙=蚌合ハセテ其ノ喙ヲ箝ス」〔→国策〕

{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。ぴたりとあわさる。ぴたりとあわせる。また、ふたをする。〈対語〉→開。「蚌合而箝其喙=蚌合ハセテ其ノ喙ヲ箝ス」〔→国策〕

{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。ぴたりとあてはまる。あてはめる。「符合」「此心之所以合於王者何也=此ノ心ノ王ニ合フユ

{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。ぴたりとあてはまる。あてはめる。「符合」「此心之所以合於王者何也=此ノ心ノ王ニ合フユ ンノ者ハ何ゾヤ」〔→孟子〕

ンノ者ハ何ゾヤ」〔→孟子〕

{動}あわせる(アハス)。一つにあわせる。あわせて一つにする。「九合諸侯=諸侯ヲ九合ス」〔→左伝〕

{動}あわせる(アハス)。一つにあわせる。あわせて一つにする。「九合諸侯=諸侯ヲ九合ス」〔→左伝〕

{動}あう(アフ)。意見や気持ちが同じになる。「意気投合」「不合所如者=如クトコロノ者ト合ハズ」

{動}あう(アフ)。意見や気持ちが同じになる。「意気投合」「不合所如者=如クトコロノ者ト合ハズ」

{動}あつまる。あつめる(アツム)。あつまっていっしょになる。〈対語〉→離。「離合集散」

{動}あつまる。あつめる(アツム)。あつまっていっしょになる。〈対語〉→離。「離合集散」

{名・形}全体。全体の。「合族」「合郷(郷里全部)」

{名・形}全体。全体の。「合族」「合郷(郷里全部)」

「合券」とは、約束手形のこと。▽甲乙が分けて所持する割り符をつきあわすことから。

「合券」とは、約束手形のこと。▽甲乙が分けて所持する割り符をつきあわすことから。

{単位}試合や合戦の度数を示す単位。「楚挑戦三合=楚挑戦スルコト三合」〔→史記〕

{単位}試合や合戦の度数を示す単位。「楚挑戦三合=楚挑戦スルコト三合」〔→史記〕

{単位}容量の単位。一合は、一升の十分の一で、周代で約〇・〇一九リットル。近代の日本では約〇・一八リットル。▽このときは閤と同音。

{単位}容量の単位。一合は、一升の十分の一で、周代で約〇・〇一九リットル。近代の日本では約〇・一八リットル。▽このときは閤と同音。

{助動}まさに…すべし。道理にあっている意から転じて、当然をあらわすことば。当然そうであるはずである。〈類義語〉→当・→応。「今合醒矣=今マサニ醒ムベシ」〔→捜神記〕

{助動}まさに…すべし。道理にあっている意から転じて、当然をあらわすことば。当然そうであるはずである。〈類義語〉→当・→応。「今合醒矣=今マサニ醒ムベシ」〔→捜神記〕

{助動}〔俗〕公文書でこうしなければならないとの意をあらわすことば。「合行知照(心得て施行されよ)」

{助動}〔俗〕公文書でこうしなければならないとの意をあらわすことば。「合行知照(心得て施行されよ)」

{名}ふたをぴたりとあわせる小箱。▽盒ゴウに当てた用法。「釵留一股合一扇=釵ハ一股ヲ留メ合ハ一扇」〔→白居易〕

〔国〕山のふもとから頂上までを十分したその一つ。「八合目」

《解字》

{名}ふたをぴたりとあわせる小箱。▽盒ゴウに当てた用法。「釵留一股合一扇=釵ハ一股ヲ留メ合ハ一扇」〔→白居易〕

〔国〕山のふもとから頂上までを十分したその一つ。「八合目」

《解字》

会意。「かぶせるしるし+口(あな)」で、穴にふたをかぶせてぴたりとあわせることを示す。▽促音語尾のpがtに転じた場合は、カッ・ガッと読む。

《単語家族》

盒ゴウ(ふたをする箱)

会意。「かぶせるしるし+口(あな)」で、穴にふたをかぶせてぴたりとあわせることを示す。▽促音語尾のpがtに転じた場合は、カッ・ガッと読む。

《単語家族》

盒ゴウ(ふたをする箱) 盍コウ(ふたをする)

盍コウ(ふたをする) 含(ふくむ)と同系。

《類義》

→会

《異字同訓》

あう。 合う「計算が合う。目が合う。服が体に合う。好みに合う。割に合わない仕事。駅で落ち合う」会う「客と会う時刻。人に会いに行く」遭う「災難に遭う。にわか雨に遭う」 あわせる 合わせる「手を合わせて拝む。時計を合わせる。調子を合わせる。力を合わせる」併せる「二つの会社を併せる。両者を併せて考える。併せて健康を祈る」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

含(ふくむ)と同系。

《類義》

→会

《異字同訓》

あう。 合う「計算が合う。目が合う。服が体に合う。好みに合う。割に合わない仕事。駅で落ち合う」会う「客と会う時刻。人に会いに行く」遭う「災難に遭う。にわか雨に遭う」 あわせる 合わせる「手を合わせて拝む。時計を合わせる。調子を合わせる。力を合わせる」併せる「二つの会社を併せる。両者を併せて考える。併せて健康を祈る」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

多 まさに🔗⭐🔉

【多】

6画 夕部 [二年]

区点=3431 16進=423F シフトJIS=91BD

【夛】異体字異体字

6画 夕部 [二年]

区点=3431 16進=423F シフトJIS=91BD

【夛】異体字異体字

6画 夕部

区点=5276 16進=546C シフトJIS=9AEA

《常用音訓》タ/おお…い

《音読み》 タ

6画 夕部

区点=5276 16進=546C シフトJIS=9AEA

《常用音訓》タ/おお…い

《音読み》 タ

〈du

〈du 〉

《訓読み》 おおい(おほし)/ただ/まさに

《名付け》 おお・おおし・おおの・かず・とみ・な・なお・まさ・まさる

《意味》

〉

《訓読み》 おおい(おほし)/ただ/まさに

《名付け》 おお・おおし・おおの・かず・とみ・な・なお・まさ・まさる

《意味》

{形}おおい(オホシ)。数や量がたくさんある。〈対語〉→少・→寡。「多寡」「歓楽極兮哀情多=歓楽極マリテ哀情多シ」〔漢武帝〕▽漢文では、「有」「無」と同じように、「多」の下に「何が」そうであるかを示す名詞が来ることが多い。「多怨=怨ミ多シ」「得道者多助=道ヲ得ル者ハ助ケ多シ」〔→孟子〕

{形}おおい(オホシ)。数や量がたくさんある。〈対語〉→少・→寡。「多寡」「歓楽極兮哀情多=歓楽極マリテ哀情多シ」〔漢武帝〕▽漢文では、「有」「無」と同じように、「多」の下に「何が」そうであるかを示す名詞が来ることが多い。「多怨=怨ミ多シ」「得道者多助=道ヲ得ル者ハ助ケ多シ」〔→孟子〕

タトス{動}ありがたいと思う。また、たいしたものだとほめる。「伝天下而不足多也=天下ヲ伝フルモ、多トスルニ足ラズ」〔→韓非〕

タトス{動}ありがたいと思う。また、たいしたものだとほめる。「伝天下而不足多也=天下ヲ伝フルモ、多トスルニ足ラズ」〔→韓非〕

{副}ただ。まさに。ほかでもなく。▽祇シ・但タンに当て、ただの意の副詞に用いる。「多見其不知量也=マサニソノ量ヲ知ラザルヲ見ルナリ」〔→論語〕

《解字》

会意。夕、または肉を重ねて、たっぷりと存在することを示す。

《単語家族》

亶タン(おおい)

{副}ただ。まさに。ほかでもなく。▽祇シ・但タンに当て、ただの意の副詞に用いる。「多見其不知量也=マサニソノ量ヲ知ラザルヲ見ルナリ」〔→論語〕

《解字》

会意。夕、または肉を重ねて、たっぷりと存在することを示す。

《単語家族》

亶タン(おおい) 侈シ(たっぷり→ぜいたく)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

侈シ(たっぷり→ぜいたく)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

6画 夕部 [二年]

区点=3431 16進=423F シフトJIS=91BD

【夛】異体字異体字

6画 夕部 [二年]

区点=3431 16進=423F シフトJIS=91BD

【夛】異体字異体字

6画 夕部

区点=5276 16進=546C シフトJIS=9AEA

《常用音訓》タ/おお…い

《音読み》 タ

6画 夕部

区点=5276 16進=546C シフトJIS=9AEA

《常用音訓》タ/おお…い

《音読み》 タ

〈du

〈du 〉

《訓読み》 おおい(おほし)/ただ/まさに

《名付け》 おお・おおし・おおの・かず・とみ・な・なお・まさ・まさる

《意味》

〉

《訓読み》 おおい(おほし)/ただ/まさに

《名付け》 おお・おおし・おおの・かず・とみ・な・なお・まさ・まさる

《意味》

{形}おおい(オホシ)。数や量がたくさんある。〈対語〉→少・→寡。「多寡」「歓楽極兮哀情多=歓楽極マリテ哀情多シ」〔漢武帝〕▽漢文では、「有」「無」と同じように、「多」の下に「何が」そうであるかを示す名詞が来ることが多い。「多怨=怨ミ多シ」「得道者多助=道ヲ得ル者ハ助ケ多シ」〔→孟子〕

{形}おおい(オホシ)。数や量がたくさんある。〈対語〉→少・→寡。「多寡」「歓楽極兮哀情多=歓楽極マリテ哀情多シ」〔漢武帝〕▽漢文では、「有」「無」と同じように、「多」の下に「何が」そうであるかを示す名詞が来ることが多い。「多怨=怨ミ多シ」「得道者多助=道ヲ得ル者ハ助ケ多シ」〔→孟子〕

タトス{動}ありがたいと思う。また、たいしたものだとほめる。「伝天下而不足多也=天下ヲ伝フルモ、多トスルニ足ラズ」〔→韓非〕

タトス{動}ありがたいと思う。また、たいしたものだとほめる。「伝天下而不足多也=天下ヲ伝フルモ、多トスルニ足ラズ」〔→韓非〕

{副}ただ。まさに。ほかでもなく。▽祇シ・但タンに当て、ただの意の副詞に用いる。「多見其不知量也=マサニソノ量ヲ知ラザルヲ見ルナリ」〔→論語〕

《解字》

会意。夕、または肉を重ねて、たっぷりと存在することを示す。

《単語家族》

亶タン(おおい)

{副}ただ。まさに。ほかでもなく。▽祇シ・但タンに当て、ただの意の副詞に用いる。「多見其不知量也=マサニソノ量ヲ知ラザルヲ見ルナリ」〔→論語〕

《解字》

会意。夕、または肉を重ねて、たっぷりと存在することを示す。

《単語家族》

亶タン(おおい) 侈シ(たっぷり→ぜいたく)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

侈シ(たっぷり→ぜいたく)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

将 まさにせんとす🔗⭐🔉

【将】

10画 寸部 [六年]

区点=3013 16進=3E2D シフトJIS=8FAB

【將】旧字人名に使える旧字

10画 寸部 [六年]

区点=3013 16進=3E2D シフトJIS=8FAB

【將】旧字人名に使える旧字

11画 寸部

区点=5382 16進=5572 シフトJIS=9B92

《常用音訓》ショウ

《音読み》

11画 寸部

区点=5382 16進=5572 シフトJIS=9B92

《常用音訓》ショウ

《音読み》  ショウ(シャウ)

ショウ(シャウ) /ソウ(サウ)

/ソウ(サウ) 〈ji

〈ji ng〉/

ng〉/ ソウ(サウ)

ソウ(サウ) /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈ji

〈ji ng〉

《訓読み》 ひきいる(ひきゐる)/もちいる(もちゐる・もちふ)/おこなう(おこなふ)/もって/もちいて(もちゐて)/もつ/ゆく/まさに…せんとす/まさに…ならんとす/はた/と

《名付け》 すけ・すすむ・たすく・ただし・たもつ・のぶ・はた・ひとし・まさ・もち・ゆき

《意味》

ng〉

《訓読み》 ひきいる(ひきゐる)/もちいる(もちゐる・もちふ)/おこなう(おこなふ)/もって/もちいて(もちゐて)/もつ/ゆく/まさに…せんとす/まさに…ならんとす/はた/と

《名付け》 すけ・すすむ・たすく・ただし・たもつ・のぶ・はた・ひとし・まさ・もち・ゆき

《意味》

{名}軍をひきいる長。〈対語〉→兵・→卒。「上将(最高の司令官)」「遣将守関=将ヲ遣ハシテ関ヲ守ラシム」〔→史記〕

{名}軍をひきいる長。〈対語〉→兵・→卒。「上将(最高の司令官)」「遣将守関=将ヲ遣ハシテ関ヲ守ラシム」〔→史記〕

ショウタリ{動}将軍となる。また、将軍である。「出将入相=出デテハ将タリ、入リテハ相タリ」〔→枕中記〕

ショウタリ{動}将軍となる。また、将軍である。「出将入相=出デテハ将タリ、入リテハ相タリ」〔→枕中記〕

{動}ひきいる(ヒキ

{動}ひきいる(ヒキ ル)。引き連れていく。「将荊州之軍、以向宛洛=荊州ノ軍ヲ将

ル)。引き連れていく。「将荊州之軍、以向宛洛=荊州ノ軍ヲ将 テ、モッテ宛洛ニ向カフ」〔→蜀志〕

テ、モッテ宛洛ニ向カフ」〔→蜀志〕

{動}もちいる(モチ

{動}もちいる(モチ ル・モチフ)。おこなう(オコナフ)。自分で処置する。「童子将命=童子、命ヲ将フ」〔→論語〕

ル・モチフ)。おこなう(オコナフ)。自分で処置する。「童子将命=童子、命ヲ将フ」〔→論語〕

{前}もって。もちいて(モチ

{前}もって。もちいて(モチ テ)。…を手にとって。…で。…の身でもって。〈類義語〉→以。「唯将旧物表深情=タダ旧物ヲモッテ深情ヲ表サン」〔→白居易〕「肯将衰朽惜残年=アヘテ衰朽ヲモッテ残年ヲ惜シマンヤ」〔→韓愈〕

テ)。…を手にとって。…で。…の身でもって。〈類義語〉→以。「唯将旧物表深情=タダ旧物ヲモッテ深情ヲ表サン」〔→白居易〕「肯将衰朽惜残年=アヘテ衰朽ヲモッテ残年ヲ惜シマンヤ」〔→韓愈〕

{動}もつ。手にもつ。「呼児将出換美酒=児ヲ呼ビ将チ出ダシテ美酒ニ換ヘン」〔→李白〕

{動}もつ。手にもつ。「呼児将出換美酒=児ヲ呼ビ将チ出ダシテ美酒ニ換ヘン」〔→李白〕

{動}ゆく。送っていく。もっていく。つれていく。「将迎」「之子于帰、遠于将之=コノ子ユキ帰グ、遠クユキテコレヲ将ク」〔→詩経〕

{動}ゆく。送っていく。もっていく。つれていく。「将迎」「之子于帰、遠于将之=コノ子ユキ帰グ、遠クユキテコレヲ将ク」〔→詩経〕

{助}動詞のあとにつけて、動作・過程が一定の方向に進行することを示すことば。▽「ゆきて」「もちて」と訓じてもよいし、読まないでもよい。「宮使駆将惜不得=宮使駆リ将キテ惜シメドモ得ズ」〔→白居易〕

{助}動詞のあとにつけて、動作・過程が一定の方向に進行することを示すことば。▽「ゆきて」「もちて」と訓じてもよいし、読まないでもよい。「宮使駆将惜不得=宮使駆リ将キテ惜シメドモ得ズ」〔→白居易〕

{前}〔俗〕行為の対象や手段を示す前置詞。▽近世には把が、これにかわる。「将酒飲(酒を飲む)」

{前}〔俗〕行為の対象や手段を示す前置詞。▽近世には把が、これにかわる。「将酒飲(酒を飲む)」

{助動}まさに…せんとす。これから…しようとする。また、…しそうだ。▽「さあ、これからそうなされよ」と、相手にすすめるときに用いることもある。〈類義語〉→且・→欲。「天将以夫子為木鐸=天、マサニ夫子ヲモッテ木鐸ト為サントス」〔→論語〕「将其来食=マサニソレ来タリテ食セヨ」〔→詩経〕

{助動}まさに…せんとす。これから…しようとする。また、…しそうだ。▽「さあ、これからそうなされよ」と、相手にすすめるときに用いることもある。〈類義語〉→且・→欲。「天将以夫子為木鐸=天、マサニ夫子ヲモッテ木鐸ト為サントス」〔→論語〕「将其来食=マサニソレ来タリテ食セヨ」〔→詩経〕

{助動}まさに…ならんとす。ほぼ…に近い。「将五十里也=マサニ五十里ナラントス」〔→孟子〕

{助動}まさに…ならんとす。ほぼ…に近い。「将五十里也=マサニ五十里ナラントス」〔→孟子〕

{接続}はた。AかそれともBかをあらわすことば。それとも。

{接続}はた。AかそれともBかをあらわすことば。それとも。

{接続}…と…。AとBとをあらわすことば。「暫伴月将影=暫ク月ト影トヲ伴フ」〔→李白〕

《解字》

{接続}…と…。AとBとをあらわすことば。「暫伴月将影=暫ク月ト影トヲ伴フ」〔→李白〕

《解字》

会意兼形声。爿ショウは、長い台をたてに描いた字で、長い意を含む。將は「肉+寸(て)+音符爿」。もといちばん長い指(中指)を将指といった。転じて、手で物をもつ、長となってひきいるなどの意味を派生する。また、もつ意から、何かでもって処置すること、これから何かの動作をしようとする意などをあらわす助動詞となった。将と同じく「まさに…せんとす」と訓読することばには、且ショがある。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意兼形声。爿ショウは、長い台をたてに描いた字で、長い意を含む。將は「肉+寸(て)+音符爿」。もといちばん長い指(中指)を将指といった。転じて、手で物をもつ、長となってひきいるなどの意味を派生する。また、もつ意から、何かでもって処置すること、これから何かの動作をしようとする意などをあらわす助動詞となった。将と同じく「まさに…せんとす」と訓読することばには、且ショがある。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

10画 寸部 [六年]

区点=3013 16進=3E2D シフトJIS=8FAB

【將】旧字人名に使える旧字

10画 寸部 [六年]

区点=3013 16進=3E2D シフトJIS=8FAB

【將】旧字人名に使える旧字

11画 寸部

区点=5382 16進=5572 シフトJIS=9B92

《常用音訓》ショウ

《音読み》

11画 寸部

区点=5382 16進=5572 シフトJIS=9B92

《常用音訓》ショウ

《音読み》  ショウ(シャウ)

ショウ(シャウ) /ソウ(サウ)

/ソウ(サウ) 〈ji

〈ji ng〉/

ng〉/ ソウ(サウ)

ソウ(サウ) /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈ji

〈ji ng〉

《訓読み》 ひきいる(ひきゐる)/もちいる(もちゐる・もちふ)/おこなう(おこなふ)/もって/もちいて(もちゐて)/もつ/ゆく/まさに…せんとす/まさに…ならんとす/はた/と

《名付け》 すけ・すすむ・たすく・ただし・たもつ・のぶ・はた・ひとし・まさ・もち・ゆき

《意味》

ng〉

《訓読み》 ひきいる(ひきゐる)/もちいる(もちゐる・もちふ)/おこなう(おこなふ)/もって/もちいて(もちゐて)/もつ/ゆく/まさに…せんとす/まさに…ならんとす/はた/と

《名付け》 すけ・すすむ・たすく・ただし・たもつ・のぶ・はた・ひとし・まさ・もち・ゆき

《意味》

{名}軍をひきいる長。〈対語〉→兵・→卒。「上将(最高の司令官)」「遣将守関=将ヲ遣ハシテ関ヲ守ラシム」〔→史記〕

{名}軍をひきいる長。〈対語〉→兵・→卒。「上将(最高の司令官)」「遣将守関=将ヲ遣ハシテ関ヲ守ラシム」〔→史記〕

ショウタリ{動}将軍となる。また、将軍である。「出将入相=出デテハ将タリ、入リテハ相タリ」〔→枕中記〕

ショウタリ{動}将軍となる。また、将軍である。「出将入相=出デテハ将タリ、入リテハ相タリ」〔→枕中記〕

{動}ひきいる(ヒキ

{動}ひきいる(ヒキ ル)。引き連れていく。「将荊州之軍、以向宛洛=荊州ノ軍ヲ将

ル)。引き連れていく。「将荊州之軍、以向宛洛=荊州ノ軍ヲ将 テ、モッテ宛洛ニ向カフ」〔→蜀志〕

テ、モッテ宛洛ニ向カフ」〔→蜀志〕

{動}もちいる(モチ

{動}もちいる(モチ ル・モチフ)。おこなう(オコナフ)。自分で処置する。「童子将命=童子、命ヲ将フ」〔→論語〕

ル・モチフ)。おこなう(オコナフ)。自分で処置する。「童子将命=童子、命ヲ将フ」〔→論語〕

{前}もって。もちいて(モチ

{前}もって。もちいて(モチ テ)。…を手にとって。…で。…の身でもって。〈類義語〉→以。「唯将旧物表深情=タダ旧物ヲモッテ深情ヲ表サン」〔→白居易〕「肯将衰朽惜残年=アヘテ衰朽ヲモッテ残年ヲ惜シマンヤ」〔→韓愈〕

テ)。…を手にとって。…で。…の身でもって。〈類義語〉→以。「唯将旧物表深情=タダ旧物ヲモッテ深情ヲ表サン」〔→白居易〕「肯将衰朽惜残年=アヘテ衰朽ヲモッテ残年ヲ惜シマンヤ」〔→韓愈〕

{動}もつ。手にもつ。「呼児将出換美酒=児ヲ呼ビ将チ出ダシテ美酒ニ換ヘン」〔→李白〕

{動}もつ。手にもつ。「呼児将出換美酒=児ヲ呼ビ将チ出ダシテ美酒ニ換ヘン」〔→李白〕

{動}ゆく。送っていく。もっていく。つれていく。「将迎」「之子于帰、遠于将之=コノ子ユキ帰グ、遠クユキテコレヲ将ク」〔→詩経〕

{動}ゆく。送っていく。もっていく。つれていく。「将迎」「之子于帰、遠于将之=コノ子ユキ帰グ、遠クユキテコレヲ将ク」〔→詩経〕

{助}動詞のあとにつけて、動作・過程が一定の方向に進行することを示すことば。▽「ゆきて」「もちて」と訓じてもよいし、読まないでもよい。「宮使駆将惜不得=宮使駆リ将キテ惜シメドモ得ズ」〔→白居易〕

{助}動詞のあとにつけて、動作・過程が一定の方向に進行することを示すことば。▽「ゆきて」「もちて」と訓じてもよいし、読まないでもよい。「宮使駆将惜不得=宮使駆リ将キテ惜シメドモ得ズ」〔→白居易〕

{前}〔俗〕行為の対象や手段を示す前置詞。▽近世には把が、これにかわる。「将酒飲(酒を飲む)」

{前}〔俗〕行為の対象や手段を示す前置詞。▽近世には把が、これにかわる。「将酒飲(酒を飲む)」

{助動}まさに…せんとす。これから…しようとする。また、…しそうだ。▽「さあ、これからそうなされよ」と、相手にすすめるときに用いることもある。〈類義語〉→且・→欲。「天将以夫子為木鐸=天、マサニ夫子ヲモッテ木鐸ト為サントス」〔→論語〕「将其来食=マサニソレ来タリテ食セヨ」〔→詩経〕

{助動}まさに…せんとす。これから…しようとする。また、…しそうだ。▽「さあ、これからそうなされよ」と、相手にすすめるときに用いることもある。〈類義語〉→且・→欲。「天将以夫子為木鐸=天、マサニ夫子ヲモッテ木鐸ト為サントス」〔→論語〕「将其来食=マサニソレ来タリテ食セヨ」〔→詩経〕

{助動}まさに…ならんとす。ほぼ…に近い。「将五十里也=マサニ五十里ナラントス」〔→孟子〕

{助動}まさに…ならんとす。ほぼ…に近い。「将五十里也=マサニ五十里ナラントス」〔→孟子〕

{接続}はた。AかそれともBかをあらわすことば。それとも。

{接続}はた。AかそれともBかをあらわすことば。それとも。

{接続}…と…。AとBとをあらわすことば。「暫伴月将影=暫ク月ト影トヲ伴フ」〔→李白〕

《解字》

{接続}…と…。AとBとをあらわすことば。「暫伴月将影=暫ク月ト影トヲ伴フ」〔→李白〕

《解字》

会意兼形声。爿ショウは、長い台をたてに描いた字で、長い意を含む。將は「肉+寸(て)+音符爿」。もといちばん長い指(中指)を将指といった。転じて、手で物をもつ、長となってひきいるなどの意味を派生する。また、もつ意から、何かでもって処置すること、これから何かの動作をしようとする意などをあらわす助動詞となった。将と同じく「まさに…せんとす」と訓読することばには、且ショがある。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意兼形声。爿ショウは、長い台をたてに描いた字で、長い意を含む。將は「肉+寸(て)+音符爿」。もといちばん長い指(中指)を将指といった。転じて、手で物をもつ、長となってひきいるなどの意味を派生する。また、もつ意から、何かでもって処置すること、これから何かの動作をしようとする意などをあらわす助動詞となった。将と同じく「まさに…せんとす」と訓読することばには、且ショがある。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

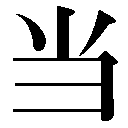

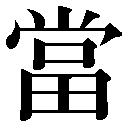

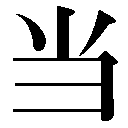

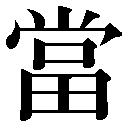

当 まさにすべし🔗⭐🔉

【当】

6画 小部 [二年]

区点=3786 16進=4576 シフトJIS=9396

【當】旧字旧字

6画 小部 [二年]

区点=3786 16進=4576 シフトJIS=9396

【當】旧字旧字

13画 田部

区点=6536 16進=6144 シフトJIS=E163

《常用音訓》トウ/あ…たる/あ…てる

《音読み》 トウ(タウ)

13画 田部

区点=6536 16進=6144 シフトJIS=E163

《常用音訓》トウ/あ…たる/あ…てる

《音読み》 トウ(タウ)

〈d

〈d ng・d

ng・d ng〉

《訓読み》 あたる/あてる(あつ)/まさに…すべし

《名付け》 あ・あつ・たえ・まさ・まつ

《意味》

ng〉

《訓読み》 あたる/あてる(あつ)/まさに…すべし

《名付け》 あ・あつ・たえ・まさ・まつ

《意味》

{動}あたる。あてる(アツ)。面と面とがぴたりとあたる。まともに対抗する。「一騎当千(一騎で千騎に対抗できる)」「天下莫能当=天下ニヨク当タルモノナシ」

{動}あたる。あてる(アツ)。面と面とがぴたりとあたる。まともに対抗する。「一騎当千(一騎で千騎に対抗できる)」「天下莫能当=天下ニヨク当タルモノナシ」

{動}あたる。まともに引き受ける。「担当」「当国=国ニ当タル」

{動}あたる。まともに引き受ける。「担当」「当国=国ニ当タル」

{動}あたる。相当する。あてはまる。「該当」「不能当漢之一郡=漢ノ一郡ニ当タルコトアタハズ」〔→史記〕

{動}あたる。相当する。あてはまる。「該当」「不能当漢之一郡=漢ノ一郡ニ当タルコトアタハズ」〔→史記〕

{動}あたる。その時、その場に当面する。「当時」「当坐者=坐ニ当タル者」

{動}あたる。その時、その場に当面する。「当時」「当坐者=坐ニ当タル者」

{助動}まさに…すべし。当然そうすべきだという気持ちをあらわすことば。▽訓読では再読する。〈類義語〉→応。「当然=マサニシカルベシ」「吾当王関中=吾マサニ関中ニ王タルベシ」〔→史記〕

{助動}まさに…すべし。当然そうすべきだという気持ちをあらわすことば。▽訓読では再読する。〈類義語〉→応。「当然=マサニシカルベシ」「吾当王関中=吾マサニ関中ニ王タルベシ」〔→史記〕

{名}ぴたりとあてる面。器の底の面。「瓦当ガトウ(端かわらの面)」

{名}ぴたりとあてる面。器の底の面。「瓦当ガトウ(端かわらの面)」

{名}借金にひきあてる物品。しち。しちぐさ。▽去声に読む。「抵当」

《解字》

形声。當は「田+音符尚ショウ」。尚は、窓から空気のたちのぼるさまで、上と同系。ここでは単なる音符にすぎない。當は、田畑の売買や替え地をする際、それに相当する他の地の面積をぴたりと引きあてて、取り引きをすること。また、該当する(わく組みがぴったりあてはまる)意から、当然そうなるはずであるという気持ちをあらわすことばとなった。→尚

《単語家族》

賞(それに相当する礼を払う)

{名}借金にひきあてる物品。しち。しちぐさ。▽去声に読む。「抵当」

《解字》

形声。當は「田+音符尚ショウ」。尚は、窓から空気のたちのぼるさまで、上と同系。ここでは単なる音符にすぎない。當は、田畑の売買や替え地をする際、それに相当する他の地の面積をぴたりと引きあてて、取り引きをすること。また、該当する(わく組みがぴったりあてはまる)意から、当然そうなるはずであるという気持ちをあらわすことばとなった。→尚

《単語家族》

賞(それに相当する礼を払う) 傷(面をぶちあてこわす)などと同系。

《類義》

→可・→衝

《異字同訓》

あたる/あてる。 当たる/当てる「ボールが体に当たる。任に当たる。予報が当たる。出発に当たって。胸に手を当てる。日光に当てる。当て外れ」充てる「建築費に充(当)てる。保安要員に充(当)てる」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

傷(面をぶちあてこわす)などと同系。

《類義》

→可・→衝

《異字同訓》

あたる/あてる。 当たる/当てる「ボールが体に当たる。任に当たる。予報が当たる。出発に当たって。胸に手を当てる。日光に当てる。当て外れ」充てる「建築費に充(当)てる。保安要員に充(当)てる」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

6画 小部 [二年]

区点=3786 16進=4576 シフトJIS=9396

【當】旧字旧字

6画 小部 [二年]

区点=3786 16進=4576 シフトJIS=9396

【當】旧字旧字

13画 田部

区点=6536 16進=6144 シフトJIS=E163

《常用音訓》トウ/あ…たる/あ…てる

《音読み》 トウ(タウ)

13画 田部

区点=6536 16進=6144 シフトJIS=E163

《常用音訓》トウ/あ…たる/あ…てる

《音読み》 トウ(タウ)

〈d

〈d ng・d

ng・d ng〉

《訓読み》 あたる/あてる(あつ)/まさに…すべし

《名付け》 あ・あつ・たえ・まさ・まつ

《意味》

ng〉

《訓読み》 あたる/あてる(あつ)/まさに…すべし

《名付け》 あ・あつ・たえ・まさ・まつ

《意味》

{動}あたる。あてる(アツ)。面と面とがぴたりとあたる。まともに対抗する。「一騎当千(一騎で千騎に対抗できる)」「天下莫能当=天下ニヨク当タルモノナシ」

{動}あたる。あてる(アツ)。面と面とがぴたりとあたる。まともに対抗する。「一騎当千(一騎で千騎に対抗できる)」「天下莫能当=天下ニヨク当タルモノナシ」

{動}あたる。まともに引き受ける。「担当」「当国=国ニ当タル」

{動}あたる。まともに引き受ける。「担当」「当国=国ニ当タル」

{動}あたる。相当する。あてはまる。「該当」「不能当漢之一郡=漢ノ一郡ニ当タルコトアタハズ」〔→史記〕

{動}あたる。相当する。あてはまる。「該当」「不能当漢之一郡=漢ノ一郡ニ当タルコトアタハズ」〔→史記〕

{動}あたる。その時、その場に当面する。「当時」「当坐者=坐ニ当タル者」

{動}あたる。その時、その場に当面する。「当時」「当坐者=坐ニ当タル者」

{助動}まさに…すべし。当然そうすべきだという気持ちをあらわすことば。▽訓読では再読する。〈類義語〉→応。「当然=マサニシカルベシ」「吾当王関中=吾マサニ関中ニ王タルベシ」〔→史記〕

{助動}まさに…すべし。当然そうすべきだという気持ちをあらわすことば。▽訓読では再読する。〈類義語〉→応。「当然=マサニシカルベシ」「吾当王関中=吾マサニ関中ニ王タルベシ」〔→史記〕

{名}ぴたりとあてる面。器の底の面。「瓦当ガトウ(端かわらの面)」

{名}ぴたりとあてる面。器の底の面。「瓦当ガトウ(端かわらの面)」

{名}借金にひきあてる物品。しち。しちぐさ。▽去声に読む。「抵当」

《解字》

形声。當は「田+音符尚ショウ」。尚は、窓から空気のたちのぼるさまで、上と同系。ここでは単なる音符にすぎない。當は、田畑の売買や替え地をする際、それに相当する他の地の面積をぴたりと引きあてて、取り引きをすること。また、該当する(わく組みがぴったりあてはまる)意から、当然そうなるはずであるという気持ちをあらわすことばとなった。→尚

《単語家族》

賞(それに相当する礼を払う)

{名}借金にひきあてる物品。しち。しちぐさ。▽去声に読む。「抵当」

《解字》

形声。當は「田+音符尚ショウ」。尚は、窓から空気のたちのぼるさまで、上と同系。ここでは単なる音符にすぎない。當は、田畑の売買や替え地をする際、それに相当する他の地の面積をぴたりと引きあてて、取り引きをすること。また、該当する(わく組みがぴったりあてはまる)意から、当然そうなるはずであるという気持ちをあらわすことばとなった。→尚

《単語家族》

賞(それに相当する礼を払う) 傷(面をぶちあてこわす)などと同系。

《類義》

→可・→衝

《異字同訓》

あたる/あてる。 当たる/当てる「ボールが体に当たる。任に当たる。予報が当たる。出発に当たって。胸に手を当てる。日光に当てる。当て外れ」充てる「建築費に充(当)てる。保安要員に充(当)てる」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

傷(面をぶちあてこわす)などと同系。

《類義》

→可・→衝

《異字同訓》

あたる/あてる。 当たる/当てる「ボールが体に当たる。任に当たる。予報が当たる。出発に当たって。胸に手を当てる。日光に当てる。当て外れ」充てる「建築費に充(当)てる。保安要員に充(当)てる」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

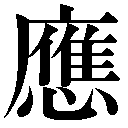

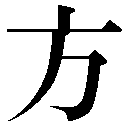

応 まさにすべし🔗⭐🔉

【応】

7画 心部 [五年]

区点=1794 16進=317E シフトJIS=899E

【應】旧字人名に使える旧字

7画 心部 [五年]

区点=1794 16進=317E シフトJIS=899E

【應】旧字人名に使える旧字

17画 心部

区点=5670 16進=5866 シフトJIS=9CE4

《常用音訓》オウ

《音読み》 オウ

17画 心部

区点=5670 16進=5866 シフトJIS=9CE4

《常用音訓》オウ

《音読み》 オウ /ヨウ

/ヨウ 〈y

〈y ng・y

ng・y ng〉

《訓読み》 こたえる(こたふ)/まさに…すべし

《名付け》 かず・たか・のぶ・のり・まさ

《意味》

ng〉

《訓読み》 こたえる(こたふ)/まさに…すべし

《名付け》 かず・たか・のぶ・のり・まさ

《意味》

オウズ{動}こたえる(コタフ)。相手の問いにこたえる。〈類義語〉→対・→答。「応答」「応詔=詔ニ応ズ」「項王黙然不応=項王、黙然トシテ応ヘズ」〔→史記〕

オウズ{動}こたえる(コタフ)。相手の問いにこたえる。〈類義語〉→対・→答。「応答」「応詔=詔ニ応ズ」「項王黙然不応=項王、黙然トシテ応ヘズ」〔→史記〕

オウズ{動}求めに応じる。受け止めて反応をあらわす。「内応」「応募」「応手而砕=手ニ応ジテ砕ク」「山鳴谷応=山鳴リ谷応ズ」〔→蘇軾〕

オウズ{動}求めに応じる。受け止めて反応をあらわす。「内応」「応募」「応手而砕=手ニ応ジテ砕ク」「山鳴谷応=山鳴リ谷応ズ」〔→蘇軾〕

オウズ{動}手ごたえがある。ぴんとくる。「得之於手而応於心=コレヲ手ニ得テ心ニ応ズ」〔→荘子〕

オウズ{動}手ごたえがある。ぴんとくる。「得之於手而応於心=コレヲ手ニ得テ心ニ応ズ」〔→荘子〕

オウズ{動}ある行いの報いがくる。「因果応報」

オウズ{動}ある行いの報いがくる。「因果応報」

{名}ある刺激に対して起こる手ごたえ・報い。

{名}ある刺激に対して起こる手ごたえ・報い。

{助動}まさに…すべし。当然こうすべきだという認定をあらわすことば。▽平声に読む。〈類義語〉→当。「応憐半死白頭翁=マサニ憐レムベシ半死ノ白頭翁」〔→劉希夷〕

{助動}まさに…すべし。当然こうすべきだという認定をあらわすことば。▽平声に読む。〈類義語〉→当。「応憐半死白頭翁=マサニ憐レムベシ半死ノ白頭翁」〔→劉希夷〕

{助動}まさに…すべし。…であるはずだという推定をあらわすことば。▽平声に読む。「玄石応酒醒=玄石マサニ酒醒ムベシ」〔→捜神記〕

《解字》

会意兼形声。應の上部は「广(おおい)+人+隹(とり)」から成り、人が胸に鳥を受け止めたさま。應はそれを音符とし、心を加えた字で、心でしっかりと受け止めることで、先方から来るものを受け止める意を含む。

《単語家族》

膺ヨウ(よしと受け止める胸板)と同系。

《類義》

対は、→の方向にくる問いにあい対し、反対に←の方向にこたえる。答は、問いにあわせてこたえる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

{助動}まさに…すべし。…であるはずだという推定をあらわすことば。▽平声に読む。「玄石応酒醒=玄石マサニ酒醒ムベシ」〔→捜神記〕

《解字》

会意兼形声。應の上部は「广(おおい)+人+隹(とり)」から成り、人が胸に鳥を受け止めたさま。應はそれを音符とし、心を加えた字で、心でしっかりと受け止めることで、先方から来るものを受け止める意を含む。

《単語家族》

膺ヨウ(よしと受け止める胸板)と同系。

《類義》

対は、→の方向にくる問いにあい対し、反対に←の方向にこたえる。答は、問いにあわせてこたえる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

7画 心部 [五年]

区点=1794 16進=317E シフトJIS=899E

【應】旧字人名に使える旧字

7画 心部 [五年]

区点=1794 16進=317E シフトJIS=899E

【應】旧字人名に使える旧字

17画 心部

区点=5670 16進=5866 シフトJIS=9CE4

《常用音訓》オウ

《音読み》 オウ

17画 心部

区点=5670 16進=5866 シフトJIS=9CE4

《常用音訓》オウ

《音読み》 オウ /ヨウ

/ヨウ 〈y

〈y ng・y

ng・y ng〉

《訓読み》 こたえる(こたふ)/まさに…すべし

《名付け》 かず・たか・のぶ・のり・まさ

《意味》

ng〉

《訓読み》 こたえる(こたふ)/まさに…すべし

《名付け》 かず・たか・のぶ・のり・まさ

《意味》

オウズ{動}こたえる(コタフ)。相手の問いにこたえる。〈類義語〉→対・→答。「応答」「応詔=詔ニ応ズ」「項王黙然不応=項王、黙然トシテ応ヘズ」〔→史記〕

オウズ{動}こたえる(コタフ)。相手の問いにこたえる。〈類義語〉→対・→答。「応答」「応詔=詔ニ応ズ」「項王黙然不応=項王、黙然トシテ応ヘズ」〔→史記〕

オウズ{動}求めに応じる。受け止めて反応をあらわす。「内応」「応募」「応手而砕=手ニ応ジテ砕ク」「山鳴谷応=山鳴リ谷応ズ」〔→蘇軾〕

オウズ{動}求めに応じる。受け止めて反応をあらわす。「内応」「応募」「応手而砕=手ニ応ジテ砕ク」「山鳴谷応=山鳴リ谷応ズ」〔→蘇軾〕

オウズ{動}手ごたえがある。ぴんとくる。「得之於手而応於心=コレヲ手ニ得テ心ニ応ズ」〔→荘子〕

オウズ{動}手ごたえがある。ぴんとくる。「得之於手而応於心=コレヲ手ニ得テ心ニ応ズ」〔→荘子〕

オウズ{動}ある行いの報いがくる。「因果応報」

オウズ{動}ある行いの報いがくる。「因果応報」

{名}ある刺激に対して起こる手ごたえ・報い。

{名}ある刺激に対して起こる手ごたえ・報い。

{助動}まさに…すべし。当然こうすべきだという認定をあらわすことば。▽平声に読む。〈類義語〉→当。「応憐半死白頭翁=マサニ憐レムベシ半死ノ白頭翁」〔→劉希夷〕

{助動}まさに…すべし。当然こうすべきだという認定をあらわすことば。▽平声に読む。〈類義語〉→当。「応憐半死白頭翁=マサニ憐レムベシ半死ノ白頭翁」〔→劉希夷〕

{助動}まさに…すべし。…であるはずだという推定をあらわすことば。▽平声に読む。「玄石応酒醒=玄石マサニ酒醒ムベシ」〔→捜神記〕

《解字》

会意兼形声。應の上部は「广(おおい)+人+隹(とり)」から成り、人が胸に鳥を受け止めたさま。應はそれを音符とし、心を加えた字で、心でしっかりと受け止めることで、先方から来るものを受け止める意を含む。

《単語家族》

膺ヨウ(よしと受け止める胸板)と同系。

《類義》

対は、→の方向にくる問いにあい対し、反対に←の方向にこたえる。答は、問いにあわせてこたえる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

{助動}まさに…すべし。…であるはずだという推定をあらわすことば。▽平声に読む。「玄石応酒醒=玄石マサニ酒醒ムベシ」〔→捜神記〕

《解字》

会意兼形声。應の上部は「广(おおい)+人+隹(とり)」から成り、人が胸に鳥を受け止めたさま。應はそれを音符とし、心を加えた字で、心でしっかりと受け止めることで、先方から来るものを受け止める意を含む。

《単語家族》

膺ヨウ(よしと受け止める胸板)と同系。

《類義》

対は、→の方向にくる問いにあい対し、反対に←の方向にこたえる。答は、問いにあわせてこたえる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

愈 まさる🔗⭐🔉

【愈】

13画 心部

区点=4492 16進=4C7C シフトJIS=96FA

《音読み》 ユ

13画 心部

区点=4492 16進=4C7C シフトJIS=96FA

《音読み》 ユ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 まさる/いよいよ/いえる(いゆ)

《意味》

〉

《訓読み》 まさる/いよいよ/いえる(いゆ)

《意味》

{動・形}まさる。比較してみて、他のものを越えている。また、そのさま。〈類義語〉→踰ユ。「女与回也孰愈=ナンヂト回ト、イヅレカ愈レル」〔→論語〕

{動・形}まさる。比較してみて、他のものを越えている。また、そのさま。〈類義語〉→踰ユ。「女与回也孰愈=ナンヂト回ト、イヅレカ愈レル」〔→論語〕

{副}いよいよ。ますます。一段一段と。〈類義語〉→益・→滋。「虧人愈多、其不仁茲甚矣=人ヲ虧クコトイヨイヨ多ケレバ、ソノ不仁ナルコトマスマス甚ダシ」〔→墨子〕▽「愈A愈B」の形で、「Aすればするほど、ますますBする」の意をあらわす。「上愈不足而下愈困=上、イヨイヨ足ラズシテ、下イヨイヨ困シム」〔→欧陽脩〕

{副}いよいよ。ますます。一段一段と。〈類義語〉→益・→滋。「虧人愈多、其不仁茲甚矣=人ヲ虧クコトイヨイヨ多ケレバ、ソノ不仁ナルコトマスマス甚ダシ」〔→墨子〕▽「愈A愈B」の形で、「Aすればするほど、ますますBする」の意をあらわす。「上愈不足而下愈困=上、イヨイヨ足ラズシテ、下イヨイヨ困シム」〔→欧陽脩〕

{動}いえる(イユ)。病気のもとがとれてさっぱりする。〈同義語〉→癒。「全愈ゼンユ(=全癒)」「今日愈=今日愈ユ」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。兪ユは、中身を抜きとった丸木舟のこと。愈は「心+音符兪」で、病気や心配の種が抜きとられて、心が気持ちよくなること。癒ユの原字。ただし普通は踰ユ(越える)

{動}いえる(イユ)。病気のもとがとれてさっぱりする。〈同義語〉→癒。「全愈ゼンユ(=全癒)」「今日愈=今日愈ユ」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。兪ユは、中身を抜きとった丸木舟のこと。愈は「心+音符兪」で、病気や心配の種が抜きとられて、心が気持ちよくなること。癒ユの原字。ただし普通は踰ユ(越える) 逾ユ(越えて進む)と同系のことばとして用い、相手を越えてその先に出る意。また先へ先へと越えて程度の進む意をあらわす。

《類義》

益は、程度の増すこと。滋は、しだいにふえること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

逾ユ(越えて進む)と同系のことばとして用い、相手を越えてその先に出る意。また先へ先へと越えて程度の進む意をあらわす。

《類義》

益は、程度の増すこと。滋は、しだいにふえること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画 心部

区点=4492 16進=4C7C シフトJIS=96FA

《音読み》 ユ

13画 心部

区点=4492 16進=4C7C シフトJIS=96FA

《音読み》 ユ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 まさる/いよいよ/いえる(いゆ)

《意味》

〉

《訓読み》 まさる/いよいよ/いえる(いゆ)

《意味》

{動・形}まさる。比較してみて、他のものを越えている。また、そのさま。〈類義語〉→踰ユ。「女与回也孰愈=ナンヂト回ト、イヅレカ愈レル」〔→論語〕

{動・形}まさる。比較してみて、他のものを越えている。また、そのさま。〈類義語〉→踰ユ。「女与回也孰愈=ナンヂト回ト、イヅレカ愈レル」〔→論語〕

{副}いよいよ。ますます。一段一段と。〈類義語〉→益・→滋。「虧人愈多、其不仁茲甚矣=人ヲ虧クコトイヨイヨ多ケレバ、ソノ不仁ナルコトマスマス甚ダシ」〔→墨子〕▽「愈A愈B」の形で、「Aすればするほど、ますますBする」の意をあらわす。「上愈不足而下愈困=上、イヨイヨ足ラズシテ、下イヨイヨ困シム」〔→欧陽脩〕

{副}いよいよ。ますます。一段一段と。〈類義語〉→益・→滋。「虧人愈多、其不仁茲甚矣=人ヲ虧クコトイヨイヨ多ケレバ、ソノ不仁ナルコトマスマス甚ダシ」〔→墨子〕▽「愈A愈B」の形で、「Aすればするほど、ますますBする」の意をあらわす。「上愈不足而下愈困=上、イヨイヨ足ラズシテ、下イヨイヨ困シム」〔→欧陽脩〕

{動}いえる(イユ)。病気のもとがとれてさっぱりする。〈同義語〉→癒。「全愈ゼンユ(=全癒)」「今日愈=今日愈ユ」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。兪ユは、中身を抜きとった丸木舟のこと。愈は「心+音符兪」で、病気や心配の種が抜きとられて、心が気持ちよくなること。癒ユの原字。ただし普通は踰ユ(越える)

{動}いえる(イユ)。病気のもとがとれてさっぱりする。〈同義語〉→癒。「全愈ゼンユ(=全癒)」「今日愈=今日愈ユ」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。兪ユは、中身を抜きとった丸木舟のこと。愈は「心+音符兪」で、病気や心配の種が抜きとられて、心が気持ちよくなること。癒ユの原字。ただし普通は踰ユ(越える) 逾ユ(越えて進む)と同系のことばとして用い、相手を越えてその先に出る意。また先へ先へと越えて程度の進む意をあらわす。

《類義》

益は、程度の増すこと。滋は、しだいにふえること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

逾ユ(越えて進む)と同系のことばとして用い、相手を越えてその先に出る意。また先へ先へと越えて程度の進む意をあらわす。

《類義》

益は、程度の増すこと。滋は、しだいにふえること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

戉 まさかり🔗⭐🔉

戚 まさかり🔗⭐🔉

【戚】

11画 戈部

区点=3244 16進=404C シフトJIS=90CA

《音読み》 セキ

11画 戈部

区点=3244 16進=404C シフトJIS=90CA

《音読み》 セキ /シャク

/シャク 〈q

〈q 〉

《訓読み》 うれえる(うれふ)/うれい(うれひ)/おの(をの)/まさかり

《意味》

〉

《訓読み》 うれえる(うれふ)/うれい(うれひ)/おの(をの)/まさかり

《意味》

{名}みうち。ごく身近な人の意から、親戚シンセキの意。▽特に、女の縁でつながる親戚。「外戚ガイセキ」「国戚コクセキ(皇室と縁組している親族)」

{名}みうち。ごく身近な人の意から、親戚シンセキの意。▽特に、女の縁でつながる親戚。「外戚ガイセキ」「国戚コクセキ(皇室と縁組している親族)」

{動}うれえる(ウレフ)。身近にひしひしと感ずる。思いわずらう。細かく小さく心をくだく。「戚戚セキセキ(くよくよするさま)」「小人長戚戚=小人ハ長ニ戚戚タリ」〔→論語〕

{動}うれえる(ウレフ)。身近にひしひしと感ずる。思いわずらう。細かく小さく心をくだく。「戚戚セキセキ(くよくよするさま)」「小人長戚戚=小人ハ長ニ戚戚タリ」〔→論語〕

{名}うれい(ウレヒ)。思いわずらい。心配。「休戚相関=休戚アヒ関ス」「自詒伊戚=ミヅカラコノ戚ヲ詒ス」〔→詩経〕

{名}うれい(ウレヒ)。思いわずらい。心配。「休戚相関=休戚アヒ関ス」「自詒伊戚=ミヅカラコノ戚ヲ詒ス」〔→詩経〕

{名}おの(ヲノ)。まさかり。小さい手おの。のち、武楽の舞のとき、手に持って舞うおの。「朱干シュカン、玉戚ギョクセキ(朱塗りの楯タテと玉の斧)」〔→礼記〕

《解字》

会意兼形声。中の部分は、まめの細いつるで、小さく縮んだ意を含む。戚はそれを音符とし、戉(まさかり)を加えた字で、もと小さい手おののこと。促ソク(身近にせまる)に当てて、身近な親戚の意に用い、寂セキ(心細い)に似た意に用いて、心細く思いわずらう意となった。原義のままではあまり用いられない。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}おの(ヲノ)。まさかり。小さい手おの。のち、武楽の舞のとき、手に持って舞うおの。「朱干シュカン、玉戚ギョクセキ(朱塗りの楯タテと玉の斧)」〔→礼記〕

《解字》

会意兼形声。中の部分は、まめの細いつるで、小さく縮んだ意を含む。戚はそれを音符とし、戉(まさかり)を加えた字で、もと小さい手おののこと。促ソク(身近にせまる)に当てて、身近な親戚の意に用い、寂セキ(心細い)に似た意に用いて、心細く思いわずらう意となった。原義のままではあまり用いられない。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

11画 戈部

区点=3244 16進=404C シフトJIS=90CA

《音読み》 セキ

11画 戈部

区点=3244 16進=404C シフトJIS=90CA

《音読み》 セキ /シャク

/シャク 〈q

〈q 〉

《訓読み》 うれえる(うれふ)/うれい(うれひ)/おの(をの)/まさかり

《意味》

〉

《訓読み》 うれえる(うれふ)/うれい(うれひ)/おの(をの)/まさかり

《意味》

{名}みうち。ごく身近な人の意から、親戚シンセキの意。▽特に、女の縁でつながる親戚。「外戚ガイセキ」「国戚コクセキ(皇室と縁組している親族)」

{名}みうち。ごく身近な人の意から、親戚シンセキの意。▽特に、女の縁でつながる親戚。「外戚ガイセキ」「国戚コクセキ(皇室と縁組している親族)」

{動}うれえる(ウレフ)。身近にひしひしと感ずる。思いわずらう。細かく小さく心をくだく。「戚戚セキセキ(くよくよするさま)」「小人長戚戚=小人ハ長ニ戚戚タリ」〔→論語〕

{動}うれえる(ウレフ)。身近にひしひしと感ずる。思いわずらう。細かく小さく心をくだく。「戚戚セキセキ(くよくよするさま)」「小人長戚戚=小人ハ長ニ戚戚タリ」〔→論語〕

{名}うれい(ウレヒ)。思いわずらい。心配。「休戚相関=休戚アヒ関ス」「自詒伊戚=ミヅカラコノ戚ヲ詒ス」〔→詩経〕

{名}うれい(ウレヒ)。思いわずらい。心配。「休戚相関=休戚アヒ関ス」「自詒伊戚=ミヅカラコノ戚ヲ詒ス」〔→詩経〕

{名}おの(ヲノ)。まさかり。小さい手おの。のち、武楽の舞のとき、手に持って舞うおの。「朱干シュカン、玉戚ギョクセキ(朱塗りの楯タテと玉の斧)」〔→礼記〕

《解字》

会意兼形声。中の部分は、まめの細いつるで、小さく縮んだ意を含む。戚はそれを音符とし、戉(まさかり)を加えた字で、もと小さい手おののこと。促ソク(身近にせまる)に当てて、身近な親戚の意に用い、寂セキ(心細い)に似た意に用いて、心細く思いわずらう意となった。原義のままではあまり用いられない。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}おの(ヲノ)。まさかり。小さい手おの。のち、武楽の舞のとき、手に持って舞うおの。「朱干シュカン、玉戚ギョクセキ(朱塗りの楯タテと玉の斧)」〔→礼記〕

《解字》

会意兼形声。中の部分は、まめの細いつるで、小さく縮んだ意を含む。戚はそれを音符とし、戉(まさかり)を加えた字で、もと小さい手おののこと。促ソク(身近にせまる)に当てて、身近な親戚の意に用い、寂セキ(心細い)に似た意に用いて、心細く思いわずらう意となった。原義のままではあまり用いられない。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

摩擦 マサツ🔗⭐🔉

【摩擦】

マサツ  こする。また、こすれる。

こする。また、こすれる。 〔国〕人と人との交際のときの不和・争い。

〔国〕人と人との交際のときの不和・争い。

こする。また、こすれる。

こする。また、こすれる。 〔国〕人と人との交際のときの不和・争い。

〔国〕人と人との交際のときの不和・争い。

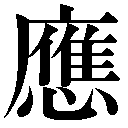

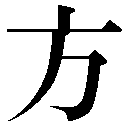

方 まさに🔗⭐🔉

【方】

4画 方部 [二年]

区点=4293 16進=4A7D シフトJIS=95FB

《常用音訓》ホウ/かた

《音読み》 ホウ(ハウ)

4画 方部 [二年]

区点=4293 16進=4A7D シフトJIS=95FB

《常用音訓》ホウ/かた

《音読み》 ホウ(ハウ)

〈f

〈f ng〉

《訓読み》 かた/ならべる(ならぶ)/くらべる(くらぶ)/いかだ/やぶる/あたる/まさに/はじめて

《名付け》 あたる・お・かた・しげ・すけ・たか・ただし・たもつ・つね・なみ・のり・ふさ・まさ・まさし・み・みち・やす・より

《意味》

ng〉

《訓読み》 かた/ならべる(ならぶ)/くらべる(くらぶ)/いかだ/やぶる/あたる/まさに/はじめて

《名付け》 あたる・お・かた・しげ・すけ・たか・ただし・たもつ・つね・なみ・のり・ふさ・まさ・まさし・み・みち・やす・より

《意味》

{名}かた。起点の両側から←→のように伸びた直線のむき。「四方」「方角」「何方=何レノ方」

{名}かた。起点の両側から←→のように伸びた直線のむき。「四方」「方角」「何方=何レノ方」

{名}行くさき。「遊必有方=遊ブニハ必ズ方有リ」〔→論語〕

{名}行くさき。「遊必有方=遊ブニハ必ズ方有リ」〔→論語〕

{名}領域としてのくに。国土。〈類義語〉→邦ホウ。「鬼方(=鬼邦)」「方国(くに)」

{名}領域としてのくに。国土。〈類義語〉→邦ホウ。「鬼方(=鬼邦)」「方国(くに)」

{動}ならべる(ナラブ)。左右両側にならべる。また、ならべておく。〈類義語〉→並。「方舟而済於河=舟ヲ方ベテ河ヲ済ル」〔→荘子〕

{動}ならべる(ナラブ)。左右両側にならべる。また、ならべておく。〈類義語〉→並。「方舟而済於河=舟ヲ方ベテ河ヲ済ル」〔→荘子〕

{動}くらべる(クラブ)。ならべてくらべる。「比方」「子貢方人=子貢、人ヲ方ブ」〔→論語〕

{動}くらべる(クラブ)。ならべてくらべる。「比方」「子貢方人=子貢、人ヲ方ブ」〔→論語〕

ホウス{名・動}いかだ。木や竹をならべてしばってつくったいかだ。また、小舟を左右にならべてつないだ二そう舟。いかだや舟で川を渡る。▽舫ホウ(二そう舟)に当てた用法。〈類義語〉→筏ハツ(いかだ)。「方筏ホウバツ(いかだ)」「江之永矣、不可方思=江ノ永キハ、方スベカラズ」〔→詩経〕

ホウス{名・動}いかだ。木や竹をならべてしばってつくったいかだ。また、小舟を左右にならべてつないだ二そう舟。いかだや舟で川を渡る。▽舫ホウ(二そう舟)に当てた用法。〈類義語〉→筏ハツ(いかだ)。「方筏ホウバツ(いかだ)」「江之永矣、不可方思=江ノ永キハ、方スベカラズ」〔→詩経〕

{動}やぶる。きまりをやぶってかって気ままに行う。▽放に当てた用法。「方命虐民=命ヲ方リ民ヲ虐グ」〔→孟子〕

{動}やぶる。きまりをやぶってかって気ままに行う。▽放に当てた用法。「方命虐民=命ヲ方リ民ヲ虐グ」〔→孟子〕

{名}しかた。やりかた。「方法」「可謂仁之方也已=仁ノ方ト謂フベキノミ」〔→論語〕

{名}しかた。やりかた。「方法」「可謂仁之方也已=仁ノ方ト謂フベキノミ」〔→論語〕

{名}薬の調合のしかた。「処方」「薬方」「禁方(めったに使ってはならない処方)」

{名}薬の調合のしかた。「処方」「薬方」「禁方(めったに使ってはならない処方)」

{名}技術やわざ。「技方」

{名}技術やわざ。「技方」

{名}不老長生の術。▽秦シンの始皇帝や漢の武帝が重用した。「方術」「方士」

{名}不老長生の術。▽秦シンの始皇帝や漢の武帝が重用した。「方術」「方士」

{形}←→のように直線的に張り出ている。まっすぐなさま。また、きちんとしていて正しい。「方正(まっすぐで正しい)」

{形}←→のように直線的に張り出ている。まっすぐなさま。また、きちんとしていて正しい。「方正(まっすぐで正しい)」

{名・形}四角。四角い。四角い板。▽また、天は円形、地は方形(四角)だと考えられたので、大地を方という。〈対語〉→円。「方形」「規矩方員之至也=規矩ハ、方員ノ至リナリ」〔→孟子〕

{名・形}四角。四角い。四角い板。▽また、天は円形、地は方形(四角)だと考えられたので、大地を方という。〈対語〉→円。「方形」「規矩方員之至也=規矩ハ、方員ノ至リナリ」〔→孟子〕

{名}人として行うべきまっすぐな道。道徳。「義方(道徳律)」

{名}人として行うべきまっすぐな道。道徳。「義方(道徳律)」

{名}数学で、二乗した積のこと。「平方」

(16){動}あたる。ちょうどその時にあたる。〈類義語〉→当。「日方南、金居其北=日、南ニ方リ、金ハソノ北ニ居ル」〔→史記〕

(17){副}まさに。ちょうど、今。「民今方殆=民イママサニ殆シ」〔→詩経〕

(18){副}はじめて。そのときになってようやく。「方可=ハジメテ可ナリ」

(19){動・形}あてもなく出歩く。どこまでも広がる。あまねく。▽放や彷徨ホウコウの彷に当てた用法。「方羊(さまよう)」

〔国〕

{名}数学で、二乗した積のこと。「平方」

(16){動}あたる。ちょうどその時にあたる。〈類義語〉→当。「日方南、金居其北=日、南ニ方リ、金ハソノ北ニ居ル」〔→史記〕

(17){副}まさに。ちょうど、今。「民今方殆=民イママサニ殆シ」〔→詩経〕

(18){副}はじめて。そのときになってようやく。「方可=ハジメテ可ナリ」

(19){動・形}あてもなく出歩く。どこまでも広がる。あまねく。▽放や彷徨ホウコウの彷に当てた用法。「方羊(さまよう)」

〔国〕 かた。(イ)人を直接にさすことをさけ、その人のいる方角でその人をさす敬語。「あの方」(ロ)それをする人。係。「道具方」(ハ)他の人の家に住んでいるとき、その家の主人の名前の下につけることば。「田中一郎方」

かた。(イ)人を直接にさすことをさけ、その人のいる方角でその人をさす敬語。「あの方」(ロ)それをする人。係。「道具方」(ハ)他の人の家に住んでいるとき、その家の主人の名前の下につけることば。「田中一郎方」 ころ。「夕方」

《解字》

ころ。「夕方」

《解字》

象形。左右に柄の張り出たすきを描いたもので、←→のように左右に直線状に伸びる意を含み、東←→西、南←→北のような方向の意となる。また、方向や筋道のことから、方法の意を生じた。

《単語家族》

傍(両わき)

象形。左右に柄の張り出たすきを描いたもので、←→のように左右に直線状に伸びる意を含み、東←→西、南←→北のような方向の意となる。また、方向や筋道のことから、方法の意を生じた。

《単語家族》

傍(両わき) 妨(左右に手を張り出してじゃまする)

妨(左右に手を張り出してじゃまする) 防(左右に張り出た堤防)

防(左右に張り出た堤防) 房(左右に張り出たわき屋)などと同系。並ヘイ(左右にならぶ)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

房(左右に張り出たわき屋)などと同系。並ヘイ(左右にならぶ)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

4画 方部 [二年]

区点=4293 16進=4A7D シフトJIS=95FB

《常用音訓》ホウ/かた

《音読み》 ホウ(ハウ)

4画 方部 [二年]

区点=4293 16進=4A7D シフトJIS=95FB

《常用音訓》ホウ/かた

《音読み》 ホウ(ハウ)

〈f

〈f ng〉

《訓読み》 かた/ならべる(ならぶ)/くらべる(くらぶ)/いかだ/やぶる/あたる/まさに/はじめて

《名付け》 あたる・お・かた・しげ・すけ・たか・ただし・たもつ・つね・なみ・のり・ふさ・まさ・まさし・み・みち・やす・より

《意味》

ng〉

《訓読み》 かた/ならべる(ならぶ)/くらべる(くらぶ)/いかだ/やぶる/あたる/まさに/はじめて

《名付け》 あたる・お・かた・しげ・すけ・たか・ただし・たもつ・つね・なみ・のり・ふさ・まさ・まさし・み・みち・やす・より

《意味》

{名}かた。起点の両側から←→のように伸びた直線のむき。「四方」「方角」「何方=何レノ方」

{名}かた。起点の両側から←→のように伸びた直線のむき。「四方」「方角」「何方=何レノ方」

{名}行くさき。「遊必有方=遊ブニハ必ズ方有リ」〔→論語〕

{名}行くさき。「遊必有方=遊ブニハ必ズ方有リ」〔→論語〕

{名}領域としてのくに。国土。〈類義語〉→邦ホウ。「鬼方(=鬼邦)」「方国(くに)」

{名}領域としてのくに。国土。〈類義語〉→邦ホウ。「鬼方(=鬼邦)」「方国(くに)」

{動}ならべる(ナラブ)。左右両側にならべる。また、ならべておく。〈類義語〉→並。「方舟而済於河=舟ヲ方ベテ河ヲ済ル」〔→荘子〕

{動}ならべる(ナラブ)。左右両側にならべる。また、ならべておく。〈類義語〉→並。「方舟而済於河=舟ヲ方ベテ河ヲ済ル」〔→荘子〕

{動}くらべる(クラブ)。ならべてくらべる。「比方」「子貢方人=子貢、人ヲ方ブ」〔→論語〕

{動}くらべる(クラブ)。ならべてくらべる。「比方」「子貢方人=子貢、人ヲ方ブ」〔→論語〕

ホウス{名・動}いかだ。木や竹をならべてしばってつくったいかだ。また、小舟を左右にならべてつないだ二そう舟。いかだや舟で川を渡る。▽舫ホウ(二そう舟)に当てた用法。〈類義語〉→筏ハツ(いかだ)。「方筏ホウバツ(いかだ)」「江之永矣、不可方思=江ノ永キハ、方スベカラズ」〔→詩経〕

ホウス{名・動}いかだ。木や竹をならべてしばってつくったいかだ。また、小舟を左右にならべてつないだ二そう舟。いかだや舟で川を渡る。▽舫ホウ(二そう舟)に当てた用法。〈類義語〉→筏ハツ(いかだ)。「方筏ホウバツ(いかだ)」「江之永矣、不可方思=江ノ永キハ、方スベカラズ」〔→詩経〕

{動}やぶる。きまりをやぶってかって気ままに行う。▽放に当てた用法。「方命虐民=命ヲ方リ民ヲ虐グ」〔→孟子〕

{動}やぶる。きまりをやぶってかって気ままに行う。▽放に当てた用法。「方命虐民=命ヲ方リ民ヲ虐グ」〔→孟子〕

{名}しかた。やりかた。「方法」「可謂仁之方也已=仁ノ方ト謂フベキノミ」〔→論語〕

{名}しかた。やりかた。「方法」「可謂仁之方也已=仁ノ方ト謂フベキノミ」〔→論語〕

{名}薬の調合のしかた。「処方」「薬方」「禁方(めったに使ってはならない処方)」

{名}薬の調合のしかた。「処方」「薬方」「禁方(めったに使ってはならない処方)」

{名}技術やわざ。「技方」

{名}技術やわざ。「技方」

{名}不老長生の術。▽秦シンの始皇帝や漢の武帝が重用した。「方術」「方士」

{名}不老長生の術。▽秦シンの始皇帝や漢の武帝が重用した。「方術」「方士」

{形}←→のように直線的に張り出ている。まっすぐなさま。また、きちんとしていて正しい。「方正(まっすぐで正しい)」

{形}←→のように直線的に張り出ている。まっすぐなさま。また、きちんとしていて正しい。「方正(まっすぐで正しい)」

{名・形}四角。四角い。四角い板。▽また、天は円形、地は方形(四角)だと考えられたので、大地を方という。〈対語〉→円。「方形」「規矩方員之至也=規矩ハ、方員ノ至リナリ」〔→孟子〕

{名・形}四角。四角い。四角い板。▽また、天は円形、地は方形(四角)だと考えられたので、大地を方という。〈対語〉→円。「方形」「規矩方員之至也=規矩ハ、方員ノ至リナリ」〔→孟子〕

{名}人として行うべきまっすぐな道。道徳。「義方(道徳律)」

{名}人として行うべきまっすぐな道。道徳。「義方(道徳律)」

{名}数学で、二乗した積のこと。「平方」

(16){動}あたる。ちょうどその時にあたる。〈類義語〉→当。「日方南、金居其北=日、南ニ方リ、金ハソノ北ニ居ル」〔→史記〕

(17){副}まさに。ちょうど、今。「民今方殆=民イママサニ殆シ」〔→詩経〕

(18){副}はじめて。そのときになってようやく。「方可=ハジメテ可ナリ」

(19){動・形}あてもなく出歩く。どこまでも広がる。あまねく。▽放や彷徨ホウコウの彷に当てた用法。「方羊(さまよう)」

〔国〕

{名}数学で、二乗した積のこと。「平方」

(16){動}あたる。ちょうどその時にあたる。〈類義語〉→当。「日方南、金居其北=日、南ニ方リ、金ハソノ北ニ居ル」〔→史記〕

(17){副}まさに。ちょうど、今。「民今方殆=民イママサニ殆シ」〔→詩経〕

(18){副}はじめて。そのときになってようやく。「方可=ハジメテ可ナリ」

(19){動・形}あてもなく出歩く。どこまでも広がる。あまねく。▽放や彷徨ホウコウの彷に当てた用法。「方羊(さまよう)」

〔国〕 かた。(イ)人を直接にさすことをさけ、その人のいる方角でその人をさす敬語。「あの方」(ロ)それをする人。係。「道具方」(ハ)他の人の家に住んでいるとき、その家の主人の名前の下につけることば。「田中一郎方」

かた。(イ)人を直接にさすことをさけ、その人のいる方角でその人をさす敬語。「あの方」(ロ)それをする人。係。「道具方」(ハ)他の人の家に住んでいるとき、その家の主人の名前の下につけることば。「田中一郎方」 ころ。「夕方」

《解字》

ころ。「夕方」

《解字》

象形。左右に柄の張り出たすきを描いたもので、←→のように左右に直線状に伸びる意を含み、東←→西、南←→北のような方向の意となる。また、方向や筋道のことから、方法の意を生じた。

《単語家族》

傍(両わき)

象形。左右に柄の張り出たすきを描いたもので、←→のように左右に直線状に伸びる意を含み、東←→西、南←→北のような方向の意となる。また、方向や筋道のことから、方法の意を生じた。

《単語家族》

傍(両わき) 妨(左右に手を張り出してじゃまする)

妨(左右に手を張り出してじゃまする) 防(左右に張り出た堤防)

防(左右に張り出た堤防) 房(左右に張り出たわき屋)などと同系。並ヘイ(左右にならぶ)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

房(左右に張り出たわき屋)などと同系。並ヘイ(左右にならぶ)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

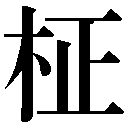

柾 まさ🔗⭐🔉

【柾】

9画 木部 [人名漢字] 〔国〕

区点=4379 16進=4B6F シフトJIS=968F

《訓読み》 まさ

《名付け》 まさ

《意味》

まさ。木材の木目が、まっすぐに通っているもの。また、その木材。まさめ。

《解字》

会意。「木+正(まっすぐ)」の日本製の漢字。

9画 木部 [人名漢字] 〔国〕

区点=4379 16進=4B6F シフトJIS=968F

《訓読み》 まさ

《名付け》 まさ

《意味》

まさ。木材の木目が、まっすぐに通っているもの。また、その木材。まさめ。

《解字》

会意。「木+正(まっすぐ)」の日本製の漢字。

9画 木部 [人名漢字] 〔国〕

区点=4379 16進=4B6F シフトJIS=968F

《訓読み》 まさ

《名付け》 まさ

《意味》

まさ。木材の木目が、まっすぐに通っているもの。また、その木材。まさめ。

《解字》

会意。「木+正(まっすぐ)」の日本製の漢字。

9画 木部 [人名漢字] 〔国〕

区点=4379 16進=4B6F シフトJIS=968F

《訓読み》 まさ

《名付け》 まさ

《意味》

まさ。木材の木目が、まっすぐに通っているもの。また、その木材。まさめ。

《解字》

会意。「木+正(まっすぐ)」の日本製の漢字。

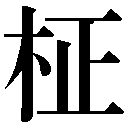

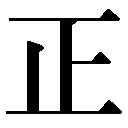

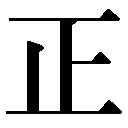

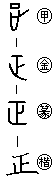

正 まさ🔗⭐🔉

【正】

5画 止部 [一年]

区点=3221 16進=4035 シフトJIS=90B3

《常用音訓》ショウ/セイ/ただ…しい/ただ…す/まさ

《音読み》 セイ

5画 止部 [一年]

区点=3221 16進=4035 シフトJIS=90B3

《常用音訓》ショウ/セイ/ただ…しい/ただ…す/まさ

《音読み》 セイ /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈zh

〈zh ng・zh

ng・zh ng〉

《訓読み》 まさ/ただしい(ただし)/ただす/まと/まさに/まさしく/かみ

《名付け》 あきら・おさ・かみ・きみ・さだ・たか・ただ・ただし・ただす・つら・なお・のぶ・まさ・まさし・よし

《意味》

ng〉

《訓読み》 まさ/ただしい(ただし)/ただす/まと/まさに/まさしく/かみ

《名付け》 あきら・おさ・かみ・きみ・さだ・たか・ただ・ただし・ただす・つら・なお・のぶ・まさ・まさし・よし

《意味》

{形・名}ただしい(タダシ)。まっすぐであるさま。まっすぐであること。〈対語〉→邪(よこしま)。「公正」「正義」「其身正、不令而行=ソノ身正シケレバ、令セズシテ行ハル」〔→論語〕

{形・名}ただしい(タダシ)。まっすぐであるさま。まっすぐであること。〈対語〉→邪(よこしま)。「公正」「正義」「其身正、不令而行=ソノ身正シケレバ、令セズシテ行ハル」〔→論語〕

{動}ただす。まっすぐにする。また、誤りを道理にあうように直す。「改正」「就有道而正焉=有道ニ就イテ正ス」〔→論語〕

{動}ただす。まっすぐにする。また、誤りを道理にあうように直す。「改正」「就有道而正焉=有道ニ就イテ正ス」〔→論語〕

{形}まともであるさま。また、まっすぐに向いているさま。まんなかの。〈対語〉→反・→裏。「正面」「正中」「正坐セイザ」

{形}まともであるさま。また、まっすぐに向いているさま。まんなかの。〈対語〉→反・→裏。「正面」「正中」「正坐セイザ」

{形}まじりけのないさま。また、ほんとうのものであるさま。〈類義語〉→純。「正白(まっしろ)」「正方形」

{形}まじりけのないさま。また、ほんとうのものであるさま。〈類義語〉→純。「正白(まっしろ)」「正方形」

{形}主なものである。本式のものである。〈対語〉→副・→従・→略。「正式」「正三位」「正本」

{形}主なものである。本式のものである。〈対語〉→副・→従・→略。「正式」「正三位」「正本」

{名}役目の長官。「楽正(音楽をつかさどる役所の長官)」

{名}役目の長官。「楽正(音楽をつかさどる役所の長官)」

{名・形}ちょうどの時刻。また、時刻がちょうどであるさま。「正五時」「正午(ちょうど十二時)」

{名・形}ちょうどの時刻。また、時刻がちょうどであるさま。「正五時」「正午(ちょうど十二時)」

{名}中国の暦法で、一年の基準になるもの。▽去声に読む。「正月」「正朔セイサク(こよみ)」「改正(王朝が変わった時、正月をいつとするかの規準を改めて、新たに暦をきめること)」

{名}中国の暦法で、一年の基準になるもの。▽去声に読む。「正月」「正朔セイサク(こよみ)」「改正(王朝が変わった時、正月をいつとするかの規準を改めて、新たに暦をきめること)」

{名}まと。弓を射てまっすぐにあてるまと。「正鵠セイコク(まとの中心)」

{名}まと。弓を射てまっすぐにあてるまと。「正鵠セイコク(まとの中心)」

{副}まさに。まさしく。ちょうど。「正当其時=正ニソノ時ニ当タル」「正唯弟子不能学也=正ニコレ弟子学ブアタハザルナリ」〔→論語〕

{副}まさに。まさしく。ちょうど。「正当其時=正ニソノ時ニ当タル」「正唯弟子不能学也=正ニコレ弟子学ブアタハザルナリ」〔→論語〕

{名}数学で、負に対して、零より大きいこと。プラス。「正数」

〔国〕かみ。四等官で、司・監の第一位。

《解字》

{名}数学で、負に対して、零より大きいこと。プラス。「正数」

〔国〕かみ。四等官で、司・監の第一位。

《解字》

会意。「一+止(あし)」で、足が目標の線めがけてまっすぐに進むさまを示す。征(まっすぐに進む)の原字。

《単語家族》

聖(純正な人)

会意。「一+止(あし)」で、足が目標の線めがけてまっすぐに進むさまを示す。征(まっすぐに進む)の原字。

《単語家族》

聖(純正な人) 貞(ただしい)

貞(ただしい) 挺(まっすぐ)などと同系。また是ゼ・シ(ただしい)と縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

挺(まっすぐ)などと同系。また是ゼ・シ(ただしい)と縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

5画 止部 [一年]

区点=3221 16進=4035 シフトJIS=90B3

《常用音訓》ショウ/セイ/ただ…しい/ただ…す/まさ

《音読み》 セイ

5画 止部 [一年]

区点=3221 16進=4035 シフトJIS=90B3

《常用音訓》ショウ/セイ/ただ…しい/ただ…す/まさ

《音読み》 セイ /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈zh

〈zh ng・zh

ng・zh ng〉

《訓読み》 まさ/ただしい(ただし)/ただす/まと/まさに/まさしく/かみ

《名付け》 あきら・おさ・かみ・きみ・さだ・たか・ただ・ただし・ただす・つら・なお・のぶ・まさ・まさし・よし

《意味》

ng〉

《訓読み》 まさ/ただしい(ただし)/ただす/まと/まさに/まさしく/かみ

《名付け》 あきら・おさ・かみ・きみ・さだ・たか・ただ・ただし・ただす・つら・なお・のぶ・まさ・まさし・よし

《意味》

{形・名}ただしい(タダシ)。まっすぐであるさま。まっすぐであること。〈対語〉→邪(よこしま)。「公正」「正義」「其身正、不令而行=ソノ身正シケレバ、令セズシテ行ハル」〔→論語〕

{形・名}ただしい(タダシ)。まっすぐであるさま。まっすぐであること。〈対語〉→邪(よこしま)。「公正」「正義」「其身正、不令而行=ソノ身正シケレバ、令セズシテ行ハル」〔→論語〕

{動}ただす。まっすぐにする。また、誤りを道理にあうように直す。「改正」「就有道而正焉=有道ニ就イテ正ス」〔→論語〕

{動}ただす。まっすぐにする。また、誤りを道理にあうように直す。「改正」「就有道而正焉=有道ニ就イテ正ス」〔→論語〕

{形}まともであるさま。また、まっすぐに向いているさま。まんなかの。〈対語〉→反・→裏。「正面」「正中」「正坐セイザ」

{形}まともであるさま。また、まっすぐに向いているさま。まんなかの。〈対語〉→反・→裏。「正面」「正中」「正坐セイザ」

{形}まじりけのないさま。また、ほんとうのものであるさま。〈類義語〉→純。「正白(まっしろ)」「正方形」

{形}まじりけのないさま。また、ほんとうのものであるさま。〈類義語〉→純。「正白(まっしろ)」「正方形」

{形}主なものである。本式のものである。〈対語〉→副・→従・→略。「正式」「正三位」「正本」

{形}主なものである。本式のものである。〈対語〉→副・→従・→略。「正式」「正三位」「正本」

{名}役目の長官。「楽正(音楽をつかさどる役所の長官)」

{名}役目の長官。「楽正(音楽をつかさどる役所の長官)」

{名・形}ちょうどの時刻。また、時刻がちょうどであるさま。「正五時」「正午(ちょうど十二時)」

{名・形}ちょうどの時刻。また、時刻がちょうどであるさま。「正五時」「正午(ちょうど十二時)」

{名}中国の暦法で、一年の基準になるもの。▽去声に読む。「正月」「正朔セイサク(こよみ)」「改正(王朝が変わった時、正月をいつとするかの規準を改めて、新たに暦をきめること)」

{名}中国の暦法で、一年の基準になるもの。▽去声に読む。「正月」「正朔セイサク(こよみ)」「改正(王朝が変わった時、正月をいつとするかの規準を改めて、新たに暦をきめること)」

{名}まと。弓を射てまっすぐにあてるまと。「正鵠セイコク(まとの中心)」

{名}まと。弓を射てまっすぐにあてるまと。「正鵠セイコク(まとの中心)」

{副}まさに。まさしく。ちょうど。「正当其時=正ニソノ時ニ当タル」「正唯弟子不能学也=正ニコレ弟子学ブアタハザルナリ」〔→論語〕

{副}まさに。まさしく。ちょうど。「正当其時=正ニソノ時ニ当タル」「正唯弟子不能学也=正ニコレ弟子学ブアタハザルナリ」〔→論語〕

{名}数学で、負に対して、零より大きいこと。プラス。「正数」

〔国〕かみ。四等官で、司・監の第一位。

《解字》

{名}数学で、負に対して、零より大きいこと。プラス。「正数」

〔国〕かみ。四等官で、司・監の第一位。

《解字》

会意。「一+止(あし)」で、足が目標の線めがけてまっすぐに進むさまを示す。征(まっすぐに進む)の原字。

《単語家族》

聖(純正な人)

会意。「一+止(あし)」で、足が目標の線めがけてまっすぐに進むさまを示す。征(まっすぐに進む)の原字。

《単語家族》

聖(純正な人) 貞(ただしい)

貞(ただしい) 挺(まっすぐ)などと同系。また是ゼ・シ(ただしい)と縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

挺(まっすぐ)などと同系。また是ゼ・シ(ただしい)と縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

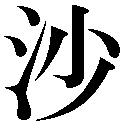

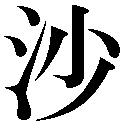

沙 まさご🔗⭐🔉

【沙】

7画 水部 [人名漢字]

区点=2627 16進=3A3B シフトJIS=8DB9

《音読み》 サ

7画 水部 [人名漢字]

区点=2627 16進=3A3B シフトJIS=8DB9

《音読み》 サ /シャ

/シャ 〈sh

〈sh ・sh

・sh 〉

《訓読み》 すな/まさご/すなはら/よなげる(よなぐ)

《名付け》 いさ・いさご・す・すな

《意味》

〉

《訓読み》 すな/まさご/すなはら/よなげる(よなぐ)

《名付け》 いさ・いさご・す・すな

《意味》

{名}すな。まさご。細かくばらばらの石が集まったすな。非常に細かい石。いさご。また、すなはま。〈同義語〉→砂。「流沙リュウサ」「渚清沙白鳥飛迴=渚ハ清ク沙白クシテ鳥飛ビ迴ル」〔→杜甫〕

{名}すな。まさご。細かくばらばらの石が集まったすな。非常に細かい石。いさご。また、すなはま。〈同義語〉→砂。「流沙リュウサ」「渚清沙白鳥飛迴=渚ハ清ク沙白クシテ鳥飛ビ迴ル」〔→杜甫〕

{名}すなはら。水や草のないすな地の荒原。砂漠サバク。「沙塞ササイ」

{名}すなはら。水や草のないすな地の荒原。砂漠サバク。「沙塞ササイ」

{動}よなげる(ヨナグ)。細かい物を水に入れてあらい、悪い物を捨て去りよい物を選びとる。▽去声に読む。〈類義語〉→汰タ。「沙汰サタ」

{動}よなげる(ヨナグ)。細かい物を水に入れてあらい、悪い物を捨て去りよい物を選びとる。▽去声に読む。〈類義語〉→汰タ。「沙汰サタ」

{助}すなのようなきわめて細かい物に冠することば。「沙糖サトウ(=砂糖)」

{助}すなのようなきわめて細かい物に冠することば。「沙糖サトウ(=砂糖)」

{形・動}ざらざらしているさま。しわがれる。▽斯シ・嘶シに当てた用法。

《解字》

会意。「水+少(小さい)」で、水に洗われて小さくばらばらになったすな。

《単語家族》

殺(ばらばらにする、そぎとる)

{形・動}ざらざらしているさま。しわがれる。▽斯シ・嘶シに当てた用法。

《解字》

会意。「水+少(小さい)」で、水に洗われて小さくばらばらになったすな。

《単語家族》

殺(ばらばらにする、そぎとる) 散(ばらばらにした肉)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

散(ばらばらにした肉)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

7画 水部 [人名漢字]

区点=2627 16進=3A3B シフトJIS=8DB9

《音読み》 サ

7画 水部 [人名漢字]

区点=2627 16進=3A3B シフトJIS=8DB9

《音読み》 サ /シャ

/シャ 〈sh

〈sh ・sh

・sh 〉

《訓読み》 すな/まさご/すなはら/よなげる(よなぐ)

《名付け》 いさ・いさご・す・すな

《意味》

〉

《訓読み》 すな/まさご/すなはら/よなげる(よなぐ)

《名付け》 いさ・いさご・す・すな

《意味》

{名}すな。まさご。細かくばらばらの石が集まったすな。非常に細かい石。いさご。また、すなはま。〈同義語〉→砂。「流沙リュウサ」「渚清沙白鳥飛迴=渚ハ清ク沙白クシテ鳥飛ビ迴ル」〔→杜甫〕

{名}すな。まさご。細かくばらばらの石が集まったすな。非常に細かい石。いさご。また、すなはま。〈同義語〉→砂。「流沙リュウサ」「渚清沙白鳥飛迴=渚ハ清ク沙白クシテ鳥飛ビ迴ル」〔→杜甫〕

{名}すなはら。水や草のないすな地の荒原。砂漠サバク。「沙塞ササイ」

{名}すなはら。水や草のないすな地の荒原。砂漠サバク。「沙塞ササイ」

{動}よなげる(ヨナグ)。細かい物を水に入れてあらい、悪い物を捨て去りよい物を選びとる。▽去声に読む。〈類義語〉→汰タ。「沙汰サタ」

{動}よなげる(ヨナグ)。細かい物を水に入れてあらい、悪い物を捨て去りよい物を選びとる。▽去声に読む。〈類義語〉→汰タ。「沙汰サタ」

{助}すなのようなきわめて細かい物に冠することば。「沙糖サトウ(=砂糖)」

{助}すなのようなきわめて細かい物に冠することば。「沙糖サトウ(=砂糖)」

{形・動}ざらざらしているさま。しわがれる。▽斯シ・嘶シに当てた用法。

《解字》

会意。「水+少(小さい)」で、水に洗われて小さくばらばらになったすな。

《単語家族》

殺(ばらばらにする、そぎとる)

{形・動}ざらざらしているさま。しわがれる。▽斯シ・嘶シに当てた用法。

《解字》

会意。「水+少(小さい)」で、水に洗われて小さくばらばらになったすな。

《単語家族》

殺(ばらばらにする、そぎとる) 散(ばらばらにした肉)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

散(ばらばらにした肉)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

請益 マサンコトヲコウ🔗⭐🔉

磨淬 マサイ🔗⭐🔉

【磨淬】

マサイ 刀剣などをみがいたり、焼いて水に入れてきたえたりする。

摩擦 マサツ🔗⭐🔉

【磨擦】

マサツ =摩擦。こする。すれる。

賢 まさる🔗⭐🔉

【賢】

16画 貝部 [常用漢字]

区点=2413 16進=382D シフトJIS=8CAB

《常用音訓》ケン/かしこ…い

《音読み》 ケン

16画 貝部 [常用漢字]

区点=2413 16進=382D シフトJIS=8CAB

《常用音訓》ケン/かしこ…い

《音読み》 ケン /ゲン

/ゲン 〈xi

〈xi n〉

《訓読み》 かしこい(かしこし)/まさる

《名付け》 かた・かつ・さか・さかし・さと・さとし・さとる・すぐる・たか・ただ・ただし・とし・のり・まさ・まさる・ます・やす・よし・より

《意味》

n〉

《訓読み》 かしこい(かしこし)/まさる

《名付け》 かた・かつ・さか・さかし・さと・さとし・さとる・すぐる・たか・ただ・ただし・とし・のり・まさ・まさる・ます・やす・よし・より

《意味》

ケンナリ{形・動}かしこい(カシコシ)。まさる。かっちりとしまって、抜けめがない。りこうである。知恵や才能がすぐれている。〈対語〉→愚。「賢愚」「賢哉回也=賢ナルカナ回ヤ」〔→論語〕

ケンナリ{形・動}かしこい(カシコシ)。まさる。かっちりとしまって、抜けめがない。りこうである。知恵や才能がすぐれている。〈対語〉→愚。「賢愚」「賢哉回也=賢ナルカナ回ヤ」〔→論語〕

{名}才知や徳のすぐれた人。かしこい人。▽儒家では聖人・賢者・知者の三段階に分けることが多い。「聖賢之学セイケンノガク(儒家の学問)」

{名}才知や徳のすぐれた人。かしこい人。▽儒家では聖人・賢者・知者の三段階に分けることが多い。「聖賢之学セイケンノガク(儒家の学問)」

ケントス{動}かしこいと認めて敬う。「賢賢易色=賢ヲ賢トシテ色ヲ易シトス」〔→論語〕

ケントス{動}かしこいと認めて敬う。「賢賢易色=賢ヲ賢トシテ色ヲ易シトス」〔→論語〕

{形}相手を敬って、それをあらわすことばにつけるていねい語。〈対語〉→愚。「賢兄」「賢弟」

〔国〕かしこい(カシコシ)。おそれおおい。かしこまるべき。「賢所カシコドコロ」

《解字》

会意兼形声。上部は、「臣(うつぶせた目)+又(手。動詞の記号)」の会意文字で、目をふせてからだを緊張させること。賢はそれを音符とし、貝(財貨)を加えた字で、かっちりと財貨の出入をしめること。緊張して抜けめのない、かしこさをあらわす。

《単語家族》

緊キン(がっちりしまる)

{形}相手を敬って、それをあらわすことばにつけるていねい語。〈対語〉→愚。「賢兄」「賢弟」

〔国〕かしこい(カシコシ)。おそれおおい。かしこまるべき。「賢所カシコドコロ」

《解字》

会意兼形声。上部は、「臣(うつぶせた目)+又(手。動詞の記号)」の会意文字で、目をふせてからだを緊張させること。賢はそれを音符とし、貝(財貨)を加えた字で、かっちりと財貨の出入をしめること。緊張して抜けめのない、かしこさをあらわす。

《単語家族》

緊キン(がっちりしまる) 堅ケン(かっちり)

堅ケン(かっちり) 虔ケン(かしこまる)などと同系。

《類義》

聡ソウは、つつぬけるように、わかりがはやいの意。怜レイは、悟りがよいこと。智は、ずばりといいあてて、さといこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

虔ケン(かしこまる)などと同系。

《類義》

聡ソウは、つつぬけるように、わかりがはやいの意。怜レイは、悟りがよいこと。智は、ずばりといいあてて、さといこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

16画 貝部 [常用漢字]

区点=2413 16進=382D シフトJIS=8CAB

《常用音訓》ケン/かしこ…い

《音読み》 ケン

16画 貝部 [常用漢字]

区点=2413 16進=382D シフトJIS=8CAB

《常用音訓》ケン/かしこ…い

《音読み》 ケン /ゲン

/ゲン 〈xi

〈xi n〉

《訓読み》 かしこい(かしこし)/まさる

《名付け》 かた・かつ・さか・さかし・さと・さとし・さとる・すぐる・たか・ただ・ただし・とし・のり・まさ・まさる・ます・やす・よし・より

《意味》

n〉

《訓読み》 かしこい(かしこし)/まさる

《名付け》 かた・かつ・さか・さかし・さと・さとし・さとる・すぐる・たか・ただ・ただし・とし・のり・まさ・まさる・ます・やす・よし・より

《意味》

ケンナリ{形・動}かしこい(カシコシ)。まさる。かっちりとしまって、抜けめがない。りこうである。知恵や才能がすぐれている。〈対語〉→愚。「賢愚」「賢哉回也=賢ナルカナ回ヤ」〔→論語〕

ケンナリ{形・動}かしこい(カシコシ)。まさる。かっちりとしまって、抜けめがない。りこうである。知恵や才能がすぐれている。〈対語〉→愚。「賢愚」「賢哉回也=賢ナルカナ回ヤ」〔→論語〕

{名}才知や徳のすぐれた人。かしこい人。▽儒家では聖人・賢者・知者の三段階に分けることが多い。「聖賢之学セイケンノガク(儒家の学問)」

{名}才知や徳のすぐれた人。かしこい人。▽儒家では聖人・賢者・知者の三段階に分けることが多い。「聖賢之学セイケンノガク(儒家の学問)」

ケントス{動}かしこいと認めて敬う。「賢賢易色=賢ヲ賢トシテ色ヲ易シトス」〔→論語〕

ケントス{動}かしこいと認めて敬う。「賢賢易色=賢ヲ賢トシテ色ヲ易シトス」〔→論語〕

{形}相手を敬って、それをあらわすことばにつけるていねい語。〈対語〉→愚。「賢兄」「賢弟」

〔国〕かしこい(カシコシ)。おそれおおい。かしこまるべき。「賢所カシコドコロ」

《解字》

会意兼形声。上部は、「臣(うつぶせた目)+又(手。動詞の記号)」の会意文字で、目をふせてからだを緊張させること。賢はそれを音符とし、貝(財貨)を加えた字で、かっちりと財貨の出入をしめること。緊張して抜けめのない、かしこさをあらわす。

《単語家族》

緊キン(がっちりしまる)

{形}相手を敬って、それをあらわすことばにつけるていねい語。〈対語〉→愚。「賢兄」「賢弟」

〔国〕かしこい(カシコシ)。おそれおおい。かしこまるべき。「賢所カシコドコロ」

《解字》

会意兼形声。上部は、「臣(うつぶせた目)+又(手。動詞の記号)」の会意文字で、目をふせてからだを緊張させること。賢はそれを音符とし、貝(財貨)を加えた字で、かっちりと財貨の出入をしめること。緊張して抜けめのない、かしこさをあらわす。

《単語家族》

緊キン(がっちりしまる) 堅ケン(かっちり)

堅ケン(かっちり) 虔ケン(かしこまる)などと同系。

《類義》

聡ソウは、つつぬけるように、わかりがはやいの意。怜レイは、悟りがよいこと。智は、ずばりといいあてて、さといこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

虔ケン(かしこまる)などと同系。

《類義》

聡ソウは、つつぬけるように、わかりがはやいの意。怜レイは、悟りがよいこと。智は、ずばりといいあてて、さといこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

鉞 まさかり🔗⭐🔉

【鉞】

13画 金部

区点=7872 16進=6E68 シフトJIS=E7E6

《音読み》 エツ(

13画 金部

区点=7872 16進=6E68 シフトJIS=E7E6

《音読み》 エツ( ツ)

ツ) /オチ(ヲチ)

/オチ(ヲチ) 〈yu

〈yu 〉

《訓読み》 まさかり

《意味》

〉

《訓読み》 まさかり

《意味》

{名}まさかり。大きな斧オノ。昔、天子が将軍に征討を命じる時に、生殺の権限を与えたしるしとして授けた。「鉞斧エツフ」

{名}まさかり。大きな斧オノ。昔、天子が将軍に征討を命じる時に、生殺の権限を与えたしるしとして授けた。「鉞斧エツフ」

「鉞鉞カイカイ」とは、車につけたすずの音の形容。

《解字》

会意兼形声。戉エツは、まさかりの形を描いた象形文字。鉞は「金+音符戉エツ」。

《熟語》

→下付・中付語

「鉞鉞カイカイ」とは、車につけたすずの音の形容。

《解字》

会意兼形声。戉エツは、まさかりの形を描いた象形文字。鉞は「金+音符戉エツ」。

《熟語》

→下付・中付語

13画 金部

区点=7872 16進=6E68 シフトJIS=E7E6

《音読み》 エツ(

13画 金部

区点=7872 16進=6E68 シフトJIS=E7E6

《音読み》 エツ( ツ)

ツ) /オチ(ヲチ)

/オチ(ヲチ) 〈yu

〈yu 〉

《訓読み》 まさかり

《意味》

〉

《訓読み》 まさかり

《意味》

{名}まさかり。大きな斧オノ。昔、天子が将軍に征討を命じる時に、生殺の権限を与えたしるしとして授けた。「鉞斧エツフ」

{名}まさかり。大きな斧オノ。昔、天子が将軍に征討を命じる時に、生殺の権限を与えたしるしとして授けた。「鉞斧エツフ」

「鉞鉞カイカイ」とは、車につけたすずの音の形容。

《解字》

会意兼形声。戉エツは、まさかりの形を描いた象形文字。鉞は「金+音符戉エツ」。

《熟語》

→下付・中付語

「鉞鉞カイカイ」とは、車につけたすずの音の形容。

《解字》

会意兼形声。戉エツは、まさかりの形を描いた象形文字。鉞は「金+音符戉エツ」。

《熟語》

→下付・中付語

長 まさる🔗⭐🔉

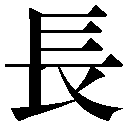

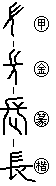

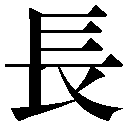

【長】

8画 長部 [二年]

区点=3625 16進=4439 シフトJIS=92B7

《常用音訓》チョウ/なが…い

《音読み》

8画 長部 [二年]

区点=3625 16進=4439 シフトJIS=92B7

《常用音訓》チョウ/なが…い

《音読み》  チョウ(チャウ)

チョウ(チャウ) /ジョウ(ヂャウ)

/ジョウ(ヂャウ) 〈ch

〈ch ng〉/

ng〉/ チョウ(チャウ)

チョウ(チャウ)

〈zh

〈zh ng〉

《訓読み》 ながい(ながし)/たけ/ながさ/おさ(をさ)/たける(たく)/まさる/ます

《名付け》 いえ・おさ・すすむ・たけ・たけし・たつ・つかさ・つね・なが・ながし・のぶ・ひさ・ひさし・まさ・まさる・ます・みち

《意味》

ng〉

《訓読み》 ながい(ながし)/たけ/ながさ/おさ(をさ)/たける(たく)/まさる/ます

《名付け》 いえ・おさ・すすむ・たけ・たけし・たつ・つかさ・つね・なが・ながし・のぶ・ひさ・ひさし・まさ・まさる・ます・みち

《意味》

{形}ながい(ナガシ)。端から端までの隔たりが大きい。〈対語〉→短。「長短(ながさ)」「絶長補短=長ヲ絶チ短ヲ補フ」〔→孟子〕

{形}ながい(ナガシ)。端から端までの隔たりが大きい。〈対語〉→短。「長短(ながさ)」「絶長補短=長ヲ絶チ短ヲ補フ」〔→孟子〕

{形}ながい(ナガシ)。時間の隔たりが大きい。また、いつまでも。〈対語〉→短。〈類義語〉→永・→常。「長寿」「天長地久=天ハ長ク地ハ久シ」〔→老子〕「従此祗応長入夢=コレヨリタダマサニ長ク夢ニ入ルベシ」〔→王安石〕

{形}ながい(ナガシ)。時間の隔たりが大きい。また、いつまでも。〈対語〉→短。〈類義語〉→永・→常。「長寿」「天長地久=天ハ長ク地ハ久シ」〔→老子〕「従此祗応長入夢=コレヨリタダマサニ長ク夢ニ入ルベシ」〔→王安石〕

{名}たけ。ながさ。根もとからてっぺんまでの隔たり。また、身のたけ。「身長」「長一身有半=たけ一身有半」〔→論語〕

{名}たけ。ながさ。根もとからてっぺんまでの隔たり。また、身のたけ。「身長」「長一身有半=たけ一身有半」〔→論語〕

{形・名}すぐれている。すぐれた点。〈対語〉→短。「長所」「一長可取=一長モ取ルベシ」

{形・名}すぐれている。すぐれた点。〈対語〉→短。「長所」「一長可取=一長モ取ルベシ」

{名}おさ(ヲサ)。かしら。「首長」「家長」

{名}おさ(ヲサ)。かしら。「首長」「家長」

{名・形}年長の人。また、年がたけている。年かさの。〈対語〉→幼。「長老」「長幼有序=長幼序有リ」〔→孟子〕

{名・形}年長の人。また、年がたけている。年かさの。〈対語〉→幼。「長老」「長幼有序=長幼序有リ」〔→孟子〕

{形}親族のうち、年上であること。「長子」「長孫」

{形}親族のうち、年上であること。「長子」「長孫」

チョウトス・チョウタリ{動・形}年長者と認めて尊ぶ。かしらとする。かしらとなる。「長其長=ソノ長ヲ長トス」〔→孟子〕「長民者朝廷敬老、則民作孝=民ニ長タル者朝廷ニ老ヲ敬スルトキハ、スナハチ民孝ヲ作ス」〔→礼記〕

チョウトス・チョウタリ{動・形}年長者と認めて尊ぶ。かしらとする。かしらとなる。「長其長=ソノ長ヲ長トス」〔→孟子〕「長民者朝廷敬老、則民作孝=民ニ長タル者朝廷ニ老ヲ敬スルトキハ、スナハチ民孝ヲ作ス」〔→礼記〕

チョウズ{動}たける(タク)。のびて育つ。ながくなる。「成長」「消長」「無物不長=物トシテ長ゼザルハ無シ」〔→孟子〕

チョウズ{動}たける(タク)。のびて育つ。ながくなる。「成長」「消長」「無物不長=物トシテ長ゼザルハ無シ」〔→孟子〕

チョウズ{動}まさる。たける(タク)。すぐれる。「敢問、夫子悪乎長=アヘテ問フ、夫子イヅクニカ長ゼルト」〔→孟子〕

チョウズ{動}まさる。たける(タク)。すぐれる。「敢問、夫子悪乎長=アヘテ問フ、夫子イヅクニカ長ゼルト」〔→孟子〕

チョウズ{動}ます。ふやす。▽もと

チョウズ{動}ます。ふやす。▽もと の音に読んだ。「長金積玉誇豪毅=金ヲ長ジ玉ヲ積ミ豪毅ニ誇ル」〔→李賀〕

《解字》

の音に読んだ。「長金積玉誇豪毅=金ヲ長ジ玉ヲ積ミ豪毅ニ誇ル」〔→李賀〕

《解字》

象形。老人がながい頭髪をなびかせてたつさまを描いたもの。

《単語家族》

帳チョウ(ながい布)

象形。老人がながい頭髪をなびかせてたつさまを描いたもの。

《単語家族》

帳チョウ(ながい布) 常ジョウ(ながい)

常ジョウ(ながい) 裳ショウ(ながいスカート)

裳ショウ(ながいスカート) 丈ジョウ(十尺、ながいながさ)などと同系。

《類義》

永エイは、いつまでも断えず続くこと。

《異字同訓》

ながい。 長い「長い髪の毛。長い道。気が長い。枝が長く伸びる」永い「ついに永い眠りに就く。永の別れ。末永く契る」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

丈ジョウ(十尺、ながいながさ)などと同系。

《類義》

永エイは、いつまでも断えず続くこと。

《異字同訓》

ながい。 長い「長い髪の毛。長い道。気が長い。枝が長く伸びる」永い「ついに永い眠りに就く。永の別れ。末永く契る」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

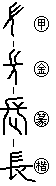

8画 長部 [二年]

区点=3625 16進=4439 シフトJIS=92B7

《常用音訓》チョウ/なが…い

《音読み》

8画 長部 [二年]

区点=3625 16進=4439 シフトJIS=92B7

《常用音訓》チョウ/なが…い

《音読み》  チョウ(チャウ)

チョウ(チャウ) /ジョウ(ヂャウ)

/ジョウ(ヂャウ) 〈ch

〈ch ng〉/

ng〉/ チョウ(チャウ)

チョウ(チャウ)

〈zh

〈zh ng〉

《訓読み》 ながい(ながし)/たけ/ながさ/おさ(をさ)/たける(たく)/まさる/ます

《名付け》 いえ・おさ・すすむ・たけ・たけし・たつ・つかさ・つね・なが・ながし・のぶ・ひさ・ひさし・まさ・まさる・ます・みち

《意味》

ng〉

《訓読み》 ながい(ながし)/たけ/ながさ/おさ(をさ)/たける(たく)/まさる/ます

《名付け》 いえ・おさ・すすむ・たけ・たけし・たつ・つかさ・つね・なが・ながし・のぶ・ひさ・ひさし・まさ・まさる・ます・みち

《意味》

{形}ながい(ナガシ)。端から端までの隔たりが大きい。〈対語〉→短。「長短(ながさ)」「絶長補短=長ヲ絶チ短ヲ補フ」〔→孟子〕

{形}ながい(ナガシ)。端から端までの隔たりが大きい。〈対語〉→短。「長短(ながさ)」「絶長補短=長ヲ絶チ短ヲ補フ」〔→孟子〕

{形}ながい(ナガシ)。時間の隔たりが大きい。また、いつまでも。〈対語〉→短。〈類義語〉→永・→常。「長寿」「天長地久=天ハ長ク地ハ久シ」〔→老子〕「従此祗応長入夢=コレヨリタダマサニ長ク夢ニ入ルベシ」〔→王安石〕

{形}ながい(ナガシ)。時間の隔たりが大きい。また、いつまでも。〈対語〉→短。〈類義語〉→永・→常。「長寿」「天長地久=天ハ長ク地ハ久シ」〔→老子〕「従此祗応長入夢=コレヨリタダマサニ長ク夢ニ入ルベシ」〔→王安石〕

{名}たけ。ながさ。根もとからてっぺんまでの隔たり。また、身のたけ。「身長」「長一身有半=たけ一身有半」〔→論語〕

{名}たけ。ながさ。根もとからてっぺんまでの隔たり。また、身のたけ。「身長」「長一身有半=たけ一身有半」〔→論語〕

{形・名}すぐれている。すぐれた点。〈対語〉→短。「長所」「一長可取=一長モ取ルベシ」

{形・名}すぐれている。すぐれた点。〈対語〉→短。「長所」「一長可取=一長モ取ルベシ」

{名}おさ(ヲサ)。かしら。「首長」「家長」

{名}おさ(ヲサ)。かしら。「首長」「家長」

{名・形}年長の人。また、年がたけている。年かさの。〈対語〉→幼。「長老」「長幼有序=長幼序有リ」〔→孟子〕

{名・形}年長の人。また、年がたけている。年かさの。〈対語〉→幼。「長老」「長幼有序=長幼序有リ」〔→孟子〕

{形}親族のうち、年上であること。「長子」「長孫」

{形}親族のうち、年上であること。「長子」「長孫」

チョウトス・チョウタリ{動・形}年長者と認めて尊ぶ。かしらとする。かしらとなる。「長其長=ソノ長ヲ長トス」〔→孟子〕「長民者朝廷敬老、則民作孝=民ニ長タル者朝廷ニ老ヲ敬スルトキハ、スナハチ民孝ヲ作ス」〔→礼記〕

チョウトス・チョウタリ{動・形}年長者と認めて尊ぶ。かしらとする。かしらとなる。「長其長=ソノ長ヲ長トス」〔→孟子〕「長民者朝廷敬老、則民作孝=民ニ長タル者朝廷ニ老ヲ敬スルトキハ、スナハチ民孝ヲ作ス」〔→礼記〕

チョウズ{動}たける(タク)。のびて育つ。ながくなる。「成長」「消長」「無物不長=物トシテ長ゼザルハ無シ」〔→孟子〕

チョウズ{動}たける(タク)。のびて育つ。ながくなる。「成長」「消長」「無物不長=物トシテ長ゼザルハ無シ」〔→孟子〕

チョウズ{動}まさる。たける(タク)。すぐれる。「敢問、夫子悪乎長=アヘテ問フ、夫子イヅクニカ長ゼルト」〔→孟子〕

チョウズ{動}まさる。たける(タク)。すぐれる。「敢問、夫子悪乎長=アヘテ問フ、夫子イヅクニカ長ゼルト」〔→孟子〕

チョウズ{動}ます。ふやす。▽もと

チョウズ{動}ます。ふやす。▽もと の音に読んだ。「長金積玉誇豪毅=金ヲ長ジ玉ヲ積ミ豪毅ニ誇ル」〔→李賀〕

《解字》

の音に読んだ。「長金積玉誇豪毅=金ヲ長ジ玉ヲ積ミ豪毅ニ誇ル」〔→李賀〕

《解字》

象形。老人がながい頭髪をなびかせてたつさまを描いたもの。

《単語家族》

帳チョウ(ながい布)

象形。老人がながい頭髪をなびかせてたつさまを描いたもの。

《単語家族》

帳チョウ(ながい布) 常ジョウ(ながい)

常ジョウ(ながい) 裳ショウ(ながいスカート)

裳ショウ(ながいスカート) 丈ジョウ(十尺、ながいながさ)などと同系。

《類義》

永エイは、いつまでも断えず続くこと。

《異字同訓》

ながい。 長い「長い髪の毛。長い道。気が長い。枝が長く伸びる」永い「ついに永い眠りに就く。永の別れ。末永く契る」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

丈ジョウ(十尺、ながいながさ)などと同系。

《類義》

永エイは、いつまでも断えず続くこと。

《異字同訓》

ながい。 長い「長い髪の毛。長い道。気が長い。枝が長く伸びる」永い「ついに永い眠りに就く。永の別れ。末永く契る」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

麻沙本 マサボン🔗⭐🔉

【麻沙本】

マサボン 福建省建陽県麻沙鎮の本屋でつくられた版本。南宋ナンソウから明ミン代にかけてたくさんつくられたが、榕樹ヨウジュにほったので版木が磨滅しやすく、できた本にも誤りが多い。転じて、宋・元ゲン時代の粗悪な刊本のこと。「福建本」ともいう。

鼎 まさに🔗⭐🔉

【鼎】

13画 鼎部

区点=3704 16進=4524 シフトJIS=9343

《音読み》 テイ

13画 鼎部

区点=3704 16進=4524 シフトJIS=9343

《音読み》 テイ /チョウ(チャウ)

/チョウ(チャウ) 〈d

〈d ng〉

《訓読み》 かなえ(かなへ)/あたる/まさに

《意味》

ng〉

《訓読み》 かなえ(かなへ)/あたる/まさに

《意味》

{名}かなえ(カナヘ)。三つの足と二つの耳のある器。もと、なべや食器として用いたが、のちには王侯の祭器、礼器となった。▽夏カの禹ウ王は九州から金(銅)を集めて九つの鼎をつくり、王位伝承の宝器とした。▽のちには、四足のものがあり、それを方鼎という。「鐘鼎ショウテイ」

{名}かなえ(カナヘ)。三つの足と二つの耳のある器。もと、なべや食器として用いたが、のちには王侯の祭器、礼器となった。▽夏カの禹ウ王は九州から金(銅)を集めて九つの鼎をつくり、王位伝承の宝器とした。▽のちには、四足のものがあり、それを方鼎という。「鐘鼎ショウテイ」

{名}王位のしるし。国に伝わる宝。「鼎運テイウン」

{名}王位のしるし。国に伝わる宝。「鼎運テイウン」

{形}かなえの足のように三方に並ぶさま。また、ずっしりと、すわったさま。「鼎立テイリツ」「鼎談テイダン」

{形}かなえの足のように三方に並ぶさま。また、ずっしりと、すわったさま。「鼎立テイリツ」「鼎談テイダン」

{動・副}あたる。まさに。ちょうど…だ。ぴったりあたる。〈同義語〉→丁。〈類義語〉→当・→方。「天子、春秋鼎盛=天子、春秋鼎ニ盛ンナリ」〔→漢書〕

{動・副}あたる。まさに。ちょうど…だ。ぴったりあたる。〈同義語〉→丁。〈類義語〉→当・→方。「天子、春秋鼎盛=天子、春秋鼎ニ盛ンナリ」〔→漢書〕

{名}周易の六十四卦カの一つ。巽下離上ソンカリショウの形で、木の上に火があり、供物を煮て神をまつるさまをあらわす。

《解字》

{名}周易の六十四卦カの一つ。巽下離上ソンカリショウの形で、木の上に火があり、供物を煮て神をまつるさまをあらわす。

《解字》

象形。かなえの形を描いたもの。三足で、安定してすわる器のこと。

《単語家族》

停(じっととまる)

象形。かなえの形を描いたもの。三足で、安定してすわる器のこと。

《単語家族》

停(じっととまる) 定(とまる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

定(とまる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

13画 鼎部

区点=3704 16進=4524 シフトJIS=9343

《音読み》 テイ

13画 鼎部

区点=3704 16進=4524 シフトJIS=9343

《音読み》 テイ /チョウ(チャウ)

/チョウ(チャウ) 〈d

〈d ng〉

《訓読み》 かなえ(かなへ)/あたる/まさに

《意味》

ng〉

《訓読み》 かなえ(かなへ)/あたる/まさに

《意味》

{名}かなえ(カナヘ)。三つの足と二つの耳のある器。もと、なべや食器として用いたが、のちには王侯の祭器、礼器となった。▽夏カの禹ウ王は九州から金(銅)を集めて九つの鼎をつくり、王位伝承の宝器とした。▽のちには、四足のものがあり、それを方鼎という。「鐘鼎ショウテイ」

{名}かなえ(カナヘ)。三つの足と二つの耳のある器。もと、なべや食器として用いたが、のちには王侯の祭器、礼器となった。▽夏カの禹ウ王は九州から金(銅)を集めて九つの鼎をつくり、王位伝承の宝器とした。▽のちには、四足のものがあり、それを方鼎という。「鐘鼎ショウテイ」

{名}王位のしるし。国に伝わる宝。「鼎運テイウン」

{名}王位のしるし。国に伝わる宝。「鼎運テイウン」

{形}かなえの足のように三方に並ぶさま。また、ずっしりと、すわったさま。「鼎立テイリツ」「鼎談テイダン」

{形}かなえの足のように三方に並ぶさま。また、ずっしりと、すわったさま。「鼎立テイリツ」「鼎談テイダン」

{動・副}あたる。まさに。ちょうど…だ。ぴったりあたる。〈同義語〉→丁。〈類義語〉→当・→方。「天子、春秋鼎盛=天子、春秋鼎ニ盛ンナリ」〔→漢書〕

{動・副}あたる。まさに。ちょうど…だ。ぴったりあたる。〈同義語〉→丁。〈類義語〉→当・→方。「天子、春秋鼎盛=天子、春秋鼎ニ盛ンナリ」〔→漢書〕

{名}周易の六十四卦カの一つ。巽下離上ソンカリショウの形で、木の上に火があり、供物を煮て神をまつるさまをあらわす。

《解字》

{名}周易の六十四卦カの一つ。巽下離上ソンカリショウの形で、木の上に火があり、供物を煮て神をまつるさまをあらわす。

《解字》

象形。かなえの形を描いたもの。三足で、安定してすわる器のこと。

《単語家族》

停(じっととまる)

象形。かなえの形を描いたもの。三足で、安定してすわる器のこと。

《単語家族》

停(じっととまる) 定(とまる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

定(とまる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

鼎貴 マサニキナラントス🔗⭐🔉

【鼎貴】

テイキ かなえを用いて食事をする身分の人。貴族のこと。

テイキ かなえを用いて食事をする身分の人。貴族のこと。 マサニキナラントス ちょうど高貴の身分になろうとするとき。▽「鼎」は、その時にあたること。

マサニキナラントス ちょうど高貴の身分になろうとするとき。▽「鼎」は、その時にあたること。

テイキ かなえを用いて食事をする身分の人。貴族のこと。

テイキ かなえを用いて食事をする身分の人。貴族のこと。 マサニキナラントス ちょうど高貴の身分になろうとするとき。▽「鼎」は、その時にあたること。

マサニキナラントス ちょうど高貴の身分になろうとするとき。▽「鼎」は、その時にあたること。

橸 まさ🔗⭐🔉

【橸】

16画 木部 〔国〕

区点=6081 16進=5C71 シフトJIS=9EEF

《訓読み》 まさ

《意味》

木目がまっすぐ通っていること。まさめ。

《解字》

会意。木+晶(まさ)。

16画 木部 〔国〕

区点=6081 16進=5C71 シフトJIS=9EEF

《訓読み》 まさ

《意味》

木目がまっすぐ通っていること。まさめ。

《解字》

会意。木+晶(まさ)。

16画 木部 〔国〕

区点=6081 16進=5C71 シフトJIS=9EEF

《訓読み》 まさ

《意味》

木目がまっすぐ通っていること。まさめ。

《解字》

会意。木+晶(まさ)。

16画 木部 〔国〕

区点=6081 16進=5C71 シフトJIS=9EEF

《訓読み》 まさ

《意味》

木目がまっすぐ通っていること。まさめ。

《解字》

会意。木+晶(まさ)。

漢字源に「マサ」で始まるの検索結果 1-25。

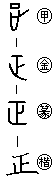

5画 戈部

区点=5690 16進=587A シフトJIS=9CF8

《音読み》 エツ(

5画 戈部

区点=5690 16進=587A シフトJIS=9CF8

《音読み》 エツ( 象形。まさかりのような形をした古代の武器を描いたもので、まるくえぐった形をしている。▽のち鉞と書く。

《単語家族》

抉ケツ(えぐる)

象形。まさかりのような形をした古代の武器を描いたもので、まるくえぐった形をしている。▽のち鉞と書く。

《単語家族》

抉ケツ(えぐる)