複数辞典一括検索+![]()

![]()

修道 ミチヲオサム🔗⭐🔉

【修道】

シュウドウ・ミチヲオサム  人として行うべき道理を身につける。

人として行うべき道理を身につける。 学問・技芸などを習って身につける。

学問・技芸などを習って身につける。 道路を修理する。

道路を修理する。

人として行うべき道理を身につける。

人として行うべき道理を身につける。 学問・技芸などを習って身につける。

学問・技芸などを習って身につける。 道路を修理する。

道路を修理する。

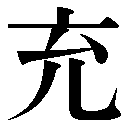

充 みちる🔗⭐🔉

【充】

6画 儿部 [常用漢字]

区点=2928 16進=3D3C シフトJIS=8F5B

《常用音訓》ジュウ/あ…てる

《音読み》 ジュウ

6画 儿部 [常用漢字]

区点=2928 16進=3D3C シフトJIS=8F5B

《常用音訓》ジュウ/あ…てる

《音読み》 ジュウ /シュ

/シュ /シュウ

/シュウ 〈ch

〈ch ng〉

《訓読み》 みちる(みつ)/みたす/あてる(あつ)

《名付け》 あつ・たかし・まこと・み・みち・みつ・みつる

《意味》

ng〉

《訓読み》 みちる(みつ)/みたす/あてる(あつ)

《名付け》 あつ・たかし・まこと・み・みち・みつ・みつる

《意味》

{動}みちる(ミツ)。みたす。中身が伸び張っていっぱいになる。〈対語〉→欠。〈類義語〉→足。「充実」「而君之倉廩実府庫充=而ルニ君ノ倉廩ハ実チ府庫モ充ツ」〔→孟子〕

{動}みちる(ミツ)。みたす。中身が伸び張っていっぱいになる。〈対語〉→欠。〈類義語〉→足。「充実」「而君之倉廩実府庫充=而ルニ君ノ倉廩ハ実チ府庫モ充ツ」〔→孟子〕

{動}あてる(アツ)。欠けめをみたす。欠員や未払いの金をうめてみたす。「充当」「繋向牛頭充炭直=繋ケテ牛頭ニ向カッテ炭ノ直ニ充ツ」〔→白居易〕

《解字》

会意兼形声。育は「子の逆形(頭を下にして出産する幼児)+肉」の会意文字。幼児が肥立ちよく成長するのを育という。充は「儿(人体)+音符育の略体」。人体が肉づきよく成長することを示し、中身がいっぱいになるの意を含む。→育

《類義》

→実

《異字同訓》

あたる/あてる。 →当

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

{動}あてる(アツ)。欠けめをみたす。欠員や未払いの金をうめてみたす。「充当」「繋向牛頭充炭直=繋ケテ牛頭ニ向カッテ炭ノ直ニ充ツ」〔→白居易〕

《解字》

会意兼形声。育は「子の逆形(頭を下にして出産する幼児)+肉」の会意文字。幼児が肥立ちよく成長するのを育という。充は「儿(人体)+音符育の略体」。人体が肉づきよく成長することを示し、中身がいっぱいになるの意を含む。→育

《類義》

→実

《異字同訓》

あたる/あてる。 →当

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

6画 儿部 [常用漢字]

区点=2928 16進=3D3C シフトJIS=8F5B

《常用音訓》ジュウ/あ…てる

《音読み》 ジュウ

6画 儿部 [常用漢字]

区点=2928 16進=3D3C シフトJIS=8F5B

《常用音訓》ジュウ/あ…てる

《音読み》 ジュウ /シュ

/シュ /シュウ

/シュウ 〈ch

〈ch ng〉

《訓読み》 みちる(みつ)/みたす/あてる(あつ)

《名付け》 あつ・たかし・まこと・み・みち・みつ・みつる

《意味》

ng〉

《訓読み》 みちる(みつ)/みたす/あてる(あつ)

《名付け》 あつ・たかし・まこと・み・みち・みつ・みつる

《意味》

{動}みちる(ミツ)。みたす。中身が伸び張っていっぱいになる。〈対語〉→欠。〈類義語〉→足。「充実」「而君之倉廩実府庫充=而ルニ君ノ倉廩ハ実チ府庫モ充ツ」〔→孟子〕

{動}みちる(ミツ)。みたす。中身が伸び張っていっぱいになる。〈対語〉→欠。〈類義語〉→足。「充実」「而君之倉廩実府庫充=而ルニ君ノ倉廩ハ実チ府庫モ充ツ」〔→孟子〕

{動}あてる(アツ)。欠けめをみたす。欠員や未払いの金をうめてみたす。「充当」「繋向牛頭充炭直=繋ケテ牛頭ニ向カッテ炭ノ直ニ充ツ」〔→白居易〕

《解字》

会意兼形声。育は「子の逆形(頭を下にして出産する幼児)+肉」の会意文字。幼児が肥立ちよく成長するのを育という。充は「儿(人体)+音符育の略体」。人体が肉づきよく成長することを示し、中身がいっぱいになるの意を含む。→育

《類義》

→実

《異字同訓》

あたる/あてる。 →当

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

{動}あてる(アツ)。欠けめをみたす。欠員や未払いの金をうめてみたす。「充当」「繋向牛頭充炭直=繋ケテ牛頭ニ向カッテ炭ノ直ニ充ツ」〔→白居易〕

《解字》

会意兼形声。育は「子の逆形(頭を下にして出産する幼児)+肉」の会意文字。幼児が肥立ちよく成長するのを育という。充は「儿(人体)+音符育の略体」。人体が肉づきよく成長することを示し、中身がいっぱいになるの意を含む。→育

《類義》

→実

《異字同訓》

あたる/あてる。 →当

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

同道 ミチヲオナジュウス🔗⭐🔉

填 みちる🔗⭐🔉

【填】

13画 土部

区点=3722 16進=4536 シフトJIS=9355

《音読み》

13画 土部

区点=3722 16進=4536 シフトJIS=9355

《音読み》  テン

テン /デン

/デン 〈ti

〈ti n〉/

n〉/ チン

チン

《訓読み》 うずめる(うづむ)/みちる(みつ)/みたす

《意味》

《訓読み》 うずめる(うづむ)/みちる(みつ)/みたす

《意味》

{動}うずめる(ウヅム)。すきまや穴を詰めて満たす。「充填ジュウテン」「補填ホテン」

{動}うずめる(ウヅム)。すきまや穴を詰めて満たす。「充填ジュウテン」「補填ホテン」

{動}うずめる(ウヅム)。空欄に書き入れて空白をなくす。「填写テンシャ」

{動}うずめる(ウヅム)。空欄に書き入れて空白をなくす。「填写テンシャ」

{動}みちる(ミツ)。みたす。すきまなく、びっしり詰まる。びっしりと詰める。「門人弟子、填其室=門人弟子、ソノ室ニ填ツ」〔→宋濂〕

{動}みちる(ミツ)。みたす。すきまなく、びっしり詰まる。びっしりと詰める。「門人弟子、填其室=門人弟子、ソノ室ニ填ツ」〔→宋濂〕

{動}器の彫刻のくぼみに、漆や金銀を詰めこむ。「填漆テンシツ」「填金テンキン」

{動}器の彫刻のくぼみに、漆や金銀を詰めこむ。「填漆テンシツ」「填金テンキン」

「填然テンゼン」とは、でんでんと太鼓をうつ音の形容。「填然鼓之=填然トシテコレニ鼓ス」〔→孟子〕

「填然テンゼン」とは、でんでんと太鼓をうつ音の形容。「填然鼓之=填然トシテコレニ鼓ス」〔→孟子〕

「鎮チン」と同じ。

《解字》

会意兼形声。眞シン(=真)は「匕(さじ)+鼎(かなえ)」の会意文字で、器にさじで物をいっぱい詰めるさまを示す。填は「土+音符眞」で、土を穴に詰めて満たすこと。→真

《単語家族》

眞(=真。欠けめなく充実する)

「鎮チン」と同じ。

《解字》

会意兼形声。眞シン(=真)は「匕(さじ)+鼎(かなえ)」の会意文字で、器にさじで物をいっぱい詰めるさまを示す。填は「土+音符眞」で、土を穴に詰めて満たすこと。→真

《単語家族》

眞(=真。欠けめなく充実する) 鎭(=鎮。充実した金属)

鎭(=鎮。充実した金属) 実(いっぱい詰まる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

実(いっぱい詰まる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画 土部

区点=3722 16進=4536 シフトJIS=9355

《音読み》

13画 土部

区点=3722 16進=4536 シフトJIS=9355

《音読み》  テン

テン /デン

/デン 〈ti

〈ti n〉/

n〉/ チン

チン

《訓読み》 うずめる(うづむ)/みちる(みつ)/みたす

《意味》

《訓読み》 うずめる(うづむ)/みちる(みつ)/みたす

《意味》

{動}うずめる(ウヅム)。すきまや穴を詰めて満たす。「充填ジュウテン」「補填ホテン」

{動}うずめる(ウヅム)。すきまや穴を詰めて満たす。「充填ジュウテン」「補填ホテン」

{動}うずめる(ウヅム)。空欄に書き入れて空白をなくす。「填写テンシャ」

{動}うずめる(ウヅム)。空欄に書き入れて空白をなくす。「填写テンシャ」

{動}みちる(ミツ)。みたす。すきまなく、びっしり詰まる。びっしりと詰める。「門人弟子、填其室=門人弟子、ソノ室ニ填ツ」〔→宋濂〕

{動}みちる(ミツ)。みたす。すきまなく、びっしり詰まる。びっしりと詰める。「門人弟子、填其室=門人弟子、ソノ室ニ填ツ」〔→宋濂〕

{動}器の彫刻のくぼみに、漆や金銀を詰めこむ。「填漆テンシツ」「填金テンキン」

{動}器の彫刻のくぼみに、漆や金銀を詰めこむ。「填漆テンシツ」「填金テンキン」

「填然テンゼン」とは、でんでんと太鼓をうつ音の形容。「填然鼓之=填然トシテコレニ鼓ス」〔→孟子〕

「填然テンゼン」とは、でんでんと太鼓をうつ音の形容。「填然鼓之=填然トシテコレニ鼓ス」〔→孟子〕

「鎮チン」と同じ。

《解字》

会意兼形声。眞シン(=真)は「匕(さじ)+鼎(かなえ)」の会意文字で、器にさじで物をいっぱい詰めるさまを示す。填は「土+音符眞」で、土を穴に詰めて満たすこと。→真

《単語家族》

眞(=真。欠けめなく充実する)

「鎮チン」と同じ。

《解字》

会意兼形声。眞シン(=真)は「匕(さじ)+鼎(かなえ)」の会意文字で、器にさじで物をいっぱい詰めるさまを示す。填は「土+音符眞」で、土を穴に詰めて満たすこと。→真

《単語家族》

眞(=真。欠けめなく充実する) 鎭(=鎮。充実した金属)

鎭(=鎮。充実した金属) 実(いっぱい詰まる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

実(いっぱい詰まる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

塗 みち🔗⭐🔉

【塗】

13画 土部 [常用漢字]

区点=3741 16進=4549 シフトJIS=9368

《常用音訓》ト/ぬ…る

《音読み》 ト

13画 土部 [常用漢字]

区点=3741 16進=4549 シフトJIS=9368

《常用音訓》ト/ぬ…る

《音読み》 ト /ズ(ヅ)/ド

/ズ(ヅ)/ド 〈t

〈t 〉

《訓読み》 ぬる/どろ/まみれる(まみる)/みち

《名付け》 みち

《意味》

〉

《訓読み》 ぬる/どろ/まみれる(まみる)/みち

《名付け》 みち

《意味》

{動}ぬる。泥や粘った汁を伸ばしてぬる。「糊塗コト(表面をとりつくろってごまかす)」

{動}ぬる。泥や粘った汁を伸ばしてぬる。「糊塗コト(表面をとりつくろってごまかす)」

{名}どろ。「曳尾於塗中=尾ヲ塗中ニ曳ク」〔→荘子〕

{名}どろ。「曳尾於塗中=尾ヲ塗中ニ曳ク」〔→荘子〕

{動}まみれる(マミル)。どろどろによごれる。「肝脳塗地=肝脳地ニ塗ル」〔→漢書〕

{動}まみれる(マミル)。どろどろによごれる。「肝脳塗地=肝脳地ニ塗ル」〔→漢書〕

{名}みち。もと、どろを平らに伸ばしたみち。のち、広く、みちのこと。〈同義語〉→途。「塗不拾遺=塗ニ遺チタルヲ拾ハズ」〔→史記〕

《解字》

会意兼形声。塗は「水+土+音符余」。余は、こてや、スコップでおしのけることを示す会意文字で、どろを伸ばしぬる道具を示す。上部はそれに水をそえて、どろどろの液体をこてで伸ばしてぬること。さらに土を加えて塗の字となった。→余

《単語家族》

舒ジョ(伸ばす)と同系。

《類義》

→道

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{名}みち。もと、どろを平らに伸ばしたみち。のち、広く、みちのこと。〈同義語〉→途。「塗不拾遺=塗ニ遺チタルヲ拾ハズ」〔→史記〕

《解字》

会意兼形声。塗は「水+土+音符余」。余は、こてや、スコップでおしのけることを示す会意文字で、どろを伸ばしぬる道具を示す。上部はそれに水をそえて、どろどろの液体をこてで伸ばしてぬること。さらに土を加えて塗の字となった。→余

《単語家族》

舒ジョ(伸ばす)と同系。

《類義》

→道

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

13画 土部 [常用漢字]

区点=3741 16進=4549 シフトJIS=9368

《常用音訓》ト/ぬ…る

《音読み》 ト

13画 土部 [常用漢字]

区点=3741 16進=4549 シフトJIS=9368

《常用音訓》ト/ぬ…る

《音読み》 ト /ズ(ヅ)/ド

/ズ(ヅ)/ド 〈t

〈t 〉

《訓読み》 ぬる/どろ/まみれる(まみる)/みち

《名付け》 みち

《意味》

〉

《訓読み》 ぬる/どろ/まみれる(まみる)/みち

《名付け》 みち

《意味》

{動}ぬる。泥や粘った汁を伸ばしてぬる。「糊塗コト(表面をとりつくろってごまかす)」

{動}ぬる。泥や粘った汁を伸ばしてぬる。「糊塗コト(表面をとりつくろってごまかす)」

{名}どろ。「曳尾於塗中=尾ヲ塗中ニ曳ク」〔→荘子〕

{名}どろ。「曳尾於塗中=尾ヲ塗中ニ曳ク」〔→荘子〕

{動}まみれる(マミル)。どろどろによごれる。「肝脳塗地=肝脳地ニ塗ル」〔→漢書〕

{動}まみれる(マミル)。どろどろによごれる。「肝脳塗地=肝脳地ニ塗ル」〔→漢書〕

{名}みち。もと、どろを平らに伸ばしたみち。のち、広く、みちのこと。〈同義語〉→途。「塗不拾遺=塗ニ遺チタルヲ拾ハズ」〔→史記〕

《解字》

会意兼形声。塗は「水+土+音符余」。余は、こてや、スコップでおしのけることを示す会意文字で、どろを伸ばしぬる道具を示す。上部はそれに水をそえて、どろどろの液体をこてで伸ばしてぬること。さらに土を加えて塗の字となった。→余

《単語家族》

舒ジョ(伸ばす)と同系。

《類義》

→道

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{名}みち。もと、どろを平らに伸ばしたみち。のち、広く、みちのこと。〈同義語〉→途。「塗不拾遺=塗ニ遺チタルヲ拾ハズ」〔→史記〕

《解字》

会意兼形声。塗は「水+土+音符余」。余は、こてや、スコップでおしのけることを示す会意文字で、どろを伸ばしぬる道具を示す。上部はそれに水をそえて、どろどろの液体をこてで伸ばしてぬること。さらに土を加えて塗の字となった。→余

《単語家族》

舒ジョ(伸ばす)と同系。

《類義》

→道

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

失路 ミチヲウシナウ🔗⭐🔉

【失路】

シツロ・ミチヲウシナウ  道にまよう。

道にまよう。 人生行路をまちがえる。

人生行路をまちがえる。

道にまよう。

道にまよう。 人生行路をまちがえる。

人生行路をまちがえる。

学道 ミチヲマナブ🔗⭐🔉

【学道】

ガクドウ・ミチヲマナブ 聖人君子となるための正しいすじ道を学ぶ。「君子学道則愛人、小人学道則易使也=君子道ヲ学ベバスナハチ人ヲ愛シ、小人道ヲ学ベバスナハチ使ヒ易シ」〔→論語〕

実 みちる🔗⭐🔉

【実】

8画 宀部 [三年]

区点=2834 16進=3C42 シフトJIS=8EC0

【實】旧字旧字

8画 宀部 [三年]

区点=2834 16進=3C42 シフトJIS=8EC0

【實】旧字旧字

14画 宀部

区点=5373 16進=5569 シフトJIS=9B89

《常用音訓》ジツ/み/みの…る

《音読み》 ジツ

14画 宀部

区点=5373 16進=5569 シフトJIS=9B89

《常用音訓》ジツ/み/みの…る

《音読み》 ジツ /ジチ

/ジチ /シツ

/シツ 〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 み/みのる/みちる(みつ)/まこと/まことに/じつ

《名付け》 これ・さね・ちか・つね・なお・のり・ま・まこと・み・みつ・みる

《意味》

〉

《訓読み》 み/みのる/みちる(みつ)/まこと/まことに/じつ

《名付け》 これ・さね・ちか・つね・なお・のり・ま・まこと・み・みつ・みる

《意味》

{名}み。中身のつまった草木のみ。「果実」「草木之実足食也=草木ノ実食ラフニ足ル」〔→韓非〕

{名}み。中身のつまった草木のみ。「果実」「草木之実足食也=草木ノ実食ラフニ足ル」〔→韓非〕

{動}みのる。草木のみの中身がつまる。「秀而不実者有矣夫=秀シテ実ラザル者有リ」〔→論語〕

{動}みのる。草木のみの中身がつまる。「秀而不実者有矣夫=秀シテ実ラザル者有リ」〔→論語〕

{動}みちる(ミツ)。内容がいっぱいつまる。〈対語〉→虚。「充実」「君之倉廩実=君ノ倉廩実ツ」〔→孟子〕

{動}みちる(ミツ)。内容がいっぱいつまる。〈対語〉→虚。「充実」「君之倉廩実=君ノ倉廩実ツ」〔→孟子〕

ジツナリ{形}まこと。内容があってそらごとでない。〈対語〉→虚・→空。「事実」「后聴虚而黜実兮=后ハ虚ヲ聴キイレテ実ヲ黜ク」〔→楚辞〕

ジツナリ{形}まこと。内容があってそらごとでない。〈対語〉→虚・→空。「事実」「后聴虚而黜実兮=后ハ虚ヲ聴キイレテ実ヲ黜ク」〔→楚辞〕

ジツニ{副}まことに。ほんとうに。実際に。「天実為之=天、実ニコレヲ為ス」〔→詩経〕

ジツニ{副}まことに。ほんとうに。実際に。「天実為之=天、実ニコレヲ為ス」〔→詩経〕

「其実ソノジツ」とは、文頭につけて、「じつをいうと」、「実際は」の意味をあらわす。「其実皆什一也=ソノ実ハ皆什ニ一ナリ」〔→孟子〕

〔国〕

「其実ソノジツ」とは、文頭につけて、「じつをいうと」、「実際は」の意味をあらわす。「其実皆什一也=ソノ実ハ皆什ニ一ナリ」〔→孟子〕

〔国〕 じつ。真心。親身の心。「実のある人」

じつ。真心。親身の心。「実のある人」 み。内容。「実のある話」

《解字》

み。内容。「実のある話」

《解字》

会意。「宀(やね)+周(いっぱい)+貝(たから)」で、家の中に財宝をいっぱい満たす意を示す。中身がいっぱいで欠け目がないこと。また、真(中身がつまる)は、その語尾がnに転じたことば。

《単語家族》

質(中身)

会意。「宀(やね)+周(いっぱい)+貝(たから)」で、家の中に財宝をいっぱい満たす意を示す。中身がいっぱいで欠け目がないこと。また、真(中身がつまる)は、その語尾がnに転じたことば。

《単語家族》

質(中身) 窒チツ(ふさがる)

窒チツ(ふさがる) 室(いきづまりのへや)などと同系。

《類義》

満は、容器にいっぱいに物をみたすこと。充は、中身をいっぱいにつめること。→信

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

室(いきづまりのへや)などと同系。

《類義》

満は、容器にいっぱいに物をみたすこと。充は、中身をいっぱいにつめること。→信

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画 宀部 [三年]

区点=2834 16進=3C42 シフトJIS=8EC0

【實】旧字旧字

8画 宀部 [三年]

区点=2834 16進=3C42 シフトJIS=8EC0

【實】旧字旧字

14画 宀部

区点=5373 16進=5569 シフトJIS=9B89

《常用音訓》ジツ/み/みの…る

《音読み》 ジツ

14画 宀部

区点=5373 16進=5569 シフトJIS=9B89

《常用音訓》ジツ/み/みの…る

《音読み》 ジツ /ジチ

/ジチ /シツ

/シツ 〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 み/みのる/みちる(みつ)/まこと/まことに/じつ

《名付け》 これ・さね・ちか・つね・なお・のり・ま・まこと・み・みつ・みる

《意味》

〉

《訓読み》 み/みのる/みちる(みつ)/まこと/まことに/じつ

《名付け》 これ・さね・ちか・つね・なお・のり・ま・まこと・み・みつ・みる

《意味》

{名}み。中身のつまった草木のみ。「果実」「草木之実足食也=草木ノ実食ラフニ足ル」〔→韓非〕

{名}み。中身のつまった草木のみ。「果実」「草木之実足食也=草木ノ実食ラフニ足ル」〔→韓非〕

{動}みのる。草木のみの中身がつまる。「秀而不実者有矣夫=秀シテ実ラザル者有リ」〔→論語〕

{動}みのる。草木のみの中身がつまる。「秀而不実者有矣夫=秀シテ実ラザル者有リ」〔→論語〕

{動}みちる(ミツ)。内容がいっぱいつまる。〈対語〉→虚。「充実」「君之倉廩実=君ノ倉廩実ツ」〔→孟子〕

{動}みちる(ミツ)。内容がいっぱいつまる。〈対語〉→虚。「充実」「君之倉廩実=君ノ倉廩実ツ」〔→孟子〕

ジツナリ{形}まこと。内容があってそらごとでない。〈対語〉→虚・→空。「事実」「后聴虚而黜実兮=后ハ虚ヲ聴キイレテ実ヲ黜ク」〔→楚辞〕

ジツナリ{形}まこと。内容があってそらごとでない。〈対語〉→虚・→空。「事実」「后聴虚而黜実兮=后ハ虚ヲ聴キイレテ実ヲ黜ク」〔→楚辞〕

ジツニ{副}まことに。ほんとうに。実際に。「天実為之=天、実ニコレヲ為ス」〔→詩経〕

ジツニ{副}まことに。ほんとうに。実際に。「天実為之=天、実ニコレヲ為ス」〔→詩経〕

「其実ソノジツ」とは、文頭につけて、「じつをいうと」、「実際は」の意味をあらわす。「其実皆什一也=ソノ実ハ皆什ニ一ナリ」〔→孟子〕

〔国〕

「其実ソノジツ」とは、文頭につけて、「じつをいうと」、「実際は」の意味をあらわす。「其実皆什一也=ソノ実ハ皆什ニ一ナリ」〔→孟子〕

〔国〕 じつ。真心。親身の心。「実のある人」

じつ。真心。親身の心。「実のある人」 み。内容。「実のある話」

《解字》

み。内容。「実のある話」

《解字》

会意。「宀(やね)+周(いっぱい)+貝(たから)」で、家の中に財宝をいっぱい満たす意を示す。中身がいっぱいで欠け目がないこと。また、真(中身がつまる)は、その語尾がnに転じたことば。

《単語家族》

質(中身)

会意。「宀(やね)+周(いっぱい)+貝(たから)」で、家の中に財宝をいっぱい満たす意を示す。中身がいっぱいで欠け目がないこと。また、真(中身がつまる)は、その語尾がnに転じたことば。

《単語家族》

質(中身) 窒チツ(ふさがる)

窒チツ(ふさがる) 室(いきづまりのへや)などと同系。

《類義》

満は、容器にいっぱいに物をみたすこと。充は、中身をいっぱいにつめること。→信

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

室(いきづまりのへや)などと同系。

《類義》

満は、容器にいっぱいに物をみたすこと。充は、中身をいっぱいにつめること。→信

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

導 みちびく🔗⭐🔉

【導】

15画 寸部 [五年]

区点=3819 16進=4633 シフトJIS=93B1

《常用音訓》ドウ/みちび…く

《音読み》 ドウ(ダウ)

15画 寸部 [五年]

区点=3819 16進=4633 シフトJIS=93B1

《常用音訓》ドウ/みちび…く

《音読み》 ドウ(ダウ) /トウ(タウ)

/トウ(タウ) 〈d

〈d o〉

《訓読み》 みちびく

《名付け》 おさ・みち

《意味》

{動}みちびく。一定の方向に引っぱっていく。案内する。また、手引きして教える。▽古くは道で代用した。訓の「みちびく」は「みち(道)+引く」から。「先導」「君使人導之出疆=君ハ人ヲシテコレヲ導キテ、疆ヲ出ダサシム」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。道は「

o〉

《訓読み》 みちびく

《名付け》 おさ・みち

《意味》

{動}みちびく。一定の方向に引っぱっていく。案内する。また、手引きして教える。▽古くは道で代用した。訓の「みちびく」は「みち(道)+引く」から。「先導」「君使人導之出疆=君ハ人ヲシテコレヲ導キテ、疆ヲ出ダサシム」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。道は「 (足の動作)+音符首」の会意兼形声文字で、頭を一定の方向に向けて進むこと。また、その道。導は「寸(て)+音符道」で、道の動詞としての意味を示す。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

(足の動作)+音符首」の会意兼形声文字で、頭を一定の方向に向けて進むこと。また、その道。導は「寸(て)+音符道」で、道の動詞としての意味を示す。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

15画 寸部 [五年]

区点=3819 16進=4633 シフトJIS=93B1

《常用音訓》ドウ/みちび…く

《音読み》 ドウ(ダウ)

15画 寸部 [五年]

区点=3819 16進=4633 シフトJIS=93B1

《常用音訓》ドウ/みちび…く

《音読み》 ドウ(ダウ) /トウ(タウ)

/トウ(タウ) 〈d

〈d o〉

《訓読み》 みちびく

《名付け》 おさ・みち

《意味》

{動}みちびく。一定の方向に引っぱっていく。案内する。また、手引きして教える。▽古くは道で代用した。訓の「みちびく」は「みち(道)+引く」から。「先導」「君使人導之出疆=君ハ人ヲシテコレヲ導キテ、疆ヲ出ダサシム」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。道は「

o〉

《訓読み》 みちびく

《名付け》 おさ・みち

《意味》

{動}みちびく。一定の方向に引っぱっていく。案内する。また、手引きして教える。▽古くは道で代用した。訓の「みちびく」は「みち(道)+引く」から。「先導」「君使人導之出疆=君ハ人ヲシテコレヲ導キテ、疆ヲ出ダサシム」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。道は「 (足の動作)+音符首」の会意兼形声文字で、頭を一定の方向に向けて進むこと。また、その道。導は「寸(て)+音符道」で、道の動詞としての意味を示す。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

(足の動作)+音符首」の会意兼形声文字で、頭を一定の方向に向けて進むこと。また、その道。導は「寸(て)+音符道」で、道の動詞としての意味を示す。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

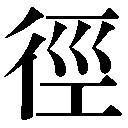

径 みち🔗⭐🔉

【径】

8画 彳部 [四年]

区点=2334 16進=3742 シフトJIS=8C61

【徑】旧字旧字

8画 彳部 [四年]

区点=2334 16進=3742 シフトJIS=8C61

【徑】旧字旧字

10画 彳部

区点=5545 16進=574D シフトJIS=9C6C

【逕】異体字異体字

10画 彳部

区点=5545 16進=574D シフトJIS=9C6C

【逕】異体字異体字

11画

11画  部

区点=7784 16進=6D74 シフトJIS=E794

《常用音訓》ケイ

《音読み》 ケイ

部

区点=7784 16進=6D74 シフトJIS=E794

《常用音訓》ケイ

《音読み》 ケイ /キョウ(キャウ)

/キョウ(キャウ) 〈j

〈j ng〉

《訓読み》 こみち/みち/さしわたし/ただちに

《名付け》 みち・わたる

《意味》

ng〉

《訓読み》 こみち/みち/さしわたし/ただちに

《名付け》 みち・わたる

《意味》

{名}こみち。みち。回りみちをしないようまっすぐに通じた近みち。「山径」「行不由径=行クニ径ニ由ラズ」〔→論語〕

{名}こみち。みち。回りみちをしないようまっすぐに通じた近みち。「山径」「行不由径=行クニ径ニ由ラズ」〔→論語〕

{名}さしわたし。「直径」「有逆鱗径尺=逆鱗ノ径尺ナルモノ有リ」〔→韓非〕

{名}さしわたし。「直径」「有逆鱗径尺=逆鱗ノ径尺ナルモノ有リ」〔→韓非〕

{副}ただちに。回りみちをせずまっすぐ。近みちを通って。ほかのことをしないですぐに。「不過一斗径酔矣=一斗ニ過ギズシテ径チニ酔ヘリ」〔→史記〕「径至宛市中=径チニ宛市ノ中ニ至ル」〔→捜神記〕

《解字》

会意兼形声。徑の右側は、台の上にまっすぐ縦糸を張った姿で、經(=経。縦糸)の原字。徑はそれを音符とし、彳(いく)を加えた字で、両地点をまっすぐつないだ近みちのこと。

《単語家族》

頸ケイ(まっすぐな首)

{副}ただちに。回りみちをせずまっすぐ。近みちを通って。ほかのことをしないですぐに。「不過一斗径酔矣=一斗ニ過ギズシテ径チニ酔ヘリ」〔→史記〕「径至宛市中=径チニ宛市ノ中ニ至ル」〔→捜神記〕

《解字》

会意兼形声。徑の右側は、台の上にまっすぐ縦糸を張った姿で、經(=経。縦糸)の原字。徑はそれを音符とし、彳(いく)を加えた字で、両地点をまっすぐつないだ近みちのこと。

《単語家族》

頸ケイ(まっすぐな首) 莖(=茎。まっすぐなくき)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

莖(=茎。まっすぐなくき)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

8画 彳部 [四年]

区点=2334 16進=3742 シフトJIS=8C61

【徑】旧字旧字

8画 彳部 [四年]

区点=2334 16進=3742 シフトJIS=8C61

【徑】旧字旧字

10画 彳部

区点=5545 16進=574D シフトJIS=9C6C

【逕】異体字異体字

10画 彳部

区点=5545 16進=574D シフトJIS=9C6C

【逕】異体字異体字

11画

11画  部

区点=7784 16進=6D74 シフトJIS=E794

《常用音訓》ケイ

《音読み》 ケイ

部

区点=7784 16進=6D74 シフトJIS=E794

《常用音訓》ケイ

《音読み》 ケイ /キョウ(キャウ)

/キョウ(キャウ) 〈j

〈j ng〉

《訓読み》 こみち/みち/さしわたし/ただちに

《名付け》 みち・わたる

《意味》

ng〉

《訓読み》 こみち/みち/さしわたし/ただちに

《名付け》 みち・わたる

《意味》

{名}こみち。みち。回りみちをしないようまっすぐに通じた近みち。「山径」「行不由径=行クニ径ニ由ラズ」〔→論語〕

{名}こみち。みち。回りみちをしないようまっすぐに通じた近みち。「山径」「行不由径=行クニ径ニ由ラズ」〔→論語〕

{名}さしわたし。「直径」「有逆鱗径尺=逆鱗ノ径尺ナルモノ有リ」〔→韓非〕

{名}さしわたし。「直径」「有逆鱗径尺=逆鱗ノ径尺ナルモノ有リ」〔→韓非〕

{副}ただちに。回りみちをせずまっすぐ。近みちを通って。ほかのことをしないですぐに。「不過一斗径酔矣=一斗ニ過ギズシテ径チニ酔ヘリ」〔→史記〕「径至宛市中=径チニ宛市ノ中ニ至ル」〔→捜神記〕

《解字》

会意兼形声。徑の右側は、台の上にまっすぐ縦糸を張った姿で、經(=経。縦糸)の原字。徑はそれを音符とし、彳(いく)を加えた字で、両地点をまっすぐつないだ近みちのこと。

《単語家族》

頸ケイ(まっすぐな首)

{副}ただちに。回りみちをせずまっすぐ。近みちを通って。ほかのことをしないですぐに。「不過一斗径酔矣=一斗ニ過ギズシテ径チニ酔ヘリ」〔→史記〕「径至宛市中=径チニ宛市ノ中ニ至ル」〔→捜神記〕

《解字》

会意兼形声。徑の右側は、台の上にまっすぐ縦糸を張った姿で、經(=経。縦糸)の原字。徑はそれを音符とし、彳(いく)を加えた字で、両地点をまっすぐつないだ近みちのこと。

《単語家族》

頸ケイ(まっすぐな首) 莖(=茎。まっすぐなくき)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

莖(=茎。まっすぐなくき)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

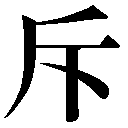

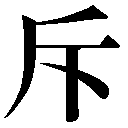

斥 みちる🔗⭐🔉

【斥】

5画 斤部 [常用漢字]

区点=3245 16進=404D シフトJIS=90CB

《常用音訓》セキ

《音読み》 セキ

5画 斤部 [常用漢字]

区点=3245 16進=404D シフトJIS=90CB

《常用音訓》セキ

《音読み》 セキ /シャク

/シャク 〈ch

〈ch 〉

《訓読み》 しりぞける(しりぞく)/ひらく/さける(さく)/みちる(みつ)/うかがう(うかがふ)

《名付け》 かた・とお

《意味》

〉

《訓読み》 しりぞける(しりぞく)/ひらく/さける(さく)/みちる(みつ)/うかがう(うかがふ)

《名付け》 かた・とお

《意味》

{動}しりぞける(シリゾク)。押しのける。また、いけないと非難する。〈類義語〉→除(のぞく)。「排斥」「指斥(さし示してしかる)」「無益於民者、斥=民ニ益無キモノハ斥ク」〔→漢書〕

{動}しりぞける(シリゾク)。押しのける。また、いけないと非難する。〈類義語〉→除(のぞく)。「排斥」「指斥(さし示してしかる)」「無益於民者、斥=民ニ益無キモノハ斥ク」〔→漢書〕

{動・形}ひらく。さける(サク)。たたき割る。打ち割る。また、さける。広くひらけたさま。〈類義語〉→拓。「斥地=地ヲ斥ク」「広斥(広くひらけている)」

{動・形}ひらく。さける(サク)。たたき割る。打ち割る。また、さける。広くひらけたさま。〈類義語〉→拓。「斥地=地ヲ斥ク」「広斥(広くひらけている)」

{動}みちる(ミツ)。いっぱいになる。〈類義語〉→貯(たくわえる)。「充斥(いっぱいにみちる)」

{動}みちる(ミツ)。いっぱいになる。〈類義語〉→貯(たくわえる)。「充斥(いっぱいにみちる)」

{動}うかがう(ウカガフ)。ひそかにようすをのぞく。「斥候セッコウ」「晋人使司馬斥山沢之険=晋人、司馬ヲシテ山沢ノ険ヲ斥ハシム」〔→左伝〕

《解字》

{動}うかがう(ウカガフ)。ひそかにようすをのぞく。「斥候セッコウ」「晋人使司馬斥山沢之険=晋人、司馬ヲシテ山沢ノ険ヲ斥ハシム」〔→左伝〕

《解字》

会意。「斤(おの)+丶印」で、おのでたたき割るさまを示す。割る、さけるなどの意。また、除に当てて押しのける意を示し、擇や驛の右側部分の字(のぞきみる、面通しする)に当てて、ようすをのぞく意に用い、儲チョ(いっぱい詰める)や貯(いっぱいにつめる)に当てて、みちる意に用いる。

《単語家族》

柝タク(木を打ち割る)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。「斤(おの)+丶印」で、おのでたたき割るさまを示す。割る、さけるなどの意。また、除に当てて押しのける意を示し、擇や驛の右側部分の字(のぞきみる、面通しする)に当てて、ようすをのぞく意に用い、儲チョ(いっぱい詰める)や貯(いっぱいにつめる)に当てて、みちる意に用いる。

《単語家族》

柝タク(木を打ち割る)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

5画 斤部 [常用漢字]

区点=3245 16進=404D シフトJIS=90CB

《常用音訓》セキ

《音読み》 セキ

5画 斤部 [常用漢字]

区点=3245 16進=404D シフトJIS=90CB

《常用音訓》セキ

《音読み》 セキ /シャク

/シャク 〈ch

〈ch 〉

《訓読み》 しりぞける(しりぞく)/ひらく/さける(さく)/みちる(みつ)/うかがう(うかがふ)

《名付け》 かた・とお

《意味》

〉

《訓読み》 しりぞける(しりぞく)/ひらく/さける(さく)/みちる(みつ)/うかがう(うかがふ)

《名付け》 かた・とお

《意味》

{動}しりぞける(シリゾク)。押しのける。また、いけないと非難する。〈類義語〉→除(のぞく)。「排斥」「指斥(さし示してしかる)」「無益於民者、斥=民ニ益無キモノハ斥ク」〔→漢書〕

{動}しりぞける(シリゾク)。押しのける。また、いけないと非難する。〈類義語〉→除(のぞく)。「排斥」「指斥(さし示してしかる)」「無益於民者、斥=民ニ益無キモノハ斥ク」〔→漢書〕

{動・形}ひらく。さける(サク)。たたき割る。打ち割る。また、さける。広くひらけたさま。〈類義語〉→拓。「斥地=地ヲ斥ク」「広斥(広くひらけている)」

{動・形}ひらく。さける(サク)。たたき割る。打ち割る。また、さける。広くひらけたさま。〈類義語〉→拓。「斥地=地ヲ斥ク」「広斥(広くひらけている)」

{動}みちる(ミツ)。いっぱいになる。〈類義語〉→貯(たくわえる)。「充斥(いっぱいにみちる)」

{動}みちる(ミツ)。いっぱいになる。〈類義語〉→貯(たくわえる)。「充斥(いっぱいにみちる)」

{動}うかがう(ウカガフ)。ひそかにようすをのぞく。「斥候セッコウ」「晋人使司馬斥山沢之険=晋人、司馬ヲシテ山沢ノ険ヲ斥ハシム」〔→左伝〕

《解字》

{動}うかがう(ウカガフ)。ひそかにようすをのぞく。「斥候セッコウ」「晋人使司馬斥山沢之険=晋人、司馬ヲシテ山沢ノ険ヲ斥ハシム」〔→左伝〕

《解字》

会意。「斤(おの)+丶印」で、おのでたたき割るさまを示す。割る、さけるなどの意。また、除に当てて押しのける意を示し、擇や驛の右側部分の字(のぞきみる、面通しする)に当てて、ようすをのぞく意に用い、儲チョ(いっぱい詰める)や貯(いっぱいにつめる)に当てて、みちる意に用いる。

《単語家族》

柝タク(木を打ち割る)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。「斤(おの)+丶印」で、おのでたたき割るさまを示す。割る、さけるなどの意。また、除に当てて押しのける意を示し、擇や驛の右側部分の字(のぞきみる、面通しする)に当てて、ようすをのぞく意に用い、儲チョ(いっぱい詰める)や貯(いっぱいにつめる)に当てて、みちる意に用いる。

《単語家族》

柝タク(木を打ち割る)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

楽道 ミチヲタノシム🔗⭐🔉

【楽道】

ラクドウ・ミチヲタノシム 人間として行うべき道を、楽しみつつ行う。〔→孟子〕

殉道 ミチニシタガウ🔗⭐🔉

【殉道】

ジュンドウ・ミチニシタガウ =徇道。正義を守るために命がけで努力すること。「天下有道、以道殉身、天下無道、以身殉道=天下ニ道有ルトキハ、道ヲモッテ身ニ殉ハシメ、天下ニ道ナキトキハ、身ヲモッテ道ニ殉ハシム」〔→孟子〕

求道 ミチヲモトム🔗⭐🔉

【求道】

キュウドウ・ミチヲモトム

キュウドウ・ミチヲモトム  正しい道理を捜しもとめる。

正しい道理を捜しもとめる。 道路を捜す。

道路を捜す。 グドウ・ミチヲモトム〔仏〕仏道をもとめる。

グドウ・ミチヲモトム〔仏〕仏道をもとめる。

キュウドウ・ミチヲモトム

キュウドウ・ミチヲモトム  正しい道理を捜しもとめる。

正しい道理を捜しもとめる。 道路を捜す。

道路を捜す。 グドウ・ミチヲモトム〔仏〕仏道をもとめる。

グドウ・ミチヲモトム〔仏〕仏道をもとめる。

満 みちる🔗⭐🔉

【満】

12画 水部 [四年]

区点=4394 16進=4B7E シフトJIS=969E

【滿】旧字旧字

12画 水部 [四年]

区点=4394 16進=4B7E シフトJIS=969E

【滿】旧字旧字

14画 水部

区点=6264 16進=5E60 シフトJIS=9FDE

《常用音訓》マン/み…たす/み…ちる

《音読み》 マン

14画 水部

区点=6264 16進=5E60 シフトJIS=9FDE

《常用音訓》マン/み…たす/み…ちる

《音読み》 マン /バン

/バン 〈m

〈m n〉

《訓読み》 みちる(みつ)/みたす

《名付け》 あり・ます・まろ・みち・みつ・みつる

《意味》

n〉

《訓読み》 みちる(みつ)/みたす

《名付け》 あり・ます・まろ・みち・みつ・みつる

《意味》

{動}みちる(ミツ)。みたす。わくいっぱいになる。欠けめなくみちる。〈対語〉→損・→欠。〈類義語〉→充・→盈エイ。「充満」「盈満エイマン(みちる)」「満庭=庭ニ満ツ」「金玉、満堂=金玉、堂ニ満ツ」〔→老子〕

{動}みちる(ミツ)。みたす。わくいっぱいになる。欠けめなくみちる。〈対語〉→損・→欠。〈類義語〉→充・→盈エイ。「充満」「盈満エイマン(みちる)」「満庭=庭ニ満ツ」「金玉、満堂=金玉、堂ニ満ツ」〔→老子〕

{形・動}わくいっぱいのさま。…じゅう。その面全部に行き渡る。「満身(からだじゅう)」「満目(見わたすかぎり)」「満城風雨(町全体にたちこめた風雨)」

{形・動}わくいっぱいのさま。…じゅう。その面全部に行き渡る。「満身(からだじゅう)」「満目(見わたすかぎり)」「満城風雨(町全体にたちこめた風雨)」

{名}いっぱいになった状態。「満招損=満ハ損ヲ招ク」〔→書経〕

{名}いっぱいになった状態。「満招損=満ハ損ヲ招ク」〔→書経〕

{名}満州のこと。「満蒙マンモウ(満州と蒙古モウコ)」

{名}満州のこと。「満蒙マンモウ(満州と蒙古モウコ)」

{名}満州民族のこと。ツングース系に属し、十七世紀には中国を統一して、清シン朝をたてた。それ以前には女真といった。「満飾」「満珠」とも。「排満興漢(満州族を排斥して漢民族をおこす。清末の革命のさい、漢人の唱えたスローガン)」

《解字》

{名}満州民族のこと。ツングース系に属し、十七世紀には中国を統一して、清シン朝をたてた。それ以前には女真といった。「満飾」「満珠」とも。「排満興漢(満州族を排斥して漢民族をおこす。清末の革命のさい、漢人の唱えたスローガン)」

《解字》

会意兼形声。滿の右側の字(音マン)は、蔓マン(おおう)と同系のことばで、全体をいっぱいにおおうこと。滿はそれを音符とし、水を加えた字で、わくいっぱいに水をみたして、その面をおおうこと。

《類義》

→実

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意兼形声。滿の右側の字(音マン)は、蔓マン(おおう)と同系のことばで、全体をいっぱいにおおうこと。滿はそれを音符とし、水を加えた字で、わくいっぱいに水をみたして、その面をおおうこと。

《類義》

→実

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

12画 水部 [四年]

区点=4394 16進=4B7E シフトJIS=969E

【滿】旧字旧字

12画 水部 [四年]

区点=4394 16進=4B7E シフトJIS=969E

【滿】旧字旧字

14画 水部

区点=6264 16進=5E60 シフトJIS=9FDE

《常用音訓》マン/み…たす/み…ちる

《音読み》 マン

14画 水部

区点=6264 16進=5E60 シフトJIS=9FDE

《常用音訓》マン/み…たす/み…ちる

《音読み》 マン /バン

/バン 〈m

〈m n〉

《訓読み》 みちる(みつ)/みたす

《名付け》 あり・ます・まろ・みち・みつ・みつる

《意味》

n〉

《訓読み》 みちる(みつ)/みたす

《名付け》 あり・ます・まろ・みち・みつ・みつる

《意味》

{動}みちる(ミツ)。みたす。わくいっぱいになる。欠けめなくみちる。〈対語〉→損・→欠。〈類義語〉→充・→盈エイ。「充満」「盈満エイマン(みちる)」「満庭=庭ニ満ツ」「金玉、満堂=金玉、堂ニ満ツ」〔→老子〕

{動}みちる(ミツ)。みたす。わくいっぱいになる。欠けめなくみちる。〈対語〉→損・→欠。〈類義語〉→充・→盈エイ。「充満」「盈満エイマン(みちる)」「満庭=庭ニ満ツ」「金玉、満堂=金玉、堂ニ満ツ」〔→老子〕

{形・動}わくいっぱいのさま。…じゅう。その面全部に行き渡る。「満身(からだじゅう)」「満目(見わたすかぎり)」「満城風雨(町全体にたちこめた風雨)」

{形・動}わくいっぱいのさま。…じゅう。その面全部に行き渡る。「満身(からだじゅう)」「満目(見わたすかぎり)」「満城風雨(町全体にたちこめた風雨)」

{名}いっぱいになった状態。「満招損=満ハ損ヲ招ク」〔→書経〕

{名}いっぱいになった状態。「満招損=満ハ損ヲ招ク」〔→書経〕

{名}満州のこと。「満蒙マンモウ(満州と蒙古モウコ)」

{名}満州のこと。「満蒙マンモウ(満州と蒙古モウコ)」

{名}満州民族のこと。ツングース系に属し、十七世紀には中国を統一して、清シン朝をたてた。それ以前には女真といった。「満飾」「満珠」とも。「排満興漢(満州族を排斥して漢民族をおこす。清末の革命のさい、漢人の唱えたスローガン)」

《解字》

{名}満州民族のこと。ツングース系に属し、十七世紀には中国を統一して、清シン朝をたてた。それ以前には女真といった。「満飾」「満珠」とも。「排満興漢(満州族を排斥して漢民族をおこす。清末の革命のさい、漢人の唱えたスローガン)」

《解字》

会意兼形声。滿の右側の字(音マン)は、蔓マン(おおう)と同系のことばで、全体をいっぱいにおおうこと。滿はそれを音符とし、水を加えた字で、わくいっぱいに水をみたして、その面をおおうこと。

《類義》

→実

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意兼形声。滿の右側の字(音マン)は、蔓マン(おおう)と同系のことばで、全体をいっぱいにおおうこと。滿はそれを音符とし、水を加えた字で、わくいっぱいに水をみたして、その面をおおうこと。

《類義》

→実

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

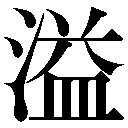

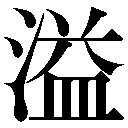

溢 みちる🔗⭐🔉

【溢】

13画 水部

区点=1678 16進=306E シフトJIS=88EC

《音読み》 イツ

13画 水部

区点=1678 16進=306E シフトJIS=88EC

《音読み》 イツ /イチ

/イチ 〈y

〈y 〉

《訓読み》 あふれる(あふる)/みちる(みつ)

《意味》

〉

《訓読み》 あふれる(あふる)/みちる(みつ)

《意味》

{動}あふれる(アフル)。水が器にみちて、外にこぼれでる。水が堤の外にあふれ出る。「満而不溢=満ツレドモ溢レズ」〔→孝経〕

{動}あふれる(アフル)。水が器にみちて、外にこぼれでる。水が堤の外にあふれ出る。「満而不溢=満ツレドモ溢レズ」〔→孝経〕

{動}すぎる。程度がすぎる。「溢美溢悪イツビイツアク」

{動}すぎる。程度がすぎる。「溢美溢悪イツビイツアク」

{動}みちる(ミツ)。ある空間にものがいっぱいつまる。「溢目イツモク」「然而旱乾水溢=然リシカウシテ旱乾水溢アレバ」〔→孟子〕

{動}みちる(ミツ)。ある空間にものがいっぱいつまる。「溢目イツモク」「然而旱乾水溢=然リシカウシテ旱乾水溢アレバ」〔→孟子〕

{単位}周代の度量衡の単位。「一溢米」とは、片手いっぱいの米の量で、非常に少ない量をいう。

《解字》

会意兼形声。「水+音符益(いっぱい)」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{単位}周代の度量衡の単位。「一溢米」とは、片手いっぱいの米の量で、非常に少ない量をいう。

《解字》

会意兼形声。「水+音符益(いっぱい)」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画 水部

区点=1678 16進=306E シフトJIS=88EC

《音読み》 イツ

13画 水部

区点=1678 16進=306E シフトJIS=88EC

《音読み》 イツ /イチ

/イチ 〈y

〈y 〉

《訓読み》 あふれる(あふる)/みちる(みつ)

《意味》

〉

《訓読み》 あふれる(あふる)/みちる(みつ)

《意味》

{動}あふれる(アフル)。水が器にみちて、外にこぼれでる。水が堤の外にあふれ出る。「満而不溢=満ツレドモ溢レズ」〔→孝経〕

{動}あふれる(アフル)。水が器にみちて、外にこぼれでる。水が堤の外にあふれ出る。「満而不溢=満ツレドモ溢レズ」〔→孝経〕

{動}すぎる。程度がすぎる。「溢美溢悪イツビイツアク」

{動}すぎる。程度がすぎる。「溢美溢悪イツビイツアク」

{動}みちる(ミツ)。ある空間にものがいっぱいつまる。「溢目イツモク」「然而旱乾水溢=然リシカウシテ旱乾水溢アレバ」〔→孟子〕

{動}みちる(ミツ)。ある空間にものがいっぱいつまる。「溢目イツモク」「然而旱乾水溢=然リシカウシテ旱乾水溢アレバ」〔→孟子〕

{単位}周代の度量衡の単位。「一溢米」とは、片手いっぱいの米の量で、非常に少ない量をいう。

《解字》

会意兼形声。「水+音符益(いっぱい)」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{単位}周代の度量衡の単位。「一溢米」とは、片手いっぱいの米の量で、非常に少ない量をいう。

《解字》

会意兼形声。「水+音符益(いっぱい)」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

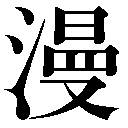

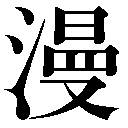

漫 みちる🔗⭐🔉

【漫】

14画 水部 [常用漢字]

区点=4401 16進=4C21 シフトJIS=969F

《常用音訓》マン

《音読み》 マン

14画 水部 [常用漢字]

区点=4401 16進=4C21 シフトJIS=969F

《常用音訓》マン

《音読み》 マン /バン

/バン 〈m

〈m n〉

《訓読み》 みちる(みつ)/はびこる/ながい(ながし)/みだり/みだりに/すずろに/そぞろに

《名付け》 ひろ・みつ

《意味》

n〉

《訓読み》 みちる(みつ)/はびこる/ながい(ながし)/みだり/みだりに/すずろに/そぞろに

《名付け》 ひろ・みつ

《意味》

{動}みちる(ミツ)。はびこる。一面におおう。〈類義語〉→満・→蔓。

{動}みちる(ミツ)。はびこる。一面におおう。〈類義語〉→満・→蔓。

{形}ながい(ナガシ)。どこまでもだらだらと続いて、締まりがないさま。〈類義語〉→曼マン・→慢。「冗漫」「散漫」

{形}ながい(ナガシ)。どこまでもだらだらと続いて、締まりがないさま。〈類義語〉→曼マン・→慢。「冗漫」「散漫」

マンタリ{形・副}みだり。みだりに。とりとめがないさま。だらだらと締まりがなく。「漫談」「漫無条理=漫トシテ条理無シ」

マンタリ{形・副}みだり。みだりに。とりとめがないさま。だらだらと締まりがなく。「漫談」「漫無条理=漫トシテ条理無シ」

{副}すずろに。そぞろに。なんとなく。無意識に。「漫聴=漫ロニ聴ク」「漫巻詩書喜欲狂=漫ロニ詩書ヲ巻イテ喜ンデ狂ハント欲ス」〔→杜甫〕

{副}すずろに。そぞろに。なんとなく。無意識に。「漫聴=漫ロニ聴ク」「漫巻詩書喜欲狂=漫ロニ詩書ヲ巻イテ喜ンデ狂ハント欲ス」〔→杜甫〕

「漫漫」とは、(イ)大河がいっぱいにみちて流れるさま。▽平声に読む。〈同義語〉満満。「漫漫長流=漫漫タル長流」(ロ)だらだらとながく続くさま。▽平声に読む。〈同義語〉曼曼。「漫漫長夜=漫漫タル長夜」

《解字》

会意兼形声。曼マンは「冒の字の上部(かぶせるおおい)+目+又」の会意文字で、ながいベールを目にかぶせたさま。ながい、一面におおうなどの意を含む。漫は「水+音符曼」で、水がながながと続く、また、水が一面におおうなどの意。→曼

《単語家族》

蔓マン(一面に草がおおう)

「漫漫」とは、(イ)大河がいっぱいにみちて流れるさま。▽平声に読む。〈同義語〉満満。「漫漫長流=漫漫タル長流」(ロ)だらだらとながく続くさま。▽平声に読む。〈同義語〉曼曼。「漫漫長夜=漫漫タル長夜」

《解字》

会意兼形声。曼マンは「冒の字の上部(かぶせるおおい)+目+又」の会意文字で、ながいベールを目にかぶせたさま。ながい、一面におおうなどの意を含む。漫は「水+音符曼」で、水がながながと続く、また、水が一面におおうなどの意。→曼

《単語家族》

蔓マン(一面に草がおおう) 幔(ながいたれ幕)

幔(ながいたれ幕) 慢(心が締まりなく伸びる)などと同系。また満(水が一面におおう)と非常に縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

慢(心が締まりなく伸びる)などと同系。また満(水が一面におおう)と非常に縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

14画 水部 [常用漢字]

区点=4401 16進=4C21 シフトJIS=969F

《常用音訓》マン

《音読み》 マン

14画 水部 [常用漢字]

区点=4401 16進=4C21 シフトJIS=969F

《常用音訓》マン

《音読み》 マン /バン

/バン 〈m

〈m n〉

《訓読み》 みちる(みつ)/はびこる/ながい(ながし)/みだり/みだりに/すずろに/そぞろに

《名付け》 ひろ・みつ

《意味》

n〉

《訓読み》 みちる(みつ)/はびこる/ながい(ながし)/みだり/みだりに/すずろに/そぞろに

《名付け》 ひろ・みつ

《意味》

{動}みちる(ミツ)。はびこる。一面におおう。〈類義語〉→満・→蔓。

{動}みちる(ミツ)。はびこる。一面におおう。〈類義語〉→満・→蔓。

{形}ながい(ナガシ)。どこまでもだらだらと続いて、締まりがないさま。〈類義語〉→曼マン・→慢。「冗漫」「散漫」

{形}ながい(ナガシ)。どこまでもだらだらと続いて、締まりがないさま。〈類義語〉→曼マン・→慢。「冗漫」「散漫」

マンタリ{形・副}みだり。みだりに。とりとめがないさま。だらだらと締まりがなく。「漫談」「漫無条理=漫トシテ条理無シ」

マンタリ{形・副}みだり。みだりに。とりとめがないさま。だらだらと締まりがなく。「漫談」「漫無条理=漫トシテ条理無シ」

{副}すずろに。そぞろに。なんとなく。無意識に。「漫聴=漫ロニ聴ク」「漫巻詩書喜欲狂=漫ロニ詩書ヲ巻イテ喜ンデ狂ハント欲ス」〔→杜甫〕

{副}すずろに。そぞろに。なんとなく。無意識に。「漫聴=漫ロニ聴ク」「漫巻詩書喜欲狂=漫ロニ詩書ヲ巻イテ喜ンデ狂ハント欲ス」〔→杜甫〕

「漫漫」とは、(イ)大河がいっぱいにみちて流れるさま。▽平声に読む。〈同義語〉満満。「漫漫長流=漫漫タル長流」(ロ)だらだらとながく続くさま。▽平声に読む。〈同義語〉曼曼。「漫漫長夜=漫漫タル長夜」

《解字》

会意兼形声。曼マンは「冒の字の上部(かぶせるおおい)+目+又」の会意文字で、ながいベールを目にかぶせたさま。ながい、一面におおうなどの意を含む。漫は「水+音符曼」で、水がながながと続く、また、水が一面におおうなどの意。→曼

《単語家族》

蔓マン(一面に草がおおう)

「漫漫」とは、(イ)大河がいっぱいにみちて流れるさま。▽平声に読む。〈同義語〉満満。「漫漫長流=漫漫タル長流」(ロ)だらだらとながく続くさま。▽平声に読む。〈同義語〉曼曼。「漫漫長夜=漫漫タル長夜」

《解字》

会意兼形声。曼マンは「冒の字の上部(かぶせるおおい)+目+又」の会意文字で、ながいベールを目にかぶせたさま。ながい、一面におおうなどの意を含む。漫は「水+音符曼」で、水がながながと続く、また、水が一面におおうなどの意。→曼

《単語家族》

蔓マン(一面に草がおおう) 幔(ながいたれ幕)

幔(ながいたれ幕) 慢(心が締まりなく伸びる)などと同系。また満(水が一面におおう)と非常に縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

慢(心が締まりなく伸びる)などと同系。また満(水が一面におおう)と非常に縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

盈 みちる🔗⭐🔉

程 みちのり🔗⭐🔉

【程】

12画 禾部 [五年]

区点=3688 16進=4478 シフトJIS=92F6

《常用音訓》テイ/ほど

《音読み》 テイ

12画 禾部 [五年]

区点=3688 16進=4478 シフトJIS=92F6

《常用音訓》テイ/ほど

《音読み》 テイ /ジョウ(ヂヤウ)

/ジョウ(ヂヤウ) 〈ch

〈ch ng〉

《訓読み》 ほど/のり/みちのり/はかる

《名付け》 しな・たけ・のり・ほど・みな

《意味》

ng〉

《訓読み》 ほど/のり/みちのり/はかる

《名付け》 しな・たけ・のり・ほど・みな

《意味》

{名}ほど。目もりではかったどあい。ますめ。ほどあい。〈類義語〉→量。「程量」「程度」「日程」

{名}ほど。目もりではかったどあい。ますめ。ほどあい。〈類義語〉→量。「程量」「程度」「日程」

{名}ひと区切りずつになったコース。物事を進めていく上の一定の基準。一定の分量。めど。「課程」

{名}ひと区切りずつになったコース。物事を進めていく上の一定の基準。一定の分量。めど。「課程」

{名}のり。一定のきまり。「程式」「章程(規則)」

{名}のり。一定のきまり。「程式」「章程(規則)」

{名}みちのり。ひと区切りずつになった道の長さ。「道程」「行程」

{名}みちのり。ひと区切りずつになった道の長さ。「道程」「行程」

{動}はかる。程度をはかる。「程其器能=ソノ器能ヲ程ル」〔→漢書〕

{動}はかる。程度をはかる。「程其器能=ソノ器能ヲ程ル」〔→漢書〕

{単位}長さの単位。一程とは一分の十分の一。また、宿場から宿場までの道のりの長さ。

〔国〕

{単位}長さの単位。一程とは一分の十分の一。また、宿場から宿場までの道のりの長さ。

〔国〕 ほど。限度。水準。「冗談にも程がある」

ほど。限度。水準。「冗談にも程がある」 ほど。ひと区切りの時間。また、時分。転じて、…するうちに。「程なく来ます」「待つ程に」

ほど。ひと区切りの時間。また、時分。転じて、…するうちに。「程なく来ます」「待つ程に」 ほど。ぐらい。「驚く程だ」

《解字》

会意兼形声。呈の下部の字(音テイ)は、人間のまっすぐなすねを―印で示した字。呈テイは、それに口をそえて、まっすぐにすねをさし出すこと。一定の長さをもつ短い直線の意を含む。程は「禾(作物)+音符呈」で、もと禾本カホン科の植物の穂の長さ。一定の長さ→基準→はかるなどの意となった。

《単語家族》

梃テイ(まっすぐな棒)

ほど。ぐらい。「驚く程だ」

《解字》

会意兼形声。呈の下部の字(音テイ)は、人間のまっすぐなすねを―印で示した字。呈テイは、それに口をそえて、まっすぐにすねをさし出すこと。一定の長さをもつ短い直線の意を含む。程は「禾(作物)+音符呈」で、もと禾本カホン科の植物の穂の長さ。一定の長さ→基準→はかるなどの意となった。

《単語家族》

梃テイ(まっすぐな棒) 正(まっすぐ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

正(まっすぐ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

12画 禾部 [五年]

区点=3688 16進=4478 シフトJIS=92F6

《常用音訓》テイ/ほど

《音読み》 テイ

12画 禾部 [五年]

区点=3688 16進=4478 シフトJIS=92F6

《常用音訓》テイ/ほど

《音読み》 テイ /ジョウ(ヂヤウ)

/ジョウ(ヂヤウ) 〈ch

〈ch ng〉

《訓読み》 ほど/のり/みちのり/はかる

《名付け》 しな・たけ・のり・ほど・みな

《意味》

ng〉

《訓読み》 ほど/のり/みちのり/はかる

《名付け》 しな・たけ・のり・ほど・みな

《意味》

{名}ほど。目もりではかったどあい。ますめ。ほどあい。〈類義語〉→量。「程量」「程度」「日程」

{名}ほど。目もりではかったどあい。ますめ。ほどあい。〈類義語〉→量。「程量」「程度」「日程」

{名}ひと区切りずつになったコース。物事を進めていく上の一定の基準。一定の分量。めど。「課程」

{名}ひと区切りずつになったコース。物事を進めていく上の一定の基準。一定の分量。めど。「課程」

{名}のり。一定のきまり。「程式」「章程(規則)」

{名}のり。一定のきまり。「程式」「章程(規則)」

{名}みちのり。ひと区切りずつになった道の長さ。「道程」「行程」

{名}みちのり。ひと区切りずつになった道の長さ。「道程」「行程」

{動}はかる。程度をはかる。「程其器能=ソノ器能ヲ程ル」〔→漢書〕

{動}はかる。程度をはかる。「程其器能=ソノ器能ヲ程ル」〔→漢書〕

{単位}長さの単位。一程とは一分の十分の一。また、宿場から宿場までの道のりの長さ。

〔国〕

{単位}長さの単位。一程とは一分の十分の一。また、宿場から宿場までの道のりの長さ。

〔国〕 ほど。限度。水準。「冗談にも程がある」

ほど。限度。水準。「冗談にも程がある」 ほど。ひと区切りの時間。また、時分。転じて、…するうちに。「程なく来ます」「待つ程に」

ほど。ひと区切りの時間。また、時分。転じて、…するうちに。「程なく来ます」「待つ程に」 ほど。ぐらい。「驚く程だ」

《解字》

会意兼形声。呈の下部の字(音テイ)は、人間のまっすぐなすねを―印で示した字。呈テイは、それに口をそえて、まっすぐにすねをさし出すこと。一定の長さをもつ短い直線の意を含む。程は「禾(作物)+音符呈」で、もと禾本カホン科の植物の穂の長さ。一定の長さ→基準→はかるなどの意となった。

《単語家族》

梃テイ(まっすぐな棒)

ほど。ぐらい。「驚く程だ」

《解字》

会意兼形声。呈の下部の字(音テイ)は、人間のまっすぐなすねを―印で示した字。呈テイは、それに口をそえて、まっすぐにすねをさし出すこと。一定の長さをもつ短い直線の意を含む。程は「禾(作物)+音符呈」で、もと禾本カホン科の植物の穂の長さ。一定の長さ→基準→はかるなどの意となった。

《単語家族》

梃テイ(まっすぐな棒) 正(まっすぐ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

正(まっすぐ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

聞道 ミチヲキク🔗⭐🔉

行 みち🔗⭐🔉

【行】

6画 行部 [二年]

区点=2552 16進=3954 シフトJIS=8D73

《常用音訓》アン/ギョウ/コウ/い…く/おこな…う/ゆ…く

《音読み》

6画 行部 [二年]

区点=2552 16進=3954 シフトJIS=8D73

《常用音訓》アン/ギョウ/コウ/い…く/おこな…う/ゆ…く

《音読み》  コウ(カウ)

コウ(カウ) /ギョウ(ギャウ)

/ギョウ(ギャウ) /アン

/アン 〈x

〈x ng・x

ng・x ng〉/

ng〉/ コウ(カウ)

コウ(カウ) /ゴウ(ガウ)

/ゴウ(ガウ) /ギョウ(ギャウ)

/ギョウ(ギャウ) 〈h

〈h ng〉

《訓読み》 いく/ゆく/たび/おこなう(おこなふ)/やる/おこない(おこなひ)/みち/ゆくゆく

《名付け》 あきら・き・たか・つら・のり・ひら・みち・もち・やす・ゆき

《意味》

ng〉

《訓読み》 いく/ゆく/たび/おこなう(おこなふ)/やる/おこない(おこなひ)/みち/ゆくゆく

《名付け》 あきら・き・たか・つら・のり・ひら・みち・もち・やす・ゆき

《意味》

{動}いく。ゆく。動いて進む。また、動かして進ませる。〈類義語〉→進・→歩・→征。「行進」「歩行」「行不由径=行クニ径ニ由ラズ」〔→論語〕

{動}いく。ゆく。動いて進む。また、動かして進ませる。〈類義語〉→進・→歩・→征。「行進」「歩行」「行不由径=行クニ径ニ由ラズ」〔→論語〕

{名}たび。よそへ出発すること。「送行(たびだちを送る)」「辞行(出発のいとまごいをする)」

{名}たび。よそへ出発すること。「送行(たびだちを送る)」「辞行(出発のいとまごいをする)」

{動}おこなう(オコナフ)。やる。動いて事をする。動かす。やらせる。〈類義語〉→為。「施行」「行為」「行有余力則以学文=行ヒテ余力有ラバ、スナハチモッテ文ヲ学ブ」〔→論語〕▽他動詞(うごかす、やらせる)のときは、「やる」と読むことがある。「行軍=軍ヲ行ル」「行酒=酒ヲ行ル」

{動}おこなう(オコナフ)。やる。動いて事をする。動かす。やらせる。〈類義語〉→為。「施行」「行為」「行有余力則以学文=行ヒテ余力有ラバ、スナハチモッテ文ヲ学ブ」〔→論語〕▽他動詞(うごかす、やらせる)のときは、「やる」と読むことがある。「行軍=軍ヲ行ル」「行酒=酒ヲ行ル」

{名}おこない(オコナヒ)。ふるまい。身もち。また、仏に仕える者のつとめ。▽去声に読む。「品行」「修行シュギョウ(僧がおこないをおさめる)」

{名}おこない(オコナヒ)。ふるまい。身もち。また、仏に仕える者のつとめ。▽去声に読む。「品行」「修行シュギョウ(僧がおこないをおさめる)」

{名}みち。道路。「行彼周行=彼ノ周行ヲ行ク」〔→詩経〕

{名}みち。道路。「行彼周行=彼ノ周行ヲ行ク」〔→詩経〕

{動}時が進む。「行年五十」

{動}時が進む。「行年五十」

{名}楽府ガフ(歌謡曲)のスタイルをした長いうた。「歌行」「兵車行」

{名}楽府ガフ(歌謡曲)のスタイルをした長いうた。「歌行」「兵車行」

「五行ゴギョウ」とは、宇宙をめぐり動く木・火・土・金・水の五つの基本的な物質。

「五行ゴギョウ」とは、宇宙をめぐり動く木・火・土・金・水の五つの基本的な物質。

{名}漢字の書体の一つ。楷書カイショの少しくずれたもの。行書。

{名}漢字の書体の一つ。楷書カイショの少しくずれたもの。行書。

{副}ゆくゆく。「行+動詞(ゆくゆく…す)」とは、進みつつ…すること。みちすがら。また、「行将+動詞(ゆくゆくまさに…せんとす)」とは、やがて…しそうだとの意。「行乞コウキツ」「行略定秦地=ユク秦ノ地ヲ略定ス」〔→史記〕「行将休=ユクユクマサニ休セントス」

{副}ゆくゆく。「行+動詞(ゆくゆく…す)」とは、進みつつ…すること。みちすがら。また、「行将+動詞(ゆくゆくまさに…せんとす)」とは、やがて…しそうだとの意。「行乞コウキツ」「行略定秦地=ユク秦ノ地ヲ略定ス」〔→史記〕「行将休=ユクユクマサニ休セントス」

{形・名}旅行の途中の、という意から転じて、臨時の役所のこと。「行署コウショ」「行省コウショウ(地方の出先の役所)」「行在アンザイ(地方にできた天子の臨時の執務所)」「行宮見月傷心色=行宮ニ月ヲ見レバ傷心ノ色」〔→白居易〕

{形・名}旅行の途中の、という意から転じて、臨時の役所のこと。「行署コウショ」「行省コウショウ(地方の出先の役所)」「行在アンザイ(地方にできた天子の臨時の執務所)」「行宮見月傷心色=行宮ニ月ヲ見レバ傷心ノ色」〔→白居易〕

{名・単位}人・文字などの並び。また、昔、兵士二十五人を一行イッコウといった。また転じて、一列に並んだものをあらわすことば。「行列」「行伍コウゴ(列をなした兵士)」「数行スウコウ」

{名・単位}人・文字などの並び。また、昔、兵士二十五人を一行イッコウといった。また転じて、一列に並んだものをあらわすことば。「行列」「行伍コウゴ(列をなした兵士)」「数行スウコウ」

{名}とんや。同業組合。また転じて、俗語では、大きな商店や専門の職業。「銀行(もと金銀の両替店)」「同行(同業者)」「洋行(外国人の店)」

{名}とんや。同業組合。また転じて、俗語では、大きな商店や専門の職業。「銀行(もと金銀の両替店)」「同行(同業者)」「洋行(外国人の店)」

{名}世代、仲間などの順序・序列。▽去声に読む。「輩行ハイコウ(世代の序列)」「丈人行(妻の父に当たる序列をもつ人の意から、友人の父を敬って呼ぶことば)」

《解字》

{名}世代、仲間などの順序・序列。▽去声に読む。「輩行ハイコウ(世代の序列)」「丈人行(妻の父に当たる序列をもつ人の意から、友人の父を敬って呼ぶことば)」

《解字》

象形。十字路を描いたもので、みち、みちをいく、動いて動作する(おこなう)などの意をあらわす。また、直線をなして進むことから、行列の意ともなる。

《単語家族》

衡コウ(まっすぐなはかり棒)

象形。十字路を描いたもので、みち、みちをいく、動いて動作する(おこなう)などの意をあらわす。また、直線をなして進むことから、行列の意ともなる。

《単語家族》

衡コウ(まっすぐなはかり棒) 桁コウ(まっすぐなけた)などと同系。

《類義》

歩は、ひと足ずつあるくこと。→往

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

桁コウ(まっすぐなけた)などと同系。

《類義》

歩は、ひと足ずつあるくこと。→往

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

6画 行部 [二年]

区点=2552 16進=3954 シフトJIS=8D73

《常用音訓》アン/ギョウ/コウ/い…く/おこな…う/ゆ…く

《音読み》

6画 行部 [二年]

区点=2552 16進=3954 シフトJIS=8D73

《常用音訓》アン/ギョウ/コウ/い…く/おこな…う/ゆ…く

《音読み》  コウ(カウ)

コウ(カウ) /ギョウ(ギャウ)

/ギョウ(ギャウ) /アン

/アン 〈x

〈x ng・x

ng・x ng〉/

ng〉/ コウ(カウ)

コウ(カウ) /ゴウ(ガウ)

/ゴウ(ガウ) /ギョウ(ギャウ)

/ギョウ(ギャウ) 〈h

〈h ng〉

《訓読み》 いく/ゆく/たび/おこなう(おこなふ)/やる/おこない(おこなひ)/みち/ゆくゆく

《名付け》 あきら・き・たか・つら・のり・ひら・みち・もち・やす・ゆき

《意味》

ng〉

《訓読み》 いく/ゆく/たび/おこなう(おこなふ)/やる/おこない(おこなひ)/みち/ゆくゆく

《名付け》 あきら・き・たか・つら・のり・ひら・みち・もち・やす・ゆき

《意味》

{動}いく。ゆく。動いて進む。また、動かして進ませる。〈類義語〉→進・→歩・→征。「行進」「歩行」「行不由径=行クニ径ニ由ラズ」〔→論語〕

{動}いく。ゆく。動いて進む。また、動かして進ませる。〈類義語〉→進・→歩・→征。「行進」「歩行」「行不由径=行クニ径ニ由ラズ」〔→論語〕

{名}たび。よそへ出発すること。「送行(たびだちを送る)」「辞行(出発のいとまごいをする)」

{名}たび。よそへ出発すること。「送行(たびだちを送る)」「辞行(出発のいとまごいをする)」

{動}おこなう(オコナフ)。やる。動いて事をする。動かす。やらせる。〈類義語〉→為。「施行」「行為」「行有余力則以学文=行ヒテ余力有ラバ、スナハチモッテ文ヲ学ブ」〔→論語〕▽他動詞(うごかす、やらせる)のときは、「やる」と読むことがある。「行軍=軍ヲ行ル」「行酒=酒ヲ行ル」

{動}おこなう(オコナフ)。やる。動いて事をする。動かす。やらせる。〈類義語〉→為。「施行」「行為」「行有余力則以学文=行ヒテ余力有ラバ、スナハチモッテ文ヲ学ブ」〔→論語〕▽他動詞(うごかす、やらせる)のときは、「やる」と読むことがある。「行軍=軍ヲ行ル」「行酒=酒ヲ行ル」

{名}おこない(オコナヒ)。ふるまい。身もち。また、仏に仕える者のつとめ。▽去声に読む。「品行」「修行シュギョウ(僧がおこないをおさめる)」

{名}おこない(オコナヒ)。ふるまい。身もち。また、仏に仕える者のつとめ。▽去声に読む。「品行」「修行シュギョウ(僧がおこないをおさめる)」

{名}みち。道路。「行彼周行=彼ノ周行ヲ行ク」〔→詩経〕

{名}みち。道路。「行彼周行=彼ノ周行ヲ行ク」〔→詩経〕

{動}時が進む。「行年五十」

{動}時が進む。「行年五十」

{名}楽府ガフ(歌謡曲)のスタイルをした長いうた。「歌行」「兵車行」

{名}楽府ガフ(歌謡曲)のスタイルをした長いうた。「歌行」「兵車行」

「五行ゴギョウ」とは、宇宙をめぐり動く木・火・土・金・水の五つの基本的な物質。

「五行ゴギョウ」とは、宇宙をめぐり動く木・火・土・金・水の五つの基本的な物質。

{名}漢字の書体の一つ。楷書カイショの少しくずれたもの。行書。

{名}漢字の書体の一つ。楷書カイショの少しくずれたもの。行書。

{副}ゆくゆく。「行+動詞(ゆくゆく…す)」とは、進みつつ…すること。みちすがら。また、「行将+動詞(ゆくゆくまさに…せんとす)」とは、やがて…しそうだとの意。「行乞コウキツ」「行略定秦地=ユク秦ノ地ヲ略定ス」〔→史記〕「行将休=ユクユクマサニ休セントス」

{副}ゆくゆく。「行+動詞(ゆくゆく…す)」とは、進みつつ…すること。みちすがら。また、「行将+動詞(ゆくゆくまさに…せんとす)」とは、やがて…しそうだとの意。「行乞コウキツ」「行略定秦地=ユク秦ノ地ヲ略定ス」〔→史記〕「行将休=ユクユクマサニ休セントス」

{形・名}旅行の途中の、という意から転じて、臨時の役所のこと。「行署コウショ」「行省コウショウ(地方の出先の役所)」「行在アンザイ(地方にできた天子の臨時の執務所)」「行宮見月傷心色=行宮ニ月ヲ見レバ傷心ノ色」〔→白居易〕

{形・名}旅行の途中の、という意から転じて、臨時の役所のこと。「行署コウショ」「行省コウショウ(地方の出先の役所)」「行在アンザイ(地方にできた天子の臨時の執務所)」「行宮見月傷心色=行宮ニ月ヲ見レバ傷心ノ色」〔→白居易〕

{名・単位}人・文字などの並び。また、昔、兵士二十五人を一行イッコウといった。また転じて、一列に並んだものをあらわすことば。「行列」「行伍コウゴ(列をなした兵士)」「数行スウコウ」

{名・単位}人・文字などの並び。また、昔、兵士二十五人を一行イッコウといった。また転じて、一列に並んだものをあらわすことば。「行列」「行伍コウゴ(列をなした兵士)」「数行スウコウ」

{名}とんや。同業組合。また転じて、俗語では、大きな商店や専門の職業。「銀行(もと金銀の両替店)」「同行(同業者)」「洋行(外国人の店)」

{名}とんや。同業組合。また転じて、俗語では、大きな商店や専門の職業。「銀行(もと金銀の両替店)」「同行(同業者)」「洋行(外国人の店)」

{名}世代、仲間などの順序・序列。▽去声に読む。「輩行ハイコウ(世代の序列)」「丈人行(妻の父に当たる序列をもつ人の意から、友人の父を敬って呼ぶことば)」

《解字》

{名}世代、仲間などの順序・序列。▽去声に読む。「輩行ハイコウ(世代の序列)」「丈人行(妻の父に当たる序列をもつ人の意から、友人の父を敬って呼ぶことば)」

《解字》

象形。十字路を描いたもので、みち、みちをいく、動いて動作する(おこなう)などの意をあらわす。また、直線をなして進むことから、行列の意ともなる。

《単語家族》

衡コウ(まっすぐなはかり棒)

象形。十字路を描いたもので、みち、みちをいく、動いて動作する(おこなう)などの意をあらわす。また、直線をなして進むことから、行列の意ともなる。

《単語家族》

衡コウ(まっすぐなはかり棒) 桁コウ(まっすぐなけた)などと同系。

《類義》

歩は、ひと足ずつあるくこと。→往

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

桁コウ(まっすぐなけた)などと同系。

《類義》

歩は、ひと足ずつあるくこと。→往

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

術 みち🔗⭐🔉

【術】

11画 行部 [五年]

区点=2949 16進=3D51 シフトJIS=8F70

《常用音訓》ジュツ

《音読み》 ジュツ/ズチ

11画 行部 [五年]

区点=2949 16進=3D51 シフトJIS=8F70

《常用音訓》ジュツ

《音読み》 ジュツ/ズチ /シュツ

/シュツ 〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 わざ/すべ/みち/のべる(のぶ)

《名付け》 てだて・みち・やす・やすし

《意味》

〉

《訓読み》 わざ/すべ/みち/のべる(のぶ)

《名付け》 てだて・みち・やす・やすし

《意味》

{名}わざ。工作や仕事をうまくこなす方法。てだて。〈類義語〉→策。「技術」「奇術」

{名}わざ。工作や仕事をうまくこなす方法。てだて。〈類義語〉→策。「技術」「奇術」

{名}すべ。長年の間にできた、てだて・たくらみ・やり方。「術策」「心術(心のもち方)」「処世術」

{名}すべ。長年の間にできた、てだて・たくらみ・やり方。「術策」「心術(心のもち方)」「処世術」

{名}みち。村の中の通りみち。転じて、物のすじみち。法則。伝統的なおしえ。「師術有四=師術ニ四有リ」〔→荀子〕

{名}みち。村の中の通りみち。転じて、物のすじみち。法則。伝統的なおしえ。「師術有四=師術ニ四有リ」〔→荀子〕

{動}のべる(ノブ)。伝えられたとおりに説明する。〈同義語〉→述。「祖術(=祖述)」「術追厥功=ソノ功ヲ術追ス」〔→漢書〕

《解字》

会意兼形声。朮ジュツは、茎にねばりつくもちあわを描いた象形文字。術は「行(みち、やり方)+音符朮」で、長年の間、人がくっついて離れない通路をあらわす。転じて、昔からそれにくっついて離れないやり方、つまり伝統的な方法のこと。

《単語家族》

祖述の述(今までのやり方に従って離れない)と同系。また、その語尾が転じたのが循ジュンや順ジュン(したがう)である。

《類義》

策は、物事を進めるため考え出すはかりごと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}のべる(ノブ)。伝えられたとおりに説明する。〈同義語〉→述。「祖術(=祖述)」「術追厥功=ソノ功ヲ術追ス」〔→漢書〕

《解字》

会意兼形声。朮ジュツは、茎にねばりつくもちあわを描いた象形文字。術は「行(みち、やり方)+音符朮」で、長年の間、人がくっついて離れない通路をあらわす。転じて、昔からそれにくっついて離れないやり方、つまり伝統的な方法のこと。

《単語家族》

祖述の述(今までのやり方に従って離れない)と同系。また、その語尾が転じたのが循ジュンや順ジュン(したがう)である。

《類義》

策は、物事を進めるため考え出すはかりごと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

11画 行部 [五年]

区点=2949 16進=3D51 シフトJIS=8F70

《常用音訓》ジュツ

《音読み》 ジュツ/ズチ

11画 行部 [五年]

区点=2949 16進=3D51 シフトJIS=8F70

《常用音訓》ジュツ

《音読み》 ジュツ/ズチ /シュツ

/シュツ 〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 わざ/すべ/みち/のべる(のぶ)

《名付け》 てだて・みち・やす・やすし

《意味》

〉

《訓読み》 わざ/すべ/みち/のべる(のぶ)

《名付け》 てだて・みち・やす・やすし

《意味》

{名}わざ。工作や仕事をうまくこなす方法。てだて。〈類義語〉→策。「技術」「奇術」

{名}わざ。工作や仕事をうまくこなす方法。てだて。〈類義語〉→策。「技術」「奇術」

{名}すべ。長年の間にできた、てだて・たくらみ・やり方。「術策」「心術(心のもち方)」「処世術」

{名}すべ。長年の間にできた、てだて・たくらみ・やり方。「術策」「心術(心のもち方)」「処世術」

{名}みち。村の中の通りみち。転じて、物のすじみち。法則。伝統的なおしえ。「師術有四=師術ニ四有リ」〔→荀子〕

{名}みち。村の中の通りみち。転じて、物のすじみち。法則。伝統的なおしえ。「師術有四=師術ニ四有リ」〔→荀子〕

{動}のべる(ノブ)。伝えられたとおりに説明する。〈同義語〉→述。「祖術(=祖述)」「術追厥功=ソノ功ヲ術追ス」〔→漢書〕

《解字》

会意兼形声。朮ジュツは、茎にねばりつくもちあわを描いた象形文字。術は「行(みち、やり方)+音符朮」で、長年の間、人がくっついて離れない通路をあらわす。転じて、昔からそれにくっついて離れないやり方、つまり伝統的な方法のこと。

《単語家族》

祖述の述(今までのやり方に従って離れない)と同系。また、その語尾が転じたのが循ジュンや順ジュン(したがう)である。

《類義》

策は、物事を進めるため考え出すはかりごと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}のべる(ノブ)。伝えられたとおりに説明する。〈同義語〉→述。「祖術(=祖述)」「術追厥功=ソノ功ヲ術追ス」〔→漢書〕

《解字》

会意兼形声。朮ジュツは、茎にねばりつくもちあわを描いた象形文字。術は「行(みち、やり方)+音符朮」で、長年の間、人がくっついて離れない通路をあらわす。転じて、昔からそれにくっついて離れないやり方、つまり伝統的な方法のこと。

《単語家族》

祖述の述(今までのやり方に従って離れない)と同系。また、その語尾が転じたのが循ジュンや順ジュン(したがう)である。

《類義》

策は、物事を進めるため考え出すはかりごと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

要路 ミチヲヨウス🔗⭐🔉

【要路】

ヨウロ

ヨウロ  重要な交通路。

重要な交通路。 権限のある重要な地位。

権限のある重要な地位。 ミチヲヨウス とおり道でまちぶせする。〈同義語〉邀路。

ミチヲヨウス とおり道でまちぶせする。〈同義語〉邀路。

ヨウロ

ヨウロ  重要な交通路。

重要な交通路。 権限のある重要な地位。

権限のある重要な地位。 ミチヲヨウス とおり道でまちぶせする。〈同義語〉邀路。

ミチヲヨウス とおり道でまちぶせする。〈同義語〉邀路。

誘 みちびく🔗⭐🔉

【誘】

14画 言部 [常用漢字]

区点=4522 16進=4D36 シフトJIS=9755

《常用音訓》ユウ/さそ…う

《音読み》 ユウ(イウ)

14画 言部 [常用漢字]

区点=4522 16進=4D36 シフトJIS=9755

《常用音訓》ユウ/さそ…う

《音読み》 ユウ(イウ) /ユ

/ユ 〈y

〈y u・y

u・y u〉

《訓読み》 さそう(さそふ)/みちびく

《意味》

u〉

《訓読み》 さそう(さそふ)/みちびく

《意味》

{動}さそう(サソフ)。先にたってさそう。ある物事をするように勧める。「勧誘」

{動}さそう(サソフ)。先にたってさそう。ある物事をするように勧める。「勧誘」

{動}みちびく。先にたって教えみちびく。「夫子、循循然善誘人=夫子、循循然トシテ善ク人ヲ誘ク」〔→論語〕

{動}みちびく。先にたって教えみちびく。「夫子、循循然善誘人=夫子、循循然トシテ善ク人ヲ誘ク」〔→論語〕

{動}さそう(サソフ)。引きおこす。おびき出す。また、そそのかす。「誘因」「誘惑」

《解字》

会意兼形声。「言+音符秀(先にたつ)」。自分が先にたって、あとの人をことばでさそいこむこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}さそう(サソフ)。引きおこす。おびき出す。また、そそのかす。「誘因」「誘惑」

《解字》

会意兼形声。「言+音符秀(先にたつ)」。自分が先にたって、あとの人をことばでさそいこむこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

14画 言部 [常用漢字]

区点=4522 16進=4D36 シフトJIS=9755

《常用音訓》ユウ/さそ…う

《音読み》 ユウ(イウ)

14画 言部 [常用漢字]

区点=4522 16進=4D36 シフトJIS=9755

《常用音訓》ユウ/さそ…う

《音読み》 ユウ(イウ) /ユ

/ユ 〈y

〈y u・y

u・y u〉

《訓読み》 さそう(さそふ)/みちびく

《意味》

u〉

《訓読み》 さそう(さそふ)/みちびく

《意味》

{動}さそう(サソフ)。先にたってさそう。ある物事をするように勧める。「勧誘」

{動}さそう(サソフ)。先にたってさそう。ある物事をするように勧める。「勧誘」

{動}みちびく。先にたって教えみちびく。「夫子、循循然善誘人=夫子、循循然トシテ善ク人ヲ誘ク」〔→論語〕

{動}みちびく。先にたって教えみちびく。「夫子、循循然善誘人=夫子、循循然トシテ善ク人ヲ誘ク」〔→論語〕

{動}さそう(サソフ)。引きおこす。おびき出す。また、そそのかす。「誘因」「誘惑」

《解字》

会意兼形声。「言+音符秀(先にたつ)」。自分が先にたって、あとの人をことばでさそいこむこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}さそう(サソフ)。引きおこす。おびき出す。また、そそのかす。「誘因」「誘惑」

《解字》

会意兼形声。「言+音符秀(先にたつ)」。自分が先にたって、あとの人をことばでさそいこむこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

講道 ミチヲコウズ🔗⭐🔉

【講道】

コウドウ・ミチヲコウズ 道理をきわめて明らかにする。

路 みち🔗⭐🔉

【路】

13画 足部 [三年]

区点=4709 16進=4F29 シフトJIS=9848

《常用音訓》ロ/じ

《音読み》 ロ

13画 足部 [三年]

区点=4709 16進=4F29 シフトJIS=9848

《常用音訓》ロ/じ

《音読み》 ロ /ル

/ル 〈l

〈l 〉

《訓読み》 みち/じ(ぢ)

《名付け》 じ・のり・みち・ゆく

《意味》

〉

《訓読み》 みち/じ(ぢ)

《名付け》 じ・のり・みち・ゆく

《意味》

{名}みち。じ(ヂ)。太いみちをつなぐ横みち。連絡のみち。転じて広く、みちのこと。〈類義語〉→道・→径。「道路」「行路人コウロノヒト(旅人)」

{名}みち。じ(ヂ)。太いみちをつなぐ横みち。連絡のみち。転じて広く、みちのこと。〈類義語〉→道・→径。「道路」「行路人コウロノヒト(旅人)」

{名}みち。たどるすじみち。行き方。やり方。「筆路(筆のはこび)」「思路(考え方)」「路悪在=路、イヅクニカ在ル」〔→孟子〕

{名}みち。たどるすじみち。行き方。やり方。「筆路(筆のはこび)」「思路(考え方)」「路悪在=路、イヅクニカ在ル」〔→孟子〕

{名}重要なポスト。「要路」「夫子、当路於斉=夫子、斉ニテ路ニ当タル」〔→孟子〕

{名}重要なポスト。「要路」「夫子、当路於斉=夫子、斉ニテ路ニ当タル」〔→孟子〕

{名}天子・諸侯の乗用の車。▽天子の五車として、玉路・金路・象路・革路・木路があった。〈同義語〉→輅。

{名}天子・諸侯の乗用の車。▽天子の五車として、玉路・金路・象路・革路・木路があった。〈同義語〉→輅。

{形}王宮の建物のうち、表向きのものであること。「路寝(王の表御殿)」「路門(王宮の門)」

{形}王宮の建物のうち、表向きのものであること。「路寝(王の表御殿)」「路門(王宮の門)」

{名}宋ソウ代、都を中心として、方向によってわけた行政区画。東路・西路・北路・南路などをおいた。現代の省にあたる。

《解字》

形声。各は「夂(足)+口(かたい石)」からなり、足が石につかえて、ころがしつつ進むことを示す。路は「足+音符各ラク・カク」で、もと連絡みちのこと。

《単語家族》

絡ラク(太い経脈を横につなぐ細い脈)と同系。

《類義》

→道

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}宋ソウ代、都を中心として、方向によってわけた行政区画。東路・西路・北路・南路などをおいた。現代の省にあたる。

《解字》

形声。各は「夂(足)+口(かたい石)」からなり、足が石につかえて、ころがしつつ進むことを示す。路は「足+音符各ラク・カク」で、もと連絡みちのこと。

《単語家族》

絡ラク(太い経脈を横につなぐ細い脈)と同系。

《類義》

→道

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画 足部 [三年]

区点=4709 16進=4F29 シフトJIS=9848

《常用音訓》ロ/じ

《音読み》 ロ

13画 足部 [三年]

区点=4709 16進=4F29 シフトJIS=9848

《常用音訓》ロ/じ

《音読み》 ロ /ル

/ル 〈l

〈l 〉

《訓読み》 みち/じ(ぢ)

《名付け》 じ・のり・みち・ゆく

《意味》

〉

《訓読み》 みち/じ(ぢ)

《名付け》 じ・のり・みち・ゆく

《意味》

{名}みち。じ(ヂ)。太いみちをつなぐ横みち。連絡のみち。転じて広く、みちのこと。〈類義語〉→道・→径。「道路」「行路人コウロノヒト(旅人)」

{名}みち。じ(ヂ)。太いみちをつなぐ横みち。連絡のみち。転じて広く、みちのこと。〈類義語〉→道・→径。「道路」「行路人コウロノヒト(旅人)」

{名}みち。たどるすじみち。行き方。やり方。「筆路(筆のはこび)」「思路(考え方)」「路悪在=路、イヅクニカ在ル」〔→孟子〕

{名}みち。たどるすじみち。行き方。やり方。「筆路(筆のはこび)」「思路(考え方)」「路悪在=路、イヅクニカ在ル」〔→孟子〕

{名}重要なポスト。「要路」「夫子、当路於斉=夫子、斉ニテ路ニ当タル」〔→孟子〕

{名}重要なポスト。「要路」「夫子、当路於斉=夫子、斉ニテ路ニ当タル」〔→孟子〕

{名}天子・諸侯の乗用の車。▽天子の五車として、玉路・金路・象路・革路・木路があった。〈同義語〉→輅。

{名}天子・諸侯の乗用の車。▽天子の五車として、玉路・金路・象路・革路・木路があった。〈同義語〉→輅。

{形}王宮の建物のうち、表向きのものであること。「路寝(王の表御殿)」「路門(王宮の門)」

{形}王宮の建物のうち、表向きのものであること。「路寝(王の表御殿)」「路門(王宮の門)」

{名}宋ソウ代、都を中心として、方向によってわけた行政区画。東路・西路・北路・南路などをおいた。現代の省にあたる。

《解字》

形声。各は「夂(足)+口(かたい石)」からなり、足が石につかえて、ころがしつつ進むことを示す。路は「足+音符各ラク・カク」で、もと連絡みちのこと。

《単語家族》

絡ラク(太い経脈を横につなぐ細い脈)と同系。

《類義》

→道

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}宋ソウ代、都を中心として、方向によってわけた行政区画。東路・西路・北路・南路などをおいた。現代の省にあたる。

《解字》

形声。各は「夂(足)+口(かたい石)」からなり、足が石につかえて、ころがしつつ進むことを示す。路は「足+音符各ラク・カク」で、もと連絡みちのこと。

《単語家族》

絡ラク(太い経脈を横につなぐ細い脈)と同系。

《類義》

→道

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

蹊 みち🔗⭐🔉

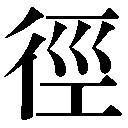

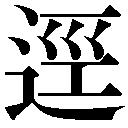

迪 みち🔗⭐🔉

【迪】

8画

8画  部 [人名漢字]

区点=7776 16進=6D6C シフトJIS=E78C

【廸】異体字異体字

部 [人名漢字]

区点=7776 16進=6D6C シフトJIS=E78C

【廸】異体字異体字

8画 廴部

区点=5515 16進=572F シフトJIS=9C4E

《音読み》 テキ

8画 廴部

区点=5515 16進=572F シフトJIS=9C4E

《音読み》 テキ /ジャク(ヂャク)

/ジャク(ヂャク) 〈d

〈d 〉

《訓読み》 みち/みちびく/すすむ/ふむ

《名付け》 すすむ・ただ・ただし・ただす・ひら・ふみ・みち

《意味》

〉

《訓読み》 みち/みちびく/すすむ/ふむ

《名付け》 すすむ・ただ・ただし・ただす・ひら・ふみ・みち

《意味》

{名}みち。ある所からはじまるみち。ひとすじのみち。

{名}みち。ある所からはじまるみち。ひとすじのみち。

{動}みちびく。ひとすじの道に沿って、教えみちびく。「啓迪ケイテキ(教えみちびく)」

{動}みちびく。ひとすじの道に沿って、教えみちびく。「啓迪ケイテキ(教えみちびく)」

{動}すすむ。道をたどってすすむ。官途につく。〈類義語〉→進。「維此良人、弗求弗迪=コレ此ノ良人、求メズ迪マズ」〔→詩経〕

{動}すすむ。道をたどってすすむ。官途につく。〈類義語〉→進。「維此良人、弗求弗迪=コレ此ノ良人、求メズ迪マズ」〔→詩経〕

{動}ふむ。そのとおりに実行する。〈類義語〉→蹈トウ・→踏。「允迪厥徳=允ニ厥ノ徳ヲ迪ム」〔→書経〕

《解字》

会意兼形声。「

{動}ふむ。そのとおりに実行する。〈類義語〉→蹈トウ・→踏。「允迪厥徳=允ニ厥ノ徳ヲ迪ム」〔→書経〕

《解字》

会意兼形声。「 +音符由(…から出てくる)」。

《単語家族》

由(…から)と同系。また、導(みちびく)と縁が近い。

《熟語》

→下付・中付語

+音符由(…から出てくる)」。

《単語家族》

由(…から)と同系。また、導(みちびく)と縁が近い。

《熟語》

→下付・中付語

8画

8画  部 [人名漢字]

区点=7776 16進=6D6C シフトJIS=E78C

【廸】異体字異体字

部 [人名漢字]

区点=7776 16進=6D6C シフトJIS=E78C

【廸】異体字異体字

8画 廴部

区点=5515 16進=572F シフトJIS=9C4E

《音読み》 テキ

8画 廴部

区点=5515 16進=572F シフトJIS=9C4E

《音読み》 テキ /ジャク(ヂャク)

/ジャク(ヂャク) 〈d

〈d 〉

《訓読み》 みち/みちびく/すすむ/ふむ

《名付け》 すすむ・ただ・ただし・ただす・ひら・ふみ・みち

《意味》

〉

《訓読み》 みち/みちびく/すすむ/ふむ

《名付け》 すすむ・ただ・ただし・ただす・ひら・ふみ・みち

《意味》

{名}みち。ある所からはじまるみち。ひとすじのみち。

{名}みち。ある所からはじまるみち。ひとすじのみち。

{動}みちびく。ひとすじの道に沿って、教えみちびく。「啓迪ケイテキ(教えみちびく)」

{動}みちびく。ひとすじの道に沿って、教えみちびく。「啓迪ケイテキ(教えみちびく)」

{動}すすむ。道をたどってすすむ。官途につく。〈類義語〉→進。「維此良人、弗求弗迪=コレ此ノ良人、求メズ迪マズ」〔→詩経〕

{動}すすむ。道をたどってすすむ。官途につく。〈類義語〉→進。「維此良人、弗求弗迪=コレ此ノ良人、求メズ迪マズ」〔→詩経〕

{動}ふむ。そのとおりに実行する。〈類義語〉→蹈トウ・→踏。「允迪厥徳=允ニ厥ノ徳ヲ迪ム」〔→書経〕

《解字》

会意兼形声。「

{動}ふむ。そのとおりに実行する。〈類義語〉→蹈トウ・→踏。「允迪厥徳=允ニ厥ノ徳ヲ迪ム」〔→書経〕

《解字》

会意兼形声。「 +音符由(…から出てくる)」。

《単語家族》

由(…から)と同系。また、導(みちびく)と縁が近い。

《熟語》

→下付・中付語

+音符由(…から出てくる)」。

《単語家族》

由(…から)と同系。また、導(みちびく)と縁が近い。

《熟語》

→下付・中付語

迷途 ミチニマヨウ🔗⭐🔉

【迷途】

メイト・ミチニマヨウ

メイト・ミチニマヨウ  =迷塗。道がわからなくなる。

=迷塗。道がわからなくなる。 物事の進むべき方向にとまどう。『迷津メイシン』

物事の進むべき方向にとまどう。『迷津メイシン』 メイズ〔仏〕執着しこだわるもののある迷いの境地。三界・六道のこと。

メイズ〔仏〕執着しこだわるもののある迷いの境地。三界・六道のこと。

メイト・ミチニマヨウ

メイト・ミチニマヨウ  =迷塗。道がわからなくなる。

=迷塗。道がわからなくなる。 物事の進むべき方向にとまどう。『迷津メイシン』

物事の進むべき方向にとまどう。『迷津メイシン』 メイズ〔仏〕執着しこだわるもののある迷いの境地。三界・六道のこと。

メイズ〔仏〕執着しこだわるもののある迷いの境地。三界・六道のこと。

途 みち🔗⭐🔉

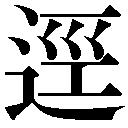

道 みち🔗⭐🔉

【道】

12画

12画  部 [二年]

区点=3827 16進=463B シフトJIS=93B9

《常用音訓》トウ/ドウ/みち

《音読み》 ドウ(ダウ)

部 [二年]

区点=3827 16進=463B シフトJIS=93B9

《常用音訓》トウ/ドウ/みち

《音読み》 ドウ(ダウ) /トウ(タウ)

/トウ(タウ) 〈d

〈d o〉

《訓読み》 みち/いう(いふ)/みちびく

《名付け》 おさむ・おさめ・じ・ただし・ち・つな・つね・なおし・ね・のり・まさ・みち・ゆき・より・わたる

《意味》

o〉

《訓読み》 みち/いう(いふ)/みちびく

《名付け》 おさむ・おさめ・じ・ただし・ち・つな・つね・なおし・ね・のり・まさ・みち・ゆき・より・わたる

《意味》

{名}みち。頭を向けて進んでいくみち。ある方向にのびるみち。〈類義語〉→路。「道阻且長=道ハ阻ニシテカツ長シ」〔→詩経〕

{名}みち。頭を向けて進んでいくみち。ある方向にのびるみち。〈類義語〉→路。「道阻且長=道ハ阻ニシテカツ長シ」〔→詩経〕

{副}みちばたで。途中で。「道聴而塗説=道ニ聴キテ塗ニ説ク」〔→論語〕

{副}みちばたで。途中で。「道聴而塗説=道ニ聴キテ塗ニ説ク」〔→論語〕

{名}みち。人の行うべきみち。「道徳」「正道」「道不行=道行ハレズ」〔→論語〕

{名}みち。人の行うべきみち。「道徳」「正道」「道不行=道行ハレズ」〔→論語〕

{名}基準とすべきやりかた。専門の技術。「王道」「覇道ハドウ」「医道」

{名}基準とすべきやりかた。専門の技術。「王道」「覇道ハドウ」「医道」

{名}宗教の教え。信仰をもとにした組織。「伝道」「仏道」「一貫道」

{名}宗教の教え。信仰をもとにした組織。「伝道」「仏道」「一貫道」

{名}道家・道教のこと。老子を祖とし、無欲を旨として長寿を願う教え。「道観(道教の寺)」「道術」

{名}道家・道教のこと。老子を祖とし、無欲を旨として長寿を願う教え。「道観(道教の寺)」「道術」

{名}行政区画の名。唐代には全国を十道にわけ、明ミン・清シン代のころには、一省をいくつかの道に分けた。「道台(道の長官)」

{名}行政区画の名。唐代には全国を十道にわけ、明ミン・清シン代のころには、一省をいくつかの道に分けた。「道台(道の長官)」

{動}〔俗〕いう(イフ)。のべる。▽唐代以後の俗語では、「謂曰…(いひていはく)」を「説道…」という。去声に読む。

{動}〔俗〕いう(イフ)。のべる。▽唐代以後の俗語では、「謂曰…(いひていはく)」を「説道…」という。去声に読む。

{動}みちびく。先にたってある方向へと引っぱる。▽去声に読む。〈同義語〉→導。「道之以政=コレヲ道クニ政ヲモッテス」〔→論語〕

〔国〕みち。武芸や趣味・芸術などについて一派をなしたもの。「合気道アイキドウ」「茶道」

《解字》

会意兼形声。「

{動}みちびく。先にたってある方向へと引っぱる。▽去声に読む。〈同義語〉→導。「道之以政=コレヲ道クニ政ヲモッテス」〔→論語〕

〔国〕みち。武芸や趣味・芸術などについて一派をなしたもの。「合気道アイキドウ」「茶道」

《解字》

会意兼形声。「 (足の動作)+音符首」で、首(あたま)を向けて進みいくみち。また、迪テキ(みち)と同系と考えると、一点から出てのびていくみち。▽首シュの古い音は道の音符となりうる発音であった。

《類義》

路は、石を敷いたみち、また横の連絡みち。塗トは、土をおしのばしたみち。疇チュウは、田の間のあぜみち。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

(足の動作)+音符首」で、首(あたま)を向けて進みいくみち。また、迪テキ(みち)と同系と考えると、一点から出てのびていくみち。▽首シュの古い音は道の音符となりうる発音であった。

《類義》

路は、石を敷いたみち、また横の連絡みち。塗トは、土をおしのばしたみち。疇チュウは、田の間のあぜみち。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

12画

12画  部 [二年]

区点=3827 16進=463B シフトJIS=93B9

《常用音訓》トウ/ドウ/みち

《音読み》 ドウ(ダウ)

部 [二年]

区点=3827 16進=463B シフトJIS=93B9

《常用音訓》トウ/ドウ/みち

《音読み》 ドウ(ダウ) /トウ(タウ)

/トウ(タウ) 〈d

〈d o〉

《訓読み》 みち/いう(いふ)/みちびく

《名付け》 おさむ・おさめ・じ・ただし・ち・つな・つね・なおし・ね・のり・まさ・みち・ゆき・より・わたる

《意味》

o〉

《訓読み》 みち/いう(いふ)/みちびく

《名付け》 おさむ・おさめ・じ・ただし・ち・つな・つね・なおし・ね・のり・まさ・みち・ゆき・より・わたる

《意味》

{名}みち。頭を向けて進んでいくみち。ある方向にのびるみち。〈類義語〉→路。「道阻且長=道ハ阻ニシテカツ長シ」〔→詩経〕

{名}みち。頭を向けて進んでいくみち。ある方向にのびるみち。〈類義語〉→路。「道阻且長=道ハ阻ニシテカツ長シ」〔→詩経〕

{副}みちばたで。途中で。「道聴而塗説=道ニ聴キテ塗ニ説ク」〔→論語〕

{副}みちばたで。途中で。「道聴而塗説=道ニ聴キテ塗ニ説ク」〔→論語〕

{名}みち。人の行うべきみち。「道徳」「正道」「道不行=道行ハレズ」〔→論語〕

{名}みち。人の行うべきみち。「道徳」「正道」「道不行=道行ハレズ」〔→論語〕

{名}基準とすべきやりかた。専門の技術。「王道」「覇道ハドウ」「医道」

{名}基準とすべきやりかた。専門の技術。「王道」「覇道ハドウ」「医道」

{名}宗教の教え。信仰をもとにした組織。「伝道」「仏道」「一貫道」

{名}宗教の教え。信仰をもとにした組織。「伝道」「仏道」「一貫道」

{名}道家・道教のこと。老子を祖とし、無欲を旨として長寿を願う教え。「道観(道教の寺)」「道術」

{名}道家・道教のこと。老子を祖とし、無欲を旨として長寿を願う教え。「道観(道教の寺)」「道術」

{名}行政区画の名。唐代には全国を十道にわけ、明ミン・清シン代のころには、一省をいくつかの道に分けた。「道台(道の長官)」

{名}行政区画の名。唐代には全国を十道にわけ、明ミン・清シン代のころには、一省をいくつかの道に分けた。「道台(道の長官)」

{動}〔俗〕いう(イフ)。のべる。▽唐代以後の俗語では、「謂曰…(いひていはく)」を「説道…」という。去声に読む。

{動}〔俗〕いう(イフ)。のべる。▽唐代以後の俗語では、「謂曰…(いひていはく)」を「説道…」という。去声に読む。

{動}みちびく。先にたってある方向へと引っぱる。▽去声に読む。〈同義語〉→導。「道之以政=コレヲ道クニ政ヲモッテス」〔→論語〕

〔国〕みち。武芸や趣味・芸術などについて一派をなしたもの。「合気道アイキドウ」「茶道」

《解字》

会意兼形声。「

{動}みちびく。先にたってある方向へと引っぱる。▽去声に読む。〈同義語〉→導。「道之以政=コレヲ道クニ政ヲモッテス」〔→論語〕

〔国〕みち。武芸や趣味・芸術などについて一派をなしたもの。「合気道アイキドウ」「茶道」

《解字》

会意兼形声。「 (足の動作)+音符首」で、首(あたま)を向けて進みいくみち。また、迪テキ(みち)と同系と考えると、一点から出てのびていくみち。▽首シュの古い音は道の音符となりうる発音であった。

《類義》

路は、石を敷いたみち、また横の連絡みち。塗トは、土をおしのばしたみち。疇チュウは、田の間のあぜみち。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

(足の動作)+音符首」で、首(あたま)を向けて進みいくみち。また、迪テキ(みち)と同系と考えると、一点から出てのびていくみち。▽首シュの古い音は道の音符となりうる発音であった。

《類義》

路は、石を敷いたみち、また横の連絡みち。塗トは、土をおしのばしたみち。疇チュウは、田の間のあぜみち。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

導師 ミチノシ🔗⭐🔉

【道師】

ドウシ =導師。

ドウシ =導師。 人として守り行うべき道理を教える指導者。

人として守り行うべき道理を教える指導者。 〔仏〕法会や葬式のとき、中心となって式を進める僧。

〔仏〕法会や葬式のとき、中心となって式を進める僧。 ミチノシ〔国〕八姓の一つ。天武天皇の時代に制定された八色ヤクサの姓カバネの五番め。

ミチノシ〔国〕八姓の一つ。天武天皇の時代に制定された八色ヤクサの姓カバネの五番め。

ドウシ =導師。

ドウシ =導師。 人として守り行うべき道理を教える指導者。

人として守り行うべき道理を教える指導者。 〔仏〕法会や葬式のとき、中心となって式を進める僧。

〔仏〕法会や葬式のとき、中心となって式を進める僧。 ミチノシ〔国〕八姓の一つ。天武天皇の時代に制定された八色ヤクサの姓カバネの五番め。

ミチノシ〔国〕八姓の一つ。天武天皇の時代に制定された八色ヤクサの姓カバネの五番め。

道不拾遺 ミチオチタルヲヒロワズ🔗⭐🔉

【道不拾遺】

ミチオチタルヲヒロワズ〈故事〉道におちている物でも、拾いとろうとする者がいない。▽民衆の道徳心が高く、法律が厳しく、政治が徹底していることをあらわす。〔→韓非〕

閧 みち🔗⭐🔉

陌 みち🔗⭐🔉

隧 みち🔗⭐🔉

漢字源に「みち」で始まるの検索結果 1-41。もっと読み込む

9画 皿部

区点=1746 16進=314E シフトJIS=896D

《音読み》 エイ

9画 皿部

区点=1746 16進=314E シフトJIS=896D

《音読み》 エイ 17画 足部

区点=7694 16進=6C7E シフトJIS=E6FC

《音読み》 ケイ

17画 足部

区点=7694 16進=6C7E シフトJIS=E6FC

《音読み》 ケイ ・q

・q 10画

10画  14画 門部

区点=7966 16進=6F62 シフトJIS=E882

《音読み》 コウ(カウ)

14画 門部

区点=7966 16進=6F62 シフトJIS=E882

《音読み》 コウ(カウ) 9画 阜部

区点=7989 16進=6F79 シフトJIS=E899

《音読み》 ハク

9画 阜部

区点=7989 16進=6F79 シフトJIS=E899

《音読み》 ハク 16画 阜部

区点=8011 16進=702B シフトJIS=E8A9

《音読み》 スイ

16画 阜部

区点=8011 16進=702B シフトJIS=E8A9

《音読み》 スイ 11画 首部

区点=8136 16進=7144 シフトJIS=E963

《音読み》

11画 首部

区点=8136 16進=7144 シフトJIS=E963

《音読み》  )

)