複数辞典一括検索+![]()

![]()

アル【二】🔗⭐🔉

アル【二】

中国語の二に。

に【二】🔗⭐🔉

に【二】

①数の名。ふた。ふたつ。

②ふたつめ。つぎ。「―の矢」

③「二の糸」の略。「―上がり三下がり」

に‐いち‐ゼネスト【二‐一ゼネスト】🔗⭐🔉

に‐いち‐ゼネスト【二‐一ゼネスト】

1947年2月1日を予定日として、全国の官公庁労組を中心に数百万の労働者が参加して計画された大規模なストライキ。前日のマッカーサー連合国軍最高司令官の禁止命令によって中止。二‐一スト。

にいち‐てんさく‐の‐ご【二一天作五】🔗⭐🔉

にいち‐てんさく‐の‐ご【二一天作五】

①旧式珠算の割算九九くくの一つ。1を2で割る時、この割り声を唱えて、1をはらって桁の上の5を置く。転じて、珠算による計算。中国では「二一添作五」と書く。

②物を半分ずつに分けること。

③計算。勘定。

にい‐の‐あま【二位尼】‥ヰ‥🔗⭐🔉

にい‐の‐あま【二位尼】‥ヰ‥

平清盛の妻。平時忠の姉。名は時子。壇ノ浦の戦に安徳天皇を抱いて海に身を投じた。(1126〜1185)

に‐いん【二院】‥ヰン🔗⭐🔉

に‐いん【二院】‥ヰン

二院制における上院と下院。日本では衆議院と参議院。

⇒にいん‐せい【二院制】

にいん‐せい【二院制】‥ヰン‥🔗⭐🔉

にいん‐せい【二院制】‥ヰン‥

議会が二つの独立した合議機関から成り、両者が個々に議決した意思が一致した時にそれを議会の意思とする制度。日本の国会は衆議院・参議院の二院から成る。

⇒に‐いん【二院】

に‐う【二羽】🔗⭐🔉

に‐う【二羽】

合掌する時の左右の手。「―合掌」

に‐えんき‐さん【二塩基酸】🔗⭐🔉

に‐えんき‐さん【二塩基酸】

〔化〕2価の酸。1分子中に電離しうる水素原子を2個もつ酸。硫酸・炭酸・蓚しゅう酸・フタル酸の類。

に‐おう【二王】‥ワウ🔗⭐🔉

に‐おう【二王】‥ワウ

中国の書家王羲之おうぎしと王献之との併称。

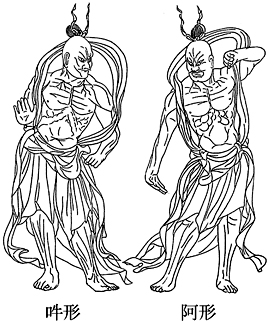

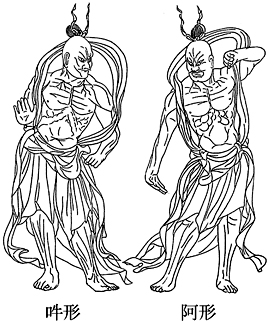

に‐おう【仁王・二王】‥ワウ(仏教)🔗⭐🔉

に‐おう【仁王・二王】‥ワウ

伽藍守護の神で、寺門または須弥壇しゅみだんの両脇に安置した一対の半裸形の金剛力士。普通、口を開けた阿形あぎょうと、口を閉じた吽形うんぎょうに作られ、一方を密迹みっしゃく金剛、他方を那羅延ならえん金剛と分けるなど諸説がある。ともに勇猛・威嚇の相をとる。仁王尊。

仁王

⇒におう‐だち【仁王立ち】

⇒におう‐もん【仁王門】

⇒におう‐りき【仁王力】

⇒におう‐だち【仁王立ち】

⇒におう‐もん【仁王門】

⇒におう‐りき【仁王力】

⇒におう‐だち【仁王立ち】

⇒におう‐もん【仁王門】

⇒におう‐りき【仁王力】

⇒におう‐だち【仁王立ち】

⇒におう‐もん【仁王門】

⇒におう‐りき【仁王力】

に‐か【二化】‥クワ🔗⭐🔉

に‐か【二化】‥クワ

昆虫などが、1年に2世代を経過すること。

に‐か【二火】‥クワ🔗⭐🔉

に‐か【二火】‥クワ

(→)入棺にゅうかんに同じ。栄華物語玉飾「やがてその折ぞ―仕うまつる」

に‐が【二河】🔗⭐🔉

に‐が【二河】

(→)二河白道にがびゃくどうに同じ。謡曲、船橋「―の流れはありながら、咎は十の道多し」

にか‐かい【二科会】‥クワクワイ🔗⭐🔉

にか‐かい【二科会】‥クワクワイ

美術団体。1913年(大正2)文展洋画部を新旧二科制にすることを当局に具申していれられず、文展を脱退して組織したもの。19年彫塑部を設ける。

にか‐さん【二化蚕】‥クワ‥🔗⭐🔉

にか‐さん【二化蚕】‥クワ‥

1年に2世代を営む蚕。中国種の大部分、日本種の一部はこれに属する。

にが‐びゃくどう【二河白道】‥ダウ🔗⭐🔉

にが‐びゃくどう【二河白道】‥ダウ

〔仏〕善導が「観経疏散善義」で説いた比喩ひゆ。おそろしい火・水の二河に挟まれた細い白道を、西方浄土に到る道にたとえたもの。火の河は衆生の瞋恚しんい、水の河は衆生の貪愛とんあい、白道は浄土往生を願う清浄の信心を表す。二河。白道。

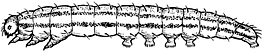

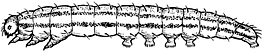

にか‐めいが【二化螟蛾】‥クワ‥🔗⭐🔉

にか‐めいが【二化螟蛾】‥クワ‥

メイガ科のガ。開張約25ミリメートル。全体黄褐色で、前翅外縁には黒点が並び、後翅と腹部は白色。卵を稲に産みつけ、二化螟虫と呼ばれる幼虫(ずいむし)が茎中に食い入ってこれを枯らす。名の示す通り、年に2世代を営む。→さんかめいが

にか‐めいちゅう【二化螟虫】‥クワ‥🔗⭐🔉

にか‐めいちゅう【二化螟虫】‥クワ‥

ニカメイガの幼虫。

にかめいちゅう

に‐クロム‐さん【二クロム酸】🔗⭐🔉

に‐クロム‐さん【二クロム酸】

化学式H2CrO4 無機塩の一つ。塩えんの状態でだけ存在する。重クロム酸。

⇒にクロムさん‐カリウム【二クロム酸カリウム】

⇒にクロムさん‐ナトリウム【二クロム酸ナトリウム】

にクロムさん‐カリウム【二クロム酸カリウム】🔗⭐🔉

にクロムさん‐カリウム【二クロム酸カリウム】

化学式K2Cr2O7 二クロム酸のカリウム塩。橙赤色で板状の結晶。有毒。強力な酸化剤。化学分析・電池・染料・皮なめしなど用途が広い。重クロム酸カリウム。

⇒に‐クロム‐さん【二クロム酸】

にクロムさん‐ナトリウム【二クロム酸ナトリウム】🔗⭐🔉

にクロムさん‐ナトリウム【二クロム酸ナトリウム】

化学式Na2Cr2O7 二クロム酸のナトリウム塩。橙赤色で吸湿性の結晶。製法・性質・用途は二クロム酸カリウムにほぼ同じであるが水に溶けやすい。重クロム酸ナトリウム。重クロム酸ソーダ。

⇒に‐クロム‐さん【二クロム酸】

に‐サイクル‐きかん【二サイクル機関】‥クワン🔗⭐🔉

に‐サイクル‐きかん【二サイクル機関】‥クワン

内燃機関で、吸気・圧縮・(点火・爆発)・膨張・排出の1サイクルを2行程(ピストン1往復)で行う形式のもの。二行程機関。→四サイクル機関

ににはち‐じけん【二‐二八事件】🔗⭐🔉

ににはち‐じけん【二‐二八事件】

1947年2月28日に台湾で起きた、民衆による反国民党暴動。腐敗官僚による専制支配と社会経済秩序の混乱、台湾人への蔑視・差別に対する怒りが爆発したもので、武力弾圧により2万人以上が犠牲になり、外省人と本省人の対立を生んだ。

ににろく‐じけん【二‐二六事件】🔗⭐🔉

ににろく‐じけん【二‐二六事件】

1936年(昭和11)2月26日、陸軍の皇道派青年将校らが国家改造・統制派打倒を目指し、約1500名の部隊を率いて首相官邸などを襲撃したクーデター事件。内大臣斎藤実・大蔵大臣高橋是清・教育総監渡辺錠太郎らを殺害、永田町一帯を占拠。翌日戒厳令公布。29日に無血で鎮定。事件後、粛軍の名のもとに軍部の政治支配力は著しく強化された。

内務省前の反乱軍

提供:毎日新聞社

二・二六事件

提供:NHK

二・二六事件

提供:NHK

二・二六事件

提供:NHK

二・二六事件

提供:NHK

に‐の‐あし【二の足】🔗⭐🔉

に‐の‐あし【二の足】

①(「二の足を踏む」の意)進むのをためらうこと。しりごみ。浄瑠璃、堀川波鼓「皆―にぞ成りにける」

②太刀の鞘さやの拵こしらえのうち、鞘尻の方に近い足。→太刀(図)

⇒二の足を踏む

○二の足を踏むにのあしをふむ

(「踏む」は「足踏みをする」意)ためらって、どうしようかと迷う。「難役に―」

⇒に‐の‐あし【二の足】

○二の足を踏むにのあしをふむ🔗⭐🔉

○二の足を踏むにのあしをふむ

(「踏む」は「足踏みをする」意)ためらって、どうしようかと迷う。「難役に―」

⇒に‐の‐あし【二の足】

に‐の‐いた【二の板】

①兜かぶとの しころ、鎧よろいの草摺・袖・栴檀せんだんの板などの、上から数えて2枚目の板。→兜(図)→大鎧おおよろい(図)。

②籠手こての上膊部表面の板。二の座盤ざばん。→籠手(図)

に‐の‐いと【二の糸】

三味線の第2の糸。一の糸より細く、三の糸より太い。中音域に対応する。に。

に‐の‐うで【二の腕】

肩と肘ひじとの間。上膊じょうはく。

に‐の‐うま【二の午】

2月の二度目の午の日。初午とともに稲荷社で祭礼を行なった。〈[季]春〉

に‐の‐うら【二の裏】

連歌・俳諧の懐紙で、2枚目の裏。歌仙では(→)「名残なごりの裏」に同じ。

に‐の‐お【荷の緒】‥ヲ

荷物をしばる紐。荷なわ。万葉集2「東人の荷向のさきの箱の―にも妹は心に乗りにけるかも」

に‐の‐おもて【二の表】

連歌・俳諧の懐紙で、2枚目の表。歌仙では(→)「名残なごりの表」に同じ。

に‐の‐おり【二の折】‥ヲリ

連歌・俳諧の懐紙で、一巻の第2の折。百韻では表・裏各14句、歌仙では表12句・裏6句を記す。

に‐の‐かたな【二の刀】

二度目に切りつける刀。二の太刀。

に‐の‐かわり【二の替り】‥カハリ

①京坂歌舞伎で、顔見世狂言の次の替狂言。普通は正月に興行した。〈[季]新年〉。→顔見世狂言→三の替り。

②その興行のうちで演目を替えた2回目の興行。

に‐の‐く【二の句】

①朗詠の二番目の句。

②次に言いだすことば。次のことば。

⇒二の句が継げない

しころ、鎧よろいの草摺・袖・栴檀せんだんの板などの、上から数えて2枚目の板。→兜(図)→大鎧おおよろい(図)。

②籠手こての上膊部表面の板。二の座盤ざばん。→籠手(図)

に‐の‐いと【二の糸】

三味線の第2の糸。一の糸より細く、三の糸より太い。中音域に対応する。に。

に‐の‐うで【二の腕】

肩と肘ひじとの間。上膊じょうはく。

に‐の‐うま【二の午】

2月の二度目の午の日。初午とともに稲荷社で祭礼を行なった。〈[季]春〉

に‐の‐うら【二の裏】

連歌・俳諧の懐紙で、2枚目の裏。歌仙では(→)「名残なごりの裏」に同じ。

に‐の‐お【荷の緒】‥ヲ

荷物をしばる紐。荷なわ。万葉集2「東人の荷向のさきの箱の―にも妹は心に乗りにけるかも」

に‐の‐おもて【二の表】

連歌・俳諧の懐紙で、2枚目の表。歌仙では(→)「名残なごりの表」に同じ。

に‐の‐おり【二の折】‥ヲリ

連歌・俳諧の懐紙で、一巻の第2の折。百韻では表・裏各14句、歌仙では表12句・裏6句を記す。

に‐の‐かたな【二の刀】

二度目に切りつける刀。二の太刀。

に‐の‐かわり【二の替り】‥カハリ

①京坂歌舞伎で、顔見世狂言の次の替狂言。普通は正月に興行した。〈[季]新年〉。→顔見世狂言→三の替り。

②その興行のうちで演目を替えた2回目の興行。

に‐の‐く【二の句】

①朗詠の二番目の句。

②次に言いだすことば。次のことば。

⇒二の句が継げない

しころ、鎧よろいの草摺・袖・栴檀せんだんの板などの、上から数えて2枚目の板。→兜(図)→大鎧おおよろい(図)。

②籠手こての上膊部表面の板。二の座盤ざばん。→籠手(図)

に‐の‐いと【二の糸】

三味線の第2の糸。一の糸より細く、三の糸より太い。中音域に対応する。に。

に‐の‐うで【二の腕】

肩と肘ひじとの間。上膊じょうはく。

に‐の‐うま【二の午】

2月の二度目の午の日。初午とともに稲荷社で祭礼を行なった。〈[季]春〉

に‐の‐うら【二の裏】

連歌・俳諧の懐紙で、2枚目の裏。歌仙では(→)「名残なごりの裏」に同じ。

に‐の‐お【荷の緒】‥ヲ

荷物をしばる紐。荷なわ。万葉集2「東人の荷向のさきの箱の―にも妹は心に乗りにけるかも」

に‐の‐おもて【二の表】

連歌・俳諧の懐紙で、2枚目の表。歌仙では(→)「名残なごりの表」に同じ。

に‐の‐おり【二の折】‥ヲリ

連歌・俳諧の懐紙で、一巻の第2の折。百韻では表・裏各14句、歌仙では表12句・裏6句を記す。

に‐の‐かたな【二の刀】

二度目に切りつける刀。二の太刀。

に‐の‐かわり【二の替り】‥カハリ

①京坂歌舞伎で、顔見世狂言の次の替狂言。普通は正月に興行した。〈[季]新年〉。→顔見世狂言→三の替り。

②その興行のうちで演目を替えた2回目の興行。

に‐の‐く【二の句】

①朗詠の二番目の句。

②次に言いだすことば。次のことば。

⇒二の句が継げない

しころ、鎧よろいの草摺・袖・栴檀せんだんの板などの、上から数えて2枚目の板。→兜(図)→大鎧おおよろい(図)。

②籠手こての上膊部表面の板。二の座盤ざばん。→籠手(図)

に‐の‐いと【二の糸】

三味線の第2の糸。一の糸より細く、三の糸より太い。中音域に対応する。に。

に‐の‐うで【二の腕】

肩と肘ひじとの間。上膊じょうはく。

に‐の‐うま【二の午】

2月の二度目の午の日。初午とともに稲荷社で祭礼を行なった。〈[季]春〉

に‐の‐うら【二の裏】

連歌・俳諧の懐紙で、2枚目の裏。歌仙では(→)「名残なごりの裏」に同じ。

に‐の‐お【荷の緒】‥ヲ

荷物をしばる紐。荷なわ。万葉集2「東人の荷向のさきの箱の―にも妹は心に乗りにけるかも」

に‐の‐おもて【二の表】

連歌・俳諧の懐紙で、2枚目の表。歌仙では(→)「名残なごりの表」に同じ。

に‐の‐おり【二の折】‥ヲリ

連歌・俳諧の懐紙で、一巻の第2の折。百韻では表・裏各14句、歌仙では表12句・裏6句を記す。

に‐の‐かたな【二の刀】

二度目に切りつける刀。二の太刀。

に‐の‐かわり【二の替り】‥カハリ

①京坂歌舞伎で、顔見世狂言の次の替狂言。普通は正月に興行した。〈[季]新年〉。→顔見世狂言→三の替り。

②その興行のうちで演目を替えた2回目の興行。

に‐の‐く【二の句】

①朗詠の二番目の句。

②次に言いだすことば。次のことば。

⇒二の句が継げない

に‐の‐いた【二の板】🔗⭐🔉

に‐の‐いた【二の板】

①兜かぶとの しころ、鎧よろいの草摺・袖・栴檀せんだんの板などの、上から数えて2枚目の板。→兜(図)→大鎧おおよろい(図)。

②籠手こての上膊部表面の板。二の座盤ざばん。→籠手(図)

しころ、鎧よろいの草摺・袖・栴檀せんだんの板などの、上から数えて2枚目の板。→兜(図)→大鎧おおよろい(図)。

②籠手こての上膊部表面の板。二の座盤ざばん。→籠手(図)

しころ、鎧よろいの草摺・袖・栴檀せんだんの板などの、上から数えて2枚目の板。→兜(図)→大鎧おおよろい(図)。

②籠手こての上膊部表面の板。二の座盤ざばん。→籠手(図)

しころ、鎧よろいの草摺・袖・栴檀せんだんの板などの、上から数えて2枚目の板。→兜(図)→大鎧おおよろい(図)。

②籠手こての上膊部表面の板。二の座盤ざばん。→籠手(図)

に‐の‐いと【二の糸】🔗⭐🔉

に‐の‐いと【二の糸】

三味線の第2の糸。一の糸より細く、三の糸より太い。中音域に対応する。に。

に‐の‐うで【二の腕】🔗⭐🔉

に‐の‐うで【二の腕】

肩と肘ひじとの間。上膊じょうはく。

に‐の‐うま【二の午】🔗⭐🔉

に‐の‐うま【二の午】

2月の二度目の午の日。初午とともに稲荷社で祭礼を行なった。〈[季]春〉

に‐の‐うら【二の裏】🔗⭐🔉

に‐の‐うら【二の裏】

連歌・俳諧の懐紙で、2枚目の裏。歌仙では(→)「名残なごりの裏」に同じ。

に‐の‐おもて【二の表】🔗⭐🔉

に‐の‐おもて【二の表】

連歌・俳諧の懐紙で、2枚目の表。歌仙では(→)「名残なごりの表」に同じ。

に‐の‐おり【二の折】‥ヲリ🔗⭐🔉

に‐の‐おり【二の折】‥ヲリ

連歌・俳諧の懐紙で、一巻の第2の折。百韻では表・裏各14句、歌仙では表12句・裏6句を記す。

に‐の‐かたな【二の刀】🔗⭐🔉

に‐の‐かたな【二の刀】

二度目に切りつける刀。二の太刀。

に‐の‐く【二の句】🔗⭐🔉

に‐の‐く【二の句】

①朗詠の二番目の句。

②次に言いだすことば。次のことば。

⇒二の句が継げない

○二の句が継げないにのくがつげない

(朗詠の第一句の末から二の句に移るとき、急に高音となるため、続けて詠ずることがむずかしいことから出た語という)驚いたりあきれたりして、次の言葉がなかなか出てこないことにいう。「意外な返事に―」

⇒に‐の‐く【二の句】

○二の句が継げないにのくがつげない🔗⭐🔉

○二の句が継げないにのくがつげない

(朗詠の第一句の末から二の句に移るとき、急に高音となるため、続けて詠ずることがむずかしいことから出た語という)驚いたりあきれたりして、次の言葉がなかなか出てこないことにいう。「意外な返事に―」

⇒に‐の‐く【二の句】

にのくちむら【新口村】

(新口は、今の奈良県橿原かしはら市内の地名)浄瑠璃「冥途の飛脚めいどのひきゃく」3段目の通称。また歌舞伎での同じ場面の通称。

にの‐ぐも【布雲】

(上代東国方言)布を引き延べたようにたなびいた雲。万葉集14「夕さればみ山をさらぬ―の」

にのじ‐てん【二の字点】

(点は「しるし」の意)

①踊り字の一つ。手写で同字の繰り返しを表す符号。「々」。「草々」

②漢文訓読で、漢字の右下に付け、その字の重ね読みを表す符号。「各々おのおの」「屡々しばしば」など。

→踊り字

に‐の‐ぜん【二の膳】

本膳料理で、一の膳の次に出す膳部。汁・平皿・猪口ちょくを配して供する。→本膳→三の膳

に‐の‐たい【二の対】

寝殿造の対屋たいのやのうち、一の対に次ぐもので、東北対・西北対をいう。→一の対

に‐の‐つぎ【二の次】

二番目。あとまわし。黄表紙、高漫斉行脚日記「花を習へば花は―にて」。「仕事は―になる」

に‐の‐つづみ【二の鼓】

雅楽に用いた細腰鼓さいようこの一種。壱鼓いっこより大きく、三の鼓より小さいもの。現在は楽器としては伝わらず、舞楽「壱鼓」で二者にのものが首にかけて舞う。二鼓。

に‐の‐どう【二の胴】

人体の胴の部分の下方。浄瑠璃、傾城反魂香「ためして見たい新刃あらみはないか。一の胴か―か」→一の胴

に‐の‐とり【二の酉】

11月第2の酉の日に行われる酉の市。〈[季]冬〉。→とりのいち

に‐の‐はし【二の階】

二位の異称。増鏡「―をのぼりしも、八島の内のおとど宗盛をいけどりの賞ときこゆ」

に‐の‐ひと【二の人】

宮中の席次が一の人(摂政・関白)に次ぐ人。栄華物語月宴「九条殿、―にておはすれど」

にのへ【二戸】

岩手県北部、青森県との県境にある市。リンゴ・酪農・畜産の中心地。人口3万1千。

に‐の‐ほ【丹の穂】

赤い色の目立つこと。赤くおもてにあらわれること。万葉集13「秋づけば―にもみつ」。万葉集10「わが恋ふる―の面おもわ」

に‐の‐ま【二の間】

書院造の一の間に続く部屋。

に‐の‐まい【二の舞】‥マヒ

①舞楽で、案摩あまの舞に引き続いて、案摩を真似て舞う滑稽な舞。→案摩。

②人の後に出てそのまねをすること。また、前の人の失敗をくりかえすこと。栄華物語衣珠「今は―にて、人の御まねをするになりぬべきが、いと口惜しきなり」。「―を演ずる」

に‐の‐まち【二の町】

(「上かみの町」あるいは「一の町」に対して第二流の町の意から)第二位。第二流。源氏物語帚木「これは―の心やすきなるべし」

に‐の‐まつ【二の松】

能舞台の橋掛りの前面に植える3本の松の中央のもの。→能舞台(図)

に‐の‐まる【二の丸】

本丸すなわち本城に対して、その外側の郭くるわ。

に‐の‐みや【二の宮】

①第2皇子(または皇女)。

②諸国の一の宮の次に位する神社。

③地主権現じしゅごんげんの異称。

にのみや【二宮】

姓氏の一つ。

⇒にのみや‐そんとく【二宮尊徳】

⇒にのみや‐ちゅうはち【二宮忠八】

にのみや‐そんとく【二宮尊徳】

江戸末期の篤農家。通称、金次郎。名は尊徳たかのり。相模の人。徹底した実践主義で、神・儒・仏の思想をとった報徳教を創め、自ら陰徳・積善・節倹を力行し、殖産を説いた。(1787〜1856)

二宮尊徳

提供:毎日新聞社

⇒にのみや【二宮】

にのみや‐ちゅうはち【二宮忠八】

発明家・実業家。伊予(愛媛県)生れ。1891年(明治24)ゴム動力による模型飛行機を試作し、実験に成功。のち製薬業を営む。(1866〜1936)

⇒にのみや【二宮】

に‐の‐や【二の矢】

①二度目に射る矢。

②二度目にうつ手。「―がつげぬ」

ニハーヴァント【Nihāwand】

イラン西部、ザグロス山中の地名。イラン高原から西への交通路の要衝。642年イスラム軍がササン朝の滅亡を決定づけた戦いで有名。

にはい‐ず【二杯酢】

合せ酢の一種。酢に醤油を加える。

にばい‐たい【二倍体】

〔生〕(diploid)基本数の2倍の染色体をもつ細胞・個体。

に‐はく【二白】

①(→)二伸にしんに同じ。

②馬の四肢中、二肢の下の全部にわたって白斑のあるもの。

に‐ばしゃ【荷馬車】

荷物を運ぶための馬車。

に‐はち【二八】

(2と8をかけて16になるからいう)16。また、16歳。娘ざかりの年ごろ。太平記20「―の春の頃より内侍に召されて」→二九にく。

⇒にはち‐そば【二八蕎麦】

にはち‐そば【二八蕎麦】

①蕎麦粉8、うどん粉2の割合で打った蕎麦。寛文(1661〜1673)頃定式化したものという。

②(天保(1830〜1844)頃もり・かけ1杯16文だったことから)安価な蕎麦。

⇒に‐はち【二八】

に‐ばな【煮端】

煎じたての香味のある茶。でばな。煮花にえばな。

にば・む【鈍む】

〔自四〕

鈍色にびいろになる。薄墨色になる。多く、喪服をつけることにいう。源氏物語葵「―・める御衣おんぞ奉れるも夢のここちして」

に‐はん【二半・二判】

①事のどちらとも決定しないこと。どちらつかず。〈書言字考節用集〉

②武家で、譜代と抱者かかえものとの間の人の格式。

に‐ばん【二番】

①一番の次の順位。第二。「―手て」

②2回。

③(二番目の)中位の大きさ。好色五人女2「―の木地長持ひとつ」。「―の鰤」

④おろかな者。醒睡笑「―に構へられたる男」

⑤〔機〕(→)「逃げ角」に同じ。

⇒にばん‐かん【二番館】

⇒にばん‐ぐさ【二番草】

⇒にばん‐しょうがつ【二番正月】

⇒にばん‐せんじ【二番煎じ】

⇒にばん‐ぞこ【二番底】

⇒にばん‐だいこ【二番太鼓】

⇒にばん‐だし【二番出し】

⇒にばん‐ちゃ【二番茶】

⇒にばん‐ていとう【二番抵当】

⇒にばん‐どり【二番鳥】

⇒にばん‐ばえ【二番生え】

⇒にばん‐め【二番目】

⇒にばんめ‐もの【二番目物】

にばん‐かん【二番館】‥クワン

封切りのすんだ映画を、封切館の次に上映する映画館。

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐ぐさ【二番草】

田の出穂前に行う二番目の除草。〈[季]夏〉。猿蓑「―取りも果さず穂に出でて」

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐しょうがつ【二番正月】‥シヤウグワツ

(→)小正月こしょうがつに同じ。

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐せんじ【二番煎じ】

一度煎じたものをもう一度煎じた薬、または茶。転じて、新味のない二度目のものの称。やきなおし。

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐ぞこ【二番底】

景気や株価が底値に達した様子を見せたあと、もう一段低い水準に落ちこんだ状態。

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐だいこ【二番太鼓】

歌舞伎儀式音楽の一つ。開場を知らせる一番太鼓の次に打ち、開演を知らせる大太鼓。

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐だし【二番出し】

一番出しをとった後の出し汁用の材料に、水を加えて煮出して、漉こした汁。煮物などに用いる。

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐ちゃ【二番茶】

一番茶をとった後、2回目の茶摘みでとる茶。

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐ていとう【二番抵当】‥タウ

すでに抵当となっている物件を、さらに他の抵当とすること。

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐どり【二番鳥】

夜明けに一番鳥の次に鳴く鶏。また、その声。

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐ばえ【二番生え】

①二度目に生えて来るもの。ひこばえ。

②二番目のもの。特に、次男の異称。

③おろかな者の異称。浮世草子、新色五巻書「―の若者心玉を取られ」

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐め【二番目】

①順番の第二番。

②世話物の狂言。多くは演目中の2番目に演ずるからいう。

⇒に‐ばん【二番】

にばんめ‐もの【二番目物】

正式の5番立ての演能の2番目に演ぜられる能。修羅しゅら物。「敦盛」「忠度」「箙えびら」「頼政」など。

⇒に‐ばん【二番】

にび‐いろ【鈍色】

染色の名。薄墨色。濃い鼠色。昔、喪服にはこの色を用いた。にぶいろ。源氏物語若紫「―のこまやかなるが」

Munsell color system: N4

に‐びき【荷引】

生産地からその荷を持ってくること。

に‐びたし【煮浸し】

鮒ふな・鮎あゆなどを焼いて、さらに醤油と味醂でやわらかく煮たもの。

にひゃくさん‐こうち【二〇三高地】‥カウ‥

①中国遼寧省大連市にある標高203メートルの、旅順港を見下ろす山。日露戦争の激戦地。乃木大将が爾霊山にれいさんと命名。

②女性の髪型。髷まげの根を横巻にして中央を突起させた束髪。日露戦争で二〇三高地攻略以後広く流行。二百三高地巻。田山花袋、蒲団「前に行く車上の芳子、高い二百三高地巻、白いリボン」

にひゃく‐とおか【二百十日】‥トヲ‥

立春から数えて210日目。9月1日ころ。ちょうど中稲なかての開花期で、台風襲来の時期にあたるから、農家では厄日として警戒する。〈[季]秋〉。→風祭かざまつり

にひゃく‐はつか【二百二十日】

立春から数えて220日目。9月11日ころに当たり、二百十日と同じ意味で厄日とされる。新潟県の弥彦いやひこ神社では、この日風祭を行う。〈[季]秋〉

に‐びょうし【二拍子】‥ビヤウ‥

音楽で、強拍が2拍目ごとに繰り返される拍子。2分の2拍子、4分の2拍子など。

ニヒリスティック【nihilistic】

虚無的。虚無主義的。

ニヒリスト【nihilist】

ニヒリズムの思想・態度をもつ人。虚無主義者。

ニヒリズム【nihilism】

(ツルゲーネフの小説「父と子」から広まった語)

①伝統的な既成の秩序や価値を否定し、生存は無意味とする態度。無意味な生存に安住する逃避的な傾向と、既成の文化や制度を破壊しようとする反抗的な傾向とがある。

②真理や道徳的価値の客観的根拠を認めない立場。虚無主義ともいう。古くは老荘の哲学、仏教の空観、近代ではニーチェ、20世紀ではシェストフなど。

ニヒル【nihil ラテン】

①虚無。空くう。

②虚無的。無感動で冷めた印象を与えるさま。「―な男」

に‐ふ【二夫】

⇒じふ。「貞女は―にまみえず」

に‐ふ【二府】

左近衛府と右近衛府。

に‐ふ【二歩】

将棋の禁じ手の一つ。同じ縦の筋に2個の歩を打つこと。

に・ぶ【鈍ぶ】

〔自上二〕

鈍色にびいろになる。鈍色を帯びる。にばむ。源氏物語槿「―・びたる御衣おんぞどもなれど」

にぶ・い【鈍い】

〔形〕[文]にぶ・し(ク)

①切れ味がわるい。鋭利でない。枕草子259「いと―・き刀して切るさまは、一重だに断つべくもあらぬに」。徒然草「よき細工は、少し―・き刀を使ふと言ふ」

②頭の働きが遅い。動作・反応がのろい。源氏物語幻「思したつほど―・きやうに侍らむや」。徒然草「これは―・くして、過ちあるべし」。日葡辞書「ニブイヒト」。「勘が―・い」「運動神経が―・い」

③光や音がはっきりしない。また機械などの感度がわるい。「―・い日差し」

にぶ‐いろ【鈍色】

(→)「にびいろ」に同じ。

にふかわかみ‐じんじゃ【丹生川上神社】‥カハ‥

⇒にうかわかみじんじゃ

にぶ‐きん【二分金】

江戸時代の金貨の一種。一両の2分の1に当たり、2枚で小判1枚に相当する。1818年(文政1)から68年(明治1)まで鋳造。二分判。二分小判。二分判金。

にふく‐つい【二幅対】

掛軸で、二幅で対になっているもの。

に‐ふく・める【煮含める】

〔他下一〕

煮物で、材料に味が十分しみ込むまで煮る。

にぶ‐けいしき【二部形式】

音楽で、一つの曲が二つのまとまった部分から成る形式。旋律に関しては8小節の大楽節二つから成る場合をいう。二部分形式。

にぶ‐こばん【二分小判】

二分金のこと。

にぶ‐さく【二部作】

二部から成り、主題が互いに連携を保ちながら構成される作品。

にぶ‐じゅぎょう【二部授業】‥ゲフ

学校で、教室または教員が不足する場合に、児童・生徒を午前・午後など前後二部に分けて授業すること。二部教授。

に‐ふだ【荷札】

荷送人・届け先・荷受人などを記して荷物につける札。

に‐ぶつ【二仏】

①2体の仏。

②過去仏としての釈迦如来と未来仏としての弥勒みろく菩薩。

③法華経において、釈迦如来と多宝如来。二尊。「―並坐」

⇒にぶつ‐ちゅうげん【二仏中間】

にぶつ‐ちゅうげん【二仏中間】

釈尊入滅後、56億7000万年を経て弥勒が出現するまでの中間時。無仏の世で、地蔵菩薩が仏に代わって衆生しゅじょうを済度さいどするという。

⇒に‐ぶつ【二仏】

にふつひめ‐じんじゃ【丹生都比売神社】

⇒にうつひめじんじゃ

にぶ‐にぶ・し【鈍鈍し】

〔形シク〕

非常ににぶい。狭衣物語3「少し―・しき事を見たらばこそあらめ」

に‐ぶね【荷船】

荷物の運送船。貨物船。

にぶ‐の‐かん【二分の官】‥クワン

国司の目さかんの異称。公廨稲くげとうの配分率が二分(20パーセント)であったからいう。

にぶ‐ばんきん【二分判金】

二分金のこと。二分判。

にふぶ

大いに笑うさま。一説に、ほほえむさま。にっこり。万葉集18「さゆりの花の花ゑみに―にゑみて」

にふぶか

大風が急に吹くさま。万葉集5「横風よこしまかぜの―に覆ひ来れば」

にぶ・む【鈍む】

〔自四〕

鈍色にびいろになる。にばむ。栄華物語鶴林「世の中の十が九は皆―・みわたりたり」

にぶら・す【淬す】

〔他四〕

(→)「にら(焠)ぐ」に同じ。太平記13「竜泉の水に―・して、三年が内に雌雄の二剣を打出せり」

にぶ‐りょうきん【二部料金】‥レウ‥

電話料や水道料のように、使用料を、定額部分(基本料金)と使用の量や頻度に比例した部分との合計として設定する料金。

にぶ・る【鈍る】

〔自五〕

動作・反応などが弱くなる。働きが弱まる。「切れ味が―・る」「頭が―・る」「感度が―・る」

に‐ぶん【二分】

①二つに分けること。「天下を―する」

②春分と秋分。春分点と秋分点。分点。↔二至にし。

⇒にぶん‐けいせん【二分経線】

⇒にぶん‐たんさく【二分探索】

⇒にぶん‐ほう【二分法】

にぶん‐けいせん【二分経線】

春分点と秋分点とを通る時圏。

⇒に‐ぶん【二分】

にぶん‐たんさく【二分探索】

コンピューターのデータ探索法の一つ。ある順序に並んだデータの中間付近の要素を調べ、目的のデータがそれより前にあるか後ろにあるかを判定し、見つかるまで探索の範囲を順次縮小していく。

⇒に‐ぶん【二分】

にぶん‐ほう【二分法】‥ハフ

〔論〕(dichotomy)論理的区分の方法。区分肢が二つになるような区分。区分肢は、互いに排斥し合うものでなければならない。→区分

⇒に‐ぶん【二分】

にべ【鮸】

ニベ科の海産の硬骨魚。全長約90センチメートル、背びれに切れ込みがあり、シログチに似る。背は灰青色、腹部は淡色。鰾うきぶくろを振動させて鳴く。その鰾から膠にかわを製する。南日本・中国の近海に産する。〈新撰字鏡9〉

にべ【鮸膠・鰾膠】

①(→)「にべにかわ」に同じ。

②(粘着力の強いところから、転じて、他人に親密感を与えること。多くは、否定表現で用いる)愛想。愛敬。世辞。浄瑠璃、双生隅田川「言葉に―も軽薄も、荒木(「あらず」を懸ける)を伐つて投げ出したり」

⇒鮸膠もしゃしゃりも無い

⇒鮸膠も無い

に‐べち【二別】

花押かおうの一体。名乗を書くのに上の字を常体とし下の字だけ草体にくずすもの。

にべ‐にかわ【鰾膠】‥ニカハ

海魚ニベの鰾うきぶくろから製する膠。また、鯉・鰻うなぎ・サメなどの鰾からも製する。粘着力が強く、食用・薬用・工業用など。にべ。

⇒にのみや【二宮】

にのみや‐ちゅうはち【二宮忠八】

発明家・実業家。伊予(愛媛県)生れ。1891年(明治24)ゴム動力による模型飛行機を試作し、実験に成功。のち製薬業を営む。(1866〜1936)

⇒にのみや【二宮】

に‐の‐や【二の矢】

①二度目に射る矢。

②二度目にうつ手。「―がつげぬ」

ニハーヴァント【Nihāwand】

イラン西部、ザグロス山中の地名。イラン高原から西への交通路の要衝。642年イスラム軍がササン朝の滅亡を決定づけた戦いで有名。

にはい‐ず【二杯酢】

合せ酢の一種。酢に醤油を加える。

にばい‐たい【二倍体】

〔生〕(diploid)基本数の2倍の染色体をもつ細胞・個体。

に‐はく【二白】

①(→)二伸にしんに同じ。

②馬の四肢中、二肢の下の全部にわたって白斑のあるもの。

に‐ばしゃ【荷馬車】

荷物を運ぶための馬車。

に‐はち【二八】

(2と8をかけて16になるからいう)16。また、16歳。娘ざかりの年ごろ。太平記20「―の春の頃より内侍に召されて」→二九にく。

⇒にはち‐そば【二八蕎麦】

にはち‐そば【二八蕎麦】

①蕎麦粉8、うどん粉2の割合で打った蕎麦。寛文(1661〜1673)頃定式化したものという。

②(天保(1830〜1844)頃もり・かけ1杯16文だったことから)安価な蕎麦。

⇒に‐はち【二八】

に‐ばな【煮端】

煎じたての香味のある茶。でばな。煮花にえばな。

にば・む【鈍む】

〔自四〕

鈍色にびいろになる。薄墨色になる。多く、喪服をつけることにいう。源氏物語葵「―・める御衣おんぞ奉れるも夢のここちして」

に‐はん【二半・二判】

①事のどちらとも決定しないこと。どちらつかず。〈書言字考節用集〉

②武家で、譜代と抱者かかえものとの間の人の格式。

に‐ばん【二番】

①一番の次の順位。第二。「―手て」

②2回。

③(二番目の)中位の大きさ。好色五人女2「―の木地長持ひとつ」。「―の鰤」

④おろかな者。醒睡笑「―に構へられたる男」

⑤〔機〕(→)「逃げ角」に同じ。

⇒にばん‐かん【二番館】

⇒にばん‐ぐさ【二番草】

⇒にばん‐しょうがつ【二番正月】

⇒にばん‐せんじ【二番煎じ】

⇒にばん‐ぞこ【二番底】

⇒にばん‐だいこ【二番太鼓】

⇒にばん‐だし【二番出し】

⇒にばん‐ちゃ【二番茶】

⇒にばん‐ていとう【二番抵当】

⇒にばん‐どり【二番鳥】

⇒にばん‐ばえ【二番生え】

⇒にばん‐め【二番目】

⇒にばんめ‐もの【二番目物】

にばん‐かん【二番館】‥クワン

封切りのすんだ映画を、封切館の次に上映する映画館。

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐ぐさ【二番草】

田の出穂前に行う二番目の除草。〈[季]夏〉。猿蓑「―取りも果さず穂に出でて」

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐しょうがつ【二番正月】‥シヤウグワツ

(→)小正月こしょうがつに同じ。

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐せんじ【二番煎じ】

一度煎じたものをもう一度煎じた薬、または茶。転じて、新味のない二度目のものの称。やきなおし。

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐ぞこ【二番底】

景気や株価が底値に達した様子を見せたあと、もう一段低い水準に落ちこんだ状態。

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐だいこ【二番太鼓】

歌舞伎儀式音楽の一つ。開場を知らせる一番太鼓の次に打ち、開演を知らせる大太鼓。

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐だし【二番出し】

一番出しをとった後の出し汁用の材料に、水を加えて煮出して、漉こした汁。煮物などに用いる。

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐ちゃ【二番茶】

一番茶をとった後、2回目の茶摘みでとる茶。

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐ていとう【二番抵当】‥タウ

すでに抵当となっている物件を、さらに他の抵当とすること。

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐どり【二番鳥】

夜明けに一番鳥の次に鳴く鶏。また、その声。

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐ばえ【二番生え】

①二度目に生えて来るもの。ひこばえ。

②二番目のもの。特に、次男の異称。

③おろかな者の異称。浮世草子、新色五巻書「―の若者心玉を取られ」

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐め【二番目】

①順番の第二番。

②世話物の狂言。多くは演目中の2番目に演ずるからいう。

⇒に‐ばん【二番】

にばんめ‐もの【二番目物】

正式の5番立ての演能の2番目に演ぜられる能。修羅しゅら物。「敦盛」「忠度」「箙えびら」「頼政」など。

⇒に‐ばん【二番】

にび‐いろ【鈍色】

染色の名。薄墨色。濃い鼠色。昔、喪服にはこの色を用いた。にぶいろ。源氏物語若紫「―のこまやかなるが」

Munsell color system: N4

に‐びき【荷引】

生産地からその荷を持ってくること。

に‐びたし【煮浸し】

鮒ふな・鮎あゆなどを焼いて、さらに醤油と味醂でやわらかく煮たもの。

にひゃくさん‐こうち【二〇三高地】‥カウ‥

①中国遼寧省大連市にある標高203メートルの、旅順港を見下ろす山。日露戦争の激戦地。乃木大将が爾霊山にれいさんと命名。

②女性の髪型。髷まげの根を横巻にして中央を突起させた束髪。日露戦争で二〇三高地攻略以後広く流行。二百三高地巻。田山花袋、蒲団「前に行く車上の芳子、高い二百三高地巻、白いリボン」

にひゃく‐とおか【二百十日】‥トヲ‥

立春から数えて210日目。9月1日ころ。ちょうど中稲なかての開花期で、台風襲来の時期にあたるから、農家では厄日として警戒する。〈[季]秋〉。→風祭かざまつり

にひゃく‐はつか【二百二十日】

立春から数えて220日目。9月11日ころに当たり、二百十日と同じ意味で厄日とされる。新潟県の弥彦いやひこ神社では、この日風祭を行う。〈[季]秋〉

に‐びょうし【二拍子】‥ビヤウ‥

音楽で、強拍が2拍目ごとに繰り返される拍子。2分の2拍子、4分の2拍子など。

ニヒリスティック【nihilistic】

虚無的。虚無主義的。

ニヒリスト【nihilist】

ニヒリズムの思想・態度をもつ人。虚無主義者。

ニヒリズム【nihilism】

(ツルゲーネフの小説「父と子」から広まった語)

①伝統的な既成の秩序や価値を否定し、生存は無意味とする態度。無意味な生存に安住する逃避的な傾向と、既成の文化や制度を破壊しようとする反抗的な傾向とがある。

②真理や道徳的価値の客観的根拠を認めない立場。虚無主義ともいう。古くは老荘の哲学、仏教の空観、近代ではニーチェ、20世紀ではシェストフなど。

ニヒル【nihil ラテン】

①虚無。空くう。

②虚無的。無感動で冷めた印象を与えるさま。「―な男」

に‐ふ【二夫】

⇒じふ。「貞女は―にまみえず」

に‐ふ【二府】

左近衛府と右近衛府。

に‐ふ【二歩】

将棋の禁じ手の一つ。同じ縦の筋に2個の歩を打つこと。

に・ぶ【鈍ぶ】

〔自上二〕

鈍色にびいろになる。鈍色を帯びる。にばむ。源氏物語槿「―・びたる御衣おんぞどもなれど」

にぶ・い【鈍い】

〔形〕[文]にぶ・し(ク)

①切れ味がわるい。鋭利でない。枕草子259「いと―・き刀して切るさまは、一重だに断つべくもあらぬに」。徒然草「よき細工は、少し―・き刀を使ふと言ふ」

②頭の働きが遅い。動作・反応がのろい。源氏物語幻「思したつほど―・きやうに侍らむや」。徒然草「これは―・くして、過ちあるべし」。日葡辞書「ニブイヒト」。「勘が―・い」「運動神経が―・い」

③光や音がはっきりしない。また機械などの感度がわるい。「―・い日差し」

にぶ‐いろ【鈍色】

(→)「にびいろ」に同じ。

にふかわかみ‐じんじゃ【丹生川上神社】‥カハ‥

⇒にうかわかみじんじゃ

にぶ‐きん【二分金】

江戸時代の金貨の一種。一両の2分の1に当たり、2枚で小判1枚に相当する。1818年(文政1)から68年(明治1)まで鋳造。二分判。二分小判。二分判金。

にふく‐つい【二幅対】

掛軸で、二幅で対になっているもの。

に‐ふく・める【煮含める】

〔他下一〕

煮物で、材料に味が十分しみ込むまで煮る。

にぶ‐けいしき【二部形式】

音楽で、一つの曲が二つのまとまった部分から成る形式。旋律に関しては8小節の大楽節二つから成る場合をいう。二部分形式。

にぶ‐こばん【二分小判】

二分金のこと。

にぶ‐さく【二部作】

二部から成り、主題が互いに連携を保ちながら構成される作品。

にぶ‐じゅぎょう【二部授業】‥ゲフ

学校で、教室または教員が不足する場合に、児童・生徒を午前・午後など前後二部に分けて授業すること。二部教授。

に‐ふだ【荷札】

荷送人・届け先・荷受人などを記して荷物につける札。

に‐ぶつ【二仏】

①2体の仏。

②過去仏としての釈迦如来と未来仏としての弥勒みろく菩薩。

③法華経において、釈迦如来と多宝如来。二尊。「―並坐」

⇒にぶつ‐ちゅうげん【二仏中間】

にぶつ‐ちゅうげん【二仏中間】

釈尊入滅後、56億7000万年を経て弥勒が出現するまでの中間時。無仏の世で、地蔵菩薩が仏に代わって衆生しゅじょうを済度さいどするという。

⇒に‐ぶつ【二仏】

にふつひめ‐じんじゃ【丹生都比売神社】

⇒にうつひめじんじゃ

にぶ‐にぶ・し【鈍鈍し】

〔形シク〕

非常ににぶい。狭衣物語3「少し―・しき事を見たらばこそあらめ」

に‐ぶね【荷船】

荷物の運送船。貨物船。

にぶ‐の‐かん【二分の官】‥クワン

国司の目さかんの異称。公廨稲くげとうの配分率が二分(20パーセント)であったからいう。

にぶ‐ばんきん【二分判金】

二分金のこと。二分判。

にふぶ

大いに笑うさま。一説に、ほほえむさま。にっこり。万葉集18「さゆりの花の花ゑみに―にゑみて」

にふぶか

大風が急に吹くさま。万葉集5「横風よこしまかぜの―に覆ひ来れば」

にぶ・む【鈍む】

〔自四〕

鈍色にびいろになる。にばむ。栄華物語鶴林「世の中の十が九は皆―・みわたりたり」

にぶら・す【淬す】

〔他四〕

(→)「にら(焠)ぐ」に同じ。太平記13「竜泉の水に―・して、三年が内に雌雄の二剣を打出せり」

にぶ‐りょうきん【二部料金】‥レウ‥

電話料や水道料のように、使用料を、定額部分(基本料金)と使用の量や頻度に比例した部分との合計として設定する料金。

にぶ・る【鈍る】

〔自五〕

動作・反応などが弱くなる。働きが弱まる。「切れ味が―・る」「頭が―・る」「感度が―・る」

に‐ぶん【二分】

①二つに分けること。「天下を―する」

②春分と秋分。春分点と秋分点。分点。↔二至にし。

⇒にぶん‐けいせん【二分経線】

⇒にぶん‐たんさく【二分探索】

⇒にぶん‐ほう【二分法】

にぶん‐けいせん【二分経線】

春分点と秋分点とを通る時圏。

⇒に‐ぶん【二分】

にぶん‐たんさく【二分探索】

コンピューターのデータ探索法の一つ。ある順序に並んだデータの中間付近の要素を調べ、目的のデータがそれより前にあるか後ろにあるかを判定し、見つかるまで探索の範囲を順次縮小していく。

⇒に‐ぶん【二分】

にぶん‐ほう【二分法】‥ハフ

〔論〕(dichotomy)論理的区分の方法。区分肢が二つになるような区分。区分肢は、互いに排斥し合うものでなければならない。→区分

⇒に‐ぶん【二分】

にべ【鮸】

ニベ科の海産の硬骨魚。全長約90センチメートル、背びれに切れ込みがあり、シログチに似る。背は灰青色、腹部は淡色。鰾うきぶくろを振動させて鳴く。その鰾から膠にかわを製する。南日本・中国の近海に産する。〈新撰字鏡9〉

にべ【鮸膠・鰾膠】

①(→)「にべにかわ」に同じ。

②(粘着力の強いところから、転じて、他人に親密感を与えること。多くは、否定表現で用いる)愛想。愛敬。世辞。浄瑠璃、双生隅田川「言葉に―も軽薄も、荒木(「あらず」を懸ける)を伐つて投げ出したり」

⇒鮸膠もしゃしゃりも無い

⇒鮸膠も無い

に‐べち【二別】

花押かおうの一体。名乗を書くのに上の字を常体とし下の字だけ草体にくずすもの。

にべ‐にかわ【鰾膠】‥ニカハ

海魚ニベの鰾うきぶくろから製する膠。また、鯉・鰻うなぎ・サメなどの鰾からも製する。粘着力が強く、食用・薬用・工業用など。にべ。

⇒にのみや【二宮】

にのみや‐ちゅうはち【二宮忠八】

発明家・実業家。伊予(愛媛県)生れ。1891年(明治24)ゴム動力による模型飛行機を試作し、実験に成功。のち製薬業を営む。(1866〜1936)

⇒にのみや【二宮】

に‐の‐や【二の矢】

①二度目に射る矢。

②二度目にうつ手。「―がつげぬ」

ニハーヴァント【Nihāwand】

イラン西部、ザグロス山中の地名。イラン高原から西への交通路の要衝。642年イスラム軍がササン朝の滅亡を決定づけた戦いで有名。

にはい‐ず【二杯酢】

合せ酢の一種。酢に醤油を加える。

にばい‐たい【二倍体】

〔生〕(diploid)基本数の2倍の染色体をもつ細胞・個体。

に‐はく【二白】

①(→)二伸にしんに同じ。

②馬の四肢中、二肢の下の全部にわたって白斑のあるもの。

に‐ばしゃ【荷馬車】

荷物を運ぶための馬車。

に‐はち【二八】

(2と8をかけて16になるからいう)16。また、16歳。娘ざかりの年ごろ。太平記20「―の春の頃より内侍に召されて」→二九にく。

⇒にはち‐そば【二八蕎麦】

にはち‐そば【二八蕎麦】

①蕎麦粉8、うどん粉2の割合で打った蕎麦。寛文(1661〜1673)頃定式化したものという。

②(天保(1830〜1844)頃もり・かけ1杯16文だったことから)安価な蕎麦。

⇒に‐はち【二八】

に‐ばな【煮端】

煎じたての香味のある茶。でばな。煮花にえばな。

にば・む【鈍む】

〔自四〕

鈍色にびいろになる。薄墨色になる。多く、喪服をつけることにいう。源氏物語葵「―・める御衣おんぞ奉れるも夢のここちして」

に‐はん【二半・二判】

①事のどちらとも決定しないこと。どちらつかず。〈書言字考節用集〉

②武家で、譜代と抱者かかえものとの間の人の格式。

に‐ばん【二番】

①一番の次の順位。第二。「―手て」

②2回。

③(二番目の)中位の大きさ。好色五人女2「―の木地長持ひとつ」。「―の鰤」

④おろかな者。醒睡笑「―に構へられたる男」

⑤〔機〕(→)「逃げ角」に同じ。

⇒にばん‐かん【二番館】

⇒にばん‐ぐさ【二番草】

⇒にばん‐しょうがつ【二番正月】

⇒にばん‐せんじ【二番煎じ】

⇒にばん‐ぞこ【二番底】

⇒にばん‐だいこ【二番太鼓】

⇒にばん‐だし【二番出し】

⇒にばん‐ちゃ【二番茶】

⇒にばん‐ていとう【二番抵当】

⇒にばん‐どり【二番鳥】

⇒にばん‐ばえ【二番生え】

⇒にばん‐め【二番目】

⇒にばんめ‐もの【二番目物】

にばん‐かん【二番館】‥クワン

封切りのすんだ映画を、封切館の次に上映する映画館。

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐ぐさ【二番草】

田の出穂前に行う二番目の除草。〈[季]夏〉。猿蓑「―取りも果さず穂に出でて」

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐しょうがつ【二番正月】‥シヤウグワツ

(→)小正月こしょうがつに同じ。

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐せんじ【二番煎じ】

一度煎じたものをもう一度煎じた薬、または茶。転じて、新味のない二度目のものの称。やきなおし。

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐ぞこ【二番底】

景気や株価が底値に達した様子を見せたあと、もう一段低い水準に落ちこんだ状態。

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐だいこ【二番太鼓】

歌舞伎儀式音楽の一つ。開場を知らせる一番太鼓の次に打ち、開演を知らせる大太鼓。

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐だし【二番出し】

一番出しをとった後の出し汁用の材料に、水を加えて煮出して、漉こした汁。煮物などに用いる。

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐ちゃ【二番茶】

一番茶をとった後、2回目の茶摘みでとる茶。

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐ていとう【二番抵当】‥タウ

すでに抵当となっている物件を、さらに他の抵当とすること。

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐どり【二番鳥】

夜明けに一番鳥の次に鳴く鶏。また、その声。

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐ばえ【二番生え】

①二度目に生えて来るもの。ひこばえ。

②二番目のもの。特に、次男の異称。

③おろかな者の異称。浮世草子、新色五巻書「―の若者心玉を取られ」

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐め【二番目】

①順番の第二番。

②世話物の狂言。多くは演目中の2番目に演ずるからいう。

⇒に‐ばん【二番】

にばんめ‐もの【二番目物】

正式の5番立ての演能の2番目に演ぜられる能。修羅しゅら物。「敦盛」「忠度」「箙えびら」「頼政」など。

⇒に‐ばん【二番】

にび‐いろ【鈍色】

染色の名。薄墨色。濃い鼠色。昔、喪服にはこの色を用いた。にぶいろ。源氏物語若紫「―のこまやかなるが」

Munsell color system: N4

に‐びき【荷引】

生産地からその荷を持ってくること。

に‐びたし【煮浸し】

鮒ふな・鮎あゆなどを焼いて、さらに醤油と味醂でやわらかく煮たもの。

にひゃくさん‐こうち【二〇三高地】‥カウ‥

①中国遼寧省大連市にある標高203メートルの、旅順港を見下ろす山。日露戦争の激戦地。乃木大将が爾霊山にれいさんと命名。

②女性の髪型。髷まげの根を横巻にして中央を突起させた束髪。日露戦争で二〇三高地攻略以後広く流行。二百三高地巻。田山花袋、蒲団「前に行く車上の芳子、高い二百三高地巻、白いリボン」

にひゃく‐とおか【二百十日】‥トヲ‥

立春から数えて210日目。9月1日ころ。ちょうど中稲なかての開花期で、台風襲来の時期にあたるから、農家では厄日として警戒する。〈[季]秋〉。→風祭かざまつり

にひゃく‐はつか【二百二十日】

立春から数えて220日目。9月11日ころに当たり、二百十日と同じ意味で厄日とされる。新潟県の弥彦いやひこ神社では、この日風祭を行う。〈[季]秋〉

に‐びょうし【二拍子】‥ビヤウ‥

音楽で、強拍が2拍目ごとに繰り返される拍子。2分の2拍子、4分の2拍子など。

ニヒリスティック【nihilistic】

虚無的。虚無主義的。

ニヒリスト【nihilist】

ニヒリズムの思想・態度をもつ人。虚無主義者。

ニヒリズム【nihilism】

(ツルゲーネフの小説「父と子」から広まった語)

①伝統的な既成の秩序や価値を否定し、生存は無意味とする態度。無意味な生存に安住する逃避的な傾向と、既成の文化や制度を破壊しようとする反抗的な傾向とがある。

②真理や道徳的価値の客観的根拠を認めない立場。虚無主義ともいう。古くは老荘の哲学、仏教の空観、近代ではニーチェ、20世紀ではシェストフなど。

ニヒル【nihil ラテン】

①虚無。空くう。

②虚無的。無感動で冷めた印象を与えるさま。「―な男」

に‐ふ【二夫】

⇒じふ。「貞女は―にまみえず」

に‐ふ【二府】

左近衛府と右近衛府。

に‐ふ【二歩】

将棋の禁じ手の一つ。同じ縦の筋に2個の歩を打つこと。

に・ぶ【鈍ぶ】

〔自上二〕

鈍色にびいろになる。鈍色を帯びる。にばむ。源氏物語槿「―・びたる御衣おんぞどもなれど」

にぶ・い【鈍い】

〔形〕[文]にぶ・し(ク)

①切れ味がわるい。鋭利でない。枕草子259「いと―・き刀して切るさまは、一重だに断つべくもあらぬに」。徒然草「よき細工は、少し―・き刀を使ふと言ふ」

②頭の働きが遅い。動作・反応がのろい。源氏物語幻「思したつほど―・きやうに侍らむや」。徒然草「これは―・くして、過ちあるべし」。日葡辞書「ニブイヒト」。「勘が―・い」「運動神経が―・い」

③光や音がはっきりしない。また機械などの感度がわるい。「―・い日差し」

にぶ‐いろ【鈍色】

(→)「にびいろ」に同じ。

にふかわかみ‐じんじゃ【丹生川上神社】‥カハ‥

⇒にうかわかみじんじゃ

にぶ‐きん【二分金】

江戸時代の金貨の一種。一両の2分の1に当たり、2枚で小判1枚に相当する。1818年(文政1)から68年(明治1)まで鋳造。二分判。二分小判。二分判金。

にふく‐つい【二幅対】

掛軸で、二幅で対になっているもの。

に‐ふく・める【煮含める】

〔他下一〕

煮物で、材料に味が十分しみ込むまで煮る。

にぶ‐けいしき【二部形式】

音楽で、一つの曲が二つのまとまった部分から成る形式。旋律に関しては8小節の大楽節二つから成る場合をいう。二部分形式。

にぶ‐こばん【二分小判】

二分金のこと。

にぶ‐さく【二部作】

二部から成り、主題が互いに連携を保ちながら構成される作品。

にぶ‐じゅぎょう【二部授業】‥ゲフ

学校で、教室または教員が不足する場合に、児童・生徒を午前・午後など前後二部に分けて授業すること。二部教授。

に‐ふだ【荷札】

荷送人・届け先・荷受人などを記して荷物につける札。

に‐ぶつ【二仏】

①2体の仏。

②過去仏としての釈迦如来と未来仏としての弥勒みろく菩薩。

③法華経において、釈迦如来と多宝如来。二尊。「―並坐」

⇒にぶつ‐ちゅうげん【二仏中間】

にぶつ‐ちゅうげん【二仏中間】

釈尊入滅後、56億7000万年を経て弥勒が出現するまでの中間時。無仏の世で、地蔵菩薩が仏に代わって衆生しゅじょうを済度さいどするという。

⇒に‐ぶつ【二仏】

にふつひめ‐じんじゃ【丹生都比売神社】

⇒にうつひめじんじゃ

にぶ‐にぶ・し【鈍鈍し】

〔形シク〕

非常ににぶい。狭衣物語3「少し―・しき事を見たらばこそあらめ」

に‐ぶね【荷船】

荷物の運送船。貨物船。

にぶ‐の‐かん【二分の官】‥クワン

国司の目さかんの異称。公廨稲くげとうの配分率が二分(20パーセント)であったからいう。

にぶ‐ばんきん【二分判金】

二分金のこと。二分判。

にふぶ

大いに笑うさま。一説に、ほほえむさま。にっこり。万葉集18「さゆりの花の花ゑみに―にゑみて」

にふぶか

大風が急に吹くさま。万葉集5「横風よこしまかぜの―に覆ひ来れば」

にぶ・む【鈍む】

〔自四〕

鈍色にびいろになる。にばむ。栄華物語鶴林「世の中の十が九は皆―・みわたりたり」

にぶら・す【淬す】

〔他四〕

(→)「にら(焠)ぐ」に同じ。太平記13「竜泉の水に―・して、三年が内に雌雄の二剣を打出せり」

にぶ‐りょうきん【二部料金】‥レウ‥

電話料や水道料のように、使用料を、定額部分(基本料金)と使用の量や頻度に比例した部分との合計として設定する料金。

にぶ・る【鈍る】

〔自五〕

動作・反応などが弱くなる。働きが弱まる。「切れ味が―・る」「頭が―・る」「感度が―・る」

に‐ぶん【二分】

①二つに分けること。「天下を―する」

②春分と秋分。春分点と秋分点。分点。↔二至にし。

⇒にぶん‐けいせん【二分経線】

⇒にぶん‐たんさく【二分探索】

⇒にぶん‐ほう【二分法】

にぶん‐けいせん【二分経線】

春分点と秋分点とを通る時圏。

⇒に‐ぶん【二分】

にぶん‐たんさく【二分探索】

コンピューターのデータ探索法の一つ。ある順序に並んだデータの中間付近の要素を調べ、目的のデータがそれより前にあるか後ろにあるかを判定し、見つかるまで探索の範囲を順次縮小していく。

⇒に‐ぶん【二分】

にぶん‐ほう【二分法】‥ハフ

〔論〕(dichotomy)論理的区分の方法。区分肢が二つになるような区分。区分肢は、互いに排斥し合うものでなければならない。→区分

⇒に‐ぶん【二分】

にべ【鮸】

ニベ科の海産の硬骨魚。全長約90センチメートル、背びれに切れ込みがあり、シログチに似る。背は灰青色、腹部は淡色。鰾うきぶくろを振動させて鳴く。その鰾から膠にかわを製する。南日本・中国の近海に産する。〈新撰字鏡9〉

にべ【鮸膠・鰾膠】

①(→)「にべにかわ」に同じ。

②(粘着力の強いところから、転じて、他人に親密感を与えること。多くは、否定表現で用いる)愛想。愛敬。世辞。浄瑠璃、双生隅田川「言葉に―も軽薄も、荒木(「あらず」を懸ける)を伐つて投げ出したり」

⇒鮸膠もしゃしゃりも無い

⇒鮸膠も無い

に‐べち【二別】

花押かおうの一体。名乗を書くのに上の字を常体とし下の字だけ草体にくずすもの。

にべ‐にかわ【鰾膠】‥ニカハ

海魚ニベの鰾うきぶくろから製する膠。また、鯉・鰻うなぎ・サメなどの鰾からも製する。粘着力が強く、食用・薬用・工業用など。にべ。

⇒にのみや【二宮】

にのみや‐ちゅうはち【二宮忠八】

発明家・実業家。伊予(愛媛県)生れ。1891年(明治24)ゴム動力による模型飛行機を試作し、実験に成功。のち製薬業を営む。(1866〜1936)

⇒にのみや【二宮】

に‐の‐や【二の矢】

①二度目に射る矢。

②二度目にうつ手。「―がつげぬ」

ニハーヴァント【Nihāwand】

イラン西部、ザグロス山中の地名。イラン高原から西への交通路の要衝。642年イスラム軍がササン朝の滅亡を決定づけた戦いで有名。

にはい‐ず【二杯酢】

合せ酢の一種。酢に醤油を加える。

にばい‐たい【二倍体】

〔生〕(diploid)基本数の2倍の染色体をもつ細胞・個体。

に‐はく【二白】

①(→)二伸にしんに同じ。

②馬の四肢中、二肢の下の全部にわたって白斑のあるもの。

に‐ばしゃ【荷馬車】

荷物を運ぶための馬車。

に‐はち【二八】

(2と8をかけて16になるからいう)16。また、16歳。娘ざかりの年ごろ。太平記20「―の春の頃より内侍に召されて」→二九にく。

⇒にはち‐そば【二八蕎麦】

にはち‐そば【二八蕎麦】

①蕎麦粉8、うどん粉2の割合で打った蕎麦。寛文(1661〜1673)頃定式化したものという。

②(天保(1830〜1844)頃もり・かけ1杯16文だったことから)安価な蕎麦。

⇒に‐はち【二八】

に‐ばな【煮端】

煎じたての香味のある茶。でばな。煮花にえばな。

にば・む【鈍む】

〔自四〕

鈍色にびいろになる。薄墨色になる。多く、喪服をつけることにいう。源氏物語葵「―・める御衣おんぞ奉れるも夢のここちして」

に‐はん【二半・二判】

①事のどちらとも決定しないこと。どちらつかず。〈書言字考節用集〉

②武家で、譜代と抱者かかえものとの間の人の格式。

に‐ばん【二番】

①一番の次の順位。第二。「―手て」

②2回。

③(二番目の)中位の大きさ。好色五人女2「―の木地長持ひとつ」。「―の鰤」

④おろかな者。醒睡笑「―に構へられたる男」

⑤〔機〕(→)「逃げ角」に同じ。

⇒にばん‐かん【二番館】

⇒にばん‐ぐさ【二番草】

⇒にばん‐しょうがつ【二番正月】

⇒にばん‐せんじ【二番煎じ】

⇒にばん‐ぞこ【二番底】

⇒にばん‐だいこ【二番太鼓】

⇒にばん‐だし【二番出し】

⇒にばん‐ちゃ【二番茶】

⇒にばん‐ていとう【二番抵当】

⇒にばん‐どり【二番鳥】

⇒にばん‐ばえ【二番生え】

⇒にばん‐め【二番目】

⇒にばんめ‐もの【二番目物】

にばん‐かん【二番館】‥クワン

封切りのすんだ映画を、封切館の次に上映する映画館。

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐ぐさ【二番草】

田の出穂前に行う二番目の除草。〈[季]夏〉。猿蓑「―取りも果さず穂に出でて」

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐しょうがつ【二番正月】‥シヤウグワツ

(→)小正月こしょうがつに同じ。

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐せんじ【二番煎じ】

一度煎じたものをもう一度煎じた薬、または茶。転じて、新味のない二度目のものの称。やきなおし。

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐ぞこ【二番底】

景気や株価が底値に達した様子を見せたあと、もう一段低い水準に落ちこんだ状態。

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐だいこ【二番太鼓】

歌舞伎儀式音楽の一つ。開場を知らせる一番太鼓の次に打ち、開演を知らせる大太鼓。

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐だし【二番出し】

一番出しをとった後の出し汁用の材料に、水を加えて煮出して、漉こした汁。煮物などに用いる。

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐ちゃ【二番茶】

一番茶をとった後、2回目の茶摘みでとる茶。

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐ていとう【二番抵当】‥タウ

すでに抵当となっている物件を、さらに他の抵当とすること。

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐どり【二番鳥】

夜明けに一番鳥の次に鳴く鶏。また、その声。

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐ばえ【二番生え】

①二度目に生えて来るもの。ひこばえ。

②二番目のもの。特に、次男の異称。

③おろかな者の異称。浮世草子、新色五巻書「―の若者心玉を取られ」

⇒に‐ばん【二番】

にばん‐め【二番目】

①順番の第二番。

②世話物の狂言。多くは演目中の2番目に演ずるからいう。

⇒に‐ばん【二番】

にばんめ‐もの【二番目物】

正式の5番立ての演能の2番目に演ぜられる能。修羅しゅら物。「敦盛」「忠度」「箙えびら」「頼政」など。

⇒に‐ばん【二番】

にび‐いろ【鈍色】

染色の名。薄墨色。濃い鼠色。昔、喪服にはこの色を用いた。にぶいろ。源氏物語若紫「―のこまやかなるが」

Munsell color system: N4

に‐びき【荷引】

生産地からその荷を持ってくること。

に‐びたし【煮浸し】

鮒ふな・鮎あゆなどを焼いて、さらに醤油と味醂でやわらかく煮たもの。

にひゃくさん‐こうち【二〇三高地】‥カウ‥

①中国遼寧省大連市にある標高203メートルの、旅順港を見下ろす山。日露戦争の激戦地。乃木大将が爾霊山にれいさんと命名。

②女性の髪型。髷まげの根を横巻にして中央を突起させた束髪。日露戦争で二〇三高地攻略以後広く流行。二百三高地巻。田山花袋、蒲団「前に行く車上の芳子、高い二百三高地巻、白いリボン」

にひゃく‐とおか【二百十日】‥トヲ‥

立春から数えて210日目。9月1日ころ。ちょうど中稲なかての開花期で、台風襲来の時期にあたるから、農家では厄日として警戒する。〈[季]秋〉。→風祭かざまつり

にひゃく‐はつか【二百二十日】

立春から数えて220日目。9月11日ころに当たり、二百十日と同じ意味で厄日とされる。新潟県の弥彦いやひこ神社では、この日風祭を行う。〈[季]秋〉

に‐びょうし【二拍子】‥ビヤウ‥

音楽で、強拍が2拍目ごとに繰り返される拍子。2分の2拍子、4分の2拍子など。

ニヒリスティック【nihilistic】

虚無的。虚無主義的。

ニヒリスト【nihilist】

ニヒリズムの思想・態度をもつ人。虚無主義者。

ニヒリズム【nihilism】

(ツルゲーネフの小説「父と子」から広まった語)

①伝統的な既成の秩序や価値を否定し、生存は無意味とする態度。無意味な生存に安住する逃避的な傾向と、既成の文化や制度を破壊しようとする反抗的な傾向とがある。

②真理や道徳的価値の客観的根拠を認めない立場。虚無主義ともいう。古くは老荘の哲学、仏教の空観、近代ではニーチェ、20世紀ではシェストフなど。

ニヒル【nihil ラテン】

①虚無。空くう。

②虚無的。無感動で冷めた印象を与えるさま。「―な男」

に‐ふ【二夫】

⇒じふ。「貞女は―にまみえず」

に‐ふ【二府】

左近衛府と右近衛府。

に‐ふ【二歩】

将棋の禁じ手の一つ。同じ縦の筋に2個の歩を打つこと。

に・ぶ【鈍ぶ】

〔自上二〕

鈍色にびいろになる。鈍色を帯びる。にばむ。源氏物語槿「―・びたる御衣おんぞどもなれど」

にぶ・い【鈍い】

〔形〕[文]にぶ・し(ク)

①切れ味がわるい。鋭利でない。枕草子259「いと―・き刀して切るさまは、一重だに断つべくもあらぬに」。徒然草「よき細工は、少し―・き刀を使ふと言ふ」

②頭の働きが遅い。動作・反応がのろい。源氏物語幻「思したつほど―・きやうに侍らむや」。徒然草「これは―・くして、過ちあるべし」。日葡辞書「ニブイヒト」。「勘が―・い」「運動神経が―・い」

③光や音がはっきりしない。また機械などの感度がわるい。「―・い日差し」

にぶ‐いろ【鈍色】

(→)「にびいろ」に同じ。

にふかわかみ‐じんじゃ【丹生川上神社】‥カハ‥

⇒にうかわかみじんじゃ

にぶ‐きん【二分金】

江戸時代の金貨の一種。一両の2分の1に当たり、2枚で小判1枚に相当する。1818年(文政1)から68年(明治1)まで鋳造。二分判。二分小判。二分判金。

にふく‐つい【二幅対】

掛軸で、二幅で対になっているもの。

に‐ふく・める【煮含める】

〔他下一〕

煮物で、材料に味が十分しみ込むまで煮る。

にぶ‐けいしき【二部形式】

音楽で、一つの曲が二つのまとまった部分から成る形式。旋律に関しては8小節の大楽節二つから成る場合をいう。二部分形式。

にぶ‐こばん【二分小判】

二分金のこと。

にぶ‐さく【二部作】

二部から成り、主題が互いに連携を保ちながら構成される作品。

にぶ‐じゅぎょう【二部授業】‥ゲフ

学校で、教室または教員が不足する場合に、児童・生徒を午前・午後など前後二部に分けて授業すること。二部教授。

に‐ふだ【荷札】

荷送人・届け先・荷受人などを記して荷物につける札。

に‐ぶつ【二仏】

①2体の仏。

②過去仏としての釈迦如来と未来仏としての弥勒みろく菩薩。

③法華経において、釈迦如来と多宝如来。二尊。「―並坐」

⇒にぶつ‐ちゅうげん【二仏中間】

にぶつ‐ちゅうげん【二仏中間】

釈尊入滅後、56億7000万年を経て弥勒が出現するまでの中間時。無仏の世で、地蔵菩薩が仏に代わって衆生しゅじょうを済度さいどするという。

⇒に‐ぶつ【二仏】

にふつひめ‐じんじゃ【丹生都比売神社】

⇒にうつひめじんじゃ

にぶ‐にぶ・し【鈍鈍し】

〔形シク〕

非常ににぶい。狭衣物語3「少し―・しき事を見たらばこそあらめ」

に‐ぶね【荷船】

荷物の運送船。貨物船。

にぶ‐の‐かん【二分の官】‥クワン

国司の目さかんの異称。公廨稲くげとうの配分率が二分(20パーセント)であったからいう。

にぶ‐ばんきん【二分判金】

二分金のこと。二分判。

にふぶ

大いに笑うさま。一説に、ほほえむさま。にっこり。万葉集18「さゆりの花の花ゑみに―にゑみて」

にふぶか

大風が急に吹くさま。万葉集5「横風よこしまかぜの―に覆ひ来れば」

にぶ・む【鈍む】

〔自四〕

鈍色にびいろになる。にばむ。栄華物語鶴林「世の中の十が九は皆―・みわたりたり」

にぶら・す【淬す】

〔他四〕

(→)「にら(焠)ぐ」に同じ。太平記13「竜泉の水に―・して、三年が内に雌雄の二剣を打出せり」

にぶ‐りょうきん【二部料金】‥レウ‥

電話料や水道料のように、使用料を、定額部分(基本料金)と使用の量や頻度に比例した部分との合計として設定する料金。

にぶ・る【鈍る】

〔自五〕

動作・反応などが弱くなる。働きが弱まる。「切れ味が―・る」「頭が―・る」「感度が―・る」

に‐ぶん【二分】

①二つに分けること。「天下を―する」

②春分と秋分。春分点と秋分点。分点。↔二至にし。

⇒にぶん‐けいせん【二分経線】

⇒にぶん‐たんさく【二分探索】

⇒にぶん‐ほう【二分法】

にぶん‐けいせん【二分経線】

春分点と秋分点とを通る時圏。

⇒に‐ぶん【二分】

にぶん‐たんさく【二分探索】

コンピューターのデータ探索法の一つ。ある順序に並んだデータの中間付近の要素を調べ、目的のデータがそれより前にあるか後ろにあるかを判定し、見つかるまで探索の範囲を順次縮小していく。

⇒に‐ぶん【二分】

にぶん‐ほう【二分法】‥ハフ

〔論〕(dichotomy)論理的区分の方法。区分肢が二つになるような区分。区分肢は、互いに排斥し合うものでなければならない。→区分

⇒に‐ぶん【二分】

にべ【鮸】

ニベ科の海産の硬骨魚。全長約90センチメートル、背びれに切れ込みがあり、シログチに似る。背は灰青色、腹部は淡色。鰾うきぶくろを振動させて鳴く。その鰾から膠にかわを製する。南日本・中国の近海に産する。〈新撰字鏡9〉

にべ【鮸膠・鰾膠】

①(→)「にべにかわ」に同じ。

②(粘着力の強いところから、転じて、他人に親密感を与えること。多くは、否定表現で用いる)愛想。愛敬。世辞。浄瑠璃、双生隅田川「言葉に―も軽薄も、荒木(「あらず」を懸ける)を伐つて投げ出したり」

⇒鮸膠もしゃしゃりも無い

⇒鮸膠も無い

に‐べち【二別】

花押かおうの一体。名乗を書くのに上の字を常体とし下の字だけ草体にくずすもの。

にべ‐にかわ【鰾膠】‥ニカハ

海魚ニベの鰾うきぶくろから製する膠。また、鯉・鰻うなぎ・サメなどの鰾からも製する。粘着力が強く、食用・薬用・工業用など。にべ。

にのじ‐てん【二の字点】🔗⭐🔉

にのじ‐てん【二の字点】

(点は「しるし」の意)

①踊り字の一つ。手写で同字の繰り返しを表す符号。「々」。「草々」

②漢文訓読で、漢字の右下に付け、その字の重ね読みを表す符号。「各々おのおの」「屡々しばしば」など。

→踊り字

に‐の‐ぜん【二の膳】🔗⭐🔉

に‐の‐たい【二の対】🔗⭐🔉

に‐の‐たい【二の対】

寝殿造の対屋たいのやのうち、一の対に次ぐもので、東北対・西北対をいう。→一の対

に‐の‐つぎ【二の次】🔗⭐🔉

に‐の‐つぎ【二の次】

二番目。あとまわし。黄表紙、高漫斉行脚日記「花を習へば花は―にて」。「仕事は―になる」

に‐の‐つづみ【二の鼓】🔗⭐🔉

に‐の‐つづみ【二の鼓】

雅楽に用いた細腰鼓さいようこの一種。壱鼓いっこより大きく、三の鼓より小さいもの。現在は楽器としては伝わらず、舞楽「壱鼓」で二者にのものが首にかけて舞う。二鼓。

に‐の‐どう【二の胴】🔗⭐🔉

に‐の‐どう【二の胴】

人体の胴の部分の下方。浄瑠璃、傾城反魂香「ためして見たい新刃あらみはないか。一の胴か―か」→一の胴

に‐の‐とり【二の酉】🔗⭐🔉

に‐の‐とり【二の酉】

11月第2の酉の日に行われる酉の市。〈[季]冬〉。→とりのいち

に‐の‐はし【二の階】🔗⭐🔉

に‐の‐はし【二の階】

二位の異称。増鏡「―をのぼりしも、八島の内のおとど宗盛をいけどりの賞ときこゆ」

に‐の‐ひと【二の人】🔗⭐🔉

に‐の‐ひと【二の人】

宮中の席次が一の人(摂政・関白)に次ぐ人。栄華物語月宴「九条殿、―にておはすれど」

に‐の‐ま【二の間】🔗⭐🔉

に‐の‐ま【二の間】

書院造の一の間に続く部屋。

に‐の‐まい【二の舞】‥マヒ🔗⭐🔉

に‐の‐まい【二の舞】‥マヒ

①舞楽で、案摩あまの舞に引き続いて、案摩を真似て舞う滑稽な舞。→案摩。

②人の後に出てそのまねをすること。また、前の人の失敗をくりかえすこと。栄華物語衣珠「今は―にて、人の御まねをするになりぬべきが、いと口惜しきなり」。「―を演ずる」

に‐の‐まち【二の町】🔗⭐🔉

に‐の‐まち【二の町】

(「上かみの町」あるいは「一の町」に対して第二流の町の意から)第二位。第二流。源氏物語帚木「これは―の心やすきなるべし」

に‐の‐まつ【二の松】🔗⭐🔉

に‐の‐まつ【二の松】

能舞台の橋掛りの前面に植える3本の松の中央のもの。→能舞台(図)

に‐の‐まる【二の丸】🔗⭐🔉

に‐の‐まる【二の丸】

本丸すなわち本城に対して、その外側の郭くるわ。

に‐の‐みや【二の宮】🔗⭐🔉

に‐の‐みや【二の宮】

①第2皇子(または皇女)。

②諸国の一の宮の次に位する神社。

③地主権現じしゅごんげんの異称。

に‐の‐や【二の矢】🔗⭐🔉

に‐の‐や【二の矢】

①二度目に射る矢。

②二度目にうつ手。「―がつげぬ」

ふ【二】🔗⭐🔉

ふ【二】

ふたつ。ふう。

ふう【二】🔗⭐🔉

ふう【二】

(フの長音化)ふたつ。「ひい、―、みい」

ふた【二】🔗⭐🔉

ふた【二】

数の名。ふたつ。ふう。古事記上「み谷―渡らす」

ふた‐あや【二綾】🔗⭐🔉

ふた‐あや【二綾】

2色の糸で織った綾織物。万葉集16「彼方おちかたの―裏沓したくつ」

ふた‐し‐え【二し重】‥ヘ🔗⭐🔉

ふた‐し‐え【二し重】‥ヘ

(シは強意の助詞)ふたえ。後撰和歌集恋「いかでかく心一つを―に」

ふた‐つ【二つ】🔗⭐🔉

ふた‐つ【二つ】

①数の名。に。ふう。ふた。

②重ねて。ふたたび。大鏡公季「又―異人ことびと見るといふことはあるべきにもあらず」

⇒ふたつ‐いろ【二つ色】

⇒ふたつ‐えり【二つ襟】

⇒ふたつ‐おり【二つ折】

⇒ふたつ‐がわら【二 ・二瓦】

⇒ふたつ‐ぎぬ【二つ衣】

⇒ふたつぎり‐ぼん【二つ切本】

⇒ふたつ‐ぐし【二つ櫛】

⇒ふたつ‐ぐり【二つ繰り】

⇒ふたつ‐しろ【二つ白】

⇒ふたつ‐だま【二つ玉】

⇒ふたつだま‐ていきあつ【二つ玉低気圧】

⇒ふたつ‐どうぐ【二つ道具】

⇒ふたつ‐どもえ【二つ巴】

⇒ふたつ‐どり【二つ取り】

⇒ふたつ‐ながら【二つながら・両ながら】

⇒ふたつ‐なり【二つ成】

⇒ふたつ‐の‐うみ【二つの海】

⇒ふたつ‐の‐みち【二つの道】

⇒ふたつ‐ひきりょう【二つ引両】

⇒ふたつ‐ひとつ【二つ一つ】

⇒ふたつ‐へんじ【二つ返事】

⇒ふたつ‐まゆ【二つ繭】

⇒ふたつ‐みぞ【二つ御衣】

⇒ふたつ‐め【二つ目】

⇒ふたつ‐もじ【二つ文字】

⇒ふたつ‐ものかけ【二つ物掛け】

⇒ふたつ‐もん【二つ紋】

⇒ふたつ‐やま【二つ山】

⇒ふたつ‐わげ【二つ髷】

⇒ふたつ‐わり【二つ割り】

⇒二つと無し

⇒二つ無し

⇒二つに一つ

・二瓦】

⇒ふたつ‐ぎぬ【二つ衣】

⇒ふたつぎり‐ぼん【二つ切本】

⇒ふたつ‐ぐし【二つ櫛】

⇒ふたつ‐ぐり【二つ繰り】

⇒ふたつ‐しろ【二つ白】

⇒ふたつ‐だま【二つ玉】

⇒ふたつだま‐ていきあつ【二つ玉低気圧】

⇒ふたつ‐どうぐ【二つ道具】

⇒ふたつ‐どもえ【二つ巴】

⇒ふたつ‐どり【二つ取り】

⇒ふたつ‐ながら【二つながら・両ながら】

⇒ふたつ‐なり【二つ成】

⇒ふたつ‐の‐うみ【二つの海】

⇒ふたつ‐の‐みち【二つの道】

⇒ふたつ‐ひきりょう【二つ引両】

⇒ふたつ‐ひとつ【二つ一つ】

⇒ふたつ‐へんじ【二つ返事】

⇒ふたつ‐まゆ【二つ繭】

⇒ふたつ‐みぞ【二つ御衣】

⇒ふたつ‐め【二つ目】

⇒ふたつ‐もじ【二つ文字】

⇒ふたつ‐ものかけ【二つ物掛け】

⇒ふたつ‐もん【二つ紋】

⇒ふたつ‐やま【二つ山】

⇒ふたつ‐わげ【二つ髷】

⇒ふたつ‐わり【二つ割り】

⇒二つと無し

⇒二つ無し

⇒二つに一つ

・二瓦】

⇒ふたつ‐ぎぬ【二つ衣】

⇒ふたつぎり‐ぼん【二つ切本】

⇒ふたつ‐ぐし【二つ櫛】

⇒ふたつ‐ぐり【二つ繰り】

⇒ふたつ‐しろ【二つ白】

⇒ふたつ‐だま【二つ玉】

⇒ふたつだま‐ていきあつ【二つ玉低気圧】

⇒ふたつ‐どうぐ【二つ道具】

⇒ふたつ‐どもえ【二つ巴】

⇒ふたつ‐どり【二つ取り】

⇒ふたつ‐ながら【二つながら・両ながら】

⇒ふたつ‐なり【二つ成】

⇒ふたつ‐の‐うみ【二つの海】

⇒ふたつ‐の‐みち【二つの道】

⇒ふたつ‐ひきりょう【二つ引両】

⇒ふたつ‐ひとつ【二つ一つ】

⇒ふたつ‐へんじ【二つ返事】

⇒ふたつ‐まゆ【二つ繭】

⇒ふたつ‐みぞ【二つ御衣】

⇒ふたつ‐め【二つ目】

⇒ふたつ‐もじ【二つ文字】

⇒ふたつ‐ものかけ【二つ物掛け】

⇒ふたつ‐もん【二つ紋】

⇒ふたつ‐やま【二つ山】

⇒ふたつ‐わげ【二つ髷】

⇒ふたつ‐わり【二つ割り】

⇒二つと無し

⇒二つ無し

⇒二つに一つ

・二瓦】

⇒ふたつ‐ぎぬ【二つ衣】

⇒ふたつぎり‐ぼん【二つ切本】

⇒ふたつ‐ぐし【二つ櫛】

⇒ふたつ‐ぐり【二つ繰り】

⇒ふたつ‐しろ【二つ白】

⇒ふたつ‐だま【二つ玉】

⇒ふたつだま‐ていきあつ【二つ玉低気圧】

⇒ふたつ‐どうぐ【二つ道具】

⇒ふたつ‐どもえ【二つ巴】

⇒ふたつ‐どり【二つ取り】

⇒ふたつ‐ながら【二つながら・両ながら】

⇒ふたつ‐なり【二つ成】

⇒ふたつ‐の‐うみ【二つの海】

⇒ふたつ‐の‐みち【二つの道】

⇒ふたつ‐ひきりょう【二つ引両】

⇒ふたつ‐ひとつ【二つ一つ】

⇒ふたつ‐へんじ【二つ返事】

⇒ふたつ‐まゆ【二つ繭】

⇒ふたつ‐みぞ【二つ御衣】

⇒ふたつ‐め【二つ目】

⇒ふたつ‐もじ【二つ文字】

⇒ふたつ‐ものかけ【二つ物掛け】

⇒ふたつ‐もん【二つ紋】

⇒ふたつ‐やま【二つ山】

⇒ふたつ‐わげ【二つ髷】

⇒ふたつ‐わり【二つ割り】

⇒二つと無し

⇒二つ無し

⇒二つに一つ

ふたつ‐いろ【二つ色】🔗⭐🔉

ふたつ‐いろ【二つ色】

襲かさねの色目。表は薄色または萌葱もえぎ、裏は山吹。山科流では、特に赤みのある山吹という。

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐えり【二つ襟】🔗⭐🔉

ふたつ‐えり【二つ襟】

2枚の小袖を重ねて着ること。

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐おり【二つ折】‥ヲリ🔗⭐🔉

ふたつ‐おり【二つ折】‥ヲリ

①二つに折ること。また、その折ったもの。

②江戸時代の男の髪型。髻もとどりを上に折り返し、根のところで結んだもの。銀杏髷(銀杏頭)など各種ある。

③歌舞伎の鬘かつらの一つ。二つに折った形の銀杏髷。「義経千本桜」の維盛など、優しい役柄に用いる。

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐ぎぬ【二つ衣】🔗⭐🔉

ふたつ‐ぎぬ【二つ衣】

衵あこめを二枚着たもの。平家物語9「練貫の―に白き袴を着たまへり」

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつぎり‐ぼん【二つ切本】🔗⭐🔉

ふたつぎり‐ぼん【二つ切本】

大本または半紙本を横に二つに切った形の、横長の本。大本二つ切りは枕本ともいい、半紙本二つ切りは懐中本ともいう。

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐ぐし【二つ櫛】🔗⭐🔉

ふたつ‐ぐし【二つ櫛】

櫛を対に2枚さすこと。また、その櫛。

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐ぐり【二つ繰り】🔗⭐🔉

ふたつ‐ぐり【二つ繰り】

2本の鼻緒をたばねてすげてある履物。

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐しろ【二つ白】🔗⭐🔉

ふたつ‐しろ【二つ白】

馬の前脚または後脚の揃って白いもの。

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐だま【二つ玉】🔗⭐🔉

ふたつ‐だま【二つ玉】

火縄筒に弾丸を二つ込めて撃つこと。猪などを撃つのに用いた。

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつだま‐ていきあつ【二つ玉低気圧】🔗⭐🔉

ふたつだま‐ていきあつ【二つ玉低気圧】

本州を挟み、日本海と太平洋岸を二つの低気圧が通過する気圧配置。冬から春に多い。広範囲に悪天となりやすい。

⇒ふた‐つ【二つ】

○二つと無しふたつとなし🔗⭐🔉

ふたつ‐どり【二つ取り】🔗⭐🔉

ふたつ‐どり【二つ取り】

二つのうち、どちらか一つを強いて選び取ること。好色一代女5「中々あやうき世わたり、―には聟にはいやなものなり」

⇒ふた‐つ【二つ】

○二つ無しふたつなし🔗⭐🔉

ふたつ‐なり【二つ成】🔗⭐🔉

○二つに一つふたつにひとつ🔗⭐🔉

○二つに一つふたつにひとつ

①二つのうちどちらか一つ。また、どちらかを選択する以外に手だてがないこと。

②2分の1の割合。半々。50パーセント。「成功する確率は―だ」

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐の‐うみ【二つの海】

生と死の二つがある世界。すなわち、現世。万葉集16「生き死にの―をいとはしみ」

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐の‐みち【二つの道】

①忠と孝との道。続後拾遺和歌集雑「―を思ふこそ世に仕ふるも苦しかりけれ」

②(白氏文集、秦中吟の中の「両途」の語による)貧と富との両道。貧家の女の行いと富家の女の行い。源氏物語帚木「わが―歌ふをきけ」

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐ひきりょう【二つ引両】‥リヤウ

紋所の名。太い横線を2条引いた紋。足利氏の紋所。平家物語9「―のほろをかけ」。太平記14「大中黒と―と二の旌はたを入替々々」

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐ひとつ【二つ一つ】

二者のどちらか一方。二つに一つ。浄瑠璃、持統天皇歌軍法「―の玉手箱、明けては如何と」

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐へんじ【二つ返事】

ためらうことなく、すぐ承諾すること。「―で引き受ける」

⇒ふた‐つ【二つ】

ふた‐づま【二妻】

一人の男が同時に二人の妻を持つこと。また、その妻。神楽歌、殖槻「我措おきて―とるや」

ふたつ‐まゆ【二つ繭】

(→)「ふたごもり」2に同じ。

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐みぞ【二つ御衣】

小袖二枚を重ねて着ること。増鏡「皆白き御袴に―たてまつれり」

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐め【二つ目】

①2番目。

②歌舞伎で2幕目。上方では重要な場とされたが、江戸では二立目ふたたてめといい、下級俳優だけが出た。

③落語家などで、前座の上の格の称。前座の次に高座に上がるからいう。

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐もじ【二つ文字】

平仮名の「こ」の字のこと。徒然草「―牛の角文字すぐな文字」

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐ものかけ【二つ物掛け】

のるかそるかの勝負をすること。好色五人女3「おつつけ生死の―、是ぞあぶなし」

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐もん【二つ紋】

(→)比翼ひよく紋に同じ。好色五人女4「かり着の袖に―有り」

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐やま【二つ山】

二等分すること。山分け。浄瑠璃、新版歌祭文「あんばいよふかかつたら―じや」

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐わげ【二つ髷】

①後家ごけや年配の女の髷の結い方。髻もとどりを二つに分けて束ねたもの。

②若衆の髷の結い方。稚児髷のように髻を二つに分けて結ったもの。

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐わり【二つ割り】

①全体を二つに分けること。また、そのもの。折半。

②四斗樽の酒を二つに分けたもの、すなわち二斗入の酒樽。

③反物を二つにわった幅に仕立てた帯。好色一代男2「縞繻子しまじゅすの―左の方に結び」

⇒ふた‐つ【二つ】

ふた‐て【二手】

①両手。蜻蛉日記下「御―に月と日とを受けたまひて」

②二つの組。「―に分かれて探す」

ふ‐たて【踏立】

和船の船梁ふなばりの間に敷いた揚板式の床板。踏立板。板子いたご。

ぶ‐だて【部立】

部類あるいは部門に分けること。

ふた‐てさき【二手先】

〔建〕組物の一形式。柱より外へ二つ目の斗ますによって丸桁がぎょうを支えうけるもの。

ふた‐と

〔副〕

勢いよくあたるさま。はたと。はったと。今昔物語集23「盗人の尻を―蹴たりつれば」

ふたところ‐どう【二所籐】

2カ所ずつ一定の間をおいて巻いた弓の籐の巻き方。

ふだ‐どめ【札留め】

①立入禁止の立札をすること。立入りを禁止されること。

②見世物・劇場などで満員のため入場券の発売を止めること。

ふ‐だな【文棚】

書物をのせる棚。ふみだな。

ふた‐なぬか【二七日】

①14日間。今昔物語集4「或いは七日或いは―穀を断ち」

②人の死後14日目。ふたなのか。

ふた‐なのか【二七日】

(→)「ふたなぬか」2に同じ。

ふた‐なり【二形・二成】

①二つの形を同時にそなえるもの。ふたつなり。

②男女両性をそなえる人。はにわり。半陰陽。

③江戸前期の大形廻船で、船首の上部が箱形、下部が一本舳いっぽんみよしになっているもの。船首の二つの形式を合わせ持つことからいう。二形船。二姿船。

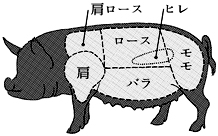

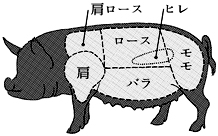

ぶた‐にく【豚肉】

食用としての豚の肉。ポーク。

豚肉

ふたつ‐の‐うみ【二つの海】🔗⭐🔉

ふたつ‐の‐うみ【二つの海】

生と死の二つがある世界。すなわち、現世。万葉集16「生き死にの―をいとはしみ」

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐の‐みち【二つの道】🔗⭐🔉

ふたつ‐の‐みち【二つの道】

①忠と孝との道。続後拾遺和歌集雑「―を思ふこそ世に仕ふるも苦しかりけれ」

②(白氏文集、秦中吟の中の「両途」の語による)貧と富との両道。貧家の女の行いと富家の女の行い。源氏物語帚木「わが―歌ふをきけ」

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐ひきりょう【二つ引両】‥リヤウ🔗⭐🔉

ふたつ‐ひきりょう【二つ引両】‥リヤウ

紋所の名。太い横線を2条引いた紋。足利氏の紋所。平家物語9「―のほろをかけ」。太平記14「大中黒と―と二の旌はたを入替々々」

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐ひとつ【二つ一つ】🔗⭐🔉

ふたつ‐ひとつ【二つ一つ】

二者のどちらか一方。二つに一つ。浄瑠璃、持統天皇歌軍法「―の玉手箱、明けては如何と」

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐へんじ【二つ返事】🔗⭐🔉

ふたつ‐へんじ【二つ返事】

ためらうことなく、すぐ承諾すること。「―で引き受ける」

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐まゆ【二つ繭】🔗⭐🔉

ふたつ‐まゆ【二つ繭】

(→)「ふたごもり」2に同じ。

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐みぞ【二つ御衣】🔗⭐🔉

ふたつ‐みぞ【二つ御衣】

小袖二枚を重ねて着ること。増鏡「皆白き御袴に―たてまつれり」

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐め【二つ目】🔗⭐🔉

ふたつ‐め【二つ目】

①2番目。

②歌舞伎で2幕目。上方では重要な場とされたが、江戸では二立目ふたたてめといい、下級俳優だけが出た。

③落語家などで、前座の上の格の称。前座の次に高座に上がるからいう。

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐もじ【二つ文字】🔗⭐🔉

ふたつ‐もじ【二つ文字】

平仮名の「こ」の字のこと。徒然草「―牛の角文字すぐな文字」

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐ものかけ【二つ物掛け】🔗⭐🔉

ふたつ‐ものかけ【二つ物掛け】

のるかそるかの勝負をすること。好色五人女3「おつつけ生死の―、是ぞあぶなし」

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐もん【二つ紋】🔗⭐🔉

ふたつ‐やま【二つ山】🔗⭐🔉

ふたつ‐やま【二つ山】

二等分すること。山分け。浄瑠璃、新版歌祭文「あんばいよふかかつたら―じや」

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐わげ【二つ髷】🔗⭐🔉

ふたつ‐わげ【二つ髷】

①後家ごけや年配の女の髷の結い方。髻もとどりを二つに分けて束ねたもの。

②若衆の髷の結い方。稚児髷のように髻を二つに分けて結ったもの。

⇒ふた‐つ【二つ】

ふたつ‐わり【二つ割り】🔗⭐🔉

ふたつ‐わり【二つ割り】

①全体を二つに分けること。また、そのもの。折半。

②四斗樽の酒を二つに分けたもの、すなわち二斗入の酒樽。

③反物を二つにわった幅に仕立てた帯。好色一代男2「縞繻子しまじゅすの―左の方に結び」

⇒ふた‐つ【二つ】

[漢]二🔗⭐🔉

二 字形

筆順

筆順

〔二部0画/2画/教育/3883・4673〕

〔音〕ニ(呉) ジ(漢)

〔訓〕ふたつ・ふた=・ふ (名)つぎ・つぐ

[意味]

①数の名。ふたつ。ふたたび。「二元・二伸・無二・不二ふじ」▶金銭証書などでは「弐」を用いることがある。

②ふたとおり。別の。「二心・二言」

③つぎ。二番目。副そえの。「一にも二にも」「二の句がつげない」「二流・二郎じろう・二次会」

[解字]

二本の横線を並べた指事文字。[弍]は異体字。

[難読]

二合半こなから・二進も三進もにっちもさっちも・二日ふつか・二人ふたり・二十重はたえ・二十はたち・二十歳はたち・はたとせ・二十日はつか・二幅ふたの

〔二部0画/2画/教育/3883・4673〕

〔音〕ニ(呉) ジ(漢)

〔訓〕ふたつ・ふた=・ふ (名)つぎ・つぐ

[意味]

①数の名。ふたつ。ふたたび。「二元・二伸・無二・不二ふじ」▶金銭証書などでは「弐」を用いることがある。

②ふたとおり。別の。「二心・二言」

③つぎ。二番目。副そえの。「一にも二にも」「二の句がつげない」「二流・二郎じろう・二次会」

[解字]

二本の横線を並べた指事文字。[弍]は異体字。

[難読]

二合半こなから・二進も三進もにっちもさっちも・二日ふつか・二人ふたり・二十重はたえ・二十はたち・二十歳はたち・はたとせ・二十日はつか・二幅ふたの

筆順

筆順

〔二部0画/2画/教育/3883・4673〕

〔音〕ニ(呉) ジ(漢)

〔訓〕ふたつ・ふた=・ふ (名)つぎ・つぐ

[意味]

①数の名。ふたつ。ふたたび。「二元・二伸・無二・不二ふじ」▶金銭証書などでは「弐」を用いることがある。

②ふたとおり。別の。「二心・二言」

③つぎ。二番目。副そえの。「一にも二にも」「二の句がつげない」「二流・二郎じろう・二次会」

[解字]

二本の横線を並べた指事文字。[弍]は異体字。

[難読]

二合半こなから・二進も三進もにっちもさっちも・二日ふつか・二人ふたり・二十重はたえ・二十はたち・二十歳はたち・はたとせ・二十日はつか・二幅ふたの

〔二部0画/2画/教育/3883・4673〕

〔音〕ニ(呉) ジ(漢)

〔訓〕ふたつ・ふた=・ふ (名)つぎ・つぐ

[意味]

①数の名。ふたつ。ふたたび。「二元・二伸・無二・不二ふじ」▶金銭証書などでは「弐」を用いることがある。

②ふたとおり。別の。「二心・二言」

③つぎ。二番目。副そえの。「一にも二にも」「二の句がつげない」「二流・二郎じろう・二次会」

[解字]

二本の横線を並べた指事文字。[弍]は異体字。

[難読]

二合半こなから・二進も三進もにっちもさっちも・二日ふつか・二人ふたり・二十重はたえ・二十はたち・二十歳はたち・はたとせ・二十日はつか・二幅ふたの

広辞苑に「二」で始まるの検索結果 1-95。もっと読み込む