複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (84)

あ【足】🔗⭐🔉

あ【足】

あし。万葉集14「―の音せず行かむ駒もが」

あし【足・脚】🔗⭐🔉

あし【足・脚】

➊動物の下肢の部分。

①胴から下に分かれ出て、からだを支え、また歩くのに使う部分。古事記中「―よ行くな」。古今和歌集恋「夢路には―も休めず通へども」

②(特に人間の)足首から下の部分。古事記下「かき貝に―踏ますな」。「―の裏」

➋形・位置などが、動物の足に似ているもの。

①物の下部にあり支えの用をするもの。枕草子8「東の門は四つ―になして」。「机の―」

②二つ分かれ出たもの。

㋐下に二股になって出ているもの。「かんざしの―」

㋑太刀の帯取りを通す金具。一の足、二の足がある。

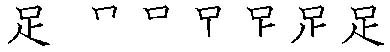

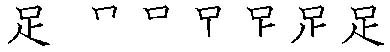

③漢字の下部をなす構成部分。「思」の「心」、「熱」の「灬」など。

④雨の降り落ちる形を見立てた言い方。宇津保物語嵯峨院「雨の―のごと見立てては」。源氏物語須磨「雨の―あたる所」

⑤本体の、末と認められる部分。

㋐船の水面下にはいる部分。入り足。ふなあし。日葡辞書「フネノアシガイッタ」

㋑長旗の風にひるがえる末部。源平盛衰記35「旗の―を見て…ここかしこより馳せ集る」

㋒刺網さしあみの海底につく部分。

⑥(のびて切れない)餅のねばりけ。「―の強い餅」

⑦〔数〕直線または平面に、ある点から下ろした垂線がその直線または平面と交わる点。

➌動物の足のように、移動に使う、または移動するもの。また、その移動。

①歩み。

㋐歩いたり走ったりすること。源氏物語玉鬘「少し―慣れたる人は、とく御堂に参りつきにけり」。「―を止める」

㋑歩いたり走ったりして移動する能力。「―が弱る」

㋒交通(機関)。「ストで―を奪われる」

㋓訪れるために行く、または来ること。「客の―が遠のく」「その―で買物にまわる」

②逃げ歩いた道筋。足どり。

③物の移行。また、その跡。

㋐ものが過ぎ行くこと。水などの流れ。仁勢物語「八幡山のふもとなる河原、―いとはやく強くて」。「日の―」「雲の―」

㋑相場の変動の跡。

④(足のようによく動くからいう)流通のための金銭。

㋐ぜに。おかね。(現在は「お―」の形でしか使わない)徒然草「多くの―を賜ひて」

㋑出費。特に、欠損。

◇一般には「足」。人や動物の下肢および下部にあって支えとなる物の場合は「脚」も使う。

⇒足が上がる

⇒足が重い

⇒足が地に着かない

⇒足が付く

⇒足が出る

⇒足が遠のく

⇒足が早い

⇒足が棒になる

⇒足が向く

⇒足で稼ぐ

⇒足に任せる

⇒足の踏み場もない

⇒足を蹻げて待つ

⇒足を洗う

⇒足を入れる

⇒足を奪われる

⇒足を限りに

⇒足を重ねて立ち目を仄てて視る

⇒足を食われる

⇒足をすくう

⇒足を擂粉木にする

⇒足を空に

⇒足を出す

⇒足を使う

⇒足を付ける

⇒足を取られる

⇒足を抜く

⇒足を伸ばす

⇒足をはかりに

⇒足を運ぶ

⇒足を引っ張る

⇒足を踏み入れる

⇒足を棒にする

⇒足を向けて寝られない

⇒足を休める

あし‐あし【足足】🔗⭐🔉

あし‐あし【足足】

足並が揃わないさま。また、ちりぢりになるさま。三河物語「駿河衆も―にして引退く」

あし‐おし【足押し】🔗⭐🔉

あし‐おし【足押し】

尻と両手を地につけ、足のうらを合わせて押しあって勝負する遊戯。→足相撲

あし‐おと【足音】🔗⭐🔉

あし‐おと【足音】

歩く足の音。比喩的に、物事の訪れる気配をいう。「春の―」

○足が上がるあしがあがる🔗⭐🔉

○足が上がるあしがあがる

頼る所がなくなる。職を失う。浄瑠璃、桂川連理柵「お石女郎が聞かれたら、あいつはすぐに―」

⇒あし【足・脚】

○足が重いあしがおもい🔗⭐🔉

○足が重いあしがおもい

①足が疲れている。

②そこへ出向くのがいやである。行きたくない。夏目漱石、三四郎「三四郎は急に足が重くなつた」

⇒あし【足・脚】

あしかが【足利】

栃木県南西部の市。足利氏発祥の地。中世末以来、絹織物の産地。現在は繊維工業のほか、機械・化学工業も発達。人口16万。

⇒あしかが‐おり【足利織】

⇒あしかが‐がっこう【足利学校】

⇒あしかが‐ぞめ【足利染】

⇒あしかが‐ぶんこ【足利文庫】

あしかが【足利】

源義家の孫義康が、下野足利郡足利荘を本拠として称した氏。尊氏たかうじ以後、室町幕府将軍家。→室町幕府(表)。

足利(略系図)

⇒あしかが‐うじみつ【足利氏満】

⇒あしかが‐しげうじ【足利成氏】

⇒あしかが‐じだい【足利時代】

⇒あしかが‐たかうじ【足利尊氏】

⇒あしかが‐ただふゆ【足利直冬】

⇒あしかが‐ただよし【足利直義】

⇒あしかが‐ばくふ【足利幕府】

⇒あしかが‐まさとも【足利政知】

⇒あしかが‐もちうじ【足利持氏】

⇒あしかが‐もとうじ【足利基氏】

⇒あしかが‐よしあき【足利義昭】

⇒あしかが‐よしあきら【足利義詮】

⇒あしかが‐よしかず【足利義量】

⇒あしかが‐よしかつ【足利義勝】

⇒あしかが‐よしずみ【足利義澄】

⇒あしかが‐よしたね【足利義稙】

⇒あしかが‐よしてる【足利義輝】

⇒あしかが‐よしのり【足利義教】

⇒あしかが‐よしはる【足利義晴】

⇒あしかが‐よしひさ【足利義尚】

⇒あしかが‐よしひで【足利義栄】

⇒あしかが‐よしまさ【足利義政】

⇒あしかが‐よしみ【足利義視】

⇒あしかが‐よしみつ【足利義満】

⇒あしかが‐よしもち【足利義持】

あしかが‐うじみつ【足利氏満】‥ウヂ‥

南北朝時代の武将。鎌倉公方。基氏の子。関東の平定につとめ、将軍義満にとって代わろうとの野心を抱いたが、関東管領上杉憲春の諫死かんしにより中止。(1359〜1398)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐おり【足利織】

足利市付近で産する織物の総称。

⇒あしかが【足利】

あしかが‐がっこう【足利学校】‥ガクカウ

中世の足利にあった高等教育機関。「坂東の大学」とも称せられ、儒書・仏書を講述。室町初期に栄え、一旦衰微。上杉憲実が儒書・領田を寄付し保護・統制。以後、戦国大名の保護を受けた。郷学校ごうがっこうとして1872年(明治5)まで存続。施設の一部は史跡として現存。

⇒あしかが【足利】

あしかが‐しげうじ【足利成氏】‥ウヂ

室町中期の武将。持氏の子。結城合戦後許されて鎌倉公方となる。幕府・上杉氏と対立し、下総古河に移って古河公方と称し、堀越公方政知と対抗。(1438〜1497)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐じだい【足利時代】

室町時代の別称。

⇒あしかが【足利】

あしかが‐ぞめ【足利染】

足利産の染絹。雨月物語2「雀部ささべの曾次といふ人、―の絹を交易するために」

⇒あしかが【足利】

あしかが‐たかうじ【足利尊氏】‥ウヂ

室町幕府初代将軍(在職1338〜1358)。初め高氏。後醍醐天皇の諱いみな尊治の1字を賜って尊氏と称した。元弘の乱に六波羅を陥れて建武新政のきっかけをつくったが、のち叛いて光明天皇を擁立し、征夷大将軍となり、室町幕府を開いた。(1305〜1358)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐ただふゆ【足利直冬】

南北朝時代の武将。尊氏の子。のち直義の養子となる。長門探題として下向の途中、高師直の命を受けた配下に襲われて肥後に落ちのび、勢力を蓄えて上京。いったん入京するが奪回され、以後中国地方を転々。生没年未詳。

⇒あしかが【足利】

あしかが‐ただよし【足利直義】

南北朝時代の武将。尊氏の弟。兄と共に建武政権に叛き、幕府を開いてその実権を握ったが、尊氏の執事高師直と争い、尊氏と不和を生じた。観応の擾乱じょうらんで武家方の分裂をひき起こし関東に下ったが、鎌倉で毒殺された。三条殿。錦小路殿。(1306〜1352)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐ばくふ【足利幕府】

室町幕府の別称。

⇒あしかが【足利】

あしかが‐ぶんこ【足利文庫】

足利学校付属の文庫。中世の上杉家累代の寄進本などを所蔵し、現在、足利学校遺蹟図書館として存続。

⇒あしかが【足利】

あしかが‐まさとも【足利政知】

室町中期の武将。義教の子。成氏を抑えるため東下させられたが、伊豆にとどまり堀越公方と呼ばれた。(1435〜1491)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐もちうじ【足利持氏】‥ウヂ

室町前期の武将。鎌倉公方。満兼の子。上杉禅秀の乱を平定。のち将軍義教と対立、永享の乱を起こしたが、敗れて自刃。(1398〜1439)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐もとうじ【足利基氏】‥ウヂ

南北朝時代の武将。尊氏の第4子。1349年(貞和5)鎌倉に入り、初代の鎌倉公方となり関東を支配。(1340〜1367)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしあき【足利義昭】

室町幕府第15代将軍(在職1568〜1573)。義晴の子。興福寺一乗院門跡となり覚慶。還俗して初め義秋。織田信長に擁立されて将軍となったが、のち不和を生じ、1573年(天正1)京都を追われる。諸国を流浪、豊臣秀吉に保護され、大坂に没。(1537〜1597)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしあきら【足利義詮】

室町幕府第2代将軍(在職1358〜1367)。尊氏の子。(1330〜1367)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしかず【足利義量】

室町幕府第5代将軍(在職1423〜1425)。義持の子。将軍となったが夭折。(1407〜1425)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしかつ【足利義勝】

室町幕府第7代将軍(在職1442〜1443)。義教の子。8歳で将軍、翌年病死。(1434〜1443)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしずみ【足利義澄】

室町幕府第11代将軍(在職1494〜1508)。政知の子。初め出家して清晃、のち細川政元に擁せられて還俗し、義遐よしとお・義高と改名。1508年(永正5)前将軍義稙に追われ、近江に没。(1480〜1511)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしたね【足利義稙】

室町幕府第10代将軍(在職1490〜1493・1508〜1521)。義視の子。義政の養子。初め義材よしき・義尹よしただ。1490年(延徳2)将軍。93年(明応2)細川政元に廃され、1508年(永正5)再び将軍となる。21年(大永1)管領細川高国の乱によって淡路に逃れ、のち阿波に没。島公方。(1466〜1523)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしてる【足利義輝】

室町幕府第13代将軍(在職1546〜1565)。義晴の子。初め義藤と称す。三好・松永氏に圧迫され、松永久秀らに攻められて殺された。(1536〜1565)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしのり【足利義教】

室町幕府第6代将軍(在職1429〜1441)。義満の子。初め義円と称し、天台座主。兄義持の死後、還俗して将軍。権力強化につとめ、持氏の野心を抑えて鎌倉足利家を滅ぼしたが、嘉吉の乱で赤松満祐に殺された。(1394〜1441)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしはる【足利義晴】

室町幕府第12代将軍(在職1521〜1546)。義澄の子。畿内の政情が不安定なため、しばしば京都を逃れ、1546年(天文15)将軍職を子義輝に譲る。(1511〜1550)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしひさ【足利義尚】

室町幕府第9代将軍(在職1473〜1489)。のち義

⇒あしかが‐うじみつ【足利氏満】

⇒あしかが‐しげうじ【足利成氏】

⇒あしかが‐じだい【足利時代】

⇒あしかが‐たかうじ【足利尊氏】

⇒あしかが‐ただふゆ【足利直冬】

⇒あしかが‐ただよし【足利直義】

⇒あしかが‐ばくふ【足利幕府】

⇒あしかが‐まさとも【足利政知】

⇒あしかが‐もちうじ【足利持氏】

⇒あしかが‐もとうじ【足利基氏】

⇒あしかが‐よしあき【足利義昭】

⇒あしかが‐よしあきら【足利義詮】

⇒あしかが‐よしかず【足利義量】

⇒あしかが‐よしかつ【足利義勝】

⇒あしかが‐よしずみ【足利義澄】

⇒あしかが‐よしたね【足利義稙】

⇒あしかが‐よしてる【足利義輝】

⇒あしかが‐よしのり【足利義教】

⇒あしかが‐よしはる【足利義晴】

⇒あしかが‐よしひさ【足利義尚】

⇒あしかが‐よしひで【足利義栄】

⇒あしかが‐よしまさ【足利義政】

⇒あしかが‐よしみ【足利義視】

⇒あしかが‐よしみつ【足利義満】

⇒あしかが‐よしもち【足利義持】

あしかが‐うじみつ【足利氏満】‥ウヂ‥

南北朝時代の武将。鎌倉公方。基氏の子。関東の平定につとめ、将軍義満にとって代わろうとの野心を抱いたが、関東管領上杉憲春の諫死かんしにより中止。(1359〜1398)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐おり【足利織】

足利市付近で産する織物の総称。

⇒あしかが【足利】

あしかが‐がっこう【足利学校】‥ガクカウ

中世の足利にあった高等教育機関。「坂東の大学」とも称せられ、儒書・仏書を講述。室町初期に栄え、一旦衰微。上杉憲実が儒書・領田を寄付し保護・統制。以後、戦国大名の保護を受けた。郷学校ごうがっこうとして1872年(明治5)まで存続。施設の一部は史跡として現存。

⇒あしかが【足利】

あしかが‐しげうじ【足利成氏】‥ウヂ

室町中期の武将。持氏の子。結城合戦後許されて鎌倉公方となる。幕府・上杉氏と対立し、下総古河に移って古河公方と称し、堀越公方政知と対抗。(1438〜1497)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐じだい【足利時代】

室町時代の別称。

⇒あしかが【足利】

あしかが‐ぞめ【足利染】

足利産の染絹。雨月物語2「雀部ささべの曾次といふ人、―の絹を交易するために」

⇒あしかが【足利】

あしかが‐たかうじ【足利尊氏】‥ウヂ

室町幕府初代将軍(在職1338〜1358)。初め高氏。後醍醐天皇の諱いみな尊治の1字を賜って尊氏と称した。元弘の乱に六波羅を陥れて建武新政のきっかけをつくったが、のち叛いて光明天皇を擁立し、征夷大将軍となり、室町幕府を開いた。(1305〜1358)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐ただふゆ【足利直冬】

南北朝時代の武将。尊氏の子。のち直義の養子となる。長門探題として下向の途中、高師直の命を受けた配下に襲われて肥後に落ちのび、勢力を蓄えて上京。いったん入京するが奪回され、以後中国地方を転々。生没年未詳。

⇒あしかが【足利】

あしかが‐ただよし【足利直義】

南北朝時代の武将。尊氏の弟。兄と共に建武政権に叛き、幕府を開いてその実権を握ったが、尊氏の執事高師直と争い、尊氏と不和を生じた。観応の擾乱じょうらんで武家方の分裂をひき起こし関東に下ったが、鎌倉で毒殺された。三条殿。錦小路殿。(1306〜1352)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐ばくふ【足利幕府】

室町幕府の別称。

⇒あしかが【足利】

あしかが‐ぶんこ【足利文庫】

足利学校付属の文庫。中世の上杉家累代の寄進本などを所蔵し、現在、足利学校遺蹟図書館として存続。

⇒あしかが【足利】

あしかが‐まさとも【足利政知】

室町中期の武将。義教の子。成氏を抑えるため東下させられたが、伊豆にとどまり堀越公方と呼ばれた。(1435〜1491)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐もちうじ【足利持氏】‥ウヂ

室町前期の武将。鎌倉公方。満兼の子。上杉禅秀の乱を平定。のち将軍義教と対立、永享の乱を起こしたが、敗れて自刃。(1398〜1439)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐もとうじ【足利基氏】‥ウヂ

南北朝時代の武将。尊氏の第4子。1349年(貞和5)鎌倉に入り、初代の鎌倉公方となり関東を支配。(1340〜1367)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしあき【足利義昭】

室町幕府第15代将軍(在職1568〜1573)。義晴の子。興福寺一乗院門跡となり覚慶。還俗して初め義秋。織田信長に擁立されて将軍となったが、のち不和を生じ、1573年(天正1)京都を追われる。諸国を流浪、豊臣秀吉に保護され、大坂に没。(1537〜1597)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしあきら【足利義詮】

室町幕府第2代将軍(在職1358〜1367)。尊氏の子。(1330〜1367)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしかず【足利義量】

室町幕府第5代将軍(在職1423〜1425)。義持の子。将軍となったが夭折。(1407〜1425)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしかつ【足利義勝】

室町幕府第7代将軍(在職1442〜1443)。義教の子。8歳で将軍、翌年病死。(1434〜1443)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしずみ【足利義澄】

室町幕府第11代将軍(在職1494〜1508)。政知の子。初め出家して清晃、のち細川政元に擁せられて還俗し、義遐よしとお・義高と改名。1508年(永正5)前将軍義稙に追われ、近江に没。(1480〜1511)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしたね【足利義稙】

室町幕府第10代将軍(在職1490〜1493・1508〜1521)。義視の子。義政の養子。初め義材よしき・義尹よしただ。1490年(延徳2)将軍。93年(明応2)細川政元に廃され、1508年(永正5)再び将軍となる。21年(大永1)管領細川高国の乱によって淡路に逃れ、のち阿波に没。島公方。(1466〜1523)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしてる【足利義輝】

室町幕府第13代将軍(在職1546〜1565)。義晴の子。初め義藤と称す。三好・松永氏に圧迫され、松永久秀らに攻められて殺された。(1536〜1565)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしのり【足利義教】

室町幕府第6代将軍(在職1429〜1441)。義満の子。初め義円と称し、天台座主。兄義持の死後、還俗して将軍。権力強化につとめ、持氏の野心を抑えて鎌倉足利家を滅ぼしたが、嘉吉の乱で赤松満祐に殺された。(1394〜1441)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしはる【足利義晴】

室町幕府第12代将軍(在職1521〜1546)。義澄の子。畿内の政情が不安定なため、しばしば京都を逃れ、1546年(天文15)将軍職を子義輝に譲る。(1511〜1550)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしひさ【足利義尚】

室町幕府第9代将軍(在職1473〜1489)。のち義 よしひろと称す。義政の子。母は日野富子。近江の六角(佐々木)高頼討伐の陣中に没。(1465〜1489)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしひで【足利義栄】

室町幕府第14代将軍(在職1568〜1568)。義維よしつなの子。義澄の孫。阿波より摂津に入り、永禄11年(1568)2月将軍となったが、9月織田信長が義昭を奉じて入京して追われ、病没。(1538〜1568)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしまさ【足利義政】

室町幕府第8代将軍(在職1449〜1473)。義教の子。初め義成よししげ。弟義視を養子としたが、義尚が生まれるに及んで義視を疎んじ、応仁の乱の因をつくる。慈照寺(銀閣)を建て、芸術を愛好・保護し、いわゆる東山文化を生んだ。東山殿。(1436〜1490)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしみ【足利義視】

室町中期の武将。義教の子。僧となり義尋と称す。還俗して兄義政の嗣。義尚出生後廃され、東軍の細川勝元に擁せられて応仁の乱となったが、のち西軍に走る。今出川殿。(1439〜1491)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしみつ【足利義満】

室町幕府第3代将軍(在職1368〜1394)。義詮の子。南北朝内乱を統一し幕府の全盛期を築く。明みんに入貢、勘合貿易をひらく。北山に山荘を営み、金閣をつくる。法名、道有、のち道義。北山殿。(1358〜1408)

→資料:『足利義満対明国書』[足利義満対明国書(原漢文)]

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしもち【足利義持】

室町幕府第4代将軍(在職1394〜1423)。義満の長子。父義満に将軍職を譲られたが実権はなく、その死後自ら政務をとる。(1386〜1428)

⇒あしかが【足利】

あし‐がかり【足掛り】

①高い所へ昇るとき、足をふみかける所。足場。「―がない」

②事に着手するいとぐち。拠点。「出世の―を作る」

あし‐がき【葦垣】

葦でつくった垣。万葉集20「―の隈処くまとに立ちて」

⇒あしがき‐の【葦垣の】

あしがき‐の【葦垣の】

〔枕〕

「ふる(旧)」「みだる」「ほか」「まぢかし(間近し)」「吉野」(地名)にかかる。

⇒あし‐がき【葦垣】

あし‐かけ【足掛け】

①足を踏みかけること。また、踏みかけるもの。足がかり。

②年月日などを数える場合、前後の端数はすうをそれぞれ1として、おおよその数をいう語。「―5年」↔丸まる。

③めかけ。てかけ。

⇒あしかけ‐あがり【足掛け上がり】

あしかけ‐あがり【足掛け上がり】

器械体操の一つ。片足を鉄棒にかけ、それを支えとして上方にあがること。

⇒あし‐かけ【足掛け】

あじ‐かげん【味加減】アヂ‥

味のよしあし。味のつけ具合。

あじがさわ【鰺ヶ沢】アヂ‥サハ

青森県西部、日本海に臨む港町。津軽藩の米の積出港として、中世に栄えた十三湊とさみなとに代わり繁栄。明治以降は陸上交通の発展に伴い衰退。

あし‐がし【足枷・桎】

(→)「あしかせ」に同じ。〈新撰字鏡6〉

あし‐かせ【足枷】

(アシガセとも)2枚の厚板の端に足首大の半円孔を穿ち、罪人の足を前後から合わせはさんで、自由を束縛する刑具。転じて、足手まといになるもの。あしがし。「手かせ―」

あし‐かた【屟・屐】

古代のはき物。木ぐつ。〈新撰字鏡3〉

あし‐がた【足形】

ふんだあとについた足の形。あしあと。

あし‐がた【足型】

足袋・靴を製造するのに用いる、足の型。

あし‐がため【足固め】

①足を丈夫にするために歩きならすこと。足ならし。転じて、物事の準備また基礎をしっかりすること。

②(「脚堅」とも書く)床下で、柱あるいは束つかにとりつける横木。

③蹴鞠けまりの時に酒・湯漬などを出すこと。

④柔道・レスリングの固め技の一つ。相手の脚部の関節または脚部を圧迫して相手の自由を奪う技。

よしひろと称す。義政の子。母は日野富子。近江の六角(佐々木)高頼討伐の陣中に没。(1465〜1489)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしひで【足利義栄】

室町幕府第14代将軍(在職1568〜1568)。義維よしつなの子。義澄の孫。阿波より摂津に入り、永禄11年(1568)2月将軍となったが、9月織田信長が義昭を奉じて入京して追われ、病没。(1538〜1568)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしまさ【足利義政】

室町幕府第8代将軍(在職1449〜1473)。義教の子。初め義成よししげ。弟義視を養子としたが、義尚が生まれるに及んで義視を疎んじ、応仁の乱の因をつくる。慈照寺(銀閣)を建て、芸術を愛好・保護し、いわゆる東山文化を生んだ。東山殿。(1436〜1490)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしみ【足利義視】

室町中期の武将。義教の子。僧となり義尋と称す。還俗して兄義政の嗣。義尚出生後廃され、東軍の細川勝元に擁せられて応仁の乱となったが、のち西軍に走る。今出川殿。(1439〜1491)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしみつ【足利義満】

室町幕府第3代将軍(在職1368〜1394)。義詮の子。南北朝内乱を統一し幕府の全盛期を築く。明みんに入貢、勘合貿易をひらく。北山に山荘を営み、金閣をつくる。法名、道有、のち道義。北山殿。(1358〜1408)

→資料:『足利義満対明国書』[足利義満対明国書(原漢文)]

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしもち【足利義持】

室町幕府第4代将軍(在職1394〜1423)。義満の長子。父義満に将軍職を譲られたが実権はなく、その死後自ら政務をとる。(1386〜1428)

⇒あしかが【足利】

あし‐がかり【足掛り】

①高い所へ昇るとき、足をふみかける所。足場。「―がない」

②事に着手するいとぐち。拠点。「出世の―を作る」

あし‐がき【葦垣】

葦でつくった垣。万葉集20「―の隈処くまとに立ちて」

⇒あしがき‐の【葦垣の】

あしがき‐の【葦垣の】

〔枕〕

「ふる(旧)」「みだる」「ほか」「まぢかし(間近し)」「吉野」(地名)にかかる。

⇒あし‐がき【葦垣】

あし‐かけ【足掛け】

①足を踏みかけること。また、踏みかけるもの。足がかり。

②年月日などを数える場合、前後の端数はすうをそれぞれ1として、おおよその数をいう語。「―5年」↔丸まる。

③めかけ。てかけ。

⇒あしかけ‐あがり【足掛け上がり】

あしかけ‐あがり【足掛け上がり】

器械体操の一つ。片足を鉄棒にかけ、それを支えとして上方にあがること。

⇒あし‐かけ【足掛け】

あじ‐かげん【味加減】アヂ‥

味のよしあし。味のつけ具合。

あじがさわ【鰺ヶ沢】アヂ‥サハ

青森県西部、日本海に臨む港町。津軽藩の米の積出港として、中世に栄えた十三湊とさみなとに代わり繁栄。明治以降は陸上交通の発展に伴い衰退。

あし‐がし【足枷・桎】

(→)「あしかせ」に同じ。〈新撰字鏡6〉

あし‐かせ【足枷】

(アシガセとも)2枚の厚板の端に足首大の半円孔を穿ち、罪人の足を前後から合わせはさんで、自由を束縛する刑具。転じて、足手まといになるもの。あしがし。「手かせ―」

あし‐かた【屟・屐】

古代のはき物。木ぐつ。〈新撰字鏡3〉

あし‐がた【足形】

ふんだあとについた足の形。あしあと。

あし‐がた【足型】

足袋・靴を製造するのに用いる、足の型。

あし‐がため【足固め】

①足を丈夫にするために歩きならすこと。足ならし。転じて、物事の準備また基礎をしっかりすること。

②(「脚堅」とも書く)床下で、柱あるいは束つかにとりつける横木。

③蹴鞠けまりの時に酒・湯漬などを出すこと。

④柔道・レスリングの固め技の一つ。相手の脚部の関節または脚部を圧迫して相手の自由を奪う技。

⇒あしかが‐うじみつ【足利氏満】

⇒あしかが‐しげうじ【足利成氏】

⇒あしかが‐じだい【足利時代】

⇒あしかが‐たかうじ【足利尊氏】

⇒あしかが‐ただふゆ【足利直冬】

⇒あしかが‐ただよし【足利直義】

⇒あしかが‐ばくふ【足利幕府】

⇒あしかが‐まさとも【足利政知】

⇒あしかが‐もちうじ【足利持氏】

⇒あしかが‐もとうじ【足利基氏】

⇒あしかが‐よしあき【足利義昭】

⇒あしかが‐よしあきら【足利義詮】

⇒あしかが‐よしかず【足利義量】

⇒あしかが‐よしかつ【足利義勝】

⇒あしかが‐よしずみ【足利義澄】

⇒あしかが‐よしたね【足利義稙】

⇒あしかが‐よしてる【足利義輝】

⇒あしかが‐よしのり【足利義教】

⇒あしかが‐よしはる【足利義晴】

⇒あしかが‐よしひさ【足利義尚】

⇒あしかが‐よしひで【足利義栄】

⇒あしかが‐よしまさ【足利義政】

⇒あしかが‐よしみ【足利義視】

⇒あしかが‐よしみつ【足利義満】

⇒あしかが‐よしもち【足利義持】

あしかが‐うじみつ【足利氏満】‥ウヂ‥

南北朝時代の武将。鎌倉公方。基氏の子。関東の平定につとめ、将軍義満にとって代わろうとの野心を抱いたが、関東管領上杉憲春の諫死かんしにより中止。(1359〜1398)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐おり【足利織】

足利市付近で産する織物の総称。

⇒あしかが【足利】

あしかが‐がっこう【足利学校】‥ガクカウ

中世の足利にあった高等教育機関。「坂東の大学」とも称せられ、儒書・仏書を講述。室町初期に栄え、一旦衰微。上杉憲実が儒書・領田を寄付し保護・統制。以後、戦国大名の保護を受けた。郷学校ごうがっこうとして1872年(明治5)まで存続。施設の一部は史跡として現存。

⇒あしかが【足利】

あしかが‐しげうじ【足利成氏】‥ウヂ

室町中期の武将。持氏の子。結城合戦後許されて鎌倉公方となる。幕府・上杉氏と対立し、下総古河に移って古河公方と称し、堀越公方政知と対抗。(1438〜1497)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐じだい【足利時代】

室町時代の別称。

⇒あしかが【足利】

あしかが‐ぞめ【足利染】

足利産の染絹。雨月物語2「雀部ささべの曾次といふ人、―の絹を交易するために」

⇒あしかが【足利】

あしかが‐たかうじ【足利尊氏】‥ウヂ

室町幕府初代将軍(在職1338〜1358)。初め高氏。後醍醐天皇の諱いみな尊治の1字を賜って尊氏と称した。元弘の乱に六波羅を陥れて建武新政のきっかけをつくったが、のち叛いて光明天皇を擁立し、征夷大将軍となり、室町幕府を開いた。(1305〜1358)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐ただふゆ【足利直冬】

南北朝時代の武将。尊氏の子。のち直義の養子となる。長門探題として下向の途中、高師直の命を受けた配下に襲われて肥後に落ちのび、勢力を蓄えて上京。いったん入京するが奪回され、以後中国地方を転々。生没年未詳。

⇒あしかが【足利】

あしかが‐ただよし【足利直義】

南北朝時代の武将。尊氏の弟。兄と共に建武政権に叛き、幕府を開いてその実権を握ったが、尊氏の執事高師直と争い、尊氏と不和を生じた。観応の擾乱じょうらんで武家方の分裂をひき起こし関東に下ったが、鎌倉で毒殺された。三条殿。錦小路殿。(1306〜1352)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐ばくふ【足利幕府】

室町幕府の別称。

⇒あしかが【足利】

あしかが‐ぶんこ【足利文庫】

足利学校付属の文庫。中世の上杉家累代の寄進本などを所蔵し、現在、足利学校遺蹟図書館として存続。

⇒あしかが【足利】

あしかが‐まさとも【足利政知】

室町中期の武将。義教の子。成氏を抑えるため東下させられたが、伊豆にとどまり堀越公方と呼ばれた。(1435〜1491)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐もちうじ【足利持氏】‥ウヂ

室町前期の武将。鎌倉公方。満兼の子。上杉禅秀の乱を平定。のち将軍義教と対立、永享の乱を起こしたが、敗れて自刃。(1398〜1439)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐もとうじ【足利基氏】‥ウヂ

南北朝時代の武将。尊氏の第4子。1349年(貞和5)鎌倉に入り、初代の鎌倉公方となり関東を支配。(1340〜1367)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしあき【足利義昭】

室町幕府第15代将軍(在職1568〜1573)。義晴の子。興福寺一乗院門跡となり覚慶。還俗して初め義秋。織田信長に擁立されて将軍となったが、のち不和を生じ、1573年(天正1)京都を追われる。諸国を流浪、豊臣秀吉に保護され、大坂に没。(1537〜1597)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしあきら【足利義詮】

室町幕府第2代将軍(在職1358〜1367)。尊氏の子。(1330〜1367)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしかず【足利義量】

室町幕府第5代将軍(在職1423〜1425)。義持の子。将軍となったが夭折。(1407〜1425)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしかつ【足利義勝】

室町幕府第7代将軍(在職1442〜1443)。義教の子。8歳で将軍、翌年病死。(1434〜1443)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしずみ【足利義澄】

室町幕府第11代将軍(在職1494〜1508)。政知の子。初め出家して清晃、のち細川政元に擁せられて還俗し、義遐よしとお・義高と改名。1508年(永正5)前将軍義稙に追われ、近江に没。(1480〜1511)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしたね【足利義稙】

室町幕府第10代将軍(在職1490〜1493・1508〜1521)。義視の子。義政の養子。初め義材よしき・義尹よしただ。1490年(延徳2)将軍。93年(明応2)細川政元に廃され、1508年(永正5)再び将軍となる。21年(大永1)管領細川高国の乱によって淡路に逃れ、のち阿波に没。島公方。(1466〜1523)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしてる【足利義輝】

室町幕府第13代将軍(在職1546〜1565)。義晴の子。初め義藤と称す。三好・松永氏に圧迫され、松永久秀らに攻められて殺された。(1536〜1565)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしのり【足利義教】

室町幕府第6代将軍(在職1429〜1441)。義満の子。初め義円と称し、天台座主。兄義持の死後、還俗して将軍。権力強化につとめ、持氏の野心を抑えて鎌倉足利家を滅ぼしたが、嘉吉の乱で赤松満祐に殺された。(1394〜1441)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしはる【足利義晴】

室町幕府第12代将軍(在職1521〜1546)。義澄の子。畿内の政情が不安定なため、しばしば京都を逃れ、1546年(天文15)将軍職を子義輝に譲る。(1511〜1550)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしひさ【足利義尚】

室町幕府第9代将軍(在職1473〜1489)。のち義

⇒あしかが‐うじみつ【足利氏満】

⇒あしかが‐しげうじ【足利成氏】

⇒あしかが‐じだい【足利時代】

⇒あしかが‐たかうじ【足利尊氏】

⇒あしかが‐ただふゆ【足利直冬】

⇒あしかが‐ただよし【足利直義】

⇒あしかが‐ばくふ【足利幕府】

⇒あしかが‐まさとも【足利政知】

⇒あしかが‐もちうじ【足利持氏】

⇒あしかが‐もとうじ【足利基氏】

⇒あしかが‐よしあき【足利義昭】

⇒あしかが‐よしあきら【足利義詮】

⇒あしかが‐よしかず【足利義量】

⇒あしかが‐よしかつ【足利義勝】

⇒あしかが‐よしずみ【足利義澄】

⇒あしかが‐よしたね【足利義稙】

⇒あしかが‐よしてる【足利義輝】

⇒あしかが‐よしのり【足利義教】

⇒あしかが‐よしはる【足利義晴】

⇒あしかが‐よしひさ【足利義尚】

⇒あしかが‐よしひで【足利義栄】

⇒あしかが‐よしまさ【足利義政】

⇒あしかが‐よしみ【足利義視】

⇒あしかが‐よしみつ【足利義満】

⇒あしかが‐よしもち【足利義持】

あしかが‐うじみつ【足利氏満】‥ウヂ‥

南北朝時代の武将。鎌倉公方。基氏の子。関東の平定につとめ、将軍義満にとって代わろうとの野心を抱いたが、関東管領上杉憲春の諫死かんしにより中止。(1359〜1398)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐おり【足利織】

足利市付近で産する織物の総称。

⇒あしかが【足利】

あしかが‐がっこう【足利学校】‥ガクカウ

中世の足利にあった高等教育機関。「坂東の大学」とも称せられ、儒書・仏書を講述。室町初期に栄え、一旦衰微。上杉憲実が儒書・領田を寄付し保護・統制。以後、戦国大名の保護を受けた。郷学校ごうがっこうとして1872年(明治5)まで存続。施設の一部は史跡として現存。

⇒あしかが【足利】

あしかが‐しげうじ【足利成氏】‥ウヂ

室町中期の武将。持氏の子。結城合戦後許されて鎌倉公方となる。幕府・上杉氏と対立し、下総古河に移って古河公方と称し、堀越公方政知と対抗。(1438〜1497)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐じだい【足利時代】

室町時代の別称。

⇒あしかが【足利】

あしかが‐ぞめ【足利染】

足利産の染絹。雨月物語2「雀部ささべの曾次といふ人、―の絹を交易するために」

⇒あしかが【足利】

あしかが‐たかうじ【足利尊氏】‥ウヂ

室町幕府初代将軍(在職1338〜1358)。初め高氏。後醍醐天皇の諱いみな尊治の1字を賜って尊氏と称した。元弘の乱に六波羅を陥れて建武新政のきっかけをつくったが、のち叛いて光明天皇を擁立し、征夷大将軍となり、室町幕府を開いた。(1305〜1358)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐ただふゆ【足利直冬】

南北朝時代の武将。尊氏の子。のち直義の養子となる。長門探題として下向の途中、高師直の命を受けた配下に襲われて肥後に落ちのび、勢力を蓄えて上京。いったん入京するが奪回され、以後中国地方を転々。生没年未詳。

⇒あしかが【足利】

あしかが‐ただよし【足利直義】

南北朝時代の武将。尊氏の弟。兄と共に建武政権に叛き、幕府を開いてその実権を握ったが、尊氏の執事高師直と争い、尊氏と不和を生じた。観応の擾乱じょうらんで武家方の分裂をひき起こし関東に下ったが、鎌倉で毒殺された。三条殿。錦小路殿。(1306〜1352)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐ばくふ【足利幕府】

室町幕府の別称。

⇒あしかが【足利】

あしかが‐ぶんこ【足利文庫】

足利学校付属の文庫。中世の上杉家累代の寄進本などを所蔵し、現在、足利学校遺蹟図書館として存続。

⇒あしかが【足利】

あしかが‐まさとも【足利政知】

室町中期の武将。義教の子。成氏を抑えるため東下させられたが、伊豆にとどまり堀越公方と呼ばれた。(1435〜1491)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐もちうじ【足利持氏】‥ウヂ

室町前期の武将。鎌倉公方。満兼の子。上杉禅秀の乱を平定。のち将軍義教と対立、永享の乱を起こしたが、敗れて自刃。(1398〜1439)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐もとうじ【足利基氏】‥ウヂ

南北朝時代の武将。尊氏の第4子。1349年(貞和5)鎌倉に入り、初代の鎌倉公方となり関東を支配。(1340〜1367)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしあき【足利義昭】

室町幕府第15代将軍(在職1568〜1573)。義晴の子。興福寺一乗院門跡となり覚慶。還俗して初め義秋。織田信長に擁立されて将軍となったが、のち不和を生じ、1573年(天正1)京都を追われる。諸国を流浪、豊臣秀吉に保護され、大坂に没。(1537〜1597)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしあきら【足利義詮】

室町幕府第2代将軍(在職1358〜1367)。尊氏の子。(1330〜1367)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしかず【足利義量】

室町幕府第5代将軍(在職1423〜1425)。義持の子。将軍となったが夭折。(1407〜1425)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしかつ【足利義勝】

室町幕府第7代将軍(在職1442〜1443)。義教の子。8歳で将軍、翌年病死。(1434〜1443)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしずみ【足利義澄】

室町幕府第11代将軍(在職1494〜1508)。政知の子。初め出家して清晃、のち細川政元に擁せられて還俗し、義遐よしとお・義高と改名。1508年(永正5)前将軍義稙に追われ、近江に没。(1480〜1511)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしたね【足利義稙】

室町幕府第10代将軍(在職1490〜1493・1508〜1521)。義視の子。義政の養子。初め義材よしき・義尹よしただ。1490年(延徳2)将軍。93年(明応2)細川政元に廃され、1508年(永正5)再び将軍となる。21年(大永1)管領細川高国の乱によって淡路に逃れ、のち阿波に没。島公方。(1466〜1523)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしてる【足利義輝】

室町幕府第13代将軍(在職1546〜1565)。義晴の子。初め義藤と称す。三好・松永氏に圧迫され、松永久秀らに攻められて殺された。(1536〜1565)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしのり【足利義教】

室町幕府第6代将軍(在職1429〜1441)。義満の子。初め義円と称し、天台座主。兄義持の死後、還俗して将軍。権力強化につとめ、持氏の野心を抑えて鎌倉足利家を滅ぼしたが、嘉吉の乱で赤松満祐に殺された。(1394〜1441)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしはる【足利義晴】

室町幕府第12代将軍(在職1521〜1546)。義澄の子。畿内の政情が不安定なため、しばしば京都を逃れ、1546年(天文15)将軍職を子義輝に譲る。(1511〜1550)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしひさ【足利義尚】

室町幕府第9代将軍(在職1473〜1489)。のち義 よしひろと称す。義政の子。母は日野富子。近江の六角(佐々木)高頼討伐の陣中に没。(1465〜1489)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしひで【足利義栄】

室町幕府第14代将軍(在職1568〜1568)。義維よしつなの子。義澄の孫。阿波より摂津に入り、永禄11年(1568)2月将軍となったが、9月織田信長が義昭を奉じて入京して追われ、病没。(1538〜1568)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしまさ【足利義政】

室町幕府第8代将軍(在職1449〜1473)。義教の子。初め義成よししげ。弟義視を養子としたが、義尚が生まれるに及んで義視を疎んじ、応仁の乱の因をつくる。慈照寺(銀閣)を建て、芸術を愛好・保護し、いわゆる東山文化を生んだ。東山殿。(1436〜1490)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしみ【足利義視】

室町中期の武将。義教の子。僧となり義尋と称す。還俗して兄義政の嗣。義尚出生後廃され、東軍の細川勝元に擁せられて応仁の乱となったが、のち西軍に走る。今出川殿。(1439〜1491)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしみつ【足利義満】

室町幕府第3代将軍(在職1368〜1394)。義詮の子。南北朝内乱を統一し幕府の全盛期を築く。明みんに入貢、勘合貿易をひらく。北山に山荘を営み、金閣をつくる。法名、道有、のち道義。北山殿。(1358〜1408)

→資料:『足利義満対明国書』[足利義満対明国書(原漢文)]

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしもち【足利義持】

室町幕府第4代将軍(在職1394〜1423)。義満の長子。父義満に将軍職を譲られたが実権はなく、その死後自ら政務をとる。(1386〜1428)

⇒あしかが【足利】

あし‐がかり【足掛り】

①高い所へ昇るとき、足をふみかける所。足場。「―がない」

②事に着手するいとぐち。拠点。「出世の―を作る」

あし‐がき【葦垣】

葦でつくった垣。万葉集20「―の隈処くまとに立ちて」

⇒あしがき‐の【葦垣の】

あしがき‐の【葦垣の】

〔枕〕

「ふる(旧)」「みだる」「ほか」「まぢかし(間近し)」「吉野」(地名)にかかる。

⇒あし‐がき【葦垣】

あし‐かけ【足掛け】

①足を踏みかけること。また、踏みかけるもの。足がかり。

②年月日などを数える場合、前後の端数はすうをそれぞれ1として、おおよその数をいう語。「―5年」↔丸まる。

③めかけ。てかけ。

⇒あしかけ‐あがり【足掛け上がり】

あしかけ‐あがり【足掛け上がり】

器械体操の一つ。片足を鉄棒にかけ、それを支えとして上方にあがること。

⇒あし‐かけ【足掛け】

あじ‐かげん【味加減】アヂ‥

味のよしあし。味のつけ具合。

あじがさわ【鰺ヶ沢】アヂ‥サハ

青森県西部、日本海に臨む港町。津軽藩の米の積出港として、中世に栄えた十三湊とさみなとに代わり繁栄。明治以降は陸上交通の発展に伴い衰退。

あし‐がし【足枷・桎】

(→)「あしかせ」に同じ。〈新撰字鏡6〉

あし‐かせ【足枷】

(アシガセとも)2枚の厚板の端に足首大の半円孔を穿ち、罪人の足を前後から合わせはさんで、自由を束縛する刑具。転じて、足手まといになるもの。あしがし。「手かせ―」

あし‐かた【屟・屐】

古代のはき物。木ぐつ。〈新撰字鏡3〉

あし‐がた【足形】

ふんだあとについた足の形。あしあと。

あし‐がた【足型】

足袋・靴を製造するのに用いる、足の型。

あし‐がため【足固め】

①足を丈夫にするために歩きならすこと。足ならし。転じて、物事の準備また基礎をしっかりすること。

②(「脚堅」とも書く)床下で、柱あるいは束つかにとりつける横木。

③蹴鞠けまりの時に酒・湯漬などを出すこと。

④柔道・レスリングの固め技の一つ。相手の脚部の関節または脚部を圧迫して相手の自由を奪う技。

よしひろと称す。義政の子。母は日野富子。近江の六角(佐々木)高頼討伐の陣中に没。(1465〜1489)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしひで【足利義栄】

室町幕府第14代将軍(在職1568〜1568)。義維よしつなの子。義澄の孫。阿波より摂津に入り、永禄11年(1568)2月将軍となったが、9月織田信長が義昭を奉じて入京して追われ、病没。(1538〜1568)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしまさ【足利義政】

室町幕府第8代将軍(在職1449〜1473)。義教の子。初め義成よししげ。弟義視を養子としたが、義尚が生まれるに及んで義視を疎んじ、応仁の乱の因をつくる。慈照寺(銀閣)を建て、芸術を愛好・保護し、いわゆる東山文化を生んだ。東山殿。(1436〜1490)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしみ【足利義視】

室町中期の武将。義教の子。僧となり義尋と称す。還俗して兄義政の嗣。義尚出生後廃され、東軍の細川勝元に擁せられて応仁の乱となったが、のち西軍に走る。今出川殿。(1439〜1491)

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしみつ【足利義満】

室町幕府第3代将軍(在職1368〜1394)。義詮の子。南北朝内乱を統一し幕府の全盛期を築く。明みんに入貢、勘合貿易をひらく。北山に山荘を営み、金閣をつくる。法名、道有、のち道義。北山殿。(1358〜1408)

→資料:『足利義満対明国書』[足利義満対明国書(原漢文)]

⇒あしかが【足利】

あしかが‐よしもち【足利義持】

室町幕府第4代将軍(在職1394〜1423)。義満の長子。父義満に将軍職を譲られたが実権はなく、その死後自ら政務をとる。(1386〜1428)

⇒あしかが【足利】

あし‐がかり【足掛り】

①高い所へ昇るとき、足をふみかける所。足場。「―がない」

②事に着手するいとぐち。拠点。「出世の―を作る」

あし‐がき【葦垣】

葦でつくった垣。万葉集20「―の隈処くまとに立ちて」

⇒あしがき‐の【葦垣の】

あしがき‐の【葦垣の】

〔枕〕

「ふる(旧)」「みだる」「ほか」「まぢかし(間近し)」「吉野」(地名)にかかる。

⇒あし‐がき【葦垣】

あし‐かけ【足掛け】

①足を踏みかけること。また、踏みかけるもの。足がかり。

②年月日などを数える場合、前後の端数はすうをそれぞれ1として、おおよその数をいう語。「―5年」↔丸まる。

③めかけ。てかけ。

⇒あしかけ‐あがり【足掛け上がり】

あしかけ‐あがり【足掛け上がり】

器械体操の一つ。片足を鉄棒にかけ、それを支えとして上方にあがること。

⇒あし‐かけ【足掛け】

あじ‐かげん【味加減】アヂ‥

味のよしあし。味のつけ具合。

あじがさわ【鰺ヶ沢】アヂ‥サハ

青森県西部、日本海に臨む港町。津軽藩の米の積出港として、中世に栄えた十三湊とさみなとに代わり繁栄。明治以降は陸上交通の発展に伴い衰退。

あし‐がし【足枷・桎】

(→)「あしかせ」に同じ。〈新撰字鏡6〉

あし‐かせ【足枷】

(アシガセとも)2枚の厚板の端に足首大の半円孔を穿ち、罪人の足を前後から合わせはさんで、自由を束縛する刑具。転じて、足手まといになるもの。あしがし。「手かせ―」

あし‐かた【屟・屐】

古代のはき物。木ぐつ。〈新撰字鏡3〉

あし‐がた【足形】

ふんだあとについた足の形。あしあと。

あし‐がた【足型】

足袋・靴を製造するのに用いる、足の型。

あし‐がため【足固め】

①足を丈夫にするために歩きならすこと。足ならし。転じて、物事の準備また基礎をしっかりすること。

②(「脚堅」とも書く)床下で、柱あるいは束つかにとりつける横木。

③蹴鞠けまりの時に酒・湯漬などを出すこと。

④柔道・レスリングの固め技の一つ。相手の脚部の関節または脚部を圧迫して相手の自由を奪う技。

○足が地に着かないあしがちにつかない🔗⭐🔉

○足が地に着かないあしがちにつかない

①気持がたかぶって落ち着かない。

②考えだけが先走って裏づけがしっかりしない。うわすべりである。

⇒あし【足・脚】

あし‐が‐ちる【葦が散る】

〔枕〕

「難波なにわ」にかかる。

○足が付くあしがつく🔗⭐🔉

○足が付くあしがつく

①逃亡者の足どりがわかる。また、犯罪事実の解明に手掛りになるものが見つかる。

②情夫ができる。ひもがつく。東海道中膝栗毛8「げい子にや又しても―」

⇒あし【足・脚】

○足が出るあしがでる🔗⭐🔉

○足が出るあしがでる

①隠したことがあらわれる。

②出費が予算を超過する。相場などで損が出る。「足を出す」とも。

⇒あし【足・脚】

○足が遠のくあしがとおのく🔗⭐🔉

○足が遠のくあしがとおのく

そこに行く回数が減る。訪ねるのが間遠になる。「事件以後、客の足が遠のいた」

⇒あし【足・脚】

あし‐がなえ【足鼎】‥ガナヘ

足つきのかなえ。徒然草「傍なる―をとりて」

アジ‐か‐ナトリウム【アジ化ナトリウム】‥クワ‥

化学式NaN3 水に良く溶ける無色の結晶。有毒。

アジ‐か‐なまり【アジ化鉛】‥クワ‥

(lead azide)爆薬の一種。化学式Pb(N3)2 無色の結晶。起爆薬として用いる。アンモニアを発生して徐々に分解する。

あし‐かなもの【足金物】

太刀を佩はくために帯取の革緒かわおを通す一対の金物。あしがね。→太刀(図)

あし‐がに【葦蟹】

葦の生えている水辺にすむカニ。万葉集16「隠なまりてをる―を」

あし‐がね【足金】

(→)足金物あしかなものに同じ。

アシガバード【Ashgabad】

カスピ海の東、トルクメニスタンの首都。イランとの国境まで40キロメートルにあるオアシス都市。人口40万7千(1990)。旧称アシハバード。

○足が早いあしがはやい🔗⭐🔉

○足が早いあしがはやい

①歩くことがはやい。

②食物などがくさりやすい。

③売行きがよい。大橋乙羽、出世奴「銘刀で御座いますと何ういたしましても足が早う御座います」

⇒あし【足・脚】

あし‐かび【葦牙】

葦の若芽。〈[季]春〉。古事記上「―のごと萌えあがる物」

⇒あしかび‐の【葦牙の】

あしかび【蘆かび】

小沢蘆庵の「ただこと歌」主張の歌論書。1790年(寛政2)成立。「塵ひぢ」「或問」と共に「ふるの中道」と題して1800年刊。

あしかび‐の【葦牙の】

〔枕〕

「あし(足)」にかかる。

⇒あし‐かび【葦牙】

○足が棒になるあしがぼうになる🔗⭐🔉

○足が棒になるあしがぼうになる

長く歩いたり、立っていたりしたために、疲れ果てて足がこわばる。

⇒あし【足・脚】

あし‐がま【足釜・脚釜・錡】

足のついた釜。

○足が向くあしがむく🔗⭐🔉

○足が向くあしがむく

知らず知らずその方へ行く。

⇒あし【足・脚】

あし‐がも【葦鴨】

①鴨のこと。多く葦の生えた所にいるからいう。〈[季]冬〉。万葉集17「なぎさには―騒き」

②(「―の」の形で)群れつどうさまを形容する語。土佐日記「をしと思ふ人や止まると―のうち群れてこそ我は来にけれ」

あじ‐がも【 鴨】アヂ‥

トモエガモの別称。

あしがら【足柄】

神奈川県南西部の地方名。

⇒あしがら‐おぶね【足柄小舟】

⇒あしがら‐の‐せき【足柄関】

⇒あしがら‐やま【足柄山】

あし‐がら【足搦】

(→)「あしがらみ」に同じ。

あしがら‐おぶね【足柄小舟】‥ヲ‥

足柄山の杉材で造った小舟。船脚が軽くて速いという。万葉集14「―歩き多み」

⇒あしがら【足柄】

あしから‐ず【悪しからず】

相手の意向にそえないで申し訳ないという気持を表す語。悪く思わないでほしい。「―御了承願います」「出席できませんが、どうぞ―」

あしがら‐の‐せき【足柄関】

神奈川県南足柄市にあった関。足柄山東麓に位置する。古代の東海道の要衝。899年(昌泰2)設置。

⇒あしがら【足柄】

あし‐がらみ【足搦み】

柔道や相撲などで足を相手の足にからみつけて倒すこと。あしがら。

あしがら‐やま【足柄山】

神奈川県南西部に位置し、南は箱根山に連なる山。古代から東西交通の要路。峠の標高759メートル。新羅三郎義光の物語や、坂田金時(金太郎)の伝説で有名。

⇒あしがら【足柄】

あし‐かり【葦刈・蘆刈】

晩秋から冬にかけて、葦を刈ること。また、その人。〈[季]秋〉。万葉集20「―に堀江漕ぐなる」

⇒あしかり‐おぶね【葦刈小舟】

あしかり【蘆刈】

①能。世阿弥作の直面物ひためんもの。難波の蘆売におちぶれた日下くさか左衛門が、立身して探しに来た妻とめでたく再会する。

②上方舞。地歌。「新蘆刈」とも。一部に1の文句を借りて恋に狂うさまを描く。

あしかり‐おぶね【葦刈小舟】‥ヲ‥

刈った葦を積む小舟。後撰和歌集雑「―さしわけて」

⇒あし‐かり【葦刈・蘆刈】

あし‐がる【足軽】

①歩行が軽快なこと。太平記22「―に出立つ時もあり」

②(足軽く疾走する者の意)平常は雑役に従い、戦時は歩卒となる者。戦国時代には弓・鉄砲の訓練を受け、部隊を編制した。江戸時代には武士の最下位をなした。雑兵ぞうひょう。徒同心かちどうしん。平家物語4「―共四五百人先立て」。三河物語「―計ばかり出して戦いけるに」

⇒あしがる‐ぐそく【足軽具足】

⇒あしがる‐だいしょう【足軽大将】

あしがる‐ぐそく【足軽具足】

足軽がつける粗末な具足。

⇒あし‐がる【足軽】

あしがる‐だいしょう【足軽大将】‥シヤウ

弓組・鉄砲組・槍組など足軽の部隊を指揮した武士。

⇒あし‐がる【足軽】

あし‐がわ【足革】‥ガハ

(→)足緒あしお2に同じ。

あじ‐かわ【安治川】アヂカハ

淀川下流の分流。大阪市堂島の南から南西流して大阪湾に入る。貞享(1684〜1688)年間河村瑞賢が開削。河口部南側に天保山がある。

あじ‐かん【阿字観】‥クワン

密教で、万物の根源である阿字を観想する行法。普通は、月輪がちりん中の蓮華上に阿字を描いて眼前に掲げ、阿字と行者の心が一体となる瞑想法。→阿字→阿字本不生

あじ‐きき【味利き・味聞き】アヂ‥

酒などの味の具合・よしあしを判別すること。また、その人。

ア‐しき‐しゅうきゅう【ア式蹴球】‥シウキウ

(アソシエーション‐フットボールの日本的呼称)サッカーのこと。

あじき‐な・いアヂキ‥

〔形〕[文]あぢきな・し(ク)

(アヅキナシの転)

①事の度合がひどい。どうにもならない。武烈紀「百済の末多王、―・くして、百姓に暴虐しいわざす」

②無意味である。無益・無用である。古今和歌集春「―・く待つ人の香にあやまたれけり」

③(「味気ない」と当てる)面白くない。なさけない。やるせない。あじけない。源氏物語帚木「ねたく、心とどめて問ひ聞けかしと、―・くおぼす」

あじきな‐が・るアヂキ‥

〔他四〕

やるせながる。恋う。切愛する。毛詩抄「女は我を―・る者があれば形づくる」

あし‐ぎぬ【絁】

(悪し絹の意)太糸で織った粗製の絹布。↔かとり(縑)

あしき‐みち【悪しき道】

(仏語「悪道あくどう」を訓読した語)(→)悪趣あくしゅ。源氏物語帚木「―にもただよひぬべくぞ覚ゆる」

あしき‐もの【悪しき鬼】

荒らぶる国つ神。神代紀下「葦原の中つ国の邪鬼あしきものを撥はらひ平むけしめむ」

あし‐きり【剕】

中国、殷周の五刑の一つで、片足もしくは手足を斬り落とすもの。剕ひ。刖げつとも書く。

あし‐きり【足切り】

①子供の遊戯の名。二人の足切役が竹または綱の端を膝の高さに持ち、人々の並んだ列を前から後に走る。この際、列の者は足を切られないようにおどり上がってこれを避けるもの。

②(選抜試験で)一定の基準を設けて、それ以下は切り捨てること。

あじ‐きり【鰺切】アヂ‥

鰺切庖丁の略。幸田露伴、天うつ浪「随分―で突つっつかれる位の事は出来ても是非が無いよ」

⇒あじきり‐ぼうちょう【鰺切庖丁】

あじきり‐ぼうちょう【鰺切庖丁】アヂ‥バウチヤウ

アジなどを切るのに使う小さい出刃庖丁。鰺出刃。

⇒あじ‐きり【鰺切】

あし‐くせ【足癖】

①歩き方や足の置き方のくせ。

②相撲で、足を相手の足にかけるわざ。

あし‐くび【足首】

足の踝くるぶしの上の所。また、足の踝から下の称。

あしくぼ‐ちゃ【足久保茶・蘆窪茶】

駿河の足久保(いま静岡市)から産する茶。足久保。南総里見八犬伝133「盹覚ねむりさましの―、助飲くちとりには団子の醤炙つけやき」

あし‐くらべ【足競べ】

かけ競べ。かけっこ。

あし‐げ【足蹴】

①足で蹴ること。

②転じて、他人にひどい仕打ちをすること。「人を―にする」

あし‐げ【葦毛】

馬の毛色で、白い毛に黒色・濃褐色などの差し毛のあるもの。「連銭―」

⇒あしげ‐ひばり【葦毛雲雀】

あし‐げい【足芸】

仰臥して、足で種々のわざを自在に演ずる曲芸。江戸末期に発達、欧米でも注目をあびた。爪先で矢を射たり文字を書いたりする芸もある。

あじけ‐な・い【味気ない】アヂケ‥

〔形〕

(「味気」は当て字)面白くない。つまらない。「―・い仕事」「―・い世の中」→あじきない3

あしげ‐ひばり【葦毛雲雀】

馬の毛色で、黄と白とのまじった葦毛。

⇒あし‐げ【葦毛】

あし‐こ【彼処】

〔代〕

(指示)あそこ。かしこ。源氏物語若菜上「―に籠りなむ後」

⇒あしこ‐もと【彼処許】

あし‐ごい【葦五位】‥ヰ

〔動〕ヨシゴイの別称。

あし‐こし【足腰】

(体を動かす基盤となる)足と腰。比喩的に、組織を支える基礎的な活動力。「―を鍛える」「―の弱い政党」

あし‐ごしらえ【足拵え】‥ゴシラヘ

歩きやすいように準備を整えること。

あしこ‐もと【彼処許】

あちらの方。源氏物語宿木「なほ―になど、そそのかしきこゆ」

⇒あし‐こ【彼処】

あじさい【紫陽花】アヂサヰ

ユキノシタ科の観賞用落葉低木。ガクアジサイの改良種とされる。幹は叢生、高さ約1.5メートル。葉は広卵形で対生。初夏、球状の集散花序に4枚の萼片だけが発達した装飾花を多数つける。色は青から赤紫へ変化するところから「七変化」ともいう。花は解熱薬、葉は瘧おこりの治療薬用。広くはサワアジサイ・ガクアジサイなどの総称で、ヨーロッパでの改良品種をセイヨウアジサイ・ハイドランジアなどと呼ぶ。あずさい。四片よひら。〈[季]夏〉。万葉集20「―の八重咲く如く」

アジサイ

撮影:関戸 勇

鴨】アヂ‥

トモエガモの別称。

あしがら【足柄】

神奈川県南西部の地方名。

⇒あしがら‐おぶね【足柄小舟】

⇒あしがら‐の‐せき【足柄関】

⇒あしがら‐やま【足柄山】

あし‐がら【足搦】

(→)「あしがらみ」に同じ。

あしがら‐おぶね【足柄小舟】‥ヲ‥

足柄山の杉材で造った小舟。船脚が軽くて速いという。万葉集14「―歩き多み」

⇒あしがら【足柄】

あしから‐ず【悪しからず】

相手の意向にそえないで申し訳ないという気持を表す語。悪く思わないでほしい。「―御了承願います」「出席できませんが、どうぞ―」

あしがら‐の‐せき【足柄関】

神奈川県南足柄市にあった関。足柄山東麓に位置する。古代の東海道の要衝。899年(昌泰2)設置。

⇒あしがら【足柄】

あし‐がらみ【足搦み】

柔道や相撲などで足を相手の足にからみつけて倒すこと。あしがら。

あしがら‐やま【足柄山】

神奈川県南西部に位置し、南は箱根山に連なる山。古代から東西交通の要路。峠の標高759メートル。新羅三郎義光の物語や、坂田金時(金太郎)の伝説で有名。

⇒あしがら【足柄】

あし‐かり【葦刈・蘆刈】

晩秋から冬にかけて、葦を刈ること。また、その人。〈[季]秋〉。万葉集20「―に堀江漕ぐなる」

⇒あしかり‐おぶね【葦刈小舟】

あしかり【蘆刈】

①能。世阿弥作の直面物ひためんもの。難波の蘆売におちぶれた日下くさか左衛門が、立身して探しに来た妻とめでたく再会する。

②上方舞。地歌。「新蘆刈」とも。一部に1の文句を借りて恋に狂うさまを描く。

あしかり‐おぶね【葦刈小舟】‥ヲ‥

刈った葦を積む小舟。後撰和歌集雑「―さしわけて」

⇒あし‐かり【葦刈・蘆刈】

あし‐がる【足軽】

①歩行が軽快なこと。太平記22「―に出立つ時もあり」

②(足軽く疾走する者の意)平常は雑役に従い、戦時は歩卒となる者。戦国時代には弓・鉄砲の訓練を受け、部隊を編制した。江戸時代には武士の最下位をなした。雑兵ぞうひょう。徒同心かちどうしん。平家物語4「―共四五百人先立て」。三河物語「―計ばかり出して戦いけるに」

⇒あしがる‐ぐそく【足軽具足】

⇒あしがる‐だいしょう【足軽大将】

あしがる‐ぐそく【足軽具足】

足軽がつける粗末な具足。

⇒あし‐がる【足軽】

あしがる‐だいしょう【足軽大将】‥シヤウ

弓組・鉄砲組・槍組など足軽の部隊を指揮した武士。

⇒あし‐がる【足軽】

あし‐がわ【足革】‥ガハ

(→)足緒あしお2に同じ。

あじ‐かわ【安治川】アヂカハ

淀川下流の分流。大阪市堂島の南から南西流して大阪湾に入る。貞享(1684〜1688)年間河村瑞賢が開削。河口部南側に天保山がある。

あじ‐かん【阿字観】‥クワン

密教で、万物の根源である阿字を観想する行法。普通は、月輪がちりん中の蓮華上に阿字を描いて眼前に掲げ、阿字と行者の心が一体となる瞑想法。→阿字→阿字本不生

あじ‐きき【味利き・味聞き】アヂ‥

酒などの味の具合・よしあしを判別すること。また、その人。

ア‐しき‐しゅうきゅう【ア式蹴球】‥シウキウ

(アソシエーション‐フットボールの日本的呼称)サッカーのこと。

あじき‐な・いアヂキ‥

〔形〕[文]あぢきな・し(ク)

(アヅキナシの転)

①事の度合がひどい。どうにもならない。武烈紀「百済の末多王、―・くして、百姓に暴虐しいわざす」

②無意味である。無益・無用である。古今和歌集春「―・く待つ人の香にあやまたれけり」

③(「味気ない」と当てる)面白くない。なさけない。やるせない。あじけない。源氏物語帚木「ねたく、心とどめて問ひ聞けかしと、―・くおぼす」

あじきな‐が・るアヂキ‥

〔他四〕

やるせながる。恋う。切愛する。毛詩抄「女は我を―・る者があれば形づくる」

あし‐ぎぬ【絁】

(悪し絹の意)太糸で織った粗製の絹布。↔かとり(縑)

あしき‐みち【悪しき道】

(仏語「悪道あくどう」を訓読した語)(→)悪趣あくしゅ。源氏物語帚木「―にもただよひぬべくぞ覚ゆる」

あしき‐もの【悪しき鬼】

荒らぶる国つ神。神代紀下「葦原の中つ国の邪鬼あしきものを撥はらひ平むけしめむ」

あし‐きり【剕】

中国、殷周の五刑の一つで、片足もしくは手足を斬り落とすもの。剕ひ。刖げつとも書く。

あし‐きり【足切り】

①子供の遊戯の名。二人の足切役が竹または綱の端を膝の高さに持ち、人々の並んだ列を前から後に走る。この際、列の者は足を切られないようにおどり上がってこれを避けるもの。

②(選抜試験で)一定の基準を設けて、それ以下は切り捨てること。

あじ‐きり【鰺切】アヂ‥

鰺切庖丁の略。幸田露伴、天うつ浪「随分―で突つっつかれる位の事は出来ても是非が無いよ」

⇒あじきり‐ぼうちょう【鰺切庖丁】

あじきり‐ぼうちょう【鰺切庖丁】アヂ‥バウチヤウ

アジなどを切るのに使う小さい出刃庖丁。鰺出刃。

⇒あじ‐きり【鰺切】

あし‐くせ【足癖】

①歩き方や足の置き方のくせ。

②相撲で、足を相手の足にかけるわざ。

あし‐くび【足首】

足の踝くるぶしの上の所。また、足の踝から下の称。

あしくぼ‐ちゃ【足久保茶・蘆窪茶】

駿河の足久保(いま静岡市)から産する茶。足久保。南総里見八犬伝133「盹覚ねむりさましの―、助飲くちとりには団子の醤炙つけやき」

あし‐くらべ【足競べ】

かけ競べ。かけっこ。

あし‐げ【足蹴】

①足で蹴ること。

②転じて、他人にひどい仕打ちをすること。「人を―にする」

あし‐げ【葦毛】

馬の毛色で、白い毛に黒色・濃褐色などの差し毛のあるもの。「連銭―」

⇒あしげ‐ひばり【葦毛雲雀】

あし‐げい【足芸】

仰臥して、足で種々のわざを自在に演ずる曲芸。江戸末期に発達、欧米でも注目をあびた。爪先で矢を射たり文字を書いたりする芸もある。

あじけ‐な・い【味気ない】アヂケ‥

〔形〕

(「味気」は当て字)面白くない。つまらない。「―・い仕事」「―・い世の中」→あじきない3

あしげ‐ひばり【葦毛雲雀】

馬の毛色で、黄と白とのまじった葦毛。

⇒あし‐げ【葦毛】

あし‐こ【彼処】

〔代〕

(指示)あそこ。かしこ。源氏物語若菜上「―に籠りなむ後」

⇒あしこ‐もと【彼処許】

あし‐ごい【葦五位】‥ヰ

〔動〕ヨシゴイの別称。

あし‐こし【足腰】

(体を動かす基盤となる)足と腰。比喩的に、組織を支える基礎的な活動力。「―を鍛える」「―の弱い政党」

あし‐ごしらえ【足拵え】‥ゴシラヘ

歩きやすいように準備を整えること。

あしこ‐もと【彼処許】

あちらの方。源氏物語宿木「なほ―になど、そそのかしきこゆ」

⇒あし‐こ【彼処】

あじさい【紫陽花】アヂサヰ

ユキノシタ科の観賞用落葉低木。ガクアジサイの改良種とされる。幹は叢生、高さ約1.5メートル。葉は広卵形で対生。初夏、球状の集散花序に4枚の萼片だけが発達した装飾花を多数つける。色は青から赤紫へ変化するところから「七変化」ともいう。花は解熱薬、葉は瘧おこりの治療薬用。広くはサワアジサイ・ガクアジサイなどの総称で、ヨーロッパでの改良品種をセイヨウアジサイ・ハイドランジアなどと呼ぶ。あずさい。四片よひら。〈[季]夏〉。万葉集20「―の八重咲く如く」

アジサイ

撮影:関戸 勇

あし‐さぐり【足探り】

足先の感覚で探したり調べたりすること。長谷川時雨、西洋の唐茄子「片つぽ飛ばした下駄を―したりして」

あじ‐ざけ【味酒】アヂ‥

(「味酒うまさけ」の誤読から)うまい酒。七十一番職人尽歌合「―の霞みし空に似たるかな」

あじ‐さし【鰺刺】アヂ‥

チドリ目カモメ科アジサシ亜科の鳥の総称。飛翔性の水鳥で翼は細長く尖り、尾は燕尾。空中から水中に突入して魚をとる。世界に約40種。日本では河川・海岸性で夏鳥のコアジサシが最も普通。また、その一種のアジサシは、コアジサシに似るが大形で、渡りの途中で日本に姿を現す。〈[季]夏〉

コアジサシ

撮影:小宮輝之

あし‐さぐり【足探り】

足先の感覚で探したり調べたりすること。長谷川時雨、西洋の唐茄子「片つぽ飛ばした下駄を―したりして」

あじ‐ざけ【味酒】アヂ‥

(「味酒うまさけ」の誤読から)うまい酒。七十一番職人尽歌合「―の霞みし空に似たるかな」

あじ‐さし【鰺刺】アヂ‥

チドリ目カモメ科アジサシ亜科の鳥の総称。飛翔性の水鳥で翼は細長く尖り、尾は燕尾。空中から水中に突入して魚をとる。世界に約40種。日本では河川・海岸性で夏鳥のコアジサシが最も普通。また、その一種のアジサシは、コアジサシに似るが大形で、渡りの途中で日本に姿を現す。〈[季]夏〉

コアジサシ

撮影:小宮輝之

あし‐さばき【足捌き】

武道・芸事での、足の動かし方・使い方。「見事な―」

あし‐ざま【悪し様】

悪意をもって見るさま。源氏物語総角「―なる御心あらむやは」。「―に言う」

あじ‐さわうアヂサハフ

〔枕〕

(一説に、アヂはトモエガモ、サハフはサ(障)フの未然形に接尾語フの付いたもので、トモエガモを夜昼遮りつづけている網の目という意からか)「め(目)」「よるひる(夜昼)」にかかる。万葉集2「―目言めことも絶えぬ」。万葉集9「―夜昼知らず」

あし‐ざわり【足触り】‥ザハリ

足に触れる感覚。

あし‐ざわり【足障り】‥ザハリ

歩く時のさまたげとなるもの。

あし‐しげく【足繁く】

間をおかず同じ所へ何度も行くさま。「―通う」

あし‐さばき【足捌き】

武道・芸事での、足の動かし方・使い方。「見事な―」

あし‐ざま【悪し様】

悪意をもって見るさま。源氏物語総角「―なる御心あらむやは」。「―に言う」

あじ‐さわうアヂサハフ

〔枕〕

(一説に、アヂはトモエガモ、サハフはサ(障)フの未然形に接尾語フの付いたもので、トモエガモを夜昼遮りつづけている網の目という意からか)「め(目)」「よるひる(夜昼)」にかかる。万葉集2「―目言めことも絶えぬ」。万葉集9「―夜昼知らず」

あし‐ざわり【足触り】‥ザハリ

足に触れる感覚。

あし‐ざわり【足障り】‥ザハリ

歩く時のさまたげとなるもの。

あし‐しげく【足繁く】

間をおかず同じ所へ何度も行くさま。「―通う」

鴨】アヂ‥

トモエガモの別称。

あしがら【足柄】

神奈川県南西部の地方名。

⇒あしがら‐おぶね【足柄小舟】

⇒あしがら‐の‐せき【足柄関】

⇒あしがら‐やま【足柄山】

あし‐がら【足搦】

(→)「あしがらみ」に同じ。

あしがら‐おぶね【足柄小舟】‥ヲ‥

足柄山の杉材で造った小舟。船脚が軽くて速いという。万葉集14「―歩き多み」

⇒あしがら【足柄】

あしから‐ず【悪しからず】

相手の意向にそえないで申し訳ないという気持を表す語。悪く思わないでほしい。「―御了承願います」「出席できませんが、どうぞ―」

あしがら‐の‐せき【足柄関】

神奈川県南足柄市にあった関。足柄山東麓に位置する。古代の東海道の要衝。899年(昌泰2)設置。

⇒あしがら【足柄】

あし‐がらみ【足搦み】

柔道や相撲などで足を相手の足にからみつけて倒すこと。あしがら。

あしがら‐やま【足柄山】

神奈川県南西部に位置し、南は箱根山に連なる山。古代から東西交通の要路。峠の標高759メートル。新羅三郎義光の物語や、坂田金時(金太郎)の伝説で有名。

⇒あしがら【足柄】

あし‐かり【葦刈・蘆刈】

晩秋から冬にかけて、葦を刈ること。また、その人。〈[季]秋〉。万葉集20「―に堀江漕ぐなる」

⇒あしかり‐おぶね【葦刈小舟】

あしかり【蘆刈】

①能。世阿弥作の直面物ひためんもの。難波の蘆売におちぶれた日下くさか左衛門が、立身して探しに来た妻とめでたく再会する。

②上方舞。地歌。「新蘆刈」とも。一部に1の文句を借りて恋に狂うさまを描く。

あしかり‐おぶね【葦刈小舟】‥ヲ‥

刈った葦を積む小舟。後撰和歌集雑「―さしわけて」

⇒あし‐かり【葦刈・蘆刈】

あし‐がる【足軽】

①歩行が軽快なこと。太平記22「―に出立つ時もあり」

②(足軽く疾走する者の意)平常は雑役に従い、戦時は歩卒となる者。戦国時代には弓・鉄砲の訓練を受け、部隊を編制した。江戸時代には武士の最下位をなした。雑兵ぞうひょう。徒同心かちどうしん。平家物語4「―共四五百人先立て」。三河物語「―計ばかり出して戦いけるに」

⇒あしがる‐ぐそく【足軽具足】

⇒あしがる‐だいしょう【足軽大将】

あしがる‐ぐそく【足軽具足】

足軽がつける粗末な具足。

⇒あし‐がる【足軽】

あしがる‐だいしょう【足軽大将】‥シヤウ

弓組・鉄砲組・槍組など足軽の部隊を指揮した武士。

⇒あし‐がる【足軽】

あし‐がわ【足革】‥ガハ

(→)足緒あしお2に同じ。

あじ‐かわ【安治川】アヂカハ

淀川下流の分流。大阪市堂島の南から南西流して大阪湾に入る。貞享(1684〜1688)年間河村瑞賢が開削。河口部南側に天保山がある。

あじ‐かん【阿字観】‥クワン

密教で、万物の根源である阿字を観想する行法。普通は、月輪がちりん中の蓮華上に阿字を描いて眼前に掲げ、阿字と行者の心が一体となる瞑想法。→阿字→阿字本不生

あじ‐きき【味利き・味聞き】アヂ‥

酒などの味の具合・よしあしを判別すること。また、その人。

ア‐しき‐しゅうきゅう【ア式蹴球】‥シウキウ

(アソシエーション‐フットボールの日本的呼称)サッカーのこと。

あじき‐な・いアヂキ‥

〔形〕[文]あぢきな・し(ク)

(アヅキナシの転)

①事の度合がひどい。どうにもならない。武烈紀「百済の末多王、―・くして、百姓に暴虐しいわざす」

②無意味である。無益・無用である。古今和歌集春「―・く待つ人の香にあやまたれけり」

③(「味気ない」と当てる)面白くない。なさけない。やるせない。あじけない。源氏物語帚木「ねたく、心とどめて問ひ聞けかしと、―・くおぼす」

あじきな‐が・るアヂキ‥

〔他四〕

やるせながる。恋う。切愛する。毛詩抄「女は我を―・る者があれば形づくる」

あし‐ぎぬ【絁】

(悪し絹の意)太糸で織った粗製の絹布。↔かとり(縑)

あしき‐みち【悪しき道】

(仏語「悪道あくどう」を訓読した語)(→)悪趣あくしゅ。源氏物語帚木「―にもただよひぬべくぞ覚ゆる」

あしき‐もの【悪しき鬼】

荒らぶる国つ神。神代紀下「葦原の中つ国の邪鬼あしきものを撥はらひ平むけしめむ」

あし‐きり【剕】

中国、殷周の五刑の一つで、片足もしくは手足を斬り落とすもの。剕ひ。刖げつとも書く。

あし‐きり【足切り】

①子供の遊戯の名。二人の足切役が竹または綱の端を膝の高さに持ち、人々の並んだ列を前から後に走る。この際、列の者は足を切られないようにおどり上がってこれを避けるもの。

②(選抜試験で)一定の基準を設けて、それ以下は切り捨てること。

あじ‐きり【鰺切】アヂ‥

鰺切庖丁の略。幸田露伴、天うつ浪「随分―で突つっつかれる位の事は出来ても是非が無いよ」

⇒あじきり‐ぼうちょう【鰺切庖丁】

あじきり‐ぼうちょう【鰺切庖丁】アヂ‥バウチヤウ

アジなどを切るのに使う小さい出刃庖丁。鰺出刃。

⇒あじ‐きり【鰺切】

あし‐くせ【足癖】

①歩き方や足の置き方のくせ。

②相撲で、足を相手の足にかけるわざ。

あし‐くび【足首】

足の踝くるぶしの上の所。また、足の踝から下の称。

あしくぼ‐ちゃ【足久保茶・蘆窪茶】

駿河の足久保(いま静岡市)から産する茶。足久保。南総里見八犬伝133「盹覚ねむりさましの―、助飲くちとりには団子の醤炙つけやき」

あし‐くらべ【足競べ】

かけ競べ。かけっこ。

あし‐げ【足蹴】

①足で蹴ること。

②転じて、他人にひどい仕打ちをすること。「人を―にする」

あし‐げ【葦毛】

馬の毛色で、白い毛に黒色・濃褐色などの差し毛のあるもの。「連銭―」

⇒あしげ‐ひばり【葦毛雲雀】

あし‐げい【足芸】

仰臥して、足で種々のわざを自在に演ずる曲芸。江戸末期に発達、欧米でも注目をあびた。爪先で矢を射たり文字を書いたりする芸もある。

あじけ‐な・い【味気ない】アヂケ‥

〔形〕

(「味気」は当て字)面白くない。つまらない。「―・い仕事」「―・い世の中」→あじきない3

あしげ‐ひばり【葦毛雲雀】

馬の毛色で、黄と白とのまじった葦毛。

⇒あし‐げ【葦毛】

あし‐こ【彼処】

〔代〕

(指示)あそこ。かしこ。源氏物語若菜上「―に籠りなむ後」

⇒あしこ‐もと【彼処許】

あし‐ごい【葦五位】‥ヰ

〔動〕ヨシゴイの別称。

あし‐こし【足腰】

(体を動かす基盤となる)足と腰。比喩的に、組織を支える基礎的な活動力。「―を鍛える」「―の弱い政党」

あし‐ごしらえ【足拵え】‥ゴシラヘ

歩きやすいように準備を整えること。

あしこ‐もと【彼処許】

あちらの方。源氏物語宿木「なほ―になど、そそのかしきこゆ」

⇒あし‐こ【彼処】

あじさい【紫陽花】アヂサヰ

ユキノシタ科の観賞用落葉低木。ガクアジサイの改良種とされる。幹は叢生、高さ約1.5メートル。葉は広卵形で対生。初夏、球状の集散花序に4枚の萼片だけが発達した装飾花を多数つける。色は青から赤紫へ変化するところから「七変化」ともいう。花は解熱薬、葉は瘧おこりの治療薬用。広くはサワアジサイ・ガクアジサイなどの総称で、ヨーロッパでの改良品種をセイヨウアジサイ・ハイドランジアなどと呼ぶ。あずさい。四片よひら。〈[季]夏〉。万葉集20「―の八重咲く如く」

アジサイ

撮影:関戸 勇

鴨】アヂ‥

トモエガモの別称。

あしがら【足柄】

神奈川県南西部の地方名。

⇒あしがら‐おぶね【足柄小舟】

⇒あしがら‐の‐せき【足柄関】

⇒あしがら‐やま【足柄山】

あし‐がら【足搦】

(→)「あしがらみ」に同じ。

あしがら‐おぶね【足柄小舟】‥ヲ‥

足柄山の杉材で造った小舟。船脚が軽くて速いという。万葉集14「―歩き多み」

⇒あしがら【足柄】

あしから‐ず【悪しからず】

相手の意向にそえないで申し訳ないという気持を表す語。悪く思わないでほしい。「―御了承願います」「出席できませんが、どうぞ―」

あしがら‐の‐せき【足柄関】

神奈川県南足柄市にあった関。足柄山東麓に位置する。古代の東海道の要衝。899年(昌泰2)設置。

⇒あしがら【足柄】

あし‐がらみ【足搦み】

柔道や相撲などで足を相手の足にからみつけて倒すこと。あしがら。

あしがら‐やま【足柄山】

神奈川県南西部に位置し、南は箱根山に連なる山。古代から東西交通の要路。峠の標高759メートル。新羅三郎義光の物語や、坂田金時(金太郎)の伝説で有名。

⇒あしがら【足柄】

あし‐かり【葦刈・蘆刈】

晩秋から冬にかけて、葦を刈ること。また、その人。〈[季]秋〉。万葉集20「―に堀江漕ぐなる」

⇒あしかり‐おぶね【葦刈小舟】

あしかり【蘆刈】

①能。世阿弥作の直面物ひためんもの。難波の蘆売におちぶれた日下くさか左衛門が、立身して探しに来た妻とめでたく再会する。

②上方舞。地歌。「新蘆刈」とも。一部に1の文句を借りて恋に狂うさまを描く。

あしかり‐おぶね【葦刈小舟】‥ヲ‥

刈った葦を積む小舟。後撰和歌集雑「―さしわけて」

⇒あし‐かり【葦刈・蘆刈】

あし‐がる【足軽】

①歩行が軽快なこと。太平記22「―に出立つ時もあり」

②(足軽く疾走する者の意)平常は雑役に従い、戦時は歩卒となる者。戦国時代には弓・鉄砲の訓練を受け、部隊を編制した。江戸時代には武士の最下位をなした。雑兵ぞうひょう。徒同心かちどうしん。平家物語4「―共四五百人先立て」。三河物語「―計ばかり出して戦いけるに」

⇒あしがる‐ぐそく【足軽具足】

⇒あしがる‐だいしょう【足軽大将】

あしがる‐ぐそく【足軽具足】

足軽がつける粗末な具足。

⇒あし‐がる【足軽】

あしがる‐だいしょう【足軽大将】‥シヤウ

弓組・鉄砲組・槍組など足軽の部隊を指揮した武士。

⇒あし‐がる【足軽】

あし‐がわ【足革】‥ガハ

(→)足緒あしお2に同じ。

あじ‐かわ【安治川】アヂカハ

淀川下流の分流。大阪市堂島の南から南西流して大阪湾に入る。貞享(1684〜1688)年間河村瑞賢が開削。河口部南側に天保山がある。

あじ‐かん【阿字観】‥クワン

密教で、万物の根源である阿字を観想する行法。普通は、月輪がちりん中の蓮華上に阿字を描いて眼前に掲げ、阿字と行者の心が一体となる瞑想法。→阿字→阿字本不生

あじ‐きき【味利き・味聞き】アヂ‥

酒などの味の具合・よしあしを判別すること。また、その人。

ア‐しき‐しゅうきゅう【ア式蹴球】‥シウキウ

(アソシエーション‐フットボールの日本的呼称)サッカーのこと。

あじき‐な・いアヂキ‥

〔形〕[文]あぢきな・し(ク)

(アヅキナシの転)

①事の度合がひどい。どうにもならない。武烈紀「百済の末多王、―・くして、百姓に暴虐しいわざす」

②無意味である。無益・無用である。古今和歌集春「―・く待つ人の香にあやまたれけり」

③(「味気ない」と当てる)面白くない。なさけない。やるせない。あじけない。源氏物語帚木「ねたく、心とどめて問ひ聞けかしと、―・くおぼす」

あじきな‐が・るアヂキ‥

〔他四〕

やるせながる。恋う。切愛する。毛詩抄「女は我を―・る者があれば形づくる」

あし‐ぎぬ【絁】

(悪し絹の意)太糸で織った粗製の絹布。↔かとり(縑)

あしき‐みち【悪しき道】

(仏語「悪道あくどう」を訓読した語)(→)悪趣あくしゅ。源氏物語帚木「―にもただよひぬべくぞ覚ゆる」

あしき‐もの【悪しき鬼】

荒らぶる国つ神。神代紀下「葦原の中つ国の邪鬼あしきものを撥はらひ平むけしめむ」

あし‐きり【剕】

中国、殷周の五刑の一つで、片足もしくは手足を斬り落とすもの。剕ひ。刖げつとも書く。

あし‐きり【足切り】

①子供の遊戯の名。二人の足切役が竹または綱の端を膝の高さに持ち、人々の並んだ列を前から後に走る。この際、列の者は足を切られないようにおどり上がってこれを避けるもの。

②(選抜試験で)一定の基準を設けて、それ以下は切り捨てること。

あじ‐きり【鰺切】アヂ‥

鰺切庖丁の略。幸田露伴、天うつ浪「随分―で突つっつかれる位の事は出来ても是非が無いよ」

⇒あじきり‐ぼうちょう【鰺切庖丁】

あじきり‐ぼうちょう【鰺切庖丁】アヂ‥バウチヤウ

アジなどを切るのに使う小さい出刃庖丁。鰺出刃。

⇒あじ‐きり【鰺切】

あし‐くせ【足癖】

①歩き方や足の置き方のくせ。

②相撲で、足を相手の足にかけるわざ。

あし‐くび【足首】

足の踝くるぶしの上の所。また、足の踝から下の称。

あしくぼ‐ちゃ【足久保茶・蘆窪茶】

駿河の足久保(いま静岡市)から産する茶。足久保。南総里見八犬伝133「盹覚ねむりさましの―、助飲くちとりには団子の醤炙つけやき」

あし‐くらべ【足競べ】

かけ競べ。かけっこ。

あし‐げ【足蹴】

①足で蹴ること。

②転じて、他人にひどい仕打ちをすること。「人を―にする」

あし‐げ【葦毛】

馬の毛色で、白い毛に黒色・濃褐色などの差し毛のあるもの。「連銭―」

⇒あしげ‐ひばり【葦毛雲雀】

あし‐げい【足芸】

仰臥して、足で種々のわざを自在に演ずる曲芸。江戸末期に発達、欧米でも注目をあびた。爪先で矢を射たり文字を書いたりする芸もある。

あじけ‐な・い【味気ない】アヂケ‥

〔形〕

(「味気」は当て字)面白くない。つまらない。「―・い仕事」「―・い世の中」→あじきない3

あしげ‐ひばり【葦毛雲雀】

馬の毛色で、黄と白とのまじった葦毛。

⇒あし‐げ【葦毛】

あし‐こ【彼処】

〔代〕

(指示)あそこ。かしこ。源氏物語若菜上「―に籠りなむ後」

⇒あしこ‐もと【彼処許】

あし‐ごい【葦五位】‥ヰ

〔動〕ヨシゴイの別称。

あし‐こし【足腰】

(体を動かす基盤となる)足と腰。比喩的に、組織を支える基礎的な活動力。「―を鍛える」「―の弱い政党」

あし‐ごしらえ【足拵え】‥ゴシラヘ

歩きやすいように準備を整えること。

あしこ‐もと【彼処許】

あちらの方。源氏物語宿木「なほ―になど、そそのかしきこゆ」

⇒あし‐こ【彼処】

あじさい【紫陽花】アヂサヰ

ユキノシタ科の観賞用落葉低木。ガクアジサイの改良種とされる。幹は叢生、高さ約1.5メートル。葉は広卵形で対生。初夏、球状の集散花序に4枚の萼片だけが発達した装飾花を多数つける。色は青から赤紫へ変化するところから「七変化」ともいう。花は解熱薬、葉は瘧おこりの治療薬用。広くはサワアジサイ・ガクアジサイなどの総称で、ヨーロッパでの改良品種をセイヨウアジサイ・ハイドランジアなどと呼ぶ。あずさい。四片よひら。〈[季]夏〉。万葉集20「―の八重咲く如く」

アジサイ

撮影:関戸 勇

あし‐さぐり【足探り】

足先の感覚で探したり調べたりすること。長谷川時雨、西洋の唐茄子「片つぽ飛ばした下駄を―したりして」

あじ‐ざけ【味酒】アヂ‥

(「味酒うまさけ」の誤読から)うまい酒。七十一番職人尽歌合「―の霞みし空に似たるかな」

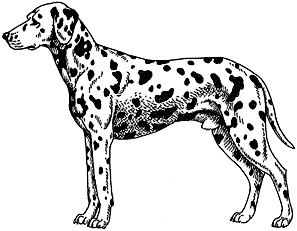

あじ‐さし【鰺刺】アヂ‥

チドリ目カモメ科アジサシ亜科の鳥の総称。飛翔性の水鳥で翼は細長く尖り、尾は燕尾。空中から水中に突入して魚をとる。世界に約40種。日本では河川・海岸性で夏鳥のコアジサシが最も普通。また、その一種のアジサシは、コアジサシに似るが大形で、渡りの途中で日本に姿を現す。〈[季]夏〉

コアジサシ

撮影:小宮輝之

あし‐さぐり【足探り】

足先の感覚で探したり調べたりすること。長谷川時雨、西洋の唐茄子「片つぽ飛ばした下駄を―したりして」

あじ‐ざけ【味酒】アヂ‥

(「味酒うまさけ」の誤読から)うまい酒。七十一番職人尽歌合「―の霞みし空に似たるかな」

あじ‐さし【鰺刺】アヂ‥

チドリ目カモメ科アジサシ亜科の鳥の総称。飛翔性の水鳥で翼は細長く尖り、尾は燕尾。空中から水中に突入して魚をとる。世界に約40種。日本では河川・海岸性で夏鳥のコアジサシが最も普通。また、その一種のアジサシは、コアジサシに似るが大形で、渡りの途中で日本に姿を現す。〈[季]夏〉

コアジサシ

撮影:小宮輝之

あし‐さばき【足捌き】

武道・芸事での、足の動かし方・使い方。「見事な―」

あし‐ざま【悪し様】

悪意をもって見るさま。源氏物語総角「―なる御心あらむやは」。「―に言う」

あじ‐さわうアヂサハフ

〔枕〕

(一説に、アヂはトモエガモ、サハフはサ(障)フの未然形に接尾語フの付いたもので、トモエガモを夜昼遮りつづけている網の目という意からか)「め(目)」「よるひる(夜昼)」にかかる。万葉集2「―目言めことも絶えぬ」。万葉集9「―夜昼知らず」

あし‐ざわり【足触り】‥ザハリ

足に触れる感覚。

あし‐ざわり【足障り】‥ザハリ

歩く時のさまたげとなるもの。

あし‐しげく【足繁く】

間をおかず同じ所へ何度も行くさま。「―通う」

あし‐さばき【足捌き】

武道・芸事での、足の動かし方・使い方。「見事な―」

あし‐ざま【悪し様】

悪意をもって見るさま。源氏物語総角「―なる御心あらむやは」。「―に言う」

あじ‐さわうアヂサハフ

〔枕〕

(一説に、アヂはトモエガモ、サハフはサ(障)フの未然形に接尾語フの付いたもので、トモエガモを夜昼遮りつづけている網の目という意からか)「め(目)」「よるひる(夜昼)」にかかる。万葉集2「―目言めことも絶えぬ」。万葉集9「―夜昼知らず」

あし‐ざわり【足触り】‥ザハリ

足に触れる感覚。

あし‐ざわり【足障り】‥ザハリ

歩く時のさまたげとなるもの。

あし‐しげく【足繁く】

間をおかず同じ所へ何度も行くさま。「―通う」

あし‐つ‐お【足つ緒】‥ヲ🔗⭐🔉

あし‐つ‐お【足つ緒】‥ヲ

①琴の弦の端を結びかがった糸。

②太い綱。差縄。

○足で稼ぐあしでかせぐ🔗⭐🔉

○足で稼ぐあしでかせぐ

思考・話術などでなく、行動力によって成果を手に入れること。

⇒あし【足・脚】

あしで‐がた【葦手形】

葦手の書きぶり。

⇒あし‐で【葦手】

あして‐がらみ【足手搦み】

足手まとい。

⇒あし‐て【足手】

あして‐そくさい【足手息災】

健康であること。狂言、祢宜山伏「誠に、か様に―に、旦那回りを致すと申すも」

⇒あし‐て【足手】

あしで‐の‐けん【葦手の剣】

鞘さやに葦手の模様を施した剣。

⇒あし‐で【葦手】

あして‐まとい【足手纏い】‥マトヒ

(アシデマトイとも)手足にまつわりついて身の自由を妨げるもの。はたらきのじゃまになること。また、そのもの。保元物語「上臈女房…武士も是が―にて」

⇒あし‐て【足手】

あしで‐もじ【葦手文字】

葦手に書いた文字。

⇒あし‐で【葦手】

アジト

(agitating pointから。agitpunkt ロシアの略とも)労働争議や政治的ストライキなどをひそかに指導する煽動指令部。また、地下運動家などの隠れ家。

アシドーシス【acidosis】

〔医〕(→)酸血症に同じ。

あし‐どまり【足止り・足留り】

(→)「あしだまり」に同じ。

あし‐どめ【足留め】

①人の外出や通行をとめること。禁足。また、近くへ寄りつかないようにすること。歌舞伎、助六所縁江戸桜「あの親仁が襟元に付いて、それでおれを―せうと思つて」。「―を食う」

②足留め薬を加えて染色のむらを防ぐこと。

③〔建〕斜面に打った滑り止めの横木。また屋根の土居葺どいぶきの上に横に打ちつけた細長い木。足止。

⇒あしどめ‐きん【足留め金】

⇒あしどめ‐ぐすり【足留め薬】

⇒あしどめ‐まるた【足留め丸太】

あしどめ‐きん【足留め金】

技術者・労働者などの転出を防ぐため与える金銭。

⇒あし‐どめ【足留め】

あしどめ‐ぐすり【足留め薬】

染色の速度を遅らせて染色のむらを防ぐための薬。明礬みょうばん・炭酸ソーダ・硫酸ソーダ・酢酸など。

⇒あし‐どめ【足留め】

あしどめ‐まるた【足留め丸太】

傾斜面に足の滑りを止めるため取り付けた横丸太。

⇒あし‐どめ【足留め】

あし‐とり【足取】

相撲の手の一つ。相手の足を両手で抱えて倒しまたは土俵外へ出すもの。いっすんぞり。

あし‐どり【足取り】

①あしつき。足のはこび。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「諸人の形見に遺さんもの、―なりとも見物せよ」。「―が軽い」

②犯罪者の逃げまわった経路。「―をつかむ」

③〔経〕相場の動きぐあい。

⇒あしどり‐ひょう【足取表】

あしどり‐ひょう【足取表】‥ヘウ

相場の動きぐあいを表した図表。罫線けいせん表。チャート。

⇒あし‐どり【足取り】

あしな【蘆名】

姓氏の一つ。中世、会津地方の領主、戦国大名。三浦義明の子義連からおこる。

⇒あしな‐もりうじ【蘆名盛氏】

あじ‐な【味な】アヂ‥

⇒あじ(味)4

あし‐なえ【蹇・跛】‥ナヘ

足が悪くて歩行が自由にならないこと。また、そのような人。〈日本霊異記下訓釈〉↔てなえ

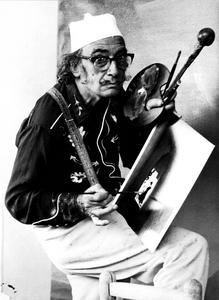

あし‐なか【足半・足中】

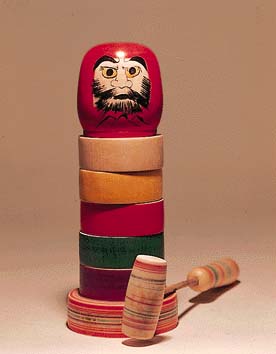

草履の一種。踵かかとの部分がなく足の半ばくらいの短いもの。↔長草履

足半

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

あし‐なが【足長・脚長】

①足の長いこと。

②足の非常に長いという想像上の人間。手長てながと共に、清涼殿の荒海障子あらうみのそうじにこの図が描かれた。→手長。

⇒あしなが‐おじさん【足長おじさん】

⇒あしなが‐ぐも【足長蜘蛛】

⇒あしなが‐ばち【脚長蜂】

あしなが‐おじさん【足長おじさん】‥ヲヂ‥

(アメリカの児童文学者J.ウェブスター作の題名から)交通遺児育英会が行う奨学金制度で、寄付者・奨学生とも双方の顔を知ることなく奨学金の寄付が行われる。また、この奨学生の恩返し運動から、1993年災害遺児・病気遺児などへ奨学金を出す「あしなが育英会」が発足。

⇒あし‐なが【足長・脚長】

あしなが‐ぐも【足長蜘蛛】

アシナガグモ科のクモ。細長く体長約15ミリメートル。池や川などの水辺に円網を水平に張り、昆虫を捕食。日本全土に分布。

アシナガグモ

提供:ネイチャー・プロダクション

あし‐なが【足長・脚長】

①足の長いこと。

②足の非常に長いという想像上の人間。手長てながと共に、清涼殿の荒海障子あらうみのそうじにこの図が描かれた。→手長。

⇒あしなが‐おじさん【足長おじさん】

⇒あしなが‐ぐも【足長蜘蛛】

⇒あしなが‐ばち【脚長蜂】

あしなが‐おじさん【足長おじさん】‥ヲヂ‥

(アメリカの児童文学者J.ウェブスター作の題名から)交通遺児育英会が行う奨学金制度で、寄付者・奨学生とも双方の顔を知ることなく奨学金の寄付が行われる。また、この奨学生の恩返し運動から、1993年災害遺児・病気遺児などへ奨学金を出す「あしなが育英会」が発足。

⇒あし‐なが【足長・脚長】

あしなが‐ぐも【足長蜘蛛】

アシナガグモ科のクモ。細長く体長約15ミリメートル。池や川などの水辺に円網を水平に張り、昆虫を捕食。日本全土に分布。

アシナガグモ

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒あし‐なが【足長・脚長】

あしなが‐ばち【脚長蜂】

スズメバチ科のハチの一群。中・大形、赤褐色に黒褐色の縞模様がある。脚が比較的長い。人家付近に普通で、木材をかじりとり唾液とこね、ハスの実のような巣を造る。〈[季]春〉

フタモンアシナガバチ

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒あし‐なが【足長・脚長】

あしなが‐ばち【脚長蜂】

スズメバチ科のハチの一群。中・大形、赤褐色に黒褐色の縞模様がある。脚が比較的長い。人家付近に普通で、木材をかじりとり唾液とこね、ハスの実のような巣を造る。〈[季]春〉

フタモンアシナガバチ

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒あし‐なが【足長・脚長】

あしなし‐いもり【足無し井守】‥ヰ‥

アシナシイモリ目の両生類の総称。体は長円柱状で、四肢はなく、一見巨大なミミズに似る。地中または水中にすむ。南アメリカ・アフリカ・東南アジア・インドの熱帯を中心に約150種が分布。ハダカヘビ。

あしなし‐とかげ【足無し蜥蜴】

アシナシトカゲ科の爬虫類の総称。形はヘビに酷似するが、耳孔・目蓋があり、尾を自切し再生するなどの点で異なる。ヨーロッパ産のアシナシトカゲは全長約1メートル、ヨーロッパ南東部・アジア南西部にすみ、卵生または卵胎生。また、広くはトカゲのうち足を欠く数科の種をいう。

アシナシトカゲ

撮影:小宮輝之

⇒あし‐なが【足長・脚長】

あしなし‐いもり【足無し井守】‥ヰ‥

アシナシイモリ目の両生類の総称。体は長円柱状で、四肢はなく、一見巨大なミミズに似る。地中または水中にすむ。南アメリカ・アフリカ・東南アジア・インドの熱帯を中心に約150種が分布。ハダカヘビ。

あしなし‐とかげ【足無し蜥蜴】

アシナシトカゲ科の爬虫類の総称。形はヘビに酷似するが、耳孔・目蓋があり、尾を自切し再生するなどの点で異なる。ヨーロッパ産のアシナシトカゲは全長約1メートル、ヨーロッパ南東部・アジア南西部にすみ、卵生または卵胎生。また、広くはトカゲのうち足を欠く数科の種をいう。

アシナシトカゲ

撮影:小宮輝之

あしなずち【足名椎・脚摩乳】‥ヅチ

記紀神話で出雲の国つ神大山祇神おおやまつみのかみの子。簸川ひのかわの川上に住んだ。妻は手名椎てなずち。娘奇稲田媛くしなだひめは素戔嗚尊すさのおのみことと結婚。

あし‐なべ【足鍋】

三つ足のついた鍋で、鼎かなえの小さいもの。

あし‐なみ【足並】

①人馬の行列などの、足どりのそろいぐあい。歩調。

②比喩的に、多くの人々の考えや行動のそろいぐあい。「野党の―がそろう」

⇒あしなみ‐に【足並に】

あしなみ‐に【足並に】

一足ごとに。謡曲、八島「―くつばみを浸して」

⇒あし‐なみ【足並】

あしな‐もりうじ【蘆名盛氏】‥ウヂ

戦国時代の武将。会津黒川城主。止々斎と号。近隣諸国に勢力を拡大し、佐竹義重と争い、蘆名氏の全盛時代を築く。(1521〜1580)

⇒あしな【蘆名】

あし‐ならし【足馴らし】

病後やスポーツの前に、足の調子を整えること。転じて、準備行動。あしがため。「軽く―する」

あし‐に【脚荷】

(→)底荷そこにに同じ。

あし‐に【葦荷】

葦を束ねた積荷。万葉集11「大船に―刈り積み」

あしなずち【足名椎・脚摩乳】‥ヅチ

記紀神話で出雲の国つ神大山祇神おおやまつみのかみの子。簸川ひのかわの川上に住んだ。妻は手名椎てなずち。娘奇稲田媛くしなだひめは素戔嗚尊すさのおのみことと結婚。

あし‐なべ【足鍋】

三つ足のついた鍋で、鼎かなえの小さいもの。

あし‐なみ【足並】

①人馬の行列などの、足どりのそろいぐあい。歩調。

②比喩的に、多くの人々の考えや行動のそろいぐあい。「野党の―がそろう」

⇒あしなみ‐に【足並に】

あしなみ‐に【足並に】

一足ごとに。謡曲、八島「―くつばみを浸して」

⇒あし‐なみ【足並】

あしな‐もりうじ【蘆名盛氏】‥ウヂ

戦国時代の武将。会津黒川城主。止々斎と号。近隣諸国に勢力を拡大し、佐竹義重と争い、蘆名氏の全盛時代を築く。(1521〜1580)

⇒あしな【蘆名】

あし‐ならし【足馴らし】

病後やスポーツの前に、足の調子を整えること。転じて、準備行動。あしがため。「軽く―する」

あし‐に【脚荷】

(→)底荷そこにに同じ。

あし‐に【葦荷】

葦を束ねた積荷。万葉集11「大船に―刈り積み」

あし‐なが【足長・脚長】

①足の長いこと。

②足の非常に長いという想像上の人間。手長てながと共に、清涼殿の荒海障子あらうみのそうじにこの図が描かれた。→手長。

⇒あしなが‐おじさん【足長おじさん】

⇒あしなが‐ぐも【足長蜘蛛】

⇒あしなが‐ばち【脚長蜂】

あしなが‐おじさん【足長おじさん】‥ヲヂ‥

(アメリカの児童文学者J.ウェブスター作の題名から)交通遺児育英会が行う奨学金制度で、寄付者・奨学生とも双方の顔を知ることなく奨学金の寄付が行われる。また、この奨学生の恩返し運動から、1993年災害遺児・病気遺児などへ奨学金を出す「あしなが育英会」が発足。

⇒あし‐なが【足長・脚長】

あしなが‐ぐも【足長蜘蛛】

アシナガグモ科のクモ。細長く体長約15ミリメートル。池や川などの水辺に円網を水平に張り、昆虫を捕食。日本全土に分布。

アシナガグモ

提供:ネイチャー・プロダクション

あし‐なが【足長・脚長】

①足の長いこと。

②足の非常に長いという想像上の人間。手長てながと共に、清涼殿の荒海障子あらうみのそうじにこの図が描かれた。→手長。

⇒あしなが‐おじさん【足長おじさん】

⇒あしなが‐ぐも【足長蜘蛛】

⇒あしなが‐ばち【脚長蜂】

あしなが‐おじさん【足長おじさん】‥ヲヂ‥

(アメリカの児童文学者J.ウェブスター作の題名から)交通遺児育英会が行う奨学金制度で、寄付者・奨学生とも双方の顔を知ることなく奨学金の寄付が行われる。また、この奨学生の恩返し運動から、1993年災害遺児・病気遺児などへ奨学金を出す「あしなが育英会」が発足。

⇒あし‐なが【足長・脚長】

あしなが‐ぐも【足長蜘蛛】

アシナガグモ科のクモ。細長く体長約15ミリメートル。池や川などの水辺に円網を水平に張り、昆虫を捕食。日本全土に分布。

アシナガグモ

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒あし‐なが【足長・脚長】

あしなが‐ばち【脚長蜂】

スズメバチ科のハチの一群。中・大形、赤褐色に黒褐色の縞模様がある。脚が比較的長い。人家付近に普通で、木材をかじりとり唾液とこね、ハスの実のような巣を造る。〈[季]春〉

フタモンアシナガバチ

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒あし‐なが【足長・脚長】

あしなが‐ばち【脚長蜂】

スズメバチ科のハチの一群。中・大形、赤褐色に黒褐色の縞模様がある。脚が比較的長い。人家付近に普通で、木材をかじりとり唾液とこね、ハスの実のような巣を造る。〈[季]春〉

フタモンアシナガバチ

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒あし‐なが【足長・脚長】

あしなし‐いもり【足無し井守】‥ヰ‥

アシナシイモリ目の両生類の総称。体は長円柱状で、四肢はなく、一見巨大なミミズに似る。地中または水中にすむ。南アメリカ・アフリカ・東南アジア・インドの熱帯を中心に約150種が分布。ハダカヘビ。

あしなし‐とかげ【足無し蜥蜴】

アシナシトカゲ科の爬虫類の総称。形はヘビに酷似するが、耳孔・目蓋があり、尾を自切し再生するなどの点で異なる。ヨーロッパ産のアシナシトカゲは全長約1メートル、ヨーロッパ南東部・アジア南西部にすみ、卵生または卵胎生。また、広くはトカゲのうち足を欠く数科の種をいう。

アシナシトカゲ

撮影:小宮輝之

⇒あし‐なが【足長・脚長】

あしなし‐いもり【足無し井守】‥ヰ‥

アシナシイモリ目の両生類の総称。体は長円柱状で、四肢はなく、一見巨大なミミズに似る。地中または水中にすむ。南アメリカ・アフリカ・東南アジア・インドの熱帯を中心に約150種が分布。ハダカヘビ。

あしなし‐とかげ【足無し蜥蜴】

アシナシトカゲ科の爬虫類の総称。形はヘビに酷似するが、耳孔・目蓋があり、尾を自切し再生するなどの点で異なる。ヨーロッパ産のアシナシトカゲは全長約1メートル、ヨーロッパ南東部・アジア南西部にすみ、卵生または卵胎生。また、広くはトカゲのうち足を欠く数科の種をいう。

アシナシトカゲ

撮影:小宮輝之

あしなずち【足名椎・脚摩乳】‥ヅチ

記紀神話で出雲の国つ神大山祇神おおやまつみのかみの子。簸川ひのかわの川上に住んだ。妻は手名椎てなずち。娘奇稲田媛くしなだひめは素戔嗚尊すさのおのみことと結婚。

あし‐なべ【足鍋】

三つ足のついた鍋で、鼎かなえの小さいもの。

あし‐なみ【足並】

①人馬の行列などの、足どりのそろいぐあい。歩調。

②比喩的に、多くの人々の考えや行動のそろいぐあい。「野党の―がそろう」

⇒あしなみ‐に【足並に】

あしなみ‐に【足並に】

一足ごとに。謡曲、八島「―くつばみを浸して」

⇒あし‐なみ【足並】

あしな‐もりうじ【蘆名盛氏】‥ウヂ

戦国時代の武将。会津黒川城主。止々斎と号。近隣諸国に勢力を拡大し、佐竹義重と争い、蘆名氏の全盛時代を築く。(1521〜1580)

⇒あしな【蘆名】

あし‐ならし【足馴らし】

病後やスポーツの前に、足の調子を整えること。転じて、準備行動。あしがため。「軽く―する」

あし‐に【脚荷】

(→)底荷そこにに同じ。

あし‐に【葦荷】

葦を束ねた積荷。万葉集11「大船に―刈り積み」

あしなずち【足名椎・脚摩乳】‥ヅチ

記紀神話で出雲の国つ神大山祇神おおやまつみのかみの子。簸川ひのかわの川上に住んだ。妻は手名椎てなずち。娘奇稲田媛くしなだひめは素戔嗚尊すさのおのみことと結婚。

あし‐なべ【足鍋】

三つ足のついた鍋で、鼎かなえの小さいもの。

あし‐なみ【足並】

①人馬の行列などの、足どりのそろいぐあい。歩調。

②比喩的に、多くの人々の考えや行動のそろいぐあい。「野党の―がそろう」

⇒あしなみ‐に【足並に】

あしなみ‐に【足並に】

一足ごとに。謡曲、八島「―くつばみを浸して」

⇒あし‐なみ【足並】

あしな‐もりうじ【蘆名盛氏】‥ウヂ

戦国時代の武将。会津黒川城主。止々斎と号。近隣諸国に勢力を拡大し、佐竹義重と争い、蘆名氏の全盛時代を築く。(1521〜1580)

⇒あしな【蘆名】

あし‐ならし【足馴らし】

病後やスポーツの前に、足の調子を整えること。転じて、準備行動。あしがため。「軽く―する」

あし‐に【脚荷】

(→)底荷そこにに同じ。

あし‐に【葦荷】

葦を束ねた積荷。万葉集11「大船に―刈り積み」

○足に任せるあしにまかせる🔗⭐🔉

○足に任せるあしにまかせる

①足の力の続く限り歩く。

②あてもなく、気の向くままに歩く。

⇒あし【足・脚】

あし‐ぬき【足抜き】

①(→)抜足ぬきあしに同じ。

②その境遇から抜け出ること。広津柳浪、浅瀬の波「今夜兼八等と計つて東雲しののめを逃亡あしぬきさせるも」

あし‐ぬぐい【足拭い】‥ヌグヒ

足をふくこと。また、ふく物。足ふき。マット。

あし‐ぬくめ【足温め】

(→)足焙あしあぶりに同じ。〈[季]冬〉

あしね‐はう【葦根延ふ】‥ハフ

〔枕〕

「した(下)」にかかる。

あじ‐の‐いっとう【阿字の一刀】

〔仏〕一切万有の真理をふくむ阿字の意をさとって、仏の智慧によって煩悩を断ちきることを、刀にたとえていう。

あし‐の‐うら【足の裏】

足の甲の反対の面。直立したときに地に接触する面。

あしのうれ‐の【葦の末の】

〔枕〕

「あし(足)」にかかる。

あし‐の‐け【脚の気】

脚気かっけの古名。落窪物語3「―おこりて」

あし‐の‐こ【芦ノ湖・蘆ノ湖】

神奈川県南西部、箱根山にある火口原湖。湖面標高725メートル。最大深度41メートル。周囲19キロメートル。面積6.9平方キロメートル。

芦ノ湖

撮影:山梨勝弘

あし‐の‐こう【足の甲】‥カフ

足の上方の面。

あし‐の‐つの【葦の角】

葦の新芽。あしづの。〈[季]春〉

あしのね‐の【葦の根の】

〔枕〕

「ねもころ(懇)」「別わけて」「よ(世・夜)」「憂き」「短し」にかかる。

あしのは‐がれい【葦の葉鰈】‥ガレヒ

「(→)木の葉鰈」に同じ。

あしのは‐ぶえ【葦の葉笛・笳】

葦の葉を巻いた草笛。蘆笛。謡曲、猩々「―を吹き」

あし‐の‐ひとよ【葦の一夜】

(「葦の一節ひとよ」の「ひとよ」を一夜の意に用いて字を置きかえたもの)一夜。

あし‐の‐こう【足の甲】‥カフ

足の上方の面。

あし‐の‐つの【葦の角】

葦の新芽。あしづの。〈[季]春〉

あしのね‐の【葦の根の】

〔枕〕

「ねもころ(懇)」「別わけて」「よ(世・夜)」「憂き」「短し」にかかる。

あしのは‐がれい【葦の葉鰈】‥ガレヒ

「(→)木の葉鰈」に同じ。

あしのは‐ぶえ【葦の葉笛・笳】

葦の葉を巻いた草笛。蘆笛。謡曲、猩々「―を吹き」

あし‐の‐ひとよ【葦の一夜】

(「葦の一節ひとよ」の「ひとよ」を一夜の意に用いて字を置きかえたもの)一夜。

あし‐の‐こう【足の甲】‥カフ

足の上方の面。

あし‐の‐つの【葦の角】

葦の新芽。あしづの。〈[季]春〉

あしのね‐の【葦の根の】

〔枕〕

「ねもころ(懇)」「別わけて」「よ(世・夜)」「憂き」「短し」にかかる。

あしのは‐がれい【葦の葉鰈】‥ガレヒ

「(→)木の葉鰈」に同じ。

あしのは‐ぶえ【葦の葉笛・笳】

葦の葉を巻いた草笛。蘆笛。謡曲、猩々「―を吹き」

あし‐の‐ひとよ【葦の一夜】

(「葦の一節ひとよ」の「ひとよ」を一夜の意に用いて字を置きかえたもの)一夜。

あし‐の‐こう【足の甲】‥カフ

足の上方の面。

あし‐の‐つの【葦の角】

葦の新芽。あしづの。〈[季]春〉

あしのね‐の【葦の根の】

〔枕〕

「ねもころ(懇)」「別わけて」「よ(世・夜)」「憂き」「短し」にかかる。

あしのは‐がれい【葦の葉鰈】‥ガレヒ

「(→)木の葉鰈」に同じ。

あしのは‐ぶえ【葦の葉笛・笳】

葦の葉を巻いた草笛。蘆笛。謡曲、猩々「―を吹き」

あし‐の‐ひとよ【葦の一夜】

(「葦の一節ひとよ」の「ひとよ」を一夜の意に用いて字を置きかえたもの)一夜。

あし‐ぬくめ【足温め】🔗⭐🔉

あし‐ぬくめ【足温め】

(→)足焙あしあぶりに同じ。〈[季]冬〉

あし‐の‐うら【足の裏】🔗⭐🔉

あし‐の‐うら【足の裏】

足の甲の反対の面。直立したときに地に接触する面。

あし‐の‐こう【足の甲】‥カフ🔗⭐🔉

あし‐の‐こう【足の甲】‥カフ

足の上方の面。

○足の踏み場もないあしのふみばもない🔗⭐🔉

○足の踏み場もないあしのふみばもない

物がいっぱいに散らばっていて、足を下ろす場所もない。

⇒あし【足・脚】

あし‐の‐ほわた【葦の穂綿】

葦の穂が晩秋にけば立って綿のようになったもの。〈[季]秋〉

あし‐の‐まろや【葦の丸屋】

葦で葺ふいた粗末な小屋。あしのや。金葉和歌集秋「―に秋風ぞ吹く」

あじ‐の‐もと【味の素】アヂ‥

グルタミン酸ナトリウムを主成分とする、粉末の旨味うまみ調味料の商標名。

あし‐の‐や【葦の矢】

葦の茎で作った矢。朝廷で大晦日の追儺ついなに、方相氏ほうそうしの後ろから群臣が桃の木で作った弓につがえて鬼を追いやるのに用いた。

あし‐の‐や【葦の屋】

(→)「あしのまろや」に同じ。

あしのや‐の‐うないおとめ【葦屋 原処女】‥ウナヒヲトメ

⇒うないおとめ

あし‐の‐ゆ【芦ノ湯】

神奈川県箱根町にある温泉。箱根七湯の一つ。泉質は硫黄泉。

あし‐ば【足場】

①足をふみ立てる所。あしもとのぐあい。「雪どけで―が悪い」

②高い所で工事をする時、足がかりのため、かりに丸太などで組み立てる構造物。「―を組む」

③事をしようとする時の基礎。また、きっかけ。「―を固める」「―を失う」

④交通の便。「都心に出るのに―が悪い」

⇒あしば‐まるた【足場丸太】

あしはな‐げ【葦花毛】

馬の毛色で、黄をおびた葦毛。これの少し赤ばんだものを葦花赤毛という。あしのはなげ。おばな葦毛。

アシハバード【Ashkhabad】

⇒アシガバード

あしば‐まるた【足場丸太】

建築用の足場などに用いる丸太。直径12〜15センチメートル、長さ6メートル以上のもの。

⇒あし‐ば【足場】

あし‐ばや【足早】

人の歩き具合のはやいさま。また、舟などの速力のはやいこと。「―小舟」「―に立ち去る」

あし‐はら【葦原】

葦の生えている原。あしわら。古事記中「―の蕪しけしき小屋おやに」

葦原

撮影:関戸 勇

原処女】‥ウナヒヲトメ

⇒うないおとめ

あし‐の‐ゆ【芦ノ湯】

神奈川県箱根町にある温泉。箱根七湯の一つ。泉質は硫黄泉。

あし‐ば【足場】

①足をふみ立てる所。あしもとのぐあい。「雪どけで―が悪い」

②高い所で工事をする時、足がかりのため、かりに丸太などで組み立てる構造物。「―を組む」

③事をしようとする時の基礎。また、きっかけ。「―を固める」「―を失う」

④交通の便。「都心に出るのに―が悪い」

⇒あしば‐まるた【足場丸太】

あしはな‐げ【葦花毛】

馬の毛色で、黄をおびた葦毛。これの少し赤ばんだものを葦花赤毛という。あしのはなげ。おばな葦毛。

アシハバード【Ashkhabad】

⇒アシガバード

あしば‐まるた【足場丸太】

建築用の足場などに用いる丸太。直径12〜15センチメートル、長さ6メートル以上のもの。

⇒あし‐ば【足場】

あし‐ばや【足早】

人の歩き具合のはやいさま。また、舟などの速力のはやいこと。「―小舟」「―に立ち去る」

あし‐はら【葦原】

葦の生えている原。あしわら。古事記中「―の蕪しけしき小屋おやに」

葦原

撮影:関戸 勇

⇒あしはら‐の‐くに【葦原の国】

⇒あしはら‐の‐ちいほあき‐の‐みずほのくに【葦原の千五百秋の瑞穂の国】

⇒あしはら‐の‐なかつくに【葦原の中つ国】

⇒あしはら‐の‐みずほのくに【葦原の瑞穂の国】

あし‐ばらい【足払い】‥バラヒ

柔道で、足で相手の足を横にはらって倒す技。

あし‐はらえ【悪祓】‥ハラヘ

罪ある者に罪をはらわせる祓。↔善祓よしはらえ

あしはら‐しこお【葦原醜男】‥ヲ

古事記で大国主命の別名。播磨風土記では天之日矛あめのひぼこと国の占有争いをする神。

あしはら‐の‐くに【葦原の国】

記紀神話などに見える、日本国の称。

⇒あし‐はら【葦原】

あしはら‐の‐ちいほあき‐の‐みずほのくに【葦原の千五百秋の瑞穂の国】‥ミヅ‥

(→)「葦原の国」に同じ。

⇒あし‐はら【葦原】

あしはら‐の‐なかつくに【葦原の中つ国】

(「中つ国」は、天上の高天原たかまのはらと地下の黄泉よみの国との中間にある、地上の世界の意)(→)「葦原の国」に同じ。

⇒あし‐はら【葦原】

あしはら‐の‐みずほのくに【葦原の瑞穂の国】‥ミヅ‥

(→)「葦原の国」に同じ。万葉集18「―を天降あまくだり治しらしめしける」

⇒あし‐はら【葦原】

あしび【馬酔木】

(→)「あせび」に同じ。「馬酔木の花」は〈[季]春〉。万葉集2「磯の上に生ふる―をたをらめど」

あしび【馬酔木】

①1903年(明治36)伊藤左千夫ら発刊の短歌雑誌。08年廃刊。→アララギ。

②1928年「破魔弓」を改題した、水原秋桜子しゅうおうし主宰の俳句雑誌。

あし‐び【葦火】

葦刈りの人が暖をとるために刈った葦を燃やす火。また、燃料用に干した葦を燃やす火。〈[季]秋〉。万葉集11「―焚く屋の煤すしてあれど」

あしひき‐の【足引の】

〔枕〕

(「ひき」は「引き」でなく、「足痛あしひく」の「ひき」か。または「木」などの意か。一説に、「あし」を葦と解する。後には、アシビキノとも)「山」「を(峰)」にかかる。

あし‐ひ・く【足痛く】

〔自四〕

(上二段にも活用か)足に病がある。万葉集2「―・く吾が背勤めたぶべし」

あし‐びょうし【足拍子】‥ビヤウ‥

舞踊などで足ぶみをしてとる拍子。

アジ‐ビラ

アジテーションのためのビラ。

アジピン‐さん【アジピン酸】

(adipic acid)ジカルボン酸の一つ。分子式HOOC(CH2)4COOH 無色の結晶。工業的にはシクロヘキサノールの酸化により製する。ナイロンなどの重要な合成原料。

あし‐ふいご【足韛】

足で踏んで風を出すしかけのふいご。

あし‐ぶえ【葦笛】

葦の葉笛。

あし‐ふき【足拭き】

足を拭くこと。また、拭く布。

あし‐ぶき【葦葺き】

屋根を葦でふくこと。また、その屋根や家。後拾遺和歌集冬「―のわが宿は」

あし‐ぶち【足駁・足斑・

⇒あしはら‐の‐くに【葦原の国】

⇒あしはら‐の‐ちいほあき‐の‐みずほのくに【葦原の千五百秋の瑞穂の国】

⇒あしはら‐の‐なかつくに【葦原の中つ国】

⇒あしはら‐の‐みずほのくに【葦原の瑞穂の国】

あし‐ばらい【足払い】‥バラヒ

柔道で、足で相手の足を横にはらって倒す技。

あし‐はらえ【悪祓】‥ハラヘ

罪ある者に罪をはらわせる祓。↔善祓よしはらえ

あしはら‐しこお【葦原醜男】‥ヲ

古事記で大国主命の別名。播磨風土記では天之日矛あめのひぼこと国の占有争いをする神。

あしはら‐の‐くに【葦原の国】

記紀神話などに見える、日本国の称。

⇒あし‐はら【葦原】

あしはら‐の‐ちいほあき‐の‐みずほのくに【葦原の千五百秋の瑞穂の国】‥ミヅ‥

(→)「葦原の国」に同じ。

⇒あし‐はら【葦原】

あしはら‐の‐なかつくに【葦原の中つ国】

(「中つ国」は、天上の高天原たかまのはらと地下の黄泉よみの国との中間にある、地上の世界の意)(→)「葦原の国」に同じ。

⇒あし‐はら【葦原】

あしはら‐の‐みずほのくに【葦原の瑞穂の国】‥ミヅ‥

(→)「葦原の国」に同じ。万葉集18「―を天降あまくだり治しらしめしける」

⇒あし‐はら【葦原】

あしび【馬酔木】

(→)「あせび」に同じ。「馬酔木の花」は〈[季]春〉。万葉集2「磯の上に生ふる―をたをらめど」

あしび【馬酔木】

①1903年(明治36)伊藤左千夫ら発刊の短歌雑誌。08年廃刊。→アララギ。

②1928年「破魔弓」を改題した、水原秋桜子しゅうおうし主宰の俳句雑誌。

あし‐び【葦火】

葦刈りの人が暖をとるために刈った葦を燃やす火。また、燃料用に干した葦を燃やす火。〈[季]秋〉。万葉集11「―焚く屋の煤すしてあれど」

あしひき‐の【足引の】

〔枕〕

(「ひき」は「引き」でなく、「足痛あしひく」の「ひき」か。または「木」などの意か。一説に、「あし」を葦と解する。後には、アシビキノとも)「山」「を(峰)」にかかる。

あし‐ひ・く【足痛く】

〔自四〕

(上二段にも活用か)足に病がある。万葉集2「―・く吾が背勤めたぶべし」

あし‐びょうし【足拍子】‥ビヤウ‥

舞踊などで足ぶみをしてとる拍子。

アジ‐ビラ

アジテーションのためのビラ。

アジピン‐さん【アジピン酸】

(adipic acid)ジカルボン酸の一つ。分子式HOOC(CH2)4COOH 無色の結晶。工業的にはシクロヘキサノールの酸化により製する。ナイロンなどの重要な合成原料。

あし‐ふいご【足韛】

足で踏んで風を出すしかけのふいご。

あし‐ぶえ【葦笛】

葦の葉笛。

あし‐ふき【足拭き】

足を拭くこと。また、拭く布。

あし‐ぶき【葦葺き】

屋根を葦でふくこと。また、その屋根や家。後拾遺和歌集冬「―のわが宿は」

あし‐ぶち【足駁・足斑・ 】

馬の毛色の名。膝から下の毛の白いもの。四白よつじろ。雪踏み。〈倭名類聚鈔11〉

あし‐ぶね【葦舟・葦船】

①葦で作った船。古事記上「蛭児ひるこ。この子は―に入れて流し去うてき」

②葦を積んだ船。あしかりおぶね。忠見集「難波に―あり」

③水に浮かんだ葦の葉を舟にたとえていう。

あし‐ぶみ【足踏み】

①足拍子。あしどり。枕草子142「―を拍子に合はせて」

②進行せずにそのままの位置で足を交互にふむこと。「―を続ける」

③転じて、物事が停滞して進歩しないこと。停頓。「―状態」

アジ‐プロ

アジテーションとプロパガンダとの略。煽動と宣伝。

あしべ【芦部】

姓氏の一つ。

⇒あしべ‐のぶよし【芦部信喜】

あし‐べ【葦辺・蘆辺】

葦の生えている水辺。万葉集15「夕されば―に騒き」

⇒あしべ‐おどり【蘆辺踊】

あしべ‐おどり【蘆辺踊】‥ヲドリ

大阪道頓堀の大阪演舞場で毎年春に南花街組合が催す芸妓の舞踊公演。1888年(明治21)創始。〈[季]春〉

⇒あし‐べ【葦辺・蘆辺】

あしべつ【芦別】

北海道中央部、空知川中流に位置する市。かつては石狩炭田北部の中心地の一つ。広大な森林を有する。人口1万9千。

あしべ‐のぶよし【芦部信喜】

憲法学者。長野県生れ。東大教授。裁判における違憲の主張・判断の方法を論ずる憲法訴訟論の導入と発展に努める。著「憲法訴訟の理論」「現代人権論」。(1923〜1999)

⇒あしべ【芦部】

あし‐へん【足偏】

漢字の偏の一つ。「跡」「路」などの偏の「足」の称。あとへん。

あし‐ぼね【足骨】

足の骨。また、足の力。「―が強い」

あじ‐ほんぷしょう【阿字本不生】‥シヤウ

〔仏〕梵語の第1字母の「阿」は万物の根源を意味し、万物が本来不生不滅であるという真理を象徴するということ。密教の説。→阿字→阿字観

あし‐ま【足間】

人などの足と足との間。

あし‐ま【葦間】

生い茂っている葦の間。

あじま【安島】

姓氏の一つ。

⇒あじま‐なおのぶ【安島直円】

あし‐まいり【足参り】‥マヰリ

⇒みあしまいり

あし‐まかせ【足任せ】

①足の進むに任せて気ままに歩くこと。

②歩ける限り歩くこと。

あし‐まくら【葦枕】

葦のほとりに宿ること。夫木和歌抄32「浪かかるなにはの里の―」

あじまさ【檳榔】アヂ‥

ビロウ(蒲葵)の古名。古事記下「―の島」

あし‐まとい【足纏い】‥マトヒ

足手まとい。

あじま‐なおのぶ【安島直円】‥ナホ‥

江戸中期の和算家。号は南山。出羽新庄藩士。山路主住らに学び、円理の改革に注目すべき業績をあげた。その遺稿を集めた「不朽算法」がある。(1732〜1798)

⇒あじま【安島】

あじま・む【嗜む】アヂマム

〔他四〕

むさぼり食う。好む。味わう。日本霊異記下「名利殺生を―・むは」

あし‐まめ【足まめ】

面倒がらず、気軽に歩き回ること。また、そういう人。「―な人」「―に活動する」

あじ‐まめ【藊豆】アヂ‥

フジマメの別称。

あし‐まわり【足回り】‥マハリ

①あしもと。

②自動車などの車輪とその取付け部分。また、その機能。

あしみ【馬酔木】

アセビの別称。

あし‐み【足み】

歩むこと。あゆみ。出観集「川霧に駒の―の音せずは」

あし‐み【悪しみ】

わるい所。新撰六帖1「たどり行く道の―の見ゆばかり」

あじ‐み【味見】アヂ‥

味の加減を見ること。

あし‐み・す【悪しみす】

〔自サ変〕

悪くなる。土佐日記「心地―・して」

あじ‐むら【

】

馬の毛色の名。膝から下の毛の白いもの。四白よつじろ。雪踏み。〈倭名類聚鈔11〉

あし‐ぶね【葦舟・葦船】

①葦で作った船。古事記上「蛭児ひるこ。この子は―に入れて流し去うてき」

②葦を積んだ船。あしかりおぶね。忠見集「難波に―あり」

③水に浮かんだ葦の葉を舟にたとえていう。

あし‐ぶみ【足踏み】

①足拍子。あしどり。枕草子142「―を拍子に合はせて」

②進行せずにそのままの位置で足を交互にふむこと。「―を続ける」

③転じて、物事が停滞して進歩しないこと。停頓。「―状態」

アジ‐プロ

アジテーションとプロパガンダとの略。煽動と宣伝。

あしべ【芦部】

姓氏の一つ。

⇒あしべ‐のぶよし【芦部信喜】

あし‐べ【葦辺・蘆辺】

葦の生えている水辺。万葉集15「夕されば―に騒き」

⇒あしべ‐おどり【蘆辺踊】

あしべ‐おどり【蘆辺踊】‥ヲドリ

大阪道頓堀の大阪演舞場で毎年春に南花街組合が催す芸妓の舞踊公演。1888年(明治21)創始。〈[季]春〉

⇒あし‐べ【葦辺・蘆辺】

あしべつ【芦別】

北海道中央部、空知川中流に位置する市。かつては石狩炭田北部の中心地の一つ。広大な森林を有する。人口1万9千。

あしべ‐のぶよし【芦部信喜】

憲法学者。長野県生れ。東大教授。裁判における違憲の主張・判断の方法を論ずる憲法訴訟論の導入と発展に努める。著「憲法訴訟の理論」「現代人権論」。(1923〜1999)

⇒あしべ【芦部】

あし‐へん【足偏】

漢字の偏の一つ。「跡」「路」などの偏の「足」の称。あとへん。

あし‐ぼね【足骨】

足の骨。また、足の力。「―が強い」

あじ‐ほんぷしょう【阿字本不生】‥シヤウ

〔仏〕梵語の第1字母の「阿」は万物の根源を意味し、万物が本来不生不滅であるという真理を象徴するということ。密教の説。→阿字→阿字観

あし‐ま【足間】

人などの足と足との間。

あし‐ま【葦間】

生い茂っている葦の間。

あじま【安島】

姓氏の一つ。

⇒あじま‐なおのぶ【安島直円】

あし‐まいり【足参り】‥マヰリ

⇒みあしまいり

あし‐まかせ【足任せ】

①足の進むに任せて気ままに歩くこと。

②歩ける限り歩くこと。

あし‐まくら【葦枕】

葦のほとりに宿ること。夫木和歌抄32「浪かかるなにはの里の―」

あじまさ【檳榔】アヂ‥

ビロウ(蒲葵)の古名。古事記下「―の島」

あし‐まとい【足纏い】‥マトヒ

足手まとい。

あじま‐なおのぶ【安島直円】‥ナホ‥

江戸中期の和算家。号は南山。出羽新庄藩士。山路主住らに学び、円理の改革に注目すべき業績をあげた。その遺稿を集めた「不朽算法」がある。(1732〜1798)

⇒あじま【安島】

あじま・む【嗜む】アヂマム

〔他四〕

むさぼり食う。好む。味わう。日本霊異記下「名利殺生を―・むは」

あし‐まめ【足まめ】

面倒がらず、気軽に歩き回ること。また、そういう人。「―な人」「―に活動する」

あじ‐まめ【藊豆】アヂ‥

フジマメの別称。

あし‐まわり【足回り】‥マハリ

①あしもと。

②自動車などの車輪とその取付け部分。また、その機能。

あしみ【馬酔木】

アセビの別称。

あし‐み【足み】

歩むこと。あゆみ。出観集「川霧に駒の―の音せずは」

あし‐み【悪しみ】

わるい所。新撰六帖1「たどり行く道の―の見ゆばかり」

あじ‐み【味見】アヂ‥

味の加減を見ること。

あし‐み・す【悪しみす】

〔自サ変〕

悪くなる。土佐日記「心地―・して」

あじ‐むら【 群】アヂ‥

アジガモの群れ。

⇒あじむら‐の【

群】アヂ‥

アジガモの群れ。

⇒あじむら‐の【 群の】

あじむら‐の【

群の】

あじむら‐の【 群の】アヂ‥

〔枕〕

「騒く」「通ふ」にかかる。

⇒あじ‐むら【

群の】アヂ‥

〔枕〕

「騒く」「通ふ」にかかる。

⇒あじ‐むら【 群】

アシメトリー【asymmetry】

⇒アシンメトリー

あじ‐も【味藻】アヂ‥

アマモの別称。

群】

アシメトリー【asymmetry】

⇒アシンメトリー

あじ‐も【味藻】アヂ‥

アマモの別称。

原処女】‥ウナヒヲトメ

⇒うないおとめ

あし‐の‐ゆ【芦ノ湯】

神奈川県箱根町にある温泉。箱根七湯の一つ。泉質は硫黄泉。

あし‐ば【足場】

①足をふみ立てる所。あしもとのぐあい。「雪どけで―が悪い」

②高い所で工事をする時、足がかりのため、かりに丸太などで組み立てる構造物。「―を組む」

③事をしようとする時の基礎。また、きっかけ。「―を固める」「―を失う」

④交通の便。「都心に出るのに―が悪い」

⇒あしば‐まるた【足場丸太】

あしはな‐げ【葦花毛】

馬の毛色で、黄をおびた葦毛。これの少し赤ばんだものを葦花赤毛という。あしのはなげ。おばな葦毛。

アシハバード【Ashkhabad】

⇒アシガバード

あしば‐まるた【足場丸太】

建築用の足場などに用いる丸太。直径12〜15センチメートル、長さ6メートル以上のもの。

⇒あし‐ば【足場】

あし‐ばや【足早】

人の歩き具合のはやいさま。また、舟などの速力のはやいこと。「―小舟」「―に立ち去る」

あし‐はら【葦原】

葦の生えている原。あしわら。古事記中「―の蕪しけしき小屋おやに」

葦原

撮影:関戸 勇

原処女】‥ウナヒヲトメ

⇒うないおとめ

あし‐の‐ゆ【芦ノ湯】

神奈川県箱根町にある温泉。箱根七湯の一つ。泉質は硫黄泉。

あし‐ば【足場】

①足をふみ立てる所。あしもとのぐあい。「雪どけで―が悪い」

②高い所で工事をする時、足がかりのため、かりに丸太などで組み立てる構造物。「―を組む」

③事をしようとする時の基礎。また、きっかけ。「―を固める」「―を失う」

④交通の便。「都心に出るのに―が悪い」

⇒あしば‐まるた【足場丸太】

あしはな‐げ【葦花毛】

馬の毛色で、黄をおびた葦毛。これの少し赤ばんだものを葦花赤毛という。あしのはなげ。おばな葦毛。

アシハバード【Ashkhabad】

⇒アシガバード

あしば‐まるた【足場丸太】

建築用の足場などに用いる丸太。直径12〜15センチメートル、長さ6メートル以上のもの。

⇒あし‐ば【足場】

あし‐ばや【足早】

人の歩き具合のはやいさま。また、舟などの速力のはやいこと。「―小舟」「―に立ち去る」

あし‐はら【葦原】

葦の生えている原。あしわら。古事記中「―の蕪しけしき小屋おやに」

葦原

撮影:関戸 勇

⇒あしはら‐の‐くに【葦原の国】

⇒あしはら‐の‐ちいほあき‐の‐みずほのくに【葦原の千五百秋の瑞穂の国】

⇒あしはら‐の‐なかつくに【葦原の中つ国】

⇒あしはら‐の‐みずほのくに【葦原の瑞穂の国】

あし‐ばらい【足払い】‥バラヒ

柔道で、足で相手の足を横にはらって倒す技。

あし‐はらえ【悪祓】‥ハラヘ

罪ある者に罪をはらわせる祓。↔善祓よしはらえ

あしはら‐しこお【葦原醜男】‥ヲ

古事記で大国主命の別名。播磨風土記では天之日矛あめのひぼこと国の占有争いをする神。

あしはら‐の‐くに【葦原の国】

記紀神話などに見える、日本国の称。

⇒あし‐はら【葦原】

あしはら‐の‐ちいほあき‐の‐みずほのくに【葦原の千五百秋の瑞穂の国】‥ミヅ‥

(→)「葦原の国」に同じ。

⇒あし‐はら【葦原】

あしはら‐の‐なかつくに【葦原の中つ国】

(「中つ国」は、天上の高天原たかまのはらと地下の黄泉よみの国との中間にある、地上の世界の意)(→)「葦原の国」に同じ。

⇒あし‐はら【葦原】

あしはら‐の‐みずほのくに【葦原の瑞穂の国】‥ミヅ‥

(→)「葦原の国」に同じ。万葉集18「―を天降あまくだり治しらしめしける」

⇒あし‐はら【葦原】

あしび【馬酔木】

(→)「あせび」に同じ。「馬酔木の花」は〈[季]春〉。万葉集2「磯の上に生ふる―をたをらめど」

あしび【馬酔木】

①1903年(明治36)伊藤左千夫ら発刊の短歌雑誌。08年廃刊。→アララギ。

②1928年「破魔弓」を改題した、水原秋桜子しゅうおうし主宰の俳句雑誌。

あし‐び【葦火】

葦刈りの人が暖をとるために刈った葦を燃やす火。また、燃料用に干した葦を燃やす火。〈[季]秋〉。万葉集11「―焚く屋の煤すしてあれど」

あしひき‐の【足引の】

〔枕〕

(「ひき」は「引き」でなく、「足痛あしひく」の「ひき」か。または「木」などの意か。一説に、「あし」を葦と解する。後には、アシビキノとも)「山」「を(峰)」にかかる。

あし‐ひ・く【足痛く】

〔自四〕

(上二段にも活用か)足に病がある。万葉集2「―・く吾が背勤めたぶべし」

あし‐びょうし【足拍子】‥ビヤウ‥

舞踊などで足ぶみをしてとる拍子。

アジ‐ビラ

アジテーションのためのビラ。

アジピン‐さん【アジピン酸】

(adipic acid)ジカルボン酸の一つ。分子式HOOC(CH2)4COOH 無色の結晶。工業的にはシクロヘキサノールの酸化により製する。ナイロンなどの重要な合成原料。

あし‐ふいご【足韛】

足で踏んで風を出すしかけのふいご。

あし‐ぶえ【葦笛】

葦の葉笛。

あし‐ふき【足拭き】

足を拭くこと。また、拭く布。

あし‐ぶき【葦葺き】

屋根を葦でふくこと。また、その屋根や家。後拾遺和歌集冬「―のわが宿は」

あし‐ぶち【足駁・足斑・

⇒あしはら‐の‐くに【葦原の国】

⇒あしはら‐の‐ちいほあき‐の‐みずほのくに【葦原の千五百秋の瑞穂の国】

⇒あしはら‐の‐なかつくに【葦原の中つ国】

⇒あしはら‐の‐みずほのくに【葦原の瑞穂の国】

あし‐ばらい【足払い】‥バラヒ

柔道で、足で相手の足を横にはらって倒す技。

あし‐はらえ【悪祓】‥ハラヘ

罪ある者に罪をはらわせる祓。↔善祓よしはらえ

あしはら‐しこお【葦原醜男】‥ヲ

古事記で大国主命の別名。播磨風土記では天之日矛あめのひぼこと国の占有争いをする神。

あしはら‐の‐くに【葦原の国】

記紀神話などに見える、日本国の称。

⇒あし‐はら【葦原】

あしはら‐の‐ちいほあき‐の‐みずほのくに【葦原の千五百秋の瑞穂の国】‥ミヅ‥

(→)「葦原の国」に同じ。

⇒あし‐はら【葦原】

あしはら‐の‐なかつくに【葦原の中つ国】

(「中つ国」は、天上の高天原たかまのはらと地下の黄泉よみの国との中間にある、地上の世界の意)(→)「葦原の国」に同じ。

⇒あし‐はら【葦原】

あしはら‐の‐みずほのくに【葦原の瑞穂の国】‥ミヅ‥

(→)「葦原の国」に同じ。万葉集18「―を天降あまくだり治しらしめしける」

⇒あし‐はら【葦原】

あしび【馬酔木】

(→)「あせび」に同じ。「馬酔木の花」は〈[季]春〉。万葉集2「磯の上に生ふる―をたをらめど」

あしび【馬酔木】

①1903年(明治36)伊藤左千夫ら発刊の短歌雑誌。08年廃刊。→アララギ。

②1928年「破魔弓」を改題した、水原秋桜子しゅうおうし主宰の俳句雑誌。

あし‐び【葦火】

葦刈りの人が暖をとるために刈った葦を燃やす火。また、燃料用に干した葦を燃やす火。〈[季]秋〉。万葉集11「―焚く屋の煤すしてあれど」

あしひき‐の【足引の】

〔枕〕

(「ひき」は「引き」でなく、「足痛あしひく」の「ひき」か。または「木」などの意か。一説に、「あし」を葦と解する。後には、アシビキノとも)「山」「を(峰)」にかかる。

あし‐ひ・く【足痛く】

〔自四〕

(上二段にも活用か)足に病がある。万葉集2「―・く吾が背勤めたぶべし」

あし‐びょうし【足拍子】‥ビヤウ‥

舞踊などで足ぶみをしてとる拍子。

アジ‐ビラ

アジテーションのためのビラ。

アジピン‐さん【アジピン酸】

(adipic acid)ジカルボン酸の一つ。分子式HOOC(CH2)4COOH 無色の結晶。工業的にはシクロヘキサノールの酸化により製する。ナイロンなどの重要な合成原料。

あし‐ふいご【足韛】

足で踏んで風を出すしかけのふいご。

あし‐ぶえ【葦笛】

葦の葉笛。

あし‐ふき【足拭き】

足を拭くこと。また、拭く布。

あし‐ぶき【葦葺き】

屋根を葦でふくこと。また、その屋根や家。後拾遺和歌集冬「―のわが宿は」

あし‐ぶち【足駁・足斑・ 】

馬の毛色の名。膝から下の毛の白いもの。四白よつじろ。雪踏み。〈倭名類聚鈔11〉

あし‐ぶね【葦舟・葦船】

①葦で作った船。古事記上「蛭児ひるこ。この子は―に入れて流し去うてき」

②葦を積んだ船。あしかりおぶね。忠見集「難波に―あり」

③水に浮かんだ葦の葉を舟にたとえていう。

あし‐ぶみ【足踏み】

①足拍子。あしどり。枕草子142「―を拍子に合はせて」

②進行せずにそのままの位置で足を交互にふむこと。「―を続ける」

③転じて、物事が停滞して進歩しないこと。停頓。「―状態」

アジ‐プロ

アジテーションとプロパガンダとの略。煽動と宣伝。

あしべ【芦部】

姓氏の一つ。

⇒あしべ‐のぶよし【芦部信喜】

あし‐べ【葦辺・蘆辺】

葦の生えている水辺。万葉集15「夕されば―に騒き」

⇒あしべ‐おどり【蘆辺踊】

あしべ‐おどり【蘆辺踊】‥ヲドリ

大阪道頓堀の大阪演舞場で毎年春に南花街組合が催す芸妓の舞踊公演。1888年(明治21)創始。〈[季]春〉

⇒あし‐べ【葦辺・蘆辺】

あしべつ【芦別】

北海道中央部、空知川中流に位置する市。かつては石狩炭田北部の中心地の一つ。広大な森林を有する。人口1万9千。

あしべ‐のぶよし【芦部信喜】

憲法学者。長野県生れ。東大教授。裁判における違憲の主張・判断の方法を論ずる憲法訴訟論の導入と発展に努める。著「憲法訴訟の理論」「現代人権論」。(1923〜1999)

⇒あしべ【芦部】

あし‐へん【足偏】

漢字の偏の一つ。「跡」「路」などの偏の「足」の称。あとへん。

あし‐ぼね【足骨】

足の骨。また、足の力。「―が強い」

あじ‐ほんぷしょう【阿字本不生】‥シヤウ

〔仏〕梵語の第1字母の「阿」は万物の根源を意味し、万物が本来不生不滅であるという真理を象徴するということ。密教の説。→阿字→阿字観

あし‐ま【足間】

人などの足と足との間。

あし‐ま【葦間】

生い茂っている葦の間。

あじま【安島】

姓氏の一つ。

⇒あじま‐なおのぶ【安島直円】

あし‐まいり【足参り】‥マヰリ

⇒みあしまいり

あし‐まかせ【足任せ】

①足の進むに任せて気ままに歩くこと。

②歩ける限り歩くこと。

あし‐まくら【葦枕】

葦のほとりに宿ること。夫木和歌抄32「浪かかるなにはの里の―」

あじまさ【檳榔】アヂ‥

ビロウ(蒲葵)の古名。古事記下「―の島」

あし‐まとい【足纏い】‥マトヒ

足手まとい。

あじま‐なおのぶ【安島直円】‥ナホ‥

江戸中期の和算家。号は南山。出羽新庄藩士。山路主住らに学び、円理の改革に注目すべき業績をあげた。その遺稿を集めた「不朽算法」がある。(1732〜1798)

⇒あじま【安島】

あじま・む【嗜む】アヂマム

〔他四〕

むさぼり食う。好む。味わう。日本霊異記下「名利殺生を―・むは」

あし‐まめ【足まめ】

面倒がらず、気軽に歩き回ること。また、そういう人。「―な人」「―に活動する」

あじ‐まめ【藊豆】アヂ‥

フジマメの別称。

あし‐まわり【足回り】‥マハリ

①あしもと。

②自動車などの車輪とその取付け部分。また、その機能。

あしみ【馬酔木】

アセビの別称。

あし‐み【足み】

歩むこと。あゆみ。出観集「川霧に駒の―の音せずは」

あし‐み【悪しみ】

わるい所。新撰六帖1「たどり行く道の―の見ゆばかり」

あじ‐み【味見】アヂ‥

味の加減を見ること。

あし‐み・す【悪しみす】

〔自サ変〕

悪くなる。土佐日記「心地―・して」

あじ‐むら【

】

馬の毛色の名。膝から下の毛の白いもの。四白よつじろ。雪踏み。〈倭名類聚鈔11〉

あし‐ぶね【葦舟・葦船】

①葦で作った船。古事記上「蛭児ひるこ。この子は―に入れて流し去うてき」

②葦を積んだ船。あしかりおぶね。忠見集「難波に―あり」

③水に浮かんだ葦の葉を舟にたとえていう。

あし‐ぶみ【足踏み】

①足拍子。あしどり。枕草子142「―を拍子に合はせて」

②進行せずにそのままの位置で足を交互にふむこと。「―を続ける」

③転じて、物事が停滞して進歩しないこと。停頓。「―状態」

アジ‐プロ

アジテーションとプロパガンダとの略。煽動と宣伝。

あしべ【芦部】

姓氏の一つ。

⇒あしべ‐のぶよし【芦部信喜】

あし‐べ【葦辺・蘆辺】

葦の生えている水辺。万葉集15「夕されば―に騒き」

⇒あしべ‐おどり【蘆辺踊】

あしべ‐おどり【蘆辺踊】‥ヲドリ

大阪道頓堀の大阪演舞場で毎年春に南花街組合が催す芸妓の舞踊公演。1888年(明治21)創始。〈[季]春〉

⇒あし‐べ【葦辺・蘆辺】

あしべつ【芦別】

北海道中央部、空知川中流に位置する市。かつては石狩炭田北部の中心地の一つ。広大な森林を有する。人口1万9千。

あしべ‐のぶよし【芦部信喜】

憲法学者。長野県生れ。東大教授。裁判における違憲の主張・判断の方法を論ずる憲法訴訟論の導入と発展に努める。著「憲法訴訟の理論」「現代人権論」。(1923〜1999)

⇒あしべ【芦部】

あし‐へん【足偏】

漢字の偏の一つ。「跡」「路」などの偏の「足」の称。あとへん。

あし‐ぼね【足骨】

足の骨。また、足の力。「―が強い」

あじ‐ほんぷしょう【阿字本不生】‥シヤウ

〔仏〕梵語の第1字母の「阿」は万物の根源を意味し、万物が本来不生不滅であるという真理を象徴するということ。密教の説。→阿字→阿字観

あし‐ま【足間】

人などの足と足との間。

あし‐ま【葦間】

生い茂っている葦の間。

あじま【安島】

姓氏の一つ。

⇒あじま‐なおのぶ【安島直円】

あし‐まいり【足参り】‥マヰリ

⇒みあしまいり

あし‐まかせ【足任せ】

①足の進むに任せて気ままに歩くこと。

②歩ける限り歩くこと。

あし‐まくら【葦枕】

葦のほとりに宿ること。夫木和歌抄32「浪かかるなにはの里の―」

あじまさ【檳榔】アヂ‥

ビロウ(蒲葵)の古名。古事記下「―の島」

あし‐まとい【足纏い】‥マトヒ

足手まとい。

あじま‐なおのぶ【安島直円】‥ナホ‥

江戸中期の和算家。号は南山。出羽新庄藩士。山路主住らに学び、円理の改革に注目すべき業績をあげた。その遺稿を集めた「不朽算法」がある。(1732〜1798)

⇒あじま【安島】

あじま・む【嗜む】アヂマム

〔他四〕

むさぼり食う。好む。味わう。日本霊異記下「名利殺生を―・むは」

あし‐まめ【足まめ】

面倒がらず、気軽に歩き回ること。また、そういう人。「―な人」「―に活動する」

あじ‐まめ【藊豆】アヂ‥

フジマメの別称。

あし‐まわり【足回り】‥マハリ

①あしもと。

②自動車などの車輪とその取付け部分。また、その機能。

あしみ【馬酔木】

アセビの別称。

あし‐み【足み】

歩むこと。あゆみ。出観集「川霧に駒の―の音せずは」

あし‐み【悪しみ】

わるい所。新撰六帖1「たどり行く道の―の見ゆばかり」

あじ‐み【味見】アヂ‥

味の加減を見ること。

あし‐み・す【悪しみす】

〔自サ変〕

悪くなる。土佐日記「心地―・して」

あじ‐むら【 群】アヂ‥

アジガモの群れ。

⇒あじむら‐の【

群】アヂ‥

アジガモの群れ。

⇒あじむら‐の【 群の】

あじむら‐の【

群の】

あじむら‐の【 群の】アヂ‥

〔枕〕

「騒く」「通ふ」にかかる。

⇒あじ‐むら【

群の】アヂ‥

〔枕〕

「騒く」「通ふ」にかかる。

⇒あじ‐むら【 群】

アシメトリー【asymmetry】

⇒アシンメトリー

あじ‐も【味藻】アヂ‥

アマモの別称。

群】

アシメトリー【asymmetry】

⇒アシンメトリー

あじ‐も【味藻】アヂ‥

アマモの別称。

あしひき‐の【足引の】🔗⭐🔉

あしひき‐の【足引の】

〔枕〕

(「ひき」は「引き」でなく、「足痛あしひく」の「ひき」か。または「木」などの意か。一説に、「あし」を葦と解する。後には、アシビキノとも)「山」「を(峰)」にかかる。

あし‐まめ【足まめ】🔗⭐🔉

あし‐まめ【足まめ】

面倒がらず、気軽に歩き回ること。また、そういう人。「―な人」「―に活動する」

あし‐み【足み】🔗⭐🔉

あし‐み【足み】

歩むこと。あゆみ。出観集「川霧に駒の―の音せずは」

あし‐もと【足下・足元・足許】🔗⭐🔉

あし‐もと【足下・足元・足許】

①立っている足のあたり。古今和歌集仮名序「遠き所も出で立つ―より始まりて」。「―が暗い」

②転じて、身近の所。目前の状態。また、立場。立脚地。「―を固める」

③歩き方。足つき。源氏物語夕顔「懸想人のいと物げなき―」。「―がふらふらする」

④素姓すじょう。出どころ。由緒ゆいしょ。四河入海「―の良き人」

⑤〔建〕家屋の土台から一階の根太ねだに至る部分の称。

⑥芝居小屋・料亭など客の多い所で、はきもののこと。

⇒あしもと‐がわら【足下瓦】

⇒あしもと‐すじょう【足下種姓】

⇒あしもと‐ぬき【足下貫】

⇒足下が軽い

⇒足下から鳥が立つ

⇒足下に付け込む

⇒足下に火がつく

⇒足下にも及ばない

⇒足下の明るいうち

⇒足下を見る

○足下が軽いあしもとがかるい

足どりが軽快である。

⇒あし‐もと【足下・足元・足許】

○足下から鳥が立つあしもとからとりがたつ

①身近な所で突然、意外なことが起こるさまにいう。

②急に思い立ったように物事を始める。

⇒あし‐もと【足下・足元・足許】

○足下が軽いあしもとがかるい🔗⭐🔉

○足下が軽いあしもとがかるい

足どりが軽快である。

⇒あし‐もと【足下・足元・足許】

○足下から鳥が立つあしもとからとりがたつ🔗⭐🔉

○足下から鳥が立つあしもとからとりがたつ

①身近な所で突然、意外なことが起こるさまにいう。

②急に思い立ったように物事を始める。

⇒あし‐もと【足下・足元・足許】

あしもと‐がわら【足下瓦】‥ガハラ

鬼瓦の左右につける波・雲・渦などの装飾を施した瓦。鰭ひれ瓦。

⇒あし‐もと【足下・足元・足許】

あしもと‐すじょう【足下種姓】‥ジヤウ

身分や家柄。狂言、夷毘沙門「いかにも―け高うして」

⇒あし‐もと【足下・足元・足許】

あしもと‐がわら【足下瓦】‥ガハラ🔗⭐🔉

あしもと‐がわら【足下瓦】‥ガハラ

鬼瓦の左右につける波・雲・渦などの装飾を施した瓦。鰭ひれ瓦。

⇒あし‐もと【足下・足元・足許】

○足下に付け込むあしもとにつけこむ🔗⭐🔉

○足下に付け込むあしもとにつけこむ

相手の弱みをつかんで、それをうまく利用する。

⇒あし‐もと【足下・足元・足許】

○足下に火がつくあしもとにひがつく🔗⭐🔉

○足下に火がつくあしもとにひがつく

危険が身に迫っている。

⇒あし‐もと【足下・足元・足許】

○足下にも及ばないあしもとにもおよばない🔗⭐🔉

○足下にも及ばないあしもとにもおよばない

相手が優れていて、とても比べものにならない。足下へも寄りつけない。

⇒あし‐もと【足下・足元・足許】

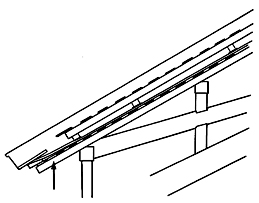

あしもと‐ぬき【足下貫】

柱あるいは束つかの下方に通した貫。

⇒あし‐もと【足下・足元・足許】

あしもと‐ぬき【足下貫】🔗⭐🔉

あしもと‐ぬき【足下貫】

柱あるいは束つかの下方に通した貫。

⇒あし‐もと【足下・足元・足許】

○足下の明るいうちあしもとのあかるいうち

日の暮れないうち。転じて、不利な状態にならないうち。手おくれにならないうち。

⇒あし‐もと【足下・足元・足許】

○足下を見るあしもとをみる

駕籠かきなどが、旅行者の足の疲れぐあいを見て、料金をふきかける。一般に、弱みにつけこむ。

⇒あし‐もと【足下・足元・足許】

○足下の明るいうちあしもとのあかるいうち🔗⭐🔉

○足下の明るいうちあしもとのあかるいうち

日の暮れないうち。転じて、不利な状態にならないうち。手おくれにならないうち。

⇒あし‐もと【足下・足元・足許】

○足下を見るあしもとをみる🔗⭐🔉

○足下を見るあしもとをみる

駕籠かきなどが、旅行者の足の疲れぐあいを見て、料金をふきかける。一般に、弱みにつけこむ。

⇒あし‐もと【足下・足元・足許】

あじ‐もの【味物】アヂ‥

味のよいもの。うまいもの。

アシモフ【Isaac Asimov】

ロシア生れのアメリカのSF作家・科学啓蒙家。小説「銀河帝国の興亡」など、多くの著作がある。(1920〜1992)

あしゃ【阿遮】

〔仏〕阿遮羅曩多あしゃらのうた(梵語Acalanātha)の略。阿遮羅。不動明王のこと。

⇒あしゃ‐いちげい【阿遮一睨】

あ‐しゃ【唖者】

口のきけない人。

あし‐や【葦屋】

葦で屋根を葺ふいた家。

あしや【芦屋・蘆屋】

①兵庫県南東部の市。阪神間の高級住宅地。もと精道村の大字の名。万葉集の 原処女うないおとめ、在原行平と松風・村雨の伝説などの舞台。人口9万1千。

②福岡県の遠賀おんが川の河口にある町。中世以降、港町として栄えた。

⇒あしや‐がま【芦屋釜・蘆屋釜】

⇒あしや‐の‐うないおとめ【葦屋

原処女うないおとめ、在原行平と松風・村雨の伝説などの舞台。人口9万1千。

②福岡県の遠賀おんが川の河口にある町。中世以降、港町として栄えた。

⇒あしや‐がま【芦屋釜・蘆屋釜】

⇒あしや‐の‐うないおとめ【葦屋 原処女】

あしや【蘆屋】

姓氏の一つ。

⇒あしや‐どうまん【蘆屋道満】

あじ‐や【網代家】

網元。船主。網所家あどや。津元。

あしゃ‐いちげい【阿遮一睨】

〔仏〕不動明王が左眼を閉じ右眼を見開いて睨にらむこと。

⇒あしゃ【阿遮】

あしや‐がま【芦屋釜・蘆屋釜】

福岡県芦屋町から鋳出した茶湯釜。室町時代が最盛で優作があり、地肌なめらかで地文鮮麗。その後、各地で類似のものを作り、越前蘆屋・播州蘆屋・伊勢蘆屋などがある。

⇒あしや【芦屋・蘆屋】

アジャスタブル‐ペッグ【adjustable peg】

(ペッグは「固定する」の意)固定相場制の一種で、相場が一定の変動幅内に維持されるもの。

アジャスト【adjust】

調節。調整。

あし‐やすめ【足休め】

疲れた足を途中で休めること。泉鏡花、高野聖「修行の身が馬で―をしませうなぞとは存じませぬ」

あじゃせ【阿闍世】

(梵語Ajātaśatru)古代インド、マガダ国の王頻婆娑羅びんばしゃらの子。提婆達多だいばだったにそそのかされ、父王を殺し母后韋提希いだいけを幽閉して即位したが、のち釈尊の教化によって懺悔し、仏教の保護者となった。

あしや‐どうまん【蘆屋道満】‥ダウ‥

道摩とも。平安時代の陰陽家。藤原道長の頃、安倍晴明と法力を争ったと伝える。(宇治拾遺物語)

⇒あしや【蘆屋】

あしやどうまんおおうちかがみ【蘆屋道満大内鑑】‥ダウ‥オホ‥

浄瑠璃。竹田出雲作の時代物。1734年(享保19)初演。→葛くずの葉

あしや‐の‐うないおとめ【葦屋

原処女】

あしや【蘆屋】

姓氏の一つ。

⇒あしや‐どうまん【蘆屋道満】

あじ‐や【網代家】

網元。船主。網所家あどや。津元。

あしゃ‐いちげい【阿遮一睨】

〔仏〕不動明王が左眼を閉じ右眼を見開いて睨にらむこと。

⇒あしゃ【阿遮】

あしや‐がま【芦屋釜・蘆屋釜】

福岡県芦屋町から鋳出した茶湯釜。室町時代が最盛で優作があり、地肌なめらかで地文鮮麗。その後、各地で類似のものを作り、越前蘆屋・播州蘆屋・伊勢蘆屋などがある。

⇒あしや【芦屋・蘆屋】

アジャスタブル‐ペッグ【adjustable peg】

(ペッグは「固定する」の意)固定相場制の一種で、相場が一定の変動幅内に維持されるもの。

アジャスト【adjust】

調節。調整。

あし‐やすめ【足休め】

疲れた足を途中で休めること。泉鏡花、高野聖「修行の身が馬で―をしませうなぞとは存じませぬ」

あじゃせ【阿闍世】

(梵語Ajātaśatru)古代インド、マガダ国の王頻婆娑羅びんばしゃらの子。提婆達多だいばだったにそそのかされ、父王を殺し母后韋提希いだいけを幽閉して即位したが、のち釈尊の教化によって懺悔し、仏教の保護者となった。

あしや‐どうまん【蘆屋道満】‥ダウ‥

道摩とも。平安時代の陰陽家。藤原道長の頃、安倍晴明と法力を争ったと伝える。(宇治拾遺物語)

⇒あしや【蘆屋】

あしやどうまんおおうちかがみ【蘆屋道満大内鑑】‥ダウ‥オホ‥

浄瑠璃。竹田出雲作の時代物。1734年(享保19)初演。→葛くずの葉

あしや‐の‐うないおとめ【葦屋 原処女】‥ウナヒヲトメ

⇒うないおとめ

⇒あしや【芦屋・蘆屋】

あじゃら【戯】

おどけたこと。ふざけ。じょうだん。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「夫婦仲、睦じいとて―にも、悋気ばしして去らるるな」

⇒あじゃら‐こう【戯講】

あじゃら‐こう【戯講】‥カウ

あじゃらをする講。無礼講。両吟一日千句「秋の夜は―して膳を出す」

⇒あじゃら【戯】

あじゃらし・い【戯しい】

〔形〕

ふざけたさまである。東海道中膝栗毛2「そんな―・いこたア、中絶のウしてゐますに」

あじゃり【阿闍梨】

〔仏〕(アザリとも。梵語ācārya 軌範師・教授・正行と訳す)

①師範たるべき高徳の僧の称。

②密教で、修行が一定の階梯に達し、伝法灌頂かんじょうにより秘法を伝授された僧。

③日本で、天台・真言の僧位。

アジャンター【Ajaṇṭā ヒンディー】

インド西部、マハーラーシュトラ州北部にある仏教石窟群。紀元前後から7世紀頃にかけて建造。壁画で名高い。世界遺産。

アジャンター

提供:JTBフォト

原処女】‥ウナヒヲトメ

⇒うないおとめ

⇒あしや【芦屋・蘆屋】

あじゃら【戯】

おどけたこと。ふざけ。じょうだん。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「夫婦仲、睦じいとて―にも、悋気ばしして去らるるな」

⇒あじゃら‐こう【戯講】

あじゃら‐こう【戯講】‥カウ

あじゃらをする講。無礼講。両吟一日千句「秋の夜は―して膳を出す」

⇒あじゃら【戯】

あじゃらし・い【戯しい】

〔形〕

ふざけたさまである。東海道中膝栗毛2「そんな―・いこたア、中絶のウしてゐますに」

あじゃり【阿闍梨】

〔仏〕(アザリとも。梵語ācārya 軌範師・教授・正行と訳す)

①師範たるべき高徳の僧の称。

②密教で、修行が一定の階梯に達し、伝法灌頂かんじょうにより秘法を伝授された僧。

③日本で、天台・真言の僧位。

アジャンター【Ajaṇṭā ヒンディー】

インド西部、マハーラーシュトラ州北部にある仏教石窟群。紀元前後から7世紀頃にかけて建造。壁画で名高い。世界遺産。

アジャンター

提供:JTBフォト

第17窟テラス壁画

提供:JTBフォト

第17窟テラス壁画

提供:JTBフォト

あ‐しゅ【亜種】

生物分類上の一階級。種の下位におかれる。→階級3

あし‐ゆ【足湯・脚湯】

⇒きゃくとう

アシュアリー【Abū al-Ḥasan al-Ash‘arī】

イスラム神学者。スンニー派の正統神学アシュアリー学派の祖。バスラに生まれ、バグダードで没。ギリシア的な哲学の影響下に、思弁的な理論と啓典を調和して、イスラム神学を確立。著「イスラムの徒の諸説」「解明の書」など。(873〜935)

あし‐ゆい【足結】‥ユヒ

①足をひもなどで結ぶこと。

②⇒あゆい。

⇒あしゆい‐の‐くみ【足結の組】

あしゆい‐の‐くみ【足結の組】‥ユヒ‥

机などにかけた覆いや敷物が落ちないように足に結びつける組紐。源氏物語絵合「沈じんの箱に浅香せんこうの下机、打敷は青丹の高麗の錦、―、花足けそくの心ばへなど」

⇒あし‐ゆい【足結】

あ‐しゅう【阿州】‥シウ

阿波あわ国の別称。

アシュヴァゴーシャ【Aśvaghoṣa 梵】

馬鳴めみょうの梵語名。

あしゅか‐おう【阿輸迦王】‥ワウ

⇒アショーカおう

あしゅく【阿閦】

〔仏〕(梵語Akṣobhya 阿閦婆。無動・不動と訳す)

①東方の阿比羅提国(妙喜国・善快国)で修行・成仏し、現在説法しているという仏。

②密教では金剛界五仏の一つ。東方に位し大円鏡智を表す。阿閦如来。

アシュケナジム【Ashkenazim】

ディアスポラ(離散)したユダヤ人で、中世以降ドイツ、次いで東欧に移住した人々。また、その伝統・文化。ナチスのホロコーストの犠牲になった。→セファルディム

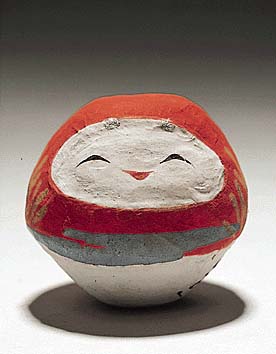

あしゅら【阿修羅】

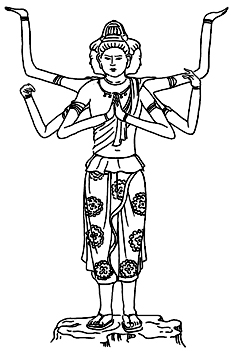

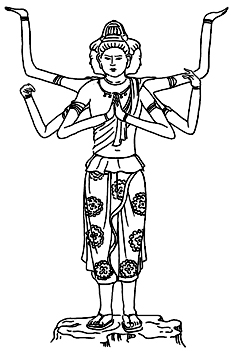

〔仏〕(梵語Asura)古代インドの神の一族。後にはインドラ神(帝釈天)など天上の神々に戦いを挑む悪神とされる。仏教では天竜八部衆の一つとして仏法の守護神とされる一方、六道の一つとして人間以下の存在とされる。絶えず闘争を好み、地下や海底にすむという。アスラ。修羅。非天。無酒神。

阿修羅

あ‐しゅ【亜種】

生物分類上の一階級。種の下位におかれる。→階級3

あし‐ゆ【足湯・脚湯】

⇒きゃくとう

アシュアリー【Abū al-Ḥasan al-Ash‘arī】

イスラム神学者。スンニー派の正統神学アシュアリー学派の祖。バスラに生まれ、バグダードで没。ギリシア的な哲学の影響下に、思弁的な理論と啓典を調和して、イスラム神学を確立。著「イスラムの徒の諸説」「解明の書」など。(873〜935)

あし‐ゆい【足結】‥ユヒ

①足をひもなどで結ぶこと。

②⇒あゆい。

⇒あしゆい‐の‐くみ【足結の組】

あしゆい‐の‐くみ【足結の組】‥ユヒ‥

机などにかけた覆いや敷物が落ちないように足に結びつける組紐。源氏物語絵合「沈じんの箱に浅香せんこうの下机、打敷は青丹の高麗の錦、―、花足けそくの心ばへなど」

⇒あし‐ゆい【足結】

あ‐しゅう【阿州】‥シウ

阿波あわ国の別称。

アシュヴァゴーシャ【Aśvaghoṣa 梵】

馬鳴めみょうの梵語名。

あしゅか‐おう【阿輸迦王】‥ワウ

⇒アショーカおう

あしゅく【阿閦】

〔仏〕(梵語Akṣobhya 阿閦婆。無動・不動と訳す)

①東方の阿比羅提国(妙喜国・善快国)で修行・成仏し、現在説法しているという仏。

②密教では金剛界五仏の一つ。東方に位し大円鏡智を表す。阿閦如来。

アシュケナジム【Ashkenazim】

ディアスポラ(離散)したユダヤ人で、中世以降ドイツ、次いで東欧に移住した人々。また、その伝統・文化。ナチスのホロコーストの犠牲になった。→セファルディム

あしゅら【阿修羅】

〔仏〕(梵語Asura)古代インドの神の一族。後にはインドラ神(帝釈天)など天上の神々に戦いを挑む悪神とされる。仏教では天竜八部衆の一つとして仏法の守護神とされる一方、六道の一つとして人間以下の存在とされる。絶えず闘争を好み、地下や海底にすむという。アスラ。修羅。非天。無酒神。

阿修羅

⇒あしゅら‐おう【阿修羅王】

⇒あしゅら‐どう【阿修羅道】

アシュラ【‘Āshūrā' アラビア】

イスラム暦1月10日のこと。シーア派の最大宗派十二イマーム派では、第3代イマームのフセインが、イスラム暦61年(西暦680年)のこの日にカルバラーで殉教したことを哀悼する行事を大々的に行う。アーシューラー。

あしゅら‐おう【阿修羅王】‥ワウ

阿修羅の長。修羅王。

⇒あしゅら【阿修羅】

あしゅら‐どう【阿修羅道】‥ダウ

六道の一つ。阿修羅のすむ、争いの絶えない世界。天・人と地獄・餓鬼・畜生との間にある。修羅道。

⇒あしゅら【阿修羅】

あ‐しょう【亜相】‥シヤウ

(丞相即ち大臣に亜つぐ意)大納言の唐名。亜槐。

あ‐しょう【亜将】‥シヤウ

(大将に亜つぐ意)近衛中将・近衛少将の唐名。次将。

あ‐しょうさん【亜硝酸】‥セウ‥

分子式HNO2 水溶液としてのみ存在する弱い1価の酸。水溶液は不安定で分解して硝酸と一酸化窒素になる。

⇒あしょうさん‐アンモニウム【亜硝酸アンモニウム】

⇒あしょうさん‐えん【亜硝酸塩】

⇒あしょうさん‐カリウム【亜硝酸カリウム】

⇒あしょうさん‐きん【亜硝酸菌】

⇒あしょうさん‐ナトリウム【亜硝酸ナトリウム】