複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (62)

インチン【影青】🔗⭐🔉

インチン【影青】

(中国語)中国の白磁の一種。白色の素地きじに淡青色の釉うわぐすりが掛かったもの。宋・元代に景徳鎮窯ようなどで作られた。青白磁。

えい【影】🔗⭐🔉

えい【影】

(呉音はヨウ)影像えいぞうの略。肖像画。絵姿。古今著聞集11「北面、下臈、御随身などの―を」

えい‐いん【影印】🔗⭐🔉

えい‐いん【影印】

書籍の文面を写真にとり製版・印刷すること。写真版。「―本」

えい‐ぎ【影戯】🔗⭐🔉

えい‐ぎ【影戯】

中国で、影絵かげえ芝居。また、俗に映画の称。

えい‐きょう【影響】‥キヤウ🔗⭐🔉

えい‐きょう【影響】‥キヤウ

[書経大禹謨](影が形に従い、響が音に応ずるの意から)他に作用が及んで、反応・変化があらわれること。また、その反応・変化。「政局に―を及ぼす」「日程には―しない」

⇒えいきょう‐さよう‐し【影響作用史】

⇒えいきょう‐りょく【影響力】

えいきょう‐さよう‐し【影響作用史】‥キヤウ‥🔗⭐🔉

えいきょう‐さよう‐し【影響作用史】‥キヤウ‥

〔哲〕ガーダマーの用語。哲学的解釈学の中心概念。過去のテキストを解釈するとき、過去の歴史や伝統が現在に働きかけるとともに、現在の問題意識が過去に働きかけるという理解の力動的な相互作用を指す。作用影響史。作用史。

⇒えい‐きょう【影響】

えいきょう‐りょく【影響力】‥キヤウ‥🔗⭐🔉

えいきょう‐りょく【影響力】‥キヤウ‥

他に影響を及ぼすに足る権力や威厳。

⇒えい‐きょう【影響】

えい‐ぐ【影供】🔗⭐🔉

えい‐ぐ【影供】

神仏や故人の影像に供物を捧げて祀ること。みえいく。

⇒えいぐ‐うたあわせ【影供歌合】

えいぐ‐うたあわせ【影供歌合】‥アハセ🔗⭐🔉

えいぐ‐うたあわせ【影供歌合】‥アハセ

影供のために行う歌合。特に、柿本人麻呂の影像を祀ってその前で行う歌合。建仁元年(1201)3月16日の人丸影供歌合などが現存。

⇒えい‐ぐ【影供】

えい‐こう【影向】‥カウ🔗⭐🔉

えい‐こう【影向】‥カウ

⇒ようごう

えいしゃ‐ぼん【影写本】🔗⭐🔉

えいしゃ‐ぼん【影写本】

原本の文字や図画を上から忠実になぞって手書きした本。影鈔本えいしょうぼん。

えい‐じゅう【影従】🔗⭐🔉

えい‐じゅう【影従】

影が形にそうように、いつも離れずにつき従うこと。

えいしょう‐ぼん【影鈔本】‥セウ‥🔗⭐🔉

えいしょう‐ぼん【影鈔本】‥セウ‥

(→)影写本に同じ。

えいしょう‐ぼん【影照本】‥セウ‥🔗⭐🔉

えいしょう‐ぼん【影照本】‥セウ‥

古書・碑刻の文字などを写真撮影し、製版したもの。景照本。

えい‐ぞう【影像】‥ザウ🔗⭐🔉

えい‐ぞう【影像】‥ザウ

絵画や彫刻にあらわした神仏または人の姿。影えい。絵姿。ようぞう。

えい‐てい【影幀】🔗⭐🔉

えい‐てい【影幀】

朝鮮美術で、肖像画。儒教の祖先崇拝に基づくもので、李朝時代の絵画を特徴づける。

えい‐どう【影堂】‥ダウ🔗⭐🔉

えい‐どう【影堂】‥ダウ

一宗の祖師、一寺の開祖、または一家の祖先などの影像・位牌をまつった堂。

えいばいあんおくご【影梅庵憶語】🔗⭐🔉

えいばいあんおくご【影梅庵憶語】

清初の文人冒襄ぼうじょう(1611〜1693)の回憶録。もと妓女で側室となった董小宛の思い出を記す。1651年成る。

えい‐へい【影屏】🔗⭐🔉

えい‐へい【影屏】

門内に立て、内部の建物を門外からのぞかせぬようにした一種のしきり。影壁。

かげ【影・陰・蔭・翳】🔗⭐🔉

かげ【影・陰・蔭・翳】

➊日・月・灯火などの光。万葉集11「灯し火の―にかがよふうつせみの妹が笑まひし面影に見ゆ」。「月―がさえる」

➋光によって、その物のほかにできる、その物の姿。

①水や鏡の面などにうつる物の形や色。万葉集20「池水に―さへ見えて咲きにほふあしびの花を」

②物体が光をさえぎったため、光源と反対側にできる暗い部分。万葉集2「橘の―踏む道の」。「障子に猫の―がうつる」

③比喩的な用法。

㋐あるものに離れずつきまとうもの。古今和歌集恋「心は君が―となりにき」

㋑やせ細ったもの。古今和歌集恋「恋すればわが身は―となりにけり」

㋒薄くぼんやり見えるもの。平家物語7「―の如くなるものを御前に参じて」

㋓ほのかに現れた好ましくない影響・兆候。「死の―におびえる」「日本の経済に暗い―を落とす」

➌物の姿。

①形。古今和歌集哀傷「霞の谷に―隠し」。「見る―もない」

②おもかげ。万葉集2「たまかづら―に見えつつ」。「亡き母の―を慕う」

③原物に似せて作ったもの。肖像や模造品。浄瑠璃、雪女五枚羽子板「誠の小水竜は庫に収め、―を作つて持つたるゆゑ」

➍物の後の、暗いまたは隠れた所。

①物にさえぎられ、またはおおわれた、背面・後方の場所。古事記下「門かなと―かく寄りこね」。万葉集3「鴨そ鳴くなる山―にして」。平家物語1「一樹の―に宿り合ひ」

②他の者をおおうように及ぶ、その恩恵・庇護。古今和歌集東歌「君がみ―にます―はなし」。「お―さま」

③人目の届かない、隠れた所。「―ひなたなく働く」「―ながら御成功を祈ります」

④人目に隠れた暗い面。かげり。「彼の人生には―がある」

⑤正式のものに対して、略式に行う方。「―祭」

➎二匁取りの下級女郎。二寸。浮世草子、御前義経記「千歳といへる女郎、お位は―」

◇➊・➋・➌・➎には「影」、➍には「陰・蔭」をふつう使う。また、➍4は「翳」と書くことが多い。

⇒影が薄い

⇒影が差す

⇒陰で糸を引く

⇒陰で舌を出す

⇒影と添う

⇒陰に居て枝を折る

⇒陰に隠す

⇒陰になり日向になり

⇒陰に回る

⇒影の形に随うが如し

⇒陰の朽木

⇒影踏むばかり

⇒影身に添う

⇒影も形も無い

⇒影を搏つ

⇒影を畏れ迹を悪む

⇒影を落とす

⇒影をひそめる

かげ‐え【影絵・影画】‥ヱ🔗⭐🔉

かげ‐え【影絵・影画】‥ヱ

①人物・鳥獣などを模した形を灯火で照らして、障子・壁などにその影をうつす遊戯。影人形。

②走馬灯そうまとう。回り灯籠。

⇒かげえ‐しばい【影絵芝居】

かげえ‐しばい【影絵芝居】‥ヱ‥ヰ🔗⭐🔉

かげえ‐しばい【影絵芝居】‥ヱ‥ヰ

影絵人形を動かして演ずる芝居。中国の影戯やインドネシアのワヤン、トルコのカラギョズなどが有名。

⇒かげ‐え【影絵・影画】

○影が薄いかげがうすい🔗⭐🔉

○影が薄いかげがうすい

何となく元気がなく見える。また、目立たない。

⇒かげ【影・陰・蔭・翳】

かけ‐がえ【掛替え】‥ガヘ

かわりとして用いるもの。かわり。「―のない命」

かけかえし‐さいむ【掛返し債務】‥カヘシ‥

頼母子たのもし講で、講金を受け取った講員が、講金を掛け戻してゆく債務。

かけ‐か・える【掛け替える】‥カヘル

〔他下一〕[文]かけか・ふ(下二)

①掛けてあったものを取って別のものを掛ける。

②掛ける場所を取り替える。別の場所に掛ける。

かけ‐がく【掛額】

門・入口・客間などにかけておく額。

かげ‐かくし【影隠し】

(静岡県の山村、三重県の一部などで)密葬または仮埋葬のこと。

かけ‐かけ・し

〔形シク〕

(多く男女間の事にいう)心に掛けている。好色めいている。源氏物語藤袴「見苦しう―・しき有様にて心を悩まし」

かげ‐かくし【影隠し】🔗⭐🔉

かげ‐かくし【影隠し】

(静岡県の山村、三重県の一部などで)密葬または仮埋葬のこと。

○影が差すかげがさす🔗⭐🔉

○影が差すかげがさす

①その物の影が見える。

②悪いことの起こりそうな気配が現れる。悪い徴候がかすかに出る。「人気に―」

③病気の徴候が現れる。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「間日には影もさしませぬ」

⇒かげ【影・陰・蔭・翳】

かげ‐かすげ【鹿毛糟毛】

馬の毛色の名。鹿毛に白の差し毛のあるもの。

かげかつ‐だんご【影勝団子】

(→)「かんかち団子」に同じ。

かけ‐がね【掛金】

①戸締りに用いる金物。柱に取り付け、受壺うけつぼにはめ、釘または錠をさしてしまりをする。かきがね。「―をかける」

②顎の骨の顳顬こめかみにつづく部分。風俗文選「大あくびに―をはづし」

かけ‐かまい【掛け構い】‥カマヒ

(下に打消の語を伴う)かかりあい。関係。かけかまえ。歌舞伎、韓人漢文手管始「―のない若殿様にお住持のお情」

かけ‐がみ【懸紙】

①文書もんじょの本紙の上に懸ける紙。巻いた書状などを包む紙。包紙。表巻うわまき。

②進物の上包みに用いる紙。多く熨斗のし・水引などの形が印刷してある。

かけ‐がらし【掛けがらし】

一度塩漬にしてから干した魚。

かけがわ【掛川】‥ガハ

静岡県西部の市。東海道の宿場、太田氏5万石の城下町。葛布くずふは元禄(1688〜1704)頃からの特産。ほかに茶・自動車部品・楽器などを生産。人口11万8千。

かけ‐がわら【掛瓦】‥ガハラ

登軒のぼりのきにある軒平瓦。

かけ‐ぎ【掛木】

①物をつりかける木。

②目方に掛けて売買する薪たきぎ。貫木かんぎ。

か‐げき【戈戟】クワ‥

中国古代に用いられた兵器。ほこ。

か‐げき【過激】クワ‥

度を越えてはげしいこと。社会的な思想や行動にもいう。「―な行動に出る」

⇒かげき‐は【過激派】

か‐げき【歌劇】

オペラの訳語。

か‐げき【罅隙】

すきま。ひま。われめ。

が‐げき【画劇】グワ‥

紙芝居の異称。

かげき‐は【過激派】クワ‥

①過激な方法で主義・理想を実現しようとする党派。

②(→)ボリシェヴィキ2の俗称。

⇒か‐げき【過激】

かげきよ【景清】

①⇒たいらのかげきよ(平景清)。

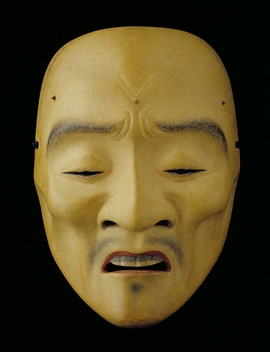

②能。景清の娘人丸が宮崎に父を尋ねて行くと、今は盲目の乞食となった景清が、屋島で三保谷みおのやと錣引しころびきした様を語り、回向えこうを頼んで娘を帰らせる。

景清

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

→抜粋(能)[景清]

③幸若舞・浄瑠璃・歌舞伎の演目の総称。景清が頼朝をねらったこと、阿古屋との恋愛、娘人丸との哀話などの伝説による。「出世景清」「壇浦兜軍記」「錣引」などが有名。

④歌舞伎十八番の一つ。1732年(享保17)中村座の「大銀杏栄景清おおいちょうさかえかげきよ」で2代市川団十郎が初演。景清が牢破りをし、角柱を持っての立回りの荒事が中心となる。

→抜粋(歌舞伎)[景清]

かけ‐きん【掛金】

①掛で売買した品物の代金。掛銀。

②月掛・日掛などで定期に掛けてゆく金。掛銭。

③(「賭金」と書く)賭博とばくで、勝負の結果によってやりとりすることを約束した金銭。

かげ‐くさ【影草・陰草】

夕影草と同じか。また、物かげに生えた草とも。万葉集10「―の生ひたる宿の夕かげに鳴く蟋蟀こおろぎは」

かけ‐ぐさり【懸鎖】

物に引っかけるようにこしらえた鎖。

がけ‐くずれ【崖崩れ】‥クヅレ

大雨や地震などのために、急斜面の地表の土砂がくずれ落ちる現象。山崩れよりは小規模。

かげ‐ぐち【陰口】

その人のいない所で言う悪口。かげごと。かくれごと。「―をたたく」「―をきく」

かけ‐くま【懸久真】

古代、青竹にかけて神に供えた稲穂。

かけ‐く・む【駆け組む】

〔自四〕

騎馬で敵中に駆け入って組打ちをする。

かけ‐くら【掛鞍】

馬にかける鞍。

かけ‐くら【駆け競・駈け競】

「かけくらべ」の略。

かけ‐くら【賭け鞍】

(→)「かけうま」に同じ。

かけ‐くらべ【駆け競べ・駈け競べ】

走って、どちらが速いか競うこと。競走。かけくら。かけっくら。かけっこ。

かけ‐くら・べる【掛け比べる】

〔他下一〕

目方をくらべる。物事を比較する。〈日葡辞書〉

かけ‐ご【賭碁】

金品を賭けて打つ囲碁。

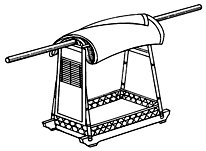

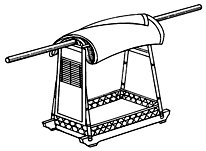

かけ‐ご【懸子・掛子】

①他の箱の縁にかけて、その中にはまるように作った箱。

懸子

→抜粋(能)[景清]

③幸若舞・浄瑠璃・歌舞伎の演目の総称。景清が頼朝をねらったこと、阿古屋との恋愛、娘人丸との哀話などの伝説による。「出世景清」「壇浦兜軍記」「錣引」などが有名。

④歌舞伎十八番の一つ。1732年(享保17)中村座の「大銀杏栄景清おおいちょうさかえかげきよ」で2代市川団十郎が初演。景清が牢破りをし、角柱を持っての立回りの荒事が中心となる。

→抜粋(歌舞伎)[景清]

かけ‐きん【掛金】

①掛で売買した品物の代金。掛銀。

②月掛・日掛などで定期に掛けてゆく金。掛銭。

③(「賭金」と書く)賭博とばくで、勝負の結果によってやりとりすることを約束した金銭。

かげ‐くさ【影草・陰草】

夕影草と同じか。また、物かげに生えた草とも。万葉集10「―の生ひたる宿の夕かげに鳴く蟋蟀こおろぎは」

かけ‐ぐさり【懸鎖】

物に引っかけるようにこしらえた鎖。

がけ‐くずれ【崖崩れ】‥クヅレ

大雨や地震などのために、急斜面の地表の土砂がくずれ落ちる現象。山崩れよりは小規模。

かげ‐ぐち【陰口】

その人のいない所で言う悪口。かげごと。かくれごと。「―をたたく」「―をきく」

かけ‐くま【懸久真】

古代、青竹にかけて神に供えた稲穂。

かけ‐く・む【駆け組む】

〔自四〕

騎馬で敵中に駆け入って組打ちをする。

かけ‐くら【掛鞍】

馬にかける鞍。

かけ‐くら【駆け競・駈け競】

「かけくらべ」の略。

かけ‐くら【賭け鞍】

(→)「かけうま」に同じ。

かけ‐くらべ【駆け競べ・駈け競べ】

走って、どちらが速いか競うこと。競走。かけくら。かけっくら。かけっこ。

かけ‐くら・べる【掛け比べる】

〔他下一〕

目方をくらべる。物事を比較する。〈日葡辞書〉

かけ‐ご【賭碁】

金品を賭けて打つ囲碁。

かけ‐ご【懸子・掛子】

①他の箱の縁にかけて、その中にはまるように作った箱。

懸子

②転じて、本心を隠して打ち明けないこと。浄瑠璃、伽羅先代萩「他人の様な事ばかり、お前の心に―がある」

⇒かけご‐ぬり【懸子塗・掛子塗】

かげ‐こ【陰子・蔭子】

①人知れずかくまう子。父祖の功によって庇護ひごを受ける子。蔭子おんし。相模集「人知れず君が―になりねとぞ思ふ」

②陰間かげま。

かけ‐ごい【掛乞い】‥ゴヒ

(→)「掛取り」に同じ。〈[季]冬〉

かけ‐ごう【懸香・掛香】‥ガウ

絹袋入りの香料。悪臭を防ぐため、室内に掛け、または紐をつけて首にかけたり懐中したりする。匂袋においぶくろ。〈[季]夏〉

かけ‐こうじ【掛麹】‥カウジ

清酒の醪もろみの仕込みに用いる麹。

かけ‐ごえ【掛け声】‥ゴヱ

①人に呼び掛ける声。特に、演劇・競技などで、ひいきの者にかける声援。「大向うから―がかかる」

②武芸・音曲などで、気勢を添えあるいは拍子をとるために発する声。「―ばかりで実行が伴わない」

③重い物を挙げたり荷車を押したりする時などに発する声。

⇒かけごえ‐だおれ【掛け声倒れ】

かけ‐ごえ【掛肥】

作物に掛ける液肥。

かけごえ‐だおれ【掛け声倒れ】‥ゴヱダフレ

掛け声は大きいが、事態には何の進展もないこと。気勢をあげるだけで、実行に至らないこと。「行政改革は―に終わる」

⇒かけ‐ごえ【掛け声】

かけご‐くら【駆けごくら】

(カケコグラとも)駆けくらべ。浄瑠璃、唐船噺今国性爺「飛びごくら、―、軽わざ、早わざ、劣ることはなけれども」

かけ‐こだい【懸小鯛】‥ダヒ

懸鯛のこと。正月用は小鯛を用いるのでいう。世間胸算用5「一年―二枚十八匁づつせし事もあり」

かけ‐ごと【賭言】

財物を賭けて予言の適否を争うこと。

かけ‐ごと【賭事】

金品を賭けてする勝負事。かけ。

かげ‐ごと【陰言】

当人のいない所で言う悪口。かげぐち。尾崎紅葉、多情多恨「他人の―であれば飽くまで慎むでゐる」

かげ‐ごと【陰事】

隠していること。

かけ‐ことば【掛詞・懸詞】

同音異義を利用して、1語に二つ以上の意味を持たせたもの。「待つ」と「松」との意にかけて、「秋の野に人まつ虫の声すなり」という類。おもに韻文に用いられる修辞法。

かけご‐ぬり【懸子塗・掛子塗】

土蔵の観音扉の手先に段を付けて施す漆喰しっくい塗。

⇒かけ‐ご【懸子・掛子】

かけ‐こみ【掛込】

両替屋が客から受け取る金銀のはかりの目方を少な目にして利を得ること。また、その利益。日本永代蔵4「銀二匁、三匁のうちにて五厘、一分の―を見て」

かけ‐こみ【駆込み・駈込み】

かけこむこと。駆込訴うったえをすること。

⇒かけこみ‐うったえ【駆込訴】

⇒かけこみ‐でら【駆込み寺】

⇒かけこみ‐ねがい【駆込願】

⇒かけこみ‐もの【駆込み者】

かけこみ‐うったえ【駆込訴】‥ウツタヘ

江戸時代、町役人などの手を経ず、評定所・奉行所または領主などの家に行き、またはこれを路に待ちうけて直訴じきそしたこと。かけこみねがい。駆込訴訟。

⇒かけ‐こみ【駆込み・駈込み】

かけこみ‐でら【駆込み寺】

(→)縁切えんきり寺に同じ。

⇒かけ‐こみ【駆込み・駈込み】

かけこみ‐ねがい【駆込願】‥ネガヒ

(→)駆込訴に同じ。

⇒かけ‐こみ【駆込み・駈込み】

かけこみ‐もの【駆込み者】

危急の場合に進退きわまって他人の家にかけこんで来た者。

⇒かけ‐こみ【駆込み・駈込み】

かけ‐こ・む【掛け込む】

〔他下二〕

かぎをかけて門戸をとざす。落窪物語2「その遣り戸―・めてな入れそ」

かけ‐こ・む【駆け込む】

〔自五〕

①駆けて入る。走りながら入る。乗りこむ。好色一代女4「煮売屋に恥を捨てて―・み」

②駆込訴うったえをする。歌舞伎、韓人漢文手管始「なまめく女の徒かちはだしにて只壱人、当寺へ―・み」

かけ‐ごも【掛薦】

(→)「としごも(年薦)」に同じ。

かけ‐こも・る【掛け籠る】

〔自四〕

かぎをかけて中に閉じこもる。徒然草「やがて―・らましかば、くちをしからまし」

かけ‐ごや【掛小屋】

臨時に造った興行物などの小屋。

かけ‐ざお【掛竿】‥ザヲ

①衣服・手拭などをかけるため横に渡した竿。

②掛軸をかけるのに用いる竿。

かけ‐ざかな【懸魚】

神前に供える魚類。古代には枝などにかけて供えたからいう。

かけ‐さか・る【掛け離る】

〔自四〕

かけはなれる。堀河百首雑「―・りゆらのと渡る柴船の」

かけ‐さき【掛先】

掛金を受け取るべき得意先。歌舞伎、東海道四谷怪談「卸店の―集めて十二三両とつて」

かげ‐ざくら【影桜・陰桜】

紋所の名。桜花の裏を描いたもの。

かげ‐ざた【陰沙汰】

かげぐち。うわさ。浮世風呂2「人の―あするのが眉目みめでもあんめえ」

かけ‐さだめ【掛け定め】

(島根県辺で)小作人の地主に対する、小作継続確認のための正月礼。田掛け。

かけ‐ざや【懸鞘】

①縫懸鞘ぬいかけざやの略。

②(→)「見せ鞘」に同じ。

かけ‐ざん【掛け算】

二つ以上の数の積を求める演算。数や式に他の数や式を掛ける計算。乗法。↔割り算

かけ‐じ【掛字】

主として文字を書いた掛物。→掛物。

⇒かけじ‐かけ【掛字掛け】

かけ‐じ【闕字・欠字】

①(→)闕画けっかくに同じ。

②⇒けつじ

かけ‐じ【懸路】‥ヂ

①木材で崖がけに棚のように造りかけた路。桟道。かけみち。千載和歌集誹諧「おそろしや木曾の―の丸木橋」

②石の多い細い山路。けわしい山路。源氏物語橋姫「雲のゐる峰の―を秋霧のいとど隔つる頃にもあるかな」

かげ‐じ【陰路】‥ヂ

かげの道。

がけ‐じ【崖路】‥ヂ

崖につけたけわしい道。がけみち。

かけじ‐かけ【掛字掛け】

掛物をかけるのに用いる竿。

⇒かけ‐じ【掛字】

かけ‐じく【掛軸】‥ヂク

(→)掛物1に同じ。「床の間の―」

かげ‐しばい【陰芝居】‥ヰ

①江戸末期、隅田川筋に納涼船の出る頃、屋形船に乗り、銅鑼どら・拍子木などの鳴物入りで、役者のこわいろを使った素人芸。後に高座にかかるようになった。

②陰に隠れて画策すること。

かけ‐しょうぎ【賭将棋】‥シヤウ‥

金品を賭けてさす将棋。

かけ‐しょうじ【掛障子】‥シヤウ‥

小窓などの壁に取り付けた折釘に掛けつるす障子。

かけ‐じょうゆ【掛醤油】‥ジヤウ‥

料理にかけて用いる生醤油、または合せ醤油。

かけ‐しょく【掛燭】

壁などに随時掛けるようにして用いる燭台。掛燭台。

かけ‐じる【掛汁】

料理の上にかけて味をつける汁。

かけす【懸巣】

スズメ目カラス科の鳥。ハトよりやや小形。全体ぶどう色で翼に白と藍との美しい斑がある。尾は黒い。他の動物の音声や物音をまねることが巧み。カシの実を好んで食ったり貯蔵したりするのでカシドリとも。ヨーロッパ・アジアに広く分布。日本では北海道から屋久島までの低山にすみ、冬には開けた平地にも見られる。〈[季]秋〉

かけす

②転じて、本心を隠して打ち明けないこと。浄瑠璃、伽羅先代萩「他人の様な事ばかり、お前の心に―がある」

⇒かけご‐ぬり【懸子塗・掛子塗】

かげ‐こ【陰子・蔭子】

①人知れずかくまう子。父祖の功によって庇護ひごを受ける子。蔭子おんし。相模集「人知れず君が―になりねとぞ思ふ」

②陰間かげま。

かけ‐ごい【掛乞い】‥ゴヒ

(→)「掛取り」に同じ。〈[季]冬〉

かけ‐ごう【懸香・掛香】‥ガウ

絹袋入りの香料。悪臭を防ぐため、室内に掛け、または紐をつけて首にかけたり懐中したりする。匂袋においぶくろ。〈[季]夏〉

かけ‐こうじ【掛麹】‥カウジ

清酒の醪もろみの仕込みに用いる麹。

かけ‐ごえ【掛け声】‥ゴヱ

①人に呼び掛ける声。特に、演劇・競技などで、ひいきの者にかける声援。「大向うから―がかかる」

②武芸・音曲などで、気勢を添えあるいは拍子をとるために発する声。「―ばかりで実行が伴わない」

③重い物を挙げたり荷車を押したりする時などに発する声。

⇒かけごえ‐だおれ【掛け声倒れ】

かけ‐ごえ【掛肥】

作物に掛ける液肥。

かけごえ‐だおれ【掛け声倒れ】‥ゴヱダフレ

掛け声は大きいが、事態には何の進展もないこと。気勢をあげるだけで、実行に至らないこと。「行政改革は―に終わる」

⇒かけ‐ごえ【掛け声】

かけご‐くら【駆けごくら】

(カケコグラとも)駆けくらべ。浄瑠璃、唐船噺今国性爺「飛びごくら、―、軽わざ、早わざ、劣ることはなけれども」

かけ‐こだい【懸小鯛】‥ダヒ

懸鯛のこと。正月用は小鯛を用いるのでいう。世間胸算用5「一年―二枚十八匁づつせし事もあり」

かけ‐ごと【賭言】

財物を賭けて予言の適否を争うこと。

かけ‐ごと【賭事】

金品を賭けてする勝負事。かけ。

かげ‐ごと【陰言】

当人のいない所で言う悪口。かげぐち。尾崎紅葉、多情多恨「他人の―であれば飽くまで慎むでゐる」

かげ‐ごと【陰事】

隠していること。

かけ‐ことば【掛詞・懸詞】

同音異義を利用して、1語に二つ以上の意味を持たせたもの。「待つ」と「松」との意にかけて、「秋の野に人まつ虫の声すなり」という類。おもに韻文に用いられる修辞法。

かけご‐ぬり【懸子塗・掛子塗】

土蔵の観音扉の手先に段を付けて施す漆喰しっくい塗。

⇒かけ‐ご【懸子・掛子】

かけ‐こみ【掛込】

両替屋が客から受け取る金銀のはかりの目方を少な目にして利を得ること。また、その利益。日本永代蔵4「銀二匁、三匁のうちにて五厘、一分の―を見て」

かけ‐こみ【駆込み・駈込み】

かけこむこと。駆込訴うったえをすること。

⇒かけこみ‐うったえ【駆込訴】

⇒かけこみ‐でら【駆込み寺】

⇒かけこみ‐ねがい【駆込願】

⇒かけこみ‐もの【駆込み者】

かけこみ‐うったえ【駆込訴】‥ウツタヘ

江戸時代、町役人などの手を経ず、評定所・奉行所または領主などの家に行き、またはこれを路に待ちうけて直訴じきそしたこと。かけこみねがい。駆込訴訟。

⇒かけ‐こみ【駆込み・駈込み】

かけこみ‐でら【駆込み寺】

(→)縁切えんきり寺に同じ。

⇒かけ‐こみ【駆込み・駈込み】

かけこみ‐ねがい【駆込願】‥ネガヒ

(→)駆込訴に同じ。

⇒かけ‐こみ【駆込み・駈込み】

かけこみ‐もの【駆込み者】

危急の場合に進退きわまって他人の家にかけこんで来た者。

⇒かけ‐こみ【駆込み・駈込み】

かけ‐こ・む【掛け込む】

〔他下二〕

かぎをかけて門戸をとざす。落窪物語2「その遣り戸―・めてな入れそ」

かけ‐こ・む【駆け込む】

〔自五〕

①駆けて入る。走りながら入る。乗りこむ。好色一代女4「煮売屋に恥を捨てて―・み」

②駆込訴うったえをする。歌舞伎、韓人漢文手管始「なまめく女の徒かちはだしにて只壱人、当寺へ―・み」

かけ‐ごも【掛薦】

(→)「としごも(年薦)」に同じ。

かけ‐こも・る【掛け籠る】

〔自四〕

かぎをかけて中に閉じこもる。徒然草「やがて―・らましかば、くちをしからまし」

かけ‐ごや【掛小屋】

臨時に造った興行物などの小屋。

かけ‐ざお【掛竿】‥ザヲ

①衣服・手拭などをかけるため横に渡した竿。

②掛軸をかけるのに用いる竿。

かけ‐ざかな【懸魚】

神前に供える魚類。古代には枝などにかけて供えたからいう。

かけ‐さか・る【掛け離る】

〔自四〕

かけはなれる。堀河百首雑「―・りゆらのと渡る柴船の」

かけ‐さき【掛先】

掛金を受け取るべき得意先。歌舞伎、東海道四谷怪談「卸店の―集めて十二三両とつて」

かげ‐ざくら【影桜・陰桜】

紋所の名。桜花の裏を描いたもの。

かげ‐ざた【陰沙汰】

かげぐち。うわさ。浮世風呂2「人の―あするのが眉目みめでもあんめえ」

かけ‐さだめ【掛け定め】

(島根県辺で)小作人の地主に対する、小作継続確認のための正月礼。田掛け。

かけ‐ざや【懸鞘】

①縫懸鞘ぬいかけざやの略。

②(→)「見せ鞘」に同じ。

かけ‐ざん【掛け算】

二つ以上の数の積を求める演算。数や式に他の数や式を掛ける計算。乗法。↔割り算

かけ‐じ【掛字】

主として文字を書いた掛物。→掛物。

⇒かけじ‐かけ【掛字掛け】

かけ‐じ【闕字・欠字】

①(→)闕画けっかくに同じ。

②⇒けつじ

かけ‐じ【懸路】‥ヂ

①木材で崖がけに棚のように造りかけた路。桟道。かけみち。千載和歌集誹諧「おそろしや木曾の―の丸木橋」

②石の多い細い山路。けわしい山路。源氏物語橋姫「雲のゐる峰の―を秋霧のいとど隔つる頃にもあるかな」

かげ‐じ【陰路】‥ヂ

かげの道。

がけ‐じ【崖路】‥ヂ

崖につけたけわしい道。がけみち。

かけじ‐かけ【掛字掛け】

掛物をかけるのに用いる竿。

⇒かけ‐じ【掛字】

かけ‐じく【掛軸】‥ヂク

(→)掛物1に同じ。「床の間の―」

かげ‐しばい【陰芝居】‥ヰ

①江戸末期、隅田川筋に納涼船の出る頃、屋形船に乗り、銅鑼どら・拍子木などの鳴物入りで、役者のこわいろを使った素人芸。後に高座にかかるようになった。

②陰に隠れて画策すること。

かけ‐しょうぎ【賭将棋】‥シヤウ‥

金品を賭けてさす将棋。

かけ‐しょうじ【掛障子】‥シヤウ‥

小窓などの壁に取り付けた折釘に掛けつるす障子。

かけ‐じょうゆ【掛醤油】‥ジヤウ‥

料理にかけて用いる生醤油、または合せ醤油。

かけ‐しょく【掛燭】

壁などに随時掛けるようにして用いる燭台。掛燭台。

かけ‐じる【掛汁】

料理の上にかけて味をつける汁。

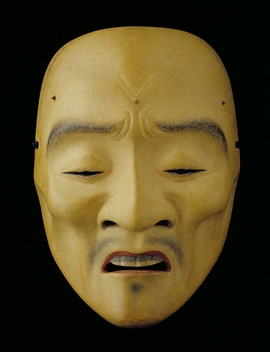

かけす【懸巣】

スズメ目カラス科の鳥。ハトよりやや小形。全体ぶどう色で翼に白と藍との美しい斑がある。尾は黒い。他の動物の音声や物音をまねることが巧み。カシの実を好んで食ったり貯蔵したりするのでカシドリとも。ヨーロッパ・アジアに広く分布。日本では北海道から屋久島までの低山にすみ、冬には開けた平地にも見られる。〈[季]秋〉

かけす

カケス

提供:OPO

カケス

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

かけ‐ず【掛図】‥ヅ

地図・絵図・標本などを掛軸のように表装したもの。

かけ‐ず

〔副〕

①問題にもされずに。歯牙にもかけられず。徒然草「―けおさるるこそ、ほいなきわざなれ」

②わけもなく。もろく。むぞうさに。保元物語「左の膝を…ふつと射切り、馬の太腹―通れば」

かけ‐すう【掛数】

網地の目数。一般に網地の幅は掛数で表す。かけめ。

かけ‐す・う【駆け据う】

〔他下二〕

駆けさせた馬をおさえとめる。保元物語「門前に馬を―・ゑ」

かけ‐すおう【掛素襖】‥アヲ

室町時代頃の略服。素襖の裾を袴の下に着込めずに掛け垂れたままの着装。遺風は能・狂言に伝わり、前者は大口袴、後者は狂言袴または括り袴を用いる。掛素袍。かけずおう。

かけ‐ずく【賭け尽】‥ヅク

賭け次第。賭けた結果。醒睡笑「其方え読まずばわれにふるまへと、―にしたり」。日葡辞書「カケヅク、また、カケドク」→ずく(尽)

かけ‐すずり【懸硯】

かけごのある硯箱。〈日葡辞書〉

かけ‐ずて【掛け捨て】

(カケステとも)

①元結もとゆいなどの、掛けた後で不用となったもの。

②掛金をその期限まで続けないで、中途でやめること。

③保険で、掛金を満期まで払い込んでも、傷害や火災などに遭わなければ、掛金が戻って来ないこと。

かけずり‐まわ・る【駆けずり回る】‥ヅリマハル

〔自五〕

あちらこちら走りまわる。奔走ほんそうする。

かけ‐ず・る【駆けづる】‥ヅル

〔自四〕

駆けまわる。奔走する。落窪物語1「この部屋のあたりを―・り侍れど」

かけ‐ぜに【欠銭】

欠損のある悪質の銭貨。かけせん。

かげ‐ぜりふ【陰台詞・陰白】

無声映画の上映で、数人の弁士が登場人物にあわせて陰で台詞をしゃべること。大正期に流行。

かけ‐せん【掛銭】

①頼母子たのもし講の掛金かけきん。日掛・月掛の貯金の掛金。

②中世、領民に課した金銭。

③勝負ごとに賭ける金銭。

かげ‐ぜん【陰膳】

旅などに出た人の安全を祈って、留守宅で用意して供える食膳。「―を据える」

かけそく

安心してたよりにできるもの。あて。誹風柳多留7「―にならないやつら後家につき」

かけそく‐まい【掛束米】

(島根県辺で)年貢米。掛米。

かけ‐そば【掛蕎麦】

熱いだし汁をかけただけの蕎麦。ぶっかけそば。かけ。

かけ‐ぞり【掛反り】

相撲の手の一つ。頭を相手の腋わきの下に入れ、頭を入れたのと反対側の足を相手の足の外側にかけ、そのまま身体をそらせて倒すもの。

かけ‐だい【掛台】

(→)絎くけ台に同じ。

かけ‐だい【懸鯛】‥ダヒ

①近世、正月に邪気を払う飾りとして、藁縄で結び合わせて門松または竈かまどの上にかけた2匹の乾鯛。6月1日に食した。掛小鯛。〈[季]新年〉

②祝賀の時、美しい縄で結び合わせて台の上に置く2匹の生鯛。木彫のものも行われた。

かげ‐だい【陰代・蔭代】

家屋や樹木など、あらかじめ陰を生じることを想定して、一定の除地のけちをつくること。あるいは、その損失の補償。陰引。陰年貢。

かけ‐だいきん【掛代金】

掛売りの品物の代金。

かけ‐だいこん【懸け大根】

漬物などに用いるため、洗って束ね、軒先や架け木に懸けて干してある大根。〈[季]冬〉

かけ‐だおれ【掛倒れ】‥ダフレ

①掛代金の取立てができず損失となること。

②費用ばかりかかって収益のないこと。

③掛金をかけただけで損失となること。

かけたか‐の‐とり【かけたかの鳥】

(「ほんぞんかけたか」「てっぺんかけたか」と鳴くというので名づける)ホトトギスの異称。

かけ‐だし【掛出し】

①建物の一部を外方へ突き出して造ること。「―さじき」

②両替屋が客に渡す金銀のはかりの目方を実際よりも多めにいうこと。また、それによって得る利益。〈日葡辞書〉

⇒かけだし‐ぶたい【掛出し舞台】

かけ‐だし【駆出し】

①(→)「かけいで」に同じ。狂言、柿山伏「此貴い―の山伏を」

②物事を始めたばかりで未熟なこと。また、そのような人。「―の記者」

⇒かけだし‐もの【駆出し者】

かけだし‐ぶたい【掛出し舞台】

本屋ほんおくから外に突き出して設けた舞台。

⇒かけ‐だし【掛出し】

かけだし‐もの【駆出し者】

初心者。新参者。

⇒かけ‐だし【駆出し】

かけ‐だ・す【掛け出す】

〔他五〕

①さじき・縁などを、外方へ張り出して造る。

②物を秤はかって、量目の余分が出る。日葡辞書「イチモンメ(一匁)カケダイタ」

かけ‐だ・す【駆け出す】

〔自五〕

①駆けはじめる。

②駆けて外へ出る。にげ出す。

かけ‐た・つ【駆け立つ】

[一]〔他下二〕

馬を駆けて追いたてる。かけちらす。平治物語「十七騎に―・てられて」

[二]〔自下二〕

速く駆ける。浄瑠璃、冥途飛脚「茶園畑の間々を―・ててこそ通りけれ」

かけ‐タバコ【懸煙草】

タバコの葉を採り入れ、軒先などに一枚一枚かけて乾かすこと。

かげ‐ち【陰地】

日陰の土地。日当りのわるい土地。

かけ‐ちがい【掛違い】‥チガヒ

かけちがうこと。行き違い。食い違い。

かけ‐ちが・う【掛け違う】‥チガフ

[一]〔自五〕

行きちがう。すれちがいになる。くいちがう。「―・って会えなかった」「両者の意見が―・う」

[二]〔他五〕

かけ誤る。かけちがえる。「ボタンを―・う」

かけ‐ちから【懸税】

古代、茎のまま抜いて青竹にかけて神に奉った稲の初穂。懸稲。祝詞、伊勢大神宮「―千税余五百税ちぢからあまりいおちからを」

かけ‐ぢゃや【掛茶屋】

(「かけ」は「さしかけ」の意)路傍に葦簀よしずなどをさしかけて通行人を相手に営む、簡単な造りの茶屋。腰掛茶屋。

かけ‐ちょう【掛帳】‥チヤウ

掛売りの品物・代金などを記入しておく帳簿。日本永代蔵5「―は心に消して帰る」

かけ‐ちら・す【駆け散らす】

〔他四〕

馬を走らせて、敵などを追い散らす。

か‐けつ【可決】

提出された議案をよいと認めて決めること。「議案を―する」↔否決

か‐けつ【果決】クワ‥

決断が速いこと。

か‐げつ【花月】クワ‥

①花と月。

②風流な遊び。

かげつ【花月】クワ‥

能。少年花月が天狗にさらわれ、峰々を巡った後、清水寺で喝食かっしきとなり、芸尽しを演ずることを脚色。

か‐げつ【佳月】

よい月。明月。

か‐げつ【嘉月】

陰暦3月の異称。

か‐げつ【箇月・個月・ケ月】

〔接尾〕

月数を数えるのに用いる語。「生後2―」

かけ‐づかさ【懸官】

他に官職をかねること。兼官けんかん。宇津保物語田鶴群鳥「右大弁、―を右近の少将」

かけ‐つぎ【駆継ぎ】

戦場における2番乗り。

かけ‐つぎ【掛接ぎ・掛継ぎ】

(→)「かけはぎ」に同じ。

かけ‐つ・く【駆け付く】

[一]〔自四〕

走って着く。

[二]〔自下二〕

⇒かけつける(下一)

かけ‐づくえ【懸案】

神前に物を供えるのに用いた机。

かけっ‐くら【駆けっ競】

カケクラベの約転。

かけ‐づくり【懸け造り】

山または崖がけに持たせかけ、あるいは川の上にかけ渡して建物を造ること。また、その建物。崖造り。義経記3「山を切りて―にしたる坊なれば」

がけ‐づくり【崖造り】

(→)「懸け造り」に同じ。

かけ‐つく・る【懸け造る】

〔他四〕

かけづくりにして建物を造る。夫木和歌抄30「―・る谷の庵の軒端より」

かけ‐つけ【駆付け・駈付け】

①かけつけること。

②援助すること。助太刀すること。

③江戸時代、江戸の髪結が営業許可の鑑札を下付される代りに、出火の際に両町奉行所・町年寄方および牢屋敷へ駆け付けて御用書類を持ち出すように義務づけられていたこと。

⇒かけつけ‐さんばい【駆付け三杯】

かけつけ‐さんばい【駆付け三杯】

他人の盃をうける者には3杯飲ませる意から転じて、酒席などでおくれて来た客に、続けざまに酒を3杯飲ませること。

⇒かけ‐つけ【駆付け・駈付け】

かけ‐つ・ける【駆け付ける】

〔自下一〕[文]かけつ・く(下二)

駆けて到着する。急いでその場所に着く。「急を聞いて―・ける」

かけっ‐こ【駆けっこ】

かけくらべ。

かげつそうし【花月双紙】クワ‥サウ‥

随筆。松平定信著。6巻。1818年(文政1)成立。江戸時代擬古文集の代表作の一つ。花月草紙。

→文献資料[花月双紙]

かけ‐づつ【掛筒・懸筒】

筒形の掛花かけばな用の花器。多く竹製。金属製・陶器製のものもある。

か‐けっとう【過血糖】クワ‥タウ

(→)高血糖に同じ。

か‐けつ‐とう【火血刀】クワ‥タウ

地獄(火)・畜生(血)・餓鬼(刀)の三悪道のこと。三途さんず。平家物語10「―の苦果、あへて疑なし」

かけ‐つなぎ【掛繋ぎ】

掛繋ぎ取引の略。

⇒かけつなぎ‐とりひき【掛繋ぎ取引】

かけつなぎ‐とりひき【掛繋ぎ取引】

売繋ぎおよび買繋ぎの総称。株式・商品・外国為替などの取引において、売買後の市場変動から来る損失に備えて、先物でその反対の売買をすること。保険繋ぎ。繋ぎ取引。かけつなぎ。ヘッジ。

⇒かけ‐つなぎ【掛繋ぎ】

かけ‐つの【懸角】

(カケヅノとも)平安時代以降、御帳台みちょうだいの前の左右の柱にかけて邪気をはらったもの。もとは犀角さいかくを用い、のち、沈じんの木で作り、波形を彫り両端に銀の金具をつけ、総ふさ付の丸緒でつるす。御角みつの。

がけっ‐ぷち【崖っ縁】

崖のへり。転じて、危機に瀕した状況。「―に立たされる」

かげつ‐まき【花月巻】クワ‥

(東京新橋の料理店花月の女将の創意という)女の髪の結い方。髻もとどりを低くし髷まげを出した庇髪ひさしがみの一種。明治中期に流行。

かけ‐づみ【掛積み】

港のない海村で、沖にかかった運送船へ、小舟で貨物を運んで荷役をすること。

かけ‐づめ【駆け詰め】

駆けつづけて少しも休まないこと。駆け通し。

かけ‐づめ【繋爪】

①楽箏をひく時に指先にはめる義甲。琴爪。

②(「掛爪」「拘爪」と書く)俗箏の手法の一つ。組歌で多用。親指と中指をオクターブになる位置に置き、人差指・中指の順に隣り合う2弦ずつを弾き、親指で受ける旋律パターン。

③(→)蹴爪けづめに同じ。

かけ‐づり【掛釣】

(→)「ころがし(転)」3に同じ。

かけ‐て【掛けて】

〔副〕

①心にかけて。いつも。万葉集15「まそかがみ―偲しぬへと」

②(多く、下に打消の語を伴って)少しも。決して。源氏物語夕顔「知らず顔にて―思ひ寄らぬさまに」

⇒かけて‐も【掛けても】

かけ‐で【駆出】

(→)「かけいで」に同じ。

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

かけ‐ず【掛図】‥ヅ

地図・絵図・標本などを掛軸のように表装したもの。

かけ‐ず

〔副〕

①問題にもされずに。歯牙にもかけられず。徒然草「―けおさるるこそ、ほいなきわざなれ」

②わけもなく。もろく。むぞうさに。保元物語「左の膝を…ふつと射切り、馬の太腹―通れば」

かけ‐すう【掛数】

網地の目数。一般に網地の幅は掛数で表す。かけめ。

かけ‐す・う【駆け据う】

〔他下二〕

駆けさせた馬をおさえとめる。保元物語「門前に馬を―・ゑ」

かけ‐すおう【掛素襖】‥アヲ

室町時代頃の略服。素襖の裾を袴の下に着込めずに掛け垂れたままの着装。遺風は能・狂言に伝わり、前者は大口袴、後者は狂言袴または括り袴を用いる。掛素袍。かけずおう。

かけ‐ずく【賭け尽】‥ヅク

賭け次第。賭けた結果。醒睡笑「其方え読まずばわれにふるまへと、―にしたり」。日葡辞書「カケヅク、また、カケドク」→ずく(尽)

かけ‐すずり【懸硯】

かけごのある硯箱。〈日葡辞書〉

かけ‐ずて【掛け捨て】

(カケステとも)

①元結もとゆいなどの、掛けた後で不用となったもの。

②掛金をその期限まで続けないで、中途でやめること。

③保険で、掛金を満期まで払い込んでも、傷害や火災などに遭わなければ、掛金が戻って来ないこと。

かけずり‐まわ・る【駆けずり回る】‥ヅリマハル

〔自五〕

あちらこちら走りまわる。奔走ほんそうする。

かけ‐ず・る【駆けづる】‥ヅル

〔自四〕

駆けまわる。奔走する。落窪物語1「この部屋のあたりを―・り侍れど」

かけ‐ぜに【欠銭】

欠損のある悪質の銭貨。かけせん。

かげ‐ぜりふ【陰台詞・陰白】

無声映画の上映で、数人の弁士が登場人物にあわせて陰で台詞をしゃべること。大正期に流行。

かけ‐せん【掛銭】

①頼母子たのもし講の掛金かけきん。日掛・月掛の貯金の掛金。

②中世、領民に課した金銭。

③勝負ごとに賭ける金銭。

かげ‐ぜん【陰膳】

旅などに出た人の安全を祈って、留守宅で用意して供える食膳。「―を据える」

かけそく

安心してたよりにできるもの。あて。誹風柳多留7「―にならないやつら後家につき」

かけそく‐まい【掛束米】

(島根県辺で)年貢米。掛米。

かけ‐そば【掛蕎麦】

熱いだし汁をかけただけの蕎麦。ぶっかけそば。かけ。

かけ‐ぞり【掛反り】

相撲の手の一つ。頭を相手の腋わきの下に入れ、頭を入れたのと反対側の足を相手の足の外側にかけ、そのまま身体をそらせて倒すもの。

かけ‐だい【掛台】

(→)絎くけ台に同じ。

かけ‐だい【懸鯛】‥ダヒ

①近世、正月に邪気を払う飾りとして、藁縄で結び合わせて門松または竈かまどの上にかけた2匹の乾鯛。6月1日に食した。掛小鯛。〈[季]新年〉

②祝賀の時、美しい縄で結び合わせて台の上に置く2匹の生鯛。木彫のものも行われた。

かげ‐だい【陰代・蔭代】

家屋や樹木など、あらかじめ陰を生じることを想定して、一定の除地のけちをつくること。あるいは、その損失の補償。陰引。陰年貢。

かけ‐だいきん【掛代金】

掛売りの品物の代金。

かけ‐だいこん【懸け大根】

漬物などに用いるため、洗って束ね、軒先や架け木に懸けて干してある大根。〈[季]冬〉

かけ‐だおれ【掛倒れ】‥ダフレ

①掛代金の取立てができず損失となること。

②費用ばかりかかって収益のないこと。

③掛金をかけただけで損失となること。

かけたか‐の‐とり【かけたかの鳥】

(「ほんぞんかけたか」「てっぺんかけたか」と鳴くというので名づける)ホトトギスの異称。

かけ‐だし【掛出し】

①建物の一部を外方へ突き出して造ること。「―さじき」

②両替屋が客に渡す金銀のはかりの目方を実際よりも多めにいうこと。また、それによって得る利益。〈日葡辞書〉

⇒かけだし‐ぶたい【掛出し舞台】

かけ‐だし【駆出し】

①(→)「かけいで」に同じ。狂言、柿山伏「此貴い―の山伏を」

②物事を始めたばかりで未熟なこと。また、そのような人。「―の記者」

⇒かけだし‐もの【駆出し者】

かけだし‐ぶたい【掛出し舞台】

本屋ほんおくから外に突き出して設けた舞台。

⇒かけ‐だし【掛出し】

かけだし‐もの【駆出し者】

初心者。新参者。

⇒かけ‐だし【駆出し】

かけ‐だ・す【掛け出す】

〔他五〕

①さじき・縁などを、外方へ張り出して造る。

②物を秤はかって、量目の余分が出る。日葡辞書「イチモンメ(一匁)カケダイタ」

かけ‐だ・す【駆け出す】

〔自五〕

①駆けはじめる。

②駆けて外へ出る。にげ出す。

かけ‐た・つ【駆け立つ】

[一]〔他下二〕

馬を駆けて追いたてる。かけちらす。平治物語「十七騎に―・てられて」

[二]〔自下二〕

速く駆ける。浄瑠璃、冥途飛脚「茶園畑の間々を―・ててこそ通りけれ」

かけ‐タバコ【懸煙草】

タバコの葉を採り入れ、軒先などに一枚一枚かけて乾かすこと。

かげ‐ち【陰地】

日陰の土地。日当りのわるい土地。

かけ‐ちがい【掛違い】‥チガヒ

かけちがうこと。行き違い。食い違い。

かけ‐ちが・う【掛け違う】‥チガフ

[一]〔自五〕

行きちがう。すれちがいになる。くいちがう。「―・って会えなかった」「両者の意見が―・う」

[二]〔他五〕

かけ誤る。かけちがえる。「ボタンを―・う」

かけ‐ちから【懸税】

古代、茎のまま抜いて青竹にかけて神に奉った稲の初穂。懸稲。祝詞、伊勢大神宮「―千税余五百税ちぢからあまりいおちからを」

かけ‐ぢゃや【掛茶屋】

(「かけ」は「さしかけ」の意)路傍に葦簀よしずなどをさしかけて通行人を相手に営む、簡単な造りの茶屋。腰掛茶屋。

かけ‐ちょう【掛帳】‥チヤウ

掛売りの品物・代金などを記入しておく帳簿。日本永代蔵5「―は心に消して帰る」

かけ‐ちら・す【駆け散らす】

〔他四〕

馬を走らせて、敵などを追い散らす。

か‐けつ【可決】

提出された議案をよいと認めて決めること。「議案を―する」↔否決

か‐けつ【果決】クワ‥

決断が速いこと。

か‐げつ【花月】クワ‥

①花と月。

②風流な遊び。

かげつ【花月】クワ‥

能。少年花月が天狗にさらわれ、峰々を巡った後、清水寺で喝食かっしきとなり、芸尽しを演ずることを脚色。

か‐げつ【佳月】

よい月。明月。

か‐げつ【嘉月】

陰暦3月の異称。

か‐げつ【箇月・個月・ケ月】

〔接尾〕

月数を数えるのに用いる語。「生後2―」

かけ‐づかさ【懸官】

他に官職をかねること。兼官けんかん。宇津保物語田鶴群鳥「右大弁、―を右近の少将」

かけ‐つぎ【駆継ぎ】

戦場における2番乗り。

かけ‐つぎ【掛接ぎ・掛継ぎ】

(→)「かけはぎ」に同じ。

かけ‐つ・く【駆け付く】

[一]〔自四〕

走って着く。

[二]〔自下二〕

⇒かけつける(下一)

かけ‐づくえ【懸案】

神前に物を供えるのに用いた机。

かけっ‐くら【駆けっ競】

カケクラベの約転。

かけ‐づくり【懸け造り】

山または崖がけに持たせかけ、あるいは川の上にかけ渡して建物を造ること。また、その建物。崖造り。義経記3「山を切りて―にしたる坊なれば」

がけ‐づくり【崖造り】

(→)「懸け造り」に同じ。

かけ‐つく・る【懸け造る】

〔他四〕

かけづくりにして建物を造る。夫木和歌抄30「―・る谷の庵の軒端より」

かけ‐つけ【駆付け・駈付け】

①かけつけること。

②援助すること。助太刀すること。

③江戸時代、江戸の髪結が営業許可の鑑札を下付される代りに、出火の際に両町奉行所・町年寄方および牢屋敷へ駆け付けて御用書類を持ち出すように義務づけられていたこと。

⇒かけつけ‐さんばい【駆付け三杯】

かけつけ‐さんばい【駆付け三杯】

他人の盃をうける者には3杯飲ませる意から転じて、酒席などでおくれて来た客に、続けざまに酒を3杯飲ませること。

⇒かけ‐つけ【駆付け・駈付け】

かけ‐つ・ける【駆け付ける】

〔自下一〕[文]かけつ・く(下二)

駆けて到着する。急いでその場所に着く。「急を聞いて―・ける」

かけっ‐こ【駆けっこ】

かけくらべ。

かげつそうし【花月双紙】クワ‥サウ‥

随筆。松平定信著。6巻。1818年(文政1)成立。江戸時代擬古文集の代表作の一つ。花月草紙。

→文献資料[花月双紙]

かけ‐づつ【掛筒・懸筒】

筒形の掛花かけばな用の花器。多く竹製。金属製・陶器製のものもある。

か‐けっとう【過血糖】クワ‥タウ

(→)高血糖に同じ。

か‐けつ‐とう【火血刀】クワ‥タウ

地獄(火)・畜生(血)・餓鬼(刀)の三悪道のこと。三途さんず。平家物語10「―の苦果、あへて疑なし」

かけ‐つなぎ【掛繋ぎ】

掛繋ぎ取引の略。

⇒かけつなぎ‐とりひき【掛繋ぎ取引】

かけつなぎ‐とりひき【掛繋ぎ取引】

売繋ぎおよび買繋ぎの総称。株式・商品・外国為替などの取引において、売買後の市場変動から来る損失に備えて、先物でその反対の売買をすること。保険繋ぎ。繋ぎ取引。かけつなぎ。ヘッジ。

⇒かけ‐つなぎ【掛繋ぎ】

かけ‐つの【懸角】

(カケヅノとも)平安時代以降、御帳台みちょうだいの前の左右の柱にかけて邪気をはらったもの。もとは犀角さいかくを用い、のち、沈じんの木で作り、波形を彫り両端に銀の金具をつけ、総ふさ付の丸緒でつるす。御角みつの。

がけっ‐ぷち【崖っ縁】

崖のへり。転じて、危機に瀕した状況。「―に立たされる」

かげつ‐まき【花月巻】クワ‥

(東京新橋の料理店花月の女将の創意という)女の髪の結い方。髻もとどりを低くし髷まげを出した庇髪ひさしがみの一種。明治中期に流行。

かけ‐づみ【掛積み】

港のない海村で、沖にかかった運送船へ、小舟で貨物を運んで荷役をすること。

かけ‐づめ【駆け詰め】

駆けつづけて少しも休まないこと。駆け通し。

かけ‐づめ【繋爪】

①楽箏をひく時に指先にはめる義甲。琴爪。

②(「掛爪」「拘爪」と書く)俗箏の手法の一つ。組歌で多用。親指と中指をオクターブになる位置に置き、人差指・中指の順に隣り合う2弦ずつを弾き、親指で受ける旋律パターン。

③(→)蹴爪けづめに同じ。

かけ‐づり【掛釣】

(→)「ころがし(転)」3に同じ。

かけ‐て【掛けて】

〔副〕

①心にかけて。いつも。万葉集15「まそかがみ―偲しぬへと」

②(多く、下に打消の語を伴って)少しも。決して。源氏物語夕顔「知らず顔にて―思ひ寄らぬさまに」

⇒かけて‐も【掛けても】

かけ‐で【駆出】

(→)「かけいで」に同じ。

→抜粋(能)[景清]

③幸若舞・浄瑠璃・歌舞伎の演目の総称。景清が頼朝をねらったこと、阿古屋との恋愛、娘人丸との哀話などの伝説による。「出世景清」「壇浦兜軍記」「錣引」などが有名。

④歌舞伎十八番の一つ。1732年(享保17)中村座の「大銀杏栄景清おおいちょうさかえかげきよ」で2代市川団十郎が初演。景清が牢破りをし、角柱を持っての立回りの荒事が中心となる。

→抜粋(歌舞伎)[景清]

かけ‐きん【掛金】

①掛で売買した品物の代金。掛銀。

②月掛・日掛などで定期に掛けてゆく金。掛銭。

③(「賭金」と書く)賭博とばくで、勝負の結果によってやりとりすることを約束した金銭。

かげ‐くさ【影草・陰草】

夕影草と同じか。また、物かげに生えた草とも。万葉集10「―の生ひたる宿の夕かげに鳴く蟋蟀こおろぎは」

かけ‐ぐさり【懸鎖】

物に引っかけるようにこしらえた鎖。

がけ‐くずれ【崖崩れ】‥クヅレ

大雨や地震などのために、急斜面の地表の土砂がくずれ落ちる現象。山崩れよりは小規模。

かげ‐ぐち【陰口】

その人のいない所で言う悪口。かげごと。かくれごと。「―をたたく」「―をきく」

かけ‐くま【懸久真】

古代、青竹にかけて神に供えた稲穂。

かけ‐く・む【駆け組む】

〔自四〕

騎馬で敵中に駆け入って組打ちをする。

かけ‐くら【掛鞍】

馬にかける鞍。

かけ‐くら【駆け競・駈け競】

「かけくらべ」の略。

かけ‐くら【賭け鞍】

(→)「かけうま」に同じ。

かけ‐くらべ【駆け競べ・駈け競べ】

走って、どちらが速いか競うこと。競走。かけくら。かけっくら。かけっこ。

かけ‐くら・べる【掛け比べる】

〔他下一〕

目方をくらべる。物事を比較する。〈日葡辞書〉

かけ‐ご【賭碁】

金品を賭けて打つ囲碁。

かけ‐ご【懸子・掛子】

①他の箱の縁にかけて、その中にはまるように作った箱。

懸子

→抜粋(能)[景清]

③幸若舞・浄瑠璃・歌舞伎の演目の総称。景清が頼朝をねらったこと、阿古屋との恋愛、娘人丸との哀話などの伝説による。「出世景清」「壇浦兜軍記」「錣引」などが有名。

④歌舞伎十八番の一つ。1732年(享保17)中村座の「大銀杏栄景清おおいちょうさかえかげきよ」で2代市川団十郎が初演。景清が牢破りをし、角柱を持っての立回りの荒事が中心となる。

→抜粋(歌舞伎)[景清]

かけ‐きん【掛金】

①掛で売買した品物の代金。掛銀。

②月掛・日掛などで定期に掛けてゆく金。掛銭。

③(「賭金」と書く)賭博とばくで、勝負の結果によってやりとりすることを約束した金銭。

かげ‐くさ【影草・陰草】

夕影草と同じか。また、物かげに生えた草とも。万葉集10「―の生ひたる宿の夕かげに鳴く蟋蟀こおろぎは」

かけ‐ぐさり【懸鎖】

物に引っかけるようにこしらえた鎖。

がけ‐くずれ【崖崩れ】‥クヅレ

大雨や地震などのために、急斜面の地表の土砂がくずれ落ちる現象。山崩れよりは小規模。

かげ‐ぐち【陰口】

その人のいない所で言う悪口。かげごと。かくれごと。「―をたたく」「―をきく」

かけ‐くま【懸久真】

古代、青竹にかけて神に供えた稲穂。

かけ‐く・む【駆け組む】

〔自四〕

騎馬で敵中に駆け入って組打ちをする。

かけ‐くら【掛鞍】

馬にかける鞍。

かけ‐くら【駆け競・駈け競】

「かけくらべ」の略。

かけ‐くら【賭け鞍】

(→)「かけうま」に同じ。

かけ‐くらべ【駆け競べ・駈け競べ】

走って、どちらが速いか競うこと。競走。かけくら。かけっくら。かけっこ。

かけ‐くら・べる【掛け比べる】

〔他下一〕

目方をくらべる。物事を比較する。〈日葡辞書〉

かけ‐ご【賭碁】

金品を賭けて打つ囲碁。

かけ‐ご【懸子・掛子】

①他の箱の縁にかけて、その中にはまるように作った箱。

懸子

②転じて、本心を隠して打ち明けないこと。浄瑠璃、伽羅先代萩「他人の様な事ばかり、お前の心に―がある」

⇒かけご‐ぬり【懸子塗・掛子塗】

かげ‐こ【陰子・蔭子】

①人知れずかくまう子。父祖の功によって庇護ひごを受ける子。蔭子おんし。相模集「人知れず君が―になりねとぞ思ふ」

②陰間かげま。

かけ‐ごい【掛乞い】‥ゴヒ

(→)「掛取り」に同じ。〈[季]冬〉

かけ‐ごう【懸香・掛香】‥ガウ

絹袋入りの香料。悪臭を防ぐため、室内に掛け、または紐をつけて首にかけたり懐中したりする。匂袋においぶくろ。〈[季]夏〉

かけ‐こうじ【掛麹】‥カウジ

清酒の醪もろみの仕込みに用いる麹。

かけ‐ごえ【掛け声】‥ゴヱ

①人に呼び掛ける声。特に、演劇・競技などで、ひいきの者にかける声援。「大向うから―がかかる」

②武芸・音曲などで、気勢を添えあるいは拍子をとるために発する声。「―ばかりで実行が伴わない」

③重い物を挙げたり荷車を押したりする時などに発する声。

⇒かけごえ‐だおれ【掛け声倒れ】

かけ‐ごえ【掛肥】

作物に掛ける液肥。

かけごえ‐だおれ【掛け声倒れ】‥ゴヱダフレ

掛け声は大きいが、事態には何の進展もないこと。気勢をあげるだけで、実行に至らないこと。「行政改革は―に終わる」

⇒かけ‐ごえ【掛け声】

かけご‐くら【駆けごくら】

(カケコグラとも)駆けくらべ。浄瑠璃、唐船噺今国性爺「飛びごくら、―、軽わざ、早わざ、劣ることはなけれども」

かけ‐こだい【懸小鯛】‥ダヒ

懸鯛のこと。正月用は小鯛を用いるのでいう。世間胸算用5「一年―二枚十八匁づつせし事もあり」

かけ‐ごと【賭言】

財物を賭けて予言の適否を争うこと。

かけ‐ごと【賭事】

金品を賭けてする勝負事。かけ。

かげ‐ごと【陰言】

当人のいない所で言う悪口。かげぐち。尾崎紅葉、多情多恨「他人の―であれば飽くまで慎むでゐる」

かげ‐ごと【陰事】

隠していること。

かけ‐ことば【掛詞・懸詞】

同音異義を利用して、1語に二つ以上の意味を持たせたもの。「待つ」と「松」との意にかけて、「秋の野に人まつ虫の声すなり」という類。おもに韻文に用いられる修辞法。

かけご‐ぬり【懸子塗・掛子塗】

土蔵の観音扉の手先に段を付けて施す漆喰しっくい塗。

⇒かけ‐ご【懸子・掛子】

かけ‐こみ【掛込】

両替屋が客から受け取る金銀のはかりの目方を少な目にして利を得ること。また、その利益。日本永代蔵4「銀二匁、三匁のうちにて五厘、一分の―を見て」

かけ‐こみ【駆込み・駈込み】

かけこむこと。駆込訴うったえをすること。

⇒かけこみ‐うったえ【駆込訴】

⇒かけこみ‐でら【駆込み寺】

⇒かけこみ‐ねがい【駆込願】

⇒かけこみ‐もの【駆込み者】

かけこみ‐うったえ【駆込訴】‥ウツタヘ

江戸時代、町役人などの手を経ず、評定所・奉行所または領主などの家に行き、またはこれを路に待ちうけて直訴じきそしたこと。かけこみねがい。駆込訴訟。

⇒かけ‐こみ【駆込み・駈込み】

かけこみ‐でら【駆込み寺】

(→)縁切えんきり寺に同じ。

⇒かけ‐こみ【駆込み・駈込み】

かけこみ‐ねがい【駆込願】‥ネガヒ

(→)駆込訴に同じ。

⇒かけ‐こみ【駆込み・駈込み】

かけこみ‐もの【駆込み者】

危急の場合に進退きわまって他人の家にかけこんで来た者。

⇒かけ‐こみ【駆込み・駈込み】

かけ‐こ・む【掛け込む】

〔他下二〕

かぎをかけて門戸をとざす。落窪物語2「その遣り戸―・めてな入れそ」

かけ‐こ・む【駆け込む】

〔自五〕

①駆けて入る。走りながら入る。乗りこむ。好色一代女4「煮売屋に恥を捨てて―・み」

②駆込訴うったえをする。歌舞伎、韓人漢文手管始「なまめく女の徒かちはだしにて只壱人、当寺へ―・み」

かけ‐ごも【掛薦】

(→)「としごも(年薦)」に同じ。

かけ‐こも・る【掛け籠る】

〔自四〕

かぎをかけて中に閉じこもる。徒然草「やがて―・らましかば、くちをしからまし」

かけ‐ごや【掛小屋】

臨時に造った興行物などの小屋。

かけ‐ざお【掛竿】‥ザヲ

①衣服・手拭などをかけるため横に渡した竿。

②掛軸をかけるのに用いる竿。

かけ‐ざかな【懸魚】

神前に供える魚類。古代には枝などにかけて供えたからいう。

かけ‐さか・る【掛け離る】

〔自四〕

かけはなれる。堀河百首雑「―・りゆらのと渡る柴船の」

かけ‐さき【掛先】

掛金を受け取るべき得意先。歌舞伎、東海道四谷怪談「卸店の―集めて十二三両とつて」

かげ‐ざくら【影桜・陰桜】

紋所の名。桜花の裏を描いたもの。

かげ‐ざた【陰沙汰】

かげぐち。うわさ。浮世風呂2「人の―あするのが眉目みめでもあんめえ」

かけ‐さだめ【掛け定め】

(島根県辺で)小作人の地主に対する、小作継続確認のための正月礼。田掛け。

かけ‐ざや【懸鞘】

①縫懸鞘ぬいかけざやの略。

②(→)「見せ鞘」に同じ。

かけ‐ざん【掛け算】

二つ以上の数の積を求める演算。数や式に他の数や式を掛ける計算。乗法。↔割り算

かけ‐じ【掛字】

主として文字を書いた掛物。→掛物。

⇒かけじ‐かけ【掛字掛け】

かけ‐じ【闕字・欠字】

①(→)闕画けっかくに同じ。

②⇒けつじ

かけ‐じ【懸路】‥ヂ

①木材で崖がけに棚のように造りかけた路。桟道。かけみち。千載和歌集誹諧「おそろしや木曾の―の丸木橋」

②石の多い細い山路。けわしい山路。源氏物語橋姫「雲のゐる峰の―を秋霧のいとど隔つる頃にもあるかな」

かげ‐じ【陰路】‥ヂ

かげの道。

がけ‐じ【崖路】‥ヂ

崖につけたけわしい道。がけみち。

かけじ‐かけ【掛字掛け】

掛物をかけるのに用いる竿。

⇒かけ‐じ【掛字】

かけ‐じく【掛軸】‥ヂク

(→)掛物1に同じ。「床の間の―」

かげ‐しばい【陰芝居】‥ヰ

①江戸末期、隅田川筋に納涼船の出る頃、屋形船に乗り、銅鑼どら・拍子木などの鳴物入りで、役者のこわいろを使った素人芸。後に高座にかかるようになった。

②陰に隠れて画策すること。

かけ‐しょうぎ【賭将棋】‥シヤウ‥

金品を賭けてさす将棋。

かけ‐しょうじ【掛障子】‥シヤウ‥

小窓などの壁に取り付けた折釘に掛けつるす障子。

かけ‐じょうゆ【掛醤油】‥ジヤウ‥

料理にかけて用いる生醤油、または合せ醤油。

かけ‐しょく【掛燭】

壁などに随時掛けるようにして用いる燭台。掛燭台。

かけ‐じる【掛汁】

料理の上にかけて味をつける汁。

かけす【懸巣】

スズメ目カラス科の鳥。ハトよりやや小形。全体ぶどう色で翼に白と藍との美しい斑がある。尾は黒い。他の動物の音声や物音をまねることが巧み。カシの実を好んで食ったり貯蔵したりするのでカシドリとも。ヨーロッパ・アジアに広く分布。日本では北海道から屋久島までの低山にすみ、冬には開けた平地にも見られる。〈[季]秋〉

かけす

②転じて、本心を隠して打ち明けないこと。浄瑠璃、伽羅先代萩「他人の様な事ばかり、お前の心に―がある」

⇒かけご‐ぬり【懸子塗・掛子塗】

かげ‐こ【陰子・蔭子】

①人知れずかくまう子。父祖の功によって庇護ひごを受ける子。蔭子おんし。相模集「人知れず君が―になりねとぞ思ふ」

②陰間かげま。

かけ‐ごい【掛乞い】‥ゴヒ

(→)「掛取り」に同じ。〈[季]冬〉

かけ‐ごう【懸香・掛香】‥ガウ

絹袋入りの香料。悪臭を防ぐため、室内に掛け、または紐をつけて首にかけたり懐中したりする。匂袋においぶくろ。〈[季]夏〉

かけ‐こうじ【掛麹】‥カウジ

清酒の醪もろみの仕込みに用いる麹。

かけ‐ごえ【掛け声】‥ゴヱ

①人に呼び掛ける声。特に、演劇・競技などで、ひいきの者にかける声援。「大向うから―がかかる」

②武芸・音曲などで、気勢を添えあるいは拍子をとるために発する声。「―ばかりで実行が伴わない」

③重い物を挙げたり荷車を押したりする時などに発する声。

⇒かけごえ‐だおれ【掛け声倒れ】

かけ‐ごえ【掛肥】

作物に掛ける液肥。

かけごえ‐だおれ【掛け声倒れ】‥ゴヱダフレ

掛け声は大きいが、事態には何の進展もないこと。気勢をあげるだけで、実行に至らないこと。「行政改革は―に終わる」

⇒かけ‐ごえ【掛け声】

かけご‐くら【駆けごくら】

(カケコグラとも)駆けくらべ。浄瑠璃、唐船噺今国性爺「飛びごくら、―、軽わざ、早わざ、劣ることはなけれども」

かけ‐こだい【懸小鯛】‥ダヒ

懸鯛のこと。正月用は小鯛を用いるのでいう。世間胸算用5「一年―二枚十八匁づつせし事もあり」

かけ‐ごと【賭言】

財物を賭けて予言の適否を争うこと。

かけ‐ごと【賭事】

金品を賭けてする勝負事。かけ。

かげ‐ごと【陰言】

当人のいない所で言う悪口。かげぐち。尾崎紅葉、多情多恨「他人の―であれば飽くまで慎むでゐる」

かげ‐ごと【陰事】

隠していること。

かけ‐ことば【掛詞・懸詞】

同音異義を利用して、1語に二つ以上の意味を持たせたもの。「待つ」と「松」との意にかけて、「秋の野に人まつ虫の声すなり」という類。おもに韻文に用いられる修辞法。

かけご‐ぬり【懸子塗・掛子塗】

土蔵の観音扉の手先に段を付けて施す漆喰しっくい塗。

⇒かけ‐ご【懸子・掛子】

かけ‐こみ【掛込】

両替屋が客から受け取る金銀のはかりの目方を少な目にして利を得ること。また、その利益。日本永代蔵4「銀二匁、三匁のうちにて五厘、一分の―を見て」

かけ‐こみ【駆込み・駈込み】

かけこむこと。駆込訴うったえをすること。

⇒かけこみ‐うったえ【駆込訴】

⇒かけこみ‐でら【駆込み寺】

⇒かけこみ‐ねがい【駆込願】

⇒かけこみ‐もの【駆込み者】

かけこみ‐うったえ【駆込訴】‥ウツタヘ

江戸時代、町役人などの手を経ず、評定所・奉行所または領主などの家に行き、またはこれを路に待ちうけて直訴じきそしたこと。かけこみねがい。駆込訴訟。

⇒かけ‐こみ【駆込み・駈込み】

かけこみ‐でら【駆込み寺】

(→)縁切えんきり寺に同じ。

⇒かけ‐こみ【駆込み・駈込み】

かけこみ‐ねがい【駆込願】‥ネガヒ

(→)駆込訴に同じ。

⇒かけ‐こみ【駆込み・駈込み】

かけこみ‐もの【駆込み者】

危急の場合に進退きわまって他人の家にかけこんで来た者。

⇒かけ‐こみ【駆込み・駈込み】

かけ‐こ・む【掛け込む】

〔他下二〕

かぎをかけて門戸をとざす。落窪物語2「その遣り戸―・めてな入れそ」

かけ‐こ・む【駆け込む】

〔自五〕

①駆けて入る。走りながら入る。乗りこむ。好色一代女4「煮売屋に恥を捨てて―・み」

②駆込訴うったえをする。歌舞伎、韓人漢文手管始「なまめく女の徒かちはだしにて只壱人、当寺へ―・み」

かけ‐ごも【掛薦】

(→)「としごも(年薦)」に同じ。

かけ‐こも・る【掛け籠る】

〔自四〕

かぎをかけて中に閉じこもる。徒然草「やがて―・らましかば、くちをしからまし」

かけ‐ごや【掛小屋】

臨時に造った興行物などの小屋。

かけ‐ざお【掛竿】‥ザヲ

①衣服・手拭などをかけるため横に渡した竿。

②掛軸をかけるのに用いる竿。

かけ‐ざかな【懸魚】

神前に供える魚類。古代には枝などにかけて供えたからいう。

かけ‐さか・る【掛け離る】

〔自四〕

かけはなれる。堀河百首雑「―・りゆらのと渡る柴船の」

かけ‐さき【掛先】

掛金を受け取るべき得意先。歌舞伎、東海道四谷怪談「卸店の―集めて十二三両とつて」

かげ‐ざくら【影桜・陰桜】

紋所の名。桜花の裏を描いたもの。

かげ‐ざた【陰沙汰】

かげぐち。うわさ。浮世風呂2「人の―あするのが眉目みめでもあんめえ」

かけ‐さだめ【掛け定め】

(島根県辺で)小作人の地主に対する、小作継続確認のための正月礼。田掛け。

かけ‐ざや【懸鞘】

①縫懸鞘ぬいかけざやの略。

②(→)「見せ鞘」に同じ。

かけ‐ざん【掛け算】

二つ以上の数の積を求める演算。数や式に他の数や式を掛ける計算。乗法。↔割り算

かけ‐じ【掛字】

主として文字を書いた掛物。→掛物。

⇒かけじ‐かけ【掛字掛け】

かけ‐じ【闕字・欠字】

①(→)闕画けっかくに同じ。

②⇒けつじ

かけ‐じ【懸路】‥ヂ

①木材で崖がけに棚のように造りかけた路。桟道。かけみち。千載和歌集誹諧「おそろしや木曾の―の丸木橋」

②石の多い細い山路。けわしい山路。源氏物語橋姫「雲のゐる峰の―を秋霧のいとど隔つる頃にもあるかな」

かげ‐じ【陰路】‥ヂ

かげの道。

がけ‐じ【崖路】‥ヂ

崖につけたけわしい道。がけみち。

かけじ‐かけ【掛字掛け】

掛物をかけるのに用いる竿。

⇒かけ‐じ【掛字】

かけ‐じく【掛軸】‥ヂク

(→)掛物1に同じ。「床の間の―」

かげ‐しばい【陰芝居】‥ヰ

①江戸末期、隅田川筋に納涼船の出る頃、屋形船に乗り、銅鑼どら・拍子木などの鳴物入りで、役者のこわいろを使った素人芸。後に高座にかかるようになった。

②陰に隠れて画策すること。

かけ‐しょうぎ【賭将棋】‥シヤウ‥

金品を賭けてさす将棋。

かけ‐しょうじ【掛障子】‥シヤウ‥

小窓などの壁に取り付けた折釘に掛けつるす障子。

かけ‐じょうゆ【掛醤油】‥ジヤウ‥

料理にかけて用いる生醤油、または合せ醤油。

かけ‐しょく【掛燭】

壁などに随時掛けるようにして用いる燭台。掛燭台。

かけ‐じる【掛汁】

料理の上にかけて味をつける汁。

かけす【懸巣】

スズメ目カラス科の鳥。ハトよりやや小形。全体ぶどう色で翼に白と藍との美しい斑がある。尾は黒い。他の動物の音声や物音をまねることが巧み。カシの実を好んで食ったり貯蔵したりするのでカシドリとも。ヨーロッパ・アジアに広く分布。日本では北海道から屋久島までの低山にすみ、冬には開けた平地にも見られる。〈[季]秋〉

かけす

カケス

提供:OPO

カケス

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

かけ‐ず【掛図】‥ヅ

地図・絵図・標本などを掛軸のように表装したもの。

かけ‐ず

〔副〕

①問題にもされずに。歯牙にもかけられず。徒然草「―けおさるるこそ、ほいなきわざなれ」

②わけもなく。もろく。むぞうさに。保元物語「左の膝を…ふつと射切り、馬の太腹―通れば」

かけ‐すう【掛数】

網地の目数。一般に網地の幅は掛数で表す。かけめ。

かけ‐す・う【駆け据う】

〔他下二〕

駆けさせた馬をおさえとめる。保元物語「門前に馬を―・ゑ」

かけ‐すおう【掛素襖】‥アヲ

室町時代頃の略服。素襖の裾を袴の下に着込めずに掛け垂れたままの着装。遺風は能・狂言に伝わり、前者は大口袴、後者は狂言袴または括り袴を用いる。掛素袍。かけずおう。

かけ‐ずく【賭け尽】‥ヅク

賭け次第。賭けた結果。醒睡笑「其方え読まずばわれにふるまへと、―にしたり」。日葡辞書「カケヅク、また、カケドク」→ずく(尽)

かけ‐すずり【懸硯】

かけごのある硯箱。〈日葡辞書〉

かけ‐ずて【掛け捨て】

(カケステとも)

①元結もとゆいなどの、掛けた後で不用となったもの。

②掛金をその期限まで続けないで、中途でやめること。

③保険で、掛金を満期まで払い込んでも、傷害や火災などに遭わなければ、掛金が戻って来ないこと。

かけずり‐まわ・る【駆けずり回る】‥ヅリマハル

〔自五〕

あちらこちら走りまわる。奔走ほんそうする。

かけ‐ず・る【駆けづる】‥ヅル

〔自四〕

駆けまわる。奔走する。落窪物語1「この部屋のあたりを―・り侍れど」

かけ‐ぜに【欠銭】

欠損のある悪質の銭貨。かけせん。

かげ‐ぜりふ【陰台詞・陰白】

無声映画の上映で、数人の弁士が登場人物にあわせて陰で台詞をしゃべること。大正期に流行。

かけ‐せん【掛銭】

①頼母子たのもし講の掛金かけきん。日掛・月掛の貯金の掛金。

②中世、領民に課した金銭。

③勝負ごとに賭ける金銭。

かげ‐ぜん【陰膳】

旅などに出た人の安全を祈って、留守宅で用意して供える食膳。「―を据える」

かけそく

安心してたよりにできるもの。あて。誹風柳多留7「―にならないやつら後家につき」

かけそく‐まい【掛束米】

(島根県辺で)年貢米。掛米。

かけ‐そば【掛蕎麦】

熱いだし汁をかけただけの蕎麦。ぶっかけそば。かけ。

かけ‐ぞり【掛反り】

相撲の手の一つ。頭を相手の腋わきの下に入れ、頭を入れたのと反対側の足を相手の足の外側にかけ、そのまま身体をそらせて倒すもの。

かけ‐だい【掛台】

(→)絎くけ台に同じ。

かけ‐だい【懸鯛】‥ダヒ

①近世、正月に邪気を払う飾りとして、藁縄で結び合わせて門松または竈かまどの上にかけた2匹の乾鯛。6月1日に食した。掛小鯛。〈[季]新年〉

②祝賀の時、美しい縄で結び合わせて台の上に置く2匹の生鯛。木彫のものも行われた。

かげ‐だい【陰代・蔭代】

家屋や樹木など、あらかじめ陰を生じることを想定して、一定の除地のけちをつくること。あるいは、その損失の補償。陰引。陰年貢。

かけ‐だいきん【掛代金】

掛売りの品物の代金。

かけ‐だいこん【懸け大根】

漬物などに用いるため、洗って束ね、軒先や架け木に懸けて干してある大根。〈[季]冬〉

かけ‐だおれ【掛倒れ】‥ダフレ

①掛代金の取立てができず損失となること。

②費用ばかりかかって収益のないこと。

③掛金をかけただけで損失となること。

かけたか‐の‐とり【かけたかの鳥】

(「ほんぞんかけたか」「てっぺんかけたか」と鳴くというので名づける)ホトトギスの異称。

かけ‐だし【掛出し】

①建物の一部を外方へ突き出して造ること。「―さじき」

②両替屋が客に渡す金銀のはかりの目方を実際よりも多めにいうこと。また、それによって得る利益。〈日葡辞書〉

⇒かけだし‐ぶたい【掛出し舞台】

かけ‐だし【駆出し】

①(→)「かけいで」に同じ。狂言、柿山伏「此貴い―の山伏を」

②物事を始めたばかりで未熟なこと。また、そのような人。「―の記者」

⇒かけだし‐もの【駆出し者】

かけだし‐ぶたい【掛出し舞台】

本屋ほんおくから外に突き出して設けた舞台。

⇒かけ‐だし【掛出し】

かけだし‐もの【駆出し者】

初心者。新参者。

⇒かけ‐だし【駆出し】

かけ‐だ・す【掛け出す】

〔他五〕

①さじき・縁などを、外方へ張り出して造る。

②物を秤はかって、量目の余分が出る。日葡辞書「イチモンメ(一匁)カケダイタ」

かけ‐だ・す【駆け出す】

〔自五〕

①駆けはじめる。

②駆けて外へ出る。にげ出す。

かけ‐た・つ【駆け立つ】

[一]〔他下二〕

馬を駆けて追いたてる。かけちらす。平治物語「十七騎に―・てられて」

[二]〔自下二〕

速く駆ける。浄瑠璃、冥途飛脚「茶園畑の間々を―・ててこそ通りけれ」

かけ‐タバコ【懸煙草】

タバコの葉を採り入れ、軒先などに一枚一枚かけて乾かすこと。

かげ‐ち【陰地】

日陰の土地。日当りのわるい土地。

かけ‐ちがい【掛違い】‥チガヒ

かけちがうこと。行き違い。食い違い。

かけ‐ちが・う【掛け違う】‥チガフ

[一]〔自五〕

行きちがう。すれちがいになる。くいちがう。「―・って会えなかった」「両者の意見が―・う」

[二]〔他五〕

かけ誤る。かけちがえる。「ボタンを―・う」

かけ‐ちから【懸税】

古代、茎のまま抜いて青竹にかけて神に奉った稲の初穂。懸稲。祝詞、伊勢大神宮「―千税余五百税ちぢからあまりいおちからを」

かけ‐ぢゃや【掛茶屋】

(「かけ」は「さしかけ」の意)路傍に葦簀よしずなどをさしかけて通行人を相手に営む、簡単な造りの茶屋。腰掛茶屋。

かけ‐ちょう【掛帳】‥チヤウ

掛売りの品物・代金などを記入しておく帳簿。日本永代蔵5「―は心に消して帰る」

かけ‐ちら・す【駆け散らす】

〔他四〕

馬を走らせて、敵などを追い散らす。

か‐けつ【可決】

提出された議案をよいと認めて決めること。「議案を―する」↔否決

か‐けつ【果決】クワ‥

決断が速いこと。

か‐げつ【花月】クワ‥

①花と月。

②風流な遊び。

かげつ【花月】クワ‥

能。少年花月が天狗にさらわれ、峰々を巡った後、清水寺で喝食かっしきとなり、芸尽しを演ずることを脚色。

か‐げつ【佳月】

よい月。明月。

か‐げつ【嘉月】

陰暦3月の異称。

か‐げつ【箇月・個月・ケ月】

〔接尾〕

月数を数えるのに用いる語。「生後2―」

かけ‐づかさ【懸官】

他に官職をかねること。兼官けんかん。宇津保物語田鶴群鳥「右大弁、―を右近の少将」

かけ‐つぎ【駆継ぎ】

戦場における2番乗り。

かけ‐つぎ【掛接ぎ・掛継ぎ】

(→)「かけはぎ」に同じ。

かけ‐つ・く【駆け付く】

[一]〔自四〕

走って着く。

[二]〔自下二〕

⇒かけつける(下一)

かけ‐づくえ【懸案】

神前に物を供えるのに用いた机。

かけっ‐くら【駆けっ競】

カケクラベの約転。

かけ‐づくり【懸け造り】

山または崖がけに持たせかけ、あるいは川の上にかけ渡して建物を造ること。また、その建物。崖造り。義経記3「山を切りて―にしたる坊なれば」

がけ‐づくり【崖造り】

(→)「懸け造り」に同じ。

かけ‐つく・る【懸け造る】

〔他四〕

かけづくりにして建物を造る。夫木和歌抄30「―・る谷の庵の軒端より」

かけ‐つけ【駆付け・駈付け】

①かけつけること。

②援助すること。助太刀すること。

③江戸時代、江戸の髪結が営業許可の鑑札を下付される代りに、出火の際に両町奉行所・町年寄方および牢屋敷へ駆け付けて御用書類を持ち出すように義務づけられていたこと。

⇒かけつけ‐さんばい【駆付け三杯】

かけつけ‐さんばい【駆付け三杯】

他人の盃をうける者には3杯飲ませる意から転じて、酒席などでおくれて来た客に、続けざまに酒を3杯飲ませること。

⇒かけ‐つけ【駆付け・駈付け】

かけ‐つ・ける【駆け付ける】

〔自下一〕[文]かけつ・く(下二)

駆けて到着する。急いでその場所に着く。「急を聞いて―・ける」

かけっ‐こ【駆けっこ】

かけくらべ。

かげつそうし【花月双紙】クワ‥サウ‥

随筆。松平定信著。6巻。1818年(文政1)成立。江戸時代擬古文集の代表作の一つ。花月草紙。

→文献資料[花月双紙]

かけ‐づつ【掛筒・懸筒】

筒形の掛花かけばな用の花器。多く竹製。金属製・陶器製のものもある。

か‐けっとう【過血糖】クワ‥タウ

(→)高血糖に同じ。

か‐けつ‐とう【火血刀】クワ‥タウ

地獄(火)・畜生(血)・餓鬼(刀)の三悪道のこと。三途さんず。平家物語10「―の苦果、あへて疑なし」

かけ‐つなぎ【掛繋ぎ】

掛繋ぎ取引の略。

⇒かけつなぎ‐とりひき【掛繋ぎ取引】

かけつなぎ‐とりひき【掛繋ぎ取引】

売繋ぎおよび買繋ぎの総称。株式・商品・外国為替などの取引において、売買後の市場変動から来る損失に備えて、先物でその反対の売買をすること。保険繋ぎ。繋ぎ取引。かけつなぎ。ヘッジ。

⇒かけ‐つなぎ【掛繋ぎ】

かけ‐つの【懸角】

(カケヅノとも)平安時代以降、御帳台みちょうだいの前の左右の柱にかけて邪気をはらったもの。もとは犀角さいかくを用い、のち、沈じんの木で作り、波形を彫り両端に銀の金具をつけ、総ふさ付の丸緒でつるす。御角みつの。

がけっ‐ぷち【崖っ縁】

崖のへり。転じて、危機に瀕した状況。「―に立たされる」

かげつ‐まき【花月巻】クワ‥

(東京新橋の料理店花月の女将の創意という)女の髪の結い方。髻もとどりを低くし髷まげを出した庇髪ひさしがみの一種。明治中期に流行。

かけ‐づみ【掛積み】

港のない海村で、沖にかかった運送船へ、小舟で貨物を運んで荷役をすること。

かけ‐づめ【駆け詰め】

駆けつづけて少しも休まないこと。駆け通し。

かけ‐づめ【繋爪】

①楽箏をひく時に指先にはめる義甲。琴爪。

②(「掛爪」「拘爪」と書く)俗箏の手法の一つ。組歌で多用。親指と中指をオクターブになる位置に置き、人差指・中指の順に隣り合う2弦ずつを弾き、親指で受ける旋律パターン。

③(→)蹴爪けづめに同じ。

かけ‐づり【掛釣】

(→)「ころがし(転)」3に同じ。

かけ‐て【掛けて】

〔副〕

①心にかけて。いつも。万葉集15「まそかがみ―偲しぬへと」

②(多く、下に打消の語を伴って)少しも。決して。源氏物語夕顔「知らず顔にて―思ひ寄らぬさまに」

⇒かけて‐も【掛けても】

かけ‐で【駆出】

(→)「かけいで」に同じ。

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

かけ‐ず【掛図】‥ヅ

地図・絵図・標本などを掛軸のように表装したもの。

かけ‐ず

〔副〕

①問題にもされずに。歯牙にもかけられず。徒然草「―けおさるるこそ、ほいなきわざなれ」

②わけもなく。もろく。むぞうさに。保元物語「左の膝を…ふつと射切り、馬の太腹―通れば」

かけ‐すう【掛数】

網地の目数。一般に網地の幅は掛数で表す。かけめ。

かけ‐す・う【駆け据う】

〔他下二〕

駆けさせた馬をおさえとめる。保元物語「門前に馬を―・ゑ」

かけ‐すおう【掛素襖】‥アヲ

室町時代頃の略服。素襖の裾を袴の下に着込めずに掛け垂れたままの着装。遺風は能・狂言に伝わり、前者は大口袴、後者は狂言袴または括り袴を用いる。掛素袍。かけずおう。

かけ‐ずく【賭け尽】‥ヅク

賭け次第。賭けた結果。醒睡笑「其方え読まずばわれにふるまへと、―にしたり」。日葡辞書「カケヅク、また、カケドク」→ずく(尽)

かけ‐すずり【懸硯】

かけごのある硯箱。〈日葡辞書〉

かけ‐ずて【掛け捨て】

(カケステとも)

①元結もとゆいなどの、掛けた後で不用となったもの。

②掛金をその期限まで続けないで、中途でやめること。

③保険で、掛金を満期まで払い込んでも、傷害や火災などに遭わなければ、掛金が戻って来ないこと。

かけずり‐まわ・る【駆けずり回る】‥ヅリマハル

〔自五〕

あちらこちら走りまわる。奔走ほんそうする。

かけ‐ず・る【駆けづる】‥ヅル

〔自四〕

駆けまわる。奔走する。落窪物語1「この部屋のあたりを―・り侍れど」

かけ‐ぜに【欠銭】

欠損のある悪質の銭貨。かけせん。

かげ‐ぜりふ【陰台詞・陰白】

無声映画の上映で、数人の弁士が登場人物にあわせて陰で台詞をしゃべること。大正期に流行。

かけ‐せん【掛銭】

①頼母子たのもし講の掛金かけきん。日掛・月掛の貯金の掛金。

②中世、領民に課した金銭。

③勝負ごとに賭ける金銭。

かげ‐ぜん【陰膳】

旅などに出た人の安全を祈って、留守宅で用意して供える食膳。「―を据える」

かけそく

安心してたよりにできるもの。あて。誹風柳多留7「―にならないやつら後家につき」

かけそく‐まい【掛束米】

(島根県辺で)年貢米。掛米。

かけ‐そば【掛蕎麦】

熱いだし汁をかけただけの蕎麦。ぶっかけそば。かけ。

かけ‐ぞり【掛反り】

相撲の手の一つ。頭を相手の腋わきの下に入れ、頭を入れたのと反対側の足を相手の足の外側にかけ、そのまま身体をそらせて倒すもの。

かけ‐だい【掛台】

(→)絎くけ台に同じ。

かけ‐だい【懸鯛】‥ダヒ

①近世、正月に邪気を払う飾りとして、藁縄で結び合わせて門松または竈かまどの上にかけた2匹の乾鯛。6月1日に食した。掛小鯛。〈[季]新年〉

②祝賀の時、美しい縄で結び合わせて台の上に置く2匹の生鯛。木彫のものも行われた。

かげ‐だい【陰代・蔭代】

家屋や樹木など、あらかじめ陰を生じることを想定して、一定の除地のけちをつくること。あるいは、その損失の補償。陰引。陰年貢。

かけ‐だいきん【掛代金】

掛売りの品物の代金。

かけ‐だいこん【懸け大根】

漬物などに用いるため、洗って束ね、軒先や架け木に懸けて干してある大根。〈[季]冬〉

かけ‐だおれ【掛倒れ】‥ダフレ

①掛代金の取立てができず損失となること。

②費用ばかりかかって収益のないこと。

③掛金をかけただけで損失となること。

かけたか‐の‐とり【かけたかの鳥】

(「ほんぞんかけたか」「てっぺんかけたか」と鳴くというので名づける)ホトトギスの異称。

かけ‐だし【掛出し】

①建物の一部を外方へ突き出して造ること。「―さじき」

②両替屋が客に渡す金銀のはかりの目方を実際よりも多めにいうこと。また、それによって得る利益。〈日葡辞書〉

⇒かけだし‐ぶたい【掛出し舞台】

かけ‐だし【駆出し】

①(→)「かけいで」に同じ。狂言、柿山伏「此貴い―の山伏を」

②物事を始めたばかりで未熟なこと。また、そのような人。「―の記者」

⇒かけだし‐もの【駆出し者】

かけだし‐ぶたい【掛出し舞台】

本屋ほんおくから外に突き出して設けた舞台。

⇒かけ‐だし【掛出し】

かけだし‐もの【駆出し者】

初心者。新参者。

⇒かけ‐だし【駆出し】

かけ‐だ・す【掛け出す】

〔他五〕

①さじき・縁などを、外方へ張り出して造る。

②物を秤はかって、量目の余分が出る。日葡辞書「イチモンメ(一匁)カケダイタ」

かけ‐だ・す【駆け出す】

〔自五〕

①駆けはじめる。

②駆けて外へ出る。にげ出す。

かけ‐た・つ【駆け立つ】

[一]〔他下二〕

馬を駆けて追いたてる。かけちらす。平治物語「十七騎に―・てられて」

[二]〔自下二〕

速く駆ける。浄瑠璃、冥途飛脚「茶園畑の間々を―・ててこそ通りけれ」

かけ‐タバコ【懸煙草】

タバコの葉を採り入れ、軒先などに一枚一枚かけて乾かすこと。

かげ‐ち【陰地】

日陰の土地。日当りのわるい土地。

かけ‐ちがい【掛違い】‥チガヒ

かけちがうこと。行き違い。食い違い。

かけ‐ちが・う【掛け違う】‥チガフ

[一]〔自五〕

行きちがう。すれちがいになる。くいちがう。「―・って会えなかった」「両者の意見が―・う」

[二]〔他五〕

かけ誤る。かけちがえる。「ボタンを―・う」

かけ‐ちから【懸税】

古代、茎のまま抜いて青竹にかけて神に奉った稲の初穂。懸稲。祝詞、伊勢大神宮「―千税余五百税ちぢからあまりいおちからを」

かけ‐ぢゃや【掛茶屋】

(「かけ」は「さしかけ」の意)路傍に葦簀よしずなどをさしかけて通行人を相手に営む、簡単な造りの茶屋。腰掛茶屋。

かけ‐ちょう【掛帳】‥チヤウ

掛売りの品物・代金などを記入しておく帳簿。日本永代蔵5「―は心に消して帰る」

かけ‐ちら・す【駆け散らす】

〔他四〕

馬を走らせて、敵などを追い散らす。

か‐けつ【可決】

提出された議案をよいと認めて決めること。「議案を―する」↔否決

か‐けつ【果決】クワ‥

決断が速いこと。

か‐げつ【花月】クワ‥

①花と月。

②風流な遊び。

かげつ【花月】クワ‥

能。少年花月が天狗にさらわれ、峰々を巡った後、清水寺で喝食かっしきとなり、芸尽しを演ずることを脚色。

か‐げつ【佳月】

よい月。明月。

か‐げつ【嘉月】

陰暦3月の異称。

か‐げつ【箇月・個月・ケ月】

〔接尾〕

月数を数えるのに用いる語。「生後2―」

かけ‐づかさ【懸官】

他に官職をかねること。兼官けんかん。宇津保物語田鶴群鳥「右大弁、―を右近の少将」

かけ‐つぎ【駆継ぎ】

戦場における2番乗り。

かけ‐つぎ【掛接ぎ・掛継ぎ】

(→)「かけはぎ」に同じ。

かけ‐つ・く【駆け付く】

[一]〔自四〕

走って着く。

[二]〔自下二〕

⇒かけつける(下一)

かけ‐づくえ【懸案】

神前に物を供えるのに用いた机。

かけっ‐くら【駆けっ競】

カケクラベの約転。

かけ‐づくり【懸け造り】

山または崖がけに持たせかけ、あるいは川の上にかけ渡して建物を造ること。また、その建物。崖造り。義経記3「山を切りて―にしたる坊なれば」

がけ‐づくり【崖造り】

(→)「懸け造り」に同じ。

かけ‐つく・る【懸け造る】

〔他四〕

かけづくりにして建物を造る。夫木和歌抄30「―・る谷の庵の軒端より」

かけ‐つけ【駆付け・駈付け】

①かけつけること。

②援助すること。助太刀すること。

③江戸時代、江戸の髪結が営業許可の鑑札を下付される代りに、出火の際に両町奉行所・町年寄方および牢屋敷へ駆け付けて御用書類を持ち出すように義務づけられていたこと。

⇒かけつけ‐さんばい【駆付け三杯】

かけつけ‐さんばい【駆付け三杯】

他人の盃をうける者には3杯飲ませる意から転じて、酒席などでおくれて来た客に、続けざまに酒を3杯飲ませること。

⇒かけ‐つけ【駆付け・駈付け】

かけ‐つ・ける【駆け付ける】

〔自下一〕[文]かけつ・く(下二)

駆けて到着する。急いでその場所に着く。「急を聞いて―・ける」

かけっ‐こ【駆けっこ】

かけくらべ。

かげつそうし【花月双紙】クワ‥サウ‥

随筆。松平定信著。6巻。1818年(文政1)成立。江戸時代擬古文集の代表作の一つ。花月草紙。

→文献資料[花月双紙]

かけ‐づつ【掛筒・懸筒】

筒形の掛花かけばな用の花器。多く竹製。金属製・陶器製のものもある。

か‐けっとう【過血糖】クワ‥タウ

(→)高血糖に同じ。

か‐けつ‐とう【火血刀】クワ‥タウ

地獄(火)・畜生(血)・餓鬼(刀)の三悪道のこと。三途さんず。平家物語10「―の苦果、あへて疑なし」

かけ‐つなぎ【掛繋ぎ】

掛繋ぎ取引の略。

⇒かけつなぎ‐とりひき【掛繋ぎ取引】

かけつなぎ‐とりひき【掛繋ぎ取引】

売繋ぎおよび買繋ぎの総称。株式・商品・外国為替などの取引において、売買後の市場変動から来る損失に備えて、先物でその反対の売買をすること。保険繋ぎ。繋ぎ取引。かけつなぎ。ヘッジ。

⇒かけ‐つなぎ【掛繋ぎ】

かけ‐つの【懸角】

(カケヅノとも)平安時代以降、御帳台みちょうだいの前の左右の柱にかけて邪気をはらったもの。もとは犀角さいかくを用い、のち、沈じんの木で作り、波形を彫り両端に銀の金具をつけ、総ふさ付の丸緒でつるす。御角みつの。

がけっ‐ぷち【崖っ縁】

崖のへり。転じて、危機に瀕した状況。「―に立たされる」

かげつ‐まき【花月巻】クワ‥

(東京新橋の料理店花月の女将の創意という)女の髪の結い方。髻もとどりを低くし髷まげを出した庇髪ひさしがみの一種。明治中期に流行。

かけ‐づみ【掛積み】

港のない海村で、沖にかかった運送船へ、小舟で貨物を運んで荷役をすること。

かけ‐づめ【駆け詰め】

駆けつづけて少しも休まないこと。駆け通し。

かけ‐づめ【繋爪】

①楽箏をひく時に指先にはめる義甲。琴爪。

②(「掛爪」「拘爪」と書く)俗箏の手法の一つ。組歌で多用。親指と中指をオクターブになる位置に置き、人差指・中指の順に隣り合う2弦ずつを弾き、親指で受ける旋律パターン。

③(→)蹴爪けづめに同じ。

かけ‐づり【掛釣】

(→)「ころがし(転)」3に同じ。

かけ‐て【掛けて】

〔副〕

①心にかけて。いつも。万葉集15「まそかがみ―偲しぬへと」

②(多く、下に打消の語を伴って)少しも。決して。源氏物語夕顔「知らず顔にて―思ひ寄らぬさまに」

⇒かけて‐も【掛けても】

かけ‐で【駆出】

(→)「かけいで」に同じ。

かげかつ‐だんご【影勝団子】🔗⭐🔉

かげかつ‐だんご【影勝団子】

(→)「かんかち団子」に同じ。

かげ‐くさ【影草・陰草】🔗⭐🔉

かげ‐くさ【影草・陰草】

夕影草と同じか。また、物かげに生えた草とも。万葉集10「―の生ひたる宿の夕かげに鳴く蟋蟀こおろぎは」

かげ‐ざくら【影桜・陰桜】🔗⭐🔉

かげ‐ざくら【影桜・陰桜】

紋所の名。桜花の裏を描いたもの。

かげ‐どうろう【影灯籠】🔗⭐🔉

かげ‐どうろう【影灯籠】

(→)「回り灯籠」に同じ。日葡辞書「カゲドウロ」

○影と添うかげとそう🔗⭐🔉

○影と添うかげとそう

形と影とのように、はなれずつき添う。影身に添う。栄華物語玉飾「ながめけむ月の光をしるべにてやみをも照らす―らむ」

⇒かげ【影・陰・蔭・翳】

かけ‐とどま・る【懸け留まる】

〔自四〕

物にひっかかって留まる。ひきとどまる。源氏物語松風「まして誰によりてかは―・らむ」

かけ‐とど・む【懸け留む】

〔他下二〕

ひきとめる。とめる。源氏物語薄雲「―・め聞えむ方なく」

かげ‐とみ【影富】

江戸時代の一種の博奕ばくち。公許の富籤とみくじ(本富ほんとみ)の当り番号を予想して、銭を賭けて争う。

かけ‐と・む【懸け留む】

〔他下二〕

「かけとどむ」に同じ。

かげ‐とも【影面】

(カゲ(影)ツオモの約)

①日影すなわち太陽に向かう方。南の面。南方。万葉集1「吉野の山は―の大き御門みかどゆ」↔背面そとも。

②「かげとものみち」の略。

⇒かげとも‐の‐みち【山陽道】

かげとも‐の‐みち【山陽道】

山陽道さんようどうの古称。天武紀下「山陽かげとものみち」

⇒かげ‐とも【影面】

かけ‐とり【掛取り】

掛売りの代金を取り立てること。また、その人。近世には、歳末だけ、あるいは歳末と盆との2度であった。掛け集め。掛乞い。〈[季]冬〉。世間胸算用3「―上手の五郎左衛門」。「―に回る」

かけ‐どり【掛鳥】

神前に掛けて供える鳥。12月17日の春日若宮祭の供物の類。

かけ‐どり【翔鳥】

空を飛んでいる鳥。また、飛ぶ鳥を射ること。平家物語11「―なんどあらがうて、三つに二つは必ず射落す者で候」。日葡辞書「カケトリヲイタ」

かけ‐とりひき【掛取引】

代金を後日に受け払う契約でする取引。↔現金取引

かけ‐な【懸菜】

冬、軒下などにかけて陰乾しにした大根や蕪かぶの葉や茎。乾菜。〈[季]冬〉

かけ‐ながし【掛流し】

①品物を一度用いただけで捨ててしまうこと。つかいすて。滑稽本、続膝栗毛「青竹を火吹き竹ほどに切つて、―になさる」

②その場限りで真実味のないこと。洒落本、青楼日記「そんな―をいつてくれてはへだてができて互にわりいぜ」

③糞尿などを流れ出たままにしておくこと。たれながし。浮世風呂2「屎小便も―で」

④しまりのないさま。人情本、春色辰巳園「朝夕いろの―」

⑤水田灌漑法の一つ。水の取入口・排出口を開いたままにして、常時取水と排水を行う方法。土壌の流入と肥料分の流失を伴う。

⑥温泉で、湯元から湧き出る湯をそのままに循環させず使い流すこと。

かげ‐ながら【陰ながら】

〔副〕

よそながら。ひそかに。人知れず。「―無事を祈る」

かけ‐なげ【掛投げ】

相撲の手の一つ。四つに組んだ体勢から、足を相手の足の内側にかけ、その足をはね上げるようにして投げて倒すもの。けんけん。

かけなげ

かげ‐な・し【影無し】

〔形ク〕

何もあとをとどめない。また、見るかげもない。後撰和歌集秋「枝も葉も移ろふ秋の花見ればはては―・くなりぬべらなり」

かけ‐なび・く【駆け靡く】

〔他下二〕

馬を駆けて敵を退かせる。

かげなびく‐ほし【影靡く星】

(太政大臣・左大臣・右大臣を三台星に比し、それに転ずべき官であるからいう)内大臣の異称。夫木和歌抄35「世を照らす―の位山なほ栄ゆかん末も遥かに」

かけ‐なやま・す【駆け悩ます】

〔他五〕

敵陣に馬を駆け入れて、敵を疲れさせる。

かけ‐なら・ぶ【駆け並ぶ】

〔他下二〕

馬を駆けて並ばせる。源平盛衰記33「弓手に―・べて討つとるもあり」

かけ‐なわ【掛縄】‥ナハ

①馬の口につける縄。

②鳴子をひきならす縄。

③つるべなわ。

④(→)追縄おいなわに同じ。

⑤輿こしについている2本の竹に結びつける縄。

かげ‐とみ【影富】🔗⭐🔉

かげ‐とみ【影富】

江戸時代の一種の博奕ばくち。公許の富籤とみくじ(本富ほんとみ)の当り番号を予想して、銭を賭けて争う。

かげ‐とも【影面】🔗⭐🔉

かげ‐とも【影面】

(カゲ(影)ツオモの約)

①日影すなわち太陽に向かう方。南の面。南方。万葉集1「吉野の山は―の大き御門みかどゆ」↔背面そとも。

②「かげとものみち」の略。

⇒かげとも‐の‐みち【山陽道】

かげ‐な・し【影無し】🔗⭐🔉

かげ‐な・し【影無し】

〔形ク〕

何もあとをとどめない。また、見るかげもない。後撰和歌集秋「枝も葉も移ろふ秋の花見ればはては―・くなりぬべらなり」

かげなびく‐ほし【影靡く星】🔗⭐🔉

かげなびく‐ほし【影靡く星】

(太政大臣・左大臣・右大臣を三台星に比し、それに転ずべき官であるからいう)内大臣の異称。夫木和歌抄35「世を照らす―の位山なほ栄ゆかん末も遥かに」

かげ‐にんぎょう【影人形】‥ギヤウ🔗⭐🔉

かげ‐にんぎょう【影人形】‥ギヤウ

(→)影絵に同じ。

○影の形に随うが如しかげのかたちにしたがうがごとし🔗⭐🔉

○影の形に随うが如しかげのかたちにしたがうがごとし

[法句経上]二つのものが常に離れないことのたとえ、また、そむかず従順にすることのたとえ。影と添う。

⇒かげ【影・陰・蔭・翳】

かげ‐の‐ないかく【影の内閣】🔗⭐🔉

かげ‐の‐ないかく【影の内閣】

シャドー‐キャビネットの訳語。

かげ‐の‐やまい【影の病】‥ヤマヒ🔗⭐🔉

かげ‐の‐やまい【影の病】‥ヤマヒ

熱病の一種。一人の病人の姿が二人となって、どれが本人か見まがわれるような病気という。かげのわずらい。

かげ‐の‐わずらい【影の煩い】‥ワヅラヒ🔗⭐🔉

かげ‐の‐わずらい【影の煩い】‥ワヅラヒ

(→)「かげのやまい」に同じ。浄瑠璃、双生隅田川「時をも変へずお姿の二つに―か」

かげ‐ばり【影貼り】🔗⭐🔉

かげ‐ばり【影貼り】

友禅染などを描く時、花などの輪郭内に他の色が入らぬように礬水どうさ引の紙を切り抜いて貼り、輪郭外に地隈じぐまを施すこと。縁蓋えんぶた。

かげ‐ふじ【影富士】🔗⭐🔉

かげ‐ふじ【影富士】

湖水などの水面にうつって見える富士山の姿。

かげ‐ふみ【影踏み】🔗⭐🔉

かげ‐ふみ【影踏み】

相手の影を踏み合う子供の遊び。

○影踏むばかりかげふむばかり

極めて近いさまの形容。宇津保物語国譲下「―にて久しうなりぬれど」

⇒かげ【影・陰・蔭・翳】

○影踏むばかりかげふむばかり🔗⭐🔉

○影踏むばかりかげふむばかり

極めて近いさまの形容。宇津保物語国譲下「―にて久しうなりぬれど」

⇒かげ【影・陰・蔭・翳】

かけ‐へだた・る【懸け隔たる】

〔自五〕

①遠く離れる。はるかに距離があく。

②格段に程度の相違がある。

かけ‐へだ・てる【懸け隔てる】

〔他下一〕[文]かけへだ・つ(下二)

①かけはなれさせる。間に入って双方がへだたるようにする。保元物語「―・てられては判官のため悪しかりなん」

②両者の間に大きく差をつける。

かけ‐べり【掛減り】

秤はかりにかけた時、初めにかけた時より目方の減ること。〈日葡辞書〉

かげ‐べんけい【陰弁慶】

人のいない所では強がり、面と向かうと意気地のないこと。また、そういう人。うちべんけい。

かげ‐ぼうし【影法師】‥ボフ‥

光が当たって障子や地上などにうつった人の影。

かげ‐ぼし【陰干し・陰乾し】

直射日光ではなく、日かげでほしてかわかすこと。

かけ‐ぼとけ【懸仏】

銅などの円板上に神像・仏像の半肉彫りの鋳像をつけたり線刻したりして、内陣にかけて拝んだもの。神仏習合の信仰より生まれ、鎌倉・室町時代にかけて盛行。→御正体みしょうたい

かげ‐ま【陰間・蔭間】

江戸時代、まだ舞台に出ない少年俳優の称。また、宴席に侍して男色を売った少年。陰舞かげまい。蔭子。男娼。なお「陰間」は鎌倉景政の「景政」の当て字で、片目の景政から「めかけ」の意に用いたともいい、本来は男女に通用。

⇒かげま‐ぢゃや【陰間茶屋】

かけ‐まい【掛米】

①小作米。

②取引所で売買に用いる米。

③清酒の醪もろみの仕込みに用いる米。

かげ‐まい【陰舞】‥マヒ

①江戸時代、俳優が舞台外の宴席で舞うこと。

②(→)陰間かげまに同じ。

かけ‐まく【懸けまく・掛けまく】

(マクは推量の助動詞ムのク語法)心にかけること。また、言葉に出して言うこと。万葉集2「―もゆゆしきかも言はまくもあやにかしこき」

かけ‐ま・く【駆け負く】

〔自下二〕

駆け合って負ける。戦って負ける。日葡辞書「イクサニカケマケサセラレタ」

かげ‐まち【影待】

(→)「日待」に同じ。好色五人女3「五月十四日の夜は定まつて―遊ばしける」

かげま‐ぢゃや【陰間茶屋】

男色を売る茶屋。陰間を抱えて客の求めに応じて歌舞・音曲を奏し、宴席に侍らせた家。男色楼。子供屋。子供茶屋。子供宿。

⇒かげ‐ま【陰間・蔭間】

かげ‐まつり【陰祭】

①例祭(本祭ほんまつり)を隔年に行う場合、例祭のない年に行う小祭。正式の儀式を省略した質素・簡略な祭礼。

②江戸時代、歌舞伎で曾我狂言を演じたとき、楽屋で行う祭式。

かけ‐まと【賭け的】

財物を賭けて弓で的を射ること。浮世草子、新可笑記「かぶき踊り、―、武士・民も入りみだれて」

かけ‐まもり【懸け守り】

ひもで首にかけて胸に垂らす、主に筒形の守り袋。平安時代以後、女性が用いた。

懸け守り

かけまわし‐ぎょせん【駆回し漁船】‥マハシ‥

底引網漁船の一種。標識の樽を基点に、右舷引網・漁網・左舷引網を方形に投入し、樽を取り上げたのち、網を寄せるように巻き込み揚網する。

かけ‐まわ・る【駆け回る】‥マハル

〔自五〕

走りまわる。あちこちかけずりまわる。「借金に―・る」

かげ‐み【影見】

岩手県地方で、満月の光による自分の影を見て、その年の吉凶を占う小正月の風習。

かげ‐み【影身】

影と身。影が身に添うように離れぬこと。謡曲、元服曾我「助成の―になり給へ」

⇒影身に添う

かけ‐みず【懸水】‥ミヅ

①懸樋かけひを流れる水。夫木和歌抄26「水上は山の白雪とぢてけり凍りてつづく宿の―」

②清酒・醤油などの醸造の際、米・大豆に注ぎかける水。

かげ‐みせ【陰店・陰見世】

遊女が往来に面してでなく、家の中で客に見えるように並んでいること。公許でない宿駅の遊里などの風習。↔張店はりみせ

かけ‐みち【懸路】

(→)「かけじ」に同じ。

かげ‐みち【陰路】

日陰の路。家裏などの路。

がけ‐みち【崖道】

崖のふちを通る道。がけじ。

かけまわし‐ぎょせん【駆回し漁船】‥マハシ‥

底引網漁船の一種。標識の樽を基点に、右舷引網・漁網・左舷引網を方形に投入し、樽を取り上げたのち、網を寄せるように巻き込み揚網する。

かけ‐まわ・る【駆け回る】‥マハル

〔自五〕

走りまわる。あちこちかけずりまわる。「借金に―・る」

かげ‐み【影見】

岩手県地方で、満月の光による自分の影を見て、その年の吉凶を占う小正月の風習。

かげ‐み【影身】

影と身。影が身に添うように離れぬこと。謡曲、元服曾我「助成の―になり給へ」

⇒影身に添う

かけ‐みず【懸水】‥ミヅ

①懸樋かけひを流れる水。夫木和歌抄26「水上は山の白雪とぢてけり凍りてつづく宿の―」

②清酒・醤油などの醸造の際、米・大豆に注ぎかける水。

かげ‐みせ【陰店・陰見世】

遊女が往来に面してでなく、家の中で客に見えるように並んでいること。公許でない宿駅の遊里などの風習。↔張店はりみせ

かけ‐みち【懸路】

(→)「かけじ」に同じ。

かげ‐みち【陰路】

日陰の路。家裏などの路。

がけ‐みち【崖道】

崖のふちを通る道。がけじ。

かけまわし‐ぎょせん【駆回し漁船】‥マハシ‥

底引網漁船の一種。標識の樽を基点に、右舷引網・漁網・左舷引網を方形に投入し、樽を取り上げたのち、網を寄せるように巻き込み揚網する。

かけ‐まわ・る【駆け回る】‥マハル

〔自五〕

走りまわる。あちこちかけずりまわる。「借金に―・る」

かげ‐み【影見】

岩手県地方で、満月の光による自分の影を見て、その年の吉凶を占う小正月の風習。

かげ‐み【影身】

影と身。影が身に添うように離れぬこと。謡曲、元服曾我「助成の―になり給へ」

⇒影身に添う

かけ‐みず【懸水】‥ミヅ

①懸樋かけひを流れる水。夫木和歌抄26「水上は山の白雪とぢてけり凍りてつづく宿の―」

②清酒・醤油などの醸造の際、米・大豆に注ぎかける水。

かげ‐みせ【陰店・陰見世】

遊女が往来に面してでなく、家の中で客に見えるように並んでいること。公許でない宿駅の遊里などの風習。↔張店はりみせ

かけ‐みち【懸路】

(→)「かけじ」に同じ。

かげ‐みち【陰路】

日陰の路。家裏などの路。

がけ‐みち【崖道】

崖のふちを通る道。がけじ。

かけまわし‐ぎょせん【駆回し漁船】‥マハシ‥

底引網漁船の一種。標識の樽を基点に、右舷引網・漁網・左舷引網を方形に投入し、樽を取り上げたのち、網を寄せるように巻き込み揚網する。

かけ‐まわ・る【駆け回る】‥マハル

〔自五〕

走りまわる。あちこちかけずりまわる。「借金に―・る」

かげ‐み【影見】

岩手県地方で、満月の光による自分の影を見て、その年の吉凶を占う小正月の風習。

かげ‐み【影身】

影と身。影が身に添うように離れぬこと。謡曲、元服曾我「助成の―になり給へ」

⇒影身に添う

かけ‐みず【懸水】‥ミヅ

①懸樋かけひを流れる水。夫木和歌抄26「水上は山の白雪とぢてけり凍りてつづく宿の―」

②清酒・醤油などの醸造の際、米・大豆に注ぎかける水。

かげ‐みせ【陰店・陰見世】

遊女が往来に面してでなく、家の中で客に見えるように並んでいること。公許でない宿駅の遊里などの風習。↔張店はりみせ

かけ‐みち【懸路】

(→)「かけじ」に同じ。

かげ‐みち【陰路】

日陰の路。家裏などの路。

がけ‐みち【崖道】

崖のふちを通る道。がけじ。

かげ‐ぼうし【影法師】‥ボフ‥🔗⭐🔉

かげ‐ぼうし【影法師】‥ボフ‥

光が当たって障子や地上などにうつった人の影。

かげ‐み【影見】🔗⭐🔉

かげ‐み【影見】

岩手県地方で、満月の光による自分の影を見て、その年の吉凶を占う小正月の風習。

○影身に添うかげみにそう🔗⭐🔉

○影身に添うかげみにそう

影が身にはなれずつき添う。影と添う。

⇒かげ【影・陰・蔭・翳】

○影身に添うかげみにそう🔗⭐🔉

○影身に添うかげみにそう

身に従う影のように離れない。影と添う。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「たとへ此の身は別るるとも我が身は夫の影身に添ひ」

⇒かげ‐み【影身】

かけ‐むかい【掛向い】‥ムカヒ

他人を交えずに二人が向かいあっていること。特に、夫婦二人きり(の生活)。さしむかい。甲陽軍鑑15「武士―の勝負をば斬合ひ、或いは試合と申す」

⇒かけむかい‐の‐いとこ【掛向の従兄弟】

かけむかい‐の‐いとこ【掛向の従兄弟】‥ムカヒ‥

(→)「差渡しの従兄弟」に同じ。

⇒かけ‐むかい【掛向い】

かけ‐むか・う【駆け向かふ】‥ムカフ

〔自四〕

①疾走して目的地に向かう。

②敵に向かって突き進む。

かけ‐むく【掛無垢】

葬式の時、棺にかけおおう白無垢の衣。

かけ‐むしゃ【駆武者・懸武者】

勇猛で敵に向かって突進する武者。

かげ‐むしゃ【影武者】

①敵をあざむくため、または身替りにするため、主将などに容姿を似せて同じ装束をさせた武者。

②裏面にあって指図する、事実上の主謀者。黒幕。

かけ‐むしろ【掛蓆・掛莚】

①室町時代、殿中で畳表に縁をつけ、帳とばりのように垂らしたもの。

②正月、神前に新しく掛ける莚。あらむしろ。〈[季]新年〉

かけ‐め【欠け目】

①欠けて不完全な部分。欠点。

②不足した目方。減量。

③囲碁で、眼めのように見えて、実は完全な眼でないもの。

かけ‐め【掛け目】

①秤にかけて量った重量。量目りょうめ。

②原料繭の価格をあらわす係数。一般に生糸1キログラム(もとは1貫目)を生産するのに要する原料繭価格をいう。4000掛とは生糸1キログラムを生産するのに4000円かかることを意味する。

かげ‐め【陰妻】

かくしづま。めかけ。狭衣物語1「ほそきんだちに―にておはせむよりは」

かけ‐めぐ・る【駆け巡る】

〔自五〕

かけまわる。笈日記「旅に病んで夢は枯野を―・る」(芭蕉)

かけ‐もうせん【掛毛氈】

綿・毛・麻糸を経糸たていととし、緯糸よこいとに羊毛や絹糸を用いて図様を織り出した織物。幕や壁掛けなどに用いる。→タペストリー

かげ‐もえぎ【陰萌葱】

染色の名。萌葱に黒みを帯びた色。木賊色とくさいろ。

かげ‐むしゃ【影武者】🔗⭐🔉

かげ‐むしゃ【影武者】

①敵をあざむくため、または身替りにするため、主将などに容姿を似せて同じ装束をさせた武者。

②裏面にあって指図する、事実上の主謀者。黒幕。

○影も形も無いかげもかたちもない🔗⭐🔉

○影も形も無いかげもかたちもない

全くあとかたもない。

⇒かげ【影・陰・蔭・翳】

かげろ・う【影ろふ・陰ろふ】カゲロフ🔗⭐🔉

かげろ・う【影ろふ・陰ろふ】カゲロフ

〔自四〕

(カゲルに接尾語フの付いた語)

①光がほのめく。かげがうつる。金葉和歌集雑「かげろふの―・ふ程の世をすごすらむ」

②姿などがちらつく。保元物語「只今の御姿幻に―・へば」

③光が隠れて陰になる。かげる。新古今和歌集夏「よられつる野もせの草の―・ひて」

○陽炎稲妻水の月かげろういなづまみずのつき

捕らえることのできないもの、身軽ですばしこいもののたとえ。謡曲、熊坂「追つかけ追つつめ取らんとすれど、―かや、姿は見れども手に取られず」

⇒かげろう【陽炎】

○影を搏つかげをうつ🔗⭐🔉

○影を搏つかげをうつ

[管子兵法]つかまえられないことや、なし得ないことのたとえ。

⇒かげ【影・陰・蔭・翳】

○影を畏れ迹を悪むかげをおそれあとをにくむ🔗⭐🔉

○影を畏れ迹を悪むかげをおそれあとをにくむ

[荘子漁父](自分の影と足跡におびえて逃げ走り、日陰にいれば影は消え、動かなければ足跡はつかないことがわからなかったという故事から)心静かに反省・修養することを知らず、いたずらに外物に心をわずらわされることのたとえ。

⇒かげ【影・陰・蔭・翳】

○影を落とすかげをおとす🔗⭐🔉

○影を落とすかげをおとす

①光を投げかける。光がさす。「満月が―」

②光をさえぎり暗い部分をつくる。「繁みが地面に―」

③以前の出来事の悪い影響がある。「戦争が今も人々の生活に―」

⇒かげ【影・陰・蔭・翳】

○影をひそめるかげをひそめる🔗⭐🔉

○影をひそめるかげをひそめる

誰にも気づかれぬよう、表立った行動をせずじっとしている。また、物事や現象が表面から消える。

⇒かげ【影・陰・蔭・翳】

か‐けん【花瞼】クワ‥

紅潮した美しいまぶた。美人のまぶた。

か‐けん【家眷】

家族。一家眷族けんぞく。一族一門。

か‐けん【家憲】

家族・子孫の遵守すべきおきて。一家のおきて。家法。家訓。

か‐けん【華軒】クワ‥

貴人の乗る美しく飾りたてた車。

か‐げん【下元】

陰暦10月15日の称。三元の一つ。

か‐げん【下弦】

満月から次の新月に至る間の半月。日の出時に南中し、月の左半分が輝く。太陰暦で毎月22〜23日頃に当たる。弦を下にして月の入となる。しもつゆみはり。↔上弦

か‐げん【下限】

①下、または終りの方の限界。↔上限。

②〔数〕(greatest lower bound; infimum)ある実数の集合に属するどの数よりも大きくない(すなわち、小さいかまたは等しい)数のうち最大のもの。それがその集合に属するとは限らない。

か‐げん【加減】

①加えることと減らすこと。加わることと減ること。

②加法と減法。

③程よく調節すること。また、その状態。特に、健康状態。「適当に―する」「飲み―の湯」「身体の―がよい」

④程度。ぐあい。「利口さ―」「陽気の―」

⑤傾向。気味。「ふえ―」

⇒か‐げん‐じょう‐じょ【加減乗除】

⇒かげん‐ず【加減酢】

⇒かげん‐ほう【加減法】

⇒かげん‐み【加減見】

⇒かげん‐もの【加減物】

⇒かげん‐れい【加減例】

か‐げん【仮現】

神仏などが、かりにこの世に身をあらわすこと。化身けしん。

⇒かげん‐うんどう【仮現運動】

⇒かげん‐ろん【仮現論】

か‐げん【佳言】

よいことば。嘉言。

か‐げん【和弦】クワ‥

(ワゲンとも)(→)和音2㋐に同じ。

か‐げん【苛厳】

むごくきびしいこと。苛酷。

か‐げん【家厳】

自分の父の称。↔家慈

か‐げん【訛言】クワ‥

①なまった言葉。標準語と音韻上相違のある語。訛語。

②あやまった風評。無根の言。

か‐げん【過言】クワ‥

①あやまって言うことば。言いあやまり。

②⇒かごん

か‐げん【過現】クワ‥

〔仏〕過去と現在。太平記2「宿命通を得て―を見給ふに」

⇒かげん‐いんがきょう【過現因果経】

⇒か‐げん‐み【過現未】

かげん【嘉元】

[修文殿御覧・芸文類聚]鎌倉後期、後二条天皇朝の年号。乾元2年8月5日(1303年9月16日)改元、嘉元4年12月14日(1307年1月18日)徳治に改元。

か‐げん【嘉言】

戒めとなるよいことば。

か‐げん【寡言】クワ‥

口かずの少ないこと。寡黙。

か‐げん【管弦・管絃】クワ‥

(カンゲンの約)

①音楽。かんげん。

②歌舞伎囃子の一つ。時代物の御殿の場に用い、大太鼓と能管で奏するもの。

が‐けん【瓦硯】グワ‥

陶製の硯すずり。石の硯の以前に行われた。

が‐けん【我見】

①自分だけのかたよった狭い見地・意見。

②我執がしゅう。

が‐げん【雅言】

正しくよいことば。洗練された言語。特に、和歌などに用いる古代(主に平安時代)のことば。↔俚言↔俗言

かげん‐いんがきょう【過現因果経】クワ‥グワキヤウ

過去現在因果経の略。

⇒か‐げん【過現】

かげん‐うんどう【仮現運動】

〔心〕二つの静止している光点や画面などを短い時間間隔で片方ずつ提示するとき、一方の対象が動いているように知覚される現象。映画で見られる動きはこの一種。実際運動と区別して、「みかけの運動」ともいう。

⇒か‐げん【仮現】

かげん‐けい【華原磬】クワ‥

①中国陝西せんせい省華原(現、耀県)の石で造り、架にかけて打ち鳴らす「へ」の字形の磬。

②奈良興福寺に伝存する、仏教儀礼に使う鋳銅製の楽器。磬架は唐代の作。磬は鎌倉時代の補作。国宝。

華原磬

がげんしゅうらん【雅言集覧】‥シフ‥

いろは引きの国語辞書。石川雅望著。「い」から「な」まで1826〜49年(文政9〜嘉永2)刊。以下は写本で伝わる。主として平安時代の文学書から用例を挙げ、簡単な語釈を施す。中島広足加筆の「増補雅言集覧」(1887年刊)がある。

か‐げん‐じょう‐じょ【加減乗除】‥ヂヨ

加法と減法と乗法と除法。四則演算。

⇒か‐げん【加減】

かげん‐ず【加減酢】

みりん・酒・砂糖などの調味料や香料を加えて味を加減した酢。

⇒か‐げん【加減】

かげん‐てき【仮言的】

〔論〕(hypothetical)ある仮定・条件のもとで何かを言明する命題のあり方。仮説的。→定言的→選言的。

⇒かげんてき‐さんだんろんぽう【仮言的三段論法】

⇒かげんてき‐めいほう【仮言的命法】

かげんてき‐さんだんろんぽう【仮言的三段論法】‥パフ

〔論〕仮言命題を前提とする三段論法。仮言命題を大前提として、定言的な小前提において大前提の前件を肯定し、または後件を否定して結論を導くもの(半仮言的三段論法)が普通の形式。例えば「SがPならばQはRである」「SはPである」故に「QはRである」。また、両前提とも仮言命題の場合(全仮言的三段論法)もある。仮言的推理。

⇒かげん‐てき【仮言的】

かげんてき‐めいほう【仮言的命法】‥ハフ

(hypothetischer Imperativ ドイツ)カントの用語。「老年になって楽をしたいなら、若いうちに働け」というような、一定の目的達成を前提条件とする命令。カントはこのような条件つき命令を道徳法則とは認めなかった。↔定言命法

⇒かげん‐てき【仮言的】

かけん‐ひ【科研費】クワ‥

科学研究費補助金の略称。

かげん‐ほう【加減法】‥ハフ

〔数〕連立方程式を解く過程で、両辺に適当な数を乗じて注目する未知数の係数を等しくし、それらの式を加減してその未知数を消去する方法。→消去法。

⇒か‐げん【加減】

かげん‐み【加減見】

食物の味のよしあしをためすこと。毒見。

⇒か‐げん【加減】

か‐げん‐み【過現未】クワ‥

〔仏〕過去と現在と未来。三世さんぜ。

⇒か‐げん【過現】

かげん‐めいだい【仮言命題】

(→)条件命題に同じ。

かげん‐もの【加減物】

程よく調節することのむずかしい物事。

⇒か‐げん【加減】

かげん‐れい【加減例】

〔法〕刑を加重または減軽する方法または順序を定めた原則。死刑を減軽するときは無期または10年以上の懲役・禁錮にし、加減の順序については再犯加重を第一にして酌量減軽を最後にする類。

⇒か‐げん【加減】

かげん‐ろん【仮現論】

〔宗〕(→)ドケティズムに同じ。

⇒か‐げん【仮現】

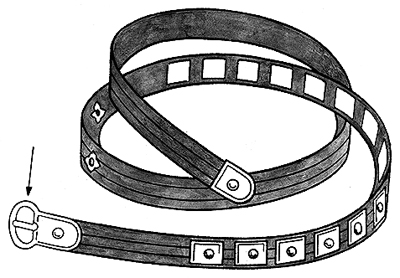

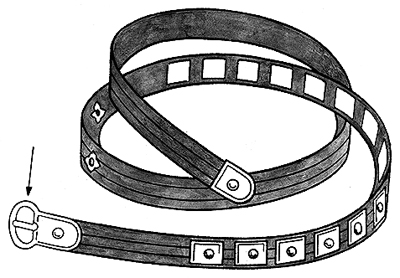

かこ【鉸具】

①革帯かくたいなどをかけとめる鉤かぎ。革帯の一端につけ、他の一端をこれに通し入れ、その孔に刺鉄さすがを差し込んで留めるもの。〈倭名類聚鈔12〉

鉸具

がげんしゅうらん【雅言集覧】‥シフ‥

いろは引きの国語辞書。石川雅望著。「い」から「な」まで1826〜49年(文政9〜嘉永2)刊。以下は写本で伝わる。主として平安時代の文学書から用例を挙げ、簡単な語釈を施す。中島広足加筆の「増補雅言集覧」(1887年刊)がある。

か‐げん‐じょう‐じょ【加減乗除】‥ヂヨ

加法と減法と乗法と除法。四則演算。

⇒か‐げん【加減】

かげん‐ず【加減酢】

みりん・酒・砂糖などの調味料や香料を加えて味を加減した酢。

⇒か‐げん【加減】

かげん‐てき【仮言的】

〔論〕(hypothetical)ある仮定・条件のもとで何かを言明する命題のあり方。仮説的。→定言的→選言的。

⇒かげんてき‐さんだんろんぽう【仮言的三段論法】

⇒かげんてき‐めいほう【仮言的命法】

かげんてき‐さんだんろんぽう【仮言的三段論法】‥パフ

〔論〕仮言命題を前提とする三段論法。仮言命題を大前提として、定言的な小前提において大前提の前件を肯定し、または後件を否定して結論を導くもの(半仮言的三段論法)が普通の形式。例えば「SがPならばQはRである」「SはPである」故に「QはRである」。また、両前提とも仮言命題の場合(全仮言的三段論法)もある。仮言的推理。

⇒かげん‐てき【仮言的】

かげんてき‐めいほう【仮言的命法】‥ハフ

(hypothetischer Imperativ ドイツ)カントの用語。「老年になって楽をしたいなら、若いうちに働け」というような、一定の目的達成を前提条件とする命令。カントはこのような条件つき命令を道徳法則とは認めなかった。↔定言命法

⇒かげん‐てき【仮言的】

かけん‐ひ【科研費】クワ‥

科学研究費補助金の略称。

かげん‐ほう【加減法】‥ハフ

〔数〕連立方程式を解く過程で、両辺に適当な数を乗じて注目する未知数の係数を等しくし、それらの式を加減してその未知数を消去する方法。→消去法。

⇒か‐げん【加減】

かげん‐み【加減見】

食物の味のよしあしをためすこと。毒見。

⇒か‐げん【加減】

か‐げん‐み【過現未】クワ‥

〔仏〕過去と現在と未来。三世さんぜ。

⇒か‐げん【過現】

かげん‐めいだい【仮言命題】

(→)条件命題に同じ。

かげん‐もの【加減物】

程よく調節することのむずかしい物事。

⇒か‐げん【加減】

かげん‐れい【加減例】

〔法〕刑を加重または減軽する方法または順序を定めた原則。死刑を減軽するときは無期または10年以上の懲役・禁錮にし、加減の順序については再犯加重を第一にして酌量減軽を最後にする類。

⇒か‐げん【加減】

かげん‐ろん【仮現論】

〔宗〕(→)ドケティズムに同じ。

⇒か‐げん【仮現】

かこ【鉸具】

①革帯かくたいなどをかけとめる鉤かぎ。革帯の一端につけ、他の一端をこれに通し入れ、その孔に刺鉄さすがを差し込んで留めるもの。〈倭名類聚鈔12〉

鉸具

②馬具の鐙あぶみの頂部にある金具。力革に接続するのに用いる。かく。

か‐こ【水夫・水手】

(「か」は楫かじ、「こ」は人の意)船をこぐ者。ふなのり。すいふ。万葉集4「朝なぎに―の声喚び」

か‐こ【鹿子】

鹿の愛称。また、鹿の子。万葉集7「海中わたなかに―そ鳴くなるあはれその―」

か‐こ【加挙】

律令制下の出挙すいこにおいて、貸し出すべき稲束の額は国々によって定まり、それによって出挙することを例挙といったが、その例挙を超えて出挙した場合の増加分をいう。

か‐こ【過去】クワ‥

①〔仏〕過去世かこぜの略。前世。

②時の流れを3区分した一つで、既に過ぎ去った時。現在より前。以前。むかし。また、前歴。「暗い―を隠す」

③文法で、時制の範疇はんちゅうの一つ。すでに起きた事柄を述べるもの。

⇒過去の物になる

か‐こ【課戸】クワ‥

律令制で、課口が一人以上ある戸。

かご【影】

(上代東国方言)かげ。万葉集20「飲む水に―さへ見えて世に忘られず」

かご【籠】

竹や籐とう・藺い・柳・針金などの線状のもので編んだり組んだりした器物。

籠

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

②馬具の鐙あぶみの頂部にある金具。力革に接続するのに用いる。かく。

か‐こ【水夫・水手】

(「か」は楫かじ、「こ」は人の意)船をこぐ者。ふなのり。すいふ。万葉集4「朝なぎに―の声喚び」

か‐こ【鹿子】

鹿の愛称。また、鹿の子。万葉集7「海中わたなかに―そ鳴くなるあはれその―」

か‐こ【加挙】

律令制下の出挙すいこにおいて、貸し出すべき稲束の額は国々によって定まり、それによって出挙することを例挙といったが、その例挙を超えて出挙した場合の増加分をいう。

か‐こ【過去】クワ‥

①〔仏〕過去世かこぜの略。前世。

②時の流れを3区分した一つで、既に過ぎ去った時。現在より前。以前。むかし。また、前歴。「暗い―を隠す」

③文法で、時制の範疇はんちゅうの一つ。すでに起きた事柄を述べるもの。

⇒過去の物になる

か‐こ【課戸】クワ‥

律令制で、課口が一人以上ある戸。

かご【影】

(上代東国方言)かげ。万葉集20「飲む水に―さへ見えて世に忘られず」

かご【籠】

竹や籐とう・藺い・柳・針金などの線状のもので編んだり組んだりした器物。

籠

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒籠で水汲む

かご【駕籠】

乗物の一種。古くは竹、後には木でも作り、人の座る部分の上に1本の轅ながえを通し、前後から舁かいて運ぶもの。身分・階級や用途などにより種類が多い。

駕籠

⇒籠で水汲む

かご【駕籠】

乗物の一種。古くは竹、後には木でも作り、人の座る部分の上に1本の轅ながえを通し、前後から舁かいて運ぶもの。身分・階級や用途などにより種類が多い。

駕籠

⇒駕籠に乗る人担ぐ人、そのまた草鞋を作る人

か‐ご【下午】

ひるすぎ。午後。↔上午

か‐ご【加護】

神仏が力を加えて護ること。今昔物語集17「此れ、法花の持者じしゃを―し給ふ故なりけり」

か‐ご【華語】クワ‥

中国語のこと。

か‐ご【訛語】クワ‥

(→)訛言かげん1に同じ。

か‐ご【過誤】クワ‥

あやまち。あやまり。やり損じ。「―を犯す」

か‐ご【歌語】

特に和歌を詠む場合に用いられる言葉・表現。「鶴つる」を「たづ」という類。また、序詞・掛詞など。

が‐こ【臥虎】グワ‥

①ふしている虎。人の勇猛なたとえ。

②官吏が人民に対しきびしいことのたとえ。

が‐こ【餓虎】

①飢えた虎。極めて危険なことのたとえ。

②欲深く乱暴な人物のたとえ。

が‐ご【雅語】

(→)雅言がげんに同じ。↔俗語

かご‐あぶみ【籠鐙】

鉄で格子形に作った鐙。

かご‐あらい【籠洗】‥アラヒ

河川の水勢の強い場所に蛇籠じゃかごを敷いて、水が地を掘り穿つのを防ぐもの。

かご‐あんどん【籠行灯】

細い竹で編んだ籠に、紙を貼って行灯としたもの。

かこい【囲い】カコヒ

①かこうこと。かこうもの。特に、塀へい・垣など。また、和船の垣立かきたつ。

②かこった場所。「―の中へ追い込む」

③(建物の一部を囲って茶席としたことから)茶室。

④野菜などを季節外まで貯え置くこと。

⑤囲い者の略。

⑥(「鹿恋」とも書く)囲い女郎の略。

⑦将棋で、王将を守る陣形。金銀3枚で囲うのが理想。矢倉囲い・美濃囲いなど。

⇒かこい‐おんな【囲い女】

⇒かこい‐ぐるい【囲い狂い】

⇒かこい‐こみ【囲い込み】

⇒かこい‐ごめ【囲い米】

⇒かこい‐じょろう【囲女郎・鹿恋女郎】

⇒かこい‐の‐ま【囲の間】

⇒かこい‐ぶね【囲い船】

⇒かこい‐まい【囲い米】

⇒かこい‐め【囲い女】

⇒かこい‐もの【囲い者】

⇒かこい‐もみ【囲い籾】

⇒かこい‐やま【囲い山】

かこい‐おんな【囲い女】カコヒヲンナ

(→)「囲い者」に同じ。

⇒かこい【囲い】

かこい‐ぐるい【囲い狂い】カコヒグルヒ

囲い者におぼれて夢中になること。

⇒かこい【囲い】

かこい‐こみ【囲い込み】カコヒ‥

①囲い込むこと。

②エンクロージャーの訳語。

⇒かこい【囲い】

かこい‐こ・む【囲い込む】カコヒ‥

〔他五〕

囲って中に入れ込む。

かこい‐ごめ【囲い米】カコヒ‥

不時の用に備えて貯蔵しておく米。かこいまい。

⇒かこい【囲い】

かこい‐じょろう【囲女郎・鹿恋女郎】カコヒヂヨラウ

遊女の階級の一つ。太夫・天神に次ぐもの。きんごカルタで、14点で止めるのを「かこう」といい、初め揚代が銀14匁だったのでこの名がついた。かこい。きんご。

⇒かこい【囲い】

かこい‐の‐ま【囲の間】カコヒ‥

茶室。また、離れ座敷。

⇒かこい【囲い】

かこい‐ぶね【囲い船】カコヒ‥

①船体の上まわりを堅木などで囲った軍船。

②(→)繋船けいせん2に同じ。

⇒かこい【囲い】

かこい‐まい【囲い米】カコヒ‥

⇒かこいごめ。

⇒かこい【囲い】

かこい‐め【囲い女】カコヒ‥

(→)「囲い者」に同じ。

⇒かこい【囲い】

かこい‐もの【囲い者】カコヒ‥

別宅に住まわせておくめかけ。かこいめ。

⇒かこい【囲い】

かこい‐もみ【囲い籾】カコヒ‥

江戸時代、緊急の要に備えるため、幕府が諸大名または町人に命じて倉に貯えさせた籾米もみごめ。囲い米まい。

⇒かこい【囲い】

かこい‐やま【囲い山】カコヒ‥

江戸時代、非常の要に備えて有用樹木を保存しておく禁伐林。囲い林。

⇒かこい【囲い】

かこ‐いんがきょう【過去因果経】クワ‥グワキヤウ

過去現在因果経の略。謡曲、春栄しゅんねい「―をおもんみよ」

か‐こう【下行】‥カウ

下へ行くこと。おりて行くこと。

か‐こう【下降】‥カウ

下の方におりること。低くなること。「飛行機が―する」「成績が―する」

⇒かこう‐きりゅう【下降気流】

⇒かこう‐せん【下降線】

か‐こう【火口】クワ‥

①(crater)火山の噴出物を地表に出す漏斗ろうと状の開口部。下方は火道に連なり、活動休止期は溶岩・火山噴出物で閉ざされる。噴火口。

②ボイラーの火焚き口。

⇒かこう‐きゅう【火口丘】

⇒かこう‐げん【火口原】

⇒かこうげん‐こ【火口原湖】

⇒かこう‐こ【火口湖】

⇒かこう‐こう【火口港】

⇒かこう‐こく【火口谷】

⇒かこう‐せ【火口瀬】

⇒かこう‐へき【火口壁】

⇒かこう‐らい【火口瀬】

か‐こう【火工】クワ‥

弾丸に火薬を詰める作業。また、その作業をする人。

か‐こう【火光】クワクワウ

火の光。あかり。

か‐こう【火攻】クワ‥

火を放って攻めること。ひぜめ。

か‐こう【加工】

①人工を加えること。細工すること。原材料に手を加えること。「―品」

②〔法〕他人の動産に工作を加えること。その結果、材料の価格を著しく超えるものができれば、加工者がその所有権を取得する。→添付。

⇒かこう‐し【加工糸】

⇒かこう‐し【加工紙】

⇒かこう‐にゅう【加工乳】

⇒かこう‐ぼうえき【加工貿易】

⇒かこう‐ゆにゅう【加工輸入】

か‐こう【加功】

加担すること。犯罪を手つだう行為。共犯。

か‐こう【仮構】

①仮に構えること。仮につくること。

②無いことを仮に有るとすること。空想によって作られたもの。虚構。

か‐こう【花香】クワカウ

花のかおり。

か‐こう【花候】クワ‥

花の咲く時候。はなどき。

か‐こう【花梗】クワカウ

(→)花柄かへいに同じ。

か‐こう【河口】

河の、海または湖に流れこむ所。

⇒かこう‐こう【河口港】

⇒かこう‐ぜき【河口堰】

か‐こう【河工】

河川の工事。治水の工程。

か‐こう【河公】

水の神。河伯。

か‐こう【河港】‥カウ

河口または河岸にある港。↔海港

か‐こう【架構】

材を結合して作った構造物。

か‐こう【華甲】クワカフ

(「華」の字を分解すれば、六つの十と一とになる。「甲」は甲子きのえねの意)数え年61歳の称。還暦。ほんけがえり。

か‐こう【華構】クワ‥

はなやかなかまえ。立派な建築。

か‐こう【靴工】クワ‥

靴を作る職工。

か‐こう【嘉幸】‥カウ

よいしあわせ。めでたいこと。

か‐こう【嘉肴・佳肴】‥カウ

よい肴さかな。うまい御馳走。

⇒嘉肴ありと雖も食らわずんばその旨きを知らず

かこう【嘉興】

(Jiaxing)中国浙江省北部、大運河沿いにある軽工業都市。秦代に県城を設け、三国時代から嘉興と称する。人口88万2千(2000)。

か‐こう【歌行】‥カウ

漢詩の一体。楽府題がふだいによく使われる歌・行などを題名の末尾に付すが、六朝以前の古い楽府にはないもの。多くは七言体。唐代の白居易「長恨歌」、杜甫「兵車行」など。

か‐こう【歌稿】‥カウ

歌の草稿。詠草。

か‐こう【稼行】‥カウ

炭鉱などで、現在産出が行われていること。「―炭田」

か‐こう【課口】クワ‥

調ちょう・庸よう・雑徭ぞうようを負担する人民。大宝令制では17歳から65歳までの健康な男子。8世紀中ごろ、18歳から64歳までとした。課丁。

かこ・う【囲う】カコフ

〔他五〕

①外の力が及ばないように、中に取りこめて周囲をふさぐ。とりまく。かこむ。金葉和歌集雑「いかにせむ山田に―・ふ垣柴のしばしの間だに隠れなき身を」。「塀で―・う」

②見逃す。守る。浄瑠璃、御所桜堀川夜討「今夜のところは―・うてもらほ」

③たくわえておく。真山青果、男五人「内々小銭を―・って歩に廻して居る」。「葱を―・う」

④暮しの面倒を見る。養う。二葉亭四迷、其面影「老父おやじは小夜さんを―・ひたいと言つたのよ」

⑤船舶が港で越年する。(片言)

⑥家などを整備・修理する。〈日葡辞書〉

か‐ごう【下合】‥ガフ

〔天〕(→)内合ないごうに同じ。↔上合

か‐ごう【化合】クワガフ

(combination)2種以上の元素が化学的に結合して一つの純物質をつくること。酸素と水素とが結合して水になる類。

⇒かごう‐ぶつ【化合物】

⇒かごうぶつ‐はんどうたい【化合物半導体】

か‐ごう【加号】‥ガウ

加法を示す記号。プラス記号。すなわち「+」。

が‐こう【牙行】‥カウ

中国で、仲買業者のギルド。明以降は仲買業者をも指した。→牙人

が‐こう【画工】グワ‥

絵をかくことを職業とする人。絵かき職人。

⇒がこう‐し【画工司】

が‐こう【画稿】グワカウ

絵のしたがき。印刷するための絵図の原稿。「―料」

が‐ごう【雅号】‥ガウ

文人・学者・画家などが、本名以外につける風雅な別名。号。

⇒駕籠に乗る人担ぐ人、そのまた草鞋を作る人

か‐ご【下午】

ひるすぎ。午後。↔上午

か‐ご【加護】

神仏が力を加えて護ること。今昔物語集17「此れ、法花の持者じしゃを―し給ふ故なりけり」

か‐ご【華語】クワ‥

中国語のこと。

か‐ご【訛語】クワ‥

(→)訛言かげん1に同じ。

か‐ご【過誤】クワ‥

あやまち。あやまり。やり損じ。「―を犯す」

か‐ご【歌語】

特に和歌を詠む場合に用いられる言葉・表現。「鶴つる」を「たづ」という類。また、序詞・掛詞など。

が‐こ【臥虎】グワ‥

①ふしている虎。人の勇猛なたとえ。

②官吏が人民に対しきびしいことのたとえ。

が‐こ【餓虎】

①飢えた虎。極めて危険なことのたとえ。

②欲深く乱暴な人物のたとえ。

が‐ご【雅語】

(→)雅言がげんに同じ。↔俗語

かご‐あぶみ【籠鐙】

鉄で格子形に作った鐙。

かご‐あらい【籠洗】‥アラヒ

河川の水勢の強い場所に蛇籠じゃかごを敷いて、水が地を掘り穿つのを防ぐもの。

かご‐あんどん【籠行灯】

細い竹で編んだ籠に、紙を貼って行灯としたもの。

かこい【囲い】カコヒ

①かこうこと。かこうもの。特に、塀へい・垣など。また、和船の垣立かきたつ。

②かこった場所。「―の中へ追い込む」

③(建物の一部を囲って茶席としたことから)茶室。

④野菜などを季節外まで貯え置くこと。

⑤囲い者の略。

⑥(「鹿恋」とも書く)囲い女郎の略。

⑦将棋で、王将を守る陣形。金銀3枚で囲うのが理想。矢倉囲い・美濃囲いなど。

⇒かこい‐おんな【囲い女】

⇒かこい‐ぐるい【囲い狂い】

⇒かこい‐こみ【囲い込み】

⇒かこい‐ごめ【囲い米】

⇒かこい‐じょろう【囲女郎・鹿恋女郎】

⇒かこい‐の‐ま【囲の間】

⇒かこい‐ぶね【囲い船】

⇒かこい‐まい【囲い米】

⇒かこい‐め【囲い女】

⇒かこい‐もの【囲い者】

⇒かこい‐もみ【囲い籾】

⇒かこい‐やま【囲い山】

かこい‐おんな【囲い女】カコヒヲンナ

(→)「囲い者」に同じ。

⇒かこい【囲い】

かこい‐ぐるい【囲い狂い】カコヒグルヒ

囲い者におぼれて夢中になること。

⇒かこい【囲い】

かこい‐こみ【囲い込み】カコヒ‥

①囲い込むこと。

②エンクロージャーの訳語。

⇒かこい【囲い】

かこい‐こ・む【囲い込む】カコヒ‥

〔他五〕

囲って中に入れ込む。

かこい‐ごめ【囲い米】カコヒ‥

不時の用に備えて貯蔵しておく米。かこいまい。

⇒かこい【囲い】

かこい‐じょろう【囲女郎・鹿恋女郎】カコヒヂヨラウ

遊女の階級の一つ。太夫・天神に次ぐもの。きんごカルタで、14点で止めるのを「かこう」といい、初め揚代が銀14匁だったのでこの名がついた。かこい。きんご。

⇒かこい【囲い】

かこい‐の‐ま【囲の間】カコヒ‥

茶室。また、離れ座敷。

⇒かこい【囲い】

かこい‐ぶね【囲い船】カコヒ‥

①船体の上まわりを堅木などで囲った軍船。

②(→)繋船けいせん2に同じ。

⇒かこい【囲い】

かこい‐まい【囲い米】カコヒ‥

⇒かこいごめ。

⇒かこい【囲い】

かこい‐め【囲い女】カコヒ‥

(→)「囲い者」に同じ。

⇒かこい【囲い】

かこい‐もの【囲い者】カコヒ‥

別宅に住まわせておくめかけ。かこいめ。

⇒かこい【囲い】

かこい‐もみ【囲い籾】カコヒ‥

江戸時代、緊急の要に備えるため、幕府が諸大名または町人に命じて倉に貯えさせた籾米もみごめ。囲い米まい。

⇒かこい【囲い】

かこい‐やま【囲い山】カコヒ‥

江戸時代、非常の要に備えて有用樹木を保存しておく禁伐林。囲い林。

⇒かこい【囲い】

かこ‐いんがきょう【過去因果経】クワ‥グワキヤウ

過去現在因果経の略。謡曲、春栄しゅんねい「―をおもんみよ」

か‐こう【下行】‥カウ

下へ行くこと。おりて行くこと。

か‐こう【下降】‥カウ

下の方におりること。低くなること。「飛行機が―する」「成績が―する」

⇒かこう‐きりゅう【下降気流】

⇒かこう‐せん【下降線】

か‐こう【火口】クワ‥

①(crater)火山の噴出物を地表に出す漏斗ろうと状の開口部。下方は火道に連なり、活動休止期は溶岩・火山噴出物で閉ざされる。噴火口。

②ボイラーの火焚き口。

⇒かこう‐きゅう【火口丘】

⇒かこう‐げん【火口原】

⇒かこうげん‐こ【火口原湖】

⇒かこう‐こ【火口湖】

⇒かこう‐こう【火口港】

⇒かこう‐こく【火口谷】

⇒かこう‐せ【火口瀬】

⇒かこう‐へき【火口壁】

⇒かこう‐らい【火口瀬】

か‐こう【火工】クワ‥

弾丸に火薬を詰める作業。また、その作業をする人。

か‐こう【火光】クワクワウ

火の光。あかり。

か‐こう【火攻】クワ‥

火を放って攻めること。ひぜめ。

か‐こう【加工】

①人工を加えること。細工すること。原材料に手を加えること。「―品」

②〔法〕他人の動産に工作を加えること。その結果、材料の価格を著しく超えるものができれば、加工者がその所有権を取得する。→添付。

⇒かこう‐し【加工糸】

⇒かこう‐し【加工紙】

⇒かこう‐にゅう【加工乳】

⇒かこう‐ぼうえき【加工貿易】

⇒かこう‐ゆにゅう【加工輸入】

か‐こう【加功】

加担すること。犯罪を手つだう行為。共犯。

か‐こう【仮構】

①仮に構えること。仮につくること。

②無いことを仮に有るとすること。空想によって作られたもの。虚構。

か‐こう【花香】クワカウ

花のかおり。

か‐こう【花候】クワ‥

花の咲く時候。はなどき。

か‐こう【花梗】クワカウ

(→)花柄かへいに同じ。

か‐こう【河口】

河の、海または湖に流れこむ所。

⇒かこう‐こう【河口港】

⇒かこう‐ぜき【河口堰】

か‐こう【河工】

河川の工事。治水の工程。

か‐こう【河公】

水の神。河伯。

か‐こう【河港】‥カウ

河口または河岸にある港。↔海港

か‐こう【架構】

材を結合して作った構造物。

か‐こう【華甲】クワカフ

(「華」の字を分解すれば、六つの十と一とになる。「甲」は甲子きのえねの意)数え年61歳の称。還暦。ほんけがえり。

か‐こう【華構】クワ‥

はなやかなかまえ。立派な建築。

か‐こう【靴工】クワ‥

靴を作る職工。

か‐こう【嘉幸】‥カウ

よいしあわせ。めでたいこと。

か‐こう【嘉肴・佳肴】‥カウ

よい肴さかな。うまい御馳走。

⇒嘉肴ありと雖も食らわずんばその旨きを知らず

かこう【嘉興】

(Jiaxing)中国浙江省北部、大運河沿いにある軽工業都市。秦代に県城を設け、三国時代から嘉興と称する。人口88万2千(2000)。

か‐こう【歌行】‥カウ

漢詩の一体。楽府題がふだいによく使われる歌・行などを題名の末尾に付すが、六朝以前の古い楽府にはないもの。多くは七言体。唐代の白居易「長恨歌」、杜甫「兵車行」など。

か‐こう【歌稿】‥カウ

歌の草稿。詠草。

か‐こう【稼行】‥カウ

炭鉱などで、現在産出が行われていること。「―炭田」

か‐こう【課口】クワ‥

調ちょう・庸よう・雑徭ぞうようを負担する人民。大宝令制では17歳から65歳までの健康な男子。8世紀中ごろ、18歳から64歳までとした。課丁。

かこ・う【囲う】カコフ

〔他五〕

①外の力が及ばないように、中に取りこめて周囲をふさぐ。とりまく。かこむ。金葉和歌集雑「いかにせむ山田に―・ふ垣柴のしばしの間だに隠れなき身を」。「塀で―・う」

②見逃す。守る。浄瑠璃、御所桜堀川夜討「今夜のところは―・うてもらほ」

③たくわえておく。真山青果、男五人「内々小銭を―・って歩に廻して居る」。「葱を―・う」

④暮しの面倒を見る。養う。二葉亭四迷、其面影「老父おやじは小夜さんを―・ひたいと言つたのよ」

⑤船舶が港で越年する。(片言)

⑥家などを整備・修理する。〈日葡辞書〉

か‐ごう【下合】‥ガフ

〔天〕(→)内合ないごうに同じ。↔上合

か‐ごう【化合】クワガフ

(combination)2種以上の元素が化学的に結合して一つの純物質をつくること。酸素と水素とが結合して水になる類。

⇒かごう‐ぶつ【化合物】

⇒かごうぶつ‐はんどうたい【化合物半導体】

か‐ごう【加号】‥ガウ

加法を示す記号。プラス記号。すなわち「+」。

が‐こう【牙行】‥カウ

中国で、仲買業者のギルド。明以降は仲買業者をも指した。→牙人

が‐こう【画工】グワ‥

絵をかくことを職業とする人。絵かき職人。

⇒がこう‐し【画工司】

が‐こう【画稿】グワカウ

絵のしたがき。印刷するための絵図の原稿。「―料」

が‐ごう【雅号】‥ガウ

文人・学者・画家などが、本名以外につける風雅な別名。号。

がげんしゅうらん【雅言集覧】‥シフ‥

いろは引きの国語辞書。石川雅望著。「い」から「な」まで1826〜49年(文政9〜嘉永2)刊。以下は写本で伝わる。主として平安時代の文学書から用例を挙げ、簡単な語釈を施す。中島広足加筆の「増補雅言集覧」(1887年刊)がある。

か‐げん‐じょう‐じょ【加減乗除】‥ヂヨ

加法と減法と乗法と除法。四則演算。

⇒か‐げん【加減】

かげん‐ず【加減酢】

みりん・酒・砂糖などの調味料や香料を加えて味を加減した酢。

⇒か‐げん【加減】

かげん‐てき【仮言的】

〔論〕(hypothetical)ある仮定・条件のもとで何かを言明する命題のあり方。仮説的。→定言的→選言的。

⇒かげんてき‐さんだんろんぽう【仮言的三段論法】

⇒かげんてき‐めいほう【仮言的命法】

かげんてき‐さんだんろんぽう【仮言的三段論法】‥パフ

〔論〕仮言命題を前提とする三段論法。仮言命題を大前提として、定言的な小前提において大前提の前件を肯定し、または後件を否定して結論を導くもの(半仮言的三段論法)が普通の形式。例えば「SがPならばQはRである」「SはPである」故に「QはRである」。また、両前提とも仮言命題の場合(全仮言的三段論法)もある。仮言的推理。

⇒かげん‐てき【仮言的】

かげんてき‐めいほう【仮言的命法】‥ハフ

(hypothetischer Imperativ ドイツ)カントの用語。「老年になって楽をしたいなら、若いうちに働け」というような、一定の目的達成を前提条件とする命令。カントはこのような条件つき命令を道徳法則とは認めなかった。↔定言命法

⇒かげん‐てき【仮言的】

かけん‐ひ【科研費】クワ‥

科学研究費補助金の略称。

かげん‐ほう【加減法】‥ハフ

〔数〕連立方程式を解く過程で、両辺に適当な数を乗じて注目する未知数の係数を等しくし、それらの式を加減してその未知数を消去する方法。→消去法。

⇒か‐げん【加減】

かげん‐み【加減見】

食物の味のよしあしをためすこと。毒見。

⇒か‐げん【加減】

か‐げん‐み【過現未】クワ‥

〔仏〕過去と現在と未来。三世さんぜ。

⇒か‐げん【過現】

かげん‐めいだい【仮言命題】

(→)条件命題に同じ。

かげん‐もの【加減物】

程よく調節することのむずかしい物事。

⇒か‐げん【加減】

かげん‐れい【加減例】

〔法〕刑を加重または減軽する方法または順序を定めた原則。死刑を減軽するときは無期または10年以上の懲役・禁錮にし、加減の順序については再犯加重を第一にして酌量減軽を最後にする類。

⇒か‐げん【加減】

かげん‐ろん【仮現論】

〔宗〕(→)ドケティズムに同じ。

⇒か‐げん【仮現】

かこ【鉸具】

①革帯かくたいなどをかけとめる鉤かぎ。革帯の一端につけ、他の一端をこれに通し入れ、その孔に刺鉄さすがを差し込んで留めるもの。〈倭名類聚鈔12〉

鉸具

がげんしゅうらん【雅言集覧】‥シフ‥

いろは引きの国語辞書。石川雅望著。「い」から「な」まで1826〜49年(文政9〜嘉永2)刊。以下は写本で伝わる。主として平安時代の文学書から用例を挙げ、簡単な語釈を施す。中島広足加筆の「増補雅言集覧」(1887年刊)がある。

か‐げん‐じょう‐じょ【加減乗除】‥ヂヨ

加法と減法と乗法と除法。四則演算。

⇒か‐げん【加減】

かげん‐ず【加減酢】

みりん・酒・砂糖などの調味料や香料を加えて味を加減した酢。

⇒か‐げん【加減】

かげん‐てき【仮言的】

〔論〕(hypothetical)ある仮定・条件のもとで何かを言明する命題のあり方。仮説的。→定言的→選言的。

⇒かげんてき‐さんだんろんぽう【仮言的三段論法】

⇒かげんてき‐めいほう【仮言的命法】

かげんてき‐さんだんろんぽう【仮言的三段論法】‥パフ

〔論〕仮言命題を前提とする三段論法。仮言命題を大前提として、定言的な小前提において大前提の前件を肯定し、または後件を否定して結論を導くもの(半仮言的三段論法)が普通の形式。例えば「SがPならばQはRである」「SはPである」故に「QはRである」。また、両前提とも仮言命題の場合(全仮言的三段論法)もある。仮言的推理。

⇒かげん‐てき【仮言的】

かげんてき‐めいほう【仮言的命法】‥ハフ

(hypothetischer Imperativ ドイツ)カントの用語。「老年になって楽をしたいなら、若いうちに働け」というような、一定の目的達成を前提条件とする命令。カントはこのような条件つき命令を道徳法則とは認めなかった。↔定言命法

⇒かげん‐てき【仮言的】

かけん‐ひ【科研費】クワ‥

科学研究費補助金の略称。

かげん‐ほう【加減法】‥ハフ

〔数〕連立方程式を解く過程で、両辺に適当な数を乗じて注目する未知数の係数を等しくし、それらの式を加減してその未知数を消去する方法。→消去法。

⇒か‐げん【加減】

かげん‐み【加減見】

食物の味のよしあしをためすこと。毒見。

⇒か‐げん【加減】

か‐げん‐み【過現未】クワ‥

〔仏〕過去と現在と未来。三世さんぜ。

⇒か‐げん【過現】

かげん‐めいだい【仮言命題】

(→)条件命題に同じ。

かげん‐もの【加減物】

程よく調節することのむずかしい物事。

⇒か‐げん【加減】

かげん‐れい【加減例】

〔法〕刑を加重または減軽する方法または順序を定めた原則。死刑を減軽するときは無期または10年以上の懲役・禁錮にし、加減の順序については再犯加重を第一にして酌量減軽を最後にする類。

⇒か‐げん【加減】

かげん‐ろん【仮現論】

〔宗〕(→)ドケティズムに同じ。

⇒か‐げん【仮現】

かこ【鉸具】

①革帯かくたいなどをかけとめる鉤かぎ。革帯の一端につけ、他の一端をこれに通し入れ、その孔に刺鉄さすがを差し込んで留めるもの。〈倭名類聚鈔12〉

鉸具

②馬具の鐙あぶみの頂部にある金具。力革に接続するのに用いる。かく。

か‐こ【水夫・水手】

(「か」は楫かじ、「こ」は人の意)船をこぐ者。ふなのり。すいふ。万葉集4「朝なぎに―の声喚び」

か‐こ【鹿子】

鹿の愛称。また、鹿の子。万葉集7「海中わたなかに―そ鳴くなるあはれその―」

か‐こ【加挙】

律令制下の出挙すいこにおいて、貸し出すべき稲束の額は国々によって定まり、それによって出挙することを例挙といったが、その例挙を超えて出挙した場合の増加分をいう。

か‐こ【過去】クワ‥

①〔仏〕過去世かこぜの略。前世。

②時の流れを3区分した一つで、既に過ぎ去った時。現在より前。以前。むかし。また、前歴。「暗い―を隠す」

③文法で、時制の範疇はんちゅうの一つ。すでに起きた事柄を述べるもの。

⇒過去の物になる

か‐こ【課戸】クワ‥

律令制で、課口が一人以上ある戸。

かご【影】

(上代東国方言)かげ。万葉集20「飲む水に―さへ見えて世に忘られず」

かご【籠】

竹や籐とう・藺い・柳・針金などの線状のもので編んだり組んだりした器物。

籠

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

②馬具の鐙あぶみの頂部にある金具。力革に接続するのに用いる。かく。

か‐こ【水夫・水手】

(「か」は楫かじ、「こ」は人の意)船をこぐ者。ふなのり。すいふ。万葉集4「朝なぎに―の声喚び」

か‐こ【鹿子】

鹿の愛称。また、鹿の子。万葉集7「海中わたなかに―そ鳴くなるあはれその―」

か‐こ【加挙】

律令制下の出挙すいこにおいて、貸し出すべき稲束の額は国々によって定まり、それによって出挙することを例挙といったが、その例挙を超えて出挙した場合の増加分をいう。

か‐こ【過去】クワ‥

①〔仏〕過去世かこぜの略。前世。

②時の流れを3区分した一つで、既に過ぎ去った時。現在より前。以前。むかし。また、前歴。「暗い―を隠す」

③文法で、時制の範疇はんちゅうの一つ。すでに起きた事柄を述べるもの。

⇒過去の物になる

か‐こ【課戸】クワ‥

律令制で、課口が一人以上ある戸。

かご【影】

(上代東国方言)かげ。万葉集20「飲む水に―さへ見えて世に忘られず」

かご【籠】

竹や籐とう・藺い・柳・針金などの線状のもので編んだり組んだりした器物。

籠

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒籠で水汲む

かご【駕籠】

乗物の一種。古くは竹、後には木でも作り、人の座る部分の上に1本の轅ながえを通し、前後から舁かいて運ぶもの。身分・階級や用途などにより種類が多い。

駕籠

⇒籠で水汲む

かご【駕籠】

乗物の一種。古くは竹、後には木でも作り、人の座る部分の上に1本の轅ながえを通し、前後から舁かいて運ぶもの。身分・階級や用途などにより種類が多い。

駕籠

⇒駕籠に乗る人担ぐ人、そのまた草鞋を作る人

か‐ご【下午】

ひるすぎ。午後。↔上午

か‐ご【加護】

神仏が力を加えて護ること。今昔物語集17「此れ、法花の持者じしゃを―し給ふ故なりけり」

か‐ご【華語】クワ‥

中国語のこと。

か‐ご【訛語】クワ‥

(→)訛言かげん1に同じ。

か‐ご【過誤】クワ‥

あやまち。あやまり。やり損じ。「―を犯す」

か‐ご【歌語】

特に和歌を詠む場合に用いられる言葉・表現。「鶴つる」を「たづ」という類。また、序詞・掛詞など。

が‐こ【臥虎】グワ‥

①ふしている虎。人の勇猛なたとえ。

②官吏が人民に対しきびしいことのたとえ。

が‐こ【餓虎】

①飢えた虎。極めて危険なことのたとえ。

②欲深く乱暴な人物のたとえ。

が‐ご【雅語】

(→)雅言がげんに同じ。↔俗語

かご‐あぶみ【籠鐙】

鉄で格子形に作った鐙。

かご‐あらい【籠洗】‥アラヒ

河川の水勢の強い場所に蛇籠じゃかごを敷いて、水が地を掘り穿つのを防ぐもの。

かご‐あんどん【籠行灯】

細い竹で編んだ籠に、紙を貼って行灯としたもの。

かこい【囲い】カコヒ

①かこうこと。かこうもの。特に、塀へい・垣など。また、和船の垣立かきたつ。

②かこった場所。「―の中へ追い込む」

③(建物の一部を囲って茶席としたことから)茶室。

④野菜などを季節外まで貯え置くこと。

⑤囲い者の略。

⑥(「鹿恋」とも書く)囲い女郎の略。

⑦将棋で、王将を守る陣形。金銀3枚で囲うのが理想。矢倉囲い・美濃囲いなど。

⇒かこい‐おんな【囲い女】

⇒かこい‐ぐるい【囲い狂い】

⇒かこい‐こみ【囲い込み】

⇒かこい‐ごめ【囲い米】

⇒かこい‐じょろう【囲女郎・鹿恋女郎】

⇒かこい‐の‐ま【囲の間】

⇒かこい‐ぶね【囲い船】

⇒かこい‐まい【囲い米】

⇒かこい‐め【囲い女】

⇒かこい‐もの【囲い者】

⇒かこい‐もみ【囲い籾】

⇒かこい‐やま【囲い山】

かこい‐おんな【囲い女】カコヒヲンナ

(→)「囲い者」に同じ。

⇒かこい【囲い】

かこい‐ぐるい【囲い狂い】カコヒグルヒ

囲い者におぼれて夢中になること。

⇒かこい【囲い】

かこい‐こみ【囲い込み】カコヒ‥

①囲い込むこと。

②エンクロージャーの訳語。

⇒かこい【囲い】

かこい‐こ・む【囲い込む】カコヒ‥

〔他五〕

囲って中に入れ込む。

かこい‐ごめ【囲い米】カコヒ‥

不時の用に備えて貯蔵しておく米。かこいまい。

⇒かこい【囲い】

かこい‐じょろう【囲女郎・鹿恋女郎】カコヒヂヨラウ

遊女の階級の一つ。太夫・天神に次ぐもの。きんごカルタで、14点で止めるのを「かこう」といい、初め揚代が銀14匁だったのでこの名がついた。かこい。きんご。

⇒かこい【囲い】

かこい‐の‐ま【囲の間】カコヒ‥

茶室。また、離れ座敷。

⇒かこい【囲い】

かこい‐ぶね【囲い船】カコヒ‥

①船体の上まわりを堅木などで囲った軍船。

②(→)繋船けいせん2に同じ。

⇒かこい【囲い】

かこい‐まい【囲い米】カコヒ‥

⇒かこいごめ。

⇒かこい【囲い】

かこい‐め【囲い女】カコヒ‥

(→)「囲い者」に同じ。

⇒かこい【囲い】

かこい‐もの【囲い者】カコヒ‥

別宅に住まわせておくめかけ。かこいめ。

⇒かこい【囲い】

かこい‐もみ【囲い籾】カコヒ‥

江戸時代、緊急の要に備えるため、幕府が諸大名または町人に命じて倉に貯えさせた籾米もみごめ。囲い米まい。

⇒かこい【囲い】

かこい‐やま【囲い山】カコヒ‥

江戸時代、非常の要に備えて有用樹木を保存しておく禁伐林。囲い林。

⇒かこい【囲い】

かこ‐いんがきょう【過去因果経】クワ‥グワキヤウ

過去現在因果経の略。謡曲、春栄しゅんねい「―をおもんみよ」

か‐こう【下行】‥カウ

下へ行くこと。おりて行くこと。

か‐こう【下降】‥カウ

下の方におりること。低くなること。「飛行機が―する」「成績が―する」

⇒かこう‐きりゅう【下降気流】

⇒かこう‐せん【下降線】

か‐こう【火口】クワ‥

①(crater)火山の噴出物を地表に出す漏斗ろうと状の開口部。下方は火道に連なり、活動休止期は溶岩・火山噴出物で閉ざされる。噴火口。

②ボイラーの火焚き口。

⇒かこう‐きゅう【火口丘】

⇒かこう‐げん【火口原】

⇒かこうげん‐こ【火口原湖】

⇒かこう‐こ【火口湖】

⇒かこう‐こう【火口港】

⇒かこう‐こく【火口谷】

⇒かこう‐せ【火口瀬】

⇒かこう‐へき【火口壁】

⇒かこう‐らい【火口瀬】

か‐こう【火工】クワ‥

弾丸に火薬を詰める作業。また、その作業をする人。

か‐こう【火光】クワクワウ

火の光。あかり。

か‐こう【火攻】クワ‥

火を放って攻めること。ひぜめ。

か‐こう【加工】

①人工を加えること。細工すること。原材料に手を加えること。「―品」