複数辞典一括検索+![]()

![]()

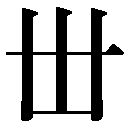

世 よ🔗⭐🔉

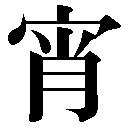

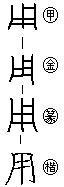

【世】

5画 一部 [三年]

区点=3204 16進=4024 シフトJIS=90A2

【丗】異体字異体字

5画 一部 [三年]

区点=3204 16進=4024 シフトJIS=90A2

【丗】異体字異体字

5画 十部

区点=5034 16進=5242 シフトJIS=99C0

《常用音訓》セ/セイ/よ

《音読み》 セイ

5画 十部

区点=5034 16進=5242 シフトJIS=99C0

《常用音訓》セ/セイ/よ

《音読み》 セイ /セ

/セ 〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 よ/よよ

《名付け》 つぎ・つぐ・とき・とし・よ

《意味》

〉

《訓読み》 よ/よよ

《名付け》 つぎ・つぐ・とき・とし・よ

《意味》

{名}親が子に引き継ぐまでの約三十年間。ゼネレーション。「世代」「必世而後仁=必ズ世ニシテ後ニ仁ナラン」〔→論語〕

{名}親が子に引き継ぐまでの約三十年間。ゼネレーション。「世代」「必世而後仁=必ズ世ニシテ後ニ仁ナラン」〔→論語〕

{名}よ。時代。「中世」「上古之世ジョウコノヨ」

{名}よ。時代。「中世」「上古之世ジョウコノヨ」

{名}よ。人間の社会。「世間」「能与世推移=能ク世ト推移ス」〔→楚辞〕

{名}よ。人間の社会。「世間」「能与世推移=能ク世ト推移ス」〔→楚辞〕

{副}よよ。代々。「項氏世世為楚将=項氏ハ世世楚ノ将為リ」〔→史記〕

{副}よよ。代々。「項氏世世為楚将=項氏ハ世世楚ノ将為リ」〔→史記〕

{形}代々の。先祖からの。「世交」

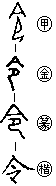

《解字》

{形}代々の。先祖からの。「世交」

《解字》

会意。十の字を三つ並べて、その一つの縦棒を横に引きのばし、三十年間にわたり期間が伸びることを示し、長くのびた期間をあらわす。

《単語家族》

泄セツ・エイ(もれて、横にのびて流れる)

会意。十の字を三つ並べて、その一つの縦棒を横に引きのばし、三十年間にわたり期間が伸びることを示し、長くのびた期間をあらわす。

《単語家族》

泄セツ・エイ(もれて、横にのびて流れる) 曳エイ(引きずる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

曳エイ(引きずる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

5画 一部 [三年]

区点=3204 16進=4024 シフトJIS=90A2

【丗】異体字異体字

5画 一部 [三年]

区点=3204 16進=4024 シフトJIS=90A2

【丗】異体字異体字

5画 十部

区点=5034 16進=5242 シフトJIS=99C0

《常用音訓》セ/セイ/よ

《音読み》 セイ

5画 十部

区点=5034 16進=5242 シフトJIS=99C0

《常用音訓》セ/セイ/よ

《音読み》 セイ /セ

/セ 〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 よ/よよ

《名付け》 つぎ・つぐ・とき・とし・よ

《意味》

〉

《訓読み》 よ/よよ

《名付け》 つぎ・つぐ・とき・とし・よ

《意味》

{名}親が子に引き継ぐまでの約三十年間。ゼネレーション。「世代」「必世而後仁=必ズ世ニシテ後ニ仁ナラン」〔→論語〕

{名}親が子に引き継ぐまでの約三十年間。ゼネレーション。「世代」「必世而後仁=必ズ世ニシテ後ニ仁ナラン」〔→論語〕

{名}よ。時代。「中世」「上古之世ジョウコノヨ」

{名}よ。時代。「中世」「上古之世ジョウコノヨ」

{名}よ。人間の社会。「世間」「能与世推移=能ク世ト推移ス」〔→楚辞〕

{名}よ。人間の社会。「世間」「能与世推移=能ク世ト推移ス」〔→楚辞〕

{副}よよ。代々。「項氏世世為楚将=項氏ハ世世楚ノ将為リ」〔→史記〕

{副}よよ。代々。「項氏世世為楚将=項氏ハ世世楚ノ将為リ」〔→史記〕

{形}代々の。先祖からの。「世交」

《解字》

{形}代々の。先祖からの。「世交」

《解字》

会意。十の字を三つ並べて、その一つの縦棒を横に引きのばし、三十年間にわたり期間が伸びることを示し、長くのびた期間をあらわす。

《単語家族》

泄セツ・エイ(もれて、横にのびて流れる)

会意。十の字を三つ並べて、その一つの縦棒を横に引きのばし、三十年間にわたり期間が伸びることを示し、長くのびた期間をあらわす。

《単語家族》

泄セツ・エイ(もれて、横にのびて流れる) 曳エイ(引きずる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

曳エイ(引きずる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

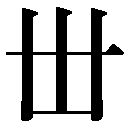

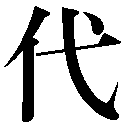

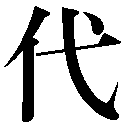

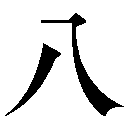

代 よ🔗⭐🔉

【代】

5画 人部 [三年]

区点=3469 16進=4265 シフトJIS=91E3

《常用音訓》タイ/ダイ/か…える/か…わる/しろ/よ

《音読み》 ダイ

5画 人部 [三年]

区点=3469 16進=4265 シフトJIS=91E3

《常用音訓》タイ/ダイ/か…える/か…わる/しろ/よ

《音読み》 ダイ /タイ

/タイ 〈d

〈d i〉

《訓読み》 しろ/かわる(かはる)/かえる(かふ)/よ/よよ/かわるがわる(かはるがはる)

《名付け》 しろ・とし・のり・よ・より

《意味》

i〉

《訓読み》 しろ/かわる(かはる)/かえる(かふ)/よ/よよ/かわるがわる(かはるがはる)

《名付け》 しろ・とし・のり・よ・より

《意味》

{動}かわる(カハル)。かえる(カフ)。一定のポストに人や物が入れかわる。またかわりばんこに入れかわる。「代理」「交代」「代御執轡=御ニ代ハリテ轡ヲ執ル」〔→左伝〕

{動}かわる(カハル)。かえる(カフ)。一定のポストに人や物が入れかわる。またかわりばんこに入れかわる。「代理」「交代」「代御執轡=御ニ代ハリテ轡ヲ執ル」〔→左伝〕

{名}よ。世代が入れかわること。転じて、人間の一生の間。「世代」

{名}よ。世代が入れかわること。転じて、人間の一生の間。「世代」

{名}ある王朝の統治する期間。「唐代」

{名}ある王朝の統治する期間。「唐代」

{単位}世代や王朝の代を数えることば。

{単位}世代や王朝の代を数えることば。

{副}よよ。何代も続いているさま。「代代」の略。

{副}よよ。何代も続いているさま。「代代」の略。

{副}かわるがわる(カハルガハル)。かわりばんこに入れかわって。

《解字》

{副}かわるがわる(カハルガハル)。かわりばんこに入れかわって。

《解字》

形声。弋ヨクは、くいの形を描いた象形文字で、杙ヨク(棒ぐい)の原字。代は、「人+音符弋ヨク」で、同じポストにはいるべき者が互い違いに入れかわること。

《単語家族》

貸タイ(持ち主が入れかわる)

形声。弋ヨクは、くいの形を描いた象形文字で、杙ヨク(棒ぐい)の原字。代は、「人+音符弋ヨク」で、同じポストにはいるべき者が互い違いに入れかわること。

《単語家族》

貸タイ(持ち主が入れかわる) 袋タイ(中にはいる物が入れかわる)と同系。

《類義》

化は、姿をかえること。変は、常の反対で、常態と違った状態になること。改と更は、たるんだものを引き締めて、面目を一新すること。換は、中みや外わくをとりかえること。替は、次々とかわること。

《異字同訓》

かえる/かわる。→変

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

袋タイ(中にはいる物が入れかわる)と同系。

《類義》

化は、姿をかえること。変は、常の反対で、常態と違った状態になること。改と更は、たるんだものを引き締めて、面目を一新すること。換は、中みや外わくをとりかえること。替は、次々とかわること。

《異字同訓》

かえる/かわる。→変

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

5画 人部 [三年]

区点=3469 16進=4265 シフトJIS=91E3

《常用音訓》タイ/ダイ/か…える/か…わる/しろ/よ

《音読み》 ダイ

5画 人部 [三年]

区点=3469 16進=4265 シフトJIS=91E3

《常用音訓》タイ/ダイ/か…える/か…わる/しろ/よ

《音読み》 ダイ /タイ

/タイ 〈d

〈d i〉

《訓読み》 しろ/かわる(かはる)/かえる(かふ)/よ/よよ/かわるがわる(かはるがはる)

《名付け》 しろ・とし・のり・よ・より

《意味》

i〉

《訓読み》 しろ/かわる(かはる)/かえる(かふ)/よ/よよ/かわるがわる(かはるがはる)

《名付け》 しろ・とし・のり・よ・より

《意味》

{動}かわる(カハル)。かえる(カフ)。一定のポストに人や物が入れかわる。またかわりばんこに入れかわる。「代理」「交代」「代御執轡=御ニ代ハリテ轡ヲ執ル」〔→左伝〕

{動}かわる(カハル)。かえる(カフ)。一定のポストに人や物が入れかわる。またかわりばんこに入れかわる。「代理」「交代」「代御執轡=御ニ代ハリテ轡ヲ執ル」〔→左伝〕

{名}よ。世代が入れかわること。転じて、人間の一生の間。「世代」

{名}よ。世代が入れかわること。転じて、人間の一生の間。「世代」

{名}ある王朝の統治する期間。「唐代」

{名}ある王朝の統治する期間。「唐代」

{単位}世代や王朝の代を数えることば。

{単位}世代や王朝の代を数えることば。

{副}よよ。何代も続いているさま。「代代」の略。

{副}よよ。何代も続いているさま。「代代」の略。

{副}かわるがわる(カハルガハル)。かわりばんこに入れかわって。

《解字》

{副}かわるがわる(カハルガハル)。かわりばんこに入れかわって。

《解字》

形声。弋ヨクは、くいの形を描いた象形文字で、杙ヨク(棒ぐい)の原字。代は、「人+音符弋ヨク」で、同じポストにはいるべき者が互い違いに入れかわること。

《単語家族》

貸タイ(持ち主が入れかわる)

形声。弋ヨクは、くいの形を描いた象形文字で、杙ヨク(棒ぐい)の原字。代は、「人+音符弋ヨク」で、同じポストにはいるべき者が互い違いに入れかわること。

《単語家族》

貸タイ(持ち主が入れかわる) 袋タイ(中にはいる物が入れかわる)と同系。

《類義》

化は、姿をかえること。変は、常の反対で、常態と違った状態になること。改と更は、たるんだものを引き締めて、面目を一新すること。換は、中みや外わくをとりかえること。替は、次々とかわること。

《異字同訓》

かえる/かわる。→変

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

袋タイ(中にはいる物が入れかわる)と同系。

《類義》

化は、姿をかえること。変は、常の反対で、常態と違った状態になること。改と更は、たるんだものを引き締めて、面目を一新すること。換は、中みや外わくをとりかえること。替は、次々とかわること。

《異字同訓》

かえる/かわる。→変

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

令 よい🔗⭐🔉

【令】

5画 人部 [四年]

区点=4665 16進=4E61 シフトJIS=97DF

《常用音訓》レイ

《音読み》 レイ

5画 人部 [四年]

区点=4665 16進=4E61 シフトJIS=97DF

《常用音訓》レイ

《音読み》 レイ /リョウ(リャウ)

/リョウ(リャウ) 〈l

〈l ng〉

《訓読み》 よい(よし)/しむ/せしむ

《名付け》 おさ・なり・のり・はる・よし

《意味》

ng〉

《訓読み》 よい(よし)/しむ/せしむ

《名付け》 おさ・なり・のり・はる・よし

《意味》

{名}神のお告げや、君主・役所・上位者のいいつけ。▽清らかなお告げの意を含む。「勅令」「軍令」

{名}神のお告げや、君主・役所・上位者のいいつけ。▽清らかなお告げの意を含む。「勅令」「軍令」

{名}おきて。お達し。「法令」「律令リツリョウ」

{名}おきて。お達し。「法令」「律令リツリョウ」

{形}よい(ヨシ)。清らかで美しい。▽相手の人の妻・兄弟を尊んでいうことばとしても用いられる。「令聞レイブン(清らかなことばや、よい評判)」「令室」「令妹」

{形}よい(ヨシ)。清らかで美しい。▽相手の人の妻・兄弟を尊んでいうことばとしても用いられる。「令聞レイブン(清らかなことばや、よい評判)」「令室」「令妹」

{名}おさ(長)。「令尹レイイン(楚ソの宰相)」「県令」

{名}おさ(長)。「令尹レイイン(楚ソの宰相)」「県令」

{名}遊びごとのきまり。「酒令(作詩・なぞあてで、はずれた者に罰杯を命ずるきまり)」

{名}遊びごとのきまり。「酒令(作詩・なぞあてで、はずれた者に罰杯を命ずるきまり)」

レイス{動}命令する。「不令而行=令セザレドモ行ハル」〔→論語〕

レイス{動}命令する。「不令而行=令セザレドモ行ハル」〔→論語〕

{助動}しむ。せしむ。使役の意をあらわすことば。させる。▽「令+A(人)+B(動詞)」の形で用い、「AをしてBせしむ」と訓読する。命令してさせるの意から。平声ヒョウショウに読む。〈類義語〉→使。「吾令人望其気=吾人ヲシテ其ノ気ヲ望マ令ム」〔→史記〕

{助動}しむ。せしむ。使役の意をあらわすことば。させる。▽「令+A(人)+B(動詞)」の形で用い、「AをしてBせしむ」と訓読する。命令してさせるの意から。平声ヒョウショウに読む。〈類義語〉→使。「吾令人望其気=吾人ヲシテ其ノ気ヲ望マ令ム」〔→史記〕

{助動}仮定の意をあらわすことば。もし…あらしめたならば。

{助動}仮定の意をあらわすことば。もし…あらしめたならば。

「小令ショウレイ」とは、南宋ナンソウから明ミン代にかけて流行した詞曲のうち、詞の短いもの。

《解字》

「小令ショウレイ」とは、南宋ナンソウから明ミン代にかけて流行した詞曲のうち、詞の短いもの。

《解字》

会意。「△印(おおいの下に集めることを示す)+人のひざまずく姿」で、人々を集めて、神や君主の宣告を伝えるさまをあらわす。清く美しいの意を含む。もと、こうごうしい神のお告げのこと。転じて長上のいいつけのこと。

《単語家族》

冷レイ(清らかな水玉や氷)

会意。「△印(おおいの下に集めることを示す)+人のひざまずく姿」で、人々を集めて、神や君主の宣告を伝えるさまをあらわす。清く美しいの意を含む。もと、こうごうしい神のお告げのこと。転じて長上のいいつけのこと。

《単語家族》

冷レイ(清らかな水玉や氷) 玲レイ(清らかな玉)

玲レイ(清らかな玉) 伶レイ(清らかな人)

伶レイ(清らかな人) 靈(=霊。清らかな巫女ミコ、祭礼、魂)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

靈(=霊。清らかな巫女ミコ、祭礼、魂)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

5画 人部 [四年]

区点=4665 16進=4E61 シフトJIS=97DF

《常用音訓》レイ

《音読み》 レイ

5画 人部 [四年]

区点=4665 16進=4E61 シフトJIS=97DF

《常用音訓》レイ

《音読み》 レイ /リョウ(リャウ)

/リョウ(リャウ) 〈l

〈l ng〉

《訓読み》 よい(よし)/しむ/せしむ

《名付け》 おさ・なり・のり・はる・よし

《意味》

ng〉

《訓読み》 よい(よし)/しむ/せしむ

《名付け》 おさ・なり・のり・はる・よし

《意味》

{名}神のお告げや、君主・役所・上位者のいいつけ。▽清らかなお告げの意を含む。「勅令」「軍令」

{名}神のお告げや、君主・役所・上位者のいいつけ。▽清らかなお告げの意を含む。「勅令」「軍令」

{名}おきて。お達し。「法令」「律令リツリョウ」

{名}おきて。お達し。「法令」「律令リツリョウ」

{形}よい(ヨシ)。清らかで美しい。▽相手の人の妻・兄弟を尊んでいうことばとしても用いられる。「令聞レイブン(清らかなことばや、よい評判)」「令室」「令妹」

{形}よい(ヨシ)。清らかで美しい。▽相手の人の妻・兄弟を尊んでいうことばとしても用いられる。「令聞レイブン(清らかなことばや、よい評判)」「令室」「令妹」

{名}おさ(長)。「令尹レイイン(楚ソの宰相)」「県令」

{名}おさ(長)。「令尹レイイン(楚ソの宰相)」「県令」

{名}遊びごとのきまり。「酒令(作詩・なぞあてで、はずれた者に罰杯を命ずるきまり)」

{名}遊びごとのきまり。「酒令(作詩・なぞあてで、はずれた者に罰杯を命ずるきまり)」

レイス{動}命令する。「不令而行=令セザレドモ行ハル」〔→論語〕

レイス{動}命令する。「不令而行=令セザレドモ行ハル」〔→論語〕

{助動}しむ。せしむ。使役の意をあらわすことば。させる。▽「令+A(人)+B(動詞)」の形で用い、「AをしてBせしむ」と訓読する。命令してさせるの意から。平声ヒョウショウに読む。〈類義語〉→使。「吾令人望其気=吾人ヲシテ其ノ気ヲ望マ令ム」〔→史記〕

{助動}しむ。せしむ。使役の意をあらわすことば。させる。▽「令+A(人)+B(動詞)」の形で用い、「AをしてBせしむ」と訓読する。命令してさせるの意から。平声ヒョウショウに読む。〈類義語〉→使。「吾令人望其気=吾人ヲシテ其ノ気ヲ望マ令ム」〔→史記〕

{助動}仮定の意をあらわすことば。もし…あらしめたならば。

{助動}仮定の意をあらわすことば。もし…あらしめたならば。

「小令ショウレイ」とは、南宋ナンソウから明ミン代にかけて流行した詞曲のうち、詞の短いもの。

《解字》

「小令ショウレイ」とは、南宋ナンソウから明ミン代にかけて流行した詞曲のうち、詞の短いもの。

《解字》

会意。「△印(おおいの下に集めることを示す)+人のひざまずく姿」で、人々を集めて、神や君主の宣告を伝えるさまをあらわす。清く美しいの意を含む。もと、こうごうしい神のお告げのこと。転じて長上のいいつけのこと。

《単語家族》

冷レイ(清らかな水玉や氷)

会意。「△印(おおいの下に集めることを示す)+人のひざまずく姿」で、人々を集めて、神や君主の宣告を伝えるさまをあらわす。清く美しいの意を含む。もと、こうごうしい神のお告げのこと。転じて長上のいいつけのこと。

《単語家族》

冷レイ(清らかな水玉や氷) 玲レイ(清らかな玉)

玲レイ(清らかな玉) 伶レイ(清らかな人)

伶レイ(清らかな人) 靈(=霊。清らかな巫女ミコ、祭礼、魂)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

靈(=霊。清らかな巫女ミコ、祭礼、魂)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

价 よい🔗⭐🔉

余韻 ヨイン🔗⭐🔉

【余韻】

ヨイン  「余音」と同じ。

「余音」と同じ。 物事が終わっても心に残っているすぐれた趣。

物事が終わっても心に残っているすぐれた趣。

「余音」と同じ。

「余音」と同じ。 物事が終わっても心に残っているすぐれた趣。

物事が終わっても心に残っているすぐれた趣。

佳 よい🔗⭐🔉

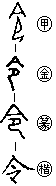

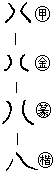

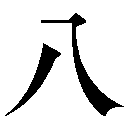

八 よう🔗⭐🔉

【八】

2画 八部 [一年]

区点=4012 16進=482C シフトJIS=94AA

《常用音訓》ハチ/や/やっ…つ/や…つ/よう

《音読み》 ハチ

2画 八部 [一年]

区点=4012 16進=482C シフトJIS=94AA

《常用音訓》ハチ/や/やっ…つ/や…つ/よう

《音読み》 ハチ /ハツ

/ハツ 〈b

〈b 〉

《訓読み》 よう/やっつ/や/やたび/やつ

《名付け》 かず・や・やつ・わ・わかつ

《意味》

〉

《訓読み》 よう/やっつ/や/やたび/やつ

《名付け》 かず・や・やつ・わ・わかつ

《意味》

{数}やっつ。「八口之家可以無飢矣=八口ノ家モッテ飢ウル無カル可シ」〔→孟子〕

{数}やっつ。「八口之家可以無飢矣=八口ノ家モッテ飢ウル無カル可シ」〔→孟子〕

{数}や。順番の八番め。「八月八日」

{数}や。順番の八番め。「八月八日」

{副}やたび。八回。

{副}やたび。八回。

{動}わける。わかれる。〈類義語〉→別。

〔国〕

{動}わける。わかれる。〈類義語〉→別。

〔国〕 や。数の多いこと。「八千代」

や。数の多いこと。「八千代」 やつ。午前二時、または午後二時のこと。▽江戸時代のことば。

《解字》

やつ。午前二時、または午後二時のこと。▽江戸時代のことば。

《解字》

指事。左右二つにわけたさまを示す。「説文解字」に「別なり」とある。▽証文や契約書では、改竄カイザンや誤解をさけるため、捌と書くことがある。

《単語家族》

別

指事。左右二つにわけたさまを示す。「説文解字」に「別なり」とある。▽証文や契約書では、改竄カイザンや誤解をさけるため、捌と書くことがある。

《単語家族》

別 撥ハツ(わける、左右にはらう)と同系。また、半や班(二つにわける)の入声ニッショウ(つまり音)に当たることば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

撥ハツ(わける、左右にはらう)と同系。また、半や班(二つにわける)の入声ニッショウ(つまり音)に当たることば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

2画 八部 [一年]

区点=4012 16進=482C シフトJIS=94AA

《常用音訓》ハチ/や/やっ…つ/や…つ/よう

《音読み》 ハチ

2画 八部 [一年]

区点=4012 16進=482C シフトJIS=94AA

《常用音訓》ハチ/や/やっ…つ/や…つ/よう

《音読み》 ハチ /ハツ

/ハツ 〈b

〈b 〉

《訓読み》 よう/やっつ/や/やたび/やつ

《名付け》 かず・や・やつ・わ・わかつ

《意味》

〉

《訓読み》 よう/やっつ/や/やたび/やつ

《名付け》 かず・や・やつ・わ・わかつ

《意味》

{数}やっつ。「八口之家可以無飢矣=八口ノ家モッテ飢ウル無カル可シ」〔→孟子〕

{数}やっつ。「八口之家可以無飢矣=八口ノ家モッテ飢ウル無カル可シ」〔→孟子〕

{数}や。順番の八番め。「八月八日」

{数}や。順番の八番め。「八月八日」

{副}やたび。八回。

{副}やたび。八回。

{動}わける。わかれる。〈類義語〉→別。

〔国〕

{動}わける。わかれる。〈類義語〉→別。

〔国〕 や。数の多いこと。「八千代」

や。数の多いこと。「八千代」 やつ。午前二時、または午後二時のこと。▽江戸時代のことば。

《解字》

やつ。午前二時、または午後二時のこと。▽江戸時代のことば。

《解字》

指事。左右二つにわけたさまを示す。「説文解字」に「別なり」とある。▽証文や契約書では、改竄カイザンや誤解をさけるため、捌と書くことがある。

《単語家族》

別

指事。左右二つにわけたさまを示す。「説文解字」に「別なり」とある。▽証文や契約書では、改竄カイザンや誤解をさけるため、捌と書くことがある。

《単語家族》

別 撥ハツ(わける、左右にはらう)と同系。また、半や班(二つにわける)の入声ニッショウ(つまり音)に当たることば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

撥ハツ(わける、左右にはらう)と同系。また、半や班(二つにわける)の入声ニッショウ(つまり音)に当たることば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

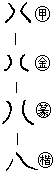

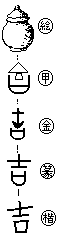

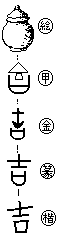

吉 よい🔗⭐🔉

【吉】

6画 口部 [常用漢字]

区点=2140 16進=3548 シフトJIS=8B67

《常用音訓》キチ/キツ

《音読み》 キチ

6画 口部 [常用漢字]

区点=2140 16進=3548 シフトJIS=8B67

《常用音訓》キチ/キツ

《音読み》 キチ /キツ

/キツ 〈j

〈j 〉

《訓読み》 よい(よし)

《名付け》 きつ・さち・とみ・はじめ・よ・よし

《意味》

〉

《訓読み》 よい(よし)

《名付け》 きつ・さち・とみ・はじめ・よ・よし

《意味》

キツナリ{形・名}よい(ヨシ)。めでたいさま。さいわい。めでたいこと。▽もと占いのことば。〈対語〉→凶。「吉日」「吉凶由人=吉凶ハ人ニ由ル」〔→左伝〕

キツナリ{形・名}よい(ヨシ)。めでたいさま。さいわい。めでたいこと。▽もと占いのことば。〈対語〉→凶。「吉日」「吉凶由人=吉凶ハ人ニ由ル」〔→左伝〕

キツナリ{形}よい(ヨシ)。願わしくてよいさま。けっこうである。「吉礼」「応之以治則吉=コレニ応ズルニ治ヲモツテスレバスナハチ吉ナリ」〔→荀子〕

キツナリ{形}よい(ヨシ)。願わしくてよいさま。けっこうである。「吉礼」「応之以治則吉=コレニ応ズルニ治ヲモツテスレバスナハチ吉ナリ」〔→荀子〕

「初吉ショキツ」とは、ついたちのこと。

《解字》

「初吉ショキツ」とは、ついたちのこと。

《解字》

象形。壺ツボをいっぱいにしてふたをした姿を描いたもので、内容の充実したこと。反対に、空虚なのを凶という。

《単語家族》

壹イツ(=壱。つぼいっぱい)と同系。また、すきまなく充実した意を含み、結(つめる→ゆわえつける)

象形。壺ツボをいっぱいにしてふたをした姿を描いたもので、内容の充実したこと。反対に、空虚なのを凶という。

《単語家族》

壹イツ(=壱。つぼいっぱい)と同系。また、すきまなく充実した意を含み、結(つめる→ゆわえつける) 詰(問いつめる、いっぱいにつめる)とも同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

詰(問いつめる、いっぱいにつめる)とも同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

6画 口部 [常用漢字]

区点=2140 16進=3548 シフトJIS=8B67

《常用音訓》キチ/キツ

《音読み》 キチ

6画 口部 [常用漢字]

区点=2140 16進=3548 シフトJIS=8B67

《常用音訓》キチ/キツ

《音読み》 キチ /キツ

/キツ 〈j

〈j 〉

《訓読み》 よい(よし)

《名付け》 きつ・さち・とみ・はじめ・よ・よし

《意味》

〉

《訓読み》 よい(よし)

《名付け》 きつ・さち・とみ・はじめ・よ・よし

《意味》

キツナリ{形・名}よい(ヨシ)。めでたいさま。さいわい。めでたいこと。▽もと占いのことば。〈対語〉→凶。「吉日」「吉凶由人=吉凶ハ人ニ由ル」〔→左伝〕

キツナリ{形・名}よい(ヨシ)。めでたいさま。さいわい。めでたいこと。▽もと占いのことば。〈対語〉→凶。「吉日」「吉凶由人=吉凶ハ人ニ由ル」〔→左伝〕

キツナリ{形}よい(ヨシ)。願わしくてよいさま。けっこうである。「吉礼」「応之以治則吉=コレニ応ズルニ治ヲモツテスレバスナハチ吉ナリ」〔→荀子〕

キツナリ{形}よい(ヨシ)。願わしくてよいさま。けっこうである。「吉礼」「応之以治則吉=コレニ応ズルニ治ヲモツテスレバスナハチ吉ナリ」〔→荀子〕

「初吉ショキツ」とは、ついたちのこと。

《解字》

「初吉ショキツ」とは、ついたちのこと。

《解字》

象形。壺ツボをいっぱいにしてふたをした姿を描いたもので、内容の充実したこと。反対に、空虚なのを凶という。

《単語家族》

壹イツ(=壱。つぼいっぱい)と同系。また、すきまなく充実した意を含み、結(つめる→ゆわえつける)

象形。壺ツボをいっぱいにしてふたをした姿を描いたもので、内容の充実したこと。反対に、空虚なのを凶という。

《単語家族》

壹イツ(=壱。つぼいっぱい)と同系。また、すきまなく充実した意を含み、結(つめる→ゆわえつける) 詰(問いつめる、いっぱいにつめる)とも同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

詰(問いつめる、いっぱいにつめる)とも同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

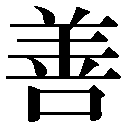

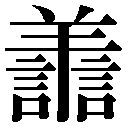

善 よい🔗⭐🔉

【善】

12画 口部 [六年]

区点=3317 16進=4131 シフトJIS=9150

【譱】異体字異体字

12画 口部 [六年]

区点=3317 16進=4131 シフトJIS=9150

【譱】異体字異体字

20画 言部

区点=7033 16進=6641 シフトJIS=E3BF

《常用音訓》ゼン/よ…い

《音読み》 ゼン

20画 言部

区点=7033 16進=6641 シフトJIS=E3BF

《常用音訓》ゼン/よ…い

《音読み》 ゼン /セン

/セン 〈sh

〈sh n〉

《訓読み》 よい(よし)/よみする(よみす)

《名付け》 さ・ただし・たる・よし

《意味》

n〉

《訓読み》 よい(よし)/よみする(よみす)

《名付け》 さ・ただし・たる・よし

《意味》

{形}よい(ヨシ)。好ましい。〈対語〉→悪。「善哉問=善イカナ問ヒヤ」〔→論語〕

{形}よい(ヨシ)。好ましい。〈対語〉→悪。「善哉問=善イカナ問ヒヤ」〔→論語〕

{名}よいこと。「教人以善=人ニ教フルニ善ヲモッテス」〔→孟子〕

{名}よいこと。「教人以善=人ニ教フルニ善ヲモッテス」〔→孟子〕

{形}よい(ヨシ)。じょうずな。巧みな。「善戦者服上刑=善ク戦フ者ハ上刑ニ服セシム」〔→孟子〕

{形}よい(ヨシ)。じょうずな。巧みな。「善戦者服上刑=善ク戦フ者ハ上刑ニ服セシム」〔→孟子〕

{形}よい(ヨシ)。…しがちである。しばしば…する。「善怒=善ク怒ル」

{形}よい(ヨシ)。…しがちである。しばしば…する。「善怒=善ク怒ル」

{形}よい(ヨシ)。仲がよい。「不善=善カラズ」「素善留侯張良=素ヨリ留侯張良ニ善シ」〔→史記〕

{形}よい(ヨシ)。仲がよい。「不善=善カラズ」「素善留侯張良=素ヨリ留侯張良ニ善シ」〔→史記〕

{動}よみする(ヨミス)。ほめる。よいと認めてたいせつにする。▽去声に読む。「太守張公善其志行=太守張公ソノ志行ヲ善ス」〔→謝小娥〕

《解字》

{動}よみする(ヨミス)。ほめる。よいと認めてたいせつにする。▽去声に読む。「太守張公善其志行=太守張公ソノ志行ヲ善ス」〔→謝小娥〕

《解字》

会意。羊は、義(よい)や祥(めでたい)に含まれ、おいしくみごとな供え物の代表。言は、かどある明白なもののいい方。善は「羊+言二つ」で、たっぷりとみごとである意をあらわす。のち、広く「よい」意となる。

《単語家族》

膳ゼン(みごとにそろった食べ物)

会意。羊は、義(よい)や祥(めでたい)に含まれ、おいしくみごとな供え物の代表。言は、かどある明白なもののいい方。善は「羊+言二つ」で、たっぷりとみごとである意をあらわす。のち、広く「よい」意となる。

《単語家族》

膳ゼン(みごとにそろった食べ物) 亶タン(たっぷりとする)と同系。

《類義》

→良

《異字同訓》

よい。 →良

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

亶タン(たっぷりとする)と同系。

《類義》

→良

《異字同訓》

よい。 →良

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

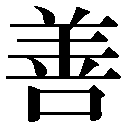

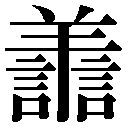

12画 口部 [六年]

区点=3317 16進=4131 シフトJIS=9150

【譱】異体字異体字

12画 口部 [六年]

区点=3317 16進=4131 シフトJIS=9150

【譱】異体字異体字

20画 言部

区点=7033 16進=6641 シフトJIS=E3BF

《常用音訓》ゼン/よ…い

《音読み》 ゼン

20画 言部

区点=7033 16進=6641 シフトJIS=E3BF

《常用音訓》ゼン/よ…い

《音読み》 ゼン /セン

/セン 〈sh

〈sh n〉

《訓読み》 よい(よし)/よみする(よみす)

《名付け》 さ・ただし・たる・よし

《意味》

n〉

《訓読み》 よい(よし)/よみする(よみす)

《名付け》 さ・ただし・たる・よし

《意味》

{形}よい(ヨシ)。好ましい。〈対語〉→悪。「善哉問=善イカナ問ヒヤ」〔→論語〕

{形}よい(ヨシ)。好ましい。〈対語〉→悪。「善哉問=善イカナ問ヒヤ」〔→論語〕

{名}よいこと。「教人以善=人ニ教フルニ善ヲモッテス」〔→孟子〕

{名}よいこと。「教人以善=人ニ教フルニ善ヲモッテス」〔→孟子〕

{形}よい(ヨシ)。じょうずな。巧みな。「善戦者服上刑=善ク戦フ者ハ上刑ニ服セシム」〔→孟子〕

{形}よい(ヨシ)。じょうずな。巧みな。「善戦者服上刑=善ク戦フ者ハ上刑ニ服セシム」〔→孟子〕

{形}よい(ヨシ)。…しがちである。しばしば…する。「善怒=善ク怒ル」

{形}よい(ヨシ)。…しがちである。しばしば…する。「善怒=善ク怒ル」

{形}よい(ヨシ)。仲がよい。「不善=善カラズ」「素善留侯張良=素ヨリ留侯張良ニ善シ」〔→史記〕

{形}よい(ヨシ)。仲がよい。「不善=善カラズ」「素善留侯張良=素ヨリ留侯張良ニ善シ」〔→史記〕

{動}よみする(ヨミス)。ほめる。よいと認めてたいせつにする。▽去声に読む。「太守張公善其志行=太守張公ソノ志行ヲ善ス」〔→謝小娥〕

《解字》

{動}よみする(ヨミス)。ほめる。よいと認めてたいせつにする。▽去声に読む。「太守張公善其志行=太守張公ソノ志行ヲ善ス」〔→謝小娥〕

《解字》

会意。羊は、義(よい)や祥(めでたい)に含まれ、おいしくみごとな供え物の代表。言は、かどある明白なもののいい方。善は「羊+言二つ」で、たっぷりとみごとである意をあらわす。のち、広く「よい」意となる。

《単語家族》

膳ゼン(みごとにそろった食べ物)

会意。羊は、義(よい)や祥(めでたい)に含まれ、おいしくみごとな供え物の代表。言は、かどある明白なもののいい方。善は「羊+言二つ」で、たっぷりとみごとである意をあらわす。のち、広く「よい」意となる。

《単語家族》

膳ゼン(みごとにそろった食べ物) 亶タン(たっぷりとする)と同系。

《類義》

→良

《異字同訓》

よい。 →良

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

亶タン(たっぷりとする)と同系。

《類義》

→良

《異字同訓》

よい。 →良

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

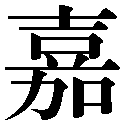

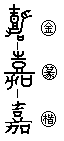

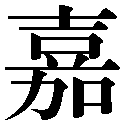

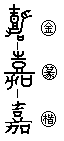

嘉 よい🔗⭐🔉

【嘉】

14画 口部 [人名漢字]

区点=1837 16進=3245 シフトJIS=89C3

《音読み》 カ

14画 口部 [人名漢字]

区点=1837 16進=3245 シフトJIS=89C3

《音読み》 カ /ケ

/ケ 〈ji

〈ji 〉

《訓読み》 よい(よし)/よみする(よみす)

《名付け》 ひろ・よし・よしみ・よみし

《意味》

〉

《訓読み》 よい(よし)/よみする(よみす)

《名付け》 ひろ・よし・よしみ・よみし

《意味》

{形}よい(ヨシ)。けっこうである。▽たっぷりと余る意から、けっこうな、めでたいなどの意となる。「嘉肴カコウ」

{形}よい(ヨシ)。けっこうである。▽たっぷりと余る意から、けっこうな、めでたいなどの意となる。「嘉肴カコウ」

{動}よみする(ヨミス)。よいと認めて、ほめる。「嘉賞カショウ」「嘉善而矜不能=善ヲ嘉シテ不能ヲ矜レム」〔→論語〕

{動}よみする(ヨミス)。よいと認めて、ほめる。「嘉賞カショウ」「嘉善而矜不能=善ヲ嘉シテ不能ヲ矜レム」〔→論語〕

{名・形}めでたいこと。幸い。めでたい。〈対語〉→凶。〈類義語〉→吉・→福。「嘉礼カレイ(婚礼)」

《解字》

{名・形}めでたいこと。幸い。めでたい。〈対語〉→凶。〈類義語〉→吉・→福。「嘉礼カレイ(婚礼)」

《解字》

会意兼形声。加は、架(物を上に乗せる)の意を含む。嘉はそれを音符とし、台のついた器にうずたかく食物を盛ったかたちを加えた字で、ごちそうをたっぷりと上に盛るさま。善(膳ゼンの原字で、ごちそうのこと)がよいの意となったのと同様に、広く、けっこうである、めでたいの意に転じる。

《単語家族》

賀(祝い)と同系。

《類義》

→良

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意兼形声。加は、架(物を上に乗せる)の意を含む。嘉はそれを音符とし、台のついた器にうずたかく食物を盛ったかたちを加えた字で、ごちそうをたっぷりと上に盛るさま。善(膳ゼンの原字で、ごちそうのこと)がよいの意となったのと同様に、広く、けっこうである、めでたいの意に転じる。

《単語家族》

賀(祝い)と同系。

《類義》

→良

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

14画 口部 [人名漢字]

区点=1837 16進=3245 シフトJIS=89C3

《音読み》 カ

14画 口部 [人名漢字]

区点=1837 16進=3245 シフトJIS=89C3

《音読み》 カ /ケ

/ケ 〈ji

〈ji 〉

《訓読み》 よい(よし)/よみする(よみす)

《名付け》 ひろ・よし・よしみ・よみし

《意味》

〉

《訓読み》 よい(よし)/よみする(よみす)

《名付け》 ひろ・よし・よしみ・よみし

《意味》

{形}よい(ヨシ)。けっこうである。▽たっぷりと余る意から、けっこうな、めでたいなどの意となる。「嘉肴カコウ」

{形}よい(ヨシ)。けっこうである。▽たっぷりと余る意から、けっこうな、めでたいなどの意となる。「嘉肴カコウ」

{動}よみする(ヨミス)。よいと認めて、ほめる。「嘉賞カショウ」「嘉善而矜不能=善ヲ嘉シテ不能ヲ矜レム」〔→論語〕

{動}よみする(ヨミス)。よいと認めて、ほめる。「嘉賞カショウ」「嘉善而矜不能=善ヲ嘉シテ不能ヲ矜レム」〔→論語〕

{名・形}めでたいこと。幸い。めでたい。〈対語〉→凶。〈類義語〉→吉・→福。「嘉礼カレイ(婚礼)」

《解字》

{名・形}めでたいこと。幸い。めでたい。〈対語〉→凶。〈類義語〉→吉・→福。「嘉礼カレイ(婚礼)」

《解字》

会意兼形声。加は、架(物を上に乗せる)の意を含む。嘉はそれを音符とし、台のついた器にうずたかく食物を盛ったかたちを加えた字で、ごちそうをたっぷりと上に盛るさま。善(膳ゼンの原字で、ごちそうのこと)がよいの意となったのと同様に、広く、けっこうである、めでたいの意に転じる。

《単語家族》

賀(祝い)と同系。

《類義》

→良

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意兼形声。加は、架(物を上に乗せる)の意を含む。嘉はそれを音符とし、台のついた器にうずたかく食物を盛ったかたちを加えた字で、ごちそうをたっぷりと上に盛るさま。善(膳ゼンの原字で、ごちそうのこと)がよいの意となったのと同様に、広く、けっこうである、めでたいの意に転じる。

《単語家族》

賀(祝い)と同系。

《類義》

→良

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

四 よ🔗⭐🔉

【四】

5画 囗部 [一年]

区点=2745 16進=3B4D シフトJIS=8E6C

《常用音訓》シ/よ/よっ…つ/よ…つ/よん

《音読み》 シ

5画 囗部 [一年]

区点=2745 16進=3B4D シフトJIS=8E6C

《常用音訓》シ/よ/よっ…つ/よ…つ/よん

《音読み》 シ

〈s

〈s 〉

《訓読み》 よん/よつ/よっつ/よ/よたびする(よたびす)/よたび/よもに

《名付け》 ひろ・もち・もろ・よ・よつ・よよ

《意味》

〉

《訓読み》 よん/よつ/よっつ/よ/よたびする(よたびす)/よたび/よもに

《名付け》 ひろ・もち・もろ・よ・よつ・よよ

《意味》

{数}よつ。よっつ。「有君子之道四焉=君子ノ道四ツ有リ」〔→論語〕

{数}よつ。よっつ。「有君子之道四焉=君子ノ道四ツ有リ」〔→論語〕

{数}よ。順番の四番め。「四月四日」

{数}よ。順番の四番め。「四月四日」

{動・副}よたびする(ヨタビス)。よたび。四度する。四回。「四遷荊州刺史=四タビシテ荊州ノ刺史ニ遷ル」〔→後漢書〕

{動・副}よたびする(ヨタビス)。よたび。四度する。四回。「四遷荊州刺史=四タビシテ荊州ノ刺史ニ遷ル」〔→後漢書〕

{副}よもに。四方に。四方から。あちこち。「四嚮=四モニ嚮フ」「乱者四応=乱者、四モニ応ズ」〔→欧陽脩〕

〔国〕よつ。午前十時、または午後十時。▽江戸時代のことば。「四つ時」

《解字》

{副}よもに。四方に。四方から。あちこち。「四嚮=四モニ嚮フ」「乱者四応=乱者、四モニ応ズ」〔→欧陽脩〕

〔国〕よつ。午前十時、または午後十時。▽江戸時代のことば。「四つ時」

《解字》

会意。古くは一線四本で示したが、のち四と書く。四は「囗+八印(分かれる)」で、口から出た息が、ばらばらに分かれることをあらわす。分散した数。▽証文や契約書などで、改竄カイザンや誤解をさけるために肆を用いることがある。

《単語家族》

死(生気が分散し去る)

会意。古くは一線四本で示したが、のち四と書く。四は「囗+八印(分かれる)」で、口から出た息が、ばらばらに分かれることをあらわす。分散した数。▽証文や契約書などで、改竄カイザンや誤解をさけるために肆を用いることがある。

《単語家族》

死(生気が分散し去る) 西(昼間の陽気が分散し去る方向)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

西(昼間の陽気が分散し去る方向)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

5画 囗部 [一年]

区点=2745 16進=3B4D シフトJIS=8E6C

《常用音訓》シ/よ/よっ…つ/よ…つ/よん

《音読み》 シ

5画 囗部 [一年]

区点=2745 16進=3B4D シフトJIS=8E6C

《常用音訓》シ/よ/よっ…つ/よ…つ/よん

《音読み》 シ

〈s

〈s 〉

《訓読み》 よん/よつ/よっつ/よ/よたびする(よたびす)/よたび/よもに

《名付け》 ひろ・もち・もろ・よ・よつ・よよ

《意味》

〉

《訓読み》 よん/よつ/よっつ/よ/よたびする(よたびす)/よたび/よもに

《名付け》 ひろ・もち・もろ・よ・よつ・よよ

《意味》

{数}よつ。よっつ。「有君子之道四焉=君子ノ道四ツ有リ」〔→論語〕

{数}よつ。よっつ。「有君子之道四焉=君子ノ道四ツ有リ」〔→論語〕

{数}よ。順番の四番め。「四月四日」

{数}よ。順番の四番め。「四月四日」

{動・副}よたびする(ヨタビス)。よたび。四度する。四回。「四遷荊州刺史=四タビシテ荊州ノ刺史ニ遷ル」〔→後漢書〕

{動・副}よたびする(ヨタビス)。よたび。四度する。四回。「四遷荊州刺史=四タビシテ荊州ノ刺史ニ遷ル」〔→後漢書〕

{副}よもに。四方に。四方から。あちこち。「四嚮=四モニ嚮フ」「乱者四応=乱者、四モニ応ズ」〔→欧陽脩〕

〔国〕よつ。午前十時、または午後十時。▽江戸時代のことば。「四つ時」

《解字》

{副}よもに。四方に。四方から。あちこち。「四嚮=四モニ嚮フ」「乱者四応=乱者、四モニ応ズ」〔→欧陽脩〕

〔国〕よつ。午前十時、または午後十時。▽江戸時代のことば。「四つ時」

《解字》

会意。古くは一線四本で示したが、のち四と書く。四は「囗+八印(分かれる)」で、口から出た息が、ばらばらに分かれることをあらわす。分散した数。▽証文や契約書などで、改竄カイザンや誤解をさけるために肆を用いることがある。

《単語家族》

死(生気が分散し去る)

会意。古くは一線四本で示したが、のち四と書く。四は「囗+八印(分かれる)」で、口から出た息が、ばらばらに分かれることをあらわす。分散した数。▽証文や契約書などで、改竄カイザンや誤解をさけるために肆を用いることがある。

《単語家族》

死(生気が分散し去る) 西(昼間の陽気が分散し去る方向)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

西(昼間の陽気が分散し去る方向)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

壅遏 ヨウアツ🔗⭐🔉

【壅遏】

ヨウアツ 行動をさえぎりとどめる。わく内に押しこめる。

夜 よ🔗⭐🔉

【夜】

8画 夕部 [二年]

区点=4475 16進=4C6B シフトJIS=96E9

《常用音訓》ヤ/よ/よる

《音読み》 ヤ

8画 夕部 [二年]

区点=4475 16進=4C6B シフトJIS=96E9

《常用音訓》ヤ/よ/よる

《音読み》 ヤ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 よ/よる/よわ(よは)

《名付け》 やす・よ・よる

《意味》

〉

《訓読み》 よ/よる/よわ(よは)

《名付け》 やす・よ・よる

《意味》

{名}よ。よる。昼間をはさんで両わきにある暗い時間。〈対語〉→昼。〈類義語〉→夕・→宵。「夜半ヤハン(よなか)」「夜未半=夜イマダ半バナラズ」「夜以継日=夜モツテ日ニ継グ」〔→孟子〕「冒夜=夜ヲ冒ス」「直夜潰囲南出馳走=直夜囲ミヲ潰シテ南ニ出デテ馳走ス」〔→史記〕

{名}よ。よる。昼間をはさんで両わきにある暗い時間。〈対語〉→昼。〈類義語〉→夕・→宵。「夜半ヤハン(よなか)」「夜未半=夜イマダ半バナラズ」「夜以継日=夜モツテ日ニ継グ」〔→孟子〕「冒夜=夜ヲ冒ス」「直夜潰囲南出馳走=直夜囲ミヲ潰シテ南ニ出デテ馳走ス」〔→史記〕

{副}よわ(ヨハ)。よるおそく。〈対語〉→夙シュク。「夙興夜寐=夙ニ興キ夜ニ寐ヌ」〔→詩経〕

《解字》

{副}よわ(ヨハ)。よるおそく。〈対語〉→夙シュク。「夙興夜寐=夙ニ興キ夜ニ寐ヌ」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。亦エキは、人のからだの両わきにあるわきの下を示し、腋エキの原字。夜は「月+音符亦の略体」で、昼(日の出る時)を中心にはさんで、その両わきにある時間、つまりよるのことを意味する。

《単語家族》

腋(からだの両わき)

会意兼形声。亦エキは、人のからだの両わきにあるわきの下を示し、腋エキの原字。夜は「月+音符亦の略体」で、昼(日の出る時)を中心にはさんで、その両わきにある時間、つまりよるのことを意味する。

《単語家族》

腋(からだの両わき) 掖エキ(わきをささえる)と同系。

《類義》

→暮

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

掖エキ(わきをささえる)と同系。

《類義》

→暮

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

8画 夕部 [二年]

区点=4475 16進=4C6B シフトJIS=96E9

《常用音訓》ヤ/よ/よる

《音読み》 ヤ

8画 夕部 [二年]

区点=4475 16進=4C6B シフトJIS=96E9

《常用音訓》ヤ/よ/よる

《音読み》 ヤ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 よ/よる/よわ(よは)

《名付け》 やす・よ・よる

《意味》

〉

《訓読み》 よ/よる/よわ(よは)

《名付け》 やす・よ・よる

《意味》

{名}よ。よる。昼間をはさんで両わきにある暗い時間。〈対語〉→昼。〈類義語〉→夕・→宵。「夜半ヤハン(よなか)」「夜未半=夜イマダ半バナラズ」「夜以継日=夜モツテ日ニ継グ」〔→孟子〕「冒夜=夜ヲ冒ス」「直夜潰囲南出馳走=直夜囲ミヲ潰シテ南ニ出デテ馳走ス」〔→史記〕

{名}よ。よる。昼間をはさんで両わきにある暗い時間。〈対語〉→昼。〈類義語〉→夕・→宵。「夜半ヤハン(よなか)」「夜未半=夜イマダ半バナラズ」「夜以継日=夜モツテ日ニ継グ」〔→孟子〕「冒夜=夜ヲ冒ス」「直夜潰囲南出馳走=直夜囲ミヲ潰シテ南ニ出デテ馳走ス」〔→史記〕

{副}よわ(ヨハ)。よるおそく。〈対語〉→夙シュク。「夙興夜寐=夙ニ興キ夜ニ寐ヌ」〔→詩経〕

《解字》

{副}よわ(ヨハ)。よるおそく。〈対語〉→夙シュク。「夙興夜寐=夙ニ興キ夜ニ寐ヌ」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。亦エキは、人のからだの両わきにあるわきの下を示し、腋エキの原字。夜は「月+音符亦の略体」で、昼(日の出る時)を中心にはさんで、その両わきにある時間、つまりよるのことを意味する。

《単語家族》

腋(からだの両わき)

会意兼形声。亦エキは、人のからだの両わきにあるわきの下を示し、腋エキの原字。夜は「月+音符亦の略体」で、昼(日の出る時)を中心にはさんで、その両わきにある時間、つまりよるのことを意味する。

《単語家族》

腋(からだの両わき) 掖エキ(わきをささえる)と同系。

《類義》

→暮

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

掖エキ(わきをささえる)と同系。

《類義》

→暮

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

好 よい🔗⭐🔉

【好】

6画 女部 [四年]

区点=2505 16進=3925 シフトJIS=8D44

《常用音訓》コウ/この…む/す…く

《音読み》 コウ(カウ)

6画 女部 [四年]

区点=2505 16進=3925 シフトJIS=8D44

《常用音訓》コウ/この…む/す…く

《音読み》 コウ(カウ)

〈h

〈h o・h

o・h o〉

《訓読み》 このむ/すく/よい(よし)/よろしい(よろし)/みめよい(みめよし)/よしみ/このみ

《名付け》 この・このむ・すみ・たか・み・よし・よしみ

《意味》

o〉

《訓読み》 このむ/すく/よい(よし)/よろしい(よろし)/みめよい(みめよし)/よしみ/このみ

《名付け》 この・このむ・すみ・たか・み・よし・よしみ

《意味》

{動}このむ。すく。愛する。たいせつにする。▽「すく」「すき」の訓は漢文では用いない。〈対語〉→悪オ/ニクム。「好悪コウオ」「王好戦=王戦ヒヲ好ム」〔→孟子〕

{動}このむ。すく。愛する。たいせつにする。▽「すく」「すき」の訓は漢文では用いない。〈対語〉→悪オ/ニクム。「好悪コウオ」「王好戦=王戦ヒヲ好ム」〔→孟子〕

{形}よい(ヨシ)。このましい。▽上声に読む。「稍覚池亭好=稍覚ユ池亭ノ好キコトヲ」〔王績〕

{形}よい(ヨシ)。このましい。▽上声に読む。「稍覚池亭好=稍覚ユ池亭ノ好キコトヲ」〔王績〕

{形}よい(ヨシ)。よろしい(ヨロシ)。…するのにつごうがよい。▽上声に読む。「青春作伴好還郷=青春伴ヲ作シテ郷ニ還ルニ好シ」〔→杜甫〕

{形}よい(ヨシ)。よろしい(ヨロシ)。…するのにつごうがよい。▽上声に読む。「青春作伴好還郷=青春伴ヲ作シテ郷ニ還ルニ好シ」〔→杜甫〕

{形}みめよい(ミメヨシ)。姿や顔が美しい。愛らしい。▽上声に読む。「選斉国中女子好者八十人=斉国中ノ女子ノ好キ者八十人ヲ選ブ」〔→史記〕

{形}みめよい(ミメヨシ)。姿や顔が美しい。愛らしい。▽上声に読む。「選斉国中女子好者八十人=斉国中ノ女子ノ好キ者八十人ヲ選ブ」〔→史記〕

{名}よしみ。仲のよい関係。つきあい。▽上声に読む。「与不穀同好如何=不穀ト好ヲ同ジウスルハイカン」〔→左伝〕

{名}よしみ。仲のよい関係。つきあい。▽上声に読む。「与不穀同好如何=不穀ト好ヲ同ジウスルハイカン」〔→左伝〕

{動}きれいにできあがる。ととのう。「粧好」

{動}きれいにできあがる。ととのう。「粧好」

{名}璧ヘキのあな。〈類義語〉→孔。「好三寸」

〔国〕このみ。趣味。

《解字》

{名}璧ヘキのあな。〈類義語〉→孔。「好三寸」

〔国〕このみ。趣味。

《解字》

会意。「女+子(こども)」で、女性が子どもをたいせつにかばってかわいがるさまを示す。だいじにしてかわいがる意を含む。このむ(動詞)は去声、よい(形容詞)は上声に読む。

《単語家族》

休(かばってたいせつにする)

会意。「女+子(こども)」で、女性が子どもをたいせつにかばってかわいがるさまを示す。だいじにしてかわいがる意を含む。このむ(動詞)は去声、よい(形容詞)は上声に読む。

《単語家族》

休(かばってたいせつにする) 畜(大事に養う)

畜(大事に養う) 孝(親をたいせつにする)などと同系。

《類義》

→良

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

孝(親をたいせつにする)などと同系。

《類義》

→良

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

6画 女部 [四年]

区点=2505 16進=3925 シフトJIS=8D44

《常用音訓》コウ/この…む/す…く

《音読み》 コウ(カウ)

6画 女部 [四年]

区点=2505 16進=3925 シフトJIS=8D44

《常用音訓》コウ/この…む/す…く

《音読み》 コウ(カウ)

〈h

〈h o・h

o・h o〉

《訓読み》 このむ/すく/よい(よし)/よろしい(よろし)/みめよい(みめよし)/よしみ/このみ

《名付け》 この・このむ・すみ・たか・み・よし・よしみ

《意味》

o〉

《訓読み》 このむ/すく/よい(よし)/よろしい(よろし)/みめよい(みめよし)/よしみ/このみ

《名付け》 この・このむ・すみ・たか・み・よし・よしみ

《意味》

{動}このむ。すく。愛する。たいせつにする。▽「すく」「すき」の訓は漢文では用いない。〈対語〉→悪オ/ニクム。「好悪コウオ」「王好戦=王戦ヒヲ好ム」〔→孟子〕

{動}このむ。すく。愛する。たいせつにする。▽「すく」「すき」の訓は漢文では用いない。〈対語〉→悪オ/ニクム。「好悪コウオ」「王好戦=王戦ヒヲ好ム」〔→孟子〕

{形}よい(ヨシ)。このましい。▽上声に読む。「稍覚池亭好=稍覚ユ池亭ノ好キコトヲ」〔王績〕

{形}よい(ヨシ)。このましい。▽上声に読む。「稍覚池亭好=稍覚ユ池亭ノ好キコトヲ」〔王績〕

{形}よい(ヨシ)。よろしい(ヨロシ)。…するのにつごうがよい。▽上声に読む。「青春作伴好還郷=青春伴ヲ作シテ郷ニ還ルニ好シ」〔→杜甫〕

{形}よい(ヨシ)。よろしい(ヨロシ)。…するのにつごうがよい。▽上声に読む。「青春作伴好還郷=青春伴ヲ作シテ郷ニ還ルニ好シ」〔→杜甫〕

{形}みめよい(ミメヨシ)。姿や顔が美しい。愛らしい。▽上声に読む。「選斉国中女子好者八十人=斉国中ノ女子ノ好キ者八十人ヲ選ブ」〔→史記〕

{形}みめよい(ミメヨシ)。姿や顔が美しい。愛らしい。▽上声に読む。「選斉国中女子好者八十人=斉国中ノ女子ノ好キ者八十人ヲ選ブ」〔→史記〕

{名}よしみ。仲のよい関係。つきあい。▽上声に読む。「与不穀同好如何=不穀ト好ヲ同ジウスルハイカン」〔→左伝〕

{名}よしみ。仲のよい関係。つきあい。▽上声に読む。「与不穀同好如何=不穀ト好ヲ同ジウスルハイカン」〔→左伝〕

{動}きれいにできあがる。ととのう。「粧好」

{動}きれいにできあがる。ととのう。「粧好」

{名}璧ヘキのあな。〈類義語〉→孔。「好三寸」

〔国〕このみ。趣味。

《解字》

{名}璧ヘキのあな。〈類義語〉→孔。「好三寸」

〔国〕このみ。趣味。

《解字》

会意。「女+子(こども)」で、女性が子どもをたいせつにかばってかわいがるさまを示す。だいじにしてかわいがる意を含む。このむ(動詞)は去声、よい(形容詞)は上声に読む。

《単語家族》

休(かばってたいせつにする)

会意。「女+子(こども)」で、女性が子どもをたいせつにかばってかわいがるさまを示す。だいじにしてかわいがる意を含む。このむ(動詞)は去声、よい(形容詞)は上声に読む。

《単語家族》

休(かばってたいせつにする) 畜(大事に養う)

畜(大事に養う) 孝(親をたいせつにする)などと同系。

《類義》

→良

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

孝(親をたいせつにする)などと同系。

《類義》

→良

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

宵 よ🔗⭐🔉

【宵】

10画 宀部 [常用漢字]

区点=3012 16進=3E2C シフトJIS=8FAA

《常用音訓》ショウ/よい

《音読み》 ショウ(セウ)

10画 宀部 [常用漢字]

区点=3012 16進=3E2C シフトJIS=8FAA

《常用音訓》ショウ/よい

《音読み》 ショウ(セウ)

〈xi

〈xi o〉

《訓読み》 よい(よひ)/よる/よ

《名付け》 よい

《意味》

o〉

《訓読み》 よい(よひ)/よる/よ

《名付け》 よい

《意味》

{名}よい(ヨヒ)。日の光が消えかけたとき。日が暮れて薄暗くなったころ。よいのうち。「宵爾索綯=宵ニハナンヂ綯ヲ索ケ」〔→詩経〕

{名}よい(ヨヒ)。日の光が消えかけたとき。日が暮れて薄暗くなったころ。よいのうち。「宵爾索綯=宵ニハナンヂ綯ヲ索ケ」〔→詩経〕

{名}よる。よ。薄暗いとき。〈類義語〉→夜。「春宵」「徹宵(徹夜。夜通し)」

{名}よる。よ。薄暗いとき。〈類義語〉→夜。「春宵」「徹宵(徹夜。夜通し)」

{形}ちいさい。▽小に当てた用法。「宵人ショウジン」

《解字》

会意兼形声。小は、―印を両側から削って小さくするさま。肖は、それに肉をそえた字で、素材の肉を削って小さくし、肖像をつくること。宵は「宀(いえ)+音符肖ショウ」で、家の中にさしこんでいる日光が小さく細くなったとき。

《単語家族》

消(水で火の勢いを小さくする)

{形}ちいさい。▽小に当てた用法。「宵人ショウジン」

《解字》

会意兼形声。小は、―印を両側から削って小さくするさま。肖は、それに肉をそえた字で、素材の肉を削って小さくし、肖像をつくること。宵は「宀(いえ)+音符肖ショウ」で、家の中にさしこんでいる日光が小さく細くなったとき。

《単語家族》

消(水で火の勢いを小さくする) 削(けずって小さくする)と同系。

《類義》

→晩

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

削(けずって小さくする)と同系。

《類義》

→晩

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画 宀部 [常用漢字]

区点=3012 16進=3E2C シフトJIS=8FAA

《常用音訓》ショウ/よい

《音読み》 ショウ(セウ)

10画 宀部 [常用漢字]

区点=3012 16進=3E2C シフトJIS=8FAA

《常用音訓》ショウ/よい

《音読み》 ショウ(セウ)

〈xi

〈xi o〉

《訓読み》 よい(よひ)/よる/よ

《名付け》 よい

《意味》

o〉

《訓読み》 よい(よひ)/よる/よ

《名付け》 よい

《意味》

{名}よい(ヨヒ)。日の光が消えかけたとき。日が暮れて薄暗くなったころ。よいのうち。「宵爾索綯=宵ニハナンヂ綯ヲ索ケ」〔→詩経〕

{名}よい(ヨヒ)。日の光が消えかけたとき。日が暮れて薄暗くなったころ。よいのうち。「宵爾索綯=宵ニハナンヂ綯ヲ索ケ」〔→詩経〕

{名}よる。よ。薄暗いとき。〈類義語〉→夜。「春宵」「徹宵(徹夜。夜通し)」

{名}よる。よ。薄暗いとき。〈類義語〉→夜。「春宵」「徹宵(徹夜。夜通し)」

{形}ちいさい。▽小に当てた用法。「宵人ショウジン」

《解字》

会意兼形声。小は、―印を両側から削って小さくするさま。肖は、それに肉をそえた字で、素材の肉を削って小さくし、肖像をつくること。宵は「宀(いえ)+音符肖ショウ」で、家の中にさしこんでいる日光が小さく細くなったとき。

《単語家族》

消(水で火の勢いを小さくする)

{形}ちいさい。▽小に当てた用法。「宵人ショウジン」

《解字》

会意兼形声。小は、―印を両側から削って小さくするさま。肖は、それに肉をそえた字で、素材の肉を削って小さくし、肖像をつくること。宵は「宀(いえ)+音符肖ショウ」で、家の中にさしこんでいる日光が小さく細くなったとき。

《単語家族》

消(水で火の勢いを小さくする) 削(けずって小さくする)と同系。

《類義》

→晩

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

削(けずって小さくする)と同系。

《類義》

→晩

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

容易 ヨウイ🔗⭐🔉

【容易】

ヨウイ 困難のないこと。ゆとりがあってしやすい。

庸医 ヨウイ🔗⭐🔉

【庸医】

ヨウイ 平凡な医者。やぶ医者。

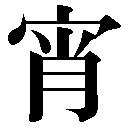

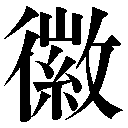

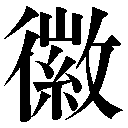

徽 よい🔗⭐🔉

【徽】

16画 彳部

区点=2111 16進=352B シフトJIS=8B4A

《音読み》 キ(ク

16画 彳部

区点=2111 16進=352B シフトJIS=8B4A

《音読み》 キ(ク )

) /ケ

/ケ 〈hu

〈hu 〉

《訓読み》 しるし/よい(よし)/なわ(なは)

《意味》

〉

《訓読み》 しるし/よい(よし)/なわ(なは)

《意味》

{名}しるし。細い組みひものしるし。転じて、小さい物で全体を代表させたしるし。〈類義語〉→幟シ。「徽章キショウ」

{名}しるし。細い組みひものしるし。転じて、小さい物で全体を代表させたしるし。〈類義語〉→幟シ。「徽章キショウ」

{形}よい(ヨシ)。こまやかで美しい。〈類義語〉→美。「徽音キイン(よい評判)」「遺徽イキ(美しい遺風)」

{形}よい(ヨシ)。こまやかで美しい。〈類義語〉→美。「徽音キイン(よい評判)」「遺徽イキ(美しい遺風)」

{名}なわ(ナハ)。組みひも。琴の糸をつなぐひも。「徽索キサク(ひもや、細いなわ)」

{名}なわ(ナハ)。組みひも。琴の糸をつなぐひも。「徽索キサク(ひもや、細いなわ)」

{名}琴の音の高低をつけるため、左手の指で弦をおさえる所を示すしるし。また、琴の糸をささえる台(ことじ)のこと。

《解字》

会意兼形声。微ビは、小さく美しい意を含む。その子音mがhにかわってキと発音された。徽は「糸+音符微の略体」。もと小さい糸やひもを結んでつくったしるしのこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

{名}琴の音の高低をつけるため、左手の指で弦をおさえる所を示すしるし。また、琴の糸をささえる台(ことじ)のこと。

《解字》

会意兼形声。微ビは、小さく美しい意を含む。その子音mがhにかわってキと発音された。徽は「糸+音符微の略体」。もと小さい糸やひもを結んでつくったしるしのこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

16画 彳部

区点=2111 16進=352B シフトJIS=8B4A

《音読み》 キ(ク

16画 彳部

区点=2111 16進=352B シフトJIS=8B4A

《音読み》 キ(ク )

) /ケ

/ケ 〈hu

〈hu 〉

《訓読み》 しるし/よい(よし)/なわ(なは)

《意味》

〉

《訓読み》 しるし/よい(よし)/なわ(なは)

《意味》

{名}しるし。細い組みひものしるし。転じて、小さい物で全体を代表させたしるし。〈類義語〉→幟シ。「徽章キショウ」

{名}しるし。細い組みひものしるし。転じて、小さい物で全体を代表させたしるし。〈類義語〉→幟シ。「徽章キショウ」

{形}よい(ヨシ)。こまやかで美しい。〈類義語〉→美。「徽音キイン(よい評判)」「遺徽イキ(美しい遺風)」

{形}よい(ヨシ)。こまやかで美しい。〈類義語〉→美。「徽音キイン(よい評判)」「遺徽イキ(美しい遺風)」

{名}なわ(ナハ)。組みひも。琴の糸をつなぐひも。「徽索キサク(ひもや、細いなわ)」

{名}なわ(ナハ)。組みひも。琴の糸をつなぐひも。「徽索キサク(ひもや、細いなわ)」

{名}琴の音の高低をつけるため、左手の指で弦をおさえる所を示すしるし。また、琴の糸をささえる台(ことじ)のこと。

《解字》

会意兼形声。微ビは、小さく美しい意を含む。その子音mがhにかわってキと発音された。徽は「糸+音符微の略体」。もと小さい糸やひもを結んでつくったしるしのこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

{名}琴の音の高低をつけるため、左手の指で弦をおさえる所を示すしるし。また、琴の糸をささえる台(ことじ)のこと。

《解字》

会意兼形声。微ビは、小さく美しい意を含む。その子音mがhにかわってキと発音された。徽は「糸+音符微の略体」。もと小さい糸やひもを結んでつくったしるしのこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

懿 よい🔗⭐🔉

曜威 ヨウイ🔗⭐🔉

【曜威】

ヨウイ  威光をかがやかせる。

威光をかがやかせる。 偉そうにいばる。

偉そうにいばる。

威光をかがやかせる。

威光をかがやかせる。 偉そうにいばる。

偉そうにいばる。

洋夷 ヨウイ🔗⭐🔉

【洋夷】

ヨウイ 西洋人をいやしんでいうことば。▽「夷」は野蛮人の意。

淑 よい🔗⭐🔉

【淑】

11画 水部 [常用漢字]

区点=2942 16進=3D4A シフトJIS=8F69

《常用音訓》シュク

《音読み》 シュク

11画 水部 [常用漢字]

区点=2942 16進=3D4A シフトJIS=8F69

《常用音訓》シュク

《音読み》 シュク /ジュク

/ジュク 〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 よい(よし)/しとやか(しとやかなり)

《名付け》 きみ・きよ・きよし・すえ・すみ・とし・ひで・ふかし・よ・よし

《意味》

〉

《訓読み》 よい(よし)/しとやか(しとやかなり)

《名付け》 きみ・きよ・きよし・すえ・すみ・とし・ひで・ふかし・よ・よし

《意味》

{形}よい(ヨシ)。しとやか(シトヤカナリ)。こぢんまりとまとまっているさま。穏やかで感じがよい。また、女性がつつましく清らかであるさま。「淑徳」

{形}よい(ヨシ)。しとやか(シトヤカナリ)。こぢんまりとまとまっているさま。穏やかで感じがよい。また、女性がつつましく清らかであるさま。「淑徳」

{動}よいと思ってしたう。「私淑(よい人だと思ってひそかにしたう)」

《解字》

会意兼形声。叔とは「卜(つるの巻いたまめのくき)+小+又(手)」の会意文字で、取り残しの豆や落穂を拾い集めること。のち、菽シュク(小つぶの豆)のことから、小さく締まったものの意に用いる。淑は「水+音符叔」で、こぢんまりとして控えめなこと。水を加えて清らかな意をそえた。→叔

《単語家族》

叔(年齢の小さいほうのおじ)

{動}よいと思ってしたう。「私淑(よい人だと思ってひそかにしたう)」

《解字》

会意兼形声。叔とは「卜(つるの巻いたまめのくき)+小+又(手)」の会意文字で、取り残しの豆や落穂を拾い集めること。のち、菽シュク(小つぶの豆)のことから、小さく締まったものの意に用いる。淑は「水+音符叔」で、こぢんまりとして控えめなこと。水を加えて清らかな意をそえた。→叔

《単語家族》

叔(年齢の小さいほうのおじ) 菽シュク(小さい豆)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

菽シュク(小さい豆)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

11画 水部 [常用漢字]

区点=2942 16進=3D4A シフトJIS=8F69

《常用音訓》シュク

《音読み》 シュク

11画 水部 [常用漢字]

区点=2942 16進=3D4A シフトJIS=8F69

《常用音訓》シュク

《音読み》 シュク /ジュク

/ジュク 〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 よい(よし)/しとやか(しとやかなり)

《名付け》 きみ・きよ・きよし・すえ・すみ・とし・ひで・ふかし・よ・よし

《意味》

〉

《訓読み》 よい(よし)/しとやか(しとやかなり)

《名付け》 きみ・きよ・きよし・すえ・すみ・とし・ひで・ふかし・よ・よし

《意味》

{形}よい(ヨシ)。しとやか(シトヤカナリ)。こぢんまりとまとまっているさま。穏やかで感じがよい。また、女性がつつましく清らかであるさま。「淑徳」

{形}よい(ヨシ)。しとやか(シトヤカナリ)。こぢんまりとまとまっているさま。穏やかで感じがよい。また、女性がつつましく清らかであるさま。「淑徳」

{動}よいと思ってしたう。「私淑(よい人だと思ってひそかにしたう)」

《解字》

会意兼形声。叔とは「卜(つるの巻いたまめのくき)+小+又(手)」の会意文字で、取り残しの豆や落穂を拾い集めること。のち、菽シュク(小つぶの豆)のことから、小さく締まったものの意に用いる。淑は「水+音符叔」で、こぢんまりとして控えめなこと。水を加えて清らかな意をそえた。→叔

《単語家族》

叔(年齢の小さいほうのおじ)

{動}よいと思ってしたう。「私淑(よい人だと思ってひそかにしたう)」

《解字》

会意兼形声。叔とは「卜(つるの巻いたまめのくき)+小+又(手)」の会意文字で、取り残しの豆や落穂を拾い集めること。のち、菽シュク(小つぶの豆)のことから、小さく締まったものの意に用いる。淑は「水+音符叔」で、こぢんまりとして控えめなこと。水を加えて清らかな意をそえた。→叔

《単語家族》

叔(年齢の小さいほうのおじ) 菽シュク(小さい豆)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

菽シュク(小さい豆)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

用 よう🔗⭐🔉

【用】

5画 用部 [二年]

区点=4549 16進=4D51 シフトJIS=9770

《常用音訓》ヨウ/もち…いる

《音読み》 ヨウ

5画 用部 [二年]

区点=4549 16進=4D51 シフトJIS=9770

《常用音訓》ヨウ/もち…いる

《音読み》 ヨウ /ユウ

/ユウ 〈y

〈y ng〉

《訓読み》 もちいる(もちゐる・もちふ)/もって/よう

《名付け》 ちか・もち

《意味》

ng〉

《訓読み》 もちいる(もちゐる・もちふ)/もって/よう

《名付け》 ちか・もち

《意味》

{動}もちいる(モチ

{動}もちいる(モチ ル・モチフ)。力・人・道などをある面にまで及ぼして使う。▽訓の「もちゐる」は「もち(持)+ゐる(将)」から。「使用」「用心=心ヲ用フ」「用武之地=武ヲ用

ル・モチフ)。力・人・道などをある面にまで及ぼして使う。▽訓の「もちゐる」は「もち(持)+ゐる(将)」から。「使用」「用心=心ヲ用フ」「用武之地=武ヲ用 ルノ地」

ルノ地」

{名}本質を体というのに対して、外にあらわれた働きのこと。はたらき。「作用」「礼之用、和為貴=礼ノ用ハ、和ヲ貴シト為ス」〔→論語〕

{名}本質を体というのに対して、外にあらわれた働きのこと。はたらき。「作用」「礼之用、和為貴=礼ノ用ハ、和ヲ貴シト為ス」〔→論語〕

{名}使う資財や資金。もとで。「国用(国の財政)」「費用」

{名}使う資財や資金。もとで。「国用(国の財政)」「費用」

{名}道具。「器用(道具や、うつわ)」

{名}道具。「器用(道具や、うつわ)」

{動・前}もって。…でもって。〈類義語〉→以。「是用=ココヲ用ッテ」「用夏変夷=夏ヲ用ッテ夷ヲ変ズ」〔→孟子〕

〔国〕

{動・前}もって。…でもって。〈類義語〉→以。「是用=ココヲ用ッテ」「用夏変夷=夏ヲ用ッテ夷ヲ変ズ」〔→孟子〕

〔国〕 よう。処理すべきである仕事。「用事」「公用出張」

よう。処理すべきである仕事。「用事」「公用出張」 よう。大小便をする。「小用」

《解字》

よう。大小便をする。「小用」

《解字》

会意。「長方形の板+ト印(棒)」で、板に棒で穴をあけ通すことで、つらぬき通すはたらきをいう。転じて、通用の意となり、力や道具の働きを他の面にまで通し使うこと。

《単語家族》

庸(つき通す、ならす)

会意。「長方形の板+ト印(棒)」で、板に棒で穴をあけ通すことで、つらぬき通すはたらきをいう。転じて、通用の意となり、力や道具の働きを他の面にまで通し使うこと。

《単語家族》

庸(つき通す、ならす) 通と同系。甬ヨウ(つらぬきとおす)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

通と同系。甬ヨウ(つらぬきとおす)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

5画 用部 [二年]

区点=4549 16進=4D51 シフトJIS=9770

《常用音訓》ヨウ/もち…いる

《音読み》 ヨウ

5画 用部 [二年]

区点=4549 16進=4D51 シフトJIS=9770

《常用音訓》ヨウ/もち…いる

《音読み》 ヨウ /ユウ

/ユウ 〈y

〈y ng〉

《訓読み》 もちいる(もちゐる・もちふ)/もって/よう

《名付け》 ちか・もち

《意味》

ng〉

《訓読み》 もちいる(もちゐる・もちふ)/もって/よう

《名付け》 ちか・もち

《意味》

{動}もちいる(モチ

{動}もちいる(モチ ル・モチフ)。力・人・道などをある面にまで及ぼして使う。▽訓の「もちゐる」は「もち(持)+ゐる(将)」から。「使用」「用心=心ヲ用フ」「用武之地=武ヲ用

ル・モチフ)。力・人・道などをある面にまで及ぼして使う。▽訓の「もちゐる」は「もち(持)+ゐる(将)」から。「使用」「用心=心ヲ用フ」「用武之地=武ヲ用 ルノ地」

ルノ地」

{名}本質を体というのに対して、外にあらわれた働きのこと。はたらき。「作用」「礼之用、和為貴=礼ノ用ハ、和ヲ貴シト為ス」〔→論語〕

{名}本質を体というのに対して、外にあらわれた働きのこと。はたらき。「作用」「礼之用、和為貴=礼ノ用ハ、和ヲ貴シト為ス」〔→論語〕

{名}使う資財や資金。もとで。「国用(国の財政)」「費用」

{名}使う資財や資金。もとで。「国用(国の財政)」「費用」

{名}道具。「器用(道具や、うつわ)」

{名}道具。「器用(道具や、うつわ)」

{動・前}もって。…でもって。〈類義語〉→以。「是用=ココヲ用ッテ」「用夏変夷=夏ヲ用ッテ夷ヲ変ズ」〔→孟子〕

〔国〕

{動・前}もって。…でもって。〈類義語〉→以。「是用=ココヲ用ッテ」「用夏変夷=夏ヲ用ッテ夷ヲ変ズ」〔→孟子〕

〔国〕 よう。処理すべきである仕事。「用事」「公用出張」

よう。処理すべきである仕事。「用事」「公用出張」 よう。大小便をする。「小用」

《解字》

よう。大小便をする。「小用」

《解字》

会意。「長方形の板+ト印(棒)」で、板に棒で穴をあけ通すことで、つらぬき通すはたらきをいう。転じて、通用の意となり、力や道具の働きを他の面にまで通し使うこと。

《単語家族》

庸(つき通す、ならす)

会意。「長方形の板+ト印(棒)」で、板に棒で穴をあけ通すことで、つらぬき通すはたらきをいう。転じて、通用の意となり、力や道具の働きを他の面にまで通し使うこと。

《単語家族》

庸(つき通す、ならす) 通と同系。甬ヨウ(つらぬきとおす)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

通と同系。甬ヨウ(つらぬきとおす)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

用意 ヨウイ🔗⭐🔉

【用意】

ヨウイ  イヲモチウ心をつかう。

イヲモチウ心をつかう。 〔国〕注意。用心。

〔国〕注意。用心。 〔国〕つもり。準備。

〔国〕つもり。準備。

イヲモチウ心をつかう。

イヲモチウ心をつかう。 〔国〕注意。用心。

〔国〕注意。用心。 〔国〕つもり。準備。

〔国〕つもり。準備。

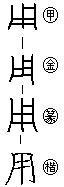

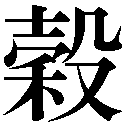

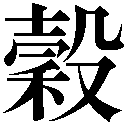

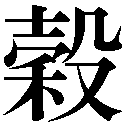

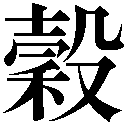

穀 よい🔗⭐🔉

【穀】

人名に使える旧字

人名に使える旧字

14画 禾部 [六年]

区点=2582 16進=3972 シフトJIS=8D92

《常用音訓》コク

《音読み》 コク

14画 禾部 [六年]

区点=2582 16進=3972 シフトJIS=8D92

《常用音訓》コク

《音読み》 コク

〈g

〈g 〉

《訓読み》 よくする(よくす)/よい(よし)/やしなう(やしなふ)/いきる(いく)

《名付け》 よし・より

《意味》

〉

《訓読み》 よくする(よくす)/よい(よし)/やしなう(やしなふ)/いきる(いく)

《名付け》 よし・より

《意味》

{名}穀物の総称。かたいからをつけた食べられる粒状の実のこと。豆やごまを含むことがある。「五穀」「九穀」「養穀不成=穀ヲ養ヒテ成ラズ」〔李滉〕

{名}穀物の総称。かたいからをつけた食べられる粒状の実のこと。豆やごまを含むことがある。「五穀」「九穀」「養穀不成=穀ヲ養ヒテ成ラズ」〔李滉〕

{動・形・名}よくする(ヨクス)。よい(ヨシ)。よくする。よい。かっちりとしまった状態。善。「三年学不至於穀不易得也=三年学ビテ穀ニ至ラザルハ得易カラザルナリ」〔→論語〕▽この例は一説に

{動・形・名}よくする(ヨクス)。よい(ヨシ)。よくする。よい。かっちりとしまった状態。善。「三年学不至於穀不易得也=三年学ビテ穀ニ至ラザルハ得易カラザルナリ」〔→論語〕▽この例は一説に の意という。

の意という。

{動}やしなう(ヤシナフ)。食物を与えてやしなう。「以穀我士女=モッテ我ガ士女ヲ穀フ」〔→詩経〕

{動}やしなう(ヤシナフ)。食物を与えてやしなう。「以穀我士女=モッテ我ガ士女ヲ穀フ」〔→詩経〕

{動}いきる(イク)。ものを食べていきる。「穀則異室、死則同穴=穀キテハスナハチ室ヲ異ニスルモ、死シテハスナハチ穴ヲ同ジウセン」〔→詩経〕

{動}いきる(イク)。ものを食べていきる。「穀則異室、死則同穴=穀キテハスナハチ室ヲ異ニスルモ、死シテハスナハチ穴ヲ同ジウセン」〔→詩経〕

コクス{動・名}俸禄ホウロクを受ける。俸禄。〈類義語〉→禄。「邦無道穀恥也=邦ニ道無キニ穀スルハ恥ナリ」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。殻コク・カクは、固い外わく、かたいものをたたくの意。穀は「禾(穀物)+音符殻」の略体で、かたいからをかぶった穀物の実。▽常用漢字の字体は禾の上の一を略したもの。

《単語家族》

角

コクス{動・名}俸禄ホウロクを受ける。俸禄。〈類義語〉→禄。「邦無道穀恥也=邦ニ道無キニ穀スルハ恥ナリ」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。殻コク・カクは、固い外わく、かたいものをたたくの意。穀は「禾(穀物)+音符殻」の略体で、かたいからをかぶった穀物の実。▽常用漢字の字体は禾の上の一を略したもの。

《単語家族》

角 殼(=殻。から)と同系。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は15画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

殼(=殻。から)と同系。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は15画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

人名に使える旧字

人名に使える旧字

14画 禾部 [六年]

区点=2582 16進=3972 シフトJIS=8D92

《常用音訓》コク

《音読み》 コク

14画 禾部 [六年]

区点=2582 16進=3972 シフトJIS=8D92

《常用音訓》コク

《音読み》 コク

〈g

〈g 〉

《訓読み》 よくする(よくす)/よい(よし)/やしなう(やしなふ)/いきる(いく)

《名付け》 よし・より

《意味》

〉

《訓読み》 よくする(よくす)/よい(よし)/やしなう(やしなふ)/いきる(いく)

《名付け》 よし・より

《意味》

{名}穀物の総称。かたいからをつけた食べられる粒状の実のこと。豆やごまを含むことがある。「五穀」「九穀」「養穀不成=穀ヲ養ヒテ成ラズ」〔李滉〕

{名}穀物の総称。かたいからをつけた食べられる粒状の実のこと。豆やごまを含むことがある。「五穀」「九穀」「養穀不成=穀ヲ養ヒテ成ラズ」〔李滉〕

{動・形・名}よくする(ヨクス)。よい(ヨシ)。よくする。よい。かっちりとしまった状態。善。「三年学不至於穀不易得也=三年学ビテ穀ニ至ラザルハ得易カラザルナリ」〔→論語〕▽この例は一説に

{動・形・名}よくする(ヨクス)。よい(ヨシ)。よくする。よい。かっちりとしまった状態。善。「三年学不至於穀不易得也=三年学ビテ穀ニ至ラザルハ得易カラザルナリ」〔→論語〕▽この例は一説に の意という。

の意という。

{動}やしなう(ヤシナフ)。食物を与えてやしなう。「以穀我士女=モッテ我ガ士女ヲ穀フ」〔→詩経〕

{動}やしなう(ヤシナフ)。食物を与えてやしなう。「以穀我士女=モッテ我ガ士女ヲ穀フ」〔→詩経〕

{動}いきる(イク)。ものを食べていきる。「穀則異室、死則同穴=穀キテハスナハチ室ヲ異ニスルモ、死シテハスナハチ穴ヲ同ジウセン」〔→詩経〕

{動}いきる(イク)。ものを食べていきる。「穀則異室、死則同穴=穀キテハスナハチ室ヲ異ニスルモ、死シテハスナハチ穴ヲ同ジウセン」〔→詩経〕

コクス{動・名}俸禄ホウロクを受ける。俸禄。〈類義語〉→禄。「邦無道穀恥也=邦ニ道無キニ穀スルハ恥ナリ」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。殻コク・カクは、固い外わく、かたいものをたたくの意。穀は「禾(穀物)+音符殻」の略体で、かたいからをかぶった穀物の実。▽常用漢字の字体は禾の上の一を略したもの。

《単語家族》

角

コクス{動・名}俸禄ホウロクを受ける。俸禄。〈類義語〉→禄。「邦無道穀恥也=邦ニ道無キニ穀スルハ恥ナリ」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。殻コク・カクは、固い外わく、かたいものをたたくの意。穀は「禾(穀物)+音符殻」の略体で、かたいからをかぶった穀物の実。▽常用漢字の字体は禾の上の一を略したもの。

《単語家族》

角 殼(=殻。から)と同系。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は15画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

殼(=殻。から)と同系。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は15画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

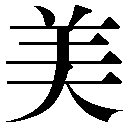

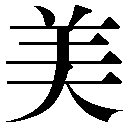

美 よい🔗⭐🔉

【美】

9画 羊部 [三年]

区点=4094 16進=487E シフトJIS=94FC

《常用音訓》ビ/うつく…しい

《音読み》 ビ

9画 羊部 [三年]

区点=4094 16進=487E シフトJIS=94FC

《常用音訓》ビ/うつく…しい

《音読み》 ビ /ミ

/ミ 〈m

〈m i〉

《訓読み》 うつくしい(うつくし)/よい(よし)/うまい(うまし)/ほめる(ほむ)

《名付け》 うま・うまし・きよし・とみ・はし・はる・ふみ・み・みつ・よ・よし

《意味》

i〉

《訓読み》 うつくしい(うつくし)/よい(よし)/うまい(うまし)/ほめる(ほむ)

《名付け》 うま・うまし・きよし・とみ・はし・はる・ふみ・み・みつ・よ・よし

《意味》

ビナリ{形}うつくしい(ウツクシ)。見た目が細やかでかっこうがよい。みめよい。〈類義語〉→媚ビ。〈対語〉→悪・→醜(みっともない)。「優美」「美孟姜矣=美ナル孟姜」〔→詩経〕「美女為媛、美士為彦=美女ヲ媛ト為ヒ、美士ヲ彦ト為フ」〔→爾雅〕

ビナリ{形}うつくしい(ウツクシ)。見た目が細やかでかっこうがよい。みめよい。〈類義語〉→媚ビ。〈対語〉→悪・→醜(みっともない)。「優美」「美孟姜矣=美ナル孟姜」〔→詩経〕「美女為媛、美士為彦=美女ヲ媛ト為ヒ、美士ヲ彦ト為フ」〔→爾雅〕

ビナリ{形}よい(ヨシ)。うまい(ウマシ)。物事がよい感じである。味がよい。「美風」「美味」

ビナリ{形}よい(ヨシ)。うまい(ウマシ)。物事がよい感じである。味がよい。「美風」「美味」

ビトス{動}ほめる(ホム)。よいと認める。〈対語〉→悪(にくむ)。〈類義語〉→善(よしとす)。「美之也=コレヲ美ムルナリ」〔→穀梁〕

ビトス{動}ほめる(ホム)。よいと認める。〈対語〉→悪(にくむ)。〈類義語〉→善(よしとす)。「美之也=コレヲ美ムルナリ」〔→穀梁〕

{名}微妙なうつくしさ。うつくしいこと。〈対語〉→悪。「真善美」「尽美矣、未尽善也=美ヲ尽クセリ、イマダ善ヲ尽クサズ」〔→論語〕

{名}微妙なうつくしさ。うつくしいこと。〈対語〉→悪。「真善美」「尽美矣、未尽善也=美ヲ尽クセリ、イマダ善ヲ尽クサズ」〔→論語〕

〔俗〕「美国メイクオ」とは、アメリカ合衆国。▽「美利堅合衆国」の略。

《解字》

会意。「羊+大」で、形のよい大きな羊をあらわす。微妙で繊細なうつくしさ。▽義・善・祥などにすべて羊を含むのは、周人が羊を最もたいせつな家畜としたためであろう。

《単語家族》

微ビ

〔俗〕「美国メイクオ」とは、アメリカ合衆国。▽「美利堅合衆国」の略。

《解字》

会意。「羊+大」で、形のよい大きな羊をあらわす。微妙で繊細なうつくしさ。▽義・善・祥などにすべて羊を含むのは、周人が羊を最もたいせつな家畜としたためであろう。

《単語家族》

微ビ 眉ビ(細いまゆげ)

眉ビ(細いまゆげ) 尾(細いおの毛)

尾(細いおの毛) 媚ビ(なまめかしい)などと同系。

《類義》

麗レイは、汚れなく整っている。艶エンは、つやっぽい。娟ケンは、細くしなやか。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

媚ビ(なまめかしい)などと同系。

《類義》

麗レイは、汚れなく整っている。艶エンは、つやっぽい。娟ケンは、細くしなやか。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

9画 羊部 [三年]

区点=4094 16進=487E シフトJIS=94FC

《常用音訓》ビ/うつく…しい

《音読み》 ビ

9画 羊部 [三年]

区点=4094 16進=487E シフトJIS=94FC

《常用音訓》ビ/うつく…しい

《音読み》 ビ /ミ

/ミ 〈m

〈m i〉

《訓読み》 うつくしい(うつくし)/よい(よし)/うまい(うまし)/ほめる(ほむ)

《名付け》 うま・うまし・きよし・とみ・はし・はる・ふみ・み・みつ・よ・よし

《意味》

i〉

《訓読み》 うつくしい(うつくし)/よい(よし)/うまい(うまし)/ほめる(ほむ)

《名付け》 うま・うまし・きよし・とみ・はし・はる・ふみ・み・みつ・よ・よし

《意味》

ビナリ{形}うつくしい(ウツクシ)。見た目が細やかでかっこうがよい。みめよい。〈類義語〉→媚ビ。〈対語〉→悪・→醜(みっともない)。「優美」「美孟姜矣=美ナル孟姜」〔→詩経〕「美女為媛、美士為彦=美女ヲ媛ト為ヒ、美士ヲ彦ト為フ」〔→爾雅〕

ビナリ{形}うつくしい(ウツクシ)。見た目が細やかでかっこうがよい。みめよい。〈類義語〉→媚ビ。〈対語〉→悪・→醜(みっともない)。「優美」「美孟姜矣=美ナル孟姜」〔→詩経〕「美女為媛、美士為彦=美女ヲ媛ト為ヒ、美士ヲ彦ト為フ」〔→爾雅〕

ビナリ{形}よい(ヨシ)。うまい(ウマシ)。物事がよい感じである。味がよい。「美風」「美味」

ビナリ{形}よい(ヨシ)。うまい(ウマシ)。物事がよい感じである。味がよい。「美風」「美味」

ビトス{動}ほめる(ホム)。よいと認める。〈対語〉→悪(にくむ)。〈類義語〉→善(よしとす)。「美之也=コレヲ美ムルナリ」〔→穀梁〕

ビトス{動}ほめる(ホム)。よいと認める。〈対語〉→悪(にくむ)。〈類義語〉→善(よしとす)。「美之也=コレヲ美ムルナリ」〔→穀梁〕

{名}微妙なうつくしさ。うつくしいこと。〈対語〉→悪。「真善美」「尽美矣、未尽善也=美ヲ尽クセリ、イマダ善ヲ尽クサズ」〔→論語〕

{名}微妙なうつくしさ。うつくしいこと。〈対語〉→悪。「真善美」「尽美矣、未尽善也=美ヲ尽クセリ、イマダ善ヲ尽クサズ」〔→論語〕

〔俗〕「美国メイクオ」とは、アメリカ合衆国。▽「美利堅合衆国」の略。

《解字》

会意。「羊+大」で、形のよい大きな羊をあらわす。微妙で繊細なうつくしさ。▽義・善・祥などにすべて羊を含むのは、周人が羊を最もたいせつな家畜としたためであろう。

《単語家族》

微ビ

〔俗〕「美国メイクオ」とは、アメリカ合衆国。▽「美利堅合衆国」の略。

《解字》

会意。「羊+大」で、形のよい大きな羊をあらわす。微妙で繊細なうつくしさ。▽義・善・祥などにすべて羊を含むのは、周人が羊を最もたいせつな家畜としたためであろう。

《単語家族》

微ビ 眉ビ(細いまゆげ)

眉ビ(細いまゆげ) 尾(細いおの毛)

尾(細いおの毛) 媚ビ(なまめかしい)などと同系。

《類義》

麗レイは、汚れなく整っている。艶エンは、つやっぽい。娟ケンは、細くしなやか。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

媚ビ(なまめかしい)などと同系。

《類義》

麗レイは、汚れなく整っている。艶エンは、つやっぽい。娟ケンは、細くしなやか。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

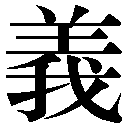

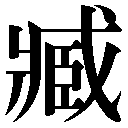

義 よい🔗⭐🔉

【義】

13画 羊部 [五年]

区点=2133 16進=3541 シフトJIS=8B60

《常用音訓》ギ

《音読み》 ギ

13画 羊部 [五年]

区点=2133 16進=3541 シフトJIS=8B60

《常用音訓》ギ

《音読み》 ギ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 よい(よし)

《名付け》 あき・いさ・しげ・たけ・ただし・ちか・つとむ・とも・のり・みち・よし・よしのり・より

《意味》

〉

《訓読み》 よい(よし)

《名付け》 あき・いさ・しげ・たけ・ただし・ちか・つとむ・とも・のり・みち・よし・よしのり・より

《意味》

{名・形}すじ道。かどめ。かどめが正しい。▽孟子によると、よしあしの判断によって、適宜にかどめをたてること。荀子ジュンシによると、長い経験によって、社会的によいと公認されているすじ道。儒教の五常(仁・義・礼・智・信)の一つ。〈類義語〉→宜・→誼ギ。「節義」「君臣有義=君臣ニハ義有リ」〔→孟子〕

{名・形}すじ道。かどめ。かどめが正しい。▽孟子によると、よしあしの判断によって、適宜にかどめをたてること。荀子ジュンシによると、長い経験によって、社会的によいと公認されているすじ道。儒教の五常(仁・義・礼・智・信)の一つ。〈類義語〉→宜・→誼ギ。「節義」「君臣有義=君臣ニハ義有リ」〔→孟子〕

{名・形}よい(ヨシ)。利欲に引かれず、すじ道をたてる心。みさお。かどめただしい。▽日本では、特に、主君への義理だての意。「正義」「義士」

{名・形}よい(ヨシ)。利欲に引かれず、すじ道をたてる心。みさお。かどめただしい。▽日本では、特に、主君への義理だての意。「正義」「義士」

{名・形}公共のためにつくすこと。また、そのさま。〈対語〉→私。〈類義語〉→公。「義倉(公共救済の米を入れておく倉)」「義捐金ギエンキン」

{名・形}公共のためにつくすこと。また、そのさま。〈対語〉→私。〈類義語〉→公。「義倉(公共救済の米を入れておく倉)」「義捐金ギエンキン」

{名}ことばや行いに含まれている理由。わけ。意味。〈類義語〉→誼ギ。「字義」「意義」

{名}ことばや行いに含まれている理由。わけ。意味。〈類義語〉→誼ギ。「字義」「意義」

{名・形}約束してちかった親類関係。また、そのような関係の。「結義(義兄弟のちかいを結ぶ)」「義兄」「義子(養子)」

{名・形}約束してちかった親類関係。また、そのような関係の。「結義(義兄弟のちかいを結ぶ)」「義兄」「義子(養子)」

{形}名目上の。かりの。人工の。「義足」「義髻ギケイ(のせたまげ)」

〔国〕かどめや、約束をとおすやり方。「律義」「義理がたい」

《解字》

{形}名目上の。かりの。人工の。「義足」「義髻ギケイ(のせたまげ)」

〔国〕かどめや、約束をとおすやり方。「律義」「義理がたい」

《解字》

会意兼形声。我は、ぎざぎざとかどめのたったほこを描いた象形文字。義は「羊(形のよいひつじ)+音符我」で、もと、かどめがたってかっこうのよいこと。きちんとしてかっこうがよいと認められるやり方を義(宜)という。

《単語家族》

峨ガ(かどめのたった山)

会意兼形声。我は、ぎざぎざとかどめのたったほこを描いた象形文字。義は「羊(形のよいひつじ)+音符我」で、もと、かどめがたってかっこうのよいこと。きちんとしてかっこうがよいと認められるやり方を義(宜)という。

《単語家族》

峨ガ(かどめのたった山) 儀(かどのあるさま)と同系。岸(かどめのたったきし)や彦ゲン(かどめの正しい顔をした美男)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

儀(かどのあるさま)と同系。岸(かどめのたったきし)や彦ゲン(かどめの正しい顔をした美男)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

13画 羊部 [五年]

区点=2133 16進=3541 シフトJIS=8B60

《常用音訓》ギ

《音読み》 ギ

13画 羊部 [五年]

区点=2133 16進=3541 シフトJIS=8B60

《常用音訓》ギ

《音読み》 ギ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 よい(よし)

《名付け》 あき・いさ・しげ・たけ・ただし・ちか・つとむ・とも・のり・みち・よし・よしのり・より

《意味》

〉

《訓読み》 よい(よし)

《名付け》 あき・いさ・しげ・たけ・ただし・ちか・つとむ・とも・のり・みち・よし・よしのり・より

《意味》

{名・形}すじ道。かどめ。かどめが正しい。▽孟子によると、よしあしの判断によって、適宜にかどめをたてること。荀子ジュンシによると、長い経験によって、社会的によいと公認されているすじ道。儒教の五常(仁・義・礼・智・信)の一つ。〈類義語〉→宜・→誼ギ。「節義」「君臣有義=君臣ニハ義有リ」〔→孟子〕

{名・形}すじ道。かどめ。かどめが正しい。▽孟子によると、よしあしの判断によって、適宜にかどめをたてること。荀子ジュンシによると、長い経験によって、社会的によいと公認されているすじ道。儒教の五常(仁・義・礼・智・信)の一つ。〈類義語〉→宜・→誼ギ。「節義」「君臣有義=君臣ニハ義有リ」〔→孟子〕

{名・形}よい(ヨシ)。利欲に引かれず、すじ道をたてる心。みさお。かどめただしい。▽日本では、特に、主君への義理だての意。「正義」「義士」

{名・形}よい(ヨシ)。利欲に引かれず、すじ道をたてる心。みさお。かどめただしい。▽日本では、特に、主君への義理だての意。「正義」「義士」

{名・形}公共のためにつくすこと。また、そのさま。〈対語〉→私。〈類義語〉→公。「義倉(公共救済の米を入れておく倉)」「義捐金ギエンキン」

{名・形}公共のためにつくすこと。また、そのさま。〈対語〉→私。〈類義語〉→公。「義倉(公共救済の米を入れておく倉)」「義捐金ギエンキン」

{名}ことばや行いに含まれている理由。わけ。意味。〈類義語〉→誼ギ。「字義」「意義」

{名}ことばや行いに含まれている理由。わけ。意味。〈類義語〉→誼ギ。「字義」「意義」

{名・形}約束してちかった親類関係。また、そのような関係の。「結義(義兄弟のちかいを結ぶ)」「義兄」「義子(養子)」

{名・形}約束してちかった親類関係。また、そのような関係の。「結義(義兄弟のちかいを結ぶ)」「義兄」「義子(養子)」

{形}名目上の。かりの。人工の。「義足」「義髻ギケイ(のせたまげ)」

〔国〕かどめや、約束をとおすやり方。「律義」「義理がたい」

《解字》

{形}名目上の。かりの。人工の。「義足」「義髻ギケイ(のせたまげ)」

〔国〕かどめや、約束をとおすやり方。「律義」「義理がたい」

《解字》

会意兼形声。我は、ぎざぎざとかどめのたったほこを描いた象形文字。義は「羊(形のよいひつじ)+音符我」で、もと、かどめがたってかっこうのよいこと。きちんとしてかっこうがよいと認められるやり方を義(宜)という。

《単語家族》

峨ガ(かどめのたった山)

会意兼形声。我は、ぎざぎざとかどめのたったほこを描いた象形文字。義は「羊(形のよいひつじ)+音符我」で、もと、かどめがたってかっこうのよいこと。きちんとしてかっこうがよいと認められるやり方を義(宜)という。

《単語家族》

峨ガ(かどめのたった山) 儀(かどのあるさま)と同系。岸(かどめのたったきし)や彦ゲン(かどめの正しい顔をした美男)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

儀(かどのあるさま)と同系。岸(かどめのたったきし)や彦ゲン(かどめの正しい顔をした美男)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

腆 よい🔗⭐🔉

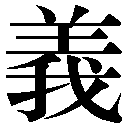

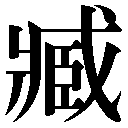

臧 よい🔗⭐🔉

【臧】

15画 臣部

区点=7141 16進=6749 シフトJIS=E468

《音読み》 ソウ(サウ)

15画 臣部

区点=7141 16進=6749 シフトJIS=E468

《音読み》 ソウ(サウ)

〈z

〈z ng〉

《訓読み》 よい(よし)

《意味》

ng〉

《訓読み》 よい(よし)

《意味》

{形}よい(ヨシ)。すらりとしていて、かっこうがよい。また、手ぎわがよい。〈対語〉→否ヒ。「臧否ソウヒ(よしあし)」「執事順成為臧=事ヲ執リテ順成スルヲ臧ト為ス」〔→左伝〕

{形}よい(ヨシ)。すらりとしていて、かっこうがよい。また、手ぎわがよい。〈対語〉→否ヒ。「臧否ソウヒ(よしあし)」「執事順成為臧=事ヲ執リテ順成スルヲ臧ト為ス」〔→左伝〕

{名}ボディーガードの役をする体格のよい男のどれい。「臧獲ソウカク」

《解字》

会意兼形声。臣を除いた部分(音ソウ・ショウ)は、すらりと長いやり。臧はそれを音符とし、臣(どれい)を加えた字で、背の高いどれい。また、すらりとしたの意から、裝(=装。かっこうがよい)の意にも用い、よいの意となる。

《単語家族》

壯ソウ(=壮。背の高い男)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

{名}ボディーガードの役をする体格のよい男のどれい。「臧獲ソウカク」

《解字》

会意兼形声。臣を除いた部分(音ソウ・ショウ)は、すらりと長いやり。臧はそれを音符とし、臣(どれい)を加えた字で、背の高いどれい。また、すらりとしたの意から、裝(=装。かっこうがよい)の意にも用い、よいの意となる。

《単語家族》

壯ソウ(=壮。背の高い男)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

15画 臣部

区点=7141 16進=6749 シフトJIS=E468

《音読み》 ソウ(サウ)

15画 臣部

区点=7141 16進=6749 シフトJIS=E468

《音読み》 ソウ(サウ)

〈z

〈z ng〉

《訓読み》 よい(よし)

《意味》

ng〉

《訓読み》 よい(よし)

《意味》

{形}よい(ヨシ)。すらりとしていて、かっこうがよい。また、手ぎわがよい。〈対語〉→否ヒ。「臧否ソウヒ(よしあし)」「執事順成為臧=事ヲ執リテ順成スルヲ臧ト為ス」〔→左伝〕

{形}よい(ヨシ)。すらりとしていて、かっこうがよい。また、手ぎわがよい。〈対語〉→否ヒ。「臧否ソウヒ(よしあし)」「執事順成為臧=事ヲ執リテ順成スルヲ臧ト為ス」〔→左伝〕

{名}ボディーガードの役をする体格のよい男のどれい。「臧獲ソウカク」

《解字》

会意兼形声。臣を除いた部分(音ソウ・ショウ)は、すらりと長いやり。臧はそれを音符とし、臣(どれい)を加えた字で、背の高いどれい。また、すらりとしたの意から、裝(=装。かっこうがよい)の意にも用い、よいの意となる。

《単語家族》

壯ソウ(=壮。背の高い男)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

{名}ボディーガードの役をする体格のよい男のどれい。「臧獲ソウカク」

《解字》

会意兼形声。臣を除いた部分(音ソウ・ショウ)は、すらりと長いやり。臧はそれを音符とし、臣(どれい)を加えた字で、背の高いどれい。また、すらりとしたの意から、裝(=装。かっこうがよい)の意にも用い、よいの意となる。

《単語家族》

壯ソウ(=壮。背の高い男)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

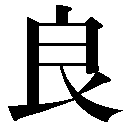

良 よい🔗⭐🔉

【良】

7画 艮部 [四年]

区点=4641 16進=4E49 シフトJIS=97C7

《常用音訓》リョウ/よ…い

《音読み》 リョウ(リヤウ)

7画 艮部 [四年]

区点=4641 16進=4E49 シフトJIS=97C7

《常用音訓》リョウ/よ…い

《音読み》 リョウ(リヤウ) /ロウ(ラウ)

/ロウ(ラウ) 〈li

〈li ng〉

《訓読み》 よい(よし)/まことに/やや

《名付け》 あきら・お・かず・かた・さね・すけ・たか・つか・つかさ・つぎ・なおし・なか・なが・ながし・はる・ひこ・ひさ・ふみ・まこと・み・みよし・よし・ら・ろ・ろう

《意味》

ng〉

《訓読み》 よい(よし)/まことに/やや

《名付け》 あきら・お・かず・かた・さね・すけ・たか・つか・つかさ・つぎ・なおし・なか・なが・ながし・はる・ひこ・ひさ・ふみ・まこと・み・みよし・よし・ら・ろ・ろう

《意味》

{形}よい(ヨシ)。けがれがない。質がよい。わざがすぐれているさま。〈対語〉→悪。〈類義語〉→善。「良工」「良家」「夫子温良恭倹譲、以得之=夫子ハ温良恭倹譲、モッテコレヲ得タリ」〔→論語〕

{形}よい(ヨシ)。けがれがない。質がよい。わざがすぐれているさま。〈対語〉→悪。〈類義語〉→善。「良工」「良家」「夫子温良恭倹譲、以得之=夫子ハ温良恭倹譲、モッテコレヲ得タリ」〔→論語〕

{名}人格的にすぐれている人。すぐれていること。「二良(二人のよい人)」

{名}人格的にすぐれている人。すぐれていること。「二良(二人のよい人)」

{副}まことに。ほんとうに。〈類義語〉→諒リョウ。「良有以也=マコトニユ

{副}まことに。ほんとうに。〈類義語〉→諒リョウ。「良有以也=マコトニユ 有ルナリ」〔→李白〕

有ルナリ」〔→李白〕

{副}やや。ずいぶんと。〈類義語〉→頗(すこぶる)。「秦王不怡者良久=秦王怡バザルコト、ヤヤ久シウス」〔→史記〕

{副}やや。ずいぶんと。〈類義語〉→頗(すこぶる)。「秦王不怡者良久=秦王怡バザルコト、ヤヤ久シウス」〔→史記〕

「良人」とは、よい人の意から、妻が夫をいうことば。「何日平胡虜、良人罷遠征=イヅレノ日カ胡虜ヲ平ラゲ、良人遠征ヲ罷メン」〔→李白〕

《解字》

「良人」とは、よい人の意から、妻が夫をいうことば。「何日平胡虜、良人罷遠征=イヅレノ日カ胡虜ヲ平ラゲ、良人遠征ヲ罷メン」〔→李白〕

《解字》

会意。○型の穀粒を水で洗い、きれいにしたさまをあらわす。粮リョウ(=糧。けがれのない穀物)の原字。

《単語家族》

亮リョウ(けがれのない)

会意。○型の穀粒を水で洗い、きれいにしたさまをあらわす。粮リョウ(=糧。けがれのない穀物)の原字。

《単語家族》

亮リョウ(けがれのない) 涼リョウ(けがれのない)

涼リョウ(けがれのない) 諒リョウ(けがれのない)などと同系。

《類義》

善は、膳ゼンの原字で、おいしいごちそうのこと。感じがよいの意から、よいの意へと拡大された。嘉カも、やはりごちそうの意から、よい、めでたいの意に転じた。佳カは、姿や形のすっきりしていてよいこと。好は、大事にしてかわいがり、このましいこと。

《異字同訓》

よい。 良い「品質が良い。成績が良い。手際が良い」善い「善い行い。世の中のために善いことをする」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

諒リョウ(けがれのない)などと同系。

《類義》

善は、膳ゼンの原字で、おいしいごちそうのこと。感じがよいの意から、よいの意へと拡大された。嘉カも、やはりごちそうの意から、よい、めでたいの意に転じた。佳カは、姿や形のすっきりしていてよいこと。好は、大事にしてかわいがり、このましいこと。

《異字同訓》

よい。 良い「品質が良い。成績が良い。手際が良い」善い「善い行い。世の中のために善いことをする」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

7画 艮部 [四年]

区点=4641 16進=4E49 シフトJIS=97C7

《常用音訓》リョウ/よ…い

《音読み》 リョウ(リヤウ)

7画 艮部 [四年]

区点=4641 16進=4E49 シフトJIS=97C7

《常用音訓》リョウ/よ…い

《音読み》 リョウ(リヤウ) /ロウ(ラウ)

/ロウ(ラウ) 〈li

〈li ng〉

《訓読み》 よい(よし)/まことに/やや

《名付け》 あきら・お・かず・かた・さね・すけ・たか・つか・つかさ・つぎ・なおし・なか・なが・ながし・はる・ひこ・ひさ・ふみ・まこと・み・みよし・よし・ら・ろ・ろう

《意味》

ng〉

《訓読み》 よい(よし)/まことに/やや

《名付け》 あきら・お・かず・かた・さね・すけ・たか・つか・つかさ・つぎ・なおし・なか・なが・ながし・はる・ひこ・ひさ・ふみ・まこと・み・みよし・よし・ら・ろ・ろう

《意味》

{形}よい(ヨシ)。けがれがない。質がよい。わざがすぐれているさま。〈対語〉→悪。〈類義語〉→善。「良工」「良家」「夫子温良恭倹譲、以得之=夫子ハ温良恭倹譲、モッテコレヲ得タリ」〔→論語〕

{形}よい(ヨシ)。けがれがない。質がよい。わざがすぐれているさま。〈対語〉→悪。〈類義語〉→善。「良工」「良家」「夫子温良恭倹譲、以得之=夫子ハ温良恭倹譲、モッテコレヲ得タリ」〔→論語〕

{名}人格的にすぐれている人。すぐれていること。「二良(二人のよい人)」

{名}人格的にすぐれている人。すぐれていること。「二良(二人のよい人)」

{副}まことに。ほんとうに。〈類義語〉→諒リョウ。「良有以也=マコトニユ

{副}まことに。ほんとうに。〈類義語〉→諒リョウ。「良有以也=マコトニユ 有ルナリ」〔→李白〕

有ルナリ」〔→李白〕

{副}やや。ずいぶんと。〈類義語〉→頗(すこぶる)。「秦王不怡者良久=秦王怡バザルコト、ヤヤ久シウス」〔→史記〕

{副}やや。ずいぶんと。〈類義語〉→頗(すこぶる)。「秦王不怡者良久=秦王怡バザルコト、ヤヤ久シウス」〔→史記〕

「良人」とは、よい人の意から、妻が夫をいうことば。「何日平胡虜、良人罷遠征=イヅレノ日カ胡虜ヲ平ラゲ、良人遠征ヲ罷メン」〔→李白〕

《解字》

「良人」とは、よい人の意から、妻が夫をいうことば。「何日平胡虜、良人罷遠征=イヅレノ日カ胡虜ヲ平ラゲ、良人遠征ヲ罷メン」〔→李白〕

《解字》

会意。○型の穀粒を水で洗い、きれいにしたさまをあらわす。粮リョウ(=糧。けがれのない穀物)の原字。

《単語家族》

亮リョウ(けがれのない)

会意。○型の穀粒を水で洗い、きれいにしたさまをあらわす。粮リョウ(=糧。けがれのない穀物)の原字。

《単語家族》

亮リョウ(けがれのない) 涼リョウ(けがれのない)

涼リョウ(けがれのない) 諒リョウ(けがれのない)などと同系。

《類義》

善は、膳ゼンの原字で、おいしいごちそうのこと。感じがよいの意から、よいの意へと拡大された。嘉カも、やはりごちそうの意から、よい、めでたいの意に転じた。佳カは、姿や形のすっきりしていてよいこと。好は、大事にしてかわいがり、このましいこと。

《異字同訓》

よい。 良い「品質が良い。成績が良い。手際が良い」善い「善い行い。世の中のために善いことをする」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

諒リョウ(けがれのない)などと同系。

《類義》

善は、膳ゼンの原字で、おいしいごちそうのこと。感じがよいの意から、よいの意へと拡大された。嘉カも、やはりごちそうの意から、よい、めでたいの意に転じた。佳カは、姿や形のすっきりしていてよいこと。好は、大事にしてかわいがり、このましいこと。

《異字同訓》

よい。 良い「品質が良い。成績が良い。手際が良い」善い「善い行い。世の中のために善いことをする」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

茗 よう🔗⭐🔉

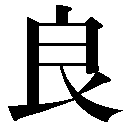

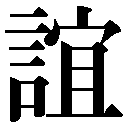

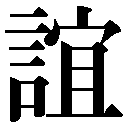

誼 よい🔗⭐🔉

【誼】

15画 言部 [人名漢字]

区点=2135 16進=3543 シフトJIS=8B62

《音読み》 ギ

15画 言部 [人名漢字]

区点=2135 16進=3543 シフトJIS=8B62

《音読み》 ギ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 よい(よし)/よしみ/はかる

《名付け》 こと・よし

《意味》

〉

《訓読み》 よい(よし)/よしみ/はかる

《名付け》 こと・よし

《意味》

{形}よい(ヨシ)。適切である。よろしい。〈同義語〉→宜。

{形}よい(ヨシ)。適切である。よろしい。〈同義語〉→宜。

{名}ほどよいすじみち。道理。〈同義語〉→義。

{名}ほどよいすじみち。道理。〈同義語〉→義。

{名}適切な解説。ことばの意味。〈同義語〉→義。「古誼(=古義)」

{名}適切な解説。ことばの意味。〈同義語〉→義。「古誼(=古義)」

{名}よしみ。以前からの親しい関係。仲よし。ゆかり。因縁。「情誼ジョウギ」「友誼ユウギ」

{名}よしみ。以前からの親しい関係。仲よし。ゆかり。因縁。「情誼ジョウギ」「友誼ユウギ」

{動}はかる。物事のよしあしを論じる。〈同義語〉→議。

《解字》

会意兼形声。「言+音符宜(整っている、具合がよい)」で、物事がほどよく適切であること。

《熟語》

→下付・中付語

{動}はかる。物事のよしあしを論じる。〈同義語〉→議。

《解字》

会意兼形声。「言+音符宜(整っている、具合がよい)」で、物事がほどよく適切であること。

《熟語》

→下付・中付語

15画 言部 [人名漢字]

区点=2135 16進=3543 シフトJIS=8B62

《音読み》 ギ

15画 言部 [人名漢字]

区点=2135 16進=3543 シフトJIS=8B62

《音読み》 ギ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 よい(よし)/よしみ/はかる

《名付け》 こと・よし

《意味》

〉

《訓読み》 よい(よし)/よしみ/はかる

《名付け》 こと・よし

《意味》

{形}よい(ヨシ)。適切である。よろしい。〈同義語〉→宜。

{形}よい(ヨシ)。適切である。よろしい。〈同義語〉→宜。

{名}ほどよいすじみち。道理。〈同義語〉→義。

{名}ほどよいすじみち。道理。〈同義語〉→義。

{名}適切な解説。ことばの意味。〈同義語〉→義。「古誼(=古義)」

{名}適切な解説。ことばの意味。〈同義語〉→義。「古誼(=古義)」

{名}よしみ。以前からの親しい関係。仲よし。ゆかり。因縁。「情誼ジョウギ」「友誼ユウギ」

{名}よしみ。以前からの親しい関係。仲よし。ゆかり。因縁。「情誼ジョウギ」「友誼ユウギ」

{動}はかる。物事のよしあしを論じる。〈同義語〉→議。

《解字》

会意兼形声。「言+音符宜(整っている、具合がよい)」で、物事がほどよく適切であること。

《熟語》

→下付・中付語

{動}はかる。物事のよしあしを論じる。〈同義語〉→議。

《解字》

会意兼形声。「言+音符宜(整っている、具合がよい)」で、物事がほどよく適切であること。

《熟語》

→下付・中付語

買酔 ヨイヲカウ🔗⭐🔉

【買酔】

バイスイ・ヨイヲカウ 酔いを買う。酒を買って酔うこと。

酔 よう🔗⭐🔉

【酔】

11画 酉部 [常用漢字]

区点=3176 16進=3F6C シフトJIS=908C

【醉】旧字人名に使える旧字

11画 酉部 [常用漢字]

区点=3176 16進=3F6C シフトJIS=908C

【醉】旧字人名に使える旧字

15画 酉部

区点=7845 16進=6E4D シフトJIS=E7CB

《常用音訓》スイ/よ…う

《音読み》 スイ

15画 酉部

区点=7845 16進=6E4D シフトJIS=E7CB

《常用音訓》スイ/よ…う

《音読み》 スイ

〈zu

〈zu 〉

《訓読み》 よう(よふ)

《意味》

〉

《訓読み》 よう(よふ)

《意味》

{動}よう(ヨフ)。のみつぶれる。深酒を飲んで正常な意識を失う。また、酒を飲ませて正常な意識を失わせる。よわせる。▽訓の「よふ」は「ゑふ」の転。〈類義語〉→酣カン。「大酔」「宿酔(ふつかよい)」「酔而殺之=酔ハセテコレヲ殺ス」〔→左伝〕

{動}よう(ヨフ)。のみつぶれる。深酒を飲んで正常な意識を失う。また、酒を飲ませて正常な意識を失わせる。よわせる。▽訓の「よふ」は「ゑふ」の転。〈類義語〉→酣カン。「大酔」「宿酔(ふつかよい)」「酔而殺之=酔ハセテコレヲ殺ス」〔→左伝〕

{動}よう(ヨフ)。酒を飲んでよったように正気をなくする。うつつをぬかす。物事に夢中になる。「麻酔」「心酔(尊敬して熱中する)」「飛羽觴而酔月=羽觴ヲ飛バシテ月ニ酔フ」〔→李白〕

{動}よう(ヨフ)。酒を飲んでよったように正気をなくする。うつつをぬかす。物事に夢中になる。「麻酔」「心酔(尊敬して熱中する)」「飛羽觴而酔月=羽觴ヲ飛バシテ月ニ酔フ」〔→李白〕

{形}〔俗〕酒につけた。酒づけの。「酔蟹ツイシェ(かにの酒づけ)」

〔国〕よう(ヨフ)。乗り物に乗って気分が悪くなる。「船酔い」

《解字》

会意兼形声。卒は小者の兵卒をあらわし、細かい、小さくくだけたものの意を含む。醉は「酉(さけつぼ)+音符卒」で、飲みつぶれて正気がくだけ分散すること。

《単語家族》

碎サイ(=砕。細かくつぶれる)と同系。

《類義》

酣カンは、うっとりとよい気持ちにようこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{形}〔俗〕酒につけた。酒づけの。「酔蟹ツイシェ(かにの酒づけ)」

〔国〕よう(ヨフ)。乗り物に乗って気分が悪くなる。「船酔い」

《解字》

会意兼形声。卒は小者の兵卒をあらわし、細かい、小さくくだけたものの意を含む。醉は「酉(さけつぼ)+音符卒」で、飲みつぶれて正気がくだけ分散すること。

《単語家族》

碎サイ(=砕。細かくつぶれる)と同系。

《類義》

酣カンは、うっとりとよい気持ちにようこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

11画 酉部 [常用漢字]

区点=3176 16進=3F6C シフトJIS=908C

【醉】旧字人名に使える旧字

11画 酉部 [常用漢字]

区点=3176 16進=3F6C シフトJIS=908C

【醉】旧字人名に使える旧字

15画 酉部

区点=7845 16進=6E4D シフトJIS=E7CB

《常用音訓》スイ/よ…う

《音読み》 スイ

15画 酉部

区点=7845 16進=6E4D シフトJIS=E7CB

《常用音訓》スイ/よ…う

《音読み》 スイ

〈zu

〈zu 〉

《訓読み》 よう(よふ)

《意味》

〉

《訓読み》 よう(よふ)

《意味》

{動}よう(ヨフ)。のみつぶれる。深酒を飲んで正常な意識を失う。また、酒を飲ませて正常な意識を失わせる。よわせる。▽訓の「よふ」は「ゑふ」の転。〈類義語〉→酣カン。「大酔」「宿酔(ふつかよい)」「酔而殺之=酔ハセテコレヲ殺ス」〔→左伝〕

{動}よう(ヨフ)。のみつぶれる。深酒を飲んで正常な意識を失う。また、酒を飲ませて正常な意識を失わせる。よわせる。▽訓の「よふ」は「ゑふ」の転。〈類義語〉→酣カン。「大酔」「宿酔(ふつかよい)」「酔而殺之=酔ハセテコレヲ殺ス」〔→左伝〕

{動}よう(ヨフ)。酒を飲んでよったように正気をなくする。うつつをぬかす。物事に夢中になる。「麻酔」「心酔(尊敬して熱中する)」「飛羽觴而酔月=羽觴ヲ飛バシテ月ニ酔フ」〔→李白〕

{動}よう(ヨフ)。酒を飲んでよったように正気をなくする。うつつをぬかす。物事に夢中になる。「麻酔」「心酔(尊敬して熱中する)」「飛羽觴而酔月=羽觴ヲ飛バシテ月ニ酔フ」〔→李白〕

{形}〔俗〕酒につけた。酒づけの。「酔蟹ツイシェ(かにの酒づけ)」

〔国〕よう(ヨフ)。乗り物に乗って気分が悪くなる。「船酔い」

《解字》

会意兼形声。卒は小者の兵卒をあらわし、細かい、小さくくだけたものの意を含む。醉は「酉(さけつぼ)+音符卒」で、飲みつぶれて正気がくだけ分散すること。

《単語家族》

碎サイ(=砕。細かくつぶれる)と同系。

《類義》

酣カンは、うっとりとよい気持ちにようこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{形}〔俗〕酒につけた。酒づけの。「酔蟹ツイシェ(かにの酒づけ)」

〔国〕よう(ヨフ)。乗り物に乗って気分が悪くなる。「船酔い」

《解字》

会意兼形声。卒は小者の兵卒をあらわし、細かい、小さくくだけたものの意を含む。醉は「酉(さけつぼ)+音符卒」で、飲みつぶれて正気がくだけ分散すること。

《単語家族》

碎サイ(=砕。細かくつぶれる)と同系。

《類義》

酣カンは、うっとりとよい気持ちにようこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

悪酔而強酒 ヨイヲニクミテサケヲシウ🔗⭐🔉

【悪酔而強酒】

ヨイヲニクミテサケヲシウ〈故事〉酒を飲んで酔うことをきらいながら、無理をして酒を飲む。意志と反対の行動をすること。〔→孟子〕

醺 よう🔗⭐🔉

雍遏 ヨウアツ🔗⭐🔉

【雍閼】

ヨウアツ ふさぎとどめる。物事をやめさせること。『雍遏ヨウアツ』

霄 よい🔗⭐🔉

養痾 ヨウア🔗⭐🔉

【養病】

ヨウヘイ・ヨウビョウ 病気の手当てをして病気をなおす。『養疾ヨウシツ・養痾ヨウア』

漢字源に「ヨ」で始まるの検索結果 1-45。もっと読み込む

6画 人部

区点=4835 16進=5043 シフトJIS=98C1

《音読み》 カイ

6画 人部

区点=4835 16進=5043 シフトJIS=98C1

《音読み》 カイ 8画 人部 [常用漢字]

区点=1834 16進=3242 シフトJIS=89C0

《常用音訓》カ

《音読み》 カ

8画 人部 [常用漢字]

区点=1834 16進=3242 シフトJIS=89C0

《常用音訓》カ

《音読み》 カ /ケ

/ケ 22画 心部

区点=5684 16進=5874 シフトJIS=9CF2

《音読み》 イ

22画 心部

区点=5684 16進=5874 シフトJIS=9CF2

《音読み》 イ 12画 肉部

区点=7102 16進=6722 シフトJIS=E441

《音読み》 テン

12画 肉部

区点=7102 16進=6722 シフトJIS=E441

《音読み》 テン 9画 艸部

区点=7212 16進=682C シフトJIS=E4AA

《音読み》 メイ

9画 艸部

区点=7212 16進=682C シフトJIS=E4AA

《音読み》 メイ 21画 酉部

区点=7853 16進=6E55 シフトJIS=E7D3

《音読み》 クン

21画 酉部

区点=7853 16進=6E55 シフトJIS=E7D3

《音読み》 クン 15画 雨部

区点=8028 16進=703C シフトJIS=E8BA

《音読み》 ショウ(セウ)

15画 雨部

区点=8028 16進=703C シフトJIS=E8BA

《音読み》 ショウ(セウ)