複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (32)

きょう【今日】ケフ🔗⭐🔉

きょう【今日】ケフ

(現在の)この日。本日。こんにち。万葉集1「名張の山を―か越ゆらむ」。「昨日―」

⇒きょう‐あす【今日明日】

⇒きょう‐が‐ひ【今日が日】

⇒きょう‐きょう‐と【今日今日と】

⇒きょう‐ごと【今日毎】

⇒きょう‐このごろ【今日此の頃】

⇒きょう‐し‐も‐あれ【今日しもあれ】

⇒きょう‐の‐あき【今日の秋】

⇒きょう‐の‐いま【今日の今】

⇒きょう‐の‐こよい【今日の今宵】

⇒きょう‐の‐つき【今日の月】

⇒きょう‐の‐ひ【今日の日】

⇒きょう‐の‐むかし【今日の昔】

⇒きょう‐び【今日日】

⇒今日あって明日ない身

⇒今日か明日か

⇒今日という今日

⇒今日の情けは明日の仇

⇒今日の後に今日なし

⇒今日は人の身、明日は我が身

⇒今日を晴と

きょう‐あす【今日明日】ケフ‥🔗⭐🔉

きょう‐あす【今日明日】ケフ‥

今日または明日。ごく近いうち。「―に迫る」

⇒きょう【今日】

○今日あって明日ない身きょうあってあすないみ🔗⭐🔉

○今日あって明日ない身きょうあってあすないみ

①人世の無常なことのたとえ。

②死期の切迫していること。

⇒きょう【今日】

きょうあつ‐てき【強圧的】キヤウ‥

一方的にむりやりおさえつけようとするさま。「―な態度」

⇒きょう‐あつ【強圧】

きょう‐あん【教案】ケウ‥

①教師が授業の目的・内容・方法、時間配当、参考資料などについて立案・記述したもの。学習指導案。

②宗教にかかわる案件。特に、清末、中国に起こったキリスト教排斥事件。

ぎょう‐あん【暁闇】ゲウ‥

暁に月がなく、暗いこと。また、夜明け前の暗いとき。あかつきやみ。

きょう‐い【胸囲】‥ヰ

胸まわりの長さ。男子は乳首のすぐ下で、女子は乳房隆起の上端の位置で測る。

きょう‐い【脅威】ケフヰ

威力によっておびやかしおどすこと。「―にさらされる」「核の―」

きょう‐い【強意】キヤウ‥

文章表現上、意味をつよめること。「―の接頭語」

きょう‐い【境位】キヤウヰ

おかれた状況や環境。

きょう‐い【驚異】キヤウ‥

おどろきあやしむこと。普通では考えられない事柄に対するおどろき。「自然の―」

⇒きょうい‐てき【驚異的】

きょう‐いき【境域・疆域】キヤウヰキ

①土地のさかい。境界。

②境内の地。領域。

きょう‐いく【教育】ケウ‥

①教え育てること。望ましい知識・技能・規範などの学習を促進する意図的な働きかけの諸活動。福沢諭吉、福翁百話「―は割合に価の高きものなりとて」。「新人を―する」「学校―」「社会―」「家庭―」

②1を受けた実績。「―のない人」

⇒きょういく‐あい【教育愛】

⇒きょういく‐いいんかい【教育委員会】

⇒きょういく‐かがく【教育科学】

⇒きょういく‐がく【教育学】

⇒きょういく‐がくぶ【教育学部】

⇒きょういく‐かてい【教育課程】

⇒きょういく‐かんじ【教育漢字】

⇒きょういく‐きき【教育機器】

⇒きょういく‐きほん‐ほう【教育基本法】

⇒きょういく‐ぎょうせい【教育行政】

⇒きょういくけい‐しゅぎ【教育刑主義】

⇒きょういく‐けん【教育権】

⇒きょういく‐げんり【教育原理】

⇒きょういく‐こうがく【教育工学】

⇒きょういく‐こうむいん【教育公務員】

⇒きょういく‐こうむいん‐とくれい‐ほう【教育公務員特例法】

⇒きょういく‐さっしん‐いいんかい【教育刷新委員会】

⇒きょういく‐じっしゅう【教育実習】

⇒きょういく‐しひょう【教育指標】

⇒きょういく‐しゃかいがく【教育社会学】

⇒きょういく‐しょうしゅう【教育召集】

⇒きょういくしょくいん‐めんきょ‐ほう【教育職員免許法】

⇒きょういく‐しんぎかい【教育審議会】

⇒きょういく‐じんこう【教育人口】

⇒きょういく‐しんりがく【教育心理学】

⇒きょういく‐じんるいがく【教育人類学】

⇒きょういく‐そうかんぶ【教育総監部】

⇒きょういく‐そうだん【教育相談】

⇒きょういく‐そくてい【教育測定】

⇒きょういく‐だいがく【教育大学】

⇒きょういく‐たっせい【教育達成】

⇒きょういく‐ちょう【教育長】

⇒きょういく‐ちょくご【教育勅語】

⇒きょういく‐てき【教育的】

⇒きょういく‐てつがく【教育哲学】

⇒きょういく‐とうし‐ろん【教育投資論】

⇒きょういく‐バウチャー【教育バウチャー】

⇒きょういく‐はくしょ【教育白書】

⇒きょういく‐ひょうか【教育評価】

⇒きょういく‐びょうり【教育病理】

⇒きょういく‐ふじょ【教育扶助】

⇒きょういく‐ほけん【教育保険】

⇒きょういく‐ママ【教育ママ】

⇒きょういく‐もくひょう【教育目標】

⇒きょういく‐れい【教育令】

きょういく‐あい【教育愛】ケウ‥

教育者の被教育者に対する愛。教育活動の根源あるいは基本的要素の一つ。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐いいんかい【教育委員会】ケウ‥ヰヰンクワイ

地方教育行政を担当する機関。都道府県委員会と市町村(特別区・組合)委員会がある。1948年教育委員会法に基づいて成立。初めは公選制であったが、56年地方教育行政法により任命制となる。略称、教委。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐かがく【教育科学】ケウ‥クワ‥

教育を一つの社会的・歴史的事実と見て、客観的・実証的に研究する立場の学問。思弁的・観念的な旧来の教育学に対していう。デュルケム・クリーク・ブレツィンカ(W.Brezinka1928〜)などがそれぞれ別個に唱えた。日本では1930年代に城戸幡太郎(1893〜1985)らが提唱。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐がく【教育学】ケウ‥

教育の本質・目的・内容・方法・制度など、教育に関する研究を包括する学問。日本では1883年(明治16)伊沢修二が初めて「教育学」を刊行。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐がくぶ【教育学部】ケウ‥

大学における学部の一つ。教育学の研究・教授を主とするものと、教員養成を主とするものとがある。日本では1949年初めて設置。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐かてい【教育課程】ケウ‥クワ‥

学校教育で望ましい学習が展開されるように配慮してつくられる、教育の目標・内容構成・配当時間などの総体。教科・科目など指導領域を設け、教材を選択・配列することによって編成される。カリキュラム。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐かんじ【教育漢字】ケウ‥

義務教育期間に読み書きともにできるよう指導することが必要であるとされる漢字。

①「当用漢字別表」として選定された881字の漢字の通称。

②(→)学習漢字に同じ。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐きき【教育機器】ケウ‥

教育の効率を高めるための機械・器具。ティーチング‐マシン・ランゲージ‐ラボラトリー(LL)・オーバーヘッド‐プロジェクター(OHP)など。1960年代末から普及。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐きほん‐ほう【教育基本法】ケウ‥ハフ

日本の教育の目的及び理念、教育の実施に関する基本、教育行政等を定める法律。1947年日本国憲法の精神に基づき制定。2006年全面改正、教育の目標に「国を愛する態度」などを掲げる。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐ぎょうせい【教育行政】ケウ‥ギヤウ‥

各種の教育活動を組織し、一定の目的に向かって運営すること。主な教育行政機関に、文部科学省および都道府県・市町村の教育委員会がある。教育基本法第16条に規定。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういくけい‐しゅぎ【教育刑主義】ケウ‥

刑罰の目的は、応報ではなく、犯罪者を改善し教育することにあるとする立場。目的刑主義の一種。→応報刑主義。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐けん【教育権】ケウ‥

①教育を受ける権利。日本国憲法第26条は「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と定める。

→参照条文:日本国憲法第26条

②教育をする権利。学校で生徒に何をどのように教えるかを決める権利をいう。この権利が誰に属するかをめぐり、国家の教育権説と国民の教育権説が対立している。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐げんり【教育原理】ケウ‥

教育の意義・目的・方法・内容・制度・行政、また教師の役割などに関する基本的な原理、およびそれらの歴史・思想・構造・機能の概要。教育の概説・通論。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐こうがく【教育工学】ケウ‥

教育の組織・過程を構成する諸要素の適切な組合せにより教育の効果を上げるため、情報工学・行動科学などの研究成果の利用、教育機器の活用をはかる教育の技術学。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐こうむいん【教育公務員】ケウ‥ヰン

国公立学校の学長・校長・園長・教員および部局長、並びに教育委員会の教育長、および専門的教育職員。国立学校の場合は国家公務員、その他は地方公務員。一般公務員とは採用・昇進・研修において異なる取扱いを受ける。教育公務員特例法がある。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐こうむいん‐とくれい‐ほう【教育公務員特例法】ケウ‥ヰン‥ハフ

教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき、その任免・分限・懲戒・服務および研修について国家公務員法および地方公務員法の特例を定めた法律。1949年制定。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐さっしん‐いいんかい【教育刷新委員会】ケウ‥ヰヰンクワイ

第二次大戦後、日本の教育改革の重要事項を調査・審議するため内閣に設置された審議機関。教育基本法制定などを建議。1946年設置、49年教育刷新審議会と改称、52年廃止。→中央教育審議会。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐じっしゅう【教育実習】ケウ‥シフ

大学の教職課程の一部。教職に関する専門科目の一つ。学校教育の実際を学び、授業などの実地練習を行う。「―生」

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐しひょう【教育指標】ケウ‥ヘウ

教育の水準・成果・機能等を評価・比較するための指標。進学率・就学率、国内総生産に対する公教育費の割合、学習到達度、教育機会の平等度など。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐しゃかいがく【教育社会学】ケウ‥クワイ‥

教育現象すなわち教育の思想・内容・方法・実践・組織・制度などの構造・機能・意味や青少年の発達・社会化・カルチャーなどを社会学的に研究する学問。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐しょうしゅう【教育召集】ケウ‥セウシフ

教育のため未教育の補充兵を召集すること。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういくしょくいん‐めんきょ‐ほう【教育職員免許法】ケウ‥ヰン‥ハフ

小・中・高等学校、幼稚園等の教育職員(教員)の免許の基準、免許状の種類・授与・失効などについて規定した法律。1949年制定、89年改正。2007年の改正で教員免許更新制を導入。→教員免許状。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐しんぎかい【教育審議会】ケウ‥クワイ

1937〜42年、教育に関する内閣総理大臣の諮問機関。小学校の国民学校への改編など戦時中の教育改革を審議答申。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐じんこう【教育人口】ケウ‥

教育機関に在籍する者の数。学校人口。広義には既に教育を受けた者を含む。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐しんりがく【教育心理学】ケウ‥

教育の分野における諸問題の解明を心理学的な側面から研究する学問。発達、教授、学習、測定と評価、パーソナリティー(人格)と適応が主要な研究領域。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐じんるいがく【教育人類学】ケウ‥

教育を文化伝達の営みととらえ、その特質や他の文化領域との関係を考察する文化人類学の一分野。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐そうかんぶ【教育総監部】ケウ‥

陸軍の教育統轄機関で、陸軍諸学校の大部分を管轄。1898年(明治31)設置。教育総監は参謀総長・陸軍大臣とともに陸軍三長官と呼ばれた。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐そうだん【教育相談】ケウ‥サウ‥

子供の教育について、専門的な立場から診断し、助言・指導・治療などを行うこと。学校で教師やスクール‐カウンセラーが行うほか、専門的な機関として教育相談所・児童相談所などがある。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐そくてい【教育測定】ケウ‥

教育活動・学習活動の実態や成果を科学的・客観的に測定すること。標準化された検査を用いる場合が多い。→教育評価。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐だいがく【教育大学】ケウ‥

主として教育に関する研究・教育および教員養成を行う大学。→学芸大学。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐たっせい【教育達成】ケウ‥

(educational attainment)個人が、ある学校の課程を最後まで終えること。また、その学歴の水準。一般に、最終学歴が指標とされる。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐ちょう【教育長】ケウ‥チヤウ

教育委員会事務局の長。教育委員会により任命され、その指揮監督の下に、教育委員会の権限に属する事務をつかさどる。

⇒きょう‐いく【教育】

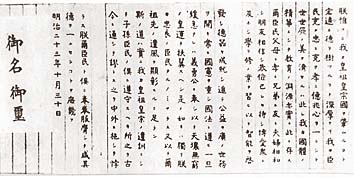

きょういく‐ちょくご【教育勅語】ケウ‥

明治天皇の名で国民道徳の根源、国民教育の基本理念を示した勅語。1890年(明治23)10月30日発布。御真影とともに天皇制教育推進の主柱となり、国の祝祭日に朗読が義務づけられた。1948年、国会で排除・失効確認を決議。公式呼称は「教育ニ関スル勅語」。

教育勅語

提供:毎日新聞社

→文献資料[教育勅語]

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐てき【教育的】ケウ‥

教育に関するさま。教育上、望ましいさま。「―な配慮に欠ける」「―な内容の物語」

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐てつがく【教育哲学】ケウ‥

教育の基本原理、教育に関する哲学的基礎の究明を目的とする教育学の一領域。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐とうし‐ろん【教育投資論】ケウ‥

教育は人的資本の形成に関わる事業であるとの観点から、教育費を個人の能力形成や将来の就職・収入などの便益確保のための投資、経済社会の持続的発展のための投資とする政策論。第二次大戦後のアメリカにおける人的資源確保のための戦略に由来し、日本では1960年代以降の人的能力開発政策の基礎となる。人的資本論。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐バウチャー【教育バウチャー】ケウ‥

(education voucher; school voucher)子供のいる家庭に対して発行される教育利用券。学校には、その利用枚数に応じて補助金が支給される。1950年代半ばにアメリカのフリードマンが提唱。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐はくしょ【教育白書】ケウ‥

教育の現状・課題・行政などに関する報告書。日本では第二次大戦後より、文部省のほか、各種民間団体が作成。政府・行政機関発行の教育白書としては1958年発行の「わが国教育の現状」(文部省)が最初。88年より「我が国の文教施策」。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐ひょうか【教育評価】ケウ‥ヒヤウ‥

教育の活動・成果や教育目標の達成度を評価・判定すること。学習者・教師・学校・教育行政・教育環境等の評価を含む。エバリュエーション。→絶対評価→相対評価。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐びょうり【教育病理】ケウ‥ビヤウ‥

教育の領域で起こる病理的現象の総称。校内暴力・いじめ・学級崩壊・非行など。過度な受験競争や詰込み教育などを含めることもある。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐ふじょ【教育扶助】ケウ‥

生活保護法による保護の一つ。生活困窮者に対して、保護する子供が義務教育を受けるのに必要な費用を扶助するもの。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐ほけん【教育保険】ケウ‥

(→)学資保険に同じ。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐ママ【教育ママ】ケウ‥

自分の子供の教育に過度に熱心な母親。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐もくひょう【教育目標】ケウ‥ヘウ

教育活動を一定の方向に秩序づける目標。教育目的よりも、具体的な目標を指す場合が多い。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐れい【教育令】ケウ‥

1879年(明治12)公布の教育に関する法令。72年の学制を廃止し、地方官の権限を一部縮小し、学区制を廃止。私立学校設置や就学督促を緩和。反対論が強く、翌年に改正。85年再改正。

⇒きょう‐いく【教育】

きょう‐いし【経石】キヤウ‥

小石に経文を墨書したもの。多くは祈願・追善のために土中に埋める。一字一石と多字一石との別があるが、一字一石経が普通で、これを埋めた上に立てた塔を一字一石塔という。きょうせき。

きょう‐いつ【驚逸】キヤウ‥

(ケイイツとも)馬などが驚いて狂い走ること。

きょう‐いつ【驕佚・驕逸】ケウ‥

おごりたかぶって、ほしいままにすること。

きょう‐いつ【驕溢】ケウ‥

おごりたかぶって分に過ぎること。

きょう‐いで【京出で】キヤウ‥

京都を出ること。また、その時。都出で。↔京入り

きょうい‐てき【驚異的】キヤウ‥

驚き目を見張るほどであるさま。「―な記録」

⇒きょう‐い【驚異】

きょう‐いも【京芋】キヤウ‥

サトイモの一品種。芋は紅褐色で長楕円形、筍に似るのでタケノコイモともいう。親芋を食用とし、美味。

きょう‐いり【京入り】キヤウ‥

京都に入ること。また、その時。都入り。源平盛衰記32「義仲、行家―」↔京出で

きょう‐いん【凶音】

凶事の音信。死去の知らせ。訃報ふほう。きょうおん。

きょう‐いん【教員】ケウヰン

学校に勤務して教育を行う人。教師。教育職員。

⇒きょういん‐くみあい【教員組合】

⇒きょういん‐けんてい【教員検定】

⇒きょういん‐せっか‐じけん【教員赤化事件】

⇒きょういん‐めんきょじょう【教員免許状】

⇒きょういん‐ようせい【教員養成】

きょう‐いん【郷音】キヤウ‥

⇒きょうおん

きょういん‐くみあい【教員組合】ケウヰン‥アヒ

教員の勤務条件の改善、社会的・経済的地位の向上などを目的として結成した教員の労働組合。

⇒きょう‐いん【教員】

きょういん‐けんてい【教員検定】ケウヰン‥

教員あるいはより上級の教員としての資格を認定するために都道府県教育委員会が一定の方法によって学力その他の資質を検定すること。

⇒きょう‐いん【教員】

きょういん‐せっか‐じけん【教員赤化事件】ケウヰンセキクワ‥

1933年、大正期以来の自由教育の伝統を継承した長野県下のプロレタリア教育運動に加えられた弾圧事件。

⇒きょう‐いん【教員】

きょういん‐めんきょじょう【教員免許状】ケウヰン‥ジヤウ

教育職員免許法に基づき、教員としての資格を認定する証書。

⇒きょう‐いん【教員】

きょういん‐ようせい【教員養成】ケウヰンヤウ‥

教員として必要な教育を施し、教員としての資質・能力を育成すること。教育職員免許法に基づいて実施。

⇒きょう‐いん【教員】

きょう‐う【胸宇】

胸のうち。心中。

ぎょう‐う【暁雨】ゲウ‥

あけがたに降る雨。

きょう‐うた【京唄】キヤウ‥

(→)上方かみがた唄に同じ。

きょう‐うち【京打ち】キヤウ‥

京都で打って造ったもの。かんざしなど金属装飾品についていう。

きょう‐うちまいり【京内参り】キヤウ‥マヰリ

(「内参り」は参内の意)京見物。都見物。竹斎「―いたさんとて」

きょう‐うちもうで【京内詣で】キヤウ‥マウデ

(→)「京内参り」に同じ。狂言、文蔵「忍うで―を致いて御座る」

きょう‐うちわ【京団扇】キヤウウチハ

京都深草で産出するうちわ。浮世風呂4「―を手に持ちて」

きょう‐うん【狂雲】キヤウ‥

乱れさわぐ雲。所さだまらぬ雲。

きょう‐うん【強運】キヤウ‥

強い運勢。運の強いこと。「―の持ち主」「―の日」

きょううん【慶雲】キヤウ‥

(ケイウンとも)文武・元明天皇朝の年号。雲の瑞祥による改元。大宝4年5月10日(704年6月16日)改元、慶雲5年1月11日(708年2月7日)和銅に改元。

きょううん【慶運】キヤウ‥

⇒けいうん

ぎょう‐うん【暁雲】ゲウ‥

あかつきの雲。

きょう‐え【経会】キヤウヱ

経文を書写して神仏の前に供え、読経を行う法会。平家物語4「―舞楽おこなはれけり」

きょう‐え【経衣】キヤウ‥

(→)「きょうかたびら」に同じ。

きょう‐えい【共栄】

ともどもに栄えること。「共存―」

きょう‐えい【共営】

共同して事業などを営むこと。

きょう‐えい【狂詠】キヤウ‥

狂歌をつくること。また、その狂歌。徳和歌後万載集「酔中往々―にふけりて」

きょう‐えい【胸泳】

平泳ぎ。ブレスト‐ストローク。

きょう‐えい【鏡映】キヤウ‥

〔数〕空間内図形を、ある平面について面対称に移すこと。また、移った像。

きょう‐えい【競泳】キヤウ‥

一定の距離を泳いでその速さを競う競技。自由形・平泳・バタフライ・背泳・リレーなどをいう。

きょう‐えい【競映】キヤウ‥

同じまたは似かよった題材の映画を同時に上映して競わせること。

きょう‐えき【共益】

共同の利益。

⇒きょうえき‐けん【共益権】

⇒きょうえき‐さいけん【共益債権】

⇒きょうえき‐ひ【共益費】

⇒きょうえき‐ひよう【共益費用】

きょう‐えき【享益】キヤウ‥

利益をうけること。

きょうえき‐けん【共益権】

社員権の一つ。法人全体の利益のために、その運営に参与することを内容とする権利。議決権・業務執行権の類。↔自益権。

⇒きょう‐えき【共益】

きょうえき‐さいけん【共益債権】

会社更生法または民事再生法において、更生手続または再生手続によらず、随時優先的に弁済される債権。手続遂行、事業経営のために生じた債権が中心。→財団債権。

⇒きょう‐えき【共益】

きょうえき‐ひ【共益費】

①アパート・共同住宅などで、共用部分(外灯・塵芥処理など)の維持のため、各世帯ごとに拠出する費用。

②(→)共益費用に同じ。

⇒きょう‐えき【共益】

きょうえき‐ひよう【共益費用】

〔法〕ある債務者の財産の保存、清算または配当などに関する費用で、多数の債権者の共同の利益となるもの。この費用を支出した債権者は、債務者の総財産上に第1順位の先取特権を取得する。

⇒きょう‐えき【共益】

きょう‐えつ【恭悦・恐悦】

つつしんでよろこぶこと。他人によろこびをいう時の語。

⇒きょうえつ‐しごく【恐悦至極】

きょうえつ‐しごく【恐悦至極】

この上ない喜びです、の意の謙譲語。「―に存じます」

⇒きょう‐えつ【恭悦・恐悦】

きょう‐えん【共演】

映画・演劇・音楽などで、主役格の者が二人以上一緒に出演すること。「二大スターの―」

きょう‐えん【狂焔・狂炎】キヤウ‥

激しく燃えあがるほのお。

きょう‐えん【郷園】キヤウヱン

郷里の田園。故郷。

きょう‐えん【竟宴】キヤウ‥

(「竟」は終わる意)

①平安時代、宮中で日本書紀などの進講または勅撰和歌集の撰進が終わったとき設ける宴。関連ある詩歌を諸臣に作らせて禄を賜った。三代実録42「日本紀―を設く」

②祭事の後に催す宴会。直会なおらい。

きょう‐えん【嬌艶】ケウ‥

なまめいて美しいこと。あでやかなこと。

きょう‐えん【興宴】

興趣のふかい宴会。徒然草「始め―より起りて、長き恨を結ぶ類多し」

きょう‐えん【競演】キヤウ‥

演技を競うこと。また、同じ劇や役を競争で演ずること。「各社スターによる―」

きょう‐えん【饗宴】キヤウ‥

もてなしのさかもり。

きょうえん【饗宴】キヤウ‥

(Symposion ギリシア)プラトン対話篇の一つ。悲劇詩人アガトンの祝宴で、出席者が順次エロス賛美の演説をする。最後にソクラテスがエロスは、肉体の美から精神の美、さらに美のイデアへの愛慕にまで高まると説く。

きょう‐えん【饗筵】キヤウ‥

もてなしの席。

きょう‐えん【驚燕】キヤウ‥

風帯2の別名。払燕ふつえん。

きょう‐えんき【強塩基】キヤウ‥

水溶液中で大部分が電離し、水酸化物イオンを多量に出す塩基。水酸化ナトリウムや水酸化カリウムの類。強アルカリ。↔弱塩基

きょう‐おう【供応】

(→)饗応きょうおうに同じ。

きょう‐おう【胸奥】‥アウ

胸の奥。心の中。

きょう‐おう【教皇】ケウワウ

⇒きょうこう

きょう‐おう【経王】キヤウワウ

経典中最も尊いもの。法華経・大般若経などを尊んでいう。

きょう‐おう【薑黄】キヤウワウ

ショウガ科の多年草。ウコンの近縁種。インドに自生し高さ約1メートル。根茎は楕円形、内部は黄色。葉は楕円形で長柄根生。中脈付近は暗紫色。春の末、紅味を帯びた白色の花を穂状につける。根茎を薬用および黄色染料に用いる。ハルウコン。

きょう‐おう【嚮往】キヤウワウ

その方に向いて行くこと。

きょう‐おう【響応】キヤウ‥

響きが声に応ずるように、人の意を体してすぐさま行動を起こすこと。

きょう‐おう【饗応】キヤウ‥

(キョウヨウとも)

①酒食を供して、もてなすこと。供応。「―を受ける」「―接待」

②迎合すること。〈色葉字類抄〉

きょう‐おう【驕横】ケウワウ

おごりたかぶって、わがままなこと。

きょう‐おうぎ【京扇】キヤウアフギ

京都産の扇。京折。狂言、入間川「この扇子は―でもなし」

きょうおうごこく‐じ【教王護国寺】ケウワウ‥

京都市南区九条町にある東寺真言宗の総本山。一般には、東寺とうじという。平安京の鎮護として794年(延暦13)の遷都直後に創建。823年(弘仁14)空海に勅賜され、真言密教専修の道場となった。真言七祖像・東寺百合文書など多数の文化財を所蔵。俗称、弘法さん。

きょう‐おく【怯臆】ケフ‥

恐れてしりごみすること。

きょう‐おく【胸臆】

①胸。胸部。

②心。胸中の思い。日葡辞書「キョウヲクニヲサムル」

⇒胸臆を行う

→文献資料[教育勅語]

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐てき【教育的】ケウ‥

教育に関するさま。教育上、望ましいさま。「―な配慮に欠ける」「―な内容の物語」

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐てつがく【教育哲学】ケウ‥

教育の基本原理、教育に関する哲学的基礎の究明を目的とする教育学の一領域。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐とうし‐ろん【教育投資論】ケウ‥

教育は人的資本の形成に関わる事業であるとの観点から、教育費を個人の能力形成や将来の就職・収入などの便益確保のための投資、経済社会の持続的発展のための投資とする政策論。第二次大戦後のアメリカにおける人的資源確保のための戦略に由来し、日本では1960年代以降の人的能力開発政策の基礎となる。人的資本論。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐バウチャー【教育バウチャー】ケウ‥

(education voucher; school voucher)子供のいる家庭に対して発行される教育利用券。学校には、その利用枚数に応じて補助金が支給される。1950年代半ばにアメリカのフリードマンが提唱。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐はくしょ【教育白書】ケウ‥

教育の現状・課題・行政などに関する報告書。日本では第二次大戦後より、文部省のほか、各種民間団体が作成。政府・行政機関発行の教育白書としては1958年発行の「わが国教育の現状」(文部省)が最初。88年より「我が国の文教施策」。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐ひょうか【教育評価】ケウ‥ヒヤウ‥

教育の活動・成果や教育目標の達成度を評価・判定すること。学習者・教師・学校・教育行政・教育環境等の評価を含む。エバリュエーション。→絶対評価→相対評価。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐びょうり【教育病理】ケウ‥ビヤウ‥

教育の領域で起こる病理的現象の総称。校内暴力・いじめ・学級崩壊・非行など。過度な受験競争や詰込み教育などを含めることもある。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐ふじょ【教育扶助】ケウ‥

生活保護法による保護の一つ。生活困窮者に対して、保護する子供が義務教育を受けるのに必要な費用を扶助するもの。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐ほけん【教育保険】ケウ‥

(→)学資保険に同じ。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐ママ【教育ママ】ケウ‥

自分の子供の教育に過度に熱心な母親。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐もくひょう【教育目標】ケウ‥ヘウ

教育活動を一定の方向に秩序づける目標。教育目的よりも、具体的な目標を指す場合が多い。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐れい【教育令】ケウ‥

1879年(明治12)公布の教育に関する法令。72年の学制を廃止し、地方官の権限を一部縮小し、学区制を廃止。私立学校設置や就学督促を緩和。反対論が強く、翌年に改正。85年再改正。

⇒きょう‐いく【教育】

きょう‐いし【経石】キヤウ‥

小石に経文を墨書したもの。多くは祈願・追善のために土中に埋める。一字一石と多字一石との別があるが、一字一石経が普通で、これを埋めた上に立てた塔を一字一石塔という。きょうせき。

きょう‐いつ【驚逸】キヤウ‥

(ケイイツとも)馬などが驚いて狂い走ること。

きょう‐いつ【驕佚・驕逸】ケウ‥

おごりたかぶって、ほしいままにすること。

きょう‐いつ【驕溢】ケウ‥

おごりたかぶって分に過ぎること。

きょう‐いで【京出で】キヤウ‥

京都を出ること。また、その時。都出で。↔京入り

きょうい‐てき【驚異的】キヤウ‥

驚き目を見張るほどであるさま。「―な記録」

⇒きょう‐い【驚異】

きょう‐いも【京芋】キヤウ‥

サトイモの一品種。芋は紅褐色で長楕円形、筍に似るのでタケノコイモともいう。親芋を食用とし、美味。

きょう‐いり【京入り】キヤウ‥

京都に入ること。また、その時。都入り。源平盛衰記32「義仲、行家―」↔京出で

きょう‐いん【凶音】

凶事の音信。死去の知らせ。訃報ふほう。きょうおん。

きょう‐いん【教員】ケウヰン

学校に勤務して教育を行う人。教師。教育職員。

⇒きょういん‐くみあい【教員組合】

⇒きょういん‐けんてい【教員検定】

⇒きょういん‐せっか‐じけん【教員赤化事件】

⇒きょういん‐めんきょじょう【教員免許状】

⇒きょういん‐ようせい【教員養成】

きょう‐いん【郷音】キヤウ‥

⇒きょうおん

きょういん‐くみあい【教員組合】ケウヰン‥アヒ

教員の勤務条件の改善、社会的・経済的地位の向上などを目的として結成した教員の労働組合。

⇒きょう‐いん【教員】

きょういん‐けんてい【教員検定】ケウヰン‥

教員あるいはより上級の教員としての資格を認定するために都道府県教育委員会が一定の方法によって学力その他の資質を検定すること。

⇒きょう‐いん【教員】

きょういん‐せっか‐じけん【教員赤化事件】ケウヰンセキクワ‥

1933年、大正期以来の自由教育の伝統を継承した長野県下のプロレタリア教育運動に加えられた弾圧事件。

⇒きょう‐いん【教員】

きょういん‐めんきょじょう【教員免許状】ケウヰン‥ジヤウ

教育職員免許法に基づき、教員としての資格を認定する証書。

⇒きょう‐いん【教員】

きょういん‐ようせい【教員養成】ケウヰンヤウ‥

教員として必要な教育を施し、教員としての資質・能力を育成すること。教育職員免許法に基づいて実施。

⇒きょう‐いん【教員】

きょう‐う【胸宇】

胸のうち。心中。

ぎょう‐う【暁雨】ゲウ‥

あけがたに降る雨。

きょう‐うた【京唄】キヤウ‥

(→)上方かみがた唄に同じ。

きょう‐うち【京打ち】キヤウ‥

京都で打って造ったもの。かんざしなど金属装飾品についていう。

きょう‐うちまいり【京内参り】キヤウ‥マヰリ

(「内参り」は参内の意)京見物。都見物。竹斎「―いたさんとて」

きょう‐うちもうで【京内詣で】キヤウ‥マウデ

(→)「京内参り」に同じ。狂言、文蔵「忍うで―を致いて御座る」

きょう‐うちわ【京団扇】キヤウウチハ

京都深草で産出するうちわ。浮世風呂4「―を手に持ちて」

きょう‐うん【狂雲】キヤウ‥

乱れさわぐ雲。所さだまらぬ雲。

きょう‐うん【強運】キヤウ‥

強い運勢。運の強いこと。「―の持ち主」「―の日」

きょううん【慶雲】キヤウ‥

(ケイウンとも)文武・元明天皇朝の年号。雲の瑞祥による改元。大宝4年5月10日(704年6月16日)改元、慶雲5年1月11日(708年2月7日)和銅に改元。

きょううん【慶運】キヤウ‥

⇒けいうん

ぎょう‐うん【暁雲】ゲウ‥

あかつきの雲。

きょう‐え【経会】キヤウヱ

経文を書写して神仏の前に供え、読経を行う法会。平家物語4「―舞楽おこなはれけり」

きょう‐え【経衣】キヤウ‥

(→)「きょうかたびら」に同じ。

きょう‐えい【共栄】

ともどもに栄えること。「共存―」

きょう‐えい【共営】

共同して事業などを営むこと。

きょう‐えい【狂詠】キヤウ‥

狂歌をつくること。また、その狂歌。徳和歌後万載集「酔中往々―にふけりて」

きょう‐えい【胸泳】

平泳ぎ。ブレスト‐ストローク。

きょう‐えい【鏡映】キヤウ‥

〔数〕空間内図形を、ある平面について面対称に移すこと。また、移った像。

きょう‐えい【競泳】キヤウ‥

一定の距離を泳いでその速さを競う競技。自由形・平泳・バタフライ・背泳・リレーなどをいう。

きょう‐えい【競映】キヤウ‥

同じまたは似かよった題材の映画を同時に上映して競わせること。

きょう‐えき【共益】

共同の利益。

⇒きょうえき‐けん【共益権】

⇒きょうえき‐さいけん【共益債権】

⇒きょうえき‐ひ【共益費】

⇒きょうえき‐ひよう【共益費用】

きょう‐えき【享益】キヤウ‥

利益をうけること。

きょうえき‐けん【共益権】

社員権の一つ。法人全体の利益のために、その運営に参与することを内容とする権利。議決権・業務執行権の類。↔自益権。

⇒きょう‐えき【共益】

きょうえき‐さいけん【共益債権】

会社更生法または民事再生法において、更生手続または再生手続によらず、随時優先的に弁済される債権。手続遂行、事業経営のために生じた債権が中心。→財団債権。

⇒きょう‐えき【共益】

きょうえき‐ひ【共益費】

①アパート・共同住宅などで、共用部分(外灯・塵芥処理など)の維持のため、各世帯ごとに拠出する費用。

②(→)共益費用に同じ。

⇒きょう‐えき【共益】

きょうえき‐ひよう【共益費用】

〔法〕ある債務者の財産の保存、清算または配当などに関する費用で、多数の債権者の共同の利益となるもの。この費用を支出した債権者は、債務者の総財産上に第1順位の先取特権を取得する。

⇒きょう‐えき【共益】

きょう‐えつ【恭悦・恐悦】

つつしんでよろこぶこと。他人によろこびをいう時の語。

⇒きょうえつ‐しごく【恐悦至極】

きょうえつ‐しごく【恐悦至極】

この上ない喜びです、の意の謙譲語。「―に存じます」

⇒きょう‐えつ【恭悦・恐悦】

きょう‐えん【共演】

映画・演劇・音楽などで、主役格の者が二人以上一緒に出演すること。「二大スターの―」

きょう‐えん【狂焔・狂炎】キヤウ‥

激しく燃えあがるほのお。

きょう‐えん【郷園】キヤウヱン

郷里の田園。故郷。

きょう‐えん【竟宴】キヤウ‥

(「竟」は終わる意)

①平安時代、宮中で日本書紀などの進講または勅撰和歌集の撰進が終わったとき設ける宴。関連ある詩歌を諸臣に作らせて禄を賜った。三代実録42「日本紀―を設く」

②祭事の後に催す宴会。直会なおらい。

きょう‐えん【嬌艶】ケウ‥

なまめいて美しいこと。あでやかなこと。

きょう‐えん【興宴】

興趣のふかい宴会。徒然草「始め―より起りて、長き恨を結ぶ類多し」

きょう‐えん【競演】キヤウ‥

演技を競うこと。また、同じ劇や役を競争で演ずること。「各社スターによる―」

きょう‐えん【饗宴】キヤウ‥

もてなしのさかもり。

きょうえん【饗宴】キヤウ‥

(Symposion ギリシア)プラトン対話篇の一つ。悲劇詩人アガトンの祝宴で、出席者が順次エロス賛美の演説をする。最後にソクラテスがエロスは、肉体の美から精神の美、さらに美のイデアへの愛慕にまで高まると説く。

きょう‐えん【饗筵】キヤウ‥

もてなしの席。

きょう‐えん【驚燕】キヤウ‥

風帯2の別名。払燕ふつえん。

きょう‐えんき【強塩基】キヤウ‥

水溶液中で大部分が電離し、水酸化物イオンを多量に出す塩基。水酸化ナトリウムや水酸化カリウムの類。強アルカリ。↔弱塩基

きょう‐おう【供応】

(→)饗応きょうおうに同じ。

きょう‐おう【胸奥】‥アウ

胸の奥。心の中。

きょう‐おう【教皇】ケウワウ

⇒きょうこう

きょう‐おう【経王】キヤウワウ

経典中最も尊いもの。法華経・大般若経などを尊んでいう。

きょう‐おう【薑黄】キヤウワウ

ショウガ科の多年草。ウコンの近縁種。インドに自生し高さ約1メートル。根茎は楕円形、内部は黄色。葉は楕円形で長柄根生。中脈付近は暗紫色。春の末、紅味を帯びた白色の花を穂状につける。根茎を薬用および黄色染料に用いる。ハルウコン。

きょう‐おう【嚮往】キヤウワウ

その方に向いて行くこと。

きょう‐おう【響応】キヤウ‥

響きが声に応ずるように、人の意を体してすぐさま行動を起こすこと。

きょう‐おう【饗応】キヤウ‥

(キョウヨウとも)

①酒食を供して、もてなすこと。供応。「―を受ける」「―接待」

②迎合すること。〈色葉字類抄〉

きょう‐おう【驕横】ケウワウ

おごりたかぶって、わがままなこと。

きょう‐おうぎ【京扇】キヤウアフギ

京都産の扇。京折。狂言、入間川「この扇子は―でもなし」

きょうおうごこく‐じ【教王護国寺】ケウワウ‥

京都市南区九条町にある東寺真言宗の総本山。一般には、東寺とうじという。平安京の鎮護として794年(延暦13)の遷都直後に創建。823年(弘仁14)空海に勅賜され、真言密教専修の道場となった。真言七祖像・東寺百合文書など多数の文化財を所蔵。俗称、弘法さん。

きょう‐おく【怯臆】ケフ‥

恐れてしりごみすること。

きょう‐おく【胸臆】

①胸。胸部。

②心。胸中の思い。日葡辞書「キョウヲクニヲサムル」

⇒胸臆を行う

→文献資料[教育勅語]

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐てき【教育的】ケウ‥

教育に関するさま。教育上、望ましいさま。「―な配慮に欠ける」「―な内容の物語」

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐てつがく【教育哲学】ケウ‥

教育の基本原理、教育に関する哲学的基礎の究明を目的とする教育学の一領域。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐とうし‐ろん【教育投資論】ケウ‥

教育は人的資本の形成に関わる事業であるとの観点から、教育費を個人の能力形成や将来の就職・収入などの便益確保のための投資、経済社会の持続的発展のための投資とする政策論。第二次大戦後のアメリカにおける人的資源確保のための戦略に由来し、日本では1960年代以降の人的能力開発政策の基礎となる。人的資本論。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐バウチャー【教育バウチャー】ケウ‥

(education voucher; school voucher)子供のいる家庭に対して発行される教育利用券。学校には、その利用枚数に応じて補助金が支給される。1950年代半ばにアメリカのフリードマンが提唱。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐はくしょ【教育白書】ケウ‥

教育の現状・課題・行政などに関する報告書。日本では第二次大戦後より、文部省のほか、各種民間団体が作成。政府・行政機関発行の教育白書としては1958年発行の「わが国教育の現状」(文部省)が最初。88年より「我が国の文教施策」。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐ひょうか【教育評価】ケウ‥ヒヤウ‥

教育の活動・成果や教育目標の達成度を評価・判定すること。学習者・教師・学校・教育行政・教育環境等の評価を含む。エバリュエーション。→絶対評価→相対評価。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐びょうり【教育病理】ケウ‥ビヤウ‥

教育の領域で起こる病理的現象の総称。校内暴力・いじめ・学級崩壊・非行など。過度な受験競争や詰込み教育などを含めることもある。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐ふじょ【教育扶助】ケウ‥

生活保護法による保護の一つ。生活困窮者に対して、保護する子供が義務教育を受けるのに必要な費用を扶助するもの。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐ほけん【教育保険】ケウ‥

(→)学資保険に同じ。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐ママ【教育ママ】ケウ‥

自分の子供の教育に過度に熱心な母親。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐もくひょう【教育目標】ケウ‥ヘウ

教育活動を一定の方向に秩序づける目標。教育目的よりも、具体的な目標を指す場合が多い。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐れい【教育令】ケウ‥

1879年(明治12)公布の教育に関する法令。72年の学制を廃止し、地方官の権限を一部縮小し、学区制を廃止。私立学校設置や就学督促を緩和。反対論が強く、翌年に改正。85年再改正。

⇒きょう‐いく【教育】

きょう‐いし【経石】キヤウ‥

小石に経文を墨書したもの。多くは祈願・追善のために土中に埋める。一字一石と多字一石との別があるが、一字一石経が普通で、これを埋めた上に立てた塔を一字一石塔という。きょうせき。

きょう‐いつ【驚逸】キヤウ‥

(ケイイツとも)馬などが驚いて狂い走ること。

きょう‐いつ【驕佚・驕逸】ケウ‥

おごりたかぶって、ほしいままにすること。

きょう‐いつ【驕溢】ケウ‥

おごりたかぶって分に過ぎること。

きょう‐いで【京出で】キヤウ‥

京都を出ること。また、その時。都出で。↔京入り

きょうい‐てき【驚異的】キヤウ‥

驚き目を見張るほどであるさま。「―な記録」

⇒きょう‐い【驚異】

きょう‐いも【京芋】キヤウ‥

サトイモの一品種。芋は紅褐色で長楕円形、筍に似るのでタケノコイモともいう。親芋を食用とし、美味。

きょう‐いり【京入り】キヤウ‥

京都に入ること。また、その時。都入り。源平盛衰記32「義仲、行家―」↔京出で

きょう‐いん【凶音】

凶事の音信。死去の知らせ。訃報ふほう。きょうおん。

きょう‐いん【教員】ケウヰン

学校に勤務して教育を行う人。教師。教育職員。

⇒きょういん‐くみあい【教員組合】

⇒きょういん‐けんてい【教員検定】

⇒きょういん‐せっか‐じけん【教員赤化事件】

⇒きょういん‐めんきょじょう【教員免許状】

⇒きょういん‐ようせい【教員養成】

きょう‐いん【郷音】キヤウ‥

⇒きょうおん

きょういん‐くみあい【教員組合】ケウヰン‥アヒ

教員の勤務条件の改善、社会的・経済的地位の向上などを目的として結成した教員の労働組合。

⇒きょう‐いん【教員】

きょういん‐けんてい【教員検定】ケウヰン‥

教員あるいはより上級の教員としての資格を認定するために都道府県教育委員会が一定の方法によって学力その他の資質を検定すること。

⇒きょう‐いん【教員】

きょういん‐せっか‐じけん【教員赤化事件】ケウヰンセキクワ‥

1933年、大正期以来の自由教育の伝統を継承した長野県下のプロレタリア教育運動に加えられた弾圧事件。

⇒きょう‐いん【教員】

きょういん‐めんきょじょう【教員免許状】ケウヰン‥ジヤウ

教育職員免許法に基づき、教員としての資格を認定する証書。

⇒きょう‐いん【教員】

きょういん‐ようせい【教員養成】ケウヰンヤウ‥

教員として必要な教育を施し、教員としての資質・能力を育成すること。教育職員免許法に基づいて実施。

⇒きょう‐いん【教員】

きょう‐う【胸宇】

胸のうち。心中。

ぎょう‐う【暁雨】ゲウ‥

あけがたに降る雨。

きょう‐うた【京唄】キヤウ‥

(→)上方かみがた唄に同じ。

きょう‐うち【京打ち】キヤウ‥

京都で打って造ったもの。かんざしなど金属装飾品についていう。

きょう‐うちまいり【京内参り】キヤウ‥マヰリ

(「内参り」は参内の意)京見物。都見物。竹斎「―いたさんとて」

きょう‐うちもうで【京内詣で】キヤウ‥マウデ

(→)「京内参り」に同じ。狂言、文蔵「忍うで―を致いて御座る」

きょう‐うちわ【京団扇】キヤウウチハ

京都深草で産出するうちわ。浮世風呂4「―を手に持ちて」

きょう‐うん【狂雲】キヤウ‥

乱れさわぐ雲。所さだまらぬ雲。

きょう‐うん【強運】キヤウ‥

強い運勢。運の強いこと。「―の持ち主」「―の日」

きょううん【慶雲】キヤウ‥

(ケイウンとも)文武・元明天皇朝の年号。雲の瑞祥による改元。大宝4年5月10日(704年6月16日)改元、慶雲5年1月11日(708年2月7日)和銅に改元。

きょううん【慶運】キヤウ‥

⇒けいうん

ぎょう‐うん【暁雲】ゲウ‥

あかつきの雲。

きょう‐え【経会】キヤウヱ

経文を書写して神仏の前に供え、読経を行う法会。平家物語4「―舞楽おこなはれけり」

きょう‐え【経衣】キヤウ‥

(→)「きょうかたびら」に同じ。

きょう‐えい【共栄】

ともどもに栄えること。「共存―」

きょう‐えい【共営】

共同して事業などを営むこと。

きょう‐えい【狂詠】キヤウ‥

狂歌をつくること。また、その狂歌。徳和歌後万載集「酔中往々―にふけりて」

きょう‐えい【胸泳】

平泳ぎ。ブレスト‐ストローク。

きょう‐えい【鏡映】キヤウ‥

〔数〕空間内図形を、ある平面について面対称に移すこと。また、移った像。

きょう‐えい【競泳】キヤウ‥

一定の距離を泳いでその速さを競う競技。自由形・平泳・バタフライ・背泳・リレーなどをいう。

きょう‐えい【競映】キヤウ‥

同じまたは似かよった題材の映画を同時に上映して競わせること。

きょう‐えき【共益】

共同の利益。

⇒きょうえき‐けん【共益権】

⇒きょうえき‐さいけん【共益債権】

⇒きょうえき‐ひ【共益費】

⇒きょうえき‐ひよう【共益費用】

きょう‐えき【享益】キヤウ‥

利益をうけること。

きょうえき‐けん【共益権】

社員権の一つ。法人全体の利益のために、その運営に参与することを内容とする権利。議決権・業務執行権の類。↔自益権。

⇒きょう‐えき【共益】

きょうえき‐さいけん【共益債権】

会社更生法または民事再生法において、更生手続または再生手続によらず、随時優先的に弁済される債権。手続遂行、事業経営のために生じた債権が中心。→財団債権。

⇒きょう‐えき【共益】

きょうえき‐ひ【共益費】

①アパート・共同住宅などで、共用部分(外灯・塵芥処理など)の維持のため、各世帯ごとに拠出する費用。

②(→)共益費用に同じ。

⇒きょう‐えき【共益】

きょうえき‐ひよう【共益費用】

〔法〕ある債務者の財産の保存、清算または配当などに関する費用で、多数の債権者の共同の利益となるもの。この費用を支出した債権者は、債務者の総財産上に第1順位の先取特権を取得する。

⇒きょう‐えき【共益】

きょう‐えつ【恭悦・恐悦】

つつしんでよろこぶこと。他人によろこびをいう時の語。

⇒きょうえつ‐しごく【恐悦至極】

きょうえつ‐しごく【恐悦至極】

この上ない喜びです、の意の謙譲語。「―に存じます」

⇒きょう‐えつ【恭悦・恐悦】

きょう‐えん【共演】

映画・演劇・音楽などで、主役格の者が二人以上一緒に出演すること。「二大スターの―」

きょう‐えん【狂焔・狂炎】キヤウ‥

激しく燃えあがるほのお。

きょう‐えん【郷園】キヤウヱン

郷里の田園。故郷。

きょう‐えん【竟宴】キヤウ‥

(「竟」は終わる意)

①平安時代、宮中で日本書紀などの進講または勅撰和歌集の撰進が終わったとき設ける宴。関連ある詩歌を諸臣に作らせて禄を賜った。三代実録42「日本紀―を設く」

②祭事の後に催す宴会。直会なおらい。

きょう‐えん【嬌艶】ケウ‥

なまめいて美しいこと。あでやかなこと。

きょう‐えん【興宴】

興趣のふかい宴会。徒然草「始め―より起りて、長き恨を結ぶ類多し」

きょう‐えん【競演】キヤウ‥

演技を競うこと。また、同じ劇や役を競争で演ずること。「各社スターによる―」

きょう‐えん【饗宴】キヤウ‥

もてなしのさかもり。

きょうえん【饗宴】キヤウ‥

(Symposion ギリシア)プラトン対話篇の一つ。悲劇詩人アガトンの祝宴で、出席者が順次エロス賛美の演説をする。最後にソクラテスがエロスは、肉体の美から精神の美、さらに美のイデアへの愛慕にまで高まると説く。

きょう‐えん【饗筵】キヤウ‥

もてなしの席。

きょう‐えん【驚燕】キヤウ‥

風帯2の別名。払燕ふつえん。

きょう‐えんき【強塩基】キヤウ‥

水溶液中で大部分が電離し、水酸化物イオンを多量に出す塩基。水酸化ナトリウムや水酸化カリウムの類。強アルカリ。↔弱塩基

きょう‐おう【供応】

(→)饗応きょうおうに同じ。

きょう‐おう【胸奥】‥アウ

胸の奥。心の中。

きょう‐おう【教皇】ケウワウ

⇒きょうこう

きょう‐おう【経王】キヤウワウ

経典中最も尊いもの。法華経・大般若経などを尊んでいう。

きょう‐おう【薑黄】キヤウワウ

ショウガ科の多年草。ウコンの近縁種。インドに自生し高さ約1メートル。根茎は楕円形、内部は黄色。葉は楕円形で長柄根生。中脈付近は暗紫色。春の末、紅味を帯びた白色の花を穂状につける。根茎を薬用および黄色染料に用いる。ハルウコン。

きょう‐おう【嚮往】キヤウワウ

その方に向いて行くこと。

きょう‐おう【響応】キヤウ‥

響きが声に応ずるように、人の意を体してすぐさま行動を起こすこと。

きょう‐おう【饗応】キヤウ‥

(キョウヨウとも)

①酒食を供して、もてなすこと。供応。「―を受ける」「―接待」

②迎合すること。〈色葉字類抄〉

きょう‐おう【驕横】ケウワウ

おごりたかぶって、わがままなこと。

きょう‐おうぎ【京扇】キヤウアフギ

京都産の扇。京折。狂言、入間川「この扇子は―でもなし」

きょうおうごこく‐じ【教王護国寺】ケウワウ‥

京都市南区九条町にある東寺真言宗の総本山。一般には、東寺とうじという。平安京の鎮護として794年(延暦13)の遷都直後に創建。823年(弘仁14)空海に勅賜され、真言密教専修の道場となった。真言七祖像・東寺百合文書など多数の文化財を所蔵。俗称、弘法さん。

きょう‐おく【怯臆】ケフ‥

恐れてしりごみすること。

きょう‐おく【胸臆】

①胸。胸部。

②心。胸中の思い。日葡辞書「キョウヲクニヲサムル」

⇒胸臆を行う

→文献資料[教育勅語]

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐てき【教育的】ケウ‥

教育に関するさま。教育上、望ましいさま。「―な配慮に欠ける」「―な内容の物語」

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐てつがく【教育哲学】ケウ‥

教育の基本原理、教育に関する哲学的基礎の究明を目的とする教育学の一領域。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐とうし‐ろん【教育投資論】ケウ‥

教育は人的資本の形成に関わる事業であるとの観点から、教育費を個人の能力形成や将来の就職・収入などの便益確保のための投資、経済社会の持続的発展のための投資とする政策論。第二次大戦後のアメリカにおける人的資源確保のための戦略に由来し、日本では1960年代以降の人的能力開発政策の基礎となる。人的資本論。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐バウチャー【教育バウチャー】ケウ‥

(education voucher; school voucher)子供のいる家庭に対して発行される教育利用券。学校には、その利用枚数に応じて補助金が支給される。1950年代半ばにアメリカのフリードマンが提唱。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐はくしょ【教育白書】ケウ‥

教育の現状・課題・行政などに関する報告書。日本では第二次大戦後より、文部省のほか、各種民間団体が作成。政府・行政機関発行の教育白書としては1958年発行の「わが国教育の現状」(文部省)が最初。88年より「我が国の文教施策」。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐ひょうか【教育評価】ケウ‥ヒヤウ‥

教育の活動・成果や教育目標の達成度を評価・判定すること。学習者・教師・学校・教育行政・教育環境等の評価を含む。エバリュエーション。→絶対評価→相対評価。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐びょうり【教育病理】ケウ‥ビヤウ‥

教育の領域で起こる病理的現象の総称。校内暴力・いじめ・学級崩壊・非行など。過度な受験競争や詰込み教育などを含めることもある。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐ふじょ【教育扶助】ケウ‥

生活保護法による保護の一つ。生活困窮者に対して、保護する子供が義務教育を受けるのに必要な費用を扶助するもの。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐ほけん【教育保険】ケウ‥

(→)学資保険に同じ。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐ママ【教育ママ】ケウ‥

自分の子供の教育に過度に熱心な母親。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐もくひょう【教育目標】ケウ‥ヘウ

教育活動を一定の方向に秩序づける目標。教育目的よりも、具体的な目標を指す場合が多い。

⇒きょう‐いく【教育】

きょういく‐れい【教育令】ケウ‥

1879年(明治12)公布の教育に関する法令。72年の学制を廃止し、地方官の権限を一部縮小し、学区制を廃止。私立学校設置や就学督促を緩和。反対論が強く、翌年に改正。85年再改正。

⇒きょう‐いく【教育】

きょう‐いし【経石】キヤウ‥

小石に経文を墨書したもの。多くは祈願・追善のために土中に埋める。一字一石と多字一石との別があるが、一字一石経が普通で、これを埋めた上に立てた塔を一字一石塔という。きょうせき。

きょう‐いつ【驚逸】キヤウ‥

(ケイイツとも)馬などが驚いて狂い走ること。

きょう‐いつ【驕佚・驕逸】ケウ‥

おごりたかぶって、ほしいままにすること。

きょう‐いつ【驕溢】ケウ‥

おごりたかぶって分に過ぎること。

きょう‐いで【京出で】キヤウ‥

京都を出ること。また、その時。都出で。↔京入り

きょうい‐てき【驚異的】キヤウ‥

驚き目を見張るほどであるさま。「―な記録」

⇒きょう‐い【驚異】

きょう‐いも【京芋】キヤウ‥

サトイモの一品種。芋は紅褐色で長楕円形、筍に似るのでタケノコイモともいう。親芋を食用とし、美味。

きょう‐いり【京入り】キヤウ‥

京都に入ること。また、その時。都入り。源平盛衰記32「義仲、行家―」↔京出で

きょう‐いん【凶音】

凶事の音信。死去の知らせ。訃報ふほう。きょうおん。

きょう‐いん【教員】ケウヰン

学校に勤務して教育を行う人。教師。教育職員。

⇒きょういん‐くみあい【教員組合】

⇒きょういん‐けんてい【教員検定】

⇒きょういん‐せっか‐じけん【教員赤化事件】

⇒きょういん‐めんきょじょう【教員免許状】

⇒きょういん‐ようせい【教員養成】

きょう‐いん【郷音】キヤウ‥

⇒きょうおん

きょういん‐くみあい【教員組合】ケウヰン‥アヒ

教員の勤務条件の改善、社会的・経済的地位の向上などを目的として結成した教員の労働組合。

⇒きょう‐いん【教員】

きょういん‐けんてい【教員検定】ケウヰン‥

教員あるいはより上級の教員としての資格を認定するために都道府県教育委員会が一定の方法によって学力その他の資質を検定すること。

⇒きょう‐いん【教員】

きょういん‐せっか‐じけん【教員赤化事件】ケウヰンセキクワ‥

1933年、大正期以来の自由教育の伝統を継承した長野県下のプロレタリア教育運動に加えられた弾圧事件。

⇒きょう‐いん【教員】

きょういん‐めんきょじょう【教員免許状】ケウヰン‥ジヤウ

教育職員免許法に基づき、教員としての資格を認定する証書。

⇒きょう‐いん【教員】

きょういん‐ようせい【教員養成】ケウヰンヤウ‥

教員として必要な教育を施し、教員としての資質・能力を育成すること。教育職員免許法に基づいて実施。

⇒きょう‐いん【教員】

きょう‐う【胸宇】

胸のうち。心中。

ぎょう‐う【暁雨】ゲウ‥

あけがたに降る雨。

きょう‐うた【京唄】キヤウ‥

(→)上方かみがた唄に同じ。

きょう‐うち【京打ち】キヤウ‥

京都で打って造ったもの。かんざしなど金属装飾品についていう。

きょう‐うちまいり【京内参り】キヤウ‥マヰリ

(「内参り」は参内の意)京見物。都見物。竹斎「―いたさんとて」

きょう‐うちもうで【京内詣で】キヤウ‥マウデ

(→)「京内参り」に同じ。狂言、文蔵「忍うで―を致いて御座る」

きょう‐うちわ【京団扇】キヤウウチハ

京都深草で産出するうちわ。浮世風呂4「―を手に持ちて」

きょう‐うん【狂雲】キヤウ‥

乱れさわぐ雲。所さだまらぬ雲。

きょう‐うん【強運】キヤウ‥

強い運勢。運の強いこと。「―の持ち主」「―の日」

きょううん【慶雲】キヤウ‥

(ケイウンとも)文武・元明天皇朝の年号。雲の瑞祥による改元。大宝4年5月10日(704年6月16日)改元、慶雲5年1月11日(708年2月7日)和銅に改元。

きょううん【慶運】キヤウ‥

⇒けいうん

ぎょう‐うん【暁雲】ゲウ‥

あかつきの雲。

きょう‐え【経会】キヤウヱ

経文を書写して神仏の前に供え、読経を行う法会。平家物語4「―舞楽おこなはれけり」

きょう‐え【経衣】キヤウ‥

(→)「きょうかたびら」に同じ。

きょう‐えい【共栄】

ともどもに栄えること。「共存―」

きょう‐えい【共営】

共同して事業などを営むこと。

きょう‐えい【狂詠】キヤウ‥

狂歌をつくること。また、その狂歌。徳和歌後万載集「酔中往々―にふけりて」

きょう‐えい【胸泳】

平泳ぎ。ブレスト‐ストローク。

きょう‐えい【鏡映】キヤウ‥

〔数〕空間内図形を、ある平面について面対称に移すこと。また、移った像。

きょう‐えい【競泳】キヤウ‥

一定の距離を泳いでその速さを競う競技。自由形・平泳・バタフライ・背泳・リレーなどをいう。

きょう‐えい【競映】キヤウ‥

同じまたは似かよった題材の映画を同時に上映して競わせること。

きょう‐えき【共益】

共同の利益。

⇒きょうえき‐けん【共益権】

⇒きょうえき‐さいけん【共益債権】

⇒きょうえき‐ひ【共益費】

⇒きょうえき‐ひよう【共益費用】

きょう‐えき【享益】キヤウ‥

利益をうけること。

きょうえき‐けん【共益権】

社員権の一つ。法人全体の利益のために、その運営に参与することを内容とする権利。議決権・業務執行権の類。↔自益権。

⇒きょう‐えき【共益】

きょうえき‐さいけん【共益債権】

会社更生法または民事再生法において、更生手続または再生手続によらず、随時優先的に弁済される債権。手続遂行、事業経営のために生じた債権が中心。→財団債権。

⇒きょう‐えき【共益】

きょうえき‐ひ【共益費】

①アパート・共同住宅などで、共用部分(外灯・塵芥処理など)の維持のため、各世帯ごとに拠出する費用。

②(→)共益費用に同じ。

⇒きょう‐えき【共益】

きょうえき‐ひよう【共益費用】

〔法〕ある債務者の財産の保存、清算または配当などに関する費用で、多数の債権者の共同の利益となるもの。この費用を支出した債権者は、債務者の総財産上に第1順位の先取特権を取得する。

⇒きょう‐えき【共益】

きょう‐えつ【恭悦・恐悦】

つつしんでよろこぶこと。他人によろこびをいう時の語。

⇒きょうえつ‐しごく【恐悦至極】

きょうえつ‐しごく【恐悦至極】

この上ない喜びです、の意の謙譲語。「―に存じます」

⇒きょう‐えつ【恭悦・恐悦】

きょう‐えん【共演】

映画・演劇・音楽などで、主役格の者が二人以上一緒に出演すること。「二大スターの―」

きょう‐えん【狂焔・狂炎】キヤウ‥

激しく燃えあがるほのお。

きょう‐えん【郷園】キヤウヱン

郷里の田園。故郷。

きょう‐えん【竟宴】キヤウ‥

(「竟」は終わる意)

①平安時代、宮中で日本書紀などの進講または勅撰和歌集の撰進が終わったとき設ける宴。関連ある詩歌を諸臣に作らせて禄を賜った。三代実録42「日本紀―を設く」

②祭事の後に催す宴会。直会なおらい。

きょう‐えん【嬌艶】ケウ‥

なまめいて美しいこと。あでやかなこと。

きょう‐えん【興宴】

興趣のふかい宴会。徒然草「始め―より起りて、長き恨を結ぶ類多し」

きょう‐えん【競演】キヤウ‥

演技を競うこと。また、同じ劇や役を競争で演ずること。「各社スターによる―」

きょう‐えん【饗宴】キヤウ‥

もてなしのさかもり。

きょうえん【饗宴】キヤウ‥

(Symposion ギリシア)プラトン対話篇の一つ。悲劇詩人アガトンの祝宴で、出席者が順次エロス賛美の演説をする。最後にソクラテスがエロスは、肉体の美から精神の美、さらに美のイデアへの愛慕にまで高まると説く。

きょう‐えん【饗筵】キヤウ‥

もてなしの席。

きょう‐えん【驚燕】キヤウ‥

風帯2の別名。払燕ふつえん。

きょう‐えんき【強塩基】キヤウ‥

水溶液中で大部分が電離し、水酸化物イオンを多量に出す塩基。水酸化ナトリウムや水酸化カリウムの類。強アルカリ。↔弱塩基

きょう‐おう【供応】

(→)饗応きょうおうに同じ。

きょう‐おう【胸奥】‥アウ

胸の奥。心の中。

きょう‐おう【教皇】ケウワウ

⇒きょうこう

きょう‐おう【経王】キヤウワウ

経典中最も尊いもの。法華経・大般若経などを尊んでいう。

きょう‐おう【薑黄】キヤウワウ

ショウガ科の多年草。ウコンの近縁種。インドに自生し高さ約1メートル。根茎は楕円形、内部は黄色。葉は楕円形で長柄根生。中脈付近は暗紫色。春の末、紅味を帯びた白色の花を穂状につける。根茎を薬用および黄色染料に用いる。ハルウコン。

きょう‐おう【嚮往】キヤウワウ

その方に向いて行くこと。

きょう‐おう【響応】キヤウ‥

響きが声に応ずるように、人の意を体してすぐさま行動を起こすこと。

きょう‐おう【饗応】キヤウ‥

(キョウヨウとも)

①酒食を供して、もてなすこと。供応。「―を受ける」「―接待」

②迎合すること。〈色葉字類抄〉

きょう‐おう【驕横】ケウワウ

おごりたかぶって、わがままなこと。

きょう‐おうぎ【京扇】キヤウアフギ

京都産の扇。京折。狂言、入間川「この扇子は―でもなし」

きょうおうごこく‐じ【教王護国寺】ケウワウ‥

京都市南区九条町にある東寺真言宗の総本山。一般には、東寺とうじという。平安京の鎮護として794年(延暦13)の遷都直後に創建。823年(弘仁14)空海に勅賜され、真言密教専修の道場となった。真言七祖像・東寺百合文書など多数の文化財を所蔵。俗称、弘法さん。

きょう‐おく【怯臆】ケフ‥

恐れてしりごみすること。

きょう‐おく【胸臆】

①胸。胸部。

②心。胸中の思い。日葡辞書「キョウヲクニヲサムル」

⇒胸臆を行う

○今日か明日かきょうかあすか🔗⭐🔉

○今日か明日かきょうかあすか

①日を数えて待ちのぞむさま。

②その日の近くに迫ったさま。「―の命」

⇒きょう【今日】

きょうか‐あわせ【狂歌合】キヤウ‥アハセ

歌合うたあわせにならって、人々が左右に分かれ、その詠んだ狂歌を取り組ませて優劣を判じ勝負を競うこと。

⇒きょう‐か【狂歌】

きょう‐かい【交会】ケウクワイ

①まじわること。つきあうこと。宇治拾遺物語12「寺僧、にくみいやしみて―する事なし」

②男女の性的交わり。

きょう‐かい【協会】ケフクワイ

ある目的のため会員が協力して設立・維持する会。

きょう‐かい【胸懐】‥クワイ

胸のうち。心。胸襟。

きょう‐かい【教会】ケウクワイ

①信仰を同じくする人の共同体。主としてキリスト教で用いる語で、他の宗教でも用いる場合がある。

②(→)教会堂に同じ。

⇒きょうかい‐おんがく【教会音楽】

⇒きょうかい‐せんぽう【教会旋法】

⇒きょうかい‐ソナタ【教会ソナタ】

⇒きょうかい‐だいぶんれつ【教会大分裂】

⇒きょうかい‐どう【教会堂】

⇒きょうかい‐ほう【教会法】

⇒きょうかい‐れき【教会暦】

きょう‐かい【教戒・教誡】ケウ‥

教えいましめること。

きょう‐かい【教誨】ケウクワイ

①教えさとすこと。

②〔法〕刑務所で受刑者に対して行う徳性の育成を目的とする教育活動。宗教教誨に限らない。「―師」

きょう‐かい【境界】キヤウ‥

さかい。区域。「隣家との―」「―線」→きょうがい。

⇒きょうかい‐いんすう【境界因数】

⇒きょうかい‐じょうけん【境界条件】

⇒きょうかい‐そう【境界層】

⇒きょうかいひょう‐せっち‐けん【境界標設置権】

⇒きょうかい‐へんこう【境界変更】

きょう‐かい【興懐】‥クワイ

興を催す心。

きょう‐がい【凶害・兇害】

人を害すること。凶悪な害。

きょう‐がい【境外】キヤウグワイ

さかいのそと。

きょう‐がい【境界】キヤウ‥

①〔仏〕

㋐果報として各自が受ける境遇。今昔物語集1「道を成じて一切を度せば、我が―を超えてまさりなんとす」

㋑感覚・思慮作用を起こす眼・耳・鼻・舌・身・意の六根の対象。方丈記「―なければ何につけてか破らん」

②自分の勢力の及ぶ範囲内。分限。徒然草「己れが―にあらざる物をば争ふべからず」

③この世での境遇。境涯。御伽草子、鉢かづき「みづから二十はたちの―まで定むる妻は未だなし」

④身体。からだ。天草本平家物語「五尺の―置き所なし」

きょう‐がい【境涯】キヤウ‥

この世に生きてゆく上で置かれた、人それぞれの立場。身の上。境遇。

きょう‐がい【驚駭】キヤウ‥

驚くこと。驚愕きょうがく。

ぎょう‐かい【業界】ゲフ‥

同じ産業にたずさわる人々の社会。特に、マスコミ・広告などに関係する人々の社会。「鉄鋼―」

⇒ぎょうかい‐し【業界紙】

⇒ぎょうかい‐ようご【業界用語】

ぎょう‐かい【凝塊】‥クワイ

こりかたまったもの。

きょうかい‐いんすう【境界因数】キヤウ‥

ある国の境界線の長さを、その領土に等しい面積を有する正方形の周囲の長さで除した商。

⇒きょう‐かい【境界】

きょうかい‐おんがく【教会音楽】ケウクワイ‥

キリスト教会で、典礼・礼拝に用いる音楽。ミサ曲・聖歌・賛美歌など。

⇒きょう‐かい【教会】

ぎょうかい‐かくれきがん【凝灰角礫岩】‥クワイ‥

火山砕屑さいせつ岩の一種。火山岩塊の間を火山灰が埋めているもの。

ぎょうかい‐がん【凝灰岩】‥クワイ‥

(tuff)火山砕屑さいせつ岩の一種。火山灰・火山砂・火山礫れきなどの火山噴出物が、水中または地上に降下して集積・凝結してできた灰白または灰黒色の岩石。質はもろいが加工しやすく、建築・土木の石材に用いる。

ぎょうかい‐し【業界紙】ゲフ‥

ある特定の業界に関する報道を取り扱う新聞。業界新聞。

⇒ぎょう‐かい【業界】

きょうかい‐じょうけん【境界条件】キヤウ‥デウ‥

〔数〕ある関数についての微分方程式で、考えている領域の境界におけるその関数またはその導関数が満たすべき条件。その条件の下でその関数を求める。

⇒きょう‐かい【境界】

きょうかい‐せんぽう【教会旋法】ケウクワイ‥パフ

〔音〕(church mode)中世ヨーロッパのグレゴリオ聖歌で使われた旋法。世俗音楽でも使用。正格・変格おのおの4種類から成る。後に近代の長調・短調へと集約された。

⇒きょう‐かい【教会】

きょうかい‐そう【境界層】キヤウ‥

〔理〕物体のまわりを流れる流体の速さが大きくなると、粘性の影響が強く現れる。この速度勾配が大きい、物体表面近くの薄い流体の層。

⇒きょう‐かい【境界】

きょうかい‐ソナタ【教会ソナタ】ケウクワイ‥

(sonata da chiesa イタリア)17世紀後半、後期バロック時代の4ないし3楽章からなる器楽曲・室内楽曲の形式。教会の礼拝でも演奏された。

⇒きょう‐かい【教会】

きょうかい‐だいぶんれつ【教会大分裂】ケウクワイ‥

〔宗〕(Grand Schisme フランス)教皇のアヴィニョン幽囚が終わった1378年以後、ローマとアヴィニョンにそれぞれ教皇が立ち、互いに正統性を主張、1417年のコンスタンツ公会議で再統一されるまでの分裂状態。シスマ。

⇒きょう‐かい【教会】

きょうかい‐どう【教会堂】ケウクワイダウ

キリスト教徒の礼拝祭儀および宗教的会合のための建物。教会。聖堂。会堂。

⇒きょう‐かい【教会】

きょう‐かいどう【京街道】キヤウ‥ダウ

大坂京橋に発し、守口・枚方・淀・伏見の4宿を経て京都に入り、大和大路となる街道。大坂街道とも。

きょうかいひょう‐せっち‐けん【境界標設置権】キヤウ‥ヘウ‥

土地の所有者が隣地の所有者と共同の費用で境界の標示物を設置する権利。

⇒きょう‐かい【境界】

きょうかい‐へんこう【境界変更】キヤウ‥カウ

一般には、区域の境を変更すること。法令上は、都道府県・市町村のような地方公共団体間の区域の変更で、団体の廃止または新設を生じないもの。

⇒きょう‐かい【境界】

きょうかい‐ほう【教会法】ケウクワイハフ

キリスト教教会を規律する法。国家と教会との関係を定めるものと、教会内の諸関係を定めるものとに大別される。日本では多くローマ‐カトリック教会法を指す。

⇒きょう‐かい【教会】

ぎょうかい‐ようご【業界用語】ゲフ‥

ある特定の業界の中だけで通用することば。

⇒ぎょう‐かい【業界】

きょうかい‐れき【教会暦】ケウクワイ‥

1年の暦日にキリストの生涯の出来事を割り振ったキリスト教会の暦。待降節から始まり降誕祭(クリスマス)・四旬節・復活祭へと続く。典礼暦。

⇒きょう‐かい【教会】

きょうかえん【鏡花縁】キヤウクワ‥

清代の長編小説。李汝珍の作。100回。唐の武后のとき人間界に流された花神が不思議な国を遊覧したり、武后が女性の科挙を行なったりする話。社会風刺であり、女権が主張される。

きょうかがい‐かつどう【教科外活動】ケウクワグワイクワツ‥

(→)特別活動に同じ。

⇒きょう‐か【教科】

きょうか‐かてい【教科課程】ケウクワクワ‥

教科の編成および学年別教材配列。教育課程が教科以外の活動も含むのに対して、教科の活動を指す場合に用いられる。戦前は小学校では教科課程、中等学校以上では学科課程と称した。

⇒きょう‐か【教科】

きょうか‐ガラス【強化ガラス】キヤウクワ‥

耐衝撃性を高めたガラス。加熱炉中で軟化温度(セ氏500〜600度)付近に熱した後、急冷して内に著しい歪ひずみを生じさせてつくるのが代表的。破壊すれば粉々となって安全。

⇒きょう‐か【強化】

きょう‐がかり【京掛り】キヤウ‥

(→)「上掛かみがかり」に同じ。

きょう‐かく【匡郭】キヤウクワク

冊子本で本文の四周を囲む外郭。単線(単辺)と複線(子持こもち枠・双辺)とがある。枠わく。

きょう‐かく【挟角・夾角】ケフ‥

二つの半直線の間に挟まれた角。ふつう三角形などの2辺に挟まれた角をいう。

きょう‐かく【狂客】キヤウ‥

風雅なことにうかれる人。狂仁。

きょう‐かく【侠客】ケフ‥

強きをくじき弱きを助けることをたてまえとする人。任侠の徒。江戸の町奴まちやっこに起源。多くは賭博・喧嘩渡世などを事とし、親分子分の関係で結ばれている。おとこだて。

⇒きょうかく‐でん【侠客伝】

きょう‐かく【胸郭】‥クワク

胸椎・肋骨・胸骨によって籠かご状になった胸部の骨格。これに体壁の筋肉が加わって胸腔を作り、中に肺・心臓を入れる。これらの骨は関節または軟骨で組み合わされ、胸郭の運動や呼吸運動を助ける。

⇒きょうかく‐せいけいじゅつ【胸郭成形術】

きょう‐かく【胸膈】

①胸と腹との間。膈膜。

②転じて、心の中。

きょう‐かく【脅嚇】ケフ‥

おびやかしおどすこと。

きょう‐かく【鋏角】ケフ‥

カブトガニ・サソリ・クモ・ウミグモなど鋏角亜門の節足動物の前体部の第1付属肢。昆虫やエビ・カニなどの大顎おおあごに相当するが、触角と相同という説もある。2節または3節から成り、口器の一部を形成し鋏はさみ状。

⇒きょうかく‐るい【鋏角類】

きょう‐がく【共学】

(男女が)同じ学校・学級でいっしょに学ぶこと。

きょう‐がく【京学】キヤウ‥

①地方から京都に出て来て修学すること。

②江戸時代、京都に発達した儒学。その中でも藤原惺窩せいかの門流をいい、狭義には惺窩・松永尺五せきご・木下順庵を指すこともある。けいがく。

きょう‐がく【教学】ケウ‥

①教えることと学ぶこと。

②教育と学問。

③道徳的な教えの意を学問にもたせていう語。

④宗教の教義の理論と研究。

⇒きょうがく‐きょく【教学局】

⇒きょうがく‐せいし【教学聖旨】

きょう‐がく【郷学】キヤウ‥

(→)郷ごう学校に同じ。

きょう‐がく【驚愕】キヤウ‥

非常に驚くこと。驚駭きょうがい。「突然の訃報に―する」

ぎょう‐かく【仰角】ギヤウ‥

①高所にある対象物をみる観測者の視線と水平面とのなす角。高度。↔伏角。

②砲口が上向きの場合、水平面と砲身との挟む角。

ぎょう‐かく【行革】ギヤウ‥

行政改革の略。

ぎょう‐かく【磽确・墝埆】ゲウ‥

コウカクの慣用読み。

ぎょう‐がく【行学】ギヤウ‥

〔仏〕修行と学問。

きょうがく‐きょく【教学局】ケウ‥

1937年(昭和12)に設置された文部省の外局。「臣民の道」の刊行など、戦時の思想・教育統制を推進。

⇒きょう‐がく【教学】

きょうかく‐せいけいじゅつ【胸郭成形術】‥クワク‥

肺結核治療のため、肋骨の一部を背部で切除し、胸郭を縮小して肺を圧迫する手術。

⇒きょう‐かく【胸郭】

きょうがく‐せいし【教学聖旨】ケウ‥

1879年(明治12)元田永孚ながざねが起草し、明治天皇の名で政府要人に示された教学の根本方針に関する文書。「教学大旨」と「小学条目二件」とから成る。文明開化教育を批判し、自由民権運動の高揚に対し、仁義忠孝を重んじる儒教主義の採用を主張。

⇒きょう‐がく【教学】

きょうかく‐でん【侠客伝】ケフ‥

(→)「開巻驚奇侠客伝」の略称。

⇒きょう‐かく【侠客】

きょうかく‐るい【鋏角類】ケフ‥

カブトガニ綱(節口類)とクモ綱(蛛形類)をまとめた呼称。ウミグモ綱を含めることがある。触角をもたないので、無角類ともいう。付属肢の第1対は鋏角(鋏肢)となる。亜門あるいは独立の門とされることがある。

⇒きょう‐かく【鋏角】

きょう‐かご【京駕籠】キヤウ‥

京都から旅人を乗せて発する駕籠。

きょうか‐し【狂歌師】キヤウ‥

狂歌を詠むことを業とする人。

⇒きょう‐か【狂歌】

きょう‐がし【京菓子】キヤウグワ‥

京都で作られる菓子。茶の湯の菓子が多い。また、京風の菓子。

きょうか‐しどう【教科指導】ケウクワ‥ダウ

学校教育における各教科・課目の教育。教科教育。→生活指導。

⇒きょう‐か【教科】

きょう‐が‐しま【経島】キヤウ‥

平清盛が兵庫港築造のために、今の神戸市兵庫区につくった島。きょうのしま。

ぎょうか‐しゃ【凝花舎・凝華舎】‥クワ‥

平安京内裏の五舎の一つ。内裏の北西隅に近く、女官用の室。前庭に紅白の梅と山吹・萩とを植える。梅壺。→後宮1→内裏(図)

きょうか‐しょ【教科書】ケウクワ‥

①教授・学習の教材として使用される図書。

②小学校・中学校・高等学校およびこれらに準ずる学校で、教育課程の構成に応じて作成される、主たる教材としての児童・生徒用図書。これらの学校には教科書使用義務が課されている。教科用図書。

⇒きょう‐か【教科】

きょうかしょ‐けんてい‐せいど【教科書検定制度】ケウクワ‥

民間で著作・編集した教科書の内容を文部科学大臣が審査し、合否を決定する制度。1886年(明治19)の小学校令・中学校令で制定され、国定制になるまで存続。第二次大戦後は1947年の学校教育法で定められ、現在まで継続。→国定教科書。

⇒きょう‐か【教科】

きょうかしょ‐さいたく‐せいど【教科書採択制度】ケウクワ‥

検定に合格した教科書のなかから、小・中・高等学校で実際に用いるものを選択・決定する制度。採択権は、公立学校では市町村や都道府県の教育委員会、国・私立学校では校長にある。

⇒きょう‐か【教科】

きょうかしょ‐じけん【教科書事件】ケウクワ‥

1902年(明治35)に起こった、小学校教科書の採択をめぐる贈収賄事件。県知事・県視学・師範学校長など100名以上が有罪になり、これをきっかけに国定教科書制度が導入された。教科書疑獄事件。

⇒きょう‐か【教科】

きょうかしょ‐たい【教科書体】ケウクワ‥

教科書用楷書体の略。和文活字書体の一つ。楷書体を筆写体風に修正したもの。教楷体。

⇒きょう‐か【教科】

きょうか‐すいげつ【鏡花水月】キヤウクワ‥

鏡にうつった花、水にうつった月のように、目には見えながら手にとりにくい物のたとえ。また、感知できて言い表すことのできぬものの形容。

⇒きょうかすいげつ‐ほう【鏡花水月法】

きょうかすいげつ‐ほう【鏡花水月法】キヤウクワ‥ハフ

あからさまに説明せず、ただその姿を眼前に思い浮かばせるようにする漢文の表現法。

⇒きょうか‐すいげつ【鏡花水月】

ぎょうが‐ぞう【仰臥像】ギヤウグワザウ

死者の仰臥した姿をあらわした彫像・画像。

⇒ぎょう‐が【仰臥】

きょう‐がた【京方】キヤウ‥

①都の方角。京都の方面。

②公家くげ。京家きょうけ。

③朝廷の味方。

きょう‐がた【京形】キヤウ‥

都で流行する形。みやこぶり。

きょう‐かたびら【経帷子】キヤウ‥

仏式で葬る時、死者に着せる着物。白麻などでつくり、真言・名号・題目などを書く。きょうえ。寿衣じゅい。

きょうか‐たんにん【教科担任】ケウクワ‥

特定の教科を担任する教員。小学校では学級担任制、中学・高校では教科担任制が一般的。↔学級担任。

⇒きょう‐か【教科】

きょう‐かつ【恐喝・恐猲】

おどしつけること。おどして金品をゆすりとること。「秘密を知って―する」

⇒きょうかつ‐ざい【恐喝罪】

きょうかつ‐ざい【恐喝罪】

他人を畏怖させて、財物を交付させ、または財産上不法の利益を得、もしくは第三者にこれを得させる罪。

⇒きょう‐かつ【恐喝・恐猲】

きょう‐がのう【京狩野】キヤウ‥

狩野探幽らが江戸幕府に招かれた後、京都に残留した狩野山楽の系統をいう。狩野山雪・永納ら。→狩野派→江戸狩野

きょう‐がのこ【京鹿子】キヤウ‥

①京都で染めた鹿の子絞り。

②(→)「鹿の子餅」1のこと。

③〔植〕バラ科の多年草。観賞用に栽培。野生種のシモツケソウに酷似、高さ約80センチメートル。葉は有柄互生、掌状に深裂。夏、茎頂に多数の紅色5弁の小花を密集してつける。

⇒きょうがのこ‐むすめどうじょうじ【京鹿子娘道成寺】

きょうがのこ‐むすめどうじょうじ【京鹿子娘道成寺】キヤウ‥ダウジヤウ‥

歌舞伎舞踊。→娘道成寺

→文献資料[京鹿子娘道成寺]

⇒きょう‐がのこ【京鹿子】

きょうか‐の‐すりもの【狂歌の摺物】キヤウ‥

狂歌を知人に分かつために刷った木版の色紙形一枚絵。明和(1764〜1772)から文化(1804〜1818)頃にかけて行われた。

⇒きょう‐か【狂歌】

きょう‐が‐ひ【今日が日】ケフ‥

今日という日。こんにち。「―まで」

⇒きょう【今日】

きょうか‐プラスチック【強化プラスチック】キヤウクワ‥

(→)FRPのこと。

⇒きょう‐か【強化】

きょうか‐ぶんぽう【教科文法】ケウクワ‥パフ

(→)学校文法に同じ。

⇒きょう‐か【教科】

きょうか‐まい【強化米】キヤウクワ‥

ビタミンや無機質などを人工的に添加した米。

⇒きょう‐か【強化】

ぎょう‐がまえ【行構え】ギヤウガマヘ

漢字の構えの一つ。「術」「街」などの構えの「行」の称。ゆきがまえ。

きょう‐がみ【経紙】キヤウ‥

経文を写すのに用いる紙。

きょう‐がらす【京烏】キヤウ‥

①京都の商人の称。

②京都に住み馴れてよく事情を知っている人。京雀きょうすずめ。

きょう‐が・る【興がる】

〔自五〕

①興味深く思う。面白がる。武道伝来記「それそれ又ひかりたるはと、おどしかけて―・りけるに」

②風変りである。粋狂である。狂言、松脂「イヤあれへ何やら―・つた者が出ました」

③常軌を逸している。浮世草子、好色万金丹「あまり―・ることと重手代の久右衛門が異見も」

きょう‐がわら【経瓦】キヤウガハラ

(→)瓦経かわらぎょうに同じ。

きょう‐かん【凶悍・兇悍】

心あしく、たけだけしいこと。

きょう‐かん【凶漢・兇漢】

他人に危害を加える、わるもの。悪漢。

きょう‐かん【共感】

(sympathyの訳語)他人の体験する感情や心的状態、あるいは人の主張などを、自分も全く同じように感じたり理解したりすること。同感。「―を覚える」「―を呼ぶ」→感情移入

きょう‐かん【叫喚】ケウクワン

①大声でわめきさけぶこと。「阿鼻―」

②〔仏〕叫喚地獄の略。

⇒きょうかん‐じごく【叫喚地獄】

きょう‐かん【狂簡】キヤウ‥

[論語公冶長](「狂」はやたらに大きい意)志は大きいが、実行が伴わずぞんざいなこと。

きょう‐かん【京官】キヤウクワン

(ケイカンとも)京都に在住・勤務する官吏。内官。

⇒きょうかん‐の‐じもく【京官の除目】

きょう‐かん【峡間】ケフ‥

谷あい。はざま。

きょう‐かん【胸間】

胸のあたり。心の中。「―に秘めおく」

きょう‐かん【胸管】‥クワン

リンパ管の本幹の一つ。腰と腸のリンパ管を受けた乳糜にゅうび槽に始まり、上行して左側上半身のリンパを集め左側の静脈角(内頸静脈と鎖骨下静脈の合流部)で大静脈に注ぐ。右側上半身のリンパは右リンパ本幹(右胸管)に集まって右静脈角で大静脈に入る。

きょう‐かん【強諫】キヤウ‥

強くいさめること。

きょう‐かん【教官】ケウクワン

教育・研究に従事する教員。文部教官・司法研修所教官など。また俗に、私立大学や専門学校などの教員にも用いる。

きょう‐かん【教観】ケウクワン

〔仏〕天台宗義の二方面、すなわち教相(教理研究)と観心(止観の実践)。教観二門。

きょう‐かん【経函】キヤウ‥

経を入れるはこ。きょうばこ。

きょう‐かん【経巻】キヤウクワン

経文を記した巻物。

きょう‐かん【郷貫】キヤウクワン

郷里の戸籍。本籍。

きょう‐かん【郷関】キヤウクワン

故郷のさかい。転じて、ふるさと。郷里。「男子志を立てて―を出づ」

きょう‐かん【鏡鑑】キヤウ‥

①かがみ。

②手本。いましめ。

きょう‐かん【驕悍】ケウ‥

おごりたかぶって荒々しいこと。

きょう‐がん【強顔】キヤウ‥

①あつかましいこと。厚顔。鉄面皮。

②なさけごころのないこと。つれないこと。

きょう‐がん【嬌顔】ケウ‥

美しくなまめかしい顔。

きょう‐がん【響岩】キヤウ‥

(→)フォノライトに同じ。

ぎょう‐かん【行間】ギヤウ‥

文章の行と行とのあいだ。

⇒行間を読む

ぎょう‐かん【驍悍】ゲウ‥

気性がたけく荒いこと。勇悍。

きょう‐かんかく【共感覚】

(synesthesia)一つの刺激によって、それに対応する感覚(例えば聴覚)とそれ以外の他種の感覚(例えば視覚)とが同時に生ずる現象。例えばある音を聴いて一定の色が見える場合を色聴という。子供に生じやすいとされる。

ぎょうがん‐じ【行願寺】ギヤウグワン‥

革堂こうどうの正称。

きょうかん‐じごく【叫喚地獄】ケウクワンヂ‥

〔仏〕八大地獄の第4。殺生・盗み・邪淫・飲酒をした者が、熱湯や猛火の鉄室に入れられ呵責かしゃくに堪えず、号泣・叫喚する。

⇒きょう‐かん【叫喚】

きょうかん‐の‐じもく【京官の除目】キヤウクワン‥ヂ‥

(→)「司召つかさめしの除目」に同じ。→除目

⇒きょう‐かん【京官】

きょうかん‐ふくいんしょ【共観福音書】‥クワン‥

(Synoptic Gospels)新約聖書の最初の3福音書(マタイ・マルコ・ルカ)の総称。内容・叙述など共通点が多く、比較研究(共観)されることからの名。

きょう‐が‐ひ【今日が日】ケフ‥🔗⭐🔉

きょう‐が‐ひ【今日が日】ケフ‥

今日という日。こんにち。「―まで」

⇒きょう【今日】

きょう‐きょう‐と【今日今日と】ケフケフ‥🔗⭐🔉

きょう‐きょう‐と【今日今日と】ケフケフ‥

〔枕〕

今日に対する明日の意で、「あす」にかかる。万葉集16「―飛鳥あすかにいたり」

⇒きょう【今日】

きょう‐ごと【今日毎】ケフ‥🔗⭐🔉

きょう‐ごと【今日毎】ケフ‥

毎日。日々。

⇒きょう【今日】

きょう‐このごろ【今日此の頃】ケフ‥🔗⭐🔉

きょう‐このごろ【今日此の頃】ケフ‥

最近。昨今。近頃。樋口一葉、たけくらべ「―の全盛に父母への孝養うらやましく」

⇒きょう【今日】

きょう‐し‐も‐あれ【今日しもあれ】ケフ‥🔗⭐🔉

きょう‐し‐も‐あれ【今日しもあれ】ケフ‥

「きょう」を強めていう語。

⇒きょう【今日】

○今日という今日きょうというきょう🔗⭐🔉

○今日という今日きょうというきょう

今日こそ。待ちに待った今日。

⇒きょう【今日】

きょう‐とう【凶党・兇党】‥タウ

悪者の仲間。悪党。

きょう‐とう【共闘】

(共同闘争の略)二つ以上の組織が共同して闘争すること。

きょう‐とう【狂濤】キヤウタウ

荒れ狂う大波。

きょう‐とう【侠盗】ケフタウ

義侠心のある盗賊。義賊。

きょう‐とう【教頭】ケウ‥

小・中・高等学校で、校長を助け、校務を整理する職。学校教育法で規定。→副校長

きょう‐とう【経塔】キヤウタフ

経文・陀羅尼だらにを納めて供養する塔。また、経文を紙面に細書して塔形にあらわしたもの。経曼荼羅。

きょう‐とう【郷党】キヤウタウ

①郷里。

②同郷の人々。島崎藤村、夜明け前「―に先んじて文明開化の空気を呼吸することも早かつた」

きょう‐とう【橋塔】ケウタフ

橋の入口や橋脚の上部に作られた塔や門。

きょう‐とう【競闘】キヤウ‥

きそいたたかうこと。

きょう‐とう【驚倒】キヤウタウ

ひどく驚くこと。

きょう‐どう【共同】

(commonの訳語)

①二人以上の者が力を合わせること。

▷「協同」と同義に用いることがある。→協同。

②二人以上の者が同一の資格でかかわること。「台所を―で使う」「―経営」

⇒きょうどう‐いごん【共同遺言】

⇒きょうどう‐かいそん【共同海損】

⇒きょうどう‐かいそん‐けいやくしょ【共同海損契約書】

⇒きょうどう‐きぎょうたい【共同企業体】

⇒きょうどう‐きょりゅうち【共同居留地】

⇒きょうどう‐けってい‐ほう【共同決定法】

⇒きょうどう‐こう【共同溝】

⇒きょうどう‐こさく【共同小作】

⇒きょうどう‐しせつ‐ぜい【共同施設税】

⇒きょうどう‐しゃかい【共同社会】

⇒きょうどう‐じゅうたく【共同住宅】

⇒きょうどう‐しゅっし【共同出資】

⇒きょうどう‐じんめいひょう【共同人名票】

⇒きょうどう‐せいはん【共同正犯】

⇒きょうどう‐せん【共同栓】

⇒きょうどう‐せんげん【共同宣言】

⇒きょうどう‐せんせん【共同戦線】

⇒きょうどう‐そうぞく【共同相続】

⇒きょうどう‐そかい【共同租界】

⇒きょうどう‐そしょう【共同訴訟】

⇒きょうどう‐たい【共同体】

⇒きょうどう‐だいり【共同代理】

⇒きょうどう‐たんぽ【共同担保】

⇒きょうどう‐ち【共同地】

⇒きょうどう‐ていとう【共同抵当】

⇒きょうどう‐でんわ【共同電話】

⇒きょうどう‐なわしろ【共同苗代】

⇒きょうどう‐ひこくにん【共同被告人】

⇒きょうどう‐ふほうこうい【共同不法行為】

⇒きょうどう‐べんじょ【共同便所】

⇒きょうどう‐ぼうぎ【共同謀議】

⇒きょうどう‐ぼきん【共同募金】

⇒きょうどう‐ほけん【共同保険】

⇒きょうどう‐ほしょう【共同保証】

⇒きょうどう‐ぼち【共同墓地】

⇒きょうどう‐よくじょう【共同浴場】

きょう‐どう【共働】

〔生〕(coaction)(→)相互作用4に同じ。

きょう‐どう【享堂】キヤウダウ

禅宗寺院で祖師の像・位牌いはいを安置しておく堂。開山堂。昭堂。

きょう‐どう【協同】ケフ‥

[後漢書宦官伝、孫程]ともに心と力をあわせ、助けあって仕事をすること。協心。「―一致」

⇒きょうどう‐くみあい【協同組合】

⇒きょうどう‐せんせん【協同戦線】

⇒きょうどう‐たい【協同体】

⇒きょうどう‐れんたい【協同連帯】

きょう‐どう【協働】ケフ‥

(cooperation; collaboration)協力して働くこと。

きょう‐どう【教導】ケウダウ

教え導くこと。

⇒きょうどう‐けん【教導権】

⇒きょうどう‐しょく【教導職】

きょう‐どう【経堂】キヤウダウ

経文を納めておく堂。経蔵。

きょう‐どう【嚮導】キヤウダウ

①先に立って導くこと。また、その人。案内。

②(軍隊用語)部隊が横隊に編成されている場合、その両翼に配置して整頓・行進などの基準とする者。

⇒きょうどう‐かん【嚮導艦】

きょう‐どう【鏡胴】キヤウ‥

望遠鏡・写真機などで、レンズを所定の位置に支持し、外部からの光線や空気のゆらぎを防ぐ筒。鏡筒。

きょう‐どう【鏡銅】キヤウ‥

青銅の一種。銅2・錫すず1の割合から成る合金。非常に脆もろい。磨けば強い白色光沢を発する。昔の金属鏡の材料。鏡青銅かがみせいどう。

きょう‐どう【響胴】キヤウ‥

バイオリン・三味線の胴など、板や空気柱を共鳴振動させて音を大きくする装置。サウンド‐ボディー。

ぎょう‐とう【行頭】ギヤウ‥

行のはじめの1字。行の一番上。「―を下げる」↔行末

ぎょう‐どう【行道】ギヤウダウ

〔仏〕

①仏道を修行すること。

②法会の時、衆僧が列を組んで読経・散華しながら仏堂や仏像の周囲を右回りにめぐり歩くこと。おねり。→繞堂にょうどう→繞仏。

③(→)経行きんひんに同じ。

⇒ぎょうどう‐めん【行道面】

ぎょう‐どう【凝当・凝濁】‥ダウ

(「魚道」とも表記)飲酒の作法で、杯さかずきに残った酒で口を付けた箇所をすすぎ流すこと。また、杯の底に残った酒を捨てること。徒然草「―と申し侍るは、当そこに凝りたるを捨つるにや候ふらんと申し侍りしかば、さにはあらず、魚道なり」

きょうどう‐いごん【共同遺言】‥ヰ‥

二人以上の者が同一の遺言書を用いてする遺言。この遺言は無効とされる。

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐かいそん【共同海損】

船舶および積荷の共同の危険をまぬかれるため船長がなした処分によって生じた損害または費用。海難に際し沈没を避けるため投荷をした場合の損害の類。関係者全員に公平に分担させる。↔単独海損。

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐かいそん‐けいやくしょ【共同海損契約書】

共同海損の起こった場合に、関係者が各自の負担額を支払う旨を承諾した契約書。海損契約書。

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐かん【嚮導艦】キヤウダウ‥

艦隊の先頭や翼端などにあって艦隊行動の基準となる軍艦。

⇒きょう‐どう【嚮導】

きょうどう‐きぎょうたい【共同企業体】‥ゲフ‥

大形の建設工事を共同責任で請け負うための、複数の請負者からなる一時的な企業組織。ジョイント‐ベンチャー。

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐きょりゅうち【共同居留地】‥リウ‥

(→)共同租界に同じ。

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐くみあい【協同組合】ケフ‥アヒ

消費者・農民・中小企業者などが、各自の生活または事業の改善のために組織する団体。消費者組合と生産者組合とに大別される。消費生活協同組合・農業協同組合・事業協同組合など。

⇒きょう‐どう【協同】

きょうどう‐けってい‐ほう【共同決定法】‥ハフ

従業員の経営参加を定めたドイツの法律。従業員代表の監査役会への参加が特徴。1951年西ドイツで制定、76年新法制定。→経営参加。

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐けん【教導権】ケウダウ‥

(magisterium ラテン)キリスト教の信仰を教え導く権威。カトリック教会では、使徒の後継者たる司教団ないしは教皇が担うとされる。

⇒きょう‐どう【教導】

きょうどう‐こう【共同溝】

上下水道、ガス管、電気・通信ケーブルなど複数の埋設物を一緒に収める地下施設。

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐こさく【共同小作】

二人以上の者が共同で土地を借り受けて行う小作。

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐ざん【響堂山】キヤウダウ‥

中国、北斉・隋・唐代の石窟寺院がある山。南北2カ所に分かれ、河北省南部、邯鄲市西方にある。鼓山。

きょうどう‐しせつ‐ぜい【共同施設税】

共同作業場・共同倉庫・汚物処理施設などに要する費用にあてるため、これらの施設で特に利益を受ける者に目的税として課する地方税。

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐しゃかい【共同社会】‥クワイ

「ゲマインシャフト」参照。↔利益社会。

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐じゅうたく【共同住宅】‥ヂユウ‥

複数の住戸のある集合住宅で、壁・床・通路などを共同する構造のもの。アパート。

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐しゅっし【共同出資】

複数の企業が一つの事業に共同で資金を供給すること。合名会社・合資会社の類。また、消費者や農民が協同組合を組織して出資すること。

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐しょく【教導職】ケウダウ‥

教部省に置かれた教化政策を担当する役。神官・僧侶などが任命された。1872年(明治5)に設置、84年に廃止。島崎藤村、夜明け前「神官僧侶を合同し、これを―に補任して」

⇒きょう‐どう【教導】

きょうどう‐じんめいひょう【共同人名票】‥ヘウ

登記権利者または義務者が多数の場合に、登記用紙に記載する一人を除く他の者の氏名・住所を記載するため追加編綴する帳票。

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐せいはん【共同正犯】

二人以上の者が共同して犯罪を実行すること。全員が正犯として罰せられる。↔単独正犯。

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐せん【共同栓】

共同して使用する水道栓。共用栓。

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐せんげん【共同宣言】

国家間の取決めの一つで、条約よりも軽い形式をとるもの。

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐せんせん【共同戦線】

(common front)二つ以上の団体が戦いのためにとる協力態勢または組織。人民戦線の類。協同戦線。

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐せんせん【協同戦線】ケフ‥

(→)共同戦線に同じ。

⇒きょう‐どう【協同】

きょうどう‐そうぞく【共同相続】‥サウ‥

〔法〕同順位にある二人以上の相続人(たとえば妻と子)が各自の相続分に応じて被相続人の権利義務を承継すること。

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐そかい【共同租界】

清末以降の中国で、複数の外国が共同管轄する租界。共同居留地。↔専管租界。→租界。

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐そしょう【共同訴訟】

民事訴訟において、一人の原告が数人の被告に対し、もしくは数人の原告が一人の被告に対し、または数人の原告が数人の被告に対し、併合提起する訴訟。

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐たい【共同体】

(community)血縁的・地縁的あるいは感情的なつながりや所有を基盤とする人間の共同生活の様式。共同ゆえの相互扶助と相互規制とがある。特定の目的を達成するために結成される組織と区別される。協同体。「村落―」「運命―」

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐たい【協同体】ケフ‥

(→)共同体に同じ。

⇒きょう‐どう【協同】

きょうどう‐だいり【共同代理】

〔法〕数人の代理人が共同して初めて有効になしうる代理。

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐たんぽ【共同担保】

①同一の債権の担保として数個の物の上に担保権を設定すること。

②(取引用語)取引員中に違約行為をした者があった時、これによって生じた損害の賠償を共同で行う担保制度。

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐ち【共同地】

(common land)ヨーロッパの古代および中世の農村において、農民共同の放牧・伐採・狩猟・漁労などに任された土地。共有地。

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐つうしんしゃ【共同通信社】

日本の代表的通信社。1945年設立。全国の主要新聞各社とNHKを加盟社とする社団法人。略称、共同。

きょうどう‐ていとう【共同抵当】‥タウ

債権者が同一の債権の担保として数個の不動産上に有する抵当権。

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐でんわ【共同電話】

加入電話の一種。二人以上の加入者が共同して1本の電話回線を使用するもの。

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐なわしろ【共同苗代】‥ナハ‥

数人または1村が共同で育成をする苗代。

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐ひこくにん【共同被告人】

同一の刑事訴訟手続において同時に審理される複数の被告人。

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐ふほうこうい【共同不法行為】‥ハフカウヰ

〔法〕数人が共同して他人の法益を侵害すること。共同したおのおのは損害の全部につき連帯して責任を負い、教唆者や幇助者もこれと同じ責任を負う。

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐べんじょ【共同便所】

①(→)公衆便所に同じ。

②学校やアパートなどで、生徒や住人が共用するように設けられた便所。

⇒きょう‐どう【共同】

きょうとう‐ほ【橋頭堡】ケウ‥

(bridge-head)

①橋梁を直接掩護えんごするため、その前方その他必要な所に築設する陣地。

②渡河・上陸作戦の際、その地点を確保し、後続部隊の作戦の地歩を得るための拠点。また比喩的に、拠点・足場。「―を築く」

きょうどう‐ぼうぎ【共同謀議】

〔法〕(conspiracy)英米法上の特殊な犯罪行為。二人以上の者が不法な共同目的の遂行のため合意すること。合意だけで犯罪とされる。→共謀共同正犯。

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐ぼきん【共同募金】

(community chestの訳語)社会福祉のための寄付金の公募。日本では1947年以来、毎年10月に社会福祉法人である共同募金会が行う事業。寄付者には赤い羽根が渡される。

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐ほけん【共同保険】

同一の目的についてなされる同種の保険で、複数の保険者によって分担契約されるもの。

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐ほしょう【共同保証】

同一の債務につき数人が保証人となること。

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐ぼち【共同墓地】

①市町村で、公衆のために特に定めた墓地。あるいは1団体が所有する墓地。

②無縁仏を合葬する墓地。

⇒きょう‐どう【共同】

きょうとうみ【憍答弥】ケウタフ‥

〔仏〕(→)憍曇弥きょうどんみに同じ。

ぎょうどう‐めん【行道面】ギヤウダウ‥

行道2の供養に用いる仮面。

行道面(梵天)

⇒ぎょう‐どう【行道】

きょうどう‐よくじょう【共同浴場】‥ヂヤウ

社会施設の一つ。公設または私設で、無料または安い料金で入浴させる浴場。→公衆浴場

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐れんたい【協同連帯】ケフ‥

協同し連合して責任を負担すること。

⇒きょう‐どう【協同】

きょうど‐がんぐ【郷土玩具】キヤウ‥グワン‥

(大正以降用いられた語)その地方特産の玩具。

⇒きょう‐ど【郷土】

きょう‐どき【経時】キヤウ‥

朝夕の読経する時刻。

きょうと‐ぎていしょ【京都議定書】キヤウ‥

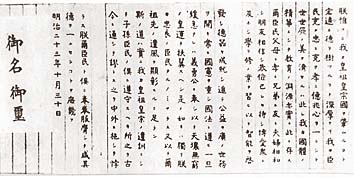

「気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書」の略。温室効果ガスの排出削減の目標や方式など、地球温暖化防止のための各国の合意事項をまとめた文書。1997年議決。2005年発効。

地球温暖化防止京都会議(1997年11月)

提供:毎日新聞社

⇒ぎょう‐どう【行道】

きょうどう‐よくじょう【共同浴場】‥ヂヤウ

社会施設の一つ。公設または私設で、無料または安い料金で入浴させる浴場。→公衆浴場

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐れんたい【協同連帯】ケフ‥

協同し連合して責任を負担すること。

⇒きょう‐どう【協同】

きょうど‐がんぐ【郷土玩具】キヤウ‥グワン‥

(大正以降用いられた語)その地方特産の玩具。

⇒きょう‐ど【郷土】

きょう‐どき【経時】キヤウ‥

朝夕の読経する時刻。

きょうと‐ぎていしょ【京都議定書】キヤウ‥

「気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書」の略。温室効果ガスの排出削減の目標や方式など、地球温暖化防止のための各国の合意事項をまとめた文書。1997年議決。2005年発効。

地球温暖化防止京都会議(1997年11月)

提供:毎日新聞社

⇒きょうと【京都】

きょうど‐きょういく【郷土教育】キヤウ‥ケウ‥

郷土への愛着と理解を重視し、郷土に具体的な教材を求めて行う教育。ドイツの教育思潮をうけて昭和初期に普及。第二次大戦後は社会科改革のために再び唱えられた。

⇒きょう‐ど【郷土】

きょうと‐きょういく‐だいがく【京都教育大学】キヤウ‥ケウ‥

国立大学法人の一つ。京都師範・同青年師範が合併し、1949年京都学芸大学として発足。66年現校名に改称。2004年法人化。本部は京都市伏見区。

⇒きょうと【京都】

きょうと‐ぎょえん【京都御苑】キヤウ‥ヱン

京都市上京区にある公園。京都御所・仙洞御所・京都迎賓館などを囲む。京都御所周辺の公家屋敷などを撤去・整備し、1883年(明治16)より宮内省所管。1949年(昭和24)開放され、現在は環境省所管。

⇒きょうと【京都】

きょう‐とく【凶徳】

わるい性質。

きょうとく【享徳】キヤウ‥

[書経]室町時代、後花園天皇朝の年号。三合の厄を避けるための改元。宝徳4年7月25日(1452年8月10日)改元、享徳4年7月25日(1455年9月6日)康正に改元。

ぎょう‐とく【行徳】ギヤウ‥

仏道修行の功によって身に具わった徳。

ぎょうとく【行徳】ギヤウ‥

千葉県市川市の一地区、もと東葛飾ひがしかつしか郡の町。江戸川の東岸。もと製塩で有名。現在は工業・住宅地区。

きょうど‐げいじゅつ【郷土芸術】キヤウ‥

①ある地方に特有の民謡・舞踊・祭礼装飾・建築装飾・玩具・各種工芸品などの総称。

②(Heimatkunst ドイツ)1900年頃ドイツで唱道された芸術上の主張。芸術は、その土地・人物・事件を反映するものでなければならないと考えるもの。

⇒きょう‐ど【郷土】

きょうど‐げいのう【郷土芸能】キヤウ‥

各地の民間に伝承され、祭礼などの際に地元の人々によって演じられる芸能。民俗芸能。

⇒きょう‐ど【郷土】

きょうと‐げいひんかん【京都迎賓館】キヤウ‥クワン

京都御苑内にある迎賓館。入母屋屋根と数奇屋造りの外観を持つ和風建築。2005年開館。

⇒きょうと【京都】

きょうと‐こうげいせんい‐だいがく【京都工芸繊維大学】キヤウ‥ヰ‥

国立大学法人の一つ。1899年(明治32)創立の農商務省京都蚕業講習所を起源とする京都繊維専門学校と京都工専(旧高等工芸、1902年創立)とを母体として1949年設置。2004年法人化。本部は京都市左京区。

⇒きょうと【京都】

きょうと‐こくりつ‐きんだい‐びじゅつかん【京都国立近代美術館】キヤウ‥クワン

国立美術館の一つ。工芸を中心とする近代美術作品を収集・展示する。1963年(昭和38)国立近代美術館京都分館として開館。67年独立。京都市左京区。

⇒きょうと【京都】

きょうと‐こくりつ‐はくぶつかん【京都国立博物館】キヤウ‥クワン

国立博物館の一つ。1889年(明治22)宮内省管轄で設置された帝国京都博物館の後身。帝室博物館と改称ののち、1924年(大正13)に恩賜京都博物館となり、52年国立に移管。京都市東山区。

⇒きょうと【京都】

きょうと‐ござん【京都五山】キヤウ‥

京都にある臨済宗の五大寺。数次の寺刹選定、寺格の変更を経て1386年(至徳3)足利義満により天竜寺・相国寺・建仁寺・東福寺・万寿寺の位次が決定され、南禅寺を五山の上とした。京五山。→鎌倉五山。

⇒きょうと【京都】

きょうと‐ごしょ【京都御所】キヤウ‥

京都市上京区にある旧皇居。後小松天皇以来明治天皇東京遷都までの内裏。現在の建物は、1790年(寛政2)に松平定信が古式によって造営、炎上後、1855年(安政2)再建。東に建春、西に宜秋、南に建礼、北に朔平の4門があり、紫宸殿・清涼殿など古式のまま現存。京都皇宮。→土御門殿つちみかどどの2。

⇒きょうと【京都】

きょうど‐し【郷土史】キヤウ‥

郷土の歴史。郷土の先人の業績や文化・習俗の由来などを明らかにし、郷土愛を培うことを目的とするものが多い。地誌を主とするものは郷土誌とよぶ。→地方史。

⇒きょう‐ど【郷土】

きょうと‐しゅご【京都守護】キヤウ‥

鎌倉幕府初期の職名。京都警衛の任に当たり、近畿の政務をつかさどった。承久の乱後、六波羅探題が代わって置かれた。洛中守護。京都警固。

⇒きょうと【京都】

きょうと‐しゅごしょく【京都守護職】キヤウ‥

江戸幕府の職名。京都に駐在し、朝廷を護衛し、京都・近畿の治安維持に当たる。1862年(文久2)創設、松平容保かたもりが任じられた。67年(慶応3)廃止。

⇒きょうと【京都】

きょうど‐しょく【郷土色】キヤウ‥

ある地方特有の自然・風俗など。地方色。ローカル‐カラー。

⇒きょう‐ど【郷土】

きょうと‐しょしだい【京都所司代】キヤウ‥

江戸幕府の職名。京都に在勤して朝廷・公家に関する事をつかさどり、京都・伏見・奈良の町奉行を監督。近畿の訴訟を管掌し、社寺を管轄。室町幕府の侍所さむらいどころの所司代に由来し、織田・豊臣時代にも任命。譜代大名から任じられる。当時は単に所司代といった。1867年(慶応3)廃止。

⇒きょうと【京都】

きょうと‐だいがく【京都大学】キヤウ‥

国立大学法人の一つ。前身は1897年(明治30)に東京帝国大学と並ぶ西日本の最高学府として創設された京都帝国大学。1947年現校名に改称。49年付属医専と第三高等学校を合わせて新制大学となる。2004年法人化。本部は京都市左京区。

⇒きょうと【京都】

きょうと‐だいかん【京都代官】キヤウ‥クワン

江戸幕府の職名。京都町奉行の支配に属し、京都に駐在して皇室領や近畿地方の幕府の領地を管した。

⇒きょうと【京都】

きょうと‐な・いケウト‥

〔形〕

(キョウトはケウトの転。ナイは甚だしい意)(→)「きょうとい」に同じ。浄瑠璃、女殺油地獄「ええ気疎なげな、身も顔も泥だらけ」

⇒きょうと【京都】

きょうど‐きょういく【郷土教育】キヤウ‥ケウ‥

郷土への愛着と理解を重視し、郷土に具体的な教材を求めて行う教育。ドイツの教育思潮をうけて昭和初期に普及。第二次大戦後は社会科改革のために再び唱えられた。

⇒きょう‐ど【郷土】

きょうと‐きょういく‐だいがく【京都教育大学】キヤウ‥ケウ‥

国立大学法人の一つ。京都師範・同青年師範が合併し、1949年京都学芸大学として発足。66年現校名に改称。2004年法人化。本部は京都市伏見区。

⇒きょうと【京都】

きょうと‐ぎょえん【京都御苑】キヤウ‥ヱン

京都市上京区にある公園。京都御所・仙洞御所・京都迎賓館などを囲む。京都御所周辺の公家屋敷などを撤去・整備し、1883年(明治16)より宮内省所管。1949年(昭和24)開放され、現在は環境省所管。

⇒きょうと【京都】

きょう‐とく【凶徳】

わるい性質。

きょうとく【享徳】キヤウ‥

[書経]室町時代、後花園天皇朝の年号。三合の厄を避けるための改元。宝徳4年7月25日(1452年8月10日)改元、享徳4年7月25日(1455年9月6日)康正に改元。

ぎょう‐とく【行徳】ギヤウ‥

仏道修行の功によって身に具わった徳。

ぎょうとく【行徳】ギヤウ‥

千葉県市川市の一地区、もと東葛飾ひがしかつしか郡の町。江戸川の東岸。もと製塩で有名。現在は工業・住宅地区。

きょうど‐げいじゅつ【郷土芸術】キヤウ‥

①ある地方に特有の民謡・舞踊・祭礼装飾・建築装飾・玩具・各種工芸品などの総称。

②(Heimatkunst ドイツ)1900年頃ドイツで唱道された芸術上の主張。芸術は、その土地・人物・事件を反映するものでなければならないと考えるもの。

⇒きょう‐ど【郷土】

きょうど‐げいのう【郷土芸能】キヤウ‥

各地の民間に伝承され、祭礼などの際に地元の人々によって演じられる芸能。民俗芸能。

⇒きょう‐ど【郷土】

きょうと‐げいひんかん【京都迎賓館】キヤウ‥クワン

京都御苑内にある迎賓館。入母屋屋根と数奇屋造りの外観を持つ和風建築。2005年開館。

⇒きょうと【京都】

きょうと‐こうげいせんい‐だいがく【京都工芸繊維大学】キヤウ‥ヰ‥

国立大学法人の一つ。1899年(明治32)創立の農商務省京都蚕業講習所を起源とする京都繊維専門学校と京都工専(旧高等工芸、1902年創立)とを母体として1949年設置。2004年法人化。本部は京都市左京区。

⇒きょうと【京都】

きょうと‐こくりつ‐きんだい‐びじゅつかん【京都国立近代美術館】キヤウ‥クワン

国立美術館の一つ。工芸を中心とする近代美術作品を収集・展示する。1963年(昭和38)国立近代美術館京都分館として開館。67年独立。京都市左京区。

⇒きょうと【京都】

きょうと‐こくりつ‐はくぶつかん【京都国立博物館】キヤウ‥クワン

国立博物館の一つ。1889年(明治22)宮内省管轄で設置された帝国京都博物館の後身。帝室博物館と改称ののち、1924年(大正13)に恩賜京都博物館となり、52年国立に移管。京都市東山区。

⇒きょうと【京都】

きょうと‐ござん【京都五山】キヤウ‥

京都にある臨済宗の五大寺。数次の寺刹選定、寺格の変更を経て1386年(至徳3)足利義満により天竜寺・相国寺・建仁寺・東福寺・万寿寺の位次が決定され、南禅寺を五山の上とした。京五山。→鎌倉五山。

⇒きょうと【京都】

きょうと‐ごしょ【京都御所】キヤウ‥

京都市上京区にある旧皇居。後小松天皇以来明治天皇東京遷都までの内裏。現在の建物は、1790年(寛政2)に松平定信が古式によって造営、炎上後、1855年(安政2)再建。東に建春、西に宜秋、南に建礼、北に朔平の4門があり、紫宸殿・清涼殿など古式のまま現存。京都皇宮。→土御門殿つちみかどどの2。

⇒きょうと【京都】

きょうど‐し【郷土史】キヤウ‥

郷土の歴史。郷土の先人の業績や文化・習俗の由来などを明らかにし、郷土愛を培うことを目的とするものが多い。地誌を主とするものは郷土誌とよぶ。→地方史。

⇒きょう‐ど【郷土】

きょうと‐しゅご【京都守護】キヤウ‥

鎌倉幕府初期の職名。京都警衛の任に当たり、近畿の政務をつかさどった。承久の乱後、六波羅探題が代わって置かれた。洛中守護。京都警固。

⇒きょうと【京都】

きょうと‐しゅごしょく【京都守護職】キヤウ‥

江戸幕府の職名。京都に駐在し、朝廷を護衛し、京都・近畿の治安維持に当たる。1862年(文久2)創設、松平容保かたもりが任じられた。67年(慶応3)廃止。

⇒きょうと【京都】

きょうど‐しょく【郷土色】キヤウ‥

ある地方特有の自然・風俗など。地方色。ローカル‐カラー。

⇒きょう‐ど【郷土】

きょうと‐しょしだい【京都所司代】キヤウ‥

江戸幕府の職名。京都に在勤して朝廷・公家に関する事をつかさどり、京都・伏見・奈良の町奉行を監督。近畿の訴訟を管掌し、社寺を管轄。室町幕府の侍所さむらいどころの所司代に由来し、織田・豊臣時代にも任命。譜代大名から任じられる。当時は単に所司代といった。1867年(慶応3)廃止。

⇒きょうと【京都】

きょうと‐だいがく【京都大学】キヤウ‥

国立大学法人の一つ。前身は1897年(明治30)に東京帝国大学と並ぶ西日本の最高学府として創設された京都帝国大学。1947年現校名に改称。49年付属医専と第三高等学校を合わせて新制大学となる。2004年法人化。本部は京都市左京区。

⇒きょうと【京都】

きょうと‐だいかん【京都代官】キヤウ‥クワン

江戸幕府の職名。京都町奉行の支配に属し、京都に駐在して皇室領や近畿地方の幕府の領地を管した。

⇒きょうと【京都】

きょうと‐な・いケウト‥

〔形〕

(キョウトはケウトの転。ナイは甚だしい意)(→)「きょうとい」に同じ。浄瑠璃、女殺油地獄「ええ気疎なげな、身も顔も泥だらけ」

⇒ぎょう‐どう【行道】

きょうどう‐よくじょう【共同浴場】‥ヂヤウ

社会施設の一つ。公設または私設で、無料または安い料金で入浴させる浴場。→公衆浴場

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐れんたい【協同連帯】ケフ‥

協同し連合して責任を負担すること。

⇒きょう‐どう【協同】

きょうど‐がんぐ【郷土玩具】キヤウ‥グワン‥

(大正以降用いられた語)その地方特産の玩具。

⇒きょう‐ど【郷土】

きょう‐どき【経時】キヤウ‥

朝夕の読経する時刻。

きょうと‐ぎていしょ【京都議定書】キヤウ‥

「気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書」の略。温室効果ガスの排出削減の目標や方式など、地球温暖化防止のための各国の合意事項をまとめた文書。1997年議決。2005年発効。

地球温暖化防止京都会議(1997年11月)

提供:毎日新聞社

⇒ぎょう‐どう【行道】

きょうどう‐よくじょう【共同浴場】‥ヂヤウ

社会施設の一つ。公設または私設で、無料または安い料金で入浴させる浴場。→公衆浴場

⇒きょう‐どう【共同】

きょうどう‐れんたい【協同連帯】ケフ‥

協同し連合して責任を負担すること。

⇒きょう‐どう【協同】

きょうど‐がんぐ【郷土玩具】キヤウ‥グワン‥

(大正以降用いられた語)その地方特産の玩具。

⇒きょう‐ど【郷土】

きょう‐どき【経時】キヤウ‥

朝夕の読経する時刻。

きょうと‐ぎていしょ【京都議定書】キヤウ‥

「気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書」の略。温室効果ガスの排出削減の目標や方式など、地球温暖化防止のための各国の合意事項をまとめた文書。1997年議決。2005年発効。

地球温暖化防止京都会議(1997年11月)

提供:毎日新聞社

⇒きょうと【京都】

きょうど‐きょういく【郷土教育】キヤウ‥ケウ‥

郷土への愛着と理解を重視し、郷土に具体的な教材を求めて行う教育。ドイツの教育思潮をうけて昭和初期に普及。第二次大戦後は社会科改革のために再び唱えられた。

⇒きょう‐ど【郷土】

きょうと‐きょういく‐だいがく【京都教育大学】キヤウ‥ケウ‥

国立大学法人の一つ。京都師範・同青年師範が合併し、1949年京都学芸大学として発足。66年現校名に改称。2004年法人化。本部は京都市伏見区。

⇒きょうと【京都】

きょうと‐ぎょえん【京都御苑】キヤウ‥ヱン

京都市上京区にある公園。京都御所・仙洞御所・京都迎賓館などを囲む。京都御所周辺の公家屋敷などを撤去・整備し、1883年(明治16)より宮内省所管。1949年(昭和24)開放され、現在は環境省所管。

⇒きょうと【京都】

きょう‐とく【凶徳】

わるい性質。

きょうとく【享徳】キヤウ‥

[書経]室町時代、後花園天皇朝の年号。三合の厄を避けるための改元。宝徳4年7月25日(1452年8月10日)改元、享徳4年7月25日(1455年9月6日)康正に改元。

ぎょう‐とく【行徳】ギヤウ‥

仏道修行の功によって身に具わった徳。

ぎょうとく【行徳】ギヤウ‥

千葉県市川市の一地区、もと東葛飾ひがしかつしか郡の町。江戸川の東岸。もと製塩で有名。現在は工業・住宅地区。

きょうど‐げいじゅつ【郷土芸術】キヤウ‥

①ある地方に特有の民謡・舞踊・祭礼装飾・建築装飾・玩具・各種工芸品などの総称。

②(Heimatkunst ドイツ)1900年頃ドイツで唱道された芸術上の主張。芸術は、その土地・人物・事件を反映するものでなければならないと考えるもの。

⇒きょう‐ど【郷土】

きょうど‐げいのう【郷土芸能】キヤウ‥

各地の民間に伝承され、祭礼などの際に地元の人々によって演じられる芸能。民俗芸能。

⇒きょう‐ど【郷土】

きょうと‐げいひんかん【京都迎賓館】キヤウ‥クワン

京都御苑内にある迎賓館。入母屋屋根と数奇屋造りの外観を持つ和風建築。2005年開館。

⇒きょうと【京都】

きょうと‐こうげいせんい‐だいがく【京都工芸繊維大学】キヤウ‥ヰ‥

国立大学法人の一つ。1899年(明治32)創立の農商務省京都蚕業講習所を起源とする京都繊維専門学校と京都工専(旧高等工芸、1902年創立)とを母体として1949年設置。2004年法人化。本部は京都市左京区。

⇒きょうと【京都】

きょうと‐こくりつ‐きんだい‐びじゅつかん【京都国立近代美術館】キヤウ‥クワン

国立美術館の一つ。工芸を中心とする近代美術作品を収集・展示する。1963年(昭和38)国立近代美術館京都分館として開館。67年独立。京都市左京区。

⇒きょうと【京都】

きょうと‐こくりつ‐はくぶつかん【京都国立博物館】キヤウ‥クワン

国立博物館の一つ。1889年(明治22)宮内省管轄で設置された帝国京都博物館の後身。帝室博物館と改称ののち、1924年(大正13)に恩賜京都博物館となり、52年国立に移管。京都市東山区。

⇒きょうと【京都】

きょうと‐ござん【京都五山】キヤウ‥

京都にある臨済宗の五大寺。数次の寺刹選定、寺格の変更を経て1386年(至徳3)足利義満により天竜寺・相国寺・建仁寺・東福寺・万寿寺の位次が決定され、南禅寺を五山の上とした。京五山。→鎌倉五山。

⇒きょうと【京都】

きょうと‐ごしょ【京都御所】キヤウ‥

京都市上京区にある旧皇居。後小松天皇以来明治天皇東京遷都までの内裏。現在の建物は、1790年(寛政2)に松平定信が古式によって造営、炎上後、1855年(安政2)再建。東に建春、西に宜秋、南に建礼、北に朔平の4門があり、紫宸殿・清涼殿など古式のまま現存。京都皇宮。→土御門殿つちみかどどの2。

⇒きょうと【京都】

きょうど‐し【郷土史】キヤウ‥

郷土の歴史。郷土の先人の業績や文化・習俗の由来などを明らかにし、郷土愛を培うことを目的とするものが多い。地誌を主とするものは郷土誌とよぶ。→地方史。

⇒きょう‐ど【郷土】

きょうと‐しゅご【京都守護】キヤウ‥

鎌倉幕府初期の職名。京都警衛の任に当たり、近畿の政務をつかさどった。承久の乱後、六波羅探題が代わって置かれた。洛中守護。京都警固。

⇒きょうと【京都】

きょうと‐しゅごしょく【京都守護職】キヤウ‥

江戸幕府の職名。京都に駐在し、朝廷を護衛し、京都・近畿の治安維持に当たる。1862年(文久2)創設、松平容保かたもりが任じられた。67年(慶応3)廃止。

⇒きょうと【京都】

きょうど‐しょく【郷土色】キヤウ‥

ある地方特有の自然・風俗など。地方色。ローカル‐カラー。

⇒きょう‐ど【郷土】

きょうと‐しょしだい【京都所司代】キヤウ‥

江戸幕府の職名。京都に在勤して朝廷・公家に関する事をつかさどり、京都・伏見・奈良の町奉行を監督。近畿の訴訟を管掌し、社寺を管轄。室町幕府の侍所さむらいどころの所司代に由来し、織田・豊臣時代にも任命。譜代大名から任じられる。当時は単に所司代といった。1867年(慶応3)廃止。

⇒きょうと【京都】

きょうと‐だいがく【京都大学】キヤウ‥

国立大学法人の一つ。前身は1897年(明治30)に東京帝国大学と並ぶ西日本の最高学府として創設された京都帝国大学。1947年現校名に改称。49年付属医専と第三高等学校を合わせて新制大学となる。2004年法人化。本部は京都市左京区。

⇒きょうと【京都】

きょうと‐だいかん【京都代官】キヤウ‥クワン

江戸幕府の職名。京都町奉行の支配に属し、京都に駐在して皇室領や近畿地方の幕府の領地を管した。

⇒きょうと【京都】

きょうと‐な・いケウト‥

〔形〕

(キョウトはケウトの転。ナイは甚だしい意)(→)「きょうとい」に同じ。浄瑠璃、女殺油地獄「ええ気疎なげな、身も顔も泥だらけ」

⇒きょうと【京都】

きょうど‐きょういく【郷土教育】キヤウ‥ケウ‥

郷土への愛着と理解を重視し、郷土に具体的な教材を求めて行う教育。ドイツの教育思潮をうけて昭和初期に普及。第二次大戦後は社会科改革のために再び唱えられた。

⇒きょう‐ど【郷土】

きょうと‐きょういく‐だいがく【京都教育大学】キヤウ‥ケウ‥

国立大学法人の一つ。京都師範・同青年師範が合併し、1949年京都学芸大学として発足。66年現校名に改称。2004年法人化。本部は京都市伏見区。

⇒きょうと【京都】

きょうと‐ぎょえん【京都御苑】キヤウ‥ヱン

京都市上京区にある公園。京都御所・仙洞御所・京都迎賓館などを囲む。京都御所周辺の公家屋敷などを撤去・整備し、1883年(明治16)より宮内省所管。1949年(昭和24)開放され、現在は環境省所管。

⇒きょうと【京都】

きょう‐とく【凶徳】

わるい性質。

きょうとく【享徳】キヤウ‥

[書経]室町時代、後花園天皇朝の年号。三合の厄を避けるための改元。宝徳4年7月25日(1452年8月10日)改元、享徳4年7月25日(1455年9月6日)康正に改元。

ぎょう‐とく【行徳】ギヤウ‥

仏道修行の功によって身に具わった徳。

ぎょうとく【行徳】ギヤウ‥

千葉県市川市の一地区、もと東葛飾ひがしかつしか郡の町。江戸川の東岸。もと製塩で有名。現在は工業・住宅地区。

きょうど‐げいじゅつ【郷土芸術】キヤウ‥

①ある地方に特有の民謡・舞踊・祭礼装飾・建築装飾・玩具・各種工芸品などの総称。

②(Heimatkunst ドイツ)1900年頃ドイツで唱道された芸術上の主張。芸術は、その土地・人物・事件を反映するものでなければならないと考えるもの。

⇒きょう‐ど【郷土】

きょうど‐げいのう【郷土芸能】キヤウ‥

各地の民間に伝承され、祭礼などの際に地元の人々によって演じられる芸能。民俗芸能。

⇒きょう‐ど【郷土】

きょうと‐げいひんかん【京都迎賓館】キヤウ‥クワン

京都御苑内にある迎賓館。入母屋屋根と数奇屋造りの外観を持つ和風建築。2005年開館。

⇒きょうと【京都】

きょうと‐こうげいせんい‐だいがく【京都工芸繊維大学】キヤウ‥ヰ‥

国立大学法人の一つ。1899年(明治32)創立の農商務省京都蚕業講習所を起源とする京都繊維専門学校と京都工専(旧高等工芸、1902年創立)とを母体として1949年設置。2004年法人化。本部は京都市左京区。

⇒きょうと【京都】

きょうと‐こくりつ‐きんだい‐びじゅつかん【京都国立近代美術館】キヤウ‥クワン

国立美術館の一つ。工芸を中心とする近代美術作品を収集・展示する。1963年(昭和38)国立近代美術館京都分館として開館。67年独立。京都市左京区。

⇒きょうと【京都】

きょうと‐こくりつ‐はくぶつかん【京都国立博物館】キヤウ‥クワン

国立博物館の一つ。1889年(明治22)宮内省管轄で設置された帝国京都博物館の後身。帝室博物館と改称ののち、1924年(大正13)に恩賜京都博物館となり、52年国立に移管。京都市東山区。

⇒きょうと【京都】

きょうと‐ござん【京都五山】キヤウ‥

京都にある臨済宗の五大寺。数次の寺刹選定、寺格の変更を経て1386年(至徳3)足利義満により天竜寺・相国寺・建仁寺・東福寺・万寿寺の位次が決定され、南禅寺を五山の上とした。京五山。→鎌倉五山。

⇒きょうと【京都】

きょうと‐ごしょ【京都御所】キヤウ‥

京都市上京区にある旧皇居。後小松天皇以来明治天皇東京遷都までの内裏。現在の建物は、1790年(寛政2)に松平定信が古式によって造営、炎上後、1855年(安政2)再建。東に建春、西に宜秋、南に建礼、北に朔平の4門があり、紫宸殿・清涼殿など古式のまま現存。京都皇宮。→土御門殿つちみかどどの2。

⇒きょうと【京都】

きょうど‐し【郷土史】キヤウ‥

郷土の歴史。郷土の先人の業績や文化・習俗の由来などを明らかにし、郷土愛を培うことを目的とするものが多い。地誌を主とするものは郷土誌とよぶ。→地方史。

⇒きょう‐ど【郷土】

きょうと‐しゅご【京都守護】キヤウ‥

鎌倉幕府初期の職名。京都警衛の任に当たり、近畿の政務をつかさどった。承久の乱後、六波羅探題が代わって置かれた。洛中守護。京都警固。

⇒きょうと【京都】

きょうと‐しゅごしょく【京都守護職】キヤウ‥

江戸幕府の職名。京都に駐在し、朝廷を護衛し、京都・近畿の治安維持に当たる。1862年(文久2)創設、松平容保かたもりが任じられた。67年(慶応3)廃止。

⇒きょうと【京都】

きょうど‐しょく【郷土色】キヤウ‥

ある地方特有の自然・風俗など。地方色。ローカル‐カラー。

⇒きょう‐ど【郷土】

きょうと‐しょしだい【京都所司代】キヤウ‥

江戸幕府の職名。京都に在勤して朝廷・公家に関する事をつかさどり、京都・伏見・奈良の町奉行を監督。近畿の訴訟を管掌し、社寺を管轄。室町幕府の侍所さむらいどころの所司代に由来し、織田・豊臣時代にも任命。譜代大名から任じられる。当時は単に所司代といった。1867年(慶応3)廃止。

⇒きょうと【京都】

きょうと‐だいがく【京都大学】キヤウ‥

国立大学法人の一つ。前身は1897年(明治30)に東京帝国大学と並ぶ西日本の最高学府として創設された京都帝国大学。1947年現校名に改称。49年付属医専と第三高等学校を合わせて新制大学となる。2004年法人化。本部は京都市左京区。

⇒きょうと【京都】

きょうと‐だいかん【京都代官】キヤウ‥クワン

江戸幕府の職名。京都町奉行の支配に属し、京都に駐在して皇室領や近畿地方の幕府の領地を管した。

⇒きょうと【京都】

きょうと‐な・いケウト‥

〔形〕

(キョウトはケウトの転。ナイは甚だしい意)(→)「きょうとい」に同じ。浄瑠璃、女殺油地獄「ええ気疎なげな、身も顔も泥だらけ」

きょう‐の‐あき【今日の秋】ケフ‥🔗⭐🔉

きょう‐の‐あき【今日の秋】ケフ‥

立秋の日のこと。暦の上で秋に入り、周囲の感じがあらたまる思いをいう語。〈[季]秋〉

⇒きょう【今日】

きょう‐の‐こよい【今日の今宵】ケフ‥ヨヒ🔗⭐🔉

きょう‐の‐こよい【今日の今宵】ケフ‥ヨヒ

「こよい」を強めていう語。まさに今晩。

⇒きょう【今日】

○今日の情けは明日の仇きょうのなさけはあすのあだ🔗⭐🔉

○今日の情けは明日の仇きょうのなさけはあすのあだ

人の心が変わりやすいことのたとえ。

⇒きょう【今日】

○今日の後に今日なしきょうののちにきょうなし🔗⭐🔉

○今日の後に今日なしきょうののちにきょうなし

今日という日は再びは来ない。時を大切にせよという意。

⇒きょう【今日】

きょう‐の‐ひ【今日の日】ケフ‥

「きょう」を強めていう語。今日という日。

⇒きょう【今日】

きょう‐の‐ほそぬの【狭布の細布】ケフ‥

歌語として「今日」「胸合はず」「逢はず」などに懸けて用いられる。きょうのさぬの。きょうのせばぬの。後拾遺和歌集恋「錦木は立てながらこそ朽ちにけれ―胸あはじとや」

⇒きょう【狭布】

きょう‐のぼり【京上り】キヤウ‥

地方から京都に行くこと。上洛。↔京下り。

⇒きょうのぼり‐ふ【京上り夫】

きょうのぼり‐ふ【京上り夫】キヤウ‥

荘園領主の命によって上洛し雑役に従事した夫役ぶやく。

⇒きょう‐のぼり【京上り】

きょう‐の‐まき【経の巻】キヤウ‥

屋根の棟にある獅子口ししぐちの上にのせた、経巻に似た円筒形の瓦。

きょう‐の‐みず【京の水】キヤウ‥ミヅ

①都の水。物を白くするとされた。東海道中膝栗毛7「―で洗ふと、ごうせへにいろがしろくなるといふことだぜ」

②江戸後期、京都で製造した白粉下おしろいしたの化粧水。

きょう‐の‐むかし【今日の昔】ケフ‥

ある事件のあった日と同じ月日に、その日を回顧していう語。

⇒きょう【今日】

きょう‐の‐ひ【今日の日】ケフ‥🔗⭐🔉

きょう‐の‐ひ【今日の日】ケフ‥

「きょう」を強めていう語。今日という日。

⇒きょう【今日】

○今日は人の身、明日は我が身きょうはひとのみあすはわがみ🔗⭐🔉

○今日は人の身、明日は我が身きょうはひとのみあすはわがみ

今日は他人の事と思った災厄も、明日は自分にふりかかってくるかもしれない。他人の苦難を見すごしにしてはならぬ。明日は我が身。

⇒きょう【今日】

きょう‐はん【共犯】

二人以上の者が共同して犯罪を遂行すること。共同正犯・教唆犯・従犯の3種に分かれる。広義では、たとえば集団犯罪も含まれる。

きょう‐はん【狭範】ケフ‥

〔機〕(→)限界ゲージのこと。

きょう‐はん【教判】ケウ‥

〔仏〕教相判釈きょうそうはんじゃくの略。

きょう‐はん【教範】ケウ‥

教育の手本(となる書物)。教典。

きょう‐はん【橋畔】ケウ‥

橋のたもと。

きょう‐ばん【夾板】ケフ‥

①中国の近代劇の楽器。拍子を打つのに用いる板。9枚・6枚または3枚の板片を重ね、手指の間に夾はさみ、手を振って打ち鳴らす。

②中国で、書籍や荷物をはさむ板。

きょう‐ばん【響板】キヤウ‥

ピアノの弦線の下に張ってある板。竪型では弦線の背部にある。弦楽器の響胴に相当し、音を大きくする装置。共鳴板。サウンド‐ボード。

きょうはん‐きかん【共販機関】‥クワン

販売カルテルにおいて、加盟者の製品の共同販売を行うために設立される機関。第二次大戦中の物資統制のための日本石炭配給株式会社など各種統制会社も、共販機関の性質を持つものであった。独占禁止法により禁止。

きょう‐ひ【共匪】

(「匪」は悪者の意)国民党政権下の中国で、共産党のゲリラをいやしめて言った語。

きょう‐び【今日日】ケフ‥

きょうこのごろ。こんにち。いまどき。

⇒きょう【今日】

きょう‐ひいろ【京緋色】キヤウ‥

京都で染めた緋色。色の美しいので名高い。

きょうび‐えんるい【狭鼻猿類】ケフ‥ヱン‥

サル目(霊長類)の一群の総称。左右の鼻孔は接し、尻だこがある。尾は長短さまざまで、巻きつくことができない。旧世界に分布。オナガザル・ニホンザル・チンパンジー・ゴリラなど。

ぎ‐ようひし【擬羊皮紙】‥ヤウ‥

(→)硫酸紙に同じ。

きょうひ‐しょう【強皮症】キヤウ‥シヤウ

皮膚の硬化萎縮を主徴とし、肺・消化管・腎・筋肉の繊維化、レイノー現象、指端部潰瘍、関節痛などを伴う全身的結合組織疾患。皮膚病変は浮腫に始まり硬化萎縮へと進む。全身性硬化症ともいい、30〜50歳の女性に好発。膠原病の代表的疾患とされる。皮膚病変が一部分に止まり、レイノー現象や内臓病変を欠くものを限局性強皮症という。

きょう‐ひつ【匡弼】キヤウ‥

(→)匡輔きょうほに同じ。

きょう‐びつ【経櫃】キヤウ‥

経文を入れておくひつ。

きょう‐びと【京人】キヤウ‥

都の人。京都の人。

きよう‐びんぼう【器用貧乏】‥ボフ

なまじ器用なために、あれこれと気が多く、また都合よく使われて大成しないこと。

⇒き‐よう【器用】

きょう‐び【今日日】ケフ‥🔗⭐🔉

きょう‐び【今日日】ケフ‥

きょうこのごろ。こんにち。いまどき。

⇒きょう【今日】

きょう‐ら【今日等】ケフ‥🔗⭐🔉

きょう‐ら【今日等】ケフ‥

(ラは、おおよその状態を示す接尾語)今日あたり。万葉集16「伊夜彦神の麓に―もか鹿の伏すらむ」

○今日を晴ときょうをはれと🔗⭐🔉

○今日を晴ときょうをはれと

今日こそ晴れの日として(着飾る)。晴々しく(物事をする)。

⇒きょう【今日】

きょ‐えい【虚栄】

①実質の伴わない、外見だけの栄誉。

②うわべだけを飾って、自分を実際より良く見せようとすること。みえ。「―を張る」「―の巷」

⇒きょえい‐しん【虚栄心】

ぎょ‐えい【魚影】

水中を泳ぐ魚の姿。釣りや漁業でいう語。「―が濃い」

ぎょ‐えい【御詠】

陛下または殿下の作った詩歌。

ぎょ‐えい【御影】

天皇・三后・皇太子などの写真。

きょえい‐しん【虚栄心】

みえを張りたがる心。

⇒きょ‐えい【虚栄】

きょえいのいち【虚栄の市】

(Vanity Fair)

①バニヤンの寓意小説「天路歴程」に描かれる市場の名。

②サッカレーの小説。1847〜48年刊。ヴィクトリア朝の各階級の生活の諸相を、ベッキー=シャープという悪女を軸にして諷刺的に描く。

③ニューヨークで1859〜63年に刊行され、世相の諷刺を得意とした人気週刊誌。また、同名の月刊誌(1868〜1936年刊行)も著名。

きょ‐えき【巨益】

きわめて大きな利益。

きょ‐えん【許遠】‥ヱン

唐代の武将。河南 陽すいようの太守となり、安禄山の大兵に囲まれたが屈せず、防戦20カ月、食尽きて城が落ち、捕殺された。(709〜757)

ぎょ‐えん【魚塩】

海産物の総称。

ぎょ‐えん【御苑】‥ヱン

皇室所有の庭園。禁苑。

ぎょ‐えん【御宴】

①皇室の催す酒宴。

②酒宴の尊敬語。

ぎょ‐えん【御筵】

①貴人の席。

②座席の尊敬語。

きょえん‐かんかん【居延漢簡】

中国、甘粛省酒泉市東北部から内モンゴル自治区額済納エチナ旗にかけての居延地方で発見された漢代の木簡。1930年以降採集。

ギヨー【guyot】

〔地〕

⇒ギュオー

ぎょ‐おう【漁翁】‥ヲウ

漁をする老人。老いた漁師。

きょ‐おく【巨億】

数限りもなく多いこと。莫大な数。「巨万」より意味が強い。

きょ‐おく【居屋】‥ヲク

住まいする家。居宅。

ギョーザ【餃子】

(中国語)中国料理。小麦粉をこねて薄く伸ばした皮に、挽肉ひきにく・野菜を包んで焼き、または茹ゆで、あるいは蒸したもの。

餃子

撮影:関戸 勇

陽すいようの太守となり、安禄山の大兵に囲まれたが屈せず、防戦20カ月、食尽きて城が落ち、捕殺された。(709〜757)

ぎょ‐えん【魚塩】

海産物の総称。

ぎょ‐えん【御苑】‥ヱン

皇室所有の庭園。禁苑。

ぎょ‐えん【御宴】

①皇室の催す酒宴。

②酒宴の尊敬語。

ぎょ‐えん【御筵】

①貴人の席。

②座席の尊敬語。

きょえん‐かんかん【居延漢簡】

中国、甘粛省酒泉市東北部から内モンゴル自治区額済納エチナ旗にかけての居延地方で発見された漢代の木簡。1930年以降採集。

ギヨー【guyot】

〔地〕

⇒ギュオー

ぎょ‐おう【漁翁】‥ヲウ

漁をする老人。老いた漁師。

きょ‐おく【巨億】

数限りもなく多いこと。莫大な数。「巨万」より意味が強い。

きょ‐おく【居屋】‥ヲク

住まいする家。居宅。

ギョーザ【餃子】

(中国語)中国料理。小麦粉をこねて薄く伸ばした皮に、挽肉ひきにく・野菜を包んで焼き、または茹ゆで、あるいは蒸したもの。

餃子

撮影:関戸 勇

きょ‐か【去家】

もと、家の制度で、戸主または家族がその属する家の籍を脱すること。

きょ‐か【炬火】‥クワ

たいまつ。かがり火。「―をたく」

きょ‐か【挙火】‥クワ

①(炊事の火を燃やす意から)生計をたてること。

②昔、朝鮮で国王への直訴の一法。首都漢城の南山で烽火のろしを挙げるもの。

きょ‐か【挙家】

家内残らず。全家。「―離村」

きょ‐か【許可】

①許すこと。願いを聞きとどけること。「外泊を―する」「―がおりる」

②〔法〕一般に禁止されている行為について、特定人に対しまたは特定の事件に関して禁止を解除する行政行為。

→認可。

⇒きょか‐えいぎょう【許可営業】

⇒きょか‐ぎょぎょう【許可漁業】

⇒きょか‐こうこく【許可抗告】

きょ‐か【許嫁】

いいなずけ。

ぎょ‐か【魚蝦】

魚と蝦えび。魚類の総称。

ぎょ‐か【御歌】

①御製の和歌。おおみうた。みうた。

②他人の和歌の尊敬語。

ぎょ‐か【漁火】‥クワ

夜間、魚をとるため沖の舟でたく火。いさりび。

ぎょ‐か【漁家】

漁夫の家。

ぎょ‐か【漁歌】

漁夫のうたう歌。

きょ‐かい【巨魁・渠魁】‥クワイ

(盗賊などの)首領。かしら。頭領。大親分。

ぎょ‐かい【魚介】

魚と貝。

⇒ぎょかい‐るい【魚介類】

ぎょ‐かい【魚膾】‥クワイ

魚のなます。

ぎょ‐かい【御階】

宮殿の階段。みはし。

きょかい‐きゅう【巨蟹宮】

〔天〕(Cancer ラテン)黄道十二宮の第4宮。紀元前2世紀には蟹座かにざに相当していたが、現在では双子座の西部から蟹座の西部までを占める。太陽は6月22日頃から7月24日頃までこの宮にある。

ぎょかい‐るい【魚介類】

魚・貝など水産動物の総称。水族。魚貝類。

⇒ぎょ‐かい【魚介】

きょか‐えいぎょう【許可営業】‥ゲフ

官庁の許可を必要とする営業。質屋・風俗営業・旅館業の類。

⇒きょ‐か【許可】

きよ‐がき【清書】

せいしょ。浄書。新古今和歌集雑「まだ―もせぬ本をつかはして侍りけるを」

きょか‐ぎょぎょう【許可漁業】‥ゲフ

水産資源保護・漁業調整などの必要から、行政庁の許可がなければ操業できない漁業。遠洋底引網漁業・マグロ延縄漁業など。↔自由漁業。

⇒きょ‐か【許可】

きょ‐がく【巨額】

非常に多い数量。主として金額についていう。「―のわいろ」

きょ‐がく【虚学】

実学に対して、実社会で直接には役に立たない学問。

ぎょ‐かく【漁獲】‥クワク

水産物を取ること。また、取った水産物。「―高」

⇒ぎょかく‐かのう‐りょう【漁獲可能量】

⇒ぎょかく‐どりょく‐かのう‐りょう【漁獲努力可能量】

ぎょかく‐かのう‐りょう【漁獲可能量】‥クワク‥リヤウ

特定の水産資源について資源動向や社会的経済的要因を配慮した上で定める漁獲の上限量。総許容漁獲量。TAC

⇒ぎょ‐かく【漁獲】

きょかく‐きゅう【巨核球】‥キウ

骨髄中にある大形の多核細胞。その細胞質が多数に分断して血小板となる。

ぎょかく‐どりょく‐かのう‐りょう【漁獲努力可能量】‥クワク‥リヤウ

(total allowable effort)漁業管理のために設定された、許容される操業日数や操業隻数などの条件。TAE

⇒ぎょ‐かく【漁獲】

きょか‐こうこく【許可抗告】‥カウ‥

〔法〕民事訴訟において、高等裁判所の決定・命令につき、高等裁判所が許可したときに認められる最高裁判所に対する抗告。法令解釈の統一のために、1996年の民事訴訟法改正で新設。

⇒きょ‐か【許可】

ぎょ‐かす【魚滓・魚粕】

⇒うおかす

きょ‐かつ【虚喝】

からおどし。

ギョカルプ【Ziya Gökalp】

トルコの社会学者・民族主義者。アナトリア出身。イスラムの信仰と西洋化との調和を主張。「トルコ主義の諸原理」など。(1876〜1924)

きよかわ【清河】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒きよかわ‐はちろう【清河八郎】

きよかわ【清川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒きよかわ‐にじこ【清川虹子】

きよかわ‐だし【清川出し】‥カハ‥

山形県庄内平野の局地風。庄内町清川付近の峡谷部を東風が抜ける際に発生し、フェーン現象を伴うこともある。

きよかわ‐にじこ【清川虹子】‥カハ‥

女優。本名、関口はな。千葉県生れ。日本の喜劇女優の草分け。「サザエさん」シリーズなど。(1912〜2002)

⇒きよかわ【清川】

きよかわ‐はちろう【清河八郎】‥カハ‥ラウ

(清川とも書く)尊攘派志士。名は正明。出羽の人。江戸に出て東条一堂・千葉周作らに入門。文武塾を開く。幕府の浪士隊に入り京都郊外の壬生みぶに駐屯したが、尊攘行動のため江戸に戻され、新徴組に編入。幕府により暗殺される。(1830〜1863)

⇒きよかわ【清河】

きょ‐かん【巨漢】

大きな男。

きょ‐かん【巨観】‥クワン

大きく立派なながめ。壮観。

きょ‐かん【巨艦】

大きな軍艦。

きょ‐かん【居館】‥クワン

住まいに使っている邸宅。

きょ‐がん【巨岩・巨巌】

大きな岩。

きょ‐がん【巨眼】

大きいまなこ。

きょ‐がん【炬眼】

物事をよく見わける眼識。

ぎょ‐かん【魚貫】‥クワン

魚を串くしにさしたように、多くの人々が連なって進むこと。

ぎょ‐かん【御感】

感ずること、ほめることの尊敬語。特に天子についていう。

ぎょ‐がん【魚眼】

さかなの眼。

⇒ぎょがん‐しゃしん【魚眼写真】

⇒ぎょがん‐せき【魚眼石】

⇒ぎょがん‐レンズ【魚眼レンズ】

きょかん‐し【拒捍使】

⇒こかんし

ぎょがん‐しゃしん【魚眼写真】

魚眼レンズを用いて広い範囲をうつした写真。水中から外を眺めると、光線の屈折のため広い視野が得られるところからいう。

⇒ぎょ‐がん【魚眼】

ぎょがん‐せき【魚眼石】

カリウム・カルシウムから成るケイ酸塩鉱物。正方晶系で、多くは柱状・板状。ガラス光沢があり、無色または白、多くは透明。

⇒ぎょ‐がん【魚眼】

きよ‐がんな【清鉋】

建築用材に仕上げの鉋をかけること。また、その儀式。〈日葡辞書〉

ぎょがん‐レンズ【魚眼レンズ】

ほぼ180度の写角をもつ特殊用途の超広角レンズ。全天の雲の分布の撮影などに用いる。

⇒ぎょ‐がん【魚眼】

きょ‐き【虚器】

名ばかりで役に立たないうつわ。転じて、実権の伴わない、名ばかりの地位。虚位。

⇒虚器を擁す

きょ‐き【歔欷】

すすり泣き。むせび泣き。

きょ‐ぎ【虚偽】

①真実でないこと。また、真実のように見せかけること。うそ。いつわり。そらごと。古事記上「既に正実に違ひ、多く―を加ふ」。「―の申告」

②〔論〕思考の誤り。3種類(前提・方法・手続)あって、論理学では推理という手続上の誤りを指す。→詭弁。

⇒きょぎ‐けいばい【虚偽競売】

⇒きょぎ‐ひょうじ【虚偽表示】

きょ‐ぎ【虚儀】

うわべだけの儀式。

ぎょ‐き【御忌】

①貴人や祖師などの年忌の法会ほうえを敬っていう語。

②浄土宗の開祖法然上人の年忌を修する法会。もと陰暦1月18日夜より25日まで(今は4月19日から7日間)。京都知恩院の大法会は有名。法然忌。〈[季]春〉

⇒ぎょき‐もうで【御忌詣で】

ぎょ‐き【御記】

天子や貴人の手に成った記録。「看聞―」

ぎょ‐き【漁期】

漁獲が行われる期間。漁獲に最もよい時節。漁業の好期。りょうき。

きょぎ‐けいばい【虚偽競売】

競売の際、競売人が共謀者を競買人の間にまじらせ、煽動して、高価に競落させようとすること。

⇒きょ‐ぎ【虚偽】

きょぎ‐ひょうじ【虚偽表示】‥ヘウ‥

〔法〕相手方と通謀してする真意でない意思表示。当事者間では当然無効であるが、善意の第三者には対抗できない。

⇒きょ‐ぎ【虚偽】

ぎょき‐もうで【御忌詣で】‥マウデ

1月、法然の御忌に詣でること。これを弁当始めと称し、京都での遊覧の開始とした。〈[季]春〉。「なには女や京を寒がる―」(蕪村)

⇒ぎょ‐き【御忌】

きょ‐ぎょう【虚業】‥ゲフ

(「実業」をもじった語)投機取引など、堅実でない事業。実を伴わない事業。

⇒きょぎょう‐か【虚業家】

ぎょ‐きょう【漁協】‥ケフ

漁業協同組合の略称。

ぎょ‐きょう【漁況】‥キヤウ

漁獲量の変動の状況。

ぎょ‐ぎょう【漁業】‥ゲフ

営利の目的で水産動植物をとり、また、これを養殖する事業。

⇒ぎょぎょう‐きしょう【漁業気象】

⇒ぎょぎょう‐きょうどうくみあい【漁業協同組合】

⇒ぎょぎょう‐くみあい【漁業組合】

⇒ぎょぎょう‐けん【漁業権】

⇒ぎょぎょうけん‐しょうけん【漁業権証券】

⇒ぎょぎょう‐すいいき【漁業水域】

⇒ぎょぎょう‐せいさんくみあい【漁業生産組合】

⇒ぎょぎょう‐せいど‐かいかく【漁業制度改革】

⇒ぎょぎょう‐センサス【漁業センサス】

⇒ぎょぎょう‐ちょうせい‐いいんかい【漁業調整委員会】

⇒ぎょぎょう‐とうろく【漁業登録】

⇒ぎょぎょう‐ほう【漁業法】

⇒ぎょぎょう‐ほけん【漁業保険】

⇒ぎょぎょう‐めんきょ【漁業免許】

きょぎょう‐か【虚業家】‥ゲフ‥

実務を行わず、ただ権利譲渡などを目的とする名義だけの会社をみだりに起こして実業家を気取る者。

⇒きょ‐ぎょう【虚業】

ぎょぎょう‐きしょう【漁業気象】‥ゲフ‥シヤウ

漁船や船舶に対して必要な気象の通報。登山・海のレジャーにも利用される。

⇒ぎょ‐ぎょう【漁業】

ぎょぎょう‐きょうどうくみあい【漁業協同組合】‥ゲフケフ‥アヒ

1948年の水産業協同組合法の認める協同組合の一つ。一定地区内の漁民を組合員とし、漁民に必要な物資の供給、共同施設の利用、漁獲物の加工・販売、信用事業などを行う。漁業の自営もでき、漁業権の享有主体ともなる。

⇒ぎょ‐ぎょう【漁業】

ぎょぎょう‐くみあい【漁業組合】‥ゲフ‥アヒ

①1901年(明治34)の漁業法に基づき一定地域に住所を有する漁業者が行政庁の許可を得て設立した組合。初め漁業権の享有管理主体であったが、次第に共同販売・購買・利用ならびに信用事業などの経済事業をも行うようになった。

②1886年(明治19)の漁業組合準則に基づく組合。1と違い漁業権の主体ではなく、より広域の組合が多く、漁業秩序の維持や調整を主としていた。

⇒ぎょ‐ぎょう【漁業】

ぎょぎょう‐けん【漁業権】‥ゲフ‥

公有水面またはこれと連接して一体をなす公有でない水面において、都道府県知事の免許に基づいて漁業を営む権利。定置漁業権・区画漁業権・共同漁業権の3種より成る。

⇒ぎょ‐ぎょう【漁業】

ぎょぎょうけん‐しょうけん【漁業権証券】‥ゲフ‥

第二次大戦後の漁業制度改革で、国が旧来の漁業権を消滅させる代償として交付した証券。資金化されて漁業協同組合の育成強化に活用された例が多かった。

⇒ぎょ‐ぎょう【漁業】

ぎょぎょう‐すいいき【漁業水域】‥ゲフ‥ヰキ

①漁業が営まれる水域。

②海洋沿岸国が自国の漁業権益を他国の侵害から守るために設定する独占的な管理水域。沿岸から200海里の水域と定める国が多く、日本も1996年に全面的に200海里の設定をした。→国連海洋法条約→排他的経済水域。

⇒ぎょ‐ぎょう【漁業】

ぎょぎょう‐せいさんくみあい【漁業生産組合】‥ゲフ‥アヒ

1948年の水産業協同組合法の認める協同組合の一つ。漁民の組織する生産面の協同企業体で、漁業とその付帯事業を営む。

⇒ぎょ‐ぎょう【漁業】

ぎょぎょう‐せいど‐かいかく【漁業制度改革】‥ゲフ‥

第二次大戦後の占領下に漁村の民主化と漁業生産力の発展のために行われた、漁業団体や漁業権に関する制度改革。農業における農地改革に比すべきもの。

⇒ぎょ‐ぎょう【漁業】

ぎょぎょう‐センサス【漁業センサス】‥ゲフ‥

農林水産省が5年ごとに実施する、漁業に関する全国的な統計調査。1949年開始。

⇒ぎょ‐ぎょう【漁業】

ぎょぎょう‐ちょうせい‐いいんかい【漁業調整委員会】‥ゲフテウ‥ヰヰンクワイ

漁業法・地方自治法に基づき設置される漁業調整のための機関。漁業者および漁業従事者を主体とする。海区漁業調整委員会・連合海区漁業調整委員会・広域漁業調整委員会がある。

⇒ぎょ‐ぎょう【漁業】

ぎょぎょう‐とうろく【漁業登録】‥ゲフ‥

漁業権・入漁権の得喪変更を第三者に対抗するための要件として、免許漁業原簿になされる登録。

⇒ぎょ‐ぎょう【漁業】

ぎょぎょう‐ほう【漁業法】‥ゲフハフ

漁業に関する基本法。漁業権・入漁権・指定漁業・漁業調整などに関する規定から成り、以前は漁業組合・水産組合に関する規定をも含んでいた。1901年(明治34)制定、10年および49年に全面改正。

⇒ぎょ‐ぎょう【漁業】

ぎょぎょう‐ほけん【漁業保険】‥ゲフ‥

難船・破壊・流失などによって漁船・漁具に生じた損害のほか、海上における漁業従事者の遭難などを保険するものの総称。狭義では漁船に対する海上保険をいう。

⇒ぎょ‐ぎょう【漁業】

ぎょぎょう‐めんきょ【漁業免許】‥ゲフ‥

漁業法に基づき河川・湖沼・海域に漁業権を設定し、排他的に漁業を営む権利を与えること。

⇒ぎょ‐ぎょう【漁業】

きょきょ‐げつ【去去月】

先月の前の月。先々月。

きょきょ‐じつ【去去日】

昨日の前の日。一昨日。おととい。

きょきょ‐じつじつ【虚虚実実】

(「虚実」を強めていう語。「虚」は備えのすき、「実」は備えのかたいさま)互いに敵の虚を衝つき、実を避けるなど、計略や秘術の限りをつくして戦うさま。「―のかけひき」

きょきょ‐ねん【去去年】

去年の前の年。一昨年。おととし。

きょ‐か【去家】

もと、家の制度で、戸主または家族がその属する家の籍を脱すること。

きょ‐か【炬火】‥クワ

たいまつ。かがり火。「―をたく」

きょ‐か【挙火】‥クワ

①(炊事の火を燃やす意から)生計をたてること。

②昔、朝鮮で国王への直訴の一法。首都漢城の南山で烽火のろしを挙げるもの。

きょ‐か【挙家】

家内残らず。全家。「―離村」

きょ‐か【許可】

①許すこと。願いを聞きとどけること。「外泊を―する」「―がおりる」

②〔法〕一般に禁止されている行為について、特定人に対しまたは特定の事件に関して禁止を解除する行政行為。

→認可。

⇒きょか‐えいぎょう【許可営業】

⇒きょか‐ぎょぎょう【許可漁業】

⇒きょか‐こうこく【許可抗告】

きょ‐か【許嫁】

いいなずけ。

ぎょ‐か【魚蝦】

魚と蝦えび。魚類の総称。

ぎょ‐か【御歌】

①御製の和歌。おおみうた。みうた。

②他人の和歌の尊敬語。

ぎょ‐か【漁火】‥クワ

夜間、魚をとるため沖の舟でたく火。いさりび。

ぎょ‐か【漁家】

漁夫の家。

ぎょ‐か【漁歌】

漁夫のうたう歌。

きょ‐かい【巨魁・渠魁】‥クワイ

(盗賊などの)首領。かしら。頭領。大親分。

ぎょ‐かい【魚介】

魚と貝。

⇒ぎょかい‐るい【魚介類】

ぎょ‐かい【魚膾】‥クワイ

魚のなます。

ぎょ‐かい【御階】

宮殿の階段。みはし。

きょかい‐きゅう【巨蟹宮】

〔天〕(Cancer ラテン)黄道十二宮の第4宮。紀元前2世紀には蟹座かにざに相当していたが、現在では双子座の西部から蟹座の西部までを占める。太陽は6月22日頃から7月24日頃までこの宮にある。

ぎょかい‐るい【魚介類】

魚・貝など水産動物の総称。水族。魚貝類。

⇒ぎょ‐かい【魚介】

きょか‐えいぎょう【許可営業】‥ゲフ

官庁の許可を必要とする営業。質屋・風俗営業・旅館業の類。

⇒きょ‐か【許可】

きよ‐がき【清書】

せいしょ。浄書。新古今和歌集雑「まだ―もせぬ本をつかはして侍りけるを」

きょか‐ぎょぎょう【許可漁業】‥ゲフ

水産資源保護・漁業調整などの必要から、行政庁の許可がなければ操業できない漁業。遠洋底引網漁業・マグロ延縄漁業など。↔自由漁業。

⇒きょ‐か【許可】

きょ‐がく【巨額】

非常に多い数量。主として金額についていう。「―のわいろ」

きょ‐がく【虚学】

実学に対して、実社会で直接には役に立たない学問。

ぎょ‐かく【漁獲】‥クワク

水産物を取ること。また、取った水産物。「―高」

⇒ぎょかく‐かのう‐りょう【漁獲可能量】

⇒ぎょかく‐どりょく‐かのう‐りょう【漁獲努力可能量】

ぎょかく‐かのう‐りょう【漁獲可能量】‥クワク‥リヤウ

特定の水産資源について資源動向や社会的経済的要因を配慮した上で定める漁獲の上限量。総許容漁獲量。TAC

⇒ぎょ‐かく【漁獲】

きょかく‐きゅう【巨核球】‥キウ

骨髄中にある大形の多核細胞。その細胞質が多数に分断して血小板となる。

ぎょかく‐どりょく‐かのう‐りょう【漁獲努力可能量】‥クワク‥リヤウ

(total allowable effort)漁業管理のために設定された、許容される操業日数や操業隻数などの条件。TAE

⇒ぎょ‐かく【漁獲】

きょか‐こうこく【許可抗告】‥カウ‥

〔法〕民事訴訟において、高等裁判所の決定・命令につき、高等裁判所が許可したときに認められる最高裁判所に対する抗告。法令解釈の統一のために、1996年の民事訴訟法改正で新設。

⇒きょ‐か【許可】

ぎょ‐かす【魚滓・魚粕】

⇒うおかす

きょ‐かつ【虚喝】

からおどし。

ギョカルプ【Ziya Gökalp】

トルコの社会学者・民族主義者。アナトリア出身。イスラムの信仰と西洋化との調和を主張。「トルコ主義の諸原理」など。(1876〜1924)

きよかわ【清河】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒きよかわ‐はちろう【清河八郎】

きよかわ【清川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒きよかわ‐にじこ【清川虹子】

きよかわ‐だし【清川出し】‥カハ‥

山形県庄内平野の局地風。庄内町清川付近の峡谷部を東風が抜ける際に発生し、フェーン現象を伴うこともある。

きよかわ‐にじこ【清川虹子】‥カハ‥

女優。本名、関口はな。千葉県生れ。日本の喜劇女優の草分け。「サザエさん」シリーズなど。(1912〜2002)

⇒きよかわ【清川】

きよかわ‐はちろう【清河八郎】‥カハ‥ラウ

(清川とも書く)尊攘派志士。名は正明。出羽の人。江戸に出て東条一堂・千葉周作らに入門。文武塾を開く。幕府の浪士隊に入り京都郊外の壬生みぶに駐屯したが、尊攘行動のため江戸に戻され、新徴組に編入。幕府により暗殺される。(1830〜1863)

⇒きよかわ【清河】

きょ‐かん【巨漢】

大きな男。

きょ‐かん【巨観】‥クワン

大きく立派なながめ。壮観。

きょ‐かん【巨艦】

大きな軍艦。

きょ‐かん【居館】‥クワン

住まいに使っている邸宅。

きょ‐がん【巨岩・巨巌】

大きな岩。

きょ‐がん【巨眼】

大きいまなこ。

きょ‐がん【炬眼】

物事をよく見わける眼識。

ぎょ‐かん【魚貫】‥クワン

魚を串くしにさしたように、多くの人々が連なって進むこと。

ぎょ‐かん【御感】

感ずること、ほめることの尊敬語。特に天子についていう。

ぎょ‐がん【魚眼】

さかなの眼。

⇒ぎょがん‐しゃしん【魚眼写真】

⇒ぎょがん‐せき【魚眼石】

⇒ぎょがん‐レンズ【魚眼レンズ】

きょかん‐し【拒捍使】

⇒こかんし

ぎょがん‐しゃしん【魚眼写真】

魚眼レンズを用いて広い範囲をうつした写真。水中から外を眺めると、光線の屈折のため広い視野が得られるところからいう。

⇒ぎょ‐がん【魚眼】

ぎょがん‐せき【魚眼石】

カリウム・カルシウムから成るケイ酸塩鉱物。正方晶系で、多くは柱状・板状。ガラス光沢があり、無色または白、多くは透明。

⇒ぎょ‐がん【魚眼】

きよ‐がんな【清鉋】

建築用材に仕上げの鉋をかけること。また、その儀式。〈日葡辞書〉

ぎょがん‐レンズ【魚眼レンズ】

ほぼ180度の写角をもつ特殊用途の超広角レンズ。全天の雲の分布の撮影などに用いる。

⇒ぎょ‐がん【魚眼】