複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (93)

うち【内】🔗⭐🔉

うち【内】

[一]〔名〕

➊(「中」とも書く)何かを中核・規準とする、一定の限界のなか。

①区域内。内部。万葉集17「大宮の―にも外にも光るまで」

②限度内。以内。あいだ。宇津保物語吹上上「年二十歳より―なる人」。「若い―に苦労せよ」「見る見る―に大きくなった」「暗黙の―に了解する」

③内裏。宮中。また、天皇。源氏物語桐壺「今は―にのみさぶらひ給ふ」「―の一つ后腹になむおはしければ」

➋自分の属する側(のもの)。

①なか。また、国内。保元物語「―には姦臣聚まれり」

②身のまわり。側近。続日本紀29「―つやつこ」

③(「家」とも書く)自分の家、また、家庭。隆信集「一つ―なれど」。「―では母がいちばんの早起きです」「―に帰る」

④(「家」とも書く)転じて、家。家屋。「新しい―が建つ」

⑤自分の夫または妻。うちの人。うちの者。「―は下戸ですの」

⑥自分の属するもの。「―の会社」「―の親分」

⑦仏教で、儒教などを外とするのに対し、仏教の側のこと。平家物語2「―には既に破戒無慚の罪を招くのみならず」

➌物事のあらわでない面。

①外からは見えない心中。謡曲、松風「思ひ―にあれば色外にあらはる」。「―に闘志を秘める」

②うちとけた面。謡曲、経政「外ほかには仁義礼智信の五常を守りつつ、―には又花鳥風月、詩歌管絃を専らとし」

③公式でない面。保元物語「―、君を助け奉る」

[二]〔代〕

自分。わたし。関西方言で、多く女性や子供が使う。「―かて京のおなごや」

⇒内に省みて疚しからず

⇒内裸でも外錦

⇒内広がりの外すぼり

⇒家を空ける

⇒内を外にする

⇒内を出違う

うち‐うち【内内】🔗⭐🔉

うち‐うち【内内】

①家の内。竹取物語「―のしつらひには」

②おもてだたないこと。ないない。内輪。源氏物語少女「これは御わたくしざまに―のことなれば」。「―で式を挙げる」

③(副詞的に)ないないに。ひそかに。源氏物語若菜上「掻上げの箱などやうのもの、―清らをつくし給へり」

うち‐うみ【内海】🔗⭐🔉

うち‐うみ【内海】

①湖。湖水。〈伊呂波字類抄〉

②島やみさきに囲まれた海。入り海。ないかい。↔外海そとうみ。

③丸形で口の狭い茶入れ。

うち‐うら【内浦】🔗⭐🔉

うち‐うら【内浦】

海または湖水の湾入した所。

⇒うちうら‐わん【内浦湾】

うちうら‐わん【内浦湾】🔗⭐🔉

うちうら‐わん【内浦湾】

北海道南西部、渡島おしま半島にいだかれたほぼ円形の湾。沿岸に火山が多い。噴火湾。胆振いぶり湾。

⇒うち‐うら【内浦】

うち‐かくし【内隠し】🔗⭐🔉

うち‐かくし【内隠し】

洋服の内側のかくし。内ポケット。

うち‐がけ【内掛け】🔗⭐🔉

うち‐がけ【内掛け】

相撲の手の一つ。四つに組んで一方の足を相手の足の内側にかけて後ろへ倒すもの。

うちがけ

うち‐ぐるわ【内郭】🔗⭐🔉

うち‐ぐるわ【内郭】

城郭のさらに内部に設けられた郭。第2の城郭。↔外郭

うち‐ゲバ【内ゲバ】🔗⭐🔉

うち‐ゲバ【内ゲバ】

(ゲバは「ゲバルト」の略)組織の内部での暴力を伴う対立・抗争。

うち‐ごうし【内格子】‥ガウ‥🔗⭐🔉

うち‐ごうし【内格子】‥ガウ‥

①内へ引き上げて開けるようにした格子。

②家の内側にある格子。

③歌舞伎劇場の観客席で、東西の上桟敷のうち舞台から6間のあいだの称。

うち‐さるがく【内猿楽・内申楽】🔗⭐🔉

うち‐さるがく【内猿楽・内申楽】

屋内で演ずる猿楽。花鏡「―、酒盛等にも」

うち‐つ【内つ】🔗⭐🔉

うち‐つ【内つ】

(「つ」は助詞「の」に同じ)

①内の。奥の。

②内裏の。

⇒うちつ‐おみ【内臣】

⇒うちつ‐くに【内つ国】

⇒うちつ‐くら【内蔵】

⇒うちつ‐こと【内つ事】

⇒うちつ‐みかど【内御門】

⇒うちつ‐みや【内宮】

⇒うちつ‐みやけ【内官家】

うちつ‐くに【内つ国】🔗⭐🔉

うちつ‐くに【内つ国】

①都のある国。大和国。神武紀「東ひむがしのかた胆駒いこま山を越えて―に入らむと欲おもおす」

②地方に対して、畿内の称。北山抄3「畿内、―」

③外国に対して、日本の称。

⇒うち‐つ【内つ】

うちつ‐こと【内つ事】🔗⭐🔉

うちつ‐こと【内つ事】

①内政。

②後宮。継体紀「―に修教まつりごとせしむ」

⇒うち‐つ【内つ】

うち‐と【内外】🔗⭐🔉

うち‐と【内外】

①うちとそと。国の中と国の外。表向きと奥向き。

②「うちとのみや」の略。謡曲、羽衣「玉垣や―の神の御末にて」

③仏教と儒教。

⇒うちと・す【内外す】

⇒うちと‐の‐ふみ【内外の典】

⇒うちと‐の‐みや【内外の宮】

うちと・す【内外す】🔗⭐🔉

うちと・す【内外す】

〔自サ変〕

許されて奥向きに出入りする。栄華物語本雫「御方々に皆―・し給へるうちにも」

⇒うち‐と【内外】

うちと‐の‐ふみ【内外の典】🔗⭐🔉

うちと‐の‐ふみ【内外の典】

仏書と儒書。内典と外典。夫木和歌抄32「何として―を学びけむ」

⇒うち‐と【内外】

うちと‐の‐みや【内外の宮】🔗⭐🔉

うちと‐の‐みや【内外の宮】

伊勢神宮の内宮と外宮。新古今和歌集神祇「―に君をこそ祈れ」

⇒うち‐と【内外】

うちと‐の‐もの【内との者】🔗⭐🔉

うちと‐の‐もの【内との者】

(「と」は添えた語)(→)「内の者」に同じ。狂言、水掛聟「定めて―がしたであらう」

○内に省みて疚しからずうちにかえりみてやましからず🔗⭐🔉

○内に省みて疚しからずうちにかえりみてやましからず

[論語顔淵]自分の心に反省してみて少しも良心に恥じることがない。

⇒うち【内】

うち‐にわ【内庭】‥ニハ

家の棟と棟と、または室と室との間にある庭。中庭。壺庭。

うち‐ぬき【打抜き】

①うちぬくこと。特に、紙や薄い金属板に型をあて、その形に穴をあけること。

②掘抜き井戸。

③鋒きっさきのない突鑿つきのみ。

④灸きゅうをすえた所。

⑤ありのままのこと。浮世草子、男色十寸鏡「―の実事はかくいてもかくれなし」

⇒うちぬき‐とじ【打抜き綴じ】

うちぬき‐とじ【打抜き綴じ】‥トヂ

製本の際、折の端に近い所に目打ちで孔をあけ、糸・針金などを通して綴じること。

⇒うち‐ぬき【打抜き】

うち‐ぬ・く【打ち抜く・打ち貫く】

〔他五〕

①「ぬく」を強めていう語。刺してつらぬく。通してつらぬく。

②穴をあける。特に、紙や薄い金属板に型をあてて、その形に穴をあける。

③興行などを最終日まで行いとげる。「ストを―・く」

④(「撃ち抜く」とも書く)銃砲をうってつらぬく。「鉄の扉を―・く」

うち‐ね【打根・撃根】

打矢うちやの鏃やじり。平三角の尖根とがりね。

うち‐ねずみ【内鼠】

①人家にすむねずみ。家ねずみ。

②家にばかり籠もっていて世間知らずの人。

うちの【内野】

京都市上京区南西部から中京区にかけての古地名。平安京大内裏が荒廃した跡の野。

うちのいや‐の‐つかさ【内礼司】‥ヰヤ‥

⇒ないらいし

うち‐の‐うえ【内の上】‥ウヘ

天皇。うえ。うちのみかど。源氏物語槿「―なむいとよく似奉らせ給へる」

うち‐の‐え【内重】‥ヘ

内裏の内側、宣陽・陰明門内。近衛府このえふが守る。閤門こうもん。→中重なかのえ→外重とのえ

うち‐の‐おおいどの【内の大殿】‥オホイ‥

内大臣。うちのおとど。

うち‐の‐おおの【宇智の大野・内の大野】‥オホ‥

古代の猟地で、奈良県宇智郡(現、五條市)の野の古称。金剛山南麓の裾野。宇智の野。(歌枕)

うち‐の‐おとど【内大臣】

⇒ないだいじん。枕草子319「宮の御前に―のたてまつり給へりけるを」

うち‐の‐おみ【内臣】

⇒ないしん

うち‐の‐かぎり【現の限り】

(「うち」は現世の意)生きている限り。万葉集5「たまきはる―は平らけく安くもあらむを」

うち‐の‐かしわでのつかさ【内膳司】‥カシハデ‥

⇒ないぜんし。〈倭名類聚鈔5〉

うち‐の‐かた【内の方】

貴人の妻。奥方。奥様。

うち‐の‐かにもりのつかさ【内掃部司】

律令制で、宮内省に属し、宮中の儀式・行事の設営をつかさどった役所。820年(弘仁11)掃部司と併せて掃部寮かもんりょうとなる。うちのかもりのつかさ。うちのかもんづかさ。

うち‐の‐かんけい【内の関係】‥クワン‥

国語学者寺村秀雄の用語。連体修飾節のうち、修飾される名詞と修飾節内の述語の間に格関係を認めることができるもの。「庭に咲く花」「先日買った本」などの表現で見られる関係。↔外の関係

うち‐の‐くら【内蔵】

⇒うちくら。

⇒うちのくら‐の‐つかさ【内蔵寮】

うちのくら‐の‐つかさ【内蔵寮】

⇒くらりょう

⇒うち‐の‐くら【内蔵】

うち‐の‐ごしょどころ【内御書所】

平安時代、宮中で天皇の書籍を保管した所。承香殿しょうきょうでんの東にあった。唐名、秘書閣。→御書所→内裏(図)

うちのし‐あわび【打熨鮑】‥アハビ

(→)「うちあわび」に同じ。

うち‐の‐しょうでん【内の昇殿】

清涼殿の殿上てんじょうの間に出仕すること。

うち‐の‐しるすつかさ【内記】

⇒ないき。〈倭名類聚鈔5〉

うち‐の‐たくみ【内匠】

⇒うちのたくみ‐の‐かみ【内匠頭】

⇒うちのたくみ‐の‐つかさ【内匠寮】

うちのたくみ‐の‐かみ【内匠頭】

⇒たくみのかみ。

⇒うち‐の‐たくみ【内匠】

うちのたくみ‐の‐つかさ【内匠寮】

⇒たくみりょう。〈倭名類聚鈔5〉

⇒うち‐の‐たくみ【内匠】

うち‐の‐ひと【内の人】

①妻が第三者に向かって夫を呼ぶ称。宅。やど。

②同じ家庭に属している人。家族。

うち‐の‐ひめみこ【内の姫御子】

内親王ないしんのう。

うち‐の‐へ【内重・内辺】

⇒うちのえ

うち‐のべ【打延べ】

①打ってのばすこと。

②総体を金属でつくったキセル。

うち‐のぼる【打ち上る】

〔枕〕

「さほ(佐保)」にかかる。万葉集8「―佐保の川原の青柳は」

うち‐の‐みかど【内の御門】

天皇。源氏物語若菜下「―さへ御心よせことに聞え給へば」

うち‐の‐みこ【内の御子】

内親王ないしんのう。

うち‐の‐みょうぶ【内命婦】‥ミヤウ‥

⇒ないみょうぶ

うち‐のめ・す【打ちのめす】

〔他五〕

はげしくたたいて、相手が起き上がれないようにする。転じて、(心・身に)ひどい打撃を与える。「友の裏切りに―・される」

うち‐の‐もの【内の者】

①家のうちの人。みうち。

②家に仕える人。狂言、鴈盗人「なぜに身が―ぢやと言はぬ」

③女房。狂言、鬼瓦「身共が―を、誰見た者も有るまいに」

うち‐の‐もののべ【内物部】

律令制で、衛門府に属し、罪人の処罰に当たる兵士。

うち‐のり【内法】

①箱状の構造物の内部のさしわたし。書言字考節用集「内矩、ウチノリ」

②柱と柱との内側の距離。

③鴨居かもいと敷居との距離。

④鴨居のこと。

⇒うちのり‐なげし【内法長押】

うちのり‐なげし【内法長押】

鴨居の上にある長押。

⇒うち‐のり【内法】

うち‐のれん【内暖簾】

店と奥とを仕切るためにかける暖簾。

うち‐ば【内端】

控え目。うちわ。誹風柳多留9「二つ三つ―に年をあてるなり」

⇒うちば‐もん【内端者】

うち‐は・う【打ち延ふ】‥ハフ

〔他下二〕

①「はう」を強めていう語。延ばす。延ばし及ぼす。古事記上「 縄たくなわの千尋縄ちひろなわ―・へ釣せし海人あまの」

②(「―・へ」「―・へて」の形で副詞的に)

㋐引きつづいて。久しく。古今和歌集雑「咲きそめし時より後は―・へて世は春なれや色のつねなる」

㋑特別に。今昔物語集25「馬の長たけ七寸ばかりにて―・へ長きが」

うちはえ‐て【打ち延へて】‥ハヘ‥

⇒うちはう2

うち‐ばかま【打袴】

女房装束の構成の一つ。砧きぬたで打って、つやを出した袴。地質は身分により綾または平絹。表裏同質、色は紅を常とした。

うち‐はぎ【打剥】

往来の者を脅かして衣類・金品を奪う賊。狂言、空腕「其上―追はぎなどが出まして」

うち‐はぐるま【内歯車】

円の内側に沿って歯が切ってある歯車。うちばはぐるま。→歯車(図)

うち‐はし【打橋】

①かけはずしのできる、板や材木の橋。万葉集2「上つ瀬に石橋渡し下つ瀬に―渡す」

②建物と建物との間に仮にかけ渡した板の橋。源氏物語桐壺「―、渡殿のここかしこの道に」

うち‐はじ・める【打ち始める】

〔他下一〕[文]うちはじ・む(下二)

①打つことを始める。

②「始める」を強めていう語。着手する。手はじめとする。枕草子181「昼ありつることどもなど―・めて、よろづのことをいふ」

うち‐はず・す【打ち外す】‥ハヅス

〔他五〕

①打つことに失敗する。

②「はずす」を強めていう語。しそこなう。増鏡「こたびだに、げに又―・しては、いかさまにせん」

縄たくなわの千尋縄ちひろなわ―・へ釣せし海人あまの」

②(「―・へ」「―・へて」の形で副詞的に)

㋐引きつづいて。久しく。古今和歌集雑「咲きそめし時より後は―・へて世は春なれや色のつねなる」

㋑特別に。今昔物語集25「馬の長たけ七寸ばかりにて―・へ長きが」

うちはえ‐て【打ち延へて】‥ハヘ‥

⇒うちはう2

うち‐ばかま【打袴】

女房装束の構成の一つ。砧きぬたで打って、つやを出した袴。地質は身分により綾または平絹。表裏同質、色は紅を常とした。

うち‐はぎ【打剥】

往来の者を脅かして衣類・金品を奪う賊。狂言、空腕「其上―追はぎなどが出まして」

うち‐はぐるま【内歯車】

円の内側に沿って歯が切ってある歯車。うちばはぐるま。→歯車(図)

うち‐はし【打橋】

①かけはずしのできる、板や材木の橋。万葉集2「上つ瀬に石橋渡し下つ瀬に―渡す」

②建物と建物との間に仮にかけ渡した板の橋。源氏物語桐壺「―、渡殿のここかしこの道に」

うち‐はじ・める【打ち始める】

〔他下一〕[文]うちはじ・む(下二)

①打つことを始める。

②「始める」を強めていう語。着手する。手はじめとする。枕草子181「昼ありつることどもなど―・めて、よろづのことをいふ」

うち‐はず・す【打ち外す】‥ハヅス

〔他五〕

①打つことに失敗する。

②「はずす」を強めていう語。しそこなう。増鏡「こたびだに、げに又―・しては、いかさまにせん」

縄たくなわの千尋縄ちひろなわ―・へ釣せし海人あまの」

②(「―・へ」「―・へて」の形で副詞的に)

㋐引きつづいて。久しく。古今和歌集雑「咲きそめし時より後は―・へて世は春なれや色のつねなる」

㋑特別に。今昔物語集25「馬の長たけ七寸ばかりにて―・へ長きが」

うちはえ‐て【打ち延へて】‥ハヘ‥

⇒うちはう2

うち‐ばかま【打袴】

女房装束の構成の一つ。砧きぬたで打って、つやを出した袴。地質は身分により綾または平絹。表裏同質、色は紅を常とした。

うち‐はぎ【打剥】

往来の者を脅かして衣類・金品を奪う賊。狂言、空腕「其上―追はぎなどが出まして」

うち‐はぐるま【内歯車】

円の内側に沿って歯が切ってある歯車。うちばはぐるま。→歯車(図)

うち‐はし【打橋】

①かけはずしのできる、板や材木の橋。万葉集2「上つ瀬に石橋渡し下つ瀬に―渡す」

②建物と建物との間に仮にかけ渡した板の橋。源氏物語桐壺「―、渡殿のここかしこの道に」

うち‐はじ・める【打ち始める】

〔他下一〕[文]うちはじ・む(下二)

①打つことを始める。

②「始める」を強めていう語。着手する。手はじめとする。枕草子181「昼ありつることどもなど―・めて、よろづのことをいふ」

うち‐はず・す【打ち外す】‥ハヅス

〔他五〕

①打つことに失敗する。

②「はずす」を強めていう語。しそこなう。増鏡「こたびだに、げに又―・しては、いかさまにせん」

縄たくなわの千尋縄ちひろなわ―・へ釣せし海人あまの」

②(「―・へ」「―・へて」の形で副詞的に)

㋐引きつづいて。久しく。古今和歌集雑「咲きそめし時より後は―・へて世は春なれや色のつねなる」

㋑特別に。今昔物語集25「馬の長たけ七寸ばかりにて―・へ長きが」

うちはえ‐て【打ち延へて】‥ハヘ‥

⇒うちはう2

うち‐ばかま【打袴】

女房装束の構成の一つ。砧きぬたで打って、つやを出した袴。地質は身分により綾または平絹。表裏同質、色は紅を常とした。

うち‐はぎ【打剥】

往来の者を脅かして衣類・金品を奪う賊。狂言、空腕「其上―追はぎなどが出まして」

うち‐はぐるま【内歯車】

円の内側に沿って歯が切ってある歯車。うちばはぐるま。→歯車(図)

うち‐はし【打橋】

①かけはずしのできる、板や材木の橋。万葉集2「上つ瀬に石橋渡し下つ瀬に―渡す」

②建物と建物との間に仮にかけ渡した板の橋。源氏物語桐壺「―、渡殿のここかしこの道に」

うち‐はじ・める【打ち始める】

〔他下一〕[文]うちはじ・む(下二)

①打つことを始める。

②「始める」を強めていう語。着手する。手はじめとする。枕草子181「昼ありつることどもなど―・めて、よろづのことをいふ」

うち‐はず・す【打ち外す】‥ハヅス

〔他五〕

①打つことに失敗する。

②「はずす」を強めていう語。しそこなう。増鏡「こたびだに、げに又―・しては、いかさまにせん」

うち‐の‐うえ【内の上】‥ウヘ🔗⭐🔉

うち‐の‐うえ【内の上】‥ウヘ

天皇。うえ。うちのみかど。源氏物語槿「―なむいとよく似奉らせ給へる」

うち‐の‐おおいどの【内の大殿】‥オホイ‥🔗⭐🔉

うち‐の‐おおいどの【内の大殿】‥オホイ‥

内大臣。うちのおとど。

うち‐の‐おおの【宇智の大野・内の大野】‥オホ‥🔗⭐🔉

うち‐の‐おおの【宇智の大野・内の大野】‥オホ‥

古代の猟地で、奈良県宇智郡(現、五條市)の野の古称。金剛山南麓の裾野。宇智の野。(歌枕)

うち‐の‐かた【内の方】🔗⭐🔉

うち‐の‐かた【内の方】

貴人の妻。奥方。奥様。

うち‐の‐かんけい【内の関係】‥クワン‥🔗⭐🔉

うち‐の‐かんけい【内の関係】‥クワン‥

国語学者寺村秀雄の用語。連体修飾節のうち、修飾される名詞と修飾節内の述語の間に格関係を認めることができるもの。「庭に咲く花」「先日買った本」などの表現で見られる関係。↔外の関係

うち‐の‐しょうでん【内の昇殿】🔗⭐🔉

うち‐の‐しょうでん【内の昇殿】

清涼殿の殿上てんじょうの間に出仕すること。

うち‐の‐ひと【内の人】🔗⭐🔉

うち‐の‐ひと【内の人】

①妻が第三者に向かって夫を呼ぶ称。宅。やど。

②同じ家庭に属している人。家族。

うち‐の‐ひめみこ【内の姫御子】🔗⭐🔉

うち‐の‐ひめみこ【内の姫御子】

内親王ないしんのう。

うち‐の‐みかど【内の御門】🔗⭐🔉

うち‐の‐みかど【内の御門】

天皇。源氏物語若菜下「―さへ御心よせことに聞え給へば」

うち‐の‐みこ【内の御子】🔗⭐🔉

うち‐の‐みこ【内の御子】

内親王ないしんのう。

うち‐の‐もの【内の者】🔗⭐🔉

うち‐の‐もの【内の者】

①家のうちの人。みうち。

②家に仕える人。狂言、鴈盗人「なぜに身が―ぢやと言はぬ」

③女房。狂言、鬼瓦「身共が―を、誰見た者も有るまいに」

うち‐ぶところ【内懐】🔗⭐🔉

うち‐ぶところ【内懐】

①和服のえりを合わせて着た場合の、肌に近い懐中。下懐。↔外懐。

②内ポケット。うちかくし。

③内情。心のうち。内幕。「―を見透かされる」

④相撲で、かまえた両腕に囲まれたあたり。「―が深い」

うち‐ポケット【内ポケット】🔗⭐🔉

うち‐ポケット【内ポケット】

衣服の内側につけてあるポケット。

うち‐まわり【内回り】‥マハリ🔗⭐🔉

うち‐まわり【内回り】‥マハリ

内側を回ること。特に、環状線の内側の路線。「山手線―電車」↔外回り

うちモンゴル‐じちく【内モンゴル自治区】🔗⭐🔉

うちモンゴル‐じちく【内モンゴル自治区】

(Neimenggu Zizhiqu)1947年、内モンゴル地域に成立した中華人民共和国の自治区。省に相当する。面積約118万平方キロメートル。人口2384万(2004)。うちモンゴル族は約17パーセント。区都はフフホト。内蒙古自治区。→中華人民共和国(図)

○内を外にするうちをそとにする🔗⭐🔉

○内を外にするうちをそとにする

(遊蕩などで)出歩いていて、家にいることが少ないことにいう。

⇒うち【内】

○内を出違ううちをでちがう🔗⭐🔉

○内を出違ううちをでちがう

訪れてくる人を避けるため、入れ違いに家を出る。

⇒うち【内】

うちんど【内人】

ウチビトの音便。

うつ

獣の通り路。→うじ

うつ【鬱・欝】

気のふさぐこと。高橋太華、有馬竹「何がな―を遣るべき事あらずやと問へば」。「―を散ずる」

う・つ【打つ・討つ・撃つ】

[一]〔他五〕

➊ある物を他の物に瞬間的に強くあてる。

①《打・撃》勢いよく当てる。古事記下「ささのはに―・つや霰の」。大鏡伊尹「手をはたと―・ちて」。日葡辞書「カヲヲウツ」

②たたいて鳴らす。万葉集4「皆人を寝よとの鐘は―・つなれど」。土佐日記「舟子どもは腹つづみを―・ちて」。日葡辞書「ツヅミヲウツ」。「時計が3時を―・つ」

③砧きぬたでたたいて光沢を出す。源氏物語野分「朽葉のうすもの、今様色の二なく―・ちたるなど引き散らし給へり」

④石などを強くたたいて火を出す。貫之集「をりをりに―・ちて焚く火の煙あらば」。日葡辞書「ヒヲウツ」

⑤強い感動を与える。「心を―・つ」「胸を―・つ」

⑥むち打って、馬を走らせる。平家物語9「二日路を一日に―・つて」

⑦電報を発信する。「電報を―・つ」

⑧舌をならす。日葡辞書「シタツヅミヲウツ」

⑨綿弓ではじく。「古綿を―・ち直す」

⑩たたいて伸ばす。「金箔を―・つ」

⑪材料を鍛えて製品をつくる。大鏡頼忠「かねの御器ども―・たせ給へりしかば」。日葡辞書「ウマノクラヲウツ」「ユミヲウツ」。仮名草子、国町の沙汰「近江が―・ちし紫檀の三味線」

⑫そば・うどんなどをつくる。日葡辞書「キリムギヲウツ」。ひさご「うどん―・つ里のはづれの月の影」(荷兮)

⑬たがやす。すきかえす。古事記下「木鍬もち―・ちしおほね」。日葡辞書「タヲウツ」

⑭土地を測量する。日葡辞書「サヲヲウツ」

⑮墨縄を使う。万葉集11「飛騨人の―・つ墨縄のただ一道に」

⑯伐り採る。万葉集14「佐野山に―・つや斧音おのとの遠かども寝もとか子ろが面に見えつる」

➋《打》

①釘や杙くいをたたきこむ。古事記下「こもりくの初瀬の川の上つ瀬に斎杙いくいを―・ち下つ瀬に真杙を―・ち」。大鏡師輔「胸に釘は―・ちてき」

②針などをさし入れる。狂言、雷「之を痛い所へ―・ち込みまする。…―・つてくれい」。「注射を―・つ」

③釘を打つなどして、とめる。はりつける。平家物語1「御墓所の廻に我寺々の額を―・つ事あり」。日葡辞書「ウラヲウツ」

④筆などで印をつける。「点を―・つ」「番号を―・つ」

⑤非難する。なじる。「非の―・ちどころがない」

➌《撃・討》きずつけたおす。

①武器などで打撃を与え、敵をたおす。ころす。斬る。古事記中「久米の子が頭椎くぶつつい石椎いもち―・ちてしやまむ」。日葡辞書「ヒトヲウツ」。「首を―・つ」

②矢・弾丸などをあてて殺す。「獣を―・つ」

③敵を攻める。攻めほろぼす。日葡辞書「テキヲウツ」。「不意を―・つ」

➍《打》(遠くへ投げる意から)

①投げてあてる。投げる。宇津保物語蔵開中「南のおとどよりかうじを一つ投げて大将を―・つ人あり」。宇治拾遺物語3「石を取りて―・ちたれば当りて」。日葡辞書「ツブテヲウツ」

②投げ広げる。日葡辞書「ナゲアミヲウツ」

③網で鳥をとらえる。日葡辞書「トリヲウツ」「ウチアミ」

④まく。狂言、文相撲「水を―・たせて置け」

⑤おろす。日葡辞書「イカリヲウツ」

⑥(「射つ」とも書く)発射する。日葡辞書「テッポウヲウツ」

⑦纏頭はななどを与える。浄瑠璃、心中二枚絵草紙「いつやらの紙花も思の外に遅なはり面目ない…今改めてこりやばつと―・ちなほすわ」

⑧身を、なげだす。すてる。ほろぼす。浄瑠璃、生玉心中「命惜しい程なら高で身を―・つ事もない」

⑨巡礼する。歌舞伎、傾情吾嬬鑑「西国を―・つ気はないか」

⑩〔仏〕伝法灌頂をうける。

➎《打》物を組み合わせる。

①仮に構え設ける。門・幕などを、とざす。しめる。宇津保物語藤原君「賀茂川の辺にさじき―・ちて」。奉公覚悟之事「幕之事…常は張るといふべし。敵を見かけては―・つといふべし」。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「表御門裏御門両方―・ちたる館の騒動」

②ひも・糸状のものを組む。編む。日葡辞書「ムシロヲウツ」「ヲヲウツ」

③罪人になわをかける。

➏《打》転じて、あることを行う意。

①芝居や相撲を興行する。「芝居を―・つ」

②碁・将棋・すごろくなどの遊戯を行う。古今和歌集雑「碁―・ちける人のもとに」

③ばくちをする。徒然草「ばくちの負けきわまりて残りなく―・ち入れむとせんに相手は―・つべからず」

④ある方策を行う。手段を講ずる。「新しい手を―・つ」「広告を―・つ」

⑤物事のきまりがついたことを祝って手をたたく。手をしめる。

⑥総金額のうち幾分かを渡す。品物の交換などの場合、不足金を補いはらう。「手金を―・つ」

⑦あるしぐさをする。狂言、瓜盗人「夜瓜を取るにはころびを―・つて取るものぢや」

⑧勢いよく動く。進んで事を行う。「文壇に―・って出る」

[二]〔自下二〕

(打たれるの意)

①打撃を受ける。押しつぶされる。太平記13「五百余人一人も残らず圧おしに―・てて死にけり」

②負ける。古今著聞集16「又よりあひて取るにこのたびは壇光―・てにけり」

③誓約を破って罰を受ける。平家物語12「起請には早くも―・てたるぞかし」

④気を呑まれる。けおされる。浄瑠璃、五十年忌歌念仏「大坂の娘子達に交りても―・てずおされず」

⑤承服する。納得する。合点がいく。浄瑠璃、心中天の網島「さすがの武士も―・てぬ顔」

⑥魚などが腐る。

⇒打たれても親の杖

⇒打って一丸となる

⇒打てば響く

う・つ【棄つ】

〔他下二〕

捨てる。古事記上「葦船に入れて流し―・てき」

うつ【全】

〔接頭〕

「全部」「まるまる」の意を表す。神代紀上「―剥はぎ」

うつ【空・虚】

〔接頭〕

「うつろ」の意を表す。「―木」

うつ‐うつ

半ば覚め、半ば眠っているさま。うとうと。うつらうつら。

うつ‐うつ【鬱鬱】

①草木の盛んに茂っているさま。

②気が盛んにのぼるさま。

③心がふさいで楽しくないさま。気分の晴々しないさま。「―として暮らす」「―たる日々」

う‐づえ【卯杖】‥ヅヱ

正月の上卯の日に邪鬼じゃきを払うまじないとした杖。宮中では大学寮または諸衛府から天皇・中宮などに奉った。桃・梅・椿・ひいらぎの木などを5尺3寸ずつに切って束とする。正倉院宝物にある。神社や民間でも贈答した。祝の杖。〈[季]新年〉

⇒うづえ‐の‐ほがい【卯杖の祝】

うづえ‐の‐ほがい【卯杖の祝】‥ヅヱ‥ホガヒ

卯杖を奉るときに奏する寿詞よごと。うづえのことぶき。栄華物語つぼみ花「人々は…うちさざめき、―などいふ心地こそすれ」

⇒う‐づえ【卯杖】

うつお【空】ウツホ

①中がからであること。岩屋や木のほらなど、中がからなもの。うつろ。うつぼ。宇津保物語俊蔭「この木の―をこの子にゆづりて」

②上着だけで、下にかさねて着る衣服のないこと。源氏物語玉鬘「山吹のうちぎの袖口いたくすすけたるを―にてうちかけ給へり」

③葱ねぎの異称。

⇒うつお‐ぎ【空木】

⇒うつお‐ぐさ【空草】

⇒うつお‐ばしら【空柱】

⇒うつお‐ぶね【空舟】

うつお‐ぎ【空木】ウツホ‥

幹の中が腐ってうつろになった木。うつろ木。宇治拾遺物語1「わがゐたる―の前にゐまはりぬ」

⇒うつお【空】

うつお‐ぐさ【空草】ウツホ‥

葱ねぎの異称。

⇒うつお【空】

うつお‐ばしら【空柱】ウツホ‥

清涼殿殿上の間の南にあり、雨水を通すために中をうつろにした柱。平家物語1「―より内、鈴の綱の辺に布衣の者の候ふは何者ぞ」

⇒うつお【空】

うつお‐ぶね【空舟】ウツホ‥

大木の中をくりぬいて造った舟。うつろぶね。平家物語4「かの変化へんげのものをば―に入れて流されけるとぞきこえし」

⇒うつお【空】

うっ‐かい【鬱懐】‥クワイ

心がむすぼれ、ふさいだ思い。晴々しない思い。

う‐つかい【鵜使い】‥ツカヒ

鵜をつかって鮎あゆなどを捕らえる人。鵜飼。鵜匠。〈[季]夏〉

うっか‐と

〔副〕

ウカトの促音化。狂言、梟「―なつて、むさとわづらうて」

うつ‐から・ぶ【相携ぶ】

〔他四〕

手をたずさえる。雄略紀「手を―・びて後宮に入りましぬ」

うっかり

(ウカリの促音化)気抜けして、ぼんやりしたさま。物事に気づかず、不注意であるさま。日葡辞書「ウッカリトシタモノ」。「―忘れた」「―して乗り過ごす」

⇒うっかり‐もの【うっかり者】

うっかり‐もの【うっかり者】

うっかりしている者。ぼんやり者。

⇒うっかり

うっ‐き【鬱気】

気のふさぐこと。心の晴々しないこと。

うつ‐ぎ【空木・卯木】

ユキノシタ科の落葉低木。各地の山野に自生。高さ1〜2メートル。樹皮は淡褐色・鱗片状。幹が中空なための名。初夏、鐘状の白色五弁花をつけ、球形の蒴果さくかを結ぶ。生垣などに植える。材は極めて固く木釘に用い、枝葉の煎汁は黄疸おうだんにきくという。広くはマルバウツギ・ヒメウツギなどの総称。ウノハナ。カキミグサ。〈[季]夏〉。〈本草和名〉

ウツギ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

う‐づき【卯月】

(十二支の卯の月、また、ナエウエヅキ(苗植月)の転とも)陰暦4月の異称。うのはなづき。〈[季]夏〉

⇒うづき‐どり【卯月鳥】

⇒うづき‐の‐いみ【卯月の忌】

⇒うづき‐の‐はな【卯月の花】

⇒うづき‐の‐みしめ【卯月の御標】

うつぎ‐だけ【空木岳】

長野県南部の駒ヶ根市西方、木曾山脈中部にある山。標高2864メートル。

うづき‐どり【卯月鳥】

ホトトギスの異称。(藻塩草)

⇒う‐づき【卯月】

うづき‐の‐いみ【卯月の忌】

4月の賀茂祭に関係する者が潔斎すること。

⇒う‐づき【卯月】

うづき‐の‐はな【卯月の花】

ウツギの花。

⇒う‐づき【卯月】

うづき‐の‐みしめ【卯月の御標】

卯月の忌に籠もる時に引き渡すしめなわ。

⇒う‐づき【卯月】

うづきのもみじ【卯月の紅葉】‥モミヂ

浄瑠璃。近松門左衛門作の世話物。1706年(宝永3)初演。大坂心斎橋の古道具商笠屋の娘お亀と婿与兵衛との夫婦心中に取材。続編に「卯月の潤色いろあげ」がある。

→文献資料[卯月の紅葉]

うっ‐きょう【有興】

(ウキョウの促音化)物好き。狂言、呼声「頼うだ御人は―な御方」

うつ・く【空く・虚く】

〔自下二〕

⇒うつける(下一)

うつ・く【弼く】

〔他四〕

いつく。たすける。〈字鏡集〉

うつくし・い【美しい・愛しい】

〔形〕[文]うつく・し(シク)

(肉親への愛から小さいものへの愛に、そして小さいものの美への愛に、と意味が移り変わり、さらに室町時代には、美そのものを表すようになった)

①愛らしい。かわいい。いとしい。万葉集5「妻子めこみればめぐし―・し」。枕草子151「何も何もちひさきものはいと―・し」

②㋐形・色・声などが快く、このましい。きれいである。大鏡道長「色濃く咲きたる木のやうたい―・しきが侍りしを」。「―・い花」

㋑行動や心がけが立派で、心をうつ。栄華物語布引滝「御年の程よりはものを―・しうの給はせ」。「―・い友情」

③いさぎよい。さっぱりして余計なものがない。日葡辞書「ウツクシュウハテタ」「ネコガウツクシュウクウタ」

うつくし‐が‐はら【美ヶ原】

長野県中部、松本市東方にある溶岩台地。最高点は標高2034メートル。高原牧場、観光・保養地として発展。

美ヶ原 美しの塔

撮影:佐藤 尚

う‐づき【卯月】

(十二支の卯の月、また、ナエウエヅキ(苗植月)の転とも)陰暦4月の異称。うのはなづき。〈[季]夏〉

⇒うづき‐どり【卯月鳥】

⇒うづき‐の‐いみ【卯月の忌】

⇒うづき‐の‐はな【卯月の花】

⇒うづき‐の‐みしめ【卯月の御標】

うつぎ‐だけ【空木岳】

長野県南部の駒ヶ根市西方、木曾山脈中部にある山。標高2864メートル。

うづき‐どり【卯月鳥】

ホトトギスの異称。(藻塩草)

⇒う‐づき【卯月】

うづき‐の‐いみ【卯月の忌】

4月の賀茂祭に関係する者が潔斎すること。

⇒う‐づき【卯月】

うづき‐の‐はな【卯月の花】

ウツギの花。

⇒う‐づき【卯月】

うづき‐の‐みしめ【卯月の御標】

卯月の忌に籠もる時に引き渡すしめなわ。

⇒う‐づき【卯月】

うづきのもみじ【卯月の紅葉】‥モミヂ

浄瑠璃。近松門左衛門作の世話物。1706年(宝永3)初演。大坂心斎橋の古道具商笠屋の娘お亀と婿与兵衛との夫婦心中に取材。続編に「卯月の潤色いろあげ」がある。

→文献資料[卯月の紅葉]

うっ‐きょう【有興】

(ウキョウの促音化)物好き。狂言、呼声「頼うだ御人は―な御方」

うつ・く【空く・虚く】

〔自下二〕

⇒うつける(下一)

うつ・く【弼く】

〔他四〕

いつく。たすける。〈字鏡集〉

うつくし・い【美しい・愛しい】

〔形〕[文]うつく・し(シク)

(肉親への愛から小さいものへの愛に、そして小さいものの美への愛に、と意味が移り変わり、さらに室町時代には、美そのものを表すようになった)

①愛らしい。かわいい。いとしい。万葉集5「妻子めこみればめぐし―・し」。枕草子151「何も何もちひさきものはいと―・し」

②㋐形・色・声などが快く、このましい。きれいである。大鏡道長「色濃く咲きたる木のやうたい―・しきが侍りしを」。「―・い花」

㋑行動や心がけが立派で、心をうつ。栄華物語布引滝「御年の程よりはものを―・しうの給はせ」。「―・い友情」

③いさぎよい。さっぱりして余計なものがない。日葡辞書「ウツクシュウハテタ」「ネコガウツクシュウクウタ」

うつくし‐が‐はら【美ヶ原】

長野県中部、松本市東方にある溶岩台地。最高点は標高2034メートル。高原牧場、観光・保養地として発展。

美ヶ原 美しの塔

撮影:佐藤 尚

うつくし‐が・る【愛しがる】

〔他四〕

愛らしいと思う。かわいがる。枕草子104「誰も誰も―・り聞え給ふ」

うつくしび【慈愛】

(→)「うつくしみ」に同じ。三蔵法師伝永久点「沢ウツクシビを比ぶるに多きに非ず」

うつくし‐びと【寵人】

寵愛をうけている人。播磨風土記「―但馬君小津、寵みめぐみを蒙かがふりて」

うつくし・ぶ【愛しぶ・慈しぶ】

〔他上二〕

「うつくしむ」に同じ。顕宗紀「兄このかみ友うつくしび弟おとと恭いやまふ」

うつくしみ【慈愛】

うつくしむこと。いつくしみ。

うつくし・む【愛しむ・慈しむ】

〔他四〕

慈愛を垂れる。かわいがる。いつくしむ。源氏物語東屋「若君いだきて、―・みおはす」

うっ‐くつ【鬱屈】

①気が晴れないで、ふさぎこむこと。「―した心情」

②地勢が曲がりくねっているさま。

うつけ【空け・虚け】

(動詞ウツクの連用形から)

①中がうつろになっていること。から。空虚。

②気がぬけてぼんやりしていること。また、そのような人。まぬけ。おろか。好色一代男7「銀かねつかふ者、今此目からは―のやうに思はれ侍る」。「この―め」

⇒うつけ‐もの【空け者・呆気者】

うっ‐けつ【鬱血】

(鬱はとどこおる意)局所に静脈血が増している状態。暗紫色を呈して腫大し、慢性化すると浮腫、線維増生を伴う。

うっ‐けつ【鬱結】

気が晴れないで、ふさぎこむこと。

うつけ‐もの【空け者・呆気者】

おろか者。のろま。うっかり者。〈日葡辞書〉

⇒うつけ【空け・虚け】

うつ・ける【空ける・虚ける】

〔自下一〕[文]うつ・く(下二)

①中がうつろになる。〈類聚名義抄〉

②気がぬけてぼんやりする。ぼける。狂言、庖丁聟「世間には―・けた者がござる」

うっ‐こ【鬱乎】

①草木の茂るさま。

②物事の盛んなさま。

うっこん‐こう【鬱金香】‥カウ

チューリップの異称。

うっ‐さん【鬱散】

鬱気を散らすこと。きばらし。うさばらし。歌舞伎、傾情吾嬬鑑「なかなか―いたした」

うつし【写し】

①本物のほかに、控えとして写した文書。謄本とうほん。副本。「―をとる」

②原品になぞらえて造った品。模造品。「牧谿もっけい―の猿」

③写真・映画などにうつすこと。「大おお―」

⇒うつし‐え【写し絵】

⇒うつし‐ぞめ【写し染め】

うつし【移し】

①薫物たきものの香を衣類などにたきしめること。源氏物語匂宮「わざとよろづのすぐれたる―をしめ給ひ」

②移馬うつしうまの略。宇津保物語初秋「中将―に乗りて」

③移花うつしばなの略。万葉集8「秋の露は―にありけり」

④移鞍うつしぐらの略。源氏物語夕霧「足疾き馬に―置きて」

⇒うつし‐いろ【移し色】

⇒うつし‐うま【移馬】

⇒うつし‐え【移し絵】

⇒うつし‐がみ【移し紙】

⇒うつし‐ぐさ【移し草】

⇒うつし‐ぐら【移鞍】

⇒うつし‐ごころ【移し心】

⇒うつし‐どの【移殿・遷殿】

⇒うつし‐の‐はい【移しの灰】

⇒うつし‐ばな【移し花】

⇒うつし‐ぶみ【移文】

うつ・し【現し・顕し】

〔形シク〕

①現実にある。現に生きている。古事記上「―・しき青人草」

②意識がたしかである。正気である。万葉集15「おくれ居て君に恋ひつつ―・しけめやも」

うつし【現し】

(形容詞語幹)

⇒うつし‐おみ【現人】

⇒うつし‐くにたま‐の‐かみ【現国玉神】

⇒うつし‐ごころ【現し心】

⇒うつし‐ごと【現し事】

⇒うつし‐ざま【現し様】

⇒うつし‐びと【現し人】

⇒うつし‐まこ【現し真子】

⇒うつし‐み【現し身】

⇒うつし‐よ【現世】

ウッジ【Łódź】

ポーランド中央部、ワルシャワの南西にある同国第2の都市。工業都市としては最大。綿を中心に繊維工業が発達。人口77万6千(2004)。英語名ルージ。ドイツ語名ロッチ。

うつし‐いろ【移し色】

移し花で染めた色。ツユクサの花の色。浜松中納言物語2「―なる織物を着たり」

⇒うつし【移し】

うつし‐うま【移馬】

諸国の牧場から左右馬寮めりょうに徴発した馬。官人の供奉ぐぶなどの時に乗換え用として支給した。うつし。宇津保物語藤原君「御厩より―ども引きたり」

⇒うつし【移し】

うつし‐え【写し絵】‥ヱ

①本物をうつした絵。写生の絵。浄瑠璃、双生隅田川「はあ、これはまことの鯉、―とはさら思はれず」

②(「映し絵」とも書く)写真や幻灯の古い言い方。嬉遊笑覧「今の硝子に絵をかきて彩色したる―も」

⇒うつし【写し】

うつし‐え【移し絵】‥ヱ

水に溶ける糊のりを台紙に塗り、その上に模様または絵画を印刷したもの。これを水にぬらして物に貼り、徐々にはがすと印刷した部分だけが転写される。金属・ガラス・陶器などの模様の印刷に用い、また玩具にも応用。

⇒うつし【移し】

うつし‐え【映し絵】‥ヱ

⇒うつしえ(写し絵)2

うつし‐おみ【現人】

この世の人。古事記下「恐かしこし、我が大神、―にましまさむとは」→うつせみ。

⇒うつし【現し】

うつし‐かた・る【移し語る】

〔他四〕

聞いたとおりをまねて語る。口うつしに取り次ぐ。源氏物語夢浮橋「かくなんと―・れども」

うつし‐がみ【移し紙】

移し花にした紙。

⇒うつし【移し】

うつし‐ぐさ【移し草】

(染料に用いるからいう)ツユクサの別称。

⇒うつし【移し】

うつし‐くにたま‐の‐かみ【現国玉神】

現実の国土の神霊。古事記上「大国主神…亦の名は―と謂ひ」

⇒うつし【現し】

うつし‐ぐら【移鞍】

左右馬寮めりょうの官馬につけた鞍。諸衛府の官人などが行幸供奉などに際して用いた。のちには貴顕の私用にもつけた。うつし。うつしのくら。

⇒うつし【移し】

うつし‐ごころ【移し心】

変わりやすい心。移り気。

⇒うつし【移し】

うつし‐ごころ【現し心】

明らかに目ざめている心。正気。万葉集11「健男ますらおの―も我はなし」

⇒うつし【現し】

うつし‐ごと【現し事】

正気ですること。意識してすること。とりかへばや「年ごろの御有様は―とやおぼしつる」

⇒うつし【現し】

うつし‐ざま【現し様】

①気のたしかな有様。正気のさま。源氏物語賢木「み心皆乱れて―にもあらず」

②平気な様子。いつもと変わらぬさま。源氏物語須磨「おほやけにかしこまりなる人の―にて世の中にあり経るは」

⇒うつし【現し】

うつし‐ぞめ【写し染め】

型染めの一種。染料を含ませた糊または紙を、生地の上に置いて染めること。

⇒うつし【写し】

うつし‐だ・す【写し出す・映し出す】

〔他五〕

①映像をスクリーンの上などに現す。

②形や様子を、絵や文章で表現する。「スラムの生活を克明に―・した報告」

うつし‐どの【移殿・遷殿】

神社の社殿改築のとき、臨時に神体を安置する仮社殿。かりどの。

⇒うつし【移し】

うつし‐と・る【写し取る】

〔他五〕

①原物をまねて書く。書きとる。模写する。

②さながら同じもののように再現する。源氏物語藤裏葉「ほかほかにては、同じ顔を―・りたると見ゆるを」

③習って自分のものとする。宇津保物語忠乞「かしこき智慧なりければ、いとかしこき人にて、皆―・りて行ふ」

うつし‐の‐はい【移しの灰】‥ハヒ

紅色に染める時に用いる灰。堀河百首秋「白露の―や染めつらむ」

⇒うつし【移し】

うつし‐ばな【移し花】

ツユクサの花の汁を紙に移して染料に用いたもの。うつし。あおばな。

⇒うつし【移し】

うつし‐びと【現し人】

①(死者に対し)この世に生きている人。源氏物語若菜下「―にてだにむくつけかりし人」

②(出家に対し)普通の人。在俗の人。

⇒うつし【現し】

うつし‐ぶみ【移文】

①(→)「い(移)」に同じ。

②回状。まわしぶみ。

⇒うつし【移し】

うつし‐まこ【現し真子】

真実の子。万葉集19「鶯の―かも」

⇒うつし【現し】

うつし‐み【現し身】

現世の人の身。生きている身。(近世以後の語)

⇒うつし【現し】

うつし‐よ【現世】

この世。げんせ。↔隠世かくりよ

⇒うつし【現し】

うつ・す【移す・遷す・映す・写す】

〔他五〕

物の形・状態・内容を、そのまま他の所にあらわれさせる意。

➊《移・遷》事物をそのままある所から他の所へ移動させる。

①物をある場所から他の場所へ置きかえる。また、中のものを他へそっくり移動させる。大和物語「宿近く―・して植ゑしかひもなく待ち遠にのみ見ゆる花かな」。今昔物語集24「海賊来りて船の物を皆―・し取り」。「机を窓辺に―・す」「都を―・す」

②人の心・関心の対象などを変える。転ずる。源氏物語竹河「人はみな花に心を―・すらむ独りぞまどふ春の夜の闇」。「注意を他へ―・す」「視線を―・す」

③地位・配置などを変える。特に、左遷する。配流する。平家物語2「末代といふとも、いかでか我が山の貫首かんじゅをば他国へは―・さるべき」。「人事異動で別の部署に―・された」

④(花や葉などから)色や香りを紙・布などにすりつけてしみこませる。古今和歌集春「梅むめが香を袖に―・してとどめてば」。拾遺和歌集秋「秋の野の花の色々とりすべてわが衣手に―・してしがな」

⑤次の次元・段階へ事を進めはこぶ。「計画を実行に―・す」

⑥物怪もののけなどを「よりまし」につかせる。栄華物語後悔大将「物怪ただいできに出でくればいとかたはらいたしと思し召してなほ人に―・さばやと」

⑦病気などを、他に伝染させる。「風邪を―・す」

⑧(時を)過ごす。経過させる。徒然草「無益なる事をして時を―・す」。「時を―・さず実施する」

➋《映・写》物の影、光などをそのまま他の物の上にあらわす。

①鏡や水面などに物の姿などが現れるようにする。投影する。拾遺和歌集秋「水うみに秋の山辺を―・してははたはり広き錦とぞみる」。源氏物語蓬生「大空の星の光をたらひの水に―・したる心地して」。「鏡に姿を―・す」

②スクリーンやテレビ画面などに映像をあらわす。映写する。「映画を―・す」

③他からの影響を具体的な姿としてあらわし示す。反映する。「流行歌は世相を―・すものである」

➌《写》元の事物をまねてつくる。

①文字・絵図などを原物になぞらえて書きとる。模写する。転写する。仏足石歌「釈迦のみあと石に―・しおきゆきめぐり敬ひまつり吾がよは終へむ」。日葡辞書「キャウヲカキウツス」。「ノートを―・す」

②原物になぞらえて作る。模造する。源氏物語澪標「源氏の大納言の御顔二つに―・したらむやうに見え給ふ」。大鏡道長「唐の西明寺の一院を…大安寺に―・さしめ給へるなり」

③ある人・物事をまねて、同じようにする。模倣する。狭衣物語3「打わらひ物などの給へるもあさましきまで―・しとり給へるに」。源氏物語藤裏葉「御前の作法―・して君達なども参りつどひて」

④見聞きしたことなどを文章や絵などにする。描写する。今昔物語集25「頭の形を見て―・してもて参るべし」。「世の人情と風俗を―・した小説」

⑤(「撮す」とも書く)写真にとる。撮影する。「写真を―・す」

うっすら【薄ら】

〔副〕

量や程度がわずかで薄いさま。かすかに。ほのかに。「―雪が積もる」「―と覚えている」

うっすり【薄り】

〔副〕

「うっすら」に同じ。

うっ・する【鬱する】

[文]鬱す(サ変)

[一]〔自サ変〕

心が晴れない。気持がふさぐ。「気が―・する」

[二]〔他サ変〕

①ふさぐ。閉じる。

②(麹などを)むす。ねかす。

うつせ【虚】

①から。うつろ。浄瑠璃、根元曾我「そろりと抜け、―になして」

②「うつせ貝」の略。源氏物語蜻蛉「いづれの底の―にまじりけむ」

⇒うつせ‐がい【虚貝】

ウッセイ【Bernardo Alberto Houssay】

アルゼンチンの生理学者。内分泌を研究、糖代謝に対する脳下垂体前葉の意義を解明。ノーベル賞。ウサイ。(1887〜1971)

うつせ‐がい【虚貝】‥ガヒ

①肉の脱けた、空の貝殻。むなしいことのたとえ。万葉集11「すみのえの浜に寄るとふ―」

②ツメタガイの古称。

⇒うつせ【虚】

うっ‐せき【鬱積】

ふさがりつもること。不平や不満のはけ口がなくて心にたまること。「疲労が―する」「―した感情」

うつせみ【現人】

(ウツシ(現)オミ(臣)の約ウツソミが更に転じたもの。「空蝉」は当て字)

①この世に現存する人間。生存している人間。万葉集1「―も妻を争ふらしき」

②この世。現世。また、世間の人。世人。万葉集4「―の世の人なれば」。万葉集14「―の八十やそ言の葉へは繁くとも」

⇒うつせみ‐の【現人の・空蝉の】

うつ‐せみ【空蝉】

(「現人うつせみ」に「空蝉」の字を当てた結果、平安時代以降にできた語)

①蝉のぬけがら。〈[季]夏〉。古今和歌集哀傷「―は殻を見つつも慰めつ」

②転じて、蝉。後撰和歌集夏「―の声聞くからに物ぞ思ふ」

③魂がぬけた虚脱状態の身。新内節、藤葛恋柵「身は―の心地して」

④源氏物語の巻名。また、その女主人公の名。伊予介の妻。源氏に言い寄られるが、その身分や立場のゆえに悩む。夫の死後は尼となり、やがて二条院に引き取られる。

うつせみ‐の【現人の・空蝉の】

〔枕〕

「身」「命」「世」「人」「妹」にかかる。万葉集1「―命を惜しみ」

⇒うつせみ【現人】

うつ‐ぜん【鬱然・蔚然】

①草木の盛んに茂っているさま。

②物事の盛んなさま。

③心のむすぼれて晴れないさま。「―として憂いに閉ざされる」

うつ‐そ【打麻】

⇒うちそ

うっ‐そう【鬱葱】

①草木の青々と盛んに茂るさま。

②気の盛んなさま。

うっ‐そう【鬱蒼】‥サウ

樹木の青々と盛んに茂るさま。「―とした森」「―たる密林」

うっ‐そく【鬱塞】

気分がこもって、ふさがること。

うつそみ【現人】

⇒うつせみ

うっそり

ぼんやりするさま。うっかり。また、そのような人。浄瑠璃、桂川連理柵「長右衛門の―が贋とも知らずに研ぎにかけ」

うつ‐た【打つ田】

打ち耕す田。万葉集11「―には稗ひえはあまたに有りといへど」

うった・う【訴ふ】ウツタフ

〔他下二〕

⇒うったえる(下一)

うったえ【訴え】ウツタヘ

うったえること。訴訟。「―を起こす」「―を退ける」

⇒うったえ‐の‐りえき【訴えの利益】

うつ‐たえ【打

うつくし‐が・る【愛しがる】

〔他四〕

愛らしいと思う。かわいがる。枕草子104「誰も誰も―・り聞え給ふ」

うつくしび【慈愛】

(→)「うつくしみ」に同じ。三蔵法師伝永久点「沢ウツクシビを比ぶるに多きに非ず」

うつくし‐びと【寵人】

寵愛をうけている人。播磨風土記「―但馬君小津、寵みめぐみを蒙かがふりて」

うつくし・ぶ【愛しぶ・慈しぶ】

〔他上二〕

「うつくしむ」に同じ。顕宗紀「兄このかみ友うつくしび弟おとと恭いやまふ」

うつくしみ【慈愛】

うつくしむこと。いつくしみ。

うつくし・む【愛しむ・慈しむ】

〔他四〕

慈愛を垂れる。かわいがる。いつくしむ。源氏物語東屋「若君いだきて、―・みおはす」

うっ‐くつ【鬱屈】

①気が晴れないで、ふさぎこむこと。「―した心情」

②地勢が曲がりくねっているさま。

うつけ【空け・虚け】

(動詞ウツクの連用形から)

①中がうつろになっていること。から。空虚。

②気がぬけてぼんやりしていること。また、そのような人。まぬけ。おろか。好色一代男7「銀かねつかふ者、今此目からは―のやうに思はれ侍る」。「この―め」

⇒うつけ‐もの【空け者・呆気者】

うっ‐けつ【鬱血】

(鬱はとどこおる意)局所に静脈血が増している状態。暗紫色を呈して腫大し、慢性化すると浮腫、線維増生を伴う。

うっ‐けつ【鬱結】

気が晴れないで、ふさぎこむこと。

うつけ‐もの【空け者・呆気者】

おろか者。のろま。うっかり者。〈日葡辞書〉

⇒うつけ【空け・虚け】

うつ・ける【空ける・虚ける】

〔自下一〕[文]うつ・く(下二)

①中がうつろになる。〈類聚名義抄〉

②気がぬけてぼんやりする。ぼける。狂言、庖丁聟「世間には―・けた者がござる」

うっ‐こ【鬱乎】

①草木の茂るさま。

②物事の盛んなさま。

うっこん‐こう【鬱金香】‥カウ

チューリップの異称。

うっ‐さん【鬱散】

鬱気を散らすこと。きばらし。うさばらし。歌舞伎、傾情吾嬬鑑「なかなか―いたした」

うつし【写し】

①本物のほかに、控えとして写した文書。謄本とうほん。副本。「―をとる」

②原品になぞらえて造った品。模造品。「牧谿もっけい―の猿」

③写真・映画などにうつすこと。「大おお―」

⇒うつし‐え【写し絵】

⇒うつし‐ぞめ【写し染め】

うつし【移し】

①薫物たきものの香を衣類などにたきしめること。源氏物語匂宮「わざとよろづのすぐれたる―をしめ給ひ」

②移馬うつしうまの略。宇津保物語初秋「中将―に乗りて」

③移花うつしばなの略。万葉集8「秋の露は―にありけり」

④移鞍うつしぐらの略。源氏物語夕霧「足疾き馬に―置きて」

⇒うつし‐いろ【移し色】

⇒うつし‐うま【移馬】

⇒うつし‐え【移し絵】

⇒うつし‐がみ【移し紙】

⇒うつし‐ぐさ【移し草】

⇒うつし‐ぐら【移鞍】

⇒うつし‐ごころ【移し心】

⇒うつし‐どの【移殿・遷殿】

⇒うつし‐の‐はい【移しの灰】

⇒うつし‐ばな【移し花】

⇒うつし‐ぶみ【移文】

うつ・し【現し・顕し】

〔形シク〕

①現実にある。現に生きている。古事記上「―・しき青人草」

②意識がたしかである。正気である。万葉集15「おくれ居て君に恋ひつつ―・しけめやも」

うつし【現し】

(形容詞語幹)

⇒うつし‐おみ【現人】

⇒うつし‐くにたま‐の‐かみ【現国玉神】

⇒うつし‐ごころ【現し心】

⇒うつし‐ごと【現し事】

⇒うつし‐ざま【現し様】

⇒うつし‐びと【現し人】

⇒うつし‐まこ【現し真子】

⇒うつし‐み【現し身】

⇒うつし‐よ【現世】

ウッジ【Łódź】

ポーランド中央部、ワルシャワの南西にある同国第2の都市。工業都市としては最大。綿を中心に繊維工業が発達。人口77万6千(2004)。英語名ルージ。ドイツ語名ロッチ。

うつし‐いろ【移し色】

移し花で染めた色。ツユクサの花の色。浜松中納言物語2「―なる織物を着たり」

⇒うつし【移し】

うつし‐うま【移馬】

諸国の牧場から左右馬寮めりょうに徴発した馬。官人の供奉ぐぶなどの時に乗換え用として支給した。うつし。宇津保物語藤原君「御厩より―ども引きたり」

⇒うつし【移し】

うつし‐え【写し絵】‥ヱ

①本物をうつした絵。写生の絵。浄瑠璃、双生隅田川「はあ、これはまことの鯉、―とはさら思はれず」

②(「映し絵」とも書く)写真や幻灯の古い言い方。嬉遊笑覧「今の硝子に絵をかきて彩色したる―も」

⇒うつし【写し】

うつし‐え【移し絵】‥ヱ

水に溶ける糊のりを台紙に塗り、その上に模様または絵画を印刷したもの。これを水にぬらして物に貼り、徐々にはがすと印刷した部分だけが転写される。金属・ガラス・陶器などの模様の印刷に用い、また玩具にも応用。

⇒うつし【移し】

うつし‐え【映し絵】‥ヱ

⇒うつしえ(写し絵)2

うつし‐おみ【現人】

この世の人。古事記下「恐かしこし、我が大神、―にましまさむとは」→うつせみ。

⇒うつし【現し】

うつし‐かた・る【移し語る】

〔他四〕

聞いたとおりをまねて語る。口うつしに取り次ぐ。源氏物語夢浮橋「かくなんと―・れども」

うつし‐がみ【移し紙】

移し花にした紙。

⇒うつし【移し】

うつし‐ぐさ【移し草】

(染料に用いるからいう)ツユクサの別称。

⇒うつし【移し】

うつし‐くにたま‐の‐かみ【現国玉神】

現実の国土の神霊。古事記上「大国主神…亦の名は―と謂ひ」

⇒うつし【現し】

うつし‐ぐら【移鞍】

左右馬寮めりょうの官馬につけた鞍。諸衛府の官人などが行幸供奉などに際して用いた。のちには貴顕の私用にもつけた。うつし。うつしのくら。

⇒うつし【移し】

うつし‐ごころ【移し心】

変わりやすい心。移り気。

⇒うつし【移し】

うつし‐ごころ【現し心】

明らかに目ざめている心。正気。万葉集11「健男ますらおの―も我はなし」

⇒うつし【現し】

うつし‐ごと【現し事】

正気ですること。意識してすること。とりかへばや「年ごろの御有様は―とやおぼしつる」

⇒うつし【現し】

うつし‐ざま【現し様】

①気のたしかな有様。正気のさま。源氏物語賢木「み心皆乱れて―にもあらず」

②平気な様子。いつもと変わらぬさま。源氏物語須磨「おほやけにかしこまりなる人の―にて世の中にあり経るは」

⇒うつし【現し】

うつし‐ぞめ【写し染め】

型染めの一種。染料を含ませた糊または紙を、生地の上に置いて染めること。

⇒うつし【写し】

うつし‐だ・す【写し出す・映し出す】

〔他五〕

①映像をスクリーンの上などに現す。

②形や様子を、絵や文章で表現する。「スラムの生活を克明に―・した報告」

うつし‐どの【移殿・遷殿】

神社の社殿改築のとき、臨時に神体を安置する仮社殿。かりどの。

⇒うつし【移し】

うつし‐と・る【写し取る】

〔他五〕

①原物をまねて書く。書きとる。模写する。

②さながら同じもののように再現する。源氏物語藤裏葉「ほかほかにては、同じ顔を―・りたると見ゆるを」

③習って自分のものとする。宇津保物語忠乞「かしこき智慧なりければ、いとかしこき人にて、皆―・りて行ふ」

うつし‐の‐はい【移しの灰】‥ハヒ

紅色に染める時に用いる灰。堀河百首秋「白露の―や染めつらむ」

⇒うつし【移し】

うつし‐ばな【移し花】

ツユクサの花の汁を紙に移して染料に用いたもの。うつし。あおばな。

⇒うつし【移し】

うつし‐びと【現し人】

①(死者に対し)この世に生きている人。源氏物語若菜下「―にてだにむくつけかりし人」

②(出家に対し)普通の人。在俗の人。

⇒うつし【現し】

うつし‐ぶみ【移文】

①(→)「い(移)」に同じ。

②回状。まわしぶみ。

⇒うつし【移し】

うつし‐まこ【現し真子】

真実の子。万葉集19「鶯の―かも」

⇒うつし【現し】

うつし‐み【現し身】

現世の人の身。生きている身。(近世以後の語)

⇒うつし【現し】

うつし‐よ【現世】

この世。げんせ。↔隠世かくりよ

⇒うつし【現し】

うつ・す【移す・遷す・映す・写す】

〔他五〕

物の形・状態・内容を、そのまま他の所にあらわれさせる意。

➊《移・遷》事物をそのままある所から他の所へ移動させる。

①物をある場所から他の場所へ置きかえる。また、中のものを他へそっくり移動させる。大和物語「宿近く―・して植ゑしかひもなく待ち遠にのみ見ゆる花かな」。今昔物語集24「海賊来りて船の物を皆―・し取り」。「机を窓辺に―・す」「都を―・す」

②人の心・関心の対象などを変える。転ずる。源氏物語竹河「人はみな花に心を―・すらむ独りぞまどふ春の夜の闇」。「注意を他へ―・す」「視線を―・す」

③地位・配置などを変える。特に、左遷する。配流する。平家物語2「末代といふとも、いかでか我が山の貫首かんじゅをば他国へは―・さるべき」。「人事異動で別の部署に―・された」

④(花や葉などから)色や香りを紙・布などにすりつけてしみこませる。古今和歌集春「梅むめが香を袖に―・してとどめてば」。拾遺和歌集秋「秋の野の花の色々とりすべてわが衣手に―・してしがな」

⑤次の次元・段階へ事を進めはこぶ。「計画を実行に―・す」

⑥物怪もののけなどを「よりまし」につかせる。栄華物語後悔大将「物怪ただいできに出でくればいとかたはらいたしと思し召してなほ人に―・さばやと」

⑦病気などを、他に伝染させる。「風邪を―・す」

⑧(時を)過ごす。経過させる。徒然草「無益なる事をして時を―・す」。「時を―・さず実施する」

➋《映・写》物の影、光などをそのまま他の物の上にあらわす。

①鏡や水面などに物の姿などが現れるようにする。投影する。拾遺和歌集秋「水うみに秋の山辺を―・してははたはり広き錦とぞみる」。源氏物語蓬生「大空の星の光をたらひの水に―・したる心地して」。「鏡に姿を―・す」

②スクリーンやテレビ画面などに映像をあらわす。映写する。「映画を―・す」

③他からの影響を具体的な姿としてあらわし示す。反映する。「流行歌は世相を―・すものである」

➌《写》元の事物をまねてつくる。

①文字・絵図などを原物になぞらえて書きとる。模写する。転写する。仏足石歌「釈迦のみあと石に―・しおきゆきめぐり敬ひまつり吾がよは終へむ」。日葡辞書「キャウヲカキウツス」。「ノートを―・す」

②原物になぞらえて作る。模造する。源氏物語澪標「源氏の大納言の御顔二つに―・したらむやうに見え給ふ」。大鏡道長「唐の西明寺の一院を…大安寺に―・さしめ給へるなり」

③ある人・物事をまねて、同じようにする。模倣する。狭衣物語3「打わらひ物などの給へるもあさましきまで―・しとり給へるに」。源氏物語藤裏葉「御前の作法―・して君達なども参りつどひて」

④見聞きしたことなどを文章や絵などにする。描写する。今昔物語集25「頭の形を見て―・してもて参るべし」。「世の人情と風俗を―・した小説」

⑤(「撮す」とも書く)写真にとる。撮影する。「写真を―・す」

うっすら【薄ら】

〔副〕

量や程度がわずかで薄いさま。かすかに。ほのかに。「―雪が積もる」「―と覚えている」

うっすり【薄り】

〔副〕

「うっすら」に同じ。

うっ・する【鬱する】

[文]鬱す(サ変)

[一]〔自サ変〕

心が晴れない。気持がふさぐ。「気が―・する」

[二]〔他サ変〕

①ふさぐ。閉じる。

②(麹などを)むす。ねかす。

うつせ【虚】

①から。うつろ。浄瑠璃、根元曾我「そろりと抜け、―になして」

②「うつせ貝」の略。源氏物語蜻蛉「いづれの底の―にまじりけむ」

⇒うつせ‐がい【虚貝】

ウッセイ【Bernardo Alberto Houssay】

アルゼンチンの生理学者。内分泌を研究、糖代謝に対する脳下垂体前葉の意義を解明。ノーベル賞。ウサイ。(1887〜1971)

うつせ‐がい【虚貝】‥ガヒ

①肉の脱けた、空の貝殻。むなしいことのたとえ。万葉集11「すみのえの浜に寄るとふ―」

②ツメタガイの古称。

⇒うつせ【虚】

うっ‐せき【鬱積】

ふさがりつもること。不平や不満のはけ口がなくて心にたまること。「疲労が―する」「―した感情」

うつせみ【現人】

(ウツシ(現)オミ(臣)の約ウツソミが更に転じたもの。「空蝉」は当て字)

①この世に現存する人間。生存している人間。万葉集1「―も妻を争ふらしき」

②この世。現世。また、世間の人。世人。万葉集4「―の世の人なれば」。万葉集14「―の八十やそ言の葉へは繁くとも」

⇒うつせみ‐の【現人の・空蝉の】

うつ‐せみ【空蝉】

(「現人うつせみ」に「空蝉」の字を当てた結果、平安時代以降にできた語)

①蝉のぬけがら。〈[季]夏〉。古今和歌集哀傷「―は殻を見つつも慰めつ」

②転じて、蝉。後撰和歌集夏「―の声聞くからに物ぞ思ふ」

③魂がぬけた虚脱状態の身。新内節、藤葛恋柵「身は―の心地して」

④源氏物語の巻名。また、その女主人公の名。伊予介の妻。源氏に言い寄られるが、その身分や立場のゆえに悩む。夫の死後は尼となり、やがて二条院に引き取られる。

うつせみ‐の【現人の・空蝉の】

〔枕〕

「身」「命」「世」「人」「妹」にかかる。万葉集1「―命を惜しみ」

⇒うつせみ【現人】

うつ‐ぜん【鬱然・蔚然】

①草木の盛んに茂っているさま。

②物事の盛んなさま。

③心のむすぼれて晴れないさま。「―として憂いに閉ざされる」

うつ‐そ【打麻】

⇒うちそ

うっ‐そう【鬱葱】

①草木の青々と盛んに茂るさま。

②気の盛んなさま。

うっ‐そう【鬱蒼】‥サウ

樹木の青々と盛んに茂るさま。「―とした森」「―たる密林」

うっ‐そく【鬱塞】

気分がこもって、ふさがること。

うつそみ【現人】

⇒うつせみ

うっそり

ぼんやりするさま。うっかり。また、そのような人。浄瑠璃、桂川連理柵「長右衛門の―が贋とも知らずに研ぎにかけ」

うつ‐た【打つ田】

打ち耕す田。万葉集11「―には稗ひえはあまたに有りといへど」

うった・う【訴ふ】ウツタフ

〔他下二〕

⇒うったえる(下一)

うったえ【訴え】ウツタヘ

うったえること。訴訟。「―を起こす」「―を退ける」

⇒うったえ‐の‐りえき【訴えの利益】

うつ‐たえ【打 】‥タヘ

⇒うちたえ

うつたえ‐にウツタヘ‥

〔副〕

(反語・否定と呼応する)いちずに。ひたすら。万葉集4「―人妻と云へば触れぬものかも」。土佐日記「―忘れなむとにはあらで」

うったえ‐の‐りえき【訴えの利益】ウツタヘ‥

〔法〕国家の裁判機関を用いて紛争を解決するに価するだけの利益・必要性。原告適格、判決の具体的必要性などの点から評価される。訴訟要件の一つで、これを欠く訴えは不適法として却下される。行政訴訟でしばしば争点となる。

⇒うったえ【訴え】

うった・える【訴える】ウツタヘル

〔他下一〕[文]うった・ふ(下二)

(ウルタフの音便)

①物事の曲直の解決を権威ある第三者に求める。特に、裁判所に申し出て判決を請う。訴訟する。平家物語1「さらば山門へ―・へんとて」。「人権侵害で会社を―・える」

②事情を申し述べる。言上する。浄瑠璃、出世景清「右大将頼朝公南都の大仏御再興ましまし、すでに成就と―・ふれば」

③(支持・同情・救助を得るために)不平や苦痛を人に告げる。「腹痛を―・える」

④ある手段によって解決を求める。「腕力に―・える」

⑤感覚または心にはたらきかける。「視覚に―・える」「誠意に―・える」

うっ‐た・つ【打っ立つ】

〔自四〕

出発する。いでたつ。天草本平家物語「やがて二十日に東国に―・たれた」

うったらそう【鬱多羅僧】

(梵語uttarāsaṅga 上衣と訳す)三衣さんえの一種。七条の袈裟けさ。

ウッタランチャル【Uttaranchal】

インド北部の州。中国・ネパールに接する。2000年ウッタル‐プラデシュ州から分離して成立。森林・水力資源が豊富。州都デラドゥーン。

うったり‐もうたり【打ったり舞うたり】‥マウタリ

鼓を打ったり舞を舞ったり。ひとりで何もかもして忙しいさま。浄瑠璃、心中宵庚申「半兵衛、料理に心はせく、―身は一つ」

ウッタル‐プラデシュ【Uttar Pradesh】

インド北部の州。ガンジス川中流域の大平原に位置し、北部はネパールに接する。主要産業は農業。州都ラクナウ。

う‐づち【卯槌】

平安時代、卯杖うづえと同じく正月の上卯の日の祝に用いた小さい槌。邪鬼を払うといわれ、糸所から内裏に奉り、昼御座ひのおましの南西の柱にかける。民間でも贈答して用いた。玉・犀角・象牙または桃・梅・椿などを四角に切った長さ3寸、幅1寸ぐらいのもので、縦に孔をあけ、五色の組糸を通して垂らす。漢代の剛卯ごうぼうに模したと見られる。

卯槌

】‥タヘ

⇒うちたえ

うつたえ‐にウツタヘ‥

〔副〕

(反語・否定と呼応する)いちずに。ひたすら。万葉集4「―人妻と云へば触れぬものかも」。土佐日記「―忘れなむとにはあらで」

うったえ‐の‐りえき【訴えの利益】ウツタヘ‥

〔法〕国家の裁判機関を用いて紛争を解決するに価するだけの利益・必要性。原告適格、判決の具体的必要性などの点から評価される。訴訟要件の一つで、これを欠く訴えは不適法として却下される。行政訴訟でしばしば争点となる。

⇒うったえ【訴え】

うった・える【訴える】ウツタヘル

〔他下一〕[文]うった・ふ(下二)

(ウルタフの音便)

①物事の曲直の解決を権威ある第三者に求める。特に、裁判所に申し出て判決を請う。訴訟する。平家物語1「さらば山門へ―・へんとて」。「人権侵害で会社を―・える」

②事情を申し述べる。言上する。浄瑠璃、出世景清「右大将頼朝公南都の大仏御再興ましまし、すでに成就と―・ふれば」

③(支持・同情・救助を得るために)不平や苦痛を人に告げる。「腹痛を―・える」

④ある手段によって解決を求める。「腕力に―・える」

⑤感覚または心にはたらきかける。「視覚に―・える」「誠意に―・える」

うっ‐た・つ【打っ立つ】

〔自四〕

出発する。いでたつ。天草本平家物語「やがて二十日に東国に―・たれた」

うったらそう【鬱多羅僧】

(梵語uttarāsaṅga 上衣と訳す)三衣さんえの一種。七条の袈裟けさ。

ウッタランチャル【Uttaranchal】

インド北部の州。中国・ネパールに接する。2000年ウッタル‐プラデシュ州から分離して成立。森林・水力資源が豊富。州都デラドゥーン。

うったり‐もうたり【打ったり舞うたり】‥マウタリ

鼓を打ったり舞を舞ったり。ひとりで何もかもして忙しいさま。浄瑠璃、心中宵庚申「半兵衛、料理に心はせく、―身は一つ」

ウッタル‐プラデシュ【Uttar Pradesh】

インド北部の州。ガンジス川中流域の大平原に位置し、北部はネパールに接する。主要産業は農業。州都ラクナウ。

う‐づち【卯槌】

平安時代、卯杖うづえと同じく正月の上卯の日の祝に用いた小さい槌。邪鬼を払うといわれ、糸所から内裏に奉り、昼御座ひのおましの南西の柱にかける。民間でも贈答して用いた。玉・犀角・象牙または桃・梅・椿などを四角に切った長さ3寸、幅1寸ぐらいのもので、縦に孔をあけ、五色の組糸を通して垂らす。漢代の剛卯ごうぼうに模したと見られる。

卯槌

ウッチェロ【Paolo Uccello】

(ウッチェロは「鳥」の意。本名Paolo di Dono)イタリア‐ルネサンスの画家。遠近法を駆使し、現実的な自然の再現を超えて幻想的な世界を生み出した。作「サン‐ロマーノの戦い」など。(1397〜1475)

「サン‐ロマーノの戦い」

提供:Photos12/APL

ウッチェロ【Paolo Uccello】

(ウッチェロは「鳥」の意。本名Paolo di Dono)イタリア‐ルネサンスの画家。遠近法を駆使し、現実的な自然の再現を超えて幻想的な世界を生み出した。作「サン‐ロマーノの戦い」など。(1397〜1475)

「サン‐ロマーノの戦い」

提供:Photos12/APL

うっちゃら‐か・す【打遣らかす】

〔他五〕

手をつけずにほうっておく。ほったらかしにする。「仕事を―・して遊びに行く」

うっちゃり

(ウッチャルの連用形から)

①相撲の手の一つ。相手の寄ってくるのを、土俵ぎわで身をそらせながら、逆に相手の体を土俵外へ投げ出すもの。

②転じて、最後の土壇場で形勢を逆転させること。「―をくわす」

③海中に石・泥・塵芥を捨てる場所。

うっちゃ・る【打遣る・打棄る】

〔他五〕

(ウチヤル(打ち遣る)の転)

①なげすてる。ほうり出す。「紙屑を―・る」

②ほったらかしにする。打ち捨てておく。「仕事を―・って遊びに行く」

③(→)「うっちゃり」1をくわす。

うつつ【現】

(ウツウツの約か)

①(死んだ状態に対して)生きている状態。更級日記「―にありしさまにてありと見て」

②(夢に対して)目が覚めている状態。現実。伊勢物語「君や来し我や行きけむ思ほえず夢か―か寝てか覚めてか」。天草本平家物語「俊寛はその時やうやうと―であると思ひさだめて」

③気が確かな状態。正気なさま。枕草子99「―の人の乗りたるとなむ更にみえぬ」。「―に返る」

④(「夢うつつ」と続けていうところから誤り用いて)心がうつらうつらとして正気でないこと。夢心地。また、その状態の人。好色五人女1「魂身の内を離れ、清十郎が懐に入り、我は―が物言ふごとく」

⇒うつつ‐がお【現顔】

⇒うつつ‐ごころ【現心】

⇒うつつ‐ぜめ【現責め】

⇒うつつ‐の‐やみ【現の闇】

⇒うつつ‐の‐ゆめ【現の夢】

⇒現を抜かす

うつ・つ【打棄つ】

〔他下二〕

(ウチウツの約)捨てる。見捨てる。万葉集5「五月蠅さばえなす騒く児どもを―・てては死には知らず」

うっつ・い【美い】

〔形〕

(ウツクシイの転)きれいである。かわいい。誹風柳多留3「―・い女郎がきたない無心なり」

うつつ‐がお【現顔】‥ガホ

(目がさめて)おきている状態・顔つき。新勅撰和歌集恋「契りしも見しも昔の夢ながら―にも濡るる袖かな」

⇒うつつ【現】

うつつがわ‐やき【現川焼】‥ガハ‥

長崎市現川で作られた陶磁器。元禄(1688〜1704)年間の創始。刷毛目はけめ文様を主とし、京焼風の優美な作風。

うつつ‐ごころ【現心】

生きている心地。正気。うつしごころ。

⇒うつつ【現】

うつつ‐ぜめ【現責め】

睡眠をとらせない拷問ごうもん。

⇒うつつ【現】

うつつ‐な・し【現無し】

〔形ク〕

正気しょうきを失っている。物狂おしい。徒然草「物狂ひともいへ、―・し、情なしとも思へ」

うつつ‐の‐やみ【現の闇】

真実がおおわれている、闇のような現実の世。無明むみょうの闇におおわれた生活をいう。新拾遺和歌集哀傷「世の中の―に見る夢の驚くほどは寝てかさめてか」

⇒うつつ【現】

うつつ‐の‐ゆめ【現の夢】

この世の現実が夢のようにはかないこと。また、逢ってすぐに別れることを夢のはかないことにたとえていう語。続後撰和歌集恋「逢ふと見てさめにしよりもはかなきは―の名残なりけり」

⇒うつつ【現】

うっちゃら‐か・す【打遣らかす】

〔他五〕

手をつけずにほうっておく。ほったらかしにする。「仕事を―・して遊びに行く」

うっちゃり

(ウッチャルの連用形から)

①相撲の手の一つ。相手の寄ってくるのを、土俵ぎわで身をそらせながら、逆に相手の体を土俵外へ投げ出すもの。

②転じて、最後の土壇場で形勢を逆転させること。「―をくわす」

③海中に石・泥・塵芥を捨てる場所。

うっちゃ・る【打遣る・打棄る】

〔他五〕

(ウチヤル(打ち遣る)の転)

①なげすてる。ほうり出す。「紙屑を―・る」

②ほったらかしにする。打ち捨てておく。「仕事を―・って遊びに行く」

③(→)「うっちゃり」1をくわす。

うつつ【現】

(ウツウツの約か)

①(死んだ状態に対して)生きている状態。更級日記「―にありしさまにてありと見て」

②(夢に対して)目が覚めている状態。現実。伊勢物語「君や来し我や行きけむ思ほえず夢か―か寝てか覚めてか」。天草本平家物語「俊寛はその時やうやうと―であると思ひさだめて」

③気が確かな状態。正気なさま。枕草子99「―の人の乗りたるとなむ更にみえぬ」。「―に返る」

④(「夢うつつ」と続けていうところから誤り用いて)心がうつらうつらとして正気でないこと。夢心地。また、その状態の人。好色五人女1「魂身の内を離れ、清十郎が懐に入り、我は―が物言ふごとく」

⇒うつつ‐がお【現顔】

⇒うつつ‐ごころ【現心】

⇒うつつ‐ぜめ【現責め】

⇒うつつ‐の‐やみ【現の闇】

⇒うつつ‐の‐ゆめ【現の夢】

⇒現を抜かす

うつ・つ【打棄つ】

〔他下二〕

(ウチウツの約)捨てる。見捨てる。万葉集5「五月蠅さばえなす騒く児どもを―・てては死には知らず」

うっつ・い【美い】

〔形〕

(ウツクシイの転)きれいである。かわいい。誹風柳多留3「―・い女郎がきたない無心なり」

うつつ‐がお【現顔】‥ガホ

(目がさめて)おきている状態・顔つき。新勅撰和歌集恋「契りしも見しも昔の夢ながら―にも濡るる袖かな」

⇒うつつ【現】

うつつがわ‐やき【現川焼】‥ガハ‥

長崎市現川で作られた陶磁器。元禄(1688〜1704)年間の創始。刷毛目はけめ文様を主とし、京焼風の優美な作風。

うつつ‐ごころ【現心】

生きている心地。正気。うつしごころ。

⇒うつつ【現】

うつつ‐ぜめ【現責め】

睡眠をとらせない拷問ごうもん。

⇒うつつ【現】

うつつ‐な・し【現無し】

〔形ク〕

正気しょうきを失っている。物狂おしい。徒然草「物狂ひともいへ、―・し、情なしとも思へ」

うつつ‐の‐やみ【現の闇】

真実がおおわれている、闇のような現実の世。無明むみょうの闇におおわれた生活をいう。新拾遺和歌集哀傷「世の中の―に見る夢の驚くほどは寝てかさめてか」

⇒うつつ【現】

うつつ‐の‐ゆめ【現の夢】

この世の現実が夢のようにはかないこと。また、逢ってすぐに別れることを夢のはかないことにたとえていう語。続後撰和歌集恋「逢ふと見てさめにしよりもはかなきは―の名残なりけり」

⇒うつつ【現】

う‐づき【卯月】

(十二支の卯の月、また、ナエウエヅキ(苗植月)の転とも)陰暦4月の異称。うのはなづき。〈[季]夏〉

⇒うづき‐どり【卯月鳥】

⇒うづき‐の‐いみ【卯月の忌】

⇒うづき‐の‐はな【卯月の花】

⇒うづき‐の‐みしめ【卯月の御標】

うつぎ‐だけ【空木岳】

長野県南部の駒ヶ根市西方、木曾山脈中部にある山。標高2864メートル。

うづき‐どり【卯月鳥】

ホトトギスの異称。(藻塩草)

⇒う‐づき【卯月】

うづき‐の‐いみ【卯月の忌】

4月の賀茂祭に関係する者が潔斎すること。

⇒う‐づき【卯月】

うづき‐の‐はな【卯月の花】

ウツギの花。

⇒う‐づき【卯月】

うづき‐の‐みしめ【卯月の御標】

卯月の忌に籠もる時に引き渡すしめなわ。

⇒う‐づき【卯月】

うづきのもみじ【卯月の紅葉】‥モミヂ

浄瑠璃。近松門左衛門作の世話物。1706年(宝永3)初演。大坂心斎橋の古道具商笠屋の娘お亀と婿与兵衛との夫婦心中に取材。続編に「卯月の潤色いろあげ」がある。

→文献資料[卯月の紅葉]

うっ‐きょう【有興】

(ウキョウの促音化)物好き。狂言、呼声「頼うだ御人は―な御方」

うつ・く【空く・虚く】

〔自下二〕

⇒うつける(下一)

うつ・く【弼く】

〔他四〕

いつく。たすける。〈字鏡集〉

うつくし・い【美しい・愛しい】

〔形〕[文]うつく・し(シク)

(肉親への愛から小さいものへの愛に、そして小さいものの美への愛に、と意味が移り変わり、さらに室町時代には、美そのものを表すようになった)

①愛らしい。かわいい。いとしい。万葉集5「妻子めこみればめぐし―・し」。枕草子151「何も何もちひさきものはいと―・し」

②㋐形・色・声などが快く、このましい。きれいである。大鏡道長「色濃く咲きたる木のやうたい―・しきが侍りしを」。「―・い花」

㋑行動や心がけが立派で、心をうつ。栄華物語布引滝「御年の程よりはものを―・しうの給はせ」。「―・い友情」

③いさぎよい。さっぱりして余計なものがない。日葡辞書「ウツクシュウハテタ」「ネコガウツクシュウクウタ」

うつくし‐が‐はら【美ヶ原】

長野県中部、松本市東方にある溶岩台地。最高点は標高2034メートル。高原牧場、観光・保養地として発展。

美ヶ原 美しの塔

撮影:佐藤 尚

う‐づき【卯月】

(十二支の卯の月、また、ナエウエヅキ(苗植月)の転とも)陰暦4月の異称。うのはなづき。〈[季]夏〉

⇒うづき‐どり【卯月鳥】

⇒うづき‐の‐いみ【卯月の忌】

⇒うづき‐の‐はな【卯月の花】

⇒うづき‐の‐みしめ【卯月の御標】

うつぎ‐だけ【空木岳】

長野県南部の駒ヶ根市西方、木曾山脈中部にある山。標高2864メートル。

うづき‐どり【卯月鳥】

ホトトギスの異称。(藻塩草)

⇒う‐づき【卯月】

うづき‐の‐いみ【卯月の忌】

4月の賀茂祭に関係する者が潔斎すること。

⇒う‐づき【卯月】

うづき‐の‐はな【卯月の花】

ウツギの花。

⇒う‐づき【卯月】

うづき‐の‐みしめ【卯月の御標】

卯月の忌に籠もる時に引き渡すしめなわ。

⇒う‐づき【卯月】

うづきのもみじ【卯月の紅葉】‥モミヂ

浄瑠璃。近松門左衛門作の世話物。1706年(宝永3)初演。大坂心斎橋の古道具商笠屋の娘お亀と婿与兵衛との夫婦心中に取材。続編に「卯月の潤色いろあげ」がある。

→文献資料[卯月の紅葉]

うっ‐きょう【有興】

(ウキョウの促音化)物好き。狂言、呼声「頼うだ御人は―な御方」

うつ・く【空く・虚く】

〔自下二〕

⇒うつける(下一)

うつ・く【弼く】

〔他四〕

いつく。たすける。〈字鏡集〉

うつくし・い【美しい・愛しい】

〔形〕[文]うつく・し(シク)

(肉親への愛から小さいものへの愛に、そして小さいものの美への愛に、と意味が移り変わり、さらに室町時代には、美そのものを表すようになった)

①愛らしい。かわいい。いとしい。万葉集5「妻子めこみればめぐし―・し」。枕草子151「何も何もちひさきものはいと―・し」

②㋐形・色・声などが快く、このましい。きれいである。大鏡道長「色濃く咲きたる木のやうたい―・しきが侍りしを」。「―・い花」

㋑行動や心がけが立派で、心をうつ。栄華物語布引滝「御年の程よりはものを―・しうの給はせ」。「―・い友情」

③いさぎよい。さっぱりして余計なものがない。日葡辞書「ウツクシュウハテタ」「ネコガウツクシュウクウタ」

うつくし‐が‐はら【美ヶ原】

長野県中部、松本市東方にある溶岩台地。最高点は標高2034メートル。高原牧場、観光・保養地として発展。

美ヶ原 美しの塔

撮影:佐藤 尚

うつくし‐が・る【愛しがる】

〔他四〕

愛らしいと思う。かわいがる。枕草子104「誰も誰も―・り聞え給ふ」

うつくしび【慈愛】

(→)「うつくしみ」に同じ。三蔵法師伝永久点「沢ウツクシビを比ぶるに多きに非ず」

うつくし‐びと【寵人】

寵愛をうけている人。播磨風土記「―但馬君小津、寵みめぐみを蒙かがふりて」

うつくし・ぶ【愛しぶ・慈しぶ】

〔他上二〕

「うつくしむ」に同じ。顕宗紀「兄このかみ友うつくしび弟おとと恭いやまふ」

うつくしみ【慈愛】

うつくしむこと。いつくしみ。

うつくし・む【愛しむ・慈しむ】

〔他四〕

慈愛を垂れる。かわいがる。いつくしむ。源氏物語東屋「若君いだきて、―・みおはす」

うっ‐くつ【鬱屈】

①気が晴れないで、ふさぎこむこと。「―した心情」

②地勢が曲がりくねっているさま。

うつけ【空け・虚け】

(動詞ウツクの連用形から)

①中がうつろになっていること。から。空虚。

②気がぬけてぼんやりしていること。また、そのような人。まぬけ。おろか。好色一代男7「銀かねつかふ者、今此目からは―のやうに思はれ侍る」。「この―め」

⇒うつけ‐もの【空け者・呆気者】

うっ‐けつ【鬱血】

(鬱はとどこおる意)局所に静脈血が増している状態。暗紫色を呈して腫大し、慢性化すると浮腫、線維増生を伴う。

うっ‐けつ【鬱結】

気が晴れないで、ふさぎこむこと。

うつけ‐もの【空け者・呆気者】

おろか者。のろま。うっかり者。〈日葡辞書〉

⇒うつけ【空け・虚け】

うつ・ける【空ける・虚ける】

〔自下一〕[文]うつ・く(下二)

①中がうつろになる。〈類聚名義抄〉

②気がぬけてぼんやりする。ぼける。狂言、庖丁聟「世間には―・けた者がござる」

うっ‐こ【鬱乎】

①草木の茂るさま。

②物事の盛んなさま。

うっこん‐こう【鬱金香】‥カウ

チューリップの異称。

うっ‐さん【鬱散】

鬱気を散らすこと。きばらし。うさばらし。歌舞伎、傾情吾嬬鑑「なかなか―いたした」

うつし【写し】

①本物のほかに、控えとして写した文書。謄本とうほん。副本。「―をとる」

②原品になぞらえて造った品。模造品。「牧谿もっけい―の猿」

③写真・映画などにうつすこと。「大おお―」

⇒うつし‐え【写し絵】

⇒うつし‐ぞめ【写し染め】

うつし【移し】

①薫物たきものの香を衣類などにたきしめること。源氏物語匂宮「わざとよろづのすぐれたる―をしめ給ひ」

②移馬うつしうまの略。宇津保物語初秋「中将―に乗りて」

③移花うつしばなの略。万葉集8「秋の露は―にありけり」

④移鞍うつしぐらの略。源氏物語夕霧「足疾き馬に―置きて」

⇒うつし‐いろ【移し色】

⇒うつし‐うま【移馬】

⇒うつし‐え【移し絵】

⇒うつし‐がみ【移し紙】

⇒うつし‐ぐさ【移し草】

⇒うつし‐ぐら【移鞍】

⇒うつし‐ごころ【移し心】

⇒うつし‐どの【移殿・遷殿】

⇒うつし‐の‐はい【移しの灰】

⇒うつし‐ばな【移し花】

⇒うつし‐ぶみ【移文】

うつ・し【現し・顕し】

〔形シク〕

①現実にある。現に生きている。古事記上「―・しき青人草」

②意識がたしかである。正気である。万葉集15「おくれ居て君に恋ひつつ―・しけめやも」

うつし【現し】

(形容詞語幹)

⇒うつし‐おみ【現人】

⇒うつし‐くにたま‐の‐かみ【現国玉神】

⇒うつし‐ごころ【現し心】

⇒うつし‐ごと【現し事】

⇒うつし‐ざま【現し様】

⇒うつし‐びと【現し人】

⇒うつし‐まこ【現し真子】

⇒うつし‐み【現し身】

⇒うつし‐よ【現世】

ウッジ【Łódź】

ポーランド中央部、ワルシャワの南西にある同国第2の都市。工業都市としては最大。綿を中心に繊維工業が発達。人口77万6千(2004)。英語名ルージ。ドイツ語名ロッチ。

うつし‐いろ【移し色】

移し花で染めた色。ツユクサの花の色。浜松中納言物語2「―なる織物を着たり」

⇒うつし【移し】

うつし‐うま【移馬】

諸国の牧場から左右馬寮めりょうに徴発した馬。官人の供奉ぐぶなどの時に乗換え用として支給した。うつし。宇津保物語藤原君「御厩より―ども引きたり」

⇒うつし【移し】

うつし‐え【写し絵】‥ヱ

①本物をうつした絵。写生の絵。浄瑠璃、双生隅田川「はあ、これはまことの鯉、―とはさら思はれず」

②(「映し絵」とも書く)写真や幻灯の古い言い方。嬉遊笑覧「今の硝子に絵をかきて彩色したる―も」

⇒うつし【写し】

うつし‐え【移し絵】‥ヱ

水に溶ける糊のりを台紙に塗り、その上に模様または絵画を印刷したもの。これを水にぬらして物に貼り、徐々にはがすと印刷した部分だけが転写される。金属・ガラス・陶器などの模様の印刷に用い、また玩具にも応用。

⇒うつし【移し】

うつし‐え【映し絵】‥ヱ

⇒うつしえ(写し絵)2

うつし‐おみ【現人】

この世の人。古事記下「恐かしこし、我が大神、―にましまさむとは」→うつせみ。

⇒うつし【現し】

うつし‐かた・る【移し語る】

〔他四〕

聞いたとおりをまねて語る。口うつしに取り次ぐ。源氏物語夢浮橋「かくなんと―・れども」

うつし‐がみ【移し紙】

移し花にした紙。

⇒うつし【移し】

うつし‐ぐさ【移し草】

(染料に用いるからいう)ツユクサの別称。

⇒うつし【移し】

うつし‐くにたま‐の‐かみ【現国玉神】

現実の国土の神霊。古事記上「大国主神…亦の名は―と謂ひ」

⇒うつし【現し】

うつし‐ぐら【移鞍】

左右馬寮めりょうの官馬につけた鞍。諸衛府の官人などが行幸供奉などに際して用いた。のちには貴顕の私用にもつけた。うつし。うつしのくら。

⇒うつし【移し】

うつし‐ごころ【移し心】

変わりやすい心。移り気。

⇒うつし【移し】

うつし‐ごころ【現し心】

明らかに目ざめている心。正気。万葉集11「健男ますらおの―も我はなし」

⇒うつし【現し】

うつし‐ごと【現し事】

正気ですること。意識してすること。とりかへばや「年ごろの御有様は―とやおぼしつる」

⇒うつし【現し】

うつし‐ざま【現し様】

①気のたしかな有様。正気のさま。源氏物語賢木「み心皆乱れて―にもあらず」

②平気な様子。いつもと変わらぬさま。源氏物語須磨「おほやけにかしこまりなる人の―にて世の中にあり経るは」

⇒うつし【現し】

うつし‐ぞめ【写し染め】

型染めの一種。染料を含ませた糊または紙を、生地の上に置いて染めること。

⇒うつし【写し】

うつし‐だ・す【写し出す・映し出す】

〔他五〕

①映像をスクリーンの上などに現す。

②形や様子を、絵や文章で表現する。「スラムの生活を克明に―・した報告」

うつし‐どの【移殿・遷殿】

神社の社殿改築のとき、臨時に神体を安置する仮社殿。かりどの。

⇒うつし【移し】

うつし‐と・る【写し取る】

〔他五〕

①原物をまねて書く。書きとる。模写する。

②さながら同じもののように再現する。源氏物語藤裏葉「ほかほかにては、同じ顔を―・りたると見ゆるを」

③習って自分のものとする。宇津保物語忠乞「かしこき智慧なりければ、いとかしこき人にて、皆―・りて行ふ」

うつし‐の‐はい【移しの灰】‥ハヒ

紅色に染める時に用いる灰。堀河百首秋「白露の―や染めつらむ」

⇒うつし【移し】

うつし‐ばな【移し花】

ツユクサの花の汁を紙に移して染料に用いたもの。うつし。あおばな。

⇒うつし【移し】

うつし‐びと【現し人】

①(死者に対し)この世に生きている人。源氏物語若菜下「―にてだにむくつけかりし人」

②(出家に対し)普通の人。在俗の人。

⇒うつし【現し】

うつし‐ぶみ【移文】

①(→)「い(移)」に同じ。

②回状。まわしぶみ。

⇒うつし【移し】

うつし‐まこ【現し真子】

真実の子。万葉集19「鶯の―かも」

⇒うつし【現し】

うつし‐み【現し身】

現世の人の身。生きている身。(近世以後の語)

⇒うつし【現し】

うつし‐よ【現世】

この世。げんせ。↔隠世かくりよ

⇒うつし【現し】

うつ・す【移す・遷す・映す・写す】

〔他五〕

物の形・状態・内容を、そのまま他の所にあらわれさせる意。

➊《移・遷》事物をそのままある所から他の所へ移動させる。

①物をある場所から他の場所へ置きかえる。また、中のものを他へそっくり移動させる。大和物語「宿近く―・して植ゑしかひもなく待ち遠にのみ見ゆる花かな」。今昔物語集24「海賊来りて船の物を皆―・し取り」。「机を窓辺に―・す」「都を―・す」

②人の心・関心の対象などを変える。転ずる。源氏物語竹河「人はみな花に心を―・すらむ独りぞまどふ春の夜の闇」。「注意を他へ―・す」「視線を―・す」

③地位・配置などを変える。特に、左遷する。配流する。平家物語2「末代といふとも、いかでか我が山の貫首かんじゅをば他国へは―・さるべき」。「人事異動で別の部署に―・された」

④(花や葉などから)色や香りを紙・布などにすりつけてしみこませる。古今和歌集春「梅むめが香を袖に―・してとどめてば」。拾遺和歌集秋「秋の野の花の色々とりすべてわが衣手に―・してしがな」

⑤次の次元・段階へ事を進めはこぶ。「計画を実行に―・す」

⑥物怪もののけなどを「よりまし」につかせる。栄華物語後悔大将「物怪ただいできに出でくればいとかたはらいたしと思し召してなほ人に―・さばやと」

⑦病気などを、他に伝染させる。「風邪を―・す」

⑧(時を)過ごす。経過させる。徒然草「無益なる事をして時を―・す」。「時を―・さず実施する」

➋《映・写》物の影、光などをそのまま他の物の上にあらわす。

①鏡や水面などに物の姿などが現れるようにする。投影する。拾遺和歌集秋「水うみに秋の山辺を―・してははたはり広き錦とぞみる」。源氏物語蓬生「大空の星の光をたらひの水に―・したる心地して」。「鏡に姿を―・す」

②スクリーンやテレビ画面などに映像をあらわす。映写する。「映画を―・す」

③他からの影響を具体的な姿としてあらわし示す。反映する。「流行歌は世相を―・すものである」

➌《写》元の事物をまねてつくる。

①文字・絵図などを原物になぞらえて書きとる。模写する。転写する。仏足石歌「釈迦のみあと石に―・しおきゆきめぐり敬ひまつり吾がよは終へむ」。日葡辞書「キャウヲカキウツス」。「ノートを―・す」

②原物になぞらえて作る。模造する。源氏物語澪標「源氏の大納言の御顔二つに―・したらむやうに見え給ふ」。大鏡道長「唐の西明寺の一院を…大安寺に―・さしめ給へるなり」

③ある人・物事をまねて、同じようにする。模倣する。狭衣物語3「打わらひ物などの給へるもあさましきまで―・しとり給へるに」。源氏物語藤裏葉「御前の作法―・して君達なども参りつどひて」

④見聞きしたことなどを文章や絵などにする。描写する。今昔物語集25「頭の形を見て―・してもて参るべし」。「世の人情と風俗を―・した小説」

⑤(「撮す」とも書く)写真にとる。撮影する。「写真を―・す」

うっすら【薄ら】

〔副〕

量や程度がわずかで薄いさま。かすかに。ほのかに。「―雪が積もる」「―と覚えている」

うっすり【薄り】

〔副〕

「うっすら」に同じ。

うっ・する【鬱する】

[文]鬱す(サ変)

[一]〔自サ変〕

心が晴れない。気持がふさぐ。「気が―・する」

[二]〔他サ変〕

①ふさぐ。閉じる。

②(麹などを)むす。ねかす。

うつせ【虚】

①から。うつろ。浄瑠璃、根元曾我「そろりと抜け、―になして」

②「うつせ貝」の略。源氏物語蜻蛉「いづれの底の―にまじりけむ」

⇒うつせ‐がい【虚貝】

ウッセイ【Bernardo Alberto Houssay】

アルゼンチンの生理学者。内分泌を研究、糖代謝に対する脳下垂体前葉の意義を解明。ノーベル賞。ウサイ。(1887〜1971)

うつせ‐がい【虚貝】‥ガヒ

①肉の脱けた、空の貝殻。むなしいことのたとえ。万葉集11「すみのえの浜に寄るとふ―」

②ツメタガイの古称。

⇒うつせ【虚】

うっ‐せき【鬱積】

ふさがりつもること。不平や不満のはけ口がなくて心にたまること。「疲労が―する」「―した感情」

うつせみ【現人】

(ウツシ(現)オミ(臣)の約ウツソミが更に転じたもの。「空蝉」は当て字)

①この世に現存する人間。生存している人間。万葉集1「―も妻を争ふらしき」

②この世。現世。また、世間の人。世人。万葉集4「―の世の人なれば」。万葉集14「―の八十やそ言の葉へは繁くとも」

⇒うつせみ‐の【現人の・空蝉の】

うつ‐せみ【空蝉】

(「現人うつせみ」に「空蝉」の字を当てた結果、平安時代以降にできた語)

①蝉のぬけがら。〈[季]夏〉。古今和歌集哀傷「―は殻を見つつも慰めつ」

②転じて、蝉。後撰和歌集夏「―の声聞くからに物ぞ思ふ」

③魂がぬけた虚脱状態の身。新内節、藤葛恋柵「身は―の心地して」

④源氏物語の巻名。また、その女主人公の名。伊予介の妻。源氏に言い寄られるが、その身分や立場のゆえに悩む。夫の死後は尼となり、やがて二条院に引き取られる。

うつせみ‐の【現人の・空蝉の】

〔枕〕

「身」「命」「世」「人」「妹」にかかる。万葉集1「―命を惜しみ」

⇒うつせみ【現人】

うつ‐ぜん【鬱然・蔚然】

①草木の盛んに茂っているさま。

②物事の盛んなさま。

③心のむすぼれて晴れないさま。「―として憂いに閉ざされる」

うつ‐そ【打麻】

⇒うちそ

うっ‐そう【鬱葱】

①草木の青々と盛んに茂るさま。

②気の盛んなさま。

うっ‐そう【鬱蒼】‥サウ

樹木の青々と盛んに茂るさま。「―とした森」「―たる密林」

うっ‐そく【鬱塞】

気分がこもって、ふさがること。

うつそみ【現人】

⇒うつせみ

うっそり

ぼんやりするさま。うっかり。また、そのような人。浄瑠璃、桂川連理柵「長右衛門の―が贋とも知らずに研ぎにかけ」

うつ‐た【打つ田】

打ち耕す田。万葉集11「―には稗ひえはあまたに有りといへど」

うった・う【訴ふ】ウツタフ

〔他下二〕

⇒うったえる(下一)

うったえ【訴え】ウツタヘ

うったえること。訴訟。「―を起こす」「―を退ける」

⇒うったえ‐の‐りえき【訴えの利益】

うつ‐たえ【打

うつくし‐が・る【愛しがる】

〔他四〕

愛らしいと思う。かわいがる。枕草子104「誰も誰も―・り聞え給ふ」

うつくしび【慈愛】

(→)「うつくしみ」に同じ。三蔵法師伝永久点「沢ウツクシビを比ぶるに多きに非ず」

うつくし‐びと【寵人】

寵愛をうけている人。播磨風土記「―但馬君小津、寵みめぐみを蒙かがふりて」

うつくし・ぶ【愛しぶ・慈しぶ】

〔他上二〕

「うつくしむ」に同じ。顕宗紀「兄このかみ友うつくしび弟おとと恭いやまふ」

うつくしみ【慈愛】

うつくしむこと。いつくしみ。

うつくし・む【愛しむ・慈しむ】

〔他四〕

慈愛を垂れる。かわいがる。いつくしむ。源氏物語東屋「若君いだきて、―・みおはす」

うっ‐くつ【鬱屈】

①気が晴れないで、ふさぎこむこと。「―した心情」

②地勢が曲がりくねっているさま。

うつけ【空け・虚け】

(動詞ウツクの連用形から)

①中がうつろになっていること。から。空虚。

②気がぬけてぼんやりしていること。また、そのような人。まぬけ。おろか。好色一代男7「銀かねつかふ者、今此目からは―のやうに思はれ侍る」。「この―め」

⇒うつけ‐もの【空け者・呆気者】

うっ‐けつ【鬱血】

(鬱はとどこおる意)局所に静脈血が増している状態。暗紫色を呈して腫大し、慢性化すると浮腫、線維増生を伴う。

うっ‐けつ【鬱結】

気が晴れないで、ふさぎこむこと。

うつけ‐もの【空け者・呆気者】

おろか者。のろま。うっかり者。〈日葡辞書〉

⇒うつけ【空け・虚け】

うつ・ける【空ける・虚ける】

〔自下一〕[文]うつ・く(下二)

①中がうつろになる。〈類聚名義抄〉

②気がぬけてぼんやりする。ぼける。狂言、庖丁聟「世間には―・けた者がござる」

うっ‐こ【鬱乎】

①草木の茂るさま。

②物事の盛んなさま。

うっこん‐こう【鬱金香】‥カウ

チューリップの異称。

うっ‐さん【鬱散】

鬱気を散らすこと。きばらし。うさばらし。歌舞伎、傾情吾嬬鑑「なかなか―いたした」

うつし【写し】

①本物のほかに、控えとして写した文書。謄本とうほん。副本。「―をとる」

②原品になぞらえて造った品。模造品。「牧谿もっけい―の猿」

③写真・映画などにうつすこと。「大おお―」

⇒うつし‐え【写し絵】

⇒うつし‐ぞめ【写し染め】

うつし【移し】

①薫物たきものの香を衣類などにたきしめること。源氏物語匂宮「わざとよろづのすぐれたる―をしめ給ひ」

②移馬うつしうまの略。宇津保物語初秋「中将―に乗りて」

③移花うつしばなの略。万葉集8「秋の露は―にありけり」

④移鞍うつしぐらの略。源氏物語夕霧「足疾き馬に―置きて」

⇒うつし‐いろ【移し色】

⇒うつし‐うま【移馬】

⇒うつし‐え【移し絵】

⇒うつし‐がみ【移し紙】

⇒うつし‐ぐさ【移し草】

⇒うつし‐ぐら【移鞍】

⇒うつし‐ごころ【移し心】

⇒うつし‐どの【移殿・遷殿】

⇒うつし‐の‐はい【移しの灰】

⇒うつし‐ばな【移し花】

⇒うつし‐ぶみ【移文】

うつ・し【現し・顕し】

〔形シク〕

①現実にある。現に生きている。古事記上「―・しき青人草」

②意識がたしかである。正気である。万葉集15「おくれ居て君に恋ひつつ―・しけめやも」

うつし【現し】

(形容詞語幹)

⇒うつし‐おみ【現人】

⇒うつし‐くにたま‐の‐かみ【現国玉神】

⇒うつし‐ごころ【現し心】

⇒うつし‐ごと【現し事】

⇒うつし‐ざま【現し様】

⇒うつし‐びと【現し人】

⇒うつし‐まこ【現し真子】

⇒うつし‐み【現し身】

⇒うつし‐よ【現世】

ウッジ【Łódź】

ポーランド中央部、ワルシャワの南西にある同国第2の都市。工業都市としては最大。綿を中心に繊維工業が発達。人口77万6千(2004)。英語名ルージ。ドイツ語名ロッチ。

うつし‐いろ【移し色】

移し花で染めた色。ツユクサの花の色。浜松中納言物語2「―なる織物を着たり」

⇒うつし【移し】

うつし‐うま【移馬】

諸国の牧場から左右馬寮めりょうに徴発した馬。官人の供奉ぐぶなどの時に乗換え用として支給した。うつし。宇津保物語藤原君「御厩より―ども引きたり」

⇒うつし【移し】

うつし‐え【写し絵】‥ヱ

①本物をうつした絵。写生の絵。浄瑠璃、双生隅田川「はあ、これはまことの鯉、―とはさら思はれず」

②(「映し絵」とも書く)写真や幻灯の古い言い方。嬉遊笑覧「今の硝子に絵をかきて彩色したる―も」

⇒うつし【写し】

うつし‐え【移し絵】‥ヱ

水に溶ける糊のりを台紙に塗り、その上に模様または絵画を印刷したもの。これを水にぬらして物に貼り、徐々にはがすと印刷した部分だけが転写される。金属・ガラス・陶器などの模様の印刷に用い、また玩具にも応用。

⇒うつし【移し】

うつし‐え【映し絵】‥ヱ

⇒うつしえ(写し絵)2

うつし‐おみ【現人】

この世の人。古事記下「恐かしこし、我が大神、―にましまさむとは」→うつせみ。

⇒うつし【現し】

うつし‐かた・る【移し語る】

〔他四〕

聞いたとおりをまねて語る。口うつしに取り次ぐ。源氏物語夢浮橋「かくなんと―・れども」

うつし‐がみ【移し紙】

移し花にした紙。

⇒うつし【移し】

うつし‐ぐさ【移し草】

(染料に用いるからいう)ツユクサの別称。

⇒うつし【移し】

うつし‐くにたま‐の‐かみ【現国玉神】

現実の国土の神霊。古事記上「大国主神…亦の名は―と謂ひ」

⇒うつし【現し】

うつし‐ぐら【移鞍】

左右馬寮めりょうの官馬につけた鞍。諸衛府の官人などが行幸供奉などに際して用いた。のちには貴顕の私用にもつけた。うつし。うつしのくら。

⇒うつし【移し】

うつし‐ごころ【移し心】

変わりやすい心。移り気。

⇒うつし【移し】

うつし‐ごころ【現し心】

明らかに目ざめている心。正気。万葉集11「健男ますらおの―も我はなし」

⇒うつし【現し】

うつし‐ごと【現し事】

正気ですること。意識してすること。とりかへばや「年ごろの御有様は―とやおぼしつる」

⇒うつし【現し】

うつし‐ざま【現し様】

①気のたしかな有様。正気のさま。源氏物語賢木「み心皆乱れて―にもあらず」

②平気な様子。いつもと変わらぬさま。源氏物語須磨「おほやけにかしこまりなる人の―にて世の中にあり経るは」

⇒うつし【現し】

うつし‐ぞめ【写し染め】

型染めの一種。染料を含ませた糊または紙を、生地の上に置いて染めること。

⇒うつし【写し】

うつし‐だ・す【写し出す・映し出す】

〔他五〕

①映像をスクリーンの上などに現す。

②形や様子を、絵や文章で表現する。「スラムの生活を克明に―・した報告」

うつし‐どの【移殿・遷殿】

神社の社殿改築のとき、臨時に神体を安置する仮社殿。かりどの。

⇒うつし【移し】

うつし‐と・る【写し取る】

〔他五〕

①原物をまねて書く。書きとる。模写する。

②さながら同じもののように再現する。源氏物語藤裏葉「ほかほかにては、同じ顔を―・りたると見ゆるを」

③習って自分のものとする。宇津保物語忠乞「かしこき智慧なりければ、いとかしこき人にて、皆―・りて行ふ」

うつし‐の‐はい【移しの灰】‥ハヒ

紅色に染める時に用いる灰。堀河百首秋「白露の―や染めつらむ」

⇒うつし【移し】

うつし‐ばな【移し花】

ツユクサの花の汁を紙に移して染料に用いたもの。うつし。あおばな。

⇒うつし【移し】

うつし‐びと【現し人】

①(死者に対し)この世に生きている人。源氏物語若菜下「―にてだにむくつけかりし人」

②(出家に対し)普通の人。在俗の人。

⇒うつし【現し】

うつし‐ぶみ【移文】

①(→)「い(移)」に同じ。

②回状。まわしぶみ。

⇒うつし【移し】

うつし‐まこ【現し真子】

真実の子。万葉集19「鶯の―かも」

⇒うつし【現し】

うつし‐み【現し身】

現世の人の身。生きている身。(近世以後の語)

⇒うつし【現し】

うつし‐よ【現世】

この世。げんせ。↔隠世かくりよ

⇒うつし【現し】

うつ・す【移す・遷す・映す・写す】

〔他五〕

物の形・状態・内容を、そのまま他の所にあらわれさせる意。

➊《移・遷》事物をそのままある所から他の所へ移動させる。

①物をある場所から他の場所へ置きかえる。また、中のものを他へそっくり移動させる。大和物語「宿近く―・して植ゑしかひもなく待ち遠にのみ見ゆる花かな」。今昔物語集24「海賊来りて船の物を皆―・し取り」。「机を窓辺に―・す」「都を―・す」

②人の心・関心の対象などを変える。転ずる。源氏物語竹河「人はみな花に心を―・すらむ独りぞまどふ春の夜の闇」。「注意を他へ―・す」「視線を―・す」

③地位・配置などを変える。特に、左遷する。配流する。平家物語2「末代といふとも、いかでか我が山の貫首かんじゅをば他国へは―・さるべき」。「人事異動で別の部署に―・された」

④(花や葉などから)色や香りを紙・布などにすりつけてしみこませる。古今和歌集春「梅むめが香を袖に―・してとどめてば」。拾遺和歌集秋「秋の野の花の色々とりすべてわが衣手に―・してしがな」

⑤次の次元・段階へ事を進めはこぶ。「計画を実行に―・す」

⑥物怪もののけなどを「よりまし」につかせる。栄華物語後悔大将「物怪ただいできに出でくればいとかたはらいたしと思し召してなほ人に―・さばやと」

⑦病気などを、他に伝染させる。「風邪を―・す」

⑧(時を)過ごす。経過させる。徒然草「無益なる事をして時を―・す」。「時を―・さず実施する」

➋《映・写》物の影、光などをそのまま他の物の上にあらわす。

①鏡や水面などに物の姿などが現れるようにする。投影する。拾遺和歌集秋「水うみに秋の山辺を―・してははたはり広き錦とぞみる」。源氏物語蓬生「大空の星の光をたらひの水に―・したる心地して」。「鏡に姿を―・す」

②スクリーンやテレビ画面などに映像をあらわす。映写する。「映画を―・す」

③他からの影響を具体的な姿としてあらわし示す。反映する。「流行歌は世相を―・すものである」

➌《写》元の事物をまねてつくる。

①文字・絵図などを原物になぞらえて書きとる。模写する。転写する。仏足石歌「釈迦のみあと石に―・しおきゆきめぐり敬ひまつり吾がよは終へむ」。日葡辞書「キャウヲカキウツス」。「ノートを―・す」

②原物になぞらえて作る。模造する。源氏物語澪標「源氏の大納言の御顔二つに―・したらむやうに見え給ふ」。大鏡道長「唐の西明寺の一院を…大安寺に―・さしめ給へるなり」

③ある人・物事をまねて、同じようにする。模倣する。狭衣物語3「打わらひ物などの給へるもあさましきまで―・しとり給へるに」。源氏物語藤裏葉「御前の作法―・して君達なども参りつどひて」

④見聞きしたことなどを文章や絵などにする。描写する。今昔物語集25「頭の形を見て―・してもて参るべし」。「世の人情と風俗を―・した小説」

⑤(「撮す」とも書く)写真にとる。撮影する。「写真を―・す」

うっすら【薄ら】

〔副〕

量や程度がわずかで薄いさま。かすかに。ほのかに。「―雪が積もる」「―と覚えている」

うっすり【薄り】

〔副〕

「うっすら」に同じ。

うっ・する【鬱する】

[文]鬱す(サ変)

[一]〔自サ変〕

心が晴れない。気持がふさぐ。「気が―・する」

[二]〔他サ変〕

①ふさぐ。閉じる。

②(麹などを)むす。ねかす。

うつせ【虚】

①から。うつろ。浄瑠璃、根元曾我「そろりと抜け、―になして」

②「うつせ貝」の略。源氏物語蜻蛉「いづれの底の―にまじりけむ」

⇒うつせ‐がい【虚貝】

ウッセイ【Bernardo Alberto Houssay】

アルゼンチンの生理学者。内分泌を研究、糖代謝に対する脳下垂体前葉の意義を解明。ノーベル賞。ウサイ。(1887〜1971)

うつせ‐がい【虚貝】‥ガヒ

①肉の脱けた、空の貝殻。むなしいことのたとえ。万葉集11「すみのえの浜に寄るとふ―」

②ツメタガイの古称。

⇒うつせ【虚】

うっ‐せき【鬱積】

ふさがりつもること。不平や不満のはけ口がなくて心にたまること。「疲労が―する」「―した感情」

うつせみ【現人】

(ウツシ(現)オミ(臣)の約ウツソミが更に転じたもの。「空蝉」は当て字)

①この世に現存する人間。生存している人間。万葉集1「―も妻を争ふらしき」

②この世。現世。また、世間の人。世人。万葉集4「―の世の人なれば」。万葉集14「―の八十やそ言の葉へは繁くとも」

⇒うつせみ‐の【現人の・空蝉の】

うつ‐せみ【空蝉】

(「現人うつせみ」に「空蝉」の字を当てた結果、平安時代以降にできた語)

①蝉のぬけがら。〈[季]夏〉。古今和歌集哀傷「―は殻を見つつも慰めつ」

②転じて、蝉。後撰和歌集夏「―の声聞くからに物ぞ思ふ」

③魂がぬけた虚脱状態の身。新内節、藤葛恋柵「身は―の心地して」

④源氏物語の巻名。また、その女主人公の名。伊予介の妻。源氏に言い寄られるが、その身分や立場のゆえに悩む。夫の死後は尼となり、やがて二条院に引き取られる。

うつせみ‐の【現人の・空蝉の】

〔枕〕

「身」「命」「世」「人」「妹」にかかる。万葉集1「―命を惜しみ」

⇒うつせみ【現人】

うつ‐ぜん【鬱然・蔚然】

①草木の盛んに茂っているさま。

②物事の盛んなさま。

③心のむすぼれて晴れないさま。「―として憂いに閉ざされる」

うつ‐そ【打麻】

⇒うちそ

うっ‐そう【鬱葱】

①草木の青々と盛んに茂るさま。

②気の盛んなさま。

うっ‐そう【鬱蒼】‥サウ

樹木の青々と盛んに茂るさま。「―とした森」「―たる密林」

うっ‐そく【鬱塞】

気分がこもって、ふさがること。

うつそみ【現人】

⇒うつせみ

うっそり

ぼんやりするさま。うっかり。また、そのような人。浄瑠璃、桂川連理柵「長右衛門の―が贋とも知らずに研ぎにかけ」

うつ‐た【打つ田】

打ち耕す田。万葉集11「―には稗ひえはあまたに有りといへど」

うった・う【訴ふ】ウツタフ

〔他下二〕

⇒うったえる(下一)

うったえ【訴え】ウツタヘ

うったえること。訴訟。「―を起こす」「―を退ける」

⇒うったえ‐の‐りえき【訴えの利益】

うつ‐たえ【打 】‥タヘ

⇒うちたえ

うつたえ‐にウツタヘ‥

〔副〕

(反語・否定と呼応する)いちずに。ひたすら。万葉集4「―人妻と云へば触れぬものかも」。土佐日記「―忘れなむとにはあらで」

うったえ‐の‐りえき【訴えの利益】ウツタヘ‥

〔法〕国家の裁判機関を用いて紛争を解決するに価するだけの利益・必要性。原告適格、判決の具体的必要性などの点から評価される。訴訟要件の一つで、これを欠く訴えは不適法として却下される。行政訴訟でしばしば争点となる。

⇒うったえ【訴え】

うった・える【訴える】ウツタヘル

〔他下一〕[文]うった・ふ(下二)

(ウルタフの音便)

①物事の曲直の解決を権威ある第三者に求める。特に、裁判所に申し出て判決を請う。訴訟する。平家物語1「さらば山門へ―・へんとて」。「人権侵害で会社を―・える」

②事情を申し述べる。言上する。浄瑠璃、出世景清「右大将頼朝公南都の大仏御再興ましまし、すでに成就と―・ふれば」

③(支持・同情・救助を得るために)不平や苦痛を人に告げる。「腹痛を―・える」

④ある手段によって解決を求める。「腕力に―・える」

⑤感覚または心にはたらきかける。「視覚に―・える」「誠意に―・える」

うっ‐た・つ【打っ立つ】

〔自四〕

出発する。いでたつ。天草本平家物語「やがて二十日に東国に―・たれた」

うったらそう【鬱多羅僧】

(梵語uttarāsaṅga 上衣と訳す)三衣さんえの一種。七条の袈裟けさ。

ウッタランチャル【Uttaranchal】

インド北部の州。中国・ネパールに接する。2000年ウッタル‐プラデシュ州から分離して成立。森林・水力資源が豊富。州都デラドゥーン。

うったり‐もうたり【打ったり舞うたり】‥マウタリ

鼓を打ったり舞を舞ったり。ひとりで何もかもして忙しいさま。浄瑠璃、心中宵庚申「半兵衛、料理に心はせく、―身は一つ」

ウッタル‐プラデシュ【Uttar Pradesh】

インド北部の州。ガンジス川中流域の大平原に位置し、北部はネパールに接する。主要産業は農業。州都ラクナウ。

う‐づち【卯槌】

平安時代、卯杖うづえと同じく正月の上卯の日の祝に用いた小さい槌。邪鬼を払うといわれ、糸所から内裏に奉り、昼御座ひのおましの南西の柱にかける。民間でも贈答して用いた。玉・犀角・象牙または桃・梅・椿などを四角に切った長さ3寸、幅1寸ぐらいのもので、縦に孔をあけ、五色の組糸を通して垂らす。漢代の剛卯ごうぼうに模したと見られる。

卯槌

】‥タヘ

⇒うちたえ

うつたえ‐にウツタヘ‥

〔副〕

(反語・否定と呼応する)いちずに。ひたすら。万葉集4「―人妻と云へば触れぬものかも」。土佐日記「―忘れなむとにはあらで」

うったえ‐の‐りえき【訴えの利益】ウツタヘ‥

〔法〕国家の裁判機関を用いて紛争を解決するに価するだけの利益・必要性。原告適格、判決の具体的必要性などの点から評価される。訴訟要件の一つで、これを欠く訴えは不適法として却下される。行政訴訟でしばしば争点となる。

⇒うったえ【訴え】

うった・える【訴える】ウツタヘル

〔他下一〕[文]うった・ふ(下二)

(ウルタフの音便)

①物事の曲直の解決を権威ある第三者に求める。特に、裁判所に申し出て判決を請う。訴訟する。平家物語1「さらば山門へ―・へんとて」。「人権侵害で会社を―・える」

②事情を申し述べる。言上する。浄瑠璃、出世景清「右大将頼朝公南都の大仏御再興ましまし、すでに成就と―・ふれば」

③(支持・同情・救助を得るために)不平や苦痛を人に告げる。「腹痛を―・える」

④ある手段によって解決を求める。「腕力に―・える」

⑤感覚または心にはたらきかける。「視覚に―・える」「誠意に―・える」

うっ‐た・つ【打っ立つ】

〔自四〕

出発する。いでたつ。天草本平家物語「やがて二十日に東国に―・たれた」

うったらそう【鬱多羅僧】

(梵語uttarāsaṅga 上衣と訳す)三衣さんえの一種。七条の袈裟けさ。

ウッタランチャル【Uttaranchal】

インド北部の州。中国・ネパールに接する。2000年ウッタル‐プラデシュ州から分離して成立。森林・水力資源が豊富。州都デラドゥーン。

うったり‐もうたり【打ったり舞うたり】‥マウタリ

鼓を打ったり舞を舞ったり。ひとりで何もかもして忙しいさま。浄瑠璃、心中宵庚申「半兵衛、料理に心はせく、―身は一つ」

ウッタル‐プラデシュ【Uttar Pradesh】

インド北部の州。ガンジス川中流域の大平原に位置し、北部はネパールに接する。主要産業は農業。州都ラクナウ。

う‐づち【卯槌】

平安時代、卯杖うづえと同じく正月の上卯の日の祝に用いた小さい槌。邪鬼を払うといわれ、糸所から内裏に奉り、昼御座ひのおましの南西の柱にかける。民間でも贈答して用いた。玉・犀角・象牙または桃・梅・椿などを四角に切った長さ3寸、幅1寸ぐらいのもので、縦に孔をあけ、五色の組糸を通して垂らす。漢代の剛卯ごうぼうに模したと見られる。

卯槌

ウッチェロ【Paolo Uccello】

(ウッチェロは「鳥」の意。本名Paolo di Dono)イタリア‐ルネサンスの画家。遠近法を駆使し、現実的な自然の再現を超えて幻想的な世界を生み出した。作「サン‐ロマーノの戦い」など。(1397〜1475)

「サン‐ロマーノの戦い」

提供:Photos12/APL

ウッチェロ【Paolo Uccello】

(ウッチェロは「鳥」の意。本名Paolo di Dono)イタリア‐ルネサンスの画家。遠近法を駆使し、現実的な自然の再現を超えて幻想的な世界を生み出した。作「サン‐ロマーノの戦い」など。(1397〜1475)

「サン‐ロマーノの戦い」

提供:Photos12/APL

うっちゃら‐か・す【打遣らかす】

〔他五〕

手をつけずにほうっておく。ほったらかしにする。「仕事を―・して遊びに行く」

うっちゃり

(ウッチャルの連用形から)

①相撲の手の一つ。相手の寄ってくるのを、土俵ぎわで身をそらせながら、逆に相手の体を土俵外へ投げ出すもの。

②転じて、最後の土壇場で形勢を逆転させること。「―をくわす」

③海中に石・泥・塵芥を捨てる場所。

うっちゃ・る【打遣る・打棄る】

〔他五〕

(ウチヤル(打ち遣る)の転)

①なげすてる。ほうり出す。「紙屑を―・る」

②ほったらかしにする。打ち捨てておく。「仕事を―・って遊びに行く」

③(→)「うっちゃり」1をくわす。

うつつ【現】

(ウツウツの約か)

①(死んだ状態に対して)生きている状態。更級日記「―にありしさまにてありと見て」

②(夢に対して)目が覚めている状態。現実。伊勢物語「君や来し我や行きけむ思ほえず夢か―か寝てか覚めてか」。天草本平家物語「俊寛はその時やうやうと―であると思ひさだめて」

③気が確かな状態。正気なさま。枕草子99「―の人の乗りたるとなむ更にみえぬ」。「―に返る」

④(「夢うつつ」と続けていうところから誤り用いて)心がうつらうつらとして正気でないこと。夢心地。また、その状態の人。好色五人女1「魂身の内を離れ、清十郎が懐に入り、我は―が物言ふごとく」

⇒うつつ‐がお【現顔】

⇒うつつ‐ごころ【現心】

⇒うつつ‐ぜめ【現責め】

⇒うつつ‐の‐やみ【現の闇】

⇒うつつ‐の‐ゆめ【現の夢】

⇒現を抜かす

うつ・つ【打棄つ】

〔他下二〕

(ウチウツの約)捨てる。見捨てる。万葉集5「五月蠅さばえなす騒く児どもを―・てては死には知らず」

うっつ・い【美い】

〔形〕

(ウツクシイの転)きれいである。かわいい。誹風柳多留3「―・い女郎がきたない無心なり」

うつつ‐がお【現顔】‥ガホ

(目がさめて)おきている状態・顔つき。新勅撰和歌集恋「契りしも見しも昔の夢ながら―にも濡るる袖かな」

⇒うつつ【現】

うつつがわ‐やき【現川焼】‥ガハ‥

長崎市現川で作られた陶磁器。元禄(1688〜1704)年間の創始。刷毛目はけめ文様を主とし、京焼風の優美な作風。

うつつ‐ごころ【現心】

生きている心地。正気。うつしごころ。

⇒うつつ【現】

うつつ‐ぜめ【現責め】

睡眠をとらせない拷問ごうもん。

⇒うつつ【現】

うつつ‐な・し【現無し】

〔形ク〕

正気しょうきを失っている。物狂おしい。徒然草「物狂ひともいへ、―・し、情なしとも思へ」

うつつ‐の‐やみ【現の闇】

真実がおおわれている、闇のような現実の世。無明むみょうの闇におおわれた生活をいう。新拾遺和歌集哀傷「世の中の―に見る夢の驚くほどは寝てかさめてか」

⇒うつつ【現】

うつつ‐の‐ゆめ【現の夢】

この世の現実が夢のようにはかないこと。また、逢ってすぐに別れることを夢のはかないことにたとえていう語。続後撰和歌集恋「逢ふと見てさめにしよりもはかなきは―の名残なりけり」

⇒うつつ【現】

うっちゃら‐か・す【打遣らかす】

〔他五〕

手をつけずにほうっておく。ほったらかしにする。「仕事を―・して遊びに行く」

うっちゃり

(ウッチャルの連用形から)

①相撲の手の一つ。相手の寄ってくるのを、土俵ぎわで身をそらせながら、逆に相手の体を土俵外へ投げ出すもの。

②転じて、最後の土壇場で形勢を逆転させること。「―をくわす」

③海中に石・泥・塵芥を捨てる場所。

うっちゃ・る【打遣る・打棄る】

〔他五〕

(ウチヤル(打ち遣る)の転)

①なげすてる。ほうり出す。「紙屑を―・る」

②ほったらかしにする。打ち捨てておく。「仕事を―・って遊びに行く」

③(→)「うっちゃり」1をくわす。

うつつ【現】

(ウツウツの約か)

①(死んだ状態に対して)生きている状態。更級日記「―にありしさまにてありと見て」

②(夢に対して)目が覚めている状態。現実。伊勢物語「君や来し我や行きけむ思ほえず夢か―か寝てか覚めてか」。天草本平家物語「俊寛はその時やうやうと―であると思ひさだめて」

③気が確かな状態。正気なさま。枕草子99「―の人の乗りたるとなむ更にみえぬ」。「―に返る」

④(「夢うつつ」と続けていうところから誤り用いて)心がうつらうつらとして正気でないこと。夢心地。また、その状態の人。好色五人女1「魂身の内を離れ、清十郎が懐に入り、我は―が物言ふごとく」

⇒うつつ‐がお【現顔】

⇒うつつ‐ごころ【現心】

⇒うつつ‐ぜめ【現責め】

⇒うつつ‐の‐やみ【現の闇】

⇒うつつ‐の‐ゆめ【現の夢】

⇒現を抜かす

うつ・つ【打棄つ】

〔他下二〕

(ウチウツの約)捨てる。見捨てる。万葉集5「五月蠅さばえなす騒く児どもを―・てては死には知らず」

うっつ・い【美い】

〔形〕

(ウツクシイの転)きれいである。かわいい。誹風柳多留3「―・い女郎がきたない無心なり」

うつつ‐がお【現顔】‥ガホ

(目がさめて)おきている状態・顔つき。新勅撰和歌集恋「契りしも見しも昔の夢ながら―にも濡るる袖かな」

⇒うつつ【現】

うつつがわ‐やき【現川焼】‥ガハ‥

長崎市現川で作られた陶磁器。元禄(1688〜1704)年間の創始。刷毛目はけめ文様を主とし、京焼風の優美な作風。

うつつ‐ごころ【現心】

生きている心地。正気。うつしごころ。

⇒うつつ【現】

うつつ‐ぜめ【現責め】

睡眠をとらせない拷問ごうもん。

⇒うつつ【現】

うつつ‐な・し【現無し】

〔形ク〕

正気しょうきを失っている。物狂おしい。徒然草「物狂ひともいへ、―・し、情なしとも思へ」

うつつ‐の‐やみ【現の闇】

真実がおおわれている、闇のような現実の世。無明むみょうの闇におおわれた生活をいう。新拾遺和歌集哀傷「世の中の―に見る夢の驚くほどは寝てかさめてか」

⇒うつつ【現】

うつつ‐の‐ゆめ【現の夢】

この世の現実が夢のようにはかないこと。また、逢ってすぐに別れることを夢のはかないことにたとえていう語。続後撰和歌集恋「逢ふと見てさめにしよりもはかなきは―の名残なりけり」

⇒うつつ【現】

だい‐えん【内苑・内園】‥ヱン🔗⭐🔉

だい‐えん【内苑・内園】‥ヱン

宮城内の庭。禁苑。ないえん。

ない【内】🔗⭐🔉

ない【内】

(呉音。漢音はダイ)一定の範囲のうち。「想定―」↔外がい

ない‐あつ【内圧】🔗⭐🔉

ない‐あつ【内圧】

国内や団体内部からの圧力。つきあげ。↔外圧

ない‐あん【内案】🔗⭐🔉

ない‐あん【内案】

内々の案文。

ない‐い【内衣】🔗⭐🔉

ない‐い【内衣】

湯帷子ゆかたびらの異称。〈倭名類聚鈔14〉

ない‐い【内位】‥ヰ🔗⭐🔉

ない‐い【内位】‥ヰ

「外位げい」参照。

ない‐い【内意】🔗⭐🔉

ない‐い【内意】

内々の意向。公然と発表しない意見。「―を受ける」

ない‐いん【内因】🔗⭐🔉

ない‐いん【内因】

そのものの内部にある原因。↔外因

ない‐いん【内院】‥ヰン🔗⭐🔉

ない‐いん【内院】‥ヰン

①斎院の三院の一つ。斎院の常の御座所をいう。

②寺院などで、奥の方にある道場。

③〔仏〕兜率とそつ天の内にあり、弥勒みろく菩薩が住して法を説く所。善法堂。

④的まとの中央に近いところ。内規。

ない‐え【内衣】🔗⭐🔉

ない‐え【内衣】

〔仏〕

①(→)裙子くんずに同じ。

②三衣の一つ。(→)安陀会あんだえに同じ。

ない‐え【内衛】‥ヱ🔗⭐🔉

ない‐え【内衛】‥ヱ

平安時代の六衛府のうちで左右近衛府の称。↔外衛げえ

ない‐えつ【内謁】🔗⭐🔉

ない‐えつ【内謁】

①内々の謁見。内謁見。

②奥向きに取り入ること。内々の頼み。

⇒ないえつ‐しゃ【内謁者】

ない‐えつ【内閲】🔗⭐🔉

ない‐えつ【内閲】

内々で閲覧、また検閲すること。

ない‐えっけん【内謁見】🔗⭐🔉

ない‐えっけん【内謁見】

(→)内謁1に同じ。

ないえつ‐しゃ【内謁者】🔗⭐🔉

ないえつ‐しゃ【内謁者】

①内謁を賜る者。

②蔵人くろうどの唐名。

⇒ない‐えつ【内謁】

ない‐えん【内炎・内焔】🔗⭐🔉

ない‐えん【内炎・内焔】

(→)還元炎に同じ。↔外炎

ない‐えん【内苑】‥ヱン🔗⭐🔉

ない‐えん【内苑】‥ヱン

神社・皇居の内の庭。↔外苑

ない‐えん【内宴】🔗⭐🔉

ない‐えん【内宴】

平安時代、1月21日または23日頃の子ねの日に、宮中で行われた私宴。天皇が仁寿殿じじゅうでんの南廂みなみびさしに出御して、公卿以下詩文堪能の文人を召し、酒宴のうちに女楽じょがくを観覧、詩文を披講した。

ない‐えん【内縁】🔗⭐🔉

ない‐えん【内縁】

①内々の縁故。身内としての続柄。浄瑠璃、伽羅先代萩「―をさつぱりと切つて仕舞はば」

②〔法〕事実上夫婦として生活しながら、所定の届出を欠くため、法律上の婚姻に至らない男女の関係。

ない‐おう【内応】🔗⭐🔉

ない‐おう【内応】

ひそかに敵に通ずること。うらぎり。内通。

ない‐おう【内奥】‥アウ🔗⭐🔉

ない‐おう【内奥】‥アウ

内部の奥深いところ。

ない‐か【内科】‥クワ🔗⭐🔉

ない‐か【内科】‥クワ

医学の一分科。消化器・呼吸器・循環器・泌尿器・血液・内分泌・神経など内臓各器官の疾病を研究し、それらを外科的手術を施さずに治療する。↔外科げか。

⇒ないか‐い【内科医】

ないか‐い【内科医】‥クワ‥🔗⭐🔉

ないか‐い【内科医】‥クワ‥

内科を専門とする医者。

⇒ない‐か【内科】

ない‐かい【内海】🔗⭐🔉

ない‐かい【内海】

①陸地と陸地との間に挟まれ、海峡で大洋に連なる海。地中海・紅海の類。うちうみ。↔外海。

②〔法〕二つ以上の海峡によって公海から閉鎖されている海。沿岸が同一国家に属し、一切の入口が一定の距離を越えないときは、その国の内水を構成。

③〔仏〕須弥山しゅみせんを囲んでいる七金山と須弥山との間にあるという七海。

④茶入れの名。口の広いのを大海たいかいというのに対し、口のやや狭いもの。

ない‐がい【内外】‥グワイ🔗⭐🔉

ない‐がい【内外】‥グワイ

①うちとそと。内部と外部。特に、国内と国外。「―の記者団」

②(数量を表す語に付けて)それに近い値。前後。「500人―」

⇒ないがい‐かかくさ【内外価格差】

⇒ないがいじん‐びょうどう‐しゅぎ【内外人平等主義】

ないがい‐かかくさ【内外価格差】‥グワイ‥🔗⭐🔉

ないがい‐かかくさ【内外価格差】‥グワイ‥

同一の財・サービスについて、国内価格と、現実の為替レートで換算した海外価格との差。

⇒ない‐がい【内外】

○無いが意見の総仕舞ないがいけんのそうじまい

財産を使い果たした時には放蕩や道楽もやみ、意見をする必要も無くなる。

⇒な・い【無い・亡い】

ないがいじん‐びょうどう‐しゅぎ【内外人平等主義】‥グワイ‥ビヤウ‥🔗⭐🔉

ないがいじん‐びょうどう‐しゅぎ【内外人平等主義】‥グワイ‥ビヤウ‥

私法上の取扱いにつき、外国人も内国人と平等に権利能力を有するとする主義。

⇒ない‐がい【内外】

○内界の財貨ないかいのざいか

知徳・芸能などのような無形の財貨。

⇒ない‐かい【内界】

○内界の財貨ないかいのざいか🔗⭐🔉

○内界の財貨ないかいのざいか

知徳・芸能などのような無形の財貨。

⇒ない‐かい【内界】

ない‐かがい【内花蓋】‥クワ‥

花蓋のうち内輪に配置するもの。すなわち花冠に相当する部分。内花被。↔外花蓋

ない‐かく【内角】

①多角形の隣りあっている2辺が多角形の内部につくる角。

②野球でインサイド。

↔外角

ない‐かく【内核】

地球の核のうち内側の部分。外核に囲まれる。深さ5000キロメートルから地球の中心まで。固体の鉄を主とする。

ない‐かく【内郭・内廓】‥クワク

内側のかこい。うちぐるわ。↔外郭。

⇒ないかく‐もん【内郭門】

ない‐かく【内閣】

①明・清代の国政最高の機関。明初、中書省及び宰相を廃したので、代わって翰林院から才識の士をえらんで大学士とし、機密に参与させて内閣と称したのに始まる。のち六部の尚書より選ばれ、権威が高まった。清代には軍機処に実権を奪われた。

②日本の行政権を担当する最高の機関。首長としての内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織する合議体。1885年(明治18)太政官制を廃して設置。明治憲法下では国務各大臣は行政権を保有する天皇を輔弼ほひつする存在にすぎなかったが、日本国憲法では内閣が行政権を保有する。内閣がその職権を行うには閣議による。

⇒ないかく‐かいぞう【内閣改造】

⇒ないかく‐かんぼう【内閣官房】

⇒ないかく‐そうじしょく【内閣総辞職】

⇒ないかく‐そうりだいじん【内閣総理大臣】

⇒ないかく‐ふ【内閣府】

⇒ないかく‐ふしんにん‐あん【内閣不信任案】

⇒ないかくふ‐れい【内閣府令】

⇒ないかく‐ぶんこ【内閣文庫】

⇒ないかく‐ほうせいきょく【内閣法制局】

ない‐がく【内学】

①仏教に関する学問。仏教側からの称。↔外学げがく。

②讖緯しんいに関する学問。

③人前に出るに先立って、うちで習練すること。〈日葡辞書〉

ないかく‐かいぞう【内閣改造】‥ザウ

総理大臣が閣員のすべてまたは一部を入れ替えること。

⇒ない‐かく【内閣】

ないかく‐かんぼう【内閣官房】‥クワンバウ

閣議事項の整理その他の事務をつかさどる内閣の補助機関。内閣官房長官・副長官を置く。

⇒ない‐かく【内閣】

ないかく‐そうじしょく【内閣総辞職】

内閣の構成員全員が同時に辞職すること。日本国憲法では、衆議院が内閣を不信任し、10日以内に衆議院が解散されないとき(第69条)、内閣総理大臣が欠けたとき、衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったとき(第70条)は、内閣は総辞職しなければならない。

⇒ない‐かく【内閣】

ないかく‐そうりだいじん【内閣総理大臣】

内閣の首長たる国務大臣。国会議員の中から国会の議決で指名し、これに基づき天皇によって任命される。内閣を組織する他の国務大臣は内閣総理大臣が任免する。なお内閣府の長として所管の行政事務を担当する。総理大臣。総理。首相。

⇒ない‐かく【内閣】

ないかく‐ふ【内閣府】

内閣の重要施策に関する事務を助け、皇室・栄典および公式制度に関する事務等の遂行を任務とする中央行政機関。内閣総理大臣を長とする。2001年総理府・経済企画庁等を改組して設置。

⇒ない‐かく【内閣】

ないかく‐ふしんにん‐あん【内閣不信任案】

立憲政治において、議会が提出する、内閣を信任しないという意思表示。日本国憲法は、衆議院が内閣不信任案を可決すれば、内閣は10日以内に衆議院を解散するかあるいは自ら総辞職することを定めている。

→参照条文:日本国憲法第69条

⇒ない‐かく【内閣】

ないかくふ‐れい【内閣府令】

内閣総理大臣が内閣府の行政事務に関して発する命令。明治憲法下の閣令、2001年省庁改編前の総理府令に当たる。→政令。

⇒ない‐かく【内閣】

ないかく‐ぶんこ【内閣文庫】

内閣所蔵の図書を収める文庫。1884年(明治17)太政官文庫として設立し、各官庁所蔵の図書を収集・管理。翌年内閣文庫と改称。紅葉山文庫・昌平坂学問所・和学講談所などの旧蔵書をも引き継ぐ。1971年国立公文書館内に移り、その一部署となる。2001年組織名としては消滅したが、その蔵書群の便宜上の名称として残る。

⇒ない‐かく【内閣】

ないかく‐ほうせいきょく【内閣法制局】‥ハフ‥

(→)法制局に同じ。

⇒ない‐かく【内閣】

ないかく‐もん【内郭門】‥クワク‥

内裏だいりの諸門。外郭の諸門を宮門というのに対して、閤門こうもん(小門の意)ともいう。→閤門

⇒ない‐かく【内郭・内廓】

ない‐が‐しろ【蔑ろ】

(無キガシロ(代)の音便。無いも同然の意)

①他人や事物を、あっても無いかのように侮り軽んずるさま。宇津保物語蔵開中「度々文遣りなどするはいと―にはあらぬなめり」。「親を―にする」

②しどけないさま。むぞうさなさま。源氏物語空蝉「―に着なして」

ないか‐てい【内火艇】‥クワ‥

内燃機関で走る小艇。

ない‐かひ【内花被】‥クワ‥

二重の花被の内側のもの。花冠に相当するが、萼(外花被)と形態上区別しにくい場合にいい、特に単子葉植物についていう。

ない‐かひ【内果皮】‥クワ‥

果実の内部にあって、種子を直接包む果皮。ウメ・モモなどの核はこれの硬化したもの。ミカン類では嚢になっている。→外果皮→中果皮

ない‐がま【薙鎌】

ナギガマの音便形。

ない‐かん【内官】‥クワン

①律令制における在京官衙かんがの官吏。京官きょうかん。↔外官げかん。

②宮中に奉仕する官吏。

③「感官かんかん」参照。

⇒ないかん‐の‐じもく【内官の除目】

ない‐かん【内勘】

内々で勘定すること。内々の計算。〈日葡辞書〉

ない‐かん【内患】‥クワン

内部のうれえ。国内の心配事。内憂。↔外患

ない‐かん【内観】‥クワン

①〔仏〕精神を集中して心中に自己の本性や真理を観察すること。また、その修行。

②〔心〕(introspection)自分の意識体験を自ら観察すること。内省。

⇒ないかん‐ほう【内観法】

ないかん‐の‐じもく【内官の除目】‥クワン‥ヂ‥

(→)「司召つかさめしの除目」に同じ。

⇒ない‐かん【内官】

ないかん‐ほう【内観法】‥クワンハフ

①心理学の研究方法の一つ。被験者に実験での自分の内的な体験を報告させて、それに基づいて心の世界を探る技法。構成主義心理学の主要な方法であったが、現在では副次的にしか用いられない。

②吉本伊信いしん(1916〜1988)が創始した心理療法。道場で1週間程度自らの心の中を観察し、自他についての肯定的な認識を作り出すことで、心の不適応状態からの回復を図る。

⇒ない‐かん【内観】

ない‐かんれい【内管領】‥クワン‥

鎌倉幕府の執権北条氏の家司けいしで家政をつかさどった者。鎌倉末期には執権の後見として権勢を振るう。うちかんれい。

ない‐き【内記】

①中務なかつかさ省で、詔勅・宣命を起草、位記を作成し、宮中一切の事を記録した官。大・中・少各二人あり、能文・能筆の人が選任された。うちのしるすつかさ。唐名、内史。↔外記げき。

②禅宗の僧職。長老に侍して書状をしたためるもの。書状侍者。内史。

ない‐き【内規】

①内部の規定。内々のきまり。

②的まとの中央に近いところ。内院。

ない‐ぎ【内議・内儀・内義】

①内々の評議。内相談。平家物語2「―支度は様々なりしかども」

②内密の事柄。内証。

③奥向き。勝手向き。

④身分ある人の妻。転じて、他人の妻、特に町人の妻の尊敬語。「御―」

ない‐ぎき【内聞き】

内々で聞くこと。また、その事柄。

ない‐きゃく【内客】

内々の客。うちわの客。

ない‐きゅう【内給】‥キフ

天皇の年給。平安中期以後、皇室経済の逼迫を救うため、院宮給いんぐうきゅうなどと共に、内裏の経費の補充にあてたもの。→年官

ない‐きょ【内挙】

内々で推挙すること。

ない‐きょ【内許】

内々の許可。

ない‐きょう【内教】‥ケウ

①仏教界で、儒教・道教などに対して、仏教の称。内道。↔外教げきょう。

②婦女に対する教え。

ない‐きょう【内経】‥キヤウ

仏教の典籍。内典。

ない‐きょうぼう【内教坊】‥ケウバウ

奈良・平安時代、宮中で妓女に女楽じょがく・踏歌とうかを教習させた所。長官は別当。坊家ぼうけともいう。

ない‐きょく【内局】

中央官庁の内部におかれた局。大臣・次官の監督を直接受ける。↔外局

ない‐きん【内勤】

官庁・会社・銀行などで、勤め先の内部で勤務すること。また、その人。↔外勤

ない‐ぎんみ【内吟味】

内々で調べただすこと。

ない‐ぐ【内供】

内供奉ないぐぶの略。枕草子175「律師、―」

ない‐くう【内宮】

(「宮」を清音によむのが伊勢神宮での慣習)皇大神宮のこと。↔外宮げくう

ない‐ぐぶ【内供奉】

宮中の内道場ないどうじょうに奉仕し、御斎会ごさいえの読師とくじや夜居よいの僧の役をつとめた僧。定員10人。日本では、学徳兼備のすぐれた僧として10人選ばれる十禅師の兼職であったので、内供奉十禅師・十禅師ともいう。内供。供奉。

ない‐くん【内君】

他人の妻の尊敬語。おくがた。内室。うちぎみ。

ない‐くん【内訓】

①内密の訓令。内部に対する訓令や訓示。

②婦女に対する教訓。内教。

ない‐げ【内外】

①うちとそと。ないがい。

②朝廷や貴人の家などの内部に出入りすること。源氏物語槿「今は―許させ給ひてむ」

③奥向きと表向き。万事。平家物語1「―につけたる執権の臣とぞ見えし」

④〔仏〕内典と外典げてん。内外典。

⑤内位と外位。

⑥内官と外官。

⇒ないげ‐くう【内外宮】

⇒ないげ‐そうじょう【内外相承】

ない‐けい【内径】

管や球などの内側の直径。↔外径

ないげ‐くう【内外宮】

内宮と外宮。

⇒ない‐げ【内外】

ないげ‐そうじょう【内外相承】‥サウ‥

日蓮宗で、その宗旨の由来を明らかにするための内相承と外相承との併称。釈尊・上行菩薩・日蓮と相承するのを内相承、釈尊・智顗ちぎ・最澄・日蓮と相承するのを外相承という。

⇒ない‐げ【内外】

ない‐けつ【内決】

内々の決定。内部の決定。

ない‐けん【内見】

①公開をせず内々で見ること。内覧。

②江戸時代、代官の検見けみに先立って、村役人・耕作者が立ち会い、田地1筆ごとの稲の量を調べること。これを記した帳簿を内見帳という。ないみ。うちみ。

ない‐けん【内検】

①内々でとりしらべること。下検分。

②荘園制で、風水旱虫害などのために作柄に減損を生じた場合、臨時に行なった検見けみ。江戸時代の検見と異なって、減損の時のみに限る。「―帳」

⇒ないけん‐し【内検使】

ない‐げんかん【内玄関】‥クワン

うちわの人々が出入りするために、表玄関とは別に設けた玄関。うちげんかん。

ない‐げんご【内言語】

(internal speech)心の中だけで展開される言語。考えごとをする時や、声を出さずに本を読んでいる場合など。内語。内言。↔外言語

ないけん‐し【内検使】

内検のために派遣した役人。

⇒ない‐けん【内検】

ない‐けんち【内検地】

⇒うちけんち

ない‐こ【内顧】

①ふりかえって見ること。

②内部のことをかえりみること。家政または妻子のことなどに心を用いること。

ない‐ご【内語】

①国内のことば。自分の国の言語。↔外語。

②(→)内言語に同じ。

ない‐こう【内向】‥カウ

心の働きが自分の内部にばかり向かうこと。「―的性格」↔外向。

⇒ないこう‐せい【内向性】

ないこう【内江】‥カウ

(Neijiang)中国四川省東部の都市。沱だ江の中流に位置する水陸交通の要衝。サトウキビを用いた製糖工業が盛ん。人口139万2千(2000)。

ない‐こう【内考】‥カウ

律令制で、内位の者についての勤務成績の判定。↔外考げこう

ない‐こう【内行】‥カウ

家庭内のおこない。

ない‐こう【内攻】

病気が、身体の表面に出ないで、内部を冒すこと。転じて、精神上の痛手などにもいう。

ない‐こう【内幸】‥カウ

内々の寵愛。閨房内の寵愛。

ない‐こう【内航】‥カウ

国内における航行。「―海運」

⇒ないこう‐せん【内航船】

ない‐こう【内訌】

内部の乱れ。うちわもめ。内乱。

ない‐こう【内港】‥カウ

港湾の内側にあって、船舶が碇泊し、船客の乗降や荷役をするのに適当な区域。↔外港

ない‐こう【内項】‥カウ

〔数〕一つの比例式の内側にある二つの量。a:b=c:dの場合のbとc。内率。↔外項

ない‐こう【乃公】

〔代〕

⇒だいこう

ない‐ごう【内合】‥ガフ

〔天〕内惑星と太陽との黄経が等しく、内惑星が太陽と地球との中間にある場合。下合。↔外合

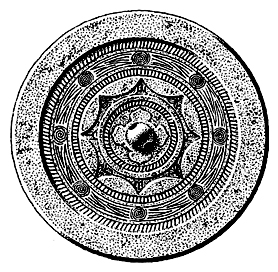

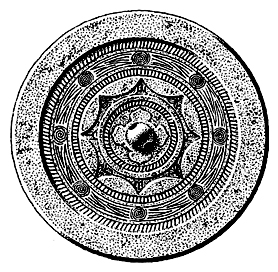

ないこうかもん‐きょう【内行花文鏡】‥カウクワ‥キヤウ

漢式鏡の一種。弧形を内に向かうようにして連ねた文様からきた名称。日本では弥生時代の遺跡や古墳から発見され、仿製ぼうせい鏡も多い。中国では連弧文鏡という。

内行花文鏡

ない‐こうしょう【内交渉】‥カウセフ

内々の交渉。公式でない交渉。

ないこう‐せい【内向性】‥カウ‥

ユングによる性格分類の一類型。引っ込み思案で、心の内に関心を向け、主観的で、他人との関係を避けたがるというような性格。↔外向性

⇒ない‐こう【内向】

ないこう‐せん【内航船】‥カウ‥

国内の港の間を航行する船舶。日本では法令で、日本籍の船舶であることが義務づけられている。↔外航船

⇒ない‐こう【内航】

ないこう‐どうぶつ【内肛動物】‥カウ‥

無脊椎動物の一門。体長5ミリメートル内外の海産動物。体は柄部と盃状の萼部をもち、萼部の上縁に触手が輪生し、その内側に口がある。続く消化管はU字状に曲がって、肛門は触手の内側の口の近くに開く。岩や海藻に付着。かつては曲形動物の名で知られていた。スズコケムシなど。

ない‐こきゅう【内呼吸】‥キフ

(→)呼吸1㋑のこと。

ない‐こく【乃刻】

その時すぐ。即時。即刻。

ない‐こく【内国】

その国の内。国内。↔外国。

⇒ないこく‐かいしゃ【内国会社】

⇒ないこく‐かもつ【内国貨物】

⇒ないこく‐かわせ【内国為替】

⇒ないこく‐かんぎょう‐はくらんかい【内国勧業博覧会】

⇒ないこく‐こうろ【内国航路】

⇒ないこく‐さい【内国債】

⇒ないこく‐じん【内国人】

⇒ないこく‐ぜい【内国税】

⇒ないこく‐ほう【内国法】

⇒ないこく‐ぼうえき【内国貿易】

⇒ないこくみん‐たいぐう【内国民待遇】

ないこく‐かいしゃ【内国会社】‥クワイ‥

内国法に準拠して設立された会社。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐かもつ【内国貨物】‥クワ‥

外国産貨物で輸入手続の済んだ貨物、および内国産貨物で輸出手続の済まない貨物。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐かわせ【内国為替】‥カハセ

国内で決済がつく為替。↔外国為替。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐かんぎょう‐はくらんかい【内国勧業博覧会】‥クワンゲフ‥クワイ

明治期、殖産興業政策の一環として開催された博覧会。1877年(明治10)内務省が創設、81年以降は農商務省が所管。1903年の第5回まで開催。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐こうろ【内国航路】‥カウ‥

一国の領土内における航路。国内航路。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐さい【内国債】

国内で募集する公社債。内債。↔外国債。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐じん【内国人】

その国の国籍を有する者。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐ぜい【内国税】

関税・噸トン税以外の国税。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐ほう【内国法】‥ハフ

〔法〕国際私法上、準拠法となる裁判所所在地国の法律。

⇒ない‐こく【内国】

ないこく‐ぼうえき【内国貿易】

国内において、対外貿易におけると同様な外貨出入の効果を生ずる取引を行うこと。

⇒ない‐こく【内国】

ないこくみん‐たいぐう【内国民待遇】

国内における事業活動に関して、相手国民を自国民と同等に待遇すること。

⇒ない‐こく【内国】

ない‐こっかく【内骨格】

体の内部にあって、これを支持し、また筋肉の付着点となっている骨格。脊椎動物の骨格はその最も発達したもの。↔外骨格

ない‐こん【内婚】

(→)族内婚に同じ。

ない‐さい【内妻】

内縁関係にある妻。

ない‐さい【内済】

表沙汰にしないで内々で事を済ますこと。訴訟に持ちこまずに談合和解すること。

ない‐さい【内債】

内国債の略。↔外債

ない‐ざい【内在】

①ある事物またはある性質を他の物が含んでいること。↔外在。

②〔哲〕

㋐汎神論的な形而上学において、神が世界の本質として、世界の内に存在するという考え方。

㋑存在論では本質が個物に内在すること。例えばアリストテレスの形相。

㋒認識論(特にカント)では可能的経験の範囲にあること。

㋓現象学では認識の対象が意識の内部に志向的に存在すること。↔超越。

⇒ないざい‐いん【内在因】

⇒ないざい‐てつがく【内在哲学】

⇒ないざい‐ひひょう【内在批評】

ないざい‐いん【内在因】

運動・変化する事物の内部にその原因があるもの。例えば汎神論では、神が世界の内にあって作用すると考える。↔外在因。

⇒ない‐ざい【内在】

ないざい‐てつがく【内在哲学】

実在を意識に内在するものとして、その外に超越的なものの存在を認めない哲学。

⇒ない‐ざい【内在】

ないざい‐ひひょう【内在批評】‥ヒヤウ

①ある学説・思想などを、その前提となるものを一応認めた上で批評すること。

②文芸批評の一種。個々の文学作品を、作者や時代環境から切り離して、その形式や技巧や主題の性質だけから批評すること。↔外在批評

⇒ない‐ざい【内在】

ない‐さん【内算】

自分で内々でする計算。内勘。〈日葡辞書〉

ない‐し【内子】

①古く中国で、卿大夫の嫡妻の称。

②転じて、自分の妻の称。また、他人の妻の称にも用いる。

ない‐し【内史】

①中国の秦・漢代、京師を治めることをつかさどった官。唐代、中書令の異名。

②(→)内記ないき1の唐名。

③禅宗の僧職。(→)内記2に同じ。

⇒ないし‐きょく【内史局】

ない‐し【内示】

⇒ないじ

ない‐し【内旨】

内々の沙汰。内命の趣旨。

ない‐し【内侍】

①律令制で、内侍司ないしのつかさの女官。特に掌侍ないしのじょうの称。枕草子106「なほ―に奏してなさん」

②斎宮寮の女官。

③安芸の厳島神社に奉仕した巫女みこ。

⇒ないし‐せん【内侍宣】

⇒ないし‐どころ【内侍所】

⇒ないし‐の‐かみ【尚侍】

⇒ないし‐の‐じょう【掌侍】

⇒ないし‐の‐すけ【典侍】

⇒ないし‐の‐つかさ【内侍司】

ない‐し【乃至】

〔接続〕

①数・階級・種類などを示すときに上と下との限界を示して、中間を略すのに使う語。…から…にかけて。「3人―5人」

②または。あるいは。「金―銀」

ない‐じ【乃時・廼時】

その時すぐ。即時。即刻。

ない‐じ【内示】

(ナイシとも)正式の通知・決定の前に、内々で示すこと。「採用の―を受ける」

ない‐じ【内耳】

耳の最深部。側頭骨の岩様部内にあり、音の受容をつかさどる蝸牛殻と、平衡感覚をつかさどる三半規管および前庭とを含んでいる。→耳(図)。

⇒ないじ‐えん【内耳炎】

ない‐じ【内事】

内部に関する事柄。うちうちのこと。↔外事

ない‐じ【内侍】

宮中に仕えること。→ないし

ナイジェリア【Nigeria】

アフリカ西部、ギニア湾に面する連邦共和国。15世紀以来約300年間はヨーロッパ諸国による奴隷積出しの中心地で、19世紀以来イギリス領。1960年独立、63年共和国。産油国。面積92万3000平方キロメートル。人口1億2615万(2003)。首都アブジャ。→アフリカ(図)

ナイジェル‐コルドファン‐ごぞく【ナイジェルコルドファン語族】

⇒ニジェール‐コルドファンごぞく

ないじ‐えん【内耳炎】

内耳に発生する炎症。耳鳴り・めまい・悪心おしん・嘔吐おうと・難聴などを来す。迷路炎。

⇒ない‐じ【内耳】

ないしき‐げんぞう【内式現像】‥ザウ

発色剤を含んだカラー‐フィルムの現像方法。↔外式現像

ないし‐きょう【内視鏡】‥キヤウ

体腔または内臓の内腔を直接観察するための器具。ファイバー‐スコープが主に使われる。胃・食道・腸・鼻腔・副鼻腔・喉頭・気管・気管支・膣・尿道・膀胱・胆管・胸腔・腹腔・関節腔などに広く用いられる。検査・診断・治療に利用。

ないし‐きょく【内史局】

淳仁天皇の時、図書ずしょ寮を一時改称したもの。

⇒ない‐し【内史】

ないし‐せん【内侍宣】

内侍司ないしのつかさの女官が勅命を担当官に口頭で伝えること。また、その内容を記した文書。内宣。

⇒ない‐し【内侍】

ない‐しつ【内室】

貴人の妻の尊敬語。おくがた。転じて、ひろく他人の妻の尊敬語。令室。

ない‐じつ【内実】

①内部の実情。うちまく。

②(副詞的に)その実。本当のところ。実際。「―困った」

ないし‐どころ【内侍所】

①宮中の賢所かしこどころの別名。神鏡を安置し、内侍がこれを守護したからいう。平安時代には温明殿うんめいでんにあり、毎年12月、吉日を選んで、その庭上で神楽かぐらが催された。

②八咫鏡やたのかがみの称。平家物語11「―のおはします温明殿」

⇒ない‐し【内侍】

ないし‐の‐かみ【尚侍】

(ショウジとも)内侍司の長官。もと従五位相当、後に従三位相当。

⇒ない‐し【内侍】

ないし‐の‐じょう【掌侍】

(ショウジとも)内侍司の判官。もと従七位相当、後に従五位相当。その第一位を勾当内侍こうとうのないしという。内侍。

⇒ない‐し【内侍】

ないし‐の‐すけ【典侍】

(テンジとも)内侍司の次官。もと従六位相当、後に従四位相当。源氏物語桐壺「内侍のすけの奏し給ひしを」。徒然草「古き―なりけるとかや」

⇒ない‐し【内侍】

ないし‐の‐つかさ【内侍司】

律令制の後宮十二司の一つ。天皇に常侍し、奏請・伝宣・陪膳、女嬬にょじゅの監督、内外の命婦みょうぶの朝参、後宮の諸礼式をつかさどった。尚侍・典侍・掌侍・女嬬などの職員を置く。

⇒ない‐し【内侍】

ない‐しゃ【内者】

主人と親密な内の者。〈日葡辞書〉

ない‐しゃく【内借】

①内密に借金すること。

②受け取るべき金銭の一部を期日前に借りること。前借。

ない‐しゃく【内戚】

父方の親族。ないせき。宇津保物語初秋「―にも外戚げしゃくにも」↔外戚

ない‐じゃくり【泣い噦り】

(ナキジャクリの音便)しゃくりあげて泣くこと。しゃくりなき。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「内には忍ぶ―」

ない‐じゅ【内需】

国内の需要。「―を拡大する」↔外需

ない‐じゅ【内豎】

奈良・平安時代、宮中の走り使いにあてられた童子。ちいさわらわ。

⇒ないじゅ‐どころ【内豎所】

ない‐しゅう【内周】‥シウ

ものの内側に沿ったまわり。また、その長さ・距離。

ないじゅう‐がいごう【内柔外剛】‥ジウグワイガウ

[易経否卦彖伝「内は柔にして外は剛、内は小人にして外は君子なり」]実際は気が小さいのに、見た目には強そうにすること。↔外柔内剛

ない‐しゅうげん【内祝言】‥シウ‥

内々で結婚の式をあげること。うちわの祝言。

ない‐しゅっけつ【内出血】

組織内あるいは体腔(腹腔・胸腔など)内で出血の起こること。↔外出血

ないじゅ‐どころ【内豎所】

内豎に関する庶務をつかさどった令外の官司。

⇒ない‐じゅ【内豎】

ない‐しゅひ【内珠皮】

「珠皮しゅひ」参照。

ない‐しゅひ【内種皮】

「種皮しゅひ」参照。

ない‐しょ【内緒・内所】

(ナイショウ(内証)の約)

①内々の秘密であること。「―の話」「親に―で遊びに行く」

②⇒ないしょう(内証)。

⇒ないしょ‐ばなし【内緒話】

ない‐しょ【内書】

①将軍から下した内密の書状。

②執事・奉行などの奉書によらず、直接に主君から献上物などの挨拶に出す書状。

ない‐じょ【内助】

内部から与える援助。特に、妻が家庭内にいて夫の働きを助けること。

⇒ないじょ‐の‐こう【内助の功】

ない‐しょう【内相】‥シヤウ

内務大臣の略称。

ない‐しょう【内証】

①〔仏〕自らの心のうちで真理を悟ること。内心の悟り。沙石集2「真実の―は同じと言へども、因は深く果は浅し」

②内にもっている考え。内心。本心。内意。天草本平家物語「天道の御―にもそむきまゐらせられうずる」

③表向きにせず、内々にすること。内緒ないしょ。内密。秘密。「―遊び」「―借り」「―事」

④内々の都合。内々の様子。好色一代男8「唯今御―聞かしましたが」

⑤奥向き。勝手向き。

⑥妻または妾。

⑦身うち。うちわ。うちうち。

⑧一家の財政。暮し向き。「―は苦しい」

⑨遊女屋で、主人の居間あるいは帳場。また、主人をもいう。内所ないしょ。

⑩他人の妻の尊敬語。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「塩冶が―かほよの頼み」

⇒ないしょう‐ごと【内証事】

⇒ないしょう‐ちょう【内証帳】

⇒ないしょう‐てだい【内証手代】

⇒ないしょう‐ま【内証間】

⇒ないしょう‐むき【内証向き】

⇒ないしょう‐よし【内証善し】

ない‐しょう【内障】‥シヤウ

①〔仏〕煩悩など心の内にあるさわり。

②⇒そこひ

ない‐じょう【内状】‥ジヤウ

①内部の状態。

②内密の書状。

ない‐じょう【内城】‥ジヤウ

内部の城郭。本丸。↔外城

ない‐じょう【内情】‥ジヤウ

内々の事情。内部の事情。内部の模様。「―をさぐる」「他社の―に精通する」↔外情

ないしょう‐ごと【内証事】

(ナイショゴトとも)

①人に秘密にすること。隠しごと。

②世帯向きのこと。家計。好色一代男5「無常咄し、―、万よろず人さまの気をとる事ぞかし」

⇒ない‐しょう【内証】

ないしょう‐ちょう【内証帳】‥チヤウ

内証ごとを記した帳面。秘密事項の覚えがき。

⇒ない‐しょう【内証】

ないしょう‐てだい【内証手代】

一家の家計の方を切り回す手代。↔商あきない手代。

⇒ない‐しょう【内証】

ない‐しょうてん【内掌典】‥シヤウ‥

旧制で、宮内省式部職の、祭祀に奉仕した女子職員(判任官または奏任官)。巫女みこに当たる。現在は掌典とともに天皇の私的使用人。

ない‐しょうでん【内昇殿】

⇒うちのしょうでん

ない‐しょうふ【内相府】‥シヤウ‥

内大臣の唐名。

ないしょう‐ま【内証間】

内証事に用いる部屋。

⇒ない‐しょう【内証】

ないしょう‐むき【内証向き】

内証に関する方面。奥向き。暮し向き。

⇒ない‐しょう【内証】

ないしょう‐よし【内証善し】

暮し向きのよいこと。内福。また、その人。

⇒ない‐しょう【内証】

ない‐しょく【内食】

①内緒でこっそり食事すること。

②家庭で調理してする食事。外食や中食なかしょくに対していう。うちしょく。

ない‐しょく【内職】

①奥向きの職。後宮の職務。

②本職のほかに家計の補助などのためにする仕事。また、主婦などが家事のあいまにする賃仕事。服部撫松、稚児桜「母が―の摩燧まっちの箱を助けて漸く糊はり上げしは」

③俗に、授業中・会議中などに行う他の仕事。

ないじょ‐の‐こう【内助の功】

夫が外でしっかりと働けるのは、家を守る妻の働きがあるということ。

⇒ない‐じょ【内助】

ないしょ‐ばなし【内緒話】

人に聞かれないようにこっそりする話。内密の話。内証話。

⇒ない‐しょ【内緒・内所】

ないし‐るい【内翅類】

昆虫の分類群の一つで、完全変態するものの総称。幼虫時には、翅はねが外部から認められない。チョウ・ガ・ハエなど。

ない‐しん【内心】

①心のうち。心中。「―穏やかでない」

②〔数〕三角形その他一般に多角形の内接円の中心。三角形では三つの角の二等分線の交点。

ない‐しん【内申】

①内々に申し述べること。また、その文書。

②内申書の略。

⇒ないしん‐しょ【内申書】

ない‐しん【内臣】

古代、皇帝・天皇側近の寵臣。日本では大化改新で中臣鎌足を任じた。奈良時代に復活。のち内大臣に昇任するのが一般。日本書紀の訓には「うちつおみ」「うちのおみ」とある。

ない‐しん【内診】

①女性の内生殖器の診察。

②(→)宅診に同じ。

ない‐しん【内寝】

奥向きの座敷。