複数辞典一括検索+![]()

![]()

けつ‐あつ【血圧】🔗⭐🔉

けつ‐あつ【血圧】

血管壁に及ぼす血流の内圧。普通、動脈圧をいい、上腕動脈で測定する。血圧に影響するのは血液の粘度のほか、心臓の駆出力、動脈壁の弾力性、血流末梢の抵抗などで、心拍動に伴って収縮期に上昇し、拡張期に下降する波動を呈する。前者を収縮期血圧(最大・最高)、後者を拡張期血圧(最小・最低)といい、その差を脈圧という。人の最高血圧は平均水銀柱120ミリメートル、最低血圧は80ミリメートル前後であるが、年齢とともに高まる。病的に持続して血圧の高い状態を高血圧といい、低い状態を低血圧という。

⇒けつあつ‐けい【血圧計】

⇒けつあつ‐こうしん‐しょう【血圧亢進症】

けつあつ‐けい【血圧計】🔗⭐🔉

けつあつ‐けい【血圧計】

血圧を測定する装置。広く用いられるのは水銀血圧計で、上腕に圧迫帯を巻き、その遠位部の上腕動脈に聴診器を当て、圧迫帯の空気圧低下に伴う血管雑音を聴いて圧力計から間接的に血圧を測る。電子工学的な原理による空気血圧計あるいはアネロイド型血圧計を応用した自動血圧計もある。

⇒けつ‐あつ【血圧】

けつあつ‐こうしん‐しょう【血圧亢進症】‥カウ‥シヤウ🔗⭐🔉

けつあつ‐こうしん‐しょう【血圧亢進症】‥カウ‥シヤウ

血圧が異常にかつ慢性に亢進する病症。大循環系にみられる高血圧症と小循環系にみられる肺高血圧症とがある。

⇒けつ‐あつ【血圧】

けつ‐いん【血胤】🔗⭐🔉

けつ‐いん【血胤】

血すじ。血統をひいた子孫。

けつ‐えき【血液】🔗⭐🔉

けつ‐えき【血液】

動物体内を循環する体液の一種。脊椎動物では血球(赤血球・白血球・血小板)および血漿から成る。組織に酸素・栄養を供給し、二酸化炭素その他の代謝生成物を運び去る。白血球は食作用や抗体産生により、生体防御の役をする。血ち。

⇒けつえき‐がた【血液型】

⇒けつえきがた‐ふてきごう【血液型不適合】

⇒けつえき‐ぎょうこ【血液凝固】

⇒けつえきぎょうこ‐いんし【血液凝固因子】

⇒けつえき‐じゅんかん【血液循環】

⇒けつえき‐せいざい【血液製剤】

⇒けつえき‐センター【血液センター】

⇒けつえき‐ぞう【血液像】

⇒けつえき‐とうせき【血液透析】

⇒けつえき‐ドーピング【血液ドーピング】

けつえき‐がた【血液型】🔗⭐🔉

けつえき‐がた【血液型】

赤血球膜にふくまれる抗原の種類によって区別される血液の型。ふつう抗原抗体反応である血球凝集反応によって、その種類を分類する。血液型抗原は遺伝的に定まり多数の組合せが知られているが、ABO式、MN式、Rh式などが用いられ、輸血の適合性、親子関係の判定などに用いる。

⇒けつ‐えき【血液】

けつえきがた‐ふてきごう【血液型不適合】‥ガフ🔗⭐🔉

けつえきがた‐ふてきごう【血液型不適合】‥ガフ

供血者と受血者の間で血液型が異なり輸血できないこと。誤って輸血するとアレルギー反応・ショック・腎不全などを起こす。また母子間に血液型不適合があると、胎児死亡、新生児の貧血・黄疸・肝脾腫・全身水腫(胎児性赤芽球症・先天性胎児性全身水腫)を来す。

⇒けつ‐えき【血液】

けつえき‐ぎょうこ【血液凝固】🔗⭐🔉

けつえき‐ぎょうこ【血液凝固】

血液がかたまること。血液は血管外に流れ出るとかたまり、その性質は止血のために重要。病的には血管内で凝固が起こることもある。

⇒けつ‐えき【血液】

けつえきぎょうこ‐いんし【血液凝固因子】🔗⭐🔉

けつえきぎょうこ‐いんし【血液凝固因子】

血液が固まるのに関与する物質。ローマ数字でⅠ〜 (Ⅵは欠番)の12種類の化学物質およびプレカリクレインおよび高分子キニノゲン。その欠乏は血液凝固障害をおこす。

⇒けつ‐えき【血液】

(Ⅵは欠番)の12種類の化学物質およびプレカリクレインおよび高分子キニノゲン。その欠乏は血液凝固障害をおこす。

⇒けつ‐えき【血液】

(Ⅵは欠番)の12種類の化学物質およびプレカリクレインおよび高分子キニノゲン。その欠乏は血液凝固障害をおこす。

⇒けつ‐えき【血液】

(Ⅵは欠番)の12種類の化学物質およびプレカリクレインおよび高分子キニノゲン。その欠乏は血液凝固障害をおこす。

⇒けつ‐えき【血液】

けつえき‐じゅんかん【血液循環】‥クワン🔗⭐🔉

けつえき‐じゅんかん【血液循環】‥クワン

動物体内での血のめぐり。普通は心臓または類似器官の拍動によって行われる。哺乳類では心臓→動脈→毛細血管→静脈→心臓→肺→心臓と循環する。

⇒けつ‐えき【血液】

けつえき‐せいざい【血液製剤】🔗⭐🔉

けつえき‐せいざい【血液製剤】

人の血液を材料としてつくる薬剤。血中有効成分を抽出したもの。

⇒けつ‐えき【血液】

けつえき‐センター【血液センター】🔗⭐🔉

けつえき‐センター【血液センター】

輸血に必要な血液を常に確保するため、献血を受け入れて保存管理し、必要に応じて迅速に供給することを業務とする施設。1936年シカゴに創立。日本では51年発足。現在、全国に77カ所の日本赤十字社血液センターがある。旧称、血液銀行。

⇒けつ‐えき【血液】

けつえき‐ぞう【血液像】‥ザウ🔗⭐🔉

けつえき‐ぞう【血液像】‥ザウ

血液の細胞成分の性状。赤血球の数・形・大きさ、白血球の数、種類別割合、形態異常の有無等の総称。疾病の種類により変化があるので診断に役立つ。

⇒けつ‐えき【血液】

けつえき‐とうせき【血液透析】🔗⭐🔉

けつえき‐とうせき【血液透析】

(→)人工透析に同じ。

⇒けつ‐えき【血液】

けつえき‐ドーピング【血液ドーピング】🔗⭐🔉

けつえき‐ドーピング【血液ドーピング】

スポーツ選手が運動能力向上のために、輸血により赤血球またはその産生に関連した物質を静脈内に投与すること。

⇒けつ‐えき【血液】

けつ‐えん【血縁】🔗⭐🔉

けつ‐えん【血縁】

①血すじ。血脈。血のつながり。

②血すじをひく親族。血族。けちえん。

↔地縁。

⇒けつえん‐かんけい【血縁関係】

⇒けつえん‐しゅうだん【血縁集団】

⇒けつえん‐とうた【血縁淘汰】

けつえん‐かんけい【血縁関係】‥クワン‥🔗⭐🔉

けつえん‐かんけい【血縁関係】‥クワン‥

親子関係と兄弟姉妹関係とを基本とし、さらにこの関係の連鎖で結ばれる関係。生物学的な血の関係だけでなく、共通の先祖をもつと信じあっている関係も含まれる。血族関係。

⇒けつ‐えん【血縁】

けつえん‐しゅうだん【血縁集団】‥シフ‥🔗⭐🔉

けつえん‐しゅうだん【血縁集団】‥シフ‥

血縁関係に基づいて成立した社会集団。最も一般的なものは親族集団。

⇒けつ‐えん【血縁】

けつえん‐とうた【血縁淘汰】‥タウ‥🔗⭐🔉

けつえん‐とうた【血縁淘汰】‥タウ‥

血縁のある個体間に有利に働く淘汰。利他的行動(例えば働き蜂)や子の保護は、この淘汰により進化してきたと考えられる。血縁選択。

⇒けつ‐えん【血縁】

けっ‐かい【血塊】‥クワイ🔗⭐🔉

けっ‐かい【血塊】‥クワイ

血液のかたまり。

けっ‐かん【血管】‥クワン🔗⭐🔉

けっ‐かん【血管】‥クワン

血液の通る管。脊椎動物では内腔が内皮で覆われ、壁の中層の平滑筋と弾性繊維が血管の径を変化させて血流を調節する。動脈・静脈および毛細血管の別がある。

⇒けっかん‐けい【血管系】

⇒けっかん‐しゅ【血管腫】

⇒けっかん‐ぞうえい【血管造影】

けっかん‐けい【血管系】‥クワン‥🔗⭐🔉

けっかん‐けい【血管系】‥クワン‥

血液の通路をなす脈管の系。心臓を含める場合もある。脊椎動物などの閉鎖血管系では、動脈系・静脈系・毛細血管系の別があり、心臓から発する動脈は走行の過程で無数の枝に分かれて毛細血管となり、これが再び合して静脈となり心臓に帰る。節足動物・軟体動物にみられる開放血管系では、毛細血管を欠き、動脈系・静脈系の末端は開放され、その間の血液は組織の空隙を流れる。→循環系。

⇒けっ‐かん【血管】

けっかん‐しゅ【血管腫】‥クワン‥🔗⭐🔉

けっかん‐しゅ【血管腫】‥クワン‥

血管の局所的増生巣。多くは良性腫瘍であるが、組織奇形と見られるものもある。毛細血管腫・血管内皮腫・血管周皮腫・海綿状血管腫・蔓状血管腫などの種類がある。→赤痣あかあざ。

⇒けっ‐かん【血管】

けっかん‐ぞうえい【血管造影】‥クワンザウ‥🔗⭐🔉

けっかん‐ぞうえい【血管造影】‥クワンザウ‥

血管の中にヨードを含む造影剤を注入し、X線撮影を行う方法。経皮的に直接穿刺する方法、カテーテル法、静脈性動脈造影法などがある。病変に伴う血管分布の異常から病変自体を診断し、血管の異常を調べる。

⇒けっ‐かん【血管】

けっ‐き【血気】🔗⭐🔉

けっ‐き【血気】

①血液と気力。生命を維持する身体の力。

②激しやすい意気。血の気け。客気かっき。「―にまかせる」「―盛ん」

⇒けっき‐ざかり【血気盛り】

⇒けっき‐の‐ゆう【血気の勇】

⇒けっき‐もの【血気者】

⇒血気に逸る

○血気に逸るけっきにはやる🔗⭐🔉

○血気に逸るけっきにはやる

(→)血気2にまかせて激しい行動に走ろうとする。「―若者をなだめる」

⇒けっ‐き【血気】

けっき‐の‐ゆう【血気の勇】

血気にまかせた一時の勇気。猪勇ちょゆう。

⇒けっ‐き【血気】

けっき‐もの【血気者】

血気盛んな人。

⇒けっ‐き【血気】

けっ‐きゅう【血球】‥キウ

(blood-corpuscle)血液の細胞成分。血漿けっしょう中に浮遊する。赤血球・白血球および血小板がある。白血球には顆粒球・単球・リンパ球の別があり、組織内に遊出する。

けっ‐きゅう【結球】‥キウ

キャベツ・白菜などの葉菜類で、葉が重なり合って球状をなすこと。また、そのもの。

げっ‐きゅう【月宮】

月の中にあるという宮殿。月宮殿。がっくう。

⇒げっきゅう‐でん【月宮殿】

げっ‐きゅう【月球】‥キウ

(形が球状であることから)月のこと。

⇒げっきゅう‐ぎ【月球儀】

げっ‐きゅう【月給】‥キフ

月単位に金額が定められた俸給。月俸。サラリー。正岡子規、仰臥漫録「中田氏新聞社ヨリノ―(四十円)ヲ携ヘ来ル」。「―だけでは足りない」

⇒げっきゅう‐とり【月給取り】

⇒げっきゅう‐どろぼう【月給泥棒】

げっきゅう‐ぎ【月球儀】‥キウ‥

月面の地形を球の表面に記した模型。地球儀に対する呼び名。

⇒げっ‐きゅう【月球】

げっきゅう‐でん【月宮殿】

①(→)月宮に同じ。謡曲、羽衣「―の有様…」

②能。(→)「鶴亀」に同じ。

③皇居。

④江戸吉原の遊里。

⇒げっ‐きゅう【月宮】

げっきゅう‐とり【月給取り】‥キフ‥

月給をもらって生活する人。俸給生活者。サラリーマン。

⇒げっ‐きゅう【月給】

げっきゅう‐どろぼう【月給泥棒】‥キフ‥バウ

十分な仕事をせずに給料だけは一人前にもらっている人。

⇒げっ‐きゅう【月給】

けっ‐きょ【穴居】

穴の中に住むこと。あなずまい。

けっ‐きょ【血虚】

漢方で、血の量が不足した病態。肌荒れ・脱毛・こむらがえり・視覚障害などの症状を現す。

けっ‐きょ【拮据】

⇒きっきょ

けっ‐きょう【結経】‥キヤウ

〔仏〕本経を説いた後に結論としてその要旨を述べた経。法華経に対する観普賢経の類。↔開経

けっ‐きょく【結局】

(囲碁を一局打ち終える意から)

①終りになること。結末。「―のところ」

②(副詞的に)あげくのはて。とどのつまり。せんずるところ。「―了承した」

けつぎ‐ろん【決疑論】

(casuistry)倫理の一般的規範を個々の事例に適用する仕方を、事例ごとに細かくタイプ分けして定めておくやり方。教父、中世のスコラ学で重視され、近世ではイエズス会が必携書をつくった。

けっ‐きん【欠勤】

つとめを休むこと。「会社を無断で―する」↔出勤

げっ‐きん【月琴】

(胴が満月のように円形で、音が琴に似るのでいう)中国・ベトナム・日本のリュート属の撥弦楽器。中国で阮咸げんかんから派生し、現在は3〜4弦で、13・14・17・24柱じのものがある。義甲で演奏する。日本では明清楽みんしんがくに用いる。明楽のは八角胴長棹(4弦15柱)、清楽のは円形胴短棹で4弦(2弦ずつ同音)8柱。→阮咸

月琴

けっ‐く【結句】

[一]〔名〕

①漢詩で、絶句の第四句。→起承転結1。

②一般に、詩歌の結びの句。

[二]〔副〕

①結局。とうとう。狂言、六人僧「―目が覚めました」

②かえって。むしろ。いっそ。狂言、文山立「山だちしそんずるのみならず、―傍輩と口論し」

け‐づくろい【毛繕い】‥ヅクロヒ

①けものが舌でなめるなどして、毛をきれいにし毛なみを整えること。

②(→)グルーミングに同じ。

けつ‐げ【結夏】

〔仏〕

①夏安居げあんごを始めること。入安居。結制。

②夏安居の初日、すなわち陰暦4月16日。〈[季]夏〉

けつ‐げ【結解】

①〔仏〕煩悩の束縛(結)と、束縛から脱すること(解)。

②古代から中世において、決算・勘定の意味。特に荘園の年貢・公事などの1年の収支決算を指して多く用いられた。けちげ。けっけ。げげ。御成敗式目「―を遂げ勘定を請くべし」

③当道座で、会計をつかさどる検校。

け‐づけ【毛付け】

(ケツケとも)

①馬の毛色。

②献納馬の毛色を帳面などに書きつけること。また、その役。また、その文書。

③然るべき敵を求め、その鎧の縅毛おどしげなどに注目して討ち取る目標としたこと。甲陽軍鑑19「治部は金の制札、市之尉は金の提灯と―を仕り」

④田畑に稲・麦を植えつけること。「―時」

⑤検見けみの際、立毛の状況を見定めること。

げっ‐けい【月計】

1カ月の収支の会計。

げっ‐けい【月桂】

①月にあるという桂かつら。懐風藻「銀河―秋さぶ」

②月。月光。謡曲、桧垣「―円かなり」

③月桂樹の略。

⇒げっけい‐かん【月桂冠】

⇒げっけい‐じゅ【月桂樹】

げっ‐けい【月経】

(menstruation)成熟した女性の子宮から周期的(約28日ごと)に数日間持続して出血する現象。つきのもの。めぐり。つきやく。生理。メンス。

⇒げっけい‐こんなんしょう【月経困難症】

⇒げっけい‐つう【月経痛】

⇒げっけい‐へいし‐き【月経閉止期】

げっけい【月渓】

⇒まつむらげっけい(松村月渓)

げっ‐けい【月卿】

(禁中を天に、天子を日に、公卿を月にたとえていう)公卿くぎょう。月客。「―雲客」

げっけい‐かん【月桂冠】‥クワン

①古代ギリシアで、月桂樹をアポロン神の霊木とし、その枝葉を輪にして冠とし、競技の優勝者などに被らせて賞讃の意を表したもの。

月桂冠

けっ‐く【結句】

[一]〔名〕

①漢詩で、絶句の第四句。→起承転結1。

②一般に、詩歌の結びの句。

[二]〔副〕

①結局。とうとう。狂言、六人僧「―目が覚めました」

②かえって。むしろ。いっそ。狂言、文山立「山だちしそんずるのみならず、―傍輩と口論し」

け‐づくろい【毛繕い】‥ヅクロヒ

①けものが舌でなめるなどして、毛をきれいにし毛なみを整えること。

②(→)グルーミングに同じ。

けつ‐げ【結夏】

〔仏〕

①夏安居げあんごを始めること。入安居。結制。

②夏安居の初日、すなわち陰暦4月16日。〈[季]夏〉

けつ‐げ【結解】

①〔仏〕煩悩の束縛(結)と、束縛から脱すること(解)。

②古代から中世において、決算・勘定の意味。特に荘園の年貢・公事などの1年の収支決算を指して多く用いられた。けちげ。けっけ。げげ。御成敗式目「―を遂げ勘定を請くべし」

③当道座で、会計をつかさどる検校。

け‐づけ【毛付け】

(ケツケとも)

①馬の毛色。

②献納馬の毛色を帳面などに書きつけること。また、その役。また、その文書。

③然るべき敵を求め、その鎧の縅毛おどしげなどに注目して討ち取る目標としたこと。甲陽軍鑑19「治部は金の制札、市之尉は金の提灯と―を仕り」

④田畑に稲・麦を植えつけること。「―時」

⑤検見けみの際、立毛の状況を見定めること。

げっ‐けい【月計】

1カ月の収支の会計。

げっ‐けい【月桂】

①月にあるという桂かつら。懐風藻「銀河―秋さぶ」

②月。月光。謡曲、桧垣「―円かなり」

③月桂樹の略。

⇒げっけい‐かん【月桂冠】

⇒げっけい‐じゅ【月桂樹】

げっ‐けい【月経】

(menstruation)成熟した女性の子宮から周期的(約28日ごと)に数日間持続して出血する現象。つきのもの。めぐり。つきやく。生理。メンス。

⇒げっけい‐こんなんしょう【月経困難症】

⇒げっけい‐つう【月経痛】

⇒げっけい‐へいし‐き【月経閉止期】

げっけい【月渓】

⇒まつむらげっけい(松村月渓)

げっ‐けい【月卿】

(禁中を天に、天子を日に、公卿を月にたとえていう)公卿くぎょう。月客。「―雲客」

げっけい‐かん【月桂冠】‥クワン

①古代ギリシアで、月桂樹をアポロン神の霊木とし、その枝葉を輪にして冠とし、競技の優勝者などに被らせて賞讃の意を表したもの。

月桂冠

②転じて、最も名誉ある地位。

⇒げっ‐けい【月桂】

げっけい‐こんなんしょう【月経困難症】‥シヤウ

骨盤痛・腰痛・下腹痛・悪心・嘔吐・下痢・不快感など、月経に随伴する一種の症候群。骨盤内に器質的変化のない原発性ないし本態性月経困難症と、子宮内膜症・骨盤内炎症・子宮筋腫・子宮内避妊具の使用などによる続発性月経困難症がある。

⇒げっ‐けい【月経】

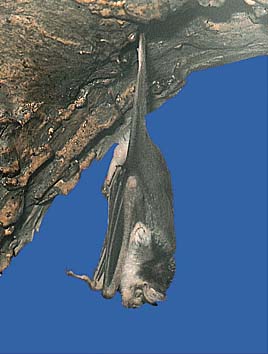

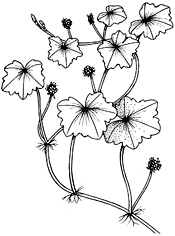

げっけい‐じゅ【月桂樹】

クスノキ科の常緑高木。地中海地方の原産。高さ数メートル、葉は硬い革質、深緑色。雌雄異株。春、淡黄緑色の花を開き、果実は暗紫色、楕円状球形。葉・実共に芳香があって月桂油をとり、香水や料理の香辛料とする。デザインではしばしばオリーブと混同されるが、本種の葉は互生、オリーブは対生なので区別できる。ローレル。ロリエ。

げっけいじゅ

②転じて、最も名誉ある地位。

⇒げっ‐けい【月桂】

げっけい‐こんなんしょう【月経困難症】‥シヤウ

骨盤痛・腰痛・下腹痛・悪心・嘔吐・下痢・不快感など、月経に随伴する一種の症候群。骨盤内に器質的変化のない原発性ないし本態性月経困難症と、子宮内膜症・骨盤内炎症・子宮筋腫・子宮内避妊具の使用などによる続発性月経困難症がある。

⇒げっ‐けい【月経】

げっけい‐じゅ【月桂樹】

クスノキ科の常緑高木。地中海地方の原産。高さ数メートル、葉は硬い革質、深緑色。雌雄異株。春、淡黄緑色の花を開き、果実は暗紫色、楕円状球形。葉・実共に芳香があって月桂油をとり、香水や料理の香辛料とする。デザインではしばしばオリーブと混同されるが、本種の葉は互生、オリーブは対生なので区別できる。ローレル。ロリエ。

げっけいじゅ

ゲッケイジュ

提供:ネイチャー・プロダクション

ゲッケイジュ

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒げっ‐けい【月桂】

げっけい‐つう【月経痛】

月経に伴って下腹部に起こる疼痛。

⇒げっ‐けい【月経】

げっけい‐へいし‐き【月経閉止期】

女性が50歳前後になって月経のとまる時期。閉経期。

⇒げっ‐けい【月経】

けっけい‐もじ【楔形文字】

⇒くさびがたもじ

けつ‐げき【穴隙】

あな。すきま。

⇒穴隙を鑽る

⇒げっ‐けい【月桂】

げっけい‐つう【月経痛】

月経に伴って下腹部に起こる疼痛。

⇒げっ‐けい【月経】

げっけい‐へいし‐き【月経閉止期】

女性が50歳前後になって月経のとまる時期。閉経期。

⇒げっ‐けい【月経】

けっけい‐もじ【楔形文字】

⇒くさびがたもじ

けつ‐げき【穴隙】

あな。すきま。

⇒穴隙を鑽る

けっ‐く【結句】

[一]〔名〕

①漢詩で、絶句の第四句。→起承転結1。

②一般に、詩歌の結びの句。

[二]〔副〕

①結局。とうとう。狂言、六人僧「―目が覚めました」

②かえって。むしろ。いっそ。狂言、文山立「山だちしそんずるのみならず、―傍輩と口論し」

け‐づくろい【毛繕い】‥ヅクロヒ

①けものが舌でなめるなどして、毛をきれいにし毛なみを整えること。

②(→)グルーミングに同じ。

けつ‐げ【結夏】

〔仏〕

①夏安居げあんごを始めること。入安居。結制。

②夏安居の初日、すなわち陰暦4月16日。〈[季]夏〉

けつ‐げ【結解】

①〔仏〕煩悩の束縛(結)と、束縛から脱すること(解)。

②古代から中世において、決算・勘定の意味。特に荘園の年貢・公事などの1年の収支決算を指して多く用いられた。けちげ。けっけ。げげ。御成敗式目「―を遂げ勘定を請くべし」

③当道座で、会計をつかさどる検校。

け‐づけ【毛付け】

(ケツケとも)

①馬の毛色。

②献納馬の毛色を帳面などに書きつけること。また、その役。また、その文書。

③然るべき敵を求め、その鎧の縅毛おどしげなどに注目して討ち取る目標としたこと。甲陽軍鑑19「治部は金の制札、市之尉は金の提灯と―を仕り」

④田畑に稲・麦を植えつけること。「―時」

⑤検見けみの際、立毛の状況を見定めること。

げっ‐けい【月計】

1カ月の収支の会計。

げっ‐けい【月桂】

①月にあるという桂かつら。懐風藻「銀河―秋さぶ」

②月。月光。謡曲、桧垣「―円かなり」

③月桂樹の略。

⇒げっけい‐かん【月桂冠】

⇒げっけい‐じゅ【月桂樹】

げっ‐けい【月経】

(menstruation)成熟した女性の子宮から周期的(約28日ごと)に数日間持続して出血する現象。つきのもの。めぐり。つきやく。生理。メンス。

⇒げっけい‐こんなんしょう【月経困難症】

⇒げっけい‐つう【月経痛】

⇒げっけい‐へいし‐き【月経閉止期】

げっけい【月渓】

⇒まつむらげっけい(松村月渓)

げっ‐けい【月卿】

(禁中を天に、天子を日に、公卿を月にたとえていう)公卿くぎょう。月客。「―雲客」

げっけい‐かん【月桂冠】‥クワン

①古代ギリシアで、月桂樹をアポロン神の霊木とし、その枝葉を輪にして冠とし、競技の優勝者などに被らせて賞讃の意を表したもの。

月桂冠

けっ‐く【結句】

[一]〔名〕

①漢詩で、絶句の第四句。→起承転結1。

②一般に、詩歌の結びの句。

[二]〔副〕

①結局。とうとう。狂言、六人僧「―目が覚めました」

②かえって。むしろ。いっそ。狂言、文山立「山だちしそんずるのみならず、―傍輩と口論し」

け‐づくろい【毛繕い】‥ヅクロヒ

①けものが舌でなめるなどして、毛をきれいにし毛なみを整えること。

②(→)グルーミングに同じ。

けつ‐げ【結夏】

〔仏〕

①夏安居げあんごを始めること。入安居。結制。

②夏安居の初日、すなわち陰暦4月16日。〈[季]夏〉

けつ‐げ【結解】

①〔仏〕煩悩の束縛(結)と、束縛から脱すること(解)。

②古代から中世において、決算・勘定の意味。特に荘園の年貢・公事などの1年の収支決算を指して多く用いられた。けちげ。けっけ。げげ。御成敗式目「―を遂げ勘定を請くべし」

③当道座で、会計をつかさどる検校。

け‐づけ【毛付け】

(ケツケとも)

①馬の毛色。

②献納馬の毛色を帳面などに書きつけること。また、その役。また、その文書。

③然るべき敵を求め、その鎧の縅毛おどしげなどに注目して討ち取る目標としたこと。甲陽軍鑑19「治部は金の制札、市之尉は金の提灯と―を仕り」

④田畑に稲・麦を植えつけること。「―時」

⑤検見けみの際、立毛の状況を見定めること。

げっ‐けい【月計】

1カ月の収支の会計。

げっ‐けい【月桂】

①月にあるという桂かつら。懐風藻「銀河―秋さぶ」

②月。月光。謡曲、桧垣「―円かなり」

③月桂樹の略。

⇒げっけい‐かん【月桂冠】

⇒げっけい‐じゅ【月桂樹】

げっ‐けい【月経】

(menstruation)成熟した女性の子宮から周期的(約28日ごと)に数日間持続して出血する現象。つきのもの。めぐり。つきやく。生理。メンス。

⇒げっけい‐こんなんしょう【月経困難症】

⇒げっけい‐つう【月経痛】

⇒げっけい‐へいし‐き【月経閉止期】

げっけい【月渓】

⇒まつむらげっけい(松村月渓)

げっ‐けい【月卿】

(禁中を天に、天子を日に、公卿を月にたとえていう)公卿くぎょう。月客。「―雲客」

げっけい‐かん【月桂冠】‥クワン

①古代ギリシアで、月桂樹をアポロン神の霊木とし、その枝葉を輪にして冠とし、競技の優勝者などに被らせて賞讃の意を表したもの。

月桂冠

②転じて、最も名誉ある地位。

⇒げっ‐けい【月桂】

げっけい‐こんなんしょう【月経困難症】‥シヤウ

骨盤痛・腰痛・下腹痛・悪心・嘔吐・下痢・不快感など、月経に随伴する一種の症候群。骨盤内に器質的変化のない原発性ないし本態性月経困難症と、子宮内膜症・骨盤内炎症・子宮筋腫・子宮内避妊具の使用などによる続発性月経困難症がある。

⇒げっ‐けい【月経】

げっけい‐じゅ【月桂樹】

クスノキ科の常緑高木。地中海地方の原産。高さ数メートル、葉は硬い革質、深緑色。雌雄異株。春、淡黄緑色の花を開き、果実は暗紫色、楕円状球形。葉・実共に芳香があって月桂油をとり、香水や料理の香辛料とする。デザインではしばしばオリーブと混同されるが、本種の葉は互生、オリーブは対生なので区別できる。ローレル。ロリエ。

げっけいじゅ

②転じて、最も名誉ある地位。

⇒げっ‐けい【月桂】

げっけい‐こんなんしょう【月経困難症】‥シヤウ

骨盤痛・腰痛・下腹痛・悪心・嘔吐・下痢・不快感など、月経に随伴する一種の症候群。骨盤内に器質的変化のない原発性ないし本態性月経困難症と、子宮内膜症・骨盤内炎症・子宮筋腫・子宮内避妊具の使用などによる続発性月経困難症がある。

⇒げっ‐けい【月経】

げっけい‐じゅ【月桂樹】

クスノキ科の常緑高木。地中海地方の原産。高さ数メートル、葉は硬い革質、深緑色。雌雄異株。春、淡黄緑色の花を開き、果実は暗紫色、楕円状球形。葉・実共に芳香があって月桂油をとり、香水や料理の香辛料とする。デザインではしばしばオリーブと混同されるが、本種の葉は互生、オリーブは対生なので区別できる。ローレル。ロリエ。

げっけいじゅ

ゲッケイジュ

提供:ネイチャー・プロダクション

ゲッケイジュ

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒げっ‐けい【月桂】

げっけい‐つう【月経痛】

月経に伴って下腹部に起こる疼痛。

⇒げっ‐けい【月経】

げっけい‐へいし‐き【月経閉止期】

女性が50歳前後になって月経のとまる時期。閉経期。

⇒げっ‐けい【月経】

けっけい‐もじ【楔形文字】

⇒くさびがたもじ

けつ‐げき【穴隙】

あな。すきま。

⇒穴隙を鑽る

⇒げっ‐けい【月桂】

げっけい‐つう【月経痛】

月経に伴って下腹部に起こる疼痛。

⇒げっ‐けい【月経】

げっけい‐へいし‐き【月経閉止期】

女性が50歳前後になって月経のとまる時期。閉経期。

⇒げっ‐けい【月経】

けっけい‐もじ【楔形文字】

⇒くさびがたもじ

けつ‐げき【穴隙】

あな。すきま。

⇒穴隙を鑽る

けっき‐の‐ゆう【血気の勇】🔗⭐🔉

けっき‐の‐ゆう【血気の勇】

血気にまかせた一時の勇気。猪勇ちょゆう。

⇒けっ‐き【血気】

けっき‐もの【血気者】🔗⭐🔉

けっき‐もの【血気者】

血気盛んな人。

⇒けっ‐き【血気】

けっ‐きゅう【血球】‥キウ🔗⭐🔉

けっ‐きゅう【血球】‥キウ

(blood-corpuscle)血液の細胞成分。血漿けっしょう中に浮遊する。赤血球・白血球および血小板がある。白血球には顆粒球・単球・リンパ球の別があり、組織内に遊出する。

けっ‐きょ【血虚】🔗⭐🔉

けっ‐きょ【血虚】

漢方で、血の量が不足した病態。肌荒れ・脱毛・こむらがえり・視覚障害などの症状を現す。

ち【血】🔗⭐🔉

ち‐いみ【血忌】🔗⭐🔉

ち‐いみ【血忌】

①出産の忌。妻が出産した際の夫の忌ともいう。

②血忌日の略。

⇒ちいみ‐び【血忌日】

ちいみ‐び【血忌日】🔗⭐🔉

ちいみ‐び【血忌日】

暦注で、鍼灸しんきゅう・出血・狩猟などを忌むという日。ちこにち。

⇒ち‐いみ【血忌】

ち‐おろし【血下ろし】🔗⭐🔉

ち‐おろし【血下ろし】

子をおろすこと。堕胎だたい。ちおち。好色二代男「夜は男狂ひ、誰とも定めがたき―」

○血が通うちがかよう🔗⭐🔉

○血が通うちがかよう

事務的でなく、人間らしい暖かみがある。「血の通った処置」

⇒ち【血】

ち‐がき【血書】

誓紙などに血で文字を書くこと。また、その文書。けっしょ。

ちかき‐まもり【近衛】

⇒このえ。古今和歌集雑体「―の身なりしを」

⇒ちかきまもり‐の‐つかさ【近衛司】

ちかきまもり‐の‐つかさ【近衛司】

(→)近衛府このえふに同じ。宇津保物語国譲下「右の―のかみ藤原の仲忠」

⇒ちかき‐まもり【近衛】

ちかく【近く】

①近い所。近所。「―の町」

②(副詞的に)近い将来。「―外遊する予定だ」

③(接尾語的に)その数量にもう少しで達するさま。「一年―もかかった」

ち‐かく【地角】

①遠く隔たった土地のはて。「天涯―」

②岬みさき。地嘴ちし。

ち‐かく【地格】

〔言〕(→)所格に同じ。

ち‐かく【地核】

(→)核5に同じ。

ち‐かく【地殻】

地球の最外層。その下のマントルとはモホロヴィチッチ不連続面で境をなす。モホロヴィチッチ不連続面の深さは、大陸域で地表から30〜60キロメートル、海洋域で海底から約7キロメートル。地殻はマントルに比べて地震波の伝播が遅く、密度が小。海洋地殻は主に玄武岩質岩石から成り、大陸地殻の上部は主に花崗岩質岩石から成る。地皮。

⇒ちかく‐きんこう‐せつ【地殻均衡説】

⇒ちかく‐こうぞう【地殻構造】

⇒ちかく‐しゅうしゅく‐せつ【地殻収縮説】

⇒ちかく‐ねつりゅうりょう【地殻熱流量】

⇒ちかく‐へいこう‐せつ【地殻平衡説】

⇒ちかく‐へんどう【地殻変動】

ち‐かく【知覚】

①〔仏〕知り覚ること。分別すること。

②〔心〕(perception)感覚器官への刺激を通じてもたらされた情報をもとに、外界の対象の性質・形態・関係および身体内部の状態を把握するはたらき。→感覚→認知1

⇒ちかく‐しんけい【知覚神経】

⇒ちかく‐まひ【知覚麻痺】

ち‐がく【地学】

主に固体部分の地球とそれに関連する現象を扱う自然科学諸分野の総称。固体地球科学とほぼ同義。地形学・海洋学・古生物学・地質学・岩石学・鉱物学・地球化学・地球物理学などを含む。広義には、天文地学の略称として天文学・気象学なども含む。明治後半頃に地理学と同義にも使った。地球科学。

ちかく‐きんこう‐せつ【地殻均衡説】‥カウ‥

(→)アイソスタシーに同じ。

⇒ち‐かく【地殻】

ちかく‐こうぞう【地殻構造】‥ザウ

主として人工地震により観測された地震波の速度の不連続な面により、地殻をいくつかに区分したもの。多くは断面で示される。

⇒ち‐かく【地殻】

ちかく‐しゅうしゅく‐せつ【地殻収縮説】‥シウ‥

地球が次第に冷却・収縮するために褶曲しゅうきょくや地殻変動が起こると考える説。現在では顧みられない。

⇒ち‐かく【地殻】

ちかく‐しんけい【知覚神経】

(→)感覚神経に同じ。

⇒ち‐かく【知覚】

ちかく‐ねつりゅうりょう【地殻熱流量】‥リウリヤウ

地球内部から地表に向かって流れる熱量。地域・場所により異なるが、地球全体の平均は1平方メートル当り60〜70ミリワット。熱源は放射性元素の崩壊による熱およびマントルからの熱とされる。表面熱流量。

⇒ち‐かく【地殻】

ちかくのげんしょうがく【知覚の現象学】‥シヤウ‥

(Phénoménologie de la perception フランス)メルロ=ポンティの主著。1945年刊。世界を構成する主体を、意識ではなく知覚し運動する身体に求め、主知主義と経験主義をともに乗り越えることを目指す。

ちかく‐へいこう‐せつ【地殻平衡説】‥カウ‥

(→)アイソスタシーに同じ。

⇒ち‐かく【地殻】

ちかく‐へんどう【地殻変動】

①地球の内部力によって地殻に起こる運動。地殻運動。

②比喩的に、ある社会・組織内で、その深部から起こる構成員の力関係などの変化。「政界の―」

⇒ち‐かく【地殻】

ちかく‐まひ【知覚麻痺】

神経系統や精神作用の障害により知覚が麻痺すること。知覚鈍麻。

⇒ち‐かく【知覚】

ちか‐けい【地下茎】

植物の地中にある茎。地中を横行する根茎(ハスなど)、塊状をなす塊茎(ジャガイモなど)、球状をなす球茎(サトイモなど)、鱗状をなす鱗茎(ユリなど)などがある。↔地上茎

ちか‐けいざい【地下経済】

(→)アングラ経済に同じ。

ちか‐ケーブル【地下ケーブル】

地下に直接埋設したり地下管路中に敷設したりするケーブル。

ちか‐けつじつ【地下結実】

植物が地上で受精した後、地下において果実を結ぶこと。落花生らっかせいの類。

ちかげ‐りゅう【千蔭流】‥リウ

和様書道の一派。加藤千蔭を祖とするもの。

ちか‐けん【地下権】

他人の土地の地下に地下鉄や地下街など工作物を所有するため上下の範囲を定めて設定される地上権。→空中権

ちか‐こうじ‐せいど【地価公示制度】

国土交通省の土地鑑定委員会が、毎年1回、標準地の単位面積当りの正常な価格(公示価格)を判定して、官報で公示する制度。公共事業の用に供する土地収用や民間の一定面積以上の土地取引の価格の指標とされる。

ちか‐ごと【誓言】

誓いのことば。誓詞せいし。せいごん。源氏物語総角「仏の御前にて―も立て侍らむ」

⇒ちかごと‐ぶみ【誓言文】

ちかごと‐ぶみ【誓言文】

誓いのことばを記した文。誓紙せいし。馬内侍集「左大将―をおこせ給うて」

⇒ちか‐ごと【誓言】

ちか‐ごろ【近頃】

〔名・副〕

①近い過去から現在までを漠然とさす語。この頃。近来。古今著聞集20「―常陸国多賀郡に一人の上人ありけり」。「―の若い者」「―は物騒だ」

②(「近頃になく」の意から)たいそう。はなはだ。すこぶる。謡曲、鞍馬天狗「これは―狼藉なる者にて候」

③「近頃有り難いこと」「近頃満足なこと」の略。狂言、入間川「それは―で御座る」。毛詩抄「功成り名遂げてかへつたときに―したとあつて」

ちかごろかわらのたてひき【近頃河原達引】‥カハラ‥

浄瑠璃。為川宗輔ほか合作(一説)の世話物。1782年(天明2)初演。お俊・伝兵衛の心中情話に、四条河原の喧嘩と猿廻しの孝行譚とを加えて脚色。中の巻「堀川(猿廻し)」の段が有名。後に歌舞伎化。→お俊伝兵衛

ちがさき【茅ヶ崎】

神奈川県南部の相模湾に面した市。湘南の保養・住宅地。工場も進出。人口22万8千。

○血が騒ぐちがさわぐ🔗⭐🔉

○血が騒ぐちがさわぐ

興奮してじっとしていられない。心がおどる。血がわく。

⇒ち【血】

ちか・し【近し】

[一]〔形ク〕

⇒ちかい。

[二]〔形シク〕

⇒ちかしい

ちかし・い【近しい・親しい】

〔形〕[文]ちか・し(シク)

親密である。したしい。むつまじい。好色五人女2「烏丸からすまのほとりへ―・しき人有りて見舞ひしうちに」。「―・い関係」

⇒近しき仲にも垣を結え

⇒近しき仲に礼儀あり

○血が上るちがのぼる🔗⭐🔉

ち‐けむり【血煙】🔗⭐🔉

ち‐けむり【血煙】

人を斬った時に飛び散る血を煙に見立てていう語。ちけぶり。「―をあげる」

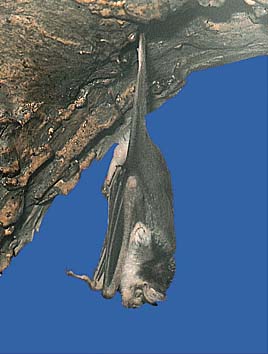

ちすい‐こうもり【血吸い蝙蝠】‥スヒカウモリ🔗⭐🔉

ちすい‐こうもり【血吸い蝙蝠】‥スヒカウモリ

チスイコウモリ科のコウモリの総称。3種ある。体長8センチメートルほど。門歯が鋭く、唾液中に血液凝固を防ぐ成分があり、家畜や鳥の皮膚を傷つけ、血をなめる。中南米産。吸血蝙蝠。バンパイア‐バット。

チスイコウモリ

撮影:小宮輝之

ちすい‐びる【血吸い蛭】‥スヒ‥🔗⭐🔉

ちすい‐びる【血吸い蛭】‥スヒ‥

アゴビル目のヒル。体は円柱形でやや扁平。体長3〜4センチメートル。背面は灰緑色で数条の縦線がある。水田・池沼などに生息。顎の歯で傷をつけてよく血を吸うので、古来医療に使用。医用蛭。水蛭。

ち‐すじ【血筋】‥スヂ🔗⭐🔉

ち‐すじ【血筋】‥スヂ

①血液が流れる脈絡。血管。

②先祖代々の血統。血のつながり。血縁。「―をひく」「―は争えない」

⇒ちすじ‐のり【血条苔・血筋苔】

ち‐そばえ【血戯え】‥ソバヘ🔗⭐🔉

ち‐そばえ【血戯え】‥ソバヘ

血を見ていよいよ興奮すること。義経記8「弁慶は血の出づればいとど―して、人をも人とも思はず」→ちえい(血酔)

ち‐だらけ【血だらけ】🔗⭐🔉

ち‐だらけ【血だらけ】

一面に血に染まること。ちまみれ。ちみどろ。

○血で血を洗うちでちをあらう🔗⭐🔉

○血で血を洗うちでちをあらう

①[旧唐書源休伝]殺傷に対し、殺傷をもって報復する。

②悪事に対して悪事で対処する。

③血族が相争う。同胞同士がたたかう。

⇒ち【血】

ち‐てん【地点】

地上のある1カ所。場所。位置。「折り返し―」

ち‐てん【治天】

天下を統治すること。国を治めること。じてん。

ち‐でん【治田】

古代、農民が自力で開墾した零細な墾田。はりた。百姓ひゃくせい治田。

ち‐でんりゅう【地電流】‥リウ

地中を流れる電流。地磁気変化によって誘導されるもののほか、雷、物質や温度の分布に伴う物理・化学的起電力によるもの、人為的なものなどが含まれる。

ち‐と【雉兎】

キジとウサギ。また、それを捕らえる人。猟師。「―芻蕘すうじょう」

ち‐と【些と・少と】

〔副〕

①すこし。ちょっと。いささか。建礼門院右京大夫集「おづおづ―見参らせしかば」。「これは―まずい」

②しばらく。暫時。宇治拾遺物語8「―まどろませ給ふともなきに」

○血と汗ちとあせ🔗⭐🔉

○血と汗ちとあせ

苦労し努力することのたとえ。「―の結晶」

⇒ち【血】

ち‐とう【池塘】‥タウ

①池のつつみ。

②高山や寒冷地の湿地の池。尾瀬沼など。

⇒池塘春草の夢

ち‐とう【池頭】

池のほとり。

ち‐とう【螭頭】

みずちの頭。また、その形をしたもの。太平記39「―の香炉に」

ち‐どう【地動】

①大地の動くこと。地震。

②地球の運動、すなわち地球の自転と公転。

⇒ちどう‐せつ【地動説】

ち‐どう【地道】‥ダウ

①大地にそなわる道理。↔天道。

②地下に造った道。地下道。トンネル。

ち‐どう【治道】‥ダウ

①国を治める方法。政治のしかた。

②伎楽面の一つ。鼻が極めて高い。→伎楽面(図)

ち‐どう【馳道】‥ダウ

天子や貴人の通路。輦路れんろ。

○血となり肉となるちとなりにくとなる🔗⭐🔉

○血となり肉となるちとなりにくとなる

見聞や経験が、のちの活動に役立つものとして、自分の中に十分とり入れられる。

⇒ち【血】

ち‐どめ【血止め】

①傷口の出血を止めること。また、その薬。止血。

②「ちどめぐさ」の略。

⇒ちどめ‐ぐさ【血止め草】

ちどめ‐ぐさ【血止め草】

(チトメグサとも)セリ科の多年草。小さな雑草で人家の付近に自生。細い茎は地上を這い、節から根を生じ、葉は円形で長柄。春から夏にかけ白色または帯紫色の微小花をつける。葉は血止めに効があるとされる。同属、近縁の数種がある。〈日葡辞書〉

ちどめぐさ

⇒ち‐どめ【血止め】

ちと‐も【些も】

〔副〕

①少しも。いささかも。ちっとも。

②しばらくも。暫時も。

ち‐どり【千鳥・鵆】

①多くの鳥。万葉集16「榎えの実もり食む百千鳥ももちどり、―は来れど」

②(数多く群をなして飛ぶからか、また、鳴き声からか)チドリ目チドリ科の鳥の総称。嘴くちばしは短くその先端にふくらみがあり、趾あしゆびは3本、後趾を欠く。河原などに群棲し、歩行力も飛翔力も強い。イカルチドリ・コチドリ・ムナグロなどいずれも美しい。世界に約70種、日本には12種が分布。古来、詩歌では冬鳥とされる。〈[季]冬〉。万葉集7「佐保川の清き川原に鳴く―」

こちどり

⇒ち‐どめ【血止め】

ちと‐も【些も】

〔副〕

①少しも。いささかも。ちっとも。

②しばらくも。暫時も。

ち‐どり【千鳥・鵆】

①多くの鳥。万葉集16「榎えの実もり食む百千鳥ももちどり、―は来れど」

②(数多く群をなして飛ぶからか、また、鳴き声からか)チドリ目チドリ科の鳥の総称。嘴くちばしは短くその先端にふくらみがあり、趾あしゆびは3本、後趾を欠く。河原などに群棲し、歩行力も飛翔力も強い。イカルチドリ・コチドリ・ムナグロなどいずれも美しい。世界に約70種、日本には12種が分布。古来、詩歌では冬鳥とされる。〈[季]冬〉。万葉集7「佐保川の清き川原に鳴く―」

こちどり

コチドリ

提供:OPO

コチドリ

提供:OPO

シロチドリ

提供:OPO

シロチドリ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒ちどり‐あし【千鳥足】

⇒ちどり‐かがり【千鳥縢り】

⇒ちどり‐がけ【千鳥掛け】

⇒ちどり‐がま【千鳥鎌】

⇒ちどり‐ごうし【千鳥格子】

⇒ちどり‐そう【千鳥草】

⇒ちどり‐ぬい【千鳥縫い】

⇒ちどり‐の‐きょく【千鳥の曲】

⇒ちどり‐の‐こうろ【千鳥香炉】

⇒ちどり‐はふ【千鳥破風】

⇒ちどり‐やき【千鳥焼】

ちどり【千鳥】

狂言。太郎冠者が、借りのある酒屋へ行き、千鳥を捕らえる話や津島祭の話などを仕方話でして聞かせ、すきを見て酒だるを持って帰る。津島祭。

ちどり‐あし【千鳥足】

①馬の足並みがはらはらと千鳥の羽音のようであること。太平記12「侍十二人に双口もろぐちをさせ―を踏ませて」

②左右の足の踏みどころを違えて歩く千鳥のような足つき。特に、酒に酔った人の足つき。「もこ(畚)の、もこの、その下にこそ―をふめ」(狂言歌謡)。「―の酔客」

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

ちどり‐かがり【千鳥縢り】

(→)「ちどりがけ」に同じ。

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

ちどり‐がけ【千鳥掛け】

①糸・紐などを互いに斜めに交叉してかがること。

②斜めに打ち違えた状態。

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

ちどり‐が‐ふち【千鳥ヶ淵】

東京都千代田区、皇居の内堀北西部にある、田安門から南の内堀の称。桜の名所。

ちどり‐がま【千鳥鎌】

鋒ほこの3本ついている武器。〈日葡辞書〉

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

ちどり‐ごうし【千鳥格子】‥ガウ‥

格子柄の一つ。斜文組織で織られているため、文様の形が千鳥のようにみえるところから付けられた名称。

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

ちどり‐そう【千鳥草】‥サウ

〔植〕

①(→)テガタチドリの別称。

②(→)ヒエンソウの別称。

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

ちどり‐ぬい【千鳥縫い】‥ヌヒ

千鳥掛けに縫うこと。

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

ちどり‐の‐きょく【千鳥の曲】

箏曲。古今組の一曲。2世吉沢検校作曲。古今集・金葉集の歌に前弾きと手事とをつけたもの。勾当こうとう時代に胡弓曲として作曲したものを1855年(安政2)に改作。

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

ちどり‐の‐こうろ【千鳥香炉】‥カウ‥

宗祇から今川氏真・信長・秀吉と伝えて珍蔵したという青磁の香炉。3脚で、脚が浮いているので、千鳥の脚に見たてたもの。

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

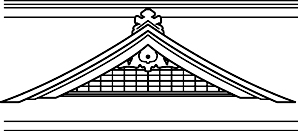

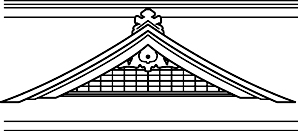

ちどり‐はふ【千鳥破風】

屋根の斜面に取り付けた三角形の破風。主として装飾用。据え破風。

千鳥破風

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒ちどり‐あし【千鳥足】

⇒ちどり‐かがり【千鳥縢り】

⇒ちどり‐がけ【千鳥掛け】

⇒ちどり‐がま【千鳥鎌】

⇒ちどり‐ごうし【千鳥格子】

⇒ちどり‐そう【千鳥草】

⇒ちどり‐ぬい【千鳥縫い】

⇒ちどり‐の‐きょく【千鳥の曲】

⇒ちどり‐の‐こうろ【千鳥香炉】

⇒ちどり‐はふ【千鳥破風】

⇒ちどり‐やき【千鳥焼】

ちどり【千鳥】

狂言。太郎冠者が、借りのある酒屋へ行き、千鳥を捕らえる話や津島祭の話などを仕方話でして聞かせ、すきを見て酒だるを持って帰る。津島祭。

ちどり‐あし【千鳥足】

①馬の足並みがはらはらと千鳥の羽音のようであること。太平記12「侍十二人に双口もろぐちをさせ―を踏ませて」

②左右の足の踏みどころを違えて歩く千鳥のような足つき。特に、酒に酔った人の足つき。「もこ(畚)の、もこの、その下にこそ―をふめ」(狂言歌謡)。「―の酔客」

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

ちどり‐かがり【千鳥縢り】

(→)「ちどりがけ」に同じ。

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

ちどり‐がけ【千鳥掛け】

①糸・紐などを互いに斜めに交叉してかがること。

②斜めに打ち違えた状態。

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

ちどり‐が‐ふち【千鳥ヶ淵】

東京都千代田区、皇居の内堀北西部にある、田安門から南の内堀の称。桜の名所。

ちどり‐がま【千鳥鎌】

鋒ほこの3本ついている武器。〈日葡辞書〉

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

ちどり‐ごうし【千鳥格子】‥ガウ‥

格子柄の一つ。斜文組織で織られているため、文様の形が千鳥のようにみえるところから付けられた名称。

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

ちどり‐そう【千鳥草】‥サウ

〔植〕

①(→)テガタチドリの別称。

②(→)ヒエンソウの別称。

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

ちどり‐ぬい【千鳥縫い】‥ヌヒ

千鳥掛けに縫うこと。

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

ちどり‐の‐きょく【千鳥の曲】

箏曲。古今組の一曲。2世吉沢検校作曲。古今集・金葉集の歌に前弾きと手事とをつけたもの。勾当こうとう時代に胡弓曲として作曲したものを1855年(安政2)に改作。

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

ちどり‐の‐こうろ【千鳥香炉】‥カウ‥

宗祇から今川氏真・信長・秀吉と伝えて珍蔵したという青磁の香炉。3脚で、脚が浮いているので、千鳥の脚に見たてたもの。

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

ちどり‐はふ【千鳥破風】

屋根の斜面に取り付けた三角形の破風。主として装飾用。据え破風。

千鳥破風

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

ちどり‐やき【千鳥焼】

蛤はまぐりの田楽でんがく。

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

ち‐どん【遅鈍】

遅くてにぶいこと。気転がきかないこと。「―な男」

ち‐どん【痴鈍】

おろかでにぶいこと。

ち‐な【千名】

いろいろな評判。万葉集4「わが名はも―の五百名いおなに立ちぬとも」

ち‐ながし【血流し】

刀剣の刃につけた細長い溝。樋ひ。

ち‐なき【ち鳴き】

(方言)(→)牡恋おごいに同じ。

ち‐なまぐさ・い【血腥い】

〔形〕[文]ちなまぐさ・し(ク)

①鮮血のにおいがする。ちくさい。

②流血をみるような残酷なさまである。「―・い事件」

ちなみ【因み】

(チナビ(道並)の転)

①ゆかり。因縁。奥の細道「丸岡天竜寺の長老古き―あれば尋ぬ」

②ちぎりを結ぶこと。親しく交わること。また、婚約。好色五人女5「わきに若衆の―は思ひもよらず」

⇒ちなみ‐に【因みに】

ちなみ‐に【因みに】

〔接続〕

それに関連して。ついでに。南海寄帰内法伝古点「因チナミニ護命の事を論するに、且しばらく復また其の現行を言ふ」。「―いえば」

⇒ちなみ【因み】

ちな・む【因む】

〔自五〕

①ある縁によってある事をなす。縁による。つながる。雨月物語3「君が家に―・み給ふは」。「生まれた年に―・んで名をつける」

②親しく交わる。特に、男女が深いちぎりを結ぶ。仁勢物語「深う―・みぬる顔にて見れば」

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

ちどり‐やき【千鳥焼】

蛤はまぐりの田楽でんがく。

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

ち‐どん【遅鈍】

遅くてにぶいこと。気転がきかないこと。「―な男」

ち‐どん【痴鈍】

おろかでにぶいこと。

ち‐な【千名】

いろいろな評判。万葉集4「わが名はも―の五百名いおなに立ちぬとも」

ち‐ながし【血流し】

刀剣の刃につけた細長い溝。樋ひ。

ち‐なき【ち鳴き】

(方言)(→)牡恋おごいに同じ。

ち‐なまぐさ・い【血腥い】

〔形〕[文]ちなまぐさ・し(ク)

①鮮血のにおいがする。ちくさい。

②流血をみるような残酷なさまである。「―・い事件」

ちなみ【因み】

(チナビ(道並)の転)

①ゆかり。因縁。奥の細道「丸岡天竜寺の長老古き―あれば尋ぬ」

②ちぎりを結ぶこと。親しく交わること。また、婚約。好色五人女5「わきに若衆の―は思ひもよらず」

⇒ちなみ‐に【因みに】

ちなみ‐に【因みに】

〔接続〕

それに関連して。ついでに。南海寄帰内法伝古点「因チナミニ護命の事を論するに、且しばらく復また其の現行を言ふ」。「―いえば」

⇒ちなみ【因み】

ちな・む【因む】

〔自五〕

①ある縁によってある事をなす。縁による。つながる。雨月物語3「君が家に―・み給ふは」。「生まれた年に―・んで名をつける」

②親しく交わる。特に、男女が深いちぎりを結ぶ。仁勢物語「深う―・みぬる顔にて見れば」

⇒ち‐どめ【血止め】

ちと‐も【些も】

〔副〕

①少しも。いささかも。ちっとも。

②しばらくも。暫時も。

ち‐どり【千鳥・鵆】

①多くの鳥。万葉集16「榎えの実もり食む百千鳥ももちどり、―は来れど」

②(数多く群をなして飛ぶからか、また、鳴き声からか)チドリ目チドリ科の鳥の総称。嘴くちばしは短くその先端にふくらみがあり、趾あしゆびは3本、後趾を欠く。河原などに群棲し、歩行力も飛翔力も強い。イカルチドリ・コチドリ・ムナグロなどいずれも美しい。世界に約70種、日本には12種が分布。古来、詩歌では冬鳥とされる。〈[季]冬〉。万葉集7「佐保川の清き川原に鳴く―」

こちどり

⇒ち‐どめ【血止め】

ちと‐も【些も】

〔副〕

①少しも。いささかも。ちっとも。

②しばらくも。暫時も。

ち‐どり【千鳥・鵆】

①多くの鳥。万葉集16「榎えの実もり食む百千鳥ももちどり、―は来れど」

②(数多く群をなして飛ぶからか、また、鳴き声からか)チドリ目チドリ科の鳥の総称。嘴くちばしは短くその先端にふくらみがあり、趾あしゆびは3本、後趾を欠く。河原などに群棲し、歩行力も飛翔力も強い。イカルチドリ・コチドリ・ムナグロなどいずれも美しい。世界に約70種、日本には12種が分布。古来、詩歌では冬鳥とされる。〈[季]冬〉。万葉集7「佐保川の清き川原に鳴く―」

こちどり

コチドリ

提供:OPO

コチドリ

提供:OPO

シロチドリ

提供:OPO

シロチドリ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒ちどり‐あし【千鳥足】

⇒ちどり‐かがり【千鳥縢り】

⇒ちどり‐がけ【千鳥掛け】

⇒ちどり‐がま【千鳥鎌】

⇒ちどり‐ごうし【千鳥格子】

⇒ちどり‐そう【千鳥草】

⇒ちどり‐ぬい【千鳥縫い】

⇒ちどり‐の‐きょく【千鳥の曲】

⇒ちどり‐の‐こうろ【千鳥香炉】

⇒ちどり‐はふ【千鳥破風】

⇒ちどり‐やき【千鳥焼】

ちどり【千鳥】

狂言。太郎冠者が、借りのある酒屋へ行き、千鳥を捕らえる話や津島祭の話などを仕方話でして聞かせ、すきを見て酒だるを持って帰る。津島祭。

ちどり‐あし【千鳥足】

①馬の足並みがはらはらと千鳥の羽音のようであること。太平記12「侍十二人に双口もろぐちをさせ―を踏ませて」

②左右の足の踏みどころを違えて歩く千鳥のような足つき。特に、酒に酔った人の足つき。「もこ(畚)の、もこの、その下にこそ―をふめ」(狂言歌謡)。「―の酔客」

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

ちどり‐かがり【千鳥縢り】

(→)「ちどりがけ」に同じ。

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

ちどり‐がけ【千鳥掛け】

①糸・紐などを互いに斜めに交叉してかがること。

②斜めに打ち違えた状態。

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

ちどり‐が‐ふち【千鳥ヶ淵】

東京都千代田区、皇居の内堀北西部にある、田安門から南の内堀の称。桜の名所。

ちどり‐がま【千鳥鎌】

鋒ほこの3本ついている武器。〈日葡辞書〉

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

ちどり‐ごうし【千鳥格子】‥ガウ‥

格子柄の一つ。斜文組織で織られているため、文様の形が千鳥のようにみえるところから付けられた名称。

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

ちどり‐そう【千鳥草】‥サウ

〔植〕

①(→)テガタチドリの別称。

②(→)ヒエンソウの別称。

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

ちどり‐ぬい【千鳥縫い】‥ヌヒ

千鳥掛けに縫うこと。

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

ちどり‐の‐きょく【千鳥の曲】

箏曲。古今組の一曲。2世吉沢検校作曲。古今集・金葉集の歌に前弾きと手事とをつけたもの。勾当こうとう時代に胡弓曲として作曲したものを1855年(安政2)に改作。

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

ちどり‐の‐こうろ【千鳥香炉】‥カウ‥

宗祇から今川氏真・信長・秀吉と伝えて珍蔵したという青磁の香炉。3脚で、脚が浮いているので、千鳥の脚に見たてたもの。

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

ちどり‐はふ【千鳥破風】

屋根の斜面に取り付けた三角形の破風。主として装飾用。据え破風。

千鳥破風

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒ちどり‐あし【千鳥足】

⇒ちどり‐かがり【千鳥縢り】

⇒ちどり‐がけ【千鳥掛け】

⇒ちどり‐がま【千鳥鎌】

⇒ちどり‐ごうし【千鳥格子】

⇒ちどり‐そう【千鳥草】

⇒ちどり‐ぬい【千鳥縫い】

⇒ちどり‐の‐きょく【千鳥の曲】

⇒ちどり‐の‐こうろ【千鳥香炉】

⇒ちどり‐はふ【千鳥破風】

⇒ちどり‐やき【千鳥焼】

ちどり【千鳥】

狂言。太郎冠者が、借りのある酒屋へ行き、千鳥を捕らえる話や津島祭の話などを仕方話でして聞かせ、すきを見て酒だるを持って帰る。津島祭。

ちどり‐あし【千鳥足】

①馬の足並みがはらはらと千鳥の羽音のようであること。太平記12「侍十二人に双口もろぐちをさせ―を踏ませて」

②左右の足の踏みどころを違えて歩く千鳥のような足つき。特に、酒に酔った人の足つき。「もこ(畚)の、もこの、その下にこそ―をふめ」(狂言歌謡)。「―の酔客」

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

ちどり‐かがり【千鳥縢り】

(→)「ちどりがけ」に同じ。

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

ちどり‐がけ【千鳥掛け】

①糸・紐などを互いに斜めに交叉してかがること。

②斜めに打ち違えた状態。

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

ちどり‐が‐ふち【千鳥ヶ淵】

東京都千代田区、皇居の内堀北西部にある、田安門から南の内堀の称。桜の名所。

ちどり‐がま【千鳥鎌】

鋒ほこの3本ついている武器。〈日葡辞書〉

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

ちどり‐ごうし【千鳥格子】‥ガウ‥

格子柄の一つ。斜文組織で織られているため、文様の形が千鳥のようにみえるところから付けられた名称。

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

ちどり‐そう【千鳥草】‥サウ

〔植〕

①(→)テガタチドリの別称。

②(→)ヒエンソウの別称。

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

ちどり‐ぬい【千鳥縫い】‥ヌヒ

千鳥掛けに縫うこと。

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

ちどり‐の‐きょく【千鳥の曲】

箏曲。古今組の一曲。2世吉沢検校作曲。古今集・金葉集の歌に前弾きと手事とをつけたもの。勾当こうとう時代に胡弓曲として作曲したものを1855年(安政2)に改作。

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

ちどり‐の‐こうろ【千鳥香炉】‥カウ‥

宗祇から今川氏真・信長・秀吉と伝えて珍蔵したという青磁の香炉。3脚で、脚が浮いているので、千鳥の脚に見たてたもの。

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

ちどり‐はふ【千鳥破風】

屋根の斜面に取り付けた三角形の破風。主として装飾用。据え破風。

千鳥破風

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

ちどり‐やき【千鳥焼】

蛤はまぐりの田楽でんがく。

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

ち‐どん【遅鈍】

遅くてにぶいこと。気転がきかないこと。「―な男」

ち‐どん【痴鈍】

おろかでにぶいこと。

ち‐な【千名】

いろいろな評判。万葉集4「わが名はも―の五百名いおなに立ちぬとも」

ち‐ながし【血流し】

刀剣の刃につけた細長い溝。樋ひ。

ち‐なき【ち鳴き】

(方言)(→)牡恋おごいに同じ。

ち‐なまぐさ・い【血腥い】

〔形〕[文]ちなまぐさ・し(ク)

①鮮血のにおいがする。ちくさい。

②流血をみるような残酷なさまである。「―・い事件」

ちなみ【因み】

(チナビ(道並)の転)

①ゆかり。因縁。奥の細道「丸岡天竜寺の長老古き―あれば尋ぬ」

②ちぎりを結ぶこと。親しく交わること。また、婚約。好色五人女5「わきに若衆の―は思ひもよらず」

⇒ちなみ‐に【因みに】

ちなみ‐に【因みに】

〔接続〕

それに関連して。ついでに。南海寄帰内法伝古点「因チナミニ護命の事を論するに、且しばらく復また其の現行を言ふ」。「―いえば」

⇒ちなみ【因み】

ちな・む【因む】

〔自五〕

①ある縁によってある事をなす。縁による。つながる。雨月物語3「君が家に―・み給ふは」。「生まれた年に―・んで名をつける」

②親しく交わる。特に、男女が深いちぎりを結ぶ。仁勢物語「深う―・みぬる顔にて見れば」

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

ちどり‐やき【千鳥焼】

蛤はまぐりの田楽でんがく。

⇒ち‐どり【千鳥・鵆】

ち‐どん【遅鈍】

遅くてにぶいこと。気転がきかないこと。「―な男」

ち‐どん【痴鈍】

おろかでにぶいこと。

ち‐な【千名】

いろいろな評判。万葉集4「わが名はも―の五百名いおなに立ちぬとも」

ち‐ながし【血流し】

刀剣の刃につけた細長い溝。樋ひ。

ち‐なき【ち鳴き】

(方言)(→)牡恋おごいに同じ。

ち‐なまぐさ・い【血腥い】

〔形〕[文]ちなまぐさ・し(ク)

①鮮血のにおいがする。ちくさい。

②流血をみるような残酷なさまである。「―・い事件」

ちなみ【因み】

(チナビ(道並)の転)

①ゆかり。因縁。奥の細道「丸岡天竜寺の長老古き―あれば尋ぬ」

②ちぎりを結ぶこと。親しく交わること。また、婚約。好色五人女5「わきに若衆の―は思ひもよらず」

⇒ちなみ‐に【因みに】

ちなみ‐に【因みに】

〔接続〕

それに関連して。ついでに。南海寄帰内法伝古点「因チナミニ護命の事を論するに、且しばらく復また其の現行を言ふ」。「―いえば」

⇒ちなみ【因み】

ちな・む【因む】

〔自五〕

①ある縁によってある事をなす。縁による。つながる。雨月物語3「君が家に―・み給ふは」。「生まれた年に―・んで名をつける」

②親しく交わる。特に、男女が深いちぎりを結ぶ。仁勢物語「深う―・みぬる顔にて見れば」

○血に飢えるちにうえる🔗⭐🔉

○血に飢えるちにうえる

人を殺傷したいというすさんだ気分になる。

⇒ち【血】

ち‐の‐あせ【血の汗】🔗⭐🔉

ち‐の‐あせ【血の汗】

苦しい努力をして流す汗。

ち‐の‐あまり【血の余り】🔗⭐🔉

ち‐の‐あまり【血の余り】

末子の異称。狂言、縄綯なわない「殿の―と見えまして、幼いを抱いて出られ」

ち‐の‐あめ【血の雨】🔗⭐🔉

ち‐の‐あめ【血の雨】

流血事件などで、死傷者を多く出すさまにいう。「―を降らす」

ち‐の‐いけ【血の池】🔗⭐🔉

ち‐の‐いけ【血の池】

地獄にあるという、血をたたえた池。

ち‐の‐うみ【血の海】🔗⭐🔉

ち‐の‐うみ【血の海】

血が流れ広がったさまを海にたとえていう語。「―と化す」

ち‐の‐け【血の気】🔗⭐🔉

ち‐の‐け【血の気】

①血の通っている様子。血色けっしょく。「―がさす」「―が引く」「―を失う」

②元気。生き生きした気力。血気けっき。「―の多い若者」

ち‐の‐すじ【血の筋】‥スヂ🔗⭐🔉

ち‐の‐すじ【血の筋】‥スヂ

血が続いていること。血縁。ちすじ。浄瑠璃、冥途飛脚「なう―は悲しい。中のよい他人より…親子の親しみは世の習ひ」

○血の出るようちのでるよう

非常に苦心し努力するさま。血のにじむよう。「―な努力」

⇒ち【血】

○血の出るようちのでるよう🔗⭐🔉

○血の出るようちのでるよう

非常に苦心し努力するさま。血のにじむよう。「―な努力」

⇒ち【血】

ち‐の‐なみだ【血の涙】

(「血涙けつるい」の訓読)涙が尽きて血の出るほど、はげしく泣き悲しむさまにいう語。伊勢物語「をとこ、―を流せども、とどむるよしなし」

ち‐の‐にちようび【血の日曜日】‥エウ‥

1905年1月22日(ロシア暦では9日)の日曜日に起こって、1905年革命の発端をなした事件。ペテルブルグで10万近い労働者とその家族が司祭ガポンの指導のもとに、自らの窮状を訴え、プラウダ(正義)の実現を求めて、冬宮へ向かって行進したのに対し、軍隊が発砲し、数百名の死者、千名以上の負傷者を出した。

軍隊発砲で死者千名以上 1905年1月22日

提供:毎日新聞社

ち‐の‐ね【茅の根】

チガヤの地下茎。漢方で薬用とする。

チノ‐パン【chino pants】

チノと呼ばれる丈夫な綾織綿布で作られたズボン。色は主にカーキやベージュ系を用いる。第一次大戦時のアメリカ兵の軍服から発展。チノパンツ。

ち‐の‐ひと【乳の人】

うば。めのと。

ち‐のぼせ【血逆上】

のぼせること。特に、血の道のために逆上すること。

ち‐の‐ま【乳の間】

釣鐘の表面上部の、いぼ状の突起(乳ち)がある部分。→梵鐘ぼんしょう(図)

ちの‐まさこ【茅野雅子】

明星派の歌人。大阪生れ。蕭々しょうしょうの妻。日本女子大教授。合著「恋衣」、歌集「金沙集」のほか、童話・小説などがある。(1880〜1946)

⇒ちの【茅野】

ちのみ‐おや【乳飲み親】

乳ちち合せに乳を飲ませる人の称。ちおや。

ちのみ‐ご【乳呑み児・乳飲み子】

乳をのむころの幼児。乳児。

ち‐の‐みち【血の道】

①血液の運行する道筋。血脈。ちみち。血管。〈日葡辞書〉

②産褥さんじょく時・月経時・更年期などの女性に見られる、頭痛・逆上のぼせ・めまい・温熱感・寒冷感・発汗などの症状または子宮病の俗称。血の病。樋口一葉、十三夜「お袋は時たま例の―と言ふ奴を始めるがの」

⇒ちのみち‐もち【血の道持ち】

ちのみち‐もち【血の道持ち】

血の道を持病に持つこと。また、その人。

⇒ち‐の‐みち【血の道】

ち‐の‐め【乳の目】

乳首にある、乳の出るあな。輸乳管またはその開口点。

ち‐の‐めぐり【血の巡り】

①血液の循環。

②頭脳のはたらき。「―が悪い人」

ち‐の‐やまい【血の病】‥ヤマヒ

(→)「血の道」2に同じ。

ち‐のり【血糊】

血がぬらぬらとねばるのを糊にたとえていう語。また、物にねばりついた血。

ち‐の‐り【千箆入】

(チノイリの約)靫ゆぎ・箙えびらに、多数の矢をさし入れたもの。

⇒ちのり‐の‐ゆき【千箆入の靫】

ち‐の‐り【地の利】

①土地の位置や地形がある物事をするのに有利なこと。「―を得る」

②土地からあがる利益。

⇒地の利は人の和に如かず

ちのり‐の‐ゆき【千箆入の靫】

多数の矢をさし入れたゆき。神代紀上「千箭之靫ちのりのゆき」

⇒ち‐の‐り【千箆入】

ち‐の‐ね【茅の根】

チガヤの地下茎。漢方で薬用とする。

チノ‐パン【chino pants】

チノと呼ばれる丈夫な綾織綿布で作られたズボン。色は主にカーキやベージュ系を用いる。第一次大戦時のアメリカ兵の軍服から発展。チノパンツ。

ち‐の‐ひと【乳の人】

うば。めのと。

ち‐のぼせ【血逆上】

のぼせること。特に、血の道のために逆上すること。

ち‐の‐ま【乳の間】

釣鐘の表面上部の、いぼ状の突起(乳ち)がある部分。→梵鐘ぼんしょう(図)

ちの‐まさこ【茅野雅子】

明星派の歌人。大阪生れ。蕭々しょうしょうの妻。日本女子大教授。合著「恋衣」、歌集「金沙集」のほか、童話・小説などがある。(1880〜1946)

⇒ちの【茅野】

ちのみ‐おや【乳飲み親】

乳ちち合せに乳を飲ませる人の称。ちおや。

ちのみ‐ご【乳呑み児・乳飲み子】

乳をのむころの幼児。乳児。

ち‐の‐みち【血の道】

①血液の運行する道筋。血脈。ちみち。血管。〈日葡辞書〉

②産褥さんじょく時・月経時・更年期などの女性に見られる、頭痛・逆上のぼせ・めまい・温熱感・寒冷感・発汗などの症状または子宮病の俗称。血の病。樋口一葉、十三夜「お袋は時たま例の―と言ふ奴を始めるがの」

⇒ちのみち‐もち【血の道持ち】

ちのみち‐もち【血の道持ち】

血の道を持病に持つこと。また、その人。

⇒ち‐の‐みち【血の道】

ち‐の‐め【乳の目】

乳首にある、乳の出るあな。輸乳管またはその開口点。

ち‐の‐めぐり【血の巡り】

①血液の循環。

②頭脳のはたらき。「―が悪い人」

ち‐の‐やまい【血の病】‥ヤマヒ

(→)「血の道」2に同じ。

ち‐のり【血糊】

血がぬらぬらとねばるのを糊にたとえていう語。また、物にねばりついた血。

ち‐の‐り【千箆入】

(チノイリの約)靫ゆぎ・箙えびらに、多数の矢をさし入れたもの。

⇒ちのり‐の‐ゆき【千箆入の靫】

ち‐の‐り【地の利】

①土地の位置や地形がある物事をするのに有利なこと。「―を得る」

②土地からあがる利益。

⇒地の利は人の和に如かず

ちのり‐の‐ゆき【千箆入の靫】

多数の矢をさし入れたゆき。神代紀上「千箭之靫ちのりのゆき」

⇒ち‐の‐り【千箆入】

ち‐の‐ね【茅の根】

チガヤの地下茎。漢方で薬用とする。

チノ‐パン【chino pants】

チノと呼ばれる丈夫な綾織綿布で作られたズボン。色は主にカーキやベージュ系を用いる。第一次大戦時のアメリカ兵の軍服から発展。チノパンツ。

ち‐の‐ひと【乳の人】

うば。めのと。

ち‐のぼせ【血逆上】

のぼせること。特に、血の道のために逆上すること。

ち‐の‐ま【乳の間】

釣鐘の表面上部の、いぼ状の突起(乳ち)がある部分。→梵鐘ぼんしょう(図)

ちの‐まさこ【茅野雅子】

明星派の歌人。大阪生れ。蕭々しょうしょうの妻。日本女子大教授。合著「恋衣」、歌集「金沙集」のほか、童話・小説などがある。(1880〜1946)

⇒ちの【茅野】

ちのみ‐おや【乳飲み親】

乳ちち合せに乳を飲ませる人の称。ちおや。

ちのみ‐ご【乳呑み児・乳飲み子】

乳をのむころの幼児。乳児。

ち‐の‐みち【血の道】

①血液の運行する道筋。血脈。ちみち。血管。〈日葡辞書〉

②産褥さんじょく時・月経時・更年期などの女性に見られる、頭痛・逆上のぼせ・めまい・温熱感・寒冷感・発汗などの症状または子宮病の俗称。血の病。樋口一葉、十三夜「お袋は時たま例の―と言ふ奴を始めるがの」

⇒ちのみち‐もち【血の道持ち】

ちのみち‐もち【血の道持ち】

血の道を持病に持つこと。また、その人。

⇒ち‐の‐みち【血の道】

ち‐の‐め【乳の目】

乳首にある、乳の出るあな。輸乳管またはその開口点。

ち‐の‐めぐり【血の巡り】

①血液の循環。

②頭脳のはたらき。「―が悪い人」

ち‐の‐やまい【血の病】‥ヤマヒ

(→)「血の道」2に同じ。

ち‐のり【血糊】

血がぬらぬらとねばるのを糊にたとえていう語。また、物にねばりついた血。

ち‐の‐り【千箆入】

(チノイリの約)靫ゆぎ・箙えびらに、多数の矢をさし入れたもの。

⇒ちのり‐の‐ゆき【千箆入の靫】

ち‐の‐り【地の利】

①土地の位置や地形がある物事をするのに有利なこと。「―を得る」

②土地からあがる利益。

⇒地の利は人の和に如かず

ちのり‐の‐ゆき【千箆入の靫】

多数の矢をさし入れたゆき。神代紀上「千箭之靫ちのりのゆき」

⇒ち‐の‐り【千箆入】

ち‐の‐ね【茅の根】

チガヤの地下茎。漢方で薬用とする。

チノ‐パン【chino pants】

チノと呼ばれる丈夫な綾織綿布で作られたズボン。色は主にカーキやベージュ系を用いる。第一次大戦時のアメリカ兵の軍服から発展。チノパンツ。

ち‐の‐ひと【乳の人】

うば。めのと。

ち‐のぼせ【血逆上】

のぼせること。特に、血の道のために逆上すること。

ち‐の‐ま【乳の間】

釣鐘の表面上部の、いぼ状の突起(乳ち)がある部分。→梵鐘ぼんしょう(図)

ちの‐まさこ【茅野雅子】

明星派の歌人。大阪生れ。蕭々しょうしょうの妻。日本女子大教授。合著「恋衣」、歌集「金沙集」のほか、童話・小説などがある。(1880〜1946)

⇒ちの【茅野】

ちのみ‐おや【乳飲み親】

乳ちち合せに乳を飲ませる人の称。ちおや。

ちのみ‐ご【乳呑み児・乳飲み子】

乳をのむころの幼児。乳児。

ち‐の‐みち【血の道】

①血液の運行する道筋。血脈。ちみち。血管。〈日葡辞書〉

②産褥さんじょく時・月経時・更年期などの女性に見られる、頭痛・逆上のぼせ・めまい・温熱感・寒冷感・発汗などの症状または子宮病の俗称。血の病。樋口一葉、十三夜「お袋は時たま例の―と言ふ奴を始めるがの」

⇒ちのみち‐もち【血の道持ち】

ちのみち‐もち【血の道持ち】

血の道を持病に持つこと。また、その人。

⇒ち‐の‐みち【血の道】

ち‐の‐め【乳の目】

乳首にある、乳の出るあな。輸乳管またはその開口点。

ち‐の‐めぐり【血の巡り】

①血液の循環。

②頭脳のはたらき。「―が悪い人」

ち‐の‐やまい【血の病】‥ヤマヒ

(→)「血の道」2に同じ。

ち‐のり【血糊】

血がぬらぬらとねばるのを糊にたとえていう語。また、物にねばりついた血。

ち‐の‐り【千箆入】

(チノイリの約)靫ゆぎ・箙えびらに、多数の矢をさし入れたもの。

⇒ちのり‐の‐ゆき【千箆入の靫】

ち‐の‐り【地の利】

①土地の位置や地形がある物事をするのに有利なこと。「―を得る」

②土地からあがる利益。

⇒地の利は人の和に如かず

ちのり‐の‐ゆき【千箆入の靫】

多数の矢をさし入れたゆき。神代紀上「千箭之靫ちのりのゆき」

⇒ち‐の‐り【千箆入】

ち‐の‐なみだ【血の涙】🔗⭐🔉

ち‐の‐なみだ【血の涙】

(「血涙けつるい」の訓読)涙が尽きて血の出るほど、はげしく泣き悲しむさまにいう語。伊勢物語「をとこ、―を流せども、とどむるよしなし」

ち‐の‐にちようび【血の日曜日】‥エウ‥🔗⭐🔉

ち‐の‐にちようび【血の日曜日】‥エウ‥

1905年1月22日(ロシア暦では9日)の日曜日に起こって、1905年革命の発端をなした事件。ペテルブルグで10万近い労働者とその家族が司祭ガポンの指導のもとに、自らの窮状を訴え、プラウダ(正義)の実現を求めて、冬宮へ向かって行進したのに対し、軍隊が発砲し、数百名の死者、千名以上の負傷者を出した。

軍隊発砲で死者千名以上 1905年1月22日

提供:毎日新聞社

ち‐のぼせ【血逆上】🔗⭐🔉

ち‐のぼせ【血逆上】

のぼせること。特に、血の道のために逆上すること。

ち‐の‐みち【血の道】🔗⭐🔉

ち‐の‐みち【血の道】

①血液の運行する道筋。血脈。ちみち。血管。〈日葡辞書〉

②産褥さんじょく時・月経時・更年期などの女性に見られる、頭痛・逆上のぼせ・めまい・温熱感・寒冷感・発汗などの症状または子宮病の俗称。血の病。樋口一葉、十三夜「お袋は時たま例の―と言ふ奴を始めるがの」

⇒ちのみち‐もち【血の道持ち】

ちのみち‐もち【血の道持ち】🔗⭐🔉

ちのみち‐もち【血の道持ち】

血の道を持病に持つこと。また、その人。

⇒ち‐の‐みち【血の道】

ち‐の‐めぐり【血の巡り】🔗⭐🔉

ち‐の‐めぐり【血の巡り】

①血液の循環。

②頭脳のはたらき。「―が悪い人」

ち‐の‐やまい【血の病】‥ヤマヒ🔗⭐🔉

ち‐の‐やまい【血の病】‥ヤマヒ

(→)「血の道」2に同じ。

○血は争えないちはあらそえない🔗⭐🔉

○血は争えないちはあらそえない

親から気質・性向を受け継いでいることは否定しようがない。血筋は争えない。

⇒ち【血】

ち‐はい【遅配】

配給・配達・支給などがおくれること。

ちは・う【幸ふ】チハフ

〔自四〕

(チは霊力の意)神の威力が働く。加護がある。万葉集9「女めの神も―・ひ給ひて」

ちば‐かめお【千葉亀雄】‥ヲ

文芸評論家。山形県生れ。早大中退。国民・時事・読売・東京日日各新聞の記者を歴任。文化学院・立教大教授。大正期の文学運動を推進し、大衆文学を育成。(1878〜1935)

⇒ちば【千葉】

ち‐ばかり【地測り】

水深測量具。網袋に石を入れ、糸をつけた簡単なしかけ。つず縄。

ちば・ける

〔自下一〕

(岡山・山口県などで)ふざける。

ちば‐しゅうさく【千葉周作】‥シウ‥

幕末の剣客。北辰一刀流の開祖。陸奥栗原郡の人。中西派一刀流などを学び、江戸に玄武館を開いて名を挙げ、のち、水戸弘道館に出張教授をして水戸藩士となる。(1794〜1855)

⇒ちば【千葉】

ち‐はしら【乳柱】

乳呑み児を乳離れさせる前に、飯を少しずつ与えること。また、離乳食。

ち‐ばし・る【血走る】

〔自五〕

血がほとばしる。また、血がにじんだり眼球が充血したりして赤くなる。浄瑠璃、平家女護島「縄目―・る弱腕よわかいな」。「―・った目」

ちば‐だいがく【千葉大学】

国立大学法人の一つ。旧制の千葉医大を中心に千葉農専・東京工専・千葉師範・同青年師範を母体として1949年設置。2004年法人化。千葉市。

○血は水よりも濃しちはみずよりもこし🔗⭐🔉

○血は水よりも濃しちはみずよりもこし

(西洋の諺から)血筋は争われず、他人よりも血縁の人とのつながりの方が強い。

⇒ち【血】

ち‐ば・む【血ばむ】

〔自五〕

血がにじむ。血を帯びる。

ちはや【襅】

①日本の原始衣。貫頭衣の類。

②小忌衣おみごろもの類。身二幅・袖一幅の、衽おくみのない白布の単衣で、打掛けの形をし、袖を縫わずに、紙捻こよりでくくったもの。山藍で水草・蝶・鳥などの模様を摺る。千早。今昔物語集28「宮々の御方の女官共の唐衣・―着て行あるき」

襅

ちはや‐じょう【千早城】‥ジヤウ

大阪府南河内郡千早赤阪村の金剛山の中腹にあった城。地形が険しく、1333年(元弘3)楠木正成が籠城し、北条氏の軍を防いだ。92年(明徳3)楠木正勝の時、落城。

ちはや‐びと【千早人】

〔枕〕

(古くはチハヤヒトとも。武勇の人の意)「うぢ(宇治)」にかかる。

ちはや・ぶ【千早ぶ】

〔自上二〕

(一説に、チは風の意)勢い強くふるまう。強暴である。万葉集2「―・ぶる人を和やわせとまつろはぬ国を治めと」

ちはやふる【千早振る】

落語。百人一首中の在原業平の歌「ちはやぶる神代も聞かず竜田川からくれなゐに水くくるとは」を別の意にこじつけたおかしみをねらった根問ねどいばなし。

ちはや‐ぶる【千早振る】

〔枕〕

(古くはチハヤフルとも)「神」「うぢ」などにかかる。万葉集2「玉かづら実ならぬ樹には―神ぞつくとふならぬ樹ごとに」

ち‐はら【茅原】

(ツハラの転)チガヤの多く生えた所。山家集「雲雀あがる大野の―」

ち‐はらい【遅払い】‥ハラヒ

給与や代金などの支払いがおくれること。

ちばり‐よお

(沖縄で、「気張れよ」の意)がんばれ。

ちば‐わらい【千葉笑い】‥ワラヒ

千葉市中央区の千葉寺せんようじで江戸時代に行われた習俗。毎年大晦日の夜人々が集まり、顔を隠し頭を包み声を変えて、所の奉行・頭人・庄屋・年寄たちの善悪を言いたて、また行状の悪い人に対して大いに笑い、褒貶ほうへんした。

ち‐はん【池畔】

池のほとり。池辺。

ち‐ばん【血判】

(→)「けっぱん」に同じ。

ち‐ばん【地番】

土地登記簿に登録するために土地の一筆ごとにつけた番号。「―変更」

ち‐はんじ【知藩事】

1869年(明治2)の版籍奉還以後、維新政府が従来の藩に置いた長官。旧藩主をそのまま任命。藩知事とも称した。71年の廃藩置県で廃止。

ち‐ひ【地皮】

(→)地殻ちかくに同じ。

ち‐ひ【地被】

地表の、雑草・蘚苔せんたい類など。「―植物」

ちび

からだの小さいこと。そういう人。また、年の幼い者。軽んじたり、親しみをこめたりしていう。ちびっちょ。ちびっこ。「うちの―も来年は入学です」

ち‐びき【千引】

千人で引くほどの重さの物。

⇒ちびき‐の‐いわ【千引の岩】

⇒ちびき‐の‐つな【千引の綱】

⇒ちびき‐の‐なわ【千引の縄】

ち‐びき【血引】

沿岸魚、ハチビキの別称。

ちびき‐の‐いわ【千引の岩】‥イハ

綱を千人で引くほどの重い岩。大きい岩。古事記上「―をその黄泉よもつ比良坂に引き塞さへて」

⇒ち‐びき【千引】

ちびき‐の‐つな【千引の綱】

千人で引き動かすほどの重いものを引く綱。夫木和歌抄33「みやぎ引く―も弱るらし」

⇒ち‐びき【千引】

ちびき‐の‐なわ【千引の縄】‥ナハ

(→)「千引の綱」に同じ。

⇒ち‐びき【千引】

ちび‐ちび

〔副〕

物事を少しずつ区切りながらするさま。「金を―と払う」「酒を―飲む」

ち‐ひつ【遅筆】

文を書くのがおそいこと。

ちびっ‐こ【ちびっ子】

幼稚園児から小学校低学年くらいまでの、小さい子供を親しんでいう語。「―のど自慢大会」

ちびっ‐ちょ

「ちび」を強めていう語。ちびっこ。

ち‐ひと【千人】

せんにん。また、多くの人。源氏物語賢木「―にもかへつべき御様にて」

ち‐ひと【乳人】

乳母。めのと。ちのひと。

ちび‐ふで【禿筆】

毛さきのすりきれた筆。とくひつ。

ち‐ひょう【地表】‥ヘウ

地球の表面。土地の表面。

⇒ちひょう‐か【地表火】

⇒ちひょう‐しょくぶつ【地表植物】

⇒ちひょう‐すい【地表水】

ち‐びょう【乳鋲】‥ビヤウ

門の扉などに飾りとして打ちつける、丸くふくらんだ金具。

ち‐びょう【稚苗】‥ベウ

葉が2、3枚の稲の苗。田植機で植える。→中苗→成苗

ちひょう‐か【地表火】‥ヘウクワ

燃えやすい林床の雑草・低木や地表堆積物だけが燃える火災。

⇒ち‐ひょう【地表】

ちひょう‐しょくぶつ【地表植物】‥ヘウ‥

越冬芽の位置が地表面近くにある植物。地面をはうように生えるコケモモやシロツメクサなど。→地上植物→地中植物。

⇒ち‐ひょう【地表】

ちひょう‐すい【地表水】‥ヘウ‥

地表にある水。河川・湖沼などの水。

⇒ち‐ひょう【地表】

ちびり

〔副〕

すこし。いささか。

⇒ちびり‐ちびり

ちびり‐ちびり

少しずつ回数を重ねるさま。ちびちび。「酒を―飲む」

⇒ちびり

ちび・る

〔他五〕

①小便などを少し漏らす。

②出し惜しむ。「費用を―・る」

③少しずつ飲む。

ち・びる【禿びる】

〔自上一〕[文]ち・ぶ(上二)

先がすりへる。すり切れる。太平記11「歯―・びてわづかに残れる杉の屐あしだあり」。「―・びた筆」

ち‐ひろ【千尋】

(中世はチイロ)1尋の千倍。非常に長いこと。また、非常に深いこと。万葉集5「

ちはや‐じょう【千早城】‥ジヤウ

大阪府南河内郡千早赤阪村の金剛山の中腹にあった城。地形が険しく、1333年(元弘3)楠木正成が籠城し、北条氏の軍を防いだ。92年(明徳3)楠木正勝の時、落城。

ちはや‐びと【千早人】

〔枕〕

(古くはチハヤヒトとも。武勇の人の意)「うぢ(宇治)」にかかる。

ちはや・ぶ【千早ぶ】

〔自上二〕

(一説に、チは風の意)勢い強くふるまう。強暴である。万葉集2「―・ぶる人を和やわせとまつろはぬ国を治めと」

ちはやふる【千早振る】

落語。百人一首中の在原業平の歌「ちはやぶる神代も聞かず竜田川からくれなゐに水くくるとは」を別の意にこじつけたおかしみをねらった根問ねどいばなし。

ちはや‐ぶる【千早振る】

〔枕〕

(古くはチハヤフルとも)「神」「うぢ」などにかかる。万葉集2「玉かづら実ならぬ樹には―神ぞつくとふならぬ樹ごとに」

ち‐はら【茅原】

(ツハラの転)チガヤの多く生えた所。山家集「雲雀あがる大野の―」

ち‐はらい【遅払い】‥ハラヒ

給与や代金などの支払いがおくれること。

ちばり‐よお

(沖縄で、「気張れよ」の意)がんばれ。

ちば‐わらい【千葉笑い】‥ワラヒ

千葉市中央区の千葉寺せんようじで江戸時代に行われた習俗。毎年大晦日の夜人々が集まり、顔を隠し頭を包み声を変えて、所の奉行・頭人・庄屋・年寄たちの善悪を言いたて、また行状の悪い人に対して大いに笑い、褒貶ほうへんした。

ち‐はん【池畔】

池のほとり。池辺。

ち‐ばん【血判】

(→)「けっぱん」に同じ。

ち‐ばん【地番】

土地登記簿に登録するために土地の一筆ごとにつけた番号。「―変更」

ち‐はんじ【知藩事】

1869年(明治2)の版籍奉還以後、維新政府が従来の藩に置いた長官。旧藩主をそのまま任命。藩知事とも称した。71年の廃藩置県で廃止。

ち‐ひ【地皮】

(→)地殻ちかくに同じ。

ち‐ひ【地被】

地表の、雑草・蘚苔せんたい類など。「―植物」

ちび

からだの小さいこと。そういう人。また、年の幼い者。軽んじたり、親しみをこめたりしていう。ちびっちょ。ちびっこ。「うちの―も来年は入学です」

ち‐びき【千引】

千人で引くほどの重さの物。

⇒ちびき‐の‐いわ【千引の岩】

⇒ちびき‐の‐つな【千引の綱】

⇒ちびき‐の‐なわ【千引の縄】

ち‐びき【血引】

沿岸魚、ハチビキの別称。

ちびき‐の‐いわ【千引の岩】‥イハ

綱を千人で引くほどの重い岩。大きい岩。古事記上「―をその黄泉よもつ比良坂に引き塞さへて」

⇒ち‐びき【千引】

ちびき‐の‐つな【千引の綱】

千人で引き動かすほどの重いものを引く綱。夫木和歌抄33「みやぎ引く―も弱るらし」

⇒ち‐びき【千引】

ちびき‐の‐なわ【千引の縄】‥ナハ

(→)「千引の綱」に同じ。

⇒ち‐びき【千引】

ちび‐ちび

〔副〕

物事を少しずつ区切りながらするさま。「金を―と払う」「酒を―飲む」

ち‐ひつ【遅筆】

文を書くのがおそいこと。

ちびっ‐こ【ちびっ子】

幼稚園児から小学校低学年くらいまでの、小さい子供を親しんでいう語。「―のど自慢大会」

ちびっ‐ちょ

「ちび」を強めていう語。ちびっこ。

ち‐ひと【千人】

せんにん。また、多くの人。源氏物語賢木「―にもかへつべき御様にて」

ち‐ひと【乳人】

乳母。めのと。ちのひと。

ちび‐ふで【禿筆】

毛さきのすりきれた筆。とくひつ。

ち‐ひょう【地表】‥ヘウ

地球の表面。土地の表面。

⇒ちひょう‐か【地表火】

⇒ちひょう‐しょくぶつ【地表植物】

⇒ちひょう‐すい【地表水】

ち‐びょう【乳鋲】‥ビヤウ

門の扉などに飾りとして打ちつける、丸くふくらんだ金具。

ち‐びょう【稚苗】‥ベウ

葉が2、3枚の稲の苗。田植機で植える。→中苗→成苗

ちひょう‐か【地表火】‥ヘウクワ

燃えやすい林床の雑草・低木や地表堆積物だけが燃える火災。

⇒ち‐ひょう【地表】

ちひょう‐しょくぶつ【地表植物】‥ヘウ‥

越冬芽の位置が地表面近くにある植物。地面をはうように生えるコケモモやシロツメクサなど。→地上植物→地中植物。

⇒ち‐ひょう【地表】

ちひょう‐すい【地表水】‥ヘウ‥

地表にある水。河川・湖沼などの水。

⇒ち‐ひょう【地表】

ちびり

〔副〕

すこし。いささか。

⇒ちびり‐ちびり

ちびり‐ちびり

少しずつ回数を重ねるさま。ちびちび。「酒を―飲む」

⇒ちびり

ちび・る

〔他五〕

①小便などを少し漏らす。

②出し惜しむ。「費用を―・る」

③少しずつ飲む。

ち・びる【禿びる】

〔自上一〕[文]ち・ぶ(上二)

先がすりへる。すり切れる。太平記11「歯―・びてわづかに残れる杉の屐あしだあり」。「―・びた筆」

ち‐ひろ【千尋】

(中世はチイロ)1尋の千倍。非常に長いこと。また、非常に深いこと。万葉集5「 縄たくなわの―にもがと願ひくらしつ」

ち‐ふ【乳癰】

(古くはチブとも)婦人の乳房ちぶさのはれる病気。また、乳房にできるはれもの。〈倭名類聚鈔3〉

ち‐ふ【茅生】

チガヤの生えたところ。茅原ちはら。万葉集12「浅茅原―に足ふみ」

ち‐ふ【地府】

①大地。地上。

②冥土めいど。冥界。

ち‐ふ【知府】

府の長官。中国で、宋代に始まり清末まで行われる。

ち‐ふ【致富】

富を得ること。金持になること。「―譚たん」

ち‐ぶ【恥部】

①陰部。

②恥ずべき部分。「日本の―」

ち・ぶ【禿ぶ】

〔自上二〕

⇒ちびる(上一)

ち‐ぶくら【乳袋】

①鼓つづみの胴の部分名。左右のゆるやかにカーブした椀状の部分。

②三味線の棹の上部、糸倉いとぐらの下の、左右へ円くふくれたところ。ちぶくろ。→三味線(図)

ち‐ぶくろ【乳袋・乳脹】

①乳房。

②(→)「ちぶくら」2に同じ。

ち‐ぶさ【乳房】

哺乳類の雌の胸・腹部にある隆起で、中央に乳頭があり、そこに乳腺が開いている。分娩後、一定期間乳を分泌する。蘇摩呼童子請問経承暦点「妙房チフサ嵩高たかく」

ち‐ふじょう【血不浄】‥ジヤウ

出産の忌をいう語。

チフス【Typhus ドイツ・窒扶斯】

(チブス・チプスとも言った)(→)腸チフスの通称。樋口一葉、十三夜「其子も昨年の暮チプスに懸つて死んださうに聞ました」。夏目漱石、それから「窒扶斯チブスが見舞に来た兄に伝染して是も程なく亡くなつた」

⇒チフス‐きん【チフス菌】

チフス‐きん【チフス菌】

腸チフス菌の通称。

⇒チフス【Typhus ドイツ・窒扶斯】

ち‐ぶつ【地物】

地上に存在する天然または人工のすべての物体。樹木・河川・家屋・道路・鉄道などをいう。特に軍隊では、敵の目や砲火から身をかくす物。

ち‐ふね【千船】

多くの船。万葉集6「神代より―の泊はつる大和田の浜」

ち‐ぶみ【血文】

血で書いた文。起請きしょうなどに用いる。好色一代男6「女郎、若衆、固めの証文、大方は―なり」

ち‐ぶみ【地踏み】

力を入れて地を踏むこと。四股しこを踏むこと。

ち‐ぶり【血鰤】

鰤の防腐法で、その臓腑を抜きとり、その血を鰤の全体に塗りつけたもの。血切り。

チフリス【Tiflis】

グルジア共和国の都市トビリシの旧称。

ちふり‐の‐かみ【道触の神】

陸路または海路を守護する神。旅行の時、たむけして行路の安全を祈った。土佐日記「わたつみの―にたむけする」

ち‐ぶるい【血振い】‥ブルヒ

①産後に血の道のため、体がふるえる病。

②人を刀で斬った後、その血を振るい落とすこと。

③猛獣が他の生物を食った後、毛についた血を身振いして落とすこと。

ち‐ぶるい【乳振い】‥ブルヒ

乳の分泌が止まり、発熱して体がわななきふるえること。

ち‐ぶん【地文】

⇒ちもん

ち‐ぶん【知分】

知力。神皇正統記「未萌の禍を防ぐまでの―や難かりけん」

ち‐へい【地平】

①大地の平らな面。

②地平線。

③(Horizont ドイツ)物事を考察していく際の、視界。範囲。「人類学の新たな―を開く」

⇒ちへい‐きょり【地平距離】

⇒ちへい‐せん【地平線】

⇒ちへい‐ふかく【地平俯角】

⇒ちへい‐めん【地平面】

⇒ちへい‐ゆうごう【地平融合】

ち‐へい【治平】

世の中が治まって平穏なこと。太平。

ち‐へい【治兵】

軍隊の兵員・装備をととのえること。

ちへい‐きょり【地平距離】

地球表面上、ある高さの所で、見通し得る最大距離。

⇒ち‐へい【地平】

ちへい‐せん【地平線】

(horizon)

①海または平原が空と接する一線。自然地平。

②地上のある場所における鉛直線に垂直な平面が天球と交わる大円。視地平。→地心地平。

⇒ち‐へい【地平】

ちへい‐ふかく【地平俯角】

自然地平線(自然地平)と天文学的な地平線(視地平)とのなす微小な角。

⇒ち‐へい【地平】

ちへい‐めん【地平面】

地球上のある地点において鉛直線に垂直な平面。

⇒ち‐へい【地平】

ちへい‐ゆうごう【地平融合】‥ガフ

(Horizontverschmelzung ドイツ)ガーダマーの哲学的解釈学の用語。テキストが属する過去の文化的地平と解釈者が属する現在の文化的地平とが相互に浸透し合うことによって、より大きな普遍性が獲得されること。

⇒ち‐へい【地平】

チベット【Tibet・西蔵】

中国四川省の西、インドの北、パミール高原の東に位置する高原地帯。7世紀には吐蕃が建国、18世紀以来、中国の宗主権下にあったが、20世紀に入りイギリスの実力による支配を受け、その保護下のダライ=ラマ自治国の観を呈した。第二次大戦後中華人民共和国が掌握、1965年チベット自治区となる。住民の約90パーセントはチベット族で、チベット語を用い、チベット仏教を信仰する。平均標高約4000メートルで、東部・南部の谷間では麦などの栽培、羊・ヤクなどの牧畜が行われる。面積約123万平方キロメートル。人口263万(2005)。区都ラサ(拉薩)。→中華人民共和国(図)。

⇒チベット‐ご【チベット語】

⇒チベット‐だいぞうきょう【チベット大蔵経】

⇒チベット‐ビルマ‐ごは【チベットビルマ語派】

⇒チベット‐ぶっきょう【チベット仏教】

チベット‐ご【チベット語】

(Tibetan)中国チベット自治区を中心にパキスタンの一部、ネパールなどで用いられている言語。シナ‐チベット語族のチベット‐ビルマ語派に属する。文語と口語との区別が明瞭。

⇒チベット【Tibet・西蔵】

チベット‐だいぞうきょう【チベット大蔵経】‥ザウキヤウ

チベットで編集されたチベット語大蔵経。カンギュル(経律)とテンギュル(論書)とから成る。最も古いナルタン版やデルゲ版・北京版・ラサ版などがあり、インドの大乗仏教研究にも不可欠の資料。

⇒チベット【Tibet・西蔵】

チベット‐ビルマ‐ごは【チベットビルマ語派】

(Tibeto-Burman)シナ‐チベット語族の一語派。チベットからヒマラヤ・アッサム・中国南西部・ビルマ(ミャンマー)・タイにかけて分布。

⇒チベット【Tibet・西蔵】

チベット‐ぶっきょう【チベット仏教】‥ケウ

仏教の一派。吐蕃王国時代にインドからチベットに伝わった大乗仏教と密教の混合形態。チベット大蔵経を用いる。のちモンゴル・旧満州(中国東北地方)・ネパール・ブータン・ラダックにも伝播した。主な宗派はニンマ派(紅教)・サキャ派・カギュー派・ゲルク派(黄教)の4派。俗称、ラマ教。

⇒チベット【Tibet・西蔵】

ち‐へど【血反吐】

吐いて口から出す血。血の混じったへど。

ち‐べり【乳縁】

蚊帳かやなどで、乳ち3のついているへり。好色二代男「八畳づりの紋紗の蚊帳、―ひどんす」

ち‐へん【地変】

土地の変動。海岸線の移動、土地の陥没、火山の噴火または地震などの地殻変動。地異。「天災―」

ち‐へん【池辺】

池のほとり。池畔。

ち‐べん【知弁・智辨】

知恵があって、物を知りわける能力があること。

ち‐べん【知弁・智辯】

①才知のある弁舌。

②才知と弁舌。源平盛衰記1「顕密兼学の法灯、―無窮の秀才」

ち‐ほ【地歩】

自己のいる地位。活動する上での立場。立脚地。位置。「確乎たる―を占める」

ちぼ

(西日本で)すり。巾着切り。

ち‐ほう【地方】‥ハウ

①国内の一部分の土地。「関東―」

②首府以外の土地。いなか。「―へ転勤する」↔中央。

③旧軍隊用語で、軍以外の一般社会。娑婆しゃば。

⇒ちほう‐かいりょう‐うんどう【地方改良運動】

⇒ちほう‐かん【地方官】

⇒ちほうかん‐かいぎ【地方官会議】

⇒ちほう‐かんちょう【地方官庁】

⇒ちほう‐ぎかい【地方議会】

⇒ちほう‐きしょうだい【地方気象台】

⇒ちほう‐きょういくひ【地方教育費】

⇒ちほう‐ぎょうせい【地方行政】

⇒ちほう‐ぎょうせいかん【地方行政官】

⇒ちほう‐ぎょうせい‐かんちょう【地方行政官庁】

⇒ちほう‐ぎょうせいきかん【地方行政機関】

⇒ちほう‐ぎんこう【地方銀行】

⇒ちほう‐く【地方区】

⇒ちほう‐けい【地方型】

⇒ちほう‐けいさつ‐しょくいん【地方警察職員】

⇒ちほう‐けいば【地方競馬】

⇒ちほう‐けいむかん【地方警務官】

⇒ちほう‐けんさつちょう【地方検察庁】

⇒ちほう‐こうえいきぎょう【地方公営企業】

⇒ちほう‐こうきょうだんたい【地方公共団体】

⇒ちほう‐こうしゃ【地方公社】

⇒ちほう‐こうせいほご‐いいんかい【地方更生保護委員会】

⇒ちほう‐こうふぜい【地方交付税】

⇒ちほう‐こうむいん【地方公務員】

⇒ちほう‐さい【地方債】

⇒ちほう‐ざいせい【地方財政】

⇒ちほう‐さいばんしょ【地方裁判所】

⇒ちほう‐し【地方史】

⇒ちほう‐し【地方紙】

⇒ちほう‐じ【地方時】

⇒ちほう‐じち【地方自治】

⇒ちほうじち‐せい【地方自治制】

⇒ちほう‐じちたい【地方自治体】

⇒ちほうじち‐ほう【地方自治法】

⇒ちほう‐じむかん【地方事務官】

⇒ちほう‐じむしょ【地方事務所】

⇒ちほう‐じゅんぎょう【地方巡業】

⇒ちほう‐しょうひぜい【地方消費税】

⇒ちほう‐じょうよ‐ぜい【地方譲与税】

⇒ちほう‐しょく【地方色】

⇒ちほう‐ぜい【地方税】

⇒ちほう‐せいど【地方制度】

⇒ちほう‐せんきょ【地方選挙】

⇒ちほう‐たい【地方隊】

⇒ちほう‐だんたい【地方団体】

⇒ちほう‐ちょうかん【地方長官】

⇒ちほう‐てつどう【地方鉄道】

⇒ちほう‐はいふぜい【地方配付税】

⇒ちほう‐ばん【地方版】

⇒ちほう‐びょう【地方病】

⇒ちほう‐ぶんけん【地方分権】

⇒ちほう‐ぶんたん‐のうふきん【地方分担納付金】

⇒ちほう‐ぶんよ‐ぜい【地方分与税】

⇒ちほう‐ほういん【地方法院】

⇒ちほう‐みんかい【地方民会】

⇒ちほう‐れんらくぶ【地方連絡部】

⇒ちほう‐ろうどういいんかい【地方労働委員会】

ち‐ほう【治邦】‥ハウ

国を治めること。治まっている国。

ち‐ほう【痴呆】

いったん個人が獲得した知的精神的能力が失われて、元に戻らない状態。ふつう感情面・意欲面の低下をも伴う。脳の腫瘍・炎症、中毒・血液循環障害また、加齢などに由来。アルツハイマー病の類。認知症。

ち‐ぼう【地貌】‥バウ

地表面の形状、すなわち高低・起伏・斜面などの状態。

ち‐ぼう【知謀・智謀】

ちえのあるはかりごと。巧みなはかりごと。太平記29「暫時の―事成りしかば」。「―をめぐらす」

ちほう‐かいりょう‐うんどう【地方改良運動】‥ハウ‥リヤウ‥

日露戦争後に行われた官製の町村改革運動。欧米列強に対抗しうる国内体制を整備するために、町村の財政基盤の強化、生活や風俗の改良などを目標とした。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐かん【地方官】‥ハウクワン

明治憲法下における地方行政官。地方長官。島崎藤村、夜明け前「―の中にすら廃仏の急先鋒となつたものがあり」

⇒ち‐ほう【地方】

ちほうかん‐かいぎ【地方官会議】‥ハウクワンクワイ‥

明治前期、政府が召集した府県長官の会議。1874年(明治7)に設置が決定され、75年・78年・80年に開催。地方行政をめぐる諸問題が審議された。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐かんちょう【地方官庁】‥ハウクワンチヤウ

その権限が一地方に限定されている官庁。地方行政官庁。↔中央官庁。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐ぎかい【地方議会】‥ハウ‥クワイ

地方公共団体の議事機関、すなわち都道府県議会・市町村議会など。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐きしょうだい【地方気象台】‥ハウ‥シヤウ‥

各府県に1カ所ずつと、北海道・沖縄では地理的に考慮された支庁に1カ所ずつ設置されている気象台。管区気象台の業務指導・予報指示を受け、区域内の測候所の管理業務を行う。国際空港には別に航空地方気象台がある。→管区気象台。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐きょういくひ【地方教育費】‥ハウケウ‥

地方公共団体が学校教育・社会教育・生涯学習および教育行政のために支出した経費と公立の各学校が支出した経費の総額。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐ぎょうせい【地方行政】‥ハウギヤウ‥

①都道府県・市町村等地方公共団体またはその機関が行う行政。

②国の地方行政官庁が行う国の行政。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐ぎょうせいかん【地方行政官】‥ハウギヤウ‥クワン

地方の行政事務を行う職員。特に国の官吏の身分にある者の称で、各省などの地方支分部局(例えば財務局・経済産業局・法務局など)の職員などをいうが、地方公共団体の職員を指すこともある。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐ぎょうせい‐かんちょう【地方行政官庁】‥ハウギヤウ‥クワンチヤウ

(→)地方官庁に同じ。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐ぎょうせいきかん【地方行政機関】‥ハウギヤウ‥クワン

権限が一地方に限定された国の行政機関。陸運局・法務局・税務署の類、および地方におかれる試験所等を指す。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐ぎんこう【地方銀行】‥ハウ‥カウ

普通銀行の一種。概ね地方に所在し、地方産業への融資を主要業務とする普通銀行で、全国地方銀行協会に加盟しているもの。地銀。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐く【地方区】‥ハウ‥

参議院議員選挙で、地方(都道府県など)を単位として設定された選挙区。1983年、比例代表制の導入により選挙区と改称。→全国区。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐けい【地方型】‥ハウ‥

同一種の生物で、産地により少しずつ形態が異なるもの。地方品種・地理的品種とも。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐けいさつ‐しょくいん【地方警察職員】‥ハウ‥ヰン

都道府県の職員である警察官。→地方警務官。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐けいば【地方競馬】‥ハウ‥

地方自治体などが主催する競馬。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐けいむかん【地方警務官】‥ハウ‥クワン

国家公務員であるが、都道府県警察の職員として勤務する警察官。警視正以上。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐けんさつちょう【地方検察庁】‥ハウ‥チヤウ

地方裁判所および家庭裁判所に対応して置かれる検察庁。検事正を長とする。地検。→検察庁。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐こうえいきぎょう【地方公営企業】‥ハウ‥ゲフ

地方公共団体の経営する企業。地方公営企業法では、水道・工業用水道・軌道・自動車運送・鉄道・電気・ガスの各事業。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐こうきょうだんたい【地方公共団体】‥ハウ‥

国の領土の一部区域とその住民に対して支配権を有する地域的統治団体。地方自治法による普通地方公共団体(都道府県・市町村)と特別地方公共団体(特別区・地方公共団体の組合・財産区・地方開発事業団)との並称。地方自治体。地方自治団体。地方団体。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐こうしゃ【地方公社】‥ハウ‥

地方公共団体が、土地造成・住宅建設・観光等施設整備などの事業を行わせるため、出資・貸付等の方法で設立する法人。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐こうせいほご‐いいんかい【地方更生保護委員会】‥ハウカウ‥ヰヰンクワイ

仮釈放・仮出場の許可、少年の不定期刑の終了決定、少年院からの仮退院・退院の許可、保護観察所の事務監督などを行う法務大臣管理の機関。→中央更生保護審査会。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐こうふぜい【地方交付税】‥ハウカウ‥

基準財政収入が基準財政需要に充たない地方公共団体に対して、国が交付する財政調整資金。1954年に従来の地方財政平衡交付金を改称。財源には所得税・法人税・酒税・消費税・たばこ税などから一定の割合を当てる。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐こうむいん【地方公務員】‥ハウ‥ヰン

地方公共団体の公務に従事する職員。1950年制定の地方公務員法はその基本法。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐さい【地方債】‥ハウ‥

地方公共団体を債務者とする公債、すなわち都道府県債・市町村債など。↔国債。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐ざいせい【地方財政】‥ハウ‥

地方公共団体すなわち都道府県・市町村の財政。↔国家財政。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐さいばんしょ【地方裁判所】‥ハウ‥

下級裁判所の一つ。原則的な第一審裁判所。判事と判事補とで構成され、所長は判事のうちから最高裁判所が命ずる。全国各都府県に1カ所と北海道に4カ所、合計50カ所に置く。本庁と支部がある。略称、地裁。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐し【地方史】‥ハウ‥

地域社会の歴史。過去における地域社会の発展を研究し、それが一国の歴史、世界の歴史の発展とどのような関係をもつかを明らかにし、地域社会が当面する諸問題について理解を深めようとするもの。→郷土史。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐し【地方紙】‥ハウ‥

限られた地域を対象として編集・発行される新聞。地方新聞。↔全国紙。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐じ【地方時】‥ハウ‥

その地の子午線を基準として定めた時刻。→標準時。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐じち【地方自治】‥ハウ‥

地方団体が独立の団体として自己に属する事務を自己の責任において自己の機関によって行うことであり、地方住民の意思に基づいて施政を行おうとするもの。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほうじち‐せい【地方自治制】‥ハウ‥

地方自治に関する諸制度。東京都制・道府県制・市町村制などがあったが、第二次大戦後、地方自治法によって地方分権が確立された。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐じちたい【地方自治体】‥ハウ‥

(→)地方公共団体に同じ。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほうじち‐ほう【地方自治法】‥ハウ‥ハフ

日本国憲法の地方自治に関する規定をうけて、地方公共団体の自主性・自律性を高め民主化を徹底するため、知事・市町村長などの直接公選、住民の直接請求、地方議会の権限強化などをはかった地方自治の基本法。1947年公布、日本国憲法と同時に施行。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐じむかん【地方事務官】‥ハウ‥クワン

特定の国家事務を統一的に処理するために都道府県におかれた国家公務員の職の官名。2000年4月廃止。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐じむしょ【地方事務所】‥ハウ‥

(→)支庁に同じ。沿革上名称を異にする。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐じゅんぎょう【地方巡業】‥ハウ‥ゲフ

各地を興行してまわること。巡業。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐しょうひぜい【地方消費税】‥ハウセウ‥

都道府県の財源とする間接税。1997年導入。税収の2分の1は市町村に交付。徴収は消費税と併せて国が行う。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐じょうよ‐ぜい【地方譲与税】‥ハウジヤウ‥

国税として国が徴収した特定の税金を客観的基準によって地方公共団体に譲与するもの。地方道路譲与税・石油ガス譲与税・所得譲与税などがある。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐しょく【地方色】‥ハウ‥

その地方の自然・風俗・人情などが持つ固有の特色。ローカル‐カラー。「―豊かな祭り」

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐ぜい【地方税】‥ハウ‥

地方公共団体が賦課する租税。道府県税(および都税)・市町村税(および特別区税)があり、地方税法(1950年施行)に定められている。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐せいど【地方制度】‥ハウ‥

地方行政の組織・権限などに関する制度。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐せんきょ【地方選挙】‥ハウ‥

(→)一般選挙に同じ。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐たい【地方隊】‥ハウ‥

海上自衛隊の部隊の一種。地方総監部および護衛隊・掃海隊・基地隊・航空隊その他の直轄部隊から成り、各警備区の防衛を担当する。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐だんたい【地方団体】‥ハウ‥

(→)地方公共団体に同じ。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐ちょうかん【地方長官】‥ハウチヤウクワン

明治憲法時代における府県知事・東京都長官・北海道長官の総称。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐てつどう【地方鉄道】‥ハウ‥ダウ

一地方の交通を目的とする鉄道。国鉄時代に、路面電車を除く民営鉄道をこう呼んだ。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐はいふぜい【地方配付税】‥ハウ‥

(→)配付税に同じ。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐ばん【地方版】‥ハウ‥

中央に本社を有する新聞社が、特に地方読者のために、その地方に関する記事を掲載する紙面。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐びょう【地方病】‥ハウビヤウ

一地方または互いに似た風土を持つ地方に限って発生する疾病。風土病。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐ぶんけん【地方分権】‥ハウ‥

(decentralization)一定地域の住民とその代表機関(地方政府)に統治の権能が分け持たれていること。↔中央集権。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐ぶんたん‐のうふきん【地方分担納付金】‥ハウ‥ナフ‥

地方公共団体自らの事業として経営すべき事項を、国家が直轄事業として施行する場合に、地方公共団体が国に対して納付する金額。河川法による府県の分担金の類。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐ぶんよ‐ぜい【地方分与税】‥ハウ‥

旧制で、いったん国税の形式によって課徴した地方税を一定の基準で地方団体に還元または配分交付した税。1948年廃止。→配付税。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐ほういん【地方法院】‥ハウハフヰン

旧制で、朝鮮・台湾・関東州および南洋群島などの植民地の司法制度として存在した民事・刑事の裁判所。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐みんかい【地方民会】‥ハウ‥クワイ

明治初年、三新法制定以前の府県会・大小区会・町村会の総称。中央政府の法令によらず、その地方の事情によって設けられた。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐れんらくぶ【地方連絡部】‥ハウ‥

防衛省の機関の一つ。方面総監の指揮監督を受け、自衛官の募集・広報などの事務を行う。都道府県庁所在地にある。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐ろうどういいんかい【地方労働委員会】‥ハウラウ‥ヰヰンクワイ

都道府県に置かれる労働委員会。使用者・労働者・公益をそれぞれ代表する委員から成り、都道府県知事が任命する。略称、地労委。→労働委員会

⇒ち‐ほう【地方】

チボー【J. Thibaud】

⇒ティボー

チボーけのひとびと【チボー家の人々】

(Les Thibault フランス)マルタン=デュ=ガールの大河小説。1922〜40年刊。

チボーデ【Albert Thibaudet】

フランスの文芸批評家。マラルメとベルクソンの影響のもとに、該博な学識、精緻な分析、みずみずしい感性がとけあった批評を書いた。著「マラルメの詩」「ギュスタヴ=フロベール」「近代フランス文学史」など。(1874〜1936)

ちぼちぼ

①飛沫のとび散るさま、細雨の降るさま。また、小さな芽などの生ずるさま。〈日葡辞書〉

②小さなこと。日葡辞書「チボチボシタコト」

ちぼ・ゆ

〔自下二〕

小声でほえる。小声で鳴く。俚言集覧「ち吠ほゆる、奴詞也」

チマ【裳】

(朝鮮語ch‘ima)朝鮮の民族服。女性が用いる、スカートに似た胸からくるぶしまでの丈の裳も。上着のチョゴリと共に着用する。

チマーゼ【Zymase ドイツ】

糖類からアルコールと炭酸ガスとをつくる酵素系。1897年、アルコール発酵に関与する酵母中にドイツの生化学者ブフナーが発見・命名。

ちまうチマフ

動詞連用形につづく「…てしまう」の約。話し言葉で使う。「…でしまう」のときは「じまう」になる。「行っ―」「死んじまう」

ち‐まき【粽・茅巻】

①(古く茅ちがやの葉で巻いたからいう)端午の節句に食べる糯米もちごめ粉・粳米うるちまい粉・葛粉などで作った餅。長円錐形に固めて笹や真菰まこもなどの葉で巻き、藺草いぐさで縛って蒸したもの。中国では汨羅べきらに投身した屈原の忌日が5月5日なので、その姉が弟を弔うために、当日餅を江に投じて虬竜きゅうりょうを祀ったのに始まるという。〈[季]夏〉。伊勢物語「人のもとよりかざり―おこせたりする返事に」

②〔建〕柱の上下の、次第に円みをもってすぼまった部分。鎌倉時代より始まった禅宗建築に多い手法。粽形。

⇒ちまき‐うま【粽馬】

⇒ちまき‐がた【粽形】

⇒ちまき‐ざさ【粽笹】

ち‐まき【千巻】

織機の部分品で、織られた織物を巻き取るための木製の円棒。

ちまき‐うま【粽馬】

茅ちがやまたは菰こもを巻いて馬の形につくった玩具。端午に子供がもてあそんだ。

⇒ち‐まき【粽・茅巻】

ちまき‐がた【粽形】

〔建〕(→)「ちまき」2に同じ。

⇒ち‐まき【粽・茅巻】

ちまき‐ざさ【粽笹】

ササの一種。山地に自生。稈かんは高さ1.5メートル、まばらに分枝し、葉は広く大きく、短い柄で茎の先に5〜9片を掌状につける。葉は粽を包むのに用いる。クマイザサ。クスザサ。

チマキザサ

撮影:関戸 勇

縄たくなわの―にもがと願ひくらしつ」

ち‐ふ【乳癰】

(古くはチブとも)婦人の乳房ちぶさのはれる病気。また、乳房にできるはれもの。〈倭名類聚鈔3〉

ち‐ふ【茅生】

チガヤの生えたところ。茅原ちはら。万葉集12「浅茅原―に足ふみ」

ち‐ふ【地府】

①大地。地上。

②冥土めいど。冥界。

ち‐ふ【知府】

府の長官。中国で、宋代に始まり清末まで行われる。

ち‐ふ【致富】

富を得ること。金持になること。「―譚たん」

ち‐ぶ【恥部】

①陰部。

②恥ずべき部分。「日本の―」

ち・ぶ【禿ぶ】

〔自上二〕

⇒ちびる(上一)

ち‐ぶくら【乳袋】

①鼓つづみの胴の部分名。左右のゆるやかにカーブした椀状の部分。

②三味線の棹の上部、糸倉いとぐらの下の、左右へ円くふくれたところ。ちぶくろ。→三味線(図)

ち‐ぶくろ【乳袋・乳脹】

①乳房。

②(→)「ちぶくら」2に同じ。

ち‐ぶさ【乳房】

哺乳類の雌の胸・腹部にある隆起で、中央に乳頭があり、そこに乳腺が開いている。分娩後、一定期間乳を分泌する。蘇摩呼童子請問経承暦点「妙房チフサ嵩高たかく」

ち‐ふじょう【血不浄】‥ジヤウ

出産の忌をいう語。

チフス【Typhus ドイツ・窒扶斯】

(チブス・チプスとも言った)(→)腸チフスの通称。樋口一葉、十三夜「其子も昨年の暮チプスに懸つて死んださうに聞ました」。夏目漱石、それから「窒扶斯チブスが見舞に来た兄に伝染して是も程なく亡くなつた」

⇒チフス‐きん【チフス菌】

チフス‐きん【チフス菌】

腸チフス菌の通称。

⇒チフス【Typhus ドイツ・窒扶斯】

ち‐ぶつ【地物】

地上に存在する天然または人工のすべての物体。樹木・河川・家屋・道路・鉄道などをいう。特に軍隊では、敵の目や砲火から身をかくす物。

ち‐ふね【千船】

多くの船。万葉集6「神代より―の泊はつる大和田の浜」

ち‐ぶみ【血文】

血で書いた文。起請きしょうなどに用いる。好色一代男6「女郎、若衆、固めの証文、大方は―なり」

ち‐ぶみ【地踏み】

力を入れて地を踏むこと。四股しこを踏むこと。

ち‐ぶり【血鰤】

鰤の防腐法で、その臓腑を抜きとり、その血を鰤の全体に塗りつけたもの。血切り。

チフリス【Tiflis】

グルジア共和国の都市トビリシの旧称。

ちふり‐の‐かみ【道触の神】

陸路または海路を守護する神。旅行の時、たむけして行路の安全を祈った。土佐日記「わたつみの―にたむけする」

ち‐ぶるい【血振い】‥ブルヒ

①産後に血の道のため、体がふるえる病。

②人を刀で斬った後、その血を振るい落とすこと。

③猛獣が他の生物を食った後、毛についた血を身振いして落とすこと。

ち‐ぶるい【乳振い】‥ブルヒ

乳の分泌が止まり、発熱して体がわななきふるえること。

ち‐ぶん【地文】

⇒ちもん

ち‐ぶん【知分】

知力。神皇正統記「未萌の禍を防ぐまでの―や難かりけん」

ち‐へい【地平】

①大地の平らな面。

②地平線。

③(Horizont ドイツ)物事を考察していく際の、視界。範囲。「人類学の新たな―を開く」

⇒ちへい‐きょり【地平距離】

⇒ちへい‐せん【地平線】

⇒ちへい‐ふかく【地平俯角】

⇒ちへい‐めん【地平面】

⇒ちへい‐ゆうごう【地平融合】

ち‐へい【治平】

世の中が治まって平穏なこと。太平。

ち‐へい【治兵】

軍隊の兵員・装備をととのえること。

ちへい‐きょり【地平距離】

地球表面上、ある高さの所で、見通し得る最大距離。

⇒ち‐へい【地平】

ちへい‐せん【地平線】

(horizon)

①海または平原が空と接する一線。自然地平。

②地上のある場所における鉛直線に垂直な平面が天球と交わる大円。視地平。→地心地平。

⇒ち‐へい【地平】

ちへい‐ふかく【地平俯角】

自然地平線(自然地平)と天文学的な地平線(視地平)とのなす微小な角。

⇒ち‐へい【地平】

ちへい‐めん【地平面】

地球上のある地点において鉛直線に垂直な平面。

⇒ち‐へい【地平】

ちへい‐ゆうごう【地平融合】‥ガフ

(Horizontverschmelzung ドイツ)ガーダマーの哲学的解釈学の用語。テキストが属する過去の文化的地平と解釈者が属する現在の文化的地平とが相互に浸透し合うことによって、より大きな普遍性が獲得されること。

⇒ち‐へい【地平】

チベット【Tibet・西蔵】

中国四川省の西、インドの北、パミール高原の東に位置する高原地帯。7世紀には吐蕃が建国、18世紀以来、中国の宗主権下にあったが、20世紀に入りイギリスの実力による支配を受け、その保護下のダライ=ラマ自治国の観を呈した。第二次大戦後中華人民共和国が掌握、1965年チベット自治区となる。住民の約90パーセントはチベット族で、チベット語を用い、チベット仏教を信仰する。平均標高約4000メートルで、東部・南部の谷間では麦などの栽培、羊・ヤクなどの牧畜が行われる。面積約123万平方キロメートル。人口263万(2005)。区都ラサ(拉薩)。→中華人民共和国(図)。

⇒チベット‐ご【チベット語】

⇒チベット‐だいぞうきょう【チベット大蔵経】

⇒チベット‐ビルマ‐ごは【チベットビルマ語派】

⇒チベット‐ぶっきょう【チベット仏教】

チベット‐ご【チベット語】

(Tibetan)中国チベット自治区を中心にパキスタンの一部、ネパールなどで用いられている言語。シナ‐チベット語族のチベット‐ビルマ語派に属する。文語と口語との区別が明瞭。

⇒チベット【Tibet・西蔵】

チベット‐だいぞうきょう【チベット大蔵経】‥ザウキヤウ

チベットで編集されたチベット語大蔵経。カンギュル(経律)とテンギュル(論書)とから成る。最も古いナルタン版やデルゲ版・北京版・ラサ版などがあり、インドの大乗仏教研究にも不可欠の資料。

⇒チベット【Tibet・西蔵】

チベット‐ビルマ‐ごは【チベットビルマ語派】

(Tibeto-Burman)シナ‐チベット語族の一語派。チベットからヒマラヤ・アッサム・中国南西部・ビルマ(ミャンマー)・タイにかけて分布。

⇒チベット【Tibet・西蔵】

チベット‐ぶっきょう【チベット仏教】‥ケウ

仏教の一派。吐蕃王国時代にインドからチベットに伝わった大乗仏教と密教の混合形態。チベット大蔵経を用いる。のちモンゴル・旧満州(中国東北地方)・ネパール・ブータン・ラダックにも伝播した。主な宗派はニンマ派(紅教)・サキャ派・カギュー派・ゲルク派(黄教)の4派。俗称、ラマ教。

⇒チベット【Tibet・西蔵】

ち‐へど【血反吐】

吐いて口から出す血。血の混じったへど。

ち‐べり【乳縁】

蚊帳かやなどで、乳ち3のついているへり。好色二代男「八畳づりの紋紗の蚊帳、―ひどんす」

ち‐へん【地変】

土地の変動。海岸線の移動、土地の陥没、火山の噴火または地震などの地殻変動。地異。「天災―」

ち‐へん【池辺】

池のほとり。池畔。

ち‐べん【知弁・智辨】

知恵があって、物を知りわける能力があること。

ち‐べん【知弁・智辯】

①才知のある弁舌。

②才知と弁舌。源平盛衰記1「顕密兼学の法灯、―無窮の秀才」

ち‐ほ【地歩】

自己のいる地位。活動する上での立場。立脚地。位置。「確乎たる―を占める」

ちぼ

(西日本で)すり。巾着切り。

ち‐ほう【地方】‥ハウ

①国内の一部分の土地。「関東―」

②首府以外の土地。いなか。「―へ転勤する」↔中央。

③旧軍隊用語で、軍以外の一般社会。娑婆しゃば。

⇒ちほう‐かいりょう‐うんどう【地方改良運動】

⇒ちほう‐かん【地方官】

⇒ちほうかん‐かいぎ【地方官会議】

⇒ちほう‐かんちょう【地方官庁】

⇒ちほう‐ぎかい【地方議会】

⇒ちほう‐きしょうだい【地方気象台】

⇒ちほう‐きょういくひ【地方教育費】

⇒ちほう‐ぎょうせい【地方行政】

⇒ちほう‐ぎょうせいかん【地方行政官】

⇒ちほう‐ぎょうせい‐かんちょう【地方行政官庁】

⇒ちほう‐ぎょうせいきかん【地方行政機関】

⇒ちほう‐ぎんこう【地方銀行】

⇒ちほう‐く【地方区】

⇒ちほう‐けい【地方型】

⇒ちほう‐けいさつ‐しょくいん【地方警察職員】

⇒ちほう‐けいば【地方競馬】

⇒ちほう‐けいむかん【地方警務官】

⇒ちほう‐けんさつちょう【地方検察庁】

⇒ちほう‐こうえいきぎょう【地方公営企業】

⇒ちほう‐こうきょうだんたい【地方公共団体】

⇒ちほう‐こうしゃ【地方公社】

⇒ちほう‐こうせいほご‐いいんかい【地方更生保護委員会】

⇒ちほう‐こうふぜい【地方交付税】

⇒ちほう‐こうむいん【地方公務員】

⇒ちほう‐さい【地方債】

⇒ちほう‐ざいせい【地方財政】

⇒ちほう‐さいばんしょ【地方裁判所】

⇒ちほう‐し【地方史】

⇒ちほう‐し【地方紙】

⇒ちほう‐じ【地方時】

⇒ちほう‐じち【地方自治】

⇒ちほうじち‐せい【地方自治制】

⇒ちほう‐じちたい【地方自治体】

⇒ちほうじち‐ほう【地方自治法】

⇒ちほう‐じむかん【地方事務官】

⇒ちほう‐じむしょ【地方事務所】

⇒ちほう‐じゅんぎょう【地方巡業】

⇒ちほう‐しょうひぜい【地方消費税】

⇒ちほう‐じょうよ‐ぜい【地方譲与税】

⇒ちほう‐しょく【地方色】

⇒ちほう‐ぜい【地方税】

⇒ちほう‐せいど【地方制度】

⇒ちほう‐せんきょ【地方選挙】

⇒ちほう‐たい【地方隊】

⇒ちほう‐だんたい【地方団体】

⇒ちほう‐ちょうかん【地方長官】

⇒ちほう‐てつどう【地方鉄道】

⇒ちほう‐はいふぜい【地方配付税】

⇒ちほう‐ばん【地方版】

⇒ちほう‐びょう【地方病】

⇒ちほう‐ぶんけん【地方分権】

⇒ちほう‐ぶんたん‐のうふきん【地方分担納付金】

⇒ちほう‐ぶんよ‐ぜい【地方分与税】

⇒ちほう‐ほういん【地方法院】

⇒ちほう‐みんかい【地方民会】

⇒ちほう‐れんらくぶ【地方連絡部】

⇒ちほう‐ろうどういいんかい【地方労働委員会】

ち‐ほう【治邦】‥ハウ

国を治めること。治まっている国。

ち‐ほう【痴呆】

いったん個人が獲得した知的精神的能力が失われて、元に戻らない状態。ふつう感情面・意欲面の低下をも伴う。脳の腫瘍・炎症、中毒・血液循環障害また、加齢などに由来。アルツハイマー病の類。認知症。

ち‐ぼう【地貌】‥バウ

地表面の形状、すなわち高低・起伏・斜面などの状態。

ち‐ぼう【知謀・智謀】

ちえのあるはかりごと。巧みなはかりごと。太平記29「暫時の―事成りしかば」。「―をめぐらす」

ちほう‐かいりょう‐うんどう【地方改良運動】‥ハウ‥リヤウ‥

日露戦争後に行われた官製の町村改革運動。欧米列強に対抗しうる国内体制を整備するために、町村の財政基盤の強化、生活や風俗の改良などを目標とした。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐かん【地方官】‥ハウクワン

明治憲法下における地方行政官。地方長官。島崎藤村、夜明け前「―の中にすら廃仏の急先鋒となつたものがあり」

⇒ち‐ほう【地方】

ちほうかん‐かいぎ【地方官会議】‥ハウクワンクワイ‥

明治前期、政府が召集した府県長官の会議。1874年(明治7)に設置が決定され、75年・78年・80年に開催。地方行政をめぐる諸問題が審議された。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐かんちょう【地方官庁】‥ハウクワンチヤウ

その権限が一地方に限定されている官庁。地方行政官庁。↔中央官庁。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐ぎかい【地方議会】‥ハウ‥クワイ

地方公共団体の議事機関、すなわち都道府県議会・市町村議会など。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐きしょうだい【地方気象台】‥ハウ‥シヤウ‥

各府県に1カ所ずつと、北海道・沖縄では地理的に考慮された支庁に1カ所ずつ設置されている気象台。管区気象台の業務指導・予報指示を受け、区域内の測候所の管理業務を行う。国際空港には別に航空地方気象台がある。→管区気象台。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐きょういくひ【地方教育費】‥ハウケウ‥

地方公共団体が学校教育・社会教育・生涯学習および教育行政のために支出した経費と公立の各学校が支出した経費の総額。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐ぎょうせい【地方行政】‥ハウギヤウ‥

①都道府県・市町村等地方公共団体またはその機関が行う行政。

②国の地方行政官庁が行う国の行政。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐ぎょうせいかん【地方行政官】‥ハウギヤウ‥クワン

地方の行政事務を行う職員。特に国の官吏の身分にある者の称で、各省などの地方支分部局(例えば財務局・経済産業局・法務局など)の職員などをいうが、地方公共団体の職員を指すこともある。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐ぎょうせい‐かんちょう【地方行政官庁】‥ハウギヤウ‥クワンチヤウ

(→)地方官庁に同じ。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐ぎょうせいきかん【地方行政機関】‥ハウギヤウ‥クワン

権限が一地方に限定された国の行政機関。陸運局・法務局・税務署の類、および地方におかれる試験所等を指す。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐ぎんこう【地方銀行】‥ハウ‥カウ

普通銀行の一種。概ね地方に所在し、地方産業への融資を主要業務とする普通銀行で、全国地方銀行協会に加盟しているもの。地銀。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐く【地方区】‥ハウ‥

参議院議員選挙で、地方(都道府県など)を単位として設定された選挙区。1983年、比例代表制の導入により選挙区と改称。→全国区。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐けい【地方型】‥ハウ‥

同一種の生物で、産地により少しずつ形態が異なるもの。地方品種・地理的品種とも。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐けいさつ‐しょくいん【地方警察職員】‥ハウ‥ヰン

都道府県の職員である警察官。→地方警務官。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐けいば【地方競馬】‥ハウ‥

地方自治体などが主催する競馬。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐けいむかん【地方警務官】‥ハウ‥クワン

国家公務員であるが、都道府県警察の職員として勤務する警察官。警視正以上。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐けんさつちょう【地方検察庁】‥ハウ‥チヤウ

地方裁判所および家庭裁判所に対応して置かれる検察庁。検事正を長とする。地検。→検察庁。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐こうえいきぎょう【地方公営企業】‥ハウ‥ゲフ

地方公共団体の経営する企業。地方公営企業法では、水道・工業用水道・軌道・自動車運送・鉄道・電気・ガスの各事業。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐こうきょうだんたい【地方公共団体】‥ハウ‥

国の領土の一部区域とその住民に対して支配権を有する地域的統治団体。地方自治法による普通地方公共団体(都道府県・市町村)と特別地方公共団体(特別区・地方公共団体の組合・財産区・地方開発事業団)との並称。地方自治体。地方自治団体。地方団体。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐こうしゃ【地方公社】‥ハウ‥

地方公共団体が、土地造成・住宅建設・観光等施設整備などの事業を行わせるため、出資・貸付等の方法で設立する法人。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐こうせいほご‐いいんかい【地方更生保護委員会】‥ハウカウ‥ヰヰンクワイ

仮釈放・仮出場の許可、少年の不定期刑の終了決定、少年院からの仮退院・退院の許可、保護観察所の事務監督などを行う法務大臣管理の機関。→中央更生保護審査会。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐こうふぜい【地方交付税】‥ハウカウ‥

基準財政収入が基準財政需要に充たない地方公共団体に対して、国が交付する財政調整資金。1954年に従来の地方財政平衡交付金を改称。財源には所得税・法人税・酒税・消費税・たばこ税などから一定の割合を当てる。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐こうむいん【地方公務員】‥ハウ‥ヰン

地方公共団体の公務に従事する職員。1950年制定の地方公務員法はその基本法。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐さい【地方債】‥ハウ‥

地方公共団体を債務者とする公債、すなわち都道府県債・市町村債など。↔国債。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐ざいせい【地方財政】‥ハウ‥

地方公共団体すなわち都道府県・市町村の財政。↔国家財政。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐さいばんしょ【地方裁判所】‥ハウ‥

下級裁判所の一つ。原則的な第一審裁判所。判事と判事補とで構成され、所長は判事のうちから最高裁判所が命ずる。全国各都府県に1カ所と北海道に4カ所、合計50カ所に置く。本庁と支部がある。略称、地裁。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐し【地方史】‥ハウ‥

地域社会の歴史。過去における地域社会の発展を研究し、それが一国の歴史、世界の歴史の発展とどのような関係をもつかを明らかにし、地域社会が当面する諸問題について理解を深めようとするもの。→郷土史。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐し【地方紙】‥ハウ‥

限られた地域を対象として編集・発行される新聞。地方新聞。↔全国紙。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐じ【地方時】‥ハウ‥

その地の子午線を基準として定めた時刻。→標準時。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐じち【地方自治】‥ハウ‥

地方団体が独立の団体として自己に属する事務を自己の責任において自己の機関によって行うことであり、地方住民の意思に基づいて施政を行おうとするもの。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほうじち‐せい【地方自治制】‥ハウ‥

地方自治に関する諸制度。東京都制・道府県制・市町村制などがあったが、第二次大戦後、地方自治法によって地方分権が確立された。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐じちたい【地方自治体】‥ハウ‥

(→)地方公共団体に同じ。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほうじち‐ほう【地方自治法】‥ハウ‥ハフ

日本国憲法の地方自治に関する規定をうけて、地方公共団体の自主性・自律性を高め民主化を徹底するため、知事・市町村長などの直接公選、住民の直接請求、地方議会の権限強化などをはかった地方自治の基本法。1947年公布、日本国憲法と同時に施行。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐じむかん【地方事務官】‥ハウ‥クワン

特定の国家事務を統一的に処理するために都道府県におかれた国家公務員の職の官名。2000年4月廃止。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐じむしょ【地方事務所】‥ハウ‥

(→)支庁に同じ。沿革上名称を異にする。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐じゅんぎょう【地方巡業】‥ハウ‥ゲフ

各地を興行してまわること。巡業。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐しょうひぜい【地方消費税】‥ハウセウ‥

都道府県の財源とする間接税。1997年導入。税収の2分の1は市町村に交付。徴収は消費税と併せて国が行う。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐じょうよ‐ぜい【地方譲与税】‥ハウジヤウ‥

国税として国が徴収した特定の税金を客観的基準によって地方公共団体に譲与するもの。地方道路譲与税・石油ガス譲与税・所得譲与税などがある。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐しょく【地方色】‥ハウ‥

その地方の自然・風俗・人情などが持つ固有の特色。ローカル‐カラー。「―豊かな祭り」

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐ぜい【地方税】‥ハウ‥

地方公共団体が賦課する租税。道府県税(および都税)・市町村税(および特別区税)があり、地方税法(1950年施行)に定められている。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐せいど【地方制度】‥ハウ‥

地方行政の組織・権限などに関する制度。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐せんきょ【地方選挙】‥ハウ‥

(→)一般選挙に同じ。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐たい【地方隊】‥ハウ‥

海上自衛隊の部隊の一種。地方総監部および護衛隊・掃海隊・基地隊・航空隊その他の直轄部隊から成り、各警備区の防衛を担当する。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐だんたい【地方団体】‥ハウ‥

(→)地方公共団体に同じ。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐ちょうかん【地方長官】‥ハウチヤウクワン

明治憲法時代における府県知事・東京都長官・北海道長官の総称。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐てつどう【地方鉄道】‥ハウ‥ダウ

一地方の交通を目的とする鉄道。国鉄時代に、路面電車を除く民営鉄道をこう呼んだ。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐はいふぜい【地方配付税】‥ハウ‥

(→)配付税に同じ。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐ばん【地方版】‥ハウ‥

中央に本社を有する新聞社が、特に地方読者のために、その地方に関する記事を掲載する紙面。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐びょう【地方病】‥ハウビヤウ

一地方または互いに似た風土を持つ地方に限って発生する疾病。風土病。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐ぶんけん【地方分権】‥ハウ‥

(decentralization)一定地域の住民とその代表機関(地方政府)に統治の権能が分け持たれていること。↔中央集権。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐ぶんたん‐のうふきん【地方分担納付金】‥ハウ‥ナフ‥

地方公共団体自らの事業として経営すべき事項を、国家が直轄事業として施行する場合に、地方公共団体が国に対して納付する金額。河川法による府県の分担金の類。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐ぶんよ‐ぜい【地方分与税】‥ハウ‥

旧制で、いったん国税の形式によって課徴した地方税を一定の基準で地方団体に還元または配分交付した税。1948年廃止。→配付税。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐ほういん【地方法院】‥ハウハフヰン

旧制で、朝鮮・台湾・関東州および南洋群島などの植民地の司法制度として存在した民事・刑事の裁判所。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐みんかい【地方民会】‥ハウ‥クワイ

明治初年、三新法制定以前の府県会・大小区会・町村会の総称。中央政府の法令によらず、その地方の事情によって設けられた。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐れんらくぶ【地方連絡部】‥ハウ‥

防衛省の機関の一つ。方面総監の指揮監督を受け、自衛官の募集・広報などの事務を行う。都道府県庁所在地にある。

⇒ち‐ほう【地方】

ちほう‐ろうどういいんかい【地方労働委員会】‥ハウラウ‥ヰヰンクワイ

都道府県に置かれる労働委員会。使用者・労働者・公益をそれぞれ代表する委員から成り、都道府県知事が任命する。略称、地労委。→労働委員会

⇒ち‐ほう【地方】

チボー【J. Thibaud】

⇒ティボー

チボーけのひとびと【チボー家の人々】

(Les Thibault フランス)マルタン=デュ=ガールの大河小説。1922〜40年刊。

チボーデ【Albert Thibaudet】

フランスの文芸批評家。マラルメとベルクソンの影響のもとに、該博な学識、精緻な分析、みずみずしい感性がとけあった批評を書いた。著「マラルメの詩」「ギュスタヴ=フロベール」「近代フランス文学史」など。(1874〜1936)

ちぼちぼ

①飛沫のとび散るさま、細雨の降るさま。また、小さな芽などの生ずるさま。〈日葡辞書〉

②小さなこと。日葡辞書「チボチボシタコト」

ちぼ・ゆ

〔自下二〕

小声でほえる。小声で鳴く。俚言集覧「ち吠ほゆる、奴詞也」

チマ【裳】

(朝鮮語ch‘ima)朝鮮の民族服。女性が用いる、スカートに似た胸からくるぶしまでの丈の裳も。上着のチョゴリと共に着用する。

チマーゼ【Zymase ドイツ】

糖類からアルコールと炭酸ガスとをつくる酵素系。1897年、アルコール発酵に関与する酵母中にドイツの生化学者ブフナーが発見・命名。

ちまうチマフ

動詞連用形につづく「…てしまう」の約。話し言葉で使う。「…でしまう」のときは「じまう」になる。「行っ―」「死んじまう」

ち‐まき【粽・茅巻】

①(古く茅ちがやの葉で巻いたからいう)端午の節句に食べる糯米もちごめ粉・粳米うるちまい粉・葛粉などで作った餅。長円錐形に固めて笹や真菰まこもなどの葉で巻き、藺草いぐさで縛って蒸したもの。中国では汨羅べきらに投身した屈原の忌日が5月5日なので、その姉が弟を弔うために、当日餅を江に投じて虬竜きゅうりょうを祀ったのに始まるという。〈[季]夏〉。伊勢物語「人のもとよりかざり―おこせたりする返事に」

②〔建〕柱の上下の、次第に円みをもってすぼまった部分。鎌倉時代より始まった禅宗建築に多い手法。粽形。

⇒ちまき‐うま【粽馬】

⇒ちまき‐がた【粽形】

⇒ちまき‐ざさ【粽笹】

ち‐まき【千巻】

織機の部分品で、織られた織物を巻き取るための木製の円棒。

ちまき‐うま【粽馬】

茅ちがやまたは菰こもを巻いて馬の形につくった玩具。端午に子供がもてあそんだ。

⇒ち‐まき【粽・茅巻】

ちまき‐がた【粽形】

〔建〕(→)「ちまき」2に同じ。

⇒ち‐まき【粽・茅巻】

ちまき‐ざさ【粽笹】

ササの一種。山地に自生。稈かんは高さ1.5メートル、まばらに分枝し、葉は広く大きく、短い柄で茎の先に5〜9片を掌状につける。葉は粽を包むのに用いる。クマイザサ。クスザサ。

チマキザサ

撮影:関戸 勇

⇒ち‐まき【粽・茅巻】

ち‐また【岐・巷・衢】

(「道股ちまた」の意)

①道の分かれる所。わかれみち。つじ。万葉集12「海石榴市つばいちの八十やその―に立ち平ならし」

②町の中の道路。街路。また、繁華な通り。今昔物語集7「門の内の南北に大きなる一つの―あり」

③ところ。場所。「修羅しゅらの―」

④世間。「―の声」

⇒ちまた‐の‐かみ【岐の神】

ちまた‐の‐かみ【岐の神】

①道の分岐点を守って、邪霊の侵入を阻止する神。道祖神。さえのかみ。神代紀下「衢神ちまたのかみ」

②(天孫降臨の時、天の八衢やちまたに迎えて先導したからいう)猿田彦神の異称。

⇒ち‐また【岐・巷・衢】

ちまち‐だ【千町田】

(「千町もある田」の意)ひろい田。

ちま‐ちま

小さくまとまっているさま。ちんまり。こぢんまり。「―した家」「―とした顔」

ち‐まつり【血祭】

(昔中国で、出陣の際いけにえを殺し、その血をもって軍神を祀ったことから)

①戦場に臨む際に、縁起のため、間諜かんちょうまたは敵方の者などを殺すこと。また戦場などで、最初に敵を討ち取ること。〈日葡辞書〉。「―に上げる」

②狩人が猪や鹿を射とめたときに行う祭。→ふくまるまつり

ち‐まど・う【血惑ふ】‥マドフ

〔自四〕

取り乱す。逆上して狂乱の状態になる。血まよう。〈日葡辞書〉

ち‐まなこ【血眼】

①怒りまたは逆上して血走った眼。夏目漱石、彼岸過迄「博奕打が…互に―を擦こすり合つてゐる最中に」

②夢中で奔走するさま。「―になって捜す」

チマブーエ【Giovanni Cimabue】

イタリアの画家。イタリア‐ビザンチン風の古い伝統様式を守った最後の人。ジョットの師。作「サンタ‐トリニタの荘厳の聖母」(フィレンツェ)など。(1240以後〜1302)

ち‐まぶれ【血塗れ】

(→)「ちまみれ」に同じ。南総里見八犬伝28「地上に樹たてたる小刀こだちを抜とり、閃ひらりと見せてとり直し―序ついでにこの刃で」

ち‐まみれ【血塗れ】

血にまみれること。一面に血で染まること。ちだらけ。ちみどろ。「―のシャツ」

ち‐まめ【血豆】

指などを強く挟んだり打ったりして圧迫した時にできる、豆状の血腫けっしゅ。

ち‐まよ・う【血迷う】‥マヨフ

〔自五〕

逆上して正常な判断力を失う。のぼせあがる。「何を―・っているのか」

ちま・る

〔自四〕

(上代東国方言)とまる。万葉集20「筑紫の崎に―・り居て」

チマローザ【Domenico Cimarosa】

イタリアの作曲家。ナポリ楽派の一人。歌劇「秘密の結婚」など。(1749〜1801)

ち‐まん【遅慢】

おそいこと。のろいこと。

ち‐み【血身】

血族。ちみち。

ち‐み【地味】

①作物栽培についての、地質の良否の状態。「―が肥えている」

②土地に産する物。特に、米。じみ。

ち‐み【魑魅】

[史記五帝本紀](「魑」は虎の形をした山神、「魅」は猪頭人形の沢神)山林の異気から生ずるという怪物。山の神。すだま。

ち‐みち

(「ちみうち(血身内)」の略)血族。親類。

ち‐みち【血道】

血の通う道。血脈。

⇒血道をあげる

⇒ち‐まき【粽・茅巻】

ち‐また【岐・巷・衢】

(「道股ちまた」の意)

①道の分かれる所。わかれみち。つじ。万葉集12「海石榴市つばいちの八十やその―に立ち平ならし」

②町の中の道路。街路。また、繁華な通り。今昔物語集7「門の内の南北に大きなる一つの―あり」

③ところ。場所。「修羅しゅらの―」

④世間。「―の声」

⇒ちまた‐の‐かみ【岐の神】

ちまた‐の‐かみ【岐の神】

①道の分岐点を守って、邪霊の侵入を阻止する神。道祖神。さえのかみ。神代紀下「衢神ちまたのかみ」

②(天孫降臨の時、天の八衢やちまたに迎えて先導したからいう)猿田彦神の異称。

⇒ち‐また【岐・巷・衢】

ちまち‐だ【千町田】

(「千町もある田」の意)ひろい田。

ちま‐ちま

小さくまとまっているさま。ちんまり。こぢんまり。「―した家」「―とした顔」

ち‐まつり【血祭】

(昔中国で、出陣の際いけにえを殺し、その血をもって軍神を祀ったことから)

①戦場に臨む際に、縁起のため、間諜かんちょうまたは敵方の者などを殺すこと。また戦場などで、最初に敵を討ち取ること。〈日葡辞書〉。「―に上げる」

②狩人が猪や鹿を射とめたときに行う祭。→ふくまるまつり

ち‐まど・う【血惑ふ】‥マドフ

〔自四〕

取り乱す。逆上して狂乱の状態になる。血まよう。〈日葡辞書〉

ち‐まなこ【血眼】

①怒りまたは逆上して血走った眼。夏目漱石、彼岸過迄「博奕打が…互に―を擦こすり合つてゐる最中に」

②夢中で奔走するさま。「―になって捜す」

チマブーエ【Giovanni Cimabue】

イタリアの画家。イタリア‐ビザンチン風の古い伝統様式を守った最後の人。ジョットの師。作「サンタ‐トリニタの荘厳の聖母」(フィレンツェ)など。(1240以後〜1302)

ち‐まぶれ【血塗れ】

(→)「ちまみれ」に同じ。南総里見八犬伝28「地上に樹たてたる小刀こだちを抜とり、閃ひらりと見せてとり直し―序ついでにこの刃で」

ち‐まみれ【血塗れ】

血にまみれること。一面に血で染まること。ちだらけ。ちみどろ。「―のシャツ」

ち‐まめ【血豆】

指などを強く挟んだり打ったりして圧迫した時にできる、豆状の血腫けっしゅ。

ち‐まよ・う【血迷う】‥マヨフ

〔自五〕

逆上して正常な判断力を失う。のぼせあがる。「何を―・っているのか」

ちま・る

〔自四〕

(上代東国方言)とまる。万葉集20「筑紫の崎に―・り居て」

チマローザ【Domenico Cimarosa】

イタリアの作曲家。ナポリ楽派の一人。歌劇「秘密の結婚」など。(1749〜1801)

ち‐まん【遅慢】

おそいこと。のろいこと。

ち‐み【血身】

血族。ちみち。

ち‐み【地味】

①作物栽培についての、地質の良否の状態。「―が肥えている」

②土地に産する物。特に、米。じみ。

ち‐み【魑魅】

[史記五帝本紀](「魑」は虎の形をした山神、「魅」は猪頭人形の沢神)山林の異気から生ずるという怪物。山の神。すだま。

ち‐みち

(「ちみうち(血身内)」の略)血族。親類。

ち‐みち【血道】

血の通う道。血脈。

⇒血道をあげる

ちはや‐じょう【千早城】‥ジヤウ

大阪府南河内郡千早赤阪村の金剛山の中腹にあった城。地形が険しく、1333年(元弘3)楠木正成が籠城し、北条氏の軍を防いだ。92年(明徳3)楠木正勝の時、落城。

ちはや‐びと【千早人】

〔枕〕

(古くはチハヤヒトとも。武勇の人の意)「うぢ(宇治)」にかかる。

ちはや・ぶ【千早ぶ】

〔自上二〕

(一説に、チは風の意)勢い強くふるまう。強暴である。万葉集2「―・ぶる人を和やわせとまつろはぬ国を治めと」

ちはやふる【千早振る】

落語。百人一首中の在原業平の歌「ちはやぶる神代も聞かず竜田川からくれなゐに水くくるとは」を別の意にこじつけたおかしみをねらった根問ねどいばなし。

ちはや‐ぶる【千早振る】

〔枕〕

(古くはチハヤフルとも)「神」「うぢ」などにかかる。万葉集2「玉かづら実ならぬ樹には―神ぞつくとふならぬ樹ごとに」

ち‐はら【茅原】

(ツハラの転)チガヤの多く生えた所。山家集「雲雀あがる大野の―」

ち‐はらい【遅払い】‥ハラヒ

給与や代金などの支払いがおくれること。

ちばり‐よお

(沖縄で、「気張れよ」の意)がんばれ。

ちば‐わらい【千葉笑い】‥ワラヒ

千葉市中央区の千葉寺せんようじで江戸時代に行われた習俗。毎年大晦日の夜人々が集まり、顔を隠し頭を包み声を変えて、所の奉行・頭人・庄屋・年寄たちの善悪を言いたて、また行状の悪い人に対して大いに笑い、褒貶ほうへんした。

ち‐はん【池畔】

池のほとり。池辺。

ち‐ばん【血判】

(→)「けっぱん」に同じ。

ち‐ばん【地番】

土地登記簿に登録するために土地の一筆ごとにつけた番号。「―変更」

ち‐はんじ【知藩事】

1869年(明治2)の版籍奉還以後、維新政府が従来の藩に置いた長官。旧藩主をそのまま任命。藩知事とも称した。71年の廃藩置県で廃止。

ち‐ひ【地皮】

(→)地殻ちかくに同じ。

ち‐ひ【地被】

地表の、雑草・蘚苔せんたい類など。「―植物」

ちび

からだの小さいこと。そういう人。また、年の幼い者。軽んじたり、親しみをこめたりしていう。ちびっちょ。ちびっこ。「うちの―も来年は入学です」

ち‐びき【千引】

千人で引くほどの重さの物。

⇒ちびき‐の‐いわ【千引の岩】

⇒ちびき‐の‐つな【千引の綱】

⇒ちびき‐の‐なわ【千引の縄】

ち‐びき【血引】

沿岸魚、ハチビキの別称。

ちびき‐の‐いわ【千引の岩】‥イハ

綱を千人で引くほどの重い岩。大きい岩。古事記上「―をその黄泉よもつ比良坂に引き塞さへて」

⇒ち‐びき【千引】

ちびき‐の‐つな【千引の綱】

千人で引き動かすほどの重いものを引く綱。夫木和歌抄33「みやぎ引く―も弱るらし」

⇒ち‐びき【千引】

ちびき‐の‐なわ【千引の縄】‥ナハ

(→)「千引の綱」に同じ。

⇒ち‐びき【千引】

ちび‐ちび

〔副〕

物事を少しずつ区切りながらするさま。「金を―と払う」「酒を―飲む」

ち‐ひつ【遅筆】

文を書くのがおそいこと。

ちびっ‐こ【ちびっ子】

幼稚園児から小学校低学年くらいまでの、小さい子供を親しんでいう語。「―のど自慢大会」

ちびっ‐ちょ

「ちび」を強めていう語。ちびっこ。

ち‐ひと【千人】

せんにん。また、多くの人。源氏物語賢木「―にもかへつべき御様にて」

ち‐ひと【乳人】

乳母。めのと。ちのひと。

ちび‐ふで【禿筆】

毛さきのすりきれた筆。とくひつ。

ち‐ひょう【地表】‥ヘウ

地球の表面。土地の表面。

⇒ちひょう‐か【地表火】

⇒ちひょう‐しょくぶつ【地表植物】

⇒ちひょう‐すい【地表水】

ち‐びょう【乳鋲】‥ビヤウ

門の扉などに飾りとして打ちつける、丸くふくらんだ金具。

ち‐びょう【稚苗】‥ベウ

葉が2、3枚の稲の苗。田植機で植える。→中苗→成苗

ちひょう‐か【地表火】‥ヘウクワ

燃えやすい林床の雑草・低木や地表堆積物だけが燃える火災。

⇒ち‐ひょう【地表】

ちひょう‐しょくぶつ【地表植物】‥ヘウ‥

越冬芽の位置が地表面近くにある植物。地面をはうように生えるコケモモやシロツメクサなど。→地上植物→地中植物。

⇒ち‐ひょう【地表】

ちひょう‐すい【地表水】‥ヘウ‥

地表にある水。河川・湖沼などの水。

⇒ち‐ひょう【地表】

ちびり

〔副〕

すこし。いささか。

⇒ちびり‐ちびり

ちびり‐ちびり

少しずつ回数を重ねるさま。ちびちび。「酒を―飲む」

⇒ちびり

ちび・る

〔他五〕

①小便などを少し漏らす。

②出し惜しむ。「費用を―・る」

③少しずつ飲む。

ち・びる【禿びる】

〔自上一〕[文]ち・ぶ(上二)

先がすりへる。すり切れる。太平記11「歯―・びてわづかに残れる杉の屐あしだあり」。「―・びた筆」

ち‐ひろ【千尋】

(中世はチイロ)1尋の千倍。非常に長いこと。また、非常に深いこと。万葉集5「

ちはや‐じょう【千早城】‥ジヤウ

大阪府南河内郡千早赤阪村の金剛山の中腹にあった城。地形が険しく、1333年(元弘3)楠木正成が籠城し、北条氏の軍を防いだ。92年(明徳3)楠木正勝の時、落城。

ちはや‐びと【千早人】

〔枕〕

(古くはチハヤヒトとも。武勇の人の意)「うぢ(宇治)」にかかる。

ちはや・ぶ【千早ぶ】

〔自上二〕

(一説に、チは風の意)勢い強くふるまう。強暴である。万葉集2「―・ぶる人を和やわせとまつろはぬ国を治めと」

ちはやふる【千早振る】

落語。百人一首中の在原業平の歌「ちはやぶる神代も聞かず竜田川からくれなゐに水くくるとは」を別の意にこじつけたおかしみをねらった根問ねどいばなし。

ちはや‐ぶる【千早振る】

〔枕〕

(古くはチハヤフルとも)「神」「うぢ」などにかかる。万葉集2「玉かづら実ならぬ樹には―神ぞつくとふならぬ樹ごとに」

ち‐はら【茅原】

(ツハラの転)チガヤの多く生えた所。山家集「雲雀あがる大野の―」

ち‐はらい【遅払い】‥ハラヒ

給与や代金などの支払いがおくれること。

ちばり‐よお

(沖縄で、「気張れよ」の意)がんばれ。

ちば‐わらい【千葉笑い】‥ワラヒ

千葉市中央区の千葉寺せんようじで江戸時代に行われた習俗。毎年大晦日の夜人々が集まり、顔を隠し頭を包み声を変えて、所の奉行・頭人・庄屋・年寄たちの善悪を言いたて、また行状の悪い人に対して大いに笑い、褒貶ほうへんした。

ち‐はん【池畔】

池のほとり。池辺。

ち‐ばん【血判】

(→)「けっぱん」に同じ。

ち‐ばん【地番】

土地登記簿に登録するために土地の一筆ごとにつけた番号。「―変更」

ち‐はんじ【知藩事】

1869年(明治2)の版籍奉還以後、維新政府が従来の藩に置いた長官。旧藩主をそのまま任命。藩知事とも称した。71年の廃藩置県で廃止。

ち‐ひ【地皮】

(→)地殻ちかくに同じ。

ち‐ひ【地被】

地表の、雑草・蘚苔せんたい類など。「―植物」

ちび

からだの小さいこと。そういう人。また、年の幼い者。軽んじたり、親しみをこめたりしていう。ちびっちょ。ちびっこ。「うちの―も来年は入学です」

ち‐びき【千引】

千人で引くほどの重さの物。

⇒ちびき‐の‐いわ【千引の岩】

⇒ちびき‐の‐つな【千引の綱】

⇒ちびき‐の‐なわ【千引の縄】

ち‐びき【血引】

沿岸魚、ハチビキの別称。

ちびき‐の‐いわ【千引の岩】‥イハ

綱を千人で引くほどの重い岩。大きい岩。古事記上「―をその黄泉よもつ比良坂に引き塞さへて」

⇒ち‐びき【千引】

ちびき‐の‐つな【千引の綱】

千人で引き動かすほどの重いものを引く綱。夫木和歌抄33「みやぎ引く―も弱るらし」

⇒ち‐びき【千引】

ちびき‐の‐なわ【千引の縄】‥ナハ

(→)「千引の綱」に同じ。

⇒ち‐びき【千引】

ちび‐ちび

〔副〕

物事を少しずつ区切りながらするさま。「金を―と払う」「酒を―飲む」

ち‐ひつ【遅筆】

文を書くのがおそいこと。

ちびっ‐こ【ちびっ子】

幼稚園児から小学校低学年くらいまでの、小さい子供を親しんでいう語。「―のど自慢大会」

ちびっ‐ちょ

「ちび」を強めていう語。ちびっこ。

ち‐ひと【千人】

せんにん。また、多くの人。源氏物語賢木「―にもかへつべき御様にて」

ち‐ひと【乳人】

乳母。めのと。ちのひと。

ちび‐ふで【禿筆】

毛さきのすりきれた筆。とくひつ。

ち‐ひょう【地表】‥ヘウ

地球の表面。土地の表面。

⇒ちひょう‐か【地表火】

⇒ちひょう‐しょくぶつ【地表植物】

⇒ちひょう‐すい【地表水】

ち‐びょう【乳鋲】‥ビヤウ

門の扉などに飾りとして打ちつける、丸くふくらんだ金具。

ち‐びょう【稚苗】‥ベウ

葉が2、3枚の稲の苗。田植機で植える。→中苗→成苗

ちひょう‐か【地表火】‥ヘウクワ

燃えやすい林床の雑草・低木や地表堆積物だけが燃える火災。

⇒ち‐ひょう【地表】

ちひょう‐しょくぶつ【地表植物】‥ヘウ‥

越冬芽の位置が地表面近くにある植物。地面をはうように生えるコケモモやシロツメクサなど。→地上植物→地中植物。

⇒ち‐ひょう【地表】

ちひょう‐すい【地表水】‥ヘウ‥

地表にある水。河川・湖沼などの水。

⇒ち‐ひょう【地表】

ちびり

〔副〕

すこし。いささか。

⇒ちびり‐ちびり

ちびり‐ちびり

少しずつ回数を重ねるさま。ちびちび。「酒を―飲む」

⇒ちびり

ちび・る

〔他五〕

①小便などを少し漏らす。

②出し惜しむ。「費用を―・る」

③少しずつ飲む。

ち・びる【禿びる】

〔自上一〕[文]ち・ぶ(上二)

先がすりへる。すり切れる。太平記11「歯―・びてわづかに残れる杉の屐あしだあり」。「―・びた筆」

ち‐ひろ【千尋】

(中世はチイロ)1尋の千倍。非常に長いこと。また、非常に深いこと。万葉集5「 縄たくなわの―にもがと願ひくらしつ」

ち‐ふ【乳癰】

(古くはチブとも)婦人の乳房ちぶさのはれる病気。また、乳房にできるはれもの。〈倭名類聚鈔3〉

ち‐ふ【茅生】

チガヤの生えたところ。茅原ちはら。万葉集12「浅茅原―に足ふみ」

ち‐ふ【地府】

①大地。地上。

②冥土めいど。冥界。

ち‐ふ【知府】

府の長官。中国で、宋代に始まり清末まで行われる。

ち‐ふ【致富】

富を得ること。金持になること。「―譚たん」

ち‐ぶ【恥部】

①陰部。

②恥ずべき部分。「日本の―」

ち・ぶ【禿ぶ】

〔自上二〕

⇒ちびる(上一)

ち‐ぶくら【乳袋】

①鼓つづみの胴の部分名。左右のゆるやかにカーブした椀状の部分。

②三味線の棹の上部、糸倉いとぐらの下の、左右へ円くふくれたところ。ちぶくろ。→三味線(図)

ち‐ぶくろ【乳袋・乳脹】

①乳房。

②(→)「ちぶくら」2に同じ。

ち‐ぶさ【乳房】

哺乳類の雌の胸・腹部にある隆起で、中央に乳頭があり、そこに乳腺が開いている。分娩後、一定期間乳を分泌する。蘇摩呼童子請問経承暦点「妙房チフサ嵩高たかく」

ち‐ふじょう【血不浄】‥ジヤウ

出産の忌をいう語。

チフス【Typhus ドイツ・窒扶斯】

(チブス・チプスとも言った)(→)腸チフスの通称。樋口一葉、十三夜「其子も昨年の暮チプスに懸つて死んださうに聞ました」。夏目漱石、それから「窒扶斯チブスが見舞に来た兄に伝染して是も程なく亡くなつた」

⇒チフス‐きん【チフス菌】

チフス‐きん【チフス菌】

腸チフス菌の通称。

⇒チフス【Typhus ドイツ・窒扶斯】

ち‐ぶつ【地物】

地上に存在する天然または人工のすべての物体。樹木・河川・家屋・道路・鉄道などをいう。特に軍隊では、敵の目や砲火から身をかくす物。

ち‐ふね【千船】

多くの船。万葉集6「神代より―の泊はつる大和田の浜」

ち‐ぶみ【血文】

血で書いた文。起請きしょうなどに用いる。好色一代男6「女郎、若衆、固めの証文、大方は―なり」

ち‐ぶみ【地踏み】

力を入れて地を踏むこと。四股しこを踏むこと。

ち‐ぶり【血鰤】

鰤の防腐法で、その臓腑を抜きとり、その血を鰤の全体に塗りつけたもの。血切り。

チフリス【Tiflis】

グルジア共和国の都市トビリシの旧称。

ちふり‐の‐かみ【道触の神】

陸路または海路を守護する神。旅行の時、たむけして行路の安全を祈った。土佐日記「わたつみの―にたむけする」

ち‐ぶるい【血振い】‥ブルヒ

①産後に血の道のため、体がふるえる病。

②人を刀で斬った後、その血を振るい落とすこと。

③猛獣が他の生物を食った後、毛についた血を身振いして落とすこと。

ち‐ぶるい【乳振い】‥ブルヒ

乳の分泌が止まり、発熱して体がわななきふるえること。

ち‐ぶん【地文】

⇒ちもん

ち‐ぶん【知分】

知力。神皇正統記「未萌の禍を防ぐまでの―や難かりけん」

ち‐へい【地平】

①大地の平らな面。

②地平線。

③(Horizont ドイツ)物事を考察していく際の、視界。範囲。「人類学の新たな―を開く」

⇒ちへい‐きょり【地平距離】