複数辞典一括検索+![]()

![]()

あい【間】アヒ🔗⭐🔉

あい【間】アヒ

①物と物との中間。あいだ。ま。義経記7「―五町ばかりぞ隔てける」

②事と事との中間の時間。また、限られたひと続きの時間。あいま。

③人と人との間柄。仲。日葡辞書「フタリノアイガワルウゴザル」

④他の者同士が酒を飲みあっている間に入って、杯のうけさしをすること。狂言、鞍馬聟「お―で私が頂きませう」

⑤間狂言あいきょうげんの略。「アイ」と書く。

⑥間駒あいごまの略。

⑦間宿あいのしゅくの略。

⑧(女房詞)間食。

あい‐がた【間形】アヒ‥🔗⭐🔉

あい‐がた【間形】アヒ‥

江戸時代、女用の小さい下駄。

あい‐がたり【間語り】アヒ‥🔗⭐🔉

あい‐がたり【間語り】アヒ‥

能の間狂言あいきょうげんの語り。

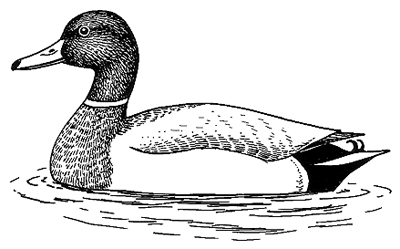

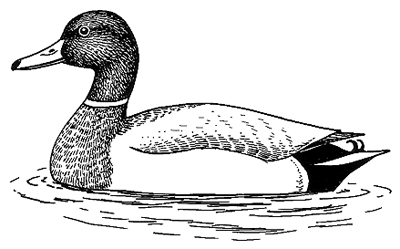

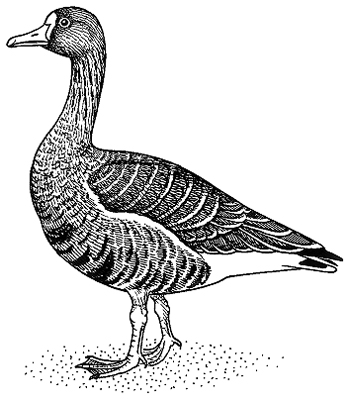

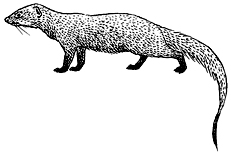

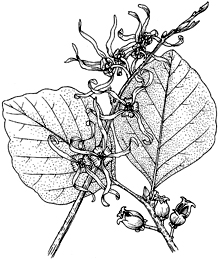

あい‐がも【合鴨・間鴨】アヒ‥🔗⭐🔉

あい‐がも【合鴨・間鴨】アヒ‥

カモ目カモ科の鳥。野生のマガモとアヒルとの雑種。羽色はマガモと同じ。肉は食用。アヒルガモ。ナキアヒル。

アイガモ

撮影:小宮輝之

あい‐ぎ【間黄】アヒ‥🔗⭐🔉

あい‐ぎ【間黄】アヒ‥

江戸時代、奥女中などが打掛うちかけと下着との間に着た黄色の綾や綸子りんずの小袖。

あい‐きょうげん【間狂言】アヒキヤウ‥🔗⭐🔉

あい‐きょうげん【間狂言】アヒキヤウ‥

①能の曲中で、狂言方が登場して演ずるもの。また、その役。「高砂」の浦の男、「安宅」の強力ごうりきと太刀持など。アイ。

②浄瑠璃・歌舞伎などで、各段・演目の間に演ぜられる、主として滑稽な寸劇。

あい‐ぎん【間銀】アヒ‥🔗⭐🔉

あい‐ぎん【間銀】アヒ‥

(→)間銭あいせんに同じ。

あい‐ごま【合駒・間駒】アヒ‥🔗⭐🔉

あい‐ごま【合駒・間駒】アヒ‥

将棋で、飛車・角行・香車きょうしゃにより王手をかけられた時、防御のため相手の駒の利き筋の間に駒を打つこと。また、その駒。間馬あいま。間遮あいしゃ。

あいだ【間】アヒダ🔗⭐🔉

あいだ【間】アヒダ

①二つのものに挟まれた部分。物と物とに挟まれた空間・部分。万葉集4「手枕纏まかず―置きて」。「天と地の―」「人の―に隠れる」

②時間のへだたり。絶え間ま。斉明紀「―もなくも思ほゆるかも」。「―をおかず、しゃべる」

③ここからあそこまで一続きの空間・時間。万葉集14「おぼぼしく見つつそ来ぬるこの道の―」。万葉集5「けふの―は」。「7日の―閉じ籠もる」「日のある―働く」

④二つ(以上)のもののかかわりあい、結びつき。関係。仲。日葡辞書「ヲヤコノアイダ」。「夫婦の―がまずくなる」「二人の―を取りもつ」

⑤空間・時間上の(大体の)範囲。うち。拾遺和歌集哀傷「この―病重くなりにけり」。太平記2「入道父子が―に一人さし殺して」。「学生の―で流行している」

⑥(接続助詞的に)…ゆえ。…から。…ので。平家物語1「あまりに申し勧むる―、か様に見参しつ」。日葡辞書「マイリサウロアイダ」

⇒あいだ‐がら【間柄】

⇒あいだ‐ぐい【間食い】

⇒あいだ‐もの【間物】

⇒あいだ‐よ【間夜】

⇒間に立つ

⇒間に入る

○間に立つあいだにたつ🔗⭐🔉

○間に立つあいだにたつ

当事者の双方に働きかけ、相談・交渉が成り立つようにつとめる。間を取り持つ。仲に立つ。仲介する。

⇒あいだ【間】

○間に入るあいだにはいる🔗⭐🔉

○間に入るあいだにはいる

人と人との仲をとりもつ。仲介する。間に立つ。

⇒あいだ【間】

アイダホ【Idaho】

アメリカ合衆国北西部、ロッキー山脈西斜面の州。農業州で鉱産物にも富む。州都ボイシ。→アメリカ合衆国(図)

あい‐だま【藍玉】アヰ‥

藍の葉をきざんで発酵させたものを乾し固めた染料。玉藍たまあい。藍靛らんてん。〈[季]夏〉

あいだ‐もの【間物】アヒダ‥

あいだぐいの物。間食かんしょくの物。

⇒あいだ【間】

あいだ‐やすあき【会田安明】アヒ‥

江戸後期の和算家。自在亭と号す。山形の人。江戸へ出て関流と争い、最上流を立てた。著書は「算法天生法指南」など1300巻余。(1747〜1817)

⇒あいだ【会田】

あいだ‐よ【間夜】アヒダ‥

契った男女が次に逢うまでのその間の夜。万葉集14「―は多さわだなりぬを」

⇒あいだ【間】

あい‐だ・る

〔自下二〕

(「愛垂る」の意かという)なよなよとしている。源氏物語柏木「なほ、わかやかになまめき―・れてぞ物し給ひし」

あいたん‐どころ【朝所】

(アシタドコロの転。アイタドコロ・アイダンドコロとも)太政官庁の北東隅にあった殿舎。参議以上の者が会食し、また、政務を行う所。朝政所。朝膳所。

あいち【愛知】

中部地方、太平洋側西部の県。尾張・三河2国を管轄。県庁所在地は名古屋市。面積5162平方キロメートル。人口725万5千。全35市。

→岡崎五万石

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

⇒あいち‐きょういく‐だいがく【愛知教育大学】

⇒あいち‐だいがく【愛知大学】

⇒あいち‐ようすい【愛知用水】

あい‐ちがい【逢い違い】アヒチガヒ

会うために訪れた先で相手が出かけていて会えないこと。行き違い。泉鏡花、婦系図「又―になりませんやうに」

あいち‐きょういく‐だいがく【愛知教育大学】‥ケウ‥

国立大学法人の一つ。愛知第一・第二師範と同青年師範を統合し、1949年に愛知学芸大学として発足。66年現名に改称。2004年法人化。本部は刈谷市。

⇒あいち【愛知】

あいち‐だいがく【愛知大学】

私立大学の一つ。前身は東亜同文書院。第二次大戦後、同書院をはじめ海外諸校から引き揚げてきた教職員・学生たちを主体とし、46年設立。49年新制大学。本部は豊橋市。

⇒あいち【愛知】

あい‐ちゃく【愛着】

人や物への思いを断ち切れないこと。「―を感じる」「―のある品」→あいじゃく

あい‐ちょう【哀調】‥テウ

ものがなしい調子。悲しい調べ。「―を帯びる」

あい‐ちょう【愛重】

愛し重んずること。大切にすること。

あい‐ちょう【愛鳥】‥テウ

①かわいがっている鳥。

②野鳥を愛すること。

⇒あいちょう‐しゅうかん【愛鳥週間】

あいちょう‐しゅうかん【愛鳥週間】‥テウシウ‥

野鳥を愛護する週間。5月10日から1週間。バード‐ウィーク。

⇒あい‐ちょう【愛鳥】

あいち‐ようすい【愛知用水】

木曾川中流より水を引き、濃尾平野東部を貫流して知多半島の突端にいたる農工業用水路。幹線水路112キロメートル。1961年完成。

⇒あいち【愛知】

あ‐いつ【彼奴】

〔代〕

(三人称。アヤツの転)人を軽侮して、または無遠慮にいう時に使う語。あのやつ。きゃつ。また、「あれ」のぞんざいな言い方。「―を呼んで来い」「―のほうが頑丈な箱だよ」

あいづ【会津】アヒ‥

福島県西部、会津盆地を中心とする地方名。その東部に会津若松市がある。

⇒あいづ‐おくらいりそうどう【会津御蔵入騒動】

⇒あいづ‐ごよみ【会津暦】

⇒あいづ‐じょう【会津城】

⇒あいづ‐ぬり【会津塗】

⇒あいづ‐ね【会津嶺】

⇒あいづ‐のうしょ【会津農書】

⇒あいづ‐の‐こてつ【会津小鉄】

⇒あいづ‐ばんだいさん【会津磐梯山】

⇒あいづ‐ふじ【会津富士】

⇒あいづ‐ほんごう‐やき【会津本郷焼】

⇒あいづ‐みしらず【会津身知らず】

⇒あいづ‐ろうそく【会津蝋燭】

⇒あいづ‐わかまつ【会津若松】

あいづ【会津】アヒ‥

姓氏の一つ。

⇒あいづ‐やいち【会津八一】

あい‐つう【哀痛】

かなしみいたむこと。

あい‐つう・ずる【相通ずる】アヒ‥

〔自サ変〕[文]相通ず(サ変)

①いずれにも当てはまる。互いに共通する。「両者に―・ずる特徴」

②互いにかよい合う。「気持が―・ずる」

あいづ‐おくらいりそうどう【会津御蔵入騒動】アヒ‥サウ‥

1720年(享保5)〜21年、会津南山みなみやま地方の幕府蔵入地(5万石)の農民による江戸越訴おっそ事件。要求は年貢延納・江戸廻米禁止・郷頭制禁止。名主9人が獄死、3人が処刑されたが、代官も罷免。南山一揆。五万石騒動。

⇒あいづ【会津】

あい‐つ・ぐ【相次ぐ・相継ぐ】アヒ‥

[一]〔自五〕

次々に起こる。続けざまに生ずる。「事故が―・ぐ」「―・いでゴールインする」

[二]〔他四〕

受けつぐ。相続する。源氏物語松風「その御のちはかばかしう―・ぐ人もなくて」

あい‐づくり【相作り】アヒ‥

赤身の魚の刺身さしみと白身の魚の刺身とをならべたもの。

あいづ‐ごよみ【会津暦】アヒ‥

会津若松の諏訪神社の神官が作り、江戸幕府の許可を得て暦問屋に出版させた暦。

⇒あいづ【会津】

あいづ‐じょう【会津城】アヒ‥ジヤウ

会津若松市にある松平(保科)氏の旧居城。1384年(至徳1)蘆名直盛の築城。1592年(文禄1)蒲生氏郷、1639年(寛永16)加藤明成が大修築、43年保科正之が城主となる。1868年松平容保かたもりが籠城して新政府軍に抗し、ついに降った(会津戦争)。黒川城。若松城。鶴ヶ城。

⇒あいづ【会津】

あいった【阿逸多】

(梵語Ajita)

①弥勒菩薩みろくぼさつの異称。

②十六羅漢の一人。阿氏多あした。

あい‐づち【相槌・相鎚】アヒ‥

①建築用の大きな木槌。あい。〈日葡辞書〉

②鍛冶かじで、弟子が師と向かい合って互いに鎚を打つこと。向い鎚。あいのつち。

⇒相槌を打つ

あい‐どお【間遠】アヒドホ🔗⭐🔉

あい‐どお【間遠】アヒドホ

時間的・距離的にへだたりが大きいこと。まどお。太平記32「後のみかた―になりければ」。貝おほひ「花の枝咲くまでの―なれば」

あい‐の‐おんな【間の女】アヒ‥ヲンナ🔗⭐🔉

あい‐の‐おんな【間の女】アヒ‥ヲンナ

茶屋女でもなければ遊女でもない、どっちつかずの女。好色一代男4「其跡は―とて、茶屋にもあらず傾城にでもなし」

あい‐の‐かき【間の垣】アヒ‥🔗⭐🔉

あい‐の‐かき【間の垣】アヒ‥

庭や路地などのしきりの垣。

あい‐の‐きょうげん【間の狂言】アヒ‥キヤウ‥🔗⭐🔉

あい‐の‐きょうげん【間の狂言】アヒ‥キヤウ‥

①(→)「あいきょうげん」に同じ。

②京阪で、冬の顔見世と春の二の替りとの間に興行する歌舞伎狂言。

あい‐の‐くさび【間の楔】アヒ‥🔗⭐🔉

あい‐の‐くさび【間の楔】アヒ‥

①材木と材木とをつなぎとめるのに、その間に挟むくさび。

②仕事の合間に他の仕事をすること。また、その合間の仕事。間の繋つなぎ。

③進行を助けるためや間まをもたせるために挿入されるもの。

あい‐の‐こ【合の子・間の子】アヒ‥🔗⭐🔉

あい‐の‐こ【合の子・間の子】アヒ‥

①混血児。また、異種の生物の間に生まれた子。

②どちらともつかない中間のもの。

⇒あいのこ‐ぶね【間の子船】

⇒あいのこ‐べんとう【間の子弁当】

あいのこ‐ぶね【間の子船】アヒ‥🔗⭐🔉

あいのこ‐ぶね【間の子船】アヒ‥

和洋折衷せっちゅうの船。

⇒あい‐の‐こ【合の子・間の子】

あいのこ‐べんとう【間の子弁当】アヒ‥タウ🔗⭐🔉

あいのこ‐べんとう【間の子弁当】アヒ‥タウ

米飯に西洋料理の副食物を添えた弁当。

⇒あい‐の‐こ【合の子・間の子】

あい‐の‐すさび【間の遊び】アヒ‥🔗⭐🔉

あい‐の‐すさび【間の遊び】アヒ‥

きまった仕事の合間にする慰みごと。

あい‐の‐たけ【間ノ岳】アヒ‥🔗⭐🔉

あい‐の‐たけ【間ノ岳】アヒ‥

山梨県西端、白峰しらね三山の一峰。日本で第4位の高峰。標高3189メートル。

間ノ岳

提供:オフィス史朗

間ノ岳

提供:オフィス史朗

間ノ岳

提供:オフィス史朗

間ノ岳

提供:オフィス史朗

間ノ岳

提供:オフィス史朗

あい‐の‐つちやま【間の土山】アヒ‥🔗⭐🔉

あい‐の‐つちやま【間の土山】アヒ‥

旧東海道の宿場町、土山のこと。鈴鹿山の西の山間やまあいにあるのでこう呼んだ。馬子唄「坂は照る照る、鈴鹿は曇る、間の土山雨が降る」で知られる。

あい‐の‐て【間の手・合の手・相の手】アヒ‥🔗⭐🔉

あい‐の‐て【間の手・合の手・相の手】アヒ‥

①邦楽歌曲で、唄と唄との間に、楽器だけで奏される短い部分。

②歌や踊りの調子に合わせて間に入れる掛け声や手拍子。

③会話・物事の進行の間に別の人が挟む言葉や物事。「―を入れる」

あい‐の‐ま【間の間】アヒ‥🔗⭐🔉

あい‐の‐ま【間の間】アヒ‥

柱間はしらま寸法の一種。京間きょうまと田舎間いなかまとの中間の間ま。

あい‐の‐もの【間の物】アヒ‥🔗⭐🔉

あい‐の‐もの【間の物】アヒ‥

①容積が、三度入り(普通の酒盃の大きさをいう)と五度入りとの中間、すなわち四度入りの土器かわらけ。狂言、地蔵舞「此御座敷へ参りて、―で十盃」

②操あやつりで、段と段との間に演じられる小曲や人形の寸劇。

③間食。あいだもの。黄表紙、十四傾城腹之内「―には薩摩芋が二本」

あい‐の‐やま【間の山・相の山】アヒ‥🔗⭐🔉

あい‐の‐やま【間の山・相の山】アヒ‥

三重県伊勢市の地名。内宮と外宮との間にある。尾部坂おべざか。

⇒あいのやま‐ぶし【間の山節】

あいのやま‐ぶし【間の山節】アヒ‥🔗⭐🔉

あいのやま‐ぶし【間の山節】アヒ‥

間の山で簓ささらをすり、胡弓・三味線をひいて、伊勢参りの人々に袖乞そでごいした歌。歌い手は代々、お杉・お玉といった。人生の無常をうたったものが多い。伊勢節。

⇒あい‐の‐やま【間の山・相の山】

あ‐ぐら【胡床・胡坐・胡座】🔗⭐🔉

あ‐ぐら【胡床・胡坐・胡座】

(「あ」は足、「くら」は座の意)

①腰掛け。胡床こしょう。古事記下「我が大君…―にいまし」→椅子いし。

②(「間架」と書く)(高い所へ上るために)材木を高く組み立てたもの。あししろ。足場。竹取物語「―を結ひあげて」

③(「趺坐」とも書く)足を組んですわること。胡坐こざ。

⇒あぐら‐い【胡床居】

⇒あぐら‐なべ【胡坐鍋】

⇒あぐら‐ばな【胡坐鼻】

⇒胡坐をかく

あわい【間】アハヒ🔗⭐🔉

あわい【間】アハヒ

①物と物、時と時とのあいだ。ま。すきま。あいま。伊勢物語「伊勢・尾張の―の海づら」

②物と物、また、人と人との組合せ。多く衣装の配色や人間関係にいう。釣合い。間柄。源氏物語桐壺「あらまほしき御―どもになむ」

③おり。都合。形勢。平家物語11「―悪しかりければ引くは常の習ひなり」

かん【間】🔗⭐🔉

かん‐いっぱつ【間一髪】🔗⭐🔉

かん‐いっぱつ【間一髪】

(髪の毛ひと筋の幅ほどのごくわずかなすきまの意から)物事が非常に切迫しているさま。あやういところ。「―で間に合う」

かん‐かく【間隔】🔗⭐🔉

かん‐かく【間隔】

①物と物との距離。へだたり。「十分に―をとる」「―を詰める」

②事と事とのあいだの時間。「運転―」

かんか‐ぜい【間架税】🔗⭐🔉

かんか‐ぜい【間架税】

中国、唐代に制定された家屋税。家屋の良否と室数に応じて課税。

かん‐げき【間隙】🔗⭐🔉

かん‐げき【間隙】

①ひま。すきま。「―を縫う」「―をつく」

②へだたり。なかたがい。不和。「―を生ずる」

かん‐けつ【間歇・間欠】🔗⭐🔉

かんけつせい‐はこう【間欠性跛行】‥カウ🔗⭐🔉

かんけつせい‐はこう【間欠性跛行】‥カウ

すこし歩行を続けると下肢に疼痛を覚え、休息すれば止み、また歩行すると疼痛を訴える疾患。下肢への動脈の内腔の狭窄きょうさくのため十分に血液が供給されないことによる。

⇒かん‐けつ【間歇・間欠】

かんけつ‐ねつ【間欠熱】🔗⭐🔉

かんけつ‐ねつ【間欠熱】

一日のうち一定の時間を置いて起こりまたさめる熱。マラリア・回帰熱などに見られる。おこり。

⇒かん‐けつ【間歇・間欠】

かん‐こう【間行】‥カウ🔗⭐🔉

かん‐こう【間行】‥カウ

ひそかにかくれて行くこと。しのびあるき。密行。

かん‐こう【間候】🔗⭐🔉

かん‐こう【間候】

間者になってうかがうこと。また、その人。

かん・す【間す】🔗⭐🔉

かん・す【間す】

〔他サ変〕

二人の仲をわるくする。離間する。史記抄「君臣の間を―・して」

かん‐テキスト‐せい【間テキスト性】🔗⭐🔉

かん‐テキスト‐せい【間テキスト性】

(intertextualité フランス)クリステヴァとバルトに由来する用語。すべてのテキストは先行する他のテキストと相互依存の関係にあること。いわゆる作者の独創力を退けるもの。

けん【間】🔗⭐🔉

けん‐ざお【間竿・間棹】‥ザヲ🔗⭐🔉

けん‐ざお【間竿・間棹】‥ザヲ

①検地を行うとき、土地の広さを測るために用いた竹製の竿。豊臣氏は1間が6尺3寸、江戸幕府は6尺1分の竿を用いた。検地竿。

②建築現場で小割材を用いて作る、1間以上の長い物さし。尺杖しゃくづえ。

はざま【間】🔗⭐🔉

はざま【間】

姓氏の一つ。

⇒はざま‐しげとみ【間重富】

ま【間】🔗⭐🔉

ま【間】

①物と物、または事と事のあいだ。あい。間隔。

㋐あいだの空間。すきま。古事記中「伊那佐の山の樹の―よもい行きまもらひ」。「―を詰める」「―をはかる」

㋑あいだの時間。ひま。いとま。古今和歌集春「桜花散る―をだにも見るべきものを」。「―もなく」「まだ―がある」

㋒ある事にあてる一続きの時間。「寝る―もない」「あっと言う―」「束の―」

②長さの単位。

㋐家など、建物の柱と柱とのあいだ。けん。源氏物語蛍「見入れ給へるに、一―ばかり隔てたる見わたしに」

㋑畳の寸法にいう語。京間は曲尺かねじゃくで6尺3寸と3尺1寸5分、田舎間は5尺8寸と2尺9寸。

③家の内部で、屏風・ふすまなどによって仕切られたところ。

㋐家の一しきりをなしている室。へや。「―どり」「板の―」

㋑室町時代、部屋の広さの単位。坪。

㋒部屋の数を数える語。

④日本の音楽や踊りで、所期のリズムを生むための休拍や句と句との間隙。転じて、全体のリズム感。「―のとり方がうまい」

⑤芝居で、余韻を残すために台詞せりふと台詞との間に置く無言の時間。

⑥ほどよいころあい。おり。しおどき。機会。めぐりあわせ。「―をうかがう」「―がいい」

⑦その場の様子。ぐあい。ばつ。

⑧船の泊まる所。ふながかり。→澗ま

⇒間が抜ける

⇒間が延びる

⇒間が持てない

⇒間が悪い

⇒間を合わせる

⇒間を置く

⇒間を欠く

⇒間を配る

⇒間を持たす

⇒間を渡す

ま‐あい【間合】‥アヒ🔗⭐🔉

ま‐あい【間合】‥アヒ

①何かをするのに適当な距離や時機。あいだ。ころあい。色道大鏡「一つうけはうけながら―をみては捨てんとし」。「―をはかる」

②舞踊・音曲などで、調子や拍子が変わるときのわずかな休止の時間。

③剣道などで、相手との距離。

まがな‐すきがな【間がな隙がな】🔗⭐🔉

まがな‐すきがな【間がな隙がな】

ひまさえあれば。絶えず。つねに。浄瑠璃、心中宵庚申「―女夫めおとこつてり、おれが知らいでおこかいの」

○間が抜けるまがぬける🔗⭐🔉

○間が抜けるまがぬける

①(音曲の)拍子が抜ける。

②肝心なところが抜けている。馬鹿げてみえる。「間の抜けた話」

⇒ま【間】

○間が延びるまがのびる🔗⭐🔉

○間が延びるまがのびる

だらだらと続いて、物事にしまりがなくなる。

⇒ま【間】

まかはじゃはだい【摩訶波闍波提】

(梵語Mahāprajāpatī)憍曇弥きょうどんみのこと。

まか‐ふしぎ【摩訶不思議】

甚だしく不思議なこと。「―な出来事」→摩訶

ま‐かぶら【眶】

眼球の周囲のくぼみ。また、まぶた。まぶち。宇治拾遺物語11「―窪くぼく」

まが‐まがし・い【禍禍しい・曲曲しい】

〔形〕[文]まがまが・し(シク)

いまわしい。不吉な感じである。宇津保物語楼上上「いと―・しき事のたまはす」

まか‐まんじゅしゃげ【摩訶曼珠沙華】

〔仏〕天上に咲くという大きな花。四華しけの一つ。→曼珠沙華

まか‐まんだらげ【摩訶曼陀羅華】

〔仏〕天上に咲くという大きな花。四華しけの一つ。→曼陀羅華

ま‐かみ【真神】

オオカミ(狼)の古名。万葉集8「大口の―の原に」

まがみ‐の‐はら【真神原】

奈良県高市郡明日香あすか村飛鳥寺付近一帯の地。

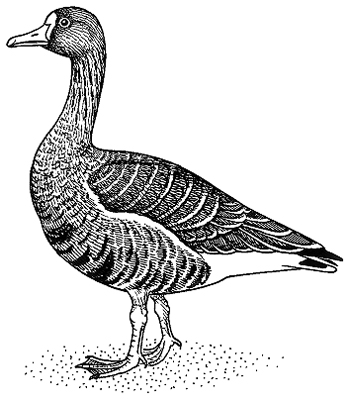

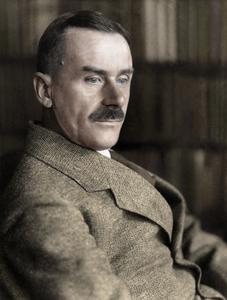

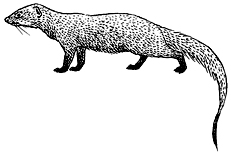

ま‐がも【真鴨】

(古くはマカモとも)カモの一種。大きさはアヒルぐらい。雄の頭・頸は光沢のある緑色で、頸に白色の1環があり、背は褐色、腰は紺色、翼は灰褐色、翼鏡は紫緑色。上胸は暗栗色、以下灰白色。雌は全体黄褐色で暗褐色の斑紋がある。北半球に広く分布し、日本付近では北海道・千島・本州の一部などで繁殖。アヒルは本種を家禽化したもの。雄を「あおくび」ともいう。〈[季]冬〉。万葉集14「沖つ―の嘆きそ吾がする」→あいがも

まがも(雄)

マガモ(雄)

提供:OPO

マガモ(雄)

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

マガモ(雄)

提供:OPO

マガモ(雄)

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

○間が持てないまがもてない🔗⭐🔉

○間が持てないまがもてない

空いた時間がとりつくろえない。することや話題がなくなって、時間を持て余す。

⇒ま【間】

まかやき【陵苕】

〔植〕ノウゼンカズラの古名。〈本草和名〉

ま‐がよ・う‥ガヨフ

〔自四〕

物に紛れた状態でいる。はっきりしないさまである。山家集「月に―・ふ白菊の花」。増鏡「その一門亡びにしかば、この頃はわづかにあるかなきかにぞ―・ふめる」

まからく【罷らく】

(「罷る」のク語法)まかること。垂仁紀「自経わなきて死まからくのみ」

まかり【罷り】

①貴人の前から退出すること。また、地方官に任ぜられて、その地に赴くこと。

②膳部をとり下げること。また、そのおさがり。宇治拾遺物語9「御―に候ふ人は、御―たべ候ひなん」

③(接頭語的に)動詞に冠して、語勢を強め、また、謙譲の意を表す。→罷る6。

⇒まかり‐じ【罷り道】

⇒まかり‐もうし【罷り申し】

まがり【曲り・勾り】

①まがること。まがったところ。まがりかど。日葡辞書「ミチノマガリ」

②「まがりがね」の略。

③手綱のなかほどの部分。太平記31「手綱の―をづんと切られて」

④(山言葉)猫を忌んでいう。

⇒まがり‐え【曲り江】

⇒まがり‐かど【曲り角】

⇒まがり‐がね【曲金・曲尺】

⇒まがり‐ざし【曲差】

⇒まがり‐じゃく【曲尺】

⇒まがり‐なり【曲り形】

⇒まがりなり‐に‐も【曲り形にも】

⇒まがり‐の‐みず【曲水】

⇒まがり‐みち【曲り道・曲り路】

⇒まがり‐め【曲り目】

⇒まがり‐や【曲屋】

まがり【鋺】

水などを飲む器。椀・柄杓ひしゃくの類。宇津保物語蔵開下「酒樽に入れて据ゑて―してわかしつつ飲ます」

まがり【糫】

「まがりもちい」の略。〈倭名類聚鈔16〉

⇒まがり‐もちい【糫餅・環餅】

ま‐がり【間借り】

料金を払って他人の家の部屋を借りること。「6畳一間を―する」

まかり‐あか・る【罷り散る】

〔自下二〕

退出してわかれる。退散する。源氏物語帚木「これかれ―・るる処にて」

まかり‐い・ず【罷り出づ】‥イヅ

〔自下二〕

①貴人の前などから退出する。源氏物語若菜上「夜に入りて楽人ども―・づ」

②参上する。人前に出て来る。今昔物語集28「実には御前に―・でては」

まかり‐い・る【罷り入る・罷り要る】

[一]〔自四〕

「いる」の謙譲語。はいる。また、いり用である。発心集「この山へ―・りし時」。今昔物語集26「こがねいくらばかり―・るべきにか」

[二]〔他下二〕

「いる」の謙譲語。中に入れる。竹取物語「舟を海中に―・れぬべく」

まがり‐え【曲り江】

曲がっている入江。

⇒まがり【曲り・勾り】

マカリオス【Makarios】

(3世)キプロスのギリシア正教大主教・政治家。1960年の同国独立に貢献、初代大統領。(1913〜1977)

まがり‐かど【曲り角】

道の曲がっている角の所。比喩的に、物事の進む方向の変り目。「人生の―」

⇒まがり【曲り・勾り】

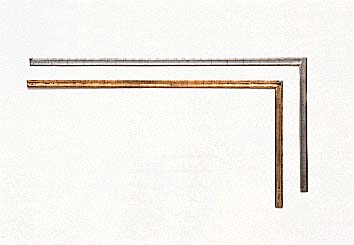

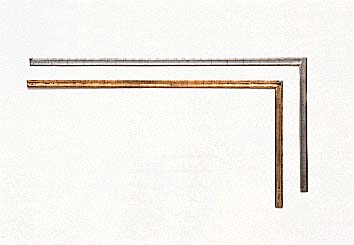

まがり‐がね【曲金・曲尺】

鋼または真鍮製で、直角に折れ曲がった形の物差し。木材を工作するのに用いる。ふつう裏に平方根の目盛があり、これを裏目という。さしがね。かねじゃく。かねざし。まがりじゃく。すみがね。矩かね。まがり。〈倭名類聚鈔15〉

曲金・曲尺

提供:竹中大工道具館

⇒まがり【曲り・勾り】

まがり‐くね・る【曲がりくねる】

〔自五〕

幾つにも折れ曲がる。曲がりねじける。「―・った山道」「―・った言葉」

まかり‐こ・す【罷り越す】

〔自五〕

参上する。日葡辞書「ワザトヲンレイ(御礼)ニマカリコイテマウシイレウズ」

まがり‐ざし【曲差】

(→)「まがりがね」に同じ。

⇒まがり【曲り・勾り】

まかり‐じ【罷り道】‥ヂ

死んだ人の通って行くみち。冥途の道。よみじ。万葉集2「―の川瀬の道を見ればさぶしも」

⇒まかり【罷り】

まがり‐じゃく【曲尺】

(→)「まがりがね」に同じ。

⇒まがり【曲り・勾り】

まかり・でる【罷り出る】

〔自下一〕

(→)「まかりいず」に同じ。

まかり‐とお・る【罷り通る】‥トホル

〔自五〕

①「通る」の謙譲語。浄瑠璃、女殺油地獄「二階にゐるか下座敷か、―・るとつつと入る」

②(あたりかまわず)通り行く。堂々と通る。

③転じて、(そうあるべきでないものが)堂々と通用する。「不正の―・る世の中」

まかり‐ならぬ【罷り成らぬ】

「ならぬ」を強めていう語。決してしてはならない。できない。「行くこと―」「堪忍―」

まがり‐なり【曲り形】

曲がった形。不完全な形。

⇒まがり【曲り・勾り】

まがりなり‐に‐も【曲り形にも】

十分とまでは行かないが。どうにかこうにか。「―生計をたてている」

⇒まがり【曲り・勾り】

まかり‐な・る【罷り成る】

〔自四〕

「なる」の謙譲語。平家物語9「生年三十三に―・る」

まかり‐のぼ・る【罷り上る】

〔自四〕

「のぼる」の謙譲語。後拾遺和歌集恋「伊勢の斎宮わたりより―・りて侍りける人に」

まがり‐の‐みず【曲水】‥ミヅ

「曲水きょくすい」の訓読。

⇒まがり【曲り・勾り】

まかり‐まちが・う【罷り間違う】‥マチガフ

〔自五〕

「まちがう」を強めていう語。多く、条件を示す語法で用いる。「―・えば命がなくなる」

まがり‐みち【曲り道・曲り路】

曲がっている道。

⇒まがり【曲り・勾り】

まがり‐め【曲り目】

物の曲がっている、ちょうどそのところ。

⇒まがり【曲り・勾り】

まかり‐もうし【罷り申し】‥マウシ

大宰府官および国司などの地方官が赴任の時、参内して蔵人を通じて暇を告げること。また、後に一般に、いとまごいすること。辞去・赴任の挨拶。古今和歌集別「暁いでたつとて―しければ」。源氏物語早蕨「宮、出で給はむとて、―に渡り給へり」

⇒まかり【罷り】

まかり‐もう・す【罷り申す】‥マウス

〔自四〕

いとまごいをする。景行紀「倭姫命やまとひめのみことに―・して曰のたまはく」

まがり‐もちい【糫餅・環餅】‥モチヒ

唐菓子の一種。糯米もちごめなどの粉をこねて引き伸ばし、いろいろな形に作り曲げて油で揚げたもの。まがり。

⇒まがり【糫】

まがり‐や【曲屋】

①(「曲家」とも書く)かぎ形に曲がった平面をもつ民家。特に、南部地域を中心に見られる、突出部基部に入口を設けた形式をいう。また突出部に馬屋などを設け、その正面を入口とするものを中門造という。↔すごや。

②古代の大寺院や大内裏の門前に置いた守衛所。かぎ形の平面を持つ。

③(「十」の字の下端が曲がると「七」の字になる意から)質屋。

⇒まがり【曲り・勾り】

マガリャンイス【Fernão de Magalhães】

マゼランのポルトガル名。

まかり‐よ・る【罷り寄る】

〔自四〕

「よる」の謙譲語。

①立ち寄る。源氏物語手習「小野に侍りつる尼どもあひ訪ひ侍らんとて―・りたりしに」

②年齢が積り重なる。年よる。日葡辞書「トシ(年)マカリヨル」

まか・る【負かる】

〔自五〕

値段をまけることができる。安くできる。「もう、これ以上―・らない」

まか・る【罷る】

〔自五〕

他の大きな力の支配と制約のもとで出入りする意。

①貴人・他人の前から退き去る。退出する。万葉集3「憶良らは今は―・らむ子泣くらむ」。竹取物語「仰せ承りて―・りぬ」

②都から地方へ行く。万葉集20「難波津によそひよそひて今日の日や出でて―・らむ見る母なしに」

③「来る」の謙譲語。土佐日記「この歌主また―・らずと言ひて立ちぬ」

④「行く」の謙譲語。源氏物語帚木「かうのどけきにおだしくて久しく―・らざりし頃」。拾遺和歌集秋「大井川に人々―・りて」

⑤死ぬ。みまかる。拾遺和歌集哀傷「子二人侍りける人の、一人は春―・りかくれ」

⑥(他の動詞の上に添えて)

㋐謙譲の意を表す。源氏物語帚木「その夜のことにことつけてこそ―・り絶えにしか」。平家物語12「しばらく鎮西の方へ―・り下らばやと存じ候ふ」

㋑口語で、語勢を強め、また、荘重さを表す。「―・りならぬ」「―・りとおる」「―・り間違えば」

マカル【Mahmut Makal】

トルコの作家。アナトリア出身。「トルコの村から」は農村文学の傑作とされる。(1933〜)

まが・る【曲がる】

〔自五〕

①まっすぐでなくなる。しないたわむ。ゆがむ。万葉集19「青柳の細き眉根まよねを咲えみ―・り朝影見つつ」。後撰和歌集雑「直き木に―・れる枝もあるものを」。「腰が―・る」

②進む方向を横に変える。「角を右へ―・る」

③傾く。きちんとした状態でなくなる。「ネクタイが―・る」

④道理に外れる。ねじけて正しくない。ひねくれる。推古紀「何を以てか枉まがれるを直たださむ」。天草本伊曾保物語「貴所の心の―・つたことを少しお直しあれかし」。「―・ったことは大嫌い」

マカルー【Makalu】

ヒマラヤ山脈中、エヴェレストの南東に位置する高峰。1955年フランスの登山隊が初登頂。標高8463メートル。

マカルー(1)

提供:オフィス史朗

⇒まがり【曲り・勾り】

まがり‐くね・る【曲がりくねる】

〔自五〕

幾つにも折れ曲がる。曲がりねじける。「―・った山道」「―・った言葉」

まかり‐こ・す【罷り越す】

〔自五〕

参上する。日葡辞書「ワザトヲンレイ(御礼)ニマカリコイテマウシイレウズ」

まがり‐ざし【曲差】

(→)「まがりがね」に同じ。

⇒まがり【曲り・勾り】

まかり‐じ【罷り道】‥ヂ

死んだ人の通って行くみち。冥途の道。よみじ。万葉集2「―の川瀬の道を見ればさぶしも」

⇒まかり【罷り】

まがり‐じゃく【曲尺】

(→)「まがりがね」に同じ。

⇒まがり【曲り・勾り】

まかり・でる【罷り出る】

〔自下一〕

(→)「まかりいず」に同じ。

まかり‐とお・る【罷り通る】‥トホル

〔自五〕

①「通る」の謙譲語。浄瑠璃、女殺油地獄「二階にゐるか下座敷か、―・るとつつと入る」

②(あたりかまわず)通り行く。堂々と通る。

③転じて、(そうあるべきでないものが)堂々と通用する。「不正の―・る世の中」

まかり‐ならぬ【罷り成らぬ】

「ならぬ」を強めていう語。決してしてはならない。できない。「行くこと―」「堪忍―」

まがり‐なり【曲り形】

曲がった形。不完全な形。

⇒まがり【曲り・勾り】

まがりなり‐に‐も【曲り形にも】

十分とまでは行かないが。どうにかこうにか。「―生計をたてている」

⇒まがり【曲り・勾り】

まかり‐な・る【罷り成る】

〔自四〕

「なる」の謙譲語。平家物語9「生年三十三に―・る」

まかり‐のぼ・る【罷り上る】

〔自四〕

「のぼる」の謙譲語。後拾遺和歌集恋「伊勢の斎宮わたりより―・りて侍りける人に」

まがり‐の‐みず【曲水】‥ミヅ

「曲水きょくすい」の訓読。

⇒まがり【曲り・勾り】

まかり‐まちが・う【罷り間違う】‥マチガフ

〔自五〕

「まちがう」を強めていう語。多く、条件を示す語法で用いる。「―・えば命がなくなる」

まがり‐みち【曲り道・曲り路】

曲がっている道。

⇒まがり【曲り・勾り】

まがり‐め【曲り目】

物の曲がっている、ちょうどそのところ。

⇒まがり【曲り・勾り】

まかり‐もうし【罷り申し】‥マウシ

大宰府官および国司などの地方官が赴任の時、参内して蔵人を通じて暇を告げること。また、後に一般に、いとまごいすること。辞去・赴任の挨拶。古今和歌集別「暁いでたつとて―しければ」。源氏物語早蕨「宮、出で給はむとて、―に渡り給へり」

⇒まかり【罷り】

まかり‐もう・す【罷り申す】‥マウス

〔自四〕

いとまごいをする。景行紀「倭姫命やまとひめのみことに―・して曰のたまはく」

まがり‐もちい【糫餅・環餅】‥モチヒ

唐菓子の一種。糯米もちごめなどの粉をこねて引き伸ばし、いろいろな形に作り曲げて油で揚げたもの。まがり。

⇒まがり【糫】

まがり‐や【曲屋】

①(「曲家」とも書く)かぎ形に曲がった平面をもつ民家。特に、南部地域を中心に見られる、突出部基部に入口を設けた形式をいう。また突出部に馬屋などを設け、その正面を入口とするものを中門造という。↔すごや。

②古代の大寺院や大内裏の門前に置いた守衛所。かぎ形の平面を持つ。

③(「十」の字の下端が曲がると「七」の字になる意から)質屋。

⇒まがり【曲り・勾り】

マガリャンイス【Fernão de Magalhães】

マゼランのポルトガル名。

まかり‐よ・る【罷り寄る】

〔自四〕

「よる」の謙譲語。

①立ち寄る。源氏物語手習「小野に侍りつる尼どもあひ訪ひ侍らんとて―・りたりしに」

②年齢が積り重なる。年よる。日葡辞書「トシ(年)マカリヨル」

まか・る【負かる】

〔自五〕

値段をまけることができる。安くできる。「もう、これ以上―・らない」

まか・る【罷る】

〔自五〕

他の大きな力の支配と制約のもとで出入りする意。

①貴人・他人の前から退き去る。退出する。万葉集3「憶良らは今は―・らむ子泣くらむ」。竹取物語「仰せ承りて―・りぬ」

②都から地方へ行く。万葉集20「難波津によそひよそひて今日の日や出でて―・らむ見る母なしに」

③「来る」の謙譲語。土佐日記「この歌主また―・らずと言ひて立ちぬ」

④「行く」の謙譲語。源氏物語帚木「かうのどけきにおだしくて久しく―・らざりし頃」。拾遺和歌集秋「大井川に人々―・りて」

⑤死ぬ。みまかる。拾遺和歌集哀傷「子二人侍りける人の、一人は春―・りかくれ」

⑥(他の動詞の上に添えて)

㋐謙譲の意を表す。源氏物語帚木「その夜のことにことつけてこそ―・り絶えにしか」。平家物語12「しばらく鎮西の方へ―・り下らばやと存じ候ふ」

㋑口語で、語勢を強め、また、荘重さを表す。「―・りならぬ」「―・りとおる」「―・り間違えば」

マカル【Mahmut Makal】

トルコの作家。アナトリア出身。「トルコの村から」は農村文学の傑作とされる。(1933〜)

まが・る【曲がる】

〔自五〕

①まっすぐでなくなる。しないたわむ。ゆがむ。万葉集19「青柳の細き眉根まよねを咲えみ―・り朝影見つつ」。後撰和歌集雑「直き木に―・れる枝もあるものを」。「腰が―・る」

②進む方向を横に変える。「角を右へ―・る」

③傾く。きちんとした状態でなくなる。「ネクタイが―・る」

④道理に外れる。ねじけて正しくない。ひねくれる。推古紀「何を以てか枉まがれるを直たださむ」。天草本伊曾保物語「貴所の心の―・つたことを少しお直しあれかし」。「―・ったことは大嫌い」

マカルー【Makalu】

ヒマラヤ山脈中、エヴェレストの南東に位置する高峰。1955年フランスの登山隊が初登頂。標高8463メートル。

マカルー(1)

提供:オフィス史朗

マカルー(2)

提供:オフィス史朗

マカルー(2)

提供:オフィス史朗

ま‐がれい【真鰈】‥ガレヒ

カレイ科の海産の硬骨魚。全長約40センチメートル。右側に両眼があり、その側は暗褐色。北日本に産する。惣菜魚として重要。クチボソ。

まがれい

ま‐がれい【真鰈】‥ガレヒ

カレイ科の海産の硬骨魚。全長約40センチメートル。右側に両眼があり、その側は暗褐色。北日本に産する。惣菜魚として重要。クチボソ。

まがれい

マガレイト

(植物名margueriteから)女性の洋風結髪で、頭髪を三つ編みにして大きく輪にし、リボンで止めた束髪。明治後期より女学生などに流行。後ろに垂らすものなどさまざまに変化した。マーガレット。石橋忍月、露子姫「アノ房やかなる頭髪かみを例の―に束ねて」

マガレイト

マガレイト

(植物名margueriteから)女性の洋風結髪で、頭髪を三つ編みにして大きく輪にし、リボンで止めた束髪。明治後期より女学生などに流行。後ろに垂らすものなどさまざまに変化した。マーガレット。石橋忍月、露子姫「アノ房やかなる頭髪かみを例の―に束ねて」

マガレイト

マカレンコ【Anton Semenovich Makarenko】

ソ連の教育家・作家。十月革命後の浮浪児教育から発し、個性の尊重と全人的発達を重視した集団主義教育の実践を基礎に教育論を展開。第二次大戦後、日本の教育に影響を与える。(1888〜1939)

マカロニ【macaroni フランス・ イギリス】

(イタリア語ではマッケローニmaccheroni,古形maccaroni)代表的な乾燥パスタの一種。管状。他に、さまざまな形のものを指すこともある。→パスタ(図)。

⇒マカロニ‐ウェスタン

⇒マカロニ‐グラタン【macaroni au gratin フランス】

マカロニ‐ウェスタン

(和製語macaroni western)イタリア製の西部劇映画の俗称。アメリカではスパゲッティ‐ウェスタンと呼ぶ。

⇒マカロニ【macaroni フランス・ イギリス】

マカロニ‐グラタン【macaroni au gratin フランス】

マカロニの入ったグラタン。ゆでたマカロニと炒めた鶏肉・玉葱たまねぎなどをホワイト‐ソースで和え、粉チーズをふりかけ、オーブンで焼いたもの。

⇒マカロニ【macaroni フランス・ イギリス】

マカロフ【Stepan Osipovich Makarov】

ロシアの提督。1886年から3年間世界を一周し、海洋研究の名著「ヴィチャズ号と太平洋」を発表。日露開戦の際、太平洋艦隊司令長官。旅順港外で爆沈した旗艦と運命を共にした。(1849〜1904)

マカロン【macaron フランス】

卵白・粉末アーモンド・砂糖でつくる小さな円形の洋風干菓子。生地にさまざまな風味や色をつけて焼き、ジャム・クリームなどを2枚の間に挟む。マコロン。

ま‐かわ【眼皮】‥カハ

眼をおおう皮。まぶた。源氏物語紅葉賀「―らいたく黒みおちいりて」

まがわ・し【紛はし】マガハシ

〔形シク〕

(マガフの形容詞化)まぎらわしい。猿蓑「―・しや花吸ふ蜂の往き還り」

まがわ・す【紛はす】マガハス

〔他四〕

惑わせる。貫之集「おく霜のおき―・せる菊の花いづれを元の色とかは見む」

マカレンコ【Anton Semenovich Makarenko】

ソ連の教育家・作家。十月革命後の浮浪児教育から発し、個性の尊重と全人的発達を重視した集団主義教育の実践を基礎に教育論を展開。第二次大戦後、日本の教育に影響を与える。(1888〜1939)

マカロニ【macaroni フランス・ イギリス】

(イタリア語ではマッケローニmaccheroni,古形maccaroni)代表的な乾燥パスタの一種。管状。他に、さまざまな形のものを指すこともある。→パスタ(図)。

⇒マカロニ‐ウェスタン

⇒マカロニ‐グラタン【macaroni au gratin フランス】

マカロニ‐ウェスタン

(和製語macaroni western)イタリア製の西部劇映画の俗称。アメリカではスパゲッティ‐ウェスタンと呼ぶ。

⇒マカロニ【macaroni フランス・ イギリス】

マカロニ‐グラタン【macaroni au gratin フランス】

マカロニの入ったグラタン。ゆでたマカロニと炒めた鶏肉・玉葱たまねぎなどをホワイト‐ソースで和え、粉チーズをふりかけ、オーブンで焼いたもの。

⇒マカロニ【macaroni フランス・ イギリス】

マカロフ【Stepan Osipovich Makarov】

ロシアの提督。1886年から3年間世界を一周し、海洋研究の名著「ヴィチャズ号と太平洋」を発表。日露開戦の際、太平洋艦隊司令長官。旅順港外で爆沈した旗艦と運命を共にした。(1849〜1904)

マカロン【macaron フランス】

卵白・粉末アーモンド・砂糖でつくる小さな円形の洋風干菓子。生地にさまざまな風味や色をつけて焼き、ジャム・クリームなどを2枚の間に挟む。マコロン。

ま‐かわ【眼皮】‥カハ

眼をおおう皮。まぶた。源氏物語紅葉賀「―らいたく黒みおちいりて」

まがわ・し【紛はし】マガハシ

〔形シク〕

(マガフの形容詞化)まぎらわしい。猿蓑「―・しや花吸ふ蜂の往き還り」

まがわ・す【紛はす】マガハス

〔他四〕

惑わせる。貫之集「おく霜のおき―・せる菊の花いづれを元の色とかは見む」

⇒まがり【曲り・勾り】

まがり‐くね・る【曲がりくねる】

〔自五〕

幾つにも折れ曲がる。曲がりねじける。「―・った山道」「―・った言葉」

まかり‐こ・す【罷り越す】

〔自五〕

参上する。日葡辞書「ワザトヲンレイ(御礼)ニマカリコイテマウシイレウズ」

まがり‐ざし【曲差】

(→)「まがりがね」に同じ。

⇒まがり【曲り・勾り】

まかり‐じ【罷り道】‥ヂ

死んだ人の通って行くみち。冥途の道。よみじ。万葉集2「―の川瀬の道を見ればさぶしも」

⇒まかり【罷り】

まがり‐じゃく【曲尺】

(→)「まがりがね」に同じ。

⇒まがり【曲り・勾り】

まかり・でる【罷り出る】

〔自下一〕

(→)「まかりいず」に同じ。

まかり‐とお・る【罷り通る】‥トホル

〔自五〕

①「通る」の謙譲語。浄瑠璃、女殺油地獄「二階にゐるか下座敷か、―・るとつつと入る」

②(あたりかまわず)通り行く。堂々と通る。

③転じて、(そうあるべきでないものが)堂々と通用する。「不正の―・る世の中」

まかり‐ならぬ【罷り成らぬ】

「ならぬ」を強めていう語。決してしてはならない。できない。「行くこと―」「堪忍―」

まがり‐なり【曲り形】

曲がった形。不完全な形。

⇒まがり【曲り・勾り】

まがりなり‐に‐も【曲り形にも】

十分とまでは行かないが。どうにかこうにか。「―生計をたてている」

⇒まがり【曲り・勾り】

まかり‐な・る【罷り成る】

〔自四〕

「なる」の謙譲語。平家物語9「生年三十三に―・る」

まかり‐のぼ・る【罷り上る】

〔自四〕

「のぼる」の謙譲語。後拾遺和歌集恋「伊勢の斎宮わたりより―・りて侍りける人に」

まがり‐の‐みず【曲水】‥ミヅ

「曲水きょくすい」の訓読。

⇒まがり【曲り・勾り】

まかり‐まちが・う【罷り間違う】‥マチガフ

〔自五〕

「まちがう」を強めていう語。多く、条件を示す語法で用いる。「―・えば命がなくなる」

まがり‐みち【曲り道・曲り路】

曲がっている道。

⇒まがり【曲り・勾り】

まがり‐め【曲り目】

物の曲がっている、ちょうどそのところ。

⇒まがり【曲り・勾り】

まかり‐もうし【罷り申し】‥マウシ

大宰府官および国司などの地方官が赴任の時、参内して蔵人を通じて暇を告げること。また、後に一般に、いとまごいすること。辞去・赴任の挨拶。古今和歌集別「暁いでたつとて―しければ」。源氏物語早蕨「宮、出で給はむとて、―に渡り給へり」

⇒まかり【罷り】

まかり‐もう・す【罷り申す】‥マウス

〔自四〕

いとまごいをする。景行紀「倭姫命やまとひめのみことに―・して曰のたまはく」

まがり‐もちい【糫餅・環餅】‥モチヒ

唐菓子の一種。糯米もちごめなどの粉をこねて引き伸ばし、いろいろな形に作り曲げて油で揚げたもの。まがり。

⇒まがり【糫】

まがり‐や【曲屋】

①(「曲家」とも書く)かぎ形に曲がった平面をもつ民家。特に、南部地域を中心に見られる、突出部基部に入口を設けた形式をいう。また突出部に馬屋などを設け、その正面を入口とするものを中門造という。↔すごや。

②古代の大寺院や大内裏の門前に置いた守衛所。かぎ形の平面を持つ。

③(「十」の字の下端が曲がると「七」の字になる意から)質屋。

⇒まがり【曲り・勾り】

マガリャンイス【Fernão de Magalhães】

マゼランのポルトガル名。

まかり‐よ・る【罷り寄る】

〔自四〕

「よる」の謙譲語。

①立ち寄る。源氏物語手習「小野に侍りつる尼どもあひ訪ひ侍らんとて―・りたりしに」

②年齢が積り重なる。年よる。日葡辞書「トシ(年)マカリヨル」

まか・る【負かる】

〔自五〕

値段をまけることができる。安くできる。「もう、これ以上―・らない」

まか・る【罷る】

〔自五〕

他の大きな力の支配と制約のもとで出入りする意。

①貴人・他人の前から退き去る。退出する。万葉集3「憶良らは今は―・らむ子泣くらむ」。竹取物語「仰せ承りて―・りぬ」

②都から地方へ行く。万葉集20「難波津によそひよそひて今日の日や出でて―・らむ見る母なしに」

③「来る」の謙譲語。土佐日記「この歌主また―・らずと言ひて立ちぬ」

④「行く」の謙譲語。源氏物語帚木「かうのどけきにおだしくて久しく―・らざりし頃」。拾遺和歌集秋「大井川に人々―・りて」

⑤死ぬ。みまかる。拾遺和歌集哀傷「子二人侍りける人の、一人は春―・りかくれ」

⑥(他の動詞の上に添えて)

㋐謙譲の意を表す。源氏物語帚木「その夜のことにことつけてこそ―・り絶えにしか」。平家物語12「しばらく鎮西の方へ―・り下らばやと存じ候ふ」

㋑口語で、語勢を強め、また、荘重さを表す。「―・りならぬ」「―・りとおる」「―・り間違えば」

マカル【Mahmut Makal】

トルコの作家。アナトリア出身。「トルコの村から」は農村文学の傑作とされる。(1933〜)

まが・る【曲がる】

〔自五〕

①まっすぐでなくなる。しないたわむ。ゆがむ。万葉集19「青柳の細き眉根まよねを咲えみ―・り朝影見つつ」。後撰和歌集雑「直き木に―・れる枝もあるものを」。「腰が―・る」

②進む方向を横に変える。「角を右へ―・る」

③傾く。きちんとした状態でなくなる。「ネクタイが―・る」

④道理に外れる。ねじけて正しくない。ひねくれる。推古紀「何を以てか枉まがれるを直たださむ」。天草本伊曾保物語「貴所の心の―・つたことを少しお直しあれかし」。「―・ったことは大嫌い」

マカルー【Makalu】

ヒマラヤ山脈中、エヴェレストの南東に位置する高峰。1955年フランスの登山隊が初登頂。標高8463メートル。

マカルー(1)

提供:オフィス史朗

⇒まがり【曲り・勾り】

まがり‐くね・る【曲がりくねる】

〔自五〕

幾つにも折れ曲がる。曲がりねじける。「―・った山道」「―・った言葉」

まかり‐こ・す【罷り越す】

〔自五〕

参上する。日葡辞書「ワザトヲンレイ(御礼)ニマカリコイテマウシイレウズ」

まがり‐ざし【曲差】

(→)「まがりがね」に同じ。

⇒まがり【曲り・勾り】

まかり‐じ【罷り道】‥ヂ

死んだ人の通って行くみち。冥途の道。よみじ。万葉集2「―の川瀬の道を見ればさぶしも」

⇒まかり【罷り】

まがり‐じゃく【曲尺】

(→)「まがりがね」に同じ。

⇒まがり【曲り・勾り】

まかり・でる【罷り出る】

〔自下一〕

(→)「まかりいず」に同じ。

まかり‐とお・る【罷り通る】‥トホル

〔自五〕

①「通る」の謙譲語。浄瑠璃、女殺油地獄「二階にゐるか下座敷か、―・るとつつと入る」

②(あたりかまわず)通り行く。堂々と通る。

③転じて、(そうあるべきでないものが)堂々と通用する。「不正の―・る世の中」

まかり‐ならぬ【罷り成らぬ】

「ならぬ」を強めていう語。決してしてはならない。できない。「行くこと―」「堪忍―」

まがり‐なり【曲り形】

曲がった形。不完全な形。

⇒まがり【曲り・勾り】

まがりなり‐に‐も【曲り形にも】

十分とまでは行かないが。どうにかこうにか。「―生計をたてている」

⇒まがり【曲り・勾り】

まかり‐な・る【罷り成る】

〔自四〕

「なる」の謙譲語。平家物語9「生年三十三に―・る」

まかり‐のぼ・る【罷り上る】

〔自四〕

「のぼる」の謙譲語。後拾遺和歌集恋「伊勢の斎宮わたりより―・りて侍りける人に」

まがり‐の‐みず【曲水】‥ミヅ

「曲水きょくすい」の訓読。

⇒まがり【曲り・勾り】

まかり‐まちが・う【罷り間違う】‥マチガフ

〔自五〕

「まちがう」を強めていう語。多く、条件を示す語法で用いる。「―・えば命がなくなる」

まがり‐みち【曲り道・曲り路】

曲がっている道。

⇒まがり【曲り・勾り】

まがり‐め【曲り目】

物の曲がっている、ちょうどそのところ。

⇒まがり【曲り・勾り】

まかり‐もうし【罷り申し】‥マウシ

大宰府官および国司などの地方官が赴任の時、参内して蔵人を通じて暇を告げること。また、後に一般に、いとまごいすること。辞去・赴任の挨拶。古今和歌集別「暁いでたつとて―しければ」。源氏物語早蕨「宮、出で給はむとて、―に渡り給へり」

⇒まかり【罷り】

まかり‐もう・す【罷り申す】‥マウス

〔自四〕

いとまごいをする。景行紀「倭姫命やまとひめのみことに―・して曰のたまはく」

まがり‐もちい【糫餅・環餅】‥モチヒ

唐菓子の一種。糯米もちごめなどの粉をこねて引き伸ばし、いろいろな形に作り曲げて油で揚げたもの。まがり。

⇒まがり【糫】

まがり‐や【曲屋】

①(「曲家」とも書く)かぎ形に曲がった平面をもつ民家。特に、南部地域を中心に見られる、突出部基部に入口を設けた形式をいう。また突出部に馬屋などを設け、その正面を入口とするものを中門造という。↔すごや。

②古代の大寺院や大内裏の門前に置いた守衛所。かぎ形の平面を持つ。

③(「十」の字の下端が曲がると「七」の字になる意から)質屋。

⇒まがり【曲り・勾り】

マガリャンイス【Fernão de Magalhães】

マゼランのポルトガル名。

まかり‐よ・る【罷り寄る】

〔自四〕

「よる」の謙譲語。

①立ち寄る。源氏物語手習「小野に侍りつる尼どもあひ訪ひ侍らんとて―・りたりしに」

②年齢が積り重なる。年よる。日葡辞書「トシ(年)マカリヨル」

まか・る【負かる】

〔自五〕

値段をまけることができる。安くできる。「もう、これ以上―・らない」

まか・る【罷る】

〔自五〕

他の大きな力の支配と制約のもとで出入りする意。

①貴人・他人の前から退き去る。退出する。万葉集3「憶良らは今は―・らむ子泣くらむ」。竹取物語「仰せ承りて―・りぬ」

②都から地方へ行く。万葉集20「難波津によそひよそひて今日の日や出でて―・らむ見る母なしに」

③「来る」の謙譲語。土佐日記「この歌主また―・らずと言ひて立ちぬ」

④「行く」の謙譲語。源氏物語帚木「かうのどけきにおだしくて久しく―・らざりし頃」。拾遺和歌集秋「大井川に人々―・りて」

⑤死ぬ。みまかる。拾遺和歌集哀傷「子二人侍りける人の、一人は春―・りかくれ」

⑥(他の動詞の上に添えて)

㋐謙譲の意を表す。源氏物語帚木「その夜のことにことつけてこそ―・り絶えにしか」。平家物語12「しばらく鎮西の方へ―・り下らばやと存じ候ふ」

㋑口語で、語勢を強め、また、荘重さを表す。「―・りならぬ」「―・りとおる」「―・り間違えば」

マカル【Mahmut Makal】

トルコの作家。アナトリア出身。「トルコの村から」は農村文学の傑作とされる。(1933〜)

まが・る【曲がる】

〔自五〕

①まっすぐでなくなる。しないたわむ。ゆがむ。万葉集19「青柳の細き眉根まよねを咲えみ―・り朝影見つつ」。後撰和歌集雑「直き木に―・れる枝もあるものを」。「腰が―・る」

②進む方向を横に変える。「角を右へ―・る」

③傾く。きちんとした状態でなくなる。「ネクタイが―・る」

④道理に外れる。ねじけて正しくない。ひねくれる。推古紀「何を以てか枉まがれるを直たださむ」。天草本伊曾保物語「貴所の心の―・つたことを少しお直しあれかし」。「―・ったことは大嫌い」

マカルー【Makalu】

ヒマラヤ山脈中、エヴェレストの南東に位置する高峰。1955年フランスの登山隊が初登頂。標高8463メートル。

マカルー(1)

提供:オフィス史朗

マカルー(2)

提供:オフィス史朗

マカルー(2)

提供:オフィス史朗

ま‐がれい【真鰈】‥ガレヒ

カレイ科の海産の硬骨魚。全長約40センチメートル。右側に両眼があり、その側は暗褐色。北日本に産する。惣菜魚として重要。クチボソ。

まがれい

ま‐がれい【真鰈】‥ガレヒ

カレイ科の海産の硬骨魚。全長約40センチメートル。右側に両眼があり、その側は暗褐色。北日本に産する。惣菜魚として重要。クチボソ。

まがれい

マガレイト

(植物名margueriteから)女性の洋風結髪で、頭髪を三つ編みにして大きく輪にし、リボンで止めた束髪。明治後期より女学生などに流行。後ろに垂らすものなどさまざまに変化した。マーガレット。石橋忍月、露子姫「アノ房やかなる頭髪かみを例の―に束ねて」

マガレイト

マガレイト

(植物名margueriteから)女性の洋風結髪で、頭髪を三つ編みにして大きく輪にし、リボンで止めた束髪。明治後期より女学生などに流行。後ろに垂らすものなどさまざまに変化した。マーガレット。石橋忍月、露子姫「アノ房やかなる頭髪かみを例の―に束ねて」

マガレイト

マカレンコ【Anton Semenovich Makarenko】

ソ連の教育家・作家。十月革命後の浮浪児教育から発し、個性の尊重と全人的発達を重視した集団主義教育の実践を基礎に教育論を展開。第二次大戦後、日本の教育に影響を与える。(1888〜1939)

マカロニ【macaroni フランス・ イギリス】

(イタリア語ではマッケローニmaccheroni,古形maccaroni)代表的な乾燥パスタの一種。管状。他に、さまざまな形のものを指すこともある。→パスタ(図)。

⇒マカロニ‐ウェスタン

⇒マカロニ‐グラタン【macaroni au gratin フランス】

マカロニ‐ウェスタン

(和製語macaroni western)イタリア製の西部劇映画の俗称。アメリカではスパゲッティ‐ウェスタンと呼ぶ。

⇒マカロニ【macaroni フランス・ イギリス】

マカロニ‐グラタン【macaroni au gratin フランス】

マカロニの入ったグラタン。ゆでたマカロニと炒めた鶏肉・玉葱たまねぎなどをホワイト‐ソースで和え、粉チーズをふりかけ、オーブンで焼いたもの。

⇒マカロニ【macaroni フランス・ イギリス】

マカロフ【Stepan Osipovich Makarov】

ロシアの提督。1886年から3年間世界を一周し、海洋研究の名著「ヴィチャズ号と太平洋」を発表。日露開戦の際、太平洋艦隊司令長官。旅順港外で爆沈した旗艦と運命を共にした。(1849〜1904)

マカロン【macaron フランス】

卵白・粉末アーモンド・砂糖でつくる小さな円形の洋風干菓子。生地にさまざまな風味や色をつけて焼き、ジャム・クリームなどを2枚の間に挟む。マコロン。

ま‐かわ【眼皮】‥カハ

眼をおおう皮。まぶた。源氏物語紅葉賀「―らいたく黒みおちいりて」

まがわ・し【紛はし】マガハシ

〔形シク〕

(マガフの形容詞化)まぎらわしい。猿蓑「―・しや花吸ふ蜂の往き還り」

まがわ・す【紛はす】マガハス

〔他四〕

惑わせる。貫之集「おく霜のおき―・せる菊の花いづれを元の色とかは見む」

マカレンコ【Anton Semenovich Makarenko】

ソ連の教育家・作家。十月革命後の浮浪児教育から発し、個性の尊重と全人的発達を重視した集団主義教育の実践を基礎に教育論を展開。第二次大戦後、日本の教育に影響を与える。(1888〜1939)

マカロニ【macaroni フランス・ イギリス】

(イタリア語ではマッケローニmaccheroni,古形maccaroni)代表的な乾燥パスタの一種。管状。他に、さまざまな形のものを指すこともある。→パスタ(図)。

⇒マカロニ‐ウェスタン

⇒マカロニ‐グラタン【macaroni au gratin フランス】

マカロニ‐ウェスタン

(和製語macaroni western)イタリア製の西部劇映画の俗称。アメリカではスパゲッティ‐ウェスタンと呼ぶ。

⇒マカロニ【macaroni フランス・ イギリス】

マカロニ‐グラタン【macaroni au gratin フランス】

マカロニの入ったグラタン。ゆでたマカロニと炒めた鶏肉・玉葱たまねぎなどをホワイト‐ソースで和え、粉チーズをふりかけ、オーブンで焼いたもの。

⇒マカロニ【macaroni フランス・ イギリス】

マカロフ【Stepan Osipovich Makarov】

ロシアの提督。1886年から3年間世界を一周し、海洋研究の名著「ヴィチャズ号と太平洋」を発表。日露開戦の際、太平洋艦隊司令長官。旅順港外で爆沈した旗艦と運命を共にした。(1849〜1904)

マカロン【macaron フランス】

卵白・粉末アーモンド・砂糖でつくる小さな円形の洋風干菓子。生地にさまざまな風味や色をつけて焼き、ジャム・クリームなどを2枚の間に挟む。マコロン。

ま‐かわ【眼皮】‥カハ

眼をおおう皮。まぶた。源氏物語紅葉賀「―らいたく黒みおちいりて」

まがわ・し【紛はし】マガハシ

〔形シク〕

(マガフの形容詞化)まぎらわしい。猿蓑「―・しや花吸ふ蜂の往き還り」

まがわ・す【紛はす】マガハス

〔他四〕

惑わせる。貫之集「おく霜のおき―・せる菊の花いづれを元の色とかは見む」

○間が悪いまがわるい🔗⭐🔉

○間が悪いまがわるい

①きまりが悪い。ばつが悪い。

②運が悪い。折が悪い。

⇒ま【間】

ま‐がん【真雁】

ガンの一種。翼長約40センチメートル。背面は暗褐色で、前額に白色部がある。嘴くちばしは肉色。北半球に広く分布し、秋、斜めの一直線(さお)やV字形(かぎ)の編隊になって日本に飛来。古くから「かり」として知られている。天然記念物。→がん

まがん

マガン

撮影:小宮輝之

マガン

撮影:小宮輝之

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

まかん・ず【罷出】マカンヅ

〔自下二〕

⇒まかず

ま‐かんむり【麻冠】

「まだれ(麻垂)」の異称。

まき

古代の氏族、近世の本家・分家の関係など、同一の血族団体。まけ。まく。

まき【任】

(下二段動詞「任まく」の連用形の万葉仮名「麻気まけ」の誤読によって作られた語か)(→)「まけ」に同じ。万葉集18「大君の―のまにまに」

まき【牧】

(馬城まきの意)牛・馬・羊などを放し飼いにする土地・施設。まきば。ぼくじょう。源氏物語鈴虫「国々の御庄・―などより奉る物ども」→御牧みまき

まき【巻き】

①巻くこと。巻いたもの。「毛糸の―は緩い方がいい」「―鮨ずし」「海苔のり―」

②書画の巻物。転じて書籍、また、その区分。「―の一」

③俳諧の付合つけあいを長くつづけたもの。また、その書きもの。

④(女房詞)茅巻ちまき。粽。

⑤巻染まきぞめの略。

⑥巻いたものを数える語。また、巻いた回数を数える語。「釣糸2―」

⑦書物の巻数を数える語。古今和歌集序「すべて千うた、はた―」

まき【巻】

姓氏の一つ。

⇒まき‐りょうこ【巻菱湖】

まき【槙】

姓氏の一つ。

⇒まき‐ありつね【槙有恒】

まき【薪】

燃料にする木。雑木を適宜の大きさに切り割って乾燥させたもの。たきぎ。わりき。「―を割る」

薪

撮影:関戸 勇

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

まかん・ず【罷出】マカンヅ

〔自下二〕

⇒まかず

ま‐かんむり【麻冠】

「まだれ(麻垂)」の異称。

まき

古代の氏族、近世の本家・分家の関係など、同一の血族団体。まけ。まく。

まき【任】

(下二段動詞「任まく」の連用形の万葉仮名「麻気まけ」の誤読によって作られた語か)(→)「まけ」に同じ。万葉集18「大君の―のまにまに」

まき【牧】

(馬城まきの意)牛・馬・羊などを放し飼いにする土地・施設。まきば。ぼくじょう。源氏物語鈴虫「国々の御庄・―などより奉る物ども」→御牧みまき

まき【巻き】

①巻くこと。巻いたもの。「毛糸の―は緩い方がいい」「―鮨ずし」「海苔のり―」

②書画の巻物。転じて書籍、また、その区分。「―の一」

③俳諧の付合つけあいを長くつづけたもの。また、その書きもの。

④(女房詞)茅巻ちまき。粽。

⑤巻染まきぞめの略。

⑥巻いたものを数える語。また、巻いた回数を数える語。「釣糸2―」

⑦書物の巻数を数える語。古今和歌集序「すべて千うた、はた―」

まき【巻】

姓氏の一つ。

⇒まき‐りょうこ【巻菱湖】

まき【槙】

姓氏の一つ。

⇒まき‐ありつね【槙有恒】

まき【薪】

燃料にする木。雑木を適宜の大きさに切り割って乾燥させたもの。たきぎ。わりき。「―を割る」

薪

撮影:関戸 勇

ま‐き【真木・柀・槙】

(立派な木の意)

①スギの古名。〈倭名類聚鈔20〉

②イヌマキ・ラカンマキ・コウヤマキなどの汎称。

③建築材料の最上の木の意。多くはヒノキの美称。万葉集6「―柱太ふと高たか敷きて」

まき【真木】

姓氏の一つ。

⇒まき‐いずみ【真木和泉】

マキ【maquis フランス】

(コルシカ島や地中海沿岸の低木地帯の意で、しばしば犯罪人の隠れ場所となったことから)第二次大戦中、ドイツ占領軍下にあったフランス本土の対独ゲリラ隊の組織・根拠地。

ま‐ぎ【間木】

長押なげしの上などに設けた棚に似たもの。蜻蛉日記中「数珠も―に打ちあげなど」

マキアヴェリ【Niccolò Machiavelli】

イタリアの政治思想家・歴史家。フィレンツェの人。政治を倫理や宗教から分離して考察、近代政治学の基礎を築く。著「君主論」「ローマ史論」「フィレンツェ史」など。(1469〜1527)

マキアヴェリズム【Machiavellism】

目的のためには手段を選ばない、権力的な統治様式。マキアヴェリの「君主論」の中に見える思想。権謀術数主義。

まき‐あが・る【巻き上がる】

〔自五〕

①巻いて上にあがる。「砂塵が―・る」

②巻き終わった状態になる。すっかり巻いてしまう。

まき‐あげ【巻上げ・巻揚げ・捲上げ】

まきあげること。

⇒まきあげ‐き【巻揚げ機・捲上げ機】

⇒まきあげ‐ほう【巻上げ法】

まきあげ‐き【巻揚げ機・捲上げ機】

(→)ウィンチに同じ。

⇒まき‐あげ【巻上げ・巻揚げ・捲上げ】

まきあげ‐ほう【巻上げ法】‥ハフ

土器成形の一方法。紐状にした粘土を巻き上げて形をつくる技法。輪積法わづみほうとともに紐作りともいう。

⇒まき‐あげ【巻上げ・巻揚げ・捲上げ】

まき‐あ・げる【巻き上げる・巻き揚げる・捲き上げる】

〔他下一〕[文]まきあ・ぐ(下二)

①巻いて上にひきあげる。まくりあげる。「すだれを―・げる」

②風が物を舞いあがらせる。「砂ぼこりを―・げる」

③すっかり巻いてしまう。

④奪いとる。だまして取り上げる。「金を―・げる」

まき‐あし【巻足】

紀州流水泳術で、立泳ぎの足の使い方の一法。

まき‐あみ【巻網・旋網】

漁船に積んだ長方形の大型の網でイワシ・アジ・サバ・カツオ・マグロなどの魚群を取り巻いて漁獲する漁法。また、その網。2艘巻と1艘巻とがある。→揚繰網あぐりあみ→巾着網きんちゃくあみ

まき‐ありつね【槙有恒】

(名はユウコウとも)登山家。仙台生れ。慶大卒。1920年代ヨーロッパ‐アルプス・カナディアン‐ロッキーなどを登攀とうはん、近代登山を日本に導入。56年マナスル遠征隊長として初登頂を成功させた。著「山行」。(1894〜1989)

⇒まき【槙】

まき‐いし【巻石】

白石に他の色の巻線のあるもの。

まき‐いし【蒔石】

茶室の庭などに蒔き散らしたように所々に置く石。とびいし。

まき‐いずみ【真木和泉】‥イヅミ

幕末の尊攘派志士。筑後久留米水天宮の祠官。名は保臣。通称、和泉守。江戸・水戸に遊学、後に蛤御門はまぐりごもんの変に敗れて天王山で自刃。(1813〜1864)

⇒まき【真木】

まき‐いなだ【巻鰤】

イナダを塩漬けにした後、藁で巻いて貯蔵したもの。北陸地方の正月用の魚。

まき‐い・る【巻き入る】

[一]〔自下二〕

ころがるようにして中にはいる。竹取物語「浪は船にうちかけつつ―・れ」

[二]〔他下二〕

⇒まきいれる(下一)

まき‐い・れる【巻き入れる】

〔他下一〕[文]まきい・る(下二)

巻いて中に入れる。枕草子28「狩衣のまへ―・れてもゐるべし」

まき‐うち【巻打】

(→)巻川まきかわに同じ。

まき‐え【蒔絵】‥ヱ

漆で描いた上に金銀粉や色粉などを蒔きつけて器物の面に絵模様を表す技法。また、その作品。平安時代に確立された日本独得の漆工芸。工程によって平ひら蒔絵・高蒔絵・研出とぎだし蒔絵の3種に分かれ、地蒔には平目地・梨子地・沃懸いかけ地・平塵地などがある。竹取物語「漆を塗り、―して」。御堂関白記寛仁元年9月23日「御装束―螺鈿長剣」

⇒まきえ‐し【蒔絵師】

⇒まきえ‐ふで【蒔絵筆】

まき‐え【撒き餌】‥ヱ

①小鳥・魚などに餌を撒きちらして与えること。また、その餌。

②魚をおびき寄せるために撒く餌。寄せ餌。こませ。

まき‐えい【巻纓】

⇒けんえい

まきえ‐し【蒔絵師】‥ヱ‥

蒔絵を専門の業とする人。古今著聞集16「年比としごろめしつかふ―ありけり」→塗師ぬし。

⇒まき‐え【蒔絵】

まきえ‐ふで【蒔絵筆】‥ヱ‥

蒔絵を描くための筆。猫や鼠などの毛で作る。

⇒まき‐え【蒔絵】

まき‐おこ・す【巻き起こす】

〔他五〕

①風が巻くようにしてほこりなどを吹きあげる。「砂塵を―・す」

②平静であった所に事をひき起こす。「論争を―・す」

まき‐おとし【捲落し】

相撲の手の一つ。差し手で相手の体を抱えこむようにして、体を開きながら捻ひねって倒すもの。

まきおとし

まき‐おび【巻帯】

帯を結ばずに腰に巻きつけること。また、その帯。

まき‐がい【巻貝】‥ガヒ

腹足類の軟体動物のうち、1個の螺旋らせん状に巻いた殻をもつものの総称。サザエ・タニシ・バイなどの前鰓ぜんさい類と、カタツムリなどの有肺類が中心。また、二枚貝や角貝に対して、広く腹足類全体を総称することもある。

まき‐かえ【捲替え】‥カヘ

相撲で、四つの体勢にあるとき、自分に有利なように上手うわてと下手したてとを入れ替えること。

まき‐かえし【巻返し・捲返し】‥カヘシ

①小枠などに繰った糸をさらに他の小枠に繰り返し、その張りの力を一定させること。

②巻棒に巻いた織物を他の巻棒に移し、また折り畳んだ織物を巻棒に正しく巻くこと。

③広げた布などを巻きもどすこと。

④勢いを盛り返して反撃すること。「―に出る」「―政策」

まき‐かえ・す【巻き返す・捲き返す】‥カヘス

〔他五〕

①広げたものを元の巻いた状態に戻す。

②勢いを盛り返して反撃する。「劣勢を―・す」

まき‐かご【巻籠】

水制の一種。石出いしだしを全部蛇籠じゃかごで包んだもの。水勢の強い大河に用いる。

まき‐がしら【まき頭】

「まき」の中心となる総本家。

まき‐がまえ【冂構え】‥ガマヘ

(→)「冏けい構え」に同じ。

まき‐がみ【巻紙】

①半切紙はんきりがみを横に長く継ぎ合わせて巻いた書簡用の紙。

②ものを巻き包む紙。「タバコの―」

まき‐がみ【巻髪】

①頭髪を束ねてぐるぐると巻くこと。また、その巻いた頭髪。

②馬のたてがみの根を首筋にそって点々と束ね結ぶこと。また、その束ねたたてがみ。

まき‐がり【巻狩】

狩場を四方から取り巻き、獣を中に追いつめて捕らえる狩猟。謡曲、夜討曾我「富士の―をさせられ候」

まき‐かわ【巻川】‥カハ

湖・川などの限られた水面で、多数の漁船が同じ漁業(刺網・投網漁など)を一斉に行うもの。まきうち。

まき‐ぎぬ【巻絹】

軸に巻きつけた絹の反物。こしざし。平家物語10「長持三十枝に、葉金・染物・―風情の物を入れて」

まきぎぬ【巻絹】

能。巻絹を三熊野みくまのに納める使の男が、途中音無天神に歌を手向けて遅参するが、天神が巫女に憑いて罪を赦させる。

まき‐きゃはん【巻脚絆】

脚絆の一種で、小幅の長い布を足に巻きしめて用いるもの。巻きゲートル。

まき‐ぎょう【巻経】‥ギヤウ

巻物にした経文。

まき‐くさ【地膚】

ホウキグサの古称。〈倭名類聚鈔20〉

まき‐ぐさ【葵】

タチアオイの古称。〈字鏡集〉

まき‐ぐも【巻雲・捲雲】

⇒けんうん

まき‐げ【巻毛】

渦のように巻いた毛。

まき‐ご【蒔期】

種子を蒔くのに適する時期。播種はしゅ期。

まき‐ごえ【蒔肥】

播種はしゅの時に施す肥料。

まき‐ごころ【撒き心】

人を避けようとする心。同伴者を欺いて身をかくそうという気持。好色五人女2「はや―になりて気のせくまま急ぎ行くに」

まき‐こ・む【巻き込む・捲き込む】

〔他五〕

①巻いて中へ入れる。

②仲間に引き入れる。まきぞえにする。「騒動に―・まれる」

まき‐ごめ【撒米・蒔米】

神仏に詣でる時、まいて手向ける米。散米さんまい。→撒銭まきせん

まき‐さく【真木割く】

〔枕〕

(割れ目の意の「ひ」によるとも、また、サクは「栄さく」で、良材をたたえるからとも)「桧ひ」「日ひ」にかかる。万葉集1「―桧の嬬手つまでを」

まき‐ざし【巻差・巻尺】

(→)「まきじゃく」に同じ。

まき‐ざっぽう【真木撮棒】‥パウ

切ったり割ったりしてある薪。まきざっぽ。

マキシ【maxi】

(maximumの略)洋装で、くるぶしが隠れる程度の丈の長いスカート。1970年ころ、ミニ‐スカートに対するものとして広まる。→ミディ。

⇒マキシ‐シングル【maxi single】

まき‐じ【蒔地】‥ヂ

漆塗の下地法の一種。素地に漆を直接塗り、乾かないうちに砥との粉や木炭の粉を蒔きつめたもの。

まき‐じく【巻軸】‥ヂク

①軸に巻いた書画。まきもの。

②物を巻きつける軸木。〈日葡辞書〉

マキシ‐シングル【maxi single】

直径12センチメートルのCDを用いたシングル盤。従来のシングル盤が8センチメートルのCDであるのに対していう。

⇒マキシ【maxi】

まき‐じた【巻き舌】

①舌の先を巻くようにして強く、また早口に言う口調。酒に酔った時、あるいは江戸っ子のもの言い。東海道中膝栗毛発端「残らず生酔となり―にて」。「―でまくしたてる」→べらんめえ口調。

②(→)切口上きりこうじょうに同じ。浮世草子、好色敗毒散「十五左衛門―にて、拙者儀は先年御長家に罷り有つて」

マキシマム【maximum】

①最大。最大限。最高度。

②〔数〕最大。極大。↔ミニマム

マキシム【maxim】

格言。金言。

マキシモウィッチ【Karl Ivanovich Maksimovich】

ロシアの植物学者。日本・黒竜江地方の植物を調査・研究し、日本には1860〜64年(万延11〜元治1)滞在。日本産植物を多数採集して命名。(1827〜1891)

まき‐じゃく【巻尺】

円形の容器中に巻き込んであり、必要に応じて引き出して用いる目盛りをつけた紐状の物差し。布製・革製・鋼鉄製など。まきざし。「―で測る」

巻尺

提供:竹中大工道具館

ま‐き【真木・柀・槙】

(立派な木の意)

①スギの古名。〈倭名類聚鈔20〉

②イヌマキ・ラカンマキ・コウヤマキなどの汎称。

③建築材料の最上の木の意。多くはヒノキの美称。万葉集6「―柱太ふと高たか敷きて」

まき【真木】

姓氏の一つ。

⇒まき‐いずみ【真木和泉】

マキ【maquis フランス】

(コルシカ島や地中海沿岸の低木地帯の意で、しばしば犯罪人の隠れ場所となったことから)第二次大戦中、ドイツ占領軍下にあったフランス本土の対独ゲリラ隊の組織・根拠地。

ま‐ぎ【間木】

長押なげしの上などに設けた棚に似たもの。蜻蛉日記中「数珠も―に打ちあげなど」

マキアヴェリ【Niccolò Machiavelli】

イタリアの政治思想家・歴史家。フィレンツェの人。政治を倫理や宗教から分離して考察、近代政治学の基礎を築く。著「君主論」「ローマ史論」「フィレンツェ史」など。(1469〜1527)

マキアヴェリズム【Machiavellism】

目的のためには手段を選ばない、権力的な統治様式。マキアヴェリの「君主論」の中に見える思想。権謀術数主義。

まき‐あが・る【巻き上がる】

〔自五〕

①巻いて上にあがる。「砂塵が―・る」

②巻き終わった状態になる。すっかり巻いてしまう。

まき‐あげ【巻上げ・巻揚げ・捲上げ】

まきあげること。

⇒まきあげ‐き【巻揚げ機・捲上げ機】

⇒まきあげ‐ほう【巻上げ法】

まきあげ‐き【巻揚げ機・捲上げ機】

(→)ウィンチに同じ。

⇒まき‐あげ【巻上げ・巻揚げ・捲上げ】

まきあげ‐ほう【巻上げ法】‥ハフ

土器成形の一方法。紐状にした粘土を巻き上げて形をつくる技法。輪積法わづみほうとともに紐作りともいう。

⇒まき‐あげ【巻上げ・巻揚げ・捲上げ】

まき‐あ・げる【巻き上げる・巻き揚げる・捲き上げる】

〔他下一〕[文]まきあ・ぐ(下二)

①巻いて上にひきあげる。まくりあげる。「すだれを―・げる」

②風が物を舞いあがらせる。「砂ぼこりを―・げる」

③すっかり巻いてしまう。

④奪いとる。だまして取り上げる。「金を―・げる」

まき‐あし【巻足】

紀州流水泳術で、立泳ぎの足の使い方の一法。

まき‐あみ【巻網・旋網】

漁船に積んだ長方形の大型の網でイワシ・アジ・サバ・カツオ・マグロなどの魚群を取り巻いて漁獲する漁法。また、その網。2艘巻と1艘巻とがある。→揚繰網あぐりあみ→巾着網きんちゃくあみ

まき‐ありつね【槙有恒】

(名はユウコウとも)登山家。仙台生れ。慶大卒。1920年代ヨーロッパ‐アルプス・カナディアン‐ロッキーなどを登攀とうはん、近代登山を日本に導入。56年マナスル遠征隊長として初登頂を成功させた。著「山行」。(1894〜1989)

⇒まき【槙】

まき‐いし【巻石】

白石に他の色の巻線のあるもの。

まき‐いし【蒔石】

茶室の庭などに蒔き散らしたように所々に置く石。とびいし。

まき‐いずみ【真木和泉】‥イヅミ

幕末の尊攘派志士。筑後久留米水天宮の祠官。名は保臣。通称、和泉守。江戸・水戸に遊学、後に蛤御門はまぐりごもんの変に敗れて天王山で自刃。(1813〜1864)

⇒まき【真木】

まき‐いなだ【巻鰤】

イナダを塩漬けにした後、藁で巻いて貯蔵したもの。北陸地方の正月用の魚。

まき‐い・る【巻き入る】

[一]〔自下二〕

ころがるようにして中にはいる。竹取物語「浪は船にうちかけつつ―・れ」

[二]〔他下二〕

⇒まきいれる(下一)

まき‐い・れる【巻き入れる】

〔他下一〕[文]まきい・る(下二)

巻いて中に入れる。枕草子28「狩衣のまへ―・れてもゐるべし」

まき‐うち【巻打】

(→)巻川まきかわに同じ。

まき‐え【蒔絵】‥ヱ

漆で描いた上に金銀粉や色粉などを蒔きつけて器物の面に絵模様を表す技法。また、その作品。平安時代に確立された日本独得の漆工芸。工程によって平ひら蒔絵・高蒔絵・研出とぎだし蒔絵の3種に分かれ、地蒔には平目地・梨子地・沃懸いかけ地・平塵地などがある。竹取物語「漆を塗り、―して」。御堂関白記寛仁元年9月23日「御装束―螺鈿長剣」

⇒まきえ‐し【蒔絵師】

⇒まきえ‐ふで【蒔絵筆】

まき‐え【撒き餌】‥ヱ

①小鳥・魚などに餌を撒きちらして与えること。また、その餌。

②魚をおびき寄せるために撒く餌。寄せ餌。こませ。

まき‐えい【巻纓】

⇒けんえい

まきえ‐し【蒔絵師】‥ヱ‥

蒔絵を専門の業とする人。古今著聞集16「年比としごろめしつかふ―ありけり」→塗師ぬし。

⇒まき‐え【蒔絵】

まきえ‐ふで【蒔絵筆】‥ヱ‥

蒔絵を描くための筆。猫や鼠などの毛で作る。

⇒まき‐え【蒔絵】

まき‐おこ・す【巻き起こす】

〔他五〕

①風が巻くようにしてほこりなどを吹きあげる。「砂塵を―・す」

②平静であった所に事をひき起こす。「論争を―・す」

まき‐おとし【捲落し】

相撲の手の一つ。差し手で相手の体を抱えこむようにして、体を開きながら捻ひねって倒すもの。

まきおとし

まき‐おび【巻帯】

帯を結ばずに腰に巻きつけること。また、その帯。

まき‐がい【巻貝】‥ガヒ

腹足類の軟体動物のうち、1個の螺旋らせん状に巻いた殻をもつものの総称。サザエ・タニシ・バイなどの前鰓ぜんさい類と、カタツムリなどの有肺類が中心。また、二枚貝や角貝に対して、広く腹足類全体を総称することもある。

まき‐かえ【捲替え】‥カヘ

相撲で、四つの体勢にあるとき、自分に有利なように上手うわてと下手したてとを入れ替えること。

まき‐かえし【巻返し・捲返し】‥カヘシ

①小枠などに繰った糸をさらに他の小枠に繰り返し、その張りの力を一定させること。

②巻棒に巻いた織物を他の巻棒に移し、また折り畳んだ織物を巻棒に正しく巻くこと。

③広げた布などを巻きもどすこと。

④勢いを盛り返して反撃すること。「―に出る」「―政策」

まき‐かえ・す【巻き返す・捲き返す】‥カヘス

〔他五〕

①広げたものを元の巻いた状態に戻す。

②勢いを盛り返して反撃する。「劣勢を―・す」

まき‐かご【巻籠】

水制の一種。石出いしだしを全部蛇籠じゃかごで包んだもの。水勢の強い大河に用いる。

まき‐がしら【まき頭】

「まき」の中心となる総本家。

まき‐がまえ【冂構え】‥ガマヘ

(→)「冏けい構え」に同じ。

まき‐がみ【巻紙】

①半切紙はんきりがみを横に長く継ぎ合わせて巻いた書簡用の紙。

②ものを巻き包む紙。「タバコの―」

まき‐がみ【巻髪】

①頭髪を束ねてぐるぐると巻くこと。また、その巻いた頭髪。

②馬のたてがみの根を首筋にそって点々と束ね結ぶこと。また、その束ねたたてがみ。

まき‐がり【巻狩】

狩場を四方から取り巻き、獣を中に追いつめて捕らえる狩猟。謡曲、夜討曾我「富士の―をさせられ候」

まき‐かわ【巻川】‥カハ

湖・川などの限られた水面で、多数の漁船が同じ漁業(刺網・投網漁など)を一斉に行うもの。まきうち。

まき‐ぎぬ【巻絹】

軸に巻きつけた絹の反物。こしざし。平家物語10「長持三十枝に、葉金・染物・―風情の物を入れて」

まきぎぬ【巻絹】

能。巻絹を三熊野みくまのに納める使の男が、途中音無天神に歌を手向けて遅参するが、天神が巫女に憑いて罪を赦させる。

まき‐きゃはん【巻脚絆】

脚絆の一種で、小幅の長い布を足に巻きしめて用いるもの。巻きゲートル。

まき‐ぎょう【巻経】‥ギヤウ

巻物にした経文。

まき‐くさ【地膚】

ホウキグサの古称。〈倭名類聚鈔20〉

まき‐ぐさ【葵】

タチアオイの古称。〈字鏡集〉

まき‐ぐも【巻雲・捲雲】

⇒けんうん

まき‐げ【巻毛】

渦のように巻いた毛。

まき‐ご【蒔期】

種子を蒔くのに適する時期。播種はしゅ期。

まき‐ごえ【蒔肥】

播種はしゅの時に施す肥料。

まき‐ごころ【撒き心】

人を避けようとする心。同伴者を欺いて身をかくそうという気持。好色五人女2「はや―になりて気のせくまま急ぎ行くに」

まき‐こ・む【巻き込む・捲き込む】

〔他五〕

①巻いて中へ入れる。

②仲間に引き入れる。まきぞえにする。「騒動に―・まれる」

まき‐ごめ【撒米・蒔米】

神仏に詣でる時、まいて手向ける米。散米さんまい。→撒銭まきせん

まき‐さく【真木割く】

〔枕〕

(割れ目の意の「ひ」によるとも、また、サクは「栄さく」で、良材をたたえるからとも)「桧ひ」「日ひ」にかかる。万葉集1「―桧の嬬手つまでを」

まき‐ざし【巻差・巻尺】

(→)「まきじゃく」に同じ。

まき‐ざっぽう【真木撮棒】‥パウ

切ったり割ったりしてある薪。まきざっぽ。

マキシ【maxi】

(maximumの略)洋装で、くるぶしが隠れる程度の丈の長いスカート。1970年ころ、ミニ‐スカートに対するものとして広まる。→ミディ。

⇒マキシ‐シングル【maxi single】

まき‐じ【蒔地】‥ヂ

漆塗の下地法の一種。素地に漆を直接塗り、乾かないうちに砥との粉や木炭の粉を蒔きつめたもの。

まき‐じく【巻軸】‥ヂク

①軸に巻いた書画。まきもの。

②物を巻きつける軸木。〈日葡辞書〉

マキシ‐シングル【maxi single】

直径12センチメートルのCDを用いたシングル盤。従来のシングル盤が8センチメートルのCDであるのに対していう。

⇒マキシ【maxi】

まき‐じた【巻き舌】

①舌の先を巻くようにして強く、また早口に言う口調。酒に酔った時、あるいは江戸っ子のもの言い。東海道中膝栗毛発端「残らず生酔となり―にて」。「―でまくしたてる」→べらんめえ口調。

②(→)切口上きりこうじょうに同じ。浮世草子、好色敗毒散「十五左衛門―にて、拙者儀は先年御長家に罷り有つて」

マキシマム【maximum】

①最大。最大限。最高度。

②〔数〕最大。極大。↔ミニマム

マキシム【maxim】

格言。金言。

マキシモウィッチ【Karl Ivanovich Maksimovich】

ロシアの植物学者。日本・黒竜江地方の植物を調査・研究し、日本には1860〜64年(万延11〜元治1)滞在。日本産植物を多数採集して命名。(1827〜1891)

まき‐じゃく【巻尺】

円形の容器中に巻き込んであり、必要に応じて引き出して用いる目盛りをつけた紐状の物差し。布製・革製・鋼鉄製など。まきざし。「―で測る」

巻尺

提供:竹中大工道具館

まき‐しん【巻心】

ランプの芯の火口ほくちのところを巻いたもの。↔平心ひらしん

まき‐す【巻き簾】

調理用の簾。主に竹製。海苔巻や出し巻き卵などを作るのに用いる。

まき‐スカート【巻きスカート】

一枚の布を腰にまきつけ、両端を重ねて身につけるスカート。ラップ‐スカート。

まき‐ずし【巻き鮨】

乾海苔や卵焼きなどで巻いたすし。〈[季]夏〉

まき‐ずな【蒔砂・撒砂】

庭園・道路などに蒔き散らしておく砂。

まき‐すなご【蒔砂子】

絵画・工芸品などの、金・銀の粉を蒔き付けたもの。

まき‐ずるめ【巻鯣】

婚礼の時などに三方などに載せて出す、巻いて輪切りにした飾り物のするめ。

まき‐せい【播き性】

作物で、播種はしゅの適期によって見られる性質。播種の適期をはずすと、不結実、葉菜では開花(薹とう立ち)などで、経済価値を失う。例えば冬コムギは秋播き性など。

まき‐ぜめ【巻攻め】

敵城を取り巻いて攻めること。包囲攻撃。

まき‐せん【巻線・捲線】

コイルの訳語。

まき‐せん【撒銭・蒔銭】

①伊勢神宮に参詣者が巡拝する時に撒米まきごめのかわりにまく銭。鳩の目銭を用いた。散銭。

②棟上げなどの際、施工主が祝いとして参列者にまく銭貨。

③乞食などにまいて与える銭。

まき‐ぞえ【巻き添え】‥ゾヘ

①他人の罪に関係して罪をこうむること。連座。連累。また、他人の事件に巻き込まれて損害を受けること。かかりあい。そばづえ。江戸生艶気樺焼えどうまれうわきのかばやき「ほんの―で難儀さ」。「―を食う」

②入質いれじちの時の要求金額に対する担保の不足分を補う、たしまえ。浄瑠璃、傾城反魂香「―がいるならば、わしが繻子の帯もあり」

まき‐そで【巻袖】

袖口を巻き上げるように狭く仕立てた仕事着。まきそ。三角袖。→袖(図)

まき‐ぞめ【巻染】

絞り染の一種。絹または布を巻いた上から細い緒で固く巻き締めて染色し、緒を解けば締めた部分が白く残るようにしたもの。まき。

ま‐きた【真北】

ただしく北にあたる方向。正北。

まき‐た【蒔田】

籾種もみだねをじかに田に蒔き稲を作ること。また、その田。直播ちょくはん。しょずみだ。

まき‐だち【蒔太刀】

鞘さやに蒔絵をほどこした細太刀。蒔絵の太刀。

まき‐た・つ【巻き立つ】

〔他下二〕

①巻いて立てる。日葡辞書「カミ(髪)ヲマキタツル」

②盛んに巻く。しきりに巻く。

まき‐たつ‐やま【真木立つ山】

桧などが茂っている山。万葉集13「み吉野の―に青く生ふる」

まき‐だて【巻立】

男子の髷まげの結い方。髻もとどりの根を紐や元結で巻いて長く立てたもの。

まき‐タバコ【巻煙草】

葉巻はまき。また、紙巻かみまきタバコ。「―口にくはへて浪あらき磯の夜霧に立ちし女よ」(啄木)

まき‐だる【巻樽】

蕨縄わらびなわで巻いた進物用の酒樽。

まき‐ちら・す【撒き散らす】

〔他五〕

まいてちらす。あたり一面にふりまいてちらす。「うわさを―・す」

まき‐つ・く【巻き付く】

〔自五〕

巻いて他の物につく。からまりつく。まつわりつく。

まき‐つけ【蒔付け】

作物の種子をまくこと。播種はしゅ。

まき‐つ・ける【巻き付ける】

〔他下一〕[文]まきつ・く(下二)

物の周囲に巻き重ねる。巻いてくっつける。

まき‐づめ【巻き爪】

爪の角が内側に巻いて指に食い込んだ状態。また、そのような爪。多く足の親指に生じる。

まき‐づる【巻弦】

弓の弦の上を絹または麻の糸で巻き包んだもの。

まき‐と【巻斗】

〔建〕肘木ひじきの上にある小さい斗形ますがた。

まきとり‐し【巻取紙】

抄紙機から帯状に連続して出てくる紙を、所定の幅・長さに巻き取ったもの。輪転印刷・紙加工などに使用。まきとりがみ。

まき‐と・る【巻き取る】

〔他五〕

他の物へ巻いて移し取る。「糸を―・る」

まき‐なおし【蒔直し】‥ナホシ

①改めて種子をまくこと。

②改めて始めからやり直すこと。傾城買二筋道「これは―と見へたり」。「新規―」

まき‐なみ【巻き波】

波頭の部分が先行して屋根のように張り出し、巻くように砕ける波。

まき・ぬ【纏き寝】

〔自下二〕

互いの手を枕にして寝る。共寝する。万葉集12「玉くしろ―・ねし妹を」

まきの【牧野】

姓氏の一つ。江戸時代の譜代大名。

⇒まきの‐えいいち【牧野英一】

⇒まきの‐しょうぞう【牧野省三】

⇒まきの‐しんいち【牧野信一】

⇒まきの‐とみたろう【牧野富太郎】

⇒まきの‐のぶあき【牧野伸顕】

⇒まきの‐まさひろ【マキノ雅広】

まきの‐えいいち【牧野英一】

刑法学者。岐阜県生れ。東大教授。応報刑主義・客観主義刑法理論に対抗し、目的刑主義・主観主義刑法理論を主唱。著「日本刑法」「刑法研究」など。文化勲章。(1878〜1970)

⇒まきの【牧野】

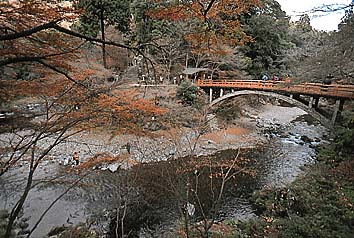

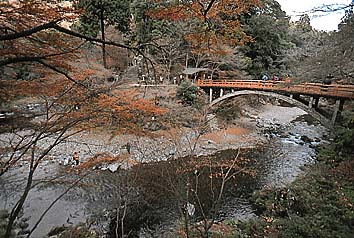

まきのお【槙尾】‥ヲ

京都市右京区梅ヶ畑の一地区。清滝川に沿い、高雄(高尾)・栂尾とがのおとともに三尾さんびと称する。紅葉の名所。

槙尾

撮影:的場 啓

まき‐しん【巻心】

ランプの芯の火口ほくちのところを巻いたもの。↔平心ひらしん

まき‐す【巻き簾】

調理用の簾。主に竹製。海苔巻や出し巻き卵などを作るのに用いる。

まき‐スカート【巻きスカート】

一枚の布を腰にまきつけ、両端を重ねて身につけるスカート。ラップ‐スカート。

まき‐ずし【巻き鮨】

乾海苔や卵焼きなどで巻いたすし。〈[季]夏〉

まき‐ずな【蒔砂・撒砂】

庭園・道路などに蒔き散らしておく砂。

まき‐すなご【蒔砂子】

絵画・工芸品などの、金・銀の粉を蒔き付けたもの。

まき‐ずるめ【巻鯣】

婚礼の時などに三方などに載せて出す、巻いて輪切りにした飾り物のするめ。

まき‐せい【播き性】

作物で、播種はしゅの適期によって見られる性質。播種の適期をはずすと、不結実、葉菜では開花(薹とう立ち)などで、経済価値を失う。例えば冬コムギは秋播き性など。

まき‐ぜめ【巻攻め】

敵城を取り巻いて攻めること。包囲攻撃。

まき‐せん【巻線・捲線】

コイルの訳語。

まき‐せん【撒銭・蒔銭】

①伊勢神宮に参詣者が巡拝する時に撒米まきごめのかわりにまく銭。鳩の目銭を用いた。散銭。

②棟上げなどの際、施工主が祝いとして参列者にまく銭貨。

③乞食などにまいて与える銭。

まき‐ぞえ【巻き添え】‥ゾヘ

①他人の罪に関係して罪をこうむること。連座。連累。また、他人の事件に巻き込まれて損害を受けること。かかりあい。そばづえ。江戸生艶気樺焼えどうまれうわきのかばやき「ほんの―で難儀さ」。「―を食う」

②入質いれじちの時の要求金額に対する担保の不足分を補う、たしまえ。浄瑠璃、傾城反魂香「―がいるならば、わしが繻子の帯もあり」

まき‐そで【巻袖】

袖口を巻き上げるように狭く仕立てた仕事着。まきそ。三角袖。→袖(図)

まき‐ぞめ【巻染】

絞り染の一種。絹または布を巻いた上から細い緒で固く巻き締めて染色し、緒を解けば締めた部分が白く残るようにしたもの。まき。

ま‐きた【真北】

ただしく北にあたる方向。正北。

まき‐た【蒔田】

籾種もみだねをじかに田に蒔き稲を作ること。また、その田。直播ちょくはん。しょずみだ。

まき‐だち【蒔太刀】

鞘さやに蒔絵をほどこした細太刀。蒔絵の太刀。

まき‐た・つ【巻き立つ】

〔他下二〕

①巻いて立てる。日葡辞書「カミ(髪)ヲマキタツル」

②盛んに巻く。しきりに巻く。

まき‐たつ‐やま【真木立つ山】

桧などが茂っている山。万葉集13「み吉野の―に青く生ふる」

まき‐だて【巻立】

男子の髷まげの結い方。髻もとどりの根を紐や元結で巻いて長く立てたもの。

まき‐タバコ【巻煙草】

葉巻はまき。また、紙巻かみまきタバコ。「―口にくはへて浪あらき磯の夜霧に立ちし女よ」(啄木)

まき‐だる【巻樽】

蕨縄わらびなわで巻いた進物用の酒樽。

まき‐ちら・す【撒き散らす】

〔他五〕

まいてちらす。あたり一面にふりまいてちらす。「うわさを―・す」

まき‐つ・く【巻き付く】

〔自五〕

巻いて他の物につく。からまりつく。まつわりつく。

まき‐つけ【蒔付け】

作物の種子をまくこと。播種はしゅ。

まき‐つ・ける【巻き付ける】

〔他下一〕[文]まきつ・く(下二)

物の周囲に巻き重ねる。巻いてくっつける。

まき‐づめ【巻き爪】

爪の角が内側に巻いて指に食い込んだ状態。また、そのような爪。多く足の親指に生じる。

まき‐づる【巻弦】

弓の弦の上を絹または麻の糸で巻き包んだもの。

まき‐と【巻斗】

〔建〕肘木ひじきの上にある小さい斗形ますがた。

まきとり‐し【巻取紙】

抄紙機から帯状に連続して出てくる紙を、所定の幅・長さに巻き取ったもの。輪転印刷・紙加工などに使用。まきとりがみ。

まき‐と・る【巻き取る】

〔他五〕

他の物へ巻いて移し取る。「糸を―・る」

まき‐なおし【蒔直し】‥ナホシ

①改めて種子をまくこと。

②改めて始めからやり直すこと。傾城買二筋道「これは―と見へたり」。「新規―」

まき‐なみ【巻き波】

波頭の部分が先行して屋根のように張り出し、巻くように砕ける波。

まき・ぬ【纏き寝】

〔自下二〕

互いの手を枕にして寝る。共寝する。万葉集12「玉くしろ―・ねし妹を」

まきの【牧野】

姓氏の一つ。江戸時代の譜代大名。

⇒まきの‐えいいち【牧野英一】

⇒まきの‐しょうぞう【牧野省三】

⇒まきの‐しんいち【牧野信一】

⇒まきの‐とみたろう【牧野富太郎】

⇒まきの‐のぶあき【牧野伸顕】

⇒まきの‐まさひろ【マキノ雅広】

まきの‐えいいち【牧野英一】

刑法学者。岐阜県生れ。東大教授。応報刑主義・客観主義刑法理論に対抗し、目的刑主義・主観主義刑法理論を主唱。著「日本刑法」「刑法研究」など。文化勲章。(1878〜1970)

⇒まきの【牧野】

まきのお【槙尾】‥ヲ

京都市右京区梅ヶ畑の一地区。清滝川に沿い、高雄(高尾)・栂尾とがのおとともに三尾さんびと称する。紅葉の名所。

槙尾

撮影:的場 啓

まき‐の‐かわら【真木の瓦】‥カハラ

樋の上にかぶせるヒノキの蓋。太平記6「土の底に二丈余りの下に樋を伏せて、側に石を畳み、上に―を覆せて」

まきの‐しょうぞう【牧野省三】‥シヤウザウ

映画監督・製作者。京都生れ。尾上松之助を起用して、多くの時代劇を製作。のちマキノ‐プロダクションを設立、多数の映画人を育成。日本映画の父と称される。作「忠臣蔵」「鼠小僧次郎吉」など。(1878〜1929)

⇒まきの【牧野】

まきの‐しんいち【牧野信一】

小説家。神奈川県生れ。早大卒。肉親や自己の愚劣さを赤裸々にあばいた私小説を書き、のち幻想的な作風に転じた。作「父を売る子」「ゼーロン」「鬼涙村」など。(1896〜1936)

⇒まきの【牧野】

まき‐の‐たつ【真木の立つ】

〔枕〕

「荒山」にかかる。

まき‐の‐つまで【真木の嬬手】

ヒノキなどの、荒削りでかどだったもの。万葉集1「泉の河に持ち越せる―を百足らず筏に作り」

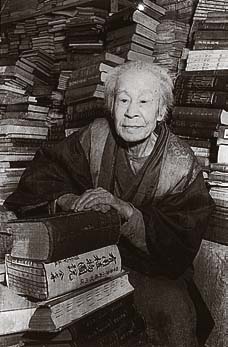

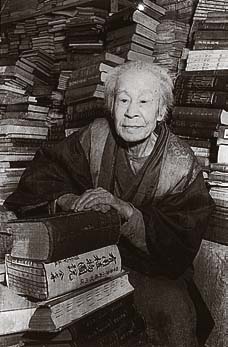

まきの‐とみたろう【牧野富太郎】‥ラウ

植物分類学者。土佐生れ。小学校を中退、独力で植物学を研究、東大理学部助手・講師。日本各地の植物を採集観察して多くの新種を記載。主著「牧野日本植物図鑑」。文化勲章追贈。(1862〜1957)

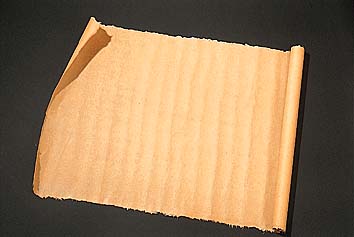

牧野富太郎

撮影:田村 茂

まき‐の‐かわら【真木の瓦】‥カハラ

樋の上にかぶせるヒノキの蓋。太平記6「土の底に二丈余りの下に樋を伏せて、側に石を畳み、上に―を覆せて」

まきの‐しょうぞう【牧野省三】‥シヤウザウ

映画監督・製作者。京都生れ。尾上松之助を起用して、多くの時代劇を製作。のちマキノ‐プロダクションを設立、多数の映画人を育成。日本映画の父と称される。作「忠臣蔵」「鼠小僧次郎吉」など。(1878〜1929)

⇒まきの【牧野】

まきの‐しんいち【牧野信一】

小説家。神奈川県生れ。早大卒。肉親や自己の愚劣さを赤裸々にあばいた私小説を書き、のち幻想的な作風に転じた。作「父を売る子」「ゼーロン」「鬼涙村」など。(1896〜1936)

⇒まきの【牧野】

まき‐の‐たつ【真木の立つ】

〔枕〕

「荒山」にかかる。

まき‐の‐つまで【真木の嬬手】

ヒノキなどの、荒削りでかどだったもの。万葉集1「泉の河に持ち越せる―を百足らず筏に作り」

まきの‐とみたろう【牧野富太郎】‥ラウ

植物分類学者。土佐生れ。小学校を中退、独力で植物学を研究、東大理学部助手・講師。日本各地の植物を採集観察して多くの新種を記載。主著「牧野日本植物図鑑」。文化勲章追贈。(1862〜1957)

牧野富太郎

撮影:田村 茂

⇒まきの【牧野】

まきの‐のぶあき【牧野伸顕】

政治家。薩摩生れ。大久保利通の次男。官界に入り、文相・農相・外相・宮相・内大臣を歴任。政界に隠然たる勢力をもつが、二‐二六事件では親英米派として襲われる。吉田茂は女婿。伯爵。著「回顧録」。(1861〜1949)

⇒まきの【牧野】

まき‐の‐は【槙葉】

槙の葉の形に似た、細長い鏃やじり。→鏃(図)

まき‐の‐はら【牧ノ原】

静岡県中部、大井川下流にある洪積台地。明治維新後、士族授産により茶園となる。

まきのはら【牧之原】

静岡県南部の市。牧ノ原の南東部に位置する。茶の栽培が盛ん。人口5万1千。

まきの‐まさひろ【マキノ雅広】

映画監督。本名、牧野正唯まさただ(正博、雅弘、雅裕、雅広と改名)。京都生れ。省三の子。「鴛鴦歌合戦」「次郎長三国志」「日本侠客伝」など時代劇や仁侠映画を手がけた。(1908〜1993)

⇒まきの【牧野】

まき‐の‐まにまに【任のまにまに】

「まけのまにまに」に同じ。→まき(任)

まき‐ば【牧場】

牛馬などを放し飼いにする場所。牧。ぼくじょう。

まき‐ば【巻葉】

芭蕉・蓮などの、生えたばかりの葉が巻いていて、まだ開かないもの。

まき‐ばい【蒔き灰】‥バヒ

茶の湯の炭手前で、炉中の灰の上に湿して色の濃い灰を蒔き、あるいは風炉では白い藤灰などを蒔くこと。湿灰しめしばい。

まき‐はしょり【捲端折り】

裾をまくり上げてはしょること。また、そのはしょり方。東海道中膝栗毛初「―でごふせいに尻けつがならんだハ」

まき‐ばしら【真木柱・槙柱】

[一]〔名〕

①ヒノキやスギで造った柱。まけばしら。万葉集7「―作る杣人」

②源氏物語の巻名。髭黒と玉鬘との関係および髭黒の家庭の紛争を描く。髭黒の娘の名としても用いる。

[二]〔枕〕

「太ふと」にかかる。万葉集2「―太き心はありしかど」

まき‐はだ【槙肌】

⇒まいはだ

まき‐ばた【牧畑】

畑を区切り放牧と耕作とを交互にする畑。原則として4年で交替。

まきはた‐やま【巻機山】

新潟県南部、群馬県との境にある山。標高1967メートル。割引わりめき岳・牛ヶ岳を含めた三山の総称としてもいう。機織りの守護神の伝説がある。

ま‐きび【真黍】

トウモロコシの異称。

まき‐ひげ【巻鬚】

枝または葉が変形して糸状となり、他物に巻きつくようになったもの。エンドウ・キュウリなどに見られる。

巻髭

撮影:関戸 勇

⇒まきの【牧野】

まきの‐のぶあき【牧野伸顕】

政治家。薩摩生れ。大久保利通の次男。官界に入り、文相・農相・外相・宮相・内大臣を歴任。政界に隠然たる勢力をもつが、二‐二六事件では親英米派として襲われる。吉田茂は女婿。伯爵。著「回顧録」。(1861〜1949)

⇒まきの【牧野】

まき‐の‐は【槙葉】

槙の葉の形に似た、細長い鏃やじり。→鏃(図)

まき‐の‐はら【牧ノ原】

静岡県中部、大井川下流にある洪積台地。明治維新後、士族授産により茶園となる。

まきのはら【牧之原】

静岡県南部の市。牧ノ原の南東部に位置する。茶の栽培が盛ん。人口5万1千。

まきの‐まさひろ【マキノ雅広】

映画監督。本名、牧野正唯まさただ(正博、雅弘、雅裕、雅広と改名)。京都生れ。省三の子。「鴛鴦歌合戦」「次郎長三国志」「日本侠客伝」など時代劇や仁侠映画を手がけた。(1908〜1993)

⇒まきの【牧野】

まき‐の‐まにまに【任のまにまに】

「まけのまにまに」に同じ。→まき(任)

まき‐ば【牧場】

牛馬などを放し飼いにする場所。牧。ぼくじょう。

まき‐ば【巻葉】

芭蕉・蓮などの、生えたばかりの葉が巻いていて、まだ開かないもの。

まき‐ばい【蒔き灰】‥バヒ

茶の湯の炭手前で、炉中の灰の上に湿して色の濃い灰を蒔き、あるいは風炉では白い藤灰などを蒔くこと。湿灰しめしばい。

まき‐はしょり【捲端折り】

裾をまくり上げてはしょること。また、そのはしょり方。東海道中膝栗毛初「―でごふせいに尻けつがならんだハ」

まき‐ばしら【真木柱・槙柱】

[一]〔名〕

①ヒノキやスギで造った柱。まけばしら。万葉集7「―作る杣人」

②源氏物語の巻名。髭黒と玉鬘との関係および髭黒の家庭の紛争を描く。髭黒の娘の名としても用いる。

[二]〔枕〕

「太ふと」にかかる。万葉集2「―太き心はありしかど」

まき‐はだ【槙肌】

⇒まいはだ

まき‐ばた【牧畑】

畑を区切り放牧と耕作とを交互にする畑。原則として4年で交替。

まきはた‐やま【巻機山】

新潟県南部、群馬県との境にある山。標高1967メートル。割引わりめき岳・牛ヶ岳を含めた三山の総称としてもいう。機織りの守護神の伝説がある。

ま‐きび【真黍】

トウモロコシの異称。

まき‐ひげ【巻鬚】

枝または葉が変形して糸状となり、他物に巻きつくようになったもの。エンドウ・キュウリなどに見られる。

巻髭

撮影:関戸 勇

まき‐びん【巻鬢】

男の髪の結い方。文金風の髷まげで、鬢の毛を下から上へ掻き上げ、月代さかやきのきわで巻き込むもの。

まき‐ふう【巻封】

上包を用いず、書状の紙を巻いて紙の端を裏へ折り返して糊で封じたもの。

まき‐ぶえ【牧笛】

牛を飼う牧童などが吹く笛。

まき‐ふすべ【巻燻べ】

革かわを縄で巻き、煙でふすべて黒くしたもの。縄を巻いたあとだけ白く残る。日葡辞書「マキフスベノカワ」「マキフスベノタビ」

まき‐ふで【巻筆】

①芯しんを立てて紙を巻き、そのまわりに毛を植えて穂を作った筆。

②色糸などで軸を巻いて飾った筆。神戸市有馬ありまの名産。

まき‐ぶみ【巻文】

(→)「まきもの」1に同じ。

まき‐ほぐ・す【巻き解す】

〔他四〕

敵城を取り巻いて落ちない時、その軍を解いて退く。甲陽軍鑑12「巻たる城を―・し」

まき‐ぼね【真木骨】

(障子などの)ヒノキ製の骨。

まき‐ほん【巻本】

巻物にした本。巻子本かんすぼん。

まき‐みず【撒き水】‥ミヅ

水をまくこと。また、その水。さっすい。さんすい。

まきむく‐いせき【纏向遺跡】‥ヰ‥

奈良盆地南東部、桜井市にある3〜4世紀の集落・墳墓遺跡。出土した多くの土器から東海・山陰・山陽地方との交流が推定される。

まきむく‐やま【巻向山・纏向山】

奈良県中部、桜井市北部の山。標高567メートル。痛足あなし山。(歌枕)

まき‐め【巻目】

手紙などの巻きおえた端。また、巻いた箇所。

まき‐も・つ【纏き持つ】

〔他四〕

手にまきつけて持つ。手にもつ。万葉集13「―・てる小鈴もゆらに」

まき‐もど・す【巻き戻す】

〔他五〕

逆に巻いて元の状態に戻す。「フィルムを―・す」

まき‐もの【巻物】

①書画などを横に長く表装して軸に巻いたもの。巻軸。巻文。軸物。

②(→)巻子本かんすぼんに同じ。

③軸に巻いた反物。日本永代蔵6「京より今風の衣裳・―を調へ」↔板の物。

④能の小道具の名。経文・勧進帳の類。

マキャベリズム

⇒マキアヴェリズム

ま‐きゅう【魔球】‥キウ

野球で、打者に球筋の変化が予想しにくく、打つことが至難な投球。

ま‐きょう【魔境】‥キヤウ

①悪魔のいる所。また、神秘的で恐ろしい場所。

②(遊里など)人を誘惑する所。魔窟。日葡辞書「マキャウニシヅム」

ま‐ぎょう【ま行・マ行】‥ギヤウ

五十音図の第7行。マ・ミ・ム・メ・モ。

まきょうかんせき‐とう【麻杏甘石湯】‥キヤウ‥タウ

麻黄・杏仁・甘草・石膏から成る漢方方剤。陽証で実証の気管支炎に用いる。

まぎら【紛ら】

まぎらわすこと。ごまかし。浄瑠璃、心中重井筒「重き心を軽口に蒲団かぶつて行くふりも涙くろめし―なり」

まぎらかし【紛らかし】

①まぎらかすこと。ごまかし。

②(九州地方で)花嫁についてゆく未婚の女性。花嫁同様の礼装をすることが多い。嫁まぎらかし。嫁まどわかし。↔むこまぎらかし

まぎらか・す【紛らかす】

〔他五〕

まぎれるようにする。まぎらす。太平記14「将軍の髪を―・さむが為なりけり」

まぎら・す【紛らす】

〔他五〕

①他のものと入り混じらせてわからないようにする。まぎれさせる。「照れ臭さを笑いに―・す」

②他のものに心を移して気分をそらす。「酒で気を―・す」

まぎら・せる【紛らせる】

〔他下一〕

(→)「まぎらす」に同じ。

まぎらわし【紛らわし】マギラハシ

まぎらわすこと。まぎれるようにすること。源氏物語若紫「こよなき物思ひの―なり」

⇒まぎらわし‐どころ【紛らはし所】

まぎらわし・い【紛らわしい】マギラハシイ

〔形〕[文]まぎらは・し(シク)

(古くはマキラハシ)

①まばゆい。まぶしい。万葉集14「朝日さし―・しもな」

②見分けがつかない。よく似ていてまぎれやすい。源氏物語花宴「煩はしう尋ねん程も―・し」。「本物に―・い品」

③物事が次々と起こってめまぐるしい。心がとりまぎれるようである。源氏物語橋姫「おのづからうちたゆみて、―・しくてなむ過ぐしくるを」

まぎらわし‐どころ【紛らはし所】マギラハシ‥

まぎらわすために行く所。源氏物語真木柱「かやうのつれづれも―に、わたり給ひて、語らひ給ひしさまなどの」

⇒まぎらわし【紛らわし】

まぎらわ・す【紛らわす】マギラハス

〔他五〕

①まぎれるようにする。まぎらす。源氏物語帚木「とかく―・しつつとり隠し給ひつ」。「恥かしさを笑いに―・す」

②心を他に移す。まぎらす。源氏物語若紫「とかう―・させ給ひておぼし入れぬなむよく侍る」。「憂さを―・す」

ま‐ぎり【間切】

①間切ること。

②琉球で土地の区画の称。行政区画の一つで、数村から成り、郡の管轄に属した。

⇒まぎり‐がわら【間切骨】

まぎり‐がわら【間切骨】‥ガハラ

(幕末から明治にかけて)洋船の竜骨りゅうこつの称。

⇒ま‐ぎり【間切】

まき‐りょうこ【巻菱湖】

江戸後期の書家。幕末の三筆の一人。越後の人。名は大任、字は致遠。江戸に出て亀田鵬斎に学ぶ。欧陽詢・趙子昂・董其昌の書を学んで一家を成し、菱湖流と呼ばれた。(1777〜1843)

⇒まき【巻】

まぎ・る【紛る】

〔自下二〕

⇒まぎれる(下一)

ま‐ぎ・る【間切る】

〔自四〕

帆船が風を斜めに受けて、ジグザグに風上に進む。〈日葡辞書〉

まぎれ【紛れ】

①まぎれること。古今和歌集別「花の―に君とまるべく」。「どさくさ―」

②(心情を表す形容詞語幹・動詞連用形に付いて)その心情が甚だしいため、言動や判断が適切でなくなる意を表す。…のあまり。「くやし―」「苦し―」「腹立ち―」

⇒まぎれ‐ざいわい【紛れ幸い】

⇒まぎれ‐どころ【紛れ所】

⇒まぎれ‐もの【紛れ物】

⇒紛れも無い

まぎれ‐あり・く【紛れ歩く】

〔自四〕

①人中にまじわりあるく。源氏物語須磨「若君の何心なく―・きて」

②しのびあるく。かくれて遊びあるく。源氏物語若菜下「むくつけくおぼゆれば、思ひのまゝにもえ―・かず」

まぎれ‐こ・む【紛れ込む】

〔自五〕

混雑・混乱などに乗じて入り込む。他のものに入りまじってわからなくなる。「人込みに―・む」「書類が―・む」

まぎれ‐ざいわい【紛れ幸い】‥ザイハヒ

まぐれあたりのしあわせ。思いがけないしあわせ。まぐれざいわい。

⇒まぎれ【紛れ】

まぎれ‐どころ【紛れ所】

まぎれるようなところ。源氏物語紅葉賀「―なき御顔つきを思しよらぬことにしあれば」

⇒まぎれ【紛れ】

まき‐びん【巻鬢】

男の髪の結い方。文金風の髷まげで、鬢の毛を下から上へ掻き上げ、月代さかやきのきわで巻き込むもの。

まき‐ふう【巻封】

上包を用いず、書状の紙を巻いて紙の端を裏へ折り返して糊で封じたもの。

まき‐ぶえ【牧笛】

牛を飼う牧童などが吹く笛。

まき‐ふすべ【巻燻べ】

革かわを縄で巻き、煙でふすべて黒くしたもの。縄を巻いたあとだけ白く残る。日葡辞書「マキフスベノカワ」「マキフスベノタビ」

まき‐ふで【巻筆】

①芯しんを立てて紙を巻き、そのまわりに毛を植えて穂を作った筆。

②色糸などで軸を巻いて飾った筆。神戸市有馬ありまの名産。

まき‐ぶみ【巻文】

(→)「まきもの」1に同じ。

まき‐ほぐ・す【巻き解す】

〔他四〕

敵城を取り巻いて落ちない時、その軍を解いて退く。甲陽軍鑑12「巻たる城を―・し」

まき‐ぼね【真木骨】

(障子などの)ヒノキ製の骨。

まき‐ほん【巻本】

巻物にした本。巻子本かんすぼん。

まき‐みず【撒き水】‥ミヅ

水をまくこと。また、その水。さっすい。さんすい。

まきむく‐いせき【纏向遺跡】‥ヰ‥

奈良盆地南東部、桜井市にある3〜4世紀の集落・墳墓遺跡。出土した多くの土器から東海・山陰・山陽地方との交流が推定される。

まきむく‐やま【巻向山・纏向山】

奈良県中部、桜井市北部の山。標高567メートル。痛足あなし山。(歌枕)

まき‐め【巻目】

手紙などの巻きおえた端。また、巻いた箇所。

まき‐も・つ【纏き持つ】

〔他四〕

手にまきつけて持つ。手にもつ。万葉集13「―・てる小鈴もゆらに」

まき‐もど・す【巻き戻す】

〔他五〕

逆に巻いて元の状態に戻す。「フィルムを―・す」

まき‐もの【巻物】

①書画などを横に長く表装して軸に巻いたもの。巻軸。巻文。軸物。

②(→)巻子本かんすぼんに同じ。

③軸に巻いた反物。日本永代蔵6「京より今風の衣裳・―を調へ」↔板の物。

④能の小道具の名。経文・勧進帳の類。

マキャベリズム

⇒マキアヴェリズム

ま‐きゅう【魔球】‥キウ

野球で、打者に球筋の変化が予想しにくく、打つことが至難な投球。

ま‐きょう【魔境】‥キヤウ

①悪魔のいる所。また、神秘的で恐ろしい場所。

②(遊里など)人を誘惑する所。魔窟。日葡辞書「マキャウニシヅム」

ま‐ぎょう【ま行・マ行】‥ギヤウ

五十音図の第7行。マ・ミ・ム・メ・モ。

まきょうかんせき‐とう【麻杏甘石湯】‥キヤウ‥タウ

麻黄・杏仁・甘草・石膏から成る漢方方剤。陽証で実証の気管支炎に用いる。

まぎら【紛ら】

まぎらわすこと。ごまかし。浄瑠璃、心中重井筒「重き心を軽口に蒲団かぶつて行くふりも涙くろめし―なり」

まぎらかし【紛らかし】

①まぎらかすこと。ごまかし。

②(九州地方で)花嫁についてゆく未婚の女性。花嫁同様の礼装をすることが多い。嫁まぎらかし。嫁まどわかし。↔むこまぎらかし

まぎらか・す【紛らかす】

〔他五〕

まぎれるようにする。まぎらす。太平記14「将軍の髪を―・さむが為なりけり」

まぎら・す【紛らす】

〔他五〕

①他のものと入り混じらせてわからないようにする。まぎれさせる。「照れ臭さを笑いに―・す」

②他のものに心を移して気分をそらす。「酒で気を―・す」

まぎら・せる【紛らせる】

〔他下一〕

(→)「まぎらす」に同じ。

まぎらわし【紛らわし】マギラハシ

まぎらわすこと。まぎれるようにすること。源氏物語若紫「こよなき物思ひの―なり」

⇒まぎらわし‐どころ【紛らはし所】

まぎらわし・い【紛らわしい】マギラハシイ

〔形〕[文]まぎらは・し(シク)

(古くはマキラハシ)

①まばゆい。まぶしい。万葉集14「朝日さし―・しもな」

②見分けがつかない。よく似ていてまぎれやすい。源氏物語花宴「煩はしう尋ねん程も―・し」。「本物に―・い品」

③物事が次々と起こってめまぐるしい。心がとりまぎれるようである。源氏物語橋姫「おのづからうちたゆみて、―・しくてなむ過ぐしくるを」

まぎらわし‐どころ【紛らはし所】マギラハシ‥

まぎらわすために行く所。源氏物語真木柱「かやうのつれづれも―に、わたり給ひて、語らひ給ひしさまなどの」

⇒まぎらわし【紛らわし】

まぎらわ・す【紛らわす】マギラハス

〔他五〕

①まぎれるようにする。まぎらす。源氏物語帚木「とかく―・しつつとり隠し給ひつ」。「恥かしさを笑いに―・す」

②心を他に移す。まぎらす。源氏物語若紫「とかう―・させ給ひておぼし入れぬなむよく侍る」。「憂さを―・す」

ま‐ぎり【間切】

①間切ること。

②琉球で土地の区画の称。行政区画の一つで、数村から成り、郡の管轄に属した。

⇒まぎり‐がわら【間切骨】

まぎり‐がわら【間切骨】‥ガハラ

(幕末から明治にかけて)洋船の竜骨りゅうこつの称。

⇒ま‐ぎり【間切】

まき‐りょうこ【巻菱湖】

江戸後期の書家。幕末の三筆の一人。越後の人。名は大任、字は致遠。江戸に出て亀田鵬斎に学ぶ。欧陽詢・趙子昂・董其昌の書を学んで一家を成し、菱湖流と呼ばれた。(1777〜1843)

⇒まき【巻】

まぎ・る【紛る】

〔自下二〕

⇒まぎれる(下一)

ま‐ぎ・る【間切る】

〔自四〕

帆船が風を斜めに受けて、ジグザグに風上に進む。〈日葡辞書〉

まぎれ【紛れ】

①まぎれること。古今和歌集別「花の―に君とまるべく」。「どさくさ―」

②(心情を表す形容詞語幹・動詞連用形に付いて)その心情が甚だしいため、言動や判断が適切でなくなる意を表す。…のあまり。「くやし―」「苦し―」「腹立ち―」

⇒まぎれ‐ざいわい【紛れ幸い】

⇒まぎれ‐どころ【紛れ所】

⇒まぎれ‐もの【紛れ物】

⇒紛れも無い

まぎれ‐あり・く【紛れ歩く】

〔自四〕

①人中にまじわりあるく。源氏物語須磨「若君の何心なく―・きて」

②しのびあるく。かくれて遊びあるく。源氏物語若菜下「むくつけくおぼゆれば、思ひのまゝにもえ―・かず」

まぎれ‐こ・む【紛れ込む】

〔自五〕

混雑・混乱などに乗じて入り込む。他のものに入りまじってわからなくなる。「人込みに―・む」「書類が―・む」

まぎれ‐ざいわい【紛れ幸い】‥ザイハヒ

まぐれあたりのしあわせ。思いがけないしあわせ。まぐれざいわい。

⇒まぎれ【紛れ】

まぎれ‐どころ【紛れ所】

まぎれるようなところ。源氏物語紅葉賀「―なき御顔つきを思しよらぬことにしあれば」

⇒まぎれ【紛れ】

マガン

撮影:小宮輝之

マガン

撮影:小宮輝之

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

まかん・ず【罷出】マカンヅ

〔自下二〕

⇒まかず

ま‐かんむり【麻冠】

「まだれ(麻垂)」の異称。

まき

古代の氏族、近世の本家・分家の関係など、同一の血族団体。まけ。まく。

まき【任】

(下二段動詞「任まく」の連用形の万葉仮名「麻気まけ」の誤読によって作られた語か)(→)「まけ」に同じ。万葉集18「大君の―のまにまに」

まき【牧】

(馬城まきの意)牛・馬・羊などを放し飼いにする土地・施設。まきば。ぼくじょう。源氏物語鈴虫「国々の御庄・―などより奉る物ども」→御牧みまき

まき【巻き】

①巻くこと。巻いたもの。「毛糸の―は緩い方がいい」「―鮨ずし」「海苔のり―」

②書画の巻物。転じて書籍、また、その区分。「―の一」

③俳諧の付合つけあいを長くつづけたもの。また、その書きもの。

④(女房詞)茅巻ちまき。粽。

⑤巻染まきぞめの略。

⑥巻いたものを数える語。また、巻いた回数を数える語。「釣糸2―」

⑦書物の巻数を数える語。古今和歌集序「すべて千うた、はた―」

まき【巻】

姓氏の一つ。

⇒まき‐りょうこ【巻菱湖】

まき【槙】

姓氏の一つ。

⇒まき‐ありつね【槙有恒】

まき【薪】

燃料にする木。雑木を適宜の大きさに切り割って乾燥させたもの。たきぎ。わりき。「―を割る」

薪

撮影:関戸 勇

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

まかん・ず【罷出】マカンヅ

〔自下二〕

⇒まかず

ま‐かんむり【麻冠】

「まだれ(麻垂)」の異称。

まき

古代の氏族、近世の本家・分家の関係など、同一の血族団体。まけ。まく。

まき【任】

(下二段動詞「任まく」の連用形の万葉仮名「麻気まけ」の誤読によって作られた語か)(→)「まけ」に同じ。万葉集18「大君の―のまにまに」

まき【牧】

(馬城まきの意)牛・馬・羊などを放し飼いにする土地・施設。まきば。ぼくじょう。源氏物語鈴虫「国々の御庄・―などより奉る物ども」→御牧みまき

まき【巻き】

①巻くこと。巻いたもの。「毛糸の―は緩い方がいい」「―鮨ずし」「海苔のり―」

②書画の巻物。転じて書籍、また、その区分。「―の一」

③俳諧の付合つけあいを長くつづけたもの。また、その書きもの。

④(女房詞)茅巻ちまき。粽。

⑤巻染まきぞめの略。

⑥巻いたものを数える語。また、巻いた回数を数える語。「釣糸2―」

⑦書物の巻数を数える語。古今和歌集序「すべて千うた、はた―」

まき【巻】

姓氏の一つ。

⇒まき‐りょうこ【巻菱湖】

まき【槙】

姓氏の一つ。

⇒まき‐ありつね【槙有恒】

まき【薪】

燃料にする木。雑木を適宜の大きさに切り割って乾燥させたもの。たきぎ。わりき。「―を割る」

薪

撮影:関戸 勇

ま‐き【真木・柀・槙】

(立派な木の意)

①スギの古名。〈倭名類聚鈔20〉

②イヌマキ・ラカンマキ・コウヤマキなどの汎称。

③建築材料の最上の木の意。多くはヒノキの美称。万葉集6「―柱太ふと高たか敷きて」

まき【真木】

姓氏の一つ。

⇒まき‐いずみ【真木和泉】

マキ【maquis フランス】

(コルシカ島や地中海沿岸の低木地帯の意で、しばしば犯罪人の隠れ場所となったことから)第二次大戦中、ドイツ占領軍下にあったフランス本土の対独ゲリラ隊の組織・根拠地。

ま‐ぎ【間木】

長押なげしの上などに設けた棚に似たもの。蜻蛉日記中「数珠も―に打ちあげなど」

マキアヴェリ【Niccolò Machiavelli】

イタリアの政治思想家・歴史家。フィレンツェの人。政治を倫理や宗教から分離して考察、近代政治学の基礎を築く。著「君主論」「ローマ史論」「フィレンツェ史」など。(1469〜1527)

マキアヴェリズム【Machiavellism】

目的のためには手段を選ばない、権力的な統治様式。マキアヴェリの「君主論」の中に見える思想。権謀術数主義。

まき‐あが・る【巻き上がる】

〔自五〕

①巻いて上にあがる。「砂塵が―・る」

②巻き終わった状態になる。すっかり巻いてしまう。

まき‐あげ【巻上げ・巻揚げ・捲上げ】

まきあげること。

⇒まきあげ‐き【巻揚げ機・捲上げ機】

⇒まきあげ‐ほう【巻上げ法】

まきあげ‐き【巻揚げ機・捲上げ機】

(→)ウィンチに同じ。

⇒まき‐あげ【巻上げ・巻揚げ・捲上げ】

まきあげ‐ほう【巻上げ法】‥ハフ

土器成形の一方法。紐状にした粘土を巻き上げて形をつくる技法。輪積法わづみほうとともに紐作りともいう。

⇒まき‐あげ【巻上げ・巻揚げ・捲上げ】

まき‐あ・げる【巻き上げる・巻き揚げる・捲き上げる】

〔他下一〕[文]まきあ・ぐ(下二)

①巻いて上にひきあげる。まくりあげる。「すだれを―・げる」

②風が物を舞いあがらせる。「砂ぼこりを―・げる」

③すっかり巻いてしまう。

④奪いとる。だまして取り上げる。「金を―・げる」

まき‐あし【巻足】

紀州流水泳術で、立泳ぎの足の使い方の一法。

まき‐あみ【巻網・旋網】

漁船に積んだ長方形の大型の網でイワシ・アジ・サバ・カツオ・マグロなどの魚群を取り巻いて漁獲する漁法。また、その網。2艘巻と1艘巻とがある。→揚繰網あぐりあみ→巾着網きんちゃくあみ

まき‐ありつね【槙有恒】

(名はユウコウとも)登山家。仙台生れ。慶大卒。1920年代ヨーロッパ‐アルプス・カナディアン‐ロッキーなどを登攀とうはん、近代登山を日本に導入。56年マナスル遠征隊長として初登頂を成功させた。著「山行」。(1894〜1989)

⇒まき【槙】

まき‐いし【巻石】

白石に他の色の巻線のあるもの。

まき‐いし【蒔石】

茶室の庭などに蒔き散らしたように所々に置く石。とびいし。

まき‐いずみ【真木和泉】‥イヅミ

幕末の尊攘派志士。筑後久留米水天宮の祠官。名は保臣。通称、和泉守。江戸・水戸に遊学、後に蛤御門はまぐりごもんの変に敗れて天王山で自刃。(1813〜1864)

⇒まき【真木】

まき‐いなだ【巻鰤】

イナダを塩漬けにした後、藁で巻いて貯蔵したもの。北陸地方の正月用の魚。

まき‐い・る【巻き入る】

[一]〔自下二〕

ころがるようにして中にはいる。竹取物語「浪は船にうちかけつつ―・れ」

[二]〔他下二〕

⇒まきいれる(下一)

まき‐い・れる【巻き入れる】

〔他下一〕[文]まきい・る(下二)

巻いて中に入れる。枕草子28「狩衣のまへ―・れてもゐるべし」

まき‐うち【巻打】

(→)巻川まきかわに同じ。

まき‐え【蒔絵】‥ヱ

漆で描いた上に金銀粉や色粉などを蒔きつけて器物の面に絵模様を表す技法。また、その作品。平安時代に確立された日本独得の漆工芸。工程によって平ひら蒔絵・高蒔絵・研出とぎだし蒔絵の3種に分かれ、地蒔には平目地・梨子地・沃懸いかけ地・平塵地などがある。竹取物語「漆を塗り、―して」。御堂関白記寛仁元年9月23日「御装束―螺鈿長剣」

⇒まきえ‐し【蒔絵師】

⇒まきえ‐ふで【蒔絵筆】

まき‐え【撒き餌】‥ヱ

①小鳥・魚などに餌を撒きちらして与えること。また、その餌。

②魚をおびき寄せるために撒く餌。寄せ餌。こませ。

まき‐えい【巻纓】

⇒けんえい

まきえ‐し【蒔絵師】‥ヱ‥

蒔絵を専門の業とする人。古今著聞集16「年比としごろめしつかふ―ありけり」→塗師ぬし。

⇒まき‐え【蒔絵】

まきえ‐ふで【蒔絵筆】‥ヱ‥

蒔絵を描くための筆。猫や鼠などの毛で作る。

⇒まき‐え【蒔絵】

まき‐おこ・す【巻き起こす】

〔他五〕

①風が巻くようにしてほこりなどを吹きあげる。「砂塵を―・す」

②平静であった所に事をひき起こす。「論争を―・す」

まき‐おとし【捲落し】

相撲の手の一つ。差し手で相手の体を抱えこむようにして、体を開きながら捻ひねって倒すもの。

まきおとし

まき‐おび【巻帯】

帯を結ばずに腰に巻きつけること。また、その帯。

まき‐がい【巻貝】‥ガヒ

腹足類の軟体動物のうち、1個の螺旋らせん状に巻いた殻をもつものの総称。サザエ・タニシ・バイなどの前鰓ぜんさい類と、カタツムリなどの有肺類が中心。また、二枚貝や角貝に対して、広く腹足類全体を総称することもある。

まき‐かえ【捲替え】‥カヘ

相撲で、四つの体勢にあるとき、自分に有利なように上手うわてと下手したてとを入れ替えること。

まき‐かえし【巻返し・捲返し】‥カヘシ

①小枠などに繰った糸をさらに他の小枠に繰り返し、その張りの力を一定させること。

②巻棒に巻いた織物を他の巻棒に移し、また折り畳んだ織物を巻棒に正しく巻くこと。

③広げた布などを巻きもどすこと。

④勢いを盛り返して反撃すること。「―に出る」「―政策」

まき‐かえ・す【巻き返す・捲き返す】‥カヘス

〔他五〕

①広げたものを元の巻いた状態に戻す。

②勢いを盛り返して反撃する。「劣勢を―・す」

まき‐かご【巻籠】

水制の一種。石出いしだしを全部蛇籠じゃかごで包んだもの。水勢の強い大河に用いる。

まき‐がしら【まき頭】

「まき」の中心となる総本家。

まき‐がまえ【冂構え】‥ガマヘ

(→)「冏けい構え」に同じ。

まき‐がみ【巻紙】

①半切紙はんきりがみを横に長く継ぎ合わせて巻いた書簡用の紙。

②ものを巻き包む紙。「タバコの―」

まき‐がみ【巻髪】

①頭髪を束ねてぐるぐると巻くこと。また、その巻いた頭髪。

②馬のたてがみの根を首筋にそって点々と束ね結ぶこと。また、その束ねたたてがみ。

まき‐がり【巻狩】

狩場を四方から取り巻き、獣を中に追いつめて捕らえる狩猟。謡曲、夜討曾我「富士の―をさせられ候」

まき‐かわ【巻川】‥カハ

湖・川などの限られた水面で、多数の漁船が同じ漁業(刺網・投網漁など)を一斉に行うもの。まきうち。

まき‐ぎぬ【巻絹】

軸に巻きつけた絹の反物。こしざし。平家物語10「長持三十枝に、葉金・染物・―風情の物を入れて」

まきぎぬ【巻絹】

能。巻絹を三熊野みくまのに納める使の男が、途中音無天神に歌を手向けて遅参するが、天神が巫女に憑いて罪を赦させる。

まき‐きゃはん【巻脚絆】

脚絆の一種で、小幅の長い布を足に巻きしめて用いるもの。巻きゲートル。

まき‐ぎょう【巻経】‥ギヤウ

巻物にした経文。

まき‐くさ【地膚】

ホウキグサの古称。〈倭名類聚鈔20〉

まき‐ぐさ【葵】

タチアオイの古称。〈字鏡集〉

まき‐ぐも【巻雲・捲雲】

⇒けんうん

まき‐げ【巻毛】

渦のように巻いた毛。

まき‐ご【蒔期】

種子を蒔くのに適する時期。播種はしゅ期。

まき‐ごえ【蒔肥】

播種はしゅの時に施す肥料。

まき‐ごころ【撒き心】

人を避けようとする心。同伴者を欺いて身をかくそうという気持。好色五人女2「はや―になりて気のせくまま急ぎ行くに」

まき‐こ・む【巻き込む・捲き込む】

〔他五〕

①巻いて中へ入れる。

②仲間に引き入れる。まきぞえにする。「騒動に―・まれる」

まき‐ごめ【撒米・蒔米】

神仏に詣でる時、まいて手向ける米。散米さんまい。→撒銭まきせん

まき‐さく【真木割く】

〔枕〕

(割れ目の意の「ひ」によるとも、また、サクは「栄さく」で、良材をたたえるからとも)「桧ひ」「日ひ」にかかる。万葉集1「―桧の嬬手つまでを」

まき‐ざし【巻差・巻尺】

(→)「まきじゃく」に同じ。

まき‐ざっぽう【真木撮棒】‥パウ

切ったり割ったりしてある薪。まきざっぽ。

マキシ【maxi】

(maximumの略)洋装で、くるぶしが隠れる程度の丈の長いスカート。1970年ころ、ミニ‐スカートに対するものとして広まる。→ミディ。

⇒マキシ‐シングル【maxi single】

まき‐じ【蒔地】‥ヂ

漆塗の下地法の一種。素地に漆を直接塗り、乾かないうちに砥との粉や木炭の粉を蒔きつめたもの。

まき‐じく【巻軸】‥ヂク

①軸に巻いた書画。まきもの。

②物を巻きつける軸木。〈日葡辞書〉

マキシ‐シングル【maxi single】

直径12センチメートルのCDを用いたシングル盤。従来のシングル盤が8センチメートルのCDであるのに対していう。

⇒マキシ【maxi】

まき‐じた【巻き舌】

①舌の先を巻くようにして強く、また早口に言う口調。酒に酔った時、あるいは江戸っ子のもの言い。東海道中膝栗毛発端「残らず生酔となり―にて」。「―でまくしたてる」→べらんめえ口調。

②(→)切口上きりこうじょうに同じ。浮世草子、好色敗毒散「十五左衛門―にて、拙者儀は先年御長家に罷り有つて」

マキシマム【maximum】

①最大。最大限。最高度。

②〔数〕最大。極大。↔ミニマム

マキシム【maxim】

格言。金言。

マキシモウィッチ【Karl Ivanovich Maksimovich】

ロシアの植物学者。日本・黒竜江地方の植物を調査・研究し、日本には1860〜64年(万延11〜元治1)滞在。日本産植物を多数採集して命名。(1827〜1891)

まき‐じゃく【巻尺】

円形の容器中に巻き込んであり、必要に応じて引き出して用いる目盛りをつけた紐状の物差し。布製・革製・鋼鉄製など。まきざし。「―で測る」

巻尺

提供:竹中大工道具館

ま‐き【真木・柀・槙】

(立派な木の意)

①スギの古名。〈倭名類聚鈔20〉

②イヌマキ・ラカンマキ・コウヤマキなどの汎称。

③建築材料の最上の木の意。多くはヒノキの美称。万葉集6「―柱太ふと高たか敷きて」

まき【真木】

姓氏の一つ。

⇒まき‐いずみ【真木和泉】

マキ【maquis フランス】

(コルシカ島や地中海沿岸の低木地帯の意で、しばしば犯罪人の隠れ場所となったことから)第二次大戦中、ドイツ占領軍下にあったフランス本土の対独ゲリラ隊の組織・根拠地。

ま‐ぎ【間木】

長押なげしの上などに設けた棚に似たもの。蜻蛉日記中「数珠も―に打ちあげなど」

マキアヴェリ【Niccolò Machiavelli】

イタリアの政治思想家・歴史家。フィレンツェの人。政治を倫理や宗教から分離して考察、近代政治学の基礎を築く。著「君主論」「ローマ史論」「フィレンツェ史」など。(1469〜1527)

マキアヴェリズム【Machiavellism】

目的のためには手段を選ばない、権力的な統治様式。マキアヴェリの「君主論」の中に見える思想。権謀術数主義。

まき‐あが・る【巻き上がる】

〔自五〕

①巻いて上にあがる。「砂塵が―・る」

②巻き終わった状態になる。すっかり巻いてしまう。

まき‐あげ【巻上げ・巻揚げ・捲上げ】

まきあげること。

⇒まきあげ‐き【巻揚げ機・捲上げ機】

⇒まきあげ‐ほう【巻上げ法】

まきあげ‐き【巻揚げ機・捲上げ機】

(→)ウィンチに同じ。

⇒まき‐あげ【巻上げ・巻揚げ・捲上げ】

まきあげ‐ほう【巻上げ法】‥ハフ

土器成形の一方法。紐状にした粘土を巻き上げて形をつくる技法。輪積法わづみほうとともに紐作りともいう。

⇒まき‐あげ【巻上げ・巻揚げ・捲上げ】

まき‐あ・げる【巻き上げる・巻き揚げる・捲き上げる】

〔他下一〕[文]まきあ・ぐ(下二)

①巻いて上にひきあげる。まくりあげる。「すだれを―・げる」

②風が物を舞いあがらせる。「砂ぼこりを―・げる」

③すっかり巻いてしまう。

④奪いとる。だまして取り上げる。「金を―・げる」

まき‐あし【巻足】

紀州流水泳術で、立泳ぎの足の使い方の一法。

まき‐あみ【巻網・旋網】

漁船に積んだ長方形の大型の網でイワシ・アジ・サバ・カツオ・マグロなどの魚群を取り巻いて漁獲する漁法。また、その網。2艘巻と1艘巻とがある。→揚繰網あぐりあみ→巾着網きんちゃくあみ

まき‐ありつね【槙有恒】

(名はユウコウとも)登山家。仙台生れ。慶大卒。1920年代ヨーロッパ‐アルプス・カナディアン‐ロッキーなどを登攀とうはん、近代登山を日本に導入。56年マナスル遠征隊長として初登頂を成功させた。著「山行」。(1894〜1989)

⇒まき【槙】

まき‐いし【巻石】

白石に他の色の巻線のあるもの。

まき‐いし【蒔石】

茶室の庭などに蒔き散らしたように所々に置く石。とびいし。

まき‐いずみ【真木和泉】‥イヅミ

幕末の尊攘派志士。筑後久留米水天宮の祠官。名は保臣。通称、和泉守。江戸・水戸に遊学、後に蛤御門はまぐりごもんの変に敗れて天王山で自刃。(1813〜1864)

⇒まき【真木】

まき‐いなだ【巻鰤】

イナダを塩漬けにした後、藁で巻いて貯蔵したもの。北陸地方の正月用の魚。

まき‐い・る【巻き入る】

[一]〔自下二〕

ころがるようにして中にはいる。竹取物語「浪は船にうちかけつつ―・れ」

[二]〔他下二〕

⇒まきいれる(下一)

まき‐い・れる【巻き入れる】

〔他下一〕[文]まきい・る(下二)

巻いて中に入れる。枕草子28「狩衣のまへ―・れてもゐるべし」

まき‐うち【巻打】

(→)巻川まきかわに同じ。

まき‐え【蒔絵】‥ヱ

漆で描いた上に金銀粉や色粉などを蒔きつけて器物の面に絵模様を表す技法。また、その作品。平安時代に確立された日本独得の漆工芸。工程によって平ひら蒔絵・高蒔絵・研出とぎだし蒔絵の3種に分かれ、地蒔には平目地・梨子地・沃懸いかけ地・平塵地などがある。竹取物語「漆を塗り、―して」。御堂関白記寛仁元年9月23日「御装束―螺鈿長剣」

⇒まきえ‐し【蒔絵師】

⇒まきえ‐ふで【蒔絵筆】

まき‐え【撒き餌】‥ヱ

①小鳥・魚などに餌を撒きちらして与えること。また、その餌。

②魚をおびき寄せるために撒く餌。寄せ餌。こませ。

まき‐えい【巻纓】

⇒けんえい

まきえ‐し【蒔絵師】‥ヱ‥

蒔絵を専門の業とする人。古今著聞集16「年比としごろめしつかふ―ありけり」→塗師ぬし。

⇒まき‐え【蒔絵】

まきえ‐ふで【蒔絵筆】‥ヱ‥

蒔絵を描くための筆。猫や鼠などの毛で作る。

⇒まき‐え【蒔絵】

まき‐おこ・す【巻き起こす】

〔他五〕

①風が巻くようにしてほこりなどを吹きあげる。「砂塵を―・す」

②平静であった所に事をひき起こす。「論争を―・す」

まき‐おとし【捲落し】

相撲の手の一つ。差し手で相手の体を抱えこむようにして、体を開きながら捻ひねって倒すもの。

まきおとし

まき‐おび【巻帯】

帯を結ばずに腰に巻きつけること。また、その帯。

まき‐がい【巻貝】‥ガヒ

腹足類の軟体動物のうち、1個の螺旋らせん状に巻いた殻をもつものの総称。サザエ・タニシ・バイなどの前鰓ぜんさい類と、カタツムリなどの有肺類が中心。また、二枚貝や角貝に対して、広く腹足類全体を総称することもある。

まき‐かえ【捲替え】‥カヘ

相撲で、四つの体勢にあるとき、自分に有利なように上手うわてと下手したてとを入れ替えること。

まき‐かえし【巻返し・捲返し】‥カヘシ

①小枠などに繰った糸をさらに他の小枠に繰り返し、その張りの力を一定させること。

②巻棒に巻いた織物を他の巻棒に移し、また折り畳んだ織物を巻棒に正しく巻くこと。

③広げた布などを巻きもどすこと。

④勢いを盛り返して反撃すること。「―に出る」「―政策」

まき‐かえ・す【巻き返す・捲き返す】‥カヘス

〔他五〕

①広げたものを元の巻いた状態に戻す。

②勢いを盛り返して反撃する。「劣勢を―・す」

まき‐かご【巻籠】

水制の一種。石出いしだしを全部蛇籠じゃかごで包んだもの。水勢の強い大河に用いる。

まき‐がしら【まき頭】

「まき」の中心となる総本家。

まき‐がまえ【冂構え】‥ガマヘ

(→)「冏けい構え」に同じ。

まき‐がみ【巻紙】

①半切紙はんきりがみを横に長く継ぎ合わせて巻いた書簡用の紙。

②ものを巻き包む紙。「タバコの―」

まき‐がみ【巻髪】

①頭髪を束ねてぐるぐると巻くこと。また、その巻いた頭髪。

②馬のたてがみの根を首筋にそって点々と束ね結ぶこと。また、その束ねたたてがみ。

まき‐がり【巻狩】

狩場を四方から取り巻き、獣を中に追いつめて捕らえる狩猟。謡曲、夜討曾我「富士の―をさせられ候」

まき‐かわ【巻川】‥カハ

湖・川などの限られた水面で、多数の漁船が同じ漁業(刺網・投網漁など)を一斉に行うもの。まきうち。

まき‐ぎぬ【巻絹】

軸に巻きつけた絹の反物。こしざし。平家物語10「長持三十枝に、葉金・染物・―風情の物を入れて」

まきぎぬ【巻絹】

能。巻絹を三熊野みくまのに納める使の男が、途中音無天神に歌を手向けて遅参するが、天神が巫女に憑いて罪を赦させる。

まき‐きゃはん【巻脚絆】

脚絆の一種で、小幅の長い布を足に巻きしめて用いるもの。巻きゲートル。

まき‐ぎょう【巻経】‥ギヤウ

巻物にした経文。

まき‐くさ【地膚】

ホウキグサの古称。〈倭名類聚鈔20〉

まき‐ぐさ【葵】

タチアオイの古称。〈字鏡集〉

まき‐ぐも【巻雲・捲雲】

⇒けんうん

まき‐げ【巻毛】

渦のように巻いた毛。

まき‐ご【蒔期】

種子を蒔くのに適する時期。播種はしゅ期。

まき‐ごえ【蒔肥】

播種はしゅの時に施す肥料。

まき‐ごころ【撒き心】

人を避けようとする心。同伴者を欺いて身をかくそうという気持。好色五人女2「はや―になりて気のせくまま急ぎ行くに」

まき‐こ・む【巻き込む・捲き込む】

〔他五〕

①巻いて中へ入れる。

②仲間に引き入れる。まきぞえにする。「騒動に―・まれる」

まき‐ごめ【撒米・蒔米】

神仏に詣でる時、まいて手向ける米。散米さんまい。→撒銭まきせん

まき‐さく【真木割く】

〔枕〕

(割れ目の意の「ひ」によるとも、また、サクは「栄さく」で、良材をたたえるからとも)「桧ひ」「日ひ」にかかる。万葉集1「―桧の嬬手つまでを」

まき‐ざし【巻差・巻尺】

(→)「まきじゃく」に同じ。

まき‐ざっぽう【真木撮棒】‥パウ

切ったり割ったりしてある薪。まきざっぽ。

マキシ【maxi】

(maximumの略)洋装で、くるぶしが隠れる程度の丈の長いスカート。1970年ころ、ミニ‐スカートに対するものとして広まる。→ミディ。

⇒マキシ‐シングル【maxi single】

まき‐じ【蒔地】‥ヂ

漆塗の下地法の一種。素地に漆を直接塗り、乾かないうちに砥との粉や木炭の粉を蒔きつめたもの。

まき‐じく【巻軸】‥ヂク

①軸に巻いた書画。まきもの。

②物を巻きつける軸木。〈日葡辞書〉

マキシ‐シングル【maxi single】

直径12センチメートルのCDを用いたシングル盤。従来のシングル盤が8センチメートルのCDであるのに対していう。

⇒マキシ【maxi】

まき‐じた【巻き舌】

①舌の先を巻くようにして強く、また早口に言う口調。酒に酔った時、あるいは江戸っ子のもの言い。東海道中膝栗毛発端「残らず生酔となり―にて」。「―でまくしたてる」→べらんめえ口調。

②(→)切口上きりこうじょうに同じ。浮世草子、好色敗毒散「十五左衛門―にて、拙者儀は先年御長家に罷り有つて」

マキシマム【maximum】

①最大。最大限。最高度。

②〔数〕最大。極大。↔ミニマム

マキシム【maxim】

格言。金言。

マキシモウィッチ【Karl Ivanovich Maksimovich】

ロシアの植物学者。日本・黒竜江地方の植物を調査・研究し、日本には1860〜64年(万延11〜元治1)滞在。日本産植物を多数採集して命名。(1827〜1891)

まき‐じゃく【巻尺】

円形の容器中に巻き込んであり、必要に応じて引き出して用いる目盛りをつけた紐状の物差し。布製・革製・鋼鉄製など。まきざし。「―で測る」

巻尺

提供:竹中大工道具館

まき‐しん【巻心】

ランプの芯の火口ほくちのところを巻いたもの。↔平心ひらしん

まき‐す【巻き簾】

調理用の簾。主に竹製。海苔巻や出し巻き卵などを作るのに用いる。

まき‐スカート【巻きスカート】

一枚の布を腰にまきつけ、両端を重ねて身につけるスカート。ラップ‐スカート。

まき‐ずし【巻き鮨】

乾海苔や卵焼きなどで巻いたすし。〈[季]夏〉

まき‐ずな【蒔砂・撒砂】

庭園・道路などに蒔き散らしておく砂。

まき‐すなご【蒔砂子】

絵画・工芸品などの、金・銀の粉を蒔き付けたもの。

まき‐ずるめ【巻鯣】

婚礼の時などに三方などに載せて出す、巻いて輪切りにした飾り物のするめ。

まき‐せい【播き性】

作物で、播種はしゅの適期によって見られる性質。播種の適期をはずすと、不結実、葉菜では開花(薹とう立ち)などで、経済価値を失う。例えば冬コムギは秋播き性など。

まき‐ぜめ【巻攻め】

敵城を取り巻いて攻めること。包囲攻撃。

まき‐せん【巻線・捲線】

コイルの訳語。

まき‐せん【撒銭・蒔銭】

①伊勢神宮に参詣者が巡拝する時に撒米まきごめのかわりにまく銭。鳩の目銭を用いた。散銭。

②棟上げなどの際、施工主が祝いとして参列者にまく銭貨。

③乞食などにまいて与える銭。

まき‐ぞえ【巻き添え】‥ゾヘ

①他人の罪に関係して罪をこうむること。連座。連累。また、他人の事件に巻き込まれて損害を受けること。かかりあい。そばづえ。江戸生艶気樺焼えどうまれうわきのかばやき「ほんの―で難儀さ」。「―を食う」

②入質いれじちの時の要求金額に対する担保の不足分を補う、たしまえ。浄瑠璃、傾城反魂香「―がいるならば、わしが繻子の帯もあり」

まき‐そで【巻袖】

袖口を巻き上げるように狭く仕立てた仕事着。まきそ。三角袖。→袖(図)

まき‐ぞめ【巻染】

絞り染の一種。絹または布を巻いた上から細い緒で固く巻き締めて染色し、緒を解けば締めた部分が白く残るようにしたもの。まき。

ま‐きた【真北】

ただしく北にあたる方向。正北。

まき‐た【蒔田】

籾種もみだねをじかに田に蒔き稲を作ること。また、その田。直播ちょくはん。しょずみだ。

まき‐だち【蒔太刀】

鞘さやに蒔絵をほどこした細太刀。蒔絵の太刀。

まき‐た・つ【巻き立つ】

〔他下二〕

①巻いて立てる。日葡辞書「カミ(髪)ヲマキタツル」

②盛んに巻く。しきりに巻く。

まき‐たつ‐やま【真木立つ山】

桧などが茂っている山。万葉集13「み吉野の―に青く生ふる」

まき‐だて【巻立】

男子の髷まげの結い方。髻もとどりの根を紐や元結で巻いて長く立てたもの。

まき‐タバコ【巻煙草】

葉巻はまき。また、紙巻かみまきタバコ。「―口にくはへて浪あらき磯の夜霧に立ちし女よ」(啄木)

まき‐だる【巻樽】

蕨縄わらびなわで巻いた進物用の酒樽。

まき‐ちら・す【撒き散らす】

〔他五〕

まいてちらす。あたり一面にふりまいてちらす。「うわさを―・す」

まき‐つ・く【巻き付く】

〔自五〕

巻いて他の物につく。からまりつく。まつわりつく。

まき‐つけ【蒔付け】

作物の種子をまくこと。播種はしゅ。

まき‐つ・ける【巻き付ける】

〔他下一〕[文]まきつ・く(下二)

物の周囲に巻き重ねる。巻いてくっつける。

まき‐づめ【巻き爪】

爪の角が内側に巻いて指に食い込んだ状態。また、そのような爪。多く足の親指に生じる。

まき‐づる【巻弦】

弓の弦の上を絹または麻の糸で巻き包んだもの。

まき‐と【巻斗】

〔建〕肘木ひじきの上にある小さい斗形ますがた。

まきとり‐し【巻取紙】

抄紙機から帯状に連続して出てくる紙を、所定の幅・長さに巻き取ったもの。輪転印刷・紙加工などに使用。まきとりがみ。

まき‐と・る【巻き取る】

〔他五〕

他の物へ巻いて移し取る。「糸を―・る」

まき‐なおし【蒔直し】‥ナホシ

①改めて種子をまくこと。

②改めて始めからやり直すこと。傾城買二筋道「これは―と見へたり」。「新規―」

まき‐なみ【巻き波】

波頭の部分が先行して屋根のように張り出し、巻くように砕ける波。

まき・ぬ【纏き寝】

〔自下二〕

互いの手を枕にして寝る。共寝する。万葉集12「玉くしろ―・ねし妹を」

まきの【牧野】

姓氏の一つ。江戸時代の譜代大名。

⇒まきの‐えいいち【牧野英一】

⇒まきの‐しょうぞう【牧野省三】

⇒まきの‐しんいち【牧野信一】

⇒まきの‐とみたろう【牧野富太郎】

⇒まきの‐のぶあき【牧野伸顕】

⇒まきの‐まさひろ【マキノ雅広】

まきの‐えいいち【牧野英一】

刑法学者。岐阜県生れ。東大教授。応報刑主義・客観主義刑法理論に対抗し、目的刑主義・主観主義刑法理論を主唱。著「日本刑法」「刑法研究」など。文化勲章。(1878〜1970)

⇒まきの【牧野】

まきのお【槙尾】‥ヲ

京都市右京区梅ヶ畑の一地区。清滝川に沿い、高雄(高尾)・栂尾とがのおとともに三尾さんびと称する。紅葉の名所。

槙尾

撮影:的場 啓

まき‐しん【巻心】

ランプの芯の火口ほくちのところを巻いたもの。↔平心ひらしん

まき‐す【巻き簾】

調理用の簾。主に竹製。海苔巻や出し巻き卵などを作るのに用いる。

まき‐スカート【巻きスカート】

一枚の布を腰にまきつけ、両端を重ねて身につけるスカート。ラップ‐スカート。

まき‐ずし【巻き鮨】

乾海苔や卵焼きなどで巻いたすし。〈[季]夏〉

まき‐ずな【蒔砂・撒砂】

庭園・道路などに蒔き散らしておく砂。

まき‐すなご【蒔砂子】

絵画・工芸品などの、金・銀の粉を蒔き付けたもの。

まき‐ずるめ【巻鯣】

婚礼の時などに三方などに載せて出す、巻いて輪切りにした飾り物のするめ。

まき‐せい【播き性】

作物で、播種はしゅの適期によって見られる性質。播種の適期をはずすと、不結実、葉菜では開花(薹とう立ち)などで、経済価値を失う。例えば冬コムギは秋播き性など。

まき‐ぜめ【巻攻め】

敵城を取り巻いて攻めること。包囲攻撃。

まき‐せん【巻線・捲線】

コイルの訳語。

まき‐せん【撒銭・蒔銭】

①伊勢神宮に参詣者が巡拝する時に撒米まきごめのかわりにまく銭。鳩の目銭を用いた。散銭。

②棟上げなどの際、施工主が祝いとして参列者にまく銭貨。

③乞食などにまいて与える銭。

まき‐ぞえ【巻き添え】‥ゾヘ

①他人の罪に関係して罪をこうむること。連座。連累。また、他人の事件に巻き込まれて損害を受けること。かかりあい。そばづえ。江戸生艶気樺焼えどうまれうわきのかばやき「ほんの―で難儀さ」。「―を食う」

②入質いれじちの時の要求金額に対する担保の不足分を補う、たしまえ。浄瑠璃、傾城反魂香「―がいるならば、わしが繻子の帯もあり」

まき‐そで【巻袖】

袖口を巻き上げるように狭く仕立てた仕事着。まきそ。三角袖。→袖(図)

まき‐ぞめ【巻染】

絞り染の一種。絹または布を巻いた上から細い緒で固く巻き締めて染色し、緒を解けば締めた部分が白く残るようにしたもの。まき。

ま‐きた【真北】

ただしく北にあたる方向。正北。

まき‐た【蒔田】

籾種もみだねをじかに田に蒔き稲を作ること。また、その田。直播ちょくはん。しょずみだ。

まき‐だち【蒔太刀】

鞘さやに蒔絵をほどこした細太刀。蒔絵の太刀。

まき‐た・つ【巻き立つ】

〔他下二〕

①巻いて立てる。日葡辞書「カミ(髪)ヲマキタツル」

②盛んに巻く。しきりに巻く。

まき‐たつ‐やま【真木立つ山】

桧などが茂っている山。万葉集13「み吉野の―に青く生ふる」

まき‐だて【巻立】

男子の髷まげの結い方。髻もとどりの根を紐や元結で巻いて長く立てたもの。

まき‐タバコ【巻煙草】

葉巻はまき。また、紙巻かみまきタバコ。「―口にくはへて浪あらき磯の夜霧に立ちし女よ」(啄木)

まき‐だる【巻樽】

蕨縄わらびなわで巻いた進物用の酒樽。

まき‐ちら・す【撒き散らす】

〔他五〕

まいてちらす。あたり一面にふりまいてちらす。「うわさを―・す」

まき‐つ・く【巻き付く】

〔自五〕

巻いて他の物につく。からまりつく。まつわりつく。

まき‐つけ【蒔付け】

作物の種子をまくこと。播種はしゅ。

まき‐つ・ける【巻き付ける】

〔他下一〕[文]まきつ・く(下二)

物の周囲に巻き重ねる。巻いてくっつける。

まき‐づめ【巻き爪】

爪の角が内側に巻いて指に食い込んだ状態。また、そのような爪。多く足の親指に生じる。

まき‐づる【巻弦】

弓の弦の上を絹または麻の糸で巻き包んだもの。

まき‐と【巻斗】

〔建〕肘木ひじきの上にある小さい斗形ますがた。

まきとり‐し【巻取紙】

抄紙機から帯状に連続して出てくる紙を、所定の幅・長さに巻き取ったもの。輪転印刷・紙加工などに使用。まきとりがみ。

まき‐と・る【巻き取る】

〔他五〕

他の物へ巻いて移し取る。「糸を―・る」

まき‐なおし【蒔直し】‥ナホシ

①改めて種子をまくこと。

②改めて始めからやり直すこと。傾城買二筋道「これは―と見へたり」。「新規―」

まき‐なみ【巻き波】

波頭の部分が先行して屋根のように張り出し、巻くように砕ける波。

まき・ぬ【纏き寝】

〔自下二〕

互いの手を枕にして寝る。共寝する。万葉集12「玉くしろ―・ねし妹を」

まきの【牧野】

姓氏の一つ。江戸時代の譜代大名。

⇒まきの‐えいいち【牧野英一】

⇒まきの‐しょうぞう【牧野省三】

⇒まきの‐しんいち【牧野信一】

⇒まきの‐とみたろう【牧野富太郎】

⇒まきの‐のぶあき【牧野伸顕】

⇒まきの‐まさひろ【マキノ雅広】

まきの‐えいいち【牧野英一】

刑法学者。岐阜県生れ。東大教授。応報刑主義・客観主義刑法理論に対抗し、目的刑主義・主観主義刑法理論を主唱。著「日本刑法」「刑法研究」など。文化勲章。(1878〜1970)

⇒まきの【牧野】

まきのお【槙尾】‥ヲ

京都市右京区梅ヶ畑の一地区。清滝川に沿い、高雄(高尾)・栂尾とがのおとともに三尾さんびと称する。紅葉の名所。

槙尾

撮影:的場 啓

まき‐の‐かわら【真木の瓦】‥カハラ

樋の上にかぶせるヒノキの蓋。太平記6「土の底に二丈余りの下に樋を伏せて、側に石を畳み、上に―を覆せて」

まきの‐しょうぞう【牧野省三】‥シヤウザウ

映画監督・製作者。京都生れ。尾上松之助を起用して、多くの時代劇を製作。のちマキノ‐プロダクションを設立、多数の映画人を育成。日本映画の父と称される。作「忠臣蔵」「鼠小僧次郎吉」など。(1878〜1929)

⇒まきの【牧野】

まきの‐しんいち【牧野信一】

小説家。神奈川県生れ。早大卒。肉親や自己の愚劣さを赤裸々にあばいた私小説を書き、のち幻想的な作風に転じた。作「父を売る子」「ゼーロン」「鬼涙村」など。(1896〜1936)

⇒まきの【牧野】

まき‐の‐たつ【真木の立つ】

〔枕〕

「荒山」にかかる。

まき‐の‐つまで【真木の嬬手】

ヒノキなどの、荒削りでかどだったもの。万葉集1「泉の河に持ち越せる―を百足らず筏に作り」

まきの‐とみたろう【牧野富太郎】‥ラウ

植物分類学者。土佐生れ。小学校を中退、独力で植物学を研究、東大理学部助手・講師。日本各地の植物を採集観察して多くの新種を記載。主著「牧野日本植物図鑑」。文化勲章追贈。(1862〜1957)

牧野富太郎

撮影:田村 茂

まき‐の‐かわら【真木の瓦】‥カハラ

樋の上にかぶせるヒノキの蓋。太平記6「土の底に二丈余りの下に樋を伏せて、側に石を畳み、上に―を覆せて」

まきの‐しょうぞう【牧野省三】‥シヤウザウ

映画監督・製作者。京都生れ。尾上松之助を起用して、多くの時代劇を製作。のちマキノ‐プロダクションを設立、多数の映画人を育成。日本映画の父と称される。作「忠臣蔵」「鼠小僧次郎吉」など。(1878〜1929)

⇒まきの【牧野】

まきの‐しんいち【牧野信一】

小説家。神奈川県生れ。早大卒。肉親や自己の愚劣さを赤裸々にあばいた私小説を書き、のち幻想的な作風に転じた。作「父を売る子」「ゼーロン」「鬼涙村」など。(1896〜1936)

⇒まきの【牧野】

まき‐の‐たつ【真木の立つ】

〔枕〕

「荒山」にかかる。

まき‐の‐つまで【真木の嬬手】

ヒノキなどの、荒削りでかどだったもの。万葉集1「泉の河に持ち越せる―を百足らず筏に作り」

まきの‐とみたろう【牧野富太郎】‥ラウ

植物分類学者。土佐生れ。小学校を中退、独力で植物学を研究、東大理学部助手・講師。日本各地の植物を採集観察して多くの新種を記載。主著「牧野日本植物図鑑」。文化勲章追贈。(1862〜1957)

牧野富太郎

撮影:田村 茂

⇒まきの【牧野】

まきの‐のぶあき【牧野伸顕】

政治家。薩摩生れ。大久保利通の次男。官界に入り、文相・農相・外相・宮相・内大臣を歴任。政界に隠然たる勢力をもつが、二‐二六事件では親英米派として襲われる。吉田茂は女婿。伯爵。著「回顧録」。(1861〜1949)

⇒まきの【牧野】

まき‐の‐は【槙葉】

槙の葉の形に似た、細長い鏃やじり。→鏃(図)

まき‐の‐はら【牧ノ原】

静岡県中部、大井川下流にある洪積台地。明治維新後、士族授産により茶園となる。

まきのはら【牧之原】

静岡県南部の市。牧ノ原の南東部に位置する。茶の栽培が盛ん。人口5万1千。

まきの‐まさひろ【マキノ雅広】

映画監督。本名、牧野正唯まさただ(正博、雅弘、雅裕、雅広と改名)。京都生れ。省三の子。「鴛鴦歌合戦」「次郎長三国志」「日本侠客伝」など時代劇や仁侠映画を手がけた。(1908〜1993)

⇒まきの【牧野】

まき‐の‐まにまに【任のまにまに】

「まけのまにまに」に同じ。→まき(任)

まき‐ば【牧場】

牛馬などを放し飼いにする場所。牧。ぼくじょう。

まき‐ば【巻葉】

芭蕉・蓮などの、生えたばかりの葉が巻いていて、まだ開かないもの。

まき‐ばい【蒔き灰】‥バヒ

茶の湯の炭手前で、炉中の灰の上に湿して色の濃い灰を蒔き、あるいは風炉では白い藤灰などを蒔くこと。湿灰しめしばい。

まき‐はしょり【捲端折り】

裾をまくり上げてはしょること。また、そのはしょり方。東海道中膝栗毛初「―でごふせいに尻けつがならんだハ」

まき‐ばしら【真木柱・槙柱】

[一]〔名〕

①ヒノキやスギで造った柱。まけばしら。万葉集7「―作る杣人」

②源氏物語の巻名。髭黒と玉鬘との関係および髭黒の家庭の紛争を描く。髭黒の娘の名としても用いる。

[二]〔枕〕

「太ふと」にかかる。万葉集2「―太き心はありしかど」

まき‐はだ【槙肌】

⇒まいはだ

まき‐ばた【牧畑】

畑を区切り放牧と耕作とを交互にする畑。原則として4年で交替。

まきはた‐やま【巻機山】

新潟県南部、群馬県との境にある山。標高1967メートル。割引わりめき岳・牛ヶ岳を含めた三山の総称としてもいう。機織りの守護神の伝説がある。

ま‐きび【真黍】

トウモロコシの異称。

まき‐ひげ【巻鬚】

枝または葉が変形して糸状となり、他物に巻きつくようになったもの。エンドウ・キュウリなどに見られる。

巻髭

撮影:関戸 勇

⇒まきの【牧野】

まきの‐のぶあき【牧野伸顕】

政治家。薩摩生れ。大久保利通の次男。官界に入り、文相・農相・外相・宮相・内大臣を歴任。政界に隠然たる勢力をもつが、二‐二六事件では親英米派として襲われる。吉田茂は女婿。伯爵。著「回顧録」。(1861〜1949)

⇒まきの【牧野】

まき‐の‐は【槙葉】

槙の葉の形に似た、細長い鏃やじり。→鏃(図)

まき‐の‐はら【牧ノ原】

静岡県中部、大井川下流にある洪積台地。明治維新後、士族授産により茶園となる。

まきのはら【牧之原】

静岡県南部の市。牧ノ原の南東部に位置する。茶の栽培が盛ん。人口5万1千。

まきの‐まさひろ【マキノ雅広】

映画監督。本名、牧野正唯まさただ(正博、雅弘、雅裕、雅広と改名)。京都生れ。省三の子。「鴛鴦歌合戦」「次郎長三国志」「日本侠客伝」など時代劇や仁侠映画を手がけた。(1908〜1993)

⇒まきの【牧野】

まき‐の‐まにまに【任のまにまに】

「まけのまにまに」に同じ。→まき(任)

まき‐ば【牧場】

牛馬などを放し飼いにする場所。牧。ぼくじょう。

まき‐ば【巻葉】

芭蕉・蓮などの、生えたばかりの葉が巻いていて、まだ開かないもの。

まき‐ばい【蒔き灰】‥バヒ

茶の湯の炭手前で、炉中の灰の上に湿して色の濃い灰を蒔き、あるいは風炉では白い藤灰などを蒔くこと。湿灰しめしばい。

まき‐はしょり【捲端折り】

裾をまくり上げてはしょること。また、そのはしょり方。東海道中膝栗毛初「―でごふせいに尻けつがならんだハ」

まき‐ばしら【真木柱・槙柱】

[一]〔名〕

①ヒノキやスギで造った柱。まけばしら。万葉集7「―作る杣人」

②源氏物語の巻名。髭黒と玉鬘との関係および髭黒の家庭の紛争を描く。髭黒の娘の名としても用いる。

[二]〔枕〕

「太ふと」にかかる。万葉集2「―太き心はありしかど」

まき‐はだ【槙肌】

⇒まいはだ

まき‐ばた【牧畑】