複数辞典一括検索+![]()

![]()

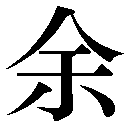

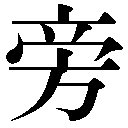

余 あます🔗⭐🔉

【余】

7画 人部 [五年]

区点=4530 16進=4D3E シフトJIS=975D

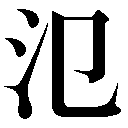

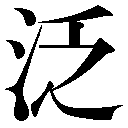

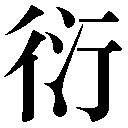

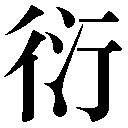

【余】旧字(A)旧字(A)

7画 人部 [五年]

区点=4530 16進=4D3E シフトJIS=975D

【余】旧字(A)旧字(A)

7画 人部

区点=4530 16進=4D3E シフトJIS=975D

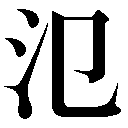

【餘】旧字(B)旧字(B)

7画 人部

区点=4530 16進=4D3E シフトJIS=975D

【餘】旧字(B)旧字(B)

16画 食部

区点=8117 16進=7131 シフトJIS=E950

《常用音訓》ヨ/あま…す/あま…る

《音読み》 ヨ

16画 食部

区点=8117 16進=7131 シフトJIS=E950

《常用音訓》ヨ/あま…す/あま…る

《音読み》 ヨ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 あます/われ/あまり/あまる/のこる

《名付け》 われ

《意味》

(A)【余】{代}われ。一人称の代名詞。〈同義語〉→予。「余聞而愈悲=余聞イテイヨイヨ悲シム」〔→柳宗元〕

(B)【餘】

〉

《訓読み》 あます/われ/あまり/あまる/のこる

《名付け》 われ

《意味》

(A)【余】{代}われ。一人称の代名詞。〈同義語〉→予。「余聞而愈悲=余聞イテイヨイヨ悲シム」〔→柳宗元〕

(B)【餘】 {名・形}あまり。必要以上の余計な分。余計なさま。「余分」「人民少而財有余=人民少ナクシテ財余リ有リ」〔→韓非〕「行有余力=行ヒテ余力有レバ」〔→論語〕

{名・形}あまり。必要以上の余計な分。余計なさま。「余分」「人民少而財有余=人民少ナクシテ財余リ有リ」〔→韓非〕「行有余力=行ヒテ余力有レバ」〔→論語〕

{名}あまり。はみ出た端数。「年余(一年あまり)」「西出都門百余里=西ノカタ都門ヲ出デテ百余里」〔→白居易〕

{名}あまり。はみ出た端数。「年余(一年あまり)」「西出都門百余里=西ノカタ都門ヲ出デテ百余里」〔→白居易〕

{名}あまり。そのほかの物事。「慎言其余=慎ミテ其ノ余リヲ言ヘバ」〔→論語〕

{名}あまり。そのほかの物事。「慎言其余=慎ミテ其ノ余リヲ言ヘバ」〔→論語〕

{名}…のすえ。…のあと。「激怒之余ゲキドノヨ」

{名}…のすえ。…のあと。「激怒之余ゲキドノヨ」

{動}あまる。のこる。また、のこす。「残余」「此地空余黄鶴楼=此ノ地空シク余ル黄鶴楼」

《解字》

{動}あまる。のこる。また、のこす。「残余」「此地空余黄鶴楼=此ノ地空シク余ル黄鶴楼」

《解字》

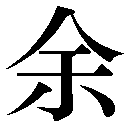

(A)【余】会意。余は、「スコップで土を押し広げるさま+八印(分散させる)」で、舒ジョ(のばす。ゆったり)の原字。ゆったりとのばし広げるの意を含む。余・予をわれの意に用いるのは当て字であり、原意には関係がない。(B)【餘】会意兼形声。餘は、「食+音符余ヨ」で、食物がゆったりとゆとりのある意を示す。ゆとりがあることから、あまってはみ出るの意。

《単語家族》

余

(A)【余】会意。余は、「スコップで土を押し広げるさま+八印(分散させる)」で、舒ジョ(のばす。ゆったり)の原字。ゆったりとのばし広げるの意を含む。余・予をわれの意に用いるのは当て字であり、原意には関係がない。(B)【餘】会意兼形声。餘は、「食+音符余ヨ」で、食物がゆったりとゆとりのある意を示す。ゆとりがあることから、あまってはみ出るの意。

《単語家族》

余 徐(ゆったり歩く)

徐(ゆったり歩く) 舍(=舎。ゆったり休む家)と同系。

《類義》

→我

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

舍(=舎。ゆったり休む家)と同系。

《類義》

→我

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

7画 人部 [五年]

区点=4530 16進=4D3E シフトJIS=975D

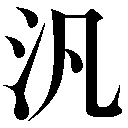

【余】旧字(A)旧字(A)

7画 人部 [五年]

区点=4530 16進=4D3E シフトJIS=975D

【余】旧字(A)旧字(A)

7画 人部

区点=4530 16進=4D3E シフトJIS=975D

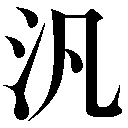

【餘】旧字(B)旧字(B)

7画 人部

区点=4530 16進=4D3E シフトJIS=975D

【餘】旧字(B)旧字(B)

16画 食部

区点=8117 16進=7131 シフトJIS=E950

《常用音訓》ヨ/あま…す/あま…る

《音読み》 ヨ

16画 食部

区点=8117 16進=7131 シフトJIS=E950

《常用音訓》ヨ/あま…す/あま…る

《音読み》 ヨ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 あます/われ/あまり/あまる/のこる

《名付け》 われ

《意味》

(A)【余】{代}われ。一人称の代名詞。〈同義語〉→予。「余聞而愈悲=余聞イテイヨイヨ悲シム」〔→柳宗元〕

(B)【餘】

〉

《訓読み》 あます/われ/あまり/あまる/のこる

《名付け》 われ

《意味》

(A)【余】{代}われ。一人称の代名詞。〈同義語〉→予。「余聞而愈悲=余聞イテイヨイヨ悲シム」〔→柳宗元〕

(B)【餘】 {名・形}あまり。必要以上の余計な分。余計なさま。「余分」「人民少而財有余=人民少ナクシテ財余リ有リ」〔→韓非〕「行有余力=行ヒテ余力有レバ」〔→論語〕

{名・形}あまり。必要以上の余計な分。余計なさま。「余分」「人民少而財有余=人民少ナクシテ財余リ有リ」〔→韓非〕「行有余力=行ヒテ余力有レバ」〔→論語〕

{名}あまり。はみ出た端数。「年余(一年あまり)」「西出都門百余里=西ノカタ都門ヲ出デテ百余里」〔→白居易〕

{名}あまり。はみ出た端数。「年余(一年あまり)」「西出都門百余里=西ノカタ都門ヲ出デテ百余里」〔→白居易〕

{名}あまり。そのほかの物事。「慎言其余=慎ミテ其ノ余リヲ言ヘバ」〔→論語〕

{名}あまり。そのほかの物事。「慎言其余=慎ミテ其ノ余リヲ言ヘバ」〔→論語〕

{名}…のすえ。…のあと。「激怒之余ゲキドノヨ」

{名}…のすえ。…のあと。「激怒之余ゲキドノヨ」

{動}あまる。のこる。また、のこす。「残余」「此地空余黄鶴楼=此ノ地空シク余ル黄鶴楼」

《解字》

{動}あまる。のこる。また、のこす。「残余」「此地空余黄鶴楼=此ノ地空シク余ル黄鶴楼」

《解字》

(A)【余】会意。余は、「スコップで土を押し広げるさま+八印(分散させる)」で、舒ジョ(のばす。ゆったり)の原字。ゆったりとのばし広げるの意を含む。余・予をわれの意に用いるのは当て字であり、原意には関係がない。(B)【餘】会意兼形声。餘は、「食+音符余ヨ」で、食物がゆったりとゆとりのある意を示す。ゆとりがあることから、あまってはみ出るの意。

《単語家族》

余

(A)【余】会意。余は、「スコップで土を押し広げるさま+八印(分散させる)」で、舒ジョ(のばす。ゆったり)の原字。ゆったりとのばし広げるの意を含む。余・予をわれの意に用いるのは当て字であり、原意には関係がない。(B)【餘】会意兼形声。餘は、「食+音符余ヨ」で、食物がゆったりとゆとりのある意を示す。ゆとりがあることから、あまってはみ出るの意。

《単語家族》

余 徐(ゆったり歩く)

徐(ゆったり歩く) 舍(=舎。ゆったり休む家)と同系。

《類義》

→我

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

舍(=舎。ゆったり休む家)と同系。

《類義》

→我

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

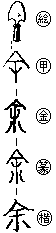

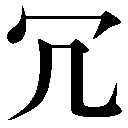

冗 あまる🔗⭐🔉

【冗】

4画 冖部 [常用漢字]

区点=3073 16進=3E69 シフトJIS=8FE7

《常用音訓》ジョウ

《音読み》 ジョウ

4画 冖部 [常用漢字]

区点=3073 16進=3E69 シフトJIS=8FE7

《常用音訓》ジョウ

《音読み》 ジョウ /ニュウ

/ニュウ 〈r

〈r ng〉

《訓読み》 あまる/みだれる(みだる)

《意味》

ng〉

《訓読み》 あまる/みだれる(みだる)

《意味》

ジョウナリ{動・形}あまる。むだがでる。暇なさま。「冗費(あまってむだな経費)」「兵冗官濫=兵冗ニシテ官濫ナリ」〔→欧陽脩〕

ジョウナリ{動・形}あまる。むだがでる。暇なさま。「冗費(あまってむだな経費)」「兵冗官濫=兵冗ニシテ官濫ナリ」〔→欧陽脩〕

{動・形}たるむ。また、そのさま。「冗漫」

{動・形}たるむ。また、そのさま。「冗漫」

{動・形}みだれる(ミダル)。ごたごたする。ごたごたとしまりがないさま。「冗雑」

《解字》

会意。「冖(やね)+儿(ひと)」で、「説文解字」に、「人の屋下にありて、事なきなり」とある。仕事がなくて、家の中でたるんでいる人間を示す。

《単語家族》

怠懦タイダ・タイジュの懦(だれる、たるむ)

{動・形}みだれる(ミダル)。ごたごたする。ごたごたとしまりがないさま。「冗雑」

《解字》

会意。「冖(やね)+儿(ひと)」で、「説文解字」に、「人の屋下にありて、事なきなり」とある。仕事がなくて、家の中でたるんでいる人間を示す。

《単語家族》

怠懦タイダ・タイジュの懦(だれる、たるむ) 茸ジョウ(だらりとたるんだきのこ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

茸ジョウ(だらりとたるんだきのこ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

4画 冖部 [常用漢字]

区点=3073 16進=3E69 シフトJIS=8FE7

《常用音訓》ジョウ

《音読み》 ジョウ

4画 冖部 [常用漢字]

区点=3073 16進=3E69 シフトJIS=8FE7

《常用音訓》ジョウ

《音読み》 ジョウ /ニュウ

/ニュウ 〈r

〈r ng〉

《訓読み》 あまる/みだれる(みだる)

《意味》

ng〉

《訓読み》 あまる/みだれる(みだる)

《意味》

ジョウナリ{動・形}あまる。むだがでる。暇なさま。「冗費(あまってむだな経費)」「兵冗官濫=兵冗ニシテ官濫ナリ」〔→欧陽脩〕

ジョウナリ{動・形}あまる。むだがでる。暇なさま。「冗費(あまってむだな経費)」「兵冗官濫=兵冗ニシテ官濫ナリ」〔→欧陽脩〕

{動・形}たるむ。また、そのさま。「冗漫」

{動・形}たるむ。また、そのさま。「冗漫」

{動・形}みだれる(ミダル)。ごたごたする。ごたごたとしまりがないさま。「冗雑」

《解字》

会意。「冖(やね)+儿(ひと)」で、「説文解字」に、「人の屋下にありて、事なきなり」とある。仕事がなくて、家の中でたるんでいる人間を示す。

《単語家族》

怠懦タイダ・タイジュの懦(だれる、たるむ)

{動・形}みだれる(ミダル)。ごたごたする。ごたごたとしまりがないさま。「冗雑」

《解字》

会意。「冖(やね)+儿(ひと)」で、「説文解字」に、「人の屋下にありて、事なきなり」とある。仕事がなくて、家の中でたるんでいる人間を示す。

《単語家族》

怠懦タイダ・タイジュの懦(だれる、たるむ) 茸ジョウ(だらりとたるんだきのこ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

茸ジョウ(だらりとたるんだきのこ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

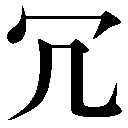

剰 あます🔗⭐🔉

【剰】

11画 リ部 [常用漢字]

区点=3074 16進=3E6A シフトJIS=8FE8

【剩】旧字人名に使える旧字

11画 リ部 [常用漢字]

区点=3074 16進=3E6A シフトJIS=8FE8

【剩】旧字人名に使える旧字

12画 リ部

区点=4984 16進=5174 シフトJIS=9994

《常用音訓》ジョウ

《音読み》 ジョウ

12画 リ部

区点=4984 16進=5174 シフトJIS=9994

《常用音訓》ジョウ

《音読み》 ジョウ /ショウ

/ショウ 〈sh

〈sh ng〉

《訓読み》 あまり/あまる/あます/あまっさえ(あまつさへ)

《名付け》 のり・ます

《意味》

ng〉

《訓読み》 あまり/あまる/あます/あまっさえ(あまつさへ)

《名付け》 のり・ます

《意味》

{名}あまり。予定の線の上にはみ出した部分。「剰余(あまり)」

{名}あまり。予定の線の上にはみ出した部分。「剰余(あまり)」

{動}あまる。あます。あまりが出る。残る。「所剰無幾=剰ス所幾バクモ無シ」

{動}あまる。あます。あまりが出る。残る。「所剰無幾=剰ス所幾バクモ無シ」

{副}あまっさえ(アマツサヘ)。そのうえに。おまけに。

《解字》

会意兼形声。乘(=乗)は、人が木の上に登ったさまを示す会意文字で、登

{副}あまっさえ(アマツサヘ)。そのうえに。おまけに。

《解字》

会意兼形声。乘(=乗)は、人が木の上に登ったさまを示す会意文字で、登 昇(のぼる)と同系のことば。剩は「刀+音符乘」。予定分を刀で切りとっても、なおそのうえに残った余分のあることを示す。上に出た分、つまり、あまりのこと。

《類義》

→残

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

昇(のぼる)と同系のことば。剩は「刀+音符乘」。予定分を刀で切りとっても、なおそのうえに残った余分のあることを示す。上に出た分、つまり、あまりのこと。

《類義》

→残

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

11画 リ部 [常用漢字]

区点=3074 16進=3E6A シフトJIS=8FE8

【剩】旧字人名に使える旧字

11画 リ部 [常用漢字]

区点=3074 16進=3E6A シフトJIS=8FE8

【剩】旧字人名に使える旧字

12画 リ部

区点=4984 16進=5174 シフトJIS=9994

《常用音訓》ジョウ

《音読み》 ジョウ

12画 リ部

区点=4984 16進=5174 シフトJIS=9994

《常用音訓》ジョウ

《音読み》 ジョウ /ショウ

/ショウ 〈sh

〈sh ng〉

《訓読み》 あまり/あまる/あます/あまっさえ(あまつさへ)

《名付け》 のり・ます

《意味》

ng〉

《訓読み》 あまり/あまる/あます/あまっさえ(あまつさへ)

《名付け》 のり・ます

《意味》

{名}あまり。予定の線の上にはみ出した部分。「剰余(あまり)」

{名}あまり。予定の線の上にはみ出した部分。「剰余(あまり)」

{動}あまる。あます。あまりが出る。残る。「所剰無幾=剰ス所幾バクモ無シ」

{動}あまる。あます。あまりが出る。残る。「所剰無幾=剰ス所幾バクモ無シ」

{副}あまっさえ(アマツサヘ)。そのうえに。おまけに。

《解字》

会意兼形声。乘(=乗)は、人が木の上に登ったさまを示す会意文字で、登

{副}あまっさえ(アマツサヘ)。そのうえに。おまけに。

《解字》

会意兼形声。乘(=乗)は、人が木の上に登ったさまを示す会意文字で、登 昇(のぼる)と同系のことば。剩は「刀+音符乘」。予定分を刀で切りとっても、なおそのうえに残った余分のあることを示す。上に出た分、つまり、あまりのこと。

《類義》

→残

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

昇(のぼる)と同系のことば。剩は「刀+音符乘」。予定分を刀で切りとっても、なおそのうえに残った余分のあることを示す。上に出た分、つまり、あまりのこと。

《類義》

→残

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

周 あまねし🔗⭐🔉

【周】

8画 口部 [四年]

区点=2894 16進=3C7E シフトJIS=8EFC

《常用音訓》シュウ/まわ…り

《音読み》 シュウ(シウ)

8画 口部 [四年]

区点=2894 16進=3C7E シフトJIS=8EFC

《常用音訓》シュウ/まわ…り

《音読み》 シュウ(シウ) /シュ/ス

/シュ/ス 〈zh

〈zh u〉

《訓読み》 あまねし/まわり(まはり)/めぐる

《名付け》 あまね・あまねし・いたる・かた・かぬ・かね・ただ・ちか・ちかし・なり・のり・ひろし・まこと

《意味》

u〉

《訓読み》 あまねし/まわり(まはり)/めぐる

《名付け》 あまね・あまねし・いたる・かた・かぬ・かね・ただ・ちか・ちかし・なり・のり・ひろし・まこと

《意味》

シュウス{動・形}あまねし。すみずみまで欠け目なく行き届いている。転じて、すべての人と欠け目なくまじわっている。また、そのさま。「周到」「君子周而不比=君子ハ周シテ比セズ」〔→論語〕

シュウス{動・形}あまねし。すみずみまで欠け目なく行き届いている。転じて、すべての人と欠け目なくまじわっている。また、そのさま。「周到」「君子周而不比=君子ハ周シテ比セズ」〔→論語〕

シュウス{動}欠け目なく全部をまとめる。不足を補い満たす。「周全」「君子周急不継富=君子ハ急ヲ周シテ富ヲ継ガズ」〔→論語〕

シュウス{動}欠け目なく全部をまとめる。不足を補い満たす。「周全」「君子周急不継富=君子ハ急ヲ周シテ富ヲ継ガズ」〔→論語〕

{名}まわり(マハリ)。あるものの周囲。「一周」「死於道周=道周ニ死ス」〔陳鴻〕

{名}まわり(マハリ)。あるものの周囲。「一周」「死於道周=道周ニ死ス」〔陳鴻〕

{動}めぐる。周囲をぐるりとまわる。〈同義語〉→週。「流水周於舎下=流水舎下ヲ周ル」〔→白居易〕

{動}めぐる。周囲をぐるりとまわる。〈同義語〉→週。「流水周於舎下=流水舎下ヲ周ル」〔→白居易〕

{名}中国古代の王朝名。武王が殷インを滅ぼしてたてた。もと西北中国の遊牧民であったが、陝西センセイの岐山キザンに移り、農耕をおこした。武王のとき、殷の紂チュウ王をうって華北・華中を統一し、鎬京コウケイ(今の陝西省西安付近)に都を置いて漢文化の基礎を築いた。のち、紀元前七七〇年に犬戎ケンジュウの侵攻によって東遷し、都を洛邑ラクユウ(洛陽)に移した。それ以前を「西周」、以後を「東周」といい、三十七代続いたが、紀元前二五六年に秦シンに滅ぼされた。

{名}中国古代の王朝名。武王が殷インを滅ぼしてたてた。もと西北中国の遊牧民であったが、陝西センセイの岐山キザンに移り、農耕をおこした。武王のとき、殷の紂チュウ王をうって華北・華中を統一し、鎬京コウケイ(今の陝西省西安付近)に都を置いて漢文化の基礎を築いた。のち、紀元前七七〇年に犬戎ケンジュウの侵攻によって東遷し、都を洛邑ラクユウ(洛陽)に移した。それ以前を「西周」、以後を「東周」といい、三十七代続いたが、紀元前二五六年に秦シンに滅ぼされた。

{名}王朝名。中国の南北朝時代、北朝の一つ。宇文覚がたてた。「北周」「後周」ともいう。五代二十五年で、隋ズイに滅ぼされた。

{名}王朝名。中国の南北朝時代、北朝の一つ。宇文覚がたてた。「北周」「後周」ともいう。五代二十五年で、隋ズイに滅ぼされた。

{名}国名。唐の高宗の皇后則天武后がとなえた国号。「武周」ともいう。

{名}国名。唐の高宗の皇后則天武后がとなえた国号。「武周」ともいう。

{名}王朝名。五代の一つ。郭威が後漢コウカンに次いでたてた。三代十年で滅びた。「後周コウシュウ」ともいう。

《解字》

{名}王朝名。五代の一つ。郭威が後漢コウカンに次いでたてた。三代十年で滅びた。「後周コウシュウ」ともいう。

《解字》

会意。「田の中いっぱいに米のある形+口印」で、欠け目なく全部に行き渡る意を含む。「稠密チュウミツ」の稠の原字。また、口印はくちではなくて四角い領域を示し、全部にまんべんなく行き渡ることから周囲の意となる。

《単語家族》

州(まんべんなく取り巻いた砂地)

会意。「田の中いっぱいに米のある形+口印」で、欠け目なく全部に行き渡る意を含む。「稠密チュウミツ」の稠の原字。また、口印はくちではなくて四角い領域を示し、全部にまんべんなく行き渡ることから周囲の意となる。

《単語家族》

州(まんべんなく取り巻いた砂地) 舟(ふちを取り巻いて水がはいらないようにしたふね)と同系。

《異字同訓》

まわり。 →回

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

舟(ふちを取り巻いて水がはいらないようにしたふね)と同系。

《異字同訓》

まわり。 →回

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

8画 口部 [四年]

区点=2894 16進=3C7E シフトJIS=8EFC

《常用音訓》シュウ/まわ…り

《音読み》 シュウ(シウ)

8画 口部 [四年]

区点=2894 16進=3C7E シフトJIS=8EFC

《常用音訓》シュウ/まわ…り

《音読み》 シュウ(シウ) /シュ/ス

/シュ/ス 〈zh

〈zh u〉

《訓読み》 あまねし/まわり(まはり)/めぐる

《名付け》 あまね・あまねし・いたる・かた・かぬ・かね・ただ・ちか・ちかし・なり・のり・ひろし・まこと

《意味》

u〉

《訓読み》 あまねし/まわり(まはり)/めぐる

《名付け》 あまね・あまねし・いたる・かた・かぬ・かね・ただ・ちか・ちかし・なり・のり・ひろし・まこと

《意味》

シュウス{動・形}あまねし。すみずみまで欠け目なく行き届いている。転じて、すべての人と欠け目なくまじわっている。また、そのさま。「周到」「君子周而不比=君子ハ周シテ比セズ」〔→論語〕

シュウス{動・形}あまねし。すみずみまで欠け目なく行き届いている。転じて、すべての人と欠け目なくまじわっている。また、そのさま。「周到」「君子周而不比=君子ハ周シテ比セズ」〔→論語〕

シュウス{動}欠け目なく全部をまとめる。不足を補い満たす。「周全」「君子周急不継富=君子ハ急ヲ周シテ富ヲ継ガズ」〔→論語〕

シュウス{動}欠け目なく全部をまとめる。不足を補い満たす。「周全」「君子周急不継富=君子ハ急ヲ周シテ富ヲ継ガズ」〔→論語〕

{名}まわり(マハリ)。あるものの周囲。「一周」「死於道周=道周ニ死ス」〔陳鴻〕

{名}まわり(マハリ)。あるものの周囲。「一周」「死於道周=道周ニ死ス」〔陳鴻〕

{動}めぐる。周囲をぐるりとまわる。〈同義語〉→週。「流水周於舎下=流水舎下ヲ周ル」〔→白居易〕

{動}めぐる。周囲をぐるりとまわる。〈同義語〉→週。「流水周於舎下=流水舎下ヲ周ル」〔→白居易〕

{名}中国古代の王朝名。武王が殷インを滅ぼしてたてた。もと西北中国の遊牧民であったが、陝西センセイの岐山キザンに移り、農耕をおこした。武王のとき、殷の紂チュウ王をうって華北・華中を統一し、鎬京コウケイ(今の陝西省西安付近)に都を置いて漢文化の基礎を築いた。のち、紀元前七七〇年に犬戎ケンジュウの侵攻によって東遷し、都を洛邑ラクユウ(洛陽)に移した。それ以前を「西周」、以後を「東周」といい、三十七代続いたが、紀元前二五六年に秦シンに滅ぼされた。

{名}中国古代の王朝名。武王が殷インを滅ぼしてたてた。もと西北中国の遊牧民であったが、陝西センセイの岐山キザンに移り、農耕をおこした。武王のとき、殷の紂チュウ王をうって華北・華中を統一し、鎬京コウケイ(今の陝西省西安付近)に都を置いて漢文化の基礎を築いた。のち、紀元前七七〇年に犬戎ケンジュウの侵攻によって東遷し、都を洛邑ラクユウ(洛陽)に移した。それ以前を「西周」、以後を「東周」といい、三十七代続いたが、紀元前二五六年に秦シンに滅ぼされた。

{名}王朝名。中国の南北朝時代、北朝の一つ。宇文覚がたてた。「北周」「後周」ともいう。五代二十五年で、隋ズイに滅ぼされた。

{名}王朝名。中国の南北朝時代、北朝の一つ。宇文覚がたてた。「北周」「後周」ともいう。五代二十五年で、隋ズイに滅ぼされた。

{名}国名。唐の高宗の皇后則天武后がとなえた国号。「武周」ともいう。

{名}国名。唐の高宗の皇后則天武后がとなえた国号。「武周」ともいう。

{名}王朝名。五代の一つ。郭威が後漢コウカンに次いでたてた。三代十年で滅びた。「後周コウシュウ」ともいう。

《解字》

{名}王朝名。五代の一つ。郭威が後漢コウカンに次いでたてた。三代十年で滅びた。「後周コウシュウ」ともいう。

《解字》

会意。「田の中いっぱいに米のある形+口印」で、欠け目なく全部に行き渡る意を含む。「稠密チュウミツ」の稠の原字。また、口印はくちではなくて四角い領域を示し、全部にまんべんなく行き渡ることから周囲の意となる。

《単語家族》

州(まんべんなく取り巻いた砂地)

会意。「田の中いっぱいに米のある形+口印」で、欠け目なく全部に行き渡る意を含む。「稠密チュウミツ」の稠の原字。また、口印はくちではなくて四角い領域を示し、全部にまんべんなく行き渡ることから周囲の意となる。

《単語家族》

州(まんべんなく取り巻いた砂地) 舟(ふちを取り巻いて水がはいらないようにしたふね)と同系。

《異字同訓》

まわり。 →回

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

舟(ふちを取り巻いて水がはいらないようにしたふね)と同系。

《異字同訓》

まわり。 →回

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

天 あま🔗⭐🔉

【天】

4画 大部 [一年]

区点=3723 16進=4537 シフトJIS=9356

《常用音訓》テン/あま/あめ

《音読み》 テン

4画 大部 [一年]

区点=3723 16進=4537 シフトJIS=9356

《常用音訓》テン/あま/あめ

《音読み》 テン

〈ti

〈ti n〉

《訓読み》 あま/あめ

《名付け》 あま・あめ・かみ・そら・たか・たかし

《意味》

n〉

《訓読み》 あま/あめ

《名付け》 あま・あめ・かみ・そら・たか・たかし

《意味》

{名}あめ。頭上に高く広がる大空。〈対語〉→地。「天穹テンキュウ(まるく地上をおおう空)」「天油然作雲=天ニ油然トシテ雲作ル」〔→孟子〕

{名}あめ。頭上に高く広がる大空。〈対語〉→地。「天穹テンキュウ(まるく地上をおおう空)」「天油然作雲=天ニ油然トシテ雲作ル」〔→孟子〕

{名}天

{名}天 にいます最高の神。▽宇宙を支配するものと考えられた神。殷イン代には帝(上帝)といい、周代には天といい、荘子は造物者という。「天帝」「獲罪於天無所祷也=罪ヲ天ニ獲レバ祷ルトコロ無キナリ」〔→論語〕

にいます最高の神。▽宇宙を支配するものと考えられた神。殷イン代には帝(上帝)といい、周代には天といい、荘子は造物者という。「天帝」「獲罪於天無所祷也=罪ヲ天ニ獲レバ祷ルトコロ無キナリ」〔→論語〕

{名}人間界に対して、自然界すべて。「天然」

{名}人間界に対して、自然界すべて。「天然」

{名}天の神がくだす運命。天命。「天生(うまれつきの性質)」「天之亡我=天ノ我ヲ亡ボスナリ」〔→史記〕

{名}天の神がくだす運命。天命。「天生(うまれつきの性質)」「天之亡我=天ノ我ヲ亡ボスナリ」〔→史記〕

{名}天の神の命を受けて、人間界をおさめる者。天子のこと。「天顔(天子の顔)」「九重天キュウチョウノテン(奥深い天子の宮殿)」

{名}天の神の命を受けて、人間界をおさめる者。天子のこと。「天顔(天子の顔)」「九重天キュウチョウノテン(奥深い天子の宮殿)」

{名}夫に対する尊称。▽今日でも夫の死を嘆いて「我的天」という。

{名}夫に対する尊称。▽今日でも夫の死を嘆いて「我的天」という。

{名}〔仏〕人間の世界の上にある仏の住む世界のこと。また、そこに住むもの。「兜率天トソツテン」

{名}〔仏〕人間の世界の上にある仏の住む世界のこと。また、そこに住むもの。「兜率天トソツテン」

{名}キリスト教では、神のいる所。「天国」

{名}キリスト教では、神のいる所。「天国」

{名}〔俗〕日。「今天チンティエン(今日)」「三天サンティエン(三日間)」

{名}〔俗〕日。「今天チンティエン(今日)」「三天サンティエン(三日間)」

「天上」とは、人間ジンカン(人間社会)に対して、天にあるという世界をいう。祖先神や仙人センニンの住む所と考えられた。「天上人間会相見=天上人間会ズアヒ見ン」〔→白居易〕

《解字》

「天上」とは、人間ジンカン(人間社会)に対して、天にあるという世界をいう。祖先神や仙人センニンの住む所と考えられた。「天上人間会相見=天上人間会ズアヒ見ン」〔→白居易〕

《解字》

指事。大の字にたった人間の頭の上部の高く平らな部分をー印で示したもの。もと、巓テン(いただき)と同じ。頭上高く広がる大空もテンという。高く平らに広がる意を含む。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

指事。大の字にたった人間の頭の上部の高く平らな部分をー印で示したもの。もと、巓テン(いただき)と同じ。頭上高く広がる大空もテンという。高く平らに広がる意を含む。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

4画 大部 [一年]

区点=3723 16進=4537 シフトJIS=9356

《常用音訓》テン/あま/あめ

《音読み》 テン

4画 大部 [一年]

区点=3723 16進=4537 シフトJIS=9356

《常用音訓》テン/あま/あめ

《音読み》 テン

〈ti

〈ti n〉

《訓読み》 あま/あめ

《名付け》 あま・あめ・かみ・そら・たか・たかし

《意味》

n〉

《訓読み》 あま/あめ

《名付け》 あま・あめ・かみ・そら・たか・たかし

《意味》

{名}あめ。頭上に高く広がる大空。〈対語〉→地。「天穹テンキュウ(まるく地上をおおう空)」「天油然作雲=天ニ油然トシテ雲作ル」〔→孟子〕

{名}あめ。頭上に高く広がる大空。〈対語〉→地。「天穹テンキュウ(まるく地上をおおう空)」「天油然作雲=天ニ油然トシテ雲作ル」〔→孟子〕

{名}天

{名}天 にいます最高の神。▽宇宙を支配するものと考えられた神。殷イン代には帝(上帝)といい、周代には天といい、荘子は造物者という。「天帝」「獲罪於天無所祷也=罪ヲ天ニ獲レバ祷ルトコロ無キナリ」〔→論語〕

にいます最高の神。▽宇宙を支配するものと考えられた神。殷イン代には帝(上帝)といい、周代には天といい、荘子は造物者という。「天帝」「獲罪於天無所祷也=罪ヲ天ニ獲レバ祷ルトコロ無キナリ」〔→論語〕

{名}人間界に対して、自然界すべて。「天然」

{名}人間界に対して、自然界すべて。「天然」

{名}天の神がくだす運命。天命。「天生(うまれつきの性質)」「天之亡我=天ノ我ヲ亡ボスナリ」〔→史記〕

{名}天の神がくだす運命。天命。「天生(うまれつきの性質)」「天之亡我=天ノ我ヲ亡ボスナリ」〔→史記〕

{名}天の神の命を受けて、人間界をおさめる者。天子のこと。「天顔(天子の顔)」「九重天キュウチョウノテン(奥深い天子の宮殿)」

{名}天の神の命を受けて、人間界をおさめる者。天子のこと。「天顔(天子の顔)」「九重天キュウチョウノテン(奥深い天子の宮殿)」

{名}夫に対する尊称。▽今日でも夫の死を嘆いて「我的天」という。

{名}夫に対する尊称。▽今日でも夫の死を嘆いて「我的天」という。

{名}〔仏〕人間の世界の上にある仏の住む世界のこと。また、そこに住むもの。「兜率天トソツテン」

{名}〔仏〕人間の世界の上にある仏の住む世界のこと。また、そこに住むもの。「兜率天トソツテン」

{名}キリスト教では、神のいる所。「天国」

{名}キリスト教では、神のいる所。「天国」

{名}〔俗〕日。「今天チンティエン(今日)」「三天サンティエン(三日間)」

{名}〔俗〕日。「今天チンティエン(今日)」「三天サンティエン(三日間)」

「天上」とは、人間ジンカン(人間社会)に対して、天にあるという世界をいう。祖先神や仙人センニンの住む所と考えられた。「天上人間会相見=天上人間会ズアヒ見ン」〔→白居易〕

《解字》

「天上」とは、人間ジンカン(人間社会)に対して、天にあるという世界をいう。祖先神や仙人センニンの住む所と考えられた。「天上人間会相見=天上人間会ズアヒ見ン」〔→白居易〕

《解字》

指事。大の字にたった人間の頭の上部の高く平らな部分をー印で示したもの。もと、巓テン(いただき)と同じ。頭上高く広がる大空もテンという。高く平らに広がる意を含む。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

指事。大の字にたった人間の頭の上部の高く平らな部分をー印で示したもの。もと、巓テン(いただき)と同じ。頭上高く広がる大空もテンという。高く平らに広がる意を含む。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

天邪鬼 アマノジャク🔗⭐🔉

【天邪鬼】

アマノジャク  〔仏〕仁王・毘沙門天ビシャモンテンがふみつけている悪鬼。

〔仏〕仁王・毘沙門天ビシャモンテンがふみつけている悪鬼。 〔国〕人のやり方や考え方にわざと反対する者。また、そのような性質。

〔国〕人のやり方や考え方にわざと反対する者。また、そのような性質。

〔仏〕仁王・毘沙門天ビシャモンテンがふみつけている悪鬼。

〔仏〕仁王・毘沙門天ビシャモンテンがふみつけている悪鬼。 〔国〕人のやり方や考え方にわざと反対する者。また、そのような性質。

〔国〕人のやり方や考え方にわざと反対する者。また、そのような性質。

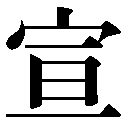

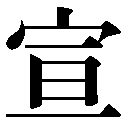

宣 あまねし🔗⭐🔉

【宣】

9画 宀部 [六年]

区点=3275 16進=406B シフトJIS=90E9

《常用音訓》セン

《音読み》 セン

9画 宀部 [六年]

区点=3275 16進=406B シフトJIS=90E9

《常用音訓》セン

《音読み》 セン

〈xu

〈xu n〉

《訓読み》 のべる(のぶ)/のたまう(のたまふ)/あまねし/あきらか(あきらかなり)

《名付け》 しめす・すみ・つら・のぶ・のぶる・のり・ひさ・ふさ・むら・よし

《意味》

n〉

《訓読み》 のべる(のぶ)/のたまう(のたまふ)/あまねし/あきらか(あきらかなり)

《名付け》 しめす・すみ・つら・のぶ・のぶる・のり・ひさ・ふさ・むら・よし

《意味》

センス{動}のべる(ノブ)。あまねく意向をわからせる。「宣言」「不宣(考え・気持ちをのべ尽くしていないの意で、手紙の末尾に記す慣用語)」「宣上恩徳=上ノ恩徳ヲ宣ブ」〔→欧陽脩〕

センス{動}のべる(ノブ)。あまねく意向をわからせる。「宣言」「不宣(考え・気持ちをのべ尽くしていないの意で、手紙の末尾に記す慣用語)」「宣上恩徳=上ノ恩徳ヲ宣ブ」〔→欧陽脩〕

センス{動}のたまう(ノタマフ)。天子が意向をのべ知らせる。「宣旨」

センス{動}のたまう(ノタマフ)。天子が意向をのべ知らせる。「宣旨」

{形・動}あまねし。あきらか(アキラカナリ)。広く行き渡るさま。隠さず全部外にあらわれる。「宣散(薬のききめが全身に行き渡る)」「宣室(あまねくかきを巡らせた宮殿)」

《解字》

{形・動}あまねし。あきらか(アキラカナリ)。広く行き渡るさま。隠さず全部外にあらわれる。「宣散(薬のききめが全身に行き渡る)」「宣室(あまねくかきを巡らせた宮殿)」

《解字》

会意兼形声。亘エン・カンとは、まるくとり巻いて区画をくぎるさま。垣エン(巡らせたかき)や桓カン(周囲をとり巻く並木)と同系。宣は「宀(いえ)+音符亘」で、周囲をかきでとり巻いた宮殿のこと。転じて、あまねく巡らす意に用いる。

《単語家族》

旋(めぐる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

会意兼形声。亘エン・カンとは、まるくとり巻いて区画をくぎるさま。垣エン(巡らせたかき)や桓カン(周囲をとり巻く並木)と同系。宣は「宀(いえ)+音符亘」で、周囲をかきでとり巻いた宮殿のこと。転じて、あまねく巡らす意に用いる。

《単語家族》

旋(めぐる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

9画 宀部 [六年]

区点=3275 16進=406B シフトJIS=90E9

《常用音訓》セン

《音読み》 セン

9画 宀部 [六年]

区点=3275 16進=406B シフトJIS=90E9

《常用音訓》セン

《音読み》 セン

〈xu

〈xu n〉

《訓読み》 のべる(のぶ)/のたまう(のたまふ)/あまねし/あきらか(あきらかなり)

《名付け》 しめす・すみ・つら・のぶ・のぶる・のり・ひさ・ふさ・むら・よし

《意味》

n〉

《訓読み》 のべる(のぶ)/のたまう(のたまふ)/あまねし/あきらか(あきらかなり)

《名付け》 しめす・すみ・つら・のぶ・のぶる・のり・ひさ・ふさ・むら・よし

《意味》

センス{動}のべる(ノブ)。あまねく意向をわからせる。「宣言」「不宣(考え・気持ちをのべ尽くしていないの意で、手紙の末尾に記す慣用語)」「宣上恩徳=上ノ恩徳ヲ宣ブ」〔→欧陽脩〕

センス{動}のべる(ノブ)。あまねく意向をわからせる。「宣言」「不宣(考え・気持ちをのべ尽くしていないの意で、手紙の末尾に記す慣用語)」「宣上恩徳=上ノ恩徳ヲ宣ブ」〔→欧陽脩〕

センス{動}のたまう(ノタマフ)。天子が意向をのべ知らせる。「宣旨」

センス{動}のたまう(ノタマフ)。天子が意向をのべ知らせる。「宣旨」

{形・動}あまねし。あきらか(アキラカナリ)。広く行き渡るさま。隠さず全部外にあらわれる。「宣散(薬のききめが全身に行き渡る)」「宣室(あまねくかきを巡らせた宮殿)」

《解字》

{形・動}あまねし。あきらか(アキラカナリ)。広く行き渡るさま。隠さず全部外にあらわれる。「宣散(薬のききめが全身に行き渡る)」「宣室(あまねくかきを巡らせた宮殿)」

《解字》

会意兼形声。亘エン・カンとは、まるくとり巻いて区画をくぎるさま。垣エン(巡らせたかき)や桓カン(周囲をとり巻く並木)と同系。宣は「宀(いえ)+音符亘」で、周囲をかきでとり巻いた宮殿のこと。転じて、あまねく巡らす意に用いる。

《単語家族》

旋(めぐる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

会意兼形声。亘エン・カンとは、まるくとり巻いて区画をくぎるさま。垣エン(巡らせたかき)や桓カン(周囲をとり巻く並木)と同系。宣は「宀(いえ)+音符亘」で、周囲をかきでとり巻いた宮殿のこと。転じて、あまねく巡らす意に用いる。

《単語家族》

旋(めぐる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

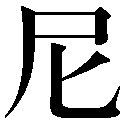

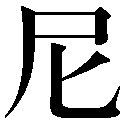

尼 あま🔗⭐🔉

【尼】

5画 尸部 [常用漢字]

区点=3884 16進=4674 シフトJIS=93F2

《常用音訓》ニ/あま

《音読み》

5画 尸部 [常用漢字]

区点=3884 16進=4674 シフトJIS=93F2

《常用音訓》ニ/あま

《音読み》  ニ

ニ /ジ(ヂ)

/ジ(ヂ) 〈n

〈n 〉/

〉/ ネイ

ネイ /デイ

/デイ 〈n

〈n 〉

《訓読み》 あま/ちかづく/なずむ(なづむ)

《名付け》 あま・さだ・ただ・ちか

《意味》

〉

《訓読み》 あま/ちかづく/なずむ(なづむ)

《名付け》 あま・さだ・ただ・ちか

《意味》

{名}あま。仏に仕える女性。▽梵語ボンゴを漢訳した比丘尼ビクニの略称。あまという日本語は、パーリ語のアンマ(母)から転化したものといわれる。

{名}あま。仏に仕える女性。▽梵語ボンゴを漢訳した比丘尼ビクニの略称。あまという日本語は、パーリ語のアンマ(母)から転化したものといわれる。

{動}ちかづく。そばによりそって親しむ。〈同義語〉→邇ジ・→昵ジツ(親しむ)。

{動}ちかづく。そばによりそって親しむ。〈同義語〉→邇ジ・→昵ジツ(親しむ)。

{動}なずむ(ナヅム)。ねばって親しむ。また、渋って動かない。〈同義語〉→泥デイ。「尼古=古ニ尼ム」「或尼之=或イハコレニ尼ム」〔→孟子〕

《解字》

{動}なずむ(ナヅム)。ねばって親しむ。また、渋って動かない。〈同義語〉→泥デイ。「尼古=古ニ尼ム」「或尼之=或イハコレニ尼ム」〔→孟子〕

《解字》

会意。「尸(ひとのからだ)+比(ならぶ)の略体」で、人が相並び親しむさまを示す。もと、人ニン(親しみあうひと)と同系。のち、「あま」の意に専用されたが、尼の原義は昵懇ジッコンの昵の字に保存された。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

会意。「尸(ひとのからだ)+比(ならぶ)の略体」で、人が相並び親しむさまを示す。もと、人ニン(親しみあうひと)と同系。のち、「あま」の意に専用されたが、尼の原義は昵懇ジッコンの昵の字に保存された。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

5画 尸部 [常用漢字]

区点=3884 16進=4674 シフトJIS=93F2

《常用音訓》ニ/あま

《音読み》

5画 尸部 [常用漢字]

区点=3884 16進=4674 シフトJIS=93F2

《常用音訓》ニ/あま

《音読み》  ニ

ニ /ジ(ヂ)

/ジ(ヂ) 〈n

〈n 〉/

〉/ ネイ

ネイ /デイ

/デイ 〈n

〈n 〉

《訓読み》 あま/ちかづく/なずむ(なづむ)

《名付け》 あま・さだ・ただ・ちか

《意味》

〉

《訓読み》 あま/ちかづく/なずむ(なづむ)

《名付け》 あま・さだ・ただ・ちか

《意味》

{名}あま。仏に仕える女性。▽梵語ボンゴを漢訳した比丘尼ビクニの略称。あまという日本語は、パーリ語のアンマ(母)から転化したものといわれる。

{名}あま。仏に仕える女性。▽梵語ボンゴを漢訳した比丘尼ビクニの略称。あまという日本語は、パーリ語のアンマ(母)から転化したものといわれる。

{動}ちかづく。そばによりそって親しむ。〈同義語〉→邇ジ・→昵ジツ(親しむ)。

{動}ちかづく。そばによりそって親しむ。〈同義語〉→邇ジ・→昵ジツ(親しむ)。

{動}なずむ(ナヅム)。ねばって親しむ。また、渋って動かない。〈同義語〉→泥デイ。「尼古=古ニ尼ム」「或尼之=或イハコレニ尼ム」〔→孟子〕

《解字》

{動}なずむ(ナヅム)。ねばって親しむ。また、渋って動かない。〈同義語〉→泥デイ。「尼古=古ニ尼ム」「或尼之=或イハコレニ尼ム」〔→孟子〕

《解字》

会意。「尸(ひとのからだ)+比(ならぶ)の略体」で、人が相並び親しむさまを示す。もと、人ニン(親しみあうひと)と同系。のち、「あま」の意に専用されたが、尼の原義は昵懇ジッコンの昵の字に保存された。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

会意。「尸(ひとのからだ)+比(ならぶ)の略体」で、人が相並び親しむさまを示す。もと、人ニン(親しみあうひと)と同系。のち、「あま」の意に専用されたが、尼の原義は昵懇ジッコンの昵の字に保存された。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

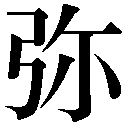

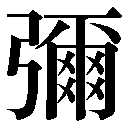

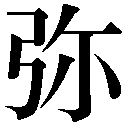

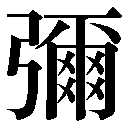

弥 あまねし🔗⭐🔉

【弥】

8画 弓部 [人名漢字]

区点=4479 16進=4C6F シフトJIS=96ED

【彌】旧字人名に使える旧字

8画 弓部 [人名漢字]

区点=4479 16進=4C6F シフトJIS=96ED

【彌】旧字人名に使える旧字

17画 弓部

区点=5529 16進=573D シフトJIS=9C5C

《音読み》 ビ

17画 弓部

区点=5529 16進=573D シフトJIS=9C5C

《音読み》 ビ /ミ

/ミ 〈m

〈m 〉

《訓読み》 わたる/あまねし/とおい(とほし)/ひさしい(ひさし)/いよいよ/いや

《名付け》 いや・いよ・ひさ・ひさし・ひろ・ます・まね・み・みつ・や・やす・よし・わたり・わたる

《意味》

〉

《訓読み》 わたる/あまねし/とおい(とほし)/ひさしい(ひさし)/いよいよ/いや

《名付け》 いや・いよ・ひさ・ひさし・ひろ・ます・まね・み・みつ・や・やす・よし・わたり・わたる

《意味》

{動}わたる。端まで届く意から転じて、A点からB点までの時間や距離を経過する。「弥久=久シキニ弥ル」「動弥旬日=動モスレバ旬日ニ弥ル」〔→白居易〕

{動}わたる。端まで届く意から転じて、A点からB点までの時間や距離を経過する。「弥久=久シキニ弥ル」「動弥旬日=動モスレバ旬日ニ弥ル」〔→白居易〕

{形}あまねし。広く端まで行きわたっている。すみずみまで行きわたっているさま。「弥漫ビマン」「弥縫ビホウ(ほころびた所をすみまで縫ってつくろう)」「蒹葭弥斥土=蒹葭斥土ニ弥シ」〔→曹植〕

{形}あまねし。広く端まで行きわたっている。すみずみまで行きわたっているさま。「弥漫ビマン」「弥縫ビホウ(ほころびた所をすみまで縫ってつくろう)」「蒹葭弥斥土=蒹葭斥土ニ弥シ」〔→曹植〕

{形}とおい(トホシ)。ひさしい(ヒサシ)。関係や時間がとおい端まで及ぶさま。「弥甥ビセイ(遠縁のおい)」

{形}とおい(トホシ)。ひさしい(ヒサシ)。関係や時間がとおい端まで及ぶさま。「弥甥ビセイ(遠縁のおい)」

{副}いよいよ。遠くのびても、いつまでも程度が衰えない意をあらわすことば。ますます。〈類義語〉→愈イヨイヨ。「仰之弥高=コレヲ仰ゲバ弥高シ」〔→論語〕

〔国〕いや。いよいよ。ますます。

《解字》

形声。爾ジは、柄のついた公用印の姿を描いた象形文字で、璽の原字。彌は「弓+音符爾」で、弭ビ(弓+耳)に代用したもの。弭は、弓のA端からB端に弦を張ってひっかける耳(かぎ型の金具)のこと。弭・彌は、末端まで届く意を含み、端までわたる、とおくに及ぶなどの意となった。▽弭ビ・ミは、端に届いて止まる、の意に用いられる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

{副}いよいよ。遠くのびても、いつまでも程度が衰えない意をあらわすことば。ますます。〈類義語〉→愈イヨイヨ。「仰之弥高=コレヲ仰ゲバ弥高シ」〔→論語〕

〔国〕いや。いよいよ。ますます。

《解字》

形声。爾ジは、柄のついた公用印の姿を描いた象形文字で、璽の原字。彌は「弓+音符爾」で、弭ビ(弓+耳)に代用したもの。弭は、弓のA端からB端に弦を張ってひっかける耳(かぎ型の金具)のこと。弭・彌は、末端まで届く意を含み、端までわたる、とおくに及ぶなどの意となった。▽弭ビ・ミは、端に届いて止まる、の意に用いられる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

8画 弓部 [人名漢字]

区点=4479 16進=4C6F シフトJIS=96ED

【彌】旧字人名に使える旧字

8画 弓部 [人名漢字]

区点=4479 16進=4C6F シフトJIS=96ED

【彌】旧字人名に使える旧字

17画 弓部

区点=5529 16進=573D シフトJIS=9C5C

《音読み》 ビ

17画 弓部

区点=5529 16進=573D シフトJIS=9C5C

《音読み》 ビ /ミ

/ミ 〈m

〈m 〉

《訓読み》 わたる/あまねし/とおい(とほし)/ひさしい(ひさし)/いよいよ/いや

《名付け》 いや・いよ・ひさ・ひさし・ひろ・ます・まね・み・みつ・や・やす・よし・わたり・わたる

《意味》

〉

《訓読み》 わたる/あまねし/とおい(とほし)/ひさしい(ひさし)/いよいよ/いや

《名付け》 いや・いよ・ひさ・ひさし・ひろ・ます・まね・み・みつ・や・やす・よし・わたり・わたる

《意味》

{動}わたる。端まで届く意から転じて、A点からB点までの時間や距離を経過する。「弥久=久シキニ弥ル」「動弥旬日=動モスレバ旬日ニ弥ル」〔→白居易〕

{動}わたる。端まで届く意から転じて、A点からB点までの時間や距離を経過する。「弥久=久シキニ弥ル」「動弥旬日=動モスレバ旬日ニ弥ル」〔→白居易〕

{形}あまねし。広く端まで行きわたっている。すみずみまで行きわたっているさま。「弥漫ビマン」「弥縫ビホウ(ほころびた所をすみまで縫ってつくろう)」「蒹葭弥斥土=蒹葭斥土ニ弥シ」〔→曹植〕

{形}あまねし。広く端まで行きわたっている。すみずみまで行きわたっているさま。「弥漫ビマン」「弥縫ビホウ(ほころびた所をすみまで縫ってつくろう)」「蒹葭弥斥土=蒹葭斥土ニ弥シ」〔→曹植〕

{形}とおい(トホシ)。ひさしい(ヒサシ)。関係や時間がとおい端まで及ぶさま。「弥甥ビセイ(遠縁のおい)」

{形}とおい(トホシ)。ひさしい(ヒサシ)。関係や時間がとおい端まで及ぶさま。「弥甥ビセイ(遠縁のおい)」

{副}いよいよ。遠くのびても、いつまでも程度が衰えない意をあらわすことば。ますます。〈類義語〉→愈イヨイヨ。「仰之弥高=コレヲ仰ゲバ弥高シ」〔→論語〕

〔国〕いや。いよいよ。ますます。

《解字》

形声。爾ジは、柄のついた公用印の姿を描いた象形文字で、璽の原字。彌は「弓+音符爾」で、弭ビ(弓+耳)に代用したもの。弭は、弓のA端からB端に弦を張ってひっかける耳(かぎ型の金具)のこと。弭・彌は、末端まで届く意を含み、端までわたる、とおくに及ぶなどの意となった。▽弭ビ・ミは、端に届いて止まる、の意に用いられる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

{副}いよいよ。遠くのびても、いつまでも程度が衰えない意をあらわすことば。ますます。〈類義語〉→愈イヨイヨ。「仰之弥高=コレヲ仰ゲバ弥高シ」〔→論語〕

〔国〕いや。いよいよ。ますます。

《解字》

形声。爾ジは、柄のついた公用印の姿を描いた象形文字で、璽の原字。彌は「弓+音符爾」で、弭ビ(弓+耳)に代用したもの。弭は、弓のA端からB端に弦を張ってひっかける耳(かぎ型の金具)のこと。弭・彌は、末端まで届く意を含み、端までわたる、とおくに及ぶなどの意となった。▽弭ビ・ミは、端に届いて止まる、の意に用いられる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

徇 あまねし🔗⭐🔉

【徇】

9画 彳部

区点=5546 16進=574E シフトJIS=9C6D

《音読み》 ジュン

9画 彳部

区点=5546 16進=574E シフトJIS=9C6D

《音読み》 ジュン /シュン

/シュン 〈x

〈x n〉

《訓読み》 したがう(したがふ)/めぐる/となえる(となふ)/あまねし/はやい(はやし)/しむ/せしむ

《意味》

n〉

《訓読み》 したがう(したがふ)/めぐる/となえる(となふ)/あまねし/はやい(はやし)/しむ/せしむ

《意味》

ジュンズ{動}したがう(シタガフ)。主となるものについて行く。〈同義語〉→殉・→循ジュン。「徇死ジュンシ(=殉死。主人のあとにしたがって死ぬこと)」「徇国=国ニ徇ズ」「貪夫徇財、列士徇名=貪夫ハ財ニ徇ヒ、列士ハ名ニ徇フ」〔→漢書〕

ジュンズ{動}したがう(シタガフ)。主となるものについて行く。〈同義語〉→殉・→循ジュン。「徇死ジュンシ(=殉死。主人のあとにしたがって死ぬこと)」「徇国=国ニ徇ズ」「貪夫徇財、列士徇名=貪夫ハ財ニ徇ヒ、列士ハ名ニ徇フ」〔→漢書〕

{動}めぐる。ひと回りする。一巡する。〈同義語〉→巡ジュン。

{動}めぐる。ひと回りする。一巡する。〈同義語〉→巡ジュン。

{動}となえる(トナフ)。全部に命令を知らせる。布告や見せしめによって、全部に知らせる。「車裂以徇秦国=車裂シテモッテ秦国ニ徇フ」〔→史記〕

{動}となえる(トナフ)。全部に命令を知らせる。布告や見せしめによって、全部に知らせる。「車裂以徇秦国=車裂シテモッテ秦国ニ徇フ」〔→史記〕

{形}あまねし。全部に行き渡っている。

{形}あまねし。全部に行き渡っている。

{形}はやい(ハヤシ)。すばやい。▽瞬シュンに当てた用法。〈類義語〉→迅ジン。「徇斉ジュンセイ」

{形}はやい(ハヤシ)。すばやい。▽瞬シュンに当てた用法。〈類義語〉→迅ジン。「徇斉ジュンセイ」

{助動}しむ。せしむ。そのままにさせる。▽なりゆきにしたがうことから。〈類義語〉→使。

《解字》

会意兼形声。旬ジュンは「ぐるりとめぐらした手+日」からなり、甲乙丙…と十日間をひと回りしたことを示す。徇は「彳(いく)+音符旬」で、ぐるりとひと回りして歩くことを示す。→旬

《単語家族》

巡回の巡と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{助動}しむ。せしむ。そのままにさせる。▽なりゆきにしたがうことから。〈類義語〉→使。

《解字》

会意兼形声。旬ジュンは「ぐるりとめぐらした手+日」からなり、甲乙丙…と十日間をひと回りしたことを示す。徇は「彳(いく)+音符旬」で、ぐるりとひと回りして歩くことを示す。→旬

《単語家族》

巡回の巡と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

9画 彳部

区点=5546 16進=574E シフトJIS=9C6D

《音読み》 ジュン

9画 彳部

区点=5546 16進=574E シフトJIS=9C6D

《音読み》 ジュン /シュン

/シュン 〈x

〈x n〉

《訓読み》 したがう(したがふ)/めぐる/となえる(となふ)/あまねし/はやい(はやし)/しむ/せしむ

《意味》

n〉

《訓読み》 したがう(したがふ)/めぐる/となえる(となふ)/あまねし/はやい(はやし)/しむ/せしむ

《意味》

ジュンズ{動}したがう(シタガフ)。主となるものについて行く。〈同義語〉→殉・→循ジュン。「徇死ジュンシ(=殉死。主人のあとにしたがって死ぬこと)」「徇国=国ニ徇ズ」「貪夫徇財、列士徇名=貪夫ハ財ニ徇ヒ、列士ハ名ニ徇フ」〔→漢書〕

ジュンズ{動}したがう(シタガフ)。主となるものについて行く。〈同義語〉→殉・→循ジュン。「徇死ジュンシ(=殉死。主人のあとにしたがって死ぬこと)」「徇国=国ニ徇ズ」「貪夫徇財、列士徇名=貪夫ハ財ニ徇ヒ、列士ハ名ニ徇フ」〔→漢書〕

{動}めぐる。ひと回りする。一巡する。〈同義語〉→巡ジュン。

{動}めぐる。ひと回りする。一巡する。〈同義語〉→巡ジュン。

{動}となえる(トナフ)。全部に命令を知らせる。布告や見せしめによって、全部に知らせる。「車裂以徇秦国=車裂シテモッテ秦国ニ徇フ」〔→史記〕

{動}となえる(トナフ)。全部に命令を知らせる。布告や見せしめによって、全部に知らせる。「車裂以徇秦国=車裂シテモッテ秦国ニ徇フ」〔→史記〕

{形}あまねし。全部に行き渡っている。

{形}あまねし。全部に行き渡っている。

{形}はやい(ハヤシ)。すばやい。▽瞬シュンに当てた用法。〈類義語〉→迅ジン。「徇斉ジュンセイ」

{形}はやい(ハヤシ)。すばやい。▽瞬シュンに当てた用法。〈類義語〉→迅ジン。「徇斉ジュンセイ」

{助動}しむ。せしむ。そのままにさせる。▽なりゆきにしたがうことから。〈類義語〉→使。

《解字》

会意兼形声。旬ジュンは「ぐるりとめぐらした手+日」からなり、甲乙丙…と十日間をひと回りしたことを示す。徇は「彳(いく)+音符旬」で、ぐるりとひと回りして歩くことを示す。→旬

《単語家族》

巡回の巡と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{助動}しむ。せしむ。そのままにさせる。▽なりゆきにしたがうことから。〈類義語〉→使。

《解字》

会意兼形声。旬ジュンは「ぐるりとめぐらした手+日」からなり、甲乙丙…と十日間をひと回りしたことを示す。徇は「彳(いく)+音符旬」で、ぐるりとひと回りして歩くことを示す。→旬

《単語家族》

巡回の巡と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

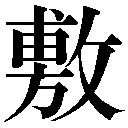

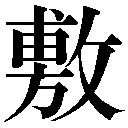

敷 あまねし🔗⭐🔉

【敷】

15画 攴部 [常用漢字]

区点=4163 16進=495F シフトJIS=957E

《常用音訓》フ/し…く

《音読み》 フ

15画 攴部 [常用漢字]

区点=4163 16進=495F シフトJIS=957E

《常用音訓》フ/し…く

《音読み》 フ

〈f

〈f 〉

《訓読み》 しく/のべる(のぶ)/あまねし

《名付け》 しき・のぶ・ひら

《意味》

〉

《訓読み》 しく/のべる(のぶ)/あまねし

《名付け》 しき・のぶ・ひら

《意味》

{動}しく。その場所に平らにしいてぴたりと当てる。〈類義語〉→布・→舗ホ。「塗敷トフ(=塗布。ぴたりと塗り当てる)」「敷設」

{動}しく。その場所に平らにしいてぴたりと当てる。〈類義語〉→布・→舗ホ。「塗敷トフ(=塗布。ぴたりと塗り当てる)」「敷設」

{動}のべる(ノブ)。すみずみまでのばす。平らに引きのばす。〈同義語〉→布。「敷衍フエン」「挙舜而敷治焉=舜ヲ挙ゲテ、敷治セシム」〔→孟子〕

{動}のべる(ノブ)。すみずみまでのばす。平らに引きのばす。〈同義語〉→布。「敷衍フエン」「挙舜而敷治焉=舜ヲ挙ゲテ、敷治セシム」〔→孟子〕

{形・動}あまねし。すみずみまで及んでいるさま。広くおし広める。〈同義語〉→普フ。「敷及(=普及)」「敷施(=普施)」

{形・動}あまねし。すみずみまで及んでいるさま。広くおし広める。〈同義語〉→普フ。「敷及(=普及)」「敷施(=普施)」

「不敷フフ」とは、行き渡らない、足りないなどの意。

《解字》

会意兼形声。甫ホ・フは、芽のはえ出たたんぼを示す会意文字で、平らな畑のこと。圃ホの原字。敷の左側はもと「寸(手の指)+音符甫(平ら)」の会意兼形声文字で、指四本を平らにそろえてぴたりと当てること。敷はそれを音符とし、攴(動詞の記号)をそえた字で、ぴたりと平らに当てる、または平らにのばす動作を示す。▽布や普で代用することも多い。→甫

《単語家族》

普及の普(平らに広がる)

「不敷フフ」とは、行き渡らない、足りないなどの意。

《解字》

会意兼形声。甫ホ・フは、芽のはえ出たたんぼを示す会意文字で、平らな畑のこと。圃ホの原字。敷の左側はもと「寸(手の指)+音符甫(平ら)」の会意兼形声文字で、指四本を平らにそろえてぴたりと当てること。敷はそれを音符とし、攴(動詞の記号)をそえた字で、ぴたりと平らに当てる、または平らにのばす動作を示す。▽布や普で代用することも多い。→甫

《単語家族》

普及の普(平らに広がる) 布(平らにしくぬの)

布(平らにしくぬの) 膚フ(薄い平面をなす皮膚)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

膚フ(薄い平面をなす皮膚)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

15画 攴部 [常用漢字]

区点=4163 16進=495F シフトJIS=957E

《常用音訓》フ/し…く

《音読み》 フ

15画 攴部 [常用漢字]

区点=4163 16進=495F シフトJIS=957E

《常用音訓》フ/し…く

《音読み》 フ

〈f

〈f 〉

《訓読み》 しく/のべる(のぶ)/あまねし

《名付け》 しき・のぶ・ひら

《意味》

〉

《訓読み》 しく/のべる(のぶ)/あまねし

《名付け》 しき・のぶ・ひら

《意味》

{動}しく。その場所に平らにしいてぴたりと当てる。〈類義語〉→布・→舗ホ。「塗敷トフ(=塗布。ぴたりと塗り当てる)」「敷設」

{動}しく。その場所に平らにしいてぴたりと当てる。〈類義語〉→布・→舗ホ。「塗敷トフ(=塗布。ぴたりと塗り当てる)」「敷設」

{動}のべる(ノブ)。すみずみまでのばす。平らに引きのばす。〈同義語〉→布。「敷衍フエン」「挙舜而敷治焉=舜ヲ挙ゲテ、敷治セシム」〔→孟子〕

{動}のべる(ノブ)。すみずみまでのばす。平らに引きのばす。〈同義語〉→布。「敷衍フエン」「挙舜而敷治焉=舜ヲ挙ゲテ、敷治セシム」〔→孟子〕

{形・動}あまねし。すみずみまで及んでいるさま。広くおし広める。〈同義語〉→普フ。「敷及(=普及)」「敷施(=普施)」

{形・動}あまねし。すみずみまで及んでいるさま。広くおし広める。〈同義語〉→普フ。「敷及(=普及)」「敷施(=普施)」

「不敷フフ」とは、行き渡らない、足りないなどの意。

《解字》

会意兼形声。甫ホ・フは、芽のはえ出たたんぼを示す会意文字で、平らな畑のこと。圃ホの原字。敷の左側はもと「寸(手の指)+音符甫(平ら)」の会意兼形声文字で、指四本を平らにそろえてぴたりと当てること。敷はそれを音符とし、攴(動詞の記号)をそえた字で、ぴたりと平らに当てる、または平らにのばす動作を示す。▽布や普で代用することも多い。→甫

《単語家族》

普及の普(平らに広がる)

「不敷フフ」とは、行き渡らない、足りないなどの意。

《解字》

会意兼形声。甫ホ・フは、芽のはえ出たたんぼを示す会意文字で、平らな畑のこと。圃ホの原字。敷の左側はもと「寸(手の指)+音符甫(平ら)」の会意兼形声文字で、指四本を平らにそろえてぴたりと当てること。敷はそれを音符とし、攴(動詞の記号)をそえた字で、ぴたりと平らに当てる、または平らにのばす動作を示す。▽布や普で代用することも多い。→甫

《単語家族》

普及の普(平らに広がる) 布(平らにしくぬの)

布(平らにしくぬの) 膚フ(薄い平面をなす皮膚)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

膚フ(薄い平面をなす皮膚)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

旁 あまねし🔗⭐🔉

【旁】

10画 方部

区点=5853 16進=5A55 シフトJIS=9DD3

《音読み》

10画 方部

区点=5853 16進=5A55 シフトJIS=9DD3

《音読み》  ボウ(バウ)

ボウ(バウ) /ホウ(ハウ)

/ホウ(ハウ) 〈p

〈p ng〉/

ng〉/ ホウ(ハウ)

ホウ(ハウ)

〈b

〈b ng〉

ng〉 ホウ(ハウ)

ホウ(ハウ)

〈p

〈p ng〉

《訓読み》 かたわら(かたはら)/つくり/よる/ひろがる/あまねし

《意味》

ng〉

《訓読み》 かたわら(かたはら)/つくり/よる/ひろがる/あまねし

《意味》

{名・形}かたわら(カタハラ)。中心から左右に出たはし。両わき。また、あるもののそばにある。〈同義語〉→傍。〈類義語〉→側。「旁撃ホウゲキ(=傍撃。両わきからうつ)」

{名・形}かたわら(カタハラ)。中心から左右に出たはし。両わき。また、あるもののそばにある。〈同義語〉→傍。〈類義語〉→側。「旁撃ホウゲキ(=傍撃。両わきからうつ)」

{名}横の直線。〈対語〉→午(縦の直線)。「旁午ボウゴ」

{名}横の直線。〈対語〉→午(縦の直線)。「旁午ボウゴ」

{名}つくり。漢字の字形の構成要素で、左右にわけられる右側の部分。▽左側の部分を扁ヘンという。〈同義語〉→傍。「扁旁ヘンボウ」

{名}つくり。漢字の字形の構成要素で、左右にわけられる右側の部分。▽左側の部分を扁ヘンという。〈同義語〉→傍。「扁旁ヘンボウ」

{動}よる。そばによりそう。くっつく。「旁晩ホウバン(夕方。夜の近くによりそう時刻の意から)」

{動}よる。そばによりそう。くっつく。「旁晩ホウバン(夕方。夜の近くによりそう時刻の意から)」

{動}ひろがる。中心から四方に向けてひろがる。「旁薄ホウハク(四方に広くひろがる)」

{動}ひろがる。中心から四方に向けてひろがる。「旁薄ホウハク(四方に広くひろがる)」

{形}あまねし。広くゆきわたるさま。〈同義語〉→滂。「旁通ホウツウ」

《解字》

{形}あまねし。広くゆきわたるさま。〈同義語〉→滂。「旁通ホウツウ」

《解字》

会意兼形声。方は、左右に柄の張り出たすきを描いた象形文字で、両わきに出る意を含む。旁は「二印(二つ)+八印(左右に分かれる)+音符方」で、中心から左右上下に分かれて張り出ることを示す。→方

《単語家族》

傍(わき)

会意兼形声。方は、左右に柄の張り出たすきを描いた象形文字で、両わきに出る意を含む。旁は「二印(二つ)+八印(左右に分かれる)+音符方」で、中心から左右上下に分かれて張り出ることを示す。→方

《単語家族》

傍(わき) 房(わき屋)

房(わき屋) 妨(両わきに手を張り出して通さない)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

妨(両わきに手を張り出して通さない)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画 方部

区点=5853 16進=5A55 シフトJIS=9DD3

《音読み》

10画 方部

区点=5853 16進=5A55 シフトJIS=9DD3

《音読み》  ボウ(バウ)

ボウ(バウ) /ホウ(ハウ)

/ホウ(ハウ) 〈p

〈p ng〉/

ng〉/ ホウ(ハウ)

ホウ(ハウ)

〈b

〈b ng〉

ng〉 ホウ(ハウ)

ホウ(ハウ)

〈p

〈p ng〉

《訓読み》 かたわら(かたはら)/つくり/よる/ひろがる/あまねし

《意味》

ng〉

《訓読み》 かたわら(かたはら)/つくり/よる/ひろがる/あまねし

《意味》

{名・形}かたわら(カタハラ)。中心から左右に出たはし。両わき。また、あるもののそばにある。〈同義語〉→傍。〈類義語〉→側。「旁撃ホウゲキ(=傍撃。両わきからうつ)」

{名・形}かたわら(カタハラ)。中心から左右に出たはし。両わき。また、あるもののそばにある。〈同義語〉→傍。〈類義語〉→側。「旁撃ホウゲキ(=傍撃。両わきからうつ)」

{名}横の直線。〈対語〉→午(縦の直線)。「旁午ボウゴ」

{名}横の直線。〈対語〉→午(縦の直線)。「旁午ボウゴ」

{名}つくり。漢字の字形の構成要素で、左右にわけられる右側の部分。▽左側の部分を扁ヘンという。〈同義語〉→傍。「扁旁ヘンボウ」

{名}つくり。漢字の字形の構成要素で、左右にわけられる右側の部分。▽左側の部分を扁ヘンという。〈同義語〉→傍。「扁旁ヘンボウ」

{動}よる。そばによりそう。くっつく。「旁晩ホウバン(夕方。夜の近くによりそう時刻の意から)」

{動}よる。そばによりそう。くっつく。「旁晩ホウバン(夕方。夜の近くによりそう時刻の意から)」

{動}ひろがる。中心から四方に向けてひろがる。「旁薄ホウハク(四方に広くひろがる)」

{動}ひろがる。中心から四方に向けてひろがる。「旁薄ホウハク(四方に広くひろがる)」

{形}あまねし。広くゆきわたるさま。〈同義語〉→滂。「旁通ホウツウ」

《解字》

{形}あまねし。広くゆきわたるさま。〈同義語〉→滂。「旁通ホウツウ」

《解字》

会意兼形声。方は、左右に柄の張り出たすきを描いた象形文字で、両わきに出る意を含む。旁は「二印(二つ)+八印(左右に分かれる)+音符方」で、中心から左右上下に分かれて張り出ることを示す。→方

《単語家族》

傍(わき)

会意兼形声。方は、左右に柄の張り出たすきを描いた象形文字で、両わきに出る意を含む。旁は「二印(二つ)+八印(左右に分かれる)+音符方」で、中心から左右上下に分かれて張り出ることを示す。→方

《単語家族》

傍(わき) 房(わき屋)

房(わき屋) 妨(両わきに手を張り出して通さない)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

妨(両わきに手を張り出して通さない)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

旬 あまねし🔗⭐🔉

【旬】

6画 日部 [常用漢字]

区点=2960 16進=3D5C シフトJIS=8F7B

《常用音訓》ジュン

《音読み》 ジュン

6画 日部 [常用漢字]

区点=2960 16進=3D5C シフトJIS=8F7B

《常用音訓》ジュン

《音読み》 ジュン /シュン

/シュン 〈x

〈x n〉

《訓読み》 あまねし/しゅん

《名付け》 ただ・とき・ひとし・ひら・まさ

《意味》

n〉

《訓読み》 あまねし/しゅん

《名付け》 ただ・とき・ひとし・ひら・まさ

《意味》

{名・単位}十日間。また、それを基準として日数を数えるときのことば。▽昔、甲乙丙…の十干ジッカンで日を数えたころ、十日でひと回りするので一旬といった。「上旬(月のはじめの十日間)」「旬月(わずかな期間)」「五旬而挙之=五旬ニシテコレヲ挙グ」〔→孟子〕

{名・単位}十日間。また、それを基準として日数を数えるときのことば。▽昔、甲乙丙…の十干ジッカンで日を数えたころ、十日でひと回りするので一旬といった。「上旬(月のはじめの十日間)」「旬月(わずかな期間)」「五旬而挙之=五旬ニシテコレヲ挙グ」〔→孟子〕

{単位}十年をひとまとまりとして、年齢を数えるときのことば。▽地上の一年は、天上の一日に当たるといわれることから。「七旬(七十歳)」

{単位}十年をひとまとまりとして、年齢を数えるときのことば。▽地上の一年は、天上の一日に当たるといわれることから。「七旬(七十歳)」

{動・形}あまねし。ぐるりと行き渡る。また、そのさま。〈類義語〉→均イン。

〔国〕しゅん。野菜や、さかななどの、最もうまい季節。「旬の魚」

《解字》

{動・形}あまねし。ぐるりと行き渡る。また、そのさま。〈類義語〉→均イン。

〔国〕しゅん。野菜や、さかななどの、最もうまい季節。「旬の魚」

《解字》

会意兼形声。「日+音符勹(手をまるくひと巡りさせたさま)」で、甲乙丙…の十干をひと回りする十日の日数のこと。

《単語家族》

均(まるく全部に行き渡る)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意兼形声。「日+音符勹(手をまるくひと巡りさせたさま)」で、甲乙丙…の十干をひと回りする十日の日数のこと。

《単語家族》

均(まるく全部に行き渡る)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

6画 日部 [常用漢字]

区点=2960 16進=3D5C シフトJIS=8F7B

《常用音訓》ジュン

《音読み》 ジュン

6画 日部 [常用漢字]

区点=2960 16進=3D5C シフトJIS=8F7B

《常用音訓》ジュン

《音読み》 ジュン /シュン

/シュン 〈x

〈x n〉

《訓読み》 あまねし/しゅん

《名付け》 ただ・とき・ひとし・ひら・まさ

《意味》

n〉

《訓読み》 あまねし/しゅん

《名付け》 ただ・とき・ひとし・ひら・まさ

《意味》

{名・単位}十日間。また、それを基準として日数を数えるときのことば。▽昔、甲乙丙…の十干ジッカンで日を数えたころ、十日でひと回りするので一旬といった。「上旬(月のはじめの十日間)」「旬月(わずかな期間)」「五旬而挙之=五旬ニシテコレヲ挙グ」〔→孟子〕

{名・単位}十日間。また、それを基準として日数を数えるときのことば。▽昔、甲乙丙…の十干ジッカンで日を数えたころ、十日でひと回りするので一旬といった。「上旬(月のはじめの十日間)」「旬月(わずかな期間)」「五旬而挙之=五旬ニシテコレヲ挙グ」〔→孟子〕

{単位}十年をひとまとまりとして、年齢を数えるときのことば。▽地上の一年は、天上の一日に当たるといわれることから。「七旬(七十歳)」

{単位}十年をひとまとまりとして、年齢を数えるときのことば。▽地上の一年は、天上の一日に当たるといわれることから。「七旬(七十歳)」

{動・形}あまねし。ぐるりと行き渡る。また、そのさま。〈類義語〉→均イン。

〔国〕しゅん。野菜や、さかななどの、最もうまい季節。「旬の魚」

《解字》

{動・形}あまねし。ぐるりと行き渡る。また、そのさま。〈類義語〉→均イン。

〔国〕しゅん。野菜や、さかななどの、最もうまい季節。「旬の魚」

《解字》

会意兼形声。「日+音符勹(手をまるくひと巡りさせたさま)」で、甲乙丙…の十干をひと回りする十日の日数のこと。

《単語家族》

均(まるく全部に行き渡る)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意兼形声。「日+音符勹(手をまるくひと巡りさせたさま)」で、甲乙丙…の十干をひと回りする十日の日数のこと。

《単語家族》

均(まるく全部に行き渡る)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

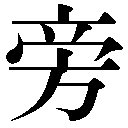

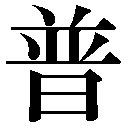

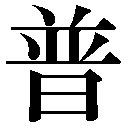

普 あまねし🔗⭐🔉

【普】

12画 日部 [常用漢字]

区点=4165 16進=4961 シフトJIS=9581

《常用音訓》フ

《音読み》 フ

12画 日部 [常用漢字]

区点=4165 16進=4961 シフトJIS=9581

《常用音訓》フ

《音読み》 フ /ホ

/ホ 〈p

〈p 〉

《訓読み》 あまねし

《名付け》 かた・ひろ・ひろし・ゆき

《意味》

〉

《訓読み》 あまねし

《名付け》 かた・ひろ・ひろし・ゆき

《意味》

{動}すみずみまで広く行き渡る。敷きつめたように、平らに広がる。〈類義語〉→敷。「普及」「普天之下フテンノモト(広がった大空の下すべて)」〔→孟子〕

{動}すみずみまで広く行き渡る。敷きつめたように、平らに広がる。〈類義語〉→敷。「普及」「普天之下フテンノモト(広がった大空の下すべて)」〔→孟子〕

{形}あまねし。広く全部に行き渡っている。〈類義語〉→博・→溥フ(ひろい)。

《解字》

会意。「竝(ならぶ)+日」で、竝(=並)は、横に広がることを示す。日光が広がることをあらわす。

《単語家族》

布(平らに敷きつめる)

{形}あまねし。広く全部に行き渡っている。〈類義語〉→博・→溥フ(ひろい)。

《解字》

会意。「竝(ならぶ)+日」で、竝(=並)は、横に広がることを示す。日光が広がることをあらわす。

《単語家族》

布(平らに敷きつめる) 敷(しく)

敷(しく) 博(広く行き渡る)などと同系。

《類義》

→広

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

博(広く行き渡る)などと同系。

《類義》

→広

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

12画 日部 [常用漢字]

区点=4165 16進=4961 シフトJIS=9581

《常用音訓》フ

《音読み》 フ

12画 日部 [常用漢字]

区点=4165 16進=4961 シフトJIS=9581

《常用音訓》フ

《音読み》 フ /ホ

/ホ 〈p

〈p 〉

《訓読み》 あまねし

《名付け》 かた・ひろ・ひろし・ゆき

《意味》

〉

《訓読み》 あまねし

《名付け》 かた・ひろ・ひろし・ゆき

《意味》

{動}すみずみまで広く行き渡る。敷きつめたように、平らに広がる。〈類義語〉→敷。「普及」「普天之下フテンノモト(広がった大空の下すべて)」〔→孟子〕

{動}すみずみまで広く行き渡る。敷きつめたように、平らに広がる。〈類義語〉→敷。「普及」「普天之下フテンノモト(広がった大空の下すべて)」〔→孟子〕

{形}あまねし。広く全部に行き渡っている。〈類義語〉→博・→溥フ(ひろい)。

《解字》

会意。「竝(ならぶ)+日」で、竝(=並)は、横に広がることを示す。日光が広がることをあらわす。

《単語家族》

布(平らに敷きつめる)

{形}あまねし。広く全部に行き渡っている。〈類義語〉→博・→溥フ(ひろい)。

《解字》

会意。「竝(ならぶ)+日」で、竝(=並)は、横に広がることを示す。日光が広がることをあらわす。

《単語家族》

布(平らに敷きつめる) 敷(しく)

敷(しく) 博(広く行き渡る)などと同系。

《類義》

→広

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

博(広く行き渡る)などと同系。

《類義》

→広

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

氾 あまねし🔗⭐🔉

【氾】

5画 水部

区点=4037 16進=4845 シフトJIS=94C3

《音読み》 ハン(ハム)

5画 水部

区点=4037 16進=4845 シフトJIS=94C3

《音読み》 ハン(ハム) /ホン(ホム)

/ホン(ホム) 〈f

〈f n〉

《訓読み》 ひろがる/あふれる(あふる)/ひろい(ひろし)/あまねし

《意味》

n〉

《訓読み》 ひろがる/あふれる(あふる)/ひろい(ひろし)/あまねし

《意味》

{動}ひろがる。あふれる(アフル)。水がいっぱいにひろがる。わくを越えてあふれひろがる。〈同義語〉→泛ハン・→汎ハン。「氾濫ハンラン」

{動}ひろがる。あふれる(アフル)。水がいっぱいにひろがる。わくを越えてあふれひろがる。〈同義語〉→泛ハン・→汎ハン。「氾濫ハンラン」

{形}ひろい(ヒロシ)。あまねし。ひろくひろがる。

〈同義語〉→汎ハン。

{形}ひろい(ヒロシ)。あまねし。ひろくひろがる。

〈同義語〉→汎ハン。

{名}川名。山東省曹ソウ県の北を流れる。氾水ハンスイ。▽平声に読む。

《解字》

{名}川名。山東省曹ソウ県の北を流れる。氾水ハンスイ。▽平声に読む。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音ハン)は、わくをかぶせておおうこと。そのわくを越えることもハンという。氾はそれを音符とし、水をそえた字。堤防や外わくを越えて水が外へあふれること。

《単語家族》

範(車の外わく)

会意兼形声。右側の字(音ハン)は、わくをかぶせておおうこと。そのわくを越えることもハンという。氾はそれを音符とし、水をそえた字。堤防や外わくを越えて水が外へあふれること。

《単語家族》

範(車の外わく) 笵ハン(竹のわく)

笵ハン(竹のわく) 犯(わくを破って外へ出る、おかす)などと同系。犯と最も縁が近い。

《熟語》

→熟語

犯(わくを破って外へ出る、おかす)などと同系。犯と最も縁が近い。

《熟語》

→熟語

5画 水部

区点=4037 16進=4845 シフトJIS=94C3

《音読み》 ハン(ハム)

5画 水部

区点=4037 16進=4845 シフトJIS=94C3

《音読み》 ハン(ハム) /ホン(ホム)

/ホン(ホム) 〈f

〈f n〉

《訓読み》 ひろがる/あふれる(あふる)/ひろい(ひろし)/あまねし

《意味》

n〉

《訓読み》 ひろがる/あふれる(あふる)/ひろい(ひろし)/あまねし

《意味》

{動}ひろがる。あふれる(アフル)。水がいっぱいにひろがる。わくを越えてあふれひろがる。〈同義語〉→泛ハン・→汎ハン。「氾濫ハンラン」

{動}ひろがる。あふれる(アフル)。水がいっぱいにひろがる。わくを越えてあふれひろがる。〈同義語〉→泛ハン・→汎ハン。「氾濫ハンラン」

{形}ひろい(ヒロシ)。あまねし。ひろくひろがる。

〈同義語〉→汎ハン。

{形}ひろい(ヒロシ)。あまねし。ひろくひろがる。

〈同義語〉→汎ハン。

{名}川名。山東省曹ソウ県の北を流れる。氾水ハンスイ。▽平声に読む。

《解字》

{名}川名。山東省曹ソウ県の北を流れる。氾水ハンスイ。▽平声に読む。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音ハン)は、わくをかぶせておおうこと。そのわくを越えることもハンという。氾はそれを音符とし、水をそえた字。堤防や外わくを越えて水が外へあふれること。

《単語家族》

範(車の外わく)

会意兼形声。右側の字(音ハン)は、わくをかぶせておおうこと。そのわくを越えることもハンという。氾はそれを音符とし、水をそえた字。堤防や外わくを越えて水が外へあふれること。

《単語家族》

範(車の外わく) 笵ハン(竹のわく)

笵ハン(竹のわく) 犯(わくを破って外へ出る、おかす)などと同系。犯と最も縁が近い。

《熟語》

→熟語

犯(わくを破って外へ出る、おかす)などと同系。犯と最も縁が近い。

《熟語》

→熟語

汎 あまねく🔗⭐🔉

【汎】

6画 水部

区点=4038 16進=4846 シフトJIS=94C4

《音読み》 ハン(ハム)

6画 水部

区点=4038 16進=4846 シフトJIS=94C4

《音読み》 ハン(ハム) /ホン(ホム)

/ホン(ホム) 〈f

〈f n〉

《訓読み》 ただよう(ただよふ)/うかぶ/あまねし/あまねく/あふれる(あふる)

《意味》

n〉

《訓読み》 ただよう(ただよふ)/うかぶ/あまねし/あまねく/あふれる(あふる)

《意味》

ハンタリ{動・形}ただよう(タダヨフ)。うかぶ。水面がふわふわと広がる。広い水面にふわふわとうかぶさま。〈類義語〉→泛ハン。「汎汎ハンパン(ひろびろと水面が広がるさま)」「汎彼柏舟=汎タル彼ノ柏舟」〔→詩経〕

ハンタリ{動・形}ただよう(タダヨフ)。うかぶ。水面がふわふわと広がる。広い水面にふわふわとうかぶさま。〈類義語〉→泛ハン。「汎汎ハンパン(ひろびろと水面が広がるさま)」「汎彼柏舟=汎タル彼ノ柏舟」〔→詩経〕

{形・副}あまねし。あまねく。平らに広がりわたっているさま。広く。〈同義語〉→氾ハン。〈類義語〉→凡ハン/ボン。「汎愛衆=汎ク衆ヲ愛ス」〔→論語〕

{形・副}あまねし。あまねく。平らに広がりわたっているさま。広く。〈同義語〉→氾ハン。〈類義語〉→凡ハン/ボン。「汎愛衆=汎ク衆ヲ愛ス」〔→論語〕

{動}あふれる(アフル)。水があるわくを越えてあふれ広がる。▽氾に当てた用法。「汎濫ハンラン(=氾濫)」

《解字》

会意兼形声。凡ハンは、広げた帆を描いた象形文字で、ふわふわと広がる意を含む。汎は「水+音符凡」で、広い水面がふわふわと広がること。

《単語家族》

帆(ふわふわと広がったほ布)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{動}あふれる(アフル)。水があるわくを越えてあふれ広がる。▽氾に当てた用法。「汎濫ハンラン(=氾濫)」

《解字》

会意兼形声。凡ハンは、広げた帆を描いた象形文字で、ふわふわと広がる意を含む。汎は「水+音符凡」で、広い水面がふわふわと広がること。

《単語家族》

帆(ふわふわと広がったほ布)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

6画 水部

区点=4038 16進=4846 シフトJIS=94C4

《音読み》 ハン(ハム)

6画 水部

区点=4038 16進=4846 シフトJIS=94C4

《音読み》 ハン(ハム) /ホン(ホム)

/ホン(ホム) 〈f

〈f n〉

《訓読み》 ただよう(ただよふ)/うかぶ/あまねし/あまねく/あふれる(あふる)

《意味》

n〉

《訓読み》 ただよう(ただよふ)/うかぶ/あまねし/あまねく/あふれる(あふる)

《意味》

ハンタリ{動・形}ただよう(タダヨフ)。うかぶ。水面がふわふわと広がる。広い水面にふわふわとうかぶさま。〈類義語〉→泛ハン。「汎汎ハンパン(ひろびろと水面が広がるさま)」「汎彼柏舟=汎タル彼ノ柏舟」〔→詩経〕

ハンタリ{動・形}ただよう(タダヨフ)。うかぶ。水面がふわふわと広がる。広い水面にふわふわとうかぶさま。〈類義語〉→泛ハン。「汎汎ハンパン(ひろびろと水面が広がるさま)」「汎彼柏舟=汎タル彼ノ柏舟」〔→詩経〕

{形・副}あまねし。あまねく。平らに広がりわたっているさま。広く。〈同義語〉→氾ハン。〈類義語〉→凡ハン/ボン。「汎愛衆=汎ク衆ヲ愛ス」〔→論語〕

{形・副}あまねし。あまねく。平らに広がりわたっているさま。広く。〈同義語〉→氾ハン。〈類義語〉→凡ハン/ボン。「汎愛衆=汎ク衆ヲ愛ス」〔→論語〕

{動}あふれる(アフル)。水があるわくを越えてあふれ広がる。▽氾に当てた用法。「汎濫ハンラン(=氾濫)」

《解字》

会意兼形声。凡ハンは、広げた帆を描いた象形文字で、ふわふわと広がる意を含む。汎は「水+音符凡」で、広い水面がふわふわと広がること。

《単語家族》

帆(ふわふわと広がったほ布)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{動}あふれる(アフル)。水があるわくを越えてあふれ広がる。▽氾に当てた用法。「汎濫ハンラン(=氾濫)」

《解字》

会意兼形声。凡ハンは、広げた帆を描いた象形文字で、ふわふわと広がる意を含む。汎は「水+音符凡」で、広い水面がふわふわと広がること。

《単語家族》

帆(ふわふわと広がったほ布)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

泛 あまねし🔗⭐🔉

【泛】

7画 水部

区点=6202 16進=5E22 シフトJIS=9FA0

《音読み》

7画 水部

区点=6202 16進=5E22 シフトJIS=9FA0

《音読み》  ハン(ハム)

ハン(ハム) /ボン(ボム)

/ボン(ボム) 〈f

〈f n〉/

n〉/ ホウ

ホウ /フウ

/フウ 《訓読み》 うかぶ/うかべる(うかぶ)/おおう(おほふ)/あまねし

《意味》

《訓読み》 うかぶ/うかべる(うかぶ)/おおう(おほふ)/あまねし

《意味》

{動}うかぶ。うかべる(ウカブ)。水面の上にかぶさるようにしてうく。〈類義語〉→汎ハン。「与客泛舟=客ト舟ヲ泛ブ」〔→蘇軾〕

{動}うかぶ。うかべる(ウカブ)。水面の上にかぶさるようにしてうく。〈類義語〉→汎ハン。「与客泛舟=客ト舟ヲ泛ブ」〔→蘇軾〕

{動・形}おおう(オホフ)。あまねし。おおいかぶせる。広く全面をおおうさま。〈類義語〉→汎ハン。「泛論ハンロン(=汎論。全体をおおう議論)」

{動・形}おおう(オホフ)。あまねし。おおいかぶせる。広く全面をおおうさま。〈類義語〉→汎ハン。「泛論ハンロン(=汎論。全体をおおう議論)」

{動}くつがえす。〈類義語〉→覆。

《解字》

会意兼形声。乏は「止(あし)+/印」からなり、足の進行を/印でとめたさま。わくをかぶせられて進めないこと。泛は「水+音符乏ホウ」で、かぶさるように水面に浮くこと。

《単語家族》

貶ヘン(わくをかぶせて押さえる)

{動}くつがえす。〈類義語〉→覆。

《解字》

会意兼形声。乏は「止(あし)+/印」からなり、足の進行を/印でとめたさま。わくをかぶせられて進めないこと。泛は「水+音符乏ホウ」で、かぶさるように水面に浮くこと。

《単語家族》

貶ヘン(わくをかぶせて押さえる) 汎ハン(広くかぶさる)などと同系。また凡ハン・ボン(広くおおう)と非常に縁が近い。

《類義》

浮フは、水面をかかえるようにしてうつ伏せにうくこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

汎ハン(広くかぶさる)などと同系。また凡ハン・ボン(広くおおう)と非常に縁が近い。

《類義》

浮フは、水面をかかえるようにしてうつ伏せにうくこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

7画 水部

区点=6202 16進=5E22 シフトJIS=9FA0

《音読み》

7画 水部

区点=6202 16進=5E22 シフトJIS=9FA0

《音読み》  ハン(ハム)

ハン(ハム) /ボン(ボム)

/ボン(ボム) 〈f

〈f n〉/

n〉/ ホウ

ホウ /フウ

/フウ 《訓読み》 うかぶ/うかべる(うかぶ)/おおう(おほふ)/あまねし

《意味》

《訓読み》 うかぶ/うかべる(うかぶ)/おおう(おほふ)/あまねし

《意味》

{動}うかぶ。うかべる(ウカブ)。水面の上にかぶさるようにしてうく。〈類義語〉→汎ハン。「与客泛舟=客ト舟ヲ泛ブ」〔→蘇軾〕

{動}うかぶ。うかべる(ウカブ)。水面の上にかぶさるようにしてうく。〈類義語〉→汎ハン。「与客泛舟=客ト舟ヲ泛ブ」〔→蘇軾〕

{動・形}おおう(オホフ)。あまねし。おおいかぶせる。広く全面をおおうさま。〈類義語〉→汎ハン。「泛論ハンロン(=汎論。全体をおおう議論)」

{動・形}おおう(オホフ)。あまねし。おおいかぶせる。広く全面をおおうさま。〈類義語〉→汎ハン。「泛論ハンロン(=汎論。全体をおおう議論)」

{動}くつがえす。〈類義語〉→覆。

《解字》

会意兼形声。乏は「止(あし)+/印」からなり、足の進行を/印でとめたさま。わくをかぶせられて進めないこと。泛は「水+音符乏ホウ」で、かぶさるように水面に浮くこと。

《単語家族》

貶ヘン(わくをかぶせて押さえる)

{動}くつがえす。〈類義語〉→覆。

《解字》

会意兼形声。乏は「止(あし)+/印」からなり、足の進行を/印でとめたさま。わくをかぶせられて進めないこと。泛は「水+音符乏ホウ」で、かぶさるように水面に浮くこと。

《単語家族》

貶ヘン(わくをかぶせて押さえる) 汎ハン(広くかぶさる)などと同系。また凡ハン・ボン(広くおおう)と非常に縁が近い。

《類義》

浮フは、水面をかかえるようにしてうつ伏せにうくこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

汎ハン(広くかぶさる)などと同系。また凡ハン・ボン(広くおおう)と非常に縁が近い。

《類義》

浮フは、水面をかかえるようにしてうつ伏せにうくこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

海士 アマ🔗⭐🔉

【海人】

カイジン 海で漁業を営む人。漁師。『海士カイシ』

カイジン 海で漁業を営む人。漁師。『海士カイシ』 アマ〔国〕海中にもぐり、魚貝類や海藻などをとることを職業とする人。

アマ〔国〕海中にもぐり、魚貝類や海藻などをとることを職業とする人。

カイジン 海で漁業を営む人。漁師。『海士カイシ』

カイジン 海で漁業を営む人。漁師。『海士カイシ』 アマ〔国〕海中にもぐり、魚貝類や海藻などをとることを職業とする人。

アマ〔国〕海中にもぐり、魚貝類や海藻などをとることを職業とする人。

海女 アマ🔗⭐🔉

【海女】

カイジョ 海神の娘。

カイジョ 海神の娘。 アマ〔国〕海中にもぐり、魚貝類や海藻などをとることを職業とする女。

アマ〔国〕海中にもぐり、魚貝類や海藻などをとることを職業とする女。

カイジョ 海神の娘。

カイジョ 海神の娘。 アマ〔国〕海中にもぐり、魚貝類や海藻などをとることを職業とする女。

アマ〔国〕海中にもぐり、魚貝類や海藻などをとることを職業とする女。

洽 あまねし🔗⭐🔉

【洽】

9画 水部

区点=6210 16進=5E2A シフトJIS=9FA8

《音読み》

9画 水部

区点=6210 16進=5E2A シフトJIS=9FA8

《音読み》  コウ(カフ)

コウ(カフ) /ギョウ(ゲフ)

/ギョウ(ゲフ) 〈xi

〈xi ・qi

・qi 〉/

〉/ ゴウ(ゴフ)

ゴウ(ゴフ) /コウ(カフ)

/コウ(カフ) 《訓読み》 あまねし/うるおす(うるほす)/やわらげる(やはらぐ)/かなう(かなふ)

《意味》

《訓読み》 あまねし/うるおす(うるほす)/やわらげる(やはらぐ)/かなう(かなふ)

《意味》

{形・動}あまねし。全部に行き渡っているさま。全体をおおう。〈類義語〉→浹ショウ。「博学洽聞コウブン」「猶未洽於天下=ナホイマダ天下ニ洽カラズ」〔→孟子〕

{形・動}あまねし。全部に行き渡っているさま。全体をおおう。〈類義語〉→浹ショウ。「博学洽聞コウブン」「猶未洽於天下=ナホイマダ天下ニ洽カラズ」〔→孟子〕

{動}うるおす(ウルホス)。うるおいをもたせて調和させる。「洽于民心=民心ヲ洽ス」〔→書経〕

{動}うるおす(ウルホス)。うるおいをもたせて調和させる。「洽于民心=民心ヲ洽ス」〔→書経〕

{動}やわらげる(ヤハラグ)。かなう(カナフ)。心や関係がうちとけあって一つになる。心にぴったりかなう。〈類義語〉→叶・→協・→恰。「洽此四国=コノ四国ヲ洽ゲシム」〔→詩経〕「洽和コウワ」「不洽於心=心ニ洽ハズ」

{動}やわらげる(ヤハラグ)。かなう(カナフ)。心や関係がうちとけあって一つになる。心にぴったりかなう。〈類義語〉→叶・→協・→恰。「洽此四国=コノ四国ヲ洽ゲシム」〔→詩経〕「洽和コウワ」「不洽於心=心ニ洽ハズ」

{名}川名。陝西センセイ省東部にあり、黄河に注ぐ。洽水コウスイ。

《解字》

会意兼形声。合は「かぶせるしるし+口」の会意文字で、口にぴったりとふたをあわせたさまをあらわす。洽は「水+音符合」からなる。うるおって、ぴったり調和すること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}川名。陝西センセイ省東部にあり、黄河に注ぐ。洽水コウスイ。

《解字》

会意兼形声。合は「かぶせるしるし+口」の会意文字で、口にぴったりとふたをあわせたさまをあらわす。洽は「水+音符合」からなる。うるおって、ぴったり調和すること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

9画 水部

区点=6210 16進=5E2A シフトJIS=9FA8

《音読み》

9画 水部

区点=6210 16進=5E2A シフトJIS=9FA8

《音読み》  コウ(カフ)

コウ(カフ) /ギョウ(ゲフ)

/ギョウ(ゲフ) 〈xi

〈xi ・qi

・qi 〉/

〉/ ゴウ(ゴフ)

ゴウ(ゴフ) /コウ(カフ)

/コウ(カフ) 《訓読み》 あまねし/うるおす(うるほす)/やわらげる(やはらぐ)/かなう(かなふ)

《意味》

《訓読み》 あまねし/うるおす(うるほす)/やわらげる(やはらぐ)/かなう(かなふ)

《意味》

{形・動}あまねし。全部に行き渡っているさま。全体をおおう。〈類義語〉→浹ショウ。「博学洽聞コウブン」「猶未洽於天下=ナホイマダ天下ニ洽カラズ」〔→孟子〕

{形・動}あまねし。全部に行き渡っているさま。全体をおおう。〈類義語〉→浹ショウ。「博学洽聞コウブン」「猶未洽於天下=ナホイマダ天下ニ洽カラズ」〔→孟子〕

{動}うるおす(ウルホス)。うるおいをもたせて調和させる。「洽于民心=民心ヲ洽ス」〔→書経〕

{動}うるおす(ウルホス)。うるおいをもたせて調和させる。「洽于民心=民心ヲ洽ス」〔→書経〕

{動}やわらげる(ヤハラグ)。かなう(カナフ)。心や関係がうちとけあって一つになる。心にぴったりかなう。〈類義語〉→叶・→協・→恰。「洽此四国=コノ四国ヲ洽ゲシム」〔→詩経〕「洽和コウワ」「不洽於心=心ニ洽ハズ」

{動}やわらげる(ヤハラグ)。かなう(カナフ)。心や関係がうちとけあって一つになる。心にぴったりかなう。〈類義語〉→叶・→協・→恰。「洽此四国=コノ四国ヲ洽ゲシム」〔→詩経〕「洽和コウワ」「不洽於心=心ニ洽ハズ」

{名}川名。陝西センセイ省東部にあり、黄河に注ぐ。洽水コウスイ。

《解字》

会意兼形声。合は「かぶせるしるし+口」の会意文字で、口にぴったりとふたをあわせたさまをあらわす。洽は「水+音符合」からなる。うるおって、ぴったり調和すること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}川名。陝西センセイ省東部にあり、黄河に注ぐ。洽水コウスイ。

《解字》

会意兼形声。合は「かぶせるしるし+口」の会意文字で、口にぴったりとふたをあわせたさまをあらわす。洽は「水+音符合」からなる。うるおって、ぴったり調和すること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

溥 あまねし🔗⭐🔉

【溥】

13画 水部

区点=6280 16進=5E70 シフトJIS=9FEE

《音読み》 フ

13画 水部

区点=6280 16進=5E70 シフトJIS=9FEE

《音読み》 フ /ホ

/ホ 〈p

〈p 〉

《訓読み》 あまねし

《意味》

〉

《訓読み》 あまねし

《意味》

{動・形}あまねし。あまねくひろがる。平らにおおっているさま。〈同義語〉→普。「溥天之下、莫非王土=溥天ノ下、王土ニアラザルハナシ」〔→詩経〕

{動・形}あまねし。あまねくひろがる。平らにおおっているさま。〈同義語〉→普。「溥天之下、莫非王土=溥天ノ下、王土ニアラザルハナシ」〔→詩経〕

{動・形}一面にひろがる。ひろいさま。「瞻彼溥原=彼ノ溥原ヲ瞻ル」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。「水+音符博(ひろい)の略体」。水が一面にひろがる意。のち「ひろい、ひろがる」の意となる。

《単語家族》

博(四方にひろがる)

{動・形}一面にひろがる。ひろいさま。「瞻彼溥原=彼ノ溥原ヲ瞻ル」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。「水+音符博(ひろい)の略体」。水が一面にひろがる意。のち「ひろい、ひろがる」の意となる。

《単語家族》

博(四方にひろがる) 普(あまねくひろがる)と同系。また、滂ボウ(水が一面にひろがる)は、その語尾の転じたことば。

《熟語》

→熟語

→故事成語

普(あまねくひろがる)と同系。また、滂ボウ(水が一面にひろがる)は、その語尾の転じたことば。

《熟語》

→熟語

→故事成語

13画 水部

区点=6280 16進=5E70 シフトJIS=9FEE

《音読み》 フ

13画 水部

区点=6280 16進=5E70 シフトJIS=9FEE

《音読み》 フ /ホ

/ホ 〈p

〈p 〉

《訓読み》 あまねし

《意味》

〉

《訓読み》 あまねし

《意味》

{動・形}あまねし。あまねくひろがる。平らにおおっているさま。〈同義語〉→普。「溥天之下、莫非王土=溥天ノ下、王土ニアラザルハナシ」〔→詩経〕

{動・形}あまねし。あまねくひろがる。平らにおおっているさま。〈同義語〉→普。「溥天之下、莫非王土=溥天ノ下、王土ニアラザルハナシ」〔→詩経〕

{動・形}一面にひろがる。ひろいさま。「瞻彼溥原=彼ノ溥原ヲ瞻ル」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。「水+音符博(ひろい)の略体」。水が一面にひろがる意。のち「ひろい、ひろがる」の意となる。

《単語家族》

博(四方にひろがる)

{動・形}一面にひろがる。ひろいさま。「瞻彼溥原=彼ノ溥原ヲ瞻ル」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。「水+音符博(ひろい)の略体」。水が一面にひろがる意。のち「ひろい、ひろがる」の意となる。

《単語家族》

博(四方にひろがる) 普(あまねくひろがる)と同系。また、滂ボウ(水が一面にひろがる)は、その語尾の転じたことば。

《熟語》

→熟語

→故事成語

普(あまねくひろがる)と同系。また、滂ボウ(水が一面にひろがる)は、その語尾の転じたことば。

《熟語》

→熟語

→故事成語

甘 あまい🔗⭐🔉

【甘】

5画 甘部 [常用漢字]

区点=2037 16進=3445 シフトJIS=8AC3

《常用音訓》カン/あま…い/あま…える/あま…やかす

《音読み》 カン(カム)

5画 甘部 [常用漢字]

区点=2037 16進=3445 シフトJIS=8AC3

《常用音訓》カン/あま…い/あま…える/あま…やかす

《音読み》 カン(カム)

〈g

〈g n〉

《訓読み》 あまえる/あまやかす/あまい(あまし)/うまい(うまし)/あましとする(あましとす)/うましとする(うましとす)/あまんずる(あまんず)/あまんじて

《名付け》 あま・かい・よし

《意味》

n〉

《訓読み》 あまえる/あまやかす/あまい(あまし)/うまい(うまし)/あましとする(あましとす)/うましとする(うましとす)/あまんずる(あまんず)/あまんじて

《名付け》 あま・かい・よし

《意味》

{形・名}あまい(アマシ)。五味の一つ。▽甘・辛(からい)・酸(すっぱい)・苦(にがい)・鹹カン(しおからい)をあわせて五味という。〈類義語〉→甜テン(あまい)。「多嘗苦曰甘=多ク苦キヲ嘗メテ甘シト曰フ」〔→墨子〕

{形・名}あまい(アマシ)。五味の一つ。▽甘・辛(からい)・酸(すっぱい)・苦(にがい)・鹹カン(しおからい)をあわせて五味という。〈類義語〉→甜テン(あまい)。「多嘗苦曰甘=多ク苦キヲ嘗メテ甘シト曰フ」〔→墨子〕

{形}うまい(ウマシ)。口に含んで味わっていたい。味がよい。おいしい。「食旨不甘=旨ヲ食ラヘドモ甘カラズ」〔→論語〕

{形}うまい(ウマシ)。口に含んで味わっていたい。味がよい。おいしい。「食旨不甘=旨ヲ食ラヘドモ甘カラズ」〔→論語〕

{形}あまい(アマシ)。ゆとりをもって中にはまるさま。ゆるいさま。

{形}あまい(アマシ)。ゆとりをもって中にはまるさま。ゆるいさま。

{動}あましとする(アマシトス)。うましとする(ウマシトス)。あまいと思う。また、うまいと思う。「飢者甘食=飢

{動}あましとする(アマシトス)。うましとする(ウマシトス)。あまいと思う。また、うまいと思う。「飢者甘食=飢 タル者ハ食ヲ甘シトス」〔→孟子〕

タル者ハ食ヲ甘シトス」〔→孟子〕

{動}あまんずる(アマンズ)。けっこうだと思う。満足する。▽転じて、しかたがないと思って我慢する。「甘貧=貧ニ甘ンズ」

{動}あまんずる(アマンズ)。けっこうだと思う。満足する。▽転じて、しかたがないと思って我慢する。「甘貧=貧ニ甘ンズ」

{副}あまんじて。いやがらずに。けっこう喜んで。

〔国〕あまい(アマシ)。きびしくない。また、ことばがたくみである。「点が甘い」「子どもに甘い」

《解字》

{副}あまんじて。いやがらずに。けっこう喜んで。

〔国〕あまい(アマシ)。きびしくない。また、ことばがたくみである。「点が甘い」「子どもに甘い」

《解字》

会意。「口+・印」で、口の中に・印で示した食物を含んで味わうことを示す。ながく口中で含味する、うまい(あまい)物の意となった。

《単語家族》

含(ふくむ)

会意。「口+・印」で、口の中に・印で示した食物を含んで味わうことを示す。ながく口中で含味する、うまい(あまい)物の意となった。

《単語家族》

含(ふくむ) 柑カン(口中にふくんで味わうみかん)

柑カン(口中にふくんで味わうみかん) 拑カン(はさんで中にふくむ)

拑カン(はさんで中にふくむ) 鉗カン(中に物をふくむようにとる金ばさみ)などと同系。

《類義》

旨は、脂(あぶら肉)の原字で、うまいごちそうのこと。甜テンは、舌がねばるようにあまったるいこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

鉗カン(中に物をふくむようにとる金ばさみ)などと同系。

《類義》

旨は、脂(あぶら肉)の原字で、うまいごちそうのこと。甜テンは、舌がねばるようにあまったるいこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

5画 甘部 [常用漢字]

区点=2037 16進=3445 シフトJIS=8AC3

《常用音訓》カン/あま…い/あま…える/あま…やかす

《音読み》 カン(カム)

5画 甘部 [常用漢字]

区点=2037 16進=3445 シフトJIS=8AC3

《常用音訓》カン/あま…い/あま…える/あま…やかす

《音読み》 カン(カム)

〈g

〈g n〉

《訓読み》 あまえる/あまやかす/あまい(あまし)/うまい(うまし)/あましとする(あましとす)/うましとする(うましとす)/あまんずる(あまんず)/あまんじて

《名付け》 あま・かい・よし

《意味》

n〉

《訓読み》 あまえる/あまやかす/あまい(あまし)/うまい(うまし)/あましとする(あましとす)/うましとする(うましとす)/あまんずる(あまんず)/あまんじて

《名付け》 あま・かい・よし

《意味》

{形・名}あまい(アマシ)。五味の一つ。▽甘・辛(からい)・酸(すっぱい)・苦(にがい)・鹹カン(しおからい)をあわせて五味という。〈類義語〉→甜テン(あまい)。「多嘗苦曰甘=多ク苦キヲ嘗メテ甘シト曰フ」〔→墨子〕

{形・名}あまい(アマシ)。五味の一つ。▽甘・辛(からい)・酸(すっぱい)・苦(にがい)・鹹カン(しおからい)をあわせて五味という。〈類義語〉→甜テン(あまい)。「多嘗苦曰甘=多ク苦キヲ嘗メテ甘シト曰フ」〔→墨子〕

{形}うまい(ウマシ)。口に含んで味わっていたい。味がよい。おいしい。「食旨不甘=旨ヲ食ラヘドモ甘カラズ」〔→論語〕

{形}うまい(ウマシ)。口に含んで味わっていたい。味がよい。おいしい。「食旨不甘=旨ヲ食ラヘドモ甘カラズ」〔→論語〕

{形}あまい(アマシ)。ゆとりをもって中にはまるさま。ゆるいさま。

{形}あまい(アマシ)。ゆとりをもって中にはまるさま。ゆるいさま。

{動}あましとする(アマシトス)。うましとする(ウマシトス)。あまいと思う。また、うまいと思う。「飢者甘食=飢

{動}あましとする(アマシトス)。うましとする(ウマシトス)。あまいと思う。また、うまいと思う。「飢者甘食=飢 タル者ハ食ヲ甘シトス」〔→孟子〕

タル者ハ食ヲ甘シトス」〔→孟子〕

{動}あまんずる(アマンズ)。けっこうだと思う。満足する。▽転じて、しかたがないと思って我慢する。「甘貧=貧ニ甘ンズ」

{動}あまんずる(アマンズ)。けっこうだと思う。満足する。▽転じて、しかたがないと思って我慢する。「甘貧=貧ニ甘ンズ」

{副}あまんじて。いやがらずに。けっこう喜んで。

〔国〕あまい(アマシ)。きびしくない。また、ことばがたくみである。「点が甘い」「子どもに甘い」

《解字》

{副}あまんじて。いやがらずに。けっこう喜んで。

〔国〕あまい(アマシ)。きびしくない。また、ことばがたくみである。「点が甘い」「子どもに甘い」

《解字》

会意。「口+・印」で、口の中に・印で示した食物を含んで味わうことを示す。ながく口中で含味する、うまい(あまい)物の意となった。

《単語家族》

含(ふくむ)

会意。「口+・印」で、口の中に・印で示した食物を含んで味わうことを示す。ながく口中で含味する、うまい(あまい)物の意となった。

《単語家族》

含(ふくむ) 柑カン(口中にふくんで味わうみかん)

柑カン(口中にふくんで味わうみかん) 拑カン(はさんで中にふくむ)

拑カン(はさんで中にふくむ) 鉗カン(中に物をふくむようにとる金ばさみ)などと同系。

《類義》

旨は、脂(あぶら肉)の原字で、うまいごちそうのこと。甜テンは、舌がねばるようにあまったるいこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

鉗カン(中に物をふくむようにとる金ばさみ)などと同系。

《類義》

旨は、脂(あぶら肉)の原字で、うまいごちそうのこと。甜テンは、舌がねばるようにあまったるいこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

甜 あまい🔗⭐🔉

羨 あまり🔗⭐🔉

【羨】

13画 羊部

区点=3302 16進=4122 シフトJIS=9141

《音読み》

13画 羊部

区点=3302 16進=4122 シフトJIS=9141

《音読み》  セン

セン /ゼン

/ゼン 〈xi

〈xi n〉/

n〉/ エン

エン

/セン

/セン 《訓読み》 うらやむ/あまる/あまり/あやまる

《意味》

《訓読み》 うらやむ/あまる/あまり/あやまる

《意味》

{動}うらやむ。よいものを見てよだれをたらす。心をひかれる。うらやましがる。あこがれる。「臨河而羨魚=河ニ臨ンデ魚ヲ羨ム」〔→淮南子〕

{動}うらやむ。よいものを見てよだれをたらす。心をひかれる。うらやましがる。あこがれる。「臨河而羨魚=河ニ臨ンデ魚ヲ羨ム」〔→淮南子〕

{動・名}あまる。あまり。余分にはみ出て残る。また、残った分。〈同義語〉→衍エン。「以羨補不足=羨レルヲモッテ足ラザルヲ補フ」〔→孟子〕

{動・名}あまる。あまり。余分にはみ出て残る。また、残った分。〈同義語〉→衍エン。「以羨補不足=羨レルヲモッテ足ラザルヲ補フ」〔→孟子〕

{動}あやまる。道からはみ出す。まちがえる。〈同義語〉→衍エン。

{動}あやまる。道からはみ出す。まちがえる。〈同義語〉→衍エン。

{名}墓の入り口から、墓室へ通じる長くのびた地下道。「羨道エンドウ・センドウ」

《解字》

会意。「羊+よだれ」で、いいものを見て、よだれを長くたらすこと。羊はうまいもの、よいものをあらわす。

《単語家族》

延(引きのばす)

{名}墓の入り口から、墓室へ通じる長くのびた地下道。「羨道エンドウ・センドウ」

《解字》

会意。「羊+よだれ」で、いいものを見て、よだれを長くたらすこと。羊はうまいもの、よいものをあらわす。

《単語家族》

延(引きのばす) 涎セン(よだれ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

涎セン(よだれ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

13画 羊部

区点=3302 16進=4122 シフトJIS=9141

《音読み》

13画 羊部

区点=3302 16進=4122 シフトJIS=9141

《音読み》  セン

セン /ゼン

/ゼン 〈xi

〈xi n〉/

n〉/ エン

エン

/セン

/セン 《訓読み》 うらやむ/あまる/あまり/あやまる

《意味》

《訓読み》 うらやむ/あまる/あまり/あやまる

《意味》

{動}うらやむ。よいものを見てよだれをたらす。心をひかれる。うらやましがる。あこがれる。「臨河而羨魚=河ニ臨ンデ魚ヲ羨ム」〔→淮南子〕

{動}うらやむ。よいものを見てよだれをたらす。心をひかれる。うらやましがる。あこがれる。「臨河而羨魚=河ニ臨ンデ魚ヲ羨ム」〔→淮南子〕

{動・名}あまる。あまり。余分にはみ出て残る。また、残った分。〈同義語〉→衍エン。「以羨補不足=羨レルヲモッテ足ラザルヲ補フ」〔→孟子〕

{動・名}あまる。あまり。余分にはみ出て残る。また、残った分。〈同義語〉→衍エン。「以羨補不足=羨レルヲモッテ足ラザルヲ補フ」〔→孟子〕

{動}あやまる。道からはみ出す。まちがえる。〈同義語〉→衍エン。

{動}あやまる。道からはみ出す。まちがえる。〈同義語〉→衍エン。

{名}墓の入り口から、墓室へ通じる長くのびた地下道。「羨道エンドウ・センドウ」

《解字》

会意。「羊+よだれ」で、いいものを見て、よだれを長くたらすこと。羊はうまいもの、よいものをあらわす。

《単語家族》

延(引きのばす)

{名}墓の入り口から、墓室へ通じる長くのびた地下道。「羨道エンドウ・センドウ」

《解字》

会意。「羊+よだれ」で、いいものを見て、よだれを長くたらすこと。羊はうまいもの、よいものをあらわす。

《単語家族》

延(引きのばす) 涎セン(よだれ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

涎セン(よだれ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

蔗 あまい🔗⭐🔉

蜑 あま🔗⭐🔉

衍 あまる🔗⭐🔉

【衍】

9画 行部

区点=6207 16進=5E27 シフトJIS=9FA5

《音読み》 エン

9画 行部

区点=6207 16進=5E27 シフトJIS=9FA5

《音読み》 エン

〈y

〈y n〉

《訓読み》 のばす/のびる(のぶ)/あまる/たいら(たひら)

《意味》

n〉

《訓読み》 のばす/のびる(のぶ)/あまる/たいら(たひら)

《意味》

{動}水が長くながれていく。「流衍リュウエン」

{動}水が長くながれていく。「流衍リュウエン」

{動}のばす。のびる(ノブ)。のばし広げる。しきのばす。のび広がる。はびこる。〈同義語〉→演。〈類義語〉→延。「敷衍フエン(しきのばす)」「蔓衍マンエン(病気などがはびこる)」「大衍之数五十=大衍ノ数ハ五十」〔→易経〕

{動}のばす。のびる(ノブ)。のばし広げる。しきのばす。のび広がる。はびこる。〈同義語〉→演。〈類義語〉→延。「敷衍フエン(しきのばす)」「蔓衍マンエン(病気などがはびこる)」「大衍之数五十=大衍ノ数ハ五十」〔→易経〕

{動}水が長くながれて海にそそぐ。

{動}水が長くながれて海にそそぐ。

{動}水が満ちて、外にあふれ出る。▽去声に読む。

{動}水が満ちて、外にあふれ出る。▽去声に読む。

{動・形}あまる。余分にあまる。余計になる。余計な。▽去声に読む。「衍字エンジ」

{動・形}あまる。余分にあまる。余計になる。余計な。▽去声に読む。「衍字エンジ」

{形・名}たいら(タヒラ)。たいらにのびたさま。たいらな土地。平地。▽去声に読む。

《解字》

会意。「水+行」で、水が長く横にのびるさま。

《単語家族》

演エン(ひきのばす)

{形・名}たいら(タヒラ)。たいらにのびたさま。たいらな土地。平地。▽去声に読む。

《解字》

会意。「水+行」で、水が長く横にのびるさま。

《単語家族》

演エン(ひきのばす) 延エン(ひきのばす)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

延エン(ひきのばす)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

9画 行部

区点=6207 16進=5E27 シフトJIS=9FA5

《音読み》 エン

9画 行部

区点=6207 16進=5E27 シフトJIS=9FA5

《音読み》 エン

〈y

〈y n〉

《訓読み》 のばす/のびる(のぶ)/あまる/たいら(たひら)

《意味》

n〉

《訓読み》 のばす/のびる(のぶ)/あまる/たいら(たひら)

《意味》

{動}水が長くながれていく。「流衍リュウエン」

{動}水が長くながれていく。「流衍リュウエン」

{動}のばす。のびる(ノブ)。のばし広げる。しきのばす。のび広がる。はびこる。〈同義語〉→演。〈類義語〉→延。「敷衍フエン(しきのばす)」「蔓衍マンエン(病気などがはびこる)」「大衍之数五十=大衍ノ数ハ五十」〔→易経〕

{動}のばす。のびる(ノブ)。のばし広げる。しきのばす。のび広がる。はびこる。〈同義語〉→演。〈類義語〉→延。「敷衍フエン(しきのばす)」「蔓衍マンエン(病気などがはびこる)」「大衍之数五十=大衍ノ数ハ五十」〔→易経〕

{動}水が長くながれて海にそそぐ。

{動}水が長くながれて海にそそぐ。

{動}水が満ちて、外にあふれ出る。▽去声に読む。

{動}水が満ちて、外にあふれ出る。▽去声に読む。

{動・形}あまる。余分にあまる。余計になる。余計な。▽去声に読む。「衍字エンジ」

{動・形}あまる。余分にあまる。余計になる。余計な。▽去声に読む。「衍字エンジ」

{形・名}たいら(タヒラ)。たいらにのびたさま。たいらな土地。平地。▽去声に読む。

《解字》

会意。「水+行」で、水が長く横にのびるさま。

《単語家族》

演エン(ひきのばす)

{形・名}たいら(タヒラ)。たいらにのびたさま。たいらな土地。平地。▽去声に読む。

《解字》

会意。「水+行」で、水が長く横にのびるさま。

《単語家族》

演エン(ひきのばす) 延エン(ひきのばす)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

延エン(ひきのばす)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

贏 あまり🔗⭐🔉

【贏】

20画 貝部

区点=7655 16進=6C57 シフトJIS=E6D5

《音読み》 エイ

20画 貝部

区点=7655 16進=6C57 シフトJIS=E6D5

《音読み》 エイ /ヨウ(ヤウ)

/ヨウ(ヤウ) 〈y

〈y ng〉

《訓読み》 あまる/あまり/かつ

《意味》

ng〉

《訓読み》 あまる/あまり/かつ

《意味》

{動・名}あまる。あまり。余分に残る。残す。また、余分な残りもの。〈同義語〉→盈。〈対語〉→欠。〈類義語〉→余。「贏余エイヨ」

{動・名}あまる。あまり。余分に残る。残す。また、余分な残りもの。〈同義語〉→盈。〈対語〉→欠。〈類義語〉→余。「贏余エイヨ」

{動・名}利益を得る。もうける。また、その利益。もうけ。〈対語〉→損。〈類義語〉→利。

{動・名}利益を得る。もうける。また、その利益。もうけ。〈対語〉→損。〈類義語〉→利。

{動}ふやける。のびる。〈対語〉→縮。「贏縮エイシュク」

{動}ふやける。のびる。〈対語〉→縮。「贏縮エイシュク」

{動}かつ。かけや、競争でかつ。〈対語〉→輸シュ/ユ。

《解字》

会意兼形声。貝を除いた部分は、ふやける、大きくゆとりがあるの意を含む。贏はそれを音符とし、貝を加えた字。

《単語家族》

瀛エイ(大きい海)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}かつ。かけや、競争でかつ。〈対語〉→輸シュ/ユ。

《解字》

会意兼形声。貝を除いた部分は、ふやける、大きくゆとりがあるの意を含む。贏はそれを音符とし、貝を加えた字。

《単語家族》

瀛エイ(大きい海)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

20画 貝部

区点=7655 16進=6C57 シフトJIS=E6D5

《音読み》 エイ

20画 貝部

区点=7655 16進=6C57 シフトJIS=E6D5

《音読み》 エイ /ヨウ(ヤウ)

/ヨウ(ヤウ) 〈y

〈y ng〉

《訓読み》 あまる/あまり/かつ

《意味》

ng〉

《訓読み》 あまる/あまり/かつ

《意味》

{動・名}あまる。あまり。余分に残る。残す。また、余分な残りもの。〈同義語〉→盈。〈対語〉→欠。〈類義語〉→余。「贏余エイヨ」

{動・名}あまる。あまり。余分に残る。残す。また、余分な残りもの。〈同義語〉→盈。〈対語〉→欠。〈類義語〉→余。「贏余エイヨ」

{動・名}利益を得る。もうける。また、その利益。もうけ。〈対語〉→損。〈類義語〉→利。

{動・名}利益を得る。もうける。また、その利益。もうけ。〈対語〉→損。〈類義語〉→利。

{動}ふやける。のびる。〈対語〉→縮。「贏縮エイシュク」

{動}ふやける。のびる。〈対語〉→縮。「贏縮エイシュク」

{動}かつ。かけや、競争でかつ。〈対語〉→輸シュ/ユ。

《解字》

会意兼形声。貝を除いた部分は、ふやける、大きくゆとりがあるの意を含む。贏はそれを音符とし、貝を加えた字。

《単語家族》

瀛エイ(大きい海)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}かつ。かけや、競争でかつ。〈対語〉→輸シュ/ユ。

《解字》

会意兼形声。貝を除いた部分は、ふやける、大きくゆとりがあるの意を含む。贏はそれを音符とし、貝を加えた字。

《単語家族》

瀛エイ(大きい海)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

遍 あまねし🔗⭐🔉

阿妹 アマイ🔗⭐🔉

【阿妹】

アマイ 妹を親しんでいうことば。

阿媽 アマ🔗⭐🔉

【阿媽】

アボ〔俗〕母のこと。

アボ〔俗〕母のこと。 アマ〔俗〕女中・乳母のこと。

アマ〔俗〕女中・乳母のこと。

アボ〔俗〕母のこと。

アボ〔俗〕母のこと。 アマ〔俗〕女中・乳母のこと。

アマ〔俗〕女中・乳母のこと。

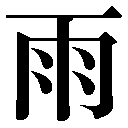

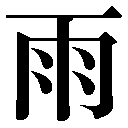

雨 あま🔗⭐🔉

【雨】

8画 雨部 [一年]

区点=1711 16進=312B シフトJIS=894A

《常用音訓》ウ/あま/あめ

《音読み》 ウ

8画 雨部 [一年]

区点=1711 16進=312B シフトJIS=894A

《常用音訓》ウ/あま/あめ

《音読み》 ウ

〈y

〈y ・y

・y 〉

《訓読み》 あま/あめ/あめふる/ふる/ふらす/うるおす(うるほす)

《名付け》 さめ・ふる

《意味》

〉

《訓読み》 あま/あめ/あめふる/ふる/ふらす/うるおす(うるほす)

《名付け》 さめ・ふる

《意味》

{名}あめ。空から降るあめ。▽すみずみまでうるおす恩恵や、おおいかぶさるほど多いものにたとえることもある。「降雨」「斉子帰止、其従如雨=斉ノ子ハ帰ギシトキ、ソノ従ハ雨ノゴトシ」〔→詩経〕

{名}あめ。空から降るあめ。▽すみずみまでうるおす恩恵や、おおいかぶさるほど多いものにたとえることもある。「降雨」「斉子帰止、其従如雨=斉ノ子ハ帰ギシトキ、ソノ従ハ雨ノゴトシ」〔→詩経〕 {動}あめふる。あめがふる。▽去声に読む。「雨我公田=我ガ公田ニ雨ル」〔→詩経〕

{動}あめふる。あめがふる。▽去声に読む。「雨我公田=我ガ公田ニ雨ル」〔→詩経〕

{動}ふる。ふらす。雪やあられなどが空からふってくる。また、雪やあられなどを空からふらす。▽去声に読む。「雨螽于宋=螽ヲ宋ニ雨ラス」〔→左伝〕

{動}ふる。ふらす。雪やあられなどが空からふってくる。また、雪やあられなどを空からふらす。▽去声に読む。「雨螽于宋=螽ヲ宋ニ雨ラス」〔→左伝〕

{動}うるおす(ウルホス)。うるおいを与える。▽去声に読む。

《解字》

{動}うるおす(ウルホス)。うるおいを与える。▽去声に読む。

《解字》

象形。天から雨のふるさまを描いたもので、上から地表を覆ってふる雨のこと。

《単語家族》

宇(大きくおおう屋根)

象形。天から雨のふるさまを描いたもので、上から地表を覆ってふる雨のこと。

《単語家族》

宇(大きくおおう屋根) 羽(鳥のからだをおおうはね)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

羽(鳥のからだをおおうはね)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

8画 雨部 [一年]

区点=1711 16進=312B シフトJIS=894A

《常用音訓》ウ/あま/あめ

《音読み》 ウ

8画 雨部 [一年]

区点=1711 16進=312B シフトJIS=894A

《常用音訓》ウ/あま/あめ

《音読み》 ウ

〈y

〈y ・y

・y 〉

《訓読み》 あま/あめ/あめふる/ふる/ふらす/うるおす(うるほす)

《名付け》 さめ・ふる

《意味》

〉

《訓読み》 あま/あめ/あめふる/ふる/ふらす/うるおす(うるほす)

《名付け》 さめ・ふる

《意味》

{名}あめ。空から降るあめ。▽すみずみまでうるおす恩恵や、おおいかぶさるほど多いものにたとえることもある。「降雨」「斉子帰止、其従如雨=斉ノ子ハ帰ギシトキ、ソノ従ハ雨ノゴトシ」〔→詩経〕

{名}あめ。空から降るあめ。▽すみずみまでうるおす恩恵や、おおいかぶさるほど多いものにたとえることもある。「降雨」「斉子帰止、其従如雨=斉ノ子ハ帰ギシトキ、ソノ従ハ雨ノゴトシ」〔→詩経〕 {動}あめふる。あめがふる。▽去声に読む。「雨我公田=我ガ公田ニ雨ル」〔→詩経〕

{動}あめふる。あめがふる。▽去声に読む。「雨我公田=我ガ公田ニ雨ル」〔→詩経〕

{動}ふる。ふらす。雪やあられなどが空からふってくる。また、雪やあられなどを空からふらす。▽去声に読む。「雨螽于宋=螽ヲ宋ニ雨ラス」〔→左伝〕

{動}ふる。ふらす。雪やあられなどが空からふってくる。また、雪やあられなどを空からふらす。▽去声に読む。「雨螽于宋=螽ヲ宋ニ雨ラス」〔→左伝〕

{動}うるおす(ウルホス)。うるおいを与える。▽去声に読む。

《解字》

{動}うるおす(ウルホス)。うるおいを与える。▽去声に読む。

《解字》

象形。天から雨のふるさまを描いたもので、上から地表を覆ってふる雨のこと。

《単語家族》

宇(大きくおおう屋根)

象形。天から雨のふるさまを描いたもので、上から地表を覆ってふる雨のこと。

《単語家族》

宇(大きくおおう屋根) 羽(鳥のからだをおおうはね)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

羽(鳥のからだをおおうはね)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

雨足 アマアシ🔗⭐🔉

【雨足】

ウソク

ウソク  「雨脚

「雨脚 」と同じ。

」と同じ。 雨がじゅうぶんふる。

雨がじゅうぶんふる。 アマアシ〔国〕「雨脚

アマアシ〔国〕「雨脚 」と同じ。

」と同じ。

ウソク

ウソク  「雨脚

「雨脚 」と同じ。

」と同じ。 雨がじゅうぶんふる。

雨がじゅうぶんふる。 アマアシ〔国〕「雨脚

アマアシ〔国〕「雨脚 」と同じ。

」と同じ。

雨足 アマアシ🔗⭐🔉

【雨脚】

ウキャク ふってくる雨が白い糸のように見えるもの。『雨足ウソク・アマアシ』「雨脚如麻未断絶=雨脚ハ麻ノゴトクイマダ断絶セズ」〔→杜甫〕

ウキャク ふってくる雨が白い糸のように見えるもの。『雨足ウソク・アマアシ』「雨脚如麻未断絶=雨脚ハ麻ノゴトクイマダ断絶セズ」〔→杜甫〕 アマアシ〔国〕雨が、ふりながらある地方を通っていくはやさ。「雨脚がはやい」

アマアシ〔国〕雨が、ふりながらある地方を通っていくはやさ。「雨脚がはやい」

ウキャク ふってくる雨が白い糸のように見えるもの。『雨足ウソク・アマアシ』「雨脚如麻未断絶=雨脚ハ麻ノゴトクイマダ断絶セズ」〔→杜甫〕

ウキャク ふってくる雨が白い糸のように見えるもの。『雨足ウソク・アマアシ』「雨脚如麻未断絶=雨脚ハ麻ノゴトクイマダ断絶セズ」〔→杜甫〕 アマアシ〔国〕雨が、ふりながらある地方を通っていくはやさ。「雨脚がはやい」

アマアシ〔国〕雨が、ふりながらある地方を通っていくはやさ。「雨脚がはやい」

塰 あま🔗⭐🔉

【塰】

13画 土部 〔国〕

区点=5243 16進=544B シフトJIS=9AC9

《訓読み》 あま

《意味》

あま。

13画 土部 〔国〕

区点=5243 16進=544B シフトJIS=9AC9

《訓読み》 あま

《意味》

あま。 海人。海中で魚介や海藻などを捕る人。

海人。海中で魚介や海藻などを捕る人。 地名に使う。

地名に使う。

13画 土部 〔国〕

区点=5243 16進=544B シフトJIS=9AC9

《訓読み》 あま

《意味》

あま。

13画 土部 〔国〕

区点=5243 16進=544B シフトJIS=9AC9

《訓読み》 あま

《意味》

あま。 海人。海中で魚介や海藻などを捕る人。

海人。海中で魚介や海藻などを捕る人。 地名に使う。

地名に使う。

漢字源に「アマ」で始まるの検索結果 1-35。もっと読み込む

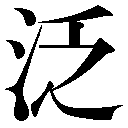

11画 甘部

区点=3728 16進=453C シフトJIS=935B

《音読み》 テン(テム)

11画 甘部

区点=3728 16進=453C シフトJIS=935B

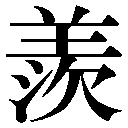

《音読み》 テン(テム) 14画 艸部

区点=7284 16進=6874 シフトJIS=E4F2

《音読み》 シャ

14画 艸部

区点=7284 16進=6874 シフトJIS=E4F2

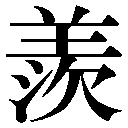

《音読み》 シャ 13画 虫部

区点=7373 16進=6969 シフトJIS=E589

《音読み》 タン

13画 虫部

区点=7373 16進=6969 シフトJIS=E589

《音読み》 タン 12画

12画  部 [常用漢字]

区点=4255 16進=4A57 シフトJIS=95D5

《常用音訓》ヘン

《音読み》 ヘン

部 [常用漢字]

区点=4255 16進=4A57 シフトJIS=95D5

《常用音訓》ヘン

《音読み》 ヘン