複数辞典一括検索+![]()

![]()

カボチャ【南瓜】🔗⭐🔉

カボチャ【南瓜】

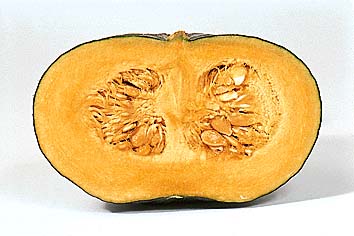

(16世紀頃カンボジアから伝来したからいう)ウリ科の一年生果菜。蔓性で雌雄異花。夏、黄色の花をつけ、その後結実。原産地はアメリカ大陸。世界各地で栽培される代表的な野菜。チリメン・キクザ(菊座)などの日本カボチャ、クリカボチャなどの西洋カボチャ、ソウメンカボチャなどのペポカボチャの3系統がある。ほかに観賞用・飼料用品種もある。種子も食用。唐茄子とうなす。ナンキン(南京)。〈[季]秋〉

カボチャ(断面)

撮影:関戸 勇

セイヨウカボチャ

提供:OPO

セイヨウカボチャ

提供:OPO

カボチャ(雌花)

撮影:関戸 勇

カボチャ(雌花)

撮影:関戸 勇

⇒カボチャ‐やろう【南瓜野郎】

⇒南瓜に目鼻

○南瓜に目鼻かぼちゃにめはな

太って丸く醜い顔の女の形容。

⇒カボチャ【南瓜】

⇒カボチャ‐やろう【南瓜野郎】

⇒南瓜に目鼻

○南瓜に目鼻かぼちゃにめはな

太って丸く醜い顔の女の形容。

⇒カボチャ【南瓜】

セイヨウカボチャ

提供:OPO

セイヨウカボチャ

提供:OPO

カボチャ(雌花)

撮影:関戸 勇

カボチャ(雌花)

撮影:関戸 勇

⇒カボチャ‐やろう【南瓜野郎】

⇒南瓜に目鼻

○南瓜に目鼻かぼちゃにめはな

太って丸く醜い顔の女の形容。

⇒カボチャ【南瓜】

⇒カボチャ‐やろう【南瓜野郎】

⇒南瓜に目鼻

○南瓜に目鼻かぼちゃにめはな

太って丸く醜い顔の女の形容。

⇒カボチャ【南瓜】

○南瓜に目鼻かぼちゃにめはな🔗⭐🔉

○南瓜に目鼻かぼちゃにめはな

太って丸く醜い顔の女の形容。

⇒カボチャ【南瓜】

カボチャ‐やろう【南瓜野郎】‥ラウ

容貌のみにくい男をののしっていう語。

⇒カボチャ【南瓜】

カポック【kapok】

(もとマレー語)(→)パンヤに同じ。

⇒カポック‐の‐き【カポックの木】

カポック‐の‐き【カポックの木】

①パンヤ科の大高木。熱帯アジアの原産。幹には板根が発達、枝を四方に広げる。葉は掌状複葉。長さ10センチメートル余の果実を下垂し、熟すと開裂して長毛のある種子を出す。この種毛をカポックまたはパンヤといい、枕やクッションに詰める。

②観葉植物として栽培されるウコギ科ワタノキ属の常緑低木。東南アジア原産といわれ、園芸界ではカポックまたはホンコンカポックの名で流通。

⇒カポック【kapok】

ガボット【gavotte フランス】

16世紀頃よりフランスを中心に流行した活発で優美な2拍子の舞踏。また、その曲。18世紀には器楽組曲の1楽章にも用いた。

か‐ほど【斯程】

これほど。これくらい。

かぼと‐いせき【河姆渡遺跡】‥ヰ‥

中国浙江省、杭州湾南岸にある新石器時代初期、前5000〜前3300年の遺跡。豚や水牛を飼い、水稲耕作が華南で古くから行われていたこと、その年代が華北の畑作農耕に匹敵するものであることを示す。

カポネ【Alphonso Capone】

アメリカのギャングの首領。俗にアル=カポネ。禁酒法制定以来、酒の密売などあらゆる反社会的な行為をした。(1899〜1947)

が‐ほん【画本】グワ‥

①絵の手本。また、絵の素材。

②絵を集めた本。

ガボン【Gabon】

アフリカ中部、ギニア湾に臨む共和国。1910年以来仏領赤道アフリカの一部、60年独立。原油産出国。面積26万7000平方キロメートル。人口132万(1995)。首都リーブルヴィル。→アフリカ(図)

かほん‐か【禾本科】クワ‥クワ

〔植〕イネ科の旧称。

かま

(形が鎌に似ることからいう)魚の鰓蓋えらぶたに続く、胸びれのついている部分。

かま【鎌】

①草・柴などを刈るのに用いる道具。三日月形の刃に木の柄をつけたもの。神楽歌、賤家の小菅「賤家しずやの小菅―もて刈らば」

山鎌

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

稲刈鎌

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

稲刈鎌

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

稲鎌

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

稲鎌

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

鎌(一覧)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

鎌(一覧)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

②鎖鎌くさりがまの略。

③鎌槍かまやりの略。

④1のように曲がった刃。

⑤根性がねじけていること。口やかましいこと。また、そういう人。浄瑠璃、女殺油地獄「サア母の―がわせた」。「―親父おやじ」

⑥紋所の名。1にかたどり、また取り合わせたもの。

⑦鎌継かまつぎの略。

⇒鎌をかける

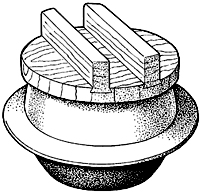

かま【竈・釜・窯・缶】

①《竈》(→)「かまど」に同じ。顕宗紀「―傍わきに居すゑて」

②《釜》飯を炊いたり湯を沸かしたりする金属製の器。鍋よりも深く造り、胴に鍔つばをつける。はがま。まろがなえ。宇治拾遺物語18「五石なはの―を五、六舁かきもてきて」

釜

②鎖鎌くさりがまの略。

③鎌槍かまやりの略。

④1のように曲がった刃。

⑤根性がねじけていること。口やかましいこと。また、そういう人。浄瑠璃、女殺油地獄「サア母の―がわせた」。「―親父おやじ」

⑥紋所の名。1にかたどり、また取り合わせたもの。

⑦鎌継かまつぎの略。

⇒鎌をかける

かま【竈・釜・窯・缶】

①《竈》(→)「かまど」に同じ。顕宗紀「―傍わきに居すゑて」

②《釜》飯を炊いたり湯を沸かしたりする金属製の器。鍋よりも深く造り、胴に鍔つばをつける。はがま。まろがなえ。宇治拾遺物語18「五石なはの―を五、六舁かきもてきて」

釜

釜

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

釜

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

③《釜》茶道で湯を沸かすのに用いる器。→茶釜。

④《釜》蝸牛かたつむりの殻。狂言、蝸牛「―打割らう」

⑤味方。仲間。傾城買四十八手「こつちの―にすると、又よき事あり」

⑥渓流の小さな淵。

⑦滝壺。

⑧⇒おかま(御釜)4。

⑨《窯》物を高温度に熱し、または溶かすのに用いる装置。多くは煉瓦で築造。「陶器の―」

⑩《缶》(→)ボイラーに同じ。

かま【嘉麻】

福岡県中部の市。遠賀川上流域に位置する農業地域。かつては筑豊炭田で栄えた。人口4万6千。

がま

(vug)岩石や地層のなかにある空洞で、種々の鉱物の美しい結晶を産するもの。晶洞。

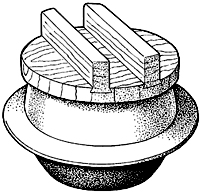

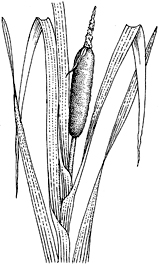

がま【蒲】

(古くはカマ)ガマ科の多年草。淡水の湿地に生える。高さ約2メートル。葉は厚く、長さ1メートル以上、幅約2センチメートル、編んでむしろを製する。雌雄同株。夏、約20センチメートルのろうそく形の緑褐色の花序(穂)をつける。これを蒲団ふとんの芯に入れ、また、油を注いでろうそくに代用、火口ほくちを造る材料とした。みすくさ。「蒲」「蒲の穂」は〈[季]夏〉。古事記上「―の花を取りて、敷き散らして」

がま

③《釜》茶道で湯を沸かすのに用いる器。→茶釜。

④《釜》蝸牛かたつむりの殻。狂言、蝸牛「―打割らう」

⑤味方。仲間。傾城買四十八手「こつちの―にすると、又よき事あり」

⑥渓流の小さな淵。

⑦滝壺。

⑧⇒おかま(御釜)4。

⑨《窯》物を高温度に熱し、または溶かすのに用いる装置。多くは煉瓦で築造。「陶器の―」

⑩《缶》(→)ボイラーに同じ。

かま【嘉麻】

福岡県中部の市。遠賀川上流域に位置する農業地域。かつては筑豊炭田で栄えた。人口4万6千。

がま

(vug)岩石や地層のなかにある空洞で、種々の鉱物の美しい結晶を産するもの。晶洞。

がま【蒲】

(古くはカマ)ガマ科の多年草。淡水の湿地に生える。高さ約2メートル。葉は厚く、長さ1メートル以上、幅約2センチメートル、編んでむしろを製する。雌雄同株。夏、約20センチメートルのろうそく形の緑褐色の花序(穂)をつける。これを蒲団ふとんの芯に入れ、また、油を注いでろうそくに代用、火口ほくちを造る材料とした。みすくさ。「蒲」「蒲の穂」は〈[季]夏〉。古事記上「―の花を取りて、敷き散らして」

がま

が‐ま【蝦蟇・蝦蟆】

ヒキガエル。〈[季]夏〉。日葡辞書「カマ」

が‐ま【降魔】

〔仏〕(ガウマの約)

⇒ごうま

ガマ【Gama】

⇒ヴァスコ=ダ=ガマ

かま‐あげ【釜揚げ】

①釜揚げ饂飩うどんの略。

②イワシなどの稚魚を塩ゆでしたもの。

⇒かまあげ‐うどん【釜揚げ饂飩】

かまあげ‐うどん【釜揚げ饂飩】

ゆでたうどんを釜から揚げ、ゆで汁と共に器に入れつけ汁をつけて食べる料理。かまあげ。

⇒かま‐あげ【釜揚げ】

かま‐あし【鎌足・鎌脚】

①立った時、足の先が内の方に曲がった足つき。

②座る時、足くびを外の方に出す足つき。

⇒かまあしむし‐もく【鎌足虫目】

がま‐あし【蝦蟇足】

蛙泳ぎの足つき。かえるあし。

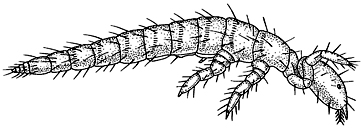

かまあしむし‐もく【鎌足虫目】

昆虫綱の一目。原始的な微小昆虫で、無変態。体長1ミリメートル内外。触角も眼もない。落葉の下などに生息。日本にはカマアシムシ科のヨシイムシなど5科約50種が分布。原尾類。

よしいむし

が‐ま【蝦蟇・蝦蟆】

ヒキガエル。〈[季]夏〉。日葡辞書「カマ」

が‐ま【降魔】

〔仏〕(ガウマの約)

⇒ごうま

ガマ【Gama】

⇒ヴァスコ=ダ=ガマ

かま‐あげ【釜揚げ】

①釜揚げ饂飩うどんの略。

②イワシなどの稚魚を塩ゆでしたもの。

⇒かまあげ‐うどん【釜揚げ饂飩】

かまあげ‐うどん【釜揚げ饂飩】

ゆでたうどんを釜から揚げ、ゆで汁と共に器に入れつけ汁をつけて食べる料理。かまあげ。

⇒かま‐あげ【釜揚げ】

かま‐あし【鎌足・鎌脚】

①立った時、足の先が内の方に曲がった足つき。

②座る時、足くびを外の方に出す足つき。

⇒かまあしむし‐もく【鎌足虫目】

がま‐あし【蝦蟇足】

蛙泳ぎの足つき。かえるあし。

かまあしむし‐もく【鎌足虫目】

昆虫綱の一目。原始的な微小昆虫で、無変態。体長1ミリメートル内外。触角も眼もない。落葉の下などに生息。日本にはカマアシムシ科のヨシイムシなど5科約50種が分布。原尾類。

よしいむし

⇒かま‐あし【鎌足・鎌脚】

カマーバンド【cummerbund】

タキシードを着る時、ウェストに巻く幅広いバンド。インドや中近東の男性が用いる飾り帯に由来する。

がま‐あんこう【蝦蟇鮟鱇】‥カウ

ガマアンコウ科の海産の硬骨魚。アンコウ類を前後に伸ばしたような体形で、背びれ前部に強大な3棘がある。全長約60センチメートル。大西洋東部に産。また、ガマアンコウ科魚類の総称。

カマーンチェ【kamānche ペルシア】

イランの弓で弾く弦楽器。椀型の胴と長い棹を持ち、4弦を基本とする。

かまい【構い】カマヒ

①心にかけること。世話をやくこと。もてなし。「どうかお―なく」

②さわり。さしつかえ。故障。

③江戸時代の刑罰の一つ。→かまえ5。

⇒かまい‐て【構い手】

かまいし【釜石】

岩手県東部の市。釜石湾に臨む港湾・製鉄都市。人口4万3千。

⇒かまいし‐こうざん【釜石鉱山】

かまいし‐こうざん【釜石鉱山】‥クワウ‥

釜石市西部にある鉄鉱山。幕末、大島高任たかとうが洋式高炉を建設し、近代製鉄業の発祥地。

⇒かまいし【釜石】

かま‐いたち【鎌鼬】

物に触れても打ちつけてもいないのに、切傷のできる現象。昔は鼬のしわざと考え、この名がある。越後七不思議の一つに数え、信越地方に多い。鎌風。〈[季]冬〉

かまい‐つ・ける【構い付ける】カマヒ‥

〔他下一〕

あれこれ相手をする。とりあう。「子供を―・けない」

かまい‐て【構い手】カマヒ‥

かまってやる人。相手になる人。世話する人。

⇒かまい【構い】

かまい‐て【構ひて】カマヒ‥

〔副〕

(カマヘテの訛)必ず。きっと。決して。謡曲、隅田川「―静かに召され候へ」

かま‐いと【釜糸】

釜から繰り取ったままで、まだ撚よりをかけてない絹糸。

かま‐いり【釜煎り・釜熬り】

戦国時代の極刑。大罪人を熱湯をわかした釜の中に入れて煮殺した。かまゆで。

⇒かまいり‐ちゃ【釜炒り茶】

かまいり‐ちゃ【釜炒り茶】

熱した釜で炒って作った茶。煎茶の多くは茶葉を蒸して作るのに対していう。中国茶の大半、佐賀県の嬉野茶うれしのちゃ、熊本県・宮崎県の青柳茶など。

⇒かま‐いり【釜煎り・釜熬り】

かま‐いれ【鎌入れ】

稲や麦などを刈り始めること。

かま・う【構う】カマフ

[一]〔自五〕

①(多く打消の語を伴う)気にする。かかわる。関与する。狂言、居杭「とかく世間は何といふとも―・はず、さいさい見舞うてくれい」。「損得に―・わず働く」「身なりに―・わない人」

②つかえる。さしつかえる。西鶴織留4「我等が鼻が高いによつて、こなたの下尾垂さげおだれへ―・ひまして出入りに難儀をしまする」。「何を書いても―・わない」

③(他動詞的にも使われ)気を使って相手をする。世話をやく。遊子方言「とりこみまして、ろくにお―・ひも申しませぬ」。梅暦「私わちきにはさつぱり―・つておくれでないものを」

④獣や鳥が交尾する。〈日葡辞書〉

[二]〔他五〕

①強く干渉して、一定の場所での居住などを禁止する。追放する。風来六部集「すでに市川の苗字を削られ芝居も―・はるべき程のことなり」

②相手にしてふざける。からかう。「犬を―・う」

[三]〔他下二〕

⇒かまえる(下一)

がま‐うちわ【蒲団扇】‥ウチハ

蒲の葉を編んで作った団扇。

かま‐うで【釜茹で】

カマユデの転。

かま‐うら【竈占】

朝飯を炊く時、かまどから出る炎の有様でその日の天気を予知する占い。

かまえ【構え】カマヘ

①くみたて。つくり。また、構築物。平家物語2「堂舎高くそびえて、三重の―を青漢の内に挿み」。「豪壮な―」

②準備を整えること。思慮・工夫を十分にめぐらすこと。源氏物語浮舟「いささか、人に知らるまじき―は、いかがすべき」。「和戦両様の―」

③こしらえごと。また、計略。今昔物語集5「此を云はすべき―をたばかり給ひけるやう」

④みがまえ。身体のそなえ。殊に、武道の姿勢。「正眼の―」

⑤江戸時代、一定地域から追放し、立入を禁止する刑。かまい。

⑥漢字の部首の名称。「くにがまえ(囗)」「もんがまえ(門)」の類。

⇒かまえ‐うち【構内】

かまえ‐い・ず【構へ出づ】カマヘイヅ

〔他下二〕

こしらえ出す。しでかす。堤中納言物語「物はかなき障子の紙のあな―・でて」

かまえ‐うち【構内】カマヘ‥

構えの内部。やしきうち。

⇒かまえ【構え】

かまえ‐て【構へて】カマヘ‥

〔副〕

①待ち設けて。用心して。注意して。宇治拾遺物語3「人はただ、歌を―よむべし」

②必ず。きっと。狂言、禁野「―雉子はこちへおこさしめ」

③(下に禁止の語を伴う)決して。浄瑠璃、生玉心中「―人の名をいふな」。「―他言無用」

かま・える【構える】カマヘル

〔他下一〕[文]かま・ふ(下二)

(噛み合わせて組み立てる意)

①(整った形に)組み立ててつくる。建てる。万葉集9「磐いわ―・へ作れる塚を」。「邸宅を―・える」「店を―・える」「一家を―・える」

②あらかじめ用意する。準備しととのえる。宇津保物語俊蔭「針を―・へて釣るに」

③事をなすため心に用意する。計画する。たくらむ。蜻蛉日記中「いと心安しと聞く人なれば、何か、さわざわざしう―・へ給はずともありなむ」。今昔物語集9「この―・ふる事を知らずして、その教へに随ひて」。「事を―・える」

④(自動詞的にも使う)事に備えて、ある姿勢・態度をとる。身構える。宇治拾遺物語14「引倒されぬべきを、―・へてふみ直りて立てれば」。狂言、鱸庖丁「いかにもいんぎんに―・へて」。「バットを―・える」「お高く―・える」「ストライキを―・える」「上段に―・える」「―・えた物言い」

⑤こじつける。こしらえごとをする。十訓抄「笛とらむと思ふ心の深さにこそさまざま―・へけれ」。「讒言を―・える」

がま‐おうぎ【蒲扇】‥アフギ

(→)「がまうちわ」に同じ。

かま‐おね【鎌尾根】‥ヲ‥

鎌の刃のように切り立ったけわしい尾根。

かま‐おやじ【鎌親父】‥オヤヂ

根性のまがったおやじ。

がま‐がえる【蟇】‥ガヘル

ヒキガエルの別称。

かまがさき【釜ヶ崎】

大阪市西成区の北東部、あいりん地区の旧称。

かま‐かま・し【囂囂し】

〔形シク〕

やかましい。かまびすしい。〈新撰字鏡11〉

かま‐がみ【竈神】

(→)「かまのかみ」1に同じ。好色一代男3「あらおもしろの―や」

かまがや【鎌ヶ谷】

千葉県北西部の市。銚子から江戸へ鮮魚を輸送した木下きおろし街道の宿駅から発達。ナシの産地としても知られる。近年住宅地化が進行。人口10万3千。

かま‐き【蒲笥】

(カマケの訛)叺かます。

かま‐ぎ【竈木・薪】

たきぎ。まき。

⇒かまぎ‐だいく【竈木大工】

かまぎ‐だいく【竈木大工】

腕のわるい大工。

⇒かま‐ぎ【竈木・薪】

かま‐きり【鎌切・蟷螂・螳螂】

①カマキリ目の昆虫の総称。頭は三角形、前肢は鎌状の捕獲肢となり、他の虫を捕らえて食う。緑色または褐色。熱帯産には紫紅など美しいものがある。鎌虫。蠅取虫。疣虫いぼむし。疣じり。疣むしり。とうろう。〈[季]秋〉

オオカマキリ

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒かま‐あし【鎌足・鎌脚】

カマーバンド【cummerbund】

タキシードを着る時、ウェストに巻く幅広いバンド。インドや中近東の男性が用いる飾り帯に由来する。

がま‐あんこう【蝦蟇鮟鱇】‥カウ

ガマアンコウ科の海産の硬骨魚。アンコウ類を前後に伸ばしたような体形で、背びれ前部に強大な3棘がある。全長約60センチメートル。大西洋東部に産。また、ガマアンコウ科魚類の総称。

カマーンチェ【kamānche ペルシア】

イランの弓で弾く弦楽器。椀型の胴と長い棹を持ち、4弦を基本とする。

かまい【構い】カマヒ

①心にかけること。世話をやくこと。もてなし。「どうかお―なく」

②さわり。さしつかえ。故障。

③江戸時代の刑罰の一つ。→かまえ5。

⇒かまい‐て【構い手】

かまいし【釜石】

岩手県東部の市。釜石湾に臨む港湾・製鉄都市。人口4万3千。

⇒かまいし‐こうざん【釜石鉱山】

かまいし‐こうざん【釜石鉱山】‥クワウ‥

釜石市西部にある鉄鉱山。幕末、大島高任たかとうが洋式高炉を建設し、近代製鉄業の発祥地。

⇒かまいし【釜石】

かま‐いたち【鎌鼬】

物に触れても打ちつけてもいないのに、切傷のできる現象。昔は鼬のしわざと考え、この名がある。越後七不思議の一つに数え、信越地方に多い。鎌風。〈[季]冬〉

かまい‐つ・ける【構い付ける】カマヒ‥

〔他下一〕

あれこれ相手をする。とりあう。「子供を―・けない」

かまい‐て【構い手】カマヒ‥

かまってやる人。相手になる人。世話する人。

⇒かまい【構い】

かまい‐て【構ひて】カマヒ‥

〔副〕

(カマヘテの訛)必ず。きっと。決して。謡曲、隅田川「―静かに召され候へ」

かま‐いと【釜糸】

釜から繰り取ったままで、まだ撚よりをかけてない絹糸。

かま‐いり【釜煎り・釜熬り】

戦国時代の極刑。大罪人を熱湯をわかした釜の中に入れて煮殺した。かまゆで。

⇒かまいり‐ちゃ【釜炒り茶】

かまいり‐ちゃ【釜炒り茶】

熱した釜で炒って作った茶。煎茶の多くは茶葉を蒸して作るのに対していう。中国茶の大半、佐賀県の嬉野茶うれしのちゃ、熊本県・宮崎県の青柳茶など。

⇒かま‐いり【釜煎り・釜熬り】

かま‐いれ【鎌入れ】

稲や麦などを刈り始めること。

かま・う【構う】カマフ

[一]〔自五〕

①(多く打消の語を伴う)気にする。かかわる。関与する。狂言、居杭「とかく世間は何といふとも―・はず、さいさい見舞うてくれい」。「損得に―・わず働く」「身なりに―・わない人」

②つかえる。さしつかえる。西鶴織留4「我等が鼻が高いによつて、こなたの下尾垂さげおだれへ―・ひまして出入りに難儀をしまする」。「何を書いても―・わない」

③(他動詞的にも使われ)気を使って相手をする。世話をやく。遊子方言「とりこみまして、ろくにお―・ひも申しませぬ」。梅暦「私わちきにはさつぱり―・つておくれでないものを」

④獣や鳥が交尾する。〈日葡辞書〉

[二]〔他五〕

①強く干渉して、一定の場所での居住などを禁止する。追放する。風来六部集「すでに市川の苗字を削られ芝居も―・はるべき程のことなり」

②相手にしてふざける。からかう。「犬を―・う」

[三]〔他下二〕

⇒かまえる(下一)

がま‐うちわ【蒲団扇】‥ウチハ

蒲の葉を編んで作った団扇。

かま‐うで【釜茹で】

カマユデの転。

かま‐うら【竈占】

朝飯を炊く時、かまどから出る炎の有様でその日の天気を予知する占い。

かまえ【構え】カマヘ

①くみたて。つくり。また、構築物。平家物語2「堂舎高くそびえて、三重の―を青漢の内に挿み」。「豪壮な―」

②準備を整えること。思慮・工夫を十分にめぐらすこと。源氏物語浮舟「いささか、人に知らるまじき―は、いかがすべき」。「和戦両様の―」

③こしらえごと。また、計略。今昔物語集5「此を云はすべき―をたばかり給ひけるやう」

④みがまえ。身体のそなえ。殊に、武道の姿勢。「正眼の―」

⑤江戸時代、一定地域から追放し、立入を禁止する刑。かまい。

⑥漢字の部首の名称。「くにがまえ(囗)」「もんがまえ(門)」の類。

⇒かまえ‐うち【構内】

かまえ‐い・ず【構へ出づ】カマヘイヅ

〔他下二〕

こしらえ出す。しでかす。堤中納言物語「物はかなき障子の紙のあな―・でて」

かまえ‐うち【構内】カマヘ‥

構えの内部。やしきうち。

⇒かまえ【構え】

かまえ‐て【構へて】カマヘ‥

〔副〕

①待ち設けて。用心して。注意して。宇治拾遺物語3「人はただ、歌を―よむべし」

②必ず。きっと。狂言、禁野「―雉子はこちへおこさしめ」

③(下に禁止の語を伴う)決して。浄瑠璃、生玉心中「―人の名をいふな」。「―他言無用」

かま・える【構える】カマヘル

〔他下一〕[文]かま・ふ(下二)

(噛み合わせて組み立てる意)

①(整った形に)組み立ててつくる。建てる。万葉集9「磐いわ―・へ作れる塚を」。「邸宅を―・える」「店を―・える」「一家を―・える」

②あらかじめ用意する。準備しととのえる。宇津保物語俊蔭「針を―・へて釣るに」

③事をなすため心に用意する。計画する。たくらむ。蜻蛉日記中「いと心安しと聞く人なれば、何か、さわざわざしう―・へ給はずともありなむ」。今昔物語集9「この―・ふる事を知らずして、その教へに随ひて」。「事を―・える」

④(自動詞的にも使う)事に備えて、ある姿勢・態度をとる。身構える。宇治拾遺物語14「引倒されぬべきを、―・へてふみ直りて立てれば」。狂言、鱸庖丁「いかにもいんぎんに―・へて」。「バットを―・える」「お高く―・える」「ストライキを―・える」「上段に―・える」「―・えた物言い」

⑤こじつける。こしらえごとをする。十訓抄「笛とらむと思ふ心の深さにこそさまざま―・へけれ」。「讒言を―・える」

がま‐おうぎ【蒲扇】‥アフギ

(→)「がまうちわ」に同じ。

かま‐おね【鎌尾根】‥ヲ‥

鎌の刃のように切り立ったけわしい尾根。

かま‐おやじ【鎌親父】‥オヤヂ

根性のまがったおやじ。

がま‐がえる【蟇】‥ガヘル

ヒキガエルの別称。

かまがさき【釜ヶ崎】

大阪市西成区の北東部、あいりん地区の旧称。

かま‐かま・し【囂囂し】

〔形シク〕

やかましい。かまびすしい。〈新撰字鏡11〉

かま‐がみ【竈神】

(→)「かまのかみ」1に同じ。好色一代男3「あらおもしろの―や」

かまがや【鎌ヶ谷】

千葉県北西部の市。銚子から江戸へ鮮魚を輸送した木下きおろし街道の宿駅から発達。ナシの産地としても知られる。近年住宅地化が進行。人口10万3千。

かま‐き【蒲笥】

(カマケの訛)叺かます。

かま‐ぎ【竈木・薪】

たきぎ。まき。

⇒かまぎ‐だいく【竈木大工】

かまぎ‐だいく【竈木大工】

腕のわるい大工。

⇒かま‐ぎ【竈木・薪】

かま‐きり【鎌切・蟷螂・螳螂】

①カマキリ目の昆虫の総称。頭は三角形、前肢は鎌状の捕獲肢となり、他の虫を捕らえて食う。緑色または褐色。熱帯産には紫紅など美しいものがある。鎌虫。蠅取虫。疣虫いぼむし。疣じり。疣むしり。とうろう。〈[季]秋〉

オオカマキリ

提供:ネイチャー・プロダクション

②カジカ科の川魚。アユカケの別称。

⇒かまきり‐もどき【擬蟷螂】

かまきり‐もどき【擬蟷螂】

アミメカゲロウ目カマキリモドキ科の昆虫の総称。カマキリに似て前胸が細長く、前脚は鎌状だが、翅は透明で翅脈は網目状。小虫を捕食する。

⇒かま‐きり【鎌切・蟷螂・螳螂】

かま・く【感く】

〔自下二〕

⇒かまける(下一)

がま‐ぐち【蝦蟇口】

(開いた形がガマの口に似るからいう)口金のついた金入れ。「―を開ける」

かま‐くび【鎌首】

①鎌のように曲がった形の首。主として、蛇などが攻撃などの際もちあげた首。「―をもたげる」

②鎖鎌で敵の首をかき切ること。また、その切り取った首。

かま‐くら

秋田県横手地方での小正月の行事。子供たちが雪で室むろを作り、水神を祭り、15日の朝、その前で火を焚いて鳥追いの歌を歌う。〈[季]新年〉

かまくら

提供:NHK

かまくら【鎌倉】

神奈川県南東部の市。横浜市の南に隣接。鎌倉幕府跡・源頼朝屋敷址・鎌倉宮・鶴岡八幡宮・建長寺・円覚寺・長谷の大仏・長谷観音などの史跡・社寺に富む。風致にすぐれ、京浜の住宅地。人口17万1千。

鎌倉

撮影:関戸 勇

②カジカ科の川魚。アユカケの別称。

⇒かまきり‐もどき【擬蟷螂】

かまきり‐もどき【擬蟷螂】

アミメカゲロウ目カマキリモドキ科の昆虫の総称。カマキリに似て前胸が細長く、前脚は鎌状だが、翅は透明で翅脈は網目状。小虫を捕食する。

⇒かま‐きり【鎌切・蟷螂・螳螂】

かま・く【感く】

〔自下二〕

⇒かまける(下一)

がま‐ぐち【蝦蟇口】

(開いた形がガマの口に似るからいう)口金のついた金入れ。「―を開ける」

かま‐くび【鎌首】

①鎌のように曲がった形の首。主として、蛇などが攻撃などの際もちあげた首。「―をもたげる」

②鎖鎌で敵の首をかき切ること。また、その切り取った首。

かま‐くら

秋田県横手地方での小正月の行事。子供たちが雪で室むろを作り、水神を祭り、15日の朝、その前で火を焚いて鳥追いの歌を歌う。〈[季]新年〉

かまくら

提供:NHK

かまくら【鎌倉】

神奈川県南東部の市。横浜市の南に隣接。鎌倉幕府跡・源頼朝屋敷址・鎌倉宮・鶴岡八幡宮・建長寺・円覚寺・長谷の大仏・長谷観音などの史跡・社寺に富む。風致にすぐれ、京浜の住宅地。人口17万1千。

鎌倉

撮影:関戸 勇

⇒かまくら‐アカデミア【鎌倉アカデミア】

⇒かまくら‐あまござん【鎌倉尼五山】

⇒かまくら‐うだいじん【鎌倉右大臣】

⇒かまくら‐えび【鎌倉蝦】

⇒かまくら‐おおばんやく【鎌倉大番役】

⇒かまくら‐かいどう【鎌倉街道】

⇒かまくら‐かんれい【鎌倉管領】

⇒かまくら‐ぐう【鎌倉宮】

⇒かまくら‐くぼう【鎌倉公方】

⇒かまくら‐ごえ【鎌倉声】

⇒かまくら‐ござん【鎌倉五山】

⇒かまくら‐ごしょ【鎌倉御所】

⇒かまくら‐さげお【鎌倉下緒】

⇒かまくら‐さんだいき【鎌倉三代記】

⇒かまくら‐じだい【鎌倉時代】

⇒かまくらじだい‐ぶんがく【鎌倉時代文学】

⇒かまくら‐どの【鎌倉殿】

⇒かまくら‐の‐だいぶつ【鎌倉の大仏】

⇒かまくら‐ばくふ【鎌倉幕府】

⇒かまくら‐ひば【鎌倉桧葉】

⇒かまくら‐ふ【鎌倉府】

⇒かまくら‐ぶし【鎌倉武士】

⇒かまくら‐ぼり【鎌倉彫】

⇒かまくら‐むしゃ【鎌倉武者】

⇒かまくら‐やき【鎌倉焼】

⇒かまくら‐やま【鎌倉山】

⇒かまくら‐よう【鎌倉様】

かまくら【鎌倉】

姓氏の一つ。

⇒かまくら‐かげまさ【鎌倉景政】

かまくら‐アカデミア【鎌倉アカデミア】

1946年日本の文化と民主主義再興を担う人材の養成のため、教授と学生の相互練磨による自由大学として鎌倉に創設された学園。三枝博音らが運営。50年財政難により廃校。鎌倉大学校。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐あまござん【鎌倉尼五山】

鎌倉にある五つの尼寺。→尼寺五山。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐うだいじん【鎌倉右大臣】

源実朝さねともの敬称。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐えび【鎌倉蝦】

(鎌倉沖で多く獲れたからいう)イセエビの別称。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐おおばんやく【鎌倉大番役】‥オホ‥

鎌倉時代、御家人に課せられた役。幕府の警衛および諸門の監守に任じたもの。鎌倉大番。関東番役。→大番役。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐かいどう【鎌倉街道】‥ダウ

鎌倉と各地を結ぶ主要な道。鎌倉時代、幕府の御家人らが鎌倉に向かう道として発展。京鎌倉往還のほか、関東地方では「上かみの道」(上道・武蔵路とも。武蔵府中・関戸などを通る)・「中の道」(中道。上の道の東側)・「下しもの道」(下道。海側を通る)が有名。鎌倉道。鎌倉往還。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐かげまさ【鎌倉景政】

平安後期の武士。平景正。権五郎と称。相模の人。源義家の臣。後三年の役に、敵に右眼を射られた際の豪勇ぶりは有名。生没年未詳。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐かんれい【鎌倉管領】‥クワン‥

関東管領の別称。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐ぐう【鎌倉宮】

鎌倉市二階堂にある元官幣中社。護良もりよし親王を祀る。大塔おおとうの宮。

鎌倉宮

撮影:関戸 勇

⇒かまくら‐アカデミア【鎌倉アカデミア】

⇒かまくら‐あまござん【鎌倉尼五山】

⇒かまくら‐うだいじん【鎌倉右大臣】

⇒かまくら‐えび【鎌倉蝦】

⇒かまくら‐おおばんやく【鎌倉大番役】

⇒かまくら‐かいどう【鎌倉街道】

⇒かまくら‐かんれい【鎌倉管領】

⇒かまくら‐ぐう【鎌倉宮】

⇒かまくら‐くぼう【鎌倉公方】

⇒かまくら‐ごえ【鎌倉声】

⇒かまくら‐ござん【鎌倉五山】

⇒かまくら‐ごしょ【鎌倉御所】

⇒かまくら‐さげお【鎌倉下緒】

⇒かまくら‐さんだいき【鎌倉三代記】

⇒かまくら‐じだい【鎌倉時代】

⇒かまくらじだい‐ぶんがく【鎌倉時代文学】

⇒かまくら‐どの【鎌倉殿】

⇒かまくら‐の‐だいぶつ【鎌倉の大仏】

⇒かまくら‐ばくふ【鎌倉幕府】

⇒かまくら‐ひば【鎌倉桧葉】

⇒かまくら‐ふ【鎌倉府】

⇒かまくら‐ぶし【鎌倉武士】

⇒かまくら‐ぼり【鎌倉彫】

⇒かまくら‐むしゃ【鎌倉武者】

⇒かまくら‐やき【鎌倉焼】

⇒かまくら‐やま【鎌倉山】

⇒かまくら‐よう【鎌倉様】

かまくら【鎌倉】

姓氏の一つ。

⇒かまくら‐かげまさ【鎌倉景政】

かまくら‐アカデミア【鎌倉アカデミア】

1946年日本の文化と民主主義再興を担う人材の養成のため、教授と学生の相互練磨による自由大学として鎌倉に創設された学園。三枝博音らが運営。50年財政難により廃校。鎌倉大学校。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐あまござん【鎌倉尼五山】

鎌倉にある五つの尼寺。→尼寺五山。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐うだいじん【鎌倉右大臣】

源実朝さねともの敬称。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐えび【鎌倉蝦】

(鎌倉沖で多く獲れたからいう)イセエビの別称。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐おおばんやく【鎌倉大番役】‥オホ‥

鎌倉時代、御家人に課せられた役。幕府の警衛および諸門の監守に任じたもの。鎌倉大番。関東番役。→大番役。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐かいどう【鎌倉街道】‥ダウ

鎌倉と各地を結ぶ主要な道。鎌倉時代、幕府の御家人らが鎌倉に向かう道として発展。京鎌倉往還のほか、関東地方では「上かみの道」(上道・武蔵路とも。武蔵府中・関戸などを通る)・「中の道」(中道。上の道の東側)・「下しもの道」(下道。海側を通る)が有名。鎌倉道。鎌倉往還。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐かげまさ【鎌倉景政】

平安後期の武士。平景正。権五郎と称。相模の人。源義家の臣。後三年の役に、敵に右眼を射られた際の豪勇ぶりは有名。生没年未詳。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐かんれい【鎌倉管領】‥クワン‥

関東管領の別称。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐ぐう【鎌倉宮】

鎌倉市二階堂にある元官幣中社。護良もりよし親王を祀る。大塔おおとうの宮。

鎌倉宮

撮影:関戸 勇

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐くぼう【鎌倉公方】‥バウ

鎌倉府の長官として関東を支配した足利氏の称。尊氏の子基氏に始まり、執事上杉氏を関東管領に任じて統治。鎌倉御所。関東公方。→足利(系図)→古河こが公方。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐ごえ【鎌倉声】‥ゴヱ

鎌倉なまり。関東弁。中世、京都弁を標準としていった語。申楽談儀「―の、事によつて、正直に成る時の有るが如し」

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐ござん【鎌倉五山】

足利義満のとき定めた鎌倉の臨済宗の五大寺、建長寺・円覚寺・寿福寺・浄智寺・浄妙寺の総称。関東五山。→京都五山。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐ごしょ【鎌倉御所】

①鎌倉幕府の将軍。また、その邸宅。

②(→)鎌倉公方の別称。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐さげお【鎌倉下緒】‥ヲ

刀の下緒で、普通の長さの半分のもの。栗くり形に通した一端の輪に他端を通して締める一重ひとえのもの。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐さんだいき【鎌倉三代記】

浄瑠璃。時代物。

①5段。紀海音作。1716年(享保1)大坂豊竹座初演。源頼家の外舅比企能員よしかずの謀叛を中心に脚色する。

②10段。双木千竹ほか増補。1781年(天明1)江戸肥前座初演。大坂夏の陣を鎌倉時代に移して脚色する。「近江源氏先陣館」の後編にあたる。後に歌舞伎化。

→文献資料[鎌倉三代記]

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐じだい【鎌倉時代】

源頼朝が鎌倉に幕府を開いてから、1333年(元弘3)北条高時の滅亡に至るまで約150年間の称。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくらじだい‐ぶんがく【鎌倉時代文学】

鎌倉時代に作られた文学。内容・思想・文体などの上で、公家的な平安時代文学から武家的・庶民的な室町時代文学への過渡的な色彩もあり、和歌における新古今集や金槐集、随筆の方丈記と徒然草、保元・平治・平家などの軍記物語、数多くの説話集などは特に代表的。和漢混淆文の発達と仏教思想、特に無常観の浸透も注目される。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐どの【鎌倉殿】

源頼朝以後、鎌倉幕府の首長の敬称。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐の‐だいぶつ【鎌倉の大仏】

鎌倉市長谷はせの高徳院(浄土宗)の庭に露座する金銅の阿弥陀如来。坐像で像高11.39メートル。1252年(建長4)鋳造を始めたといわれる。長谷の大仏。

鎌倉の大仏

撮影:関戸 勇

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐くぼう【鎌倉公方】‥バウ

鎌倉府の長官として関東を支配した足利氏の称。尊氏の子基氏に始まり、執事上杉氏を関東管領に任じて統治。鎌倉御所。関東公方。→足利(系図)→古河こが公方。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐ごえ【鎌倉声】‥ゴヱ

鎌倉なまり。関東弁。中世、京都弁を標準としていった語。申楽談儀「―の、事によつて、正直に成る時の有るが如し」

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐ござん【鎌倉五山】

足利義満のとき定めた鎌倉の臨済宗の五大寺、建長寺・円覚寺・寿福寺・浄智寺・浄妙寺の総称。関東五山。→京都五山。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐ごしょ【鎌倉御所】

①鎌倉幕府の将軍。また、その邸宅。

②(→)鎌倉公方の別称。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐さげお【鎌倉下緒】‥ヲ

刀の下緒で、普通の長さの半分のもの。栗くり形に通した一端の輪に他端を通して締める一重ひとえのもの。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐さんだいき【鎌倉三代記】

浄瑠璃。時代物。

①5段。紀海音作。1716年(享保1)大坂豊竹座初演。源頼家の外舅比企能員よしかずの謀叛を中心に脚色する。

②10段。双木千竹ほか増補。1781年(天明1)江戸肥前座初演。大坂夏の陣を鎌倉時代に移して脚色する。「近江源氏先陣館」の後編にあたる。後に歌舞伎化。

→文献資料[鎌倉三代記]

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐じだい【鎌倉時代】

源頼朝が鎌倉に幕府を開いてから、1333年(元弘3)北条高時の滅亡に至るまで約150年間の称。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくらじだい‐ぶんがく【鎌倉時代文学】

鎌倉時代に作られた文学。内容・思想・文体などの上で、公家的な平安時代文学から武家的・庶民的な室町時代文学への過渡的な色彩もあり、和歌における新古今集や金槐集、随筆の方丈記と徒然草、保元・平治・平家などの軍記物語、数多くの説話集などは特に代表的。和漢混淆文の発達と仏教思想、特に無常観の浸透も注目される。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐どの【鎌倉殿】

源頼朝以後、鎌倉幕府の首長の敬称。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐の‐だいぶつ【鎌倉の大仏】

鎌倉市長谷はせの高徳院(浄土宗)の庭に露座する金銅の阿弥陀如来。坐像で像高11.39メートル。1252年(建長4)鋳造を始めたといわれる。長谷の大仏。

鎌倉の大仏

撮影:関戸 勇

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐ばくふ【鎌倉幕府】

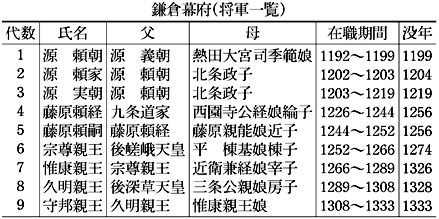

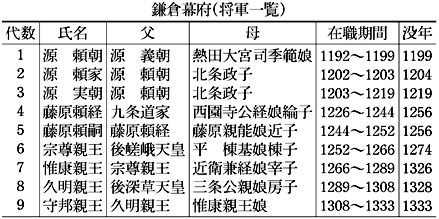

鎌倉に開いた日本最初の武家政権。始期については1183年(寿永2)、85年(文治1)など諸説がある。源氏将軍は3代で絶え、その後北条氏が権を握ったが、1333年(元弘3)滅ぶ。→執権3。

鎌倉幕府(将軍一覧)

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐ばくふ【鎌倉幕府】

鎌倉に開いた日本最初の武家政権。始期については1183年(寿永2)、85年(文治1)など諸説がある。源氏将軍は3代で絶え、その後北条氏が権を握ったが、1333年(元弘3)滅ぶ。→執権3。

鎌倉幕府(将軍一覧)

1 源頼朝

2 源頼家

3 源実朝

4 藤原頼経

5 藤原頼嗣

6 宗尊親王

7 惟康親王

8 久明親王

9 守邦親王

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐ひば【鎌倉桧葉】

チャボヒバの別称。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐ふ【鎌倉府】

室町幕府が東国支配のため鎌倉に設置した政庁。鎌倉公方くぼうの下で関東管領らが政務を執った。関東府。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐ぶし【鎌倉武士】

鎌倉幕府に仕える武士。関東の武士。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐ぼり【鎌倉彫】

漆器の一種。木地に図様を薄肉彫りして漆を塗るもの。朱塗一色、あるいは朱と緑の漆を塗り分けたものが多い。鎌倉中期の仏師康円が中国の彫漆器を模して仏具を刻んだのに始まると伝える。

鎌倉彫

撮影:関戸 勇

1 源頼朝

2 源頼家

3 源実朝

4 藤原頼経

5 藤原頼嗣

6 宗尊親王

7 惟康親王

8 久明親王

9 守邦親王

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐ひば【鎌倉桧葉】

チャボヒバの別称。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐ふ【鎌倉府】

室町幕府が東国支配のため鎌倉に設置した政庁。鎌倉公方くぼうの下で関東管領らが政務を執った。関東府。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐ぶし【鎌倉武士】

鎌倉幕府に仕える武士。関東の武士。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐ぼり【鎌倉彫】

漆器の一種。木地に図様を薄肉彫りして漆を塗るもの。朱塗一色、あるいは朱と緑の漆を塗り分けたものが多い。鎌倉中期の仏師康円が中国の彫漆器を模して仏具を刻んだのに始まると伝える。

鎌倉彫

撮影:関戸 勇

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐むしゃ【鎌倉武者】

(→)鎌倉武士に同じ。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐やき【鎌倉焼】

鎌倉蝦えびを殻のまま塩焼にすること。また、そのもの。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐やま【鎌倉山】

①鎌倉周辺の山。万葉集14「薪たきぎ樵こる―の木垂こだる木を」

②鎌倉幕府、また鎌倉をいう。歌舞伎、助六所縁江戸桜「敵左衛門祐経は―に礎いしずえ堅く時めく大名」

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐よう【鎌倉様】‥ヤウ

鎌倉武士およびその婦女などの風俗の様式。

⇒かまくら【鎌倉】

か‐まけ【蚊負け】

①蚊に刺されてひどく腫はれること。また、そういう体質。

②夏に多い馬の皮膚病。

かま‐け【蒲笥】

(→)叺かますに同じ。

かま・ける【感ける】

〔自下一〕[文]かま・く(下二)

①感ずる。感動する。心が動く。皇極紀「中臣鎌子連すなはち遇めぐまるるに―・けて」。万葉集16「翁の歌に…―・けて居らむ」

②一つのことに心を取られて、他がおろそかになる。拘泥する。狂言、財宝「渡世に―・けまして、御無沙汰を致いて御座る」。「雑事に―・ける」

かま‐ご【竈子】

下男と下女とが夫婦となって生んだ子の、代々その主家に仕えるもの。庭子にわこ。かまふだい。

がまごおり【蒲郡】‥ゴホリ

愛知県南東部の市。渥美あつみ湾に面し、風光にすぐれ、三谷みや温泉などを中心にした観光・保養地。人口8万2千。

カマサイト【kamacite】

ニッケルを少量含む鉄からなる等軸晶系の鉱物。鋼灰色の塊状で、隕鉄の主成分。地球上では玄武岩中にも産出。

かま‐ささげ【鎌豇豆】

インゲンマメの別称。

かま‐さし【鎌差】

鎌の刃を差し込む鞘さや。

がまさし‐なわ【蒲差縄】‥ナハ

馬をひく白い手綱たづな。ひきさしなわ。

かま‐し【釜師】

茶の湯に用いる釜を鋳造する職人。釜大工。

かま・し【囂し】

〔形シク〕

(語幹カマはカマビスシ・アナカマのカマと同じ)さわがしい。やかましい。栄華物語月宴「さまざま耳―・しきまでの御祈りども」

がまし・い

〔接尾〕[文]がま・し(シク)

体言・副詞または動詞の連用形などに付いて形容詞をつくる。…らしい。…の風がある。…のきらいがある。源氏物語幻「かごと―・しき虫の声かな」。源氏物語夕霧「あるまじき名を立ち、罪得―・しき時」。「差し出―・い」「晴れ―・い」

かま‐しき【釜敷】

①釜・鉄瓶などをすえておく時に敷く具。多く藁・藤蔓などで、輪の形に平たくつくる。

②紋所の名。輪を種々に組み合わせたものの俗称。種類が多い。

かま‐しし【羚羊・氈鹿】

カモシカの古名。皇極紀「米だにも食たげて通らせ―の老翁おじ」

かま‐じめ【竈注連・竈標】

竈祓かまばらいのこと。

がま‐しゅ【蝦蟇腫】

口腔底の唾液腺に生じる嚢腫のうしゅ。舌下に発生し、粘液で満たされ、次第に他の側に広がる。外観はガマの腹部に似る。

かま‐じゅうもんじ【鎌十文字】‥ジフ‥

鎌状の枝の出た十文字槍。両鎌槍。

かまじょう‐せっけっきゅう‐ひんけつ【鎌状赤血球貧血】‥ジヤウセキ‥キウ‥

赤血球が鎌の刃状を呈する先天性貧血症の一種。遺伝的な血色素異常によるもので、溶血が起こりやすく、脾腫ひしゅ・黄疸おうだんを伴う。アフリカの熱帯地方に多く、ほかに中東やアメリカ大陸に広く分布。

かま‐じるし【窯印】

陶磁器や窯道具を共同の窯で焼成する際に、識別のために製品の底・肩・胴などに付ける簡単な記号。

かます【叺】

(「蒲簀」の意で、古くは蒲で造った)

①藁むしろを二つ折りにして作った袋。主に穀物・塩・石炭などを入れるのに用いる。かまけ。孝徳紀「二―賜ふ」

②1の形に似た、刻み煙草などを入れる、油紙または皮裂かわぎれの小袋。泉鏡花、義血侠血「油紙の蒲簀莨入かますたばこいれを取出し、急遽いそがはしく一服を吃して」

⇒かます‐ご【叺子】

⇒かます‐ずきん【叺頭巾】

⇒かます‐そで【叺袖】

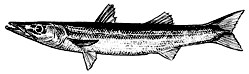

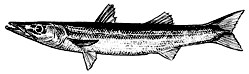

かます【魳・梭魚・梭子魚・魣】

カマス科の硬骨魚の総称。日本産のものは全長約30センチメートル。体は細長く頭は長大で、口は大きく歯は鋭い。青緑色のものと淡緑で赤みを帯びたものとがある。干物としても賞味。ヤマトカマス・アカカマス・オニカマスなど。

あかかます

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐むしゃ【鎌倉武者】

(→)鎌倉武士に同じ。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐やき【鎌倉焼】

鎌倉蝦えびを殻のまま塩焼にすること。また、そのもの。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐やま【鎌倉山】

①鎌倉周辺の山。万葉集14「薪たきぎ樵こる―の木垂こだる木を」

②鎌倉幕府、また鎌倉をいう。歌舞伎、助六所縁江戸桜「敵左衛門祐経は―に礎いしずえ堅く時めく大名」

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐よう【鎌倉様】‥ヤウ

鎌倉武士およびその婦女などの風俗の様式。

⇒かまくら【鎌倉】

か‐まけ【蚊負け】

①蚊に刺されてひどく腫はれること。また、そういう体質。

②夏に多い馬の皮膚病。

かま‐け【蒲笥】

(→)叺かますに同じ。

かま・ける【感ける】

〔自下一〕[文]かま・く(下二)

①感ずる。感動する。心が動く。皇極紀「中臣鎌子連すなはち遇めぐまるるに―・けて」。万葉集16「翁の歌に…―・けて居らむ」

②一つのことに心を取られて、他がおろそかになる。拘泥する。狂言、財宝「渡世に―・けまして、御無沙汰を致いて御座る」。「雑事に―・ける」

かま‐ご【竈子】

下男と下女とが夫婦となって生んだ子の、代々その主家に仕えるもの。庭子にわこ。かまふだい。

がまごおり【蒲郡】‥ゴホリ

愛知県南東部の市。渥美あつみ湾に面し、風光にすぐれ、三谷みや温泉などを中心にした観光・保養地。人口8万2千。

カマサイト【kamacite】

ニッケルを少量含む鉄からなる等軸晶系の鉱物。鋼灰色の塊状で、隕鉄の主成分。地球上では玄武岩中にも産出。

かま‐ささげ【鎌豇豆】

インゲンマメの別称。

かま‐さし【鎌差】

鎌の刃を差し込む鞘さや。

がまさし‐なわ【蒲差縄】‥ナハ

馬をひく白い手綱たづな。ひきさしなわ。

かま‐し【釜師】

茶の湯に用いる釜を鋳造する職人。釜大工。

かま・し【囂し】

〔形シク〕

(語幹カマはカマビスシ・アナカマのカマと同じ)さわがしい。やかましい。栄華物語月宴「さまざま耳―・しきまでの御祈りども」

がまし・い

〔接尾〕[文]がま・し(シク)

体言・副詞または動詞の連用形などに付いて形容詞をつくる。…らしい。…の風がある。…のきらいがある。源氏物語幻「かごと―・しき虫の声かな」。源氏物語夕霧「あるまじき名を立ち、罪得―・しき時」。「差し出―・い」「晴れ―・い」

かま‐しき【釜敷】

①釜・鉄瓶などをすえておく時に敷く具。多く藁・藤蔓などで、輪の形に平たくつくる。

②紋所の名。輪を種々に組み合わせたものの俗称。種類が多い。

かま‐しし【羚羊・氈鹿】

カモシカの古名。皇極紀「米だにも食たげて通らせ―の老翁おじ」

かま‐じめ【竈注連・竈標】

竈祓かまばらいのこと。

がま‐しゅ【蝦蟇腫】

口腔底の唾液腺に生じる嚢腫のうしゅ。舌下に発生し、粘液で満たされ、次第に他の側に広がる。外観はガマの腹部に似る。

かま‐じゅうもんじ【鎌十文字】‥ジフ‥

鎌状の枝の出た十文字槍。両鎌槍。

かまじょう‐せっけっきゅう‐ひんけつ【鎌状赤血球貧血】‥ジヤウセキ‥キウ‥

赤血球が鎌の刃状を呈する先天性貧血症の一種。遺伝的な血色素異常によるもので、溶血が起こりやすく、脾腫ひしゅ・黄疸おうだんを伴う。アフリカの熱帯地方に多く、ほかに中東やアメリカ大陸に広く分布。

かま‐じるし【窯印】

陶磁器や窯道具を共同の窯で焼成する際に、識別のために製品の底・肩・胴などに付ける簡単な記号。

かます【叺】

(「蒲簀」の意で、古くは蒲で造った)

①藁むしろを二つ折りにして作った袋。主に穀物・塩・石炭などを入れるのに用いる。かまけ。孝徳紀「二―賜ふ」

②1の形に似た、刻み煙草などを入れる、油紙または皮裂かわぎれの小袋。泉鏡花、義血侠血「油紙の蒲簀莨入かますたばこいれを取出し、急遽いそがはしく一服を吃して」

⇒かます‐ご【叺子】

⇒かます‐ずきん【叺頭巾】

⇒かます‐そで【叺袖】

かます【魳・梭魚・梭子魚・魣】

カマス科の硬骨魚の総称。日本産のものは全長約30センチメートル。体は細長く頭は長大で、口は大きく歯は鋭い。青緑色のものと淡緑で赤みを帯びたものとがある。干物としても賞味。ヤマトカマス・アカカマス・オニカマスなど。

あかかます

アカカマス

提供:東京動物園協会

アカカマス

提供:東京動物園協会

⇒かます‐きっさき【魣切先】

かま・す【噛ます・嚼ます・咬ます】

〔他五〕

①歯の間に押し入れておさえる。「さるぐつわを―・す」

②動かないようにすき間に押し入れる。「くさびを―・す」

③相手に何かをしかける。強い衝撃を加える。「一発―・す」「はったりを―・す」

かま‐すえ【釜据え】‥スヱ

茶道の水屋道具の一つ。釜を据え置くのに用いる杉材の台。

かます‐きっさき【魣切先】

刀の刃の先端が三角形で丸みのないもの。かますさき。

⇒かます【魳・梭魚・梭子魚・魣】

かます‐ご【叺子】

玉筋魚いかなごの幼魚。叺1に包んで輸送することから、関西地方でいう。〈[季]春〉

⇒かます【叺】

かます‐ずきん【叺頭巾】‥ヅ‥

叺の形をした頭巾。

⇒かます【叺】

かます‐そで【叺袖】

叺の形をした袖。

⇒かます【叺】

がま‐ずみ【莢蒾】

スイカズラ科の落葉低木。各地の山地に自生。高さ2メートル。葉は小形卵形で、対生。枝・葉に毛が多い。夏、5弁の小白花を散房花序に密生。秋、果実は小豆大で紅色。若葉・果実は食用。コバノガマズミ・ミヤマガマズミなど近縁種がある。

ガマズミ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒かます‐きっさき【魣切先】

かま・す【噛ます・嚼ます・咬ます】

〔他五〕

①歯の間に押し入れておさえる。「さるぐつわを―・す」

②動かないようにすき間に押し入れる。「くさびを―・す」

③相手に何かをしかける。強い衝撃を加える。「一発―・す」「はったりを―・す」

かま‐すえ【釜据え】‥スヱ

茶道の水屋道具の一つ。釜を据え置くのに用いる杉材の台。

かます‐きっさき【魣切先】

刀の刃の先端が三角形で丸みのないもの。かますさき。

⇒かます【魳・梭魚・梭子魚・魣】

かます‐ご【叺子】

玉筋魚いかなごの幼魚。叺1に包んで輸送することから、関西地方でいう。〈[季]春〉

⇒かます【叺】

かます‐ずきん【叺頭巾】‥ヅ‥

叺の形をした頭巾。

⇒かます【叺】

かます‐そで【叺袖】

叺の形をした袖。

⇒かます【叺】

がま‐ずみ【莢蒾】

スイカズラ科の落葉低木。各地の山地に自生。高さ2メートル。葉は小形卵形で、対生。枝・葉に毛が多い。夏、5弁の小白花を散房花序に密生。秋、果実は小豆大で紅色。若葉・果実は食用。コバノガマズミ・ミヤマガマズミなど近縁種がある。

ガマズミ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

ガマズミ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

ガマズミ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

かませ‐いぬ【噛ませ犬・咬ませ犬】

(闘犬の用語から)主役を引き立てるために、一方的に負ける役目の者をいう俗語。

かませ‐いぬ【噛ませ犬・咬ませ犬】

(闘犬の用語から)主役を引き立てるために、一方的に負ける役目の者をいう俗語。

稲刈鎌

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

稲刈鎌

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

稲鎌

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

稲鎌

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

鎌(一覧)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

鎌(一覧)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

②鎖鎌くさりがまの略。

③鎌槍かまやりの略。

④1のように曲がった刃。

⑤根性がねじけていること。口やかましいこと。また、そういう人。浄瑠璃、女殺油地獄「サア母の―がわせた」。「―親父おやじ」

⑥紋所の名。1にかたどり、また取り合わせたもの。

⑦鎌継かまつぎの略。

⇒鎌をかける

かま【竈・釜・窯・缶】

①《竈》(→)「かまど」に同じ。顕宗紀「―傍わきに居すゑて」

②《釜》飯を炊いたり湯を沸かしたりする金属製の器。鍋よりも深く造り、胴に鍔つばをつける。はがま。まろがなえ。宇治拾遺物語18「五石なはの―を五、六舁かきもてきて」

釜

②鎖鎌くさりがまの略。

③鎌槍かまやりの略。

④1のように曲がった刃。

⑤根性がねじけていること。口やかましいこと。また、そういう人。浄瑠璃、女殺油地獄「サア母の―がわせた」。「―親父おやじ」

⑥紋所の名。1にかたどり、また取り合わせたもの。

⑦鎌継かまつぎの略。

⇒鎌をかける

かま【竈・釜・窯・缶】

①《竈》(→)「かまど」に同じ。顕宗紀「―傍わきに居すゑて」

②《釜》飯を炊いたり湯を沸かしたりする金属製の器。鍋よりも深く造り、胴に鍔つばをつける。はがま。まろがなえ。宇治拾遺物語18「五石なはの―を五、六舁かきもてきて」

釜

釜

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

釜

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

③《釜》茶道で湯を沸かすのに用いる器。→茶釜。

④《釜》蝸牛かたつむりの殻。狂言、蝸牛「―打割らう」

⑤味方。仲間。傾城買四十八手「こつちの―にすると、又よき事あり」

⑥渓流の小さな淵。

⑦滝壺。

⑧⇒おかま(御釜)4。

⑨《窯》物を高温度に熱し、または溶かすのに用いる装置。多くは煉瓦で築造。「陶器の―」

⑩《缶》(→)ボイラーに同じ。

かま【嘉麻】

福岡県中部の市。遠賀川上流域に位置する農業地域。かつては筑豊炭田で栄えた。人口4万6千。

がま

(vug)岩石や地層のなかにある空洞で、種々の鉱物の美しい結晶を産するもの。晶洞。

がま【蒲】

(古くはカマ)ガマ科の多年草。淡水の湿地に生える。高さ約2メートル。葉は厚く、長さ1メートル以上、幅約2センチメートル、編んでむしろを製する。雌雄同株。夏、約20センチメートルのろうそく形の緑褐色の花序(穂)をつける。これを蒲団ふとんの芯に入れ、また、油を注いでろうそくに代用、火口ほくちを造る材料とした。みすくさ。「蒲」「蒲の穂」は〈[季]夏〉。古事記上「―の花を取りて、敷き散らして」

がま

③《釜》茶道で湯を沸かすのに用いる器。→茶釜。

④《釜》蝸牛かたつむりの殻。狂言、蝸牛「―打割らう」

⑤味方。仲間。傾城買四十八手「こつちの―にすると、又よき事あり」

⑥渓流の小さな淵。

⑦滝壺。

⑧⇒おかま(御釜)4。

⑨《窯》物を高温度に熱し、または溶かすのに用いる装置。多くは煉瓦で築造。「陶器の―」

⑩《缶》(→)ボイラーに同じ。

かま【嘉麻】

福岡県中部の市。遠賀川上流域に位置する農業地域。かつては筑豊炭田で栄えた。人口4万6千。

がま

(vug)岩石や地層のなかにある空洞で、種々の鉱物の美しい結晶を産するもの。晶洞。

がま【蒲】

(古くはカマ)ガマ科の多年草。淡水の湿地に生える。高さ約2メートル。葉は厚く、長さ1メートル以上、幅約2センチメートル、編んでむしろを製する。雌雄同株。夏、約20センチメートルのろうそく形の緑褐色の花序(穂)をつける。これを蒲団ふとんの芯に入れ、また、油を注いでろうそくに代用、火口ほくちを造る材料とした。みすくさ。「蒲」「蒲の穂」は〈[季]夏〉。古事記上「―の花を取りて、敷き散らして」

がま

が‐ま【蝦蟇・蝦蟆】

ヒキガエル。〈[季]夏〉。日葡辞書「カマ」

が‐ま【降魔】

〔仏〕(ガウマの約)

⇒ごうま

ガマ【Gama】

⇒ヴァスコ=ダ=ガマ

かま‐あげ【釜揚げ】

①釜揚げ饂飩うどんの略。

②イワシなどの稚魚を塩ゆでしたもの。

⇒かまあげ‐うどん【釜揚げ饂飩】

かまあげ‐うどん【釜揚げ饂飩】

ゆでたうどんを釜から揚げ、ゆで汁と共に器に入れつけ汁をつけて食べる料理。かまあげ。

⇒かま‐あげ【釜揚げ】

かま‐あし【鎌足・鎌脚】

①立った時、足の先が内の方に曲がった足つき。

②座る時、足くびを外の方に出す足つき。

⇒かまあしむし‐もく【鎌足虫目】

がま‐あし【蝦蟇足】

蛙泳ぎの足つき。かえるあし。

かまあしむし‐もく【鎌足虫目】

昆虫綱の一目。原始的な微小昆虫で、無変態。体長1ミリメートル内外。触角も眼もない。落葉の下などに生息。日本にはカマアシムシ科のヨシイムシなど5科約50種が分布。原尾類。

よしいむし

が‐ま【蝦蟇・蝦蟆】

ヒキガエル。〈[季]夏〉。日葡辞書「カマ」

が‐ま【降魔】

〔仏〕(ガウマの約)

⇒ごうま

ガマ【Gama】

⇒ヴァスコ=ダ=ガマ

かま‐あげ【釜揚げ】

①釜揚げ饂飩うどんの略。

②イワシなどの稚魚を塩ゆでしたもの。

⇒かまあげ‐うどん【釜揚げ饂飩】

かまあげ‐うどん【釜揚げ饂飩】

ゆでたうどんを釜から揚げ、ゆで汁と共に器に入れつけ汁をつけて食べる料理。かまあげ。

⇒かま‐あげ【釜揚げ】

かま‐あし【鎌足・鎌脚】

①立った時、足の先が内の方に曲がった足つき。

②座る時、足くびを外の方に出す足つき。

⇒かまあしむし‐もく【鎌足虫目】

がま‐あし【蝦蟇足】

蛙泳ぎの足つき。かえるあし。

かまあしむし‐もく【鎌足虫目】

昆虫綱の一目。原始的な微小昆虫で、無変態。体長1ミリメートル内外。触角も眼もない。落葉の下などに生息。日本にはカマアシムシ科のヨシイムシなど5科約50種が分布。原尾類。

よしいむし

⇒かま‐あし【鎌足・鎌脚】

カマーバンド【cummerbund】

タキシードを着る時、ウェストに巻く幅広いバンド。インドや中近東の男性が用いる飾り帯に由来する。

がま‐あんこう【蝦蟇鮟鱇】‥カウ

ガマアンコウ科の海産の硬骨魚。アンコウ類を前後に伸ばしたような体形で、背びれ前部に強大な3棘がある。全長約60センチメートル。大西洋東部に産。また、ガマアンコウ科魚類の総称。

カマーンチェ【kamānche ペルシア】

イランの弓で弾く弦楽器。椀型の胴と長い棹を持ち、4弦を基本とする。

かまい【構い】カマヒ

①心にかけること。世話をやくこと。もてなし。「どうかお―なく」

②さわり。さしつかえ。故障。

③江戸時代の刑罰の一つ。→かまえ5。

⇒かまい‐て【構い手】

かまいし【釜石】

岩手県東部の市。釜石湾に臨む港湾・製鉄都市。人口4万3千。

⇒かまいし‐こうざん【釜石鉱山】

かまいし‐こうざん【釜石鉱山】‥クワウ‥

釜石市西部にある鉄鉱山。幕末、大島高任たかとうが洋式高炉を建設し、近代製鉄業の発祥地。

⇒かまいし【釜石】

かま‐いたち【鎌鼬】

物に触れても打ちつけてもいないのに、切傷のできる現象。昔は鼬のしわざと考え、この名がある。越後七不思議の一つに数え、信越地方に多い。鎌風。〈[季]冬〉

かまい‐つ・ける【構い付ける】カマヒ‥

〔他下一〕

あれこれ相手をする。とりあう。「子供を―・けない」

かまい‐て【構い手】カマヒ‥

かまってやる人。相手になる人。世話する人。

⇒かまい【構い】

かまい‐て【構ひて】カマヒ‥

〔副〕

(カマヘテの訛)必ず。きっと。決して。謡曲、隅田川「―静かに召され候へ」

かま‐いと【釜糸】

釜から繰り取ったままで、まだ撚よりをかけてない絹糸。

かま‐いり【釜煎り・釜熬り】

戦国時代の極刑。大罪人を熱湯をわかした釜の中に入れて煮殺した。かまゆで。

⇒かまいり‐ちゃ【釜炒り茶】

かまいり‐ちゃ【釜炒り茶】

熱した釜で炒って作った茶。煎茶の多くは茶葉を蒸して作るのに対していう。中国茶の大半、佐賀県の嬉野茶うれしのちゃ、熊本県・宮崎県の青柳茶など。

⇒かま‐いり【釜煎り・釜熬り】

かま‐いれ【鎌入れ】

稲や麦などを刈り始めること。

かま・う【構う】カマフ

[一]〔自五〕

①(多く打消の語を伴う)気にする。かかわる。関与する。狂言、居杭「とかく世間は何といふとも―・はず、さいさい見舞うてくれい」。「損得に―・わず働く」「身なりに―・わない人」

②つかえる。さしつかえる。西鶴織留4「我等が鼻が高いによつて、こなたの下尾垂さげおだれへ―・ひまして出入りに難儀をしまする」。「何を書いても―・わない」

③(他動詞的にも使われ)気を使って相手をする。世話をやく。遊子方言「とりこみまして、ろくにお―・ひも申しませぬ」。梅暦「私わちきにはさつぱり―・つておくれでないものを」

④獣や鳥が交尾する。〈日葡辞書〉

[二]〔他五〕

①強く干渉して、一定の場所での居住などを禁止する。追放する。風来六部集「すでに市川の苗字を削られ芝居も―・はるべき程のことなり」

②相手にしてふざける。からかう。「犬を―・う」

[三]〔他下二〕

⇒かまえる(下一)

がま‐うちわ【蒲団扇】‥ウチハ

蒲の葉を編んで作った団扇。

かま‐うで【釜茹で】

カマユデの転。

かま‐うら【竈占】

朝飯を炊く時、かまどから出る炎の有様でその日の天気を予知する占い。

かまえ【構え】カマヘ

①くみたて。つくり。また、構築物。平家物語2「堂舎高くそびえて、三重の―を青漢の内に挿み」。「豪壮な―」

②準備を整えること。思慮・工夫を十分にめぐらすこと。源氏物語浮舟「いささか、人に知らるまじき―は、いかがすべき」。「和戦両様の―」

③こしらえごと。また、計略。今昔物語集5「此を云はすべき―をたばかり給ひけるやう」

④みがまえ。身体のそなえ。殊に、武道の姿勢。「正眼の―」

⑤江戸時代、一定地域から追放し、立入を禁止する刑。かまい。

⑥漢字の部首の名称。「くにがまえ(囗)」「もんがまえ(門)」の類。

⇒かまえ‐うち【構内】

かまえ‐い・ず【構へ出づ】カマヘイヅ

〔他下二〕

こしらえ出す。しでかす。堤中納言物語「物はかなき障子の紙のあな―・でて」

かまえ‐うち【構内】カマヘ‥

構えの内部。やしきうち。

⇒かまえ【構え】

かまえ‐て【構へて】カマヘ‥

〔副〕

①待ち設けて。用心して。注意して。宇治拾遺物語3「人はただ、歌を―よむべし」

②必ず。きっと。狂言、禁野「―雉子はこちへおこさしめ」

③(下に禁止の語を伴う)決して。浄瑠璃、生玉心中「―人の名をいふな」。「―他言無用」

かま・える【構える】カマヘル

〔他下一〕[文]かま・ふ(下二)

(噛み合わせて組み立てる意)

①(整った形に)組み立ててつくる。建てる。万葉集9「磐いわ―・へ作れる塚を」。「邸宅を―・える」「店を―・える」「一家を―・える」

②あらかじめ用意する。準備しととのえる。宇津保物語俊蔭「針を―・へて釣るに」

③事をなすため心に用意する。計画する。たくらむ。蜻蛉日記中「いと心安しと聞く人なれば、何か、さわざわざしう―・へ給はずともありなむ」。今昔物語集9「この―・ふる事を知らずして、その教へに随ひて」。「事を―・える」

④(自動詞的にも使う)事に備えて、ある姿勢・態度をとる。身構える。宇治拾遺物語14「引倒されぬべきを、―・へてふみ直りて立てれば」。狂言、鱸庖丁「いかにもいんぎんに―・へて」。「バットを―・える」「お高く―・える」「ストライキを―・える」「上段に―・える」「―・えた物言い」

⑤こじつける。こしらえごとをする。十訓抄「笛とらむと思ふ心の深さにこそさまざま―・へけれ」。「讒言を―・える」

がま‐おうぎ【蒲扇】‥アフギ

(→)「がまうちわ」に同じ。

かま‐おね【鎌尾根】‥ヲ‥

鎌の刃のように切り立ったけわしい尾根。

かま‐おやじ【鎌親父】‥オヤヂ

根性のまがったおやじ。

がま‐がえる【蟇】‥ガヘル

ヒキガエルの別称。

かまがさき【釜ヶ崎】

大阪市西成区の北東部、あいりん地区の旧称。

かま‐かま・し【囂囂し】

〔形シク〕

やかましい。かまびすしい。〈新撰字鏡11〉

かま‐がみ【竈神】

(→)「かまのかみ」1に同じ。好色一代男3「あらおもしろの―や」

かまがや【鎌ヶ谷】

千葉県北西部の市。銚子から江戸へ鮮魚を輸送した木下きおろし街道の宿駅から発達。ナシの産地としても知られる。近年住宅地化が進行。人口10万3千。

かま‐き【蒲笥】

(カマケの訛)叺かます。

かま‐ぎ【竈木・薪】

たきぎ。まき。

⇒かまぎ‐だいく【竈木大工】

かまぎ‐だいく【竈木大工】

腕のわるい大工。

⇒かま‐ぎ【竈木・薪】

かま‐きり【鎌切・蟷螂・螳螂】

①カマキリ目の昆虫の総称。頭は三角形、前肢は鎌状の捕獲肢となり、他の虫を捕らえて食う。緑色または褐色。熱帯産には紫紅など美しいものがある。鎌虫。蠅取虫。疣虫いぼむし。疣じり。疣むしり。とうろう。〈[季]秋〉

オオカマキリ

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒かま‐あし【鎌足・鎌脚】

カマーバンド【cummerbund】

タキシードを着る時、ウェストに巻く幅広いバンド。インドや中近東の男性が用いる飾り帯に由来する。

がま‐あんこう【蝦蟇鮟鱇】‥カウ

ガマアンコウ科の海産の硬骨魚。アンコウ類を前後に伸ばしたような体形で、背びれ前部に強大な3棘がある。全長約60センチメートル。大西洋東部に産。また、ガマアンコウ科魚類の総称。

カマーンチェ【kamānche ペルシア】

イランの弓で弾く弦楽器。椀型の胴と長い棹を持ち、4弦を基本とする。

かまい【構い】カマヒ

①心にかけること。世話をやくこと。もてなし。「どうかお―なく」

②さわり。さしつかえ。故障。

③江戸時代の刑罰の一つ。→かまえ5。

⇒かまい‐て【構い手】

かまいし【釜石】

岩手県東部の市。釜石湾に臨む港湾・製鉄都市。人口4万3千。

⇒かまいし‐こうざん【釜石鉱山】

かまいし‐こうざん【釜石鉱山】‥クワウ‥

釜石市西部にある鉄鉱山。幕末、大島高任たかとうが洋式高炉を建設し、近代製鉄業の発祥地。

⇒かまいし【釜石】

かま‐いたち【鎌鼬】

物に触れても打ちつけてもいないのに、切傷のできる現象。昔は鼬のしわざと考え、この名がある。越後七不思議の一つに数え、信越地方に多い。鎌風。〈[季]冬〉

かまい‐つ・ける【構い付ける】カマヒ‥

〔他下一〕

あれこれ相手をする。とりあう。「子供を―・けない」

かまい‐て【構い手】カマヒ‥

かまってやる人。相手になる人。世話する人。

⇒かまい【構い】

かまい‐て【構ひて】カマヒ‥

〔副〕

(カマヘテの訛)必ず。きっと。決して。謡曲、隅田川「―静かに召され候へ」

かま‐いと【釜糸】

釜から繰り取ったままで、まだ撚よりをかけてない絹糸。

かま‐いり【釜煎り・釜熬り】

戦国時代の極刑。大罪人を熱湯をわかした釜の中に入れて煮殺した。かまゆで。

⇒かまいり‐ちゃ【釜炒り茶】

かまいり‐ちゃ【釜炒り茶】

熱した釜で炒って作った茶。煎茶の多くは茶葉を蒸して作るのに対していう。中国茶の大半、佐賀県の嬉野茶うれしのちゃ、熊本県・宮崎県の青柳茶など。

⇒かま‐いり【釜煎り・釜熬り】

かま‐いれ【鎌入れ】

稲や麦などを刈り始めること。

かま・う【構う】カマフ

[一]〔自五〕

①(多く打消の語を伴う)気にする。かかわる。関与する。狂言、居杭「とかく世間は何といふとも―・はず、さいさい見舞うてくれい」。「損得に―・わず働く」「身なりに―・わない人」

②つかえる。さしつかえる。西鶴織留4「我等が鼻が高いによつて、こなたの下尾垂さげおだれへ―・ひまして出入りに難儀をしまする」。「何を書いても―・わない」

③(他動詞的にも使われ)気を使って相手をする。世話をやく。遊子方言「とりこみまして、ろくにお―・ひも申しませぬ」。梅暦「私わちきにはさつぱり―・つておくれでないものを」

④獣や鳥が交尾する。〈日葡辞書〉

[二]〔他五〕

①強く干渉して、一定の場所での居住などを禁止する。追放する。風来六部集「すでに市川の苗字を削られ芝居も―・はるべき程のことなり」

②相手にしてふざける。からかう。「犬を―・う」

[三]〔他下二〕

⇒かまえる(下一)

がま‐うちわ【蒲団扇】‥ウチハ

蒲の葉を編んで作った団扇。

かま‐うで【釜茹で】

カマユデの転。

かま‐うら【竈占】

朝飯を炊く時、かまどから出る炎の有様でその日の天気を予知する占い。

かまえ【構え】カマヘ

①くみたて。つくり。また、構築物。平家物語2「堂舎高くそびえて、三重の―を青漢の内に挿み」。「豪壮な―」

②準備を整えること。思慮・工夫を十分にめぐらすこと。源氏物語浮舟「いささか、人に知らるまじき―は、いかがすべき」。「和戦両様の―」

③こしらえごと。また、計略。今昔物語集5「此を云はすべき―をたばかり給ひけるやう」

④みがまえ。身体のそなえ。殊に、武道の姿勢。「正眼の―」

⑤江戸時代、一定地域から追放し、立入を禁止する刑。かまい。

⑥漢字の部首の名称。「くにがまえ(囗)」「もんがまえ(門)」の類。

⇒かまえ‐うち【構内】

かまえ‐い・ず【構へ出づ】カマヘイヅ

〔他下二〕

こしらえ出す。しでかす。堤中納言物語「物はかなき障子の紙のあな―・でて」

かまえ‐うち【構内】カマヘ‥

構えの内部。やしきうち。

⇒かまえ【構え】

かまえ‐て【構へて】カマヘ‥

〔副〕

①待ち設けて。用心して。注意して。宇治拾遺物語3「人はただ、歌を―よむべし」

②必ず。きっと。狂言、禁野「―雉子はこちへおこさしめ」

③(下に禁止の語を伴う)決して。浄瑠璃、生玉心中「―人の名をいふな」。「―他言無用」

かま・える【構える】カマヘル

〔他下一〕[文]かま・ふ(下二)

(噛み合わせて組み立てる意)

①(整った形に)組み立ててつくる。建てる。万葉集9「磐いわ―・へ作れる塚を」。「邸宅を―・える」「店を―・える」「一家を―・える」

②あらかじめ用意する。準備しととのえる。宇津保物語俊蔭「針を―・へて釣るに」

③事をなすため心に用意する。計画する。たくらむ。蜻蛉日記中「いと心安しと聞く人なれば、何か、さわざわざしう―・へ給はずともありなむ」。今昔物語集9「この―・ふる事を知らずして、その教へに随ひて」。「事を―・える」

④(自動詞的にも使う)事に備えて、ある姿勢・態度をとる。身構える。宇治拾遺物語14「引倒されぬべきを、―・へてふみ直りて立てれば」。狂言、鱸庖丁「いかにもいんぎんに―・へて」。「バットを―・える」「お高く―・える」「ストライキを―・える」「上段に―・える」「―・えた物言い」

⑤こじつける。こしらえごとをする。十訓抄「笛とらむと思ふ心の深さにこそさまざま―・へけれ」。「讒言を―・える」

がま‐おうぎ【蒲扇】‥アフギ

(→)「がまうちわ」に同じ。

かま‐おね【鎌尾根】‥ヲ‥

鎌の刃のように切り立ったけわしい尾根。

かま‐おやじ【鎌親父】‥オヤヂ

根性のまがったおやじ。

がま‐がえる【蟇】‥ガヘル

ヒキガエルの別称。

かまがさき【釜ヶ崎】

大阪市西成区の北東部、あいりん地区の旧称。

かま‐かま・し【囂囂し】

〔形シク〕

やかましい。かまびすしい。〈新撰字鏡11〉

かま‐がみ【竈神】

(→)「かまのかみ」1に同じ。好色一代男3「あらおもしろの―や」

かまがや【鎌ヶ谷】

千葉県北西部の市。銚子から江戸へ鮮魚を輸送した木下きおろし街道の宿駅から発達。ナシの産地としても知られる。近年住宅地化が進行。人口10万3千。

かま‐き【蒲笥】

(カマケの訛)叺かます。

かま‐ぎ【竈木・薪】

たきぎ。まき。

⇒かまぎ‐だいく【竈木大工】

かまぎ‐だいく【竈木大工】

腕のわるい大工。

⇒かま‐ぎ【竈木・薪】

かま‐きり【鎌切・蟷螂・螳螂】

①カマキリ目の昆虫の総称。頭は三角形、前肢は鎌状の捕獲肢となり、他の虫を捕らえて食う。緑色または褐色。熱帯産には紫紅など美しいものがある。鎌虫。蠅取虫。疣虫いぼむし。疣じり。疣むしり。とうろう。〈[季]秋〉

オオカマキリ

提供:ネイチャー・プロダクション

②カジカ科の川魚。アユカケの別称。

⇒かまきり‐もどき【擬蟷螂】

かまきり‐もどき【擬蟷螂】

アミメカゲロウ目カマキリモドキ科の昆虫の総称。カマキリに似て前胸が細長く、前脚は鎌状だが、翅は透明で翅脈は網目状。小虫を捕食する。

⇒かま‐きり【鎌切・蟷螂・螳螂】

かま・く【感く】

〔自下二〕

⇒かまける(下一)

がま‐ぐち【蝦蟇口】

(開いた形がガマの口に似るからいう)口金のついた金入れ。「―を開ける」

かま‐くび【鎌首】

①鎌のように曲がった形の首。主として、蛇などが攻撃などの際もちあげた首。「―をもたげる」

②鎖鎌で敵の首をかき切ること。また、その切り取った首。

かま‐くら

秋田県横手地方での小正月の行事。子供たちが雪で室むろを作り、水神を祭り、15日の朝、その前で火を焚いて鳥追いの歌を歌う。〈[季]新年〉

かまくら

提供:NHK

かまくら【鎌倉】

神奈川県南東部の市。横浜市の南に隣接。鎌倉幕府跡・源頼朝屋敷址・鎌倉宮・鶴岡八幡宮・建長寺・円覚寺・長谷の大仏・長谷観音などの史跡・社寺に富む。風致にすぐれ、京浜の住宅地。人口17万1千。

鎌倉

撮影:関戸 勇

②カジカ科の川魚。アユカケの別称。

⇒かまきり‐もどき【擬蟷螂】

かまきり‐もどき【擬蟷螂】

アミメカゲロウ目カマキリモドキ科の昆虫の総称。カマキリに似て前胸が細長く、前脚は鎌状だが、翅は透明で翅脈は網目状。小虫を捕食する。

⇒かま‐きり【鎌切・蟷螂・螳螂】

かま・く【感く】

〔自下二〕

⇒かまける(下一)

がま‐ぐち【蝦蟇口】

(開いた形がガマの口に似るからいう)口金のついた金入れ。「―を開ける」

かま‐くび【鎌首】

①鎌のように曲がった形の首。主として、蛇などが攻撃などの際もちあげた首。「―をもたげる」

②鎖鎌で敵の首をかき切ること。また、その切り取った首。

かま‐くら

秋田県横手地方での小正月の行事。子供たちが雪で室むろを作り、水神を祭り、15日の朝、その前で火を焚いて鳥追いの歌を歌う。〈[季]新年〉

かまくら

提供:NHK

かまくら【鎌倉】

神奈川県南東部の市。横浜市の南に隣接。鎌倉幕府跡・源頼朝屋敷址・鎌倉宮・鶴岡八幡宮・建長寺・円覚寺・長谷の大仏・長谷観音などの史跡・社寺に富む。風致にすぐれ、京浜の住宅地。人口17万1千。

鎌倉

撮影:関戸 勇

⇒かまくら‐アカデミア【鎌倉アカデミア】

⇒かまくら‐あまござん【鎌倉尼五山】

⇒かまくら‐うだいじん【鎌倉右大臣】

⇒かまくら‐えび【鎌倉蝦】

⇒かまくら‐おおばんやく【鎌倉大番役】

⇒かまくら‐かいどう【鎌倉街道】

⇒かまくら‐かんれい【鎌倉管領】

⇒かまくら‐ぐう【鎌倉宮】

⇒かまくら‐くぼう【鎌倉公方】

⇒かまくら‐ごえ【鎌倉声】

⇒かまくら‐ござん【鎌倉五山】

⇒かまくら‐ごしょ【鎌倉御所】

⇒かまくら‐さげお【鎌倉下緒】

⇒かまくら‐さんだいき【鎌倉三代記】

⇒かまくら‐じだい【鎌倉時代】

⇒かまくらじだい‐ぶんがく【鎌倉時代文学】

⇒かまくら‐どの【鎌倉殿】

⇒かまくら‐の‐だいぶつ【鎌倉の大仏】

⇒かまくら‐ばくふ【鎌倉幕府】

⇒かまくら‐ひば【鎌倉桧葉】

⇒かまくら‐ふ【鎌倉府】

⇒かまくら‐ぶし【鎌倉武士】

⇒かまくら‐ぼり【鎌倉彫】

⇒かまくら‐むしゃ【鎌倉武者】

⇒かまくら‐やき【鎌倉焼】

⇒かまくら‐やま【鎌倉山】

⇒かまくら‐よう【鎌倉様】

かまくら【鎌倉】

姓氏の一つ。

⇒かまくら‐かげまさ【鎌倉景政】

かまくら‐アカデミア【鎌倉アカデミア】

1946年日本の文化と民主主義再興を担う人材の養成のため、教授と学生の相互練磨による自由大学として鎌倉に創設された学園。三枝博音らが運営。50年財政難により廃校。鎌倉大学校。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐あまござん【鎌倉尼五山】

鎌倉にある五つの尼寺。→尼寺五山。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐うだいじん【鎌倉右大臣】

源実朝さねともの敬称。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐えび【鎌倉蝦】

(鎌倉沖で多く獲れたからいう)イセエビの別称。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐おおばんやく【鎌倉大番役】‥オホ‥

鎌倉時代、御家人に課せられた役。幕府の警衛および諸門の監守に任じたもの。鎌倉大番。関東番役。→大番役。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐かいどう【鎌倉街道】‥ダウ

鎌倉と各地を結ぶ主要な道。鎌倉時代、幕府の御家人らが鎌倉に向かう道として発展。京鎌倉往還のほか、関東地方では「上かみの道」(上道・武蔵路とも。武蔵府中・関戸などを通る)・「中の道」(中道。上の道の東側)・「下しもの道」(下道。海側を通る)が有名。鎌倉道。鎌倉往還。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐かげまさ【鎌倉景政】

平安後期の武士。平景正。権五郎と称。相模の人。源義家の臣。後三年の役に、敵に右眼を射られた際の豪勇ぶりは有名。生没年未詳。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐かんれい【鎌倉管領】‥クワン‥

関東管領の別称。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐ぐう【鎌倉宮】

鎌倉市二階堂にある元官幣中社。護良もりよし親王を祀る。大塔おおとうの宮。

鎌倉宮

撮影:関戸 勇

⇒かまくら‐アカデミア【鎌倉アカデミア】

⇒かまくら‐あまござん【鎌倉尼五山】

⇒かまくら‐うだいじん【鎌倉右大臣】

⇒かまくら‐えび【鎌倉蝦】

⇒かまくら‐おおばんやく【鎌倉大番役】

⇒かまくら‐かいどう【鎌倉街道】

⇒かまくら‐かんれい【鎌倉管領】

⇒かまくら‐ぐう【鎌倉宮】

⇒かまくら‐くぼう【鎌倉公方】

⇒かまくら‐ごえ【鎌倉声】

⇒かまくら‐ござん【鎌倉五山】

⇒かまくら‐ごしょ【鎌倉御所】

⇒かまくら‐さげお【鎌倉下緒】

⇒かまくら‐さんだいき【鎌倉三代記】

⇒かまくら‐じだい【鎌倉時代】

⇒かまくらじだい‐ぶんがく【鎌倉時代文学】

⇒かまくら‐どの【鎌倉殿】

⇒かまくら‐の‐だいぶつ【鎌倉の大仏】

⇒かまくら‐ばくふ【鎌倉幕府】

⇒かまくら‐ひば【鎌倉桧葉】

⇒かまくら‐ふ【鎌倉府】

⇒かまくら‐ぶし【鎌倉武士】

⇒かまくら‐ぼり【鎌倉彫】

⇒かまくら‐むしゃ【鎌倉武者】

⇒かまくら‐やき【鎌倉焼】

⇒かまくら‐やま【鎌倉山】

⇒かまくら‐よう【鎌倉様】

かまくら【鎌倉】

姓氏の一つ。

⇒かまくら‐かげまさ【鎌倉景政】

かまくら‐アカデミア【鎌倉アカデミア】

1946年日本の文化と民主主義再興を担う人材の養成のため、教授と学生の相互練磨による自由大学として鎌倉に創設された学園。三枝博音らが運営。50年財政難により廃校。鎌倉大学校。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐あまござん【鎌倉尼五山】

鎌倉にある五つの尼寺。→尼寺五山。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐うだいじん【鎌倉右大臣】

源実朝さねともの敬称。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐えび【鎌倉蝦】

(鎌倉沖で多く獲れたからいう)イセエビの別称。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐おおばんやく【鎌倉大番役】‥オホ‥

鎌倉時代、御家人に課せられた役。幕府の警衛および諸門の監守に任じたもの。鎌倉大番。関東番役。→大番役。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐かいどう【鎌倉街道】‥ダウ

鎌倉と各地を結ぶ主要な道。鎌倉時代、幕府の御家人らが鎌倉に向かう道として発展。京鎌倉往還のほか、関東地方では「上かみの道」(上道・武蔵路とも。武蔵府中・関戸などを通る)・「中の道」(中道。上の道の東側)・「下しもの道」(下道。海側を通る)が有名。鎌倉道。鎌倉往還。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐かげまさ【鎌倉景政】

平安後期の武士。平景正。権五郎と称。相模の人。源義家の臣。後三年の役に、敵に右眼を射られた際の豪勇ぶりは有名。生没年未詳。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐かんれい【鎌倉管領】‥クワン‥

関東管領の別称。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐ぐう【鎌倉宮】

鎌倉市二階堂にある元官幣中社。護良もりよし親王を祀る。大塔おおとうの宮。

鎌倉宮

撮影:関戸 勇

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐くぼう【鎌倉公方】‥バウ

鎌倉府の長官として関東を支配した足利氏の称。尊氏の子基氏に始まり、執事上杉氏を関東管領に任じて統治。鎌倉御所。関東公方。→足利(系図)→古河こが公方。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐ごえ【鎌倉声】‥ゴヱ

鎌倉なまり。関東弁。中世、京都弁を標準としていった語。申楽談儀「―の、事によつて、正直に成る時の有るが如し」

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐ござん【鎌倉五山】

足利義満のとき定めた鎌倉の臨済宗の五大寺、建長寺・円覚寺・寿福寺・浄智寺・浄妙寺の総称。関東五山。→京都五山。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐ごしょ【鎌倉御所】

①鎌倉幕府の将軍。また、その邸宅。

②(→)鎌倉公方の別称。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐さげお【鎌倉下緒】‥ヲ

刀の下緒で、普通の長さの半分のもの。栗くり形に通した一端の輪に他端を通して締める一重ひとえのもの。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐さんだいき【鎌倉三代記】

浄瑠璃。時代物。

①5段。紀海音作。1716年(享保1)大坂豊竹座初演。源頼家の外舅比企能員よしかずの謀叛を中心に脚色する。

②10段。双木千竹ほか増補。1781年(天明1)江戸肥前座初演。大坂夏の陣を鎌倉時代に移して脚色する。「近江源氏先陣館」の後編にあたる。後に歌舞伎化。

→文献資料[鎌倉三代記]

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐じだい【鎌倉時代】

源頼朝が鎌倉に幕府を開いてから、1333年(元弘3)北条高時の滅亡に至るまで約150年間の称。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくらじだい‐ぶんがく【鎌倉時代文学】

鎌倉時代に作られた文学。内容・思想・文体などの上で、公家的な平安時代文学から武家的・庶民的な室町時代文学への過渡的な色彩もあり、和歌における新古今集や金槐集、随筆の方丈記と徒然草、保元・平治・平家などの軍記物語、数多くの説話集などは特に代表的。和漢混淆文の発達と仏教思想、特に無常観の浸透も注目される。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐どの【鎌倉殿】

源頼朝以後、鎌倉幕府の首長の敬称。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐の‐だいぶつ【鎌倉の大仏】

鎌倉市長谷はせの高徳院(浄土宗)の庭に露座する金銅の阿弥陀如来。坐像で像高11.39メートル。1252年(建長4)鋳造を始めたといわれる。長谷の大仏。

鎌倉の大仏

撮影:関戸 勇

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐くぼう【鎌倉公方】‥バウ

鎌倉府の長官として関東を支配した足利氏の称。尊氏の子基氏に始まり、執事上杉氏を関東管領に任じて統治。鎌倉御所。関東公方。→足利(系図)→古河こが公方。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐ごえ【鎌倉声】‥ゴヱ

鎌倉なまり。関東弁。中世、京都弁を標準としていった語。申楽談儀「―の、事によつて、正直に成る時の有るが如し」

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐ござん【鎌倉五山】

足利義満のとき定めた鎌倉の臨済宗の五大寺、建長寺・円覚寺・寿福寺・浄智寺・浄妙寺の総称。関東五山。→京都五山。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐ごしょ【鎌倉御所】

①鎌倉幕府の将軍。また、その邸宅。

②(→)鎌倉公方の別称。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐さげお【鎌倉下緒】‥ヲ

刀の下緒で、普通の長さの半分のもの。栗くり形に通した一端の輪に他端を通して締める一重ひとえのもの。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐さんだいき【鎌倉三代記】

浄瑠璃。時代物。

①5段。紀海音作。1716年(享保1)大坂豊竹座初演。源頼家の外舅比企能員よしかずの謀叛を中心に脚色する。

②10段。双木千竹ほか増補。1781年(天明1)江戸肥前座初演。大坂夏の陣を鎌倉時代に移して脚色する。「近江源氏先陣館」の後編にあたる。後に歌舞伎化。

→文献資料[鎌倉三代記]

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐じだい【鎌倉時代】

源頼朝が鎌倉に幕府を開いてから、1333年(元弘3)北条高時の滅亡に至るまで約150年間の称。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくらじだい‐ぶんがく【鎌倉時代文学】

鎌倉時代に作られた文学。内容・思想・文体などの上で、公家的な平安時代文学から武家的・庶民的な室町時代文学への過渡的な色彩もあり、和歌における新古今集や金槐集、随筆の方丈記と徒然草、保元・平治・平家などの軍記物語、数多くの説話集などは特に代表的。和漢混淆文の発達と仏教思想、特に無常観の浸透も注目される。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐どの【鎌倉殿】

源頼朝以後、鎌倉幕府の首長の敬称。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐の‐だいぶつ【鎌倉の大仏】

鎌倉市長谷はせの高徳院(浄土宗)の庭に露座する金銅の阿弥陀如来。坐像で像高11.39メートル。1252年(建長4)鋳造を始めたといわれる。長谷の大仏。

鎌倉の大仏

撮影:関戸 勇

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐ばくふ【鎌倉幕府】

鎌倉に開いた日本最初の武家政権。始期については1183年(寿永2)、85年(文治1)など諸説がある。源氏将軍は3代で絶え、その後北条氏が権を握ったが、1333年(元弘3)滅ぶ。→執権3。

鎌倉幕府(将軍一覧)

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐ばくふ【鎌倉幕府】

鎌倉に開いた日本最初の武家政権。始期については1183年(寿永2)、85年(文治1)など諸説がある。源氏将軍は3代で絶え、その後北条氏が権を握ったが、1333年(元弘3)滅ぶ。→執権3。

鎌倉幕府(将軍一覧)

1 源頼朝

2 源頼家

3 源実朝

4 藤原頼経

5 藤原頼嗣

6 宗尊親王

7 惟康親王

8 久明親王

9 守邦親王

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐ひば【鎌倉桧葉】

チャボヒバの別称。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐ふ【鎌倉府】

室町幕府が東国支配のため鎌倉に設置した政庁。鎌倉公方くぼうの下で関東管領らが政務を執った。関東府。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐ぶし【鎌倉武士】

鎌倉幕府に仕える武士。関東の武士。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐ぼり【鎌倉彫】

漆器の一種。木地に図様を薄肉彫りして漆を塗るもの。朱塗一色、あるいは朱と緑の漆を塗り分けたものが多い。鎌倉中期の仏師康円が中国の彫漆器を模して仏具を刻んだのに始まると伝える。

鎌倉彫

撮影:関戸 勇

1 源頼朝

2 源頼家

3 源実朝

4 藤原頼経

5 藤原頼嗣

6 宗尊親王

7 惟康親王

8 久明親王

9 守邦親王

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐ひば【鎌倉桧葉】

チャボヒバの別称。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐ふ【鎌倉府】

室町幕府が東国支配のため鎌倉に設置した政庁。鎌倉公方くぼうの下で関東管領らが政務を執った。関東府。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐ぶし【鎌倉武士】

鎌倉幕府に仕える武士。関東の武士。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐ぼり【鎌倉彫】

漆器の一種。木地に図様を薄肉彫りして漆を塗るもの。朱塗一色、あるいは朱と緑の漆を塗り分けたものが多い。鎌倉中期の仏師康円が中国の彫漆器を模して仏具を刻んだのに始まると伝える。

鎌倉彫

撮影:関戸 勇

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐むしゃ【鎌倉武者】

(→)鎌倉武士に同じ。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐やき【鎌倉焼】

鎌倉蝦えびを殻のまま塩焼にすること。また、そのもの。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐やま【鎌倉山】

①鎌倉周辺の山。万葉集14「薪たきぎ樵こる―の木垂こだる木を」

②鎌倉幕府、また鎌倉をいう。歌舞伎、助六所縁江戸桜「敵左衛門祐経は―に礎いしずえ堅く時めく大名」

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐よう【鎌倉様】‥ヤウ

鎌倉武士およびその婦女などの風俗の様式。

⇒かまくら【鎌倉】

か‐まけ【蚊負け】

①蚊に刺されてひどく腫はれること。また、そういう体質。

②夏に多い馬の皮膚病。

かま‐け【蒲笥】

(→)叺かますに同じ。

かま・ける【感ける】

〔自下一〕[文]かま・く(下二)

①感ずる。感動する。心が動く。皇極紀「中臣鎌子連すなはち遇めぐまるるに―・けて」。万葉集16「翁の歌に…―・けて居らむ」

②一つのことに心を取られて、他がおろそかになる。拘泥する。狂言、財宝「渡世に―・けまして、御無沙汰を致いて御座る」。「雑事に―・ける」

かま‐ご【竈子】

下男と下女とが夫婦となって生んだ子の、代々その主家に仕えるもの。庭子にわこ。かまふだい。

がまごおり【蒲郡】‥ゴホリ

愛知県南東部の市。渥美あつみ湾に面し、風光にすぐれ、三谷みや温泉などを中心にした観光・保養地。人口8万2千。

カマサイト【kamacite】

ニッケルを少量含む鉄からなる等軸晶系の鉱物。鋼灰色の塊状で、隕鉄の主成分。地球上では玄武岩中にも産出。

かま‐ささげ【鎌豇豆】

インゲンマメの別称。

かま‐さし【鎌差】

鎌の刃を差し込む鞘さや。

がまさし‐なわ【蒲差縄】‥ナハ

馬をひく白い手綱たづな。ひきさしなわ。

かま‐し【釜師】

茶の湯に用いる釜を鋳造する職人。釜大工。

かま・し【囂し】

〔形シク〕

(語幹カマはカマビスシ・アナカマのカマと同じ)さわがしい。やかましい。栄華物語月宴「さまざま耳―・しきまでの御祈りども」

がまし・い

〔接尾〕[文]がま・し(シク)

体言・副詞または動詞の連用形などに付いて形容詞をつくる。…らしい。…の風がある。…のきらいがある。源氏物語幻「かごと―・しき虫の声かな」。源氏物語夕霧「あるまじき名を立ち、罪得―・しき時」。「差し出―・い」「晴れ―・い」

かま‐しき【釜敷】

①釜・鉄瓶などをすえておく時に敷く具。多く藁・藤蔓などで、輪の形に平たくつくる。

②紋所の名。輪を種々に組み合わせたものの俗称。種類が多い。

かま‐しし【羚羊・氈鹿】

カモシカの古名。皇極紀「米だにも食たげて通らせ―の老翁おじ」

かま‐じめ【竈注連・竈標】

竈祓かまばらいのこと。

がま‐しゅ【蝦蟇腫】

口腔底の唾液腺に生じる嚢腫のうしゅ。舌下に発生し、粘液で満たされ、次第に他の側に広がる。外観はガマの腹部に似る。

かま‐じゅうもんじ【鎌十文字】‥ジフ‥

鎌状の枝の出た十文字槍。両鎌槍。

かまじょう‐せっけっきゅう‐ひんけつ【鎌状赤血球貧血】‥ジヤウセキ‥キウ‥

赤血球が鎌の刃状を呈する先天性貧血症の一種。遺伝的な血色素異常によるもので、溶血が起こりやすく、脾腫ひしゅ・黄疸おうだんを伴う。アフリカの熱帯地方に多く、ほかに中東やアメリカ大陸に広く分布。

かま‐じるし【窯印】

陶磁器や窯道具を共同の窯で焼成する際に、識別のために製品の底・肩・胴などに付ける簡単な記号。

かます【叺】

(「蒲簀」の意で、古くは蒲で造った)

①藁むしろを二つ折りにして作った袋。主に穀物・塩・石炭などを入れるのに用いる。かまけ。孝徳紀「二―賜ふ」

②1の形に似た、刻み煙草などを入れる、油紙または皮裂かわぎれの小袋。泉鏡花、義血侠血「油紙の蒲簀莨入かますたばこいれを取出し、急遽いそがはしく一服を吃して」

⇒かます‐ご【叺子】

⇒かます‐ずきん【叺頭巾】

⇒かます‐そで【叺袖】

かます【魳・梭魚・梭子魚・魣】

カマス科の硬骨魚の総称。日本産のものは全長約30センチメートル。体は細長く頭は長大で、口は大きく歯は鋭い。青緑色のものと淡緑で赤みを帯びたものとがある。干物としても賞味。ヤマトカマス・アカカマス・オニカマスなど。

あかかます

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐むしゃ【鎌倉武者】

(→)鎌倉武士に同じ。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐やき【鎌倉焼】

鎌倉蝦えびを殻のまま塩焼にすること。また、そのもの。

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐やま【鎌倉山】

①鎌倉周辺の山。万葉集14「薪たきぎ樵こる―の木垂こだる木を」

②鎌倉幕府、また鎌倉をいう。歌舞伎、助六所縁江戸桜「敵左衛門祐経は―に礎いしずえ堅く時めく大名」

⇒かまくら【鎌倉】

かまくら‐よう【鎌倉様】‥ヤウ

鎌倉武士およびその婦女などの風俗の様式。

⇒かまくら【鎌倉】

か‐まけ【蚊負け】

①蚊に刺されてひどく腫はれること。また、そういう体質。

②夏に多い馬の皮膚病。

かま‐け【蒲笥】

(→)叺かますに同じ。

かま・ける【感ける】

〔自下一〕[文]かま・く(下二)

①感ずる。感動する。心が動く。皇極紀「中臣鎌子連すなはち遇めぐまるるに―・けて」。万葉集16「翁の歌に…―・けて居らむ」

②一つのことに心を取られて、他がおろそかになる。拘泥する。狂言、財宝「渡世に―・けまして、御無沙汰を致いて御座る」。「雑事に―・ける」

かま‐ご【竈子】

下男と下女とが夫婦となって生んだ子の、代々その主家に仕えるもの。庭子にわこ。かまふだい。

がまごおり【蒲郡】‥ゴホリ

愛知県南東部の市。渥美あつみ湾に面し、風光にすぐれ、三谷みや温泉などを中心にした観光・保養地。人口8万2千。

カマサイト【kamacite】

ニッケルを少量含む鉄からなる等軸晶系の鉱物。鋼灰色の塊状で、隕鉄の主成分。地球上では玄武岩中にも産出。

かま‐ささげ【鎌豇豆】

インゲンマメの別称。

かま‐さし【鎌差】

鎌の刃を差し込む鞘さや。

がまさし‐なわ【蒲差縄】‥ナハ

馬をひく白い手綱たづな。ひきさしなわ。

かま‐し【釜師】

茶の湯に用いる釜を鋳造する職人。釜大工。

かま・し【囂し】

〔形シク〕

(語幹カマはカマビスシ・アナカマのカマと同じ)さわがしい。やかましい。栄華物語月宴「さまざま耳―・しきまでの御祈りども」

がまし・い

〔接尾〕[文]がま・し(シク)

体言・副詞または動詞の連用形などに付いて形容詞をつくる。…らしい。…の風がある。…のきらいがある。源氏物語幻「かごと―・しき虫の声かな」。源氏物語夕霧「あるまじき名を立ち、罪得―・しき時」。「差し出―・い」「晴れ―・い」

かま‐しき【釜敷】

①釜・鉄瓶などをすえておく時に敷く具。多く藁・藤蔓などで、輪の形に平たくつくる。

②紋所の名。輪を種々に組み合わせたものの俗称。種類が多い。

かま‐しし【羚羊・氈鹿】

カモシカの古名。皇極紀「米だにも食たげて通らせ―の老翁おじ」

かま‐じめ【竈注連・竈標】

竈祓かまばらいのこと。

がま‐しゅ【蝦蟇腫】

口腔底の唾液腺に生じる嚢腫のうしゅ。舌下に発生し、粘液で満たされ、次第に他の側に広がる。外観はガマの腹部に似る。

かま‐じゅうもんじ【鎌十文字】‥ジフ‥

鎌状の枝の出た十文字槍。両鎌槍。

かまじょう‐せっけっきゅう‐ひんけつ【鎌状赤血球貧血】‥ジヤウセキ‥キウ‥

赤血球が鎌の刃状を呈する先天性貧血症の一種。遺伝的な血色素異常によるもので、溶血が起こりやすく、脾腫ひしゅ・黄疸おうだんを伴う。アフリカの熱帯地方に多く、ほかに中東やアメリカ大陸に広く分布。

かま‐じるし【窯印】

陶磁器や窯道具を共同の窯で焼成する際に、識別のために製品の底・肩・胴などに付ける簡単な記号。

かます【叺】

(「蒲簀」の意で、古くは蒲で造った)

①藁むしろを二つ折りにして作った袋。主に穀物・塩・石炭などを入れるのに用いる。かまけ。孝徳紀「二―賜ふ」

②1の形に似た、刻み煙草などを入れる、油紙または皮裂かわぎれの小袋。泉鏡花、義血侠血「油紙の蒲簀莨入かますたばこいれを取出し、急遽いそがはしく一服を吃して」

⇒かます‐ご【叺子】

⇒かます‐ずきん【叺頭巾】

⇒かます‐そで【叺袖】

かます【魳・梭魚・梭子魚・魣】

カマス科の硬骨魚の総称。日本産のものは全長約30センチメートル。体は細長く頭は長大で、口は大きく歯は鋭い。青緑色のものと淡緑で赤みを帯びたものとがある。干物としても賞味。ヤマトカマス・アカカマス・オニカマスなど。

あかかます

アカカマス

提供:東京動物園協会

アカカマス

提供:東京動物園協会

⇒かます‐きっさき【魣切先】

かま・す【噛ます・嚼ます・咬ます】

〔他五〕

①歯の間に押し入れておさえる。「さるぐつわを―・す」

②動かないようにすき間に押し入れる。「くさびを―・す」

③相手に何かをしかける。強い衝撃を加える。「一発―・す」「はったりを―・す」

かま‐すえ【釜据え】‥スヱ

茶道の水屋道具の一つ。釜を据え置くのに用いる杉材の台。

かます‐きっさき【魣切先】

刀の刃の先端が三角形で丸みのないもの。かますさき。

⇒かます【魳・梭魚・梭子魚・魣】

かます‐ご【叺子】

玉筋魚いかなごの幼魚。叺1に包んで輸送することから、関西地方でいう。〈[季]春〉

⇒かます【叺】

かます‐ずきん【叺頭巾】‥ヅ‥

叺の形をした頭巾。

⇒かます【叺】

かます‐そで【叺袖】

叺の形をした袖。

⇒かます【叺】

がま‐ずみ【莢蒾】

スイカズラ科の落葉低木。各地の山地に自生。高さ2メートル。葉は小形卵形で、対生。枝・葉に毛が多い。夏、5弁の小白花を散房花序に密生。秋、果実は小豆大で紅色。若葉・果実は食用。コバノガマズミ・ミヤマガマズミなど近縁種がある。

ガマズミ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒かます‐きっさき【魣切先】

かま・す【噛ます・嚼ます・咬ます】

〔他五〕

①歯の間に押し入れておさえる。「さるぐつわを―・す」

②動かないようにすき間に押し入れる。「くさびを―・す」

③相手に何かをしかける。強い衝撃を加える。「一発―・す」「はったりを―・す」

かま‐すえ【釜据え】‥スヱ

茶道の水屋道具の一つ。釜を据え置くのに用いる杉材の台。

かます‐きっさき【魣切先】

刀の刃の先端が三角形で丸みのないもの。かますさき。

⇒かます【魳・梭魚・梭子魚・魣】

かます‐ご【叺子】

玉筋魚いかなごの幼魚。叺1に包んで輸送することから、関西地方でいう。〈[季]春〉

⇒かます【叺】

かます‐ずきん【叺頭巾】‥ヅ‥

叺の形をした頭巾。

⇒かます【叺】

かます‐そで【叺袖】

叺の形をした袖。

⇒かます【叺】

がま‐ずみ【莢蒾】

スイカズラ科の落葉低木。各地の山地に自生。高さ2メートル。葉は小形卵形で、対生。枝・葉に毛が多い。夏、5弁の小白花を散房花序に密生。秋、果実は小豆大で紅色。若葉・果実は食用。コバノガマズミ・ミヤマガマズミなど近縁種がある。

ガマズミ(花)

提供:ネイチャー・プロダクション

ガマズミ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

ガマズミ(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

かませ‐いぬ【噛ませ犬・咬ませ犬】

(闘犬の用語から)主役を引き立てるために、一方的に負ける役目の者をいう俗語。

かませ‐いぬ【噛ませ犬・咬ませ犬】

(闘犬の用語から)主役を引き立てるために、一方的に負ける役目の者をいう俗語。

カボチャ‐やろう【南瓜野郎】‥ラウ🔗⭐🔉

カボチャ‐やろう【南瓜野郎】‥ラウ

容貌のみにくい男をののしっていう語。

⇒カボチャ【南瓜】

ナムポ【南浦】🔗⭐🔉

ナムポ【南浦】

(Namp‘o)朝鮮民主主義人民共和国西部の直轄市。後背に大同江一帯の農産地をもち、平壌の外港。製鉄・紡績など工業が発達。旧称、鎮南浦。人口73万1千(1993)。

なん【南】🔗⭐🔉

なん【南】

方角の一つ。みなみ。

なん‐ア【南ア】🔗⭐🔉

なん‐ア【南ア】

南みなみアフリカの略称。南阿。

⇒なんア‐せんそう【南ア戦争】

⇒なんア‐れんぽう【南ア連邦】

なんア‐せんそう【南ア戦争】‥サウ🔗⭐🔉

なんア‐せんそう【南ア戦争】‥サウ

1899〜1902年、トランスヴァール共和国およびオレンジ自由国に対して、金などの資源獲得のためにイギリスが行なった植民地拡張戦争。イギリスは辛勝した後、両国を併合、1910年南ア連邦を建設。ブーア戦争。南アフリカ戦争。

⇒なん‐ア【南ア】

なんア‐れんぽう【南ア連邦】‥パウ🔗⭐🔉

なんア‐れんぽう【南ア連邦】‥パウ

南アフリカ共和国の旧称。

⇒なん‐ア【南ア】

なん‐い【南緯】‥ヰ🔗⭐🔉

なん‐い【南緯】‥ヰ

赤道から南へ測った緯度。

なん‐いち【南一】🔗⭐🔉

なん‐いち【南一】

(江戸後期の通称)南鐐なんりょう1枚。銀2朱にあたる。

なん‐えつ【南越】‥ヱツ🔗⭐🔉

なん‐えつ【南越】‥ヱツ

①漢代の国名。秦末、趙佗ちょうだが建国。今の広東・広西地方にあり、番禹(今の広州)に都したが、前漢の武帝に5世で滅ぼされた。(前207〜前111)

②越前えちぜんの別称。「―温故集」

なん‐えん【南燕】🔗⭐🔉

なん‐えん【南燕】

中国、五胡十六国の一つ。鮮卑の慕容徳が滑台(河南省滑県)に建国。2世で東晋の将の劉裕に滅ぼされた。(398〜410)

なん‐えんどう【南円堂】‥ヱンダウ🔗⭐🔉

なん‐えんどう【南円堂】‥ヱンダウ

奈良興福寺の南西隅にある八角円堂。813年(弘仁4)藤原冬嗣の建立で、摂関家氏寺信仰の中心。西国三十三所第9番の札所。

なん‐おう【南欧】🔗⭐🔉

なん‐おう【南欧】

ヨーロッパの南部。イタリア・フランス南部・スペイン・ポルトガル・ギリシアなど。↔北欧

なん‐か【南下】🔗⭐🔉

なん‐か【南下】

南の方へ進むこと。「―政策」↔北上

なん‐か【南瓜】‥クワ🔗⭐🔉

なん‐か【南瓜】‥クワ

カボチャの異称。

なん‐か【南華】‥クワ🔗⭐🔉

なん‐か【南華】‥クワ

①「南華真経」の略称。

②(「荘子」に寓言が多いからいう)うそつき。変人。

③(遊里語)ばか。愚者。野暮天。

⇒なんか‐しんきょう【南華真経】

⇒なんか‐しんじん【南華真人】

なん‐が【南画】‥グワ🔗⭐🔉

なん‐が【南画】‥グワ

①南宗画なんしゅうがの略。

②日本の文人画。南宗画に由来し、江戸時代に独自の様式が大成。

なん‐かい【南海】🔗⭐🔉

なん‐かい【南海】

①南方の海。

②東洋史上、南方諸国を指していう称。

③南海道の略。

⇒なんかい‐しょとう【南海諸島】

⇒なんかい‐でんしゃ【南海電車】

⇒なんかい‐どう【南海道】

⇒なんかいどう‐じしん【南海道地震】

⇒なんかい‐トラフ【南海トラフ】

なん‐かい【南階】🔗⭐🔉

なん‐かい【南階】

①南向きの階段。

②特に、紫宸殿の南面のきざはし。

なんかいききないほうでん【南海寄帰内法伝】‥ホフ‥🔗⭐🔉

なんかいききないほうでん【南海寄帰内法伝】‥ホフ‥

唐代の僧義浄の著した旅行記。4巻。インドへ求法ぐほうの旅に上った際に集めた話、中国との風習の違い、インドでの修学のあり方などを記し、691年に長安に送る。

なんかい‐しょとう【南海諸島】‥タウ🔗⭐🔉

なんかい‐しょとう【南海諸島】‥タウ

南シナ海に散在する諸島。約200の島・岩礁から成り、東沙・西沙(ホアンサ)・中沙・南沙(スプラトリー)の4群島と黄岩島などに分かれる。周辺諸国間に領有権をめぐる確執がある。→スプラトリー諸島。

⇒なん‐かい【南海】

なん‐かいじん【南懐仁】‥クワイ‥🔗⭐🔉

なん‐かいじん【南懐仁】‥クワイ‥

フェルビーストの漢名。

なんかい‐でんしゃ【南海電車】🔗⭐🔉

なんかい‐でんしゃ【南海電車】

大阪府と和歌山県で営業する大手私鉄の一つ。難波(大阪)・和歌山市間の本線、汐見橋・極楽橋間の高野線などがある。

⇒なん‐かい【南海】

なんかい‐どう【南海道】‥ダウ🔗⭐🔉

なんかい‐どう【南海道】‥ダウ

五畿七道の一つ。紀伊・淡路・阿波・讃岐・伊予・土佐の6カ国の称。畿内・山陽道の南方にあるからいう。

⇒なん‐かい【南海】

なんかいどう‐じしん【南海道地震】‥ダウヂ‥🔗⭐🔉

なんかいどう‐じしん【南海道地震】‥ダウヂ‥

四国沖から紀伊半島沖にかけて起こる巨大地震。最近では1707年(宝永4)、1854年(安政1)、1946年に発生し、特に最後のものを指すことが多い。震源の断層はプレート境界にほぼ一致。地震時に太平洋側の半島の先端部は隆起、付け根の地域は沈降する。南海地震。

高知市日の出町一文字橋付近の堤防亀裂 1946年12月

提供:毎日新聞社

⇒なん‐かい【南海】

⇒なん‐かい【南海】

⇒なん‐かい【南海】

⇒なん‐かい【南海】

なんかい‐トラフ【南海トラフ】🔗⭐🔉

なんかい‐トラフ【南海トラフ】

伊豆半島西側の駿河湾南方から四国西端の沖合まで連なる水深4000メートルに達する細長い凹地。フィリピン海プレートの沈み込み帯。南海舟状海盆。

⇒なん‐かい【南海】

なん‐がく【南学】🔗⭐🔉

なん‐がく【南学】

朱子学の一派。南海の地土佐に興隆したからいう。室町末期の南村梅軒を祖とし、谷時中・小倉三省・野中兼山・山崎闇斎らがこれに属する。精神力を尊び、実践躬行きゅうこうを主とする。海南学派。

なんか‐しんきょう【南華真経】‥クワ‥キヤウ🔗⭐🔉

なんか‐しんきょう【南華真経】‥クワ‥キヤウ

(唐の玄宗の命名)荘周の著書「荘子」の異名。

⇒なん‐か【南華】

なんか‐しんじん【南華真人】‥クワ‥🔗⭐🔉

なんか‐しんじん【南華真人】‥クワ‥

唐の玄宗が荘周に追尊して贈った名。

⇒なん‐か【南華】

なんがん‐ていきあつ【南岸低気圧】🔗⭐🔉

なんがん‐ていきあつ【南岸低気圧】

九州から北海道にかけての南岸沿いを中心が通過する低気圧。しばしば太平洋側の雪の原因となる。

なん‐き【南紀】🔗⭐🔉

なん‐き【南紀】

①紀州のこと。畿内の南に位置するからいう。「―徳川史」

②(紀伊国南部の意)和歌山県南部から三重県南部にまたがる地域。吉野熊野国立公園・白浜温泉などがある。

なんきつ‐ほっき【南橘北枳】‥ホク‥🔗⭐🔉

なんきつ‐ほっき【南橘北枳】‥ホク‥

[晏子春秋雑下「橘淮南に生ずればすなわち橘たちばなとなり、淮北に生ずればすなわち枳からたちとなる」]物も人の性格も、環境によって変化するということ。「江南の橘、江北の枳となる」とも。

なんき‐ぶんこ【南葵文庫】🔗⭐🔉

なんき‐ぶんこ【南葵文庫】

(旧藩南紀と家紋葵に因んだ命名)旧紀州藩主、徳川頼倫よりみち(1872〜1925)が紀伊徳川家伝来の蔵書を母体に、東京都港区麻布飯倉町に設立した文庫。関東大震災後、蔵書の大部分は東京大学図書館に移管。

なん‐きょう【南京】‥キヤウ🔗⭐🔉

なん‐きょう【南京】‥キヤウ

(→)南都に同じ。↔北京ほっきょう。

⇒なんきょう‐さんえ【南京三会】

なんきょう‐さんえ【南京三会】‥キヤウ‥ヱ🔗⭐🔉

なんきょう‐さんえ【南京三会】‥キヤウ‥ヱ

〔仏〕(→)三会さんえ2㋐に同じ。

⇒なん‐きょう【南京】

なん‐きょく【南曲】🔗⭐🔉

なん‐きょく【南曲】

中国古典演劇の一つ。宋代、南方の浙江付近に起こり、明代に入るや北曲を圧して隆盛を極めた。海塩かいえん腔・余姚よよう腔・弋陽よくよう腔・崑山こんざん腔の諸派がある。「琵琶記」はその代表作で、北曲の「西廂記せいそうき」と併称される。伝奇。

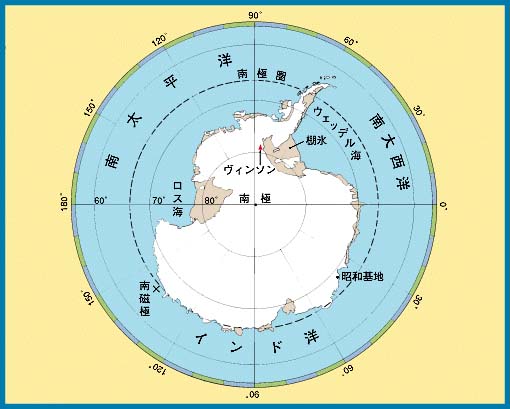

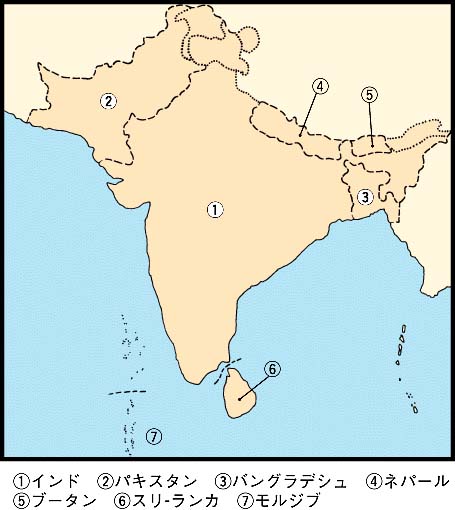

なん‐きょく【南極】🔗⭐🔉

なん‐きょく【南極】

①地軸が地球表面と交わる南端。南極点。

②南極圏の内部。また、南極大陸の略。

南極

③天の南極。地軸が天球と交わる南端。

④磁石の南方を指す極。指南極。S極。

⑤地磁気の南の極。南磁極。

⇒なんきょく‐おきあみ【南極沖醤蝦】

⇒なんきょく‐かい【南極海】

⇒なんきょく‐かんそくきち【南極観測基地】

⇒なんきょく‐きだん【南極気団】

⇒なんきょく‐けん【南極圏】

⇒なんきょく‐しゅう【南極州】

⇒なんきょく‐しゅうそくせん【南極収束線】

⇒なんきょく‐じょうやく【南極条約】

⇒なんきょく‐せい【南極星】

⇒なんきょく‐たいりく【南極大陸】

⇒なんきょく‐たんけん【南極探検】

⇒なんきょく‐ちほう【南極地方】

⇒なんきょく‐てん【南極点】

⇒なんきょく‐よう【南極洋】

⇒なんきょく‐ろうじん【南極老人】

③天の南極。地軸が天球と交わる南端。

④磁石の南方を指す極。指南極。S極。

⑤地磁気の南の極。南磁極。

⇒なんきょく‐おきあみ【南極沖醤蝦】

⇒なんきょく‐かい【南極海】

⇒なんきょく‐かんそくきち【南極観測基地】

⇒なんきょく‐きだん【南極気団】

⇒なんきょく‐けん【南極圏】

⇒なんきょく‐しゅう【南極州】

⇒なんきょく‐しゅうそくせん【南極収束線】

⇒なんきょく‐じょうやく【南極条約】

⇒なんきょく‐せい【南極星】

⇒なんきょく‐たいりく【南極大陸】

⇒なんきょく‐たんけん【南極探検】

⇒なんきょく‐ちほう【南極地方】

⇒なんきょく‐てん【南極点】

⇒なんきょく‐よう【南極洋】

⇒なんきょく‐ろうじん【南極老人】

③天の南極。地軸が天球と交わる南端。

④磁石の南方を指す極。指南極。S極。

⑤地磁気の南の極。南磁極。

⇒なんきょく‐おきあみ【南極沖醤蝦】

⇒なんきょく‐かい【南極海】

⇒なんきょく‐かんそくきち【南極観測基地】

⇒なんきょく‐きだん【南極気団】

⇒なんきょく‐けん【南極圏】

⇒なんきょく‐しゅう【南極州】

⇒なんきょく‐しゅうそくせん【南極収束線】

⇒なんきょく‐じょうやく【南極条約】

⇒なんきょく‐せい【南極星】

⇒なんきょく‐たいりく【南極大陸】

⇒なんきょく‐たんけん【南極探検】

⇒なんきょく‐ちほう【南極地方】

⇒なんきょく‐てん【南極点】

⇒なんきょく‐よう【南極洋】

⇒なんきょく‐ろうじん【南極老人】

③天の南極。地軸が天球と交わる南端。

④磁石の南方を指す極。指南極。S極。

⑤地磁気の南の極。南磁極。

⇒なんきょく‐おきあみ【南極沖醤蝦】

⇒なんきょく‐かい【南極海】

⇒なんきょく‐かんそくきち【南極観測基地】

⇒なんきょく‐きだん【南極気団】

⇒なんきょく‐けん【南極圏】

⇒なんきょく‐しゅう【南極州】

⇒なんきょく‐しゅうそくせん【南極収束線】

⇒なんきょく‐じょうやく【南極条約】

⇒なんきょく‐せい【南極星】

⇒なんきょく‐たいりく【南極大陸】

⇒なんきょく‐たんけん【南極探検】

⇒なんきょく‐ちほう【南極地方】

⇒なんきょく‐てん【南極点】

⇒なんきょく‐よう【南極洋】

⇒なんきょく‐ろうじん【南極老人】

なんきょく‐おきあみ【南極沖醤蝦】🔗⭐🔉

なんきょく‐おきあみ【南極沖醤蝦】

オキアミの一種。大形で、5センチメートル余となる。南極海に多産し、ナガスクジラ類の餌。食用にも供する。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐かい【南極海】🔗⭐🔉

なんきょく‐かい【南極海】

南極圏内にある海洋。太平洋・大西洋・インド洋が南極大陸を囲む部分に当たり、冬期は海氷に覆われる。南氷洋。南極洋。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐かんそくきち【南極観測基地】‥クワン‥🔗⭐🔉

なんきょく‐かんそくきち【南極観測基地】‥クワン‥

国際地球観測年の一環事業として、国際協同観測のために南極に設置した基地。日本の昭和基地をはじめ、アメリカ・イギリス・フランスなどが越冬基地を設置している。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐きだん【南極気団】🔗⭐🔉

なんきょく‐きだん【南極気団】

南極大陸の上空に形成される非常に寒冷な気団。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐けん【南極圏】🔗⭐🔉

なんきょく‐けん【南極圏】

地球上で、南緯66度33分の地点を連ねた線およびそれより南の地域の称。↔北極圏。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐しゅう【南極州】‥シウ🔗⭐🔉

なんきょく‐しゅう【南極州】‥シウ

南極大陸および付近の島々の称。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐しゅうそくせん【南極収束線】‥シウ‥🔗⭐🔉

なんきょく‐しゅうそくせん【南極収束線】‥シウ‥

南緯50〜60度付近にある、冷たい南極表面水と温かい亜熱帯表面水が接する海洋の不連続線。一般に、この線から南が南極地域。

⇒なん‐きょく【南極】

なんきょく‐じょうやく【南極条約】‥デウ‥🔗⭐🔉

なんきょく‐じょうやく【南極条約】‥デウ‥

南極地域の軍事的利用の禁止、領土権・請求権の凍結など、南極の法的地位について規定した条約。1961年発効。

→文献資料[南極条約]

⇒なん‐きょく【南極】

ナンキン【南京】🔗⭐🔉

ナンキン【南京】

①(Nanjing; Nanking)中国江蘇省南西部にある省都。長江に臨み、古来、政治・軍事の要地。古く金陵・建業・建康などと称し、明代に北京に対して南京と称。中華民国国民政府時代の首都。化学工業などが盛ん。人口362万4千(2000)。別称、寧。

②中国または東南アジア方面から渡来したものに冠する語。

③珍奇なものや小さく愛らしいものに冠する語。

④カボチャの異称。

⇒ナンキン‐あかえ【南京赤絵】

⇒ナンキン‐あやつり【南京操り】

⇒ナンキン‐こくみんせいふ【南京国民政府】

⇒ナンキン‐じけん【南京事件】

⇒ナンキン‐したみ【南京下見】

⇒ナンキン‐シャモ【南京軍鶏】

⇒ナンキン‐じゅす【南京繻子】

⇒ナンキン‐じょう【南京錠】

⇒ナンキン‐じょうやく【南京条約】

⇒ナンキン‐じん【南京人】

⇒ナンキン‐せん【南京銭】

⇒ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】

⇒ナンキン‐だま【南京玉】

⇒ナンキン‐ねずみ【南京鼠】

⇒ナンキン‐はぜ【南京黄櫨】

⇒ナンキン‐ばと【南京鳩】

⇒ナンキン‐ぶくろ【南京袋】

⇒ナンキン‐まい【南京米】

⇒ナンキン‐まめ【南京豆】

⇒ナンキン‐むし【南京虫】

⇒ナンキン‐もめん【南京木綿】

⇒ナンキン‐やき【南京焼】

⇒ナンキン‐ろ【南京路】

ナンキン‐あかえ【南京赤絵】‥ヱ🔗⭐🔉

ナンキン‐あかえ【南京赤絵】‥ヱ

中国、景徳鎮民窯みんようで明末清初の頃に作られた五彩(赤絵)磁器。主にヨーロッパや日本に向けて輸出され、日本には皿・茶器などが伝世。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐こくみんせいふ【南京国民政府】🔗⭐🔉

ナンキン‐こくみんせいふ【南京国民政府】

広東を拠点とする国民革命軍の北伐の途次、1927年4月12日蒋介石の反共クーデターによって成立した政府。同年8月国民党左派の武漢政府をも吸収、翌年北伐を完了、国家機構を整備し、名実共に中華民国の中央政府となった。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐じけん【南京事件】🔗⭐🔉

ナンキン‐じけん【南京事件】

①1927年3月、国民革命軍の南京入城に際し、革命軍の一部が日・英・米などの領事館を襲撃し暴行を働き、英米がそれに対し砲撃した事件。

②南京大虐殺。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐したみ【南京下見】🔗⭐🔉

ナンキン‐したみ【南京下見】

下見2の一つ。下見板を羽重ねにして柱・間柱に釘打ちしたもの。イギリス下見。鎧よろい下見。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐シャモ【南京軍鶏】🔗⭐🔉

ナンキン‐シャモ【南京軍鶏】

シャモの極めて小形の一変種。愛玩用。

ナンキンシャモ

撮影:小宮輝之

⇒ナンキン【南京】

⇒ナンキン【南京】

⇒ナンキン【南京】

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐じゅす【南京繻子】🔗⭐🔉

ナンキン‐じゅす【南京繻子】

経たてに絹糸、緯よこに綿糸を用いた繻子。中国から輸入。明治のころから京都・名古屋・桐生でも製織し、経糸に極細の諸撚糸もろよりいとを使用して品質を改めた。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐じょう【南京錠】‥ヂヤウ🔗⭐🔉

ナンキン‐じょう【南京錠】‥ヂヤウ

巾着きんちゃく形の錠前。巾着錠。西洋錠。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐じょうやく【南京条約】‥デウ‥🔗⭐🔉

ナンキン‐じょうやく【南京条約】‥デウ‥

阿片戦争の結果、1842年、南京でイギリスと清国の間に締結された条約。香港の割譲、広東カントン・廈門アモイ・福州・寧波ニンポー・上海の開港、賠償金の支払いなどを約した。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐じん【南京人】🔗⭐🔉

ナンキン‐じん【南京人】

昔、日本で中国人を呼んだ俗称。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐せん【南京銭】🔗⭐🔉

ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】🔗⭐🔉

ナンキン‐だいぎゃくさつ【南京大虐殺】

日中戦争で南京が占領された1937年(昭和12)12月前後に南京城内外で、日本軍が中国軍の投降兵・捕虜および一般市民を大量に虐殺し、あわせて放火・略奪・強姦などの非行を加えた事件。

中華門城壁爆破 1937年

提供:毎日新聞社

⇒ナンキン【南京】

⇒ナンキン【南京】

⇒ナンキン【南京】

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐だま【南京玉】🔗⭐🔉

ナンキン‐だま【南京玉】

陶製・ガラス製のごく小さな孔のあいた飾り玉。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐はぜ【南京黄櫨】🔗⭐🔉

ナンキン‐はぜ【南京黄櫨】

トウダイグサ科の落葉高木。中国原産で庭木・街路樹とする。高さ約6メートル。葉は三角状広卵形で先端がとがり、秋、紅葉する。春・夏の候、総状花序に雄花を、その脚部に雌花をつけ、秋に白色球形の蒴果さくかを結ぶ。根皮を乾かして利尿剤・瀉下剤とする。種子から得た脂肪を烏臼うきゅう油といい、石鹸・蝋燭ろうそくの原料とし、腫物はれもの・皮膚病に外用する。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐ばと【南京鳩】🔗⭐🔉

ナンキン‐ばと【南京鳩】

ハトの一種。シラコバトに似た毛色で、さらに小形のもの。アフリカ原産の飼鳥。ジュズカケバト。バライロシラコバト。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐ぶくろ【南京袋】🔗⭐🔉

ナンキン‐ぶくろ【南京袋】

麻糸を粗く織った大形の袋。穀類を入れるのに用いる。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐まい【南京米】🔗⭐🔉

ナンキン‐まい【南京米】

インド・タイ・インドシナ・中国などから輸入していた米の俗称。杉村楚人冠、雪の凶作地「鏡餅は如何にせるぞと問へば―一升を買ひて作りつと答ふ」

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐まめ【南京豆】🔗⭐🔉

ナンキン‐むし【南京虫】🔗⭐🔉

ナンキン‐もめん【南京木綿】🔗⭐🔉

ナンキン‐もめん【南京木綿】

帯黄褐色の太綿糸製の地厚平織綿布。南京地方から産出。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐やき【南京焼】🔗⭐🔉

ナンキン‐やき【南京焼】

江戸時代、中国から渡来した磁器の総称。また、日本製を含めて磁器の意ともされた。

⇒ナンキン【南京】

ナンキン‐ろ【南京路】🔗⭐🔉

ナンキン‐ろ【南京路】

(Nanjing Lu)中国上海市最大の繁華街。東は外灘(バンド)から西は静安寺公園までの約5キロメートル。

⇒ナンキン【南京】

なんぐう‐じんじゃ【南宮神社】🔗⭐🔉

なんぐう‐じんじゃ【南宮神社】

岐阜県不破郡垂井町宮代にある元国幣大社。祭神は金山彦命かなやまびこのみこと。美濃国一の宮。

なん‐なんせい【南南西】🔗⭐🔉

なん‐なんせい【南南西】

南と南西との間に当たる方角。

なん‐なんとう【南南東】🔗⭐🔉

なん‐なんとう【南南東】

南と南東との間に当たる方角。

なんぽ‐しょうみょう【南浦紹明】‥セウミヤウ🔗⭐🔉

なんぽ‐しょうみょう【南浦紹明】‥セウミヤウ

(紹明はジョウミン・ジョウミョウとも)鎌倉中期の臨済宗の僧。駿河の人。建長寺の蘭渓道隆らんけいどうりゅうに師事し、1259年(正元1)入宋、帰国後、各地で禅宗を弘めた。諡号しごうは円通大応国師。著「大応国師語録」など。(1235〜1308)

なんぽ‐ぶんし【南浦文之】🔗⭐🔉

なんぽ‐ぶんし【南浦文之】

江戸初期の禅僧。名は玄昌。日向の人。竜源寺・大竜寺などに住す。桂庵玄樹の訓点を改良した文之点を創始。著「南浦文集」など。(1555〜1620)

みなみ【南】🔗⭐🔉

みなみ【南】

①四方の一つ。日の出る方に向かって右の方向。みんなみ。↔北。→かげとも。

②南から吹いて来る風。南風。万葉集18「―吹き雪消ゆきげ溢はふりて」

③(ミナミ)大阪市南部、道頓堀付近から難波なんばにかけての繁華街の俗称。江戸時代の南新地に当たる。

④品川遊里の称。

⇒みなみ‐アジア【南アジア】

⇒みなみ‐アジア‐ごぞく【南アジア語族】

⇒みなみアフリカ‐きょうわこく【南アフリカ共和国】

⇒みなみ‐アメリカ【南アメリカ】

⇒みなみ‐アルプス【南アルプス】

⇒みなみ‐アルプス‐こくりつこうえん【南アルプス国立公園】

⇒みなみ‐イエメン【南イエメン】

⇒みなみ‐おもて【南面】

⇒みなみ‐かいきせん【南回帰線】

⇒みなみ‐がしら【南頭】

⇒みなみ‐かぜ【南風】

⇒みなみ‐ごち【南東風】

⇒みなみ‐ざ【南座】

⇒みなみ‐しな‐かい【南支那海・南シナ海】

⇒みなみ‐じゅうじ【南十字】

⇒みなみじゅうじ‐ざ【南十字座】

⇒みなみ‐だいとうじま【南大東島】

⇒みなみ‐たいへいよう【南太平洋】

⇒みなみ‐どの【南殿】

⇒みなみ‐とりしま【南鳥島】

⇒みなみ‐の‐うお‐ざ【南の魚座】

⇒みなみ‐の‐おとど【南の御殿】

⇒みなみ‐の‐かんむり‐ざ【南の冠座】

⇒みなみ‐の‐さんかく‐ざ【南の三角座】

⇒みなみ‐はんきゅう【南半球】

⇒みなみ‐まぐろ【南鮪】

⇒みなみ‐まちぶぎょう【南町奉行】

⇒みなみ‐まつり【南祭】

⇒みなみ‐まんしゅう‐てつどう【南満州鉄道】

⇒みなみ‐むき【南向き】

みなみ【南】(姓氏)🔗⭐🔉

みなみ【南】

姓氏の一つ。

⇒みなみ‐ひろし【南博】

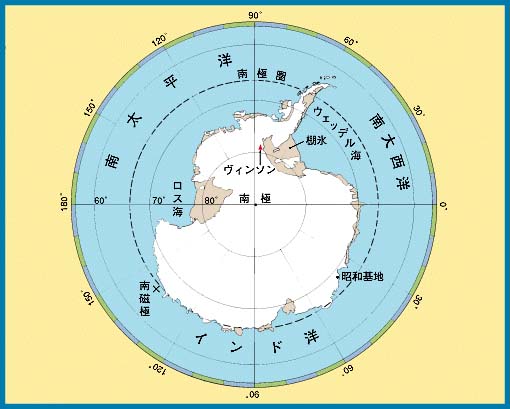

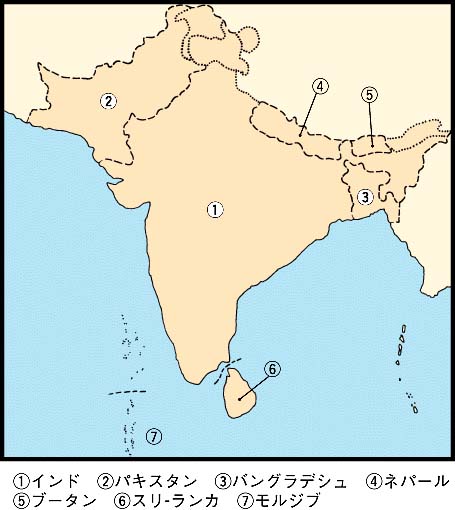

みなみ‐アジア【南アジア】🔗⭐🔉

みなみ‐アジア【南アジア】

(South Asia)ヒマラヤ山脈の南に拡がり、インド洋に突き出たユーラシア大陸の半島部。インド大半島とほぼ重なる地域。インド・パキスタン・バングラデシュ・ネパール・ブータン・スリランカ・モルジヴの7カ国を含む。

南アジアの国々

⇒みなみ【南】

⇒みなみ【南】

⇒みなみ【南】

⇒みなみ【南】

みなみ‐アジア‐ごぞく【南アジア語族】🔗⭐🔉

みなみ‐アジア‐ごぞく【南アジア語族】

(→)オーストロ‐アジア語族に同じ。

⇒みなみ【南】

みなみ‐アメリカ【南アメリカ】🔗⭐🔉

みなみ‐アメリカ【南アメリカ】

(South America)六大州の一つ。西半球大陸の南半部。パナマ地峡によって北アメリカに連なる。東は大西洋、西は太平洋、北はカリブ海、南は南極海に面し、ベネズエラ・コロンビア・エクアドル・ペルー・チリ・ブラジル・ボリビア・パラグアイ・ウルグアイ・アルゼンチン・ガイアナ・スリナムの諸国および仏領ギアナから成る。南米。

南アメリカの国々

南アメリカの主な山・川・湖

南アメリカの主な山・川・湖

⇒みなみ【南】

⇒みなみ【南】

南アメリカの主な山・川・湖

南アメリカの主な山・川・湖

⇒みなみ【南】

⇒みなみ【南】

みなみ‐アルプス【南アルプス】🔗⭐🔉

みなみ‐アルプス【南アルプス】

①日本アルプスを構成する赤石山脈の別称。

②山梨県中西部、南アルプス山系の北東部とその扇状地から成る市。果樹栽培が盛ん。人口7万2千。

⇒みなみ【南】

みなみ‐アルプス‐こくりつこうえん【南アルプス国立公園】‥ヱン🔗⭐🔉

みなみ‐アルプス‐こくりつこうえん【南アルプス国立公園】‥ヱン

赤石山脈を中心とした山岳地帯の国立公園。長野・山梨・静岡の3県にまたがる。

⇒みなみ【南】

みなみあわじ【南あわじ】‥アハヂ🔗⭐🔉

みなみあわじ【南あわじ】‥アハヂ

兵庫県最南端の市。淡路島の南部に位置し、鳴門海峡を望む。三毛作が行われるなど農業が盛ん。人口5万2千。

みなみうおぬま【南魚沼】‥ウヲ‥🔗⭐🔉

みなみうおぬま【南魚沼】‥ウヲ‥

新潟県南部の市。コシヒカリ・マイタケの産地。関東と日本海側を結ぶ交通・物流の中継地。人口6万3千。

みなみさつま【南さつま】🔗⭐🔉

みなみさつま【南さつま】

鹿児島県西部、薩摩半島南西部の市。南薩地方の中心都市。海岸には砂丘が発達。人口4万2千。

みなみ‐の‐うお‐ざ【南の魚座】‥ウヲ‥🔗⭐🔉

みなみ‐の‐うお‐ざ【南の魚座】‥ウヲ‥

(Piscis Austrinus ラテン)南天の星座。水瓶座の南にある。10月中旬の夕刻に南天低く現れる。首星フォーマルハウトは航海者の崇敬する星。なんぎょざ。

⇒みなみ【南】

みなみ‐の‐おとど【南の御殿】🔗⭐🔉

みなみ‐の‐おとど【南の御殿】

南向きの殿舎。宇津保物語祭使「大将殿の―に、使三所つき給へり」

⇒みなみ【南】

みなみ‐の‐かんむり‐ざ【南の冠座】🔗⭐🔉

みなみ‐の‐かんむり‐ざ【南の冠座】

(Corona Australis ラテン)南天の星座。蠍さそり座の東、射手いて座の南にある小星座。

⇒みなみ【南】

みなみ‐の‐さんかく‐ざ【南の三角座】🔗⭐🔉

みなみ‐の‐さんかく‐ざ【南の三角座】

(Triangulum Australe ラテン)南天の星座。定規座の南にある小星座。日本からは見えない。

⇒みなみ【南】

みんなみ【南】🔗⭐🔉

みんなみ【南】

ミナミの撥音化。

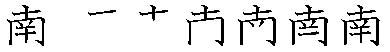

[漢]南🔗⭐🔉

南 字形

筆順

筆順

〔十部7画/9画/教育/3878・466E〕

〔音〕ナン(呉) ナ=(慣)

〔訓〕みなみ

[意味]

方位の、みなみ。(対)北。「南方・南風・南進・南殿なんでん・なでん・図南・指南」

[難読]

南風はえ

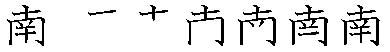

〔十部7画/9画/教育/3878・466E〕

〔音〕ナン(呉) ナ=(慣)

〔訓〕みなみ

[意味]

方位の、みなみ。(対)北。「南方・南風・南進・南殿なんでん・なでん・図南・指南」

[難読]

南風はえ

筆順

筆順

〔十部7画/9画/教育/3878・466E〕

〔音〕ナン(呉) ナ=(慣)

〔訓〕みなみ

[意味]

方位の、みなみ。(対)北。「南方・南風・南進・南殿なんでん・なでん・図南・指南」

[難読]

南風はえ

〔十部7画/9画/教育/3878・466E〕

〔音〕ナン(呉) ナ=(慣)

〔訓〕みなみ

[意味]

方位の、みなみ。(対)北。「南方・南風・南進・南殿なんでん・なでん・図南・指南」

[難読]

南風はえ

広辞苑に「南」で始まるの検索結果 1-97。もっと読み込む