複数辞典一括検索+![]()

![]()

下民 カミン🔗⭐🔉

【下民】

カミン 世の中の人。人民のこと。

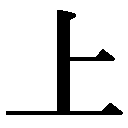

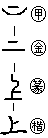

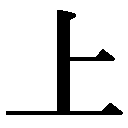

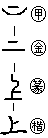

上 かみ🔗⭐🔉

【上】

3画 一部 [一年]

区点=3069 16進=3E65 シフトJIS=8FE3

《常用音訓》ショウ/ジョウ/あ…がる/あ…げる/うえ/うわ/かみ/のぼ…す/のぼ…せる/のぼ…る

《音読み》 ジョウ(ジャウ)

3画 一部 [一年]

区点=3069 16進=3E65 シフトJIS=8FE3

《常用音訓》ショウ/ジョウ/あ…がる/あ…げる/うえ/うわ/かみ/のぼ…す/のぼ…せる/のぼ…る

《音読み》 ジョウ(ジャウ) /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈sh

〈sh ng・sh

ng・sh ng〉

《訓読み》 うわ/のぼせる/のぼす/うえ(うへ)/かみ/あげる(あぐ)/あがる/のぼる/たてまつる/ほとり

《名付け》 うら・え・かみ・すすむ・たか・たかし・のぼる・ひさ・ほず・まさ

《意味》

ng〉

《訓読み》 うわ/のぼせる/のぼす/うえ(うへ)/かみ/あげる(あぐ)/あがる/のぼる/たてまつる/ほとり

《名付け》 うら・え・かみ・すすむ・たか・たかし・のぼる・ひさ・ほず・まさ

《意味》

{名・形}うえ(ウヘ)。かみ。位置・場所・順序・品性・価値などが高いほう。また、物・物事の流れのもとのほう。また、物・物事のもとのほうであるさま。〈対語〉→下。「上端」「上流」「上品」

{名・形}うえ(ウヘ)。かみ。位置・場所・順序・品性・価値などが高いほう。また、物・物事の流れのもとのほう。また、物・物事のもとのほうであるさま。〈対語〉→下。「上端」「上流」「上品」

{名}かみ。目上の人。また、身分の高い人。「上下交征利=上下コモゴモ利ヲモトム」〔→孟子〕

{名}かみ。目上の人。また、身分の高い人。「上下交征利=上下コモゴモ利ヲモトム」〔→孟子〕

{名}かみ。順序の前のほう。〈対語〉→下・→後。〈類義語〉→前。「上巻」

{名}かみ。順序の前のほう。〈対語〉→下・→後。〈類義語〉→前。「上巻」

{名}帝王をさす尊敬のことば。「今上キンジョウ(今の皇帝)」

{名}帝王をさす尊敬のことば。「今上キンジョウ(今の皇帝)」

{動}あげる(アグ)。あがる。高くする。また、高くなる。〈対語〉→下。「上其手=其ノ手ヲ上グ」

{動}あげる(アグ)。あがる。高くする。また、高くなる。〈対語〉→下。「上其手=其ノ手ヲ上グ」

{動}のぼる。高いほうへいく。〈対語〉→下。

{動}のぼる。高いほうへいく。〈対語〉→下。

{動}たてまつる。目上の人や上級の役所にさしあげる。「上書=書ヲ上ル」

{動}たてまつる。目上の人や上級の役所にさしあげる。「上書=書ヲ上ル」

{名}ほとり。あたり。「子、在川上=子、川ノ上ニ在リ」〔→論語〕

{名}ほとり。あたり。「子、在川上=子、川ノ上ニ在リ」〔→論語〕

{名}関係する面。…において。「理論上」

{名}関係する面。…において。「理論上」

{形}〔俗〕この前の。「上次(前回)」「上月(まえの月)」

{形}〔俗〕この前の。「上次(前回)」「上月(まえの月)」

「上声ジョウセイ・ジョウショウ」とは、四声の一つ。

《解字》

「上声ジョウセイ・ジョウショウ」とは、四声の一つ。

《解字》

指事。ものが下敷きの上にのっていることを示す。うえ、うえにのるの意を示す。下の字の反対の形。

《単語家族》

尚ショウ(たかい、上にあがる)と同系。また、揚ヨウ(あがる)とも同系。

《類義》

→献

《異字同訓》

あがる/あげる。上がる/上げる「地位が上がる。物価が上がる。腕前を上げる。お祝いの品物を上げる」揚がる/揚げる「花火が揚がる。歓声が揚がる。たこを揚げる。船荷を揚げる。てんぷらを揚げる」挙げる「例を挙げる。全力を挙げる。国を挙げて。犯人を挙げる」 のぼる。上る「水銀柱が上る。損害が一億円に上る。川を上る。坂を上る。上り列車」登る「山に登る。木に登る。演壇に登る」昇る「日が昇(上)る。天に昇(上)る」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

指事。ものが下敷きの上にのっていることを示す。うえ、うえにのるの意を示す。下の字の反対の形。

《単語家族》

尚ショウ(たかい、上にあがる)と同系。また、揚ヨウ(あがる)とも同系。

《類義》

→献

《異字同訓》

あがる/あげる。上がる/上げる「地位が上がる。物価が上がる。腕前を上げる。お祝いの品物を上げる」揚がる/揚げる「花火が揚がる。歓声が揚がる。たこを揚げる。船荷を揚げる。てんぷらを揚げる」挙げる「例を挙げる。全力を挙げる。国を挙げて。犯人を挙げる」 のぼる。上る「水銀柱が上る。損害が一億円に上る。川を上る。坂を上る。上り列車」登る「山に登る。木に登る。演壇に登る」昇る「日が昇(上)る。天に昇(上)る」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

3画 一部 [一年]

区点=3069 16進=3E65 シフトJIS=8FE3

《常用音訓》ショウ/ジョウ/あ…がる/あ…げる/うえ/うわ/かみ/のぼ…す/のぼ…せる/のぼ…る

《音読み》 ジョウ(ジャウ)

3画 一部 [一年]

区点=3069 16進=3E65 シフトJIS=8FE3

《常用音訓》ショウ/ジョウ/あ…がる/あ…げる/うえ/うわ/かみ/のぼ…す/のぼ…せる/のぼ…る

《音読み》 ジョウ(ジャウ) /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈sh

〈sh ng・sh

ng・sh ng〉

《訓読み》 うわ/のぼせる/のぼす/うえ(うへ)/かみ/あげる(あぐ)/あがる/のぼる/たてまつる/ほとり

《名付け》 うら・え・かみ・すすむ・たか・たかし・のぼる・ひさ・ほず・まさ

《意味》

ng〉

《訓読み》 うわ/のぼせる/のぼす/うえ(うへ)/かみ/あげる(あぐ)/あがる/のぼる/たてまつる/ほとり

《名付け》 うら・え・かみ・すすむ・たか・たかし・のぼる・ひさ・ほず・まさ

《意味》

{名・形}うえ(ウヘ)。かみ。位置・場所・順序・品性・価値などが高いほう。また、物・物事の流れのもとのほう。また、物・物事のもとのほうであるさま。〈対語〉→下。「上端」「上流」「上品」

{名・形}うえ(ウヘ)。かみ。位置・場所・順序・品性・価値などが高いほう。また、物・物事の流れのもとのほう。また、物・物事のもとのほうであるさま。〈対語〉→下。「上端」「上流」「上品」

{名}かみ。目上の人。また、身分の高い人。「上下交征利=上下コモゴモ利ヲモトム」〔→孟子〕

{名}かみ。目上の人。また、身分の高い人。「上下交征利=上下コモゴモ利ヲモトム」〔→孟子〕

{名}かみ。順序の前のほう。〈対語〉→下・→後。〈類義語〉→前。「上巻」

{名}かみ。順序の前のほう。〈対語〉→下・→後。〈類義語〉→前。「上巻」

{名}帝王をさす尊敬のことば。「今上キンジョウ(今の皇帝)」

{名}帝王をさす尊敬のことば。「今上キンジョウ(今の皇帝)」

{動}あげる(アグ)。あがる。高くする。また、高くなる。〈対語〉→下。「上其手=其ノ手ヲ上グ」

{動}あげる(アグ)。あがる。高くする。また、高くなる。〈対語〉→下。「上其手=其ノ手ヲ上グ」

{動}のぼる。高いほうへいく。〈対語〉→下。

{動}のぼる。高いほうへいく。〈対語〉→下。

{動}たてまつる。目上の人や上級の役所にさしあげる。「上書=書ヲ上ル」

{動}たてまつる。目上の人や上級の役所にさしあげる。「上書=書ヲ上ル」

{名}ほとり。あたり。「子、在川上=子、川ノ上ニ在リ」〔→論語〕

{名}ほとり。あたり。「子、在川上=子、川ノ上ニ在リ」〔→論語〕

{名}関係する面。…において。「理論上」

{名}関係する面。…において。「理論上」

{形}〔俗〕この前の。「上次(前回)」「上月(まえの月)」

{形}〔俗〕この前の。「上次(前回)」「上月(まえの月)」

「上声ジョウセイ・ジョウショウ」とは、四声の一つ。

《解字》

「上声ジョウセイ・ジョウショウ」とは、四声の一つ。

《解字》

指事。ものが下敷きの上にのっていることを示す。うえ、うえにのるの意を示す。下の字の反対の形。

《単語家族》

尚ショウ(たかい、上にあがる)と同系。また、揚ヨウ(あがる)とも同系。

《類義》

→献

《異字同訓》

あがる/あげる。上がる/上げる「地位が上がる。物価が上がる。腕前を上げる。お祝いの品物を上げる」揚がる/揚げる「花火が揚がる。歓声が揚がる。たこを揚げる。船荷を揚げる。てんぷらを揚げる」挙げる「例を挙げる。全力を挙げる。国を挙げて。犯人を挙げる」 のぼる。上る「水銀柱が上る。損害が一億円に上る。川を上る。坂を上る。上り列車」登る「山に登る。木に登る。演壇に登る」昇る「日が昇(上)る。天に昇(上)る」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

指事。ものが下敷きの上にのっていることを示す。うえ、うえにのるの意を示す。下の字の反対の形。

《単語家族》

尚ショウ(たかい、上にあがる)と同系。また、揚ヨウ(あがる)とも同系。

《類義》

→献

《異字同訓》

あがる/あげる。上がる/上げる「地位が上がる。物価が上がる。腕前を上げる。お祝いの品物を上げる」揚がる/揚げる「花火が揚がる。歓声が揚がる。たこを揚げる。船荷を揚げる。てんぷらを揚げる」挙げる「例を挙げる。全力を挙げる。国を挙げて。犯人を挙げる」 のぼる。上る「水銀柱が上る。損害が一億円に上る。川を上る。坂を上る。上り列車」登る「山に登る。木に登る。演壇に登る」昇る「日が昇(上)る。天に昇(上)る」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

上下 カミシモ🔗⭐🔉

【上下】

ジョウゲ・ショウカ

ジョウゲ・ショウカ  上と下。

上と下。 天と地のこと。

天と地のこと。 主君と臣下のこと。

主君と臣下のこと。 上位者と下位者のこと。また、目上の人と目下の人のこと。

上位者と下位者のこと。また、目上の人と目下の人のこと。 上ることと下ること。(6)いくことと、帰ること。

上ることと下ること。(6)いくことと、帰ること。 カミシモ〔国〕江戸時代の武士の礼服である、裃カミシモのこと。

カミシモ〔国〕江戸時代の武士の礼服である、裃カミシモのこと。

ジョウゲ・ショウカ

ジョウゲ・ショウカ  上と下。

上と下。 天と地のこと。

天と地のこと。 主君と臣下のこと。

主君と臣下のこと。 上位者と下位者のこと。また、目上の人と目下の人のこと。

上位者と下位者のこと。また、目上の人と目下の人のこと。 上ることと下ること。(6)いくことと、帰ること。

上ることと下ること。(6)いくことと、帰ること。 カミシモ〔国〕江戸時代の武士の礼服である、裃カミシモのこと。

カミシモ〔国〕江戸時代の武士の礼服である、裃カミシモのこと。

上手 カミテ🔗⭐🔉

【上手】

ジョウズ・ジョウシュ 技術や芸などが巧みなこと。また、そのような人。〈対語〉下手。

ジョウズ・ジョウシュ 技術や芸などが巧みなこと。また、そのような人。〈対語〉下手。 ウワテ〔国〕

ウワテ〔国〕 上のほう。〈対語〉下手シモテ。

上のほう。〈対語〉下手シモテ。 才能・地位が他人よりすぐれていること。また、そのような人。〈対語〉下手シタテ。

才能・地位が他人よりすぐれていること。また、そのような人。〈対語〉下手シタテ。 カミテ〔国〕

カミテ〔国〕 上のほう。

上のほう。 客席から見て舞台の右のほう。〈対語〉下手シモテ。

客席から見て舞台の右のほう。〈対語〉下手シモテ。

ジョウズ・ジョウシュ 技術や芸などが巧みなこと。また、そのような人。〈対語〉下手。

ジョウズ・ジョウシュ 技術や芸などが巧みなこと。また、そのような人。〈対語〉下手。 ウワテ〔国〕

ウワテ〔国〕 上のほう。〈対語〉下手シモテ。

上のほう。〈対語〉下手シモテ。 才能・地位が他人よりすぐれていること。また、そのような人。〈対語〉下手シタテ。

才能・地位が他人よりすぐれていること。また、そのような人。〈対語〉下手シタテ。 カミテ〔国〕

カミテ〔国〕 上のほう。

上のほう。 客席から見て舞台の右のほう。〈対語〉下手シモテ。

客席から見て舞台の右のほう。〈対語〉下手シモテ。

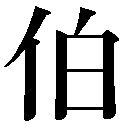

伯 かみ🔗⭐🔉

【伯】

7画 人部 [常用漢字]

区点=3976 16進=476C シフトJIS=948C

《常用音訓》ハク

《音読み》

7画 人部 [常用漢字]

区点=3976 16進=476C シフトJIS=948C

《常用音訓》ハク

《音読み》  ハク

ハク /ヒャク

/ヒャク 〈b

〈b 〉〈b

〉〈b i〉/

i〉/ ハ

ハ /ヘ

/ヘ 〈b

〈b 〉

《訓読み》 かみ

《名付け》 お・おさ・く・たか・たけ・とも・のり・はか・ほ・みち

《意味》

〉

《訓読み》 かみ

《名付け》 お・おさ・く・たか・たけ・とも・のり・はか・ほ・みち

《意味》

{名}年長の男を尊敬していうことば。〈類義語〉→父ホ/フ。「願伯具言臣之不敢倍徳也=願ハクハ伯ツブサニ臣ガ敢ヘテ徳ニソムカザルヲ言ヘ」〔→史記〕

{名}年長の男を尊敬していうことば。〈類義語〉→父ホ/フ。「願伯具言臣之不敢倍徳也=願ハクハ伯ツブサニ臣ガ敢ヘテ徳ニソムカザルヲ言ヘ」〔→史記〕

{名}兄弟の序列で、最年長の人。▽兄弟を年齢の上の者から順に、伯・仲・叔・季という。また。孟・仲・季ともいう。「伯兄」「郷人長於伯兄一歳=郷人伯兄ヨリ長ズルコト一歳」〔→孟子〕

{名}兄弟の序列で、最年長の人。▽兄弟を年齢の上の者から順に、伯・仲・叔・季という。また。孟・仲・季ともいう。「伯兄」「郷人長於伯兄一歳=郷人伯兄ヨリ長ズルコト一歳」〔→孟子〕

{名}父の兄。「伯父」

{名}父の兄。「伯父」

{名}爵位の一つ。公・侯・伯・子・男と五等級にわけた第三位。

{名}爵位の一つ。公・侯・伯・子・男と五等級にわけた第三位。

{名}諸侯の統率者。はたがしら。〈同義語〉→覇。「五伯(=五覇。五人の諸侯のかしら)」

〔国〕かみ。四等官で、神祇官ジンギカンの第一位。

《解字》

形声。「人+音符白ハク」で、しろいの意には関係がない。昔、父と同輩の年長の男をパといい、それをあらわすのに当てた字。

《単語家族》

父フ(ちち。昔、パといった)

{名}諸侯の統率者。はたがしら。〈同義語〉→覇。「五伯(=五覇。五人の諸侯のかしら)」

〔国〕かみ。四等官で、神祇官ジンギカンの第一位。

《解字》

形声。「人+音符白ハク」で、しろいの意には関係がない。昔、父と同輩の年長の男をパといい、それをあらわすのに当てた字。

《単語家族》

父フ(ちち。昔、パといった) 夫フ(おとこ、おっと。昔、パといった)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

夫フ(おとこ、おっと。昔、パといった)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

7画 人部 [常用漢字]

区点=3976 16進=476C シフトJIS=948C

《常用音訓》ハク

《音読み》

7画 人部 [常用漢字]

区点=3976 16進=476C シフトJIS=948C

《常用音訓》ハク

《音読み》  ハク

ハク /ヒャク

/ヒャク 〈b

〈b 〉〈b

〉〈b i〉/

i〉/ ハ

ハ /ヘ

/ヘ 〈b

〈b 〉

《訓読み》 かみ

《名付け》 お・おさ・く・たか・たけ・とも・のり・はか・ほ・みち

《意味》

〉

《訓読み》 かみ

《名付け》 お・おさ・く・たか・たけ・とも・のり・はか・ほ・みち

《意味》

{名}年長の男を尊敬していうことば。〈類義語〉→父ホ/フ。「願伯具言臣之不敢倍徳也=願ハクハ伯ツブサニ臣ガ敢ヘテ徳ニソムカザルヲ言ヘ」〔→史記〕

{名}年長の男を尊敬していうことば。〈類義語〉→父ホ/フ。「願伯具言臣之不敢倍徳也=願ハクハ伯ツブサニ臣ガ敢ヘテ徳ニソムカザルヲ言ヘ」〔→史記〕

{名}兄弟の序列で、最年長の人。▽兄弟を年齢の上の者から順に、伯・仲・叔・季という。また。孟・仲・季ともいう。「伯兄」「郷人長於伯兄一歳=郷人伯兄ヨリ長ズルコト一歳」〔→孟子〕

{名}兄弟の序列で、最年長の人。▽兄弟を年齢の上の者から順に、伯・仲・叔・季という。また。孟・仲・季ともいう。「伯兄」「郷人長於伯兄一歳=郷人伯兄ヨリ長ズルコト一歳」〔→孟子〕

{名}父の兄。「伯父」

{名}父の兄。「伯父」

{名}爵位の一つ。公・侯・伯・子・男と五等級にわけた第三位。

{名}爵位の一つ。公・侯・伯・子・男と五等級にわけた第三位。

{名}諸侯の統率者。はたがしら。〈同義語〉→覇。「五伯(=五覇。五人の諸侯のかしら)」

〔国〕かみ。四等官で、神祇官ジンギカンの第一位。

《解字》

形声。「人+音符白ハク」で、しろいの意には関係がない。昔、父と同輩の年長の男をパといい、それをあらわすのに当てた字。

《単語家族》

父フ(ちち。昔、パといった)

{名}諸侯の統率者。はたがしら。〈同義語〉→覇。「五伯(=五覇。五人の諸侯のかしら)」

〔国〕かみ。四等官で、神祇官ジンギカンの第一位。

《解字》

形声。「人+音符白ハク」で、しろいの意には関係がない。昔、父と同輩の年長の男をパといい、それをあらわすのに当てた字。

《単語家族》

父フ(ちち。昔、パといった) 夫フ(おとこ、おっと。昔、パといった)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

夫フ(おとこ、おっと。昔、パといった)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

佳妙 カミョウ🔗⭐🔉

【佳妙】

カミョウ 美しくてすばらしいこと。〈類義語〉美妙。

削髪 カミヲケズル🔗⭐🔉

【削髪】

サクハツ・カミヲケズル  髪をそりとる。

髪をそりとる。 僧になる。出家する。〈類義語〉剃髪テイハツ。

僧になる。出家する。〈類義語〉剃髪テイハツ。

髪をそりとる。

髪をそりとる。 僧になる。出家する。〈類義語〉剃髪テイハツ。

僧になる。出家する。〈類義語〉剃髪テイハツ。

剃髪 カミヲソル🔗⭐🔉

【剃髪】

テイハツ・カミヲソル 髪をそり落とす。出家すること。『剃頭テイトウ』〈類義語〉削髪。

加味 カミ🔗⭐🔉

【加味】

カミ  アジヲクワウ味をつけ加える。

アジヲクワウ味をつけ加える。 他の物をつけ加える。

他の物をつけ加える。

アジヲクワウ味をつけ加える。

アジヲクワウ味をつけ加える。 他の物をつけ加える。

他の物をつけ加える。

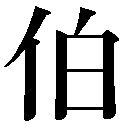

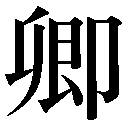

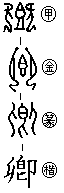

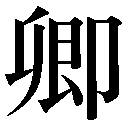

卿 かみ🔗⭐🔉

【卿】

10画 卩部

区点=2210 16進=362A シフトJIS=8BA8

《音読み》 ケイ

10画 卩部

区点=2210 16進=362A シフトJIS=8BA8

《音読み》 ケイ /キョウ(キャウ)

/キョウ(キャウ) 〈q

〈q ng〉

《訓読み》 かみ

《意味》

ng〉

《訓読み》 かみ

《意味》

{名}政治の要職にある大臣。長官。▽「くぎょう」は、「公卿コウケイ」を呉音で読んだもの。「六卿リクケイ(六官の長官)」

{名}政治の要職にある大臣。長官。▽「くぎょう」は、「公卿コウケイ」を呉音で読んだもの。「六卿リクケイ(六官の長官)」

{名・代}春秋時代には、卿―大夫タイフ―士―民の身分の区別があり、卿は貴族のこと。秦シン・漢以後は、天子が重臣を尊んで呼ぶことばとなり、やがて官吏仲間の敬称となる。六朝時代には同僚どうしの親称となり、また、夫が妻を、妻が夫を呼ぶことばとなる。「燕人謂之荊卿=燕人コレヲ荊卿ト謂フ」〔→史記〕

〔国〕かみ。四等官で、省の第一位。

《解字》

{名・代}春秋時代には、卿―大夫タイフ―士―民の身分の区別があり、卿は貴族のこと。秦シン・漢以後は、天子が重臣を尊んで呼ぶことばとなり、やがて官吏仲間の敬称となる。六朝時代には同僚どうしの親称となり、また、夫が妻を、妻が夫を呼ぶことばとなる。「燕人謂之荊卿=燕人コレヲ荊卿ト謂フ」〔→史記〕

〔国〕かみ。四等官で、省の第一位。

《解字》

会意。まんなかにごちそうを置き、両がわから人が向かい合って、供宴することをあらわし、饗キョウ(向かい合って食事する)や嚮キョウ(向かい合う)の原字。もと、同族の間で、神前の供宴にあずかる人、つまり同族ちゅうの長老の名称に専用されたが、やがて貴族の称となった。のち「きみ」にあたる敬意を含んだ親しい呼び方となる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

会意。まんなかにごちそうを置き、両がわから人が向かい合って、供宴することをあらわし、饗キョウ(向かい合って食事する)や嚮キョウ(向かい合う)の原字。もと、同族の間で、神前の供宴にあずかる人、つまり同族ちゅうの長老の名称に専用されたが、やがて貴族の称となった。のち「きみ」にあたる敬意を含んだ親しい呼び方となる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

10画 卩部

区点=2210 16進=362A シフトJIS=8BA8

《音読み》 ケイ

10画 卩部

区点=2210 16進=362A シフトJIS=8BA8

《音読み》 ケイ /キョウ(キャウ)

/キョウ(キャウ) 〈q

〈q ng〉

《訓読み》 かみ

《意味》

ng〉

《訓読み》 かみ

《意味》

{名}政治の要職にある大臣。長官。▽「くぎょう」は、「公卿コウケイ」を呉音で読んだもの。「六卿リクケイ(六官の長官)」

{名}政治の要職にある大臣。長官。▽「くぎょう」は、「公卿コウケイ」を呉音で読んだもの。「六卿リクケイ(六官の長官)」

{名・代}春秋時代には、卿―大夫タイフ―士―民の身分の区別があり、卿は貴族のこと。秦シン・漢以後は、天子が重臣を尊んで呼ぶことばとなり、やがて官吏仲間の敬称となる。六朝時代には同僚どうしの親称となり、また、夫が妻を、妻が夫を呼ぶことばとなる。「燕人謂之荊卿=燕人コレヲ荊卿ト謂フ」〔→史記〕

〔国〕かみ。四等官で、省の第一位。

《解字》

{名・代}春秋時代には、卿―大夫タイフ―士―民の身分の区別があり、卿は貴族のこと。秦シン・漢以後は、天子が重臣を尊んで呼ぶことばとなり、やがて官吏仲間の敬称となる。六朝時代には同僚どうしの親称となり、また、夫が妻を、妻が夫を呼ぶことばとなる。「燕人謂之荊卿=燕人コレヲ荊卿ト謂フ」〔→史記〕

〔国〕かみ。四等官で、省の第一位。

《解字》

会意。まんなかにごちそうを置き、両がわから人が向かい合って、供宴することをあらわし、饗キョウ(向かい合って食事する)や嚮キョウ(向かい合う)の原字。もと、同族の間で、神前の供宴にあずかる人、つまり同族ちゅうの長老の名称に専用されたが、やがて貴族の称となった。のち「きみ」にあたる敬意を含んだ親しい呼び方となる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

会意。まんなかにごちそうを置き、両がわから人が向かい合って、供宴することをあらわし、饗キョウ(向かい合って食事する)や嚮キョウ(向かい合う)の原字。もと、同族の間で、神前の供宴にあずかる人、つまり同族ちゅうの長老の名称に専用されたが、やがて貴族の称となった。のち「きみ」にあたる敬意を含んだ親しい呼び方となる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

大将 カミ🔗⭐🔉

【大将】

タイショウ

タイショウ  軍隊の総指揮官。「大将赴朝廷、群小起異図=大将朝廷ニ赴キ、群小異図ヲ起コス」〔→杜甫〕

軍隊の総指揮官。「大将赴朝廷、群小起異図=大将朝廷ニ赴キ、群小異図ヲ起コス」〔→杜甫〕 〔国〕昔、近衛府コノエフの長官。▽ダイショウとも。

〔国〕昔、近衛府コノエフの長官。▽ダイショウとも。 〔国〕軍人の階級の一つ。もと、元帥につぐ階級。

〔国〕軍人の階級の一つ。もと、元帥につぐ階級。 〔国〕団体や一群の者を率いる人。

〔国〕団体や一群の者を率いる人。 カミ〔国〕四等官で、近衛府の第一位。

カミ〔国〕四等官で、近衛府の第一位。

タイショウ

タイショウ  軍隊の総指揮官。「大将赴朝廷、群小起異図=大将朝廷ニ赴キ、群小異図ヲ起コス」〔→杜甫〕

軍隊の総指揮官。「大将赴朝廷、群小起異図=大将朝廷ニ赴キ、群小異図ヲ起コス」〔→杜甫〕 〔国〕昔、近衛府コノエフの長官。▽ダイショウとも。

〔国〕昔、近衛府コノエフの長官。▽ダイショウとも。 〔国〕軍人の階級の一つ。もと、元帥につぐ階級。

〔国〕軍人の階級の一つ。もと、元帥につぐ階級。 〔国〕団体や一群の者を率いる人。

〔国〕団体や一群の者を率いる人。 カミ〔国〕四等官で、近衛府の第一位。

カミ〔国〕四等官で、近衛府の第一位。

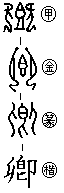

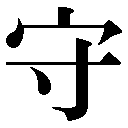

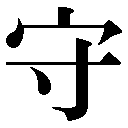

守 かみ🔗⭐🔉

【守】

6画 宀部 [三年]

区点=2873 16進=3C69 シフトJIS=8EE7

《常用音訓》シュ/ス/まも…る/も…り

《音読み》 シュ/ス

6画 宀部 [三年]

区点=2873 16進=3C69 シフトJIS=8EE7

《常用音訓》シュ/ス/まも…る/も…り

《音読み》 シュ/ス /シュウ(シウ)

/シュウ(シウ) 〈sh

〈sh u〉

《訓読み》 まもる/まもり/もり/かみ

《名付け》 え・かみ・さね・ま・まもり・まもる・もり・もれ

《意味》

u〉

《訓読み》 まもる/まもり/もり/かみ

《名付け》 え・かみ・さね・ま・まもり・まもる・もり・もれ

《意味》

{動}まもる。手中におさめて離さないようにする。〈対語〉→奪・→失。「失守シッシュ(まもりきれず敵に奪われる)」「与民守之=民トコレヲ守ル」〔→孟子〕

{動}まもる。手中におさめて離さないようにする。〈対語〉→奪・→失。「失守シッシュ(まもりきれず敵に奪われる)」「与民守之=民トコレヲ守ル」〔→孟子〕

{動・名}まもる。まもり。失わないように番をする。また、その備え。「留守リュウシュ・ルス(あとに残って番をする)」「去来江口守空船=去リテヨリコノカタ江口ニ空船ヲ守ル」〔→白居易〕

{動・名}まもる。まもり。失わないように番をする。また、その備え。「留守リュウシュ・ルス(あとに残って番をする)」「去来江口守空船=去リテヨリコノカタ江口ニ空船ヲ守ル」〔→白居易〕

{動・名}まもる。心構えをいつまでもかえないで、保つ。また、まもって変えないみさお。「守拙=拙ヲ守ル」「操守」

{動・名}まもる。心構えをいつまでもかえないで、保つ。また、まもって変えないみさお。「守拙=拙ヲ守ル」「操守」

{名}郡の長官。地方長官のこと。「太守(地方の長官)」「分天下以為三十六郡、郡置守尉監=天下ヲ分ケテモッテ三十六郡ト為シ、郡ニ守尉監ヲ置ク」〔→史記〕

{名}郡の長官。地方長官のこと。「太守(地方の長官)」「分天下以為三十六郡、郡置守尉監=天下ヲ分ケテモッテ三十六郡ト為シ、郡ニ守尉監ヲ置ク」〔→史記〕

シュタリ{動}太守となる。地方長官として赴任する。「守巴陵郡=巴陵郡ニ守タリ」〔→范仲淹〕

〔国〕

シュタリ{動}太守となる。地方長官として赴任する。「守巴陵郡=巴陵郡ニ守タリ」〔→范仲淹〕

〔国〕 もり。幼君や子どもの、保護者や番人。「お守り役」

もり。幼君や子どもの、保護者や番人。「お守り役」 かみ。四等官で、国司の第一位。

《解字》

かみ。四等官で、国司の第一位。

《解字》

会意。「宀(やね)+寸(て)」で、手で屋根の下に囲いこんでまもるさまを示す。

《単語家族》

肘チュウ(物を抱きこむひじ)

会意。「宀(やね)+寸(て)」で、手で屋根の下に囲いこんでまもるさまを示す。

《単語家族》

肘チュウ(物を抱きこむひじ) 受(手中にうけとめる)

受(手中にうけとめる) 手(曲げてものを抱きこむて)

手(曲げてものを抱きこむて) 収(とりこむ)などと同系。

《類義》

→護

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

収(とりこむ)などと同系。

《類義》

→護

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

6画 宀部 [三年]

区点=2873 16進=3C69 シフトJIS=8EE7

《常用音訓》シュ/ス/まも…る/も…り

《音読み》 シュ/ス

6画 宀部 [三年]

区点=2873 16進=3C69 シフトJIS=8EE7

《常用音訓》シュ/ス/まも…る/も…り

《音読み》 シュ/ス /シュウ(シウ)

/シュウ(シウ) 〈sh

〈sh u〉

《訓読み》 まもる/まもり/もり/かみ

《名付け》 え・かみ・さね・ま・まもり・まもる・もり・もれ

《意味》

u〉

《訓読み》 まもる/まもり/もり/かみ

《名付け》 え・かみ・さね・ま・まもり・まもる・もり・もれ

《意味》

{動}まもる。手中におさめて離さないようにする。〈対語〉→奪・→失。「失守シッシュ(まもりきれず敵に奪われる)」「与民守之=民トコレヲ守ル」〔→孟子〕

{動}まもる。手中におさめて離さないようにする。〈対語〉→奪・→失。「失守シッシュ(まもりきれず敵に奪われる)」「与民守之=民トコレヲ守ル」〔→孟子〕

{動・名}まもる。まもり。失わないように番をする。また、その備え。「留守リュウシュ・ルス(あとに残って番をする)」「去来江口守空船=去リテヨリコノカタ江口ニ空船ヲ守ル」〔→白居易〕

{動・名}まもる。まもり。失わないように番をする。また、その備え。「留守リュウシュ・ルス(あとに残って番をする)」「去来江口守空船=去リテヨリコノカタ江口ニ空船ヲ守ル」〔→白居易〕

{動・名}まもる。心構えをいつまでもかえないで、保つ。また、まもって変えないみさお。「守拙=拙ヲ守ル」「操守」

{動・名}まもる。心構えをいつまでもかえないで、保つ。また、まもって変えないみさお。「守拙=拙ヲ守ル」「操守」

{名}郡の長官。地方長官のこと。「太守(地方の長官)」「分天下以為三十六郡、郡置守尉監=天下ヲ分ケテモッテ三十六郡ト為シ、郡ニ守尉監ヲ置ク」〔→史記〕

{名}郡の長官。地方長官のこと。「太守(地方の長官)」「分天下以為三十六郡、郡置守尉監=天下ヲ分ケテモッテ三十六郡ト為シ、郡ニ守尉監ヲ置ク」〔→史記〕

シュタリ{動}太守となる。地方長官として赴任する。「守巴陵郡=巴陵郡ニ守タリ」〔→范仲淹〕

〔国〕

シュタリ{動}太守となる。地方長官として赴任する。「守巴陵郡=巴陵郡ニ守タリ」〔→范仲淹〕

〔国〕 もり。幼君や子どもの、保護者や番人。「お守り役」

もり。幼君や子どもの、保護者や番人。「お守り役」 かみ。四等官で、国司の第一位。

《解字》

かみ。四等官で、国司の第一位。

《解字》

会意。「宀(やね)+寸(て)」で、手で屋根の下に囲いこんでまもるさまを示す。

《単語家族》

肘チュウ(物を抱きこむひじ)

会意。「宀(やね)+寸(て)」で、手で屋根の下に囲いこんでまもるさまを示す。

《単語家族》

肘チュウ(物を抱きこむひじ) 受(手中にうけとめる)

受(手中にうけとめる) 手(曲げてものを抱きこむて)

手(曲げてものを抱きこむて) 収(とりこむ)などと同系。

《類義》

→護

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

収(とりこむ)などと同系。

《類義》

→護

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

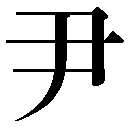

尹 かみ🔗⭐🔉

【尹】

4画 尸部

区点=5390 16進=557A シフトJIS=9B9A

《音読み》 イン

4画 尸部

区点=5390 16進=557A シフトJIS=9B9A

《音読み》 イン

〈y

〈y n〉

《訓読み》 ただす/おさ(をさ)/かみ

《意味》

n〉

《訓読み》 ただす/おさ(をさ)/かみ

《意味》

{動・名}ただす。調和して、乱れをおこさせないようにする。また世の中をうまく調和させる人。〈類義語〉→正・→均。

{動・名}ただす。調和して、乱れをおこさせないようにする。また世の中をうまく調和させる人。〈類義語〉→正・→均。

{名}おさ(ヲサ)。行政の役所の長官。「県尹」「京兆尹(直轄区の行政長官)」

〔国〕かみ。四等官で、弾正台ダンジョウダイの第一位。

《解字》

{名}おさ(ヲサ)。行政の役所の長官。「県尹」「京兆尹(直轄区の行政長官)」

〔国〕かみ。四等官で、弾正台ダンジョウダイの第一位。

《解字》

会意。「|(上下をつらぬく)+又(て)」で、上下の間を疎通しうまく調和することを示す。▽君の字は尹を含み、世を調和させておさめる人のこと。

《単語家族》

均キン

会意。「|(上下をつらぬく)+又(て)」で、上下の間を疎通しうまく調和することを示す。▽君の字は尹を含み、世を調和させておさめる人のこと。

《単語家族》

均キン 韵イン(音が調和する)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

韵イン(音が調和する)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

4画 尸部

区点=5390 16進=557A シフトJIS=9B9A

《音読み》 イン

4画 尸部

区点=5390 16進=557A シフトJIS=9B9A

《音読み》 イン

〈y

〈y n〉

《訓読み》 ただす/おさ(をさ)/かみ

《意味》

n〉

《訓読み》 ただす/おさ(をさ)/かみ

《意味》

{動・名}ただす。調和して、乱れをおこさせないようにする。また世の中をうまく調和させる人。〈類義語〉→正・→均。

{動・名}ただす。調和して、乱れをおこさせないようにする。また世の中をうまく調和させる人。〈類義語〉→正・→均。

{名}おさ(ヲサ)。行政の役所の長官。「県尹」「京兆尹(直轄区の行政長官)」

〔国〕かみ。四等官で、弾正台ダンジョウダイの第一位。

《解字》

{名}おさ(ヲサ)。行政の役所の長官。「県尹」「京兆尹(直轄区の行政長官)」

〔国〕かみ。四等官で、弾正台ダンジョウダイの第一位。

《解字》

会意。「|(上下をつらぬく)+又(て)」で、上下の間を疎通しうまく調和することを示す。▽君の字は尹を含み、世を調和させておさめる人のこと。

《単語家族》

均キン

会意。「|(上下をつらぬく)+又(て)」で、上下の間を疎通しうまく調和することを示す。▽君の字は尹を含み、世を調和させておさめる人のこと。

《単語家族》

均キン 韵イン(音が調和する)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

韵イン(音が調和する)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

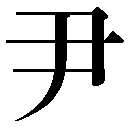

帥 かみ🔗⭐🔉

【帥】

9画 巾部 [常用漢字]

区点=3167 16進=3F63 シフトJIS=9083

《常用音訓》スイ

《音読み》

9画 巾部 [常用漢字]

区点=3167 16進=3F63 シフトJIS=9083

《常用音訓》スイ

《音読み》  スイ

スイ

〈shu

〈shu i〉/

i〉/ ソツ

ソツ /ソチ/シュチ/シュツ

/ソチ/シュチ/シュツ 〈shu

〈shu i〉

《訓読み》 ひきいる(ひきゐる)/かみ

《名付け》 そち・そつ

《意味》

i〉

《訓読み》 ひきいる(ひきゐる)/かみ

《名付け》 そち・そつ

《意味》

{名}軍をひきいる大将。「将帥」「元帥(最高の将官の位)」「三軍可奪帥也=三軍モ帥ヲ奪フベキナリ」〔→論語〕

{名}軍をひきいる大将。「将帥」「元帥(最高の将官の位)」「三軍可奪帥也=三軍モ帥ヲ奪フベキナリ」〔→論語〕

{名}最高の指導者。かしら。「夫志、気之帥也=ソレ志ハ、気ノ帥ナリ」〔→孟子〕

{名}最高の指導者。かしら。「夫志、気之帥也=ソレ志ハ、気ノ帥ナリ」〔→孟子〕

{動}ひきいる(ヒキ

{動}ひきいる(ヒキ ル)。おおぜいの先頭にたって指揮する。〈同義語〉→率ソツ。「

ル)。おおぜいの先頭にたって指揮する。〈同義語〉→率ソツ。「 帥諸侯北面而朝之=

帥諸侯北面而朝之= 諸侯ヲ帥

諸侯ヲ帥 、北面シテコレニ朝ス」〔→孟子〕

〔国〕かみ。四等官で、大宰府ダザイフの第一位。

《解字》

会意。左側は、堆積物や集団をあらわし、ここでは隊の意。巾は、布の旗印をあらわす。帥はその二つを合わせた字で、旗印をおしたてて、部隊をひきいることを示す。ひきいるという動詞は、現在では多く、率であらわし、帥は「将帥」という名詞をあらわす。▽師シは、別字。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

、北面シテコレニ朝ス」〔→孟子〕

〔国〕かみ。四等官で、大宰府ダザイフの第一位。

《解字》

会意。左側は、堆積物や集団をあらわし、ここでは隊の意。巾は、布の旗印をあらわす。帥はその二つを合わせた字で、旗印をおしたてて、部隊をひきいることを示す。ひきいるという動詞は、現在では多く、率であらわし、帥は「将帥」という名詞をあらわす。▽師シは、別字。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

9画 巾部 [常用漢字]

区点=3167 16進=3F63 シフトJIS=9083

《常用音訓》スイ

《音読み》

9画 巾部 [常用漢字]

区点=3167 16進=3F63 シフトJIS=9083

《常用音訓》スイ

《音読み》  スイ

スイ

〈shu

〈shu i〉/

i〉/ ソツ

ソツ /ソチ/シュチ/シュツ

/ソチ/シュチ/シュツ 〈shu

〈shu i〉

《訓読み》 ひきいる(ひきゐる)/かみ

《名付け》 そち・そつ

《意味》

i〉

《訓読み》 ひきいる(ひきゐる)/かみ

《名付け》 そち・そつ

《意味》

{名}軍をひきいる大将。「将帥」「元帥(最高の将官の位)」「三軍可奪帥也=三軍モ帥ヲ奪フベキナリ」〔→論語〕

{名}軍をひきいる大将。「将帥」「元帥(最高の将官の位)」「三軍可奪帥也=三軍モ帥ヲ奪フベキナリ」〔→論語〕

{名}最高の指導者。かしら。「夫志、気之帥也=ソレ志ハ、気ノ帥ナリ」〔→孟子〕

{名}最高の指導者。かしら。「夫志、気之帥也=ソレ志ハ、気ノ帥ナリ」〔→孟子〕

{動}ひきいる(ヒキ

{動}ひきいる(ヒキ ル)。おおぜいの先頭にたって指揮する。〈同義語〉→率ソツ。「

ル)。おおぜいの先頭にたって指揮する。〈同義語〉→率ソツ。「 帥諸侯北面而朝之=

帥諸侯北面而朝之= 諸侯ヲ帥

諸侯ヲ帥 、北面シテコレニ朝ス」〔→孟子〕

〔国〕かみ。四等官で、大宰府ダザイフの第一位。

《解字》

会意。左側は、堆積物や集団をあらわし、ここでは隊の意。巾は、布の旗印をあらわす。帥はその二つを合わせた字で、旗印をおしたてて、部隊をひきいることを示す。ひきいるという動詞は、現在では多く、率であらわし、帥は「将帥」という名詞をあらわす。▽師シは、別字。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

、北面シテコレニ朝ス」〔→孟子〕

〔国〕かみ。四等官で、大宰府ダザイフの第一位。

《解字》

会意。左側は、堆積物や集団をあらわし、ここでは隊の意。巾は、布の旗印をあらわす。帥はその二つを合わせた字で、旗印をおしたてて、部隊をひきいることを示す。ひきいるという動詞は、現在では多く、率であらわし、帥は「将帥」という名詞をあらわす。▽師シは、別字。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

握髪 カミヲニギル🔗⭐🔉

【握髪】

アクハツ・カミヲニギル〈故事〉よい政治をするために賢者を得ようと努力すること。▽周公が髪を洗う途中で、洗いかけの髪をつかみながら士に面接したという故事から。〔→韓詩外伝〕→「吐哺握髪トホアクハツ」

正 かみ🔗⭐🔉

【正】

5画 止部 [一年]

区点=3221 16進=4035 シフトJIS=90B3

《常用音訓》ショウ/セイ/ただ…しい/ただ…す/まさ

《音読み》 セイ

5画 止部 [一年]

区点=3221 16進=4035 シフトJIS=90B3

《常用音訓》ショウ/セイ/ただ…しい/ただ…す/まさ

《音読み》 セイ /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈zh

〈zh ng・zh

ng・zh ng〉

《訓読み》 まさ/ただしい(ただし)/ただす/まと/まさに/まさしく/かみ

《名付け》 あきら・おさ・かみ・きみ・さだ・たか・ただ・ただし・ただす・つら・なお・のぶ・まさ・まさし・よし

《意味》

ng〉

《訓読み》 まさ/ただしい(ただし)/ただす/まと/まさに/まさしく/かみ

《名付け》 あきら・おさ・かみ・きみ・さだ・たか・ただ・ただし・ただす・つら・なお・のぶ・まさ・まさし・よし

《意味》

{形・名}ただしい(タダシ)。まっすぐであるさま。まっすぐであること。〈対語〉→邪(よこしま)。「公正」「正義」「其身正、不令而行=ソノ身正シケレバ、令セズシテ行ハル」〔→論語〕

{形・名}ただしい(タダシ)。まっすぐであるさま。まっすぐであること。〈対語〉→邪(よこしま)。「公正」「正義」「其身正、不令而行=ソノ身正シケレバ、令セズシテ行ハル」〔→論語〕

{動}ただす。まっすぐにする。また、誤りを道理にあうように直す。「改正」「就有道而正焉=有道ニ就イテ正ス」〔→論語〕

{動}ただす。まっすぐにする。また、誤りを道理にあうように直す。「改正」「就有道而正焉=有道ニ就イテ正ス」〔→論語〕

{形}まともであるさま。また、まっすぐに向いているさま。まんなかの。〈対語〉→反・→裏。「正面」「正中」「正坐セイザ」

{形}まともであるさま。また、まっすぐに向いているさま。まんなかの。〈対語〉→反・→裏。「正面」「正中」「正坐セイザ」

{形}まじりけのないさま。また、ほんとうのものであるさま。〈類義語〉→純。「正白(まっしろ)」「正方形」

{形}まじりけのないさま。また、ほんとうのものであるさま。〈類義語〉→純。「正白(まっしろ)」「正方形」

{形}主なものである。本式のものである。〈対語〉→副・→従・→略。「正式」「正三位」「正本」

{形}主なものである。本式のものである。〈対語〉→副・→従・→略。「正式」「正三位」「正本」

{名}役目の長官。「楽正(音楽をつかさどる役所の長官)」

{名}役目の長官。「楽正(音楽をつかさどる役所の長官)」

{名・形}ちょうどの時刻。また、時刻がちょうどであるさま。「正五時」「正午(ちょうど十二時)」

{名・形}ちょうどの時刻。また、時刻がちょうどであるさま。「正五時」「正午(ちょうど十二時)」

{名}中国の暦法で、一年の基準になるもの。▽去声に読む。「正月」「正朔セイサク(こよみ)」「改正(王朝が変わった時、正月をいつとするかの規準を改めて、新たに暦をきめること)」

{名}中国の暦法で、一年の基準になるもの。▽去声に読む。「正月」「正朔セイサク(こよみ)」「改正(王朝が変わった時、正月をいつとするかの規準を改めて、新たに暦をきめること)」

{名}まと。弓を射てまっすぐにあてるまと。「正鵠セイコク(まとの中心)」

{名}まと。弓を射てまっすぐにあてるまと。「正鵠セイコク(まとの中心)」

{副}まさに。まさしく。ちょうど。「正当其時=正ニソノ時ニ当タル」「正唯弟子不能学也=正ニコレ弟子学ブアタハザルナリ」〔→論語〕

{副}まさに。まさしく。ちょうど。「正当其時=正ニソノ時ニ当タル」「正唯弟子不能学也=正ニコレ弟子学ブアタハザルナリ」〔→論語〕

{名}数学で、負に対して、零より大きいこと。プラス。「正数」

〔国〕かみ。四等官で、司・監の第一位。

《解字》

{名}数学で、負に対して、零より大きいこと。プラス。「正数」

〔国〕かみ。四等官で、司・監の第一位。

《解字》

会意。「一+止(あし)」で、足が目標の線めがけてまっすぐに進むさまを示す。征(まっすぐに進む)の原字。

《単語家族》

聖(純正な人)

会意。「一+止(あし)」で、足が目標の線めがけてまっすぐに進むさまを示す。征(まっすぐに進む)の原字。

《単語家族》

聖(純正な人) 貞(ただしい)

貞(ただしい) 挺(まっすぐ)などと同系。また是ゼ・シ(ただしい)と縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

挺(まっすぐ)などと同系。また是ゼ・シ(ただしい)と縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

5画 止部 [一年]

区点=3221 16進=4035 シフトJIS=90B3

《常用音訓》ショウ/セイ/ただ…しい/ただ…す/まさ

《音読み》 セイ

5画 止部 [一年]

区点=3221 16進=4035 シフトJIS=90B3

《常用音訓》ショウ/セイ/ただ…しい/ただ…す/まさ

《音読み》 セイ /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈zh

〈zh ng・zh

ng・zh ng〉

《訓読み》 まさ/ただしい(ただし)/ただす/まと/まさに/まさしく/かみ

《名付け》 あきら・おさ・かみ・きみ・さだ・たか・ただ・ただし・ただす・つら・なお・のぶ・まさ・まさし・よし

《意味》

ng〉

《訓読み》 まさ/ただしい(ただし)/ただす/まと/まさに/まさしく/かみ

《名付け》 あきら・おさ・かみ・きみ・さだ・たか・ただ・ただし・ただす・つら・なお・のぶ・まさ・まさし・よし

《意味》

{形・名}ただしい(タダシ)。まっすぐであるさま。まっすぐであること。〈対語〉→邪(よこしま)。「公正」「正義」「其身正、不令而行=ソノ身正シケレバ、令セズシテ行ハル」〔→論語〕

{形・名}ただしい(タダシ)。まっすぐであるさま。まっすぐであること。〈対語〉→邪(よこしま)。「公正」「正義」「其身正、不令而行=ソノ身正シケレバ、令セズシテ行ハル」〔→論語〕

{動}ただす。まっすぐにする。また、誤りを道理にあうように直す。「改正」「就有道而正焉=有道ニ就イテ正ス」〔→論語〕

{動}ただす。まっすぐにする。また、誤りを道理にあうように直す。「改正」「就有道而正焉=有道ニ就イテ正ス」〔→論語〕

{形}まともであるさま。また、まっすぐに向いているさま。まんなかの。〈対語〉→反・→裏。「正面」「正中」「正坐セイザ」

{形}まともであるさま。また、まっすぐに向いているさま。まんなかの。〈対語〉→反・→裏。「正面」「正中」「正坐セイザ」

{形}まじりけのないさま。また、ほんとうのものであるさま。〈類義語〉→純。「正白(まっしろ)」「正方形」

{形}まじりけのないさま。また、ほんとうのものであるさま。〈類義語〉→純。「正白(まっしろ)」「正方形」

{形}主なものである。本式のものである。〈対語〉→副・→従・→略。「正式」「正三位」「正本」

{形}主なものである。本式のものである。〈対語〉→副・→従・→略。「正式」「正三位」「正本」

{名}役目の長官。「楽正(音楽をつかさどる役所の長官)」

{名}役目の長官。「楽正(音楽をつかさどる役所の長官)」

{名・形}ちょうどの時刻。また、時刻がちょうどであるさま。「正五時」「正午(ちょうど十二時)」

{名・形}ちょうどの時刻。また、時刻がちょうどであるさま。「正五時」「正午(ちょうど十二時)」

{名}中国の暦法で、一年の基準になるもの。▽去声に読む。「正月」「正朔セイサク(こよみ)」「改正(王朝が変わった時、正月をいつとするかの規準を改めて、新たに暦をきめること)」

{名}中国の暦法で、一年の基準になるもの。▽去声に読む。「正月」「正朔セイサク(こよみ)」「改正(王朝が変わった時、正月をいつとするかの規準を改めて、新たに暦をきめること)」

{名}まと。弓を射てまっすぐにあてるまと。「正鵠セイコク(まとの中心)」

{名}まと。弓を射てまっすぐにあてるまと。「正鵠セイコク(まとの中心)」

{副}まさに。まさしく。ちょうど。「正当其時=正ニソノ時ニ当タル」「正唯弟子不能学也=正ニコレ弟子学ブアタハザルナリ」〔→論語〕

{副}まさに。まさしく。ちょうど。「正当其時=正ニソノ時ニ当タル」「正唯弟子不能学也=正ニコレ弟子学ブアタハザルナリ」〔→論語〕

{名}数学で、負に対して、零より大きいこと。プラス。「正数」

〔国〕かみ。四等官で、司・監の第一位。

《解字》

{名}数学で、負に対して、零より大きいこと。プラス。「正数」

〔国〕かみ。四等官で、司・監の第一位。

《解字》

会意。「一+止(あし)」で、足が目標の線めがけてまっすぐに進むさまを示す。征(まっすぐに進む)の原字。

《単語家族》

聖(純正な人)

会意。「一+止(あし)」で、足が目標の線めがけてまっすぐに進むさまを示す。征(まっすぐに進む)の原字。

《単語家族》

聖(純正な人) 貞(ただしい)

貞(ただしい) 挺(まっすぐ)などと同系。また是ゼ・シ(ただしい)と縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

挺(まっすぐ)などと同系。また是ゼ・シ(ただしい)と縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

燎髪 カミヲヤク🔗⭐🔉

【燎毛】

リョウモウ・ケヲヤク 髪の毛をやく。はなはだ容易なことのたとえ。『燎髪リョウハツ・カミヲヤク』

犯上 カミヲオカス🔗⭐🔉

【犯上】

ハンジョウ・カミヲオカス 目上の人に反抗すること。長上にそむくこと。「其為人也孝弟、而好犯上者鮮矣=ソノ人トナリヤ孝弟ニシテ、上ヲ犯スコトヲ好ム者ハ鮮ナシ」〔→論語〕

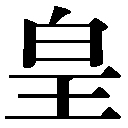

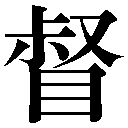

皇 かみ🔗⭐🔉

【皇】

9画 白部 [六年]

区点=2536 16進=3944 シフトJIS=8D63

《常用音訓》オウ/コウ

《音読み》 コウ(ク

9画 白部 [六年]

区点=2536 16進=3944 シフトJIS=8D63

《常用音訓》オウ/コウ

《音読み》 コウ(ク ウ)

ウ) /オウ(ワウ)

/オウ(ワウ) 〈hu

〈hu ng〉

《訓読み》 きみ/かみ/おおきい(おほいなり)/おおい(おほし)/すめらぎ/すべらぎ/すめら

《名付け》 すべ・すめら

《意味》

ng〉

《訓読み》 きみ/かみ/おおきい(おほいなり)/おおい(おほし)/すめらぎ/すべらぎ/すめら

《名付け》 すべ・すめら

《意味》

{名}きみ。開祖の偉大な王の意。▽秦シンの始皇帝がみずから皇帝と称したのにはじまる。〈類義語〉→王。「皇帝」「漢皇(漢の皇帝)」「皇心震悼=皇心震ヘ悼ム」〔陳鴻〕

{名}きみ。開祖の偉大な王の意。▽秦シンの始皇帝がみずから皇帝と称したのにはじまる。〈類義語〉→王。「皇帝」「漢皇(漢の皇帝)」「皇心震悼=皇心震ヘ悼ム」〔陳鴻〕

{名}かみ。天上の偉大な王。宇宙をとり締まるかみのこと。上帝。「皇天(天のかみ)」

{名}かみ。天上の偉大な王。宇宙をとり締まるかみのこと。上帝。「皇天(天のかみ)」

{形}おおきい(オホイナリ)。おおい(オホシ)。偉大なさま。また、おおきくて、はでなさま。「皇皇者華=皇皇タル者華」〔→詩経〕

{形}おおきい(オホイナリ)。おおい(オホシ)。偉大なさま。また、おおきくて、はでなさま。「皇皇者華=皇皇タル者華」〔→詩経〕

{形}皇帝や上帝に関する事がらにつけることば。「皇室」「皇恩(皇帝のご恩)」

{形}皇帝や上帝に関する事がらにつけることば。「皇室」「皇恩(皇帝のご恩)」

{形}祖先を尊んでつけることば。「皇考(父ぎみ)」

{形}祖先を尊んでつけることば。「皇考(父ぎみ)」

{形}四方に大きく広がるさま。「堂皇(広く障壁のない大べや。転じて、公明正大なこと)」

{形}四方に大きく広がるさま。「堂皇(広く障壁のない大べや。転じて、公明正大なこと)」

{形}あてもなくさまようさま。また、あてもないさま。▽徨コウ(あてもなく四方に歩きまわる)・惶コウ(心がうつろであてもない)に当てた用法。「皇皇(=惶惶コウコウ。あてもないさま)」「孔子、三月無君、則皇皇如也=孔子、三月君無ケレバ、スナハチ皇皇如タリ」〔→孟子〕

〔国〕

{形}あてもなくさまようさま。また、あてもないさま。▽徨コウ(あてもなく四方に歩きまわる)・惶コウ(心がうつろであてもない)に当てた用法。「皇皇(=惶惶コウコウ。あてもないさま)」「孔子、三月無君、則皇皇如也=孔子、三月君無ケレバ、スナハチ皇皇如タリ」〔→孟子〕

〔国〕 すめらぎ。すべらぎ。天皇の古語。

すめらぎ。すべらぎ。天皇の古語。 すめら。神・天皇に関することば。「皇紀」

《解字》

すめら。神・天皇に関することば。「皇紀」

《解字》

会意兼形声。王とは偉大な者のこと。皇は「自(はな→はじめ)+音符王」で、鼻祖(いちばんはじめの王)のこと。人類開祖の王者というのがその原義。上部の白印は白ではなく自(鼻の原字)である。

《単語家族》

広コウ(大きくひろがる)

会意兼形声。王とは偉大な者のこと。皇は「自(はな→はじめ)+音符王」で、鼻祖(いちばんはじめの王)のこと。人類開祖の王者というのがその原義。上部の白印は白ではなく自(鼻の原字)である。

《単語家族》

広コウ(大きくひろがる) 光(四方に広がるひかり)などと同系。

《類義》

→王

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

光(四方に広がるひかり)などと同系。

《類義》

→王

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

9画 白部 [六年]

区点=2536 16進=3944 シフトJIS=8D63

《常用音訓》オウ/コウ

《音読み》 コウ(ク

9画 白部 [六年]

区点=2536 16進=3944 シフトJIS=8D63

《常用音訓》オウ/コウ

《音読み》 コウ(ク ウ)

ウ) /オウ(ワウ)

/オウ(ワウ) 〈hu

〈hu ng〉

《訓読み》 きみ/かみ/おおきい(おほいなり)/おおい(おほし)/すめらぎ/すべらぎ/すめら

《名付け》 すべ・すめら

《意味》

ng〉

《訓読み》 きみ/かみ/おおきい(おほいなり)/おおい(おほし)/すめらぎ/すべらぎ/すめら

《名付け》 すべ・すめら

《意味》

{名}きみ。開祖の偉大な王の意。▽秦シンの始皇帝がみずから皇帝と称したのにはじまる。〈類義語〉→王。「皇帝」「漢皇(漢の皇帝)」「皇心震悼=皇心震ヘ悼ム」〔陳鴻〕

{名}きみ。開祖の偉大な王の意。▽秦シンの始皇帝がみずから皇帝と称したのにはじまる。〈類義語〉→王。「皇帝」「漢皇(漢の皇帝)」「皇心震悼=皇心震ヘ悼ム」〔陳鴻〕

{名}かみ。天上の偉大な王。宇宙をとり締まるかみのこと。上帝。「皇天(天のかみ)」

{名}かみ。天上の偉大な王。宇宙をとり締まるかみのこと。上帝。「皇天(天のかみ)」

{形}おおきい(オホイナリ)。おおい(オホシ)。偉大なさま。また、おおきくて、はでなさま。「皇皇者華=皇皇タル者華」〔→詩経〕

{形}おおきい(オホイナリ)。おおい(オホシ)。偉大なさま。また、おおきくて、はでなさま。「皇皇者華=皇皇タル者華」〔→詩経〕

{形}皇帝や上帝に関する事がらにつけることば。「皇室」「皇恩(皇帝のご恩)」

{形}皇帝や上帝に関する事がらにつけることば。「皇室」「皇恩(皇帝のご恩)」

{形}祖先を尊んでつけることば。「皇考(父ぎみ)」

{形}祖先を尊んでつけることば。「皇考(父ぎみ)」

{形}四方に大きく広がるさま。「堂皇(広く障壁のない大べや。転じて、公明正大なこと)」

{形}四方に大きく広がるさま。「堂皇(広く障壁のない大べや。転じて、公明正大なこと)」

{形}あてもなくさまようさま。また、あてもないさま。▽徨コウ(あてもなく四方に歩きまわる)・惶コウ(心がうつろであてもない)に当てた用法。「皇皇(=惶惶コウコウ。あてもないさま)」「孔子、三月無君、則皇皇如也=孔子、三月君無ケレバ、スナハチ皇皇如タリ」〔→孟子〕

〔国〕

{形}あてもなくさまようさま。また、あてもないさま。▽徨コウ(あてもなく四方に歩きまわる)・惶コウ(心がうつろであてもない)に当てた用法。「皇皇(=惶惶コウコウ。あてもないさま)」「孔子、三月無君、則皇皇如也=孔子、三月君無ケレバ、スナハチ皇皇如タリ」〔→孟子〕

〔国〕 すめらぎ。すべらぎ。天皇の古語。

すめらぎ。すべらぎ。天皇の古語。 すめら。神・天皇に関することば。「皇紀」

《解字》

すめら。神・天皇に関することば。「皇紀」

《解字》

会意兼形声。王とは偉大な者のこと。皇は「自(はな→はじめ)+音符王」で、鼻祖(いちばんはじめの王)のこと。人類開祖の王者というのがその原義。上部の白印は白ではなく自(鼻の原字)である。

《単語家族》

広コウ(大きくひろがる)

会意兼形声。王とは偉大な者のこと。皇は「自(はな→はじめ)+音符王」で、鼻祖(いちばんはじめの王)のこと。人類開祖の王者というのがその原義。上部の白印は白ではなく自(鼻の原字)である。

《単語家族》

広コウ(大きくひろがる) 光(四方に広がるひかり)などと同系。

《類義》

→王

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

光(四方に広がるひかり)などと同系。

《類義》

→王

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

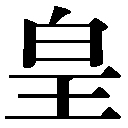

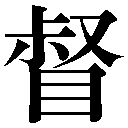

督 かみ🔗⭐🔉

【督】

13画 目部 [常用漢字]

区点=3836 16進=4644 シフトJIS=93C2

《常用音訓》トク

《音読み》 トク

13画 目部 [常用漢字]

区点=3836 16進=4644 シフトJIS=93C2

《常用音訓》トク

《音読み》 トク

〈d

〈d 〉

《訓読み》 みる/かみ

《名付け》 おさむ・かみ・こう・すけ・すすむ・ただ・ただす・まさ・よし

《意味》

〉

《訓読み》 みる/かみ

《名付け》 おさむ・かみ・こう・すけ・すすむ・ただ・ただす・まさ・よし

《意味》

{動}みる。みはって悪いことをしないように引き締める。ただす。「監督」「督察」

{動}みる。みはって悪いことをしないように引き締める。ただす。「監督」「督察」

トクス{動}部下をとり締まって率いる。すべる。〈類義語〉→統。

トクス{動}部下をとり締まって率いる。すべる。〈類義語〉→統。

{名}軍を率いる指揮官。「提督」

{名}軍を率いる指揮官。「提督」

{名}中心になるもの。「督脈」

〔国〕かみ。四等官で、衛門府・兵衛府の第一位。

《解字》

会意兼形声。叔は「棒に巻きついたつる+又(手)」の会意文字で、心棒を中心にして締まる、散在した物をとりまとめるの意を含む。菽シュク(つる豆)の原字。督は「目+音符叔」で、みはって引き締めること。

《単語家族》

淑(引き締まる)と同系。統率の統(引き締めてまとめる)は督の語尾が転じたことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}中心になるもの。「督脈」

〔国〕かみ。四等官で、衛門府・兵衛府の第一位。

《解字》

会意兼形声。叔は「棒に巻きついたつる+又(手)」の会意文字で、心棒を中心にして締まる、散在した物をとりまとめるの意を含む。菽シュク(つる豆)の原字。督は「目+音符叔」で、みはって引き締めること。

《単語家族》

淑(引き締まる)と同系。統率の統(引き締めてまとめる)は督の語尾が転じたことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画 目部 [常用漢字]

区点=3836 16進=4644 シフトJIS=93C2

《常用音訓》トク

《音読み》 トク

13画 目部 [常用漢字]

区点=3836 16進=4644 シフトJIS=93C2

《常用音訓》トク

《音読み》 トク

〈d

〈d 〉

《訓読み》 みる/かみ

《名付け》 おさむ・かみ・こう・すけ・すすむ・ただ・ただす・まさ・よし

《意味》

〉

《訓読み》 みる/かみ

《名付け》 おさむ・かみ・こう・すけ・すすむ・ただ・ただす・まさ・よし

《意味》

{動}みる。みはって悪いことをしないように引き締める。ただす。「監督」「督察」

{動}みる。みはって悪いことをしないように引き締める。ただす。「監督」「督察」

トクス{動}部下をとり締まって率いる。すべる。〈類義語〉→統。

トクス{動}部下をとり締まって率いる。すべる。〈類義語〉→統。

{名}軍を率いる指揮官。「提督」

{名}軍を率いる指揮官。「提督」

{名}中心になるもの。「督脈」

〔国〕かみ。四等官で、衛門府・兵衛府の第一位。

《解字》

会意兼形声。叔は「棒に巻きついたつる+又(手)」の会意文字で、心棒を中心にして締まる、散在した物をとりまとめるの意を含む。菽シュク(つる豆)の原字。督は「目+音符叔」で、みはって引き締めること。

《単語家族》

淑(引き締まる)と同系。統率の統(引き締めてまとめる)は督の語尾が転じたことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}中心になるもの。「督脈」

〔国〕かみ。四等官で、衛門府・兵衛府の第一位。

《解字》

会意兼形声。叔は「棒に巻きついたつる+又(手)」の会意文字で、心棒を中心にして締まる、散在した物をとりまとめるの意を含む。菽シュク(つる豆)の原字。督は「目+音符叔」で、みはって引き締めること。

《単語家族》

淑(引き締まる)と同系。統率の統(引き締めてまとめる)は督の語尾が転じたことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

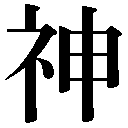

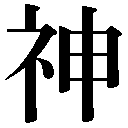

神 かみ🔗⭐🔉

【神】

人名に使える旧字

人名に使える旧字

9画 示部 [三年]

区点=3132 16進=3F40 シフトJIS=905F

《常用音訓》シン/ジン/かみ/かん/こう

《音読み》 シン

9画 示部 [三年]

区点=3132 16進=3F40 シフトJIS=905F

《常用音訓》シン/ジン/かみ/かん/こう

《音読み》 シン /ジン

/ジン 〈sh

〈sh n〉

《訓読み》 かん/こう/かみ/こころ

《名付け》 か・かむ・きよ・しの・たる・みわ

《意味》

n〉

《訓読み》 かん/こう/かみ/こころ

《名付け》 か・かむ・きよ・しの・たる・みわ

《意味》

{名}かみ。日・月・風・雨・雷など、自然界の不思議な力をもつもの。天のかみ。▽祇ギ(地のかみ)・鬼(人のたましい)に対することば。「百神」「祭神如神在=神ヲ祭ルニハ神ノ在スガゴトクス」〔→論語〕

{名}かみ。日・月・風・雨・雷など、自然界の不思議な力をもつもの。天のかみ。▽祇ギ(地のかみ)・鬼(人のたましい)に対することば。「百神」「祭神如神在=神ヲ祭ルニハ神ノ在スガゴトクス」〔→論語〕

{名}理性ではわからぬ不思議な力。「神秘」「入神」「聖而不可知之、之謂神=聖ニシテ知ルベカラザル、コレヲ神ト謂フ」〔→孟子〕

{名}理性ではわからぬ不思議な力。「神秘」「入神」「聖而不可知之、之謂神=聖ニシテ知ルベカラザル、コレヲ神ト謂フ」〔→孟子〕

{形}ずばぬけて、すぐれたさま。「神品」

{形}ずばぬけて、すぐれたさま。「神品」

{名}こころ。精神。「曠神=神ヲ曠クス」「臣以神遇而不以目視=臣神ヲモッテ遇シ目ヲ以テ視ズ」〔→荘子〕

〔国〕かみ。祖先のかみ。「天照大神アマテラスオオミカミ」

《解字》

会意兼形声。申は、いなずまの伸びる姿を描いた象形文字。神は「示(祭壇)+音符申」で、いなずまのように、不可知な自然の力のこと。のち、不思議な力や、目に見えぬ心の働きをもいう。→申

《単語家族》

電(いなずま)と同系。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は10画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

{名}こころ。精神。「曠神=神ヲ曠クス」「臣以神遇而不以目視=臣神ヲモッテ遇シ目ヲ以テ視ズ」〔→荘子〕

〔国〕かみ。祖先のかみ。「天照大神アマテラスオオミカミ」

《解字》

会意兼形声。申は、いなずまの伸びる姿を描いた象形文字。神は「示(祭壇)+音符申」で、いなずまのように、不可知な自然の力のこと。のち、不思議な力や、目に見えぬ心の働きをもいう。→申

《単語家族》

電(いなずま)と同系。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は10画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

人名に使える旧字

人名に使える旧字

9画 示部 [三年]

区点=3132 16進=3F40 シフトJIS=905F

《常用音訓》シン/ジン/かみ/かん/こう

《音読み》 シン

9画 示部 [三年]

区点=3132 16進=3F40 シフトJIS=905F

《常用音訓》シン/ジン/かみ/かん/こう

《音読み》 シン /ジン

/ジン 〈sh

〈sh n〉

《訓読み》 かん/こう/かみ/こころ

《名付け》 か・かむ・きよ・しの・たる・みわ

《意味》

n〉

《訓読み》 かん/こう/かみ/こころ

《名付け》 か・かむ・きよ・しの・たる・みわ

《意味》

{名}かみ。日・月・風・雨・雷など、自然界の不思議な力をもつもの。天のかみ。▽祇ギ(地のかみ)・鬼(人のたましい)に対することば。「百神」「祭神如神在=神ヲ祭ルニハ神ノ在スガゴトクス」〔→論語〕

{名}かみ。日・月・風・雨・雷など、自然界の不思議な力をもつもの。天のかみ。▽祇ギ(地のかみ)・鬼(人のたましい)に対することば。「百神」「祭神如神在=神ヲ祭ルニハ神ノ在スガゴトクス」〔→論語〕

{名}理性ではわからぬ不思議な力。「神秘」「入神」「聖而不可知之、之謂神=聖ニシテ知ルベカラザル、コレヲ神ト謂フ」〔→孟子〕

{名}理性ではわからぬ不思議な力。「神秘」「入神」「聖而不可知之、之謂神=聖ニシテ知ルベカラザル、コレヲ神ト謂フ」〔→孟子〕

{形}ずばぬけて、すぐれたさま。「神品」

{形}ずばぬけて、すぐれたさま。「神品」

{名}こころ。精神。「曠神=神ヲ曠クス」「臣以神遇而不以目視=臣神ヲモッテ遇シ目ヲ以テ視ズ」〔→荘子〕

〔国〕かみ。祖先のかみ。「天照大神アマテラスオオミカミ」

《解字》

会意兼形声。申は、いなずまの伸びる姿を描いた象形文字。神は「示(祭壇)+音符申」で、いなずまのように、不可知な自然の力のこと。のち、不思議な力や、目に見えぬ心の働きをもいう。→申

《単語家族》

電(いなずま)と同系。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は10画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

{名}こころ。精神。「曠神=神ヲ曠クス」「臣以神遇而不以目視=臣神ヲモッテ遇シ目ヲ以テ視ズ」〔→荘子〕

〔国〕かみ。祖先のかみ。「天照大神アマテラスオオミカミ」

《解字》

会意兼形声。申は、いなずまの伸びる姿を描いた象形文字。神は「示(祭壇)+音符申」で、いなずまのように、不可知な自然の力のこと。のち、不思議な力や、目に見えぬ心の働きをもいう。→申

《単語家族》

電(いなずま)と同系。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は10画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

神無月 カミナヅキ🔗⭐🔉

【神無月】

カミナヅキ・カンナヅキ〔国〕陰暦十月の別名。▽八百万ヤオヨロズの神が出雲イズモ大社に集まり、地方の神がいなくなることからとも、雷のない月であることからとも、新穀で酒を醸成カミナシする月であることからともいう。

神遊 カミアソビ🔗⭐🔉

【神遊】

シンユウ からだから精神が抜け出して楽しむこと。▽仙人センニンの術とされた。「吾与王神游(=遊)也、形奚動哉=吾ト王ト神遊セルナリ、形ナンゾ動カン」〔→列子〕

シンユウ からだから精神が抜け出して楽しむこと。▽仙人センニンの術とされた。「吾与王神游(=遊)也、形奚動哉=吾ト王ト神遊セルナリ、形ナンゾ動カン」〔→列子〕 カミアソビ・カンアソビ〔国〕神楽カグラ。

カミアソビ・カンアソビ〔国〕神楽カグラ。

シンユウ からだから精神が抜け出して楽しむこと。▽仙人センニンの術とされた。「吾与王神游(=遊)也、形奚動哉=吾ト王ト神遊セルナリ、形ナンゾ動カン」〔→列子〕

シンユウ からだから精神が抜け出して楽しむこと。▽仙人センニンの術とされた。「吾与王神游(=遊)也、形奚動哉=吾ト王ト神遊セルナリ、形ナンゾ動カン」〔→列子〕 カミアソビ・カンアソビ〔国〕神楽カグラ。

カミアソビ・カンアソビ〔国〕神楽カグラ。

神解 カミトキ🔗⭐🔉

【神解】

シンカイ ずばぬけてよく理解すること。また、すぐれた理解力。

シンカイ ずばぬけてよく理解すること。また、すぐれた理解力。 カミトキ〔国〕落雷。

カミトキ〔国〕落雷。

シンカイ ずばぬけてよく理解すること。また、すぐれた理解力。

シンカイ ずばぬけてよく理解すること。また、すぐれた理解力。 カミトキ〔国〕落雷。

カミトキ〔国〕落雷。

紙 かみ🔗⭐🔉

【紙】

10画 糸部 [二年]

区点=2770 16進=3B66 シフトJIS=8E86

【帋】異体字異体字

10画 糸部 [二年]

区点=2770 16進=3B66 シフトJIS=8E86

【帋】異体字異体字

7画 巾部

区点=5467 16進=5663 シフトJIS=9BE1

《常用音訓》シ/かみ

《音読み》 シ

7画 巾部

区点=5467 16進=5663 シフトJIS=9BE1

《常用音訓》シ/かみ

《音読み》 シ

〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 かみ

《名付け》 かみ

《意味》

{名}かみ。繊維をすいて平らにのばした面をもつもの。▽後漢の蔡倫サイリンが樹皮や繭をあらった上ずみや、魚網などをまぜてすき、平らに乾かしてつくったといわれる。今では植物繊維を処理してつくる。「竹紙(六朝時代以後、竹の繊維でつくった紙)」「和紙」「宣紙(中国の安徽アンキ省宣州でつくる良質の紙)」

〔国〕新聞。「本紙記者」

《解字》

会意兼形声。氏は、匙シ(さじ)と同じで、薄く平らなさじを描いた象形文字。紙は「糸(繊維)+音符氏」で、繊維をすいて薄く平らにのばしたかみ。→氏

《単語家族》

地(平らにのびた大地)

〉

《訓読み》 かみ

《名付け》 かみ

《意味》

{名}かみ。繊維をすいて平らにのばした面をもつもの。▽後漢の蔡倫サイリンが樹皮や繭をあらった上ずみや、魚網などをまぜてすき、平らに乾かしてつくったといわれる。今では植物繊維を処理してつくる。「竹紙(六朝時代以後、竹の繊維でつくった紙)」「和紙」「宣紙(中国の安徽アンキ省宣州でつくる良質の紙)」

〔国〕新聞。「本紙記者」

《解字》

会意兼形声。氏は、匙シ(さじ)と同じで、薄く平らなさじを描いた象形文字。紙は「糸(繊維)+音符氏」で、繊維をすいて薄く平らにのばしたかみ。→氏

《単語家族》

地(平らにのびた大地) 舐シ(平らに舌をのばす)

舐シ(平らに舌をのばす) 弛シ(平らにのびる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

弛シ(平らにのびる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画 糸部 [二年]

区点=2770 16進=3B66 シフトJIS=8E86

【帋】異体字異体字

10画 糸部 [二年]

区点=2770 16進=3B66 シフトJIS=8E86

【帋】異体字異体字

7画 巾部

区点=5467 16進=5663 シフトJIS=9BE1

《常用音訓》シ/かみ

《音読み》 シ

7画 巾部

区点=5467 16進=5663 シフトJIS=9BE1

《常用音訓》シ/かみ

《音読み》 シ

〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 かみ

《名付け》 かみ

《意味》

{名}かみ。繊維をすいて平らにのばした面をもつもの。▽後漢の蔡倫サイリンが樹皮や繭をあらった上ずみや、魚網などをまぜてすき、平らに乾かしてつくったといわれる。今では植物繊維を処理してつくる。「竹紙(六朝時代以後、竹の繊維でつくった紙)」「和紙」「宣紙(中国の安徽アンキ省宣州でつくる良質の紙)」

〔国〕新聞。「本紙記者」

《解字》

会意兼形声。氏は、匙シ(さじ)と同じで、薄く平らなさじを描いた象形文字。紙は「糸(繊維)+音符氏」で、繊維をすいて薄く平らにのばしたかみ。→氏

《単語家族》

地(平らにのびた大地)

〉

《訓読み》 かみ

《名付け》 かみ

《意味》

{名}かみ。繊維をすいて平らにのばした面をもつもの。▽後漢の蔡倫サイリンが樹皮や繭をあらった上ずみや、魚網などをまぜてすき、平らに乾かしてつくったといわれる。今では植物繊維を処理してつくる。「竹紙(六朝時代以後、竹の繊維でつくった紙)」「和紙」「宣紙(中国の安徽アンキ省宣州でつくる良質の紙)」

〔国〕新聞。「本紙記者」

《解字》

会意兼形声。氏は、匙シ(さじ)と同じで、薄く平らなさじを描いた象形文字。紙は「糸(繊維)+音符氏」で、繊維をすいて薄く平らにのばしたかみ。→氏

《単語家族》

地(平らにのびた大地) 舐シ(平らに舌をのばす)

舐シ(平らに舌をのばす) 弛シ(平らにのびる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

弛シ(平らにのびる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

結髪 カミヲムスブ🔗⭐🔉

【結髪】

ケッパツ・カミヲムスブ  髪を結う。

髪を結う。 夫婦になること。▽結婚の夜、男女が左右のまげをあわせて髪を結ぶことから。「結髪為君妻、席不煖君牀=髪ヲ結ビテ君ノ妻ト為リ、席ハ君ガ牀ヲ煖メズ」〔→杜甫〕

夫婦になること。▽結婚の夜、男女が左右のまげをあわせて髪を結ぶことから。「結髪為君妻、席不煖君牀=髪ヲ結ビテ君ノ妻ト為リ、席ハ君ガ牀ヲ煖メズ」〔→杜甫〕 元服すること。また、その年ごろ。成年。▽男は二十歳、女は十五歳で髪を結った。

元服すること。また、その年ごろ。成年。▽男は二十歳、女は十五歳で髪を結った。

髪を結う。

髪を結う。 夫婦になること。▽結婚の夜、男女が左右のまげをあわせて髪を結ぶことから。「結髪為君妻、席不煖君牀=髪ヲ結ビテ君ノ妻ト為リ、席ハ君ガ牀ヲ煖メズ」〔→杜甫〕

夫婦になること。▽結婚の夜、男女が左右のまげをあわせて髪を結ぶことから。「結髪為君妻、席不煖君牀=髪ヲ結ビテ君ノ妻ト為リ、席ハ君ガ牀ヲ煖メズ」〔→杜甫〕 元服すること。また、その年ごろ。成年。▽男は二十歳、女は十五歳で髪を結った。

元服すること。また、その年ごろ。成年。▽男は二十歳、女は十五歳で髪を結った。

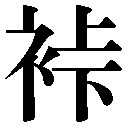

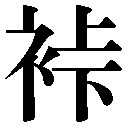

裃 かみしも🔗⭐🔉

【裃】

11画 衣部 〔国〕

区点=7465 16進=6A61 シフトJIS=E5DF

《訓読み》 かみしも

《意味》

かみしも。昔の武家の礼服の一つ。そでのない肩衣カタギヌと袴ハカマとからなり、模様・色あいを同じにそろえるのが正式であった。

《解字》

会意。「衣+上+下」で、上下にわかれた衣をあらわしたもの。

11画 衣部 〔国〕

区点=7465 16進=6A61 シフトJIS=E5DF

《訓読み》 かみしも

《意味》

かみしも。昔の武家の礼服の一つ。そでのない肩衣カタギヌと袴ハカマとからなり、模様・色あいを同じにそろえるのが正式であった。

《解字》

会意。「衣+上+下」で、上下にわかれた衣をあらわしたもの。

11画 衣部 〔国〕

区点=7465 16進=6A61 シフトJIS=E5DF

《訓読み》 かみしも

《意味》

かみしも。昔の武家の礼服の一つ。そでのない肩衣カタギヌと袴ハカマとからなり、模様・色あいを同じにそろえるのが正式であった。

《解字》

会意。「衣+上+下」で、上下にわかれた衣をあらわしたもの。

11画 衣部 〔国〕

区点=7465 16進=6A61 シフトJIS=E5DF

《訓読み》 かみしも

《意味》

かみしも。昔の武家の礼服の一つ。そでのない肩衣カタギヌと袴ハカマとからなり、模様・色あいを同じにそろえるのが正式であった。

《解字》

会意。「衣+上+下」で、上下にわかれた衣をあらわしたもの。

長官 カミ🔗⭐🔉

【長官】

チョウカン

チョウカン  その官庁の最高の地位。また、その地位にいる人。「東州長官清、白直下村稀=東州ノ長官ハ清クシテ、白直ノ村ニ下ルコト稀ナリ」〔→元好問〕

その官庁の最高の地位。また、その地位にいる人。「東州長官清、白直下村稀=東州ノ長官ハ清クシテ、白直ノ村ニ下ルコト稀ナリ」〔→元好問〕 役人を尊敬していうことば。

役人を尊敬していうことば。 カミ〔国〕

カミ〔国〕 四等官の第一位。役所によって当てる字が異なる。

四等官の第一位。役所によって当てる字が異なる。 四等官で、勘解由使カゲユシの第一位。

四等官で、勘解由使カゲユシの第一位。

チョウカン

チョウカン  その官庁の最高の地位。また、その地位にいる人。「東州長官清、白直下村稀=東州ノ長官ハ清クシテ、白直ノ村ニ下ルコト稀ナリ」〔→元好問〕

その官庁の最高の地位。また、その地位にいる人。「東州長官清、白直下村稀=東州ノ長官ハ清クシテ、白直ノ村ニ下ルコト稀ナリ」〔→元好問〕 役人を尊敬していうことば。

役人を尊敬していうことば。 カミ〔国〕

カミ〔国〕 四等官の第一位。役所によって当てる字が異なる。

四等官の第一位。役所によって当てる字が異なる。 四等官で、勘解由使カゲユシの第一位。

四等官で、勘解由使カゲユシの第一位。

雷 かみなり🔗⭐🔉

【雷】

13画 雨部 [常用漢字]

区点=4575 16進=4D6B シフトJIS=978B

《常用音訓》ライ/かみなり

《音読み》 ライ

13画 雨部 [常用漢字]

区点=4575 16進=4D6B シフトJIS=978B

《常用音訓》ライ/かみなり

《音読み》 ライ

〈l

〈l i〉

《訓読み》 かみなり/いかずち(いかづち)

《名付け》 あずま・いかずち

《意味》

{名}かみなり。いかずち(イカヅチ)。空中の放電によって生じる光と音。かみなり。▽大きな音や声にたとえる。〈類義語〉→電。「落雷」「雷鳴」

《解字》

i〉

《訓読み》 かみなり/いかずち(いかづち)

《名付け》 あずま・いかずち

《意味》

{名}かみなり。いかずち(イカヅチ)。空中の放電によって生じる光と音。かみなり。▽大きな音や声にたとえる。〈類義語〉→電。「落雷」「雷鳴」

《解字》

会意兼形声。下部の田はもと田三つで、ごろごろと積み重なったさまを描いた象形文字(音ライ・ルイ)。雷はもとそれを音符とし、雨を加えた字で、雨雲の中に陰陽の気が積み重なって、ごろごろと音を出すこと。のち、略して雷と書く。

《単語家族》

壘(=塁。積み重なった土)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意兼形声。下部の田はもと田三つで、ごろごろと積み重なったさまを描いた象形文字(音ライ・ルイ)。雷はもとそれを音符とし、雨を加えた字で、雨雲の中に陰陽の気が積み重なって、ごろごろと音を出すこと。のち、略して雷と書く。

《単語家族》

壘(=塁。積み重なった土)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画 雨部 [常用漢字]

区点=4575 16進=4D6B シフトJIS=978B

《常用音訓》ライ/かみなり

《音読み》 ライ

13画 雨部 [常用漢字]

区点=4575 16進=4D6B シフトJIS=978B

《常用音訓》ライ/かみなり

《音読み》 ライ

〈l

〈l i〉

《訓読み》 かみなり/いかずち(いかづち)

《名付け》 あずま・いかずち

《意味》

{名}かみなり。いかずち(イカヅチ)。空中の放電によって生じる光と音。かみなり。▽大きな音や声にたとえる。〈類義語〉→電。「落雷」「雷鳴」

《解字》

i〉

《訓読み》 かみなり/いかずち(いかづち)

《名付け》 あずま・いかずち

《意味》

{名}かみなり。いかずち(イカヅチ)。空中の放電によって生じる光と音。かみなり。▽大きな音や声にたとえる。〈類義語〉→電。「落雷」「雷鳴」

《解字》

会意兼形声。下部の田はもと田三つで、ごろごろと積み重なったさまを描いた象形文字(音ライ・ルイ)。雷はもとそれを音符とし、雨を加えた字で、雨雲の中に陰陽の気が積み重なって、ごろごろと音を出すこと。のち、略して雷と書く。

《単語家族》

壘(=塁。積み重なった土)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意兼形声。下部の田はもと田三つで、ごろごろと積み重なったさまを描いた象形文字(音ライ・ルイ)。雷はもとそれを音符とし、雨を加えた字で、雨雲の中に陰陽の気が積み重なって、ごろごろと音を出すこと。のち、略して雷と書く。

《単語家族》

壘(=塁。積み重なった土)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

頭 かみ🔗⭐🔉

【頭】

16画 頁部 [二年]

区点=3812 16進=462C シフトJIS=93AA

《常用音訓》ズ/ト/トウ/あたま/かしら

《音読み》 トウ

16画 頁部 [二年]

区点=3812 16進=462C シフトJIS=93AA

《常用音訓》ズ/ト/トウ/あたま/かしら

《音読み》 トウ /ズ(ヅ)

/ズ(ヅ) /ト

/ト /ジュウ(ヂュウ)

/ジュウ(ヂュウ) 〈t

〈t u〉

《訓読み》 あたま/かしら/こうべ(かうべ)/かみ/ほとり

《名付け》 あき・あきら・かみ

《意味》

u〉

《訓読み》 あたま/かしら/こうべ(かうべ)/かみ/ほとり

《名付け》 あき・あきら・かみ

《意味》

{名}あたま。かしら。こうべ(カウベ)。まっすぐたっているあたま。〈類義語〉→首。「低頭思故郷=頭ヲ低レテ故郷ヲ思フ」〔→李白〕

{名}あたま。かしら。こうべ(カウベ)。まっすぐたっているあたま。〈類義語〉→首。「低頭思故郷=頭ヲ低レテ故郷ヲ思フ」〔→李白〕

{名}かしら。かみ。人々の上にたつ人。長。おさ。「頭目」

{名}かしら。かみ。人々の上にたつ人。長。おさ。「頭目」

{名}あたま。いちばんはじめ。最先端。てっぺん。「年頭」「杖頭ジョウトウ」

{名}あたま。いちばんはじめ。最先端。てっぺん。「年頭」「杖頭ジョウトウ」

{名}ほとり。場所をあらわす語につけ、その目だつ部分や端の部分をあらわす。「街頭」「原頭」

{名}ほとり。場所をあらわす語につけ、その目だつ部分や端の部分をあらわす。「街頭」「原頭」

{単位}牛を数える単位。▽日本では、他の大きな動物を数えるのにも用いる。「一頭牛」。

{単位}牛を数える単位。▽日本では、他の大きな動物を数えるのにも用いる。「一頭牛」。

{助}〔俗〕目だつ形をもったものをあらわす名詞や、形容詞について、そういう性質をもつところや目だった性質をあらわす。「木頭ムウトウ(材木)」「甜頭ティエントウ(うまみ)」

〔国〕かみ。四等官で、寮の第一位。

《解字》

会意兼形声。「頁(あたま)+音符豆(じっとたつたかつき)」で、まっすぐたっているあたま。

《単語家族》

豆

{助}〔俗〕目だつ形をもったものをあらわす名詞や、形容詞について、そういう性質をもつところや目だった性質をあらわす。「木頭ムウトウ(材木)」「甜頭ティエントウ(うまみ)」

〔国〕かみ。四等官で、寮の第一位。

《解字》

会意兼形声。「頁(あたま)+音符豆(じっとたつたかつき)」で、まっすぐたっているあたま。

《単語家族》

豆 逗トウ(まっすぐたちどまる)

逗トウ(まっすぐたちどまる) 樹ジュ(たちき)

樹ジュ(たちき) 豎ジュ(たつ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

豎ジュ(たつ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

16画 頁部 [二年]

区点=3812 16進=462C シフトJIS=93AA

《常用音訓》ズ/ト/トウ/あたま/かしら

《音読み》 トウ

16画 頁部 [二年]

区点=3812 16進=462C シフトJIS=93AA

《常用音訓》ズ/ト/トウ/あたま/かしら

《音読み》 トウ /ズ(ヅ)

/ズ(ヅ) /ト

/ト /ジュウ(ヂュウ)

/ジュウ(ヂュウ) 〈t

〈t u〉

《訓読み》 あたま/かしら/こうべ(かうべ)/かみ/ほとり

《名付け》 あき・あきら・かみ

《意味》

u〉

《訓読み》 あたま/かしら/こうべ(かうべ)/かみ/ほとり

《名付け》 あき・あきら・かみ

《意味》

{名}あたま。かしら。こうべ(カウベ)。まっすぐたっているあたま。〈類義語〉→首。「低頭思故郷=頭ヲ低レテ故郷ヲ思フ」〔→李白〕

{名}あたま。かしら。こうべ(カウベ)。まっすぐたっているあたま。〈類義語〉→首。「低頭思故郷=頭ヲ低レテ故郷ヲ思フ」〔→李白〕

{名}かしら。かみ。人々の上にたつ人。長。おさ。「頭目」

{名}かしら。かみ。人々の上にたつ人。長。おさ。「頭目」

{名}あたま。いちばんはじめ。最先端。てっぺん。「年頭」「杖頭ジョウトウ」

{名}あたま。いちばんはじめ。最先端。てっぺん。「年頭」「杖頭ジョウトウ」

{名}ほとり。場所をあらわす語につけ、その目だつ部分や端の部分をあらわす。「街頭」「原頭」

{名}ほとり。場所をあらわす語につけ、その目だつ部分や端の部分をあらわす。「街頭」「原頭」

{単位}牛を数える単位。▽日本では、他の大きな動物を数えるのにも用いる。「一頭牛」。

{単位}牛を数える単位。▽日本では、他の大きな動物を数えるのにも用いる。「一頭牛」。

{助}〔俗〕目だつ形をもったものをあらわす名詞や、形容詞について、そういう性質をもつところや目だった性質をあらわす。「木頭ムウトウ(材木)」「甜頭ティエントウ(うまみ)」

〔国〕かみ。四等官で、寮の第一位。

《解字》

会意兼形声。「頁(あたま)+音符豆(じっとたつたかつき)」で、まっすぐたっているあたま。

《単語家族》

豆

{助}〔俗〕目だつ形をもったものをあらわす名詞や、形容詞について、そういう性質をもつところや目だった性質をあらわす。「木頭ムウトウ(材木)」「甜頭ティエントウ(うまみ)」

〔国〕かみ。四等官で、寮の第一位。

《解字》

会意兼形声。「頁(あたま)+音符豆(じっとたつたかつき)」で、まっすぐたっているあたま。

《単語家族》

豆 逗トウ(まっすぐたちどまる)

逗トウ(まっすぐたちどまる) 樹ジュ(たちき)

樹ジュ(たちき) 豎ジュ(たつ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

豎ジュ(たつ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

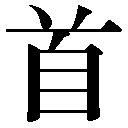

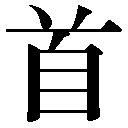

首 かみ🔗⭐🔉

【首】

9画 首部 [二年]

区点=2883 16進=3C73 シフトJIS=8EF1

《常用音訓》シュ/くび

《音読み》 シュ

9画 首部 [二年]

区点=2883 16進=3C73 シフトJIS=8EF1

《常用音訓》シュ/くび

《音読み》 シュ /シュウ(シウ)

/シュウ(シウ) 〈sh

〈sh u〉

《訓読み》 くび/こうべ(かうべ)/かしら/はじめ/はじめる(はじむ)/むかう(むかふ)/おもむく/かみ/おびと/しるし

《名付け》 おびと・おぶと・かみ・さき・はじめ

《意味》

u〉

《訓読み》 くび/こうべ(かうべ)/かしら/はじめ/はじめる(はじむ)/むかう(むかふ)/おもむく/かみ/おびと/しるし

《名付け》 おびと・おぶと・かみ・さき・はじめ

《意味》

{名}くび。こうべ(カウベ)。かしら。あたまとそれを支えるくびのこと。「首級(くび)」「首足、異門而出=首足、門ヲ異ニシテ出ヅ」〔→穀梁〕

{名}くび。こうべ(カウベ)。かしら。あたまとそれを支えるくびのこと。「首級(くび)」「首足、異門而出=首足、門ヲ異ニシテ出ヅ」〔→穀梁〕

{名・動}はじめ。はじめる(ハジム)。先頭。また、一ばんめのもの。最初の口火を切る。先がけとなる。「首子」「首席」「身被堅執鋭首事=身ニ堅ヲ被リ鋭ヲ執リ事ヲ首ム」〔→史記〕

{名・動}はじめ。はじめる(ハジム)。先頭。また、一ばんめのもの。最初の口火を切る。先がけとなる。「首子」「首席」「身被堅執鋭首事=身ニ堅ヲ被リ鋭ヲ執リ事ヲ首ム」〔→史記〕

{名}かしら。人々の中でおもだっていて、人々を率いる人。「元首」「首領」

{名}かしら。人々の中でおもだっていて、人々を率いる人。「元首」「首領」

{単位}詩歌を数えることば。「詩一首」

{単位}詩歌を数えることば。「詩一首」

シュス{動}罪を申し出る。白状する。▽去声に読む。「自首」

シュス{動}罪を申し出る。白状する。▽去声に読む。「自首」

{動}むかう(ムカフ)。おもむく。頭をむける。▽去声に読む。「或偃然北首=或イハ偃然トシテ北ニ首フ」〔→韓愈〕

〔国〕

{動}むかう(ムカフ)。おもむく。頭をむける。▽去声に読む。「或偃然北首=或イハ偃然トシテ北ニ首フ」〔→韓愈〕

〔国〕 かみ。四等官で、署の第一位。

かみ。四等官で、署の第一位。 おびと。(イ)部曲トモベの長。(ロ)上代のかばねの一つ。

おびと。(イ)部曲トモベの長。(ロ)上代のかばねの一つ。 しるし。戦いでとった敵の首。

《解字》

しるし。戦いでとった敵の首。

《解字》

象形。頭髪のはえた頭部全体を描いたもの。抽チュウ(ぬけ出る)と同系で、胴体から抜け出たくび。また、道(頭をむけて進む)の字の音符となる。

《類義》

→領

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

象形。頭髪のはえた頭部全体を描いたもの。抽チュウ(ぬけ出る)と同系で、胴体から抜け出たくび。また、道(頭をむけて進む)の字の音符となる。

《類義》

→領

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

9画 首部 [二年]

区点=2883 16進=3C73 シフトJIS=8EF1

《常用音訓》シュ/くび

《音読み》 シュ

9画 首部 [二年]

区点=2883 16進=3C73 シフトJIS=8EF1

《常用音訓》シュ/くび

《音読み》 シュ /シュウ(シウ)

/シュウ(シウ) 〈sh

〈sh u〉

《訓読み》 くび/こうべ(かうべ)/かしら/はじめ/はじめる(はじむ)/むかう(むかふ)/おもむく/かみ/おびと/しるし

《名付け》 おびと・おぶと・かみ・さき・はじめ

《意味》

u〉

《訓読み》 くび/こうべ(かうべ)/かしら/はじめ/はじめる(はじむ)/むかう(むかふ)/おもむく/かみ/おびと/しるし

《名付け》 おびと・おぶと・かみ・さき・はじめ

《意味》

{名}くび。こうべ(カウベ)。かしら。あたまとそれを支えるくびのこと。「首級(くび)」「首足、異門而出=首足、門ヲ異ニシテ出ヅ」〔→穀梁〕

{名}くび。こうべ(カウベ)。かしら。あたまとそれを支えるくびのこと。「首級(くび)」「首足、異門而出=首足、門ヲ異ニシテ出ヅ」〔→穀梁〕

{名・動}はじめ。はじめる(ハジム)。先頭。また、一ばんめのもの。最初の口火を切る。先がけとなる。「首子」「首席」「身被堅執鋭首事=身ニ堅ヲ被リ鋭ヲ執リ事ヲ首ム」〔→史記〕

{名・動}はじめ。はじめる(ハジム)。先頭。また、一ばんめのもの。最初の口火を切る。先がけとなる。「首子」「首席」「身被堅執鋭首事=身ニ堅ヲ被リ鋭ヲ執リ事ヲ首ム」〔→史記〕

{名}かしら。人々の中でおもだっていて、人々を率いる人。「元首」「首領」

{名}かしら。人々の中でおもだっていて、人々を率いる人。「元首」「首領」

{単位}詩歌を数えることば。「詩一首」

{単位}詩歌を数えることば。「詩一首」

シュス{動}罪を申し出る。白状する。▽去声に読む。「自首」

シュス{動}罪を申し出る。白状する。▽去声に読む。「自首」

{動}むかう(ムカフ)。おもむく。頭をむける。▽去声に読む。「或偃然北首=或イハ偃然トシテ北ニ首フ」〔→韓愈〕

〔国〕

{動}むかう(ムカフ)。おもむく。頭をむける。▽去声に読む。「或偃然北首=或イハ偃然トシテ北ニ首フ」〔→韓愈〕

〔国〕 かみ。四等官で、署の第一位。

かみ。四等官で、署の第一位。 おびと。(イ)部曲トモベの長。(ロ)上代のかばねの一つ。

おびと。(イ)部曲トモベの長。(ロ)上代のかばねの一つ。 しるし。戦いでとった敵の首。

《解字》

しるし。戦いでとった敵の首。

《解字》

象形。頭髪のはえた頭部全体を描いたもの。抽チュウ(ぬけ出る)と同系で、胴体から抜け出たくび。また、道(頭をむけて進む)の字の音符となる。

《類義》

→領

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

象形。頭髪のはえた頭部全体を描いたもの。抽チュウ(ぬけ出る)と同系で、胴体から抜け出たくび。また、道(頭をむけて進む)の字の音符となる。

《類義》

→領

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

髪 かみ🔗⭐🔉

【髪】

14画 髟部 [常用漢字]

区点=4017 16進=4831 シフトJIS=94AF

【髮】旧字人名に使える旧字

14画 髟部 [常用漢字]

区点=4017 16進=4831 シフトJIS=94AF

【髮】旧字人名に使える旧字

15画 髟部

区点=8191 16進=717B シフトJIS=E99B

《常用音訓》ハツ/かみ

《音読み》 ハツ

15画 髟部

区点=8191 16進=717B シフトJIS=E99B

《常用音訓》ハツ/かみ

《音読み》 ハツ /ホチ

/ホチ 〈f

〈f 〉

《訓読み》 かみ

《名付け》 かみ

《意味》

〉

《訓読み》 かみ

《名付け》 かみ

《意味》

{名}かみ。頭の毛。頭髪。▽ごくわずかなことのたとえとして使われる。「間不容髪=間髪ヲ容レズ」

{名}かみ。頭の毛。頭髪。▽ごくわずかなことのたとえとして使われる。「間不容髪=間髪ヲ容レズ」

{名}頭の毛を結った形。かみがた。「結髪」「巻髪」

{名}頭の毛を結った形。かみがた。「結髪」「巻髪」

{単位}長さを示す単位。一寸の百分の一。

{単位}長さを示す単位。一寸の百分の一。

「窮髪」とは、何も生えない不毛の地のこと。「窮髪之北、有冥海者=窮髪ノ北ニ、冥海ナル者有リ」〔→荘子〕

《解字》

会意兼形声。髮の下部の字(音ハツ)は、はねる、ばらばらにひらくの意を含む。髮はそれを音符とし、髟(かみの毛)を加えた字で、発散するようにひらくかみの毛。

《単語家族》

発(ひらく)

「窮髪」とは、何も生えない不毛の地のこと。「窮髪之北、有冥海者=窮髪ノ北ニ、冥海ナル者有リ」〔→荘子〕

《解字》

会意兼形声。髮の下部の字(音ハツ)は、はねる、ばらばらにひらくの意を含む。髮はそれを音符とし、髟(かみの毛)を加えた字で、発散するようにひらくかみの毛。

《単語家族》

発(ひらく) 祓フツ(はらう)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

祓フツ(はらう)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

14画 髟部 [常用漢字]

区点=4017 16進=4831 シフトJIS=94AF

【髮】旧字人名に使える旧字

14画 髟部 [常用漢字]

区点=4017 16進=4831 シフトJIS=94AF

【髮】旧字人名に使える旧字

15画 髟部

区点=8191 16進=717B シフトJIS=E99B

《常用音訓》ハツ/かみ

《音読み》 ハツ

15画 髟部

区点=8191 16進=717B シフトJIS=E99B

《常用音訓》ハツ/かみ

《音読み》 ハツ /ホチ

/ホチ 〈f

〈f 〉

《訓読み》 かみ

《名付け》 かみ

《意味》

〉

《訓読み》 かみ

《名付け》 かみ

《意味》

{名}かみ。頭の毛。頭髪。▽ごくわずかなことのたとえとして使われる。「間不容髪=間髪ヲ容レズ」

{名}かみ。頭の毛。頭髪。▽ごくわずかなことのたとえとして使われる。「間不容髪=間髪ヲ容レズ」

{名}頭の毛を結った形。かみがた。「結髪」「巻髪」

{名}頭の毛を結った形。かみがた。「結髪」「巻髪」

{単位}長さを示す単位。一寸の百分の一。

{単位}長さを示す単位。一寸の百分の一。

「窮髪」とは、何も生えない不毛の地のこと。「窮髪之北、有冥海者=窮髪ノ北ニ、冥海ナル者有リ」〔→荘子〕

《解字》

会意兼形声。髮の下部の字(音ハツ)は、はねる、ばらばらにひらくの意を含む。髮はそれを音符とし、髟(かみの毛)を加えた字で、発散するようにひらくかみの毛。

《単語家族》

発(ひらく)

「窮髪」とは、何も生えない不毛の地のこと。「窮髪之北、有冥海者=窮髪ノ北ニ、冥海ナル者有リ」〔→荘子〕

《解字》

会意兼形声。髮の下部の字(音ハツ)は、はねる、ばらばらにひらくの意を含む。髮はそれを音符とし、髟(かみの毛)を加えた字で、発散するようにひらくかみの毛。

《単語家族》

発(ひらく) 祓フツ(はらう)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

祓フツ(はらう)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

濯髪雲漢 カミヲウンカンニアラウ🔗⭐🔉

【濯髪雲漢】

カミヲウンカンニアラウ〈故事〉髪の毛を雲漢(天の川・朝廷のこと)であらう。朝廷に仕えて立身することのたとえ。〔→晋書〕

髪短心長 カミミジカクココロナガシ🔗⭐🔉

【髪短心長】

カミミジカクココロナガシ〈故事〉年をとって髪は短くなっても、その知慮はすぐれて深いこと。▽「春秋左氏伝」昭公三年の「彼其髪短而心甚長=彼ソノ髪ハ短ケレドモ心ハ甚ダ長シ」から。

簡髪而櫛 カミヲエラビテクシケズル🔗⭐🔉

【簡髪而櫛】

カミヲエラビテクシケズル〈故事〉髪の毛を一本ずつえらんでくしけずる。小さなことにこだわることのたとえ。〔→荘子〕

漢字源に「かみ」で始まるの検索結果 1-37。