複数辞典一括検索+![]()

![]()

かみ【上】🔗⭐🔉

かみ【上】

ひと続きのものの初め。また、いくつかに区分したものの初め。

ひと続きのものの初め。また、いくつかに区分したものの初め。 川の上流。また、その流域。川上。「―へ船で上る」「川沿いを―に一キロほど行く」

川の上流。また、その流域。川上。「―へ船で上る」「川沿いを―に一キロほど行く」 下(しも)。

下(しも)。 時間的に初めと考えられるほう。昔。いにしえ。「―は奈良時代から下(しも)は今日まで」

時間的に初めと考えられるほう。昔。いにしえ。「―は奈良時代から下(しも)は今日まで」 下(しも)。

下(しも)。 ある期間を二つに分けた場合の前のほう。「―の半期」

ある期間を二つに分けた場合の前のほう。「―の半期」 下(しも)。

下(しも)。 月の上旬。「寄席の―席を聴きに行く」

月の上旬。「寄席の―席を聴きに行く」 物事の初めの部分。前の部分。「―に申したごとく」「―二桁(けた)の数字」「―の巻」

物事の初めの部分。前の部分。「―に申したごとく」「―二桁(けた)の数字」「―の巻」 下(しも)。

下(しも)。 和歌の前半の三句。「―の句」

和歌の前半の三句。「―の句」 下(しも)。

下(しも)。 位置の高い所。

位置の高い所。 上方に位置する所。上部。「山の―にある村」「几帳(きちやう)の―よりさしのぞかせ給へり」〈紫式部日記〉

上方に位置する所。上部。「山の―にある村」「几帳(きちやう)の―よりさしのぞかせ給へり」〈紫式部日記〉 下(しも)。

下(しも)。 からだの腰から上の部分。「―半身」

からだの腰から上の部分。「―半身」 下(しも)。

下(しも)。 上位の座席。上座。上席。「主賓が―に座る」

上位の座席。上座。上席。「主賓が―に座る」 下(しも)。

下(しも)。 台所などに対して、客間・座敷や奥向きをさす語。

台所などに対して、客間・座敷や奥向きをさす語。 下(しも)。

下(しも)。 舞台の、客席から見て右のほう。上手(かみて)。「主役が―から登場する」

舞台の、客席から見て右のほう。上手(かみて)。「主役が―から登場する」 下(しも)。

下(しも)。 地位・身分の高い人。

地位・身分の高い人。 天皇の敬称。陛下。「―御一人」

天皇の敬称。陛下。「―御一人」 高位・上位にある人。「―は皇帝から下(しも)は庶民に至るまで」

高位・上位にある人。「―は皇帝から下(しも)は庶民に至るまで」 下(しも)。

下(しも)。 朝廷・政府・官庁などの機関。また、為政者。「お―からのお達し」→御上(おかみ)

朝廷・政府・官庁などの機関。また、為政者。「お―からのお達し」→御上(おかみ) 他人の妻、また、料理屋の女主人などを軽い敬意を含んでいう語。「隣家のお―さん」「料亭のお―」→御上(おかみ)

他人の妻、また、料理屋の女主人などを軽い敬意を含んでいう語。「隣家のお―さん」「料亭のお―」→御上(おかみ) 皇居のある地。

皇居のある地。 都。京都。また、その周辺。「―へのぼる」「―方(かみがた)」

都。京都。また、その周辺。「―へのぼる」「―方(かみがた)」 京都で、御所のある北の方角・地域。転じて一般に、北の方の意で地名などに用いる。「河原町通りを―へ向かう」「―京(かみぎよう)」「―井草(かみいぐさ)」

京都で、御所のある北の方角・地域。転じて一般に、北の方の意で地名などに用いる。「河原町通りを―へ向かう」「―京(かみぎよう)」「―井草(かみいぐさ)」 下(しも)。

下(しも)。 他の地域で、より京都に近いほう。昔の国名などで、ある国を二分したとき、都から見て近いほう。「―諏訪(かみすわ)」「―つけ(=上野(こうずけ))」

他の地域で、より京都に近いほう。昔の国名などで、ある国を二分したとき、都から見て近いほう。「―諏訪(かみすわ)」「―つけ(=上野(こうずけ))」 下(しも)。

下(しも)。 格や価値が優れているほう。「人丸は赤人が―に立たむこと難(かた)く」〈古今・仮名序〉

格や価値が優れているほう。「人丸は赤人が―に立たむこと難(かた)く」〈古今・仮名序〉

年長の人。「七つより―のは、みな殿上せさせ給ふ」〈源・若菜下〉

年長の人。「七つより―のは、みな殿上せさせ給ふ」〈源・若菜下〉 主人。かしら。「―へ申しませう」〈狂言記・角水〉

主人。かしら。「―へ申しませう」〈狂言記・角水〉

ひと続きのものの初め。また、いくつかに区分したものの初め。

ひと続きのものの初め。また、いくつかに区分したものの初め。 川の上流。また、その流域。川上。「―へ船で上る」「川沿いを―に一キロほど行く」

川の上流。また、その流域。川上。「―へ船で上る」「川沿いを―に一キロほど行く」 下(しも)。

下(しも)。 時間的に初めと考えられるほう。昔。いにしえ。「―は奈良時代から下(しも)は今日まで」

時間的に初めと考えられるほう。昔。いにしえ。「―は奈良時代から下(しも)は今日まで」 下(しも)。

下(しも)。 ある期間を二つに分けた場合の前のほう。「―の半期」

ある期間を二つに分けた場合の前のほう。「―の半期」 下(しも)。

下(しも)。 月の上旬。「寄席の―席を聴きに行く」

月の上旬。「寄席の―席を聴きに行く」 物事の初めの部分。前の部分。「―に申したごとく」「―二桁(けた)の数字」「―の巻」

物事の初めの部分。前の部分。「―に申したごとく」「―二桁(けた)の数字」「―の巻」 下(しも)。

下(しも)。 和歌の前半の三句。「―の句」

和歌の前半の三句。「―の句」 下(しも)。

下(しも)。 位置の高い所。

位置の高い所。 上方に位置する所。上部。「山の―にある村」「几帳(きちやう)の―よりさしのぞかせ給へり」〈紫式部日記〉

上方に位置する所。上部。「山の―にある村」「几帳(きちやう)の―よりさしのぞかせ給へり」〈紫式部日記〉 下(しも)。

下(しも)。 からだの腰から上の部分。「―半身」

からだの腰から上の部分。「―半身」 下(しも)。

下(しも)。 上位の座席。上座。上席。「主賓が―に座る」

上位の座席。上座。上席。「主賓が―に座る」 下(しも)。

下(しも)。 台所などに対して、客間・座敷や奥向きをさす語。

台所などに対して、客間・座敷や奥向きをさす語。 下(しも)。

下(しも)。 舞台の、客席から見て右のほう。上手(かみて)。「主役が―から登場する」

舞台の、客席から見て右のほう。上手(かみて)。「主役が―から登場する」 下(しも)。

下(しも)。 地位・身分の高い人。

地位・身分の高い人。 天皇の敬称。陛下。「―御一人」

天皇の敬称。陛下。「―御一人」 高位・上位にある人。「―は皇帝から下(しも)は庶民に至るまで」

高位・上位にある人。「―は皇帝から下(しも)は庶民に至るまで」 下(しも)。

下(しも)。 朝廷・政府・官庁などの機関。また、為政者。「お―からのお達し」→御上(おかみ)

朝廷・政府・官庁などの機関。また、為政者。「お―からのお達し」→御上(おかみ) 他人の妻、また、料理屋の女主人などを軽い敬意を含んでいう語。「隣家のお―さん」「料亭のお―」→御上(おかみ)

他人の妻、また、料理屋の女主人などを軽い敬意を含んでいう語。「隣家のお―さん」「料亭のお―」→御上(おかみ) 皇居のある地。

皇居のある地。 都。京都。また、その周辺。「―へのぼる」「―方(かみがた)」

都。京都。また、その周辺。「―へのぼる」「―方(かみがた)」 京都で、御所のある北の方角・地域。転じて一般に、北の方の意で地名などに用いる。「河原町通りを―へ向かう」「―京(かみぎよう)」「―井草(かみいぐさ)」

京都で、御所のある北の方角・地域。転じて一般に、北の方の意で地名などに用いる。「河原町通りを―へ向かう」「―京(かみぎよう)」「―井草(かみいぐさ)」 下(しも)。

下(しも)。 他の地域で、より京都に近いほう。昔の国名などで、ある国を二分したとき、都から見て近いほう。「―諏訪(かみすわ)」「―つけ(=上野(こうずけ))」

他の地域で、より京都に近いほう。昔の国名などで、ある国を二分したとき、都から見て近いほう。「―諏訪(かみすわ)」「―つけ(=上野(こうずけ))」 下(しも)。

下(しも)。 格や価値が優れているほう。「人丸は赤人が―に立たむこと難(かた)く」〈古今・仮名序〉

格や価値が優れているほう。「人丸は赤人が―に立たむこと難(かた)く」〈古今・仮名序〉

年長の人。「七つより―のは、みな殿上せさせ給ふ」〈源・若菜下〉

年長の人。「七つより―のは、みな殿上せさせ給ふ」〈源・若菜下〉 主人。かしら。「―へ申しませう」〈狂言記・角水〉

主人。かしら。「―へ申しませう」〈狂言記・角水〉

かみ【神】🔗⭐🔉

かみ【神】

信仰の対象として尊崇・畏怖(いふ)されるもの。人知を超越した絶対的能力をもち、人間に禍福や賞罰を与える存在。キリスト教やイスラム教では、宇宙・万物の創造主であり、唯一にして絶対的存在。「―を信じる」「合格を―に祈る」「―のみぞ真実を知る」

信仰の対象として尊崇・畏怖(いふ)されるもの。人知を超越した絶対的能力をもち、人間に禍福や賞罰を与える存在。キリスト教やイスラム教では、宇宙・万物の創造主であり、唯一にして絶対的存在。「―を信じる」「合格を―に祈る」「―のみぞ真実を知る」 神話や伝説に人格化されて登場する語りつがれる存在。「火の―」「縁結びの―」

神話や伝説に人格化されて登場する語りつがれる存在。「火の―」「縁結びの―」

偉大な存在である天皇をたとえていう語。また、天皇の尊称。「現人―(あらひとがみ)」「大君は―にしませば赤駒の腹ばふ田居を都となしつ」〈万・四二六〇〉

偉大な存在である天皇をたとえていう語。また、天皇の尊称。「現人―(あらひとがみ)」「大君は―にしませば赤駒の腹ばふ田居を都となしつ」〈万・四二六〇〉 神社にまつられる死者の霊魂。

神社にまつられる死者の霊魂。 助けられたり、恩恵を受けたりする、非常にありがたい人やもの。「救いの―が現れた」

助けられたり、恩恵を受けたりする、非常にありがたい人やもの。「救いの―が現れた」

人間に危害を加える恐ろしいもの。「虎(とら)といふ―を生け取りに」〈万・三八八五〉

人間に危害を加える恐ろしいもの。「虎(とら)といふ―を生け取りに」〈万・三八八五〉 雷。なるかみ。「―は落ちかかるやうにひらめく」〈竹取〉

[下接語]天つ神・出雲(いずも)の神・縁結びの神・大神・大御(おおみ)神・風の神・竈(かま)の神・河の神・国魂(くにたま)の神・国つ神・塞(さい)の神・救いの神・皇(すめ)神・田の神・鳴る神・火の神・福の神・禍(まが)神・道の神・結びの神・産霊(むすび)の神・八百万(やおよろず)の神・山の神(がみ)商い神・現人(あらひと)神・生き神・軍(いくさ)神・石神・市神・犬神・氏神・産(うぶ)神・産土(うぶすな)神・枝神・男(お)神・臆病(おくびよう)神・おなり神・竈(かまど)神・猿神・地神・式神・死に神・鎮守神・年神・天一(なか)神・霹靂(はたた)神・ひだる神・貧乏神・蛇神・箒(ほうき)神・枕(まくら)神・守り神・迷わし神・女(め)神・巡り神・疫病神・留守神

雷。なるかみ。「―は落ちかかるやうにひらめく」〈竹取〉

[下接語]天つ神・出雲(いずも)の神・縁結びの神・大神・大御(おおみ)神・風の神・竈(かま)の神・河の神・国魂(くにたま)の神・国つ神・塞(さい)の神・救いの神・皇(すめ)神・田の神・鳴る神・火の神・福の神・禍(まが)神・道の神・結びの神・産霊(むすび)の神・八百万(やおよろず)の神・山の神(がみ)商い神・現人(あらひと)神・生き神・軍(いくさ)神・石神・市神・犬神・氏神・産(うぶ)神・産土(うぶすな)神・枝神・男(お)神・臆病(おくびよう)神・おなり神・竈(かまど)神・猿神・地神・式神・死に神・鎮守神・年神・天一(なか)神・霹靂(はたた)神・ひだる神・貧乏神・蛇神・箒(ほうき)神・枕(まくら)神・守り神・迷わし神・女(め)神・巡り神・疫病神・留守神

信仰の対象として尊崇・畏怖(いふ)されるもの。人知を超越した絶対的能力をもち、人間に禍福や賞罰を与える存在。キリスト教やイスラム教では、宇宙・万物の創造主であり、唯一にして絶対的存在。「―を信じる」「合格を―に祈る」「―のみぞ真実を知る」

信仰の対象として尊崇・畏怖(いふ)されるもの。人知を超越した絶対的能力をもち、人間に禍福や賞罰を与える存在。キリスト教やイスラム教では、宇宙・万物の創造主であり、唯一にして絶対的存在。「―を信じる」「合格を―に祈る」「―のみぞ真実を知る」 神話や伝説に人格化されて登場する語りつがれる存在。「火の―」「縁結びの―」

神話や伝説に人格化されて登場する語りつがれる存在。「火の―」「縁結びの―」

偉大な存在である天皇をたとえていう語。また、天皇の尊称。「現人―(あらひとがみ)」「大君は―にしませば赤駒の腹ばふ田居を都となしつ」〈万・四二六〇〉

偉大な存在である天皇をたとえていう語。また、天皇の尊称。「現人―(あらひとがみ)」「大君は―にしませば赤駒の腹ばふ田居を都となしつ」〈万・四二六〇〉 神社にまつられる死者の霊魂。

神社にまつられる死者の霊魂。 助けられたり、恩恵を受けたりする、非常にありがたい人やもの。「救いの―が現れた」

助けられたり、恩恵を受けたりする、非常にありがたい人やもの。「救いの―が現れた」

人間に危害を加える恐ろしいもの。「虎(とら)といふ―を生け取りに」〈万・三八八五〉

人間に危害を加える恐ろしいもの。「虎(とら)といふ―を生け取りに」〈万・三八八五〉 雷。なるかみ。「―は落ちかかるやうにひらめく」〈竹取〉

[下接語]天つ神・出雲(いずも)の神・縁結びの神・大神・大御(おおみ)神・風の神・竈(かま)の神・河の神・国魂(くにたま)の神・国つ神・塞(さい)の神・救いの神・皇(すめ)神・田の神・鳴る神・火の神・福の神・禍(まが)神・道の神・結びの神・産霊(むすび)の神・八百万(やおよろず)の神・山の神(がみ)商い神・現人(あらひと)神・生き神・軍(いくさ)神・石神・市神・犬神・氏神・産(うぶ)神・産土(うぶすな)神・枝神・男(お)神・臆病(おくびよう)神・おなり神・竈(かまど)神・猿神・地神・式神・死に神・鎮守神・年神・天一(なか)神・霹靂(はたた)神・ひだる神・貧乏神・蛇神・箒(ほうき)神・枕(まくら)神・守り神・迷わし神・女(め)神・巡り神・疫病神・留守神

雷。なるかみ。「―は落ちかかるやうにひらめく」〈竹取〉

[下接語]天つ神・出雲(いずも)の神・縁結びの神・大神・大御(おおみ)神・風の神・竈(かま)の神・河の神・国魂(くにたま)の神・国つ神・塞(さい)の神・救いの神・皇(すめ)神・田の神・鳴る神・火の神・福の神・禍(まが)神・道の神・結びの神・産霊(むすび)の神・八百万(やおよろず)の神・山の神(がみ)商い神・現人(あらひと)神・生き神・軍(いくさ)神・石神・市神・犬神・氏神・産(うぶ)神・産土(うぶすな)神・枝神・男(お)神・臆病(おくびよう)神・おなり神・竈(かまど)神・猿神・地神・式神・死に神・鎮守神・年神・天一(なか)神・霹靂(はたた)神・ひだる神・貧乏神・蛇神・箒(ほうき)神・枕(まくら)神・守り神・迷わし神・女(め)神・巡り神・疫病神・留守神

かみ【紙】🔗⭐🔉

かみ【紙】

《字を書くのに用いた竹のふだをいう「簡」の字音の変化という》 植物などの繊維を絡み合わせ、すきあげて薄い膜状に作り、乾燥させたもの。情報の記録や物の包装のほか、さまざまな用途に使用。製法により、手すき紙・機械すき紙・加工紙に分けられる。手すき紙は、一〇五年に中国後漢の蔡倫(さいりん)が発明したとされ、日本には推古天皇一八年(六一〇)に伝わり、和紙へと発達。機械すき紙は、一八世紀末にフランスで成功し、パルプを用いる製造法が発明され、日本には明治期に洋紙・板紙工業が興った。仕上げ寸法はJIS(ジス)の規格によりA列とB列とがある。

植物などの繊維を絡み合わせ、すきあげて薄い膜状に作り、乾燥させたもの。情報の記録や物の包装のほか、さまざまな用途に使用。製法により、手すき紙・機械すき紙・加工紙に分けられる。手すき紙は、一〇五年に中国後漢の蔡倫(さいりん)が発明したとされ、日本には推古天皇一八年(六一〇)に伝わり、和紙へと発達。機械すき紙は、一八世紀末にフランスで成功し、パルプを用いる製造法が発明され、日本には明治期に洋紙・板紙工業が興った。仕上げ寸法はJIS(ジス)の規格によりA列とB列とがある。 じゃんけんで、指を全部開いて出すもの。ぱあ。

じゃんけんで、指を全部開いて出すもの。ぱあ。

植物などの繊維を絡み合わせ、すきあげて薄い膜状に作り、乾燥させたもの。情報の記録や物の包装のほか、さまざまな用途に使用。製法により、手すき紙・機械すき紙・加工紙に分けられる。手すき紙は、一〇五年に中国後漢の蔡倫(さいりん)が発明したとされ、日本には推古天皇一八年(六一〇)に伝わり、和紙へと発達。機械すき紙は、一八世紀末にフランスで成功し、パルプを用いる製造法が発明され、日本には明治期に洋紙・板紙工業が興った。仕上げ寸法はJIS(ジス)の規格によりA列とB列とがある。

植物などの繊維を絡み合わせ、すきあげて薄い膜状に作り、乾燥させたもの。情報の記録や物の包装のほか、さまざまな用途に使用。製法により、手すき紙・機械すき紙・加工紙に分けられる。手すき紙は、一〇五年に中国後漢の蔡倫(さいりん)が発明したとされ、日本には推古天皇一八年(六一〇)に伝わり、和紙へと発達。機械すき紙は、一八世紀末にフランスで成功し、パルプを用いる製造法が発明され、日本には明治期に洋紙・板紙工業が興った。仕上げ寸法はJIS(ジス)の規格によりA列とB列とがある。 じゃんけんで、指を全部開いて出すもの。ぱあ。

じゃんけんで、指を全部開いて出すもの。ぱあ。

かみ【髪】🔗⭐🔉

かみ【髪】

《「上(かみ)」の意からという》 人の頭に生える毛。頭髪。「―が伸びる」「―を結う」

人の頭に生える毛。頭髪。「―が伸びる」「―を結う」 頭の毛を結った形。髪形。「今日の―はよく似合う」

頭の毛を結った形。髪形。「今日の―はよく似合う」

人の頭に生える毛。頭髪。「―が伸びる」「―を結う」

人の頭に生える毛。頭髪。「―が伸びる」「―を結う」 頭の毛を結った形。髪形。「今日の―はよく似合う」

頭の毛を結った形。髪形。「今日の―はよく似合う」

かみ【長=官】🔗⭐🔉

かみ【長=官】

《「上(かみ)」の意。人の上に立つ者というところから》律令制で、四等官(しとうかん)の最上の官位。庁務を総括する責任者。官司により用字が異なる。

か‐み【加味】🔗⭐🔉

か‐み【加味】

[名]スル 《薬に他の薬を加えて調合する意から》味を付け加えること。

《薬に他の薬を加えて調合する意から》味を付け加えること。 あるものに、別の要素を付け加えること。「参加者の意見を―して日程を決める」

あるものに、別の要素を付け加えること。「参加者の意見を―して日程を決める」

《薬に他の薬を加えて調合する意から》味を付け加えること。

《薬に他の薬を加えて調合する意から》味を付け加えること。 あるものに、別の要素を付け加えること。「参加者の意見を―して日程を決める」

あるものに、別の要素を付け加えること。「参加者の意見を―して日程を決める」

か‐み【佳味・×嘉味】🔗⭐🔉

か‐み【佳味・×嘉味】

よい味。また、よい味の食物。美味。「当時はこれが、無上の―として、上は万乗の君の食膳にさえ上せられた」〈芥川・芋粥〉

よい味。また、よい味の食物。美味。「当時はこれが、無上の―として、上は万乗の君の食膳にさえ上せられた」〈芥川・芋粥〉 よい趣。おもしろみ。

よい趣。おもしろみ。

よい味。また、よい味の食物。美味。「当時はこれが、無上の―として、上は万乗の君の食膳にさえ上せられた」〈芥川・芋粥〉

よい味。また、よい味の食物。美味。「当時はこれが、無上の―として、上は万乗の君の食膳にさえ上せられた」〈芥川・芋粥〉 よい趣。おもしろみ。

よい趣。おもしろみ。

かみ‐あい【×噛み合い・×咬み合い】‐あひ🔗⭐🔉

かみ‐あい【×噛み合い・×咬み合い】‐あひ

獣などが互いにかみつくこと。

獣などが互いにかみつくこと。 歯車のように、凹凸がぴたりとはまること。また、そのはまりぐあい。

歯車のように、凹凸がぴたりとはまること。また、そのはまりぐあい。

獣などが互いにかみつくこと。

獣などが互いにかみつくこと。 歯車のように、凹凸がぴたりとはまること。また、そのはまりぐあい。

歯車のように、凹凸がぴたりとはまること。また、そのはまりぐあい。

かみあい‐クラッチ【×咬み合いクラッチ】かみあひ‐🔗⭐🔉

かみあい‐クラッチ【×咬み合いクラッチ】かみあひ‐

クラッチ面に凹凸を設け、かみ合わせることにより回転力が伝達される方式のクラッチ。

かみ‐あ・う【×噛み合う】‐あふ🔗⭐🔉

かみ‐あ・う【×噛み合う】‐あふ

[動ワ五(ハ四)] 獣などが互いにかみつく。「犬が―・う」

獣などが互いにかみつく。「犬が―・う」 歯車などで、双方の凹凸の部分がぴったりと組み合わさる。「ファスナーがうまく―・わない」

歯車などで、双方の凹凸の部分がぴったりと組み合わさる。「ファスナーがうまく―・わない」 それぞれ違う内容をもつものどうしがしっくりと合って、うまく事が進む。「話がなかなか―・わない」

それぞれ違う内容をもつものどうしがしっくりと合って、うまく事が進む。「話がなかなか―・わない」

獣などが互いにかみつく。「犬が―・う」

獣などが互いにかみつく。「犬が―・う」 歯車などで、双方の凹凸の部分がぴったりと組み合わさる。「ファスナーがうまく―・わない」

歯車などで、双方の凹凸の部分がぴったりと組み合わさる。「ファスナーがうまく―・わない」 それぞれ違う内容をもつものどうしがしっくりと合って、うまく事が進む。「話がなかなか―・わない」

それぞれ違う内容をもつものどうしがしっくりと合って、うまく事が進む。「話がなかなか―・わない」

かみ‐あが・る【神上がる】🔗⭐🔉

かみ‐あが・る【神上がる】

[動ラ四] 「かむあがる」に同じ。「後に久しくましまして彦火火出見尊―・りましぬ」〈神代紀・下〉

「かむあがる」に同じ。「後に久しくましまして彦火火出見尊―・りましぬ」〈神代紀・下〉 巫女(みこ)に乗り移っていた神霊が巫女から離れて天に上る。「うなり声を引て―・る」〈滑・浮・浮世床・二〉

巫女(みこ)に乗り移っていた神霊が巫女から離れて天に上る。「うなり声を引て―・る」〈滑・浮・浮世床・二〉

「かむあがる」に同じ。「後に久しくましまして彦火火出見尊―・りましぬ」〈神代紀・下〉

「かむあがる」に同じ。「後に久しくましまして彦火火出見尊―・りましぬ」〈神代紀・下〉 巫女(みこ)に乗り移っていた神霊が巫女から離れて天に上る。「うなり声を引て―・る」〈滑・浮・浮世床・二〉

巫女(みこ)に乗り移っていた神霊が巫女から離れて天に上る。「うなり声を引て―・る」〈滑・浮・浮世床・二〉

かみ‐あげ【神上げ】🔗⭐🔉

かみ‐あげ【神上げ】

神降ろしをした神を、祭りが終わったあと、天上へ帰すこと。→神降ろし

かみ‐あげ【髪上げ】🔗⭐🔉

かみ‐あげ【髪上げ】

髪を結い上げること。

髪を結い上げること。 古代・中世、貴族の娘が一二、三歳ころに行った成人式。かぶろにしていた髪を束ねて後ろに垂らす。ふつう裳着(もぎ)と同時に行った。「よき程なる人になりぬれば、―などさうして」〈竹取〉

古代・中世、貴族の娘が一二、三歳ころに行った成人式。かぶろにしていた髪を束ねて後ろに垂らす。ふつう裳着(もぎ)と同時に行った。「よき程なる人になりぬれば、―などさうして」〈竹取〉 古代・中世、女房が陪膳(ばいぜん)や儀式の際に、垂れ髪を前頭部で束ねて、かんざしで留めること。「ないがしろなるもの。女官どもの―姿」〈枕・二五七〉

古代・中世、女房が陪膳(ばいぜん)や儀式の際に、垂れ髪を前頭部で束ねて、かんざしで留めること。「ないがしろなるもの。女官どもの―姿」〈枕・二五七〉

髪を結い上げること。

髪を結い上げること。 古代・中世、貴族の娘が一二、三歳ころに行った成人式。かぶろにしていた髪を束ねて後ろに垂らす。ふつう裳着(もぎ)と同時に行った。「よき程なる人になりぬれば、―などさうして」〈竹取〉

古代・中世、貴族の娘が一二、三歳ころに行った成人式。かぶろにしていた髪を束ねて後ろに垂らす。ふつう裳着(もぎ)と同時に行った。「よき程なる人になりぬれば、―などさうして」〈竹取〉 古代・中世、女房が陪膳(ばいぜん)や儀式の際に、垂れ髪を前頭部で束ねて、かんざしで留めること。「ないがしろなるもの。女官どもの―姿」〈枕・二五七〉

古代・中世、女房が陪膳(ばいぜん)や儀式の際に、垂れ髪を前頭部で束ねて、かんざしで留めること。「ないがしろなるもの。女官どもの―姿」〈枕・二五七〉

かみ‐あしゃげ【神あしゃげ】🔗⭐🔉

かみ‐あしゃげ【神あしゃげ】

沖縄地方で、祭祀(さいし)を行う建物。茅葺(かやぶ)きの寄せ棟造りで、四方吹き抜けの掘っ立て小屋。かみあしゃぎ。かみあさぎ。

かみ‐あそび【神遊び】🔗⭐🔉

かみ‐あそび【神遊び】

神前で、歌舞を奏すること。また、その歌舞。神楽(かぐら)。「かご山やさか木の枝ににぎかけてその―思ひこそやれ」〈夫木・一八〉

かみ‐あつめ【神集め】🔗⭐🔉

かみ‐あつめ【神集め】

陰暦一〇月に、全国の神が出雲大社に集まって、男女の縁を結ぶための相談をするという民間信仰。

かみ‐あぶら【髪油】🔗⭐🔉

かみ‐あぶら【髪油】

髪の形を整え色つやをよくするために頭髪につける油。鬢(びん)付け油・梳(す)き油など。

かみ‐あらい【髪洗い】‐あらひ🔗⭐🔉

かみ‐あらい【髪洗い】‐あらひ

髪の汚れを洗い落とすこと。洗髪(せんぱつ)。

かみあらい‐こ【髪洗い粉】かみあらひ‐🔗⭐🔉

かみあらい‐こ【髪洗い粉】かみあらひ‐

髪洗いに使う粉。小麦粉・米ぬかや椿の実の搾りかすなど。

かみ‐あらそい【神争い】‐あらそひ🔗⭐🔉

かみ‐あらそい【神争い】‐あらそひ

日本の伝説で、富士山と筑波(つくば)山、日光の権現と赤城(あかぎ)の明神など、二柱の神が争う形式のもの。

かみあり‐づき【神在月】🔗⭐🔉

かみあり‐づき【神在月】

出雲国で、陰暦一〇月の異称。この月に日本中の神々が出雲大社に集まるという伝説から、出雲以外では「神無月(かんなづき)」というのに対していう。《季 冬》

かみ‐あわせ【×噛み合(わ)せ】‐あはせ🔗⭐🔉

かみ‐あわせ【×噛み合(わ)せ】‐あはせ

かみ合わせること。また、そのぐあい。「歯の―が悪い」

かみ‐あわ・せる【×噛み合(わ)せる】‐あはせる🔗⭐🔉

かみ‐あわ・せる【×噛み合(わ)せる】‐あはせる

[動サ下一] かみあは・す[サ下二]

かみあは・す[サ下二] 上下の歯を合わせてかむ。「歯を―・せる」

上下の歯を合わせてかむ。「歯を―・せる」 獣などを互いにかみつかせる。激しく争わせる。「土佐犬を―・せる」

獣などを互いにかみつかせる。激しく争わせる。「土佐犬を―・せる」 歯車などの凹凸の部分をぴたりと合うようにする。「ギアを―・せる」

歯車などの凹凸の部分をぴたりと合うようにする。「ギアを―・せる」 食い違いのないように、うまく調和をとる。「論点をなんとか―・せようと努める」

食い違いのないように、うまく調和をとる。「論点をなんとか―・せようと努める」

かみあは・す[サ下二]

かみあは・す[サ下二] 上下の歯を合わせてかむ。「歯を―・せる」

上下の歯を合わせてかむ。「歯を―・せる」 獣などを互いにかみつかせる。激しく争わせる。「土佐犬を―・せる」

獣などを互いにかみつかせる。激しく争わせる。「土佐犬を―・せる」 歯車などの凹凸の部分をぴたりと合うようにする。「ギアを―・せる」

歯車などの凹凸の部分をぴたりと合うようにする。「ギアを―・せる」 食い違いのないように、うまく調和をとる。「論点をなんとか―・せようと努める」

食い違いのないように、うまく調和をとる。「論点をなんとか―・せようと努める」

かみいずみ‐ひでつな【上泉秀綱】かみいづみ‐🔗⭐🔉

かみいずみ‐ひでつな【上泉秀綱】かみいづみ‐

戦国時代の剣術家で、神陰流の祖。伊勢守。上野(こうずけ)上泉の人。のち、信綱と改名。門人に柳生宗厳(やぎゆうむねよし)らがいる。生没年未詳。こういずみいせのかみ。

かみ‐いだし【髪△出】🔗⭐🔉

かみ‐いだし【髪△出】

《髪の毛先を出すところの意から》兜(かぶと)の浮張(うけばり)の後部にある穴。かみだし。

かみいちだん‐かつよう【上一段活用】‐クワツヨウ🔗⭐🔉

かみいちだん‐かつよう【上一段活用】‐クワツヨウ

動詞の活用形式の一。語形・語尾が、五十音図の「イ」段(または、それに「る」「れ」のついた形)だけに変化するもの。エ段だけに活用する下一段活用に対していう。文語、口語ともにあり、例えば、「見る」が「み・み・みる・みる・みれ・みよ(文語)みろ(口語)」と変化する類。文語では、「着る」「似る」「見る」のような語幹と語尾の区別のつかないものか、その複合語(「かえりみる」など)に限定されるが、口語では、これらのほか、文語で上二段活用の「起く」「落つ」なども「起きる」「落ちる」の形に変化してこれに含まれる。

かみ‐いちにん【上一人】🔗⭐🔉

かみ‐いちにん【上一人】

《上位の、第一人者の意》国王。天皇。かみごいちにん。かみいちじん。「―より下万民に至るまで」

かみ‐いと【紙糸】🔗⭐🔉

かみ‐いと【紙糸】

和紙を細く切り、縒(よ)って作った糸。襖(ふすま)地・装飾用布・帽子などに用いる。

かみ‐いれ【紙入れ】🔗⭐🔉

かみ‐いれ【紙入れ】

紙幣を入れて持ち歩く入れ物。札入れ。財布。

紙幣を入れて持ち歩く入れ物。札入れ。財布。 鼻紙・薬品・つまようじなどを入れるもの。革または絹で作る。鼻紙入れ。

鼻紙・薬品・つまようじなどを入れるもの。革または絹で作る。鼻紙入れ。

紙幣を入れて持ち歩く入れ物。札入れ。財布。

紙幣を入れて持ち歩く入れ物。札入れ。財布。 鼻紙・薬品・つまようじなどを入れるもの。革または絹で作る。鼻紙入れ。

鼻紙・薬品・つまようじなどを入れるもの。革または絹で作る。鼻紙入れ。

かみ‐うた【神歌】🔗⭐🔉

かみ‐うた【神歌】

神をたたえ、神力の発揚を期してうたう歌。「―を歌ひ給ひければ、天照大神(あまてらすおほむかみ)是にめで給ひて」〈太平記・二五〉

神をたたえ、神力の発揚を期してうたう歌。「―を歌ひ給ひければ、天照大神(あまてらすおほむかみ)是にめで給ひて」〈太平記・二五〉 平安後期の雑芸(ぞうげい)の一。本来、神楽歌の直系であるが、のちに世俗の流行歌謡に移行する。二句の短歌形式のものと四句の今様形式のものとがある。

平安後期の雑芸(ぞうげい)の一。本来、神楽歌の直系であるが、のちに世俗の流行歌謡に移行する。二句の短歌形式のものと四句の今様形式のものとがある。 能の「翁(おきな)」のときにうたう歌。しんか。

能の「翁(おきな)」のときにうたう歌。しんか。

神をたたえ、神力の発揚を期してうたう歌。「―を歌ひ給ひければ、天照大神(あまてらすおほむかみ)是にめで給ひて」〈太平記・二五〉

神をたたえ、神力の発揚を期してうたう歌。「―を歌ひ給ひければ、天照大神(あまてらすおほむかみ)是にめで給ひて」〈太平記・二五〉 平安後期の雑芸(ぞうげい)の一。本来、神楽歌の直系であるが、のちに世俗の流行歌謡に移行する。二句の短歌形式のものと四句の今様形式のものとがある。

平安後期の雑芸(ぞうげい)の一。本来、神楽歌の直系であるが、のちに世俗の流行歌謡に移行する。二句の短歌形式のものと四句の今様形式のものとがある。 能の「翁(おきな)」のときにうたう歌。しんか。

能の「翁(おきな)」のときにうたう歌。しんか。

かみ‐えび🔗⭐🔉

かみ‐えび

ツヅラフジ科の落葉性の蔓(つる)植物。山野に生え、卵形の葉を互生する。雌雄異株で、夏、黄白色の小花を多数つけ、藍色の実を結ぶ。根・茎は漢方で木防已(もくぼうい)といい、薬用。あおつづらふじ。

かみ‐えぼし【紙×烏△帽子】🔗⭐🔉

かみ‐えぼし【紙×烏△帽子】

紙で作った烏帽子。陰陽師(おんようじ)・法師などが神詣(かみもう)でにかぶる。幼童などが遊戯にも用いた。額烏帽子(ひたいえぼし)。紙冠(かみかぶり)。

紙で作った烏帽子。陰陽師(おんようじ)・法師などが神詣(かみもう)でにかぶる。幼童などが遊戯にも用いた。額烏帽子(ひたいえぼし)。紙冠(かみかぶり)。 近世の、紙製で漆塗りの烏帽子。

近世の、紙製で漆塗りの烏帽子。 葬式のときに、近親者や棺(ひつぎ)担ぎ役が額に当てる三角形の白紙。死者につけさせるところもある。額紙(ひたいがみ)。

葬式のときに、近親者や棺(ひつぎ)担ぎ役が額に当てる三角形の白紙。死者につけさせるところもある。額紙(ひたいがみ)。

紙で作った烏帽子。陰陽師(おんようじ)・法師などが神詣(かみもう)でにかぶる。幼童などが遊戯にも用いた。額烏帽子(ひたいえぼし)。紙冠(かみかぶり)。

紙で作った烏帽子。陰陽師(おんようじ)・法師などが神詣(かみもう)でにかぶる。幼童などが遊戯にも用いた。額烏帽子(ひたいえぼし)。紙冠(かみかぶり)。 近世の、紙製で漆塗りの烏帽子。

近世の、紙製で漆塗りの烏帽子。 葬式のときに、近親者や棺(ひつぎ)担ぎ役が額に当てる三角形の白紙。死者につけさせるところもある。額紙(ひたいがみ)。

葬式のときに、近親者や棺(ひつぎ)担ぎ役が額に当てる三角形の白紙。死者につけさせるところもある。額紙(ひたいがみ)。

かみおか‐こうざん【神岡鉱山】かみをかクワウザン🔗⭐🔉

かみおか‐こうざん【神岡鉱山】かみをかクワウザン

岐阜県吉城(よしき)郡神岡町の鉱山。神通川上流の高原川の東岸にある。天正年間(一五七三〜一五九二)から銀・銅を産出し、現在は亜鉛・鉛が主。廃液から、神通川下流にイタイイタイ病が発生。

かみ‐おき【髪置き】🔗⭐🔉

かみ‐おき【髪置き】

小児が髪を伸ばしはじめるときの儀式。中世・近世に行われた風習で、民間では、ふつう男女三歳の一一月一五日に行った。

小児が髪を伸ばしはじめるときの儀式。中世・近世に行われた風習で、民間では、ふつう男女三歳の一一月一五日に行った。 糸(すがいと)で作った白髪(しらが)を頭上にのせて長寿を祈り、産土神(うぶすながみ)に参拝した。髪立て。櫛(くし)置き。《季 冬》「―やうしろ姿もみせ歩く/太祇」

糸(すがいと)で作った白髪(しらが)を頭上にのせて長寿を祈り、産土神(うぶすながみ)に参拝した。髪立て。櫛(くし)置き。《季 冬》「―やうしろ姿もみせ歩く/太祇」 唐衣(からぎぬ)の襟を折り、下げ髪を受けるようにした部分。

唐衣(からぎぬ)の襟を折り、下げ髪を受けるようにした部分。

小児が髪を伸ばしはじめるときの儀式。中世・近世に行われた風習で、民間では、ふつう男女三歳の一一月一五日に行った。

小児が髪を伸ばしはじめるときの儀式。中世・近世に行われた風習で、民間では、ふつう男女三歳の一一月一五日に行った。 糸(すがいと)で作った白髪(しらが)を頭上にのせて長寿を祈り、産土神(うぶすながみ)に参拝した。髪立て。櫛(くし)置き。《季 冬》「―やうしろ姿もみせ歩く/太祇」

糸(すがいと)で作った白髪(しらが)を頭上にのせて長寿を祈り、産土神(うぶすながみ)に参拝した。髪立て。櫛(くし)置き。《季 冬》「―やうしろ姿もみせ歩く/太祇」 唐衣(からぎぬ)の襟を折り、下げ髪を受けるようにした部分。

唐衣(からぎぬ)の襟を折り、下げ髪を受けるようにした部分。

かみ‐おくり【神送り】🔗⭐🔉

かみ‐おくり【神送り】

陰暦九月晦日(みそか)、または一〇月一日に、全国の神々が出雲大社へ旅立つこと。また、これを送る行事。この日は強い風が吹くといわれる。《季 冬》「しぐれずに空行く風や―/子規」

陰暦九月晦日(みそか)、または一〇月一日に、全国の神々が出雲大社へ旅立つこと。また、これを送る行事。この日は強い風が吹くといわれる。《季 冬》「しぐれずに空行く風や―/子規」 神迎え。

神迎え。 厄神を追い払う行事。鹿島送り・疱瘡神(ほうそうがみ)送りなど。

厄神を追い払う行事。鹿島送り・疱瘡神(ほうそうがみ)送りなど。

陰暦九月晦日(みそか)、または一〇月一日に、全国の神々が出雲大社へ旅立つこと。また、これを送る行事。この日は強い風が吹くといわれる。《季 冬》「しぐれずに空行く風や―/子規」

陰暦九月晦日(みそか)、または一〇月一日に、全国の神々が出雲大社へ旅立つこと。また、これを送る行事。この日は強い風が吹くといわれる。《季 冬》「しぐれずに空行く風や―/子規」 神迎え。

神迎え。 厄神を追い払う行事。鹿島送り・疱瘡神(ほうそうがみ)送りなど。

厄神を追い払う行事。鹿島送り・疱瘡神(ほうそうがみ)送りなど。

かみ‐おさえ【紙押(さ)え】‐おさへ🔗⭐🔉

かみ‐おさえ【紙押(さ)え】‐おさへ

文鎮(ぶんちん)のこと。

かみ‐おしろい【紙白=粉】🔗⭐🔉

かみ‐おしろい【紙白=粉】

薄紙に練りおしろいを付着させて乾かしたもの。携帯して化粧直しに使う。おしろいがみ。

かみ‐おろし【神降ろし】🔗⭐🔉

かみ‐おろし【神降ろし】

[名]スル 祭りの初めに、祭場に神霊を招き迎えること。→神上げ

祭りの初めに、祭場に神霊を招き迎えること。→神上げ 神の託宣を聞くために、巫女(みこ)がわが身に神霊を乗り移らせること。

神の託宣を聞くために、巫女(みこ)がわが身に神霊を乗り移らせること。 起請文(きしようもん)の、祈願した神々の名を書き記した部分。

起請文(きしようもん)の、祈願した神々の名を書き記した部分。

祭りの初めに、祭場に神霊を招き迎えること。→神上げ

祭りの初めに、祭場に神霊を招き迎えること。→神上げ 神の託宣を聞くために、巫女(みこ)がわが身に神霊を乗り移らせること。

神の託宣を聞くために、巫女(みこ)がわが身に神霊を乗り移らせること。 起請文(きしようもん)の、祈願した神々の名を書き記した部分。

起請文(きしようもん)の、祈願した神々の名を書き記した部分。

かみ‐おんな【上女】‐をんな🔗⭐🔉

かみ‐おんな【上女】‐をんな

上方(かみがた)の女。

上方(かみがた)の女。 奥向きの用を勤める女。腰元・奥女中など。「家々に勤めし―の品定め」〈浮・一代女・五〉

奥向きの用を勤める女。腰元・奥女中など。「家々に勤めし―の品定め」〈浮・一代女・五〉

上方(かみがた)の女。

上方(かみがた)の女。 奥向きの用を勤める女。腰元・奥女中など。「家々に勤めし―の品定め」〈浮・一代女・五〉

奥向きの用を勤める女。腰元・奥女中など。「家々に勤めし―の品定め」〈浮・一代女・五〉

かみ‐かえり【神帰り】‐かへり🔗⭐🔉

かみ‐かえり【神帰り】‐かへり

陰暦一〇月晦日(みそか)、または一一月一日に、出雲大社に集まった神々が、それぞれの国に帰ること。また、その日。《季 冬》

かみ‐がかり【上掛(か)り】🔗⭐🔉

かみ‐がかり【上掛(か)り】

能のシテ方の五流のうち、観世(かんぜ)流・宝生(ほうしよう)流をいう。発生当時、下掛(しもが)かりの奈良に対して京都に本拠を置いたからというが、定説がない。京掛かり。→下掛(しもが)かり

かみ‐がかり【神懸(か)り・神×憑り】🔗⭐🔉

かみ‐がかり【神懸(か)り・神×憑り】

神霊が人に乗り移ること。また、その状態やその人。

神霊が人に乗り移ること。また、その状態やその人。 極端に論理を飛躍させたり、科学的には考えられないことを狂信したりして、言動が常軌を超えていること。また、狂信的なこと。

極端に論理を飛躍させたり、科学的には考えられないことを狂信したりして、言動が常軌を超えていること。また、狂信的なこと。

神霊が人に乗り移ること。また、その状態やその人。

神霊が人に乗り移ること。また、その状態やその人。 極端に論理を飛躍させたり、科学的には考えられないことを狂信したりして、言動が常軌を超えていること。また、狂信的なこと。

極端に論理を飛躍させたり、科学的には考えられないことを狂信したりして、言動が常軌を超えていること。また、狂信的なこと。

かみ‐がか・る【神懸(か)る・神×憑る】🔗⭐🔉

かみ‐がか・る【神懸(か)る・神×憑る】

[動ラ五(四)]神霊が人のからだに乗り移る。また、人が普通と違うようすになることにもたとえていう。「急に―・った言動をとるようになる」

かみ‐がき【神垣】🔗⭐🔉

かみ‐がき【神垣】

神域を他と区別するための垣。神社の周囲の垣。玉垣(たまがき)。瑞垣(みずがき)。斎垣(いがき)。

神域を他と区別するための垣。神社の周囲の垣。玉垣(たまがき)。瑞垣(みずがき)。斎垣(いがき)。 神社の建物。

神社の建物。

神域を他と区別するための垣。神社の周囲の垣。玉垣(たまがき)。瑞垣(みずがき)。斎垣(いがき)。

神域を他と区別するための垣。神社の周囲の垣。玉垣(たまがき)。瑞垣(みずがき)。斎垣(いがき)。 神社の建物。

神社の建物。

かみがき‐の【神垣の】🔗⭐🔉

かみがき‐の【神垣の】

〔枕〕神が鎮座する所の意の「みむろ」、地名の「みむろの山」にかかる。「―みむろの山の榊葉は」〈古今・神遊びの歌〉

かみ‐かくし【神隠し】🔗⭐🔉

かみ‐かくし【神隠し】

《「かみがくし」とも》 子供・娘などが、突然行方不明になること。山の神や天狗(てんぐ)などの仕業と信じられていた。「―にあう」

子供・娘などが、突然行方不明になること。山の神や天狗(てんぐ)などの仕業と信じられていた。「―にあう」 服喪中、神棚を白紙で隠すこと。

服喪中、神棚を白紙で隠すこと。

子供・娘などが、突然行方不明になること。山の神や天狗(てんぐ)などの仕業と信じられていた。「―にあう」

子供・娘などが、突然行方不明になること。山の神や天狗(てんぐ)などの仕業と信じられていた。「―にあう」 服喪中、神棚を白紙で隠すこと。

服喪中、神棚を白紙で隠すこと。

かみ‐がくれ【神隠れ】🔗⭐🔉

かみ‐がくれ【神隠れ】

神の姿が見えなくなること。「木綿四手(ゆふしで)に立ち紛れて、―になりにけりや」〈謡・賀茂〉

神の姿が見えなくなること。「木綿四手(ゆふしで)に立ち紛れて、―になりにけりや」〈謡・賀茂〉 誰にも気づかれないように姿を隠すこと。「人忍ぶ、われにはつらき葛城(かづらき)の、―して遣り過ごし」〈浄・天の網島〉

誰にも気づかれないように姿を隠すこと。「人忍ぶ、われにはつらき葛城(かづらき)の、―して遣り過ごし」〈浄・天の網島〉

神の姿が見えなくなること。「木綿四手(ゆふしで)に立ち紛れて、―になりにけりや」〈謡・賀茂〉

神の姿が見えなくなること。「木綿四手(ゆふしで)に立ち紛れて、―になりにけりや」〈謡・賀茂〉 誰にも気づかれないように姿を隠すこと。「人忍ぶ、われにはつらき葛城(かづらき)の、―して遣り過ごし」〈浄・天の網島〉

誰にも気づかれないように姿を隠すこと。「人忍ぶ、われにはつらき葛城(かづらき)の、―して遣り過ごし」〈浄・天の網島〉

かみ‐かけて【神掛けて】🔗⭐🔉

かみ‐かけて【神掛けて】

〔連語〕神に誓って。絶対に。決して。神以(しんもつ)て。「―うそは申しません」

かみ‐かざり【髪飾り】🔗⭐🔉

かみ‐かざり【髪飾り】

髪を飾るもの。櫛(くし)・笄(こうがい)・かんざし・リボンなど。

かみ‐かしら【髪頭】🔗⭐🔉

かみ‐かしら【髪頭】

《「かみがしら」とも》 頭の髪。「毎日―も自ら梳(す)きて」〈浮・永代蔵・二〉

頭の髪。「毎日―も自ら梳(す)きて」〈浮・永代蔵・二〉 頭部。あたま。「―より爪先まで、一分だめしにためされても」〈浄・丹波与作〉

頭部。あたま。「―より爪先まで、一分だめしにためされても」〈浄・丹波与作〉

頭の髪。「毎日―も自ら梳(す)きて」〈浮・永代蔵・二〉

頭の髪。「毎日―も自ら梳(す)きて」〈浮・永代蔵・二〉 頭部。あたま。「―より爪先まで、一分だめしにためされても」〈浄・丹波与作〉

頭部。あたま。「―より爪先まで、一分だめしにためされても」〈浄・丹波与作〉

かみ‐がしら【髪頭】🔗⭐🔉

かみ‐がしら【髪頭】

「髪冠(かみかんむり)」に同じ。

かみ‐かぜ【神風】🔗⭐🔉

かみ‐かぜ【神風】

神が吹き起こすという風。特に、元寇(げんこう)の際に吹いた激しい風。

神が吹き起こすという風。特に、元寇(げんこう)の際に吹いた激しい風。 第二次大戦末期、日本軍の特別飛行攻撃隊に冠した名称。神風(しんぷう)特別攻撃隊。

第二次大戦末期、日本軍の特別飛行攻撃隊に冠した名称。神風(しんぷう)特別攻撃隊。

から転じて、その行為が向こうみずで人命を粗末にするたとえ。「―運転」

から転じて、その行為が向こうみずで人命を粗末にするたとえ。「―運転」 昭和一二年(一九三七)東京・ロンドン間を飛び、実飛行五一時間余の記録を立てた国産の二人乗り飛行機。

昭和一二年(一九三七)東京・ロンドン間を飛び、実飛行五一時間余の記録を立てた国産の二人乗り飛行機。

神が吹き起こすという風。特に、元寇(げんこう)の際に吹いた激しい風。

神が吹き起こすという風。特に、元寇(げんこう)の際に吹いた激しい風。 第二次大戦末期、日本軍の特別飛行攻撃隊に冠した名称。神風(しんぷう)特別攻撃隊。

第二次大戦末期、日本軍の特別飛行攻撃隊に冠した名称。神風(しんぷう)特別攻撃隊。

から転じて、その行為が向こうみずで人命を粗末にするたとえ。「―運転」

から転じて、その行為が向こうみずで人命を粗末にするたとえ。「―運転」 昭和一二年(一九三七)東京・ロンドン間を飛び、実飛行五一時間余の記録を立てた国産の二人乗り飛行機。

昭和一二年(一九三七)東京・ロンドン間を飛び、実飛行五一時間余の記録を立てた国産の二人乗り飛行機。

かみかぜ‐タクシー【神風タクシー】🔗⭐🔉

かみかぜ‐タクシー【神風タクシー】

昭年三十年代に交通規制を無視して走りまわったタクシーの俗称。

かみかぜ‐の【神風の】🔗⭐🔉

かみかぜ‐の【神風の】

〔枕〕《古くは「かむかぜの」》「伊勢」にかかる。「―伊勢の浜荻(はまをぎ)折りふせて」〈新古今・羇旅〉

かみかぜ‐や【神風や】🔗⭐🔉

かみかぜ‐や【神風や】

〔枕〕「伊勢」「五十鈴川」「山田の原」「玉串の葉」など、伊勢神宮や神に関係のある語にかかる。「―伊勢路を行けば」〈夫木・二四〉

かみ‐がた【上方】🔗⭐🔉

かみ‐がた【上方】

《「上(かみ)」は皇居のある方角の意》京都およびその付近一帯をさす語。また広くは畿内地方。京阪地方。関西地方。「―の言葉」「―漫才」

かみ‐がた【髪形・髪型】🔗⭐🔉

かみ‐がた【髪形・髪型】

切ったり結ったりして整えた髪の形。かみかたち。ヘアスタイル。

かみがた‐うた【上方×唄・上方歌】🔗⭐🔉

かみがた‐うた【上方×唄・上方歌】

江戸時代に京坂で流行した三味線歌。組歌・長歌・端歌・手事物(てごともの)・芝居唄・浄瑠璃物・作物(さくもの)などが含まれる。京唄。地歌。→江戸唄

かみがた‐え【上方絵】‐ヱ🔗⭐🔉

かみがた‐え【上方絵】‐ヱ

京坂で刊行された浮世絵版画。江戸の特産であった版画を江戸絵とよぶのに対していう。役者絵が多い。大坂絵。→江戸絵

かみがた‐かぶき【上方歌舞×伎】🔗⭐🔉

かみがた‐かぶき【上方歌舞×伎】

上方狂言(かみがたきようげん)

上方狂言(かみがたきようげん)

上方狂言(かみがたきようげん)

上方狂言(かみがたきようげん)

かみがた‐きょうげん【上方狂言】‐キヤウゲン🔗⭐🔉

かみがた‐きょうげん【上方狂言】‐キヤウゲン

京坂で発達した上方色の豊かな歌舞伎狂言。元禄期(一六八八〜一七〇四)の和事(わごと)系狂言、宝暦期(一七五一〜一七六四)以降の義太夫狂言など。上方歌舞伎。→江戸狂言

かみがた‐ご【上方語】🔗⭐🔉

かみがた‐ご【上方語】

上方で使われる言葉。特に、江戸時代以降、京都・大坂を中心に使われた言葉。上方言葉。→江戸語

かみがた‐ざいろく【上方才六】🔗⭐🔉

かみがた‐ざいろく【上方才六】

「上方贅六(ぜいろく)」に同じ。

かみがた‐じょうるり【上方浄×瑠×璃】‐ジヤウルリ🔗⭐🔉

かみがた‐じょうるり【上方浄×瑠×璃】‐ジヤウルリ

京坂で起こり、語り広められた浄瑠璃。義太夫・一中(いつちゆう)・文弥(ぶんや)・宮古路(みやこじ)・薗八(そのはち)・繁太夫(しげたゆう)節など。→江戸浄瑠璃

かみがた‐すじ【上方筋】‐すぢ🔗⭐🔉

かみがた‐すじ【上方筋】‐すぢ

上方方面。また、江戸幕府による区分で、五畿内および近江(おうみ)・丹波・播磨(はりま)の八か国。

かみがた‐ぜいろく【上方×贅六】🔗⭐🔉

かみがた‐ぜいろく【上方×贅六】

《「かみがたざいろく」の音変化》江戸っ子が上方の人をののしっていう語。

かみ‐かたち【髪形・髪△容・髪×貌】🔗⭐🔉

かみ‐かたち【髪形・髪△容・髪×貌】

髪のかたち。かみがた。特に、髪を結ったようす。髪の結いぶり。

髪のかたち。かみがた。特に、髪を結ったようす。髪の結いぶり。 頭髪と顔だち。

頭髪と顔だち。

髪のかたち。かみがた。特に、髪を結ったようす。髪の結いぶり。

髪のかたち。かみがた。特に、髪を結ったようす。髪の結いぶり。 頭髪と顔だち。

頭髪と顔だち。

かみがた‐ばなし【上方×咄】🔗⭐🔉

かみがた‐ばなし【上方×咄】

上方落語

上方落語

上方落語

上方落語

かみがた‐ぶんがく【上方文学】🔗⭐🔉

かみがた‐ぶんがく【上方文学】

江戸時代文学の一区分。元禄期(一六八八〜一七〇四)を頂点として京坂で行われた町人文学。生命力にあふれた文学で、井原西鶴の浮世草子、近松門左衛門らの浄瑠璃、松尾芭蕉らの俳諧などがその代表。→江戸文学

かみがた‐もの【上方者】🔗⭐🔉

かみがた‐もの【上方者】

上方に生まれ、住む人。上方出身の人。

かみがた‐らくご【上方落語】🔗⭐🔉

かみがた‐らくご【上方落語】

上方を中心に発達した落語。江戸中期の露の五郎兵衛と米沢彦八を祖とする。見台(けんだい)を前へ置き、張り扇と小拍子を鳴らし、時には囃子(はやし)や鳴り物も入れる。大阪落語。上方咄(かみがたばなし)。

かみ‐がたり【神語り】🔗⭐🔉

かみ‐がたり【神語り】

神が人に乗り移って神意を告げること。神託。「さもあらたなる飛行を出だして、―するこそ恐ろしけれ」〈謡・巻絹〉

かみがた‐りょうり【上方料理】‐レウリ🔗⭐🔉

かみがた‐りょうり【上方料理】‐レウリ

乾物・野菜・豆腐・湯葉・麩(ふ)・白身の魚などを材料とする京都の料理。魚介類を多く用いる大阪の料理を含めていうこともある。薄口醤油とだしで調味し、味噌は白味噌を用いる。

かみ‐ガッパ【紙ガッパ】🔗⭐🔉

かみ‐ガッパ【紙ガッパ】

桐油紙(とうゆがみ)で作ったカッパ。江戸時代の庶民の雨具。

かみ‐かぶり【紙△冠】🔗⭐🔉

かみ‐かぶり【紙△冠】

陰陽師(おんようじ)や法師が、祈祷(きとう)のとき額につける三角の紙。中世以後、死者につけさせる風習が生じた。紙烏帽子(かみえぼし)。かみこうぶり。

かみがも‐じんじゃ【上賀茂神社】🔗⭐🔉

かみがも‐じんじゃ【上賀茂神社】

賀茂別雷神社(かもわけいかずちじんじや)の通称。

かみがや‐つり【紙蚊‐帳×吊】🔗⭐🔉

かみがや‐つり【紙蚊‐帳×吊】

カヤツリグサ科の多年草。高さ二〜三メートル。茎は三角柱で、葉は鱗片(りんぺん)状。夏、茎の先に枝を広げ、淡褐色の花をつける。東ヨーロッパ・アフリカに分布。昔、エジプトで茎から紙を作った。観賞用に温室で栽培。パピルス。

カヤツリグサ科の多年草。高さ二〜三メートル。茎は三角柱で、葉は鱗片(りんぺん)状。夏、茎の先に枝を広げ、淡褐色の花をつける。東ヨーロッパ・アフリカに分布。昔、エジプトで茎から紙を作った。観賞用に温室で栽培。パピルス。

カヤツリグサ科の多年草。高さ二〜三メートル。茎は三角柱で、葉は鱗片(りんぺん)状。夏、茎の先に枝を広げ、淡褐色の花をつける。東ヨーロッパ・アフリカに分布。昔、エジプトで茎から紙を作った。観賞用に温室で栽培。パピルス。

カヤツリグサ科の多年草。高さ二〜三メートル。茎は三角柱で、葉は鱗片(りんぺん)状。夏、茎の先に枝を広げ、淡褐色の花をつける。東ヨーロッパ・アフリカに分布。昔、エジプトで茎から紙を作った。観賞用に温室で栽培。パピルス。

かみ‐から【神△柄】🔗⭐🔉

かみ‐から【神△柄】

「かむから」に同じ。

かみかわ【上川】かみかは🔗⭐🔉

かみかわ【上川】かみかは

北海道中央部の支庁。支庁所在地は旭川市。

北海道中央部の支庁。支庁所在地は旭川市。 北海道中央部、上川郡の地名。石狩川上流、大雪山北麓に位置し、南部に層雲峡がある。

北海道中央部、上川郡の地名。石狩川上流、大雪山北麓に位置し、南部に層雲峡がある。

北海道中央部の支庁。支庁所在地は旭川市。

北海道中央部の支庁。支庁所在地は旭川市。 北海道中央部、上川郡の地名。石狩川上流、大雪山北麓に位置し、南部に層雲峡がある。

北海道中央部、上川郡の地名。石狩川上流、大雪山北麓に位置し、南部に層雲峡がある。

かみかわ‐ぼんち【上川盆地】かみかは‐🔗⭐🔉

かみかわ‐ぼんち【上川盆地】かみかは‐

北海道中央部の盆地。気候は内陸性。米作が盛ん。旭川市がある。

かみ‐かんむり【髪冠】🔗⭐🔉

かみ‐かんむり【髪冠】

漢字の冠の一。「髪」「髭(ひげ)」などの「髟」の称。かみがしら。

かみ‐き【上期】🔗⭐🔉

かみ‐き【上期】

会計年度などで、一年を二期に分けたときの、前半の六か月。上半期(かみはんき)。 下期(しもき)。

下期(しもき)。

下期(しもき)。

下期(しもき)。

かみ‐きず【×咬み傷】🔗⭐🔉

かみ‐きず【×咬み傷】

獣や蛇などにかまれてできた傷。こうしょう。

かみき‐づき【神来月】🔗⭐🔉

かみき‐づき【神来月】

《前月に出雲大社に集まった神々が帰って来る月の意》陰暦一一月のこと。かみかえりづき。

かみ‐きぬた【紙×砧】🔗⭐🔉

かみ‐きぬた【紙×砧】

《「かみぎぬた」とも》 紙を作るために、原料のコウゾの皮を台にのせて木づちでたたくこと。また、その台。《季 秋》

紙を作るために、原料のコウゾの皮を台にのせて木づちでたたくこと。また、その台。《季 秋》 歌舞伎下座音楽の一。太鼓の太ばちを打ち合わせて

歌舞伎下座音楽の一。太鼓の太ばちを打ち合わせて の音を出すもの。寂しい、しんみりした場面に使う。

の音を出すもの。寂しい、しんみりした場面に使う。

紙を作るために、原料のコウゾの皮を台にのせて木づちでたたくこと。また、その台。《季 秋》

紙を作るために、原料のコウゾの皮を台にのせて木づちでたたくこと。また、その台。《季 秋》 歌舞伎下座音楽の一。太鼓の太ばちを打ち合わせて

歌舞伎下座音楽の一。太鼓の太ばちを打ち合わせて の音を出すもの。寂しい、しんみりした場面に使う。

の音を出すもの。寂しい、しんみりした場面に使う。

かみ‐ぎょう【上京】かみギヤウ🔗⭐🔉

かみ‐ぎょう【上京】かみギヤウ

京都市北部の三条通り以北の、御所を中心とする地域。

京都市北部の三条通り以北の、御所を中心とする地域。 京都市北部の区名。明治二二年(一八八九)の市制で下京区とともに成立、昭和四年(一九二九)左京・中京・東山各区を、同三〇年北区を分離。御所・府庁・西陣織物会館がある。

京都市北部の区名。明治二二年(一八八九)の市制で下京区とともに成立、昭和四年(一九二九)左京・中京・東山各区を、同三〇年北区を分離。御所・府庁・西陣織物会館がある。

京都市北部の三条通り以北の、御所を中心とする地域。

京都市北部の三条通り以北の、御所を中心とする地域。 京都市北部の区名。明治二二年(一八八九)の市制で下京区とともに成立、昭和四年(一九二九)左京・中京・東山各区を、同三〇年北区を分離。御所・府庁・西陣織物会館がある。

京都市北部の区名。明治二二年(一八八九)の市制で下京区とともに成立、昭和四年(一九二九)左京・中京・東山各区を、同三〇年北区を分離。御所・府庁・西陣織物会館がある。

かみ‐きり【紙切り】🔗⭐🔉

かみ‐きり【紙切り】

紙を切ること。また、そのための小刀。

紙を切ること。また、そのための小刀。 客が注文した物の形を即席で切り抜く寄席演芸。

客が注文した物の形を即席で切り抜く寄席演芸。

紙を切ること。また、そのための小刀。

紙を切ること。また、そのための小刀。 客が注文した物の形を即席で切り抜く寄席演芸。

客が注文した物の形を即席で切り抜く寄席演芸。

かみ‐きり【髪切り】🔗⭐🔉

かみ‐きり【髪切り】

髪を切ること。また、その道具。

髪を切ること。また、その道具。 「天牛(かみきりむし)」の略。

「天牛(かみきりむし)」の略。 遊女が客に偽りのない気持ちを示すために、髪を切って与えること。「指きり―入墨子(いれぼくろ)」〈松の葉・四〉

遊女が客に偽りのない気持ちを示すために、髪を切って与えること。「指きり―入墨子(いれぼくろ)」〈松の葉・四〉

髪を切ること。また、その道具。

髪を切ること。また、その道具。 「天牛(かみきりむし)」の略。

「天牛(かみきりむし)」の略。 遊女が客に偽りのない気持ちを示すために、髪を切って与えること。「指きり―入墨子(いれぼくろ)」〈松の葉・四〉

遊女が客に偽りのない気持ちを示すために、髪を切って与えること。「指きり―入墨子(いれぼくろ)」〈松の葉・四〉

かみきり‐こがたな【紙切り小刀】🔗⭐🔉

かみきり‐こがたな【紙切り小刀】

紙を切るのに使う小刀。紙切り。ペーパーナイフ。

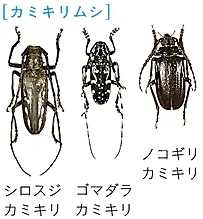

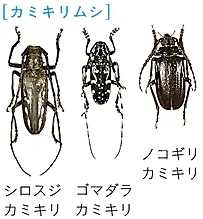

かみきり‐むし【天=牛・髪切虫】🔗⭐🔉

かみきり‐むし【天=牛・髪切虫】

甲虫目カミキリムシ科の昆虫の総称。体は細く、長い触角をもち、大あごが頑丈で鋭い。幼虫は鉄砲虫とよばれ、樹木の材部に食い入る。種類が多く、日本でも約七〇〇種が知られる。シロスジカミキリ・キクスイカミキリ・ノコギリカミキリなど。毛切り虫。てんぎゅう。《季 夏》「きりきりと―の昼ふかし/楸邨」

甲虫目カミキリムシ科の昆虫の総称。体は細く、長い触角をもち、大あごが頑丈で鋭い。幼虫は鉄砲虫とよばれ、樹木の材部に食い入る。種類が多く、日本でも約七〇〇種が知られる。シロスジカミキリ・キクスイカミキリ・ノコギリカミキリなど。毛切り虫。てんぎゅう。《季 夏》「きりきりと―の昼ふかし/楸邨」

甲虫目カミキリムシ科の昆虫の総称。体は細く、長い触角をもち、大あごが頑丈で鋭い。幼虫は鉄砲虫とよばれ、樹木の材部に食い入る。種類が多く、日本でも約七〇〇種が知られる。シロスジカミキリ・キクスイカミキリ・ノコギリカミキリなど。毛切り虫。てんぎゅう。《季 夏》「きりきりと―の昼ふかし/楸邨」

甲虫目カミキリムシ科の昆虫の総称。体は細く、長い触角をもち、大あごが頑丈で鋭い。幼虫は鉄砲虫とよばれ、樹木の材部に食い入る。種類が多く、日本でも約七〇〇種が知られる。シロスジカミキリ・キクスイカミキリ・ノコギリカミキリなど。毛切り虫。てんぎゅう。《季 夏》「きりきりと―の昼ふかし/楸邨」

紙🔗⭐🔉

紙

[音]シ

[訓]かみ

[部首]糸

[総画数]10

[コード]区点 2770

JIS 3B66

S‐JIS 8E86

[分類]常用漢字

[難読語]

→いか【凧・紙鳶】

→かみ‐かぶり【紙冠】

→かみ‐こ【紙子・紙衣】

→かみ‐こうぶり【紙冠】

→かみ‐ばな【紙花・紙纏頭】

→かみ‐ひいな【紙雛】

→かん‐や【紙屋】

→こうや‐がみ【紙屋紙】

→こく‐し【

[音]シ

[訓]かみ

[部首]糸

[総画数]10

[コード]区点 2770

JIS 3B66

S‐JIS 8E86

[分類]常用漢字

[難読語]

→いか【凧・紙鳶】

→かみ‐かぶり【紙冠】

→かみ‐こ【紙子・紙衣】

→かみ‐こうぶり【紙冠】

→かみ‐ばな【紙花・紙纏頭】

→かみ‐ひいな【紙雛】

→かん‐や【紙屋】

→こうや‐がみ【紙屋紙】

→こく‐し【 紙】

→こせん‐し【濃染紙】

→し‐えん【紙鳶】

→しきし‐だて【色紙点】

→しぼ‐がみ【皺紙】

→しみ【衣魚・紙魚・蠹魚】

→たこ【凧・紙凧】

→たとう【畳紙】

→たとう‐がみ【畳紙】

→みす‐がみ【御簾紙・三栖紙・美栖紙】

→やすり‐がみ【鑢紙】

→らい‐し【礼紙・

紙】

→こせん‐し【濃染紙】

→し‐えん【紙鳶】

→しきし‐だて【色紙点】

→しぼ‐がみ【皺紙】

→しみ【衣魚・紙魚・蠹魚】

→たこ【凧・紙凧】

→たとう【畳紙】

→たとう‐がみ【畳紙】

→みす‐がみ【御簾紙・三栖紙・美栖紙】

→やすり‐がみ【鑢紙】

→らい‐し【礼紙・ 紙】

→わら‐がみ【藁紙】

紙】

→わら‐がみ【藁紙】

[音]シ

[訓]かみ

[部首]糸

[総画数]10

[コード]区点 2770

JIS 3B66

S‐JIS 8E86

[分類]常用漢字

[難読語]

→いか【凧・紙鳶】

→かみ‐かぶり【紙冠】

→かみ‐こ【紙子・紙衣】

→かみ‐こうぶり【紙冠】

→かみ‐ばな【紙花・紙纏頭】

→かみ‐ひいな【紙雛】

→かん‐や【紙屋】

→こうや‐がみ【紙屋紙】

→こく‐し【

[音]シ

[訓]かみ

[部首]糸

[総画数]10

[コード]区点 2770

JIS 3B66

S‐JIS 8E86

[分類]常用漢字

[難読語]

→いか【凧・紙鳶】

→かみ‐かぶり【紙冠】

→かみ‐こ【紙子・紙衣】

→かみ‐こうぶり【紙冠】

→かみ‐ばな【紙花・紙纏頭】

→かみ‐ひいな【紙雛】

→かん‐や【紙屋】

→こうや‐がみ【紙屋紙】

→こく‐し【 紙】

→こせん‐し【濃染紙】

→し‐えん【紙鳶】

→しきし‐だて【色紙点】

→しぼ‐がみ【皺紙】

→しみ【衣魚・紙魚・蠹魚】

→たこ【凧・紙凧】

→たとう【畳紙】

→たとう‐がみ【畳紙】

→みす‐がみ【御簾紙・三栖紙・美栖紙】

→やすり‐がみ【鑢紙】

→らい‐し【礼紙・

紙】

→こせん‐し【濃染紙】

→し‐えん【紙鳶】

→しきし‐だて【色紙点】

→しぼ‐がみ【皺紙】

→しみ【衣魚・紙魚・蠹魚】

→たこ【凧・紙凧】

→たとう【畳紙】

→たとう‐がみ【畳紙】

→みす‐がみ【御簾紙・三栖紙・美栖紙】

→やすり‐がみ【鑢紙】

→らい‐し【礼紙・ 紙】

→わら‐がみ【藁紙】

紙】

→わら‐がみ【藁紙】

守🔗⭐🔉

守

[音]シュ

ス

シュウ

[訓]まも‐る

まも‐り

もり

かみ

[部首]宀

[総画数]6

[コード]区点 2873

JIS 3C69

S‐JIS 8EE7

[分類]常用漢字

[難読語]

→かに‐もり【掃守・掃部】

→ごん‐の‐かみ【権守・権頭】

→シュムシュ‐とう【シュムシュ島】

→すく‐じん【守宮神・守公神】

→たじまもり【田道間守】

→つう‐す【都寺・都守】

→つかん‐す【都監寺・都監守】

→ほら‐いもり【洞井守】

→や‐もり【守宮・家守】

[音]シュ

ス

シュウ

[訓]まも‐る

まも‐り

もり

かみ

[部首]宀

[総画数]6

[コード]区点 2873

JIS 3C69

S‐JIS 8EE7

[分類]常用漢字

[難読語]

→かに‐もり【掃守・掃部】

→ごん‐の‐かみ【権守・権頭】

→シュムシュ‐とう【シュムシュ島】

→すく‐じん【守宮神・守公神】

→たじまもり【田道間守】

→つう‐す【都寺・都守】

→つかん‐す【都監寺・都監守】

→ほら‐いもり【洞井守】

→や‐もり【守宮・家守】

[音]シュ

ス

シュウ

[訓]まも‐る

まも‐り

もり

かみ

[部首]宀

[総画数]6

[コード]区点 2873

JIS 3C69

S‐JIS 8EE7

[分類]常用漢字

[難読語]

→かに‐もり【掃守・掃部】

→ごん‐の‐かみ【権守・権頭】

→シュムシュ‐とう【シュムシュ島】

→すく‐じん【守宮神・守公神】

→たじまもり【田道間守】

→つう‐す【都寺・都守】

→つかん‐す【都監寺・都監守】

→ほら‐いもり【洞井守】

→や‐もり【守宮・家守】

[音]シュ

ス

シュウ

[訓]まも‐る

まも‐り

もり

かみ

[部首]宀

[総画数]6

[コード]区点 2873

JIS 3C69

S‐JIS 8EE7

[分類]常用漢字

[難読語]

→かに‐もり【掃守・掃部】

→ごん‐の‐かみ【権守・権頭】

→シュムシュ‐とう【シュムシュ島】

→すく‐じん【守宮神・守公神】

→たじまもり【田道間守】

→つう‐す【都寺・都守】

→つかん‐す【都監寺・都監守】

→ほら‐いもり【洞井守】

→や‐もり【守宮・家守】

上🔗⭐🔉

上

[音]ショウ

ジョウ

[訓]うえ

うわ

かみ

ほとり

たっと‐ぶ

とうと‐ぶ

たてまつ‐る

のぼ‐る

あ‐がる

あ‐げる

のぼ‐す

のぼ‐せる

[部首]一

[総画数]3

[コード]区点 3069

JIS 3E65

S‐JIS 8FE3

[分類]常用漢字

[難読語]

→あがの‐やき【上野焼】

→いそのかみ【石上】

→うえ‐ざま【上様・上方】

→うえ‐とう【上頭】

→うな‐かみ【海上】

→うながみ【海上】

→うわ‐き【浮気・上気】

→うわ‐ひ【上翳・外障眼】

→うわみず‐ざくら【上溝桜・上不見桜】

→お‐の‐え【尾上】

→かずさ【上総】

→かみ‐ぎょう【上京】

→かみ‐ざま【上様・上方】

→かみつけの【上毛野】

→かみつふさ【上総】

→かみのやま【上山】

→かる‐める【上下・甲乙】

→かわかみ‐の‐たける【川上梟帥】

→かんだち‐べ【上達部】

→かんだち‐め【上達部】

→きち‐じょう【吉上】

→ぐじょう‐ぶし【郡上節】

→くもにまごううえののはつはな【天衣紛上野初花】

→けんじょう【絃上・玄象】

→こうずけ【上野】

→こ‐の‐かみ【兄・首・氏上】

→さかのうえ【坂上】

→さののおとがみ‐の‐おとめ【狭野弟上娘子】

→シャンハイ【上海】

→じょうぐ‐ぼだい【上求菩提】

→しょう‐けい【上卿】

→じょう‐し【上厠】

→じょう‐ず【上種・上衆】

→じょう‐せん【上僊・上仙】

→しょう‐とう【上童】

→しょう‐にん【上人】

→じょう‐ひょう【上平】

→じょう‐ぼん【上品】

→じょう‐み【上巳】

→たなかみ【田上】

→のぼ・せる【逆上せる】

→はく‐じょう【陌上】

→ほ‐つ‐え【上枝・秀つ枝】

→みなかみ【水上】

→めり‐かり【乙甲・減上】

→もがみ‐がわ【最上川】

→やな‐うんじょう【梁運上・簗運上】

→リンシャン‐カイホー【嶺上開花】

→わた‐がみ【肩上・綿上・綿噛】

[音]ショウ

ジョウ

[訓]うえ

うわ

かみ

ほとり

たっと‐ぶ

とうと‐ぶ

たてまつ‐る

のぼ‐る

あ‐がる

あ‐げる

のぼ‐す

のぼ‐せる

[部首]一

[総画数]3

[コード]区点 3069

JIS 3E65

S‐JIS 8FE3

[分類]常用漢字

[難読語]

→あがの‐やき【上野焼】

→いそのかみ【石上】

→うえ‐ざま【上様・上方】

→うえ‐とう【上頭】

→うな‐かみ【海上】

→うながみ【海上】

→うわ‐き【浮気・上気】

→うわ‐ひ【上翳・外障眼】

→うわみず‐ざくら【上溝桜・上不見桜】

→お‐の‐え【尾上】

→かずさ【上総】

→かみ‐ぎょう【上京】

→かみ‐ざま【上様・上方】

→かみつけの【上毛野】

→かみつふさ【上総】

→かみのやま【上山】

→かる‐める【上下・甲乙】

→かわかみ‐の‐たける【川上梟帥】

→かんだち‐べ【上達部】

→かんだち‐め【上達部】

→きち‐じょう【吉上】

→ぐじょう‐ぶし【郡上節】

→くもにまごううえののはつはな【天衣紛上野初花】

→けんじょう【絃上・玄象】

→こうずけ【上野】

→こ‐の‐かみ【兄・首・氏上】

→さかのうえ【坂上】

→さののおとがみ‐の‐おとめ【狭野弟上娘子】

→シャンハイ【上海】

→じょうぐ‐ぼだい【上求菩提】

→しょう‐けい【上卿】

→じょう‐し【上厠】

→じょう‐ず【上種・上衆】

→じょう‐せん【上僊・上仙】

→しょう‐とう【上童】

→しょう‐にん【上人】

→じょう‐ひょう【上平】

→じょう‐ぼん【上品】

→じょう‐み【上巳】

→たなかみ【田上】

→のぼ・せる【逆上せる】

→はく‐じょう【陌上】

→ほ‐つ‐え【上枝・秀つ枝】

→みなかみ【水上】

→めり‐かり【乙甲・減上】

→もがみ‐がわ【最上川】

→やな‐うんじょう【梁運上・簗運上】

→リンシャン‐カイホー【嶺上開花】

→わた‐がみ【肩上・綿上・綿噛】

[音]ショウ

ジョウ

[訓]うえ

うわ

かみ

ほとり

たっと‐ぶ

とうと‐ぶ

たてまつ‐る

のぼ‐る

あ‐がる

あ‐げる

のぼ‐す

のぼ‐せる

[部首]一

[総画数]3

[コード]区点 3069

JIS 3E65

S‐JIS 8FE3

[分類]常用漢字

[難読語]

→あがの‐やき【上野焼】

→いそのかみ【石上】

→うえ‐ざま【上様・上方】

→うえ‐とう【上頭】

→うな‐かみ【海上】

→うながみ【海上】

→うわ‐き【浮気・上気】

→うわ‐ひ【上翳・外障眼】

→うわみず‐ざくら【上溝桜・上不見桜】

→お‐の‐え【尾上】

→かずさ【上総】

→かみ‐ぎょう【上京】

→かみ‐ざま【上様・上方】

→かみつけの【上毛野】

→かみつふさ【上総】

→かみのやま【上山】

→かる‐める【上下・甲乙】

→かわかみ‐の‐たける【川上梟帥】

→かんだち‐べ【上達部】

→かんだち‐め【上達部】

→きち‐じょう【吉上】

→ぐじょう‐ぶし【郡上節】

→くもにまごううえののはつはな【天衣紛上野初花】

→けんじょう【絃上・玄象】

→こうずけ【上野】

→こ‐の‐かみ【兄・首・氏上】

→さかのうえ【坂上】

→さののおとがみ‐の‐おとめ【狭野弟上娘子】

→シャンハイ【上海】

→じょうぐ‐ぼだい【上求菩提】

→しょう‐けい【上卿】

→じょう‐し【上厠】

→じょう‐ず【上種・上衆】

→じょう‐せん【上僊・上仙】

→しょう‐とう【上童】

→しょう‐にん【上人】

→じょう‐ひょう【上平】

→じょう‐ぼん【上品】

→じょう‐み【上巳】

→たなかみ【田上】

→のぼ・せる【逆上せる】

→はく‐じょう【陌上】

→ほ‐つ‐え【上枝・秀つ枝】

→みなかみ【水上】

→めり‐かり【乙甲・減上】

→もがみ‐がわ【最上川】

→やな‐うんじょう【梁運上・簗運上】

→リンシャン‐カイホー【嶺上開花】

→わた‐がみ【肩上・綿上・綿噛】

[音]ショウ

ジョウ

[訓]うえ

うわ

かみ

ほとり

たっと‐ぶ

とうと‐ぶ

たてまつ‐る

のぼ‐る

あ‐がる

あ‐げる

のぼ‐す

のぼ‐せる

[部首]一

[総画数]3

[コード]区点 3069

JIS 3E65

S‐JIS 8FE3

[分類]常用漢字

[難読語]

→あがの‐やき【上野焼】

→いそのかみ【石上】

→うえ‐ざま【上様・上方】

→うえ‐とう【上頭】

→うな‐かみ【海上】

→うながみ【海上】

→うわ‐き【浮気・上気】

→うわ‐ひ【上翳・外障眼】

→うわみず‐ざくら【上溝桜・上不見桜】

→お‐の‐え【尾上】

→かずさ【上総】

→かみ‐ぎょう【上京】

→かみ‐ざま【上様・上方】

→かみつけの【上毛野】

→かみつふさ【上総】

→かみのやま【上山】

→かる‐める【上下・甲乙】

→かわかみ‐の‐たける【川上梟帥】

→かんだち‐べ【上達部】

→かんだち‐め【上達部】

→きち‐じょう【吉上】

→ぐじょう‐ぶし【郡上節】

→くもにまごううえののはつはな【天衣紛上野初花】

→けんじょう【絃上・玄象】

→こうずけ【上野】

→こ‐の‐かみ【兄・首・氏上】

→さかのうえ【坂上】

→さののおとがみ‐の‐おとめ【狭野弟上娘子】

→シャンハイ【上海】

→じょうぐ‐ぼだい【上求菩提】

→しょう‐けい【上卿】

→じょう‐し【上厠】

→じょう‐ず【上種・上衆】

→じょう‐せん【上僊・上仙】

→しょう‐とう【上童】

→しょう‐にん【上人】

→じょう‐ひょう【上平】

→じょう‐ぼん【上品】

→じょう‐み【上巳】

→たなかみ【田上】

→のぼ・せる【逆上せる】

→はく‐じょう【陌上】

→ほ‐つ‐え【上枝・秀つ枝】

→みなかみ【水上】

→めり‐かり【乙甲・減上】

→もがみ‐がわ【最上川】

→やな‐うんじょう【梁運上・簗運上】

→リンシャン‐カイホー【嶺上開花】

→わた‐がみ【肩上・綿上・綿噛】

神🔗⭐🔉

神

[音]シン

ジン

[訓]かみ

かん

こう

[部首]示

[総画数]9

[コード]区点 3132

JIS 3F40

S‐JIS 905F

[分類]常用漢字

[難読語]

→あまてらす‐おおみかみ【天照大神・天照大御神】

→いち‐こ【市子・巫女・神巫】

→うけもち‐の‐かみ【保食神】

→うぶすな【産土・生土・産神】

→うんじゃみ‐まつり【海神祭】

→えだ‐がみ【枝神・裔神】

→おおあなむち‐の‐かみ【大己貴神】

→おおなむち‐の‐かみ【大己貴神・大穴牟遅神】

→おおみわ‐じんじゃ【大神神社】

→おおやまくい‐の‐かみ【大山咋神】

→おおやまつみ‐の‐かみ【大山祇神・大山津見神】

→おみな‐がみ【女神】

→かかあ‐だいみょうじん【嚊大明神】

→かぐら【神楽】

→かぐら‐ざか【神楽坂】

→かみ‐から【神柄】

→かみこうち【上高地】

→かみ‐ごおり【神郡】

→かみ‐ごと【神言・神語】

→かみ‐づかさ【神司・神祇官・主神】

→かみ‐ながら【随神・惟神】

→かみのめぐみわごうのとりくみ【神明恵和合取組】

→かみむすひ‐の‐かみ【神皇産霊神・神産巣日神】

→かみ‐わざ【神業・神事】

→かみん‐ちゅ【神人】

→かむいこたん【神居古潭】

→かむ‐おや【神祖】

→かむ‐から【神柄】

→かむ‐だから【神宝】

→かむ‐つかさ【神司・神祇官】

→かむ‐ながら【随神・惟神】

→かむ‐なび【神奈備】

→かむ‐みや【神宮】

→かむ‐よごと【神寿詞】

→かむ‐ろ‐き【神漏岐】

→かむ‐ろ‐み【神漏美】

→かん‐だち【神館】

→かん‐づかさ【神司・神祇官・主神】

→かん‐ながら【随神・惟神】

→かんな‐がわ【神流川】

→かんなひふみのつたえ【神字日文伝】

→かんなべ【神辺】

→かんなめ‐さい【神嘗祭】

→かん‐にえ【神嘗】

→かんのう‐じ【神呪寺】

→かん‐べ【神戸】

→かん‐べ【神部】

→かんやまといわれびこ‐の‐すめらみこと【神日本磐余彦天皇】

→かん‐わざ【神業・神事】

→くか‐たち【探湯・誓湯・盟神探湯】

→くど‐がみ【竈神・久度神】

→くにかかす‐じんぐう【国懸神宮】

→こうご‐いし【神籠石】

→こうづ‐しま【神津島】

→さい‐の‐かみ【道祖神・障の神・塞の神】

→さえ‐の‐かみ【道祖神・障の神・塞の神】

→さぐじ【三狐神】

→しずり‐じんじゃ【倭文神社】

→じ‐にん【神人】

→しん‐えん【神垣】

→しん‐けい【神鏡】

→じん‐こ‐じき【神今食】

→じん‐こん‐じき【神今食】

→すく‐じん【守宮神・守公神】

→すべ‐がみ【皇神】

→すべら‐がみ【皇神】

→すめ‐かみ【皇神】

→そのから‐かみ【園韓神】

→たかみむすひ‐の‐かみ【高皇産霊神・高御産巣日神】

→たけみかづち‐の‐かみ【武甕槌神・建御雷神】

→どうろく‐じん【道陸神】

→なか‐がみ【天一神・中神】

→なのりそ【莫告藻・神馬藻】

→はたた‐がみ【霹靂神】

→ひだる‐がみ【饑神】

→ひぼろぎ【神籬】

→ひめ‐がみ【姫神・比売神】

→ひもろぎ【神籬・胙・膰】

→ふなど‐の‐かみ【岐神】

→ほうき‐がみ【箒神】

→ほ‐くら【神庫・宝倉】

→ほむすび‐の‐かみ【火結神・火産霊神】

→ほん‐だわら【馬尾藻・神馬藻】

→まが‐かみ【禍神】

→み‐き【御酒・神酒】

→みくまり‐の‐かみ【水分神】

→み‐こ【巫女・神子】

→み‐こし【御輿・神輿】

→みわ【神酒・御酒】

→わた‐がみ【海神】

→わた‐つ‐み【海神】

[音]シン

ジン

[訓]かみ

かん

こう

[部首]示

[総画数]9

[コード]区点 3132

JIS 3F40

S‐JIS 905F

[分類]常用漢字

[難読語]

→あまてらす‐おおみかみ【天照大神・天照大御神】

→いち‐こ【市子・巫女・神巫】

→うけもち‐の‐かみ【保食神】

→うぶすな【産土・生土・産神】

→うんじゃみ‐まつり【海神祭】

→えだ‐がみ【枝神・裔神】

→おおあなむち‐の‐かみ【大己貴神】

→おおなむち‐の‐かみ【大己貴神・大穴牟遅神】

→おおみわ‐じんじゃ【大神神社】

→おおやまくい‐の‐かみ【大山咋神】

→おおやまつみ‐の‐かみ【大山祇神・大山津見神】

→おみな‐がみ【女神】

→かかあ‐だいみょうじん【嚊大明神】

→かぐら【神楽】

→かぐら‐ざか【神楽坂】

→かみ‐から【神柄】

→かみこうち【上高地】

→かみ‐ごおり【神郡】

→かみ‐ごと【神言・神語】

→かみ‐づかさ【神司・神祇官・主神】

→かみ‐ながら【随神・惟神】

→かみのめぐみわごうのとりくみ【神明恵和合取組】

→かみむすひ‐の‐かみ【神皇産霊神・神産巣日神】

→かみ‐わざ【神業・神事】

→かみん‐ちゅ【神人】

→かむいこたん【神居古潭】

→かむ‐おや【神祖】

→かむ‐から【神柄】

→かむ‐だから【神宝】

→かむ‐つかさ【神司・神祇官】

→かむ‐ながら【随神・惟神】

→かむ‐なび【神奈備】

→かむ‐みや【神宮】

→かむ‐よごと【神寿詞】

→かむ‐ろ‐き【神漏岐】

→かむ‐ろ‐み【神漏美】

→かん‐だち【神館】

→かん‐づかさ【神司・神祇官・主神】

→かん‐ながら【随神・惟神】

→かんな‐がわ【神流川】

→かんなひふみのつたえ【神字日文伝】

→かんなべ【神辺】

→かんなめ‐さい【神嘗祭】

→かん‐にえ【神嘗】

→かんのう‐じ【神呪寺】

→かん‐べ【神戸】

→かん‐べ【神部】

→かんやまといわれびこ‐の‐すめらみこと【神日本磐余彦天皇】

→かん‐わざ【神業・神事】

→くか‐たち【探湯・誓湯・盟神探湯】

→くど‐がみ【竈神・久度神】

→くにかかす‐じんぐう【国懸神宮】

→こうご‐いし【神籠石】

→こうづ‐しま【神津島】

→さい‐の‐かみ【道祖神・障の神・塞の神】

→さえ‐の‐かみ【道祖神・障の神・塞の神】

→さぐじ【三狐神】

→しずり‐じんじゃ【倭文神社】

→じ‐にん【神人】

→しん‐えん【神垣】

→しん‐けい【神鏡】

→じん‐こ‐じき【神今食】

→じん‐こん‐じき【神今食】

→すく‐じん【守宮神・守公神】

→すべ‐がみ【皇神】

→すべら‐がみ【皇神】

→すめ‐かみ【皇神】

→そのから‐かみ【園韓神】

→たかみむすひ‐の‐かみ【高皇産霊神・高御産巣日神】

→たけみかづち‐の‐かみ【武甕槌神・建御雷神】

→どうろく‐じん【道陸神】

→なか‐がみ【天一神・中神】

→なのりそ【莫告藻・神馬藻】

→はたた‐がみ【霹靂神】

→ひだる‐がみ【饑神】

→ひぼろぎ【神籬】

→ひめ‐がみ【姫神・比売神】

→ひもろぎ【神籬・胙・膰】

→ふなど‐の‐かみ【岐神】

→ほうき‐がみ【箒神】

→ほ‐くら【神庫・宝倉】

→ほむすび‐の‐かみ【火結神・火産霊神】

→ほん‐だわら【馬尾藻・神馬藻】

→まが‐かみ【禍神】

→み‐き【御酒・神酒】

→みくまり‐の‐かみ【水分神】

→み‐こ【巫女・神子】

→み‐こし【御輿・神輿】

→みわ【神酒・御酒】

→わた‐がみ【海神】

→わた‐つ‐み【海神】

[音]シン

ジン

[訓]かみ

かん

こう

[部首]示

[総画数]9

[コード]区点 3132

JIS 3F40

S‐JIS 905F

[分類]常用漢字

[難読語]

→あまてらす‐おおみかみ【天照大神・天照大御神】

→いち‐こ【市子・巫女・神巫】

→うけもち‐の‐かみ【保食神】

→うぶすな【産土・生土・産神】

→うんじゃみ‐まつり【海神祭】

→えだ‐がみ【枝神・裔神】

→おおあなむち‐の‐かみ【大己貴神】

→おおなむち‐の‐かみ【大己貴神・大穴牟遅神】

→おおみわ‐じんじゃ【大神神社】

→おおやまくい‐の‐かみ【大山咋神】

→おおやまつみ‐の‐かみ【大山祇神・大山津見神】

→おみな‐がみ【女神】

→かかあ‐だいみょうじん【嚊大明神】

→かぐら【神楽】

→かぐら‐ざか【神楽坂】

→かみ‐から【神柄】

→かみこうち【上高地】

→かみ‐ごおり【神郡】

→かみ‐ごと【神言・神語】

→かみ‐づかさ【神司・神祇官・主神】

→かみ‐ながら【随神・惟神】

→かみのめぐみわごうのとりくみ【神明恵和合取組】

→かみむすひ‐の‐かみ【神皇産霊神・神産巣日神】

→かみ‐わざ【神業・神事】

→かみん‐ちゅ【神人】

→かむいこたん【神居古潭】

→かむ‐おや【神祖】

→かむ‐から【神柄】

→かむ‐だから【神宝】

→かむ‐つかさ【神司・神祇官】

→かむ‐ながら【随神・惟神】

→かむ‐なび【神奈備】

→かむ‐みや【神宮】

→かむ‐よごと【神寿詞】

→かむ‐ろ‐き【神漏岐】

→かむ‐ろ‐み【神漏美】

→かん‐だち【神館】

→かん‐づかさ【神司・神祇官・主神】

→かん‐ながら【随神・惟神】

→かんな‐がわ【神流川】

→かんなひふみのつたえ【神字日文伝】

→かんなべ【神辺】

→かんなめ‐さい【神嘗祭】

→かん‐にえ【神嘗】

→かんのう‐じ【神呪寺】

→かん‐べ【神戸】

→かん‐べ【神部】

→かんやまといわれびこ‐の‐すめらみこと【神日本磐余彦天皇】

→かん‐わざ【神業・神事】

→くか‐たち【探湯・誓湯・盟神探湯】

→くど‐がみ【竈神・久度神】

→くにかかす‐じんぐう【国懸神宮】

→こうご‐いし【神籠石】

→こうづ‐しま【神津島】

→さい‐の‐かみ【道祖神・障の神・塞の神】

→さえ‐の‐かみ【道祖神・障の神・塞の神】

→さぐじ【三狐神】

→しずり‐じんじゃ【倭文神社】

→じ‐にん【神人】

→しん‐えん【神垣】

→しん‐けい【神鏡】

→じん‐こ‐じき【神今食】

→じん‐こん‐じき【神今食】

→すく‐じん【守宮神・守公神】

→すべ‐がみ【皇神】

→すべら‐がみ【皇神】

→すめ‐かみ【皇神】

→そのから‐かみ【園韓神】

→たかみむすひ‐の‐かみ【高皇産霊神・高御産巣日神】

→たけみかづち‐の‐かみ【武甕槌神・建御雷神】

→どうろく‐じん【道陸神】

→なか‐がみ【天一神・中神】

→なのりそ【莫告藻・神馬藻】

→はたた‐がみ【霹靂神】

→ひだる‐がみ【饑神】

→ひぼろぎ【神籬】

→ひめ‐がみ【姫神・比売神】

→ひもろぎ【神籬・胙・膰】

→ふなど‐の‐かみ【岐神】

→ほうき‐がみ【箒神】

→ほ‐くら【神庫・宝倉】

→ほむすび‐の‐かみ【火結神・火産霊神】

→ほん‐だわら【馬尾藻・神馬藻】

→まが‐かみ【禍神】

→み‐き【御酒・神酒】

→みくまり‐の‐かみ【水分神】

→み‐こ【巫女・神子】

→み‐こし【御輿・神輿】

→みわ【神酒・御酒】

→わた‐がみ【海神】

→わた‐つ‐み【海神】

[音]シン

ジン

[訓]かみ

かん

こう

[部首]示

[総画数]9

[コード]区点 3132

JIS 3F40

S‐JIS 905F

[分類]常用漢字

[難読語]

→あまてらす‐おおみかみ【天照大神・天照大御神】

→いち‐こ【市子・巫女・神巫】

→うけもち‐の‐かみ【保食神】

→うぶすな【産土・生土・産神】

→うんじゃみ‐まつり【海神祭】

→えだ‐がみ【枝神・裔神】

→おおあなむち‐の‐かみ【大己貴神】

→おおなむち‐の‐かみ【大己貴神・大穴牟遅神】

→おおみわ‐じんじゃ【大神神社】

→おおやまくい‐の‐かみ【大山咋神】

→おおやまつみ‐の‐かみ【大山祇神・大山津見神】

→おみな‐がみ【女神】

→かかあ‐だいみょうじん【嚊大明神】

→かぐら【神楽】

→かぐら‐ざか【神楽坂】

→かみ‐から【神柄】

→かみこうち【上高地】

→かみ‐ごおり【神郡】

→かみ‐ごと【神言・神語】

→かみ‐づかさ【神司・神祇官・主神】

→かみ‐ながら【随神・惟神】

→かみのめぐみわごうのとりくみ【神明恵和合取組】

→かみむすひ‐の‐かみ【神皇産霊神・神産巣日神】

→かみ‐わざ【神業・神事】

→かみん‐ちゅ【神人】

→かむいこたん【神居古潭】

→かむ‐おや【神祖】

→かむ‐から【神柄】

→かむ‐だから【神宝】

→かむ‐つかさ【神司・神祇官】

→かむ‐ながら【随神・惟神】

→かむ‐なび【神奈備】

→かむ‐みや【神宮】

→かむ‐よごと【神寿詞】

→かむ‐ろ‐き【神漏岐】

→かむ‐ろ‐み【神漏美】

→かん‐だち【神館】

→かん‐づかさ【神司・神祇官・主神】

→かん‐ながら【随神・惟神】

→かんな‐がわ【神流川】

→かんなひふみのつたえ【神字日文伝】

→かんなべ【神辺】

→かんなめ‐さい【神嘗祭】

→かん‐にえ【神嘗】

→かんのう‐じ【神呪寺】

→かん‐べ【神戸】

→かん‐べ【神部】

→かんやまといわれびこ‐の‐すめらみこと【神日本磐余彦天皇】

→かん‐わざ【神業・神事】

→くか‐たち【探湯・誓湯・盟神探湯】

→くど‐がみ【竈神・久度神】

→くにかかす‐じんぐう【国懸神宮】

→こうご‐いし【神籠石】

→こうづ‐しま【神津島】

→さい‐の‐かみ【道祖神・障の神・塞の神】

→さえ‐の‐かみ【道祖神・障の神・塞の神】

→さぐじ【三狐神】

→しずり‐じんじゃ【倭文神社】

→じ‐にん【神人】

→しん‐えん【神垣】

→しん‐けい【神鏡】

→じん‐こ‐じき【神今食】

→じん‐こん‐じき【神今食】

→すく‐じん【守宮神・守公神】

→すべ‐がみ【皇神】

→すべら‐がみ【皇神】

→すめ‐かみ【皇神】

→そのから‐かみ【園韓神】

→たかみむすひ‐の‐かみ【高皇産霊神・高御産巣日神】

→たけみかづち‐の‐かみ【武甕槌神・建御雷神】

→どうろく‐じん【道陸神】

→なか‐がみ【天一神・中神】

→なのりそ【莫告藻・神馬藻】

→はたた‐がみ【霹靂神】

→ひだる‐がみ【饑神】

→ひぼろぎ【神籬】

→ひめ‐がみ【姫神・比売神】

→ひもろぎ【神籬・胙・膰】

→ふなど‐の‐かみ【岐神】

→ほうき‐がみ【箒神】

→ほ‐くら【神庫・宝倉】

→ほむすび‐の‐かみ【火結神・火産霊神】

→ほん‐だわら【馬尾藻・神馬藻】

→まが‐かみ【禍神】

→み‐き【御酒・神酒】

→みくまり‐の‐かみ【水分神】

→み‐こ【巫女・神子】

→み‐こし【御輿・神輿】

→みわ【神酒・御酒】

→わた‐がみ【海神】

→わた‐つ‐み【海神】

頭🔗⭐🔉

頭

[音]トウ

ズ

ト

チュウ

ジュウ

[訓]あたま

こうべ

かしら

ほとり

かみ

[部首]頁

[総画数]16

[コード]区点 3812

JIS 462C

S‐JIS 93AA

[分類]常用漢字

[難読語]

→うえ‐とう【上頭】

→う‐ず【烏頭】

→うた‐の‐かみ【雅楽頭】

→おこそ‐ずきん【御高祖頭巾】

→おに‐やんま【鬼蜻

[音]トウ

ズ

ト

チュウ

ジュウ

[訓]あたま

こうべ

かしら

ほとり

かみ

[部首]頁

[総画数]16

[コード]区点 3812

JIS 462C

S‐JIS 93AA

[分類]常用漢字

[難読語]

→うえ‐とう【上頭】

→う‐ず【烏頭】

→うた‐の‐かみ【雅楽頭】

→おこそ‐ずきん【御高祖頭巾】

→おに‐やんま【鬼蜻 ・馬大頭】

→おも‐づら【

・馬大頭】

→おも‐づら【 頭・羈】

→おんよう‐の‐かみ【陰陽頭】

→かざし【挿頭】

→かずえ‐の‐かみ【主計頭】

→かな‐がしら【金頭・鉄頭・火魚】

→かぶつち‐の‐たち【頭椎の大刀・頭槌の大刀】

→かみ‐ばな【紙花・紙纏頭】

→きかずざとう【不聞座頭】

→くすり‐の‐かみ【尚薬・典薬頭】

→くぶつち‐の‐たち【頭椎の大刀・頭槌の大刀】

→くぶ‐つつ【頭椎・頭槌】

→くみ‐がしら【組頭・与頭】

→くら‐の‐かみ【内蔵頭】

→けい‐がしら【

頭・羈】

→おんよう‐の‐かみ【陰陽頭】

→かざし【挿頭】

→かずえ‐の‐かみ【主計頭】

→かな‐がしら【金頭・鉄頭・火魚】

→かぶつち‐の‐たち【頭椎の大刀・頭槌の大刀】

→かみ‐ばな【紙花・紙纏頭】

→きかずざとう【不聞座頭】

→くすり‐の‐かみ【尚薬・典薬頭】

→くぶつち‐の‐たち【頭椎の大刀・頭槌の大刀】

→くぶ‐つつ【頭椎・頭槌】

→くみ‐がしら【組頭・与頭】

→くら‐の‐かみ【内蔵頭】

→けい‐がしら【 頭・彑頭】

→こう‐とう【叩頭】

→こう‐とう【香頭・鴨頭】

→ごう‐とう【鼇頭】

→ご‐ず【牛頭】

→こと‐がみ【琴頭】

→こめつき‐むし【米搗虫・叩頭虫】

→ごんどう‐くじら【巨頭鯨】

→ごん‐の‐かみ【権守・権頭】

→さ‐どう【茶頭】

→さね‐がしら【札頭】

→しょう‐とう【檣頭】

→スワトウ【汕頭】

→たい‐とう【台頭・擡頭】

→たっ‐ちゅう【塔頭・塔中】

→ちから‐の‐かみ【主税頭】

→チンラオトウ【清老頭】

→つくし【土筆・筆頭菜】

→どう‐ちょう【堂頭】

→とう‐ろ【頭顱】

→と‐きん【頭巾・兜巾・頭襟】

→ときん‐いばら【頭巾薔薇】

→とく‐とう【禿頭】

→とっ‐ぱい【頭

頭・彑頭】

→こう‐とう【叩頭】

→こう‐とう【香頭・鴨頭】

→ごう‐とう【鼇頭】

→ご‐ず【牛頭】

→こと‐がみ【琴頭】

→こめつき‐むし【米搗虫・叩頭虫】

→ごんどう‐くじら【巨頭鯨】

→ごん‐の‐かみ【権守・権頭】

→さ‐どう【茶頭】

→さね‐がしら【札頭】

→しょう‐とう【檣頭】

→スワトウ【汕頭】

→たい‐とう【台頭・擡頭】

→たっ‐ちゅう【塔頭・塔中】

→ちから‐の‐かみ【主税頭】

→チンラオトウ【清老頭】

→つくし【土筆・筆頭菜】

→どう‐ちょう【堂頭】

→とう‐ろ【頭顱】

→と‐きん【頭巾・兜巾・頭襟】

→ときん‐いばら【頭巾薔薇】

→とく‐とう【禿頭】

→とっ‐ぱい【頭 ・突

・突 】

→ぬかずき‐むし【叩頭虫・額突虫】

→ぬか‐ず・く【額突く・叩頭く】

→パオトウ【包頭】

→は‐つぶり【半首・半頭】

→は‐つむり【半首・半頭】

→ばとう【抜頭・撥頭・髪頭】

→はん‐こう【半髪・半頭】

→はん‐じゅう【飯頭】

→ひ‐ず【氷頭】

→びんずる【賓頭盧】

→ふけ【雲脂・頭垢】

→へき‐とう【劈頭】

→ほくそ‐ずきん【苧屑頭巾】

→まん‐じゅう【饅頭】

→マントー【饅頭】

→むぎ‐かた【麦形・捻頭】

→め‐ず【馬頭】

→よう‐とう【蠅頭】

→ラオトウ‐パイ【老頭牌】

→りゅう‐ず【竜頭】

→ロートル【老頭児】

】

→ぬかずき‐むし【叩頭虫・額突虫】

→ぬか‐ず・く【額突く・叩頭く】

→パオトウ【包頭】

→は‐つぶり【半首・半頭】

→は‐つむり【半首・半頭】

→ばとう【抜頭・撥頭・髪頭】

→はん‐こう【半髪・半頭】

→はん‐じゅう【飯頭】

→ひ‐ず【氷頭】

→びんずる【賓頭盧】

→ふけ【雲脂・頭垢】

→へき‐とう【劈頭】

→ほくそ‐ずきん【苧屑頭巾】

→まん‐じゅう【饅頭】

→マントー【饅頭】

→むぎ‐かた【麦形・捻頭】

→め‐ず【馬頭】

→よう‐とう【蠅頭】

→ラオトウ‐パイ【老頭牌】

→りゅう‐ず【竜頭】

→ロートル【老頭児】

[音]トウ

ズ

ト

チュウ

ジュウ

[訓]あたま

こうべ

かしら

ほとり

かみ

[部首]頁

[総画数]16

[コード]区点 3812

JIS 462C

S‐JIS 93AA

[分類]常用漢字

[難読語]

→うえ‐とう【上頭】

→う‐ず【烏頭】

→うた‐の‐かみ【雅楽頭】

→おこそ‐ずきん【御高祖頭巾】

→おに‐やんま【鬼蜻

[音]トウ

ズ

ト

チュウ

ジュウ

[訓]あたま

こうべ

かしら

ほとり

かみ

[部首]頁

[総画数]16

[コード]区点 3812

JIS 462C

S‐JIS 93AA

[分類]常用漢字

[難読語]

→うえ‐とう【上頭】

→う‐ず【烏頭】

→うた‐の‐かみ【雅楽頭】

→おこそ‐ずきん【御高祖頭巾】

→おに‐やんま【鬼蜻 ・馬大頭】

→おも‐づら【

・馬大頭】

→おも‐づら【 頭・羈】

→おんよう‐の‐かみ【陰陽頭】

→かざし【挿頭】

→かずえ‐の‐かみ【主計頭】

→かな‐がしら【金頭・鉄頭・火魚】

→かぶつち‐の‐たち【頭椎の大刀・頭槌の大刀】

→かみ‐ばな【紙花・紙纏頭】

→きかずざとう【不聞座頭】

→くすり‐の‐かみ【尚薬・典薬頭】

→くぶつち‐の‐たち【頭椎の大刀・頭槌の大刀】

→くぶ‐つつ【頭椎・頭槌】

→くみ‐がしら【組頭・与頭】

→くら‐の‐かみ【内蔵頭】

→けい‐がしら【

頭・羈】

→おんよう‐の‐かみ【陰陽頭】

→かざし【挿頭】

→かずえ‐の‐かみ【主計頭】

→かな‐がしら【金頭・鉄頭・火魚】

→かぶつち‐の‐たち【頭椎の大刀・頭槌の大刀】

→かみ‐ばな【紙花・紙纏頭】

→きかずざとう【不聞座頭】

→くすり‐の‐かみ【尚薬・典薬頭】

→くぶつち‐の‐たち【頭椎の大刀・頭槌の大刀】

→くぶ‐つつ【頭椎・頭槌】

→くみ‐がしら【組頭・与頭】

→くら‐の‐かみ【内蔵頭】

→けい‐がしら【 頭・彑頭】

→こう‐とう【叩頭】

→こう‐とう【香頭・鴨頭】

→ごう‐とう【鼇頭】

→ご‐ず【牛頭】

→こと‐がみ【琴頭】

→こめつき‐むし【米搗虫・叩頭虫】

→ごんどう‐くじら【巨頭鯨】

→ごん‐の‐かみ【権守・権頭】

→さ‐どう【茶頭】

→さね‐がしら【札頭】

→しょう‐とう【檣頭】

→スワトウ【汕頭】

→たい‐とう【台頭・擡頭】

→たっ‐ちゅう【塔頭・塔中】

→ちから‐の‐かみ【主税頭】

→チンラオトウ【清老頭】

→つくし【土筆・筆頭菜】

→どう‐ちょう【堂頭】

→とう‐ろ【頭顱】

→と‐きん【頭巾・兜巾・頭襟】

→ときん‐いばら【頭巾薔薇】

→とく‐とう【禿頭】

→とっ‐ぱい【頭

頭・彑頭】

→こう‐とう【叩頭】

→こう‐とう【香頭・鴨頭】

→ごう‐とう【鼇頭】

→ご‐ず【牛頭】

→こと‐がみ【琴頭】

→こめつき‐むし【米搗虫・叩頭虫】

→ごんどう‐くじら【巨頭鯨】

→ごん‐の‐かみ【権守・権頭】

→さ‐どう【茶頭】

→さね‐がしら【札頭】

→しょう‐とう【檣頭】

→スワトウ【汕頭】

→たい‐とう【台頭・擡頭】

→たっ‐ちゅう【塔頭・塔中】

→ちから‐の‐かみ【主税頭】

→チンラオトウ【清老頭】

→つくし【土筆・筆頭菜】

→どう‐ちょう【堂頭】

→とう‐ろ【頭顱】

→と‐きん【頭巾・兜巾・頭襟】

→ときん‐いばら【頭巾薔薇】

→とく‐とう【禿頭】

→とっ‐ぱい【頭 ・突

・突 】

→ぬかずき‐むし【叩頭虫・額突虫】

→ぬか‐ず・く【額突く・叩頭く】

→パオトウ【包頭】

→は‐つぶり【半首・半頭】

→は‐つむり【半首・半頭】

→ばとう【抜頭・撥頭・髪頭】

→はん‐こう【半髪・半頭】

→はん‐じゅう【飯頭】

→ひ‐ず【氷頭】

→びんずる【賓頭盧】

→ふけ【雲脂・頭垢】

→へき‐とう【劈頭】

→ほくそ‐ずきん【苧屑頭巾】

→まん‐じゅう【饅頭】

→マントー【饅頭】

→むぎ‐かた【麦形・捻頭】

→め‐ず【馬頭】

→よう‐とう【蠅頭】

→ラオトウ‐パイ【老頭牌】

→りゅう‐ず【竜頭】

→ロートル【老頭児】

】

→ぬかずき‐むし【叩頭虫・額突虫】

→ぬか‐ず・く【額突く・叩頭く】

→パオトウ【包頭】

→は‐つぶり【半首・半頭】

→は‐つむり【半首・半頭】

→ばとう【抜頭・撥頭・髪頭】

→はん‐こう【半髪・半頭】

→はん‐じゅう【飯頭】

→ひ‐ず【氷頭】

→びんずる【賓頭盧】

→ふけ【雲脂・頭垢】

→へき‐とう【劈頭】

→ほくそ‐ずきん【苧屑頭巾】

→まん‐じゅう【饅頭】

→マントー【饅頭】

→むぎ‐かた【麦形・捻頭】

→め‐ず【馬頭】

→よう‐とう【蠅頭】

→ラオトウ‐パイ【老頭牌】

→りゅう‐ず【竜頭】

→ロートル【老頭児】

督🔗⭐🔉

督

[音]トク

[訓]かみ

ただ‐す

[部首]目

[総画数]13

[コード]区点 3836

JIS 4644

S‐JIS 93C2

[分類]常用漢字

[難読語]

→かど‐の‐おさ【看督長】

→キリスト【ポルトガルCristo】

→こごう【小督】

→さえもん‐の‐かみ【左衛門督】

髪🔗⭐🔉

髪

[音]ハツ

ホチ

ホツ

[訓]かみ

くし

[部首]髟

[総画数]14

[コード]区点 4017

JIS 4831

S‐JIS 94AF

[分類]常用漢字

[難読語]

→いぎす【海髪】

→うご【海髪】

→うな‐い【髫・髫髪】

→えり‐がみ【襟髪・領髪】

→お‐ぐし【御髪】

→おご【於胡・海髪】

→おご‐のり【於胡海苔・海髪】

→かみ‐いだし【髪出】

→かみ‐かたち【髪形・髪容・髪貌】

→か‐もじ【髢・髪文字】

→かん‐ざし【髪状】

→かん‐づか【髪束】

→くがみ‐らくづめ【苦髪楽爪】

→くづめ‐らくがみ【苦爪楽髪】

→こう‐ぎわ【髪際】

→こうぞり‐な【髪剃菜】

→こう‐づか【髪束】

→じょう‐がみ【尉髪】

→すい‐ほつ【垂髪】

→すえ【仮髻・仮髪】

→すべし‐がみ【垂髪】

→すべら‐かし【垂髪】

→そう‐ごう【総髪】

→つくも‐がみ【九十九髪・江浦草髪】

→ばとう【抜頭・撥頭・髪頭】

→はん‐こう【半髪・半頭】

→び‐ずら【角髪】

→びん‐ずら【角髪】

→み‐ずら【角髪・角子・鬟・髻】

→ゆ‐がみ【結髪】

→ら‐ほつ【螺髪】

帋🔗⭐🔉

帋

[音]シ

[訓]かみ

[部首]巾

[総画数]7

[コード]区点 5467

JIS 5663

S‐JIS 9BE1

髮🔗⭐🔉

髮

[音]ハツ

ホチ

ホツ

[訓]かみ

くし

[部首]髟

[総画数]15

[コード]区点 8191

JIS 717B

S‐JIS E99B

大辞泉に「かみ」で始まるの検索結果 1-100。もっと読み込む