複数辞典一括検索+![]()

![]()

こ【子・児・仔】🔗⭐🔉

こ【子・児・仔】

[一]〔名〕

(「小こ」と同源か)

①親から生まれたもの。また、それに準ずる資格の者。実子・養子・まま子のいずれにもいい、人以外の動物にもいう。万葉集5「銀しろかねも金くがねも玉も何せむにまされる宝―にしかめやも」。宇津保物語蔵開中「そこを御―にして」。大鏡後一条「魚の―多かれど、まことの魚となること難し」

②生まれてまだ間のないもの。幼少のもの。まだ一人前でない者。こども。狂言、子盗人「まだ―が寝さしてある」。「―犬を拾う」

③一族の子弟。万葉集5「天の下奏まおしたまひし家の―と選び給ひて」

④(男女を問わず)人を親しんで呼ぶ語。古事記中「命のまたけむ人は…くまかしが葉をうずにさせその―」。古事記中「眉画まよがき濃こに描き垂れ遇はしし女人おみなかもがと我が見し―ら」

⑤抱えの若い芸者など。また広く、若い女。

⑥卵。古事記下「雁かり―産むと聞くや」

⑦蚕。万葉集12「たらちねの母が養かふ―の繭まよごもり」

⑧本もとから分かれて生じたもの。古事記下「一本菅は―持たず」。「竹の―」「―芋」

⑨子株こかぶの略。

⑩利息。利子。「元もとも―もない」

⑪従属的な位置にあるもの。

㋐それに所属し、支配下にあるもの。「―会社」

㋑麻雀・花札など勝負事で、親以外のもの。

㋒碇いかりに取りつけた石。日葡辞書「イカリノコ」

㋓はしごの横木。日葡辞書「ハシノコ」→格こ。

[二]〔接尾〕

①古くは男女ともに、今は女の名の下に添える語。大和物語「右馬允藤原千兼といふ人の妻めには、とし―といふ人なむありける」。「小野妹―」「花―」

②小さなもの、劣ったものの意で添える語。「ひよ―」「猿まし―」「娘っ―」

③人の意を表す語。多く、仕事をする人の意。万葉集3「網―あご」。「売り―」「お針―」「馬―」「江戸っ―」「売れっ―」

④ものを表すのに添える語。「振り―」「呼び―の笛」「鳴る―」

◇一般には「子」を使う。[一]1・2の人には「児」、人以外には「仔」も使う。

⇒子に優る宝なし

⇒子は親の鏡

⇒子は親の背中を見て育つ

⇒子は鎹

⇒子は三界の首枷

⇒子養わんと欲すれども親待たず

⇒子ゆえの闇

⇒子を棄つる藪はあれど身を棄つる藪はなし

⇒子を見ること親に如かず

⇒子を持って知る親の恩

こ‐いも【子芋・小芋】🔗⭐🔉

こ‐いも【子芋・小芋】

①里芋の親芋についた小さい芋。芋の子。〈[季]秋〉。「十五夜の頃よりこゆる―かな」(蕪村)

②里芋の異称。

こ‐うし【子牛・犢】🔗⭐🔉

こ‐うし【子牛・犢】

牛の子。日葡辞書「コウジ」

こ‐がいしゃ【子会社】‥グワイ‥🔗⭐🔉

こ‐がいしゃ【子会社】‥グワイ‥

他会社の支配を直接受け、これと経済上一体となっている会社。会社法では、自社の総株主の議決権の過半数を他会社に所有されている会社をいい、証券取引法では、自社の財務・営業・事業方針を決定する機関を他会社に支配されている会社をいう。↔親会社

こ‐かぶ【子株】🔗⭐🔉

こ‐かぶ【子株】

①親株から分かれてできた株。

②会社が増資して発行した新株券。新株。

↔親株

こ‐き【子機】🔗⭐🔉

こ‐き【子機】

電話機本体を親機とし、それと無線で結んで同じ家屋内の離れた所で使う送受話器。

ここ・し【子子し】🔗⭐🔉

ここ・し【子子し】

〔形シク〕

子供っぽい。大様おおようでおっとりしている。源氏物語紅葉賀「舞のをのこどもも、げにいとかしこけれど、―・しうなまめいたるすぢをえなん見せぬ」

こ‐ざる【小猿・子猿】🔗⭐🔉

こ‐ざる【小猿・子猿】

(古くは清音)

①小さい猿。また、猿の子。

②小猿鉤の略。

⇒こざる‐かぎ【小猿鉤】

こずえ‐ばば【子ずえ婆】🔗⭐🔉

こずえ‐ばば【子ずえ婆】

(九州地方で)産婆。コズイババとも。「すえる」は「添える」の転か。人間の仲間に加える義という。

こすぎ‐ばら【子過ぎ腹】🔗⭐🔉

こすぎ‐ばら【子過ぎ腹】

子を多く産み過ぎた腹。

こ‐そだて【子育て】🔗⭐🔉

こ‐そだて【子育て】

子をそだてること。育児。浮世風呂2「私どもは兎角に―がなくてこまりますよ」

こ‐つばめ【子燕】🔗⭐🔉

こ‐つばめ【子燕】

燕の子。普通、雛が孵かえるのは5月頃と6月中旬から7月にかけての2回で、それぞれ俗に一番子・二番子と呼ぶ。〈[季]夏〉

こ‐ども【子供】🔗⭐🔉

こ‐ども【子供】

①自分の儲もうけた子。むすこ。むすめ。

②幼いもの。わらわ。わらべ。小児。まだ幼く世慣れていないことにもいう。枕草子28「あからさまにきたる―わらはべを見入れ」↔大人。

③(「子」の複数)数多の子。続日本紀22「この家の―」

④目下の者達を親しんでいう語。みんな。万葉集1「いざ―早く大和へ」

⑤歌舞伎役者の若衆。かげま。

⑥抱えの芸娼妓。江戸時代、特に深川で、遊女のこと。洒落本、辰巳之園「新地の播磨屋などはよくいたしますよ。―は揃うて居るなり、女共もよくいたします」

⑦遊里のかぶろ。傾城買四十八手「―をやつて見てくんなんし」

⇒こども‐あがり【子供上がり】

⇒こども‐あつかい【子供扱い】

⇒こども‐かい【子供会】

⇒こども‐がお【子供顔】

⇒こども‐ぎ【子供気】

⇒こども‐きょうげん【子供狂言】

⇒こども‐ぐみ【子供組】

⇒こども‐げいしゃ【子供芸者】

⇒こども‐ごころ【子供心】

⇒こども‐ざかり【子供盛り】

⇒こども‐しばい【子供芝居】

⇒こども‐じ・みる【子供染みる】

⇒こども‐しゅう【子供衆】

⇒こども‐ずき【子供好き】

⇒こども‐だまし【子供騙し】

⇒こども‐たらし【子供誑し】

⇒こども‐ぢゃや【子供茶屋】

⇒こども‐っぽ・い【子供っぽい】

⇒こども‐ともだち【子供友達】

⇒こどものけんり‐じょうやく【子どもの権利条約】

⇒こども‐の‐ひ【こどもの日】

⇒こども‐ほけん【子供保険】

⇒こども‐や【子供屋】

⇒こども‐やど【子供宿】

⇒こども‐らし・い【子供らしい】

⇒こども‐わざ【子供業】

⇒子供隠された鬼子母神のよう

⇒子供騒げば雨が降る

⇒子供の喧嘩に親が出る

⇒子供の使い

⇒子供の根問い

⇒子供は風の子

こども‐っぽ・い【子供っぽい】🔗⭐🔉

こども‐っぽ・い【子供っぽい】

〔形〕

(子供でないのに)子供じみている。幼稚である。

⇒こ‐ども【子供】

○子供の喧嘩に親が出るこどものけんかにおやがでる🔗⭐🔉

○子供の喧嘩に親が出るこどものけんかにおやがでる

子供どうしの喧嘩にその親が干渉する。小事に干渉することのたとえ。また、大人げないことのたとえ。

⇒こ‐ども【子供】

こどものけんり‐じょうやく【子どもの権利条約】‥デウ‥

子どもの最善の利益の確保と基本的な諸権利を定めた条約。子どもが保護の対象としてだけでなく、権利の主体として、その行使に参加すべきであるという考えを明確にし、18歳未満のすべての者を対象に国が適切な立法・行政措置を講ずることを義務づけている。日本政府の正式名は「児童の権利に関する条約」。1989年の国連総会で採択され、日本は94年に承認、発効。

→文献資料[子どもの権利条約]

⇒こ‐ども【子供】

こどものけんり‐じょうやく【子どもの権利条約】‥デウ‥🔗⭐🔉

こどものけんり‐じょうやく【子どもの権利条約】‥デウ‥

子どもの最善の利益の確保と基本的な諸権利を定めた条約。子どもが保護の対象としてだけでなく、権利の主体として、その行使に参加すべきであるという考えを明確にし、18歳未満のすべての者を対象に国が適切な立法・行政措置を講ずることを義務づけている。日本政府の正式名は「児童の権利に関する条約」。1989年の国連総会で採択され、日本は94年に承認、発効。

→文献資料[子どもの権利条約]

⇒こ‐ども【子供】

○子供の使いこどものつかい

要領を得ず役に立たない使い。「―ではあるまいし」

⇒こ‐ども【子供】

○子供の根問いこどものねどい

子供が根掘り葉掘り、疑問を発すること。

⇒こ‐ども【子供】

○子供の使いこどものつかい🔗⭐🔉

○子供の使いこどものつかい

要領を得ず役に立たない使い。「―ではあるまいし」

⇒こ‐ども【子供】

○子に優る宝なしこにまさるたからなし🔗⭐🔉

○子に優る宝なしこにまさるたからなし

子供は最高の宝物であるということ。子に過ぎたる宝なし。

⇒こ【子・児・仔】

こ‐にもつ【小荷物】

①持てる程度の小さい荷物。

②鉄道で扱う荷物のうち、容積・重量ともに軽少な、旅客列車の荷物車で輸送するもの。→手荷物

こ‐にゃく【蒟蒻】

⇒こんにゃく。〈本草和名〉

コニャック【cognac フランス】

フランス南西部、コニャック地方に産するブランデー。最高級品とされる。

ご‐にゅう【悟入】‥ニフ

〔仏〕真理を悟り、真理に入ること。法華経方便品「開示―」

こ‐にょうぼう【小女房】‥バウ

①年の若い女房。

②小柄な女房。こづくりの女房。平家物語6「いたいけしたる―」

ごにょ‐ごにょ

口ごもって不明瞭につぶやく声。また、そのさま。「―寝言をつぶやく」

こ‐にわ【小庭】‥ニハ

①狭い庭。狭い場所。

②寝殿の前の東西の廊のまわり、築山・泉水を含まない庭。

③清涼殿の南庭。紫宸殿の大庭に対していう。平家物語1「殿上の―に畏つてぞ候ひける」→清涼殿(図)。

④馬術で、狭い練習場。

ご‐にん【五人】

一人の5倍。

⇒ごにん‐ぐみ【五人組】

⇒ごにんぐみ‐ちょう【五人組帳】

⇒ごにん‐ばやし【五人囃子】

⇒ごにん‐ばり【五人張】

ご‐にん【誤認】

違うものをそうだと誤って認めること。「犯人を―する」「事実―」

ごにん‐ぐみ【五人組】

①江戸幕府が村々の百姓、町々の地主・家主に命じて作らせた隣保組織。近隣の5戸を1組とし、火災・盗賊・浮浪人・キリシタン宗徒等の取締り、また婚姻・相続・出願・貸借等の立会と連印の義務、納税・犯罪の連帯責任を負わせたもの。→十人組。

②(→)ロシア五人組に同じ。

⇒ご‐にん【五人】

ごにんぐみ‐ちょう【五人組帳】‥チヤウ

五人組に関する法令を前書に列記し(五人組帳前書)、村役人以下各五人組員が連名連印して、違背なき旨を誓約した帳簿。五人組証文。五人組手形。

⇒ご‐にん【五人】

こ‐にんずう【小人数】

(コニンズとも)人数の少ないこと。少ない人数。「―の会合」

ごにん‐ばやし【五人囃子】

①雛ひな人形で、地謡じうたい・笛・小鼓・大鼓・太鼓の役を模した5体の人形。

②江戸の祭囃子で、笛・鉦かね・しらべ(太鼓)二人・大太鼓の5役。

⇒ご‐にん【五人】

ごにん‐ばり【五人張】

四人で弓を曲げ、一人が弦を掛けるほどの強弓。

⇒ご‐にん【五人】

こ・ぬ【捏ぬ】

〔他下二〕

⇒こねる(下一)

こ‐ぬか【小糠・粉糠】

米を舂つく時、表皮の細かく砕けて生ずる粉末。ぬか。

⇒こぬか‐あめ【小糠雨】

⇒こぬか‐いわい【小糠祝】

⇒こぬか‐さんごう【小糠三合】

こぬか‐あめ【小糠雨】

こまかい雨。ぬかあめ。

⇒こ‐ぬか【小糠・粉糠】

こぬか‐いわい【小糠祝】‥イハヒ

(→)「ぬかよろこび」に同じ。

⇒こ‐ぬか【小糠・粉糠】

こぬか‐さんごう【小糠三合】‥ガフ

ほんの少量の食い料しろ。ごくつまらないものがわずかでもあること。浄瑠璃、ひぢりめん卯月紅葉「―あるならば入り婿するなといふ事は」

⇒こ‐ぬか【小糠・粉糠】

こ‐ぬさ【小麻・小幣】

①(→)「きりぬさ」に同じ。

②小さい幣ぬさ。山家集「里人のおほぬさ―立てなめて」

こ‐ぬすびと【小盗人】

こぬすみをする者。

こぬすびと【子盗人】

狂言。男が盗みに入り、寝ている子をあやして夢中になり、見つかり追われる。

こ‐ぬすみ【小盗み】

少しの物を盗むこと。

こ‐ぬれ【木末】

(コノウレの約)木の若い枝先。梢こずえ。万葉集17「あしひきの山の―に」

⇒こぬれ‐がく・る【木末隠る】

こぬれ‐がく・る【木末隠る】

〔自四〕

梢の陰に隠れる。万葉集5「春されば―・りて鶯そ鳴きていぬなる梅がしづえに」

⇒こ‐ぬれ【木末】

こ‐ね【小根】

樹の太い根に生ずる細い根。

コネ

(→)コネクション2の略。「―をつける」「―で就職する」

こ‐ね【来ね】

(ネは願望の意を表す助詞)こい。来てくれ。万葉集10「風に副たぐひてここに散り―」

こね‐あ・げる【捏ね上げる】

〔他下一〕[文]こねあ・ぐ(下二)

①こねあわせて作りあげる。

②混ぜあわせて話をつくる。でっちあげる。

こね‐あわ・せる【捏ね合わせる】‥アハセル

〔他下一〕[文]こねあは・す(下二)

①こねて混ぜあわせる。「牛乳と小麦粉と卵を―・せる」

②混ぜあわせて話を作る。「うそとでたらめを―・せた話」

こね‐かえ・す【捏ね返す】‥カヘス

〔他五〕

①くり返しこねる。こねまわす。こねくり返す。

②物事をもつれさせる。簡単に解決のできないものにする。浮世風呂前「家内じゆう―・すはな」

コネクショニズム【connectionism】

認知科学や人工知能研究において、人間の認知システムを神経回路網の基本構造になぞらえてモデル化しようとする立場。コンピューターの並列分散処理を用いて、記憶や学習のメカニズムを解明しようと試みる。↔計算主義

コネクション【connection】

①連絡。関係。

②親しい人間関係。特に、便宜をはかってもらうために利用する縁故。コネ。

③麻薬などの密売組織。

コネクター【connector】

①連結器。継ぎ手。

②電線相互あるいは電線と電気器具を接続するための電気部品。

コネクティング‐ロッド【connecting rod】

(→)連接棒。

こねくり‐かえ・す【捏ねくり返す】‥カヘス

〔他五〕

(→)「こねかえす」に同じ。

こね‐く・る【捏ねくる】

〔他五〕

(→)「こねる」に同じ。

こ‐ねこ【子猫・小猫・仔猫】

猫の子。小さい猫。〈[季]春〉

こ‐ねずみ【子鼠・小鼠】

鼠の子。小さい鼠。

こ‐ねずみ【濃鼠】

濃い鼠色。

Munsell color system: 2.5P3/3

こね‐ずみ【練墨】

練った墨。眉を画くのに用いる墨。黛まゆずみ。

コネチカット【Connecticut】

アメリカ合衆国北東部、ニュー‐イングランドの州。独立13州の一つ。州都ハートフォード。→アメリカ合衆国(図)

ご‐ねつ【午熱】

日中の暑気。

ごね‐どく【ごね得】

(→)「ごてどく」に同じ。

こね‐どり【捏ね取り】

餅を搗つく時、杵きねを持つ人の傍にいて餅をこね返すこと。また、その人。あととり。

こ‐ねまき【小寝巻】

小さいねまき。小さい掻巻かいまき。

こね‐まわ・す【捏ね回す】‥マハス

〔他五〕

こねかえす。かきまぜる。「泥を―・す」「屁理屈を―・す」

こねら【子鼠・小鼠】

(ラは接尾語)こねずみ。風俗文選「大ねら―」

こ‐ねり【木練】

木練柿の略。狂言、合柿あわせがき「是はをち方でも―と申て、一うまい柿で御座る」

⇒こねり‐がき【木練柿】

こねり‐がき【木練柿】

①木になったままで甘くなった柿の実。練柿。きざわし。こねり。古今著聞集18「霜おけるこねりの柿はおのづからふくめば消ゆるものにぞありける」↔さわし柿。

②御所柿の別名。

⇒こ‐ねり【木練】

こ・ねる【捏ねる】

〔他下一〕[文]こ・ぬ(下二)

①粉末または土などに水をまぜて固まるほどにねる。「うどんこを―・ねる」

②あれこれと考えてやってみる。あれこれ述べたてる。「理屈を―・ねる」

③無理なことを言って困らせる。浄瑠璃、忠臣金短冊「あんな奴らが―・ねるとな」。「駄々を―・ねる」

ご・ねる

〔自下一〕

①(「御涅槃ごねはん」を活用させた語かという)「死ぬ」の俗語。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「こいつ―・ねたか、しやちばりかへつて」

②(「こねる」の意からか。また「ごてる」の誤用ともいう)ぐずぐずと文句や不平をいう。

こ‐ねん【古年】

年月を経ていること。

⇒こねん‐とう【古年刀】

⇒こねん‐へい【古年兵】

こ‐ねん【顧念】

顧みて思うこと。後事を心配すること。

ご‐ねん【御念】

①(御念頭の下略)念頭にかけることの尊敬語。御配慮。「―に及ばず」

②「念入り」の尊敬語。ねんごろ。からかい気味に使うこともある。「それはまた―の入ったことで」

ご‐ねん【護念】

〔仏〕仏・菩薩・天などが行者ぎょうじゃを護ってくれること。

こねん‐とう【古年刀】‥タウ

武家で、重代の刀剣の称。

⇒こ‐ねん【古年】

こねん‐へい【古年兵】

軍隊で、入隊して1年以上勤務した兵。二年兵・三年兵など。古兵。↔初年兵

⇒こ‐ねん【古年】

ごねん‐もん【五念門】

〔仏〕世親の「浄土論」にいう、浄土往生への五つの修行、すなわち阿弥陀を礼拝すること(礼拝門)、阿弥陀の功徳を讃歎すること(讃歎門)、一心に浄土に生じようと願うこと(作願門)、浄土の荘厳功徳を心に観ずること(観察門)、自分の功徳をすべての衆生にめぐらし、共に成仏しようと願うこと(回向門)の総称。

この【九】

(ココノの略)ここのつ。

こ‐の【此の・斯の】

〔連体〕

(もと、コは代名詞、ノは格助詞)話し手から「これ」と指せる位置にあるもの・ことにかかわる意。

①自分の手に触れるほど近くにあるものを指示する。古事記中「―蟹やいづくの蟹」。「―本をあげよう」

②1に述べたものを規準にして表せる位置を指示する。「―うしろを捜せ」

③今述べる事柄に関係する意。万葉集15「これや―名に負ふ鳴門の渦潮に」。「―年ごろずっと」「―点に注意」

④すらすら言えない時にはさむ、つなぎの語。また、相手を叱る時の強めの語。「―親不孝者」

この‐あいだ【此の間】‥アヒダ

①このごろ。近ごろ。浮世床2「―は御無沙汰いたしました」

②先頃。過日。せんだって。東海道中膝栗毛発端「―の晩夜更けて路次の戸をわれるやうにたたいたとつて」。「―から休んでいる」

③(近い将来をいう)近いうち。そのうち。洒落本、辰巳之園「サアサアそんなら、―に」

この‐あかり【此明】

東日本で、盆に焚く迎え火・送り火。「この明りでおいでやれ」などと唱える。こながり。

この‐あと【此の後】

①さきごろ。以前。醒睡笑「―高野まゐりの時」

②こののち。このご。今後。

この‐いと【此糸】

(「紫」の1字を2字に分解して読んだ語)紫の隠語。遊女の源氏名などに用いた。

こ‐のう【雇農】

地主に使役される農業労働者。中国では長工(年工)・短工の別があり、前者は年季奉公の作男・下人、後者は臨時の日雇の性格を持った。

ご‐のう【御悩】‥ナウ

貴人の病気の尊敬語。おんなやみ。栄華物語月宴「―まことにいみじければ」

⇒ごのう‐け【御悩気】

ご‐のう【誤納】‥ナフ

あやまって納めいれること。

この‐うえ【此の上】‥ウヘ

これ以上。さらに。「―何の願いがありましょう」

⇒このうえ‐とも【此の上とも】

⇒このうえ‐ない【此の上ない】

このうえ‐とも【此の上とも】‥ウヘ‥

今まで同様これからも。今後とも。「―よろしくお願い申し上げます」

⇒この‐うえ【此の上】

このうえ‐ない【此の上ない】‥ウヘ‥

これに勝るものはない。これ以上ない。最高の。「―喜びです」「迷惑―」

⇒この‐うえ【此の上】

ごのう‐け【御悩気】‥ナウ‥

(→)御悩に同じ。

⇒ご‐のう【御悩】

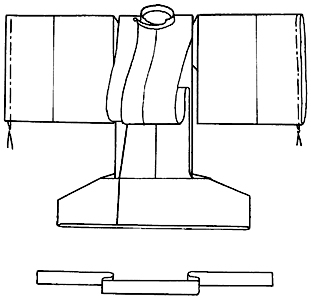

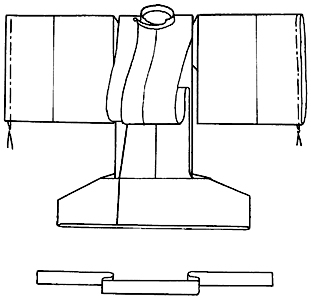

こ‐のうし【小直衣】‥ナホシ

(直衣より小ぶりであるからいう)狩衣かりぎぬに襴らんをつけ加えたもので、狩衣よりは晴儀の服。上皇をはじめ、親王以下大臣・大将以上が着用した。地質・色・文様は殿上人以上の狩衣の料と同じ。狩衣直衣。有襴うらんの狩衣。傍続そばつぎ。

小直衣

この‐うち【此の内・此の中】

この間。先ごろ。このじゅう。

こ‐の‐うれ【木の末】

木の若い枝先。こぬれ。こずえ。建仁元年撰歌合「―もとに残る夜の月」

こ‐の‐え【木の枝】

木のえだ。枝。万葉集9「墓つかの上の―なびけり」

この‐え【近衛】‥ヱ

(コンヱの転。皇居に近く伺候して警衛する意)近衛府・近衛師団・近衛兵の略。

⇒このえ‐しだん【近衛師団】

⇒このえ‐づかさ【近衛府】

⇒このえ‐の‐だいしょう【近衛大将】

⇒このえ‐の‐ちゅうじょう【近衛中将】

⇒このえ‐の‐つかさ【近衛府】

⇒このえ‐の‐とねり【近衛舎人】

⇒このえ‐の‐みかど【近衛御門】

⇒このえ‐ふ【近衛府】

⇒このえ‐へい【近衛兵】

このえ【近衛】‥ヱ

姓氏の一つ。藤原氏の北家。五摂家の一つ。藤原氏嫡宗。藤原忠通の嫡男基実を始祖とするが若死し、その嫡男基通(1160〜1233)が内大臣・関白・摂政となり、京都近衛の北、室町の東に近衛殿を構え、氏の名とした。近衛大路に面する陽明門にちなみ陽明家とも称する。→藤原(系図)→五摂家(系図)。

⇒このえ‐あつまろ【近衛篤麿】

⇒このえ‐いえひろ【近衛家

この‐うち【此の内・此の中】

この間。先ごろ。このじゅう。

こ‐の‐うれ【木の末】

木の若い枝先。こぬれ。こずえ。建仁元年撰歌合「―もとに残る夜の月」

こ‐の‐え【木の枝】

木のえだ。枝。万葉集9「墓つかの上の―なびけり」

この‐え【近衛】‥ヱ

(コンヱの転。皇居に近く伺候して警衛する意)近衛府・近衛師団・近衛兵の略。

⇒このえ‐しだん【近衛師団】

⇒このえ‐づかさ【近衛府】

⇒このえ‐の‐だいしょう【近衛大将】

⇒このえ‐の‐ちゅうじょう【近衛中将】

⇒このえ‐の‐つかさ【近衛府】

⇒このえ‐の‐とねり【近衛舎人】

⇒このえ‐の‐みかど【近衛御門】

⇒このえ‐ふ【近衛府】

⇒このえ‐へい【近衛兵】

このえ【近衛】‥ヱ

姓氏の一つ。藤原氏の北家。五摂家の一つ。藤原氏嫡宗。藤原忠通の嫡男基実を始祖とするが若死し、その嫡男基通(1160〜1233)が内大臣・関白・摂政となり、京都近衛の北、室町の東に近衛殿を構え、氏の名とした。近衛大路に面する陽明門にちなみ陽明家とも称する。→藤原(系図)→五摂家(系図)。

⇒このえ‐あつまろ【近衛篤麿】

⇒このえ‐いえひろ【近衛家 】

⇒このえ‐さきひさ【近衛前久】

⇒このえ‐せいめい【近衛声明】

⇒このえ‐のぶただ【近衛信尹】

⇒このえ‐ひでまろ【近衛秀麿】

⇒このえ‐ふみまろ【近衛文麿】

⇒このえ‐ぼたん【近衛牡丹】

⇒このえ‐りゅう【近衛流】

このえ‐あつまろ【近衛篤麿】‥ヱ‥

政治家。号、霞山。関白忠

】

⇒このえ‐さきひさ【近衛前久】

⇒このえ‐せいめい【近衛声明】

⇒このえ‐のぶただ【近衛信尹】

⇒このえ‐ひでまろ【近衛秀麿】

⇒このえ‐ふみまろ【近衛文麿】

⇒このえ‐ぼたん【近衛牡丹】

⇒このえ‐りゅう【近衛流】

このえ‐あつまろ【近衛篤麿】‥ヱ‥

政治家。号、霞山。関白忠 ただひろの孫。忠房の子。日清戦争後、国民同盟会・対露同志会に参加、対露強硬政策を主張。学習院長・貴族院議長・枢密顧問官。公爵。(1863〜1904)

⇒このえ【近衛】

このえ‐いえひろ【近衛家

ただひろの孫。忠房の子。日清戦争後、国民同盟会・対露同志会に参加、対露強硬政策を主張。学習院長・貴族院議長・枢密顧問官。公爵。(1863〜1904)

⇒このえ【近衛】

このえ‐いえひろ【近衛家 】‥ヱイヘ‥

江戸中期の公卿。基

】‥ヱイヘ‥

江戸中期の公卿。基 もとひろの子。関白・太政大臣。剃髪して予楽院と号した。書に長じて、行成こうぜいの書風に傾倒、その再興につとめた。(1667〜1736)

⇒このえ【近衛】

このえ‐さきひさ【近衛前久】‥ヱ‥

安土桃山時代の公家。関白のまま諸国に下国、のち東求院竜山と号す。太政大臣。尊円流の書をよくし、詩歌にも長じた。(1536〜1612)

⇒このえ【近衛】

このえ‐しだん【近衛師団】‥ヱ‥

皇居の警護および天皇の儀仗兵としての任務を与えられた陸軍の師団。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐せいめい【近衛声明】‥ヱ‥

日中戦争期に近衛文麿内閣が発した対中国政策に関する声明。第1次(1938年1月)は南京攻略後の中華民国国民政府に対する国交断絶・否認声明。第2次(同年11月)は武漢・広東攻略後に国民政府に対日協力と和平を呼びかけた東亜新秩序声明。第3次(同年12月)は汪兆銘ら対日協力派の動きにあわせて日本側和平条件の概要を示した近衛三原則声明。

⇒このえ【近衛】

このえ‐づかさ【近衛府】‥ヱ‥

①(→)「このえふ」に同じ。

②近衛府の役人。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐てんのう【近衛天皇】‥ヱ‥ワウ

平安後期の天皇。鳥羽天皇の第9皇子。名は体仁なりひと。鳥羽法皇が院政。(在位1141〜1155)(1139〜1155)→天皇(表)

このえ‐の‐だいしょう【近衛大将】‥ヱ‥シヤウ

近衛府の長官。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐の‐ちゅうじょう【近衛中将】‥ヱ‥ジヤウ

近衛府の次官。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐の‐つかさ【近衛府】‥ヱ‥

⇒このえづかさ。栄華物語初花「―いとつきづきしき姿して」

⇒この‐え【近衛】

このえ‐の‐とねり【近衛舎人】‥ヱ‥

近衛府に属し、宮門の警衛、供奉をつかさどった兵士。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐のぶただ【近衛信尹】‥ヱ‥

安土桃山・江戸初期の公卿。寛永三筆の一人。前久さきひさの子。後陽成天皇に仕え、左大臣・関白・氏長者・准三后。三藐院さんみゃくいんと号す。御家流の一派道澄流を学び、三藐院流を起こした。(1565〜1614)

⇒このえ【近衛】

このえ‐の‐みかど【近衛御門】‥ヱ‥

①大内裏の東面の陽明門の別称。近衛門。枕草子78「―より左衛門の陣にまゐり給ふ」

②京都の近衛御門大路。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐ひでまろ【近衛秀麿】‥ヱ‥

指揮者・作曲家。文麿の弟。東京生れ。東大中退。1925年(大正14)以来半世紀にわたり、山田耕筰らと共に日本の交響楽団を育成。作「ちんちん千鳥」など。(1898〜1973)

⇒このえ【近衛】

このえ‐ふ【近衛府】‥ヱ‥

奈良・平安以降、皇居を警衛し、儀式には儀仗を率いて威儀に備え、行幸には供奉ぐぶ・警備した武官の府。765年(天平神護1)授刀衛を改めた令外りょうげの官。左近衛府と右近衛府とに分かれ、長官は大将、次官は中将・少将、判官は将監しょうげん、主典は将曹しょうそうという。六衛府の一つ。このえづかさ。このえのつかさ。ちかきまもりのつかさ。羽林。親衛。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐ふみまろ【近衛文麿】‥ヱ‥

政治家。公爵。篤麿の子。東京生れ。京大卒。1933年貴族院議長。日中全面戦争期の首相。41年第3次組閣をしたが、東条陸相の対米主戦論に敗れて辞職。敗戦後、戦犯として拘引の直前に自殺。(1891〜1945)

近衛文麿

提供:毎日新聞社

もとひろの子。関白・太政大臣。剃髪して予楽院と号した。書に長じて、行成こうぜいの書風に傾倒、その再興につとめた。(1667〜1736)

⇒このえ【近衛】

このえ‐さきひさ【近衛前久】‥ヱ‥

安土桃山時代の公家。関白のまま諸国に下国、のち東求院竜山と号す。太政大臣。尊円流の書をよくし、詩歌にも長じた。(1536〜1612)

⇒このえ【近衛】

このえ‐しだん【近衛師団】‥ヱ‥

皇居の警護および天皇の儀仗兵としての任務を与えられた陸軍の師団。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐せいめい【近衛声明】‥ヱ‥

日中戦争期に近衛文麿内閣が発した対中国政策に関する声明。第1次(1938年1月)は南京攻略後の中華民国国民政府に対する国交断絶・否認声明。第2次(同年11月)は武漢・広東攻略後に国民政府に対日協力と和平を呼びかけた東亜新秩序声明。第3次(同年12月)は汪兆銘ら対日協力派の動きにあわせて日本側和平条件の概要を示した近衛三原則声明。

⇒このえ【近衛】

このえ‐づかさ【近衛府】‥ヱ‥

①(→)「このえふ」に同じ。

②近衛府の役人。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐てんのう【近衛天皇】‥ヱ‥ワウ

平安後期の天皇。鳥羽天皇の第9皇子。名は体仁なりひと。鳥羽法皇が院政。(在位1141〜1155)(1139〜1155)→天皇(表)

このえ‐の‐だいしょう【近衛大将】‥ヱ‥シヤウ

近衛府の長官。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐の‐ちゅうじょう【近衛中将】‥ヱ‥ジヤウ

近衛府の次官。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐の‐つかさ【近衛府】‥ヱ‥

⇒このえづかさ。栄華物語初花「―いとつきづきしき姿して」

⇒この‐え【近衛】

このえ‐の‐とねり【近衛舎人】‥ヱ‥

近衛府に属し、宮門の警衛、供奉をつかさどった兵士。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐のぶただ【近衛信尹】‥ヱ‥

安土桃山・江戸初期の公卿。寛永三筆の一人。前久さきひさの子。後陽成天皇に仕え、左大臣・関白・氏長者・准三后。三藐院さんみゃくいんと号す。御家流の一派道澄流を学び、三藐院流を起こした。(1565〜1614)

⇒このえ【近衛】

このえ‐の‐みかど【近衛御門】‥ヱ‥

①大内裏の東面の陽明門の別称。近衛門。枕草子78「―より左衛門の陣にまゐり給ふ」

②京都の近衛御門大路。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐ひでまろ【近衛秀麿】‥ヱ‥

指揮者・作曲家。文麿の弟。東京生れ。東大中退。1925年(大正14)以来半世紀にわたり、山田耕筰らと共に日本の交響楽団を育成。作「ちんちん千鳥」など。(1898〜1973)

⇒このえ【近衛】

このえ‐ふ【近衛府】‥ヱ‥

奈良・平安以降、皇居を警衛し、儀式には儀仗を率いて威儀に備え、行幸には供奉ぐぶ・警備した武官の府。765年(天平神護1)授刀衛を改めた令外りょうげの官。左近衛府と右近衛府とに分かれ、長官は大将、次官は中将・少将、判官は将監しょうげん、主典は将曹しょうそうという。六衛府の一つ。このえづかさ。このえのつかさ。ちかきまもりのつかさ。羽林。親衛。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐ふみまろ【近衛文麿】‥ヱ‥

政治家。公爵。篤麿の子。東京生れ。京大卒。1933年貴族院議長。日中全面戦争期の首相。41年第3次組閣をしたが、東条陸相の対米主戦論に敗れて辞職。敗戦後、戦犯として拘引の直前に自殺。(1891〜1945)

近衛文麿

提供:毎日新聞社

⇒このえ【近衛】

このえ‐へい【近衛兵】‥ヱ‥

①1872年(明治5)に設けられた天皇の護衛兵。91年近衛師団に改編。→親兵2。

②近衛師団所属の兵。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐ぼたん【近衛牡丹】‥ヱ‥

近衛家の紋所もんどころで、牡丹の花と葉を取り合わせたもの。

⇒このえ【近衛】

このえ‐りゅう【近衛流】‥ヱリウ

近衛信尹のぶただを祖とする和様書道の一派。光悦流はこの流から出たという。三藐院流さんみゃくいんりゅう。

⇒このえ【近衛】

こ‐の‐かげ【木の陰】

木のかげ。こかげ。兼輔集「あさづまの三井の―しげりあひて」

こ‐の‐かた【此の方・以来】

①こちらの方向。こちらがわ。万葉集13「―にわれは立ちて」

②その時より後。以来いらい。三蔵法師伝承徳点「東度より已来コノカタ」。「生まれて―」

この‐かた【此の方】

〔代〕

「この人」の尊敬語。

こ‐の‐かみ【兄・氏上】

(「子の上」の意)

①長男。総領。あに。清寧紀「長子このかみ磐城皇子」

②兄弟姉妹の年長者。兄または姉。宇津保物語俊蔭「御―の右のおとど」

③年上。年長の人。源氏物語柏木「かの君は五六年の程の―なりしかど」

④氏うじの長者。氏の上かみ。天智紀「―には大刀を賜ふ」

⑤上に立つ人。長。首魁。また、すぐれた人。持統紀「郡国くにぐにの長吏このかみつかさに勅みことのりして」

⑥兄同様の人。義兄。雨月物語1「―来り給ふことの遅かりしに」

⇒このかみ‐ごころ【兄心】

⇒このかみ‐だ・つ【兄だつ】

こ‐の‐かみ【小腹】

下腹。ほがみ。こがみ。倭名類聚鈔3「釈名云自臍以下謂之水腹、或云小腹、和名、古能加美」

このかみ‐ごころ【兄心】

兄らしい心。年長者らしい心づかい。源氏物語横笛「二の宮はこよなく―に所去り聞え給ふ」

⇒こ‐の‐かみ【兄・氏上】

このかみ‐だ・つ【兄だつ】

〔自四〕

兄らしくする。年長者らしくふるまう。源氏物語宿木「宮の今めかしく―・ち給へる程にて」

⇒こ‐の‐かみ【兄・氏上】

この‐かん【此の間】

このあいだ。ある点からある点までの間。「―十里」「―約三十秒」

この‐きみ【此君】

竹の異称。枕草子137「そよろとさし入るる、呉竹なりけり。おい、―にこそといひたるを」→此君しくん

この‐くらい【此の位】‥クラヰ

分量・長さ・程度などをくらべたり見当をつけたりする時にいう語。これほど。この程度。「今日は―にしておきましょう」

こ‐の‐くれ【木の暗れ・木の暮】

木が茂って、その下の暗いこと。また、その所、その時。こぐれ。万葉集8「―のかくなるまでに」

⇒このくれ‐しげ【木の暗れ茂】

⇒このくれ‐の【木の暗れの】

このくれ‐しげ【木の暗れ茂】

(→)「木の暗れ」に同じ。

⇒こ‐の‐くれ【木の暗れ・木の暮】

このくれ‐の【木の暗れの】

〔枕〕

「しげし」にかかる。

⇒こ‐の‐くれ【木の暗れ・木の暮】

こ‐の‐こ【海鼠子】

ナマコの卵巣を乾燥した食品。あぶるとさらに香ばしく酒の肴として珍重。形の上から撥子ばちこと棒子ぼうことがある。くちこ。

この‐ご【此の期】

この時。いよいよという今。せっぱつまったこの局面。「―に及んで何を言うか」

このこう‐べ【兄部】‥カウベ

(コノカミベの転)

①頭かしらだつもの。

②禅宗で雑役僧の指揮者。

③中世、武士の護衛者の長。

④中世、手工業組合の職人の長。

この‐ごろ【此の頃】

(古くは清音)

①近ごろ。この日ごろ。このほど。万葉集14「はだ薄すすき穂に出し君が見えぬ―」。「―会っていない」

②近いうち。そのうち。浄瑠璃、近頃河原達引「―ゆるりと逢ひに行きませう」

⇒このごろ‐じゅう【此の頃中】

⇒このごろ‐よう【此の頃様】

このごろ‐じゅう【此の頃中】‥ヂユウ

このあいだじゅう。滑稽本、続膝栗毛「―の雨で」

⇒この‐ごろ【此の頃】

このごろ‐よう【此の頃様】‥ヤウ

当世風。徒然草「これは―のことなり、いとにくし」

⇒この‐ごろ【此の頃】

この‐さい【此の際】

いまの場合。こういう時。

この‐さき【此の先】

①ここから進み行く先。ゆくさき。「―通行止め」

②これより後。以後。この後。「―何年かかるかわからない」

こ‐の‐した【木の下】

木の下。こかげ。木のもと。大和物語「しぐれのみ降る山里の―は」

⇒このした‐がく・る【木の下隠る】

⇒このした‐がくれ【木の下隠れ】

⇒このした‐かげ【木の下陰】

⇒このした‐かぜ【木の下風】

⇒このした‐がり【木の下狩り】

⇒このした‐づくよ【木の下月夜】

⇒このした‐つゆ【木の下露】

⇒このした‐みず【木の下水】

⇒このした‐みち【木の下道】

⇒このした‐やみ【木の下闇】

このした‐がく・る【木の下隠る】

〔自四・下二〕

木の下に隠れる。万葉集2「秋山の―・り行く水の」。久安百首「―・れ行く水の浅き心に」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐がくれ【木の下隠れ】

木の下に隠れること。また、その所。このしたがくり。

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐かげ【木の下陰】

木のかげ。こかげ。拾遺和歌集恋「あさましき―の岩清水」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐かぜ【木の下風】

木の下を吹く風。貫之集「―もやまず吹かなむ」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐がり【木の下狩り】

(→)勢子せこに同じ。和訓栞「―はせこの事なりといへり」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐づくよ【木の下月夜】

木の間から月光のもれてくる夜。

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐つゆ【木の下露】

木の葉から落ちる露。また、木の下の露。古今和歌集東歌「宮城野の―は雨にまされり」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐みず【木の下水】‥ミヅ

木の下陰を流れる水。また、木の下に溜まった水。後拾遺和歌集恋「夏山の―は草隠れつつ」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐みち【木の下道】

木の茂った下の道。木陰の道。新拾遺和歌集釈教「さつきやみ―は暗きより暗きに迷ふ道ぞ苦しき」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐やみ【木の下闇】

木が茂って木陰の暗いこと。〈[季]夏〉。拾遺和歌集夏「さつき山―にともす火は鹿のたちどのしるべなりけり」

⇒こ‐の‐した【木の下】

この‐じゅう【此の中】‥ヂユウ

このごろ。近ごろ。この数日間。狂言、石神「―打続きあなた此方で大御酒を下されたれば」

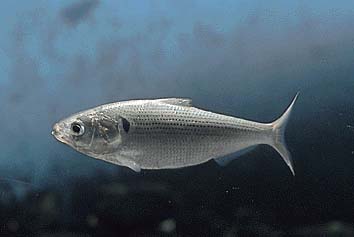

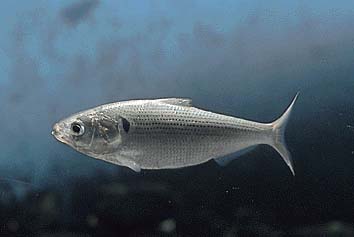

このしろ【鰶・鯯・鱅・鮗】

ニシン科の海産の硬骨魚。全長約25センチメートル。体はやや側扁し、背びれの最後の軟条は糸状にのび、尾部に達する。日本各地の沿岸に分布し、内湾にも入る。中等大のものはコハダ・ツナシといい、鮨すしの材料。出雲風土記「鱸・―」

このしろ

⇒このえ【近衛】

このえ‐へい【近衛兵】‥ヱ‥

①1872年(明治5)に設けられた天皇の護衛兵。91年近衛師団に改編。→親兵2。

②近衛師団所属の兵。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐ぼたん【近衛牡丹】‥ヱ‥

近衛家の紋所もんどころで、牡丹の花と葉を取り合わせたもの。

⇒このえ【近衛】

このえ‐りゅう【近衛流】‥ヱリウ

近衛信尹のぶただを祖とする和様書道の一派。光悦流はこの流から出たという。三藐院流さんみゃくいんりゅう。

⇒このえ【近衛】

こ‐の‐かげ【木の陰】

木のかげ。こかげ。兼輔集「あさづまの三井の―しげりあひて」

こ‐の‐かた【此の方・以来】

①こちらの方向。こちらがわ。万葉集13「―にわれは立ちて」

②その時より後。以来いらい。三蔵法師伝承徳点「東度より已来コノカタ」。「生まれて―」

この‐かた【此の方】

〔代〕

「この人」の尊敬語。

こ‐の‐かみ【兄・氏上】

(「子の上」の意)

①長男。総領。あに。清寧紀「長子このかみ磐城皇子」

②兄弟姉妹の年長者。兄または姉。宇津保物語俊蔭「御―の右のおとど」

③年上。年長の人。源氏物語柏木「かの君は五六年の程の―なりしかど」

④氏うじの長者。氏の上かみ。天智紀「―には大刀を賜ふ」

⑤上に立つ人。長。首魁。また、すぐれた人。持統紀「郡国くにぐにの長吏このかみつかさに勅みことのりして」

⑥兄同様の人。義兄。雨月物語1「―来り給ふことの遅かりしに」

⇒このかみ‐ごころ【兄心】

⇒このかみ‐だ・つ【兄だつ】

こ‐の‐かみ【小腹】

下腹。ほがみ。こがみ。倭名類聚鈔3「釈名云自臍以下謂之水腹、或云小腹、和名、古能加美」

このかみ‐ごころ【兄心】

兄らしい心。年長者らしい心づかい。源氏物語横笛「二の宮はこよなく―に所去り聞え給ふ」

⇒こ‐の‐かみ【兄・氏上】

このかみ‐だ・つ【兄だつ】

〔自四〕

兄らしくする。年長者らしくふるまう。源氏物語宿木「宮の今めかしく―・ち給へる程にて」

⇒こ‐の‐かみ【兄・氏上】

この‐かん【此の間】

このあいだ。ある点からある点までの間。「―十里」「―約三十秒」

この‐きみ【此君】

竹の異称。枕草子137「そよろとさし入るる、呉竹なりけり。おい、―にこそといひたるを」→此君しくん

この‐くらい【此の位】‥クラヰ

分量・長さ・程度などをくらべたり見当をつけたりする時にいう語。これほど。この程度。「今日は―にしておきましょう」

こ‐の‐くれ【木の暗れ・木の暮】

木が茂って、その下の暗いこと。また、その所、その時。こぐれ。万葉集8「―のかくなるまでに」

⇒このくれ‐しげ【木の暗れ茂】

⇒このくれ‐の【木の暗れの】

このくれ‐しげ【木の暗れ茂】

(→)「木の暗れ」に同じ。

⇒こ‐の‐くれ【木の暗れ・木の暮】

このくれ‐の【木の暗れの】

〔枕〕

「しげし」にかかる。

⇒こ‐の‐くれ【木の暗れ・木の暮】

こ‐の‐こ【海鼠子】

ナマコの卵巣を乾燥した食品。あぶるとさらに香ばしく酒の肴として珍重。形の上から撥子ばちこと棒子ぼうことがある。くちこ。

この‐ご【此の期】

この時。いよいよという今。せっぱつまったこの局面。「―に及んで何を言うか」

このこう‐べ【兄部】‥カウベ

(コノカミベの転)

①頭かしらだつもの。

②禅宗で雑役僧の指揮者。

③中世、武士の護衛者の長。

④中世、手工業組合の職人の長。

この‐ごろ【此の頃】

(古くは清音)

①近ごろ。この日ごろ。このほど。万葉集14「はだ薄すすき穂に出し君が見えぬ―」。「―会っていない」

②近いうち。そのうち。浄瑠璃、近頃河原達引「―ゆるりと逢ひに行きませう」

⇒このごろ‐じゅう【此の頃中】

⇒このごろ‐よう【此の頃様】

このごろ‐じゅう【此の頃中】‥ヂユウ

このあいだじゅう。滑稽本、続膝栗毛「―の雨で」

⇒この‐ごろ【此の頃】

このごろ‐よう【此の頃様】‥ヤウ

当世風。徒然草「これは―のことなり、いとにくし」

⇒この‐ごろ【此の頃】

この‐さい【此の際】

いまの場合。こういう時。

この‐さき【此の先】

①ここから進み行く先。ゆくさき。「―通行止め」

②これより後。以後。この後。「―何年かかるかわからない」

こ‐の‐した【木の下】

木の下。こかげ。木のもと。大和物語「しぐれのみ降る山里の―は」

⇒このした‐がく・る【木の下隠る】

⇒このした‐がくれ【木の下隠れ】

⇒このした‐かげ【木の下陰】

⇒このした‐かぜ【木の下風】

⇒このした‐がり【木の下狩り】

⇒このした‐づくよ【木の下月夜】

⇒このした‐つゆ【木の下露】

⇒このした‐みず【木の下水】

⇒このした‐みち【木の下道】

⇒このした‐やみ【木の下闇】

このした‐がく・る【木の下隠る】

〔自四・下二〕

木の下に隠れる。万葉集2「秋山の―・り行く水の」。久安百首「―・れ行く水の浅き心に」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐がくれ【木の下隠れ】

木の下に隠れること。また、その所。このしたがくり。

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐かげ【木の下陰】

木のかげ。こかげ。拾遺和歌集恋「あさましき―の岩清水」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐かぜ【木の下風】

木の下を吹く風。貫之集「―もやまず吹かなむ」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐がり【木の下狩り】

(→)勢子せこに同じ。和訓栞「―はせこの事なりといへり」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐づくよ【木の下月夜】

木の間から月光のもれてくる夜。

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐つゆ【木の下露】

木の葉から落ちる露。また、木の下の露。古今和歌集東歌「宮城野の―は雨にまされり」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐みず【木の下水】‥ミヅ

木の下陰を流れる水。また、木の下に溜まった水。後拾遺和歌集恋「夏山の―は草隠れつつ」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐みち【木の下道】

木の茂った下の道。木陰の道。新拾遺和歌集釈教「さつきやみ―は暗きより暗きに迷ふ道ぞ苦しき」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐やみ【木の下闇】

木が茂って木陰の暗いこと。〈[季]夏〉。拾遺和歌集夏「さつき山―にともす火は鹿のたちどのしるべなりけり」

⇒こ‐の‐した【木の下】

この‐じゅう【此の中】‥ヂユウ

このごろ。近ごろ。この数日間。狂言、石神「―打続きあなた此方で大御酒を下されたれば」

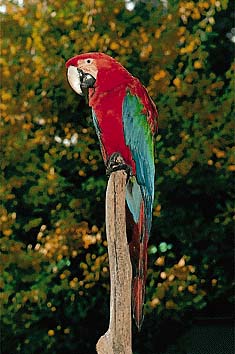

このしろ【鰶・鯯・鱅・鮗】

ニシン科の海産の硬骨魚。全長約25センチメートル。体はやや側扁し、背びれの最後の軟条は糸状にのび、尾部に達する。日本各地の沿岸に分布し、内湾にも入る。中等大のものはコハダ・ツナシといい、鮨すしの材料。出雲風土記「鱸・―」

このしろ

コノシロ

提供:東京動物園協会

コノシロ

提供:東京動物園協会

こ‐の‐しろ【利】

(「子の代」の意)貸金の利息。持統紀「―収とること莫まな」

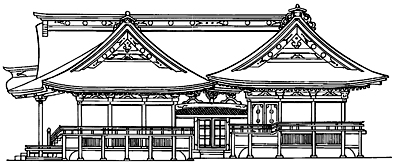

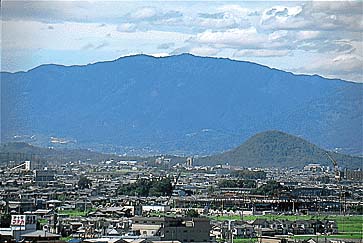

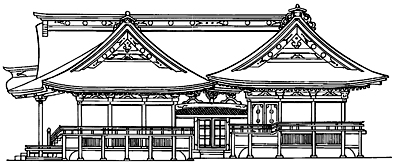

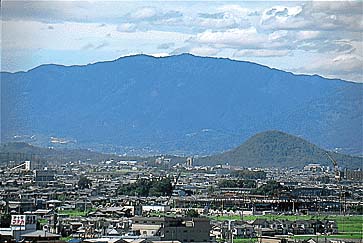

こ‐の‐じんじゃ【籠神社】

京都府宮津市大垣にある元国幣中社。祭神は天之水分神あまのみくまりのかみ・天火明命あまのほあかりのみことほか。丹後国一の宮。宮司家の「海部氏系図」は国宝。こもり神社。

籠神社

撮影:的場 啓

こ‐の‐しろ【利】

(「子の代」の意)貸金の利息。持統紀「―収とること莫まな」

こ‐の‐じんじゃ【籠神社】

京都府宮津市大垣にある元国幣中社。祭神は天之水分神あまのみくまりのかみ・天火明命あまのほあかりのみことほか。丹後国一の宮。宮司家の「海部氏系図」は国宝。こもり神社。

籠神社

撮影:的場 啓

この‐せ【此の瀬】

この折。この機会。平家物語3「たとひ―にこそ漏れさせ給ふとも」

この‐せつ【此の節】

このごろ。近来。浮世風呂前「―はますます重おもりますばかりで」

ご‐の‐ぜん【五の膳】

本膳料理の最も丁重な膳組で、本膳・二の膳・三の膳・与の膳(四を忌んでいう)・五の膳を供するもの。また、その第五の膳。

この‐たび【此の度】

今回。こんど。和歌では多く「此の旅」と掛ける。古今和歌集旅「―はぬさもとりあへず手向山紅葉の錦神のまにまに」。「―は大変ありがとうございました」

この‐だん【此の段】

手紙・口上などで前文・前言を受けて用いる語。「―お知らせ申し上げます」

この‐つき【此の月】

今月。当月。

コノテーション【connotation】

言語記号の潜在的・多層的意味。例えば小学校は、一般的には「義務教育の場」であるが、そのコノテーションは、ある人にとっては「懐しい時代」であり、教育学者にとっては「教育制度の一部」である。共示。→デノテーション

このて‐がしわ【児手柏・側柏】‥ガシハ

ヒノキ科の常緑低木または小高木。中国原産で、渡来は古く、庭木とする。高さ約2〜6メートル。葉はヒノキに似て鱗片状で表裏の別なく、枝が側立、扁平で子供の掌てのひらのように見える。花は春開き、単性で雌雄同株。種子は滋養強壮剤。

コノテガシワ

撮影:関戸 勇

この‐せ【此の瀬】

この折。この機会。平家物語3「たとひ―にこそ漏れさせ給ふとも」

この‐せつ【此の節】

このごろ。近来。浮世風呂前「―はますます重おもりますばかりで」

ご‐の‐ぜん【五の膳】

本膳料理の最も丁重な膳組で、本膳・二の膳・三の膳・与の膳(四を忌んでいう)・五の膳を供するもの。また、その第五の膳。

この‐たび【此の度】

今回。こんど。和歌では多く「此の旅」と掛ける。古今和歌集旅「―はぬさもとりあへず手向山紅葉の錦神のまにまに」。「―は大変ありがとうございました」

この‐だん【此の段】

手紙・口上などで前文・前言を受けて用いる語。「―お知らせ申し上げます」

この‐つき【此の月】

今月。当月。

コノテーション【connotation】

言語記号の潜在的・多層的意味。例えば小学校は、一般的には「義務教育の場」であるが、そのコノテーションは、ある人にとっては「懐しい時代」であり、教育学者にとっては「教育制度の一部」である。共示。→デノテーション

このて‐がしわ【児手柏・側柏】‥ガシハ

ヒノキ科の常緑低木または小高木。中国原産で、渡来は古く、庭木とする。高さ約2〜6メートル。葉はヒノキに似て鱗片状で表裏の別なく、枝が側立、扁平で子供の掌てのひらのように見える。花は春開き、単性で雌雄同株。種子は滋養強壮剤。

コノテガシワ

撮影:関戸 勇

⇒児手柏の両面

⇒児手柏の両面

この‐うち【此の内・此の中】

この間。先ごろ。このじゅう。

こ‐の‐うれ【木の末】

木の若い枝先。こぬれ。こずえ。建仁元年撰歌合「―もとに残る夜の月」

こ‐の‐え【木の枝】

木のえだ。枝。万葉集9「墓つかの上の―なびけり」

この‐え【近衛】‥ヱ

(コンヱの転。皇居に近く伺候して警衛する意)近衛府・近衛師団・近衛兵の略。

⇒このえ‐しだん【近衛師団】

⇒このえ‐づかさ【近衛府】

⇒このえ‐の‐だいしょう【近衛大将】

⇒このえ‐の‐ちゅうじょう【近衛中将】

⇒このえ‐の‐つかさ【近衛府】

⇒このえ‐の‐とねり【近衛舎人】

⇒このえ‐の‐みかど【近衛御門】

⇒このえ‐ふ【近衛府】

⇒このえ‐へい【近衛兵】

このえ【近衛】‥ヱ

姓氏の一つ。藤原氏の北家。五摂家の一つ。藤原氏嫡宗。藤原忠通の嫡男基実を始祖とするが若死し、その嫡男基通(1160〜1233)が内大臣・関白・摂政となり、京都近衛の北、室町の東に近衛殿を構え、氏の名とした。近衛大路に面する陽明門にちなみ陽明家とも称する。→藤原(系図)→五摂家(系図)。

⇒このえ‐あつまろ【近衛篤麿】

⇒このえ‐いえひろ【近衛家

この‐うち【此の内・此の中】

この間。先ごろ。このじゅう。

こ‐の‐うれ【木の末】

木の若い枝先。こぬれ。こずえ。建仁元年撰歌合「―もとに残る夜の月」

こ‐の‐え【木の枝】

木のえだ。枝。万葉集9「墓つかの上の―なびけり」

この‐え【近衛】‥ヱ

(コンヱの転。皇居に近く伺候して警衛する意)近衛府・近衛師団・近衛兵の略。

⇒このえ‐しだん【近衛師団】

⇒このえ‐づかさ【近衛府】

⇒このえ‐の‐だいしょう【近衛大将】

⇒このえ‐の‐ちゅうじょう【近衛中将】

⇒このえ‐の‐つかさ【近衛府】

⇒このえ‐の‐とねり【近衛舎人】

⇒このえ‐の‐みかど【近衛御門】

⇒このえ‐ふ【近衛府】

⇒このえ‐へい【近衛兵】

このえ【近衛】‥ヱ

姓氏の一つ。藤原氏の北家。五摂家の一つ。藤原氏嫡宗。藤原忠通の嫡男基実を始祖とするが若死し、その嫡男基通(1160〜1233)が内大臣・関白・摂政となり、京都近衛の北、室町の東に近衛殿を構え、氏の名とした。近衛大路に面する陽明門にちなみ陽明家とも称する。→藤原(系図)→五摂家(系図)。

⇒このえ‐あつまろ【近衛篤麿】

⇒このえ‐いえひろ【近衛家 】

⇒このえ‐さきひさ【近衛前久】

⇒このえ‐せいめい【近衛声明】

⇒このえ‐のぶただ【近衛信尹】

⇒このえ‐ひでまろ【近衛秀麿】

⇒このえ‐ふみまろ【近衛文麿】

⇒このえ‐ぼたん【近衛牡丹】

⇒このえ‐りゅう【近衛流】

このえ‐あつまろ【近衛篤麿】‥ヱ‥

政治家。号、霞山。関白忠

】

⇒このえ‐さきひさ【近衛前久】

⇒このえ‐せいめい【近衛声明】

⇒このえ‐のぶただ【近衛信尹】

⇒このえ‐ひでまろ【近衛秀麿】

⇒このえ‐ふみまろ【近衛文麿】

⇒このえ‐ぼたん【近衛牡丹】

⇒このえ‐りゅう【近衛流】

このえ‐あつまろ【近衛篤麿】‥ヱ‥

政治家。号、霞山。関白忠 ただひろの孫。忠房の子。日清戦争後、国民同盟会・対露同志会に参加、対露強硬政策を主張。学習院長・貴族院議長・枢密顧問官。公爵。(1863〜1904)

⇒このえ【近衛】

このえ‐いえひろ【近衛家

ただひろの孫。忠房の子。日清戦争後、国民同盟会・対露同志会に参加、対露強硬政策を主張。学習院長・貴族院議長・枢密顧問官。公爵。(1863〜1904)

⇒このえ【近衛】

このえ‐いえひろ【近衛家 】‥ヱイヘ‥

江戸中期の公卿。基

】‥ヱイヘ‥

江戸中期の公卿。基 もとひろの子。関白・太政大臣。剃髪して予楽院と号した。書に長じて、行成こうぜいの書風に傾倒、その再興につとめた。(1667〜1736)

⇒このえ【近衛】

このえ‐さきひさ【近衛前久】‥ヱ‥

安土桃山時代の公家。関白のまま諸国に下国、のち東求院竜山と号す。太政大臣。尊円流の書をよくし、詩歌にも長じた。(1536〜1612)

⇒このえ【近衛】

このえ‐しだん【近衛師団】‥ヱ‥

皇居の警護および天皇の儀仗兵としての任務を与えられた陸軍の師団。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐せいめい【近衛声明】‥ヱ‥

日中戦争期に近衛文麿内閣が発した対中国政策に関する声明。第1次(1938年1月)は南京攻略後の中華民国国民政府に対する国交断絶・否認声明。第2次(同年11月)は武漢・広東攻略後に国民政府に対日協力と和平を呼びかけた東亜新秩序声明。第3次(同年12月)は汪兆銘ら対日協力派の動きにあわせて日本側和平条件の概要を示した近衛三原則声明。

⇒このえ【近衛】

このえ‐づかさ【近衛府】‥ヱ‥

①(→)「このえふ」に同じ。

②近衛府の役人。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐てんのう【近衛天皇】‥ヱ‥ワウ

平安後期の天皇。鳥羽天皇の第9皇子。名は体仁なりひと。鳥羽法皇が院政。(在位1141〜1155)(1139〜1155)→天皇(表)

このえ‐の‐だいしょう【近衛大将】‥ヱ‥シヤウ

近衛府の長官。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐の‐ちゅうじょう【近衛中将】‥ヱ‥ジヤウ

近衛府の次官。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐の‐つかさ【近衛府】‥ヱ‥

⇒このえづかさ。栄華物語初花「―いとつきづきしき姿して」

⇒この‐え【近衛】

このえ‐の‐とねり【近衛舎人】‥ヱ‥

近衛府に属し、宮門の警衛、供奉をつかさどった兵士。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐のぶただ【近衛信尹】‥ヱ‥

安土桃山・江戸初期の公卿。寛永三筆の一人。前久さきひさの子。後陽成天皇に仕え、左大臣・関白・氏長者・准三后。三藐院さんみゃくいんと号す。御家流の一派道澄流を学び、三藐院流を起こした。(1565〜1614)

⇒このえ【近衛】

このえ‐の‐みかど【近衛御門】‥ヱ‥

①大内裏の東面の陽明門の別称。近衛門。枕草子78「―より左衛門の陣にまゐり給ふ」

②京都の近衛御門大路。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐ひでまろ【近衛秀麿】‥ヱ‥

指揮者・作曲家。文麿の弟。東京生れ。東大中退。1925年(大正14)以来半世紀にわたり、山田耕筰らと共に日本の交響楽団を育成。作「ちんちん千鳥」など。(1898〜1973)

⇒このえ【近衛】

このえ‐ふ【近衛府】‥ヱ‥

奈良・平安以降、皇居を警衛し、儀式には儀仗を率いて威儀に備え、行幸には供奉ぐぶ・警備した武官の府。765年(天平神護1)授刀衛を改めた令外りょうげの官。左近衛府と右近衛府とに分かれ、長官は大将、次官は中将・少将、判官は将監しょうげん、主典は将曹しょうそうという。六衛府の一つ。このえづかさ。このえのつかさ。ちかきまもりのつかさ。羽林。親衛。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐ふみまろ【近衛文麿】‥ヱ‥

政治家。公爵。篤麿の子。東京生れ。京大卒。1933年貴族院議長。日中全面戦争期の首相。41年第3次組閣をしたが、東条陸相の対米主戦論に敗れて辞職。敗戦後、戦犯として拘引の直前に自殺。(1891〜1945)

近衛文麿

提供:毎日新聞社

もとひろの子。関白・太政大臣。剃髪して予楽院と号した。書に長じて、行成こうぜいの書風に傾倒、その再興につとめた。(1667〜1736)

⇒このえ【近衛】

このえ‐さきひさ【近衛前久】‥ヱ‥

安土桃山時代の公家。関白のまま諸国に下国、のち東求院竜山と号す。太政大臣。尊円流の書をよくし、詩歌にも長じた。(1536〜1612)

⇒このえ【近衛】

このえ‐しだん【近衛師団】‥ヱ‥

皇居の警護および天皇の儀仗兵としての任務を与えられた陸軍の師団。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐せいめい【近衛声明】‥ヱ‥

日中戦争期に近衛文麿内閣が発した対中国政策に関する声明。第1次(1938年1月)は南京攻略後の中華民国国民政府に対する国交断絶・否認声明。第2次(同年11月)は武漢・広東攻略後に国民政府に対日協力と和平を呼びかけた東亜新秩序声明。第3次(同年12月)は汪兆銘ら対日協力派の動きにあわせて日本側和平条件の概要を示した近衛三原則声明。

⇒このえ【近衛】

このえ‐づかさ【近衛府】‥ヱ‥

①(→)「このえふ」に同じ。

②近衛府の役人。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐てんのう【近衛天皇】‥ヱ‥ワウ

平安後期の天皇。鳥羽天皇の第9皇子。名は体仁なりひと。鳥羽法皇が院政。(在位1141〜1155)(1139〜1155)→天皇(表)

このえ‐の‐だいしょう【近衛大将】‥ヱ‥シヤウ

近衛府の長官。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐の‐ちゅうじょう【近衛中将】‥ヱ‥ジヤウ

近衛府の次官。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐の‐つかさ【近衛府】‥ヱ‥

⇒このえづかさ。栄華物語初花「―いとつきづきしき姿して」

⇒この‐え【近衛】

このえ‐の‐とねり【近衛舎人】‥ヱ‥

近衛府に属し、宮門の警衛、供奉をつかさどった兵士。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐のぶただ【近衛信尹】‥ヱ‥

安土桃山・江戸初期の公卿。寛永三筆の一人。前久さきひさの子。後陽成天皇に仕え、左大臣・関白・氏長者・准三后。三藐院さんみゃくいんと号す。御家流の一派道澄流を学び、三藐院流を起こした。(1565〜1614)

⇒このえ【近衛】

このえ‐の‐みかど【近衛御門】‥ヱ‥

①大内裏の東面の陽明門の別称。近衛門。枕草子78「―より左衛門の陣にまゐり給ふ」

②京都の近衛御門大路。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐ひでまろ【近衛秀麿】‥ヱ‥

指揮者・作曲家。文麿の弟。東京生れ。東大中退。1925年(大正14)以来半世紀にわたり、山田耕筰らと共に日本の交響楽団を育成。作「ちんちん千鳥」など。(1898〜1973)

⇒このえ【近衛】

このえ‐ふ【近衛府】‥ヱ‥

奈良・平安以降、皇居を警衛し、儀式には儀仗を率いて威儀に備え、行幸には供奉ぐぶ・警備した武官の府。765年(天平神護1)授刀衛を改めた令外りょうげの官。左近衛府と右近衛府とに分かれ、長官は大将、次官は中将・少将、判官は将監しょうげん、主典は将曹しょうそうという。六衛府の一つ。このえづかさ。このえのつかさ。ちかきまもりのつかさ。羽林。親衛。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐ふみまろ【近衛文麿】‥ヱ‥

政治家。公爵。篤麿の子。東京生れ。京大卒。1933年貴族院議長。日中全面戦争期の首相。41年第3次組閣をしたが、東条陸相の対米主戦論に敗れて辞職。敗戦後、戦犯として拘引の直前に自殺。(1891〜1945)

近衛文麿

提供:毎日新聞社

⇒このえ【近衛】

このえ‐へい【近衛兵】‥ヱ‥

①1872年(明治5)に設けられた天皇の護衛兵。91年近衛師団に改編。→親兵2。

②近衛師団所属の兵。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐ぼたん【近衛牡丹】‥ヱ‥

近衛家の紋所もんどころで、牡丹の花と葉を取り合わせたもの。

⇒このえ【近衛】

このえ‐りゅう【近衛流】‥ヱリウ

近衛信尹のぶただを祖とする和様書道の一派。光悦流はこの流から出たという。三藐院流さんみゃくいんりゅう。

⇒このえ【近衛】

こ‐の‐かげ【木の陰】

木のかげ。こかげ。兼輔集「あさづまの三井の―しげりあひて」

こ‐の‐かた【此の方・以来】

①こちらの方向。こちらがわ。万葉集13「―にわれは立ちて」

②その時より後。以来いらい。三蔵法師伝承徳点「東度より已来コノカタ」。「生まれて―」

この‐かた【此の方】

〔代〕

「この人」の尊敬語。

こ‐の‐かみ【兄・氏上】

(「子の上」の意)

①長男。総領。あに。清寧紀「長子このかみ磐城皇子」

②兄弟姉妹の年長者。兄または姉。宇津保物語俊蔭「御―の右のおとど」

③年上。年長の人。源氏物語柏木「かの君は五六年の程の―なりしかど」

④氏うじの長者。氏の上かみ。天智紀「―には大刀を賜ふ」

⑤上に立つ人。長。首魁。また、すぐれた人。持統紀「郡国くにぐにの長吏このかみつかさに勅みことのりして」

⑥兄同様の人。義兄。雨月物語1「―来り給ふことの遅かりしに」

⇒このかみ‐ごころ【兄心】

⇒このかみ‐だ・つ【兄だつ】

こ‐の‐かみ【小腹】

下腹。ほがみ。こがみ。倭名類聚鈔3「釈名云自臍以下謂之水腹、或云小腹、和名、古能加美」

このかみ‐ごころ【兄心】

兄らしい心。年長者らしい心づかい。源氏物語横笛「二の宮はこよなく―に所去り聞え給ふ」

⇒こ‐の‐かみ【兄・氏上】

このかみ‐だ・つ【兄だつ】

〔自四〕

兄らしくする。年長者らしくふるまう。源氏物語宿木「宮の今めかしく―・ち給へる程にて」

⇒こ‐の‐かみ【兄・氏上】

この‐かん【此の間】

このあいだ。ある点からある点までの間。「―十里」「―約三十秒」

この‐きみ【此君】

竹の異称。枕草子137「そよろとさし入るる、呉竹なりけり。おい、―にこそといひたるを」→此君しくん

この‐くらい【此の位】‥クラヰ

分量・長さ・程度などをくらべたり見当をつけたりする時にいう語。これほど。この程度。「今日は―にしておきましょう」

こ‐の‐くれ【木の暗れ・木の暮】

木が茂って、その下の暗いこと。また、その所、その時。こぐれ。万葉集8「―のかくなるまでに」

⇒このくれ‐しげ【木の暗れ茂】

⇒このくれ‐の【木の暗れの】

このくれ‐しげ【木の暗れ茂】

(→)「木の暗れ」に同じ。

⇒こ‐の‐くれ【木の暗れ・木の暮】

このくれ‐の【木の暗れの】

〔枕〕

「しげし」にかかる。

⇒こ‐の‐くれ【木の暗れ・木の暮】

こ‐の‐こ【海鼠子】

ナマコの卵巣を乾燥した食品。あぶるとさらに香ばしく酒の肴として珍重。形の上から撥子ばちこと棒子ぼうことがある。くちこ。

この‐ご【此の期】

この時。いよいよという今。せっぱつまったこの局面。「―に及んで何を言うか」

このこう‐べ【兄部】‥カウベ

(コノカミベの転)

①頭かしらだつもの。

②禅宗で雑役僧の指揮者。

③中世、武士の護衛者の長。

④中世、手工業組合の職人の長。

この‐ごろ【此の頃】

(古くは清音)

①近ごろ。この日ごろ。このほど。万葉集14「はだ薄すすき穂に出し君が見えぬ―」。「―会っていない」

②近いうち。そのうち。浄瑠璃、近頃河原達引「―ゆるりと逢ひに行きませう」

⇒このごろ‐じゅう【此の頃中】

⇒このごろ‐よう【此の頃様】

このごろ‐じゅう【此の頃中】‥ヂユウ

このあいだじゅう。滑稽本、続膝栗毛「―の雨で」

⇒この‐ごろ【此の頃】

このごろ‐よう【此の頃様】‥ヤウ

当世風。徒然草「これは―のことなり、いとにくし」

⇒この‐ごろ【此の頃】

この‐さい【此の際】

いまの場合。こういう時。

この‐さき【此の先】

①ここから進み行く先。ゆくさき。「―通行止め」

②これより後。以後。この後。「―何年かかるかわからない」

こ‐の‐した【木の下】

木の下。こかげ。木のもと。大和物語「しぐれのみ降る山里の―は」

⇒このした‐がく・る【木の下隠る】

⇒このした‐がくれ【木の下隠れ】

⇒このした‐かげ【木の下陰】

⇒このした‐かぜ【木の下風】

⇒このした‐がり【木の下狩り】

⇒このした‐づくよ【木の下月夜】

⇒このした‐つゆ【木の下露】

⇒このした‐みず【木の下水】

⇒このした‐みち【木の下道】

⇒このした‐やみ【木の下闇】

このした‐がく・る【木の下隠る】

〔自四・下二〕

木の下に隠れる。万葉集2「秋山の―・り行く水の」。久安百首「―・れ行く水の浅き心に」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐がくれ【木の下隠れ】

木の下に隠れること。また、その所。このしたがくり。

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐かげ【木の下陰】

木のかげ。こかげ。拾遺和歌集恋「あさましき―の岩清水」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐かぜ【木の下風】

木の下を吹く風。貫之集「―もやまず吹かなむ」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐がり【木の下狩り】

(→)勢子せこに同じ。和訓栞「―はせこの事なりといへり」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐づくよ【木の下月夜】

木の間から月光のもれてくる夜。

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐つゆ【木の下露】

木の葉から落ちる露。また、木の下の露。古今和歌集東歌「宮城野の―は雨にまされり」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐みず【木の下水】‥ミヅ

木の下陰を流れる水。また、木の下に溜まった水。後拾遺和歌集恋「夏山の―は草隠れつつ」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐みち【木の下道】

木の茂った下の道。木陰の道。新拾遺和歌集釈教「さつきやみ―は暗きより暗きに迷ふ道ぞ苦しき」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐やみ【木の下闇】

木が茂って木陰の暗いこと。〈[季]夏〉。拾遺和歌集夏「さつき山―にともす火は鹿のたちどのしるべなりけり」

⇒こ‐の‐した【木の下】

この‐じゅう【此の中】‥ヂユウ

このごろ。近ごろ。この数日間。狂言、石神「―打続きあなた此方で大御酒を下されたれば」

このしろ【鰶・鯯・鱅・鮗】

ニシン科の海産の硬骨魚。全長約25センチメートル。体はやや側扁し、背びれの最後の軟条は糸状にのび、尾部に達する。日本各地の沿岸に分布し、内湾にも入る。中等大のものはコハダ・ツナシといい、鮨すしの材料。出雲風土記「鱸・―」

このしろ

⇒このえ【近衛】

このえ‐へい【近衛兵】‥ヱ‥

①1872年(明治5)に設けられた天皇の護衛兵。91年近衛師団に改編。→親兵2。

②近衛師団所属の兵。

⇒この‐え【近衛】

このえ‐ぼたん【近衛牡丹】‥ヱ‥

近衛家の紋所もんどころで、牡丹の花と葉を取り合わせたもの。

⇒このえ【近衛】

このえ‐りゅう【近衛流】‥ヱリウ

近衛信尹のぶただを祖とする和様書道の一派。光悦流はこの流から出たという。三藐院流さんみゃくいんりゅう。

⇒このえ【近衛】

こ‐の‐かげ【木の陰】

木のかげ。こかげ。兼輔集「あさづまの三井の―しげりあひて」

こ‐の‐かた【此の方・以来】

①こちらの方向。こちらがわ。万葉集13「―にわれは立ちて」

②その時より後。以来いらい。三蔵法師伝承徳点「東度より已来コノカタ」。「生まれて―」

この‐かた【此の方】

〔代〕

「この人」の尊敬語。

こ‐の‐かみ【兄・氏上】

(「子の上」の意)

①長男。総領。あに。清寧紀「長子このかみ磐城皇子」

②兄弟姉妹の年長者。兄または姉。宇津保物語俊蔭「御―の右のおとど」

③年上。年長の人。源氏物語柏木「かの君は五六年の程の―なりしかど」

④氏うじの長者。氏の上かみ。天智紀「―には大刀を賜ふ」

⑤上に立つ人。長。首魁。また、すぐれた人。持統紀「郡国くにぐにの長吏このかみつかさに勅みことのりして」

⑥兄同様の人。義兄。雨月物語1「―来り給ふことの遅かりしに」

⇒このかみ‐ごころ【兄心】

⇒このかみ‐だ・つ【兄だつ】

こ‐の‐かみ【小腹】

下腹。ほがみ。こがみ。倭名類聚鈔3「釈名云自臍以下謂之水腹、或云小腹、和名、古能加美」

このかみ‐ごころ【兄心】

兄らしい心。年長者らしい心づかい。源氏物語横笛「二の宮はこよなく―に所去り聞え給ふ」

⇒こ‐の‐かみ【兄・氏上】

このかみ‐だ・つ【兄だつ】

〔自四〕

兄らしくする。年長者らしくふるまう。源氏物語宿木「宮の今めかしく―・ち給へる程にて」

⇒こ‐の‐かみ【兄・氏上】

この‐かん【此の間】

このあいだ。ある点からある点までの間。「―十里」「―約三十秒」

この‐きみ【此君】

竹の異称。枕草子137「そよろとさし入るる、呉竹なりけり。おい、―にこそといひたるを」→此君しくん

この‐くらい【此の位】‥クラヰ

分量・長さ・程度などをくらべたり見当をつけたりする時にいう語。これほど。この程度。「今日は―にしておきましょう」

こ‐の‐くれ【木の暗れ・木の暮】

木が茂って、その下の暗いこと。また、その所、その時。こぐれ。万葉集8「―のかくなるまでに」

⇒このくれ‐しげ【木の暗れ茂】

⇒このくれ‐の【木の暗れの】

このくれ‐しげ【木の暗れ茂】

(→)「木の暗れ」に同じ。

⇒こ‐の‐くれ【木の暗れ・木の暮】

このくれ‐の【木の暗れの】

〔枕〕

「しげし」にかかる。

⇒こ‐の‐くれ【木の暗れ・木の暮】

こ‐の‐こ【海鼠子】

ナマコの卵巣を乾燥した食品。あぶるとさらに香ばしく酒の肴として珍重。形の上から撥子ばちこと棒子ぼうことがある。くちこ。

この‐ご【此の期】

この時。いよいよという今。せっぱつまったこの局面。「―に及んで何を言うか」

このこう‐べ【兄部】‥カウベ

(コノカミベの転)

①頭かしらだつもの。

②禅宗で雑役僧の指揮者。

③中世、武士の護衛者の長。

④中世、手工業組合の職人の長。

この‐ごろ【此の頃】

(古くは清音)

①近ごろ。この日ごろ。このほど。万葉集14「はだ薄すすき穂に出し君が見えぬ―」。「―会っていない」

②近いうち。そのうち。浄瑠璃、近頃河原達引「―ゆるりと逢ひに行きませう」

⇒このごろ‐じゅう【此の頃中】

⇒このごろ‐よう【此の頃様】

このごろ‐じゅう【此の頃中】‥ヂユウ

このあいだじゅう。滑稽本、続膝栗毛「―の雨で」

⇒この‐ごろ【此の頃】

このごろ‐よう【此の頃様】‥ヤウ

当世風。徒然草「これは―のことなり、いとにくし」

⇒この‐ごろ【此の頃】

この‐さい【此の際】

いまの場合。こういう時。

この‐さき【此の先】

①ここから進み行く先。ゆくさき。「―通行止め」

②これより後。以後。この後。「―何年かかるかわからない」

こ‐の‐した【木の下】

木の下。こかげ。木のもと。大和物語「しぐれのみ降る山里の―は」

⇒このした‐がく・る【木の下隠る】

⇒このした‐がくれ【木の下隠れ】

⇒このした‐かげ【木の下陰】

⇒このした‐かぜ【木の下風】

⇒このした‐がり【木の下狩り】

⇒このした‐づくよ【木の下月夜】

⇒このした‐つゆ【木の下露】

⇒このした‐みず【木の下水】

⇒このした‐みち【木の下道】

⇒このした‐やみ【木の下闇】

このした‐がく・る【木の下隠る】

〔自四・下二〕

木の下に隠れる。万葉集2「秋山の―・り行く水の」。久安百首「―・れ行く水の浅き心に」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐がくれ【木の下隠れ】

木の下に隠れること。また、その所。このしたがくり。

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐かげ【木の下陰】

木のかげ。こかげ。拾遺和歌集恋「あさましき―の岩清水」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐かぜ【木の下風】

木の下を吹く風。貫之集「―もやまず吹かなむ」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐がり【木の下狩り】

(→)勢子せこに同じ。和訓栞「―はせこの事なりといへり」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐づくよ【木の下月夜】

木の間から月光のもれてくる夜。

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐つゆ【木の下露】

木の葉から落ちる露。また、木の下の露。古今和歌集東歌「宮城野の―は雨にまされり」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐みず【木の下水】‥ミヅ

木の下陰を流れる水。また、木の下に溜まった水。後拾遺和歌集恋「夏山の―は草隠れつつ」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐みち【木の下道】

木の茂った下の道。木陰の道。新拾遺和歌集釈教「さつきやみ―は暗きより暗きに迷ふ道ぞ苦しき」

⇒こ‐の‐した【木の下】

このした‐やみ【木の下闇】

木が茂って木陰の暗いこと。〈[季]夏〉。拾遺和歌集夏「さつき山―にともす火は鹿のたちどのしるべなりけり」

⇒こ‐の‐した【木の下】

この‐じゅう【此の中】‥ヂユウ

このごろ。近ごろ。この数日間。狂言、石神「―打続きあなた此方で大御酒を下されたれば」

このしろ【鰶・鯯・鱅・鮗】

ニシン科の海産の硬骨魚。全長約25センチメートル。体はやや側扁し、背びれの最後の軟条は糸状にのび、尾部に達する。日本各地の沿岸に分布し、内湾にも入る。中等大のものはコハダ・ツナシといい、鮨すしの材料。出雲風土記「鱸・―」

このしろ

コノシロ

提供:東京動物園協会

コノシロ

提供:東京動物園協会

こ‐の‐しろ【利】

(「子の代」の意)貸金の利息。持統紀「―収とること莫まな」

こ‐の‐じんじゃ【籠神社】

京都府宮津市大垣にある元国幣中社。祭神は天之水分神あまのみくまりのかみ・天火明命あまのほあかりのみことほか。丹後国一の宮。宮司家の「海部氏系図」は国宝。こもり神社。

籠神社

撮影:的場 啓

こ‐の‐しろ【利】

(「子の代」の意)貸金の利息。持統紀「―収とること莫まな」

こ‐の‐じんじゃ【籠神社】

京都府宮津市大垣にある元国幣中社。祭神は天之水分神あまのみくまりのかみ・天火明命あまのほあかりのみことほか。丹後国一の宮。宮司家の「海部氏系図」は国宝。こもり神社。

籠神社

撮影:的場 啓

この‐せ【此の瀬】

この折。この機会。平家物語3「たとひ―にこそ漏れさせ給ふとも」

この‐せつ【此の節】

このごろ。近来。浮世風呂前「―はますます重おもりますばかりで」

ご‐の‐ぜん【五の膳】

本膳料理の最も丁重な膳組で、本膳・二の膳・三の膳・与の膳(四を忌んでいう)・五の膳を供するもの。また、その第五の膳。

この‐たび【此の度】

今回。こんど。和歌では多く「此の旅」と掛ける。古今和歌集旅「―はぬさもとりあへず手向山紅葉の錦神のまにまに」。「―は大変ありがとうございました」

この‐だん【此の段】

手紙・口上などで前文・前言を受けて用いる語。「―お知らせ申し上げます」

この‐つき【此の月】

今月。当月。

コノテーション【connotation】

言語記号の潜在的・多層的意味。例えば小学校は、一般的には「義務教育の場」であるが、そのコノテーションは、ある人にとっては「懐しい時代」であり、教育学者にとっては「教育制度の一部」である。共示。→デノテーション

このて‐がしわ【児手柏・側柏】‥ガシハ

ヒノキ科の常緑低木または小高木。中国原産で、渡来は古く、庭木とする。高さ約2〜6メートル。葉はヒノキに似て鱗片状で表裏の別なく、枝が側立、扁平で子供の掌てのひらのように見える。花は春開き、単性で雌雄同株。種子は滋養強壮剤。

コノテガシワ

撮影:関戸 勇

この‐せ【此の瀬】

この折。この機会。平家物語3「たとひ―にこそ漏れさせ給ふとも」

この‐せつ【此の節】

このごろ。近来。浮世風呂前「―はますます重おもりますばかりで」

ご‐の‐ぜん【五の膳】

本膳料理の最も丁重な膳組で、本膳・二の膳・三の膳・与の膳(四を忌んでいう)・五の膳を供するもの。また、その第五の膳。

この‐たび【此の度】

今回。こんど。和歌では多く「此の旅」と掛ける。古今和歌集旅「―はぬさもとりあへず手向山紅葉の錦神のまにまに」。「―は大変ありがとうございました」

この‐だん【此の段】

手紙・口上などで前文・前言を受けて用いる語。「―お知らせ申し上げます」

この‐つき【此の月】

今月。当月。

コノテーション【connotation】

言語記号の潜在的・多層的意味。例えば小学校は、一般的には「義務教育の場」であるが、そのコノテーションは、ある人にとっては「懐しい時代」であり、教育学者にとっては「教育制度の一部」である。共示。→デノテーション

このて‐がしわ【児手柏・側柏】‥ガシハ

ヒノキ科の常緑低木または小高木。中国原産で、渡来は古く、庭木とする。高さ約2〜6メートル。葉はヒノキに似て鱗片状で表裏の別なく、枝が側立、扁平で子供の掌てのひらのように見える。花は春開き、単性で雌雄同株。種子は滋養強壮剤。

コノテガシワ

撮影:関戸 勇

⇒児手柏の両面

⇒児手柏の両面

○子は親の鏡こはおやのかがみ🔗⭐🔉

○子は親の鏡こはおやのかがみ

親の生き方は子供に反映するので、子供は親自身を映す鏡である。だから子供を見て、自らを律しなければならない。子供は大人の鏡。

⇒こ【子・児・仔】

○子は親の背中を見て育つこはおやのせなかをみてそだつ🔗⭐🔉

○子は親の背中を見て育つこはおやのせなかをみてそだつ

子供は親の生き方やふるまいを見て育つものである。

⇒こ【子・児・仔】

こ‐ばか【小馬鹿】

(コは接頭語)少々ばかであること。「人を―にする」

⇒こばか‐まわし【小馬鹿回し】

○子は鎹こはかすがい🔗⭐🔉

○子は鎹こはかすがい

子に対する愛情がかすがいになって、夫婦の間が融和され、夫婦の縁がつなぎ保たれる。

⇒こ【子・児・仔】

コパカバーナ【Copacabana】

ブラジルの中心都市リオ‐デ‐ジャネイロにある海岸。有名な海水浴場・観光地。

こ‐ばかま【小袴】

①六幅むのの切袴きりばかま。武家の直垂ひたたれ・大紋・素襖すおうに着用した袴。

②裾に細いへりをとった野袴のばかま。

こばか‐まわし【小馬鹿回し】‥マハシ

人を小馬鹿にしてあつかうこと。

⇒こ‐ばか【小馬鹿】

こ‐はぎ【小脛】

すね。また、裾をまくり上げて、すねが少し見える状態。枕草子144「―にて半靴ほうかはきたるなど」

こ‐はぎ【小萩】

小さい萩。〈[季]秋〉。源氏物語椎本「を鹿なく秋の山里いかならむ―が露のかかる夕暮」

⇒こはぎ‐はら【小萩原】

こはぎ‐はら【小萩原】

一面に小萩の生えた野原。

⇒こ‐はぎ【小萩】

こ‐はく【琥珀】

①地質時代の樹脂などが地中に埋没して生じた一種の化石。塊状・礫状などで産出し、おおむね黄色を帯び、脂肪光沢いちじるしく、透明ないし半透明。パイプ・装身具・香料・絶縁材料などに用いる。赤玉。

琥珀(虫入り)

撮影:関戸 勇

②琥珀織の略。

⇒こはく‐おり【琥珀織】

⇒こはく‐ぎょく【琥珀玉】

⇒こはく‐さん【琥珀酸】

⇒こはく‐じま【琥珀縞】

⇒こはく‐とう【琥珀糖】

⇒こはく‐ゆ【琥珀油】

こ‐はく【賈舶】

商船。あきない船。

こ‐ばく【固縛】

かたくしばること。

ご‐はく【五泊】

奈良時代から鎌倉中期にかけて、瀬戸内海を航行して難波に入る船舶が播磨以東において碇泊した5カ所の港。檉生泊むろうのとまり(室津)・韓泊からのとまり(姫路)・魚住泊(明石)・大輪田泊(兵庫)・河尻(淀川川尻)の総称。ごとまり。

ご‐ばく【誤爆】

①目標を誤って爆撃すること。

②扱いを誤ったために爆発すること。

こはく‐おり【琥珀織】

平織で、経糸たていとを密に緯糸よこいとをやや太くして低い緯畝のある練絹織物。羽織地・袴はかま地・帯地などに用いる。天和(1681〜1684)年間、京都西陣で織り出した。薄琥珀は婦人服地として、京都・桐生で生産されてきた。タフタ。

⇒こ‐はく【琥珀】

こはく‐ぎょく【琥珀玉】

琥珀で造った玉。琥珀色の玉。熟した李すももなどの形容にいう。

⇒こ‐はく【琥珀】

こはく‐さん【琥珀酸】

(succinic acid)分子式HOOC(CH2)2COOH カルボン酸の一つ。無色の結晶。生物界に広く存在し、生体の呼吸における酸化還元過程の一環をなす。はじめ琥珀の乾留によって得られたので命名。

⇒こ‐はく【琥珀】

こはく‐じま【琥珀縞】

琥珀織の縞物。遊子方言「―の袴」

⇒こ‐はく【琥珀】

こはく‐とう【琥珀糖】‥タウ

煮溶かした寒天に、砂糖と鬱金粉うこんことを加えて煮詰め、レモンまたは橙皮油を混ぜて冷やし固めた菓子。

⇒こ‐はく【琥珀】

こはく‐ゆ【琥珀油】

琥珀を乾留して得る油。淡黄色で、不快な臭気と刺激性の味とを持ち、空気中で黒変。ワニス製造に用いる。

⇒こ‐はく【琥珀】

こ‐ばこ【小箱・小筥】

①小さい箱。

②鉤笥ちげの別称。

こ‐ばこ【籠箱】

虫かごなどに用いる、底板以外の面を紗しやや絽ろで張った箱。堤中納言物語「さまざまなる―に入れさせ給ふ」

こば‐さく【木場作】

伐採跡地の畑で植えた苗木の間にいも・豆などの農作物をつくること。下刈りの手数が省け、成長もよい。

ご‐はさん【御破算】

①算盤そろばんで次の計算に移る時、さきに数を置いた珠をくずし払うこと。多く、入れ手に対して数をよむ人の言う語。ごわさん。「―で願いましては」

②今までやって来た事を、最初の何もなかった状態にもどすこと。「合併計画を―にする」

②琥珀織の略。

⇒こはく‐おり【琥珀織】

⇒こはく‐ぎょく【琥珀玉】

⇒こはく‐さん【琥珀酸】

⇒こはく‐じま【琥珀縞】

⇒こはく‐とう【琥珀糖】

⇒こはく‐ゆ【琥珀油】

こ‐はく【賈舶】

商船。あきない船。

こ‐ばく【固縛】

かたくしばること。

ご‐はく【五泊】

奈良時代から鎌倉中期にかけて、瀬戸内海を航行して難波に入る船舶が播磨以東において碇泊した5カ所の港。檉生泊むろうのとまり(室津)・韓泊からのとまり(姫路)・魚住泊(明石)・大輪田泊(兵庫)・河尻(淀川川尻)の総称。ごとまり。

ご‐ばく【誤爆】

①目標を誤って爆撃すること。

②扱いを誤ったために爆発すること。

こはく‐おり【琥珀織】

平織で、経糸たていとを密に緯糸よこいとをやや太くして低い緯畝のある練絹織物。羽織地・袴はかま地・帯地などに用いる。天和(1681〜1684)年間、京都西陣で織り出した。薄琥珀は婦人服地として、京都・桐生で生産されてきた。タフタ。

⇒こ‐はく【琥珀】

こはく‐ぎょく【琥珀玉】

琥珀で造った玉。琥珀色の玉。熟した李すももなどの形容にいう。

⇒こ‐はく【琥珀】

こはく‐さん【琥珀酸】

(succinic acid)分子式HOOC(CH2)2COOH カルボン酸の一つ。無色の結晶。生物界に広く存在し、生体の呼吸における酸化還元過程の一環をなす。はじめ琥珀の乾留によって得られたので命名。

⇒こ‐はく【琥珀】

こはく‐じま【琥珀縞】

琥珀織の縞物。遊子方言「―の袴」

⇒こ‐はく【琥珀】

こはく‐とう【琥珀糖】‥タウ

煮溶かした寒天に、砂糖と鬱金粉うこんことを加えて煮詰め、レモンまたは橙皮油を混ぜて冷やし固めた菓子。

⇒こ‐はく【琥珀】

こはく‐ゆ【琥珀油】

琥珀を乾留して得る油。淡黄色で、不快な臭気と刺激性の味とを持ち、空気中で黒変。ワニス製造に用いる。

⇒こ‐はく【琥珀】

こ‐ばこ【小箱・小筥】

①小さい箱。

②鉤笥ちげの別称。

こ‐ばこ【籠箱】

虫かごなどに用いる、底板以外の面を紗しやや絽ろで張った箱。堤中納言物語「さまざまなる―に入れさせ給ふ」

こば‐さく【木場作】

伐採跡地の畑で植えた苗木の間にいも・豆などの農作物をつくること。下刈りの手数が省け、成長もよい。

ご‐はさん【御破算】

①算盤そろばんで次の計算に移る時、さきに数を置いた珠をくずし払うこと。多く、入れ手に対して数をよむ人の言う語。ごわさん。「―で願いましては」

②今までやって来た事を、最初の何もなかった状態にもどすこと。「合併計画を―にする」

②琥珀織の略。

⇒こはく‐おり【琥珀織】

⇒こはく‐ぎょく【琥珀玉】

⇒こはく‐さん【琥珀酸】

⇒こはく‐じま【琥珀縞】

⇒こはく‐とう【琥珀糖】

⇒こはく‐ゆ【琥珀油】

こ‐はく【賈舶】

商船。あきない船。

こ‐ばく【固縛】

かたくしばること。

ご‐はく【五泊】

奈良時代から鎌倉中期にかけて、瀬戸内海を航行して難波に入る船舶が播磨以東において碇泊した5カ所の港。檉生泊むろうのとまり(室津)・韓泊からのとまり(姫路)・魚住泊(明石)・大輪田泊(兵庫)・河尻(淀川川尻)の総称。ごとまり。

ご‐ばく【誤爆】

①目標を誤って爆撃すること。

②扱いを誤ったために爆発すること。

こはく‐おり【琥珀織】

平織で、経糸たていとを密に緯糸よこいとをやや太くして低い緯畝のある練絹織物。羽織地・袴はかま地・帯地などに用いる。天和(1681〜1684)年間、京都西陣で織り出した。薄琥珀は婦人服地として、京都・桐生で生産されてきた。タフタ。

⇒こ‐はく【琥珀】

こはく‐ぎょく【琥珀玉】

琥珀で造った玉。琥珀色の玉。熟した李すももなどの形容にいう。

⇒こ‐はく【琥珀】

こはく‐さん【琥珀酸】

(succinic acid)分子式HOOC(CH2)2COOH カルボン酸の一つ。無色の結晶。生物界に広く存在し、生体の呼吸における酸化還元過程の一環をなす。はじめ琥珀の乾留によって得られたので命名。

⇒こ‐はく【琥珀】

こはく‐じま【琥珀縞】

琥珀織の縞物。遊子方言「―の袴」

⇒こ‐はく【琥珀】

こはく‐とう【琥珀糖】‥タウ

煮溶かした寒天に、砂糖と鬱金粉うこんことを加えて煮詰め、レモンまたは橙皮油を混ぜて冷やし固めた菓子。

⇒こ‐はく【琥珀】

こはく‐ゆ【琥珀油】

琥珀を乾留して得る油。淡黄色で、不快な臭気と刺激性の味とを持ち、空気中で黒変。ワニス製造に用いる。

⇒こ‐はく【琥珀】

こ‐ばこ【小箱・小筥】

①小さい箱。

②鉤笥ちげの別称。

こ‐ばこ【籠箱】

虫かごなどに用いる、底板以外の面を紗しやや絽ろで張った箱。堤中納言物語「さまざまなる―に入れさせ給ふ」

こば‐さく【木場作】

伐採跡地の畑で植えた苗木の間にいも・豆などの農作物をつくること。下刈りの手数が省け、成長もよい。

ご‐はさん【御破算】

①算盤そろばんで次の計算に移る時、さきに数を置いた珠をくずし払うこと。多く、入れ手に対して数をよむ人の言う語。ごわさん。「―で願いましては」

②今までやって来た事を、最初の何もなかった状態にもどすこと。「合併計画を―にする」

②琥珀織の略。

⇒こはく‐おり【琥珀織】

⇒こはく‐ぎょく【琥珀玉】

⇒こはく‐さん【琥珀酸】

⇒こはく‐じま【琥珀縞】

⇒こはく‐とう【琥珀糖】

⇒こはく‐ゆ【琥珀油】

こ‐はく【賈舶】

商船。あきない船。

こ‐ばく【固縛】

かたくしばること。

ご‐はく【五泊】

奈良時代から鎌倉中期にかけて、瀬戸内海を航行して難波に入る船舶が播磨以東において碇泊した5カ所の港。檉生泊むろうのとまり(室津)・韓泊からのとまり(姫路)・魚住泊(明石)・大輪田泊(兵庫)・河尻(淀川川尻)の総称。ごとまり。

ご‐ばく【誤爆】

①目標を誤って爆撃すること。

②扱いを誤ったために爆発すること。

こはく‐おり【琥珀織】

平織で、経糸たていとを密に緯糸よこいとをやや太くして低い緯畝のある練絹織物。羽織地・袴はかま地・帯地などに用いる。天和(1681〜1684)年間、京都西陣で織り出した。薄琥珀は婦人服地として、京都・桐生で生産されてきた。タフタ。

⇒こ‐はく【琥珀】

こはく‐ぎょく【琥珀玉】

琥珀で造った玉。琥珀色の玉。熟した李すももなどの形容にいう。

⇒こ‐はく【琥珀】

こはく‐さん【琥珀酸】

(succinic acid)分子式HOOC(CH2)2COOH カルボン酸の一つ。無色の結晶。生物界に広く存在し、生体の呼吸における酸化還元過程の一環をなす。はじめ琥珀の乾留によって得られたので命名。

⇒こ‐はく【琥珀】

こはく‐じま【琥珀縞】

琥珀織の縞物。遊子方言「―の袴」

⇒こ‐はく【琥珀】

こはく‐とう【琥珀糖】‥タウ

煮溶かした寒天に、砂糖と鬱金粉うこんことを加えて煮詰め、レモンまたは橙皮油を混ぜて冷やし固めた菓子。

⇒こ‐はく【琥珀】

こはく‐ゆ【琥珀油】

琥珀を乾留して得る油。淡黄色で、不快な臭気と刺激性の味とを持ち、空気中で黒変。ワニス製造に用いる。

⇒こ‐はく【琥珀】

こ‐ばこ【小箱・小筥】

①小さい箱。

②鉤笥ちげの別称。

こ‐ばこ【籠箱】

虫かごなどに用いる、底板以外の面を紗しやや絽ろで張った箱。堤中納言物語「さまざまなる―に入れさせ給ふ」

こば‐さく【木場作】

伐採跡地の畑で植えた苗木の間にいも・豆などの農作物をつくること。下刈りの手数が省け、成長もよい。

ご‐はさん【御破算】

①算盤そろばんで次の計算に移る時、さきに数を置いた珠をくずし払うこと。多く、入れ手に対して数をよむ人の言う語。ごわさん。「―で願いましては」

②今までやって来た事を、最初の何もなかった状態にもどすこと。「合併計画を―にする」

○子は三界の首枷こはさんがいのくびかせ🔗⭐🔉

○子は三界の首枷こはさんがいのくびかせ

親は子への愛情にひかされて一生苦労の絶え間がない。

⇒こ【子・児・仔】

こ‐はじ【鉤】

巻き上げた簾すだれをかけて吊っておく鉤かぎ。枕草子28「帽額もこうの簾は、まして―のうちおかるるおと、いとしるし」

こ‐はじとみ【小半蔀】

小形の半蔀。

こ‐ばしら【小柱】

馬鹿貝の貝柱。食用。

こ‐ばしり【小走り】

①小股で急いで歩くこと。

②武家の婦人に仕えて雑用をつとめる少女。

⇒こばしり‐しゅう【小走衆】

こ‐ばしり【粉走】

大嘗祭だいじょうさいに奉仕する女。篩ふるいで御酒の滓かすをとるなどする。

こばしり‐しゅう【小走衆】

小者の走衆。

⇒こ‐ばしり【小走り】

こば・す

〔他四〕

てらう。知ったかぶりをする。気どっていう。醒睡笑「いや咳気は初心に誰も知りたり。ちと―・して癲癇といはいでは」。日葡辞書「コバイテイウ」

こ‐はずかし・い【小恥かしい】‥ハヅカシイ

〔形〕[文]こはづか・し(シク)

少しきまりがわるい。妙にはずかしい。

こ‐はぜ【小鉤・鞐】

①真鍮・角・象牙などでつくった爪形の具で、書物の帙ちつや足袋・脚絆きゃはんなどの合せ目をとめるもの。「こはぜかけ」にかけてとめる。

②屋根葺きなどで、金属板の端を互いに1回折り曲げてひっかける形のこと。

⇒こはぜ‐かけ【小鉤掛け】

⇒こはぜ‐きゃはん【小鉤脚絆】

こはぜ‐かけ【小鉤掛け】

こはぜを掛けてとめるために取り付けたもの。また、こはぜを掛けるようにした仕立て。

⇒こ‐はぜ【小鉤・鞐】

こはぜ‐きゃはん【小鉤脚絆】

こはぜで掛け合わすように仕立てた脚絆。

⇒こ‐はぜ【小鉤・鞐】

こ‐めか・し【子めかし】🔗⭐🔉

こ‐めか・し【子めかし】

〔形シク〕

子供っぽい。あどけない。おっとりしている。源氏物語末摘花「いと―・しうおほどかならんこそらうたくはあるべけれ」

こ‐め・く【子めく】🔗⭐🔉

こ‐め・く【子めく】

〔自四〕

子供っぽく見える。源氏物語薄雲「ただ御心ざまのおいらかに―・きて」

こ‐やす【子安】🔗⭐🔉

こやす‐こう【子安講】‥カウ🔗⭐🔉

こやす‐こう【子安講】‥カウ

妊婦の安産を守護するという地蔵・観音・鬼子母神・木花之開耶姫このはなのさくやびめなどを祀る女性の講。

⇒こ‐やす【子安】

こやす‐じぞう【子安地蔵】‥ヂザウ🔗⭐🔉

こやす‐じぞう【子安地蔵】‥ヂザウ

妊婦の安産を守護するという地蔵。

⇒こ‐やす【子安】

○子ゆえの闇こゆえのやみ🔗⭐🔉

○子ゆえの闇こゆえのやみ

親は子に対する愛情のために理性を失いがちであることにいう。

⇒こ【子・児・仔】

こ‐ゆき【小雪】

少しの雪。〈[季]冬〉。↔大雪

こ‐ゆき【粉雪】

⇒こなゆき

こ‐ゆな【小湯女】

年若い湯女ゆな。摂津名所図会有馬「一人は十三四歳より十八九までの若女…、これを―といふ」

こ‐ゆび【小指】

①五指の一つ。最も小さい指。こよび。

②(小指を立てて示すことから)俗に、妻・妾・情婦などの隠語。浮世風呂3「おめへンとこの―も派手者はでものだの」↔親指

こ‐ゆみ【小弓】

玩具の小さい弓。賭弓のりゆみなどに用いた。すずめゆみ。宇津保物語楼上上「―射給ふ日」

こ‐ゆるぎ【小揺ぎ】

すこしゆるぐこと。

こゆるぎ‐の【小余綾の】

〔枕〕

「いそ」にかかる。

こゆるぎ‐の‐いそ【小余綾の磯】

神奈川県中部、大磯町付近の海浜。こよろぎのいそ。(歌枕)

ご‐よ【御代】

⇒みよ(御世)

こ‐よい【今宵】‥ヨヒ

①この宵。今夜。今晩。允恭紀「我が背子が来べき宵なりささがねの蜘蛛くものおこなひ―しるしも」。「―の月」

②夜が明けて後、昨夜のことにいう。和泉式部日記「いたく降り明かして、つとめて、―の雨の音は」

こ‐よう【小用】

①ちょっとした用事。

②小便しょうべんのこと。しょうよう。

⇒こよう‐づつ【小用筒】

こ‐よう【戸牖】

(正しくはコユウ)戸と窓。また、ものの出入口。

こ‐よう【古謡】‥エウ

古代の歌謡。昔の歌謡。

こ‐よう【枯葉】‥エフ

枯れた葉。かれは。

こ‐よう【雇用・雇傭】

①やとうこと。

②〔法〕当事者の一方(労務者)が、相手方(使用者)に対して、労務に服することを約し、相手方がこれに報酬を与えることを約する契約。→労働契約。

⇒こよう‐しゃ【雇用者】

⇒こようしゃ‐しょとく【雇用者所得】

⇒こよう‐そうしゅつ【雇用創出】

⇒こよう‐たいさく‐ほう【雇用対策法】

⇒こよう‐ちょうせい【雇用調整】

⇒こよう‐ほけん【雇用保険】

ご‐よう【五葉】‥エフ

①5枚の葉。紙など平たい物5枚。

②五葉松の略。枕草子40「花の木ならぬは、かへで・かつら・―」

⇒ごよう‐つつじ【五葉躑躅】

⇒ごよう‐まつ【五葉松】

ご‐よう【互用】

互いにまじえて用いること。かわるがわる用いること。

⇒ごよう‐り【互用犂】

ご‐よう【梧葉】‥エフ

梧桐あおぎりの葉。

ご‐よう【御用】

①用事・入用などの尊敬語。「何の―でしょうか」

②宮中または政府の用事。太平記2「君の―にも立ち」

③捕吏などが官命で犯罪人を捕縛すること。また、その時に捕吏が言う語。「―だ、神妙にしろ」「飲酒運転で―になる」

④権力ある者に迎合し、その利益のために働く自主性のない者を軽蔑していう語。「―学者」「―組合」

⑤「御用聞き」の略。誹風柳多留2「一升の酒で―を供につけ」

⇒ごよう‐えし【御用絵師】

⇒ごよう‐おさめ【御用納め】

⇒ごよう‐がかり【御用掛】

⇒ごよう‐がくしゃ【御用学者】

⇒ごよう‐きき【御用聞き】

⇒ごよう‐きしゃ【御用記者】

⇒ごよう‐きん【御用金】

⇒ごよう‐くみあい【御用組合】

⇒ごよう‐し【御用紙】

⇒ごよう‐しょうにん【御用商人】

⇒ごよう‐しんぶん【御用新聞】

⇒ごよう‐ずみ【御用済み】

⇒ごよう‐せん【御用船】

⇒ごよう‐たし【御用達】

⇒ごよう‐ぢょうちん【御用提灯】

⇒ごよう‐てい【御用邸】

⇒ごよう‐でやく【御用出役】

⇒ごよう‐とりつぎ【御用取次】

⇒ごよう‐ばこ【御用箱】

⇒ごよう‐はじめ【御用始め】

⇒ごよう‐べや【御用部屋】

⇒ごよう‐めし【御用召】

⇒ごよう‐もの【御用物】

ご‐よう【誤用】

あやまって用いること。用法をあやまること。

ごよう‐えし【御用絵師】‥ヱ‥

室町〜江戸時代、幕府・諸大名に仕えて、その命により制作した画家。江戸幕府に仕えた探幽以後の狩野派に用いることが多い。→奥絵師→表絵師。

⇒ご‐よう【御用】

ごよう‐おさめ【御用納め】‥ヲサメ

諸官庁で、12月28日、その年の執務を終えること。〈[季]冬〉。↔御用始め。

⇒ご‐よう【御用】

ごよう‐がかり【御用掛】

旧制で、宮内省などの官府から命令を受けて用務を取り扱った職。

⇒ご‐よう【御用】

ごよう‐がくしゃ【御用学者】

学問的節操を守らず、権力に迎合・追随する学者。

⇒ご‐よう【御用】

ごよう‐きき【御用聞き】

①官府の命を受けて公用を弁ずる人。特に町人などで、官命を受けて十手取縄をあずかり、犯人の探偵逮捕に当たった者。

②得意先などに注文を聞きにまわること。また、その商人。

⇒ご‐よう【御用】

ごよう‐きしゃ【御用記者】

御用新聞の記者。

⇒ご‐よう【御用】

ごよう‐きん【御用金】

江戸時代、幕府・諸藩が財政窮乏を補うため臨時に御用商人などに賦課した金銭。

⇒ご‐よう【御用】

ごよう‐くみあい【御用組合】‥アヒ

もっぱら資本家の利益を擁護し、使用者のいうがままになって自主性のない労働組合。会社組合。

⇒ご‐よう【御用】

こ‐ようじ【小楊枝】‥ヤウ‥

(→)爪楊枝つまようじに同じ。

ごよう‐し【御用紙】

(→)御用新聞に同じ。

⇒ご‐よう【御用】

こよう‐しゃ【雇用者】

①使用者に雇われて働く労働者。会社・団体・個人や官公庁に雇用されている人。会社員・工員・公務員・団体職員など。被用者。

②雇用する人。使用者。

⇒こ‐よう【雇用・雇傭】

こようしゃ‐しょとく【雇用者所得】

国民経済計算体系の分配国民所得項目の一つ。労働者の現金給与のほか、現物給与・使用者負担の社会保険料など一切の所得をいう。役員報酬・議員歳費なども含む。

⇒こ‐よう【雇用・雇傭】

ごよう‐しょうにん【御用商人】‥シヤウ‥

①江戸時代、幕府・諸藩に出入りを許され、商品を納め、また金銭の調達などを周旋した、特権的な商人。御用達。

②認可を得て、宮中または官庁の用品を納めることを業とする商人。御用達。

⇒ご‐よう【御用】

ごよう‐しんぶん【御用新聞】

時の政府などの保護を受け、その政策を擁護する新聞。

⇒ご‐よう【御用】

ごよう‐ずみ【御用済み】

①ある人を敬って、その人が、それを用いる必要がなくなったことをいう語。「―のお品」

②官庁で、用務が終わったため官職を免じたこと。

⇒ご‐よう【御用】

ごようぜい‐てんのう【後陽成天皇】‥ヤウ‥ワウ

安土桃山・江戸初期の天皇。正親町おおぎまち天皇の皇子誠仁さねひと親王(陽光院)の第1王子。正親町天皇の猶子。名は周仁かたひと、初め和仁かずひと。古文孝経・日本書紀神代巻などの古典を刊行(慶長勅版)。(在位1586〜1611)(1571〜1617)→天皇(表)

ごよう‐せん【御用船】

政府の使用に供する船舶。

⇒ご‐よう【御用】

こよう‐そうしゅつ【雇用創出】‥サウ‥

(job creation)新しい雇用あるいは仕事の機会を創り出すこと。ジョブ‐クリエーション。

⇒こ‐よう【雇用・雇傭】

こよう‐たい【固溶体】

2種以上の固体が均一に溶けあっているもの。金と銀の合金の類。→混晶

こよう‐たいさく‐ほう【雇用対策法】‥ハフ

雇用政策関連諸法の中心をなす法律。完全雇用を理念とする総合的雇用政策推進が目的。雇用対策基本計画の策定などが内容。1966年制定。

⇒こ‐よう【雇用・雇傭】

ごよう‐たし【御用達】

(「ごようたつ」「ごようだち」とも)(→)御用商人に同じ。「宮内庁―」

⇒ご‐よう【御用】

こよう‐ちょうせい【雇用調整】‥テウ‥

企業が雇用者数を適正な規模にすること。特に、不景気に対処するため、解雇・希望退職・一時帰休、新規採用の削減などを行うこと。

⇒こ‐よう【雇用・雇傭】

ごよう‐ぢょうちん【御用提灯】‥ヂヤウ‥

①官の用務をおびたものが携えた官府の記章・記名のある提灯。

②捕手とりてが罪人を召し捕る時に用いた「御用」と書いた提灯。

⇒ご‐よう【御用】

こよう‐づつ【小用筒】

将軍などが束帯で参内の時、携えさせた銅製の小便筒。これを持つ従者を公人朝夕人くにんちょうじゃくにんという。→尿筒しとづつ

⇒こ‐よう【小用】

ごよう‐つつじ【五葉躑躅】‥エフ‥

シロヤシオの別称。葉が5枚輪生状に出るのでいう。

⇒ご‐よう【五葉】

ごよう‐てい【御用邸】

皇室の別邸。避寒・避暑に使用。

⇒ご‐よう【御用】

ごよう‐でやく【御用出役】

江戸時代、本職を持つ役人で臨時に他の役に就く者。小姓組番から出て進物番の役をつとめる類。

⇒ご‐よう【御用】

ごよう‐とりつぎ【御用取次】

江戸幕府の職名。将軍に近侍して、将軍と老中その他との用務取次を扱う。吉宗の代に側衆そばしゅうの中に設置。御側御用取次。

⇒ご‐よう【御用】

ご‐ようにん【御用人】

用人の尊敬語。

⇒ごようにん‐しゅう【御用人衆】

ごようにん‐しゅう【御用人衆】

御用人の仲間。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「夫有る身を踏附にする不義者、―まで訴へ恥かかせて」

⇒ご‐ようにん【御用人】

ごよう‐ばこ【御用箱】

官府の文書・物品などを納めておく箱。

⇒ご‐よう【御用】

ごよう‐はじめ【御用始め】

諸官庁で、1月4日、その年の執務を始めること。〈[季]新年〉。↔御用納め。

⇒ご‐よう【御用】

ごよう‐べや【御用部屋】

江戸城内で、老中・若年寄が出仕して政務を執った部屋。諸藩の政務所にもこの称がある。

⇒ご‐よう【御用】

こ‐ようほう【胡耀邦】‥エウハウ

(Hu Yaobang)中国の政治家。湖南瀏陽出身。党組織部長・政治局委員などを経て、1981年党主席(翌年総書記と改称)となり、改革・開放政策を推進。87年1月辞任。(1915〜1989)→天安門事件

こよう‐ほけん【雇用保険】

社会保険の一種。1975年旧来の失業保険に代わって創設され、失業者本人に対する失業給付のほかに、事業主の行う雇用改善・能力開発事業に対する助成等も行う。

⇒こ‐よう【雇用・雇傭】

ごよう‐まつ【五葉松】‥エフ‥

①(→)ヒメコマツの別称。

②マツ科マツ属の植物のうち5枚の葉がまとまって生ずる一群の総称。ハイマツ・ヒメコマツ・チョウセンゴヨウなど。五葉の松。

⇒ご‐よう【五葉】

ごよう‐めし【御用召】

官府から発する出頭命令。多くは官職任命・叙位のために召し出す。

⇒ご‐よう【御用】

ごよう‐もの【御用物】

宮中や官府などの用に供する物。

⇒ご‐よう【御用】

ごよう‐り【互用犂】

プラウの一種。犂体を左右両側または上下に装置して、往きと帰りに交互に使用するもの。リバーシブル‐プラウ。

⇒ご‐よう【互用】

ごよう‐ろん【語用論】

〔論〕(pragmatics)記号論の一部門。記号ないし言語表現とその使用者・解釈者との関係を取り扱う。→統語論→意味論

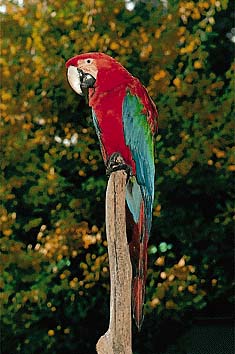

コヨーテ【coyote】

(メキシコ‐スペイン語から)イヌ科の哺乳類。頭胴長1メートル、尾長35センチメートルほど。オオカミに似るが小形。毛色は黄褐色で、森林から草原にすむ。普通単独か雌雄で暮らすが、時には数頭の群れをつくり、ウサギなどを襲ったり死肉を食べたりする。日没によく鳴く。北米から中米にかけて分布。

コヨーテ

提供:東京動物園協会

こ‐よぎ【小夜着】

小形の夜着。こよる。

こよ‐ぎ【子負着】

(コオヒギの転)ねんねこ。

こ‐よく【鼓翼】

はばたきすること。

ご‐よく【五欲】

〔仏〕5種の欲望。

㋐五官(眼・耳・鼻・舌・身)の五境(色・声・香・味・触)に対する欲望。感覚的欲望。

㋑財・色・飲食・名(名誉)・睡眠を求める欲望。

ごよざ‐ごよざ

(御用心御用心の転)火の用心をせよと、火の番の呼びあるく声。浄瑠璃、心中天の網島「急せき急き回る火の用心、―も人忍ぶ」

こよし‐もの【寒凝・凍物】

煮てこごらせたもの。にこごり。〈類聚名義抄〉→にこよす

こよ‐な

(形容詞コヨナシの語幹)格別であること。能因本枕草子清水にこもりたるころ「―の長居や」

こよ‐なく

〔副〕

(形容詞「こよなし」の連用形から)この上なく。非常に。極めて。「―晴れた秋空」

こよ‐な・し

〔形ク〕

(「越ゆなし」の意か。よい場合にも悪い場合にもいう)

①程度がこの上ない。格別である。源氏物語桐壺「おのづから御心うつろひて―・う覚しなぐさむやうなるもあはれなるわざなり」

②他と比べてことのほかに違っている。かけ隔たっている。源氏物語御法「只うちあさへたる思ひのままの道心起す人々には―・うおくれ給ひぬべかめり」

③甚だしくすぐれている。かけ離れてまさっている。源氏物語宿木「仏にならむは、いと―・きことにこそはあらめ」

④甚だしく劣っている。かけ離れて劣っている。宇津保物語蔵開下「限なくめでたく見えし君だち、此今見ゆるにあはすれば―・く見ゆ」

こ‐よね

色茶屋の若い勤め女。浄瑠璃、曾我扇八景「いたいけ―のあいきやうに惚れられ給へ」

こ‐よみ【暦】

(日読かよみの意)一年中の月・日・曜日、祝祭日、季節、日出・日没、月の満ち欠け、日食・月食、また主要な故事・行事などを日を追って記載したもの。カレンダー。「―の上では春だ」→太陰暦→太陽暦。

⇒こよみ‐うり【暦売り】

⇒こよみ‐こもん【暦小紋】

⇒こよみ‐で【暦手】

⇒こよみ‐の‐そう【暦の奏】

⇒こよみ‐の‐ちゅうだん【暦の中段】

⇒こよみ‐の‐はかせ【暦の博士】

⇒こよみ‐ばり【暦貼り】

こよみ‐うり【暦売り】

歳末に、来年の暦を売ること。また、その人。〈[季]冬〉

⇒こ‐よみ【暦】

こよみ‐こもん【暦小紋】

暦の表をかたどった小紋。元禄(1688〜1704)の頃流行。

⇒こ‐よみ【暦】

こよみ‐で【暦手】

(→)三島手みしまでに同じ。

⇒こ‐よみ【暦】

こよみ‐の‐そう【暦の奏】

(→)「御暦ごりゃくの奏」に同じ。

⇒こ‐よみ【暦】

こよみ‐の‐ちゅうだん【暦の中段】

(旧暦の中段に記載するからいう)(→)十二直じゅうにちょくに同じ。

⇒こ‐よみ【暦】

こよみ‐の‐はかせ【暦の博士】

⇒れきはかせ(暦博士)。源氏物語宿木「―の選び申して侍らむ日をうけたまはりて」

⇒こ‐よみ【暦】

こよみ‐ばり【暦貼り】

古い暦をほぐして屏風などに貼ったもの。好色一代女6「奥の一間をかたよせて、―の勝手屏風を引き立て」

⇒こ‐よみ【暦】

こ‐より【紙縒・紙捻・紙撚】

(カミヨリの音便コウヨリの転)細く切った紙によりをかけて紐ひも状にしたもの。かみひねり。かんぜより。「―で綴じる」

⇒こより‐じめ【紙縒締め】

⇒こより‐むし【紙縒虫】

こ‐より【蚕寄り】

蚕かいこが小さい時、蚕座中の1カ所に密集している状態。

こより‐じめ【紙縒締め】

刺繍ししゅうで、こよりを模様の輪郭の上におき、金糸などで抑繍おさえぬいしたもの。

⇒こ‐より【紙縒・紙捻・紙撚】

こより‐むし【紙縒虫】

クモ綱コヨリムシ目の節足動物の総称。体長0.5〜2ミリメートル。体は白色で弱々しく、糸状の長い尾を持つ。眼や呼吸器は退化。土壌中にすむが生態は不明。熱帯・亜熱帯地域に局所的に分布。鬚脚しゅきゃく類。

⇒こ‐より【紙縒・紙捻・紙撚】

こ‐よる【小夜】

(→)小夜着こよぎに同じ。西鶴織留5「―小ぶとん手道具まで」

こ‐よろい【小鎧】‥ヨロヒ

小形の鎧。

こよろぎ‐の‐いそ【小余綾の磯】

⇒こゆるぎのいそ

こら

鹿児島県下、特に薩摩半島に分布する固結した降下火山灰層。

こ‐ら【子良】

(「物忌の子等」の上略)古代、伊勢神宮で神饌の調進、御神楽に従事した少女。子良の子。おこらご。

こ‐ら【子等・児等】

(ラは接尾語)

①人を親しんで呼ぶ語。ころ。古事記中「みつみつし久米の―が」

②特に、男から女を親しんでいう語。万葉集3「駿河なる阿倍の市道いちじに会ひし―はも」

③子供たち。

コラ【cola; kola】

アオギリ科の常緑高木。熱帯アフリカ原産。熱帯地方で栽培。種子(コーラ‐ナッツ)はカフェイン・コラニンを含み、清涼飲料の原料とする。コーラノキ。

こら

〔感〕

他人を咎とがめ叱る時、また、軽く呼びかける時に発する語。これ。「―、駄目じゃないか」

コラーゲン【Kollagen ドイツ】

動物の皮革・腱・軟骨などを構成する硬蛋白質の一種。温水で処理すると溶けてゼラチンとなる。膠原質こうげんしつ。

コラージュ【collage フランス】

(貼ることの意)20世紀絵画の技法の一つ。画面に紙・印刷物・写真などの切抜きや様々な物体を貼りつけ、一部に加筆などして構成する。広告・ポスターなどにも広く応用。ブラック・ピカソらがパピエコレとして創始。

コラール【Choral ドイツ】

①ドイツのプロテスタント教会ルター派の賛美歌。ルターに始まる。衆賛歌。

②ローマ‐カトリック教会の典礼聖歌。グレゴリオ聖歌。

こ‐らい【古来】

昔から今まで。「―聖人と仰がれた人」

ご‐らいこう【御来光】‥クワウ

①高山で望む荘厳な日の出の景観をうやまっていう語。「―を拝む」

②(→)御来迎ごらいごう3に同じ。

ご‐らいごう【御来迎】‥ガウ

①来迎らいごうの尊敬語。

②玩具の一つ。紙の張子はりこや木・土で造った仏の像を竹筒に収め、その竹筒を下げれば、黄紙を畳んで造った後光が開いて、仏の像とともに現れるようにしたもの。元禄(1688〜1704)頃流行。

御来迎

こ‐よぎ【小夜着】

小形の夜着。こよる。

こよ‐ぎ【子負着】

(コオヒギの転)ねんねこ。

こ‐よく【鼓翼】

はばたきすること。

ご‐よく【五欲】

〔仏〕5種の欲望。

㋐五官(眼・耳・鼻・舌・身)の五境(色・声・香・味・触)に対する欲望。感覚的欲望。

㋑財・色・飲食・名(名誉)・睡眠を求める欲望。

ごよざ‐ごよざ

(御用心御用心の転)火の用心をせよと、火の番の呼びあるく声。浄瑠璃、心中天の網島「急せき急き回る火の用心、―も人忍ぶ」

こよし‐もの【寒凝・凍物】

煮てこごらせたもの。にこごり。〈類聚名義抄〉→にこよす

こよ‐な

(形容詞コヨナシの語幹)格別であること。能因本枕草子清水にこもりたるころ「―の長居や」

こよ‐なく

〔副〕

(形容詞「こよなし」の連用形から)この上なく。非常に。極めて。「―晴れた秋空」

こよ‐な・し

〔形ク〕

(「越ゆなし」の意か。よい場合にも悪い場合にもいう)

①程度がこの上ない。格別である。源氏物語桐壺「おのづから御心うつろひて―・う覚しなぐさむやうなるもあはれなるわざなり」

②他と比べてことのほかに違っている。かけ隔たっている。源氏物語御法「只うちあさへたる思ひのままの道心起す人々には―・うおくれ給ひぬべかめり」

③甚だしくすぐれている。かけ離れてまさっている。源氏物語宿木「仏にならむは、いと―・きことにこそはあらめ」

④甚だしく劣っている。かけ離れて劣っている。宇津保物語蔵開下「限なくめでたく見えし君だち、此今見ゆるにあはすれば―・く見ゆ」

こ‐よね

色茶屋の若い勤め女。浄瑠璃、曾我扇八景「いたいけ―のあいきやうに惚れられ給へ」

こ‐よみ【暦】

(日読かよみの意)一年中の月・日・曜日、祝祭日、季節、日出・日没、月の満ち欠け、日食・月食、また主要な故事・行事などを日を追って記載したもの。カレンダー。「―の上では春だ」→太陰暦→太陽暦。

⇒こよみ‐うり【暦売り】

⇒こよみ‐こもん【暦小紋】

⇒こよみ‐で【暦手】

⇒こよみ‐の‐そう【暦の奏】

⇒こよみ‐の‐ちゅうだん【暦の中段】

⇒こよみ‐の‐はかせ【暦の博士】

⇒こよみ‐ばり【暦貼り】

こよみ‐うり【暦売り】

歳末に、来年の暦を売ること。また、その人。〈[季]冬〉

⇒こ‐よみ【暦】

こよみ‐こもん【暦小紋】

暦の表をかたどった小紋。元禄(1688〜1704)の頃流行。

⇒こ‐よみ【暦】

こよみ‐で【暦手】

(→)三島手みしまでに同じ。

⇒こ‐よみ【暦】

こよみ‐の‐そう【暦の奏】

(→)「御暦ごりゃくの奏」に同じ。

⇒こ‐よみ【暦】

こよみ‐の‐ちゅうだん【暦の中段】

(旧暦の中段に記載するからいう)(→)十二直じゅうにちょくに同じ。

⇒こ‐よみ【暦】

こよみ‐の‐はかせ【暦の博士】

⇒れきはかせ(暦博士)。源氏物語宿木「―の選び申して侍らむ日をうけたまはりて」

⇒こ‐よみ【暦】

こよみ‐ばり【暦貼り】

古い暦をほぐして屏風などに貼ったもの。好色一代女6「奥の一間をかたよせて、―の勝手屏風を引き立て」

⇒こ‐よみ【暦】

こ‐より【紙縒・紙捻・紙撚】

(カミヨリの音便コウヨリの転)細く切った紙によりをかけて紐ひも状にしたもの。かみひねり。かんぜより。「―で綴じる」

⇒こより‐じめ【紙縒締め】

⇒こより‐むし【紙縒虫】

こ‐より【蚕寄り】

蚕かいこが小さい時、蚕座中の1カ所に密集している状態。

こより‐じめ【紙縒締め】

刺繍ししゅうで、こよりを模様の輪郭の上におき、金糸などで抑繍おさえぬいしたもの。

⇒こ‐より【紙縒・紙捻・紙撚】

こより‐むし【紙縒虫】

クモ綱コヨリムシ目の節足動物の総称。体長0.5〜2ミリメートル。体は白色で弱々しく、糸状の長い尾を持つ。眼や呼吸器は退化。土壌中にすむが生態は不明。熱帯・亜熱帯地域に局所的に分布。鬚脚しゅきゃく類。

⇒こ‐より【紙縒・紙捻・紙撚】

こ‐よる【小夜】

(→)小夜着こよぎに同じ。西鶴織留5「―小ぶとん手道具まで」

こ‐よろい【小鎧】‥ヨロヒ

小形の鎧。

こよろぎ‐の‐いそ【小余綾の磯】

⇒こゆるぎのいそ

こら

鹿児島県下、特に薩摩半島に分布する固結した降下火山灰層。

こ‐ら【子良】

(「物忌の子等」の上略)古代、伊勢神宮で神饌の調進、御神楽に従事した少女。子良の子。おこらご。

こ‐ら【子等・児等】

(ラは接尾語)

①人を親しんで呼ぶ語。ころ。古事記中「みつみつし久米の―が」

②特に、男から女を親しんでいう語。万葉集3「駿河なる阿倍の市道いちじに会ひし―はも」

③子供たち。

コラ【cola; kola】

アオギリ科の常緑高木。熱帯アフリカ原産。熱帯地方で栽培。種子(コーラ‐ナッツ)はカフェイン・コラニンを含み、清涼飲料の原料とする。コーラノキ。

こら

〔感〕

他人を咎とがめ叱る時、また、軽く呼びかける時に発する語。これ。「―、駄目じゃないか」

コラーゲン【Kollagen ドイツ】

動物の皮革・腱・軟骨などを構成する硬蛋白質の一種。温水で処理すると溶けてゼラチンとなる。膠原質こうげんしつ。

コラージュ【collage フランス】

(貼ることの意)20世紀絵画の技法の一つ。画面に紙・印刷物・写真などの切抜きや様々な物体を貼りつけ、一部に加筆などして構成する。広告・ポスターなどにも広く応用。ブラック・ピカソらがパピエコレとして創始。

コラール【Choral ドイツ】

①ドイツのプロテスタント教会ルター派の賛美歌。ルターに始まる。衆賛歌。

②ローマ‐カトリック教会の典礼聖歌。グレゴリオ聖歌。

こ‐らい【古来】

昔から今まで。「―聖人と仰がれた人」

ご‐らいこう【御来光】‥クワウ

①高山で望む荘厳な日の出の景観をうやまっていう語。「―を拝む」

②(→)御来迎ごらいごう3に同じ。

ご‐らいごう【御来迎】‥ガウ

①来迎らいごうの尊敬語。

②玩具の一つ。紙の張子はりこや木・土で造った仏の像を竹筒に収め、その竹筒を下げれば、黄紙を畳んで造った後光が開いて、仏の像とともに現れるようにしたもの。元禄(1688〜1704)頃流行。

御来迎

御来迎

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

御来迎

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

③高山の日出・日没時に、前面に霧がたちこめる時、陽光を背に立つと、自分の影が霧に投影され、影のまわりに色のついた光の環が浮かび出る現象。弥陀みだが光背こうはいを負って来迎するのになぞらえていう。ヨーロッパで、ブロッケン現象、またブロッケンの妖怪などと称するもの。〈[季]夏〉

ご‐らいだん【御頼談】

江戸時代、大名が秋の租米を担保にして、蔵屋敷に出入する蔵元・掛屋以下の町人に、臨時の出費を調達するための借金を依頼すること。

こらいふうていしょう【古来風躰抄】‥セウ

歌論書。2巻。藤原俊成著。式子しょくし内親王の求めにより1197年(建久8)初撰本、1201年(建仁1)再撰本成る。万葉集・古今集以下千載集に至る諸集の秀歌を挙げて、その風体の変遷を示し、鑑賞批評したもの。

→文献資料[古来風躰抄]

こら・う【堪ふ】コラフ

〔他下二〕

⇒こらえる(下一)

こらえ【堪え・怺え】コラヘ

こらえること。がまん。

⇒こらえ‐しょう【堪え性】

⇒こらえ‐じょう【堪え情】

⇒こらえ‐ぜい【堪え精】

⇒こらえ‐ば【堪え場】

⇒こらえ‐ぶくろ【堪え袋】

こらえ‐しょう【堪え性】コラヘシヤウ

がまんのできる性分。「―がない」

⇒こらえ【堪え・怺え】

こらえ‐じょう【堪え情】コラヘジヤウ

たえ忍ぶ意地。忍耐力。

⇒こらえ【堪え・怺え】

こらえ‐ぜい【堪え精】コラヘ‥

こらえる気力。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「母は涙の―尽き果ててわつと泣き」

⇒こらえ【堪え・怺え】

こらえ‐ば【堪え場】コラヘ‥

①持ちこたえるべき場所。敵の攻撃を食い止めるべき場所。太平記20「北国の勢を待つまでの―もなかりければ」

②がまんのしどころ。

⇒こらえ【堪え・怺え】

こらえ‐ぶくろ【堪え袋】コラヘ‥

(→)「かんにんぶくろ」に同じ。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「―ふつつりと緒が切れた」

⇒こらえ【堪え・怺え】

こら・える【堪える・怺える】コラヘル

〔他下一〕[文]こら・ふ(下二)

①たえしのぶ。がまんする。辛抱する。古今著聞集2「その香はなはだくさくして、少しもたへ―・ふべくもなし」。「笑いを―・える」

②もちこたえる。保元物語(金刀比羅本)「鎧は―・へたりけるか」。「土俵際で―・える」

③勘弁する。「今度だけは―・えてやる」

こら‐が‐て‐を【子等が手を】

〔枕〕

「まき」にかかる。万葉集7「―巻向まきむく山は常にあれど」

ご‐らく【五楽】

〔仏〕出家楽・遠離楽・寂静楽・菩提楽・涅槃楽の五つの楽。五種楽。

ご‐らく【娯楽】

[史記廉頗伝]人の心をたのしませ、なぐさめるもの。また、楽しむこと。太平記18「人間の栄花、天上の―」。「何の―もない」「―施設」

こらしめ【懲らしめ】

こらしめること。いましめ。狂言、棒縛「―のためにいましむるが」

こらし・める【懲らしめる】

〔他下一〕[文]こらし・む(下二)

制裁を加えて懲りるようにさせる。「悪人を―・める」

こら・す【凝らす】

〔他五〕

①凝り固まるようにする。

②一つ所に集中させる。祝詞、神賀詞「下つ石根に踏み―・し」。「目を―・して見る」「工夫を―・す」

こら・す【懲らす】

〔他五〕

①懲りるようにさせる。懲りて再びしないようにする。こらしめる。源氏物語帚木「しばし、―・さむの心にて『しか、あらためん』とも言はず」。「少し―・してやろう」

②苦しめる。日本永代蔵4「老後までその身をつかひ、気を―・して世を渡る人」

コラズム【Khōrazm イラン】

⇒ホラズム

こら‐の‐こ【子良の子】

(→)「こら」に同じ。神道名目類聚抄「―、伊勢神宮に仕ふる女官なり」

こら‐の‐たち【子良の館】

伊勢神宮で、子良の居住する斎館。

こ‐らふく【胡蘿蔔】

(外国渡来のダイコンの意)ニンジンの漢名。

こら‐ほど【此程】

「これほど」の訛。

コラボレーション【collaboration】

共同作業。共同製作。共演。

コラム【column】

①円柱。

②新聞・雑誌の囲み記事。短評欄。

⇒コラム‐シフト【column shift】

コラム‐シフト【column shift】

自動車で、ギア操作のレバーをハンドルの軸部分に設置した型。↔フロアシフト

⇒コラム【column】

コラムニスト【columnist】

新聞・雑誌の短評欄を執筆する記者や寄稿家。

こら‐や【堪や】

(コラヘヤレの転)堪忍してくれろ。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「おおあやまつた――」

こら・る【嘖らる】

〔自下二〕

しかられる。おこられる。万葉集14「汝なが母に―・れ我あは行く」

コラン【Louis-Joseph-Raphaël Collin】

フランスの画家。アカデミックな様式に明るい野外の自然光を表す外光表現を折衷。黒田清輝・久米桂一郎・岡田三郎助らの師として知られる。(1850〜1916)

ご‐らん【御覧】

①「見ること」の尊敬語。「―に入れる」

②「御覧なさい」の略。…みなさい。

㋐見るよう勧める意。「あれを―」

㋑(「…て―」の形で)それをするよう勧める意。「聞いて―」

ゴラン‐こうげん【ゴラン高原】‥カウ‥

(Golan Heights)シリア南西部にある高地。標高1000メートル前後の肥沃な農業地帯。戦略上の要地。アラビア語名ジャウラーン高原。

ごらんじ【御覧じ】

御覧になること。

⇒ごらんじ‐ごと【御覧じ事】

⇒ごらんじ‐どころ【御覧じ所】

ごらんじ‐ごと【御覧じ事】

見事みごとの尊敬語。謡曲、田村「これこそ―なれ」

⇒ごらんじ【御覧じ】

ごらんじ‐どころ【御覧じ所】

見所みどころの尊敬語。源氏物語帚木「―あらむこそ難く侍らめ」

⇒ごらんじ【御覧じ】

ごらん・ず【御覧ず】

〔他サ変〕

「見る」の尊敬語。御覧になる。ごろうず。枕草子104「殿のはしの方より―・じ出して」

こ‐らんせい【胡蘭成】

(Hu Lancheng)中国の作家。浙江省生れ。汪兆銘政権の宣伝省次官。「中華日報」総主筆。戦後は国民党政権から漢奸罪で追及され日本に亡命。作「今生今世」。(1906〜1981)

コランダム【corundum】

(→)鋼玉に同じ。

こり【心】

こころ。神代紀上「田心たこり姫」

こり【香】

「こう(香)」の古語。皇極紀「―を焼たきて」

こり【梱】

①こること。くくること。包装した貨物。くくった荷物。

②行李こうり。

③貨物の個数および数量を表す語。生糸1梱は9貫目(33.75キログラム)、綿糸は400ポンド(181.44キログラム)。こうり。

こり【凝り】

①かたまること。かたまり。万葉集11「夕―の霜置きにけり」

②筋肉が張ってかたくなること。「肩の―」

こり【垢離】

神仏に祈願するため、冷水を浴び身体のけがれを去って清浄にすること。水垢離。

⇒垢離を掻く

こ‐り【狐狸】

①キツネとタヌキ。「―妖怪」

②ひそかに悪事をはたらく者のたとえ。

ごり【鮴】

①淡水魚カジカの方言(金沢)。

②淡水魚ヨシノボリの方言(琵琶湖)。

③淡水魚チチブの方言(高知)。〈[季]夏〉

ゴリアト【Goliath】

旧約聖書中の人物。ペリシテ人の巨人戦士で、ダヴィデに石で打ち殺された。ゴリアテ。

コリアン【Korean】

朝鮮人・韓国人。朝鮮・韓国の。

コリアンダー【coriander】

〔植〕(→)コエンドロに同じ。

コリー【collie】

イヌの一品種。イギリスで作出。肩高約60センチメートル。一般に長毛、耳は立つ。色は首から胸が白、背・腰は黒・茶など。本来は牧羊犬だが、現在は愛玩用。

コリウス【Coleus ラテン】

(コレウスとも)シソ科コレウス属植物(その学名)。熱帯アジアなどを中心に100種以上がある。その一種の一年生観葉植物コリウスは、ジャワなどの原産。高さ30〜60センチメートル。葉は卵形・柳葉・ちりめん葉などがあり、長さ15センチメートルに達する。色は紅紫に緑・黄を交えて美しい。花は小形、青色で穂状すいじょう花序。園芸品種が多い。ニシキジソ。キンランジソ。

コリウス

提供:OPO

③高山の日出・日没時に、前面に霧がたちこめる時、陽光を背に立つと、自分の影が霧に投影され、影のまわりに色のついた光の環が浮かび出る現象。弥陀みだが光背こうはいを負って来迎するのになぞらえていう。ヨーロッパで、ブロッケン現象、またブロッケンの妖怪などと称するもの。〈[季]夏〉

ご‐らいだん【御頼談】

江戸時代、大名が秋の租米を担保にして、蔵屋敷に出入する蔵元・掛屋以下の町人に、臨時の出費を調達するための借金を依頼すること。

こらいふうていしょう【古来風躰抄】‥セウ

歌論書。2巻。藤原俊成著。式子しょくし内親王の求めにより1197年(建久8)初撰本、1201年(建仁1)再撰本成る。万葉集・古今集以下千載集に至る諸集の秀歌を挙げて、その風体の変遷を示し、鑑賞批評したもの。

→文献資料[古来風躰抄]

こら・う【堪ふ】コラフ

〔他下二〕

⇒こらえる(下一)

こらえ【堪え・怺え】コラヘ

こらえること。がまん。

⇒こらえ‐しょう【堪え性】

⇒こらえ‐じょう【堪え情】

⇒こらえ‐ぜい【堪え精】

⇒こらえ‐ば【堪え場】

⇒こらえ‐ぶくろ【堪え袋】

こらえ‐しょう【堪え性】コラヘシヤウ

がまんのできる性分。「―がない」

⇒こらえ【堪え・怺え】

こらえ‐じょう【堪え情】コラヘジヤウ

たえ忍ぶ意地。忍耐力。

⇒こらえ【堪え・怺え】

こらえ‐ぜい【堪え精】コラヘ‥

こらえる気力。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「母は涙の―尽き果ててわつと泣き」

⇒こらえ【堪え・怺え】

こらえ‐ば【堪え場】コラヘ‥

①持ちこたえるべき場所。敵の攻撃を食い止めるべき場所。太平記20「北国の勢を待つまでの―もなかりければ」

②がまんのしどころ。

⇒こらえ【堪え・怺え】

こらえ‐ぶくろ【堪え袋】コラヘ‥

(→)「かんにんぶくろ」に同じ。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「―ふつつりと緒が切れた」

⇒こらえ【堪え・怺え】

こら・える【堪える・怺える】コラヘル

〔他下一〕[文]こら・ふ(下二)

①たえしのぶ。がまんする。辛抱する。古今著聞集2「その香はなはだくさくして、少しもたへ―・ふべくもなし」。「笑いを―・える」

②もちこたえる。保元物語(金刀比羅本)「鎧は―・へたりけるか」。「土俵際で―・える」

③勘弁する。「今度だけは―・えてやる」

こら‐が‐て‐を【子等が手を】

〔枕〕

「まき」にかかる。万葉集7「―巻向まきむく山は常にあれど」

ご‐らく【五楽】

〔仏〕出家楽・遠離楽・寂静楽・菩提楽・涅槃楽の五つの楽。五種楽。

ご‐らく【娯楽】

[史記廉頗伝]人の心をたのしませ、なぐさめるもの。また、楽しむこと。太平記18「人間の栄花、天上の―」。「何の―もない」「―施設」

こらしめ【懲らしめ】

こらしめること。いましめ。狂言、棒縛「―のためにいましむるが」

こらし・める【懲らしめる】

〔他下一〕[文]こらし・む(下二)

制裁を加えて懲りるようにさせる。「悪人を―・める」

こら・す【凝らす】

〔他五〕

①凝り固まるようにする。

②一つ所に集中させる。祝詞、神賀詞「下つ石根に踏み―・し」。「目を―・して見る」「工夫を―・す」

こら・す【懲らす】

〔他五〕

①懲りるようにさせる。懲りて再びしないようにする。こらしめる。源氏物語帚木「しばし、―・さむの心にて『しか、あらためん』とも言はず」。「少し―・してやろう」

②苦しめる。日本永代蔵4「老後までその身をつかひ、気を―・して世を渡る人」

コラズム【Khōrazm イラン】

⇒ホラズム

こら‐の‐こ【子良の子】

(→)「こら」に同じ。神道名目類聚抄「―、伊勢神宮に仕ふる女官なり」

こら‐の‐たち【子良の館】

伊勢神宮で、子良の居住する斎館。

こ‐らふく【胡蘿蔔】

(外国渡来のダイコンの意)ニンジンの漢名。

こら‐ほど【此程】

「これほど」の訛。

コラボレーション【collaboration】

共同作業。共同製作。共演。

コラム【column】

①円柱。

②新聞・雑誌の囲み記事。短評欄。

⇒コラム‐シフト【column shift】

コラム‐シフト【column shift】

自動車で、ギア操作のレバーをハンドルの軸部分に設置した型。↔フロアシフト

⇒コラム【column】

コラムニスト【columnist】

新聞・雑誌の短評欄を執筆する記者や寄稿家。

こら‐や【堪や】

(コラヘヤレの転)堪忍してくれろ。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「おおあやまつた――」

こら・る【嘖らる】

〔自下二〕

しかられる。おこられる。万葉集14「汝なが母に―・れ我あは行く」

コラン【Louis-Joseph-Raphaël Collin】

フランスの画家。アカデミックな様式に明るい野外の自然光を表す外光表現を折衷。黒田清輝・久米桂一郎・岡田三郎助らの師として知られる。(1850〜1916)

ご‐らん【御覧】

①「見ること」の尊敬語。「―に入れる」

②「御覧なさい」の略。…みなさい。

㋐見るよう勧める意。「あれを―」

㋑(「…て―」の形で)それをするよう勧める意。「聞いて―」

ゴラン‐こうげん【ゴラン高原】‥カウ‥

(Golan Heights)シリア南西部にある高地。標高1000メートル前後の肥沃な農業地帯。戦略上の要地。アラビア語名ジャウラーン高原。

ごらんじ【御覧じ】

御覧になること。

⇒ごらんじ‐ごと【御覧じ事】

⇒ごらんじ‐どころ【御覧じ所】

ごらんじ‐ごと【御覧じ事】

見事みごとの尊敬語。謡曲、田村「これこそ―なれ」

⇒ごらんじ【御覧じ】

ごらんじ‐どころ【御覧じ所】

見所みどころの尊敬語。源氏物語帚木「―あらむこそ難く侍らめ」

⇒ごらんじ【御覧じ】

ごらん・ず【御覧ず】

〔他サ変〕

「見る」の尊敬語。御覧になる。ごろうず。枕草子104「殿のはしの方より―・じ出して」

こ‐らんせい【胡蘭成】

(Hu Lancheng)中国の作家。浙江省生れ。汪兆銘政権の宣伝省次官。「中華日報」総主筆。戦後は国民党政権から漢奸罪で追及され日本に亡命。作「今生今世」。(1906〜1981)

コランダム【corundum】

(→)鋼玉に同じ。

こり【心】

こころ。神代紀上「田心たこり姫」

こり【香】

「こう(香)」の古語。皇極紀「―を焼たきて」

こり【梱】

①こること。くくること。包装した貨物。くくった荷物。

②行李こうり。

③貨物の個数および数量を表す語。生糸1梱は9貫目(33.75キログラム)、綿糸は400ポンド(181.44キログラム)。こうり。

こり【凝り】

①かたまること。かたまり。万葉集11「夕―の霜置きにけり」

②筋肉が張ってかたくなること。「肩の―」

こり【垢離】

神仏に祈願するため、冷水を浴び身体のけがれを去って清浄にすること。水垢離。

⇒垢離を掻く

こ‐り【狐狸】

①キツネとタヌキ。「―妖怪」

②ひそかに悪事をはたらく者のたとえ。

ごり【鮴】

①淡水魚カジカの方言(金沢)。

②淡水魚ヨシノボリの方言(琵琶湖)。

③淡水魚チチブの方言(高知)。〈[季]夏〉

ゴリアト【Goliath】

旧約聖書中の人物。ペリシテ人の巨人戦士で、ダヴィデに石で打ち殺された。ゴリアテ。

コリアン【Korean】

朝鮮人・韓国人。朝鮮・韓国の。

コリアンダー【coriander】

〔植〕(→)コエンドロに同じ。

コリー【collie】

イヌの一品種。イギリスで作出。肩高約60センチメートル。一般に長毛、耳は立つ。色は首から胸が白、背・腰は黒・茶など。本来は牧羊犬だが、現在は愛玩用。

コリウス【Coleus ラテン】

(コレウスとも)シソ科コレウス属植物(その学名)。熱帯アジアなどを中心に100種以上がある。その一種の一年生観葉植物コリウスは、ジャワなどの原産。高さ30〜60センチメートル。葉は卵形・柳葉・ちりめん葉などがあり、長さ15センチメートルに達する。色は紅紫に緑・黄を交えて美しい。花は小形、青色で穂状すいじょう花序。園芸品種が多い。ニシキジソ。キンランジソ。

コリウス

提供:OPO

ごり‐おし【ごり押し】

理に合わない事を承知でその考えをおし通すこと。強引に事を行うこと。無理押し。

コリオラヌス【Gnaeus Marcius Coriolanus】

ローマの貴族。前5世紀の人。ローマから追放され、ウォルスキ人を率いて攻め戻ったが、母と妻に説得されて撤退する。文学・音楽・絵画の題材。

コリオリ【Gustave Gaspard Coriolis】

フランスの数学者・物理学者。「コリオリの力」の創唱者。力学的仕事の概念を確立。(1792〜1843)

⇒コリオリ‐の‐ちから【コリオリの力】

コリオリ‐の‐ちから【コリオリの力】

回転運動をしている座標系(例えば地球上に固定した座標系)に対して運動する物体に働く見かけ上の力の一つ。その物体の速度の大きさに比例し、速度の向きに垂直に働く。転向力。→遠心力

⇒コリオリ【Gustave Gaspard Coriolis】

こり‐かき【垢離掻き】

垢離の行ぎょうをすること。また、その人。

こり‐かたまり【凝り固まり】

こりかたまること。一面的にかたよって信じこむこと。また、その人。

こり‐かたま・る【凝り固まる】

〔自五〕

①凝って固くなる。

②一途に思いこんで、他を顧みない。偏信する。固執する。浮世風呂3「一心に―・るといふものは強いもんだの」。「信心に―・る」

ご‐りき【五力】

〔仏〕信・精進・念・定じょう・慧えの五根が五障を克服する力。悟りに至らしめるすぐれた五つの力で、三十七道品どうほんの一つ。

⇒ごりき‐みょうおう【五力明王】

ごりき‐みょうおう【五力明王】‥ミヤウワウ

(→)五大明王ごだいみょうおうに同じ。

⇒ご‐りき【五力】

こりき‐や【樵木屋】

たきぎを売る家。また、その人。懐硯ふところすずり「七条通りの町人に―甚太夫といふ男」

こ‐りくつ【小理屈】

つまらない理屈。また、むりやり道理を通そうとこじつけた理屈。

こ‐りこう【小利口】

①目先のことに気がつき、抜け目のないこと。小才のあること。こざかしいこと。根無草「―にして大馬鹿」。「―な男」

②気がきいていること。小意気なこと。浄瑠璃、ひぢりめん卯月紅葉「髪の結ひぶり―に」

こり‐こり

①弾力のある堅い物を噛む連続音。また、歯ごたえのあるさま。「たくわんを―食べる」「―したくらげ料理」

②筋肉がかたくなっているさま。「肩がこって―する」

こり‐ごり【懲り懲り】

ひどくこりるさま。「もう―だ」

ごり‐ごり

①固い物を力を入れてねじ込んだり擂すったり引っ掻いたりする音。また、そのさま。「大豆を―擂りつぶす」

②歯や手に当たる感触が粗く固いさま。「―した芋」

③無理やり物事を押し通すさま。「計画を―と進める」

こり‐さ・く【凝り咲く】

〔自四〕

花が寄り集まって咲く。多く、禁中の凝華舎ぎょうかしゃにかけていう。続後撰和歌集春「いろいろに―・く庭の梅の花」

こり‐し・く【凝り敷く】

〔自四〕

一面に集まり敷く。新後拾遺和歌集序「あまねき御いつくしみ―・く花よりもかうばしく」

こり‐しょう【凝り性】‥シヤウ

物事に熱中して、程度をこえて徹底する性質。

こり‐しょう【懲り性】‥シヤウ

すぐに物事にこりる性分。

ご‐りしょう【御利生】‥シヤウ

神仏から受ける恩恵。ごりやく。

こりず‐ま‐に【懲りずまに】

前の失敗に懲りないで。しょうこりもなく。古今和歌集恋「―又もなき名はたちぬべし人にくからぬ世にしすまへば」

こり‐ぞめ【樵り初め】

新年になって初めて木樵きこりをすること。

こり‐たき【香焼】

(斎宮の忌詞)仏堂。沙石集1「僧をば髪長、堂をば―なんどいひて」

こ‐りつ【古律】

①昔の法律。

②養老律に対して大宝律をいう。

こ‐りつ【股栗・股慄】

おそろしさに股ももがわなわなとふるえること。

こ‐りつ【孤立】

他とかけはなれてそれだけであること。ただひとりで助けのないこと。「仲間から―する」「―化」

⇒こりつ‐けい【孤立系】

⇒こりつ‐ご【孤立語】

⇒こりつ‐しゅぎ【孤立主義】

⇒こりつ‐むえん【孤立無援】

こりつ‐けい【孤立系】

孤立した物理系。他の物理系と全く相互作用のない一つの極限として想定されたもの。

⇒こ‐りつ【孤立】

こりつ‐ご【孤立語】

(isolating language)言語の形態的類型の一つ。個々の形態素が語としての独立性を持ち、語が語形変化をしたり接辞を伴ったりすることのない言語。中国語・チベット語・タイ語など。→屈折語→膠着こうちゃく語。

⇒こ‐りつ【孤立】

こりつ‐しゅぎ【孤立主義】

他国や他人の事に干渉しない主義。第二次大戦までアメリカ外交政策の伝統。→モンロー主義。

⇒こ‐りつ【孤立】

ご‐りっぱ【御立派】

「立派」を丁寧にいう語。あきれたり皮肉ったりするときにも使う。

こり‐つ・む【樵り集む】

〔他下二〕

木を伐って集める。拾遺和歌集雑秋「深山木を朝な夕なに―・めて寒さを恋ふるをのの炭焼」

こり‐つ・む【樵り積む】

〔他四〕

木を伐って積む。蜻蛉日記上「君もなげきを―・みて」

こりつ‐むえん【孤立無援】‥ヱン

孤立してしまい、どこからもまったく助けが得られないこと。「―に陥る」

⇒こ‐りつ【孤立】

コリデール【Corriedale】

ヒツジの一品種。ニュー‐ジーランドのコリデール牧場で作出された毛肉兼用種。強健で環境適応性が大。1914年以来輸入され、現在日本で飼育されている品種の主流で、主に肉用とする。

ごり‐にち【五離日】

暦注の一つ。申さると酉とりの日をいい、婚姻・旅立ち・契約などを忌む。↔五合日

こり‐ば【垢離場】

水垢離をとる場所。特に、江戸末期ごろ、東両国回向院付近の盛り場をいった。

こり‐はらい【垢離払い】‥ハラヒ

水垢離をとる時に着る衣。また、その時に体をぬぐう布。

ごり‐む‐ちゅう【五里霧中】

[後漢書張楷伝](広さ5里にもわたる深い霧の中に居る意)現在の状態がわからず、見通しや方針の全く立たないことのたとえ。心が迷って考えの定まらないことにもいう。

コリメーター【collimator】

天体その他の光源の光を分光器などに送るために、レンズまたは凹面鏡を用いて平行光線束にする装置。視準器。

こりゃ

〔感〕

①目下めしたの者に呼びかける時に発する語。これ。

②驚いた時に発する語。これは。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「―ならぬ、見付けられては後の邪魔」

⇒こりゃ‐こりゃ

⇒こりゃ‐また

こり‐や【凝り屋】

凝性こりしょうの人。

コリヤーク【Koryak】

シベリア東端のオホーツク海岸からベーリング海、カムチャツカ半島にかけて住む少数民族。言語は古アジア諸語に属する。海岸部では海獣猟と漁労、内陸ツンドラ地帯ではトナカイの飼育を行う。

コリャード【Diego Collado】

ドミニコ会の宣教師。スペイン人。1619年(元和5)禁教下の日本に来て布教。23年よりローマに滞在、イエズス会批判を行う。また、ラテン文で「日本文典」「羅西日辞典」を出版。のちマニラから帰欧の途次、難船して没。(1589頃〜1641)

ご‐りやく【御利益】

①利益りやくの尊敬語。神仏が衆生しゅじょうに与える利益。神仏の霊験。「―があるお札ふだ」

②効能。効験。

ごりゃく‐の‐そう【御暦の奏】

平安時代、11月1日に、中務省なかつかさしょうから、陰陽寮おんようりょうの暦博士れきはかせの作った翌年の暦を、紫宸殿で奏献する儀式。こよみのそう。→七曜暦

こりゃ‐こりゃ

〔感〕

①「こりゃ」を重ねていう語。これこれ。

②歌の囃子言葉。「めでためでたの若松さまよ、―」

⇒こりゃ

こり‐やなぎ【行李柳】

ヤナギ科の落葉低木。原産は朝鮮半島といわれる。長野・兵庫・高知県などで湿地に栽培。葉は線状で対生。春、褐紫色の穂状すいじょう花序をつけ、雌雄異株。新枝の皮を剥いだものを漂白して柳行李の材料とする。

こりゃ‐また

何か事が起こると「こりゃまた、なんだ」などと言ってでしゃばってくる無頼人。滑稽本、教訓差出口「下劣な―が、神仏に慮外するは」

⇒こりゃ

こ‐りゅう【古柳・故柳】‥リウ

ふるい柳。柳の古木。

こ‐りゅう【古流】‥リウ

①古い流儀。

②生花の流儀の一つ。一志軒今井宗普が宝暦・明和(1751〜1772)の頃に江戸で創始、松応斎安藤涼宇や松盛斎関本理遊が発展させた。

③茶道の一派。千利休の古法を伝承。円乗坊古市宗円の家系と、その系統の小堀・萱野の三家が伝える熊本の流派。

ごりゅう【五柳】‥リウ

(5本の柳の意)

⇒ごりゅう‐きそう【五柳帰荘】

⇒ごりゅう‐せんせい【五柳先生】

ご‐りゅう【五流】‥リウ

能のシテ方である観世・宝生ほうしょう・金春こんぱる・金剛・喜多の五つの流派。

ごりゅう‐きそう【五柳帰荘】‥リウ‥サウ

(画題)五柳先生陶淵明が、帰去来の辞を作って荘園に帰る図。

⇒ごりゅう【五柳】

ごりゅう‐さい【五竜祭】

雨乞いの祭り。

ごりゅう‐しんとう【御流神道】‥リウ‥タウ

両部神道の一派。鎌倉末期に起こり、室町・江戸時代を通じ、三輪流神道と並んで、両部神道の中心的流派。「御流」は、嵯峨天皇より空海に伝授された神道であるとの主張に由来。

ごりゅう‐せんせい【五柳先生】‥リウ‥

①陶淵明の文「五柳先生伝」に出てくる人物。5本の柳をその宅に植えていたことから称した。世に淵明自身をいうと見なされた。

②転じて、高尚な隠者。

⇒ごりゅう【五柳】

ごりゅう‐だけ【五竜岳】

富山・長野県境、後立山連峰の中央部にある高峰。標高2814メートル。

五竜岳(中央)

撮影:新海良夫

ごり‐おし【ごり押し】

理に合わない事を承知でその考えをおし通すこと。強引に事を行うこと。無理押し。

コリオラヌス【Gnaeus Marcius Coriolanus】

ローマの貴族。前5世紀の人。ローマから追放され、ウォルスキ人を率いて攻め戻ったが、母と妻に説得されて撤退する。文学・音楽・絵画の題材。

コリオリ【Gustave Gaspard Coriolis】

フランスの数学者・物理学者。「コリオリの力」の創唱者。力学的仕事の概念を確立。(1792〜1843)

⇒コリオリ‐の‐ちから【コリオリの力】

コリオリ‐の‐ちから【コリオリの力】

回転運動をしている座標系(例えば地球上に固定した座標系)に対して運動する物体に働く見かけ上の力の一つ。その物体の速度の大きさに比例し、速度の向きに垂直に働く。転向力。→遠心力

⇒コリオリ【Gustave Gaspard Coriolis】

こり‐かき【垢離掻き】

垢離の行ぎょうをすること。また、その人。

こり‐かたまり【凝り固まり】

こりかたまること。一面的にかたよって信じこむこと。また、その人。

こり‐かたま・る【凝り固まる】

〔自五〕

①凝って固くなる。

②一途に思いこんで、他を顧みない。偏信する。固執する。浮世風呂3「一心に―・るといふものは強いもんだの」。「信心に―・る」

ご‐りき【五力】

〔仏〕信・精進・念・定じょう・慧えの五根が五障を克服する力。悟りに至らしめるすぐれた五つの力で、三十七道品どうほんの一つ。

⇒ごりき‐みょうおう【五力明王】

ごりき‐みょうおう【五力明王】‥ミヤウワウ

(→)五大明王ごだいみょうおうに同じ。

⇒ご‐りき【五力】

こりき‐や【樵木屋】

たきぎを売る家。また、その人。懐硯ふところすずり「七条通りの町人に―甚太夫といふ男」

こ‐りくつ【小理屈】

つまらない理屈。また、むりやり道理を通そうとこじつけた理屈。

こ‐りこう【小利口】

①目先のことに気がつき、抜け目のないこと。小才のあること。こざかしいこと。根無草「―にして大馬鹿」。「―な男」

②気がきいていること。小意気なこと。浄瑠璃、ひぢりめん卯月紅葉「髪の結ひぶり―に」

こり‐こり

①弾力のある堅い物を噛む連続音。また、歯ごたえのあるさま。「たくわんを―食べる」「―したくらげ料理」

②筋肉がかたくなっているさま。「肩がこって―する」

こり‐ごり【懲り懲り】

ひどくこりるさま。「もう―だ」

ごり‐ごり

①固い物を力を入れてねじ込んだり擂すったり引っ掻いたりする音。また、そのさま。「大豆を―擂りつぶす」

②歯や手に当たる感触が粗く固いさま。「―した芋」

③無理やり物事を押し通すさま。「計画を―と進める」

こり‐さ・く【凝り咲く】

〔自四〕

花が寄り集まって咲く。多く、禁中の凝華舎ぎょうかしゃにかけていう。続後撰和歌集春「いろいろに―・く庭の梅の花」

こり‐し・く【凝り敷く】

〔自四〕

一面に集まり敷く。新後拾遺和歌集序「あまねき御いつくしみ―・く花よりもかうばしく」

こり‐しょう【凝り性】‥シヤウ

物事に熱中して、程度をこえて徹底する性質。

こり‐しょう【懲り性】‥シヤウ

すぐに物事にこりる性分。

ご‐りしょう【御利生】‥シヤウ

神仏から受ける恩恵。ごりやく。

こりず‐ま‐に【懲りずまに】

前の失敗に懲りないで。しょうこりもなく。古今和歌集恋「―又もなき名はたちぬべし人にくからぬ世にしすまへば」

こり‐ぞめ【樵り初め】

新年になって初めて木樵きこりをすること。

こり‐たき【香焼】

(斎宮の忌詞)仏堂。沙石集1「僧をば髪長、堂をば―なんどいひて」

こ‐りつ【古律】

①昔の法律。

②養老律に対して大宝律をいう。

こ‐りつ【股栗・股慄】

おそろしさに股ももがわなわなとふるえること。

こ‐りつ【孤立】

他とかけはなれてそれだけであること。ただひとりで助けのないこと。「仲間から―する」「―化」

⇒こりつ‐けい【孤立系】

⇒こりつ‐ご【孤立語】

⇒こりつ‐しゅぎ【孤立主義】

⇒こりつ‐むえん【孤立無援】

こりつ‐けい【孤立系】

孤立した物理系。他の物理系と全く相互作用のない一つの極限として想定されたもの。

⇒こ‐りつ【孤立】

こりつ‐ご【孤立語】

(isolating language)言語の形態的類型の一つ。個々の形態素が語としての独立性を持ち、語が語形変化をしたり接辞を伴ったりすることのない言語。中国語・チベット語・タイ語など。→屈折語→膠着こうちゃく語。

⇒こ‐りつ【孤立】

こりつ‐しゅぎ【孤立主義】

他国や他人の事に干渉しない主義。第二次大戦までアメリカ外交政策の伝統。→モンロー主義。

⇒こ‐りつ【孤立】

ご‐りっぱ【御立派】

「立派」を丁寧にいう語。あきれたり皮肉ったりするときにも使う。

こり‐つ・む【樵り集む】

〔他下二〕

木を伐って集める。拾遺和歌集雑秋「深山木を朝な夕なに―・めて寒さを恋ふるをのの炭焼」

こり‐つ・む【樵り積む】

〔他四〕

木を伐って積む。蜻蛉日記上「君もなげきを―・みて」

こりつ‐むえん【孤立無援】‥ヱン

孤立してしまい、どこからもまったく助けが得られないこと。「―に陥る」

⇒こ‐りつ【孤立】

コリデール【Corriedale】

ヒツジの一品種。ニュー‐ジーランドのコリデール牧場で作出された毛肉兼用種。強健で環境適応性が大。1914年以来輸入され、現在日本で飼育されている品種の主流で、主に肉用とする。

ごり‐にち【五離日】

暦注の一つ。申さると酉とりの日をいい、婚姻・旅立ち・契約などを忌む。↔五合日

こり‐ば【垢離場】

水垢離をとる場所。特に、江戸末期ごろ、東両国回向院付近の盛り場をいった。

こり‐はらい【垢離払い】‥ハラヒ

水垢離をとる時に着る衣。また、その時に体をぬぐう布。

ごり‐む‐ちゅう【五里霧中】

[後漢書張楷伝](広さ5里にもわたる深い霧の中に居る意)現在の状態がわからず、見通しや方針の全く立たないことのたとえ。心が迷って考えの定まらないことにもいう。

コリメーター【collimator】

天体その他の光源の光を分光器などに送るために、レンズまたは凹面鏡を用いて平行光線束にする装置。視準器。

こりゃ

〔感〕

①目下めしたの者に呼びかける時に発する語。これ。

②驚いた時に発する語。これは。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「―ならぬ、見付けられては後の邪魔」

⇒こりゃ‐こりゃ

⇒こりゃ‐また

こり‐や【凝り屋】

凝性こりしょうの人。

コリヤーク【Koryak】

シベリア東端のオホーツク海岸からベーリング海、カムチャツカ半島にかけて住む少数民族。言語は古アジア諸語に属する。海岸部では海獣猟と漁労、内陸ツンドラ地帯ではトナカイの飼育を行う。

コリャード【Diego Collado】

ドミニコ会の宣教師。スペイン人。1619年(元和5)禁教下の日本に来て布教。23年よりローマに滞在、イエズス会批判を行う。また、ラテン文で「日本文典」「羅西日辞典」を出版。のちマニラから帰欧の途次、難船して没。(1589頃〜1641)

ご‐りやく【御利益】

①利益りやくの尊敬語。神仏が衆生しゅじょうに与える利益。神仏の霊験。「―があるお札ふだ」

②効能。効験。

ごりゃく‐の‐そう【御暦の奏】

平安時代、11月1日に、中務省なかつかさしょうから、陰陽寮おんようりょうの暦博士れきはかせの作った翌年の暦を、紫宸殿で奏献する儀式。こよみのそう。→七曜暦

こりゃ‐こりゃ

〔感〕

①「こりゃ」を重ねていう語。これこれ。

②歌の囃子言葉。「めでためでたの若松さまよ、―」

⇒こりゃ

こり‐やなぎ【行李柳】

ヤナギ科の落葉低木。原産は朝鮮半島といわれる。長野・兵庫・高知県などで湿地に栽培。葉は線状で対生。春、褐紫色の穂状すいじょう花序をつけ、雌雄異株。新枝の皮を剥いだものを漂白して柳行李の材料とする。

こりゃ‐また

何か事が起こると「こりゃまた、なんだ」などと言ってでしゃばってくる無頼人。滑稽本、教訓差出口「下劣な―が、神仏に慮外するは」

⇒こりゃ

こ‐りゅう【古柳・故柳】‥リウ

ふるい柳。柳の古木。

こ‐りゅう【古流】‥リウ

①古い流儀。

②生花の流儀の一つ。一志軒今井宗普が宝暦・明和(1751〜1772)の頃に江戸で創始、松応斎安藤涼宇や松盛斎関本理遊が発展させた。

③茶道の一派。千利休の古法を伝承。円乗坊古市宗円の家系と、その系統の小堀・萱野の三家が伝える熊本の流派。

ごりゅう【五柳】‥リウ

(5本の柳の意)

⇒ごりゅう‐きそう【五柳帰荘】

⇒ごりゅう‐せんせい【五柳先生】

ご‐りゅう【五流】‥リウ

能のシテ方である観世・宝生ほうしょう・金春こんぱる・金剛・喜多の五つの流派。

ごりゅう‐きそう【五柳帰荘】‥リウ‥サウ

(画題)五柳先生陶淵明が、帰去来の辞を作って荘園に帰る図。

⇒ごりゅう【五柳】

ごりゅう‐さい【五竜祭】

雨乞いの祭り。

ごりゅう‐しんとう【御流神道】‥リウ‥タウ

両部神道の一派。鎌倉末期に起こり、室町・江戸時代を通じ、三輪流神道と並んで、両部神道の中心的流派。「御流」は、嵯峨天皇より空海に伝授された神道であるとの主張に由来。

ごりゅう‐せんせい【五柳先生】‥リウ‥

①陶淵明の文「五柳先生伝」に出てくる人物。5本の柳をその宅に植えていたことから称した。世に淵明自身をいうと見なされた。

②転じて、高尚な隠者。

⇒ごりゅう【五柳】

ごりゅう‐だけ【五竜岳】

富山・長野県境、後立山連峰の中央部にある高峰。標高2814メートル。

五竜岳(中央)

撮影:新海良夫

こ‐りょ【胡虜】

北方のえびす。転じて、異民族。北狄ほくてき。蛮人。

こ‐りょ【顧慮】

考えに入れて心づかいすること。気にかけること。「事情を―する」

こ‐りょう【古陵】

ふるいみささぎ。古代の墳墓。

こ‐りょう【糊料】‥レウ

食品にとろみや粘りけを与える添加物。増粘安定剤。アルギン酸・ペクチン・カラギーナンなどを用いる。

ご‐りょう【後梁】‥リヤウ

⇒こうりょう

ご‐りょう【後涼】‥リヤウ

⇒こうりょう

ご‐りょう【悟了】‥レウ

すっかりさとること。

ご‐りょう【御料】‥レウ

①天皇や貴人の所有・使用などするものに対する尊敬語。源氏物語賢木「初の日は先帝の―、次の日は母后の御ため」

②御料人の略。→御寮人。

⇒ごりょう‐しゃ【御料車】

⇒ごりょう‐しょ【御料所】

⇒ごりょう‐ち【御料地】

⇒ごりょう‐りん【御料林】

ご‐りょう【御陵】

天皇・皇后・皇太后・太皇太后の墓所。みささぎ。

ご‐りょう【御領】‥リヤウ

①領地の尊敬語。

②(→)御寮人に同じ。

ご‐りょう【御寮・御料】‥レウ

①貴人または貴人の子女の尊敬語。太平記10「万寿―をも五大院右衛門宗繁が具足しまゐらせ」

②御寮人の略。

⇒ごりょう‐にん【御寮人・御料人】

ご‐りょう【御霊】‥リヤウ

①霊魂の尊敬語。のちに、尋常でない、祟たたりをあらわす「みたま」について言った。保元物語「これ讃岐院の―なりとて」

②御霊会ごりょうえの略。

⇒ごりょう‐え【御霊会】

⇒ごりょう‐しんこう【御霊信仰】

⇒ごりょう‐づか【御霊塚】

⇒ごりょう‐まつり【御霊祭】

ごりょう‐え【御霊会】‥リヤウヱ

疫神または死者の怨霊を鎮めなだめるために行う祭。平安以降行われ、特に、京都の祇園御霊会(祇園会)は有名。みたまえ。ごりょうまつり。

⇒ご‐りょう【御霊】

ごりょうかく【五稜郭】‥クワク

(五角形の平面をもつ洋式城塞の意)江戸幕府が北方警備の箱館奉行庁舎として建造した城郭。1864年(元治1)完成。68〜69年(明治1〜2)榎本武揚たけあき・大鳥圭介ら旧幕軍がここに拠って、新政府

こ‐りょ【胡虜】

北方のえびす。転じて、異民族。北狄ほくてき。蛮人。

こ‐りょ【顧慮】

考えに入れて心づかいすること。気にかけること。「事情を―する」

こ‐りょう【古陵】

ふるいみささぎ。古代の墳墓。

こ‐りょう【糊料】‥レウ

食品にとろみや粘りけを与える添加物。増粘安定剤。アルギン酸・ペクチン・カラギーナンなどを用いる。

ご‐りょう【後梁】‥リヤウ

⇒こうりょう

ご‐りょう【後涼】‥リヤウ

⇒こうりょう

ご‐りょう【悟了】‥レウ

すっかりさとること。

ご‐りょう【御料】‥レウ

①天皇や貴人の所有・使用などするものに対する尊敬語。源氏物語賢木「初の日は先帝の―、次の日は母后の御ため」

②御料人の略。→御寮人。

⇒ごりょう‐しゃ【御料車】

⇒ごりょう‐しょ【御料所】

⇒ごりょう‐ち【御料地】

⇒ごりょう‐りん【御料林】

ご‐りょう【御陵】

天皇・皇后・皇太后・太皇太后の墓所。みささぎ。

ご‐りょう【御領】‥リヤウ

①領地の尊敬語。

②(→)御寮人に同じ。

ご‐りょう【御寮・御料】‥レウ