複数辞典一括検索+![]()

![]()

乃往 ナイオウ🔗⭐🔉

【乃往】

ナイオウ 昔。

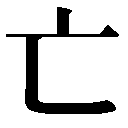

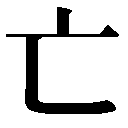

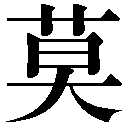

亡 ない🔗⭐🔉

【亡】

3画 亠部 [六年]

区点=4320 16進=4B34 シフトJIS=9653

《常用音訓》ボウ/モウ/な…い

《音読み》

3画 亠部 [六年]

区点=4320 16進=4B34 シフトJIS=9653

《常用音訓》ボウ/モウ/な…い

《音読み》  ボウ(バウ)

ボウ(バウ) /モウ(マウ)

/モウ(マウ) 〈w

〈w ng〉/

ng〉/ ブ

ブ /ム

/ム 〈w

〈w 〉

《訓読み》 ほろびる(ほろぶ)/ほろぼす/ない(なし)/にげる(にぐ)

《意味》

〉

《訓読み》 ほろびる(ほろぶ)/ほろぼす/ない(なし)/にげる(にぐ)

《意味》

{動}ほろびる(ホロブ)。ほろぼす。なくなる「滅亡」「此亦天、亡秦之時也=此レ亦タ天、秦ヲ亡ボスノ時ナリ」〔→史記〕

{動}ほろびる(ホロブ)。ほろぼす。なくなる「滅亡」「此亦天、亡秦之時也=此レ亦タ天、秦ヲ亡ボスノ時ナリ」〔→史記〕

{動・形}ない(ナシ)。あったものが姿を消す。なくなる。また、そのさま。転じて、死ぬ。〈対語〉→有。「亡父」「今也則亡=今ヤ則チ亡シ」〔→論語〕

{動・形}ない(ナシ)。あったものが姿を消す。なくなる。また、そのさま。転じて、死ぬ。〈対語〉→有。「亡父」「今也則亡=今ヤ則チ亡シ」〔→論語〕

{動}にげる(ニグ)。にげて姿を隠す。見えなくする。「亡命」

{動}にげる(ニグ)。にげて姿を隠す。見えなくする。「亡命」

{動・形}ない(ナシ)。〈同義語〉→無。

《解字》

{動・形}ない(ナシ)。〈同義語〉→無。

《解字》

会意。L印(囲い)で隠すさまを示すもので、あったものが姿を隠す、見えなくなるの意を含む。忘(心中からなくなる→わすれる)・芒ボウ(見えにくい穂先)・茫ボウ(見えない)などに含まれる。

《類義》

→死・→逃

《異字同訓》

ない。→無

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意。L印(囲い)で隠すさまを示すもので、あったものが姿を隠す、見えなくなるの意を含む。忘(心中からなくなる→わすれる)・芒ボウ(見えにくい穂先)・茫ボウ(見えない)などに含まれる。

《類義》

→死・→逃

《異字同訓》

ない。→無

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

3画 亠部 [六年]

区点=4320 16進=4B34 シフトJIS=9653

《常用音訓》ボウ/モウ/な…い

《音読み》

3画 亠部 [六年]

区点=4320 16進=4B34 シフトJIS=9653

《常用音訓》ボウ/モウ/な…い

《音読み》  ボウ(バウ)

ボウ(バウ) /モウ(マウ)

/モウ(マウ) 〈w

〈w ng〉/

ng〉/ ブ

ブ /ム

/ム 〈w

〈w 〉

《訓読み》 ほろびる(ほろぶ)/ほろぼす/ない(なし)/にげる(にぐ)

《意味》

〉

《訓読み》 ほろびる(ほろぶ)/ほろぼす/ない(なし)/にげる(にぐ)

《意味》

{動}ほろびる(ホロブ)。ほろぼす。なくなる「滅亡」「此亦天、亡秦之時也=此レ亦タ天、秦ヲ亡ボスノ時ナリ」〔→史記〕

{動}ほろびる(ホロブ)。ほろぼす。なくなる「滅亡」「此亦天、亡秦之時也=此レ亦タ天、秦ヲ亡ボスノ時ナリ」〔→史記〕

{動・形}ない(ナシ)。あったものが姿を消す。なくなる。また、そのさま。転じて、死ぬ。〈対語〉→有。「亡父」「今也則亡=今ヤ則チ亡シ」〔→論語〕

{動・形}ない(ナシ)。あったものが姿を消す。なくなる。また、そのさま。転じて、死ぬ。〈対語〉→有。「亡父」「今也則亡=今ヤ則チ亡シ」〔→論語〕

{動}にげる(ニグ)。にげて姿を隠す。見えなくする。「亡命」

{動}にげる(ニグ)。にげて姿を隠す。見えなくする。「亡命」

{動・形}ない(ナシ)。〈同義語〉→無。

《解字》

{動・形}ない(ナシ)。〈同義語〉→無。

《解字》

会意。L印(囲い)で隠すさまを示すもので、あったものが姿を隠す、見えなくなるの意を含む。忘(心中からなくなる→わすれる)・芒ボウ(見えにくい穂先)・茫ボウ(見えない)などに含まれる。

《類義》

→死・→逃

《異字同訓》

ない。→無

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意。L印(囲い)で隠すさまを示すもので、あったものが姿を隠す、見えなくなるの意を含む。忘(心中からなくなる→わすれる)・芒ボウ(見えにくい穂先)・茫ボウ(見えない)などに含まれる。

《類義》

→死・→逃

《異字同訓》

ない。→無

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

内外伝 ナイガイデン🔗⭐🔉

【内外伝】

ナイガイデン・ナイゲデン 内伝と外伝。本伝と、本伝以外の伝。事がらや思想の奥義を詳しく述べたものと、周辺的な雑多なことを記したもの、経書の解釈を中心としたものと、史実を中心としたものなどを区別していう。

内外典 ナイゲテン🔗⭐🔉

【内外典】

ナイゲテン〔仏〕仏教徒の立場で、仏教の経典(=内典)と、儒教その他、仏典以外の典籍(=外典)をいう。

内向 ナイコウ🔗⭐🔉

【内向】

ナイコウ  気持ちが外に発散しないで、自分の心の中にこもること。〈対語〉外向。

気持ちが外に発散しないで、自分の心の中にこもること。〈対語〉外向。 病毒がからだの外部にあらわれず、からだの内部に広がり悪化すること。『内攻ナイコウ』

病毒がからだの外部にあらわれず、からだの内部に広がり悪化すること。『内攻ナイコウ』

気持ちが外に発散しないで、自分の心の中にこもること。〈対語〉外向。

気持ちが外に発散しないで、自分の心の中にこもること。〈対語〉外向。 病毒がからだの外部にあらわれず、からだの内部に広がり悪化すること。『内攻ナイコウ』

病毒がからだの外部にあらわれず、からだの内部に広がり悪化すること。『内攻ナイコウ』

内攻 ナイコウ🔗⭐🔉

【内攻】

ナイコウ  「内向

「内向 」と同じ。

」と同じ。 内に向かって攻める。

内に向かって攻める。

「内向

「内向 」と同じ。

」と同じ。 内に向かって攻める。

内に向かって攻める。

内学 ナイガク🔗⭐🔉

【内学】

ナイガク  讖緯シンイの学。経書が外学といわれ正統な儒教を説くのに対して、予言や神秘的なことを説いた。▽秘密に属するので内学という。

讖緯シンイの学。経書が外学といわれ正統な儒教を説くのに対して、予言や神秘的なことを説いた。▽秘密に属するので内学という。 〔仏〕仏教徒の立場で、儒学を外学というのに対して、仏教の学のこと。

〔仏〕仏教徒の立場で、儒学を外学というのに対して、仏教の学のこと。

讖緯シンイの学。経書が外学といわれ正統な儒教を説くのに対して、予言や神秘的なことを説いた。▽秘密に属するので内学という。

讖緯シンイの学。経書が外学といわれ正統な儒教を説くのに対して、予言や神秘的なことを説いた。▽秘密に属するので内学という。 〔仏〕仏教徒の立場で、儒学を外学というのに対して、仏教の学のこと。

〔仏〕仏教徒の立場で、儒学を外学というのに対して、仏教の学のこと。

内官 ナイカン🔗⭐🔉

【内官】

ナイカン  漢代、天子の身近にいて護衛に当たる官吏。

漢代、天子の身近にいて護衛に当たる官吏。 宦官カンガン。

宦官カンガン。 隋ズイ代、宮中や都の役所に勤務する官吏。

隋ズイ代、宮中や都の役所に勤務する官吏。 宮中の女官。

宮中の女官。 〔国〕外官に対して、律令時代、京都に在住して勤務していた官吏。

〔国〕外官に対して、律令時代、京都に在住して勤務していた官吏。

漢代、天子の身近にいて護衛に当たる官吏。

漢代、天子の身近にいて護衛に当たる官吏。 宦官カンガン。

宦官カンガン。 隋ズイ代、宮中や都の役所に勤務する官吏。

隋ズイ代、宮中や都の役所に勤務する官吏。 宮中の女官。

宮中の女官。 〔国〕外官に対して、律令時代、京都に在住して勤務していた官吏。

〔国〕外官に対して、律令時代、京都に在住して勤務していた官吏。

内宴 ナイエン🔗⭐🔉

【内宴】

ナイエン  宮中で行う身内の宴。

宮中で行う身内の宴。 〔国〕昔、宮中で正月二十一日に仁寿殿ジジュウデンで行われた宴。

〔国〕昔、宮中で正月二十一日に仁寿殿ジジュウデンで行われた宴。

宮中で行う身内の宴。

宮中で行う身内の宴。 〔国〕昔、宮中で正月二十一日に仁寿殿ジジュウデンで行われた宴。

〔国〕昔、宮中で正月二十一日に仁寿殿ジジュウデンで行われた宴。

内宮 ナイキュウ🔗⭐🔉

【内宮】

ナイキュウ 周代の後宮。

ナイキュウ 周代の後宮。 ナイクウ〔国〕伊勢イセの皇大神宮。天照大神アマテラスオオミカミをまつる。〈対語〉外宮ゲクウ。

ナイクウ〔国〕伊勢イセの皇大神宮。天照大神アマテラスオオミカミをまつる。〈対語〉外宮ゲクウ。

ナイキュウ 周代の後宮。

ナイキュウ 周代の後宮。 ナイクウ〔国〕伊勢イセの皇大神宮。天照大神アマテラスオオミカミをまつる。〈対語〉外宮ゲクウ。

ナイクウ〔国〕伊勢イセの皇大神宮。天照大神アマテラスオオミカミをまつる。〈対語〉外宮ゲクウ。

内挙 ナイキョ🔗⭐🔉

【内挙】

ナイキョ 身内の者を官に推薦する。

内教 ナイキョウ🔗⭐🔉

【内訓】

ナイクン  女子に対する教え。『内教ナイキョウ』〈類義語〉女訓。

女子に対する教え。『内教ナイキョウ』〈類義語〉女訓。 〔国〕役所の長官から部下に下す内密の命令。

〔国〕役所の長官から部下に下す内密の命令。

女子に対する教え。『内教ナイキョウ』〈類義語〉女訓。

女子に対する教え。『内教ナイキョウ』〈類義語〉女訓。 〔国〕役所の長官から部下に下す内密の命令。

〔国〕役所の長官から部下に下す内密の命令。

内庫 ナイコ🔗⭐🔉

【内庫】

ナイコ 宮中にある倉庫。

内規 ナイキ🔗⭐🔉

【内規】

ナイキ うちわの規約。内々の定め。

内教 ナイキョウ🔗⭐🔉

【内教】

ナイキョウ  「内訓

「内訓 」と同じ。

」と同じ。 宮中内で教練すること。

宮中内で教練すること。 〔仏〕仏教徒の立場で、仏教のこと。

〔仏〕仏教徒の立場で、仏教のこと。

「内訓

「内訓 」と同じ。

」と同じ。 宮中内で教練すること。

宮中内で教練すること。 〔仏〕仏教徒の立場で、仏教のこと。

〔仏〕仏教徒の立場で、仏教のこと。

内閣 ナイカク🔗⭐🔉

【内閣】

ナイカク  明ミン・清シン代の政治機関。明の永楽帝が翰林院カンリンインの優秀な学者を宮中の文淵閣ブンエンカクに入れて重要政治に参与させたのにはじまり、やがてこれが内閣と呼ばれ、最高行政機関となった。

明ミン・清シン代の政治機関。明の永楽帝が翰林院カンリンインの優秀な学者を宮中の文淵閣ブンエンカクに入れて重要政治に参与させたのにはじまり、やがてこれが内閣と呼ばれ、最高行政機関となった。 〔国〕総理大臣と国務大臣で構成される行政上の最高機関。

〔国〕総理大臣と国務大臣で構成される行政上の最高機関。

明ミン・清シン代の政治機関。明の永楽帝が翰林院カンリンインの優秀な学者を宮中の文淵閣ブンエンカクに入れて重要政治に参与させたのにはじまり、やがてこれが内閣と呼ばれ、最高行政機関となった。

明ミン・清シン代の政治機関。明の永楽帝が翰林院カンリンインの優秀な学者を宮中の文淵閣ブンエンカクに入れて重要政治に参与させたのにはじまり、やがてこれが内閣と呼ばれ、最高行政機関となった。 〔国〕総理大臣と国務大臣で構成される行政上の最高機関。

〔国〕総理大臣と国務大臣で構成される行政上の最高機関。

内謁 ナイエツ🔗⭐🔉

【内謁】

ナイエツ  内々でお目見えする。

内々でお目見えする。 名刺をさし出して、面会を請う。

名刺をさし出して、面会を請う。

内々でお目見えする。

内々でお目見えする。 名刺をさし出して、面会を請う。

名刺をさし出して、面会を請う。

内縁 ナイエン🔗⭐🔉

【内縁】

ナイエン  〔仏〕外縁に対して、外界からの刺激によらず、自らの意識の中で法を悟ること。

〔仏〕外縁に対して、外界からの刺激によらず、自らの意識の中で法を悟ること。 〔仏〕一つのことがらを生ずる直接的な内在因。

〔仏〕一つのことがらを生ずる直接的な内在因。 〔国〕正式の届け出をしていない夫婦関係。

〔国〕正式の届け出をしていない夫婦関係。

〔仏〕外縁に対して、外界からの刺激によらず、自らの意識の中で法を悟ること。

〔仏〕外縁に対して、外界からの刺激によらず、自らの意識の中で法を悟ること。 〔仏〕一つのことがらを生ずる直接的な内在因。

〔仏〕一つのことがらを生ずる直接的な内在因。 〔国〕正式の届け出をしていない夫婦関係。

〔国〕正式の届け出をしていない夫婦関係。

内儀 ナイギ🔗⭐🔉

【内儀】

ナイギ〔国〕 内密の事がら。

内密の事がら。 町家の妻を敬っていうことば。おかみさん。

町家の妻を敬っていうことば。おかみさん。

内密の事がら。

内密の事がら。 町家の妻を敬っていうことば。おかみさん。

町家の妻を敬っていうことば。おかみさん。

内患 ナイカン🔗⭐🔉

【内憂】

ナイユウ  心のうれい。

心のうれい。 その組識の内部におこる心配事。特に国内の心配事。『内患ナイカン』

その組識の内部におこる心配事。特に国内の心配事。『内患ナイカン』 「内艱ナイカン」と同じ。

「内艱ナイカン」と同じ。

心のうれい。

心のうれい。 その組識の内部におこる心配事。特に国内の心配事。『内患ナイカン』

その組識の内部におこる心配事。特に国内の心配事。『内患ナイカン』 「内艱ナイカン」と同じ。

「内艱ナイカン」と同じ。

内艱 ナイカン🔗⭐🔉

【内艱】

ナイカン 外艱(父のために服する喪)に対して、母のために服する喪。『内憂ナイユウ』

内観 ナイカン🔗⭐🔉

【内観】

ナイカン  反省する。内省する。「務外游、不知務内観=外游ヲ務メテ、内観ヲ務ムルヲ知ラズ」〔→列子〕

反省する。内省する。「務外游、不知務内観=外游ヲ務メテ、内観ヲ務ムルヲ知ラズ」〔→列子〕 〔仏〕自己そのものをこまかに観察すること。▽色・声・香・触などの外界に触れた感覚によっておこる思索に対していう。

〔仏〕自己そのものをこまかに観察すること。▽色・声・香・触などの外界に触れた感覚によっておこる思索に対していう。

反省する。内省する。「務外游、不知務内観=外游ヲ務メテ、内観ヲ務ムルヲ知ラズ」〔→列子〕

反省する。内省する。「務外游、不知務内観=外游ヲ務メテ、内観ヲ務ムルヲ知ラズ」〔→列子〕 〔仏〕自己そのものをこまかに観察すること。▽色・声・香・触などの外界に触れた感覚によっておこる思索に対していう。

〔仏〕自己そのものをこまかに観察すること。▽色・声・香・触などの外界に触れた感覚によっておこる思索に対していう。

勿 ない🔗⭐🔉

【勿】

4画 勹部

区点=4462 16進=4C5E シフトJIS=96DC

《音読み》 ブツ

4画 勹部

区点=4462 16進=4C5E シフトJIS=96DC

《音読み》 ブツ /モチ

/モチ 〈w

〈w 〉

《訓読み》 なかれ/ない(なし)

《意味》

〉

《訓読み》 なかれ/ない(なし)

《意味》

{動}なかれ。禁止をあらわすことば。…するな。〈類義語〉→毋ブ/ム。「過則勿憚改=過テバスナハチ改ムルニ憚ルコト勿カレ」〔→論語〕

{動}なかれ。禁止をあらわすことば。…するな。〈類義語〉→毋ブ/ム。「過則勿憚改=過テバスナハチ改ムルニ憚ルコト勿カレ」〔→論語〕

{動}ない(ナシ)。否定をあらわすことば。…しない。〈類義語〉→無。「屈原諫懐王勿行=屈原懐王ヲ諫メテ行ク勿カラシム」〔→朱熹〕

{動}ない(ナシ)。否定をあらわすことば。…しない。〈類義語〉→無。「屈原諫懐王勿行=屈原懐王ヲ諫メテ行ク勿カラシム」〔→朱熹〕

「勿勿ブツブツ」とは、あわただしく、心がそぞろなさま。うつろなさま。〈類義語〉忽忽コツコツ。「世中書翰、多称勿勿=世中ノ書翰、多ク勿勿ヲ称ス」〔→顔氏家訓〕

《解字》

「勿勿ブツブツ」とは、あわただしく、心がそぞろなさま。うつろなさま。〈類義語〉忽忽コツコツ。「世中書翰、多称勿勿=世中ノ書翰、多ク勿勿ヲ称ス」〔→顔氏家訓〕

《解字》

象形。さまざまな色の吹き流しの旗を描いたもの。色が乱れてよくわからない意を示す。転じて、広く「ない」という否定詞となり、「そういう事がないように」という禁止のことばとなった。

《単語家族》

忽コツ(心がぼんやりして、よくわからない)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

象形。さまざまな色の吹き流しの旗を描いたもの。色が乱れてよくわからない意を示す。転じて、広く「ない」という否定詞となり、「そういう事がないように」という禁止のことばとなった。

《単語家族》

忽コツ(心がぼんやりして、よくわからない)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

4画 勹部

区点=4462 16進=4C5E シフトJIS=96DC

《音読み》 ブツ

4画 勹部

区点=4462 16進=4C5E シフトJIS=96DC

《音読み》 ブツ /モチ

/モチ 〈w

〈w 〉

《訓読み》 なかれ/ない(なし)

《意味》

〉

《訓読み》 なかれ/ない(なし)

《意味》

{動}なかれ。禁止をあらわすことば。…するな。〈類義語〉→毋ブ/ム。「過則勿憚改=過テバスナハチ改ムルニ憚ルコト勿カレ」〔→論語〕

{動}なかれ。禁止をあらわすことば。…するな。〈類義語〉→毋ブ/ム。「過則勿憚改=過テバスナハチ改ムルニ憚ルコト勿カレ」〔→論語〕

{動}ない(ナシ)。否定をあらわすことば。…しない。〈類義語〉→無。「屈原諫懐王勿行=屈原懐王ヲ諫メテ行ク勿カラシム」〔→朱熹〕

{動}ない(ナシ)。否定をあらわすことば。…しない。〈類義語〉→無。「屈原諫懐王勿行=屈原懐王ヲ諫メテ行ク勿カラシム」〔→朱熹〕

「勿勿ブツブツ」とは、あわただしく、心がそぞろなさま。うつろなさま。〈類義語〉忽忽コツコツ。「世中書翰、多称勿勿=世中ノ書翰、多ク勿勿ヲ称ス」〔→顔氏家訓〕

《解字》

「勿勿ブツブツ」とは、あわただしく、心がそぞろなさま。うつろなさま。〈類義語〉忽忽コツコツ。「世中書翰、多称勿勿=世中ノ書翰、多ク勿勿ヲ称ス」〔→顔氏家訓〕

《解字》

象形。さまざまな色の吹き流しの旗を描いたもの。色が乱れてよくわからない意を示す。転じて、広く「ない」という否定詞となり、「そういう事がないように」という禁止のことばとなった。

《単語家族》

忽コツ(心がぼんやりして、よくわからない)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

象形。さまざまな色の吹き流しの旗を描いたもの。色が乱れてよくわからない意を示す。転じて、広く「ない」という否定詞となり、「そういう事がないように」という禁止のことばとなった。

《単語家族》

忽コツ(心がぼんやりして、よくわからない)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

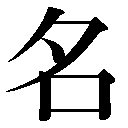

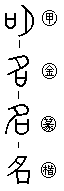

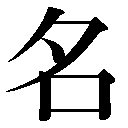

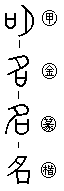

名 な🔗⭐🔉

【名】

6画 口部 [一年]

区点=4430 16進=4C3E シフトJIS=96BC

《常用音訓》ミョウ/メイ/な

《音読み》 メイ

6画 口部 [一年]

区点=4430 16進=4C3E シフトJIS=96BC

《常用音訓》ミョウ/メイ/な

《音読み》 メイ /ミョウ(ミャウ)

/ミョウ(ミャウ) 〈m

〈m ng〉

《訓読み》 な/なづける(なづく)/なあり

《名付け》 あきら・かた・な・なづく・もり

《意味》

ng〉

《訓読み》 な/なづける(なづく)/なあり

《名付け》 あきら・かた・な・なづく・もり

《意味》

{名}な。人の名前。人の本名。▽中国では元服(=冠)すると名のほかに字アザナをつけ、長上に対する場合には本名を、友人の間では字を呼ぶ。また、屈原(原は字)の本名は平であるように、名と字は意味上関連するものが多い。「姓李氏、名耳、字伯陽=姓ハ李氏、名ハ耳、字ハ伯陽ナリ」〔→史記〕

{名}な。人の名前。人の本名。▽中国では元服(=冠)すると名のほかに字アザナをつけ、長上に対する場合には本名を、友人の間では字を呼ぶ。また、屈原(原は字)の本名は平であるように、名と字は意味上関連するものが多い。「姓李氏、名耳、字伯陽=姓ハ李氏、名ハ耳、字ハ伯陽ナリ」〔→史記〕

{名}な。内容を「実」というのに対して、それをあらわすことばのこと。転じて、称号・ことば・文字・表現など。「名家(中国の論理学派)」「刑名学」「名学(論理学のこと)」「必也正名乎=必ズヤ名ヲ正サンカ」〔→論語〕

{名}な。内容を「実」というのに対して、それをあらわすことばのこと。転じて、称号・ことば・文字・表現など。「名家(中国の論理学派)」「刑名学」「名学(論理学のこと)」「必也正名乎=必ズヤ名ヲ正サンカ」〔→論語〕

{名}な。評判。「文名」「揚名於後世=名ヲ後世ニ揚グ」〔→孝経〕

{名}な。評判。「文名」「揚名於後世=名ヲ後世ニ揚グ」〔→孝経〕

{形}有名である。すぐれているさま。「名勝」「常為名大夫=常ニ名大夫ト為ス」〔→史記〕

{形}有名である。すぐれているさま。「名勝」「常為名大夫=常ニ名大夫ト為ス」〔→史記〕

{動}なづける(ナヅク)。命名する。「自名秦羅敷=ミヅカラ秦羅敷ト名ヅク」〔古楽府〕

{動}なづける(ナヅク)。命名する。「自名秦羅敷=ミヅカラ秦羅敷ト名ヅク」〔古楽府〕

{動}なあり。有名になっている。「名海内=海内ニ名アリ」

{動}なあり。有名になっている。「名海内=海内ニ名アリ」

{単位}人数を数えるときのことば。「三名」

《解字》

{単位}人数を数えるときのことば。「三名」

《解字》

会意。「夕(三日月)+口」で、薄暗いやみの中で自分の存在を声で告げることを示す。よくわからないものをわからせる意を含む。

《単語家族》

鳴(鳥が自分の所在をわからせる→声を出してなく)

会意。「夕(三日月)+口」で、薄暗いやみの中で自分の存在を声で告げることを示す。よくわからないものをわからせる意を含む。

《単語家族》

鳴(鳥が自分の所在をわからせる→声を出してなく) 命(自分の気持ちや意志を声でわからせる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

命(自分の気持ちや意志を声でわからせる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

6画 口部 [一年]

区点=4430 16進=4C3E シフトJIS=96BC

《常用音訓》ミョウ/メイ/な

《音読み》 メイ

6画 口部 [一年]

区点=4430 16進=4C3E シフトJIS=96BC

《常用音訓》ミョウ/メイ/な

《音読み》 メイ /ミョウ(ミャウ)

/ミョウ(ミャウ) 〈m

〈m ng〉

《訓読み》 な/なづける(なづく)/なあり

《名付け》 あきら・かた・な・なづく・もり

《意味》

ng〉

《訓読み》 な/なづける(なづく)/なあり

《名付け》 あきら・かた・な・なづく・もり

《意味》

{名}な。人の名前。人の本名。▽中国では元服(=冠)すると名のほかに字アザナをつけ、長上に対する場合には本名を、友人の間では字を呼ぶ。また、屈原(原は字)の本名は平であるように、名と字は意味上関連するものが多い。「姓李氏、名耳、字伯陽=姓ハ李氏、名ハ耳、字ハ伯陽ナリ」〔→史記〕

{名}な。人の名前。人の本名。▽中国では元服(=冠)すると名のほかに字アザナをつけ、長上に対する場合には本名を、友人の間では字を呼ぶ。また、屈原(原は字)の本名は平であるように、名と字は意味上関連するものが多い。「姓李氏、名耳、字伯陽=姓ハ李氏、名ハ耳、字ハ伯陽ナリ」〔→史記〕

{名}な。内容を「実」というのに対して、それをあらわすことばのこと。転じて、称号・ことば・文字・表現など。「名家(中国の論理学派)」「刑名学」「名学(論理学のこと)」「必也正名乎=必ズヤ名ヲ正サンカ」〔→論語〕

{名}な。内容を「実」というのに対して、それをあらわすことばのこと。転じて、称号・ことば・文字・表現など。「名家(中国の論理学派)」「刑名学」「名学(論理学のこと)」「必也正名乎=必ズヤ名ヲ正サンカ」〔→論語〕

{名}な。評判。「文名」「揚名於後世=名ヲ後世ニ揚グ」〔→孝経〕

{名}な。評判。「文名」「揚名於後世=名ヲ後世ニ揚グ」〔→孝経〕

{形}有名である。すぐれているさま。「名勝」「常為名大夫=常ニ名大夫ト為ス」〔→史記〕

{形}有名である。すぐれているさま。「名勝」「常為名大夫=常ニ名大夫ト為ス」〔→史記〕

{動}なづける(ナヅク)。命名する。「自名秦羅敷=ミヅカラ秦羅敷ト名ヅク」〔古楽府〕

{動}なづける(ナヅク)。命名する。「自名秦羅敷=ミヅカラ秦羅敷ト名ヅク」〔古楽府〕

{動}なあり。有名になっている。「名海内=海内ニ名アリ」

{動}なあり。有名になっている。「名海内=海内ニ名アリ」

{単位}人数を数えるときのことば。「三名」

《解字》

{単位}人数を数えるときのことば。「三名」

《解字》

会意。「夕(三日月)+口」で、薄暗いやみの中で自分の存在を声で告げることを示す。よくわからないものをわからせる意を含む。

《単語家族》

鳴(鳥が自分の所在をわからせる→声を出してなく)

会意。「夕(三日月)+口」で、薄暗いやみの中で自分の存在を声で告げることを示す。よくわからないものをわからせる意を含む。

《単語家族》

鳴(鳥が自分の所在をわからせる→声を出してなく) 命(自分の気持ちや意志を声でわからせる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

命(自分の気持ちや意志を声でわからせる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

微 ない🔗⭐🔉

【微】

13画 彳部 [常用漢字]

区点=4089 16進=4879 シフトJIS=94F7

《常用音訓》ビ

《音読み》 ビ

13画 彳部 [常用漢字]

区点=4089 16進=4879 シフトJIS=94F7

《常用音訓》ビ

《音読み》 ビ /ミ

/ミ 〈w

〈w i〉

《訓読み》 かすか(かすかなり)/わずかに(わづかに)/かすかに/ひそかに/ない(なし)

《名付け》 いや・なし・まれ・よし

《意味》

i〉

《訓読み》 かすか(かすかなり)/わずかに(わづかに)/かすかに/ひそかに/ない(なし)

《名付け》 いや・なし・まれ・よし

《意味》

{形}かすか(カスカナリ)。ほのかではっきり見えない。また、小さくて目だたないさま。おとろえているさま。〈対語〉→顕。「微細」「衰微」「世衰道微=世衰ヘテ道微カナリ」〔→孟子〕

{形}かすか(カスカナリ)。ほのかではっきり見えない。また、小さくて目だたないさま。おとろえているさま。〈対語〉→顕。「微細」「衰微」「世衰道微=世衰ヘテ道微カナリ」〔→孟子〕

{形}身分が低くて、目だたない。「微臣」

{形}身分が低くて、目だたない。「微臣」

{名}小さくて、目だたないもの。

{名}小さくて、目だたないもの。

{副}わずかに(ワヅカニ)。かすかに。ほんの少し。「微笑」

{副}わずかに(ワヅカニ)。かすかに。ほんの少し。「微笑」

{副}ひそかに。目だたぬように。「微視=微カニ視ル」

{副}ひそかに。目だたぬように。「微視=微カニ視ル」

{動}ない(ナシ)。ないことをあらわすことば。〈同義語〉→靡ビ。〈対語〉→有。〈類義語〉→無。「微我有咎=我ニ咎有ルコトナカラン」〔→詩経〕「微管仲=管仲ナカリセバ」〔→論語〕

{動}ない(ナシ)。ないことをあらわすことば。〈同義語〉→靡ビ。〈対語〉→有。〈類義語〉→無。「微我有咎=我ニ咎有ルコトナカラン」〔→詩経〕「微管仲=管仲ナカリセバ」〔→論語〕

{単位}一の百万分の一。忽の十分の一。繊の十倍。

《解字》

{単位}一の百万分の一。忽の十分の一。繊の十倍。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音ビ)は「―線の上下に細い糸端のたれたさま+攴(動詞のしるし)」の会意文字で、糸端のように目だたないようにすること。微はそれを音符とし、彳(いく)をそえた字で、目だたないようにしのびあるきすること。

《単語家族》

未ミ・ビ(よくわからない)

会意兼形声。右側の字(音ビ)は「―線の上下に細い糸端のたれたさま+攴(動詞のしるし)」の会意文字で、糸端のように目だたないようにすること。微はそれを音符とし、彳(いく)をそえた字で、目だたないようにしのびあるきすること。

《単語家族》

未ミ・ビ(よくわからない) 昧マイ(暗くてよく見えない)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

昧マイ(暗くてよく見えない)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

13画 彳部 [常用漢字]

区点=4089 16進=4879 シフトJIS=94F7

《常用音訓》ビ

《音読み》 ビ

13画 彳部 [常用漢字]

区点=4089 16進=4879 シフトJIS=94F7

《常用音訓》ビ

《音読み》 ビ /ミ

/ミ 〈w

〈w i〉

《訓読み》 かすか(かすかなり)/わずかに(わづかに)/かすかに/ひそかに/ない(なし)

《名付け》 いや・なし・まれ・よし

《意味》

i〉

《訓読み》 かすか(かすかなり)/わずかに(わづかに)/かすかに/ひそかに/ない(なし)

《名付け》 いや・なし・まれ・よし

《意味》

{形}かすか(カスカナリ)。ほのかではっきり見えない。また、小さくて目だたないさま。おとろえているさま。〈対語〉→顕。「微細」「衰微」「世衰道微=世衰ヘテ道微カナリ」〔→孟子〕

{形}かすか(カスカナリ)。ほのかではっきり見えない。また、小さくて目だたないさま。おとろえているさま。〈対語〉→顕。「微細」「衰微」「世衰道微=世衰ヘテ道微カナリ」〔→孟子〕

{形}身分が低くて、目だたない。「微臣」

{形}身分が低くて、目だたない。「微臣」

{名}小さくて、目だたないもの。

{名}小さくて、目だたないもの。

{副}わずかに(ワヅカニ)。かすかに。ほんの少し。「微笑」

{副}わずかに(ワヅカニ)。かすかに。ほんの少し。「微笑」

{副}ひそかに。目だたぬように。「微視=微カニ視ル」

{副}ひそかに。目だたぬように。「微視=微カニ視ル」

{動}ない(ナシ)。ないことをあらわすことば。〈同義語〉→靡ビ。〈対語〉→有。〈類義語〉→無。「微我有咎=我ニ咎有ルコトナカラン」〔→詩経〕「微管仲=管仲ナカリセバ」〔→論語〕

{動}ない(ナシ)。ないことをあらわすことば。〈同義語〉→靡ビ。〈対語〉→有。〈類義語〉→無。「微我有咎=我ニ咎有ルコトナカラン」〔→詩経〕「微管仲=管仲ナカリセバ」〔→論語〕

{単位}一の百万分の一。忽の十分の一。繊の十倍。

《解字》

{単位}一の百万分の一。忽の十分の一。繊の十倍。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音ビ)は「―線の上下に細い糸端のたれたさま+攴(動詞のしるし)」の会意文字で、糸端のように目だたないようにすること。微はそれを音符とし、彳(いく)をそえた字で、目だたないようにしのびあるきすること。

《単語家族》

未ミ・ビ(よくわからない)

会意兼形声。右側の字(音ビ)は「―線の上下に細い糸端のたれたさま+攴(動詞のしるし)」の会意文字で、糸端のように目だたないようにすること。微はそれを音符とし、彳(いく)をそえた字で、目だたないようにしのびあるきすること。

《単語家族》

未ミ・ビ(よくわからない) 昧マイ(暗くてよく見えない)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

昧マイ(暗くてよく見えない)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

无 ない🔗⭐🔉

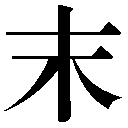

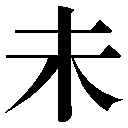

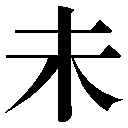

末 ない🔗⭐🔉

【末】

5画 木部 [四年]

区点=4386 16進=4B76 シフトJIS=9696

《常用音訓》バツ/マツ/すえ

《音読み》 マツ/マチ

5画 木部 [四年]

区点=4386 16進=4B76 シフトJIS=9696

《常用音訓》バツ/マツ/すえ

《音読み》 マツ/マチ /バツ

/バツ 〈mo〉

《訓読み》 すえ(すゑ)/ない(なし)

《名付け》 すえ・とめ・とも・ひで・ひろし・ほず

《意味》

〈mo〉

《訓読み》 すえ(すゑ)/ない(なし)

《名付け》 すえ・とめ・とも・ひで・ひろし・ほず

《意味》

{名}すえ(ス

{名}すえ(ス )。こずえ。また、はしの部分。〈対語〉→本。〈類義語〉→支(えだ)・→端。

)。こずえ。また、はしの部分。〈対語〉→本。〈類義語〉→支(えだ)・→端。

{名}すえ(ス

{名}すえ(ス )。物事のたいせつでない部分。〈対語〉→本。〈類義語〉→支。「枝葉末節シヨウマッセツ(細かいすえのこと)」「不揣其本而斉其末=ソノ本ヲ揣ラズシテソノ末ヲ斉フ」〔→孟子〕

)。物事のたいせつでない部分。〈対語〉→本。〈類義語〉→支。「枝葉末節シヨウマッセツ(細かいすえのこと)」「不揣其本而斉其末=ソノ本ヲ揣ラズシテソノ末ヲ斉フ」〔→孟子〕

{名}すえ(ス

{名}すえ(ス )。ある期間のさいごの時期。また、のちの衰えた時代。「年末」「末期」

)。ある期間のさいごの時期。また、のちの衰えた時代。「年末」「末期」

{名}すえ(ス

{名}すえ(ス )。ある序列のさいごの地位。「末席」「末子マッシ・バッシ」

)。ある序列のさいごの地位。「末席」「末子マッシ・バッシ」

{名}すえ(ス

{名}すえ(ス )。商・工業のこと。▽農業はもとになる生産の仕事なので本といい、商・工業を末という。「捨本逐末=本ヲ捨テテ末ヲ逐フ」「末業(商売)」

)。商・工業のこと。▽農業はもとになる生産の仕事なので本といい、商・工業を末という。「捨本逐末=本ヲ捨テテ末ヲ逐フ」「末業(商売)」

{名・形}こまかいこと。物事が小さくこまかい。「粉末」「瑣末サマツ(こまかい)」

{名・形}こまかいこと。物事が小さくこまかい。「粉末」「瑣末サマツ(こまかい)」

{動}小さくする。〈同義語〉→抹マツ。「末減(罪を軽くする)」

{動}小さくする。〈同義語〉→抹マツ。「末減(罪を軽くする)」

{形}小さい者の意で、自分を謙そんしていうことば。「末学(至らない自分)」

{形}小さい者の意で、自分を謙そんしていうことば。「末学(至らない自分)」

{名}中国の芝居の男役。〈対語〉→旦タン(女役)。「末泥(男役)」「正末(男の主役)」

{名}中国の芝居の男役。〈対語〉→旦タン(女役)。「末泥(男役)」「正末(男の主役)」

{動}ない(ナシ)。〈対語〉→有。〈類義語〉→無。「末由也已=由ル末キノミ」〔→論語〕

《解字》

{動}ない(ナシ)。〈対語〉→有。〈類義語〉→無。「末由也已=由ル末キノミ」〔→論語〕

《解字》

指事。木のこずえのはしを、ー印または・印で示したもので、木の細く小さい部分のこと。

《単語家族》

秣(小さく切ったまぐさ)

指事。木のこずえのはしを、ー印または・印で示したもので、木の細く小さい部分のこと。

《単語家族》

秣(小さく切ったまぐさ) 沫マツ(小さいしぶき)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

沫マツ(小さいしぶき)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

5画 木部 [四年]

区点=4386 16進=4B76 シフトJIS=9696

《常用音訓》バツ/マツ/すえ

《音読み》 マツ/マチ

5画 木部 [四年]

区点=4386 16進=4B76 シフトJIS=9696

《常用音訓》バツ/マツ/すえ

《音読み》 マツ/マチ /バツ

/バツ 〈mo〉

《訓読み》 すえ(すゑ)/ない(なし)

《名付け》 すえ・とめ・とも・ひで・ひろし・ほず

《意味》

〈mo〉

《訓読み》 すえ(すゑ)/ない(なし)

《名付け》 すえ・とめ・とも・ひで・ひろし・ほず

《意味》

{名}すえ(ス

{名}すえ(ス )。こずえ。また、はしの部分。〈対語〉→本。〈類義語〉→支(えだ)・→端。

)。こずえ。また、はしの部分。〈対語〉→本。〈類義語〉→支(えだ)・→端。

{名}すえ(ス

{名}すえ(ス )。物事のたいせつでない部分。〈対語〉→本。〈類義語〉→支。「枝葉末節シヨウマッセツ(細かいすえのこと)」「不揣其本而斉其末=ソノ本ヲ揣ラズシテソノ末ヲ斉フ」〔→孟子〕

)。物事のたいせつでない部分。〈対語〉→本。〈類義語〉→支。「枝葉末節シヨウマッセツ(細かいすえのこと)」「不揣其本而斉其末=ソノ本ヲ揣ラズシテソノ末ヲ斉フ」〔→孟子〕

{名}すえ(ス

{名}すえ(ス )。ある期間のさいごの時期。また、のちの衰えた時代。「年末」「末期」

)。ある期間のさいごの時期。また、のちの衰えた時代。「年末」「末期」

{名}すえ(ス

{名}すえ(ス )。ある序列のさいごの地位。「末席」「末子マッシ・バッシ」

)。ある序列のさいごの地位。「末席」「末子マッシ・バッシ」

{名}すえ(ス

{名}すえ(ス )。商・工業のこと。▽農業はもとになる生産の仕事なので本といい、商・工業を末という。「捨本逐末=本ヲ捨テテ末ヲ逐フ」「末業(商売)」

)。商・工業のこと。▽農業はもとになる生産の仕事なので本といい、商・工業を末という。「捨本逐末=本ヲ捨テテ末ヲ逐フ」「末業(商売)」

{名・形}こまかいこと。物事が小さくこまかい。「粉末」「瑣末サマツ(こまかい)」

{名・形}こまかいこと。物事が小さくこまかい。「粉末」「瑣末サマツ(こまかい)」

{動}小さくする。〈同義語〉→抹マツ。「末減(罪を軽くする)」

{動}小さくする。〈同義語〉→抹マツ。「末減(罪を軽くする)」

{形}小さい者の意で、自分を謙そんしていうことば。「末学(至らない自分)」

{形}小さい者の意で、自分を謙そんしていうことば。「末学(至らない自分)」

{名}中国の芝居の男役。〈対語〉→旦タン(女役)。「末泥(男役)」「正末(男の主役)」

{名}中国の芝居の男役。〈対語〉→旦タン(女役)。「末泥(男役)」「正末(男の主役)」

{動}ない(ナシ)。〈対語〉→有。〈類義語〉→無。「末由也已=由ル末キノミ」〔→論語〕

《解字》

{動}ない(ナシ)。〈対語〉→有。〈類義語〉→無。「末由也已=由ル末キノミ」〔→論語〕

《解字》

指事。木のこずえのはしを、ー印または・印で示したもので、木の細く小さい部分のこと。

《単語家族》

秣(小さく切ったまぐさ)

指事。木のこずえのはしを、ー印または・印で示したもので、木の細く小さい部分のこと。

《単語家族》

秣(小さく切ったまぐさ) 沫マツ(小さいしぶき)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

沫マツ(小さいしぶき)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

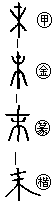

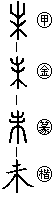

未 ない🔗⭐🔉

【未】

5画 木部 [四年]

区点=4404 16進=4C24 シフトJIS=96A2

《常用音訓》ミ

《音読み》 ミ

5画 木部 [四年]

区点=4404 16進=4C24 シフトJIS=96A2

《常用音訓》ミ

《音読み》 ミ /ビ

/ビ 〈w

〈w i〉

《訓読み》 ひつじ/いまだ…せず/いまだし/いまだしや/ない(なし)

《名付け》 いま・いや・ひつじ・ひで

《意味》

i〉

《訓読み》 ひつじ/いまだ…せず/いまだし/いまだしや/ない(なし)

《名付け》 いま・いや・ひつじ・ひで

《意味》

{名}ひつじ。十二支の八番め。▽時刻では今の午後二時、およびその前後の二時間、方角では南南西、動物ではひつじに当てる。

{名}ひつじ。十二支の八番め。▽時刻では今の午後二時、およびその前後の二時間、方角では南南西、動物ではひつじに当てる。

{副}いまだ…(せ)ず。その行為・経験・状態などが、まだ熟していないことをあらわす否定のことば。まだ…しない。まだ…でない。「未知」「人跡未到(人がまだいったことがない)」「未見其人也=未ダソノ人ヲ見ザルナリ」〔→論語〕

{副}いまだ…(せ)ず。その行為・経験・状態などが、まだ熟していないことをあらわす否定のことば。まだ…しない。まだ…でない。「未知」「人跡未到(人がまだいったことがない)」「未見其人也=未ダソノ人ヲ見ザルナリ」〔→論語〕

{副}いまだし。いまだしや。まだそうしてない。また、文末について、「まだしていないか」との疑問をあらわすことば。「学詩乎、対曰、未也=詩ヲ学ビタルカト、対ヘテ曰ク、未ダシト」〔→論語〕「寒梅著花未=寒梅花ヲ著ケシヤ未ダシヤ」〔→王維〕

{副}いまだし。いまだしや。まだそうしてない。また、文末について、「まだしていないか」との疑問をあらわすことば。「学詩乎、対曰、未也=詩ヲ学ビタルカト、対ヘテ曰ク、未ダシト」〔→論語〕「寒梅著花未=寒梅花ヲ著ケシヤ未ダシヤ」〔→王維〕

{動}ない(ナシ)。〈同義語〉→無。「未也=未キ也」〔→孟子〕

{動}ない(ナシ)。〈同義語〉→無。「未也=未キ也」〔→孟子〕

「未央ビオウ・ミオウ・ツクルコトナシ」とは、つきることがない。はてしない、無窮であるなどの意。「夜未央=夜央クルコト未シ」〔→詩経〕

《解字》

「未央ビオウ・ミオウ・ツクルコトナシ」とは、つきることがない。はてしない、無窮であるなどの意。「夜未央=夜央クルコト未シ」〔→詩経〕

《解字》

象形。木のまだのびきらない部分を描いたもので、まだ…していないの意をあらわす。

《単語家族》

妹(のびきらない小さい女きょうだい)

象形。木のまだのびきらない部分を描いたもので、まだ…していないの意をあらわす。

《単語家族》

妹(のびきらない小さい女きょうだい) 昧マイ(日のまだ出ない早朝)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

昧マイ(日のまだ出ない早朝)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

5画 木部 [四年]

区点=4404 16進=4C24 シフトJIS=96A2

《常用音訓》ミ

《音読み》 ミ

5画 木部 [四年]

区点=4404 16進=4C24 シフトJIS=96A2

《常用音訓》ミ

《音読み》 ミ /ビ

/ビ 〈w

〈w i〉

《訓読み》 ひつじ/いまだ…せず/いまだし/いまだしや/ない(なし)

《名付け》 いま・いや・ひつじ・ひで

《意味》

i〉

《訓読み》 ひつじ/いまだ…せず/いまだし/いまだしや/ない(なし)

《名付け》 いま・いや・ひつじ・ひで

《意味》

{名}ひつじ。十二支の八番め。▽時刻では今の午後二時、およびその前後の二時間、方角では南南西、動物ではひつじに当てる。

{名}ひつじ。十二支の八番め。▽時刻では今の午後二時、およびその前後の二時間、方角では南南西、動物ではひつじに当てる。

{副}いまだ…(せ)ず。その行為・経験・状態などが、まだ熟していないことをあらわす否定のことば。まだ…しない。まだ…でない。「未知」「人跡未到(人がまだいったことがない)」「未見其人也=未ダソノ人ヲ見ザルナリ」〔→論語〕

{副}いまだ…(せ)ず。その行為・経験・状態などが、まだ熟していないことをあらわす否定のことば。まだ…しない。まだ…でない。「未知」「人跡未到(人がまだいったことがない)」「未見其人也=未ダソノ人ヲ見ザルナリ」〔→論語〕

{副}いまだし。いまだしや。まだそうしてない。また、文末について、「まだしていないか」との疑問をあらわすことば。「学詩乎、対曰、未也=詩ヲ学ビタルカト、対ヘテ曰ク、未ダシト」〔→論語〕「寒梅著花未=寒梅花ヲ著ケシヤ未ダシヤ」〔→王維〕

{副}いまだし。いまだしや。まだそうしてない。また、文末について、「まだしていないか」との疑問をあらわすことば。「学詩乎、対曰、未也=詩ヲ学ビタルカト、対ヘテ曰ク、未ダシト」〔→論語〕「寒梅著花未=寒梅花ヲ著ケシヤ未ダシヤ」〔→王維〕

{動}ない(ナシ)。〈同義語〉→無。「未也=未キ也」〔→孟子〕

{動}ない(ナシ)。〈同義語〉→無。「未也=未キ也」〔→孟子〕

「未央ビオウ・ミオウ・ツクルコトナシ」とは、つきることがない。はてしない、無窮であるなどの意。「夜未央=夜央クルコト未シ」〔→詩経〕

《解字》

「未央ビオウ・ミオウ・ツクルコトナシ」とは、つきることがない。はてしない、無窮であるなどの意。「夜未央=夜央クルコト未シ」〔→詩経〕

《解字》

象形。木のまだのびきらない部分を描いたもので、まだ…していないの意をあらわす。

《単語家族》

妹(のびきらない小さい女きょうだい)

象形。木のまだのびきらない部分を描いたもので、まだ…していないの意をあらわす。

《単語家族》

妹(のびきらない小さい女きょうだい) 昧マイ(日のまだ出ない早朝)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

昧マイ(日のまだ出ない早朝)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

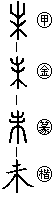

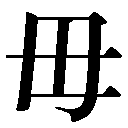

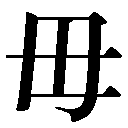

毋 ない🔗⭐🔉

【毋】

4画 毋部

区点=6157 16進=5D59 シフトJIS=9F78

《音読み》 ブ

4画 毋部

区点=6157 16進=5D59 シフトJIS=9F78

《音読み》 ブ /ム

/ム 〈w

〈w 〉

《訓読み》 なかれ/ない(なし)

《意味》

〉

《訓読み》 なかれ/ない(なし)

《意味》

{動}なかれ。禁止の意をあらわすことば。…するな。…してはならない。〈同義語〉→無・→勿・→莫。「夙夜毋違命=夙夜命ニ違フコト毋カレ」〔→儀礼〕

{動}なかれ。禁止の意をあらわすことば。…するな。…してはならない。〈同義語〉→無・→勿・→莫。「夙夜毋違命=夙夜命ニ違フコト毋カレ」〔→儀礼〕

{動}ない(ナシ)。〈同義語〉→無。「毋必毋固=必毋ク固毋ク」〔→論語〕

{動}ない(ナシ)。〈同義語〉→無。「毋必毋固=必毋ク固毋ク」〔→論語〕

「毋乃」「毋寧」とは、やはりそうなのだ、むしろなどの意。〈同義語〉無乃。

《解字》

「毋乃」「毋寧」とは、やはりそうなのだ、むしろなどの意。〈同義語〉無乃。

《解字》

指事。「女+―印」からなり、女性を犯してはならないとさし止めることを―印で示したもの。無ム・ブや莫マク・バクと同系で、ないの意味を含む。とくに禁止の場合に多く用いられる。

《熟語》

→熟語

指事。「女+―印」からなり、女性を犯してはならないとさし止めることを―印で示したもの。無ム・ブや莫マク・バクと同系で、ないの意味を含む。とくに禁止の場合に多く用いられる。

《熟語》

→熟語

4画 毋部

区点=6157 16進=5D59 シフトJIS=9F78

《音読み》 ブ

4画 毋部

区点=6157 16進=5D59 シフトJIS=9F78

《音読み》 ブ /ム

/ム 〈w

〈w 〉

《訓読み》 なかれ/ない(なし)

《意味》

〉

《訓読み》 なかれ/ない(なし)

《意味》

{動}なかれ。禁止の意をあらわすことば。…するな。…してはならない。〈同義語〉→無・→勿・→莫。「夙夜毋違命=夙夜命ニ違フコト毋カレ」〔→儀礼〕

{動}なかれ。禁止の意をあらわすことば。…するな。…してはならない。〈同義語〉→無・→勿・→莫。「夙夜毋違命=夙夜命ニ違フコト毋カレ」〔→儀礼〕

{動}ない(ナシ)。〈同義語〉→無。「毋必毋固=必毋ク固毋ク」〔→論語〕

{動}ない(ナシ)。〈同義語〉→無。「毋必毋固=必毋ク固毋ク」〔→論語〕

「毋乃」「毋寧」とは、やはりそうなのだ、むしろなどの意。〈同義語〉無乃。

《解字》

「毋乃」「毋寧」とは、やはりそうなのだ、むしろなどの意。〈同義語〉無乃。

《解字》

指事。「女+―印」からなり、女性を犯してはならないとさし止めることを―印で示したもの。無ム・ブや莫マク・バクと同系で、ないの意味を含む。とくに禁止の場合に多く用いられる。

《熟語》

→熟語

指事。「女+―印」からなり、女性を犯してはならないとさし止めることを―印で示したもの。無ム・ブや莫マク・バクと同系で、ないの意味を含む。とくに禁止の場合に多く用いられる。

《熟語》

→熟語

毛 ない🔗⭐🔉

【毛】

4画 毛部 [二年]

区点=4451 16進=4C53 シフトJIS=96D1

《常用音訓》モウ/け

《音読み》 モウ

4画 毛部 [二年]

区点=4451 16進=4C53 シフトJIS=96D1

《常用音訓》モウ/け

《音読み》 モウ /ボウ

/ボウ /モ

/モ 〈m

〈m o〉

《訓読み》 け/ない(なし)

《名付け》 あつ・け

《意味》

o〉

《訓読み》 け/ない(なし)

《名付け》 あつ・け

《意味》

{名}け。生物の表皮にはえる細いけ。「皮毛」「毛沢(毛のつや)」「以毛相馬=毛ヲモッテ馬ヲ相ス」〔→塩鉄論〕

{名}け。生物の表皮にはえる細いけ。「皮毛」「毛沢(毛のつや)」「以毛相馬=毛ヲモッテ馬ヲ相ス」〔→塩鉄論〕

{名}け。髪のけ。〈類義語〉→髪。「二毛(黒毛と白毛のまじったごましお頭→初老の人)」

{名}け。髪のけ。〈類義語〉→髪。「二毛(黒毛と白毛のまじったごましお頭→初老の人)」

{動・名}地表に草木・作物が生える。また、地表に生える草木・作物。「錫之不毛之地=コレニ不毛ノ地ヲ錫フ」〔→公羊〕

{動・名}地表に草木・作物が生える。また、地表に生える草木・作物。「錫之不毛之地=コレニ不毛ノ地ヲ錫フ」〔→公羊〕

{動}ない(ナシ)。〈同義語〉→無。「飢者、毛食=飢

{動}ない(ナシ)。〈同義語〉→無。「飢者、毛食=飢 タル者、食毛シ」〔→後漢書〕

タル者、食毛シ」〔→後漢書〕

{形}〔俗〕細くて多いもののたとえ。「毛雨(さみだれ)」

{形}〔俗〕細くて多いもののたとえ。「毛雨(さみだれ)」

{形}〔俗〕粗製で弱い。「毛孩子マオハイツ(できそこないの子)」

{形}〔俗〕粗製で弱い。「毛孩子マオハイツ(できそこないの子)」

{単位}目方・長さ・貨幣などの単位。一毛は、一厘リンの十分の一。また、十銭(=一角)のこと。〈同義語〉→毫。

〔国〕その耕作地で一年間に栽培する作物の種類を数えることば。「二毛作」

《解字》

{単位}目方・長さ・貨幣などの単位。一毛は、一厘リンの十分の一。また、十銭(=一角)のこと。〈同義語〉→毫。

〔国〕その耕作地で一年間に栽培する作物の種類を数えることば。「二毛作」

《解字》

象形。細いけを描いたもので、細く小さい意を含む。

《単語家族》

眇ミョウ(ほそ目)

象形。細いけを描いたもので、細く小さい意を含む。

《単語家族》

眇ミョウ(ほそ目) 苗ビョウ・ミョウ(細いなえ)

苗ビョウ・ミョウ(細いなえ) 妙(かぼそい)などと同系。

《類義》

髪は、前後左右に開いて発生してくる髪の毛。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

妙(かぼそい)などと同系。

《類義》

髪は、前後左右に開いて発生してくる髪の毛。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

4画 毛部 [二年]

区点=4451 16進=4C53 シフトJIS=96D1

《常用音訓》モウ/け

《音読み》 モウ

4画 毛部 [二年]

区点=4451 16進=4C53 シフトJIS=96D1

《常用音訓》モウ/け

《音読み》 モウ /ボウ

/ボウ /モ

/モ 〈m

〈m o〉

《訓読み》 け/ない(なし)

《名付け》 あつ・け

《意味》

o〉

《訓読み》 け/ない(なし)

《名付け》 あつ・け

《意味》

{名}け。生物の表皮にはえる細いけ。「皮毛」「毛沢(毛のつや)」「以毛相馬=毛ヲモッテ馬ヲ相ス」〔→塩鉄論〕

{名}け。生物の表皮にはえる細いけ。「皮毛」「毛沢(毛のつや)」「以毛相馬=毛ヲモッテ馬ヲ相ス」〔→塩鉄論〕

{名}け。髪のけ。〈類義語〉→髪。「二毛(黒毛と白毛のまじったごましお頭→初老の人)」

{名}け。髪のけ。〈類義語〉→髪。「二毛(黒毛と白毛のまじったごましお頭→初老の人)」

{動・名}地表に草木・作物が生える。また、地表に生える草木・作物。「錫之不毛之地=コレニ不毛ノ地ヲ錫フ」〔→公羊〕

{動・名}地表に草木・作物が生える。また、地表に生える草木・作物。「錫之不毛之地=コレニ不毛ノ地ヲ錫フ」〔→公羊〕

{動}ない(ナシ)。〈同義語〉→無。「飢者、毛食=飢

{動}ない(ナシ)。〈同義語〉→無。「飢者、毛食=飢 タル者、食毛シ」〔→後漢書〕

タル者、食毛シ」〔→後漢書〕

{形}〔俗〕細くて多いもののたとえ。「毛雨(さみだれ)」

{形}〔俗〕細くて多いもののたとえ。「毛雨(さみだれ)」

{形}〔俗〕粗製で弱い。「毛孩子マオハイツ(できそこないの子)」

{形}〔俗〕粗製で弱い。「毛孩子マオハイツ(できそこないの子)」

{単位}目方・長さ・貨幣などの単位。一毛は、一厘リンの十分の一。また、十銭(=一角)のこと。〈同義語〉→毫。

〔国〕その耕作地で一年間に栽培する作物の種類を数えることば。「二毛作」

《解字》

{単位}目方・長さ・貨幣などの単位。一毛は、一厘リンの十分の一。また、十銭(=一角)のこと。〈同義語〉→毫。

〔国〕その耕作地で一年間に栽培する作物の種類を数えることば。「二毛作」

《解字》

象形。細いけを描いたもので、細く小さい意を含む。

《単語家族》

眇ミョウ(ほそ目)

象形。細いけを描いたもので、細く小さい意を含む。

《単語家族》

眇ミョウ(ほそ目) 苗ビョウ・ミョウ(細いなえ)

苗ビョウ・ミョウ(細いなえ) 妙(かぼそい)などと同系。

《類義》

髪は、前後左右に開いて発生してくる髪の毛。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

妙(かぼそい)などと同系。

《類義》

髪は、前後左右に開いて発生してくる髪の毛。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

没 ない🔗⭐🔉

【没】

7画 水部 [常用漢字]

区点=4355 16進=4B57 シフトJIS=9676

【沒】旧字旧字

7画 水部 [常用漢字]

区点=4355 16進=4B57 シフトJIS=9676

【沒】旧字旧字

7画 水部

区点=6183 16進=5D73 シフトJIS=9F93

《常用音訓》ボツ

《音読み》 ボツ

7画 水部

区点=6183 16進=5D73 シフトJIS=9F93

《常用音訓》ボツ

《音読み》 ボツ /モチ/モツ

/モチ/モツ 〈m

〈m ・m

・m i〉

《訓読み》 しずむ(しづむ)/しぬ/ない(なし)

《意味》

i〉

《訓読み》 しずむ(しづむ)/しぬ/ない(なし)

《意味》

ボッス{動}しずむ(シヅム)。隠れて見えなくなる。入りびたりになる。〈対語〉→出。「沈没」「日没」「寧知暁向雲間没=ナンゾ知ラン暁ニ雲間ニ向カツテ没スルヲ」〔→李白〕

ボッス{動}しずむ(シヅム)。隠れて見えなくなる。入りびたりになる。〈対語〉→出。「沈没」「日没」「寧知暁向雲間没=ナンゾ知ラン暁ニ雲間ニ向カツテ没スルヲ」〔→李白〕

ボッス{動}隠す。また、なくする。〈類義語〉→存。「籍没(財産を根こそぎ没収する)」「積雪没脛=積雪脛ヲ没ス」〔→李華〕

ボッス{動}隠す。また、なくする。〈類義語〉→存。「籍没(財産を根こそぎ没収する)」「積雪没脛=積雪脛ヲ没ス」〔→李華〕

ボッス{動}しぬ。この世から姿が見えなくなる。死去する。〈同義語〉→歿。〈対語〉→存・→生。「没身=身ヲ没ス」「没歯=歯ヲ没ス」「父没観其行=父没スレバソノ行ヒヲ観ル」〔→論語〕

ボッス{動}しぬ。この世から姿が見えなくなる。死去する。〈同義語〉→歿。〈対語〉→存・→生。「没身=身ヲ没ス」「没歯=歯ヲ没ス」「父没観其行=父没スレバソノ行ヒヲ観ル」〔→論語〕

{動}〔俗〕ない(ナシ)。存在しない。なくなる。また、まだ…していない。〈対語〉→有。「没有メイヨウ(ない)」「没字碑メイツーペイ(一文字も知らない人)」

《解字》

{動}〔俗〕ない(ナシ)。存在しない。なくなる。また、まだ…していない。〈対語〉→有。「没有メイヨウ(ない)」「没字碑メイツーペイ(一文字も知らない人)」

《解字》

会意兼形声。沒の右側は「うずまく水+又(手)」の会意文字で、うずまく水中にからだをもぐらせて潜水することを示す。沒は、その原義をより明らかにあらわすため水をそえた字。

《単語家族》

勿ブツ・モチ(ない、見えない)と同系。また、物故(死ぬ)の物(見えなくなる)とも同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意兼形声。沒の右側は「うずまく水+又(手)」の会意文字で、うずまく水中にからだをもぐらせて潜水することを示す。沒は、その原義をより明らかにあらわすため水をそえた字。

《単語家族》

勿ブツ・モチ(ない、見えない)と同系。また、物故(死ぬ)の物(見えなくなる)とも同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

7画 水部 [常用漢字]

区点=4355 16進=4B57 シフトJIS=9676

【沒】旧字旧字

7画 水部 [常用漢字]

区点=4355 16進=4B57 シフトJIS=9676

【沒】旧字旧字

7画 水部

区点=6183 16進=5D73 シフトJIS=9F93

《常用音訓》ボツ

《音読み》 ボツ

7画 水部

区点=6183 16進=5D73 シフトJIS=9F93

《常用音訓》ボツ

《音読み》 ボツ /モチ/モツ

/モチ/モツ 〈m

〈m ・m

・m i〉

《訓読み》 しずむ(しづむ)/しぬ/ない(なし)

《意味》

i〉

《訓読み》 しずむ(しづむ)/しぬ/ない(なし)

《意味》

ボッス{動}しずむ(シヅム)。隠れて見えなくなる。入りびたりになる。〈対語〉→出。「沈没」「日没」「寧知暁向雲間没=ナンゾ知ラン暁ニ雲間ニ向カツテ没スルヲ」〔→李白〕

ボッス{動}しずむ(シヅム)。隠れて見えなくなる。入りびたりになる。〈対語〉→出。「沈没」「日没」「寧知暁向雲間没=ナンゾ知ラン暁ニ雲間ニ向カツテ没スルヲ」〔→李白〕

ボッス{動}隠す。また、なくする。〈類義語〉→存。「籍没(財産を根こそぎ没収する)」「積雪没脛=積雪脛ヲ没ス」〔→李華〕

ボッス{動}隠す。また、なくする。〈類義語〉→存。「籍没(財産を根こそぎ没収する)」「積雪没脛=積雪脛ヲ没ス」〔→李華〕

ボッス{動}しぬ。この世から姿が見えなくなる。死去する。〈同義語〉→歿。〈対語〉→存・→生。「没身=身ヲ没ス」「没歯=歯ヲ没ス」「父没観其行=父没スレバソノ行ヒヲ観ル」〔→論語〕

ボッス{動}しぬ。この世から姿が見えなくなる。死去する。〈同義語〉→歿。〈対語〉→存・→生。「没身=身ヲ没ス」「没歯=歯ヲ没ス」「父没観其行=父没スレバソノ行ヒヲ観ル」〔→論語〕

{動}〔俗〕ない(ナシ)。存在しない。なくなる。また、まだ…していない。〈対語〉→有。「没有メイヨウ(ない)」「没字碑メイツーペイ(一文字も知らない人)」

《解字》

{動}〔俗〕ない(ナシ)。存在しない。なくなる。また、まだ…していない。〈対語〉→有。「没有メイヨウ(ない)」「没字碑メイツーペイ(一文字も知らない人)」

《解字》

会意兼形声。沒の右側は「うずまく水+又(手)」の会意文字で、うずまく水中にからだをもぐらせて潜水することを示す。沒は、その原義をより明らかにあらわすため水をそえた字。

《単語家族》

勿ブツ・モチ(ない、見えない)と同系。また、物故(死ぬ)の物(見えなくなる)とも同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意兼形声。沒の右側は「うずまく水+又(手)」の会意文字で、うずまく水中にからだをもぐらせて潜水することを示す。沒は、その原義をより明らかにあらわすため水をそえた字。

《単語家族》

勿ブツ・モチ(ない、見えない)と同系。また、物故(死ぬ)の物(見えなくなる)とも同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

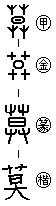

無 ない🔗⭐🔉

【無】

12画 火部 [四年]

区点=4421 16進=4C35 シフトJIS=96B3

《常用音訓》ブ/ム/な…い

《音読み》 ム

12画 火部 [四年]

区点=4421 16進=4C35 シフトJIS=96B3

《常用音訓》ブ/ム/な…い

《音読み》 ム /ブ

/ブ 〈w

〈w 〉

《訓読み》 ない(なし)/なかれ/なみする(なみす)/なく/なくす

《名付け》 な・なし

《意味》

〉

《訓読み》 ない(なし)/なかれ/なみする(なみす)/なく/なくす

《名付け》 な・なし

《意味》

{動}ない(ナシ)。形や姿がない。物や事がらが存在しない。▽日本語の「なし」は形容詞であるが、漢語では「無」は動詞である。〈同義語〉→无ム/ブ。〈対語〉→有。「民免而無恥=民免レテ恥無シ」〔→論語〕

{動}ない(ナシ)。形や姿がない。物や事がらが存在しない。▽日本語の「なし」は形容詞であるが、漢語では「無」は動詞である。〈同義語〉→无ム/ブ。〈対語〉→有。「民免而無恥=民免レテ恥無シ」〔→論語〕

{動}なかれ。あってはならない。ないようにせよ。〈同義語〉→毋。〈類義語〉→勿ナカレ。「無友不如己者=己ニシカザル者ヲ友トスル無カレ」〔→論語〕

{動}なかれ。あってはならない。ないようにせよ。〈同義語〉→毋。〈類義語〉→勿ナカレ。「無友不如己者=己ニシカザル者ヲ友トスル無カレ」〔→論語〕

{動}なみする(ナミス)。無視する。ないがしろにする。「無天子=天子ヲ無ス」

{動}なみする(ナミス)。無視する。ないがしろにする。「無天子=天子ヲ無ス」

{動}なく。「無AB」または「無A無B」の形で用いて、AとBとの別なしに、AであろうがBであろうがの意をあらわすことば。「無貴賤=貴賤ト無ク」「無小大=小大ト無ク」

{動}なく。「無AB」または「無A無B」の形で用いて、AとBとの別なしに、AであろうがBであろうがの意をあらわすことば。「無貴賤=貴賤ト無ク」「無小大=小大ト無ク」

{名}ないこと。また、老子や荘子の考えでは、現実の現象以前のもので有を生み出すもとになるもの。「天下万物生於有有生於無=天下ノ万物ハ有ヨリ生ジ有ハ無ヨリ生ズ」〔→老子〕

{名}ないこと。また、老子や荘子の考えでは、現実の現象以前のもので有を生み出すもとになるもの。「天下万物生於有有生於無=天下ノ万物ハ有ヨリ生ジ有ハ無ヨリ生ズ」〔→老子〕

{助}ないの意をあらわす接頭辞。「無根」「無為」

{助}ないの意をあらわす接頭辞。「無根」「無為」

「無端ムタン・ハシナクモ」とは、かくべつの理由なしに、ひょっこりとの意をあらわすことば。「無端更渡桑乾水=端無クモサラニ渡ル桑乾ノ水」〔→賈島〕

「無端ムタン・ハシナクモ」とは、かくべつの理由なしに、ひょっこりとの意をあらわすことば。「無端更渡桑乾水=端無クモサラニ渡ル桑乾ノ水」〔→賈島〕

「無寧…」とは、反語で、どうしてなかろうか、やはりそうしようとの意をあらわすことば。また、「無寧」を「むしろ」と読み、いっそのことこうしようの意に訳してもよい。「無寧死於二三子之手乎=無寧二三子ノ手ニ死センカ」〔→論語〕

〔国〕なくす。失う。また、消滅させる。

《解字》

「無寧…」とは、反語で、どうしてなかろうか、やはりそうしようとの意をあらわすことば。また、「無寧」を「むしろ」と読み、いっそのことこうしようの意に訳してもよい。「無寧死於二三子之手乎=無寧二三子ノ手ニ死センカ」〔→論語〕

〔国〕なくす。失う。また、消滅させる。

《解字》

形声。原字は、人が両手に飾りを持って舞うさまで、のちの舞ブ・ムの原字。無は「亡(ない)+音符舞の略体」。古典では无の字で無をあらわすことが多く、今の中国の簡体字でも无を用いる。

《単語家族》

蕪ブ(茂って見えない)

形声。原字は、人が両手に飾りを持って舞うさまで、のちの舞ブ・ムの原字。無は「亡(ない)+音符舞の略体」。古典では无の字で無をあらわすことが多く、今の中国の簡体字でも无を用いる。

《単語家族》

蕪ブ(茂って見えない) 憮ブ(隠して見えなくする布)

憮ブ(隠して見えなくする布) 舞(ない物を神に求めようとして、神楽をまう)などと同系。莫マク・バク(ない)は、無の語尾が入声(つまり音)に転じたことば。亡モウ・ボウ(ない)は無の語尾がのびたことば。

《異字同訓》

ない。 無い「金が無い。無い物ねだり」亡い「亡き父をしのぶ」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

舞(ない物を神に求めようとして、神楽をまう)などと同系。莫マク・バク(ない)は、無の語尾が入声(つまり音)に転じたことば。亡モウ・ボウ(ない)は無の語尾がのびたことば。

《異字同訓》

ない。 無い「金が無い。無い物ねだり」亡い「亡き父をしのぶ」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

12画 火部 [四年]

区点=4421 16進=4C35 シフトJIS=96B3

《常用音訓》ブ/ム/な…い

《音読み》 ム

12画 火部 [四年]

区点=4421 16進=4C35 シフトJIS=96B3

《常用音訓》ブ/ム/な…い

《音読み》 ム /ブ

/ブ 〈w

〈w 〉

《訓読み》 ない(なし)/なかれ/なみする(なみす)/なく/なくす

《名付け》 な・なし

《意味》

〉

《訓読み》 ない(なし)/なかれ/なみする(なみす)/なく/なくす

《名付け》 な・なし

《意味》

{動}ない(ナシ)。形や姿がない。物や事がらが存在しない。▽日本語の「なし」は形容詞であるが、漢語では「無」は動詞である。〈同義語〉→无ム/ブ。〈対語〉→有。「民免而無恥=民免レテ恥無シ」〔→論語〕

{動}ない(ナシ)。形や姿がない。物や事がらが存在しない。▽日本語の「なし」は形容詞であるが、漢語では「無」は動詞である。〈同義語〉→无ム/ブ。〈対語〉→有。「民免而無恥=民免レテ恥無シ」〔→論語〕

{動}なかれ。あってはならない。ないようにせよ。〈同義語〉→毋。〈類義語〉→勿ナカレ。「無友不如己者=己ニシカザル者ヲ友トスル無カレ」〔→論語〕

{動}なかれ。あってはならない。ないようにせよ。〈同義語〉→毋。〈類義語〉→勿ナカレ。「無友不如己者=己ニシカザル者ヲ友トスル無カレ」〔→論語〕

{動}なみする(ナミス)。無視する。ないがしろにする。「無天子=天子ヲ無ス」

{動}なみする(ナミス)。無視する。ないがしろにする。「無天子=天子ヲ無ス」

{動}なく。「無AB」または「無A無B」の形で用いて、AとBとの別なしに、AであろうがBであろうがの意をあらわすことば。「無貴賤=貴賤ト無ク」「無小大=小大ト無ク」

{動}なく。「無AB」または「無A無B」の形で用いて、AとBとの別なしに、AであろうがBであろうがの意をあらわすことば。「無貴賤=貴賤ト無ク」「無小大=小大ト無ク」

{名}ないこと。また、老子や荘子の考えでは、現実の現象以前のもので有を生み出すもとになるもの。「天下万物生於有有生於無=天下ノ万物ハ有ヨリ生ジ有ハ無ヨリ生ズ」〔→老子〕

{名}ないこと。また、老子や荘子の考えでは、現実の現象以前のもので有を生み出すもとになるもの。「天下万物生於有有生於無=天下ノ万物ハ有ヨリ生ジ有ハ無ヨリ生ズ」〔→老子〕

{助}ないの意をあらわす接頭辞。「無根」「無為」

{助}ないの意をあらわす接頭辞。「無根」「無為」

「無端ムタン・ハシナクモ」とは、かくべつの理由なしに、ひょっこりとの意をあらわすことば。「無端更渡桑乾水=端無クモサラニ渡ル桑乾ノ水」〔→賈島〕

「無端ムタン・ハシナクモ」とは、かくべつの理由なしに、ひょっこりとの意をあらわすことば。「無端更渡桑乾水=端無クモサラニ渡ル桑乾ノ水」〔→賈島〕

「無寧…」とは、反語で、どうしてなかろうか、やはりそうしようとの意をあらわすことば。また、「無寧」を「むしろ」と読み、いっそのことこうしようの意に訳してもよい。「無寧死於二三子之手乎=無寧二三子ノ手ニ死センカ」〔→論語〕

〔国〕なくす。失う。また、消滅させる。

《解字》

「無寧…」とは、反語で、どうしてなかろうか、やはりそうしようとの意をあらわすことば。また、「無寧」を「むしろ」と読み、いっそのことこうしようの意に訳してもよい。「無寧死於二三子之手乎=無寧二三子ノ手ニ死センカ」〔→論語〕

〔国〕なくす。失う。また、消滅させる。

《解字》

形声。原字は、人が両手に飾りを持って舞うさまで、のちの舞ブ・ムの原字。無は「亡(ない)+音符舞の略体」。古典では无の字で無をあらわすことが多く、今の中国の簡体字でも无を用いる。

《単語家族》

蕪ブ(茂って見えない)

形声。原字は、人が両手に飾りを持って舞うさまで、のちの舞ブ・ムの原字。無は「亡(ない)+音符舞の略体」。古典では无の字で無をあらわすことが多く、今の中国の簡体字でも无を用いる。

《単語家族》

蕪ブ(茂って見えない) 憮ブ(隠して見えなくする布)

憮ブ(隠して見えなくする布) 舞(ない物を神に求めようとして、神楽をまう)などと同系。莫マク・バク(ない)は、無の語尾が入声(つまり音)に転じたことば。亡モウ・ボウ(ない)は無の語尾がのびたことば。

《異字同訓》

ない。 無い「金が無い。無い物ねだり」亡い「亡き父をしのぶ」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

舞(ない物を神に求めようとして、神楽をまう)などと同系。莫マク・バク(ない)は、無の語尾が入声(つまり音)に転じたことば。亡モウ・ボウ(ない)は無の語尾がのびたことば。

《異字同訓》

ない。 無い「金が無い。無い物ねだり」亡い「亡き父をしのぶ」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

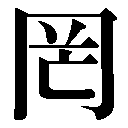

罔 ない🔗⭐🔉

【罔】

8画 网部

区点=7008 16進=6628 シフトJIS=E3A6

《音読み》 モウ(マウ)

8画 网部

区点=7008 16進=6628 シフトJIS=E3A6

《音読み》 モウ(マウ) /ボウ(バウ)

/ボウ(バウ) 〈w

〈w ng〉

《訓読み》 あみ/あみする(あみす)/しいる(しふ)/くらい(くらし)/ない(なし)/なかれ

《意味》

ng〉

《訓読み》 あみ/あみする(あみす)/しいる(しふ)/くらい(くらし)/ない(なし)/なかれ

《意味》

{名・動}あみ。あみする(アミス)。物にかぶせて隠すあみ。また、魚や鳥獣にかぶせて捕らえるあみ。あみでとらえる。〈同義語〉→網。「漁罔ギョモウ(=漁網)」「降罔コウモウ(法律のあみにかかる)」「罔民而可為也=民ヲ罔スルコトヲ為スベケンヤ」〔→孟子〕

{名・動}あみ。あみする(アミス)。物にかぶせて隠すあみ。また、魚や鳥獣にかぶせて捕らえるあみ。あみでとらえる。〈同義語〉→網。「漁罔ギョモウ(=漁網)」「降罔コウモウ(法律のあみにかかる)」「罔民而可為也=民ヲ罔スルコトヲ為スベケンヤ」〔→孟子〕

モウス{動}しいる(シフ)。うむをいわせず、おしかぶせる。人の目をくらませる。「誣罔ブモウ(罪をむりにおしつける)」「不可罔也=罔スベカラザルナリ」〔→論語〕

モウス{動}しいる(シフ)。うむをいわせず、おしかぶせる。人の目をくらませる。「誣罔ブモウ(罪をむりにおしつける)」「不可罔也=罔スベカラザルナリ」〔→論語〕

{形}くらい(クラシ)。あみをかぶせたように見えない。道理に通じていない。また、無知なさま。〈類義語〉→盲。「学而不思則罔=学ンデ思ハザレバスナハチ罔シ」〔→論語〕

{形}くらい(クラシ)。あみをかぶせたように見えない。道理に通じていない。また、無知なさま。〈類義語〉→盲。「学而不思則罔=学ンデ思ハザレバスナハチ罔シ」〔→論語〕

{動}ない(ナシ)。なかれ。〈同義語〉→無・→莫。「方今世俗奢僭罔極=方今世俗奢僭極マリ罔シ」〔→漢書〕

《解字》

{動}ない(ナシ)。なかれ。〈同義語〉→無・→莫。「方今世俗奢僭罔極=方今世俗奢僭極マリ罔シ」〔→漢書〕

《解字》

会意兼形声。「网(あみ)+音符亡(みえない)」で、かぶせて隠すあみ。また、おおいかぶせて見えなくすること。

《単語家族》

亡(隠れて見えない)

会意兼形声。「网(あみ)+音符亡(みえない)」で、かぶせて隠すあみ。また、おおいかぶせて見えなくすること。

《単語家族》

亡(隠れて見えない) 盲(見えない)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

盲(見えない)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画 网部

区点=7008 16進=6628 シフトJIS=E3A6

《音読み》 モウ(マウ)

8画 网部

区点=7008 16進=6628 シフトJIS=E3A6

《音読み》 モウ(マウ) /ボウ(バウ)

/ボウ(バウ) 〈w

〈w ng〉

《訓読み》 あみ/あみする(あみす)/しいる(しふ)/くらい(くらし)/ない(なし)/なかれ

《意味》

ng〉

《訓読み》 あみ/あみする(あみす)/しいる(しふ)/くらい(くらし)/ない(なし)/なかれ

《意味》

{名・動}あみ。あみする(アミス)。物にかぶせて隠すあみ。また、魚や鳥獣にかぶせて捕らえるあみ。あみでとらえる。〈同義語〉→網。「漁罔ギョモウ(=漁網)」「降罔コウモウ(法律のあみにかかる)」「罔民而可為也=民ヲ罔スルコトヲ為スベケンヤ」〔→孟子〕

{名・動}あみ。あみする(アミス)。物にかぶせて隠すあみ。また、魚や鳥獣にかぶせて捕らえるあみ。あみでとらえる。〈同義語〉→網。「漁罔ギョモウ(=漁網)」「降罔コウモウ(法律のあみにかかる)」「罔民而可為也=民ヲ罔スルコトヲ為スベケンヤ」〔→孟子〕

モウス{動}しいる(シフ)。うむをいわせず、おしかぶせる。人の目をくらませる。「誣罔ブモウ(罪をむりにおしつける)」「不可罔也=罔スベカラザルナリ」〔→論語〕

モウス{動}しいる(シフ)。うむをいわせず、おしかぶせる。人の目をくらませる。「誣罔ブモウ(罪をむりにおしつける)」「不可罔也=罔スベカラザルナリ」〔→論語〕

{形}くらい(クラシ)。あみをかぶせたように見えない。道理に通じていない。また、無知なさま。〈類義語〉→盲。「学而不思則罔=学ンデ思ハザレバスナハチ罔シ」〔→論語〕

{形}くらい(クラシ)。あみをかぶせたように見えない。道理に通じていない。また、無知なさま。〈類義語〉→盲。「学而不思則罔=学ンデ思ハザレバスナハチ罔シ」〔→論語〕

{動}ない(ナシ)。なかれ。〈同義語〉→無・→莫。「方今世俗奢僭罔極=方今世俗奢僭極マリ罔シ」〔→漢書〕

《解字》

{動}ない(ナシ)。なかれ。〈同義語〉→無・→莫。「方今世俗奢僭罔極=方今世俗奢僭極マリ罔シ」〔→漢書〕

《解字》

会意兼形声。「网(あみ)+音符亡(みえない)」で、かぶせて隠すあみ。また、おおいかぶせて見えなくすること。

《単語家族》

亡(隠れて見えない)

会意兼形声。「网(あみ)+音符亡(みえない)」で、かぶせて隠すあみ。また、おおいかぶせて見えなくすること。

《単語家族》

亡(隠れて見えない) 盲(見えない)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

盲(見えない)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

菜 な🔗⭐🔉

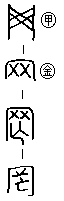

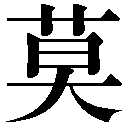

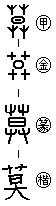

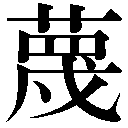

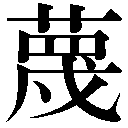

莫 ない🔗⭐🔉

【莫】

10画 艸部

区点=3992 16進=477C シフトJIS=949C

《音読み》

10画 艸部

区点=3992 16進=477C シフトJIS=949C

《音読み》  ボ

ボ /モ

/モ 〈m

〈m 〉/

〉/ バク

バク /マク

/マク 《訓読み》 くれる(くる)/くれ/おそい(おそし)/ない(なし)/なかれ

《意味》

《訓読み》 くれる(くる)/くれ/おそい(おそし)/ない(なし)/なかれ

《意味》

{動・名・形}くれる(クル)。くれ。おそい(オソシ)。日・年がくれる。日・年のくれ。時刻・時候がおそい。〈同義語〉→暮。「不夙則莫=夙カラザレバスナハチ莫シ」〔→詩経〕

{動・名・形}くれる(クル)。くれ。おそい(オソシ)。日・年がくれる。日・年のくれ。時刻・時候がおそい。〈同義語〉→暮。「不夙則莫=夙カラザレバスナハチ莫シ」〔→詩経〕

{動}ない(ナシ)。否定をあらわす。まるでない。見あたらない。「莫不震畳=震畳セザルハナシ」〔→詩経〕

{動}ない(ナシ)。否定をあらわす。まるでない。見あたらない。「莫不震畳=震畳セザルハナシ」〔→詩経〕

{動}なかれ。禁止をあらわす。…してはいけない。「酔臥沙場君莫笑=酔ウテ沙場ニ臥ストモ君笑フコトナカレ」〔→王翰〕

{動}なかれ。禁止をあらわす。…してはいけない。「酔臥沙場君莫笑=酔ウテ沙場ニ臥ストモ君笑フコトナカレ」〔→王翰〕

{動・名}ことわる。さからう。うけつけないこと。「君子之於天下也、無適也、無莫也=君子ノ天下ニオケルヤ、適モ無ク、莫モ無シ」〔→論語〕

{動・名}ことわる。さからう。うけつけないこと。「君子之於天下也、無適也、無莫也=君子ノ天下ニオケルヤ、適モ無ク、莫モ無シ」〔→論語〕

{形}むなしい。はてしなく広い。〈類義語〉→茫ボウ。「寂莫ジャクマク/セキバク」「広莫之野コウバクノヤ」〔→荘子〕

{形}むなしい。はてしなく広い。〈類義語〉→茫ボウ。「寂莫ジャクマク/セキバク」「広莫之野コウバクノヤ」〔→荘子〕

「莫莫バクバク」とは、こんもり茂っておおいかくすさま。「維葉莫莫=コレ葉莫莫タリ」〔→詩経〕

《解字》

「莫莫バクバク」とは、こんもり茂っておおいかくすさま。「維葉莫莫=コレ葉莫莫タリ」〔→詩経〕

《解字》

会意。草原のくさむらに日が隠れるさまを示す。暮の原字。隠れて見えない、ないの意。

《単語家族》

幕(見えなくする布)

会意。草原のくさむらに日が隠れるさまを示す。暮の原字。隠れて見えない、ないの意。

《単語家族》

幕(見えなくする布) 墓

墓 無

無 亡と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

亡と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

10画 艸部

区点=3992 16進=477C シフトJIS=949C

《音読み》

10画 艸部

区点=3992 16進=477C シフトJIS=949C

《音読み》  ボ

ボ /モ

/モ 〈m

〈m 〉/

〉/ バク

バク /マク

/マク 《訓読み》 くれる(くる)/くれ/おそい(おそし)/ない(なし)/なかれ

《意味》

《訓読み》 くれる(くる)/くれ/おそい(おそし)/ない(なし)/なかれ

《意味》

{動・名・形}くれる(クル)。くれ。おそい(オソシ)。日・年がくれる。日・年のくれ。時刻・時候がおそい。〈同義語〉→暮。「不夙則莫=夙カラザレバスナハチ莫シ」〔→詩経〕

{動・名・形}くれる(クル)。くれ。おそい(オソシ)。日・年がくれる。日・年のくれ。時刻・時候がおそい。〈同義語〉→暮。「不夙則莫=夙カラザレバスナハチ莫シ」〔→詩経〕

{動}ない(ナシ)。否定をあらわす。まるでない。見あたらない。「莫不震畳=震畳セザルハナシ」〔→詩経〕

{動}ない(ナシ)。否定をあらわす。まるでない。見あたらない。「莫不震畳=震畳セザルハナシ」〔→詩経〕

{動}なかれ。禁止をあらわす。…してはいけない。「酔臥沙場君莫笑=酔ウテ沙場ニ臥ストモ君笑フコトナカレ」〔→王翰〕

{動}なかれ。禁止をあらわす。…してはいけない。「酔臥沙場君莫笑=酔ウテ沙場ニ臥ストモ君笑フコトナカレ」〔→王翰〕

{動・名}ことわる。さからう。うけつけないこと。「君子之於天下也、無適也、無莫也=君子ノ天下ニオケルヤ、適モ無ク、莫モ無シ」〔→論語〕

{動・名}ことわる。さからう。うけつけないこと。「君子之於天下也、無適也、無莫也=君子ノ天下ニオケルヤ、適モ無ク、莫モ無シ」〔→論語〕

{形}むなしい。はてしなく広い。〈類義語〉→茫ボウ。「寂莫ジャクマク/セキバク」「広莫之野コウバクノヤ」〔→荘子〕

{形}むなしい。はてしなく広い。〈類義語〉→茫ボウ。「寂莫ジャクマク/セキバク」「広莫之野コウバクノヤ」〔→荘子〕

「莫莫バクバク」とは、こんもり茂っておおいかくすさま。「維葉莫莫=コレ葉莫莫タリ」〔→詩経〕

《解字》

「莫莫バクバク」とは、こんもり茂っておおいかくすさま。「維葉莫莫=コレ葉莫莫タリ」〔→詩経〕

《解字》

会意。草原のくさむらに日が隠れるさまを示す。暮の原字。隠れて見えない、ないの意。

《単語家族》

幕(見えなくする布)

会意。草原のくさむらに日が隠れるさまを示す。暮の原字。隠れて見えない、ないの意。

《単語家族》

幕(見えなくする布) 墓

墓 無

無 亡と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

亡と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

蔑 ない🔗⭐🔉

【蔑】

14画 艸部

区点=4246 16進=4A4E シフトJIS=95CC

《音読み》 ベツ

14画 艸部

区点=4246 16進=4A4E シフトJIS=95CC

《音読み》 ベツ /メチ

/メチ 〈mi

〈mi 〉

《訓読み》 ない(なし)

《意味》

〉

《訓読み》 ない(なし)

《意味》

{名}ただれた目。よく見えない目。

{名}ただれた目。よく見えない目。

{動}相手を目にもとめない。無視する。「軽蔑ケイベツ」

{動}相手を目にもとめない。無視する。「軽蔑ケイベツ」

{動}表面をよごしてだいなしにする。相手をけなす。

{動}表面をよごしてだいなしにする。相手をけなす。

{動}ない(ナシ)。目にもとまらない。見えない。転じて、ない。〈類義語〉→無。「喪乱蔑資=喪乱シテ資蔑シ」〔→詩経〕

《解字》

{動}ない(ナシ)。目にもとまらない。見えない。転じて、ない。〈類義語〉→無。「喪乱蔑資=喪乱シテ資蔑シ」〔→詩経〕

《解字》

会意。大きな目の上に、逆さまつげがはえたさまに戈カ(刃物)をそえて、傷ついてただれた目をあらわした。よく見えないことから転じて、目にもとめないとの意に用いる。

《単語家族》

滅(見えなくなる)

会意。大きな目の上に、逆さまつげがはえたさまに戈カ(刃物)をそえて、傷ついてただれた目をあらわした。よく見えないことから転じて、目にもとめないとの意に用いる。

《単語家族》

滅(見えなくなる) 襪ベツ(足先をかくして見えなくするくつした)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

襪ベツ(足先をかくして見えなくするくつした)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

14画 艸部

区点=4246 16進=4A4E シフトJIS=95CC

《音読み》 ベツ

14画 艸部

区点=4246 16進=4A4E シフトJIS=95CC

《音読み》 ベツ /メチ

/メチ 〈mi

〈mi 〉

《訓読み》 ない(なし)

《意味》

〉

《訓読み》 ない(なし)

《意味》

{名}ただれた目。よく見えない目。

{名}ただれた目。よく見えない目。

{動}相手を目にもとめない。無視する。「軽蔑ケイベツ」

{動}相手を目にもとめない。無視する。「軽蔑ケイベツ」

{動}表面をよごしてだいなしにする。相手をけなす。

{動}表面をよごしてだいなしにする。相手をけなす。

{動}ない(ナシ)。目にもとまらない。見えない。転じて、ない。〈類義語〉→無。「喪乱蔑資=喪乱シテ資蔑シ」〔→詩経〕

《解字》

{動}ない(ナシ)。目にもとまらない。見えない。転じて、ない。〈類義語〉→無。「喪乱蔑資=喪乱シテ資蔑シ」〔→詩経〕

《解字》

会意。大きな目の上に、逆さまつげがはえたさまに戈カ(刃物)をそえて、傷ついてただれた目をあらわした。よく見えないことから転じて、目にもとめないとの意に用いる。

《単語家族》

滅(見えなくなる)

会意。大きな目の上に、逆さまつげがはえたさまに戈カ(刃物)をそえて、傷ついてただれた目をあらわした。よく見えないことから転じて、目にもとめないとの意に用いる。

《単語家族》

滅(見えなくなる) 襪ベツ(足先をかくして見えなくするくつした)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

襪ベツ(足先をかくして見えなくするくつした)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

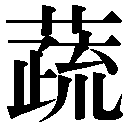

蔬 な🔗⭐🔉

靡 ない🔗⭐🔉

【靡】

19画 非部

区点=8351 16進=7353 シフトJIS=EA72

《音読み》 ビ

19画 非部

区点=8351 16進=7353 シフトJIS=EA72

《音読み》 ビ /ミ

/ミ 〈m

〈m ・m

・m 〉

《訓読み》 なびく/ない(なし)

《意味》

〉

《訓読み》 なびく/ない(なし)

《意味》

{動}なびく。外から加わる力に従う。「燕従風而靡=燕ハ風ニ従ツテ靡カン」〔→史記〕

{動}なびく。外から加わる力に従う。「燕従風而靡=燕ハ風ニ従ツテ靡カン」〔→史記〕

{動・形}物を使いすてにする。はでにする。ぜいたくである。はでな。「奢靡シャビ」

{動・形}物を使いすてにする。はでにする。ぜいたくである。はでな。「奢靡シャビ」

{形}きめ細かくて、柔らかい。ただれて弱い。〈同義語〉→糜ビ。「靡曼ビマン」「靡爛ビラン」

{形}きめ細かくて、柔らかい。ただれて弱い。〈同義語〉→糜ビ。「靡曼ビマン」「靡爛ビラン」

{動}ない(ナシ)。ない。存在しないことをあらわすことば。〈類義語〉→無。「靡日不思=日トシテ思ハザルハ靡シ」〔→詩経〕

{動}ない(ナシ)。ない。存在しないことをあらわすことば。〈類義語〉→無。「靡日不思=日トシテ思ハザルハ靡シ」〔→詩経〕

ビス{動}こする。すりへらす。〈類義語〉→磨マ・→縻ビ。「喜則交頸相靡=喜ベバスナハチ頸ヲ交ヘテアヒ靡ス」〔→荘子〕

《解字》

形声。「麻(しなやかなあさ)+音符非」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

ビス{動}こする。すりへらす。〈類義語〉→磨マ・→縻ビ。「喜則交頸相靡=喜ベバスナハチ頸ヲ交ヘテアヒ靡ス」〔→荘子〕

《解字》

形声。「麻(しなやかなあさ)+音符非」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

19画 非部

区点=8351 16進=7353 シフトJIS=EA72

《音読み》 ビ

19画 非部

区点=8351 16進=7353 シフトJIS=EA72

《音読み》 ビ /ミ

/ミ 〈m

〈m ・m

・m 〉

《訓読み》 なびく/ない(なし)

《意味》

〉

《訓読み》 なびく/ない(なし)

《意味》

{動}なびく。外から加わる力に従う。「燕従風而靡=燕ハ風ニ従ツテ靡カン」〔→史記〕

{動}なびく。外から加わる力に従う。「燕従風而靡=燕ハ風ニ従ツテ靡カン」〔→史記〕

{動・形}物を使いすてにする。はでにする。ぜいたくである。はでな。「奢靡シャビ」

{動・形}物を使いすてにする。はでにする。ぜいたくである。はでな。「奢靡シャビ」

{形}きめ細かくて、柔らかい。ただれて弱い。〈同義語〉→糜ビ。「靡曼ビマン」「靡爛ビラン」

{形}きめ細かくて、柔らかい。ただれて弱い。〈同義語〉→糜ビ。「靡曼ビマン」「靡爛ビラン」

{動}ない(ナシ)。ない。存在しないことをあらわすことば。〈類義語〉→無。「靡日不思=日トシテ思ハザルハ靡シ」〔→詩経〕

{動}ない(ナシ)。ない。存在しないことをあらわすことば。〈類義語〉→無。「靡日不思=日トシテ思ハザルハ靡シ」〔→詩経〕

ビス{動}こする。すりへらす。〈類義語〉→磨マ・→縻ビ。「喜則交頸相靡=喜ベバスナハチ頸ヲ交ヘテアヒ靡ス」〔→荘子〕

《解字》

形声。「麻(しなやかなあさ)+音符非」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

ビス{動}こする。すりへらす。〈類義語〉→磨マ・→縻ビ。「喜則交頸相靡=喜ベバスナハチ頸ヲ交ヘテアヒ靡ス」〔→荘子〕

《解字》

形声。「麻(しなやかなあさ)+音符非」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

漢字源に「な」で始まるの検索結果 1-45。もっと読み込む

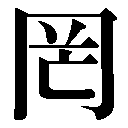

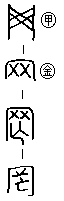

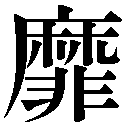

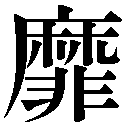

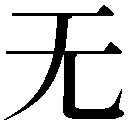

4画 无部

区点=5859 16進=5A5B シフトJIS=9DD9

《音読み》 ム

4画 无部

区点=5859 16進=5A5B シフトJIS=9DD9

《音読み》 ム 会意。「一+大(人)」で、人の頭の上に一印をつけ、頭を見えなくすることを示す。無の字の古文異体字。元の字の変形だという説があるが、それはとらない。▽旡キ(つまる)とは別字。

《熟語》

会意。「一+大(人)」で、人の頭の上に一印をつけ、頭を見えなくすることを示す。無の字の古文異体字。元の字の変形だという説があるが、それはとらない。▽旡キ(つまる)とは別字。

《熟語》

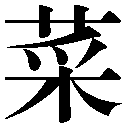

11画 艸部 [四年]

区点=2658 16進=3A5A シフトJIS=8DD8

《常用音訓》サイ/な

《音読み》 サイ

11画 艸部 [四年]

区点=2658 16進=3A5A シフトJIS=8DD8

《常用音訓》サイ/な

《音読み》 サイ i〉

《訓読み》 な

《名付け》 な

《意味》

i〉

《訓読み》 な

《名付け》 な

《意味》

15画 艸部

区点=7286 16進=6876 シフトJIS=E4F4

《音読み》 ソ

15画 艸部

区点=7286 16進=6876 シフトJIS=E4F4

《音読み》 ソ 〉

《訓読み》 な

《意味》

〉

《訓読み》 な

《意味》