複数辞典一括検索+![]()

![]()

おお‐ともい【弁】オホトモヒ🔗⭐🔉

おお‐ともい【弁】オホトモヒ

(オホ(大)アトモヒ(率)の約か)「弁官べんかん」参照。〈倭名類聚鈔5〉

べ‐ざい【弁才・弁財】🔗⭐🔉

べ‐ざい【弁才・弁財】

(ベザイは、もと瀬戸内で発達した荷船造りの船型の名)江戸初期から使用された代表的な和船の形式。のち全国に普及・発達して大形化し、ふつう千石船というのはこの型。船首に尖った太い舳みよしを持つのが特徴で、菱垣廻船・樽廻船もこの造り。

べざい‐てん【弁才天・弁財天】🔗⭐🔉

べざい‐てん【弁才天・弁財天】

⇒べんざいてん

べん【弁・瓣】(植物他)🔗⭐🔉

べん【弁・瓣】

①はなびら。

②瓜などのなかご。

③〔機〕(valve)管の途中や容器の口にとりつけ、気体または液体の出入調節をつかさどる器具の総称。「安全―」

④〔生〕心臓内壁や静脈内にあって血液の逆流を防ぐ膜。弁膜。

べん【弁・辯】(言葉)🔗⭐🔉

べんえん【弁円】‥ヱン🔗⭐🔉

べんえん【弁円】‥ヱン

⇒べんねん

べん‐かい【弁解】🔗⭐🔉

べん‐かい【弁解】

言いわけをすること。言い開き。言いわけ。「くどくどと―する」「―無用」

○弁が立つべんがたつ🔗⭐🔉

○弁が立つべんがたつ

弁舌が巧みである。雄弁である。

⇒べん【弁・辯】

ベンガラ【Bengala オランダ・弁柄】

①(インドのベンガルに産したからいう)帯黄赤色の顔料。塗料・磁気材料・窯業剤・研磨剤に用いる。成分は酸化鉄(Ⅲ)。紅殻べにがら。

②弁柄縞の略。

⇒ベンガラ‐いと【弁柄糸】

⇒ベンガラ‐じま【弁柄縞】

⇒ベンガラ‐つむぎ【弁柄紬】

ベンガラ‐いと【弁柄糸】

ベンガル地方から舶来した木綿糸。好色五人女3「手づから―に気をつくし」

⇒ベンガラ【Bengala オランダ・弁柄】

ベンガラ‐じま【弁柄縞】

経たては絹糸で、緯よこは木綿糸の織物。江戸時代にオランダ人がインドのベンガルからもたらした。ベンガラ。

⇒ベンガラ【Bengala オランダ・弁柄】

ベンガラ‐つむぎ【弁柄紬】

弁柄縞の紬。

⇒ベンガラ【Bengala オランダ・弁柄】

へんか‐りつ【変化率】‥クワ‥

〔数〕(→)微分係数に同じ。

⇒へん‐か【変化】

ベンガル【Bengal】

インド大半島北東部の地域名。ガンジス川とブラマプトラ川との下流地域。地味肥沃で、農業が盛ん。現在は東部はバングラデシュ領、西部はインド領。

⇒ベンガル‐ご【ベンガル語】

⇒ベンガル‐コレラ【Bengal cholera】

⇒ベンガル‐ぼだいじゅ【ベンガル菩提樹】

⇒ベンガル‐わん【ベンガル湾】

ベンガル‐ご【ベンガル語】

(Bengali)ベンガル地方で用いられる言語。バングラデシュ人民共和国の国語で、インド西ベンガル州の公用語。インド‐ヨーロッパ語族のインド‐アーリア語派東部語群に属する。

⇒ベンガル【Bengal】

ベンガル‐コレラ【Bengal cholera】

新型のO139血清型コレラ菌によるコレラ。1992年にインドのチェンナイで発生、その後またたく間にインドおよび近隣国に拡大した。

⇒ベンガル【Bengal】

ベンガル‐ぼだいじゅ【ベンガル菩提樹】

クワ科の常緑高木。インド東部の原産。高さ約30メートル。枝から多数の支柱根が出て横に広がり、一株で森のようになる。葉は卵形で革質。花・果実はイチジクに似て小形。樹脂からワニスを製する。バンヤン。

⇒ベンガル【Bengal】

ベンガル‐わん【ベンガル湾】

インド大半島とミャンマーとに抱かれるインド洋の大湾。

⇒ベンガル【Bengal】

へん‐かん【片簡】

文書のきれはし。断簡。

へん‐かん【辺関】‥クワン

国境の関門。

へん‐かん【返還】‥クワン

もとの所へかえすこと。もどすこと。「占領地を―する」「優勝旗の―」

へん‐かん【返簡・返翰】

返事の手紙。返書。

へん‐かん【変換】‥クワン

①かえること。かわること。「熱エネルギーの電気エネルギーへの―」「仮名を漢字に―する」

②〔数〕一つの座標系で表された空間の点の位置などを別の座標系で表しかえること。

へん‐がん【片岩】

(→)結晶片岩けっしょうへんがんに同じ。

べん‐かん【弁官・辨官】‥クワン

律令制の官名。太政官に直属し、左右に分かれ、左弁官は中務・式部・治部・民部の4省を、右弁官は兵部・刑部・大蔵・宮内の4省を管掌し、その文書を受理し、命令を下達するなど、行政執行の中軸をなした。左右それぞれに大弁・中弁・少弁があり、その下に大史・少史がある。おほともひ。→七弁。

⇒べんかん‐の‐くだしぶみ【弁官下文】

べんかん【弁韓】

三韓の一つ。古代、朝鮮南部にあった部族国家(十二国)の総称。今の慶尚南道の南西部にあたる。後に伽耶かや諸国となり、やがて新羅しらぎに併合。弁辰べんしん。

べん‐かん【冕冠】‥クワン

天皇が即位などの大儀に着用した礼冠らいかん。冠の上部に五色の珠玉を貫いた糸縄しじょうを垂らした冕板を付けたところからの名。冕。

冕冠(近世)

へん‐かんすう【変関数】‥クワン‥

「汎はん関数」参照。

べんかん‐の‐くだしぶみ【弁官下文】‥クワン‥

(→)官宣旨かんせんじの別称。

⇒べん‐かん【弁官・辨官】

へん‐き【偏気】

かたよって調和のとれていない天地の気。浮世物語「その物既に―に埋もれて、生ずるはこれ畜生なり」

へん‐き【偏奇】

奇抜でかたよっていること。「―な趣味」

へん‐き【偏諱】

(「諱」は名の意)貴人などの2字以上の名の中の1字。将軍あるいは大名などが、家臣の功ある者、または元服の際などに名の1字を与えた。これを「偏諱を賜う」といい、その時に与えられる文書を名字みょうじ状という。

へん‐き【騙欺】

だますこと。

べん‐き【便器】

大小便をする器。おまる。おかわ。

べん‐ぎ【便宜】

①ある事をするのに都合のよいこと。便利なこと。また、そのおり。びんぎ。

②適宜の処置。「―をはかる」「―を与える」「―上二つに分ける」

⇒べんぎ‐さいりょう【便宜裁量】

⇒べんぎ‐しゅぎ【便宜主義】

⇒べんぎ‐ちせき‐せん【便宜置籍船】

⇒べんぎ‐てき【便宜的】

ペンキ【番瀝青】

(pek オランダの訛)ペイントのこと。特に、油ペイント。

⇒ペンキ‐ぬり【ペンキ塗】

⇒ペンキ‐や【ペンキ屋】

へん‐きごう【変記号】‥ガウ

楽譜で、音の高さを半音下げる記号「♭」。フラット。↔嬰えい記号。→調号(表)

べんぎ‐さいりょう【便宜裁量】‥リヤウ

(→)自由裁量に同じ。

⇒べん‐ぎ【便宜】

べんぎ‐しゅぎ【便宜主義】

根本的な処置をせず、間に合せですますやり方。

⇒べん‐ぎ【便宜】

べんぎ‐ちせき‐せん【便宜置籍船】

税金が安いなどの理由で、実質上の船主の国籍とは異なる国に船籍が置かれている船舶。リベリア・パナマ船籍が多い。

⇒べん‐ぎ【便宜】

べんぎ‐てき【便宜的】

便宜を中心に決めるさま。間に合せに行うさま。「―に処理する」「―手段」

⇒べん‐ぎ【便宜】

ペンキ‐ぬり【ペンキ塗】

ペンキを塗ること。また、それを業とする人。

⇒ペンキ【番瀝青】

ペンキ‐や【ペンキ屋】

ペンキを売り、また塗るのを業とする人。

⇒ペンキ【番瀝青】

へん‐きゃく【返却】

借りた物を返すこと。もどすこと。「図書を―する」

へん‐きゅう【扁球】‥キウ

「回転楕円体」参照。

へん‐きゅう【変宮】

日本・中国の音楽で、七声しちせいの第7音。宮きゅうより11律(長7度)高い音。1オクターブ上の宮より1律(半音)低いので、こう呼ばれる。

へん‐きゅう【偏急・褊急】‥キフ

度量が狭くて性急なこと。

べん‐きゅう【便宮】

休息のために設けた宮殿。便殿。

へん‐きょう【辺境・辺疆】‥キヤウ

中央から遠く離れた国ざかい。また、その地。辺界。太平記25「―常に侵し奪はるといへども」。「―を守備する」

⇒へんきょう‐はく【辺境伯】

へん‐きょう【偏狂】‥キヤウ

ある物事に執着し、常識をこえたことを平気でする者。

へん‐きょう【偏狭・褊狭】‥ケフ

①せまいこと。狭小。「―な土地」

②度量のせまいこと。「―な考え」

へん‐きょう【偏境】‥キヤウ

かたいなか。僻地。

べん‐きょう【勉強】‥キヤウ

①精を出してつとめること。

②学問や技術を学ぶこと。さまざまな経験を積んで学ぶこと。「数学を―する」「何事も―だ」

③商品をやすく売ること。「お値段は―しときます」

⇒べんきょう‐か【勉強家】

べんきょう‐か【勉強家】‥キヤウ‥

熱心に勉強をする人。常に研鑽にはげむ人。

⇒べん‐きょう【勉強】

へんきょう‐はく【辺境伯】‥キヤウ‥

(Markgraf ドイツ)フランク王国の辺境領の支配者。神聖ローマ帝国では諸侯の世襲称号の一つとなる。

⇒へん‐きょう【辺境・辺疆】

へん‐きょく【変局】

平常と異なる局面。非常の場合。

へん‐きょく【偏曲】

かたより曲がること。ねじけること。

へん‐きょく【編曲】

ある楽曲を他の楽器用に編みかえたり、他の演奏形式に適するように改編したりすること。「吹奏楽用に―する」

へんきょく‐てん【変曲点】

〔数〕関数のグラフが上に凸から下に凸へ、または下に凸から上に凸へ変わる点。

へん‐きん【返金】

金を返すこと。「―の催促」「差額を―する」

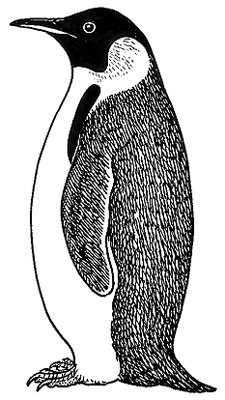

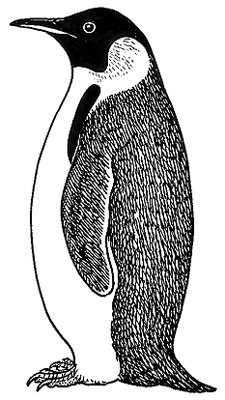

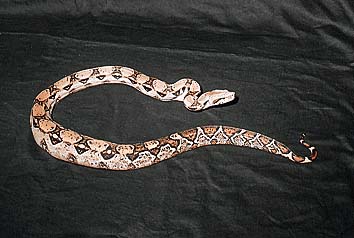

ペンギン【penguin】

ペンギン目の海鳥の総称。南半球(多くは南極付近)の沿海に生息。約17種ある。体長50〜100センチメートル。体は紡錘形、脚は短く体の後方にあり、陸上で直立して歩く。翼は短く、鰭ひれ状に変わり、巧みに泳ぐが飛べない。趾あしゆびには蹼みずかきがある。群棲して魚類・甲殻類・頭足類などを捕食する。人鳥。

エンペラーペンギン

へん‐かんすう【変関数】‥クワン‥

「汎はん関数」参照。

べんかん‐の‐くだしぶみ【弁官下文】‥クワン‥

(→)官宣旨かんせんじの別称。

⇒べん‐かん【弁官・辨官】

へん‐き【偏気】

かたよって調和のとれていない天地の気。浮世物語「その物既に―に埋もれて、生ずるはこれ畜生なり」

へん‐き【偏奇】

奇抜でかたよっていること。「―な趣味」

へん‐き【偏諱】

(「諱」は名の意)貴人などの2字以上の名の中の1字。将軍あるいは大名などが、家臣の功ある者、または元服の際などに名の1字を与えた。これを「偏諱を賜う」といい、その時に与えられる文書を名字みょうじ状という。

へん‐き【騙欺】

だますこと。

べん‐き【便器】

大小便をする器。おまる。おかわ。

べん‐ぎ【便宜】

①ある事をするのに都合のよいこと。便利なこと。また、そのおり。びんぎ。

②適宜の処置。「―をはかる」「―を与える」「―上二つに分ける」

⇒べんぎ‐さいりょう【便宜裁量】

⇒べんぎ‐しゅぎ【便宜主義】

⇒べんぎ‐ちせき‐せん【便宜置籍船】

⇒べんぎ‐てき【便宜的】

ペンキ【番瀝青】

(pek オランダの訛)ペイントのこと。特に、油ペイント。

⇒ペンキ‐ぬり【ペンキ塗】

⇒ペンキ‐や【ペンキ屋】

へん‐きごう【変記号】‥ガウ

楽譜で、音の高さを半音下げる記号「♭」。フラット。↔嬰えい記号。→調号(表)

べんぎ‐さいりょう【便宜裁量】‥リヤウ

(→)自由裁量に同じ。

⇒べん‐ぎ【便宜】

べんぎ‐しゅぎ【便宜主義】

根本的な処置をせず、間に合せですますやり方。

⇒べん‐ぎ【便宜】

べんぎ‐ちせき‐せん【便宜置籍船】

税金が安いなどの理由で、実質上の船主の国籍とは異なる国に船籍が置かれている船舶。リベリア・パナマ船籍が多い。

⇒べん‐ぎ【便宜】

べんぎ‐てき【便宜的】

便宜を中心に決めるさま。間に合せに行うさま。「―に処理する」「―手段」

⇒べん‐ぎ【便宜】

ペンキ‐ぬり【ペンキ塗】

ペンキを塗ること。また、それを業とする人。

⇒ペンキ【番瀝青】

ペンキ‐や【ペンキ屋】

ペンキを売り、また塗るのを業とする人。

⇒ペンキ【番瀝青】

へん‐きゃく【返却】

借りた物を返すこと。もどすこと。「図書を―する」

へん‐きゅう【扁球】‥キウ

「回転楕円体」参照。

へん‐きゅう【変宮】

日本・中国の音楽で、七声しちせいの第7音。宮きゅうより11律(長7度)高い音。1オクターブ上の宮より1律(半音)低いので、こう呼ばれる。

へん‐きゅう【偏急・褊急】‥キフ

度量が狭くて性急なこと。

べん‐きゅう【便宮】

休息のために設けた宮殿。便殿。

へん‐きょう【辺境・辺疆】‥キヤウ

中央から遠く離れた国ざかい。また、その地。辺界。太平記25「―常に侵し奪はるといへども」。「―を守備する」

⇒へんきょう‐はく【辺境伯】

へん‐きょう【偏狂】‥キヤウ

ある物事に執着し、常識をこえたことを平気でする者。

へん‐きょう【偏狭・褊狭】‥ケフ

①せまいこと。狭小。「―な土地」

②度量のせまいこと。「―な考え」

へん‐きょう【偏境】‥キヤウ

かたいなか。僻地。

べん‐きょう【勉強】‥キヤウ

①精を出してつとめること。

②学問や技術を学ぶこと。さまざまな経験を積んで学ぶこと。「数学を―する」「何事も―だ」

③商品をやすく売ること。「お値段は―しときます」

⇒べんきょう‐か【勉強家】

べんきょう‐か【勉強家】‥キヤウ‥

熱心に勉強をする人。常に研鑽にはげむ人。

⇒べん‐きょう【勉強】

へんきょう‐はく【辺境伯】‥キヤウ‥

(Markgraf ドイツ)フランク王国の辺境領の支配者。神聖ローマ帝国では諸侯の世襲称号の一つとなる。

⇒へん‐きょう【辺境・辺疆】

へん‐きょく【変局】

平常と異なる局面。非常の場合。

へん‐きょく【偏曲】

かたより曲がること。ねじけること。

へん‐きょく【編曲】

ある楽曲を他の楽器用に編みかえたり、他の演奏形式に適するように改編したりすること。「吹奏楽用に―する」

へんきょく‐てん【変曲点】

〔数〕関数のグラフが上に凸から下に凸へ、または下に凸から上に凸へ変わる点。

へん‐きん【返金】

金を返すこと。「―の催促」「差額を―する」

ペンギン【penguin】

ペンギン目の海鳥の総称。南半球(多くは南極付近)の沿海に生息。約17種ある。体長50〜100センチメートル。体は紡錘形、脚は短く体の後方にあり、陸上で直立して歩く。翼は短く、鰭ひれ状に変わり、巧みに泳ぐが飛べない。趾あしゆびには蹼みずかきがある。群棲して魚類・甲殻類・頭足類などを捕食する。人鳥。

エンペラーペンギン

イワトビペンギン

撮影:小宮輝之

イワトビペンギン

撮影:小宮輝之

オウサマペンギン

撮影:小宮輝之

オウサマペンギン

撮影:小宮輝之

ジェンツーペンギン

撮影:小宮輝之

ジェンツーペンギン

撮影:小宮輝之

フンボルトペンギン

撮影:小宮輝之

フンボルトペンギン

撮影:小宮輝之

ペンギン‐ブックス【Penguin Books】

イギリス人レーン(Allen Lane1902〜1970)が1935年に創立した出版社。また、同社が発行するペーパー‐バック叢書。良書を低価格で供することを旨とする。

へん‐く【辺区】

中国における共産党の支配する解放地区。初めソビエト区と呼んだものを1937年第2次国共合作によって改称した、行政上の名称。→解放区

へん‐ぐう【片隅】

かたすみ。すみ。

へん‐ぐう【辺隅】

都から遠い土地。かたいなか。国のかたすみ。

へん‐くつ【偏屈・偏窟】

性質がかたよりねじけていること。かたくな。浄瑠璃、大経師昔暦「かたくろしい―な生れつき」。「―な人」「―者」

ペン‐クラブ【PEN Club】

「国際ペンクラブ」参照。

へん‐げ【変化】

①形が変わって違ったものが現れること。

②神や仏が仮に人の姿となって現れること。権化ごんげ。竹取物語「わが子の仏、―の人と申しながら」

③動物などが姿をかえて現れること。ばけもの。妖怪。宇津保物語楼上下「かつは物の―にやとまでおぼせど」

⇒へんげ‐しん【変化身】

⇒へんげ‐ど【変化土】

⇒へんげ‐もの【変化物】

へん‐けい【扁形】

扁平な形。

⇒へんけい‐どうぶつ【扁形動物】

へん‐けい【変形】

形を変えること。形が変わること。また、その変わった形。

⇒へんけい‐きん【変形菌】

⇒へんけいせい‐かんせつしょう【変形性関節症】

⇒へんけい‐たい【変形体】

⇒へんけい‐ぶんぽう【変形文法】

⇒へんけい‐ろうどうじかんせい【変形労働時間制】

へん‐けい【変型】

規格の型と少しちがう型。本やノートの大きさなどについていう。「B5判―」

べんけい【弁慶】

①鎌倉初期の僧。幼名は鬼若丸、熊野の別当の子という。武蔵坊と号して比叡山西塔にいたが、源義経に仕えて武名をあげ、義経の没落に際しても忠実に随行、安宅あたかの関に危難を免れさせ、後に衣川の戦に討死したとして、「義経記」や謡曲・幸若舞曲などに伝説化されている。( 〜1189)

②強い者のたとえ。「内―」

③勝手道具の一つ。竹筒に数個の孔をあけ、いろいろな台所道具を差すもの。そのさまが弁慶の七つ道具を負うのに似ているからいう。

④魚の串などを刺す、わらを束ねたもの。

弁慶

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

ペンギン‐ブックス【Penguin Books】

イギリス人レーン(Allen Lane1902〜1970)が1935年に創立した出版社。また、同社が発行するペーパー‐バック叢書。良書を低価格で供することを旨とする。

へん‐く【辺区】

中国における共産党の支配する解放地区。初めソビエト区と呼んだものを1937年第2次国共合作によって改称した、行政上の名称。→解放区

へん‐ぐう【片隅】

かたすみ。すみ。

へん‐ぐう【辺隅】

都から遠い土地。かたいなか。国のかたすみ。

へん‐くつ【偏屈・偏窟】

性質がかたよりねじけていること。かたくな。浄瑠璃、大経師昔暦「かたくろしい―な生れつき」。「―な人」「―者」

ペン‐クラブ【PEN Club】

「国際ペンクラブ」参照。

へん‐げ【変化】

①形が変わって違ったものが現れること。

②神や仏が仮に人の姿となって現れること。権化ごんげ。竹取物語「わが子の仏、―の人と申しながら」

③動物などが姿をかえて現れること。ばけもの。妖怪。宇津保物語楼上下「かつは物の―にやとまでおぼせど」

⇒へんげ‐しん【変化身】

⇒へんげ‐ど【変化土】

⇒へんげ‐もの【変化物】

へん‐けい【扁形】

扁平な形。

⇒へんけい‐どうぶつ【扁形動物】

へん‐けい【変形】

形を変えること。形が変わること。また、その変わった形。

⇒へんけい‐きん【変形菌】

⇒へんけいせい‐かんせつしょう【変形性関節症】

⇒へんけい‐たい【変形体】

⇒へんけい‐ぶんぽう【変形文法】

⇒へんけい‐ろうどうじかんせい【変形労働時間制】

へん‐けい【変型】

規格の型と少しちがう型。本やノートの大きさなどについていう。「B5判―」

べんけい【弁慶】

①鎌倉初期の僧。幼名は鬼若丸、熊野の別当の子という。武蔵坊と号して比叡山西塔にいたが、源義経に仕えて武名をあげ、義経の没落に際しても忠実に随行、安宅あたかの関に危難を免れさせ、後に衣川の戦に討死したとして、「義経記」や謡曲・幸若舞曲などに伝説化されている。( 〜1189)

②強い者のたとえ。「内―」

③勝手道具の一つ。竹筒に数個の孔をあけ、いろいろな台所道具を差すもの。そのさまが弁慶の七つ道具を負うのに似ているからいう。

④魚の串などを刺す、わらを束ねたもの。

弁慶

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⑤(弁慶がいつも義経につき従っていたところから)たいこもち。幇間ほうかん。転じて、取り巻き。

⑥弁慶縞の略。

⇒べんけい‐がに【弁慶蟹】

⇒べんけい‐じま【弁慶縞】

⇒べんけい‐じょうし【弁慶上使】

⇒べんけい‐そう【弁慶草】

⇒べんけい‐やりて【弁慶遣手】

⇒弁慶ぎなた式

⇒弁慶の立往生

⇒弁慶の泣き所

べんけい【

⑤(弁慶がいつも義経につき従っていたところから)たいこもち。幇間ほうかん。転じて、取り巻き。

⑥弁慶縞の略。

⇒べんけい‐がに【弁慶蟹】

⇒べんけい‐じま【弁慶縞】

⇒べんけい‐じょうし【弁慶上使】

⇒べんけい‐そう【弁慶草】

⇒べんけい‐やりて【弁慶遣手】

⇒弁慶ぎなた式

⇒弁慶の立往生

⇒弁慶の泣き所

べんけい【 京】

中国河南省開封かいほうの古称。

べん‐けい【鞭刑】

刑罰の一つ。鞭むちや杖で背や尻を所定の回数だけたたく刑。

べんけい‐がに【弁慶蟹】

イワガニ科のカニ。甲は正方形で、幅約3センチメートル。体全体が帯黄赤色。アカテガニによく似ているが、甲面に凹凸があり、甲の側縁には切れ込みが一つある。本州中部以南に分布し、海岸の湿地や川辺に穴を掘ってすむ。〈[季]夏〉

⇒べんけい【弁慶】

京】

中国河南省開封かいほうの古称。

べん‐けい【鞭刑】

刑罰の一つ。鞭むちや杖で背や尻を所定の回数だけたたく刑。

べんけい‐がに【弁慶蟹】

イワガニ科のカニ。甲は正方形で、幅約3センチメートル。体全体が帯黄赤色。アカテガニによく似ているが、甲面に凹凸があり、甲の側縁には切れ込みが一つある。本州中部以南に分布し、海岸の湿地や川辺に穴を掘ってすむ。〈[季]夏〉

⇒べんけい【弁慶】

へん‐かんすう【変関数】‥クワン‥

「汎はん関数」参照。

べんかん‐の‐くだしぶみ【弁官下文】‥クワン‥

(→)官宣旨かんせんじの別称。

⇒べん‐かん【弁官・辨官】

へん‐き【偏気】

かたよって調和のとれていない天地の気。浮世物語「その物既に―に埋もれて、生ずるはこれ畜生なり」

へん‐き【偏奇】

奇抜でかたよっていること。「―な趣味」

へん‐き【偏諱】

(「諱」は名の意)貴人などの2字以上の名の中の1字。将軍あるいは大名などが、家臣の功ある者、または元服の際などに名の1字を与えた。これを「偏諱を賜う」といい、その時に与えられる文書を名字みょうじ状という。

へん‐き【騙欺】

だますこと。

べん‐き【便器】

大小便をする器。おまる。おかわ。

べん‐ぎ【便宜】

①ある事をするのに都合のよいこと。便利なこと。また、そのおり。びんぎ。

②適宜の処置。「―をはかる」「―を与える」「―上二つに分ける」

⇒べんぎ‐さいりょう【便宜裁量】

⇒べんぎ‐しゅぎ【便宜主義】

⇒べんぎ‐ちせき‐せん【便宜置籍船】

⇒べんぎ‐てき【便宜的】

ペンキ【番瀝青】

(pek オランダの訛)ペイントのこと。特に、油ペイント。

⇒ペンキ‐ぬり【ペンキ塗】

⇒ペンキ‐や【ペンキ屋】

へん‐きごう【変記号】‥ガウ

楽譜で、音の高さを半音下げる記号「♭」。フラット。↔嬰えい記号。→調号(表)

べんぎ‐さいりょう【便宜裁量】‥リヤウ

(→)自由裁量に同じ。

⇒べん‐ぎ【便宜】

べんぎ‐しゅぎ【便宜主義】

根本的な処置をせず、間に合せですますやり方。

⇒べん‐ぎ【便宜】

べんぎ‐ちせき‐せん【便宜置籍船】

税金が安いなどの理由で、実質上の船主の国籍とは異なる国に船籍が置かれている船舶。リベリア・パナマ船籍が多い。

⇒べん‐ぎ【便宜】

べんぎ‐てき【便宜的】

便宜を中心に決めるさま。間に合せに行うさま。「―に処理する」「―手段」

⇒べん‐ぎ【便宜】

ペンキ‐ぬり【ペンキ塗】

ペンキを塗ること。また、それを業とする人。

⇒ペンキ【番瀝青】

ペンキ‐や【ペンキ屋】

ペンキを売り、また塗るのを業とする人。

⇒ペンキ【番瀝青】

へん‐きゃく【返却】

借りた物を返すこと。もどすこと。「図書を―する」

へん‐きゅう【扁球】‥キウ

「回転楕円体」参照。

へん‐きゅう【変宮】

日本・中国の音楽で、七声しちせいの第7音。宮きゅうより11律(長7度)高い音。1オクターブ上の宮より1律(半音)低いので、こう呼ばれる。

へん‐きゅう【偏急・褊急】‥キフ

度量が狭くて性急なこと。

べん‐きゅう【便宮】

休息のために設けた宮殿。便殿。

へん‐きょう【辺境・辺疆】‥キヤウ

中央から遠く離れた国ざかい。また、その地。辺界。太平記25「―常に侵し奪はるといへども」。「―を守備する」

⇒へんきょう‐はく【辺境伯】

へん‐きょう【偏狂】‥キヤウ

ある物事に執着し、常識をこえたことを平気でする者。

へん‐きょう【偏狭・褊狭】‥ケフ

①せまいこと。狭小。「―な土地」

②度量のせまいこと。「―な考え」

へん‐きょう【偏境】‥キヤウ

かたいなか。僻地。

べん‐きょう【勉強】‥キヤウ

①精を出してつとめること。

②学問や技術を学ぶこと。さまざまな経験を積んで学ぶこと。「数学を―する」「何事も―だ」

③商品をやすく売ること。「お値段は―しときます」

⇒べんきょう‐か【勉強家】

べんきょう‐か【勉強家】‥キヤウ‥

熱心に勉強をする人。常に研鑽にはげむ人。

⇒べん‐きょう【勉強】

へんきょう‐はく【辺境伯】‥キヤウ‥

(Markgraf ドイツ)フランク王国の辺境領の支配者。神聖ローマ帝国では諸侯の世襲称号の一つとなる。

⇒へん‐きょう【辺境・辺疆】

へん‐きょく【変局】

平常と異なる局面。非常の場合。

へん‐きょく【偏曲】

かたより曲がること。ねじけること。

へん‐きょく【編曲】

ある楽曲を他の楽器用に編みかえたり、他の演奏形式に適するように改編したりすること。「吹奏楽用に―する」

へんきょく‐てん【変曲点】

〔数〕関数のグラフが上に凸から下に凸へ、または下に凸から上に凸へ変わる点。

へん‐きん【返金】

金を返すこと。「―の催促」「差額を―する」

ペンギン【penguin】

ペンギン目の海鳥の総称。南半球(多くは南極付近)の沿海に生息。約17種ある。体長50〜100センチメートル。体は紡錘形、脚は短く体の後方にあり、陸上で直立して歩く。翼は短く、鰭ひれ状に変わり、巧みに泳ぐが飛べない。趾あしゆびには蹼みずかきがある。群棲して魚類・甲殻類・頭足類などを捕食する。人鳥。

エンペラーペンギン

へん‐かんすう【変関数】‥クワン‥

「汎はん関数」参照。

べんかん‐の‐くだしぶみ【弁官下文】‥クワン‥

(→)官宣旨かんせんじの別称。

⇒べん‐かん【弁官・辨官】

へん‐き【偏気】

かたよって調和のとれていない天地の気。浮世物語「その物既に―に埋もれて、生ずるはこれ畜生なり」

へん‐き【偏奇】

奇抜でかたよっていること。「―な趣味」

へん‐き【偏諱】

(「諱」は名の意)貴人などの2字以上の名の中の1字。将軍あるいは大名などが、家臣の功ある者、または元服の際などに名の1字を与えた。これを「偏諱を賜う」といい、その時に与えられる文書を名字みょうじ状という。

へん‐き【騙欺】

だますこと。

べん‐き【便器】

大小便をする器。おまる。おかわ。

べん‐ぎ【便宜】

①ある事をするのに都合のよいこと。便利なこと。また、そのおり。びんぎ。

②適宜の処置。「―をはかる」「―を与える」「―上二つに分ける」

⇒べんぎ‐さいりょう【便宜裁量】

⇒べんぎ‐しゅぎ【便宜主義】

⇒べんぎ‐ちせき‐せん【便宜置籍船】

⇒べんぎ‐てき【便宜的】

ペンキ【番瀝青】

(pek オランダの訛)ペイントのこと。特に、油ペイント。

⇒ペンキ‐ぬり【ペンキ塗】

⇒ペンキ‐や【ペンキ屋】

へん‐きごう【変記号】‥ガウ

楽譜で、音の高さを半音下げる記号「♭」。フラット。↔嬰えい記号。→調号(表)

べんぎ‐さいりょう【便宜裁量】‥リヤウ

(→)自由裁量に同じ。

⇒べん‐ぎ【便宜】

べんぎ‐しゅぎ【便宜主義】

根本的な処置をせず、間に合せですますやり方。

⇒べん‐ぎ【便宜】

べんぎ‐ちせき‐せん【便宜置籍船】

税金が安いなどの理由で、実質上の船主の国籍とは異なる国に船籍が置かれている船舶。リベリア・パナマ船籍が多い。

⇒べん‐ぎ【便宜】

べんぎ‐てき【便宜的】

便宜を中心に決めるさま。間に合せに行うさま。「―に処理する」「―手段」

⇒べん‐ぎ【便宜】

ペンキ‐ぬり【ペンキ塗】

ペンキを塗ること。また、それを業とする人。

⇒ペンキ【番瀝青】

ペンキ‐や【ペンキ屋】

ペンキを売り、また塗るのを業とする人。

⇒ペンキ【番瀝青】

へん‐きゃく【返却】

借りた物を返すこと。もどすこと。「図書を―する」

へん‐きゅう【扁球】‥キウ

「回転楕円体」参照。

へん‐きゅう【変宮】

日本・中国の音楽で、七声しちせいの第7音。宮きゅうより11律(長7度)高い音。1オクターブ上の宮より1律(半音)低いので、こう呼ばれる。

へん‐きゅう【偏急・褊急】‥キフ

度量が狭くて性急なこと。

べん‐きゅう【便宮】

休息のために設けた宮殿。便殿。

へん‐きょう【辺境・辺疆】‥キヤウ

中央から遠く離れた国ざかい。また、その地。辺界。太平記25「―常に侵し奪はるといへども」。「―を守備する」

⇒へんきょう‐はく【辺境伯】

へん‐きょう【偏狂】‥キヤウ

ある物事に執着し、常識をこえたことを平気でする者。

へん‐きょう【偏狭・褊狭】‥ケフ

①せまいこと。狭小。「―な土地」

②度量のせまいこと。「―な考え」

へん‐きょう【偏境】‥キヤウ

かたいなか。僻地。

べん‐きょう【勉強】‥キヤウ

①精を出してつとめること。

②学問や技術を学ぶこと。さまざまな経験を積んで学ぶこと。「数学を―する」「何事も―だ」

③商品をやすく売ること。「お値段は―しときます」

⇒べんきょう‐か【勉強家】

べんきょう‐か【勉強家】‥キヤウ‥

熱心に勉強をする人。常に研鑽にはげむ人。

⇒べん‐きょう【勉強】

へんきょう‐はく【辺境伯】‥キヤウ‥

(Markgraf ドイツ)フランク王国の辺境領の支配者。神聖ローマ帝国では諸侯の世襲称号の一つとなる。

⇒へん‐きょう【辺境・辺疆】

へん‐きょく【変局】

平常と異なる局面。非常の場合。

へん‐きょく【偏曲】

かたより曲がること。ねじけること。

へん‐きょく【編曲】

ある楽曲を他の楽器用に編みかえたり、他の演奏形式に適するように改編したりすること。「吹奏楽用に―する」

へんきょく‐てん【変曲点】

〔数〕関数のグラフが上に凸から下に凸へ、または下に凸から上に凸へ変わる点。

へん‐きん【返金】

金を返すこと。「―の催促」「差額を―する」

ペンギン【penguin】

ペンギン目の海鳥の総称。南半球(多くは南極付近)の沿海に生息。約17種ある。体長50〜100センチメートル。体は紡錘形、脚は短く体の後方にあり、陸上で直立して歩く。翼は短く、鰭ひれ状に変わり、巧みに泳ぐが飛べない。趾あしゆびには蹼みずかきがある。群棲して魚類・甲殻類・頭足類などを捕食する。人鳥。

エンペラーペンギン

イワトビペンギン

撮影:小宮輝之

イワトビペンギン

撮影:小宮輝之

オウサマペンギン

撮影:小宮輝之

オウサマペンギン

撮影:小宮輝之

ジェンツーペンギン

撮影:小宮輝之

ジェンツーペンギン

撮影:小宮輝之

フンボルトペンギン

撮影:小宮輝之

フンボルトペンギン

撮影:小宮輝之

ペンギン‐ブックス【Penguin Books】

イギリス人レーン(Allen Lane1902〜1970)が1935年に創立した出版社。また、同社が発行するペーパー‐バック叢書。良書を低価格で供することを旨とする。

へん‐く【辺区】

中国における共産党の支配する解放地区。初めソビエト区と呼んだものを1937年第2次国共合作によって改称した、行政上の名称。→解放区

へん‐ぐう【片隅】

かたすみ。すみ。

へん‐ぐう【辺隅】

都から遠い土地。かたいなか。国のかたすみ。

へん‐くつ【偏屈・偏窟】

性質がかたよりねじけていること。かたくな。浄瑠璃、大経師昔暦「かたくろしい―な生れつき」。「―な人」「―者」

ペン‐クラブ【PEN Club】

「国際ペンクラブ」参照。

へん‐げ【変化】

①形が変わって違ったものが現れること。

②神や仏が仮に人の姿となって現れること。権化ごんげ。竹取物語「わが子の仏、―の人と申しながら」

③動物などが姿をかえて現れること。ばけもの。妖怪。宇津保物語楼上下「かつは物の―にやとまでおぼせど」

⇒へんげ‐しん【変化身】

⇒へんげ‐ど【変化土】

⇒へんげ‐もの【変化物】

へん‐けい【扁形】

扁平な形。

⇒へんけい‐どうぶつ【扁形動物】

へん‐けい【変形】

形を変えること。形が変わること。また、その変わった形。

⇒へんけい‐きん【変形菌】

⇒へんけいせい‐かんせつしょう【変形性関節症】

⇒へんけい‐たい【変形体】

⇒へんけい‐ぶんぽう【変形文法】

⇒へんけい‐ろうどうじかんせい【変形労働時間制】

へん‐けい【変型】

規格の型と少しちがう型。本やノートの大きさなどについていう。「B5判―」

べんけい【弁慶】

①鎌倉初期の僧。幼名は鬼若丸、熊野の別当の子という。武蔵坊と号して比叡山西塔にいたが、源義経に仕えて武名をあげ、義経の没落に際しても忠実に随行、安宅あたかの関に危難を免れさせ、後に衣川の戦に討死したとして、「義経記」や謡曲・幸若舞曲などに伝説化されている。( 〜1189)

②強い者のたとえ。「内―」

③勝手道具の一つ。竹筒に数個の孔をあけ、いろいろな台所道具を差すもの。そのさまが弁慶の七つ道具を負うのに似ているからいう。

④魚の串などを刺す、わらを束ねたもの。

弁慶

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

ペンギン‐ブックス【Penguin Books】

イギリス人レーン(Allen Lane1902〜1970)が1935年に創立した出版社。また、同社が発行するペーパー‐バック叢書。良書を低価格で供することを旨とする。

へん‐く【辺区】

中国における共産党の支配する解放地区。初めソビエト区と呼んだものを1937年第2次国共合作によって改称した、行政上の名称。→解放区

へん‐ぐう【片隅】

かたすみ。すみ。

へん‐ぐう【辺隅】

都から遠い土地。かたいなか。国のかたすみ。

へん‐くつ【偏屈・偏窟】

性質がかたよりねじけていること。かたくな。浄瑠璃、大経師昔暦「かたくろしい―な生れつき」。「―な人」「―者」

ペン‐クラブ【PEN Club】

「国際ペンクラブ」参照。

へん‐げ【変化】

①形が変わって違ったものが現れること。

②神や仏が仮に人の姿となって現れること。権化ごんげ。竹取物語「わが子の仏、―の人と申しながら」

③動物などが姿をかえて現れること。ばけもの。妖怪。宇津保物語楼上下「かつは物の―にやとまでおぼせど」

⇒へんげ‐しん【変化身】

⇒へんげ‐ど【変化土】

⇒へんげ‐もの【変化物】

へん‐けい【扁形】

扁平な形。

⇒へんけい‐どうぶつ【扁形動物】

へん‐けい【変形】

形を変えること。形が変わること。また、その変わった形。

⇒へんけい‐きん【変形菌】

⇒へんけいせい‐かんせつしょう【変形性関節症】

⇒へんけい‐たい【変形体】

⇒へんけい‐ぶんぽう【変形文法】

⇒へんけい‐ろうどうじかんせい【変形労働時間制】

へん‐けい【変型】

規格の型と少しちがう型。本やノートの大きさなどについていう。「B5判―」

べんけい【弁慶】

①鎌倉初期の僧。幼名は鬼若丸、熊野の別当の子という。武蔵坊と号して比叡山西塔にいたが、源義経に仕えて武名をあげ、義経の没落に際しても忠実に随行、安宅あたかの関に危難を免れさせ、後に衣川の戦に討死したとして、「義経記」や謡曲・幸若舞曲などに伝説化されている。( 〜1189)

②強い者のたとえ。「内―」

③勝手道具の一つ。竹筒に数個の孔をあけ、いろいろな台所道具を差すもの。そのさまが弁慶の七つ道具を負うのに似ているからいう。

④魚の串などを刺す、わらを束ねたもの。

弁慶

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⑤(弁慶がいつも義経につき従っていたところから)たいこもち。幇間ほうかん。転じて、取り巻き。

⑥弁慶縞の略。

⇒べんけい‐がに【弁慶蟹】

⇒べんけい‐じま【弁慶縞】

⇒べんけい‐じょうし【弁慶上使】

⇒べんけい‐そう【弁慶草】

⇒べんけい‐やりて【弁慶遣手】

⇒弁慶ぎなた式

⇒弁慶の立往生

⇒弁慶の泣き所

べんけい【

⑤(弁慶がいつも義経につき従っていたところから)たいこもち。幇間ほうかん。転じて、取り巻き。

⑥弁慶縞の略。

⇒べんけい‐がに【弁慶蟹】

⇒べんけい‐じま【弁慶縞】

⇒べんけい‐じょうし【弁慶上使】

⇒べんけい‐そう【弁慶草】

⇒べんけい‐やりて【弁慶遣手】

⇒弁慶ぎなた式

⇒弁慶の立往生

⇒弁慶の泣き所

べんけい【 京】

中国河南省開封かいほうの古称。

べん‐けい【鞭刑】

刑罰の一つ。鞭むちや杖で背や尻を所定の回数だけたたく刑。

べんけい‐がに【弁慶蟹】

イワガニ科のカニ。甲は正方形で、幅約3センチメートル。体全体が帯黄赤色。アカテガニによく似ているが、甲面に凹凸があり、甲の側縁には切れ込みが一つある。本州中部以南に分布し、海岸の湿地や川辺に穴を掘ってすむ。〈[季]夏〉

⇒べんけい【弁慶】

京】

中国河南省開封かいほうの古称。

べん‐けい【鞭刑】

刑罰の一つ。鞭むちや杖で背や尻を所定の回数だけたたく刑。

べんけい‐がに【弁慶蟹】

イワガニ科のカニ。甲は正方形で、幅約3センチメートル。体全体が帯黄赤色。アカテガニによく似ているが、甲面に凹凸があり、甲の側縁には切れ込みが一つある。本州中部以南に分布し、海岸の湿地や川辺に穴を掘ってすむ。〈[季]夏〉

⇒べんけい【弁慶】

べん‐かん【弁官・辨官】‥クワン🔗⭐🔉

べん‐かん【弁官・辨官】‥クワン

律令制の官名。太政官に直属し、左右に分かれ、左弁官は中務・式部・治部・民部の4省を、右弁官は兵部・刑部・大蔵・宮内の4省を管掌し、その文書を受理し、命令を下達するなど、行政執行の中軸をなした。左右それぞれに大弁・中弁・少弁があり、その下に大史・少史がある。おほともひ。→七弁。

⇒べんかん‐の‐くだしぶみ【弁官下文】

べんかん【弁韓】🔗⭐🔉

べんかん【弁韓】

三韓の一つ。古代、朝鮮南部にあった部族国家(十二国)の総称。今の慶尚南道の南西部にあたる。後に伽耶かや諸国となり、やがて新羅しらぎに併合。弁辰べんしん。

べんかん‐の‐くだしぶみ【弁官下文】‥クワン‥🔗⭐🔉

べんかん‐の‐くだしぶみ【弁官下文】‥クワン‥

(→)官宣旨かんせんじの別称。

⇒べん‐かん【弁官・辨官】

べんけい【弁慶】🔗⭐🔉

べんけい【弁慶】

①鎌倉初期の僧。幼名は鬼若丸、熊野の別当の子という。武蔵坊と号して比叡山西塔にいたが、源義経に仕えて武名をあげ、義経の没落に際しても忠実に随行、安宅あたかの関に危難を免れさせ、後に衣川の戦に討死したとして、「義経記」や謡曲・幸若舞曲などに伝説化されている。( 〜1189)

②強い者のたとえ。「内―」

③勝手道具の一つ。竹筒に数個の孔をあけ、いろいろな台所道具を差すもの。そのさまが弁慶の七つ道具を負うのに似ているからいう。

④魚の串などを刺す、わらを束ねたもの。

弁慶

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⑤(弁慶がいつも義経につき従っていたところから)たいこもち。幇間ほうかん。転じて、取り巻き。

⑥弁慶縞の略。

⇒べんけい‐がに【弁慶蟹】

⇒べんけい‐じま【弁慶縞】

⇒べんけい‐じょうし【弁慶上使】

⇒べんけい‐そう【弁慶草】

⇒べんけい‐やりて【弁慶遣手】

⇒弁慶ぎなた式

⇒弁慶の立往生

⇒弁慶の泣き所

⑤(弁慶がいつも義経につき従っていたところから)たいこもち。幇間ほうかん。転じて、取り巻き。

⑥弁慶縞の略。

⇒べんけい‐がに【弁慶蟹】

⇒べんけい‐じま【弁慶縞】

⇒べんけい‐じょうし【弁慶上使】

⇒べんけい‐そう【弁慶草】

⇒べんけい‐やりて【弁慶遣手】

⇒弁慶ぎなた式

⇒弁慶の立往生

⇒弁慶の泣き所

⑤(弁慶がいつも義経につき従っていたところから)たいこもち。幇間ほうかん。転じて、取り巻き。

⑥弁慶縞の略。

⇒べんけい‐がに【弁慶蟹】

⇒べんけい‐じま【弁慶縞】

⇒べんけい‐じょうし【弁慶上使】

⇒べんけい‐そう【弁慶草】

⇒べんけい‐やりて【弁慶遣手】

⇒弁慶ぎなた式

⇒弁慶の立往生

⇒弁慶の泣き所

⑤(弁慶がいつも義経につき従っていたところから)たいこもち。幇間ほうかん。転じて、取り巻き。

⑥弁慶縞の略。

⇒べんけい‐がに【弁慶蟹】

⇒べんけい‐じま【弁慶縞】

⇒べんけい‐じょうし【弁慶上使】

⇒べんけい‐そう【弁慶草】

⇒べんけい‐やりて【弁慶遣手】

⇒弁慶ぎなた式

⇒弁慶の立往生

⇒弁慶の泣き所

べんけい‐がに【弁慶蟹】🔗⭐🔉

べんけい‐がに【弁慶蟹】

イワガニ科のカニ。甲は正方形で、幅約3センチメートル。体全体が帯黄赤色。アカテガニによく似ているが、甲面に凹凸があり、甲の側縁には切れ込みが一つある。本州中部以南に分布し、海岸の湿地や川辺に穴を掘ってすむ。〈[季]夏〉

⇒べんけい【弁慶】

○弁慶ぎなた式べんけいぎなたしき

(→)「ぎなた読み」に同じ。

⇒べんけい【弁慶】

○弁慶ぎなた式べんけいぎなたしき🔗⭐🔉

○弁慶ぎなた式べんけいぎなたしき

(→)「ぎなた読み」に同じ。

⇒べんけい【弁慶】

へんけい‐きん【変形菌】

(→)真正粘菌に同じ。

⇒へん‐けい【変形】

べんけい‐じま【弁慶縞】

縞柄の一種。紺と浅葱あさぎ、紺と茶などの2種の色糸を経たて・緯よこの双方に使用し、碁盤目の縦横縞としたもの。→縞織物(図)。

⇒べんけい【弁慶】

べんけい‐じょうし【弁慶上使】‥ジヤウ‥

浄瑠璃「御所桜堀川夜討ごしょざくらほりかわようち」3段目の通称。略して「弁上べんじょう」とも。また、歌舞伎での同じ場面の通称。

⇒べんけい【弁慶】

へんけいせい‐かんせつしょう【変形性関節症】‥クワン‥シヤウ

関節軟骨に老化・変性があり、それに肥満・負荷・代謝障害など諸因子が加わって、関節の変形・疼痛・機能障害を来す疾患。関節炎・外傷などによる二次性のものと、老化現象による一次性のものとがある。いずれも中年以降発病。腰椎・膝関節・股関節・頸椎に多い。

⇒へん‐けい【変形】

べんけい‐そう【弁慶草】‥サウ

ベンケイソウ科ベンケイソウ属植物の総称。キリンソウ・ミセバヤ・イワレンゲなど。その一種のベンケイソウは、高さ約60センチメートルの多年草。多肉で白粉を帯びる。夏秋の頃、淡紅色の小さな五弁花を多数集散花序につける。俗間では葉をあぶり上皮を剥いで膿うみの吸出しに用いた。イキグサ。ハチマンソウ。景天。〈[季]秋〉

べんけいそう

⇒べんけい【弁慶】

へんけい‐たい【変形体】

変形菌の栄養体で、粘液アメーバが多数融合してできた原形質塊。

⇒へん‐けい【変形】

へんけい‐どうぶつ【扁形動物】

無脊椎動物の一門。体は扁平で、左右相称。体節を欠く。体内は間充織かんじゅうしきでみたされ、口はあるが肛門を欠く。消化管を欠くもの、棒状のもの、三叉型のもの、複雑に分枝するものがある。循環系・呼吸系もない。多くは雌雄同体。渦虫うずむし類・吸虫類・条虫類を含む。

⇒へん‐けい【扁形】

⇒べんけい【弁慶】

へんけい‐たい【変形体】

変形菌の栄養体で、粘液アメーバが多数融合してできた原形質塊。

⇒へん‐けい【変形】

へんけい‐どうぶつ【扁形動物】

無脊椎動物の一門。体は扁平で、左右相称。体節を欠く。体内は間充織かんじゅうしきでみたされ、口はあるが肛門を欠く。消化管を欠くもの、棒状のもの、三叉型のもの、複雑に分枝するものがある。循環系・呼吸系もない。多くは雌雄同体。渦虫うずむし類・吸虫類・条虫類を含む。

⇒へん‐けい【扁形】

⇒べんけい【弁慶】

へんけい‐たい【変形体】

変形菌の栄養体で、粘液アメーバが多数融合してできた原形質塊。

⇒へん‐けい【変形】

へんけい‐どうぶつ【扁形動物】

無脊椎動物の一門。体は扁平で、左右相称。体節を欠く。体内は間充織かんじゅうしきでみたされ、口はあるが肛門を欠く。消化管を欠くもの、棒状のもの、三叉型のもの、複雑に分枝するものがある。循環系・呼吸系もない。多くは雌雄同体。渦虫うずむし類・吸虫類・条虫類を含む。

⇒へん‐けい【扁形】

⇒べんけい【弁慶】

へんけい‐たい【変形体】

変形菌の栄養体で、粘液アメーバが多数融合してできた原形質塊。

⇒へん‐けい【変形】

へんけい‐どうぶつ【扁形動物】

無脊椎動物の一門。体は扁平で、左右相称。体節を欠く。体内は間充織かんじゅうしきでみたされ、口はあるが肛門を欠く。消化管を欠くもの、棒状のもの、三叉型のもの、複雑に分枝するものがある。循環系・呼吸系もない。多くは雌雄同体。渦虫うずむし類・吸虫類・条虫類を含む。

⇒へん‐けい【扁形】

べんけい‐じま【弁慶縞】🔗⭐🔉

べんけい‐じょうし【弁慶上使】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

べんけい‐じょうし【弁慶上使】‥ジヤウ‥

浄瑠璃「御所桜堀川夜討ごしょざくらほりかわようち」3段目の通称。略して「弁上べんじょう」とも。また、歌舞伎での同じ場面の通称。

⇒べんけい【弁慶】

べんけい‐そう【弁慶草】‥サウ🔗⭐🔉

べんけい‐そう【弁慶草】‥サウ

ベンケイソウ科ベンケイソウ属植物の総称。キリンソウ・ミセバヤ・イワレンゲなど。その一種のベンケイソウは、高さ約60センチメートルの多年草。多肉で白粉を帯びる。夏秋の頃、淡紅色の小さな五弁花を多数集散花序につける。俗間では葉をあぶり上皮を剥いで膿うみの吸出しに用いた。イキグサ。ハチマンソウ。景天。〈[季]秋〉

べんけいそう

⇒べんけい【弁慶】

⇒べんけい【弁慶】

⇒べんけい【弁慶】

⇒べんけい【弁慶】

○弁慶の立往生べんけいのたちおうじょう🔗⭐🔉

○弁慶の立往生べんけいのたちおうじょう

衣川の合戦に、弁慶が七つ道具を背負い大長刀おおなぎなたを杖について、橋の中央に立ったまま死んだということから、進退きわまることにたとえる。

⇒べんけい【弁慶】

○弁慶の泣き所べんけいのなきどころ🔗⭐🔉

○弁慶の泣き所べんけいのなきどころ

①(弁慶ほどの豪傑でも蹴られると痛がって泣くという意)向うずねのこと。

②(第2関節で折りまげて力を入れても力が入らないところから)中指の先の方をいう。

③力を持っている者の、人に触れられたくない弱点。

⇒べんけい【弁慶】

へんけい‐ぶんぽう【変形文法】‥パフ

(transformational grammar)(→)生成文法に同じ。他の文法理論に見られない「変形操作」という概念を導入したことからの名称。

⇒へん‐けい【変形】

べんけい‐やりて【弁慶遣手】

弁慶が七つ道具を振り回すように、万事を切り回して多事多忙な遣手婆やりてばば。

⇒べんけい【弁慶】

へんけい‐ろうどうじかんせい【変形労働時間制】‥ラウ‥

法定労働時間制の弾力的な運用形態。労働基準法では、一定期間の平均で法定労働時間を超えないならば、1日・1週の法定労働時間を超える労働時間配分が所定の手続きにより認められる。

⇒へん‐けい【変形】

へんげ‐しん【変化身】

仏の三身の一つ。衆生済度しゅじょうさいどのため六趣の有情に変現した仏身。化身。

⇒へん‐げ【変化】

へん‐げつ【片月】

かたわれづき。ゆみはりづき。

へんげ‐ど【変化土】

変化身の住む国土。

⇒へん‐げ【変化】

へんげ‐もの【変化物】

歌舞伎舞踊で、一人の踊り手が早替りで次々に異なる役柄に扮して踊るもの。役柄ごとに独立した一曲となっていて、その曲数により五変化・七変化などと呼ぶ。一曲ごとに衣装・背景や長唄・清元・常磐津などの伴奏音楽の種類が変わる対照の妙味があり、江戸後期に大いに流行した。→七変化しちへんげ→七化ななばけ

⇒へん‐げ【変化】

へん・げる【変化る】

〔自下一〕

(「変化へんげ」を動詞化した語)変わる。ばける。夏目漱石、門「是から先何う―・げるか分りやしませんよ」

へん‐けん【偏見】

かたよった見解。中正でない意見。「―を持つ」

へん‐げん【片言】

①ちょっとしたことば。一言。

②一方の人の言うことば。

⇒へんげん‐せっく【片言隻句】

へん‐げん【変幻】

姿がたちまち現れたり消えたりすること。変化の速やかなこと。

⇒へんげん‐じざい【変幻自在】

へん‐げん【変現】

様子を変えて現れること。

へんげん‐じざい【変幻自在】

自由に現れたり消えたり形を変えたりできること。また、そのさま。

⇒へん‐げん【変幻】

へんげん‐せっく【片言隻句】‥セキ‥

ちょっとした短い言葉。片言隻語。「―もおろそかにしない」

⇒へん‐げん【片言】

べんけんみつにきょうろん【弁顕密二教論】‥ケウ‥

空海の著書。2巻。仏教を顕教けんぎょう(法相・三論・華厳・天台の4宗)と密教(真言宗)との二教に区分し、密教の優位性・独自性を主張した書。全体は序説・引証喩釈・結語の三部から成る。

へん‐こ【変故】

非常のことがら。変事。事変。

へん‐こ【扁壺】

胴の側面が扁平な壺形の容器。

へん‐こ【偏固】

心が一方にかたよって、かたくななこと。へんくつ。

へん‐ご【片語】

ちょっとしたことば。片言。

べん‐こ【便壺】

便器。べんつぼ。

べん‐ご【弁護】

その人の利益となることを主張して助けること。その人のために言い開きをして助けること。

⇒べんご‐し【弁護士】

⇒べんごし‐かい【弁護士会】

⇒べんごし‐ほう【弁護士法】

⇒べんご‐にん【弁護人】

へん‐こう【辺功】

辺境を守備し、もしくは外敵を征伐した功績。

へん‐こう【辺寇】

辺境に侵入する外敵。

へん‐こう【変更】‥カウ

変えあらためること。変わりあらたまること。変改。「進路を―する」「予定―」

へん‐こう【偏光】‥クワウ

一定の方向にだけ振動する光波、すなわち直線偏光(平面偏光)。また、その振動が楕円振動・円振動などである光波をそれぞれ楕円偏光・円偏光という。電磁波一般についてもいう。

⇒へんこう‐けい【偏光計】

⇒へんこう‐けんびきょう【偏光顕微鏡】

⇒へんこう‐し【偏光子】

⇒へんこう‐フィルター【偏光フィルター】

⇒へんこう‐プリズム【偏光プリズム】

⇒へんこう‐めん【偏光面】

へん‐こう【偏向】‥カウ

かたよっていること。かたよった傾向。「見方が―している」「政治的―」

べん‐こう【弁口】

口のききかた。また、口先の巧みなこと。

⇒べんこう‐だて【弁口立て】

べん‐こう【弁巧】‥カウ

弁舌の巧みなこと。

べん‐こう【便巧】‥カウ

人の機嫌をとって巧みにへつらうこと。

へんこう‐けい【偏光計】‥クワウ‥

旋光性物質の旋光度をニコル‐プリズムを用いて測るための装置。検糖計の類。旋光計。

⇒へん‐こう【偏光】

へんこう‐けんびきょう【偏光顕微鏡】‥クワウ‥キヤウ

偏光によって岩石や鉱物などの薄片を観察し、その光学的性質を解析するために、ニコル‐プリズムまたは偏光板を装置した顕微鏡。岩石顕微鏡。

⇒へん‐こう【偏光】

へんこう‐し【偏光子】‥クワウ‥

自然光を直線偏光に変える装置。用い方によって検光子にもなる。ニコル・電気石・ポーラロイドなど。

⇒へん‐こう【偏光】

へんこう‐せい【変光星】‥クワウ‥

見かけの明るさが変化する恒星。連星が互いに他をかくし合うため生ずる食変光星と、恒星自身が膨張収縮することによる脈動型変光星とがある。変光の周期は数時間から数年にわたるものがあり、また周期の定まらない不規則変光星もある。

べんこう‐だて【弁口立て】

弁口を頼んで口論すること。蒙求抄7「―の口くちききだてをするほどに」

⇒べん‐こう【弁口】

へんこう‐フィルター【偏光フィルター】‥クワウ‥

カメラに装着する、光の表面反射を除去するフィルター。色に深みを与える効果がある。PLフィルター。

⇒へん‐こう【偏光】

へんこう‐プリズム【偏光プリズム】‥クワウ‥

偏光を生じさせる、またはこれを検出するためのプリズム。ニコルなど。

⇒へん‐こう【偏光】

へんこう‐めん【偏光面】‥クワウ‥

直線偏光が振動している面。偏光の進行方向と振動電場の方向とを含む面。→旋光性

⇒へん‐こう【偏光】

へん‐こく【辺国】

辺鄙へんぴの国。国境近くの地。辺地。

へん‐こく【偏国】

都に遠い国。かたいなか。辺土。

べんご‐し【弁護士】

当事者その他の関係人の依頼または官公署の委嘱によって、訴訟に関する行為、その他一般の法律事務を行う者。一定の資格を持ち、弁護士法所定の弁護士名簿に登録されている者でなければならない。尾崎紅葉、続続金色夜叉「東京の麹町の者で間はざま貫一と申して―です」

⇒べん‐ご【弁護】

べんごし‐かい【弁護士会】‥クワイ

弁護士の品位保持、弁護士事務の改善進歩を図るため、弁護士の指導・連絡・監督に関する事務を行う目的で弁護士法に基づき組織された法人。地方裁判所の管轄区域ごとに設立され、さらに全国の弁護士会が日本弁護士連合会を構成する。

⇒べん‐ご【弁護】

べんごし‐ほう【弁護士法】‥ハフ

弁護士の使命・職務・資格、弁護士名簿、登録、資格審査、弁護士の権利義務、弁護士会、懲戒などについて定めた法律。1949年に旧法を全面改正。

⇒べん‐ご【弁護】

べんご‐にん【弁護人】

刑事訴訟法上、被疑者・被告人の利益保護を職務とするその補助者。原則として弁護士のうちから選任される。→国選弁護人→特別弁護人

⇒べん‐ご【弁護】

へん‐さ【偏差】

一定の標準となる数値・位置・方向などから、かたよりずれること。その度合。また、平均値からのかたより。偏倚へんい。

⇒へんさ‐ち【偏差値】

へん‐さ【騙詐】

騙かたりいつわること。

べん‐ざ【弁座】

〔機〕弁の主要部をなし、弁体を受ける金具。弁体と弁座との間隔を加減することによって、水・ガスなどの通路の開閉、流量の調節を行う。

べん‐ざ【便座・便坐】

①貴人の休息所。また、居間で休むこと。

②洋式便器の腰をかける部分。

へん‐さい【辺塞】

辺境防備のとりで。

⇒へんさい‐し【辺塞詩】

へん‐さい【辺際】

(ヘンザイとも)はて。かぎり。窮極。

へん‐さい【返済】

借りた金品を返すこと。「借金を―する」「住宅ローンの―」

へん‐さい【変災】

事変や災厄。天変地異のわざわい。

へん‐ざい【辺材】

樹木の材の周辺部を占める木質の柔らかい白味がかった部分。質が粗く器具・建築には不適。しらた。白材。液材。→心材

へん‐ざい【偏在】

かたよって存在すること。ある場所にかたよってあること。「富が―する」

へん‐ざい【遍在】

広くあちらこちらにゆきわたってあること。「石仏は全国に―する」

べん‐さい【弁才】

弁舌の才能。口才。「―に長ずる」

べん‐さい【弁済】

債務を弁償すること。債務を履行して債権を消滅させること。「―能力」→履行

へんさい‐し【辺塞詩】

漢詩で、中国西・北方の辺境地帯での戦闘や風物を主題とするもの。盛唐に多く作られた。高適・岑参しんじんらが辺塞詩人として知られる。

⇒へん‐さい【辺塞】

べんざい‐てん【弁才天・弁財天】

(梵語Sarasvatī)音楽・弁才・財福などをつかさどる女神。妙音天・美音天ともいう。2臂ひあるいは8臂で、琵琶を持つ姿、武器を持つ姿などに表される。もとインドの河神で、のち学問・芸術の守護神となり、吉祥天とともにインドで最も尊崇された女神。日本では後世、吉祥天と混同し、福徳賦与の神として弁財天と称され、七福神の一つとして信仰される。古来、安芸の宮島、大和の天の川、近江の竹生島、相模の江ノ島、陸前の金華山を五弁天と称す。弁天。べざいてん。

弁才天

べんさい‐るい【弁鰓類】

〔動〕(→)二枚貝類に同じ。

ペン‐さき【ペン先】

ペンの先端。ペン軸の先にとりつける金属製の具。

べん‐ざし【弁指】

九州西海岸などで、網漁業の総指揮者、漁労長のこと。また、漁業部落の区長に当たる役人の称。

へんさ‐ち【偏差値】

学力などの検査結果が集団の平均からどの程度ずれているかを示す数値。点数の分布が正規分布に従うとみて、偏差を標準偏差で割って10倍し、50を加算した数値。

⇒へん‐さ【偏差】

へん‐さつ【返札】

返事の手紙。返書。返簡。

へん‐さつ【編冊】

綴じた書籍。とじほん。

ベンサム【Jeremy Bentham】

イギリスの思想家。功利主義の代表者。快楽の増大、苦痛の減少をすべての道徳や立法の窮極の原理とし、「最大多数の最大幸福」の実現を説いた。著「道徳および立法の諸原理論序説」など。(1748〜1832)

ペン‐ざら【ペン皿】

ペンを置くための、多く長方形の皿。

へん‐さん【返盞】

酒盃をかえすこと。返杯。

へん‐さん【偏衫・褊衫】

(ヘンザンとも)僧衣の一種。上半身を覆う法衣。インドの衣に由来し、左前に着る。→直綴じきとつ

へん‐さん【編纂】

諸種の材料を集め、またはそれに手を加え、書籍の内容をつくりあげること。編集。「県史を―する」「辞典の―」

へん‐ざん【貶竄】

官位をおとして遠方へ流すこと。貶流。貶謫へんたく。

へん‐ざん【遍参】

(ヘンサンとも)諸寺を遍歴参詣すること。雨月物語5「―の僧、今夜ばかりの宿をかり奉らん」

へん‐し【片志】

わずかなこころざし。寸志。また、自分の志を謙遜していう語。

へん‐し【片思】

一方だけが思いしたうこと。かたこい。かたおもい。

へん‐し【片紙】

紙のきれはし。紙きれ。

へん‐し【返詞】

返事のことば。返辞。

へん‐し【変死】

自殺・他殺・事故死など、不自然な状態で死ぬこと。「―者」

⇒へんし‐たい【変死体】

へん‐し【偏私】

かたよること。えこひいき。偏頗へんぱ。

へん‐じ【片時】

(ヘンシとも)かたとき。しばし。平家物語3「ただ―の栄花とぞ見えし」

へん‐じ【辺地】‥ヂ

〔仏〕極楽浄土の辺界の地。弥陀の本願に疑惑を抱きながら、浄土往生を願求した者の生まれるところ。→へんち

へん‐じ【返事・返辞】

答えること。答えて言う言葉または書面。返答。「―に詰まる」「―を出す」「すぐ―する」

へん‐じ【変事】

変わった出来事。異変。事変。「突然の―」「―が起こる」

へん‐じ【編次】

順序を追って編集すること。また、その順序次第。

べん‐し【弁士】

①弁舌の巧みな人。

②演説・講演などをする人。

③無声映画で映画の説明をする人。活弁。

べん‐じ【弁事】

事をとりはからうこと。また、その人。

ペンジアス【Arno Allan Penzias】

アメリカの電波天文学者。ドイツ生れ。1965年R.W.ウィルソンと共に絶対温度3度の宇宙背景放射を発見、ビッグバン宇宙論に決定的証拠を与えた。ノーベル賞。(1933〜)

べん‐しき【弁識】

わきまえ識しること。

ペン‐じく【ペン軸】‥ヂク

ペン先を挿す軸。

ベンジジン【benzidine】

分子式C12H12N2 4,4‐ジアミノビフェニル。木綿の染料合成に使用されたが、発癌作用のため使用禁止。

へんし‐たい【変死体】

殺人の疑いを持たせる変死した人の死体。

⇒へん‐し【変死】

べんじ‐た・てる【弁じ立てる】

〔他下一〕

一方的にはげしく述べる。まくしたてる。

へん‐しつ【変質】

①性質または物質が変化すること。また、その変じた性質や物質。「―した薬剤」

②気質・性格に異常のあること。

⇒へんしつ‐しゃ【変質者】

へん‐しつ【偏執】

⇒へんしゅう

べん‐しつ【便室】

①休息所。控所。

②便所。

へんしつ‐しゃ【変質者】

性格・気質の異常な者。

⇒へん‐しつ【変質】

へん‐しゃ【編者】

(ヘンジャとも)書物を編集する人。数人の原稿をまとめて1冊の本にした人。

べん‐しゃ【弁者】

(ベンジャとも)弁舌の巧みな人。

へんじゃく【扁鵲】

中国、戦国時代の名医。渤海郡鄭の人。姓は秦、名は越人。長桑君に学び、禁方の口伝と医書とを受けて名医となり、趙簡子や虢かくの太子を救ったという。古代インドの名医、耆婆ぎばと並称される。→耆婆扁鵲ぎばへんじゃく

ベンジャミン【benjamin】

クワ科イチジク属の常緑小高木の、園芸上の通称。名は種小名benyamianaに由来。インドの原産。枝は淡褐色で平滑、光沢があり、軟弱でよく捩れる。葉は互生、小形の楕円形で硬質。観葉植物として鉢植えにする。シダレガジュマル。ベンジャミンゴムノキ。

へん‐しゅ【片手】

片方の手。かたて。

へん‐しゅ【辺守】

辺境の守り。辺備。

へん‐しゅ【変種】

①変わった種類。かわりだね。

②生物分類上の一階級。亜種の下に必要に応じておかれる。

へん‐しゅ【篇首・編首】

一編の詩歌・文章のはじめ。編章のはじめ。

へん‐しゅ【騙取】

人をだまして財物を取ること。

へん‐じゅ【辺戍】

(「戍」は守る意)辺境の守備。辺守。

へん‐しゅう【扁舟】‥シウ

小さい舟。こぶね。

へん‐しゅう【偏執】‥シフ

(ヘンシツとも)かたよった見解に固執して他人の言説をうけつけないこと。偏屈。片意地。

⇒へんしゅう‐きょう【偏執狂】

⇒へんしゅう‐びょう【偏執病】

へん‐しゅう【編修】‥シウ

①書籍を編みととのえること。「国史を―する」

②中国で、国史の編纂に従事した官。

へん‐しゅう【編集・編輯】‥シフ

資料をある方針・目的のもとに集め、書物・雑誌・新聞などの形に整えること。映画フィルム・録音テープなどを一つにまとめることにもいう。「雑誌を―する」「―者」

⇒へんしゅう‐けん【編集権】

⇒へんしゅう‐ちょさくけん【編集著作権】

⇒へんしゅう‐にん【編集人】

へん‐じゅう【篇什】‥ジフ

(「什」は十の意。詩経の雅と頌とが十篇を1巻としたからいう)詩を集めたもの。詩篇。詩。

へんしゅう‐きょう【偏執狂】‥シフキヤウ

あることに異常に執着する人。モノマニア。

⇒へん‐しゅう【偏執】

へんしゅう‐けん【編集権】‥シフ‥

新聞・雑誌・書籍などの刊行について、企業経営権のうちの一部として、編集上の企画その他必要な管理を行う権能。→経営権。

⇒へん‐しゅう【編集・編輯】

ペン‐しゅうじ【ペン習字】‥シフ‥

毛筆の習字に対して、ペンを用いた習字。

へんしゅう‐ちょさくけん【編集著作権】‥シフ‥

素材の選択または配列によって創作性を有する編集物を編集した者に認められる著作権。素材の著作者の権利には影響を及ぼさない。

⇒へん‐しゅう【編集・編輯】

へんしゅう‐にん【編集人】‥シフ‥

編集の責任者。編集の名義人。

⇒へん‐しゅう【編集・編輯】

へんしゅう‐びょう【偏執病】‥シフビヤウ

(→)パラノイアに同じ。

⇒へん‐しゅう【偏執】

へん‐じゅつ【編述】

文章をつづってまとめること。

べん‐しゅつ【娩出】

胎児を産み出すこと。

へん‐しょ【返書】

返事の手紙。返信。返状。

べん‐じょ【便所】

大小便をする所。かわや。はばかり。トイレ。

へん‐しょう【辺将】‥シヤウ

辺境守備の将軍。夷狄いてきのいる地方を征伐する将軍。

へん‐しょう【返抄】‥セウ

①古代・中世、官府から命令を受けた下僚が命令を奉行し終わった時、その完了を報告する文書。

②平安時代、金銭・年貢などの領収書。後には請取状・所納状ともいい、「請」「納」などと首書する。

③転じて、保証書。無名抄「この十首の歌にこそ―も賜びぬべく覚ゆれ」

へん‐しょう【返章】‥シヤウ

返事の文。返信。返書。

へん‐しょう【返照】‥セウ

①光の照りかえすこと。

②夕日の輝き。夕照せきしょう。ゆうひ。

③〔仏〕内省すること。反照。

へん‐しょう【返償】‥シヤウ

かえしつぐなうこと。

へん‐しょう【変症】‥シヤウ

病症の変わること。また、その変わった病状。

へん‐しょう【変称】

名称を変えること。また、その変えた名称。

へん‐しょう【変象】‥シヤウ

普通とは異なる現象。

へん‐しょう【篇章・編章】‥シヤウ

詩文の篇と章。文章上、句の重なったものを章といい、章の重なったもの即ち篇をもって首尾完結する。転じて、文章、詩文。

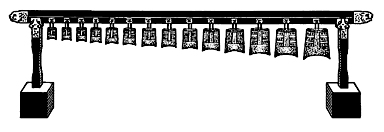

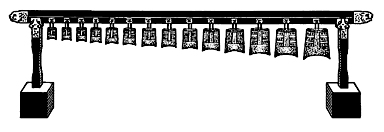

へん‐しょう【編鐘】

中国古代の打楽器の一種。音高が異なる鐘を、いくつか並べて架にかけたもの。鐘の数は不定。韓国の雅楽でも使用。

編鐘

べんさい‐るい【弁鰓類】

〔動〕(→)二枚貝類に同じ。

ペン‐さき【ペン先】

ペンの先端。ペン軸の先にとりつける金属製の具。

べん‐ざし【弁指】

九州西海岸などで、網漁業の総指揮者、漁労長のこと。また、漁業部落の区長に当たる役人の称。

へんさ‐ち【偏差値】

学力などの検査結果が集団の平均からどの程度ずれているかを示す数値。点数の分布が正規分布に従うとみて、偏差を標準偏差で割って10倍し、50を加算した数値。

⇒へん‐さ【偏差】

へん‐さつ【返札】

返事の手紙。返書。返簡。

へん‐さつ【編冊】

綴じた書籍。とじほん。

ベンサム【Jeremy Bentham】

イギリスの思想家。功利主義の代表者。快楽の増大、苦痛の減少をすべての道徳や立法の窮極の原理とし、「最大多数の最大幸福」の実現を説いた。著「道徳および立法の諸原理論序説」など。(1748〜1832)

ペン‐ざら【ペン皿】

ペンを置くための、多く長方形の皿。

へん‐さん【返盞】

酒盃をかえすこと。返杯。

へん‐さん【偏衫・褊衫】

(ヘンザンとも)僧衣の一種。上半身を覆う法衣。インドの衣に由来し、左前に着る。→直綴じきとつ

へん‐さん【編纂】

諸種の材料を集め、またはそれに手を加え、書籍の内容をつくりあげること。編集。「県史を―する」「辞典の―」

へん‐ざん【貶竄】

官位をおとして遠方へ流すこと。貶流。貶謫へんたく。

へん‐ざん【遍参】

(ヘンサンとも)諸寺を遍歴参詣すること。雨月物語5「―の僧、今夜ばかりの宿をかり奉らん」

へん‐し【片志】

わずかなこころざし。寸志。また、自分の志を謙遜していう語。

へん‐し【片思】

一方だけが思いしたうこと。かたこい。かたおもい。

へん‐し【片紙】

紙のきれはし。紙きれ。

へん‐し【返詞】

返事のことば。返辞。

へん‐し【変死】

自殺・他殺・事故死など、不自然な状態で死ぬこと。「―者」

⇒へんし‐たい【変死体】

へん‐し【偏私】

かたよること。えこひいき。偏頗へんぱ。

へん‐じ【片時】

(ヘンシとも)かたとき。しばし。平家物語3「ただ―の栄花とぞ見えし」

へん‐じ【辺地】‥ヂ

〔仏〕極楽浄土の辺界の地。弥陀の本願に疑惑を抱きながら、浄土往生を願求した者の生まれるところ。→へんち

へん‐じ【返事・返辞】

答えること。答えて言う言葉または書面。返答。「―に詰まる」「―を出す」「すぐ―する」

へん‐じ【変事】

変わった出来事。異変。事変。「突然の―」「―が起こる」

へん‐じ【編次】

順序を追って編集すること。また、その順序次第。

べん‐し【弁士】

①弁舌の巧みな人。

②演説・講演などをする人。

③無声映画で映画の説明をする人。活弁。

べん‐じ【弁事】

事をとりはからうこと。また、その人。

ペンジアス【Arno Allan Penzias】

アメリカの電波天文学者。ドイツ生れ。1965年R.W.ウィルソンと共に絶対温度3度の宇宙背景放射を発見、ビッグバン宇宙論に決定的証拠を与えた。ノーベル賞。(1933〜)

べん‐しき【弁識】

わきまえ識しること。

ペン‐じく【ペン軸】‥ヂク

ペン先を挿す軸。

ベンジジン【benzidine】

分子式C12H12N2 4,4‐ジアミノビフェニル。木綿の染料合成に使用されたが、発癌作用のため使用禁止。

へんし‐たい【変死体】

殺人の疑いを持たせる変死した人の死体。

⇒へん‐し【変死】

べんじ‐た・てる【弁じ立てる】

〔他下一〕

一方的にはげしく述べる。まくしたてる。

へん‐しつ【変質】

①性質または物質が変化すること。また、その変じた性質や物質。「―した薬剤」

②気質・性格に異常のあること。

⇒へんしつ‐しゃ【変質者】

へん‐しつ【偏執】

⇒へんしゅう

べん‐しつ【便室】

①休息所。控所。

②便所。

へんしつ‐しゃ【変質者】

性格・気質の異常な者。

⇒へん‐しつ【変質】

へん‐しゃ【編者】

(ヘンジャとも)書物を編集する人。数人の原稿をまとめて1冊の本にした人。

べん‐しゃ【弁者】

(ベンジャとも)弁舌の巧みな人。

へんじゃく【扁鵲】

中国、戦国時代の名医。渤海郡鄭の人。姓は秦、名は越人。長桑君に学び、禁方の口伝と医書とを受けて名医となり、趙簡子や虢かくの太子を救ったという。古代インドの名医、耆婆ぎばと並称される。→耆婆扁鵲ぎばへんじゃく

ベンジャミン【benjamin】

クワ科イチジク属の常緑小高木の、園芸上の通称。名は種小名benyamianaに由来。インドの原産。枝は淡褐色で平滑、光沢があり、軟弱でよく捩れる。葉は互生、小形の楕円形で硬質。観葉植物として鉢植えにする。シダレガジュマル。ベンジャミンゴムノキ。

へん‐しゅ【片手】

片方の手。かたて。

へん‐しゅ【辺守】

辺境の守り。辺備。

へん‐しゅ【変種】

①変わった種類。かわりだね。

②生物分類上の一階級。亜種の下に必要に応じておかれる。

へん‐しゅ【篇首・編首】

一編の詩歌・文章のはじめ。編章のはじめ。

へん‐しゅ【騙取】

人をだまして財物を取ること。

へん‐じゅ【辺戍】

(「戍」は守る意)辺境の守備。辺守。

へん‐しゅう【扁舟】‥シウ

小さい舟。こぶね。

へん‐しゅう【偏執】‥シフ

(ヘンシツとも)かたよった見解に固執して他人の言説をうけつけないこと。偏屈。片意地。

⇒へんしゅう‐きょう【偏執狂】

⇒へんしゅう‐びょう【偏執病】

へん‐しゅう【編修】‥シウ

①書籍を編みととのえること。「国史を―する」

②中国で、国史の編纂に従事した官。

へん‐しゅう【編集・編輯】‥シフ

資料をある方針・目的のもとに集め、書物・雑誌・新聞などの形に整えること。映画フィルム・録音テープなどを一つにまとめることにもいう。「雑誌を―する」「―者」

⇒へんしゅう‐けん【編集権】

⇒へんしゅう‐ちょさくけん【編集著作権】

⇒へんしゅう‐にん【編集人】

へん‐じゅう【篇什】‥ジフ

(「什」は十の意。詩経の雅と頌とが十篇を1巻としたからいう)詩を集めたもの。詩篇。詩。

へんしゅう‐きょう【偏執狂】‥シフキヤウ

あることに異常に執着する人。モノマニア。

⇒へん‐しゅう【偏執】

へんしゅう‐けん【編集権】‥シフ‥

新聞・雑誌・書籍などの刊行について、企業経営権のうちの一部として、編集上の企画その他必要な管理を行う権能。→経営権。

⇒へん‐しゅう【編集・編輯】

ペン‐しゅうじ【ペン習字】‥シフ‥

毛筆の習字に対して、ペンを用いた習字。

へんしゅう‐ちょさくけん【編集著作権】‥シフ‥

素材の選択または配列によって創作性を有する編集物を編集した者に認められる著作権。素材の著作者の権利には影響を及ぼさない。

⇒へん‐しゅう【編集・編輯】

へんしゅう‐にん【編集人】‥シフ‥

編集の責任者。編集の名義人。

⇒へん‐しゅう【編集・編輯】

へんしゅう‐びょう【偏執病】‥シフビヤウ

(→)パラノイアに同じ。

⇒へん‐しゅう【偏執】

へん‐じゅつ【編述】

文章をつづってまとめること。

べん‐しゅつ【娩出】

胎児を産み出すこと。

へん‐しょ【返書】

返事の手紙。返信。返状。

べん‐じょ【便所】

大小便をする所。かわや。はばかり。トイレ。

へん‐しょう【辺将】‥シヤウ

辺境守備の将軍。夷狄いてきのいる地方を征伐する将軍。

へん‐しょう【返抄】‥セウ

①古代・中世、官府から命令を受けた下僚が命令を奉行し終わった時、その完了を報告する文書。

②平安時代、金銭・年貢などの領収書。後には請取状・所納状ともいい、「請」「納」などと首書する。

③転じて、保証書。無名抄「この十首の歌にこそ―も賜びぬべく覚ゆれ」

へん‐しょう【返章】‥シヤウ

返事の文。返信。返書。

へん‐しょう【返照】‥セウ

①光の照りかえすこと。

②夕日の輝き。夕照せきしょう。ゆうひ。

③〔仏〕内省すること。反照。

へん‐しょう【返償】‥シヤウ

かえしつぐなうこと。

へん‐しょう【変症】‥シヤウ

病症の変わること。また、その変わった病状。

へん‐しょう【変称】

名称を変えること。また、その変えた名称。

へん‐しょう【変象】‥シヤウ

普通とは異なる現象。

へん‐しょう【篇章・編章】‥シヤウ

詩文の篇と章。文章上、句の重なったものを章といい、章の重なったもの即ち篇をもって首尾完結する。転じて、文章、詩文。

へん‐しょう【編鐘】

中国古代の打楽器の一種。音高が異なる鐘を、いくつか並べて架にかけたもの。鐘の数は不定。韓国の雅楽でも使用。

編鐘

へん‐じょう【辺城】‥ジヤウ

辺境の城。

へん‐じょう【返上】‥ジヤウ

①お返しすること。返し奉ること。

②返すこと。受けとらないこと。「汚名―」「休日―で働く」「タイトルを―する」

へん‐じょう【返状】‥ジヤウ

返事の書状。返書。

へん‐じょう【変成・変生】‥ジヤウ

①成り変わること。特に仏の功徳くどくによって女子が男子に生まれ変わること。

②⇒へんせい。

⇒へんじょう‐なんし【変成男子】

へん‐じょう【変状】‥ジヤウ

普通とは異なる状態。以前とはちがう状態。

へんじょう【遍昭・遍照】‥ゼウ

平安初期の僧・歌人。六歌仙・三十六歌仙の一人。大納言安世(桓武天皇の皇子)の子。俗名、良岑よしみね宗貞。仁明天皇の寵を蒙り蔵人頭となったが、天皇崩御後出家、円仁・円珍に天台を学び、京都に元慶寺がんぎょうじを創設、僧正となる。流暢な歌を詠み、小野小町との贈答は有名。花山僧正。(816〜890)

へん‐じょう【遍照】‥ゼウ

(ヘンショウとも)〔仏〕法身ほっしんの光明が、あまねく世界を照らすこと。

⇒へんじょう‐こんごう【遍照金剛】

⇒へんじょう‐しゃなぶつ【遍照遮那仏】

⇒へんじょう‐にょらい【遍照如来】

べん‐しょう【弁証】

①弁論によって論証すること。また、弁別して証明すること。

②経験によらず、概念の分析によって研究すること。

⇒べんしょう‐ほう【弁証法】

⇒べんしょうほう‐しんがく【弁証法神学】

⇒べんしょうほうてき‐ゆいぶつろん【弁証法的唯物論】

⇒べんしょうほうてき‐ろんりがく【弁証法的論理学】

⇒べんしょう‐ろん【弁証論】

べん‐しょう【弁償】‥シヤウ

他人に与えた損害をつぐない返すこと。「代金を―する」「―金」

へんじょう‐か【編上靴】‥ジヤウクワ

旧陸軍で、軍用の編み上げ靴ぐつを音読して称したもの。

へんじょう‐こんごう【遍照金剛】‥ゼウ‥ガウ

①光明があまねく照らし、その本体の不壊ふえであることを表す語。大日如来の密号。

②空海の灌頂号。

⇒へん‐じょう【遍照】

へんじょう‐しゃなぶつ【遍照遮那仏】‥ゼウ‥

(→)毘盧びる遮那仏に同じ。

⇒へん‐じょう【遍照】

へんじょう‐なんし【変成男子】‥ジヤウ‥

〔仏〕女子が男子に生まれ変わること。女子には五障があるためそのままでは成仏じょうぶつが困難であるから男身となって成仏することを言った語。→女人成仏

⇒へん‐じょう【変成・変生】

へんじょう‐にょらい【遍照如来】‥ゼウ‥

大日如来の異称。

⇒へん‐じょう【遍照】

べんしょう‐ほう【弁証法】‥ハフ

(dialectic)意見(定立)と反対意見(反定立)との対立と矛盾を通じて、より高い段階の認識(総合)に至る哲学的方法。その過程は正反合と要約される。本来は対話術・問答法の意味で、ソクラテス・プラトンではイデアの認識に到達する方法であった。アリストテレスは多くの人が認める前提からの推理を弁証的と呼び、学問的論証と区別した。古代末期から中世にかけて自由学芸の一つである「弁証学」は正しく議論を行うための学であり、伝統的論理学をその内容とした。カントは錯覚的な空しい推理を弁証的と呼び、弁証法を「仮象の論理」とした。シュライエルマッハーは対話的思考によって思考と存在とを動的に一致させ、主体の世界認識と神認識を深化させる根本学問として弁証法を構想した。ヘーゲルは思考活動の重要な契機として、抽象的・悟性的認識を思弁的・肯定的認識へ高めるための否定的理性の働きを弁証法と呼び、これによって全世界を理念の自己発展として認識しようと試みた。マルクス・エンゲルスは唯物論の立場からヘーゲルを摂取し、弁証法を「自然、人間社会および思考の一般的な発展法則についての科学」とした(唯物弁証法)。キルケゴールはヘーゲル的な弁証法を量的な弁証法と批判し、神と人間との質的断絶を強調しつつ、宗教的実存へと高まりゆく人間存在を質の弁証法で説明した。

⇒べん‐しょう【弁証】

べんしょうほう‐しんがく【弁証法神学】‥ハフ‥

第一次大戦後、K.バルトとその一派がドイツで始めた神学の革新運動。神の超越性と啓示を強調し、自由主義神学や文化内在主義を批判。危機神学。

⇒べん‐しょう【弁証】

べんしょうほうてき‐ゆいぶつろん【弁証法的唯物論】‥ハフ‥

(dialektischer Materialismus ドイツ)1840年代にマルクスが提唱し、エンゲルス、ついでレーニンらが発展させた理論。従来の唯物論が機械的であったのに対して弁証法的、ヘーゲルの弁証法が観念論的であったのに対して唯物論的であることを特質とする。根本原理としての物質的存在の優位とそれの弁証法的運動、人間的実践を媒介とするこの運動の模写としての認識を説く。→自然弁証法→唯物史観。

⇒べん‐しょう【弁証】

べんしょうほうてき‐ろんりがく【弁証法的論理学】‥ハフ‥

弁証法を取り扱う論理学。形式論理学と異なり、矛盾を思考の発展の契機と捉え、同時に認識論としての意味をもつ。

⇒べん‐しょう【弁証】

べんしょう‐ろん【弁証論】

(→)護教論に同じ。

⇒べん‐しょう【弁証】

へん‐しょく【変色】

色のかわること。色をかえること。「壁紙が―する」

へん‐しょく【偏食】

えりごのみして食べること。食物に好き嫌いのあること。「―を直す」

ペンション【pension】

洋風の民宿。

へん・じる【変じる】

〔自他上一〕

(→)「変ずる」(サ変)に同じ。

べん・じる【弁じる・辨じる】

〔自他上一〕

(→)「弁(辨)ずる」(サ変)に同じ。

べん・じる【便じる】

〔自他上一〕

(→)「便ずる」(サ変)に同じ。

ペンシル【pencil】

鉛筆。

⇒ペンシル‐ストライプ【pencil stripe】

⇒ペンシル‐ビル

ベンジル‐アルコール【benzyl alcohol】

最も簡単な芳香族アルコール。分子式C6H5CH2OH ジャスミンなど多くの精油中に遊離またはエステルの形で含まれる。芳香をもつ無色の液体。香料・医薬・溶剤などに用いる。

ペンシルヴァニア【Pennsylvania】

アメリカ合衆国北東部、大西洋岸から内陸にのびる州。独立13州の一つ。州西部は19世紀以来、石炭や製鉄産業の中心。州都ハリスバーグ。→アメリカ合衆国(図)

ペンシル‐ストライプ【pencil stripe】

鉛筆で描いた線ほどの太さの縦縞柄。

⇒ペンシル【pencil】

ペンシル‐ビル

(和製語)狭小な敷地に建つ、細く高い建物。

⇒ペンシル【pencil】

へん‐しん【返信】

返事の手紙。

へん‐しん【返進】

お返しすること。返上。

へん‐しん【変心】

心のかわること。心を他に移すこと。心変り。「―して敵側にまわる」

へん‐しん【変身】

姿を変えること。また、その変えた姿。謡曲、鵺「頼政が矢先にあたれば―失せて」

へんしん【変身】

(Die Verwandlung ドイツ)カフカの小説。1915年刊。突然虫になった男ザムザをめぐる奇妙な物語。実存主義文学の先駆とされる。

へん‐しん【変針】

針路を変えること。「15度―」

へん‐しん【偏心】

中心からかたよること。

⇒へんしん‐きこう【偏心機構】

へん‐しん【遍身】

からだじゅう。全身。平家物語7「―より汗出でて水を流すに異ならず」

へん‐じん【変人・偏人】

一風かわった性質の人。変り者。奇人。

ベンジン【benzine】

(→)石油ベンジンに同じ。

へんしん‐きこう【偏心機構】

〔機〕クランクの回転から滑弁すべりべんに与える往復運動を得る装置。偏心外輪へんしんそとわ・偏心内輪へんしんうちわ・偏心棒などから成り、偏心内輪は偏心外輪に抱え込まれながら回転し、それ自体の中心と回転の中心とが異なるから、偏心棒の先端に往復運動を与える。

⇒へん‐しん【偏心】

べんしん‐ろん【弁神論】

〔哲〕(théodicée フランス)世界における諸悪の存在が全能な神の善性と矛盾するものでないことを明らかにしようとする議論。ライプニッツの弁神論は殊に有名。神義論。

へん・す【遍す】

〔自サ変〕

あまねくゆきわたる。全体に及ぶ。今昔物語集6「この像、虚空こくうに―・し給ひにき」

ベン‐ず【ベン図】‥ヅ

〔数〕(Venn diagram)(→)「オイラーの図」に同じ。

ペンス【pence】

ペニーの複数形。

ベンズアルデヒド【benzaldehyde】

分子式C6H5CHO 最も簡単な芳香族アルデヒド。苦扁桃くへんとう油の主成分。芳香のある無色の液体。水酸化カリウムとの反応では酸化と還元が同時に起こり、安息香酸塩とベンジル‐アルコールになる(カニッツァーロ反応)。香料・医薬品・染料などの合成原料。

へん‐すい【辺陲】

(「陲」は、ほとりの意)くにざかい。国のはて。辺境。

へん‐すう【辺陬】

(「陬」は、すみの意)かたいなか。国のかたほとり。

へん‐すう【変数】

数を代表する文字が、一つの問題を考察している間、種々の値を取り得るとみなす時、これを変数という。また、数以外の事項にも拡張して用いる。↔定数

へん‐ずつう【偏頭痛・片頭痛】‥ヅ‥

頭の片側だけに局限された激しい発作性の頭痛。日葡辞書「ヘンヅツウ、また、ヘンノヅツウ」

へん・する【偏する】

〔自サ変〕[文]偏す(サ変)

一方にかたよる。公平でなくなる。「一方に―・した見方」

へん・する【貶する】

〔他サ変〕[文]貶す(サ変)

①地位または身分をおとしさげる。

②そしる。けなす。史記抄「戎狄の風俗には従はずして―・して」

へん・ずる【変ずる】

[文]変ず(サ変)

[一]〔自サ変〕

①かわる。変化する。平家物語12「朝にかはり夕に―・ずるよのなか」

②化身けしんする。

[二]〔他サ変〕

変える。変更する。約束を破る。平家物語11「恩を忘れ契りを―・じて」。「心を―・ずる」

べん・する【便する】

〔自サ変〕[文]便す(サ変)

便利なようにする。役立たせる。「使用に―・する」

べん・ずる【弁ずる・辨ずる】

[文]弁ず(サ変)

[一]〔自サ変〕

わかる。済む。成る。整う。

[二]〔他サ変〕

①わきまえる。識別する。区別する。「公私の別を―・ずる」

②はからう。処理する。「多々ますます―・ず」

べん・ずる【弁ずる・辯ずる】

〔他サ変〕[文]弁ず(サ変)

①言う。述べる。「一席―・ずる」

②いいわけをする。「彼のために―・ずる」

べん・ずる【便ずる】

〔自他サ変〕[文]便ず(サ変)

用をたす。用がたりる。

へん‐せい【変生】

形が変わって生まれること。生れ変り。

へん‐せい【変成】

形が変わってできること。形を変えてつくること。

⇒へんせい‐がん【変成岩】

⇒へんせい‐き【変成器】

⇒へんせい‐さよう【変成作用】

⇒へんせい‐たい【変成帯】

へん‐せい【変性】

①性質が異常に変わること。また、その変わった性質。

②〔医〕細胞や組織の正常の物質代謝が何らかの原因で著しい変化または障害を受け、異常物質の出現など形態的な変化を生じる現象。

③〔生〕

㋐天然の蛋白質が種々の原因で、アミノ酸配列を変えることなく、物理的・化学的構造に著しい変化を起こし、その性質が変わる現象。

㋑核酸の水溶液をある温度以上に加熱すると、その性質が著しく変わる現象。

④アルコールなどの工業原料が嗜好品として課税対象とされるのを避けるために、これに飲食に適さないものを混入すること。

⇒へんせい‐ざい【変性剤】

へん‐せい【偏性】

かたよった性質。

へん‐せい【編成】

あみつくること。組織し形成すること。「予算の―」「十両―の電車」

へん‐せい【編制】

個々のものを組織して団体とすること。特に、軍隊の組織内容。平時編制・戦時編制など。「部隊を―する」

⇒へんせい‐けん【編制権】

べん‐せい【鞭声】

むちの音。むちうつ音。山陽詩鈔「―粛々」

へんせい‐がん【変成岩】

堆積岩または火成岩が地下深い所で温度・圧力の変化または化学的作用を受け、鉱物の種類や組織が変化して生じた岩石。

⇒へん‐せい【変成】

へんせい‐き【変成器】

主として弱電流回路で、変圧器のこと。

⇒へん‐せい【変成】

へんせい‐き【変声期】

声変りの時期。

へんせい‐けん【編制権】

明治憲法下で、陸海軍の編制および常備兵額を定めた天皇の大権。

⇒へん‐せい【編制】

へんせい‐ざい【変性剤】

①アルコールなどの工業原料を変性するための物質。工業アルコールにはメチル‐アルコール・石油など、工業塩にはタールを変性剤として加える。

②蛋白質を変性させるための物質。強い酸やアルカリ・尿素・塩酸グアニジンなど。

⇒へん‐せい【変性】

へんせい‐さよう【変成作用】

既存の岩石が地下深い所で熱・圧力の影響によって変化し、変成岩を生じる作用。

⇒へん‐せい【変成】

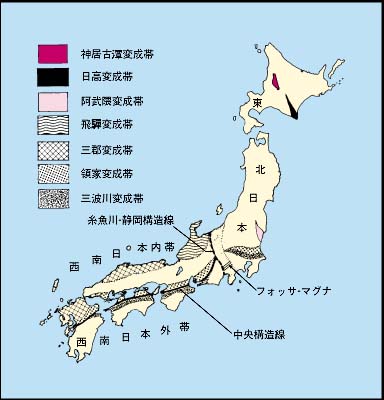

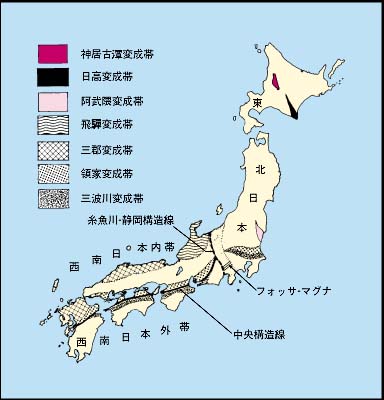

へんせい‐たい【変成帯】

変成岩が広域に分布する地帯。造山帯に千枚岩・結晶片岩・片麻岩などが帯状に数百キロメートル以上にわたって分布する。広域変成帯。

日本の変成帯

へん‐じょう【辺城】‥ジヤウ

辺境の城。

へん‐じょう【返上】‥ジヤウ

①お返しすること。返し奉ること。

②返すこと。受けとらないこと。「汚名―」「休日―で働く」「タイトルを―する」

へん‐じょう【返状】‥ジヤウ

返事の書状。返書。

へん‐じょう【変成・変生】‥ジヤウ

①成り変わること。特に仏の功徳くどくによって女子が男子に生まれ変わること。

②⇒へんせい。

⇒へんじょう‐なんし【変成男子】

へん‐じょう【変状】‥ジヤウ

普通とは異なる状態。以前とはちがう状態。

へんじょう【遍昭・遍照】‥ゼウ

平安初期の僧・歌人。六歌仙・三十六歌仙の一人。大納言安世(桓武天皇の皇子)の子。俗名、良岑よしみね宗貞。仁明天皇の寵を蒙り蔵人頭となったが、天皇崩御後出家、円仁・円珍に天台を学び、京都に元慶寺がんぎょうじを創設、僧正となる。流暢な歌を詠み、小野小町との贈答は有名。花山僧正。(816〜890)

へん‐じょう【遍照】‥ゼウ

(ヘンショウとも)〔仏〕法身ほっしんの光明が、あまねく世界を照らすこと。

⇒へんじょう‐こんごう【遍照金剛】

⇒へんじょう‐しゃなぶつ【遍照遮那仏】

⇒へんじょう‐にょらい【遍照如来】

べん‐しょう【弁証】

①弁論によって論証すること。また、弁別して証明すること。

②経験によらず、概念の分析によって研究すること。

⇒べんしょう‐ほう【弁証法】

⇒べんしょうほう‐しんがく【弁証法神学】

⇒べんしょうほうてき‐ゆいぶつろん【弁証法的唯物論】

⇒べんしょうほうてき‐ろんりがく【弁証法的論理学】

⇒べんしょう‐ろん【弁証論】

べん‐しょう【弁償】‥シヤウ

他人に与えた損害をつぐない返すこと。「代金を―する」「―金」

へんじょう‐か【編上靴】‥ジヤウクワ

旧陸軍で、軍用の編み上げ靴ぐつを音読して称したもの。

へんじょう‐こんごう【遍照金剛】‥ゼウ‥ガウ

①光明があまねく照らし、その本体の不壊ふえであることを表す語。大日如来の密号。

②空海の灌頂号。

⇒へん‐じょう【遍照】

へんじょう‐しゃなぶつ【遍照遮那仏】‥ゼウ‥

(→)毘盧びる遮那仏に同じ。

⇒へん‐じょう【遍照】

へんじょう‐なんし【変成男子】‥ジヤウ‥

〔仏〕女子が男子に生まれ変わること。女子には五障があるためそのままでは成仏じょうぶつが困難であるから男身となって成仏することを言った語。→女人成仏

⇒へん‐じょう【変成・変生】

へんじょう‐にょらい【遍照如来】‥ゼウ‥

大日如来の異称。

⇒へん‐じょう【遍照】

べんしょう‐ほう【弁証法】‥ハフ

(dialectic)意見(定立)と反対意見(反定立)との対立と矛盾を通じて、より高い段階の認識(総合)に至る哲学的方法。その過程は正反合と要約される。本来は対話術・問答法の意味で、ソクラテス・プラトンではイデアの認識に到達する方法であった。アリストテレスは多くの人が認める前提からの推理を弁証的と呼び、学問的論証と区別した。古代末期から中世にかけて自由学芸の一つである「弁証学」は正しく議論を行うための学であり、伝統的論理学をその内容とした。カントは錯覚的な空しい推理を弁証的と呼び、弁証法を「仮象の論理」とした。シュライエルマッハーは対話的思考によって思考と存在とを動的に一致させ、主体の世界認識と神認識を深化させる根本学問として弁証法を構想した。ヘーゲルは思考活動の重要な契機として、抽象的・悟性的認識を思弁的・肯定的認識へ高めるための否定的理性の働きを弁証法と呼び、これによって全世界を理念の自己発展として認識しようと試みた。マルクス・エンゲルスは唯物論の立場からヘーゲルを摂取し、弁証法を「自然、人間社会および思考の一般的な発展法則についての科学」とした(唯物弁証法)。キルケゴールはヘーゲル的な弁証法を量的な弁証法と批判し、神と人間との質的断絶を強調しつつ、宗教的実存へと高まりゆく人間存在を質の弁証法で説明した。

⇒べん‐しょう【弁証】

べんしょうほう‐しんがく【弁証法神学】‥ハフ‥

第一次大戦後、K.バルトとその一派がドイツで始めた神学の革新運動。神の超越性と啓示を強調し、自由主義神学や文化内在主義を批判。危機神学。

⇒べん‐しょう【弁証】

べんしょうほうてき‐ゆいぶつろん【弁証法的唯物論】‥ハフ‥

(dialektischer Materialismus ドイツ)1840年代にマルクスが提唱し、エンゲルス、ついでレーニンらが発展させた理論。従来の唯物論が機械的であったのに対して弁証法的、ヘーゲルの弁証法が観念論的であったのに対して唯物論的であることを特質とする。根本原理としての物質的存在の優位とそれの弁証法的運動、人間的実践を媒介とするこの運動の模写としての認識を説く。→自然弁証法→唯物史観。

⇒べん‐しょう【弁証】

べんしょうほうてき‐ろんりがく【弁証法的論理学】‥ハフ‥

弁証法を取り扱う論理学。形式論理学と異なり、矛盾を思考の発展の契機と捉え、同時に認識論としての意味をもつ。

⇒べん‐しょう【弁証】

べんしょう‐ろん【弁証論】

(→)護教論に同じ。

⇒べん‐しょう【弁証】

へん‐しょく【変色】

色のかわること。色をかえること。「壁紙が―する」

へん‐しょく【偏食】

えりごのみして食べること。食物に好き嫌いのあること。「―を直す」

ペンション【pension】

洋風の民宿。

へん・じる【変じる】

〔自他上一〕

(→)「変ずる」(サ変)に同じ。

べん・じる【弁じる・辨じる】

〔自他上一〕

(→)「弁(辨)ずる」(サ変)に同じ。

べん・じる【便じる】

〔自他上一〕

(→)「便ずる」(サ変)に同じ。

ペンシル【pencil】

鉛筆。

⇒ペンシル‐ストライプ【pencil stripe】

⇒ペンシル‐ビル

ベンジル‐アルコール【benzyl alcohol】

最も簡単な芳香族アルコール。分子式C6H5CH2OH ジャスミンなど多くの精油中に遊離またはエステルの形で含まれる。芳香をもつ無色の液体。香料・医薬・溶剤などに用いる。

ペンシルヴァニア【Pennsylvania】

アメリカ合衆国北東部、大西洋岸から内陸にのびる州。独立13州の一つ。州西部は19世紀以来、石炭や製鉄産業の中心。州都ハリスバーグ。→アメリカ合衆国(図)

ペンシル‐ストライプ【pencil stripe】

鉛筆で描いた線ほどの太さの縦縞柄。

⇒ペンシル【pencil】

ペンシル‐ビル

(和製語)狭小な敷地に建つ、細く高い建物。

⇒ペンシル【pencil】

へん‐しん【返信】

返事の手紙。

へん‐しん【返進】

お返しすること。返上。

へん‐しん【変心】

心のかわること。心を他に移すこと。心変り。「―して敵側にまわる」

へん‐しん【変身】

姿を変えること。また、その変えた姿。謡曲、鵺「頼政が矢先にあたれば―失せて」

へんしん【変身】

(Die Verwandlung ドイツ)カフカの小説。1915年刊。突然虫になった男ザムザをめぐる奇妙な物語。実存主義文学の先駆とされる。

へん‐しん【変針】

針路を変えること。「15度―」

へん‐しん【偏心】

中心からかたよること。

⇒へんしん‐きこう【偏心機構】

へん‐しん【遍身】

からだじゅう。全身。平家物語7「―より汗出でて水を流すに異ならず」

へん‐じん【変人・偏人】

一風かわった性質の人。変り者。奇人。

ベンジン【benzine】

(→)石油ベンジンに同じ。

へんしん‐きこう【偏心機構】

〔機〕クランクの回転から滑弁すべりべんに与える往復運動を得る装置。偏心外輪へんしんそとわ・偏心内輪へんしんうちわ・偏心棒などから成り、偏心内輪は偏心外輪に抱え込まれながら回転し、それ自体の中心と回転の中心とが異なるから、偏心棒の先端に往復運動を与える。

⇒へん‐しん【偏心】

べんしん‐ろん【弁神論】

〔哲〕(théodicée フランス)世界における諸悪の存在が全能な神の善性と矛盾するものでないことを明らかにしようとする議論。ライプニッツの弁神論は殊に有名。神義論。

へん・す【遍す】

〔自サ変〕

あまねくゆきわたる。全体に及ぶ。今昔物語集6「この像、虚空こくうに―・し給ひにき」

ベン‐ず【ベン図】‥ヅ

〔数〕(Venn diagram)(→)「オイラーの図」に同じ。

ペンス【pence】

ペニーの複数形。

ベンズアルデヒド【benzaldehyde】

分子式C6H5CHO 最も簡単な芳香族アルデヒド。苦扁桃くへんとう油の主成分。芳香のある無色の液体。水酸化カリウムとの反応では酸化と還元が同時に起こり、安息香酸塩とベンジル‐アルコールになる(カニッツァーロ反応)。香料・医薬品・染料などの合成原料。

へん‐すい【辺陲】

(「陲」は、ほとりの意)くにざかい。国のはて。辺境。

へん‐すう【辺陬】

(「陬」は、すみの意)かたいなか。国のかたほとり。

へん‐すう【変数】

数を代表する文字が、一つの問題を考察している間、種々の値を取り得るとみなす時、これを変数という。また、数以外の事項にも拡張して用いる。↔定数

へん‐ずつう【偏頭痛・片頭痛】‥ヅ‥

頭の片側だけに局限された激しい発作性の頭痛。日葡辞書「ヘンヅツウ、また、ヘンノヅツウ」

へん・する【偏する】

〔自サ変〕[文]偏す(サ変)

一方にかたよる。公平でなくなる。「一方に―・した見方」

へん・する【貶する】

〔他サ変〕[文]貶す(サ変)

①地位または身分をおとしさげる。

②そしる。けなす。史記抄「戎狄の風俗には従はずして―・して」

へん・ずる【変ずる】

[文]変ず(サ変)

[一]〔自サ変〕

①かわる。変化する。平家物語12「朝にかはり夕に―・ずるよのなか」

②化身けしんする。

[二]〔他サ変〕

変える。変更する。約束を破る。平家物語11「恩を忘れ契りを―・じて」。「心を―・ずる」

べん・する【便する】

〔自サ変〕[文]便す(サ変)

便利なようにする。役立たせる。「使用に―・する」

べん・ずる【弁ずる・辨ずる】

[文]弁ず(サ変)

[一]〔自サ変〕

わかる。済む。成る。整う。

[二]〔他サ変〕

①わきまえる。識別する。区別する。「公私の別を―・ずる」

②はからう。処理する。「多々ますます―・ず」

べん・ずる【弁ずる・辯ずる】

〔他サ変〕[文]弁ず(サ変)

①言う。述べる。「一席―・ずる」

②いいわけをする。「彼のために―・ずる」

べん・ずる【便ずる】

〔自他サ変〕[文]便ず(サ変)

用をたす。用がたりる。

へん‐せい【変生】

形が変わって生まれること。生れ変り。

へん‐せい【変成】

形が変わってできること。形を変えてつくること。

⇒へんせい‐がん【変成岩】

⇒へんせい‐き【変成器】

⇒へんせい‐さよう【変成作用】

⇒へんせい‐たい【変成帯】

へん‐せい【変性】

①性質が異常に変わること。また、その変わった性質。

②〔医〕細胞や組織の正常の物質代謝が何らかの原因で著しい変化または障害を受け、異常物質の出現など形態的な変化を生じる現象。

③〔生〕

㋐天然の蛋白質が種々の原因で、アミノ酸配列を変えることなく、物理的・化学的構造に著しい変化を起こし、その性質が変わる現象。

㋑核酸の水溶液をある温度以上に加熱すると、その性質が著しく変わる現象。

④アルコールなどの工業原料が嗜好品として課税対象とされるのを避けるために、これに飲食に適さないものを混入すること。

⇒へんせい‐ざい【変性剤】

へん‐せい【偏性】

かたよった性質。

へん‐せい【編成】

あみつくること。組織し形成すること。「予算の―」「十両―の電車」

へん‐せい【編制】

個々のものを組織して団体とすること。特に、軍隊の組織内容。平時編制・戦時編制など。「部隊を―する」

⇒へんせい‐けん【編制権】

べん‐せい【鞭声】

むちの音。むちうつ音。山陽詩鈔「―粛々」

へんせい‐がん【変成岩】

堆積岩または火成岩が地下深い所で温度・圧力の変化または化学的作用を受け、鉱物の種類や組織が変化して生じた岩石。

⇒へん‐せい【変成】

へんせい‐き【変成器】

主として弱電流回路で、変圧器のこと。

⇒へん‐せい【変成】

へんせい‐き【変声期】

声変りの時期。

へんせい‐けん【編制権】

明治憲法下で、陸海軍の編制および常備兵額を定めた天皇の大権。

⇒へん‐せい【編制】

へんせい‐ざい【変性剤】

①アルコールなどの工業原料を変性するための物質。工業アルコールにはメチル‐アルコール・石油など、工業塩にはタールを変性剤として加える。

②蛋白質を変性させるための物質。強い酸やアルカリ・尿素・塩酸グアニジンなど。

⇒へん‐せい【変性】

へんせい‐さよう【変成作用】

既存の岩石が地下深い所で熱・圧力の影響によって変化し、変成岩を生じる作用。

⇒へん‐せい【変成】

へんせい‐たい【変成帯】

変成岩が広域に分布する地帯。造山帯に千枚岩・結晶片岩・片麻岩などが帯状に数百キロメートル以上にわたって分布する。広域変成帯。

日本の変成帯

⇒へん‐せい【変成】

へんせい‐ふう【偏西風】

南北両半球の中緯度地方の上層を一年中吹く西寄りの風。↔偏東風。

⇒へんせいふう‐たい【偏西風帯】

へんせいふう‐たい【偏西風帯】

偏西風が地球をとりまく連続する流れとなって吹く緯度帯。一般に南北両半球ともほぼ緯度30〜60度であるが、季節によって変化する。この中を幅の狭い強風であるジェット気流がうねりながら吹いている。

⇒へんせい‐ふう【偏西風】

へん‐せき【偏析】

金属や合金中の不純物あるいは成分元素の分布が不均一になる現象。合金の凝固に際してしばしば起こり、材料の欠陥となる。

へん‐せき【貶斥】

官位をおとしてしりぞけること。

へん‐せき【編籍】

戸籍を作製すること。

べん‐せき【弁析】

理非をわかち決めること。

へん‐せきうん【片積雲】

積雲の一種で、片々たる塊となって風に漂うもの。記号Cu fra →雲級(表)

へん‐せつ【変節】

節義を変えること。また、従来の主張をかえること。「成行きによって―する」

⇒へんせつ‐かん【変節漢】

へん‐せつ【変説】

今までの自説を変えること。

べん‐ぜつ【弁舌】

ものを言うこと。論ずること。言い方。論じかた。「―をふるう」「―さわやか」

べん‐ぜつ【弁説】

物事の論理を説き明かすこと。論証。弁証。

へんせつ‐かん【変節漢】

節義を変じた男。変節者。

⇒へん‐せつ【変節】

へん‐せん【変遷】

移り変わること。移り変り。「幾多の―を経る」

へん‐せん【貶遷】

官位を下げて遠地にうつすこと。

ベンゼン【benzene】

分子式C6H6 最も簡単な芳香族炭化水素。石炭の乾留、石油の接触改質・熱分解に際して回収される無色揮発性の液体。一種の臭気をもち、芳香族化合物の母体として各種の有機化合物の合成原料とし、また、自動車・航空機などの燃料に用いる。ベンゾール。

⇒ベンゼン‐かく【ベンゼン核】

⇒ベンゼン‐かん【ベンゼン環】

⇒ベンゼン‐スルホンさん【ベンゼンスルホン酸】

ベンゼン‐かく【ベンゼン核】

芳香族化合物の分子中に含まれる炭素原子6個から成る平面正六角形の環。ベンゼン環。

⇒ベンゼン【benzene】

ベンゼン‐かん【ベンゼン環】‥クワン

(→)ベンゼン核に同じ。

⇒ベンゼン【benzene】

へん‐せんこう【変旋光】‥クワウ

ブドウ糖などの旋光性物質が、溶液中で時間とともに旋光性の大きさを変える現象。

べん‐せんず【弁線図】‥ヅ

蒸気機関で、ピストンおよびクランクの位置と滑り弁の位置との相互関係を簡便に知るために描かれる線図。

ベンゼン‐スルホンさん【ベンゼンスルホン酸】

分子式C6H5SO3H 代表的なスルホン酸。ベンゼンを濃硫酸と熱して作られる。潮解性の結晶。水溶液は強酸性。ナトリウム塩を水酸化ナトリウムとともに融解するとフェノールになる。有機合成の中間原料。

⇒ベンゼン【benzene】

へん‐そ【編組】

①組み合わせること。

②木綿糸・絹糸または毛糸を密に組み合わせて電線絶縁の被覆としたもの。

③作戦上の必要に応じ、一時的に数個の部隊を組み合わせること。編合。

べん‐そ【弁疏】

言いひらきをすること。言いわけ。

ベンゾイミダゾールけい‐さっきんざい【ベンゾイミダゾール系殺菌剤】

(benzoimidazole)農薬の一種。果樹・野菜・クワ・イネ・ムギ類・花卉類・芝など広範囲に活用される。

ベンゾイル‐き【ベンゾイル基】

(benzoyl group)安息香酸から水酸基を除いた原子団。化学式-C6H5CO

へん‐そう【返送】

送りかえすこと。「手紙を―する」

へん‐そう【変相】‥サウ

①形相を変えること。また、変わった形相。

②〔仏〕極楽の荘厳、地獄の相状、そのほか仏教説話・経説などを図絵にしたもの。浄土変相・地獄変・本行経変など。変。変相図。

へん‐そう【変装】‥サウ

容姿・服装をかえて別人のようにつくろうこと。「眼鏡で―する」「―を見やぶる」

へん‐ぞう【変造】‥ザウ

既存の物の形状・内容に変更を加えること。「証券を―する」「―紙幣」

へん‐そううん【片層雲】

層雲の一種で、ちぎれて空に浮かんでいるもの。記号St fra →雲級(表)

へんそう‐きょく【変奏曲】

(variation)主題に続いてその旋律・和声・リズム・性格などをさまざまに変化させたいくつかの曲を接続した楽曲。独立した楽曲の場合と、ソナタや交響曲などの一つの楽章をなす場合とがある。

ベンゾール【Benzol ドイツ】

(→)ベンゼンに同じ。

へん‐そく【辺側】

ほとり。かたわら。

へん‐そく【変則】

規則や規定にはずれていること。普通のやり方でないこと。「―モーション」↔正則。

⇒へんそく‐てき【変則的】

へん‐そく【変速】

速力を変えること。「―ギア」

⇒へんそく‐そうち【変速装置】

へんそく‐そうち【変速装置】‥サウ‥

機械などの速度を種々に変化させる装置。歯車式・段車式・電動機式・流体式などがある。

⇒へん‐そく【変速】

へんそく‐てき【変則的】

一般に行われる方式とは異なるさま。「―な人員配置」

⇒へん‐そく【変則】

ベンゾピレン【benzopyrene】

分子式C20H12 5個のベンゼン環が縮合した芳香族炭化水素。黄色の結晶。コールタール中に含まれる。強い発癌性をもつ。ベンツピレン。

ベンゾフラン【benzofuran】

分子式C8H6O 別名クマロン。コールタール中に含まれ、印刷インキや塗料の合成原料。

へん‐たい【変体】

普通の体裁と異なること。また、その体裁。

⇒へんたい‐がな【変体仮名】

⇒へんたい‐かんぶん【変体漢文】

へん‐たい【変態】

①もとの姿・形をかえること。また、その姿・形。菅家文草2「―繽紛として、神なり又神なり」

②正常でない状態。

③(変態性欲の略)性的行為や性に対する関心が正常でないこと。

④〔生〕

㋐動物が卵から孵化した後、成体になるまでに、時期により異なる形態をとること。カエルや昆虫の変態の類。

㋑植物の茎・葉・根が変じてまったくちがった形態をとること。茎が葉のように扁平となるナギイカダ、葉が刺となるサボテンなど。

⑤(transformation)多形を有する物質において、それぞれの結晶構造またその相互間の移行すなわち転移をいう。相転移。

⇒へんたい‐せいよく【変態性欲】

⇒へんたい‐ホルモン【変態ホルモン】

⇒へんたい‐よう【変態葉】

へん‐たい【編隊】

(飛行機などが)組んで隊形をととのえること。また、その隊形。「―を組む」「―飛行」

べん‐だい【弁代】

弁官に代わって、その職務を行うもの。

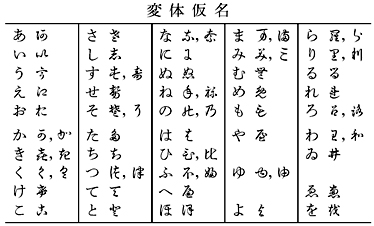

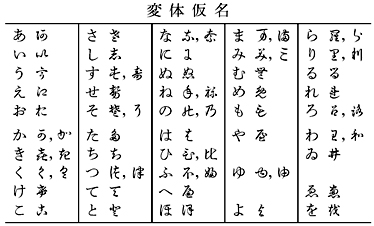

へんたい‐がな【変体仮名】

現在普通に使用されている平がな(1900年小学校令施行規則で採用)と違う字源またはくずし方のかな。

変体仮名(表)

⇒へん‐せい【変成】

へんせい‐ふう【偏西風】

南北両半球の中緯度地方の上層を一年中吹く西寄りの風。↔偏東風。

⇒へんせいふう‐たい【偏西風帯】

へんせいふう‐たい【偏西風帯】

偏西風が地球をとりまく連続する流れとなって吹く緯度帯。一般に南北両半球ともほぼ緯度30〜60度であるが、季節によって変化する。この中を幅の狭い強風であるジェット気流がうねりながら吹いている。

⇒へんせい‐ふう【偏西風】

へん‐せき【偏析】

金属や合金中の不純物あるいは成分元素の分布が不均一になる現象。合金の凝固に際してしばしば起こり、材料の欠陥となる。

へん‐せき【貶斥】

官位をおとしてしりぞけること。

へん‐せき【編籍】

戸籍を作製すること。

べん‐せき【弁析】

理非をわかち決めること。

へん‐せきうん【片積雲】

積雲の一種で、片々たる塊となって風に漂うもの。記号Cu fra →雲級(表)

へん‐せつ【変節】

節義を変えること。また、従来の主張をかえること。「成行きによって―する」

⇒へんせつ‐かん【変節漢】

へん‐せつ【変説】

今までの自説を変えること。

べん‐ぜつ【弁舌】

ものを言うこと。論ずること。言い方。論じかた。「―をふるう」「―さわやか」

べん‐ぜつ【弁説】

物事の論理を説き明かすこと。論証。弁証。

へんせつ‐かん【変節漢】

節義を変じた男。変節者。

⇒へん‐せつ【変節】

へん‐せん【変遷】

移り変わること。移り変り。「幾多の―を経る」

へん‐せん【貶遷】

官位を下げて遠地にうつすこと。

ベンゼン【benzene】

分子式C6H6 最も簡単な芳香族炭化水素。石炭の乾留、石油の接触改質・熱分解に際して回収される無色揮発性の液体。一種の臭気をもち、芳香族化合物の母体として各種の有機化合物の合成原料とし、また、自動車・航空機などの燃料に用いる。ベンゾール。

⇒ベンゼン‐かく【ベンゼン核】

⇒ベンゼン‐かん【ベンゼン環】

⇒ベンゼン‐スルホンさん【ベンゼンスルホン酸】

ベンゼン‐かく【ベンゼン核】

芳香族化合物の分子中に含まれる炭素原子6個から成る平面正六角形の環。ベンゼン環。

⇒ベンゼン【benzene】

ベンゼン‐かん【ベンゼン環】‥クワン

(→)ベンゼン核に同じ。

⇒ベンゼン【benzene】

へん‐せんこう【変旋光】‥クワウ

ブドウ糖などの旋光性物質が、溶液中で時間とともに旋光性の大きさを変える現象。

べん‐せんず【弁線図】‥ヅ

蒸気機関で、ピストンおよびクランクの位置と滑り弁の位置との相互関係を簡便に知るために描かれる線図。

ベンゼン‐スルホンさん【ベンゼンスルホン酸】

分子式C6H5SO3H 代表的なスルホン酸。ベンゼンを濃硫酸と熱して作られる。潮解性の結晶。水溶液は強酸性。ナトリウム塩を水酸化ナトリウムとともに融解するとフェノールになる。有機合成の中間原料。

⇒ベンゼン【benzene】

へん‐そ【編組】

①組み合わせること。

②木綿糸・絹糸または毛糸を密に組み合わせて電線絶縁の被覆としたもの。

③作戦上の必要に応じ、一時的に数個の部隊を組み合わせること。編合。

べん‐そ【弁疏】

言いひらきをすること。言いわけ。

ベンゾイミダゾールけい‐さっきんざい【ベンゾイミダゾール系殺菌剤】

(benzoimidazole)農薬の一種。果樹・野菜・クワ・イネ・ムギ類・花卉類・芝など広範囲に活用される。

ベンゾイル‐き【ベンゾイル基】

(benzoyl group)安息香酸から水酸基を除いた原子団。化学式-C6H5CO

へん‐そう【返送】

送りかえすこと。「手紙を―する」

へん‐そう【変相】‥サウ

①形相を変えること。また、変わった形相。

②〔仏〕極楽の荘厳、地獄の相状、そのほか仏教説話・経説などを図絵にしたもの。浄土変相・地獄変・本行経変など。変。変相図。

へん‐そう【変装】‥サウ

容姿・服装をかえて別人のようにつくろうこと。「眼鏡で―する」「―を見やぶる」

へん‐ぞう【変造】‥ザウ

既存の物の形状・内容に変更を加えること。「証券を―する」「―紙幣」

へん‐そううん【片層雲】

層雲の一種で、ちぎれて空に浮かんでいるもの。記号St fra →雲級(表)

へんそう‐きょく【変奏曲】

(variation)主題に続いてその旋律・和声・リズム・性格などをさまざまに変化させたいくつかの曲を接続した楽曲。独立した楽曲の場合と、ソナタや交響曲などの一つの楽章をなす場合とがある。

ベンゾール【Benzol ドイツ】

(→)ベンゼンに同じ。

へん‐そく【辺側】

ほとり。かたわら。

へん‐そく【変則】

規則や規定にはずれていること。普通のやり方でないこと。「―モーション」↔正則。

⇒へんそく‐てき【変則的】

へん‐そく【変速】

速力を変えること。「―ギア」

⇒へんそく‐そうち【変速装置】

へんそく‐そうち【変速装置】‥サウ‥

機械などの速度を種々に変化させる装置。歯車式・段車式・電動機式・流体式などがある。

⇒へん‐そく【変速】

へんそく‐てき【変則的】

一般に行われる方式とは異なるさま。「―な人員配置」

⇒へん‐そく【変則】

ベンゾピレン【benzopyrene】

分子式C20H12 5個のベンゼン環が縮合した芳香族炭化水素。黄色の結晶。コールタール中に含まれる。強い発癌性をもつ。ベンツピレン。

ベンゾフラン【benzofuran】

分子式C8H6O 別名クマロン。コールタール中に含まれ、印刷インキや塗料の合成原料。

へん‐たい【変体】

普通の体裁と異なること。また、その体裁。

⇒へんたい‐がな【変体仮名】

⇒へんたい‐かんぶん【変体漢文】

へん‐たい【変態】

①もとの姿・形をかえること。また、その姿・形。菅家文草2「―繽紛として、神なり又神なり」

②正常でない状態。

③(変態性欲の略)性的行為や性に対する関心が正常でないこと。

④〔生〕

㋐動物が卵から孵化した後、成体になるまでに、時期により異なる形態をとること。カエルや昆虫の変態の類。

㋑植物の茎・葉・根が変じてまったくちがった形態をとること。茎が葉のように扁平となるナギイカダ、葉が刺となるサボテンなど。

⑤(transformation)多形を有する物質において、それぞれの結晶構造またその相互間の移行すなわち転移をいう。相転移。

⇒へんたい‐せいよく【変態性欲】

⇒へんたい‐ホルモン【変態ホルモン】

⇒へんたい‐よう【変態葉】

へん‐たい【編隊】

(飛行機などが)組んで隊形をととのえること。また、その隊形。「―を組む」「―飛行」

べん‐だい【弁代】

弁官に代わって、その職務を行うもの。

へんたい‐がな【変体仮名】

現在普通に使用されている平がな(1900年小学校令施行規則で採用)と違う字源またはくずし方のかな。

変体仮名(表)

⇒へん‐たい【変体】

へんたい‐かんぶん【変体漢文】

平安時代以後、男子の日記・書簡・記録・法令などに用いられた日本化した漢文。返読もあるが、正格にはずれた配字で、漢文に用いない語も混用している。候文そうろうぶんもこの一種。記録体。吾妻鑑体あずまかがみたい。

⇒へん‐たい【変体】

へんたい‐せいよく【変態性欲】

[reference](→)性的倒錯

⇒へん‐たい【変体】

へんたい‐かんぶん【変体漢文】

平安時代以後、男子の日記・書簡・記録・法令などに用いられた日本化した漢文。返読もあるが、正格にはずれた配字で、漢文に用いない語も混用している。候文そうろうぶんもこの一種。記録体。吾妻鑑体あずまかがみたい。

⇒へん‐たい【変体】

へんたい‐せいよく【変態性欲】

[reference](→)性的倒錯

べんさい‐るい【弁鰓類】

〔動〕(→)二枚貝類に同じ。

ペン‐さき【ペン先】

ペンの先端。ペン軸の先にとりつける金属製の具。

べん‐ざし【弁指】

九州西海岸などで、網漁業の総指揮者、漁労長のこと。また、漁業部落の区長に当たる役人の称。

へんさ‐ち【偏差値】

学力などの検査結果が集団の平均からどの程度ずれているかを示す数値。点数の分布が正規分布に従うとみて、偏差を標準偏差で割って10倍し、50を加算した数値。

⇒へん‐さ【偏差】

へん‐さつ【返札】

返事の手紙。返書。返簡。

へん‐さつ【編冊】

綴じた書籍。とじほん。

ベンサム【Jeremy Bentham】

イギリスの思想家。功利主義の代表者。快楽の増大、苦痛の減少をすべての道徳や立法の窮極の原理とし、「最大多数の最大幸福」の実現を説いた。著「道徳および立法の諸原理論序説」など。(1748〜1832)

ペン‐ざら【ペン皿】

ペンを置くための、多く長方形の皿。

へん‐さん【返盞】

酒盃をかえすこと。返杯。

へん‐さん【偏衫・褊衫】

(ヘンザンとも)僧衣の一種。上半身を覆う法衣。インドの衣に由来し、左前に着る。→直綴じきとつ

へん‐さん【編纂】

諸種の材料を集め、またはそれに手を加え、書籍の内容をつくりあげること。編集。「県史を―する」「辞典の―」

へん‐ざん【貶竄】

官位をおとして遠方へ流すこと。貶流。貶謫へんたく。

へん‐ざん【遍参】

(ヘンサンとも)諸寺を遍歴参詣すること。雨月物語5「―の僧、今夜ばかりの宿をかり奉らん」

へん‐し【片志】

わずかなこころざし。寸志。また、自分の志を謙遜していう語。

へん‐し【片思】

一方だけが思いしたうこと。かたこい。かたおもい。

へん‐し【片紙】

紙のきれはし。紙きれ。

へん‐し【返詞】

返事のことば。返辞。

へん‐し【変死】

自殺・他殺・事故死など、不自然な状態で死ぬこと。「―者」

⇒へんし‐たい【変死体】

へん‐し【偏私】

かたよること。えこひいき。偏頗へんぱ。

へん‐じ【片時】

(ヘンシとも)かたとき。しばし。平家物語3「ただ―の栄花とぞ見えし」

へん‐じ【辺地】‥ヂ

〔仏〕極楽浄土の辺界の地。弥陀の本願に疑惑を抱きながら、浄土往生を願求した者の生まれるところ。→へんち

へん‐じ【返事・返辞】

答えること。答えて言う言葉または書面。返答。「―に詰まる」「―を出す」「すぐ―する」

へん‐じ【変事】

変わった出来事。異変。事変。「突然の―」「―が起こる」

へん‐じ【編次】

順序を追って編集すること。また、その順序次第。

べん‐し【弁士】

①弁舌の巧みな人。

②演説・講演などをする人。

③無声映画で映画の説明をする人。活弁。

べん‐じ【弁事】

事をとりはからうこと。また、その人。

ペンジアス【Arno Allan Penzias】

アメリカの電波天文学者。ドイツ生れ。1965年R.W.ウィルソンと共に絶対温度3度の宇宙背景放射を発見、ビッグバン宇宙論に決定的証拠を与えた。ノーベル賞。(1933〜)

べん‐しき【弁識】

わきまえ識しること。

ペン‐じく【ペン軸】‥ヂク

ペン先を挿す軸。

ベンジジン【benzidine】

分子式C12H12N2 4,4‐ジアミノビフェニル。木綿の染料合成に使用されたが、発癌作用のため使用禁止。

へんし‐たい【変死体】

殺人の疑いを持たせる変死した人の死体。

⇒へん‐し【変死】

べんじ‐た・てる【弁じ立てる】

〔他下一〕

一方的にはげしく述べる。まくしたてる。

へん‐しつ【変質】

①性質または物質が変化すること。また、その変じた性質や物質。「―した薬剤」

②気質・性格に異常のあること。

⇒へんしつ‐しゃ【変質者】

へん‐しつ【偏執】

⇒へんしゅう

べん‐しつ【便室】

①休息所。控所。

②便所。

へんしつ‐しゃ【変質者】

性格・気質の異常な者。

⇒へん‐しつ【変質】

へん‐しゃ【編者】

(ヘンジャとも)書物を編集する人。数人の原稿をまとめて1冊の本にした人。

べん‐しゃ【弁者】

(ベンジャとも)弁舌の巧みな人。

へんじゃく【扁鵲】

中国、戦国時代の名医。渤海郡鄭の人。姓は秦、名は越人。長桑君に学び、禁方の口伝と医書とを受けて名医となり、趙簡子や虢かくの太子を救ったという。古代インドの名医、耆婆ぎばと並称される。→耆婆扁鵲ぎばへんじゃく

ベンジャミン【benjamin】

クワ科イチジク属の常緑小高木の、園芸上の通称。名は種小名benyamianaに由来。インドの原産。枝は淡褐色で平滑、光沢があり、軟弱でよく捩れる。葉は互生、小形の楕円形で硬質。観葉植物として鉢植えにする。シダレガジュマル。ベンジャミンゴムノキ。

へん‐しゅ【片手】

片方の手。かたて。

へん‐しゅ【辺守】

辺境の守り。辺備。

へん‐しゅ【変種】

①変わった種類。かわりだね。

②生物分類上の一階級。亜種の下に必要に応じておかれる。

へん‐しゅ【篇首・編首】

一編の詩歌・文章のはじめ。編章のはじめ。

へん‐しゅ【騙取】

人をだまして財物を取ること。

へん‐じゅ【辺戍】

(「戍」は守る意)辺境の守備。辺守。

へん‐しゅう【扁舟】‥シウ

小さい舟。こぶね。

へん‐しゅう【偏執】‥シフ

(ヘンシツとも)かたよった見解に固執して他人の言説をうけつけないこと。偏屈。片意地。

⇒へんしゅう‐きょう【偏執狂】

⇒へんしゅう‐びょう【偏執病】

へん‐しゅう【編修】‥シウ

①書籍を編みととのえること。「国史を―する」

②中国で、国史の編纂に従事した官。

へん‐しゅう【編集・編輯】‥シフ

資料をある方針・目的のもとに集め、書物・雑誌・新聞などの形に整えること。映画フィルム・録音テープなどを一つにまとめることにもいう。「雑誌を―する」「―者」

⇒へんしゅう‐けん【編集権】

⇒へんしゅう‐ちょさくけん【編集著作権】

⇒へんしゅう‐にん【編集人】

へん‐じゅう【篇什】‥ジフ

(「什」は十の意。詩経の雅と頌とが十篇を1巻としたからいう)詩を集めたもの。詩篇。詩。

へんしゅう‐きょう【偏執狂】‥シフキヤウ

あることに異常に執着する人。モノマニア。

⇒へん‐しゅう【偏執】

へんしゅう‐けん【編集権】‥シフ‥

新聞・雑誌・書籍などの刊行について、企業経営権のうちの一部として、編集上の企画その他必要な管理を行う権能。→経営権。

⇒へん‐しゅう【編集・編輯】

ペン‐しゅうじ【ペン習字】‥シフ‥

毛筆の習字に対して、ペンを用いた習字。

へんしゅう‐ちょさくけん【編集著作権】‥シフ‥

素材の選択または配列によって創作性を有する編集物を編集した者に認められる著作権。素材の著作者の権利には影響を及ぼさない。

⇒へん‐しゅう【編集・編輯】

へんしゅう‐にん【編集人】‥シフ‥

編集の責任者。編集の名義人。

⇒へん‐しゅう【編集・編輯】

へんしゅう‐びょう【偏執病】‥シフビヤウ

(→)パラノイアに同じ。

⇒へん‐しゅう【偏執】

へん‐じゅつ【編述】

文章をつづってまとめること。

べん‐しゅつ【娩出】

胎児を産み出すこと。

へん‐しょ【返書】

返事の手紙。返信。返状。

べん‐じょ【便所】

大小便をする所。かわや。はばかり。トイレ。

へん‐しょう【辺将】‥シヤウ

辺境守備の将軍。夷狄いてきのいる地方を征伐する将軍。

へん‐しょう【返抄】‥セウ

①古代・中世、官府から命令を受けた下僚が命令を奉行し終わった時、その完了を報告する文書。

②平安時代、金銭・年貢などの領収書。後には請取状・所納状ともいい、「請」「納」などと首書する。

③転じて、保証書。無名抄「この十首の歌にこそ―も賜びぬべく覚ゆれ」

へん‐しょう【返章】‥シヤウ

返事の文。返信。返書。

へん‐しょう【返照】‥セウ

①光の照りかえすこと。

②夕日の輝き。夕照せきしょう。ゆうひ。

③〔仏〕内省すること。反照。

へん‐しょう【返償】‥シヤウ

かえしつぐなうこと。

へん‐しょう【変症】‥シヤウ

病症の変わること。また、その変わった病状。

へん‐しょう【変称】

名称を変えること。また、その変えた名称。

へん‐しょう【変象】‥シヤウ

普通とは異なる現象。

へん‐しょう【篇章・編章】‥シヤウ

詩文の篇と章。文章上、句の重なったものを章といい、章の重なったもの即ち篇をもって首尾完結する。転じて、文章、詩文。

へん‐しょう【編鐘】

中国古代の打楽器の一種。音高が異なる鐘を、いくつか並べて架にかけたもの。鐘の数は不定。韓国の雅楽でも使用。

編鐘

べんさい‐るい【弁鰓類】

〔動〕(→)二枚貝類に同じ。

ペン‐さき【ペン先】

ペンの先端。ペン軸の先にとりつける金属製の具。

べん‐ざし【弁指】

九州西海岸などで、網漁業の総指揮者、漁労長のこと。また、漁業部落の区長に当たる役人の称。

へんさ‐ち【偏差値】

学力などの検査結果が集団の平均からどの程度ずれているかを示す数値。点数の分布が正規分布に従うとみて、偏差を標準偏差で割って10倍し、50を加算した数値。

⇒へん‐さ【偏差】

へん‐さつ【返札】

返事の手紙。返書。返簡。

へん‐さつ【編冊】

綴じた書籍。とじほん。

ベンサム【Jeremy Bentham】

イギリスの思想家。功利主義の代表者。快楽の増大、苦痛の減少をすべての道徳や立法の窮極の原理とし、「最大多数の最大幸福」の実現を説いた。著「道徳および立法の諸原理論序説」など。(1748〜1832)

ペン‐ざら【ペン皿】

ペンを置くための、多く長方形の皿。

へん‐さん【返盞】

酒盃をかえすこと。返杯。

へん‐さん【偏衫・褊衫】

(ヘンザンとも)僧衣の一種。上半身を覆う法衣。インドの衣に由来し、左前に着る。→直綴じきとつ

へん‐さん【編纂】

諸種の材料を集め、またはそれに手を加え、書籍の内容をつくりあげること。編集。「県史を―する」「辞典の―」

へん‐ざん【貶竄】

官位をおとして遠方へ流すこと。貶流。貶謫へんたく。

へん‐ざん【遍参】

(ヘンサンとも)諸寺を遍歴参詣すること。雨月物語5「―の僧、今夜ばかりの宿をかり奉らん」

へん‐し【片志】

わずかなこころざし。寸志。また、自分の志を謙遜していう語。

へん‐し【片思】

一方だけが思いしたうこと。かたこい。かたおもい。

へん‐し【片紙】

紙のきれはし。紙きれ。

へん‐し【返詞】

返事のことば。返辞。

へん‐し【変死】

自殺・他殺・事故死など、不自然な状態で死ぬこと。「―者」

⇒へんし‐たい【変死体】

へん‐し【偏私】

かたよること。えこひいき。偏頗へんぱ。

へん‐じ【片時】

(ヘンシとも)かたとき。しばし。平家物語3「ただ―の栄花とぞ見えし」

へん‐じ【辺地】‥ヂ

〔仏〕極楽浄土の辺界の地。弥陀の本願に疑惑を抱きながら、浄土往生を願求した者の生まれるところ。→へんち

へん‐じ【返事・返辞】

答えること。答えて言う言葉または書面。返答。「―に詰まる」「―を出す」「すぐ―する」

へん‐じ【変事】

変わった出来事。異変。事変。「突然の―」「―が起こる」

へん‐じ【編次】

順序を追って編集すること。また、その順序次第。

べん‐し【弁士】

①弁舌の巧みな人。

②演説・講演などをする人。

③無声映画で映画の説明をする人。活弁。

べん‐じ【弁事】

事をとりはからうこと。また、その人。

ペンジアス【Arno Allan Penzias】

アメリカの電波天文学者。ドイツ生れ。1965年R.W.ウィルソンと共に絶対温度3度の宇宙背景放射を発見、ビッグバン宇宙論に決定的証拠を与えた。ノーベル賞。(1933〜)

べん‐しき【弁識】

わきまえ識しること。

ペン‐じく【ペン軸】‥ヂク

ペン先を挿す軸。

ベンジジン【benzidine】

分子式C12H12N2 4,4‐ジアミノビフェニル。木綿の染料合成に使用されたが、発癌作用のため使用禁止。

へんし‐たい【変死体】

殺人の疑いを持たせる変死した人の死体。

⇒へん‐し【変死】

べんじ‐た・てる【弁じ立てる】

〔他下一〕

一方的にはげしく述べる。まくしたてる。

へん‐しつ【変質】

①性質または物質が変化すること。また、その変じた性質や物質。「―した薬剤」

②気質・性格に異常のあること。

⇒へんしつ‐しゃ【変質者】

へん‐しつ【偏執】

⇒へんしゅう

べん‐しつ【便室】

①休息所。控所。

②便所。

へんしつ‐しゃ【変質者】

性格・気質の異常な者。

⇒へん‐しつ【変質】

へん‐しゃ【編者】

(ヘンジャとも)書物を編集する人。数人の原稿をまとめて1冊の本にした人。

べん‐しゃ【弁者】

(ベンジャとも)弁舌の巧みな人。

へんじゃく【扁鵲】

中国、戦国時代の名医。渤海郡鄭の人。姓は秦、名は越人。長桑君に学び、禁方の口伝と医書とを受けて名医となり、趙簡子や虢かくの太子を救ったという。古代インドの名医、耆婆ぎばと並称される。→耆婆扁鵲ぎばへんじゃく

ベンジャミン【benjamin】

クワ科イチジク属の常緑小高木の、園芸上の通称。名は種小名benyamianaに由来。インドの原産。枝は淡褐色で平滑、光沢があり、軟弱でよく捩れる。葉は互生、小形の楕円形で硬質。観葉植物として鉢植えにする。シダレガジュマル。ベンジャミンゴムノキ。

へん‐しゅ【片手】

片方の手。かたて。

へん‐しゅ【辺守】

辺境の守り。辺備。

へん‐しゅ【変種】

①変わった種類。かわりだね。

②生物分類上の一階級。亜種の下に必要に応じておかれる。

へん‐しゅ【篇首・編首】

一編の詩歌・文章のはじめ。編章のはじめ。

へん‐しゅ【騙取】

人をだまして財物を取ること。

へん‐じゅ【辺戍】

(「戍」は守る意)辺境の守備。辺守。

へん‐しゅう【扁舟】‥シウ

小さい舟。こぶね。

へん‐しゅう【偏執】‥シフ

(ヘンシツとも)かたよった見解に固執して他人の言説をうけつけないこと。偏屈。片意地。

⇒へんしゅう‐きょう【偏執狂】

⇒へんしゅう‐びょう【偏執病】

へん‐しゅう【編修】‥シウ

①書籍を編みととのえること。「国史を―する」

②中国で、国史の編纂に従事した官。

へん‐しゅう【編集・編輯】‥シフ

資料をある方針・目的のもとに集め、書物・雑誌・新聞などの形に整えること。映画フィルム・録音テープなどを一つにまとめることにもいう。「雑誌を―する」「―者」

⇒へんしゅう‐けん【編集権】

⇒へんしゅう‐ちょさくけん【編集著作権】

⇒へんしゅう‐にん【編集人】

へん‐じゅう【篇什】‥ジフ

(「什」は十の意。詩経の雅と頌とが十篇を1巻としたからいう)詩を集めたもの。詩篇。詩。

へんしゅう‐きょう【偏執狂】‥シフキヤウ

あることに異常に執着する人。モノマニア。

⇒へん‐しゅう【偏執】

へんしゅう‐けん【編集権】‥シフ‥

新聞・雑誌・書籍などの刊行について、企業経営権のうちの一部として、編集上の企画その他必要な管理を行う権能。→経営権。

⇒へん‐しゅう【編集・編輯】

ペン‐しゅうじ【ペン習字】‥シフ‥

毛筆の習字に対して、ペンを用いた習字。

へんしゅう‐ちょさくけん【編集著作権】‥シフ‥

素材の選択または配列によって創作性を有する編集物を編集した者に認められる著作権。素材の著作者の権利には影響を及ぼさない。

⇒へん‐しゅう【編集・編輯】

へんしゅう‐にん【編集人】‥シフ‥

編集の責任者。編集の名義人。

⇒へん‐しゅう【編集・編輯】

へんしゅう‐びょう【偏執病】‥シフビヤウ

(→)パラノイアに同じ。

⇒へん‐しゅう【偏執】

へん‐じゅつ【編述】

文章をつづってまとめること。

べん‐しゅつ【娩出】

胎児を産み出すこと。

へん‐しょ【返書】

返事の手紙。返信。返状。

べん‐じょ【便所】

大小便をする所。かわや。はばかり。トイレ。

へん‐しょう【辺将】‥シヤウ

辺境守備の将軍。夷狄いてきのいる地方を征伐する将軍。

へん‐しょう【返抄】‥セウ

①古代・中世、官府から命令を受けた下僚が命令を奉行し終わった時、その完了を報告する文書。

②平安時代、金銭・年貢などの領収書。後には請取状・所納状ともいい、「請」「納」などと首書する。

③転じて、保証書。無名抄「この十首の歌にこそ―も賜びぬべく覚ゆれ」

へん‐しょう【返章】‥シヤウ

返事の文。返信。返書。

へん‐しょう【返照】‥セウ

①光の照りかえすこと。

②夕日の輝き。夕照せきしょう。ゆうひ。

③〔仏〕内省すること。反照。

へん‐しょう【返償】‥シヤウ

かえしつぐなうこと。

へん‐しょう【変症】‥シヤウ

病症の変わること。また、その変わった病状。

へん‐しょう【変称】

名称を変えること。また、その変えた名称。

へん‐しょう【変象】‥シヤウ

普通とは異なる現象。

へん‐しょう【篇章・編章】‥シヤウ

詩文の篇と章。文章上、句の重なったものを章といい、章の重なったもの即ち篇をもって首尾完結する。転じて、文章、詩文。

へん‐しょう【編鐘】

中国古代の打楽器の一種。音高が異なる鐘を、いくつか並べて架にかけたもの。鐘の数は不定。韓国の雅楽でも使用。

編鐘

へん‐じょう【辺城】‥ジヤウ

辺境の城。

へん‐じょう【返上】‥ジヤウ

①お返しすること。返し奉ること。

②返すこと。受けとらないこと。「汚名―」「休日―で働く」「タイトルを―する」

へん‐じょう【返状】‥ジヤウ

返事の書状。返書。

へん‐じょう【変成・変生】‥ジヤウ

①成り変わること。特に仏の功徳くどくによって女子が男子に生まれ変わること。

②⇒へんせい。

⇒へんじょう‐なんし【変成男子】

へん‐じょう【変状】‥ジヤウ

普通とは異なる状態。以前とはちがう状態。

へんじょう【遍昭・遍照】‥ゼウ

平安初期の僧・歌人。六歌仙・三十六歌仙の一人。大納言安世(桓武天皇の皇子)の子。俗名、良岑よしみね宗貞。仁明天皇の寵を蒙り蔵人頭となったが、天皇崩御後出家、円仁・円珍に天台を学び、京都に元慶寺がんぎょうじを創設、僧正となる。流暢な歌を詠み、小野小町との贈答は有名。花山僧正。(816〜890)

へん‐じょう【遍照】‥ゼウ

(ヘンショウとも)〔仏〕法身ほっしんの光明が、あまねく世界を照らすこと。

⇒へんじょう‐こんごう【遍照金剛】

⇒へんじょう‐しゃなぶつ【遍照遮那仏】

⇒へんじょう‐にょらい【遍照如来】

べん‐しょう【弁証】

①弁論によって論証すること。また、弁別して証明すること。

②経験によらず、概念の分析によって研究すること。

⇒べんしょう‐ほう【弁証法】

⇒べんしょうほう‐しんがく【弁証法神学】

⇒べんしょうほうてき‐ゆいぶつろん【弁証法的唯物論】

⇒べんしょうほうてき‐ろんりがく【弁証法的論理学】

⇒べんしょう‐ろん【弁証論】

べん‐しょう【弁償】‥シヤウ

他人に与えた損害をつぐない返すこと。「代金を―する」「―金」

へんじょう‐か【編上靴】‥ジヤウクワ

旧陸軍で、軍用の編み上げ靴ぐつを音読して称したもの。

へんじょう‐こんごう【遍照金剛】‥ゼウ‥ガウ

①光明があまねく照らし、その本体の不壊ふえであることを表す語。大日如来の密号。

②空海の灌頂号。

⇒へん‐じょう【遍照】

へんじょう‐しゃなぶつ【遍照遮那仏】‥ゼウ‥

(→)毘盧びる遮那仏に同じ。

⇒へん‐じょう【遍照】

へんじょう‐なんし【変成男子】‥ジヤウ‥

〔仏〕女子が男子に生まれ変わること。女子には五障があるためそのままでは成仏じょうぶつが困難であるから男身となって成仏することを言った語。→女人成仏

⇒へん‐じょう【変成・変生】

へんじょう‐にょらい【遍照如来】‥ゼウ‥

大日如来の異称。

⇒へん‐じょう【遍照】

べんしょう‐ほう【弁証法】‥ハフ

(dialectic)意見(定立)と反対意見(反定立)との対立と矛盾を通じて、より高い段階の認識(総合)に至る哲学的方法。その過程は正反合と要約される。本来は対話術・問答法の意味で、ソクラテス・プラトンではイデアの認識に到達する方法であった。アリストテレスは多くの人が認める前提からの推理を弁証的と呼び、学問的論証と区別した。古代末期から中世にかけて自由学芸の一つである「弁証学」は正しく議論を行うための学であり、伝統的論理学をその内容とした。カントは錯覚的な空しい推理を弁証的と呼び、弁証法を「仮象の論理」とした。シュライエルマッハーは対話的思考によって思考と存在とを動的に一致させ、主体の世界認識と神認識を深化させる根本学問として弁証法を構想した。ヘーゲルは思考活動の重要な契機として、抽象的・悟性的認識を思弁的・肯定的認識へ高めるための否定的理性の働きを弁証法と呼び、これによって全世界を理念の自己発展として認識しようと試みた。マルクス・エンゲルスは唯物論の立場からヘーゲルを摂取し、弁証法を「自然、人間社会および思考の一般的な発展法則についての科学」とした(唯物弁証法)。キルケゴールはヘーゲル的な弁証法を量的な弁証法と批判し、神と人間との質的断絶を強調しつつ、宗教的実存へと高まりゆく人間存在を質の弁証法で説明した。

⇒べん‐しょう【弁証】

べんしょうほう‐しんがく【弁証法神学】‥ハフ‥

第一次大戦後、K.バルトとその一派がドイツで始めた神学の革新運動。神の超越性と啓示を強調し、自由主義神学や文化内在主義を批判。危機神学。

⇒べん‐しょう【弁証】

べんしょうほうてき‐ゆいぶつろん【弁証法的唯物論】‥ハフ‥

(dialektischer Materialismus ドイツ)1840年代にマルクスが提唱し、エンゲルス、ついでレーニンらが発展させた理論。従来の唯物論が機械的であったのに対して弁証法的、ヘーゲルの弁証法が観念論的であったのに対して唯物論的であることを特質とする。根本原理としての物質的存在の優位とそれの弁証法的運動、人間的実践を媒介とするこの運動の模写としての認識を説く。→自然弁証法→唯物史観。

⇒べん‐しょう【弁証】

べんしょうほうてき‐ろんりがく【弁証法的論理学】‥ハフ‥

弁証法を取り扱う論理学。形式論理学と異なり、矛盾を思考の発展の契機と捉え、同時に認識論としての意味をもつ。

⇒べん‐しょう【弁証】

べんしょう‐ろん【弁証論】

(→)護教論に同じ。

⇒べん‐しょう【弁証】

へん‐しょく【変色】

色のかわること。色をかえること。「壁紙が―する」

へん‐しょく【偏食】

えりごのみして食べること。食物に好き嫌いのあること。「―を直す」

ペンション【pension】

洋風の民宿。

へん・じる【変じる】

〔自他上一〕

(→)「変ずる」(サ変)に同じ。

べん・じる【弁じる・辨じる】

〔自他上一〕

(→)「弁(辨)ずる」(サ変)に同じ。

べん・じる【便じる】

〔自他上一〕

(→)「便ずる」(サ変)に同じ。

ペンシル【pencil】

鉛筆。

⇒ペンシル‐ストライプ【pencil stripe】

⇒ペンシル‐ビル

ベンジル‐アルコール【benzyl alcohol】

最も簡単な芳香族アルコール。分子式C6H5CH2OH ジャスミンなど多くの精油中に遊離またはエステルの形で含まれる。芳香をもつ無色の液体。香料・医薬・溶剤などに用いる。

ペンシルヴァニア【Pennsylvania】

アメリカ合衆国北東部、大西洋岸から内陸にのびる州。独立13州の一つ。州西部は19世紀以来、石炭や製鉄産業の中心。州都ハリスバーグ。→アメリカ合衆国(図)

ペンシル‐ストライプ【pencil stripe】

鉛筆で描いた線ほどの太さの縦縞柄。

⇒ペンシル【pencil】

ペンシル‐ビル

(和製語)狭小な敷地に建つ、細く高い建物。

⇒ペンシル【pencil】

へん‐しん【返信】

返事の手紙。

へん‐しん【返進】

お返しすること。返上。

へん‐しん【変心】

心のかわること。心を他に移すこと。心変り。「―して敵側にまわる」

へん‐しん【変身】

姿を変えること。また、その変えた姿。謡曲、鵺「頼政が矢先にあたれば―失せて」

へんしん【変身】

(Die Verwandlung ドイツ)カフカの小説。1915年刊。突然虫になった男ザムザをめぐる奇妙な物語。実存主義文学の先駆とされる。

へん‐しん【変針】

針路を変えること。「15度―」

へん‐しん【偏心】

中心からかたよること。

⇒へんしん‐きこう【偏心機構】

へん‐しん【遍身】

からだじゅう。全身。平家物語7「―より汗出でて水を流すに異ならず」

へん‐じん【変人・偏人】

一風かわった性質の人。変り者。奇人。

ベンジン【benzine】

(→)石油ベンジンに同じ。

へんしん‐きこう【偏心機構】

〔機〕クランクの回転から滑弁すべりべんに与える往復運動を得る装置。偏心外輪へんしんそとわ・偏心内輪へんしんうちわ・偏心棒などから成り、偏心内輪は偏心外輪に抱え込まれながら回転し、それ自体の中心と回転の中心とが異なるから、偏心棒の先端に往復運動を与える。

⇒へん‐しん【偏心】

べんしん‐ろん【弁神論】

〔哲〕(théodicée フランス)世界における諸悪の存在が全能な神の善性と矛盾するものでないことを明らかにしようとする議論。ライプニッツの弁神論は殊に有名。神義論。

へん・す【遍す】

〔自サ変〕

あまねくゆきわたる。全体に及ぶ。今昔物語集6「この像、虚空こくうに―・し給ひにき」

ベン‐ず【ベン図】‥ヅ

〔数〕(Venn diagram)(→)「オイラーの図」に同じ。

ペンス【pence】

ペニーの複数形。

ベンズアルデヒド【benzaldehyde】

分子式C6H5CHO 最も簡単な芳香族アルデヒド。苦扁桃くへんとう油の主成分。芳香のある無色の液体。水酸化カリウムとの反応では酸化と還元が同時に起こり、安息香酸塩とベンジル‐アルコールになる(カニッツァーロ反応)。香料・医薬品・染料などの合成原料。

へん‐すい【辺陲】

(「陲」は、ほとりの意)くにざかい。国のはて。辺境。

へん‐すう【辺陬】

(「陬」は、すみの意)かたいなか。国のかたほとり。

へん‐すう【変数】

数を代表する文字が、一つの問題を考察している間、種々の値を取り得るとみなす時、これを変数という。また、数以外の事項にも拡張して用いる。↔定数

へん‐ずつう【偏頭痛・片頭痛】‥ヅ‥

頭の片側だけに局限された激しい発作性の頭痛。日葡辞書「ヘンヅツウ、また、ヘンノヅツウ」

へん・する【偏する】

〔自サ変〕[文]偏す(サ変)

一方にかたよる。公平でなくなる。「一方に―・した見方」

へん・する【貶する】

〔他サ変〕[文]貶す(サ変)

①地位または身分をおとしさげる。

②そしる。けなす。史記抄「戎狄の風俗には従はずして―・して」

へん・ずる【変ずる】

[文]変ず(サ変)

[一]〔自サ変〕

①かわる。変化する。平家物語12「朝にかはり夕に―・ずるよのなか」

②化身けしんする。

[二]〔他サ変〕

変える。変更する。約束を破る。平家物語11「恩を忘れ契りを―・じて」。「心を―・ずる」

べん・する【便する】

〔自サ変〕[文]便す(サ変)

便利なようにする。役立たせる。「使用に―・する」

べん・ずる【弁ずる・辨ずる】

[文]弁ず(サ変)

[一]〔自サ変〕

わかる。済む。成る。整う。

[二]〔他サ変〕

①わきまえる。識別する。区別する。「公私の別を―・ずる」

②はからう。処理する。「多々ますます―・ず」

べん・ずる【弁ずる・辯ずる】

〔他サ変〕[文]弁ず(サ変)

①言う。述べる。「一席―・ずる」

②いいわけをする。「彼のために―・ずる」

べん・ずる【便ずる】

〔自他サ変〕[文]便ず(サ変)

用をたす。用がたりる。

へん‐せい【変生】

形が変わって生まれること。生れ変り。

へん‐せい【変成】

形が変わってできること。形を変えてつくること。

⇒へんせい‐がん【変成岩】

⇒へんせい‐き【変成器】

⇒へんせい‐さよう【変成作用】

⇒へんせい‐たい【変成帯】

へん‐せい【変性】

①性質が異常に変わること。また、その変わった性質。

②〔医〕細胞や組織の正常の物質代謝が何らかの原因で著しい変化または障害を受け、異常物質の出現など形態的な変化を生じる現象。

③〔生〕

㋐天然の蛋白質が種々の原因で、アミノ酸配列を変えることなく、物理的・化学的構造に著しい変化を起こし、その性質が変わる現象。

㋑核酸の水溶液をある温度以上に加熱すると、その性質が著しく変わる現象。

④アルコールなどの工業原料が嗜好品として課税対象とされるのを避けるために、これに飲食に適さないものを混入すること。

⇒へんせい‐ざい【変性剤】

へん‐せい【偏性】

かたよった性質。

へん‐せい【編成】

あみつくること。組織し形成すること。「予算の―」「十両―の電車」

へん‐せい【編制】

個々のものを組織して団体とすること。特に、軍隊の組織内容。平時編制・戦時編制など。「部隊を―する」

⇒へんせい‐けん【編制権】

べん‐せい【鞭声】

むちの音。むちうつ音。山陽詩鈔「―粛々」

へんせい‐がん【変成岩】

堆積岩または火成岩が地下深い所で温度・圧力の変化または化学的作用を受け、鉱物の種類や組織が変化して生じた岩石。

⇒へん‐せい【変成】

へんせい‐き【変成器】

主として弱電流回路で、変圧器のこと。

⇒へん‐せい【変成】

へんせい‐き【変声期】

声変りの時期。

へんせい‐けん【編制権】

明治憲法下で、陸海軍の編制および常備兵額を定めた天皇の大権。

⇒へん‐せい【編制】

へんせい‐ざい【変性剤】

①アルコールなどの工業原料を変性するための物質。工業アルコールにはメチル‐アルコール・石油など、工業塩にはタールを変性剤として加える。

②蛋白質を変性させるための物質。強い酸やアルカリ・尿素・塩酸グアニジンなど。

⇒へん‐せい【変性】

へんせい‐さよう【変成作用】

既存の岩石が地下深い所で熱・圧力の影響によって変化し、変成岩を生じる作用。

⇒へん‐せい【変成】

へんせい‐たい【変成帯】

変成岩が広域に分布する地帯。造山帯に千枚岩・結晶片岩・片麻岩などが帯状に数百キロメートル以上にわたって分布する。広域変成帯。

日本の変成帯

へん‐じょう【辺城】‥ジヤウ

辺境の城。

へん‐じょう【返上】‥ジヤウ

①お返しすること。返し奉ること。

②返すこと。受けとらないこと。「汚名―」「休日―で働く」「タイトルを―する」

へん‐じょう【返状】‥ジヤウ

返事の書状。返書。

へん‐じょう【変成・変生】‥ジヤウ

①成り変わること。特に仏の功徳くどくによって女子が男子に生まれ変わること。

②⇒へんせい。

⇒へんじょう‐なんし【変成男子】

へん‐じょう【変状】‥ジヤウ

普通とは異なる状態。以前とはちがう状態。

へんじょう【遍昭・遍照】‥ゼウ

平安初期の僧・歌人。六歌仙・三十六歌仙の一人。大納言安世(桓武天皇の皇子)の子。俗名、良岑よしみね宗貞。仁明天皇の寵を蒙り蔵人頭となったが、天皇崩御後出家、円仁・円珍に天台を学び、京都に元慶寺がんぎょうじを創設、僧正となる。流暢な歌を詠み、小野小町との贈答は有名。花山僧正。(816〜890)

へん‐じょう【遍照】‥ゼウ

(ヘンショウとも)〔仏〕法身ほっしんの光明が、あまねく世界を照らすこと。

⇒へんじょう‐こんごう【遍照金剛】

⇒へんじょう‐しゃなぶつ【遍照遮那仏】

⇒へんじょう‐にょらい【遍照如来】

べん‐しょう【弁証】

①弁論によって論証すること。また、弁別して証明すること。

②経験によらず、概念の分析によって研究すること。

⇒べんしょう‐ほう【弁証法】

⇒べんしょうほう‐しんがく【弁証法神学】

⇒べんしょうほうてき‐ゆいぶつろん【弁証法的唯物論】

⇒べんしょうほうてき‐ろんりがく【弁証法的論理学】

⇒べんしょう‐ろん【弁証論】

べん‐しょう【弁償】‥シヤウ

他人に与えた損害をつぐない返すこと。「代金を―する」「―金」

へんじょう‐か【編上靴】‥ジヤウクワ

旧陸軍で、軍用の編み上げ靴ぐつを音読して称したもの。

へんじょう‐こんごう【遍照金剛】‥ゼウ‥ガウ

①光明があまねく照らし、その本体の不壊ふえであることを表す語。大日如来の密号。

②空海の灌頂号。

⇒へん‐じょう【遍照】

へんじょう‐しゃなぶつ【遍照遮那仏】‥ゼウ‥

(→)毘盧びる遮那仏に同じ。

⇒へん‐じょう【遍照】

へんじょう‐なんし【変成男子】‥ジヤウ‥

〔仏〕女子が男子に生まれ変わること。女子には五障があるためそのままでは成仏じょうぶつが困難であるから男身となって成仏することを言った語。→女人成仏

⇒へん‐じょう【変成・変生】

へんじょう‐にょらい【遍照如来】‥ゼウ‥

大日如来の異称。

⇒へん‐じょう【遍照】

べんしょう‐ほう【弁証法】‥ハフ

(dialectic)意見(定立)と反対意見(反定立)との対立と矛盾を通じて、より高い段階の認識(総合)に至る哲学的方法。その過程は正反合と要約される。本来は対話術・問答法の意味で、ソクラテス・プラトンではイデアの認識に到達する方法であった。アリストテレスは多くの人が認める前提からの推理を弁証的と呼び、学問的論証と区別した。古代末期から中世にかけて自由学芸の一つである「弁証学」は正しく議論を行うための学であり、伝統的論理学をその内容とした。カントは錯覚的な空しい推理を弁証的と呼び、弁証法を「仮象の論理」とした。シュライエルマッハーは対話的思考によって思考と存在とを動的に一致させ、主体の世界認識と神認識を深化させる根本学問として弁証法を構想した。ヘーゲルは思考活動の重要な契機として、抽象的・悟性的認識を思弁的・肯定的認識へ高めるための否定的理性の働きを弁証法と呼び、これによって全世界を理念の自己発展として認識しようと試みた。マルクス・エンゲルスは唯物論の立場からヘーゲルを摂取し、弁証法を「自然、人間社会および思考の一般的な発展法則についての科学」とした(唯物弁証法)。キルケゴールはヘーゲル的な弁証法を量的な弁証法と批判し、神と人間との質的断絶を強調しつつ、宗教的実存へと高まりゆく人間存在を質の弁証法で説明した。

⇒べん‐しょう【弁証】

べんしょうほう‐しんがく【弁証法神学】‥ハフ‥

第一次大戦後、K.バルトとその一派がドイツで始めた神学の革新運動。神の超越性と啓示を強調し、自由主義神学や文化内在主義を批判。危機神学。

⇒べん‐しょう【弁証】

べんしょうほうてき‐ゆいぶつろん【弁証法的唯物論】‥ハフ‥

(dialektischer Materialismus ドイツ)1840年代にマルクスが提唱し、エンゲルス、ついでレーニンらが発展させた理論。従来の唯物論が機械的であったのに対して弁証法的、ヘーゲルの弁証法が観念論的であったのに対して唯物論的であることを特質とする。根本原理としての物質的存在の優位とそれの弁証法的運動、人間的実践を媒介とするこの運動の模写としての認識を説く。→自然弁証法→唯物史観。

⇒べん‐しょう【弁証】

べんしょうほうてき‐ろんりがく【弁証法的論理学】‥ハフ‥

弁証法を取り扱う論理学。形式論理学と異なり、矛盾を思考の発展の契機と捉え、同時に認識論としての意味をもつ。

⇒べん‐しょう【弁証】

べんしょう‐ろん【弁証論】

(→)護教論に同じ。

⇒べん‐しょう【弁証】

へん‐しょく【変色】

色のかわること。色をかえること。「壁紙が―する」

へん‐しょく【偏食】

えりごのみして食べること。食物に好き嫌いのあること。「―を直す」

ペンション【pension】

洋風の民宿。

へん・じる【変じる】

〔自他上一〕

(→)「変ずる」(サ変)に同じ。

べん・じる【弁じる・辨じる】

〔自他上一〕

(→)「弁(辨)ずる」(サ変)に同じ。

べん・じる【便じる】

〔自他上一〕

(→)「便ずる」(サ変)に同じ。

ペンシル【pencil】

鉛筆。

⇒ペンシル‐ストライプ【pencil stripe】

⇒ペンシル‐ビル

ベンジル‐アルコール【benzyl alcohol】

最も簡単な芳香族アルコール。分子式C6H5CH2OH ジャスミンなど多くの精油中に遊離またはエステルの形で含まれる。芳香をもつ無色の液体。香料・医薬・溶剤などに用いる。

ペンシルヴァニア【Pennsylvania】

アメリカ合衆国北東部、大西洋岸から内陸にのびる州。独立13州の一つ。州西部は19世紀以来、石炭や製鉄産業の中心。州都ハリスバーグ。→アメリカ合衆国(図)

ペンシル‐ストライプ【pencil stripe】

鉛筆で描いた線ほどの太さの縦縞柄。

⇒ペンシル【pencil】

ペンシル‐ビル

(和製語)狭小な敷地に建つ、細く高い建物。

⇒ペンシル【pencil】

へん‐しん【返信】

返事の手紙。

へん‐しん【返進】

お返しすること。返上。

へん‐しん【変心】

心のかわること。心を他に移すこと。心変り。「―して敵側にまわる」

へん‐しん【変身】

姿を変えること。また、その変えた姿。謡曲、鵺「頼政が矢先にあたれば―失せて」

へんしん【変身】

(Die Verwandlung ドイツ)カフカの小説。1915年刊。突然虫になった男ザムザをめぐる奇妙な物語。実存主義文学の先駆とされる。

へん‐しん【変針】

針路を変えること。「15度―」

へん‐しん【偏心】

中心からかたよること。

⇒へんしん‐きこう【偏心機構】

へん‐しん【遍身】

からだじゅう。全身。平家物語7「―より汗出でて水を流すに異ならず」

へん‐じん【変人・偏人】

一風かわった性質の人。変り者。奇人。

ベンジン【benzine】

(→)石油ベンジンに同じ。

へんしん‐きこう【偏心機構】

〔機〕クランクの回転から滑弁すべりべんに与える往復運動を得る装置。偏心外輪へんしんそとわ・偏心内輪へんしんうちわ・偏心棒などから成り、偏心内輪は偏心外輪に抱え込まれながら回転し、それ自体の中心と回転の中心とが異なるから、偏心棒の先端に往復運動を与える。

⇒へん‐しん【偏心】

べんしん‐ろん【弁神論】

〔哲〕(théodicée フランス)世界における諸悪の存在が全能な神の善性と矛盾するものでないことを明らかにしようとする議論。ライプニッツの弁神論は殊に有名。神義論。

へん・す【遍す】

〔自サ変〕

あまねくゆきわたる。全体に及ぶ。今昔物語集6「この像、虚空こくうに―・し給ひにき」

ベン‐ず【ベン図】‥ヅ

〔数〕(Venn diagram)(→)「オイラーの図」に同じ。

ペンス【pence】

ペニーの複数形。