複数辞典一括検索+![]()

![]()

さん【山】🔗⭐🔉

さん【山】

①やま。また、やまを数える語。「出羽三―」

②寺院に添える語。山号。

③寺院。特に、比叡山延暦寺。

さん‐いん【山陰】🔗⭐🔉

さん‐いん【山陰】

(サンノン・センインとも)

①山の北側。山のかげ。↔山陽。

②山陰道・山陰地方の略。

⇒さんいんかいがん‐こくりつこうえん【山陰海岸国立公園】

⇒さんいん‐ちほう【山陰地方】

⇒さんいん‐どう【山陰道】

⇒さんいん‐ほんせん【山陰本線】

さんいんかいがん‐こくりつこうえん【山陰海岸国立公園】‥ヱン🔗⭐🔉

さんいんかいがん‐こくりつこうえん【山陰海岸国立公園】‥ヱン

京都府・兵庫県・鳥取県にまたがる海岸の国立公園。大部分は海食海岸であって、有名な鳥取砂丘・城崎温泉などを含む。

⇒さん‐いん【山陰】

さんいん‐ちほう【山陰地方】‥ハウ🔗⭐🔉

さんいん‐ちほう【山陰地方】‥ハウ

中国地方の北部、脊梁山脈北側の区域。鳥取県・島根県および山口県日本海側を指す。兵庫県・京都府の日本海側を含める場合もある。古代の山陰道。

⇒さん‐いん【山陰】

さんいん‐どう【山陰道】‥ダウ🔗⭐🔉

さんいん‐どう【山陰道】‥ダウ

五畿七道の一つ。丹波・丹後・但馬たじま・因幡いなば・伯耆ほうき・出雲いずも・石見いわみ・隠岐おきの8カ国。現在の中国地方・近畿地方の日本海側。また、これらの各地を通ずる街道。せんいんどう。古称、そとものみち。

⇒さん‐いん【山陰】

さんいん‐ほんせん【山陰本線】🔗⭐🔉

さんいん‐ほんせん【山陰本線】

山陰地方を縦貫するJR線。京都から福知山・鳥取・松江を経て下関市の幡生はたぶに至る。全長676.0キロメートル。

⇒さん‐いん【山陰】

さん‐う【山雨】🔗⭐🔉

さん‐う【山雨】

山から降りくる雨。山中の雨。

⇒山雨来らんと欲して風楼に満つ

○山雨来らんと欲して風楼に満つさんうきたらんとほっしてかぜろうにみつ🔗⭐🔉

○山雨来らんと欲して風楼に満つさんうきたらんとほっしてかぜろうにみつ

[許渾、咸陽城東楼詩]山雨の来る前に、高楼へ風のさっと吹き来る意。転じて、事の起ころうとする前の何となく形勢のおだやかでないさまをいう。

⇒さん‐う【山雨】

さん‐うつ【散鬱】

気鬱をはらすこと。きばらし。きさんじ。

さん‐うん【桟雲】

①雲に分け入るような高い山道。

②桟道の辺にかかっている雲。

ざん‐うん【残雲】

残っている雲。

さん‐え【三会】‥ヱ

(サンネとも)〔仏〕

①仏が成道の後、衆生済度のために行うことになっている3度の大説法会。→竜華りゅうげ三会。

②(三大会とも)

㋐南京なんきょう三会。興福寺の維摩会ゆいまえと薬師寺の最勝会と大極殿の御斎会ごさいえ。

㋑北京ほっきょう三会。法勝寺の大乗会と円宗寺の法華会および最勝会。

③禅寺で、鐘・鼓を36打つのを1会といい、3会は108打つことをいう。

さん‐え【三衣】

(サンネとも)〔仏〕僧尼の着る3種の衣、すなわち袈裟けさ。大衣の僧伽梨そうかりと七条の鬱多羅僧うったらそうと五条の安陀会あんだえ。

⇒さんえ‐いっぱつ【三衣一鉢】

⇒さんえ‐ばこ【三衣匣】

⇒さんえ‐ぶくろ【三衣袋】

さん‐え【三慧】‥ヱ

(サンネとも)〔仏〕修行の段階に従って分類した聞・思・修の三種の智慧。経典の教えを聞くことによって得られる聞慧と、真理を思惟することによって得られる思慧と、禅定を修することによって得られる修慧。

さん‐え【産穢】‥ヱ

出産の時、産児の父母の身にこうむるというけがれ。江戸時代の制では、父は7日間、母は35日間慎んだ。→触穢しょくえ

さん‐えい【山影】

山の姿。また、物にうつった山のかげ。

ざん‐えい【残英】

散り残った花。残花。

ざん‐えい【残映】

①夕映え。夕焼け。残照。

②転じて、かつては華やかであったものの名残。「明治文化の―」「―をとどめる」

ざん‐えい【残影】

おもかげ。「―を偲ぶ」

さんえ‐いっぱつ【三衣一鉢】

三衣と一個の鉄鉢。共に僧侶の携えるべきもの。

⇒さん‐え【三衣】

さん‐えき【三易】

夏・殷いん・周3代の易。夏の易は連山、殷の易は帰蔵、周の易は周易という。今伝わるものは周易のみ。

さん‐えき【山駅】

山中にある宿駅。今昔物語集14「播磨国赤穂の郡の―に住しき」

さん‐えきゆう【三益友】‥イウ

①[論語季氏「益者三友、損者三友、直きを友とし、諒まことを友とし、多聞を友とす、益なるかな」]交わって利益となる3種の友人。すなわち正直な友、誠ある友、博識な友。益者三友。↔三損友。

②[蘇軾、賛文与可梅石竹「梅寒而秀、竹痩而寿、石醜而文、是為三益之友」]風流なものとして、梅・竹・石をいう。画題ともなる。

さん‐えつ【三越】‥ヱツ

北越の3国、越前(加賀・能登を含む)・越中・越後の称。昔の越こしの国。

さん‐えつ【参謁】

参上して謁見すること。

さんえ‐ばこ【三衣匣】

三衣袋を容れる箱。居箱すえばこ。

⇒さん‐え【三衣】

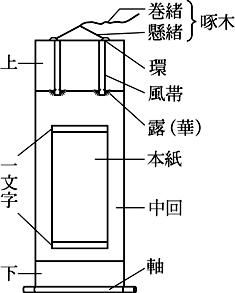

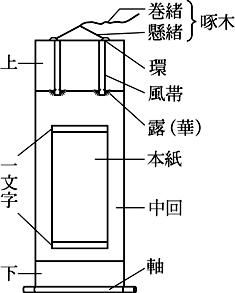

さんえ‐ぶくろ【三衣袋】

三衣を入れて持ち歩く袋。

三衣袋

⇒さん‐え【三衣】

さん‐えん【三猿】‥ヱン

三様の姿勢をした猿の像。両眼、両耳、口をそれぞれ手でおおう。猿に「ざる」をかけて、「見ざる・聞かざる・言わざる」の意を寓したもの。

三猿(日光東照宮)

撮影:関戸 勇

⇒さん‐え【三衣】

さん‐えん【三猿】‥ヱン

三様の姿勢をした猿の像。両眼、両耳、口をそれぞれ手でおおう。猿に「ざる」をかけて、「見ざる・聞かざる・言わざる」の意を寓したもの。

三猿(日光東照宮)

撮影:関戸 勇

さん‐えん【三遠】‥ヱン

〔美〕中国の山水画で空間を構成する三つの原理。山の麓から山頂を見上げるのを高遠、前の山から後の山を眺めるのを平遠、手前の谷の間から遠くの山を遠眺するのを深遠と呼ぶ。北宋の画家郭

さん‐えん【三遠】‥ヱン

〔美〕中国の山水画で空間を構成する三つの原理。山の麓から山頂を見上げるのを高遠、前の山から後の山を眺めるのを平遠、手前の谷の間から遠くの山を遠眺するのを深遠と呼ぶ。北宋の画家郭 かくきが提唱し、以後永く尊重された。

さん‐えん【三縁】

〔仏〕

①善導が「定善義」で説いた、念仏の三種の功徳。親縁(仏のはたらきと相離れないこと)、近縁(仏に会いたいと思えばこれに応じて仏が現れること)、増上縁(徐々に罪が除かれ臨終に往生できること)。

②慈悲の三縁。衆生縁の慈悲(それぞれの衆生に対して起こす下位の慈悲)、法縁の慈悲(諸法の空を悟って起こす中位の慈悲)、無縁の慈悲(仏の絶対平等の上位の慈悲)。

さん‐えん【山猿】‥ヱン

山にすむ猿。やまざる。

さん‐えん【山塩】

(→)岩塩がんえんに同じ。やまじお。↔海塩

ざん‐えん【残炎】

のこりの暑さ。残暑。

ざん‐えん【残煙】

消え残る煙。

さん‐えんかぶつ【酸塩化物】‥クワ‥

(acid chloride)カルボン酸のカルボキシ基中の水酸基を塩素で置換した化合物の総称。一般式RCOCl 塩化アセチルCH3COClの類。水・アルコール・アンモニアと反応してカルボン酸・エステル・アミドを生じる。塩化アシル。

さん‐えんき‐さん【三塩基酸】

1分子中に電離し得る水素原子を3個含む酸。リン酸(H3PO4)の類。3価の酸。

さん‐えんき‐しじやく【酸塩基指示薬】

水溶液の水素イオン指数や中和滴定の終点を知るために用いる指示薬の総称。メチル‐オレンジ、ブロモチモール‐ブルー、フェノール‐フタレインのような有機色素。それ自身が弱酸または弱塩基で、酸型とアルカリ型の色が異なり、ある水素イオン指数の範囲で変色する。pH指示薬。中和指示薬。

サン‐オイル

(和製語sun oil)きれいに日焼けするために塗る、肌を保護するための油。

さん‐おう【三王】‥ワウ

⇒さんのう

さん‐おう【山鶯】‥アウ

山にいるウグイス。〈日葡辞書〉

ざん‐おう【残桜】‥アウ

春過ぎてなお咲き残っている桜。

ざん‐おう【残鶯】‥アウ

春が過ぎても鳴いているウグイス。老鶯。晩鶯。〈[季]夏〉

さんおう‐しゃしん‐とう【三黄瀉心湯】‥ワウ‥タウ

大黄・黄連・黄芩おうごんから成る漢方方剤。熱証(発熱やほてりを伴う症状)で実証の頭痛・精神不安・耳鳴り・鼻血などに効がある。

さん‐おき【算置】

算木でうらなうこと。また、その人。狂言、居杭「イヤ、是へ―が参る」

さん‐おん【三音】

茶道で、釜の蓋を切る音、茶筅とおしの音、茶碗に茶杓をあてる音をいう。あるいは湯のたぎる音などをいう。

さんおん‐とう【三温糖】‥ヲンタウ

黄褐色の車糖くるまとう。上白糖などを精製した後に残った糖液をさらに数回煮詰めて作る。

さん‐か【三化】‥クワ

昆虫などが、1年に3世代を経過すること。

⇒さんか‐めいが【三化螟蛾】

⇒さんか‐めいちゅう【三化螟虫】

さん‐か【三夏】

夏季の3カ月。すなわち孟夏・仲夏・季夏の称。

さん‐か【三過】‥クワ

〔仏〕身と口と意との過ち。

さん‐か【山下】

山のもと。ふもと。→さんげ

さん‐か【山果・山菓】‥クワ

山中でみのった果物。

さん‐か【山河】

(サンガ・センガとも)山と河。また、自然。「国破れて―あり」

⇒さんか‐きんたい【山河襟帯】

さん‐か【山家】

①山中にある家。やまが。

②⇒さんげ

さん‐か【山窩】‥クワ

(多くサンカと書く)村里に定住せずに山中や河原などで家族単位で野営しながら漂泊の生活をおくっていたとされる人々。主として川漁・箕作り・竹細工・杓子作りなどを業とし、村人と交易した。山家。さんわ。

さん‐か【参加】

①なかまになること。行事・会合・団体などに加わること。「ふるって御―下さい」「―申込み」

②法律上の関係に当事者以外の者が関与すること。

⇒さんか‐しょう【参加賞】

さん‐か【蚕架】

四隅に角柱を立て、丸竹を横に架して段を設け、蚕箔さんぱくをのせる棚。蚕棚。

さん‐か【惨禍】‥クワ

いたましいわざわい。「戦争の―」

さん‐か【産科】‥クワ

妊娠・分娩・新生児など、出産に関する医学の一分科。

さん‐か【傘下】

中心的な人物・勢力のもとに部下・同志として寄り集まること。翼下。「―の労働者」「大資本の―に入る」

さん‐か【酸化】‥クワ

(oxidation)物質が酸素と化合すること。広い意味では、物質から電子が奪われる変化を総称する。↔還元。

⇒さんか‐あえん【酸化亜鉛】

⇒さんか‐アルミニウム【酸化アルミニウム】

⇒さんか‐エチレン【酸化エチレン】

⇒さんか‐えん【酸化炎・酸化焔】

⇒さんか‐カルシウム【酸化カルシウム】

⇒さんか‐かんげん‐こうそ【酸化還元酵素】

⇒さんか‐かんげん‐はんのう【酸化還元反応】

⇒さんかぎん‐でんち【酸化銀電池】

⇒さんか‐クロム【酸化クロム】

⇒さんか‐こうそ【酸化酵素】

⇒さんか‐ざい【酸化剤】

⇒さんか‐すいぎん【酸化水銀】

⇒さんか‐すう【酸化数】

⇒さんか‐すず【酸化錫】

⇒さんか‐せんりょう【酸化染料】

⇒さんか‐たい【酸化帯】

⇒さんか‐チタン【酸化チタン】

⇒さんか‐ちっそ【酸化窒素】

⇒さんか‐てつ【酸化鉄】

⇒さんか‐どう【酸化銅】

⇒さんか‐なまり【酸化鉛】

⇒さんか‐バリウム【酸化バリウム】

⇒さんか‐ひそ【酸化砒素】

⇒さんか‐ひょうはくざい【酸化漂白剤】

⇒さんか‐ぶつ【酸化物】

⇒さんか‐マグネシウム【酸化マグネシウム】

⇒さんか‐マンガン【酸化マンガン】

⇒さんか‐りん【酸化燐】

さん‐か【餐霞】

(ザンカとも)道家で、仙人が穀を避け霞を吸って生きること。転じて、飲食物がないことのたとえ。太平記39「僅に―の飢をやめ」

さん‐か【讃歌・賛歌】

讃美の意を表した歌。「青春―」

さんが

鰯いわしなどの小魚か小さい蛤はまぐりを包丁でたたき、薬味や味噌と合わせて焼いたもの。千葉県や神奈川県の海岸地方の郷土料理。

さん‐が【参賀】

参内して祝賀の意を表すること。特に、新年に皇居に行って祝意を表すこと。〈[季]新年〉

さん‐が【蚕蛾】

⇒かいこが

さん‐が【算賀】

長寿を祝う儀。賀の祝。40歳から始めて10歳長ずるごとに行う。後には還暦・古稀・喜寿・米寿などの祝も行う。

サンガ【saṃgha 梵】

(集団・集会の意)出家者の集団。僧伽そうぎゃ。

ざん‐か【残火】‥クワ

①残りの火。のこり火。

②暁の茶事で、前夜からの灯籠の火が、露路を照らしていること。残灯。

ざん‐か【残花】‥クワ

散り残った花。特に、桜の花。余花。残英。〈[季]春〉。→珍花→盛花せいか

サンガー【Frederick Sanger】

イギリスの生化学者。ウシのインシュリンについて初めて蛋白質のアミノ酸配列順序を決定。大腸菌ファージのDNAの全塩基配列を決定。1958、80年の2度ノーベル賞。(1918〜)

サンガー【Margaret Sanger】

アメリカの産児調節運動家。1922年以来しばしば来日して遊説。(1883〜1966)

さんか‐あえん【酸化亜鉛】‥クワ‥

化学式ZnO 天然には、紅亜鉛鉱として産出。亜鉛の燃焼で生じる軽い白色粉末。両性酸化物で、酸にも濃アルカリにも溶ける。亜鉛華または亜鉛白と称し、白色顔料・化粧品・医薬などとする。

⇒さん‐か【酸化】

さんか‐アルミニウム【酸化アルミニウム】‥クワ‥

化学式Al2O3 白色の粉末。水酸化アルミニウムを煆焼かしょうすると生じる。アルミニウムの製造原料。天然には鋼玉・金剛砂として産出。アルミナ。礬土ばんど。

⇒さん‐か【酸化】

さん‐かい【三戒】

①[論語季氏]青年の時は女色、壮年の時は闘争、老年の時は利得を戒めよとの三戒。

②在家の戒の八戒と、出家の戒の具足戒と、道俗共戒の五戒。

さん‐かい【三魁】‥クワイ

宋代、殿試に及第した3人の進士。第1席の状元、第2席の榜眼、第3席の探花を総称。

さん‐かい【三槐】‥クワイ

[周礼秋官、朝士]三公の異称。→槐位

さん‐かい【山海】

山と海。

⇒さんかい‐の‐ちんみ【山海の珍味】

⇒さんかい‐へんど【山海辺土】

さん‐かい【山塊】‥クワイ

断層で周囲を限られた山地。「六甲―」

さん‐かい【参会】‥クワイ

①会合に参加すること。「県代表が―する」「―者」

②よりあい。集会。片言かたこと1「心やすきどちの―にて」

③特に、遊女を揚げて遊興すること。好色一代男5「遊女―いるほどの諸道具を入れて」

さん‐かい【散会】‥クワイ

①会合が終わって出席者が解散すること。

②「延会1」参照。

さん‐かい【散開】

①散らばること。

②火兵戦で、敵の銃砲からの損害を少なくするために、各兵の間隔をあけ、傘形・横広・縦長などの隊形をとること。「―線」

⇒さんかい‐せいだん【散開星団】

さん‐がい【三界】

①〔仏〕一切衆生しゅじょうの生死輪廻りんねする三種の世界、すなわち欲界・色界しきかい・無色界。衆生が活動する全世界を指す。狂言、吃り「あの男は―を家として」。「子は―の首かせ」

②(→)三世に同じ。

③(接尾語的に)

㋐場所の名に添えて、遠く離れている意を表す。くんだり。浄瑠璃、国性爺合戦「いつの便宜に唐―」

㋑時間を示す語に添えて、それが長い間である気持を表す。浮世風呂4「茶は土瓶で拵へりや一日―余る」

⇒さんがい‐かたく【三界火宅】

⇒さんがい‐しょてん【三界諸天】

⇒さんがい‐ぼう【三界坊】

⇒さんがい‐ゆいしん【三界唯心】

⇒さんがい‐るてん【三界流転】

⇒三界に家無し

さん‐がい【三階】

①三つの階層。建物で、2階の上になお1層あること。また、その層。

②歌舞伎劇場の楽屋で、下級俳優のいる所。奥の3階にあった。

⇒さんがい‐ぶし【三階節】

さん‐がい【三蓋】

3層に重ねたこと。みつがさね。

⇒さんがい‐がさ【三蓋笠】

⇒さんがい‐びし【三蓋菱】

⇒さんがい‐まつ【三蓋松】

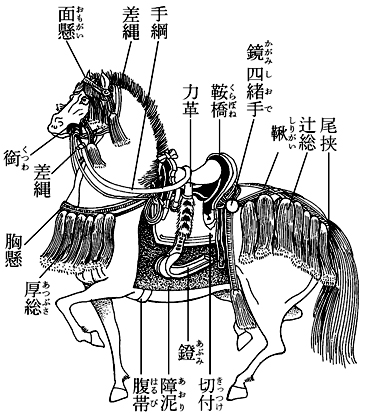

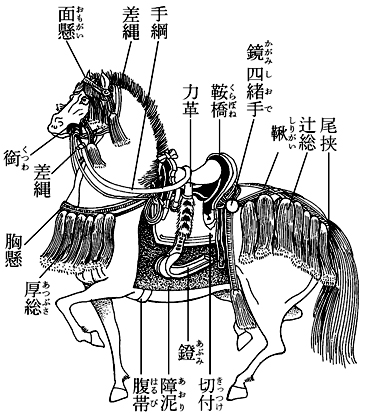

さん‐がい【三懸・三繋・三掛】

三種の馬具、面懸おもがいと胸懸むながいと鞦しりがい1の総称。おしかけ。

さん‐がい【山外】‥グワイ

〔仏〕「山家さんげ1」参照。

さん‐がい【惨害】

いたましい損害。残酷な災害。「―をこうむる」

ざん‐かい【残壊】‥クワイ

そこないやぶること。残毀。

ざん‐かい【慚悔】‥クワイ

恥じ悔いること。慚愧ざんき。

ざん‐がい【残害】

そこない殺すこと。徒然草「生ける物を殺し、痛め、闘はしめて遊びたのしまん人は、畜生―の類なり」

ざん‐がい【残骸】

①捨て置かれた死骸。

②見るかげもなく破壊されて残っている物。「焼跡の―」

さんがい‐がさ【三蓋笠】

①紋所の名。3層にかさなった笠を側面から見た形。三階笠。

三蓋笠

かくきが提唱し、以後永く尊重された。

さん‐えん【三縁】

〔仏〕

①善導が「定善義」で説いた、念仏の三種の功徳。親縁(仏のはたらきと相離れないこと)、近縁(仏に会いたいと思えばこれに応じて仏が現れること)、増上縁(徐々に罪が除かれ臨終に往生できること)。

②慈悲の三縁。衆生縁の慈悲(それぞれの衆生に対して起こす下位の慈悲)、法縁の慈悲(諸法の空を悟って起こす中位の慈悲)、無縁の慈悲(仏の絶対平等の上位の慈悲)。

さん‐えん【山猿】‥ヱン

山にすむ猿。やまざる。

さん‐えん【山塩】

(→)岩塩がんえんに同じ。やまじお。↔海塩

ざん‐えん【残炎】

のこりの暑さ。残暑。

ざん‐えん【残煙】

消え残る煙。

さん‐えんかぶつ【酸塩化物】‥クワ‥

(acid chloride)カルボン酸のカルボキシ基中の水酸基を塩素で置換した化合物の総称。一般式RCOCl 塩化アセチルCH3COClの類。水・アルコール・アンモニアと反応してカルボン酸・エステル・アミドを生じる。塩化アシル。

さん‐えんき‐さん【三塩基酸】

1分子中に電離し得る水素原子を3個含む酸。リン酸(H3PO4)の類。3価の酸。

さん‐えんき‐しじやく【酸塩基指示薬】

水溶液の水素イオン指数や中和滴定の終点を知るために用いる指示薬の総称。メチル‐オレンジ、ブロモチモール‐ブルー、フェノール‐フタレインのような有機色素。それ自身が弱酸または弱塩基で、酸型とアルカリ型の色が異なり、ある水素イオン指数の範囲で変色する。pH指示薬。中和指示薬。

サン‐オイル

(和製語sun oil)きれいに日焼けするために塗る、肌を保護するための油。

さん‐おう【三王】‥ワウ

⇒さんのう

さん‐おう【山鶯】‥アウ

山にいるウグイス。〈日葡辞書〉

ざん‐おう【残桜】‥アウ

春過ぎてなお咲き残っている桜。

ざん‐おう【残鶯】‥アウ

春が過ぎても鳴いているウグイス。老鶯。晩鶯。〈[季]夏〉

さんおう‐しゃしん‐とう【三黄瀉心湯】‥ワウ‥タウ

大黄・黄連・黄芩おうごんから成る漢方方剤。熱証(発熱やほてりを伴う症状)で実証の頭痛・精神不安・耳鳴り・鼻血などに効がある。

さん‐おき【算置】

算木でうらなうこと。また、その人。狂言、居杭「イヤ、是へ―が参る」

さん‐おん【三音】

茶道で、釜の蓋を切る音、茶筅とおしの音、茶碗に茶杓をあてる音をいう。あるいは湯のたぎる音などをいう。

さんおん‐とう【三温糖】‥ヲンタウ

黄褐色の車糖くるまとう。上白糖などを精製した後に残った糖液をさらに数回煮詰めて作る。

さん‐か【三化】‥クワ

昆虫などが、1年に3世代を経過すること。

⇒さんか‐めいが【三化螟蛾】

⇒さんか‐めいちゅう【三化螟虫】

さん‐か【三夏】

夏季の3カ月。すなわち孟夏・仲夏・季夏の称。

さん‐か【三過】‥クワ

〔仏〕身と口と意との過ち。

さん‐か【山下】

山のもと。ふもと。→さんげ

さん‐か【山果・山菓】‥クワ

山中でみのった果物。

さん‐か【山河】

(サンガ・センガとも)山と河。また、自然。「国破れて―あり」

⇒さんか‐きんたい【山河襟帯】

さん‐か【山家】

①山中にある家。やまが。

②⇒さんげ

さん‐か【山窩】‥クワ

(多くサンカと書く)村里に定住せずに山中や河原などで家族単位で野営しながら漂泊の生活をおくっていたとされる人々。主として川漁・箕作り・竹細工・杓子作りなどを業とし、村人と交易した。山家。さんわ。

さん‐か【参加】

①なかまになること。行事・会合・団体などに加わること。「ふるって御―下さい」「―申込み」

②法律上の関係に当事者以外の者が関与すること。

⇒さんか‐しょう【参加賞】

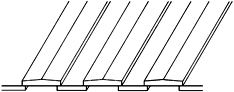

さん‐か【蚕架】

四隅に角柱を立て、丸竹を横に架して段を設け、蚕箔さんぱくをのせる棚。蚕棚。

さん‐か【惨禍】‥クワ

いたましいわざわい。「戦争の―」

さん‐か【産科】‥クワ

妊娠・分娩・新生児など、出産に関する医学の一分科。

さん‐か【傘下】

中心的な人物・勢力のもとに部下・同志として寄り集まること。翼下。「―の労働者」「大資本の―に入る」

さん‐か【酸化】‥クワ

(oxidation)物質が酸素と化合すること。広い意味では、物質から電子が奪われる変化を総称する。↔還元。

⇒さんか‐あえん【酸化亜鉛】

⇒さんか‐アルミニウム【酸化アルミニウム】

⇒さんか‐エチレン【酸化エチレン】

⇒さんか‐えん【酸化炎・酸化焔】

⇒さんか‐カルシウム【酸化カルシウム】

⇒さんか‐かんげん‐こうそ【酸化還元酵素】

⇒さんか‐かんげん‐はんのう【酸化還元反応】

⇒さんかぎん‐でんち【酸化銀電池】

⇒さんか‐クロム【酸化クロム】

⇒さんか‐こうそ【酸化酵素】

⇒さんか‐ざい【酸化剤】

⇒さんか‐すいぎん【酸化水銀】

⇒さんか‐すう【酸化数】

⇒さんか‐すず【酸化錫】

⇒さんか‐せんりょう【酸化染料】

⇒さんか‐たい【酸化帯】

⇒さんか‐チタン【酸化チタン】

⇒さんか‐ちっそ【酸化窒素】

⇒さんか‐てつ【酸化鉄】

⇒さんか‐どう【酸化銅】

⇒さんか‐なまり【酸化鉛】

⇒さんか‐バリウム【酸化バリウム】

⇒さんか‐ひそ【酸化砒素】

⇒さんか‐ひょうはくざい【酸化漂白剤】

⇒さんか‐ぶつ【酸化物】

⇒さんか‐マグネシウム【酸化マグネシウム】

⇒さんか‐マンガン【酸化マンガン】

⇒さんか‐りん【酸化燐】

さん‐か【餐霞】

(ザンカとも)道家で、仙人が穀を避け霞を吸って生きること。転じて、飲食物がないことのたとえ。太平記39「僅に―の飢をやめ」

さん‐か【讃歌・賛歌】

讃美の意を表した歌。「青春―」

さんが

鰯いわしなどの小魚か小さい蛤はまぐりを包丁でたたき、薬味や味噌と合わせて焼いたもの。千葉県や神奈川県の海岸地方の郷土料理。

さん‐が【参賀】

参内して祝賀の意を表すること。特に、新年に皇居に行って祝意を表すこと。〈[季]新年〉

さん‐が【蚕蛾】

⇒かいこが

さん‐が【算賀】

長寿を祝う儀。賀の祝。40歳から始めて10歳長ずるごとに行う。後には還暦・古稀・喜寿・米寿などの祝も行う。

サンガ【saṃgha 梵】

(集団・集会の意)出家者の集団。僧伽そうぎゃ。

ざん‐か【残火】‥クワ

①残りの火。のこり火。

②暁の茶事で、前夜からの灯籠の火が、露路を照らしていること。残灯。

ざん‐か【残花】‥クワ

散り残った花。特に、桜の花。余花。残英。〈[季]春〉。→珍花→盛花せいか

サンガー【Frederick Sanger】

イギリスの生化学者。ウシのインシュリンについて初めて蛋白質のアミノ酸配列順序を決定。大腸菌ファージのDNAの全塩基配列を決定。1958、80年の2度ノーベル賞。(1918〜)

サンガー【Margaret Sanger】

アメリカの産児調節運動家。1922年以来しばしば来日して遊説。(1883〜1966)

さんか‐あえん【酸化亜鉛】‥クワ‥

化学式ZnO 天然には、紅亜鉛鉱として産出。亜鉛の燃焼で生じる軽い白色粉末。両性酸化物で、酸にも濃アルカリにも溶ける。亜鉛華または亜鉛白と称し、白色顔料・化粧品・医薬などとする。

⇒さん‐か【酸化】

さんか‐アルミニウム【酸化アルミニウム】‥クワ‥

化学式Al2O3 白色の粉末。水酸化アルミニウムを煆焼かしょうすると生じる。アルミニウムの製造原料。天然には鋼玉・金剛砂として産出。アルミナ。礬土ばんど。

⇒さん‐か【酸化】

さん‐かい【三戒】

①[論語季氏]青年の時は女色、壮年の時は闘争、老年の時は利得を戒めよとの三戒。

②在家の戒の八戒と、出家の戒の具足戒と、道俗共戒の五戒。

さん‐かい【三魁】‥クワイ

宋代、殿試に及第した3人の進士。第1席の状元、第2席の榜眼、第3席の探花を総称。

さん‐かい【三槐】‥クワイ

[周礼秋官、朝士]三公の異称。→槐位

さん‐かい【山海】

山と海。

⇒さんかい‐の‐ちんみ【山海の珍味】

⇒さんかい‐へんど【山海辺土】

さん‐かい【山塊】‥クワイ

断層で周囲を限られた山地。「六甲―」

さん‐かい【参会】‥クワイ

①会合に参加すること。「県代表が―する」「―者」

②よりあい。集会。片言かたこと1「心やすきどちの―にて」

③特に、遊女を揚げて遊興すること。好色一代男5「遊女―いるほどの諸道具を入れて」

さん‐かい【散会】‥クワイ

①会合が終わって出席者が解散すること。

②「延会1」参照。

さん‐かい【散開】

①散らばること。

②火兵戦で、敵の銃砲からの損害を少なくするために、各兵の間隔をあけ、傘形・横広・縦長などの隊形をとること。「―線」

⇒さんかい‐せいだん【散開星団】

さん‐がい【三界】

①〔仏〕一切衆生しゅじょうの生死輪廻りんねする三種の世界、すなわち欲界・色界しきかい・無色界。衆生が活動する全世界を指す。狂言、吃り「あの男は―を家として」。「子は―の首かせ」

②(→)三世に同じ。

③(接尾語的に)

㋐場所の名に添えて、遠く離れている意を表す。くんだり。浄瑠璃、国性爺合戦「いつの便宜に唐―」

㋑時間を示す語に添えて、それが長い間である気持を表す。浮世風呂4「茶は土瓶で拵へりや一日―余る」

⇒さんがい‐かたく【三界火宅】

⇒さんがい‐しょてん【三界諸天】

⇒さんがい‐ぼう【三界坊】

⇒さんがい‐ゆいしん【三界唯心】

⇒さんがい‐るてん【三界流転】

⇒三界に家無し

さん‐がい【三階】

①三つの階層。建物で、2階の上になお1層あること。また、その層。

②歌舞伎劇場の楽屋で、下級俳優のいる所。奥の3階にあった。

⇒さんがい‐ぶし【三階節】

さん‐がい【三蓋】

3層に重ねたこと。みつがさね。

⇒さんがい‐がさ【三蓋笠】

⇒さんがい‐びし【三蓋菱】

⇒さんがい‐まつ【三蓋松】

さん‐がい【三懸・三繋・三掛】

三種の馬具、面懸おもがいと胸懸むながいと鞦しりがい1の総称。おしかけ。

さん‐がい【山外】‥グワイ

〔仏〕「山家さんげ1」参照。

さん‐がい【惨害】

いたましい損害。残酷な災害。「―をこうむる」

ざん‐かい【残壊】‥クワイ

そこないやぶること。残毀。

ざん‐かい【慚悔】‥クワイ

恥じ悔いること。慚愧ざんき。

ざん‐がい【残害】

そこない殺すこと。徒然草「生ける物を殺し、痛め、闘はしめて遊びたのしまん人は、畜生―の類なり」

ざん‐がい【残骸】

①捨て置かれた死骸。

②見るかげもなく破壊されて残っている物。「焼跡の―」

さんがい‐がさ【三蓋笠】

①紋所の名。3層にかさなった笠を側面から見た形。三階笠。

三蓋笠

②1と同様の意匠を、武具・馬標うまじるし・指物さしものなどに用いたもの。三段笠。

⇒さん‐がい【三蓋】

さんがい‐かたく【三界火宅】‥クワ‥

〔仏〕苦悩の絶えない凡夫の世界を火焔の燃える居宅にたとえていう語。法華経譬喩品に「三界無安、猶如火宅」とあるのによる。→火宅。

⇒さん‐がい【三界】

さんかいかん【山海関】‥クワン

(Shanhaiguan)中国河北省北東隅、秦皇島しんのうとう市の地名。渤海湾岸に位置する。昔の楡関ゆかんで、万里の長城の東方の起点。明代、山海衛を置いたことから山海関と名づける。華北と東北との境界にある要衝で、古来兵争の地。「天下第一の関」と称される。

さん‐かいき【三回忌】‥クワイ‥

人の死んだ年の翌々年に当たる回忌。三年忌。三周忌。

さんかいき【山槐記】‥クワイ‥

(槐は大臣を指し、中山内大臣の日記の意)平安末期の公卿中山忠親の日記。1151〜94年(仁平1〜建久5)の、平家の興亡を叙した記事が多い。

さんかいきょう【山海経】‥キヤウ

⇒せんがいきょう

さんがい‐きょう【三階教】‥ケウ

〔仏〕隋の信行が創唱した宗派。仏教を一乗・三乗・普法、時を正・像・末、人を最上利根・一般利根・鈍根に区別し、今は時は末、人は鈍根であるから、普法(すべての法)・普仏(すべての仏)の信仰によってのみ救われると主張した。信行の死後しばしば弾圧された。三階宗。三階仏法。普法宗。

さんがい‐しょてん【三界諸天】

〔仏〕三界にある諸種の天。欲界に六欲天、色界には十七天、無色界には四天があるとする。二十八天。

⇒さん‐がい【三界】

さんかい‐せいだん【散開星団】

〔天〕(open cluster)数十から数百個の恒星が直径10光年ほどの大きさに集まった星団。銀河系では円盤部に多い。プレアデス・ヒアデスなど。↔球状星団

⇒さん‐かい【散開】

さん‐かいだん【三戒壇】

聖武天皇の命によって築かれた、奈良の東大寺、下野(栃木県)の薬師寺、筑前(福岡県)の観世音寺の戒壇の総称。→四戒壇

②1と同様の意匠を、武具・馬標うまじるし・指物さしものなどに用いたもの。三段笠。

⇒さん‐がい【三蓋】

さんがい‐かたく【三界火宅】‥クワ‥

〔仏〕苦悩の絶えない凡夫の世界を火焔の燃える居宅にたとえていう語。法華経譬喩品に「三界無安、猶如火宅」とあるのによる。→火宅。

⇒さん‐がい【三界】

さんかいかん【山海関】‥クワン

(Shanhaiguan)中国河北省北東隅、秦皇島しんのうとう市の地名。渤海湾岸に位置する。昔の楡関ゆかんで、万里の長城の東方の起点。明代、山海衛を置いたことから山海関と名づける。華北と東北との境界にある要衝で、古来兵争の地。「天下第一の関」と称される。

さん‐かいき【三回忌】‥クワイ‥

人の死んだ年の翌々年に当たる回忌。三年忌。三周忌。

さんかいき【山槐記】‥クワイ‥

(槐は大臣を指し、中山内大臣の日記の意)平安末期の公卿中山忠親の日記。1151〜94年(仁平1〜建久5)の、平家の興亡を叙した記事が多い。

さんかいきょう【山海経】‥キヤウ

⇒せんがいきょう

さんがい‐きょう【三階教】‥ケウ

〔仏〕隋の信行が創唱した宗派。仏教を一乗・三乗・普法、時を正・像・末、人を最上利根・一般利根・鈍根に区別し、今は時は末、人は鈍根であるから、普法(すべての法)・普仏(すべての仏)の信仰によってのみ救われると主張した。信行の死後しばしば弾圧された。三階宗。三階仏法。普法宗。

さんがい‐しょてん【三界諸天】

〔仏〕三界にある諸種の天。欲界に六欲天、色界には十七天、無色界には四天があるとする。二十八天。

⇒さん‐がい【三界】

さんかい‐せいだん【散開星団】

〔天〕(open cluster)数十から数百個の恒星が直径10光年ほどの大きさに集まった星団。銀河系では円盤部に多い。プレアデス・ヒアデスなど。↔球状星団

⇒さん‐かい【散開】

さん‐かいだん【三戒壇】

聖武天皇の命によって築かれた、奈良の東大寺、下野(栃木県)の薬師寺、筑前(福岡県)の観世音寺の戒壇の総称。→四戒壇

⇒さん‐え【三衣】

さん‐えん【三猿】‥ヱン

三様の姿勢をした猿の像。両眼、両耳、口をそれぞれ手でおおう。猿に「ざる」をかけて、「見ざる・聞かざる・言わざる」の意を寓したもの。

三猿(日光東照宮)

撮影:関戸 勇

⇒さん‐え【三衣】

さん‐えん【三猿】‥ヱン

三様の姿勢をした猿の像。両眼、両耳、口をそれぞれ手でおおう。猿に「ざる」をかけて、「見ざる・聞かざる・言わざる」の意を寓したもの。

三猿(日光東照宮)

撮影:関戸 勇

さん‐えん【三遠】‥ヱン

〔美〕中国の山水画で空間を構成する三つの原理。山の麓から山頂を見上げるのを高遠、前の山から後の山を眺めるのを平遠、手前の谷の間から遠くの山を遠眺するのを深遠と呼ぶ。北宋の画家郭

さん‐えん【三遠】‥ヱン

〔美〕中国の山水画で空間を構成する三つの原理。山の麓から山頂を見上げるのを高遠、前の山から後の山を眺めるのを平遠、手前の谷の間から遠くの山を遠眺するのを深遠と呼ぶ。北宋の画家郭 かくきが提唱し、以後永く尊重された。

さん‐えん【三縁】

〔仏〕

①善導が「定善義」で説いた、念仏の三種の功徳。親縁(仏のはたらきと相離れないこと)、近縁(仏に会いたいと思えばこれに応じて仏が現れること)、増上縁(徐々に罪が除かれ臨終に往生できること)。

②慈悲の三縁。衆生縁の慈悲(それぞれの衆生に対して起こす下位の慈悲)、法縁の慈悲(諸法の空を悟って起こす中位の慈悲)、無縁の慈悲(仏の絶対平等の上位の慈悲)。

さん‐えん【山猿】‥ヱン

山にすむ猿。やまざる。

さん‐えん【山塩】

(→)岩塩がんえんに同じ。やまじお。↔海塩

ざん‐えん【残炎】

のこりの暑さ。残暑。

ざん‐えん【残煙】

消え残る煙。

さん‐えんかぶつ【酸塩化物】‥クワ‥

(acid chloride)カルボン酸のカルボキシ基中の水酸基を塩素で置換した化合物の総称。一般式RCOCl 塩化アセチルCH3COClの類。水・アルコール・アンモニアと反応してカルボン酸・エステル・アミドを生じる。塩化アシル。

さん‐えんき‐さん【三塩基酸】

1分子中に電離し得る水素原子を3個含む酸。リン酸(H3PO4)の類。3価の酸。

さん‐えんき‐しじやく【酸塩基指示薬】

水溶液の水素イオン指数や中和滴定の終点を知るために用いる指示薬の総称。メチル‐オレンジ、ブロモチモール‐ブルー、フェノール‐フタレインのような有機色素。それ自身が弱酸または弱塩基で、酸型とアルカリ型の色が異なり、ある水素イオン指数の範囲で変色する。pH指示薬。中和指示薬。

サン‐オイル

(和製語sun oil)きれいに日焼けするために塗る、肌を保護するための油。

さん‐おう【三王】‥ワウ

⇒さんのう

さん‐おう【山鶯】‥アウ

山にいるウグイス。〈日葡辞書〉

ざん‐おう【残桜】‥アウ

春過ぎてなお咲き残っている桜。

ざん‐おう【残鶯】‥アウ

春が過ぎても鳴いているウグイス。老鶯。晩鶯。〈[季]夏〉

さんおう‐しゃしん‐とう【三黄瀉心湯】‥ワウ‥タウ

大黄・黄連・黄芩おうごんから成る漢方方剤。熱証(発熱やほてりを伴う症状)で実証の頭痛・精神不安・耳鳴り・鼻血などに効がある。

さん‐おき【算置】

算木でうらなうこと。また、その人。狂言、居杭「イヤ、是へ―が参る」

さん‐おん【三音】

茶道で、釜の蓋を切る音、茶筅とおしの音、茶碗に茶杓をあてる音をいう。あるいは湯のたぎる音などをいう。

さんおん‐とう【三温糖】‥ヲンタウ

黄褐色の車糖くるまとう。上白糖などを精製した後に残った糖液をさらに数回煮詰めて作る。

さん‐か【三化】‥クワ

昆虫などが、1年に3世代を経過すること。

⇒さんか‐めいが【三化螟蛾】

⇒さんか‐めいちゅう【三化螟虫】

さん‐か【三夏】

夏季の3カ月。すなわち孟夏・仲夏・季夏の称。

さん‐か【三過】‥クワ

〔仏〕身と口と意との過ち。

さん‐か【山下】

山のもと。ふもと。→さんげ

さん‐か【山果・山菓】‥クワ

山中でみのった果物。

さん‐か【山河】

(サンガ・センガとも)山と河。また、自然。「国破れて―あり」

⇒さんか‐きんたい【山河襟帯】

さん‐か【山家】

①山中にある家。やまが。

②⇒さんげ

さん‐か【山窩】‥クワ

(多くサンカと書く)村里に定住せずに山中や河原などで家族単位で野営しながら漂泊の生活をおくっていたとされる人々。主として川漁・箕作り・竹細工・杓子作りなどを業とし、村人と交易した。山家。さんわ。

さん‐か【参加】

①なかまになること。行事・会合・団体などに加わること。「ふるって御―下さい」「―申込み」

②法律上の関係に当事者以外の者が関与すること。

⇒さんか‐しょう【参加賞】

さん‐か【蚕架】

四隅に角柱を立て、丸竹を横に架して段を設け、蚕箔さんぱくをのせる棚。蚕棚。

さん‐か【惨禍】‥クワ

いたましいわざわい。「戦争の―」

さん‐か【産科】‥クワ

妊娠・分娩・新生児など、出産に関する医学の一分科。

さん‐か【傘下】

中心的な人物・勢力のもとに部下・同志として寄り集まること。翼下。「―の労働者」「大資本の―に入る」

さん‐か【酸化】‥クワ

(oxidation)物質が酸素と化合すること。広い意味では、物質から電子が奪われる変化を総称する。↔還元。

⇒さんか‐あえん【酸化亜鉛】

⇒さんか‐アルミニウム【酸化アルミニウム】

⇒さんか‐エチレン【酸化エチレン】

⇒さんか‐えん【酸化炎・酸化焔】

⇒さんか‐カルシウム【酸化カルシウム】

⇒さんか‐かんげん‐こうそ【酸化還元酵素】

⇒さんか‐かんげん‐はんのう【酸化還元反応】

⇒さんかぎん‐でんち【酸化銀電池】

⇒さんか‐クロム【酸化クロム】

⇒さんか‐こうそ【酸化酵素】

⇒さんか‐ざい【酸化剤】

⇒さんか‐すいぎん【酸化水銀】

⇒さんか‐すう【酸化数】

⇒さんか‐すず【酸化錫】

⇒さんか‐せんりょう【酸化染料】

⇒さんか‐たい【酸化帯】

⇒さんか‐チタン【酸化チタン】

⇒さんか‐ちっそ【酸化窒素】

⇒さんか‐てつ【酸化鉄】

⇒さんか‐どう【酸化銅】

⇒さんか‐なまり【酸化鉛】

⇒さんか‐バリウム【酸化バリウム】

⇒さんか‐ひそ【酸化砒素】

⇒さんか‐ひょうはくざい【酸化漂白剤】

⇒さんか‐ぶつ【酸化物】

⇒さんか‐マグネシウム【酸化マグネシウム】

⇒さんか‐マンガン【酸化マンガン】

⇒さんか‐りん【酸化燐】

さん‐か【餐霞】

(ザンカとも)道家で、仙人が穀を避け霞を吸って生きること。転じて、飲食物がないことのたとえ。太平記39「僅に―の飢をやめ」

さん‐か【讃歌・賛歌】

讃美の意を表した歌。「青春―」

さんが

鰯いわしなどの小魚か小さい蛤はまぐりを包丁でたたき、薬味や味噌と合わせて焼いたもの。千葉県や神奈川県の海岸地方の郷土料理。

さん‐が【参賀】

参内して祝賀の意を表すること。特に、新年に皇居に行って祝意を表すこと。〈[季]新年〉

さん‐が【蚕蛾】

⇒かいこが

さん‐が【算賀】

長寿を祝う儀。賀の祝。40歳から始めて10歳長ずるごとに行う。後には還暦・古稀・喜寿・米寿などの祝も行う。

サンガ【saṃgha 梵】

(集団・集会の意)出家者の集団。僧伽そうぎゃ。

ざん‐か【残火】‥クワ

①残りの火。のこり火。

②暁の茶事で、前夜からの灯籠の火が、露路を照らしていること。残灯。

ざん‐か【残花】‥クワ

散り残った花。特に、桜の花。余花。残英。〈[季]春〉。→珍花→盛花せいか

サンガー【Frederick Sanger】

イギリスの生化学者。ウシのインシュリンについて初めて蛋白質のアミノ酸配列順序を決定。大腸菌ファージのDNAの全塩基配列を決定。1958、80年の2度ノーベル賞。(1918〜)

サンガー【Margaret Sanger】

アメリカの産児調節運動家。1922年以来しばしば来日して遊説。(1883〜1966)

さんか‐あえん【酸化亜鉛】‥クワ‥

化学式ZnO 天然には、紅亜鉛鉱として産出。亜鉛の燃焼で生じる軽い白色粉末。両性酸化物で、酸にも濃アルカリにも溶ける。亜鉛華または亜鉛白と称し、白色顔料・化粧品・医薬などとする。

⇒さん‐か【酸化】

さんか‐アルミニウム【酸化アルミニウム】‥クワ‥

化学式Al2O3 白色の粉末。水酸化アルミニウムを煆焼かしょうすると生じる。アルミニウムの製造原料。天然には鋼玉・金剛砂として産出。アルミナ。礬土ばんど。

⇒さん‐か【酸化】

さん‐かい【三戒】

①[論語季氏]青年の時は女色、壮年の時は闘争、老年の時は利得を戒めよとの三戒。

②在家の戒の八戒と、出家の戒の具足戒と、道俗共戒の五戒。

さん‐かい【三魁】‥クワイ

宋代、殿試に及第した3人の進士。第1席の状元、第2席の榜眼、第3席の探花を総称。

さん‐かい【三槐】‥クワイ

[周礼秋官、朝士]三公の異称。→槐位

さん‐かい【山海】

山と海。

⇒さんかい‐の‐ちんみ【山海の珍味】

⇒さんかい‐へんど【山海辺土】

さん‐かい【山塊】‥クワイ

断層で周囲を限られた山地。「六甲―」

さん‐かい【参会】‥クワイ

①会合に参加すること。「県代表が―する」「―者」

②よりあい。集会。片言かたこと1「心やすきどちの―にて」

③特に、遊女を揚げて遊興すること。好色一代男5「遊女―いるほどの諸道具を入れて」

さん‐かい【散会】‥クワイ

①会合が終わって出席者が解散すること。

②「延会1」参照。

さん‐かい【散開】

①散らばること。

②火兵戦で、敵の銃砲からの損害を少なくするために、各兵の間隔をあけ、傘形・横広・縦長などの隊形をとること。「―線」

⇒さんかい‐せいだん【散開星団】

さん‐がい【三界】

①〔仏〕一切衆生しゅじょうの生死輪廻りんねする三種の世界、すなわち欲界・色界しきかい・無色界。衆生が活動する全世界を指す。狂言、吃り「あの男は―を家として」。「子は―の首かせ」

②(→)三世に同じ。

③(接尾語的に)

㋐場所の名に添えて、遠く離れている意を表す。くんだり。浄瑠璃、国性爺合戦「いつの便宜に唐―」

㋑時間を示す語に添えて、それが長い間である気持を表す。浮世風呂4「茶は土瓶で拵へりや一日―余る」

⇒さんがい‐かたく【三界火宅】

⇒さんがい‐しょてん【三界諸天】

⇒さんがい‐ぼう【三界坊】

⇒さんがい‐ゆいしん【三界唯心】

⇒さんがい‐るてん【三界流転】

⇒三界に家無し

さん‐がい【三階】

①三つの階層。建物で、2階の上になお1層あること。また、その層。

②歌舞伎劇場の楽屋で、下級俳優のいる所。奥の3階にあった。

⇒さんがい‐ぶし【三階節】

さん‐がい【三蓋】

3層に重ねたこと。みつがさね。

⇒さんがい‐がさ【三蓋笠】

⇒さんがい‐びし【三蓋菱】

⇒さんがい‐まつ【三蓋松】

さん‐がい【三懸・三繋・三掛】

三種の馬具、面懸おもがいと胸懸むながいと鞦しりがい1の総称。おしかけ。

さん‐がい【山外】‥グワイ

〔仏〕「山家さんげ1」参照。

さん‐がい【惨害】

いたましい損害。残酷な災害。「―をこうむる」

ざん‐かい【残壊】‥クワイ

そこないやぶること。残毀。

ざん‐かい【慚悔】‥クワイ

恥じ悔いること。慚愧ざんき。

ざん‐がい【残害】

そこない殺すこと。徒然草「生ける物を殺し、痛め、闘はしめて遊びたのしまん人は、畜生―の類なり」

ざん‐がい【残骸】

①捨て置かれた死骸。

②見るかげもなく破壊されて残っている物。「焼跡の―」

さんがい‐がさ【三蓋笠】

①紋所の名。3層にかさなった笠を側面から見た形。三階笠。

三蓋笠

かくきが提唱し、以後永く尊重された。

さん‐えん【三縁】

〔仏〕

①善導が「定善義」で説いた、念仏の三種の功徳。親縁(仏のはたらきと相離れないこと)、近縁(仏に会いたいと思えばこれに応じて仏が現れること)、増上縁(徐々に罪が除かれ臨終に往生できること)。

②慈悲の三縁。衆生縁の慈悲(それぞれの衆生に対して起こす下位の慈悲)、法縁の慈悲(諸法の空を悟って起こす中位の慈悲)、無縁の慈悲(仏の絶対平等の上位の慈悲)。

さん‐えん【山猿】‥ヱン

山にすむ猿。やまざる。

さん‐えん【山塩】

(→)岩塩がんえんに同じ。やまじお。↔海塩

ざん‐えん【残炎】

のこりの暑さ。残暑。

ざん‐えん【残煙】

消え残る煙。

さん‐えんかぶつ【酸塩化物】‥クワ‥

(acid chloride)カルボン酸のカルボキシ基中の水酸基を塩素で置換した化合物の総称。一般式RCOCl 塩化アセチルCH3COClの類。水・アルコール・アンモニアと反応してカルボン酸・エステル・アミドを生じる。塩化アシル。

さん‐えんき‐さん【三塩基酸】

1分子中に電離し得る水素原子を3個含む酸。リン酸(H3PO4)の類。3価の酸。

さん‐えんき‐しじやく【酸塩基指示薬】

水溶液の水素イオン指数や中和滴定の終点を知るために用いる指示薬の総称。メチル‐オレンジ、ブロモチモール‐ブルー、フェノール‐フタレインのような有機色素。それ自身が弱酸または弱塩基で、酸型とアルカリ型の色が異なり、ある水素イオン指数の範囲で変色する。pH指示薬。中和指示薬。

サン‐オイル

(和製語sun oil)きれいに日焼けするために塗る、肌を保護するための油。

さん‐おう【三王】‥ワウ

⇒さんのう

さん‐おう【山鶯】‥アウ

山にいるウグイス。〈日葡辞書〉

ざん‐おう【残桜】‥アウ

春過ぎてなお咲き残っている桜。

ざん‐おう【残鶯】‥アウ

春が過ぎても鳴いているウグイス。老鶯。晩鶯。〈[季]夏〉

さんおう‐しゃしん‐とう【三黄瀉心湯】‥ワウ‥タウ

大黄・黄連・黄芩おうごんから成る漢方方剤。熱証(発熱やほてりを伴う症状)で実証の頭痛・精神不安・耳鳴り・鼻血などに効がある。

さん‐おき【算置】

算木でうらなうこと。また、その人。狂言、居杭「イヤ、是へ―が参る」

さん‐おん【三音】

茶道で、釜の蓋を切る音、茶筅とおしの音、茶碗に茶杓をあてる音をいう。あるいは湯のたぎる音などをいう。

さんおん‐とう【三温糖】‥ヲンタウ

黄褐色の車糖くるまとう。上白糖などを精製した後に残った糖液をさらに数回煮詰めて作る。

さん‐か【三化】‥クワ

昆虫などが、1年に3世代を経過すること。

⇒さんか‐めいが【三化螟蛾】

⇒さんか‐めいちゅう【三化螟虫】

さん‐か【三夏】

夏季の3カ月。すなわち孟夏・仲夏・季夏の称。

さん‐か【三過】‥クワ

〔仏〕身と口と意との過ち。

さん‐か【山下】

山のもと。ふもと。→さんげ

さん‐か【山果・山菓】‥クワ

山中でみのった果物。

さん‐か【山河】

(サンガ・センガとも)山と河。また、自然。「国破れて―あり」

⇒さんか‐きんたい【山河襟帯】

さん‐か【山家】

①山中にある家。やまが。

②⇒さんげ

さん‐か【山窩】‥クワ

(多くサンカと書く)村里に定住せずに山中や河原などで家族単位で野営しながら漂泊の生活をおくっていたとされる人々。主として川漁・箕作り・竹細工・杓子作りなどを業とし、村人と交易した。山家。さんわ。

さん‐か【参加】

①なかまになること。行事・会合・団体などに加わること。「ふるって御―下さい」「―申込み」

②法律上の関係に当事者以外の者が関与すること。

⇒さんか‐しょう【参加賞】

さん‐か【蚕架】

四隅に角柱を立て、丸竹を横に架して段を設け、蚕箔さんぱくをのせる棚。蚕棚。

さん‐か【惨禍】‥クワ

いたましいわざわい。「戦争の―」

さん‐か【産科】‥クワ

妊娠・分娩・新生児など、出産に関する医学の一分科。

さん‐か【傘下】

中心的な人物・勢力のもとに部下・同志として寄り集まること。翼下。「―の労働者」「大資本の―に入る」

さん‐か【酸化】‥クワ

(oxidation)物質が酸素と化合すること。広い意味では、物質から電子が奪われる変化を総称する。↔還元。

⇒さんか‐あえん【酸化亜鉛】

⇒さんか‐アルミニウム【酸化アルミニウム】

⇒さんか‐エチレン【酸化エチレン】

⇒さんか‐えん【酸化炎・酸化焔】

⇒さんか‐カルシウム【酸化カルシウム】

⇒さんか‐かんげん‐こうそ【酸化還元酵素】

⇒さんか‐かんげん‐はんのう【酸化還元反応】

⇒さんかぎん‐でんち【酸化銀電池】

⇒さんか‐クロム【酸化クロム】

⇒さんか‐こうそ【酸化酵素】

⇒さんか‐ざい【酸化剤】

⇒さんか‐すいぎん【酸化水銀】

⇒さんか‐すう【酸化数】

⇒さんか‐すず【酸化錫】

⇒さんか‐せんりょう【酸化染料】

⇒さんか‐たい【酸化帯】

⇒さんか‐チタン【酸化チタン】

⇒さんか‐ちっそ【酸化窒素】

⇒さんか‐てつ【酸化鉄】

⇒さんか‐どう【酸化銅】

⇒さんか‐なまり【酸化鉛】

⇒さんか‐バリウム【酸化バリウム】

⇒さんか‐ひそ【酸化砒素】

⇒さんか‐ひょうはくざい【酸化漂白剤】

⇒さんか‐ぶつ【酸化物】

⇒さんか‐マグネシウム【酸化マグネシウム】

⇒さんか‐マンガン【酸化マンガン】

⇒さんか‐りん【酸化燐】

さん‐か【餐霞】

(ザンカとも)道家で、仙人が穀を避け霞を吸って生きること。転じて、飲食物がないことのたとえ。太平記39「僅に―の飢をやめ」

さん‐か【讃歌・賛歌】

讃美の意を表した歌。「青春―」

さんが

鰯いわしなどの小魚か小さい蛤はまぐりを包丁でたたき、薬味や味噌と合わせて焼いたもの。千葉県や神奈川県の海岸地方の郷土料理。

さん‐が【参賀】

参内して祝賀の意を表すること。特に、新年に皇居に行って祝意を表すこと。〈[季]新年〉

さん‐が【蚕蛾】

⇒かいこが

さん‐が【算賀】

長寿を祝う儀。賀の祝。40歳から始めて10歳長ずるごとに行う。後には還暦・古稀・喜寿・米寿などの祝も行う。

サンガ【saṃgha 梵】

(集団・集会の意)出家者の集団。僧伽そうぎゃ。

ざん‐か【残火】‥クワ

①残りの火。のこり火。

②暁の茶事で、前夜からの灯籠の火が、露路を照らしていること。残灯。

ざん‐か【残花】‥クワ

散り残った花。特に、桜の花。余花。残英。〈[季]春〉。→珍花→盛花せいか

サンガー【Frederick Sanger】

イギリスの生化学者。ウシのインシュリンについて初めて蛋白質のアミノ酸配列順序を決定。大腸菌ファージのDNAの全塩基配列を決定。1958、80年の2度ノーベル賞。(1918〜)

サンガー【Margaret Sanger】

アメリカの産児調節運動家。1922年以来しばしば来日して遊説。(1883〜1966)

さんか‐あえん【酸化亜鉛】‥クワ‥

化学式ZnO 天然には、紅亜鉛鉱として産出。亜鉛の燃焼で生じる軽い白色粉末。両性酸化物で、酸にも濃アルカリにも溶ける。亜鉛華または亜鉛白と称し、白色顔料・化粧品・医薬などとする。

⇒さん‐か【酸化】

さんか‐アルミニウム【酸化アルミニウム】‥クワ‥

化学式Al2O3 白色の粉末。水酸化アルミニウムを煆焼かしょうすると生じる。アルミニウムの製造原料。天然には鋼玉・金剛砂として産出。アルミナ。礬土ばんど。

⇒さん‐か【酸化】

さん‐かい【三戒】

①[論語季氏]青年の時は女色、壮年の時は闘争、老年の時は利得を戒めよとの三戒。

②在家の戒の八戒と、出家の戒の具足戒と、道俗共戒の五戒。

さん‐かい【三魁】‥クワイ

宋代、殿試に及第した3人の進士。第1席の状元、第2席の榜眼、第3席の探花を総称。

さん‐かい【三槐】‥クワイ

[周礼秋官、朝士]三公の異称。→槐位

さん‐かい【山海】

山と海。

⇒さんかい‐の‐ちんみ【山海の珍味】

⇒さんかい‐へんど【山海辺土】

さん‐かい【山塊】‥クワイ

断層で周囲を限られた山地。「六甲―」

さん‐かい【参会】‥クワイ

①会合に参加すること。「県代表が―する」「―者」

②よりあい。集会。片言かたこと1「心やすきどちの―にて」

③特に、遊女を揚げて遊興すること。好色一代男5「遊女―いるほどの諸道具を入れて」

さん‐かい【散会】‥クワイ

①会合が終わって出席者が解散すること。

②「延会1」参照。

さん‐かい【散開】

①散らばること。

②火兵戦で、敵の銃砲からの損害を少なくするために、各兵の間隔をあけ、傘形・横広・縦長などの隊形をとること。「―線」

⇒さんかい‐せいだん【散開星団】

さん‐がい【三界】

①〔仏〕一切衆生しゅじょうの生死輪廻りんねする三種の世界、すなわち欲界・色界しきかい・無色界。衆生が活動する全世界を指す。狂言、吃り「あの男は―を家として」。「子は―の首かせ」

②(→)三世に同じ。

③(接尾語的に)

㋐場所の名に添えて、遠く離れている意を表す。くんだり。浄瑠璃、国性爺合戦「いつの便宜に唐―」

㋑時間を示す語に添えて、それが長い間である気持を表す。浮世風呂4「茶は土瓶で拵へりや一日―余る」

⇒さんがい‐かたく【三界火宅】

⇒さんがい‐しょてん【三界諸天】

⇒さんがい‐ぼう【三界坊】

⇒さんがい‐ゆいしん【三界唯心】

⇒さんがい‐るてん【三界流転】

⇒三界に家無し

さん‐がい【三階】

①三つの階層。建物で、2階の上になお1層あること。また、その層。

②歌舞伎劇場の楽屋で、下級俳優のいる所。奥の3階にあった。

⇒さんがい‐ぶし【三階節】

さん‐がい【三蓋】

3層に重ねたこと。みつがさね。

⇒さんがい‐がさ【三蓋笠】

⇒さんがい‐びし【三蓋菱】

⇒さんがい‐まつ【三蓋松】

さん‐がい【三懸・三繋・三掛】

三種の馬具、面懸おもがいと胸懸むながいと鞦しりがい1の総称。おしかけ。

さん‐がい【山外】‥グワイ

〔仏〕「山家さんげ1」参照。

さん‐がい【惨害】

いたましい損害。残酷な災害。「―をこうむる」

ざん‐かい【残壊】‥クワイ

そこないやぶること。残毀。

ざん‐かい【慚悔】‥クワイ

恥じ悔いること。慚愧ざんき。

ざん‐がい【残害】

そこない殺すこと。徒然草「生ける物を殺し、痛め、闘はしめて遊びたのしまん人は、畜生―の類なり」

ざん‐がい【残骸】

①捨て置かれた死骸。

②見るかげもなく破壊されて残っている物。「焼跡の―」

さんがい‐がさ【三蓋笠】

①紋所の名。3層にかさなった笠を側面から見た形。三階笠。

三蓋笠

②1と同様の意匠を、武具・馬標うまじるし・指物さしものなどに用いたもの。三段笠。

⇒さん‐がい【三蓋】

さんがい‐かたく【三界火宅】‥クワ‥

〔仏〕苦悩の絶えない凡夫の世界を火焔の燃える居宅にたとえていう語。法華経譬喩品に「三界無安、猶如火宅」とあるのによる。→火宅。

⇒さん‐がい【三界】

さんかいかん【山海関】‥クワン

(Shanhaiguan)中国河北省北東隅、秦皇島しんのうとう市の地名。渤海湾岸に位置する。昔の楡関ゆかんで、万里の長城の東方の起点。明代、山海衛を置いたことから山海関と名づける。華北と東北との境界にある要衝で、古来兵争の地。「天下第一の関」と称される。

さん‐かいき【三回忌】‥クワイ‥

人の死んだ年の翌々年に当たる回忌。三年忌。三周忌。

さんかいき【山槐記】‥クワイ‥

(槐は大臣を指し、中山内大臣の日記の意)平安末期の公卿中山忠親の日記。1151〜94年(仁平1〜建久5)の、平家の興亡を叙した記事が多い。

さんかいきょう【山海経】‥キヤウ

⇒せんがいきょう

さんがい‐きょう【三階教】‥ケウ

〔仏〕隋の信行が創唱した宗派。仏教を一乗・三乗・普法、時を正・像・末、人を最上利根・一般利根・鈍根に区別し、今は時は末、人は鈍根であるから、普法(すべての法)・普仏(すべての仏)の信仰によってのみ救われると主張した。信行の死後しばしば弾圧された。三階宗。三階仏法。普法宗。

さんがい‐しょてん【三界諸天】

〔仏〕三界にある諸種の天。欲界に六欲天、色界には十七天、無色界には四天があるとする。二十八天。

⇒さん‐がい【三界】

さんかい‐せいだん【散開星団】

〔天〕(open cluster)数十から数百個の恒星が直径10光年ほどの大きさに集まった星団。銀河系では円盤部に多い。プレアデス・ヒアデスなど。↔球状星団

⇒さん‐かい【散開】

さん‐かいだん【三戒壇】

聖武天皇の命によって築かれた、奈良の東大寺、下野(栃木県)の薬師寺、筑前(福岡県)の観世音寺の戒壇の総称。→四戒壇

②1と同様の意匠を、武具・馬標うまじるし・指物さしものなどに用いたもの。三段笠。

⇒さん‐がい【三蓋】

さんがい‐かたく【三界火宅】‥クワ‥

〔仏〕苦悩の絶えない凡夫の世界を火焔の燃える居宅にたとえていう語。法華経譬喩品に「三界無安、猶如火宅」とあるのによる。→火宅。

⇒さん‐がい【三界】

さんかいかん【山海関】‥クワン

(Shanhaiguan)中国河北省北東隅、秦皇島しんのうとう市の地名。渤海湾岸に位置する。昔の楡関ゆかんで、万里の長城の東方の起点。明代、山海衛を置いたことから山海関と名づける。華北と東北との境界にある要衝で、古来兵争の地。「天下第一の関」と称される。

さん‐かいき【三回忌】‥クワイ‥

人の死んだ年の翌々年に当たる回忌。三年忌。三周忌。

さんかいき【山槐記】‥クワイ‥

(槐は大臣を指し、中山内大臣の日記の意)平安末期の公卿中山忠親の日記。1151〜94年(仁平1〜建久5)の、平家の興亡を叙した記事が多い。

さんかいきょう【山海経】‥キヤウ

⇒せんがいきょう

さんがい‐きょう【三階教】‥ケウ

〔仏〕隋の信行が創唱した宗派。仏教を一乗・三乗・普法、時を正・像・末、人を最上利根・一般利根・鈍根に区別し、今は時は末、人は鈍根であるから、普法(すべての法)・普仏(すべての仏)の信仰によってのみ救われると主張した。信行の死後しばしば弾圧された。三階宗。三階仏法。普法宗。

さんがい‐しょてん【三界諸天】

〔仏〕三界にある諸種の天。欲界に六欲天、色界には十七天、無色界には四天があるとする。二十八天。

⇒さん‐がい【三界】

さんかい‐せいだん【散開星団】

〔天〕(open cluster)数十から数百個の恒星が直径10光年ほどの大きさに集まった星団。銀河系では円盤部に多い。プレアデス・ヒアデスなど。↔球状星団

⇒さん‐かい【散開】

さん‐かいだん【三戒壇】

聖武天皇の命によって築かれた、奈良の東大寺、下野(栃木県)の薬師寺、筑前(福岡県)の観世音寺の戒壇の総称。→四戒壇

さん‐えい【山影】🔗⭐🔉

さん‐えい【山影】

山の姿。また、物にうつった山のかげ。

さん‐えき【山駅】🔗⭐🔉

さん‐えき【山駅】

山中にある宿駅。今昔物語集14「播磨国赤穂の郡の―に住しき」

そとも‐の‐みち【山陰道】🔗⭐🔉

そとも‐の‐みち【山陰道】

山陰道さんいんどうの古称。天武紀下「山陰そとものみち」

⇒そと‐も【背面】

むれ【山】🔗⭐🔉

むれ【山】

(朝鮮語からか)やま。斉明紀「今城なる小お―が上に」

やま【山】🔗⭐🔉

やま【山】

①平地よりも高く隆起した地塊。谷と谷との間に挟まれた凸起部。古く、神が降下し領する所として信仰の対象とされた。万葉集17「すめ神の裾廻すそみの―の」。「―に登る」「富士は日本一の―」

②特に比叡山ひえいざん、また、そこにある延暦寺えんりゃくじの称。園城寺おんじょうじ(通称、三井寺)を寺というのに対していう。

③鉱山のこと。

④山陵。御陵ごりょう。

⑤猪・鹿などを捕らえるために仕掛ける落し穴。〈日葡辞書〉

⑥うず高く盛ったもの。山にまねて作ったもの。「塵の―」

⑦山形になった所。「ねじ―」

⑧山林。平地の林をもいう。

⑨山の形に盛り上げたものを数える語。「一―千円」

⑩物事の多く積み重なっていること。また、そのもの。「借金の―」

⑪物事の絶頂。最も肝要な部分。極点。とうげ。分岐点。「今日一日が―だ」「―を越す」

⑫(山師やましの仕事のように)万一の幸をねがってすること。やまごと。やまかん。「―が外れる」

⑬檀尻だんじりのこと。

⑭山鉾やまぼこの略。

⑮(名詞に冠して)同類のうちで、山野に自生するもの。また、恐ろしいもの。「―ゆり」「―桜」「―猫」

⇒山が当たる

⇒山が見える

⇒山から里へ

⇒山高きが故に貴からず

⇒山高く水長し

⇒山高ければ谷深し

⇒山と言えば川

⇒山に千年海に千年

⇒山眠る

⇒山のことは樵に聞け

⇒山粧う

⇒山笑う

⇒山を当てる

⇒山を鋳、海を煮る

⇒山を掛ける

⇒山をなす

⇒山を抜く力

⇒山を張る

やま‐い【山井】‥ヰ🔗⭐🔉

やま‐い【山井】‥ヰ

山中の水のわき出るところ。やまのい。宇津保物語楼上下「楼の南なる―のしりひきたるに」

やま‐いそ‐あそび【山磯遊び】🔗⭐🔉

やま‐いそ‐あそび【山磯遊び】

3月3日の節句に、野山や磯に出て遊び祝宴すること。

やま‐いも【山芋・薯蕷】🔗⭐🔉

やま‐いも【山芋・薯蕷】

(→)「やまのいも」に同じ。〈[季]秋〉。新撰字鏡7「暑預、山伊母」

やま‐うば【山姥】🔗⭐🔉

やま‐うば【山姥】

深山に住み、怪力を発揮するなどと考えられている伝説的な女。山女。山に住む鬼女。やまんば。

⇒やまうば‐の‐せんたくび【山姥の洗濯日】

やまうば‐の‐せんたくび【山姥の洗濯日】🔗⭐🔉

やまうば‐の‐せんたくび【山姥の洗濯日】

(壱岐で)12月20日のこと。→果はての二十日

⇒やま‐うば【山姥】

○山が当たるやまがあたる🔗⭐🔉

○山が当たるやまがあたる

万一の幸運を期待した見当が適中する。試験などの予想が当たる。↔山が外れる

⇒やま【山】

やま‐かい【山峡】‥カヒ

(古くはヤマガイ)山と山との間。やまあい。万葉集17「―に咲ける桜を」

やま‐がえり【山回り・山帰り】‥ガヘリ

①年を越えて山で羽毛をかえた鷹。山家集「巣鷹渡る…なほ木に帰る―かな」

②山から帰ること。特に大山参りから帰ること。誹風柳多留15「―あたり近所は笛だらけ」

やま‐がえる【山蛙】‥ガヘル

アカガエルの別称。

やま‐かがし【赤楝蛇・山楝蛇】

ヘビの一種。全長約70〜120センチメートル、水辺に普通で、カエルなどを捕食する。背面はオリーブ色、黒斑が多く、体側には紅色の斑点がある。上顎の奥と頸部に毒腺がある。奥歯は長く、毒牙の機能をもち、深く咬まれると、腫れることや血が止まらないこともあり、時に致命的。本州以南、朝鮮半島南部・中国・台湾に分布。〈[季]夏〉

ヤマカガシ

提供:東京動物園協会

やま‐かがち【蟒蛇】

うわばみ。大蛇。〈新撰字鏡8〉

やま‐がく・る【山隠る】

〔自四・下二〕

山に入り隠れる。山にこもる。また、山に隔てられて見えなくなる。古事記下「あすよりはみ―・りて見えずかもあらむ」。後撰和歌集恋「―・れ消えせぬ雪のわびしきは」

やま‐がくれ【山隠れ】

山に隠れること。また、その所。やまかげ。源氏物語明石「海のつらにも―にも」

やま‐かけ【山掛け】

①高く積むこと。

②刺身・豆腐・蕎麦などの上にとろろをかけた料理。

⇒やまかけ‐どうふ【山掛け豆腐】

やま‐かげ【山陰】

山裾で陰になること。また、その場所。

やま‐かげ【山影】

山の姿。山の形。

やまかけ‐どうふ【山掛け豆腐】

八杯はちはい豆腐にとろろをかけたもの。いもかけどうふ。

⇒やま‐かけ【山掛け】

やま‐かご【山駕籠】

竹などで編み、垂れがなく、丸棒または丸竹を釣り手とした粗末な駕籠。道中・山路に用いる。山輿。

やま‐がさ【山笠】

①祭礼の時などに、上に種々の飾り物をのせた笠。

②山車だしの一種。特に、福岡市の櫛田神社の祇園山笠が有名。〈[季]夏〉

やま‐かじ【山火事】‥クワ‥

山で起こる火事。やまび。山やけ。山燃え。〈[季]冬〉

やま‐がしゅう【山何首烏】

ユリ科の蔓性多年草。茎は硬く、大きなとげで他物によじのぼる。葉は卵形、各葉の基部に2本の巻鬚まきひげがある。夏、葉のつけ根に白色の小花を球形に集め、黒色球形の液果を結ぶ。

やま‐がしら【山頭】

田植作業の指揮者、また世話役。

やまが‐ずまい【山家住まい】‥ズマヒ

山家に住んでいること。また、そのすまい。

⇒やま‐が【山家】

やま‐かずら【山鬘】‥カヅラ

①ヒカゲノカズラで結ったかずら。神事に用いた。古今和歌集神遊歌「山人と人も見るがに―せよ」

②山の端にかかる暁の雲。拾遺和歌集愚草上「―あけ行く雲に」。日葡辞書「ヤマカヅラ。詩歌語。即ち、アカツキノクモ」

やま‐かずらかげ【山蔓蔭・山葛蘿】‥カヅラ‥

〔植〕(→)ヒカゲノカズラに同じ。万葉集14「あしひきの―」

やま‐かぜ【山風】

①山に吹く風。また、山颪やまおろし。古今和歌集秋「吹くからに秋の草木のしをるればむべ―をあらしといふらむ」

②夜間に、山頂から平地に向かって吹き下ろす風。夜、山腹の放射冷却の結果生ずる。↔谷風

やま‐かせぎ【山稼ぎ】

山で伐木・採薪・狩猟などに従事すること。

やまが‐そこう【山鹿素行】‥カウ

江戸前期の儒学者・兵学者。名は高興・高祐。会津生れ。儒学を林羅山に、兵学を北条氏長らに学ぶ。「聖教要録」を著して朱子学を批判したことが幕府にとがめられ、赤穂あこうに配流。のち赦免されて江戸に帰る。他に「武教要録」「配所残筆」「山鹿語類」「中朝事実」「武家事紀」など。(1622〜1685)

→著作:『配所残筆』

→著作:『聖教要録』

⇒やまが【山鹿】

やまが‐そだち【山家育ち】

山家にそだつこと。また、その人。山育ち。山家者。

⇒やま‐が【山家】

やま‐かた【山方】

山の方向。山の地方。

やまがた【山片】

姓氏の一つ。

⇒やまがた‐ばんとう【山片蟠桃】

やま‐がた【山形・山型】

①山に似た形。

②射芸で、的皮まとかわの別称。〈倭名類聚鈔4〉

③鞍の前輪まえわ・後輪しずわ各中央部の高い所。→鞍橋くらぼね(図)。

④紋所の名。「いりやまがた」「さしがねやまがた」など種類が多い。→入山形。

⇒やまがた‐カッター【山形カッター】

⇒やまがた‐こう【山型鋼】

やまがた【山形】

①東北地方南西部の県。羽前国と羽後国の一部とを管轄。面積9323平方キロメートル。人口121万6千。全13市。

→花笠音頭

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②山形県東部、山形盆地の南東部の市。県庁所在地。もと最上もがみと称し、出羽の要地。江戸時代、保科・松平・奥平・堀田・秋元・水野氏らの城下町。市の南東に蔵王山・蔵王温泉がある。人口25万6千。

⇒やまがた‐しんかんせん【山形新幹線】

⇒やまがた‐だいがく【山形大学】

やま‐がた【山県】

山にあるあがた。山の畑。古事記下「―にまける青菜も」

やまがた【山県】

岐阜県南西部、岐阜市の北側に隣接する市。森林と近郊農業地からなる。人口3万。

やまがた【山県】

姓氏の一つ。

⇒やまがた‐ありとも【山県有朋】

⇒やまがた‐しゅうなん【山県周南】

⇒やまがた‐だいに【山県大弐】

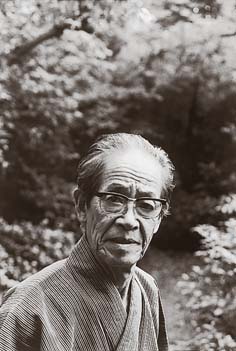

やまがた‐ありとも【山県有朋】

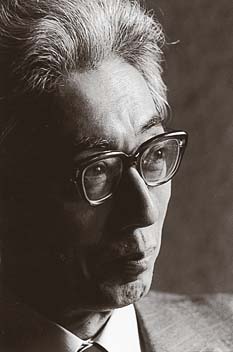

軍人・政治家。前名、小輔・狂介。長州藩士。陸軍大将・元帥。公爵。松下村塾に学び、奇兵隊軍監となる。維新後、徴兵令を制定するなど、近代陸軍を創設。のち内相・首相を歴任。日清戦争に第一軍司令官、日露戦争には参謀総長。のち枢密院議長、元老。軍・官界に巨大な派閥を作り、政界に絶大の権力を振るう。(1838〜1922)

山県有朋

提供:毎日新聞社

やま‐かがち【蟒蛇】

うわばみ。大蛇。〈新撰字鏡8〉

やま‐がく・る【山隠る】

〔自四・下二〕

山に入り隠れる。山にこもる。また、山に隔てられて見えなくなる。古事記下「あすよりはみ―・りて見えずかもあらむ」。後撰和歌集恋「―・れ消えせぬ雪のわびしきは」

やま‐がくれ【山隠れ】

山に隠れること。また、その所。やまかげ。源氏物語明石「海のつらにも―にも」

やま‐かけ【山掛け】

①高く積むこと。

②刺身・豆腐・蕎麦などの上にとろろをかけた料理。

⇒やまかけ‐どうふ【山掛け豆腐】

やま‐かげ【山陰】

山裾で陰になること。また、その場所。

やま‐かげ【山影】

山の姿。山の形。

やまかけ‐どうふ【山掛け豆腐】

八杯はちはい豆腐にとろろをかけたもの。いもかけどうふ。

⇒やま‐かけ【山掛け】

やま‐かご【山駕籠】

竹などで編み、垂れがなく、丸棒または丸竹を釣り手とした粗末な駕籠。道中・山路に用いる。山輿。

やま‐がさ【山笠】

①祭礼の時などに、上に種々の飾り物をのせた笠。

②山車だしの一種。特に、福岡市の櫛田神社の祇園山笠が有名。〈[季]夏〉

やま‐かじ【山火事】‥クワ‥

山で起こる火事。やまび。山やけ。山燃え。〈[季]冬〉

やま‐がしゅう【山何首烏】

ユリ科の蔓性多年草。茎は硬く、大きなとげで他物によじのぼる。葉は卵形、各葉の基部に2本の巻鬚まきひげがある。夏、葉のつけ根に白色の小花を球形に集め、黒色球形の液果を結ぶ。

やま‐がしら【山頭】

田植作業の指揮者、また世話役。

やまが‐ずまい【山家住まい】‥ズマヒ

山家に住んでいること。また、そのすまい。

⇒やま‐が【山家】

やま‐かずら【山鬘】‥カヅラ

①ヒカゲノカズラで結ったかずら。神事に用いた。古今和歌集神遊歌「山人と人も見るがに―せよ」

②山の端にかかる暁の雲。拾遺和歌集愚草上「―あけ行く雲に」。日葡辞書「ヤマカヅラ。詩歌語。即ち、アカツキノクモ」

やま‐かずらかげ【山蔓蔭・山葛蘿】‥カヅラ‥

〔植〕(→)ヒカゲノカズラに同じ。万葉集14「あしひきの―」

やま‐かぜ【山風】

①山に吹く風。また、山颪やまおろし。古今和歌集秋「吹くからに秋の草木のしをるればむべ―をあらしといふらむ」

②夜間に、山頂から平地に向かって吹き下ろす風。夜、山腹の放射冷却の結果生ずる。↔谷風

やま‐かせぎ【山稼ぎ】

山で伐木・採薪・狩猟などに従事すること。

やまが‐そこう【山鹿素行】‥カウ

江戸前期の儒学者・兵学者。名は高興・高祐。会津生れ。儒学を林羅山に、兵学を北条氏長らに学ぶ。「聖教要録」を著して朱子学を批判したことが幕府にとがめられ、赤穂あこうに配流。のち赦免されて江戸に帰る。他に「武教要録」「配所残筆」「山鹿語類」「中朝事実」「武家事紀」など。(1622〜1685)

→著作:『配所残筆』

→著作:『聖教要録』

⇒やまが【山鹿】

やまが‐そだち【山家育ち】

山家にそだつこと。また、その人。山育ち。山家者。

⇒やま‐が【山家】

やま‐かた【山方】

山の方向。山の地方。

やまがた【山片】

姓氏の一つ。

⇒やまがた‐ばんとう【山片蟠桃】

やま‐がた【山形・山型】

①山に似た形。

②射芸で、的皮まとかわの別称。〈倭名類聚鈔4〉

③鞍の前輪まえわ・後輪しずわ各中央部の高い所。→鞍橋くらぼね(図)。

④紋所の名。「いりやまがた」「さしがねやまがた」など種類が多い。→入山形。

⇒やまがた‐カッター【山形カッター】

⇒やまがた‐こう【山型鋼】

やまがた【山形】

①東北地方南西部の県。羽前国と羽後国の一部とを管轄。面積9323平方キロメートル。人口121万6千。全13市。

→花笠音頭

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②山形県東部、山形盆地の南東部の市。県庁所在地。もと最上もがみと称し、出羽の要地。江戸時代、保科・松平・奥平・堀田・秋元・水野氏らの城下町。市の南東に蔵王山・蔵王温泉がある。人口25万6千。

⇒やまがた‐しんかんせん【山形新幹線】

⇒やまがた‐だいがく【山形大学】

やま‐がた【山県】

山にあるあがた。山の畑。古事記下「―にまける青菜も」

やまがた【山県】

岐阜県南西部、岐阜市の北側に隣接する市。森林と近郊農業地からなる。人口3万。

やまがた【山県】

姓氏の一つ。

⇒やまがた‐ありとも【山県有朋】

⇒やまがた‐しゅうなん【山県周南】

⇒やまがた‐だいに【山県大弐】

やまがた‐ありとも【山県有朋】

軍人・政治家。前名、小輔・狂介。長州藩士。陸軍大将・元帥。公爵。松下村塾に学び、奇兵隊軍監となる。維新後、徴兵令を制定するなど、近代陸軍を創設。のち内相・首相を歴任。日清戦争に第一軍司令官、日露戦争には参謀総長。のち枢密院議長、元老。軍・官界に巨大な派閥を作り、政界に絶大の権力を振るう。(1838〜1922)

山県有朋

提供:毎日新聞社

⇒やまがた【山県】

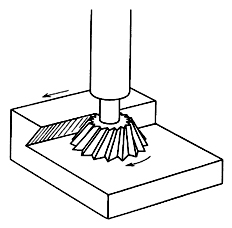

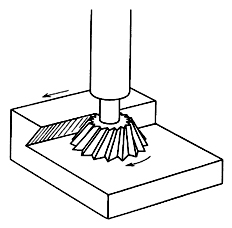

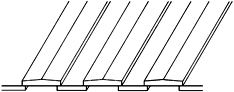

やまがた‐カッター【山形カッター】

(angular cutter)フライス刃物の一種。刃物の軸に対し、ある傾きをもった刃を持ち、直角でない角度の溝や面などを削るのに用いる。角フライス。山形フライス。

山形カッター

⇒やまがた【山県】

やまがた‐カッター【山形カッター】

(angular cutter)フライス刃物の一種。刃物の軸に対し、ある傾きをもった刃を持ち、直角でない角度の溝や面などを削るのに用いる。角フライス。山形フライス。

山形カッター

⇒やま‐がた【山形・山型】

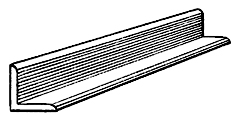

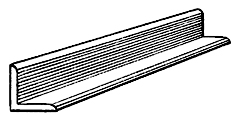

やまがた‐こう【山型鋼】‥カウ

型鋼の一種。横断面を山形に圧延した棒状の鋼。各種構造物などに広く用いる。

山型鋼

⇒やま‐がた【山形・山型】

やまがた‐こう【山型鋼】‥カウ

型鋼の一種。横断面を山形に圧延した棒状の鋼。各種構造物などに広く用いる。

山型鋼

⇒やま‐がた【山形・山型】

やまがた‐しゅうなん【山県周南】‥シウ‥

江戸中期の儒学者。周防の人。長州藩儒の子。荻生徂徠に学ぶ。同藩儒となり、藩校明倫館の創設に尽力、のち祭酒(館長)。著「為学初問」「周南先生文集」など。(1687〜1752)

⇒やまがた【山県】

やまがた‐しんかんせん【山形新幹線】

「ミニ新幹線」参照。

⇒やまがた【山形】

やまがた‐だいがく【山形大学】

国立大学法人の一つ。1910年(明治43)創立の米沢高等工業学校(のち米沢工専)のほか、旧制の山形高校・山形師範・同青年師範・山形県立農専を母体として49年設置。2004年法人化。山形市。

⇒やまがた【山形】

やまがた‐だいに【山県大弐】

江戸中期の兵学者・尊王論者。柳荘と号。甲斐の人。「柳子新論」を著し尊王思想を鼓吹。宝暦年中、江戸に出て兵学を講じたが、幕府の忌諱に触れ、刑死。(1725〜1767)→明和事件

→資料:『柳子新論』

⇒やまがた【山県】

やま‐がたな【山刀】

きこりなど山稼やまかせぎする人や登山者などが用いる、鉈なたに似た小型の刃物。さんとう。

やまがた‐ばんとう【山片蟠桃】‥タウ

江戸後期の町人学者。通称、升屋久兵衛・小右衛門。旧名、長谷川有躬ありみ、のち山片芳秀よしひで。播磨の人。大坂の豪商升屋別家を継ぎ、本家の番頭となり、商才を発揮。儒学を懐徳堂の中井竹山・履軒兄弟に、天文学を麻田剛立に学び、また蘭学を好む。主著「夢の代しろ」。(1748〜1821)

→著作:『夢の代』

⇒やまがた【山片】

やま‐がつ【山賤】

①猟師・きこりなど、山中に住む賤しい身分の人。山しず。宇津保物語俊蔭「―、民の妻めともなれ」

②人をあざけっていう語。

③1の住む家。やまが。新撰六帖2「―の外面の小田の片あらし」

やま‐がっこ【山括弧】‥グワツ‥

括弧の一つ。〈 〉のように先がとがって山形のもの。

やま‐がに【山蟹】

山間の渓流などにすむカニ。サワガニの類。〈[季]夏〉

やま‐がね【山金】

山から掘り出したままの銅。

やま‐かます【山叺】

ウスタビガの繭の俗称。緑色で長い柄をもち、叺形。釣叺。山柄杓やまびしゃく。

やま‐がみ【山神】

山を守る神。山をつかさどる神。

⇒やま‐がた【山形・山型】

やまがた‐しゅうなん【山県周南】‥シウ‥

江戸中期の儒学者。周防の人。長州藩儒の子。荻生徂徠に学ぶ。同藩儒となり、藩校明倫館の創設に尽力、のち祭酒(館長)。著「為学初問」「周南先生文集」など。(1687〜1752)

⇒やまがた【山県】

やまがた‐しんかんせん【山形新幹線】

「ミニ新幹線」参照。

⇒やまがた【山形】

やまがた‐だいがく【山形大学】

国立大学法人の一つ。1910年(明治43)創立の米沢高等工業学校(のち米沢工専)のほか、旧制の山形高校・山形師範・同青年師範・山形県立農専を母体として49年設置。2004年法人化。山形市。

⇒やまがた【山形】

やまがた‐だいに【山県大弐】

江戸中期の兵学者・尊王論者。柳荘と号。甲斐の人。「柳子新論」を著し尊王思想を鼓吹。宝暦年中、江戸に出て兵学を講じたが、幕府の忌諱に触れ、刑死。(1725〜1767)→明和事件

→資料:『柳子新論』

⇒やまがた【山県】

やま‐がたな【山刀】

きこりなど山稼やまかせぎする人や登山者などが用いる、鉈なたに似た小型の刃物。さんとう。

やまがた‐ばんとう【山片蟠桃】‥タウ

江戸後期の町人学者。通称、升屋久兵衛・小右衛門。旧名、長谷川有躬ありみ、のち山片芳秀よしひで。播磨の人。大坂の豪商升屋別家を継ぎ、本家の番頭となり、商才を発揮。儒学を懐徳堂の中井竹山・履軒兄弟に、天文学を麻田剛立に学び、また蘭学を好む。主著「夢の代しろ」。(1748〜1821)

→著作:『夢の代』

⇒やまがた【山片】

やま‐がつ【山賤】

①猟師・きこりなど、山中に住む賤しい身分の人。山しず。宇津保物語俊蔭「―、民の妻めともなれ」

②人をあざけっていう語。

③1の住む家。やまが。新撰六帖2「―の外面の小田の片あらし」

やま‐がっこ【山括弧】‥グワツ‥

括弧の一つ。〈 〉のように先がとがって山形のもの。

やま‐がに【山蟹】

山間の渓流などにすむカニ。サワガニの類。〈[季]夏〉

やま‐がね【山金】

山から掘り出したままの銅。

やま‐かます【山叺】

ウスタビガの繭の俗称。緑色で長い柄をもち、叺形。釣叺。山柄杓やまびしゃく。

やま‐がみ【山神】

山を守る神。山をつかさどる神。

やま‐かがち【蟒蛇】

うわばみ。大蛇。〈新撰字鏡8〉

やま‐がく・る【山隠る】

〔自四・下二〕

山に入り隠れる。山にこもる。また、山に隔てられて見えなくなる。古事記下「あすよりはみ―・りて見えずかもあらむ」。後撰和歌集恋「―・れ消えせぬ雪のわびしきは」

やま‐がくれ【山隠れ】

山に隠れること。また、その所。やまかげ。源氏物語明石「海のつらにも―にも」

やま‐かけ【山掛け】

①高く積むこと。

②刺身・豆腐・蕎麦などの上にとろろをかけた料理。

⇒やまかけ‐どうふ【山掛け豆腐】

やま‐かげ【山陰】

山裾で陰になること。また、その場所。

やま‐かげ【山影】

山の姿。山の形。

やまかけ‐どうふ【山掛け豆腐】

八杯はちはい豆腐にとろろをかけたもの。いもかけどうふ。

⇒やま‐かけ【山掛け】

やま‐かご【山駕籠】

竹などで編み、垂れがなく、丸棒または丸竹を釣り手とした粗末な駕籠。道中・山路に用いる。山輿。

やま‐がさ【山笠】

①祭礼の時などに、上に種々の飾り物をのせた笠。

②山車だしの一種。特に、福岡市の櫛田神社の祇園山笠が有名。〈[季]夏〉

やま‐かじ【山火事】‥クワ‥

山で起こる火事。やまび。山やけ。山燃え。〈[季]冬〉

やま‐がしゅう【山何首烏】

ユリ科の蔓性多年草。茎は硬く、大きなとげで他物によじのぼる。葉は卵形、各葉の基部に2本の巻鬚まきひげがある。夏、葉のつけ根に白色の小花を球形に集め、黒色球形の液果を結ぶ。

やま‐がしら【山頭】

田植作業の指揮者、また世話役。

やまが‐ずまい【山家住まい】‥ズマヒ

山家に住んでいること。また、そのすまい。

⇒やま‐が【山家】

やま‐かずら【山鬘】‥カヅラ

①ヒカゲノカズラで結ったかずら。神事に用いた。古今和歌集神遊歌「山人と人も見るがに―せよ」

②山の端にかかる暁の雲。拾遺和歌集愚草上「―あけ行く雲に」。日葡辞書「ヤマカヅラ。詩歌語。即ち、アカツキノクモ」

やま‐かずらかげ【山蔓蔭・山葛蘿】‥カヅラ‥

〔植〕(→)ヒカゲノカズラに同じ。万葉集14「あしひきの―」

やま‐かぜ【山風】

①山に吹く風。また、山颪やまおろし。古今和歌集秋「吹くからに秋の草木のしをるればむべ―をあらしといふらむ」

②夜間に、山頂から平地に向かって吹き下ろす風。夜、山腹の放射冷却の結果生ずる。↔谷風

やま‐かせぎ【山稼ぎ】

山で伐木・採薪・狩猟などに従事すること。

やまが‐そこう【山鹿素行】‥カウ

江戸前期の儒学者・兵学者。名は高興・高祐。会津生れ。儒学を林羅山に、兵学を北条氏長らに学ぶ。「聖教要録」を著して朱子学を批判したことが幕府にとがめられ、赤穂あこうに配流。のち赦免されて江戸に帰る。他に「武教要録」「配所残筆」「山鹿語類」「中朝事実」「武家事紀」など。(1622〜1685)

→著作:『配所残筆』

→著作:『聖教要録』

⇒やまが【山鹿】

やまが‐そだち【山家育ち】

山家にそだつこと。また、その人。山育ち。山家者。

⇒やま‐が【山家】

やま‐かた【山方】

山の方向。山の地方。

やまがた【山片】

姓氏の一つ。

⇒やまがた‐ばんとう【山片蟠桃】

やま‐がた【山形・山型】

①山に似た形。

②射芸で、的皮まとかわの別称。〈倭名類聚鈔4〉

③鞍の前輪まえわ・後輪しずわ各中央部の高い所。→鞍橋くらぼね(図)。

④紋所の名。「いりやまがた」「さしがねやまがた」など種類が多い。→入山形。

⇒やまがた‐カッター【山形カッター】

⇒やまがた‐こう【山型鋼】

やまがた【山形】

①東北地方南西部の県。羽前国と羽後国の一部とを管轄。面積9323平方キロメートル。人口121万6千。全13市。

→花笠音頭

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②山形県東部、山形盆地の南東部の市。県庁所在地。もと最上もがみと称し、出羽の要地。江戸時代、保科・松平・奥平・堀田・秋元・水野氏らの城下町。市の南東に蔵王山・蔵王温泉がある。人口25万6千。

⇒やまがた‐しんかんせん【山形新幹線】

⇒やまがた‐だいがく【山形大学】

やま‐がた【山県】

山にあるあがた。山の畑。古事記下「―にまける青菜も」

やまがた【山県】

岐阜県南西部、岐阜市の北側に隣接する市。森林と近郊農業地からなる。人口3万。

やまがた【山県】

姓氏の一つ。

⇒やまがた‐ありとも【山県有朋】

⇒やまがた‐しゅうなん【山県周南】

⇒やまがた‐だいに【山県大弐】

やまがた‐ありとも【山県有朋】

軍人・政治家。前名、小輔・狂介。長州藩士。陸軍大将・元帥。公爵。松下村塾に学び、奇兵隊軍監となる。維新後、徴兵令を制定するなど、近代陸軍を創設。のち内相・首相を歴任。日清戦争に第一軍司令官、日露戦争には参謀総長。のち枢密院議長、元老。軍・官界に巨大な派閥を作り、政界に絶大の権力を振るう。(1838〜1922)

山県有朋

提供:毎日新聞社

やま‐かがち【蟒蛇】

うわばみ。大蛇。〈新撰字鏡8〉

やま‐がく・る【山隠る】

〔自四・下二〕

山に入り隠れる。山にこもる。また、山に隔てられて見えなくなる。古事記下「あすよりはみ―・りて見えずかもあらむ」。後撰和歌集恋「―・れ消えせぬ雪のわびしきは」

やま‐がくれ【山隠れ】

山に隠れること。また、その所。やまかげ。源氏物語明石「海のつらにも―にも」

やま‐かけ【山掛け】

①高く積むこと。

②刺身・豆腐・蕎麦などの上にとろろをかけた料理。

⇒やまかけ‐どうふ【山掛け豆腐】

やま‐かげ【山陰】

山裾で陰になること。また、その場所。

やま‐かげ【山影】

山の姿。山の形。

やまかけ‐どうふ【山掛け豆腐】

八杯はちはい豆腐にとろろをかけたもの。いもかけどうふ。

⇒やま‐かけ【山掛け】

やま‐かご【山駕籠】

竹などで編み、垂れがなく、丸棒または丸竹を釣り手とした粗末な駕籠。道中・山路に用いる。山輿。

やま‐がさ【山笠】

①祭礼の時などに、上に種々の飾り物をのせた笠。

②山車だしの一種。特に、福岡市の櫛田神社の祇園山笠が有名。〈[季]夏〉

やま‐かじ【山火事】‥クワ‥

山で起こる火事。やまび。山やけ。山燃え。〈[季]冬〉

やま‐がしゅう【山何首烏】

ユリ科の蔓性多年草。茎は硬く、大きなとげで他物によじのぼる。葉は卵形、各葉の基部に2本の巻鬚まきひげがある。夏、葉のつけ根に白色の小花を球形に集め、黒色球形の液果を結ぶ。

やま‐がしら【山頭】

田植作業の指揮者、また世話役。

やまが‐ずまい【山家住まい】‥ズマヒ

山家に住んでいること。また、そのすまい。

⇒やま‐が【山家】

やま‐かずら【山鬘】‥カヅラ

①ヒカゲノカズラで結ったかずら。神事に用いた。古今和歌集神遊歌「山人と人も見るがに―せよ」

②山の端にかかる暁の雲。拾遺和歌集愚草上「―あけ行く雲に」。日葡辞書「ヤマカヅラ。詩歌語。即ち、アカツキノクモ」

やま‐かずらかげ【山蔓蔭・山葛蘿】‥カヅラ‥

〔植〕(→)ヒカゲノカズラに同じ。万葉集14「あしひきの―」

やま‐かぜ【山風】

①山に吹く風。また、山颪やまおろし。古今和歌集秋「吹くからに秋の草木のしをるればむべ―をあらしといふらむ」

②夜間に、山頂から平地に向かって吹き下ろす風。夜、山腹の放射冷却の結果生ずる。↔谷風

やま‐かせぎ【山稼ぎ】

山で伐木・採薪・狩猟などに従事すること。

やまが‐そこう【山鹿素行】‥カウ

江戸前期の儒学者・兵学者。名は高興・高祐。会津生れ。儒学を林羅山に、兵学を北条氏長らに学ぶ。「聖教要録」を著して朱子学を批判したことが幕府にとがめられ、赤穂あこうに配流。のち赦免されて江戸に帰る。他に「武教要録」「配所残筆」「山鹿語類」「中朝事実」「武家事紀」など。(1622〜1685)

→著作:『配所残筆』

→著作:『聖教要録』

⇒やまが【山鹿】

やまが‐そだち【山家育ち】

山家にそだつこと。また、その人。山育ち。山家者。

⇒やま‐が【山家】

やま‐かた【山方】

山の方向。山の地方。

やまがた【山片】

姓氏の一つ。

⇒やまがた‐ばんとう【山片蟠桃】

やま‐がた【山形・山型】

①山に似た形。

②射芸で、的皮まとかわの別称。〈倭名類聚鈔4〉

③鞍の前輪まえわ・後輪しずわ各中央部の高い所。→鞍橋くらぼね(図)。

④紋所の名。「いりやまがた」「さしがねやまがた」など種類が多い。→入山形。

⇒やまがた‐カッター【山形カッター】

⇒やまがた‐こう【山型鋼】

やまがた【山形】

①東北地方南西部の県。羽前国と羽後国の一部とを管轄。面積9323平方キロメートル。人口121万6千。全13市。

→花笠音頭

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②山形県東部、山形盆地の南東部の市。県庁所在地。もと最上もがみと称し、出羽の要地。江戸時代、保科・松平・奥平・堀田・秋元・水野氏らの城下町。市の南東に蔵王山・蔵王温泉がある。人口25万6千。

⇒やまがた‐しんかんせん【山形新幹線】

⇒やまがた‐だいがく【山形大学】

やま‐がた【山県】

山にあるあがた。山の畑。古事記下「―にまける青菜も」

やまがた【山県】

岐阜県南西部、岐阜市の北側に隣接する市。森林と近郊農業地からなる。人口3万。

やまがた【山県】

姓氏の一つ。

⇒やまがた‐ありとも【山県有朋】

⇒やまがた‐しゅうなん【山県周南】

⇒やまがた‐だいに【山県大弐】

やまがた‐ありとも【山県有朋】

軍人・政治家。前名、小輔・狂介。長州藩士。陸軍大将・元帥。公爵。松下村塾に学び、奇兵隊軍監となる。維新後、徴兵令を制定するなど、近代陸軍を創設。のち内相・首相を歴任。日清戦争に第一軍司令官、日露戦争には参謀総長。のち枢密院議長、元老。軍・官界に巨大な派閥を作り、政界に絶大の権力を振るう。(1838〜1922)

山県有朋

提供:毎日新聞社

⇒やまがた【山県】

やまがた‐カッター【山形カッター】

(angular cutter)フライス刃物の一種。刃物の軸に対し、ある傾きをもった刃を持ち、直角でない角度の溝や面などを削るのに用いる。角フライス。山形フライス。

山形カッター

⇒やまがた【山県】

やまがた‐カッター【山形カッター】

(angular cutter)フライス刃物の一種。刃物の軸に対し、ある傾きをもった刃を持ち、直角でない角度の溝や面などを削るのに用いる。角フライス。山形フライス。

山形カッター

⇒やま‐がた【山形・山型】

やまがた‐こう【山型鋼】‥カウ

型鋼の一種。横断面を山形に圧延した棒状の鋼。各種構造物などに広く用いる。

山型鋼

⇒やま‐がた【山形・山型】

やまがた‐こう【山型鋼】‥カウ

型鋼の一種。横断面を山形に圧延した棒状の鋼。各種構造物などに広く用いる。

山型鋼

⇒やま‐がた【山形・山型】

やまがた‐しゅうなん【山県周南】‥シウ‥

江戸中期の儒学者。周防の人。長州藩儒の子。荻生徂徠に学ぶ。同藩儒となり、藩校明倫館の創設に尽力、のち祭酒(館長)。著「為学初問」「周南先生文集」など。(1687〜1752)

⇒やまがた【山県】

やまがた‐しんかんせん【山形新幹線】

「ミニ新幹線」参照。

⇒やまがた【山形】

やまがた‐だいがく【山形大学】

国立大学法人の一つ。1910年(明治43)創立の米沢高等工業学校(のち米沢工専)のほか、旧制の山形高校・山形師範・同青年師範・山形県立農専を母体として49年設置。2004年法人化。山形市。

⇒やまがた【山形】

やまがた‐だいに【山県大弐】

江戸中期の兵学者・尊王論者。柳荘と号。甲斐の人。「柳子新論」を著し尊王思想を鼓吹。宝暦年中、江戸に出て兵学を講じたが、幕府の忌諱に触れ、刑死。(1725〜1767)→明和事件

→資料:『柳子新論』

⇒やまがた【山県】

やま‐がたな【山刀】

きこりなど山稼やまかせぎする人や登山者などが用いる、鉈なたに似た小型の刃物。さんとう。

やまがた‐ばんとう【山片蟠桃】‥タウ

江戸後期の町人学者。通称、升屋久兵衛・小右衛門。旧名、長谷川有躬ありみ、のち山片芳秀よしひで。播磨の人。大坂の豪商升屋別家を継ぎ、本家の番頭となり、商才を発揮。儒学を懐徳堂の中井竹山・履軒兄弟に、天文学を麻田剛立に学び、また蘭学を好む。主著「夢の代しろ」。(1748〜1821)

→著作:『夢の代』

⇒やまがた【山片】

やま‐がつ【山賤】

①猟師・きこりなど、山中に住む賤しい身分の人。山しず。宇津保物語俊蔭「―、民の妻めともなれ」

②人をあざけっていう語。

③1の住む家。やまが。新撰六帖2「―の外面の小田の片あらし」

やま‐がっこ【山括弧】‥グワツ‥

括弧の一つ。〈 〉のように先がとがって山形のもの。

やま‐がに【山蟹】

山間の渓流などにすむカニ。サワガニの類。〈[季]夏〉

やま‐がね【山金】

山から掘り出したままの銅。

やま‐かます【山叺】

ウスタビガの繭の俗称。緑色で長い柄をもち、叺形。釣叺。山柄杓やまびしゃく。

やま‐がみ【山神】

山を守る神。山をつかさどる神。

⇒やま‐がた【山形・山型】

やまがた‐しゅうなん【山県周南】‥シウ‥

江戸中期の儒学者。周防の人。長州藩儒の子。荻生徂徠に学ぶ。同藩儒となり、藩校明倫館の創設に尽力、のち祭酒(館長)。著「為学初問」「周南先生文集」など。(1687〜1752)

⇒やまがた【山県】

やまがた‐しんかんせん【山形新幹線】

「ミニ新幹線」参照。

⇒やまがた【山形】

やまがた‐だいがく【山形大学】

国立大学法人の一つ。1910年(明治43)創立の米沢高等工業学校(のち米沢工専)のほか、旧制の山形高校・山形師範・同青年師範・山形県立農専を母体として49年設置。2004年法人化。山形市。

⇒やまがた【山形】

やまがた‐だいに【山県大弐】

江戸中期の兵学者・尊王論者。柳荘と号。甲斐の人。「柳子新論」を著し尊王思想を鼓吹。宝暦年中、江戸に出て兵学を講じたが、幕府の忌諱に触れ、刑死。(1725〜1767)→明和事件

→資料:『柳子新論』

⇒やまがた【山県】

やま‐がたな【山刀】

きこりなど山稼やまかせぎする人や登山者などが用いる、鉈なたに似た小型の刃物。さんとう。

やまがた‐ばんとう【山片蟠桃】‥タウ

江戸後期の町人学者。通称、升屋久兵衛・小右衛門。旧名、長谷川有躬ありみ、のち山片芳秀よしひで。播磨の人。大坂の豪商升屋別家を継ぎ、本家の番頭となり、商才を発揮。儒学を懐徳堂の中井竹山・履軒兄弟に、天文学を麻田剛立に学び、また蘭学を好む。主著「夢の代しろ」。(1748〜1821)

→著作:『夢の代』

⇒やまがた【山片】

やま‐がつ【山賤】

①猟師・きこりなど、山中に住む賤しい身分の人。山しず。宇津保物語俊蔭「―、民の妻めともなれ」

②人をあざけっていう語。

③1の住む家。やまが。新撰六帖2「―の外面の小田の片あらし」

やま‐がっこ【山括弧】‥グワツ‥

括弧の一つ。〈 〉のように先がとがって山形のもの。

やま‐がに【山蟹】

山間の渓流などにすむカニ。サワガニの類。〈[季]夏〉

やま‐がね【山金】

山から掘り出したままの銅。

やま‐かます【山叺】

ウスタビガの繭の俗称。緑色で長い柄をもち、叺形。釣叺。山柄杓やまびしゃく。

やま‐がみ【山神】

山を守る神。山をつかさどる神。

やま‐がく・る【山隠る】🔗⭐🔉

やま‐がく・る【山隠る】

〔自四・下二〕

山に入り隠れる。山にこもる。また、山に隔てられて見えなくなる。古事記下「あすよりはみ―・りて見えずかもあらむ」。後撰和歌集恋「―・れ消えせぬ雪のわびしきは」

やま‐がくれ【山隠れ】🔗⭐🔉

やま‐がくれ【山隠れ】

山に隠れること。また、その所。やまかげ。源氏物語明石「海のつらにも―にも」

やま‐かげ【山陰】🔗⭐🔉

やま‐かげ【山陰】

山裾で陰になること。また、その場所。

やま‐かげ【山影】🔗⭐🔉

やま‐かげ【山影】

山の姿。山の形。

○山が見えるやまがみえる🔗⭐🔉

○山が見えるやまがみえる

前途の見込みが立つ。困難な事業などの完成が近づいたことにいう。

⇒やま【山】

やま‐から【山柄】

山の品格。万葉集3「み吉野の吉野の宮は―し貴くあるらし」

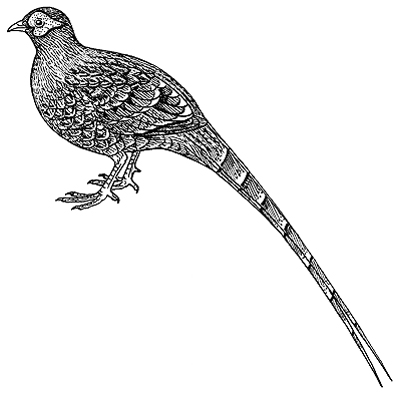

やま‐がら【山雀】

スズメ目シジュウカラ科の鳥。頭上・咽喉のどは黒色。額から頸にかけて黄白色。背の上部と胸・腹は栗色。翼・尾羽は灰青色。日本各地の山林にすみ、昆虫などを食う。敏捷・怜悧で、籠鳥として愛玩、神社などでおみくじを引く鳥としても親しまれた。やまがらめ。〈[季]夏〉

やまがら

ヤマガラ

提供:OPO

ヤマガラ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒やまがら‐りこん【山雀利根】

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒やまがら‐りこん【山雀利根】

ヤマガラ

提供:OPO

ヤマガラ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒やまがら‐りこん【山雀利根】

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒やまがら‐りこん【山雀利根】

○山から里へやまからさとへ🔗⭐🔉

○山から里へやまからさとへ

(「山」は寺の意。普通は里の檀家が寺へ物を贈る)物事があべこべであることのたとえ。寺から里へ。

⇒やま【山】

やま‐がらす【山烏】

①山にすむ烏。

②ハシブトガラスの別称。

③ミヤマガラスの別称。

④色の黒い人をあざけっていう語。

やまがら‐りこん【山雀利根】

(山雀が、おみくじを引く芸しかできないとして)一つのことは分かっているが、それを一般に応用できないこと。また、その人。小才を侮あなどっていう。

⇒やま‐がら【山雀】

やま‐がり【山狩】

①山で鳥獣を狩ること。

②犯罪者などが山へ逃げこんだのを大勢で捜索すること。

やまが‐りゅう【山鹿流】‥リウ

兵学の一派。北条流を学んだ山鹿素行が独立してからのもの。「―の陣太鼓」

⇒やまが【山鹿】

やま‐かわ【山川】‥カハ

①山と川。

②山の神と川の神。山の精と川の精。万葉集1「―もよりて仕ふる神の御代かも」

③山川酒の略。

⇒やまかわ‐ざけ【山川酒】

やまかわ【山川】‥カハ

姓氏の一つ。

⇒やまかわ‐きくえ【山川菊栄】

⇒やまかわ‐けんじろう【山川健次郎】

⇒やまかわ‐ひとし【山川均】

やま‐がわ【山川】‥ガハ

山中を流れる川。山から流れる川。万葉集10「雨ふればたぎつ―岩に触れ」

やま‐がわ【山側】‥ガハ

山に沿った方。

やまかわ‐きくえ【山川菊栄】‥カハ‥

女性運動家。東京生れ。女子英学塾卒。山川均と結婚、伊藤野枝らと赤瀾せきらん会を結成し、女性解放運動で活躍。第二次大戦後、日本社会党に属し、新設の労働省婦人少年局長となる。(1890〜1980)

山川菊栄

提供:岩波書店

山川均・菊栄

撮影:木村伊兵衛

山川均・菊栄

撮影:木村伊兵衛

⇒やまかわ【山川】

やまかわ‐けんじろう【山川健次郎】‥カハ‥ラウ

物理学者・教育家。会津の人。東大教授・九大総長・京大総長・枢密顧問官・東大総長を歴任。(1854〜1931)

⇒やまかわ【山川】

やまかわ‐ざけ【山川酒】‥カハ‥

白酒の異称。山川白酒。

⇒やま‐かわ【山川】

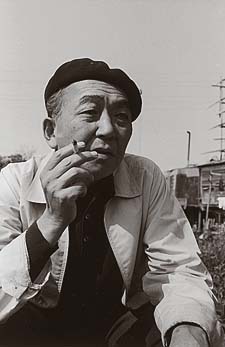

やまかわ‐ひとし【山川均】‥カハ‥

社会運動家。岡山県生れ。明治末以来社会主義運動に従事、赤旗事件で入獄。日本共産党創立に参画、山川イズムと称される共同戦線党論を主張。再建共産党には加わらず、労農派論客として活躍。第二次大戦後は日本社会党に属し、社会主義協会を創設。(1880〜1958)

山川均

撮影:田村 茂

⇒やまかわ【山川】

やまかわ‐けんじろう【山川健次郎】‥カハ‥ラウ

物理学者・教育家。会津の人。東大教授・九大総長・京大総長・枢密顧問官・東大総長を歴任。(1854〜1931)

⇒やまかわ【山川】

やまかわ‐ざけ【山川酒】‥カハ‥

白酒の異称。山川白酒。

⇒やま‐かわ【山川】

やまかわ‐ひとし【山川均】‥カハ‥

社会運動家。岡山県生れ。明治末以来社会主義運動に従事、赤旗事件で入獄。日本共産党創立に参画、山川イズムと称される共同戦線党論を主張。再建共産党には加わらず、労農派論客として活躍。第二次大戦後は日本社会党に属し、社会主義協会を創設。(1880〜1958)

山川均

撮影:田村 茂

山川均・菊栄

撮影:木村伊兵衛

山川均・菊栄

撮影:木村伊兵衛

⇒やまかわ【山川】

やま‐かん【山勘】

①山師のように、計略にかけて人をごまかすこと。また、その人。

②勘を働かせて山を掛けること。また、その勘。「―で当てる」

やま‐かんむり【山冠】

漢字の冠かんむりの一つ。「岩」「岸」などの冠の「山」の称。やまかむり。

や‐まき【八巻】

八つの巻物、すなわち法華経をいう。八巻の法のり。宇治拾遺物語1「経を心をすまして読みける程に、―読みはてて」

やまき【山木】

姓氏の一つ。

⇒やまき‐かねたか【山木兼隆】

やま‐き【山気】

(ヤマギとも)万一の僥倖ぎょうこうをたのんで物事をしようとする気質。山師のような気質。冒険・投機を好む心。やまけ。やまっけ。やまごころ。夏目漱石、彼岸過迄「肝心な所で―だの謀叛気だの低気圧を起しちや親不孝に当らあね」

やま‐ぎ【山木】

山に生えている木。

やまき‐かねたか【山木兼隆】

平安後期の武将。平姓。父の怒りにふれ伊豆山木郷に流されていたとき、伊豆目代に任用される。源頼朝の挙兵にあたり館を急襲されて敗死。( 〜1180)

⇒やまき【山木】

やま‐ぎし【山岸】

山中のがけ。また、山の端の水に臨んで岸となっているところ。万葉集10「片―に霞たなびく」

やま‐きず【山傷・山疵】

石器・陶磁器などの製造の時にできた疵きず。

やま‐ぎり【山桐】

〔植〕

①アブラギリの別称。〈[季]夏〉

②ハリギリの別称。

③サワグルミの別称。

やま‐ぎり【山霧】

山にたつ霧。万葉集9「多武たむの―しげみかも」

やまぎわ【山極】‥ギハ

姓氏の一つ。

⇒やまぎわ‐かつさぶろう【山極勝三郎】

やま‐ぎわ【山際】‥ギハ

山のきわ。山に近いあたり。山裾。また、空の、山の稜線に接する部分。枕草子1「―少しあかりて紫だちたる雲の細くたなびきたる」

やまぎわ‐かつさぶろう【山極勝三郎】‥ギハ‥ラウ

病理学者。信州上田の人。東大教授。ウサギの耳にコールタールを長期反復して塗布し、世界最初の実験的発癌に成功。日本病理学会初代会長。(1863〜1930)

⇒やまぎわ【山極】

やま‐きん【山金】

鉱床から産出する自然金。石英脈中に、針銀鉱・黄鉄鉱・黄銅鉱などを伴って産する。↔砂金

やま‐くさ【山草】

①山に生えている草。

②〔植〕ウラジロの別称。〈[季]新年〉。日本永代蔵5「門飾りの―一葉、数子かずのこひとつ」

やま‐くじ【山公事】

山林または鉱山に関する訴訟。

やま‐くじら【山鯨】‥クヂラ

猪いのししの肉の異称。〈[季]冬〉

やま‐くずれ【山崩れ】‥クヅレ

急斜面をなす山腹の岩石や表土が急激に崩れ落ちる現象。大雨の後、または地震・火山爆発などによって起こる。

やま‐ぐち【山口】

①山への入り口。

②鷹狩たかがりのためにまず狩場に入ること。また、その所。

③物事に入るはじめ。第一着手。また、前兆。きざし。源氏物語松風「すぐれたる人の―はしるかりけれ」

⇒やまぐち‐さい【山口祭】

やまぐち【山口】

①中国地方の西端にある県。周防・長門2国の全域。面積6109平方キロメートル。人口149万3千。全13市。

→男なら

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②山口県中央部に位置する市。県庁所在地。室町時代は大内氏の所領で、明・朝鮮と交易して栄え、「西の京都」といわれた。幕末には長州藩の城下町。人口19万2千。

⇒やまぐち‐だいがく【山口大学】

やまぐち【山口】

姓氏の一つ。

⇒やまぐち‐かおる【山口薫】

⇒やまぐち‐かよう【山口華楊】

⇒やまぐち‐せいし【山口誓子】

⇒やまぐち‐せいそん【山口青邨】

⇒やまぐち‐そどう【山口素堂】

⇒やまぐち‐たけお【山口長男】

⇒やまぐち‐ほうしゅん【山口蓬春】

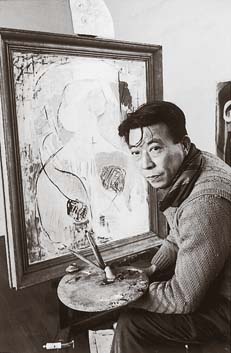

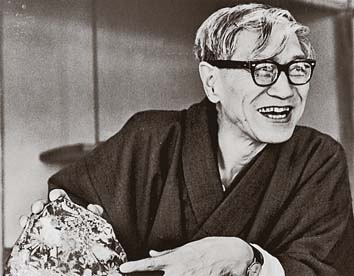

やまぐち‐かおる【山口薫】‥カヲル

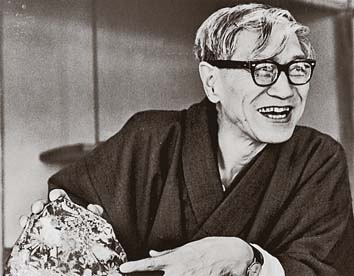

洋画家。群馬県生れ。東京美術学校卒。自由美術家協会の創立に加わり、第二次大戦後モダンアート協会を結成。東京芸大教授。(1907〜1968)

山口薫

撮影:田沼武能

⇒やまかわ【山川】

やま‐かん【山勘】

①山師のように、計略にかけて人をごまかすこと。また、その人。

②勘を働かせて山を掛けること。また、その勘。「―で当てる」

やま‐かんむり【山冠】

漢字の冠かんむりの一つ。「岩」「岸」などの冠の「山」の称。やまかむり。

や‐まき【八巻】

八つの巻物、すなわち法華経をいう。八巻の法のり。宇治拾遺物語1「経を心をすまして読みける程に、―読みはてて」

やまき【山木】

姓氏の一つ。

⇒やまき‐かねたか【山木兼隆】

やま‐き【山気】

(ヤマギとも)万一の僥倖ぎょうこうをたのんで物事をしようとする気質。山師のような気質。冒険・投機を好む心。やまけ。やまっけ。やまごころ。夏目漱石、彼岸過迄「肝心な所で―だの謀叛気だの低気圧を起しちや親不孝に当らあね」

やま‐ぎ【山木】

山に生えている木。

やまき‐かねたか【山木兼隆】

平安後期の武将。平姓。父の怒りにふれ伊豆山木郷に流されていたとき、伊豆目代に任用される。源頼朝の挙兵にあたり館を急襲されて敗死。( 〜1180)

⇒やまき【山木】

やま‐ぎし【山岸】

山中のがけ。また、山の端の水に臨んで岸となっているところ。万葉集10「片―に霞たなびく」

やま‐きず【山傷・山疵】

石器・陶磁器などの製造の時にできた疵きず。

やま‐ぎり【山桐】

〔植〕

①アブラギリの別称。〈[季]夏〉

②ハリギリの別称。

③サワグルミの別称。

やま‐ぎり【山霧】

山にたつ霧。万葉集9「多武たむの―しげみかも」

やまぎわ【山極】‥ギハ

姓氏の一つ。

⇒やまぎわ‐かつさぶろう【山極勝三郎】

やま‐ぎわ【山際】‥ギハ

山のきわ。山に近いあたり。山裾。また、空の、山の稜線に接する部分。枕草子1「―少しあかりて紫だちたる雲の細くたなびきたる」

やまぎわ‐かつさぶろう【山極勝三郎】‥ギハ‥ラウ

病理学者。信州上田の人。東大教授。ウサギの耳にコールタールを長期反復して塗布し、世界最初の実験的発癌に成功。日本病理学会初代会長。(1863〜1930)

⇒やまぎわ【山極】

やま‐きん【山金】

鉱床から産出する自然金。石英脈中に、針銀鉱・黄鉄鉱・黄銅鉱などを伴って産する。↔砂金

やま‐くさ【山草】

①山に生えている草。

②〔植〕ウラジロの別称。〈[季]新年〉。日本永代蔵5「門飾りの―一葉、数子かずのこひとつ」

やま‐くじ【山公事】

山林または鉱山に関する訴訟。

やま‐くじら【山鯨】‥クヂラ

猪いのししの肉の異称。〈[季]冬〉

やま‐くずれ【山崩れ】‥クヅレ

急斜面をなす山腹の岩石や表土が急激に崩れ落ちる現象。大雨の後、または地震・火山爆発などによって起こる。

やま‐ぐち【山口】

①山への入り口。

②鷹狩たかがりのためにまず狩場に入ること。また、その所。

③物事に入るはじめ。第一着手。また、前兆。きざし。源氏物語松風「すぐれたる人の―はしるかりけれ」

⇒やまぐち‐さい【山口祭】

やまぐち【山口】

①中国地方の西端にある県。周防・長門2国の全域。面積6109平方キロメートル。人口149万3千。全13市。

→男なら

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②山口県中央部に位置する市。県庁所在地。室町時代は大内氏の所領で、明・朝鮮と交易して栄え、「西の京都」といわれた。幕末には長州藩の城下町。人口19万2千。

⇒やまぐち‐だいがく【山口大学】

やまぐち【山口】

姓氏の一つ。

⇒やまぐち‐かおる【山口薫】

⇒やまぐち‐かよう【山口華楊】

⇒やまぐち‐せいし【山口誓子】

⇒やまぐち‐せいそん【山口青邨】

⇒やまぐち‐そどう【山口素堂】

⇒やまぐち‐たけお【山口長男】

⇒やまぐち‐ほうしゅん【山口蓬春】

やまぐち‐かおる【山口薫】‥カヲル

洋画家。群馬県生れ。東京美術学校卒。自由美術家協会の創立に加わり、第二次大戦後モダンアート協会を結成。東京芸大教授。(1907〜1968)

山口薫

撮影:田沼武能

⇒やまぐち【山口】

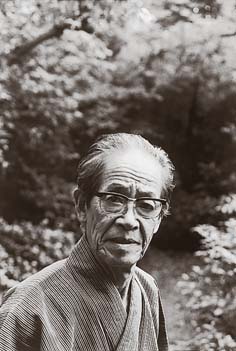

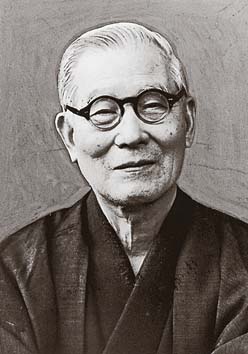

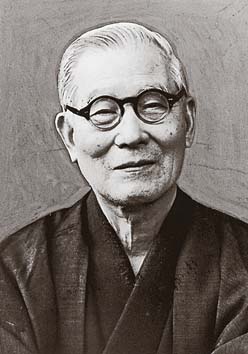

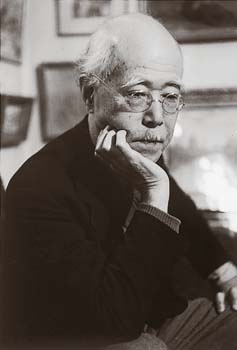

やまぐち‐かよう【山口華楊】‥クワヤウ

日本画家。本名、米次郎。京都生れ。写生を基礎に置いた装飾的な動物画にすぐれた。文化勲章。(1899〜1984)

山口華楊

撮影:田沼武能

⇒やまぐち【山口】

やまぐち‐かよう【山口華楊】‥クワヤウ

日本画家。本名、米次郎。京都生れ。写生を基礎に置いた装飾的な動物画にすぐれた。文化勲章。(1899〜1984)

山口華楊

撮影:田沼武能

⇒やまぐち【山口】

やまぐち‐さい【山口祭】

伊勢神宮造営の用材を伐り出す御杣山みそまやま(皇大神宮では神路山、豊受大神宮では高倉山、近世以降は木曾山)の山口に坐います神を祀って伐木の安全を祈る儀。

⇒やま‐ぐち【山口】

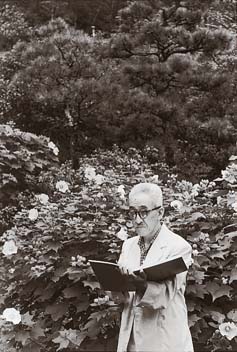

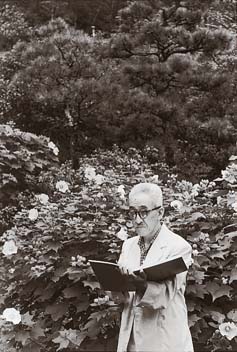

やまぐち‐せいし【山口誓子】

俳人。本名、新比古ちかひこ。京都生れ。東大法学部卒。句集「凍港」で新興俳句の中心となるが、のち「天狼てんろう」を主宰、即物象徴による写生を目指した。句集「炎昼」など。(1901〜1994)

山口誓子

提供:毎日新聞社

⇒やまぐち【山口】

やまぐち‐さい【山口祭】

伊勢神宮造営の用材を伐り出す御杣山みそまやま(皇大神宮では神路山、豊受大神宮では高倉山、近世以降は木曾山)の山口に坐います神を祀って伐木の安全を祈る儀。

⇒やま‐ぐち【山口】

やまぐち‐せいし【山口誓子】

俳人。本名、新比古ちかひこ。京都生れ。東大法学部卒。句集「凍港」で新興俳句の中心となるが、のち「天狼てんろう」を主宰、即物象徴による写生を目指した。句集「炎昼」など。(1901〜1994)

山口誓子

提供:毎日新聞社

⇒やまぐち【山口】

やまぐち‐せいそん【山口青邨】

俳人。本名、吉郎。盛岡生れ。東大工学部卒。東大教授。高浜虚子に師事。風趣に富む文人画的句集「雑草園」「雪国」「冬青空」など。(1892〜1988)

山口青邨

提供:毎日新聞社

⇒やまぐち【山口】

やまぐち‐せいそん【山口青邨】

俳人。本名、吉郎。盛岡生れ。東大工学部卒。東大教授。高浜虚子に師事。風趣に富む文人画的句集「雑草園」「雪国」「冬青空」など。(1892〜1988)

山口青邨

提供:毎日新聞社

⇒やまぐち【山口】

やまぐち‐そどう【山口素堂】‥ダウ

江戸中期の俳人。名は信章、号は素仙堂など、庵号は其日庵。甲州の人。儒学・書道・和歌・茶道・能楽をも学び、江戸に出て芭蕉と親交を結んで蕉風の成立に影響するところ多く、葛飾かつしか風の祖とされる。(1642〜1716)

⇒やまぐち【山口】

やまぐち‐だいがく【山口大学】

国立大学法人の一つ。旧制の山口経専(前身は1886年創立の山口高等中学校、1905年山口高商)のほか山口高校・山口師範・同青年師範・宇部工専・県立山口獣医畜産専門学校を母体として49年設置。64年県立山口医科大学を移管。2004年法人化。本部は山口市。

⇒やまぐち【山口】

やまぐち‐たけお【山口長男】‥ヲ

画家。ソウル生れ。佐伯祐三らと交友。二科の前衛派に属し、抽象的作風を展開。重厚な絵肌をもつ簡潔な造形性で知られる。作「平面」。(1902〜1983)

⇒やまぐち【山口】

やまぐち‐ちょすいち【山口貯水池】

狭山湖の別名。

やまぐちのしおり【山口栞】‥シヲリ

語学書。3巻。東条義門著。1836年(天保7)刊。活用研究の書。形容詞のク活用・シク活用の2類を認める。

やまぐち‐ほうしゅん【山口蓬春】

日本画家。本名、三郎。北海道生れ。東京美術学校卒。松岡映丘の新興大和絵運動に加わり、のちモダニズム的傾向を加えた作品を制作。文化勲章。(1893〜1971)

山口蓬春

撮影:田沼武能

⇒やまぐち【山口】

やまぐち‐そどう【山口素堂】‥ダウ

江戸中期の俳人。名は信章、号は素仙堂など、庵号は其日庵。甲州の人。儒学・書道・和歌・茶道・能楽をも学び、江戸に出て芭蕉と親交を結んで蕉風の成立に影響するところ多く、葛飾かつしか風の祖とされる。(1642〜1716)

⇒やまぐち【山口】

やまぐち‐だいがく【山口大学】

国立大学法人の一つ。旧制の山口経専(前身は1886年創立の山口高等中学校、1905年山口高商)のほか山口高校・山口師範・同青年師範・宇部工専・県立山口獣医畜産専門学校を母体として49年設置。64年県立山口医科大学を移管。2004年法人化。本部は山口市。

⇒やまぐち【山口】

やまぐち‐たけお【山口長男】‥ヲ

画家。ソウル生れ。佐伯祐三らと交友。二科の前衛派に属し、抽象的作風を展開。重厚な絵肌をもつ簡潔な造形性で知られる。作「平面」。(1902〜1983)

⇒やまぐち【山口】

やまぐち‐ちょすいち【山口貯水池】

狭山湖の別名。

やまぐちのしおり【山口栞】‥シヲリ

語学書。3巻。東条義門著。1836年(天保7)刊。活用研究の書。形容詞のク活用・シク活用の2類を認める。

やまぐち‐ほうしゅん【山口蓬春】

日本画家。本名、三郎。北海道生れ。東京美術学校卒。松岡映丘の新興大和絵運動に加わり、のちモダニズム的傾向を加えた作品を制作。文化勲章。(1893〜1971)

山口蓬春

撮影:田沼武能

⇒やまぐち【山口】

やま‐くどき【山口説】

江戸初期に行われた盆踊唄。山づくしの口説き節。好色五人女2「―、松づくし」

やま‐ぐに【山国】

山の多い国。また、四方が山で囲まれた国や地方。「―に育つ」

やまくに‐がわ【山国川】‥ガハ

大分県北西部の川。英彦山ひこさんの東に発源し、中津市の西から周防灘に注ぐ。長さ56キロメートル。上流・中流に耶馬渓やばけいがある。中津川。広津川。高瀬川。

やま‐ぐま【山隈】

山のくま。山の折れ曲がって入りくんだ所。

やま‐ぐも【山雲】

山にたちこめている雲。山に起こる雲。

やま‐ぐり【山栗】

山地に自生する栗。〈[季]秋〉

やま‐ぐるま【山車】

ヤマグルマ科の常緑高木。日本の暖地の山地に自生。幹の高さ約20メートル、周囲は約1メートル。葉は革質、倒卵形で枝端に輪状に集まる。夏、梢に緑色の小花を総状につけ、豆大の果実が実る。材質は硬く木目もくめが美しく、器具用。樹皮から黐もちをつくる。オオモチノキ。トリモチノキ。

やま‐ぐわ【山桑】‥グハ

①クワ科の落葉高木。クワ類中最も普通。山地に自生し、10メートルに達する。また養蚕用に栽培。果実は夏に黒熟し食用となる。材は堅く建築・細工物用。→くわ。

②ヤマボウシの別称。

やま‐け【山気】

⇒やまき

やま‐げた【山下駄】

杉などで作った粗末な下駄。

やま‐げら【山啄木鳥】

キツツキの一種。アオゲラに似る。背は暗緑色、腹は淡灰褐色。頭部は、雄は紅色、雌は灰色。ヨーロッパ・アジアに分布し、日本では北海道にすむ。高木の樹幹に穴をあけて営巣し、樹中の昆虫の幼虫や地上のアリ類などを捕食。

やま‐こ【山子】

①山中にすんでいるという妖怪。山の精気の凝ったもの。また、猿の年を経たもの。〈倭名類聚鈔18〉

②投機などの山事やまごとをすること。また、その人。

やま‐ご【山子】

木樵きこりなど山仕事をする者の総称。

やま‐こうばし【山香ばし・山胡椒】‥カウバシ

クスノキ科の落葉低木。枝を折るとショウブに似た香気がある。果実は球形で秋に黒熟、辛味がある。葉は粘り気があり、粉末として穀粉と混ぜて食用。材は細工用。ショウブノキ。ショウガノキ。

やま‐ごえ【山肥】

緑肥りょくひのこと。

やま‐ごえ【山越え】

①山を越えること。また、その所。山越し。

②江戸時代、関所札を持たない者が間道かんどうを通って関所の山を越えたこと。

⇒やまごえ‐あみだ【山越え阿弥陀】

やまごえ‐あみだ【山越え阿弥陀】

(画題)三尊来迎図さんぞんらいごうずの一種で、阿弥陀三尊が山上に半身を現し、行者を来迎するさまを描いたもの。

⇒やま‐ごえ【山越え】

やま‐こかし【山こかし】

①山林や鉱山の売買にかかわって、人から金銭をだましとること。また、その人。浄瑠璃、双生隅田川「奥州の金山売つたる、山売りの―とはおのれがこと」

②投機的なことをする人。山師。また、詐欺師。

やま‐ごけ【山苔】

細葉翁苔ほそばおきなごけの園芸上の呼称。

やま‐ごころ【山心】

①(→)「のごころ」に同じ。

②山気やまき。

やま‐ごし【山越し】

①山を越すこと。また、その場所。やまごえ。

②山を越したむこう側。山のむこう。

やま‐ごと【山事】

投機的または冒険的な事業。

やま‐ことば【山言葉・山詞】

猟師などが山に入った時に限って用いる忌言葉。山中以外では使わない。秋田県仙北地方で、帯のことを「こうしなり」という類。

やま‐ごぼう【山牛蒡】‥バウ

①ヤマゴボウ科の多年草。中国原産。高さ約1メートル。葉は薄く軟質で長楕円形。夏、白色の小花を開き、雌しべは8個が菊座形に癒合。液果は紫黒色・扁球形。果穂は直立する。根は巨大で、漢方生薬の商陸しょうりくといい、利水・利尿薬とするが有毒。都会地では北米原産の帰化種ヨウシュヤマゴボウが多い。唐牛蒡。「山牛蒡の花」は〈[季]夏〉。

ヤマゴボウ

提供:OPO

⇒やまぐち【山口】

やま‐くどき【山口説】

江戸初期に行われた盆踊唄。山づくしの口説き節。好色五人女2「―、松づくし」

やま‐ぐに【山国】

山の多い国。また、四方が山で囲まれた国や地方。「―に育つ」

やまくに‐がわ【山国川】‥ガハ

大分県北西部の川。英彦山ひこさんの東に発源し、中津市の西から周防灘に注ぐ。長さ56キロメートル。上流・中流に耶馬渓やばけいがある。中津川。広津川。高瀬川。

やま‐ぐま【山隈】

山のくま。山の折れ曲がって入りくんだ所。

やま‐ぐも【山雲】

山にたちこめている雲。山に起こる雲。

やま‐ぐり【山栗】

山地に自生する栗。〈[季]秋〉

やま‐ぐるま【山車】

ヤマグルマ科の常緑高木。日本の暖地の山地に自生。幹の高さ約20メートル、周囲は約1メートル。葉は革質、倒卵形で枝端に輪状に集まる。夏、梢に緑色の小花を総状につけ、豆大の果実が実る。材質は硬く木目もくめが美しく、器具用。樹皮から黐もちをつくる。オオモチノキ。トリモチノキ。

やま‐ぐわ【山桑】‥グハ

①クワ科の落葉高木。クワ類中最も普通。山地に自生し、10メートルに達する。また養蚕用に栽培。果実は夏に黒熟し食用となる。材は堅く建築・細工物用。→くわ。

②ヤマボウシの別称。

やま‐け【山気】

⇒やまき

やま‐げた【山下駄】

杉などで作った粗末な下駄。

やま‐げら【山啄木鳥】

キツツキの一種。アオゲラに似る。背は暗緑色、腹は淡灰褐色。頭部は、雄は紅色、雌は灰色。ヨーロッパ・アジアに分布し、日本では北海道にすむ。高木の樹幹に穴をあけて営巣し、樹中の昆虫の幼虫や地上のアリ類などを捕食。

やま‐こ【山子】

①山中にすんでいるという妖怪。山の精気の凝ったもの。また、猿の年を経たもの。〈倭名類聚鈔18〉

②投機などの山事やまごとをすること。また、その人。

やま‐ご【山子】

木樵きこりなど山仕事をする者の総称。

やま‐こうばし【山香ばし・山胡椒】‥カウバシ

クスノキ科の落葉低木。枝を折るとショウブに似た香気がある。果実は球形で秋に黒熟、辛味がある。葉は粘り気があり、粉末として穀粉と混ぜて食用。材は細工用。ショウブノキ。ショウガノキ。

やま‐ごえ【山肥】

緑肥りょくひのこと。

やま‐ごえ【山越え】

①山を越えること。また、その所。山越し。

②江戸時代、関所札を持たない者が間道かんどうを通って関所の山を越えたこと。

⇒やまごえ‐あみだ【山越え阿弥陀】

やまごえ‐あみだ【山越え阿弥陀】

(画題)三尊来迎図さんぞんらいごうずの一種で、阿弥陀三尊が山上に半身を現し、行者を来迎するさまを描いたもの。

⇒やま‐ごえ【山越え】

やま‐こかし【山こかし】

①山林や鉱山の売買にかかわって、人から金銭をだましとること。また、その人。浄瑠璃、双生隅田川「奥州の金山売つたる、山売りの―とはおのれがこと」

②投機的なことをする人。山師。また、詐欺師。

やま‐ごけ【山苔】

細葉翁苔ほそばおきなごけの園芸上の呼称。

やま‐ごころ【山心】

①(→)「のごころ」に同じ。

②山気やまき。

やま‐ごし【山越し】

①山を越すこと。また、その場所。やまごえ。

②山を越したむこう側。山のむこう。

やま‐ごと【山事】

投機的または冒険的な事業。

やま‐ことば【山言葉・山詞】

猟師などが山に入った時に限って用いる忌言葉。山中以外では使わない。秋田県仙北地方で、帯のことを「こうしなり」という類。

やま‐ごぼう【山牛蒡】‥バウ

①ヤマゴボウ科の多年草。中国原産。高さ約1メートル。葉は薄く軟質で長楕円形。夏、白色の小花を開き、雌しべは8個が菊座形に癒合。液果は紫黒色・扁球形。果穂は直立する。根は巨大で、漢方生薬の商陸しょうりくといい、利水・利尿薬とするが有毒。都会地では北米原産の帰化種ヨウシュヤマゴボウが多い。唐牛蒡。「山牛蒡の花」は〈[季]夏〉。

ヤマゴボウ

提供:OPO

②ヤマボクチの別称。根茎を食用。〈[季]冬〉

やま‐ごもり【山籠り】

山中にこもること。山中に隠遁すること。また、山寺にこもって修行すること。大和物語「比叡の山に、念覚といふ法師の―にてありけるに」

やま‐ごや【山小屋】

登山者の休憩・宿泊または避難に当てるために、登山路沿いや山頂近くに建てた小屋。

やまごろ‐いんもち【山五郎家持】

作男(山五郎)に下女をめあわせて家を持たせること。新潟地方などでいった。庭家持にわえもち。

やま‐さか【山坂】

①山と坂。

②(ヤマザカとも)山の中にある坂。

やま‐さか【山険】

山のけわしいこと。山の険阻なこと。また、その所。天智紀「―を設け置きて尽ことごとくに防禦ほせきとして」

やまざき【山崎】

京都府南部の大山崎町と大阪府島本町の一部とにまたがる地区の旧称。淀川が京都盆地から大阪平野へ流れ出る狭隘部の北側に位置し、古来、交通の要地。

⇒やまざき‐の‐たたかい【山崎の戦】

やまざき【山崎】

(ヤマサキとも)姓氏の一つ。

⇒やまざき‐あんさい【山崎闇斎】

⇒やまざき‐しんとう【山崎神道】

⇒やまざき‐そうかん【山崎宗鑑】

⇒やまざき‐ちょううん【山崎朝雲】

⇒やまさき‐なおまさ【山崎直方】

やまざき‐あんさい【山崎闇斎】

江戸前期の儒学者。名は嘉。字は敬義。通称、嘉右衛門。別号、垂加。京都の人。初め僧となったが、谷時中に朱子学を学び、京都で塾を開き、門弟数千人に達した。後に吉川惟足に神道を学び、神道と朱子学を融合させた垂加すいか神道を興した。著「文会筆録」「垂加文集」など。(1618〜1682)

⇒やまざき【山崎】

やまざき‐しんとう【山崎神道】‥タウ

(→)垂加神道に同じ。

⇒やまざき【山崎】

やまざき‐そうかん【山崎宗鑑】

室町後期の連歌師・俳人。俳諧の祖。足利将軍に仕え、後に剃髪して宗鑑と号し、山城国山崎に住む。有数の連歌師であったが、俳諧連歌に重きをおき、俳諧独立の機運を作った。編「新撰犬筑波集」。( 〜1540頃)

⇒やまざき【山崎】

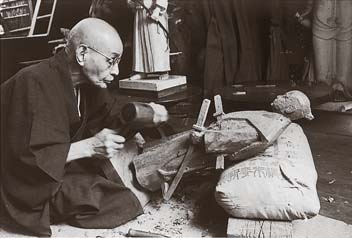

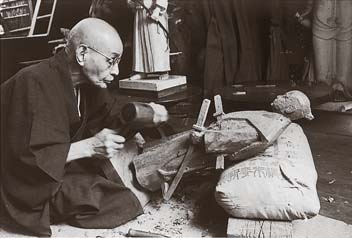

やまざき‐ちょううん【山崎朝雲】‥テウ‥

木彫家。福岡生れ。高村光雲の弟子。作「大葉子」など。(1867〜1954)

山崎朝雲

撮影:田沼武能

②ヤマボクチの別称。根茎を食用。〈[季]冬〉

やま‐ごもり【山籠り】

山中にこもること。山中に隠遁すること。また、山寺にこもって修行すること。大和物語「比叡の山に、念覚といふ法師の―にてありけるに」

やま‐ごや【山小屋】

登山者の休憩・宿泊または避難に当てるために、登山路沿いや山頂近くに建てた小屋。

やまごろ‐いんもち【山五郎家持】

作男(山五郎)に下女をめあわせて家を持たせること。新潟地方などでいった。庭家持にわえもち。

やま‐さか【山坂】

①山と坂。

②(ヤマザカとも)山の中にある坂。

やま‐さか【山険】

山のけわしいこと。山の険阻なこと。また、その所。天智紀「―を設け置きて尽ことごとくに防禦ほせきとして」

やまざき【山崎】

京都府南部の大山崎町と大阪府島本町の一部とにまたがる地区の旧称。淀川が京都盆地から大阪平野へ流れ出る狭隘部の北側に位置し、古来、交通の要地。

⇒やまざき‐の‐たたかい【山崎の戦】

やまざき【山崎】

(ヤマサキとも)姓氏の一つ。

⇒やまざき‐あんさい【山崎闇斎】

⇒やまざき‐しんとう【山崎神道】

⇒やまざき‐そうかん【山崎宗鑑】

⇒やまざき‐ちょううん【山崎朝雲】

⇒やまさき‐なおまさ【山崎直方】

やまざき‐あんさい【山崎闇斎】

江戸前期の儒学者。名は嘉。字は敬義。通称、嘉右衛門。別号、垂加。京都の人。初め僧となったが、谷時中に朱子学を学び、京都で塾を開き、門弟数千人に達した。後に吉川惟足に神道を学び、神道と朱子学を融合させた垂加すいか神道を興した。著「文会筆録」「垂加文集」など。(1618〜1682)

⇒やまざき【山崎】

やまざき‐しんとう【山崎神道】‥タウ

(→)垂加神道に同じ。

⇒やまざき【山崎】

やまざき‐そうかん【山崎宗鑑】

室町後期の連歌師・俳人。俳諧の祖。足利将軍に仕え、後に剃髪して宗鑑と号し、山城国山崎に住む。有数の連歌師であったが、俳諧連歌に重きをおき、俳諧独立の機運を作った。編「新撰犬筑波集」。( 〜1540頃)

⇒やまざき【山崎】

やまざき‐ちょううん【山崎朝雲】‥テウ‥

木彫家。福岡生れ。高村光雲の弟子。作「大葉子」など。(1867〜1954)

山崎朝雲

撮影:田沼武能

⇒やまざき【山崎】

やまさき‐なおまさ【山崎直方】‥ナホ‥

地質・地理学者。高知県生れ。東大卒。日本の氷河地形・断層地形・火山地形などを研究、日本地理学の基礎を確立。(1870〜1929)

⇒やまざき【山崎】

やまざき‐の‐たたかい【山崎の戦】‥タタカヒ

1582年(天正10)、中国征討中の羽柴(豊臣)秀吉が本能寺の変を知って急ぎ毛利氏と和議を結び、山城国山崎で一挙に明智光秀を討滅した戦い。この一戦で秀吉は天下制覇の基礎を作った。

⇒やまざき【山崎】

やま‐ざくら【山桜】

①山に咲く桜。古今和歌集春「―我みにくればはるがすみ」↔里桜。

②バラ科の高木。関東以南の山地に自生するサクラ。葉は卵形で若葉は赤褐色。4月頃、新葉とともに白花を開き、赤紫色の小核果を結ぶ。吉野山の桜はこの種。〈[季]春〉

ヤマザクラ

撮影:関戸 勇

⇒やまざき【山崎】

やまさき‐なおまさ【山崎直方】‥ナホ‥

地質・地理学者。高知県生れ。東大卒。日本の氷河地形・断層地形・火山地形などを研究、日本地理学の基礎を確立。(1870〜1929)

⇒やまざき【山崎】

やまざき‐の‐たたかい【山崎の戦】‥タタカヒ

1582年(天正10)、中国征討中の羽柴(豊臣)秀吉が本能寺の変を知って急ぎ毛利氏と和議を結び、山城国山崎で一挙に明智光秀を討滅した戦い。この一戦で秀吉は天下制覇の基礎を作った。

⇒やまざき【山崎】

やま‐ざくら【山桜】

①山に咲く桜。古今和歌集春「―我みにくればはるがすみ」↔里桜。

②バラ科の高木。関東以南の山地に自生するサクラ。葉は卵形で若葉は赤褐色。4月頃、新葉とともに白花を開き、赤紫色の小核果を結ぶ。吉野山の桜はこの種。〈[季]春〉

ヤマザクラ

撮影:関戸 勇

⇒やまざくら‐ど【山桜戸】

やまざくら‐ど【山桜戸】

①山桜の木で造った戸。万葉集11「あしひきの―を開け置きて」

②転じて、山桜の多くある家。壬二みに集「み狩りするかりばの小野に日は暮れぬ―に宿やからまし」

⇒やま‐ざくら【山桜】

やま‐さち【山幸】

①山の獲物をとる道具。弓矢。古事記上「―も己おのがさちさち」

②山で得る獲物。狩猟によって得た鳥獣。やまのさち。神代紀下「弟…自づからに―有まします」↔海幸。

③「海幸山幸」参照。

やま‐さつ【山猟師】

(「さつ」は「さつを」の略)山で猟をする猟師。為忠百首「―が鹿木のかげやひまもなき」

やま‐ざと【山里】

①山中にある人里。山間の村里。古今和歌集春「春立てど花も匂はぬ―は」

②山里の家。山荘。山家。源氏物語夕霧「―持たまへるに渡り給へり」。金葉和歌集秋「―の門田の稲のほのぼのと」

⇒やまざと‐びと【山里人】

⇒やまざと・ぶ【山里ぶ】

やまざと‐びと【山里人】

山里に住む人。やまびと。

⇒やま‐ざと【山里】

やまざと・ぶ【山里ぶ】

〔自上二〕

山里のようである。山里の人のようである。山里めく。源氏物語橋姫「―・びたる若人どもは」

⇒やま‐ざと【山里】

やま‐さなかずら【山さな葛】‥カヅラ

山にある野生のサネカズラ。

やま‐さ・ぶ【山さぶ】

〔自上二〕

山らしい様子である。山が神々しい。万葉集1「みづ山と―・びいます」

やま‐ざる【山猿】

①山にすむ猿。

②山に住む人を礼儀を知らず洗練されていない者としてあざけっていう語。

やま‐さわ【山沢】‥サハ

①山と沢。また、山間の沢。

②多いこと。たくさん。さわやま。

⇒やまさわ‐びと【山沢人】

やまさわ‐びと【山沢人】‥サハ‥

山の沢辺に住む人。万葉集14「あしひきの―の人さはに」

⇒やま‐さわ【山沢】

やま‐さん【山様】

江戸の品川や上野山下の私娼街で、芝増上寺や上野寛永寺の坊主の客をいう。

やまし【知母】

⇒ちも。〈倭名類聚鈔20〉

やま‐し【山師】

①山の立木の売買、鉱山の採掘事業などを経営する人。山主。山元。

②山事やまごとをする人。投機などをする人。また、他人をあざむいて利得をはかる人。山こかし。詐欺師。

⇒やまし‐の‐げんかん【山師の玄関】

やま‐じ【山路】‥ヂ

山中の路。やまみち。万葉集15「あしひきの―越えむとする君を」。天草本平家物語「ならはせられぬ―を夜もすがら歩かせられたれば」

やまじ【山路】‥ヂ

姓氏の一つ。

⇒やまじ‐あいざん【山路愛山】

やまじ‐あいざん【山路愛山】‥ヂ‥

ジャーナリスト・著作家。本名、弥吉。江戸生れ。幕臣の子。キリスト教徒。民友社に入り、国民新聞などの記者として、異色ある史論・文学論を発表。信濃毎日新聞主筆。雑誌「独立評論」を刊行。著「足利尊氏」「現代金権史」「社会主義管見」など。(1864〜1917)

⇒やまじ【山路】

やまし・い【疾しい・疚しい】

〔形〕[文]やま・し(シク)

(「病む」の形容詞化)

①病気の感じである。気分がすぐれない。

②あせり・不満・腹立たしさなどを感ずる。心中おだやかでない。じれったい。宇津保物語俊蔭「ただ楽の声をぞ、―・しさはものにかき合はせては弾くものか」→心やまし。

③良心に恥じるところがある。うしろめたい。「―・い事はしていない」

やま‐じお【山塩】‥ジホ

山からとる塩。岩塩がんえん。

やまじ‐かぜ【やまじ風】

愛媛県東部、四国中央市一帯の平野に四国山脈を越えて吹きおろす強い南風。低気圧や台風が日本海を通過する場合に発生する。

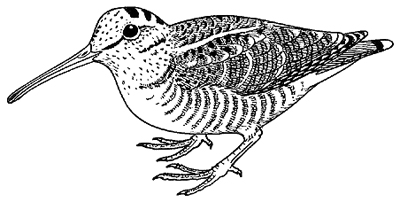

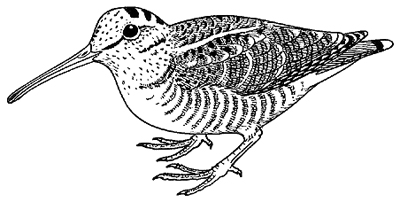

やま‐しぎ【山鷸・山鴫】

シギの一種。翼長約20センチメートル。背面は大体赤褐色、下面は淡褐色で一面に黒褐色の横縞がある。ユーラシア大陸の中部・北部で繁殖し、冬は南方へ移動する。日本の山林に広く分布し、土中の虫を食う。肉は美味。ボトシギ。ヤブシギ。〈[季]秋〉

やましぎ

⇒やまざくら‐ど【山桜戸】

やまざくら‐ど【山桜戸】

①山桜の木で造った戸。万葉集11「あしひきの―を開け置きて」

②転じて、山桜の多くある家。壬二みに集「み狩りするかりばの小野に日は暮れぬ―に宿やからまし」

⇒やま‐ざくら【山桜】

やま‐さち【山幸】

①山の獲物をとる道具。弓矢。古事記上「―も己おのがさちさち」

②山で得る獲物。狩猟によって得た鳥獣。やまのさち。神代紀下「弟…自づからに―有まします」↔海幸。

③「海幸山幸」参照。

やま‐さつ【山猟師】

(「さつ」は「さつを」の略)山で猟をする猟師。為忠百首「―が鹿木のかげやひまもなき」

やま‐ざと【山里】

①山中にある人里。山間の村里。古今和歌集春「春立てど花も匂はぬ―は」

②山里の家。山荘。山家。源氏物語夕霧「―持たまへるに渡り給へり」。金葉和歌集秋「―の門田の稲のほのぼのと」

⇒やまざと‐びと【山里人】

⇒やまざと・ぶ【山里ぶ】

やまざと‐びと【山里人】

山里に住む人。やまびと。

⇒やま‐ざと【山里】

やまざと・ぶ【山里ぶ】

〔自上二〕

山里のようである。山里の人のようである。山里めく。源氏物語橋姫「―・びたる若人どもは」

⇒やま‐ざと【山里】

やま‐さなかずら【山さな葛】‥カヅラ

山にある野生のサネカズラ。

やま‐さ・ぶ【山さぶ】

〔自上二〕

山らしい様子である。山が神々しい。万葉集1「みづ山と―・びいます」

やま‐ざる【山猿】

①山にすむ猿。

②山に住む人を礼儀を知らず洗練されていない者としてあざけっていう語。

やま‐さわ【山沢】‥サハ

①山と沢。また、山間の沢。

②多いこと。たくさん。さわやま。

⇒やまさわ‐びと【山沢人】

やまさわ‐びと【山沢人】‥サハ‥

山の沢辺に住む人。万葉集14「あしひきの―の人さはに」

⇒やま‐さわ【山沢】

やま‐さん【山様】

江戸の品川や上野山下の私娼街で、芝増上寺や上野寛永寺の坊主の客をいう。

やまし【知母】

⇒ちも。〈倭名類聚鈔20〉

やま‐し【山師】

①山の立木の売買、鉱山の採掘事業などを経営する人。山主。山元。

②山事やまごとをする人。投機などをする人。また、他人をあざむいて利得をはかる人。山こかし。詐欺師。

⇒やまし‐の‐げんかん【山師の玄関】

やま‐じ【山路】‥ヂ

山中の路。やまみち。万葉集15「あしひきの―越えむとする君を」。天草本平家物語「ならはせられぬ―を夜もすがら歩かせられたれば」

やまじ【山路】‥ヂ

姓氏の一つ。

⇒やまじ‐あいざん【山路愛山】

やまじ‐あいざん【山路愛山】‥ヂ‥

ジャーナリスト・著作家。本名、弥吉。江戸生れ。幕臣の子。キリスト教徒。民友社に入り、国民新聞などの記者として、異色ある史論・文学論を発表。信濃毎日新聞主筆。雑誌「独立評論」を刊行。著「足利尊氏」「現代金権史」「社会主義管見」など。(1864〜1917)

⇒やまじ【山路】

やまし・い【疾しい・疚しい】

〔形〕[文]やま・し(シク)

(「病む」の形容詞化)

①病気の感じである。気分がすぐれない。

②あせり・不満・腹立たしさなどを感ずる。心中おだやかでない。じれったい。宇津保物語俊蔭「ただ楽の声をぞ、―・しさはものにかき合はせては弾くものか」→心やまし。

③良心に恥じるところがある。うしろめたい。「―・い事はしていない」

やま‐じお【山塩】‥ジホ

山からとる塩。岩塩がんえん。

やまじ‐かぜ【やまじ風】

愛媛県東部、四国中央市一帯の平野に四国山脈を越えて吹きおろす強い南風。低気圧や台風が日本海を通過する場合に発生する。

やま‐しぎ【山鷸・山鴫】

シギの一種。翼長約20センチメートル。背面は大体赤褐色、下面は淡褐色で一面に黒褐色の横縞がある。ユーラシア大陸の中部・北部で繁殖し、冬は南方へ移動する。日本の山林に広く分布し、土中の虫を食う。肉は美味。ボトシギ。ヤブシギ。〈[季]秋〉

やましぎ

ヤマシギ

提供:OPO

ヤマシギ

提供:OPO

やま‐しごと【山仕事】

①山でする仕事。

②山師のする投機的・冒険的な仕事。投機業。山事。

やま‐しず【山賤】‥シヅ

(→)「やまがつ」に同じ。

やま‐じそ【山紫蘇】

シソ科の一年草。原野に自生し、また薬用に栽培。高さ約30センチメートル、茎は四角で、葉は長卵形。秋、淡紅紫色の小唇形花を穂状につける。芳香があり、全草からチモールを製造し、十二指腸虫駆除薬とする。

やま‐した【山下】

山のした。山のふもと。山もと。

⇒やました‐かげ【山下陰】

⇒やました‐かぜ【山下風】

⇒やました‐つゆ【山下露】

⇒やました‐の【山下の】

⇒やました‐みず【山下水】

やました【山下】

姓氏の一つ。

⇒やました‐しんたろう【山下新太郎】

やました‐かげ【山下陰】

山の麓の陰となる所。

⇒やま‐した【山下】

やました‐かぜ【山下風】

山から吹きおろす風。山おろし。

⇒やま‐した【山下】

やました‐しんたろう【山下新太郎】‥ラウ

洋画家。東京生れ。東京美術学校卒。渡仏し、コランらに師事。穏和な外光派の画風を確立。二科会・一水会に参加。作「読書」など。(1881〜1966)

山下新太郎

撮影:田沼武能

やま‐しごと【山仕事】

①山でする仕事。

②山師のする投機的・冒険的な仕事。投機業。山事。

やま‐しず【山賤】‥シヅ

(→)「やまがつ」に同じ。

やま‐じそ【山紫蘇】

シソ科の一年草。原野に自生し、また薬用に栽培。高さ約30センチメートル、茎は四角で、葉は長卵形。秋、淡紅紫色の小唇形花を穂状につける。芳香があり、全草からチモールを製造し、十二指腸虫駆除薬とする。

やま‐した【山下】

山のした。山のふもと。山もと。

⇒やました‐かげ【山下陰】

⇒やました‐かぜ【山下風】

⇒やました‐つゆ【山下露】

⇒やました‐の【山下の】

⇒やました‐みず【山下水】

やました【山下】

姓氏の一つ。

⇒やました‐しんたろう【山下新太郎】

やました‐かげ【山下陰】

山の麓の陰となる所。

⇒やま‐した【山下】

やました‐かぜ【山下風】

山から吹きおろす風。山おろし。

⇒やま‐した【山下】

やました‐しんたろう【山下新太郎】‥ラウ

洋画家。東京生れ。東京美術学校卒。渡仏し、コランらに師事。穏和な外光派の画風を確立。二科会・一水会に参加。作「読書」など。(1881〜1966)

山下新太郎

撮影:田沼武能

⇒やました【山下】

やました‐つゆ【山下露】

山中の木々の枝葉からこぼれ落ちる露。

⇒やま‐した【山下】

やました‐の【山下の】

山の下にいる。一説に、枕詞で「あけ」にかかる。万葉集3「―赤あけのそほ船沖へ漕ぐ見ゆ」

⇒やま‐した【山下】

やました‐みず【山下水】‥ミヅ

山のふもとを流れる水。

⇒やま‐した【山下】

やましな【山科・山階】

京都市東部の区。天智天皇山科御陵・山科別院・坂上田村麻呂墓などがある。

山科 天智天皇陵

撮影:的場 啓

⇒やました【山下】

やました‐つゆ【山下露】

山中の木々の枝葉からこぼれ落ちる露。

⇒やま‐した【山下】

やました‐の【山下の】

山の下にいる。一説に、枕詞で「あけ」にかかる。万葉集3「―赤あけのそほ船沖へ漕ぐ見ゆ」

⇒やま‐した【山下】

やました‐みず【山下水】‥ミヅ

山のふもとを流れる水。

⇒やま‐した【山下】

やましな【山科・山階】

京都市東部の区。天智天皇山科御陵・山科別院・坂上田村麻呂墓などがある。

山科 天智天皇陵

撮影:的場 啓

▷行政区名は「山科区」と書く。

⇒やましな‐かんきょ【山科閑居】

⇒やましな‐ごぼう【山科御坊】

⇒やましな‐でら【山階寺】

⇒やましな‐どうり【山階道理】

⇒やましな‐べついん【山科別院】

やましな【山科】

姓氏の一つ。藤原北家四条流。

⇒やましな‐ときつぐ【山科言継】

⇒やましな‐りゅう【山科流】

やましな‐かんきょ【山科閑居】

浄瑠璃「仮名手本忠臣蔵かなでほんちゅうしんぐら」9段目の通称。また歌舞伎での同場面の通称。

⇒やましな【山科・山階】

やましな‐ごぼう【山科御坊】‥バウ

(→)山科別院に同じ。

⇒やましな【山科・山階】

やましな‐でら【山階寺】

興福寺の旧称。

⇒やましな【山科・山階】

やましな‐どうり【山階道理】‥ダウ‥

(山階寺、すなわち興福寺は藤原氏の氏寺であるので、その権勢により、その訴訟が必ず勝を得たことに基づく)いかなる非理非道でも押し通すことのできること。大鏡道長「いみじき非道の事も、山階寺にかかりぬれば又ともかくも人もの言はず、―とつけておきつ」

⇒やましな【山科・山階】

やましな‐ときつぐ【山科言継】

戦国時代の公家。内蔵頭くらのかみ・御厨子所みずしどころ別当として皇室経済の維持に努める。故実・音楽に通じていた。日記「言継卿記」。(1507〜1579)

⇒やましな【山科】

やましな‐の‐みや【山階宮】

旧宮家の一つ。1864年(元治1)伏見宮邦家親王の第1王子晃あきら親王が、山科の勧修寺より還俗して創始。1947年宮号廃止。

やましな‐べついん【山科別院】‥ヰン

京都市山科区にある東本願寺・西本願寺の別院。1478年(文明10)蓮如れんにょが山科に本願寺を創建しはじめ、1532年(天文1)日蓮宗徒と六角定頼とに焼かれるまで一派の本拠だった故地に、1732年(享保17)西本願寺は舞楽寺(西御坊)を、東本願寺は長福寺(東御坊)を建てて別院とした。山科御坊。

⇒やましな【山科・山階】

やましな‐りゅう【山科流】‥リウ

公家装束の調進と衣紋えもんの流派。室町時代以来、山科家は内蔵頭として家流による装束を製作し、時に高倉家に代わって天皇の衣紋をつかさどった。近世は天皇・東宮の衣紋だけに限られた。→高倉流

⇒やましな【山科】

やまし‐の‐げんかん【山師の玄関】‥クワン

山師が玄関の構えを立派にすることから、実質がなくて外観ばかりを立派に飾ることをいう。

⇒やま‐し【山師】

やま‐しば【山柴】

山にある柴。山から採って来た柴。

やま‐じまい【山仕舞】‥ジマヒ

(愛知県三河地方で)火葬すること。

やま‐しみず【山清水】‥シミヅ

山中にわきでている清水。〈[季]夏〉。万葉集2「山吹の立ちよそひたる―」

やま‐じゃり【山砂利】

河川や海岸でない場所から採取する砂利。たいていは昔の河床や海岸段丘だった所にある。

やま‐しゅ【山衆】

(ヤマシュウとも)遊女たち。茶屋女たち。おやましゅ。山州。浄瑠璃、長町女腹切「言ひたい事も―の手前、客の手前も量りかね」

やま‐じるし【山印】

①(→)木印きじるしに同じ。

②和裁で、袖山・肩山などに斜めにつけて、折山をはっきり示すしるし。

やま‐しるべ【山導】

山の案内。また、その人。

やましろ【山城・山背】

旧国名。五畿の一つ。今の京都府の南部。山州。城州。雍州。

⇒やましろ‐の‐くにいっき【山城国一揆】

⇒やましろ‐もの【山城物】

やま‐じろ【山城】

山頂や山腹に築いた城。古代には朝鮮の影響を受けた朝鮮式山城や神籠こうご石がある。中世、特に室町・戦国時代に発達した。さんじょう。↔平城ひらじろ

やましろ‐おんせん【山代温泉】‥ヲン‥

石川県加賀市にある温泉。加賀温泉郷の一つ。無色透明の硫酸塩泉。リウマチなどに有効。

やま‐しろぎく【山白菊】

キク科の多年草。山野に普通。高さ30〜90センチメートル。根生葉は心臓形。秋、多数の白色黄心の頭状花を開く。シロヨメナ。

やましろ‐の‐おおえ‐の‐おう【山背大兄王】‥オホ‥ワウ

聖徳太子の子。母は蘇我馬子そがのうまこの女むすめ。皇位継承の有力候補だったが、蘇我蝦夷えみしは王を退け、舒明天皇を立てた。643年蘇我入鹿いるかの兵に攻められ、斑鳩いかるが寺で一族とともに自殺。( 〜643)

やましろ‐の‐くにいっき【山城国一揆】

1485年(文明17)山城国南部に起こった大規模な国一揆。抗争する畠山義就・政長の両軍を国外に退去させ、8年間にわたって自治的体制を維持した。

⇒やましろ【山城・山背】

やましろ‐ばんし【山代半紙】

周防国玖珂郡くがぐん錦川中流域の山代地方(現、山口県岩国市)で産した半紙。良質で、江戸時代、大坂紙市場で最も多く流通した。本座紙ほんざがみ。

やましろ‐もの【山城物】

山城の国の刀工が製作した刀の総称。平安時代の宗近(三条小鍛冶)をはじめ、三条・五条・粟田口・来らい・長谷部派らが現れ、江戸時代の埋忠うめただ明寿・国広らに至る。京物。→五鍛冶

⇒やましろ【山城・山背】

やましろや‐じけん【山城屋事件】

1872年(明治5)御用商人山城屋和助(1836〜1872)の陸軍省官金費消事件。長州藩奇兵隊出身の和助は、山県有朋が不正融資した官金で豪遊し、発覚。和助は割腹自殺し、翌年山県も陸軍大輔を辞職。

やま・す

〔他サ変〕

打ってこらしめる。狂言、髭櫓「あまり悪口をぬかしたによつて、―・しておりやる」

やま‐すいぎゅう【山水牛】‥ギウ

アノアのこと。

やま‐すが【山菅】

⇒やますげ。万葉集20「―の根し長くはありけり」

やま‐ずきん【山頭巾】‥ヅ‥

山人のかぶる頭巾。苧屑ほくそ頭巾と同型。

やま‐すげ【山菅】

山に生えている菅。また、ヤブランの古名。やますが。万葉集11「あしひきの名に負ふ―押し伏せて」

⇒やますげ‐うら【山菅占】

⇒やますげ‐がさ【山菅笠】

⇒やますげ‐の【山菅の】

やますげ‐うら【山菅占】

山菅の葉を結び、その末を神巫かんなぎに結ばせて吉凶を占うこと。続詞花和歌集恋「―にて問ひけるが」

⇒やま‐すげ【山菅】

やますげ‐がさ【山菅笠】

山菅で編んだ笠。

⇒やま‐すげ【山菅】

やますげ‐の【山菅の】

〔枕〕

「み」「みだる」「そがひ」「やま」にかかる。

⇒やま‐すげ【山菅】

やま‐すそ【山裾】

山のふもと。

やま‐ずみ【山住み】

山に住むこと。山里に住むこと。また、山寺に住むこと。また、その人。源氏物語若紫「頭かしらもおろし侍りにけるを、すこし奥まりたる―もせで」

やま‐せ【山背】

(山背風の略)

①山を越して吹く風。フェーンの性質をもち乾燥している。

②夏、北海道・東北地方の太平洋側に吹き寄せる東寄りの冷湿な風。稲作に悪影響を与える。凶作風。餓死風。〈[季]夏〉

⇒やませ‐かぜ【山背風】

やませ【山勢】

山田流箏曲の家柄の一つ。

⇒やませ‐しょういん【山勢松韻】

やませ‐かぜ【山背風】

①(→)山背に同じ。

②(琵琶湖沿岸で)春夏の風。ながせかぜ。瀬田あらし。

⇒やま‐せ【山背】

やませ‐しょういん【山勢松韻】‥ヰン

(初世)山田流箏曲家。山勢派の3代目家元。本名、吉田専(千)吉。江戸生れ。2世山勢検校(1812〜1868)に師事。東京音楽学校(現、東京芸術大学)教授。同校開校式に「都の春」を作曲。(1845〜1908)

⇒やませ【山勢】

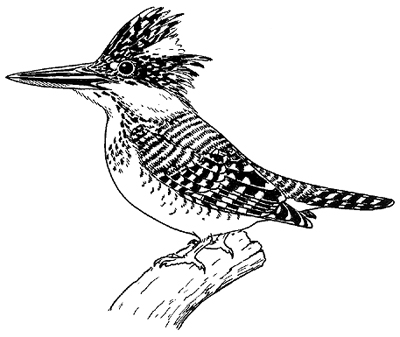

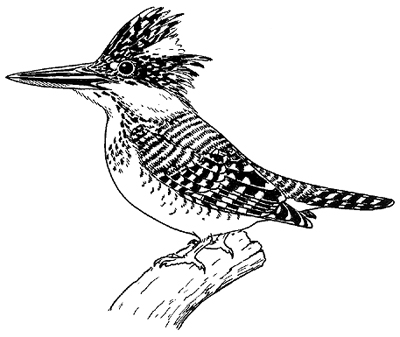

やま‐せみ【山翡翠・山魚狗】

カワセミの一種。大形で、背面全体が黒と白の鹿子斑かのこまだら。頭の冠羽が顕著。日本から東南アジアにかけて分布し、主に山間の渓流付近にすむ。カノコショウビン。〈[季]夏〉

やませみ

▷行政区名は「山科区」と書く。

⇒やましな‐かんきょ【山科閑居】

⇒やましな‐ごぼう【山科御坊】

⇒やましな‐でら【山階寺】

⇒やましな‐どうり【山階道理】

⇒やましな‐べついん【山科別院】

やましな【山科】

姓氏の一つ。藤原北家四条流。

⇒やましな‐ときつぐ【山科言継】

⇒やましな‐りゅう【山科流】

やましな‐かんきょ【山科閑居】

浄瑠璃「仮名手本忠臣蔵かなでほんちゅうしんぐら」9段目の通称。また歌舞伎での同場面の通称。

⇒やましな【山科・山階】

やましな‐ごぼう【山科御坊】‥バウ

(→)山科別院に同じ。

⇒やましな【山科・山階】

やましな‐でら【山階寺】

興福寺の旧称。

⇒やましな【山科・山階】

やましな‐どうり【山階道理】‥ダウ‥

(山階寺、すなわち興福寺は藤原氏の氏寺であるので、その権勢により、その訴訟が必ず勝を得たことに基づく)いかなる非理非道でも押し通すことのできること。大鏡道長「いみじき非道の事も、山階寺にかかりぬれば又ともかくも人もの言はず、―とつけておきつ」

⇒やましな【山科・山階】

やましな‐ときつぐ【山科言継】

戦国時代の公家。内蔵頭くらのかみ・御厨子所みずしどころ別当として皇室経済の維持に努める。故実・音楽に通じていた。日記「言継卿記」。(1507〜1579)

⇒やましな【山科】

やましな‐の‐みや【山階宮】

旧宮家の一つ。1864年(元治1)伏見宮邦家親王の第1王子晃あきら親王が、山科の勧修寺より還俗して創始。1947年宮号廃止。

やましな‐べついん【山科別院】‥ヰン

京都市山科区にある東本願寺・西本願寺の別院。1478年(文明10)蓮如れんにょが山科に本願寺を創建しはじめ、1532年(天文1)日蓮宗徒と六角定頼とに焼かれるまで一派の本拠だった故地に、1732年(享保17)西本願寺は舞楽寺(西御坊)を、東本願寺は長福寺(東御坊)を建てて別院とした。山科御坊。

⇒やましな【山科・山階】

やましな‐りゅう【山科流】‥リウ

公家装束の調進と衣紋えもんの流派。室町時代以来、山科家は内蔵頭として家流による装束を製作し、時に高倉家に代わって天皇の衣紋をつかさどった。近世は天皇・東宮の衣紋だけに限られた。→高倉流

⇒やましな【山科】

やまし‐の‐げんかん【山師の玄関】‥クワン

山師が玄関の構えを立派にすることから、実質がなくて外観ばかりを立派に飾ることをいう。

⇒やま‐し【山師】

やま‐しば【山柴】

山にある柴。山から採って来た柴。

やま‐じまい【山仕舞】‥ジマヒ

(愛知県三河地方で)火葬すること。

やま‐しみず【山清水】‥シミヅ

山中にわきでている清水。〈[季]夏〉。万葉集2「山吹の立ちよそひたる―」

やま‐じゃり【山砂利】

河川や海岸でない場所から採取する砂利。たいていは昔の河床や海岸段丘だった所にある。

やま‐しゅ【山衆】

(ヤマシュウとも)遊女たち。茶屋女たち。おやましゅ。山州。浄瑠璃、長町女腹切「言ひたい事も―の手前、客の手前も量りかね」

やま‐じるし【山印】

①(→)木印きじるしに同じ。

②和裁で、袖山・肩山などに斜めにつけて、折山をはっきり示すしるし。

やま‐しるべ【山導】

山の案内。また、その人。

やましろ【山城・山背】

旧国名。五畿の一つ。今の京都府の南部。山州。城州。雍州。

⇒やましろ‐の‐くにいっき【山城国一揆】

⇒やましろ‐もの【山城物】

やま‐じろ【山城】

山頂や山腹に築いた城。古代には朝鮮の影響を受けた朝鮮式山城や神籠こうご石がある。中世、特に室町・戦国時代に発達した。さんじょう。↔平城ひらじろ

やましろ‐おんせん【山代温泉】‥ヲン‥

石川県加賀市にある温泉。加賀温泉郷の一つ。無色透明の硫酸塩泉。リウマチなどに有効。

やま‐しろぎく【山白菊】

キク科の多年草。山野に普通。高さ30〜90センチメートル。根生葉は心臓形。秋、多数の白色黄心の頭状花を開く。シロヨメナ。

やましろ‐の‐おおえ‐の‐おう【山背大兄王】‥オホ‥ワウ

聖徳太子の子。母は蘇我馬子そがのうまこの女むすめ。皇位継承の有力候補だったが、蘇我蝦夷えみしは王を退け、舒明天皇を立てた。643年蘇我入鹿いるかの兵に攻められ、斑鳩いかるが寺で一族とともに自殺。( 〜643)

やましろ‐の‐くにいっき【山城国一揆】

1485年(文明17)山城国南部に起こった大規模な国一揆。抗争する畠山義就・政長の両軍を国外に退去させ、8年間にわたって自治的体制を維持した。

⇒やましろ【山城・山背】

やましろ‐ばんし【山代半紙】

周防国玖珂郡くがぐん錦川中流域の山代地方(現、山口県岩国市)で産した半紙。良質で、江戸時代、大坂紙市場で最も多く流通した。本座紙ほんざがみ。

やましろ‐もの【山城物】

山城の国の刀工が製作した刀の総称。平安時代の宗近(三条小鍛冶)をはじめ、三条・五条・粟田口・来らい・長谷部派らが現れ、江戸時代の埋忠うめただ明寿・国広らに至る。京物。→五鍛冶

⇒やましろ【山城・山背】

やましろや‐じけん【山城屋事件】

1872年(明治5)御用商人山城屋和助(1836〜1872)の陸軍省官金費消事件。長州藩奇兵隊出身の和助は、山県有朋が不正融資した官金で豪遊し、発覚。和助は割腹自殺し、翌年山県も陸軍大輔を辞職。

やま・す

〔他サ変〕

打ってこらしめる。狂言、髭櫓「あまり悪口をぬかしたによつて、―・しておりやる」

やま‐すいぎゅう【山水牛】‥ギウ

アノアのこと。

やま‐すが【山菅】

⇒やますげ。万葉集20「―の根し長くはありけり」

やま‐ずきん【山頭巾】‥ヅ‥

山人のかぶる頭巾。苧屑ほくそ頭巾と同型。

やま‐すげ【山菅】

山に生えている菅。また、ヤブランの古名。やますが。万葉集11「あしひきの名に負ふ―押し伏せて」

⇒やますげ‐うら【山菅占】

⇒やますげ‐がさ【山菅笠】

⇒やますげ‐の【山菅の】

やますげ‐うら【山菅占】

山菅の葉を結び、その末を神巫かんなぎに結ばせて吉凶を占うこと。続詞花和歌集恋「―にて問ひけるが」

⇒やま‐すげ【山菅】

やますげ‐がさ【山菅笠】

山菅で編んだ笠。

⇒やま‐すげ【山菅】

やますげ‐の【山菅の】

〔枕〕

「み」「みだる」「そがひ」「やま」にかかる。

⇒やま‐すげ【山菅】

やま‐すそ【山裾】

山のふもと。

やま‐ずみ【山住み】

山に住むこと。山里に住むこと。また、山寺に住むこと。また、その人。源氏物語若紫「頭かしらもおろし侍りにけるを、すこし奥まりたる―もせで」

やま‐せ【山背】

(山背風の略)

①山を越して吹く風。フェーンの性質をもち乾燥している。

②夏、北海道・東北地方の太平洋側に吹き寄せる東寄りの冷湿な風。稲作に悪影響を与える。凶作風。餓死風。〈[季]夏〉

⇒やませ‐かぜ【山背風】

やませ【山勢】

山田流箏曲の家柄の一つ。

⇒やませ‐しょういん【山勢松韻】

やませ‐かぜ【山背風】

①(→)山背に同じ。

②(琵琶湖沿岸で)春夏の風。ながせかぜ。瀬田あらし。

⇒やま‐せ【山背】

やませ‐しょういん【山勢松韻】‥ヰン

(初世)山田流箏曲家。山勢派の3代目家元。本名、吉田専(千)吉。江戸生れ。2世山勢検校(1812〜1868)に師事。東京音楽学校(現、東京芸術大学)教授。同校開校式に「都の春」を作曲。(1845〜1908)

⇒やませ【山勢】

やま‐せみ【山翡翠・山魚狗】

カワセミの一種。大形で、背面全体が黒と白の鹿子斑かのこまだら。頭の冠羽が顕著。日本から東南アジアにかけて分布し、主に山間の渓流付近にすむ。カノコショウビン。〈[季]夏〉

やませみ

ヤマセミ

提供:OPO

ヤマセミ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

やま‐ぜみ【山蝉】

クマゼミの別称。

やま‐ぜり【山芹】

セリ科の多年草。山地の湿地に自生。高さ約1メートル。葉は羽状複葉。秋、茎上に白色の小花を密生。

やま‐せん【山千】

山に千年もいること。世故せこにたけて老獪ろうかいなこと。→海千山千

やま‐そ【山苧】

〔植〕(中部・北陸の一部で)苧からむしの別称。

やま‐ぞい【山沿い】‥ゾヒ

山にそうこと。また、その場所。

やま‐そだち【山育ち】

山に育つこと。また、その人。やまがそだち。

やま‐そわ【山岨】‥ソハ

山のがけ。山のきりぎし。

やま‐だ【山田】

山にある田。山間の田。古事記下「あしひきの―を作り」

⇒やまだ‐もり【山田守】

やまだ【山田】

①福岡県中部、嘉麻かま市の地名。かつて筑豊炭田の炭鉱都市として繁栄。現在、炭鉱は閉山。

②⇒うじやまだ(宇治山田)。

⇒やまだ‐の‐おたうえ【山田の御田植】

⇒やまだ‐ぶぎょう【山田奉行】

やまだ【山田】

姓氏の一つ。

⇒やまだ‐あきよし【山田顕義】

⇒やまだ‐あさえもん【山田朝右衛門・山田浅右衛門】

⇒やまだ‐けんぎょう【山田検校】

⇒やまだ‐こうさく【山田耕筰】

⇒やまだ‐しょうたろう【山田抄太郎】

⇒やまだ‐ながまさ【山田長政】

⇒やまだ‐びみょう【山田美妙】

⇒やまだ‐ふうたろう【山田風太郎】

⇒やまだ‐ほうこく【山田方谷】

⇒やまだ‐もりたろう【山田盛太郎】

⇒やまだ‐よしお【山田孝雄】

⇒やまだ‐よしひこ【山田吉彦】

⇒やまだ‐りゅう【山田流】

やまだ‐あきよし【山田顕義】

軍人・政治家。通称、市之允。長州藩士。陸軍中将。松下村塾に学ぶ。戊辰戦争・西南戦争に従軍。司法卿・司法相を歴任、法典編纂に貢献。日本法律学校(日本大学の前身)を創設。伯爵。(1844〜1892)

⇒やまだ【山田】