複数辞典一括検索+![]()

![]()

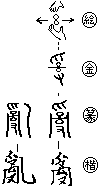

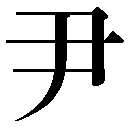

乂 おさまる🔗⭐🔉

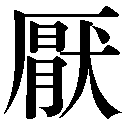

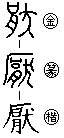

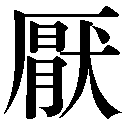

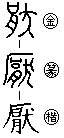

【乂】

2画 丿部

区点=4809 16進=5029 シフトJIS=98A7

《音読み》 ガイ

2画 丿部

区点=4809 16進=5029 シフトJIS=98A7

《音読み》 ガイ /ゲ

/ゲ 〈y

〈y 〉

《訓読み》 かる/おさめる(をさむ)/おさまる(をさまる)

《意味》

〉

《訓読み》 かる/おさめる(をさむ)/おさまる(をさまる)

《意味》

ガイス{動}かる。伸びた草木をかりとる。〈同義語〉→刈ガイ。

ガイス{動}かる。伸びた草木をかりとる。〈同義語〉→刈ガイ。

ガイス{動}おさめる(ヲサム)。おさまる(ヲサマル)。よけいな部分や悪いところを切り捨てて、形を整える。「烝烝乂不格姦=烝烝トシテ乂メテ姦ニ格ラシメズ」〔→書経〕

ガイス{動}おさめる(ヲサム)。おさまる(ヲサマル)。よけいな部分や悪いところを切り捨てて、形を整える。「烝烝乂不格姦=烝烝トシテ乂メテ姦ニ格ラシメズ」〔→書経〕

{名}整った人。「俊乂シュンガイ」

《解字》

{名}整った人。「俊乂シュンガイ」

《解字》

指事。刃物やはさみの刃を左右に交差させて草木をかりとるさまを示す。刈ガイ(草木をかる)の原字。

《単語家族》

刈

指事。刃物やはさみの刃を左右に交差させて草木をかりとるさまを示す。刈ガイ(草木をかる)の原字。

《単語家族》

刈 園芸の芸(草木の伸びすぎた枝葉を切り捨て、形を整える)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

園芸の芸(草木の伸びすぎた枝葉を切り捨て、形を整える)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

2画 丿部

区点=4809 16進=5029 シフトJIS=98A7

《音読み》 ガイ

2画 丿部

区点=4809 16進=5029 シフトJIS=98A7

《音読み》 ガイ /ゲ

/ゲ 〈y

〈y 〉

《訓読み》 かる/おさめる(をさむ)/おさまる(をさまる)

《意味》

〉

《訓読み》 かる/おさめる(をさむ)/おさまる(をさまる)

《意味》

ガイス{動}かる。伸びた草木をかりとる。〈同義語〉→刈ガイ。

ガイス{動}かる。伸びた草木をかりとる。〈同義語〉→刈ガイ。

ガイス{動}おさめる(ヲサム)。おさまる(ヲサマル)。よけいな部分や悪いところを切り捨てて、形を整える。「烝烝乂不格姦=烝烝トシテ乂メテ姦ニ格ラシメズ」〔→書経〕

ガイス{動}おさめる(ヲサム)。おさまる(ヲサマル)。よけいな部分や悪いところを切り捨てて、形を整える。「烝烝乂不格姦=烝烝トシテ乂メテ姦ニ格ラシメズ」〔→書経〕

{名}整った人。「俊乂シュンガイ」

《解字》

{名}整った人。「俊乂シュンガイ」

《解字》

指事。刃物やはさみの刃を左右に交差させて草木をかりとるさまを示す。刈ガイ(草木をかる)の原字。

《単語家族》

刈

指事。刃物やはさみの刃を左右に交差させて草木をかりとるさまを示す。刈ガイ(草木をかる)の原字。

《単語家族》

刈 園芸の芸(草木の伸びすぎた枝葉を切り捨て、形を整える)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

園芸の芸(草木の伸びすぎた枝葉を切り捨て、形を整える)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

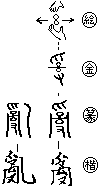

乱 おさめる🔗⭐🔉

【乱】

7画 乙部 [六年]

区点=4580 16進=4D70 シフトJIS=9790

【亂】旧字旧字

7画 乙部 [六年]

区点=4580 16進=4D70 シフトJIS=9790

【亂】旧字旧字

13画 乙部

区点=4812 16進=502C シフトJIS=98AA

《常用音訓》ラン/みだ…す/みだ…れる

《音読み》 ラン

13画 乙部

区点=4812 16進=502C シフトJIS=98AA

《常用音訓》ラン/みだ…す/みだ…れる

《音読み》 ラン

/ロン

/ロン 〈lu

〈lu n〉

《訓読み》 みだれる(みだる)/みだす/みだれ/おさめる(をさむ)

《名付け》 おさむ

《意味》

n〉

《訓読み》 みだれる(みだる)/みだす/みだれ/おさめる(をさむ)

《名付け》 おさむ

《意味》

{動・形}みだれる(ミダル)。みだす。もつれて、物事の筋道がとおらない。また、そのさま。「治乱興亡」「治マルモ亦タ進ミ、乱ルルモ亦タ進ム」〔→孟子〕

{動・形}みだれる(ミダル)。みだす。もつれて、物事の筋道がとおらない。また、そのさま。「治乱興亡」「治マルモ亦タ進ミ、乱ルルモ亦タ進ム」〔→孟子〕

{名}みだれ。戦乱や反乱。「乱将作矣=乱マサニ作ラントス」〔→左伝〕

{名}みだれ。戦乱や反乱。「乱将作矣=乱マサニ作ラントス」〔→左伝〕

{動・形}おさめる(ヲサム)。物事のもつれを押さえて筋道を正す。また、そのさま。「予有乱臣十人=予ニ乱臣十人有リ」〔→論語〕

{動・形}おさめる(ヲサム)。物事のもつれを押さえて筋道を正す。また、そのさま。「予有乱臣十人=予ニ乱臣十人有リ」〔→論語〕

{名}音楽で、楽章の最後をおさめるまとめの一節。「関雎之乱カンショノラン」〔→論語〕

《解字》

{名}音楽で、楽章の最後をおさめるまとめの一節。「関雎之乱カンショノラン」〔→論語〕

《解字》

会意。左の部分は、糸を上と下から手で引っぱるさま。右の部分は、乙印で押さえるの意を示す。あわせてもつれた糸を両手であしらうさまを示す。もつれ、もつれに手を加えるなどの意をあらわす。おさめるの意味は、後者の転義にすぎない。

《単語家族》

恋レン(心がむすばれる)

会意。左の部分は、糸を上と下から手で引っぱるさま。右の部分は、乙印で押さえるの意を示す。あわせてもつれた糸を両手であしらうさまを示す。もつれ、もつれに手を加えるなどの意をあらわす。おさめるの意味は、後者の転義にすぎない。

《単語家族》

恋レン(心がむすばれる) 攣レン(手足がもつれる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

攣レン(手足がもつれる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

7画 乙部 [六年]

区点=4580 16進=4D70 シフトJIS=9790

【亂】旧字旧字

7画 乙部 [六年]

区点=4580 16進=4D70 シフトJIS=9790

【亂】旧字旧字

13画 乙部

区点=4812 16進=502C シフトJIS=98AA

《常用音訓》ラン/みだ…す/みだ…れる

《音読み》 ラン

13画 乙部

区点=4812 16進=502C シフトJIS=98AA

《常用音訓》ラン/みだ…す/みだ…れる

《音読み》 ラン

/ロン

/ロン 〈lu

〈lu n〉

《訓読み》 みだれる(みだる)/みだす/みだれ/おさめる(をさむ)

《名付け》 おさむ

《意味》

n〉

《訓読み》 みだれる(みだる)/みだす/みだれ/おさめる(をさむ)

《名付け》 おさむ

《意味》

{動・形}みだれる(ミダル)。みだす。もつれて、物事の筋道がとおらない。また、そのさま。「治乱興亡」「治マルモ亦タ進ミ、乱ルルモ亦タ進ム」〔→孟子〕

{動・形}みだれる(ミダル)。みだす。もつれて、物事の筋道がとおらない。また、そのさま。「治乱興亡」「治マルモ亦タ進ミ、乱ルルモ亦タ進ム」〔→孟子〕

{名}みだれ。戦乱や反乱。「乱将作矣=乱マサニ作ラントス」〔→左伝〕

{名}みだれ。戦乱や反乱。「乱将作矣=乱マサニ作ラントス」〔→左伝〕

{動・形}おさめる(ヲサム)。物事のもつれを押さえて筋道を正す。また、そのさま。「予有乱臣十人=予ニ乱臣十人有リ」〔→論語〕

{動・形}おさめる(ヲサム)。物事のもつれを押さえて筋道を正す。また、そのさま。「予有乱臣十人=予ニ乱臣十人有リ」〔→論語〕

{名}音楽で、楽章の最後をおさめるまとめの一節。「関雎之乱カンショノラン」〔→論語〕

《解字》

{名}音楽で、楽章の最後をおさめるまとめの一節。「関雎之乱カンショノラン」〔→論語〕

《解字》

会意。左の部分は、糸を上と下から手で引っぱるさま。右の部分は、乙印で押さえるの意を示す。あわせてもつれた糸を両手であしらうさまを示す。もつれ、もつれに手を加えるなどの意をあらわす。おさめるの意味は、後者の転義にすぎない。

《単語家族》

恋レン(心がむすばれる)

会意。左の部分は、糸を上と下から手で引っぱるさま。右の部分は、乙印で押さえるの意を示す。あわせてもつれた糸を両手であしらうさまを示す。もつれ、もつれに手を加えるなどの意をあらわす。おさめるの意味は、後者の転義にすぎない。

《単語家族》

恋レン(心がむすばれる) 攣レン(手足がもつれる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

攣レン(手足がもつれる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

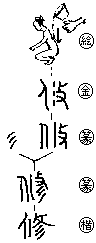

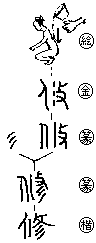

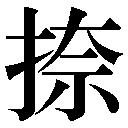

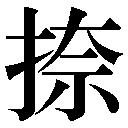

修 おさまる🔗⭐🔉

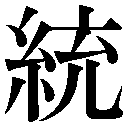

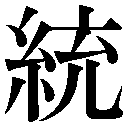

【修】

10画 人部 [五年]

区点=2904 16進=3D24 シフトJIS=8F43

《常用音訓》シュ/シュウ/おさ…まる/おさ…める

《音読み》 シュウ(シウ)

10画 人部 [五年]

区点=2904 16進=3D24 シフトJIS=8F43

《常用音訓》シュ/シュウ/おさ…まる/おさ…める

《音読み》 シュウ(シウ) /シュ/ス

/シュ/ス 〈xi

〈xi 〉

《訓読み》 おさまる/おさめる(をさむ)

《名付け》 あつむ・おさ・おさむ・さね・すけ・なお・なが・ながき・ながし・なり・のぶ・のり・ひさ・まさ・みち・もと・もろ・よし・よしみ

《意味》

〉

《訓読み》 おさまる/おさめる(をさむ)

《名付け》 あつむ・おさ・おさむ・さね・すけ・なお・なが・ながき・ながし・なり・のぶ・のり・ひさ・まさ・みち・もと・もろ・よし・よしみ

《意味》

{動}おさめる(ヲサム)。でこぼこをとり去り、すらりとした形に整える。物や文章を形よくする。「行人子羽、修飾之=行人ノ子羽、コレヲ修飾ス」〔→論語〕「修其祖廟=其ノ祖廟ヲ修ム」〔→中庸〕

{動}おさめる(ヲサム)。でこぼこをとり去り、すらりとした形に整える。物や文章を形よくする。「行人子羽、修飾之=行人ノ子羽、コレヲ修飾ス」〔→論語〕「修其祖廟=其ノ祖廟ヲ修ム」〔→中庸〕

{動}おさめる(ヲサム)。性質や品行のかどだった点をとり去り、すらりとした人がらにする。「修養」「修己以安人=己ヲ修メテ以テ人ヲ安ンズ」〔→論語〕

{動}おさめる(ヲサム)。性質や品行のかどだった点をとり去り、すらりとした人がらにする。「修養」「修己以安人=己ヲ修メテ以テ人ヲ安ンズ」〔→論語〕

{動}おさめる(ヲサム)。資料を添削して編集し、すらりとした書物の形に整える。「退而修詩書礼楽=退イテ詩書礼楽ヲ修ム」〔→史記〕

{動}おさめる(ヲサム)。資料を添削して編集し、すらりとした書物の形に整える。「退而修詩書礼楽=退イテ詩書礼楽ヲ修ム」〔→史記〕

{動}おさめる(ヲサム)。欠けた点を補い繕ってすらりとした形にまとめる。「修我牆屋=我ガ牆屋ヲ修ム」〔→孟子〕

{動}おさめる(ヲサム)。欠けた点を補い繕ってすらりとした形にまとめる。「修我牆屋=我ガ牆屋ヲ修ム」〔→孟子〕

{形・名}すらりと長い。また、長さ。▽脩シュウに当てた用法。「修竹(細長い竹)」

《解字》

{形・名}すらりと長い。また、長さ。▽脩シュウに当てた用法。「修竹(細長い竹)」

《解字》

会意。攸ユウは、人の背中にさらさらと細く長く水を注いで行水させるさまを示す会意文字。修は「彡(飾り)+攸(細長い)」で、でこぼこやきれめがなくてすらりと細長く姿が整ったことをあらわす。

《単語家族》

脩シュウ(細長いほし肉)

会意。攸ユウは、人の背中にさらさらと細く長く水を注いで行水させるさまを示す会意文字。修は「彡(飾り)+攸(細長い)」で、でこぼこやきれめがなくてすらりと細長く姿が整ったことをあらわす。

《単語家族》

脩シュウ(細長いほし肉) 秀(すらりと細長く高くひいでる)

秀(すらりと細長く高くひいでる) 痩ソウ(細長くやせた)と同系。

《類義》

→治

《異字同訓》

おさまる/おさめる。→収

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

痩ソウ(細長くやせた)と同系。

《類義》

→治

《異字同訓》

おさまる/おさめる。→収

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画 人部 [五年]

区点=2904 16進=3D24 シフトJIS=8F43

《常用音訓》シュ/シュウ/おさ…まる/おさ…める

《音読み》 シュウ(シウ)

10画 人部 [五年]

区点=2904 16進=3D24 シフトJIS=8F43

《常用音訓》シュ/シュウ/おさ…まる/おさ…める

《音読み》 シュウ(シウ) /シュ/ス

/シュ/ス 〈xi

〈xi 〉

《訓読み》 おさまる/おさめる(をさむ)

《名付け》 あつむ・おさ・おさむ・さね・すけ・なお・なが・ながき・ながし・なり・のぶ・のり・ひさ・まさ・みち・もと・もろ・よし・よしみ

《意味》

〉

《訓読み》 おさまる/おさめる(をさむ)

《名付け》 あつむ・おさ・おさむ・さね・すけ・なお・なが・ながき・ながし・なり・のぶ・のり・ひさ・まさ・みち・もと・もろ・よし・よしみ

《意味》

{動}おさめる(ヲサム)。でこぼこをとり去り、すらりとした形に整える。物や文章を形よくする。「行人子羽、修飾之=行人ノ子羽、コレヲ修飾ス」〔→論語〕「修其祖廟=其ノ祖廟ヲ修ム」〔→中庸〕

{動}おさめる(ヲサム)。でこぼこをとり去り、すらりとした形に整える。物や文章を形よくする。「行人子羽、修飾之=行人ノ子羽、コレヲ修飾ス」〔→論語〕「修其祖廟=其ノ祖廟ヲ修ム」〔→中庸〕

{動}おさめる(ヲサム)。性質や品行のかどだった点をとり去り、すらりとした人がらにする。「修養」「修己以安人=己ヲ修メテ以テ人ヲ安ンズ」〔→論語〕

{動}おさめる(ヲサム)。性質や品行のかどだった点をとり去り、すらりとした人がらにする。「修養」「修己以安人=己ヲ修メテ以テ人ヲ安ンズ」〔→論語〕

{動}おさめる(ヲサム)。資料を添削して編集し、すらりとした書物の形に整える。「退而修詩書礼楽=退イテ詩書礼楽ヲ修ム」〔→史記〕

{動}おさめる(ヲサム)。資料を添削して編集し、すらりとした書物の形に整える。「退而修詩書礼楽=退イテ詩書礼楽ヲ修ム」〔→史記〕

{動}おさめる(ヲサム)。欠けた点を補い繕ってすらりとした形にまとめる。「修我牆屋=我ガ牆屋ヲ修ム」〔→孟子〕

{動}おさめる(ヲサム)。欠けた点を補い繕ってすらりとした形にまとめる。「修我牆屋=我ガ牆屋ヲ修ム」〔→孟子〕

{形・名}すらりと長い。また、長さ。▽脩シュウに当てた用法。「修竹(細長い竹)」

《解字》

{形・名}すらりと長い。また、長さ。▽脩シュウに当てた用法。「修竹(細長い竹)」

《解字》

会意。攸ユウは、人の背中にさらさらと細く長く水を注いで行水させるさまを示す会意文字。修は「彡(飾り)+攸(細長い)」で、でこぼこやきれめがなくてすらりと細長く姿が整ったことをあらわす。

《単語家族》

脩シュウ(細長いほし肉)

会意。攸ユウは、人の背中にさらさらと細く長く水を注いで行水させるさまを示す会意文字。修は「彡(飾り)+攸(細長い)」で、でこぼこやきれめがなくてすらりと細長く姿が整ったことをあらわす。

《単語家族》

脩シュウ(細長いほし肉) 秀(すらりと細長く高くひいでる)

秀(すらりと細長く高くひいでる) 痩ソウ(細長くやせた)と同系。

《類義》

→治

《異字同訓》

おさまる/おさめる。→収

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

痩ソウ(細長くやせた)と同系。

《類義》

→治

《異字同訓》

おさまる/おさめる。→収

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

入 おさめる🔗⭐🔉

【入】

2画 入部 [一年]

区点=3894 16進=467E シフトJIS=93FC

《常用音訓》ニュウ/い…る/い…れる/はい…る

《音読み》 ニュウ(ニフ)

2画 入部 [一年]

区点=3894 16進=467E シフトJIS=93FC

《常用音訓》ニュウ/い…る/い…れる/はい…る

《音読み》 ニュウ(ニフ) /ジュウ(ジフ)

/ジュウ(ジフ) /ジュ

/ジュ 〈r

〈r 〉

《訓読み》 はいる/いる/いれる(いる)/おさめる(をさむ)/いり/しお(しほ)

《名付け》 いり・いる・しお・しほ・なり

《意味》

〉

《訓読み》 はいる/いる/いれる(いる)/おさめる(をさむ)/いり/しお(しほ)

《名付け》 いり・いる・しお・しほ・なり

《意味》

{動}いる。はいる。〈対語〉→出。「入京」「入門」

{動}いる。はいる。〈対語〉→出。「入京」「入門」

{動}いれる(イル)。おさめる(ヲサム)。「納入」「入穀者補吏=穀ヲ入ルル者ハ吏ニ補ス」〔→漢書〕

{動}いれる(イル)。おさめる(ヲサム)。「納入」「入穀者補吏=穀ヲ入ルル者ハ吏ニ補ス」〔→漢書〕

{動}いる。家庭の中にはいる。▽家庭の外に出るのを出という。「弟子入則孝、出則弟=弟子入リテハ則チ孝、出デテハ則チ弟」〔→論語〕

{動}いる。家庭の中にはいる。▽家庭の外に出るのを出という。「弟子入則孝、出則弟=弟子入リテハ則チ孝、出デテハ則チ弟」〔→論語〕

{動}いる。中央の朝廷に仕える。▽地方に赴任するのを出という。「入官」「出将入相=出デテハ将タリ入リテハ相タリ」〔→枕中記〕

{動}いる。中央の朝廷に仕える。▽地方に赴任するのを出という。「入官」「出将入相=出デテハ将タリ入リテハ相タリ」〔→枕中記〕

{動・名}いる。いり。みいり。「収入」「量入倹用=入ルヲ量リテ用ヲ倹ニス」〔→白居易〕

{動・名}いる。いり。みいり。「収入」「量入倹用=入ルヲ量リテ用ヲ倹ニス」〔→白居易〕

「入声ニッショウ・ニュウセイ」とは、四声の一つ。

〔国〕しお(シホ)。物を染料に浸す度数をあらわすことば。「一入ヒトシオ」

《解字》

「入声ニッショウ・ニュウセイ」とは、四声の一つ。

〔国〕しお(シホ)。物を染料に浸す度数をあらわすことば。「一入ヒトシオ」

《解字》

指事。↑型に中へつきこんでいくことを示す。また、入り口を描いた象形と考えてもよい。内の字に音符として含まれる。▽捉音語尾のpがtに転じたばあいはニッと読む。入と納は同系のことばだが、のち、入はおもに「はいる」意に、納は「いれる→おさめる」意に分用された。

《異字同訓》

いる。入る「念の入った話。気に入る。仲間入り。恐れ入る」要る「金が要る。保証人が要る。親の承諾が要る。何も要らない」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

指事。↑型に中へつきこんでいくことを示す。また、入り口を描いた象形と考えてもよい。内の字に音符として含まれる。▽捉音語尾のpがtに転じたばあいはニッと読む。入と納は同系のことばだが、のち、入はおもに「はいる」意に、納は「いれる→おさめる」意に分用された。

《異字同訓》

いる。入る「念の入った話。気に入る。仲間入り。恐れ入る」要る「金が要る。保証人が要る。親の承諾が要る。何も要らない」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

2画 入部 [一年]

区点=3894 16進=467E シフトJIS=93FC

《常用音訓》ニュウ/い…る/い…れる/はい…る

《音読み》 ニュウ(ニフ)

2画 入部 [一年]

区点=3894 16進=467E シフトJIS=93FC

《常用音訓》ニュウ/い…る/い…れる/はい…る

《音読み》 ニュウ(ニフ) /ジュウ(ジフ)

/ジュウ(ジフ) /ジュ

/ジュ 〈r

〈r 〉

《訓読み》 はいる/いる/いれる(いる)/おさめる(をさむ)/いり/しお(しほ)

《名付け》 いり・いる・しお・しほ・なり

《意味》

〉

《訓読み》 はいる/いる/いれる(いる)/おさめる(をさむ)/いり/しお(しほ)

《名付け》 いり・いる・しお・しほ・なり

《意味》

{動}いる。はいる。〈対語〉→出。「入京」「入門」

{動}いる。はいる。〈対語〉→出。「入京」「入門」

{動}いれる(イル)。おさめる(ヲサム)。「納入」「入穀者補吏=穀ヲ入ルル者ハ吏ニ補ス」〔→漢書〕

{動}いれる(イル)。おさめる(ヲサム)。「納入」「入穀者補吏=穀ヲ入ルル者ハ吏ニ補ス」〔→漢書〕

{動}いる。家庭の中にはいる。▽家庭の外に出るのを出という。「弟子入則孝、出則弟=弟子入リテハ則チ孝、出デテハ則チ弟」〔→論語〕

{動}いる。家庭の中にはいる。▽家庭の外に出るのを出という。「弟子入則孝、出則弟=弟子入リテハ則チ孝、出デテハ則チ弟」〔→論語〕

{動}いる。中央の朝廷に仕える。▽地方に赴任するのを出という。「入官」「出将入相=出デテハ将タリ入リテハ相タリ」〔→枕中記〕

{動}いる。中央の朝廷に仕える。▽地方に赴任するのを出という。「入官」「出将入相=出デテハ将タリ入リテハ相タリ」〔→枕中記〕

{動・名}いる。いり。みいり。「収入」「量入倹用=入ルヲ量リテ用ヲ倹ニス」〔→白居易〕

{動・名}いる。いり。みいり。「収入」「量入倹用=入ルヲ量リテ用ヲ倹ニス」〔→白居易〕

「入声ニッショウ・ニュウセイ」とは、四声の一つ。

〔国〕しお(シホ)。物を染料に浸す度数をあらわすことば。「一入ヒトシオ」

《解字》

「入声ニッショウ・ニュウセイ」とは、四声の一つ。

〔国〕しお(シホ)。物を染料に浸す度数をあらわすことば。「一入ヒトシオ」

《解字》

指事。↑型に中へつきこんでいくことを示す。また、入り口を描いた象形と考えてもよい。内の字に音符として含まれる。▽捉音語尾のpがtに転じたばあいはニッと読む。入と納は同系のことばだが、のち、入はおもに「はいる」意に、納は「いれる→おさめる」意に分用された。

《異字同訓》

いる。入る「念の入った話。気に入る。仲間入り。恐れ入る」要る「金が要る。保証人が要る。親の承諾が要る。何も要らない」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

指事。↑型に中へつきこんでいくことを示す。また、入り口を描いた象形と考えてもよい。内の字に音符として含まれる。▽捉音語尾のpがtに転じたばあいはニッと読む。入と納は同系のことばだが、のち、入はおもに「はいる」意に、納は「いれる→おさめる」意に分用された。

《異字同訓》

いる。入る「念の入った話。気に入る。仲間入り。恐れ入る」要る「金が要る。保証人が要る。親の承諾が要る。何も要らない」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

厭 おさえる🔗⭐🔉

【厭】

14画 厂部

区点=1762 16進=315E シフトJIS=897D

《音読み》

14画 厂部

区点=1762 16進=315E シフトJIS=897D

《音読み》  エン(エム)

エン(エム)

/オン(オム)

/オン(オム) 〈y

〈y n〉/

n〉/ ヨウ(エフ)

ヨウ(エフ)

〈y

〈y 〉

《訓読み》 あきる(あく)/いとう(いとふ)/あくまで/おす/おさえる(おさふ)

《意味》

〉

《訓読み》 あきる(あく)/いとう(いとふ)/あくまで/おす/おさえる(おさふ)

《意味》

{動}あきる(アク)。有り余っていやになる。また、やりすぎていやになる。「学而不厭=学ンデ厭カズ」〔→論語〕

{動}あきる(アク)。有り余っていやになる。また、やりすぎていやになる。「学而不厭=学ンデ厭カズ」〔→論語〕

{動}いとう(イトフ)。しつこくていやになる。もうたくさんだと思う。「厭世エンセイ」「人不厭其言=人、ソノ言ヲ厭ハズ」〔→論語〕

{動}いとう(イトフ)。しつこくていやになる。もうたくさんだと思う。「厭世エンセイ」「人不厭其言=人、ソノ言ヲ厭ハズ」〔→論語〕

{副}あくまで。とことんまで。「弟子厭観之=弟子、厭クマデコレヲ観ル」〔→荘子〕

{副}あくまで。とことんまで。「弟子厭観之=弟子、厭クマデコレヲ観ル」〔→荘子〕

{動・形}おす。おさえる(オサフ)。上からおさえつける。上からかぶさったさま。〈類義語〉→圧オウ/アツ。「厭勝ヨウショウ」

{動・形}おす。おさえる(オサフ)。上からおさえつける。上からかぶさったさま。〈類義語〉→圧オウ/アツ。「厭勝ヨウショウ」

{動}隠す。上から下のものをおおい隠す。

{動}隠す。上から下のものをおおい隠す。

{動}悪夢や精霊に押さえられる。うなされる。〈類義語〉→圧。

《解字》

{動}悪夢や精霊に押さえられる。うなされる。〈類義語〉→圧。

《解字》

会意。厭の中の部分は熊の字の一部と犬とをあわせ、動物のしつこい脂肪の多い肉を示す。しつこい肉は食べあきていやになる。厂印は上からかぶさるがけや重しの石。厭は、食べあきて、上からおさえられた重圧を感じることをあらわす。

《単語家族》

壓(=圧。上からおさえつける)と同系。

《類義》

→忌

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。厭の中の部分は熊の字の一部と犬とをあわせ、動物のしつこい脂肪の多い肉を示す。しつこい肉は食べあきていやになる。厂印は上からかぶさるがけや重しの石。厭は、食べあきて、上からおさえられた重圧を感じることをあらわす。

《単語家族》

壓(=圧。上からおさえつける)と同系。

《類義》

→忌

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

14画 厂部

区点=1762 16進=315E シフトJIS=897D

《音読み》

14画 厂部

区点=1762 16進=315E シフトJIS=897D

《音読み》  エン(エム)

エン(エム)

/オン(オム)

/オン(オム) 〈y

〈y n〉/

n〉/ ヨウ(エフ)

ヨウ(エフ)

〈y

〈y 〉

《訓読み》 あきる(あく)/いとう(いとふ)/あくまで/おす/おさえる(おさふ)

《意味》

〉

《訓読み》 あきる(あく)/いとう(いとふ)/あくまで/おす/おさえる(おさふ)

《意味》

{動}あきる(アク)。有り余っていやになる。また、やりすぎていやになる。「学而不厭=学ンデ厭カズ」〔→論語〕

{動}あきる(アク)。有り余っていやになる。また、やりすぎていやになる。「学而不厭=学ンデ厭カズ」〔→論語〕

{動}いとう(イトフ)。しつこくていやになる。もうたくさんだと思う。「厭世エンセイ」「人不厭其言=人、ソノ言ヲ厭ハズ」〔→論語〕

{動}いとう(イトフ)。しつこくていやになる。もうたくさんだと思う。「厭世エンセイ」「人不厭其言=人、ソノ言ヲ厭ハズ」〔→論語〕

{副}あくまで。とことんまで。「弟子厭観之=弟子、厭クマデコレヲ観ル」〔→荘子〕

{副}あくまで。とことんまで。「弟子厭観之=弟子、厭クマデコレヲ観ル」〔→荘子〕

{動・形}おす。おさえる(オサフ)。上からおさえつける。上からかぶさったさま。〈類義語〉→圧オウ/アツ。「厭勝ヨウショウ」

{動・形}おす。おさえる(オサフ)。上からおさえつける。上からかぶさったさま。〈類義語〉→圧オウ/アツ。「厭勝ヨウショウ」

{動}隠す。上から下のものをおおい隠す。

{動}隠す。上から下のものをおおい隠す。

{動}悪夢や精霊に押さえられる。うなされる。〈類義語〉→圧。

《解字》

{動}悪夢や精霊に押さえられる。うなされる。〈類義語〉→圧。

《解字》

会意。厭の中の部分は熊の字の一部と犬とをあわせ、動物のしつこい脂肪の多い肉を示す。しつこい肉は食べあきていやになる。厂印は上からかぶさるがけや重しの石。厭は、食べあきて、上からおさえられた重圧を感じることをあらわす。

《単語家族》

壓(=圧。上からおさえつける)と同系。

《類義》

→忌

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。厭の中の部分は熊の字の一部と犬とをあわせ、動物のしつこい脂肪の多い肉を示す。しつこい肉は食べあきていやになる。厂印は上からかぶさるがけや重しの石。厭は、食べあきて、上からおさえられた重圧を感じることをあらわす。

《単語家族》

壓(=圧。上からおさえつける)と同系。

《類義》

→忌

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

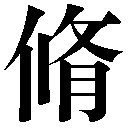

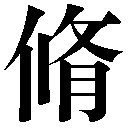

収 おさまる🔗⭐🔉

【収】

5画 又部 [六年]

区点=2893 16進=3C7D シフトJIS=8EFB

【收】旧字人名に使える旧字

5画 又部 [六年]

区点=2893 16進=3C7D シフトJIS=8EFB

【收】旧字人名に使える旧字

6画 攴部

区点=5832 16進=5A40 シフトJIS=9DBE

《常用音訓》シュウ/おさ…まる/おさ…める

《音読み》 シュウ(シウ)

6画 攴部

区点=5832 16進=5A40 シフトJIS=9DBE

《常用音訓》シュウ/おさ…まる/おさ…める

《音読み》 シュウ(シウ) /ス

/ス 〈sh

〈sh u・sh

u・sh u〉

《訓読み》 おさまる/おさめる(をさむ)/とらえる(とらふ)

《名付け》 おさむ・かず・さね・すすむ・なお・なか・のぶ・もと・もり・もろ

《意味》

u〉

《訓読み》 おさまる/おさめる(をさむ)/とらえる(とらふ)

《名付け》 おさむ・かず・さね・すすむ・なお・なか・のぶ・もと・もり・もろ

《意味》

{動}おさめる(ヲサム)。散在したものを一か所にまとめる。「収拾」「古来白骨無人収=古来白骨人ノ収ムル無シ」〔→杜甫〕

{動}おさめる(ヲサム)。散在したものを一か所にまとめる。「収拾」「古来白骨無人収=古来白骨人ノ収ムル無シ」〔→杜甫〕

{動}おさめる(ヲサム)。手に入れる。〈対語〉→支。「収支」「収其貨宝婦女而東=ソノ貨宝婦女ヲ収メテ東ス」〔→史記〕

{動}おさめる(ヲサム)。手に入れる。〈対語〉→支。「収支」「収其貨宝婦女而東=ソノ貨宝婦女ヲ収メテ東ス」〔→史記〕

{動}おさめる(ヲサム)。取り集めて役所のものにする。「没収」「去三年不反、然後収其田里=去リテ三年反ラズ、然ル後ソノ田里ヲ収ム」〔→孟子〕

{動}おさめる(ヲサム)。取り集めて役所のものにする。「没収」「去三年不反、然後収其田里=去リテ三年反ラズ、然ル後ソノ田里ヲ収ム」〔→孟子〕

{動}おさめる(ヲサム)。中に入れる。「唯収数帙文章=タダ数帙ノ文章ヲ収ム」〔→白居易〕

{動}おさめる(ヲサム)。中に入れる。「唯収数帙文章=タダ数帙ノ文章ヲ収ム」〔→白居易〕

{動}とらえる(トラフ)。とりおさえる。「収監」「至其門急而収之=ソノ門ニ至リ急ギコレヲ収フ」〔→枕中記〕

{動}とらえる(トラフ)。とりおさえる。「収監」「至其門急而収之=ソノ門ニ至リ急ギコレヲ収フ」〔→枕中記〕

{名}とりおさめたもの。収穫物。▽去声に読む。「収成(作物の取り入れ)」

《解字》

会意。左側は、二本のひもを一つによじりあわすさま。收はそれに攵(て)をそえて、ばらばらのものを引き寄せ、一つに集める動作を示す。

《単語家族》

囚(罪人をろうやに集め入れる)

{名}とりおさめたもの。収穫物。▽去声に読む。「収成(作物の取り入れ)」

《解字》

会意。左側は、二本のひもを一つによじりあわすさま。收はそれに攵(て)をそえて、ばらばらのものを引き寄せ、一つに集める動作を示す。

《単語家族》

囚(罪人をろうやに集め入れる) 守(一か所に集めて逃がさない→まもる)と同系。

《類義》

→斂

《異字同訓》

おさまる/おさめる。 収まる/収める「博物館に収まる。争いが収まる。効果を収める。成功を収める。目録に収める」納まる/納める「品物が納まった。国庫に納まる。税を納める。注文の品物を納める」治まる/治める「国内がよく治まる。痛みが治まる。領地を治める」修まる/修める「身持ちが修まらない。学を修める」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

守(一か所に集めて逃がさない→まもる)と同系。

《類義》

→斂

《異字同訓》

おさまる/おさめる。 収まる/収める「博物館に収まる。争いが収まる。効果を収める。成功を収める。目録に収める」納まる/納める「品物が納まった。国庫に納まる。税を納める。注文の品物を納める」治まる/治める「国内がよく治まる。痛みが治まる。領地を治める」修まる/修める「身持ちが修まらない。学を修める」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

5画 又部 [六年]

区点=2893 16進=3C7D シフトJIS=8EFB

【收】旧字人名に使える旧字

5画 又部 [六年]

区点=2893 16進=3C7D シフトJIS=8EFB

【收】旧字人名に使える旧字

6画 攴部

区点=5832 16進=5A40 シフトJIS=9DBE

《常用音訓》シュウ/おさ…まる/おさ…める

《音読み》 シュウ(シウ)

6画 攴部

区点=5832 16進=5A40 シフトJIS=9DBE

《常用音訓》シュウ/おさ…まる/おさ…める

《音読み》 シュウ(シウ) /ス

/ス 〈sh

〈sh u・sh

u・sh u〉

《訓読み》 おさまる/おさめる(をさむ)/とらえる(とらふ)

《名付け》 おさむ・かず・さね・すすむ・なお・なか・のぶ・もと・もり・もろ

《意味》

u〉

《訓読み》 おさまる/おさめる(をさむ)/とらえる(とらふ)

《名付け》 おさむ・かず・さね・すすむ・なお・なか・のぶ・もと・もり・もろ

《意味》

{動}おさめる(ヲサム)。散在したものを一か所にまとめる。「収拾」「古来白骨無人収=古来白骨人ノ収ムル無シ」〔→杜甫〕

{動}おさめる(ヲサム)。散在したものを一か所にまとめる。「収拾」「古来白骨無人収=古来白骨人ノ収ムル無シ」〔→杜甫〕

{動}おさめる(ヲサム)。手に入れる。〈対語〉→支。「収支」「収其貨宝婦女而東=ソノ貨宝婦女ヲ収メテ東ス」〔→史記〕

{動}おさめる(ヲサム)。手に入れる。〈対語〉→支。「収支」「収其貨宝婦女而東=ソノ貨宝婦女ヲ収メテ東ス」〔→史記〕

{動}おさめる(ヲサム)。取り集めて役所のものにする。「没収」「去三年不反、然後収其田里=去リテ三年反ラズ、然ル後ソノ田里ヲ収ム」〔→孟子〕

{動}おさめる(ヲサム)。取り集めて役所のものにする。「没収」「去三年不反、然後収其田里=去リテ三年反ラズ、然ル後ソノ田里ヲ収ム」〔→孟子〕

{動}おさめる(ヲサム)。中に入れる。「唯収数帙文章=タダ数帙ノ文章ヲ収ム」〔→白居易〕

{動}おさめる(ヲサム)。中に入れる。「唯収数帙文章=タダ数帙ノ文章ヲ収ム」〔→白居易〕

{動}とらえる(トラフ)。とりおさえる。「収監」「至其門急而収之=ソノ門ニ至リ急ギコレヲ収フ」〔→枕中記〕

{動}とらえる(トラフ)。とりおさえる。「収監」「至其門急而収之=ソノ門ニ至リ急ギコレヲ収フ」〔→枕中記〕

{名}とりおさめたもの。収穫物。▽去声に読む。「収成(作物の取り入れ)」

《解字》

会意。左側は、二本のひもを一つによじりあわすさま。收はそれに攵(て)をそえて、ばらばらのものを引き寄せ、一つに集める動作を示す。

《単語家族》

囚(罪人をろうやに集め入れる)

{名}とりおさめたもの。収穫物。▽去声に読む。「収成(作物の取り入れ)」

《解字》

会意。左側は、二本のひもを一つによじりあわすさま。收はそれに攵(て)をそえて、ばらばらのものを引き寄せ、一つに集める動作を示す。

《単語家族》

囚(罪人をろうやに集め入れる) 守(一か所に集めて逃がさない→まもる)と同系。

《類義》

→斂

《異字同訓》

おさまる/おさめる。 収まる/収める「博物館に収まる。争いが収まる。効果を収める。成功を収める。目録に収める」納まる/納める「品物が納まった。国庫に納まる。税を納める。注文の品物を納める」治まる/治める「国内がよく治まる。痛みが治まる。領地を治める」修まる/修める「身持ちが修まらない。学を修める」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

守(一か所に集めて逃がさない→まもる)と同系。

《類義》

→斂

《異字同訓》

おさまる/おさめる。 収まる/収める「博物館に収まる。争いが収まる。効果を収める。成功を収める。目録に収める」納まる/納める「品物が納まった。国庫に納まる。税を納める。注文の品物を納める」治まる/治める「国内がよく治まる。痛みが治まる。領地を治める」修まる/修める「身持ちが修まらない。学を修める」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

圧 おさえる🔗⭐🔉

【圧】

5画 土部 [五年]

区点=1621 16進=3035 シフトJIS=88B3

【壓】旧字旧字

5画 土部 [五年]

区点=1621 16進=3035 シフトJIS=88B3

【壓】旧字旧字

17画 土部

区点=5258 16進=545A シフトJIS=9AD8

《常用音訓》アツ

《音読み》 アツ

17画 土部

区点=5258 16進=545A シフトJIS=9AD8

《常用音訓》アツ

《音読み》 アツ /ヨウ(エフ)

/ヨウ(エフ) /オウ(アフ)

/オウ(アフ) 〈y

〈y 〉

《訓読み》 おさえる(おさふ)

《意味》

〉

《訓読み》 おさえる(おさふ)

《意味》

アッス{動}おさえる(オサフ)。上からかぶせて、下へおしつける。上からかぶせておさえつける。〈類義語〉→掩エン。「弾圧」「子以大国圧之=子、大国ヲモツテコレヲ圧ス」〔→公羊〕

アッス{動}おさえる(オサフ)。上からかぶせて、下へおしつける。上からかぶせておさえつける。〈類義語〉→掩エン。「弾圧」「子以大国圧之=子、大国ヲモツテコレヲ圧ス」〔→公羊〕

{名}上からかぶせておさえる力。「水圧」「重圧」

《解字》

会意兼形声。厭の中の部分は、然(あぶら肉を燃やす)の上部や、熊(あぶら肉の多いくま)の左がわと同じで、脂肪のしつこい肉を示す。厭エンは、それに厂(がけ、上からおおう)を合わせた会意文字で、上からかぶせて発散させず、しつこさにあきあきさせる意を示す。壓は「土+音符厭」で、土をかぶせて出られないようにおさえつけること。

《単語家族》

奄エン(おおう)

{名}上からかぶせておさえる力。「水圧」「重圧」

《解字》

会意兼形声。厭の中の部分は、然(あぶら肉を燃やす)の上部や、熊(あぶら肉の多いくま)の左がわと同じで、脂肪のしつこい肉を示す。厭エンは、それに厂(がけ、上からおおう)を合わせた会意文字で、上からかぶせて発散させず、しつこさにあきあきさせる意を示す。壓は「土+音符厭」で、土をかぶせて出られないようにおさえつけること。

《単語家族》

奄エン(おおう) 掩エン(おおう)と同系。

《類義》

→推

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

掩エン(おおう)と同系。

《類義》

→推

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

5画 土部 [五年]

区点=1621 16進=3035 シフトJIS=88B3

【壓】旧字旧字

5画 土部 [五年]

区点=1621 16進=3035 シフトJIS=88B3

【壓】旧字旧字

17画 土部

区点=5258 16進=545A シフトJIS=9AD8

《常用音訓》アツ

《音読み》 アツ

17画 土部

区点=5258 16進=545A シフトJIS=9AD8

《常用音訓》アツ

《音読み》 アツ /ヨウ(エフ)

/ヨウ(エフ) /オウ(アフ)

/オウ(アフ) 〈y

〈y 〉

《訓読み》 おさえる(おさふ)

《意味》

〉

《訓読み》 おさえる(おさふ)

《意味》

アッス{動}おさえる(オサフ)。上からかぶせて、下へおしつける。上からかぶせておさえつける。〈類義語〉→掩エン。「弾圧」「子以大国圧之=子、大国ヲモツテコレヲ圧ス」〔→公羊〕

アッス{動}おさえる(オサフ)。上からかぶせて、下へおしつける。上からかぶせておさえつける。〈類義語〉→掩エン。「弾圧」「子以大国圧之=子、大国ヲモツテコレヲ圧ス」〔→公羊〕

{名}上からかぶせておさえる力。「水圧」「重圧」

《解字》

会意兼形声。厭の中の部分は、然(あぶら肉を燃やす)の上部や、熊(あぶら肉の多いくま)の左がわと同じで、脂肪のしつこい肉を示す。厭エンは、それに厂(がけ、上からおおう)を合わせた会意文字で、上からかぶせて発散させず、しつこさにあきあきさせる意を示す。壓は「土+音符厭」で、土をかぶせて出られないようにおさえつけること。

《単語家族》

奄エン(おおう)

{名}上からかぶせておさえる力。「水圧」「重圧」

《解字》

会意兼形声。厭の中の部分は、然(あぶら肉を燃やす)の上部や、熊(あぶら肉の多いくま)の左がわと同じで、脂肪のしつこい肉を示す。厭エンは、それに厂(がけ、上からおおう)を合わせた会意文字で、上からかぶせて発散させず、しつこさにあきあきさせる意を示す。壓は「土+音符厭」で、土をかぶせて出られないようにおさえつけること。

《単語家族》

奄エン(おおう) 掩エン(おおう)と同系。

《類義》

→推

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

掩エン(おおう)と同系。

《類義》

→推

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

孺 おさない🔗⭐🔉

【孺】

17画 子部

区点=5362 16進=555E シフトJIS=9B7D

《音読み》 ジュ

17画 子部

区点=5362 16進=555E シフトJIS=9B7D

《音読み》 ジュ /ニュウ

/ニュウ 〈r

〈r 〉

《訓読み》 ちのみご/つま/おさない(をさなし)/やわらぐ(やはらぐ)

《意味》

〉

《訓読み》 ちのみご/つま/おさない(をさなし)/やわらぐ(やはらぐ)

《意味》

{動}ちのみご。おさなくてからだがまだ柔らかい子。「孺子ジュシ」「婦孺フジュ(女や子ども)」

{動}ちのみご。おさなくてからだがまだ柔らかい子。「孺子ジュシ」「婦孺フジュ(女や子ども)」

{名}つま。▽文語で、上品ないい方。「孺人ジュジン(ものごしが柔らかでしとやかなつま→大夫タイフ・大官のつまのこと)」

{名}つま。▽文語で、上品ないい方。「孺人ジュジン(ものごしが柔らかでしとやかなつま→大夫タイフ・大官のつまのこと)」

ジュナリ{形}おさない(ヲサナシ)。いとけない。〈類義語〉→幼。

ジュナリ{形}おさない(ヲサナシ)。いとけない。〈類義語〉→幼。

ジュナリ{動・形}やわらぐ(ヤハラグ)。しっとりする。ものごしが柔らかい。「和楽且孺=和楽ニシテカツ孺ナリ」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。而ジは、柔らかく垂れたひげ。需は「雨+而」の会意文字で、ひげや、ひもが雨水にぬれて柔らかいことを示す。孺は「子+音符需ジュ」で、からだの柔らかい子ども。

《単語家族》

濡(ぬれて柔らかい)

ジュナリ{動・形}やわらぐ(ヤハラグ)。しっとりする。ものごしが柔らかい。「和楽且孺=和楽ニシテカツ孺ナリ」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。而ジは、柔らかく垂れたひげ。需は「雨+而」の会意文字で、ひげや、ひもが雨水にぬれて柔らかいことを示す。孺は「子+音符需ジュ」で、からだの柔らかい子ども。

《単語家族》

濡(ぬれて柔らかい) 儒(ものごしの柔らかい文人・学者)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

儒(ものごしの柔らかい文人・学者)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

17画 子部

区点=5362 16進=555E シフトJIS=9B7D

《音読み》 ジュ

17画 子部

区点=5362 16進=555E シフトJIS=9B7D

《音読み》 ジュ /ニュウ

/ニュウ 〈r

〈r 〉

《訓読み》 ちのみご/つま/おさない(をさなし)/やわらぐ(やはらぐ)

《意味》

〉

《訓読み》 ちのみご/つま/おさない(をさなし)/やわらぐ(やはらぐ)

《意味》

{動}ちのみご。おさなくてからだがまだ柔らかい子。「孺子ジュシ」「婦孺フジュ(女や子ども)」

{動}ちのみご。おさなくてからだがまだ柔らかい子。「孺子ジュシ」「婦孺フジュ(女や子ども)」

{名}つま。▽文語で、上品ないい方。「孺人ジュジン(ものごしが柔らかでしとやかなつま→大夫タイフ・大官のつまのこと)」

{名}つま。▽文語で、上品ないい方。「孺人ジュジン(ものごしが柔らかでしとやかなつま→大夫タイフ・大官のつまのこと)」

ジュナリ{形}おさない(ヲサナシ)。いとけない。〈類義語〉→幼。

ジュナリ{形}おさない(ヲサナシ)。いとけない。〈類義語〉→幼。

ジュナリ{動・形}やわらぐ(ヤハラグ)。しっとりする。ものごしが柔らかい。「和楽且孺=和楽ニシテカツ孺ナリ」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。而ジは、柔らかく垂れたひげ。需は「雨+而」の会意文字で、ひげや、ひもが雨水にぬれて柔らかいことを示す。孺は「子+音符需ジュ」で、からだの柔らかい子ども。

《単語家族》

濡(ぬれて柔らかい)

ジュナリ{動・形}やわらぐ(ヤハラグ)。しっとりする。ものごしが柔らかい。「和楽且孺=和楽ニシテカツ孺ナリ」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。而ジは、柔らかく垂れたひげ。需は「雨+而」の会意文字で、ひげや、ひもが雨水にぬれて柔らかいことを示す。孺は「子+音符需ジュ」で、からだの柔らかい子ども。

《単語家族》

濡(ぬれて柔らかい) 儒(ものごしの柔らかい文人・学者)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

儒(ものごしの柔らかい文人・学者)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

尹 おさ🔗⭐🔉

【尹】

4画 尸部

区点=5390 16進=557A シフトJIS=9B9A

《音読み》 イン

4画 尸部

区点=5390 16進=557A シフトJIS=9B9A

《音読み》 イン

〈y

〈y n〉

《訓読み》 ただす/おさ(をさ)/かみ

《意味》

n〉

《訓読み》 ただす/おさ(をさ)/かみ

《意味》

{動・名}ただす。調和して、乱れをおこさせないようにする。また世の中をうまく調和させる人。〈類義語〉→正・→均。

{動・名}ただす。調和して、乱れをおこさせないようにする。また世の中をうまく調和させる人。〈類義語〉→正・→均。

{名}おさ(ヲサ)。行政の役所の長官。「県尹」「京兆尹(直轄区の行政長官)」

〔国〕かみ。四等官で、弾正台ダンジョウダイの第一位。

《解字》

{名}おさ(ヲサ)。行政の役所の長官。「県尹」「京兆尹(直轄区の行政長官)」

〔国〕かみ。四等官で、弾正台ダンジョウダイの第一位。

《解字》

会意。「|(上下をつらぬく)+又(て)」で、上下の間を疎通しうまく調和することを示す。▽君の字は尹を含み、世を調和させておさめる人のこと。

《単語家族》

均キン

会意。「|(上下をつらぬく)+又(て)」で、上下の間を疎通しうまく調和することを示す。▽君の字は尹を含み、世を調和させておさめる人のこと。

《単語家族》

均キン 韵イン(音が調和する)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

韵イン(音が調和する)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

4画 尸部

区点=5390 16進=557A シフトJIS=9B9A

《音読み》 イン

4画 尸部

区点=5390 16進=557A シフトJIS=9B9A

《音読み》 イン

〈y

〈y n〉

《訓読み》 ただす/おさ(をさ)/かみ

《意味》

n〉

《訓読み》 ただす/おさ(をさ)/かみ

《意味》

{動・名}ただす。調和して、乱れをおこさせないようにする。また世の中をうまく調和させる人。〈類義語〉→正・→均。

{動・名}ただす。調和して、乱れをおこさせないようにする。また世の中をうまく調和させる人。〈類義語〉→正・→均。

{名}おさ(ヲサ)。行政の役所の長官。「県尹」「京兆尹(直轄区の行政長官)」

〔国〕かみ。四等官で、弾正台ダンジョウダイの第一位。

《解字》

{名}おさ(ヲサ)。行政の役所の長官。「県尹」「京兆尹(直轄区の行政長官)」

〔国〕かみ。四等官で、弾正台ダンジョウダイの第一位。

《解字》

会意。「|(上下をつらぬく)+又(て)」で、上下の間を疎通しうまく調和することを示す。▽君の字は尹を含み、世を調和させておさめる人のこと。

《単語家族》

均キン

会意。「|(上下をつらぬく)+又(て)」で、上下の間を疎通しうまく調和することを示す。▽君の字は尹を含み、世を調和させておさめる人のこと。

《単語家族》

均キン 韵イン(音が調和する)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

韵イン(音が調和する)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

幺 おさない🔗⭐🔉

【幺】

3画 幺部

区点=5486 16進=5676 シフトJIS=9BF4

《音読み》 ヨウ(エウ)

3画 幺部

区点=5486 16進=5676 シフトJIS=9BF4

《音読み》 ヨウ(エウ)

〈y

〈y o〉

《訓読み》 ちいさい(ちひさし)/おさない(をさなし)

《意味》

o〉

《訓読み》 ちいさい(ちひさし)/おさない(をさなし)

《意味》

{形}ちいさい(チヒサシ)。ちいさく細い。「幺麼ヨウマ(ごく小さい)」

{形}ちいさい(チヒサシ)。ちいさく細い。「幺麼ヨウマ(ごく小さい)」

{形}おさない(ヲサナシ)。未熟であるさま。▽幼ヨウに当てた用法。

《解字》

{形}おさない(ヲサナシ)。未熟であるさま。▽幼ヨウに当てた用法。

《解字》

象形。細い生糸をよった姿を描いたもので、幼の原字。また幻ゲン・玄ゲンなどの字に細くちいさいことを示す意符として含まれる。

《熟語》

→熟語

象形。細い生糸をよった姿を描いたもので、幼の原字。また幻ゲン・玄ゲンなどの字に細くちいさいことを示す意符として含まれる。

《熟語》

→熟語

3画 幺部

区点=5486 16進=5676 シフトJIS=9BF4

《音読み》 ヨウ(エウ)

3画 幺部

区点=5486 16進=5676 シフトJIS=9BF4

《音読み》 ヨウ(エウ)

〈y

〈y o〉

《訓読み》 ちいさい(ちひさし)/おさない(をさなし)

《意味》

o〉

《訓読み》 ちいさい(ちひさし)/おさない(をさなし)

《意味》

{形}ちいさい(チヒサシ)。ちいさく細い。「幺麼ヨウマ(ごく小さい)」

{形}ちいさい(チヒサシ)。ちいさく細い。「幺麼ヨウマ(ごく小さい)」

{形}おさない(ヲサナシ)。未熟であるさま。▽幼ヨウに当てた用法。

《解字》

{形}おさない(ヲサナシ)。未熟であるさま。▽幼ヨウに当てた用法。

《解字》

象形。細い生糸をよった姿を描いたもので、幼の原字。また幻ゲン・玄ゲンなどの字に細くちいさいことを示す意符として含まれる。

《熟語》

→熟語

象形。細い生糸をよった姿を描いたもので、幼の原字。また幻ゲン・玄ゲンなどの字に細くちいさいことを示す意符として含まれる。

《熟語》

→熟語

幼 おさない🔗⭐🔉

【幼】

5画 幺部 [六年]

区点=4536 16進=4D44 シフトJIS=9763

《常用音訓》ヨウ/おさな…い

《音読み》 ヨウ(エウ)

5画 幺部 [六年]

区点=4536 16進=4D44 シフトJIS=9763

《常用音訓》ヨウ/おさな…い

《音読み》 ヨウ(エウ) /ユウ(イウ)

/ユウ(イウ)

〈y

〈y u〉

《訓読み》 おさない(をさなし)

《名付け》 わか

《意味》

u〉

《訓読み》 おさない(をさなし)

《名付け》 わか

《意味》

ヨウナリ{形}おさない(ヲサナシ)。いとけない。また、転じて、知恵や学問の未熟なさま。「幼稚」「幼而不忌=幼ニシテ忌ハズ」〔→左伝〕

ヨウナリ{形}おさない(ヲサナシ)。いとけない。また、転じて、知恵や学問の未熟なさま。「幼稚」「幼而不忌=幼ニシテ忌ハズ」〔→左伝〕

{名}おさない子ども。おさなご。「携幼入室=幼ヲ携ヘテ室ニ入ル」〔→陶潜〕

{名}おさない子ども。おさなご。「携幼入室=幼ヲ携ヘテ室ニ入ル」〔→陶潜〕

ヨウトス{動}おさないと思っていつくしむ。「幼吾幼以及人之幼=吾ガ幼ヲ幼トシテ、モッテ人ノ幼ニ及ボス」〔→孟子〕

ヨウトス{動}おさないと思っていつくしむ。「幼吾幼以及人之幼=吾ガ幼ヲ幼トシテ、モッテ人ノ幼ニ及ボス」〔→孟子〕

{形}かぼそい。「幼妙」「幼眇ヨウビョウ」

《解字》

{形}かぼそい。「幼妙」「幼眇ヨウビョウ」

《解字》

会意兼形声。幺ヨウは、細く小さい糸。幼は「力+音符幺ヨウ」で、力の弱い小さい子。

《単語家族》

夭ヨウ(なよなよとして弱い)

会意兼形声。幺ヨウは、細く小さい糸。幼は「力+音符幺ヨウ」で、力の弱い小さい子。

《単語家族》

夭ヨウ(なよなよとして弱い) 幽ユウ(かすか)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

幽ユウ(かすか)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

5画 幺部 [六年]

区点=4536 16進=4D44 シフトJIS=9763

《常用音訓》ヨウ/おさな…い

《音読み》 ヨウ(エウ)

5画 幺部 [六年]

区点=4536 16進=4D44 シフトJIS=9763

《常用音訓》ヨウ/おさな…い

《音読み》 ヨウ(エウ) /ユウ(イウ)

/ユウ(イウ)

〈y

〈y u〉

《訓読み》 おさない(をさなし)

《名付け》 わか

《意味》

u〉

《訓読み》 おさない(をさなし)

《名付け》 わか

《意味》

ヨウナリ{形}おさない(ヲサナシ)。いとけない。また、転じて、知恵や学問の未熟なさま。「幼稚」「幼而不忌=幼ニシテ忌ハズ」〔→左伝〕

ヨウナリ{形}おさない(ヲサナシ)。いとけない。また、転じて、知恵や学問の未熟なさま。「幼稚」「幼而不忌=幼ニシテ忌ハズ」〔→左伝〕

{名}おさない子ども。おさなご。「携幼入室=幼ヲ携ヘテ室ニ入ル」〔→陶潜〕

{名}おさない子ども。おさなご。「携幼入室=幼ヲ携ヘテ室ニ入ル」〔→陶潜〕

ヨウトス{動}おさないと思っていつくしむ。「幼吾幼以及人之幼=吾ガ幼ヲ幼トシテ、モッテ人ノ幼ニ及ボス」〔→孟子〕

ヨウトス{動}おさないと思っていつくしむ。「幼吾幼以及人之幼=吾ガ幼ヲ幼トシテ、モッテ人ノ幼ニ及ボス」〔→孟子〕

{形}かぼそい。「幼妙」「幼眇ヨウビョウ」

《解字》

{形}かぼそい。「幼妙」「幼眇ヨウビョウ」

《解字》

会意兼形声。幺ヨウは、細く小さい糸。幼は「力+音符幺ヨウ」で、力の弱い小さい子。

《単語家族》

夭ヨウ(なよなよとして弱い)

会意兼形声。幺ヨウは、細く小さい糸。幼は「力+音符幺ヨウ」で、力の弱い小さい子。

《単語家族》

夭ヨウ(なよなよとして弱い) 幽ユウ(かすか)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

幽ユウ(かすか)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

御 おさめる🔗⭐🔉

【御】

12画 彳部 [常用漢字]

区点=2470 16進=3866 シフトJIS=8CE4

《常用音訓》ギョ/ゴ/おん

《音読み》 ギョ

12画 彳部 [常用漢字]

区点=2470 16進=3866 シフトJIS=8CE4

《常用音訓》ギョ/ゴ/おん

《音読み》 ギョ /ゴ

/ゴ 〈y

〈y 〉

《訓読み》 おさめる(をさむ)/はべる/ふせぐ/お/おん/おおん(おほん)/み

《名付け》 お・おき・おや・のり・み・みつ

《意味》

〉

《訓読み》 おさめる(をさむ)/はべる/ふせぐ/お/おん/おおん(おほん)/み

《名付け》 お・おき・おや・のり・み・みつ

《意味》

{動}おさめる(ヲサム)。でこぼこをならして調整する。転じて、家や国家を平和におさめる。「統御」「以御于家邦=モッテ家邦ヲ御ム」〔→孟子〕

{動}おさめる(ヲサム)。でこぼこをならして調整する。転じて、家や国家を平和におさめる。「統御」「以御于家邦=モッテ家邦ヲ御ム」〔→孟子〕

ギョス{動}馬を調教しておとなしく手なずける。思うとおりにあやつる。〈同義語〉→馭ギョ。「御者ギョシャ(=馭者)」「御風=風ニ御ス」「樊遅御=樊遅御ス」〔→論語〕

ギョス{動}馬を調教しておとなしく手なずける。思うとおりにあやつる。〈同義語〉→馭ギョ。「御者ギョシャ(=馭者)」「御風=風ニ御ス」「樊遅御=樊遅御ス」〔→論語〕

{名}馬を使いこなすこと。また、馬をならす役目。「執御=御ヲ執ル」

{名}馬を使いこなすこと。また、馬をならす役目。「執御=御ヲ執ル」

ギョス{動}はべる。天子のそば近く仕えてその言いつけに従い起居の調和をとる。「進御シンギョ(天子の身辺にはべる)」

ギョス{動}はべる。天子のそば近く仕えてその言いつけに従い起居の調和をとる。「進御シンギョ(天子の身辺にはべる)」

{名}天子のそばに仕える人。「女御ジョギョ・ニョウゴ(天子のそば近くに仕える正妃以外の夫人)」「侍御ジギョ(天子のそばに仕える侍臣の官)」

{名}天子のそばに仕える人。「女御ジョギョ・ニョウゴ(天子のそば近くに仕える正妃以外の夫人)」「侍御ジギョ(天子のそばに仕える侍臣の官)」

{形}皇帝の動作や所有物につけて、尊敬をあらわすことば。「御衣」「御苑ギョエン」「御幸」

{形}皇帝の動作や所有物につけて、尊敬をあらわすことば。「御衣」「御苑ギョエン」「御幸」

{動}ふせぐ。▽禦ギョ(ふせぐ)に当てた用法。

〔国〕

{動}ふせぐ。▽禦ギョ(ふせぐ)に当てた用法。

〔国〕 お。おん。おおん(オホン)。み。相手の動作や持ち物につけて、尊敬の意をあらわすことば。「御便り」「御身オンミ」「御台所ミダイドコロ」

お。おん。おおん(オホン)。み。相手の動作や持ち物につけて、尊敬の意をあらわすことば。「御便り」「御身オンミ」「御台所ミダイドコロ」 自分の動作をあらわす語につけて、相手に対する謙そんの意をあらわすことば。「御説明申しあげます」

自分の動作をあらわす語につけて、相手に対する謙そんの意をあらわすことば。「御説明申しあげます」 相手の親族をさすときにつけて、尊敬の意をあらわすことば。「嫁御」

《解字》

会意兼形声。原字は「午(きね)+卩(ひと)」の会意文字で、堅い物をきねでついて柔らかくするさま。御はそれに止(あし)と彳(いく)を加えた字で、馬を穏やかにならして行かせることを示す。つきならす意から、でこぼこや阻害する部分を調整して、うまくおさめる意となる。

《類義》

治チは、自然物に人工を加えて整えること。駕ガは、馬の背に馬具や車の柄を載せること、乗ること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

相手の親族をさすときにつけて、尊敬の意をあらわすことば。「嫁御」

《解字》

会意兼形声。原字は「午(きね)+卩(ひと)」の会意文字で、堅い物をきねでついて柔らかくするさま。御はそれに止(あし)と彳(いく)を加えた字で、馬を穏やかにならして行かせることを示す。つきならす意から、でこぼこや阻害する部分を調整して、うまくおさめる意となる。

《類義》

治チは、自然物に人工を加えて整えること。駕ガは、馬の背に馬具や車の柄を載せること、乗ること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 彳部 [常用漢字]

区点=2470 16進=3866 シフトJIS=8CE4

《常用音訓》ギョ/ゴ/おん

《音読み》 ギョ

12画 彳部 [常用漢字]

区点=2470 16進=3866 シフトJIS=8CE4

《常用音訓》ギョ/ゴ/おん

《音読み》 ギョ /ゴ

/ゴ 〈y

〈y 〉

《訓読み》 おさめる(をさむ)/はべる/ふせぐ/お/おん/おおん(おほん)/み

《名付け》 お・おき・おや・のり・み・みつ

《意味》

〉

《訓読み》 おさめる(をさむ)/はべる/ふせぐ/お/おん/おおん(おほん)/み

《名付け》 お・おき・おや・のり・み・みつ

《意味》

{動}おさめる(ヲサム)。でこぼこをならして調整する。転じて、家や国家を平和におさめる。「統御」「以御于家邦=モッテ家邦ヲ御ム」〔→孟子〕

{動}おさめる(ヲサム)。でこぼこをならして調整する。転じて、家や国家を平和におさめる。「統御」「以御于家邦=モッテ家邦ヲ御ム」〔→孟子〕

ギョス{動}馬を調教しておとなしく手なずける。思うとおりにあやつる。〈同義語〉→馭ギョ。「御者ギョシャ(=馭者)」「御風=風ニ御ス」「樊遅御=樊遅御ス」〔→論語〕

ギョス{動}馬を調教しておとなしく手なずける。思うとおりにあやつる。〈同義語〉→馭ギョ。「御者ギョシャ(=馭者)」「御風=風ニ御ス」「樊遅御=樊遅御ス」〔→論語〕

{名}馬を使いこなすこと。また、馬をならす役目。「執御=御ヲ執ル」

{名}馬を使いこなすこと。また、馬をならす役目。「執御=御ヲ執ル」

ギョス{動}はべる。天子のそば近く仕えてその言いつけに従い起居の調和をとる。「進御シンギョ(天子の身辺にはべる)」

ギョス{動}はべる。天子のそば近く仕えてその言いつけに従い起居の調和をとる。「進御シンギョ(天子の身辺にはべる)」

{名}天子のそばに仕える人。「女御ジョギョ・ニョウゴ(天子のそば近くに仕える正妃以外の夫人)」「侍御ジギョ(天子のそばに仕える侍臣の官)」

{名}天子のそばに仕える人。「女御ジョギョ・ニョウゴ(天子のそば近くに仕える正妃以外の夫人)」「侍御ジギョ(天子のそばに仕える侍臣の官)」

{形}皇帝の動作や所有物につけて、尊敬をあらわすことば。「御衣」「御苑ギョエン」「御幸」

{形}皇帝の動作や所有物につけて、尊敬をあらわすことば。「御衣」「御苑ギョエン」「御幸」

{動}ふせぐ。▽禦ギョ(ふせぐ)に当てた用法。

〔国〕

{動}ふせぐ。▽禦ギョ(ふせぐ)に当てた用法。

〔国〕 お。おん。おおん(オホン)。み。相手の動作や持ち物につけて、尊敬の意をあらわすことば。「御便り」「御身オンミ」「御台所ミダイドコロ」

お。おん。おおん(オホン)。み。相手の動作や持ち物につけて、尊敬の意をあらわすことば。「御便り」「御身オンミ」「御台所ミダイドコロ」 自分の動作をあらわす語につけて、相手に対する謙そんの意をあらわすことば。「御説明申しあげます」

自分の動作をあらわす語につけて、相手に対する謙そんの意をあらわすことば。「御説明申しあげます」 相手の親族をさすときにつけて、尊敬の意をあらわすことば。「嫁御」

《解字》

会意兼形声。原字は「午(きね)+卩(ひと)」の会意文字で、堅い物をきねでついて柔らかくするさま。御はそれに止(あし)と彳(いく)を加えた字で、馬を穏やかにならして行かせることを示す。つきならす意から、でこぼこや阻害する部分を調整して、うまくおさめる意となる。

《類義》

治チは、自然物に人工を加えて整えること。駕ガは、馬の背に馬具や車の柄を載せること、乗ること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

相手の親族をさすときにつけて、尊敬の意をあらわすことば。「嫁御」

《解字》

会意兼形声。原字は「午(きね)+卩(ひと)」の会意文字で、堅い物をきねでついて柔らかくするさま。御はそれに止(あし)と彳(いく)を加えた字で、馬を穏やかにならして行かせることを示す。つきならす意から、でこぼこや阻害する部分を調整して、うまくおさめる意となる。

《類義》

治チは、自然物に人工を加えて整えること。駕ガは、馬の背に馬具や車の柄を載せること、乗ること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

掣 おさえる🔗⭐🔉

【掣】

12画 手部

区点=5758 16進=595A シフトJIS=9D79

《音読み》 セイ

12画 手部

区点=5758 16進=595A シフトJIS=9D79

《音読み》 セイ /セ

/セ /セツ

/セツ /セチ

/セチ 〈ch

〈ch 〉〈ch

〉〈ch 〉

《訓読み》 おさえる(おさふ)/ひく

《意味》

〉

《訓読み》 おさえる(おさふ)/ひく

《意味》

セイス{動}おさえる(オサフ)。おさえ止める。また、相手の行動をおさえて、かってにさせない。〈同義語〉→制。「牽掣ケンセイ(=牽制。引き止める)」「掣肘=肘ヲ掣ス」「胡児掣駱駝=胡児駱駝ヲ掣ス」〔→杜甫〕

セイス{動}おさえる(オサフ)。おさえ止める。また、相手の行動をおさえて、かってにさせない。〈同義語〉→制。「牽掣ケンセイ(=牽制。引き止める)」「掣肘=肘ヲ掣ス」「胡児掣駱駝=胡児駱駝ヲ掣ス」〔→杜甫〕

{動}ひく。他のものをおさえて、特定のものだけひきぬく。「掣籤=籤ヲ掣ク」

《解字》

会意兼形声。制セイは「木を/線で切って止めたさま+刀」からなる会意文字で、途中で切り止めること。掣は「手+音符制」で、相手の行動を途中で切って止めること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}ひく。他のものをおさえて、特定のものだけひきぬく。「掣籤=籤ヲ掣ク」

《解字》

会意兼形声。制セイは「木を/線で切って止めたさま+刀」からなる会意文字で、途中で切り止めること。掣は「手+音符制」で、相手の行動を途中で切って止めること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 手部

区点=5758 16進=595A シフトJIS=9D79

《音読み》 セイ

12画 手部

区点=5758 16進=595A シフトJIS=9D79

《音読み》 セイ /セ

/セ /セツ

/セツ /セチ

/セチ 〈ch

〈ch 〉〈ch

〉〈ch 〉

《訓読み》 おさえる(おさふ)/ひく

《意味》

〉

《訓読み》 おさえる(おさふ)/ひく

《意味》

セイス{動}おさえる(オサフ)。おさえ止める。また、相手の行動をおさえて、かってにさせない。〈同義語〉→制。「牽掣ケンセイ(=牽制。引き止める)」「掣肘=肘ヲ掣ス」「胡児掣駱駝=胡児駱駝ヲ掣ス」〔→杜甫〕

セイス{動}おさえる(オサフ)。おさえ止める。また、相手の行動をおさえて、かってにさせない。〈同義語〉→制。「牽掣ケンセイ(=牽制。引き止める)」「掣肘=肘ヲ掣ス」「胡児掣駱駝=胡児駱駝ヲ掣ス」〔→杜甫〕

{動}ひく。他のものをおさえて、特定のものだけひきぬく。「掣籤=籤ヲ掣ク」

《解字》

会意兼形声。制セイは「木を/線で切って止めたさま+刀」からなる会意文字で、途中で切り止めること。掣は「手+音符制」で、相手の行動を途中で切って止めること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}ひく。他のものをおさえて、特定のものだけひきぬく。「掣籤=籤ヲ掣ク」

《解字》

会意兼形声。制セイは「木を/線で切って止めたさま+刀」からなる会意文字で、途中で切り止めること。掣は「手+音符制」で、相手の行動を途中で切って止めること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

扱 おさめる🔗⭐🔉

【扱】

6画

6画  部 [常用漢字]

区点=1623 16進=3037 シフトJIS=88B5

《常用音訓》あつか…う

《音読み》 ソウ(サフ)

部 [常用漢字]

区点=1623 16進=3037 シフトJIS=88B5

《常用音訓》あつか…う

《音読み》 ソウ(サフ) /ショウ(セフ)

/ショウ(セフ) 〈ch

〈ch 〉

《訓読み》 しごく/おさめる(をさむ)/あつかう(あつかふ)

《意味》

〉

《訓読み》 しごく/おさめる(をさむ)/あつかう(あつかふ)

《意味》

{動}拝礼して手が地にとどく。

{動}拝礼して手が地にとどく。

{動}しごく。稲の穂などを、しごきの歯にはさんで引く。さしはさむ。〈類義語〉→挿ソウ。

{動}しごく。稲の穂などを、しごきの歯にはさんで引く。さしはさむ。〈類義語〉→挿ソウ。

{動}おさめる(ヲサム)。散らばったごみなどを集めてとる。

{動}おさめる(ヲサム)。散らばったごみなどを集めてとる。

{動}〔俗〕手で物を運ぶ。「八抬パアタイ八扱パアチャ(さまざまに動かし運ぶ)」

〔国〕あつかう(アツカフ)。手を動かして処置する。「取り扱う」

《解字》

会意。及は、人の背に又(手)が届くさま。扱は「手+及」で、手が届いて物を処理すること。→及

{動}〔俗〕手で物を運ぶ。「八抬パアタイ八扱パアチャ(さまざまに動かし運ぶ)」

〔国〕あつかう(アツカフ)。手を動かして処置する。「取り扱う」

《解字》

会意。及は、人の背に又(手)が届くさま。扱は「手+及」で、手が届いて物を処理すること。→及

6画

6画  部 [常用漢字]

区点=1623 16進=3037 シフトJIS=88B5

《常用音訓》あつか…う

《音読み》 ソウ(サフ)

部 [常用漢字]

区点=1623 16進=3037 シフトJIS=88B5

《常用音訓》あつか…う

《音読み》 ソウ(サフ) /ショウ(セフ)

/ショウ(セフ) 〈ch

〈ch 〉

《訓読み》 しごく/おさめる(をさむ)/あつかう(あつかふ)

《意味》

〉

《訓読み》 しごく/おさめる(をさむ)/あつかう(あつかふ)

《意味》

{動}拝礼して手が地にとどく。

{動}拝礼して手が地にとどく。

{動}しごく。稲の穂などを、しごきの歯にはさんで引く。さしはさむ。〈類義語〉→挿ソウ。

{動}しごく。稲の穂などを、しごきの歯にはさんで引く。さしはさむ。〈類義語〉→挿ソウ。

{動}おさめる(ヲサム)。散らばったごみなどを集めてとる。

{動}おさめる(ヲサム)。散らばったごみなどを集めてとる。

{動}〔俗〕手で物を運ぶ。「八抬パアタイ八扱パアチャ(さまざまに動かし運ぶ)」

〔国〕あつかう(アツカフ)。手を動かして処置する。「取り扱う」

《解字》

会意。及は、人の背に又(手)が届くさま。扱は「手+及」で、手が届いて物を処理すること。→及

{動}〔俗〕手で物を運ぶ。「八抬パアタイ八扱パアチャ(さまざまに動かし運ぶ)」

〔国〕あつかう(アツカフ)。手を動かして処置する。「取り扱う」

《解字》

会意。及は、人の背に又(手)が届くさま。扱は「手+及」で、手が届いて物を処理すること。→及

扼 おさえる🔗⭐🔉

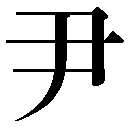

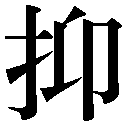

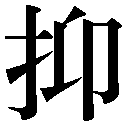

抑 おさえる🔗⭐🔉

【抑】

7画

7画  部 [常用漢字]

区点=4562 16進=4D5E シフトJIS=977D

《常用音訓》ヨク/おさ…える

《音読み》 ヨク

部 [常用漢字]

区点=4562 16進=4D5E シフトJIS=977D

《常用音訓》ヨク/おさ…える

《音読み》 ヨク /オク

/オク 〈y

〈y 〉

《訓読み》 おさえる(おさふ)/そもそも

《名付け》 あきら

《意味》

〉

《訓読み》 おさえる(おさふ)/そもそも

《名付け》 あきら

《意味》

{動}おさえる(オサフ)。上から下へとおしつけて止める。また、あばれたり起きたりするものをおさえつける。〈対語〉→揚。「抑止」「禹抑洪水=禹洪水ヲ抑フ」〔→孟子〕

{動}おさえる(オサフ)。上から下へとおしつけて止める。また、あばれたり起きたりするものをおさえつける。〈対語〉→揚。「抑止」「禹抑洪水=禹洪水ヲ抑フ」〔→孟子〕

{接続}そもそも。話をいったんおさえて、反対の見方を出して選ばせる感じをあらわすことば。それとも。「求之与、抑与之与=コレヲ求ムルカ、ソモソモコレヲ与フルカ」〔→論語〕

{接続}そもそも。話をいったんおさえて、反対の見方を出して選ばせる感じをあらわすことば。それとも。「求之与、抑与之与=コレヲ求ムルカ、ソモソモコレヲ与フルカ」〔→論語〕

{接続}そもそも。話をおさえて、別の見方を示して尋ねるときのことば。それでは。さて、ところで。「抑王興甲兵危士臣=ソモソモ、王ハ甲兵ヲ興シ、士臣ヲ危フクス」〔→孟子〕

《解字》

{接続}そもそも。話をおさえて、別の見方を示して尋ねるときのことば。それでは。さて、ところで。「抑王興甲兵危士臣=ソモソモ、王ハ甲兵ヲ興シ、士臣ヲ危フクス」〔→孟子〕

《解字》

会意。印は「手+人のひざまずいたさま」からなり、人を手でおさえつけたさま。抑は「手+印(おさえる)」で、上から下へと圧力をかけておさえること。→印

《類義》

→推

《異字同訓》

おさえる。 →押

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。印は「手+人のひざまずいたさま」からなり、人を手でおさえつけたさま。抑は「手+印(おさえる)」で、上から下へと圧力をかけておさえること。→印

《類義》

→推

《異字同訓》

おさえる。 →押

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

7画

7画  部 [常用漢字]

区点=4562 16進=4D5E シフトJIS=977D

《常用音訓》ヨク/おさ…える

《音読み》 ヨク

部 [常用漢字]

区点=4562 16進=4D5E シフトJIS=977D

《常用音訓》ヨク/おさ…える

《音読み》 ヨク /オク

/オク 〈y

〈y 〉

《訓読み》 おさえる(おさふ)/そもそも

《名付け》 あきら

《意味》

〉

《訓読み》 おさえる(おさふ)/そもそも

《名付け》 あきら

《意味》

{動}おさえる(オサフ)。上から下へとおしつけて止める。また、あばれたり起きたりするものをおさえつける。〈対語〉→揚。「抑止」「禹抑洪水=禹洪水ヲ抑フ」〔→孟子〕

{動}おさえる(オサフ)。上から下へとおしつけて止める。また、あばれたり起きたりするものをおさえつける。〈対語〉→揚。「抑止」「禹抑洪水=禹洪水ヲ抑フ」〔→孟子〕

{接続}そもそも。話をいったんおさえて、反対の見方を出して選ばせる感じをあらわすことば。それとも。「求之与、抑与之与=コレヲ求ムルカ、ソモソモコレヲ与フルカ」〔→論語〕

{接続}そもそも。話をいったんおさえて、反対の見方を出して選ばせる感じをあらわすことば。それとも。「求之与、抑与之与=コレヲ求ムルカ、ソモソモコレヲ与フルカ」〔→論語〕

{接続}そもそも。話をおさえて、別の見方を示して尋ねるときのことば。それでは。さて、ところで。「抑王興甲兵危士臣=ソモソモ、王ハ甲兵ヲ興シ、士臣ヲ危フクス」〔→孟子〕

《解字》

{接続}そもそも。話をおさえて、別の見方を示して尋ねるときのことば。それでは。さて、ところで。「抑王興甲兵危士臣=ソモソモ、王ハ甲兵ヲ興シ、士臣ヲ危フクス」〔→孟子〕

《解字》

会意。印は「手+人のひざまずいたさま」からなり、人を手でおさえつけたさま。抑は「手+印(おさえる)」で、上から下へと圧力をかけておさえること。→印

《類義》

→推

《異字同訓》

おさえる。 →押

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。印は「手+人のひざまずいたさま」からなり、人を手でおさえつけたさま。抑は「手+印(おさえる)」で、上から下へと圧力をかけておさえること。→印

《類義》

→推

《異字同訓》

おさえる。 →押

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

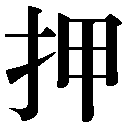

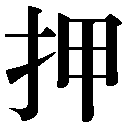

押 おさえる🔗⭐🔉

【押】

8画

8画  部 [常用漢字]

区点=1801 16進=3221 シフトJIS=899F

《常用音訓》オウ/お…さえる/お…す

《音読み》

部 [常用漢字]

区点=1801 16進=3221 シフトJIS=899F

《常用音訓》オウ/お…さえる/お…す

《音読み》  オウ(アフ)

オウ(アフ) /ヨウ(エフ)

/ヨウ(エフ) 〈y

〈y 〉/

〉/ コウ(カフ)

コウ(カフ) /キョウ(ケフ)

/キョウ(ケフ) 《訓読み》 おす/おさえる(おさふ)/かぶせる/おし

《名付け》 おし

《意味》

《訓読み》 おす/おさえる(おさふ)/かぶせる/おし

《名付け》 おし

《意味》

{動}おす。おさえる(オサフ)。おしかぶせておさえる。転じて、上からおしつける。〈類義語〉→圧。「押印=印ヲ押ス」

{動}おす。おさえる(オサフ)。おしかぶせておさえる。転じて、上からおしつける。〈類義語〉→圧。「押印=印ヲ押ス」

{動}お上カミの力で犯人をとりおさえる。権力でおさえつける。「押送(犯人をとりおさえて送る)」「押収」

{動}お上カミの力で犯人をとりおさえる。権力でおさえつける。「押送(犯人をとりおさえて送る)」「押収」

{動}物品をおさえて抵当とする。「抵押」

{動}物品をおさえて抵当とする。「抵押」

「花押」とは、記号ふうの署名のこと。

「花押」とは、記号ふうの署名のこと。

{動}かぶせる。

〔国〕おし。おすこと。また、強引に主張したり、顔をきかしたりすること。圧力。「ひと押し」「押しが強い」

《解字》

会意兼形声。甲は、からをかぶせて封じたさま。押とは「手+音符甲」で、外からかぶせておさえること。→甲

《単語家族》

匣コウ(ふたつきのはこ)

{動}かぶせる。

〔国〕おし。おすこと。また、強引に主張したり、顔をきかしたりすること。圧力。「ひと押し」「押しが強い」

《解字》

会意兼形声。甲は、からをかぶせて封じたさま。押とは「手+音符甲」で、外からかぶせておさえること。→甲

《単語家族》

匣コウ(ふたつきのはこ) 厭ヨウ(上からおさえられる)

厭ヨウ(上からおさえられる) 壓アツ(=圧。おさえる)と同系。

《類義》

→推

《異字同訓》

おさえる。 押さえる「紙の端を押さえる。証拠を押さえる。要点を押さえる。差し押さえる」抑える「物価の上昇を抑える。要求を抑える。怒りを抑える」 おす。 押す「ベルを押す。横車を押す。押し付けがましい」推す「会長に推す。推して知るべしだ」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

壓アツ(=圧。おさえる)と同系。

《類義》

→推

《異字同訓》

おさえる。 押さえる「紙の端を押さえる。証拠を押さえる。要点を押さえる。差し押さえる」抑える「物価の上昇を抑える。要求を抑える。怒りを抑える」 おす。 押す「ベルを押す。横車を押す。押し付けがましい」推す「会長に推す。推して知るべしだ」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画

8画  部 [常用漢字]

区点=1801 16進=3221 シフトJIS=899F

《常用音訓》オウ/お…さえる/お…す

《音読み》

部 [常用漢字]

区点=1801 16進=3221 シフトJIS=899F

《常用音訓》オウ/お…さえる/お…す

《音読み》  オウ(アフ)

オウ(アフ) /ヨウ(エフ)

/ヨウ(エフ) 〈y

〈y 〉/

〉/ コウ(カフ)

コウ(カフ) /キョウ(ケフ)

/キョウ(ケフ) 《訓読み》 おす/おさえる(おさふ)/かぶせる/おし

《名付け》 おし

《意味》

《訓読み》 おす/おさえる(おさふ)/かぶせる/おし

《名付け》 おし

《意味》

{動}おす。おさえる(オサフ)。おしかぶせておさえる。転じて、上からおしつける。〈類義語〉→圧。「押印=印ヲ押ス」

{動}おす。おさえる(オサフ)。おしかぶせておさえる。転じて、上からおしつける。〈類義語〉→圧。「押印=印ヲ押ス」

{動}お上カミの力で犯人をとりおさえる。権力でおさえつける。「押送(犯人をとりおさえて送る)」「押収」

{動}お上カミの力で犯人をとりおさえる。権力でおさえつける。「押送(犯人をとりおさえて送る)」「押収」

{動}物品をおさえて抵当とする。「抵押」

{動}物品をおさえて抵当とする。「抵押」

「花押」とは、記号ふうの署名のこと。

「花押」とは、記号ふうの署名のこと。

{動}かぶせる。

〔国〕おし。おすこと。また、強引に主張したり、顔をきかしたりすること。圧力。「ひと押し」「押しが強い」

《解字》

会意兼形声。甲は、からをかぶせて封じたさま。押とは「手+音符甲」で、外からかぶせておさえること。→甲

《単語家族》

匣コウ(ふたつきのはこ)

{動}かぶせる。

〔国〕おし。おすこと。また、強引に主張したり、顔をきかしたりすること。圧力。「ひと押し」「押しが強い」

《解字》

会意兼形声。甲は、からをかぶせて封じたさま。押とは「手+音符甲」で、外からかぶせておさえること。→甲

《単語家族》

匣コウ(ふたつきのはこ) 厭ヨウ(上からおさえられる)

厭ヨウ(上からおさえられる) 壓アツ(=圧。おさえる)と同系。

《類義》

→推

《異字同訓》

おさえる。 押さえる「紙の端を押さえる。証拠を押さえる。要点を押さえる。差し押さえる」抑える「物価の上昇を抑える。要求を抑える。怒りを抑える」 おす。 押す「ベルを押す。横車を押す。押し付けがましい」推す「会長に推す。推して知るべしだ」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

壓アツ(=圧。おさえる)と同系。

《類義》

→推

《異字同訓》

おさえる。 押さえる「紙の端を押さえる。証拠を押さえる。要点を押さえる。差し押さえる」抑える「物価の上昇を抑える。要求を抑える。怒りを抑える」 おす。 押す「ベルを押す。横車を押す。押し付けがましい」推す「会長に推す。推して知るべしだ」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

按 おさえる🔗⭐🔉

【按】

9画

9画  部

区点=1636 16進=3044 シフトJIS=88C2

《音読み》 アン

部

区点=1636 16進=3044 シフトJIS=88C2

《音読み》 アン

〈

〈 n〉

《訓読み》 おさえる(おさふ)/しらべる(しらぶ)

《意味》

n〉

《訓読み》 おさえる(おさふ)/しらべる(しらぶ)

《意味》

アンズ{動}おさえる(オサフ)。手で上から下へとおさえる。おさえ止める。「按摩アンマ」

アンズ{動}おさえる(オサフ)。手で上から下へとおさえる。おさえ止める。「按摩アンマ」

アンズ{動}しらべる(シラブ)。一つずつおさえてみる。いちいちだめをおしてしらべる。〈同義語〉→案。「按験アンケン」「巡按ジュンアン(省内を巡ってしらべる)」「按其図記=ソノ図記ヲ按ズ」〔→欧陽脩〕

アンズ{動}しらべる(シラブ)。一つずつおさえてみる。いちいちだめをおしてしらべる。〈同義語〉→案。「按験アンケン」「巡按ジュンアン(省内を巡ってしらべる)」「按其図記=ソノ図記ヲ按ズ」〔→欧陽脩〕

アンジテ{前}一つずつ順を追って、の意を示すことば。「按次=次ヲ按ジテ」「按戸=戸ヲ按ジテ」

アンジテ{前}一つずつ順を追って、の意を示すことば。「按次=次ヲ按ジテ」「按戸=戸ヲ按ジテ」

アンズルニ{動}文の初めにつき、考えてみると、の意を示すことば。「按釈経云=按ズルニ釈経ニ云フ」

《解字》

会意兼形声。安は、女を下におさえて落ち着けるさま。按は「手+音符安」で、下におさえる動作のこと。

《単語家族》

案(上からおさえてひじをつく机)

アンズルニ{動}文の初めにつき、考えてみると、の意を示すことば。「按釈経云=按ズルニ釈経ニ云フ」

《解字》

会意兼形声。安は、女を下におさえて落ち着けるさま。按は「手+音符安」で、下におさえる動作のこと。

《単語家族》

案(上からおさえてひじをつく机) 晏アン(日が上から下に落ちる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

晏アン(日が上から下に落ちる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

9画

9画  部

区点=1636 16進=3044 シフトJIS=88C2

《音読み》 アン

部

区点=1636 16進=3044 シフトJIS=88C2

《音読み》 アン

〈

〈 n〉

《訓読み》 おさえる(おさふ)/しらべる(しらぶ)

《意味》

n〉

《訓読み》 おさえる(おさふ)/しらべる(しらぶ)

《意味》

アンズ{動}おさえる(オサフ)。手で上から下へとおさえる。おさえ止める。「按摩アンマ」

アンズ{動}おさえる(オサフ)。手で上から下へとおさえる。おさえ止める。「按摩アンマ」

アンズ{動}しらべる(シラブ)。一つずつおさえてみる。いちいちだめをおしてしらべる。〈同義語〉→案。「按験アンケン」「巡按ジュンアン(省内を巡ってしらべる)」「按其図記=ソノ図記ヲ按ズ」〔→欧陽脩〕

アンズ{動}しらべる(シラブ)。一つずつおさえてみる。いちいちだめをおしてしらべる。〈同義語〉→案。「按験アンケン」「巡按ジュンアン(省内を巡ってしらべる)」「按其図記=ソノ図記ヲ按ズ」〔→欧陽脩〕

アンジテ{前}一つずつ順を追って、の意を示すことば。「按次=次ヲ按ジテ」「按戸=戸ヲ按ジテ」

アンジテ{前}一つずつ順を追って、の意を示すことば。「按次=次ヲ按ジテ」「按戸=戸ヲ按ジテ」

アンズルニ{動}文の初めにつき、考えてみると、の意を示すことば。「按釈経云=按ズルニ釈経ニ云フ」

《解字》

会意兼形声。安は、女を下におさえて落ち着けるさま。按は「手+音符安」で、下におさえる動作のこと。

《単語家族》

案(上からおさえてひじをつく机)

アンズルニ{動}文の初めにつき、考えてみると、の意を示すことば。「按釈経云=按ズルニ釈経ニ云フ」

《解字》

会意兼形声。安は、女を下におさえて落ち着けるさま。按は「手+音符安」で、下におさえる動作のこと。

《単語家族》

案(上からおさえてひじをつく机) 晏アン(日が上から下に落ちる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

晏アン(日が上から下に落ちる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

捺 おさえる🔗⭐🔉

【捺】

11画

11画  部 [人名漢字]

区点=3872 16進=4668 シフトJIS=93E6

《音読み》 ナツ/ナチ

部 [人名漢字]

区点=3872 16進=4668 シフトJIS=93E6

《音読み》 ナツ/ナチ /ダツ

/ダツ 〈n

〈n 〉

《訓読み》 おす/おさえる(おさふ)

《名付け》 とし

《意味》

〉

《訓読み》 おす/おさえる(おさふ)

《名付け》 とし

《意味》

{動}おす。おさえる(オサフ)。上から下へじりじりとおしつける。おさえる。〈類義語〉→按アン。「捺印ナツイン(印章をおす)」「捺染ナッセン(模様を印型でおしつけたきれ地)」「捺頭遣小心=頭ヲ捺ヘ小心ナラシメヨ」〔→寒山〕

{動}おす。おさえる(オサフ)。上から下へじりじりとおしつける。おさえる。〈類義語〉→按アン。「捺印ナツイン(印章をおす)」「捺染ナッセン(模様を印型でおしつけたきれ地)」「捺頭遣小心=頭ヲ捺ヘ小心ナラシメヨ」〔→寒山〕

{名}筆法の一つ。筆でじりじりとおさえつつ、右斜め下へ引く書き方。

《解字》

{名}筆法の一つ。筆でじりじりとおさえつつ、右斜め下へ引く書き方。

《解字》

会意兼形声。奈ナイは、柔らかい、からなしのこと。捺は「手+音符奈」で、柔らかくじりじりとおしつける動作。▽難ナン(じりじりのしかかる災難)は、捺ナツの語尾が転じたことば。

《熟語》

→下付・中付語

会意兼形声。奈ナイは、柔らかい、からなしのこと。捺は「手+音符奈」で、柔らかくじりじりとおしつける動作。▽難ナン(じりじりのしかかる災難)は、捺ナツの語尾が転じたことば。

《熟語》

→下付・中付語

11画

11画  部 [人名漢字]

区点=3872 16進=4668 シフトJIS=93E6

《音読み》 ナツ/ナチ

部 [人名漢字]

区点=3872 16進=4668 シフトJIS=93E6

《音読み》 ナツ/ナチ /ダツ

/ダツ 〈n

〈n 〉

《訓読み》 おす/おさえる(おさふ)

《名付け》 とし

《意味》

〉

《訓読み》 おす/おさえる(おさふ)

《名付け》 とし

《意味》

{動}おす。おさえる(オサフ)。上から下へじりじりとおしつける。おさえる。〈類義語〉→按アン。「捺印ナツイン(印章をおす)」「捺染ナッセン(模様を印型でおしつけたきれ地)」「捺頭遣小心=頭ヲ捺ヘ小心ナラシメヨ」〔→寒山〕

{動}おす。おさえる(オサフ)。上から下へじりじりとおしつける。おさえる。〈類義語〉→按アン。「捺印ナツイン(印章をおす)」「捺染ナッセン(模様を印型でおしつけたきれ地)」「捺頭遣小心=頭ヲ捺ヘ小心ナラシメヨ」〔→寒山〕

{名}筆法の一つ。筆でじりじりとおさえつつ、右斜め下へ引く書き方。

《解字》

{名}筆法の一つ。筆でじりじりとおさえつつ、右斜め下へ引く書き方。

《解字》

会意兼形声。奈ナイは、柔らかい、からなしのこと。捺は「手+音符奈」で、柔らかくじりじりとおしつける動作。▽難ナン(じりじりのしかかる災難)は、捺ナツの語尾が転じたことば。

《熟語》

→下付・中付語

会意兼形声。奈ナイは、柔らかい、からなしのこと。捺は「手+音符奈」で、柔らかくじりじりとおしつける動作。▽難ナン(じりじりのしかかる災難)は、捺ナツの語尾が転じたことば。

《熟語》

→下付・中付語

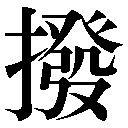

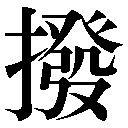

揣 おさめる🔗⭐🔉

【揣】

12画

12画  部

区点=5769 16進=5965 シフトJIS=9D85

《音読み》 シ

部

区点=5769 16進=5965 シフトJIS=9D85

《音読み》 シ /スイ

/スイ

〈chu

〈chu i〉

《訓読み》 そろえる(そろふ)/おさめる(をさむ)/はかる

《意味》

i〉

《訓読み》 そろえる(そろふ)/おさめる(をさむ)/はかる

《意味》

{動}そろえる(ソロフ)。おさめる(ヲサム)。きちんとそろえる。きちんとそろうように調整する。寸法をそろえる。〈類義語〉→斉(そろえる)。「不揣其本而斉其末=ソノ本ヲ揣ヘズシテ、ソノ末ヲ斉フ」〔→孟子〕「揣而鋭之=揣ヘテコレヲ鋭クス」〔→老子〕

{動}そろえる(ソロフ)。おさめる(ヲサム)。きちんとそろえる。きちんとそろうように調整する。寸法をそろえる。〈類義語〉→斉(そろえる)。「不揣其本而斉其末=ソノ本ヲ揣ヘズシテ、ソノ末ヲ斉フ」〔→孟子〕「揣而鋭之=揣ヘテコレヲ鋭クス」〔→老子〕

{動}はかる。寸法や重さをはかる。〈類義語〉→計。

{動}はかる。寸法や重さをはかる。〈類義語〉→計。

{動}はかる。おしはかる。〈類義語〉→推・→測。「揣摩臆測シマオクソク(当て推量をする)」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音タン・スイ)は、上と下とにきちんと縁飾りのたれたさまを描いた象形文字。揣はそれを音符とし、手をそえた字で、両端をきちんとそろえること。

《単語家族》

端タン(きちんとそろう、そろってたれた縁飾り)と同系。端詳タンショウ(そろえて確かめる)・端斉タンセイ(きちんとそろう)の端と非常に近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}はかる。おしはかる。〈類義語〉→推・→測。「揣摩臆測シマオクソク(当て推量をする)」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音タン・スイ)は、上と下とにきちんと縁飾りのたれたさまを描いた象形文字。揣はそれを音符とし、手をそえた字で、両端をきちんとそろえること。

《単語家族》

端タン(きちんとそろう、そろってたれた縁飾り)と同系。端詳タンショウ(そろえて確かめる)・端斉タンセイ(きちんとそろう)の端と非常に近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画

12画  部

区点=5769 16進=5965 シフトJIS=9D85

《音読み》 シ

部

区点=5769 16進=5965 シフトJIS=9D85

《音読み》 シ /スイ

/スイ

〈chu

〈chu i〉

《訓読み》 そろえる(そろふ)/おさめる(をさむ)/はかる

《意味》

i〉

《訓読み》 そろえる(そろふ)/おさめる(をさむ)/はかる

《意味》

{動}そろえる(ソロフ)。おさめる(ヲサム)。きちんとそろえる。きちんとそろうように調整する。寸法をそろえる。〈類義語〉→斉(そろえる)。「不揣其本而斉其末=ソノ本ヲ揣ヘズシテ、ソノ末ヲ斉フ」〔→孟子〕「揣而鋭之=揣ヘテコレヲ鋭クス」〔→老子〕

{動}そろえる(ソロフ)。おさめる(ヲサム)。きちんとそろえる。きちんとそろうように調整する。寸法をそろえる。〈類義語〉→斉(そろえる)。「不揣其本而斉其末=ソノ本ヲ揣ヘズシテ、ソノ末ヲ斉フ」〔→孟子〕「揣而鋭之=揣ヘテコレヲ鋭クス」〔→老子〕

{動}はかる。寸法や重さをはかる。〈類義語〉→計。

{動}はかる。寸法や重さをはかる。〈類義語〉→計。

{動}はかる。おしはかる。〈類義語〉→推・→測。「揣摩臆測シマオクソク(当て推量をする)」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音タン・スイ)は、上と下とにきちんと縁飾りのたれたさまを描いた象形文字。揣はそれを音符とし、手をそえた字で、両端をきちんとそろえること。

《単語家族》

端タン(きちんとそろう、そろってたれた縁飾り)と同系。端詳タンショウ(そろえて確かめる)・端斉タンセイ(きちんとそろう)の端と非常に近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}はかる。おしはかる。〈類義語〉→推・→測。「揣摩臆測シマオクソク(当て推量をする)」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音タン・スイ)は、上と下とにきちんと縁飾りのたれたさまを描いた象形文字。揣はそれを音符とし、手をそえた字で、両端をきちんとそろえること。

《単語家族》

端タン(きちんとそろう、そろってたれた縁飾り)と同系。端詳タンショウ(そろえて確かめる)・端斉タンセイ(きちんとそろう)の端と非常に近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

撥 おさめる🔗⭐🔉

【撥】

15画

15画  部

区点=5791 16進=597B シフトJIS=9D9B

《音読み》 ハツ

部

区点=5791 16進=597B シフトJIS=9D9B

《音読み》 ハツ /ハチ

/ハチ /バチ

/バチ 〈b

〈b 〉

《訓読み》 はねる(はぬ)/かかげる(かかぐ)/おさめる(をさむ)/ひらく

《意味》

〉

《訓読み》 はねる(はぬ)/かかげる(かかぐ)/おさめる(をさむ)/ひらく

《意味》

{動}はねる(ハヌ)。かかげる(カカグ)。ぱっとひらく。また、はねあげる。〈類義語〉→発。「反撥ハンパツ(=反発。はねかえす)」「撥開ハッカイ(ぱっと開く)」「香鑪峰雪撥簾看=香鑪峰ノ雪ハ簾ヲ撥ゲテ看ル」〔→白居易〕

{動}はねる(ハヌ)。かかげる(カカグ)。ぱっとひらく。また、はねあげる。〈類義語〉→発。「反撥ハンパツ(=反発。はねかえす)」「撥開ハッカイ(ぱっと開く)」「香鑪峰雪撥簾看=香鑪峰ノ雪ハ簾ヲ撥ゲテ看ル」〔→白居易〕

{動}おさめる(ヲサム)。耕地の土を起こして整地する。また、転じて、現状を改めて調整する。「撥乱反正」「撥乱世、反諸正=乱世ヲ撥メ、コレヲ正シキニ反ス」〔→公羊〕

{動}おさめる(ヲサム)。耕地の土を起こして整地する。また、転じて、現状を改めて調整する。「撥乱反正」「撥乱世、反諸正=乱世ヲ撥メ、コレヲ正シキニ反ス」〔→公羊〕

{動}ひらく。ものを分離させる。はじき出す。〈同義語〉→発。「挑撥チョウハツ(=挑発。そそのかす)」「調撥チョウハツ(兵隊を派遣しつかわす)」

{動}ひらく。ものを分離させる。はじき出す。〈同義語〉→発。「挑撥チョウハツ(=挑発。そそのかす)」「調撥チョウハツ(兵隊を派遣しつかわす)」

{名}琵琶ビワなどの弦をはねてひくばち。▽呉音ハチのなまった語。「曲終収撥当心画=曲終ハリテ撥ヲ収メ、心ニ当テテ画ス」〔→白居易〕

《解字》

会意兼形声。發(=発)の原字は「左右の足を両側にぱっとひらいてはねたさま+殳印(動詞の記号)」からなる。それに弓を添えたのが發(弓をぱっとはじいて射出す)の字。撥は「手+音符發」で、発の原義(ぱっとはねる)をあらわす。

《単語家族》

八(二つにわけられる数)

{名}琵琶ビワなどの弦をはねてひくばち。▽呉音ハチのなまった語。「曲終収撥当心画=曲終ハリテ撥ヲ収メ、心ニ当テテ画ス」〔→白居易〕

《解字》

会意兼形声。發(=発)の原字は「左右の足を両側にぱっとひらいてはねたさま+殳印(動詞の記号)」からなる。それに弓を添えたのが發(弓をぱっとはじいて射出す)の字。撥は「手+音符發」で、発の原義(ぱっとはねる)をあらわす。

《単語家族》

八(二つにわけられる数) 別(ぱっと左右に分ける)

別(ぱっと左右に分ける) 抜(おおいを分けひらいてぬき出す)などと同系。

《類義》

→啓

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

抜(おおいを分けひらいてぬき出す)などと同系。

《類義》

→啓

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

15画

15画  部

区点=5791 16進=597B シフトJIS=9D9B

《音読み》 ハツ

部

区点=5791 16進=597B シフトJIS=9D9B

《音読み》 ハツ /ハチ

/ハチ /バチ

/バチ 〈b

〈b 〉

《訓読み》 はねる(はぬ)/かかげる(かかぐ)/おさめる(をさむ)/ひらく

《意味》

〉

《訓読み》 はねる(はぬ)/かかげる(かかぐ)/おさめる(をさむ)/ひらく

《意味》

{動}はねる(ハヌ)。かかげる(カカグ)。ぱっとひらく。また、はねあげる。〈類義語〉→発。「反撥ハンパツ(=反発。はねかえす)」「撥開ハッカイ(ぱっと開く)」「香鑪峰雪撥簾看=香鑪峰ノ雪ハ簾ヲ撥ゲテ看ル」〔→白居易〕

{動}はねる(ハヌ)。かかげる(カカグ)。ぱっとひらく。また、はねあげる。〈類義語〉→発。「反撥ハンパツ(=反発。はねかえす)」「撥開ハッカイ(ぱっと開く)」「香鑪峰雪撥簾看=香鑪峰ノ雪ハ簾ヲ撥ゲテ看ル」〔→白居易〕

{動}おさめる(ヲサム)。耕地の土を起こして整地する。また、転じて、現状を改めて調整する。「撥乱反正」「撥乱世、反諸正=乱世ヲ撥メ、コレヲ正シキニ反ス」〔→公羊〕

{動}おさめる(ヲサム)。耕地の土を起こして整地する。また、転じて、現状を改めて調整する。「撥乱反正」「撥乱世、反諸正=乱世ヲ撥メ、コレヲ正シキニ反ス」〔→公羊〕

{動}ひらく。ものを分離させる。はじき出す。〈同義語〉→発。「挑撥チョウハツ(=挑発。そそのかす)」「調撥チョウハツ(兵隊を派遣しつかわす)」

{動}ひらく。ものを分離させる。はじき出す。〈同義語〉→発。「挑撥チョウハツ(=挑発。そそのかす)」「調撥チョウハツ(兵隊を派遣しつかわす)」

{名}琵琶ビワなどの弦をはねてひくばち。▽呉音ハチのなまった語。「曲終収撥当心画=曲終ハリテ撥ヲ収メ、心ニ当テテ画ス」〔→白居易〕

《解字》

会意兼形声。發(=発)の原字は「左右の足を両側にぱっとひらいてはねたさま+殳印(動詞の記号)」からなる。それに弓を添えたのが發(弓をぱっとはじいて射出す)の字。撥は「手+音符發」で、発の原義(ぱっとはねる)をあらわす。

《単語家族》

八(二つにわけられる数)

{名}琵琶ビワなどの弦をはねてひくばち。▽呉音ハチのなまった語。「曲終収撥当心画=曲終ハリテ撥ヲ収メ、心ニ当テテ画ス」〔→白居易〕

《解字》

会意兼形声。發(=発)の原字は「左右の足を両側にぱっとひらいてはねたさま+殳印(動詞の記号)」からなる。それに弓を添えたのが發(弓をぱっとはじいて射出す)の字。撥は「手+音符發」で、発の原義(ぱっとはねる)をあらわす。

《単語家族》

八(二つにわけられる数) 別(ぱっと左右に分ける)

別(ぱっと左右に分ける) 抜(おおいを分けひらいてぬき出す)などと同系。

《類義》

→啓

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

抜(おおいを分けひらいてぬき出す)などと同系。

《類義》

→啓

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

撩 おさめる🔗⭐🔉

【撩】

15画

15画  部

区点=5792 16進=597C シフトJIS=9D9C

《音読み》 リョウ(レウ)

部

区点=5792 16進=597C シフトJIS=9D9C

《音読み》 リョウ(レウ)

〈li

〈li o・li

o・li o〉

《訓読み》 からげる(からぐ)/いどむ/みだれる(みだる)/もとる/おさめる(をさむ)

《意味》

o〉

《訓読み》 からげる(からぐ)/いどむ/みだれる(みだる)/もとる/おさめる(をさむ)

《意味》

{動}からげる(カラグ)。ひっかけて、ずるずると引きよせる。からめとる。「撩取リョウシュ(からめとる)」

{動}からげる(カラグ)。ひっかけて、ずるずると引きよせる。からめとる。「撩取リョウシュ(からめとる)」

{動}いどむ。相手をひっかけて引き出す。さそい出す。「撩撥リョウハツ(いどむ)」「撩戦=戦ヒヲ撩ム」

{動}いどむ。相手をひっかけて引き出す。さそい出す。「撩撥リョウハツ(いどむ)」「撩戦=戦ヒヲ撩ム」

{動}みだれる(ミダル)。もとる。ずるずるとからむ。また、からみあってみだれる。〈同義語〉→繚リョウ(からむ)。「百花撩乱ヒャッカリョウラン(花が咲きみだれる)」

{動}みだれる(ミダル)。もとる。ずるずるとからむ。また、からみあってみだれる。〈同義語〉→繚リョウ(からむ)。「百花撩乱ヒャッカリョウラン(花が咲きみだれる)」

{動}おさめる(ヲサム)。ずるずると長いものをからげて、けりをつける。〈類義語〉→了リョウ。「撩簾リョウレン(すだれをからげておさめる)」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音リョウ)は、ずるずると火の延焼するさまで、燎リョウ(かがり火)の原字。撩はそれを音符とし、手を加えた字で、ずるずると長くからむこと。また、長いものをからげて、結末をつけること。

《単語家族》

遼リョウ(長く続く)

{動}おさめる(ヲサム)。ずるずると長いものをからげて、けりをつける。〈類義語〉→了リョウ。「撩簾リョウレン(すだれをからげておさめる)」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音リョウ)は、ずるずると火の延焼するさまで、燎リョウ(かがり火)の原字。撩はそれを音符とし、手を加えた字で、ずるずると長くからむこと。また、長いものをからげて、結末をつけること。

《単語家族》

遼リョウ(長く続く) 了(けりをつける)と同系。

《熟語》

→熟語

了(けりをつける)と同系。

《熟語》

→熟語

15画

15画  部

区点=5792 16進=597C シフトJIS=9D9C

《音読み》 リョウ(レウ)

部

区点=5792 16進=597C シフトJIS=9D9C

《音読み》 リョウ(レウ)

〈li

〈li o・li

o・li o〉

《訓読み》 からげる(からぐ)/いどむ/みだれる(みだる)/もとる/おさめる(をさむ)

《意味》

o〉

《訓読み》 からげる(からぐ)/いどむ/みだれる(みだる)/もとる/おさめる(をさむ)

《意味》

{動}からげる(カラグ)。ひっかけて、ずるずると引きよせる。からめとる。「撩取リョウシュ(からめとる)」

{動}からげる(カラグ)。ひっかけて、ずるずると引きよせる。からめとる。「撩取リョウシュ(からめとる)」

{動}いどむ。相手をひっかけて引き出す。さそい出す。「撩撥リョウハツ(いどむ)」「撩戦=戦ヒヲ撩ム」

{動}いどむ。相手をひっかけて引き出す。さそい出す。「撩撥リョウハツ(いどむ)」「撩戦=戦ヒヲ撩ム」

{動}みだれる(ミダル)。もとる。ずるずるとからむ。また、からみあってみだれる。〈同義語〉→繚リョウ(からむ)。「百花撩乱ヒャッカリョウラン(花が咲きみだれる)」

{動}みだれる(ミダル)。もとる。ずるずるとからむ。また、からみあってみだれる。〈同義語〉→繚リョウ(からむ)。「百花撩乱ヒャッカリョウラン(花が咲きみだれる)」

{動}おさめる(ヲサム)。ずるずると長いものをからげて、けりをつける。〈類義語〉→了リョウ。「撩簾リョウレン(すだれをからげておさめる)」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音リョウ)は、ずるずると火の延焼するさまで、燎リョウ(かがり火)の原字。撩はそれを音符とし、手を加えた字で、ずるずると長くからむこと。また、長いものをからげて、結末をつけること。

《単語家族》

遼リョウ(長く続く)

{動}おさめる(ヲサム)。ずるずると長いものをからげて、けりをつける。〈類義語〉→了リョウ。「撩簾リョウレン(すだれをからげておさめる)」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音リョウ)は、ずるずると火の延焼するさまで、燎リョウ(かがり火)の原字。撩はそれを音符とし、手を加えた字で、ずるずると長くからむこと。また、長いものをからげて、結末をつけること。

《単語家族》

遼リョウ(長く続く) 了(けりをつける)と同系。

《熟語》

→熟語

了(けりをつける)と同系。

《熟語》

→熟語

攻 おさめる🔗⭐🔉

【攻】

7画 攴部 [常用漢字]

区点=2522 16進=3936 シフトJIS=8D55

《常用音訓》コウ/せ…める

《音読み》 コウ

7画 攴部 [常用漢字]

区点=2522 16進=3936 シフトJIS=8D55

《常用音訓》コウ/せ…める

《音読み》 コウ /ク

/ク 〈g

〈g ng〉

《訓読み》 せめる(せむ)/おさめる(をさむ)

《名付け》 おさむ・せむ・たか・よし

《意味》

ng〉

《訓読み》 せめる(せむ)/おさめる(をさむ)

《名付け》 おさむ・せむ・たか・よし

《意味》

{動}せめる(セム)。敵陣や敵城を突き抜くように突っこむ。「攻撃」「攻城略地=城ヲ攻メ地ヲ略ス」「戮力而攻秦=力ヲ戮セテ秦ヲ攻ム」〔→史記〕

{動}せめる(セム)。敵陣や敵城を突き抜くように突っこむ。「攻撃」「攻城略地=城ヲ攻メ地ヲ略ス」「戮力而攻秦=力ヲ戮セテ秦ヲ攻ム」〔→史記〕

{動}せめる(セム)。相手の悪い点を突っこむ。責める。「小子鳴鼓而攻之可也=小子鼓ヲ鳴ラシテコレヲ攻メテ、可ナリ」〔→論語〕

{動}せめる(セム)。相手の悪い点を突っこむ。責める。「小子鳴鼓而攻之可也=小子鼓ヲ鳴ラシテコレヲ攻メテ、可ナリ」〔→論語〕

{動}おさめる(ヲサム)。玉や金属を加工する。深く突っこんで学ぶ。研究する。「攻玉=玉ヲ攻ム」「攻究」

《解字》

会意兼形声。工は、上下の面を|線で突き抜いたさまを示す指事文字。攻は「攴(動詞の記号)+音符工」で、突き抜く、突っこむの意。

《単語家族》

空(突き抜けた)

{動}おさめる(ヲサム)。玉や金属を加工する。深く突っこんで学ぶ。研究する。「攻玉=玉ヲ攻ム」「攻究」

《解字》

会意兼形声。工は、上下の面を|線で突き抜いたさまを示す指事文字。攻は「攴(動詞の記号)+音符工」で、突き抜く、突っこむの意。

《単語家族》

空(突き抜けた) 孔(突き抜けたあな)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

孔(突き抜けたあな)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

7画 攴部 [常用漢字]

区点=2522 16進=3936 シフトJIS=8D55

《常用音訓》コウ/せ…める

《音読み》 コウ

7画 攴部 [常用漢字]

区点=2522 16進=3936 シフトJIS=8D55

《常用音訓》コウ/せ…める

《音読み》 コウ /ク

/ク 〈g

〈g ng〉

《訓読み》 せめる(せむ)/おさめる(をさむ)

《名付け》 おさむ・せむ・たか・よし

《意味》

ng〉

《訓読み》 せめる(せむ)/おさめる(をさむ)

《名付け》 おさむ・せむ・たか・よし

《意味》

{動}せめる(セム)。敵陣や敵城を突き抜くように突っこむ。「攻撃」「攻城略地=城ヲ攻メ地ヲ略ス」「戮力而攻秦=力ヲ戮セテ秦ヲ攻ム」〔→史記〕

{動}せめる(セム)。敵陣や敵城を突き抜くように突っこむ。「攻撃」「攻城略地=城ヲ攻メ地ヲ略ス」「戮力而攻秦=力ヲ戮セテ秦ヲ攻ム」〔→史記〕

{動}せめる(セム)。相手の悪い点を突っこむ。責める。「小子鳴鼓而攻之可也=小子鼓ヲ鳴ラシテコレヲ攻メテ、可ナリ」〔→論語〕

{動}せめる(セム)。相手の悪い点を突っこむ。責める。「小子鳴鼓而攻之可也=小子鼓ヲ鳴ラシテコレヲ攻メテ、可ナリ」〔→論語〕

{動}おさめる(ヲサム)。玉や金属を加工する。深く突っこんで学ぶ。研究する。「攻玉=玉ヲ攻ム」「攻究」

《解字》

会意兼形声。工は、上下の面を|線で突き抜いたさまを示す指事文字。攻は「攴(動詞の記号)+音符工」で、突き抜く、突っこむの意。

《単語家族》

空(突き抜けた)

{動}おさめる(ヲサム)。玉や金属を加工する。深く突っこんで学ぶ。研究する。「攻玉=玉ヲ攻ム」「攻究」

《解字》

会意兼形声。工は、上下の面を|線で突き抜いたさまを示す指事文字。攻は「攴(動詞の記号)+音符工」で、突き抜く、突っこむの意。

《単語家族》

空(突き抜けた) 孔(突き抜けたあな)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

孔(突き抜けたあな)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

敦 おさめる🔗⭐🔉

【敦】

12画 攴部 [人名漢字]

区点=3856 16進=4658 シフトJIS=93D6

《音読み》

12画 攴部 [人名漢字]

区点=3856 16進=4658 シフトJIS=93D6

《音読み》  トン

トン

〈d

〈d n〉/

n〉/ タイ

タイ

/ツイ

/ツイ 〈du

〈du 〉

《訓読み》 あつい(あつし)/おさめる(をさむ)/せまる

《名付け》 あつ・あつし・おさむ・つとむ・つる・のぶ・よい

《意味》

〉

《訓読み》 あつい(あつし)/おさめる(をさむ)/せまる

《名付け》 あつ・あつし・おさむ・つとむ・つる・のぶ・よい

《意味》

{形}あつい(アツシ)。ずっしりと安定している。重厚な。〈同義語〉→惇。〈対語〉→軽・→薄。〈類義語〉→厚。「敦厚トンコウ」「敦篤トントク(分あつく落ち着いた)」「薄夫敦=薄夫モ敦シ」〔→孟子〕

{形}あつい(アツシ)。ずっしりと安定している。重厚な。〈同義語〉→惇。〈対語〉→軽・→薄。〈類義語〉→厚。「敦厚トンコウ」「敦篤トントク(分あつく落ち着いた)」「薄夫敦=薄夫モ敦シ」〔→孟子〕

{動}おさめる(ヲサム)。あるべき所に落ち着ける。〈同義語〉→頓。「使虞敦匠=虞ヲシテ匠ヲ敦メシム」〔→孟子〕

{動}おさめる(ヲサム)。あるべき所に落ち着ける。〈同義語〉→頓。「使虞敦匠=虞ヲシテ匠ヲ敦メシム」〔→孟子〕

「渾敦コントン」とは、ずっしりとよどんで、えたいの知れないさま。また。鈍重でわけのわからない化け物のこと。〈同義語〉→混沌。

「渾敦コントン」とは、ずっしりとよどんで、えたいの知れないさま。また。鈍重でわけのわからない化け物のこと。〈同義語〉→混沌。

{名}太くてずっしりした、黍稷ショショク(きびの類)を盛る祭器。

{名}太くてずっしりした、黍稷ショショク(きびの類)を盛る祭器。

{名}ずっしりした盛り土。〈同義語〉→堆。

{名}ずっしりした盛り土。〈同義語〉→堆。

{動}せまる。追い立てる。また、せきたてる。〈類義語〉→追ツイ。「王事敦我=王事我ニ敦ル」〔→詩経〕

《解字》

{動}せまる。追い立てる。また、せきたてる。〈類義語〉→追ツイ。「王事敦我=王事我ニ敦ル」〔→詩経〕

《解字》

会意。敦の字の左側の部分は、建物の下のずっしりした土台、または城壁の土盛りを描いた象形文字。敦は、それに攴(動詞の記号)を添えた。

《単語家族》

屯チュン(ずっしり重い)

会意。敦の字の左側の部分は、建物の下のずっしりした土台、または城壁の土盛りを描いた象形文字。敦は、それに攴(動詞の記号)を添えた。

《単語家族》

屯チュン(ずっしり重い) 鈍(ずっしりと重い)

鈍(ずっしりと重い) 堆タイ(ずっしりした土盛り)

堆タイ(ずっしりした土盛り) 惇トン(重厚な心)などと同系。

《熟語》

→熟語

惇トン(重厚な心)などと同系。

《熟語》

→熟語

12画 攴部 [人名漢字]

区点=3856 16進=4658 シフトJIS=93D6

《音読み》

12画 攴部 [人名漢字]

区点=3856 16進=4658 シフトJIS=93D6

《音読み》  トン

トン

〈d

〈d n〉/

n〉/ タイ

タイ

/ツイ

/ツイ 〈du

〈du 〉

《訓読み》 あつい(あつし)/おさめる(をさむ)/せまる

《名付け》 あつ・あつし・おさむ・つとむ・つる・のぶ・よい

《意味》

〉

《訓読み》 あつい(あつし)/おさめる(をさむ)/せまる

《名付け》 あつ・あつし・おさむ・つとむ・つる・のぶ・よい

《意味》

{形}あつい(アツシ)。ずっしりと安定している。重厚な。〈同義語〉→惇。〈対語〉→軽・→薄。〈類義語〉→厚。「敦厚トンコウ」「敦篤トントク(分あつく落ち着いた)」「薄夫敦=薄夫モ敦シ」〔→孟子〕

{形}あつい(アツシ)。ずっしりと安定している。重厚な。〈同義語〉→惇。〈対語〉→軽・→薄。〈類義語〉→厚。「敦厚トンコウ」「敦篤トントク(分あつく落ち着いた)」「薄夫敦=薄夫モ敦シ」〔→孟子〕

{動}おさめる(ヲサム)。あるべき所に落ち着ける。〈同義語〉→頓。「使虞敦匠=虞ヲシテ匠ヲ敦メシム」〔→孟子〕

{動}おさめる(ヲサム)。あるべき所に落ち着ける。〈同義語〉→頓。「使虞敦匠=虞ヲシテ匠ヲ敦メシム」〔→孟子〕

「渾敦コントン」とは、ずっしりとよどんで、えたいの知れないさま。また。鈍重でわけのわからない化け物のこと。〈同義語〉→混沌。

「渾敦コントン」とは、ずっしりとよどんで、えたいの知れないさま。また。鈍重でわけのわからない化け物のこと。〈同義語〉→混沌。

{名}太くてずっしりした、黍稷ショショク(きびの類)を盛る祭器。

{名}太くてずっしりした、黍稷ショショク(きびの類)を盛る祭器。

{名}ずっしりした盛り土。〈同義語〉→堆。

{名}ずっしりした盛り土。〈同義語〉→堆。

{動}せまる。追い立てる。また、せきたてる。〈類義語〉→追ツイ。「王事敦我=王事我ニ敦ル」〔→詩経〕

《解字》

{動}せまる。追い立てる。また、せきたてる。〈類義語〉→追ツイ。「王事敦我=王事我ニ敦ル」〔→詩経〕

《解字》

会意。敦の字の左側の部分は、建物の下のずっしりした土台、または城壁の土盛りを描いた象形文字。敦は、それに攴(動詞の記号)を添えた。

《単語家族》

屯チュン(ずっしり重い)

会意。敦の字の左側の部分は、建物の下のずっしりした土台、または城壁の土盛りを描いた象形文字。敦は、それに攴(動詞の記号)を添えた。

《単語家族》

屯チュン(ずっしり重い) 鈍(ずっしりと重い)

鈍(ずっしりと重い) 堆タイ(ずっしりした土盛り)

堆タイ(ずっしりした土盛り) 惇トン(重厚な心)などと同系。

《熟語》

→熟語

惇トン(重厚な心)などと同系。

《熟語》

→熟語

斂 おさまる🔗⭐🔉

【斂】

17画 攴部

区点=5844 16進=5A4C シフトJIS=9DCA

《音読み》 レン(レム)

17画 攴部

区点=5844 16進=5A4C シフトJIS=9DCA

《音読み》 レン(レム)

〈li

〈li n・li

n・li n〉

《訓読み》 あつめる(あつむ)/おさめる(をさむ)/おさまる(をさまる)/しまる

《意味》

n〉

《訓読み》 あつめる(あつむ)/おさめる(をさむ)/おさまる(をさまる)/しまる

《意味》

{動}あつめる(アツム)。絞るようにしてあつめる。多くの物をひと所に寄せあつめる。〈類義語〉→聚シュウ・→収。「収斂(絞ってあつめる、引きしめる)」「秋、省斂而助不給=秋ニハ、省斂シテ、不給ヲ助ク」〔→孟子〕

{動}あつめる(アツム)。絞るようにしてあつめる。多くの物をひと所に寄せあつめる。〈類義語〉→聚シュウ・→収。「収斂(絞ってあつめる、引きしめる)」「秋、省斂而助不給=秋ニハ、省斂シテ、不給ヲ助ク」〔→孟子〕

{動}おさめる(ヲサム)。おさまる(ヲサマル)。たるんだものを引きしめる。また、散在したものがまとまる。「斂容=容ヲ斂ム」「斂眉=眉ヲ斂ム」「閉門自斂=門ヲ閉ヂテミヅカラ斂ム」〔→漢書〕

{動}おさめる(ヲサム)。おさまる(ヲサマル)。たるんだものを引きしめる。また、散在したものがまとまる。「斂容=容ヲ斂ム」「斂眉=眉ヲ斂ム」「閉門自斂=門ヲ閉ヂテミヅカラ斂ム」〔→漢書〕

レンス{動}死体を棺の中におさめる。「斂不憑其棺=斂スルニ、ソノ棺ニ憑ラズ」〔→韓愈〕

レンス{動}死体を棺の中におさめる。「斂不憑其棺=斂スルニ、ソノ棺ニ憑ラズ」〔→韓愈〕

{動}しまる。発散せずに引きしまる。また、縮んで小さくなる。「収斂作用」「酸斂サンレン(酸性で、引きしめる薬のこと)」

《解字》

会意兼形声。僉セン・ケンは、多くの物をつぼに寄せあつめたさまを描いた象形文字。のち「集めるしるし+二つの口+二人の人」の会意文字で示し、寄せあつめることを示す。のち、「みな」の意の副詞に転用された。斂は「攴(動詞の記号)+音符僉」で、引き絞ってあつめること。→僉

《単語家族》

簾レン(引き寄せて片方にあつめるすだれ)

{動}しまる。発散せずに引きしまる。また、縮んで小さくなる。「収斂作用」「酸斂サンレン(酸性で、引きしめる薬のこと)」

《解字》

会意兼形声。僉セン・ケンは、多くの物をつぼに寄せあつめたさまを描いた象形文字。のち「集めるしるし+二つの口+二人の人」の会意文字で示し、寄せあつめることを示す。のち、「みな」の意の副詞に転用された。斂は「攴(動詞の記号)+音符僉」で、引き絞ってあつめること。→僉

《単語家族》

簾レン(引き寄せて片方にあつめるすだれ) 檢(=検。あつめて調べる)などと同系。

《類義》

収は、一か所にまとめること。聚は、引き縮めてあつめること。集は、多くの物を寄せあつめること。→治

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

檢(=検。あつめて調べる)などと同系。

《類義》

収は、一か所にまとめること。聚は、引き縮めてあつめること。集は、多くの物を寄せあつめること。→治

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

17画 攴部

区点=5844 16進=5A4C シフトJIS=9DCA

《音読み》 レン(レム)

17画 攴部

区点=5844 16進=5A4C シフトJIS=9DCA

《音読み》 レン(レム)

〈li

〈li n・li

n・li n〉

《訓読み》 あつめる(あつむ)/おさめる(をさむ)/おさまる(をさまる)/しまる

《意味》

n〉

《訓読み》 あつめる(あつむ)/おさめる(をさむ)/おさまる(をさまる)/しまる

《意味》

{動}あつめる(アツム)。絞るようにしてあつめる。多くの物をひと所に寄せあつめる。〈類義語〉→聚シュウ・→収。「収斂(絞ってあつめる、引きしめる)」「秋、省斂而助不給=秋ニハ、省斂シテ、不給ヲ助ク」〔→孟子〕

{動}あつめる(アツム)。絞るようにしてあつめる。多くの物をひと所に寄せあつめる。〈類義語〉→聚シュウ・→収。「収斂(絞ってあつめる、引きしめる)」「秋、省斂而助不給=秋ニハ、省斂シテ、不給ヲ助ク」〔→孟子〕

{動}おさめる(ヲサム)。おさまる(ヲサマル)。たるんだものを引きしめる。また、散在したものがまとまる。「斂容=容ヲ斂ム」「斂眉=眉ヲ斂ム」「閉門自斂=門ヲ閉ヂテミヅカラ斂ム」〔→漢書〕

{動}おさめる(ヲサム)。おさまる(ヲサマル)。たるんだものを引きしめる。また、散在したものがまとまる。「斂容=容ヲ斂ム」「斂眉=眉ヲ斂ム」「閉門自斂=門ヲ閉ヂテミヅカラ斂ム」〔→漢書〕

レンス{動}死体を棺の中におさめる。「斂不憑其棺=斂スルニ、ソノ棺ニ憑ラズ」〔→韓愈〕

レンス{動}死体を棺の中におさめる。「斂不憑其棺=斂スルニ、ソノ棺ニ憑ラズ」〔→韓愈〕

{動}しまる。発散せずに引きしまる。また、縮んで小さくなる。「収斂作用」「酸斂サンレン(酸性で、引きしめる薬のこと)」

《解字》

会意兼形声。僉セン・ケンは、多くの物をつぼに寄せあつめたさまを描いた象形文字。のち「集めるしるし+二つの口+二人の人」の会意文字で示し、寄せあつめることを示す。のち、「みな」の意の副詞に転用された。斂は「攴(動詞の記号)+音符僉」で、引き絞ってあつめること。→僉

《単語家族》

簾レン(引き寄せて片方にあつめるすだれ)

{動}しまる。発散せずに引きしまる。また、縮んで小さくなる。「収斂作用」「酸斂サンレン(酸性で、引きしめる薬のこと)」

《解字》

会意兼形声。僉セン・ケンは、多くの物をつぼに寄せあつめたさまを描いた象形文字。のち「集めるしるし+二つの口+二人の人」の会意文字で示し、寄せあつめることを示す。のち、「みな」の意の副詞に転用された。斂は「攴(動詞の記号)+音符僉」で、引き絞ってあつめること。→僉

《単語家族》

簾レン(引き寄せて片方にあつめるすだれ) 檢(=検。あつめて調べる)などと同系。

《類義》

収は、一か所にまとめること。聚は、引き縮めてあつめること。集は、多くの物を寄せあつめること。→治

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

檢(=検。あつめて調べる)などと同系。

《類義》

収は、一か所にまとめること。聚は、引き縮めてあつめること。集は、多くの物を寄せあつめること。→治

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

易 おさめる🔗⭐🔉

【易】

8画 日部 [五年]

区点=1655 16進=3057 シフトJIS=88D5

《常用音訓》イ/エキ/やさ…しい

《音読み》

8画 日部 [五年]

区点=1655 16進=3057 シフトJIS=88D5

《常用音訓》イ/エキ/やさ…しい

《音読み》  エキ

エキ /ヤク

/ヤク 〈y

〈y 〉/

〉/ イ

イ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 やさしい/かえる(かふ)/かわる(かはる)/やすい(やすし)/やすらか(やすらかなり)/たいら(たひら)/やすしとする(やすしとす)/かろんずる(かろんず)/あなどる/おさめる(をさむ)

《名付け》 おさ・おさむ・かぬ・かね・やす・やすし

《意味》

〉

《訓読み》 やさしい/かえる(かふ)/かわる(かはる)/やすい(やすし)/やすらか(やすらかなり)/たいら(たひら)/やすしとする(やすしとす)/かろんずる(かろんず)/あなどる/おさめる(をさむ)

《名付け》 おさ・おさむ・かぬ・かね・やす・やすし

《意味》

{動}かえる(カフ)。かわる(カハル)。とりかえる。次々に入れかわる。〈類義語〉→逓テイ・→変・→改。「改易」「交易」「以羊易之=羊ヲモッテコレニ易フ」〔→孟子〕

{動}かえる(カフ)。かわる(カハル)。とりかえる。次々に入れかわる。〈類義語〉→逓テイ・→変・→改。「改易」「交易」「以羊易之=羊ヲモッテコレニ易フ」〔→孟子〕

{名}とかげ。やもり。〈同義語〉→蜴エキ。「蜥易(=蜥蜴セキエキ)」

{名}とかげ。やもり。〈同義語〉→蜴エキ。「蜥易(=蜥蜴セキエキ)」

{名}昔の占いの書。「連山」「帰蔵」「周易」の三種があったと伝えるが、今では「周易」が残っているだけである。陰と陽との組み合わせでできた六十四卦カが次々にかわる相をあらわすので易という。「易経」

{名}昔の占いの書。「連山」「帰蔵」「周易」の三種があったと伝えるが、今では「周易」が残っているだけである。陰と陽との組み合わせでできた六十四卦カが次々にかわる相をあらわすので易という。「易経」

「辟易ヘキエキ」とは、横に避けからだを低めて、退却すること。のち、閉口して退く意に用いる。「辟易数里=辟易スルコト数里」〔→史記〕

「辟易ヘキエキ」とは、横に避けからだを低めて、退却すること。のち、閉口して退く意に用いる。「辟易数里=辟易スルコト数里」〔→史記〕

{形}やすい(ヤスシ)。たやすい。抵抗がない。▽動詞の上につき、「易行オコナイヤスシ」のように用いる。〈対語〉→難ナン/カタシ。「容易」「少年易老学難成=少年老イ易ク学成リ難シ」〔→朱熹〕

{形}やすい(ヤスシ)。たやすい。抵抗がない。▽動詞の上につき、「易行オコナイヤスシ」のように用いる。〈対語〉→難ナン/カタシ。「容易」「少年易老学難成=少年老イ易ク学成リ難シ」〔→朱熹〕

{形・名}やすらか(ヤスラカナリ)。たいら(タヒラ)。でこぼこや抵抗がない。手軽な。平穏な境地。〈類義語〉→安・→平。「安易」「平易」「君子居易以俟命=君子易キニ居リテ以テ命ヲ俟ツ」〔→中庸〕

{形・名}やすらか(ヤスラカナリ)。たいら(タヒラ)。でこぼこや抵抗がない。手軽な。平穏な境地。〈類義語〉→安・→平。「安易」「平易」「君子居易以俟命=君子易キニ居リテ以テ命ヲ俟ツ」〔→中庸〕

{動}やすしとする(ヤスシトス)。かろんずる(カロンズ)。あなどる。なんでもないと思う。平気でいる。「仲尼賞而魯民易降北=仲尼賞シテ、魯民降北ヲ易ンズ」〔→韓非〕

{動}やすしとする(ヤスシトス)。かろんずる(カロンズ)。あなどる。なんでもないと思う。平気でいる。「仲尼賞而魯民易降北=仲尼賞シテ、魯民降北ヲ易ンズ」〔→韓非〕

{動}おさめる(ヲサム)。平らにおさめる。でこぼこをなくす。物事を順調にはこぶ。「易耨イジョク(田畑の土をかえしてならす)」「喪与其易也寧戚=喪ハソノ易メンヨリハムシロ戚メ」〔→論語〕

《解字》

{動}おさめる(ヲサム)。平らにおさめる。でこぼこをなくす。物事を順調にはこぶ。「易耨イジョク(田畑の土をかえしてならす)」「喪与其易也寧戚=喪ハソノ易メンヨリハムシロ戚メ」〔→論語〕

《解字》

会意。「やもり+彡印(もよう)」で、蜥蜴セキエキの蜴の原字。もと、たいらにへばりつくやもりの特色に名づけたことば。また、伝逓の逓(次々に、横に伝わる)にあて、AからBにと、横に、次々とかわっていくのを易という。

《単語家族》

地(たいらな土地)

会意。「やもり+彡印(もよう)」で、蜥蜴セキエキの蜴の原字。もと、たいらにへばりつくやもりの特色に名づけたことば。また、伝逓の逓(次々に、横に伝わる)にあて、AからBにと、横に、次々とかわっていくのを易という。

《単語家族》

地(たいらな土地) 紙(たいらなかみ)

紙(たいらなかみ) 錫セキ(たいらに伸ばす、すず)

錫セキ(たいらに伸ばす、すず) 也ヤ(たいらなさそり)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

也ヤ(たいらなさそり)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

8画 日部 [五年]

区点=1655 16進=3057 シフトJIS=88D5

《常用音訓》イ/エキ/やさ…しい

《音読み》

8画 日部 [五年]

区点=1655 16進=3057 シフトJIS=88D5

《常用音訓》イ/エキ/やさ…しい

《音読み》  エキ

エキ /ヤク

/ヤク 〈y

〈y 〉/

〉/ イ

イ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 やさしい/かえる(かふ)/かわる(かはる)/やすい(やすし)/やすらか(やすらかなり)/たいら(たひら)/やすしとする(やすしとす)/かろんずる(かろんず)/あなどる/おさめる(をさむ)

《名付け》 おさ・おさむ・かぬ・かね・やす・やすし

《意味》

〉

《訓読み》 やさしい/かえる(かふ)/かわる(かはる)/やすい(やすし)/やすらか(やすらかなり)/たいら(たひら)/やすしとする(やすしとす)/かろんずる(かろんず)/あなどる/おさめる(をさむ)

《名付け》 おさ・おさむ・かぬ・かね・やす・やすし

《意味》

{動}かえる(カフ)。かわる(カハル)。とりかえる。次々に入れかわる。〈類義語〉→逓テイ・→変・→改。「改易」「交易」「以羊易之=羊ヲモッテコレニ易フ」〔→孟子〕

{動}かえる(カフ)。かわる(カハル)。とりかえる。次々に入れかわる。〈類義語〉→逓テイ・→変・→改。「改易」「交易」「以羊易之=羊ヲモッテコレニ易フ」〔→孟子〕

{名}とかげ。やもり。〈同義語〉→蜴エキ。「蜥易(=蜥蜴セキエキ)」

{名}とかげ。やもり。〈同義語〉→蜴エキ。「蜥易(=蜥蜴セキエキ)」

{名}昔の占いの書。「連山」「帰蔵」「周易」の三種があったと伝えるが、今では「周易」が残っているだけである。陰と陽との組み合わせでできた六十四卦カが次々にかわる相をあらわすので易という。「易経」

{名}昔の占いの書。「連山」「帰蔵」「周易」の三種があったと伝えるが、今では「周易」が残っているだけである。陰と陽との組み合わせでできた六十四卦カが次々にかわる相をあらわすので易という。「易経」

「辟易ヘキエキ」とは、横に避けからだを低めて、退却すること。のち、閉口して退く意に用いる。「辟易数里=辟易スルコト数里」〔→史記〕

「辟易ヘキエキ」とは、横に避けからだを低めて、退却すること。のち、閉口して退く意に用いる。「辟易数里=辟易スルコト数里」〔→史記〕

{形}やすい(ヤスシ)。たやすい。抵抗がない。▽動詞の上につき、「易行オコナイヤスシ」のように用いる。〈対語〉→難ナン/カタシ。「容易」「少年易老学難成=少年老イ易ク学成リ難シ」〔→朱熹〕

{形}やすい(ヤスシ)。たやすい。抵抗がない。▽動詞の上につき、「易行オコナイヤスシ」のように用いる。〈対語〉→難ナン/カタシ。「容易」「少年易老学難成=少年老イ易ク学成リ難シ」〔→朱熹〕

{形・名}やすらか(ヤスラカナリ)。たいら(タヒラ)。でこぼこや抵抗がない。手軽な。平穏な境地。〈類義語〉→安・→平。「安易」「平易」「君子居易以俟命=君子易キニ居リテ以テ命ヲ俟ツ」〔→中庸〕

{形・名}やすらか(ヤスラカナリ)。たいら(タヒラ)。でこぼこや抵抗がない。手軽な。平穏な境地。〈類義語〉→安・→平。「安易」「平易」「君子居易以俟命=君子易キニ居リテ以テ命ヲ俟ツ」〔→中庸〕

{動}やすしとする(ヤスシトス)。かろんずる(カロンズ)。あなどる。なんでもないと思う。平気でいる。「仲尼賞而魯民易降北=仲尼賞シテ、魯民降北ヲ易ンズ」〔→韓非〕

{動}やすしとする(ヤスシトス)。かろんずる(カロンズ)。あなどる。なんでもないと思う。平気でいる。「仲尼賞而魯民易降北=仲尼賞シテ、魯民降北ヲ易ンズ」〔→韓非〕

{動}おさめる(ヲサム)。平らにおさめる。でこぼこをなくす。物事を順調にはこぶ。「易耨イジョク(田畑の土をかえしてならす)」「喪与其易也寧戚=喪ハソノ易メンヨリハムシロ戚メ」〔→論語〕

《解字》

{動}おさめる(ヲサム)。平らにおさめる。でこぼこをなくす。物事を順調にはこぶ。「易耨イジョク(田畑の土をかえしてならす)」「喪与其易也寧戚=喪ハソノ易メンヨリハムシロ戚メ」〔→論語〕

《解字》

会意。「やもり+彡印(もよう)」で、蜥蜴セキエキの蜴の原字。もと、たいらにへばりつくやもりの特色に名づけたことば。また、伝逓の逓(次々に、横に伝わる)にあて、AからBにと、横に、次々とかわっていくのを易という。

《単語家族》

地(たいらな土地)

会意。「やもり+彡印(もよう)」で、蜥蜴セキエキの蜴の原字。もと、たいらにへばりつくやもりの特色に名づけたことば。また、伝逓の逓(次々に、横に伝わる)にあて、AからBにと、横に、次々とかわっていくのを易という。

《単語家族》

地(たいらな土地) 紙(たいらなかみ)

紙(たいらなかみ) 錫セキ(たいらに伸ばす、すず)

錫セキ(たいらに伸ばす、すず) 也ヤ(たいらなさそり)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

也ヤ(たいらなさそり)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

治 おさまる🔗⭐🔉

【治】

8画 水部 [四年]

区点=2803 16進=3C23 シフトJIS=8EA1

《常用音訓》ジ/チ/おさ…まる/おさ…める/なお…す/なお…る

《音読み》 ジ(ヂ)

8画 水部 [四年]

区点=2803 16進=3C23 シフトJIS=8EA1

《常用音訓》ジ/チ/おさ…まる/おさ…める/なお…す/なお…る

《音読み》 ジ(ヂ) /チ

/チ 〈ch

〈ch ・zh

・zh 〉

《訓読み》 おさめる(をさむ)/なおす(なほす)/なおる(なほる)/おさまる(をさまる)

《名付け》 おさむ・さだ・す・ず・ただす・つぐ・とお・のぶ・はる・よし

《意味》

〉

《訓読み》 おさめる(をさむ)/なおす(なほす)/なおる(なほる)/おさまる(をさまる)

《名付け》 おさむ・さだ・す・ず・ただす・つぐ・とお・のぶ・はる・よし

《意味》

{動}おさめる(ヲサム)。河川に人工を加えて流れをうまく調節する「治水=水ヲ治ム」「治河=河ヲ治ム」

{動}おさめる(ヲサム)。河川に人工を加えて流れをうまく調節する「治水=水ヲ治ム」「治河=河ヲ治ム」

{動}おさめる(ヲサム)。人工を加えてほどよい状態にする。うまく調整する。「治軍=軍ヲ治ム」「治生=生ヲ治ム」「治産=産ヲ治ム」

{動}おさめる(ヲサム)。人工を加えてほどよい状態にする。うまく調整する。「治軍=軍ヲ治ム」「治生=生ヲ治ム」「治産=産ヲ治ム」

{動}おさめる(ヲサム)。政事を行って世の中をうまくおさめる。「政治」「先治其国=先ヅソノ国ヲ治ム」〔→大学〕

{動}おさめる(ヲサム)。政事を行って世の中をうまくおさめる。「政治」「先治其国=先ヅソノ国ヲ治ム」〔→大学〕

{動}おさめる(ヲサム)。刑をきめる。罰をきめて罪人を取り締まる。「治罪=罪ヲ治ム」

{動}おさめる(ヲサム)。刑をきめる。罰をきめて罪人を取り締まる。「治罪=罪ヲ治ム」

{動}おさめる(ヲサム)。なおす(ナホス)。なおる(ナホル)。手を加えて病気をなおす。また、なおる。「治病チビョウ」

{動}おさめる(ヲサム)。なおす(ナホス)。なおる(ナホル)。手を加えて病気をなおす。また、なおる。「治病チビョウ」

{名}おさまった状態。▽去声に読む。〈対語〉→乱。「帰於治=治ニ帰ス」〔→荀子〕

{名}おさまった状態。▽去声に読む。〈対語〉→乱。「帰於治=治ニ帰ス」〔→荀子〕

{動}おさまる(ヲサマル)。世の秩序が正しくおさまる。▽去声に読む。「重罰不用而民自治=重罰ヲ用

{動}おさまる(ヲサマル)。世の秩序が正しくおさまる。▽去声に読む。「重罰不用而民自治=重罰ヲ用 ズシテ民オノヅカラ治マル」〔→韓非〕

ズシテ民オノヅカラ治マル」〔→韓非〕

{名}政治をする役所のある都市。▽去声に読む。「県治ケンチ(県の政府のある都市)」

《解字》

会意兼形声。古人は曲がった棒を耕作のすきとして用いた。以の原字はその曲がった棒の形で、工具を用いて人工を加えること。台は「口+音符ム(=以)」の会意兼形声文字で、ものをいったり、工作をするなど作為を加えること。治は「水+音符台」で、河川に人工を加えて流れを調整すること。以・台・治などはすべて人工で調整する意を含む。

《単語家族》

飴イ(麦や米に加工したあめ)と同系。

《類義》

修は、すらりとよい形にととのえること。御(=馭)は、押さえていうことをきかせること。斂レンは、引きしめること。理は、すじを通してととのえること。

《異字同訓》

おさまる/おさめる。 →収 なおす/なおる。 →直

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{名}政治をする役所のある都市。▽去声に読む。「県治ケンチ(県の政府のある都市)」

《解字》

会意兼形声。古人は曲がった棒を耕作のすきとして用いた。以の原字はその曲がった棒の形で、工具を用いて人工を加えること。台は「口+音符ム(=以)」の会意兼形声文字で、ものをいったり、工作をするなど作為を加えること。治は「水+音符台」で、河川に人工を加えて流れを調整すること。以・台・治などはすべて人工で調整する意を含む。

《単語家族》

飴イ(麦や米に加工したあめ)と同系。

《類義》

修は、すらりとよい形にととのえること。御(=馭)は、押さえていうことをきかせること。斂レンは、引きしめること。理は、すじを通してととのえること。

《異字同訓》

おさまる/おさめる。 →収 なおす/なおる。 →直

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

8画 水部 [四年]

区点=2803 16進=3C23 シフトJIS=8EA1

《常用音訓》ジ/チ/おさ…まる/おさ…める/なお…す/なお…る

《音読み》 ジ(ヂ)

8画 水部 [四年]

区点=2803 16進=3C23 シフトJIS=8EA1

《常用音訓》ジ/チ/おさ…まる/おさ…める/なお…す/なお…る

《音読み》 ジ(ヂ) /チ

/チ 〈ch

〈ch ・zh

・zh 〉

《訓読み》 おさめる(をさむ)/なおす(なほす)/なおる(なほる)/おさまる(をさまる)

《名付け》 おさむ・さだ・す・ず・ただす・つぐ・とお・のぶ・はる・よし

《意味》

〉

《訓読み》 おさめる(をさむ)/なおす(なほす)/なおる(なほる)/おさまる(をさまる)

《名付け》 おさむ・さだ・す・ず・ただす・つぐ・とお・のぶ・はる・よし

《意味》

{動}おさめる(ヲサム)。河川に人工を加えて流れをうまく調節する「治水=水ヲ治ム」「治河=河ヲ治ム」

{動}おさめる(ヲサム)。河川に人工を加えて流れをうまく調節する「治水=水ヲ治ム」「治河=河ヲ治ム」

{動}おさめる(ヲサム)。人工を加えてほどよい状態にする。うまく調整する。「治軍=軍ヲ治ム」「治生=生ヲ治ム」「治産=産ヲ治ム」

{動}おさめる(ヲサム)。人工を加えてほどよい状態にする。うまく調整する。「治軍=軍ヲ治ム」「治生=生ヲ治ム」「治産=産ヲ治ム」

{動}おさめる(ヲサム)。政事を行って世の中をうまくおさめる。「政治」「先治其国=先ヅソノ国ヲ治ム」〔→大学〕

{動}おさめる(ヲサム)。政事を行って世の中をうまくおさめる。「政治」「先治其国=先ヅソノ国ヲ治ム」〔→大学〕

{動}おさめる(ヲサム)。刑をきめる。罰をきめて罪人を取り締まる。「治罪=罪ヲ治ム」

{動}おさめる(ヲサム)。刑をきめる。罰をきめて罪人を取り締まる。「治罪=罪ヲ治ム」

{動}おさめる(ヲサム)。なおす(ナホス)。なおる(ナホル)。手を加えて病気をなおす。また、なおる。「治病チビョウ」

{動}おさめる(ヲサム)。なおす(ナホス)。なおる(ナホル)。手を加えて病気をなおす。また、なおる。「治病チビョウ」

{名}おさまった状態。▽去声に読む。〈対語〉→乱。「帰於治=治ニ帰ス」〔→荀子〕

{名}おさまった状態。▽去声に読む。〈対語〉→乱。「帰於治=治ニ帰ス」〔→荀子〕

{動}おさまる(ヲサマル)。世の秩序が正しくおさまる。▽去声に読む。「重罰不用而民自治=重罰ヲ用

{動}おさまる(ヲサマル)。世の秩序が正しくおさまる。▽去声に読む。「重罰不用而民自治=重罰ヲ用 ズシテ民オノヅカラ治マル」〔→韓非〕

ズシテ民オノヅカラ治マル」〔→韓非〕

{名}政治をする役所のある都市。▽去声に読む。「県治ケンチ(県の政府のある都市)」

《解字》

会意兼形声。古人は曲がった棒を耕作のすきとして用いた。以の原字はその曲がった棒の形で、工具を用いて人工を加えること。台は「口+音符ム(=以)」の会意兼形声文字で、ものをいったり、工作をするなど作為を加えること。治は「水+音符台」で、河川に人工を加えて流れを調整すること。以・台・治などはすべて人工で調整する意を含む。

《単語家族》

飴イ(麦や米に加工したあめ)と同系。

《類義》

修は、すらりとよい形にととのえること。御(=馭)は、押さえていうことをきかせること。斂レンは、引きしめること。理は、すじを通してととのえること。

《異字同訓》

おさまる/おさめる。 →収 なおす/なおる。 →直

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{名}政治をする役所のある都市。▽去声に読む。「県治ケンチ(県の政府のある都市)」

《解字》

会意兼形声。古人は曲がった棒を耕作のすきとして用いた。以の原字はその曲がった棒の形で、工具を用いて人工を加えること。台は「口+音符ム(=以)」の会意兼形声文字で、ものをいったり、工作をするなど作為を加えること。治は「水+音符台」で、河川に人工を加えて流れを調整すること。以・台・治などはすべて人工で調整する意を含む。

《単語家族》

飴イ(麦や米に加工したあめ)と同系。

《類義》

修は、すらりとよい形にととのえること。御(=馭)は、押さえていうことをきかせること。斂レンは、引きしめること。理は、すじを通してととのえること。

《異字同訓》

おさまる/おさめる。 →収 なおす/なおる。 →直

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

為 おさめる🔗⭐🔉

【為】

9画 火部 [常用漢字]

区点=1657 16進=3059 シフトJIS=88D7

【爲】旧字人名に使える旧字

9画 火部 [常用漢字]

区点=1657 16進=3059 シフトJIS=88D7

【爲】旧字人名に使える旧字

12画 爪部

区点=6410 16進=602A シフトJIS=E0A8

《常用音訓》イ

《音読み》 イ(

12画 爪部

区点=6410 16進=602A シフトJIS=E0A8

《常用音訓》イ

《音読み》 イ( )

)

〈w

〈w i・w

i・w i〉

《訓読み》 なす/つくる/おさめる(をさむ)/なる/まなぶ/たり/ためにする(ためにす)/ために/ためなり

《名付け》 さだ・しげ・す・すけ・た・ため・ち・なり・ゆき・よし・より

《意味》

i〉

《訓読み》 なす/つくる/おさめる(をさむ)/なる/まなぶ/たり/ためにする(ためにす)/ために/ためなり

《名付け》 さだ・しげ・す・すけ・た・ため・ち・なり・ゆき・よし・より

《意味》

{動}なす。ある事に手を加えてうまくしあげる。作為する。〈類義語〉→作。「為政以徳=政ヲ為スニ徳ヲモッテス」〔→論語〕

{動}なす。ある事に手を加えてうまくしあげる。作為する。〈類義語〉→作。「為政以徳=政ヲ為スニ徳ヲモッテス」〔→論語〕

{動}つくる。ある物に手を加えて、つくりあげる。「為此詩者其知道乎=コノ詩ヲ為ル者ハソレ道ヲ知レルカ」〔→孟子〕

{動}つくる。ある物に手を加えて、つくりあげる。「為此詩者其知道乎=コノ詩ヲ為ル者ハソレ道ヲ知レルカ」〔→孟子〕

{動}おさめる(ヲサム)。ある事に手を加えてうまくまとめる。「由也為之比及三年=由ヤコレヲ為メ三年ニ及ブコロホヒ」〔→論語〕

{動}おさめる(ヲサム)。ある事に手を加えてうまくまとめる。「由也為之比及三年=由ヤコレヲ為メ三年ニ及ブコロホヒ」〔→論語〕

{動}なる。ある物事がもとの姿をかえて、他の物事に変化する。「変為」「無為小人儒=小人ノ儒ト為ルコトナカレ」〔→論語〕

{動}なる。ある物事がもとの姿をかえて、他の物事に変化する。「変為」「無為小人儒=小人ノ儒ト為ルコトナカレ」〔→論語〕

{動}まなぶ。まねする。まねしておぼえる。▽古くは、「まねぶ」と訓じた。「女為周南召南矣乎=ナンジ周南・召南ヲ為ビタルカ」〔→論語〕

{動}まなぶ。まねする。まねしておぼえる。▽古くは、「まねぶ」と訓じた。「女為周南召南矣乎=ナンジ周南・召南ヲ為ビタルカ」〔→論語〕

{動}たり。…になっている。…である。「子為誰=子ハ誰タルカ」〔→論語〕

{動}たり。…になっている。…である。「子為誰=子ハ誰タルカ」〔→論語〕

「為人ヒトトナリ」とは、人であるそのあり方、つまり人がらのこと。また、「其為物也ソノモノタルヤ」とは、物であるそのあり方、つまりその物の性質のこと。「其為人也孝弟而好犯上者鮮矣=其ノ人ト為リ孝弟ニシテ上ヲ犯スヲ好ム者スクナシ」〔→論語〕

「為人ヒトトナリ」とは、人であるそのあり方、つまり人がらのこと。また、「其為物也ソノモノタルヤ」とは、物であるそのあり方、つまりその物の性質のこと。「其為人也孝弟而好犯上者鮮矣=其ノ人ト為リ孝弟ニシテ上ヲ犯スヲ好ム者スクナシ」〔→論語〕

「以A為B=Aヲ以テBト為ス」とは、AをBだとみなす、Bだと思うとの意。また、「以為=オモヘラク」と訓読することがある。

「以A為B=Aヲ以テBト為ス」とは、AをBだとみなす、Bだと思うとの意。また、「以為=オモヘラク」と訓読することがある。

「何以A為=何ゾAヲ以テ為サンヤ」とは、どうしてAなどをする必要があろうかとの意。「何以文為=何ゾ文ヲモッテ為サンヤ」〔→論語〕

「何以A為=何ゾAヲ以テ為サンヤ」とは、どうしてAなどをする必要があろうかとの意。「何以文為=何ゾ文ヲモッテ為サンヤ」〔→論語〕

受け身をあらわす。「為A所B=AノBスル所ト為ル」とは、AにBされたとの意。「父母宗族皆為戮没=父母宗族ミナ戮没セラル」〔→史記〕「為流矢所中=流矢ノ中タル所ト為ル」〔→史記〕

受け身をあらわす。「為A所B=AノBスル所ト為ル」とは、AにBされたとの意。「父母宗族皆為戮没=父母宗族ミナ戮没セラル」〔→史記〕「為流矢所中=流矢ノ中タル所ト為ル」〔→史記〕

{動}ためにする(タメニス)。ある目的のためにする。▽去声に読む。「古之学者為己、今之学者為人=古ノ学者ハ己ノ為ニシ、今ノ学者ハ人ノ為ニス」〔→論語〕

{動}ためにする(タメニス)。ある目的のためにする。▽去声に読む。「古之学者為己、今之学者為人=古ノ学者ハ己ノ為ニシ、今ノ学者ハ人ノ為ニス」〔→論語〕

{前}ために。…のために。その人の利益を目的として。▽去声に読む。「為人謀而不忠乎=人ノ為ニ謀リテ忠ナラザルカ」〔→論語〕

{前}ために。…のために。その人の利益を目的として。▽去声に読む。「為人謀而不忠乎=人ノ為ニ謀リテ忠ナラザルカ」〔→論語〕

{前}ために。…によって。原因をあらわす。▽去声に読む。「不為酒困=酒ノ為ニ困セラレズ」〔→論語〕

{前}ために。…によって。原因をあらわす。▽去声に読む。「不為酒困=酒ノ為ニ困セラレズ」〔→論語〕

{接続}ためなり。そのためである。原因をあらわす。▽去声に読む。「為其象人而用之也=ソノ人ヲ象リテコレヲ用

{接続}ためなり。そのためである。原因をあらわす。▽去声に読む。「為其象人而用之也=ソノ人ヲ象リテコレヲ用 ルガ為ナリ」〔→孟子〕

《解字》

ルガ為ナリ」〔→孟子〕

《解字》

会意。爲の原字は「手+象」で、象に手を加えて手なずけ、調教するさま。人手を加えて、うまくしあげるの意。転じて、作為を加える→するの意となる。また原形をかえて何かになるとの意を生じた。

《単語家族》

僞(=偽。作為する)

会意。爲の原字は「手+象」で、象に手を加えて手なずけ、調教するさま。人手を加えて、うまくしあげるの意。転じて、作為を加える→するの意となる。また原形をかえて何かになるとの意を生じた。

《単語家族》

僞(=偽。作為する) 譌カ(作為を加えたうそ)

譌カ(作為を加えたうそ) 化(姿をかえる、姿がかわる)

化(姿をかえる、姿がかわる) 訛カ(姿をかえたことば、なまり)などと同系。

《類義》

→造

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

訛カ(姿をかえたことば、なまり)などと同系。

《類義》

→造

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

9画 火部 [常用漢字]

区点=1657 16進=3059 シフトJIS=88D7

【爲】旧字人名に使える旧字

9画 火部 [常用漢字]

区点=1657 16進=3059 シフトJIS=88D7

【爲】旧字人名に使える旧字

12画 爪部

区点=6410 16進=602A シフトJIS=E0A8

《常用音訓》イ

《音読み》 イ(

12画 爪部

区点=6410 16進=602A シフトJIS=E0A8

《常用音訓》イ

《音読み》 イ( )

)

〈w

〈w i・w

i・w i〉

《訓読み》 なす/つくる/おさめる(をさむ)/なる/まなぶ/たり/ためにする(ためにす)/ために/ためなり

《名付け》 さだ・しげ・す・すけ・た・ため・ち・なり・ゆき・よし・より

《意味》

i〉

《訓読み》 なす/つくる/おさめる(をさむ)/なる/まなぶ/たり/ためにする(ためにす)/ために/ためなり

《名付け》 さだ・しげ・す・すけ・た・ため・ち・なり・ゆき・よし・より

《意味》

{動}なす。ある事に手を加えてうまくしあげる。作為する。〈類義語〉→作。「為政以徳=政ヲ為スニ徳ヲモッテス」〔→論語〕

{動}なす。ある事に手を加えてうまくしあげる。作為する。〈類義語〉→作。「為政以徳=政ヲ為スニ徳ヲモッテス」〔→論語〕

{動}つくる。ある物に手を加えて、つくりあげる。「為此詩者其知道乎=コノ詩ヲ為ル者ハソレ道ヲ知レルカ」〔→孟子〕

{動}つくる。ある物に手を加えて、つくりあげる。「為此詩者其知道乎=コノ詩ヲ為ル者ハソレ道ヲ知レルカ」〔→孟子〕

{動}おさめる(ヲサム)。ある事に手を加えてうまくまとめる。「由也為之比及三年=由ヤコレヲ為メ三年ニ及ブコロホヒ」〔→論語〕

{動}おさめる(ヲサム)。ある事に手を加えてうまくまとめる。「由也為之比及三年=由ヤコレヲ為メ三年ニ及ブコロホヒ」〔→論語〕

{動}なる。ある物事がもとの姿をかえて、他の物事に変化する。「変為」「無為小人儒=小人ノ儒ト為ルコトナカレ」〔→論語〕

{動}なる。ある物事がもとの姿をかえて、他の物事に変化する。「変為」「無為小人儒=小人ノ儒ト為ルコトナカレ」〔→論語〕

{動}まなぶ。まねする。まねしておぼえる。▽古くは、「まねぶ」と訓じた。「女為周南召南矣乎=ナンジ周南・召南ヲ為ビタルカ」〔→論語〕

{動}まなぶ。まねする。まねしておぼえる。▽古くは、「まねぶ」と訓じた。「女為周南召南矣乎=ナンジ周南・召南ヲ為ビタルカ」〔→論語〕

{動}たり。…になっている。…である。「子為誰=子ハ誰タルカ」〔→論語〕

{動}たり。…になっている。…である。「子為誰=子ハ誰タルカ」〔→論語〕

「為人ヒトトナリ」とは、人であるそのあり方、つまり人がらのこと。また、「其為物也ソノモノタルヤ」とは、物であるそのあり方、つまりその物の性質のこと。「其為人也孝弟而好犯上者鮮矣=其ノ人ト為リ孝弟ニシテ上ヲ犯スヲ好ム者スクナシ」〔→論語〕

「為人ヒトトナリ」とは、人であるそのあり方、つまり人がらのこと。また、「其為物也ソノモノタルヤ」とは、物であるそのあり方、つまりその物の性質のこと。「其為人也孝弟而好犯上者鮮矣=其ノ人ト為リ孝弟ニシテ上ヲ犯スヲ好ム者スクナシ」〔→論語〕

「以A為B=Aヲ以テBト為ス」とは、AをBだとみなす、Bだと思うとの意。また、「以為=オモヘラク」と訓読することがある。

「以A為B=Aヲ以テBト為ス」とは、AをBだとみなす、Bだと思うとの意。また、「以為=オモヘラク」と訓読することがある。

「何以A為=何ゾAヲ以テ為サンヤ」とは、どうしてAなどをする必要があろうかとの意。「何以文為=何ゾ文ヲモッテ為サンヤ」〔→論語〕

「何以A為=何ゾAヲ以テ為サンヤ」とは、どうしてAなどをする必要があろうかとの意。「何以文為=何ゾ文ヲモッテ為サンヤ」〔→論語〕

受け身をあらわす。「為A所B=AノBスル所ト為ル」とは、AにBされたとの意。「父母宗族皆為戮没=父母宗族ミナ戮没セラル」〔→史記〕「為流矢所中=流矢ノ中タル所ト為ル」〔→史記〕

受け身をあらわす。「為A所B=AノBスル所ト為ル」とは、AにBされたとの意。「父母宗族皆為戮没=父母宗族ミナ戮没セラル」〔→史記〕「為流矢所中=流矢ノ中タル所ト為ル」〔→史記〕

{動}ためにする(タメニス)。ある目的のためにする。▽去声に読む。「古之学者為己、今之学者為人=古ノ学者ハ己ノ為ニシ、今ノ学者ハ人ノ為ニス」〔→論語〕

{動}ためにする(タメニス)。ある目的のためにする。▽去声に読む。「古之学者為己、今之学者為人=古ノ学者ハ己ノ為ニシ、今ノ学者ハ人ノ為ニス」〔→論語〕

{前}ために。…のために。その人の利益を目的として。▽去声に読む。「為人謀而不忠乎=人ノ為ニ謀リテ忠ナラザルカ」〔→論語〕

{前}ために。…のために。その人の利益を目的として。▽去声に読む。「為人謀而不忠乎=人ノ為ニ謀リテ忠ナラザルカ」〔→論語〕

{前}ために。…によって。原因をあらわす。▽去声に読む。「不為酒困=酒ノ為ニ困セラレズ」〔→論語〕

{前}ために。…によって。原因をあらわす。▽去声に読む。「不為酒困=酒ノ為ニ困セラレズ」〔→論語〕

{接続}ためなり。そのためである。原因をあらわす。▽去声に読む。「為其象人而用之也=ソノ人ヲ象リテコレヲ用

{接続}ためなり。そのためである。原因をあらわす。▽去声に読む。「為其象人而用之也=ソノ人ヲ象リテコレヲ用 ルガ為ナリ」〔→孟子〕

《解字》

ルガ為ナリ」〔→孟子〕

《解字》

会意。爲の原字は「手+象」で、象に手を加えて手なずけ、調教するさま。人手を加えて、うまくしあげるの意。転じて、作為を加える→するの意となる。また原形をかえて何かになるとの意を生じた。

《単語家族》

僞(=偽。作為する)

会意。爲の原字は「手+象」で、象に手を加えて手なずけ、調教するさま。人手を加えて、うまくしあげるの意。転じて、作為を加える→するの意となる。また原形をかえて何かになるとの意を生じた。

《単語家族》

僞(=偽。作為する) 譌カ(作為を加えたうそ)

譌カ(作為を加えたうそ) 化(姿をかえる、姿がかわる)

化(姿をかえる、姿がかわる) 訛カ(姿をかえたことば、なまり)などと同系。

《類義》

→造

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

訛カ(姿をかえたことば、なまり)などと同系。

《類義》

→造

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

熨 おさえる🔗⭐🔉

【熨】

15画 火部

区点=6381 16進=5F71 シフトJIS=E091

《音読み》 ウツ

15画 火部

区点=6381 16進=5F71 シフトJIS=E091

《音読み》 ウツ /ウチ

/ウチ 〈y

〈y ・y

・y n〉/イ(

n〉/イ( )

)

〈y

〈y 〉

《訓読み》 のす/おさえる(おさふ)

《意味》

〉

《訓読み》 のす/おさえる(おさふ)

《意味》

{動}のす。おさえる(オサフ)。上から下へ、じわじわとおさえる。ひのしで布のしわを伸ばす。

{動}のす。おさえる(オサフ)。上から下へ、じわじわとおさえる。ひのしで布のしわを伸ばす。

{名}ひのし。アイロン。

《解字》

会意兼形声。尉イは「尸(しり)+=印(物を並べて置く)+火+寸(手)」の会意文字で、布を並べておき、尻で押さえるように、火のしで重みをかけることを示す。熨は、のち火印をさらに加えた。熨は「火+音符尉」で、尉イの語尾がtにつまったことば。

《単語家族》

威(上から下のものをおさえつける)

{名}ひのし。アイロン。

《解字》

会意兼形声。尉イは「尸(しり)+=印(物を並べて置く)+火+寸(手)」の会意文字で、布を並べておき、尻で押さえるように、火のしで重みをかけることを示す。熨は、のち火印をさらに加えた。熨は「火+音符尉」で、尉イの語尾がtにつまったことば。

《単語家族》

威(上から下のものをおさえつける) 鬱ウツ(おさえつける)などと同系。慰(よしよしと頭をおさえてなだめる)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

鬱ウツ(おさえつける)などと同系。慰(よしよしと頭をおさえてなだめる)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

15画 火部

区点=6381 16進=5F71 シフトJIS=E091

《音読み》 ウツ

15画 火部

区点=6381 16進=5F71 シフトJIS=E091

《音読み》 ウツ /ウチ

/ウチ 〈y

〈y ・y