複数辞典一括検索+![]()

![]()

な【名】🔗⭐🔉

な【名】

➊有形・無形の事物を、他の事物と区別して、言語で表した呼び方。

①事物(の概念)を代表する呼称。万葉集3「酒の―を聖とおほせし」。「花の―」

②特に人や人に準ずるものに付けた呼び名。姓・氏など家名に対して実名・通称など個人名を指し、また姓氏と併せたものをも指す。万葉集2「妹が―呼びて袖そ振りつる」。宇津保物語俊蔭「―をば仲忠といふ」。「無礼者、―を言え」「会社の―」

③実質が伴わないただの名目。万葉集15「家島は―にこそありけれ」。「春とは―ばかりの今日この頃」

④その事を言い立てて口実とするところのもの。「正義の―のもとに兵を動かす」

➋人・家の名に伴う聞え。

①上古、家に世襲の職業や人の業績について負った名称。万葉集20「大伴の氏と―に負へるますらをの伴」

②他人の口にのぼって、立つ評判。うわさ。万葉集11「妹が―もわが―も立たば惜しみこそ」。「―のある詩人」「―が立つ」

③名誉。「男の―が立たない」

➌名によって表された、人倫上の分際。名分。

➍「名残なごりの折」の略。

⇒名有り

⇒名有りて実無し

⇒名が売れる

⇒名が通る

⇒名に負う

⇒名に聞く

⇒名にし負う

⇒名に背く

⇒名に立つ

⇒名に流る

⇒名に旧る

⇒名の無い星は宵から出る

⇒名は実の賓

⇒名は体を表す

⇒名もない

⇒名を揚げる

⇒名を埋む

⇒名を売る

⇒名を得る

⇒名を惜しむ

⇒名を折る

⇒名を借りる

⇒名を腐す

⇒名を汚す

⇒名を沈む

⇒名を雪ぐ

⇒名を捨てて実を取る

⇒名を正す

⇒名を立てる

⇒名を保つ

⇒名を竹帛に垂る

⇒名を散らす

⇒名を釣る

⇒名を遂げる

⇒名を留める

⇒名を取る

⇒名を流す

⇒名を成す

⇒名を偸む

⇒名を残す

⇒名を辱める

⇒名を馳せる

⇒名を振るう

な‐あて【名宛】🔗⭐🔉

な‐あて【名宛】

①名前をあげて遊女などを指定すること。名ざし。江戸生艶気樺焼えどうまれうわきのかばやき「輪留井思庵わるいしあんが―にて、浮名を揚げ詰めに」

②手紙などで、指定した人の名。あてな。

⇒なあて‐にん【名宛人】

なあて‐にん【名宛人】🔗⭐🔉

なあて‐にん【名宛人】

①書類や荷物の受取人に指定された人。

②証券などで、特定人を指定して作成された場合に、その指定された人。約束手形の受取人の類。

⇒な‐あて【名宛】

な‐うて【名うて】🔗⭐🔉

な‐うて【名うて】

名高いこと。評判の高いこと。名代なだい。浮世風呂4「おちやつぴいと―の子もり」

○名が売れるながうれる🔗⭐🔉

○名が売れるながうれる

名前が世間に広く知られるようになる。有名になる。「作曲家として―」

⇒な【名】

なかえ【中江】

姓氏の一つ。

⇒なかえ‐うしきち【中江丑吉】

⇒なかえ‐ちょうみん【中江兆民】

⇒なかえ‐とうじゅ【中江藤樹】

なか‐え【中重】‥ヘ

(→)中陪なかべに同じ。

な‐がえ【名替】‥ガヘ

年給(年官・年爵)で諸国の掾じょう・目さかんなどに任命された人が、赴任を望まない旨を申請した時、その任国に他人を改めて任ずること。

なが‐え【轅】

(長柄の意)牛車ぎっしゃ・馬車などの前に長く平行に出した2本の棒。その前端に軛くびきを渡し、牛馬に引かせる。→牛車(図)

なが‐え【長柄】

柄の長い道具または武具。長道具。

⇒ながえ‐がたな【長柄刀】

⇒ながえ‐ぐみ【長柄組】

⇒ながえ‐の‐かさ【長柄の傘】

⇒ながえ‐の‐ちょうし【長柄の銚子】

⇒ながえ‐の‐ま【長柄の間】

⇒ながえ‐の‐やり【長柄の槍】

⇒ながえ‐ぶぎょう【長柄奉行】

⇒ながえ‐ぶね【長柄船】

⇒ながえ‐もち【長柄持】

なかえ‐うしきち【中江丑吉】

中国学者。兆民の長男。大阪生れ。東大卒。北京に在住30年。主著「中国古代政治思想」「公羊伝くようでんの研究」。(1889〜1942)

⇒なかえ【中江】

ながえ‐がたな【長柄刀】

両手で握って使用するために柄を長くした刀。

⇒なが‐え【長柄】

ながえ‐ぐみ【長柄組】

武家の職名。戦時に長柄の槍を持って出陣した騎馬あるいは徒歩の一隊。道具衆。

⇒なが‐え【長柄】

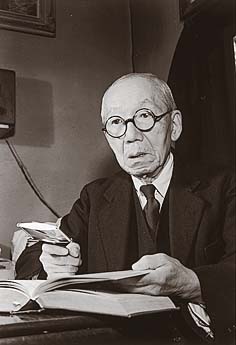

なかえ‐ちょうみん【中江兆民】‥テウ‥

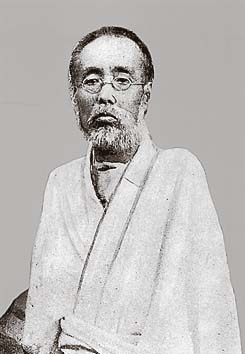

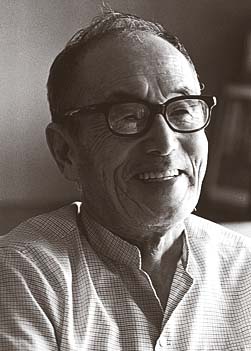

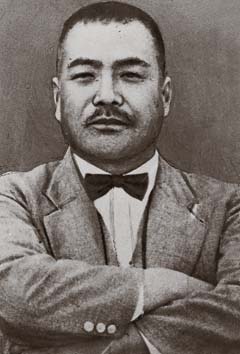

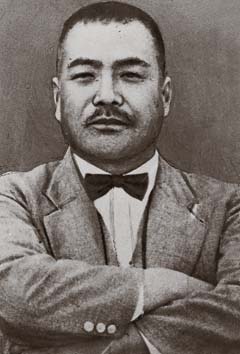

思想家。名は篤介。土佐の人。1871年(明治4)渡仏、帰国後仏学塾を開き民権論を提唱、自由党の創設に参画、同党機関紙「自由新聞」の主筆。第1回総選挙に代議士当選。ルソー「民約論」、ヴェロン「維氏美学」を翻訳。著「一年有半」「続一年有半」「三酔人経綸問答」など。(1847〜1901)

中江兆民

提供:毎日新聞社

→資料:『三酔人経綸問答』

⇒なかえ【中江】

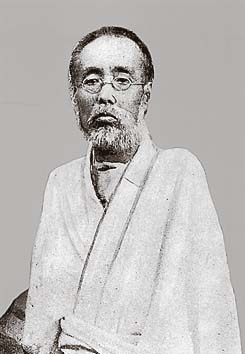

なかえ‐とうじゅ【中江藤樹】

江戸初期の儒学者。日本の陽明学派の祖とされる。名は原。近江の人。初め朱子学を修め、伊予の大洲藩に仕え、のち故郷に帰り、王陽明の致良知説を唱道。近江聖人と呼ばれた。門人に熊沢蕃山らがいる。著「孝経啓蒙」「翁問答」「鑑草かがみぐさ」など。(1608〜1648)

→著作:『翁問答』

⇒なかえ【中江】

ながえ‐の‐かさ【長柄の傘】

馬上の貴人などに、後ろからさしかけた柄の長い傘。後に遊女の道中にも用いた。

⇒なが‐え【長柄】

ながえ‐の‐ちょうし【長柄の銚子】‥テウ‥

柄の長い銚子。多く、松竹梅・鶴亀などの模様を彫ったもの。

⇒なが‐え【長柄】

ながえ‐の‐ま【長柄の間】

槍・長刀などを飾りつけて置く室。

⇒なが‐え【長柄】

ながえ‐の‐やり【長柄の槍】

長さ2間から3間の長い柄をつけた槍。

⇒なが‐え【長柄】

ながえ‐ぶぎょう【長柄奉行】‥ギヤウ

槍奉行。

⇒なが‐え【長柄】

ながえ‐ぶね【長柄船】

長柄組の乗る船。

⇒なが‐え【長柄】

なが‐えぼし【長烏帽子】

立烏帽子の丈の長いもの。

ながえ‐もち【長柄持】

長柄の傘を持って従う者。

⇒なが‐え【長柄】

なかお【中尾】‥ヲ

姓氏の一つ。

⇒なかお‐とざん【中尾都山】

なか‐お【中緒】‥ヲ

①中ほどについている緒・紐。

②(→)「中の緒」に同じ。

③茶入の袋につける緒。

ながお【長尾】‥ヲ

姓氏の一つ。上杉氏の家宰。

⇒ながお‐かげとら【長尾景虎】

なが‐おい【長追い】‥オヒ

逃げるものを遠くまで追いかけて行くこと。

なか‐おいんど【仲追人】‥オヒ‥

牛の貸借の仲介人。

なかおか【中岡】‥ヲカ

姓氏の一つ。

⇒なかおか‐しんたろう【中岡慎太郎】

ながおか【長岡】‥ヲカ

新潟県中部、信濃川の中流右岸の商工業都市。もと牧野氏7万石の城下町。人口28万3千。

⇒ながおか‐ぎじゅつ‐かがく‐だいがく【長岡技術科学大学】

ながおか【長岡】‥ヲカ

姓氏の一つ。

⇒ながおか‐はんたろう【長岡半太郎】

ながおか‐ぎじゅつ‐かがく‐だいがく【長岡技術科学大学】‥ヲカ‥クワ‥

国立大学法人の一つ。1976年設立。2004年法人化。長岡市。

⇒ながおか【長岡】

ながおか‐きょう【長岡京】‥ヲカキヤウ

①桓武天皇の初めての都。784年(延暦3)平城京から移ったが、遷都を首唱した藤原種継が暗殺されたりしたため、794年平安京に移った。宮域の中心は京都府向日むこう市にあり、長岡京市・京都市・乙訓おとくに郡大山崎町まで広がっていた。ながおかのみやこ。

②京都府南部の市。市名は1に由来。京都と大阪の中間に位置し、双方の衛星都市。人口7万8千。

ながお‐かげとら【長尾景虎】‥ヲ‥

上杉謙信の初名。

⇒ながお【長尾】

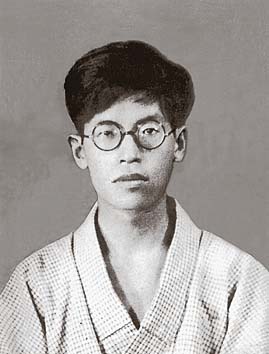

なかおか‐しんたろう【中岡慎太郎】‥ヲカ‥ラウ

幕末の志士。名は道正。号は迂山。土佐出身。土佐勤王党に参加、のち脱藩、薩長両藩の提携を計り討幕に奔走。また、陸援隊を結成。京都で坂本竜馬とともに暗殺される。(1838〜1867)

中岡慎太郎

提供:毎日新聞社

→資料:『三酔人経綸問答』

⇒なかえ【中江】

なかえ‐とうじゅ【中江藤樹】

江戸初期の儒学者。日本の陽明学派の祖とされる。名は原。近江の人。初め朱子学を修め、伊予の大洲藩に仕え、のち故郷に帰り、王陽明の致良知説を唱道。近江聖人と呼ばれた。門人に熊沢蕃山らがいる。著「孝経啓蒙」「翁問答」「鑑草かがみぐさ」など。(1608〜1648)

→著作:『翁問答』

⇒なかえ【中江】

ながえ‐の‐かさ【長柄の傘】

馬上の貴人などに、後ろからさしかけた柄の長い傘。後に遊女の道中にも用いた。

⇒なが‐え【長柄】

ながえ‐の‐ちょうし【長柄の銚子】‥テウ‥

柄の長い銚子。多く、松竹梅・鶴亀などの模様を彫ったもの。

⇒なが‐え【長柄】

ながえ‐の‐ま【長柄の間】

槍・長刀などを飾りつけて置く室。

⇒なが‐え【長柄】

ながえ‐の‐やり【長柄の槍】

長さ2間から3間の長い柄をつけた槍。

⇒なが‐え【長柄】

ながえ‐ぶぎょう【長柄奉行】‥ギヤウ

槍奉行。

⇒なが‐え【長柄】

ながえ‐ぶね【長柄船】

長柄組の乗る船。

⇒なが‐え【長柄】

なが‐えぼし【長烏帽子】

立烏帽子の丈の長いもの。

ながえ‐もち【長柄持】

長柄の傘を持って従う者。

⇒なが‐え【長柄】

なかお【中尾】‥ヲ

姓氏の一つ。

⇒なかお‐とざん【中尾都山】

なか‐お【中緒】‥ヲ

①中ほどについている緒・紐。

②(→)「中の緒」に同じ。

③茶入の袋につける緒。

ながお【長尾】‥ヲ

姓氏の一つ。上杉氏の家宰。

⇒ながお‐かげとら【長尾景虎】

なが‐おい【長追い】‥オヒ

逃げるものを遠くまで追いかけて行くこと。

なか‐おいんど【仲追人】‥オヒ‥

牛の貸借の仲介人。

なかおか【中岡】‥ヲカ

姓氏の一つ。

⇒なかおか‐しんたろう【中岡慎太郎】

ながおか【長岡】‥ヲカ

新潟県中部、信濃川の中流右岸の商工業都市。もと牧野氏7万石の城下町。人口28万3千。

⇒ながおか‐ぎじゅつ‐かがく‐だいがく【長岡技術科学大学】

ながおか【長岡】‥ヲカ

姓氏の一つ。

⇒ながおか‐はんたろう【長岡半太郎】

ながおか‐ぎじゅつ‐かがく‐だいがく【長岡技術科学大学】‥ヲカ‥クワ‥

国立大学法人の一つ。1976年設立。2004年法人化。長岡市。

⇒ながおか【長岡】

ながおか‐きょう【長岡京】‥ヲカキヤウ

①桓武天皇の初めての都。784年(延暦3)平城京から移ったが、遷都を首唱した藤原種継が暗殺されたりしたため、794年平安京に移った。宮域の中心は京都府向日むこう市にあり、長岡京市・京都市・乙訓おとくに郡大山崎町まで広がっていた。ながおかのみやこ。

②京都府南部の市。市名は1に由来。京都と大阪の中間に位置し、双方の衛星都市。人口7万8千。

ながお‐かげとら【長尾景虎】‥ヲ‥

上杉謙信の初名。

⇒ながお【長尾】

なかおか‐しんたろう【中岡慎太郎】‥ヲカ‥ラウ

幕末の志士。名は道正。号は迂山。土佐出身。土佐勤王党に参加、のち脱藩、薩長両藩の提携を計り討幕に奔走。また、陸援隊を結成。京都で坂本竜馬とともに暗殺される。(1838〜1867)

中岡慎太郎

提供:毎日新聞社

⇒なかおか【中岡】

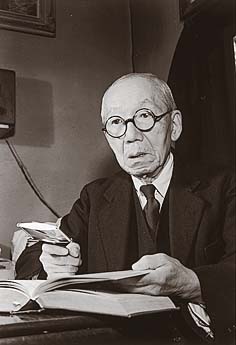

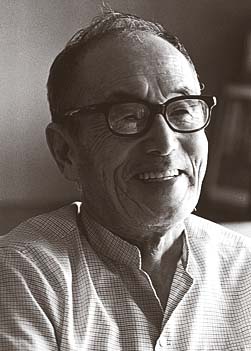

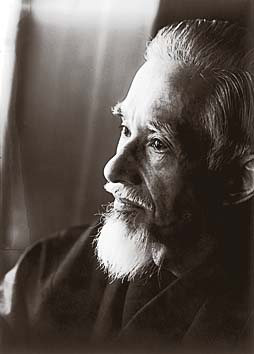

ながおか‐はんたろう【長岡半太郎】‥ヲカ‥ラウ

物理学者。長崎県生れ。阪大初代総長・学士院院長。土星型の原子模型を発表。光学・物理学に業績を残し、科学行政でも活躍。文化勲章。(1865〜1950)

長岡半太郎

撮影:田村 茂

⇒なかおか【中岡】

ながおか‐はんたろう【長岡半太郎】‥ヲカ‥ラウ

物理学者。長崎県生れ。阪大初代総長・学士院院長。土星型の原子模型を発表。光学・物理学に業績を残し、科学行政でも活躍。文化勲章。(1865〜1950)

長岡半太郎

撮影:田村 茂

⇒ながおか【長岡】

なが‐おき【長起き】

夜おそくまで起きていること。夜ふかし。洒落本、廻覧奇談深淵情「主あるじゆふべの―に七ツ時分から二度寝といふ顔で」

なか‐おく【中奥】

江戸城本丸の一部で、将軍が起居し政務をみる所。→大奥おおおく

なか‐おし【中押】

(囲碁用語)(中押ちゅうおしの誤読)

⇒ちゅうおし

なか‐おち【中落ち】

魚を三枚におろしたときの中骨のついた部分。また、そこから取った身。中打ち。中骨。

なかお‐とざん【中尾都山】‥ヲ‥

(初世)尺八の作曲家・演奏家。大阪生れ。本名、琳三。虚無僧修行で独自の奏法を編み出し、1896年(明治29)都山流を創始。(1876〜1956)

⇒なかお【中尾】

ながお‐どり【長尾鶏】‥ヲ‥

⇒ちょうびけい

なか‐おび【中帯】

上着の下、小袖の上に締める帯。したひも。

なか‐おもて【中表】

布や紙を表が内側になるように重ね合わせること。「布地を―にして裁つ」

なか‐おり【中折り】‥ヲリ

①中ほどから折ること。

②中折紙の略。

⇒なかおり‐がみ【中折紙】

なかおり‐がみ【中折紙】‥ヲリ‥

①紙の真ん中を二つに折ったもの。

②半紙の一種。鼻紙などに用いる。

③中高檀紙を縦半分に折った大きさの紙。室町時代から造られ、基準寸法は縦27センチメートル、横41センチメートル。書類・障子用。→檀紙

⇒なか‐おり【中折り】

なか‐おれ【中折れ】‥ヲレ

①中央で折れかえり、また、くぼむこと。

②「中折れ下駄」の略。

③「中折れ帽子」の略。

⇒なかおれ‐げた【中折れ下駄】

⇒なかおれ‐ぼうし【中折れ帽子】

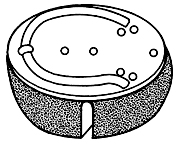

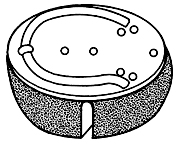

なかおれ‐げた【中折れ下駄】‥ヲレ‥

台の中央を切り、折って自在に曲がるようにした、表付きの駒下駄。中折れ。

中折れ下駄

⇒ながおか【長岡】

なが‐おき【長起き】

夜おそくまで起きていること。夜ふかし。洒落本、廻覧奇談深淵情「主あるじゆふべの―に七ツ時分から二度寝といふ顔で」

なか‐おく【中奥】

江戸城本丸の一部で、将軍が起居し政務をみる所。→大奥おおおく

なか‐おし【中押】

(囲碁用語)(中押ちゅうおしの誤読)

⇒ちゅうおし

なか‐おち【中落ち】

魚を三枚におろしたときの中骨のついた部分。また、そこから取った身。中打ち。中骨。

なかお‐とざん【中尾都山】‥ヲ‥

(初世)尺八の作曲家・演奏家。大阪生れ。本名、琳三。虚無僧修行で独自の奏法を編み出し、1896年(明治29)都山流を創始。(1876〜1956)

⇒なかお【中尾】

ながお‐どり【長尾鶏】‥ヲ‥

⇒ちょうびけい

なか‐おび【中帯】

上着の下、小袖の上に締める帯。したひも。

なか‐おもて【中表】

布や紙を表が内側になるように重ね合わせること。「布地を―にして裁つ」

なか‐おり【中折り】‥ヲリ

①中ほどから折ること。

②中折紙の略。

⇒なかおり‐がみ【中折紙】

なかおり‐がみ【中折紙】‥ヲリ‥

①紙の真ん中を二つに折ったもの。

②半紙の一種。鼻紙などに用いる。

③中高檀紙を縦半分に折った大きさの紙。室町時代から造られ、基準寸法は縦27センチメートル、横41センチメートル。書類・障子用。→檀紙

⇒なか‐おり【中折り】

なか‐おれ【中折れ】‥ヲレ

①中央で折れかえり、また、くぼむこと。

②「中折れ下駄」の略。

③「中折れ帽子」の略。

⇒なかおれ‐げた【中折れ下駄】

⇒なかおれ‐ぼうし【中折れ帽子】

なかおれ‐げた【中折れ下駄】‥ヲレ‥

台の中央を切り、折って自在に曲がるようにした、表付きの駒下駄。中折れ。

中折れ下駄

⇒なか‐おれ【中折れ】

なかおれ‐ぼうし【中折れ帽子】‥ヲレ‥

頂の中央が縦に折れくぼんだ、鍔つばのあるフェルト製の帽子。なかおれぼう。ソフト。

⇒なか‐おれ【中折れ】

なか‐がい【仲買】‥ガヒ

問屋と小売商、あるいは生産者・荷主と問屋との中間に立って、売買の媒介をし営利をはかること。また、それを業とする人。ブローカー。「―人」

なか‐がき【中垣】

両者の中のへだての垣。中のへだての垣。土佐日記「―こそあれ、ひとつ家のやうなれば」

なが‐かけ【長掛】

(略して「なが」とも)

①打掛うちかけの長いもの。

②長い髢かもじ。

なか‐がさ【中蓋】

①中椀のふた。ちゅうがさ。

②中形の盃。

なが‐がたな【長刀】

刀身の長い刀。

なが‐ガッパ【長合羽】

丈が長く、衣服の下部までおおう合羽。

長合羽

⇒なか‐おれ【中折れ】

なかおれ‐ぼうし【中折れ帽子】‥ヲレ‥

頂の中央が縦に折れくぼんだ、鍔つばのあるフェルト製の帽子。なかおれぼう。ソフト。

⇒なか‐おれ【中折れ】

なか‐がい【仲買】‥ガヒ

問屋と小売商、あるいは生産者・荷主と問屋との中間に立って、売買の媒介をし営利をはかること。また、それを業とする人。ブローカー。「―人」

なか‐がき【中垣】

両者の中のへだての垣。中のへだての垣。土佐日記「―こそあれ、ひとつ家のやうなれば」

なが‐かけ【長掛】

(略して「なが」とも)

①打掛うちかけの長いもの。

②長い髢かもじ。

なか‐がさ【中蓋】

①中椀のふた。ちゅうがさ。

②中形の盃。

なが‐がたな【長刀】

刀身の長い刀。

なが‐ガッパ【長合羽】

丈が長く、衣服の下部までおおう合羽。

長合羽

なか‐がみ【天一神】

暦神の名。十二神将の主将、あるいは地星の霊という。己酉の日に天から下って東北の隅に居ること6日、転じて正東に居ること5日というように順次に南・西・北を巡り、四隅に居ることそれぞれ6日、四方に居ることそれぞれ5日、計44日で、癸巳の日に正北から天に上り、天上に居ること16日、己酉の日に再び地上に下る。この神の天に在る間を天一天上という。下って地上に居る方角を「ふたがり」といって、この方角に向かって事をすることを忌み、その日他出するときは方違かたたがえをする。源氏物語帚木「こよひ―、内裏うちよりはふたがりて侍りけりと聞ゆ」

なかがみ【中上】

姓氏の一つ。

⇒なかがみ‐けんじ【中上健次】

なかがみ‐けんじ【中上健次】

小説家。和歌山県生れ。故郷熊野の土着思想を原点として近代の差別観と闘う。小説「岬」「枯木灘」「地の果て 至上の時」、紀行「紀州 木の国・根の物語」など。(1946〜1992)

⇒なかがみ【中上】

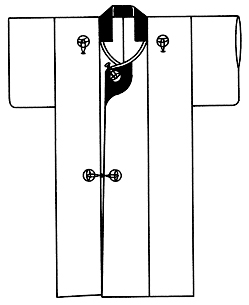

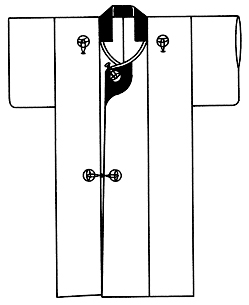

なが‐がみしも【長上下】

江戸時代の武家の式服。肩衣かたぎぬと、それと同じ色文様の長袴とを着る。諸大名・高家および旗本の出仕の通常礼装。↔半上下

長上下

なか‐がみ【天一神】

暦神の名。十二神将の主将、あるいは地星の霊という。己酉の日に天から下って東北の隅に居ること6日、転じて正東に居ること5日というように順次に南・西・北を巡り、四隅に居ることそれぞれ6日、四方に居ることそれぞれ5日、計44日で、癸巳の日に正北から天に上り、天上に居ること16日、己酉の日に再び地上に下る。この神の天に在る間を天一天上という。下って地上に居る方角を「ふたがり」といって、この方角に向かって事をすることを忌み、その日他出するときは方違かたたがえをする。源氏物語帚木「こよひ―、内裏うちよりはふたがりて侍りけりと聞ゆ」

なかがみ【中上】

姓氏の一つ。

⇒なかがみ‐けんじ【中上健次】

なかがみ‐けんじ【中上健次】

小説家。和歌山県生れ。故郷熊野の土着思想を原点として近代の差別観と闘う。小説「岬」「枯木灘」「地の果て 至上の時」、紀行「紀州 木の国・根の物語」など。(1946〜1992)

⇒なかがみ【中上】

なが‐がみしも【長上下】

江戸時代の武家の式服。肩衣かたぎぬと、それと同じ色文様の長袴とを着る。諸大名・高家および旗本の出仕の通常礼装。↔半上下

長上下

なが‐かもじ【長髢】

毛が多く長い髢。江戸時代、奥女中などが用いた。

なかがわ【中川】‥ガハ

姓氏の一つ。

⇒なかがわ‐おつゆう【中川乙由】

⇒なかがわ‐かずまさ【中川一政】

⇒なかがわ‐じゅんあん【中川淳庵】

なかがわ【中河】‥ガハ

姓氏の一つ。

⇒なかがわ‐よいち【中河与一】

なか‐がわ【那珂川】‥ガハ

関東地方北東部の川。栃木県北部の茶臼岳に発し、水戸平野を貫流して、茨城県ひたちなか市で太平洋に注ぐ。長さ150キロメートル。

那珂川

撮影:関戸 勇

なが‐かもじ【長髢】

毛が多く長い髢。江戸時代、奥女中などが用いた。

なかがわ【中川】‥ガハ

姓氏の一つ。

⇒なかがわ‐おつゆう【中川乙由】

⇒なかがわ‐かずまさ【中川一政】

⇒なかがわ‐じゅんあん【中川淳庵】

なかがわ【中河】‥ガハ

姓氏の一つ。

⇒なかがわ‐よいち【中河与一】

なか‐がわ【那珂川】‥ガハ

関東地方北東部の川。栃木県北部の茶臼岳に発し、水戸平野を貫流して、茨城県ひたちなか市で太平洋に注ぐ。長さ150キロメートル。

那珂川

撮影:関戸 勇

なか‐がわ【那賀川】‥ガハ

徳島県南東部を流れる川。剣山に発源し、紀伊水道に注ぐ。長さ125キロメートル。

なかがわ‐おつゆう【中川乙由】‥ガハ‥イウ

江戸中期の俳人。伊勢の人。岩田涼

なか‐がわ【那賀川】‥ガハ

徳島県南東部を流れる川。剣山に発源し、紀伊水道に注ぐ。長さ125キロメートル。

なかがわ‐おつゆう【中川乙由】‥ガハ‥イウ

江戸中期の俳人。伊勢の人。岩田涼 りょうとに師事。梅我・麦林舎と号。平俗軽妙な句風で、伊勢派の中心として支考の美濃派とともに俗間に広い地盤をもった。編著「伊勢新百韻」など。(1675〜1739)

⇒なかがわ【中川】

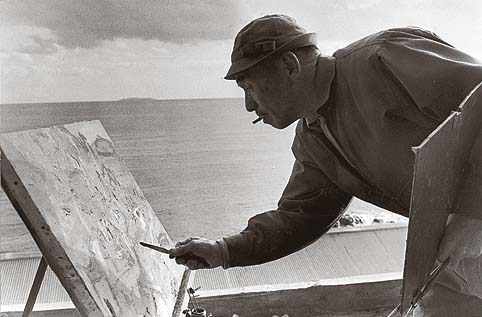

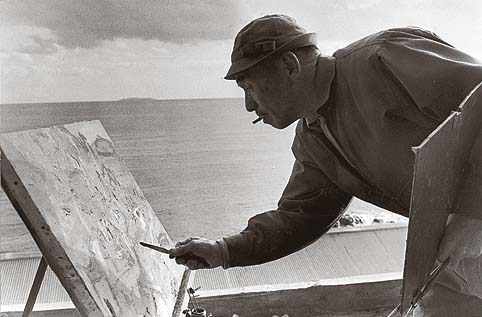

なかがわ‐かずまさ【中川一政】‥ガハ‥

洋画家。東京生れ。春陽会員。詩作から出発し、油絵・水墨・書・随筆・装幀・陶芸など多方面で活動。文化勲章。(1893〜1991)

中川一政(1)

撮影:石井幸之助

りょうとに師事。梅我・麦林舎と号。平俗軽妙な句風で、伊勢派の中心として支考の美濃派とともに俗間に広い地盤をもった。編著「伊勢新百韻」など。(1675〜1739)

⇒なかがわ【中川】

なかがわ‐かずまさ【中川一政】‥ガハ‥

洋画家。東京生れ。春陽会員。詩作から出発し、油絵・水墨・書・随筆・装幀・陶芸など多方面で活動。文化勲章。(1893〜1991)

中川一政(1)

撮影:石井幸之助

中川一政(2)

撮影:石井幸之助

中川一政(2)

撮影:石井幸之助

⇒なかがわ【中川】

なかがわ‐じゅんあん【中川淳庵】‥ガハ‥

江戸中期の蘭医。字は玄鱗。若狭小浜藩医。オランダ語をよくし本草学に通じた。杉田玄白・前野良沢らと「解体新書」の翻訳に従事し、また平賀源内の火浣布かかんぷ製造を指導。著「和蘭局方」「籌算」(訓訳)など。(1739〜1786)

⇒なかがわ【中川】

なかがわ‐の‐みや【中川宮】‥ガハ‥

「朝彦親王あさひこしんのう」参照。

なかがわ‐よいち【中河与一】‥ガハ‥

小説家。香川県生れ。早大中退。「文芸時代」同人。「天の夕顔」で純潔な永遠の愛を描く。作「探美の夜」など。(1897〜1994)

⇒なかがわ【中河】

なか‐かわりいろ【中異色】‥カハリ‥

鎧よろいの縅おどしの一種。鎧の袖・草摺で、その中央の縅の色と左右の縅の色とを変えて縦におどしたもの。

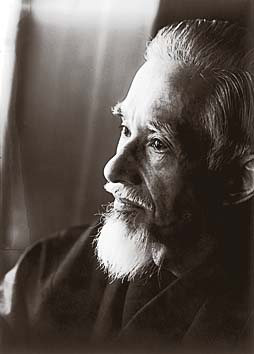

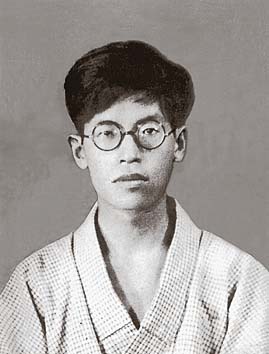

なか‐かんすけ【中勘助】

小説家。東京生れ。東大卒。夏目漱石に師事、「銀の匙」の清純な詩情で認められた。また、詩人・随筆家としても知られ、常に時流を超越して独自の芸境をまもった。小説「提婆達多でーばだった」、詩集「琅玕ろうかん」など。(1885〜1965)

中勘助

提供:岩波書店

⇒なかがわ【中川】

なかがわ‐じゅんあん【中川淳庵】‥ガハ‥

江戸中期の蘭医。字は玄鱗。若狭小浜藩医。オランダ語をよくし本草学に通じた。杉田玄白・前野良沢らと「解体新書」の翻訳に従事し、また平賀源内の火浣布かかんぷ製造を指導。著「和蘭局方」「籌算」(訓訳)など。(1739〜1786)

⇒なかがわ【中川】

なかがわ‐の‐みや【中川宮】‥ガハ‥

「朝彦親王あさひこしんのう」参照。

なかがわ‐よいち【中河与一】‥ガハ‥

小説家。香川県生れ。早大中退。「文芸時代」同人。「天の夕顔」で純潔な永遠の愛を描く。作「探美の夜」など。(1897〜1994)

⇒なかがわ【中河】

なか‐かわりいろ【中異色】‥カハリ‥

鎧よろいの縅おどしの一種。鎧の袖・草摺で、その中央の縅の色と左右の縅の色とを変えて縦におどしたもの。

なか‐かんすけ【中勘助】

小説家。東京生れ。東大卒。夏目漱石に師事、「銀の匙」の清純な詩情で認められた。また、詩人・随筆家としても知られ、常に時流を超越して独自の芸境をまもった。小説「提婆達多でーばだった」、詩集「琅玕ろうかん」など。(1885〜1965)

中勘助

提供:岩波書店

→作品:『銀の匙』

⇒なか【中】

なか‐がんな【中鉋】

荒仕上げをした木材面を削って中仕上げをする鉋。なかしこ。→荒かんな→仕上げかんな

なか‐ぎ【中着】

襦袢ジバンと上衣の間に着る衣服。胴着の類。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「上着―の綾錦」

な‐がき【名書き】

名を書くこと。また、その書いたところ、その名。署名。

なが‐ぎ【長着】

足首のあたりまである丈の長い着物。

なが‐ぎぬ【長衣】

丈の長い衣服。

ながき‐ねぶり【長き眠り】

①長い夜のねむり。迷いが長くさめないたとえ。千載和歌集恋「―は憂かるべけれど」

②死ぬこと。永眠。続千載和歌集雑「―のはてぞ悲しき」

ながき‐ひ【永き日】

ながくて暮れるのがおそい日。多く春の一日をいう。永日。〈[季]春〉。続虚栗「―もさへづりたらぬ雲雀かな」(芭蕉)

なが‐きゃく【長客】

長居する客。長逗留する客。

ながき‐やみじ【長き闇路】‥ヂ

いつまでも闇夜であること。煩悩ぼんのうのためにいつまでも悟りの開けないことのたとえ。続千載和歌集釈教「―のしるべともなれ」

ながき‐よ【長き夜】

①長くて明けるのがおそい夜。特に秋の夜をいう。長夜。〈[季]秋〉。万葉集3「今よりは秋風寒く吹きなむをいかにかひとり―を寝む」

②いつまでも夜であること。また、そのところ。冥土めいど。よみじ。詞花和歌集雑「―の苦しきことを思へかし」

⇒ながきよ‐の‐ゆめ【長き夜の夢】

なか‐ぎょう【中京】‥ギヤウ

①京都を上・中・下の三つに分けた中央部。丸太町辺から四条辺までをいった。

②京都市の区名。

ながきよ‐の‐ゆめ【長き夜の夢】

凡夫が生死の間に流転して無明むみょうの闇をさまようこと。新古今和歌集哀傷「なほ―にぞありける」

⇒ながき‐よ【長き夜】

なか‐ぎり【中限】

(取引用語)先物さきもの取引で翌月末日受渡しをする契約のもの。翌月限。中物なかもの。→当限とうぎり→先限さきぎり

ながき‐わかれ【長き別れ】

①長い間のわかれ。後撰和歌集秋「秋の夜の―を」

②永久に再び逢えないわかれ。死別。新古今和歌集恋「これもまた―になりやせむ」

なか‐くぎ【中釘】

茶室の床の間の壁の中央に突出させておく折釘。花入れを掛ける。

なか‐くぐり【中潜り】

茶室の庭で、内露地と外露地との中間に設けた小さな門。くぐって出入りするからいう。くぐり。中門。

な‐がくし【名隠し】

①名をかくすこと。匿名。源氏物語夕顔「御―もさばかりにこそはと」

②歌合せの際、作者の名を隠して判ずること。

なが‐ぐそく【長具足】

(→)長道具に同じ。

なか‐ぐち【中口】

①中央にある入口。

②双方の間に立って、どちらへも相手のことを悪く言うこと。なかごと。

なが‐ぐつ【長靴】

革またはゴム・ビニール製で、膝の辺りまである深い靴。雨雪・乗馬の時などに使用。↔短靴

ながくて【長久手・長湫】

名古屋市の東方に接する町。1584年(天正12)羽柴秀吉の軍が徳川家康の軍と戦って敗れた地。

なか‐くぼ【中窪】

中央がくぼんでいること。なかびく。

ながくぼ【長久保】

姓氏の一つ。

⇒ながくぼ‐せきすい【長久保赤水】

ながくぼ‐せきすい【長久保赤水】

江戸中期の地理学者。名は玄珠。通称、源五兵衛。常陸の人。水戸藩の侍講。地図・地誌の作製につとめた。著「改正日本輿地路程全図」「地球万国山海輿地全図説」など。(1717〜1801)

⇒ながくぼ【長久保】

なか‐くみ【中汲】

濁酒の一種。上澄うわずみと沈澱よどみとの中間を汲み取ったもの。なかずみ。

なが‐くみわ【長組輪】

(→)長小結ながこゆいに同じ。

なが‐くら【長倉】

(→)長殿ながとのに同じ。

なかぐり‐ばん【中刳り盤】

孔や円筒の内面を切削する工作機械。立型と横型とがあるが、一般に横型が多い。ボーリング‐マシン。ボーラー。→工作機械(図)

なか‐くれない【中紅】‥クレナヰ

濃淡の中間のくれない色。韓紅からくれないと淡紅うすくれないとの間の色。

なか‐ぐろ【中黒】

①矢羽やばねの斑ふの一種。上下は白く中央の黒いもの。黒い部分の大小によって、大中黒・小中黒という。→矢羽(図)。

②紋所の名。輪の中に太く黒く「一」の字を書いたもの。大中黒ともいい、新田氏の紋。一つ引両ひきりょうの一種。

③小数点や並列点などとして用いる印刷用活字。なかてん。黒丸。「・」

ながけ【長け】

形容詞ナガシの連体形ナガキの上代東国方言。万葉集20「大君の命みことかしこみ弓の共みたさ寝か渡らむ―この夜を」

なが‐け・し【長けし】

〔形ク〕

(平安時代の造語)(→)「ながし」に同じ。大和物語「―・くもたのめけるかな世の中を」

なか‐けしむらさき【中滅紫】

滅紫色の濃淡の中間のもの。

なか‐こ【仲子】

(→)「中つ子」に同じ。

なか‐ご【中子・中心】

①ものの中心。真ん中。〈類聚名義抄〉

②瓜類の、種子を含んだ柔らかい部分。

③(「茎」とも書く)刀身の、柄つかに入った部分。作者の銘などをこの部分に切る。刀心。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「―に阿呍あうんの梵字」→刀(図)。

④鏃やじりの、箆のの中に入った部分。太平記15「鏃の―を筈もとまで打通しにしたる矢」

⑤三味線の棹さおの、胴に入った部分。

⑥入れ子づくりで、中に入るもの。

⑦(斎宮の忌詞。堂の中央に安置することから)ほとけ。

⑧葦の茎の中の薄様の紙のような皮。

⑨中空の鋳物を作るため、中空となる部分に入れる鋳型。中型なかご。

⇒なかご‐うけ【中子受】

⇒なかご‐おさえ【中子抑え】

⇒なかご‐さき【中子先】

⇒なかご‐ぼし【心宿】

なかご‐うけ【中子受】

鋳物で、(→)幅木はばき2のこと。

⇒なか‐ご【中子・中心】

なが‐こうじょう【長口上】‥ジヤウ

長々とものを言うこと。

なかご‐おさえ【中子抑え】‥オサヘ

鋳造に際し中子を支えるための金具。型持ち。ケレン。

⇒なか‐ご【中子・中心】

なかご‐さき【中子先】

(→)根緒懸ねおかけに同じ。

⇒なか‐ご【中子・中心】

なが‐ごし【長腰】

①腰に帯びる長太刀。

②長尻。長居。

なか‐ごしょ【中御所】

将軍家または大臣家以上の公卿で、大御所おおごしょの子。

なか‐ごと【中言】

中傷。なかぐち。万葉集4「汝なをと吾を人そ離さくなるいで吾君人の―聞きこすなゆめ」

なが‐ごと【長言】

長々しいことば。長ばなし。枕草子28「にくきもの…―するまらうと」

なが‐ごと【長事】

長々しい事柄。

なかご‐ぼし【心宿】

二十八宿の一つ。蠍座さそりざの首星アンタレスを含む中央部。心しん。商星。

⇒なか‐ご【中子・中心】

なが‐ごもり【長籠り】

長い間、家の中にこもっていること。また、神社・仏殿などに長く参籠すること。源氏物語蜻蛉「―し給へむもびんなし」

なが‐こゆい【長小結】‥ユヒ

折烏帽子で、小結の端を左右に長く突き出したもの。元服後なお日の浅い冠者かんじゃがかぶった。長組輪。

なか‐ごろ【中頃】

①なかほどの時期。方丈記「これを―の栖すみかにならぶれば」。「秋の―」「昭和の―」

②あまり遠くない昔。中世。

③なかほどのところ。中途。「―で切る」

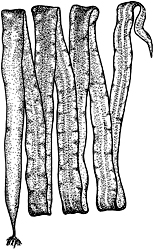

なが‐こんぶ【長昆布】

コンブの一種。帯状の葉状部をもち長さ4〜12メートル、まれに20メートルに達し、コンブ属最長。北海道東部太平洋沿岸の低潮線下の岩上に横たわって生育。初夏、主に2年目の藻体を採取し、昆布巻きなどとして食用。

ながこんぶ

→作品:『銀の匙』

⇒なか【中】

なか‐がんな【中鉋】

荒仕上げをした木材面を削って中仕上げをする鉋。なかしこ。→荒かんな→仕上げかんな

なか‐ぎ【中着】

襦袢ジバンと上衣の間に着る衣服。胴着の類。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「上着―の綾錦」

な‐がき【名書き】

名を書くこと。また、その書いたところ、その名。署名。

なが‐ぎ【長着】

足首のあたりまである丈の長い着物。

なが‐ぎぬ【長衣】

丈の長い衣服。

ながき‐ねぶり【長き眠り】

①長い夜のねむり。迷いが長くさめないたとえ。千載和歌集恋「―は憂かるべけれど」

②死ぬこと。永眠。続千載和歌集雑「―のはてぞ悲しき」

ながき‐ひ【永き日】

ながくて暮れるのがおそい日。多く春の一日をいう。永日。〈[季]春〉。続虚栗「―もさへづりたらぬ雲雀かな」(芭蕉)

なが‐きゃく【長客】

長居する客。長逗留する客。

ながき‐やみじ【長き闇路】‥ヂ

いつまでも闇夜であること。煩悩ぼんのうのためにいつまでも悟りの開けないことのたとえ。続千載和歌集釈教「―のしるべともなれ」

ながき‐よ【長き夜】

①長くて明けるのがおそい夜。特に秋の夜をいう。長夜。〈[季]秋〉。万葉集3「今よりは秋風寒く吹きなむをいかにかひとり―を寝む」

②いつまでも夜であること。また、そのところ。冥土めいど。よみじ。詞花和歌集雑「―の苦しきことを思へかし」

⇒ながきよ‐の‐ゆめ【長き夜の夢】

なか‐ぎょう【中京】‥ギヤウ

①京都を上・中・下の三つに分けた中央部。丸太町辺から四条辺までをいった。

②京都市の区名。

ながきよ‐の‐ゆめ【長き夜の夢】

凡夫が生死の間に流転して無明むみょうの闇をさまようこと。新古今和歌集哀傷「なほ―にぞありける」

⇒ながき‐よ【長き夜】

なか‐ぎり【中限】

(取引用語)先物さきもの取引で翌月末日受渡しをする契約のもの。翌月限。中物なかもの。→当限とうぎり→先限さきぎり

ながき‐わかれ【長き別れ】

①長い間のわかれ。後撰和歌集秋「秋の夜の―を」

②永久に再び逢えないわかれ。死別。新古今和歌集恋「これもまた―になりやせむ」

なか‐くぎ【中釘】

茶室の床の間の壁の中央に突出させておく折釘。花入れを掛ける。

なか‐くぐり【中潜り】

茶室の庭で、内露地と外露地との中間に設けた小さな門。くぐって出入りするからいう。くぐり。中門。

な‐がくし【名隠し】

①名をかくすこと。匿名。源氏物語夕顔「御―もさばかりにこそはと」

②歌合せの際、作者の名を隠して判ずること。

なが‐ぐそく【長具足】

(→)長道具に同じ。

なか‐ぐち【中口】

①中央にある入口。

②双方の間に立って、どちらへも相手のことを悪く言うこと。なかごと。

なが‐ぐつ【長靴】

革またはゴム・ビニール製で、膝の辺りまである深い靴。雨雪・乗馬の時などに使用。↔短靴

ながくて【長久手・長湫】

名古屋市の東方に接する町。1584年(天正12)羽柴秀吉の軍が徳川家康の軍と戦って敗れた地。

なか‐くぼ【中窪】

中央がくぼんでいること。なかびく。

ながくぼ【長久保】

姓氏の一つ。

⇒ながくぼ‐せきすい【長久保赤水】

ながくぼ‐せきすい【長久保赤水】

江戸中期の地理学者。名は玄珠。通称、源五兵衛。常陸の人。水戸藩の侍講。地図・地誌の作製につとめた。著「改正日本輿地路程全図」「地球万国山海輿地全図説」など。(1717〜1801)

⇒ながくぼ【長久保】

なか‐くみ【中汲】

濁酒の一種。上澄うわずみと沈澱よどみとの中間を汲み取ったもの。なかずみ。

なが‐くみわ【長組輪】

(→)長小結ながこゆいに同じ。

なが‐くら【長倉】

(→)長殿ながとのに同じ。

なかぐり‐ばん【中刳り盤】

孔や円筒の内面を切削する工作機械。立型と横型とがあるが、一般に横型が多い。ボーリング‐マシン。ボーラー。→工作機械(図)

なか‐くれない【中紅】‥クレナヰ

濃淡の中間のくれない色。韓紅からくれないと淡紅うすくれないとの間の色。

なか‐ぐろ【中黒】

①矢羽やばねの斑ふの一種。上下は白く中央の黒いもの。黒い部分の大小によって、大中黒・小中黒という。→矢羽(図)。

②紋所の名。輪の中に太く黒く「一」の字を書いたもの。大中黒ともいい、新田氏の紋。一つ引両ひきりょうの一種。

③小数点や並列点などとして用いる印刷用活字。なかてん。黒丸。「・」

ながけ【長け】

形容詞ナガシの連体形ナガキの上代東国方言。万葉集20「大君の命みことかしこみ弓の共みたさ寝か渡らむ―この夜を」

なが‐け・し【長けし】

〔形ク〕

(平安時代の造語)(→)「ながし」に同じ。大和物語「―・くもたのめけるかな世の中を」

なか‐けしむらさき【中滅紫】

滅紫色の濃淡の中間のもの。

なか‐こ【仲子】

(→)「中つ子」に同じ。

なか‐ご【中子・中心】

①ものの中心。真ん中。〈類聚名義抄〉

②瓜類の、種子を含んだ柔らかい部分。

③(「茎」とも書く)刀身の、柄つかに入った部分。作者の銘などをこの部分に切る。刀心。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「―に阿呍あうんの梵字」→刀(図)。

④鏃やじりの、箆のの中に入った部分。太平記15「鏃の―を筈もとまで打通しにしたる矢」

⑤三味線の棹さおの、胴に入った部分。

⑥入れ子づくりで、中に入るもの。

⑦(斎宮の忌詞。堂の中央に安置することから)ほとけ。

⑧葦の茎の中の薄様の紙のような皮。

⑨中空の鋳物を作るため、中空となる部分に入れる鋳型。中型なかご。

⇒なかご‐うけ【中子受】

⇒なかご‐おさえ【中子抑え】

⇒なかご‐さき【中子先】

⇒なかご‐ぼし【心宿】

なかご‐うけ【中子受】

鋳物で、(→)幅木はばき2のこと。

⇒なか‐ご【中子・中心】

なが‐こうじょう【長口上】‥ジヤウ

長々とものを言うこと。

なかご‐おさえ【中子抑え】‥オサヘ

鋳造に際し中子を支えるための金具。型持ち。ケレン。

⇒なか‐ご【中子・中心】

なかご‐さき【中子先】

(→)根緒懸ねおかけに同じ。

⇒なか‐ご【中子・中心】

なが‐ごし【長腰】

①腰に帯びる長太刀。

②長尻。長居。

なか‐ごしょ【中御所】

将軍家または大臣家以上の公卿で、大御所おおごしょの子。

なか‐ごと【中言】

中傷。なかぐち。万葉集4「汝なをと吾を人そ離さくなるいで吾君人の―聞きこすなゆめ」

なが‐ごと【長言】

長々しいことば。長ばなし。枕草子28「にくきもの…―するまらうと」

なが‐ごと【長事】

長々しい事柄。

なかご‐ぼし【心宿】

二十八宿の一つ。蠍座さそりざの首星アンタレスを含む中央部。心しん。商星。

⇒なか‐ご【中子・中心】

なが‐ごもり【長籠り】

長い間、家の中にこもっていること。また、神社・仏殿などに長く参籠すること。源氏物語蜻蛉「―し給へむもびんなし」

なが‐こゆい【長小結】‥ユヒ

折烏帽子で、小結の端を左右に長く突き出したもの。元服後なお日の浅い冠者かんじゃがかぶった。長組輪。

なか‐ごろ【中頃】

①なかほどの時期。方丈記「これを―の栖すみかにならぶれば」。「秋の―」「昭和の―」

②あまり遠くない昔。中世。

③なかほどのところ。中途。「―で切る」

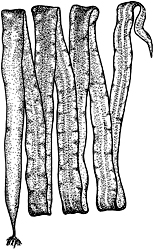

なが‐こんぶ【長昆布】

コンブの一種。帯状の葉状部をもち長さ4〜12メートル、まれに20メートルに達し、コンブ属最長。北海道東部太平洋沿岸の低潮線下の岩上に横たわって生育。初夏、主に2年目の藻体を採取し、昆布巻きなどとして食用。

ながこんぶ

なか‐ざ【中座】

①中央の座席。

②途中で座を立つこと。ちゅうざ。

③(遊里語)江戸時代、新吉原で、張見世はりみせの中央の席。最も上席とされ、転じて、上位の遊女を指す。

④大阪道頓堀の歌舞伎劇場。江戸時代から明治中期までは中の芝居といった。1906年(明治39)に松竹の傘下に入り、1999年閉座。

なが‐さ【長さ】

①長いこと。また、長いか短いかの程度。直線またはある曲線に沿った2点間の距離。「―をはかる」

②時刻と時刻との間のへだたり。また、それの大きいこと。「待つ時間の―」

なが‐ざ【長座】

長くそこにいること。長居。ちょうざ。

なが‐さお【長棹】‥サヲ

①長い棹。

②(女房詞)長持。

③遊女が客を冷遇すること。また、客と縁を切ること。歌舞伎、助六所縁江戸桜「助六を―にしておらがくわんぺら殿の方へなびくと」

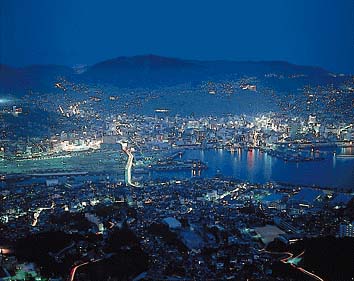

ながさき【長崎】

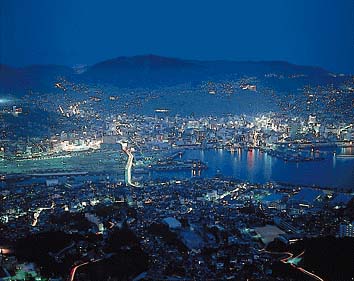

①九州地方西部の県。肥前国の一部と壱岐・対馬を管轄。面積4090平方キロメートル。人口147万9千。全13市。

→ぶらぶら節

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②長崎県南部の市。県庁所在地。1571年(元亀2)ポルトガルに開港以来発展、鎖国後も出島を中心に日本で唯一の外国貿易港として繁栄。造船業を中心に工業が発達。太平洋戦争末期の1945年8月9日、米軍の原子爆弾投下により被災。人口45万5千。旧称、深江の浦。

長崎夜景

撮影:山梨勝弘

なか‐ざ【中座】

①中央の座席。

②途中で座を立つこと。ちゅうざ。

③(遊里語)江戸時代、新吉原で、張見世はりみせの中央の席。最も上席とされ、転じて、上位の遊女を指す。

④大阪道頓堀の歌舞伎劇場。江戸時代から明治中期までは中の芝居といった。1906年(明治39)に松竹の傘下に入り、1999年閉座。

なが‐さ【長さ】

①長いこと。また、長いか短いかの程度。直線またはある曲線に沿った2点間の距離。「―をはかる」

②時刻と時刻との間のへだたり。また、それの大きいこと。「待つ時間の―」

なが‐ざ【長座】

長くそこにいること。長居。ちょうざ。

なが‐さお【長棹】‥サヲ

①長い棹。

②(女房詞)長持。

③遊女が客を冷遇すること。また、客と縁を切ること。歌舞伎、助六所縁江戸桜「助六を―にしておらがくわんぺら殿の方へなびくと」

ながさき【長崎】

①九州地方西部の県。肥前国の一部と壱岐・対馬を管轄。面積4090平方キロメートル。人口147万9千。全13市。

→ぶらぶら節

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②長崎県南部の市。県庁所在地。1571年(元亀2)ポルトガルに開港以来発展、鎖国後も出島を中心に日本で唯一の外国貿易港として繁栄。造船業を中心に工業が発達。太平洋戦争末期の1945年8月9日、米軍の原子爆弾投下により被災。人口45万5千。旧称、深江の浦。

長崎夜景

撮影:山梨勝弘

きのこ雲 香焼島から撮影(1945年8月9日)

撮影:松田弘道 提供:長崎原爆資料館

きのこ雲 香焼島から撮影(1945年8月9日)

撮影:松田弘道 提供:長崎原爆資料館

城山国民学校

撮影:米軍 提供:長崎原爆資料館

城山国民学校

撮影:米軍 提供:長崎原爆資料館

爆心地西側(1945年8月10日)

撮影:山端庸介

爆心地西側(1945年8月10日)

撮影:山端庸介

道ノ尾駅前臨時救護所(1945年8月10日)

撮影:山端庸介

道ノ尾駅前臨時救護所(1945年8月10日)

撮影:山端庸介

長崎原爆投下

提供:平和博物館を創る会

原子爆弾

⇒ながさき‐うんじょう【長崎運上】

⇒ながさき‐え【長崎絵】

⇒ながさき‐かいしょ【長崎会所】

⇒ながさき‐けん【長崎拳】

⇒ながさき‐じどうしゃどう【長崎自動車道】

⇒ながさき‐しんれい【長崎新例】

⇒ながさき‐だいがく【長崎大学】

⇒ながさき‐は【長崎派】

⇒ながさき‐ハルマ【長崎ハルマ】

⇒ながさき‐ぶぎょう【長崎奉行】

⇒ながさき‐ぼうえき【長崎貿易】

⇒ながさき‐ほんせん【長崎本線】

⇒ながさき‐りょうり【長崎料理】

ながさき【長崎】

姓氏の一つ。

⇒ながさき‐たかすけ【長崎高資】

⇒ながさき‐たかつな【長崎高綱】

⇒ながさき‐みずえもん【長崎水右衛門】

ながさき‐うんじょう【長崎運上】‥ジヤウ

江戸幕府が長崎会所に課した税金。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐え【長崎絵】‥ヱ

江戸時代に長崎で作られた木版画。当時唯一の開港場長崎の異国的文化を背景に、オランダ人・清国人・オランダ船・中国船などを題材とした。長崎版画。

長崎絵

長崎原爆投下

提供:平和博物館を創る会

原子爆弾

⇒ながさき‐うんじょう【長崎運上】

⇒ながさき‐え【長崎絵】

⇒ながさき‐かいしょ【長崎会所】

⇒ながさき‐けん【長崎拳】

⇒ながさき‐じどうしゃどう【長崎自動車道】

⇒ながさき‐しんれい【長崎新例】

⇒ながさき‐だいがく【長崎大学】

⇒ながさき‐は【長崎派】

⇒ながさき‐ハルマ【長崎ハルマ】

⇒ながさき‐ぶぎょう【長崎奉行】

⇒ながさき‐ぼうえき【長崎貿易】

⇒ながさき‐ほんせん【長崎本線】

⇒ながさき‐りょうり【長崎料理】

ながさき【長崎】

姓氏の一つ。

⇒ながさき‐たかすけ【長崎高資】

⇒ながさき‐たかつな【長崎高綱】

⇒ながさき‐みずえもん【長崎水右衛門】

ながさき‐うんじょう【長崎運上】‥ジヤウ

江戸幕府が長崎会所に課した税金。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐え【長崎絵】‥ヱ

江戸時代に長崎で作られた木版画。当時唯一の開港場長崎の異国的文化を背景に、オランダ人・清国人・オランダ船・中国船などを題材とした。長崎版画。

長崎絵

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐かいしょ【長崎会所】‥クワイ‥

江戸時代、長崎貿易の事務および会計をつかさどった役所。清国およびオランダとの貿易をつかさどった長崎町民の自治団体で、長崎奉行の所管。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐けん【長崎拳】

(→)本拳ほんけんの異称。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐じどうしゃどう【長崎自動車道】‥ダウ

長崎市から佐賀県鳥栖市に至る高速道路。全長120.4キロメートル。鳥栖市で九州自動車道・大分自動車道と接続。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐しんれい【長崎新例】

(→)正徳しょうとく新例に同じ。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐だいがく【長崎大学】

国立大学法人の一つ。1923年設置の長崎医大(前身は1887年創立の第五高等学校医学部)のほか、長崎経専・長崎師範・同青年師範・長崎高校を母体として1949年設置。2004年法人化。長崎市。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐たかすけ【長崎高資】

鎌倉末期、北条氏の御内みうち人。高綱の子で内管領ないかんれいとなり、幕権を握ったが、失政が多く幕府滅亡の因をつくる。鎌倉陥落のとき自殺。( 〜1333)

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐たかつな【長崎高綱】

鎌倉後期の武将。北条高時の執権就任と同時に内管領ないかんれいになり、嫡子高資に家督を譲った後も隠然たる勢力を保持した。( 〜1333)

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐は【長崎派】

江戸時代、長崎を中心として、外国絵画の影響を受けて特色ある発達をした絵画の流派の総称。

①オランダ船や中国船が伝えた西洋画を模倣し、西洋風俗などを写実的手法で描いた若杉五十八いそはち・川原慶賀らの洋画派。

②黄檗おうばく宗の画僧による黄檗画派。中国化された西洋風写実画法による肖像画に特色がある。

③黄檗僧逸然いつねんに始まり、門下の渡辺秀石(渡辺派)・河村若之(河村派)などに続く北宗画派。

④伊孚九いふきゅうなどが伝えた南宗画派。

⑤沈南蘋しんなんぴんから、熊斐ゆうひに伝えられた花鳥画派。南蘋派。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐ハルマ【長崎ハルマ】

(→)ハルマ(波留麻)2の別称。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐ぶぎょう【長崎奉行】‥ギヤウ

江戸幕府の職名。遠国おんごく奉行の一つ。西国大名の監視、町方支配、対外貿易の管理および海防をつかさどった。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐ぼうえき【長崎貿易】

江戸時代、鎖国後の長崎で行われた貿易。中国・オランダの商人との間に限られていた。主な輸入品は生糸・薬種など、輸出品は銅・俵物など。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐ほんせん【長崎本線】

鹿児島本線鳥栖とすと長崎とを結ぶ九州西部のJR幹線。迂回線を含み全長148.8キロメートル。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐みずえもん【長崎水右衛門】‥ミヅヱ‥

江戸湯島天神前に住んでいた獣使いの芸人。世間胸算用1「―が仕入れたる鼠使ひの藤兵衛」

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐りょうり【長崎料理】‥レウ‥

戦国時代から江戸初期の寛永の頃までに、中国人・ポルトガル人・スペイン人が長崎に伝え、次第に日本化した異国趣味の料理。てんぷら・卓袱しっぽく料理・普茶ふちゃ料理など。

⇒ながさき【長崎】

なが‐ささげ【長豇豆】

〔植〕十六豇豆じゅうろくささげの別称。

なか‐ざし【中差・中指】

箙えびらの内に差して矢束ねで括った、上差うわざし以外の矢。一説に、上差の鏑矢かぶらやに差し添える尖矢とがりやをいうとする。

なか‐ざし【中挿】

女の髪の髻もとどりの中央に横にさす笄こうがい・簪かんざし類。多く鼈甲べっこうでつくる。

なが‐ざし【長差】

(→)長尺ながじゃくに同じ。

なが‐ざしき【長座敷】

その座敷に長居すること。長座。

なか‐さだ【中さだ】

(サダは時の意)手跡などの、古風でも現代風でもなく、中間の風であること。また、上手でもなく下手でもなく中等であること。源氏物語末摘花「手はさすがに文字つよう、―のすぢにて」

なかざと【中里】

姓氏の一つ。

⇒なかざと‐かいざん【中里介山】

なかざと‐かいざん【中里介山】

小説家。本名、弥之助。東京の人。小学校高等科卒。仏教思想を根幹とした独自の風格をもつ大衆文学の先駆。作「大菩薩峠」など。(1885〜1944)

中里介山

提供:毎日新聞社

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐かいしょ【長崎会所】‥クワイ‥

江戸時代、長崎貿易の事務および会計をつかさどった役所。清国およびオランダとの貿易をつかさどった長崎町民の自治団体で、長崎奉行の所管。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐けん【長崎拳】

(→)本拳ほんけんの異称。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐じどうしゃどう【長崎自動車道】‥ダウ

長崎市から佐賀県鳥栖市に至る高速道路。全長120.4キロメートル。鳥栖市で九州自動車道・大分自動車道と接続。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐しんれい【長崎新例】

(→)正徳しょうとく新例に同じ。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐だいがく【長崎大学】

国立大学法人の一つ。1923年設置の長崎医大(前身は1887年創立の第五高等学校医学部)のほか、長崎経専・長崎師範・同青年師範・長崎高校を母体として1949年設置。2004年法人化。長崎市。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐たかすけ【長崎高資】

鎌倉末期、北条氏の御内みうち人。高綱の子で内管領ないかんれいとなり、幕権を握ったが、失政が多く幕府滅亡の因をつくる。鎌倉陥落のとき自殺。( 〜1333)

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐たかつな【長崎高綱】

鎌倉後期の武将。北条高時の執権就任と同時に内管領ないかんれいになり、嫡子高資に家督を譲った後も隠然たる勢力を保持した。( 〜1333)

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐は【長崎派】

江戸時代、長崎を中心として、外国絵画の影響を受けて特色ある発達をした絵画の流派の総称。

①オランダ船や中国船が伝えた西洋画を模倣し、西洋風俗などを写実的手法で描いた若杉五十八いそはち・川原慶賀らの洋画派。

②黄檗おうばく宗の画僧による黄檗画派。中国化された西洋風写実画法による肖像画に特色がある。

③黄檗僧逸然いつねんに始まり、門下の渡辺秀石(渡辺派)・河村若之(河村派)などに続く北宗画派。

④伊孚九いふきゅうなどが伝えた南宗画派。

⑤沈南蘋しんなんぴんから、熊斐ゆうひに伝えられた花鳥画派。南蘋派。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐ハルマ【長崎ハルマ】

(→)ハルマ(波留麻)2の別称。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐ぶぎょう【長崎奉行】‥ギヤウ

江戸幕府の職名。遠国おんごく奉行の一つ。西国大名の監視、町方支配、対外貿易の管理および海防をつかさどった。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐ぼうえき【長崎貿易】

江戸時代、鎖国後の長崎で行われた貿易。中国・オランダの商人との間に限られていた。主な輸入品は生糸・薬種など、輸出品は銅・俵物など。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐ほんせん【長崎本線】

鹿児島本線鳥栖とすと長崎とを結ぶ九州西部のJR幹線。迂回線を含み全長148.8キロメートル。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐みずえもん【長崎水右衛門】‥ミヅヱ‥

江戸湯島天神前に住んでいた獣使いの芸人。世間胸算用1「―が仕入れたる鼠使ひの藤兵衛」

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐りょうり【長崎料理】‥レウ‥

戦国時代から江戸初期の寛永の頃までに、中国人・ポルトガル人・スペイン人が長崎に伝え、次第に日本化した異国趣味の料理。てんぷら・卓袱しっぽく料理・普茶ふちゃ料理など。

⇒ながさき【長崎】

なが‐ささげ【長豇豆】

〔植〕十六豇豆じゅうろくささげの別称。

なか‐ざし【中差・中指】

箙えびらの内に差して矢束ねで括った、上差うわざし以外の矢。一説に、上差の鏑矢かぶらやに差し添える尖矢とがりやをいうとする。

なか‐ざし【中挿】

女の髪の髻もとどりの中央に横にさす笄こうがい・簪かんざし類。多く鼈甲べっこうでつくる。

なが‐ざし【長差】

(→)長尺ながじゃくに同じ。

なが‐ざしき【長座敷】

その座敷に長居すること。長座。

なか‐さだ【中さだ】

(サダは時の意)手跡などの、古風でも現代風でもなく、中間の風であること。また、上手でもなく下手でもなく中等であること。源氏物語末摘花「手はさすがに文字つよう、―のすぢにて」

なかざと【中里】

姓氏の一つ。

⇒なかざと‐かいざん【中里介山】

なかざと‐かいざん【中里介山】

小説家。本名、弥之助。東京の人。小学校高等科卒。仏教思想を根幹とした独自の風格をもつ大衆文学の先駆。作「大菩薩峠」など。(1885〜1944)

中里介山

提供:毎日新聞社

⇒なかざと【中里】

なが‐さま【長様】

長いさま。長め。長やか。枕草子278「畳一ひらを―に縁はしを端はしにして」

なかさ・れる【泣かされる】

〔自下一〕

①苦しめられ、悲しい思いをする。困らされる。「雨に―・れる」

②涙が出るほど感銘を受ける。「あの映画には―・れた」

なかざわ【中沢】‥ザハ

姓氏の一つ。

⇒なかざわ‐どうに【中沢道二】

⇒なかざわ‐ひろみつ【中沢弘光】

⇒なかざわ‐りんせん【中沢臨川】

ながさわ【長沢】‥サハ

姓氏の一つ。

⇒ながさわ‐ろせつ【長沢蘆雪】

なかざわ‐どうに【中沢道二】‥ザハダウ‥

江戸中期の心学者。名は義道。通称、亀屋久兵衛。京都の機織業者。手島堵庵とあんに学び、江戸に出て参前舎を開き、心学道話を講じた。著「道二翁道話」。(1725〜1803)

⇒なかざわ【中沢】

なかざわ‐ひろみつ【中沢弘光】‥ザハ‥

洋画家。東京生れ。東京美術学校卒。白馬会・文展に出品。作「おもいで」「まひる」など。(1874〜1964)

⇒なかざわ【中沢】

なかざわ‐りんせん【中沢臨川】‥ザハ‥

文芸評論家。名は重雄。長野県生れ。19世紀後半以降の西洋思想を紹介。著「近代思想十六講」など。(1878〜1920)

⇒なかざわ【中沢】

ながさわ‐ろせつ【長沢蘆雪】‥サハ‥

江戸中期の画家。名は政勝または魚。字は氷計。山城の人。円山応挙の門下。機知に富む奔放な表現が特色。作に、紀伊の草堂寺・無量寺・成就寺の襖絵、厳島神社「山姥図」絵馬など。(1754〜1799)

⇒ながさわ【長沢】

なか‐し【仲仕】

荷物をかついで運ぶ人夫。また、土木業を手伝う人夫。なかしゅ。なかせ。「沖―」

ながし【流し】

①ながすこと。ながすもの。

②流罪。島流し。

③台所または井戸端・湯殿などに設けた、洗い水を流す所。

④湯屋で三助に背などを洗わせること。また、三助。「―をとる」

⑤生花で、流し枝のこと。

⑥客などを求めて町なかを動きまわること。また、その人。「新内―」「―のタクシー」

⑦能楽などの囃子はやしで、大鼓・小鼓・太鼓が1種類の打音を連続して打ち流すこと。三味線音楽では、同一の音を始めはゆっくり、次第に速く、最後に一つしっかり弾き、段落をつける方法。

⑧物事に構わず、やり過ごすこと。

⑨(九州・四国で)梅雨。

⑩(千葉・静岡・伊豆諸島などで)夏の、南寄りの風。

⇒ながし‐あみ【流し網】

⇒ながし‐いた【流し板】

⇒ながし‐うち【流し打ち】

⇒ながし‐えだ【流し枝】

⇒ながし‐かじ【流し舵】

⇒ながし‐ぎ【流し木】

⇒ながし‐さく【流し作】

⇒ながし‐さくば【流し作場】

⇒ながし‐しがらみ【流し柵】

⇒ながし‐ずき【流し漉き】

⇒ながし‐そうめん【流し索麺】

⇒ながし‐だい【流し台】

⇒ながし‐づり【流し釣り】

⇒ながし‐どり【流し撮り】

⇒ながし‐ば【流し場】

⇒ながし‐ばこ【流し箱】

⇒ながし‐びな【流し雛】

⇒ながし‐ぶみ【流し文】

⇒ながし‐め【流し目】

⇒ながし‐もち【流し黐】

⇒ながし‐もと【流し元】

⇒ながし‐もの【流し者】

⇒ながし‐よみ【流し読み】

なが・し【長し・永し】

〔形ク〕

⇒ながい

なが‐じ【長道・長路】‥ヂ

(ナガチとも)長い道。長い道のり。遠路。長途。万葉集3「天離あまさかるひなの―ゆ」

ながし‐あみ【流し網】

刺網の一種。漁船が連結した刺網を張り出した後、一定の時間漂流し、魚を網目に刺しまたは絡からませて捕らえる漁法。また、その網。

⇒ながし【流し】

ながし‐いた【流し板】

①流しに張った板。銭湯などの洗い場に張った板。

②竪張りにした屋根板。

⇒ながし【流し】

ながし‐うち【流し打ち】

野球の打撃法の一種。右打者の場合は右翼方面に、左打者の場合は左翼方面に、手首を返さずに押すようにして打つ。

⇒ながし【流し】

ながし‐えだ【流し枝】

立華りっか・生花の役枝やくえだで、下段に横に長く流す形に出した枝。ながし。

⇒ながし【流し】

なか‐しお【中潮】‥シホ

干満の差が中ぐらいの時の潮。大潮と小潮との中間の潮。

なが‐しお【長潮】‥シホ

小潮近くの、干満の差が小さく、動きがゆるやかに感じられる潮。

なが‐しかく【長四角】

長方形のこと。

ながし‐かじ【流し舵】‥カヂ

和船の操舵で、舵を普通の位置よりも後方に斜めにすること。→立て舵。

⇒ながし【流し】

なか‐じき【中敷】

中に敷くこと。また、そのもの。

ながし‐ぎ【流し木】

山から伐り出して川に流し下ろす木材。

⇒ながし【流し】

なか‐じきい【中敷居】‥ヰ

押入れなどを上下2段に分ける場合、鴨居と敷居との中間に設ける敷居。ちゅうじきい。

なか‐じきり【中仕切】

部屋や箱などの中のしきり。通言総籬つうげんそうまがき「―のはしら」

なか‐じく【中軸】‥ヂク

歌舞伎俳優の一座における位置を表す語。座頭ざがしら・書出しに匹敵する第3位の立役で、紋看板や番付の中央に据える。中筆なかふで。

なか‐しこ【中仕子・中鉋】

(→)「なかがんな」に同じ。

ながし‐こ・む【流し込む】

〔他五〕

①流して中へ入れ込む。流し入れる。「型に―・む」

②茶漬飯などを急いで食う。

ながし‐さく【流し作】

「流し作場」の略。

⇒ながし【流し】

ながし‐さくば【流し作場】

川筋・堤防筋などにあって、作物が水害をうけやすい田畑。

⇒ながし【流し】

ながし‐しがらみ【流し柵】

昔の船戦で、竹を柵に編み、敵の水路において障害としたもの。

⇒ながし【流し】

ながし‐ずき【流し漉き】

和紙の手漉き法の一つ。パルプ状にした紙料に植物性粘液を混入した紙料液を竹製・萱かや製の簀すですくい上げ、全体を揺り動かしながら紙層をつくり、数回のすくい上げで厚さを調節したのち、表面の液とともに塵などを流し捨てる方法。薄くてねばり強い紙を漉くのに適し、日本で特に洗練された漉き方。↔溜漉ためずき。

⇒ながし【流し】

ながし‐そうめん【流し索麺】‥サウ‥

樋とい状のものに冷水とともに茹ゆでた索麺を流し、それをすくい上げて食すもの。

⇒ながし【流し】

ながし‐だい【流し台】

台所に設備された、「流し」3付きの台。流し。シンク。

⇒ながし【流し】

ながし‐づり【流し釣り】

①渓流などで、餌を流れに乗せて漂わせる釣り方。

②トローリング。

⇒ながし【流し】

ながし‐どり【流し撮り】

被写体の動きにあわせてカメラを移動させまたは向きを変えながら、比較的遅いシャッター‐スピードで撮影する方法。

⇒ながし【流し】

ながしの【長篠】

愛知県新城市の地名。豊川の上流、寒狭かんさ川・宇連うれ川の合流点。1575年(天正3)織田信長・徳川家康の連合軍が新兵器の鉄砲を使用して武田勝頼を破った地。

ながし‐ば【流し場】

湯屋で、身体を洗い流す場所。流し。

⇒ながし【流し】

ながし‐ばこ【流し箱】

箱形の調理器具。寒天・ゼラチン・葛粉などを使って固める流し物・寄せ物や、卵豆腐などの蒸し物をつくるときに用いる。ステンレス製が多い。流し缶。

⇒ながし【流し】

ながし‐びな【流し雛】

3月3日の節句の夕方、川や海に流す雛人形。雛はもと人形ひとがたとして、神送りするものであった。

流し雛(鳥取)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒なかざと【中里】

なが‐さま【長様】

長いさま。長め。長やか。枕草子278「畳一ひらを―に縁はしを端はしにして」

なかさ・れる【泣かされる】

〔自下一〕

①苦しめられ、悲しい思いをする。困らされる。「雨に―・れる」

②涙が出るほど感銘を受ける。「あの映画には―・れた」

なかざわ【中沢】‥ザハ

姓氏の一つ。

⇒なかざわ‐どうに【中沢道二】

⇒なかざわ‐ひろみつ【中沢弘光】

⇒なかざわ‐りんせん【中沢臨川】

ながさわ【長沢】‥サハ

姓氏の一つ。

⇒ながさわ‐ろせつ【長沢蘆雪】

なかざわ‐どうに【中沢道二】‥ザハダウ‥

江戸中期の心学者。名は義道。通称、亀屋久兵衛。京都の機織業者。手島堵庵とあんに学び、江戸に出て参前舎を開き、心学道話を講じた。著「道二翁道話」。(1725〜1803)

⇒なかざわ【中沢】

なかざわ‐ひろみつ【中沢弘光】‥ザハ‥

洋画家。東京生れ。東京美術学校卒。白馬会・文展に出品。作「おもいで」「まひる」など。(1874〜1964)

⇒なかざわ【中沢】

なかざわ‐りんせん【中沢臨川】‥ザハ‥

文芸評論家。名は重雄。長野県生れ。19世紀後半以降の西洋思想を紹介。著「近代思想十六講」など。(1878〜1920)

⇒なかざわ【中沢】

ながさわ‐ろせつ【長沢蘆雪】‥サハ‥

江戸中期の画家。名は政勝または魚。字は氷計。山城の人。円山応挙の門下。機知に富む奔放な表現が特色。作に、紀伊の草堂寺・無量寺・成就寺の襖絵、厳島神社「山姥図」絵馬など。(1754〜1799)

⇒ながさわ【長沢】

なか‐し【仲仕】

荷物をかついで運ぶ人夫。また、土木業を手伝う人夫。なかしゅ。なかせ。「沖―」

ながし【流し】

①ながすこと。ながすもの。

②流罪。島流し。

③台所または井戸端・湯殿などに設けた、洗い水を流す所。

④湯屋で三助に背などを洗わせること。また、三助。「―をとる」

⑤生花で、流し枝のこと。

⑥客などを求めて町なかを動きまわること。また、その人。「新内―」「―のタクシー」

⑦能楽などの囃子はやしで、大鼓・小鼓・太鼓が1種類の打音を連続して打ち流すこと。三味線音楽では、同一の音を始めはゆっくり、次第に速く、最後に一つしっかり弾き、段落をつける方法。

⑧物事に構わず、やり過ごすこと。

⑨(九州・四国で)梅雨。

⑩(千葉・静岡・伊豆諸島などで)夏の、南寄りの風。

⇒ながし‐あみ【流し網】

⇒ながし‐いた【流し板】

⇒ながし‐うち【流し打ち】

⇒ながし‐えだ【流し枝】

⇒ながし‐かじ【流し舵】

⇒ながし‐ぎ【流し木】

⇒ながし‐さく【流し作】

⇒ながし‐さくば【流し作場】

⇒ながし‐しがらみ【流し柵】

⇒ながし‐ずき【流し漉き】

⇒ながし‐そうめん【流し索麺】

⇒ながし‐だい【流し台】

⇒ながし‐づり【流し釣り】

⇒ながし‐どり【流し撮り】

⇒ながし‐ば【流し場】

⇒ながし‐ばこ【流し箱】

⇒ながし‐びな【流し雛】

⇒ながし‐ぶみ【流し文】

⇒ながし‐め【流し目】

⇒ながし‐もち【流し黐】

⇒ながし‐もと【流し元】

⇒ながし‐もの【流し者】

⇒ながし‐よみ【流し読み】

なが・し【長し・永し】

〔形ク〕

⇒ながい

なが‐じ【長道・長路】‥ヂ

(ナガチとも)長い道。長い道のり。遠路。長途。万葉集3「天離あまさかるひなの―ゆ」

ながし‐あみ【流し網】

刺網の一種。漁船が連結した刺網を張り出した後、一定の時間漂流し、魚を網目に刺しまたは絡からませて捕らえる漁法。また、その網。

⇒ながし【流し】

ながし‐いた【流し板】

①流しに張った板。銭湯などの洗い場に張った板。

②竪張りにした屋根板。

⇒ながし【流し】

ながし‐うち【流し打ち】

野球の打撃法の一種。右打者の場合は右翼方面に、左打者の場合は左翼方面に、手首を返さずに押すようにして打つ。

⇒ながし【流し】

ながし‐えだ【流し枝】

立華りっか・生花の役枝やくえだで、下段に横に長く流す形に出した枝。ながし。

⇒ながし【流し】

なか‐しお【中潮】‥シホ

干満の差が中ぐらいの時の潮。大潮と小潮との中間の潮。

なが‐しお【長潮】‥シホ

小潮近くの、干満の差が小さく、動きがゆるやかに感じられる潮。

なが‐しかく【長四角】

長方形のこと。

ながし‐かじ【流し舵】‥カヂ

和船の操舵で、舵を普通の位置よりも後方に斜めにすること。→立て舵。

⇒ながし【流し】

なか‐じき【中敷】

中に敷くこと。また、そのもの。

ながし‐ぎ【流し木】

山から伐り出して川に流し下ろす木材。

⇒ながし【流し】

なか‐じきい【中敷居】‥ヰ

押入れなどを上下2段に分ける場合、鴨居と敷居との中間に設ける敷居。ちゅうじきい。

なか‐じきり【中仕切】

部屋や箱などの中のしきり。通言総籬つうげんそうまがき「―のはしら」

なか‐じく【中軸】‥ヂク

歌舞伎俳優の一座における位置を表す語。座頭ざがしら・書出しに匹敵する第3位の立役で、紋看板や番付の中央に据える。中筆なかふで。

なか‐しこ【中仕子・中鉋】

(→)「なかがんな」に同じ。

ながし‐こ・む【流し込む】

〔他五〕

①流して中へ入れ込む。流し入れる。「型に―・む」

②茶漬飯などを急いで食う。

ながし‐さく【流し作】

「流し作場」の略。

⇒ながし【流し】

ながし‐さくば【流し作場】

川筋・堤防筋などにあって、作物が水害をうけやすい田畑。

⇒ながし【流し】

ながし‐しがらみ【流し柵】

昔の船戦で、竹を柵に編み、敵の水路において障害としたもの。

⇒ながし【流し】

ながし‐ずき【流し漉き】

和紙の手漉き法の一つ。パルプ状にした紙料に植物性粘液を混入した紙料液を竹製・萱かや製の簀すですくい上げ、全体を揺り動かしながら紙層をつくり、数回のすくい上げで厚さを調節したのち、表面の液とともに塵などを流し捨てる方法。薄くてねばり強い紙を漉くのに適し、日本で特に洗練された漉き方。↔溜漉ためずき。

⇒ながし【流し】

ながし‐そうめん【流し索麺】‥サウ‥

樋とい状のものに冷水とともに茹ゆでた索麺を流し、それをすくい上げて食すもの。

⇒ながし【流し】

ながし‐だい【流し台】

台所に設備された、「流し」3付きの台。流し。シンク。

⇒ながし【流し】

ながし‐づり【流し釣り】

①渓流などで、餌を流れに乗せて漂わせる釣り方。

②トローリング。

⇒ながし【流し】

ながし‐どり【流し撮り】

被写体の動きにあわせてカメラを移動させまたは向きを変えながら、比較的遅いシャッター‐スピードで撮影する方法。

⇒ながし【流し】

ながしの【長篠】

愛知県新城市の地名。豊川の上流、寒狭かんさ川・宇連うれ川の合流点。1575年(天正3)織田信長・徳川家康の連合軍が新兵器の鉄砲を使用して武田勝頼を破った地。

ながし‐ば【流し場】

湯屋で、身体を洗い流す場所。流し。

⇒ながし【流し】

ながし‐ばこ【流し箱】

箱形の調理器具。寒天・ゼラチン・葛粉などを使って固める流し物・寄せ物や、卵豆腐などの蒸し物をつくるときに用いる。ステンレス製が多い。流し缶。

⇒ながし【流し】

ながし‐びな【流し雛】

3月3日の節句の夕方、川や海に流す雛人形。雛はもと人形ひとがたとして、神送りするものであった。

流し雛(鳥取)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

流し雛(和歌山)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

流し雛(和歌山)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒ながし【流し】

ながし‐ぶみ【流し文】

入れ質品を流す時、または負債を返さず代償として物を渡す時の証文。

⇒ながし【流し】

なか‐じま【中島】

池や川などの中にある島。特に、寝殿造などの庭園に作る。後撰和歌集雑「かの院の―の松をけづりて」

なかじま【中島】

姓氏の一つ。

⇒なかじま‐あつし【中島敦】

⇒なかじま‐けんぞう【中島健蔵】

⇒なかじま‐そういん【中島棕隠】

⇒なかじま‐ちくへい【中島知久平】

⇒なかじま‐のぶゆき【中島信行】

⇒なかじま‐ひろたり【中島広足】

ながしま【長島】

三重県桑名市の地名。木曾川と長良川の間にある輪中わじゅう集落。

長島

撮影:的場 啓

⇒ながし【流し】

ながし‐ぶみ【流し文】

入れ質品を流す時、または負債を返さず代償として物を渡す時の証文。

⇒ながし【流し】

なか‐じま【中島】

池や川などの中にある島。特に、寝殿造などの庭園に作る。後撰和歌集雑「かの院の―の松をけづりて」

なかじま【中島】

姓氏の一つ。

⇒なかじま‐あつし【中島敦】

⇒なかじま‐けんぞう【中島健蔵】

⇒なかじま‐そういん【中島棕隠】

⇒なかじま‐ちくへい【中島知久平】

⇒なかじま‐のぶゆき【中島信行】

⇒なかじま‐ひろたり【中島広足】

ながしま【長島】

三重県桑名市の地名。木曾川と長良川の間にある輪中わじゅう集落。

長島

撮影:的場 啓

長島の水屋

撮影:的場 啓

長島の水屋

撮影:的場 啓

⇒ながしま‐いっき【長島一揆】

なかじま‐あつし【中島敦】

小説家。東京生れ。東大卒。漢学の素養を生かした端正な文章で、人間の存在のあり方を描出。作「光と風と夢」「山月記」「李陵」など。(1909〜1942)

中島敦

提供:毎日新聞社

⇒ながしま‐いっき【長島一揆】

なかじま‐あつし【中島敦】

小説家。東京生れ。東大卒。漢学の素養を生かした端正な文章で、人間の存在のあり方を描出。作「光と風と夢」「山月記」「李陵」など。(1909〜1942)

中島敦

提供:毎日新聞社

⇒なかじま【中島】

ながしま‐いっき【長島一揆】

伊勢長島を本拠とし、織田信長と戦った一向一揆。1570年(元亀1)蜂起、74年(天正2)鎮圧され、門徒多数が虐殺される。

⇒ながしま【長島】

なかじま‐けんぞう【中島健蔵】‥ザウ

評論家。東京生れ。東大仏文科卒。多面的な文化活動で知られ、著作権問題・日中文化交流などに尽力。著「現代文芸論」「昭和時代」など。(1903〜1979)

中島健蔵

撮影:石井幸之助

⇒なかじま【中島】

ながしま‐いっき【長島一揆】

伊勢長島を本拠とし、織田信長と戦った一向一揆。1570年(元亀1)蜂起、74年(天正2)鎮圧され、門徒多数が虐殺される。

⇒ながしま【長島】

なかじま‐けんぞう【中島健蔵】‥ザウ

評論家。東京生れ。東大仏文科卒。多面的な文化活動で知られ、著作権問題・日中文化交流などに尽力。著「現代文芸論」「昭和時代」など。(1903〜1979)

中島健蔵

撮影:石井幸之助

⇒なかじま【中島】

なかじま‐そういん【中島棕隠】

江戸後期の漢詩人。京都の人。村瀬栲亭に学び、祇園の繁華を詠んだ連作詩「鴨

⇒なかじま【中島】

なかじま‐そういん【中島棕隠】

江戸後期の漢詩人。京都の人。村瀬栲亭に学び、祇園の繁華を詠んだ連作詩「鴨

→資料:『三酔人経綸問答』

⇒なかえ【中江】

なかえ‐とうじゅ【中江藤樹】

江戸初期の儒学者。日本の陽明学派の祖とされる。名は原。近江の人。初め朱子学を修め、伊予の大洲藩に仕え、のち故郷に帰り、王陽明の致良知説を唱道。近江聖人と呼ばれた。門人に熊沢蕃山らがいる。著「孝経啓蒙」「翁問答」「鑑草かがみぐさ」など。(1608〜1648)

→著作:『翁問答』

⇒なかえ【中江】

ながえ‐の‐かさ【長柄の傘】

馬上の貴人などに、後ろからさしかけた柄の長い傘。後に遊女の道中にも用いた。

⇒なが‐え【長柄】

ながえ‐の‐ちょうし【長柄の銚子】‥テウ‥

柄の長い銚子。多く、松竹梅・鶴亀などの模様を彫ったもの。

⇒なが‐え【長柄】

ながえ‐の‐ま【長柄の間】

槍・長刀などを飾りつけて置く室。

⇒なが‐え【長柄】

ながえ‐の‐やり【長柄の槍】

長さ2間から3間の長い柄をつけた槍。

⇒なが‐え【長柄】

ながえ‐ぶぎょう【長柄奉行】‥ギヤウ

槍奉行。

⇒なが‐え【長柄】

ながえ‐ぶね【長柄船】

長柄組の乗る船。

⇒なが‐え【長柄】

なが‐えぼし【長烏帽子】

立烏帽子の丈の長いもの。

ながえ‐もち【長柄持】

長柄の傘を持って従う者。

⇒なが‐え【長柄】

なかお【中尾】‥ヲ

姓氏の一つ。

⇒なかお‐とざん【中尾都山】

なか‐お【中緒】‥ヲ

①中ほどについている緒・紐。

②(→)「中の緒」に同じ。

③茶入の袋につける緒。

ながお【長尾】‥ヲ

姓氏の一つ。上杉氏の家宰。

⇒ながお‐かげとら【長尾景虎】

なが‐おい【長追い】‥オヒ

逃げるものを遠くまで追いかけて行くこと。

なか‐おいんど【仲追人】‥オヒ‥

牛の貸借の仲介人。

なかおか【中岡】‥ヲカ

姓氏の一つ。

⇒なかおか‐しんたろう【中岡慎太郎】

ながおか【長岡】‥ヲカ

新潟県中部、信濃川の中流右岸の商工業都市。もと牧野氏7万石の城下町。人口28万3千。

⇒ながおか‐ぎじゅつ‐かがく‐だいがく【長岡技術科学大学】

ながおか【長岡】‥ヲカ

姓氏の一つ。

⇒ながおか‐はんたろう【長岡半太郎】

ながおか‐ぎじゅつ‐かがく‐だいがく【長岡技術科学大学】‥ヲカ‥クワ‥

国立大学法人の一つ。1976年設立。2004年法人化。長岡市。

⇒ながおか【長岡】

ながおか‐きょう【長岡京】‥ヲカキヤウ

①桓武天皇の初めての都。784年(延暦3)平城京から移ったが、遷都を首唱した藤原種継が暗殺されたりしたため、794年平安京に移った。宮域の中心は京都府向日むこう市にあり、長岡京市・京都市・乙訓おとくに郡大山崎町まで広がっていた。ながおかのみやこ。

②京都府南部の市。市名は1に由来。京都と大阪の中間に位置し、双方の衛星都市。人口7万8千。

ながお‐かげとら【長尾景虎】‥ヲ‥

上杉謙信の初名。

⇒ながお【長尾】

なかおか‐しんたろう【中岡慎太郎】‥ヲカ‥ラウ

幕末の志士。名は道正。号は迂山。土佐出身。土佐勤王党に参加、のち脱藩、薩長両藩の提携を計り討幕に奔走。また、陸援隊を結成。京都で坂本竜馬とともに暗殺される。(1838〜1867)

中岡慎太郎

提供:毎日新聞社

→資料:『三酔人経綸問答』

⇒なかえ【中江】

なかえ‐とうじゅ【中江藤樹】

江戸初期の儒学者。日本の陽明学派の祖とされる。名は原。近江の人。初め朱子学を修め、伊予の大洲藩に仕え、のち故郷に帰り、王陽明の致良知説を唱道。近江聖人と呼ばれた。門人に熊沢蕃山らがいる。著「孝経啓蒙」「翁問答」「鑑草かがみぐさ」など。(1608〜1648)

→著作:『翁問答』

⇒なかえ【中江】

ながえ‐の‐かさ【長柄の傘】

馬上の貴人などに、後ろからさしかけた柄の長い傘。後に遊女の道中にも用いた。

⇒なが‐え【長柄】

ながえ‐の‐ちょうし【長柄の銚子】‥テウ‥

柄の長い銚子。多く、松竹梅・鶴亀などの模様を彫ったもの。

⇒なが‐え【長柄】

ながえ‐の‐ま【長柄の間】

槍・長刀などを飾りつけて置く室。

⇒なが‐え【長柄】

ながえ‐の‐やり【長柄の槍】

長さ2間から3間の長い柄をつけた槍。

⇒なが‐え【長柄】

ながえ‐ぶぎょう【長柄奉行】‥ギヤウ

槍奉行。

⇒なが‐え【長柄】

ながえ‐ぶね【長柄船】

長柄組の乗る船。

⇒なが‐え【長柄】

なが‐えぼし【長烏帽子】

立烏帽子の丈の長いもの。

ながえ‐もち【長柄持】

長柄の傘を持って従う者。

⇒なが‐え【長柄】

なかお【中尾】‥ヲ

姓氏の一つ。

⇒なかお‐とざん【中尾都山】

なか‐お【中緒】‥ヲ

①中ほどについている緒・紐。

②(→)「中の緒」に同じ。

③茶入の袋につける緒。

ながお【長尾】‥ヲ

姓氏の一つ。上杉氏の家宰。

⇒ながお‐かげとら【長尾景虎】

なが‐おい【長追い】‥オヒ

逃げるものを遠くまで追いかけて行くこと。

なか‐おいんど【仲追人】‥オヒ‥

牛の貸借の仲介人。

なかおか【中岡】‥ヲカ

姓氏の一つ。

⇒なかおか‐しんたろう【中岡慎太郎】

ながおか【長岡】‥ヲカ

新潟県中部、信濃川の中流右岸の商工業都市。もと牧野氏7万石の城下町。人口28万3千。

⇒ながおか‐ぎじゅつ‐かがく‐だいがく【長岡技術科学大学】

ながおか【長岡】‥ヲカ

姓氏の一つ。

⇒ながおか‐はんたろう【長岡半太郎】

ながおか‐ぎじゅつ‐かがく‐だいがく【長岡技術科学大学】‥ヲカ‥クワ‥

国立大学法人の一つ。1976年設立。2004年法人化。長岡市。

⇒ながおか【長岡】

ながおか‐きょう【長岡京】‥ヲカキヤウ

①桓武天皇の初めての都。784年(延暦3)平城京から移ったが、遷都を首唱した藤原種継が暗殺されたりしたため、794年平安京に移った。宮域の中心は京都府向日むこう市にあり、長岡京市・京都市・乙訓おとくに郡大山崎町まで広がっていた。ながおかのみやこ。

②京都府南部の市。市名は1に由来。京都と大阪の中間に位置し、双方の衛星都市。人口7万8千。

ながお‐かげとら【長尾景虎】‥ヲ‥

上杉謙信の初名。

⇒ながお【長尾】

なかおか‐しんたろう【中岡慎太郎】‥ヲカ‥ラウ

幕末の志士。名は道正。号は迂山。土佐出身。土佐勤王党に参加、のち脱藩、薩長両藩の提携を計り討幕に奔走。また、陸援隊を結成。京都で坂本竜馬とともに暗殺される。(1838〜1867)

中岡慎太郎

提供:毎日新聞社

⇒なかおか【中岡】

ながおか‐はんたろう【長岡半太郎】‥ヲカ‥ラウ

物理学者。長崎県生れ。阪大初代総長・学士院院長。土星型の原子模型を発表。光学・物理学に業績を残し、科学行政でも活躍。文化勲章。(1865〜1950)

長岡半太郎

撮影:田村 茂

⇒なかおか【中岡】

ながおか‐はんたろう【長岡半太郎】‥ヲカ‥ラウ

物理学者。長崎県生れ。阪大初代総長・学士院院長。土星型の原子模型を発表。光学・物理学に業績を残し、科学行政でも活躍。文化勲章。(1865〜1950)

長岡半太郎

撮影:田村 茂

⇒ながおか【長岡】

なが‐おき【長起き】

夜おそくまで起きていること。夜ふかし。洒落本、廻覧奇談深淵情「主あるじゆふべの―に七ツ時分から二度寝といふ顔で」

なか‐おく【中奥】

江戸城本丸の一部で、将軍が起居し政務をみる所。→大奥おおおく

なか‐おし【中押】

(囲碁用語)(中押ちゅうおしの誤読)

⇒ちゅうおし

なか‐おち【中落ち】

魚を三枚におろしたときの中骨のついた部分。また、そこから取った身。中打ち。中骨。

なかお‐とざん【中尾都山】‥ヲ‥

(初世)尺八の作曲家・演奏家。大阪生れ。本名、琳三。虚無僧修行で独自の奏法を編み出し、1896年(明治29)都山流を創始。(1876〜1956)

⇒なかお【中尾】

ながお‐どり【長尾鶏】‥ヲ‥

⇒ちょうびけい

なか‐おび【中帯】

上着の下、小袖の上に締める帯。したひも。

なか‐おもて【中表】

布や紙を表が内側になるように重ね合わせること。「布地を―にして裁つ」

なか‐おり【中折り】‥ヲリ

①中ほどから折ること。

②中折紙の略。

⇒なかおり‐がみ【中折紙】

なかおり‐がみ【中折紙】‥ヲリ‥

①紙の真ん中を二つに折ったもの。

②半紙の一種。鼻紙などに用いる。

③中高檀紙を縦半分に折った大きさの紙。室町時代から造られ、基準寸法は縦27センチメートル、横41センチメートル。書類・障子用。→檀紙

⇒なか‐おり【中折り】

なか‐おれ【中折れ】‥ヲレ

①中央で折れかえり、また、くぼむこと。

②「中折れ下駄」の略。

③「中折れ帽子」の略。

⇒なかおれ‐げた【中折れ下駄】

⇒なかおれ‐ぼうし【中折れ帽子】

なかおれ‐げた【中折れ下駄】‥ヲレ‥

台の中央を切り、折って自在に曲がるようにした、表付きの駒下駄。中折れ。

中折れ下駄

⇒ながおか【長岡】

なが‐おき【長起き】

夜おそくまで起きていること。夜ふかし。洒落本、廻覧奇談深淵情「主あるじゆふべの―に七ツ時分から二度寝といふ顔で」

なか‐おく【中奥】

江戸城本丸の一部で、将軍が起居し政務をみる所。→大奥おおおく

なか‐おし【中押】

(囲碁用語)(中押ちゅうおしの誤読)

⇒ちゅうおし

なか‐おち【中落ち】

魚を三枚におろしたときの中骨のついた部分。また、そこから取った身。中打ち。中骨。

なかお‐とざん【中尾都山】‥ヲ‥

(初世)尺八の作曲家・演奏家。大阪生れ。本名、琳三。虚無僧修行で独自の奏法を編み出し、1896年(明治29)都山流を創始。(1876〜1956)

⇒なかお【中尾】

ながお‐どり【長尾鶏】‥ヲ‥

⇒ちょうびけい

なか‐おび【中帯】

上着の下、小袖の上に締める帯。したひも。

なか‐おもて【中表】

布や紙を表が内側になるように重ね合わせること。「布地を―にして裁つ」

なか‐おり【中折り】‥ヲリ

①中ほどから折ること。

②中折紙の略。

⇒なかおり‐がみ【中折紙】

なかおり‐がみ【中折紙】‥ヲリ‥

①紙の真ん中を二つに折ったもの。

②半紙の一種。鼻紙などに用いる。

③中高檀紙を縦半分に折った大きさの紙。室町時代から造られ、基準寸法は縦27センチメートル、横41センチメートル。書類・障子用。→檀紙

⇒なか‐おり【中折り】

なか‐おれ【中折れ】‥ヲレ

①中央で折れかえり、また、くぼむこと。

②「中折れ下駄」の略。

③「中折れ帽子」の略。

⇒なかおれ‐げた【中折れ下駄】

⇒なかおれ‐ぼうし【中折れ帽子】

なかおれ‐げた【中折れ下駄】‥ヲレ‥

台の中央を切り、折って自在に曲がるようにした、表付きの駒下駄。中折れ。

中折れ下駄

⇒なか‐おれ【中折れ】

なかおれ‐ぼうし【中折れ帽子】‥ヲレ‥

頂の中央が縦に折れくぼんだ、鍔つばのあるフェルト製の帽子。なかおれぼう。ソフト。

⇒なか‐おれ【中折れ】

なか‐がい【仲買】‥ガヒ

問屋と小売商、あるいは生産者・荷主と問屋との中間に立って、売買の媒介をし営利をはかること。また、それを業とする人。ブローカー。「―人」

なか‐がき【中垣】

両者の中のへだての垣。中のへだての垣。土佐日記「―こそあれ、ひとつ家のやうなれば」

なが‐かけ【長掛】

(略して「なが」とも)

①打掛うちかけの長いもの。

②長い髢かもじ。

なか‐がさ【中蓋】

①中椀のふた。ちゅうがさ。

②中形の盃。

なが‐がたな【長刀】

刀身の長い刀。

なが‐ガッパ【長合羽】

丈が長く、衣服の下部までおおう合羽。

長合羽

⇒なか‐おれ【中折れ】

なかおれ‐ぼうし【中折れ帽子】‥ヲレ‥

頂の中央が縦に折れくぼんだ、鍔つばのあるフェルト製の帽子。なかおれぼう。ソフト。

⇒なか‐おれ【中折れ】

なか‐がい【仲買】‥ガヒ

問屋と小売商、あるいは生産者・荷主と問屋との中間に立って、売買の媒介をし営利をはかること。また、それを業とする人。ブローカー。「―人」

なか‐がき【中垣】

両者の中のへだての垣。中のへだての垣。土佐日記「―こそあれ、ひとつ家のやうなれば」

なが‐かけ【長掛】

(略して「なが」とも)

①打掛うちかけの長いもの。

②長い髢かもじ。

なか‐がさ【中蓋】

①中椀のふた。ちゅうがさ。

②中形の盃。

なが‐がたな【長刀】

刀身の長い刀。

なが‐ガッパ【長合羽】

丈が長く、衣服の下部までおおう合羽。

長合羽

なか‐がみ【天一神】

暦神の名。十二神将の主将、あるいは地星の霊という。己酉の日に天から下って東北の隅に居ること6日、転じて正東に居ること5日というように順次に南・西・北を巡り、四隅に居ることそれぞれ6日、四方に居ることそれぞれ5日、計44日で、癸巳の日に正北から天に上り、天上に居ること16日、己酉の日に再び地上に下る。この神の天に在る間を天一天上という。下って地上に居る方角を「ふたがり」といって、この方角に向かって事をすることを忌み、その日他出するときは方違かたたがえをする。源氏物語帚木「こよひ―、内裏うちよりはふたがりて侍りけりと聞ゆ」

なかがみ【中上】

姓氏の一つ。

⇒なかがみ‐けんじ【中上健次】

なかがみ‐けんじ【中上健次】

小説家。和歌山県生れ。故郷熊野の土着思想を原点として近代の差別観と闘う。小説「岬」「枯木灘」「地の果て 至上の時」、紀行「紀州 木の国・根の物語」など。(1946〜1992)

⇒なかがみ【中上】

なが‐がみしも【長上下】

江戸時代の武家の式服。肩衣かたぎぬと、それと同じ色文様の長袴とを着る。諸大名・高家および旗本の出仕の通常礼装。↔半上下

長上下

なか‐がみ【天一神】

暦神の名。十二神将の主将、あるいは地星の霊という。己酉の日に天から下って東北の隅に居ること6日、転じて正東に居ること5日というように順次に南・西・北を巡り、四隅に居ることそれぞれ6日、四方に居ることそれぞれ5日、計44日で、癸巳の日に正北から天に上り、天上に居ること16日、己酉の日に再び地上に下る。この神の天に在る間を天一天上という。下って地上に居る方角を「ふたがり」といって、この方角に向かって事をすることを忌み、その日他出するときは方違かたたがえをする。源氏物語帚木「こよひ―、内裏うちよりはふたがりて侍りけりと聞ゆ」

なかがみ【中上】

姓氏の一つ。

⇒なかがみ‐けんじ【中上健次】

なかがみ‐けんじ【中上健次】

小説家。和歌山県生れ。故郷熊野の土着思想を原点として近代の差別観と闘う。小説「岬」「枯木灘」「地の果て 至上の時」、紀行「紀州 木の国・根の物語」など。(1946〜1992)

⇒なかがみ【中上】

なが‐がみしも【長上下】

江戸時代の武家の式服。肩衣かたぎぬと、それと同じ色文様の長袴とを着る。諸大名・高家および旗本の出仕の通常礼装。↔半上下

長上下

なが‐かもじ【長髢】

毛が多く長い髢。江戸時代、奥女中などが用いた。

なかがわ【中川】‥ガハ

姓氏の一つ。

⇒なかがわ‐おつゆう【中川乙由】

⇒なかがわ‐かずまさ【中川一政】

⇒なかがわ‐じゅんあん【中川淳庵】

なかがわ【中河】‥ガハ

姓氏の一つ。

⇒なかがわ‐よいち【中河与一】

なか‐がわ【那珂川】‥ガハ

関東地方北東部の川。栃木県北部の茶臼岳に発し、水戸平野を貫流して、茨城県ひたちなか市で太平洋に注ぐ。長さ150キロメートル。

那珂川

撮影:関戸 勇

なが‐かもじ【長髢】

毛が多く長い髢。江戸時代、奥女中などが用いた。

なかがわ【中川】‥ガハ

姓氏の一つ。

⇒なかがわ‐おつゆう【中川乙由】

⇒なかがわ‐かずまさ【中川一政】

⇒なかがわ‐じゅんあん【中川淳庵】

なかがわ【中河】‥ガハ

姓氏の一つ。

⇒なかがわ‐よいち【中河与一】

なか‐がわ【那珂川】‥ガハ

関東地方北東部の川。栃木県北部の茶臼岳に発し、水戸平野を貫流して、茨城県ひたちなか市で太平洋に注ぐ。長さ150キロメートル。

那珂川

撮影:関戸 勇

なか‐がわ【那賀川】‥ガハ

徳島県南東部を流れる川。剣山に発源し、紀伊水道に注ぐ。長さ125キロメートル。

なかがわ‐おつゆう【中川乙由】‥ガハ‥イウ

江戸中期の俳人。伊勢の人。岩田涼

なか‐がわ【那賀川】‥ガハ

徳島県南東部を流れる川。剣山に発源し、紀伊水道に注ぐ。長さ125キロメートル。

なかがわ‐おつゆう【中川乙由】‥ガハ‥イウ

江戸中期の俳人。伊勢の人。岩田涼 りょうとに師事。梅我・麦林舎と号。平俗軽妙な句風で、伊勢派の中心として支考の美濃派とともに俗間に広い地盤をもった。編著「伊勢新百韻」など。(1675〜1739)

⇒なかがわ【中川】

なかがわ‐かずまさ【中川一政】‥ガハ‥

洋画家。東京生れ。春陽会員。詩作から出発し、油絵・水墨・書・随筆・装幀・陶芸など多方面で活動。文化勲章。(1893〜1991)

中川一政(1)

撮影:石井幸之助

りょうとに師事。梅我・麦林舎と号。平俗軽妙な句風で、伊勢派の中心として支考の美濃派とともに俗間に広い地盤をもった。編著「伊勢新百韻」など。(1675〜1739)

⇒なかがわ【中川】

なかがわ‐かずまさ【中川一政】‥ガハ‥

洋画家。東京生れ。春陽会員。詩作から出発し、油絵・水墨・書・随筆・装幀・陶芸など多方面で活動。文化勲章。(1893〜1991)

中川一政(1)

撮影:石井幸之助

中川一政(2)

撮影:石井幸之助

中川一政(2)

撮影:石井幸之助

⇒なかがわ【中川】

なかがわ‐じゅんあん【中川淳庵】‥ガハ‥

江戸中期の蘭医。字は玄鱗。若狭小浜藩医。オランダ語をよくし本草学に通じた。杉田玄白・前野良沢らと「解体新書」の翻訳に従事し、また平賀源内の火浣布かかんぷ製造を指導。著「和蘭局方」「籌算」(訓訳)など。(1739〜1786)

⇒なかがわ【中川】

なかがわ‐の‐みや【中川宮】‥ガハ‥

「朝彦親王あさひこしんのう」参照。

なかがわ‐よいち【中河与一】‥ガハ‥

小説家。香川県生れ。早大中退。「文芸時代」同人。「天の夕顔」で純潔な永遠の愛を描く。作「探美の夜」など。(1897〜1994)

⇒なかがわ【中河】

なか‐かわりいろ【中異色】‥カハリ‥

鎧よろいの縅おどしの一種。鎧の袖・草摺で、その中央の縅の色と左右の縅の色とを変えて縦におどしたもの。

なか‐かんすけ【中勘助】

小説家。東京生れ。東大卒。夏目漱石に師事、「銀の匙」の清純な詩情で認められた。また、詩人・随筆家としても知られ、常に時流を超越して独自の芸境をまもった。小説「提婆達多でーばだった」、詩集「琅玕ろうかん」など。(1885〜1965)

中勘助

提供:岩波書店

⇒なかがわ【中川】

なかがわ‐じゅんあん【中川淳庵】‥ガハ‥

江戸中期の蘭医。字は玄鱗。若狭小浜藩医。オランダ語をよくし本草学に通じた。杉田玄白・前野良沢らと「解体新書」の翻訳に従事し、また平賀源内の火浣布かかんぷ製造を指導。著「和蘭局方」「籌算」(訓訳)など。(1739〜1786)

⇒なかがわ【中川】

なかがわ‐の‐みや【中川宮】‥ガハ‥

「朝彦親王あさひこしんのう」参照。

なかがわ‐よいち【中河与一】‥ガハ‥

小説家。香川県生れ。早大中退。「文芸時代」同人。「天の夕顔」で純潔な永遠の愛を描く。作「探美の夜」など。(1897〜1994)

⇒なかがわ【中河】

なか‐かわりいろ【中異色】‥カハリ‥

鎧よろいの縅おどしの一種。鎧の袖・草摺で、その中央の縅の色と左右の縅の色とを変えて縦におどしたもの。

なか‐かんすけ【中勘助】

小説家。東京生れ。東大卒。夏目漱石に師事、「銀の匙」の清純な詩情で認められた。また、詩人・随筆家としても知られ、常に時流を超越して独自の芸境をまもった。小説「提婆達多でーばだった」、詩集「琅玕ろうかん」など。(1885〜1965)

中勘助

提供:岩波書店

→作品:『銀の匙』

⇒なか【中】

なか‐がんな【中鉋】

荒仕上げをした木材面を削って中仕上げをする鉋。なかしこ。→荒かんな→仕上げかんな

なか‐ぎ【中着】

襦袢ジバンと上衣の間に着る衣服。胴着の類。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「上着―の綾錦」

な‐がき【名書き】

名を書くこと。また、その書いたところ、その名。署名。

なが‐ぎ【長着】

足首のあたりまである丈の長い着物。

なが‐ぎぬ【長衣】

丈の長い衣服。

ながき‐ねぶり【長き眠り】

①長い夜のねむり。迷いが長くさめないたとえ。千載和歌集恋「―は憂かるべけれど」

②死ぬこと。永眠。続千載和歌集雑「―のはてぞ悲しき」

ながき‐ひ【永き日】

ながくて暮れるのがおそい日。多く春の一日をいう。永日。〈[季]春〉。続虚栗「―もさへづりたらぬ雲雀かな」(芭蕉)

なが‐きゃく【長客】

長居する客。長逗留する客。

ながき‐やみじ【長き闇路】‥ヂ

いつまでも闇夜であること。煩悩ぼんのうのためにいつまでも悟りの開けないことのたとえ。続千載和歌集釈教「―のしるべともなれ」

ながき‐よ【長き夜】

①長くて明けるのがおそい夜。特に秋の夜をいう。長夜。〈[季]秋〉。万葉集3「今よりは秋風寒く吹きなむをいかにかひとり―を寝む」

②いつまでも夜であること。また、そのところ。冥土めいど。よみじ。詞花和歌集雑「―の苦しきことを思へかし」

⇒ながきよ‐の‐ゆめ【長き夜の夢】

なか‐ぎょう【中京】‥ギヤウ

①京都を上・中・下の三つに分けた中央部。丸太町辺から四条辺までをいった。

②京都市の区名。

ながきよ‐の‐ゆめ【長き夜の夢】

凡夫が生死の間に流転して無明むみょうの闇をさまようこと。新古今和歌集哀傷「なほ―にぞありける」

⇒ながき‐よ【長き夜】

なか‐ぎり【中限】

(取引用語)先物さきもの取引で翌月末日受渡しをする契約のもの。翌月限。中物なかもの。→当限とうぎり→先限さきぎり

ながき‐わかれ【長き別れ】

①長い間のわかれ。後撰和歌集秋「秋の夜の―を」

②永久に再び逢えないわかれ。死別。新古今和歌集恋「これもまた―になりやせむ」

なか‐くぎ【中釘】

茶室の床の間の壁の中央に突出させておく折釘。花入れを掛ける。

なか‐くぐり【中潜り】

茶室の庭で、内露地と外露地との中間に設けた小さな門。くぐって出入りするからいう。くぐり。中門。

な‐がくし【名隠し】

①名をかくすこと。匿名。源氏物語夕顔「御―もさばかりにこそはと」

②歌合せの際、作者の名を隠して判ずること。

なが‐ぐそく【長具足】

(→)長道具に同じ。

なか‐ぐち【中口】

①中央にある入口。

②双方の間に立って、どちらへも相手のことを悪く言うこと。なかごと。

なが‐ぐつ【長靴】

革またはゴム・ビニール製で、膝の辺りまである深い靴。雨雪・乗馬の時などに使用。↔短靴

ながくて【長久手・長湫】

名古屋市の東方に接する町。1584年(天正12)羽柴秀吉の軍が徳川家康の軍と戦って敗れた地。

なか‐くぼ【中窪】

中央がくぼんでいること。なかびく。

ながくぼ【長久保】

姓氏の一つ。

⇒ながくぼ‐せきすい【長久保赤水】

ながくぼ‐せきすい【長久保赤水】

江戸中期の地理学者。名は玄珠。通称、源五兵衛。常陸の人。水戸藩の侍講。地図・地誌の作製につとめた。著「改正日本輿地路程全図」「地球万国山海輿地全図説」など。(1717〜1801)

⇒ながくぼ【長久保】

なか‐くみ【中汲】

濁酒の一種。上澄うわずみと沈澱よどみとの中間を汲み取ったもの。なかずみ。

なが‐くみわ【長組輪】

(→)長小結ながこゆいに同じ。

なが‐くら【長倉】

(→)長殿ながとのに同じ。

なかぐり‐ばん【中刳り盤】

孔や円筒の内面を切削する工作機械。立型と横型とがあるが、一般に横型が多い。ボーリング‐マシン。ボーラー。→工作機械(図)

なか‐くれない【中紅】‥クレナヰ

濃淡の中間のくれない色。韓紅からくれないと淡紅うすくれないとの間の色。

なか‐ぐろ【中黒】

①矢羽やばねの斑ふの一種。上下は白く中央の黒いもの。黒い部分の大小によって、大中黒・小中黒という。→矢羽(図)。

②紋所の名。輪の中に太く黒く「一」の字を書いたもの。大中黒ともいい、新田氏の紋。一つ引両ひきりょうの一種。

③小数点や並列点などとして用いる印刷用活字。なかてん。黒丸。「・」

ながけ【長け】

形容詞ナガシの連体形ナガキの上代東国方言。万葉集20「大君の命みことかしこみ弓の共みたさ寝か渡らむ―この夜を」

なが‐け・し【長けし】

〔形ク〕

(平安時代の造語)(→)「ながし」に同じ。大和物語「―・くもたのめけるかな世の中を」

なか‐けしむらさき【中滅紫】

滅紫色の濃淡の中間のもの。

なか‐こ【仲子】

(→)「中つ子」に同じ。

なか‐ご【中子・中心】

①ものの中心。真ん中。〈類聚名義抄〉

②瓜類の、種子を含んだ柔らかい部分。

③(「茎」とも書く)刀身の、柄つかに入った部分。作者の銘などをこの部分に切る。刀心。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「―に阿呍あうんの梵字」→刀(図)。

④鏃やじりの、箆のの中に入った部分。太平記15「鏃の―を筈もとまで打通しにしたる矢」

⑤三味線の棹さおの、胴に入った部分。

⑥入れ子づくりで、中に入るもの。

⑦(斎宮の忌詞。堂の中央に安置することから)ほとけ。

⑧葦の茎の中の薄様の紙のような皮。

⑨中空の鋳物を作るため、中空となる部分に入れる鋳型。中型なかご。

⇒なかご‐うけ【中子受】

⇒なかご‐おさえ【中子抑え】

⇒なかご‐さき【中子先】

⇒なかご‐ぼし【心宿】

なかご‐うけ【中子受】

鋳物で、(→)幅木はばき2のこと。

⇒なか‐ご【中子・中心】

なが‐こうじょう【長口上】‥ジヤウ

長々とものを言うこと。

なかご‐おさえ【中子抑え】‥オサヘ

鋳造に際し中子を支えるための金具。型持ち。ケレン。

⇒なか‐ご【中子・中心】

なかご‐さき【中子先】

(→)根緒懸ねおかけに同じ。

⇒なか‐ご【中子・中心】

なが‐ごし【長腰】

①腰に帯びる長太刀。

②長尻。長居。

なか‐ごしょ【中御所】

将軍家または大臣家以上の公卿で、大御所おおごしょの子。

なか‐ごと【中言】

中傷。なかぐち。万葉集4「汝なをと吾を人そ離さくなるいで吾君人の―聞きこすなゆめ」

なが‐ごと【長言】

長々しいことば。長ばなし。枕草子28「にくきもの…―するまらうと」

なが‐ごと【長事】

長々しい事柄。

なかご‐ぼし【心宿】

二十八宿の一つ。蠍座さそりざの首星アンタレスを含む中央部。心しん。商星。

⇒なか‐ご【中子・中心】

なが‐ごもり【長籠り】

長い間、家の中にこもっていること。また、神社・仏殿などに長く参籠すること。源氏物語蜻蛉「―し給へむもびんなし」

なが‐こゆい【長小結】‥ユヒ

折烏帽子で、小結の端を左右に長く突き出したもの。元服後なお日の浅い冠者かんじゃがかぶった。長組輪。

なか‐ごろ【中頃】

①なかほどの時期。方丈記「これを―の栖すみかにならぶれば」。「秋の―」「昭和の―」

②あまり遠くない昔。中世。

③なかほどのところ。中途。「―で切る」

なが‐こんぶ【長昆布】

コンブの一種。帯状の葉状部をもち長さ4〜12メートル、まれに20メートルに達し、コンブ属最長。北海道東部太平洋沿岸の低潮線下の岩上に横たわって生育。初夏、主に2年目の藻体を採取し、昆布巻きなどとして食用。

ながこんぶ

→作品:『銀の匙』

⇒なか【中】

なか‐がんな【中鉋】

荒仕上げをした木材面を削って中仕上げをする鉋。なかしこ。→荒かんな→仕上げかんな

なか‐ぎ【中着】

襦袢ジバンと上衣の間に着る衣服。胴着の類。浄瑠璃、ひらかな盛衰記「上着―の綾錦」

な‐がき【名書き】

名を書くこと。また、その書いたところ、その名。署名。

なが‐ぎ【長着】

足首のあたりまである丈の長い着物。

なが‐ぎぬ【長衣】

丈の長い衣服。

ながき‐ねぶり【長き眠り】

①長い夜のねむり。迷いが長くさめないたとえ。千載和歌集恋「―は憂かるべけれど」

②死ぬこと。永眠。続千載和歌集雑「―のはてぞ悲しき」

ながき‐ひ【永き日】

ながくて暮れるのがおそい日。多く春の一日をいう。永日。〈[季]春〉。続虚栗「―もさへづりたらぬ雲雀かな」(芭蕉)

なが‐きゃく【長客】

長居する客。長逗留する客。

ながき‐やみじ【長き闇路】‥ヂ

いつまでも闇夜であること。煩悩ぼんのうのためにいつまでも悟りの開けないことのたとえ。続千載和歌集釈教「―のしるべともなれ」

ながき‐よ【長き夜】

①長くて明けるのがおそい夜。特に秋の夜をいう。長夜。〈[季]秋〉。万葉集3「今よりは秋風寒く吹きなむをいかにかひとり―を寝む」

②いつまでも夜であること。また、そのところ。冥土めいど。よみじ。詞花和歌集雑「―の苦しきことを思へかし」

⇒ながきよ‐の‐ゆめ【長き夜の夢】

なか‐ぎょう【中京】‥ギヤウ

①京都を上・中・下の三つに分けた中央部。丸太町辺から四条辺までをいった。

②京都市の区名。

ながきよ‐の‐ゆめ【長き夜の夢】

凡夫が生死の間に流転して無明むみょうの闇をさまようこと。新古今和歌集哀傷「なほ―にぞありける」

⇒ながき‐よ【長き夜】

なか‐ぎり【中限】

(取引用語)先物さきもの取引で翌月末日受渡しをする契約のもの。翌月限。中物なかもの。→当限とうぎり→先限さきぎり

ながき‐わかれ【長き別れ】

①長い間のわかれ。後撰和歌集秋「秋の夜の―を」

②永久に再び逢えないわかれ。死別。新古今和歌集恋「これもまた―になりやせむ」

なか‐くぎ【中釘】

茶室の床の間の壁の中央に突出させておく折釘。花入れを掛ける。

なか‐くぐり【中潜り】

茶室の庭で、内露地と外露地との中間に設けた小さな門。くぐって出入りするからいう。くぐり。中門。

な‐がくし【名隠し】

①名をかくすこと。匿名。源氏物語夕顔「御―もさばかりにこそはと」

②歌合せの際、作者の名を隠して判ずること。

なが‐ぐそく【長具足】

(→)長道具に同じ。

なか‐ぐち【中口】

①中央にある入口。

②双方の間に立って、どちらへも相手のことを悪く言うこと。なかごと。

なが‐ぐつ【長靴】

革またはゴム・ビニール製で、膝の辺りまである深い靴。雨雪・乗馬の時などに使用。↔短靴

ながくて【長久手・長湫】

名古屋市の東方に接する町。1584年(天正12)羽柴秀吉の軍が徳川家康の軍と戦って敗れた地。

なか‐くぼ【中窪】

中央がくぼんでいること。なかびく。

ながくぼ【長久保】

姓氏の一つ。

⇒ながくぼ‐せきすい【長久保赤水】

ながくぼ‐せきすい【長久保赤水】

江戸中期の地理学者。名は玄珠。通称、源五兵衛。常陸の人。水戸藩の侍講。地図・地誌の作製につとめた。著「改正日本輿地路程全図」「地球万国山海輿地全図説」など。(1717〜1801)

⇒ながくぼ【長久保】

なか‐くみ【中汲】

濁酒の一種。上澄うわずみと沈澱よどみとの中間を汲み取ったもの。なかずみ。

なが‐くみわ【長組輪】

(→)長小結ながこゆいに同じ。

なが‐くら【長倉】

(→)長殿ながとのに同じ。

なかぐり‐ばん【中刳り盤】

孔や円筒の内面を切削する工作機械。立型と横型とがあるが、一般に横型が多い。ボーリング‐マシン。ボーラー。→工作機械(図)

なか‐くれない【中紅】‥クレナヰ

濃淡の中間のくれない色。韓紅からくれないと淡紅うすくれないとの間の色。

なか‐ぐろ【中黒】

①矢羽やばねの斑ふの一種。上下は白く中央の黒いもの。黒い部分の大小によって、大中黒・小中黒という。→矢羽(図)。

②紋所の名。輪の中に太く黒く「一」の字を書いたもの。大中黒ともいい、新田氏の紋。一つ引両ひきりょうの一種。

③小数点や並列点などとして用いる印刷用活字。なかてん。黒丸。「・」

ながけ【長け】

形容詞ナガシの連体形ナガキの上代東国方言。万葉集20「大君の命みことかしこみ弓の共みたさ寝か渡らむ―この夜を」

なが‐け・し【長けし】

〔形ク〕

(平安時代の造語)(→)「ながし」に同じ。大和物語「―・くもたのめけるかな世の中を」

なか‐けしむらさき【中滅紫】

滅紫色の濃淡の中間のもの。

なか‐こ【仲子】

(→)「中つ子」に同じ。

なか‐ご【中子・中心】

①ものの中心。真ん中。〈類聚名義抄〉

②瓜類の、種子を含んだ柔らかい部分。

③(「茎」とも書く)刀身の、柄つかに入った部分。作者の銘などをこの部分に切る。刀心。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「―に阿呍あうんの梵字」→刀(図)。

④鏃やじりの、箆のの中に入った部分。太平記15「鏃の―を筈もとまで打通しにしたる矢」

⑤三味線の棹さおの、胴に入った部分。

⑥入れ子づくりで、中に入るもの。

⑦(斎宮の忌詞。堂の中央に安置することから)ほとけ。

⑧葦の茎の中の薄様の紙のような皮。

⑨中空の鋳物を作るため、中空となる部分に入れる鋳型。中型なかご。

⇒なかご‐うけ【中子受】

⇒なかご‐おさえ【中子抑え】

⇒なかご‐さき【中子先】

⇒なかご‐ぼし【心宿】

なかご‐うけ【中子受】

鋳物で、(→)幅木はばき2のこと。

⇒なか‐ご【中子・中心】

なが‐こうじょう【長口上】‥ジヤウ

長々とものを言うこと。

なかご‐おさえ【中子抑え】‥オサヘ

鋳造に際し中子を支えるための金具。型持ち。ケレン。

⇒なか‐ご【中子・中心】

なかご‐さき【中子先】

(→)根緒懸ねおかけに同じ。

⇒なか‐ご【中子・中心】

なが‐ごし【長腰】

①腰に帯びる長太刀。

②長尻。長居。

なか‐ごしょ【中御所】

将軍家または大臣家以上の公卿で、大御所おおごしょの子。

なか‐ごと【中言】

中傷。なかぐち。万葉集4「汝なをと吾を人そ離さくなるいで吾君人の―聞きこすなゆめ」

なが‐ごと【長言】

長々しいことば。長ばなし。枕草子28「にくきもの…―するまらうと」

なが‐ごと【長事】

長々しい事柄。

なかご‐ぼし【心宿】

二十八宿の一つ。蠍座さそりざの首星アンタレスを含む中央部。心しん。商星。

⇒なか‐ご【中子・中心】

なが‐ごもり【長籠り】

長い間、家の中にこもっていること。また、神社・仏殿などに長く参籠すること。源氏物語蜻蛉「―し給へむもびんなし」

なが‐こゆい【長小結】‥ユヒ

折烏帽子で、小結の端を左右に長く突き出したもの。元服後なお日の浅い冠者かんじゃがかぶった。長組輪。

なか‐ごろ【中頃】

①なかほどの時期。方丈記「これを―の栖すみかにならぶれば」。「秋の―」「昭和の―」

②あまり遠くない昔。中世。

③なかほどのところ。中途。「―で切る」

なが‐こんぶ【長昆布】

コンブの一種。帯状の葉状部をもち長さ4〜12メートル、まれに20メートルに達し、コンブ属最長。北海道東部太平洋沿岸の低潮線下の岩上に横たわって生育。初夏、主に2年目の藻体を採取し、昆布巻きなどとして食用。

ながこんぶ

なか‐ざ【中座】

①中央の座席。

②途中で座を立つこと。ちゅうざ。

③(遊里語)江戸時代、新吉原で、張見世はりみせの中央の席。最も上席とされ、転じて、上位の遊女を指す。

④大阪道頓堀の歌舞伎劇場。江戸時代から明治中期までは中の芝居といった。1906年(明治39)に松竹の傘下に入り、1999年閉座。

なが‐さ【長さ】

①長いこと。また、長いか短いかの程度。直線またはある曲線に沿った2点間の距離。「―をはかる」

②時刻と時刻との間のへだたり。また、それの大きいこと。「待つ時間の―」

なが‐ざ【長座】

長くそこにいること。長居。ちょうざ。

なが‐さお【長棹】‥サヲ

①長い棹。

②(女房詞)長持。

③遊女が客を冷遇すること。また、客と縁を切ること。歌舞伎、助六所縁江戸桜「助六を―にしておらがくわんぺら殿の方へなびくと」

ながさき【長崎】

①九州地方西部の県。肥前国の一部と壱岐・対馬を管轄。面積4090平方キロメートル。人口147万9千。全13市。

→ぶらぶら節

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②長崎県南部の市。県庁所在地。1571年(元亀2)ポルトガルに開港以来発展、鎖国後も出島を中心に日本で唯一の外国貿易港として繁栄。造船業を中心に工業が発達。太平洋戦争末期の1945年8月9日、米軍の原子爆弾投下により被災。人口45万5千。旧称、深江の浦。

長崎夜景

撮影:山梨勝弘

なか‐ざ【中座】

①中央の座席。

②途中で座を立つこと。ちゅうざ。

③(遊里語)江戸時代、新吉原で、張見世はりみせの中央の席。最も上席とされ、転じて、上位の遊女を指す。

④大阪道頓堀の歌舞伎劇場。江戸時代から明治中期までは中の芝居といった。1906年(明治39)に松竹の傘下に入り、1999年閉座。

なが‐さ【長さ】

①長いこと。また、長いか短いかの程度。直線またはある曲線に沿った2点間の距離。「―をはかる」

②時刻と時刻との間のへだたり。また、それの大きいこと。「待つ時間の―」

なが‐ざ【長座】

長くそこにいること。長居。ちょうざ。

なが‐さお【長棹】‥サヲ

①長い棹。

②(女房詞)長持。

③遊女が客を冷遇すること。また、客と縁を切ること。歌舞伎、助六所縁江戸桜「助六を―にしておらがくわんぺら殿の方へなびくと」

ながさき【長崎】

①九州地方西部の県。肥前国の一部と壱岐・対馬を管轄。面積4090平方キロメートル。人口147万9千。全13市。

→ぶらぶら節

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②長崎県南部の市。県庁所在地。1571年(元亀2)ポルトガルに開港以来発展、鎖国後も出島を中心に日本で唯一の外国貿易港として繁栄。造船業を中心に工業が発達。太平洋戦争末期の1945年8月9日、米軍の原子爆弾投下により被災。人口45万5千。旧称、深江の浦。

長崎夜景

撮影:山梨勝弘

きのこ雲 香焼島から撮影(1945年8月9日)

撮影:松田弘道 提供:長崎原爆資料館

きのこ雲 香焼島から撮影(1945年8月9日)

撮影:松田弘道 提供:長崎原爆資料館

城山国民学校

撮影:米軍 提供:長崎原爆資料館

城山国民学校

撮影:米軍 提供:長崎原爆資料館

爆心地西側(1945年8月10日)

撮影:山端庸介

爆心地西側(1945年8月10日)

撮影:山端庸介

道ノ尾駅前臨時救護所(1945年8月10日)

撮影:山端庸介

道ノ尾駅前臨時救護所(1945年8月10日)

撮影:山端庸介

長崎原爆投下

提供:平和博物館を創る会

原子爆弾

⇒ながさき‐うんじょう【長崎運上】

⇒ながさき‐え【長崎絵】

⇒ながさき‐かいしょ【長崎会所】

⇒ながさき‐けん【長崎拳】

⇒ながさき‐じどうしゃどう【長崎自動車道】

⇒ながさき‐しんれい【長崎新例】

⇒ながさき‐だいがく【長崎大学】

⇒ながさき‐は【長崎派】

⇒ながさき‐ハルマ【長崎ハルマ】

⇒ながさき‐ぶぎょう【長崎奉行】

⇒ながさき‐ぼうえき【長崎貿易】

⇒ながさき‐ほんせん【長崎本線】

⇒ながさき‐りょうり【長崎料理】

ながさき【長崎】

姓氏の一つ。

⇒ながさき‐たかすけ【長崎高資】

⇒ながさき‐たかつな【長崎高綱】

⇒ながさき‐みずえもん【長崎水右衛門】

ながさき‐うんじょう【長崎運上】‥ジヤウ

江戸幕府が長崎会所に課した税金。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐え【長崎絵】‥ヱ

江戸時代に長崎で作られた木版画。当時唯一の開港場長崎の異国的文化を背景に、オランダ人・清国人・オランダ船・中国船などを題材とした。長崎版画。

長崎絵

長崎原爆投下

提供:平和博物館を創る会

原子爆弾

⇒ながさき‐うんじょう【長崎運上】

⇒ながさき‐え【長崎絵】

⇒ながさき‐かいしょ【長崎会所】

⇒ながさき‐けん【長崎拳】

⇒ながさき‐じどうしゃどう【長崎自動車道】

⇒ながさき‐しんれい【長崎新例】

⇒ながさき‐だいがく【長崎大学】

⇒ながさき‐は【長崎派】

⇒ながさき‐ハルマ【長崎ハルマ】

⇒ながさき‐ぶぎょう【長崎奉行】

⇒ながさき‐ぼうえき【長崎貿易】

⇒ながさき‐ほんせん【長崎本線】

⇒ながさき‐りょうり【長崎料理】

ながさき【長崎】

姓氏の一つ。

⇒ながさき‐たかすけ【長崎高資】

⇒ながさき‐たかつな【長崎高綱】

⇒ながさき‐みずえもん【長崎水右衛門】

ながさき‐うんじょう【長崎運上】‥ジヤウ

江戸幕府が長崎会所に課した税金。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐え【長崎絵】‥ヱ

江戸時代に長崎で作られた木版画。当時唯一の開港場長崎の異国的文化を背景に、オランダ人・清国人・オランダ船・中国船などを題材とした。長崎版画。

長崎絵

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐かいしょ【長崎会所】‥クワイ‥

江戸時代、長崎貿易の事務および会計をつかさどった役所。清国およびオランダとの貿易をつかさどった長崎町民の自治団体で、長崎奉行の所管。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐けん【長崎拳】

(→)本拳ほんけんの異称。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐じどうしゃどう【長崎自動車道】‥ダウ

長崎市から佐賀県鳥栖市に至る高速道路。全長120.4キロメートル。鳥栖市で九州自動車道・大分自動車道と接続。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐しんれい【長崎新例】

(→)正徳しょうとく新例に同じ。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐だいがく【長崎大学】

国立大学法人の一つ。1923年設置の長崎医大(前身は1887年創立の第五高等学校医学部)のほか、長崎経専・長崎師範・同青年師範・長崎高校を母体として1949年設置。2004年法人化。長崎市。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐たかすけ【長崎高資】

鎌倉末期、北条氏の御内みうち人。高綱の子で内管領ないかんれいとなり、幕権を握ったが、失政が多く幕府滅亡の因をつくる。鎌倉陥落のとき自殺。( 〜1333)

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐たかつな【長崎高綱】

鎌倉後期の武将。北条高時の執権就任と同時に内管領ないかんれいになり、嫡子高資に家督を譲った後も隠然たる勢力を保持した。( 〜1333)

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐は【長崎派】

江戸時代、長崎を中心として、外国絵画の影響を受けて特色ある発達をした絵画の流派の総称。

①オランダ船や中国船が伝えた西洋画を模倣し、西洋風俗などを写実的手法で描いた若杉五十八いそはち・川原慶賀らの洋画派。

②黄檗おうばく宗の画僧による黄檗画派。中国化された西洋風写実画法による肖像画に特色がある。

③黄檗僧逸然いつねんに始まり、門下の渡辺秀石(渡辺派)・河村若之(河村派)などに続く北宗画派。

④伊孚九いふきゅうなどが伝えた南宗画派。

⑤沈南蘋しんなんぴんから、熊斐ゆうひに伝えられた花鳥画派。南蘋派。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐ハルマ【長崎ハルマ】

(→)ハルマ(波留麻)2の別称。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐ぶぎょう【長崎奉行】‥ギヤウ

江戸幕府の職名。遠国おんごく奉行の一つ。西国大名の監視、町方支配、対外貿易の管理および海防をつかさどった。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐ぼうえき【長崎貿易】

江戸時代、鎖国後の長崎で行われた貿易。中国・オランダの商人との間に限られていた。主な輸入品は生糸・薬種など、輸出品は銅・俵物など。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐ほんせん【長崎本線】

鹿児島本線鳥栖とすと長崎とを結ぶ九州西部のJR幹線。迂回線を含み全長148.8キロメートル。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐みずえもん【長崎水右衛門】‥ミヅヱ‥

江戸湯島天神前に住んでいた獣使いの芸人。世間胸算用1「―が仕入れたる鼠使ひの藤兵衛」

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐りょうり【長崎料理】‥レウ‥

戦国時代から江戸初期の寛永の頃までに、中国人・ポルトガル人・スペイン人が長崎に伝え、次第に日本化した異国趣味の料理。てんぷら・卓袱しっぽく料理・普茶ふちゃ料理など。

⇒ながさき【長崎】

なが‐ささげ【長豇豆】

〔植〕十六豇豆じゅうろくささげの別称。

なか‐ざし【中差・中指】

箙えびらの内に差して矢束ねで括った、上差うわざし以外の矢。一説に、上差の鏑矢かぶらやに差し添える尖矢とがりやをいうとする。

なか‐ざし【中挿】

女の髪の髻もとどりの中央に横にさす笄こうがい・簪かんざし類。多く鼈甲べっこうでつくる。

なが‐ざし【長差】

(→)長尺ながじゃくに同じ。

なが‐ざしき【長座敷】

その座敷に長居すること。長座。

なか‐さだ【中さだ】

(サダは時の意)手跡などの、古風でも現代風でもなく、中間の風であること。また、上手でもなく下手でもなく中等であること。源氏物語末摘花「手はさすがに文字つよう、―のすぢにて」

なかざと【中里】

姓氏の一つ。

⇒なかざと‐かいざん【中里介山】

なかざと‐かいざん【中里介山】

小説家。本名、弥之助。東京の人。小学校高等科卒。仏教思想を根幹とした独自の風格をもつ大衆文学の先駆。作「大菩薩峠」など。(1885〜1944)

中里介山

提供:毎日新聞社

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐かいしょ【長崎会所】‥クワイ‥

江戸時代、長崎貿易の事務および会計をつかさどった役所。清国およびオランダとの貿易をつかさどった長崎町民の自治団体で、長崎奉行の所管。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐けん【長崎拳】

(→)本拳ほんけんの異称。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐じどうしゃどう【長崎自動車道】‥ダウ

長崎市から佐賀県鳥栖市に至る高速道路。全長120.4キロメートル。鳥栖市で九州自動車道・大分自動車道と接続。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐しんれい【長崎新例】

(→)正徳しょうとく新例に同じ。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐だいがく【長崎大学】

国立大学法人の一つ。1923年設置の長崎医大(前身は1887年創立の第五高等学校医学部)のほか、長崎経専・長崎師範・同青年師範・長崎高校を母体として1949年設置。2004年法人化。長崎市。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐たかすけ【長崎高資】

鎌倉末期、北条氏の御内みうち人。高綱の子で内管領ないかんれいとなり、幕権を握ったが、失政が多く幕府滅亡の因をつくる。鎌倉陥落のとき自殺。( 〜1333)

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐たかつな【長崎高綱】

鎌倉後期の武将。北条高時の執権就任と同時に内管領ないかんれいになり、嫡子高資に家督を譲った後も隠然たる勢力を保持した。( 〜1333)

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐は【長崎派】

江戸時代、長崎を中心として、外国絵画の影響を受けて特色ある発達をした絵画の流派の総称。

①オランダ船や中国船が伝えた西洋画を模倣し、西洋風俗などを写実的手法で描いた若杉五十八いそはち・川原慶賀らの洋画派。

②黄檗おうばく宗の画僧による黄檗画派。中国化された西洋風写実画法による肖像画に特色がある。

③黄檗僧逸然いつねんに始まり、門下の渡辺秀石(渡辺派)・河村若之(河村派)などに続く北宗画派。

④伊孚九いふきゅうなどが伝えた南宗画派。

⑤沈南蘋しんなんぴんから、熊斐ゆうひに伝えられた花鳥画派。南蘋派。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐ハルマ【長崎ハルマ】

(→)ハルマ(波留麻)2の別称。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐ぶぎょう【長崎奉行】‥ギヤウ

江戸幕府の職名。遠国おんごく奉行の一つ。西国大名の監視、町方支配、対外貿易の管理および海防をつかさどった。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐ぼうえき【長崎貿易】

江戸時代、鎖国後の長崎で行われた貿易。中国・オランダの商人との間に限られていた。主な輸入品は生糸・薬種など、輸出品は銅・俵物など。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐ほんせん【長崎本線】

鹿児島本線鳥栖とすと長崎とを結ぶ九州西部のJR幹線。迂回線を含み全長148.8キロメートル。

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐みずえもん【長崎水右衛門】‥ミヅヱ‥

江戸湯島天神前に住んでいた獣使いの芸人。世間胸算用1「―が仕入れたる鼠使ひの藤兵衛」

⇒ながさき【長崎】

ながさき‐りょうり【長崎料理】‥レウ‥

戦国時代から江戸初期の寛永の頃までに、中国人・ポルトガル人・スペイン人が長崎に伝え、次第に日本化した異国趣味の料理。てんぷら・卓袱しっぽく料理・普茶ふちゃ料理など。

⇒ながさき【長崎】

なが‐ささげ【長豇豆】

〔植〕十六豇豆じゅうろくささげの別称。

なか‐ざし【中差・中指】

箙えびらの内に差して矢束ねで括った、上差うわざし以外の矢。一説に、上差の鏑矢かぶらやに差し添える尖矢とがりやをいうとする。

なか‐ざし【中挿】

女の髪の髻もとどりの中央に横にさす笄こうがい・簪かんざし類。多く鼈甲べっこうでつくる。

なが‐ざし【長差】

(→)長尺ながじゃくに同じ。

なが‐ざしき【長座敷】

その座敷に長居すること。長座。

なか‐さだ【中さだ】

(サダは時の意)手跡などの、古風でも現代風でもなく、中間の風であること。また、上手でもなく下手でもなく中等であること。源氏物語末摘花「手はさすがに文字つよう、―のすぢにて」

なかざと【中里】

姓氏の一つ。

⇒なかざと‐かいざん【中里介山】

なかざと‐かいざん【中里介山】

小説家。本名、弥之助。東京の人。小学校高等科卒。仏教思想を根幹とした独自の風格をもつ大衆文学の先駆。作「大菩薩峠」など。(1885〜1944)

中里介山

提供:毎日新聞社

⇒なかざと【中里】

なが‐さま【長様】

長いさま。長め。長やか。枕草子278「畳一ひらを―に縁はしを端はしにして」

なかさ・れる【泣かされる】

〔自下一〕

①苦しめられ、悲しい思いをする。困らされる。「雨に―・れる」

②涙が出るほど感銘を受ける。「あの映画には―・れた」

なかざわ【中沢】‥ザハ

姓氏の一つ。

⇒なかざわ‐どうに【中沢道二】

⇒なかざわ‐ひろみつ【中沢弘光】

⇒なかざわ‐りんせん【中沢臨川】

ながさわ【長沢】‥サハ

姓氏の一つ。

⇒ながさわ‐ろせつ【長沢蘆雪】

なかざわ‐どうに【中沢道二】‥ザハダウ‥

江戸中期の心学者。名は義道。通称、亀屋久兵衛。京都の機織業者。手島堵庵とあんに学び、江戸に出て参前舎を開き、心学道話を講じた。著「道二翁道話」。(1725〜1803)

⇒なかざわ【中沢】

なかざわ‐ひろみつ【中沢弘光】‥ザハ‥

洋画家。東京生れ。東京美術学校卒。白馬会・文展に出品。作「おもいで」「まひる」など。(1874〜1964)

⇒なかざわ【中沢】

なかざわ‐りんせん【中沢臨川】‥ザハ‥

文芸評論家。名は重雄。長野県生れ。19世紀後半以降の西洋思想を紹介。著「近代思想十六講」など。(1878〜1920)

⇒なかざわ【中沢】

ながさわ‐ろせつ【長沢蘆雪】‥サハ‥

江戸中期の画家。名は政勝または魚。字は氷計。山城の人。円山応挙の門下。機知に富む奔放な表現が特色。作に、紀伊の草堂寺・無量寺・成就寺の襖絵、厳島神社「山姥図」絵馬など。(1754〜1799)

⇒ながさわ【長沢】

なか‐し【仲仕】

荷物をかついで運ぶ人夫。また、土木業を手伝う人夫。なかしゅ。なかせ。「沖―」

ながし【流し】

①ながすこと。ながすもの。

②流罪。島流し。

③台所または井戸端・湯殿などに設けた、洗い水を流す所。

④湯屋で三助に背などを洗わせること。また、三助。「―をとる」

⑤生花で、流し枝のこと。

⑥客などを求めて町なかを動きまわること。また、その人。「新内―」「―のタクシー」

⑦能楽などの囃子はやしで、大鼓・小鼓・太鼓が1種類の打音を連続して打ち流すこと。三味線音楽では、同一の音を始めはゆっくり、次第に速く、最後に一つしっかり弾き、段落をつける方法。

⑧物事に構わず、やり過ごすこと。

⑨(九州・四国で)梅雨。

⑩(千葉・静岡・伊豆諸島などで)夏の、南寄りの風。

⇒ながし‐あみ【流し網】

⇒ながし‐いた【流し板】

⇒ながし‐うち【流し打ち】

⇒ながし‐えだ【流し枝】

⇒ながし‐かじ【流し舵】

⇒ながし‐ぎ【流し木】

⇒ながし‐さく【流し作】

⇒ながし‐さくば【流し作場】

⇒ながし‐しがらみ【流し柵】

⇒ながし‐ずき【流し漉き】

⇒ながし‐そうめん【流し索麺】

⇒ながし‐だい【流し台】

⇒ながし‐づり【流し釣り】

⇒ながし‐どり【流し撮り】

⇒ながし‐ば【流し場】

⇒ながし‐ばこ【流し箱】

⇒ながし‐びな【流し雛】

⇒ながし‐ぶみ【流し文】

⇒ながし‐め【流し目】

⇒ながし‐もち【流し黐】

⇒ながし‐もと【流し元】

⇒ながし‐もの【流し者】

⇒ながし‐よみ【流し読み】

なが・し【長し・永し】

〔形ク〕

⇒ながい

なが‐じ【長道・長路】‥ヂ

(ナガチとも)長い道。長い道のり。遠路。長途。万葉集3「天離あまさかるひなの―ゆ」

ながし‐あみ【流し網】

刺網の一種。漁船が連結した刺網を張り出した後、一定の時間漂流し、魚を網目に刺しまたは絡からませて捕らえる漁法。また、その網。

⇒ながし【流し】

ながし‐いた【流し板】

①流しに張った板。銭湯などの洗い場に張った板。

②竪張りにした屋根板。

⇒ながし【流し】

ながし‐うち【流し打ち】

野球の打撃法の一種。右打者の場合は右翼方面に、左打者の場合は左翼方面に、手首を返さずに押すようにして打つ。

⇒ながし【流し】

ながし‐えだ【流し枝】

立華りっか・生花の役枝やくえだで、下段に横に長く流す形に出した枝。ながし。

⇒ながし【流し】

なか‐しお【中潮】‥シホ

干満の差が中ぐらいの時の潮。大潮と小潮との中間の潮。

なが‐しお【長潮】‥シホ

小潮近くの、干満の差が小さく、動きがゆるやかに感じられる潮。

なが‐しかく【長四角】

長方形のこと。

ながし‐かじ【流し舵】‥カヂ

和船の操舵で、舵を普通の位置よりも後方に斜めにすること。→立て舵。

⇒ながし【流し】

なか‐じき【中敷】

中に敷くこと。また、そのもの。

ながし‐ぎ【流し木】

山から伐り出して川に流し下ろす木材。

⇒ながし【流し】

なか‐じきい【中敷居】‥ヰ

押入れなどを上下2段に分ける場合、鴨居と敷居との中間に設ける敷居。ちゅうじきい。

なか‐じきり【中仕切】

部屋や箱などの中のしきり。通言総籬つうげんそうまがき「―のはしら」

なか‐じく【中軸】‥ヂク

歌舞伎俳優の一座における位置を表す語。座頭ざがしら・書出しに匹敵する第3位の立役で、紋看板や番付の中央に据える。中筆なかふで。

なか‐しこ【中仕子・中鉋】

(→)「なかがんな」に同じ。

ながし‐こ・む【流し込む】

〔他五〕

①流して中へ入れ込む。流し入れる。「型に―・む」

②茶漬飯などを急いで食う。

ながし‐さく【流し作】

「流し作場」の略。

⇒ながし【流し】

ながし‐さくば【流し作場】

川筋・堤防筋などにあって、作物が水害をうけやすい田畑。

⇒ながし【流し】

ながし‐しがらみ【流し柵】

昔の船戦で、竹を柵に編み、敵の水路において障害としたもの。

⇒ながし【流し】

ながし‐ずき【流し漉き】

和紙の手漉き法の一つ。パルプ状にした紙料に植物性粘液を混入した紙料液を竹製・萱かや製の簀すですくい上げ、全体を揺り動かしながら紙層をつくり、数回のすくい上げで厚さを調節したのち、表面の液とともに塵などを流し捨てる方法。薄くてねばり強い紙を漉くのに適し、日本で特に洗練された漉き方。↔溜漉ためずき。

⇒ながし【流し】

ながし‐そうめん【流し索麺】‥サウ‥

樋とい状のものに冷水とともに茹ゆでた索麺を流し、それをすくい上げて食すもの。

⇒ながし【流し】

ながし‐だい【流し台】

台所に設備された、「流し」3付きの台。流し。シンク。

⇒ながし【流し】

ながし‐づり【流し釣り】

①渓流などで、餌を流れに乗せて漂わせる釣り方。

②トローリング。

⇒ながし【流し】

ながし‐どり【流し撮り】

被写体の動きにあわせてカメラを移動させまたは向きを変えながら、比較的遅いシャッター‐スピードで撮影する方法。

⇒ながし【流し】

ながしの【長篠】

愛知県新城市の地名。豊川の上流、寒狭かんさ川・宇連うれ川の合流点。1575年(天正3)織田信長・徳川家康の連合軍が新兵器の鉄砲を使用して武田勝頼を破った地。

ながし‐ば【流し場】

湯屋で、身体を洗い流す場所。流し。

⇒ながし【流し】

ながし‐ばこ【流し箱】

箱形の調理器具。寒天・ゼラチン・葛粉などを使って固める流し物・寄せ物や、卵豆腐などの蒸し物をつくるときに用いる。ステンレス製が多い。流し缶。

⇒ながし【流し】

ながし‐びな【流し雛】

3月3日の節句の夕方、川や海に流す雛人形。雛はもと人形ひとがたとして、神送りするものであった。

流し雛(鳥取)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒なかざと【中里】

なが‐さま【長様】

長いさま。長め。長やか。枕草子278「畳一ひらを―に縁はしを端はしにして」

なかさ・れる【泣かされる】

〔自下一〕

①苦しめられ、悲しい思いをする。困らされる。「雨に―・れる」

②涙が出るほど感銘を受ける。「あの映画には―・れた」

なかざわ【中沢】‥ザハ

姓氏の一つ。

⇒なかざわ‐どうに【中沢道二】

⇒なかざわ‐ひろみつ【中沢弘光】

⇒なかざわ‐りんせん【中沢臨川】

ながさわ【長沢】‥サハ

姓氏の一つ。

⇒ながさわ‐ろせつ【長沢蘆雪】

なかざわ‐どうに【中沢道二】‥ザハダウ‥

江戸中期の心学者。名は義道。通称、亀屋久兵衛。京都の機織業者。手島堵庵とあんに学び、江戸に出て参前舎を開き、心学道話を講じた。著「道二翁道話」。(1725〜1803)

⇒なかざわ【中沢】

なかざわ‐ひろみつ【中沢弘光】‥ザハ‥

洋画家。東京生れ。東京美術学校卒。白馬会・文展に出品。作「おもいで」「まひる」など。(1874〜1964)

⇒なかざわ【中沢】

なかざわ‐りんせん【中沢臨川】‥ザハ‥

文芸評論家。名は重雄。長野県生れ。19世紀後半以降の西洋思想を紹介。著「近代思想十六講」など。(1878〜1920)

⇒なかざわ【中沢】

ながさわ‐ろせつ【長沢蘆雪】‥サハ‥

江戸中期の画家。名は政勝または魚。字は氷計。山城の人。円山応挙の門下。機知に富む奔放な表現が特色。作に、紀伊の草堂寺・無量寺・成就寺の襖絵、厳島神社「山姥図」絵馬など。(1754〜1799)

⇒ながさわ【長沢】

なか‐し【仲仕】

荷物をかついで運ぶ人夫。また、土木業を手伝う人夫。なかしゅ。なかせ。「沖―」

ながし【流し】

①ながすこと。ながすもの。

②流罪。島流し。

③台所または井戸端・湯殿などに設けた、洗い水を流す所。

④湯屋で三助に背などを洗わせること。また、三助。「―をとる」

⑤生花で、流し枝のこと。

⑥客などを求めて町なかを動きまわること。また、その人。「新内―」「―のタクシー」

⑦能楽などの囃子はやしで、大鼓・小鼓・太鼓が1種類の打音を連続して打ち流すこと。三味線音楽では、同一の音を始めはゆっくり、次第に速く、最後に一つしっかり弾き、段落をつける方法。

⑧物事に構わず、やり過ごすこと。

⑨(九州・四国で)梅雨。

⑩(千葉・静岡・伊豆諸島などで)夏の、南寄りの風。

⇒ながし‐あみ【流し網】

⇒ながし‐いた【流し板】

⇒ながし‐うち【流し打ち】

⇒ながし‐えだ【流し枝】

⇒ながし‐かじ【流し舵】

⇒ながし‐ぎ【流し木】

⇒ながし‐さく【流し作】

⇒ながし‐さくば【流し作場】

⇒ながし‐しがらみ【流し柵】

⇒ながし‐ずき【流し漉き】

⇒ながし‐そうめん【流し索麺】

⇒ながし‐だい【流し台】

⇒ながし‐づり【流し釣り】

⇒ながし‐どり【流し撮り】

⇒ながし‐ば【流し場】

⇒ながし‐ばこ【流し箱】

⇒ながし‐びな【流し雛】

⇒ながし‐ぶみ【流し文】

⇒ながし‐め【流し目】

⇒ながし‐もち【流し黐】

⇒ながし‐もと【流し元】

⇒ながし‐もの【流し者】

⇒ながし‐よみ【流し読み】

なが・し【長し・永し】

〔形ク〕

⇒ながい

なが‐じ【長道・長路】‥ヂ

(ナガチとも)長い道。長い道のり。遠路。長途。万葉集3「天離あまさかるひなの―ゆ」

ながし‐あみ【流し網】

刺網の一種。漁船が連結した刺網を張り出した後、一定の時間漂流し、魚を網目に刺しまたは絡からませて捕らえる漁法。また、その網。

⇒ながし【流し】

ながし‐いた【流し板】

①流しに張った板。銭湯などの洗い場に張った板。

②竪張りにした屋根板。

⇒ながし【流し】

ながし‐うち【流し打ち】

野球の打撃法の一種。右打者の場合は右翼方面に、左打者の場合は左翼方面に、手首を返さずに押すようにして打つ。

⇒ながし【流し】

ながし‐えだ【流し枝】

立華りっか・生花の役枝やくえだで、下段に横に長く流す形に出した枝。ながし。

⇒ながし【流し】

なか‐しお【中潮】‥シホ

干満の差が中ぐらいの時の潮。大潮と小潮との中間の潮。

なが‐しお【長潮】‥シホ

小潮近くの、干満の差が小さく、動きがゆるやかに感じられる潮。

なが‐しかく【長四角】

長方形のこと。

ながし‐かじ【流し舵】‥カヂ

和船の操舵で、舵を普通の位置よりも後方に斜めにすること。→立て舵。

⇒ながし【流し】

なか‐じき【中敷】

中に敷くこと。また、そのもの。

ながし‐ぎ【流し木】

山から伐り出して川に流し下ろす木材。

⇒ながし【流し】

なか‐じきい【中敷居】‥ヰ

押入れなどを上下2段に分ける場合、鴨居と敷居との中間に設ける敷居。ちゅうじきい。

なか‐じきり【中仕切】

部屋や箱などの中のしきり。通言総籬つうげんそうまがき「―のはしら」

なか‐じく【中軸】‥ヂク

歌舞伎俳優の一座における位置を表す語。座頭ざがしら・書出しに匹敵する第3位の立役で、紋看板や番付の中央に据える。中筆なかふで。

なか‐しこ【中仕子・中鉋】

(→)「なかがんな」に同じ。

ながし‐こ・む【流し込む】

〔他五〕

①流して中へ入れ込む。流し入れる。「型に―・む」

②茶漬飯などを急いで食う。

ながし‐さく【流し作】

「流し作場」の略。

⇒ながし【流し】

ながし‐さくば【流し作場】

川筋・堤防筋などにあって、作物が水害をうけやすい田畑。

⇒ながし【流し】

ながし‐しがらみ【流し柵】

昔の船戦で、竹を柵に編み、敵の水路において障害としたもの。

⇒ながし【流し】

ながし‐ずき【流し漉き】

和紙の手漉き法の一つ。パルプ状にした紙料に植物性粘液を混入した紙料液を竹製・萱かや製の簀すですくい上げ、全体を揺り動かしながら紙層をつくり、数回のすくい上げで厚さを調節したのち、表面の液とともに塵などを流し捨てる方法。薄くてねばり強い紙を漉くのに適し、日本で特に洗練された漉き方。↔溜漉ためずき。

⇒ながし【流し】

ながし‐そうめん【流し索麺】‥サウ‥

樋とい状のものに冷水とともに茹ゆでた索麺を流し、それをすくい上げて食すもの。

⇒ながし【流し】

ながし‐だい【流し台】

台所に設備された、「流し」3付きの台。流し。シンク。

⇒ながし【流し】

ながし‐づり【流し釣り】

①渓流などで、餌を流れに乗せて漂わせる釣り方。

②トローリング。

⇒ながし【流し】

ながし‐どり【流し撮り】

被写体の動きにあわせてカメラを移動させまたは向きを変えながら、比較的遅いシャッター‐スピードで撮影する方法。

⇒ながし【流し】

ながしの【長篠】

愛知県新城市の地名。豊川の上流、寒狭かんさ川・宇連うれ川の合流点。1575年(天正3)織田信長・徳川家康の連合軍が新兵器の鉄砲を使用して武田勝頼を破った地。

ながし‐ば【流し場】

湯屋で、身体を洗い流す場所。流し。

⇒ながし【流し】

ながし‐ばこ【流し箱】

箱形の調理器具。寒天・ゼラチン・葛粉などを使って固める流し物・寄せ物や、卵豆腐などの蒸し物をつくるときに用いる。ステンレス製が多い。流し缶。

⇒ながし【流し】

ながし‐びな【流し雛】

3月3日の節句の夕方、川や海に流す雛人形。雛はもと人形ひとがたとして、神送りするものであった。

流し雛(鳥取)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

流し雛(和歌山)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

流し雛(和歌山)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒ながし【流し】

ながし‐ぶみ【流し文】

入れ質品を流す時、または負債を返さず代償として物を渡す時の証文。

⇒ながし【流し】

なか‐じま【中島】

池や川などの中にある島。特に、寝殿造などの庭園に作る。後撰和歌集雑「かの院の―の松をけづりて」

なかじま【中島】

姓氏の一つ。

⇒なかじま‐あつし【中島敦】

⇒なかじま‐けんぞう【中島健蔵】

⇒なかじま‐そういん【中島棕隠】

⇒なかじま‐ちくへい【中島知久平】

⇒なかじま‐のぶゆき【中島信行】

⇒なかじま‐ひろたり【中島広足】

ながしま【長島】

三重県桑名市の地名。木曾川と長良川の間にある輪中わじゅう集落。

長島

撮影:的場 啓

⇒ながし【流し】

ながし‐ぶみ【流し文】

入れ質品を流す時、または負債を返さず代償として物を渡す時の証文。

⇒ながし【流し】

なか‐じま【中島】

池や川などの中にある島。特に、寝殿造などの庭園に作る。後撰和歌集雑「かの院の―の松をけづりて」

なかじま【中島】

姓氏の一つ。

⇒なかじま‐あつし【中島敦】

⇒なかじま‐けんぞう【中島健蔵】

⇒なかじま‐そういん【中島棕隠】

⇒なかじま‐ちくへい【中島知久平】

⇒なかじま‐のぶゆき【中島信行】

⇒なかじま‐ひろたり【中島広足】

ながしま【長島】

三重県桑名市の地名。木曾川と長良川の間にある輪中わじゅう集落。

長島

撮影:的場 啓

長島の水屋

撮影:的場 啓

長島の水屋

撮影:的場 啓

⇒ながしま‐いっき【長島一揆】

なかじま‐あつし【中島敦】

小説家。東京生れ。東大卒。漢学の素養を生かした端正な文章で、人間の存在のあり方を描出。作「光と風と夢」「山月記」「李陵」など。(1909〜1942)

中島敦

提供:毎日新聞社

⇒ながしま‐いっき【長島一揆】

なかじま‐あつし【中島敦】

小説家。東京生れ。東大卒。漢学の素養を生かした端正な文章で、人間の存在のあり方を描出。作「光と風と夢」「山月記」「李陵」など。(1909〜1942)

中島敦

提供:毎日新聞社

⇒なかじま【中島】

ながしま‐いっき【長島一揆】

伊勢長島を本拠とし、織田信長と戦った一向一揆。1570年(元亀1)蜂起、74年(天正2)鎮圧され、門徒多数が虐殺される。

⇒ながしま【長島】

なかじま‐けんぞう【中島健蔵】‥ザウ

評論家。東京生れ。東大仏文科卒。多面的な文化活動で知られ、著作権問題・日中文化交流などに尽力。著「現代文芸論」「昭和時代」など。(1903〜1979)

中島健蔵

撮影:石井幸之助

⇒なかじま【中島】

ながしま‐いっき【長島一揆】

伊勢長島を本拠とし、織田信長と戦った一向一揆。1570年(元亀1)蜂起、74年(天正2)鎮圧され、門徒多数が虐殺される。

⇒ながしま【長島】

なかじま‐けんぞう【中島健蔵】‥ザウ

評論家。東京生れ。東大仏文科卒。多面的な文化活動で知られ、著作権問題・日中文化交流などに尽力。著「現代文芸論」「昭和時代」など。(1903〜1979)

中島健蔵

撮影:石井幸之助

⇒なかじま【中島】

なかじま‐そういん【中島棕隠】

江戸後期の漢詩人。京都の人。村瀬栲亭に学び、祇園の繁華を詠んだ連作詩「鴨

⇒なかじま【中島】

なかじま‐そういん【中島棕隠】

江戸後期の漢詩人。京都の人。村瀬栲亭に学び、祇園の繁華を詠んだ連作詩「鴨な‐がくし【名隠し】🔗⭐🔉

な‐がくし【名隠し】

①名をかくすこと。匿名。源氏物語夕顔「御―もさばかりにこそはと」

②歌合せの際、作者の名を隠して判ずること。

○名が通るながとおる🔗⭐🔉

○名が通るながとおる

有名になる。世間によく知られる。「世界的に名の通った人」

⇒な【名】

なが‐ときん【長頭巾】

頭巾の長く垂れ下がったもの。

なが‐とこ【長床】

①寺院などで、板敷の上に一段高く畳を敷いたところ。栄華物語本雫「寺房の―のやうに」

②神社の拝殿または拝殿の脇にある建物。村の会所に使用。

なか‐とじ【中綴じ】‥トヂ

仮製本の一種。本文と表紙を一緒に丁合いし、真ん中の折り目の所を針金や糸で綴じ、3方を化粧裁ちする。週刊誌その他ページ数の少ない絵本・雑誌などに用いられる。

ながと‐たんだい【長門探題】

鎌倉幕府が長門に置いた統治機関。元の来襲に備えて長門守護に北条一門を任じ、権限を強化したもの。長門周防探題。→中国探題。

⇒ながと【長門】

なが‐との【長殿】

古代の倉庫の一種。数戸の倉庫を一棟に長く続けて造ったもの。特に大蔵省のものを指し、諸国からの貢納物を収めた。ながくら。→大内裏(図)

なが‐とのい【長宿直】‥トノヰ

幾日も続いて宿直すること。

なが‐とば【長苫】

(関東・静岡地方で)漁夫が陸で着る長着物。転じて、漁夫が病気などで長く休むこと。

なか‐とびら【中扉】

本の中仕切りの扉。特に洋装本で、おのおの独立している数編の本文を一冊本に仕立てる場合、各編の前に区切りとして付ける扉。

なかとみ【中臣】

古代の氏族。天児屋根命あまのこやねのみことの子孫と称し、朝廷の祭祀を担当。はじめ中臣連むらじ、後に中臣朝臣、さらに大中臣朝臣となる。なお、中臣鎌足は藤原と賜姓され、その子孫は中臣氏と分かれて藤原氏となった。

⇒なかとみ‐の‐かまこ【中臣鎌子】

⇒なかとみ‐の‐はらえ【中臣の祓】

⇒なかとみのはらえ‐くんかい【中臣祓訓解】

⇒なかとみ‐の‐よごと【中臣寿詞】

なかとみ‐の‐かまこ【中臣鎌子】

藤原鎌足ふじわらのかまたりの初名。

⇒なかとみ【中臣】

なかとみ‐の‐はらえ【中臣の祓】‥ハラヘ

(大祓おおはらえの儀は中臣氏が中心となって奉仕したからいう)(→)大祓に同じ。

⇒なかとみ【中臣】

なかとみのはらえ‐くんかい【中臣祓訓解】‥ハラヘ‥

平安末期頃に作られた神道書。1巻。空海に仮託される。中臣の祓(大祓詞)に両部神道の立場で注釈を加えたもの。

⇒なかとみ【中臣】

なかとみ‐の‐よごと【中臣寿詞】

天皇践祚せんそまたは大嘗祭だいじょうさいに、中臣氏が上奏した祝詞。天神寿詞あまつかみのよごと。

⇒なかとみ【中臣】

なか‐とり【中取り】

「中取り案つくえ」の略。食器を載せ、または綿などを積む台。宇津保物語俊蔭「蘇芳の脚つけたる―三つに東絹つみて」

なか‐どり【中取り】

①双方の間にいて横どりすること。中に立って手数料などをとること。浄瑠璃、生玉心中「―したと思はれては出入りがならぬ」

②女髪結いの助手で、下梳したすきよりは上のもの。

ながとろ【長瀞】

埼玉県秩父郡北東部の名勝地。荒川の渓谷に沿い、灰緑色の結晶片岩の板状節理が水食によってあらわれ、独特の峡谷美を形成。

長瀞

撮影:山梨勝弘

なが‐な【長縄】

延縄はえなわのこと。

なか‐なおし【中直し】‥ナホシ

①(「仲直し」とも書く)仲を直すこと。仲直りさせること。狂言、石神「どなたが―なされてもあの男はふつふつ厭で」

②(→)上美濃に同じ。

なか‐なおり【中直り】‥ナホリ

①(「仲直り」とも書く)仲が悪くなっていた間柄が、また仲好くなること。和睦。

②長い病気で死ぬ少し前に一時治るように見えること。なかびより。

なか‐なか【中中】

[一]〔名・副〕

①なかほど。半途。中途。後撰和歌集恋「葛城や久米ぢに渡す岩橋の―にても帰りぬるかな」

②不徹底・不十分な状態、もしくは過度の状態が、逆に不満をかき立てること。なまじい。なまなか。また、それくらいならば、いっそのこと、の意。万葉集17「―に死なば安けむ君が目を見ず久ならば術すべなかるべし」。源氏物語桐壺「かしこき御蔭をばたのみきこえながら…―なる物思ひをぞし給ふ」

③逆の状況や意味をもたらすこと。かえって。源氏物語夕顔「隣の用意なさを、いかなることとも聞き知りたるさまならねば、―恥ぢかかやかむよりは罪許されて」

④かなりの程度であるさま。ずいぶん。相当に。狂言、夷大黒殿「まづ注連を張りませう。やあ、―好うござる」。東海道中膝栗毛8「―いい菓子だぞ」。「―のものだ」「―しっかりした人」

⑤(否定の語を伴う)簡単には。すぐには。続古事談2「良からぬ新儀行ひたる者、初めに思ひ立つ折りは―人に言ひあはする事なし」。世間胸算用4「亭主の腸をくり出して埒を明くるといへば、外の掛乞どもは―済まぬ事と思ひ、皆帰りける」。「―うまくいかない」

[二]〔感〕

(謡曲・狂言などに多く使われる)肯定の応答語。いかにも。勿論。謡曲、実盛「さては名のらでは叶ひ候まじきか。―のこと、急いで名のり候へ」。狂言、末広がり「ただ今申したことの。―」

⇒中中でもない

なが‐なが【長長】

①時間の非常に長いさま。「―としゃべる」

②物が長く伸びているさま。「―と横たわる」

ながなが‐し・い【長長しい】

〔形〕[文]ながなが・し(シク)

非常に長い。非常に久しい。万葉集11「―・し夜を」

なが‐な【長縄】

延縄はえなわのこと。

なか‐なおし【中直し】‥ナホシ

①(「仲直し」とも書く)仲を直すこと。仲直りさせること。狂言、石神「どなたが―なされてもあの男はふつふつ厭で」

②(→)上美濃に同じ。

なか‐なおり【中直り】‥ナホリ

①(「仲直り」とも書く)仲が悪くなっていた間柄が、また仲好くなること。和睦。

②長い病気で死ぬ少し前に一時治るように見えること。なかびより。

なか‐なか【中中】

[一]〔名・副〕

①なかほど。半途。中途。後撰和歌集恋「葛城や久米ぢに渡す岩橋の―にても帰りぬるかな」

②不徹底・不十分な状態、もしくは過度の状態が、逆に不満をかき立てること。なまじい。なまなか。また、それくらいならば、いっそのこと、の意。万葉集17「―に死なば安けむ君が目を見ず久ならば術すべなかるべし」。源氏物語桐壺「かしこき御蔭をばたのみきこえながら…―なる物思ひをぞし給ふ」

③逆の状況や意味をもたらすこと。かえって。源氏物語夕顔「隣の用意なさを、いかなることとも聞き知りたるさまならねば、―恥ぢかかやかむよりは罪許されて」

④かなりの程度であるさま。ずいぶん。相当に。狂言、夷大黒殿「まづ注連を張りませう。やあ、―好うござる」。東海道中膝栗毛8「―いい菓子だぞ」。「―のものだ」「―しっかりした人」

⑤(否定の語を伴う)簡単には。すぐには。続古事談2「良からぬ新儀行ひたる者、初めに思ひ立つ折りは―人に言ひあはする事なし」。世間胸算用4「亭主の腸をくり出して埒を明くるといへば、外の掛乞どもは―済まぬ事と思ひ、皆帰りける」。「―うまくいかない」

[二]〔感〕

(謡曲・狂言などに多く使われる)肯定の応答語。いかにも。勿論。謡曲、実盛「さては名のらでは叶ひ候まじきか。―のこと、急いで名のり候へ」。狂言、末広がり「ただ今申したことの。―」

⇒中中でもない

なが‐なが【長長】

①時間の非常に長いさま。「―としゃべる」

②物が長く伸びているさま。「―と横たわる」

ながなが‐し・い【長長しい】

〔形〕[文]ながなが・し(シク)

非常に長い。非常に久しい。万葉集11「―・し夜を」

なが‐な【長縄】

延縄はえなわのこと。

なか‐なおし【中直し】‥ナホシ

①(「仲直し」とも書く)仲を直すこと。仲直りさせること。狂言、石神「どなたが―なされてもあの男はふつふつ厭で」

②(→)上美濃に同じ。

なか‐なおり【中直り】‥ナホリ

①(「仲直り」とも書く)仲が悪くなっていた間柄が、また仲好くなること。和睦。

②長い病気で死ぬ少し前に一時治るように見えること。なかびより。

なか‐なか【中中】

[一]〔名・副〕

①なかほど。半途。中途。後撰和歌集恋「葛城や久米ぢに渡す岩橋の―にても帰りぬるかな」

②不徹底・不十分な状態、もしくは過度の状態が、逆に不満をかき立てること。なまじい。なまなか。また、それくらいならば、いっそのこと、の意。万葉集17「―に死なば安けむ君が目を見ず久ならば術すべなかるべし」。源氏物語桐壺「かしこき御蔭をばたのみきこえながら…―なる物思ひをぞし給ふ」

③逆の状況や意味をもたらすこと。かえって。源氏物語夕顔「隣の用意なさを、いかなることとも聞き知りたるさまならねば、―恥ぢかかやかむよりは罪許されて」

④かなりの程度であるさま。ずいぶん。相当に。狂言、夷大黒殿「まづ注連を張りませう。やあ、―好うござる」。東海道中膝栗毛8「―いい菓子だぞ」。「―のものだ」「―しっかりした人」

⑤(否定の語を伴う)簡単には。すぐには。続古事談2「良からぬ新儀行ひたる者、初めに思ひ立つ折りは―人に言ひあはする事なし」。世間胸算用4「亭主の腸をくり出して埒を明くるといへば、外の掛乞どもは―済まぬ事と思ひ、皆帰りける」。「―うまくいかない」

[二]〔感〕

(謡曲・狂言などに多く使われる)肯定の応答語。いかにも。勿論。謡曲、実盛「さては名のらでは叶ひ候まじきか。―のこと、急いで名のり候へ」。狂言、末広がり「ただ今申したことの。―」

⇒中中でもない

なが‐なが【長長】

①時間の非常に長いさま。「―としゃべる」

②物が長く伸びているさま。「―と横たわる」

ながなが‐し・い【長長しい】

〔形〕[文]ながなが・し(シク)

非常に長い。非常に久しい。万葉集11「―・し夜を」

なが‐な【長縄】

延縄はえなわのこと。

なか‐なおし【中直し】‥ナホシ

①(「仲直し」とも書く)仲を直すこと。仲直りさせること。狂言、石神「どなたが―なされてもあの男はふつふつ厭で」

②(→)上美濃に同じ。

なか‐なおり【中直り】‥ナホリ

①(「仲直り」とも書く)仲が悪くなっていた間柄が、また仲好くなること。和睦。

②長い病気で死ぬ少し前に一時治るように見えること。なかびより。

なか‐なか【中中】

[一]〔名・副〕

①なかほど。半途。中途。後撰和歌集恋「葛城や久米ぢに渡す岩橋の―にても帰りぬるかな」

②不徹底・不十分な状態、もしくは過度の状態が、逆に不満をかき立てること。なまじい。なまなか。また、それくらいならば、いっそのこと、の意。万葉集17「―に死なば安けむ君が目を見ず久ならば術すべなかるべし」。源氏物語桐壺「かしこき御蔭をばたのみきこえながら…―なる物思ひをぞし給ふ」

③逆の状況や意味をもたらすこと。かえって。源氏物語夕顔「隣の用意なさを、いかなることとも聞き知りたるさまならねば、―恥ぢかかやかむよりは罪許されて」

④かなりの程度であるさま。ずいぶん。相当に。狂言、夷大黒殿「まづ注連を張りませう。やあ、―好うござる」。東海道中膝栗毛8「―いい菓子だぞ」。「―のものだ」「―しっかりした人」

⑤(否定の語を伴う)簡単には。すぐには。続古事談2「良からぬ新儀行ひたる者、初めに思ひ立つ折りは―人に言ひあはする事なし」。世間胸算用4「亭主の腸をくり出して埒を明くるといへば、外の掛乞どもは―済まぬ事と思ひ、皆帰りける」。「―うまくいかない」

[二]〔感〕

(謡曲・狂言などに多く使われる)肯定の応答語。いかにも。勿論。謡曲、実盛「さては名のらでは叶ひ候まじきか。―のこと、急いで名のり候へ」。狂言、末広がり「ただ今申したことの。―」

⇒中中でもない

なが‐なが【長長】

①時間の非常に長いさま。「―としゃべる」

②物が長く伸びているさま。「―と横たわる」

ながなが‐し・い【長長しい】

〔形〕[文]ながなが・し(シク)

非常に長い。非常に久しい。万葉集11「―・し夜を」

なごえ‐りゅう【名越流】‥リウ🔗⭐🔉

なごえ‐りゅう【名越流】‥リウ