複数辞典一括検索+![]()

![]()

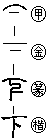

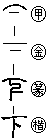

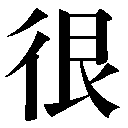

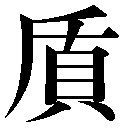

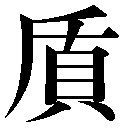

下 もと🔗⭐🔉

【下】

3画 一部 [一年]

区点=1828 16進=323C シフトJIS=89BA

《常用音訓》カ/ゲ/お…りる/お…ろす/くだ…さる/くだ…す/くだ…る/さ…がる/さ…げる/した/しも/もと

《音読み》 カ

3画 一部 [一年]

区点=1828 16進=323C シフトJIS=89BA

《常用音訓》カ/ゲ/お…りる/お…ろす/くだ…さる/くだ…す/くだ…る/さ…がる/さ…げる/した/しも/もと

《音読み》 カ /ゲ

/ゲ 〈xi

〈xi 〉

《訓読み》 もと/くださる/おろす/おりる/した/しも/ひくい(ひくし)/さげる(さぐ)/さがる/くだる/くだす

《名付け》 し・じ・した・しも・もと

《意味》

〉

《訓読み》 もと/くださる/おろす/おりる/した/しも/ひくい(ひくし)/さげる(さぐ)/さがる/くだる/くだす

《名付け》 し・じ・した・しも・もと

《意味》

{名・形}した。しも。位置・場所・順序・品性・価値などがひくいほう。物・物事の流れの末のほう。また、物・物事の流れの末のほうであるさま。〈対語〉→上。「下流」「下位」

{名・形}した。しも。位置・場所・順序・品性・価値などがひくいほう。物・物事の流れの末のほう。また、物・物事の流れの末のほうであるさま。〈対語〉→上。「下流」「下位」

{名}しも。目下の人。また、身分のひくい人。〈対語〉→上。「下人」「下剋上ゲコクジョウ(=下克上)」

{名}しも。目下の人。また、身分のひくい人。〈対語〉→上。「下人」「下剋上ゲコクジョウ(=下克上)」

{名}しも。順序の後ろのほう。〈対語〉→上・→前。〈類義語〉→後。「下巻」

{名}しも。順序の後ろのほう。〈対語〉→上・→前。〈類義語〉→後。「下巻」

{名・形}ひくい(ヒクシ)。「猶水之就下也=猶ホ水ノ下キニ就クガゴトシ」〔→孟子〕

{名・形}ひくい(ヒクシ)。「猶水之就下也=猶ホ水ノ下キニ就クガゴトシ」〔→孟子〕

{動}さげる(サグ)。さがる。〈対語〉→上。「低下」

{動}さげる(サグ)。さがる。〈対語〉→上。「低下」

{動}くだる。〈対語〉→上・→登。「下山」「下楼=楼ヲ下ル」

{動}くだる。〈対語〉→上・→登。「下山」「下楼=楼ヲ下ル」

{動}くだる。へりくだる。〈対語〉→上・→尊。「卑下」「大国以下小国=大国以テ小国ニ下ル」〔→老子〕

{動}くだる。へりくだる。〈対語〉→上・→尊。「卑下」「大国以下小国=大国以テ小国ニ下ル」〔→老子〕

{動}くだす。命令などを申しわたす。「下命=命ヲ下ス」

{動}くだす。命令などを申しわたす。「下命=命ヲ下ス」

{動}くだす。実際にそのことを行う。「下筆=筆ヲ下ス」

{動}くだす。実際にそのことを行う。「下筆=筆ヲ下ス」

{助}管理をうける所の意をあらわすことば。…のあたり。「城下」「管下」

{助}管理をうける所の意をあらわすことば。…のあたり。「城下」「管下」

{助}とうとい人を直接ささずに、その人のいる所をさしてその人を呼ぶ敬語。「殿下」

{助}とうとい人を直接ささずに、その人のいる所をさしてその人を呼ぶ敬語。「殿下」

{形}〔俗〕つぎの。「下次(このつぎ)」「下月(つぎの月)」

〔国〕あらかじめすること。「下調べ」

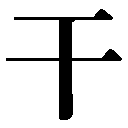

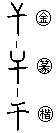

《解字》

{形}〔俗〕つぎの。「下次(このつぎ)」「下月(つぎの月)」

〔国〕あらかじめすること。「下調べ」

《解字》

指事。おおいの下にものがあることを示す。した、したになるの意をあらわす。上の字の反対の形。

《単語家族》

家カ(屋根をおおって下のものを隠す)

指事。おおいの下にものがあることを示す。した、したになるの意をあらわす。上の字の反対の形。

《単語家族》

家カ(屋根をおおって下のものを隠す) 仮カ(仮面でおおって下のものを隠す)などと同系。

《類義》

→降

《異字同訓》

さげる。下げる「値段を下げる。軒に下げる」提げる「手に提げる。手提げかばん」 もと。下「法の下に平等。一撃の下に倒した」元「火の元。出版元。元が掛かる」本「本を正す。本と末」基「資料を基にする。基づく」 おりる/おろす。→降

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

仮カ(仮面でおおって下のものを隠す)などと同系。

《類義》

→降

《異字同訓》

さげる。下げる「値段を下げる。軒に下げる」提げる「手に提げる。手提げかばん」 もと。下「法の下に平等。一撃の下に倒した」元「火の元。出版元。元が掛かる」本「本を正す。本と末」基「資料を基にする。基づく」 おりる/おろす。→降

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

3画 一部 [一年]

区点=1828 16進=323C シフトJIS=89BA

《常用音訓》カ/ゲ/お…りる/お…ろす/くだ…さる/くだ…す/くだ…る/さ…がる/さ…げる/した/しも/もと

《音読み》 カ

3画 一部 [一年]

区点=1828 16進=323C シフトJIS=89BA

《常用音訓》カ/ゲ/お…りる/お…ろす/くだ…さる/くだ…す/くだ…る/さ…がる/さ…げる/した/しも/もと

《音読み》 カ /ゲ

/ゲ 〈xi

〈xi 〉

《訓読み》 もと/くださる/おろす/おりる/した/しも/ひくい(ひくし)/さげる(さぐ)/さがる/くだる/くだす

《名付け》 し・じ・した・しも・もと

《意味》

〉

《訓読み》 もと/くださる/おろす/おりる/した/しも/ひくい(ひくし)/さげる(さぐ)/さがる/くだる/くだす

《名付け》 し・じ・した・しも・もと

《意味》

{名・形}した。しも。位置・場所・順序・品性・価値などがひくいほう。物・物事の流れの末のほう。また、物・物事の流れの末のほうであるさま。〈対語〉→上。「下流」「下位」

{名・形}した。しも。位置・場所・順序・品性・価値などがひくいほう。物・物事の流れの末のほう。また、物・物事の流れの末のほうであるさま。〈対語〉→上。「下流」「下位」

{名}しも。目下の人。また、身分のひくい人。〈対語〉→上。「下人」「下剋上ゲコクジョウ(=下克上)」

{名}しも。目下の人。また、身分のひくい人。〈対語〉→上。「下人」「下剋上ゲコクジョウ(=下克上)」

{名}しも。順序の後ろのほう。〈対語〉→上・→前。〈類義語〉→後。「下巻」

{名}しも。順序の後ろのほう。〈対語〉→上・→前。〈類義語〉→後。「下巻」

{名・形}ひくい(ヒクシ)。「猶水之就下也=猶ホ水ノ下キニ就クガゴトシ」〔→孟子〕

{名・形}ひくい(ヒクシ)。「猶水之就下也=猶ホ水ノ下キニ就クガゴトシ」〔→孟子〕

{動}さげる(サグ)。さがる。〈対語〉→上。「低下」

{動}さげる(サグ)。さがる。〈対語〉→上。「低下」

{動}くだる。〈対語〉→上・→登。「下山」「下楼=楼ヲ下ル」

{動}くだる。〈対語〉→上・→登。「下山」「下楼=楼ヲ下ル」

{動}くだる。へりくだる。〈対語〉→上・→尊。「卑下」「大国以下小国=大国以テ小国ニ下ル」〔→老子〕

{動}くだる。へりくだる。〈対語〉→上・→尊。「卑下」「大国以下小国=大国以テ小国ニ下ル」〔→老子〕

{動}くだす。命令などを申しわたす。「下命=命ヲ下ス」

{動}くだす。命令などを申しわたす。「下命=命ヲ下ス」

{動}くだす。実際にそのことを行う。「下筆=筆ヲ下ス」

{動}くだす。実際にそのことを行う。「下筆=筆ヲ下ス」

{助}管理をうける所の意をあらわすことば。…のあたり。「城下」「管下」

{助}管理をうける所の意をあらわすことば。…のあたり。「城下」「管下」

{助}とうとい人を直接ささずに、その人のいる所をさしてその人を呼ぶ敬語。「殿下」

{助}とうとい人を直接ささずに、その人のいる所をさしてその人を呼ぶ敬語。「殿下」

{形}〔俗〕つぎの。「下次(このつぎ)」「下月(つぎの月)」

〔国〕あらかじめすること。「下調べ」

《解字》

{形}〔俗〕つぎの。「下次(このつぎ)」「下月(つぎの月)」

〔国〕あらかじめすること。「下調べ」

《解字》

指事。おおいの下にものがあることを示す。した、したになるの意をあらわす。上の字の反対の形。

《単語家族》

家カ(屋根をおおって下のものを隠す)

指事。おおいの下にものがあることを示す。した、したになるの意をあらわす。上の字の反対の形。

《単語家族》

家カ(屋根をおおって下のものを隠す) 仮カ(仮面でおおって下のものを隠す)などと同系。

《類義》

→降

《異字同訓》

さげる。下げる「値段を下げる。軒に下げる」提げる「手に提げる。手提げかばん」 もと。下「法の下に平等。一撃の下に倒した」元「火の元。出版元。元が掛かる」本「本を正す。本と末」基「資料を基にする。基づく」 おりる/おろす。→降

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

仮カ(仮面でおおって下のものを隠す)などと同系。

《類義》

→降

《異字同訓》

さげる。下げる「値段を下げる。軒に下げる」提げる「手に提げる。手提げかばん」 もと。下「法の下に平等。一撃の下に倒した」元「火の元。出版元。元が掛かる」本「本を正す。本と末」基「資料を基にする。基づく」 おりる/おろす。→降

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

乖 もとる🔗⭐🔉

【乖】

8画 丿部

区点=4810 16進=502A シフトJIS=98A8

《音読み》 カイ(ク

8画 丿部

区点=4810 16進=502A シフトJIS=98A8

《音読み》 カイ(ク イ)

イ) /ケ

/ケ 〈gu

〈gu i〉

《訓読み》 そむく/もとる

《意味》

i〉

《訓読み》 そむく/もとる

《意味》

{動・形}そむく。そむいて離れる。また、そのさま。「乖離カイリ」「吾独乖剌而無当兮=吾独リ乖剌シテ当タル無シ」〔→楚辞〕

{動・形}そむく。そむいて離れる。また、そのさま。「乖離カイリ」「吾独乖剌而無当兮=吾独リ乖剌シテ当タル無シ」〔→楚辞〕

{動・形}そむく。もとる。ルートから離れる。道理にもとる。また、そのさま。「乖戻カイレイ」「乖必有難=乖ケバ必ズ難有リ」〔→易経〕

{動・形}そむく。もとる。ルートから離れる。道理にもとる。また、そのさま。「乖戻カイレイ」「乖必有難=乖ケバ必ズ難有リ」〔→易経〕

{形}〔俗〕りこうである。おませである。「乖巧ク

{形}〔俗〕りこうである。おませである。「乖巧ク イチァオ」

《解字》

イチァオ」

《解字》

会意。中央の部分は左右にわかれた羊の角、両側の部分は左右にわけるしるしで、わかれ離れるの意を含む。

《単語家族》

掛カイ(左右に振りわけてかける)

会意。中央の部分は左右にわかれた羊の角、両側の部分は左右にわけるしるしで、わかれ離れるの意を含む。

《単語家族》

掛カイ(左右に振りわけてかける) 畦ケイ(田畑をわけるあぜ道)

畦ケイ(田畑をわけるあぜ道) 劃カク(区切ってわける)などと同系。

《類義》

背はそむくこと。違は、行き違いや、食い違い。逆は、さかさ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

劃カク(区切ってわける)などと同系。

《類義》

背はそむくこと。違は、行き違いや、食い違い。逆は、さかさ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画 丿部

区点=4810 16進=502A シフトJIS=98A8

《音読み》 カイ(ク

8画 丿部

区点=4810 16進=502A シフトJIS=98A8

《音読み》 カイ(ク イ)

イ) /ケ

/ケ 〈gu

〈gu i〉

《訓読み》 そむく/もとる

《意味》

i〉

《訓読み》 そむく/もとる

《意味》

{動・形}そむく。そむいて離れる。また、そのさま。「乖離カイリ」「吾独乖剌而無当兮=吾独リ乖剌シテ当タル無シ」〔→楚辞〕

{動・形}そむく。そむいて離れる。また、そのさま。「乖離カイリ」「吾独乖剌而無当兮=吾独リ乖剌シテ当タル無シ」〔→楚辞〕

{動・形}そむく。もとる。ルートから離れる。道理にもとる。また、そのさま。「乖戻カイレイ」「乖必有難=乖ケバ必ズ難有リ」〔→易経〕

{動・形}そむく。もとる。ルートから離れる。道理にもとる。また、そのさま。「乖戻カイレイ」「乖必有難=乖ケバ必ズ難有リ」〔→易経〕

{形}〔俗〕りこうである。おませである。「乖巧ク

{形}〔俗〕りこうである。おませである。「乖巧ク イチァオ」

《解字》

イチァオ」

《解字》

会意。中央の部分は左右にわかれた羊の角、両側の部分は左右にわけるしるしで、わかれ離れるの意を含む。

《単語家族》

掛カイ(左右に振りわけてかける)

会意。中央の部分は左右にわかれた羊の角、両側の部分は左右にわけるしるしで、わかれ離れるの意を含む。

《単語家族》

掛カイ(左右に振りわけてかける) 畦ケイ(田畑をわけるあぜ道)

畦ケイ(田畑をわけるあぜ道) 劃カク(区切ってわける)などと同系。

《類義》

背はそむくこと。違は、行き違いや、食い違い。逆は、さかさ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

劃カク(区切ってわける)などと同系。

《類義》

背はそむくこと。違は、行き違いや、食い違い。逆は、さかさ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

元 もと🔗⭐🔉

【元】

4画 儿部 [二年]

区点=2421 16進=3835 シフトJIS=8CB3

《常用音訓》ガン/ゲン/もと

《音読み》 ゲン

4画 儿部 [二年]

区点=2421 16進=3835 シフトJIS=8CB3

《常用音訓》ガン/ゲン/もと

《音読み》 ゲン /ガン(グ

/ガン(グ ン)

ン) /ゴン

/ゴン 〈yu

〈yu n〉

《訓読み》 こうべ(かうべ)/はじめ/もと

《名付け》 あさ・ちか・つかさ・なが・はじむ・はじめ・はる・まさ・もと・ゆき・よし

《意味》

n〉

《訓読み》 こうべ(かうべ)/はじめ/もと

《名付け》 あさ・ちか・つかさ・なが・はじむ・はじめ・はる・まさ・もと・ゆき・よし

《意味》

{名}こうべ(カウベ)。まるい頭。「勇士不忘喪其元=勇士ハ其ノ元ヲ喪フヲ忘レズ」〔→孟子〕

{名}こうべ(カウベ)。まるい頭。「勇士不忘喪其元=勇士ハ其ノ元ヲ喪フヲ忘レズ」〔→孟子〕

「元元ゲンゲン」とは、まるい頭をした者の意から、人民をさす。「読書本意在元元=読書ノ本意元元ニ在リ」〔→陸游〕

「元元ゲンゲン」とは、まるい頭をした者の意から、人民をさす。「読書本意在元元=読書ノ本意元元ニ在リ」〔→陸游〕

{名・形}はじめ。はじめ。はじめの。▽頭は、人体最上の所だから。「元年」「状元(殿試の首席)」

{名・形}はじめ。はじめ。はじめの。▽頭は、人体最上の所だから。「元年」「状元(殿試の首席)」

{名・形}もと。はじめ。もとのもの。もとの。▽万物のもとである天を元といい、政治のもとである天子を元首という。「元祖」「根元」「大兇帰元=大兇元ニ帰ス」

{名・形}もと。はじめ。もとのもの。もとの。▽万物のもとである天を元といい、政治のもとである天子を元首という。「元祖」「根元」「大兇帰元=大兇元ニ帰ス」

{形}大きい。▽もとになるものは大きい力を含むから。「元老(功績ある大人物)」

{形}大きい。▽もとになるものは大きい力を含むから。「元老(功績ある大人物)」

{名}根本となる日。▽上元は陰暦正月十五日、中元は七月十五日、下元は十月十五日。あわせて「三元日」という。「元旦」

{名}根本となる日。▽上元は陰暦正月十五日、中元は七月十五日、下元は十月十五日。あわせて「三元日」という。「元旦」

{名}モンゴル族が中国本土にたてた王朝の名。モンゴルのチンギス=ハンが、アジアとヨーロッパ東部を攻略し、世祖フビライのとき南宋ナンソウを滅ぼし、中国を統治して国号を元ゲンといった。漢民族の明ミンに滅ぼされた。

{名}モンゴル族が中国本土にたてた王朝の名。モンゴルのチンギス=ハンが、アジアとヨーロッパ東部を攻略し、世祖フビライのとき南宋ナンソウを滅ぼし、中国を統治して国号を元ゲンといった。漢民族の明ミンに滅ぼされた。

{単位}〔俗〕中国の貨幣の単位。

《解字》

{単位}〔俗〕中国の貨幣の単位。

《解字》

象形。兀(人体)の上にまるい・印(あたま)を描いたもので、人間のまるい頭のこと。頭は上部の端にあるので、転じて、先端、はじめの意となる。

《単語家族》

頑ガン(まるい頭)と同系。

《類義》

→始・→基

《異字同訓》

もと。→下

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

象形。兀(人体)の上にまるい・印(あたま)を描いたもので、人間のまるい頭のこと。頭は上部の端にあるので、転じて、先端、はじめの意となる。

《単語家族》

頑ガン(まるい頭)と同系。

《類義》

→始・→基

《異字同訓》

もと。→下

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

4画 儿部 [二年]

区点=2421 16進=3835 シフトJIS=8CB3

《常用音訓》ガン/ゲン/もと

《音読み》 ゲン

4画 儿部 [二年]

区点=2421 16進=3835 シフトJIS=8CB3

《常用音訓》ガン/ゲン/もと

《音読み》 ゲン /ガン(グ

/ガン(グ ン)

ン) /ゴン

/ゴン 〈yu

〈yu n〉

《訓読み》 こうべ(かうべ)/はじめ/もと

《名付け》 あさ・ちか・つかさ・なが・はじむ・はじめ・はる・まさ・もと・ゆき・よし

《意味》

n〉

《訓読み》 こうべ(かうべ)/はじめ/もと

《名付け》 あさ・ちか・つかさ・なが・はじむ・はじめ・はる・まさ・もと・ゆき・よし

《意味》

{名}こうべ(カウベ)。まるい頭。「勇士不忘喪其元=勇士ハ其ノ元ヲ喪フヲ忘レズ」〔→孟子〕

{名}こうべ(カウベ)。まるい頭。「勇士不忘喪其元=勇士ハ其ノ元ヲ喪フヲ忘レズ」〔→孟子〕

「元元ゲンゲン」とは、まるい頭をした者の意から、人民をさす。「読書本意在元元=読書ノ本意元元ニ在リ」〔→陸游〕

「元元ゲンゲン」とは、まるい頭をした者の意から、人民をさす。「読書本意在元元=読書ノ本意元元ニ在リ」〔→陸游〕

{名・形}はじめ。はじめ。はじめの。▽頭は、人体最上の所だから。「元年」「状元(殿試の首席)」

{名・形}はじめ。はじめ。はじめの。▽頭は、人体最上の所だから。「元年」「状元(殿試の首席)」

{名・形}もと。はじめ。もとのもの。もとの。▽万物のもとである天を元といい、政治のもとである天子を元首という。「元祖」「根元」「大兇帰元=大兇元ニ帰ス」

{名・形}もと。はじめ。もとのもの。もとの。▽万物のもとである天を元といい、政治のもとである天子を元首という。「元祖」「根元」「大兇帰元=大兇元ニ帰ス」

{形}大きい。▽もとになるものは大きい力を含むから。「元老(功績ある大人物)」

{形}大きい。▽もとになるものは大きい力を含むから。「元老(功績ある大人物)」

{名}根本となる日。▽上元は陰暦正月十五日、中元は七月十五日、下元は十月十五日。あわせて「三元日」という。「元旦」

{名}根本となる日。▽上元は陰暦正月十五日、中元は七月十五日、下元は十月十五日。あわせて「三元日」という。「元旦」

{名}モンゴル族が中国本土にたてた王朝の名。モンゴルのチンギス=ハンが、アジアとヨーロッパ東部を攻略し、世祖フビライのとき南宋ナンソウを滅ぼし、中国を統治して国号を元ゲンといった。漢民族の明ミンに滅ぼされた。

{名}モンゴル族が中国本土にたてた王朝の名。モンゴルのチンギス=ハンが、アジアとヨーロッパ東部を攻略し、世祖フビライのとき南宋ナンソウを滅ぼし、中国を統治して国号を元ゲンといった。漢民族の明ミンに滅ぼされた。

{単位}〔俗〕中国の貨幣の単位。

《解字》

{単位}〔俗〕中国の貨幣の単位。

《解字》

象形。兀(人体)の上にまるい・印(あたま)を描いたもので、人間のまるい頭のこと。頭は上部の端にあるので、転じて、先端、はじめの意となる。

《単語家族》

頑ガン(まるい頭)と同系。

《類義》

→始・→基

《異字同訓》

もと。→下

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

象形。兀(人体)の上にまるい・印(あたま)を描いたもので、人間のまるい頭のこと。頭は上部の端にあるので、転じて、先端、はじめの意となる。

《単語家族》

頑ガン(まるい頭)と同系。

《類義》

→始・→基

《異字同訓》

もと。→下

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

剌 もとる🔗⭐🔉

【剌】

9画 リ部

区点=4979 16進=516F シフトJIS=998F

《音読み》 ラツ

9画 リ部

区点=4979 16進=516F シフトJIS=998F

《音読み》 ラツ /ラチ

/ラチ 〈l

〈l 〉

《訓読み》 もとる/はねる(はぬ)

《意味》

〉

《訓読み》 もとる/はねる(はぬ)

《意味》

{動}もとる。逆にはね返る。〈類義語〉→戻レイ。「乖剌カイラツ」

{動}もとる。逆にはね返る。〈類義語〉→戻レイ。「乖剌カイラツ」

{動}はねる(ハヌ)。魚や木の枝がぱっとはね返る。

{動}はねる(ハヌ)。魚や木の枝がぱっとはね返る。

「溌剌ハツラツ」とは、魚の飛びはねるさま。また、ぴちぴちはねて元気なさま。

《解字》

会意。「刀+束(しばのたば)」。なたで刈ろうとした柴シバが、ぱっとはね返ることをあらわす。▽刺(さす)は別字。

《単語家族》

戻レイ(もとる、はね返る)

「溌剌ハツラツ」とは、魚の飛びはねるさま。また、ぴちぴちはねて元気なさま。

《解字》

会意。「刀+束(しばのたば)」。なたで刈ろうとした柴シバが、ぱっとはね返ることをあらわす。▽刺(さす)は別字。

《単語家族》

戻レイ(もとる、はね返る) 辣ラツ(ぴりっとはね返るように刺激する)

辣ラツ(ぴりっとはね返るように刺激する) 瀬ライ(しぶきをはねる浅瀬)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

瀬ライ(しぶきをはねる浅瀬)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

9画 リ部

区点=4979 16進=516F シフトJIS=998F

《音読み》 ラツ

9画 リ部

区点=4979 16進=516F シフトJIS=998F

《音読み》 ラツ /ラチ

/ラチ 〈l

〈l 〉

《訓読み》 もとる/はねる(はぬ)

《意味》

〉

《訓読み》 もとる/はねる(はぬ)

《意味》

{動}もとる。逆にはね返る。〈類義語〉→戻レイ。「乖剌カイラツ」

{動}もとる。逆にはね返る。〈類義語〉→戻レイ。「乖剌カイラツ」

{動}はねる(ハヌ)。魚や木の枝がぱっとはね返る。

{動}はねる(ハヌ)。魚や木の枝がぱっとはね返る。

「溌剌ハツラツ」とは、魚の飛びはねるさま。また、ぴちぴちはねて元気なさま。

《解字》

会意。「刀+束(しばのたば)」。なたで刈ろうとした柴シバが、ぱっとはね返ることをあらわす。▽刺(さす)は別字。

《単語家族》

戻レイ(もとる、はね返る)

「溌剌ハツラツ」とは、魚の飛びはねるさま。また、ぴちぴちはねて元気なさま。

《解字》

会意。「刀+束(しばのたば)」。なたで刈ろうとした柴シバが、ぱっとはね返ることをあらわす。▽刺(さす)は別字。

《単語家族》

戻レイ(もとる、はね返る) 辣ラツ(ぴりっとはね返るように刺激する)

辣ラツ(ぴりっとはね返るように刺激する) 瀬ライ(しぶきをはねる浅瀬)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

瀬ライ(しぶきをはねる浅瀬)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

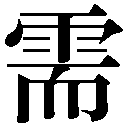

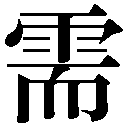

原 もと🔗⭐🔉

【原】

10画 厂部 [二年]

区点=2422 16進=3836 シフトJIS=8CB4

《常用音訓》ゲン/はら

《音読み》 ゲン

10画 厂部 [二年]

区点=2422 16進=3836 シフトJIS=8CB4

《常用音訓》ゲン/はら

《音読み》 ゲン /ゴン

/ゴン /ガン(グ

/ガン(グ ン)

ン) 〈yu

〈yu n〉

《訓読み》 はら/みなもと/もと/もとより/たずねる(たづぬ)/ゆるす

《名付け》 おか・はじめ・はら・もと

《意味》

n〉

《訓読み》 はら/みなもと/もと/もとより/たずねる(たづぬ)/ゆるす

《名付け》 おか・はじめ・はら・もと

《意味》

{名}はら。まるい平原。広い野原。「平原」「青血化為原上草=青血化シテ原上ノ草ト為ル」〔→曾鞏〕

{名}はら。まるい平原。広い野原。「平原」「青血化為原上草=青血化シテ原上ノ草ト為ル」〔→曾鞏〕

{名}みなもと。もと、岩の穴から水のわき出る泉。のち転じて、物事のもと・起源の意。〈同義語〉→源。「原泉」「原因」「窺仁義之原=仁義ノ原ヲ窺フ」〔→司馬光〕

{名}みなもと。もと、岩の穴から水のわき出る泉。のち転じて、物事のもと・起源の意。〈同義語〉→源。「原泉」「原因」「窺仁義之原=仁義ノ原ヲ窺フ」〔→司馬光〕

{名・形}もと。はじめ。もとの。「原初」「道之大原出於天=道ノ大原ハ天ヨリ出ヅ」〔→漢書〕

{名・形}もと。はじめ。もとの。「原初」「道之大原出於天=道ノ大原ハ天ヨリ出ヅ」〔→漢書〕

{副}もとより。最初から。「原来」「険夷原不滞胸中=険夷原ヨリ胸中ニ滞ラズ」〔→王陽明〕

{副}もとより。最初から。「原来」「険夷原不滞胸中=険夷原ヨリ胸中ニ滞ラズ」〔→王陽明〕

{動}たずねる(タヅヌ)。もとにさかのぼって考える。「原始要終=始メヲ原ネ終ハリヲ要ム」〔→易経〕

{動}たずねる(タヅヌ)。もとにさかのぼって考える。「原始要終=始メヲ原ネ終ハリヲ要ム」〔→易経〕

{形・名}きまじめなさま。また、きまじめなだけで融通がきかないこと。〈同義語〉→愿。「郷原(郷土で、まじめな常識人と定評ある人)」「一郷皆称原人焉=一郷ミナ原人ト称ス」〔→孟子〕

{形・名}きまじめなさま。また、きまじめなだけで融通がきかないこと。〈同義語〉→愿。「郷原(郷土で、まじめな常識人と定評ある人)」「一郷皆称原人焉=一郷ミナ原人ト称ス」〔→孟子〕

{動}ゆるす。罪をゆるす。▽もとをたずねて情状を酌量することから。「原諒ゲンリョウ(しかたないとゆるす)」「詔書特原不理罪=詔書シテ特ニ原シテ罪ヲ理サズ」〔→後漢書〕

《解字》

{動}ゆるす。罪をゆるす。▽もとをたずねて情状を酌量することから。「原諒ゲンリョウ(しかたないとゆるす)」「詔書特原不理罪=詔書シテ特ニ原シテ罪ヲ理サズ」〔→後漢書〕

《解字》

会意。「厂(がけ)+泉(いずみ)」で、岩石の間のまるい穴から水がわく泉のこと。源の原字。水源であるから「もと」の意を派生する。広い野原を意味するのは、原隰ゲンシュウ(泉の出る地)の意から。また、きまじめを意味するのは、元(まるい頭)

会意。「厂(がけ)+泉(いずみ)」で、岩石の間のまるい穴から水がわく泉のこと。源の原字。水源であるから「もと」の意を派生する。広い野原を意味するのは、原隰ゲンシュウ(泉の出る地)の意から。また、きまじめを意味するのは、元(まるい頭) 頑ガン(まるい頭→融通のきかない頭)などに当てた仮借字である。

《類義》

→始

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

頑ガン(まるい頭→融通のきかない頭)などに当てた仮借字である。

《類義》

→始

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

10画 厂部 [二年]

区点=2422 16進=3836 シフトJIS=8CB4

《常用音訓》ゲン/はら

《音読み》 ゲン

10画 厂部 [二年]

区点=2422 16進=3836 シフトJIS=8CB4

《常用音訓》ゲン/はら

《音読み》 ゲン /ゴン

/ゴン /ガン(グ

/ガン(グ ン)

ン) 〈yu

〈yu n〉

《訓読み》 はら/みなもと/もと/もとより/たずねる(たづぬ)/ゆるす

《名付け》 おか・はじめ・はら・もと

《意味》

n〉

《訓読み》 はら/みなもと/もと/もとより/たずねる(たづぬ)/ゆるす

《名付け》 おか・はじめ・はら・もと

《意味》

{名}はら。まるい平原。広い野原。「平原」「青血化為原上草=青血化シテ原上ノ草ト為ル」〔→曾鞏〕

{名}はら。まるい平原。広い野原。「平原」「青血化為原上草=青血化シテ原上ノ草ト為ル」〔→曾鞏〕

{名}みなもと。もと、岩の穴から水のわき出る泉。のち転じて、物事のもと・起源の意。〈同義語〉→源。「原泉」「原因」「窺仁義之原=仁義ノ原ヲ窺フ」〔→司馬光〕

{名}みなもと。もと、岩の穴から水のわき出る泉。のち転じて、物事のもと・起源の意。〈同義語〉→源。「原泉」「原因」「窺仁義之原=仁義ノ原ヲ窺フ」〔→司馬光〕

{名・形}もと。はじめ。もとの。「原初」「道之大原出於天=道ノ大原ハ天ヨリ出ヅ」〔→漢書〕

{名・形}もと。はじめ。もとの。「原初」「道之大原出於天=道ノ大原ハ天ヨリ出ヅ」〔→漢書〕

{副}もとより。最初から。「原来」「険夷原不滞胸中=険夷原ヨリ胸中ニ滞ラズ」〔→王陽明〕

{副}もとより。最初から。「原来」「険夷原不滞胸中=険夷原ヨリ胸中ニ滞ラズ」〔→王陽明〕

{動}たずねる(タヅヌ)。もとにさかのぼって考える。「原始要終=始メヲ原ネ終ハリヲ要ム」〔→易経〕

{動}たずねる(タヅヌ)。もとにさかのぼって考える。「原始要終=始メヲ原ネ終ハリヲ要ム」〔→易経〕

{形・名}きまじめなさま。また、きまじめなだけで融通がきかないこと。〈同義語〉→愿。「郷原(郷土で、まじめな常識人と定評ある人)」「一郷皆称原人焉=一郷ミナ原人ト称ス」〔→孟子〕

{形・名}きまじめなさま。また、きまじめなだけで融通がきかないこと。〈同義語〉→愿。「郷原(郷土で、まじめな常識人と定評ある人)」「一郷皆称原人焉=一郷ミナ原人ト称ス」〔→孟子〕

{動}ゆるす。罪をゆるす。▽もとをたずねて情状を酌量することから。「原諒ゲンリョウ(しかたないとゆるす)」「詔書特原不理罪=詔書シテ特ニ原シテ罪ヲ理サズ」〔→後漢書〕

《解字》

{動}ゆるす。罪をゆるす。▽もとをたずねて情状を酌量することから。「原諒ゲンリョウ(しかたないとゆるす)」「詔書特原不理罪=詔書シテ特ニ原シテ罪ヲ理サズ」〔→後漢書〕

《解字》

会意。「厂(がけ)+泉(いずみ)」で、岩石の間のまるい穴から水がわく泉のこと。源の原字。水源であるから「もと」の意を派生する。広い野原を意味するのは、原隰ゲンシュウ(泉の出る地)の意から。また、きまじめを意味するのは、元(まるい頭)

会意。「厂(がけ)+泉(いずみ)」で、岩石の間のまるい穴から水がわく泉のこと。源の原字。水源であるから「もと」の意を派生する。広い野原を意味するのは、原隰ゲンシュウ(泉の出る地)の意から。また、きまじめを意味するのは、元(まるい頭) 頑ガン(まるい頭→融通のきかない頭)などに当てた仮借字である。

《類義》

→始

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

頑ガン(まるい頭→融通のきかない頭)などに当てた仮借字である。

《類義》

→始

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

固 もとより🔗⭐🔉

【固】

8画 囗部 [四年]

区点=2439 16進=3847 シフトJIS=8CC5

《常用音訓》コ/かた…い/かた…まる/かた…める

《音読み》 コ

8画 囗部 [四年]

区点=2439 16進=3847 シフトJIS=8CC5

《常用音訓》コ/かた…い/かた…まる/かた…める

《音読み》 コ /ク

/ク 〈g

〈g 〉

《訓読み》 かたまる/かたい(かたし)/かたく/かためる(かたむ)/もとより

《名付け》 かた・かたし・かたむ・たか・み・もと

《意味》

〉

《訓読み》 かたまる/かたい(かたし)/かたく/かためる(かたむ)/もとより

《名付け》 かた・かたし・かたむ・たか・み・もと

《意味》

{形}かたい(カタシ)。しっかりと安定していて、動きもかわりもしないさま。「堅固」「法莫如一而固=法ハ一ニシテ固キニシクハナシ」〔→韓非〕

{形}かたい(カタシ)。しっかりと安定していて、動きもかわりもしないさま。「堅固」「法莫如一而固=法ハ一ニシテ固キニシクハナシ」〔→韓非〕

{副}かたく。かたくなに。あくまでも。「固辞」「択善而固執之者也=善ヲ択ンデ固クコレヲ執ル者ナリ」〔→中庸〕

{副}かたく。かたくなに。あくまでも。「固辞」「択善而固執之者也=善ヲ択ンデ固クコレヲ執ル者ナリ」〔→中庸〕

コナリ{形}かたくな。凝りかたまって融通がきかないさま。「頑固ガンコ」「固陋コロウ」「学則不固=学ベバスナハチ固ナラズ」〔→論語〕

コナリ{形}かたくな。凝りかたまって融通がきかないさま。「頑固ガンコ」「固陋コロウ」「学則不固=学ベバスナハチ固ナラズ」〔→論語〕

{動}かためる(カタム)。しっかりと安定したものにする。「固国不以山谿之険=国ヲ固ムルニ山谿ノ険ヲモツテセズ」〔→孟子〕

{動}かためる(カタム)。しっかりと安定したものにする。「固国不以山谿之険=国ヲ固ムルニ山谿ノ険ヲモツテセズ」〔→孟子〕

{副}もとより。もちろん。固定して決まっている意を示すことば。「君子固窮=君子ハ固ヨリ窮ス」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。古は、かたくひからびた頭蓋骨ズガイコツを描いた象形文字。固は「囗(かこい)+音符古」で、周囲からかっちりと囲まれて動きのとれないこと。

《単語家族》

枯(かたく乾いた木)

{副}もとより。もちろん。固定して決まっている意を示すことば。「君子固窮=君子ハ固ヨリ窮ス」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。古は、かたくひからびた頭蓋骨ズガイコツを描いた象形文字。固は「囗(かこい)+音符古」で、周囲からかっちりと囲まれて動きのとれないこと。

《単語家族》

枯(かたく乾いた木) 各(かたくつかえる石)

各(かたくつかえる石) 個(かたい物)などと同系。

《類義》

→堅

《異字同訓》

かたい。 →堅

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

個(かたい物)などと同系。

《類義》

→堅

《異字同訓》

かたい。 →堅

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画 囗部 [四年]

区点=2439 16進=3847 シフトJIS=8CC5

《常用音訓》コ/かた…い/かた…まる/かた…める

《音読み》 コ

8画 囗部 [四年]

区点=2439 16進=3847 シフトJIS=8CC5

《常用音訓》コ/かた…い/かた…まる/かた…める

《音読み》 コ /ク

/ク 〈g

〈g 〉

《訓読み》 かたまる/かたい(かたし)/かたく/かためる(かたむ)/もとより

《名付け》 かた・かたし・かたむ・たか・み・もと

《意味》

〉

《訓読み》 かたまる/かたい(かたし)/かたく/かためる(かたむ)/もとより

《名付け》 かた・かたし・かたむ・たか・み・もと

《意味》

{形}かたい(カタシ)。しっかりと安定していて、動きもかわりもしないさま。「堅固」「法莫如一而固=法ハ一ニシテ固キニシクハナシ」〔→韓非〕

{形}かたい(カタシ)。しっかりと安定していて、動きもかわりもしないさま。「堅固」「法莫如一而固=法ハ一ニシテ固キニシクハナシ」〔→韓非〕

{副}かたく。かたくなに。あくまでも。「固辞」「択善而固執之者也=善ヲ択ンデ固クコレヲ執ル者ナリ」〔→中庸〕

{副}かたく。かたくなに。あくまでも。「固辞」「択善而固執之者也=善ヲ択ンデ固クコレヲ執ル者ナリ」〔→中庸〕

コナリ{形}かたくな。凝りかたまって融通がきかないさま。「頑固ガンコ」「固陋コロウ」「学則不固=学ベバスナハチ固ナラズ」〔→論語〕

コナリ{形}かたくな。凝りかたまって融通がきかないさま。「頑固ガンコ」「固陋コロウ」「学則不固=学ベバスナハチ固ナラズ」〔→論語〕

{動}かためる(カタム)。しっかりと安定したものにする。「固国不以山谿之険=国ヲ固ムルニ山谿ノ険ヲモツテセズ」〔→孟子〕

{動}かためる(カタム)。しっかりと安定したものにする。「固国不以山谿之険=国ヲ固ムルニ山谿ノ険ヲモツテセズ」〔→孟子〕

{副}もとより。もちろん。固定して決まっている意を示すことば。「君子固窮=君子ハ固ヨリ窮ス」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。古は、かたくひからびた頭蓋骨ズガイコツを描いた象形文字。固は「囗(かこい)+音符古」で、周囲からかっちりと囲まれて動きのとれないこと。

《単語家族》

枯(かたく乾いた木)

{副}もとより。もちろん。固定して決まっている意を示すことば。「君子固窮=君子ハ固ヨリ窮ス」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。古は、かたくひからびた頭蓋骨ズガイコツを描いた象形文字。固は「囗(かこい)+音符古」で、周囲からかっちりと囲まれて動きのとれないこと。

《単語家族》

枯(かたく乾いた木) 各(かたくつかえる石)

各(かたくつかえる石) 個(かたい物)などと同系。

《類義》

→堅

《異字同訓》

かたい。 →堅

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

個(かたい物)などと同系。

《類義》

→堅

《異字同訓》

かたい。 →堅

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

固然 モトヨリシカリ🔗⭐🔉

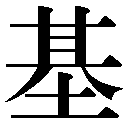

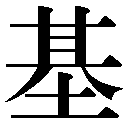

基 もと🔗⭐🔉

【基】

11画 土部 [五年]

区点=2080 16進=3470 シフトJIS=8AEE

《常用音訓》キ/もと/もとい

《音読み》 キ

11画 土部 [五年]

区点=2080 16進=3470 シフトJIS=8AEE

《常用音訓》キ/もと/もとい

《音読み》 キ /コ

/コ 〈j

〈j 〉

《訓読み》 もとい(もとゐ)/もと/もとづく

《名付け》 のり・はじむ・はじめ・もと・もとい

《意味》

〉

《訓読み》 もとい(もとゐ)/もと/もとづく

《名付け》 のり・はじむ・はじめ・もと・もとい

《意味》

{名}もとい(モト

{名}もとい(モト )。建物の四角の土台。▽訓の「もとゐ」は、「本居」の意。〈類義語〉→亜・→本。「基礎」「基址キシ」「奠基=基ヲ奠ム」

)。建物の四角の土台。▽訓の「もとゐ」は、「本居」の意。〈類義語〉→亜・→本。「基礎」「基址キシ」「奠基=基ヲ奠ム」

{名}もと。物事が成りたつための基盤となるもの。よりどころ。「根基」「邦家之基ホウカノモト」〔→詩経〕

{名}もと。物事が成りたつための基盤となるもの。よりどころ。「根基」「邦家之基ホウカノモト」〔→詩経〕

{動}もとづく。それをよりどころとする。

{動}もとづく。それをよりどころとする。

{名}刃の四角いすき。

《解字》

会意兼形声。其キは、四角い箕ミを描いた象形文字。四角い意を含む。基は「土+音符其」で、四角い土台のこと。→其

《単語家族》

旗(四角いはた)

{名}刃の四角いすき。

《解字》

会意兼形声。其キは、四角い箕ミを描いた象形文字。四角い意を含む。基は「土+音符其」で、四角い土台のこと。→其

《単語家族》

旗(四角いはた) 碁(四角いご盤、その四角いますめ)と同系。

《類義》

亞(=亜)は、亞の字形に掘った土台。本は、木の根もとの太い部分。礎は、柱を立てるために点々と置いた石。素は、より糸にする前の原糸から、もとの意となった。元は、人間の頭で、物事のはじめ。

《異字同訓》

もと。 →下

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

碁(四角いご盤、その四角いますめ)と同系。

《類義》

亞(=亜)は、亞の字形に掘った土台。本は、木の根もとの太い部分。礎は、柱を立てるために点々と置いた石。素は、より糸にする前の原糸から、もとの意となった。元は、人間の頭で、物事のはじめ。

《異字同訓》

もと。 →下

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

11画 土部 [五年]

区点=2080 16進=3470 シフトJIS=8AEE

《常用音訓》キ/もと/もとい

《音読み》 キ

11画 土部 [五年]

区点=2080 16進=3470 シフトJIS=8AEE

《常用音訓》キ/もと/もとい

《音読み》 キ /コ

/コ 〈j

〈j 〉

《訓読み》 もとい(もとゐ)/もと/もとづく

《名付け》 のり・はじむ・はじめ・もと・もとい

《意味》

〉

《訓読み》 もとい(もとゐ)/もと/もとづく

《名付け》 のり・はじむ・はじめ・もと・もとい

《意味》

{名}もとい(モト

{名}もとい(モト )。建物の四角の土台。▽訓の「もとゐ」は、「本居」の意。〈類義語〉→亜・→本。「基礎」「基址キシ」「奠基=基ヲ奠ム」

)。建物の四角の土台。▽訓の「もとゐ」は、「本居」の意。〈類義語〉→亜・→本。「基礎」「基址キシ」「奠基=基ヲ奠ム」

{名}もと。物事が成りたつための基盤となるもの。よりどころ。「根基」「邦家之基ホウカノモト」〔→詩経〕

{名}もと。物事が成りたつための基盤となるもの。よりどころ。「根基」「邦家之基ホウカノモト」〔→詩経〕

{動}もとづく。それをよりどころとする。

{動}もとづく。それをよりどころとする。

{名}刃の四角いすき。

《解字》

会意兼形声。其キは、四角い箕ミを描いた象形文字。四角い意を含む。基は「土+音符其」で、四角い土台のこと。→其

《単語家族》

旗(四角いはた)

{名}刃の四角いすき。

《解字》

会意兼形声。其キは、四角い箕ミを描いた象形文字。四角い意を含む。基は「土+音符其」で、四角い土台のこと。→其

《単語家族》

旗(四角いはた) 碁(四角いご盤、その四角いますめ)と同系。

《類義》

亞(=亜)は、亞の字形に掘った土台。本は、木の根もとの太い部分。礎は、柱を立てるために点々と置いた石。素は、より糸にする前の原糸から、もとの意となった。元は、人間の頭で、物事のはじめ。

《異字同訓》

もと。 →下

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

碁(四角いご盤、その四角いますめ)と同系。

《類義》

亞(=亜)は、亞の字形に掘った土台。本は、木の根もとの太い部分。礎は、柱を立てるために点々と置いた石。素は、より糸にする前の原糸から、もとの意となった。元は、人間の頭で、物事のはじめ。

《異字同訓》

もと。 →下

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

報本反始 モトニムクイハジメニカエル🔗⭐🔉

【報本反始】

ホウホンハンシ・モトニムクイハジメニカエル〈故事〉天地の神や祖先の霊をまつり、それらの恩功にむくいること。〔→礼記〕

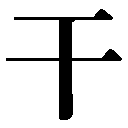

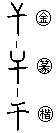

干 もとめる🔗⭐🔉

【干】

3画 干部 [六年]

区点=2019 16進=3433 シフトJIS=8AB1

《常用音訓》カン/ひ…る/ほ…す

《音読み》 カン

3画 干部 [六年]

区点=2019 16進=3433 シフトJIS=8AB1

《常用音訓》カン/ひ…る/ほ…す

《音読み》 カン

〈g

〈g n〉

《訓読み》 ほす/ひる/ほこ/たて/おかす(をかす)/もとめる(もとむ)/かかわる(かかはる)

《名付け》 たく・たて・ほす・もと・もとむ

《意味》

n〉

《訓読み》 ほす/ひる/ほこ/たて/おかす(をかす)/もとめる(もとむ)/かかわる(かかはる)

《名付け》 たく・たて・ほす・もと・もとむ

《意味》

{動}ほす。かわかす。▽乾カンに当てた用法。〈対語〉→湿。「干物(=乾物)」

{動}ほす。かわかす。▽乾カンに当てた用法。〈対語〉→湿。「干物(=乾物)」

{動}ひる。かわいて水気がなくなる。〈同義語〉→旱。〈対語〉→湿・→潤。「干潮(引き潮)」

{動}ひる。かわいて水気がなくなる。〈同義語〉→旱。〈対語〉→湿・→潤。「干潮(引き潮)」

{名}ほこ。武器にするこん棒。また、敵を突くための柄つきの武器。〈同義語〉→杆・→桿。

{名}ほこ。武器にするこん棒。また、敵を突くための柄つきの武器。〈同義語〉→杆・→桿。

{名}たて。敵の武器から身を守るたて。〈類義語〉→盾ジュン/タテ・→楯ジュン/タテ。「干戈カンカ(たてと、ほこ。武器のこと)」

{名}たて。敵の武器から身を守るたて。〈類義語〉→盾ジュン/タテ・→楯ジュン/タテ。「干戈カンカ(たてと、ほこ。武器のこと)」

{動}おかす(ヲカス)。障害を越えて突き進む。「干犯カンパン」

{動}おかす(ヲカス)。障害を越えて突き進む。「干犯カンパン」

{動}もとめる(モトム)。むりをして手に入れようとする。「干禄=禄ヲ干ム」

{動}もとめる(モトム)。むりをして手に入れようとする。「干禄=禄ヲ干ム」

カンス{動}かかわる(カカハル)。他者の領域にまではいりこむ。「干渉」「不相干=アヒ干セズ」

カンス{動}かかわる(カカハル)。他者の領域にまではいりこむ。「干渉」「不相干=アヒ干セズ」

{動}まもる。「干城=城ヲ干ル」

{動}まもる。「干城=城ヲ干ル」

「欄干ランカン」とは、外にはみ出ないように棒を渡した、てすりのこと。

「欄干ランカン」とは、外にはみ出ないように棒を渡した、てすりのこと。

「十干ジッカン」とは、甲・乙・丙・丁・戊ボ・己・庚コウ・辛シン・壬ジン・癸キのこと。▽幹に当てた用法。

《解字》

「十干ジッカン」とは、甲・乙・丙・丁・戊ボ・己・庚コウ・辛シン・壬ジン・癸キのこと。▽幹に当てた用法。

《解字》

象形。ふたまたの棒を描いたもの。これで人を突く武器にも、身を守る武具にも用いる。また、突き進むのはおかすことであり、身を守るのはたてである。干は、幹(太い棒、みき)・竿カン(竹の棒)・杆カン・桿カン(木の棒)の原字。乾(ほす、かわく)に当てるのは、仮借である。

《類義》

→犯・→盾

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

象形。ふたまたの棒を描いたもの。これで人を突く武器にも、身を守る武具にも用いる。また、突き進むのはおかすことであり、身を守るのはたてである。干は、幹(太い棒、みき)・竿カン(竹の棒)・杆カン・桿カン(木の棒)の原字。乾(ほす、かわく)に当てるのは、仮借である。

《類義》

→犯・→盾

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

3画 干部 [六年]

区点=2019 16進=3433 シフトJIS=8AB1

《常用音訓》カン/ひ…る/ほ…す

《音読み》 カン

3画 干部 [六年]

区点=2019 16進=3433 シフトJIS=8AB1

《常用音訓》カン/ひ…る/ほ…す

《音読み》 カン

〈g

〈g n〉

《訓読み》 ほす/ひる/ほこ/たて/おかす(をかす)/もとめる(もとむ)/かかわる(かかはる)

《名付け》 たく・たて・ほす・もと・もとむ

《意味》

n〉

《訓読み》 ほす/ひる/ほこ/たて/おかす(をかす)/もとめる(もとむ)/かかわる(かかはる)

《名付け》 たく・たて・ほす・もと・もとむ

《意味》

{動}ほす。かわかす。▽乾カンに当てた用法。〈対語〉→湿。「干物(=乾物)」

{動}ほす。かわかす。▽乾カンに当てた用法。〈対語〉→湿。「干物(=乾物)」

{動}ひる。かわいて水気がなくなる。〈同義語〉→旱。〈対語〉→湿・→潤。「干潮(引き潮)」

{動}ひる。かわいて水気がなくなる。〈同義語〉→旱。〈対語〉→湿・→潤。「干潮(引き潮)」

{名}ほこ。武器にするこん棒。また、敵を突くための柄つきの武器。〈同義語〉→杆・→桿。

{名}ほこ。武器にするこん棒。また、敵を突くための柄つきの武器。〈同義語〉→杆・→桿。

{名}たて。敵の武器から身を守るたて。〈類義語〉→盾ジュン/タテ・→楯ジュン/タテ。「干戈カンカ(たてと、ほこ。武器のこと)」

{名}たて。敵の武器から身を守るたて。〈類義語〉→盾ジュン/タテ・→楯ジュン/タテ。「干戈カンカ(たてと、ほこ。武器のこと)」

{動}おかす(ヲカス)。障害を越えて突き進む。「干犯カンパン」

{動}おかす(ヲカス)。障害を越えて突き進む。「干犯カンパン」

{動}もとめる(モトム)。むりをして手に入れようとする。「干禄=禄ヲ干ム」

{動}もとめる(モトム)。むりをして手に入れようとする。「干禄=禄ヲ干ム」

カンス{動}かかわる(カカハル)。他者の領域にまではいりこむ。「干渉」「不相干=アヒ干セズ」

カンス{動}かかわる(カカハル)。他者の領域にまではいりこむ。「干渉」「不相干=アヒ干セズ」

{動}まもる。「干城=城ヲ干ル」

{動}まもる。「干城=城ヲ干ル」

「欄干ランカン」とは、外にはみ出ないように棒を渡した、てすりのこと。

「欄干ランカン」とは、外にはみ出ないように棒を渡した、てすりのこと。

「十干ジッカン」とは、甲・乙・丙・丁・戊ボ・己・庚コウ・辛シン・壬ジン・癸キのこと。▽幹に当てた用法。

《解字》

「十干ジッカン」とは、甲・乙・丙・丁・戊ボ・己・庚コウ・辛シン・壬ジン・癸キのこと。▽幹に当てた用法。

《解字》

象形。ふたまたの棒を描いたもの。これで人を突く武器にも、身を守る武具にも用いる。また、突き進むのはおかすことであり、身を守るのはたてである。干は、幹(太い棒、みき)・竿カン(竹の棒)・杆カン・桿カン(木の棒)の原字。乾(ほす、かわく)に当てるのは、仮借である。

《類義》

→犯・→盾

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

象形。ふたまたの棒を描いたもの。これで人を突く武器にも、身を守る武具にも用いる。また、突き進むのはおかすことであり、身を守るのはたてである。干は、幹(太い棒、みき)・竿カン(竹の棒)・杆カン・桿カン(木の棒)の原字。乾(ほす、かわく)に当てるのは、仮借である。

《類義》

→犯・→盾

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

弗 もとる🔗⭐🔉

【弗】

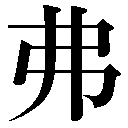

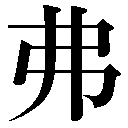

5画 弓部

区点=4206 16進=4A26 シフトJIS=95A4

《音読み》 フツ

5画 弓部

区点=4206 16進=4A26 シフトJIS=95A4

《音読み》 フツ /ホチ

/ホチ 〈f

〈f 〉

《訓読み》 ず/もとる/ドル

《意味》

〉

《訓読み》 ず/もとる/ドル

《意味》

{副}ず。打ち消しをあらわすことば。▽他動詞の客語を省いた場合に多く用い、「弗及(及ばず)」とは、「弗及之=コレニ及バザルナリ」の意。〈類義語〉→不。「有弗学、学之弗能、弗措也=学バザルコトアリ、コレヲ学ビテヨクセザレバ、措カザルナリ」〔→中庸〕

{副}ず。打ち消しをあらわすことば。▽他動詞の客語を省いた場合に多く用い、「弗及(及ばず)」とは、「弗及之=コレニ及バザルナリ」の意。〈類義語〉→不。「有弗学、学之弗能、弗措也=学バザルコトアリ、コレヲ学ビテヨクセザレバ、措カザルナリ」〔→中庸〕

{動・形}もとる。気に入らないとして退ける。ふさぎこむさま。〈類義語〉→払。

〔国〕ドル。記号$に当てて、アメリカの貨幣の単位ドルをあらわすことば。「五十弗ドル」

《解字》

{動・形}もとる。気に入らないとして退ける。ふさぎこむさま。〈類義語〉→払。

〔国〕ドル。記号$に当てて、アメリカの貨幣の単位ドルをあらわすことば。「五十弗ドル」

《解字》

会意。「ひもまたはつるのたれた形+左右にはらいのけるしるし」で、いやだめだと払いのけて強く否定する意。

《単語家族》

拂(=払。左右に払いのける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。「ひもまたはつるのたれた形+左右にはらいのけるしるし」で、いやだめだと払いのけて強く否定する意。

《単語家族》

拂(=払。左右に払いのける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

5画 弓部

区点=4206 16進=4A26 シフトJIS=95A4

《音読み》 フツ

5画 弓部

区点=4206 16進=4A26 シフトJIS=95A4

《音読み》 フツ /ホチ

/ホチ 〈f

〈f 〉

《訓読み》 ず/もとる/ドル

《意味》

〉

《訓読み》 ず/もとる/ドル

《意味》

{副}ず。打ち消しをあらわすことば。▽他動詞の客語を省いた場合に多く用い、「弗及(及ばず)」とは、「弗及之=コレニ及バザルナリ」の意。〈類義語〉→不。「有弗学、学之弗能、弗措也=学バザルコトアリ、コレヲ学ビテヨクセザレバ、措カザルナリ」〔→中庸〕

{副}ず。打ち消しをあらわすことば。▽他動詞の客語を省いた場合に多く用い、「弗及(及ばず)」とは、「弗及之=コレニ及バザルナリ」の意。〈類義語〉→不。「有弗学、学之弗能、弗措也=学バザルコトアリ、コレヲ学ビテヨクセザレバ、措カザルナリ」〔→中庸〕

{動・形}もとる。気に入らないとして退ける。ふさぎこむさま。〈類義語〉→払。

〔国〕ドル。記号$に当てて、アメリカの貨幣の単位ドルをあらわすことば。「五十弗ドル」

《解字》

{動・形}もとる。気に入らないとして退ける。ふさぎこむさま。〈類義語〉→払。

〔国〕ドル。記号$に当てて、アメリカの貨幣の単位ドルをあらわすことば。「五十弗ドル」

《解字》

会意。「ひもまたはつるのたれた形+左右にはらいのけるしるし」で、いやだめだと払いのけて強く否定する意。

《単語家族》

拂(=払。左右に払いのける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。「ひもまたはつるのたれた形+左右にはらいのけるしるし」で、いやだめだと払いのけて強く否定する意。

《単語家族》

拂(=払。左右に払いのける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

征 もとめる🔗⭐🔉

【征】

8画 彳部 [常用漢字]

区点=3212 16進=402C シフトJIS=90AA

《常用音訓》セイ

《音読み》 セイ

8画 彳部 [常用漢字]

区点=3212 16進=402C シフトJIS=90AA

《常用音訓》セイ

《音読み》 セイ /ショウ(シヤウ)

/ショウ(シヤウ) 〈zh

〈zh ng〉

《訓読み》 いく/ゆく/うつ/もとめる(もとむ)/とる

《名付け》 さち・そ・ただし・ただす・まさ・もと・ゆき・ゆく

《意味》

ng〉

《訓読み》 いく/ゆく/うつ/もとめる(もとむ)/とる

《名付け》 さち・そ・ただし・ただす・まさ・もと・ゆき・ゆく

《意味》

{動}いく。ゆく。遠方を目ざして、まっすぐいく。〈類義語〉→適・→之シ・→往。「征旅セイリョ(旅人)」「孤蓬万里征=孤蓬万里ヲ征ク」〔→李白〕

{動}いく。ゆく。遠方を目ざして、まっすぐいく。〈類義語〉→適・→之シ・→往。「征旅セイリョ(旅人)」「孤蓬万里征=孤蓬万里ヲ征ク」〔→李白〕

セイス{動}うつ。敵を目がけてまっしぐらに進む。上の者が下の者をうつ。▽「孟子」尽心篇上に「征者上伐下也=征トハ、上ノ下ヲ伐ツナリ」とある。「征伐セイバツ」

セイス{動}うつ。敵を目がけてまっしぐらに進む。上の者が下の者をうつ。▽「孟子」尽心篇上に「征者上伐下也=征トハ、上ノ下ヲ伐ツナリ」とある。「征伐セイバツ」

セイス{動}もとめる(モトム)。とる。下の者からとりたてる。めしあげる。〈類義語〉→徴チョウ。「征税=税ヲ征ス」「上下交征利=上下、コモゴモ利ヲ征ス」〔→孟子〕

セイス{動}もとめる(モトム)。とる。下の者からとりたてる。めしあげる。〈類義語〉→徴チョウ。「征税=税ヲ征ス」「上下交征利=上下、コモゴモ利ヲ征ス」〔→孟子〕

{名}人民からとりたてるもの。また、とりたてること。とりたて。

{名}人民からとりたてるもの。また、とりたてること。とりたて。

{動}はっとする。しまったと思う。▽懲に当てた用法。

《解字》

会意兼形声。正は「―印+止(あし)」の会意文字で、遠方の目標線を目ざして、まっすぐ足を進めること。征は「彳(いく)+音符正」。のち正がまっすぐ、正しいの意となったため、征の字で、原義をあらわした。→正

《単語家族》

挺テイ(まっすぐ)

{動}はっとする。しまったと思う。▽懲に当てた用法。

《解字》

会意兼形声。正は「―印+止(あし)」の会意文字で、遠方の目標線を目ざして、まっすぐ足を進めること。征は「彳(いく)+音符正」。のち正がまっすぐ、正しいの意となったため、征の字で、原義をあらわした。→正

《単語家族》

挺テイ(まっすぐ) 整(まっすぐにする)と同系。

《類義》

→往

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

整(まっすぐにする)と同系。

《類義》

→往

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画 彳部 [常用漢字]

区点=3212 16進=402C シフトJIS=90AA

《常用音訓》セイ

《音読み》 セイ

8画 彳部 [常用漢字]

区点=3212 16進=402C シフトJIS=90AA

《常用音訓》セイ

《音読み》 セイ /ショウ(シヤウ)

/ショウ(シヤウ) 〈zh

〈zh ng〉

《訓読み》 いく/ゆく/うつ/もとめる(もとむ)/とる

《名付け》 さち・そ・ただし・ただす・まさ・もと・ゆき・ゆく

《意味》

ng〉

《訓読み》 いく/ゆく/うつ/もとめる(もとむ)/とる

《名付け》 さち・そ・ただし・ただす・まさ・もと・ゆき・ゆく

《意味》

{動}いく。ゆく。遠方を目ざして、まっすぐいく。〈類義語〉→適・→之シ・→往。「征旅セイリョ(旅人)」「孤蓬万里征=孤蓬万里ヲ征ク」〔→李白〕

{動}いく。ゆく。遠方を目ざして、まっすぐいく。〈類義語〉→適・→之シ・→往。「征旅セイリョ(旅人)」「孤蓬万里征=孤蓬万里ヲ征ク」〔→李白〕

セイス{動}うつ。敵を目がけてまっしぐらに進む。上の者が下の者をうつ。▽「孟子」尽心篇上に「征者上伐下也=征トハ、上ノ下ヲ伐ツナリ」とある。「征伐セイバツ」

セイス{動}うつ。敵を目がけてまっしぐらに進む。上の者が下の者をうつ。▽「孟子」尽心篇上に「征者上伐下也=征トハ、上ノ下ヲ伐ツナリ」とある。「征伐セイバツ」

セイス{動}もとめる(モトム)。とる。下の者からとりたてる。めしあげる。〈類義語〉→徴チョウ。「征税=税ヲ征ス」「上下交征利=上下、コモゴモ利ヲ征ス」〔→孟子〕

セイス{動}もとめる(モトム)。とる。下の者からとりたてる。めしあげる。〈類義語〉→徴チョウ。「征税=税ヲ征ス」「上下交征利=上下、コモゴモ利ヲ征ス」〔→孟子〕

{名}人民からとりたてるもの。また、とりたてること。とりたて。

{名}人民からとりたてるもの。また、とりたてること。とりたて。

{動}はっとする。しまったと思う。▽懲に当てた用法。

《解字》

会意兼形声。正は「―印+止(あし)」の会意文字で、遠方の目標線を目ざして、まっすぐ足を進めること。征は「彳(いく)+音符正」。のち正がまっすぐ、正しいの意となったため、征の字で、原義をあらわした。→正

《単語家族》

挺テイ(まっすぐ)

{動}はっとする。しまったと思う。▽懲に当てた用法。

《解字》

会意兼形声。正は「―印+止(あし)」の会意文字で、遠方の目標線を目ざして、まっすぐ足を進めること。征は「彳(いく)+音符正」。のち正がまっすぐ、正しいの意となったため、征の字で、原義をあらわした。→正

《単語家族》

挺テイ(まっすぐ) 整(まっすぐにする)と同系。

《類義》

→往

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

整(まっすぐにする)と同系。

《類義》

→往

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

很 もとる🔗⭐🔉

【很】

9画 彳部

区点=5544 16進=574C シフトJIS=9C6B

《音読み》 コン

9画 彳部

区点=5544 16進=574C シフトJIS=9C6B

《音読み》 コン /ゴン

/ゴン 〈h

〈h n〉

《訓読み》 もとる

《意味》

n〉

《訓読み》 もとる

《意味》

{動・形}もとる。根を降ろしたようにかたくなで、いうとおり動かない。強情をはるさま。「很戻コンレイ」「好勇闘很以危父母=好勇闘很ニシテモッテ父母ヲ危フクス」〔→孟子〕

{動・形}もとる。根を降ろしたようにかたくなで、いうとおり動かない。強情をはるさま。「很戻コンレイ」「好勇闘很以危父母=好勇闘很ニシテモッテ父母ヲ危フクス」〔→孟子〕

コンナリ{形}悪いほうに気が荒くて強い。「凶很キョウコン」「心、很=心、很ナリ」

コンナリ{形}悪いほうに気が荒くて強い。「凶很キョウコン」「心、很=心、很ナリ」

{副}〔俗〕ひじょうに。▽今では形容詞を強めるだけで、たいして意味はない。「很好ヘンハオ(とてもよい)」

《解字》

会意兼形声。艮コンは「目+匕(フォークの型をした刃物)」からなり、刃物でさして、目のまわりに痕アトをつけること。ひと所に根を残す意を含む。很は「彳(いく)+音符艮」で、足を止めて動かず、強情をはること。

《単語家族》

根(ひと所にねを下ろして動かない木のね)

{副}〔俗〕ひじょうに。▽今では形容詞を強めるだけで、たいして意味はない。「很好ヘンハオ(とてもよい)」

《解字》

会意兼形声。艮コンは「目+匕(フォークの型をした刃物)」からなり、刃物でさして、目のまわりに痕アトをつけること。ひと所に根を残す意を含む。很は「彳(いく)+音符艮」で、足を止めて動かず、強情をはること。

《単語家族》

根(ひと所にねを下ろして動かない木のね) 恨コン(心中にねをもっていつまでもうらむ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

恨コン(心中にねをもっていつまでもうらむ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

9画 彳部

区点=5544 16進=574C シフトJIS=9C6B

《音読み》 コン

9画 彳部

区点=5544 16進=574C シフトJIS=9C6B

《音読み》 コン /ゴン

/ゴン 〈h

〈h n〉

《訓読み》 もとる

《意味》

n〉

《訓読み》 もとる

《意味》

{動・形}もとる。根を降ろしたようにかたくなで、いうとおり動かない。強情をはるさま。「很戻コンレイ」「好勇闘很以危父母=好勇闘很ニシテモッテ父母ヲ危フクス」〔→孟子〕

{動・形}もとる。根を降ろしたようにかたくなで、いうとおり動かない。強情をはるさま。「很戻コンレイ」「好勇闘很以危父母=好勇闘很ニシテモッテ父母ヲ危フクス」〔→孟子〕

コンナリ{形}悪いほうに気が荒くて強い。「凶很キョウコン」「心、很=心、很ナリ」

コンナリ{形}悪いほうに気が荒くて強い。「凶很キョウコン」「心、很=心、很ナリ」

{副}〔俗〕ひじょうに。▽今では形容詞を強めるだけで、たいして意味はない。「很好ヘンハオ(とてもよい)」

《解字》

会意兼形声。艮コンは「目+匕(フォークの型をした刃物)」からなり、刃物でさして、目のまわりに痕アトをつけること。ひと所に根を残す意を含む。很は「彳(いく)+音符艮」で、足を止めて動かず、強情をはること。

《単語家族》

根(ひと所にねを下ろして動かない木のね)

{副}〔俗〕ひじょうに。▽今では形容詞を強めるだけで、たいして意味はない。「很好ヘンハオ(とてもよい)」

《解字》

会意兼形声。艮コンは「目+匕(フォークの型をした刃物)」からなり、刃物でさして、目のまわりに痕アトをつけること。ひと所に根を残す意を含む。很は「彳(いく)+音符艮」で、足を止めて動かず、強情をはること。

《単語家族》

根(ひと所にねを下ろして動かない木のね) 恨コン(心中にねをもっていつまでもうらむ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

恨コン(心中にねをもっていつまでもうらむ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

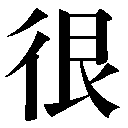

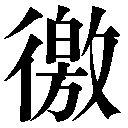

徴 もとめる🔗⭐🔉

【徴】

人名に使える旧字

人名に使える旧字

14画 彳部 [常用漢字]

区点=3607 16進=4427 シフトJIS=92A5

《常用音訓》チョウ

《音読み》

14画 彳部 [常用漢字]

区点=3607 16進=4427 シフトJIS=92A5

《常用音訓》チョウ

《音読み》  チョウ

チョウ

〈zh

〈zh ng〉/

ng〉/ チ

チ

〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 めす/もとめる(もとむ)/きざす/きざし

《名付け》 あき・あきら・おと・きよし・すみ・なり・みる・もと・よし

《意味》

〉

《訓読み》 めす/もとめる(もとむ)/きざす/きざし

《名付け》 あき・あきら・おと・きよし・すみ・なり・みる・もと・よし

《意味》

チョウス{動}めす。隠れている人材をめし出す。「徴召」「徴為常侍=徴シテ常侍ト為ス」〔→枕中記〕

チョウス{動}めす。隠れている人材をめし出す。「徴召」「徴為常侍=徴シテ常侍ト為ス」〔→枕中記〕

チョウス{動}もとめる(モトム)。人民などから取りたてる。また、要求する。〈類義語〉→征。「徴兵」「徴歌=歌ヲ徴ス」「吾以羽檄徴天下兵=吾羽檄ヲモッテ天下ノ兵ヲ徴ス」〔→漢書〕

チョウス{動}もとめる(モトム)。人民などから取りたてる。また、要求する。〈類義語〉→征。「徴兵」「徴歌=歌ヲ徴ス」「吾以羽檄徴天下兵=吾羽檄ヲモッテ天下ノ兵ヲ徴ス」〔→漢書〕

チョウス{動}物事の表面に出たところを見てとる。手がかりを得る。〈類義語〉→証。「宋不足徴也=宋ハ徴スルニ足ラザルナリ」〔→論語〕

チョウス{動}物事の表面に出たところを見てとる。手がかりを得る。〈類義語〉→証。「宋不足徴也=宋ハ徴スルニ足ラザルナリ」〔→論語〕

{動}きざす。物事のけはいが表面に少し浮かび出る。〈類義語〉→現・→発。「微於色発於声=色ニ微シ、声ニ発ル」〔→孟子〕

{動}きざす。物事のけはいが表面に少し浮かび出る。〈類義語〉→現・→発。「微於色発於声=色ニ微シ、声ニ発ル」〔→孟子〕

{名}きざし。物事の起こるのを予想させるしるし。「徴候(=兆候)」「納徴(結婚の結納をする)」

{名}きざし。物事の起こるのを予想させるしるし。「徴候(=兆候)」「納徴(結婚の結納をする)」

{名}五音の一つ。▽宮・商・角・徴チ・羽を五音という。

《解字》

会意。「微の略体+王」で、隠れた所で微賤ビセンなさまをしている人材を王が見つけて、とりあげることを示す。

《単語家族》

チョウは登

{名}五音の一つ。▽宮・商・角・徴チ・羽を五音という。

《解字》

会意。「微の略体+王」で、隠れた所で微賤ビセンなさまをしている人材を王が見つけて、とりあげることを示す。

《単語家族》

チョウは登 昇(のぼる)と同系で、上へ引きあげること。また、證(=証。ことばで表面に出す)と同系で、わずかな手がかりをつかんでとりあげ表面にのせること。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は15画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

昇(のぼる)と同系で、上へ引きあげること。また、證(=証。ことばで表面に出す)と同系で、わずかな手がかりをつかんでとりあげ表面にのせること。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は15画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

人名に使える旧字

人名に使える旧字

14画 彳部 [常用漢字]

区点=3607 16進=4427 シフトJIS=92A5

《常用音訓》チョウ

《音読み》

14画 彳部 [常用漢字]

区点=3607 16進=4427 シフトJIS=92A5

《常用音訓》チョウ

《音読み》  チョウ

チョウ

〈zh

〈zh ng〉/

ng〉/ チ

チ

〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 めす/もとめる(もとむ)/きざす/きざし

《名付け》 あき・あきら・おと・きよし・すみ・なり・みる・もと・よし

《意味》

〉

《訓読み》 めす/もとめる(もとむ)/きざす/きざし

《名付け》 あき・あきら・おと・きよし・すみ・なり・みる・もと・よし

《意味》

チョウス{動}めす。隠れている人材をめし出す。「徴召」「徴為常侍=徴シテ常侍ト為ス」〔→枕中記〕

チョウス{動}めす。隠れている人材をめし出す。「徴召」「徴為常侍=徴シテ常侍ト為ス」〔→枕中記〕

チョウス{動}もとめる(モトム)。人民などから取りたてる。また、要求する。〈類義語〉→征。「徴兵」「徴歌=歌ヲ徴ス」「吾以羽檄徴天下兵=吾羽檄ヲモッテ天下ノ兵ヲ徴ス」〔→漢書〕

チョウス{動}もとめる(モトム)。人民などから取りたてる。また、要求する。〈類義語〉→征。「徴兵」「徴歌=歌ヲ徴ス」「吾以羽檄徴天下兵=吾羽檄ヲモッテ天下ノ兵ヲ徴ス」〔→漢書〕

チョウス{動}物事の表面に出たところを見てとる。手がかりを得る。〈類義語〉→証。「宋不足徴也=宋ハ徴スルニ足ラザルナリ」〔→論語〕

チョウス{動}物事の表面に出たところを見てとる。手がかりを得る。〈類義語〉→証。「宋不足徴也=宋ハ徴スルニ足ラザルナリ」〔→論語〕

{動}きざす。物事のけはいが表面に少し浮かび出る。〈類義語〉→現・→発。「微於色発於声=色ニ微シ、声ニ発ル」〔→孟子〕

{動}きざす。物事のけはいが表面に少し浮かび出る。〈類義語〉→現・→発。「微於色発於声=色ニ微シ、声ニ発ル」〔→孟子〕

{名}きざし。物事の起こるのを予想させるしるし。「徴候(=兆候)」「納徴(結婚の結納をする)」

{名}きざし。物事の起こるのを予想させるしるし。「徴候(=兆候)」「納徴(結婚の結納をする)」

{名}五音の一つ。▽宮・商・角・徴チ・羽を五音という。

《解字》

会意。「微の略体+王」で、隠れた所で微賤ビセンなさまをしている人材を王が見つけて、とりあげることを示す。

《単語家族》

チョウは登

{名}五音の一つ。▽宮・商・角・徴チ・羽を五音という。

《解字》

会意。「微の略体+王」で、隠れた所で微賤ビセンなさまをしている人材を王が見つけて、とりあげることを示す。

《単語家族》

チョウは登 昇(のぼる)と同系で、上へ引きあげること。また、證(=証。ことばで表面に出す)と同系で、わずかな手がかりをつかんでとりあげ表面にのせること。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は15画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

昇(のぼる)と同系で、上へ引きあげること。また、證(=証。ことばで表面に出す)と同系で、わずかな手がかりをつかんでとりあげ表面にのせること。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は15画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

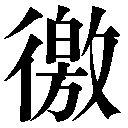

徼 もとめる🔗⭐🔉

【徼】

16画 彳部

区点=5553 16進=5755 シフトJIS=9C74

《音読み》 キョウ(ケウ)

16画 彳部

区点=5553 16進=5755 シフトJIS=9C74

《音読み》 キョウ(ケウ)

/ギョウ(ゲウ)

/ギョウ(ゲウ) 〈ji

〈ji o・ji

o・ji o〉

《訓読み》 もとめる(もとむ)/うかがう(うかがふ)

《意味》

o〉

《訓読み》 もとめる(もとむ)/うかがう(うかがふ)

《意味》

{動}もとめる(モトム)。得られそうもないことを得たいと願う。むりにもとめる。▽僥倖ギョウコウの僥と混用して徼ギョウとも読む。「徼福=福ヲ徼ム」「徼幸=幸ヒヲ徼ム」

{動}もとめる(モトム)。得られそうもないことを得たいと願う。むりにもとめる。▽僥倖ギョウコウの僥と混用して徼ギョウとも読む。「徼福=福ヲ徼ム」「徼幸=幸ヒヲ徼ム」

キョウス{動}むりに…のふりをする。「悪徼以為智者=徼シテモッテ智ト為ス者ヲ悪ム」〔→論語〕

キョウス{動}むりに…のふりをする。「悪徼以為智者=徼シテモッテ智ト為ス者ヲ悪ム」〔→論語〕

{動・名}うかがう(ウカガフ)。取り締まる。悪事を取り締まるために巡察する。また、見張りをおくとりで。国境。▽名詞の場合は去声に読む。「游徼ユウキョウ(巡察して回る)」「辺徼ヘンキョウ(国境の巡察。またそのとりで)」

{動・名}うかがう(ウカガフ)。取り締まる。悪事を取り締まるために巡察する。また、見張りをおくとりで。国境。▽名詞の場合は去声に読む。「游徼ユウキョウ(巡察して回る)」「辺徼ヘンキョウ(国境の巡察。またそのとりで)」

{動}出口をしぼって追いつめる。

{動}出口をしぼって追いつめる。

{動}むかえうつ。▽邀ヨウに当てた用法。「徼撃ヨウゲキ(=邀撃)」

{動}むかえうつ。▽邀ヨウに当てた用法。「徼撃ヨウゲキ(=邀撃)」

{名}こまかに微妙なところ。▽竅キョウ(小さな穴、微妙なところ)に当てた用法。「常有欲以観其徼=常有欲モッテソノ徼ヲ観ル」〔→老子〕

《解字》

形声。右側の字は、ここでは単なる音符。徼は、引き締めて取り締まって歩く意。また、絞りあげる意から、むりをしてもとめる意を派生した。

《単語家族》

絞コウ(細く引き絞る)

{名}こまかに微妙なところ。▽竅キョウ(小さな穴、微妙なところ)に当てた用法。「常有欲以観其徼=常有欲モッテソノ徼ヲ観ル」〔→老子〕

《解字》

形声。右側の字は、ここでは単なる音符。徼は、引き締めて取り締まって歩く意。また、絞りあげる意から、むりをしてもとめる意を派生した。

《単語家族》

絞コウ(細く引き絞る) 覈カク(締め上げて調べる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

覈カク(締め上げて調べる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

16画 彳部

区点=5553 16進=5755 シフトJIS=9C74

《音読み》 キョウ(ケウ)

16画 彳部

区点=5553 16進=5755 シフトJIS=9C74

《音読み》 キョウ(ケウ)

/ギョウ(ゲウ)

/ギョウ(ゲウ) 〈ji

〈ji o・ji

o・ji o〉

《訓読み》 もとめる(もとむ)/うかがう(うかがふ)

《意味》

o〉

《訓読み》 もとめる(もとむ)/うかがう(うかがふ)

《意味》

{動}もとめる(モトム)。得られそうもないことを得たいと願う。むりにもとめる。▽僥倖ギョウコウの僥と混用して徼ギョウとも読む。「徼福=福ヲ徼ム」「徼幸=幸ヒヲ徼ム」

{動}もとめる(モトム)。得られそうもないことを得たいと願う。むりにもとめる。▽僥倖ギョウコウの僥と混用して徼ギョウとも読む。「徼福=福ヲ徼ム」「徼幸=幸ヒヲ徼ム」

キョウス{動}むりに…のふりをする。「悪徼以為智者=徼シテモッテ智ト為ス者ヲ悪ム」〔→論語〕

キョウス{動}むりに…のふりをする。「悪徼以為智者=徼シテモッテ智ト為ス者ヲ悪ム」〔→論語〕

{動・名}うかがう(ウカガフ)。取り締まる。悪事を取り締まるために巡察する。また、見張りをおくとりで。国境。▽名詞の場合は去声に読む。「游徼ユウキョウ(巡察して回る)」「辺徼ヘンキョウ(国境の巡察。またそのとりで)」

{動・名}うかがう(ウカガフ)。取り締まる。悪事を取り締まるために巡察する。また、見張りをおくとりで。国境。▽名詞の場合は去声に読む。「游徼ユウキョウ(巡察して回る)」「辺徼ヘンキョウ(国境の巡察。またそのとりで)」

{動}出口をしぼって追いつめる。

{動}出口をしぼって追いつめる。

{動}むかえうつ。▽邀ヨウに当てた用法。「徼撃ヨウゲキ(=邀撃)」

{動}むかえうつ。▽邀ヨウに当てた用法。「徼撃ヨウゲキ(=邀撃)」

{名}こまかに微妙なところ。▽竅キョウ(小さな穴、微妙なところ)に当てた用法。「常有欲以観其徼=常有欲モッテソノ徼ヲ観ル」〔→老子〕

《解字》

形声。右側の字は、ここでは単なる音符。徼は、引き締めて取り締まって歩く意。また、絞りあげる意から、むりをしてもとめる意を派生した。

《単語家族》

絞コウ(細く引き絞る)

{名}こまかに微妙なところ。▽竅キョウ(小さな穴、微妙なところ)に当てた用法。「常有欲以観其徼=常有欲モッテソノ徼ヲ観ル」〔→老子〕

《解字》

形声。右側の字は、ここでは単なる音符。徼は、引き締めて取り締まって歩く意。また、絞りあげる意から、むりをしてもとめる意を派生した。

《単語家族》

絞コウ(細く引き絞る) 覈カク(締め上げて調べる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

覈カク(締め上げて調べる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

懋 もとめる🔗⭐🔉

【懋】

17画 心部

区点=5676 16進=586C シフトJIS=9CEA

《音読み》 ボウ

17画 心部

区点=5676 16進=586C シフトJIS=9CEA

《音読み》 ボウ /ム/モ

/ム/モ 〈m

〈m o〉

《訓読み》 つとめる(つとむ)/もとめる(もとむ)/しげる

《意味》

o〉

《訓読み》 つとめる(つとむ)/もとめる(もとむ)/しげる

《意味》

{動}つとめる(ツトム)。困難をおかして努力する。何かを目ざしてつとめる。〈類義語〉→務。「懋賞ボウショウ(ほうびを目ざして努力する)」「惟時懋哉=コレ時懋メヨヤ」〔→書経〕

{動}つとめる(ツトム)。困難をおかして努力する。何かを目ざしてつとめる。〈類義語〉→務。「懋賞ボウショウ(ほうびを目ざして努力する)」「惟時懋哉=コレ時懋メヨヤ」〔→書経〕

{動}もとめる(モトム)。困難をおかし何かをもとめて努力する。▽貿(もとめる)や冒(おかす)に当てた用法。「懋利=利ヲ懋ム」

{動}もとめる(モトム)。困難をおかし何かをもとめて努力する。▽貿(もとめる)や冒(おかす)に当てた用法。「懋利=利ヲ懋ム」

{動・形}しげる。植木が環境にめげずにはえ伸びる。盛んになる。また、勢いよく盛んなさま。〈同義語〉→茂。

《解字》

会意兼形声。楙ボウは「林+音符矛ボウ」の形声文字で、茂と同じ。懋は「心+音符楙」で、困難をおかして目的をもとめようとする心。

《単語家族》

務

{動・形}しげる。植木が環境にめげずにはえ伸びる。盛んになる。また、勢いよく盛んなさま。〈同義語〉→茂。

《解字》

会意兼形声。楙ボウは「林+音符矛ボウ」の形声文字で、茂と同じ。懋は「心+音符楙」で、困難をおかして目的をもとめようとする心。

《単語家族》

務 貿

貿 謀(はかりもとめる)と同系。

《熟語》

→熟語

謀(はかりもとめる)と同系。

《熟語》

→熟語

17画 心部

区点=5676 16進=586C シフトJIS=9CEA

《音読み》 ボウ

17画 心部

区点=5676 16進=586C シフトJIS=9CEA

《音読み》 ボウ /ム/モ

/ム/モ 〈m

〈m o〉

《訓読み》 つとめる(つとむ)/もとめる(もとむ)/しげる

《意味》

o〉

《訓読み》 つとめる(つとむ)/もとめる(もとむ)/しげる

《意味》

{動}つとめる(ツトム)。困難をおかして努力する。何かを目ざしてつとめる。〈類義語〉→務。「懋賞ボウショウ(ほうびを目ざして努力する)」「惟時懋哉=コレ時懋メヨヤ」〔→書経〕

{動}つとめる(ツトム)。困難をおかして努力する。何かを目ざしてつとめる。〈類義語〉→務。「懋賞ボウショウ(ほうびを目ざして努力する)」「惟時懋哉=コレ時懋メヨヤ」〔→書経〕

{動}もとめる(モトム)。困難をおかし何かをもとめて努力する。▽貿(もとめる)や冒(おかす)に当てた用法。「懋利=利ヲ懋ム」

{動}もとめる(モトム)。困難をおかし何かをもとめて努力する。▽貿(もとめる)や冒(おかす)に当てた用法。「懋利=利ヲ懋ム」

{動・形}しげる。植木が環境にめげずにはえ伸びる。盛んになる。また、勢いよく盛んなさま。〈同義語〉→茂。

《解字》

会意兼形声。楙ボウは「林+音符矛ボウ」の形声文字で、茂と同じ。懋は「心+音符楙」で、困難をおかして目的をもとめようとする心。

《単語家族》

務

{動・形}しげる。植木が環境にめげずにはえ伸びる。盛んになる。また、勢いよく盛んなさま。〈同義語〉→茂。

《解字》

会意兼形声。楙ボウは「林+音符矛ボウ」の形声文字で、茂と同じ。懋は「心+音符楙」で、困難をおかして目的をもとめようとする心。

《単語家族》

務 貿

貿 謀(はかりもとめる)と同系。

《熟語》

→熟語

謀(はかりもとめる)と同系。

《熟語》

→熟語

忤 もとる🔗⭐🔉

【忤】

7画

7画  部

区点=5556 16進=5758 シフトJIS=9C77

《音読み》 ゴ

部

区点=5556 16進=5758 シフトJIS=9C77

《音読み》 ゴ /グ

/グ 〈w

〈w 〉

《訓読み》 さからう(さからふ)/もとる

《意味》

{動}さからう(サカラフ)。もとる。↓の方向に対して、↑の方向にさからう。〈同義語〉→牾ゴ。〈類義語〉→逆。「忤逆ゴギャク(人として行うべき道にさからう)」「無忤為宗=忤フナキヲ宗ト為ス」〔聖徳太子〕

《解字》

会意兼形声。午は、上へ下へと逆方向に動くきねを描いた象形文字。杵キネの原字。忤は「心+音符午」で、心で逆方向に反抗すること。

《単語家族》

互ゴ(食い違う)

〉

《訓読み》 さからう(さからふ)/もとる

《意味》

{動}さからう(サカラフ)。もとる。↓の方向に対して、↑の方向にさからう。〈同義語〉→牾ゴ。〈類義語〉→逆。「忤逆ゴギャク(人として行うべき道にさからう)」「無忤為宗=忤フナキヲ宗ト為ス」〔聖徳太子〕

《解字》

会意兼形声。午は、上へ下へと逆方向に動くきねを描いた象形文字。杵キネの原字。忤は「心+音符午」で、心で逆方向に反抗すること。

《単語家族》

互ゴ(食い違う) 禦ギョ(抵抗して防ぐ)

禦ギョ(抵抗して防ぐ) 逆(さからう)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

逆(さからう)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

7画

7画  部

区点=5556 16進=5758 シフトJIS=9C77

《音読み》 ゴ

部

区点=5556 16進=5758 シフトJIS=9C77

《音読み》 ゴ /グ

/グ 〈w

〈w 〉

《訓読み》 さからう(さからふ)/もとる

《意味》

{動}さからう(サカラフ)。もとる。↓の方向に対して、↑の方向にさからう。〈同義語〉→牾ゴ。〈類義語〉→逆。「忤逆ゴギャク(人として行うべき道にさからう)」「無忤為宗=忤フナキヲ宗ト為ス」〔聖徳太子〕

《解字》

会意兼形声。午は、上へ下へと逆方向に動くきねを描いた象形文字。杵キネの原字。忤は「心+音符午」で、心で逆方向に反抗すること。

《単語家族》

互ゴ(食い違う)

〉

《訓読み》 さからう(さからふ)/もとる

《意味》

{動}さからう(サカラフ)。もとる。↓の方向に対して、↑の方向にさからう。〈同義語〉→牾ゴ。〈類義語〉→逆。「忤逆ゴギャク(人として行うべき道にさからう)」「無忤為宗=忤フナキヲ宗ト為ス」〔聖徳太子〕

《解字》

会意兼形声。午は、上へ下へと逆方向に動くきねを描いた象形文字。杵キネの原字。忤は「心+音符午」で、心で逆方向に反抗すること。

《単語家族》

互ゴ(食い違う) 禦ギョ(抵抗して防ぐ)

禦ギョ(抵抗して防ぐ) 逆(さからう)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

逆(さからう)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

悖 もとる🔗⭐🔉

【悖】

10画

10画  部

区点=5603 16進=5823 シフトJIS=9CA1

《音読み》

部

区点=5603 16進=5823 シフトJIS=9CA1

《音読み》  ハイ

ハイ /バイ

/バイ 〈b

〈b i〉/

i〉/ ホツ

ホツ /ボチ/ボツ

/ボチ/ボツ 〈b

〈b 〉

《訓読み》 もとる

《意味》

〉

《訓読み》 もとる

《意味》

{動}もとる。道理にそむく。〈同義語〉→背。「悖理=理ニ悖ル」「無礼義則悖乱而不治=礼義ナケレバスナハチ悖乱シテ治マラズ」〔→荀子〕

{動}もとる。道理にそむく。〈同義語〉→背。「悖理=理ニ悖ル」「無礼義則悖乱而不治=礼義ナケレバスナハチ悖乱シテ治マラズ」〔→荀子〕

{動}むっくと勢いよくはね起きる。▽勃興ボッコウの勃に当てた用法。

《解字》

会意兼形声。孛ホツは「屮(草の芽)+八印(ひらく)+子」の会意文字で、芽や子どもが勢いよく生いたつことを示す。発(ひらく)や撥ハツ(はねる)と同系。悖ハイは「心+音符孛」で、心がぱっと開いて反発すること。八型に開くことから、道理に反発しそむく意となる。背ハイ(そむく)ときわめて近い。▽仏教を信仰した梁リョウ王が、仏・悖が同音なのをきらい、ハイと去声に発音するようにしたという。反ハン(そむく)・叛ハン(そむく)は語尾がnに転じたことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}むっくと勢いよくはね起きる。▽勃興ボッコウの勃に当てた用法。

《解字》

会意兼形声。孛ホツは「屮(草の芽)+八印(ひらく)+子」の会意文字で、芽や子どもが勢いよく生いたつことを示す。発(ひらく)や撥ハツ(はねる)と同系。悖ハイは「心+音符孛」で、心がぱっと開いて反発すること。八型に開くことから、道理に反発しそむく意となる。背ハイ(そむく)ときわめて近い。▽仏教を信仰した梁リョウ王が、仏・悖が同音なのをきらい、ハイと去声に発音するようにしたという。反ハン(そむく)・叛ハン(そむく)は語尾がnに転じたことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画

10画  部

区点=5603 16進=5823 シフトJIS=9CA1

《音読み》

部

区点=5603 16進=5823 シフトJIS=9CA1

《音読み》  ハイ

ハイ /バイ

/バイ 〈b

〈b i〉/

i〉/ ホツ

ホツ /ボチ/ボツ

/ボチ/ボツ 〈b

〈b 〉

《訓読み》 もとる

《意味》

〉

《訓読み》 もとる

《意味》

{動}もとる。道理にそむく。〈同義語〉→背。「悖理=理ニ悖ル」「無礼義則悖乱而不治=礼義ナケレバスナハチ悖乱シテ治マラズ」〔→荀子〕

{動}もとる。道理にそむく。〈同義語〉→背。「悖理=理ニ悖ル」「無礼義則悖乱而不治=礼義ナケレバスナハチ悖乱シテ治マラズ」〔→荀子〕

{動}むっくと勢いよくはね起きる。▽勃興ボッコウの勃に当てた用法。

《解字》

会意兼形声。孛ホツは「屮(草の芽)+八印(ひらく)+子」の会意文字で、芽や子どもが勢いよく生いたつことを示す。発(ひらく)や撥ハツ(はねる)と同系。悖ハイは「心+音符孛」で、心がぱっと開いて反発すること。八型に開くことから、道理に反発しそむく意となる。背ハイ(そむく)ときわめて近い。▽仏教を信仰した梁リョウ王が、仏・悖が同音なのをきらい、ハイと去声に発音するようにしたという。反ハン(そむく)・叛ハン(そむく)は語尾がnに転じたことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}むっくと勢いよくはね起きる。▽勃興ボッコウの勃に当てた用法。

《解字》

会意兼形声。孛ホツは「屮(草の芽)+八印(ひらく)+子」の会意文字で、芽や子どもが勢いよく生いたつことを示す。発(ひらく)や撥ハツ(はねる)と同系。悖ハイは「心+音符孛」で、心がぱっと開いて反発すること。八型に開くことから、道理に反発しそむく意となる。背ハイ(そむく)ときわめて近い。▽仏教を信仰した梁リョウ王が、仏・悖が同音なのをきらい、ハイと去声に発音するようにしたという。反ハン(そむく)・叛ハン(そむく)は語尾がnに転じたことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

故 もと🔗⭐🔉

【故】

9画 攴部 [五年]

区点=2446 16進=384E シフトJIS=8CCC

《常用音訓》コ/ゆえ

《音読み》 コ

9画 攴部 [五年]

区点=2446 16進=384E シフトJIS=8CCC

《常用音訓》コ/ゆえ

《音読み》 コ /ク

/ク 〈g

〈g 〉

《訓読み》 ふるい(ふるし)/もと/もとより/ゆえ(ゆゑ)/ゆえに(ゆゑに)/ことさらに

《名付け》 ひさ・ふる・もと

《意味》

〉

《訓読み》 ふるい(ふるし)/もと/もとより/ゆえ(ゆゑ)/ゆえに(ゆゑに)/ことさらに

《名付け》 ひさ・ふる・もと

《意味》

{名・形}ふるい(フルシ)。以前にあった物・事がら。以前の。〈同義語〉→古。〈対語〉→新・→現。「温故而知新=故キヲ温メテ新シキヲ知ル」〔→論語〕

{名・形}ふるい(フルシ)。以前にあった物・事がら。以前の。〈同義語〉→古。〈対語〉→新・→現。「温故而知新=故キヲ温メテ新シキヲ知ル」〔→論語〕

{形・副}もと。もとより。以前から知っている。以前は。以前から。「故郷」「燕太子丹者故嘗質於趙=燕ノ太子丹、モト嘗テ趙ニ質タリ」〔→史記〕「懶惰故無匹=懶惰ナルコトモトヨリ匹無シ」〔→陶潜〕

{形・副}もと。もとより。以前から知っている。以前は。以前から。「故郷」「燕太子丹者故嘗質於趙=燕ノ太子丹、モト嘗テ趙ニ質タリ」〔→史記〕「懶惰故無匹=懶惰ナルコトモトヨリ匹無シ」〔→陶潜〕

{名}もと。以前の状態。「吏民ミナ按堵如故=吏民ミナ按堵スルコト故ノゴトシ」〔→漢書〕

{名}もと。以前の状態。「吏民ミナ按堵如故=吏民ミナ按堵スルコト故ノゴトシ」〔→漢書〕

{名}以前からのつきあい。また、以前からのいきさつ。なじみ。「君安与項伯有故=君イヅクンゾ項伯ト故有ル」〔→史記〕

{名}以前からのつきあい。また、以前からのいきさつ。なじみ。「君安与項伯有故=君イヅクンゾ項伯ト故有ル」〔→史記〕

{名}事件や事故など、おこってくるよくない事がら。さしさわり。「事故」「多故(事件が多い)」「兄弟無故=兄弟ニ故無シ」〔→孟子〕

{名}事件や事故など、おこってくるよくない事がら。さしさわり。「事故」「多故(事件が多い)」「兄弟無故=兄弟ニ故無シ」〔→孟子〕

{動}死亡する。「病故」「物故(死ぬこと。没故のなまりという)」

{動}死亡する。「病故」「物故(死ぬこと。没故のなまりという)」

{名}ゆえ(ユ

{名}ゆえ(ユ )。根本の事情。また、原因。「無故」「文献不足故也=文献足ラザルガ故ナリ」〔→論語〕

)。根本の事情。また、原因。「無故」「文献不足故也=文献足ラザルガ故ナリ」〔→論語〕

{接続}ゆえに(ユ

{接続}ゆえに(ユ ニ)。上の文に示された事がらを原因・理由にして、「だから」とつなぐことば。▽奈良時代には、「かれ」と訓読した。「吾少也賤、故多能鄙事=吾少キトキ賤ナリ、故ニ多ク鄙事ヲヨクス」〔→論語〕「カレ、天先成而地後定=故、天先ニ成リテ、地後ニ定マリヌ」〔→紀〕

ニ)。上の文に示された事がらを原因・理由にして、「だから」とつなぐことば。▽奈良時代には、「かれ」と訓読した。「吾少也賤、故多能鄙事=吾少キトキ賤ナリ、故ニ多ク鄙事ヲヨクス」〔→論語〕「カレ、天先成而地後定=故、天先ニ成リテ、地後ニ定マリヌ」〔→紀〕

「以故ユエヲモッテ」とは、ある事がらが原因・理由になって、「だから」という意味を示す接続詞。「以故漢追及之=故ヲモッテ、漢追ヒテコレニ及ブ」〔→史記〕

「以故ユエヲモッテ」とは、ある事がらが原因・理由になって、「だから」という意味を示す接続詞。「以故漢追及之=故ヲモッテ、漢追ヒテコレニ及ブ」〔→史記〕

{副}ことさらに。わけあって。わざと。「故意」「故賞以酒肉=故ニ賞スルニ酒肉ヲモッテス」〔→柳宗元〕

〔国〕死者の名まえにつけて、すでに死んでしまったことをあらわすことば。「故山田氏」

《解字》

会意兼形声。古は、かたくなった頭骨、またはかたいかぶとを描いた象形文字。故は「攴(動詞の記号)+音符古」で、かたまって固定した事実になること。また、すでにかたまって確立した前提をふまえて、「そのことから」とつなげるので「ゆえに」という意の接続詞となる。→古

《単語家族》

固(かたい)

{副}ことさらに。わけあって。わざと。「故意」「故賞以酒肉=故ニ賞スルニ酒肉ヲモッテス」〔→柳宗元〕

〔国〕死者の名まえにつけて、すでに死んでしまったことをあらわすことば。「故山田氏」

《解字》

会意兼形声。古は、かたくなった頭骨、またはかたいかぶとを描いた象形文字。故は「攴(動詞の記号)+音符古」で、かたまって固定した事実になること。また、すでにかたまって確立した前提をふまえて、「そのことから」とつなげるので「ゆえに」という意の接続詞となる。→古

《単語家族》

固(かたい) 個(かたまった物体)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

個(かたまった物体)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

9画 攴部 [五年]

区点=2446 16進=384E シフトJIS=8CCC

《常用音訓》コ/ゆえ

《音読み》 コ

9画 攴部 [五年]

区点=2446 16進=384E シフトJIS=8CCC

《常用音訓》コ/ゆえ

《音読み》 コ /ク

/ク 〈g

〈g 〉

《訓読み》 ふるい(ふるし)/もと/もとより/ゆえ(ゆゑ)/ゆえに(ゆゑに)/ことさらに

《名付け》 ひさ・ふる・もと

《意味》

〉

《訓読み》 ふるい(ふるし)/もと/もとより/ゆえ(ゆゑ)/ゆえに(ゆゑに)/ことさらに

《名付け》 ひさ・ふる・もと

《意味》

{名・形}ふるい(フルシ)。以前にあった物・事がら。以前の。〈同義語〉→古。〈対語〉→新・→現。「温故而知新=故キヲ温メテ新シキヲ知ル」〔→論語〕

{名・形}ふるい(フルシ)。以前にあった物・事がら。以前の。〈同義語〉→古。〈対語〉→新・→現。「温故而知新=故キヲ温メテ新シキヲ知ル」〔→論語〕

{形・副}もと。もとより。以前から知っている。以前は。以前から。「故郷」「燕太子丹者故嘗質於趙=燕ノ太子丹、モト嘗テ趙ニ質タリ」〔→史記〕「懶惰故無匹=懶惰ナルコトモトヨリ匹無シ」〔→陶潜〕

{形・副}もと。もとより。以前から知っている。以前は。以前から。「故郷」「燕太子丹者故嘗質於趙=燕ノ太子丹、モト嘗テ趙ニ質タリ」〔→史記〕「懶惰故無匹=懶惰ナルコトモトヨリ匹無シ」〔→陶潜〕

{名}もと。以前の状態。「吏民ミナ按堵如故=吏民ミナ按堵スルコト故ノゴトシ」〔→漢書〕

{名}もと。以前の状態。「吏民ミナ按堵如故=吏民ミナ按堵スルコト故ノゴトシ」〔→漢書〕

{名}以前からのつきあい。また、以前からのいきさつ。なじみ。「君安与項伯有故=君イヅクンゾ項伯ト故有ル」〔→史記〕

{名}以前からのつきあい。また、以前からのいきさつ。なじみ。「君安与項伯有故=君イヅクンゾ項伯ト故有ル」〔→史記〕

{名}事件や事故など、おこってくるよくない事がら。さしさわり。「事故」「多故(事件が多い)」「兄弟無故=兄弟ニ故無シ」〔→孟子〕

{名}事件や事故など、おこってくるよくない事がら。さしさわり。「事故」「多故(事件が多い)」「兄弟無故=兄弟ニ故無シ」〔→孟子〕

{動}死亡する。「病故」「物故(死ぬこと。没故のなまりという)」

{動}死亡する。「病故」「物故(死ぬこと。没故のなまりという)」

{名}ゆえ(ユ

{名}ゆえ(ユ )。根本の事情。また、原因。「無故」「文献不足故也=文献足ラザルガ故ナリ」〔→論語〕

)。根本の事情。また、原因。「無故」「文献不足故也=文献足ラザルガ故ナリ」〔→論語〕

{接続}ゆえに(ユ

{接続}ゆえに(ユ ニ)。上の文に示された事がらを原因・理由にして、「だから」とつなぐことば。▽奈良時代には、「かれ」と訓読した。「吾少也賤、故多能鄙事=吾少キトキ賤ナリ、故ニ多ク鄙事ヲヨクス」〔→論語〕「カレ、天先成而地後定=故、天先ニ成リテ、地後ニ定マリヌ」〔→紀〕

ニ)。上の文に示された事がらを原因・理由にして、「だから」とつなぐことば。▽奈良時代には、「かれ」と訓読した。「吾少也賤、故多能鄙事=吾少キトキ賤ナリ、故ニ多ク鄙事ヲヨクス」〔→論語〕「カレ、天先成而地後定=故、天先ニ成リテ、地後ニ定マリヌ」〔→紀〕

「以故ユエヲモッテ」とは、ある事がらが原因・理由になって、「だから」という意味を示す接続詞。「以故漢追及之=故ヲモッテ、漢追ヒテコレニ及ブ」〔→史記〕

「以故ユエヲモッテ」とは、ある事がらが原因・理由になって、「だから」という意味を示す接続詞。「以故漢追及之=故ヲモッテ、漢追ヒテコレニ及ブ」〔→史記〕

{副}ことさらに。わけあって。わざと。「故意」「故賞以酒肉=故ニ賞スルニ酒肉ヲモッテス」〔→柳宗元〕

〔国〕死者の名まえにつけて、すでに死んでしまったことをあらわすことば。「故山田氏」

《解字》

会意兼形声。古は、かたくなった頭骨、またはかたいかぶとを描いた象形文字。故は「攴(動詞の記号)+音符古」で、かたまって固定した事実になること。また、すでにかたまって確立した前提をふまえて、「そのことから」とつなげるので「ゆえに」という意の接続詞となる。→古

《単語家族》

固(かたい)

{副}ことさらに。わけあって。わざと。「故意」「故賞以酒肉=故ニ賞スルニ酒肉ヲモッテス」〔→柳宗元〕

〔国〕死者の名まえにつけて、すでに死んでしまったことをあらわすことば。「故山田氏」

《解字》

会意兼形声。古は、かたくなった頭骨、またはかたいかぶとを描いた象形文字。故は「攴(動詞の記号)+音符古」で、かたまって固定した事実になること。また、すでにかたまって確立した前提をふまえて、「そのことから」とつなげるので「ゆえに」という意の接続詞となる。→古

《単語家族》

固(かたい) 個(かたまった物体)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

個(かたまった物体)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

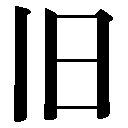

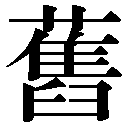

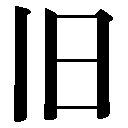

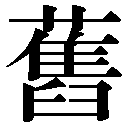

旧 もと🔗⭐🔉

【旧】

5画 日部 [五年]

区点=2176 16進=356C シフトJIS=8B8C

【舊】旧字旧字

5画 日部 [五年]

区点=2176 16進=356C シフトJIS=8B8C

【舊】旧字旧字

17画 艸部

区点=7149 16進=6751 シフトJIS=E470

《常用音訓》キュウ

《音読み》 キュウ(キウ)

17画 艸部

区点=7149 16進=6751 シフトJIS=E470

《常用音訓》キュウ

《音読み》 キュウ(キウ) /グ

/グ /ク

/ク 〈ji

〈ji 〉

《訓読み》 ふるい(ふるし)/もと/きゅう(きう)

《名付け》 ひさ・ふさ・ふる・もと

《意味》

〉

《訓読み》 ふるい(ふるし)/もと/きゅう(きう)

《名付け》 ひさ・ふさ・ふる・もと

《意味》

{形}ふるい(フルシ)。くちて曲がった。年月をへてふるびた。また、以前の。〈対語〉→新。〈類義語〉→古。「新旧」「旧邦」「旧令尹之政、必以告新令尹=旧令尹ノ政ハ、必ズモッテ新令尹ニ告グ」〔→論語〕

{形}ふるい(フルシ)。くちて曲がった。年月をへてふるびた。また、以前の。〈対語〉→新。〈類義語〉→古。「新旧」「旧邦」「旧令尹之政、必以告新令尹=旧令尹ノ政ハ、必ズモッテ新令尹ニ告グ」〔→論語〕

{名}もと。以前の状態。「依旧=旧ニ依ル」「仍旧=旧ニ仍ル」「如旧=旧ノゴトシ」

{名}もと。以前の状態。「依旧=旧ニ依ル」「仍旧=旧ニ仍ル」「如旧=旧ノゴトシ」

{名}昔なじみであること。また、昔なじみの人。〈類義語〉→故。「故旧(昔なじみ)」「有旧=旧有リ」「訪旧半為鬼=旧ヲ訪ヘバ半バ鬼(故人)ト為ル」〔→杜甫〕

〔国〕きゅう(キウ)。太陰暦のこと。「旧盆」

《解字》

形声。舊の上部は鳥のこと。下部は音をあらわす。もと鳥の名。ただし、普通は、久(年月をへて曲がった)

{名}昔なじみであること。また、昔なじみの人。〈類義語〉→故。「故旧(昔なじみ)」「有旧=旧有リ」「訪旧半為鬼=旧ヲ訪ヘバ半バ鬼(故人)ト為ル」〔→杜甫〕

〔国〕きゅう(キウ)。太陰暦のこと。「旧盆」

《解字》

形声。舊の上部は鳥のこと。下部は音をあらわす。もと鳥の名。ただし、普通は、久(年月をへて曲がった) 朽キュウ(曲がってくちる)と同系のことばに当てて用いる。

《類義》

→古

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

朽キュウ(曲がってくちる)と同系のことばに当てて用いる。

《類義》

→古

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

5画 日部 [五年]

区点=2176 16進=356C シフトJIS=8B8C

【舊】旧字旧字

5画 日部 [五年]

区点=2176 16進=356C シフトJIS=8B8C

【舊】旧字旧字

17画 艸部

区点=7149 16進=6751 シフトJIS=E470

《常用音訓》キュウ

《音読み》 キュウ(キウ)

17画 艸部

区点=7149 16進=6751 シフトJIS=E470

《常用音訓》キュウ

《音読み》 キュウ(キウ) /グ

/グ /ク

/ク 〈ji

〈ji 〉

《訓読み》 ふるい(ふるし)/もと/きゅう(きう)

《名付け》 ひさ・ふさ・ふる・もと

《意味》

〉

《訓読み》 ふるい(ふるし)/もと/きゅう(きう)

《名付け》 ひさ・ふさ・ふる・もと

《意味》

{形}ふるい(フルシ)。くちて曲がった。年月をへてふるびた。また、以前の。〈対語〉→新。〈類義語〉→古。「新旧」「旧邦」「旧令尹之政、必以告新令尹=旧令尹ノ政ハ、必ズモッテ新令尹ニ告グ」〔→論語〕

{形}ふるい(フルシ)。くちて曲がった。年月をへてふるびた。また、以前の。〈対語〉→新。〈類義語〉→古。「新旧」「旧邦」「旧令尹之政、必以告新令尹=旧令尹ノ政ハ、必ズモッテ新令尹ニ告グ」〔→論語〕

{名}もと。以前の状態。「依旧=旧ニ依ル」「仍旧=旧ニ仍ル」「如旧=旧ノゴトシ」

{名}もと。以前の状態。「依旧=旧ニ依ル」「仍旧=旧ニ仍ル」「如旧=旧ノゴトシ」

{名}昔なじみであること。また、昔なじみの人。〈類義語〉→故。「故旧(昔なじみ)」「有旧=旧有リ」「訪旧半為鬼=旧ヲ訪ヘバ半バ鬼(故人)ト為ル」〔→杜甫〕

〔国〕きゅう(キウ)。太陰暦のこと。「旧盆」

《解字》

形声。舊の上部は鳥のこと。下部は音をあらわす。もと鳥の名。ただし、普通は、久(年月をへて曲がった)

{名}昔なじみであること。また、昔なじみの人。〈類義語〉→故。「故旧(昔なじみ)」「有旧=旧有リ」「訪旧半為鬼=旧ヲ訪ヘバ半バ鬼(故人)ト為ル」〔→杜甫〕

〔国〕きゅう(キウ)。太陰暦のこと。「旧盆」

《解字》

形声。舊の上部は鳥のこと。下部は音をあらわす。もと鳥の名。ただし、普通は、久(年月をへて曲がった) 朽キュウ(曲がってくちる)と同系のことばに当てて用いる。

《類義》

→古

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

朽キュウ(曲がってくちる)と同系のことばに当てて用いる。

《類義》

→古

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

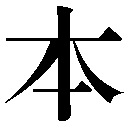

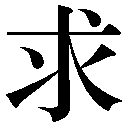

本 もと🔗⭐🔉

【本】

5画 木部 [一年]

区点=4360 16進=4B5C シフトJIS=967B

《常用音訓》ホン/もと

《音読み》 ホン

5画 木部 [一年]

区点=4360 16進=4B5C シフトJIS=967B

《常用音訓》ホン/もと

《音読み》 ホン

〈b

〈b n〉

《訓読み》 もと/はじめ

《名付け》 なり・はじめ・もと

《意味》

n〉

《訓読み》 もと/はじめ

《名付け》 なり・はじめ・もと

《意味》

{名}もと。ふとい木の根。転じて、物事の中心。〈対語〉→末・→支(えだわかれ)。「根本」「本草」「本立而道生=本立チテ道生ズ」〔→論語〕

{名}もと。ふとい木の根。転じて、物事の中心。〈対語〉→末・→支(えだわかれ)。「根本」「本草」「本立而道生=本立チテ道生ズ」〔→論語〕

{名}もと。はじめ。物事のはじめ。おこりはじめ。また、もとで。〈類義語〉→元。「報本=本ニ報ユ」「資本」

{名}もと。はじめ。物事のはじめ。おこりはじめ。また、もとで。〈類義語〉→元。「報本=本ニ報ユ」「資本」

{名}農業のこと。▽商・工業を末というのに対する。「本務」「本事」

{名}農業のこと。▽商・工業を末というのに対する。「本務」「本事」

{形}もとの。ほんとうの。「本意」「本旨」

{形}もとの。ほんとうの。「本意」「本旨」

{形}それ自体の。自分の。「本国」「本領」

{形}それ自体の。自分の。「本国」「本領」

{副}もと。もともと。▽「本来」を略して「本」ともいう。「本無他意=モト他意無シ」

{副}もと。もともと。▽「本来」を略して「本」ともいう。「本無他意=モト他意無シ」

{単位}草木や棒状のものを数えるときのことば。のち、書物を数えることば。

{単位}草木や棒状のものを数えるときのことば。のち、書物を数えることば。

{名}上奏文。「題本(上奏文)」

{名}上奏文。「題本(上奏文)」

{名}書物。「善本」

《解字》

指事。木の根の太い部分にー印や・印をつけて、その部分を示したもので、太い根もとのこと。

《単語家族》

笨ホン(太い竹)

{名}書物。「善本」

《解字》

指事。木の根の太い部分にー印や・印をつけて、その部分を示したもので、太い根もとのこと。

《単語家族》

笨ホン(太い竹) 墳フン(下ぶくれのした土盛り)などと同系。

《類義》

→基

《異字同訓》

もと。→下

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

墳フン(下ぶくれのした土盛り)などと同系。

《類義》

→基

《異字同訓》

もと。→下

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

5画 木部 [一年]

区点=4360 16進=4B5C シフトJIS=967B

《常用音訓》ホン/もと

《音読み》 ホン

5画 木部 [一年]

区点=4360 16進=4B5C シフトJIS=967B

《常用音訓》ホン/もと

《音読み》 ホン

〈b

〈b n〉

《訓読み》 もと/はじめ

《名付け》 なり・はじめ・もと

《意味》

n〉

《訓読み》 もと/はじめ

《名付け》 なり・はじめ・もと

《意味》

{名}もと。ふとい木の根。転じて、物事の中心。〈対語〉→末・→支(えだわかれ)。「根本」「本草」「本立而道生=本立チテ道生ズ」〔→論語〕

{名}もと。ふとい木の根。転じて、物事の中心。〈対語〉→末・→支(えだわかれ)。「根本」「本草」「本立而道生=本立チテ道生ズ」〔→論語〕

{名}もと。はじめ。物事のはじめ。おこりはじめ。また、もとで。〈類義語〉→元。「報本=本ニ報ユ」「資本」

{名}もと。はじめ。物事のはじめ。おこりはじめ。また、もとで。〈類義語〉→元。「報本=本ニ報ユ」「資本」

{名}農業のこと。▽商・工業を末というのに対する。「本務」「本事」

{名}農業のこと。▽商・工業を末というのに対する。「本務」「本事」

{形}もとの。ほんとうの。「本意」「本旨」

{形}もとの。ほんとうの。「本意」「本旨」

{形}それ自体の。自分の。「本国」「本領」

{形}それ自体の。自分の。「本国」「本領」

{副}もと。もともと。▽「本来」を略して「本」ともいう。「本無他意=モト他意無シ」

{副}もと。もともと。▽「本来」を略して「本」ともいう。「本無他意=モト他意無シ」

{単位}草木や棒状のものを数えるときのことば。のち、書物を数えることば。

{単位}草木や棒状のものを数えるときのことば。のち、書物を数えることば。

{名}上奏文。「題本(上奏文)」

{名}上奏文。「題本(上奏文)」

{名}書物。「善本」

《解字》

指事。木の根の太い部分にー印や・印をつけて、その部分を示したもので、太い根もとのこと。

《単語家族》

笨ホン(太い竹)

{名}書物。「善本」

《解字》

指事。木の根の太い部分にー印や・印をつけて、その部分を示したもので、太い根もとのこと。

《単語家族》

笨ホン(太い竹) 墳フン(下ぶくれのした土盛り)などと同系。

《類義》

→基

《異字同訓》

もと。→下

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

墳フン(下ぶくれのした土盛り)などと同系。

《類義》

→基

《異字同訓》

もと。→下

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

本立而道生 モトタチテミチショウズ🔗⭐🔉

【本立而道生】

モトタチテミチショウズ〈故事〉物事の根本が定まってはじめて、実行のしかたが生ずる。〔→論語〕

模搨 モトウ🔗⭐🔉

【模拓】

モタク =摸拓。石碑などに書かれた文字を紙に写すこと。『模搨モトウ』

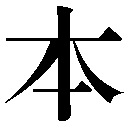

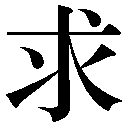

求 もとめる🔗⭐🔉

【求】

7画 水部 [四年]

区点=2165 16進=3561 シフトJIS=8B81

《常用音訓》キュウ/もと…める

《音読み》 キュウ(キウ)

7画 水部 [四年]

区点=2165 16進=3561 シフトJIS=8B81

《常用音訓》キュウ/もと…める

《音読み》 キュウ(キウ) /グ

/グ 〈qi

〈qi 〉

《訓読み》 もとめる(もとむ)

《名付け》 き・ひで・まさ・もと・もとむ・もとめ・やす

《意味》

〉

《訓読み》 もとめる(もとむ)

《名付け》 き・ひで・まさ・もと・もとむ・もとめ・やす

《意味》

{動}もとめる(モトム)。散らないよう、また逃げないように引き締める。〈対語〉→散・→放。「求心」「求其放心而已矣=ソノ放心ヲ求ムルノミ」〔→孟子〕

{動}もとめる(モトム)。散らないよう、また逃げないように引き締める。〈対語〉→散・→放。「求心」「求其放心而已矣=ソノ放心ヲ求ムルノミ」〔→孟子〕

{動}もとめる(モトム)。自分のものにしようとする。さがしもとめる。ほしがる。「追求」「探求」「要求」「居無求安=居ニハ安キヲ求ムルコトナシ」〔→論語〕「実事求是(現実に即して、それを支配する道理を求める。朱子学のスローガン)」

〔国〕もとめる(モトム)。買う。

《解字》

{動}もとめる(モトム)。自分のものにしようとする。さがしもとめる。ほしがる。「追求」「探求」「要求」「居無求安=居ニハ安キヲ求ムルコトナシ」〔→論語〕「実事求是(現実に即して、それを支配する道理を求める。朱子学のスローガン)」

〔国〕もとめる(モトム)。買う。

《解字》

象形。求の原字は、頭や手足のついた動物の毛皮を描いたもの。毛皮はからだに引き締めるようにしてまといつけるので、離れたり散ったりしないように、ぐいと引き締めること。裘キュウ(毛皮)はその原義を残したことば。

《単語家族》

糾キュウ(引き締める)

象形。求の原字は、頭や手足のついた動物の毛皮を描いたもの。毛皮はからだに引き締めるようにしてまといつけるので、離れたり散ったりしないように、ぐいと引き締めること。裘キュウ(毛皮)はその原義を残したことば。

《単語家族》

糾キュウ(引き締める) 救キュウ(引き止める)

救キュウ(引き止める) 球(中心に引き締まった形のたま)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

球(中心に引き締まった形のたま)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

7画 水部 [四年]

区点=2165 16進=3561 シフトJIS=8B81

《常用音訓》キュウ/もと…める

《音読み》 キュウ(キウ)

7画 水部 [四年]

区点=2165 16進=3561 シフトJIS=8B81

《常用音訓》キュウ/もと…める

《音読み》 キュウ(キウ) /グ

/グ 〈qi

〈qi 〉

《訓読み》 もとめる(もとむ)

《名付け》 き・ひで・まさ・もと・もとむ・もとめ・やす

《意味》

〉

《訓読み》 もとめる(もとむ)

《名付け》 き・ひで・まさ・もと・もとむ・もとめ・やす

《意味》

{動}もとめる(モトム)。散らないよう、また逃げないように引き締める。〈対語〉→散・→放。「求心」「求其放心而已矣=ソノ放心ヲ求ムルノミ」〔→孟子〕

{動}もとめる(モトム)。散らないよう、また逃げないように引き締める。〈対語〉→散・→放。「求心」「求其放心而已矣=ソノ放心ヲ求ムルノミ」〔→孟子〕

{動}もとめる(モトム)。自分のものにしようとする。さがしもとめる。ほしがる。「追求」「探求」「要求」「居無求安=居ニハ安キヲ求ムルコトナシ」〔→論語〕「実事求是(現実に即して、それを支配する道理を求める。朱子学のスローガン)」

〔国〕もとめる(モトム)。買う。

《解字》

{動}もとめる(モトム)。自分のものにしようとする。さがしもとめる。ほしがる。「追求」「探求」「要求」「居無求安=居ニハ安キヲ求ムルコトナシ」〔→論語〕「実事求是(現実に即して、それを支配する道理を求める。朱子学のスローガン)」

〔国〕もとめる(モトム)。買う。

《解字》

象形。求の原字は、頭や手足のついた動物の毛皮を描いたもの。毛皮はからだに引き締めるようにしてまといつけるので、離れたり散ったりしないように、ぐいと引き締めること。裘キュウ(毛皮)はその原義を残したことば。

《単語家族》

糾キュウ(引き締める)

象形。求の原字は、頭や手足のついた動物の毛皮を描いたもの。毛皮はからだに引き締めるようにしてまといつけるので、離れたり散ったりしないように、ぐいと引き締めること。裘キュウ(毛皮)はその原義を残したことば。

《単語家族》

糾キュウ(引き締める) 救キュウ(引き止める)

救キュウ(引き止める) 球(中心に引き締まった形のたま)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

球(中心に引き締まった形のたま)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

牟 もとめる🔗⭐🔉

索 もとめる🔗⭐🔉

【索】

10画 糸部 [常用漢字]

区点=2687 16進=3A77 シフトJIS=8DF5

《常用音訓》サク

《音読み》 サク

10画 糸部 [常用漢字]

区点=2687 16進=3A77 シフトJIS=8DF5

《常用音訓》サク

《音読み》 サク

/シャク

/シャク 〈su

〈su 〉

《訓読み》 なわ(なは)/なわなう(なはなふ)/ひく/もとめる(もとむ)/はなれる(はなる)

《名付け》 もと

《意味》

〉

《訓読み》 なわ(なは)/なわなう(なはなふ)/ひく/もとめる(もとむ)/はなれる(はなる)

《名付け》 もと

《意味》

{名・動}なわ(ナハ)。なわなう(ナハナフ)。細い繊維やひも。ひきづな。また、物を引き出すひも。なわをよる。〈類義語〉→縄ジョウ(よりなわ)・→綱(太づな)。「線索(解決を引き出す細い糸ぐち)」「索引」

{名・動}なわ(ナハ)。なわなう(ナハナフ)。細い繊維やひも。ひきづな。また、物を引き出すひも。なわをよる。〈類義語〉→縄ジョウ(よりなわ)・→綱(太づな)。「線索(解決を引き出す細い糸ぐち)」「索引」

{名}規律を引きしめるつな。とり締まりの方法。「周索(周王朝のとり締まり方)」

{名}規律を引きしめるつな。とり締まりの方法。「周索(周王朝のとり締まり方)」

{動}ひく。糸やひもを引き出す。〈類義語〉→牽ケン。「宵爾索綯=宵ニハナンヂ綯ヲ索ケ」〔→詩経〕

{動}ひく。糸やひもを引き出す。〈類義語〉→牽ケン。「宵爾索綯=宵ニハナンヂ綯ヲ索ケ」〔→詩経〕

{動}もとめる(モトム)。ひもをたぐって中の物を引き出すように、手づるによってさがしもとめる。〈類義語〉→求。「捜索」「索租=租ヲ索ム」「大索天下=大イニ天下ヲ索ム」〔→史記〕

{動}もとめる(モトム)。ひもをたぐって中の物を引き出すように、手づるによってさがしもとめる。〈類義語〉→求。「捜索」「索租=租ヲ索ム」「大索天下=大イニ天下ヲ索ム」〔→史記〕

{動・形}はなれる(ハナル)。一本ずつはなれた繊維のように、孤立する。ばらばらに分解してしまう。また、そのさま。「離群索居=群ヲ離レテ索居ス」「索寞サクバク」「興味索然」

{動・形}はなれる(ハナル)。一本ずつはなれた繊維のように、孤立する。ばらばらに分解してしまう。また、そのさま。「離群索居=群ヲ離レテ索居ス」「索寞サクバク」「興味索然」

〔俗〕「索性スオシン」とは、さっぱりとはなれた気持ちの意から転じて、いっそ思いきりよく、の意の副詞。

《解字》

〔俗〕「索性スオシン」とは、さっぱりとはなれた気持ちの意から転じて、いっそ思いきりよく、の意の副詞。

《解字》

会意。「麻の茎から繊維をはぎとるさま+糸」で、一本ずつはなれた細い繊維。転じて、細い引きづな。

《単語家族》

素(細い繊維)や疏ソ(一本ずつはなれる)と同系。

《類義》

縄ジョウは、よじってあんだなわ。→探

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。「麻の茎から繊維をはぎとるさま+糸」で、一本ずつはなれた細い繊維。転じて、細い引きづな。

《単語家族》

素(細い繊維)や疏ソ(一本ずつはなれる)と同系。

《類義》

縄ジョウは、よじってあんだなわ。→探

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画 糸部 [常用漢字]

区点=2687 16進=3A77 シフトJIS=8DF5

《常用音訓》サク

《音読み》 サク

10画 糸部 [常用漢字]

区点=2687 16進=3A77 シフトJIS=8DF5

《常用音訓》サク

《音読み》 サク

/シャク

/シャク 〈su

〈su 〉

《訓読み》 なわ(なは)/なわなう(なはなふ)/ひく/もとめる(もとむ)/はなれる(はなる)

《名付け》 もと

《意味》

〉

《訓読み》 なわ(なは)/なわなう(なはなふ)/ひく/もとめる(もとむ)/はなれる(はなる)

《名付け》 もと

《意味》

{名・動}なわ(ナハ)。なわなう(ナハナフ)。細い繊維やひも。ひきづな。また、物を引き出すひも。なわをよる。〈類義語〉→縄ジョウ(よりなわ)・→綱(太づな)。「線索(解決を引き出す細い糸ぐち)」「索引」

{名・動}なわ(ナハ)。なわなう(ナハナフ)。細い繊維やひも。ひきづな。また、物を引き出すひも。なわをよる。〈類義語〉→縄ジョウ(よりなわ)・→綱(太づな)。「線索(解決を引き出す細い糸ぐち)」「索引」

{名}規律を引きしめるつな。とり締まりの方法。「周索(周王朝のとり締まり方)」

{名}規律を引きしめるつな。とり締まりの方法。「周索(周王朝のとり締まり方)」

{動}ひく。糸やひもを引き出す。〈類義語〉→牽ケン。「宵爾索綯=宵ニハナンヂ綯ヲ索ケ」〔→詩経〕

{動}ひく。糸やひもを引き出す。〈類義語〉→牽ケン。「宵爾索綯=宵ニハナンヂ綯ヲ索ケ」〔→詩経〕

{動}もとめる(モトム)。ひもをたぐって中の物を引き出すように、手づるによってさがしもとめる。〈類義語〉→求。「捜索」「索租=租ヲ索ム」「大索天下=大イニ天下ヲ索ム」〔→史記〕

{動}もとめる(モトム)。ひもをたぐって中の物を引き出すように、手づるによってさがしもとめる。〈類義語〉→求。「捜索」「索租=租ヲ索ム」「大索天下=大イニ天下ヲ索ム」〔→史記〕

{動・形}はなれる(ハナル)。一本ずつはなれた繊維のように、孤立する。ばらばらに分解してしまう。また、そのさま。「離群索居=群ヲ離レテ索居ス」「索寞サクバク」「興味索然」

{動・形}はなれる(ハナル)。一本ずつはなれた繊維のように、孤立する。ばらばらに分解してしまう。また、そのさま。「離群索居=群ヲ離レテ索居ス」「索寞サクバク」「興味索然」

〔俗〕「索性スオシン」とは、さっぱりとはなれた気持ちの意から転じて、いっそ思いきりよく、の意の副詞。

《解字》

〔俗〕「索性スオシン」とは、さっぱりとはなれた気持ちの意から転じて、いっそ思いきりよく、の意の副詞。

《解字》

会意。「麻の茎から繊維をはぎとるさま+糸」で、一本ずつはなれた細い繊維。転じて、細い引きづな。

《単語家族》

素(細い繊維)や疏ソ(一本ずつはなれる)と同系。

《類義》

縄ジョウは、よじってあんだなわ。→探

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。「麻の茎から繊維をはぎとるさま+糸」で、一本ずつはなれた細い繊維。転じて、細い引きづな。

《単語家族》

素(細い繊維)や疏ソ(一本ずつはなれる)と同系。

《類義》

縄ジョウは、よじってあんだなわ。→探

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

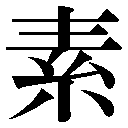

素 もと🔗⭐🔉

【素】

10画 糸部 [五年]

区点=3339 16進=4147 シフトJIS=9166

《常用音訓》ス/ソ

《音読み》 ソ

10画 糸部 [五年]

区点=3339 16進=4147 シフトJIS=9166

《常用音訓》ス/ソ

《音読み》 ソ /ス

/ス 〈s

〈s 〉

《訓読み》 もと/しろい(しろし)/しろ/もとより/もとづく

《名付け》 しろ・しろし・すなお・はじめ・もと

《意味》

〉

《訓読み》 もと/しろい(しろし)/しろ/もとより/もとづく

《名付け》 しろ・しろし・すなお・はじめ・もと

《意味》

{名}より糸にする前のもとの繊維。蚕から引き出した絹の原糸。〈類義語〉→索。

{名}より糸にする前のもとの繊維。蚕から引き出した絹の原糸。〈類義語〉→索。

{名}もと。人工を加えたり、結合したりする前の、もととなるもの。「要素」「元素」

{名}もと。人工を加えたり、結合したりする前の、もととなるもの。「要素」「元素」

{名・形}もと。人工を加えない本質。生地のままのさま。飾りけのないさま。〈類義語〉→樸ボク・→朴。「素朴」「素質」「質素」

{名・形}もと。人工を加えない本質。生地のままのさま。飾りけのないさま。〈類義語〉→樸ボク・→朴。「素朴」「素質」「質素」

{形・名}しろい(シロシ)。しろ。模様や染色を加えない生地のままのさま。また、そのしろい布。「織素=素ヲ織ル」「素衣(白い衣)」「素以為絢兮=素モッテ絢ト為ス」〔→論語〕

{形・名}しろい(シロシ)。しろ。模様や染色を加えない生地のままのさま。また、そのしろい布。「織素=素ヲ織ル」「素衣(白い衣)」「素以為絢兮=素モッテ絢ト為ス」〔→論語〕

{名}もとからの下地。もとからのつきあい。「有平生之素=平生ノ素有リ」

{名}もとからの下地。もとからのつきあい。「有平生之素=平生ノ素有リ」

{形・副}資産や金をかけていない。ただで。道具を使わずに。地のままで。「素餐ソサン(ただ食い)」「素封ソホウ(爵位のない大名、つまり民間の金持ち)」

{形・副}資産や金をかけていない。ただで。道具を使わずに。地のままで。「素餐ソサン(ただ食い)」「素封ソホウ(爵位のない大名、つまり民間の金持ち)」

{副}もとより。もともと。はじめから。昔から。〈類義語〉→固モトヨリ。「素善留侯張良=素ヨリ留侯張良ニ善シ」〔→史記〕

{副}もとより。もともと。はじめから。昔から。〈類義語〉→固モトヨリ。「素善留侯張良=素ヨリ留侯張良ニ善シ」〔→史記〕

ソス{動}もとづく。生地のままに安んじる。そのままで安んじる。「君子素其位而行=君子ハソノ位ニ素シテ行フ」〔→中庸〕

ソス{動}もとづく。生地のままに安んじる。そのままで安んじる。「君子素其位而行=君子ハソノ位ニ素シテ行フ」〔→中庸〕

{名}なま野菜。蔬菜ソサイ。「茹素ジョソ(柔らかいあお菜)」

〔国〕まったく何もない。ただの。「素寒貧スカンピン」

《解字》

{名}なま野菜。蔬菜ソサイ。「茹素ジョソ(柔らかいあお菜)」

〔国〕まったく何もない。ただの。「素寒貧スカンピン」

《解字》

会意。「垂スイ(たれる)の略体+糸」で、ひとすじずつ離れてたれた原糸。

《単語家族》

疏ソ(一つずつ離れる)

会意。「垂スイ(たれる)の略体+糸」で、ひとすじずつ離れてたれた原糸。

《単語家族》

疏ソ(一つずつ離れる) 索(ひとすじずつ離れた糸)などと同系。

《類義》

→基

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

索(ひとすじずつ離れた糸)などと同系。

《類義》

→基

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

10画 糸部 [五年]

区点=3339 16進=4147 シフトJIS=9166

《常用音訓》ス/ソ

《音読み》 ソ

10画 糸部 [五年]

区点=3339 16進=4147 シフトJIS=9166

《常用音訓》ス/ソ

《音読み》 ソ /ス

/ス 〈s

〈s 〉

《訓読み》 もと/しろい(しろし)/しろ/もとより/もとづく

《名付け》 しろ・しろし・すなお・はじめ・もと

《意味》

〉

《訓読み》 もと/しろい(しろし)/しろ/もとより/もとづく

《名付け》 しろ・しろし・すなお・はじめ・もと

《意味》

{名}より糸にする前のもとの繊維。蚕から引き出した絹の原糸。〈類義語〉→索。

{名}より糸にする前のもとの繊維。蚕から引き出した絹の原糸。〈類義語〉→索。

{名}もと。人工を加えたり、結合したりする前の、もととなるもの。「要素」「元素」

{名}もと。人工を加えたり、結合したりする前の、もととなるもの。「要素」「元素」

{名・形}もと。人工を加えない本質。生地のままのさま。飾りけのないさま。〈類義語〉→樸ボク・→朴。「素朴」「素質」「質素」

{名・形}もと。人工を加えない本質。生地のままのさま。飾りけのないさま。〈類義語〉→樸ボク・→朴。「素朴」「素質」「質素」

{形・名}しろい(シロシ)。しろ。模様や染色を加えない生地のままのさま。また、そのしろい布。「織素=素ヲ織ル」「素衣(白い衣)」「素以為絢兮=素モッテ絢ト為ス」〔→論語〕

{形・名}しろい(シロシ)。しろ。模様や染色を加えない生地のままのさま。また、そのしろい布。「織素=素ヲ織ル」「素衣(白い衣)」「素以為絢兮=素モッテ絢ト為ス」〔→論語〕

{名}もとからの下地。もとからのつきあい。「有平生之素=平生ノ素有リ」

{名}もとからの下地。もとからのつきあい。「有平生之素=平生ノ素有リ」

{形・副}資産や金をかけていない。ただで。道具を使わずに。地のままで。「素餐ソサン(ただ食い)」「素封ソホウ(爵位のない大名、つまり民間の金持ち)」

{形・副}資産や金をかけていない。ただで。道具を使わずに。地のままで。「素餐ソサン(ただ食い)」「素封ソホウ(爵位のない大名、つまり民間の金持ち)」

{副}もとより。もともと。はじめから。昔から。〈類義語〉→固モトヨリ。「素善留侯張良=素ヨリ留侯張良ニ善シ」〔→史記〕

{副}もとより。もともと。はじめから。昔から。〈類義語〉→固モトヨリ。「素善留侯張良=素ヨリ留侯張良ニ善シ」〔→史記〕

ソス{動}もとづく。生地のままに安んじる。そのままで安んじる。「君子素其位而行=君子ハソノ位ニ素シテ行フ」〔→中庸〕

ソス{動}もとづく。生地のままに安んじる。そのままで安んじる。「君子素其位而行=君子ハソノ位ニ素シテ行フ」〔→中庸〕

{名}なま野菜。蔬菜ソサイ。「茹素ジョソ(柔らかいあお菜)」

〔国〕まったく何もない。ただの。「素寒貧スカンピン」

《解字》

{名}なま野菜。蔬菜ソサイ。「茹素ジョソ(柔らかいあお菜)」

〔国〕まったく何もない。ただの。「素寒貧スカンピン」

《解字》

会意。「垂スイ(たれる)の略体+糸」で、ひとすじずつ離れてたれた原糸。

《単語家族》

疏ソ(一つずつ離れる)

会意。「垂スイ(たれる)の略体+糸」で、ひとすじずつ離れてたれた原糸。

《単語家族》

疏ソ(一つずつ離れる) 索(ひとすじずつ離れた糸)などと同系。

《類義》

→基

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

索(ひとすじずつ離れた糸)などと同系。

《類義》

→基

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

職 もとより🔗⭐🔉

【職】

18画 耳部 [五年]

区点=3106 16進=3F26 シフトJIS=9045

《常用音訓》ショク

《音読み》 ショク

18画 耳部 [五年]

区点=3106 16進=3F26 シフトJIS=9045

《常用音訓》ショク

《音読み》 ショク /シキ

/シキ 〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 つかさ/つかさどる/もとより

《名付け》 つね・もと・よし・より

《意味》

〉

《訓読み》 つかさ/つかさどる/もとより

《名付け》 つね・もと・よし・より

《意味》

{名}つかさ。よく心得ている一定の仕事や持ち場。〈類義語〉→業・→司。「曠職=職ヲ曠シクス」「述職(諸侯が天子に職務を報告する)」

{名}つかさ。よく心得ている一定の仕事や持ち場。〈類義語〉→業・→司。「曠職=職ヲ曠シクス」「述職(諸侯が天子に職務を報告する)」

{名}本分としてなすべき事がら。生活を支える仕事。「婦職(嫁としての務め)」

{名}本分としてなすべき事がら。生活を支える仕事。「婦職(嫁としての務め)」

{名}割り当て。みつぎもの。「四夷納職=四夷職ヲ納ル」〔→淮南子〕

{名}割り当て。みつぎもの。「四夷納職=四夷職ヲ納ル」〔→淮南子〕

{動}つかさどる。一定の仕事の責任を負う。〈類義語〉→司・→主。「職方氏(地方を管理する周代の官)」「非博士官所職=博士ノ官ノ職ル所ニアラズ」〔→史記〕

{動}つかさどる。一定の仕事の責任を負う。〈類義語〉→司・→主。「職方氏(地方を管理する周代の官)」「非博士官所職=博士ノ官ノ職ル所ニアラズ」〔→史記〕

ショクトシテ{副}もとより。本来そうあるべきものとして。おもに。もっぱら。〈類義語〉→主。「職是由此=職トシテコレニ由ル」

《解字》

会意兼形声。右側の字の原字は「弋(くい)+辛(切れめをつける刃物)」から成り、くいや切れめで目じるしをつけること。のち、「音(口には出さずだまっているさま)+弋(目じるし)」の会意文字となり、口でいうかわりにしるしをつけて、よく区別すること。識別の識の原字。職はそれを音符とし、耳を加えた字で、耳できいてよく識別することを示す。転じて、よく識別でき、わきまえている仕事の意となる。

《単語家族》

幟シ(識別する目じるしの旗)

ショクトシテ{副}もとより。本来そうあるべきものとして。おもに。もっぱら。〈類義語〉→主。「職是由此=職トシテコレニ由ル」

《解字》

会意兼形声。右側の字の原字は「弋(くい)+辛(切れめをつける刃物)」から成り、くいや切れめで目じるしをつけること。のち、「音(口には出さずだまっているさま)+弋(目じるし)」の会意文字となり、口でいうかわりにしるしをつけて、よく区別すること。識別の識の原字。職はそれを音符とし、耳を加えた字で、耳できいてよく識別することを示す。転じて、よく識別でき、わきまえている仕事の意となる。

《単語家族》

幟シ(識別する目じるしの旗) 識シキ(ことばでみわける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

識シキ(ことばでみわける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

18画 耳部 [五年]

区点=3106 16進=3F26 シフトJIS=9045

《常用音訓》ショク

《音読み》 ショク

18画 耳部 [五年]

区点=3106 16進=3F26 シフトJIS=9045

《常用音訓》ショク

《音読み》 ショク /シキ

/シキ 〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 つかさ/つかさどる/もとより

《名付け》 つね・もと・よし・より

《意味》

〉

《訓読み》 つかさ/つかさどる/もとより

《名付け》 つね・もと・よし・より

《意味》

{名}つかさ。よく心得ている一定の仕事や持ち場。〈類義語〉→業・→司。「曠職=職ヲ曠シクス」「述職(諸侯が天子に職務を報告する)」

{名}つかさ。よく心得ている一定の仕事や持ち場。〈類義語〉→業・→司。「曠職=職ヲ曠シクス」「述職(諸侯が天子に職務を報告する)」

{名}本分としてなすべき事がら。生活を支える仕事。「婦職(嫁としての務め)」

{名}本分としてなすべき事がら。生活を支える仕事。「婦職(嫁としての務め)」

{名}割り当て。みつぎもの。「四夷納職=四夷職ヲ納ル」〔→淮南子〕

{名}割り当て。みつぎもの。「四夷納職=四夷職ヲ納ル」〔→淮南子〕

{動}つかさどる。一定の仕事の責任を負う。〈類義語〉→司・→主。「職方氏(地方を管理する周代の官)」「非博士官所職=博士ノ官ノ職ル所ニアラズ」〔→史記〕

{動}つかさどる。一定の仕事の責任を負う。〈類義語〉→司・→主。「職方氏(地方を管理する周代の官)」「非博士官所職=博士ノ官ノ職ル所ニアラズ」〔→史記〕

ショクトシテ{副}もとより。本来そうあるべきものとして。おもに。もっぱら。〈類義語〉→主。「職是由此=職トシテコレニ由ル」

《解字》

会意兼形声。右側の字の原字は「弋(くい)+辛(切れめをつける刃物)」から成り、くいや切れめで目じるしをつけること。のち、「音(口には出さずだまっているさま)+弋(目じるし)」の会意文字となり、口でいうかわりにしるしをつけて、よく区別すること。識別の識の原字。職はそれを音符とし、耳を加えた字で、耳できいてよく識別することを示す。転じて、よく識別でき、わきまえている仕事の意となる。

《単語家族》

幟シ(識別する目じるしの旗)

ショクトシテ{副}もとより。本来そうあるべきものとして。おもに。もっぱら。〈類義語〉→主。「職是由此=職トシテコレニ由ル」

《解字》

会意兼形声。右側の字の原字は「弋(くい)+辛(切れめをつける刃物)」から成り、くいや切れめで目じるしをつけること。のち、「音(口には出さずだまっているさま)+弋(目じるし)」の会意文字となり、口でいうかわりにしるしをつけて、よく区別すること。識別の識の原字。職はそれを音符とし、耳を加えた字で、耳できいてよく識別することを示す。転じて、よく識別でき、わきまえている仕事の意となる。

《単語家族》

幟シ(識別する目じるしの旗) 識シキ(ことばでみわける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

識シキ(ことばでみわける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

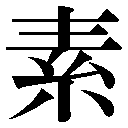

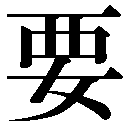

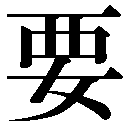

要 もとめる🔗⭐🔉

【要】

9画 襾部 [四年]

区点=4555 16進=4D57 シフトJIS=9776

《常用音訓》ヨウ/い…る

《音読み》 ヨウ(エウ)

9画 襾部 [四年]

区点=4555 16進=4D57 シフトJIS=9776

《常用音訓》ヨウ/い…る

《音読み》 ヨウ(エウ)

〈y

〈y o・y

o・y o〉

《訓読み》 いる/こし/かなめ/もとめる(もとむ)/まつ

《名付け》 かなめ・しの・とし・め・もとむ・もとめ・やす

《意味》

o〉

《訓読み》 いる/こし/かなめ/もとめる(もとむ)/まつ

《名付け》 かなめ・しの・とし・め・もとむ・もとめ・やす

《意味》

{名}こし。細くしまったこし。〈同義語〉→腰。「細要(=細腰)」

{名}こし。細くしまったこし。〈同義語〉→腰。「細要(=細腰)」

{名・形}かなめ。要点の要。こしは人体のしめくくりの箇所なので、かんじんかなめの意となる。たいせつな。「要点」「提要(要点だけをあげた概説)」「要領(こしと、くび→たいせつな要点)」「重要」

{名・形}かなめ。要点の要。こしは人体のしめくくりの箇所なので、かんじんかなめの意となる。たいせつな。「要点」「提要(要点だけをあげた概説)」「要領(こしと、くび→たいせつな要点)」「重要」

ヨウス{動}物事をしめくくる。つづめる。〈類義語〉→約。「要約」

ヨウス{動}物事をしめくくる。つづめる。〈類義語〉→約。「要約」

{接続}「要之=コレヲ要スルニ」「要は」などの形で用い、前文をしめくくってまとめることば。「要之以仁義為本=コレヲ要スルニ仁義ヲモッテ本ト為ス」〔→史記〕

{接続}「要之=コレヲ要スルニ」「要は」などの形で用い、前文をしめくくってまとめることば。「要之以仁義為本=コレヲ要スルニ仁義ヲモッテ本ト為ス」〔→史記〕

{動}もとめる(モトム)。しめつけてしぼり出す。要求する。「強要」「以要人爵=モッテ人爵ヲ要ム」〔→孟子〕

{動}もとめる(モトム)。しめつけてしぼり出す。要求する。「強要」「以要人爵=モッテ人爵ヲ要ム」〔→孟子〕

ヨウス{動}まつ。しむける。そうなるようにしむけてまちうける。〈同義語〉→邀。「要撃(=邀撃。まちぶせ)」「要我乎上宮=我ヲ上宮ニ要ツ」〔→詩経〕

ヨウス{動}まつ。しむける。そうなるようにしむけてまちうける。〈同義語〉→邀。「要撃(=邀撃。まちぶせ)」「要我乎上宮=我ヲ上宮ニ要ツ」〔→詩経〕

ヨウス{動}必要とする。いりようである。しなくてはならない。なくてはならない。「須要シュヨウ(=需要)」

ヨウス{動}必要とする。いりようである。しなくてはならない。なくてはならない。「須要シュヨウ(=需要)」

〔俗〕「将要…」とは、これからの意志やなりゆきをあらわすことば。…しようとする。「将要行(行こうとする)」

〔俗〕「将要…」とは、これからの意志やなりゆきをあらわすことば。…しようとする。「将要行(行こうとする)」

〔俗〕「要是」とは、仮定をあらわすことば。もし…ならば。如是。

《解字》

〔俗〕「要是」とは、仮定をあらわすことば。もし…ならば。如是。

《解字》

会意。「臼(りょう手)+あたま、もしくはせぼねのかたち+女」で、左右の手でボディーをしめつけて細くするさま。女印は、女性のこしを細くしめることから添えた。

《単語家族》

腰

会意。「臼(りょう手)+あたま、もしくはせぼねのかたち+女」で、左右の手でボディーをしめつけて細くするさま。女印は、女性のこしを細くしめることから添えた。

《単語家族》

腰 竅キョウ(細くしまった穴)

竅キョウ(細くしまった穴) 約ヤク(しめくくる)などと同系。

《異字同訓》

いる。 →入

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

約ヤク(しめくくる)などと同系。

《異字同訓》

いる。 →入

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

9画 襾部 [四年]

区点=4555 16進=4D57 シフトJIS=9776

《常用音訓》ヨウ/い…る

《音読み》 ヨウ(エウ)

9画 襾部 [四年]

区点=4555 16進=4D57 シフトJIS=9776

《常用音訓》ヨウ/い…る

《音読み》 ヨウ(エウ)

〈y

〈y o・y

o・y o〉

《訓読み》 いる/こし/かなめ/もとめる(もとむ)/まつ

《名付け》 かなめ・しの・とし・め・もとむ・もとめ・やす

《意味》

o〉

《訓読み》 いる/こし/かなめ/もとめる(もとむ)/まつ

《名付け》 かなめ・しの・とし・め・もとむ・もとめ・やす

《意味》

{名}こし。細くしまったこし。〈同義語〉→腰。「細要(=細腰)」

{名}こし。細くしまったこし。〈同義語〉→腰。「細要(=細腰)」

{名・形}かなめ。要点の要。こしは人体のしめくくりの箇所なので、かんじんかなめの意となる。たいせつな。「要点」「提要(要点だけをあげた概説)」「要領(こしと、くび→たいせつな要点)」「重要」

{名・形}かなめ。要点の要。こしは人体のしめくくりの箇所なので、かんじんかなめの意となる。たいせつな。「要点」「提要(要点だけをあげた概説)」「要領(こしと、くび→たいせつな要点)」「重要」

ヨウス{動}物事をしめくくる。つづめる。〈類義語〉→約。「要約」

ヨウス{動}物事をしめくくる。つづめる。〈類義語〉→約。「要約」

{接続}「要之=コレヲ要スルニ」「要は」などの形で用い、前文をしめくくってまとめることば。「要之以仁義為本=コレヲ要スルニ仁義ヲモッテ本ト為ス」〔→史記〕

{接続}「要之=コレヲ要スルニ」「要は」などの形で用い、前文をしめくくってまとめることば。「要之以仁義為本=コレヲ要スルニ仁義ヲモッテ本ト為ス」〔→史記〕

{動}もとめる(モトム)。しめつけてしぼり出す。要求する。「強要」「以要人爵=モッテ人爵ヲ要ム」〔→孟子〕

{動}もとめる(モトム)。しめつけてしぼり出す。要求する。「強要」「以要人爵=モッテ人爵ヲ要ム」〔→孟子〕

ヨウス{動}まつ。しむける。そうなるようにしむけてまちうける。〈同義語〉→邀。「要撃(=邀撃。まちぶせ)」「要我乎上宮=我ヲ上宮ニ要ツ」〔→詩経〕

ヨウス{動}まつ。しむける。そうなるようにしむけてまちうける。〈同義語〉→邀。「要撃(=邀撃。まちぶせ)」「要我乎上宮=我ヲ上宮ニ要ツ」〔→詩経〕

ヨウス{動}必要とする。いりようである。しなくてはならない。なくてはならない。「須要シュヨウ(=需要)」

ヨウス{動}必要とする。いりようである。しなくてはならない。なくてはならない。「須要シュヨウ(=需要)」

〔俗〕「将要…」とは、これからの意志やなりゆきをあらわすことば。…しようとする。「将要行(行こうとする)」

〔俗〕「将要…」とは、これからの意志やなりゆきをあらわすことば。…しようとする。「将要行(行こうとする)」

〔俗〕「要是」とは、仮定をあらわすことば。もし…ならば。如是。

《解字》

〔俗〕「要是」とは、仮定をあらわすことば。もし…ならば。如是。

《解字》

会意。「臼(りょう手)+あたま、もしくはせぼねのかたち+女」で、左右の手でボディーをしめつけて細くするさま。女印は、女性のこしを細くしめることから添えた。

《単語家族》

腰

会意。「臼(りょう手)+あたま、もしくはせぼねのかたち+女」で、左右の手でボディーをしめつけて細くするさま。女印は、女性のこしを細くしめることから添えた。

《単語家族》

腰 竅キョウ(細くしまった穴)

竅キョウ(細くしまった穴) 約ヤク(しめくくる)などと同系。

《異字同訓》

いる。 →入

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

約ヤク(しめくくる)などと同系。

《異字同訓》

いる。 →入

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

覓 もとめる🔗⭐🔉

討 もとめる🔗⭐🔉

【討】

10画 言部 [六年]

区点=3804 16進=4624 シフトJIS=93A2

《常用音訓》トウ/う…つ

《音読み》 トウ(タウ)

10画 言部 [六年]

区点=3804 16進=4624 シフトJIS=93A2

《常用音訓》トウ/う…つ

《音読み》 トウ(タウ)

〈t

〈t o〉

《訓読み》 うつ/たずねる(たづぬ)/もとめる(もとむ)

《意味》

o〉

《訓読み》 うつ/たずねる(たづぬ)/もとめる(もとむ)

《意味》

{動}うつ。すみまでまわって敵をうってとる。追求して攻めたてる。また、非をせめたてる。〈類義語〉→伐。「討伐」「討不忠也=不忠ヲ討ツナリ」〔→左伝〕

{動}うつ。すみまでまわって敵をうってとる。追求して攻めたてる。また、非をせめたてる。〈類義語〉→伐。「討伐」「討不忠也=不忠ヲ討ツナリ」〔→左伝〕

{動}たずねる(タヅヌ)。すみずみまで、まんべんなく詳しくしらべる。ていねいにしらべる。「検討」「討究」「世叔討論之=世叔コレヲ討論ス」〔→論語〕

{動}たずねる(タヅヌ)。すみずみまで、まんべんなく詳しくしらべる。ていねいにしらべる。「検討」「討究」「世叔討論之=世叔コレヲ討論ス」〔→論語〕

{動}もとめる(モトム)。あさってまわる。財物を得ようとしてあさりまわる。「討飯=飯ヲ討ム」

《解字》

形声。「言+音符肘チユウの略体」で、ことばですみずみまで追求すること。

《単語家族》

搗トウ(すみずみまでつく)

{動}もとめる(モトム)。あさってまわる。財物を得ようとしてあさりまわる。「討飯=飯ヲ討ム」

《解字》

形声。「言+音符肘チユウの略体」で、ことばですみずみまで追求すること。

《単語家族》

搗トウ(すみずみまでつく) 掏トウ(すみまでまんべんなくこねる)などと同系。

《類義》

伐は、武器で切ること。

《異字同訓》

うつ。 →打

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

掏トウ(すみまでまんべんなくこねる)などと同系。

《類義》

伐は、武器で切ること。

《異字同訓》

うつ。 →打

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画 言部 [六年]

区点=3804 16進=4624 シフトJIS=93A2

《常用音訓》トウ/う…つ

《音読み》 トウ(タウ)

10画 言部 [六年]

区点=3804 16進=4624 シフトJIS=93A2

《常用音訓》トウ/う…つ

《音読み》 トウ(タウ)

〈t

〈t o〉

《訓読み》 うつ/たずねる(たづぬ)/もとめる(もとむ)

《意味》

o〉

《訓読み》 うつ/たずねる(たづぬ)/もとめる(もとむ)

《意味》

{動}うつ。すみまでまわって敵をうってとる。追求して攻めたてる。また、非をせめたてる。〈類義語〉→伐。「討伐」「討不忠也=不忠ヲ討ツナリ」〔→左伝〕

{動}うつ。すみまでまわって敵をうってとる。追求して攻めたてる。また、非をせめたてる。〈類義語〉→伐。「討伐」「討不忠也=不忠ヲ討ツナリ」〔→左伝〕

{動}たずねる(タヅヌ)。すみずみまで、まんべんなく詳しくしらべる。ていねいにしらべる。「検討」「討究」「世叔討論之=世叔コレヲ討論ス」〔→論語〕

{動}たずねる(タヅヌ)。すみずみまで、まんべんなく詳しくしらべる。ていねいにしらべる。「検討」「討究」「世叔討論之=世叔コレヲ討論ス」〔→論語〕

{動}もとめる(モトム)。あさってまわる。財物を得ようとしてあさりまわる。「討飯=飯ヲ討ム」

《解字》

形声。「言+音符肘チユウの略体」で、ことばですみずみまで追求すること。

《単語家族》

搗トウ(すみずみまでつく)

{動}もとめる(モトム)。あさってまわる。財物を得ようとしてあさりまわる。「討飯=飯ヲ討ム」

《解字》

形声。「言+音符肘チユウの略体」で、ことばですみずみまで追求すること。

《単語家族》

搗トウ(すみずみまでつく) 掏トウ(すみまでまんべんなくこねる)などと同系。

《類義》

伐は、武器で切ること。

《異字同訓》

うつ。 →打

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

掏トウ(すみまでまんべんなくこねる)などと同系。

《類義》

伐は、武器で切ること。

《異字同訓》

うつ。 →打

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

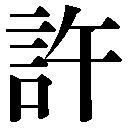

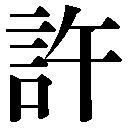

許 もと🔗⭐🔉

【許】

11画 言部 [五年]

区点=2186 16進=3576 シフトJIS=8B96

《常用音訓》キョ/ゆる…す

《音読み》 キョ

11画 言部 [五年]

区点=2186 16進=3576 シフトJIS=8B96

《常用音訓》キョ/ゆる…す

《音読み》 キョ /コ

/コ 〈x

〈x 〉

《訓読み》 ゆるす/もと/ところ/ばかり

《名付け》 もと・ゆく

《意味》

〉

《訓読み》 ゆるす/もと/ところ/ばかり

《名付け》 もと・ゆく

《意味》

{動・名}ゆるす。上下に幅をあけてとおす。転じて、まあこれならよかろうといって聞き入れる。これならいけそうだと認める。ゆるし。〈類義語〉→容。「許容」「許可」「聴許(いい分をきき入れて通す)」「管仲晏子之功、可復許乎=管仲晏子ノ功、マタ許スベキカ」〔→孟子〕「許悔過也=悔過ヲ許スナリ」〔→穀梁〕

{動・名}ゆるす。上下に幅をあけてとおす。転じて、まあこれならよかろうといって聞き入れる。これならいけそうだと認める。ゆるし。〈類義語〉→容。「許容」「許可」「聴許(いい分をきき入れて通す)」「管仲晏子之功、可復許乎=管仲晏子ノ功、マタ許スベキカ」〔→孟子〕「許悔過也=悔過ヲ許スナリ」〔→穀梁〕

{動}ゆるす。やれそうである、資格があると認める。「自許以才人=ミヅカラ許スニ才人ヲモッテス」

{動}ゆるす。やれそうである、資格があると認める。「自許以才人=ミヅカラ許スニ才人ヲモッテス」

{名}もと。ところ。▽処・所に当てた用法。「某許ボウノモト(だれかのところ)」「何許イズレノトコロ・イズコ」「悪許イズレノトコロ・イズコ」

{名}もと。ところ。▽処・所に当てた用法。「某許ボウノモト(だれかのところ)」「何許イズレノトコロ・イズコ」「悪許イズレノトコロ・イズコ」

{助}ばかり。数詞や指示詞に付けて、上下に幅のあることを認めることば。おおよそその程度であることをあらわす助詞。…ほど。…ぐらい。「幾許イクバク(どれぐらい)」「如許(それほど)」「十里許=十里バカリ」「赴河死者五万許人=河ニ赴キテ死スル者五万バカリノ人」〔→後漢書〕

{助}ばかり。数詞や指示詞に付けて、上下に幅のあることを認めることば。おおよそその程度であることをあらわす助詞。…ほど。…ぐらい。「幾許イクバク(どれぐらい)」「如許(それほど)」「十里許=十里バカリ」「赴河死者五万許人=河ニ赴キテ死スル者五万バカリノ人」〔→後漢書〕

{名}春秋時代の国の名。はじめ河南省許昌市付近にあったが、のち転々として、紀元前五〇四年、鄭テイに滅ぼされた。

{名}春秋時代の国の名。はじめ河南省許昌市付近にあったが、のち転々として、紀元前五〇四年、鄭テイに滅ぼされた。

{助}〔俗〕たぶんそれぐらいである、という幅を認めた推量をあらわす。「也許イエシュイ(たぶん)」

{助}〔俗〕たぶんそれぐらいである、という幅を認めた推量をあらわす。「也許イエシュイ(たぶん)」

「許許ココ」とは、おおぜいの人が労働するときのほうほうというかけ声。許邪コヤ。耶許。「伐木許許=木ヲ伐リテ許許タリ」〔→詩経〕

〔国〕もと。…のところ。「親許オヤモト」「国許クニモト」

《解字》

会意兼形声。午ゴは、上下に動かしてつくきね(杵)を描いた象形文字。許は「言(いう)+音符午」で、上下にずれや幅をもたせて、まあこれでよしといってゆるすこと。→午

《類義》

→釈

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

「許許ココ」とは、おおぜいの人が労働するときのほうほうというかけ声。許邪コヤ。耶許。「伐木許許=木ヲ伐リテ許許タリ」〔→詩経〕

〔国〕もと。…のところ。「親許オヤモト」「国許クニモト」

《解字》

会意兼形声。午ゴは、上下に動かしてつくきね(杵)を描いた象形文字。許は「言(いう)+音符午」で、上下にずれや幅をもたせて、まあこれでよしといってゆるすこと。→午

《類義》

→釈

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

11画 言部 [五年]

区点=2186 16進=3576 シフトJIS=8B96

《常用音訓》キョ/ゆる…す

《音読み》 キョ

11画 言部 [五年]

区点=2186 16進=3576 シフトJIS=8B96

《常用音訓》キョ/ゆる…す

《音読み》 キョ /コ

/コ 〈x

〈x 〉

《訓読み》 ゆるす/もと/ところ/ばかり

《名付け》 もと・ゆく

《意味》

〉

《訓読み》 ゆるす/もと/ところ/ばかり

《名付け》 もと・ゆく

《意味》

{動・名}ゆるす。上下に幅をあけてとおす。転じて、まあこれならよかろうといって聞き入れる。これならいけそうだと認める。ゆるし。〈類義語〉→容。「許容」「許可」「聴許(いい分をきき入れて通す)」「管仲晏子之功、可復許乎=管仲晏子ノ功、マタ許スベキカ」〔→孟子〕「許悔過也=悔過ヲ許スナリ」〔→穀梁〕

{動・名}ゆるす。上下に幅をあけてとおす。転じて、まあこれならよかろうといって聞き入れる。これならいけそうだと認める。ゆるし。〈類義語〉→容。「許容」「許可」「聴許(いい分をきき入れて通す)」「管仲晏子之功、可復許乎=管仲晏子ノ功、マタ許スベキカ」〔→孟子〕「許悔過也=悔過ヲ許スナリ」〔→穀梁〕

{動}ゆるす。やれそうである、資格があると認める。「自許以才人=ミヅカラ許スニ才人ヲモッテス」

{動}ゆるす。やれそうである、資格があると認める。「自許以才人=ミヅカラ許スニ才人ヲモッテス」

{名}もと。ところ。▽処・所に当てた用法。「某許ボウノモト(だれかのところ)」「何許イズレノトコロ・イズコ」「悪許イズレノトコロ・イズコ」

{名}もと。ところ。▽処・所に当てた用法。「某許ボウノモト(だれかのところ)」「何許イズレノトコロ・イズコ」「悪許イズレノトコロ・イズコ」

{助}ばかり。数詞や指示詞に付けて、上下に幅のあることを認めることば。おおよそその程度であることをあらわす助詞。…ほど。…ぐらい。「幾許イクバク(どれぐらい)」「如許(それほど)」「十里許=十里バカリ」「赴河死者五万許人=河ニ赴キテ死スル者五万バカリノ人」〔→後漢書〕

{助}ばかり。数詞や指示詞に付けて、上下に幅のあることを認めることば。おおよそその程度であることをあらわす助詞。…ほど。…ぐらい。「幾許イクバク(どれぐらい)」「如許(それほど)」「十里許=十里バカリ」「赴河死者五万許人=河ニ赴キテ死スル者五万バカリノ人」〔→後漢書〕

{名}春秋時代の国の名。はじめ河南省許昌市付近にあったが、のち転々として、紀元前五〇四年、鄭テイに滅ぼされた。

{名}春秋時代の国の名。はじめ河南省許昌市付近にあったが、のち転々として、紀元前五〇四年、鄭テイに滅ぼされた。

{助}〔俗〕たぶんそれぐらいである、という幅を認めた推量をあらわす。「也許イエシュイ(たぶん)」

{助}〔俗〕たぶんそれぐらいである、という幅を認めた推量をあらわす。「也許イエシュイ(たぶん)」

「許許ココ」とは、おおぜいの人が労働するときのほうほうというかけ声。許邪コヤ。耶許。「伐木許許=木ヲ伐リテ許許タリ」〔→詩経〕

〔国〕もと。…のところ。「親許オヤモト」「国許クニモト」

《解字》

会意兼形声。午ゴは、上下に動かしてつくきね(杵)を描いた象形文字。許は「言(いう)+音符午」で、上下にずれや幅をもたせて、まあこれでよしといってゆるすこと。→午

《類義》

→釈

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

「許許ココ」とは、おおぜいの人が労働するときのほうほうというかけ声。許邪コヤ。耶許。「伐木許許=木ヲ伐リテ許許タリ」〔→詩経〕

〔国〕もと。…のところ。「親許オヤモト」「国許クニモト」

《解字》

会意兼形声。午ゴは、上下に動かしてつくきね(杵)を描いた象形文字。許は「言(いう)+音符午」で、上下にずれや幅をもたせて、まあこれでよしといってゆるすこと。→午

《類義》

→釈

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

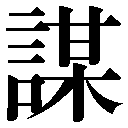

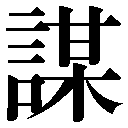

謀 もとめる🔗⭐🔉

【謀】

16画 言部 [常用漢字]

区点=4337 16進=4B45 シフトJIS=9664

《常用音訓》ボウ/ム/はか…る

《音読み》 ボウ

16画 言部 [常用漢字]

区点=4337 16進=4B45 シフトJIS=9664

《常用音訓》ボウ/ム/はか…る

《音読み》 ボウ /ム

/ム 〈m

〈m u〉